全334件 (334件中 1-50件目)

-

国会議員定数に領土領海面積を加味せよ

国会議員選挙のたびに一票の格差が問題にされて。「違憲」だ、として裁判沙汰になる。その結果、選挙区の区割りの変更や定数是正が行われる。今の日本の社会経済状態では、人口の大都市への移動、とくに首都圏への集中がますます進むだろう。そして「違憲」状態は国政選挙のたびに果てしなく続き、首都圏から遠い道府県は人口減少の結果、選出国会議員定数がさらに削られるだろう。 日本の県別人口密度 (総務省統計局2011年資料より引用)現在の議員定数配分が「違憲」だという根拠は、日本国憲法第14条にある。第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。この現行憲法第14条によれば、確かに今の都道府県別定数配分は「違憲」と.言われてもやむを得ない。しかし、もっと根本的な視点から、国家というものを考えてみよう。国家というものは、国民と国土(領土・領海) から成り立っている。国土がなければ国家は存続できない。現在でも国土を持たない民族はいくつもある。そしてそれらの民族は、常に差別や迫害を受けている。過去の歴史を見ても、他国からの侵略や恫喝による領土の喪失、異民族からの圧政、迫害、殺戮は数えきれないほどある。日本でも、固有の領土のいくつかの離島が、現に他国に占領されたり、領海を侵犯されたりしている。 日本の領土と領海等 (海上保安庁の資料より引用)国会でも、地方議会でも、議員は自分の選挙区の利害を第一に考えるのが常だ。議員は当選しなければ何にもならないからだ。その結果、人口減少の進む地域への目配りや予算配分はおのずと乏しくなる。それがまた、その地域での人口減少を加速する。そうした地域へは、異民族が不法に入り込み、住み着いて占拠されてしまう恐れも出てくる。古来、我が国は海が自然の防壁となって、異民族の侵入を防いできたが、艦船や航空機の発達した現代では、もはやその力も薄れている。一方、明治以来築かれてきた都道府県制にも、住民の根強い意識がある。今年の参議院選挙で、中国地方と四国で2県を合わせた選挙区の合区が行われた。このうち、徳島県と高知県の2県一区では、四国の東北端から西南端までの長距離選挙区となった。それに加えて、支持する政党の候補者でも、隣の県の人だから投票しない、という人が多かったとも聞いている。道州制という話もあるが、当面、とても実現は難しいだろう。国土保全・国土防衛という国家の存立基盤を確固とするためには、国会議員定数に領土領海面積を加味することが必要だ、と強く思う。具体的には、まず国会議員定数を二分し、半分は領海を含む都道府県の面積割で配分し、あとの半分を人口割で配分するのが妥当ではないか。また、参議院議員定数については、各都道府県にまず一人を先取りし、あとを人口割で配分するという考え方もある。しかし、こうした改正には、まず現行憲法とそれにつながる諸法を改正しなければならない。憲法改正の必要性は、第九条だけの問題ではない。 私のホームページアドレス http://chusan.info/

2016年11月12日

コメント(4)

-

現行憲法、改正すべし

昨年、安全保障関連法 が成立した。その時、反対側の主たる論拠は、現行憲法に違反する、ということだった。日本国憲法第9条は、次のような内容だ。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。しかし、今の憲法が、それほどありがたい絶対的なものか。第9条だけでなく、今の憲法全体、日本人が制定したものではない。1945年、第2次世界大戦で、連合国に無条件降伏した敗戦国日本は、連合国占領軍の支配下にあった。マッカーサー元帥を頂点とする連合国占領軍は、ほとんどがアメリカ軍、一部がイギリス軍だった。 マッカーサー元帥当時のアメリカ、イギリスの国情は、日本に対する憎しみに満ちていた。それは当然だろう。アメリカは、緒戦にハワイ真珠湾を爆撃され、当時アメリカ領だったフィリピンをはじめグアム島・ウェーク島も占領され、その後の南太平洋の激闘で多数の艦船や航空機と将兵の生命を失ったし、イギリスは、香港・マレー半島・シンガポール・ビルマ・ボルネオを攻略され、現地軍は降伏させられたのだから・・・・・。戦争中は、日本でも、アメリカ、イギリスを「鬼畜米英」と言っていた。そのゆえに、連合国軍は、日本が軍事的にはもちろん、産業でも経済でも、二度とアメリカ、イギリスに対抗できない国にしようとした。1945年10月に、占領軍は日本政府(東久邇宮内閣)に対して、「大日本帝国憲法(明治憲法)」を廃止し新たな憲法を制定するよう指令した。1946年2月、日本政府(幣原内閣)は「憲法改正要綱」をGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に提出したが、GHQから拒否され、逆にGHQ案を渡されて、これに基づいて憲法を制定するように指示された。GHQ案はマッカーサー草案とも呼ばれていた。 占領下のGHQ本部 このGHQ案を基に、幣原内閣は1946年2月に憲法改正草案文を発表。同年10月、次の第一次吉田茂内閣のもとで、憲法改正案が衆議院・貴族院で可決し成立、11月3日に公布、翌1947年5月3日から施行された。現行憲法の特色は、第9条の「戦争放棄・交戦権の否認」、第25条の「国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」などだ。これを基に「平和憲法」「福祉憲法」などと言われている。一方、憲法に書いてある「納税の義務」「勤労の義務」については誰も言わない。 日本国憲法」公布文書敗戦後70年間、日本が平和で来られたのは現行憲法のおかげではない。1951年以来締結継続されている「日米安全保障条約」によってアメリカ軍が駐留しているからだ。それでも今、国土の一部は、他国に占拠されたり、領海侵犯されたりしている。また、第25条に基づいて、納税しない人たちへの給付や補助金などが膨れ上がって、国債発行額(国の借金)は1100兆円にも達している。日本政府の財政状態は、もはや限界に来ているのではないか。現行憲法は理想主義に走りすぎている、と私は思う。一見結構ずくめのように見えるが、実は日本にペナルティを科した憲法だ、と私は思う。そして第96条で、憲法の改正は衆参両院の総議員の三分の二以上の賛成を要するという、高いハードルを付けた。そのため、制定後69年間「日本国憲法」は一度も改正できないままだ。この間、ドイツは、時勢の変化に合わせて、60回も憲法改正が行われているとのことだ。このままで行けば、近い将来、国土防衛も、国家経済も、破綻してしまうのではないかと、心配でならない。早く、現行憲法を改正して、自国民と領土と国家経済を自主的に守る「自主憲法」を制定すべきだ。

2016年01月15日

コメント(2)

-

安保関連法が成立した

今朝、未明に、集団的自衛権の行使を限定的に容認する安全保障関連法が、国会で成立した。ほんとに長い日数をかけたものだと思う。安倍総理は、同じ内容の説明を何回繰り返しただろうか。最後は民主党をはじめとする野党が、理屈抜きの反対のための動議をいくつも出して抵抗した。安倍総理をはじめ関係閣僚はよく辛抱したものだ、と感心する。 安倍総理大臣この様子を見ていて、昭和35年の安保改定騒動を思い出した。当時の改定阻止行動はもっと激しかった。当時の野党・日本社会党はデモ隊を率いて国会内に乱入するようなことまでした。デモ隊には死人も出たし、岸信介総理も傷を負った。岸信介総理は安倍晋三総理の祖父にあたる。 岸信介元総理あの時、もし日米安保条約の改定継続がなかったら、日本はどうなっていただろうか。外国に侵略されていただろうとも思う。そしてその後の技術と経済の発展もなかっただろう。共通して言えることは、反対闘争は東京だけのことで、地方は冷ややかな眼で騒動を見ていたことだ。そして、今回の国会の状況を見て分かったことは、民主党が抵抗政党になってしまったことと、参議院がもはや良識の府でないことを露呈したことだ。安全保障関連法への反対の主たる論拠は、現行憲法に違反する、ということだった。憲法についてはまた日を改めて意見を述べてみよう。安倍総理、そして関係閣僚各位、ほんとにご苦労様でした。ゆっくり体を休めてください。

2015年09月19日

コメント(0)

-

沖縄をワヤクチャにした鳩山由紀夫

ワヤクチャ てなんだ? ワヤクチャ とは、「めちゃくちゃ」という意味の方言。西日本で広く使われている言葉だ。北海道でも言うらしい。沖縄の嘉手納米軍基地の周辺に住宅や学校が増えたので、もっと北の辺野古へ移転しようという計画が早くに決まっていて、沖縄県も了承していた。ところが、5年前に民主党に政権が移り、鳩山由紀夫が総理大臣になって、基地の県外移転を言い出した。そして鹿児島県の徳之島などに声をかけたところ、猛反対にあって、やっぱり元の辺野古に戻すことにした。でも今度は沖縄県が承知しない。すったもんだの末に、自民党が政権を取り戻してから、ようやく沖縄県も辺野古で再度了解と話がついた。ところが選挙で知事が替わって、また基地移転反対と言い出した。 鳩山由紀夫元首相嘉手納基地周辺が危険だ、ということから、辺野古への移転ということになったはず。それに反対ということは、これからも嘉手納基地が存続するということだ。「どちらも嫌だ、ほかの県へ移転しろ 」というのは、日本の国土と国民の防衛を知らない者の言うことだ。沖縄は、第2次大戦時に、唯一米軍が日本国土に上陸して地上戦が行われたところ。そのころ、ドイツは崩壊寸前、日本は軍艦も航空機もなくなっていた。アメリカは日本全土の空爆を続けるだけで日本を降伏させられるとわかっていただろう。それなのに、なぜ犠牲を覚悟で沖縄に上陸したのか。 沖縄戦のアメリカ兵それは、戦後を見据えて、未来の東アジア全体に睨みを利かせるには、地理的に沖縄に軍事基地を置くのが最適と考えたからだ、と私は思う。沖縄本島から、半径1,000km圏内には、福岡、上海、福州、台湾が含まれる。1,500km圏内には、大阪、南京、ソウル、平壌、マニラ、香港、などが入る。2000km圏内には、東京、仙台、北京、瀋陽、海南島、ロシアのウラジオストク、が入る。2500km圏内には北海道、重慶、成都、ハノイ、グアム、マリアナ諸島、が入る。まさに日本全土と東アジア、東南アジア全域を視野に入れられる場所だ。沖縄戦では、日本の将兵も沖縄県人も多く亡くなっている。一方、アメリカ軍人も多くが戦死している。戦争で多くの自国民将兵の血を流して占領した敵地は、戦後に戦勝国が領有するのが昔からのならいだ。だから、戦後、アメリカは、沖縄を日本に返還する気などなかった。昭和30年代に入ってからも、ケネディ大統領もジョンソン大統領も沖縄を日本に帰す気はなかったようだ。沖縄の北、奄美諸島は、昭和28年ごろに日本に返還されている。奄美諸島には戦時中に米軍は上陸せず、地上戦が行われていないから、アメリカも沖縄とは別扱いにしたのだと思う。当時の沖縄はアメリカの軍政のもとにあって、沖縄人は沖縄をアメリカの領土としてアメリカ人になる道もあったはずだ。日本でも、沖縄はグアム島のように、アメリカが領有を続けると思う人が多かった。しかし当時の沖縄人は、日本への復帰を望んで、早くからその活動を始めた。1965年(昭和40年)に日本の総理大臣として初めて沖縄を訪問した佐藤栄作首相は、日本復帰のデモに囲まれて身動きができなかったほどだった。 佐藤栄作元首相ニクソン大統領の時代になって.アメリカは沖縄返還の意向を示して、返還交渉が始まった。当時の沖縄米軍基地には核兵器が存在していて、それをどうするかで交渉が長引いたらしい。数年をかけた交渉ののち、沖縄は、米軍の基地はそのまま残すが核兵器は他に移すという、いわゆる「核抜き本土並み返還」に決まって、晴れて日本に返還された。 ニクソン元アメリカ大統領沖縄返還 に際して、アメリカ 占領中に建設した施設などの資産引継ぎ費という名目で、返還協定 に基づき3億2000万ドル (当時の為替レート換算で約960億円)をアメリカに支払ったと聞いている。これは当時の日本国民の税金を使ったのだ。当時の沖縄政府は何も支払っていない。長かった東西冷戦の中で、日本はアメリカと「日米安全保障条約」を結び、その軍事的保護下、いわゆる「核の傘」の下にいて、奇跡的な経済成長を遂げた。そしてそのアメリカの軍事基地のかなめが、沖縄の基地だ。沖縄の軍事基地としての重要性は今も変わっていない。むしろ以前よりも重要性を増していると思う。これは東アジアの近隣諸国の現状と行動を見れば誰でもわかることだ。この重要性と基地の現状変更の兼ね合いを調整しようとするのが、基地の「辺野古への移転計画」だ。そして、それをワヤクチャにしたのが鳩山由紀夫だ。当時、鳩山由紀夫は民主党の党首であり、総理大臣だった。今、鳩山由紀夫は民主党を離党し、国政にも関与していないと聞く。しかし、この基地移転をワヤクチャにした責任は消えない。そして日本の民主党も、元総裁のこの失政を自分たちの失態と認識して、あらためて反省し国民に謝罪しなければ、二度と政権の座に就くことはできないだろう。

2015年05月31日

コメント(0)

-

子育て支援 で田舎は疲弊する

今の日本では、人口減少の対策として 子育て支援 が声高に叫ばれている。地方の県でも、その中の田舎町でも、子育て支援 に大きな支出をしているところが多い。しかし今の日本の社会情勢のなかでは、これがかえって地方を疲弊させるように思う。 なぜなら、こうした地方財源を使って成長した若者は、優秀な者ほど首都圏を中心とした大都会の大学に進学する。その在学中に、親は多額の仕送りをする。そして卒業後、大企業に就職してそのまま大都会に住み続ける。そして生活物資を大都会で買い、住民税を大都会に納める。出身の田舎町には税金を納めない。買い物もしない。つまり地方の自治体も、個人も、乏しいお金を大都会のために払い続け、結果的に大都会に若い人材と富が集まる。それに反して地方には優秀な若者はいなくなり、経済的にも貧しいままとなる。政府は 平衡交付税 を地方の県や市町村に交付しているが、地方からの持ち出しには及ばない。ふるさと納税など微々たるもので、地方の景品目当てが多い。子供が定年退職しても田舎へは帰らないので、歳とった親が、仕方なく大都会周辺へ移る例もある。昨年、中国地方の町に住んでいた私の友人が、息子の住む首都圏へ転居した。90歳近くなっての引っ越しは、大変だったろうと思う。つい先日、近くの町で県議会議員の選挙があった。一人の定数に二人が立候補した。候補者の一人は女性で、現職の町長や地区選出の民主党衆議院議員の積極的な応援を受けて、もっぱら「子育て支援 ! 子育て支援 !」と叫び続けて車で走り回った。それで、この女性候補が当選すると思った人が多かったが、落選した。どうやら、首都圏から遠く離れた地方に住む中高年者は、子育て支援 が、自分たちにとっても、住んでいる自治体にとっても、マイナスになる、ということを知り始めたようだ。今の高年者が 子育て をした時代には、子育て支援 も 子供手当 もなかった。「それでも、夫婦が努力し倹約して、何人もの子供を育てたのだ。今の若い者たちは、支援してもらわないと、自分の子供も育てられないのか ! 」という気持ちが強くなったのだろう。大都市から遠く離れた地方では、子育て支援 による自治体の財政支出によって、かえって地域が疲弊し、老年者は捨て置かれてしまうという結果をもたらす感じがしてならない。 ------------------------------------------------------------私は「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」というホームページも書いています。そちらもぜひご覧ください。

2015年04月23日

コメント(2)

-

"アベノミックス" は インフレ政策

今の安倍内閣は、経済最優先として「アベノミックス」と称する経済政策をうたい文句にしている。しかしこれは通貨の価値を下げ、物価を上げるインフレ政策だ。インフレーションは一時的には景気を刺激するので、過去にもこの手段が使われた。池田内閣の「所得倍増政策」や田中内閣の「日本列島改造論」などだ。 「所得倍増政策」も「日本列島改造論」も初めは歓迎されたが、収入増加よりも物価の高騰のほうがひどく、狂乱物価などと言われるほどになった。池田内閣も田中内閣も終わりは不評で短命に終わった。政治家が、景気対策の声に押されて、インフレ政策を調子のよい言葉に変えて言うのはある程度わからないこともないが、日銀総裁までが「インフレ目標、年2パーセント」などと公言するのはおかしい。国の中央銀行は、自国通貨価値を安定的に保つのが最大の役目だと思うのに、その総裁が自国の通貨価値を意図的に下げてゆこうとするのは何事かと言いたい。インフレ目標、年2パーセント というのなら、賃金だけでなく、年金支給も毎年2パーセントのベースアップ、預金金利も年利率2パーセントにしないと、停年退職者は物価高に苦しみ、命綱の退職金は年々目減りして、果ては生活困窮者になってしまうだろう。そしてその損害を最も大きく受けるのは、ここ数年間に定年をむかえた、いわゆる団塊の世代の高齢者だろう。インフレ政策は、高齢者の生活を脅かす政策、堅実な者が損をする政策、国民の精神を荒らす政策 だと私は思う。それに今、物価は2パーセントどころではなく、日銀総裁の掛け声より以上に上がり始めている。具体例としては乳製品がすでに5~20パーセント値上がりしている。メーカーは抜け目なく、商品の容量を減らして見かけの値段を据え置く、というような作戦をとっている。この先、経済最優先を掲げる安倍内閣は、どんなかじ取りをするのだろうか。よく見守ってゆかねばならないと思う。 ----------------------------------------------------------------------------------今回から、このブログの文体を変えました。私は「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」というホームページも書いています。そちらもぜひご覧ください。

2015年03月27日

コメント(6)

-

ひつじぐさ

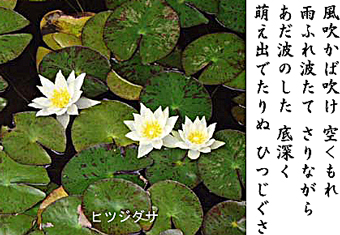

2015年に入り、1月も終わりになりました。永い間ブログから遠のいていましたが、私のホームページ「チューさんの今昔ばなし」の部分英訳がほぼ終わったので、また時々ブログを書いてみようと思います。さて、今年は「ひつじ年」。ヒツジの絵や写真の入った年賀状を何枚もいただきました。ヒツジは高温多湿の日本では飼いにくい家畜ですが、乾燥していて草原の広がる地域では、太古から広く飼われている動物です。私は植物愛好者なので、今年の年賀状と寒中見舞はがきに、次のような ヒツジグサ の写真を載せました。ヒツジグサ はスイレンと同じ仲間で、日本をはじめ北半球の温帯に広く分布している水草です。 写真の右の詩は私の作ったものではありません。これは今から百年前の大正4年(1915年)に、吉田千秋という人が、訳詞と作曲をした「ひつじぐさ」という歌の3番の歌詞です。吉田千秋氏は、この歌を残して24歳の若さで亡くなりました。レコードも著作権もない時代、この歌は口移しで旧制高等学校の学生間で歌われました。大正6年(1917年)、京都の旧制第三高等学校ボート部の小口太郎氏がこの曲を借りて替え歌を作詞しました。それが、今も叙情歌として歌われている「琵琶湖周航の歌」です。元歌の「ひつじぐさ」は歌われなくなってしまいましたが、そのメロディは「琵琶湖周航の歌」として残り、吉田千秋氏は、この歌の作曲者として名を残しています。曲は ここ をクリックすると聴くことができます。では、またお会いしましょう。

2015年01月27日

コメント(2)

-

翠玉白菜が日本に来た !

2年前までこのブログに「チューさんの今昔ばなし」を書き続けて、いったんブログを終わりとしました。その後、「「チューさんの今昔ばなし」を私のホームページに編集し直し、部分的に英文も併記して公開しました。それらが一段落したので、また、何か話題のできたときにこのブログを書いてみようと思っています。ところで、この夏に、台湾国立博物院の至宝・翠玉白菜 が日本で展示されるそうです。翠玉白菜 は食べる白菜ではなく、翡翠の原石から彫りだした芸術品です。中国の国宝というだけでなく、世界でも稀にみる芸術作品です。さらにこの彫刻には近代現代の中国の歴史が絡んでいて、それがこの彫刻の存在価値をいっそう高めています。以前、私は、この 翠玉白菜 についてホームページで紹介し、写真も掲載しました。その本物が初めて中国を出て日本で展示されることは、まことに意義深いことと思います。私のホームページ「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」では、「野菜ワールド」の 野菜こぼれ話 第十五話 に記載しています。ご覧いただければ幸いです。It is said that the Jade Chinese cabbage of the great treasure of the Taiwan National Museum is exhibited in Japan this summer. Jade Chinese cabbage is not the Chinese cabbage to eat but the sculpture engraved the ore of jade. It not only calls it a Chinese national treasure, but it is a work of art seen rarely also in the world. Furthermore, this sculpture is used involving the history of China of the modern present age, and it is raising the existence value of this sculpture to it further. Before, I introduced this Jade Chinese cabbage by the homepage, and also published the photograph. the genuine article comes out of China for the first time, and is exhibited in Japan -- truly -- an objection -- I think a deep thing. My homepage "Chu's tale, and the vegetable world ", it is "vegetable world" Vegetable titbit The 15th talk It has indicated. I am pleased if you take a look.

2014年06月27日

コメント(2)

-

エピローグ

・平成4年(1992年)3月 に 定年退職 してから、20年以上が過ぎました。平成11年(1999年) に 京都 へ行ってからも10数年が経ちました。年齢も 85歳 間近 になりました。その間、私 にも 日本 にも良いことはあまりなかった、と思います。私の場合は、平成11年(1999年) の京都旅行の年の秋に 腹腔内腫瘍 が見つかり、入院して 開腹手術、またその3年後に、別の箇所の 良性腫瘍 で入院手術、その間に 膝痛 も起こって、旅行も出来なくなりました。それで、パソコン の扱いを習得して、楽しむことを始めました。私は 老年者 ですから、これらの身体の障害の起こるのは仕方のないことですが、先進国 日本 も良くない事が続きました。天災や事件としては、 香川県大渇水、松本サリン事件、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、新潟県地震、そして 東日本大震災 と、大津波による 原子力発電所損壊・放射能汚染、などなど。政治については、自民党 の長期政権が平成5年(1993年)の選挙に敗れ、日本新党 の 細川内閣 にとって代わられましたが、細川政権 も1年とは持たず、再び 自民党政権 に戻り、10年ほど続きました。それがまた、民主党 に政権を奪われて、今にいたっています。 その間、どの政権も 国家財政 を建て直しできず、政権維持のためにバラマキを続け、今や 日本国 の 財政累積赤字、つまり 「国の借金」 は 千兆円 を超えています。この先、日本経済と国民の暮らし は、いったいどうなるのでしょうか ・・・・・。さて、2年あまり続けてきた、私の ブログ 「チューさんの今昔ばなし」 も、昭和3年 のころのことから書き始めて、今の時代 に来てしまいました。現在のことは、若い方々もよくご存知のことばかり。、私の 想い出日記 もそろそろ終わりにしたいと思います。ブログは、 「始めのころに書いた箇所が見にくい、面倒だ」 と、よく言われます。それで、この ブログ を、私の ホームページ に組み込んで、見ていただくことにしました。このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 新ホームページアドレスは ・・・・・ http://chusan.info/ 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」なお、このエピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 永い間、私のブログをご覧いただき、コメントも数々頂戴して、ありがとうございました。この ブログ は、このまま置いておきます。私の寿命があって体力が続くようでしたら、また テーマ を替えて、新しい ブログ を書き始めたいと思っています。では、最後に、皆々様のご健勝をお祈りいたします。

2012年07月30日

コメント(7)

-

退職後の京都旅行(2)・・・故郷の町よさらば!

・平成11年(1999年)3月、若いときから引き立てていただいた先輩・TM先生 の 米寿祝賀会 に出席のため 京都 へ出かけました。この年の2年前、顔に異物ができて、診断の結果、皮膚がん と分かりました。すぐに手術を受けて、患部を切除してもらいました。入院はせず、通院で事後の処置と追加観察を続けましたが、自分ももうこんなものができる年代に入ったかと感しました。兄姉も、みな世を去り、私の体にも異物ができるようになったことから、京都 に来るのも終わりかもしれない、との思いがしました。京都 も、繁華なところは以前よりも美しくなったなと思っていましたが、昔を知る者としては、ずいぶん派手なけばけばしい街になったな、とも感じていました。以前から、京都 へ来て帰る日には、円山公園 のなかの料理店で、昼食をとるようにしていました。この店は公園内の奥の南端にあって、その南側には長い白い土塀が続いています。土塀には狭い入口があって、一歩南へ入れば、東大谷本廟 の 墓地。東山 の中腹に見渡すかぎり 墓石また墓石。私の姉二人 もここに眠っています。この1枚の土塀を隔てて、こちら側 は、桜が咲き観光客のざわめきがにぎやかな、この世の世界。そして、あちら側 は、この世のつとめを終えた人たちの眠る、静寂安楽 の世界。私はここへ来るとき、いつもその思いがしました。年とってからはなおさらです。 長楽寺門前この境界の公園側を奥へ登っていくと、お寺があります。名は 長楽寺。小さいお寺ですが、歴史は古く、源平合戦 で敗れて都へ連れ戻された、平清盛 の娘・中宮・徳子 (建礼門院) は、ここで落飾したと伝えられています。 安徳天皇遺品 崇徳上皇念持仏お寺には、安徳天皇・崇徳上皇 の遺品が今も残されています。最奥には 鐘楼 があって、遺品を拝観したものは、鐘を突いてもよいということでした。この釣鐘は、まさに “祇園精舎の鐘” 。突き鳴らす鐘の音は “諸行無常” と響いているように聞こえました。 長楽寺の鐘を突く妻

2012年07月25日

コメント(1)

-

退職後の京都旅行(1)

・停年退職後、京都へは毎年行っていました。私も妻も永く京都に住んでいましたから、たいていのところは見ていますが、その後公開するようになったところを見たり、まだ訪れていない店で食事をしたりしました。まずは墓参。私の両親兄姉の墓は東山の西大谷の最奧、清水寺に近いところにあります。以前は静かな場所でしたが、近くの道路が、近ごろは “ちゃわん坂” と言うようになり、観光客の声が聞こえるようになりました。 東山・大谷本廟(西大谷)入口東山の高台寺も観覧できるようになって、豊臣秀吉の妻・高台院の遺品や高台寺蒔絵などを見ました。 高台寺有名料理店のうち、七条大和大路近くの「わらじや」で、名物の “うぞうすい” を食べました。この店は、私が通学した小学校の学区内にあり、創業4百年といわれています。すぐ東の 国立博物館 一帯が、昔、方広寺大仏 の境内だったことから、店の名は、この場所で 豊臣秀吉 がわらじを脱いで休息した、との故事からというそうです。店先には、大きなわらじが吊るしてあります。この店は戦前、私の店の得意先で、私も小学生のころ何回か配達に行ったことがありますが、客になって料理を食べたことはまだありませんでした。この店の名物は “うぞうすい” です。“うぞうすい”というのは、鰻の骨を抜き、ほかの具も加えて雑炊仕立てにしたものです。 うぞうすいを食べる妻「わらじや」 の帰りに、通学した小学校やその付近一帯を歩いて見ました。60年昔と大きくは変わっていないな、という印象でした。自分の年齢も70歳に近くなり、将来よりも過ぎた昔を振り返ることが多くなっていました。

2012年07月18日

コメント(1)

-

著書出版

・停年後の楽しみに、旅行とともに、日本の古典文学書朗読を始めたことを、6月18日のブログに書きました。古事記から読み始めて萬葉集に進みましたが、こんな古典の中にも野菜が時々出てくる、それも食べ物としてだけでなく、物語や歌での情景表現の材料としても使われていることに興味を持ちました。それで一旦初めに戻って、野菜についての記載のある箇所に、ラベルを付けていくことにしました。4年ほどかかった古典文学書朗読を終えてから、もう一度、野菜の登場する箇所を読み返しました。そのころ購読していて、ときどき投稿もしていた新聞社にこの話をしたら、取材に行くと言って記者がやって来ました。それからしばらくして、この新聞の文化欄に 「古典文学に野菜いっぱい」 との題で写真のような記事を掲載してくれました。 古典文学に野菜いっぱい」の新聞記事これが掲載されると、 「記事を読んだ」 といって古い友人から手紙が来たり、他の 新聞社 からの取材を受けたりしました。また、これをまとめて本にしろと、いくつかの 出版社 から誘いがありました。今までも同じ専門の先輩たちが大昔の野菜を調べて著書を出していますが、どれも野菜の渡来・来歴・昔の食生活を記録的に調べたものばかりでした。私は、それよりも、野菜がそれぞれの古典文学作品での、季節の表現や情景描写や比喩などの材料としての使われ方に重きを置いて、著書を書いてみようと考えました。ただ、今まで、論文調や教科書式の固い文章ばかり書いてきた癖が付いているので、それを直して、小説風の砕けた文体で書くのに苦労しました。それにモノクロながら野菜の挿絵も描いたので、原稿の出來上がりまで1年近くかかってしまいました。単行本にしてくれるという大阪の出版社を選び、数回の校正を経て、平成10年(1998年)8月、 「古典文学と野菜」 の書名で刊行。この種の本は珍しいと思われたのか、この年の日本図書館協会選定図書に選ばれました。おもに各地の図書館が買ってくれたようです。 著書「古典文学と野菜」停年退職後、何か仕事らしいことができたらと思っていましたが、あとに残るものができたのは、ほんとに嬉しいことでした。気がつくと、私の60歳代も終わりになっていました。

2012年07月13日

コメント(1)

-

停年旅行(3)・・・先祖の地へ

・平成6年(1994年)5月、金沢観光旅行に続いて、隣の福井県に入り、父の出身地を10年余ぶりに訪れました。峠を越せば石川県という山間地です。昔はひとつの村でしたが、今は合併して、坂井市の一地区になっています。夏は涼しいのですが、冬は豪雪の地です。田畑は少なく、林業が主体の山村。以前は交通機関がなく、電車の終点から2時間ほども歩かねばなりませんでした。私どもは芦原温泉駅からタクシーに乗り、川沿いの道を通って地区に入りました。私は10回目、妻は2回目の訪問です。着いて驚いたことには、地区の中央を貫通して幅8メートルほどの道路ができていました。国道364号線だそうで、いずれは石川県の山中温泉へ延伸するとの話でした。旧村道と交わるところが交差点になって、信号機が付いているのを見て、時代も変わったなと思いました。 父の郷里の家人一倍元気だった当主の従兄弟も、70歳になって年老いた感じでしたが、従兄弟の孫3人が中学生、小学生となってにぎやかでした。先祖代々の墓に参り、無事に停年まで勤め終えられたことを報告しました。地区に住んでいた伯父や伯母たちもすでに亡く、これらの親類の墓にも詣で、各家へも訪れて仏壇を拝みました。自分たちも高年者となり、再びこの地を訪れることが難しいだろうと思い、地区の中をあらためてよく見て回りました。父の実家のすぐそばを流れる川をまたいで、国道に新しく橋が架けられていました。名付けて “ひろせばし” 。 ひろせばし地区を流れる川は、このあたりで浅く広がっているので、昔から この付近一帯を 広瀬 と呼んでいたようです。父の実家で一泊した翌日、別れを惜しみながら、タクシーで新しい国道364号を南へトンネルを抜け、坂道を降り,九頭竜川を渡って永平寺へ。 永平寺永平寺は、開祖・道元(どうげん)禅師が、京都の宗派争いを避けて、北陸のこの僻地を選び、ここに禪の修行道場を開いて800年、今も、京都の観光地化した寺院と違って、曹洞宗(そうとうしゅう)のきびしい禪の修行場としての気風が感じられる寺でした。この年の北陸行きは、金沢から始めて、父祖の地を訪れて先祖の霊を拝み、永平寺で真の仏道の修行場を見る良い旅でした。

2012年07月07日

コメント(1)

-

停年旅行(2)・・・金沢へ

・鹿児島 に続く、妻の希望旅行先の 金沢 へは、平成6年(1994年)5月 に行きました。最初に 石川美術館 へ、国宝の 野々村仁清作・雉の香炉 を見に行きました。美術館 には 九谷焼 の名品もたくさん展示してありました。美術館を出て、加賀友禅 や金箔作りの工房・ 九谷焼 の店などを見て回り、夕食は 加賀懐石料理 を賞味しました。翌日、観光タクシーで、名所を見て回りました。金沢 は、前田家 百万石 の城下町。街路は城を取り巻くように通っていたと思います。 尾山神社まず 藩祖 前田利家 を祭る 尾山神社。ついで 卯辰山公園 に登って 金沢 の町並みを見下ろし、市街から離れて、加賀江戸村 という江戸時代の家屋などを再現したところを見ました。 加賀江戸村 金沢城・石川門金沢市街 に戻って、泉鏡花(すずみ きょうか) の旧宅や室生犀星(むろおさいせい) の住居跡を訪れたあと、大通りの裏側に残っている昔の 武家屋敷 の町並みを歩いてから、金沢城・石川門 の前でタクシーを降り、お城を眺めながら昼食をとって 兼六公園 に入りました。兼六公園 は 日本三名園 の随一というだけあって、面積は広く、樹木や池・石の配置もすぐれていて、高台にあるために展望にも恵まれた美しい公園です。高台にあるのに水が豊富なのは、作庭時に、遠くの水源からたくみに水を引く工事がなされたから、と聞きました。 兼六公園にて金沢 は街路がやや複雑ながら、落ち着いた良い街でした。私どもは、金沢 をあとに、福井県の 先祖の地 へと向かいました。

2012年06月29日

コメント(1)

-

停年旅行(1)・・・・・・鹿児島、霧島へ

・停年退職 した平成4年(1992年)の5月、京都へ行き、両親・兄姉の墓 に参って、退職の報告 をしました。私も妻も実家が 京都市内 にあり、墓地の場所は離れていますが、どちらも 東山山ろく です。洛西・等持院山内 の、若いときに将来の進路を示してもらった K農場長 の墓にもお参りしました。さて、 「退職して毎日が休日になったのだから、海外旅行をしよう。ヨーロッパでもアメリカでも連れて行くよ」 と妻に持ちかけたところ、 「外国へは行きたくない。それより国内でまだ行ったことのないところを見たい」 との返事。それで、まずは 鹿児島 へ行くことになりました。 > 鹿児島空港平成4年(1992年)秋。そのころはまだ、高松 から 鹿児島 への直行便はなく、大阪空港 で乗り換えて 鹿児島空港 着。始めの宿の、霧島高原・林田温泉ホテル へ入りました。 林田温泉ホテルここに泊まって、えびの高原・霧島高原・霧島神宮 などを観光。韓国岳・高千穂の峰・新燃(しんもえ)岳 もよく見えました。 霧島高原 霧島神宮霧島 から 鹿児島市内 の宿に移って、フェリーで 櫻島 に渡り、島を一周。南岳 はときどき轟音とともに灰を吹き上げていました。 櫻島の噴煙市内では、大久保利通・西郷隆盛・大山巌ら、明治 を創った偉人たちの 屋敷跡 を見ました。ただ、山本権兵衛 の家のあとは病院の中、東郷平八郎 のは高校の敷地内になって、小さい標識が立っているだけなのが残念でした。日露戦争での日本海海戦 の大勝利は、この二人のおかげなのに。 鶴丸城址で 仙巌園御殿鶴丸城址・城山・南州墓地・仙巌園(磯庭園) も見て回りました。仙巌園御殿 でお茶をいただいたときに出たお菓子・飛龍頭 はとても美味しかったので、その後、毎年注文して送ってもらっています。鹿児島旅行。 妻は初めてでしたが、私は3度目。でも 鹿児島 は観るところが多く変化のある街で、何回行っても良いところです。妻も楽しんでいました。

2012年06月25日

コメント(1)

-

停年退職・・・働く人生終る・・・家事と古典朗読

・平成4年(1992年)3月31日、私は63歳で 定年退職 の日を迎えました。昭和27年(1952年)4月1日に前の勤務先・KF大学に就職してから、ちょうど40年間の “働く人生” でした。退職前に、阪神のある女子大学から 「園芸学の教授として来てくれないか」 と頼まれて、妻に話したところ、「単身赴任までして、第二の勤めなどしないでください。年金で何とか生活して行けるはずです。退職後は、今まで私がしてきた家事を分担してもらいます」との返事。この 鶴の一声 で、第二の勤めは、もったいないが断ることになりました。4月になって、後進の人や卒業生たちが、高松市内のホテルで “退官祝賀会” を開いてくれました。県内農業団体役員・学長・学部の教官・卒業生の方々に加えて、前の勤務先の卒業生の人まで参加して、退職 を祝っていただきました。 退官祝賀会での挨拶とお礼今までに教わった先生方の退職祝賀会に何回も出席してきましたが、とうとう自分が祝ってもらって送り出される日が来たかと感無量でした。妻も並んで出席して、祝辞をいただくやら、花束の贈呈を受けるやら、大変嬉しくありがたい日でした。 花束を贈られる妻 退官祝賀会を終えて退官祝賀会 のあと、出席してくださった人たちや、祝い金を頂戴した人たちに、丁重にお礼状を書き送りました。「まだまだ勤められるのに・・・」 との気もありましたが、大学同級27人のうち、5人もの級友が停年を待たずに亡くなっていることを思えば、元気に停年を迎えられたことを感謝しなけれはならないのでしょう。まだ身体は別段どこも故障はなく、人並みに動けるので、家庭菜園 と 庭の管理 は在職時よりももっと丁寧に、それに加えて家事に励むことになりました。家事と言ってもいろいろあって、掃除・洗濯物干し・炊事・買い物 などなど、きちぅめんな妻の指導 ? を受けてやり始めました。ただ、一方では、毎日こんな日常的なことばかりでは ! との思いもあって、妻とともにできる楽しみのひと時を作ろうと、毎晩、日本の古典文学 を読むことにしました。古典文学 は今までにも断片的に読んできましたが、時間ができたのだからと、古い 「古事記」 から時代を追って順に読みくだることにしました。退官祝賀会 で頂戴した記念品料で、大手出版社が刊行している 日本古典文学シリーズ を何組か買って読み始めました。 日本古典文学書の一部読む といっても古文ですから、私が朗読し、妻は聴き役です。本には現代語訳も付いていますが、なるべく見ないで、「古語辞典」で調べるように努めました。日本古典文学 にも、「源氏物語」のように半年もかかる長編もあれば、「方丈記」のように2~3日で読み終わる短いものもあります。毎晩1時間あまりの朗読。主なもの60篇ほどを読み終わるのに4年近くかかりましたが、二人にとってとても楽しい時間の連続でした。/font> -----------------------------------------------------------------このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは ・・・・・ http://chusan.info/ 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」

2012年06月18日

コメント(2)

-

ソビエト連邦消滅・・・共産主義国総本山の崩壊

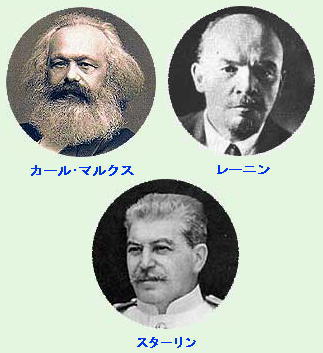

・人間社会に転変は付き物。それは、個人にも集団にも国家にも、やってきます。日本も、昭和 から 平成 になり、経済成長神話 がバブル化して崩壊しました。第二次世界大戦 終結から40年。アメリカ を盟主とする 自由主義陣営 と、ソ連(ソビエト連邦)を中心とする 共産主義陣営 とに別れて、冷戦状態を続けてきた世界にも、双方に変化が起こってきました。共産主義 は、19世紀の思想家・ユダヤ系ドイツ人の カール・マルクス が唱えた、将来あるべき社会の姿でした。当時、貴族や資本家と労働者や農民との社会的経済的格差はあまりにも大きく、いずれは変革を経て平等となり、富を共有する社会となるべきである・・・。これが マルクス主義 といわれる 理想的社会形態・国家の体制 とされました。貴族や資本家に見下げられ搾取されている(と思っている)無産の労働者や農民たちは、この思想に共鳴しました。そして、その変革が革命という形で最初に起こったのが ロシア でした。 第一次世界大戦 末期、レーニン 率いる無産階級の力によって革命が起こり、帝政ロシア は崩壊。ロシア皇帝・ニコライ2世 は処刑され、貴族たちは亡命。レーニン 死去後は、権力闘争に打ち勝った スターリン が独裁体制を確立し、周辺諸国を併合して ソビエト連邦 を形成しました。第二次世界大戦 で、ソ連は ナチス・ドイツ軍 に国土深く侵攻されましたが、アメリカ の援助を得てこれを押し返し、ついに勝利。中立条約を結んでいた 日本 にも宣戦して、日本領土を占領しました。第二次世界大戦後 は 東欧諸国 を勢力下におき、アメリカ を中心とする 自由主義諸国 と敵対して、鉄のカーテン と呼ばれる境界を造りました。朝鮮戦争・ベトナム戦争は、実質上 ソ連・中国対アメリカ の戦争でした。スターリン 死去後に権力を掌握した フルシチョフ は、キューバ に ミサイル基地 を作るなどして、互いに原爆・ミサイル を保持しながらの 東西冷戦 は、およそ40年も続きました。しかし 冷戦継続 によって、統制経済下の ソ連 は国家予算の大半が軍事費に消え、民製品の生産や改良が大きく遅れて、国民の不満が次第に高まりました。フルシチョフ を失脚させた ブレジネフ 死去後の ソ連 は、強い独裁的指導者を欠き、東欧諸国 の自由化要求も強まりました。ソ連 最後の指導者となった ゴルバチョフ は、ペレストロイカ(再構築の意) を唱えましたが、もはや自由化への圧力を抑えることはできなかったようです。 ゴルバチョフ1989年(平成元年)、ポーランド が複数政党による選挙によって民主化を果たし、ハンガリー・ブルガリア が続きました。ベルリンの壁崩壊 によって チェコスロバキア で革命が起こり、ブッシュ・アメリカ大統領 とゴルバチョフ との マルタ会談 で 冷戦終結 が決まると、ルーマニア でも革命が起こりました。ソ連 内でも次第に自由化への動きが広がりました。それを先導したのが エリツィン です。ソ連 の正式名称は、“ソビエト社会主義共和国連邦”。その中で最大かつ中心となっていたのが ロシア共和国 です。 エリツィンエリツィン は、ソ連共産党 の中での改革派・ゴルバチョフ のもとで頭角を現してきましたが、ついに 共産党 を離党し、1991年(平成3年)6月の ロシア共和国 大統領選挙 に出馬して、大勝しました。ソ連国民も、長い 共産党支配 からの脱却を望んでいたのです。これを見た ヤナーエフ・ソ連副大統領 らの ソ連共産党守旧派 は、同年8月19日に国家権力奪取の クーデター を起こしました。守旧派 は、当時クリミヤ半島にいた ゴルバチョフ を軟禁し、軍を動員して モスクワ 市内の重要拠点を占拠しました。しかし ソ連国民 は各地で抵抗し、軍の大部分も 守旧派 に応ぜず、守旧派 に命じられて出動した戦車部隊なども エリツィン の説得によって寝返り、クーデター は失敗しました。クーデター 首謀者たちは逮捕または国外逃亡。エリツィン は勝利を宣言しました。 戦車の上で演説するエリツィンこの クーデター事件 によって、ゴルバチョフ の権威も失墜し、ソ連共産党書記長 を辞任。ソ連最高会議 は 共産党 の活動全面停止を決定。ソ連共産党 は廃止されました。次いで バルト3国 が独立。ウクライナ などの ソ連邦諸国 も連邦離脱を決定。その結果、1991年(平成3年)12月25日に、ゴルバチョフ が ソビエト連邦大統領 の辞任を表明し、東側陣営共産主義諸国 の 総本山・ソビエト連邦 はついに崩壊。クレムリン に翻っていた “鎌と鎚の赤旗” は降ろされ、ロシア連邦 の “白・青・赤の三色旗” が掲げられました。 ブッシュ・アメリカ大統領 とエリツィン・ロシア大統領 との握手(1993年)マルクス によって理想の国家体制と理論付けられ、レーニン とその後継者たちによって実践された 共産主義体制 は、70年もの壮大な社会実験を経て、労働者の 理想国家 を実現することなく、独裁下の 全体主義国家 のまま終焉を迎えました。

2012年06月09日

コメント(0)

-

明仁天皇即位の礼・・・皇位継承を内外に宣言

・月が替わって、今回から2012年6月。いつも、私のブログ「チューさんの今昔ばなし」を見てくださって有難うございます。このブログでは、昭和の初めから、私が見たり、聞いたり、体験したり、したことを、ほぼ年代順に書いています。今は、平成2年(1990年)のこと、私が60歳代に入ったころです。このブログは、私の 想い出日記 ですが、同時に一庶民が体験し見てきた、日本国の移り変わり でもあります。歳とった者には、もはや力はありませんが、国の盛衰、世の中の移り変わりは、充分に見てきました。過去を振り返りながら、資料を調べながら、さらに続けて行きたいと願っています。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは http://chusan.info/ 題 名 は チューさんの今昔ばなしと野菜ワールドなお、エピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆平成2年(1990年)11月12日、今上天皇 の 即位の礼 の式典が東京の 皇居内 で執り行われました。また、即位の礼 のあとに 大嘗祭(だいじょうさい・おおなめまつり) も行なわれました。即位の礼 にかかわる一連の行事は、この年の1月の 期日奉告の儀 からすでに始められていました。即位 は 昭和天皇崩御 のときに行なわれているのですが、即位の礼 は、改めて 皇位継承 を内外に宣言する行事です。これを正式には “即位の礼・正殿の儀” というのだそうです。 即位の礼の日の新聞記事このときの 内閣総理大臣 は 海部俊樹(かいふとしき)。 “即位の礼・正殿の儀” は、国事行為として、158カ国もの外国からの賓客を迎えて行なわれました。 海部俊樹首相新天皇 は、高御座(たかみくら) という特別の座に上り、新皇后 は、高御座 よりやや小さく飾りの少ない 御帳台(みちょうだい) という座に入ります。 高御座 や 御帳台 は 京都御所 に置いてあるのを空輸したそうです。 高御座高御座 に立った 天皇 は、皇位 に就いたことを内外に宣言。そののち 天皇 は参列者の祝福を受けます。今上天皇 のときは、海部首相 が 天皇 の前に立って、万歳を三唱 しました。 万歳を唱える海部首相儀式を終えた 両陛下 は、束帯(そくたい) から 燕尾服(えんびふく) に、十二単衣(じゅうにひとえ) から 純白のドレス に着替えて、皇居正門 から 赤坂御所 まで パレード をされました。 パレードに出発の両陛下“即位の礼・正殿の儀” から10日後の 平成2年(1990年)11月22日、大嘗祭 が行なわれました。大嘗祭 というのは、毎年行なわれる 新嘗祭(にいなめさい) を、天皇即位式 の年だけとくに大掛かりにて、2日間にわたって行なわれる 皇室の公的行事 です。新嘗祭 というのは、その年に収穫された新しい穀物を 天皇 が神に捧げ、天皇 自身も食する行事で、これが行なわれる11月23日は、現代では “勤労感謝の日” として、国民の祝日になっています。この、即位式 の年にとくに行なわれる 大嘗祭 は、大和時代 から続いてきた皇室の伝統行事です。大嘗祭 を行なうために、数ヶ月前から 大嘗宮(だいじょうきゅう) というかなり大掛かりな建物が造られます。 平成の大嘗宮大嘗祭 の行事は、大嘗宮 の中で神代の昔に倣って、深夜に行なわれる日本神道の宗教色の濃いもののようですが、秘儀とされているために、詳しいことは分かりません。“即位の礼” は本来、京都御所 で行なわれる儀式とされ、大正天皇 も 昭和天皇 も京都へ出向いて式を挙げましたが、時代も変わり、警備のこともあって、明仁天皇 の場合は、東京の皇居内で行なわれました。こうした事情への配慮から、両陛下 はこの年の12月初めに、伊勢神宮・神武天皇陵 に参拝のあと、京都に入って 孝明天皇陵 と 明治天皇陵 に参拝し、京都御所 で茶会を開催されました。

2012年06月01日

コメント(3)

-

花と緑の博覧会・・・大阪に咲くやこの花

このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」なお、エピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆・平成2年(1990年)4月9日、私は妻を伴って、大阪市 の 鶴見緑地 で開催中の 国際花と緑の博覧会 を見学に行きました。この 博覧会 は 国際博覧会 のひとつで、何年も前から開催準備が進められていたものです。通称 「花の万博」 と呼ばれました。 花と緑の博覧会会場私の目当ては、大温室の 「咲くやこの花館」 に来ているという ラフレシア と キソウテンガイ です。 咲くやこの花館「咲くやこの花館」 という名称は、古今和歌集 の序文に詠まれている 渡来人・王仁(わに) が 仁徳天皇 の即位を促した歌 難波津(なにわづ)に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花から採られたことは、よくご存知のとおりです。ラフレシア は 世界最大の花 として有名ですが、私はまだ実物を見たことがありませんでした。 ラフレシアの花ラフレシア は東南アジアの一部に分布する ラフレシア科 の寄生植物で、学名は Rafflesia arnoldii。 花の大きさは植物中最大ですが、ひどい悪臭を放つそうです。しかし館内の展示ではガラスで囲われていて、臭気は分かりませんでした。キソウテンガイ(奇想天外) は植物名として、とても変わった名です。アフリカ の アンゴラ と ナミビア の海岸の ナミブ砂漠 にだけ自生する ウェルウィッチア科 の 裸子(らし)植物 で、学名は Welwitschia mirabilis。 サバクオモト(砂漠万年青) の別名があります。 奇想天外(キソウテンガイ)私は、鉢植えにした小さい株の キソウテンガイ を見たことはありますが、大きな株の実物を見るのは始めてでした。雌雄異株(しゆういしゅ) で、葉は一生涯2枚だけ。25年ほどで花を着けるようになり、寿命は1000年以上、という変わり物です。「咲くやこの花館」の中には、ほかにもさまざまな珍しい植物がありました。 咲くやこの花館内のサボテン園「花の万博」 会場内には多くの花や植栽があって、美しさいっぱいでした。催し物も各所で行なわれていました。 会場内の花壇 会場内での外国人によるアトラクション 会場内での琴の演奏会

2012年05月27日

コメント(0)

-

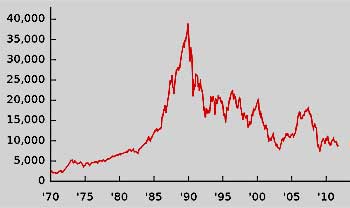

バブル景気崩壊・・・東京株式相場大暴落

・平成2年(1990年)2月から3月にかけて、東京証券市場 で 株価が大暴落 しました。日本の バブル経済の崩壊 が始まったのです。 東京証券取引所での日経平均株価の変動バブル とは、ご存じのとおり泡のこと。ビールを急にジョッキに注ぐと、半分も入れてないのに泡がジョッキの上から溢れんばかりになります。実体経済がさほどでもないのに、先を過剰に好感して景気が膨らみ過ぎる現象を言います。どちらの泡も、やがてはじけて消えます。日本での バブル景気 は、昭和60年(1985年)ごろから始まり、平成2年(1990年)年初が絶頂期だったと思います。土地や株の価格が驚くような価格に高騰しました。 「東京の山手線内側の土地価格でアメリカ全土が買える」 と言われたほどです。株式は、東京証券取引所 の 日経平均株価 が、平成元年(1989年)末のピーク時に 38915円87銭 の高値を付けました。土地や株の値上がりで資産価値が上昇した会社や個人は、さらなる値上がりを得ようとして、一段と国内外の不動産を買いあさり、土地や株のほかに絵画などの美術品も対象にしました。三菱地所 がニューヨークの ロックフェラー・センター を2千億円で購入し、安田火災(当時) が57億円でゴッホの 「ひまわり」 を買った話はよく知られています。 三菱地所が買ったロックフェラー・センター 安田火災が購入した絵画「ひまわり」大都市では、不動産業者などの依頼を受けた 「地上げ屋」 と呼ばれる集団が、片手に札束、もう一方の手で脅しをかけて、土地を強引に買いあさる行為を始め、社会問題になりました。土地の値上がりで莫大な 不労所得 を得た人や、所得は膨らんだが土地がそれ以上に値上がりして不動産購入を諦めた人たちは、高価な自動車を買いました。とくに何千万円もする 高級外車 がよく売れました。国産高級車 では 日産・シーマ、トヨタ・ソアラ など、外車では フェラーリ・メルセデスベンツ・ロールスロイス などの車種がよく売れて、供給が追いつかないために納車まで1年以上も待たされたそうです。 日産・シーマ フェラーリF40日本の政府もこの バブル景気 に浮かれていた節があります。自民党長期政権下で、波はあっても長く続く経済拡大と景気の上昇で、税の自然増収 が予算を上回ったはず。本来ならこの税収で、今まで発行した国債などを償還し、国の財政 を健全にするべきでした。ところが時の 自民党・竹下政権 は、全国のすべての市町村に 使途自由金 として、1億円ずつバラ撒いたのです。自治体 の中には、この金で金(きん)塊を買ったところもありました。私のような公務員は、景気によって給料が変わることはないのですが、私がこの バブル景気 を身をもって感じたのは、学生への求人・就職でした。多くの大学では、最終年度になると、希望する教官の研究室に数人ずつ分属し、卒業論文 を仕上げて卒業します。この 専攻学生の就職 の世話をするのが、大学教員の苦労のひとつでした。就職斡旋の義務はないのですが、やはり良い会社へ入ってほしい、と思うからです。それが、昭和50年代のなかごろから、「良い学生をほしい」 と、企業の方から頼んで来るようになりました。そして バブル の数年前になると、もはや教員を介せず、企業の求人係が直接に学生の下宿へ行って内定をとるようになりました。どの専攻学生も、3~4社から 採用内定 を受けて、私に 「どこへ入るのが良いですか」 と相談するようになり、企業の求人担当者 は、私のところへ来て 「OOさんは当社に採用内定しましたので、他社へ行かないようにご指導願います」 などと頼むような状況になりました。私が バブル をさらに実感したのは、京都へ行って、よく知っている料亭が 「12億円で売りに出されている」 と聞いたときです。 「場所は繁華な所だが、さほど大きい店でもないのにこんな値が付くとは ! 」 と驚きました。株価も土地の値段も無限に上昇するかと思われた 平成2年(1990年)2~3月、株価が暴落 しました。これが バブル景気崩壊 の最初のサインでした。株価が急落しても、多くの人はまだ 好景気 は続くと思っていました。この年の2年ほど前にも一度 ブラックマンデーの暴落 があり、その後さらに株価が急上昇したからです。しかし株価は安値へ下落するばかりでした。不動産価格 も下落に転じました。株価と地価の暴落 は、その後の日本経済を急速に悪化させてゆきます。信用の収縮・金利引下げ・貸し渋り・企業の倒産・不良債権による金融機関の破綻・人員整理と就職難・消費税の増額・超低金利 等々、経済活動の収縮による衰退 は、このときから始まったと言えましょう。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *近ごろの 日経平均株価 は 8700円 前後。平成元年(1989年)大納会の日 の 38915円 から、ここまで下落してしまいました。平成2年(1990年) は、経済のみならず、日本のすべてが下り坂を転げ落ち始めた年、と私は思います。

2012年05月23日

コメント(1)

-

ベルリンの壁撤去・・・東西ドイツ統一

・平成元年(1989年)11月10日、30年近く 東西ベルリン を隔ててきた “ベルリンの壁” が、東西両ドイツ国民 の手で撤去され始めました。この年、長く ソビエト連邦 の勢力下にあった 東欧諸国 で民主化・自由化の動きが広まり、6月に ポーランド で複数政党による民主化が起こり、8月には ハンガリー でも自由化が始まりました。これらの 東欧諸国 では、それまでにも自由化の動きが起こったことがありましたが、その都度、ソ連 の軍事的圧力によって抑えられていました。しかし ソ連 も ブレジネフ書記長 の死後は、東欧諸国 に対する強い指導力を失い始めていました。東欧諸国 の自由化を受けて、東ドイツ市民 の多くが 西ドイツ への亡命を求めて、ハンガリーや チェコスロバキア(当時の国名) に殺到し、国内でも、ドイツ社会主義統一党書記長・ホーネッカー の退陣を求める大規模なデモが起こりました。こうした混乱収拾のため、ホーネッカー書記長 は退陣。後任の東ドイツ首脳部は、11月10日からの “旅行許可に関する出国規制緩和” を発表しました。これを知った 東ベルリン市民 数万人が前夜から ベルリンの壁 に集まり、国境警備隊も市民の力に屈して、ついにゲートが開かれました。 ブランデンブルグ門の近くのベルリンの壁に上る 東西ベルリン市民たち(1989年11月10日)旅行許可証 など、もはや問題ではなくなり、東ベルリン市民 は、歓喜の中に 西ベルリン になだれ込みました。11月10日未明になると、ハンマーや建設機械が持ち込まれ、両ベルリン市民 が壁をこわし始めました。 撤去が続くベルリンの壁こうして、28年間、東西ベルリン を隔てていた “ベルリンの壁” はついに破壊されました。ベルリンの壁 だけでなく、東ドイツ と 西ドイツ の国境も開放され、その結果、東西ドイツ統一 の気運が一気に高まりました。 ブランデンブルク門が開放された日のコール西ドイツ首相(中央左)と 東ドイツ閣僚評議会議長ハンス・モドロウ(左端)1989年12月22日翌、平成2年(1990年)3月、東ドイツ で始めて実施された自由選挙で、統一を求める勢力が勝利し、東ドイツ が 西ドイツ に編入される形での 統一方式 が決定。7月には 通貨統合、そして10月3日に 統合式典 が行なわれ、悲願の ドイツ統一 が実現しました。1945年の 分断以来、45年ぶりの統一 でした。 ドイツ統一式典式典は ベルリン の 旧帝国議会議事堂 で行なわれ、会場では “黒・赤・金” の 3色旗 が掲げられ、ベートーベンの交響曲第九番 「合唱付き」 が演奏されたそうです。ドイツの統一 がこれほど急速に進むとは、西ドイツ の コール首相 でさえも予期しないことでした。イギリス首相・サッチャー や フランス大統領・ミッテラン は、その成り行きにむしろ懸念を感じたそうです。ブッシュ(父)・アメリカ大統領 と ゴルバチョフ・ソ連邦最高指導者 は、ベルリンの壁 崩壊から1ヵ月後の1989年12月に マルタ島 で会談し、東西冷戦の終結 を宣言しました。 マルタ島会談(右前:ブッシュ・アメリカ大統領、 左前:ゴルバチョフ・ソ連邦最高指導者) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ベルリンの壁 が崩壊して、西ベルリン へ入った 東ベルリン市民 が、真っ先に買いに走った品物は、バナナだったそうです。東ドイツ では、バナナは年に2回しか食べられない果物だった、とのことです。ベルリンの壁 の崩壊後に 西ドイツ に入った 東ドイツ市民 の中には、東ドイツ 製の自動車・トラバント に乗った人もいました。トラバント は東欧圏内での 東ドイツ 自慢の乗用車でしたが、西ドイツ のポルシェ・ベンツ・BMW に比べると、ひどく時代遅れの車でした。 ベルリンの壁の崩壊直後に西ベルリンに入ったトラバント601ドイツ統合 は、第二次世界大戦後に分断された 東西ドイツ両国民の悲願 でした。しかし 統合 してみると、東西の経済格差 はあまりにも大きく、統合 後20数年を経た現在でも、較差 はなお残っていると聞いています。

2012年05月19日

コメント(1)

-

龍村織宝苑・・・京都岡崎の名園

・平成元年(1989年)9月16日、妻の実家での法事の翌日、京都東山にある 龍村(たつむら)織物株式会社 の織宝苑(しょくほうえん) を、妻の縁者一同で訪れました。織宝苑 は、京都市岡崎 から 南禅寺東 にかけて連なる、有名別荘庭園群 のひとつです。一般には公開していないのですが、妻の弟が、勤めていた トヨタ自動車 から関連会社の KT自動車 の 常務取締役 に就いて、取引関係があったことから、特別に見せてもらうことになりました。最初に建物の中に展示してある 織物類 を見せてもらいました。どれも美しい 織物 でしたが、その中で、ひときわ目立つ見事な 帯 があり、模様のなかに国歌 「君が代」の歌詞が織り込んでありました。案内の人に聞いてみると、昭和天皇の長女・照宮(てるのみや)茂子内親王 が結婚されたときの、納品の予備の品ということでした。皇室への納品の場合、同じ品を2つ作り、万一のときの替えとして用意しておくのだそうです。 照宮茂子内親王照宮茂子内親王 は、美しく聡明な方で、昭和18年(1943年)に 東久邇宮盛厚王 と結婚されましたが、昭和36年(1961年)に35歳の若さで病死されました。 展示の織物類を観覧展示の 織物類 を観覧後に、庭へ出て池の 錦鯉 を鑑賞し、広い園内を観て回りました。庭木・庭草 の種類が多く、どれも良く手入れされていて、美しい 大庭園 でした。 織宝苑庭園 池の錦鯉を鑑賞 園内を回る * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *明治の初め、滋賀県の 琵琶湖 から京都へ水を取り入れる 琵琶湖疏水(びわこそすい) が作られ、その 分流 が東山の山すそを通って北へ通されました。この水を取り入れて、政界・財界の著名人たちが、東山のふもとに 大庭園 を持つ 別荘 を構えました。山県有朋 の 無隣庵、野村徳七 の 野村碧雲荘 などが有名です。この 疏水分流 は、さらに北へ 銀閣寺道 へと流れ、その横の小道は “哲学の道” と呼ばれています。私たちの訪れた 織宝苑 は、その後 龍村織物 の手を離れ、ある宗教団体の所有になったと聞いています。

2012年05月14日

コメント(0)

-

足立美術館・・・島根大学での最後の集中講義

・平成元年(1989年)5月、島根大学 からの 集中講義 の依頼を受けて、松江 へ出かけました。このときの 集中講義 は、以前の続きではなく、京都の KF大学 に勤めていたときの同僚で 島根大学 の教授をしていた HY氏 の招きによるもの。農学部の別の科の学生に、園芸学全般 についての講義をしてくれ、というものでした。他の大学での 集中講義 も多分これで終わりになると思い、妻を連れて行きました。HY氏 の夫人も KF大学 に勤めていた人なので、久しぶりの再会になるとも思ったからです。私の講義日の間、妻は HY夫人 と観光バスに乗ったり、話しあったりしていました。ただ、妻同伴なので、大学のゲストハウスに泊まるのを遠慮して、宍道湖(しんじこ)畔 の ホテルに宿をとりました。 宍道湖畔・一畑ホテル 一畑ホテルから眺める宍道湖帰途、HY氏 からもらった入場券で、安来市 にある 足立美術館 を観に行きました。足立美術館 は、安來駅 からかなり離れたところにありました。この 美術館 は、安来 出身で事業に成功した人物が収集した 美術品 を展示している、と聞いていました。入って見て驚きました。展示されている 美術品 もさることながら、建物 が奇麗で変化があり、それに加えて、庭園 がとても美しく作られていました。 足立美術館庭園(一) 足立美術館庭園(二) 足立美術館庭園(三) 美術館のロビーから庭園を眺める妻庭では、入場客に目立たぬように数人の 庭師 の人たちが手入れを続けていました。おそらく専属の 庭師 が何人もいて、毎日摘み込みなどの作業をしているのだろうと思いました。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *アメリカに 日本庭園 の記事を専門にしている有名な雑誌があって、毎年、日本庭園 のランキングを発表しているそうです。それによると、この 足立美術館 の 庭園 が、連年、第1位を続けているとのことです。ちなみに、昨年のランキングでは、第2位は京都市の桂離宮、第3位は 高松市 の 栗林公園 と聞きました。外国人は、日本庭園 といえば、やはり日本的仕立ての樹木に囲まれた池や古い和風の建物のある、純日本的庭園 を好むのでしょう。 栗林公園南庭(高松市)

2012年05月11日

コメント(1)

-

美空ひばりの死・・・演歌・歌謡曲の女王の最後

・平成元年(1989年)6月24日、歌手・美空ひばり が亡くなりました。享年52歳。間質性肺炎 による 呼吸不全 での死去、と伝えられています。あとで知ったところでは、ひばり の病気はこの4年前から始まっていたそうです。昭和60年(1985年)から腰痛を訴えるようになり、2年後、公演先の福岡市で入院。大腿骨骨頭壊死 並びに 肝硬変 と診断されました。退院後ハワイで静養したのち、復帰しますが、病状は回復してなくて、体は衰え、激痛をこらえながらの舞台だったそうです。 デビュー当時の美空ひばり美空ひばり は、10歳のころから芸能活動を始め、ボードビリアン・川田晴久 の弟子となります。舞台のほかに映画にも出演するようになり、12歳で主演した映画で、シルクハットをかぶり燕尾服を着て歌った 「悲しき口笛」 が大ヒット。そして大スターの道を駆け登ることになります。私は、こうした 美空ひばり が嫌いでした。はじめは こましゃくれた子供、 中年になった ひばり は、歌のうまさから来る傲慢とも見える感じ。 「ひばりは譜面が読めない」 とそしる人もありました。後援者の黒いうわさもあって、NHK には長く出演しませんでした。 若いころの美空ひばり(出典 Wikipedia)しかし、元気いっぱいに歌う 「柔(やわら) 」 と、涙をこぼしながら歌う 「悲しい酒」 と、正反対の感情移入を必要とする歌をほとんど同じ時期に歌う、ファルセット を巧みに使い、地声 に戻る境目が分からない、など、天才と思わざるを得ない、とも感じていました。病気から復帰後の ひばり は、顔は青白く、やせていました。しかし、舞台での歌唱力に衰えはなく、表情にも以前の傲慢な感じはなくなり、すべてを悟った人のように見えました。おそらく本人は自分の死期が近いことを知っていたのでしょう。 最後の歌「川の流れのように」を歌う美空ひばり復帰後の歌 「みだれ髪」 と 「川の流れのように」 の2曲は、どちらも100万枚を越える大ヒットとなりました。そしてこの 「川の流れのように」 が最後の歌になりました。生まれながらの歌の上手、52年という、あまりに短い生涯。これらが没後20数年を経てなお、演歌・歌謡曲の女王 として慕われ続けるゆえんでしょう。

2012年05月05日

コメント(0)

-

昭和天皇崩御・・・明仁親王即位・・・昭和から平成へ

・月が替わって、今回から2012年5月。いつも、私のブログ 「チューさんの今昔ばなし」 を見てくださって有難うございます。このブログでは、昭和の初めから、私が見たり、聞いたり、体験したり、したことを、ほぼ年代順に書いています。今日は、昭和の終わりの日(1989年1月) のことを書きます。このブログは、私の想い出日記 ですが、同時に一庶民が体験し見てきた、日本国 の移り変わり でもあります。歳とった者には、もはや力はありませんが、国の盛衰、世の中の移り変わりは、充分に見てきました。過去を振り返りながら、資料を調べながら、さらに続けて行きたいと願っています。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは http://chusan.info/ 題 名 は チューさんの今昔ばなしと野菜ワールドなお、エピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆昭和64年(1989年)1月7日朝、昭和天皇 崩御(ほうぎょ)。天皇の死去を 崩御 といいます。天皇は、この1年半ほど前に十二指腸のガン治療の手術を受け、しばらくは回復の様子が見られましたが、崩御 の前年9月に大量の吐血があり、輸血が続いていました。 天皇崩御を報じる新聞紙面憲法 と 皇室典範 の規定により、直ちに 皇位継承儀式・剣爾(けんじ・三種の神器のうちの宝剣と勾玉)等承継の儀 が皇居内で行なわれ、明仁親王 が 新天皇 となり、美智子皇太子妃 が 皇后 となりました。この日が 昭和の終り。時の 総理大臣 は 竹下登。竹下内閣 は新元号を “平成” と決め、当時の 小渕官房長官 が発表しました。そして翌日は、平成元年1月8日 となりました。 竹下登首相と新元号を発表する小渕官房長官昭和天皇 は享年87歳8ヶ月。在位期間は62年余。歴代天皇 のなかで最長命、在位年数も最長といわれています。戦後の団塊の世代以後の人は、昭和 というと、昭和20年代後半以後 の 発展の時代 ばかりを思うようですが、私どものように、昭和初年 からの 戦前・戦中・敗戦直後 の悲惨な時代を経た者は、昭和 は決して良い時代ばかりとは思えないのです。戦前・戦中の昔、天皇 は 日本の統治者 であり、現人神(あらひとがみ) として崇められていました。実態は内閣や軍部がしていることも、すべては 天皇 の名によって行なわれ、批判や反対はできない国柄でした。とくに 軍隊 は 天皇直属の組織 で、内閣に属するものではなく、内閣の 陸軍大臣・海軍大臣 は軍の最高司令官ではなくて、軍の事務局長 のような役目だったと思います。それは 明治時代 に決められた“軍人勅諭” の中に、次のような言葉があったからです。 「わが国の軍隊は、世々 天皇の統率 したまうところにぞある」 「朕(ちん)は、汝ら軍人の 大元帥(だいげんすい) なるぞ」英邁(えいまい)な 明治天皇 の時代は、これで国政に何の支障もなかったのですが、その後、軍部、とくに 陸軍 は、天皇直属 を盾にとって、内閣や議会に圧力を及ぼし始めました。そして、いわゆる “国体明徴問題” などを提起し、五.一五事件 や 二.二六事件 で内閣の重臣たちを殺害し、これで日本は急速に 軍国主義化 して行ったと思います。昭和天皇 は、戦後ずいぶん経ってから当時の回想を述べ、その内容は雑誌にも掲載されました。それを読むと、「日本は 立憲君主国 だったから、ほとんどは内閣の決めたとおりにし、総理大臣 が判断できなくなった 二.二六事件 と ポツダム宣言受諾 の2回だけ、自身で決断し行動した」「もし私が戦争に反対しても、軍は私を押し込め、代わりの皇族を立てて戦争を強行しただろう、それなら、私が皇位 に居る方がまだよいだろうと思った」という主旨の話が書いてありました。これを読んで、 「昭和天皇は、自身が軍の 大元帥・統率者 であることを放棄していたのか、そして、天皇までが自分の保身を考えていたのか」 と思いました。昭和天皇 は相撲が好きで、戦後たびたび国技館を訪れていましたが、テレビで相撲を熱心に見入っている 昭和天皇 を見ると、「この人は、あの大戦争で何百万の国民が死に、何千万人もの国民が財産を失ったことを、どれだけ覚えているのか」 とも思いました。 国技館で相撲を見る昭和天皇昭和天皇崩御 の翌日、1月8日。この日から平成となり、新天皇 が公務を執り始められました。 新天皇・皇后両陛下敗戦後間もないとき、たまたま 京都御苑 内で 明仁親王殿下 にお会いして、「この方が早く成人されて、天皇になっていただきたい」 と思った日(2011年4月11日のブログ参照)から、40数年が過ぎていました。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *昭和天皇 の葬儀・“大葬” は、2月24日に執り行われました。世界各国から 国家元首 が参列しましたが、多くは日本から経済援助を受けている国々の 元首 たちでした。 ブッシュ(父)アメリカ大統領第二次大戦での交戦国 だった国からは、ブッシュ(父)アメリカ大統領 が参列しただけで、イギリス・オランダ・中国・ソ連 からは、元首 の来日はありませんでした。その ブッシュ大統領 でさえも、 「今日、この日になって、やっと心から日本人を許す気になった」と述懐したそうです。ブッシュ大統領 は、若い日に、空軍パイロットとして太平洋戦線で日本軍と戦い、マリアナ沖と小笠原諸島近海で2度も撃墜されて、自国の潜水艦に救助された戦争経歴の持ち主です(2010年11月17日のブログ参照)。あれだけの大戦に敗北してなお、そのまま最後まで在位した皇帝や国王は、ほかにないでしょう。古くは、フランス皇帝・ナポレオン一世 の流罪。第一次大戦では、ロシア皇帝・ニコライ2世 は自国民による処刑、ドイツ皇帝・ウィルヘルム2世 と オーストリア皇帝・カール1世 は外国に亡命。第二次世界大戦では、イタリア国王・エマヌエーレ3世 は、退位ののち、王制廃止により国外追放。ドイツの ヒトラー総統 は遺体の完全消滅を命じて自殺。満州国皇帝・溥儀(ふぎ) は、退位後、ソ連軍の捕虜から中国の一市民となって終っています。

2012年05月01日

コメント(2)

-

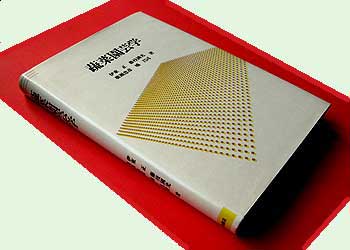

図書「蔬菜園芸学」執筆・出版

・昭和62年(1987年)10月、福岡市の 九州大学 での 園芸学会 の折に、いつも一緒に各種の委員をしていた 千葉大学 の IT教授 から、 「蔬菜園芸学の教科書を作ろうと思うが、メンバーに加わらないか」との相談を受けました。願ってもないことなので、早速お受けしました。IT教授 は、私のほかに、九州大学 の FE教授 と 三重大学 の TB教授 を加え、4人の共著 として制作することになり、私は 「蔬菜の生長と発育」 の章を執筆することに決まりました。4人それぞれ居場所が離れているので、IT教授 をまとめ役として、期日までに原稿を送ることにしました。共著の場合は、それぞれの 執筆者 によって、用語・文体 や 内容のレベル に差が生じやすいので、これを避けるために、相互に遠慮なく指摘しあうことも約束しました。昔の大学には 教科書 というものはなく、私の学生のころの講義は、教授の口述を筆記するものでした。新制大学になって、教科書 が出始めましたが、専門によっては、なかなか適当な内容のものがありませんでした。大学の数が増え、学生数も多くなって、大学の専門分野ごとに 教科書 の 出版社 ができてきましたが、はじめは 旧帝国大学の教授 を著者とするものがほとんどでした。教科書 というものは、その専門分野の全体にわたって書かなければならない、その分野の学問的体系を示すものでなければならない、また、簡潔でないといけない、という制約があります。私どもの場合は、執筆者4人 が互いに 草稿 を見せ合い、学会のたびに話し合い、遠慮なく相互に指摘や批判もして、全体をそろえ、一人の著者が書いたように仕上がったと思います。 図書「蔬菜園芸学」そして、平成2年(1990年)6月、初版の発行 にこぎつけました。その学問分野を専門とした者として良い仕事に恵まれたと思います。また、自分の書いた 教科書 を使って講義ができる、という喜びも味わうことができました。 この本は、出版後20数年を経た今も版を重ね、現役の 教科書 として使われています。

2012年04月28日

コメント(1)

-

園芸学会沖縄大会・・・妻を連れて参加

・昭和61年(1986年)11月下旬、園芸学会 が始めて 沖縄県 の 琉球大学 で開催され、私は妻同伴で参加しました。沖縄 へはたびたびは行けないし、永年家事・育児をしてくれた妻にも見せたい、それに、長男のいなくなった家に一人にする心配もありました。アメリカの学会 では、以前の ハワイ の アメリカ園芸学会(2012年3月4日のブログ参照) を見ても、夫人同伴の人が多く、開催側も学会中の夫人向け行事などもあるのですが、日本は先進国になっても、そういった慣習は出来ませんでした。当時は 高松 から YS11 で 大阪空港 へ飛び、大型ジェット機 に乗り換えました。沖縄 へ行ってみると、夫人同伴の会員が何人もいました。やはり私と同じ思いで夫人を伴ったのでしょう。 那覇空港 那覇市街琉球大学 はキャンパスが広く、立派な建物が多くありました。そのころは学会の各種の委員をさせられていたので、研究発表 を聴くよりも、委員会 の仲間との相談や打ち合わせの用事の方が多くなっていました。 琉球大学キャンパス学会3日目の 見学ツアー には加わらないで、妻と1日コースの 観光バス に乗って 沖縄本島 各地を見物。ひめゆりの塔・摩文仁の丘・沖縄戦跡・パイナップル畑・万座毛・亜熱帯植物園・鍾乳洞 などを観て回りました。途中、学会見学団 と一緒になるところもありました。 ひめゆりの塔 摩文仁(まぶに)の丘公園 沖縄戦当時の日本軍地下壕跡 首里城守礼の門 万座毛(まんざもう)海岸 東南植物楽園 玉泉洞(ぎょくせんどう・鍾乳洞)沖縄 では牛肉が安くて、夕食には、大きなビフテキを食べたり、伊勢えび料理店 へ出かけたりして、食事も楽しみました。

2012年04月25日

コメント(0)

-

香川大学農学部附属農場・・・愛媛大学連合大学院農学研究科

・昭和61年(1986年)3月から、私は 香川大学農学部 に附属する農場 の 場長 を兼任することになりました。私は、自分ひとりでコツコツと研究や著述をするのが性に合っているのですが、50歳代後半ともなると、自分のことよりも、全体の管理運営の役目をさせられることが多くなりました。昔、農林専門学校の 菊池秋雄校長(2011年2月4日のブログ参照) が言っておられた言葉、 「自分の研究をするのは30代に、本を書くなら40代に、50歳を過ぎれば管理運営の仕事」を思い出していました。香川大学農学部 の 附属農場 は、学部の東3キロメートルの隣町(現・さぬき市)にあり、大きな丘全体が農場になっています。それで俗に 傾斜地農場 とも呼ばれています。 附属農場管理棟丘の頂上に 畜舎 があって、牛・豚・鶏を主に何種類もの 家畜 を飼育していました。当時のおもな仕事は 豚の繁殖 で、いつも発育段階の異なる 仔豚 がいました。丘の中段には ブドウ・モモ・カキなどの果樹園 と ブドウのガラス室。 附属農場果樹園果樹園 を降りたところに 管理棟。その東に 野菜・花卉(かき)の畑 と ハウス群。丘の下の平地には 水田 と 茶園。ほかに 竹林 や 松林、花木(かぼく) の植栽場もあります。 附属農場の野菜・花卉ハウス農場実習 の授業を受ける学生は、農学部のバスで 農場 に来て、担当教官 から作業の説明を聴き、現場に入って 実習 します。教官 のほかに各分野の 技官 がいて指導を手伝います。また、多人数での会議や、農場 にある作物を材料に 卒業論文 の研究をする学生などが、宿泊できる建物もあります。 附属農場内の会議・宿泊施設 農機具庫の前で作業の説明を聴く学生 五月の茶摘み実習附属農場 には 専任教官 として 教授2人・助教授(現・准教授)1人・助手(現・助教)1人 がいて 実習指導 にあたり、事務長・事務官・雇員 が 農場 の事務処理を担当します。技官 は10名ほどいて、それぞれ専門の栽培や飼育の仕事をします。農場長 は 管理職 ですが、併任なので毎日は農場に行かず、最上位の専任教官を 農場主事(しゅじ) として、日常的な 農場業務管理 は、農場主事 と 事務長 に任せることになっています。私が 農場長 在任中、農場専任教授 2人が相次いで定年退官して、その後任を決めるのに一苦労しました。結果的には、1人は農学部の助教授のなかから、もう1人は公募して、北陸の 県試験場長 を定年退職した人を選びました。このころ、香川・愛媛・高知 の 3大学農学部 が連合した 博士課程大学院 の設立が認可され、愛媛大学連合大学院農学研究科 と称することになりました。3大学から、博士論文 を審査できる実績を持つ教官が選出されて、メンバーになりました。 松山城と松山市街私もメンバーの1人となったので、たびたび 松山市 へ日帰りや1泊で出張することになり、一段と忙しくなりました。農場長 の任期は2年。その間、大学附属農場協議会 出席のため東京・高知・札幌へ出かけました。高知は 連合大学院 の会議で何度も出張していましたが、北海道行きは3度目で、往復とも空路。会議の前後に、当時 札幌 に住んでいた姪の家や、積丹半島・支笏湖 などを訪れました。 札幌での大学附属農場協議会 農場協議会での酪農学園大学視察 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *園芸学会 でも 各種の委員 を充てられ、その後に 評議員 にも選出されました。もはや、自分個人の研究よりも、後進の人たちのために働く年齢になったのだ、との思いが一段と深まりました。

2012年04月22日

コメント(1)

-

夫婦旅行再開・・・箱根

このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」なお、エピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆・昭和60年(1985年)11月、私は久しぶりに妻と二人で 観光旅行 をしました。妻はその前の2年間ほどは体調がすぐれず、遠出を控えていて、長男の 大学受験 や 入学、下宿の世話 などは私がしました。このころ、妻の心身が回復したので、長男の在学する 大学の学園祭 を期に東京へ行き、下宿している様子も見て、帰りに二人で箱根に行ったのです。それまでの旅行は、私の出張以外はほとんど子供連れ。50歳台後半に入って、また二人だけで旅行できるようになりました。新宿駅 から 小田急 で 小田原 へ。そこから 箱根登山鉄道 に乗り換えて、 箱根・強羅(ごうら) 着。強羅 に宿をとって 箱根 各所を見物しました。 小田原行き・小田急電鉄ロマンスカー(新宿駅で) 強羅に着いて昼食登りケーブルで 大涌谷 へ。噴煙を吐く 大涌谷 上空を風に揺れながら横切る 空中ケーブル は、スリル満点でした。 大涌谷を横切る空中ケーブルその日は 大涌谷 から車で 強羅 の宿に引き返し、翌朝再び 大涌谷 に来て、山上から 富士山 を仰ぎ見ました。そして 空中ケーブル で 芦ノ湖 北岸へ降り、観光船 に乗って南岸まで。 大涌谷山上から仰ぐ富士山 朝の芦ノ湖 芦ノ湖の観光船芦ノ湖 の南岸に着いて船を降り、箱根神社 や 曾我兄弟の墓 を拝んでから、ケーブルで 駒ケ岳 に登りました。富士山 や 芦ノ湖 の展望はすばらしかったのですが、山頂は強風で、早めにロープウェイで 箱根園 へ降りました。最終日は、タクシーで、芦ノ湖 西岸の スカイライン をドライブ。所々で車を降りて、富士山 を眺め、芦ノ湖 を見下ろしました。スカイライン を引き返して、昔の 箱根関所 や 旧東海道跡 などを見て回りました。 スカイラインからの芦ノ湖の眺め 旧東海道跡で元箱根で 箱根 名品の 寄木細工 を買い、バスで 十国峠 を越え 熱海 へ出て、東海道新幹線 で帰途に着きました。

2012年04月19日

コメント(0)

-

長男の大学進学・・・先祖の地を見せる

・昭和59年(1984年)8月、長男 が 関東の大学 に進学したのを機会に、長男 を連れて、父の出身地・福井県丸岡町(現・福井県坂井市丸岡町) の 父の実家 を訪れました。私はそれまでに8回ほど行っていますが、長男 は行ったことがないので、この折にと思ったのです。丸岡町 に行く前に、福井市 の南東・一乗谷 にある 朝倉氏遺跡 を見学しました。戦国時代に 織田信長 の軍団に滅ぼされた 朝倉氏の館跡(やかたあと) です。遺跡 はよく整備されていました。 一乗谷朝倉氏遺跡それから 丸岡町 に行き、丸岡城 を観ました。小さい 天守閣 ですが、日本に残る城では最古といわれています。 丸岡城天守閣前で父の実家 は、丸岡の町 からバスで山に入った、谷あいに開けた集落にあります。昔はひとつの村で、谷あいの田畑は自給分程度。おもな仕事は、豊富な 山林資源 によるものです。このときは、私の従兄弟(いとこ)が当主で、昔は 木炭の製造販売、その後は 杉の製材業 を営んでいました。 父の実家この地域は、山に登ると 加賀の白山 がよく見えるので、奈良時代に 白山信仰 の修行場だったようですが、その後は衰え、あらためて、平安時代末期から人が住むようになったそうです。昔の村の時代の古い家が、“千古の家” という名で残されています。 千古の家(福井県・坂井市丸岡町・竹田地区)私どもの行ったとき、地区の南の山際で トンネル工事の起工式 が行なわれていました。福井市 の平地から登り、トンネルを抜けてこの地に入って、石川県の 山中温泉 に通じる国道をつけるのだ、との話を聞きました。四国へ帰る前に、東尋坊海岸 へ行きました。東尋坊 はこのころすでにすっかり観光地化されていましたが、柱状節理 の岩が連なる海岸は奇景でした。 東尋坊海岸 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *小さかった子供が、成人して 大学 に進学しました。家業という仕事のない私のような家では、大学 まで進学させて、卒業後は自分の進む道を決め、生活を立ててゆく道を自身で切り開いてもらわねばなりません。4年間の 学費・生活費・交通費 の仕送りは、かなりの負担ですが、子を持ったからには、親としての obligation でしょう。それからのちは、本人の 努力次第、運次第、と思うほかはありません。そろそろ 子離れ・親離れ の時期が来たのだ、と思いました。このときの旅行は、長男に自分の 出自(しゅつじ) を教えて、やがての 別れ を惜しむ 良い機会 になった、と当時を振り返っています。

2012年04月16日

コメント(1)

-

野辺山・信州大学農場・・・先輩・級友・義弟の死

・昭和55年(1980年)7月末、私は 長野県 の 高冷地野菜栽培視察 に行きました。おもな目的は 結球レタスの夏栽培状況視察 です。最初に塩尻の近くの 洗馬(せば)農協 を訪問。ここは 准高冷地 で、真夏には レタス の栽培ができず、初夏と初秋の栽培地です。行ったときは、初夏どりレタス の収穫が終る時期でした。畑はよく整備され、次の栽培に備えて耕され始めていました。 洗馬農協 洗馬農協の圃場洗馬 から次の目的地・野辺山 に向かいました。前もって頼んでおいた、専門学校・大学を通じての同級生で今は 信州大学農学部 の 教授 になっている S君(2011年5月6日のブログ参照) と途中で落ち合い、野辺山 に着きました。ここには 信州大学農学部 の 野辺山農場 があります。野辺山高原 は、標高1300メートル以上。盛夏でもレタス が栽培できる 高冷地 です。国鉄(現・JR)の最高地点 も駅の南にありました。高原は畑地が広く展開し、レタス・ハクサイ・キャベツ・ダイコン・ベニバナインゲン などが栽培されていました。 国鉄(現・JR)最高地点標 野辺山高原野菜栽培地一望 信州大学農場建物 信州大学農場の圃場その夜は 信州大学野辺山農場 の宿泊所に S君 とともに宿泊。S君 は若いときから呼吸器が弱くやせていました。彼は一時 香川大学 に勤務していたこともあり、信州大学 に移ってからは、細い体ながら頑丈になったように見えました。翌朝、再会を約して S君 と別れ、松本市 から思い出の地・上高地 に行ってみました。途中の道路は広く整備され、釜トンネル も以前の何倍も広く、上高地 の 河童橋 周辺は、登山者よりも観光客のほうがずっと多く見受けられました。25年ほどの間の大きな変わりようでした。 上高地・大正池 上高地・河童橋 上高地・田代池で上高地 から戻って、松本市 に宿泊し、安曇野(あずみの) にある ST種苗会社 の草花育種(いくしゅ)農場 を視察。国宝・松本城 も観ました。 国宝・松本城 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *この 信州大学野辺山農場 での S君 との一夜から4年後、S君 は呼吸不全の状態になって 京都 に戻り、治療の甲斐なく死去しました。野辺山 での元気さからは考えられないことでした。S君 の家は、京都 でも最高級住宅地帯の 下鴨(しもがも)泉川 にあり、父君は有名な画家。同じ 京都 でも、下町商店街生まれの私とは全く違った育ちでした。S君 死去の年・昭和59年(1984年)に、静岡大学教授 になっていた大学同級の MI君(2011年7月6日のブログ参照) が、S君 に先立って亡くなりました。私よりもはるかに頑健だったのに。その2年前ごろ、香川大学 でも、転職時に御世話になった TT氏 をはじめ数人の教授たちが、50歳代後半で亡くなり、また、野辺山高原野菜視察 の翌年には、義弟 が40歳代の若さで死去しました。大学受験勉強を始めるときに、進め方を教えてくれた専門学校同級の I君(2011年4月22日のブログ参照) も亡くなりました。彼は農林省で行政官となり、中年以後は各県の 食糧事務所長 を勤めていました。鳥取県 から 香川県 の 食糧事務所長 に転任して、香川大学農学部長 や私のところへ着任挨拶に来たころは元気でしたが、間もなく発病し、高松市 で死去しました。老少不定(ろうしょうふじょう)、会者定離(えしゃじょうり)、とはいっても、親密だった人たちが、定年も待たずに世を去って逝くのを厳粛に見送りながら、私は、人の世のきびしい現実と向き合っていました。

2012年04月13日

コメント(0)

-

大平正芳首相 死して・・・自民党よみがえる

昭和49年(1974年)12月に 田中角栄内閣 が総辞職した(2012年3月1日のブログ参照)あと、三木武夫内閣 が成立しました。田中角栄 の金権体質に対して、三木武夫 は “クリーン三木”といわれて首相に選ばれました。三木武夫 は、徳島県板野郡土成町出身。昭和12年(1937年)に30歳の若さで衆議院議員初当選。戦後は 国民協同党 を組織し、保守合同によって自民党に入った人物です。 国民協同党時代の三木武夫(1951年) (出典 Wikipedia)国民協同党 は資本主義、社会主義に対する第三の道としての 協同組合主義 を綱領に掲げ、議会主義・人道主義をうたう、理想主義的な中道政党でした。私は、徳島県土成町 にある 三木武夫 の生家へ行ったことがあります。家にはだれも住んでいないようでした。彼は、自身の地元の、当時吉野川北岸にあった旧国鉄の赤字線を廃止しました。これをみても、地元の新潟県に道路をはりめぐらした 田中角栄 とは正反対でした。このころ、最大野党の 日本社会党 は政権担当能力が乏しく、自民党政権 が永久に続くような状況でした。ただ、田中内閣 成立以後、派閥間のせめぎあい は激しさを増していました。こんな情勢のなかで、三木武夫 は、田中前首相 が逮捕された ロッキード事件 の徹底解明を表明したため、他の派閥からの総攻撃を受けました。いわゆる “三木おろし” です。三木武夫 は国会解散を考えましたが、閣僚の反対にあい、2年足らずで退陣を余儀なくされました。次の自民党総裁には 福田赳夫 が選出され、福田赳夫内閣 が成立しました。 福田赳夫福田赳夫内閣 は、昭和51年(1976年)12月から2年間続きました。福田赳夫 は首相続投を目指しましたが、田中派・大平派 の反発を受けて、自民党総裁選挙 で 大平正芳 に敗れました。 大平正芳こうして、昭和53年(1978年)12月、大平正芳内閣 が誕生しました。しかし、自民党 内の 派閥抗争 は “怨念(おんねん)” と言われるまでにひどくなり、これが国民にも知られるようになって、自民党 への支持は低下しました。その結果、昭和54年(1979年)10月の総選挙で 自民党 は敗北。自民党非主流派は 大平退陣 を要求し、国会の首班指名には、自民党 からは、主流派 が 大平正芳 を、非主流派 が 福田赳夫 を擁立するという、党分裂同様の有様になりました。何とか 大平正芳 が首班に指名されて 第二次大平正芳内閣 が発足しましたが、政局は混迷しました。翌 昭和55年(1980年)5月16日、社会党 が提出した 大平内閣不信任案 の審議に 自民党 非主流派 が欠席、そのため 内閣不信任案 が可決されてしまいました。大平首相 は、直ちに 衆議院 を解散。6月22日に 衆議院 と 参議院 の 同日選挙 を実施して、政局を一新しようと考えました。ところが 総選挙 公示の5月30日、街頭演説で第一声を挙げた 大平正芳 は過労と不整脈で倒れ入院。早速党内非主流派から 大平退陣 の声が上りましたが、大平 は拒否しました。そして入院から12日後の6月12日、大平正芳 は心不全により死去しました。享年70歳。昭和7年(1932年)の 五.一五事件 以来、48年ぶりの 現職首相の死 という事態に、状況は一変。自民党は、主流派・反主流派 ともに粛然として 挙党体制 をとり、選挙戦を進めました。結果は、衆参両院 ともに 自民党 が大勝し、安定過半数を確保しました。この選挙での 自民党 の勝利は、単に 大平正芳 の死に対する 同情票 だけではなく、当時の 社会党・公明党などの 野党連合政権構想 に対して、繁栄を続けている経済の失速を心配した国民の 保守浮動層 が、結束を取り戻した 自民党 を支持した結果だ、といわれます。大平正芳 死去後、大平派の 鈴木善幸(すずきぜんこう) が2年余り首相をつとめ、次いで 中曽根康弘内閣 が、5年の長期政権を保ちました。 鈴木善幸 中曽根康弘大平正芳の死 は、分裂寸前の 自民党 を再結束させて、社公連合政権構想 を打ち破り、 “ジャパン・アズ・ナンバーワン” と呼ばれた日本の繁栄を、さらに長く続けさせました。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *大平正芳 は 香川県 出身。その顔だちは “さぬき男” の典型といえるでしよう。農家に生まれ、篤志家などからの奨学金を得て、高松高等商業学校(現・香川大学経済学部) から 東京商科大学(現・一橋大学) に進学。高松高等商業 在学中に、キリスト教 に入信。大学卒業後、同郷の 大蔵次官・津島寿一 に見込まれて 大蔵省 に入りました。大蔵省時代の上司・池田勇人 の側近となって、香川2区 から 衆議院議員 に立候補し当選。以後 連続当選11回。池田勇人 の没後、そのあとを継ぎました。大平正芳 は、国民生活の望ましい姿として “田園都市構想” を唱えていました。“田園都市構想”とは、自然に恵まれた田園 と 都市の持つ合理性 を併せ持つ地域社会 での生活をいいます。彼の頭の中には、生まれ故郷の自然豊かな 香川 の山河があったのでしょう。私は大都市から、大平正芳 の出身地・香川県 に移り住み、田園の中で自然に恵まれた生活をしていますが、残念ながら、香川県 の 田園社会 の中には、都市の持つ合理性 は、まだまだ乏しい、と感じています。

2012年04月10日

コメント(1)

-

ジャパン アズ ナンバーワン

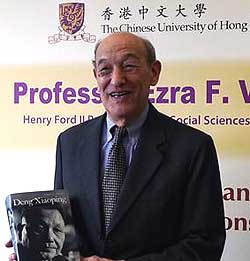

・昭和54年(1979年)、 「ジャパン・アズ・ナンバーワン」(原題 Japan As Number One) という本が出版され、世界的ベストセラー となりました。著者は、アメリカの社会学者・エズラ・ファイヴェル・ヴォーゲル。 ヴォーゲル氏 は、日本 と 中国 を中心に東アジア諸国の研究を続けてきた人物です。 ヴォーゲル氏「Japan Is Number One」 ではなく 「Japan As Number One」 としたのは何か意味があるのか私には分かりませんが、文字どおり訳せば 「第一位としての日本」 ということでしょう。つまりは このときの 日本が、経済や技術で世界第一位だ というのです。この著書のなかで、ヴォーゲル氏 は、奇跡的といわれた 戦後日本 の復興 と 高度な経済発展 の要因を分析して、 “日本的経営” を高く評価しています。そして 「その基盤となっているのは、日本人の学習意欲の強さと読書習慣の高さだ」と述べています。そして、当時の国民の能力について 「日本人の数学力はイスラエルに次いで2位、科学分野で2~3位、情報については7位」と言っています。また、 「英語力は他の国よりも劣っているが、将来はともかく、今の時点では大きなマイナスではない」とも語っています。そして、それを補うものとして 「優秀な通商産業省や大蔵省主導の経済への強烈な関与が、さらに日本の競争力を高めている」と指摘しています。ヴォーゲル氏 は、この 「ジャパン・アズ・ナンバーワン」 出版の16年前の 昭和38年(1963年) に、 「Japan’s New Middle Class」(日本の新中間階級-サラリーマンとその家族) という本を書いて、 「この世代が、近未来に 日本 を最先進国に押し上げるだろう」 と予告していました。「Japan’s New Middle Class」 で書かれた “日本の新中間階級-サラリーマン” とは、今では 後期高齢者 となっている元サラリーマンの世代です。現役のころは “猛烈社員” とか “エコノミック アニマル” などと呼ばれた人たちです。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」 出版前年の昭和53年(1978年)10月、中国 の実力者となった とう小平(とうしょうへい) が来日。新日鉄君津製鉄所 や トヨタ自動車 の先進施設を視察し、東海道新幹線 にも乗って、日本の躍進振りに眼を見張りました。とう小平 は、続いて1979年1月に アメリカ を訪問。各地の工業地帯を訪れ、ロケット・航空機・自動車・通信技術産業 を視察しました。 カーター大統領(右)と とう小平(1979年)とう小平 は、日米両国 の先進技術を目の当たりにして、はるかに立ち遅れた 中国 の発展を目指し、政治・軍事は 共産党一党独裁 のまま、経済は 資本主義 を採り入れた、改革開放路線 を強力に押し進める政策を開始しました。当時の世界は、アメリカ と ソ連 の両大国と、それぞれに組する 東西両陣営 の 対立冷戦時代。対立の始めのころには キューバ危機(2011年10月18日のブログ参照) のようなこともありましたが、その後はかえって不思議な安定感がありました。このなかで日本は、西側自由主義諸国 の一員として、アメリカ の核の傘に入り、国防費を安上がりにして、当時の国民の勤勉努力により、もっぱら民生機器を開発量産して経済力をたくわえ、ナンバーワン といわれるまでにのし上がりました。日本 は、このころから数年後までがもっとも良い時代だった、と私は思います。私個人としても、この時は50歳代前半。仕事にも健康にも恵まれて、最高に働き甲斐のある良い時期だった、と昔を振り返っています。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *「ジャパン・アズ・ナンバーワン」 の刊行から三十数年。今の 日本 はどうでしょうか ? 中国 は 改革開放路線 を推し進めて経済大国になりましたが、これからどのように進むのでしょうか ? 81歳で今も健在な ヴォーゲル氏 はどう見ているのか、聞いてみたいですね。

2012年04月07日

コメント(2)

-

家族旅行(2)・・・中国地方へ

昭和54年(1979年)8月、山口県 の 秋吉台(あきよしだい)・萩市、島根県 の 津和野 に家族旅行に行きました。山陽新幹線・岡山―博多間 は、この年の4年前に開通していました。秋吉台 に宿をとって、カルスト台地 を歩き、地下の 秋芳洞(しゅうほうどう) を見ました。鍾乳洞(しょうにゅうどう) は 高知 でも見ましたが、秋芳洞 の方がずっと大きい 鍾乳洞 でした。 秋吉台のカルスト台地 秋吉台の妻と長男 秋芳洞の鍾乳石 秋芳洞の千枚田秋芳洞 を出て、さらに北にある 大正洞(たいしょうどう) と 景清洞(かげきよどう) へ行き、洞窟に入ってみました。大正洞 は縦穴、景清洞 は横穴で、どちらも水はありましたが、流れてはいませんでした。秋吉台 の次の宿は、城下町・萩。ここではレンタサイクルで街を走り、萩城址、桂小五郎・久坂玄瑞・伊藤博文・山県有朋 の屋敷跡を見て回りました。伊藤博文 の家は、松下村塾(しょうかそんじゅく) のすぐそばにありました。吉田松陰 が教えた 松下村塾 は、良く保存されていました。萩焼 の店も見て回りました。 萩城址 松下村塾萩市内からバスで 島根県 に入り、津和野(つわの) に着きました。ここは幕末の法学者・西周(にしあまね) や 軍医総監で文豪の 森鴎外(もりおうがい) の出身地。谷あいの小さな町ですが、水路や川には錦鯉が泳ぐ奇麗なところでした。山に張り付くような場所に、大きな神社がありました。太皷谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)です。「稲荷」 と書かずに、なぜか 「稲成」 の字を当てていました。一方、乙女峠 という所には、幕末にキリシタン信者を迫害した跡もありました。 津和野の町と太皷谷稲成神社

2012年04月04日

コメント(0)

-

家族旅行 (1) ・・・四国の南端へ

・月が替わって、今回から 2012年4月。いつも、私のブログ 「チューさんの今昔ばなし」 を見てくださって有難うございます。このブログでは、昭和の初めから、私が見たり、聞いたり、体験したり、したことを、ほぼ年代順に書いています。今は、昭和50年代(1975~1984年)、私の50歳前後の時代に入っています。このブログは、私の 想い出日記 ですが、同時に一庶民が体験し見てきた、日本国の移り変わりでもあります。歳とった者には、もはや力はありませんが、国の盛衰、世の中の移り変わりは、充分に見てきました。過去を振り返りながら、資料を調べながら、さらに続けて行きたいと願っています。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆私は、ブログとは別に「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」 というホームページを開設しています。ぜひご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆昭和44年(1969年)に 香川県 に転職して来て以来、子供の小さい間は、日帰りで県内各地へ妻や長男と一緒に出かけました。これらは 旅行 というよりも 遠足 です。香川県内各地の名所 については、後日のページで書こうと思っています。長男が 中学・高校 に進学してからは、夏休みや冬休みに泊りがけで、家族旅行 をしました。京都には、私も妻も実家があるので、何度も行きましたが、このページは、そのほかへの旅行の話です。まず 四国。徳島県の太平洋岸 へは、長男が小学生のころ海水浴に行きましたが、内陸では 土柱(どちゅう)。海では 鳴門(なると)海峡の渦潮 見物。 阿波の土柱 (現・徳島県阿波市) 鳴門海峡の渦潮高知県 へは、昭和51年(1976年)12月に 足摺岬(あしずりみさき) へ。昭和54年(1979年)12月に 室戸岬(むろとみさき) へ。足摺岬 への旅行では、須崎・足摺岬・宿毛(すくも) と、愛媛県 の 宇和島 で泊まりました。宿毛 と 宇和島 では雪が降り、地元の人は数十年ぶりの積雪と言っていました。 足摺岬灯台 足摺岬の先端 雪の舞う竜串海岸 (現・土佐清水市) 宿毛湾の雪景色宿毛 からバスで、雪の積もった坂道を越えて、愛媛県の 宇和島市 に着きました。伊達博物館 や宇和島城 を観ました。昼間は曇りでしたが、夜になってまた雪が降り、朝、丘の上の宿から見る 宇和島 はいちめんの銀世界でした。 宇和島城天守閣 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *室戸岬 への旅行も年末の冬休みでしたが、この年は好天に恵まれました。岬の国民宿舎で宿泊後、四国八十八箇所 のお寺を回りながら、高知を経て 横波三里 を走り、窪川 まで行きました。当時の 室戸岬 一帯は、足摺岬 のような観光地ではなく、国民宿舎のほかに旅館が一軒。それと四国八十八箇所二十四番の 最御崎寺(ほつみさきじ)・気象観測所・灯台 があるだけ。冬でも自然豊かなところでした。 室戸岬灯台 室戸岬先端 中岡慎太郎銅像 (室戸岬) 岩崎彌太郎 (三菱財閥創立者) 生家 (高知県・安芸市) 高知城 観音像に水をかける長男 武市半平太銅像(横波三里・高知県須崎市)

2012年04月01日

コメント(1)

-

放射線育種場見学・・・放射線照射による新品種育成

・昭和54年(1979年)4月、園芸学会 が茨城県の 筑波大学 で開催されました。学会終了後、私は茨城県の山間部(現・常陸大宮市)に開設された農林水産省の 放射線育種場 を視察に行きました。放射線育種 とは、栽培植物に 放射線 を照射して人工的に 突然変異 を誘発し、そのなかで役に立つ変化を起こしたものを選び出すという、品種改良 のひとつの手段です。放射線育種 に使う 放射線源 としては、コバルト60 が使われます。放射線 を出さない普通のコバルトは、コバルト59 。これに中性子をあてて人工的に作った コバルト60 は、放射能 を持ち ガンマー線 を出します。私がまだ京都の KF大学 に勤めていたとき、京都大学 に 放射線照射施設 ができたと聞いて、学生を連れて、野菜のタネに ガンマー線 を照射しに行ったことがあります。ひとつの建屋の中を分厚いコンクリートで仕切って、玩具の円形レールセットのように連結した弁当箱ほどの大きさの台車に、タネを並べてコンクリートの奥へ送り込み、所定の位置で ガンマー線 を一定時間照射します。そしてまた、レールセットを同方向に回して、戻ってきた台車から照射済みのタネを取り出す方式でした。学生がタネを取り出すのを怖がりましたので、 「タネは ガンマー線 をあてられただけで、このタネが ガンマー線 を出しているのではないよ」と説明したことがあります。 ガンマーフィールドの中から入口を見る茨城県の 放射線育種場 の ガンマーフィールド は、この ガンマー線照射 を野外で大規模に行なう国の施設です。放射線 が外へ洩れないように、周囲を野球場のように高くして囲み、中央にやぐらを建て、ここに コバルト60 の 線源 を置きます。照射しない時は遠隔操作で 線源 を密閉します。 ガンマーフィールドの中心に立つやぐら私の行った時は、ちょうど照射を止めている時間で、ガンマーフィールド の中央まで入りました。フィールド 入口の扉は分厚い鉄製ですが、それでも ガンマー線 が直接当たらないように、通路をわざと曲げてありました。ガンマーフィールド を上空から見ると、フィールド は円形で、畝は同心円形になっています。線源 からの距離によって 被ばく線量 が違うので、果樹などは外側に、 一年生作物は内側に植えてありました。 上空から見るガンマーフィールド (放射線育種場のホームページより引用)ガンマーフィールド から程近い場所に ガンマー温室 があって、野外で育ちにくい植物が鉢植えにされていました。植物の根は茎葉よりも 放射線 に弱いので、特別なレンガで囲ってありました。 ガンマー温室ガンマー温室 では、 放射線源 の コバルト60 は、地中に埋められて密閉されています(上の写真の左下隅)。照射時には遠隔操作でふたを開け、線源 が地上に延びてきて照射をします。放射線照射 によって起こる 突然変異 は、多くが役に立たない変異物ですが、少数ながら役に立つ変わり物も次世代に出現します。その変異が遺伝してゆくかを何年もかけて見極めてから、新品種 として発表します。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *現在、放射線育種場 は、独立行政法人 農業生物資源研究所 の所管となって、イネ や キク など、かなりの数の 新品種 を発表し、品種登録 をしています。また、民間会社などから依頼を受けての 放射線照射 も行なっているそうです。東日本大震災で 放射線育種場 も被害があったようですが、放射能漏れなどは起こらず、事業を継続していると聞いています。

2012年03月29日

コメント(1)

-

大学入試に 共通一次試験 始まる

・昭和54年(1979年)から 国公立大学の入学試験制度 が変わり、1月に “国公立大学共通第一次学力試験”(略称・共通一次試験)、3月に 各大学での試験、と2段階に分けて行うことになりました。大学入試 にとっては始めての試みです。この 大学受験制度改革 のために、昭和52年(1977年)5月に 大学入試センター が設立され、準備期間を経て、昭和54年(1979年)から “共通一次試験” が実施されることになったのです。 入試センターの開設“共通一次試験” 開始の年、私は入試の責任者の役目を充てられて、“共通一次試験” に真正面に取り組むことになりました。日本では、昭和30年代から始まった産業と経済の大発展につれて、大学進学率 が年々高まりました。そして、どこの大学に入学できるかによって、卒業後の将来まで決まるかのように言われて、大学入試が社会の注目を浴びるようになりました。出版社は、各大学の 入試問題 を調べて、 「OO大学入試・出題の傾向と対策」 というような本を販売し、高等学校側 からは個々の入試問題を採り上げて、 「難問・奇問 が多い」 とか、 「A大学の今年の問題は、B大学のO年前の問題とそっくりだ」 などと批判するようになりました。私も、“共通一次試験” が始まるまでに、入試問題出題者 となったことがありますが、それはとても気骨の折れる仕事でした。まず高校の当該科目の教科書10数冊を読み、過去数年間の各大学の当該科目の出題内容を調べ、それから問題の作成にかかります。自分が出題者、ということは、学内でも秘密ですし、問題作成についても、だれに相談することも許されません。試験問題の内容や文言に少しでもミスがあると、マスコミに採り上げられ、大きなミスの場合は、問題作成者の引責辞職につながることにもなります。 最初の共通一次試験受験生たち“共通一次試験” は、それまでの 大学入試 にかかわるさまざまな問題点を少しでも解消し、全国公平に受験ができるようにと、始められたものです。しかし何しろ、初めてのことなので、私は数日間、大学本部に詰め切り。2日間の試験 が終了して、整理した答案を送り出し、ほっとしたことを思い出します。“国公立大学共通第一次学力試験” は、その後に 私学の参加もあって、“大学共通第一次学力試験” と改められ、さらに “大学入学者選抜大学入試センター試験”(略称・大学入試センター試験) と改称して、現在も続けられています。

2012年03月26日

コメント(0)

-

園芸学会参加旅行・・・日光

・自分の仕事を進めてゆくために、私が加入している 学会 はいくつもありましたが、メインは 園芸学会 でした。園芸学会 は毎年2回開催され、春は東京か関東、秋はその他の地方。それで、ほぼ毎年、春には東京へ行きました。東京での宿は、東京大学のすぐ近くか 目白(めじろ) でした。秋は全国各地持ち回りで、職務の都合で行けない年もありましたが、大半の道府県を訪れることができました。日程に余裕のあるときは、学会の前かあとに、近くの名所を見物しました。昭和53年(1978)春の 園芸学会 は、東京ではなく、宇都宮大学 で開催されたので、その前に 日光 を訪れました。私は、判官(ほうがん・源義経)びいき・太閤(たいこう・豊臣秀吉)びいき で、徳川氏は好きでないのですが、一度は 日光 を観ておこうと思ったのです。 日光東照宮 参道まずは 日光東照宮。拝殿の前へ行くのに、料金を取るのにはびっくりしました。さらに拝観料を払って本殿上段の間まで入りました。陽明門 や 眠り猫・三猿 の彫刻 なども見ましたが、どれも派手過ぎて、神々しさが感じられず、神社というより屋外美術館のようだな、と思いました。 眠り猫 三猿の彫刻 陽明門前の石段 日光東照宮 陽明門東照宮 に隣接する 輪王寺 などを見てから、バスで いろは坂 を登って 奥日光 へ。奥日光 はまだ雪が深く、華厳の滝 は半ば凍っていました。 男体山 中禅寺湖船で 中禅寺湖 を遊覧してから、バスに乗り、戦場ヶ原 を通って 湯の湖 まで行きました。湯の湖 の温泉場は、さらに深い雪でした。 湯の湖帰りは 湯滝 のそばの道から、戦場ヶ原 を通って、中禅寺湖畔 まで歩きました。東照宮 の派手さよりも、奥日光 の自然の方が、はるかに好ましく感じました。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *私は在職中、各地で開催された 園芸学会 へは、支部会も含めて、できるだけ出席するように努めました。開催がなかったか、または職務の都合で行けなかったのは、青森県・宮城県・山形県・群馬県・埼玉県・長野県・新潟県・富山県・福井県・滋賀県・長崎県・熊本県です。これらの各県のうちでも、園芸学会以外の職務などで行った所もあって、列車で通過しただけの県は、宮城・山形・群馬・新潟 の4県のみです。

2012年03月22日

コメント(0)

-

集中講義・・・島根大学・岡山大学

このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」なお、エピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆・北海道から帰って間もなくの昭和51年(1976年)10月、島根大学 から 集中講義 の依頼があって出向きました。島根大学 の場合は、教官定員の都合で、専門の教官の採用が数年先になるとのことで、昭和55年(1980年)まで、一年おきに3回、松江 へ行きました。 現在の島根大学(北尾洋二氏のブログより転載)集中講義 というのは、本来、週1回ずつ15回行なう講義を、1週間のうちに、月曜から金曜まで連日実施して、土曜日午前中に試験をする、というものです。そのころ、土曜は休日ではありませんでした。集中講義 は、学生が復習をする時間が乏しいので、良い授業方法ではないのですが、大学内に専門教官がいない場合に、やむを得ず、非常勤講師 という形で、他大学の教官を呼んで行なうものです。10分ほどの休憩を挟みながら、立ったまま連続講義するのは疲れますが、2日ほどすると慣れてきて元気になり、かえって座っている学生の方が疲れて、居眠りする者がいました。 松江城 松江大橋の夜景(現在)松江 は 高松 よりも小さい都市ですが、小泉八雲 も好んだ落ち着いた城下町で、景色が良く、メノウ細工 の店がありました。非常勤講師手当 としていただく給与の額以上に、メノウの置物や細工品 を買って帰ったこともありました。 メノウの置物岡山大学 の場合は、私の 特定専門分野 の科目で、昭和52年(1977年)から昭和60年(1985年)まで、1年おきに5回、非常勤講師 を勤めました。 現在の岡山大学 岡山大学前の通り(現在)当時の 岡山大学前の通りは、現在の写真で見るほどにぎやかでなく、学生向きの食堂がところどころにありました。岡山大学 では、毎回 集中講義 が終った土曜日の午後、先輩の MD教授 に、岡山周辺の名所へ連れて行ってもらいました。吉備津(きびつ)神社・最上稲荷(さいじょういなり)・備中(びっちゅう)高松城跡 などへです。 吉備津神社 最上稲荷吉備津神社 は “吉備津の釜”で有名な神社、最上稲荷 は 稲荷 といいながら実はお寺で、神仏習合 が今に残るところでした。島根大学 にも 岡山大学 にもゲストハウスがあって、集中講義 に来る 非常勤講師 はそこで宿泊します。食事は、朝・昼は近くの店や学内食堂で、夕食は街の料理店へ行きました。

2012年03月19日

コメント(1)

-

2度目の北海道旅行(2)・・・北海道大学・タマネギ・摩周湖

・昭和51年(1976年)8月末、稚内(わっかない) から、今度は 宗谷本線 で札幌に戻り、北海道大学での園芸学会に出席しました。 北海道大学構内 北海道大学農場のポプラ並木学会終了後、タマネギのタネ(種子)を専門として採種販売している香川県の業者の人に誘われて、北海道内の タマネギ産地 を視察することにしました。北海道の タマネギ は、本州・四国・九州とは品種も栽培時期も異なり、早春に播種、9月に収穫します。栽培地域は、札幌から東へ、北海道中央部 を東西に幅広く続いています。この種苗会社は、北海道での 新品種開発 を進めていました。9月初めは、北海道での タマネギ の収穫期。北海道のタマネギ栽培 は、畑の畝(うね)立てをせず、苗の植え付けも 収穫も機械化 が始まっていました。 北海道のタマネギ畑 タマネギの機械収穫岩見沢から始めて、北富良野(きたふらの)・旭川・層雲峡・石北峠(せきほくとうげ)を越え、オホーツク海に近い 端野(たんの)町(現・北見市の一部) まで、所々で タマネギ畑 を視察しては、車で走りました。途中、この種苗会社の研究農場を訪問。また、屈斜路湖(くっしゃろこ)・摩周湖(ましゅうこ) に寄り道して、美しい景色を眺めました。 層雲峡附近 美幌峠から見下ろす屈斜路湖 屈斜路湖畔の硫黄山昭和28年(1953年)(2011年7月17日のブログ参照)に見た 摩周湖 は、朝霧に包まれていましたが、この日の 摩周湖 は晴れ渡った空の下でした。やはり 摩周湖 は、半分くらい霧に包まれているのが良いようですね。 摩周湖帰りは、網走湖 の南・女満別(めまんべつ)空港 から飛行機に乗り、千歳で大阪空港行のジェット機に乗換えました。 女満別空港ところが千歳を離陸して間もなく、函館空港 に緊急着陸。どうしたのかと心配しましたが、ソ連の ベレンコ中尉 というパイロットが、ミグ戦闘機 に乗って国を脱出し、函館空港 に飛来したのでした。米ソ対立冷戦 のさなか、この事件はその後、日米とソ連との間での国際問題になりました。

2012年03月16日

コメント(1)

-

2度目の北海道旅行(1)・・・利尻島・礼文島・宗谷岬

・昭和51年(1976年)8月から9月にかけて、北海道大学で園芸学会が開催されたので、23年ぶりに北海道を訪れました。今度は、学会の前に 利尻・礼文両島 を観ようと計画していました。私の実家が昆布を主とする海藻販売業だったので、子供のときからこの島の名を聞いていたからです。 日本海を行くフェリー往路は船便。敦賀港から夜行のフェリーに乗船。途中、新潟に寄港するだけで、船中2泊。朝早く小樽に着き、札幌でいったん下車。札幌はすっかり大都会になっていました。 札幌市大通り公園札幌から北へ。今は廃線となった天北線で稚内(わっかない)に着いて、港の民宿で泊まり、翌朝、利尻島 行きに乗船。船上からは、次第に近くなる 利尻山 の雄姿を眺めていました。 利尻島行きフェリー 海上から見る利尻山 鴛泊港に到着利尻島 の 鴛泊(おしどまり)港 に着き、観光バスで南側を半周しました。途中の集落、鬼脇(おにわき)・仙法志(せんぽうじ) などの名は、父がよく話していた 利尻昆布 の産地名です。 島の東から仰ぐ利尻山 利尻島の南岸島の西側の町・沓形(くつかた) で下車、海岸や 利尻山 の麓を散策。その夜は漁師の家の民宿泊り。 沓形海岸翌朝、沓形港 から乗船して 礼文島 の 香深(かふか) へ。そのころ、礼文島 は、夏休みを楽しむ若者で賑わっていました。まず島の最北 スコトン岬 へ。それから南に戻って、香深 から西へ登った山の上が、美しい花園でした。 スコトン岬からトド島を見る礼文島 では2百メートルくらいの標高のところに、本州の2千メートル以上でないと見られない高山・亜高山植物の お花畑 があります。開花の最盛期は過ぎていましたが、まだ多くの花が見られました。 チシマリンドウ チシマゲンゲ リシリブシ 私の見た礼文島の高山植物礼文島 の西側は切り立った断崖が続き、人家もまばら。冬には日本海から吹きつける吹雪がすごいだろうと想像できました。山の上の お花畑 から、桃岩 とか 猫岩 と呼ばれる大岩が見えました。この 桃岩 のそばにある 桃岩荘ユースホステル が、若い人たちに大人気だったそうです。 礼文島西海岸そのころ、礼文島 には、エキノコックスという原虫による病原体があって、肝臓障害の原因になると聞いていたので、礼文島 には泊まらず、夕方の船で 稚内 へ帰りました。帰りの船を見送る若者たちが踊っていました。これが 桃岩荘ユースホステル の名物・歌乱舞でした。 礼文島・香深出港再び稚内港の民宿で1泊し、翌朝、バスで 宗谷岬 へ行きました。岬には 日本最北端 と書いてありました。本当は、択捉(えとろふ)島 の カモイワッカ岬 が 日本最北端 なのに。 日本最北端・宗谷岬稚内 に戻り、第二次世界大戦敗戦間近に、ソ連軍の侵攻によって、樺太で起こった悲劇を思い起こす 樺太島民慰霊碑・氷雪の門 を訪れて往時をしのび、稚内駅から札幌に向かいました。 樺太島民慰霊碑・氷雪の門

2012年03月13日

コメント(1)

-

第一回先進国首脳会議・・・ランブイエ サミット

・昭和50年(1975年)11月15日、フランス大統領・ジスカール・デスタン の呼びかけで、パリに近い ランブイエ で、最初の 先進国首脳会議(サミット) が開催されました。 フランス大統領・ジスカール・デスタン ランブイエ城遠景 ランブイエ城出席者は当時の 先進工業国・6カ国の最高首脳。山の頂上を意味する サミット(Summit) の名で呼ばれています。 第一回サミット参加国首脳顔ぶれを見ると、第二次世界大戦 で敵味方に分かれて戦った双方3カ国ずつ。それらが戦後30年を経て、今回は 自由主義陣営 の 主要先進国 として、協議をすることになったのです。会議の議題は、東西冷戦下で起こった オイルショックによる混乱収拾 と、それに続く 世界的不況への対策 という、おもに経済問題でした。そして、この会議で、今後毎年、主催国を交代して首脳会議を持つことに合意しました。この会議は G6(Group of Six) とも呼ばれました。翌年 カナダ を加えて G7 となり、1998年の バーミンガム会議 から ロシア も参加して、現在は “G8サミット” となっています。

2012年03月10日

コメント(3)

-

ハワイ旅行(2)・・・ハワイ島・ワイキキビーチ・真珠湾

・オアフ島 での アメリカ園芸学会 が終ってからの オプショナルツアー では、私は ハワイ島 行きを予約していました。キラウエア火山 を見たかったからです。朝早く小型飛行機で オアフ島 から ハワイ島 に飛び、そこで朝食。ハワイ島 の ヒロ の町は ホノルル に比べて小さく、寂しい感じがしました。 ハワイ島の観光バスでキラウエアへバスで キラウエア に登ると、広い火口を見下ろす場所に小さいホテルがあって、噴火の時にはたくさんの人がやってくる、と言っていました。当時は前回の噴火からずいぶん日が経っていて、火口の周囲の固まった溶岩の上を歩いて回ることができました。 キラウエア火山の噴火口 固まった溶岩流 キラウエア火山の溶岩塊ハワイ島 からの帰りの飛行機は、マウイ島 に立ち寄って、ホノルル空港 に戻りました。ハワイ旅行 の最後の自由行動日。午前中、大通りの店を見てから、ワイキキビーチ で1時間ほど泳ぎました。当時はまだ、ワイキキビーチ で泳ぐ日本人の数は少なく、浜辺には、アメリカ本土から保養や観光に来ている女性が多くいました。 ワイキキの大通りのみやげ物店 みやげ物店の前で歌うハワイアンバンド ワイキキビーチ ワイキキビーチの美女午後には、ホノルル からバスに乗って、西の 真珠湾 を訪れました。湾の東岸から小さい船で西側の メモリアルホール へ。ホールに着く前に、昔、日本軍の爆撃で沈んだ 戦艦アリゾナ の姿が、海中に見えました。 オアフ島・真珠湾 メモリアルホール メモリアルホールに入るメモリアルホール の中には、多くのアメリカ人とともに、私を含めた何人もの日本人もいました。壁には、日本軍の爆撃で戦死したアメリカ軍人の名が記載されていました。日米開戦・真珠湾攻撃(2010年9月12日のブログ参照) から30数年を経て、かって憎しみあって戦った両国の国民が、今は交じり合って戦跡を静かに見ている姿に、時代の流れを強く感じました。真珠湾 から ホノルル に戻って、夕方、ホテル前に集まり、ホノルル空港 から飛び立って帰国しました。この私の ハワイ旅行 の時期は、1ドル約300円 の時代。ハワイ州 の 消費税 は4%でした。ハワイ には、まだ日本人の姿は少なく、経費もかかりましたが、有意義な旅でした。それから37年、ホノルル は一段と美しい町になって、多くの日本人が観光に訪れる地になっているようです。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *この年の翌10月、日本の園芸学会 が 広島 で開催されました。あらためて 原爆ドーム を訪れました。第二次世界大戦 を経験した私にとって、日米戦の始まりの 真珠湾攻撃 と敗戦直前の 原爆投下(2011年1月14日のブログ参照) を続けさまに見た、昭和50年(1975年)でした。

2012年03月07日

コメント(1)

-

ハワイ旅行(1)・・・アメリカ園芸学会で研究発表

・昭和50年(1975年)9月に、アメリカ園芸学会 がハワイのホノルルで開催されることになり、日本の園芸学者も参加してほしいとの要請がありました。日本の園芸学会 では、個々に参加するよりも団体として参加しようという話になって、羽田空港に集合と決まりました。私も行くことにしましたが、参加するなら 研究発表 をしようと準備しました。発表はスライドを映写しながら英語で話すので、口頭原稿を作って記憶してから、出発前に、香川大学にいるアメリカ人の客員教授に、発音やアクセントを聴いてもらいました。 ハワイ諸島(ハワイ州) 航空機内からハワイ諸島を見下ろす旅程は現地6日間。ホノルル空港着後に オアフ島内 観光、次いで2日間は 研究発表会、学会最終日は オアフ島内 園芸産地視察、学会のあとはオプショナルツアーと自由行動、というスケジュールです。ホノルル空港に着き、宿泊するホテルに荷物を置いて、すぐにバスで観光。おもに ホノルル市 の東、ダイヤモンドヘッド の周辺などを見て回りました。 展望所からホノルル市街とダイヤモンドヘッドを見る アメリカ軍人戦没者墓地 ハワイ州庁前に建つカメハメハ大王像2日目から学会出席。会場は ワイキキビーチ の西寄りの大きな ホテル・シェラトン・ワイキキ。 ビーチから見るシェラトン・ワイキキ ホテル シェラトン・ワイキキ ホテル玄関 アメリカ園芸学会受付私の 研究発表 は順番が早く、その日の昼すぎでした。前もって写真スライドを自分で枠にはめて、プロジェクターに設置し、発表時には、リモコンで写真を送りながら説明しました。 研究発表会場説明のあと、3人から質問を受けました。始めの2人は分かりやすい英語でしたので、答えるのは楽でした。3人目の質問者の英語は聴き取りにくくて困りましたが、何とか答えました。私の泊まったホテルは ワイキキビーチ の東寄りにあって、海水浴客の多いビーチ沿いの大通りを、歩いて何回か往復しました。夜には、みやげ物店の前で、ハワイアンバンドが歌や演奏を披露していました。学会2日目で 研究発表会 が終わり、そのあと 晩餐会 が開催されました。 アメリカ園芸学会の晩餐会学会3日目の 産地視察 では、パイナップル農園 や 草花鉢物の栽培ハウス が多く、野菜産地は少しでした。晩餐会 でも、産地視察 でも、なるべくアメリカ人の中に入って話すように心がけました。 オアフ島北部の産地視察 パイナップル畑(オアフ島北西部) 鉢物栽培ハウス(オアフ島北部) ハワイ 旅行の ブログ は、次回に続きます。

2012年03月04日

コメント(1)

-

三角大福大戦争・・・田中角栄退陣・三木内閣成立

・今回から月が替わって、平成24年(2012年)3月。いつも、私のブログ 「チューさんの今昔ばなし」 を見てくださって有難うございます。この ブログ では、昭和の初めから、私が見たり、聞いたり、体験したり、したことを、ほぼ年代順に書いています。今は、昭和48年(1973年)10月から始まった 第一次オイルショック の時代に入っています。このブログは、私の想い出日記ですが、同時に一庶民が体験し見てきた、日本国の移り変わりでもあります。歳とった者には、もはや力はありませんが、国の盛衰、世の中の移り変わりは、充分に見てきました。過去を振り返りながら、資料を調べながら、さらに続けて行きたいと願っています。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆私は、ブログとは別に、チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド というホームページを開設しています。ぜひご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆さて、昭和48年(1973年)10月から始まった オイルショック は、当初勢いのよかった 田中角栄内閣 に強烈なダメージを与えました。“日本列島改造論” で土地や建設資材が高騰したうえに、オイルショック で多くの生活物資が隠匿され、トイレットペーパー・パニック に象徴される 生活用品不足 と 物価の急上昇 を招きました。電気料金 は50パーセントも値上がりしました。そこへ、田中角栄首相 の 政治資金 の出どころが問題となりました。いわゆる 田中金脈問題 です。田中首相 の 金権政治 に対する批判が自民党(自由民主党)内でも噴出し、三木武夫副総理、福田赳夫大蔵大臣 が辞任して、閣外に去る事態となりました。田中首相 は記者会見などで 金脈問題 の弁明に努めましたが、これを徹底的に調べ上げる評論家などもいて、疑惑はいっそう広がりました。 記者会見で金脈問題を弁明する田中首相マスコミは自民党内の内紛を “三角大福大戦争” と名づけて報道しました。三角大福 とは、三は 三木武夫、角 は 田中角栄、大 は 大平正芳、福 は 福田赳夫 のことです。 この4人に 中曽根康弘 を加えて、この時期から、自民党はこの5人を領袖とする、およそ5つの派閥から構成されるようになったと記憶しています。このうち 田中派 は、群を抜いて多数の国会議員を擁する大派閥でした。自民党は保守合同で成立した政党なので、成立当初からいくつかのグループがありました。しかし、昭和30年代から政権を担当して来た 岸信介・池田勇人・佐藤栄作 のいずれもが旧帝国大学卒の官僚出身で、岸信介 と 佐藤栄作 は実の兄弟、池田勇人 と 佐藤栄作 は ともに 吉田茂 に引き立てられた、吉田学校の優等生 という間柄で、深刻な対立関係はなかったと思います。そこへ全く毛色の異なる 田中角栄 という人物が政権担当者となり、自民党の内情は大きく様変わりしました。そのうえ、日米の 中華人民共和国との国交回復 と オイルショック で、世情も転換しました。第一次オイルショック で諸物価が高騰し、“日本列島改造論” の施策も大幅後退・延期せざるを得なくなりました。国会で 政治資金 の 金脈 を鋭く追及され、昭和49年(1974年)7月の 参議院選挙 で自民党は大敗、これで党内の他の派閥に背を向けられ、田中退陣要求のデモが全国で起こる状況となって、田中角栄 は昭和49年(1974年)11月26日に辞意を表明。後任の自民党総裁には、椎名副総裁 の裁定で 三木武夫 に決まり、田中内閣 は総辞職。12月に 三木内閣 が発足しました。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *田中角栄 は、新潟県刈羽郡二田村(現・柏崎市)の出身。父の事業不振で貧困の中、高等小学校卒業。東京に出て、夜間の中央工学校に通い、1級建築士の資格を得て、土建会社を創業。戦後に衆議院議員を志して2度目に当選。佐藤派に属して頭角を現し、30歳代で岸内閣の郵政大臣。田中角栄 は、この経歴のとおり、立志伝中の人物で、人心収攬(じんしんしゅうらん)の術に長けていました。議員の病気見舞いに行くときには、200万~300万円の見舞金を持参したといわれます。人心収攬術は金だけでなく、議員の祝祭行事には自身が出向き、他の派閥や他の政党の議員にも労を惜しまなかったそうです。総理大臣辞任から1年余りのちの 昭和51年(1976年) になって、アメリカ上院外交委員会 で、ロッキード社からの献金事件 が表面化し、同年7月に東京地検は 田中角栄 を収賄容疑で逮捕しました。全日空 が購入機種を決めるに際して、田中角栄 が5億円の収賄を受けたという疑惑です。 全日本空輸が購入したロッキード社のL-1011トライスターしかし、田中角栄 が刑事事件被告人となってからも、田中派 の勢力は衰えず、以後の自民党総裁・総理決定の主導権を握り、田中角栄 は、政界の隠然たる存在であり続けました。昭和60年(1985年)2月、田中角栄 は脳梗塞で倒れ、行動と言語ともに不自由となり、政治活動ができなくなりました。平成2年(1990年)政界を引退。平成5年(1993年)12月16日、75歳で死去。ロッキード事件 は、上告審の審理途中で 公訴棄却 となりました。 田中真紀子田中角栄 の選挙地盤は、長女の 真紀子 が引き継ぎ、真紀子 は、のちに自民党で 外務大臣 を勤めました。その後 民主党 に移り、現在は 真紀子 の夫の 田中直紀 が 防衛大臣 となっています。

2012年03月01日

コメント(1)

-

自宅建築入居・・・香川県に住み着く

・話は少し前に戻ります。昭和44年(1969年)4月 に転職で 香川県 へ移った私は、自分の先行きをどうするか、考えねばならなくなりました。定年までまだ20年以上もあり、そのさき、京都 へ帰るか、それともこの 香川 に住み着くか、どちらにするかです。どちらとも決めかねながら、香川 に住み着くことも考えて、とりあえず自宅を建てる 用地 を買っておくことにしました。前任者の W先生(2011年2月28日のブログ参照) は 三重県 の出身ながら、最終任地の 香川県 のこの町に、家を建てて住んでおいででした。その W先生 の紹介で、農家が手放す農地を買いました。田舎町 のこととて、京都市郊外 に比べて土地は格段に安く、手持ち資金でかなり広く買うことができました。その直後に降って沸いた、田中角栄の “日本列島改造論”。この田舎町でも土地が値上がりし、建築資材も値上がりしていると聞かされました。とくに国内産の材木の値段が高騰していました。 「このままでは、土地があっても家が建てられなくなるのではないか」 と心配になりました。急ぎ、この件を妻と相談したところ、妻の意向は 「20年も先のことなどどうなるかわからないし、長い間こんな粗末な官舎に住むのは、いや」ということでした。20年もの間、京都 の家をそのまま置いておくことは、とても無理だとも思いました。それで、この町に自宅を建てることにして、建築業者に相談してみたところ、「木材はかなり値上がりしているが、その他のものはまだそれほどでもない」 とのこと。それを聞いて、建物を コンクリート造りの平屋 にすることにし、この町でコンクリート造りの住宅を建てられる会社に、設計原案を描いて見せて、見積もりをとりました。 自宅建築工事開始・基礎と鉄筋組立て昭和48年(1973年)3月、自宅建築工事 開始、5月に コンクリート打ち込み、夏に 内部工事始め と、ここまでは順調でしたが、秋口になって 内装部材 や 照明器具 が入らなくなり、工事がストップしてしまいました。 生コン注入打ち込み 「どうなったのだろう」 と思っていたら、これが、石油ショック を事前に察知したメーカーや問屋が、値上がりを見越して商品出荷を止めたため、とあとで分かりました。工事を請け負った建築会社と一緒になって、内装商品 や 照明器具 を探し回り、昭和49年(1974年)1月にようやく 自宅竣工。2月に 入居 しました。予定を5ヶ月もオーバーしていました。 内装工事進行 マイホーム完成入居してから、私は丸太杭と青竹を購入して、自分で敷地の周囲全部に 四ツ目垣 を造り、生け垣 にしようと、サンゴジュ・ウバメガシ・ベニカナメ・イヌマキ などの苗木を植えました。南庭には ヒメコウライシバ を植えました。 四ツ目垣に植えたサンゴジュ コウライシバを植えた南庭 長男が小学四年生になっていたので、南側の一番良い場所に 子供室 を造りました。子供が独立してからは、私の部屋として、今この場所でパソコンのブログを書いています。 子供室この時期、“日本列島改造論” と“第一次石油ショック” に悩まされ続けた、香川 での 自宅建築 でした。

2012年02月27日

コメント(1)

-

第一次石油ショック・・・狂乱物価

・日中国交回復 の翌年、昭和48年(1973年)10月6日、第4次中東戦争 が勃発(ぼっぱつ)しました。中東では、第二次世界大戦 以後に建国された イスラエル と、 周辺アラブ民族諸国 との間で、何度も戦争が繰り返されていました。第4次中東戦争 は、エジプト と シリア が先に仕掛けた戦争で、イスラエル の反撃により エジプト も シリア も軍事的に敗北しました。この戦争自体は1ヶ月もたたないうちに アメリカ と ソ連 の仲介で停戦となりました。問題は、この戦争をきっかけに、すでに結成されていた 石油輸出国機構(OPEC) のうち、エジプト と シリア に同情したペルシャ湾岸の アラブ産油6カ国 が、原油価格 を 1バレル3.01ドル から 5.12ドル へと、70% も引き上げる発表をしたことです。 ペルシャ湾岸産油6カ国 石油輸出国機構(OPEC)本部(オーストリア・ウィーン)その2ヵ月後、ペルシャ湾岸産油6カ国 は、さらに 1バレル 5.12ドル から 11.65ドル へと再引上げすると決定しました。10月初めの 1バレル3.01ドル からすると、ほぼ4倍にもなる値上げです。中東の石油は、第二次世界大戦後に開発が進んだもので、はじめは欧米の 国際石油資本 が採掘権を持って価格を決めていたのですが、1960年に 産油国 が 石油輸出国機構(OPEC) を設立し、採掘権・価格決定権 を次第に確保してゆきました。 油槽船(タンカー) 石油備蓄基地(横浜)原油価格 の大幅急騰 は、原材料やエネルギー源を 中東石油 に依存していた先進工業国に大きな打撃を与えました。日本でも、列島改造ブーム で地価・物価が上昇していたところへ、石油高騰が追い撃ちをかけてインフレが加速し、“狂乱物価” という言葉までできました。物価上昇を先読みした業者が製品の販売を抑えたため、市場や店頭から商品がなくなって、石油にあまり関係のなさそうな、洗剤やトイレットペーパーを買い占める騒ぎまで起こりました。デパートがエスカレーターの運転をやめ、テレビの深夜放送もしばらく休止になりました。この 石油ショック による物資不足と物価高騰は、列島改造ブーム と 日中国交回復 で気を良くしていた 田中内閣 にとって、思いがけない大マイナス要因となりました。それで、急きょ、三木武夫副総理 を 中東諸国 に派遣して、「日本は、イスラエル支援国ではない」 と弁明に努めました。国内向けに、田中内閣 は、“石油緊急対策要綱” を閣議決定し、“総需要抑制策”を採って、予定していた大型公共事業を凍結・縮小せざるを得なくなりました。インフレ抑制のために 公定歩合(こうていぶあい) も引き上げられました。この 石油ショック によって、火力発電 のコストが急騰したため、各電力会社は、安価な電力源として 原子力発電 を推進することになりました。田中角栄 は、出身地の隣の刈羽村での 柏崎刈羽原子力発電所 の建設に力を貸したといわれます。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *平成24年(2012年)現在の 原油価格 は、1バレル100ドル以上になっています。、昭和48年(1973年)10月までの1バレル3.01ドル からすると33倍、すごい値上がりです。日本の円はその間に対ドルで約4倍の円高になっていますから、8倍強。それでもずいぶんの高騰です。石油依存の現代社会 は、今後どうなってゆくのでしょうか。東日本大震災によって全国の原子力発電 が頓挫してしまった今では、ますます 石油依存 が進むことと思いますが、もっともっときびしい 石油ショック が起こるのではないか、と心配ですね。

2012年02月24日

コメント(1)

-

日中国交回復・・・田中首相訪中

・昭和47年(1972年)7月 に組閣を終えた 田中首相 は、すぐに精力的に動き始めました。まず外交。同年9月初めに、ハワイでの アメリカ・ニクソン大統領 との会談で 日米安全保障条約維持、日米貿易不均衡改革 などの 共同声明 を発表。 田中首相を迎えるニクソン大統領そして同月末、大平正芳 外務大臣 らを伴って、中華人民共和国 を訪問。毛沢東国家主席 や 周恩来首相 と会談。昭和47年(1972年)9月29日、日中共同声明 発表。日本国 と 中華人民共和国 は国交を回復し、台湾の 中華民国政府 とは、表向きの国交を断ちました。 田中角栄首相、周恩来首相と握手帰国した 田中首相 は、自信を持って臨時国会を召集し、衆議院を解散、総選挙 に打って出ました。ところが選挙結果は、 自民 271 社会 118 共産 38 公明 29 民社 19 諸派・無所属 16と、自民党 は過半数を制しましたが、前回より数を減らし、社会党 と 共産党 が善戦しました。田中首相 にとっては不本意な結果でしたが、当時まだ国情のよく分からない不気味な国・中華人民共和国 を 中国の正式政府 として承認したことに対して、国民の警戒心が働いたのでしょう。このころ、田中首相 のエネルギッシュな行動を、マスコミは “コンピューター付きブルドーザー” と評しました。しかし “日本列島改造論” で土地や土建資材の急激な値上がりを見た国民の中には、田中角栄 に対して 「暴走のおそれあり」 と思った人も多かったようです。

2012年02月21日

コメント(1)

-

日本列島改造論・・・田中角栄内閣成立

このブログを、書き初めの 昭和3年 から 最終ページまで、ホームページ 用 に改訂し、内容も書き加えて、公開しています。 目次 から、どのページでも見られます。 ホームページアドレスは http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55 題 名 は 「チューさんの今昔ばなしと野菜ワールド」なお、エピローグ以後のことは、 ホームページ の方に書いていますので、そちらでご覧ください。 このブログ各ページの画像や文章には著作権があります。無断転載転用はお断りします。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆・昭和47年(1972年)6月、佐藤内閣 退陣の直前、 “日本列島改造論” という本が全国書店の店頭に積み上げられました。著者は、当時の 通商産業大臣・田中角栄。 田中角栄そして、その翌月の7月5日の 自民党臨時党大会 で、この 田中角栄 が総裁に選出され、国会での選挙で 総理大臣 に指名されて、田中角栄内閣 が成立しました。私は、次の首相は 福田赳夫 になると思っていました。佐藤栄作 も 福田赳夫 を支持していると聞いていました。ところが予想に反して、自民党の票は 田中角栄 に集まりました。 福田赳夫“日本列島改造論” は、日刊工業新聞社刊行 の 新書版219ページ、定価500円の本 で、著者は 田中角栄。私も早速買って読みました。 田中角栄著・日本列島改造論 日本列島改造論の目次抜粋 (田中角栄著・日本列島改造論より引用)この本では、日本列島 を 新幹線・高速道路 などの 高速交通網 で結び、四国 には3箇所に本州とつなぐ橋を架け、九州・北海道はトンネルでつなぐ、そして地方に工業を分散して過密と過疎を解消すると、図入りで説明してあります。 全国新幹線鉄道網理想図 (田中角栄著・日本列島改造論より引用) 国土開発幹線自動車道網図 (田中角栄著・日本列島改造論より引用)そして、日本の北部(北陸・東北)を工業地帯 とし、南部を農業地帯 とする、などなど・・・と書いてありました。これは、田中角栄 自身が新潟県出身で、豪雪寒冷地帯の貧困を身をもって知っていて、この解消を願って打ち出したものといわれます。まことに結構尽くめの 改造論 ですが、これを読んで、こんな全国的大工事を実施するには莫大な建設費がかかるし、できたとしても 維持管理修繕費 にまた巨額の費用がかかる、この資金をどうしてまかなうのか、と思いました。こんな持論を持つ人が、本の出版後1ヶ月もたたないうちに 総理大臣 になったので、“日本列島改造論” はたちまち現実味を帯びました。もっとも喜んだのは、全国の土木建築業者だったでしょう。そして、土地や建設関連資材がいっせいに値上がりし始めました。田中・日本列島改造内閣 の発足を見て、ある評論家は、 「 この内閣は インフレ内閣、そして 短命内閣 」と論評しました。私もインフレは進行すると思いましたが、なぜ短命なのかは、分かりませんでした。

2012年02月18日

コメント(0)

-

沖縄返還・日本に復帰・・・佐藤内閣退陣

・昭和47年(1972年)5月15日、沖縄(琉球諸島および大東諸島) の 施政権 が アメリカ から 日本 に返還されました。沖縄 の諸島には、第二次世界大戦 で アメリカ軍 が上陸。沖縄本島 では激戦が続いたあと、日本軍 が玉砕し、島民も多くが戦火で亡くなりました(2011年1月3日のブログ参照)。その後 沖縄 は アメリカ が支配する地になり、サンフランシスコ講和条約でも アメリカの施政権下に置かれるもの とされました。そのころは私も、沖縄 は グアム島 のように、アメリカ の領土にされるものと思っていました。 沖縄占領後にアメリカ軍が設置した沖縄県民の仮設住居沖縄 では、日本人 も軍民ともに多くの犠牲者を出しましたが、アメリカ軍 側も、多数の将兵が戦死しています。戦争で自国民の血を流して取った地は、自国の領土とするのが当然、とされていましたから、沖縄 は 日本 には復帰しないと思っていたのです。日本 の敗戦後、アメリカ はまず 琉球列島米国軍政府 を設立して軍政を敷き、1950年から 琉球列島米国民政府 となって、アメリカ の 高等弁務官 が 米国民政府 の長となりました。米国民政府 の下に島民の 琉球政府 を置き、一定の自治を認めましたが、最終的決定権は アメリカ の 高等弁務官 が握っていました。 琉球列島米国軍政府庁舎沖縄(琉球 りゅうきゅう・沖縄の別名) の歴史を見ると、中世のころ、琉球 には小王朝がありましたが、王族間の争いがたびたび起こっていたそうです。関ヶ原の戦い の9年後・慶長14年(1609年)、島津藩 は 徳川幕府 の命を受けて 琉球 に出兵し、全島を占領。以後260年もの間、王朝は名目的に存続しましたが、事実上 島津藩の実効支配 が続きました。明治4年(1871年)の、明治新政府 による 廃藩置県 の翌年、琉球 だけは藩とされ、明治12年(1879年)の 琉球処分 で、いったん鹿児島県に編入、同年、沖縄県 として 日本 の県のひとつとなりました。琉球王 は東京に移り、侯爵 に列せられました。第二次世界大戦後に起こった 朝鮮戦争 や ベトナム戦争、ソ連 や 中華人民共和国 に対する備えとして、アメリカは、沖縄 の軍事拠点としての重要性を認識し、いくつもの 軍事基地 を建設しました。1960年代末まで、アメリカ は 沖縄 を 日本 に返還する考えはなかったようです。沖縄住民の多くは、早くから 日本復帰 を望んでいたようで、そのための署名活動も始まっていました。 沖縄での日本復帰要求署名活動 (昭和29年ごろ、出典 Wikipedia)佐藤栄作 は、総理大臣就任の翌年(昭和40年・1965年)8月、戦後日本の総理として始めて 沖縄 を訪れ、日本復帰 を叫ぶデモ隊に囲まれて、 「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国の戦後は終わらない」との声明を発しました。一方、日本社会党 や 日本共産党 は、日米安全保障条約 と抱き合わせの 沖縄返還 に反対しました。昭和44年(1969年)、 アメリカ大統領 に就任した ニクソン は、佐藤総理 との会談で、日米安全保障条約 延長と引き換えに 沖縄返還 を約束しました。 佐藤総理大臣とニクソン大統領当時、選挙で選ばれた島民側の 琉球政府主席・屋良朝苗(やら ちょうびょう) や、日本復帰賛成派の島民らは、アメリカ軍基地 の島外移転を期待しましたが、それはとてもかなわぬことでした。 琉球政府主席・屋良朝苗こうして アメリカ軍基地 を 沖縄 に維持したまま “72年 核抜き・本土並み返還” が決定し、その約束どおり、昭和47年(1972年)5月15日、琉球諸島 と 大東諸島 は 日本 に返還され、沖縄県 として復帰しました。新しい 沖縄県知事 には、屋良朝苗 があらためて選出されました。沖縄返還 に際し、アメリカ 占領中に建設した施設などの資産引継ぎ費として、返還協定 に基づき3億2000万ドル(当時の為替レート換算で約960億円)をアメリカに支払ったと聞いています。 沖縄 が “核抜き返還” となったことで、韓国 と 中華民国(台湾) は、東アジアの防衛上強い懸念を アメリカ と 日本 に表明したとも聞いています。 佐藤栄作沖縄 の 日本 への返還が達成されたのを花道に、佐藤総理大臣 は昭和47年(1972年)6月17日、退陣を表明しました。佐藤栄作内閣 は昭和39年(1964年)11月から、7年8ヶ月の長期政権でした。佐藤政権 が長期継続できたのは、河野一郎 が死去してライバルがなかったこと、次を担う 福田赳夫・田中角栄・三木武夫 ・大平正芳 らを競わせる人事が巧みだったこと、などが挙げられています。しかし、何よりも、当時の 日本経済が至極順調だったこと が最大の理由だと、私は思います。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *沖縄返還 から40年、その間に、沖縄県 には多額の国費が投入されたと聞いています。昔の小王朝時代の 首里城 も復元されました。 守礼の門 復元された首里城しかし、アメリカ軍基地移転問題 は、いまだに宙に浮いたままです。せっかく決着がつきかけたのを、近年の 民主党政権 になって、鳩山由紀夫・元総理 がご破算にしてしまいました。この問題、これからどうなるのでしょうか。 沖縄 の アメリカ軍基地 の存在が、日本と東アジアの防衛に不可欠なのは、昔も今も変わりないと私は思っています。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 佐藤栄作 は、総理退任の2年後、アジアの平和に貢献したとして、ノーベル平和賞 を受賞しました。そして、その翌年の昭和50年(1975年)6月3日、脳出血により74歳で死去しました。

2012年02月15日

コメント(1)

全334件 (334件中 1-50件目)

-

-

- まち楽ブログ

- ウォーク日和に恵まれいいウォークで…

- (2025-11-17 18:30:52)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- カワサキ (3045)の優待品が到着しま…

- (2025-11-18 12:22:26)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【危機】政府が隠す“憲法改正の本当…

- (2025-11-18 18:10:38)

-