2014年07月の記事

全165件 (165件中 1-50件目)

-

本年度15回目の計測 8月1日のデータ m-06の畑の畝の分 ねぎのおべんきょうその15

本年度15回目の計測 8月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-6の畑の在庫 07 01九条ネギ 02 プチトマト 03なすび 04ぴーまん 05ししとう 06伏見あまなが 07べにあずま月-02---03---03---04---04---05---05---06---06---07---07---08日-13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-45---45---45---45---45---40---50---50---50---50---50---50 02-00---00---00---00---00---15---25---40--100--100--100--100 03-00---00---00---00---00---15---20---30---40---40---40---40 04-00---00---00---00---00---15---20---25---30---30---30---30 05-00---00---00---00---00---10---15---20---25---30---30---30 06-00---00---00---00---00---15---15---20---25---30---40---40 07-00---00---00---00---00---00---00---00---00---40---60---60これが8月1日のm-6の畝の在庫 07はた坊 ねぎのおべんきょうその15矢切ネギ矢切ねぎ(やぎりねぎ)は、日本のネギの品種。千葉県松戸市の特産品。特徴[編集]千住ねぎに品種改良を加えたもので、太くて甘みがある。名称は、矢切で栽培が始められたことから。歴史[編集]江戸川の氾濫でできた土壌がネギの生産に向いており、明治時代初めから栽培されてきた。2007年、松戸市農業協同組合が地域団体商標を取得。[1]今日、一般の青果店に並ぶことは少ないが、贈答用としての人気がある。[2]はた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

本年度15回目の計測 8月1日のデータ m-20の畑の畝の分 ねぎのおべんきょうその14

本年度15回目の計測 8月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-20の畑の在庫 04 01えだまめ 02なすび 03 やまのいも 04みにとまと 月-02---02---03---03---04---04---05---06---06---07---07---08日-01---13---01---13---01---13---01---01---13---01---13---01 01-00---00---00---00---00---00---10---15---25---50---50---50 02-00---00---00---00---00---00---00---00---00---25---30---40 03-00---00---00---00---00---00---00---00---00--200--200--200 04-00---00---00---00---00---00---00---00---00---70---80---80これが8月1日のm-20の畝の在庫 05はた坊 ねぎのおべんきょうその14千住ねぎ千住ネギの産地 葛飾区北部にあたる金町、水元、新宿地区一帯は、昭和の中期までいわゆる千住ネギの産地として全国的にも有名でした。 当地区の精農家たちは、もともと千住付近(現在の荒川区と足立区にまたがる地域)にあった古い「熊手ネギ」や「砂村ネギ」などから選抜改良 して、良質な「根深一本葱」を競って作りだし、これらを総称して「千住ネギ」といわれてきました。中でも地元が生んだ「金長ネギ」は、その品質の良さから 全国的に広く作られていきました。 当地での千住ネギ栽培の起源は不明ですが、本格的生産は明治中期以降とされ、日清、日露の戦勝景気で需要も急増し、庶民の食生活を豊かにし てきました。土質が適していた当地産の千住ネギは軟白部分が長くて締まりも良く、煮くずれしないため、とくにすき焼きなどの鍋物に好んで使われました。 千住市場には、江戸時代から千住ネギの荷が集まり、当地では大正の頃、正月の初荷に1束150kgの巨大な荷姿のネギを出荷して祝うなど、当時の産地の勢いと、農家の心意気がうかがえます。はた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

本年度15回目の計測 8月1日のデータ g-03の畑の畝の分 ねぎのおべんきょうその13

本年度15回目の計測 08月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-03の畑の在庫 04 01にんじん 02ごぼう 03九条ネギ 04かぼちゃ 月--04---04---05---05---06---06---07---07---08日--01----13---01---13---01---13---01---13---01 01--05---07---10---15---20---30---40---40---40 02--05---10---10---15---25---35---40---40---40 03--15---20---20---20---30---50---60---60---60 04--00---00---10---20---70--150--200--200--200これが 08月1日のg-03の畑の畝の在庫 04はた坊ねぎのおべんきょうその13下仁田ネギ下仁田ネギ(しもにたネギ)は、ネギの品種の一つ。群馬県下仁田町の特産品であることからこの名称がある。特徴[編集]他の品種のネギに比べて太く、また、いくつかの成分が他の品種に比べて多く含まれる。生のままでは非常に辛いが、加熱すると甘みが強くなり、非常に柔らかい滑らかな食感となる。このため、基本的に薬味としてでなく加熱調理に用いられる。すき焼きを始め、そのままてんぷらにすることもあり、様々な料理に使われるている。そのため一般の薬味に使われるような長葱と比べ価格は高めである。歴史[編集]いつ頃から下仁田で生産されていたのかは記録がないが、1805年(文化2年)、江戸にいた大名からと思われる下仁田産ネギの発注書が残っており、この頃にはすでに生産されていたと考えられている。また、この故事から、特に生産地では下仁田ネギを殿様ネギ(とのさまネギ)と呼ぶこともある。名産品として有名になったのは明治以降で、特に昭和に入ってから有名になった。はた坊

2014.07.31

コメント(1)

-

本年度15回目の計測 8月1日のデータ g-01の畑の畝の分 ねぎのおべんきょうその12

本年度15回目の計測 08月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-01の畑の在庫 05 01下仁田ネギ 02九条ネギ 03韮 04いちご 05べにはるか 月--04---04---05---05---06---06---07---07---08日--01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--40---40---15---00---00---10---10---10---20 02--20---20---20---25---30---40---40---40---40 03--10---15---20---25---30---30---35---35---35 04--15---15---20---20---20---20---20---20---20 05--00---00---15---20---30---40---60---80---90これが 08月1日のg-01の畑の畝の在庫 05はた坊ねぎのおべんきょうその12深谷ねぎ深谷ねぎは一年中収穫されますが、収穫期によって「春ねぎ」「夏ねぎ」「秋冬ねぎ」に分かれます。薬味やなべ物、お味噌汁などに欠かせないねぎですが、深谷ねぎの旬はなんといっても12月頃から出荷が始まる「秋冬ねぎ」。寒さで甘みが増す冬の時期、深谷の大地が育んだ、甘くてやわらかい深谷ねぎのおいしさをぜひ堪能してください。深谷ねぎ選びのポイント• 重さがあり表面が滑らかでみずみずしく、巻きがしっかりしているもの• 白い部分が多く、緑と白の境がくっきりしているものはた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

本年度15回目の計測 8月1日のデータ g-07の畑の畝の分 ねぎのおべんきょうその11

本年度15回目の計測 08月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-07の畑の在庫 04 01なすび 02ししとう 03伏見甘長 04万願寺 月--05---05---06---06---07---07---08日--01---13---01---13---01---13---01 01--15---20---25---40---40---40---40 02--10---15---20---30---30---30---30 03--10---15---20---30---30---30---40 04--10---15---20---25---30---30---40これが 08月1日のg-07の畑の畝の在庫 04はた坊ねぎのおべんきょうその11根深ねぎ[編集]根深ねぎの種類深谷ねぎ(深谷市)下仁田ネギ(下仁田町)千住ネギ(千住)矢切ねぎ(松戸市)株ネギ (相模原市)赤ねぎリーキ(ポロネギ・ポワロー[poireau])(静岡県)徳田ねぎ(岐阜県)越津ネギ(愛知県)土寄せをするが、中には葉ねぎに近く葉の部分が多い品種もある曲がりねぎ 一関曲がりねぎ(岩手県一関市)仙台曲がりねぎ(宮城県仙台市)横沢曲がりねぎ(秋田県大仙市)阿久津曲りねぎ(福島県郡山市)新里ねぎ(栃木県宇都宮市)松本一本ねぎ(長野県松本市)仙台・福島県・栃木などでは「曲がりねぎ」という栽培法があり、土を盛上げながらある程度育てたら、新たに土を盛ったり一度抜いたりして横向きに植え直す事により、植物の光に向かって伸びる性質によってネギが曲る。これは、土の層が薄かったり地下水位が高い土地でネギをつくる方法だと言われる。このように栽培は手間がかかるため、作付面積が少ない。はた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

本年度15回目の計測 8月1日のデータ g-09の畑の畝の分 ねぎのおべんきょうその10

年度15回目の計測 08月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-09の畑の在庫 11 01しそのは 02伏見あまなが 03なすび 04かぼちゃ 05とまと中の赤 06オレンジブチ 07黄色ブチ 08赤ブチ 09パセリ 10サターンとまと 11桃太郎とまと月--05---05---06---06---07---07---08日--01---13---01---13---01---13---01 01--10---20---25---40---45---45---45 02--10---15---20---30---30---30---30 03--15---20---25---40---40---40---40 04--15---20---50--100--200--200--200 05--20---30---40---60---60---60---60 06--20---25---30---60---60---60---60 07--15---20---30---60---60---60---60 08--15---20---30---60---60---60---60 10--15---20---30---50---60---60---60 11--15---20---30---50---60---60---60これが 08月1日のg-09の畑の畝の在庫 11はた坊ねぎのおべんきょうその10生産日本における出荷量は、農林水産省統計データ(2010年)によると関東地方を中心とする東日本がほぼ半数を占めている。千葉県 15.71%埼玉県 13.26%茨城県 10.05%北海道 6.73%群馬県 4.57%日本の単位面積当たりの生産高は世界一で生産高は世界2位である。人口が多く広大な土地を持つ中国における生産高は世界1位である。病虫害の予防効果を狙って、しばしばユウガオ、トマト、ナス、ホウレンソウなどの畑に混植される(→ コンパニオンプランツ)。はた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

にんじん 2回目の収穫をした 東日本大震災3年と4か月と20日後に

昨年の人参 人参の種まきを開始 第一弾の種まき03月31日 庭でpotに人参の種まきをした 32potの種まきをした04月08日 いちぶのみ 発芽 まだまだ 遅い04月15日 畑に移動 m-07の畑の畝に植え付けた05月03日 その後は順調に育ちつつある05月12日 みずやりして 手入れすこししておく05月19日 まあまあ 育ちつつある06月16日 雑草とりをしておく まあまあ第二弾の種まき04月15日 庭のpotで種まきをした 16potsの種まきをした04月27日 発芽した しかし まだ すこしだけ 05月04日 m-20の畑に移動06月16日 雑草にまけて消滅 何も残っていない第三の種まきをしよう04月21日 庭のpotで種まきをしておく 16pots 05月04日 発芽はまだ 来週だなあ05月12日 発芽した m-20の畑の畝に移動した 05月05日 1本 m-20の畑で玉ねぎのあいだにあったもの 収穫しておいた05月12日 あちこちのたまねぎの畝で 人参がすこし残っていたので収穫した06月16日 雑草に負けた 消滅した 何も残っていない第四弾種まきしよう06月09日 種まきした06月15日 発芽した06月16日 畑に移動 m-08に植え付けした第五弾の種まき06月16日 種まきをしておいた06月20日 発芽してきている06月22日 畑に移動 m-20に移動して植え付けたno1は無事no2-3-は消滅して なしno4-5は追加で種まきをしているno1の雑草とりしていたら 1本 抜けた しかし 短い人参だなあ まあ なんとか 他のは 育ってチョーー09月01日 残りの人参を収穫しておいた m-07の分だけ あとはなし にんじん 小さいのばかり まあ それでも すこしは残っていて 収穫できた ほとんどの人参は雑草に囲まれて 消滅している今年03月09日 hcで種をかってきて 即 庭で種まきをしておいた03月13日 発芽はまだ 発芽したら 畑に移動しよう03月30日 発芽した 即 畑に移動した g-01の畑に移動した04月06日 その後 人参さんは無事だけど まだ 小さい04月13日 すこし 伸びているが 小さいな04月27日 伸びてきている05月18日 まあまあ 大きくなりだしてきている06月01日 その後も まあまあ成長している 収穫はまだなり第二弾04月13日 庭で種まきをしておいた 04月20日 まだ発芽していない 2週間はかかりそう04月27日 発芽した g-03の畑に移動した第三弾04月20日 庭で種まきをしておいた04月27日 こちらも まだ 発芽していない 05月03日 発芽している m-07の畑に移動した第四弾05月04日 庭で種まきをしておいた05月17日 発芽した m-08の畑にも 移動して植え付けた これで 種まきはお仕舞いに それぞれ あちこち たくさんある雑草とり戦いとなっているが 半分くらいは残ってくれるかな07月13日 g-1のにんじん 初の収穫をしておいた もう 四か月が過ぎているので まあまあになっている07月20日 2回目の収穫をしておいた これから どんどん 収穫していこう東日本大震災 3月11日発生7月31日は既に3年と4か月と20日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------時事論評・・・電力の「つけ届け」「kannden201407291003.mp3」をダウンロード2014年7月28日の朝日新聞朝刊によると、関西電力はこれまで盆暮れにそれぞれ1000万円ずつ、時の首相に献金してきたという。証言した人は関西電力元副社長内藤さん(91歳)である。田中、三木、福田、大平、鈴木、中曽根、竹下の歴代総理だ。これらの献金のうち、初期の頃の献金は法律には違反していないが、献金を開始してから2年目に「電気料金で政治家に献金するのはおかしい」との批判を受けて、政治献金を中止すると宣言した。それはお客さん(国民)に対する裏切りだった。お金を渡したのは、首相ばかりではなく政界にまんべんなく数億円を渡している。すべて私たちの払った電気代である。日本の電気代がアメリカや韓国の2倍であることも納得できる。しかし、奇妙なことがある。ほぼ同じことが中部電力でも行われていて、詳細は「まぐまぐ」にしっかりと書くつもりだ。問題は、この闇金が「正しいこと」、「日本のためになること」と電力の上層部が確信しているということだ。たとえば関西電力で政府の工作資金を担当していた副社長は、次のように言っている。「関電には芦原さんが直接、総理大臣や党の実力者に配る資金があった。トップシークレットだった」、「(政治資金を出すなということに対して)そんなことできるだけがない。政治家を敵に回したら何も動かない」、「(献金の目的)一に電力の安泰、二に国家の繁栄」、「天下国家の為に渡すカネで、具体的な目的があったわけではない。許認可権を握られている電力会社にとって権力に対する一つの立ち居振舞だった」このことから次のことがわかる。1)政治家にカネを渡すことは「シークレット」であり、世間にいうことができない悪いことであることを知っている、2)悪いことが日本の為になると思っている、 というまずは両価性(統合失調症の症状の一つ)の患者であることがわかる。実は日本の指導者の多くの人が「両価性」であり、「無目的行動」をする。ここでいう「両価性」とは、同時に平気で正反対のことを言う精神疾患で、たとえばこの場合、「闇の献金は悪いことだから秘密だ」、「闇の献金は日本を繁栄させる」という正反対のことを、同時に真実と思っている状態だ。このようなことは原発にも多く、たとえば東京に住んでいる指導者に、「原発は安全ですか」と聞くと「安全だ」と言い、「それではなぜ新潟に原発を作っているのですか」と聞くと「危険だから」と答えるのと同じだ。「無目的行動」というのは、自らが一所懸命、行動している意味を聞くと、答らえないという特徴だ。この場合は、シークレットに政治家に闇カネを渡すことに一所懸命なのだが、その目的を聞かれると、ぼんやりとしか考えていない。つまり、自分の立身出世、お金儲けの為に、両価性と無目的行動が生まれる。このような人は「国立大学―大企業―幹部社員や役員」に多い。というか、現在の日本では「両価性であり、無目的行動に汗を流すことができる」人が出世し、指導層に上ることができるからだ。「国民から徴収する電気代を政治家の闇献金に使うことはできない」という声に対して、正面から対抗することができない。でも心の中は「この世は矛盾だらけだから、そんなこと言ってどうする」と思っている。そう思えば、そう言えばよいが、言わない。その理由は、「俺は偉いが、客(国民)はバカだ。説明しても理解されない」と思っているからだ。つまり、現在の日本で「アウトロー」が存在しないと日本は発展しないと心の底から信じている。社会にアウトローがいるのは私たちの心の中にアウトローがあるから、それは自然発生だが、それは社会の底辺にあるものであり、指導層には不要なものだ。それがまだわかっていない。わからないのは頭が悪いより、覚悟がない、誠意がないという人間的な能力に欠陥があるからだ。せっかく、朝日新聞がここまで明らかにしてくれた。これからは私たちが、NHKの不払い、電力の自由化に力を尽くすことだろう。(平成26年7月28日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

ごぼう 3回目の収穫をした ねぎのおべんきゅうその09

昨年 種まきも そろそろ 開始 第一弾03月24日 庭のpotでの種まきを開始 16potsx2=32potsの種まきをした03月31日 まだ 発芽していない まだ 時間がかかりそう04月07日 やっと 一部の物が発芽してきている 時間がかかる04月10日 まだ 遅い 発芽は一部のみ ゆっくりとしている04月14日 畑に移動した m07の畑に植え付けておいた 32pots 04月21日 その後 無事に苗はある05月03日 苗はすこし成長している05月12日 見た目にも すこし成長中05月19日 いい感じになってきている06月16日 雑草とりしておいた 無事だ種まきの 第二弾04月14日 庭で種まきをした 16pots 04月21日 まだ 発芽してきていない05月03日 発芽してきている05月04日 m-20の畑の畝に移動した06月16日 雑草にまけている 消滅した 何もなし その後 第三弾04月21日 庭の種まきをまた やっておいた 16pots 05月03日 まだ 発芽はしていない 05月12日 発芽した 即 m-20の畑に移動06月16日 雑草に負けた 何もなし 消滅した次は4だん06月09日 種まきをした06月15日 発芽してきている06月16日 畑に移動した m-08の畝に植え付けた次は第五弾06月16日 また 庭に種間きをしておいたno1-は無事no2-3-は 消滅したno-4-5-は 追加の種まきをしておいた が これも消滅した で 結果は no.1のみ09月01日 no.1のごぼうを収穫した 少ないが まあまあ ごぼう 雑草にかこまれて 消滅したのが多いが no1の物のみ 収穫できた まあ こんなもの09月25日 畑で 残っているごぼうをみたら これだけあったm-06 1本のごぼうと 小さい苗が4本 合計で 5本のみ なぜか 5本だけは まだ゜ごぼうが残っている大きくなれば 収穫だ 多年草なので いつまででも おいておこう11月17日 そろそろ 大きくなってきている今週にも 収穫してみよう11月24日 残りのごぼう 全部を収穫しておいた まあ こんなものだけど おしまいに今年03月09日 hcで ごぼうの種を買ってきた 即 庭にて 種まきをしておいた03月13日 発芽はまだ まあゆっくりとしている03月30日 発芽した g-03の畑に移動した これでokかな04月06日 g-3のこぼう 無事なり04月27日 すこし成長をしてきている05月24日 まあまあ 成長してきている06月01日 その後 なんとか 大きくなってきている 新しい畑に移動している まあ 無事なので次の種まきも そろそろ やっていこう04月13日 第二弾の弾蒔きをしておいた04月27日 発芽したのを g-03の畑に畝に移動した第三弾04月20日 庭で種まきをしておいた05月03日 発芽している 畑に移動した m-07に植えた第四弾05月04日 庭での種まきをしておいた05月17日 発芽したので m-08の畑に移動した これで 種まきはお仕舞い まあまあ 生育してきている06月15日 ごぼう 1本を収穫してみた まあまあ で ある 来週から 収穫できそうだなあ07月13日 ごぼう 2回目の収穫をした まあまあ なり どんどん収穫していこう07月20日 ごぼう 3回目の収穫をしたねぎのおべんきょうその09料理ネギを食用とすることにより人体に影響がある(薬効がある)植物とされている。白い部分には、ビタミンCと共に抗菌・抗カビ作用がある硫化アリル・発汗作用などで体を温める効果があるアリシンが多く含まれていることから「風邪に良い」とされることもある。また、アリチアミンはビタミンB1の吸収を助ける。これらとは関係の無い民間療法としても利用される。チンパンジーやサルに対して生の長ネギを与えることも多い。一方、ペットに与えることによってタマネギ中毒となる可能性も指摘されている。はた坊

2014.07.31

コメント(1)

-

伏見甘長 4回目の収穫をした ねぎのおべんきょうその08

ぴーまん 伏見 ししとう 万願寺ただいま どんどん 植え付けているm-06 04月20日 ピーマン4本と 伏見2本g-07 04月27日 ピーマン2本と 伏見2本と万願寺2本と しし唐2本いろいろと 合計で12本 あちこちに植えている05月03日 黒マルチをつけておいた これで良し苗をあちこちに植えたので どれがどれなのか ???まあ 大きくなれば 実がつけば わかるだろう とりあえず 全部ともに 生育中 よーーし である06月01日 その後 花が咲きだしている が 実ができないと まだ どれがどれなのか ??生育はやや遅いのかな ??? きゅうり とまと なすびに比べると 小さいな06月14日 実がつきだしたのは 伏見あまながと ピーマンなど これは 伏見の実だなあ そろそろ 収穫できそう06月18日 実はあちこちについている 今週の日曜には 収穫できそう ぴーまん 伏見 万願寺 ししとう 唐辛子 5種類あるので 札をつけていこう06月15日 ピーマン 初の収穫をしておいた06月16日 万願寺のような 実もついてきている06月21日 ししとう 実もついてきている06月22日 ししとうの実の 初の収穫をした06月22日 万願寺とうがらしも 初の収穫をした06月28日 ピーマン2回目の収穫をした06月28日 伏見甘長 初の実を収穫した07月02日 万願寺 2回目の収穫をした07月06日 伏見甘長 2回目の収穫した しかし ちいさいなあ07月07日 万願寺3回目の収穫をした こちらは まあまあ07月09日 ピーマン 3回目の収穫をした 少ないままだなあ07月09日 ししとう 2回目の収穫をした これも すくないなあ07月13日 ピーマン 4回目の収穫をした 07月16日 万願寺 4回目の収穫をした07月19日 ししとう 3回目の収穫をした07月19日 伏見甘長 3回目の収穫をした07月19日 ピーマン 5回目の収穫をした07月20日 伏見甘長 4回目の収穫をしたねぎのおべんきょうその08料理サラダ・冷奴・納豆や蕎麦など麺類を食べる際に生のまま食用とする場合がある。また焼いて(ネギマ等)食べる事もあるが、味噌汁やネギマ汁などの鍋料理に入れたり、炒め物に使用したり、カツ丼(タマネギの場合も)などで他の食材の具としても利用する。味噌を使用し「ねぎみそ」を作り、各種料理やツマミとされることもある。はた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

とうもろこし 残りの残りもまた 収穫をしておいた ねぎのお勉強その07

とうもろこしの種hcでの種類がたくさんある が まあ 適当なところの種類を買ってきている最近のとうもろこし 全部 いいものがおおい品種改良もすごいのもの どんどん いいものができてきている植え付けは4月06日くらいに種まきして発芽したら 畑に移動する予定なり で 予定は予定で04月13日に庭で種まきをした04月27日 発芽してきている 即 畑に移動した g-09の畑の畝に植え付けた これで 今年も とうもろこし なんとか 育ってくれるだろう05月11日 そのご まだ 小さいまま まあ 時間はかかるけどねえ これから これから05月18日 その後 見ると やや おおきくなってきつつある06月25日 また その後 良く育っている 黒マルチは良いなあ06月01日 風が強くふいたが 無事である しっかりと 立っている06月07日 雄花が出てきつつある昨年は6月10日に雄花が出てきた今年も ほぼ 同様なり06月15日 雄花は全開してきている 追肥をしておいた今年は黒マルチをつけているが 結構と良く育ってくれている06月21日 雌花もついてきている まあまあ 順調なり06月22日 追肥して 水もかけておいた これで 良し これで とうもろこし 元気になりつつある06月29日 ヤングコーンを 収穫しておいた これで あとは 実が大きくなるのを待つのみ07月05日 コーン 初の収穫をした まずは 2本から07月09日 コーン 追加で2゛本 収穫した07月14日 コーン 残りを収穫しておいた07月21日 残りがまだあったので その残りも収穫したねぎのおべんきょうその07概要他の野菜と比較して塩害に強いとされており、2002年に台風21号が関東地方に上陸後、九十九里浜周辺の畑では塩害によって野菜や街路樹が枯れたのに対し、ネギだけは枯れずに残っていた逸話がある[2]。JA山武郡市ではこれをヒントに海水をかけて栽培した「九十九里 海っ子ねぎ」を販売している[3]。はた坊

2014.07.31

コメント(0)

-

みょうが 収穫をした 東日本大震災3年と4か月と19日後に

昨年の冥加 04月29日 発芽してきている 昨年とほぼ 同時だなあ05月12日 そのご 大きくなってきている05月26日 もっと 茂ってきている いい感じ06月26日 茂って にぎやかに ままああ 良く育っている07月07日 初の冥加 1個を収穫した07月14日 あちこちに 花芽がでてきている 07月21日 すこし大きくなりすぎている が そのまま 放置 冥加の花芽 まあまあ 育ってきてる収穫もしておいた冥加は 生姜の兄弟みたいなもの根っこは 香りはいい07月30日 花がどんどん 出てきている花が出てきたので ここにあると すぐにわかる今週には 掘り起こして 収穫していこう08月04日 12個のみょうがを掘り出しておいた みょうが なかなか香りもいい08月18日 つぎのみょうがが できている そろそろ また 収穫できそう09月29日 猛暑も過ぎて 秋になって また 冥加ででてきている2回目の冥加 数はすくないが 収穫できそう いい 形の冥加になっている今年のみょうが04月29日 庭のすみっこで 発芽してきている 昨年と同じだなあ いい 感じ 春だなあ これから たくさん 発芽してきそう05月11日 発芽したのも たくさんになってきている まあまあだなあ05月31日 その後も順調なり 背が高くなりつつある06月29日 みょうが 大きくなっている まだ 花は咲いていないなあ そろそろ出てきてもよいのだけど07月20日 みょうがの花が咲きだした 収穫できそうになってきている07月26日 みょうが 収穫をした まあまあ たくさんできていた東日本大震災 3月11日発生7月30日は既に3年と4か月と19日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------時事論評・・・ああ、甲子園! 心は確率を覆す「201407291017.mp3」をダウンロード全国高校野球の地方予選が終盤になってきた。その中でも石川県の決勝戦は古豪星陵と、小松大谷の戦いになり、9回裏まで0-8で圧倒的に小松大谷が優勢だったが、突如、星陵打線が目を覚まし、9点を奪って逆転サヨナラとなった。この試合を見ていると、スポーツというもののすばらしさ、高校野球の素晴らしさを強く感じる。それは結末が劇的だったからではない。9回の小松大谷の守備は決して乱れていなかった。それまで星陵を零封していた投手は、握力が下がってきたのだろう、ボールのコントロールが十分ではなくなっていた。それでも投手交代の時期ではなかった。零封している投手を零封のまま交代させると、それがキッカケとなって相手の打線に火が付くことが多い。また配球も冷静で決して相手を侮っている風には見えなかった。最初のバッターが出塁し、ヒットが続いて2点を失い、さらに暴投したところで交代となった。解説者も「交代が良い」と言い、私もそう思った。リリーフ投手も力も経験もある2年生で、球も走っていた。さらに2点を取られて8-4になってもバッテリーは冷静さを忘れず、勝ちを急がず、淡々として投球していた。しかし、星陵打線の気力がはるかに優っていた。とにかく、打てる球が来たら打つ。それも「必ずヒットになる」という確信でバットを振っている。私はそれを見ていて「もしかすると、野球というのは「ヒットになる」と思って打てば、原理的にヒットになるもので、普段、アウトになるのはバッターの心の中に「打ち取られるのではないか」との不安があるからではないか」と思ったほどだ。そうでもないと、今まで零点だった打線が突然、ヒットを連発する確率は天文学的だからだ。 (3安打零点で9回まで来た打線が、10連続安打を打つ確率は1億分の1を下回る)内野ゴロでホースアウト、さらに一塁フライで2アウトになり、点差は2点。それでも星陵の気力は続き、ついに逆転サヨナラとなる。人間の気力、若い人の持つ潜在能力のすばらしさを見た。STAP事件の大人のいやらしさに辟易としていた私の心も気力が回復してきた。試合が終わり、がっくりと肩を落とし、泣きじゃくるナインがグラウンドからホームベースに帰ってきて、審判の前で試合後の挨拶をする。立派だった。甲子園を目の前にして、信じられない敗戦であったが、それでも誰一人、並ばない選手はいなかったし、相手に礼をしない人もいなかった。悔しさに崩れながら、礼を重んじて頭を下げ、うなだれて帰って行った。この世のほとんどのことは白日の前に晒されない。晒されないことをするのが当たり前というような社会だ。その中で、どんなに過酷な運命もグラウンドでは炎天下のもとで明らかになる。そこで起こることは隠すことはできないが、運命でもある。長い長い年月、甲子園を目指して泥まみれになった君たち、それが0-8の9回から9点を奪われるなど考えたこともないだろう。でもそれが現実だ。その現実を受け入れて審判の最後のジャッジを聞き、相手に礼をするだけの力を君たちは持っている。スポーツや人生には因縁というのがある。仏教の因縁より少し意味は軽いが、小松大谷は2013年9月の石川県大会の準々決勝で星陵と戦い、延長12回ぐらいの裏、小松大谷がライトへのサヨナラホームランで勝っている。その雪辱戦が今度で、しかも0-8で負けるところだった。でも、そこで奇跡が起きた。日本の大人は奇跡を起こす力も気力も失っている。もう、君たちの時代だ。(平成26年7月28日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.30

コメント(0)

-

なすび 17回目の収穫をした ねぎのおべんきょうその6

今年のなすび04月13日 6本の苗をhcで買ってきて 庭で保管している04月17日 g-09の畑に移動しておいた 追加が4本の苗も植え付けた04月20日 m-06の畑にも4本のなすびをうえつけた なすび m-06に4本 g-09に10本 合計で14本の苗を育てている 種まきも開始しておいた ことしも なすび 大量につくろう04月27日 畑で なすびさん 無事に生育中 追肥をしておいた05月03日 黒マルチをつけておいた 無事に生育している06月01日 花もさき実もつきだしている 06月03日 なすび 実もついてきている06月08日 収穫を開始だなあ 2本06月15日 2回目の収穫 10本くらい種まき第一弾04月20日 庭でなすびの種まきをしておいた05月03日 発芽 m-06の畑に移動した06月01日 その後 雑草に隠れて 見えなくなった06月08日 1本だけ 発見 なんとかなりそう06月22日 1本だけだけど なんとか 成長してきている種まき第二弾05月05日 庭での種まきをまた やっておいた05月19日 発芽したのでm-20に移動した06月01日 無事に生育している06月08日 10本くらいはありそう06月22日 これが 写真の分 なんとか ちいさいながらも成長しつつあるかな種まき第三弾05月11日 ついかで また 種まきをしておいた05月25日 発芽したのでm-08の畑に移動した06月08日 雑草だらけになっている さて どうなるかな06月15日 1本だけは残っている06月22日 1本だけだけど 支柱をつけておいた06月15日の 今年の茄の在庫は苗の物が14本 全部が 無事に育っている ただいま 収穫中 種からの物が 全部で 残っているのが 12本 これが時差で秋ナスとして育てている今年のなすび 苗も無事に 全部が育っている 順調なり06月18日 3回目のなすびを収穫しておいた06月21日 4回目のなすびの収穫をしておいた06月22日 5回目のなすびの収穫をしておいた06月25日 7回目のなすびの収穫をしておいた06月29日 8回目のなすびの収穫をしておいた07月02日 9回目のなすびの収穫をしておいた07月05日 10回目のなすびの収穫をしておいた07月06日 11回目のなすびの収穫をした07月09日 12回目のなすびの収穫をした07月13日 13回目のなすびの収穫をした07月16日 14回目のなすびの収穫をした07月19日 15回目のなすびの収穫をした07月23日 16回目のなすびの収穫をした07月26日 17回目のなすびの収穫をしたねぎのおべんきょうその6概要単に「ネギ」と言うと「根深ネギ」を差し、成長とともに土を盛上げて陽に当てないようにして作った風味が強く太い根深ネギ(長葱・白ネギ)を差し、他は「ワケギ」「アサツキ」「万能ネギ」「九条ネギ」などの固有名で呼んで区別をする。西日本では陽に当てて作った細い葉ネギを単に「ネギ」と言い、根深ネギは「白ネギ」、「ネブカ」などと呼ぶ場合もある。はた坊

2014.07.30

コメント(0)

-

自転車のタイヤの交換をした 新品は良いなあ ネギのおべんきょうその5

自転車のタイヤまず 1年は持つと思っていたが 10か月で ダウンした2800kmは走っているが これくらいで 交換するらしいで 新しくタイヤの交換をした前のは made-in-chinaだったけど今回のは 日本製おー めずらしいなあmetro-700-28c-ircとか なんとか前輪と後輪ともに 全部を交換して 一万円なりまあ 安いともいえるのかな どうかなでも 新品とすると 自転車そのものが 新品になった気分である気持ちよく 走れるもの゛たなあIRC METRO 700×28c 190313 ブラック 700X28C 原産国:日本•製品重量:470g•サイズ:700×28c•ビード径:622•タイヤ幅:28mm•ビード:スチール•ケーシング:66tpiこれは いい商品だなあねぎさんのお勉強その5概要日本では古くから味噌汁、冷奴、蕎麦、うどんなどの薬味として用いられる他、鍋料理に欠かせない食材のひとつ。硫化アリルを成分とする特有の辛味と匂いを持つ。料理の脇役として扱われることが一般的だが、葉ネギはねぎ焼き、根深ネギはスープなどで主食材としても扱われる。ネギの茎は下にある根から上1cmまでで、そこから上全部は葉になる。よって食材に用いられる白い部分も青い部分も全て葉の部分である。はた坊

2014.07.30

コメント(0)

-

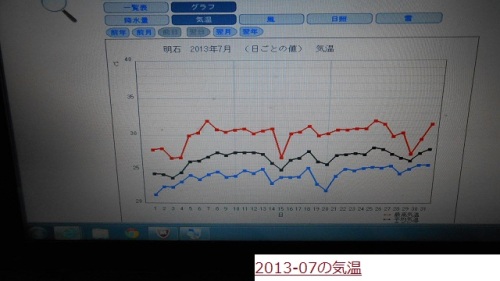

2014-07の気温のグラフ 25日が猛暑で暑かった ねぎのおべんきょうその4

2014-07の気温まあ 今年は7月25日が 猛暑となっていたその後は まあ なんとか なっているそんなに 暑くは 感じなくなっている慣れは すごいもの 暑くても 暑く感じなくなる台風が また 発生している台風情報 29日12時、グアム島を含むマリアナ諸島で、台風11号が発生しました。名前は「ハーロン」。ベトナムの用意したもので、湾の名前です。台風の名前は、台風委員会(日本ほか14カ国等が加盟)の加盟国などが提案した名前が、あらかじめ140個用意されていて、発生順に付けられます。台風11号は、今のところ、時速15キロで進んでいますが、今後、発達しながら北上する見込みです。日本から、まだ離れていますが、油断はできません。台風のタマゴがもう1つ一方、フィリピンの南には、雲のかたまり(赤い丸)が、もう1つあります。こちらも台風のタマゴです。この台風のタマゴは、あす30日までには、台風に変わり、沖縄の南に進む恐れがあります。こちらの方が日本に近づくのが早いので、発生が遅くても、すぐに影響をもたらしそうです。ねぎのおべんきょうその4概要[編集]古名では、「冬葱」・「比止毛之」・「祢木」とされ、「き(紀)」ともいう。別名の「ひともじぐさ」は「き」の一文字で表されるからとも、枝分れした形が「人」の字に似ているからとも言う。ネギの花は坊主頭や擬宝珠を連想させるため「葱坊主」(ねぎぼうず)や「擬宝珠」(ぎぼし)と呼ばれる。「擬宝珠」は別科別属の植物「ギボウシ(ギボシ)」も表す。萌葱色は葱の若芽のような黄色を帯びた緑色のことである。はた坊

2014.07.30

コメント(0)

-

すいか 5回目の収穫をした いい出来具合だ 東日本大震災3年と4か月と18日後に

昨年hcで58円の苗が売られていた で即 買ってきた05月03日 58円の苗2本を買ってきて 畑の畝に植えておいた m-07 05月11日 そのご 2本を追加でかって m-08に植えた05月12日 ついでに 会社用にも2本をかっていた 会社にも植えた苗 58円のばかり どんどん植えておく畑で 4本 会社で2本 合計で6本58円の苗なので しっぱいでもok 1個でも収穫できればokだなあ それにしても 苗は小さいな 06月05日 まあまあ スイカの苗も成長を開始してきている06月15日 ちいさい ちいさい 実が1個 発見06月16日 会社に植えている スイカ これにも 小さいのが1個 楽しみだなあ06月23日 畑のスイカも ソフトボールくらいには 成長してきている今年もスイカ 適当に植えている手入れはなし 勝手に 実がつきますように06月30日 あちこちのスイカを見てみたm08 ソフトボールより大きいm07 おなじくm06 おなじく会社 軟球くらい もっと 大きくなるのを待っている 開花後50~55日くらいが目安なので6月の開花より 7月20日くらいに収穫あと6日 07月14日 間違って 雑草とりしていたら スイカの蔓を切ってしまった で 収穫した残りは 来週に 収穫しよう07月20日 残り4つのスイカを収穫しておいた まあ 小さいが 食ってみると 美味い まあまあということで おしまい今年04月13日 hcで4本のスイカの苗を購入して 庭においておく04月17日 畑に移動した g-07の畑の畝に植えておいた まずは 4本をうえておいた05月03日 追加で1本をg-07に植え付けた今年は 合計で5本のスイカを植え付けている05月18日 その後はまあまあ 育ちつつある06月01日 まわりにブランターをおいて蔓が伸びやすくなるようにした06月08日 花がついてきている そろそろ 小さい実がついてきそうだなあ06月11日 その後も 蔓はどんどん伸びてきている となりの畑では 大きなスイカができているわ すごいなあ蔓がどんどん 伸びてきている06月15日 実がついてきている まあまあサイズは大きいな 何もしていないけど 実はついてきている本当は蔓のカット 小蔓のカット 孫蔓のカットして 実をつけるようになっているが 何もしていない が 実はついている なんとかなりそうだなあ06月22日 スイカの実は 三個くらいはある まだまだ 増えてきつつあるようだなあ今年は 適当にやっているが 実は大きくなってきている07月06日 スイカ 初の収穫をしておいた まあまあ かな 蔓は枯れていたのでokだなあ07月09日 スイカ 2個目の収穫をしておいた07月13日 スイカ 3度目の収穫をしておいた07月16日 すいか 4個目の収穫をしておいた07月21日 すいか 5回目の収穫をしておいた今年のスイカは 美味いなあ上出来であった これには 終了なり東日本大震災 3月11日発生07月29日は既に3年と4か月と18日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------NHK:「公序良俗」に反する組織は存在できないし、協力してはいけない「20140725815.mp3」をダウンロードいうまでもなく私たちの日本社会で守らなければならないもっとも重要なことは「公序良俗」に反しないことだ。やや抽象的ではあるが、これが社会の基本である。道端で弱っている人がいれば手を差し伸べる、泥が入ったのを見たらそのラーメンをそのまま人が食べるのを見ていてはいけない、人に声をかけたり何かを聞いたりしたとき相手が嫌がったら「失礼しました」と引き下がる・・・など、どの法律に触れるという前に私たちが守らなければならない社会の基本的規範だ。法律を出すまでもないが、(民法第90条公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。)とか(放送法第四条 一 公安及び善良な風俗を害しないこと(放送内容))などがある。2014年7月、NHKはSTAP事件の報道をするにあたって、取材班が小保方さんを急襲した。まずオートバイが逃げる小保方さんを追いかけまわし、ホテルに逃げ込んだ彼女をエレベーターで両脇をカメラマンがはさんで動けないようにし、さらにトイレに駆け込んだら一緒にトイレに入って個室に隠れた小保方さんの前で外部と携帯電話で連絡を取り、監禁状態にした。小保方さんは負傷し全治2週間だった。NHKは抗議を受けて深夜の午前0時に謝罪に訪れた。NHKはパパラッチになった。私たちはパパラッチに受信料など払う必要はないし、もし払ったら「犯罪集団にお金を払う」ということで公序良俗に反する。小保方さんは犯罪人ではない。理研という組織の一従業員であり、一般人だ。これほどのことは政治家でも芸能人でも許されないことだ。謝罪して済む問題ではない。報道局長の辞任は当然だが、予定されている番組は中止、さらにNHKはもし十分な説明ができなければこの際、解散するしかない。こんな組織が何を放送しても私は全く見る気もないし、まして「お金を払う」ことは絶対にできない。これは小保方さんの研究に不備があるかどうかなどとまったく無関係だ。毎日新聞の個人攻撃と言い、NHKのパパラッチ行為といい、日本社会はどうしてしまったのだ!!(平成26年7月25日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.29

コメント(0)

-

ミント 韮の横に生えているが 韮より強いなあ ねぎのおべんきょうその3

ミント特徴繁殖力が旺盛であり、零れ種と地下茎により繁殖する。畑地などに地植えすると駆除が容易ではなくなり、しばしば雑草扱いされるほどである。種類変種が出来やすく600種を超えると言われるほど多種多様な種がある。ペパーミント系とスペアミント系主にペパーミント系 スペアミント系などに分けられる。これは 何かいな ???まあ 雑草とおなじ韮の畝に侵入してくるとっても とっても どんどん 侵入してきている韮と ミント どっちが強いのか見学をしているが ミントかな ???ミントは すごい奴だなあねぎのおべんきょうその3ネギ 分類界 : 植物界 Plantae 門 : 被子植物門 Angiosperms 綱 : 単子葉植物綱 Monocots 目 : クサスギカズラ目 Asparagales 科 : ネギ科 Alliaceae 属 : ネギ属 Allium 種 : ネギ A. fistulosum 学名Allium fistulosum L. 和名 ネギ 英名 Welsh onion, Leek はた坊

2014.07.29

コメント(0)

-

水田のお米 ただいま 中干し中 ねぎのおべんきょう その2

米の中干し特に出穂前40~30日の間は水の必要程度の最も少ない時期で、田干しすることがかえって増取をもたらします。この時期の田干しを、特に「中干し」と呼んでいます。この時期は無効分けつ期、又は分けつ衰退期で、中干しすると土中深く酸素を送ることになり、根の力の衰えを防ぐと共に窒素の過剰吸収を抑え、カリウムの吸収を良くし根を硬くします。その上この時期に干しつけることで、稈基部の節間の伸張を抑えかつ丈夫にするため、倒伏にも強くなります。倒伏に弱い酒米品種にとっては特に大切な注意事項の一つです。こちらでも7月19日から 7月26日まで中干しをしているネギのおべんきょうその2根を食べることから「ネギ」と呼び、匂いが強いことから「葷」の一つ「禁葷食」ともされる。同じ「ネギ属」で、結球してそれを食用とすることが多い植物に関しては「タマネギ」を参照。はた坊

2014.07.29

コメント(0)

-

昨年の気温 7月の分 ねぎのおべんきょうその1

昨年の2013年の明石の気温などのデータ 雨量 日の平均 日の最高 日の最低 最高 最低7月 79.5 26.6 30.0 24.2 32.0 21.3 8月 48.5 28.3 32.1 25.4 34.0 20.8 9月 409.5 23.9 28.1 20.0 31.5 14.8 まあ 暑さも八月の半ばまでこれも 慣れなので 慣れれば そう暑くも感じなくなるが最初の時が 一番に暑く感じる先週は暑かったが 今週はそれほどでもないなあ逆に今週は過ごしやすいなあ くらいに 感じている人間も野菜も25cを超えたら 暑い 暑いと感じている人間も水をのんで 無理しないようにしているが野菜も 高温になると 水が必要ぐったりとしているなあ品目 発芽適温 生育適温 トマト 20-30℃ 昼間 25-30℃ 夜間 10-15℃日陰で30cであっても 日向では40cくらいはある人間は日陰にいるがトマトは まともに日光をあびているので 40cは軽く超えているこれでは トマトも 暑すぎるはずねぎのおべんきょうその1ネギ(葱、学名 Allium fistulosum)は、原産地を中国西部・中央アジアとする植物で日本では食用などに栽培される。クロンキスト体系ではユリ科、APG植物分類体系ではネギ科ネギ属に分類される。はた坊

2014.07.29

コメント(0)

-

みにとまと 10回目の収穫をした 東日本大震災3年と4か月と17日後に

とまと今年04月13日 ブチとまと 赤6本を庭で保管中04月17日 ブチトマト オレンジ 2本を玄関で保管中04月19日 黄色のブチトマト 2本をm-06の畑に植え付けた04月20日 ブチトマトの苗 8本をg-09の畑の畝に植え付けた04月29日 大きなトマトの苗も 買ってきた 桃太郎4本とサターン2本なり g-09に植え付けた05月03日 ミニトマト 追加でまた4本を買ってきて g-09に植え付けた ただいまm-06に2本 黄色のブチトマトg-09に12本 オレンジ2本と赤の6本の ブチトマトg-09に6本 トマト 桃太郎4本と サターン2本 合計6本をg-09に植え付けておいた04月27日 畑のブチトマトは無事に生育している okだなあ 追肥をしておく05月03日 黒マルチをつけておいた これで 良し今年は 畝に黒マルチをつけておいた 水の保持と雑草よけとした その後 水やりも手抜きをやっておこう05月11日 支柱をつけておいた まあまあ05月18日 もうすこし長い支柱を追加でつけておいた05月24日 ちいさい実があちこちに 枝がどんどん増えてきている06月01日 ちいさい実のうち 赤くなるつつあるのも 1つある06月08日 赤くなってきているのが 増えてきている ミニトマト 6月15日には 最初の収穫できる見込みなり06月15日 すこしだけど 赤くなった実を収穫しておいた これから どんどん ミニトマトの実を収穫していこう 畑で 水分補強できるので助かる06月15日 初のミニトマト 収穫をした これから どんどん実が収穫できる06月22日 2回目の収穫をした たくさんある06月28日 3回目の収穫をした まあ たくさんだなあ07月02日 4回目の収穫をした 07月02日 トマトも収穫した あまり出来はよくないなあ07月05日 6回目の収穫をした07月13日 7回目の収穫をした07月16日 8回目の収穫をした07月19日 9回目の収穫をした07月23日 10回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生07月28日は既に3年と4か月と17日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------異常気象か正常か?(6) 土砂災害「ijyou06__20140718916.mp3」をダウンロード土砂災害の多くが土砂崩れだが、最近、少し増えているというグラフが国土交通省から出ている。Abnor19 しかし、このグラフは若干、トリックが含まれている。一つはグラフ自体が「平均値の線」はあまり変わっていないのに、その変化を強調するために枠を付けた説明の数字を示す部分だけが急激に上がっているからである。このようなグラフの表示の不適切を指摘するのは大学の先生などを経験していないと、つい引っかかってしまう。また第二に、最近10年に土砂災害が増えた原因は平成16年の新潟豪雨、福井豪雨、それに新潟地震が連続したためで、平均的にはそれほど多くなっている訳ではない。むしろ最近10年間は平成16年を除くと、20年前より減少しているともいえる。このような「特異な年」があるときに「平均としてどうか」という処理の仕方は科学としても難しい。標準的方法は、極端に高い、低いというデータを除いた平均値と、すべてを入れた平均値を両方示して考察するのがよい。つまり私たち科学者は何かの方向性を持つことを嫌うので、特異的なデータのある時には両方を示して頭の中を整理するのがふつうである。土砂災害は、1)気象の激しさ、2)地盤の問題、さらには、3)土砂災害防止工事の有効性、の3つが要因だから、平成16年を除くと、雨の状態はあまり変わっていないので、地盤が崩壊した主たる理由は土砂災害防止工事の手抜きや政策の遅れの可能性もある。そこで、日本全体の降水量を見てみると、1900年ぐらいから徐々に降水量は低下している。もちろん、その年によって1900ミリぐらいの値が出ることもあるが、平均値は100年前は1650ミリぐらいだったのが、最近では1580ミリぐらいまで低下している。Abnor20しかし、最近の統計を見ると、1時間50ミリ以上の豪雨の回数が少し増えているようなデータもある。統計年が1976年までなので、まだハッキリ判らないが、豪雨の回数が増えている可能性もある。しかしこの回数にはこのシリーズで何回も指摘しているように「観測点の増加」という問題がある。アメダスなどの無人測候所の数が増えたので、それを補正する必要がある。つまり、たとえば観測点が100ヶあるときに豪雨件数が20件とした場合、豪雨は平均的な降水量と違って、局地的に降るので、観測点が多いほど豪雨の回数が増える可能性が高い。従って、誠意ある科学者なら必ず統計を取っている間は観測点を変えないか、少なくとも観測点数で補正する必要があるが、そのような記載のある統計データはほとんど無い。Abnor21しかし、このぐらいの雨の変化に対して、治水工事や土砂崩れ防止工事の進歩はなかったのだろうか? また国を挙げて「温暖化対策」をしていたが、温暖化によって気象が激しくなると予想されていたが、その予想を上回る変化とも思えないので、国は温暖化対策をすると言っておきながら、実際には個人に節約を呼びかけたり、税金を余計にとったりするだけで、予想される気象の変化に対して手を打っていなかったとも考えられる。また、土砂崩れでもっとも大きな論点は、「土砂崩れするように修復する役所の基準」と考えられる。土砂崩れが起こると、地形が一変して、そこに住む人たちの土地の所有権などが大きく変化する。そのために、国土交通省では「旧に復する」という基本方針がある。大規模な土砂崩れが起こっても旧に復せば、面倒な所有権の調整が要らないからという理由と、旧に復すればまた土砂崩れが起きて業者が儲かるという理由がある。もともと、日本は急峻な崖が多い。次の写真は新潟地震の時の土砂崩れの状態であるが、写真の白い山肌が土砂崩れの起った場所であるが、山の至る所で土砂崩れが起こっていることが判る。(当時、有名になった山古志村。国土交通省提供)Abnor22自然との関係でいえば、日本列島は古くからこのようなことをくり返しながら、河川が土砂を運び、山の土砂を海の方に移動させてきた。関東平野、濃尾平野など主要な平野は沖積でできている。またやや古い山地と言われる中国地方などの山はなだらかだが、それは「古くから土砂崩れを繰り返し、それを河川が運んだのでなだらかな山になった」とされる。日本の大地はこのような特徴を持っているので、災害が起こる前に安息角が大きいところ(土砂崩れが起こる可能性のある角度を持った斜面)を計画的に削って、土砂災害を根絶するか、次善の策は土砂崩れが起きた場所は、「旧に復する」のではなく、「土砂崩れした状態、もしくはさらに平らにして」安定させなければならない。河川もそうであるが、日本のように急峻な大地で雨が多いところは、川の護岸工事をすれば氾濫がなくなる代わりに川底は山の方から運ばれてくる土砂で高くなり、天井側になる。その結果、都市のように舗装が進み、雨が土に吸収されないような構造のところでは、降った雨の水をポンプで河川にくみ上げなければならず、これが都市洪水の原因もなっている。川底の浚渫を行ってその土砂を河口に移動させれば、かつて自然がやっていたことを人間がやることになるが、この場合も土砂崩れと同様に「なにが自然で、何が環境保全か」という基本問題を充分に研究する必要がある。現在の土砂崩れの犠牲者は厳しく言えば、国土の作り方に関する基本的な方針がいい加減である、もしくは研究が不十分であることが毎年のように犠牲者をだし、それを「異常気象」が原因としているので、改善が遅れているとも言える。(平成26年7月27日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.28

コメント(0)

-

なすび 16回目の収穫をした きゅうりのおべんきょうその28

今年のなすび04月13日 6本の苗をhcで買ってきて 庭で保管している04月17日 g-09の畑に移動しておいた 追加が4本の苗も植え付けた04月20日 m-06の畑にも4本のなすびをうえつけた なすび m-06に4本 g-09に10本 合計で14本の苗を育てている 種まきも開始しておいた ことしも なすび 大量につくろう04月27日 畑で なすびさん 無事に生育中 追肥をしておいた05月03日 黒マルチをつけておいた 無事に生育している06月01日 花もさき実もつきだしている 06月03日 なすび 実もついてきている06月08日 収穫を開始だなあ 2本06月15日 2回目の収穫 10本くらい種まき第一弾04月20日 庭でなすびの種まきをしておいた05月03日 発芽 m-06の畑に移動した06月01日 その後 雑草に隠れて 見えなくなった06月08日 1本だけ 発見 なんとかなりそう06月22日 1本だけだけど なんとか 成長してきている種まき第二弾05月05日 庭での種まきをまた やっておいた05月19日 発芽したのでm-20に移動した06月01日 無事に生育している06月08日 10本くらいはありそう06月22日 これが 写真の分 なんとか ちいさいながらも成長しつつあるかな種まき第三弾05月11日 ついかで また 種まきをしておいた05月25日 発芽したのでm-08の畑に移動した06月08日 雑草だらけになっている さて どうなるかな06月15日 1本だけは残っている06月22日 1本だけだけど 支柱をつけておいた06月15日の 今年の茄の在庫は苗の物が14本 全部が 無事に育っている ただいま 収穫中 種からの物が 全部で 残っているのが 12本 これが時差で秋ナスとして育てている今年のなすび 苗も無事に 全部が育っている 順調なり06月18日 3回目のなすびを収穫しておいた06月21日 4回目のなすびの収穫をしておいた06月22日 5回目のなすびの収穫をしておいた06月25日 7回目のなすびの収穫をしておいた06月29日 8回目のなすびの収穫をしておいた07月02日 9回目のなすびの収穫をしておいた07月05日 10回目のなすびの収穫をしておいた07月06日 11回目のなすびの収穫をした07月09日 12回目のなすびの収穫をした07月13日 13回目のなすびの収穫をした07月16日 14回目のなすびの収穫をした07月19日 15回目のなすびの収穫をした07月23日 16回目のなすびの収穫をした きゅうりのお勉強その28キュウリパックみじん切りにしたキュウリを顔の上にのせるパックのこと。ビタミンCによるコラーゲン形成作用により肌を引き締める効果があり人気は高いが[要出典]、きゅうりはソラレン(英語版)(psoralen)を含みメラニンが光に反応しやすくなる性質も持ち合わせている[5][出典無効]。参考文献バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアント編、山本紀夫訳「世界の食用植物文化図鑑」(柊風舎) ISBN 978-4-903530-35-2 195ページ脚注1. 宮崎正勝『知っておきたい「食」の日本史』145p・角川ソフィア文庫。2. “苦さゆえ幕末まで不人気だった「胡瓜(きゅうり)」 身体を冷やし、利尿効果も高い、使える夏野菜に”. ダイヤモンド・オンライン. (2012年7月6日)3. a b “「赤色ネット」でハウス侵入防止 キュウリ害虫に効果”. 岐阜新聞. (2014年7月21日) 2014年7月22日閲覧。4. Guinness Book of World Records 1987、74ページ5. POLA|企業情報|研究・開発|美容研究ルポ|Q&Aはた坊

2014.07.28

コメント(0)

-

庭の柿の木の枝 にぎやかになってきている きゆうりのお勉強その27

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし07月27日 そのごも 見た目はいい感じになっている どんどん 芽がでて 大きくなって頂戴 下のほうからも あちこちと 芽がでてきているきゅうりのおべんきょうその27民俗江戸時代は、輪切りにすると徳川家の家紋である葵の御紋に似ているところから、それを食べるのは不敬であるとして、キュウリを輪切りにされることは慎まれていた。ザクザク きゅうりもみのこと。ザクザクはそれを切る音。上方落語などで使われる。きゅうり加持(きゅうり封じ)はた坊

2014.07.28

コメント(0)

-

一昨年の夏の気温 いつもながらの猛暑であったなあ きゅうりのおべんきょうその26

2012年の雨と気温の明石のデータ 気象庁 雨量 一日の平均 最高 最低 月の最高 月の最低7月 173.0 26.0 29.5 23.5 34.0 19.1 8月 44.5 28.6 32.7 25.6 35.4 21.7 9月 151.5 25.5 29.4 22.2 32.4 17.2 さすがに気象庁 データはちゃんとしているが あまり 予想はあたらない民間の気象の情報会社のは すごいものがある役に立つ気象情報は やはり 民間の物が最高だなあ気象の情報は 結構と役に立つものだなあきゅうりのおべんきょうその26民族家紋の「木瓜紋」は、胡瓜の切り口を図案化したものとの説もある。祇園信仰において、スサノオ(牛頭天王)を祭神とする八坂神社の神紋が木瓜であり、キュウリの切り口と似ていることから、祭礼の期間はキュウリを食べないという地方(博多の博多祇園山笠など)もある。キュウリは河童の大好物だとされ、キュウリの異称となっている(かっぱ巻き、かっぱ漬け)。はた坊

2014.07.28

コメント(0)

-

黄色のミニトマト 大量に収穫できるようになりつつある 東日本大震災3年と4か月と16日後に

きいろのみにとまとm-06に1本 黄色のブチトマト hcで苗をかったものm-20に2-3本 勝手に生えてきているものg-09に 1-2本 hcでの買い物したもの結局 6本くらいの黄色のミニトマト゛が ある時差で ゆっくりと実をつけているので これから ゆっとくりと 収穫できる黄色のミニトマト 完熟するのは 遅いので 時差で ゆっくりと 収穫できる結構と美味いミニトマトさんである東日本大震災 3月11日発生07月27日は既に3年と4か月と16日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------異常気象か正常か?(5) 豪雨事件「ijyou05201407181216.mp3」をダウンロードここ数年、豪雨報道が目立つ。そのほとんどはテレビ局の無知によるもので、2014年6月の東京の豪雨?のように1時間雨量が50ミリに達していないのに、「記録的」という報道が続いたことで判る。現実にはアンダーパスなどに乗用車が水没したりしたが、これは治水政策とか保守管理に問題がある。現在の日本の大都市は1時間50ミリの雨までは危険が発生しないようになっているので、2014年6月の雨の被害は人為的なものと考えられ、異常気象ではないことが明白である。ただ、国土交通省は、実際に豪雨が増加しているという報告をしている(下図)。しかし、測候所の数が増えているので、この統計がどの程度の信頼性があるかは不明である。つまり現時点では「最近、豪雨が多いという報道があることは確かだが、報道がシッカリしたデータに基づいていないことは確か」という程度の段階である。Abnor13 国土交通省のこのデータが正しく豪雨の状態を示していると思うのは「役所が作ったものだから間違いない」というのが普通の見方だが、ここ20年ほど、役所が作る正式な報告書には明らかな工作が見られる。私の専門領域の一つである、環境関係では、数限りないほどインチキな役所の報告がある。特に、「ツバルが沈んでいる」、「南極の氷が減っている」、「森林はCO2を吸収する」などいずれも荒唐無稽な誤報であるが、正式な役所の白書に掲載され、その一部は高等学校の教科書などにも採用されている。目的(主として政策の推進、予算取り)のためには科学的なウソも良いという考えが日本社会に広く展開されていて、本来は政府のそのような工作を指摘する役割を持つマスコミも、むしろ政府の提灯持ちに終始している。この状態は海外の動きについての誤報を繰り返し、その結果、戦争に突入した状態と類似しているので、あまり安易に考えてはいけない。Abnor14 ここでは私の専門外の「男女共同参画を推進する役所が事実と正反対のグラフを出した」ことを指摘した東大准教授の例を取って、役所のグラフと東大准教授の正しいグラフを比較して掲載する。最初のグラフが役所のもので、「女性の労働力率(女性が働く)が増える」と子どもが増えるという関係を示していた。ところがこのグラフは役所が出したい結論と違う結果になる国を除いていて、世界の先進国の統計をそのまま正しくグラフにすると、「女性の労働力率」が増えると「子どもの出生率が減る」というのが事実であった。Abnor15 結論は正反対で、データの取り方でこれほど違う結論になる。また、本来、社会の模範となるべき役所がこのようなインチキをすると、それに基づいて今回の番組のようにマスコミが政府の間違いをあまり検証せずに報道するので、そのまま日本社会に定着しがちである。 このようなことがあるから、豪雨を強調すると予算が増える国土交通省のデータの整理はそのままでは信用できない。アメダスが増えていることによる見かけの豪雨の増加をそのままプロットしている可能性が高い。また、現実の豪雨記録は、以下に示したように、1時間雨量で150ミリぐらいであり、100ミリ以上の豪雨はかなり頻繁に起こっている。しかし最近では1時間50ミリぐらいを「豪雨」と報道され、気象庁は猛烈なという表現をとるようになった。Abnor16 公表されるデータは同じ測候所でのデータに限定されているかが問題であり整理をした人の誠意がポイントとなる。つまり、「最近、多いか」ということはなかなか判らないが、少なくとも日本は台風や梅雨の終わりに1時間100ミリ程度の豪雨が毎年のように襲うのは確かである。このぐらいの豪雨の場合、川の氾濫、崖崩れ、都市の交通麻痺などが生じるが、これが「異常気象」によるものか、都市化や河川の護岸工事など国土に作り方自体に問題がある、「政治的」な問題の可能性がたかい。つまり「異常気象」を強調する結果、国の最も重要な政策の一つである治水の政策が遅れているので、被害が大きいとも考えられる。また1日雨量では、歴史的に諫早豪雨、長崎豪雨など、20年か30年に一度、周期的に来る豪雨(梅雨の終わりに東シナ海で発生する湿舌が西風や高気圧のへりを回って九州や中国地方を襲う現象)で有名であり、ほぼ1日1000ミリの規模である。記録を見ると次のようになっている。Abnor17 この記録は気象庁の記録で、長崎豪雨などで観測された1000ミリを超えるものは「正式測候所ではない」という理由で除かれている(これは特に科学的にも問題ではない)。また一日降水量の記録上位は20世紀の後半1968年から1988年までの20年間に4回、21世紀は4回で、統計上、一日豪雨が「最近、多いか」というとこれもまだこの統計の範囲ではハッキリしない。東京の降雨量が増えているような報道もあるが、次のグラフでは昭和11年からの東京丸の内の降雨量の記録を示している。2時間雨量で65ミリが昭和10年台に記録されていて、1940年から1960年に一時、45ミリ程度に下がったが、最近はまた昭和の初めぐらいの数値になっている。しかし全体から見ると東京の降水量が極端に増加しているということはない。Abnor18注意を喚起するには「豪雨」と言えば良いのであり、1時間に140ミリより多く、1日に700ミリを超えるような場合に限って「記録的」と言うべきだろう。大げさにいったから災害が防ぐことができるわけではない。気象のデータは科学的なものだから、できるだけ正確に表現し、正しいデータを見続けることによって国民の気象に関する判断レベルが上がることが被害を少なくするためには、もっとも良い方法とおもう。その点では現在のマスコミは自分たちの視聴率を気にして、国民に事実を伝えることより自らの利害を優先して大げさに伝えていると感じられる。(平成26年7月26日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.27

コメント(0)

-

畑の渋がき隊 そのごも 元気なり きゅうりのおべんきょうその25

畑の柿の木の苗 渋柿隊4本がある03月24日 まだ 芽はでていない04月05日 小さいながらも 小枝の先に 芽がでてきている04月20日 葉が茂りだしている 無事だなあ なんとか 生きているという 感じ畑で 柿の木 これも トライ トライ雑草にまけないように もう しばらく 様子を見ていこう畑でも 柿木の苗を育ててみよう庭の渋柿隊よりは 大きくなっている やはり 畑の土は良いのだなあ05月18日 その後も 渋柿隊は 良く育っている さすがに 畑の土は良い お見事だなあ06月01日 その後も無事なり 育ち具合はかなりいい感じだなあ植物には 光と栄養が十分にないと 良く育たないのが 良く理解できる庭のは光と栄養がすくないので貧相だけど 畑の渋柿隊は 見事に立派に育っている06月22日 渋柿隊の足元には 黒マルチを敷いておいた これで 雑草は生えてこないはず 安心なり07月13日 畑では 生育も良い どんどん 枝を伸ばしている07月20日 その後も 畑のは 元気なり苗として どんどん大きくしておこうきゅうりのおべんきょうのそ25栄養素キュウリを食することでビタミンCが破壊されると言われた理由として過去にはビタミンCは還元型だけに生理作用があると考えられており、酵素によって酸化型に変化したビタミンCには生理作用はないもと考えられていた。そのため酸化型ビタミンCはビタミンCとしてカウントされておらず、ビタミンC量が減少したように見えたという背景にあると考えられる。 しかしながら前述の通り、酸化型ビタミンCであっても体内で還元型に戻るため現在では還元型と酸化型を合わせた総ビタミンC量を記述することが一般的である。1987年にはギネスブックに「世界一カロリーの低い果実」として掲載された[4]。(ただし当時のデータであり現在の版には載っていない)はた坊

2014.07.27

コメント(0)

-

くじょうねぎ 在庫はたっぶり たくさんある ネギ坊主はもう なし きゅうりのおべんきょうその24

ネギの在庫g-01 下仁田3本 枯れた 消滅した 九条ネギ 14本 根っこの物g-03 九条ネギ 32本 根っこの物m-06 九条ねぎ 100本 残り物m-07 九条ねぎ 100本 残り物m-08 九条ネギ 100本 残り物 合計 九条ねぎ 根っこの物 46本と 残り物のねぎ 300本くらい ネギ坊主をとりつつ 様子をみている残っているのは ホシネギにしてしまおう来年用として 残しているが 大量に残っている在庫については ネギ坊主ができたら 取り除いている ネギ坊主 見たら カット カット カットである見つけたら カットしている 種は不要なり 在庫のネギは ホシネギにして 植えなおすのみnetで ホシネギの作り方をみておいた---------------------------------------古株を6月の下旬から7月の上旬に掘り上げる一か月くらい 軒下にほしておいて 保存する8月の上旬くらいから9月の上旬に 畑に植え付ける昨年の在庫はm-08 60本くらいm-06 30本くらいm-07 30本くらい 合計で120本であった今年は 在庫が346本なので 多過ぎだなあ ほしねぎは100本くらいで作ろう ネギ坊主は全部をcut/cut/cutしている3月10日くらいから ネギに坊主がつきだして4月も どんどんついていた5月もまだまだ どんどん ついていた6月になっても まだ ネギ坊主がでできている結局3月の10日から 6月まで ずーーと ネギ坊主がでてくる6月になると ネギ坊主をとろうと引っ張るとネギそのものが抜けてしまう ネギさん かなり弱ってきているなあ花の基になる芽は, 5-15℃程度の低温に640時間(5-15℃に1日16時間あたったとして,40日間)程度あたるとできる 花の基が作られる際に,新しくネギ本体となる芽も同時に作られる1-2月の寒い時期にできた花芽はずーと でてくるものだなあ ネギ坊がをカットしたら 下の脇から新しいネギさんも出てくるはず様子をみておこう06月29日 ネギ坊主 まだまだ でてきている が あたらしい ネギの葉も ブンケツしてきている これで ネギさん どんどん 増えてきつつある4月から5月 6月と 三か月にわたって ネギ坊主がでてきていたが いよいよ ブンケツが始まり あたらしいネギさんの根っこがふえてきている07月20日 ネギ坊主は もう でなくなってきているこれで ネギ坊主は でないこれから ブンケツしているのは 若い葉が成長してきている8月か9月になれば ネギさん 分割して 植え付けをやろう秋になれば ネギさんを分散して どんどん 増やしていこうきゅうりのおべんきょうその24栄養素またキュウリにはビタミンCを酸化させる酵素(アスコルビナーゼ)が含まれているため、キュウリを食べるとビタミンCが破壊されると言われているが、実際は酵素作用によって還元型ビタミンCから酸化型ビタミンCに変異させるだけである。一方で酸化型に変わったビタミンCでも体内で還元型に戻るという可逆的性質を持ってるため今日では生理作用も還元型と同等であるとされてる。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

やまのいも その後も元気なり きゅうりのおべんきょうその23

2014今年もヤマノイモの植え付けをしよう04月27日 家の保管しているヤマノイモの種イモをみてみたが 発芽しているのはすくないな04月29日 3月にhcで買っていた種イモをm-08に植え付けておく05月03日 畑のあちこちに 残っていたヤマノイモの分が どんどん 発芽してきている05月11日 支柱を乗り越えて どんどん 蔓がのびてきている05月18日 植え付けた種イモからの発芽 やっと 1本目が出てきている なんとかなりそう05月25日 支柱をどんどんつけている 全部のイモに支柱をつけた たくさんある06月01日 支柱から伸びる蔓をひもで固定をしている 輪をつくって どんどん葉が茂るようにしておいた06月08日 庭でもむかごからのヤマノイモがででいる m-08のはかなり増えてきている またまだ発芽中06月15日 発芽してくるのが まだまだある あちこちで どんどん 発芽してきている今年もヤマノイモをあちこちでそだてていこうg-01 2-3本をうえつけている すこし発芽してきているg-03 2本のヤマノイモをうえつけている 発芽している 1mは超しているm-08 2-3本の発芽している 2mくらいになっている 8本くらいはあるm-08 植え付けをしたのは5本 1本が5月18日に発芽した 残りも5月25日に発芽したm-20 2-3本の発芽がある 2mくらいになっている 5本くらいはあるm-06 2-3本の発芽している 2mくらいになっている3本はあるm-07 2-3本の発芽してきている 2mくらいになっている3本はある あちこちに 18-24本くらい 発芽している植え付けたのは 5本 5月18日にやっと 1本目の発芽 残りも発芽した放置しているのは どんどん発芽して 2mを超えてきている わき目もどんどん出てきている発芽したのには 支柱をどんどんつけていこう葉が茂るように どんどん支柱をつけよう 全部が29本くらいになった 写真の記録など5-6----は m-08の写真 あちこち 伸びている5-9----は m-20の畑の分 これも 良く伸びている5-11---は m-08の写真 もう 支柱を追い越していいる 2mはある5-18---は m-08の種イモからの 発芽 やっと 1本目5-25---は m-06の写真 かなり長くのびて脇芽もたっぶりとでてきている6-01---は m-07の写真 支柱から蔓が輪をつくってぐるぐるとまわっている6-08---は m-07の写真 支柱からどんどん伸びている6-14---は m-08の写真 にぎやかになってきている6-15---は m-20の写真 ここも 蔓はどんどんのびてにぎやかになっている6-28---は m-20の写真 また どんどん 新しく発芽してきている ヤマノイモには 全部に支柱をつけている はみ出した蔓を紐で固定して ぐるぐる回らせている今年のヤマノイモは元気が良い 全部で29本くらいある支柱をつけているので ヤマノイモの蔓は無事に葉が茂ってくれている06月15日 畑をみると その後も またまだ 発芽してくるのがある5月3日くらいから 発芽してきているが 29本を超えている その後も 発芽してきているので 面白い まだまだ 増えてきている支柱さえあれば 雑草に負けることなく 成長してくれている 今年のヤマノイモ 元気が良い07-20---は m-08の写真 まあまあ 元気である収穫する秋まで このままで なんとかなりそう秋には ヤマノイモ 大量に収穫できそうだきゅうりの おべんきょう その23栄養素[編集]キュウリは全体の90%以上が水分で、ビタミンC、カロチン、カリウムなどの栄養素が含まれているが、含有量は非常に低い。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

おたまじゃくし 数はすくないが それでも 泳いでいる きゅうりのおべんきょうその22

水田には おたまじゃくしが 泳いでいる数もすくないが それでも いることは いる体色オタマジャクシは黒いものと思われがちであるが、必ずしもそうではない。実際幼いうちは黒い例が多いが、卵が大抵黒いので、それを引きずっていると思われる。成長後もはっきりと黒いのはヒキガエルやアカガエルなどで、これらはいずれも変態直前まで黒い。普通に見られるツチガエルやヌマガエルは褐色で、細かい黒い斑紋が出る。ウシガエルなどはやや緑がかり、アマガエルでは鰭に赤を発色する場合がよくある。中にはヒメアマガエルなど半透明のものもいるが、熱帯魚のようなカラフルなものはいないようである。親にはトノサマガエルのようにはっきりした斑紋を持つ例もあるが、そのオタマジャクシも大抵は地味で、変態時に次第に種毎の斑紋が発現する。変態オタマジャクシは変態がはっきりしているのも特徴である。有尾類の場合、幼生にはかなり初期に四肢が生え、その後、外鰓を失って変態するが、それらの過程は長くてゆるやかに見える。オタマジャクシの場合、手足の出現と内鰓の消失の時期がほぼ前後し、さらにこの時に尾もなくなるので、変化が大きく急激である。四肢は、まず後肢が出て、続いて前肢が現れる。ちなみに、鰓穴が開いている左の前足がより早く出る。また、尾は次第に内部が崩れ、胴部に吸収されるようにしてなくなる。それらに前後して体の形も成体のそれに変わる。カエルの成体は陸上生活をするものが多く、それらは変態後に上陸する。幼生の体の半分以上が尾であるから、これがなくなることで全長は一時的に短くなる。その後は子ガエルが成長し、やがて幼生時以上の全長となる。ただし、親の方がずっと小さいままのアベコベガエル (en) という種類も知られる。アベコベガエルの幼生は20cmに達するが、成体は最大7cmほどしかない。なお、変態には甲状腺ホルモンが作用していることが知られている。オタマジャクシの期間孵化から変態までに要する期間は、種によって異なる。日本では(移入種であるが)ウシガエルが特に長くて1 - 2年を要し、途中で越冬する。他にツチガエルでも越冬幼生が知られるが、それ以外はほとんどは年内に変態する。ニホンヒキガエルで2か月半程度。短い方ではニホンアマガエルなどは1か月半ほどで変態に至る。習性多くは水底周辺をゆらゆらと泳ぎ、それほど活発ではない。水草や基物の表面の藻類(バイオフィルム)、デトリタスなどをこそげ取るようにして食べるが、動物の死体なども口にする。飼育下では茹でたホウレンソウ、薄く削った鰹節などをよく食べるが、メダカなどと同じ水槽で飼うとメダカは食べられてしまう場合が多く、獰猛なところもある。中にはヒメアマガエルのようにむしろ中層や表層近くで泳ぐものもあり、その姿はややメダカなどの魚類に似る。これらは水中の微粒子やプランクトンなどを吸い取って食べる。生息環境多くの種が静かな淡水に生息する。流れのある所に生息するものや、渓流に棲むものもある。日本ではカジカガエルやナガレヒキガエルが渓流に生息するが、それらのオタマジャクシは口が吸盤になっており、岩に張り付いて流されないようになっている。種によっては、一時的な水たまりにもよく生息する。一生を水中で生活する魚とは異なり、種によっては数週間で上陸するので、変態できる時間さえあれば生育が可能となる。アマガエルは約1か月半で変態し、このような水域でも十分に生育する。ただし、時には干上がった水たまりの底にオタマジャクシの死体が固まっているのを見ることもある。このような事態に陥るカエルの種類はほぼ決まっているが、これらは様々な水域に産卵する小卵多産型のものが多く、そのために個体数が激減することなどにはつながりにくい。季節ウシガエルのオタマジャクシ日本では、大抵どこでも、いつであろうとも、何らかの種のカエルの幼生、オタマジャクシを見ることができる。これは、当然ながらカエルの産卵時期に連動している。真冬にはヒキガエルやアカガエルが産卵し、春にはシュレーゲルアオガエル、初夏には多くのカエルが産卵する。中でもツチガエルやウシガエルはそれが9月まで続く。従って、やはりオタマジャクシは夏に多い。冬に産卵する種が孵化するまではオタマジャクシはほとんど見られなくなるが、ツチガエルとウシガエルはオタマジャクシでの越冬が知られる。ただし、日本の稲作では乾田化や農薬の使用が進められ、水田のオタマジャクシを減少させる原因となっている。冬季に産卵するアカガエルや幼生時期が長いトノサマガエルは各地で個体数が激減しているが、これは夏の一時的な水抜きや冬の水抜きなどが影響を及ぼしていると言われる。きゆうりのおべんきょうその22食材採れたばかりのキュウリには薔薇のとげのようなイボがあり、素手で触ると痛い。このイボは鮮度が失われるにつれて硬さを失っていくため、このことからキュウリの鮮度を見分けるための目安にもなる。イボの部分に雑菌などが付く恐れがあるため、近年ではイボの無い品種も開発されている。まだ実が小さいうちに収穫したものを「もろきゅう」といい主に生で食べる。さらに未熟で花の付いた物は「花丸キュウリ」と呼ぶ。ただし、地域によって呼び方や規格が異なることがある。品種改良によって苦味を取り除いたキュウリも登場している。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

気温 日陰では35cで 日向では53cなり すごいなあ きゆうりのおべんきょうその21

気象庁の気温は 最高温度が33-35-37cくらいだけどこれは 日陰での気温日向に 温度計をおいてみたらあらあら 35cでなくて 53cとなっているこれは すごいなあ53cというと 体温が37cなので これより 16cも高い日向にいると 体力を消耗するのが良くわかるなるほど 日向にいれば もう 猛暑どころではないなあできるだけ 日陰にいれば なんとかなるもし 日向にいれば 体力をむだに消耗するので 夏バテになること必定夏は 日陰に 逃げるのが 一番むりせず 陰ににげこもう人間は太陽のもとで 裸でいたら もう やけどして 日射病になる太陽光線は 危険だということだなあ 人間は服を着込んでいないと やけどしてしまうアラブでも 白や黒の全員を覆う服をきている なるほど だなあ きゅうりのおべんきょう その21食材キュウリの調理の際には、表面を滑らかにして色を鮮やかにするため、塩を降ったまな板の上で、転がすようにして塩を擦りこむ板摺り(いたずり)と呼ばれる調理法が用いられることも多い。最近では、キュウリの表面に出るブルーム(白い物質)が、農薬と紛らわしいという理由で嫌がられ、ブルームレスキュウリが多く作られている。ブルームの無いブルームレスキュウリは通常のキュウリと比べ皮が固い。そもそもこのブルームは、キュウリの水分が蒸発するのを防ぐ働きをしている物質であるのだが、ブルームレスキュウリは通常のキュウリより味が落ちると考える人も多い。ブルームレスキュウリは専用に育種したカボチャを台木として、接ぎ木することによって作成できる。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

通勤用のクロスのバイク 今年も10月になれば 五代目を買おう きゅうりのお勉強その20

会社への通勤に使っている 自転車これで 4代目 最初はミヤタのチャリ その後は ママチャリ ママチャリこれで4つめで クロスのチャリ三宮から会社まで7kmあって 自転車で通勤しているが かかる時間は22分バスや電車より 早くいける この 4代目 クロスバイクなので実に早い22分から18分となった軽くて 早い 4分も早く通勤できるようになって便利 早い 安い 簡単 晴れの日には 4代目のチャリ雨の日には 3代目のチャリを使用する 予定だ通勤には 自転車が 一番だなあ今年の10月には 五代目のチャリを購入する予定やはり 通勤には クロスバイクが良いなあ軽くて 早くて 安い雨がふっても カッパを着れば 問題はなしバスや ポートライナーより 早くて 安くて 早い30分かかる通勤が 20分で済ませて バスの代金も不要なり運動と時間の節約と お金の節約にもなる自転車通勤は 良いことだらけ なりきゅうりのお勉強その20食材[編集]生のまま味噌をつけて齧ったり、サラダ、寿司(かっぱ巻き)、酢の物、和え物、塩揉みなどで供されるほか、ピクルス、オイキムチ、かっぱ漬け、奈良漬け、醤油漬けなどの漬物の材料として使われる。日本の料理で加熱調理されることは少ないが、中華では煮物や炒め物としても利用される。トルコ料理のシャジュク、スペイン料理のガスパチョなど、スープにして食することも多い。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

ごーや 3回目の収穫をした 東日本大震災3年は4か月と15日後に

昨年のゴーヤ4月27日 ゴーヤの苗 hcで 買い物をした 2本 そのまま 畑に植え付けた ゴーヤ まずは2本の苗から05月03日 その後petの中で 無事だけど 大きくはなっていないpetの中は 蒸し暑そうだなあ しかし なしでは 枯れてしまうので このまま petをつけておく なんとか なるかな ???05月12日 まあ なんとか無事であるが 小さいままだなあ かなり暖かくなってきているので もう 大丈夫のようだ05月18日 カバーを外しておく 小さいが無事である05月19日 追加で苗を2本 買っておく 予備 78円の分なので安い05月26日 こぼれ種の発芽が1本06月02日 そのご こぼれ種の発芽がどんどんと 06月06日 ゴーヤ いよいよ 成長を開始してきている06月09日 ゴーヤのみずやり しっかりとしておく 空梅雨 水が不足している06月12日 みずやり 大変だけど どんどんやっておく なんとか 上に上に伸びだした06月22日 かなり上に伸びてきている 雨もたっぶり降ったので 良し ゴーヤはhcで買ったのが4本こぼれ種からは6本くらい 出てきている ゴーヤ すくすく育ちだした暑くなると ゴーヤの成長の季節になる どんどん 伸びてチョーだい昨年はもう そろそろ実がついていた もういちど 実があるかどうか ゆっとくりと 日曜に見てみよう07月07日 初のゴーヤ 1個があった まずは 小さいが収穫しておいた 07月18日 ごーや よく見たら4個あった 収穫した07月20日 3回目の収穫は8本07月21日 4回目の収穫は4本07月25日 5回目の収穫は8本07月28日 6回目の収穫は3本08月03日 7回目の収穫は9本08月04日 8回目の収穫は7本08月07日 9回目の収穫は6本08月11日 10回目の収穫は4本08月17日 11回目の収穫は2本08月25日 12回目の収穫は30本09月01日 13回目の収穫は10本09月04日 14回目の収穫は03本09月07日 15回目の収穫は08本09月13日 16回目の収穫は02本09月16日 17回目の収穫は06本09月22日 18回目の収穫をした10本09月29日 19回目の収穫をした07本10月05日 20回目の収穫をした06本ゴーヤ おしまいに この場所も 次の豆さんの場所としておく今年のゴーヤ04月17日 hcにいくと ゴーヤがあったので 買っておく 4本 59円のふん即 m-06の畑に植え付けた05月03日 その後も無事なり 生育している petを超えそうになったらpetを取り除こう風よけとしてpetを利用している まあまあ 無事である05月17日 petをはずしておく 支柱に固定をしておく05月22日 追肥をしておく まだ よわよわしいので 追肥が必要なり05月31日 ようやく しっかりとしてきている これから 成長してくれるかな4本のごうや 無事に生育中06月08日 支柱を4本にふやしておく06月15日 追肥して みずやりをどんどんしておく06月21日 花がついてきている そろそろ 実もできそうな雰囲気になってきている06月22日 支柱の上まで 蔓が伸びてきている 支柱は4本の間にも支柱をつけた これで 蔓は伸び放題でもok 06月29日 実がつきだしてきている07月06日 初の実を収穫しておいた まあまあだなあ07月13日 2回目の収穫をした07月20日 3回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生07月26日は既に3年と4か月と15日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------異常気象か正常か?(4) 7月に台風8号が発生した原因に関する報道「ijyou04201407181104_part.mp3」をダウンロード台風8号は毎年、日本に来る台風の一つと変わらなかったが、これが異常とされた原因は、「7月に来た台風で」という季節限定があったこと、理由として「太平洋の水温が例年になく高い」と言うことが理由とされた。当時の太平洋の水温はどういう状態だっただろうか? また気象庁が特別警戒警報の基準となる910ヘクトパスカルや55メートル以上の風速などにはまったく達しなかったのに、なぜ、特別警戒警報を出したのだろうか? 科学的にみてその蓋然性はあったのだろうか?Abnor09 2014年7月初旬の太平洋の水温は日本の東方海上でアメリカの近くが3℃高く、日本近海の南に平年を2℃下回る冷水塊があった。その他部分的に1℃から1.5℃高いところが散在するが、その一つにフィリピン東方の海水がある。そこで台風8号が発生した。気象予報士は当初、フィリピン沖に水温の高いところがあり、それが「異常」だという表現の解説をしていたが、1℃ぐらいの水温の変化は頻繁にあり、有名なペルー沖の水温によってもずいぶん変化する。Abnor10_2また今回、気象庁が予想した910ヘクトパスカルに発達しなかった理由の一つに、この拡大図が示すように日本近海の水温が低かったことが挙げられる。フィリピン東方では水温は平年に比べて1℃程度高いが、沖縄ではほぼ平年であり、台風の東側に当たる海水域はマイナス2℃などであった。従って、台風にエネルギーを与える「温水」という点では沖縄に接近するとともに冷水の領域が増えたことがあげられる。また九州に接近する頃には台風8号の気圧は急激に上昇して970ヘクトパスから程度になっていたが、これは海水温から言って妥当なものだった。もちろんこれほど明白な事実なので、コンピュータでは当初から予想されていたと考えられる。それではなぜ、気象予報士は台風8号で大げさ、もしくはウソを言ったのだろうか?この海水面の水温は気象庁などから常に出されていて、情報は充分に知っていたと思うので、正しく「気象庁は910ヘクトパスカルまで発達すると予想していますが、沖縄付近の海水温が低いので、あまり発達しない可能性もあります」と言うことができた。しかし、私のテレビの経験によると、テレビに出る人は「多くの人が言っていることをできるだけなぞらなければならない」という強い強迫観念があり、それが台風8号の場合の極端な報道になったものと思われる。「50年に一度」、「命の危険を避けるように」、「これまでに経験したことがない」というような事実とは明らかに反する報道がされた原因の一つでもあったと思われる。また、「記録的」という言葉が頻繁に使用されるが、これは福島原発の「防護服」や、「脱法ハーブ」に見られるように、現在のマスコミが用語を不正確に使う一つの例である。観測網の発達とともに、「記録」の数は増えていく。その一例として、気象庁が最大風速の「観測結果の統計を取り始めた年」と「観測史上1位の値」と「7月の1位の値」が観測された西暦の関係を示したグラフを公開しているので、それを参考にしてみる。この表が最近の異常気象を考える時のもっとも象徴的なデータである。Abnor11Abnor12 まずこの表では鹿児島県の最大風速の記録を示していて、観測点の数は31カ所である。そのうち、20世紀から統計を取り始めている箇所は7カ所で、残りの24か所は2008年ごろから観測を開始している。20世紀から観測指定いる7カ所では、最大風速を記録した年は1965年、1996年、1945年、1989年、1964年、1970年、1977年と約50年間で10年ほどごとに各地で1回、最大風速を記録している。だからたとえばテレビがそれを伝えるときには、10年に1度、「今年は**地方でこれまでの最大風速を観測しました」と報道するだろう。ところが、観測網は21世紀になって急速に増え、特に2008年、2009年(約5年前)から整い始めている。その結果、ほとんどの測候所が「2012年」が「観測史上、最大の風速」になっていて、これが「記録的な・・・」という表現でマスコミで伝えられる。つまり表が複雑だが、簡単に言うと、2008年から観測しているので、2012年、2014年に「観測史上最大」の風が吹いている。でもこの「史上最大」というのは、5年間ぐらいの観測なので、表現は不適切であり、このまま報道するのは公序良俗に反する。また、今回の台風が「7月では過去に例を見ない」と言われたが、測候所ごとに記録をつける現在の方式では、新しく測候所を開設すれば、「観測を始めてからもっとも・・・」という表現になる。この表現は観測開始年と近くの測候所の記録などを示せば正しいが、テレビなどでは単に、「観測史上・・・」という表現をとるので、それがまさか2009年からであるとか、近くの測候所では二倍の風速や雨量が観測されていても、それに言及されない。このような表現方法は、「大げさに言って視聴率をとる」ということや、「大げさに言うことは災害を減らすのだから、正確性より防災だ」という考え、また「日本国民はバカだから、数値を言ってもダメだ」という国民に対する不信などが原因となっていると考えられる。原発事故のあと、宮城県知事が、「県民は数値の理解力がないから、数値を言ってもダメで、危険か安全かだけにする」と言ったことと符合する。しかし、基本的な防災は国民の理解が進むことが大切で、このようなトリックまがいのことは早期に止めた方が良い。(平成26年7月25日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

おくら 3回目の収穫をした きゆうりのお勉強その19

hcで丸のオクラの種をかってきた植え付けは4月の予定 27日くらいでいい感じ まだ 1か月先になる種まきは 暖かくなってからで ok買うのは 早くでもok 04月20日 種まきをしておいた04月27日 まだ 発芽していない05月03日 発芽したのは まだ数本 まだまだ全部を発芽させたら 畑に移動する予定 今週の日曜くらいには 移動できるかも05月11日 全部が発芽したので 畑に移動した m-06の畑に植え付けた06月01日 雑草に囲まれていたので 除草しておいた まだ 苗は小さい なんとか 苗も残っている雨がふってきているので なんとかなるだろう06月18日 その後 雑草とりをしておいた なんとか すこし成長をしてきている06月29日 再度 雑草とりをしておいた これで また すこし成長をしてきている07月06日 初の収穫をしておいた 小さいうちは 早目に収穫しておこう07月13日 2回目の収穫をした07月16日 3回目の収穫をしたきゅうりのおべんきょうその19品種系統による分類 華南型・華北型・イギリス温室型(高温に弱い)・スライスキュウリ型・ピクルス型など主に5系統に分類される。現在、商業目的で栽培される品種の多くはF1(えふわん)と呼ばれる一代雑種品種である。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

韮 花が咲きそうになってきている 早いなあ きゅうりのお勉強その18

にらの花8月から花が咲くがもう 花蕾がでてきている今年は早いなあ梅雨から空梅雨のせいなのかな ????新しい韮からは 出ていないけど古株のにらからは 花蕾がでてきている気の早い韮さんだなあもう 花が咲きそうになってきているきゆうりのお勉強その18品種着果習性による分類 親蔓の各節に雌花が付くタイプを「節成り」または「親蔓タイプ」などとよぶ。親蔓には殆ど付かず子蔓や孫蔓に多く雌花が付く品種を「子蔓・孫蔓タイプ」などとよぶ。また、この中間型のものは「飛び節」とよぶ。 ただし、着果習性は少数の遺伝子で決まるわけではなく日長・気温・日照・肥料・株の老若などの影響も受ける。一般には短日・低温で 節成り性が強くなる。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

ミントの花 なかなか綺麗なものだなあ 暑い 暑い 暑い きゅうりのお勉強その17

ミントの花が咲いているふあーーとしているなかなか いい感じだなあ気象庁さんの 発表21日は高気圧に覆われて西日本を中心に青空が広がり、気象庁は午前11時に、「九州北部と近畿が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。西日本の一部では35度以上の猛暑日も予想されていて、気象庁は熱中症に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本付近は広く高気圧に覆われて西日本を中心に強い日ざしが照りつけ、各地で気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、名古屋市で31度2分、福岡市で31度1分、大阪で30度1分など各地で30度を超えています。九州北部と近畿はこの先1週間も晴れる日が多くなる見込みで、気象庁は午前11時に、「近畿と九州北部、それに山口県が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。各地の梅雨明けはいずれも去年より13日遅く、近畿は平年並み、九州北部は平年より2日遅くなっていますそれにしても 暑い 暑い 暑いただいま 部屋の温度は33.5cなりあつーーーーい きゅうりのお勉強その17品種蔓の伸び方による分類 日本での経済栽培はネットに伝わせるか紐で吊り下げて行われるので、蔓が自然に上に向かって伸びる品種が使われる。蔓が上に向かって伸びない品種は頻繁に誘引するか、ネットを使わずに「地這い栽培」する。家庭菜園では省力栽培できる地這い品種が使われる事も多い。はた坊

2014.07.26

コメント(0)

-

にら 13回目の収穫をした 東日本大租震災3年と4か月と14日後に

作年 韮さん 元気もう 大きくなりだしたので 初の収穫をした03月17日 庭の韮が元気 まずは 初の収穫をした03月31日 ニラの2回目の収穫をした04月08日 ニラ 3回目の収穫をした04月21日 ニラ 4回目の収穫をした04月28日 ニラ 5回目の収穫をした05月06日 ニラ 6回目の収穫をした05月12日 ニラ 7回目の収穫をした05月26日 ニラ 8回目の収穫をした06月09日 ニラ 9回目の収穫をした06月30日 ニラ 10回目の収穫をした07月07日 ニラ 11回目の収穫をした07月14日 ニラ 12回目の収穫をした07月21日 ニラ 13回目の収穫をした07月28日 にら 14回目の収穫をした08月04日 にら 15回目の収穫をした08月10日 にら 16回目の収穫をした08月18日 にら 17回目の収穫をした08月25日 にら 18回目の収穫をした09月01日 にら 19回目の収穫をした09月04日 にら 20回目の収穫をした09月08日 にら 21回目の収穫をした09月15日 にら 22回目の収穫をした09月23日 にら 23回目の収穫をした09月29日 にら 24回目の収穫をした10月05日 にら 25回目の収穫をした10月13日 にら 26回目の収穫をした10月20日 にら 27回目の収穫をした10月27日 にら 28回目の収穫をした11月04日 にら 29回めの収穫をした11月10日 にら 30回めの収穫をした11月17日 にら 31回目の収穫をした11月24日 にら 32回目の収穫をした11月30日 にら 33回目の収穫をした12月08日 にら 34回目の収穫をした12月15日 にら 35回目の収穫をした庭のにらは まあまあ水もたっぶりで 元気であるm-08のは株分けをしている こちらは 水やりたっぶりで元気g-22のは 水が不足して 猛暑で 元気なし しかし秋にって また復活 元気なり今年も ニラさん 元気だなあ3月に 2回 4月も 3回 5月も 3回 6月も 2回の収穫をした 7月も 4回 8月も 4回 9月も 6回 10月 4回 11月5回 12月2回のの収穫をした 12月まで ずーーーと 収穫できるので 超 役立つ野菜なり これにて 終了これから ニラさん 追肥をして 元気に冬を越冬してもらおう今年01月12日 ニラの株分けをしておいた g-22のも6つくらいのカブをとりわけ 広げておいた01月13日 ニラの株分け m-08のも6つの株を広げておいた02月02日 ほとんど ニラは枯れてしまっている03月02日 今年は寒い まだ ニラは発芽してこないなあ03月08日 そろそろ 発芽してきている 暖かくなりつつあるのだなあ03月25日 g-22のにらはg-01に移動した4月になれば 収穫を開始できる予定なり04月06日 ニラ 1回目の収穫をした今年も ニラはたくさんある04月13日 ニラ 2回目の収穫をした順調なり04月27日 韮 3回目の収穫をした05月11日 韮 4回目の収穫をした05月18日 韮 5回目の収穫をした韮 今年も順調で じゃんじゃん 収穫していこう05月25日 収穫は休み05月31日 収穫は休み6月は 韮の収穫を再開しよう06月08日 韮 6回目の収穫をした06月14日 m-08のにら にぎやかになっている06月15日 韮 7回目の収穫をした06月22日 韮 8回目の収穫をした06月29日 韮 9回目の収穫をした07月06日 韮 10回目の収穫をした07月09日 韮 11回目の収穫をした07月13日 韮 12回目の収穫をした07月20日 韮 13回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生07月25日は既に3年と4か月と14日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------異常気象か正常か?(3)台風8号事件「ijyou0320140718955.mp3」をダウンロード2014年7月7日に沖縄を襲った台風8号は気圧が930ヘクトパスカル、沖縄の瞬間最大風速は53メートル(渡嘉敷島、7月9日)だった。洋上を進む台風の気圧は1960年代を中心に低いものが多く、次のデータ(このシリーズで使うデータは、断らない限り気象庁および同庁所属の測候所で、それ以外は人工衛星のデータは主としてNASA)から判るように900ヘクトパスカルを下回るものが多い。Abor06 フィリピンなどは別にして日本の近くの海上で885ヘクトパスカルを下回る巨大台風は、1979年、1958年、1966年、1959年、1983年にそれぞれ870、877,880、885、885の最低気圧を示した台風があり、1958年から2014年までの56年間に5回ということになるが、時期が1958年から1983年の25年間に集中しており、その意味では5年から10年ごとに885ヘクトパスカルを下回る巨大台風が日本近海に存在していたことがわかる。台風8号のように900ヘクトパスカルより気圧が高く930ヘクトパスカルクラスの台風は毎年、数多く発生している。また、台風は沖縄では島が多く上陸することはあまりなく、「島の近くを通る」と言うことが多いが、本土まで到達した巨大台風としては鹿児島や四国に上陸したものが多い。Abnor07_2 この表からも判るように、偶然に沖縄諸島や奄美群島に上陸した場合は、907、908、912、922、923、924、924と925以下の気圧の台風が7回を数えているが、本土の場合は室戸台風の912(1934)、枕崎台風の916(1945)、第2室戸台風の916(1961)など有名な台風だけが記録されている。21世紀では、2003年、2004年、2006年と925ヘクトパスカルを下回る巨大台風が沖縄に上陸していて、2014年の台風8号が仮に925ヘクトパスカルを下回るまでに成長したとしても(現実には最低気圧は930であった)、せいぜいBBCが報道したように「10年来」であって、気象庁やNHKが報じた「50年に一度」というのとはほど遠い(気象庁の発表は洋上を含めていた)と言うのが現実である。なぜ、気象庁がこれほどまでに事実と違う発表をしたのか、NHKが過去の記録と比較せずに報道したのかについてはこのシリーズの終わりの方で整理したいと思う。最近のメディアは取材もとに責任を転嫁するために、「脱法ハーブ」や「放射線防護服」に見られるようにもともと間違っているとわかっている用語をそのまま使用することが多い。「気象庁が言ったから」ということで記者が気象庁に「50年に一度という表現は正しいか? **年にはもっと大きな台風が来ているが」ぐらいの質問もしていないと思われる。次に台風の被害をもたらす風の強さだが、2014年の台風8号の風は強く、沖縄で観測された最大瞬間風速は53メートルだった。この数値は過去に比べてどのぐらいだろうか?Abnor08_2 富士山などは別にして台風が接近しやすい沖縄では過去に85メートルから70メートルぐらいの最大瞬間風速を1956年から2006年にかけて8回経験している。つまり、70メートル以上の風は平均して6年に一度ぐらい経験していることになる。気圧にしても風の強さにしても、せいぜい5年から10年ぐらいに一度、経験することを「50年」という表現を使うことによって、「異常気象」が頻繁に起こるという印象を与えている。「台風だから少し大げさに言ってもよい」という感覚もあるが、それは気圧や風などの物理的な数値を間違える必要はなく、「今回の台風は強く、大きな被害が予想されるので、***に注意をしてください」とより具体的に行動のほうに重点を置く必要がある。数値を大げさに間違う原因は気象庁や国土交通省、自治体などの縦割り行政の問題があるのと、危険をあおることによって予算を多く獲得しようという利権が考えられるが、これは後に検討したい。(平成26年7月24日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.25

コメント(1)

-

しその葉 14回目の収穫をした きゅうりのお勉強その16

昨年しその葉 まずはhcで1本の苗を買ってきた04月09日 まずはhcで 1本の苗を買ってきて 畑に植えておいた04月14日 まだ 寒いみたい 枯れそうだなあ04月27日 はんぶん 枯れそうなまま 成長せず05月25日 これは ダメ 花が咲いて種ができそう 結果は不良の苗だつたhcでの苗 第二弾04月27日 hcでローヤルにいくと苗があったので2つ購入 畑に植えておく05月19日 あおしそのhcでの買ってきた分 そろそろ収穫できそうになった05月25日 やっと しそのは 収穫できた いい 感じ06月02日 第二弾の収穫となった06月08日 第三弾の収穫をした06月16日 第四弾の収穫をした06月23日 5回目の収穫をした06月30日 6回目の収穫をした07月07日 7回目の収穫をした07月14日 8回目の収穫をした07月21日 9回目の収穫をした07月28日 10回目の収穫をした昨年の種が落ちているのが 発芽してくるのは 4月21日くらい しかし 今年は まだ 見つからない ??????発芽はまだしていない 寒いので 無理かな ??こぼれ種の発芽は あかしそはでて来ている05月25日 あおしそ ようやく いちぶ 発芽してきている05月26日 あちこち あおしそが 発芽してきていた やっと 出たあーーーーー06月02日 あちこち あちこち もっと 発芽してきている06月08日 しその葉 空梅雨で雨がなし 弱ってきている みずやり しておく06月15日 10本のしそを集めて m07に植え付けている これは無事06月16日 ほかのは 大きくなりつつある そろそろ 収穫もできそうになっている06月23日 ねぎの間にあるしその葉 抜いて10本をm07に植え付けた07月15日 10本のしその葉 元気に育っている しその葉10本のこの苗だけで 十分 今年の収穫はできそう まだ あちこちにあるのは 余分くらいだ どんどん 整理していこう08月04日 11回目の収穫をした08月11日 12回目の収穫をした08月18日 13回目の収穫をした08月25日 14回目の収穫をした09月01日 15回目の収穫をした09月08日 16回目の収穫をした09月16日 17回目の収穫をした09月23日 18回目の収穫をした09月29日 19回目の収穫をした しその葉も これで おしまい かな ????10月05日 畑をみたが しその穂だけ 葉はもう ダメでした これにて しその葉の収穫は おしまいに 今年は19回で おしまい10月27日 しその穂も枯れた 種もばらまいて これで 撤去とした撤去して 次のたまねぎさんに 場所をゆずる事とする来年また こぼれ種から 大量のしそ 発芽する予定 今年04月13日 hcでのしその苗 4本があったので 購入して 庭で保管04月20日 g-07の畑の畝に移動しておいた05月03日 やや おおきくなってきている そろそろ 収穫できるかも来月には こぼれ種の発芽する苗を探して 植え付けする予定たくさん生えてくるが 時期が遅いので しばらくは待つとする05月05日 おちこぼれの種 発芽してきているのもある 大きくなったら まとめて 移動させよう しその葉4本の 苗のは 収穫できそう05月11日 しその葉 最初の収穫をした05月18日 しその葉 2回目の収穫をした05月25日 しその葉 3回目の収穫をした06月01日 黒マルチの葉っているしその葉は 育ち具合が良い 良く育っている 雑草もなく良い06月02日 しその葉 4回目の収穫をした06月08日 しその葉 5回目の収穫をした06月11日 しその葉 6回目の収穫をした06月18日 しその葉 7回目の収穫をした06月22日 しその葉 8回目の収穫をした06月29日 しその葉 9回目の収穫をした07月02日 しその葉 10回目の収穫をした07月06日 しその葉 11回目の収穫をした07月13日 しその葉 12回目の収穫をした07月16日 しその葉 13回目の収穫をした07月20日 しその葉 14回目の収穫をした これから 毎週 しその葉の収穫をできる体制になった種からのは これから これからg-03 2本m-20 5-6本m-06 5本m-07 5-6本 合計で17本以上があるきゅうりのお勉強その16品種加賀太胡瓜(かがふときゅうり)石川県の伝統野菜。実が白瓜のように太く育つのが特徴で、重さが1kgを越えるものも珍しくない。皮は固いが、果肉は軟らかく、他の品種よりもビタミンB2を多く含む。聖護院胡瓜(しょうごいんきゅうり)江戸時代から伝わる京都市の伝統野菜。実は濃緑色で三角形の断面となるのが特徴で、明治時代には左京区聖護院を中心に栽培されていたが、絶滅した。毛馬胡瓜(けまきゅうり)大阪府の特産種で、30cm以上の長い実ができる。元は緑で先は白のグラデーションとなり、歯ごたえがよいのが特徴。江戸時代の摂津国毛馬村(現大阪市都島区毛馬町)が発祥の地とされ、「浪華漬」と呼ばれる粕漬けの原料として周辺地域でも栽培されるようになったが、収率が悪いため廃れ、現在は、南河内郡河南町を中心に伝統野菜(なにわ野菜)として栽培されているにとどまる。大和三尺(やまとさんじゃく)奈良県特産の品種で、実が最大90cm程度にもなるので、この名がある。奈良漬けにも加工される。その他にピクルス用の品種もある。はた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

いんげん 6回目の収穫をした きゅうりのお勉強その15

今年のインゲン豆いんげん豆の種をかってきた これも 4月27日くらいから 種まきしよう豆さん いんげんは 育ちやすく すぐに成長してくれる たくさん 作ろう インゲン豆04月27日 庭で種まきをしておく05月03日 発芽してきている 畑に移動した m-20の畝に植え付けた06月01日 花も咲きだしてきている第二弾05月05日 庭で 追加の種まきをしておいた05月11日 発芽してきている05月17日 畑に移動 m-07の畑に移動した06月01日 まああま育ってきている第三弾05月11日 庭で種まきをしておいた05月17日 発芽してきている ついでに m-07の畑に移動した06月01日 これから これから いんげんさん 3回で 種まきは終了 昨年の記録は06月03日 花が咲き出している06月17日 実が大量についている 1回目の収穫 かなり収穫しておいた となっている今年も 6月17日くらいには 実が収穫できる予定なり あと 2週間くらいすれば 収穫はokの予定06月22日 初のいんげんの豆さんの収穫をした06月29日 2回目の収穫をした 大量なり07月02日 3回目の収穫をした07月06日 4回目の収穫をした07月13日 5回目の収穫をした07月20日 6回目の収穫をしたきゅうりのお勉強その15品種高井戸節成胡瓜(たかいどふしなりきゅうり)東京都杉並区の伝統野菜。馬込半白胡瓜と練馬の枝成胡瓜の交配から生まれた固定種。現在はほとんど栽培されていない。はた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

庭の柿の木の枝 下からも 生えてきている きゅうりのお勉強その14

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし どんどん 芽がでて 大きくなって頂戴 下のほうからも あちこちと 芽がでてきている きゅうりのお勉強その14品種馬込半白胡瓜(まごめはんしろきゅうり)東京都大田区の伝統野菜。明治時代に節成胡瓜を改良した品種で、実の長さは10cm強と小さく、色は大部分が白っぽく、元の一部のみが緑色である。小さい上に傷みやすく、流通に向かないため、現在はほとんど栽培されていない。はた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

トマト 時差の分 m-06の実が これから これから 東日本大震災3年と4か月と13日後に

m-06の畑にも 黄色のミニトマト 2本を植えたつもりでいたら実がついたら 黄色のが 1本で 赤のトマトが 1本だった苗を間違って 植えたみたいそれが 良く 茂っているもう ジャングルのようになっているおまけに さしめもしたので 2本が6本くらいに増えている時差で ゆっくりと 育っているのでここのトマト これから 収穫できそうかなり 時差がついているので これからの収穫で ながく収穫できそうだなあg-09のトマトは そろそろ 御終いになっているこれからは m-06のとまと m-08のトマトが さしめでつくっているのでうまく 時差がついているこれからも どんどん トマト ミニトマト 収穫できる冷蔵庫の中は トマトだらけだなあ東日本大震災 3月11日発生07月24日は既に3年と4か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------科学の楽しみ(5) 厳しくはチェックしないが、少しは仲間でチェックしよう「5gakkaisi201407131108.mp3」をダウンロード自然を研究して、自分の意思で自由に発表したり、論文を書いたりする。発表するにも論文を書くにもお金がいるし(発表はおおよそ交通費、宿泊費、参加費などで5万円から10万円、論文は印刷代を含めて7万円ぐらい)、見返りはないのだから、そんなことでケチをつけられたり、批判されたらたまらない。面倒だから発表などしたくない・・・という人が歴史的にもいて、ニュートンの時代のイギリス貴族のキャビンディッシュである。彼は偉大な発見をいくつもしたが、世間との関係ができるのをいやがって生涯、一つも発表しなかったという剛の者である。でも普通の人は自分のやったことを自慢したいこともあり、仲間に批判されたい(そうしないと独善に陥るから研究が進まない)という気持ちもあって発表する。学会発表なら面と向かうので、それで良いが論文は一方向なので、「査読」をしようじゃないかということになった。学会が論文の査読委員を選んで、その人達に提出された論文を審査する。昔はベテランの学者が選ばれたが、最近では若い人もやっている。審査の目的は「あらを探す」とか「再現性のないものはダメ」ということではなく、「最低の記述がされて、論理性があるか」と言うことぐらいをチェックする。その時に誤字脱字なども見てくれる。なにしろ、論文を出す人も無償、査読委員も無償(少なくとも私は数10年、報酬をいただいたことはない)の世界だから、悪いこともしないし、批判もほどほどである。仕事としてやっているわけでもなく、単なる興味のグループがすることなのだから。この手続きを踏んだ論文を「査読つき論文」という。だから「科学的に正しい」ということではない。地球温暖化が話題になったとき、「査読つき論文」という言葉が流行った。「査読つき論文を多く出している人は信用できる」と科学と関係の無い人が言って、困った物だった。査読つき論文など簡単で、自分たちで「温暖化学会」のような物を作り、そこに論文を出せば、いくらでも「査読つき論文」などできるからだところで、20世紀も過ぎてくると、学問も商業的になり、ネイチャーのような「商業誌」が「学会誌」より偉くなる。というのは学会誌は儲けなどに関係がないので、「皆が注目するかどうか」に関係なく論文を掲載する。それに対して商業誌は「売れるかどうか」で論文を決めるようになった。そうなるとその方が面白いので、だんだん商業誌が有名になる。STAP事件も商業誌だ。仲間内で論文をチェックして、科学の道を究めようというのはずいぶん変質した。でも現在でも変質しているのは、普通の学者ではなく、文科省のお金や地位を狙っている御用学者、賞を取りたいと名誉欲が非常に強い学者などであり、一般の学者は学問的興味で一所懸命に研究している人が多い。でも、新聞記者とおつきあいをしている学者はおおむね、名誉欲が強く、ワインが好きな場合が多い。科学に興味の無い人は、「報酬がなくて努力するはずはない」と確信しているが、そうでもない。多くの学者は報酬とは関係なく、興味に基づいて研究をしている。私の感じでは、世間が学問の世界に入ってくると、まさに「悪貨、良貨を駆逐する」という具合に、悪い学者が指導層にいって、ますます学問の世界が汚れ、それだけ進歩しなくなる。それは「自由な魂」と「謙虚な気持ち」を失うからに他ならない。私は32歳の時、ふとした機会に「自分は外に飲みに行くより、部屋で論文を読んでいた方が楽しい」という自分の奇妙な性格に気がついたことで、学者としての人生を歩んできた。 今でも、知らないことを知り、判らないナゾが解けることに無常の喜びを感じる。この世には音楽を聴くのが楽しくて仕方が無い、小説を読むのが好きでたまらないという人はいないのだろうか?? 誰もが儲かるため、名誉を得るために音楽を聴き、小説を読み、スポーツをしているのだろうか? わたしはそうではないと思う。でもそんな人が目立って、その世界を破壊しているような気がする。江戸末期、日本に来た外国人は、日本人の職人が「それがどのぐらいの儲けになるのか、どのぐらい世間が認めてくれるかとは全く関係なく、ただ自分が満足するまで一心不乱に作品に取り組み、決して止めない」と記述している。まさに我々も職人なのだ。(平成26年7月8日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

なすび 15回目の収穫をした きゅうりのお勉強その13

今年のなすび04月13日 6本の苗をhcで買ってきて 庭で保管している04月17日 g-09の畑に移動しておいた 追加が4本の苗も植え付けた04月20日 m-06の畑にも4本のなすびをうえつけた なすび m-06に4本 g-09に10本 合計で14本の苗を育てている 種まきも開始しておいた ことしも なすび 大量につくろう04月27日 畑で なすびさん 無事に生育中 追肥をしておいた05月03日 黒マルチをつけておいた 無事に生育している06月01日 花もさき実もつきだしている 06月03日 なすび 実もついてきている06月08日 収穫を開始だなあ 2本06月15日 2回目の収穫 10本くらい種まき第一弾04月20日 庭でなすびの種まきをしておいた05月03日 発芽 m-06の畑に移動した06月01日 その後 雑草に隠れて 見えなくなった06月08日 1本だけ 発見 なんとかなりそう06月22日 1本だけだけど なんとか 成長してきている種まき第二弾05月05日 庭での種まきをまた やっておいた05月19日 発芽したのでm-20に移動した06月01日 無事に生育している06月08日 10本くらいはありそう06月22日 これが 写真の分 なんとか ちいさいながらも成長しつつあるかな種まき第三弾05月11日 ついかで また 種まきをしておいた05月25日 発芽したのでm-08の畑に移動した06月08日 雑草だらけになっている さて どうなるかな06月15日 1本だけは残っている06月22日 1本だけだけど 支柱をつけておいた06月15日の 今年の茄の在庫は苗の物が14本 全部が 無事に育っている ただいま 収穫中 種からの物が 全部で 残っているのが 12本 これが時差で秋ナスとして育てている今年のなすび 苗も無事に 全部が育っている 順調なり06月18日 3回目のなすびを収穫しておいた06月21日 4回目のなすびの収穫をしておいた06月22日 5回目のなすびの収穫をしておいた06月25日 7回目のなすびの収穫をしておいた06月29日 8回目のなすびの収穫をしておいた07月02日 9回目のなすびの収穫をしておいた07月05日 10回目のなすびの収穫をしておいた07月06日 11回目のなすびの収穫をした07月09日 12回目のなすびの収穫をした07月13日 13回目のなすびの収穫をした07月16日 14回目のなすびの収穫をした07月19日 15回目のなすびの収穫をした きゅうりのお勉強その13品種その他の品種勘次郎胡瓜(かんじろうきゅうり)山形県真室川町の真室川の伝承野菜のひとつ。明治初期頃、真室川町の谷地の沢地区の姉崎勘次郎家に隣町の鮭川村から嫁いだ方が携えてきたのが始まりで、姉崎家によって現代まで細々と守られてきた。全国的にも珍しい黒イボ系の胡瓜で、本来の黒イボ系のような特徴は少なく、果肉は柔らかく、キュウリ特有の青臭さやえぐみなどががほとんど無いため、フルーツ感覚で食べることが出来る。町の洋菓子店「平和堂」では、スイーツとして活用されているほか、勘次郎胡瓜のコンポートなどが発売されている。はた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

九条ねぎ 世代の交代をしている ブンケツ中 7月23日は大暑 きゆうりのお勉強その12

九条ねぎねぎ坊主も もう でてこなくなりつつある新しいブンケツした 新しい葉が どんどん 出てきているもう ホシネギを作っても良い 季節になりつつあるネギ坊主のついてた葉は 枯れつつある7月23日は 大暑あついはずだなあ快晴が続き、気温が上がり続けるころ。『暦便覧』には「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」と記されている。夏の土用が大暑の数日前から始まり、大暑の間じゅう続く。小暑と大暑の一か月間が暑中で、暑中見舞いはこの期間内に送る。大寒と互いに半年後・半年前である。小寒と小暑も同じ関係である。大暑の期間の七十二候は以下の通り。初候桐始結花(きり はじめて はなをむすぶ) : 桐の実が生り始める(日本)腐草為蛍(ふそう ほたると なる) : 腐った草が蒸れ蛍となる(中国)次候土潤溽暑(つち うるおいて あつし(じょくしょす)) : 土が湿って蒸暑くなる(日本・中国)末候大雨時行(たいう ときに ゆく(ときどき おこなう)) : 時として大雨が降る(日本・中国)次は 8月07日は 立秋なりきゅうりのお勉強その12品種四葉(スーヨー)胡瓜本葉が四枚付いた頃から実がなるのでこの名がある。白イボ系胡瓜。普通の白イボ胡瓜の1.5倍ぐらいの大きな瓜。イボと皺が多く見た目が悪い上に鮮度落ちが早いが、歯切れが良く漬物にもむく。四川胡瓜四葉胡瓜の改良型。大きさは普通の白イボ胡瓜と同じぐらいである。四葉と同様に皺が多い。はた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

ごぼうの葉 今年は良く育っている どんどん収穫していこう きゅうりのお勉強その11

ごぼう根は、日本の他、日本が統治していた朝鮮半島、台湾、中国東北部の一部以外では食材としないつまり 日本だけで 食べられている日本で自生はしていないが、縄文時代の遺跡からは植物遺存体として確認されており、縄文時代か平安時代に日本に伝わったともいわれる[2]。主に食すようになったのは江戸時代から明治にかけてであり、根や葉を食用とする日本でも 江戸時代から ごぼうが よく食べられるようになったとの事ごぼう これは うまいてんぷら サラダで 結構といける葉は大きくなっている6月から 収穫を開始している在庫はたくさんあるどんどん 収穫していこうきゆうりのお勉強その11品種[編集]非常に種類が多く、世界中で500もの品種が栽培されている。 分類方は幾つかあるが、果実の性質によれば白イボ系と黒イボ系に大別される。白イボ系現在栽培されている胡瓜の90%以上が白イボ系。もともとは皮が薄くて歯切れが良い。黒イボ系春に収穫するタイプで以前は南西日本で多く栽培されていたが、皮が厚く、白イボ系の真夏の旬の味に劣るため、現在では九州、四国、山形でわずかに作られているだけである。はた坊

2014.07.24

コメント(0)

-

ぴーまん 5回目の収穫をした 東日本大震災3年と4か月と12日後に

ぴーまん 伏見 ししとう 万願寺ただいま どんどん 植え付けているm-06 04月20日 ピーマン4本と 伏見2本g-07 04月27日 ピーマン2本と 伏見2本と万願寺2本と しし唐2本いろいろと 合計で12本 あちこちに植えている05月03日 黒マルチをつけておいた これで良し苗をあちこちに植えたので どれがどれなのか ???まあ 大きくなれば 実がつけば わかるだろう とりあえず 全部ともに 生育中 よーーし である06月01日 その後 花が咲きだしている が 実ができないと まだ どれがどれなのか ??生育はやや遅いのかな ??? きゅうり とまと なすびに比べると 小さいな06月14日 実がつきだしたのは 伏見あまながと ピーマンなど これは 伏見の実だなあ そろそろ 収穫できそう06月18日 実はあちこちについている 今週の日曜には 収穫できそう ぴーまん 伏見 万願寺 ししとう 唐辛子 5種類あるので 札をつけていこう06月15日 ピーマン 初の収穫をしておいた06月16日 万願寺のような 実もついてきている06月21日 ししとう 実もついてきている06月22日 ししとうの実の 初の収穫をした06月22日 万願寺とうがらしも 初の収穫をした06月28日 ピーマン2回目の収穫をした06月28日 伏見甘長 初の実を収穫した07月02日 万願寺 2回目の収穫をした07月06日 伏見甘長 2回目の収穫した しかし ちいさいなあ07月07日 万願寺3回目の収穫をした こちらは まあまあ07月09日 ピーマン 3回目の収穫をした 少ないままだなあ07月09日 ししとう 2回目の収穫をした これも すくないなあ07月13日 ピーマン 4回目の収穫をした 07月16日 万願寺 4回目の収穫をした07月19日 ししとう 3回目の収穫をした07月19日 伏見甘長 3回目の収穫をした07月19日 ピーマン 5回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生07月23日は既に3年と4か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------寒い熱帯夜昨夜は涼しかった。窓を開けて畳の上で寝ていると涼しいというよりむしろ寒く、押し入れから厚い掛布団を引っ張り出してその中にもぐりこんだ。気象庁の名古屋の予報は最低気温26℃、蒸し暑く寝苦しい熱帯夜ということだった。いつ頃から、猛暑日、熱帯夜などという大げさな名前がついたのだろう。私の家は夏暑いことで有名な名古屋の市内にある。でも、この涼しさはなんだろうか?かつて、夕方になると激しい夕立と雷鳴が轟き、慌ててガタピシいう木枠の窓を閉めたものだ。あれほど激しかった雷鳴と驟雨が去り、風鈴の音と蚊取り線香のにおいの中ですがすがしい夕べを過ごしたのはいつの頃だっただろうか?それがいつの間にかゲリラ豪雨とかいう味もそっけもない言葉に変わり、締め切ったエアコンの部屋には外の変化すらもわからない。さして大きくない家の中にいるのに、「雨、降ってるの?」と家族に聞く始末だ。自然災害の犠牲者は1年に2000人ぐらいだったのに、今は200人を下回る。930ヘクトパスカルより低い気圧の台風が普通だった1960年代に比べると、今は950ヘクトパスカルより低い台風が本土を襲うことはなくなった。諫早豪雨、長崎豪雨は1日1000ミリを超えたのに、先日は300ミリで国土が破壊されと叫んでいた。異常気象と言い、温暖化といい、私たちは何を恐れているのだろうか?もしかすると徐々に迫りくる放射線汚染から目をそらさせ、治水政策の遅れを隠すための役人とメディアの共同作戦とも勘ぐる。たまには突然の雷雨に晒され、ずぶぬれになって家に帰りたい。それが初冬ならなおさらだ。すっかりダメになった背広、グチャグチャの靴、冷え切った体。やがて沸いたお風呂に身を沈めると、指先までジーンと温かさが戻り、「ああ、生きている!」と思う。人間は粗末なものを食べているからご馳走が美味しく、辛い思いをするから幸福感を味わうことができる。ああ、平坦でつまらない時が過ぎる・・・(平成26年7月19日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.23

コメント(1)

-

伏見甘長 3回目の収穫をした きゅうりのお勉強その10

ぴーまん 伏見 ししとう 万願寺ただいま どんどん 植え付けているm-06 04月20日 ピーマン4本と 伏見2本g-07 04月27日 ピーマン2本と 伏見2本と万願寺2本と しし唐2本いろいろと 合計で12本 あちこちに植えている05月03日 黒マルチをつけておいた これで良し苗をあちこちに植えたので どれがどれなのか ???まあ 大きくなれば 実がつけば わかるだろう とりあえず 全部ともに 生育中 よーーし である06月01日 その後 花が咲きだしている が 実ができないと まだ どれがどれなのか ??生育はやや遅いのかな ??? きゅうり とまと なすびに比べると 小さいな06月14日 実がつきだしたのは 伏見あまながと ピーマンなど これは 伏見の実だなあ そろそろ 収穫できそう06月18日 実はあちこちについている 今週の日曜には 収穫できそう ぴーまん 伏見 万願寺 ししとう 唐辛子 5種類あるので 札をつけていこう06月15日 ピーマン 初の収穫をしておいた06月16日 万願寺のような 実もついてきている06月21日 ししとう 実もついてきている06月22日 ししとうの実の 初の収穫をした06月22日 万願寺とうがらしも 初の収穫をした06月28日 ピーマン2回目の収穫をした06月28日 伏見甘長 初の実を収穫した07月02日 万願寺 2回目の収穫をした07月06日 伏見甘長 2回目の収穫した しかし ちいさいなあ07月07日 万願寺3回目の収穫をした こちらは まあまあ07月09日 ピーマン 3回目の収穫をした 少ないままだなあ07月09日 ししとう 2回目の収穫をした これも すくないなあ07月13日 ピーマン 4回目の収穫をした 07月16日 万願寺 4回目の収穫をした07月19日 ししとう 3回目の収穫をした07月19日 伏見甘長 3回目の収穫をした きゅうりのお勉強その10栽培[編集]ミナミキイロアザミウマの媒介するウイルスで「キュウリ黄化えそ病」にかかり株が枯れ収量が減る被害が報告されているが[3]、岐阜県農業技術センターにより赤色の防虫ネットを導入した予防策の研究開発が進められている[3]。はた坊

2014.07.23

コメント(0)

-

ししとう 3回目の収穫をした きゅうりのお勉強その09

ぴーまん 伏見 ししとう 万願寺ただいま どんどん 植え付けているm-06 04月20日 ピーマン4本と 伏見2本g-07 04月27日 ピーマン2本と 伏見2本と万願寺2本と しし唐2本いろいろと 合計で12本 あちこちに植えている05月03日 黒マルチをつけておいた これで良し苗をあちこちに植えたので どれがどれなのか ???まあ 大きくなれば 実がつけば わかるだろう とりあえず 全部ともに 生育中 よーーし である06月01日 その後 花が咲きだしている が 実ができないと まだ どれがどれなのか ??生育はやや遅いのかな ??? きゅうり とまと なすびに比べると 小さいな06月14日 実がつきだしたのは 伏見あまながと ピーマンなど これは 伏見の実だなあ そろそろ 収穫できそう06月18日 実はあちこちについている 今週の日曜には 収穫できそう ぴーまん 伏見 万願寺 ししとう 唐辛子 5種類あるので 札をつけていこう06月15日 ピーマン 初の収穫をしておいた06月16日 万願寺のような 実もついてきている06月21日 ししとう 実もついてきている06月22日 ししとうの実の 初の収穫をした06月22日 万願寺とうがらしも 初の収穫をした06月28日 ピーマン2回目の収穫をした06月28日 伏見甘長 初の実を収穫した07月02日 万願寺 2回目の収穫をした07月06日 伏見甘長 2回目の収穫した しかし ちいさいなあ07月07日 万願寺3回目の収穫をした こちらは まあまあ07月09日 ピーマン 3回目の収穫をした 少ないままだなあ07月09日 ししとう 2回目の収穫をした これも すくないなあ07月13日 ピーマン 4回目の収穫をした 07月16日 万願寺 4回目の収穫をした07月19日 ししとう 3回目の収穫をしたきゅうりのお勉強その09栽培[編集]ツルを支柱にしっかり固定し、這わせる方法と地面を這わせる栽培法がある。ともに10度以下の低温には弱く、また25度以上の高温にも弱い。ウリ科の植物同士の連作にも弱い。最低でも3年をあけ植えるか接ぎ木苗を使用。根が浅いため乾燥に弱く、高温乾燥が続くとあっという間にうどん粉病などの病気にかかり枯れる。種まきの時期をずらしながら栽培することによって秋まで収穫出来る。はた坊

2014.07.23

コメント(0)

-

まくわうり 5回目の収穫 これにて 終了 きゅうりのお勉強その08

昨年まずに ニューメロン種を買ってきている04月08日 まくわうりの種を買ってきた でも種まきは 4月21日くらいにしよう まだ 気温はひくいので もう少しあととする05月12日 庭で種まきをしておく05月26日 発芽してきているので 畑に移動した m-06の畝に植えた06月02日 m-06のまくわうり 残っているのは1本だけ06月16日 16本をうえたが 残ったのは 0本となった 虫さんと雑草に負け今年は hcでも苗をすこしだけ05月26日 予備でhcでの苗2本をかって植えておく06月16日 1本だけ 残っている06月18日 無事に大きくなりだした06月28日 1本だけの苗 横に横に伸びてきている まくわうり 種まきのは0本になりhcの苗 1本だけ無事 大きくなりだしたので 楽しみ がんばれーーー07月07日 ノビル 伸びる どんどん 伸びてきている そろそろ 実がついても よさそうだけど どうかな 様子をみておこう 07月15日 ちいさい実が1個ついていた おお 感激だなあ まくわりう 実がつきだした頑張れーー まくわ どんどん 実をつけてーーちょ07月28日 まくわうり よく見たら 4-5個の実がついている よしよし これで 安心 08月04日 探してみたら 7個のまくわうりの実がついていた 収穫した これで 終了なり08月24日 もう1つ 実があった これも収穫しておこう これで おしまい今年04月13日 hcでまくわうりの苗4本をかってきて 庭にて保管04月20日 g-07の畑の畝に植え付けた まずは 4本の苗を植え付けた04月27日 ついでに2本の苗を追加でかってきておいた g-09の畑に植え付けた05月03日 また 追加の苗 真桑2本をかってきた g-09の畝に植えておいた これで 合計08本のまくわうり 苗を植え付けておいた05月03日 黒マルチをつけておいた これで 安心なり05月18日 その後も 黒マルチのおかげなのか いい具合に育ちつつある05月25日 蔓がどんどん広がってきている06月01日 通路に ブランターの箱を並べておいた 蔓の台場としておく06月08日 花が付きだしている 小さい実もできそうだなあ06月11日 蔓がとなりまで伸びてきている また あとで整理をしておこう その後は 順調なり かなり 蔓が広がってきている06月15日 まくわうり 良くみると 実があちこちについている 順調に実がついてきている06月22日 そのごも まくわうり 実がついたままである収穫は20日くらい経過すれば 熟してくるはず07月05日くらいには 収穫できるかも 楽しみだなあ かなりの数はある 黄色になってくるのを持とう06月28日 まくわうりの皮が割れてきていたので すこし収穫をしておいた 美味い07月02日 まくわうり 二回目の収穫をしておいた07月06日 まくわうり 3回目の収穫をした07月13日 まくわうり 4回目の収穫をした07月20日 まくわうり 5回目の収穫をした これにて 終了なりきゅうりのお勉強その08歴史中国ではかつて、ビルマ経由で伝来した水分の少ない南伝種が普及し、シルクロード経由の瑞々しい北伝種の伝来まで、この南伝種を完熟させてから食べるのが一般的であった。のちに南伝種は漬物や酢の物に、北伝種は生食に使い分けられることになる[1]。南伝種の伝来後、日本でも江戸時代までは主に完熟させてから食べていたため、黄瓜と呼ばれるようになった。日本では1500年ほどの栽培の歴史を持つが、完熟した後のキュウリは苦味が強くなり、徳川光圀は「毒多くして能無し。植えるべからず。食べるべからず」、貝原益軒は「これ瓜類の下品なり。味良からず、かつ小毒あり」と、はっきり不味いと書いているように、江戸時代末期まで人気がある野菜ではなかった。幕末、キュウリの産地だった砂村(現在の江東区)で、キュウリの品種改良が行われ、成長が早く、歯ごたえがよく、味も良いキュウリが出来て一気に人気となった[2]。はた坊

2014.07.23

コメント(0)

-

万願寺 4回目の収穫をした 東日本大震災3年と4か月と11日後に

ぴーまん 伏見 ししとう 万願寺ただいま どんどん 植え付けているm-06 04月20日 ピーマン4本と 伏見2本g-07 04月27日 ピーマン2本と 伏見2本と万願寺2本と しし唐2本いろいろと 合計で12本 あちこちに植えている05月03日 黒マルチをつけておいた これで良し苗をあちこちに植えたので どれがどれなのか ???まあ 大きくなれば 実がつけば わかるだろう とりあえず 全部ともに 生育中 よーーし である06月01日 その後 花が咲きだしている が 実ができないと まだ どれがどれなのか ??生育はやや遅いのかな ??? きゅうり とまと なすびに比べると 小さいな06月14日 実がつきだしたのは 伏見あまながと ピーマンなど これは 伏見の実だなあ そろそろ 収穫できそう06月18日 実はあちこちについている 今週の日曜には 収穫できそう ぴーまん 伏見 万願寺 ししとう 唐辛子 5種類あるので 札をつけていこう06月15日 ピーマン 初の収穫をしておいた06月16日 万願寺のような 実もついてきている06月21日 ししとう 実もついてきている06月22日 ししとうの実の 初の収穫をした06月22日 万願寺とうがらしも 初の収穫をした06月28日 ピーマン2回目の収穫をした06月28日 伏見甘長 初の実を収穫した07月02日 万願寺 2回目の収穫をした07月06日 伏見甘長 2回目の収穫した しかし ちいさいなあ07月07日 万願寺3回目の収穫をした こちらは まあまあ07月09日 ピーマン 3回目の収穫をした 少ないままだなあ07月09日 ししとう 2回目の収穫をした これも すくないなあ07月13日 ピーマン 4回目の収穫をした 07月16日 万願寺 4回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生07月22日は既に3年と4か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------新時代に備える(6) 国力とは何か?「sinjidai6_gijyutu_201407131152.mp3」をダウンロード子どもに贈りたいものは、(1)発展した日本社会、(2)侵略されない国家、(3)心豊かに生活できる国土、だろうと思います。そのために必要なことは、1) 世界に誇るべき高い文化と美しい国土2) 世界一、高い技術力と経済力・資源技術3) 外交の力・他国に対する深い理解力と尊敬の念4) 国土を防衛することができる軍事力 でしょう。もっとも重要なのは文化や国土ですが、これではお金もなく、侵略にも抵抗はできないというのが歴史的教訓です。残念ながら人類は紛争が起こると、自分より遙かに高い文化や美しい国土を持つ国を平気で攻撃し、破壊してしまいます。残念ですが、それは事実だったのです。 そこで、子どもたちに贈るものは、第一に技術力、経済力ということになります。1970年当時のように、日本の技術力が抜群だったので、中国も尖閣諸島にちょっかいは出せませんでしたし、当時なら竹島問題もこじれずに解決した可能性もあります。現在の中国、韓国が対日姿勢を強めている理由の一つに「日本の技術、産業の没落」があります。現在の世界は分業などが進んでいて、経済的な結びつきが強いので、大国でも経済力が強い国にはおいそれと手を出すことができません。つまり「防衛を技術力で間接的に補う」ことは可能と考えられます。そのためには、唐突ですが、まず小学校で始まった「英語教育」をやめ、大学受験で「英語のヒアリングテスト」を中止することでしょう。このことを聞いて「何を言っているの?」という人が多いと思いますが、私の経験では日本の技術力の向上には「英語を重視しない」ということがとても大切だと思うのです。その理由の一つは、これまでの日本の技術力、特に機械、電気、材料、土木などの分野で他国の追従を許さないような技術レベルのものを作ってきた人にはある特徴があります。ご批判や誤解を恐れずに、私の経験をそのまま下に書きました。●ほとんどは男性で、女性は例外的●英語、文学、社会的な学問ができない●無口でオタク、常識的行動が苦手学生を教えていると、機械や電気の学問で天井を突き抜けるように伸びていく青年がいますが、いずれも上記の特徴を持っていて、一口に言えば「変人」です。日常的なこと、語学、情緒的なこと、コミュニケーション力、人間関係の力などと、機械や電気の理解力、想像力はかなり違うようです。ところが、現在の日本社会は個性を許さず、性別を許さず、誰もが同じ人生を送ること、または誰もがコミュニケーションや人間関係がうまいことを求めています。日本社会はスポーツや囲碁などに天才的能力を発揮する人に、英語やコミュニケーション、人間関係の力を求めないのに、なぜか学問だけは満遍なく力を持っていることを求めます。また男性と女性を区別する必要も無く、人は男女の前に「人」ですから、「電気に強い人」を無理矢理、「通訳の上手な人」にしなくても良いと思います。この問題は教育のことですから、ここではまた別の機会にゆずりたいのですが、あえてここで取り上げたのは、「国を守る」というとすぐ「軍隊」とか「集団的自衛権」ということになりますが、そうではなく、まずは「平和的手段で平和になる」という方法を考えたほうがよいということを言いたいのです。しかし、現在の教育や産業力、さらには他国への理解を考える場合、日本の国内のことだけを考慮して教育を論議したり、他国への観光などが念頭にあるということがほとんどです。まず私たちは平和な世界を求めているわけですから、教育、産業、技術、資源、外交、他国文化などについてもう少し深く考察して議論する必要があるでしょう。(平成26年7月13日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.07.22

コメント(0)

-

庭の柿の木の枝 1か月すぎてから どんどん出てきている きゆうりのお勉強その07

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている どんどん 芽がでて 大きくなって頂戴 下のほうからも あちこちと 芽がでてきているきゅうりのお勉強その07栽培と普及の歴史[編集]キュウリは古くから食用の野菜として栽培されている。栄養価は非常に低いが、歯ごたえのある食感とすっきりとした味わいがあり、そして水分を多く含むことから暑い地方では水分補給用として珍重されてきた。紀元前4000年前にメソポタミアで盛んに栽培されており、インド、ギリシア、エジプトなどでも栽培された。その後、6世紀に中国、9世紀にフランス、14世紀にイングランド、16世紀にドイツと伝播していった。アメリカには15世紀末コロンブスがハイチに持ちこんだのを端緒に普及していった。キュウリを好物とした歴史上の有名人としてローマ皇帝ティベリウスがいる。はた坊

2014.07.22

コメント(0)

-

なすび 14回目の収穫をした きゆうりのお勉強その06

今年のなすび04月13日 6本の苗をhcで買ってきて 庭で保管している04月17日 g-09の畑に移動しておいた 追加が4本の苗も植え付けた04月20日 m-06の畑にも4本のなすびをうえつけた なすび m-06に4本 g-09に10本 合計で14本の苗を育てている 種まきも開始しておいた ことしも なすび 大量につくろう04月27日 畑で なすびさん 無事に生育中 追肥をしておいた05月03日 黒マルチをつけておいた 無事に生育している06月01日 花もさき実もつきだしている 06月03日 なすび 実もついてきている06月08日 収穫を開始だなあ 2本06月15日 2回目の収穫 10本くらい種まき第一弾04月20日 庭でなすびの種まきをしておいた05月03日 発芽 m-06の畑に移動した06月01日 その後 雑草に隠れて 見えなくなった06月08日 1本だけ 発見 なんとかなりそう06月22日 1本だけだけど なんとか 成長してきている種まき第二弾05月05日 庭での種まきをまた やっておいた05月19日 発芽したのでm-20に移動した06月01日 無事に生育している06月08日 10本くらいはありそう06月22日 これが 写真の分 なんとか ちいさいながらも成長しつつあるかな種まき第三弾05月11日 ついかで また 種まきをしておいた05月25日 発芽したのでm-08の畑に移動した06月08日 雑草だらけになっている さて どうなるかな06月15日 1本だけは残っている06月22日 1本だけだけど 支柱をつけておいた06月15日の 今年の茄の在庫は苗の物が14本 全部が 無事に育っている ただいま 収穫中 種からの物が 全部で 残っているのが 12本 これが時差で秋ナスとして育てている今年のなすび 苗も無事に 全部が育っている 順調なり06月18日 3回目のなすびを収穫しておいた06月21日 4回目のなすびの収穫をしておいた06月22日 5回目のなすびの収穫をしておいた06月25日 7回目のなすびの収穫をしておいた06月29日 8回目のなすびの収穫をしておいた07月02日 9回目のなすびの収穫をしておいた07月05日 10回目のなすびの収穫をしておいた07月06日 11回目のなすびの収穫をした07月09日 12回目のなすびの収穫をした07月13日 13回目のなすびの収穫をした07月16日 14回目のなすびの収穫をしたきゅうりのお勉強その06生態果実色は濃緑が一般的だが、淡緑や白のものもある。根の酸素要求量が大きく、過湿により土壌の気相が小さい等、悪条件下では根が土壌上部に集中する。生産高は2004年、2005年は群馬県が第一位であったが、2006年からは宮崎県が第一位である。はた坊

2014.07.22

コメント(0)

-

とまと 9回目の収穫をした きゅうりのお勉強その05

とまと今年04月13日 ブチとまと 赤6本を庭で保管中04月17日 ブチトマト オレンジ 2本を玄関で保管中04月19日 黄色のブチトマト 2本をm-06の畑に植え付けた04月20日 ブチトマトの苗 8本をg-09の畑の畝に植え付けた04月29日 大きなトマトの苗も 買ってきた 桃太郎4本とサターン2本なり g-09に植え付けた05月03日 ミニトマト 追加でまた4本を買ってきて g-09に植え付けた ただいまm-06に2本 黄色のブチトマトg-09に12本 オレンジ2本と赤の6本の ブチトマトg-09に6本 トマト 桃太郎4本と サターン2本 合計6本をg-09に植え付けておいた04月27日 畑のブチトマトは無事に生育している okだなあ 追肥をしておく05月03日 黒マルチをつけておいた これで 良し今年は 畝に黒マルチをつけておいた 水の保持と雑草よけとした その後 水やりも手抜きをやっておこう05月11日 支柱をつけておいた まあまあ05月18日 もうすこし長い支柱を追加でつけておいた05月24日 ちいさい実があちこちに 枝がどんどん増えてきている06月01日 ちいさい実のうち 赤くなるつつあるのも 1つある06月08日 赤くなってきているのが 増えてきている ミニトマト 6月15日には 最初の収穫できる見込みなり06月15日 すこしだけど 赤くなった実を収穫しておいた これから どんどん ミニトマトの実を収穫していこう 畑で 水分補強できるので助かる06月15日 初のミニトマト 収穫をした これから どんどん実が収穫できる06月22日 2回目の収穫をした たくさんある06月28日 3回目の収穫をした まあ たくさんだなあ07月02日 4回目の収穫をした 07月02日 トマトも収穫した あまり出来はよくないなあ07月05日 6回目の収穫をした07月13日 7回目の収穫をした07月16日 8回目の収穫をした07月19日 9回目の収穫をしたきゆうりのお勉強その05生態日本では収穫作業が一日に2-3回行われる(これには、日本市場のキュウリの規格が小果であることも一因である)。夏は露地栽培、秋から初春にかけては、ハウスでの栽培がメインとなり、気温によっては暖房を入れて栽培することもある。しかし、2003年から2008年の原油価格の価格高騰により、暖房をかけてまでの栽培を見送る農家も少なくない。はた坊

2014.07.22

コメント(0)

-

さといも 大きくなって 背もかなり高くなってきている きゅうりのお勉強その4

さといも昨年度 猛暑がづづいているが サトイモさん わりと元気がある水路の横にあるので みずやりが楽サトイモは 元気なり猛暑はもう しばらく続くが サトイモさん 今回は 無事なり08月25日 猛暑が過ぎた 雨かふってきて サトイモ 元気そう猛暑もやっと おわりそう サトイモ元気なり 大きくなっている 今年は場所が良いので みずやり不要で 成長している09月05日 雨が良く降っているので サトイモも 元気なり09月13日 その後も いい調子である いつみても 元気なサトイモはうれしいものだなあ サトイモ かなり 大きくなってきている イモの収穫が期待できそうだ09月25日 その後も サトイモは元気なり背が高い 良く育っている しかし茎はやや 細いかも ??10月11日 今年の場所が もとの溝なので 水がたくさん出ているので 大きくなっている11月10日 すこし 掘り起こしてみた 予想より イモがたくさんついている いい 感じ サトイモ 良くできている残りのサトイモは もっと 後で収穫しよう11月30日 残りのサトイモ 越冬の体制になった もみ殻で暖かくしておいた今年01月19日 サトイモ 2回目の収穫をしておいた03月09日 hcで サトイモの白目大吉を買ってきた04月17日 昨年の残りのサトイモの発芽 2本の芽が出てきている04月30日 白芽大吉の種イモ m-08の同じばしょに植え付けをしておいた05月03日 納屋に残っていた種イモがあったので これも畑に移動して植え付けた植え付けた種イモからの発芽はまだない しかし 昨年の残りのサトイモが どんどん 発芽してきている ブロックのまわりにも3本が発芽してきている同じ場所だけど まあ なんとか なるだろう今年もサトイモ 水路の横の溝の場所で 育ててみよう06月02日 水路の水がながれるようになった これで 安心なり06月08日 サトイモがたくさん発芽している 今年も無事に育ってくれそう06月22日 その後 発芽したのは かなり多くなっている 見た目もにぎやかになってきている サトイモ 今年も昨年と同じ場所だけど 今の所は良く育ってくれている07月20日 その後も順調なり 大きくなって 背も高くなってきている 見事なものだなあきゅうりのおべんきょうその4生態主に黄色く甘い香りのする花を咲かせるが、生育ステージや品種、温度条件により雄花と雌花の比率が異なる。概ね、雄花と雌花がそれぞれ対になる形で花を咲かせてゆく。葉は鋸歯状で大きく、果実を直射日光から防御する日よけとしての役割を持つ。長い円形の果実は生長が非常に早く、50cmにまで達する事もある。熟すと苦味が出るため、その前に収穫して食べる。はた坊

2014.07.21

コメント(0)

全165件 (165件中 1-50件目)

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- ウンビリクスを植え替える

- (2025-11-25 11:23:16)

-

-

-

- 花や風景の写真をアップしましょ

- 東京の今朝の天気、神代植物公園の秋…

- (2025-11-25 06:59:58)

-

-

-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…

- とうもろこし🌽栽培の悲劇

- (2023-07-06 12:55:36)

-