2014年01月の記事

全141件 (141件中 1-50件目)

-

かぶら 12回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と20日後に

一昨年の秋のカブラ まずは 聖護院カブラから09月09日 カブラは聖護院を植えておいた g-10の畑09月16日 畑をみると 発芽したのは少ない 10月14日 2本くらいだけ 残っている すぐに第二弾の種まきをしておく09月16日 庭でpotに種まきをした09月22日 発芽していたので g-10の畑に10月14日 こちらは10本くらい残っている10月21日 やや大きくなって 根っこも小さいのがついている種はあるので どんどん種まきしよう09月23日 第三弾の種まきをした09月30日 発芽した 畑に移動 m-06に植え付けた10月14日 さあて 大きくなるかな第四弾09月30日 庭で種まきをしておく10月14日 畑に移動 m-20に植え付けしておく今年は聖護院の蕪のみ あとは 大きくなるのを待つのみ すこし 根っこが目立ちだしたg-10の畑の分11月10日 第一弾のが大きくなったので 初の収穫をした まずは1本 いい感じに11月18日 つづけて5個の収穫をした まあまあ11月25日 3回目は3個 サイズは バラバラ12月02日 4回目は3個 大きいのは これくらいかな12月09日 5回目は4個 やや小さくなってきている12月23日 6回目は4個 まあまあ12月30日 7回目は5個 これもまあまあ01月13日 9回目は9個 これで おしまいに 02月02日 12回目は10個 残っていたのも収穫した やはり g-10の聖護院は デカい 見てもいい感じ 合計44個でおしまいになった昨年 残りの分は あとm06-m20の分のみm-06の畑の分01月06日 8回目の収穫は5個01月20日 10回目の収穫は8個 01月26日 11回目の収穫は10個02月09日 13回目の収穫は10個だけど 小さいな 合計で m-06は33個でおしまいm-20の畑の分12月16日 4個とってみる が ここのは 小さいな 02月17日 14回目の収穫は10個 まあまあ02月23日 15回目の収穫は10個 まあまあ03月02日 16回目の収穫は10個 これにて おしまいに 合計で30個カブラに 花蕾がつきだしたので 来週くらいには 花が咲きそう これにて カブラも 収穫は 終了となった合計で44+33+30=107個 11-12-01-02-03と 長く 収穫できた カブラさん ありがとう ございました ただいま 梅雨の季節で 畑がすこし 空いている場所があるのと種も余っていたので 種まきをしておいた06月09日 種まきをしておく06月15日 発芽している06月16日 畑に移動 m08の畝に植え付けをした梅雨時の蕪さて うまく育つのか 判らないけどtry/try/tryというこどて 種まきして畑に植え付けている様子見だなあ07月27日 気が付くと カブラ できていた もう 収穫はokだなあ07月28日 かぶら 収穫しておいた かぶら 全部を収穫しておいた 小さいが かぶらはかぶら 漬物にしていただこう昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個東日本大震災 3月11日発生1月31日 既に2年と10か月と20日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------ニュース短信 マルハニチロの事件が教えていること「maruha2014012910581058.mp3」をダウンロードマルハニチロの冷凍食品にマラチオン(農薬)が混入していた事件は、容疑者が逮捕されて一段落しています。マスメディアは、いつものように犯人像や製造工程の不備などを問題にしていますが、これを「国民側」から見ると、なにが大切なのでしょうか?従業員との関係を良くしておくとか、製造工程を改善するというのは「会社側」の対策ですから、経産省や経団連が直ちに見解を発表し、対策に乗り出すべきです。(経産省も経団連も「関係ない」という態度ですが)。 しかし、「食べる側」の視点でこの事件を見てみなければいけません。食べる側から見ると2つの大きな点があります。1)初動体制と被害の拡大を防ぐ即応体制2)被害の拡大と捜査の関係と情報開示方法昔のようにお母さんが家族の食事を作る時代ではなく、大量の加工食品が瞬時に日本社会に運ばれる「食材供給社会」においては、ある製品に毒物が混入したということが分かったら、消費者庁が直ちに「非常警戒態勢」と「非常線」をはって、その食材の拡散防止と回収をすることが大切です。つまり、「凶悪犯人が逃走している」という状態を同じなのです。凶悪犯人には国民がナイフで傷つきますが、毒物の入った食材では、毒物がナイフだからです。でもまだ「非常線」が張られなかったのは、新しい事態が本質的に何を意味しているのか?が?を社会が理解しなかったことと、消費者庁が「自分たちは何をするために税金で雇用されているのか」を理解していないことによるでしょう。また、事件発生が11月13日ごろ、発表が12月29日ごろ、消費者庁が本格的な資料を出したのが1月9日ごろとなり、また9ケの毒物入り食品と、1800人の被害者の関係などほとんどの情報が開示されていません。これが会社の秘密体質なのか、捜査の問題なのか、これも今後のこのような事件の情報開示に対してどうしても明らかにしておかなければならない重要な検討事項です。(平成26年1月29日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.31

コメント(0)

-

ブロッコリの種からの分 そろそろ収穫できそうになってきた 植物学のお勉強 その116

種からのブロッコリー花蕾が そろそろ 成長してきている2月2日は まだ 無理そう2月9日くらいから 収穫できそうになりつつある苗からのブロッコリは 収穫は12月からできているが種からのは かなり遅くなる 2月からだと 苗からより2か月も収穫が遅くなるブロッコリーは 苗からつくるのが 良いようだなあ植物学のお勉強 その116逆に表面より突出した場所に気孔が存在するものもある (ウリ科、サクラソウ科、シソ科の一部)。これは根の水分吸収が低い環境において、蒸散量を高め、水分吸収能を高める働きがあると考えられている。 気孔は維管束植物の胞子体のみに見られるが、ツノゴケ類や蘚類の胞子体 (さくやさく柄) にも気孔様の構造があり、進化的に同起源のものとする意見がある。 またゼニゴケ (苔綱) などの配偶体表皮には、気孔とは異なり開閉能のない小さな孔が存在する。この構造は気室孔 (air pore、呼吸孔 respirator pore) とよばれる。気孔 コケにもあるらしいはた坊

2014.01.31

コメント(0)

-

葉っぱ 葉は 生産工場 植物学のお勉強 その115

葉葉(は)は、一般的には、植物がもっている、光合成や呼吸を行う器官のことをいう。扁平で、葉脈が張り巡らされており、葉の隅々まで行き渡っている。植物学においては、茎頂(茎の先端)で形成される側生器官のことをさすため、上記のものの他に、萼片、花びら、雄しべ、心皮(雌しべのもとになるもの)、苞、鱗片葉などを含む葉の起源原始的陸上植物は葉を持たず、維管束を含む二又分枝する茎だけからできていたと考えられている。そこから、葉という構造がどのようにして生じたかについては、いくつかの説があるが、上記に述べたような葉に関しては、テローム説がほぼ定説となっている。これは、そのような古代植物の枝が細かく分かれ、平面に並んで、その枝の間を組織が埋める形で葉ができたとするものである。葉脈は茎に由来すると考えれば、二又分枝するものが原始的であり、次第にその形を整えたものと考える訳である。裸子植物では、現生のものはほとんどが針のような葉を持っているが、これも二次的にこの形になり、そのようなもののみが主として生き残ったものと考えるようである。葉 が 基本植物学のお勉強 その115気孔はシュート、特に葉の表皮に存在するが、地下茎や根にはみられない。また水生植物では、沈水部分には気孔は存在しない。ふつう葉の表面には40~300個/mm3程の気孔が存在するが、一様に分布していることは少ない。ふつう気孔は葉の表面より裏面に多いが、均等にある場合や逆に裏面に全く存在しないこともある (浮葉植物など)。またベゴニア (シュウカイドウ科)では気孔が局所的に集中しており、またウラジロモミ (マツ科)などでは線状に分布して気孔条 (stomatal zone)を形成する。 ときに気孔は表皮の面よりもかなり下がった位置に開口している。アロエ (アロエ科)、リュウゼツラン (リュウゼツラン科)、トクサ (トクサ綱) などでは、気孔が表皮面よりも下にあり、気孔上側に表皮細胞で囲まれた腔所 (外部呼吸腔 external respiratory cavity)がある。また表皮自体は気孔とほぼ同じ面にあるが、気孔周囲のクチクラ層が外側に隆起したり (アオサンゴ [xxx科])、毛状突起が密生して (カシ属 [ブナ科])、気孔上部に外部呼吸腔が形成されていることもある。このような外部呼吸腔は、空気の流れを緩和することで過度の蒸散を抑える機能があると思われる。 ふつう葉の表面には40~300個/mm3程の気孔が存在 穴だらけはた坊

2014.01.31

コメント(0)

-

にらの種 落ちそうで落ちない 植物学のお勉強 その114

にらの種ほとんどが落ちているがまだ 残っているのがある落ちそうで落ちない残っているのは 強風で かなり 遠くに飛ばされることになりそうなかなか 美味くできているようだなあ種もあちこち 遠くまで飛ぶみたいだなあ植物学のお勉強 その114気孔孔辺細胞は細胞壁が不均一に肥厚しているため、水分量に応じて一定の変形をし、気孔が開閉する。この変形には微小管も関与しているらしい。気孔の開閉運動には以下に挙げるようなタイプがある。 原始型 (prototype) 孔辺細胞の内側 (開口部側)の細胞壁が薄く、その外側の細胞壁が厚い。膨圧が増すと孔辺細胞は主として垂直方向に伸張し、気孔は開口する。シダ類に見られる。 スイセン型 (Narcissus type) 孔辺細胞の外側の細胞壁が薄いため、膨圧が高まると孔辺細胞は外側へ膨らむ。これによって内側の細胞壁が湾曲し、気孔は開口する。もっとも普通に見られる。またネギ (ネギ科) やアヤメ (アヤメ科) の気孔では、孔辺細胞が上外側へ膨潤することによって開口する。 イネ型 (Gramineae type) 孔辺細胞はアレイ形をしていて両端の膨潤部の細胞壁が薄く、中央部の細胞壁が厚い。膨圧が増すと両端の膨潤部が膨れ、それに伴って中央部が両端へ引っ張られることによって開口する。イネ科に見られ、球果類やソテツ類の気孔もこれに似ている。 気孔もいろいろはた坊

2014.01.31

コメント(0)

-

大根24回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と19日後に

昨年m-06の畑の収穫01月20日 7本の収穫をした01月27日 7本の収穫をした02月03日 10本の小物の収穫をした02月10日 04本の小物を収穫した02月17日 残りの物5本などを収穫した これにて m-06は終了 33本m-06の大根 只今33本 01月20日より2月17日までで 終了 g-10の大根 只今36本 11月11日から1月12日までで 終了m-20の大根 只今20本と小物33本 01月06日から3月23日で終了m-20の畑の収穫01月06日 6本の収穫をした03月23日 小物3本の収穫をした これにて 終了 在庫の大根はこれで なくなった11月11日から3月23日までで 大根89本と小物で33本の収穫をした春の大根 開始 次は春巻きの大根を種まきしよう04月21日 庭で種まきをした04月28日 発芽してきている 05月03日 畑に移動した みずやりして 無事に育っている05月11日 雨のあと 大根は元気になっている 無事だなあ05月19日 そのごも 順調に大きくなりつつある06月02日 まあまあ 大きくなりつつある春の大根m-08の畑で 元気に育ちつつあるokだ これで ok昨年は6月11日より収穫している来週くらいから 収穫できるかも 06月09日 収穫をした が トウがたっているので 全部を収穫 つまり 撤去あらあら 先週まで 順調だった大根さん今週に 畑にいってみると トウ立ち していた あらあら あらあら 不思議だなあ あきらめて 全部を収穫しておいた これにて 終了なり で今度は夏大根 種まきをしよう06月23日 夏の大根の種まき m-20の畑にしておいた06月23日 庭のpotでも 種まきをしておいた06月26日 発芽してきている06月27日 全面に発芽した はやいなあ 発芽した 日曜には畑に移動しよう06月29日 m-20の種まきしたのも 発芽してきている06月30日 g-10に庭のpotの苗を移動した夏の大根 あちこちに植え付けている07月27日 なんとか 育ちつつある根っこは細い 夏だから こんなものかな ???08月04日 だいこん 小さいが 収穫してみた ちいさいなあ ほそい ごぼうのようだ ブロの百姓さんにきいてみたら 夏でも 大根は育つとのこと と いうことは 失敗なり 品種が違うのか 手入れもしていないので こんなものかな?? まあ 漬物にしてみよう09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり11月09日 3回めの収穫をした 4本なり11月10日 4回めの収穫をした 聖護院の大根 かぶらみたいだなあ11月16日 5回めの収穫をした 聖護院のも すこし大きくなりだした11月17日 6回めの収穫をした g-22のもの 2本 太くなってきている11月24日 7回目の収穫をした 4本なり11月30日 8回目の収穫をした 4本なり 曲がりくねっている12月01日 9回目の収穫をした 3本なり 根っこが2本あるのも12月07日 10回目の収穫をした 3本とも まっすぐ いい 感じ12月08日 11回目の収穫をした 丸大根5本なり12月14日 12回目の収穫をした 丸大根5本12月15日 13回目の収穫をした 4本 今回も短いな12月22日 14回目の収穫をした 4本 まあまあ12月23日 15回目の収穫をした 4本 良い感じ12月28日 16回目の収穫をした 4本 いい感じ12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月18日 23回目の収穫をした 丸7本01月19日 24回目の収穫をした 11本東日本大震災 3月11日発生1月30日 既に2年と10か月と19日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------温暖化の基礎知識(1) 北極の氷がなくなるとどうなるか?「2014012413461346.mp3」をダウンロード最近ニュースを見ているといろいろなことを書きたくなるのですが、その一つに相変わらず、科学的な根拠なく「温暖化」と言って人を脅している気象予報士などが多く、とても気になります。その一つに「北極の氷がなくなると大変なことになる」、「地球の気温は天井知らずに上がっていく」と脅す人がいます。その中には東大教授までいて、それを聞くと「あなた、地球の歴史を勉強したことないの?」とつい聞きたくなります。おそらくその先生は私の前では別のことを言うでしょうけれど。地球は比較的、太陽との距離が近く、「温暖な星」でした。地球が誕生した時には大気は95%がCO2でしたし、生物は豊富なCO2(生物の食べ物はCO2です)と豊かな海、それに太陽の光のもとでその命を増やしていったのです。命はいまでも「太陽、水、CO2」で支えられています。私たちはこの3つに深く感謝しなければならないでしょう。ところが生物が少しずつCO2を使っていくので、そのうちのC(炭素)が生物の体に取り込まれ、O(酸素)が空気中にでて、酸素濃度が上がってきたころには、かなりCO2の量が少なくなった(今の100倍ぐらいと考えられている)ので、寒くなってきました。多細胞生物が誕生する少し前、地球は最初の「氷河時代」を迎えたと推定されています。証拠が少ないので、この氷河時代を「第0氷河時代」と呼びます。なぜ、はっきりしていないかというと、「氷河時代」という定義は「地球上のどこかに1年中、氷が存在する珍しい時代」という意味です。今では、北極、南極、グリーンランド、ヒマラヤなど地球上に1年中、氷がありますので、私たちは「地球に氷があるのが普通だ」と思いますが、これはたまたま私たちが寒い時代(氷河時代)に生まれたからで、私たちの寿命が10億年ぐらいあれば、「最近は特に寒いね」ということになり、「温暖化」などという人はいないでしょう。第0氷河時代の後、5億5千万年前に暖かくなり古生代が始まります。古生代はアンモナイトとか三葉虫で有名ですが、この時期は地球は温暖でもちろん北極にも南極にも一年を通じて氷はありませんでした。しかし、2億年ほどたつと、また急に寒くなり、第1氷河時代が来ます。この第1氷河時代は、現在より暖かかったとされていますが、それでも寒いので生物の94%が死に絶えたといわれています。この氷河時代が終わってまた暖かくなり、恐竜で有名な中生代に入ります。この温暖期が今から数1000万年前まで続いたのですが、地球はまた氷河時代に突入しました。それが現在の第2氷河時代です。生物は今より暖かい気候のもとで進化してきたので、現在のように寒い気候では赤道直下しか快適ではなく、だから植物はアマゾン、動物はアフリカ、そして人間はインドやインドネシアに集中しているのです。いろいろな防御系を持っている人間でも東京の冬を越すには、衣服、家、暖房が必要なのは地球の気温の歴史を背負っているからです。ところが、温暖化の話が出始めると、「勉強していない人を先に騙そう」ということになり、たとえば「北極の氷が全部融けると、太陽の光が氷で反射しなくなり、地球はどんどん暑くなる」というようなことを東大の先生までが言うようになります。歴史的に見て、もしそんなことが起こったら、古生代も中生代もあり得なかったし、その時には温暖化ガスと言われるCO2が現在より10から100倍ぐらい多かったのですから、それは灼熱の地球になったはずです。そんなことは起こっていませんが、その理由は地球はいろいろな物質でできていますから、温度は容易には上がりません。少し上がれば海から蒸発する量が増えて地表の熱を上空で放出しますし、それ以外にも海が膨大な熱をもっていますので、それも「気温のバッファー(熱をすこし出入りさせるので地表の気温が安定する効果)」の一つです。このようなまったく科学的には荒唐無稽な話につれて、最近では女性の気象予報士が勢いよく「北極の氷が融けたので寒気団が南下した」とアメリカのある機関のステートメントをそのまま言っていましたが、地球の平均気温は10年前からまったく変わっていないのですから、専門家とは言えないでしょう。でも、なぜこれほど奇妙で学問的に間違っている(学生の答案でも×をつけるようなことが国家試験の正解になっていたりする)ことが横行するのでしょうか? それは1にも2にも「お金優先」、「お金のためには学問を捨てる」という人ばかりだからです。地球温暖化が話題になって久しいのですが、だれも私に向かって「北極の氷が融けたら際限なく温度が上がる」などと言いません。「武田はおかしい奴だから話をしても無駄だ」と言って避けていますが、良くその意思が分かります。私たち大人は良いですが、騙される子供はかわいそうですね。少し前、テレビで女の子(小学生と思われる)が「地球はあと1000年、持ちますか」と言っているのを聞いて、哀しくなりました。地球が誕生して46億年、生物が生まれて37億年、第0氷河時代から7億年、人類が何をしても地球はあと40億年、生物はCO2がなくなる5000万年後までは大丈夫なのになにを教えているのでしょうか?かりに生物が絶滅するとしたら、それは生物の必要なもののうちの一つCO2を失うからと考えられます。お金が欲しいのはわかりますが、子供をだます大人の気持ちがわかりません。(平成26年1月23日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.30

コメント(0)

-

みんと 何か いろいろとあるものだなあ 植物学のお勉強 その113

みんと はっか 色々あるなあかつて日本はハッカ(薄荷)栽培が盛んであった時代があり、とりわけ北海道の北見は最大の産地であったとされ、昭和14年(1939年)には世界のハッカ生産の約7割を占めるほどであったという。 しかし、輸入の自由化、さらには合成ハッカの登場により、ハッカの栽培・生産は壊滅状態となり、現在では経済的な栽培は完全に消滅し、一部で演出として、あるいは観光を意識した小規模な栽培があるのみとなっている。 こうした実態にあるものの、現在でも北見のお土産としてはハッカ油の「ハッカスプレー」がおなじみであり、ハッカ脳(ℓ-メントール)は医薬品、食品、香料・化粧品等で目にし、鼻や口、体でふつうに認知できる存在であり続けている。 こうしてハッカが身近な存在でることには間違いないが、他のナントカミントとは何が違うのか、口に入るものが天然なのか合成なのか、ハッカ脳とハッカ油は何が違うのか等々知らないことだらけ一般的な名称を改めてチェック まずは名称(呼称)の確認である。 シソ科ハッカ属Mentha (ギリシャ神話のニンフの名より)の植物のうち、ハーブとして、あるいはその抽出精油について香りが利用されるものを英語でミント mint と呼んでいる。日本の広義の「ハッカ」の語に相当するが、狭義のハッカはハッカ属のハッカ(ニホンハッカ、和種ハッカとも)のみを指す。 メンソール(メンソル)、メントール(メントル)のいずれも英語の menthol に由来する表記で、ハッカを水蒸気蒸留して得たハッカ精油から析出した(結晶の)ハッカ脳(ℓ-メントール)を意味する。国内では、タバコの場合はメンソール、化学成分としてはメントールの表記が定着している。 英語の mint は、スペイン語、イタリア語で menta 、フランス語で menthe と、限りなく属名の綴り mentha に近い。 漢字の薄荷(ハッカ)の表記は中国から伝来したものとされる。ガムでいうと1- スペアミントガムは、北米産の2種のスペアミントをブレンド 2- クールミントガムは、ペパーミント+メントール 3- グリーンガムは、ペパーミント+(葉緑素、緑茶フラボノイド) 4- ブラックブラックガムは、メントール+(カフェイン) 植物学のお勉強 その113気孔型は科以下の分類群でほぼ一定のことが多いが、セントポーリア (イワタバコ科)において子葉が不規則型、成葉が不等型のように同一種内でも変異があることもある。 気孔の発生は最初、表皮にある細胞が不等分裂して大きな細胞と小さな細胞に分化することで始まる。小さな細胞はメリステモイド (meristemoid)であり、孔辺母細胞となる。それ以降の過程には変化が見られ、以下のような発生型に分けられる。上記の気孔型が同じでも、発生型が異なることがある。 無発生型 (agenous) 孔辺母細胞が1回分裂して2つの孔辺細胞となるもの。副細胞は生じない。よって、できた気孔は不規則型である。 周囲起源型 (perigenous) 孔辺母細胞は分裂して1対の孔辺細胞となり、副細胞は周囲の表皮細胞が分裂して生じるもの。 中央起源型 (mesogenous) 孔辺母細胞が分裂してできた片方がもう1回分裂して1対の孔辺細胞になり、もう一方がそのままもしくはさらに分裂して副細胞になるもの。 中央周囲起源型 (mesoperigenous) 副細胞のうち、少なくとも1つは孔辺母細胞起源であり、他は周囲の表皮細胞起源のもの。何だか 多様性があるということかなはた坊

2014.01.30

コメント(1)

-

くずたまねぎの その後 植物学のお勉強 その112

昨年の残りのたまねぎが 勝手に生えているもの大きくなったら収穫しようとおもっているがまだかな屑のたまねぎでも 残っていたら ちゃんと大きくなってきているしかし 2つに割れてしまってはいるそれでも 太くなってきつつある植物学のお勉強 その112気孔の分類不規則型 (anomocytic) 副細胞がないもの。被子植物では最もふつうに見られる。 直交型 (diacytic, caryophyllaceous) 2個の副細胞で囲まれ、この2個が接する軸が孔辺細胞と直交するもの。キツネノマゴ科などに見られる。 平行型 (paracytic) 2個の副細胞で囲まれ、この2個が接する軸が孔辺細胞と平行なもの。モクレン科、クスノキ科、イネ科などに見られる。孔辺細胞が完全に取り囲まれているものはlaterocylic、不完全に取り囲まれているものはbrachyparacyticと細分される。 "側方"型 (laterocytic) 3個以上の副細胞が孔辺細胞の横に接しているもの。 不等型 (anisocytic) 3個の副細胞に囲まれており、そのうち1つが他よりも小さいもの。ベンケイソウ科やイワタバコ科、マツムシソウ科に見られる。 十字型 (tetracytic) 4個の副細胞で囲まれ、2個が孔辺細胞の長軸、2個が短軸に平行にならぶもの。ミゾハコベ科、オモダカ科などに見られる。孔辺細胞に沿った2個が大きいものをヤシ型、小さいものをサトイモ型と細分することもある。 ""型 (staurocytic) 4個 (ときに3または5個)の副細胞で囲まれ、それぞれ孔辺細胞長軸に対して斜めに配置しているもの。 ""型 (allelocytic) 3個以上のC型の副細胞が孔辺細胞を取り囲んでいるもの。副細胞が孔辺細胞に対して直角に配置されたものをdiallelocytic、平行に配置されたものをparallelocyticという。 "らせん"型 (helicocytic) 3個以上の副細胞がらせん状に孔辺細胞を取り囲んでいるもの。 放射型 (actinocytic) 5個以上の副細胞が放射状に孔辺細胞を取り囲んでいるもの。 "周縁"型 (cyclocytic) 5個以上の小さな副細胞が孔辺細胞を取り囲んでいるもの。副細胞は放射状に伸びてはいない。 ""型 (stephanocytic) 4個以上のあまり分化していない副細胞に取り囲まれているもの。たくさんあるなあはた坊

2014.01.30

コメント(0)

-

庭のにら これは枯れていない 植物学のお勉強 その111

畑のにらは枯れているが庭のにらは 枯れてないその違いは 風が当たらないから らしい畑は 風がヒューヒューとふくのでかなり寒いが 庭は 風が吹かないので 暖かいらしいで 庭のにらは枯れない?????植物学のお勉強 その111気孔 維管束植物の葉や茎の表皮には多数の気孔 (stoma, pl. stomata)が存在し、外界との間でガス交換 (水、二酸化炭素) を行っている。気孔は対になって存在する2個の孔辺細胞 (guard cell) と、その間に形成される開口部 (opening, aperture, pore) からなる*。開口部は植物体内の空気間隙につながっており、この空気間隙を呼吸腔 (respiratory cavity) という。孔辺細胞に接した表皮細胞のうち、周囲の表皮細胞とは形態が異なる細胞のことを副細胞 (subsidiary cell) という。孔辺細胞と開口部、副細胞からなる細胞集団は気孔装置 (stomatal apparatus) とよばれる。気孔装置は副細胞の有無や配置によってさまざまなタイプ (気孔型) に分けられ、おもなものに以下のようなものがある。*開口部のみ、もしくは気孔装置全体をを気孔ということもあるはた坊

2014.01.30

コメント(0)

-

たかな 8回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と18日後に

一昨年のタカナ タカナ 種蒔きした09月09日 g-22の畑に種まき 直播き まずは 第一弾だ09月16日 すこしだけ発芽 すくないなあ10月14日 これはだめ なし すぐに第二弾09月16日 庭で種まきをしておく09月22日 発芽している09月23日 畑のG-22に移動しておいた10月14日 10-20本は育ちそう次に第三弾に09月23日 庭でまた 種まきをしておく09月30日 発芽した 畑のm-06に移動する10月14日 すこし生育している次に第四弾の種まき09月30日 庭でまた 種まきをしておいた10月07日 畑に移動 m-20の畝に植えておく タカナ 今年も大量につくろう4回の種まきで おしまいに タカナ あちこちにうえている来週くらいにでも 収穫できるかな ??昨年は11月27日から収穫をしている 今年の初の収穫 まだ 小さいが go/go/go 12月02日 1回目の収穫をした g-22の畑の分から12月09日 2回目の収穫をした12月16日 3回目の収穫をした12月23日 4回目の収穫をした高菜 12月から4月まで これから 5か月 収穫をつづけよう タカナ すばらしーーーーーーーーーーーーーーーーーい昨年01月02日 5回目の収穫をした01月06日 6回目の収穫をした01月13日 7回目の収穫をした01月20日 8回目の収穫をした 01月27日 9回目の収穫をした02月03日 10回目の収穫をした 02月10日 11回目の収穫をした02月17日 12回目の収穫をした 02月24日 13回目の収穫をした 03月03日 14回目の収穫をした03月10日 15回目の収穫をした03月17日 16回目の収穫をした03月24日 17回目の収穫をした04月08日 18回目の収穫をした04月14日 19回目の収穫をした04月18日 20回目の収穫をした04月21日 21回目の収穫をした これで 本年度のタカナの収穫もおしまいになった昨年も21回 今年も21回タカナ 漬物で毎日 いただいている タカナ ばんざーーーい だな昨年のタカナ残り物の種が まだまだ たくさん ある これを 今年も全部を種まきしていこう今年も 高菜 大量に作ろう09月08日 第一弾の種蒔きをする 庭で種まき 16potsx2=32pots 09月14日 発芽してきている09月15日 畑に移動する g-10に植え付けをしておく第二弾の種まき09月15日 庭で 二度目の種まきをしておく 16pots 09月19日 発芽した 早い09月23日 畑に移動 m-07などに植え付けた m-20にも植え付けた タカナ 今年は2回のみ 場所がない10月13日 g-10のタカナは まあまあ 育っている10月20日 m-20のタカナもすこしある10月27日 g-10 m-20のたかな 土よせをしておく なんとか なっている合計で何本あるか また あとで調べよう 11月04日 高菜がどこにあるか 調べてみたg-10 10本くらいm-20 05本くらいm-07 05本くらい合計で20本くらい 残っている これらに 追肥して 土寄せをしておいた これから 大きくなってくれるはず11月03日 土寄せして 追肥をしておいた11月10日 また 追肥しておいた11月17日 もみ殻をかけておいた11月24日 また また 追肥をしておいた どんどん 鶏糞をかけている追肥だ 追肥だ どんどん 大きくなって チョー12月08日 初の収穫をした ついでに追肥もしておいた12月15日 2回目の収穫をした12月22日 3回目の収穫をした12月29日 4回目の収穫をした今年のタカナ01月05日 5回目の収穫をした01月12日 6回目の収穫をした01月19日 7回目の収穫をした01月26日 8回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月29日 既に2年と10か月と18日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------自分の感覚だけで「ふんだんに」というテレビ解説者「20140124813813.mp3」をダウンロード先日、あるテレビ局の報道のフロアーで「四日市の事故で熱交換器を数年、掃除していないとはひどいと報道されていますが、熱交換器は何年ごとに掃除をするべきものなのですか?」という質問を受けた。「特に決まりはありません。原子力や高圧ガスなどの法令で決まっているものを別にすると、解体しなければならない時期に個別に決めます」と言いました。その人は「そうでしょうね。マスコミが適正な点検時期をいわずに、ただ数年ほっておいたのはひどいという方がおかしいと思います」と言われた。マスコミが批判にさらされている中ですが、このような高い見識を持ったマスメディアの人も多いことを紹介しておきたいと思います。ところで、ちょうど同じ日だったのですが、テレビ朝日の「ニュースステーション」を見ていましたら、東京都知事選の件でコメンテーターが「ふんだんに電気を使っている現在の生活を直さなければならないのは当然」と発言しましたが、こんな不見識な人が一方では全国放送でコメンテーターをしている(採用している)というひどいこともあるのです。日本は「ふんだんに」どころか、電気の使い方は実に節約的で、もっと自由に使って国民の活力をあげなければならないというのが、世界的な見方です。というのは、アメリカが製造している電気が8億キロワット、日本が1.8億キロワット。一人当たりに直すと日本人はアメリカ人の半分しか電気を使っていません。電気を使えば幸福になるわけではありませんが、清潔で快適な生活を送ることができ、国民の幸福や活動量の増大に役立ちます。また、グルメでもケーキでも、お酒でも自動車、音楽コンサート・・・なんでも電気と同じようにエネルギーを使うものですし、電気をつけて明るい生活をする人の人生を制限することはどうでしょうか?むしろ政府は必要なら発電所を作り、マスコミは国民に「安心して電気を使ってください」と呼びかけるべきです。電気は発電所を作ればできるのですから、国民が使いたいだけ作れば(それでもアメリカまではいかない)よいだけのことです。キュウリを生産する農家はキュウリを食べれば栄養にもおいしい食事もできるという信念をもって生産してくれなければなりませんし、自動車の製造会社は、わが社の車を買えば豊かな生活ができると思っていてくれる必要があります。自由主義の下では国民が自由に自分の思想や人生にとって良いものを選択し、それを自由に手に入れることができないといけない・・・それが生産者の最低の道徳です。その中で、電気だけを特別扱いにして、節電とかいろいろ言って制約するというのだったら、共産主義か絶対王政にして官僚が国民の人生を決めたらよいのではないかと思います。電気が他の製品と比べて特殊ではないのですが、独占企業で原価方式なので、「売らなくても儲かる」という今の電気料金がこんな奇妙な状態をつくり、それで国民同士がイジメあっているという感じがします。(平成26年1月23日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.29

コメント(0)

-

芽キャベツ そろそろ 収穫できる 植物学のお勉強 その110

一昨年 芽キャベツ07月06日 今年もまた m-07の畑で 芽キャベツが1本 生えてきている昨年と同様だ こちらは まだ 無事に育っている 虫の被害がなければ よいけど 育つかな?????? しばらく 観察しておこう08月06日 あらあら 消えてしまった 雑草にかこまれて 日が当たらなくなり消滅で 09月30日 hcで芽キャベツの苗が売られていた 即 買い物する 2本10月21日 一か月が過ぎた やや 大きくなっている 左の方がでかいなあ10月28日 左たけが どんどん 成長中 右は ???11月10日 左のが でーかーーい 右のは消滅しつつある11月18日 右のも 小さいが まだ 無事だなあ12月02日 右のも やや成長をしてきている12月09月 そのまま かわりはないかな12月23日 そのまま もう成長はこれまでかな 高さは変わらず 1月になると 小さい 芽 が できるはず2月くらいになると そろそろ 収穫となる予定 小さいが なんとか なるだろう昨年01月02日 小さい芽はついている 01月14日 その後も あまり変化はなし 様子見01月20日 そのまま02月03日 そのままだ 昨年は2月19日に収穫した そろそろ 収穫しようかな02月11日 収穫した 小さいが それなりに実はすこしついている02月17日 残りの もっと小さいのを収穫 これにて 終了ちいさい が 芽キャベツ これにて 終了09月22日 hcで 芽キャベツの苗が売っていた で 即 買い物しておく09月23日 m-08の畝の端っこに植え付けをしておく10月05日 その後も 無事だ まあまあ 育ちつつある今年も芽きゃべつ これは 楽しい野菜だ10月20日 2本が虫にかじられて ボロボロに しかし2本は無事なり11月09日 その後 葉は出てきている 芽もついてきている11月17日 脇芽に芽もついてきている かなり 大きくなりつつある11月24日 追肥しておいた 12月01日 葉っぱをカットしておいた すっきりとした12月07日 すこし 成長してきている ちょっと だけ12月15日 それなりに めきゃべつ らしく なってきている12月22日 見た目にも 大きくなりだしている12月28日 4本ともに無事 しかし サイズは様々 すこしづつ 太りだしてきている4本ともに 大きくなりだしてきている収穫するのは2月くらい まだ 時間がある 楽しみだな今年01月19日 なんとか かんとか それなりに芽キャベツらしくなってきている4本あるが サイズは 色々まあまあ と いう 感じ01月26日 そろそろ 収穫してもよさそういい 感じ植物学のお勉強 その110表皮はふつう1層の細胞層からなるが、マオウ (グネツム目) やムラサキツユクサ (ツユクサ科)、サダソウ属 (コショウ科)、ベゴニア属 (シュウカイドウ科)、イチジク属 (クワ科) の葉、着生性のラン科やサトイモ科の根などでは複数の細胞層からなる表皮 (多層表皮 multiple epidermis) が見られることがある。多層表皮はサダソウ属などでは貯水組織として、着生植物では吸水・貯水組織として働く。 また表皮にはさまざまな無機物・結晶を含んだ特殊な細胞が混在していることがある。インドゴムノキ (クワ科) やカナビクボク科の鍾乳体を含んだ細胞や、リュウビンタイ (リュウビンタイ綱) の珪酸質を含んだ細胞は特殊化した表皮細胞である (異形細胞)。 表皮は1枚のはずだけど いつもの例外は かならず ある 例外だらけ ともはた坊

2014.01.29

コメント(0)

-

かぶら まだまだ 畑には たくさん ある 植物学のお勉強 その109

かぶら畑には まだまだ たくさんある11月から収穫しているが 2月まで 収穫できる見込みと いうことで あと 4-5回 収穫していく予定春になれば 次の蕪も植え付ける予定年2回 栽培しよう植物学のお勉強 その109表皮細胞 表皮のほとんどの部分は、表皮細胞 (epidermal cell)から構成されている。表皮細胞の形 (表面観) は長方形、多角形、波状縁をもった不定形などさまざまであり、比較的規則正しくならんで互いに密着している。ふつう表皮細胞は葉緑体を欠き、光合成能をもたないが、シダ植物や水生植物、オドリコソウ属 [シソ科] などの表皮細胞には葉緑体が存在することがある。花弁などでは、表皮細胞の液胞にさまざまな色素 (アントシアニンなど) を含むことがある。また葉や茎の表皮細胞において外界に面した側の細胞壁は厚く発達していることが多く、さらにその上にクチクラ層 (下記参照)が発達している。ヤナギ類 (ヤナギ科)、サクラ (バラ科)、ココア (アオギリ科) などでは、表皮細胞の内側の細胞壁が膨潤して貯水に働くこともある表皮も 色々とあるはた坊

2014.01.29

コメント(0)

-

たんぽぽ 多年草なので いつも花が咲いている 植物学のお勉強 その108

たんぽぽこれは 種類がたいへんに多いとの事西洋タンポポしか 知らないけどnetをみると主な種タンポポ属の分類は非常に複雑で、学説によって60種からそれ以上に分類される。グレートブリテン島とアイルランドでは、アポミクシスと倍数性の変異により約235種が確認エゾタンポポ T. venustum H.Koidz シナノタンポポ T. hondoense Nakai カントウタンポポ T. platycarpum Dahlst. オキタンポポ T. platycarpum Dahlst. subsp. maruyamanum (Kitam. ) Morita. トウカイタンポポ T. longeappendiculatum Nakai カンサイタンポポ T. japonicum Koidz. シロバナタンポポ T. albidum Dahlst. セイヨウタンポポ T. officinale Weber アカミタンポポ T. laevigatum DC. など たくさんある場所の名前がおおいなあ地域 地域で 種類が違ってきているらしい風土によって 形態がすこしづつ 変化して 種類が増えていくらしい植物学のお勉強 その108表皮系Epidermal system表皮系 (epidermal system, dermal system)陸上植物において植物体の最外層を覆う組織系であり、植物体の保護と物質の出入りの調節を行っている。表皮系は複合組織である表皮 (epidermis)からなり、表皮は表皮細胞、孔辺細胞 (気孔)、毛状突起 (毛、根毛)などからなる。 表皮系はシュートではシュート頂分裂組織、根では根端分裂組織からつくられ、前表皮 (proderm) を経て成熟する毛状突起 (毛、根毛 毛がたくさんある 毛が大切なんだなあ はた坊

2014.01.28

コメント(0)

-

九条ネギ 4回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と17日日後に

九条ネギの根っこの植え付けて 大きくなった分その後も 元気である雑草とりして 追肥して 水をしっかりとやっていると なんとか なりそうだなあ元気に 猛暑をも 乗り切りつつある九条ネギ 秋になれば もっと ゆっくりと 成長してくれるので植え替えして ブンケツを良くできるように バラバラにして 植えなおそう09月01日 九条ネギの分散をやってみた これで 九条ネギも 10倍くらいに増えてくれそう さて これから どんどん 成長してくれるはず秋になったら ネギさんも 元気になりつつあるm-08 60本くらいm-06 30本くらいm-07 30本くらい 合計で120本くらいある九条ねぎ 秋になって 元気だ 元気いっぱいになっている09月15日 m-06の30本の九条ネギ これがただいま一番よく育っている09月23日 m-08の60本の九条ネギ これは2番に元気が良い 09月25日 m-06の30本の九条ネギ 一番よく育っている分 やはり 元気が良い09月28日 m-07の30本の九条ネギ これも良く育っている よしよし九条ネギさんは 全部ともに 元気がよい今年は 根っこからのネギさんが 良く育っている1本1本はそんなに大きくはないが 密集して 大量になっている10月05日 m-08の2番目にいい感じの九条ネギ こんなかんじ まあまあ ということで 10月06日 m-07のは こんな感じ やや 細いな10月26日 m-07のが 大きくなってきている あらあら 急に 大きくなってきた11月02日 m-08の分も どんどん 大きくなってきている11月09日 m-08のは かなり大きくなっている ブンケツも盛んになっている11月10日 もみ殻あれば かけたいのだけど 今年はまだ 手に入っていない ネギさん もみ殻をかけたら okだけど まだ もみ殻がない もみ殻 11月になれば くれるところがあるので 待っている11-12月と あと2か月 ゆっくりと育てよう11月10日の在庫の状態m-08 60本くらい 間隔をあけて植え付けたので 大きくなっているm-06 30本くらい 密集したまま で 葉 細いまま密集しているm-07 30本くらい m08とm06の中間の幅で植え付けたので 中サイズの大きさ植え付けの間隔によって サイズは マチマチ 間隔を大きくすると ネギさんも大きくなったm06の密集したネギさんは やはり 小さいまま ぎっしりと詰まってるいる11月17日 九条ネギにも もみ殻をかけておいた11月24日 追加ですこし もみ殻をかけておいた12月01日 もみ殻をかけてから 14日が過ぎた12月08日 もみ殻をかけてから 21日が過ぎた12月15日 もみ殻をかけてから 28日が過ぎた12月22日 もみ殻をかけてから 35日が過ぎた12月28日 もみ殻をかけてから 41日が過ぎた もみ殻をかけてから40日が過ぎれば 根っこは 白くなってくるはず12月31日 初の九条ネギの収穫をした いい感じ今年01月11日 2回目の収穫をした 01月19日 3回目の収穫をした01月26日 4回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月28日 既に2年と10か月と17日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------新・幸福の杖(1) 今日と明日「2014012211321132.mp3」をダウンロード私がなぜこのようなことを書きたくなるかというと、せっかくノビノビと明るく楽しく生きることができる人が、なぜか暗くゴタゴタした生活をされていることをよく見るからです。参考程度にお読みください。人は「今」に生きることはできず、「未来」だけに生きます。国連が行った世界各国の調査でもっとも多くの人が「私は幸せ」と答えた国がベトナムです。ベトナムの一人当たりの1年の所得は約1000ドル、日本は4万ドルだから、日本の40分の1です。日本人に比べれば圧倒的に「貧乏」なベトナム人がなぜ「幸福」かというと、ベトナムに行くと多くの人が「今日より明日の方が良くなる」と確信していることがわかります。フランスの植民地になって以来、長い間、フランスの圧政の下で呻吟し、ディエンビエンフーの戦いでやっと独立したかと思ったらアメリカが攻め込んできてまた長いベトナム戦争になりました。フランスがインドシナを植民地にした1887年から、アメリカがベトナムから撤退した1975年まで、実に88年間、占領され、植民地政策でひどい目に遭い、そして独立しました。だから国が発展する機会を失って貧乏なのですが、でも、幸福なのです。それは、「明日が来る。それは間違いなく今日より良い」という確信があるからです。でも、客観的にはベトナムの未来はそれほど明るくはありません。工業立国を目指して大きな工業団地を作ったのですが、電気や道路などのインフラストラクチャーと呼ばれるものがなかなか整備できず、政府は北と南の勢力の均衡をはかって組閣されるために動きが鈍く、若い人は給料が低いとすぐ仕事を辞めて故郷に帰ってしまいます。ベトナム通貨(ドン)は全く信頼性がなく、多くのベトナム人は給料をもらうと、すぐ使うか、それとも町中にある「金と交換する店」でドンを金に替えて持っています。工業はダメ、政府も力不足、若者は仕事を熱心ではない、通貨は不安定・・・そんな中で、50ccの小さなバイクに5人家族がのって走り回る人たちの顔はみんな輝いているのです。間違いなく、ベトナム人は幸福になります。それはベトナム人の素質が高く、粘り強いという良い性質や能力によることもありますが、なんといっても「明日がよくなる」と思っていることです。人は思っていることが現実になります。だから未来が暗いと思ったら未来はそれに応じて暗くなっていきますし、明るいと信じていたら明るくなります。実に人間は不思議な動物ですが、「頭脳優先」なので、「意識」が「現実」になるからです。当たり前のことですが、幸福というのは給料でも物質でもなく「心」の状態です。心の状態ですから、年間平均所得など関係がないのが当然ですが、やはり日本で生活をしているとそのことを思い出すことすらできなくなるのです。さらに、現在の日本は利権のためや新聞の販売量を上げるために「未来を暗く見せる」ことに懸命です。それはやがて現実になりますが、自分だけが幸福になることができる、それは「明日は明るい」と思うことです。(平成26年1月22日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.28

コメント(0)

-

ピーマン 名前の由来は フランス語らしい 植物学のお勉強 その107

ピーマンナス科の唐辛子の仲間で辛くない唐辛子それにしても 変な 名前だなあピーマンとは 何かいなnetをみると日本語における「ピーマン」の由来は、フランス語の「piment」あるいはスペイン語の「pimiento」とされ、いずれも狭義のトウガラシを指す[要出典]。なお、ピーマンを意味するフランス語は「poivrons」である。日本の一般家庭で広く普及したのは、第二次世界大戦後の1950年代以降。ニンジンやグリーンピースなどと共に子供が嫌いな食材の筆頭植物学のお勉強 その107メリステモイド メリステモイド (meristemoid) とは特別な細胞を形成する細胞または細胞群であり、既に分化した細胞に囲まれている。分裂組織状細胞 (群) ともいう。不等分裂 (unequal division) によって大きく不活性な細胞と小さく原形質に富んだ細胞を形成され、後者がメリステモイドになることが多い。 維管束植物では、表皮における気孔や根毛の形成などにメリステモイドが見られる。気孔や根毛の形成にメリステモイドが必要とかなんとか はた坊

2014.01.28

コメント(0)

-

わたげ 水を持ち上げている 凄いなあ 植物学のお勉強 その106

わたげたんぽぽの綿毛よく見ると 水の玉があちこちにわたげ こんなところにも 水滴があちこちに たくさんある綿毛は 水滴をキャッチできる保持できるそれも 丸い 丸い 水滴のままわたげ なかなか 凄い技をもっているなあ植物学のお勉強 その106コルク形成層 (phellogen, cork cambium) 維管束形成層の働きによって器官の太さが増すと、表面を保護していた表皮がその成長に追いつけずにはがれ落ちることになる。そのかわりに植物体を保護するために、表皮の内側の組織が分裂能を取り戻してコルク形成層になる。コルク形成層は外側にコルク組織 (phellem, cork)、内側にコルク皮層 (phelloderm) を形成し、あわせて周皮 (periderm) とよばれる構造となる。表皮がはがれると コルクができる 人間でいえば 爪みたいなものかな ??はた坊

2014.01.28

コメント(0)

-

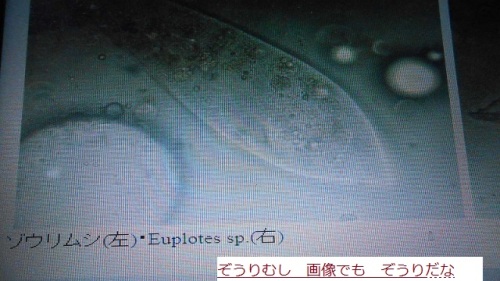

ぞうりむし 足元にいるのだけど 見えない 植物学のお勉強 その105

ぞうりむし水田や沼や池など淡水の止水域に分布する。細胞表面の繊毛により遊泳するため、単細胞生物としては移動力が大きい。障害物などに接触すると、繊毛逆転により遊泳方向を反転する(後退遊泳)。 と いうことで いつも 足元にいるらしいゾウリムシは、顕微鏡下では草履(ぞうり)のような形に見える繊毛虫 Paramecium caudatum の和名、またはその近似種を指す。単細胞生物としてはよく名を知られている。微生物自体の発見者であるオランダのレーウェンフックによって17世紀末に発見された。細胞の長さは 90-150μm、幅は 40μm 程度である。名前は平たい印象を与えるが実際には円筒形に近く、中腹には細胞口というくぼみがややねじれるように入っている。細胞表面には約3500本の繊毛を持っており、ゾウリムシはその繊毛を使って泳ぐとの事単細胞の虫なのに 3500本の繊毛で 泳いでいるとの事ムカデ以上のすごい推進力をもっている スーパー虫だなあ小さくて見えない 足元にいる虫の画像 見ると 楽しい植物学のお勉強 その105側方分裂組織 側方分裂組織 (lateral meristem) は茎や根の中に円筒状に存在し、器官の太さを増す成長を担う。維管束形成層とコルク形成層があり、いずれも二次分裂組織である。 維管束形成層 (vascular cambium) 単に形成層 (cambium) とよばれることも多い。維管束における木部と篩部の間に生じ、二次木部と二次篩部からなる二次維管束 (secondary vascular tissue) を形成する。維管束形成層は二次分裂組織とされるが、実際には全てが一度分化した組織から派生するのではなく、一部は一次分裂組織から派生した前形成層のうち、木部と篩部に分化せずに残った部分が維管束形成層になると考えられているなるほど 説明を読んでいると 二次組織だけど 全部がそうではないとのこと生き物は 簡単ではない はた坊

2014.01.28

コメント(0)

-

大根23回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と16日後に

昨年m-06の畑の収穫01月20日 7本の収穫をした01月27日 7本の収穫をした02月03日 10本の小物の収穫をした02月10日 04本の小物を収穫した02月17日 残りの物5本などを収穫した これにて m-06は終了 33本m-06の大根 只今33本 01月20日より2月17日までで 終了 g-10の大根 只今36本 11月11日から1月12日までで 終了m-20の大根 只今20本と小物33本 01月06日から3月23日で終了m-20の畑の収穫01月06日 6本の収穫をした02月24日 6本の収穫をした03月03日 8本の収穫をした03月09日 小物10本を収穫した03月16日 小物20本の収穫をした03月23日 小物3本の収穫をした これにて 終了 在庫の大根はこれで なくなった11月11日から3月23日までで 大根89本と小物で33本の収穫をした春の大根 開始 次は春巻きの大根を種まきしよう04月21日 庭で種まきをした04月28日 発芽してきている 05月03日 畑に移動した みずやりして 無事に育っている05月11日 雨のあと 大根は元気になっている 無事だなあ05月19日 そのごも 順調に大きくなりつつある06月02日 まあまあ 大きくなりつつある春の大根m-08の畑で 元気に育ちつつあるokだ これで ok昨年は6月11日より収穫している来週くらいから 収穫できるかも 06月09日 収穫をした が トウがたっているので 全部を収穫 つまり 撤去あらあら 先週まで 順調だった大根さん今週に 畑にいってみると トウ立ち していた あらあら あらあら 不思議だなあ あきらめて 全部を収穫しておいた これにて 終了なり で今度は夏大根 種まきをしよう06月23日 夏の大根の種まき m-20の畑にしておいた06月23日 庭のpotでも 種まきをしておいた06月26日 発芽してきている06月27日 全面に発芽した はやいなあ 発芽した 日曜には畑に移動しよう06月29日 m-20の種まきしたのも 発芽してきている06月30日 g-10に庭のpotの苗を移動した夏の大根 あちこちに植え付けている07月27日 なんとか 育ちつつある根っこは細い 夏だから こんなものかな ???08月04日 だいこん 小さいが 収穫してみた ちいさいなあ ほそい ごぼうのようだ ブロの百姓さんにきいてみたら 夏でも 大根は育つとのこと と いうことは 失敗なり 品種が違うのか 手入れもしていないので こんなものかな?? まあ 漬物にしてみよう09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり11月09日 3回めの収穫をした 4本なり11月10日 4回めの収穫をした 聖護院の大根 かぶらみたいだなあ11月16日 5回めの収穫をした 聖護院のも すこし大きくなりだした11月17日 6回めの収穫をした g-22のもの 2本 太くなってきている11月24日 7回目の収穫をした 4本なり11月30日 8回目の収穫をした 4本なり 曲がりくねっている12月01日 9回目の収穫をした 3本なり 根っこが2本あるのも12月07日 10回目の収穫をした 3本とも まっすぐ いい 感じ12月08日 11回目の収穫をした 丸大根5本なり12月14日 12回目の収穫をした 丸大根5本12月15日 13回目の収穫をした 4本 今回も短いな12月22日 14回目の収穫をした 4本 まあまあ12月23日 15回目の収穫をした 4本 良い感じ12月28日 16回目の収穫をした 4本 いい感じ12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本東日本大震災 3月11日発生1月27日 既に2年と10か月と16日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------お母さんのための原発資料探訪(2) 被曝と国民の防御「2014012010391039.mp3」をダウンロード原発事故から3年。それぞれの人がいろいろな思いをもって生活をされていると思います。その中でこれまでのこと、これからのことを考える場合、やはり「人に聞く」より「自分で判断する」ことが大切と思います。そこで、このシリーズでは原子力関係の資料をもとに、だれでも自分で原発や、被曝、健康のことが考えられるように、思想にとらわれず科学的立場から具体的に解説をしていきたいと思います。すこしまどろっこしいと思いますが、ぜひ、連続してお読みください。第二回目は、「国民を被曝から守る法律はあったのか?」ということで、これは「自分や子供が何ミリシーベルトぐらい被曝したが大丈夫なのか?」を考える基礎になるものです。・・・・・・・・・・・・さて、日本が原発をやるにあたって国民の間で合意しているのが「原子力基本法」ですが、原発を運転するのですから、万が一の時にも、普段でも危険性があります。そのために「国民を被曝から守る」必要があり、そのために原子力基本法の第二十条に「放射線による障害の防止」という基本的な条文を置いています。Bandicam_20140117_112508901 事故から3年も経って、まだ「日本には国民を被曝から守る法律などない」とか、「1年100ミリまで大丈夫」などということを、政府、自治体、マスコミばかりか専門家や評論家まで口にしています。私が最近、心配していることは、1)放射線とか被曝の専門家に詳しく聞くようなことが行われている、2)自然放射線とかラジウム温泉と比較して大丈夫という人がいる、3)相変わらず食材が危険(このことは次の機会に詳しく説明します)、などがあります。放射線の専門家が、ご自分のご意見を言うようならあまり聞いても参考になりません。もし専門家が「法令でこのように決まっている」と言われれば、信用できます。この関係がむつかしいので、まず箇条書きにします。1.被曝すると健康に被害があることはわかっています。被曝したら健康になるという「学説」もありますが、「学説」は「きわめて危険」から「健康に良い」までありますから、話を聞いても意味がありません。2.どのぐらい被曝すると、どのような健康被害がでるという「学問的な結果」はまだ得られていません。だからと言って、学問的なデータがないということはありません。この関係を理解するのがもっともむつかしのですが、「研究はされているが、まだ結果がでていない」ということと理解してください。3.「被曝と健康の関係はまだ結果がでていない」のですから、原子力などやってはいけないのですが、役に立つのでフライングで原子力を実施していると理解するのがもっとも正しい理解です。4.「結果が出ていない」のに「原子力を実施する」という矛盾を解決するために「世界、日本の関係の学者を総動員して、現在の時点でできるだけ正しい数値を仮決めしておく」という方法をとっています。だから、まあまあ学問的な力のある人は「法令で決まっている数値を決めるときに参加している」ということです。5.したがって「1年1ミリ」以外のことを言う専門家や評論家は、(審議会や委員会に呼ばれないほど専門的知識がない)か、(審議会や委員会で自説を述べたけれど少数意見だった人)か、(原発事故を小さく見せるためにウソをついている人)ですから、相手にしないほうが良いと思います。どういう理由で法令の数値が1年1ミリに決まっているのか、なぜそれが法令にわかりやすく書いていないのかはこのブログにすでに出していますが、またさらにわかりやすく解説したいと思います。(平成26年1月20日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.27

コメント(0)

-

下仁田ネギも 元気なり 植物学のお勉強 その104

下仁田ネギg-10 3本 弱っているが まだ無事m-20 6本 元気m-06 30本 25cmくらいで 元気 04月28日 種まきm-06 30本 15cmくらいで まあまあ 元気 06月16日 種まき下仁田ネギさん 昨年からの残りが9本 種まきしたのが 合計で60本くらいm-20の6本 元気だけど 色がやや 変 大丈夫かな来月になったら もみ殻が手に入るので もみ殻でネギさんをカバーしよう それまでに もっと お大きくなってほしいが どうかな ???今回は 良く 見たら m-20の6本の下仁田ネギ やっぱり 下仁田ネギの形になりつつある いい 感じだなあ10月06日 下仁田ネギ またまだ小さいが なんとか 成長中 無事に 生育中10月19日 g-10の3本の下仁田ねぎも 無事なり また 太くはないが まあ それなりに 元気になっている10月27日 m-06の下仁田のネギ 小さい分も 成長中11月04日 m-06の大きい方のネギさんも 太くなりつつある さすがに 秋だ かなり生育してきている11月10日 g-10の下仁田ネギ3本 これは もうひとつ弱弱しい追肥して 土寄せをした これで もみ殻が手に入ったら もみ殻をかけてやろう11月17日 もみがら 大量にでてきているので 拾ってきた ネギさんにもみ殻をかけた12月08日 もみがら 効果が出てきているかな 40日で 効果がでるはず12月15日 もみがら ほぼ1か月が過ぎた 40日たつと 白くなる部分が多くなる12月18日 これで 1か月が過ぎて もみがらをかけてから31日目12月23日 これで 37日目 もう すこしだ 12月29日 収穫した 根っこはすごいが 茎はやや短いなあ まあ こんなもの今年01月19日 m-20の下仁田ネギ まあまあのまま植物学のお勉強 その104頂端分裂組織から生じた細胞はやがて以下のように分化し、やがて植物体が完成する。 前表皮 (proderm) 表皮に分化する部分であり、やがて表皮細胞や孔辺細胞、毛、根毛を形成する。 基本分裂組織 (ground meristem, fundamental meristem) 皮層や髄、葉肉などの基本組織系を形成する。多くは柔組織が分化するが、厚角組織や厚壁組織が分化することもある。 前形成層 (procambium) 維管束を形成し、やがて木部や篩部が分化する。根では内皮より内側の基本組織も前形成層から生じる。 動物は100年くらいだけど 植物は8000年くらい生きる 植物はすごいはた坊

2014.01.27

コメント(0)

-

青森産のにんにく やや 黄色の葉もある 植物学のお勉強 その103

一昨年hcでニンニクが売り出されていた早速 ニンニク 購入した08月13日 ニンニク 宮崎産 500gを購入した08月20日 芽ニンニクもかっておいた これは 中国産 植え付けは9月くらい そろそろ畑の準備が必要だ10月08日 ニンニクも続いて植え付け m-08の畑10月20日 ニンニクの発芽の確認 全部が発芽してきている11月10日 全部 元気だなあ 雑草とりもしないと11月25日 雑草とり しておいた 12月29日 その後もニンニクさんは元気だなあ芽ニンニクの発芽は まだだな やや 遅い10月07日 芽ニンニクいつもより1か月遅れて ゆっくりと植え付けした m-08の畑10月20日 芽にんにくは 発芽したのは1本のみ 遅い10月27日 芽ニンニクも全部が発芽してきている11月10日 全部 元気だなあ 雑草とりもしないと11月25日 雑草とり しておいた 12月29日 その後もニンニクさんは元気だなあ ニンニク 芽ニンニク ともに 元気に育っている雑草 小さいが 根っこはしっかりと伸びていた今年01月05日 芽ニンニク m-08の畑の雑草とりした01月06日 ニンニク m-08の畑の畝の雑草も除いておいた02月03日 その後も ニンニクさん 元気 まあまあ02月10日 芽ニンニク こちらも元気 雑草とりをしておく02月11日 ニンニクの畑の雑草もすこし とっておく03月24日 ニンニク 芽ニンニク どちらも 春になって 成長が著しい03月31日 雑草とりをしておいた それにしても ニンニク 大きくなった04月06日 芽ニンニクも 同様に大きくなっている04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 05月03日 ニンニクにも 芽がついてきている来週には 芽にニンニクをとってしまおう05月03日 芽ニンニク10本の収穫をした どんどん収穫しよう05月11日 ニンニクのトウも20本を収穫した 05月12日 芽ニンニクも32本を収穫した 合計42本 05月18日 ニンニクのトウ 19本の収穫をした 合計39本05月19日 芽ニンニクのトウ 16本の収穫をした 合計58本になる05月25日 芽ニンニクのトウ 2本の収穫をした 合計60本になる05月26日 ニンニクのとう 3本の収穫をした 合計42本となった06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個6月09日くらいには 残りのニンニクを収穫する予定06月09日 ニンニクも収穫した 66個だった合計126個となった おおすぎ昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある植物学のお勉強 その103頂端分裂組織 頂端分裂組織 (apical meristem) はシュート頂 (shoot apex, pl. shoot apices) と根端 (root apex, pl. root apices) にある。いずれも一次分裂組織である。 シュート頂分裂組織 (shoot apical meristem) シュートの先端にあり、茎の伸長、葉の形成を担っている。頂端部に比較的分裂頻度が低い中央帯 (central zone) があり、その下に髄状分裂組織 (rib meristem)、それを囲んで周辺分裂組織 (peripheral meristem, flank meristem) がある。 また被子植物のシュート頂分裂組織は、表層にあり垂層分裂を行う外衣 (tunica) とその内側にあってさまざまな方向に分裂する内体 (corpus) に分けることができる。裸子植物とヒカゲノカズラ綱では細胞群 (頂端細胞群)、多くのシダ植物ではただ1つの細胞 (頂端細胞) が分裂能をもっている。 シュート頂分裂組織は以前、茎頂分裂組織とよばれることが多かった。根端分裂組織 (root apical meristem) 根の先端にあり、根の伸長とその外側を覆っている根冠 (root cap) の補充を担っている。中央部に分裂頻度の低い静止中心 (quiescent center) があり、その遠位側に根冠始原細胞からなる冠体 (cap)、基部側に前分裂組織 (promeristem) からなる本体 (body) がある。裸子植物などでは複数の始原細胞がまとまって存在し、ウラボシ綱などでは分裂能をもった細胞はただ1つの頂端細胞である。はた坊

2014.01.27

コメント(0)

-

つりがねむし 運動のエネルギーが特異らしい 植物学のお勉強 その102

つりがねむし画像でみると 虫らしいツリガネムシ(釣鐘虫、学名:Vorticella nebulifera)繊毛虫門貧膜口綱周毛亜綱に属する単細胞生物であるツリガネムシは、淡水に生息する単細胞生物である。主として用水路や水田、池など、止水に生息し、水中の水草や枯れ枝などに多数が群れをなして固着している。体は円錐形で、底面に当たる位置の周囲には繊毛列があり、これにより水流を作り、その端にある細胞口へ微粒子などを流しこんで摂取する。円錐の頂点に当たる部分からは長い柄が伸びて、基質上に固着する。何か刺激を受けると、細胞の繊毛部分は袋の口を縛るような形で縮み、同時に長い柄は螺旋状に収縮する。収縮は瞬間的に起こり、そっとしておけばゆっくりと体を延ばす。近縁の種には枝分かれした柄に多数の細胞体が付いて、群体を作るものや、ミジンコの体に固着するものなど、様々なものがある生物としてはかなり変わっている生物の運動といってもいろいろありますが、代表的なのは筋肉の運動。これに関係するのがアクチンとミオシンというタンパク質。筋肉以外でも(原形質流動とか細胞質分裂とか)このタンパク質がいろいろ働いている運動があります。これが1番目。もうひとつ違うタイプの運動が、鞭毛とか繊毛。精子やゾウリムシが泳ぐ時に使ってるアレですが、これにはチュブリンとダイニンというタンパク質が関係していて、これが2番目。これも染色体を動かす時など、生物の世界には広く見られる運動のしくみです。そして、このツリガネムシの柄の運動はこのどちらでもない!更に面白いのは、この運動は「エネルギーの通貨」ATPを(直接的には)必要としないATP:アデノシン三リン酸というのは、「生物は何をするにもエネルギー物質ATPがなくっちゃダメ」、というふうに教えられた「えぇー、ATPなしで動くなんてのもアリなのか!」と初めて知った時には結構驚き(もっとも、原核生物の鞭毛もATPなしで動くらしいですね…しくみは別らしいですが)。ポイントはカルシウムイオン。右の図は柄が伸びきったところですが、太い線のまわりに細い線がらせん状にあるのがわかります(矢印)。これが「スパズモネーム:spasmoneme 」(写真ではスパズモネームは裸であるように見えますが、もちろんそうではありません。このまわりに細胞膜があって、細胞はスパズモソームを包んで細長く伸びているわけです)。細胞内にカルシウムイオンが放出されると、これが瞬間的に縮む。縮んだ後、細胞の中のカルシウムイオンが回収されるにしたがって、徐々に伸びていくそうです。伸びるときはカルシウムイオンの回収をするのに膜のポンプを動かす必要があります(からATPも必要でしょう)が、なんと、縮む時には酵素も必要ない!うーむとの事不思議な運動をしているらしい 植物学のお勉強 その102細胞分裂の方向 植物体において細胞分裂はおもに分裂組織で起こるが,その細胞分裂の方向は植物の成長方向を決める上で重要な役割を果たす。細胞分裂の方向は以下の2つに大別されるが,中間的なものもあり,斜分裂 (oblique division) とよばれる。 垂層分裂 (anticlinal division) 分裂面が表面に対して直角な面になる分裂。 並層分裂 (periclinal division) 分裂面が表面に対して平行な面になる分裂。 また植物体の軸 (茎・根) は基本的に円柱状をしているが,そのような体における細胞分裂の方向は以下の3つに大別される。 横分裂 (transverse division) 分裂面が軸方向に対して直角な面になる分裂 (垂層分裂)。 放射分裂 (radial longitudinal division) 分裂面が軸方向で,軸の中心を通る面に平行な面になる分裂 (垂層分裂)。 接線分裂 (tangential longitudinal division) 分裂面が軸方向で,表面に平行な面になる分裂 (並層分裂)。はた坊

2014.01.27

コメント(0)

-

かぶら 11回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と15日後に

一昨年の秋のカブラ まずは 聖護院カブラから09月09日 カブラは聖護院を植えておいた g-10の畑09月16日 畑をみると 発芽したのは少ない 10月14日 2本くらいだけ 残っている すぐに第二弾の種まきをしておく09月16日 庭でpotに種まきをした09月22日 発芽していたので g-10の畑に10月14日 こちらは10本くらい残っている10月21日 やや大きくなって 根っこも小さいのがついている種はあるので どんどん種まきしよう09月23日 第三弾の種まきをした09月30日 発芽した 畑に移動 m-06に植え付けた10月14日 さあて 大きくなるかな第四弾09月30日 庭で種まきをしておく10月14日 畑に移動 m-20に植え付けしておく今年は聖護院の蕪のみ あとは 大きくなるのを待つのみ すこし 根っこが目立ちだしたg-10の畑の分11月10日 第一弾のが大きくなったので 初の収穫をした まずは1本 いい感じに11月18日 つづけて5個の収穫をした まあまあ11月25日 3回目は3個 サイズは バラバラ12月02日 4回目は3個 大きいのは これくらいかな12月09日 5回目は4個 やや小さくなってきている12月23日 6回目は4個 まあまあ12月30日 7回目は5個 これもまあまあ01月13日 9回目は9個 これで おしまいに 02月02日 12回目は10個 残っていたのも収穫した やはり g-10の聖護院は デカい 見てもいい感じ 合計44個でおしまいになった昨年 残りの分は あとm06-m20の分のみm-06の畑の分01月06日 8回目の収穫は5個01月20日 10回目の収穫は8個 01月26日 11回目の収穫は10個02月09日 13回目の収穫は10個だけど 小さいな 合計で m-06は33個でおしまいm-20の畑の分12月16日 4個とってみる が ここのは 小さいな 02月17日 14回目の収穫は10個 まあまあ02月23日 15回目の収穫は10個 まあまあ03月02日 16回目の収穫は10個 これにて おしまいに 合計で30個カブラに 花蕾がつきだしたので 来週くらいには 花が咲きそう これにて カブラも 収穫は 終了となった合計で44+33+30=107個 11-12-01-02-03と 長く 収穫できた カブラさん ありがとう ございました ただいま 梅雨の季節で 畑がすこし 空いている場所があるのと種も余っていたので 種まきをしておいた06月09日 種まきをしておく06月15日 発芽している06月16日 畑に移動 m08の畝に植え付けをした梅雨時の蕪さて うまく育つのか 判らないけどtry/try/tryというこどて 種まきして畑に植え付けている様子見だなあ07月27日 気が付くと カブラ できていた もう 収穫はokだなあ07月28日 かぶら 収穫しておいた かぶら 全部を収穫しておいた 小さいが かぶらはかぶら 漬物にしていただこう昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個東日本大震災 3月11日発生1月26日 既に2年と10か月と15日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------普通の歴史「横糸編」 日本が戦った相手と場所を正確に知る「2014012212401240.mp3」をダウンロードこのブログで私は「今まで対立があったもののうち、「意見の対立」ではなく、実は「事実の合意」が不足しているのではないかと思うものについて、「事実を共有」して、できるだけ対立を減らし、日本全体で前進する力を生み出そう」という活動をしている。その一つが「普通の歴史」で、歴史の事実(きわめて簡単な事実)について共通の知識を得ておきたいと思う。先の戦争では日本で「侵略戦争であった」という人と「当然の戦争だ」という人がいる。最終的な考えは別にして、事実を確認しておきたい。今回は「日本は誰と戦ったのか?」である。日清戦争は少し様子が違うので、後で詳しく整理することにして、まずは日露戦争からのリストを作ってみた。戦争の名前の次に日本が戦った軍隊(国名)、スラッシュの後にその国と戦った場所、さらに()の中は当時の状態という順序である。1)日露戦争 ロシア/満州(ロシアの占領地)2)第一次世界大戦 ドイツ/遼東半島(ドイツの租借地)3)日中戦争 中国/上海(日本の租借地)4)大東亜戦争 イギリス/シンガポール、マレーシア、ビルマ(ともにイギリスの植民地) フランス/インドシナ(フランスの植民地) オランダ/インドネシア(オランダの植民地)5)太平洋戦争 アメリカ/ハワイ(アメリカの占領地)、フィリピン(アメリカの植民地)このようにまとめてみると、日本は中国人以外のアジア人(自国民)と戦ったことはなく、敵は常に白人であった。そして戦った土地はもともとはアジア人のものだったが、日本が戦争した時には占領地や植民地だった。そして、日本が敗れた後、その土地で戦ったのは次の通り。満州 ロシアから中国が奪還シンガポール、マレーシア、ビルマ: それぞれのアジア人がイギリス軍と戦って独立をするインドシナ インドシナの人がフランス軍と戦ってベトナム、ラオス、カンボジアとして独立インドネシア インドネシア軍がオランダ軍と戦って独立フィリピン 日本が敗れたことでアメリカが撤退し独立つまり、白人に歯が立たなかったアジア人の代わりに日本人が戦い、一時的に日本軍が白人に勝ったので、日本が負けた後、自信を持ったアジア人が白人に対して第二次の独立戦争を行って、ほぼ全部、独立した。日本が最終的にアメリカを破っていたらどうなっていたかはまた別の機会に整理をしたい。つまり、日露戦争からアジアの独立戦争の終わりまで、アジア側と白人側を分けると次のようになる(激しい戦闘を行った軍隊)。アジア人側:日本軍(朝鮮軍、台湾軍)、ベトナム独立戦線、インドシナ独立戦線、チベット軍白人側: アメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ロシア軍、オランダ軍、中国軍これが歴史的事実で、この結果をじっと見て、まずは日本人が先の戦争をどのように考えるのか、そこで第一回の議論をしたほうが良いと思う。また上の事実は違っているという方がおられたら、ぜひ、事実の訂正をお願いしたい。戦後の教育は日本が敗戦した時に戦争が終わっているような整理をしているが、実際にはアジア人と白人の戦いは続いていた。その中で中国だけは、日本との戦争の後、戦後はチベット、ウィグル、満州、後に韓国(朝鮮戦争)と戦った。アジア人の中では珍しく、唯一、白人と戦わず、アジア人と戦ったのは中国人だけだった。私たちはケンカをするために日本で暮らしているのではなく、仲良く生活したいのだから、事実の共有ぐらいはして、そのから話を始めたほうが良いと思う。なお、日本が江戸末期に開国してから、明治維新を迎え、日清戦争に勝ってやっと植民地になることを逃れた。日清戦争では当時の中国を支配していた清国と戦って勝ったら、朝鮮と台湾をくれた。日本は朝鮮とも台湾とも戦っていない。当時、中国の属国だった朝鮮を清国が日本にくれ、台湾は「化外地」(中国ではない土地)であったので日本にくれた。千島と樺太はロシアとの「交換条約」で日本の領土となった。この事実の確認が終わったら、「侵略戦争」という定義と、「侵略戦争をしたら批判される国と批判されない国の区別」をしておきたいと思う。(平成26年1月21日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.26

コメント(0)

-

とまと すごい植物 植物学のお勉強 その101

とまとこれは すごい植物である日本では冬に枯死するため一年生植物であるが、熱帯地方などでは多年生であり適切な環境の下では長年月にわたって生育し続け、延々と開花と結実を続けることができる。1本仕立てで1年間の長期栽培を行うとその生長量は8m〜10mにも達する。通常の品種(支柱に誘引するタイプ)では発芽後、本葉8葉から9葉目に最初の花房(第一花房)が付き、その後は3葉おきに花房を付ける性質をもつ。地這栽培用の品種では2葉おきに花房をつける品種も多い。 また、各節位からは側枝が発生する。側枝では5葉目と6葉目に花房が付き、その後は3葉おきに花房を付ける株がストレスを受けると正常な位置に花が付かない。トマト 丁寧に育てると1年で10mになるらしいと いうことは 3年続けて育てれば30mになるのかな ???熱帯だと ずーーーーと 育つらしい すごい トマトだなあ植物学のお勉強 その101一次分裂組織と二次分裂組織 分裂組織はその起源によって一次分裂組織と二次分裂組織に分けられる。 一次分裂組織 (primary meristem) 発生の初期から連続して分裂能を保持している分裂組織を一次分裂組織という。茎 (シュート) や根の頂端分裂組織がこれにあたる。一次分裂組織からできた組織が一次組織である。 二次分裂組織 (secondary meristem) 一度分化した細胞が組織が脱分化して分裂能を獲得したを二次分裂組織という。維管束形成層 (形成層) やコルク形成層などの側方分裂組織がこれにあたる。二次分裂組織からできた組織が二次組織である。 側根や不定根の頂端分裂組織は既に分化した組織 (内鞘など) から分化するので、その意味では二次分裂組織である。しかしその構造・機能は一次分裂組織である主根の根端分裂組織と違いがないので、ふつう一次分裂組織として扱われる。また維管束形成層の少なくとも一部は頂端分裂組織から分裂能を保持したまま分化するため、上記の意味では真に二次的であるとは言い難い場合もあるが、ふつう二次分裂組織として扱われる分類しても分類できないものがあるので 不思議だ 生物は 不思議の塊だはた坊

2014.01.26

コメント(0)

-

みどりむし どこにもいるが 植物でもあり 動物でもある 植物学のお勉強 その100

みどりむし緑虫これは 植物でもあり 動物でもありとかなんとか どっちでもないらしい不思議な 生き物ということらしい淡水ではごく普通に見られる生物である。止水、特に浅いたまり水に多く、春から夏にかけて水田ではごく頻繁に発生する。水温が上がるなどして生育に適さない環境条件になると、細胞が丸くなってシスト様の状態となり、水面が緑色の粉を吹いたように見える。ミドリムシの名は、広義にはミドリムシ植物 Euglenophyta(≒ 現在のユーグレナ類 Euglenida)全体の総称として用いられる[要出典]。鞭毛運動をする動物的性質をもちながら、同時に植物として葉緑体を持ち光合成を行うため、「単細胞生物は動物/植物の区別が難しい」という話の好例として挙げられることが多い。これはミドリムシ植物がボド類のような原生動物と緑色藻類との真核共生により成立した生物群であるためである。それゆえミドリムシ植物には Peranema 属のように葉緑体を持たず捕食生活を行う生物群も現存する植物学のお勉強 その100分裂組織の種類 維管束植物の分裂組織は、その場所や活動によって以下のようなものに大別される。 頂端分裂組織 (apical meristem) 茎 (シュート) や根など器官の先端に存在する分裂組織であり、その活動によって器官の長さを増す成長を行う。頂端分裂組織による成長を頂端成長 (apical growth) という。介在分裂組織 (intercalary meristem) 分化が進んだ部分にはさまれた位置に存在する分裂組織であり、器官の長さを増す成長を行う。介在分裂組織による成長を介在成長 (intercalary growth) という。多くの葉の基部 (葉の発生について) やトクサ綱、イネ科の節間に見られる (タケノコからタケへの成長など)。節間で起こる介在成長は節間成長 (internodal growth) ともよばれる。オオバコ (オオバコ科) やタンポポ (キク科) における花茎の急速な伸長も節間成長による。 周縁分裂組織 (marginal meristem) 器官の周縁部に存在する分裂組織であり、器官の面積を増す成長を行う。周縁分裂組織による成長を周縁成長 (marginal growth) という。葉の葉身部の発生時に見られる (葉の発生について)。 側方分裂組織 (lateral meristem) 茎などの内部に円筒状に存在し、器官の太さを増す成長を行う組織。側方分裂組織による成長を側方成長 (lateral growth) というのびて ひろがって ふくれて いっぱいになるはた坊

2014.01.26

コメント(0)

-

むくどり 憎めない 愛嬌のある鳥だな 植物学のお勉強 その99

むくどりnetでみると こんなのがあった作曲家のモーツァルトには、ムクドリをペットとして飼っていたというエピソードが残されている。彼の作曲したピアノ協奏曲第17番の第3楽章には、そのムクドリのさえずりを基にした旋律が主題として用いられていると言われる。もともとは、農作物に害を及ぼす虫を食べる、益鳥とされていた。平均的なムクドリの家族(親2羽、雛6羽)が1年間に捕食する虫の数は百万匹以上と研究されている。当時害虫を1匹駆除するのに1円かかると言われていたため、ムクドリ1家族で年間に百万円以上の利益を国家にもたらす「農林鳥」とたたえられたほどである。その後、生息環境の破壊により都市に適応して大量に増殖すると、鳴き声による騒音や糞害などが、しばしば問題になる。日本国内では1994年からは狩猟鳥に指定されている特にアメリカでは都市部における最悪の害鳥として知られる農村では益鳥 都市では害鳥 おなじ むくどり 評判がまったく反対に植物学のお勉強 その99分裂組織Meristem陸上植物では細胞分裂は特定の組織で集中的に起こり、そのような組織は分裂組織 (meristem) とよばれる。細胞分裂によって細胞数が増加し、やがてその細胞が増大・分化することによって植物体は成長する 成長する速度は 爆発的だなあはた坊

2014.01.26

コメント(0)

-

タカナ 7回目の収穫をした 東日本大震災2年10か月と14日後に

一昨年のタカナ タカナ 種蒔きした09月09日 g-22の畑に種まき 直播き まずは 第一弾だ09月16日 すこしだけ発芽 すくないなあ10月14日 これはだめ なし すぐに第二弾09月16日 庭で種まきをしておく09月22日 発芽している09月23日 畑のG-22に移動しておいた10月14日 10-20本は育ちそう次に第三弾に09月23日 庭でまた 種まきをしておく09月30日 発芽した 畑のm-06に移動する10月14日 すこし生育している次に第四弾の種まき09月30日 庭でまた 種まきをしておいた10月07日 畑に移動 m-20の畝に植えておく タカナ 今年も大量につくろう4回の種まきで おしまいに タカナ あちこちにうえている来週くらいにでも 収穫できるかな ??昨年は11月27日から収穫をしている 今年の初の収穫 まだ 小さいが go/go/go 12月02日 1回目の収穫をした g-22の畑の分から12月09日 2回目の収穫をした12月16日 3回目の収穫をした12月23日 4回目の収穫をした高菜 12月から4月まで これから 5か月 収穫をつづけよう タカナ すばらしーーーーーーーーーーーーーーーーーい昨年01月02日 5回目の収穫をした01月06日 6回目の収穫をした01月13日 7回目の収穫をした01月20日 8回目の収穫をした 01月27日 9回目の収穫をした02月03日 10回目の収穫をした 02月10日 11回目の収穫をした02月17日 12回目の収穫をした 02月24日 13回目の収穫をした 03月03日 14回目の収穫をした03月10日 15回目の収穫をした03月17日 16回目の収穫をした03月24日 17回目の収穫をした04月08日 18回目の収穫をした04月14日 19回目の収穫をした04月18日 20回目の収穫をした04月21日 21回目の収穫をした これで 本年度のタカナの収穫もおしまいになった昨年も21回 今年も21回タカナ 漬物で毎日 いただいている タカナ ばんざーーーい だな昨年のタカナ残り物の種が まだまだ たくさん ある これを 今年も全部を種まきしていこう今年も 高菜 大量に作ろう09月08日 第一弾の種蒔きをする 庭で種まき 16potsx2=32pots 09月14日 発芽してきている09月15日 畑に移動する g-10に植え付けをしておく第二弾の種まき09月15日 庭で 二度目の種まきをしておく 16pots 09月19日 発芽した 早い09月23日 畑に移動 m-07などに植え付けた m-20にも植え付けた タカナ 今年は2回のみ 場所がない10月13日 g-10のタカナは まあまあ 育っている10月20日 m-20のタカナもすこしある10月27日 g-10 m-20のたかな 土よせをしておく なんとか なっている合計で何本あるか また あとで調べよう 11月04日 高菜がどこにあるか 調べてみたg-10 10本くらいm-20 05本くらいm-07 05本くらい合計で20本くらい 残っている これらに 追肥して 土寄せをしておいた これから 大きくなってくれるはず11月03日 土寄せして 追肥をしておいた11月10日 また 追肥しておいた11月17日 もみ殻をかけておいた11月24日 また また 追肥をしておいた どんどん 鶏糞をかけている追肥だ 追肥だ どんどん 大きくなって チョー12月08日 初の収穫をした ついでに追肥もしておいた12月15日 2回目の収穫をした12月22日 3回目の収穫をした12月29日 4回目の収穫をした今年のタカナ01月05日 5回目の収穫をした01月12日 6回目の収穫をした01月19日 7回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月25日 既に2年と10か月と14日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------名護市長選と原子力村「2014012015461546.mp3」をダウンロード名護市長選で現職の稲嶺氏(基地反対)が当選した。国は名護市辺野古に普天間にあるアメリカ軍基地を移設することを決定し(民主党政権前)、先月には沖縄県知事の了承を得ていた。だから選挙に当たっては「どうせ市長が反対しても国は強引にやるのではないか、それなら最初から賛成して補助金をもらったほうが良い」という人がいる中での反対派の当選だから、拒否の姿勢はかなりはっきりしていると言える。この名護市の状態を見ると「日本人の悪い癖」が見え隠れする。それはちょうど、原子力と同じで、やがて福島原発事故のような大きな災害になる可能性がある。だから「いつもダメだなあ」と言っていてもだめだと思う。問題点をまず整理してみる。1)普天間基地を辺野古に移設しようというきっかけはアメリカ兵の犯罪が起きたからで、辺野古に移ったらアメリカ兵の犯罪がなくなるという理屈はない、2)普天間ではオスプレイの飛行などで危険があるが、辺野古では安全になるという理屈が通った説明がない、3)民主党の政権が辺野古に基地を移す計画を白紙に戻すという宣言をしていて、「国の方針」と言っても政権によって大きく変わるが、名護市に住んでいる人にとっては政権の政策が大きく変わって振り回された、4)自民党がこれまでやってきた「県北振興費」は中間の人や大手の会社がその大半をとってしまい(事実は不明確)地元の繁栄に活きていない、5)沖縄県知事は基地の県外移設を唱えて当選したのに、公約を破って辺野古への移設を承認した、6)すでに16年間も「基地が来る、来ない」でゴタゴタし、町は支離滅裂になった。少し、飛躍するけれど、なぜこんなにもめたのか、原子力と非常に似ているので、その原因を推察してみた。(ここから先は音声で詳しく解説しました)1)国、官僚、東大教授、アメリカ軍支持派、総じて日本の指導層は「反対する奴らは、どうせ左翼で言っても理解しない」と思っている、2)日本の指導層は怒りっぽい。もしくは「意見に違う人に憎しみを持つ」という特徴がある、3)日本の指導層は自分の人生が「お金」なので、他人もお金で動くと思っているし、事実、原発もそうだった。この原因の一つ一つが深い内容を持っているし、このブログの主たるテーマ・・・日本人が合意するための心の持ち方と議論の方法・・・と直接的に関係している。日本人は未来の子供たちのために、良い日本を引き継ぐ必要がある。それには「対立」ではなく、「議論と合意」であると思う。議論と合意を得るためには、1)事実を共有する、2)意見が対立する場合はその根拠を述べる、3)感情的にならない、ということだろう。つまり順序としては事実→整理→意見→感情 であることが大切だ。そしてもう一つ大切なことが、意見の違う人に対して心の中に憎しみを持たないことで、これがこのブログで紹介している教育基本法の目的(個人の価値をたっとび)が身についている必要がある。他人が自分の考えと違っても、信じていることが間違っているように自分には見えても、それは自分の方が未熟だ(個人の価値を尊ぶことができない)と思う心がまずは必要と思う。一つ一つのことはまた機会があったら書きたいと思う。(平成26年1月20日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.25

コメント(0)

-

芽キャベツ いい 感じ 植物学のお勉強 その98

一昨年 芽キャベツ07月06日 今年もまた m-07の畑で 芽キャベツが1本 生えてきている昨年と同様だ こちらは まだ 無事に育っている 虫の被害がなければ よいけど 育つかな?????? しばらく 観察しておこう08月06日 あらあら 消えてしまった 雑草にかこまれて 日が当たらなくなり消滅で 09月30日 hcで芽キャベツの苗が売られていた 即 買い物する 2本10月21日 一か月が過ぎた やや 大きくなっている 左の方がでかいなあ10月28日 左たけが どんどん 成長中 右は ???11月10日 左のが でーかーーい 右のは消滅しつつある11月18日 右のも 小さいが まだ 無事だなあ12月02日 右のも やや成長をしてきている12月09月 そのまま かわりはないかな12月23日 そのまま もう成長はこれまでかな 高さは変わらず 1月になると 小さい 芽 が できるはず2月くらいになると そろそろ 収穫となる予定 小さいが なんとか なるだろう昨年01月02日 小さい芽はついている 01月14日 その後も あまり変化はなし 様子見01月20日 そのまま02月03日 そのままだ 昨年は2月19日に収穫した そろそろ 収穫しようかな02月11日 収穫した 小さいが それなりに実はすこしついている02月17日 残りの もっと小さいのを収穫 これにて 終了ちいさい が 芽キャベツ これにて 終了09月22日 hcで 芽キャベツの苗が売っていた で 即 買い物しておく09月23日 m-08の畝の端っこに植え付けをしておく10月05日 その後も 無事だ まあまあ 育ちつつある今年も芽きゃべつ これは 楽しい野菜だ10月20日 2本が虫にかじられて ボロボロに しかし2本は無事なり11月09日 その後 葉は出てきている 芽もついてきている11月17日 脇芽に芽もついてきている かなり 大きくなりつつある11月24日 追肥しておいた 12月01日 葉っぱをカットしておいた すっきりとした12月07日 すこし 成長してきている ちょっと だけ12月15日 それなりに めきゃべつ らしく なってきている12月22日 見た目にも 大きくなりだしている12月28日 4本ともに無事 しかし サイズは様々 すこしづつ 太りだしてきている4本ともに 大きくなりだしてきている収穫するのは2月くらい まだ 時間がある 楽しみだな今年01月19日 なんとか かんとか それなりに芽キャベツらしくなってきている4本あるが サイズは 色々まあまあ と いう 感じ植物学のお勉強 その98機能による組織の分類 Herberland (1884) は、その機能に基づいて組織を以下のようなタイプに分けることを提唱している。この分け方では、細胞から器官までさまざまなレベルのものを分ける対象としている。 皮膚組織 (dernal tissue) 植物体の表面を覆って保護している組織。一般的にいわれる表皮系にほぼ相当するが、表皮系のうちでも孔辺細胞 (気孔) や毛、根毛 (毛状突起) は除外される。また二次組織であるコルク組織が含まれる。 機械組織 (mechanical tissue) 植物体を力学的に支持する組織。厚角組織や厚壁組織 (繊維や厚壁異形細胞) などがある。またつる植物などの表皮にあって他物につかまるのに使われる毛なども機械組織である。 吸収組織 (absorptive tissue) 植物体が水や養分を吸収するのに使われる組織。根の根毛や寄生植物の根が含まれる。 同化組織 (assimilatory tissue) 植物体において光合成を担う組織。葉肉の柵状組織や海綿状組織が主たるものだが、ほかにも茎の皮層に同化組織をもつものは多い。特殊なものとしては、クモラン (ラン科) などの同化根がある。 通道組織 (conductive tissue) 植物体において水や無機養分・有機養分の通道を担う組織。維管束系のうち木部の管状要素や篩部の篩要素がこれにあたる。ほかに維管束鞘などが含まれる。 貯蔵組織 (strage tissue) 植物体において水や栄養分を貯蔵する組織。いわゆるイモ (塊茎や塊状根) や果実、種子にはデンプンや糖、油を貯蔵する貯蔵組織がある。またサボテンなど多肉植物では多量の水を含む貯水組織が発達している。 通気組織 (aerenchyma) 通気組織とは植物体において通気に関わる組織。葉の海綿状組織や根、湿地にすむ植物の皮層や髄には細胞間隙 (空気間隙) が多く、光合成や呼吸に必要な空気を供給している。また表皮にある気孔や周皮の皮目は外気との接点であり、植物体内に空気を取り込んでいる。 分泌組織 (secretory tissue) 分泌組織とは蜜腺や粘液道、樹脂道、消化腺 (食虫植物) などさまざまな物質を分泌するはたらきをもった組織。また余分な水を葉の縁から排出する水孔や老廃物を結晶の形で蓄える結晶細胞も分泌組織に含まれる。 植物も結構と複雑になっているはた坊

2014.01.25

コメント(0)

-

茄の花の 花粉 拡大写真 すごいなあ 植物学のお勉強 その97

なすびの花拡大した写真花粉が バナナのようにみえる花粉もこうしてみると すごい形をしているなあ普段は何もきにしていないが 拡大した写真をみると すごいものだなあ植物学のお勉強 その97根や一部の植物の茎には、維管束を囲んで内皮 (endodermis) とよばれる1層の細胞層がある。Van Tieghem (1886) は、これを境界に皮層と中心柱という概念を提唱している。葉や多くの植物の茎では内皮がないため、全ての植物・器官にこの分け方を適用することは困難だが、全ての維管束植物の根には内皮が存在するため、この分け方は根の組織を区分するのにはよく使われる。また中心柱という概念は維管束全体の分布を把握するために便利であり、その多様性を表現するのによく使われる。 表皮 (epidermis) 上述したSachsの表皮系と同じであり、植物体の表面を覆っている部分。 皮層 (cortex) 内皮を含め内皮より外側、表皮より内側の部分のこと。皮層の組織は基本的にすべてSachsの基本組織系に属する。内皮の細胞壁にはカスパリー線 (Casparian strip) というスベリンやリグニンが蓄積した部分があり、外側と内側の間の水や物質の移動を制限している。内皮が不明瞭なものでは,表皮より内側,維管束が存在する領域よりも外側を大まかに皮層とよぶ。 中心柱 (stele, central cylinder) 内皮より内側にある部分で、Sachsの基本組織系の一部と維管束系が含まれる。木部や篩部とともに柔組織や繊維組織などが含まれる。中心柱にあり、維管束系に囲まれた基本組織は髄 (pith, medulla) とよばれる。いろんな 分け方があるものだなはた坊

2014.01.25

コメント(0)

-

じゃがいもの 写真 おもしろい 植物学のお勉強 その96

じゃがいもじゃがいもの 赤ちゃんの写真ジャガイモは地下の茎の部分(塊茎)を食用根っこでなくて 茎の塊だということらしいナス科の植物は面白いのが多いナス科 ばんざーーい だなあ すばらしいhcで そろそろ 種イモを売りだしている買いにいこう そろそろ植物学のお勉強 その96組織系 維管束植物の体では、さまざまなタイプの組織が集まって上位レベルの単位を構成している。そのような最上位の組織の集まりのことを組織系 (tissue system) という。組織系は便宜的なまとまりであり、さまざまな分け方があるが、一般的には Sachs (1868) の提唱した以下のような分け方が用いられることが多い。 表皮系 (epidermal system, dermal system) 植物体の表面を覆う組織系であり、その保護と物質の出入りの調節を行っている。複合組織である表皮からなり、表皮は表皮細胞、孔辺細胞 (気孔)、毛状突起 (毛、根毛) などからなる。二次成長をするものでは、ふつう表皮ははがれ落ちてしまい、二次組織であるコルク組織 (phellem, cork) が植物体を覆うようになる。表皮とコルク組織は起源が異なるものであり、ふつう後者は表皮系には含まれない。維管束系 (vascular system, fascicu;ar system) 植物体の中にあって物質の通道や植物体の支持を行う組織系。複合組織である,木部と篩部からなる。木部は水や無機養分の通道、篩部は同化産物など有機物の通道にはたらいている。また木部や篩部には機械的支持にはたらく繊維組織がある。基本組織系 (fundamental tissue system, ground tissue system) 表皮系と維管束系以外の部分。形態的・機能的にさまざまな組織の寄せ集めであり、まとまった特徴はない。葉の葉肉組織 (柵状組織や海綿状組織) は光合成にはたらく基本組織であり、イモに見られるデンプンを貯めた貯蔵組織は栄養分の貯蔵にはたらく基本組織である。ほかにも基本組織系には貯水や機械的支持、通気、分泌などさまざまな機能をもつものが含まれる。基本組織系のうち、内皮 (後述参照) または維管束系より外側にあるものを皮層 (cortex)、内側にあるものを髄 (pith, medulla) とすることもある (後記参照)。 1-2-そうでないのは その他 雑草みたいなものだなあはた坊

2014.01.25

コメント(0)

-

九条ネギ 3回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と13日後に

九条ネギの根っこの植え付けて 大きくなった分その後も 元気である雑草とりして 追肥して 水をしっかりとやっていると なんとか なりそうだなあ元気に 猛暑をも 乗り切りつつある九条ネギ 秋になれば もっと ゆっくりと 成長してくれるので植え替えして ブンケツを良くできるように バラバラにして 植えなおそう09月01日 九条ネギの分散をやってみた これで 九条ネギも 10倍くらいに増えてくれそう さて これから どんどん 成長してくれるはず秋になったら ネギさんも 元気になりつつあるm-08 60本くらいm-06 30本くらいm-07 30本くらい 合計で120本くらいある九条ねぎ 秋になって 元気だ 元気いっぱいになっている09月15日 m-06の30本の九条ネギ これがただいま一番よく育っている09月23日 m-08の60本の九条ネギ これは2番に元気が良い 09月25日 m-06の30本の九条ネギ 一番よく育っている分 やはり 元気が良い09月28日 m-07の30本の九条ネギ これも良く育っている よしよし九条ネギさんは 全部ともに 元気がよい今年は 根っこからのネギさんが 良く育っている1本1本はそんなに大きくはないが 密集して 大量になっている10月05日 m-08の2番目にいい感じの九条ネギ こんなかんじ まあまあ ということで 10月06日 m-07のは こんな感じ やや 細いな10月26日 m-07のが 大きくなってきている あらあら 急に 大きくなってきた11月02日 m-08の分も どんどん 大きくなってきている11月09日 m-08のは かなり大きくなっている ブンケツも盛んになっている11月10日 もみ殻あれば かけたいのだけど 今年はまだ 手に入っていない ネギさん もみ殻をかけたら okだけど まだ もみ殻がない もみ殻 11月になれば くれるところがあるので 待っている11-12月と あと2か月 ゆっくりと育てよう11月10日の在庫の状態m-08 60本くらい 間隔をあけて植え付けたので 大きくなっているm-06 30本くらい 密集したまま で 葉 細いまま密集しているm-07 30本くらい m08とm06の中間の幅で植え付けたので 中サイズの大きさ植え付けの間隔によって サイズは マチマチ 間隔を大きくすると ネギさんも大きくなったm06の密集したネギさんは やはり 小さいまま ぎっしりと詰まってるいる11月17日 九条ネギにも もみ殻をかけておいた11月24日 追加ですこし もみ殻をかけておいた12月01日 もみ殻をかけてから 14日が過ぎた12月08日 もみ殻をかけてから 21日が過ぎた12月15日 もみ殻をかけてから 28日が過ぎた12月22日 もみ殻をかけてから 35日が過ぎた12月28日 もみ殻をかけてから 41日が過ぎた もみ殻をかけてから40日が過ぎれば 根っこは 白くなってくるはず12月31日 初の九条ネギの収穫をした いい感じ今年01月11日 2回目の収穫をした 01月19日 3回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月24日 既に2年と10か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------「ルール」とはなにか?・・・ある主婦の投書から(リサイクル)「20140119957957.mp3」をダウンロード少し前、朝日新聞の声の欄に「分別を守らない人がいる! ルールは守れ!」と憤慨して投書している主婦の声が載っていた。このような声を乗せる朝日新聞も新聞だが、可哀想にすっかり騙されている主婦が恥をかいた。「ルール」というのは「お上」が決めるものではない。民主主義では国民や何かのグループが「合意のものの約束」として決める。だから「ゴミを分別する」というルールはない。リサイクルがスタートする時、ルールは次のように決められた。1) 消費者が分別してゴミを出す、2) 自治体が分別したゴミを分けて収集する、3) 業者がリサイクルして「物質として」再利用する。その時に「ルール」を作る人が広報用に作った絵が次の絵である。Bandicam_20140119_192138844 このルールを最初に破ったのが政府で、リサイクルが始まってすぐ、「リサイクルした材料は物としては使えない」ということが分かり、「サーマルリサイクル」という言葉を作り(英語でいえば日本人はわからない)、「焼却もリサイクル」に入れた。これだけでルールは破たんしている。次に業者はそれに追従してリサイクルを止めて焼却するようになった。自治体も焼却を承知で分別ごみを集め、それを一緒にして燃やし始めた。このようなことで社会が正常に進み、若者が意欲を持つはずもない。2006年夏。名古屋大学工学部の卒業生が私のところに来て、「私は耐えられません。毎日、リサイクルするということでゴミを受け取り、リサイクルの証明書を出して、そのまま焼却しています。私は大学で何のために技術を勉強したのかと哀しくなります」という。実直な日本人、純粋な若者はまだ日本にいる。「悪貨、良貨を駆逐する」ではないけれど、これからの日本を背負い、真面目に努力しようとする若者を壊しているのは、このような一つ一つの「ルール破り」である。今や、分別リサイクルのルールを守ろうとしているのは「全体の動きを見ないで正義を主張する主婦」だけになった。つまり、「自分がしていることが、多くのまじめで純粋な人を傷つけている」ということを知らず、「悪」(真の意味のルール破りの自治体など)に手を貸していることだ。「ルールというのは、参加者がそれを守る意思がなければ成立せず、ルールが成立しているかどうか質問に答えなければルールとして存在しない」ということは民主主義の社会に住む大人の知っていなければならないことだ。知らないことは時に「悪」となり、他人を傷つける。「私の思い」だけでは悪人が多いこの日本社会では善人を痛めつけることになる。ところで、先日、ある自治体の首長にお会いしてリサイクルの話になった。立派な市長さんで私の言うことを理解していただけると思い、「市民に分別させて市はそのまま焼却している。それで誠実と言えるのか」ということを聞いたら、「問題はある。レジ袋も少なくなったので、熱が足りずに重油を足している。でも、市民の環境意識を高めるための行政的手法だ」と言っておられた。お上が環境に悪いことをしているのに、市民を教育するという感覚だった。これまでも政府や自治体が環境に悪いことをしながら「環境の意識を高める」ということを言うけれど、間違った論理や科学、方法で教育はできない。単なる自治体の言い訳と考えられる。レジ袋の追放のようにどこから見ても不合理で環境を汚すことが、白昼堂々と行われ、それを追及されると「市民の環境意識」に逃げる社会、それはまともな社会ではないだろう。朝日新聞も少しは見識を持ってもらいたい。(平成26年1月19日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.24

コメント(0)

-

ブロッコリの花蕾 2月からの予定の分 植物学のお勉強 その95

ブロッコリーの花蕾2月からの収穫の予定の分まだまだ 小さいなあそろそろ 大きくなってもらわないと 収穫できないまあ あと2週間すれば なんとかなるだろう2月2日くらいから 収穫する予定としている植物学のお勉強 その95単組織と複合組織 ある機能をもった細胞が集まって組織を形成するが、同じ機能を待った細胞が集まっている場合と、さまざまなタイプの細胞が集まっている場合がある。 単組織 (simple tissue) 同じ機能をもった1つのタイプの細胞が集まってできている組織。葉の柵状組織や海綿状組織、茎の厚角組織や繊維組織などがある。 複合組織 (complex tissue, compound tissue) さまざまな機能をもった複数のタイプの細胞が集まってできている組織。複数の単組織が集まって1つの複合組織となることもある。例えば、表皮は表皮細胞に加えて孔辺細胞や毛状突起からなる複合組織であり,木部は導管や木部柔組織、木部繊維組織などの複数の単組織からなる複合組織である。ふーん いろいろとあるはた坊

2014.01.24

コメント(0)

-

大根は3月まで収穫の予定 4月には次の種まきを 植物学のお勉強 その 94

大根葉がやや くたびれてきているまたまだ 収穫はできるので1-2-3月と あと 1-4-4で9回くらいは 収穫する予定昨年は3月23日で おしまいになっている今年も まだ 9週間は 収穫できる予定4月になったら 次は 春の大根を 植えよう植物学のお勉強 その 94一次組織と二次組織 分裂組織はその起源によって一次分裂組織と二次分裂組織に分けることがある。一次分裂組織から派生した成熟組織が一次組織、二次分裂組織から派生した成熟組織が二次組織である。 一次分裂組織 (primary meristem) と一次組織 (primary tissue) 発生の初期から連続して分裂能を保持している分裂組織を一次分裂組織という。茎 (シュート) や根の頂端分裂組織がこれにあたる。一次分裂組織から派生した成熟組織が一次組織であり、草本ではほとんどが一次組織からなる。 二次分裂組織 (secondary meristem) と二次組織 (secondary tissue) 一度分化した組織が脱分化して分裂能を獲得した組織を二次分裂組織という。維管束形成層やコルク形成層などの側方分裂組織がこれにあたる。側根や不定根の頂端分裂組織はこの意味で二次分裂組織であるが、構造・機能の類似点からふつう一次分裂組織とされる。二次分裂組織から派生した成熟組織が二次組織であり、木本における茎 (幹・枝) や根の部分のほとんどは二次組織からなる。草本は 一次組織。はた坊

2014.01.24

コメント(0)

-

スナップエンドウ 大きくなってきている 植物学のお勉強 その93

一昨年の秋の エンドウ豆さんの種10月13日 hcで種が売られていたので 購入 スナップだけど つるなしだった10月14日 ついでに グリンピースの種も購入しておいた 昨年のスナップの種も残っているので これくらいで 良いかな昨年の残りもののスナップエンドウの種まき10月21日 種まきをした 32pots 11月03日 全部が発芽した11月11日 全部を畑に移動 g-22とm-06とm-07に グリーピースの種まき10月21日 種まきをした 16pots 11月03日 全部が発芽した11月11日 全部を畑に移動 m-06に スナップ つるなし10月21日 種まきをした 16pots 11月03日 全部が発芽した11月11日 全部を畑に移動 m-06/g22に エンドウは全部が発芽して日曜の11月11日には畑に移動した3つのエンドウ全部とも 無事に育っている昨年1月13日 畑のエンドウ 寒いので ちぢこんでいる01月20日 そのご かわりなし 寒いけど 無事01月27日 g22のエンドウに支柱をつけておいた02月03日 m06のエンドウにも 支柱をつけておいた02月10日 無事に支柱はたっている ok 03月03日 エンドウも そろそろ 背が高くなりつつある 03月20日 すこし背が伸びているが もう ひとつだなあ03月30日 m-06のスナップ netをつけておく これで 伸びてもokとなった03月31日 m-06のもうひとつの スナップにも 網をつけておいた04月08日 g-22の分にも 網をつけておいた04月14日 花もあちこちと 咲きだしている春だ エンドウさん 伸びてきた4月21日 初の収穫 すこしだけど 収穫しておいた g-22 4月27日 かなり実がついているので 収穫をどんどんと4月29日 3回目の収穫をしておいた05月03日 m-06の実も大きくなってきている 4回目の収穫をした05月04日 m-06のグリーンピースの実も大きくなりだしている05月05日 スナップ 5回目の収穫をした05月11日 スナップ 6回目の収穫をした05月12日 スナップ 7回目の収穫をした05月16日 グリーンピースも大きくなりだした05月17日 スナップ 8回目の収穫をした05月18日 スナップ 9回目の収穫をした05月19日 グリーンピースの豆さんも収穫を開始した05月25日 スナップ 10回目の収穫をした05月26日 グリーンピースの豆さん 二回目の収穫をした スナップ エンドウは 10回の収穫をして 終了グリーンピースは 2回の収穫で終了となった昨年の豆さん とりあえず hcで グリンピースの豆さんをかってきた09月22日 グリンピースの前の種を購入09月29日 ついでに 種まきをしておいた 庭でグリンピース32pots 10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-08の畝に植えた09月23日 つるあり スナップも買ってきておいた09月29日 庭で スナップ40potsの種まきをしておいた10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-07の畝に植えた エンドウの豆さんの畑への移動も完了した水やりして ok 10月20日 その後 苗は無事なり まあまあだなあ10月27日 グリンピース スナップ どちにも 無事で イキイキとしている まず 植え付け後の状態はokなり スナップもいい感じ11月04日 m-07のグリンピースも 状態は良い 雑草さんも 増えてきているが まだ okのようだ11月10日 エンドウさんに 支柱をつけて 紐でひっぱりあげておいた11月17日 そのご 無事なり でも 雑草がかなり増えてきている 来週には除草しよう11月24日 やや 大きくなりすぎかな まだ 小さいままで 良いのだけど 伸びすぎ12月07日 m-08のスナップも育ちすぎ 雑草はそのまま これくらいで 良いのかも12月22日 その後もやや成長してきている 早すぎるなあ 紐で固定をしておく今年01年05日 すこし伸びてきている まあまあだなあ01月12日 たしかに伸びている 紐で 固定をしておく 雑草とりもしておく01月13日 スナップエンドウも伸びてきている 雑草とりもしておいた01月19日 スナップエンドウ かなりいい感じになってきている植物学のお勉強 その93分裂組織と成熟組織 多細胞生物にとって体の成長は、細胞分裂によって細胞数が増加することが基礎となり、さらにその細胞が拡大成長し、機能分化していくことによって完成する。つまり成長の基本は細胞分裂である。維管束植物では、胚発生の段階では植物体の全体で細胞分裂が起こっているが、次第に細胞分裂が活発に起こる場所はいくつかに限られるようになり、他の部分はそこから派生した細胞によって成長していく。 分裂組織 (meristem) 細胞分裂が活発に起こり、新しい細胞を次々に供給している組織。維管束植物では長さを増す方向の成長は茎 (シュート) や根の先端にある分裂組織 (頂端分裂組織) によってなされ、このような成長様式を頂端成長 (apical growth) という。植物には他に太さを増す成長を行う (維管束) 形成層などの側方分裂組織がある。成熟組織 (mature tissue) 分裂組織から派生し、分化した細胞群からなる組織。ふつう分裂能はない。植物体のほとんどは成熟組織からなる。 永久組織 (permanent tissue) とよばれることが多いが、これらの組織は永久不変ではない。植物細胞は基本的に分化全能性 (totipotency) をもち、死細胞となった管状要素や繊維などを除けば再び未分化な状態になり分裂能を獲得することが可能である。 植物の組織 いろいろとあるはた坊

2014.01.24

コメント(0)

-

m-08で ヤマノイモ1個 収穫した 東日本大震災2年と10か月と12日後に

m-08の畑で サトイモを掘っていたらヤマノイモが1個出てきたあちこちにヤマノイモを植えていたがこれも 忘れていたものとりあえず 1個 収穫しておいた東日本大震災 3月11日発生1月23日 既に2年と10か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------三菱マテリアルの高純度シリコン製造事故と日本の発展「2014011910541054.mp3」をダウンロード三菱マテリアルの四日市工場の熱交換器が爆発した。化学工場の事故でもかなり大きな方で、社会では会社へのバッシングが続いている。特にテレビを見ていると解説者がここぞとばかりに「そんな常識外れな」と日常の常識を化学工場の点検に直接、応用して見当はずれのことを言っている。事故の責任は検察と裁判所がつけてくれるし、ビジネス上の損害も大きいだろう。その意味では社会が大きな制裁を科する必要はない。私はむしろ日本社会がこの事故から学ぶのは会社をバッシングするのではなく、再発防止と、日本の行く末だろう。私はあるテレビのコメントで「今度の事件の本質は、日本が技術立国でいくのか、それとも料理と英語を選択するのかの大切な問題を含んでいる」と言った。つまり、現在、日本の技術者のレベルは毎年のように低下し、その歯止めがかけられないでいる。戦後、日本の発展は「技術と自由貿易」の2つが両輪だった。戦前の軍事主体の政策を改め、平和のもとで国力を増やすには技術力が一番だったからである。その結果、1956年から1990年の34年間、日本は高度成長を遂げ、GDPは8.8倍になり、国民一人当たりの所得は欧米並みになった。その日本が今後、どのような方向に進むのが良いか、まだ結論は得られていない。しかし、資源がない日本は「技術が資源」の時代に入り、技術の重要性がさらに強くなっている。また戦後の状態を見ると、世界一流の技術を作ることができる民族は、アングロサクソン、ゲルマン、そして日本民族しかいないこともほぼ間違いない。今、日本の高等学校教育の理科教育は大学受験の影響を受けて崩壊し、物理などは履修者が10分の1という状態である。この状態では電気、機械を中心とする日本の技術陣は必要な数を卒業させることができない。日本の産業を世界で競争できる状態にするには240万人の優れた技術者を要し、そのためには毎年、高校大学から11万人の技術者を輩出する必要がある。この数はアメリカの6万人に比べて人口比で実に4倍に達する。高等学校で物理、化学の勉強をする子供が少なくなり、料理、英語の訓練が増えると、技術者のレベルは相当落ちるだろう。それが日本の将来の方向をよく考えての結果ならよいが、単に男女共同参画とかグローバリゼーションということだけを考えているので、極めて危険である。このブログを書いているうちに愛知県の新日鉄住金の工場で火災事故が起こった。一つ一つの事故の原因はむつかしいが、やはりここまで技術者のレベルが下がると事故は防ぐことが難しいだろう。男女の役割を固定する意図はまったくないが、かつて酒を酌み交わしては日本の未来を論じ、政治、経済が好きだった男性の「検討会」はほとんどその影をなくした。その代り女性が政治・経済・技術を論じてくれれば良いのだが、まだそこには達していない。個別の正当性ばかりを強調する昨今、「真空地帯の日本」がこのまま崩壊していく予感がする。日本は当面、科学技術立国で行くのが最もよく、それには男性高校生の力が必要とされる。男女が同権であることにまったく異議はない。だからと言って男性の特徴まで消してしまう必要はなく、国の力として活用すべきと考えている。(平成26年1月18日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.23

コメント(0)

-

宮崎さんのニンニクは いい感じ 植物学のお勉強 その92

一昨年hcでニンニクが売り出されていた早速 ニンニク 購入した08月13日 ニンニク 宮崎産 500gを購入した08月20日 芽ニンニクもかっておいた これは 中国産 植え付けは9月くらい そろそろ畑の準備が必要だ10月08日 ニンニクも続いて植え付け m-08の畑10月20日 ニンニクの発芽の確認 全部が発芽してきている11月10日 全部 元気だなあ 雑草とりもしないと11月25日 雑草とり しておいた 12月29日 その後もニンニクさんは元気だなあ芽ニンニクの発芽は まだだな やや 遅い10月07日 芽ニンニクいつもより1か月遅れて ゆっくりと植え付けした m-08の畑10月20日 芽にんにくは 発芽したのは1本のみ 遅い10月27日 芽ニンニクも全部が発芽してきている11月10日 全部 元気だなあ 雑草とりもしないと11月25日 雑草とり しておいた 12月29日 その後もニンニクさんは元気だなあ ニンニク 芽ニンニク ともに 元気に育っている雑草 小さいが 根っこはしっかりと伸びていた今年01月05日 芽ニンニク m-08の畑の雑草とりした01月06日 ニンニク m-08の畑の畝の雑草も除いておいた02月03日 その後も ニンニクさん 元気 まあまあ02月10日 芽ニンニク こちらも元気 雑草とりをしておく02月11日 ニンニクの畑の雑草もすこし とっておく03月24日 ニンニク 芽ニンニク どちらも 春になって 成長が著しい03月31日 雑草とりをしておいた それにしても ニンニク 大きくなった04月06日 芽ニンニクも 同様に大きくなっている04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 05月03日 ニンニクにも 芽がついてきている来週には 芽にニンニクをとってしまおう05月03日 芽ニンニク10本の収穫をした どんどん収穫しよう05月11日 ニンニクのトウも20本を収穫した 05月12日 芽ニンニクも32本を収穫した 合計42本 05月18日 ニンニクのトウ 19本の収穫をした 合計39本05月19日 芽ニンニクのトウ 16本の収穫をした 合計58本になる05月25日 芽ニンニクのトウ 2本の収穫をした 合計60本になる05月26日 ニンニクのとう 3本の収穫をした 合計42本となった06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個6月09日くらいには 残りのニンニクを収穫する予定06月09日 ニンニクも収穫した 66個だった合計126個となった おおすぎ昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり植物学のお勉強 その92珪酸 (silica) さまざまな植物で、珪酸 (SiO2.nH2O) を珪酸体 (silica body) の形で細胞内外に貯めた特殊な細胞が存在することがある。このため、トクサ (トクサ綱) の茎で物を磨いたり、ススキ (イネ科) の葉で手が切れたりする。イネ科の葉の表皮において珪酸体を形成する細胞を機動細胞 (motor cell) という。珪酸体は分解されないため、植物が枯れても長く土中に残り、プラント・オパール (plant opal) とよばれる。稲作の起源などを探るときにプラント・オパールは大きな役割を果たしている。油体 (oil body) 苔類の細胞に特徴的な含有物で、膜に包まれたテルペン類からなる。油体の形・色・数は種特異的で、苔類における重要な分類形質になっている。特定の細胞 (含油細胞) のみが油体をもつこともあるが、ほとんどの細胞に存在する種もある。分解されないものも生産しているはた坊

2014.01.23

コメント(0)

-

わけぎ たくさん ある まだまだ 元気なり 植物学のお勉強 その91

わけぎ冬でも まだまだ 元気に畑で頑張っている大寒になると さすがに やや黄色のも出ているがまだまだ元気なりネギと分葱は いつも 畑で 在庫はたっぶりとある植物学のお勉強 その91蓚酸カルシウム (calcium oxalate) 炭酸カルシウム (calcium carbonate) これらの物質は細胞の液胞中にふつう結晶の形で存在する。結晶を含む細胞を結晶細胞 (crystal cell) という。蓚酸カルシウムは"えぐみ"のもとであり、タンニンと同様に食害を防ぐ働きがあるとされている。結晶の形は多様であり、以下のようなものがある。 •単晶 (simple crystal) :大形で単一の結晶。マンサクやイスノキ (マンサク科) などに見られる。 •針晶 (raphid) :細長い針状のもの。多数集まって束をなしているものは特に束晶 (bundle crytal) という。キツネノマゴ (キツネノマゴ科) やムラサキツユクサ (ツユクサ科) などに見られる。 •集晶 (druse) :小さな結晶が多数集まって金平糖状になったもの。ギシギシ (タデ科) などに見られる。 •砂晶 (crystal sand) :小さな結晶が細胞中に多数存在するもの。アカザ (アカザ科) の茎などに見られる。 •鍾乳体 (cystolith) :大きな炭酸カルシウムの非結晶性の塊であり、液胞中に柄でぶら下がっている。カナビキボク科の表皮、イラクサ科やクワ科では葉の基本組織 (葉肉) に見られる。 カルシウムにも 色々はた坊

2014.01.23

コメント(0)

-

いちごの苗は 元気なり 植物学のお勉強 その90

いちご庭で苗を育てている まあ なんとか 無事なての゛ 来年には 畑に移動する予定 数はまあまあ これだけあれば なんとか なるだろう植物学のお勉強 その90細胞に含まれる物質 細胞にはさまざまな物質が含まれており,さまざまな機能に利用される。そのような物質の生成・貯蔵のために特化した細胞もある。 デンプン (starch) 光合成の結果できる貯蔵多糖 (α-1,4-グルカン) であり、色素体の中に存在する。デンプン貯蔵に特化して光合成能を失った色素体をアミロプラスト (amyloplast) という。種子やいわゆるイモには大量に蓄積されていることが多い。分解されたデンプンは篩管などを通って輸送され、植物体のさまざまな部分でエネルギー源として使われる。 油 (oil) ふつう油滴 (droplet) の形で細胞質中に含まれる。油を大量に生成する細胞は分泌性異形細胞 (secretory idioblast) とよばれる。特に種子に多く、ナタネ油、ベニバナ油、ゴマ油、オリーブ油などさまざまに利用される。油も植物体のエネルギー源として利用される。 乳液 (latex) 弾性ゴムを含み粘性のある液体で白いものが多いが、クサノオウ (ケシ科) などでは黄色。酵素やアルカロイド、デンプンを含むものもある。葉や茎を切ると見ることができる。乳液を生成する細胞を乳細胞 (latex cell, lactiferous cell) という。乳液を含む部分を乳管 (laticifer) というが、多核の1細胞からなるものを単乳管または無師乳管 (non-articulated laticifer) といい (トウダイグサ科、キョウチクトウ科)、複数の細胞がつながったものを連合乳管または有師乳管 (articulated laticifer) という (ケシ科、キク科)。細胞内ではなく細胞間隙に乳液が貯められることもある。パラゴムノキ (トウダイグサ科) からのゴムや、ケシ (ケシ科) からのモルヒネなど人間に利用される物も多い。 粘液 (mucilage) 粘液は多糖とタンパク質を含む粘性のある物質であり、吸水率が大きく乾くと硬化する。粘液をつくる細胞を粘液細胞 (mucilage cell) という。細胞内ではなく細胞間隙に粘液がある場合、その間隙を粘液道 (mucilage canal) という。アオイ科などに見られる。 タンニン (tannin) タンニンとはタンパク質やアルカロイド、金属イオンなどに結合するポリフェノール類であり、液胞中に蓄積される。タンニンを生成する細胞をタンニン細胞 (tannin cell) という。タンニンはいわゆる"灰汁 (あく) "や"渋み"のもとであり、動物の食害を防ぐ役割があると考えられている。また微生物による病害から植物体を守っているともされる。リンゴをむいて放置しておくと茶色くなるのは細胞中のタンニンが酸化酵素によって酸化されるためである。タンニンは茶の重要な成分であり (カテキンはタンニンの一種)、また皮を鞣すことにも使われる。 蓚酸カルシウム (calcium oxalate)植物の細胞には 貴重品がいっぱい含まれているなあはた坊

2014.01.23

コメント(0)

-

大根 22回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と11日後に

昨年m-06の畑の収穫01月20日 7本の収穫をした01月27日 7本の収穫をした02月03日 10本の小物の収穫をした02月10日 04本の小物を収穫した02月17日 残りの物5本などを収穫した これにて m-06は終了 33本m-06の大根 只今33本 01月20日より2月17日までで 終了 g-10の大根 只今36本 11月11日から1月12日までで 終了m-20の大根 只今20本と小物33本 01月06日から3月23日で終了m-20の畑の収穫01月06日 6本の収穫をした02月24日 6本の収穫をした03月03日 8本の収穫をした03月09日 小物10本を収穫した03月16日 小物20本の収穫をした03月23日 小物3本の収穫をした これにて 終了 在庫の大根はこれで なくなった11月11日から3月23日までで 大根89本と小物で33本の収穫をした春の大根 開始 次は春巻きの大根を種まきしよう04月21日 庭で種まきをした04月28日 発芽してきている 05月03日 畑に移動した みずやりして 無事に育っている05月11日 雨のあと 大根は元気になっている 無事だなあ05月19日 そのごも 順調に大きくなりつつある06月02日 まあまあ 大きくなりつつある春の大根m-08の畑で 元気に育ちつつあるokだ これで ok昨年は6月11日より収穫している来週くらいから 収穫できるかも 06月09日 収穫をした が トウがたっているので 全部を収穫 つまり 撤去あらあら 先週まで 順調だった大根さん今週に 畑にいってみると トウ立ち していた あらあら あらあら 不思議だなあ あきらめて 全部を収穫しておいた これにて 終了なり で今度は夏大根 種まきをしよう06月23日 夏の大根の種まき m-20の畑にしておいた06月23日 庭のpotでも 種まきをしておいた06月26日 発芽してきている06月27日 全面に発芽した はやいなあ 発芽した 日曜には畑に移動しよう06月29日 m-20の種まきしたのも 発芽してきている06月30日 g-10に庭のpotの苗を移動した夏の大根 あちこちに植え付けている07月27日 なんとか 育ちつつある根っこは細い 夏だから こんなものかな ???08月04日 だいこん 小さいが 収穫してみた ちいさいなあ ほそい ごぼうのようだ ブロの百姓さんにきいてみたら 夏でも 大根は育つとのこと と いうことは 失敗なり 品種が違うのか 手入れもしていないので こんなものかな?? まあ 漬物にしてみよう09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり11月09日 3回めの収穫をした 4本なり11月10日 4回めの収穫をした 聖護院の大根 かぶらみたいだなあ11月16日 5回めの収穫をした 聖護院のも すこし大きくなりだした11月17日 6回めの収穫をした g-22のもの 2本 太くなってきている11月24日 7回目の収穫をした 4本なり11月30日 8回目の収穫をした 4本なり 曲がりくねっている12月01日 9回目の収穫をした 3本なり 根っこが2本あるのも12月07日 10回目の収穫をした 3本とも まっすぐ いい 感じ12月08日 11回目の収穫をした 丸大根5本なり12月14日 12回目の収穫をした 丸大根5本12月15日 13回目の収穫をした 4本 今回も短いな12月22日 14回目の収穫をした 4本 まあまあ12月23日 15回目の収穫をした 4本 良い感じ12月28日 16回目の収穫をした 4本 いい感じ12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本東日本大震災 3月11日発生1月22日 既に2年と10か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------普通の歴史「横糸編」 日中問題か、日日問題か?「2014011814161416.mp3」をダウンロード日本と中国の問題のうち、第二次上海事変からの日中戦争や大東亜戦争の問題は、日本と中国の間のことなので「日中問題」と言えば言えるが、その本質はそうではないと思われる。たとえば、「南京虐殺」という日中問題は、もともと戦争は1937年暮れから38年初頭にあり、それ以後、日中間で問題になることはなかった。しかし、1981年に朝日新聞出版がだした本多勝一の著書が創造したものだ。それを読んだ日本人が「南京で虐殺があった」と思ったことによって、始まった事件だから、日中問題というより、日本の中の反日日本人の問題、つまり日日問題である。この「本多捏造事件」と呼ぶべき犯罪がなかなか打ち消されないのは、1)世界で自分の国が非難されることを積極的に言う人はほとんどいない、2)特に世界で自分の国が非難されることをねつ造していう人はいない、3)世界で自分の国が非難されることを、良く調べないで宣伝する国民はいない、という現実があるからだ。1937年、中華民国軍が上海に国際条約に基づいて駐屯していた日本軍を攻撃し、第二次上海事変が起こった。戦火は拡大し、敗走する中国軍を追って日本軍が上海の近くの首都南京まで進軍し、南京を攻略したのが南京事変である。もともと、国際条約を破って日本軍を攻撃してきたのは中国軍であり、日本軍が南京を攻撃する前に南京にいた中国一般人の人口が20万人、戦後の調査で同じ20万人だから、南京虐殺は事実ではないのは明確である。ところが戦争が終わって36年たった時に、朝日新聞の記者の本多という男が上海に2泊三日して中国人3人にあい、その体の傷と「日本軍が中国人を殺した」という伝聞をもとにねつ造したのが「南京虐殺」である。だから本当は問題にならないのだが、上の3つの世界常識があるから、瞬く間に世界に広がった。サッカーの国際試合でもなんでも、自分の国を応援するのが普通で、自分の国が負けて喜ぶ人というのは滅多にいない。よほど心がねじれている人に決まっている。というか、言われた方がキョトンとしてしまうだろう。女子ソフトボールで、日本とアメリカが金メダルをかけてオリンピックで戦って日本が負けたら「こんなうれしいことはない」と日本人が言ったとするとそれを聞いたアメリカ人は「なにか策略があるのかな?」とむしろ警戒するだろう。本多記者の一連の活動を見ると、日本人なのに日本に深い恨みがあり、それを朝日新聞が話題性が強いので、戦後の「反日ブーム」の先兵として利用したということと考えられる。戦前、野球を日本に導入した早稲田大学と慶応大学を「つぶすぞ」と脅し、アメリカとの戦争に反対した新渡戸稲造に「自決しろ」と促したのは朝日新聞だった。それが戦後、アメリカに占領されると高校野球を主催し、アメリカとの連携を支持した。それが朝日新聞だ。でも、日本が負った傷は深かった。それはこの本多捏造事件に日本の知識人が応じて日本バッシングを始めたからである。当時、日本は左右の思想対立が残っていたので、やや不利に立っていた知識人が自らの名誉挽回のために「日本人でありながら、架空の事件を作って日本を批判する」ということを大々的に始めた。これでは中国はもちろん、諸外国もねつ造かもしれないと思っても、それに乗るだろう。「日本が侵略戦争をした」とか「戦争犯罪があった」などというのも同じで、日本人が日本を貶めるために作った話だが、それも外国から見ると信じられないと思う。日本の国会は戦後、「戦争犯罪はなかった」ということでいわゆる戦犯を釈放することにし、それに社会党、共産党も同意して全会一致で決議した。もちろん日本は民主主義であり、国民の代表が国会だからそこで全会一致で決議していることを、後に日本人自身が覆すというのは実に奇妙なことである。このようなことを考えると、まずは日本国内で本多事件はどうだったのか、日本は誰と戦ったのか、日本の中になぜこれほど強い「反日感情」を持つ日本人が多いのかを議論しなければならないだろう。私のブログは「日本国民の意思の統一のためには」、「事実を共有し」、「誠実に自分の意見を開陳し」、「日本の子供たちのためにベストな方法を合意する」ということに尽きる。(平成26年1月14日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.22

コメント(0)

-

貸農園 相続争いしているので 借りる人が減少 植物学のお勉強 その89

この貸農園 放置の畑がすこし 増えてきていると いうのは相続争いで 畑を使ってくださいという地主と使うなという その兄弟がいて もめている場所は 回りも畑で 畑の中なので 家も建てられないし畑くらいしか 使えないと思うけどねえ長く使えないとなると やる気もなくなるので借りる人が 減少してきているただいま 2つを借りているが 今年も借りられるのかな ??やや 心配しているずーと借りたいが 地主さん 貸してくれるのかなあ植物学のお勉強 その89導管細胞は仮導管と異なり、両端で互いに接してそこに穿孔 (perforation) があるが、その穿孔の形態には以下のようなタイプがある。 階段穿孔 (階紋穿孔 scalariform perforation) 階段状に孔があいた穿孔。最も原始的なタイプと考えられている。 網状穿孔 (網紋穿孔 reticulate perforation) 階段穿孔に似るが、孔が網目状になっている穿孔。 円状穿孔 (foraminate perforation、孔紋穿孔 pitted perforation) 比較的小さな円状の孔が多数集まっている穿孔。マオウ科やツツジ科に見られる。 単穿孔 (simple perforation) 大きな孔が1つだけあいている穿孔。最も派生的なタイプだと考えられている。単穿孔に対して前3者のように複数の開孔からなる穿孔を多孔穿孔 (multiple perforation) (複合穿孔 compound pereforation) と総称する。 穿孔にも4つのタイブがあるはた坊

2014.01.22

コメント(0)

-

m-08の畑のにらは 氷点下になるので 枯れた 植物学のお勉強 その88

m-08の ニラさすがに大寒ともなると枯れてきている株分けして 土をいれておいたこれで 春には どんどん根っこを張ってきて成長するはずねっこは しっかりと 張っているニラの休眠は短日と5度以下ということなので畑の韮は枯れているが 庭のにらは イキイキとしている畑は氷点下になるので枯れてしまうが庭は 氷点下になることはあまりないので ニラも青々としている植物学のお勉強 その88管状要素の細胞壁 管状要素には仮導管と導管細胞があり (上記参照)、維管束において水や無機栄養の通道を行っている細胞である。管状要素は原形質を欠く死細胞であり、細胞壁の二次壁が発達している (厚壁細胞)。その細胞壁の発達の様子や、管状要素同士の連絡部における細胞壁の状態にはさまざまなタイプが見られる。 ふつう管状要素の細胞壁は一次壁の内側に木化した二次壁ができて肥厚するが、その肥厚は一様ではなく、不均一に肥厚して以下のような紋様を示す。下に挙げた諸型の順序は発生の順序とほぼ一致しており、進化的な順序を示していると考えられている。 環紋肥厚 (annular thickening) 環状に肥厚した二次壁と肥厚しない一次壁が繰り返されているもの。原生木部によく見られ、成長にともなって一次壁の部分が引き伸ばされることがある。環紋肥厚をもつ導管を環紋導管 (annular vessel) という。 らせん紋肥厚 (helical thickening) らせん状に二次壁が肥厚するもの。原生木部によく見られ、成長にともなって一次壁の部分が引き伸ばされることがある。らせん紋肥厚をもつ導管をらせん紋導管 (helical vessel) という。 階紋肥厚 (scalariform thickening) はしご状に二次壁による肥厚が起こるもの。細胞の成長が止まってからできる。後生木部によく見られる。階紋肥厚をもつ導管を階紋導管 (scalariform vessel) という。 網紋肥厚 (reticulate thickening) 階紋肥厚に似るが、より不規則に肥厚するもの。後生木部によく見られる。網紋肥厚をもつ導管を網紋導管 (reticulate vessel) という。 孔紋肥厚 (pitted thickening) 壁孔 (pit) をもち、それを欠く部分の二次壁が厚く肥厚するもの。後生木部や二次木部によく見られる。孔紋肥厚をもつ導管を孔紋導管 (pitted vessel) というこの5つは進化の順番になっているらしいはた坊

2014.01.22

コメント(0)

-

洋弓 あまり見たことがないので見学した 植物学のお勉強 その87

アーチェリー洋弓 練習を見学してみたが みんな のんびりとしていた練習をみてみると 日本式の練習の方法を取り入れているようだなnetでみると日本での歴史もともと、イギリスやアメリカではポピュラーなスポーツである。かつて、日本ではあまり知られておらず全日本弓道連盟によって「洋弓部」として管轄されていた時代がある。現在でも、日本ではアーチェリーよりも弓道の方が競技人口が多い。1947年に小沼英治、菅重義などが中心となり「日本洋弓会」を結成。 1956年(昭和31年)同会が「日本アーチェリー協会」に改名。同年、日本体育大学、東京教育大学(現筑波大学)、学習院大学、玉川大学により「日本学生アーチェリー連盟」が成立。 1967年に開かれた「第24回世界アーチェリー選手権」でアーチェリーの代表が活躍したことによりその地位を確立し、日本アーチェリー協会は社団法人「全日本アーチェリー連盟」に改称。 1969年には、それまで国際アーチェリー連盟(FITA)に加盟していた全日本弓道連盟から加盟権が全日本アーチェリー連盟に譲渡され、FITAはそれを承認した。同年、日本体育協会への仮加盟の承認、日本オリンピック委員会への加盟も承認され、名実共に全日本アーチェリー連盟が、日本を代表するアーチェリー団体となった。 1975年、第28回世界選手権大会(スイス・インターラーケン開催)では、男子団体(広瀬明、手島雅樹、西孝収)が銀メダルを獲得し、日本選手が初めてメダルに到達した。 なるほど 簡単なようで 難しいみたい植物学のお勉強 その87細胞間隙 植物体は細胞が隙間なく詰まってできているわけではなく、特に分化が終わった組織にはさまざまな細胞同士の隙間、つまり細胞間隙 (intercellular space) が存在する。細胞間隙には気孔を通じて空気が入っていることが多いが (空気間隙 air space)、粘液や乳液、樹脂、精油などの物質を含むこともある。細胞間隙のでき方には大きく分けると以下の2つがある。 離生細胞間隙 (schizogenous intercellular space) 隣接する細胞が中葉部分で離れてできた細胞間隙。葉肉の海綿状組織にある空気間隙や、スイレン科の通気組織、球果類、セリ科、キク科の分泌道がこれにあたる。 破生細胞間隙 (lysigenous intercellular space) 細胞が崩壊することによって生じた細胞間隙。周囲の細胞の成長など他動的な要因で崩壊したものを狭義の破生細胞間隙 (rhexigenous intercellular space)、細胞が自動的に崩壊してできたものを崩潰細胞間隙 (lysigenous intercellular space) とすることもある。トクサ科やイネ科の髄にある大きな空気間隙 (髄孔) や、ミカン科の特有の匂いの元となる油滴を含む分泌道などが破生細胞間隙である。 すきま 髪に空気がはいると白髪となるようなものかなはた坊

2014.01.22

コメント(0)

-

さといも 2回目の収穫 3個 東日本大震災2年と10か月と10日後に

さといも昨年度猛暑がづづいているが サトイモさん わりと元気がある水路の横にあるので みずやりが楽 サトイモは 元気なり猛暑はもう しばらく続くが サトイモさん 今回は 無事なり08月25日 猛暑が過ぎた 雨かふってきて サトイモ 元気そう猛暑もやっと おわりそう サトイモ元気なり 大きくなっている 今年は場所が良いので みずやり不要で 成長している09月05日 雨が良く降っているので サトイモも 元気なり09月13日 その後も いい調子である いつみても 元気なサトイモはうれしいものだなあサトイモ かなり 大きくなってきているイモの収穫が期待できそうだ09月25日 その後も サトイモは元気なり背が高い 良く育っている しかし茎はやや 細いかも ??10月11日 今年の場所が もとの溝なので 水がたくさん出ているので 大きくなっている11月10日 すこし 掘り起こしてみた 予想より イモがたくさんついている いい 感じサトイモ 良くできている残りのサトイモは もっと 後で収穫しよう11月30日 残りのサトイモ 越冬の体制になった もみ殻で暖かくしておいた今年01月19日 サトイモ 2回目の収穫をしておいた東日本大震災 3月11日発生1月21日 既に2年と10か月と10日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------原子力資料探訪(1) 原子力基本法の精神「2014011811241124.mp3」をダウンロード原発の再開が本当の意味での日本の将来を左右する大きな問題になってきた。このブログでは思想的に左右に偏することなく、「いったい、私たちはどのようなことをしてきたのか、原発とは何なのか、どうするべきなのか」ということを初心に帰り、重要な「資料」の断片を参考にしつつ、整理を進めていきたいと思う。つまり、このブログは「原発反対だからこうする」とか「原発推進だからこの資料」というのではなく、損得もなく、純粋に日本民族のために整理をして多くの人の参考にしてもらいたいと思って書くことにする。私は学者だから、あまりにも当然のことだが、現在の日本では学者も「何かのためにする」という傾向があるので、ここで断っておきたい。第一回は原子力基本法の精神だが、このシリーズは必ずしも「基本から」というのではない。たまたま第一回が基本法になったということだ。Bandicam_20140118_065440375 日本の原子力は「原子力基本法」によっている。もともと法律というのは「お上が決めて国民に強制する」というものではなく、民主主義では「国民同士の約束」であり、お上と言われる公僕(役人)は国民同士の約束を守るために仕事をする。特に基本法は、国民同士が「こうしよう」という精神的で基本的なことを決めるのだから、それを役人(公僕)が勝手に変えたり、解釈したりはできないものである。Bandicam_20140117_112353449 原子力には「自主、民主、公開」という3原則があり、それが法律の第二条に(基本方針)として明記されている。現在では「えっ!原子力は公開なの? 秘密が大切なんじゃないの?!」と驚く人が多くなったが、皮肉なことに私が人生で「なんでも公開するのは大切なことなのだな」と知ったのは原子力の会議だった。40歳代の第一線の研究者だった時、はじめて国の原子力の委員会に出席した。委員会に行くと傍聴席やマスコミ席があって「公開」になっている。私はびっくりして「原子力が公開なんですか?」と思わず聞いた。その時に私を紹介してくれた人が、「武田さん、原子力はすべて公開なんです」と教えてくれた。今ではこのような「創業者魂」はすっかりなくなり、官僚主導で「いかにして隠すか」ということに終始している。日本は広島、長崎の原爆を経験し、原子力をやるなら、平和利用に限り、現実にそれを達成するために、民主的に進め、アメリカなどに影響を受けずに自主的であることを守り、さらに公開を原則とするということになった。それが「国民の約束」であり、官僚はそれを守るために私たちが税金で雇用している。私は原子力の公開の原則を知り、現実に「なんでも公開」の世界を経験すると、それまで何かと秘密にしてきたことの多くが実は必要がないことを知った。のちに大学に移り、建築の橋本先生から「教授会の公開の原則」を学び、私の人生に大きな影響を与えた。つまり、原子力や教授会を知らなかった私は、世間の常識に従って自分に不利なものや公開しなくても良いものは秘密にしていた。でも、現実に人間は言ったことすべてを覚えているわけではないので、いったん、隠し始めると発言するときにいちいち、「どういったかな、これは言ってよかったかな?」と考える必要を生じた。ところが、特に個人的なこと以外はすべてそのまま言うようになって、一つは頭がすっきりして物事の整理ができるようになったこと、第二にすらすら言えるようになったという大きな進展があった。さらにそれを続けていると、「武田さんは素直な人ね」か「正直だ」と言われるようになり、信頼感も上がってきた。何しろ秘密がないので、いつもすっきりしていて言うことがつじつまがついている。どんな複雑なことでも「自分が正しいと思っていることをそのまま言う。損得を考えない」というのだから気楽なものだ。でも、私が「すべて公開」という原則を学んだ原子力の方は、少しずつ少しずつ公開の原則が守られなくなってきて、今から20年ほど前には、秘密だらけの原子力村になってしまった。もちろん、それが福島原発が爆発した一つの原因となっていて、原子力は自らが自らの首を絞めることになったのだった。福島原発の事故が起こった後、科学的事実どころか、原子力の法律で決めてあることや、かつて原子力安全委員会が出した指針まで「何とか国民に知られないように」と隠す役人や専門家、はては情報を業としているマスコミまで出現するようになった。もう一度、原子力は「民主、自主、公開」の原則に帰るべきだし、原子力の発展にはそれが一番良い。(平成26年1月18日)武田邦彦はた坊

2014.01.21

コメント(0)

-

九条ネギのねっこ 庭で植え付け中 植物学のお勉強 その 86

ネギのねっこ収穫したあとの根っこを庭で ブランターに植えている12月29日 1回目の根っこの植え付け 2個のブランターに01月11日 2回目の根っこの植え付け 2個のブランダ-に01月19日 3回目の根っこの植え付け 2個のブランターにただいま 6個のブランターに 根っこを植え付けしているすこし 大きくなったら また 畑に移動させる予定ネギさん 丈夫で頑丈で生命力はすごいもの夏の間、1ヶ月以上も土や水のない所に置かれて、根は乾ききり、葉先も枯れますが、株は枯れることなく、初秋に葉先を切り縮めて植えなおすと、新しい根と葉を伸ばし勢い良く成長を再開します。このようなことのできる野菜はほかにはなしもう すごい すごい 凄い 野菜である植物学のお勉強 その 86篩要素 (師要素、sieve element) 維管束の篩部において、有機養分の通道を行っている細胞。ふつうやや厚い一次壁のみだが、まれに二次壁の形成、木化がおこる。篩要素同士の通道は、篩孔 (sive pore) を通じて行われる。篩孔が集中して存在する領域は、篩域 (sieve area) とよばれる。篩要素は基本的に原形質を保持するが、さまざまな程度で核や葉緑体、ミトコンドリア、液胞、小胞体の変質・消失が起こる。広い意味では上記の柔細胞に属する。 篩管細胞 (sieve tube cell) (篩管要素 sieve tube element) 円柱状で末端同士が接している篩要素。上下細胞間の境である隔壁 (end wall) と、側部の細胞との境である側壁 (lateral wall) の区分が明瞭である。隔壁の篩域には特に大形の篩孔が集中しているため、隔壁は特に篩板 (sieve plate) とよばれることがある。篩管細胞はおもに被子植物に見られる。師管細胞がつながってできた組織を篩管 (sieve tube) という。師管細胞に隣接して伴細胞 (companion cell) という生理活性の高い柔細胞があり、篩管細胞における通道を助けている。篩管細胞と隣接する伴細胞は共通の細胞分裂でできた姉妹細胞の関係にある。 篩細胞 (sieve cell) 紡錘形で隔壁と側壁の区分が不明瞭な篩要素。篩域はほぼ均等に分布している。シダ植物や裸子植物に見られる。篩細胞が集合してできた組織を篩細胞組織 (sieve cell tissue) という。イチョウ (イチョウ目) などでは篩細胞の近くにタンパク細胞 (albuminous cell) とよばれる生理活性の高い細胞があり、篩細胞間の物質輸送を助けていると考えられている。機能的には上記の伴細胞と似ているが、篩細胞とタンパク細胞は姉妹細胞の関係にはない。 コルク細胞 (cork cell) コルク形成層 (cork cambium) でつくられ、表皮に代わって植物体を保護する働きを果たす細胞。スベリンを含む二次壁が発達した死細胞 (厚壁細胞) であり、細胞間隙なしに密にならぶ。R. Hooke (1665) が初めて観察した細胞はコルク細胞であったことは有名。コルクだけは理解しやすいなはた坊

2014.01.21

コメント(0)

-

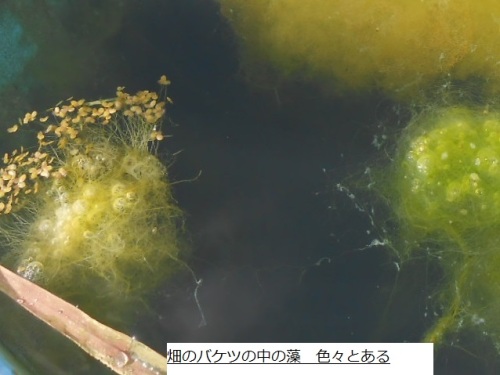

畑のバケツの中 藻がある 藻って 何 ?? 植物学のお勉強 その85

畑のバケツを見ると中には 藻がある藻 種類も名前もわからないが いろいろとあるみたいで netで検索藻類(そうるい, algae)酸素発生型光合成を行う生物のうち、主に地上に生息するコケ植物、シダ植物、種子植物を除いたものの総称である。すなわち、真正細菌であるシアノバクテリア(藍藻)から、真核生物で単細胞生物であるもの(珪藻、黄緑藻、渦鞭毛藻など)及び多細胞生物である海藻類(紅藻、褐藻、緑藻)など、進化的に全く異なるグループを含む。酸素非発生型光合成を行う硫黄細菌などの光合成細菌は藻類に含まれない。藻 細菌と単細胞生物と 多細胞生物など 水の中にいる生物ということらしいかつては下等な植物として単系統を成すものとされてきたが、現在では多系統と考えられている。従って「藻類」という呼称は光合成を行なうという共通点を持つだけの多様な分類群の総称であり、それ以上の意味を持たない。生物の系統樹の中で各所に散らばる藻類全てを対象とし、また十分量の塩基・アミノ酸配列を投じて複雑な解析を行うには未だ莫大な資金と時間を要する。限られたリソースの中で各研究者が解析を行い、そこから百家争鳴とも言える様々な進化説・分類体系が提唱されているのが現状との事つまり まだ 何もあまりわかっていないとの事らしい植物学のお勉強 その85管状要素 (tracheary element) 維管束の木部において、水や無機栄養の通道を行っている細胞。二次壁が厚く発達して木化され、原形質をを欠く死細胞である。広い意味では上記の厚壁細胞に属する。導管細胞 (vessel cell) (導管要素 vessel element) 管状で末端同士が接し、そこに大きな孔 (穿孔 perforaton) がある管状要素。導管細胞がつながってできた組織を導管 (道管 vessel) という。導管細胞の間の水や無機養分の移動はおもに穿孔を通して行われる。被子植物の大部分と若干のシダ植物 (トクサなど)、裸子植物 (マオウなど) に見られる。 仮導管 (tracheid) 紡錘形で両端に穿孔がない管状要素。仮導管同士は側面で接している。仮導管が集合してできた組織を仮導管組織 (tracheid tissue) という。仮導管の間の水や無機養分の移動は壁孔や二次壁が薄い部分を通して行われる。ほとんど全ての維管束植物に見られる。いくつかのシダ植物やニレ科のものは導管細胞と類似しており、導管状仮導管 (vascular tracheid, vesselform tracheid) とよばれる。また仮導管は形態的に繊維と類似しており、裸子植物の二次木部などに見られる中間的なものは繊維仮導管 (fiber tracheid) とよばれる。はた坊

2014.01.21

コメント(0)

-

馬さんの見学をしてきた 今の馬は競馬が主となっている 植物学のお勉強 その 84

馬の乗馬クラブあまり見たことがないので 見学しておいた今年は午年午(うま、ご)十二支のひとつ。通常十二支の中で第7番目に数えられる。前は巳、次は未である。「午」は「忤」(ご:「つきあたる」「さからう」の意味)で、草木の成長が極限を過ぎ、衰えの兆しを見せ始めた状態を表しているとされる。後に、覚え易くするために動物の馬が割り当てられた。馬こちらは 終戦直後の昭和25年(1950年)に飼育されていたウマは農用馬だけで100万頭を超すが、農業の機械化に伴って需要は急減していき、昭和40年代初頭には30万頭に、昭和50年(1975年)には僅か42000頭まで減った。平成13年(2001年)の統計では、国内で生産されるウマは約10万頭で、そのうち約6万頭が競走馬で、農用馬は18000頭平成17年(2005年)現在では日本在来馬は8種、約2000頭ヒトは古い時代からウマを捕食し、あるいは毛皮を利用していたことが明らかにされており、旧石器時代に属するラスコー洞窟の壁画にウマの姿がみられる。純粋な野生のウマは、原産地の北アメリカを含め、人間の狩猟によりほとんど絶滅した。との事馬 現在の仕事は 競馬が主となっている植物学のお勉強 その 84厚壁細胞 (sclerenchyma cell) 二次壁が厚く発達して木化 (リグニン化) されている。成熟した段階では原形質が失われ、死細胞となる。ふつう厚壁組織 (sclerenchyma) を形成して植物体に機械的強度を与える働きをもつ。 繊維 (fiber, fibre) 非常に細長い厚壁細胞。木部の繊維は木部繊維 (xylem fiber)、篩部繊維のように木部以外のものを木部外繊維 (extraxylary fiber) という。紙や衣服など原料として利用されるものがある。 厚壁異形細胞 (sclereid) 様々な形のものがあり、いくつかに分けられる。短形厚壁異形細胞 (brachysclereid) はほぼ等径の多面体で、ナシ (バラ科) の果実中の粒などに見られ、石細胞 (stone cell) ともいう。長形厚壁異形細胞 (macrosclereid) はやや細長い棍棒状で、マメ科の種皮の硬い部分に見られる。星状厚壁異形細胞 (astrosclereid) は細長い突起が多数生じた星形で、スイレン (スイレン科) の葉などによく見られる。骨状厚壁異形細胞 (osteosclereid) は棒状で両端が広がった形をしており、種皮や葉に見られる。 紙や衣服など原料は 繊維から作られているから 大変にお世話になっているものだなあはた坊

2014.01.21

コメント(1)

-

ブロッコリー 7回目の収穫をした 東日本大震災2年と10か月と09日後に

昨年 残っているのはm-06に 06本 m-07に 13本 で 合計19本なりm-06のブロコリ ぼちぼちと成長中 01月06日 2本のふつうの分 片手くらいの花蕾になった01月13日 2本のステイックの分 小さいが花蕾が見えてきた01月20日 花蕾 ジョジョに大きくなりつつある4本の分の花蕾は成長中 残りの15本はやや遅れているが時差になるのでok収穫は もう少し待とう 2月にはokだなあ02月02日 スティック セニョール ブロッコリ 初の収穫02月03日 普通のブロッコリー 初の収穫02月10日 普通のブロッコリー 2個目の収穫02月10日 スティック セニョール ブロッコリ 2回目の収穫をした02月11日 スティック セニョール ブロッコリ 3回目の収穫をした02月17日 スティック セニョール ブロッコリ 4回目の収穫をした02月24日 スティック セニョール ブロッコリ 5回目の収穫をした03月03日 スティック セニョール ブロッコリ 6回目の収穫をした03月10日 スティック セニョール ブロッコリ 7回目の収穫をした03月17日 スティック セニョール ブロッコリ 8回目の収穫をした03月24日 スティック セニョール ブロッコリ 9回目の収穫をした03月31日 スティック セニョール ブロッコリ 10回目の収穫をした04月08日 スティック セニョール ブロッコリ 11回目の収穫をした04月14日 スティック セニョール ブロッコリ 12回目の収穫をした04月21日 スティック セニョール ブロッコリ 13回目の収穫をした これにて ブロッコリーの収穫はおしまい13回で 全部を撤去 たくさん 収穫できた 最後は花蕾のみ05月19日 m-06の畑で ブロッコリーが1本ある あらあら ブロッコリーが生えていたが 花蕾ができつつある もう 1本のブロッコリー 収穫できそうになってきている05月25日 すこし 収穫しておいた じゃまになるので 撤去とした インゲン豆が 日陰になるので 即 撤去した 昨年のブロッコリー09月15日 hcで種をかってきておいた まず 庭で種蒔きした09月20日 発芽してきている09月23日 畑に移動した m07に16pots m20に16potsブロッコリーさん 種まきして gogogo 09月24日 みずやり 朝にしておいた 4時30分で 真っ暗け 09月25日 みずやり 朝にしておいた 5時 まだ 真っ暗 雨が降らないので 水やり 2日だけ 朝におきてやっておいた うまく 育つかな ???植え付けしたあと 2日くらいは水やりしておいたが暑い日が続いたので やや 心配 まあ なんとか なるだろう最近は 朝も 真っ暗 夕方も 真っ暗 畑にいっても 何も見えない09月23日 hcでブロコリの苗がうっていたので4つをかってきて m-08に植え付けた さて ブロッコリー 何本が生育できるか まだ 判らない が なあ それなりに 結構と多数が 生き残るはず 10月20日 ブロッコリーの苗 それなりに育ちつつある在庫m-08 4本の苗 これは 大きいが 小さいのも4本 合計8本m-07 6本くらい 小さいが無事m-20 10本くらい 小さいが無事 全部で24本くらい まだまだ 生育中10月26日 その後も 雨がふって 元気になっている苗の根っこが ふらふらしているので 土寄せをやっておこう追肥もしておこう 雑草とりもしておこう11月02日 m-20のブロッコリに 追肥して 土寄せしておいた 11月03日 m-07のブロッコリーも 追肥して 土寄せをしておいた 11月04日 m-08のブロッコリーにも追肥して 土寄せをしておいた11月17日 m-08のブロッコリーに もみ殻をかけておいた11月24日 鶏糞を大量にかけておいた これで もっと もっと 大きくなってくれるはず12月01日 またまた 追肥をしておいた12月07日 もう 収穫できそうだ ブロッコリーの苗ようやく 成長してきている収穫しても よさそうになった12月08日 初のブロッコリーを収穫した まあまあ である12月15日 2回目の収穫をした12月22日 3回目の収穫をした12月29日 4回目の収穫をした今年01月05日 5回目の収穫をした01月11日 6回目の収穫をした01月19日 7回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月20日 既に2年と10か月と09日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ---------------------------------------------東京と原発 (東京の人が日本人になるかの踏絵)「2014011610301030.mp3」をダウンロード細川元首相が東京都知事に立候補し、それを小泉元首相が応援するということで話題になっています。立候補する目的は「脱原発」です。これについて「東京都と原発は関係ない」という話がコメンテーターや都民からでていますが、人間は自分の身になるとわからないものなのだなとテレビを見ながらつくづく思いました。まるで全体を見ることができず駄々をこねている中学生のような感じがしましたが、これでは原発問題は解決しないと思い、筆を執りました。なぜ福島に原発があったかというと、東京の人が「原発の電気は欲しいけれど、危険だから近くは嫌だ」というので、所得の低い地方に作ることになったことに端を発しています。もし、東京の人が誠実で「自分たちの電気は自分たちで。特に原発が危険ならなおさら他人に押し付けずに自分たちの近くに作る」という態度をとったら、福島の人は被災しなかったでしょう。また、「原発は安全だ」と言った人も東京在住、御用学者の東大も、誤報を続けたNHKも、そして「健康に影響はない」と違法な発言を繰り返した官房長官も東京の人です。つまり福島原発事故は東京の人の自作自演なのですから、「今後、自分たちはどうするのか? 誠実な人生を送るのか?」という問いに真正面から答えなければならず、それが今回の都知事選だからです。恥ずかしいことにアメリカもフランスも電力消費地の近くに原発があり、だからこそ安全対策もしっかりしているのですが、現在の東京の人のように「自分だけ得をして危険は他人に。良いとこ取りで、あとは権力と御用学者とNHKで誤魔化す」ということをしていたら、日本人とは言えないと私は思います。(平成26年1月16日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.01.20

コメント(0)

-

せろり 冬でも元気に 植物学のお勉強 その83

昨年せろりhcで 苗がうっていたので 2つ 購入09月22日 hcで 苗を2つ 購入 m-08の畑の端っこにうえておく10月05日 畑でみたら 大根の横なので 日当たりが悪そう大きくなるかどうか 判らないが まあ 様子見ということに その後 みつば みずな ブロッコリの苗も追加でかってきて 植えた58円の苗 いろいろとあるので どんどん 植えよう10月20日 その後も 無事なり11月02日 横の大根を収穫して 日光があたるようにしておいた その後も セロリ すこし 成長している11月10日 追肥しておいた これで もっと 大きくなるはず12月08日 その後 あまり サイズは変わっていない まあ それなりに 育っている12月15日 やや 大きくなってきているみたいだ 追肥しておこう12月28日 まあまあ 大きくなっている 収穫はokのようだ今年01月19日 冬でも 元気だなあいつでも 収穫okだ植物学のお勉強 その83柔細胞 (parenchyma cell) 細胞壁は薄く、一次壁のみで二次壁が発達しない。原形質に富んでおり、ときに分裂能を示す。さまざまな場所にさまざまな機能を担った柔細胞が存在し、光合成 (光合成柔細胞)、分泌 (分泌柔細胞)、通気 (通気柔細胞)、貯蔵 (貯蔵柔細胞)、組織間の隔離 (内皮細胞、維管束鞘細胞、内鞘細胞) などに用いられる。 転送細胞 (transfer cell) 一次壁が内側に突出して細胞・細胞壁の表面積が増大している柔細胞。隣接する細胞から他の細胞への物質転送に関わると考えられている。木部や篩部 (特に伴細胞)、腺細胞、胚嚢、胚、水生植物の表皮などに存在する。 異形細胞 (特殊細胞、idioblast) ある組織の中にあって、他の細胞と形・内容物が異なる細胞のことを異形細胞という。 厚角細胞 (collenchyma cell) 一次壁が不均一に厚くなった細胞でふつうリグニン化されない。成熟した段階でも原形質を残している。ふつう厚角組織 (collenchyma) を形成して植物体に機械的強度を与える働きをもち、シソ科の茎の角などに典型的なものが見られる。以下のようなタイプに分けられる。 角隅厚角細胞 (angular collenchyma cell) 細胞が接し合う角の部分の細胞壁が厚くなっている厚角細胞。 間隙厚角細胞 (lacunar collenchyma cell) 細胞間同士の空気間隙が目立つ厚角細胞。 板状厚角細胞 (lamellar collenchyma cell) 植物体の表面に平行な面の細胞壁が厚くなっている厚角細胞。 細胞 もう 数が多すぎて 何が何やら 1個1個の細胞が会社のようになつているらしいはた坊

2014.01.20

コメント(0)

-

芽キャベツ いい感じに 植物学のお勉強 その82