2016年01月の記事

全165件 (165件中 1-50件目)

-

隣の畑の 水仙 なかなか きれいな花 が 有毒

スイセン属(スイセンぞく、学名: Narcissus)ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)の属のひとつ。この属にはニホンズイセンやラッパスイセンなど色や形の異なる種や品種が多くあるが、この属に含まれるものを総称してスイセンと呼んでいる。狭義には、学名 Narcissus tazetta や、その変種であるニホンズイセン(Narcissus tazetta var. chinensis)をスイセンということも多い。しかし、本記事では特に明記しない限り「スイセン」をスイセン属の総称の意味で用いる。形態・生態多年草で、冬から春にかけて白や黄の花を咲かせるものが多い。草丈は、品種・環境によるが、15 - 50cm程度である。茎は、黒い外皮に包まれた鱗茎の内部にある。そのため切断しない限り人の目に触れることはない。葉身は、若干厚みがあり扁平で細長く、つや消しのような表面をしている。葉の間からつぼみをつけた花茎が伸び、伸びきるとつぼみが横向きになり、成熟するとつぼみを覆っていた包を破って花が開く。典型的なスイセンの花の場合、雌蕊(しずい)は1本、雄蕊(ゆうずい)は6本。6枚に分かれた花びらと、中心に筒状の花びらを持つが、6枚に分かれている花びらのうち、外側3枚は萼(がく)であり、内側3枚のみが花弁である。二つをあわせて花被片(かひへん)と呼ぶ。一方、中心にある筒状の部分は副花冠(ふくかかん)という。花被片・副花冠の形状と花の着き方により、品種を区分する。毒性有毒植物で毒成分はリコリン (lycorine) とシュウ酸カルシウム (calcium oxalate) など。全草が有毒だが、鱗茎に特に毒成分が多い。スイセンの致死量は10gである。食中毒症状と接触性皮膚炎症状を起こす。中毒は初期に強い嘔吐があり摂取物の大半が吐き出されるため症状が重篤に到ることは稀であるが、鱗茎を浅葱(あさつき)と間違えて食べ死亡した例がある。葉がニラととてもよく似ており、ニラと間違えて食べ中毒症状を起こすという事件がときどき報告・報道される[6]。ニラとの大きな違いは次の通りである。葉からの臭いがない(ニラは葉からニラ独特の強い臭いを放つ)。鱗茎がある(ニラは髭(ひげ)根で鱗茎はない)。「スイセン」という名は、中国での呼び名「水仙」を音読みしたもの。「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙」という中国の古典に由来する。水辺で咲く姿を仙人にたとえたのであろう。別名に雪中花、雅客。方言ではチチロ、キンデバナ、キンデ、シイセン、ハルダマなどの呼び名がある。また、ラッパスイセン (Daffodil) はウェールズの国章であり、ウェールズでは3月1日の聖ダビデの日 (Saint David's Day) に、ラッパスイセンかリーキを身につける習慣がある。ウイリアム・ワーズワースは "I Wandered Lonely as a Cloud" という著名な詩を、またE・E・カミングスは "in a time of daffodils" という詩をそれぞれ遺している。水仙 The Daffodilsウィリアム・ワーズワースの詩「水仙」 The Daffodils を読む。(壺齋散人訳) 谷間をただよう雲のように 一人さまよい歩いていると 思いもかけずひと群れの 黄金に輝く水仙に出会った 湖のかたわら 木々の根元に 風に揺られて踊る花々 銀河に輝く星々のように びっしりと並び咲いた花々は 入り江の淵に沿って咲き広がり 果てしもなく連なっていた 一万もの花々が いっせいに首をもたげ 陽気に踊り騒いでいた 湖の波も劣らじと踊るが 花々はいっそう喜びに満ちている こんな楽しい光景をみたら 誰でもうれしくならずにいられない この飽きることのない眺めは どんな富にもかえがたく映る 時折安楽椅子に腰を下ろし 物思いに耽っていると 脳裏にあのときの光景がよみがえる 孤独の中の至福の眺め すると私の心は喜びに包まれ 花々とともに踊りだすのだ はた坊

2016.01.31

コメント(0)

-

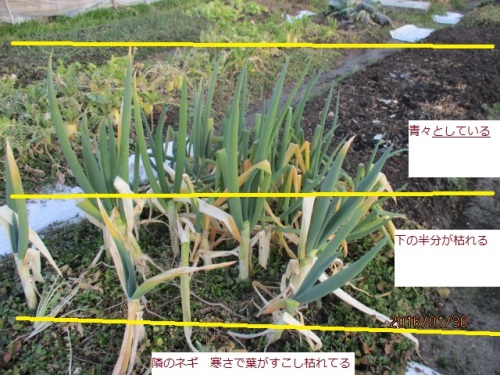

隣のネギは 葉は枯れそう もみがらかけると良くなる 春節 来週は中国はお休みに

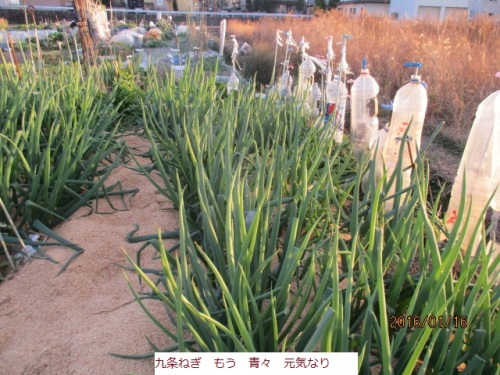

2015年 ねぎの根っこ 12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた 01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定 あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう 03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている 03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう 03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた 04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり 04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた 04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている 04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり 06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり 07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている 07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな 九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう 06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている 06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている 07月04日 まだ ネギ坊主でできている 07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ 残っている九条ねぎ 無事に生き残っている 07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう 07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう 08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている 09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり 09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている 09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり 10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 再度の在庫の数 分散した後の数 m-08 10本 10本 m-06 20本 81本 m-07 20本 22本 g-01 10本 20本 g-03 20本 55本 合計 80本くらい 合計188本 たくさんある 10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた 10月18日 m-07の在庫のネギにもみがらをかけておいた 10月25日 分散したネギ すこしづつ 起き上がりつつある 追肥をしておいた みずやりをしておいた 在庫のねきの土 カチカチになっていた 土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそう 10月25日 g-1/3のネギも分散させておいた 11月01日 すこしづつ 起き上がりつつある これで 全部を分散させておいた 11月03日 m-08の九条ねぎ もみがらをかけているので 伸びてきている 白い部分が長くなる 11月04日 m-06の九条ねぎ 立ち上がりつつある これで 安心なり 11月07日 m-08の九条ネギ もみがらに埋もれて 元気なり 生育もよくなっている 11月14日 m-06の九条ネギ こちらも 元気になり そろそろ もみ殻をかけても良さそうになった 11月15日 m-08の九条ネギ もみがら 役に立っている ネギさん 生育も盛んなり 11月22日 m-06の九条ネギ 高さもよくなってきている もみがら まだ でてきていない 11月23日 g-01の九条ネギ ここのも良い感じになっている もみがら まだ でてこないなあ 11月24日 m-07の干しネギ これは在庫のネギよりも 大きくなっている 干しネギの勝ち 11月25日 g-03の九条ねぎ こちらのも やや小さいが追肥をしておおきくしよう 11月26日 m-07の九条ねぎ こらちも よく育ってきている 12月05日 m-08の九条ねぎ もみがら 大量にできたので たくさんかけておいた 12月12日 m-08の九条ネギ もみがらかけた 追肥もした 元気になりつつある 12月13日 g-01の九条ねぎ もみがら たっぶりとかけている 追肥もした 12月14日 g-03の九条ねぎ もみがら 埋もれている 追肥した 12月15日 m-06の九条ねぎ かなり生育が良くなっている 12月27日 m-06の九条ねぎ もう 収穫しても良さそうになってきている 12月28日 ネギの畝にも もみがら 通路にも もみがら 土のかわりにネギさんを保護している 12月31日 九条ねぎ 初の収穫をした 2016年 01月01日 m-06の九条ねぎ 生育はもみ殻をいれてから 元気になっている 01月02日 ネギさん もみがら かけて 生育が良くなる どんどん 伸びている ネギさん もみがらから出ていこうと どんどん 伸びてきている 日当たりを求めて 上に上に 伸びていく 01月03日 m-07の九条ねぎ もみがらから 葉がどんどん 伸びてきている 01月04日 九条ねぎ もみがらの効能で 若々しい 保温と日光よけて 青々としている 01月05日 九条ねぎ m-7の残りのネギ m-06に移動した分 良く育っている 01月06日 九条ねぎ 2回目の収穫収をした これで ネギさん 通年で ゆくりと育てることができる もう 種まきの必要はなし 01月09日 九条ねぎ 3回目の収穫をした 01月16日 g-1の九条ねぎ これも もみがらで 元気なり もみがら 役に立つ 01月17日 m-06の九条ネギ これは 分散してマルチをして もみ殻をかけている 01月18日 九条ねぎ 4回目の収穫をした 01月23日 g-01の九条ネギ こちらも元気なり 01月24日 九条ねぎ 5回目の収穫をした 01月30日 となりの九条ネギをみると 葉が枯れている これは もみ殻かけると防げる 2月08日 春節(しゅんせつ、簡体字中国語:春节 拼音: Chūnjié チュンチエ)とは旧暦の正月である。中華圏で最も重要とされる祝祭日であり、新暦の正月に比べ盛大に祝賀され、中国や台湾のみならずシンガポールなどの中華圏国家では数日間の祝日が設定されている。伝承古代中国では年末年初に腊祭を行い先祖や衆神への祭祀が行われ、合わせて豊作を祈念することが一般的に行われていた。春節の来歴に関しては、万年という人物の伝承が民間に伝わっている。勤労かつ善良な少年であった万年は、生活の中で樹木の陰影が時期により移動することや水滴の滴る様を見て時間に対する規律性を発見した。当時の民衆は時間に対する規律性を知らなかったために、農業などで大きな不便を感じていた。万年はこれらの事象から四季を区別し、草暦を編み出した。草暦を知った天子はこれを賞賛し春を一年の最初とし、春節と名付けることを命じた。その後万年は不完全であった草暦を完全なものとするため研究を続け、老人になり更に正確な暦を作成、その功労として天子によりそれは万年暦と命名され、万年は寿星に封じられた。人々は春節を迎えることを過年と表現し、家々では寿星図を準備し万年の功績をしのんだとされる[1]。習慣春節での習慣としては、起床後に年配者に対して長寿を祝う言葉を述べ、その後近隣住民や知人と春節を祝う言葉を述べ合うものがある(拝年)。また正月料理も存在しており、一般に鶏(吉と同音)や魚(余と同音)を食べるとされるが、広大な中国の中では地方により正月料理も大きく異なる。北方では餃子が知られており、南方では一年が甘くなるようにとの願いを込めて糖蓮子や元宵、糖年糕を食べる習慣がある。 家庭では春節用の衣装を用意し、新年の華やかさを演出するだけでなく、新年に幸運をもたらす意味を持たせている。中華人民共和国では春節は国定祝日とされ、2008年1月に施行された新しい『労働契約法(労動合同法)』では春節から3日間を祝日と定めている。一般に企業は春節の前後7日を長期休暇としており、その前後は都市部から地方に帰省する人々で中国の公共機関は大混雑となる。はた坊

2016.01.31

コメント(0)

-

たかな 11回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその017

2015年 01月12日 7回目の収穫をしたおいた 01月18日 8回目の収穫をしておいた 01月24日 9回目の収穫をしておいた 02月01日 10回目の収穫をしておいた 02月08日 11回目の収穫をしておいた 02月15日 12回目の収穫をしておいた 02月22日 13回目の収穫をしておいた 03月01日 14回目の収穫をしておいた 03月08日 15回目の収穫をしておいた 03月14日 16回目の収穫をしておいた 03月22日 17回目の収穫をしておいた 03月29日 18回目の収穫をしておいた 04月04日 19回目の収穫をしておいた 04月12日 20回目の収穫をしておいた 04月19日 21回目の収穫をした そろそろ 御終いになりそう 秋の植え付け 08月29日 hcで種をかってきた 庭て種まきをしておいた タカナ たくさん 育てよう 09月05日 発芽したので 畑に移動した g-1/3に植え付けた 第二弾 09月05日 庭での種まきをしておいた 09月12日 発芽したので畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた 第三弾 09月12日 庭での種まきをしておいた 09月19日 発芽したので m-06の畑の畝に移動した 第四弾 09月20日 庭での種まきをしておいた 09月27日 発芽した m-06の畑に移動しておいた 在庫 g-01 3本 大きいのは収穫できそう 小さいのが3本petをかけている m-20 10本 まあまあ m-06 2本 収穫できそう 10月18日 g-01のたかな 残りは3本だけなり 追肥をしておいた 10月25日 m-20のたかな 10本は無事に生育してきている 11月03日 g-01のたかな これも収穫してもよさそうになってきている 11月04日 g-01の小さい高菜にpetをつけておいた これで 大きくなってくれるはず 11月05日 m-20のたかな これは サイズもそろっている 11月15日 g-01の小さい高菜 petをつけている すこし生育してきている petは役に立つなあ 11月16日 たかな 初の収穫をした まあまあ なり 11月22日 たかな m-20のは いつでも 収穫できるようになっている 11月23日 たかな 2回目の収穫をした 11月28日 高菜 3回目の収穫をした 11月29日 m-06のたかな こちらも 大きくなってきている 12月04日 m-06のたかな これが 一番大きくなっている これからどんどん収穫できる 12月05日 高菜 4回目の収穫をした 12月12日 高菜 育ち具合は良い 今年もどんど゜ん収穫していこう 12月19日 高菜 5回目の収穫をした 12月26日 高菜 6回目の収穫をした 2016年 01月01日 高菜 7回目の収穫をした 01月03日 たかな 8回目の収穫をした 01月09月 高菜 9回目の収穫をした 01月16日 m-06のたかな ここのも 大きくなってきている 01月17日 たかな 10回目の収穫をした 01月23日 m-20のたかな 氷点下になると さすがに葉も疲れている 01月24日 たかな 11回目の収穫をした携帯電話 おべんきょうその017通話携帯電話での音声伝送方式は、当初はアナログ方式を採用しており途中からデジタル方式へと切り替えられた。当初サービスが開始された時点でのアナログ方式での通信は、暗号化されずにそのまま送信されていたため、ノイズが乗りやすいだけでなく、傍受が容易に行えるという欠点があった。そのため、強固な暗号化が可能なデジタル化が行われた。国によってはその頃、固定電話網もアナログ方式からデジタル方式 (ISDN) への切り替えが進んでいたが、固定電話網のデジタル方式はパルス符号変調 (PCM) であるのに対し、携帯電話網の方はより圧縮度の高い音声コーデック(主に AMR 形式)を使用している。両電話網の相互接続通話の際には、アナログ方式同士ならば単純だが、デジタル方式では(アナログ・デジタル併存の時期を含め)コーデック変換が、網関門交換機において必要である。また、音声コーデックの方式は携帯電話事業者やサービス種別によって異なるため、事業者相互・方式相互の音声コーデック変換も必要となる。このため、コーデックの組み合わせによっては変換ロスにより、音声の品質が劣化してしまう。基本的には、同一事業者・同一方式の携帯電話同士の通話では変換によるロスは起こらないため、本来の通話品質を発揮できる。はた坊

2016.01.31

コメント(0)

-

ばせり 冬でも 元気なり 太陽 おべんきょうその05

2015年 01月12日 はぜり まだ 畑にある そろそろ 今週には 庭に移動しよう 01月24日 まだ 移動していない 体があまり動かないので 無理しないとしている なかなか 移動が できていない 寒いので どうも 体が動かないなあ 02月01日 その後も 移動していない が ばせり 弱ってきているなあ これでは 移動はできないなあ 体も弱っているし パセリも弱ってきている どっちも 弱っているわ こりゃあ いかんなあ 02月15日 その後も そのまま 移動しないままだな もう 花芽でも 出てきそうだなあ 02月22日 その後も 半分くらいは枯れつつある 半分はなんとか 大丈夫みたい 花芽は6-7月くらい 03月22日 半分以上は枯れたが 残りは まだ 青いままだなあ 生き残りは これだけ 2月には枯れつつあったが 3月まだ 青々としている部分は 残っている 04月04日 ばせり まだまだ いけそう 大きくなりそうだなあ 04月12日 ばせり すこし 勢いがでてきている 04月19日 ばせり トウ立ちの雰囲気が 出てきている また 新しい苗を買ってきて 育てていかないと ダメみたいだな 冬を越した苗は トウ立ちする 05月30日 ばせり トウ立ちして 花が咲いてきている これは 御終いにしよう パセリの今年の苗を また 買ってこよう 04月29日 hcでパセリの苗 2本を買ってきた m-6に植え付けた 05月03日 こちらも マルチをつけている 雑草よけで これで手抜きをやっていこう 05月30日 新しい苗のパセリは 元気になって 育ってきている 06月20日 ばせり かなり大きくなってきている まあまあだなあ 06月27日 その後も生育は順調なり 08月04日 猛暑で ぱせり 枯れてしまった これにて 終了なり 今年はm-06の畑も マルチをどんどんつけている マルチは役に立つ 秋になって hcでも苗が売られていた 09月12日 hcで2本のぱせり 苗をかってきて g-9の畝にうえておいた ばせり また 植え付けをした 09月27日 その後 ばせり 無事なり 10月04日 ばせり 無事だげと 生育もまだまだ 様子見なり 10月11日 追肥をしておいた これで すこしは大きくなるかも 11月07日 はせり 追肥が効いてきている すこし 生育してきている 12月12日 ばせり 追肥がきいた 大きくなってきている 2016年 01月10日 ばせり 勢いが良い 寒いが 雑草にも負けていない 01月24日 元気なり まあ まだ 見てるだけ太陽 おべんきょうその05放射層詳細は「放射層」を参照太陽半径の0.2倍から0.7倍まで、中心核を厚さ40万kmで覆う[19]層では、放射(輻射)による熱輸送を妨げる程には物質の不透明度が大きくない。したがって、この領域では対流は起こらず、輻射による熱輸送によって中心核で生じたエネルギーが外側へ運ばれている[19]。放射層をエネルギーが通過するには長い時間がかかり、近年の研究では約17万年が必要とも言われる[23]。はた坊

2016.01.31

コメント(0)

-

m07の畑の柵 まあ 出来合いの材料で補強している 昆虫の翅 おべんきょうその06

m-07の畑の柵溝に土が流れないように 柵をたかくして補強をしているプランターの底のブラのものや材木や 鉄の支柱をたくさんつけている土が多いので 流れないようにするのにかなりたくさんの材料を使って補強しているそして肥料の袋などを隙間に詰めて補強もしている ごみみたいなものも たくさん使っている利用てきるものは なんでも使用しているで 見た目はよくないが 丈夫にできている土か多いと 土を確保するのに苦労するものだなあ昆虫の翅 おべんきょうその06駆動法動物であるから、筋肉を用いて翅を動かしているが、その仕組みにもいくつかの型がある。トンボの場合、翅の基部には筋肉が結び付いており、これが直接に翅を駆動する。前の翅と後ろの翅は別々に動く。それ以外の昆虫では、筋肉は胸部体節の背面と腹面のキチン板につながり、胸郭を上下に動かすことで、間接的に翅を動かすようになっている。この間接的な翅の駆動機構には一種のクラッチシステムが組み込まれており、羽ばたきに使う筋肉を動かすときに胸郭だけを動かして翅を動かさないようにすることもできる。多くの昆虫が飛翔に先立ち、飛翔が可能なだけの筋力を出せるように、筋肉を動かして体温を上げている。はた坊

2016.01.31

コメント(0)

-

庭の柿の木 冬なので 枝のみ さつまいも おべんきょうその014

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木 2002-10月 柿の種 ポットに植える 2003-06-1日に芽がでていた 2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生 2007-03 4.0m 4センチ 4年生 2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年 2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月 2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月 2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月 2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月 2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月 2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月 2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月 2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月 2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月 2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年 2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした 2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている 2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット 2015-06 2.0m 13センチ 今年も枝がでたが 花と実はなし 12年目である 2016-01 2.0m 13センチ 今年で 13年目となる 庭にあるのは渋柿の木が 1本 甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 1本 2014年 庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり 06月04日 2mの高さにカットした 06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる 06月29日 芽が伸びてきている 07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている 07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている 07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている 07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし 07月27日 そのごも 見た目はいい感じになっている 08月03日 再度 枝が じゃまというので カットした 08月24日 枝は良く伸びてるものだなあ 細いが長い枝が出てきている 08月31日 これで 柿の木の剪定はなし このまま 枝を伸ばしていこう 09月07日 そのご 枝は また 伸びてきている 枝は東にむけて 伸ばしていこう 09月14日 上からみたら かなり 小さくなっている まあ こんなものかな 10月04日 その後もちいさいまま でも こんなもの 枝を横に横に伸ばしていこう 11月09日 その後は 動きはなし 葉もそのまま 伸びもなし 今年はこれくらいで成長はストップしている 11月22日 葉も元気はなし そろそろ 紅葉して落下してしまいそうに 11月30日 葉は紅葉した 落下してしまいつつある2015年 小さく育てて 枝は 横に 横に 伸ばしていこう 01月12日 その後 枝は ちいさいのが すこし 今年は実はできるかな ???? 02月07日 その後 芽があるのか ないのか ?? まだ 早いかな 6月に出た枝は 芽があるのかな ??? 02月14日 柿木の枝 芽らしいのが ふくらんでいるようにも 見える どうかな 02月22日 柿の木の枝 その後も あまり変わりはなし 03月08日 やはり 昨年と同様にやや膨らんできている 春だ 03月22日 庭の柿の木の芽 すこし はっきりとしてきている 03月29日 庭の柿の木の芽 もう すこしで 葉がでてきそう 04月04日 芽から 小さい葉が出てきつつある 04月12日 芽も すこし 葉も大きくなりつつある 雨もよく降るなあ 04月19日 芽もおおきくなってきている 昨年は花芽が 4月27日についていた あと 一週間かかりそう 04月26日 花芽 探しているが まだ 見当たらないなあ 04月29日 花芽 まだ ないなあ どうかな 昨年はあったけど 今年はまだ ない 05月30日 花芽なし 今年も 実はなし と なった 07月14日 その後も 葉だけは 良く育っいる 08月30日 枝が またまた 伸びてきている 上に 上に伸びてきている 11月03日 その後 秋になって 冬になりつつある 葉は 紅葉して 落葉となってきている 11月15日 上は落葉して 残りも バラバラと葉は 落下している もうすぐ裸になりそう 11月23日 もう のこりの葉もわづか もうすぐ 裸になりそう 12月05日 葉はなし 冬の体制になってきている 12月23日 見ると まあまあ 枝は伸びてる 来年は 実がつきそうだなあ 来年は 柿の木 実がつく予定なり2016年 01月24日 枝は まあまあ細いが たくさんある 今年は実がつく予定予なりさつまいも おべんきょうその014調理法60℃程度で長時間加熱すると、デンプンを糖化する酵素が働いて甘味が増す。石焼き芋やふかし芋はこの性質により甘味を最大限引き出す調理法である。また天ぷら、スイートポテトや大学イモ、キントン、スナック菓子、干し芋などに加工されることが多い。生のまま日光に晒しておくことにより、より甘味度が増す。灰汁が多いので、切ったらすぐに水に晒す。葉や茎(硬い紫色の蔓の部分ではなく、葉に直接つながっている柔らかい緑色の葉柄の部分=いわゆる芋ツル)は、若くても、育っていても、食べられる。中国や台湾では、普通に食べられている葉野菜である。ポピュラーな調理法は、ニンニクを炒めた油で葉や茎をよく炒め(サツマイモの葉や茎は少し苦味(アク)があるので炒め物に向いている)、塩(+ダシ)で味付けする。葉はおひたしや天ぷらにしてもよい。茎は、(筋がある場合は)皮を剥いて、フキのように用いることができる。下茹でしてアクを抜いて、煮物や佃煮や混ぜご飯にするなど。きんぴら炒めや天ぷらにしてもよい。はた坊

2016.01.31

コメント(0)

-

わけぎ 6回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその016

2015年 01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした 01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした 01月12日 わけぎ 10回の収穫をした 01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした 01月24日 わけぎ 12回目の収穫をした 02月01日 わけぎ 13回目の収穫をした 02月08日 わけぎ 14回目の収穫をした 02月14日 わけぎ 15回目の収穫をした 02月21日 わけぎ 16回目の収穫をした 03月01日 わけぎ 17回目の収穫をした 03月08日 わけぎ 18回目の収穫をした 03月15日 わけぎ 19回目の収穫をした 03月22日 わけぎ 20回目の収穫をした 03月29日 わけぎ 21回目の収穫をした 04月04日 わけぎ 22回目の収穫をした 04月12日 わけぎ 23回目の収穫をした 4月まで 収穫できる予定 5月に 引き抜いて 9月に 再度 植え付けをする予定なり 05月04日 そろそろ 引っこ抜いてしまうかな 05月10日 引っこ抜いておいた 畑においておく 乾燥したら 家の納屋に保管しよう 05月17日 畑のわけぎ 家に持ち帰る 庭の横においておく 05月24日 庭の横で 乾燥中 いい感じになってきている 07月18日 その後も 庭の横で 放置している すこし 芽がでてきているなあ 08月01日 その後も 無事なり 在庫は たっぶりとある 9月になったら 植え付けしよう 08月22日 在庫のわけぎ 畑のm-07に発芽したのをばらまいておいた 台風の雨で発芽するだろう 09月05日 わけぎ 発芽してきている しかし 数がすくないな あとで 分散させよう 09月12日 わけぎ 発芽して やや おおきくなっている 分散してしまおう 09月22日 わけぎ 大きくなって 密集している もうすこし バラバラにしないとねえ 混み過ぎだな 10月04日 わけぎ そろそろ 分散させないとねえ 10月18日 わけぎ 分散をさせておいた これで 生育は良くなる予定なり 11月03日 わけぎ 分散後 すこし生育してきている 追肥をしておいた 11月08日 まだ 小さいので 追肥をつづけておいた 11月15日 わけぎ また 追肥をしておいた これで どんどん 大きくなりつつある 11月23日 わけぎ かなり成長してきている 追肥の効果がでてきている 12月12日 m-06のわけぎ 青梗菜が消滅した場所に どんどんわけぎ 植え付けた 大きくなりだした 12月19日 m-07のわけぎ もう 収穫できそう 大きくなってきている 12月26日 わけぎ やっと 初の収穫をした いい感じになっている 12月31日 わけぎ あちこちに植えている みんな 元気なり 8月に畑に放置 10月に植え付けをした で 生育はかなり遅くなっていたが そろそろ 収穫できるサイズに 2016年 01月01日 わけぎ 2回目の収穫をした 01月03日 わけぎ 3回目の収穫をした 01月09日 わけぎ 4回目の収穫をした 01月16日 わけぎ 5回目の収穫をした 01月24日 わけぎ 6回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその16サービス基地局の整備により、広いサービスエリアにおいて屋外で高速移動中でも安定した通話・通信が利用可能である。第三世代携帯電話は、高速パケット通信と高い周波数利用効率が特長である。なお、高速な無線アクセスとしても利用可能であるが、利用形態によっては高額な課金となり、この現象が俗にパケ死と呼ばれる。また、電話機端末単体による通話・通信の総トラフィック(データ量)に占める割合が高い傾向にある。また、デジタルツールとしての多機能化も関係している。はた坊

2016.01.30

コメント(0)

-

ブロッコリー 11回目の収穫をした 太陽 おべんきょうその04

2015年 01月03日 9回目の収穫をしておいた 01月04日 10回目の収穫をしておいた 01月12日 11回目の収穫をしておいた 01月18日 12回目の収穫をしておいた 01月24日 13回目の収穫をしておいた 02月01日 14回目の収穫をしておいた 02月08日 15回目の収穫をしておいた 02月15日 16回目の収穫をしておいた 02月22日 17回目の収穫をしておいた 03月01日 18回目の収穫をしておいた 03月08日 19回目の収穫をしておいた 03月15日 20回目の収穫をしておいた 03月22日 21回目の収穫をしておいた 03月29日 22回目の収穫をしておいた 04月04日 23回目の収穫をしておいた 04月12日 24回目の収穫をしておいた 04月19日 もう 収穫できるものはなし ブロッコリー 収穫は終了した これにて ブロッコリー 収穫するものは なくなった 秋の植え付けだ hcで 種がうっていない 他のhcにいって 探したら なんとか 1つあった ブロッコリーのふつうのは売っているが 茎のスティックのタイブはあまり 売っていないなあ とりあえず 1つ見つけて買ってきて 種の植え付けを開始した 08月30日 ブロッコリ 植え付けを忘れていた 09月05日 種を探したらない 苗は打っていたので 12本をかっておいた 09月06日 他のhcにいって 種をさがす なんとか 1つだけあったての゛ かって植え付けた 09月07日 苗は6本をg-9に植えて 6本をm-06に植え付けた 09月12日 発芽した苗を畑に移動した g-07に植え付けた 09月19日 m-06の苗のもの 無事なり 追肥をしておいた 09月20日 g-09の苗も 無事なり 追肥をしておいた 09月27日 g-09のなえ すこし 追肥が効いてきた すこし成長を開始 10月04日 g-09のなえ まあまあ 見た目も安定してきている 10月11日 g-09の苗 まあまあ 生育も良くなっている 10月18日 m-06の苗 これも 生育は順調なり 10月25日 m006の苗 もう 大きくなっている が 花蕾はまだだなあ 在庫 g-07 種まきした分 何本育つか未定なり 残っているのは8本のみ m-06 苗の5本 g-09 苗の6本 昨年は11月02日の初の収穫をしたが 今年は まだなり 10月31日 g-09のブロッコリー 大きくなっているが これもまだ花つぼみはまだ 11月01日 g-07の苗 petをつけておいた これですこし生育が早まる 11月03日 g-09のぷるっこりー 花つぼみはまだだなあ 苗からのは生育は良い しかし 種まきの分は小さいのでpetをつけて風よけして早く育てよう 夏のぶろっこりーの収穫はもうしばらくできそう その後は 秋のブロッコリー 花つぼみがでたら そちらを収穫する予定なり 11月07日 m-06のブロッコリー 花は蕾がついてきている 来週から収穫をできる ブロッコリー 本格的な収穫を来週からできそう 11月14日 秋のブロッコリー 花蕾 大きくなってきている もう 収穫できる 11月15日 g-07のブロッコリーは花蕾ついてきているが まだ 小さい 11月16日 g-07の種まきした分 まだ 小さいまま petをつけているが まだこんなに小さい 11月17日 m-06のブロッコリー もう 収穫できる 11月18日 初の収穫をした いい 感じだなあ 11月21日 m-06のブロッコリー 次の花蕾がでてきている 11月22日 g-09のブロッコリーも 収穫できるようになってきている 11月23日 ぷろこりー 2回目の収穫をした 11月28日 g-07のブロッコリー これも 大きくなった 収穫できる 11月29日 ブロッコリー 3回目の収穫をした 12月04日 ブロッコリー m-06の分 収穫のあとも また 次のが出てきている 12月05日 ブロッコリー 4回目の収穫をした 12月12日 ブロッコリー 5回目の収穫をした 12月13日 g-09のブロッコリー 花もすこし咲いている 12月19日 g-07のブロッコリーの種まきの分 まだ 生育中 かなり遅くなっている 収穫はまだ先なり 12月20日 ブロッコリー 6回目の収穫をした 12月21日 ブロッコリー 7回目の収穫をした 12月27日 種からのブロッコリー まだ 花蕾ができていないなあ 12月28日 g-09のブロッコリー こちらも 小さいのがまたまた 出てきている ブロッコリー 苗からのは収穫は 11月から収穫できている 種からのは まだ 1月くらいになりそう まあ 4月まで 収穫できるので 時差で 収穫できそう 春のぶろっこりの残りも また 花芽をどんどんだしてきている たくさんある 2016年 01月01日 m-06のブロッコリー 収穫したあと また 花蕾 どんどん出てきている 91月02日 ブロッコリー 8回目の収穫をした 01月04日 ブロッコリー 9回目の収穫をした 01月05日 種からのブロッコリー まだ 小さいな 01月10日 種からのブロッコリー 花蕾 ちいさいが できてきている 01月16日 m-06の苗からのブロッコリー これは 追加で花蕾どんどん できている 01月17日 ブロッコリー 10回目の収穫をした 01月23日 g-01のブロッコリー まだまだ 花蕾が小さいが どんとん出てきている 01月24日 g-07のブロッコリー 種からのも 花蕾 収穫できそうになった 小さいがok 01月25日 ブロッコリー 11回目の収穫をした 太陽 お勉強その04中心核詳細は「太陽核」を参照太陽の中心には半径10万kmの核(中心核)があり[19]、これは太陽半径の0.2倍に相当する。密度が156g/cm3(およそ水の150倍)であり、このため太陽全体の2%ほどの体積の中に約50%の質量が詰まった状態になっている[23]。その環境は2500億気圧、温度が1500万Kに達するため物質は固体や液体ではなく理想気体的な性質を持つ[12]、結合が比較的低い量子論的な縮退したプラズマ(電離気体)状態にある[24]。太陽が発する光のエネルギーは、この中心核においてつくられる[25]。ここでは熱核融合によって物質からエネルギーを取り出す熱核融合反応が起こり[12]、水素がヘリウムに変換されている。1秒当たりでは約3.6 ×1038 個の陽子(水素原子核)がヘリウム原子核に変化しており、これによって1秒間に430万トンの質量が3.8 ×1026 Jのエネルギー [12](TNT火薬換算で9.1 ×1016 トンに相当する)に変換されている。このエネルギーの大部分はガンマ線に変わり、一部がニュートリノに変わる。ガンマ線は周囲のプラズマと衝突・吸収・屈折・再放射などの相互作用を起こしながら次第に「穏やかな」電磁波に変換され、数十万年かけて太陽表面にまで達し、宇宙空間に放出される[25]。一方、ニュートリノは物質との反応率が非常に低いため、太陽内部で物質と相互作用することなく宇宙空間に放出される[25][注 2][26]。それ故、太陽ニュートリノの観測は、現在の太陽中心部での熱核融合反応を知る有効な手段となっている。はた坊

2016.01.30

コメント(0)

-

冬のあいだに マルチの修理をしておこう 昆虫の翅 おべんきょうその05

畑のマルチ昨年より マルチをどんどん使用使しているがあちこち やぶれてきているマルチ 穴があいてはダメ冬は暇なので いまのうちに 修理をしようマルチを買ってきて これから 補修をしていこう小さくマルチをきりとり 針金を使って 修理していこう1-2月と 補修して 3月には 春の野菜の苗を植え付ける予定予なりいまだ マルチの補修をやっていこう昆虫の翅 おべんきょうその05さらに、ハエ目では、翅が二枚しかない。これは、後翅がごく小さく、先端が球状に膨れた、こん棒状の構造になってしまっているためで、これを平均棍とよぶ。平均棍は前翅の運動と同期して高速で回転し、ジャイロスコープと同様に慣性によって虫体の動きを感知する感覚器として働いている。昆虫でもっともうまく飛ぶのもハエ目のもので、種類にもよるが、昆虫のなかでは最速のもの、空中停止(ホバリング)できるもの、宙返りできるものなど、さまざまである。また、カ類の羽ばたき回数は毎秒600回に達し、ブユなど毎秒1000回の羽ばたきをするものさえいる。はた坊

2016.01.30

コメント(0)

-

庭の甘がき 枝が刈り取られてる あらあら さつまいも おべんきょうその013

2011年畑の甘がき hcで甘がきの苗をかって庭に植えた が そのまま 動きなし 2012年 このなえ 枯れている あらあら ダメな苗だったんだなあ で もう 一度 甘がきの苗をかっておく また 庭に植えておいた 2013年 庭の甘がき 昨年にかった苗だけど 今年に発芽すれば 生きている だめなら また 枯れてしまっていることになる 発芽するのは 予測では 4月18日 つまり 隣の渋柿が そうだった で あと 1か月とすこし 芽がでるまで カウント 開始だあーーー 暇なので 毎週 カウントしていこう 3月03日 あと1月と 15日だ 3月31日 まだまだ あと18日 4月06日 芽が出てきている 予想は18日なので 12日早くなった 今年は2週間 春が早くなったということで ちゃんちゃん 甘がき 生きていた が が が そのご 動きなし 04月13日 そのまま 04月20日 そのまま 04月27日 そのまま 05月04日 そのまま まさか 枯れたかな 05月11日 そのまま 05月18日 おお 芽が大きくなっていた やっぱり 生きていた めでたし めでたし 葉は出てきている 05月26日 無事 虫がつかないよう みておこう 06月03日 枝が伸びてきている やっと 大きくなりだした 06月20日 枝がのびて 苗の大きさも まあまあに 07月21日 無事なり 虫もいない 07月31日 5-6-7月と 無事に育っている 甘がき 実がつくには 6年くらい かかるかな ???? 2014年 甘がきの枝の芽 04月03日 芽がついている そろそろと出てきている 生きているのは確認できた 葉か出るのを待つのみ 05月03日 若葉がたくさん出てきている これで もうすこし大きくなってくれれば 良し 甘がきができるのは まだまだ先だけど 1mくらいになれば なんとか なるだろう 06月28日 その後も あまりかわりない 大きくなっていないなあ 07月06日 その後 すこし 新芽がでてきているが あまり かわりない 庭はあまり良くないみたい では 畑に移動して 日光が良く当たるようにしてみよう 畑で どんどん大きくしてから 庭に戻そう 08月01日 サイズはそのまま 09月01日 その後も 成長していない 10月01日 渋柿の苗は成長しているが 甘柿の苗はそのまま ちっとも 成長していない 11月22日 畑に移動して 大きくするつもりが 実際は そのままのサイズでお仕舞い あらあら 予想に反して 甘がきの苗は サイズはそのまま 全然大きくならなかった 畑においたまま もう一年 育ててみよう あしかけ 3年になるが サイズは かわらず 思うようには ならないものだなあ 2015年 01月12日 その後は かわらず マルチをつけて 追肥して 雑草がまわりに茂らないようにしておこう 02月22日 その後 雑草だらけになっている 03月22日 畑の甘がきの枝 芽はすこしでてきている 04月12日 畑の甘がき 芽も出た マルチを補強しておいた 04月26日 マルチのおかげで 雑草はなくなっている これで 安心なり 05月03日 甘がき 葉が茂ってきている 今年はどんどん大きくなって 頂戴ーーーーー 05月05日 甘がき 葉が 横に 横に伸びてきている 上に伸びてほしいのだけどねえ どうかな マルチをひいているので 雑草もない 今年は 上に 上に伸びてね 05月10日 甘がき 畑で マルチで 無事なり そのまま 育てていこう 07月18日 その後 サイズはあまり変わらないが 芽があちこち 新しい葉をだしてきている 08月29日 畑から 庭に移動した 根っこを丁寧にほって 移動した しかし あまがき うまく 庭で根ずくかどう??? 様子をみている 09月06日 庭で葉は少ないが 2-3枚は残っている と いうことは 無事なのかな 10月04日 庭でそのまま 2枚の葉がついたまま まだ 無事なり 12月04日 葉がなくなっている 来年は どうかな 来年で6年目になる予定なり2016年 01月24日 雑草とりして 枝も刈り取られてしまっている あらあら もとの木阿弥だなあさつまいも おべんきょうその013栄養価でんぷんが豊富で、エネルギー源として適している。また、ビタミンCや食物繊維を多く含み、加熱してもビタミンCが壊れにくいという特長がある。しかし、タンパク質の割合が低いなどの理由で、サツマイモばかり食べていると、カロリーベースでは身体を支えることができても、栄養失調(特にタンパク質の欠乏)に陥るという欠点も併せ持っている。単位面積当たりのカロリーベース収量は、コメを上回る[18]が、この地方においてサツマイモがコメに取って代わって主食の座につけなかったのは、コメと比べて保存性に劣ること、保存性に劣るために長距離の運搬にも向かないことなどの理由の他に、栄養面(特にタンパク質)でコメに比べて不利であったことも理由となっている[18]。ただし薩摩藩ではサツマイモの栽培を通じて、当時は不毛の地であったシラス台地の開発を進め、タンパク質の含有量に優れるダイズや食用油の原料であるアブラナなど栽培の多角化に成功した。また日本の他地域と異なり古くから豚肉食が盛んであったため、上記のようなサツマイモの欠点をカバーすることが出来たと考えられる。はた坊

2016.01.30

コメント(0)

-

九条ねぎ 5回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその015

2015年 ねぎの根っこ 12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた 01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定 あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう 03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている 03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう 03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた 04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり 04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた 04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている 04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり 06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり 07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている 07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな 九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう 06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている 06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている 07月04日 まだ ネギ坊主でできている 07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ 残っている九条ねぎ 無事に生き残っている 07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう 07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう 08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている 09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり 09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている 09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり 10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 再度の在庫の数 分散した後の数 m-08 10本 10本 m-06 20本 81本 m-07 20本 22本 g-01 10本 20本 g-03 20本 55本 合計 80本くらい 合計188本 たくさんある 10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた 10月18日 m-07の在庫のネギにもみがらをかけておいた 10月25日 分散したネギ すこしづつ 起き上がりつつある 追肥をしておいた みずやりをしておいた 在庫のねきの土 カチカチになっていた 土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそう 10月25日 g-1/3のネギも分散させておいた 11月01日 すこしづつ 起き上がりつつある これで 全部を分散させておいた 11月03日 m-08の九条ねぎ もみがらをかけているので 伸びてきている 白い部分が長くなる 11月04日 m-06の九条ねぎ 立ち上がりつつある これで 安心なり 11月07日 m-08の九条ネギ もみがらに埋もれて 元気なり 生育もよくなっている 11月14日 m-06の九条ネギ こちらも 元気になり そろそろ もみ殻をかけても良さそうになった 11月15日 m-08の九条ネギ もみがら 役に立っている ネギさん 生育も盛んなり 11月22日 m-06の九条ネギ 高さもよくなってきている もみがら まだ でてきていない 11月23日 g-01の九条ネギ ここのも良い感じになっている もみがら まだ でてこないなあ 11月24日 m-07の干しネギ これは在庫のネギよりも 大きくなっている 干しネギの勝ち 11月25日 g-03の九条ねぎ こちらのも やや小さいが追肥をしておおきくしよう 11月26日 m-07の九条ねぎ こらちも よく育ってきている 12月05日 m-08の九条ねぎ もみがら 大量にできたので たくさんかけておいた 12月12日 m-08の九条ネギ もみがらかけた 追肥もした 元気になりつつある 12月13日 g-01の九条ねぎ もみがら たっぶりとかけている 追肥もした 12月14日 g-03の九条ねぎ もみがら 埋もれている 追肥した 12月15日 m-06の九条ねぎ かなり生育が良くなっている 12月27日 m-06の九条ねぎ もう 収穫しても良さそうになってきている 12月28日 ネギの畝にも もみがら 通路にも もみがら 土のかわりにネギさんを保護している 12月31日 九条ねぎ 初の収穫をした 2016年 01月01日 m-06の九条ねぎ 生育はもみ殻をいれてから 元気になっている 01月02日 ネギさん もみがら かけて 生育が良くなる どんどん 伸びている ネギさん もみがらから出ていこうと どんどん 伸びてきている 日当たりを求めて 上に上に 伸びていく 01月03日 m-07の九条ねぎ もみがらから 葉がどんどん 伸びてきている 01月04日 九条ねぎ もみがらの効能で 若々しい 保温と日光よけて 青々としている 01月05日 九条ねぎ m-7の残りのネギ m-06に移動した分 良く育っている 01月06日 九条ねぎ 2回目の収穫収をした これで ネギさん 通年で ゆくりと育てることができる もう 種まきの必要はなし 01月09日 九条ねぎ 3回目の収穫をした 01月16日 g-1の九条ねぎ これも もみがらで 元気なり もみがら 役に立つ 01月17日 m-06の九条ネギ これは 分散してマルチをして もみ殻をかけている 01月18日 九条ねぎ 4回目の収穫をした 01月23日 g-01の九条ネギ こちらも元気なり 01月24日 九条ねぎ 5回目の収穫をした携帯電話 おべんきょうその15国際的に端末を供給しているのは以下の企業である。国名は本社所在地であり、2013年の端末販売台数順に並べてある(米国調査会社ガートナー調べ)。2013年の世界合計販売台数は、前年比3.5%増の18億696万台であり、上位10社で約66%のシェアを持つ。1. サムスン電子 4億4444万台2. ノキア 2億5079万台3. アップル 1億5079万台4. LGエレクトロニクス 6902万台5. ZTE 5990万台6. 華為技術 5330万台7. TCL Communication 4953万台8. レノボ 4528万台9. ソニーモバイルコミュニケーションズ 3760万台10 Yulong 3260万台携帯電話端末市場は、日本のような特殊市場を除くと、世界市場を形勢しつつあり、地球規模での大量販売、地域対応の傾向が顕著である。はた坊

2016.01.29

コメント(0)

-

せろり 5回目の収穫をした 太陽 おべんきょうその03

2015年のセロリ 01月03日 その後も 生育は良し 02月01日 その後も 生育している いい感じ 02月02日 3回目の収穫をした 02月15日 4回目の収穫をした 03月01日 5回目の収穫をした 03月08日 6回目の収穫をした 03月15日 7回目の収穫をした これで 御終いになった 04月29日 せろり 2本をかってきた m-06に植え付けた 05月17日 その後も 生育してきている 無事なり 06月20日 せろり しっかりと 大きくなってきている そろそろ 収穫できそうになってきている せろり 今年の植え付けた分も そろそろ 収穫できそうになってきている 06月27日 せろり そろそろ 収穫できる 来週には 収穫しよう 07月04日 収穫をしておいた 秋のセロリ 09月27日 hcで また2本のセロリ 買ってきてうえた 10月10日 その後 無事なり 10月18日 まだ 小さいが 無事なり 追肥をしておいた 11月03日 やや 生育してきている 追肥が効いている 11月22日 せろり 大きくなってきている 12月04日 せろり もう 収穫できるようになった 12月05日 収穫するの 忘れた 来週にしよう 12月12日 初の収穫をした 良くできている 12月19日 その後 残りも 生育してきている 収穫できそうだ 12月26日 せろり どんどん 増えてきている 12月28日 せろり 2回目の収穫をした 12月31日 せろり 3回目の収穫をした 2016年 01月16日 せろり 4回目の収穫をした 01月23日 せろり 残りもわずか もう1-2回は収穫できそう 01月24日 せろり 5回目の収穫収をした太陽 おべんきょうその03構造太陽はほぼ完全な球体であり、その扁平率は0.01%以下である。太陽には、地球型惑星や衛星などと異なり、はっきりした表面が存在しない[18]。太陽は、中心核(太陽核)・放射層・対流層・光球・彩層・(還移暦)・コロナからなる[19][20]。可視光にて地球周辺から太陽を観察した場合の視野角と概ね一致するため、このうち光球を便宜上太陽の表面としている[10]。また、それより内側を光学的に観測する手段がない[21]。太陽半径を太陽中心から光球までの距離として定義する。光球には周囲よりも温度の低い太陽黒点や、まわりの明るい部分であるプラージュと呼ばれる領域が存在することが多い[10]。光球より上層の、光の透過性の高い部分を太陽大気と呼ぶ。プラズマ化した太陽大気の上層部は太陽重力による束縛が弱いため、惑星間空間に漏れ出している。海王星軌道まで及ぶこれを太陽風と呼び、オーロラの原因ともなる[22]。太陽は光球より内側が電磁波に対して不透明であるため、内部を電磁波によって直接垣間見ることができない。太陽内部についての知識は、太陽の大きさ、質量、総輻射量、表面組成・表面振動(5分振動)等の観測データを基にした理論解析(日震学)によって得られる。理論解析においては、太陽内部の不透明度と熱核融合反応を量子力学により推定し、観測データによる制限を境界条件とした数値解析を行う。太陽中心部の温度、密度等はこのような解析によって得られたものである。はた坊

2016.01.29

コメント(0)

-

庭の渋柿隊 1本のみ 無事なり 昆虫の翅のおべんきょうその04

2014年渋がき隊 畑の苗と 庭の苗の比較 04月01日 畑の渋柿隊は良く育っている が 庭の 渋柿隊は 良くない 柿の木の下で 日陰で 日当たりがよくない やっと 発芽してきているが その後も 成長できないでいる 葉は1枚だけくらい これでは 成長は無理みたい 落ちた場所がよくないなあ まあ 枯れていないので なんとかなるのかな ?? 庭の渋柿隊は 貧相である 畑と庭で どう違ってくるのか しばらくは 様子見をしておこう こういうのも 比較しやすいので 楽しい 05月11日 その後の庭の渋柿隊 まだまだ 小さい 小さい 畑のは 枝も増えて 葉もたくさんあるが 庭のは なんとか 生えているだけで 成長していない 苗つくりは やはり 畑だなあ 08月24日 庭の渋がき隊に追肥しておいたら やや 成長をしてきている 2本くらいは やっと 伸びてきている ひょろひょろだけと 背が伸びてきている 庭のは ひょろひょろ 畑のは しっかりと枝は伸びている しかし 背の高さは 同じくらいになってきている 09月14日 ただいま 庭の追肥がきいたのか どちらも おなじくらいの高さになっている 畑には 4本の渋がき隊 4本は それぞれ 高さも違っている 葉は多い 庭のは 2本の渋がき隊 2本は おなじくらいの高さだけと 葉は少ない 葉の大きさは どちらも 同じくらい 葉の数が違う 畑のは 葉がたくさんある 10月25日 畑の渋がき隊 そのまま 放置しておこう そろそろ 落葉してしまいそう 11月09日 その後も あまり変化はなし 苗としては これくらいで 良し 11月22日 落葉がはじまった 2本は落葉した のこりは 半分くらい落葉した 12月06日 残りのも落葉した 4本とも 葉はなしとなった 12月13日 追肥をしておいた 12月23日 そのご まあ こんな状態 春まで 葉がでてくるまで そのままだなあ 2015年 02月01日 その後も 畑で 4本 無事なり 03月08日 その後も 畑で 4本 無事なり 芽はまだなり もうすぐ 発芽してくるはず 畑の4本はやや おおきい 庭の3本は 細いが 半分くらいの大きさになっている 03月22日 庭のしぶがきのコカブの枝にも 芽がでてきている 03月22日 畑の渋がき隊の枝の芽も すこし出てきている 04月26日 畑の渋がき隊 葉も たくさん 出てきている 04月26日 畑の渋がき隊は葉はすくない 畑のはかなり多い 背丈も二倍はある 肥料が効いているせいのようだ 葉の数は 畑の柿の木の方が たくさんある 栄養の差 みたいに 思えるが どうなのかな 07月04日 渋柿隊 4本 葉はやや しわしわだけど 背は高くなっている 08月08日 渋柿隊 1本 右のが かなり背が高くなっている 伸びすぎだなあ で 08月29日 畑から 庭に移動した 10月04日 その後も 庭で 無事なり 11月08日 その後も 庭で なんとか 無事なり ただいま 庭で 無事に保管中 ねずけば 庭で育てていく予定なり 12月05日 その後も 無事なり 葉はなくなった 冬だなあ2016年 01月23日 渋柿隊 1本だけ 庭で 生育中渋柿隊 2012-2013-2014-2015-2016-と今年で5年目となる実がつくのは8年目なので 2017-2018-2019年の予定なり つまり あと3年かかりそう昆虫の翅 おべんきょうその04様々な昆虫の翅大部分の昆虫は、翅を四枚もつが、実質は二枚として使い、トンボのように前後別々に動かすことはない。チョウは前後の翅の一部を重ね、同時に羽ばたかせる。セミやハチ、チョウ以外の大半のチョウ目(いわゆるガ)などでは、前翅と後翅がばらつかないよう、前後の翅が引っ掛かるように鉤がついている。また、コウチュウ目の場合後翅は膜状で広く、前翅は固化して鞘翅と呼ばれる。平常時、後翅は折り畳んで背中に密着させ、前翅は守るようにその上を覆っている。外から見ると背中を甲羅が覆っているように見えることから、「甲虫」の名がある。コウチュウ目の多くの昆虫では鞘翅をバランサーとしても使う(この例外としてはハナムグリが挙げられる)。また、飛ぶことのないオサムシの一部の種類では左右の鞘翅がくっついて保護の役割のみを果たしている。同様のことはカメムシ亜目やハサミムシでも見られる。はた坊

2016.01.29

コメント(0)

-

えんどう 花が こちらも ちらほらと咲いてきている さつまいも おべんきょうその12

2015年 普通のエンドウ豆 01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり 02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ 01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり 01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている 01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう 01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり 02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり 12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり 01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり 02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり 02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず 03月01日 えんどう これから 成長するはずだけど まだ そんなに伸びていないな 03月01日 スナップ エンドウ まだ 小さい 支柱もつけたが 生育は これからだな 03月01日 エンドウは 大きくなっている これから どんどん 伸びてくれるはず 03月07日 スナップ エンドウ すこし 生育して 伸びてきている 03月14日 スナップ エンドウ その後もすこし 伸びてきている 03月22日 スナップ エンドウ それ後も もう すこし 伸びてきている 03月29日 エンドウ 花が咲いてきている 04月04日 えんどう 花がたくさん 咲いてきている 04月12日 えんどう 実がどんどんついてきている 04月19日 スナップ こちらにも 実がどんどんとついてきている 04月26日 エンドう そろそろ 収穫してもよさそうになってきている 今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし 昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり 5月になったら 収穫できる見込みなり 05月02日 スナップエンドウ 収穫できそうになってきている こちらはこまめに収穫をしていこう 05月03日 エンドウ かなり実がついている こちらは 昨年は5月17日に収穫した あと2週間後なり 05月04日 すなっぶ えんどう 初の収穫をした 05月05日 えんどう 初の収穫をした 05月06日 スナップ えんどう 2回目の収穫をした 05月09日 えんどう 2回目の収穫をした 05月16日 えんどう 3回目の収穫をした 05月17日 すなっぶ えんどう 3回目の収穫をした 05月23日 えんどう 4回目の収穫をした 秋 エンドウ 種をかってきた 植え付けは9月27日くらいにやってみよう 来月に植え付ける予定なり えんどう 10月04日 庭での種まきをしておいた 10月10日 発芽してきている 来週に畑に移動しよう 10月17日 g-09の畑の畝に移動した 10月24日 その後 無事に生育している スナップエンドウ 10月04日 庭での種まきをしておいた 10月10日 まだ 発芽していない 10月14日 やっと 発芽してきている やや 遅いが okだなあ 10月18日 g-07の畑の畝に移動した 10月25日 その後 無事に生育している 今年は苗は無事である 小さいままであるので安心なり 昨年は大きくなりすぎていた 11月14日 スナップエンドウ その後は 無事に生育中 11月15日 エンドウ こちらも 元気に生育中 11月22日 スナップエンドウ その後 やや 大きくなってきている 11月23日 支柱をつけておいた 11月28日 えんどう すなっぶ ともに支柱をつけて その後は 無事なり 12月12日 支柱を追加しておいた 紐が支柱にしばりつけておいた ネットはまたあとで 12月19日 スナップ エンドウにも支柱をつけている まあまあ 大きくなりすぎたようだなあ 12月30日 スナップ 花がさいてきている 早いなあ 早すぎるのかな 12月31日 エンドウ こちらも 元気である ネットをつけてもよさそう 大きくなってきている 2016年 01月02日 スナップエンドウ 花もちらほら 成長しすぎであるなあ 実はまだできていない 01月03日 エンドウ こちらにも 花はちらほら ネットをつけておいた 01月09日 スナップエンドウ こちらもネットをつけておいた 01月16日 エンドウ こちらもネット いい感じなっている 花は少ないな スナップエンドウは 花だらけ エンドウは そうでもない まだ 早いので 実もなし 01月23日 スナップ エンドウ 花がたくさん 咲いている にぎやかだなあ 01月24日 スナップ 支柱の手入れしておいた 追加の紐もした 01月25日 エンドウ こちらも 花がちらほらと咲いてきている さつまいも おべんきょうその12日本日列におけるサツマイモ栽培史近世後期において、九州、四国を中心とした日本の西南地域ではサツマイモの日常食材化が進み、人口増加率も全国平均を大きく上回っている。風害や干害に強く人口支持力の高いサツマイモは、コメの売却で利益を得る藩にとっても都合の良い作物だった[17]。幕末から明治期には現在もサツマイモで名高い川越の赤沢仁兵衛が実験・研究し、まとめた「赤沢式甘藷栽培法」によって収穫量が増加した。食主に芋の部位が利用される。また、葉や茎も食用にでき、これらは主に炒めものや、佃煮、かき揚げなどのてんぷら素材、などにして利用される。はた坊

2016.01.29

コメント(0)

-

にんじん 11回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその14

2015年 01月03日 4回目の収穫をした 01月12日 5回目の収穫をした にんじん 在庫 m-06 畝no2 9/14 植え付け 大量にある 畝no1 9/28 植え付け まばらにある 畝no3 10/12 植え付け ほとんど なし 畝no2のは雑草とりをこまめにしたので 無事に生育 畝no1は適当に雑草とりなので まばらに残る 畝no3のは 雑草とり あまりしなかったので ほとんど なし 消滅したみたい マルチを使用して 雑草を防止しないと にんじんさん 消滅してしまうようだなあ ねぎ にんじん ちんげんさい たかな 菊菜なども 雑草にまけやすい マルチを使用して 今後は 生き残りの苗を増やすようにしよう 01月18日 6回目の収穫をした 01月24日 7回目の収穫をした 02月01日 8回目の収穫をした 02月08日 9回目の収穫をした 02月15日 10回目の収穫をした 02月22日 11回目の収穫をした 03月01日 12回目の収穫をした 03月08日 13回目の収穫をした 03月14日 14回目の収穫をした これにて にんじん 御終いとなった にんじんの種まきを開始 第一弾 03月29日 昨年の残っていたにんじんの種 庭で種まきをしておいた 04月04日 発芽はまだ 十日くらいかかるはずなので まだまだ 04月12日 発芽してきている 畑に来週に移動しよう g-01の畝に植え付け 06月06日 それなりに生育してきている 第二弾 04月05日 今年のにんじんの種を買ってきた ついでに 庭での第二弾の種まきをしておいた 04月12日 発芽はまだ 04月19日 発芽してきている また 日曜には 畑に移動しよう 04月26日 にんじん 発芽したのを 畑に移動した g-07の畑の畝に植え付けた 05月10日 にんじん まあまあ 生育してきている 第三弾 05月03日 庭で種まきをしておいた 05月17日 発芽しているので 畑に移動した g-09に植え付けをした ちいさいながらも にんじん すくすく 育っている 葉は大きいが 根っこがうまくそだつかは ??? 葉だけ 大きいかも ??? まあ たくさん植えているので なんとかなるだろう 06月13日 にんじん それなりに育っている もう 三か月にちかくなる 葉は りっぱになっている 06月20日 ためしに掘り出してみた まあ 大きくなっているが 頭でっかち 根っこは短いな 06月27日 ほかの人参も 見た目は良くできている そろそろ どんどん 収穫できそうだなあ 07月04日 2回目の収穫をしておいた 07月11日 3回目の収穫をしておいた 07月18日 4回目の収穫をしておいた 07月20日 5回目の収穫をしておいた 07月26日 6回目の収穫をしておいた 08月08日 7回目の収穫をしておいた 08月15日 8回目の収穫をしておいた 08月22日 9回目の収穫をしておいた 08月29日 にんじん 最後の収穫をした 10回目の収穫 これにて終了 09月12日 にんじん まだあった これで11回目の収穫 これで 終わり 秋の植え付けの種をかってきた ついでに庭で種まきをしておいた 08月29日 hcで種をかってきて 庭でブランターに種まきをしておいた 09月05日 発芽した 畑に移動してg-1/3kーの畝に植え付けをしておいた 09月21日 g-03の畝のにんじん まあまあ ちいさいのが育っている 09月23日 g-03のにんじん これが 一番よくそだっている 10月04日 g-03のにんじん 見た目もいい感じになってきている 10月11日 ここのは 無事でよく育ちつつある 第二弾 09月06日 庭で種まきをしておいた 09月12日 発芽がおくれている 土をかけすぎているのかな 09月19日 発芽したので m-20の畑の畝に移動した 10月11日 残っているのは4本のみ 第三弾 09月13日 庭で 種まきをしておいた 09月21日 発芽してきている 09月22日 畑に移動した g-09の畝に植え付けた 10月11日 残っているのは6本のみ 在庫 g-03 まあまあ 10-20本 m-20 すくない 4本 g-09 すくない 6本 まだ 本数は未確定 にんじん残っているのは 少ない 20-30本くらい残っている 10月25日 g-03のニンジン もう 大きくなっている 収穫してもよさそうだなあ 11月14日 にんじん 初の収穫をしておいた まあまあかな 11月23日 にんじん 2回目の収穫をしておいた 11月25日 にんじん 残りのものも 順調にそだっている 11月29日 にんじん 3回目の収穫をしておいた 12月04日 m-20のにんじん 小さいが成長中 12月05日 にんじん 4回目の収穫をした 12月06日 g-03のにんじん もうすこしある 12月12日 にんじん 5回目の収穫をした 12月19日 にんじん 6回目の収穫をした 12月26日 にんじん 7回目の収穫をした 12月29日 にんじん 8回目の収穫をした 2016年 01月10日 にんじん 9回目の収穫をした 01月16日 にんじん 10回目の収穫をした 01月23日 にんじん 11回目の収穫をした携帯電話 おべきょうその14メーカー携帯電話の生産(万台) 国名 1998年 2000年 2005年 割合中国 1,026 4,100 26,687 35.0 韓国 1,940 5,750 19,860 26.0 日本 3,408 5,535 4,703 6.2 台湾 5 350 4,560 6.0 マレーシア 190 480 2,236 2.9 シンガポール 160 5,500 1,600 2,1 世界合計 17,637.5 42,315 76,286 100.0 はた坊

2016.01.28

コメント(0)

-

g-07の種からのブロッコリー 花蕾がついてきている 太陽 おべんきょうその02

2015年 01月03日 9回目の収穫をしておいた 01月04日 10回目の収穫をしておいた 01月12日 11回目の収穫をしておいた 01月18日 12回目の収穫をしておいた 01月24日 13回目の収穫をしておいた 02月01日 14回目の収穫をしておいた 02月08日 15回目の収穫をしておいた 02月15日 16回目の収穫をしておいた 02月22日 17回目の収穫をしておいた 03月01日 18回目の収穫をしておいた 03月08日 19回目の収穫をしておいた 03月15日 20回目の収穫をしておいた 03月22日 21回目の収穫をしておいた 03月29日 22回目の収穫をしておいた 04月04日 23回目の収穫をしておいた 04月12日 24回目の収穫をしておいた 04月19日 もう 収穫できるものはなし ブロッコリー 収穫は終了した これにて ブロッコリー 収穫するものは なくなった 秋の植え付けだ hcで 種がうっていない 他のhcにいって 探したら なんとか 1つあった ブロッコリーのふつうのは売っているが 茎のスティックのタイブはあまり 売っていないなあ とりあえず 1つ見つけて買ってきて 種の植え付けを開始した 08月30日 ブロッコリ 植え付けを忘れていた 09月05日 種を探したらない 苗は打っていたので 12本をかっておいた 09月06日 他のhcにいって 種をさがす なんとか 1つだけあったての゛ かって植え付けた 09月07日 苗は6本をg-9に植えて 6本をm-06に植え付けた 09月12日 発芽した苗を畑に移動した g-07に植え付けた 09月19日 m-06の苗のもの 無事なり 追肥をしておいた 09月20日 g-09の苗も 無事なり 追肥をしておいた 09月27日 g-09のなえ すこし 追肥が効いてきた すこし成長を開始 10月04日 g-09のなえ まあまあ 見た目も安定してきている 10月11日 g-09の苗 まあまあ 生育も良くなっている 10月18日 m-06の苗 これも 生育は順調なり 10月25日 m006の苗 もう 大きくなっている が 花蕾はまだだなあ 在庫 g-07 種まきした分 何本育つか未定なり 残っているのは8本のみ m-06 苗の5本 g-09 苗の6本 昨年は11月02日の初の収穫をしたが 今年は まだなり 10月31日 g-09のブロッコリー 大きくなっているが これもまだ花つぼみはまだ 11月01日 g-07の苗 petをつけておいた これですこし生育が早まる 11月03日 g-09のぷるっこりー 花つぼみはまだだなあ 苗からのは生育は良い しかし 種まきの分は小さいのでpetをつけて風よけして早く育てよう 夏のぶろっこりーの収穫はもうしばらくできそう その後は 秋のブロッコリー 花つぼみがでたら そちらを収穫する予定なり 11月07日 m-06のブロッコリー 花は蕾がついてきている 来週から収穫をできる ブロッコリー 本格的な収穫を来週からできそう 11月14日 秋のブロッコリー 花蕾 大きくなってきている もう 収穫できる 11月15日 g-07のブロッコリーは花蕾ついてきているが まだ 小さい 11月16日 g-07の種まきした分 まだ 小さいまま petをつけているが まだこんなに小さい 11月17日 m-06のブロッコリー もう 収穫できる 11月18日 初の収穫をした いい 感じだなあ 11月21日 m-06のブロッコリー 次の花蕾がでてきている 11月22日 g-09のブロッコリーも 収穫できるようになってきている 11月23日 ぷろこりー 2回目の収穫をした 11月28日 g-07のブロッコリー これも 大きくなった 収穫できる 11月29日 ブロッコリー 3回目の収穫をした 12月04日 ブロッコリー m-06の分 収穫のあとも また 次のが出てきている 12月05日 ブロッコリー 4回目の収穫をした 12月12日 ブロッコリー 5回目の収穫をした 12月13日 g-09のブロッコリー 花もすこし咲いている 12月19日 g-07のブロッコリーの種まきの分 まだ 生育中 かなり遅くなっている 収穫はまだ先なり 12月20日 ブロッコリー 6回目の収穫をした 12月21日 ブロッコリー 7回目の収穫をした 12月27日 種からのブロッコリー まだ 花蕾ができていないなあ 12月28日 g-09のブロッコリー こちらも 小さいのがまたまた 出てきている ブロッコリー 苗からのは収穫は 11月から収穫できている 種からのは まだ 1月くらいになりそう まあ 4月まで 収穫できるので 時差で 収穫できそう 春のぶろっこりの残りも また 花芽をどんどんだしてきている たくさんある 2016年 01月01日 m-06のブロッコリー 収穫したあと また 花蕾 どんどん出てきている 91月02日 ブロッコリー 8回目の収穫をした 01月04日 ブロッコリー 9回目の収穫をした 01月05日 種からのブロッコリー まだ 小さいな 01月10日 種からのブロッコリー 花蕾 ちいさいが できてきている 01月16日 m-06の苗からのブロッコリー これは 追加で花蕾どんどん できている 01月17日 ブロッコリー 10回目の収穫をした 01月23日 g-01のブロッコリー まだまだ 花蕾が小さいが どんとん出てきている 01月24日 g-07のブロッコリー 種からのも 花蕾 収穫できそうになった 小さいがok 太陽 お勉強その02概要と位置太陽の半径は約70万kmであり地球の約109倍に相当し[2]、質量は地球の約33万倍にほぼ等しい約2×1030 kgである[12]。平均密度[2]は水の1.4倍であり、地球の5.5倍と比べ約1/4となる[12]。太陽が属している銀河系では、その中心から太陽までの距離は約2万5千光年であり、オリオン腕に位置する[14]。地球から太陽までの平均距離は約1億4960万km(約8光分19光秒)である。この平均距離は地球太陽間距離の時間平均と考えても、地球の軌道長半径と考えてもどちらでも差し支えない。なお、この平均距離のより正確な値は149 597 870 700 m(誤差は3m)で、これを1天文単位 (au) と定義する[15][5][16]。なお、2012年8月の国際天文学連合(IAU)の決議で 1 auの値は誤差±3mを除いて正確に149 597 870 700 mであると再定義された[17]。この距離を光が届くのに要する時間は8.3分であるので、8.3光分とも表せる。太陽の数値を単位に用いるような場合、それらは太陽を表す記号☉をつけて表す[5]。例えば質量ならばM☉、太陽光度ならばL☉で表示する[3]。時間の基準も、現在は原子時計で決まる1秒を基底にしているが、かつては地球の自転と公転、人間の視点からすると日の出や日の入りや季節の一巡を基準に「日」や「年」を決める太陽暦・太陰太陽暦が使われた[5]。はた坊

2016.01.28

コメント(0)

-

g-07の菊菜 小さいのは まだ収穫できないサイズなり 昆虫の翅 おべんきようその03

2015年 01月12日 菊菜 初の収穫をした 02月14日 そのご 様子見 あまり生育していない 02月15日 様子見をしているが そろそろ 収穫しよう もう2-3回くらいは収穫できそう 02月22日 菊菜 収穫しようと畑にいくと ひよどりに葉が食われていた あらあら葉がない ひよどりは 菊菜の葉も食べるのだなあ ありゃあまあ 参ったなあ 03月08日 その後 菊菜 葉はまた 出てきている 03月22日 収穫をしておいた もう 2-3回 できるかも 05月17日 残っていた菊菜 花だらけなので 撤去とした これで 菊菜は畑になし 菊菜 種まきの予定 08月30日 hcで種をかってきた 来週くらいから 種まきしていこう 09月05日 庭で種まきをしておいた 09月12日 発芽した 畑に移動して植え付けた g-07に移動した 09月22日 その後も小さいながらも 無事なり 第二弾 09月12日 庭で種まきをしておいた 09月19日 発芽したので m-08の畑の畝に植え付けた 10月04日 その後も 無事なり 在庫 g-07 14本 m-08 08本 10月18日 m-08の菊菜は8本 残っている 10月25日 g-07の菊名 まあまあ 生育してきている 11月03日 m08の菊名 もう 収穫できるくらいに育っている 第一弾のg-07のは まだ 小さい 第二弾のm-08のは もう 大きい この差は なにかいな 1週間遅く種まきしたほうが 大きくなっている 今年は 菊菜の育ち具合は良し 昨年は1月に初の収穫をしたが 今年は 来週くらいには 収穫できる見込み 毎年 野菜の育ち具合は かなり 変化がある 11月08日 菊菜 よくそだっているので 収穫をした 11月15日 菊菜 2回目の収穫をした 11月22日 今年は菊菜 育ち具合が良い 3回目の収穫をした 11月23日 g-07の菊菜 やや 小さいが まあまあ育ってきている 11月28日 m-08の菊菜 ここのは 育ち具合が 最高なり 12月04日 m-08の菊菜 もう また収穫できそう 良く育っている 12月05日 菊菜 4回目の収穫をした 12月12日 菊菜 その後も どんどん 成長してきている 12月19日 菊菜 5回目の収穫をした 12月26日 菊菜 その後も またまた 成長してきている 今年は生育が良い 2016年 01月10日 g-07の菊菜 これも もう 収穫できそうになった 01月16日 g-07菊菜 いい感じ こちらも収穫できる 01月17日 菊菜 6回目の収穫をした 01月23日 g-07の菊菜で 小さい方のは 収穫できないくらい小さい 生育生が良くないな昆虫の翅 おべんきょうその03さまざまな昆虫の翅シミなどの昆虫は、翅を発達させる前の昆虫の姿を伝えるものと考えられているが、それ以外の昆虫は、すべて翅をもつものか、翅を持っていたが二次的に退化させたもの(ノミ目、シラミ目など)とされている。その中で、古い翅の形をもつのは、カゲロウ目とトンボ目である。この両者は、左右の翅が羽ばたきの方向以外の向きに動かすことが出来ず、広げるか、上にそろえて片付けることしかできない。また、両者とも幼虫が水中生活であることも共通している。 トンボは、空中の場所に留まる事ができ(ホバリング)、宙返りが観察された種もある。翅には横方向から見て折れ曲がった構造をしていて凹凸があり、飛行中に気流の渦ができる。その発見以前の翼の理論では、そのような状態は失速のように、性能が劣ると考えられていた。それ以外の昆虫は、ほとんどが翅を背中に重ねるようにして畳むことができる。ゴキブリも古い形質をもつ昆虫であるが、翅を下翅二枚、上翅二枚と交互に重ね、背中に密着させて畳む。したがって、ふだんは翅がコンパクトに片付けられている。はた坊

2016.01.28

コメント(0)

-

スナップ エンドウ 支柱の手入れをしておいた さつまいも おべ゜んきょうその11

2015年普通のエンドウ豆 01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり 02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ 01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり 01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている 01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう 01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり 02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり 12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり 01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり 02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり 02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず 03月01日 えんどう これから 成長するはずだけど まだ そんなに伸びていないな 03月01日 スナップ エンドウ まだ 小さい 支柱もつけたが 生育は これからだな 03月01日 エンドウは 大きくなっている これから どんどん 伸びてくれるはず 03月07日 スナップ エンドウ すこし 生育して 伸びてきている 03月14日 スナップ エンドウ その後もすこし 伸びてきている 03月22日 スナップ エンドウ それ後も もう すこし 伸びてきている 03月29日 エンドウ 花が咲いてきている 04月04日 えんどう 花がたくさん 咲いてきている 04月12日 えんどう 実がどんどんついてきている 04月19日 スナップ こちらにも 実がどんどんとついてきている 04月26日 エンドう そろそろ 収穫してもよさそうになってきている 今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし 昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり 5月になったら 収穫できる見込みなり 05月02日 スナップエンドウ 収穫できそうになってきている こちらはこまめに収穫をしていこう 05月03日 エンドウ かなり実がついている こちらは 昨年は5月17日に収穫した あと2週間後なり 05月04日 すなっぶ えんどう 初の収穫をした 05月05日 えんどう 初の収穫をした 05月06日 スナップ えんどう 2回目の収穫をした 05月09日 えんどう 2回目の収穫をした 05月16日 えんどう 3回目の収穫をした 05月17日 すなっぶ えんどう 3回目の収穫をした 05月23日 えんどう 4回目の収穫をした秋 エンドウ 種をかってきた 植え付けは9月27日くらいにやってみよう 来月に植え付ける予定なり えんどう 10月04日 庭での種まきをしておいた 10月10日 発芽してきている 来週に畑に移動しよう 10月17日 g-09の畑の畝に移動した 10月24日 その後 無事に生育している スナップエンドウ 10月04日 庭での種まきをしておいた 10月10日 まだ 発芽していない 10月14日 やっと 発芽してきている やや 遅いが okだなあ 10月18日 g-07の畑の畝に移動した 10月25日 その後 無事に生育している 今年は苗は無事である 小さいままであるので安心なり 昨年は大きくなりすぎていた 11月14日 スナップエンドウ その後は 無事に生育中 11月15日 エンドウ こちらも 元気に生育中 11月22日 スナップエンドウ その後 やや 大きくなってきている 11月23日 支柱をつけておいた 11月28日 えんどう すなっぶ ともに支柱をつけて その後は 無事なり 12月12日 支柱を追加しておいた 紐が支柱にしばりつけておいた ネットはまたあとで 12月19日 スナップ エンドウにも支柱をつけている まあまあ 大きくなりすぎたようだなあ 12月30日 スナップ 花がさいてきている 早いなあ 早すぎるのかな 12月31日 エンドウ こちらも 元気である ネットをつけてもよさそう 大きくなってきている 2016年 01月02日 スナップエンドウ 花もちらほら 成長しすぎであるなあ 実はまだできていない 01月03日 エンドウ こちらにも 花はちらほら ネットをつけておいた 01月09日 スナップエンドウ こちらもネットをつけておいた 01月16日 エンドウ こちらもネット いい感じなっている 花は少ないな スナップエンドウは 花だらけ エンドウは そうでもない まだ 早いので 実もなし 01月23日 スナップ エンドウ 花がたくさん 咲いている にぎやかだなあ 01月24日 スナップ 支柱の手入れしておいた 追加の紐もしたさつまいも おべんきょうその11日本列島におけるサツマイモ栽培史 1604年、当時の琉球王国(現在の沖縄県)沖縄本島に伝わる。明への進貢船の事務職長(総管)であった野國総管(与那覇 松)という人物が明(今日の中国福建省付近とされる)からの帰途、苗を鉢植えにして北谷間切野国村(現在の沖縄県中頭郡嘉手納町)に持ち帰り、儀間村の地頭・儀間真常が総管から苗を分けてもらい栽培に成功、痩せ地でも育つことから広まった。種子島や本土に伝来したのはこちらの系統である。1698年(元禄11年)3月、種子島に伝わる。領主種子島久基(種子島氏第19代当主、栖林公)は救荒作物として甘藷に関心を寄せ、琉球の尚貞王より甘藷一籠の寄贈を受けて家臣西村時乗に栽培法の研修を命じた。これを大瀬休左衛門が下石寺において試作し、栽培に成功したという。西之表市下石寺神社下に「日本甘藷栽培初地之碑」が建つ[16]。1705年(1709年とするものもあり)、薩摩山川の前田利右衛門は、船乗りとして琉球を訪れ、甘藷を持ち帰り、「カライモ」と呼び、やがて薩摩藩で栽培されるようになった。前田利右衛門を祀る徳光神社には「さつまいも発祥の地」とする碑が建てられている。1711年、薩摩を訪れた下見吉十郎が薩摩藩領内からの持ち出し禁止とされていたサツマイモを持ち出し、故郷の伊予国瀬戸内海の大三島での栽培を開始した。1732年、享保の大飢饉により瀬戸内海を中心に西日本が大凶作に見舞われ深刻な食料不足に陥る中、大三島の周辺では餓死者がまったく出ず、これによりサツマイモの有用性を天下に知らしめることとなった。八代将軍・徳川吉宗の当時、儒学者として知られていた青木昆陽が、その才能を買っていた八丁堀の与力加藤枝直により町奉行・大岡忠相に推挙され、幕府の書物を自由に閲覧できるようになった。昆陽は同じ伊藤東涯門下の先輩である松岡成章の著書『番藷録』や中国の文献を参考にして、サツマイモの効用を説いた「蕃藷考」を著し、吉宗に献上した。1734年、青木昆陽は薩摩藩から甘藷の苗を取り寄せ、「薩摩芋」を江戸小石川植物園、下総の馬加村(現千葉市花見川区幕張町)、上総の九十九里浜の不動堂村(現:九十九里町)において試験栽培し、1735年栽培を確認。これ以後、東日本にも広く普及するようになる。ただしサツマイモの普及イコール甘藷先生(青木昆陽)の手柄、とするには異説もあるが、昆陽が同時代に既に薩摩芋を代名詞とする名声を得ていたことは事実である。詳細は「青木昆陽」を参照はた坊

2016.01.28

コメント(0)

-

かぶら 13回目の収穫をした 携帯電話 おぺんきょうその13

2015年 01月03日 11回目の収穫をした 3個 01月10日 12回目の収穫をした 4個 01月12日 13回目の収穫をした 2個 01月18日 14回目の収穫をした 3個 01月24日 15回目の収穫をした 3個 02月01日 16回目の収穫をした 4個 02月08日 17回目の収穫をした 8個 02月15日 18回目の収穫をした 4個 02月22日 19回目の収穫をした 4個 02月28日 20回目の収穫をした 4個 これで かぶら 御終いに また 聖護院蕪の種 買ってきた 08月29日 hcで種を買ってきて 08月30日 庭で 種まきをしておいた 09月03日 発芽してきている 09月05日 畑に移動した g-3/g-1の畑の畝に植え付けた 09月12日 その後 無事なり 雨がよく降ったので 育っている 09月19日 g-1の畝の蕪 まあまあ元気に育っている 09月27日 g-1の畝のかぶら その後も順調なり 10月04日 g-3の畝のかぶら 元気なり 10月18日 g-3の畝のかぶら かなり大きくなってきている 10月25日 ねっこも だいぶ 大きくなってきている もう 収穫してもよさそうになっているかな 11月03日 ねっこ もう 収穫できる 今週の日曜から 収穫を開始しよう 11月07日 ねっこ おおきい 明日には 収穫だなあ 11月08日 かぶら 初の収穫をしておいた 11月14日 かぶら 2回目の収穫をした 11月22日 蕪 大きくなったが 割れてきているのもある 11月23日 かぶら 3回目の収穫をした 11月28日 かぶら 4回目の収穫をした 12月05日 かぶら 5回目の収穫をした 12月12日 かぶら 6回目の収穫をした 12月13日 かぶら 葉は元気なり またまだ たくさんある 12月19日 かぶら 毎週4個づつ収穫 またまだある 12月20日 かぶら 7回目の収穫をした 12月26日 かぶら 8回目の収穫をした 12月28日 かぶら 9回目の収穫をした 12月31日 かぶら 10回目の収穫をした 2016年 01月01日 在庫はこれくらい まあ しばらくは 大丈夫なり 01月09日 かぶら 11回目の収穫をした 01月16日 かぶら 12回目の収穫をした 01月23日 かぶら 13回目の収穫をした携帯電話 おべんきょうその13水濡れによる不具合防水機能のない携帯電話は軽微な水濡れでも故障するので、利用者から「この程度の水濡れで故障するのは欠陥品ではないか」といった苦情が国民生活センターに寄せられている。国民生活センターでは、利用者に防水でない機種は水に濡らさないように注意し、水に濡れる使い方をする人は 防水の機種を購入するように呼びかけている。携帯電話会社には消費者への周知徹底と日常の軽微な水濡れで故障しないような改善、修理をする場合は消費者に一方的な負担をさせないことを要望している[8]。はた坊

2016.01.27

コメント(0)

-

g-01のブロッコリー またまだ 花蕾 どんどんでてきている 太陽 おべんきょうその01

2015年 01月03日 9回目の収穫をしておいた 01月04日 10回目の収穫をしておいた 01月12日 11回目の収穫をしておいた 01月18日 12回目の収穫をしておいた 01月24日 13回目の収穫をしておいた 02月01日 14回目の収穫をしておいた 02月08日 15回目の収穫をしておいた 02月15日 16回目の収穫をしておいた 02月22日 17回目の収穫をしておいた 03月01日 18回目の収穫をしておいた 03月08日 19回目の収穫をしておいた 03月15日 20回目の収穫をしておいた 03月22日 21回目の収穫をしておいた 03月29日 22回目の収穫をしておいた 04月04日 23回目の収穫をしておいた 04月12日 24回目の収穫をしておいた 04月19日 もう 収穫できるものはなし ブロッコリー 収穫は終了した これにて ブロッコリー 収穫するものは なくなった 秋の植え付けだ hcで 種がうっていない 他のhcにいって 探したら なんとか 1つあった ブロッコリーのふつうのは売っているが 茎のスティックのタイブはあまり 売っていないなあ とりあえず 1つ見つけて買ってきて 種の植え付けを開始した 08月30日 ブロッコリ 植え付けを忘れていた 09月05日 種を探したらない 苗は打っていたので 12本をかっておいた 09月06日 他のhcにいって 種をさがす なんとか 1つだけあったての゛ かって植え付けた 09月07日 苗は6本をg-9に植えて 6本をm-06に植え付けた 09月12日 発芽した苗を畑に移動した g-07に植え付けた 09月19日 m-06の苗のもの 無事なり 追肥をしておいた 09月20日 g-09の苗も 無事なり 追肥をしておいた 09月27日 g-09のなえ すこし 追肥が効いてきた すこし成長を開始 10月04日 g-09のなえ まあまあ 見た目も安定してきている 10月11日 g-09の苗 まあまあ 生育も良くなっている 10月18日 m-06の苗 これも 生育は順調なり 10月25日 m006の苗 もう 大きくなっている が 花蕾はまだだなあ 在庫 g-07 種まきした分 何本育つか未定なり 残っているのは8本のみ m-06 苗の5本 g-09 苗の6本 昨年は11月02日の初の収穫をしたが 今年は まだなり 10月31日 g-09のブロッコリー 大きくなっているが これもまだ花つぼみはまだ 11月01日 g-07の苗 petをつけておいた これですこし生育が早まる 11月03日 g-09のぷるっこりー 花つぼみはまだだなあ 苗からのは生育は良い しかし 種まきの分は小さいのでpetをつけて風よけして早く育てよう 夏のぶろっこりーの収穫はもうしばらくできそう その後は 秋のブロッコリー 花つぼみがでたら そちらを収穫する予定なり 11月07日 m-06のブロッコリー 花は蕾がついてきている 来週から収穫をできる ブロッコリー 本格的な収穫を来週からできそう 11月14日 秋のブロッコリー 花蕾 大きくなってきている もう 収穫できる 11月15日 g-07のブロッコリーは花蕾ついてきているが まだ 小さい 11月16日 g-07の種まきした分 まだ 小さいまま petをつけているが まだこんなに小さい 11月17日 m-06のブロッコリー もう 収穫できる 11月18日 初の収穫をした いい 感じだなあ 11月21日 m-06のブロッコリー 次の花蕾がでてきている 11月22日 g-09のブロッコリーも 収穫できるようになってきている 11月23日 ぷろこりー 2回目の収穫をした 11月28日 g-07のブロッコリー これも 大きくなった 収穫できる 11月29日 ブロッコリー 3回目の収穫をした 12月04日 ブロッコリー m-06の分 収穫のあとも また 次のが出てきている 12月05日 ブロッコリー 4回目の収穫をした 12月12日 ブロッコリー 5回目の収穫をした 12月13日 g-09のブロッコリー 花もすこし咲いている 12月19日 g-07のブロッコリーの種まきの分 まだ 生育中 かなり遅くなっている 収穫はまだ先なり 12月20日 ブロッコリー 6回目の収穫をした 12月21日 ブロッコリー 7回目の収穫をした 12月27日 種からのブロッコリー まだ 花蕾ができていないなあ 12月28日 g-09のブロッコリー こちらも 小さいのがまたまた 出てきている ブロッコリー 苗からのは収穫は 11月から収穫できている 種からのは まだ 1月くらいになりそう まあ 4月まで 収穫できるので 時差で 収穫できそう 春のぶろっこりの残りも また 花芽をどんどんだしてきている たくさんある 2016年 01月01日 m-06のブロッコリー 収穫したあと また 花蕾 どんどん出てきている 91月02日 ブロッコリー 8回目の収穫をした 01月04日 ブロッコリー 9回目の収穫をした 01月05日 種からのブロッコリー まだ 小さいな 01月10日 種からのブロッコリー 花蕾 ちいさいが できてきている 01月16日 m-06の苗からのブロッコリー これは 追加で花蕾どんどん できている 01月17日 ブロッコリー 10回目の収穫をした 01月23日 g-01のブロッコリー まだまだ 花蕾が小さいが どんとん出てきている太陽 お勉強その01太陽(たいよう、英: Sun、羅: Sol)は、銀河系(天の川銀河)の恒星の一つである。人類が住む地球を含む太陽系の物理的中心[9]であり、太陽系の全質量の99.86%を占め、太陽系の全天体に重力の影響を与える[10]。太陽は属している銀河系の中ではありふれた[9]主系列星のひとつで、スペクトル型はG2V(金色)である[11]。推測年齢は約46億年で、中心部に存在する水素の50%程度を熱核融合で使用した、主系列星として存在できる期間の半分を経過しているものと考えられている[12]。また太陽が太陽系の中心の恒星であることから、任意の惑星系の中心の恒星を比喩的に太陽と呼ぶことがある[13]。はた坊

2016.01.27

コメント(0)

-

g-01の九条ねぎ こちらも 元気なり 昆虫の翅 おべんきょうその02

2015年 ねぎの根っこ 12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた 01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定 あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう 03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている 03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう 03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた 04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり 04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた 04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている 04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり 06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり 07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている 07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな 九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう 06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている 06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている 07月04日 まだ ネギ坊主でできている 07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ 残っている九条ねぎ 無事に生き残っている 07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう 07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう 08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている 09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり 09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている 09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり 10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 再度の在庫の数 分散した後の数 m-08 10本 10本 m-06 20本 81本 m-07 20本 22本 g-01 10本 20本 g-03 20本 55本 合計 80本くらい 合計188本 たくさんある 10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた 10月18日 m-07の在庫のネギにもみがらをかけておいた 10月25日 分散したネギ すこしづつ 起き上がりつつある 追肥をしておいた みずやりをしておいた 在庫のねきの土 カチカチになっていた 土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそう 10月25日 g-1/3のネギも分散させておいた 11月01日 すこしづつ 起き上がりつつある これで 全部を分散させておいた 11月03日 m-08の九条ねぎ もみがらをかけているので 伸びてきている 白い部分が長くなる 11月04日 m-06の九条ねぎ 立ち上がりつつある これで 安心なり 11月07日 m-08の九条ネギ もみがらに埋もれて 元気なり 生育もよくなっている 11月14日 m-06の九条ネギ こちらも 元気になり そろそろ もみ殻をかけても良さそうになった 11月15日 m-08の九条ネギ もみがら 役に立っている ネギさん 生育も盛んなり 11月22日 m-06の九条ネギ 高さもよくなってきている もみがら まだ でてきていない 11月23日 g-01の九条ネギ ここのも良い感じになっている もみがら まだ でてこないなあ 11月24日 m-07の干しネギ これは在庫のネギよりも 大きくなっている 干しネギの勝ち 11月25日 g-03の九条ねぎ こちらのも やや小さいが追肥をしておおきくしよう 11月26日 m-07の九条ねぎ こらちも よく育ってきている 12月05日 m-08の九条ねぎ もみがら 大量にできたので たくさんかけておいた 12月12日 m-08の九条ネギ もみがらかけた 追肥もした 元気になりつつある 12月13日 g-01の九条ねぎ もみがら たっぶりとかけている 追肥もした 12月14日 g-03の九条ねぎ もみがら 埋もれている 追肥した 12月15日 m-06の九条ねぎ かなり生育が良くなっている 12月27日 m-06の九条ねぎ もう 収穫しても良さそうになってきている 12月28日 ネギの畝にも もみがら 通路にも もみがら 土のかわりにネギさんを保護している 12月31日 九条ねぎ 初の収穫をした 2016年 01月01日 m-06の九条ねぎ 生育はもみ殻をいれてから 元気になっている 01月02日 ネギさん もみがら かけて 生育が良くなる どんどん 伸びている ネギさん もみがらから出ていこうと どんどん 伸びてきている 日当たりを求めて 上に上に 伸びていく 01月03日 m-07の九条ねぎ もみがらから 葉がどんどん 伸びてきている 01月04日 九条ねぎ もみがらの効能で 若々しい 保温と日光よけて 青々としている 01月05日 九条ねぎ m-7の残りのネギ m-06に移動した分 良く育っている 01月06日 九条ねぎ 2回目の収穫収をした これで ネギさん 通年で ゆくりと育てることができる もう 種まきの必要はなし 01月09日 九条ねぎ 3回目の収穫をした 01月16日 g-1の九条ねぎ これも もみがらで 元気なり もみがら 役に立つ 01月17日 m-06の九条ネギ これは 分散してマルチをして もみ殻をかけている 01月18日 九条ねぎ 4回目の収穫をした 01月23日 g-01の九条ネギ こちらも元気なり昆虫の翅 おべんきょうその02翅の構造イトトンボの翅 Ischnura senegalensis昆虫のいわゆる羽・羽根は、生物学の専門用語では翅(はね)と表記され、成虫のみが使用可能な器官である[1]。そのため、成虫になる時の脱皮を特に羽化という。昆虫の翅は、胸部の背面から突き出している。昆虫の胸部は三節あり、それぞれ一対ずつの歩脚があるが、翅は第二節と第三節の背面から一対ずつ出る。したがって、昆虫の翅は、脊椎動物の翼に見られるような、前足の変形ではない。翅があっても歩脚の性能は変わらない。飛行可能な脊椎動物(翼竜やコウモリ)が、その代わりに歩行能力を大幅に制限されるのとは異なり、昆虫の多くは十分な歩行能力をもっている。このような翅のあり方をもつのは昆虫以外では、空想の産物である天使や烏天狗などにしか見られない。地球の歴史上、地上で初めて飛行をするようになったのも昆虫である。昆虫の翅は、背中の外骨格が薄く伸びたもので、キチン質でできている。膜状に広がった翅を支えるために、太くなったキチン質の筋が葉脈のように翅に広がる。これを翅脈と言う。翅脈の配置などは、分類上重視される。翅の表面には毛や鱗が並ぶこともある。小型の昆虫では、翅の周辺に並ぶ毛が、翅の面積を稼いでいる。また、翅脈は鱗翅目昆虫の羽化時、翅を伸ばすために体液を流すところとしても知られている。昆虫に含まれる目は、それぞれ独特の特徴をもった翅を持っている。そのため、翅の構造にちなんだ学名を持ち、日本語でもそれを直訳した名称を使用していた(例:Diptera:二枚の翅→双翅目)。しかし、最近では賛否両論あるものの、1988年刊行の『文部省学術用語集「動物学編」』の方針に従い、そこに含まれる代表的昆虫の名で置き換えることが多くなっている(例:双翅目→ハエ目)。はた坊

2016.01.27

コメント(0)

-

g-01のにら 枯れそうだけど まだ 頑張っている さつまいも おべんきょうその10

2015年 在庫 m-08 たくさんある g-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている 庭 結構と生えている 韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある 在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる 楽しみだあーーーーーーーーーーあ 01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの 02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの 02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている 02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ 03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている 03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある 03月22日 にら 庭のは もう 大きくなっている 04月12日 にら 庭のも 大きくなっている 収穫はokである にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている 気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ 1月と2月と3月は 収穫はなし 03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし 03月15日 畑のにら 新芽になりつつある 03月22日 畑のにら 雑草を取り除いておいた 結構とあるものだなあ 初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきている 03月29日 G-01のにら これも 成長してきている 03月29日 M-08のにら 若々しくなってきている 04月12日 g-01/m-08ともに 収穫できる もう 大きくなっている 04月19日 g-01のにら もう 大きくなっている 04月26日 m-08のにら もう 収穫できる にら 今週より 収穫を開始しよう 04月29日 今年も韮の収穫を開始 1回目の収穫をした 05月06日 にら 2回目の収穫をした 05月10日 にら あちこちに 若い韮が どんどん 増えてきている 05月10日 にら 3回目の収穫をした 05月16日 にら m-08のにら 十分に大きくなっている 雑草とりをして追肥しておいた 05月23日 にら 4回目の収穫をした 05月30日 にら 5回目の収穫をした 06月06日 にら 6回目の収穫をした 06月13日 にら 7回目の収穫をした 06月14日 にら 8回目の収穫をした 06月20日 にら 9回目の収穫をした 06月27日 にら 10回目の収穫をした 07月04日 にら 11回目の収穫をした 07月11日 にら 12回目の収穫をした 07月12日 にら g-01の韮は 元気になっている 07月18日 にら m-08のにらに 花蕾がついてきている カットしておく 07月19日 にら m-08のにら 雑草とりして 花蕾もカットして 追肥もしておいた 07月20日 にら 13回目の収穫をした 07月26日 にら 14回目の収穫をした 08月01日 にら 15回目の収穫をした 08月02日 にら m-08のにら しっかりとしてきている 08月08日 にら 16回目の収穫をした 08月15日 にら 17回目の収穫をした 08月22日 にら 追肥をしておいた サトイモの日陰になっているが まあまあ良く育っている 08月23日 にら 18回目の収穫しておいた 08月29日 にら 19回目の収穫をしておいた 09月05日 にら 20回目の収穫をしておいた 09月12日 にら 21回目の収穫をしておいた 09月20日 にら g-01のにら まだまだ 収穫はできる たくさんある 09月20日 にら 22回目の収穫をしておいた 09月27日 にら 23回目の収穫をしておいた 10月03日 にら 24回目の収穫をしておいた 10月04日 g-1のにら まあまあ 元気である 10月10日 にら 25回目の収穫をしておいた 10月18日 にら 26回目の収穫をしておいた 10月25日 にら 27回目の収穫をしておいた 11月03日 にら 28回目の収穫をしておいた 11月04日 にら m-08のにら まだまだ 元気である 11月07日 にら 29回目の収穫をしておいた 11月08日 にら g-01のは元気がないので カットして追肥をしておいた 11月15日 にら 30回目の収穫をしておいた 11月16日 にら m-08のにら またまた 元気になってきている 11月22日 にら m-08のにら 青々としてきている さすがに元気である 11月22日 にら 31回目の収穫をした 11月23日 にら g-01のにら またまた 青々としてきている 11月29日 にら 32回目の収穫をした 12月04日 にら 33回目の収穫をした 12月05日 にら もみがら 手に入ったので 大量にかけておいた 12月12日 にら 34回目の収穫をした 12月13日 にら g-01のもまた元気になってきている 12月19日 にら 35回目の収穫をした 12月26日 にら 36回目の収穫をした 12月27日 にら m-08のにら またまだ 元気である 12月28日 にら 37回目の収穫をした 12月31日 にら 38回目の収穫をした これにて にらさん 終了なり 2016年 01月10日 m-07のにら ここのは 冬でも 元気だなあ ふしぎだなあ ??? 01月16日 m-08のにら 冬なので 細々としている 大寒なので こんなもの 01月23日 m-08のにら もみがら にらを守っているみたい 01月24日 g-01のにら 枯れそうだけど 春は近い さつまいも おべんきょうその10日本列島におけるサツマイモ栽培史種子島西之表市に建つ「日本甘藷栽培初地之碑」サツマイモがフィリピンから中国に伝来したのが1594年である。同年、宮古島の村役人、長真氏旨屋(砂川親雲上旨屋)が首里王府への帰途に逆風で中国に漂着し、1597年に中国を出発したが今度は九州に流れ着き、それからようやく帰島した。この時に宮古島へ苗を持ち帰ったのが日本最初の伝来となる。旨屋は栽培の普及に努め、島では主食となるほどに広まった。死後はンーヌ主(芋の神様)として御獄に祀られている。ただし伝承の考察から、実際には1618年ではないかという推測もある。宮古島から沖縄本島へは伝播しなかった。沖縄では1612年の与那国島、1694年の石垣島など、それぞれの島ごとに中国から、本島とは関係なくばらばらに伝来し、その島内では急速に普及が図られるものの、他の島へ伝えるのは消極的だった。2013年現在、宮古島の大座御嶽にて甘藷(イモ)の神を祭っている。[15]はた坊

2016.01.27

コメント(0)

-

ちんげんさい 12回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその012

2015年 01月03日 10回目の収穫をした 01月05日 11回目の収穫をした 01月12日 12回目の収穫をした 01月18日 13回目の収穫をした 01月24日 14回目の収穫をした 02月01日 15回目の収穫をした 02月08日 16回目の収穫をした 02月15日 17回目の収穫をした 青梗菜の在庫 g-03 0個 m-20 0個 m-06 4個 合計 4個くらい まだ ある 02月21日 残りの青梗菜 6個 大きく育っていた分 全部 ひよどりが 食べてしまっていた あらあら 6個ともに 残骸となってしまっていた 02月22日 まだm-06に青梗菜があった すこし収穫をした 18回目の収穫 03月01日 19回目の収穫をした これにて終了となった 08月29日 hcで種をかってきた ついてに庭で種まきをしておいた 09月05日 発芽したので 畑に移動した g-01に植え付けをしておいた 09月20日 g-01のその後 ちいさいけど なんとか無事かな 10月11日 ここのは まあまあ 生育してきている 第二弾 09月06日 庭での種まきをしておいた 09月12日 発芽したので 畑に移動した m-20に植え付け 第三弾 09月13日 庭での種まきをやっておいた 09月19日 発芽したので m-08の畑の畝に移動した 09月27日 その後も 無事なり 小さいがこれから これから 第四弾 09月20日 庭での種まきをしておいた 09月27日 発芽した m-06の畑の畝に移動した 4回目の種まきをして畑に移動した 在庫 g-01 8本 m-20 4本 m-08 7本 m-06 8本 すくないが すこし生育している 10月17日 m-20のちんげんさい 残っている分の生育は良い 10月18日 m-06のちんげんさい わずかしか 残っていない 少ないな 10月25日 g-01の青梗菜 もう 収穫できるくらい大きくなってきている 11月03日 m-08の青梗菜 もう こちらも 収穫できるくらい大きくなっている 11月04日 g-01の青梗菜 こちらも 収穫できるサイズになっている 11月05日 ちんげんさい 大きくなったなあ もう 収穫できるぞ 11月08日 ちんげんさい 初の収穫をした 11月14日 ちんげんさい 2回目の収穫をした 11月22日 ちんげんさい 3回目の収穫をした 11月29日 ちんげんさい 4回目の収穫をした 12月05日 m-20の青梗菜 すくないが まだある 12月06日 ちんげんさい 5回目の収穫をした 12月07日 m-08のちんげんさい こちらも まだ ある 12月12日 ちんげんさい 6回目の収穫をした 12月19日 ちんげんさい 7回目の収穫をした 12月26日 ちんげんさい 8回目の収穫をした 12月30日 ちんげんさい 9回目の収穫をした 2016年 01月09日 ちんげんさい まだまだ あるが すこし痛みがはいってきている 01月10日 ちんげんさい 10回目の収穫をした 01月16日 ちんげんさい 11回目の収穫をした 01月23日 ちんけんさい 12回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその12スマートフォン用OS[編集]詳細は「スマートフォン#オペレーティングシステム」を参照スマートフォン用OSとして、iOS、Android、BlackBerry、Windows Mobileなどがある。特にアップルの iOSとGoogleの Androidで市場シェアの9割が占められている(2013年現在、IDC調べ)。はた坊

2016.01.26

コメント(0)

-

いちご 花が あちこち 咲いている でも氷点下 実はむり かかお おべんきょうその10

2015年 g-01のいちご 02月08日 畑のいちご 葉も赤くなっている 枯れそうだなあ でも 枯れていない 02月22日 葉がやや良くなってきている でも 雑草だらけ 03月01日 雑草とり 来週にはしよう 04月04日 雑草とりしておいた 04月12日 花がどんどん さいてきている 追肥もしておいた 04月19日 畑のいちご 実はまだ 追肥をしておいた 04月26日 畑のいちご 実が すこし成長してきている 庭のいちご 02月08日 その後の庭のいちご 寒いけど 青々としている 02月22日 庭のいちご それなりに 元気である 03月01日 庭のいちご 元気なので 楽しみだなあ 03月07日 庭のいちご 春だなあ 元気なり 03月15日 畑のいちご 雑草だらけになっている 03月22日 庭のいちご 花が咲いてきている 03月29日 畑のいちご これにも 花がついてきている 03月30日 庭のいちご 花がどんどんついてきている 04月04日 庭のいちご 追肥しておこう すこしは実はできるだろう 04月12日 庭のいちご 花がさいているが 実はまだ小さいままだな 04月26日 庭のいちご また追肥をしておこう はた坊のは 完全放置の 手入れなしの いちごつくり まったく 何もしていない すこしは実も収穫できろだろう 05月02日 初のいちご 真っ赤になった 即 畑でいただく 美味いなあ 05月05日 2回目のいちご 収穫をしておいた 05月10日 3回目のいちご 収穫をしておいた 05月16日 次の実が 赤くなりつつある 05月17日 赤い実は どんどん 食べておく 05月23日 4回目のいちご 収穫をしておいた 05月24日 5回目のいちご これにて いちごも終了 ランナーを育てていこう 06月13日 6回目のいちご 最後に 1個 収穫をした いちこ゜ 小さい実だけど 美味い 香りも最高なり 05月30日 いちご 収穫が終わったので ランナーを伸ばしている ランナー 増やして 苗を作っている 06月06日 雑草を取り除いて ランナーが良く伸びるようにしておいた 追肥もした 今年は 雑草とりして ランナーをたくさん作っている 苗はどんどん ふやしていこう 07月25日 いちご らんなーは どんどん 増えているが 雑草もすごいもの 07月26日 雑草とりをしておく すこしだけでも とっておく 09月12日 秋になって 雑草りとしたら いちごは ほとんど消滅していた 残りは7本のみ あれれだなあ 雑草とったら たくさんのいちごが ない まあ あるものを育てていくか 09月20日 いちご 残ったのは7本 昨年は10本だった 夏には枯れてしまうのが多いなあ 10月10日 イチゴ 残っているのは 只今6本 雑草とりして追肥して水やりをしておいた 10月25日 いちご 横にマルチをした 来週にはマルチでいちごを栽培していこう 11月03日 いちご 残りの7本 petを使用して 苗を育てていこう 11月15日 いちご petで育てているが やはり 良い 効果はあり 12月27日 いちご petの苗 ただいま6本残っている 雑草とりをしておく 12月30日 いちご 良く見ると 花が咲いてきている 2016年 01月01日 いちご 花はきれいなものだなあ 01月16日 いちご あちこちで 花もついている が 寒いので実は無理 いちご えんどう 花が咲いている しかし 実がつくのは 春 いまは 無理かかお おべんきょうその10経済カカオ豆の貿易に参加している国は少ない。輸出では、コートジボワール(100万4,000トン)、インドネシア (36万6,000トン)、ガーナ (31万1,000トン)、ナイジェリア (18万1,000トン)、カメルーン (12万9,000トン)の5カ国で約9割を占める。これ以外の国では、カカオ豆の形ではなく、自国の食品工業で加工してから輸出しているためである。輸入国は、オランダ(49万5,000トン)、アメリカ(32万3,000トン)、ドイツ(20万5,000トン)、マレーシア(16万4,000トン)、フランス(13万9,000トン)の5カ国でほぼ100パーセントとなる。マレーシアは加工能力に優れるため、インドネシア産のカカオなどを輸入し、製品を輸出している。カカオ豆の価格は、買い上げ制度があるガーナなど一部の国を除き、ロンドン(主にアフリカ産)とニューヨーク(主に中南米産)の商品先物市場による国際相場が握っている。 トンあたりの価格が数年で500ポンド(945ドル)から3,000ポンド(5672ドル)まで乱高下するなど、生産者は不安定な世界市場の直撃を受けている。カカオ先物市場のうち、現物のやり取りがあるのは3 - 4パーセントに過ぎず、マネーゲームとして現実に存在する量の7~9倍が取り引きされている。価格が低迷しても投機家は自由に投げ売りできるが、生産者はそのようなことはできず、収穫した実をムダにしたり、農園のカカオの木を売り払う羽目となる。はた坊

2016.01.26

コメント(0)

-

せろり もうすこし残っている 昆虫の翅 おべんきょうその01

2015年のセロリ 01月03日 その後も 生育は良し 02月01日 その後も 生育している いい感じ 02月02日 3回目の収穫をした 02月15日 4回目の収穫をした 03月01日 5回目の収穫をした 03月08日 6回目の収穫をした 03月15日 7回目の収穫をした これで 御終いになった 04月29日 せろり 2本をかってきた m-06に植え付けた 05月17日 その後も 生育してきている 無事なり 06月20日 せろり しっかりと 大きくなってきている そろそろ 収穫できそうになってきている せろり 今年の植え付けた分も そろそろ 収穫できそうになってきている 06月27日 せろり そろそろ 収穫できる 来週には 収穫しよう 07月04日 収穫をしておいた 秋のセロリ 09月27日 hcで また2本のセロリ 買ってきてうえた 10月10日 その後 無事なり 10月18日 まだ 小さいが 無事なり 追肥をしておいた 11月03日 やや 生育してきている 追肥が効いている 11月22日 せろり 大きくなってきている 12月04日 せろり もう 収穫できるようになった 12月05日 収穫するの 忘れた 来週にしよう 12月12日 初の収穫をした 良くできている 12月19日 その後 残りも 生育してきている 収穫できそうだ 12月26日 せろり どんどん 増えてきている 12月28日 せろり 2回目の収穫をした 12月31日 せろり 3回目の収穫をした 2016年 01月16日 せろり 4回目の収穫をした 01月23日 せろり 残りもわずか もう1-2回は収穫できそう昆虫の翅 おべんきょうその01昆虫の翅(こんちゅうのはね)では、昆虫類の翅(はね)、一般にいう羽の構造について記す。いわゆる翼の一つであるが、脊椎動物のそれとは全く起源が異なるものである翅の構造イトトンボの翅 Ischnura senegalensis昆虫のいわゆる羽・羽根は、生物学の専門用語では翅(はね)と表記され、成虫のみが使用可能な器官である[1]。そのため、成虫になる時の脱皮を特に羽化という。はた坊

2016.01.26

コメント(0)

-

m-20の晩生の玉ねぎ それなりに生育中 さつまいも おべんきょうその09

2015年 01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし 01月24日 中生の苗 50本も 元気なり 02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ 02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている 02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている 02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきている 03月07日 赤のたまねぎ 下の方が赤くなってきている さすが 赤玉だなあ 03月08日 おくてのたまねぎも まあまあ 育ってきている 03月14日 早生のたまねぎ まだ 太ってはきていない まだまだ 時間がかかりそう 03月15日 赤のたまねぎ これも いい感じになってきている 03月22日 赤のたまねぎ あまり 変わりはなし 03月22日 おくて これは 一番生育が遅いな 03月29日 なかて これは まあまあ それなりに成長してきている 03月29日 わせ すこし大きくなってきている もう すこしかかりそう 04月19日 赤たまねぎ まだ まだ 小さいかな もうすこし時間がかかりそう 04月19日 早生のたまねき すこし 玉ができてきている 04月26日 早生のたまねぎ もう 収穫してもよさそうになってきている 04月29日 早生のたまねぎ 初の収穫をした 05月03日 2回目の収穫をしておいた 05月10日 赤たまねぎ トウ立ちをしてきている 05月16日 早生のたまねぎ 3回目の収穫をしておいた 05月17日 晩生のたまねぎ トウ立ちしてしまった 05月17日 早生のたまねぎ 4回目の収穫をしておいた 05月23日 赤たまねぎ 収穫をした 05月23日 中生たまねぎ 収穫をした たまねぎ トウ立ちしたので どんどん 収穫していこう 05月30日 晩生のたまねぎ のこりも収穫しておいた 05月31日 中生のたまねぎ 残りも収穫をしておいた 05月31日 赤のたまねぎ これも 残りを収穫しておいた 今年のたまねぎ まだ 苗はうっていない が 畑の場所は決定 マルチをつけて 用意をしている タマネギの苗はhcでの販売される苗を買う予定 良い苗がうられていたら 即 植え付けできる体制になっている まあ 来月なので ゆっくりとしよう 今年の最後の植え付けのたまねぎ まだまだ 時間がある ゆっくり しよう もう 隣の畑では 種まきをしている 発芽して 自分で苗つくりしている はた坊は hcの苗が予約すると 貧弱なものがくるので hcの良い苗を探して それを買うことしよう 昨年の苗は良くなかった 今年は良い苗をかってこよう 売り出しされれば 買い物しにいこう 早生 中生 晩生と 3つ 植え付ける予定なり 今年の作業は タマネギの苗の植え付け もみがら 拾いが 残っている 今年の作業の予定は あと2つのみ 11月03日 早稲の苗を買い物してきた すぐにm-08の畑に植え付けをした 11月04日 畑の写真 まあまあ ちゃんと植え付けた マルチで植えやすい 11月07日 中生のたまねぎの苗も買ってきて 畑に植え付けをした 11月07日 奥手のたまねぎの苗も買ってきて 畑に植え付けをした 11月08日 赤の玉ねぎもかってきて 畑に植え付けをした 11月15日 m-20の畑の畝か余っているので ついでに晩生の玉ねぎ100本をかってきて植え付けた 11月16日 晩生のたまねぎ 無事なり 11月17日 中生のたまねぎ 無事なり 11月18日 早稲のたまねぎ 無事なり 早稲と中生と晩生と赤と ついかで晩生と植え付けた 11月29日 m-20に植え付け玉ねぎ これは 育ちがあまりよくないな 12月04日 m-20の晩生のたまねぎ もみがらをたくさんかけておいた これで良し 12月05日 m-08の晩生のたまねぎ こちらは 順調なり 12月06日 m008の中生のたまねぎ こちらも 元気なり 12月07日 m-08の早稲のたまねぎ これも 元気なり 12月12日 m-08の赤たまねぎも 元気なり 12月19日 早稲のたまねぎ いちばん元気である 12月26日 中生のたまねぎ これも 元気である 12月30日 晩生のたまねぎ これも 元気なり 2016年 01月10日 m-20のたまねぎ 晩生 ここの土はあまり良くない で もみがらかけた やはり もみがら 役に立つなあ なんとか 無事に生育してきている やや 小さいけど ok 01月11日 m-08の晩生のたまねぎ マルチしてもみがらかけて 雑草もあまりなし 01月16日 m-08の赤玉ねぎ これも元気なり 01月17日 m-08の早稲のたまねぎ これは 一番成績が良い 元気なり 01月23日 m-08の赤たまねぎ 根元が赤い 01月24日 m-20の晩生のたまねぎ 小さいがそれなりに生育中 さつまいも おべんきょうその09日本日本における主産地鹿児島県、茨城県、千葉県、宮崎県、徳島県が全国のトップ5県。この5県で全国の8割、とりわけ鹿児島県は全国の4割を産する(2005年(平成17年)産農林水産省作物統計)。同県ではでんぷん原料用としての作付けも多い。産地の偏在にはいくつか理由がある。まず、サツマイモの栽培に適した水はけの良い火山灰を含んだ土地が鹿児島に広がっていること。また、サツマイモは地上に実を付けないため、比較的風害にも強く、台風がしばしばやってくる鹿児島では、風害に強い点が他の作物よりも有利だったこともある。ブランド産地鹿児島県 - 知覧紅(ちらんべに)・ 安納芋(あんのういも)徳島県 - 鳴門金時(なるときんとき)石川県 - 五郎島金時(ごろうじまきんとき・ 加賀野菜)はた坊

2016.01.26

コメント(0)

-

大根 12回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその11

2015年 01月03日 12回目の収穫をした 01月10日 13回目の収穫をした 01月12日 14回目の収穫をした 01月18日 15回目の収穫をした 01月24日 16回目の収穫をした 01月25日 17回目の収穫をした 02月01日 18回目の収穫をした 02月08日 19回目の収穫をした 02月15日 20回目の収穫をした 02月22日 21回目の収穫をした 03月01日 22回目の収穫をした 03月08日 23回目の収穫をした 03月14日 24回目の収穫をした 03月22日 25回目の収穫をした 03月29日 26回目の収穫をした 04月04日 27回目の収穫をした 04月11日 28回目の収穫をした 04月19日 29回目の収穫をした 04月26日 30回目の収穫をした 05月03日 31回目の収穫をした 05月06日 32回目の収穫をした 05月23日 33回目の収穫をした だいこん これにて 終了となった 秋の大根の種を買ってきた 08月29日 hcで大根の種をかってきて 庭で種まきをしておいた 09月03日 発芽してきている 09月05日 畑に移動した g-1-3の畑の畝に植え付けをしておいた 09月21日 畑の大根の発芽したもの まあまあ 育ってきている 09月23日 g-3のだいこん まあまあ 生育してきている 09月27日 g-3の大根 これが 一番 生育は良い はやく大きくなれーーー 10月11日 いちばん育っている 第二弾 09月05日 庭で種まきをした 09月12日 畑に移動した m-20に植え付けた 09月22日 まあまあ 生育してきている 10月04日 それなりに 生育してきている 10月11日 まあまあ育っている 第三弾の種まき 09月12日 庭での種まきをしておいた 09月19日 発芽したので 畑に移動 m-07の畝に植え付けた 09月22日 ちいさいが 無事なり 10月11日 それなりに育っている 第四弾の種まき 09月21日 庭に種まきをしておいた 09月23日 発芽はまだ みずやりをしておいた 09月27日 発芽したので m-06の畑の畝に移動しておいた 10月11日 ちいさいままだなあ 在庫 g-03 28本 m-20 16本 m-07 16本 m-06 16本 10月18日 m-06の大根 これも 小さいながら順調に育ってきている 10月19日 m-20の大根 これも まあまあ 順調に育ってきている 10月25日 大根 根っこもいい感じになっている そろそろ収穫してもよさそうになった 11月03日 大根 g-03のは もう 収穫できる そろそろ 開始しよう 11月08日 初の大根の収穫をした まあまあだなあ 11月14日 大根 2回目の収穫をした 11月22日 大根 3回目の収穫をした 11月23日 大根 m-06のもの こちらも収穫できるようになった 11月28日 大根 4回目の収穫をした 11月29日 m-06のだいこん いい感じになっている 12月05日 大根 5回目の収穫をした 12月12日 大根 6回目の収穫をした 12月19日 大根 7回目の収穫をした 12月26日 大根 8回目の収穫をした 12月30日 大根 9回目の収穫をした 2016年 01月01日 畑の大根 よくみてみると 4本の団子状態 これでも 大根なり 01月02日 畑の大根 これは 3本たち まあまあ だな 01月09日 大根 10回目の収穫をした 01月16日 大根 11回目の収穫をした 01月17日 m-06の大根 ここのも大きくなっている まだたくさんある 01月24日 大根 12回目の収穫をした携帯電話 おべんきょうその11ソフトウェア携帯電話は限られたメモリ空間である一方で、多くの機能を搭載する高性能な電子デバイスであることから、専用のソフトウェアが搭載される。WindowsやMac OS Xのようなパソコン用OSのサブセットが搭載されている場合もあるが、パソコンのアプリケーションがそのまま動作することはない。OS携帯電話に搭載される主要OS(基本ソフト)は、Symbian OS(シンビアン)、REX OS/BREW/Brew MP (クアルコム) 、ITRON/T-Engine(TRONプロジェクト)がある。その他の携帯OSには、OS-9、Nucleus RTOS、China MobileSoft、MIZI、SavaJeがある。LinuxカーネルをベースとしたOS (MontaVista Linux、T-Linux) も普及している。各メーカーがOS-9やNucleus RTOS、iTRONなどのRTOSから、Symbian OSやLinuxなど携帯電話向け汎用OSの採用に動いているのは、3Gの到来とともに、その開発コストが高騰しているからである。端末の高機能化が進み、ソフトウェア規模が巨大化してきているため、限られたハードウェアで動作させる組み込み用途を想定したRTOSでは、開発環境、ミドルウェア調達など、コスト面で不利な点が多くなってきている。「RTOSは通信制御を受け持ち、ユーザインターフェースやアプリケーションの動作は汎用OSが担当する」というハイブリッドOS実装もあるが、2つのOSを協調動作させることには難しい点も多く、リアルタイム性能を高めた汎用OSへ集約される傾向にある。OSと、その上層のミドルウェアを端末メーカ各社で共通化したプラットフォームとして、NTTドコモは、MOAPやオペレータパック を開発した。OS部分にはSymbian OSかLinuxを用いる。それまで、端末メーカ各社が自社で携帯電話用のインターフェース、ミドルウェア等を開発してきたが、共通プラットフォームによって開発コストの抑制、開発速度の向上が図れる。同様にKDDIはクアルコムのREX OS、およびBREW、Brew MPをそれぞれ母体に、KCP(2005夏モデル - 2015年春モデルまで)、KCP+(2007年冬モデル - 2011年夏モデルまで)、KCP3.x(2010年夏モデル - 2014年冬モデルまで)という共通プラットフォームを開発した。はた坊

2016.01.25

コメント(0)

-

m-20のたかな 氷点下になると さすがに葉も疲れている かかお おべんきょうその09

2014年 また hcで 高菜の種をかってきた 9月から 種まきをしよう 08月31日 庭で種まきをした 09月04日 発芽してきている 09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた 弾四弾の種まき 09月21日 また 種まきをしておいた 09月25日 発芽した 09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した 第五弾の種まき 09月28日 またまた 種まきをしておいた 10月05日 発芽した 10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした 第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている 第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている 第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった 第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう 11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた 11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり 11月29日 2回目の収穫をしておいた 12月06日 3回目の収穫をしておいた 12月13日 4回目の収穫をしておいた 12月23日 5回目の収穫をしておいた 12月31日 6回目の収穫をしておいた 2015年 01月12日 7回目の収穫をしたおいた 01月18日 8回目の収穫をしておいた 01月24日 9回目の収穫をしておいた 02月01日 10回目の収穫をしておいた 02月08日 11回目の収穫をしておいた 02月15日 12回目の収穫をしておいた 02月22日 13回目の収穫をしておいた 03月01日 14回目の収穫をしておいた 03月08日 15回目の収穫をしておいた 03月14日 16回目の収穫をしておいた 03月22日 17回目の収穫をしておいた 03月29日 18回目の収穫をしておいた 04月04日 19回目の収穫をしておいた 04月12日 20回目の収穫をしておいた 04月19日 21回目の収穫をした そろそろ 御終いになりそう 秋の植え付け 08月29日 hcで種をかってきた 庭て種まきをしておいた タカナ たくさん 育てよう 09月05日 発芽したので 畑に移動した g-1/3に植え付けた 第二弾 09月05日 庭での種まきをしておいた 09月12日 発芽したので畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた 第三弾 09月12日 庭での種まきをしておいた 09月19日 発芽したので m-06の畑の畝に移動した 第四弾 09月20日 庭での種まきをしておいた 09月27日 発芽した m-06の畑に移動しておいた 在庫 g-01 3本 大きいのは収穫できそう 小さいのが3本petをかけている m-20 10本 まあまあ m-06 2本 収穫できそう 10月18日 g-01のたかな 残りは3本だけなり 追肥をしておいた 10月25日 m-20のたかな 10本は無事に生育してきている 11月03日 g-01のたかな これも収穫してもよさそうになってきている 11月04日 g-01の小さい高菜にpetをつけておいた これで 大きくなってくれるはず 11月05日 m-20のたかな これは サイズもそろっている 11月15日 g-01の小さい高菜 petをつけている すこし生育してきている petは役に立つなあ 11月16日 たかな 初の収穫をした まあまあ なり 11月22日 たかな m-20のは いつでも 収穫できるようになっている 11月23日 たかな 2回目の収穫をした 11月28日 高菜 3回目の収穫をした 11月29日 m-06のたかな こちらも 大きくなってきている 12月04日 m-06のたかな これが 一番大きくなっている これからどんどん収穫できる 12月05日 高菜 4回目の収穫をした 12月12日 高菜 育ち具合は良い 今年もどんど゜ん収穫していこう 12月19日 高菜 5回目の収穫をした 12月26日 高菜 6回目の収穫をした 2016年 01月01日 高菜 7回目の収穫をした 01月03日 たかな 8回目の収穫をした 01月09月 高菜 9回目の収穫をした 01月16日 m-06のたかな ここのも 大きくなってきている 01月17日 たかな 10回目の収穫をした 01月23日 m-20のたかな 氷点下になると さすがに葉も疲れているかかお おべんきょうその09生産地での児童労働カカオの生産には、歴史的に奴隷労働が多く使われてきた。古くは、アジア人のクーリーが、最近でも西アフリカ地域では児童奴隷が労働力として使用されている。2001年10月に最悪の形態での児童労働を禁じる「ハーキン・エンゲル議定書」が米国議員とチョコレート製造業者協会の間で締結された。しかしその後も、コートジボワールのカカオ農場のうち90パーセントが維持のために児童も含む奴隷を何らかの形で使っているとされている[4]。カカオの価格が下落すると、西アフリカの農民がしわ寄せを受けることとなる[5]。はた坊

2016.01.25

コメント(0)

-

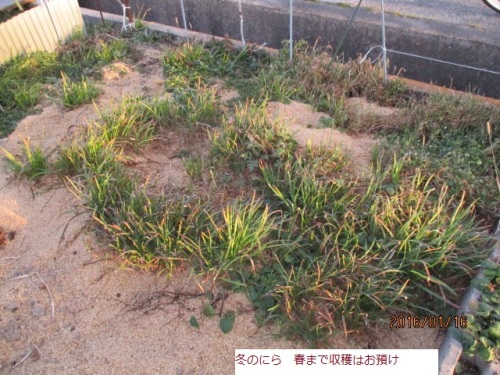

冬のにら 元気なものもあり そうでないのもある 根っこが元気なのは葉も元気なようだ 昆虫 おべんきょうその19

2015年 在庫 m-08 たくさんある g-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている 庭 結構と生えている 韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある 在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる 楽しみだあーーーーーーーーーーあ 01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの 02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの 02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている 02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ 03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている 03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある 03月22日 にら 庭のは もう 大きくなっている 04月12日 にら 庭のも 大きくなっている 収穫はokである にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている 気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ 1月と2月と3月は 収穫はなし 03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし 03月15日 畑のにら 新芽になりつつある 03月22日 畑のにら 雑草を取り除いておいた 結構とあるものだなあ 初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきている 03月29日 G-01のにら これも 成長してきている 03月29日 M-08のにら 若々しくなってきている 04月12日 g-01/m-08ともに 収穫できる もう 大きくなっている 04月19日 g-01のにら もう 大きくなっている 04月26日 m-08のにら もう 収穫できる にら 今週より 収穫を開始しよう 04月29日 今年も韮の収穫を開始 1回目の収穫をした 05月06日 にら 2回目の収穫をした 05月10日 にら あちこちに 若い韮が どんどん 増えてきている 05月10日 にら 3回目の収穫をした 05月16日 にら m-08のにら 十分に大きくなっている 雑草とりをして追肥しておいた 05月23日 にら 4回目の収穫をした 05月30日 にら 5回目の収穫をした 06月06日 にら 6回目の収穫をした 06月13日 にら 7回目の収穫をした 06月14日 にら 8回目の収穫をした 06月20日 にら 9回目の収穫をした 06月27日 にら 10回目の収穫をした 07月04日 にら 11回目の収穫をした 07月11日 にら 12回目の収穫をした 07月12日 にら g-01の韮は 元気になっている 07月18日 にら m-08のにらに 花蕾がついてきている カットしておく 07月19日 にら m-08のにら 雑草とりして 花蕾もカットして 追肥もしておいた 07月20日 にら 13回目の収穫をした 07月26日 にら 14回目の収穫をした 08月01日 にら 15回目の収穫をした 08月02日 にら m-08のにら しっかりとしてきている 08月08日 にら 16回目の収穫をした 08月15日 にら 17回目の収穫をした 08月22日 にら 追肥をしておいた サトイモの日陰になっているが まあまあ良く育っている 08月23日 にら 18回目の収穫しておいた 08月29日 にら 19回目の収穫をしておいた 09月05日 にら 20回目の収穫をしておいた 09月12日 にら 21回目の収穫をしておいた 09月20日 にら g-01のにら まだまだ 収穫はできる たくさんある 09月20日 にら 22回目の収穫をしておいた 09月27日 にら 23回目の収穫をしておいた 10月03日 にら 24回目の収穫をしておいた 10月04日 g-1のにら まあまあ 元気である 10月10日 にら 25回目の収穫をしておいた 10月18日 にら 26回目の収穫をしておいた 10月25日 にら 27回目の収穫をしておいた 11月03日 にら 28回目の収穫をしておいた 11月04日 にら m-08のにら まだまだ 元気である 11月07日 にら 29回目の収穫をしておいた 11月08日 にら g-01のは元気がないので カットして追肥をしておいた 11月15日 にら 30回目の収穫をしておいた 11月16日 にら m-08のにら またまた 元気になってきている 11月22日 にら m-08のにら 青々としてきている さすがに元気である 11月22日 にら 31回目の収穫をした 11月23日 にら g-01のにら またまた 青々としてきている 11月29日 にら 32回目の収穫をした 12月04日 にら 33回目の収穫をした 12月05日 にら もみがら 手に入ったので 大量にかけておいた 12月12日 にら 34回目の収穫をした 12月13日 にら g-01のもまた元気になってきている 12月19日 にら 35回目の収穫をした 12月26日 にら 36回目の収穫をした 12月27日 にら m-08のにら またまだ 元気である 12月28日 にら 37回目の収穫をした 12月31日 にら 38回目の収穫をした これにて にらさん 終了なり 2016年 01月10日 m-07のにら ここのは 冬でも 元気だなあ ふしぎだなあ ??? 01月16日 m-08のにら 冬なので 細々としている 大寒なので こんなもの 01月23日 m-08のにら もみがら にらを守っているみたい よその畑のにらはさっばり m-07のは元気 m-08のはまだまし g-01のは枯れつつある 色々 様々昆虫 おべんきょうその19ムシ詳細は「虫」を参照現代の日常会話では、昆虫を単に「虫」(むし)と呼ぶことが多いが、ダンゴムシやフナムシなどの用法でわかるとおり、ムシとは本来はもっと広い範囲の意味を持つ言葉で、獣、鳥、魚介類以外の全動物を指す言葉であった。漢字の「虫」(キ、拼音: huǐ)は本来、毒蛇(マムシ)を型取った象形文字であるが、蛇など爬虫類の一部や、両生類、環形動物など、果ては架空の動物である竜までを含めた広い範囲の生物群を指す「蟲」(チュウ、拼音: chóng)の略字として古代から使われている。はた坊

2016.01.25

コメント(0)

-

m-08の赤たまねぎ 根元が赤い さつまいも おべんきょうその08

2014年のたまねぎの注文 10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた 10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった 予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう 10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう 10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう 10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう 11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本 11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本 11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本 11月08日 晩生50本の植え付けをした 11月09日 晩生100本の植え付けをした 11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている 11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた 11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり 11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする 11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり 12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ 12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である 12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている 12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり 土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる 昨年の雑草とりは 12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ 01月05日 雑草とりをしておいた 02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり 昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回 マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ 2015年 01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし 01月24日 中生の苗 50本も 元気なり 02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ 02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている 02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている 02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきている 03月07日 赤のたまねぎ 下の方が赤くなってきている さすが 赤玉だなあ 03月08日 おくてのたまねぎも まあまあ 育ってきている 03月14日 早生のたまねぎ まだ 太ってはきていない まだまだ 時間がかかりそう 03月15日 赤のたまねぎ これも いい感じになってきている 03月22日 赤のたまねぎ あまり 変わりはなし 03月22日 おくて これは 一番生育が遅いな 03月29日 なかて これは まあまあ それなりに成長してきている 03月29日 わせ すこし大きくなってきている もう すこしかかりそう 04月19日 赤たまねぎ まだ まだ 小さいかな もうすこし時間がかかりそう 04月19日 早生のたまねき すこし 玉ができてきている 04月26日 早生のたまねぎ もう 収穫してもよさそうになってきている 04月29日 早生のたまねぎ 初の収穫をした 05月03日 2回目の収穫をしておいた 05月10日 赤たまねぎ トウ立ちをしてきている 05月16日 早生のたまねぎ 3回目の収穫をしておいた 05月17日 晩生のたまねぎ トウ立ちしてしまった 05月17日 早生のたまねぎ 4回目の収穫をしておいた 05月23日 赤たまねぎ 収穫をした 05月23日 中生たまねぎ 収穫をした たまねぎ トウ立ちしたので どんどん 収穫していこう 05月30日 晩生のたまねぎ のこりも収穫しておいた 05月31日 中生のたまねぎ 残りも収穫をしておいた 05月31日 赤のたまねぎ これも 残りを収穫しておいた 今年のたまねぎ まだ 苗はうっていない が 畑の場所は決定 マルチをつけて 用意をしている タマネギの苗はhcでの販売される苗を買う予定 良い苗がうられていたら 即 植え付けできる体制になっている まあ 来月なので ゆっくりとしよう 今年の最後の植え付けのたまねぎ まだまだ 時間がある ゆっくり しよう もう 隣の畑では 種まきをしている 発芽して 自分で苗つくりしている はた坊は hcの苗が予約すると 貧弱なものがくるので hcの良い苗を探して それを買うことしよう 昨年の苗は良くなかった 今年は良い苗をかってこよう 売り出しされれば 買い物しにいこう 早生 中生 晩生と 3つ 植え付ける予定なり 今年の作業は タマネギの苗の植え付け もみがら 拾いが 残っている 今年の作業の予定は あと2つのみ 11月03日 早稲の苗を買い物してきた すぐにm-08の畑に植え付けをした 11月04日 畑の写真 まあまあ ちゃんと植え付けた マルチで植えやすい 11月07日 中生のたまねぎの苗も買ってきて 畑に植え付けをした 11月07日 奥手のたまねぎの苗も買ってきて 畑に植え付けをした 11月08日 赤の玉ねぎもかってきて 畑に植え付けをした 11月15日 m-20の畑の畝か余っているので ついでに晩生の玉ねぎ100本をかってきて植え付けた 11月16日 晩生のたまねぎ 無事なり 11月17日 中生のたまねぎ 無事なり 11月18日 早稲のたまねぎ 無事なり 早稲と中生と晩生と赤と ついかで晩生と植え付けた 11月29日 m-20に植え付け玉ねぎ これは 育ちがあまりよくないな 12月04日 m-20の晩生のたまねぎ もみがらをたくさんかけておいた これで良し 12月05日 m-08の晩生のたまねぎ こちらは 順調なり 12月06日 m008の中生のたまねぎ こちらも 元気なり 12月07日 m-08の早稲のたまねぎ これも 元気なり 12月12日 m-08の赤たまねぎも 元気なり 12月19日 早稲のたまねぎ いちばん元気である 12月26日 中生のたまねぎ これも 元気である 12月30日 晩生のたまねぎ これも 元気なり 2016年 01月10日 m-20のたまねぎ 晩生 ここの土はあまり良くない で もみがらかけた やはり もみがら 役に立つなあ なんとか 無事に生育してきている やや 小さいけど ok 01月11日 m-08の晩生のたまねぎ マルチしてもみがらかけて 雑草もあまりなし 01月16日 m-08の赤玉ねぎ これも元気なり 01月17日 m-08の早稲のたまねぎ これは 一番成績が良い 元気なり 01月23日 m-08の赤たまねぎ 根元が赤いさつまいも おべんきょうその08産地世界世界食料機構が発表した統計資料によると、2008年(平成20年)の全世界における生産量は1億605万トンであり、主食にするイモ類ではジャガイモ(同3億2556万トン)、キャッサバ(同2億3246万トン)に次ぐ。生産地域は中国に極端に集中しており、その大部分は酒類等への加工用である。日本の生産量は101.1万トン。1.中国 80,522,926トン(75.9%)2.ナイジェリア 3,318,000トン(3.1%)3.ウガンダ 2,707,000トン(2.6%)4.インドネシア 1,876,944トン(1.8%)5.ベトナム 1,323,900トン(1.2%)6.タンザニア 1,322,000トン(1.2%)7.インド 1,094,000トン(1.0%)8.日本 1,011,000トン(0.95%)9.ケニア 894,781トン(0.84%)10.マダガスカル 890,000トン(0.84%)はた坊

2016.01.24

コメント(0)

-

すなっぶ えんどう 花か゛たくさん 咲いている 冬の最低最気温 -2cは 35年前年よりは 高い

2014年 まず すなっぶエンドウをかってきた エンドウもかってきている 秋は9月から 種まきしていこう スナップエンドウ 09月28日 庭での種まきをしておいた 10月10日 発芽してきている 10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた 10月20日 その後 残っているスナップの苗がすくなくなってきている 追加の種まきをしておいた 10月27日 まだ 発芽していない 11月03日 まだ 発芽していない 11月09日 すこし 発芽してきている 11月16日 発芽した苗をまたm-20の畑の畝に再度 植えなおしておいた 11月22日 もみがらをかけておいた 11月23日 支柱をつけておいた 12月06日 苗は無事に生育している もみがらのおかけなり 12月13日 苗は小さいまま これで 越冬中 二回目の苗は 全部ともに 無事なり 12月23日 苗はちいさいまま これで良し 無事なり 普通のエンドウ豆 09月28日 庭での種まきをしておいた 10月10日 発芽してきている 10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた 11月09日 エンドウ かなり大きくなっている 11月16日 支柱をつけておいた 11月22日 もみがらをかけておいた 12月06日 エンドウは大きくなりすぎている こまったものだなあ 12月13日 紐で固定していこう すこし ふらふら している感じ 12月23日 ぜんぶの豆さん 無事なり これで 安心だなあ 12月28日 すなっぶ えんどう いい感じ 01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり 02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ 01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり 01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている 01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう 01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり 02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり 12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり 01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり 02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり 02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず 03月01日 えんどう これから 成長するはずだけど まだ そんなに伸びていないな 03月01日 スナップ エンドウ まだ 小さい 支柱もつけたが 生育は これからだな 03月01日 エンドウは 大きくなっている これから どんどん 伸びてくれるはず 03月07日 スナップ エンドウ すこし 生育して 伸びてきている 03月14日 スナップ エンドウ その後もすこし 伸びてきている 03月22日 スナップ エンドウ それ後も もう すこし 伸びてきている 03月29日 エンドウ 花が咲いてきている 04月04日 えんどう 花がたくさん 咲いてきている 04月12日 えんどう 実がどんどんついてきている 04月19日 スナップ こちらにも 実がどんどんとついてきている 04月26日 エンドう そろそろ 収穫してもよさそうになってきている 今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし 昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり 5月になったら 収穫できる見込みなり 05月02日 スナップエンドウ 収穫できそうになってきている こちらはこまめに収穫をしていこう 05月03日 エンドウ かなり実がついている こちらは 昨年は5月17日に収穫した あと2週間後なり 05月04日 すなっぶ えんどう 初の収穫をした 05月05日 えんどう 初の収穫をした 05月06日 スナップ えんどう 2回目の収穫をした 05月09日 えんどう 2回目の収穫をした 05月16日 えんどう 3回目の収穫をした 05月17日 すなっぶ えんどう 3回目の収穫をした 05月23日 えんどう 4回目の収穫をした 2015年 エンドウ 種をかってきた 植え付けは9月27日くらいにやってみよう 来月に植え付ける予定なり えんどう 10月04日 庭での種まきをしておいた 10月10日 発芽してきている 来週に畑に移動しよう 10月17日 g-09の畑の畝に移動した 10月24日 その後 無事に生育している スナップエンドウ 10月04日 庭での種まきをしておいた 10月10日 まだ 発芽していない 10月14日 やっと 発芽してきている やや 遅いが okだなあ 10月18日 g-07の畑の畝に移動した 10月25日 その後 無事に生育している 今年は苗は無事である 小さいままであるので安心なり 昨年は大きくなりすぎていた 11月14日 スナップエンドウ その後は 無事に生育中 11月15日 エンドウ こちらも 元気に生育中 11月22日 スナップエンドウ その後 やや 大きくなってきている 11月23日 支柱をつけておいた 11月28日 えんどう すなっぶ ともに支柱をつけて その後は 無事なり 12月12日 支柱を追加しておいた 紐が支柱にしばりつけておいた ネットはまたあとで 12月19日 スナップ エンドウにも支柱をつけている まあまあ 大きくなりすぎたようだなあ 12月30日 スナップ 花がさいてきている 早いなあ 早すぎるのかな 12月31日 エンドウ こちらも 元気である ネットをつけてもよさそう 大きくなってきている 2016年 01月02日 スナップエンドウ 花もちらほら 成長しすぎであるなあ 実はまだできていない 01月03日 エンドウ こちらにも 花はちらほら ネットをつけておいた 01月09日 スナップエンドウ こちらもネットをつけておいた 01月16日 エンドウ こちらもネット いい感じなっている 花は少ないな スナップエンドウは 花だらけ エンドウは そうでもない まだ 早いので 実もなし 01月23日 スナップ エンドウ 花がたくさん 咲いている にぎやかだなあ冬の寒さの記録 明石の場合 最低気温1980-1990 -6c1990-2000 -2 c -3c 2000-2010 -3c2010-2015 -2c今朝は -2cくらいこれで みると 35年前年-6cだったので そんなに寒くなしはた坊

2016.01.24

コメント(0)

-

九条ねぎ 4回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその10

2015年 ねぎの根っこ 12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた 01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた 庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定 あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう 03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている 03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう 03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた 04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり 04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた 04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている 04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり 06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり 07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている 07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな 九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう 06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている 06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている 07月04日 まだ ネギ坊主でできている 07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ 残っている九条ねぎ 無事に生き残っている 07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう 07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう 08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている 09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり 09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている 09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり 10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 再度の在庫の数 分散した後の数 m-08 10本 10本 m-06 20本 81本 m-07 20本 22本 g-01 10本 20本 g-03 20本 55本 合計 80本くらい 合計188本 たくさんある 10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた 10月18日 m-07の在庫のネギにもみがらをかけておいた 10月25日 分散したネギ すこしづつ 起き上がりつつある 追肥をしておいた みずやりをしておいた 在庫のねきの土 カチカチになっていた 土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそう 10月25日 g-1/3のネギも分散させておいた 11月01日 すこしづつ 起き上がりつつある これで 全部を分散させておいた 11月03日 m-08の九条ねぎ もみがらをかけているので 伸びてきている 白い部分が長くなる 11月04日 m-06の九条ねぎ 立ち上がりつつある これで 安心なり 11月07日 m-08の九条ネギ もみがらに埋もれて 元気なり 生育もよくなっている 11月14日 m-06の九条ネギ こちらも 元気になり そろそろ もみ殻をかけても良さそうになった 11月15日 m-08の九条ネギ もみがら 役に立っている ネギさん 生育も盛んなり 11月22日 m-06の九条ネギ 高さもよくなってきている もみがら まだ でてきていない 11月23日 g-01の九条ネギ ここのも良い感じになっている もみがら まだ でてこないなあ 11月24日 m-07の干しネギ これは在庫のネギよりも 大きくなっている 干しネギの勝ち 11月25日 g-03の九条ねぎ こちらのも やや小さいが追肥をしておおきくしよう 11月26日 m-07の九条ねぎ こらちも よく育ってきている 12月05日 m-08の九条ねぎ もみがら 大量にできたので たくさんかけておいた 12月12日 m-08の九条ネギ もみがらかけた 追肥もした 元気になりつつある 12月13日 g-01の九条ねぎ もみがら たっぶりとかけている 追肥もした 12月14日 g-03の九条ねぎ もみがら 埋もれている 追肥した 12月15日 m-06の九条ねぎ かなり生育が良くなっている 12月27日 m-06の九条ねぎ もう 収穫しても良さそうになってきている 12月28日 ネギの畝にも もみがら 通路にも もみがら 土のかわりにネギさんを保護している 12月31日 九条ねぎ 初の収穫をした 2016年 01月01日 m-06の九条ねぎ 生育はもみ殻をいれてから 元気になっている 01月02日 ネギさん もみがら かけて 生育が良くなる どんどん 伸びている ネギさん もみがらから出ていこうと どんどん 伸びてきている 日当たりを求めて 上に上に 伸びていく 01月03日 m-07の九条ねぎ もみがらから 葉がどんどん 伸びてきている 01月04日 九条ねぎ もみがらの効能で 若々しい 保温と日光よけて 青々としている 01月05日 九条ねぎ m-7の残りのネギ m-06に移動した分 良く育っている 01月06日 九条ねぎ 2回目の収穫収をした これで ネギさん 通年で ゆくりと育てることができる もう 種まきの必要はなし 01月09日 九条ねぎ 3回目の収穫をした 01月16日 g-1の九条ねぎ これも もみがらで 元気なり もみがら 役に立つ 01月17日 m-06の九条ネギ これは 分散してマルチをして もみ殻をかけている 01月18日 九条ねぎ 4回目の収穫をした 携帯電話 おべんきょうその10デザインスライド式レールによって直線状に水平スライドする開閉方式。本体が上層の液晶部と下層の操作部の二層に分かれており、液晶部をスライドさせることで操作部内側にある操作キーを露出させる。折り畳み式と違い表示部が表面に露出しており、スライドしなくても基本機能が使えるものが多い。ストレート式や折り畳み式よりも表示部が大きく設計できる、しかもコンパクトにできる、折り畳み式と異なり片手で容易に開閉できる、等の利点がある。反面、ストレート式と同様表示部が傷つきやすく、スライド機構のスペース分下層部のボタンが小さくなる事が多い。また、スライドさせるときにボタンを押してしまい、意図しない動作をさせてしまうこともある。十字キー/メニューキーなどが液晶部に、テンキーが操作部に別れて搭載されている機種と、下層の操作部に全てのキーが搭載されている機種がある。前者は、閉じていても基本操作ができる、折り畳み式と同じ大きさのキーにできる利点がある。反面、スライド時に意図しない動作を招きやすい。後者は、より薄型にできる、十字キー/メニューキーとテンキーが同一面に並んでいるため、十字キーとテンキーの間で指の行き来がしやすい利点がある。反面、スライド機構の分だけ操作部の面積が狭いのでキーが小さく、正確なキー操作が必要になる欠点がある。極めて少数ではあるが、横長で短辺が上下にスライドし、テンキーより文字入力に適しているQWERTY配列のボタンを搭載した機種もあり、インターネット閲覧やメール等のヘビーユーザをターゲットにしている。フリップ式ストレート式の派生型として、操作キー部分だけが折りたたみ式カバーで覆われ、使用時にはカバーを開ける「フリップ式」と呼ばれるタイプもあるが、折り畳み式の普及以降、そうした製品は少ない。2軸ヒンジ式折り畳み式の派生型として、回転軸を2軸にして、縦方向に開くだけでなく横方向への回転も可能にしたのが「2軸ヒンジ式」。画面を横向きに回転できるのは、ワンセグや動画の視聴時の快適性や、カメラ撮影時にデジカメのような操作性の実現等を狙ったものである。縦、横、利用シーンに適した開き方を選択できる。回転式スライド式同様に水平面内でスライドする。スライド式のような上下方向の直線的なスライドではなく、テンキー部上部の軸を中心に水平回転するのが「回転式」。SO505i(docomo,SONY)やA5305K(au,京セラ)等で採用されている。SONYでは、「180°スタイル(ワン・エイティ スタイル)」、京セラでは「リボルバースタイル」と呼称された。スライド+回転式回転式よりさらにマイナーな形状として、縦方向の直線的スライドと、水平回転を組み合わせた方式も存在した。docomo F-09Aで採用されている。第3世代以降は、インターネットブラウザのパソコン風表示やメール、ワンセグ等を大画面で閲覧できるように16:9の画面比率であるほか、横向きに傾けると横画面表示に切り替わる機能が形を問わず普及している。はた坊

2016.01.24

コメント(0)

-

菊菜 6回目の収穫をした かかお おべんきょうその08

2014年 秋の菊菜 hcでの種は 中葉くらいの菊菜をかってきておいた 9月より 植え付けをしよう 09月07日 種まきをした 09月12日 発芽した 09月13日 畑に移動した g-07の畑の畝に植え付けた 第二弾 09月14日 庭で種まきわした 09月18日 発芽した 09月20日 畑に移動した g-01-03の畝のとこに 植え付けをしておいた 第三弾 09月21日 庭で また 種まきをしておいた 09月25日 発芽した 09月27日 畑に移動した g-07-09などに植え付けた 第四弾 09月28日 庭で追加の種まきをしておいた 10月05日 発芽してきている 10月12日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた これにて 植え付けはお仕舞い 11月09月 菊菜 生育はゆっくりとしている まあ こんなものかな 11月30日 きくな かなり 大きくなってきている そろそろ 収穫もできそうだなあ 12月23日 きくな 収穫はokとなっている そろそろ 収穫しよう 2015年 01月12日 菊菜 初の収穫をした 02月14日 そのご 様子見 あまり生育していない 02月15日 様子見をしているが そろそろ 収穫しよう もう2-3回くらいは収穫できそう 02月22日 菊菜 収穫しようと畑にいくと ひよどりに葉が食われていた あらあら葉がない ひよどりは 菊菜の葉も食べるのだなあ ありゃあまあ 参ったなあ 03月08日 その後 菊菜 葉はまた 出てきている 03月22日 収穫をしておいた もう 2-3回 できるかも 05月17日 残っていた菊菜 花だらけなので 撤去とした これで 菊菜は畑になし 菊菜 種まきの予定 08月30日 hcで種をかってきた 来週くらいから 種まきしていこう 09月05日 庭で種まきをしておいた 09月12日 発芽した 畑に移動して植え付けた g-07に移動した 09月22日 その後も小さいながらも 無事なり 第二弾 09月12日 庭で種まきをしておいた 09月19日 発芽したので m-08の畑の畝に植え付けた 10月04日 その後も 無事なり 在庫 g-07 14本 m-08 08本 10月18日 m-08の菊菜は8本 残っている 10月25日 g-07の菊名 まあまあ 生育してきている 11月03日 m08の菊名 もう 収穫できるくらいに育っている 第一弾のg-07のは まだ 小さい 第二弾のm-08のは もう 大きい この差は なにかいな 1週間遅く種まきしたほうが 大きくなっている 今年は 菊菜の育ち具合は良し 昨年は1月に初の収穫をしたが 今年は 来週くらいには 収穫できる見込み 毎年 野菜の育ち具合は かなり 変化がある 11月08日 菊菜 よくそだっているので 収穫をした 11月15日 菊菜 2回目の収穫をした 11月22日 今年は菊菜 育ち具合が良い 3回目の収穫をした 11月23日 g-07の菊菜 やや 小さいが まあまあ育ってきている 11月28日 m-08の菊菜 ここのは 育ち具合が 最高なり 12月04日 m-08の菊菜 もう また収穫できそう 良く育っている 12月05日 菊菜 4回目の収穫をした 12月12日 菊菜 その後も どんどん 成長してきている 12月19日 菊菜 5回目の収穫をした 12月26日 菊菜 その後も またまた 成長してきている 今年は生育が良い 2016年 01月10日 g-07の菊菜 これも もう 収穫できそうになった 01月16日 g-07菊菜 いい感じ こちらも収穫できる 01月17日 菊菜 6回目の収穫をしたかかお おべんきょうその08生産国際ココア機関の統計資料[2]によると、2009~2010年の全世界の生産量は363万トンで、アフリカが3分の2以上を占め、残りをアジア・オセアニアと中南米で分ける。1.コートジボワール- 124.23万トン (34%)2.ガーナ- 63.20万トン (17%)3.インドネシア- 55.00万トン (15%)4.ナイジェリア- 23.50万トン (6%)5.カメルーン- 20.50万トン (4%)6.ブラジル- 16.12万トン7.エクアドル- 14.37万トン8.トーゴ- 10.15万トン9.ドミニカ共和国- 5.83万トン10.ペルー- 4.29万トンカカオ生産の特徴として、バナナやコーヒーといったほかの熱帯性商品作物と違い、大規模プランテーションでの生産が一般的ではないことが挙げられる。これは、カカオの植物学的特性に理由を求めることができる。カカオの木は陰樹であり、大きくなるまではほかの木の陰で生育させる必要がある。つまり、単一の作物を広大な面積で一挙に栽培することが困難であり、規模のメリットが得られにくい。一方で、プランテン・バナナのような大きくなる木との混栽には適しているため、自給的な小規模農家が片手間に商品作物として栽培するにはきわめて適している。[3]。ガーナにおいては、労働者が未開発の土地を開発する契約を地主と結び、バナナやキャッサバなどの主食用の作物を育てながらその陰でカカオの木を育て、カカオが生長し十分に利益が出るようになると開発地を折半して半分を地主のものに、もう半分を労働者のものにする契約がかつて盛んに行われ、カカオ生産成長の原動力となった。はた坊

2016.01.24

コメント(0)

-

冬で暇なので 周辺の整理などをやっておこう 昆虫 おべんきょうその018

畑の周りの柵つくり柵がふらふらしているので固定するために鉄棒をつけて 紐をつけて 危なくないようにしておいた冬のあいだは 割とひまなので畑の周辺の整理と整頓をしておこう溝も清掃しておこう柵も支柱も ごみなども清掃して片づけておこう昆虫 おべんきょうその18法医昆虫学詳細は「法医昆虫学」を参照クロバエなどが死体にたかる特性を利用して、アメリカ合衆国などでは、遺体の放置時間を推定することが行われている。医療としての昆虫詳細は「マゴットセラピー」を参照医療、治療方法として、ハエ等の幼虫のウジに患部を食べさせるマゴットセラピーがある。はた坊

2016.01.24

コメント(0)

-

にんにく 雑草とりをしよう さつまいも おべんきょうその07