2014年11月の記事

全154件 (154件中 1-50件目)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ m-08の畑の畝の分

本年度23目の計測 12月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-8の畝の在庫 09 01ニラ 02九条ネギ 03サトイモ 04やまのいも 05ぶろこりー 06ばせり 07芽ニンニク 08博多にんにん 09らっきょう 月-09---09---10---10---11---11---12日-01---13---01---13---01---13---01 01-40---40---40---40---40---30---30 02-40---40---40---40---40---40---40 03-00--200--150--120---90---80---60 04-00--100---80---50---50---40---10 05-15---15---30---40---40---40---40 06-15---15---15---18---20---20---20 07-00---00---15---20---25---30---35 08-00---00---00---20---25---30---35 09-00---00---30---30---30---35---35これが12月1日のm-08の畑の在庫 09はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ m-06の畑の畝の分

本年度23回目の計測 13月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-6の畑の在庫 05 01九条ネギ 02芽キャベツ 03せろり 04大根 05たかな 月-09---09---10---10---11---11---12日-01---13---01---13---01---13---01 01-00---40---40---40---40---40---45 02-00---00---10---15---25---25---28 03-00---00---10---15---25---30---40 04-00---00---10---15---20---25---30 05-00---00---05---10---15---20---25これが12月1日のm-6の畝の在庫 05はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ m-07の畑の畝の分

本年度23目の計測 12月1日の野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-7の畝の在庫 05 01九条ネギ 02やまのいも 03わけぎ 04大根 05たかな 月-09---09---10---10---11---11---12日-01---13---01---13---01---13---01 01-40---40---40---40---40---40---45 02-100--100--80---50---40---30---10 03-00---00---10---20---30---40---40 04-00---00---10---20---30---35---40 05-00---00---05---10---15---20---25これが12月1日のm-07の畑の在庫 05はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ m-20の畑の畝の分

本年度23回目の計測 12月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-20の畑の在庫 08 01 やまのいも 02あさつき 03ぶろこり 04大根 05たかな 06青梗菜 07すなっぶ 08エンドウ 月-09---09---10---10---11---11---12日-01---13---01---13---01---13---01 01-00--100---80---50---40---30---10 02-00---10---15---20---30---35---30 03-00---50---50---50---50---50---50 04-00---50---10---20---30---35---35 05-00---50---05---10---15---15---20 06-00---50---05---10---15---15---20 07-00---00---00---00---15---20---20 08-00---00---00---00---15---20---40これが12月1日のm-20の畝の在庫 08はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ g-03の畑の畝の分

本年度23回目の計測 12月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-03の畑の在庫 04 01九条ねぎ 02かぶら 03たかな 04だいこん月--09---09---10---10---11---11---12日--01---13---01---13---01---13---01 01--45---45---45---45---45---45---45 02--00---10---15---20---30---40---45 03--00---10---15---20---30---40---45 04--00---10---15---20---35---40---45これが 12月1日のg-03の畑の畝の在庫 04はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ g-01の畑の畝の分

本年度23回目の計測 12月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-01の畑の在庫 06 01九条ネギ 02韮 03いちご 04ぶろこり 05芽キャベツ 06そらまめ月--09---09---10---10---11---11---12日--01---13---01---13---01---13---01 01--45---45---45---45---45---45---45 02--40---40---40---40---40---40---30 03--15---15---15---10---10---10---10 04--00---10---15---25---35---40---45 05--00---10---15---25---40---40---45 06--00---00---00---00---00---15---20これが 12月1日のg-01の畑の畝の在庫 06はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ g-07の畑の畝の分

本年度23回目の計測 12月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-07の畑の在庫 06 01かぶら 02たかな 03青梗菜 04ぶろこり 05中生たまねぎ 06赤玉ねぎ 月--09---09---10---10---11---11---12日--01---13---01---13---01---13---01 01--00---00---05---20---35---40---45 02--00---00---10---20---35---40---45 03--00---00---05---20---25---30---35 04--00---00---05---20---35---35---40 05--00---00---00---00---20---22---22 06--00---00---00---00---20---22---22これが 12月1日のg-07の畑の畝の在庫 06はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

本年度23回目の計測 12月01日のデータ g-09の畑の畝の分

本年度23回目の計測 12月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-09の畑の在庫 05 01大根 02ぶろこり 03芽キャベツ 04かぶら 05早生のたまねぎ月--09---09---10---10---11---11---12日--01---13---01---13---01---13---01 01--00---00---10---20---40---40---45 02--00---00---05---20---35---40---45 03--00---00---10---20---35---40---45 04--00---00---05---20---35---40---45 05--00---00---00---00---20---22---22これが 12月1日のg-09の畑の畝の在庫 05はた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

今年の大根も 形はいろいろ 曲がりくねっている 東日本大震災3年と8か月と19日後に

今年の大根いつもながら 形はまちまちまあ まっすぐなものは少ないしかし それなりに大きくは育っている原因は手をかけない事一本立ちせずに 2-3本の苗をそのままに放置しているので勝手に すきな方向に伸びて お互いに絡まって 育っているで 育つ方向はそれぞれ 勝手気ままになって 自由に伸びているまあいえば 自由に育っているわけであるつまり 商品としての価値はあまりなくて家庭栽培としての 使用価値のみであるでも うまーーーい ので あるいつも 新鮮 みずみずしくて 時差に応じて 適時に収穫しているこれで いいのだあーーーーーーあ東日本大震災 3月11日発生11月30日は既に3年と8か月と19日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 8 ーダイオキシンとは何か?ー ダイオキシンとはなにか? この第8回から少しダイオキシンの話をしたいと思う。この事件はおそらく歴史的にも残ると思うが、一種の大々的な科学を題材にした詐欺事件である。でもこの場合、最初に言い出した人が故意だったか、それとも錯誤だったか、あるいは、故意でも錯誤でもなく人間の認識の限界だったかはこのシリーズで少し検討してみたいと思う。 ともかく、ダイオキシンはほぼ無毒である。それを猛毒と表現して、大きな一つの産業を作り出した。この詐欺事件で巨額の富を得た人は多い。 19世紀のおわりから、急に進歩してきたドイツの有機化学という学問は、染料の工業や新しい薬品の発見につながり、やがて石油化学にも発展して、わたし達の豊かな生活の基礎となった。 そして、20世紀の半ばになると、さらに発展して、多くの塩素系の化学物質がつくられるようになり、それらの一つとしてDDTやBHCのような殺虫剤が発明された。 いまでは「塩素系有機化合物」というと環境を汚すものの代名詞にようになっているが、その誕生は輝かしいものだった。 特に、DDTは毒性が弱く、害虫を駆除する力が抜群だったので、多くの国の人が、害虫の苦痛から解放された。それは、毎日の生活が快適になることであり、さらに、寿命も大幅に伸ばすことができたのである。 それから数10年、塩素系の化学物質が大量に作られ、あらゆるところに散布された。 でも「過ぎたるは及ばざるがごとし」とはよく言ったもので、あまりに素晴らしかったので塩素系薬剤を使いすぎたのである。もともと塩素系殺虫剤は「殺虫剤」だから、虫や小動物の繁殖を抑える。その意味では「人間の役に立ち、自然の体系を壊すこと」を目的としているので、DDTを使いすぎれば、自然の体系が破壊するのは当然のことでもある。 そこで、大量に使い出してから10年、虫の鳴き声は小さくなり、虫を食べる鳥もさえずらなくなった。これは論理としては当然のことで、なにも驚くことではない。 「沈黙の春」という本を出版して、環境問題の口火をきった、アメリカの女流研究者、レイチェル・カーソンは塩素系の殺虫剤が環境に与える影響に気づき、克明にアメリカの湖沼で動植物の状態を観測し、記録した。 もともと化学物質は人間や動物に影響の強いものである。あるものは栄養になり、あるものは薬、そして命を奪う。著者はコーヒーが好きで、お酒をたしなむ。コーヒーは、ひとときの憩いをもたらし、ときには見知らぬ地のオープン・カフェで夕暮れの風を楽しむ機会を与えてくれる。 また、ある時はこってりとして豪華なディナーのあと、そして愛する人との間に、そしてまれには哀しみとともに飲む苦い液体となる。でも、コーヒーに含まれるカフェインは強い毒物で、わたしは一日に致死量の10分の1をのむ。 コーヒーに含まれるカフェインの危険より、お酒のアルコールが麻薬であり、毒物であることを知らない人はいない。致死量の半分を飲むこともまれではなく、習慣性もあるし肝臓をこわし、寿命にも影響をあたえる。 でもこの毒物のおかげで人生を楽しく過ごし、ときに失恋の痛みをやわらげてもくれる。 化学物質があるときには毒物で、あるときには必要なもの、そんなことは判っているはずだったのに、DDTのあまりの便利さについ油断して、「薬には致死量がある」、「殺虫剤は虫を殺す」ということが忘れさられていた。それをレイチェル・カーソンが警告したのである。 彼女の功績は大きい。当たり前のことでもみんなが気がつかないこと、忘れていることを思いださせてくれた。人類は彼女のお陰で環境の大切さに気づいたのである。 でも、次には、それに悪のりする人が出てきた。現実にはあり得ないほどの量を動物に与えて実験をする。そうすると、どんな化合物も毒性を示し、多くの化学物質が「毒物」になった。「毒物を発見した」ということで有名になる。 次に、実験する動物の種類を増やして、その中で一番、弱い例を拾い出す。そうすると、それでまた一つ毒物が誕生する。 このようにして次々と毒物が「生産」されて来たが、それには実験の仕方が意図的だったということの他に、「この化合物は安全である」という結果を出しても社会は関心を示さないが、「この化合物は発ガン性がある」というとニュースになるという不都合も重なっていた。 19世紀には、研究者というのは世離れしていて、自分の研究が社会の注目を引くことなど最初から興味が無かった。だから、ニュースになってもならなくても、そんなことには関心がなかったが、20世紀の終わりになって、すべてが「お金」で計算されるようになると、ニュースにでることは研究費が増えることであり、それがなければ研究も滞るようになる。 そして、社会も安全なものは忘れて、危険なものだけを覚え、その陰におびえる用になったのである。事実が歪められる社会ができると、まじめで正直な学者は隅に追いやられ、科学的事実は軽視され、建前とペテン師が幅をきかせる。 レイチェル・カーソンは事実をよく観察して警告したのだが、彼女の本を読んで環境への関心が高まった世論は、実験条件などの大切な前提をあまり考えずに、「毒なら騒ぐ」という一種の文化ができてきた。 そのような社会環境の中で環境ホルモンと呼ばれるようになる一連の「新しい毒性物質」が誕生した。 その中の優等生が「ダイオキシン」という名の化学物質だった。 この新生児には「人類史上、最悪の毒物」という判りやすいコピーがつけられ、誕生とともに、人気を博し、世界的に有名になり、そして直ちに、ダイオキシンの真実はわからなくなった。ダイオキシンは猛毒だと言わなければ、直ちに袋だたきにあうという実に奇妙な雰囲気が生まれたのである。 ダイオキシンとはなんであろうか?人類が生んだ、この新しい子供はどんな性質だったのだろう。 (その8 終わり)ふむふむはた坊

2014.11.30

コメント(0)

-

にら 26回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と19日後に

作年 韮さん 元気もう 大きくなりだしたので 初の収穫をした03月17日 庭の韮が元気 まずは 初の収穫をした03月31日 ニラの2回目の収穫をした04月08日 ニラ 3回目の収穫をした04月21日 ニラ 4回目の収穫をした04月28日 ニラ 5回目の収穫をした05月06日 ニラ 6回目の収穫をした05月12日 ニラ 7回目の収穫をした05月26日 ニラ 8回目の収穫をした06月09日 ニラ 9回目の収穫をした06月30日 ニラ 10回目の収穫をした07月07日 ニラ 11回目の収穫をした07月14日 ニラ 12回目の収穫をした07月21日 ニラ 13回目の収穫をした07月28日 にら 14回目の収穫をした08月04日 にら 15回目の収穫をした08月10日 にら 16回目の収穫をした08月18日 にら 17回目の収穫をした08月25日 にら 18回目の収穫をした09月01日 にら 19回目の収穫をした09月04日 にら 20回目の収穫をした09月08日 にら 21回目の収穫をした09月15日 にら 22回目の収穫をした09月23日 にら 23回目の収穫をした09月29日 にら 24回目の収穫をした10月05日 にら 25回目の収穫をした10月13日 にら 26回目の収穫をした10月20日 にら 27回目の収穫をした10月27日 にら 28回目の収穫をした11月04日 にら 29回めの収穫をした11月10日 にら 30回めの収穫をした11月17日 にら 31回目の収穫をした11月24日 にら 32回目の収穫をした11月30日 にら 33回目の収穫をした12月08日 にら 34回目の収穫をした12月15日 にら 35回目の収穫をした庭のにらは まあまあ水もたっぶりで 元気であるm-08のは株分けをしている こちらは 水やりたっぶりで元気g-22のは 水が不足して 猛暑で 元気なし しかし秋にって また復活 元気なり今年も ニラさん 元気だなあ3月に 2回 4月も 3回 5月も 3回 6月も 2回の収穫をした 7月も 4回 8月も 4回 9月も 6回 10月 4回 11月5回 12月2回のの収穫をした 12月まで ずーーーと 収穫できるので 超 役立つ野菜なり これにて 終了これから ニラさん 追肥をして 元気に冬を越冬してもらおう今年01月12日 ニラの株分けをしておいた g-22のも6つくらいのカブをとりわけ 広げておいた01月13日 ニラの株分け m-08のも6つの株を広げておいた02月02日 ほとんど ニラは枯れてしまっている03月02日 今年は寒い まだ ニラは発芽してこないなあ03月08日 そろそろ 発芽してきている 暖かくなりつつあるのだなあ03月25日 g-22のにらはg-01に移動した4月になれば 収穫を開始できる予定なり04月06日 ニラ 1回目の収穫をした今年も ニラはたくさんある04月13日 ニラ 2回目の収穫をした順調なり04月27日 韮 3回目の収穫をした05月11日 韮 4回目の収穫をした05月18日 韮 5回目の収穫をした韮 今年も順調で じゃんじゃん 収穫していこう05月25日 収穫は休み05月31日 収穫は休み6月は 韮の収穫を再開しよう06月08日 韮 6回目の収穫をした06月14日 m-08のにら にぎやかになっている06月15日 韮 7回目の収穫をした06月22日 韮 8回目の収穫をした06月29日 韮 9回目の収穫をした07月06日 韮 10回目の収穫をした07月09日 韮 11回目の収穫をした07月13日 韮 12回目の収穫をした07月20日 韮 13回目の収穫をした07月26日 韮 14回目の収穫をした07月30日 韮 15回目の収穫をした08月02日 韮 16回目の収穫をした08月09日 韮 17回目の収穫をした08月17日 韮 18回目の収穫をした08月24日 韮 19回目の収穫をした09月07日 韮 20回目の収穫をした09月21日 韮 21回目の収穫をした10月26日 韮 22回目の収穫をした11月02日 韮 23回目の収穫をした11月09日 韮 24回目の収穫をした11月16日 韮 25回目の収穫をした11月22日 韮 26回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生11月30日は既に3年と8か月と19日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 7 ー狂牛病の犠牲者ー 狂牛病の犠牲者 イギリスを中心として大きな騒ぎになった狂牛病は、イギリスで18万頭のウシが感染し、人間は130人が感染した。そしてウシは全部が殺され、人間も大半が犠牲になった。 そして狂牛病は全世界の関心の元となり、日本では全頭検査が行われて少しでも狂牛病の疑いがあるウシは即座に処分される。その理由は「人間の命を守ることが大切である」という不文律によっている。 もちろん、人間にとって人間の命は大切だ。このごろあまり言われなくなったが、一頃は「人の命は地球より重い」というわかりやすく、人の感情に訴えやすいコピーが出回った。もちろん、このあまりに軽薄なコピーに反論が無かったわけではない。 第一に、もともと人の命というのは限りがあるもので、それが細菌によって病死したり、自分の体の血管が破れたり、交通事故で死んだりする。そのたびに地球の重さだけの影響があったら、地球は持たない。人間の死亡率は100%であり、命というものはもともとそういうものである。 人の命は地球より重い、というのはそういうことではなく、命の尊厳や命の重みというものを一つのコピーにして示したに過ぎないので、それほど厳密に言ってはいけないとも言える。でも、人間の命は誕生し、そして失っていく物だという事も同時に判っていなければならない。 そんなことは当たり前だというかも知れないが、そうではない。人間の命が大切なのは人間だからであり、他の生物はその生物の命が大切である。ウシにとってみればウシの命は地球より重い。その重い命を人間は簡単に「屠殺」して食材にする。タンパク質をとるためにウシを屠殺するのはやむを得ないとしても、「やむを得ない」という行動が必要である。 昔は命の尊厳は人間だけではなく、確実に動物にはおよび、時には植物もその対象となった。たとえばヨーロッパでは造花の技術が進んでいるが、その理由の一つに花をむやみに切ってその命を奪いたくないという心理がある。その点では「生け花」という言い方は綺麗なように見えて残酷な表現である。 「生首」「生き血」「生け花」・・・・ ただ、ヨーロッパでも見かけ上「美しい花」はかわいそうに思うが、路傍の雑草の命は可愛そうではないようである。「美しい」というのは人間にとっても動物にとってもある価値をもつ。このことはきわめて不思議なことであるが、現実である。おそらくは生物淘汰の一つの手段になっていると思われるが、我々の心の奥底にある一つの判断基準である。 ところでウシの命も人間の命とほぼ同じ価値を持っているだろう。それは「命は地球より・・・」という感覚ではそうなる。でも動物は悲しいことに二酸化炭素と太陽に光で一人で生きていける植物とは違い、どうしても他の生物を殺して生きるしか生きることができない。 だから動物が欠陥生物であるとは言えない。もともと、生き物というのは限られた太陽の光で最大限の命を保つように働く。そこでまず太陽の光で光合成して生活ができる植物が発生し、その植物を食べる動物、そしてさらに動物を食べる動物が出現して、地上には命があふれた。 もし「命」というのが価値のあるものであり、かつその数が多い方が良いなら、植物を食べる動物がいたり、動物の命を奪う動物がいるのは自然の摂理に反しない。だからその頂点にいる人間があらゆる生物を支配し、殺戮しても問題はないという理屈に到達する。 それは間違っているのではないか??人間も自然の一部であり、命は人工的なものではない。だから人間の命は「自然」という大きな枠組みのなかで保つ物であり、それだけが独立して存在しない。だから、ウシの命も人間の命も共に大切であり、人間の命を保つためにウシを殺さなければならないのなら、最低限にして、しかも感謝し、弔うことだろう。 私は食の安全というテーマを取り扱うときに、いつも思うのだが、食というのは他の生物を殺すことで、安全とは人間の命を守ることである。だからもともと矛盾している。矛盾しているが自然の摂理だから仕方がない。仕方がないのだから、犠牲になる動物の命を感じなければならないと思う。 狂牛病の真なる犠牲者がウシであることは間違いない。ウシは人間によって共食いをさせられ、狂牛病になった。そしてあれほど悲惨な生を送る。だから人間は狂牛病になったウシを全力で治療し、何とか回復させなければならない。まさか、狂牛病を怖がって屠殺するなど止めてもらいたい。 ところで、狂牛病のウシを治療するのは自然の摂理に合致しているが、これはたぶん人間の為にもなる。 ウシが狂牛病になったのは人間が共食いをさせたからであり、そのプリオンを人間の免疫系がかなりは退治したけれど、退治し損なったものが感染源なった。ということは人間がさらに免疫系の能力を磨けば人間は狂牛病をおそれなくなる。だから一番大切なのは狂牛病を排除するのではなく、人間自体がもつ狂牛病の排除能力を増大させることである。 狂牛病の排除能力を増大させるためには、狂牛病のプリオンを人間の中にある程度入れて、その対策をこうじることである。従って、あまり急激に狂牛病を攻撃せず、ある程度人間の中に取り入れることが必要である。 あとで鳥インフルエンザについて述べるが、鳥インフルエンザは家畜として飼われている鳥、つまり家禽には感染するがカモなどの野鳥は免疫があって感染しても発病しない。感染性の病気を防ぐ第一の方法は人間の体の中に免疫系を作るのであって、排除するのではない。 私は科学者であるが、科学はそれほど優秀なものではない。航空機を作ったり携帯電話を作るのは得意であるが、自然全体をみて優れた方法を作り出すのはそれほど得意ではないのである。現在の食の安全の議論を聞いていると、科学が食の安全を保つことに主たる役割を果たせると錯覚しているように感じられる。現代の科学のレベルを考えると、食の安全を守るために一番大切なことは科学ではなく、人間を信じることだろう。 そしてそれは狂牛病にかかったウシを可愛そうに思うこと、私たちのためにその身を犠牲にしている動物に対して、損得なしで可愛そうだという感情を持つこと、自分の命もウシの命も、そして地中のミミズの命も、どれもやはり尊厳があり、尊重するべきものであることを知ること、それが知恵という物だろう。 今の私たちは醜い。ただ自分の健康、自分の命だけを大切と思っている。それは必ず反撃をうけるとおもう。 (その7おわり)ふむふむはた坊

2014.11.29

コメント(0)

-

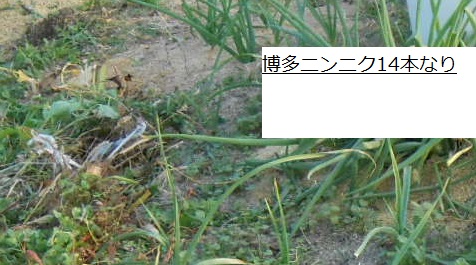

博多のニンニク 14本が元気に育っている りんご おべんきょうその28

昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある02月15日 雪のなかで 寒そう02月22日 なんとか 無事だけど やや 黄色いなあ03月02日 雑草とりをしておいた にんにくの育ち具合はまああま03月08日 また 雑草とりをしておいた 青森産のニンニクは やはり 小さい 追肥しておこう03月16日 雑草とりしたあとは 見栄えもよくなってきている まあまあかな4月は成長する月5月は 芽ニンニクをとる月6月は 収穫する月 またまだ 先だなあ にんにくのトウ今年のニンニク やや 成長が遅れていたが追肥をどんどんしたら 一気に大きくなった これで 良し昨年の記録をみると04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個となっている そろそろ 芽ニンニクができて収穫するのは 6月なので あと 26日後になる ニンニクは 今年も 良く育っている いうこと なーーし だなあ今年も よく見ると 芽ニンニクがついてきている04月26日 芽にんにく ついていた 昨年とほぼ 同様なり宮崎産04月27日 芽ニンニク あるものを全部を収穫しておいた 30本05月03日 芽ニンニク 追加での 収穫はまだ これだけあった 10本05月25日 芽にんにく 2本の収穫をしておいた かなり 大きくなっている青森産04月29日 芽ニンニク 青森産のニンニクの芽はすこしだけ 収穫をしておく 4本05月05日 芽ニンニク 青森産 3本の収穫をしておいた05月25日 芽にんにく 青森産 1本の収穫をしておいた昨年の記録06月01日 中国産の芽にんにくのニンニク 収穫をしておいた 60個06月09日 宮崎産のニンニクも収穫した 66個だった今年のニンニクのトウの記録06月01日 宮崎のニンニクのトウ 42本06月01日 青森のニンニクのトウ 08本あらあら だなあ 今年は ニンニクのトウが少ない 今年もニンニクは豊作なり06月07日 青森産のニンニク ためし掘りをしておいた いい感じになっている06月07日 宮崎産のニンニク これも ためし掘りをしておいた ちいさいがいい感じ06月08日 宮崎産のにんにく 残りも全部を収穫しておいた 出来具合もよし06月08日 青森産のにんにく 残りも全部を収穫した これで 御終いに ニンニクは 全部を収穫した 今年も出来具合は 良し今年もhcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり ニンニク 成長も順調にしているりんご おべんきょうその28品種名陽光 (ようこう)誕生年 誕生地群馬県1981年 品種登録 元となる品種収穫時期10月中旬- 10月下旬特徴 大玉で甘さと酸味のバランスがよく、濃厚な味わいが楽しめる。 大玉な上に日持ちがよいため、贈答品としても使われる。歯ざわりが良く、食味が優れている。 はた坊

2014.11.29

コメント(0)

-

畑でひょうたんが転がっていた 容器としても良いもの うし おべんきょうその28

畑にひょうたんが 転がっていた形はしっかりとしていて 種はコロコロと音がしているので中で 固まっているようだな容器としても ひょうたんは 便利なりヒョウタン(瓢箪、瓢簞、学名:Lagenaria siceraria var. gourda)ウリ科の植物。葫蘆(ころ)とも呼ぶ。なお、植物のヒョウタンの実を加工して作られる容器も「ひょうたん」と呼ばれる。瓢(ひさご)ともいう[1]。概説最古の栽培植物のひとつで、原産地のアフリカから食用や加工材料として全世界に広まったと考えられている。乾燥した種子は耐久性が強く、海水にさらされた場合なども高い発芽率を示す。狭義には上下が丸く真ん中がくびれた形の品種を呼ぶが、球状から楕円形、棒状や下端の膨らんだ形など品種によってさまざまな実の形がある。ヒョウタンは、苦み成分であり嘔吐・下痢等の食中毒症状を起こすククルビタシン[2]を含有し、果肉の摂取は食中毒の原因となる容器になるが 食べてはいけないとの事うし おべんきょうその28歴史世界1880年代には冷凍船が開発され、遠距離からも牛肉の輸送ができるようになった。これはアルゼンチンやウルグアイにおいて牧場の大規模化や効率化をもたらし、牛肉輸出は両国の基幹産業となった[15]。また、鉄道の発達によって牛乳を農家から大都市の市場へと迅速に大量に供給することが可能になったうえ、ルイ・パスツールによって低温殺菌法(パスチャライゼーション)が開発され、さらに冷蔵技術も進歩したことで、チーズやバターなどの乳製品に加工することなくそのまま牛乳を飲む習慣が一般化した[16]。こうした技術の発展によって、ウシの利用はますます増加し、頭数も増加していった。はた坊

2014.11.29

コメント(0)

-

雀の大群がいる 雀の学校だなあ めだかの学校もあったかな そらまめ おべんきょうその05

雀の学校「雀の学校」(すずめのがっこう)は、日本の童謡。作詞は清水かつら、作曲は弘田龍太郎。雀の先生がムチを振るって命令し、生徒の雀は自己思想を禁じ国策に向かって突き進む事を歌っているとされ、すずめのたった1つの鳴き声である「チイパッパ」を比喩的表現として、全ての日本国民が1つの言葉を胸に日本国を守ろうとすることも同時に歌ってあり帝国主義的な表現を含めて描いているという見方があるが、それに否定的な見方もある[1]。初出は「少女号」1922年(大正11年)2月号に発表されたものである[1]。他には めだかの学校(めだかのがっこう)もある。めだかの学校(めだかのがっこう)は、作詞:茶木滋、作曲:中田喜直の童謡である。作品解説1950年(昭和25年)に茶木によって作詞され、1951年(昭和26年)3月、NHKのラジオ番組「幼児の時間」のコーナー「歌のおけいこ」で発表された。同年4月、NHKのラジオ番組「うたのおばさん」で安西愛子が歌い、安西の歌唱によるレコードも発売された。片面には、作詞:サトウハチロー、作曲:中田喜直の「かわいいかくれんぼ」が収録されていた。発表された当初は「新しい童謡はなじみがなくつまらない」[1]「昔からある童謡がいい」[1]などと批評されたこともあったが、やがて日本中に知れ渡り、1954年(昭和29年)には文部省芸術選奨文部大臣賞を受賞した。また、2007年(平成19年)に文化庁が選定した「日本の歌百選」に選ばれた。そらまめ おべんきょうその05毒性ソラマメ中毒が報告されている。詳しくは当該項目参照。ソラマメ中毒ソラマメ中毒(ソラマメちゅうどく)とは、ソラマメに含まれる毒性物質によって起こる食中毒である。ソラマメの種実には配糖体の形をとったバイシン (vicine) およびコンバイシンが含まれ、これが腸内細菌のβ-グルコシダーゼの作用で加水分解して生じたディバイシン、およびイソウラシルが原因物質となる。ラテン語でソラマメを意味する "faba" (故に学名はVicia fabaと命名されている)を語源としたイタリア語 "fava" にちなみ、ファビズム (Favism) あるいは英語読みでフェービズムと呼ばれる。ソラマメを食べた後にグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ活性、および血球グルタチオン濃度が低下し、また血液の溶血性が高くなる。これにより発熱、血尿、黄疸が起こり、急性溶血性貧血によって死に至る場合もある。文献によってはソラマメの花粉を吸っても危険だとするものもある。地中海沿岸各地、北アフリカ、中央アジア各地などではよくみられる疾患であるが日本などではあまり報告がない。これは以下の理由によるとされる。ひとつは発症が多く見られる地域でソラマメは準主食的な地位で、日常生活で多食されている。さらにこの発症には遺伝的素因がかかわっており、イタリアなど地中海地域周辺に出自する男性に固有な遺伝子に起因する遺伝病の要素があるともされる。すなわちX染色体上にある酵素のグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子に発症にかかわる変異が存在するために起こるというのである。第三に、地域により、栽培されている品種に含まれるバイシンなど原因物質の量が違うのではという指摘もある。古代ギリシアのピュタゴラスが、自ら主宰する教団の掟としてソラマメの食用を禁じ、また政敵にソラマメ畑に追い詰められて中に逃げ込めずに殺害されたとする伝承が残っていることに関して、ソラマメを不吉なものとして忌避する呪術的思想に由来するとする解釈のほかに、このソラマメ中毒が背景にあるのではとする説も提唱されている。また、中世ヨーロッパのテンプル騎士団では「有害な食品として禁じる」との食事規定があった。はた坊

2014.11.29

コメント(1)

-

青梗菜 3回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と18日後に

今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生11月29日は既に3年と8か月と18日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------幻想としての狂牛病 狂牛病の整理を1から5までしてくると、狂牛病の騒ぎはいったい何なのかという疑問が湧いてくる。どんなに考えても日本に住んでいて普通に牛肉を食べても狂牛病にならないのに、牛肉を食べるのが怖い、これはいったいどういうことなのだろうか? 「安全な」狂牛病が「危険な食物」として大騒ぎになった理由がいくつかある。 一つは、「種の壁」についての誤解だった。動物の病気が人間に感染するのはそれほど珍しくないけれども、一般的によく知られてはいなかった。たとえばインフルエンザはごく普通の病気で、しかも簡単に「種の壁」を超える。たとえば狂牛病の最初のころ、この病気の解説をする人が「ウシの病気が人間に感染するといっても、それ自体は驚かなくて良い」と言えば騒ぎはなかっただろう。 でも、つい大げさに「種の壁」などと解説したのも原因した。 第二は、狂牛病の感染力がどの程度であるかが判らなかったので、不安をあおるような数字が出てしまった。最初のころ、イギリスの推定される狂牛病の患者の数は数百万人などと言われた。実際には現在の患者数が137人、これから万が一、増えたとしても最大で300人ていどとされている。推定値と実際の患者の数に、1万倍も差がある。 なににしても予測はむつかしい。専門家でも感染力などがわからないうちに危険性を予測するのは大変だから、「誤差」があるのはしかたがないが、10,000倍も違うのはいただけない。 すこし厳しい言い方だが、間違った予測をした人は、今後、専門家と呼ばないようにするか、その人がテレビにでて謝るほうがすっきりして良い。 第三に、イギリス政府が、最初の患者がでた段階で、「ヒトに感染する可能性がある」という情報を流さなかったことである。イギリス政府がヒトへの感染を認めたのは、1996年で、いかにも遅かった。「ウシの狂牛病は人間に感染する可能性がある」ぐらいのことは言っておいた方が良かった。 でも、このことをイギリス政府の責任だけにはできないところがある。最近のわたし達は、政府や公的な機関が「安全宣言」をして欲しいと思うようになった。そして、マスコミはわたし達の気持ちをくんで、「絶対に安全ですか?もし患者がでたら責任をとりますか?」と聞く。 本当は、この質問はナンセンスで、「絶対に安全」などこの世にない。 無いものは言えないので、本当は、「食中毒より安全」「交通事故より危険性が少ない」と答えるのが正しい。 でも、責任ある立場の人がそう答えると「絶対に安全ではないのですね?もし患者がでたらどうするのですか?」と切り替えされて立ち往生してしまう。正しく答えれば非難されるので、「絶対に安全になるまでしません」などと言ってしまう。そうすると事実はわからなくなってしまう。 著者はこのような話し合いの論理を「言いがかりの論理」と呼んでいる。相手はすでに自分が聞きたいことを言っているのに、相手をやっつけるために、その真意をとらないで、別のところに話を持って行ってしまうことを言う。 わたし達は狂牛病の危険性を知りたいので、この世の中のすべてのものが、すこしは危険であることは先刻、承知している。言いがかりの論理で質問しても意味はない。 最後に、「狂牛病は20世紀になって初めて発見された」と言われたこともわたし達の不安をあおった。 さらに追い打ちをかけるように、「20世紀になって、つぎつぎと新しい病気が発見される」と言われるので、「どうも、何か変なことが起っているのではないか?このままでは人類は滅びてしまうのではないか?」との不安がよぎる。 でも、これは事実ではなく、一種の言葉のトリックである。 近代科学が誕生するまで、病気の原因は「悪霊」であるとされていた。「病原体」というのを知らないし、顕微鏡で見たこともない時代には、病気の原因を知ることはできない。それでも人間は「なぜ、病気になるのか?」という疑問がわいてくる。そして、人間の心は、断定的に決めておかないと不安に駆られので、とりあえず「病気は悪霊」としていた。 近代医学の父、パスツールが「生きているものは生きているものからしか生まれない」という有名な「鶴首の実験」などが行われて、どうも病気は「病原体」という小さな生き物が原因らしい、という確信がもたれたのが19世紀も終わりのころだった。 だから、「20世紀になって発見された病気」というのは、20世紀にあたらしくできた病気ではなく、昔からあったのだけれど、その病原体や感染経路がわかったということである。 この「発見」という言葉の使いかたは間違っていない。 たとえば「コロンブスのアメリカ大陸発見」というのと同じで、コロンブスがアメリカ大陸を発見するまでアメリカ大陸がなかったわけではない。アメリカ大陸は昔からあり、そこに人間も住んでいたのだが、「ヨーロッパ人としてはコロンブスが初めてアメリカ大陸を見た」ということを「アメリカ大陸発見」と言っている。 これと同じ表現をすれば、1913年に「発見」された23三歳の女性が初めての狂牛病の患者ではなく、パプア・ニューギニアで「発見」されたクールーの患者も、発見されたわけではない。昔から病気はあったけれど、それが医学的に特定されたという意味である。 「二○世紀になって続々と新しい病気が出てきた。これは何か我々の文明にまちがいがあるからだ。」という誤解がそのまま社会の常識となってしまったのである。 これを前向きにとらえれば、医学が進歩してきたので、多くの病気は20世紀に発見されだした。だからもうすぐ、病気は無くなるかもしれない。」と明るい方向にも言うことができる。 ところで、エルンスト・ルスカという人がいる。 電子顕微鏡の発明で一九八六年にノーベル賞をとった彼は若い頃、・ ・・光学顕微鏡よりもう少し小さな世界を見ることができれば、ウィルスのような病原体を捕まえることができる・・・ という夢で電子顕微鏡の研究を始めた。彼の伝記を読むと面白い逸話がいくつかのっている。 その一つ。 新婚当時、毎日、夜遅くまで実験室に閉じこもる新郎に新婦がジャガイモとソーセージを暖めて持ってきてくれた。 「実験室のドアーを開けると、電気で髪の毛が逆立った彼が立っていました」と夫人が思い出を書いている。 ルスカがノーベル賞をとったのが、いまから一八年前だから、人間と病原体でお互いの「顔が見える戦い」が始まったのはつい最近なのである。 まだ、発見中の病気も多い。 2002年の春にマダカスカル島で発生した奇病は二週間でたちまち153人の人が死亡、原因はコウモリからブタ、ブタからヒトに感染するウィルスではないかと疑われた。これがイギリスや日本などの先進国なら大騒ぎになっただろうが、流行した場所が先進国ではなく、マダカスカルだったので、それほどの社会的関心を引かなかった。 最近になって「発見」されている鳥インフルエンザやサーズ(SARS)などでも、「人類はもうダメだ」というような大げさな話になっているけれど、大昔からウィルスはいつもすがた形をかえて人間を「襲ってくる」。いや、むしろ「襲ってくる」という感覚自体が、わたし達が自然と共存していない証拠かもしれない。 もともと、ウィルスや細菌は生物の進化とともに歩んできて、人間という種が誕生したのもウィルスのお陰という説もあるくらいである。そして、ウィルスや細菌は危険でもあり、生活に欠かせないものでもある。 腸のなかには役に立つ細菌が多いし、家の外には膨大な数の細菌が活躍して腐ったものや有毒なもの分解してくれる。もし細菌が活躍してくれなかったら、世の中には臭くてどうしようもない。 食の安全と狂牛病のまとめをしたい。 「ウシ」は安全である。 牛肉を食べると狂牛病に感染すると心配されているが、日本で牛肉を食べて狂牛病になることはまずできない。つまり、毎日、牛肉ばかりを食べていても、狂牛病にはなるのは大変である。その理由と、どうしたら安全かを本文に詳細に整理をした。 「狂牛病が危ない」「ウシを食べたら死ぬ」というのは、作られたマボロシであり、幻想におびえてて不安になる方が、かえってストレスで健康を害する。 この不安はマボロシなのだから、狂牛病の実際をよく知ったら、「狂牛病」という言葉そのものを忘れたほうがよい。 (その6終わり) ふむふむはた坊

2014.11.29

コメント(0)

-

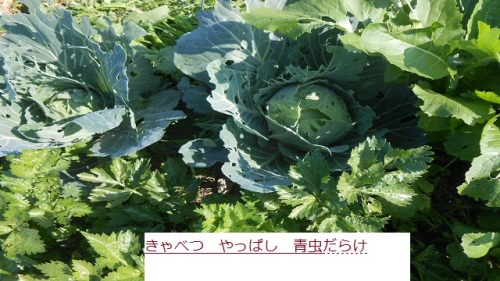

きゃべつ 葉がまきだした りんご おべんきょうその27

hcでキャベツの苗があったので 2本を買った09月21日 2本のキャベツ 苗をm-07に植えておいた これで 芽キャベツと キャベツ 育てていってみよう10月10日 その後 無事に 育っている11月16日 なんとか かんとか ちいさいながらも 育ってきている なんとか 育ってくれてきている11月22日 葉が巻きだした キャベツらしくなってきているりんご おべんきょうその27品種名ぐんま名月 (ぐんまめいげつ)誕生年1971年 誕生地群馬県1991年 品種登録元となる品種 あかぎ×ふじ収穫時期 9月下旬- 10月下旬特徴 果汁が多く蜜入、糖度は15度程度で食味も良好。 はた坊

2014.11.29

コメント(0)

-

渋がき隊 落葉してきている うし おべんきょうその27

渋がき隊 畑の苗と 庭の苗の比較04月01日 畑の渋柿隊は良く育っている が 庭の 渋柿隊は 良くない柿の木の下で 日陰で 日当たりがよくない やっと 発芽してきているが その後も 成長できないでいる葉は1枚だけくらい これでは 成長は無理みたい落ちた場所がよくないなあ まあ 枯れていないので なんとかなるのかな ?? 庭の渋柿隊は 貧相である畑と庭で どう違ってくるのか しばらくは 様子見をしておこう こういうのも 比較しやすいので 楽しい05月11日 その後の庭の渋柿隊 まだまだ 小さい 小さい畑のは 枝も増えて 葉もたくさんあるが 庭のは なんとか 生えているだけで 成長していない苗つくりは やはり 畑だなあ08月24日 庭の渋がき隊に追肥しておいたら やや 成長をしてきている2本くらいは やっと 伸びてきている ひょろひょろだけと 背が伸びてきている庭のは ひょろひょろ 畑のは しっかりと枝は伸びている しかし 背の高さは 同じくらいになってきている09月14日 ただいま 庭の追肥がきいたのか どちらも おなじくらいの高さになっている畑には 4本の渋がき隊 4本は それぞれ 高さも違っている 葉は多い庭のは 2本の渋がき隊 2本は おなじくらいの高さだけと 葉は少ない葉の大きさは どちらも 同じくらい 葉の数が違う 畑のは 葉がたくさんある10月25日 畑の渋がき隊 そのまま 放置しておこう そろそろ 落葉してしまいそう11月09日 その後も あまり変化はなし 苗としては これくらいで 良し11月22日 落葉がはじまった 2本は落葉した のこりは 半分くらい落葉したうし おべんきょうその27歴史世界新大陸にはオーロックスが存在せず、1494年にクリストファー・コロンブスによって持ち込まれたのが始まりである。しかし新大陸の気候風土にウシは適合し、各地で飼育されるようになった[14]。とくにアルゼンチンのパンパにおいては、持ち込まれた牛の群れが野生化し、19世紀後半には1,500万頭から2,000万頭にも達した。このウシの群れに依存する人々はガウチョと呼ばれ、アルゼンチンやウルグアイの歴史上重要な役割を果たしたが、19世紀後半にパンパ全域が牧場化し野生のウシの群れが消滅すると姿を消した。北アメリカ大陸においてもウシは急速に広がり、19世紀後半には大陸横断鉄道の開通によってウシを鉄道駅にまで移送し市場であるアメリカ東部へと送り出す姿が見られるようになった。この移送を行う牧童はカウボーイと呼ばれ、ウシの大規模陸送がすたれたのちもその独自の文化はアメリカ文化の象徴となっている。はた坊

2014.11.29

コメント(0)

-

庭の木 何だった 万両かな ??? そらまめ おべんきょうその04

これは 何だったのかな 忘れちゃった満了か 千両か 百両か 十両か 何だったかな???万両、百両、十両は 薮柑子(やぶこうじ)科。 千両は千両(せんりょう)科。・学名 Ardisia crenata (万両) Chloranthus glaber(千両) Ardisia crispa (百両) Ardisia japonica (十両) Ardisia : ヤブコウジ属 Chloranthus : センリョウ属 crenata : 円鋸歯状の glaber : 無毛の crispa : 縮れた、皺がある japonica : 日本の Ardisia は、ギリシャ語の 「ardis(鎗(やり)先)」が語源。 おしべの形が とがっているかららしい。 Chloranthus(クロランサス)は ギリシャ語の 「chloros(黄緑) + anthos(花)」が語源。 ・万両の花は7~8月頃に咲き、 12月頃から冬にかけて 実が赤くなる。 万両のなかには 実が白い種類もある。・正月の縁起物に使われる。 ・万両と千両の名前の違い。 千両は葉の上の方に 実をつけるので 鳥に食べられやすく、 万両は葉の下に実をつけるので 食べられにくく、 その分、 実がしっかり残るから・・。 また、万両の実は垂れ下がり、 千両は上向きに つくので、 万両の実は重く千両の実は軽い、 との発想からこの名になった、 ともいわれる。 百両や十両は、 それらに比べ背が低く 実の数も少ないからことから こう名づけられたらしい。 ・百両 葉っぱは細長く ギザギザがない。 千両、万両より背が低い。 十両 百両よりも背が低い。 葉っぱはギザギザ。 ・百両の別名 「唐橘(からたちばな)」。 十両の別名 「薮柑子(やぶこうじ)」。 薮柑子の名は、薮の中に自生していて、葉の形などが 柑子(こうじ)みかんに似ていることから。そらまめ おべんきょうその04象徴花弁の黒点が死を連想させたため、古代ギリシャ人はソラマメを葬儀に用い、不吉として嫌われることもあった。古代ギリシアの数学者・哲学者で「ピタゴラスの定理(三平方の定理)」などで有名なピュタゴラスは、ソラマメの中空の茎が冥界(ハーデース)と地上を結んでおり、豆には死者の魂が入っているかも知れないと考えた。現代ギリシアでは "fava" はソラマメでなくエンドウマメを意味する。古代ローマ人もソラマメを葬儀に用いたが、食べることは厭わず、葬儀の際の食事に供することもした。イタリアでは、現在にいたるまで「甘いそら豆」 (fave dolci) や「死者のそら豆」 (fave dei morte) という、細かく刻んだアーモンド、卵白、砂糖で作ったソラマメ形の菓子を死者の日 (I Morti) に作って食べる習慣があるはた坊

2014.11.29

コメント(1)

-

ブロッコリー 5回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と17日後に

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生11月28日は既に3年と8か月と17日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 5 狂牛病は感染するものか? これまでのシリーズでおおよそ、狂牛病について話を進めてきたので、ここでは食の安全として肝心なこと、つまり「狂牛病は本当に恐ろしいのか?」「狂牛病に感染することはできるのか?」という核心に迫ってみたいと思う。 狂牛病は恐ろしいというけれど、本当に人間に感染するのだろうか?そんなに恐ろしい病気が果たして20世紀の終わりになって突如、でてくることなどあるのだろうか? 実は、日本に住んでいて、普通に牛肉を食べていても狂牛病にかかることはない。絶対に、感染しない。その理由はいくつかあるので、順序立てて説明していくことにする。 まず、種の壁を越えてくる病気に、狂犬病、エボラ出血熱、そしてインフルエンザなどがあるが、それらは感染力が強いが、狂牛病はそれほど強い感染力をもっていない。 イギリスでは確実にわかっているだけでも18万頭のウシが狂牛病になり、一説では数100万頭とも言われる。そのような中で、狂牛病がウシから人間に感染することを知らずに牛肉を食べていた。だから、かなりの人が狂牛病に感染したウシの肉を食べていた野は確実である。でも、患者は最大に見積もって137人だった。 なぜこのように感染者が少ないのか?その理由はウシからヒトへの感染力が弱いからである。簡単な計算をしてみよう。 まず、18万頭のウシをどのくらいのイギリス人が食べたのだろう。一頭のウシの肉を500キログラム、加工の時に、捨てるところがあるので、それを半分とし、精肉を一人100グラムを食べたとする。そうすると、感染したウシを食べたイギリス人の数は4000万人ほどと計算される。イギリスの人口が5800万人だから、もし狂牛病のウシを食べればかならず感染して死ぬなら、イギリスは全滅したかもしれない。 でも幸いなことに狂牛病の感染力は弱かった。右の計算はごく簡単な計算であるが、専門家の計算では、狂牛病のウシを食べてヒトが感染する可能性は500万分の1とされている。500分の1ではない。5、000,000分の1である。 なぜ、こんなに感染力が弱いかと言うと、まず第一に、ウシとヒトの正常プリオンは、原料のアミノ酸がすこし違うので、人間の体のなかで異物あつかいされる。体のなかの異物はすぐ分解されたり、排泄されたりするので、ウシのプリオンが排斥される。まず、そこで感染の危険性がすくなくなる。 第二に、「食べることで感染する」ということは、ウシの異常プリオンが、 人間の口から食道、胃、小腸をとおり、そこで吸収されて、血液の中に入り、また、延々とながい旅をして、脳まで到達しなければならない。プリオンが「無事に」この長い旅を終えて、脳に到着するのはとても大変なのである。 そして第三に、ウシの肉のうち、感染しやすいところは、脳、脊髄、目などに限られる。日本のようにもともと脳などを食べる習慣がなければ、一口に「牛肉を食べたら危ない」といってもほとんど狂牛病に感染するようなところを口にする機会は少ない。 また、狂牛病は感染力そのものが低いことは動物実験でもわかっている。 狂牛病のウシの脳をとりだし、マウスに注入する実験では、マウスは狂牛病に感染しない。さらに、人間の遺伝子を組み込んだトランスジェニック・マウスと呼ばれる実験用マウスをつくり、それに注入してみる。もし狂牛病がヒトにたいして感染力が強かったらこのマウスは感染するはずだが、なかなか感染しない。 このようにウシから他の動物への感染力があまりにも弱いので、ヒトの狂牛病はウシから感染したものではない、という奇抜な説もまだ残っている。 日本で牛肉をたべて狂牛病にかかるチャンスは無いということが判ったが、次に、日常生活でおこる他の危険と比べてみる。 身の回りにあるさまざまな危険のうち、いちばん危険なのはやはり交通事故で、日本だけで毎年毎年、8000人が犠牲になっている。事故で怪我をする人をいれると120万人という数になる。日本の人口は1億2,000万人だから、一年間に交通事故で怪我をしたり、運が悪ければ犠牲になるのは100人に1人、かなり危ない。 毎年、100人に1人、ということは、自分も100年で一度は、交通事故にあう。そういえば・・・と思いだす人もいるだろう。 交通事故の次に危険なのは階段から落ちるような落下事故と火事で、日本ではそれぞれ毎年2000人を超える。そして、火事の件数は6万件以上である。でも、自分の家や事務所が火事になる可能性は、交通事故を基準にすると、10分の1よりすこし小さい。1000年も生きることはできないけれど、子孫も入れると、自分の家系は1000年に一度ぐらいは火事を覚悟しなければならないことになる。 それでは、「食」の危険はどのぐらいなのだろうか? 日本で一年間に3万5000人が食中毒になる。火災にあう危険の半分ぐらいである。でも、日本はたいへん衛生的な先進国であり、しかも医療施設は整い、救急隊員も頑張ってくれるので、食中毒にかかって死ぬ人の数はグンと少なく、10人ていどである。 だから、ほとんど食中毒で死ぬのとはない。交通事故が百年に一度、火事が1,000年に一度、そして食中毒で死ぬのは10万年に一度ということになって、このぐらい数字が大きくなると、感じではわからなくなる。 このような日常的な生活の中の危険と狂牛病の危険を比較してみる。 まず、牛肉と関係なくおこる孤立性の狂牛病は100万人に一人だから、人口が1億2,000万人の日本では120人の人が脳症にかかる。そして、自分だけを考えるとい1万年に一度ということになる。 また、牛肉を食べて狂牛病になる場合は、大きめにみても孤立性のさらに100分の一だから、「自分が、日本でウシを食べて狂牛病になるのは100万年後」という結果になり、天文学的数字で、まったく感じがつかめない。 限りなくゼロに近い病気であることだけはよくわかる。 それでも狂牛病が怖い、ということになると、交通事故を心配して毎日、家の中に閉じこもっていなければいけないし、食中毒をこわがって食事もとれないということにもなる。そうすると狂牛病になる前に餓死する。 数字ではそういうことになるが、本当は次のように考えるべきなのだろう。 狂牛病にかかったウシの肉、つまり「カルビやロース、鉄板焼き、ステーキ、細切れ・・・」などの肉を食べても「絶対に」狂牛病にならないのである。私はウシの脳や脊髄を食べる趣味はない。だから「絶対に」狂牛病にかからない。 これほど安全な牛肉をおそれるのはばからしい。だれが何を目的に騒いで牛丼を無くしてしまったのだ!! 「安全第一」という言葉は正しいが、実はこのことはきわめて難しい。人間は何のために生きているのだろうか?毎日、安全を守るために家の中でじっとしていて一生を終わるのが最善だろうか?もし一生、何もないことを望むなら、生まれたときに死ぬのが一番良い。 人間は生きて生活を楽しむために生きている。ただ息をし食事をとっているだけではない。できれば文化を楽しみ、友達と旅行をしたい。それも危険と言えば危険である。時には冒険をしてみたい。冒険というのだから多少の危険を承知の上だが、まったく冒険のない人生もまた味気ないものである。 人生がそのようなものであることは誰もが知っている。それなのに、安全第一というとよくわからなくなって、つまらない人生へと走る。ほとんど感染の可能性がない狂牛病を怖がって、あのおいしい牛肉を食べないなどはその一例だろう。そしてそれをあおる多くの人がいるが、その人たちは人間の錯覚しやすい性質を利用して、なにか有名になろうとかお金を稼ごうとしている可能性もある。私たちの楽しい人生をそのような邪悪な人たちに渡すことはできない!! (第五回終わり ふむふむはた坊

2014.11.28

コメント(0)

-

あまがき 苗は畑で 栽培した が サイズはそのまま りんご おぺんきょうその26

甘がきの枝の芽04月03日 芽がついている そろそろと出てきている生きているのは確認できた葉か出るのを待つのみ05月03日 若葉がたくさん出てきている これで もうすこし大きくなってくれれば 良し甘がきができるのは まだまだ先だけど1mくらいになれば なんとか なるだろう06月28日 その後も あまりかわりない 大きくなっていないなあ07月06日 その後 すこし 新芽がでてきているが あまり かわりない 庭はあまり良くないみたい では 畑に移動して 日光が良く当たるようにしてみよう畑で どんどん大きくしてから 庭に戻そう08月01日 サイズはそのまま09月01日 その後も 成長していない10月01日 渋柿の苗は成長しているが 甘柿の苗はそのまま ちっとも 成長していない11月22日 畑に移動して 大きくするつもりが 実際は そのままのサイズでお仕舞いあらあら 予想に反して 甘がきの苗は サイズはそのまま 全然大きくならなかった来年は そのままにしておいた 大きくなってもらおう畑においたまま もう一年 育ててみようあしかけ 3年になるが サイズは かわらず 思うようには ならないものだなありんご おべんきょうその26品種名秋映 (あきばえ)誕生年1993年 誕生地品種登録長野県中野市小田切健男元となる品種 千秋×津軽収穫時期 9月下旬- 10月上旬特徴 甘さと酸味のバランスがよく、濃厚な味わいが楽しめる。色は濃厚な赤色。リンゴの産地でも比較的温暖で低標高な地帯でも栽培に適す。つがるの特性を引き継いで、果肉がしっかりしていることと、食味が優れている。 はた坊

2014.11.28

コメント(0)

-

芽キャベツ 葉をカットしておいた うし おべんきょうその26

一昨年 芽キャベツ07月06日 今年もまた m-07の畑で 芽キャベツが1本 生えてきている昨年と同様だ こちらは まだ 無事に育っている 虫の被害がなければ よいけど 育つかな?????? しばらく 観察しておこう08月06日 あらあら 消えてしまった 雑草にかこまれて 日が当たらなくなり消滅で 09月30日 hcで芽キャベツの苗が売られていた 即 買い物する 2本10月21日 一か月が過ぎた やや 大きくなっている 左の方がでかいなあ10月28日 左たけが どんどん 成長中 右は ???11月10日 左のが でーかーーい 右のは消滅しつつある11月18日 右のも 小さいが まだ 無事だなあ12月02日 右のも やや成長をしてきている12月09月 そのまま かわりはないかな12月23日 そのまま もう成長はこれまでかな 高さは変わらず 1月になると 小さい 芽 が できるはず2月くらいになると そろそろ 収穫となる予定 小さいが なんとか なるだろう昨年01月02日 小さい芽はついている 01月14日 その後も あまり変化はなし 様子見01月20日 そのまま02月03日 そのままだ 昨年は2月19日に収穫した そろそろ 収穫しようかな02月11日 収穫した 小さいが それなりに実はすこしついている02月17日 残りの もっと小さいのを収穫 これにて 終了ちいさい が 芽キャベツ これにて 終了09月22日 hcで 芽キャベツの苗が売っていた で 即 買い物しておく09月23日 m-08の畝の端っこに植え付けをしておく10月05日 その後も 無事だ まあまあ 育ちつつある今年も芽きゃべつ これは 楽しい野菜だ10月20日 2本が虫にかじられて ボロボロに しかし2本は無事なり11月09日 その後 葉は出てきている 芽もついてきている11月17日 脇芽に芽もついてきている かなり 大きくなりつつある11月24日 追肥しておいた 12月01日 葉っぱをカットしておいた すっきりとした12月07日 すこし 成長してきている ちょっと だけ12月15日 それなりに めきゃべつ らしく なってきている12月22日 見た目にも 大きくなりだしている12月28日 4本ともに無事 しかし サイズは様々 すこしづつ 太りだしてきている4本ともに 大きくなりだしてきている収穫するのは2月くらい まだ 時間がある 楽しみだな今年01月19日 なんとか かんとか それなりに芽キャベツらしくなってきている4本あるが サイズは 色々まあまあ と いう 感じ01月26日 そろそろ 収穫してもよさそう いい 感じ02月02日 2本の収穫をしておいた まあまあ なり02月09日 残りの2本も収穫 これにて おしまい今年の秋hcで 芽キャベツの種が売っていたので 買ってきた今年は 芽キャベツ 種まきをしてみよう08月31日 庭で 種まきをした09月04日 発芽した09月06日 M-01の畑の畝に移動した第二弾の種まき09月07日 庭にて 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-01の畑に移動した苗の半分くらいは 残っているが まあ そこそこ 育っている10月26日 残っている芽キャベツをみてみたが 残っているのは 4本くらい種まきしたのは32本だったけど 残っているのは 4本のみ まあ 4本のこれば 良しとしよう これは 昨年と同じ4本となっている11月02日 そのご 4本のめきゃべつ それなりに 成長している大きいのと 中くらいのと 小さいの2本 それぞれ サイズは ばらばら まあ なんとか なるだろう11月09月 追肥をしておいた 肥料はたくさん必要らしい11月23日 葉をカットしておいた ちいさい芽はできてきつつある うし おべんきょうその26歴史世界ウシはやがて世界の各地へと広がっていった。ヨーロッパではウシは珍重され、最も重要な家畜とされていた。アフリカにおいてはツェツェバエの害などによって伝播が阻害されたものの、紀元前1500年ごろにはギニアのフータ・ジャロン山地でツェツェバエに耐性のある種が選抜され[12]、西アフリカからヴィクトリア湖畔にかけては紀元前500年頃までにはウシの飼育が広がっていた[13]。インドにおいてはバラモン教時代はウシは食用となっていたが、ヒンドゥー教への転換が進む中でウシが神聖視されるようになり、ウシの肉を食用とすることを禁じるようになった。しかし、乳製品や農耕用としての需要からウシは飼育され続け、世界有数の飼育国であり続けることとなった。はた坊

2014.11.28

コメント(1)

-

ひいらぎは きんもくせいのお友達 そらまめ おべんきょうその03

庭のひいらぎ植えているが あまり見てない良くみると 花がさいていたで 写真をとってみたヒイラギ(柊・疼木・柊木、学名: Osmanthus heterophyllus)モクセイ科モクセイ属の常緑小高木。和名の由来は、葉の縁の刺に触るとヒリヒリ痛む(古語:疼(ひひら)く・疼(ひいら)ぐ)ことから。形態・生態樹高は4-8m。葉は対生し、楕円形から卵状長楕円形、革質で光沢あり、縁には先が鋭い刺となった鋭鋸歯がある。また、老樹になると葉の刺は次第に少なくなり、葉は丸くなってしまう。花期は11-12月。葉腋に白色の小花を密生させる。雌雄異株で、雄株の花は2本の雄蕊が発達し、雌株の花は花柱が長く発達して結実する。花は同じモクセイ属のキンモクセイに似た芳香がある。花冠は4深裂して、径5mmになる。果実は長さ12-15mmになる核果で、翌年6-7月に暗紫色に熟す。果実は鳥に食べられて種子が散布される。ひいらぎは きんもくせいのお友達そらまめ おべんきようその03食用塩ゆでするか、さやごと焼いて、中のマメをそのまま食べる。揚げて塩をふったものは「いかり豆」と呼ばれる。また、煮物や炒め物、スープなどに広く用いられ、アジアでは豆板醤の原料として利用される。ヒヨコマメと共に、中東のファラフェルの材料になる。中国ではもやしを生で食する。人体において、酸化還元酵素のグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼに欠陥があると、ソラマメを食べて溶血性貧血を起こし死に至ることがあり、これをソラマメ中毒と言う。大豆アレルギーを回避するための代用食品の原料にも用いられる。はた坊

2014.11.28

コメント(0)

-

かぶら 5回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と16日後に

昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個02月01日 13回目の収穫をした 10個02月09日 14回目の収穫をした 15個02月16日 15回目の収穫をした 10個02月23日 16回目の収穫をした 10個そろそろ おしまいかな今年の秋hcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個11月22日 5回目の収穫をした 2個 在庫を調べてみたg-01 00本 g-03 02本 g-09 17本 m-06 10本 m-20 04本 m-07 03本 合計 36本 まだまだ ある東日本大震災 3月11日発生11月27日は既に3年と8か月と16日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 4 種の壁・・・動物の病気と人間への感染 前回は、人間から動物に移る病気として狂犬病を勉強したが、今回はその他の有名な動物起源の病気について少し広く見てみることにする。 まず、エボラ出血熱という病気がある。「エボラ・ウィルス」が病原体で、今から30年ほど前から急にアフリカではやりだして、スーダンでは53%、ザイールでは88%と死亡率が高く、これも危険な病気である。 感染のルートはよくわかっていないが、感染源は哺乳動物か、あるいは昆虫からではないかとも言われ、いずれにしても他の動物から人間に感染することは確かである。 人間は哺乳動物なので、節足動物である昆虫とはずいぶん遠い関係だ。だから、もしエボラ出血熱が昆虫からヒトに感染したとすると、高い種の壁を克服できるウィルスということになる。でも、このエボラ出血熱は、感染症としてはそれほど恐ろしくないというのが専門家の一致した意見のようである。 そもそも「種の壁」というのは、ウィルスの形が決まっていて、ヒトならヒトの中にある特徴的なものと反応し、すこしでも違うと反応しないという性質を持つから「壁」になる。種の間に差がないところに感染したり、ウィルス自身が曖昧な形や性質をもっていて、融通がきく場合には壁を乗り越える。 ところが、このことと全く正反対に、ウィルスのDNAはひんぱんにその形を変えるので、人間の体のなかに入ってからその姿を変えることすらある。一応の形が決まっていて宿主とする動物の種類が違えば、ウィルスも居心地が悪いが、ウィルスはある程度変幻自在なところがあり、形が変われば新しい宿主のところで居心地よく増殖する。 抗生物質を使いすぎると耐性菌ができて抗生物質が効かなくなることはよく知られている。抗生物質は細菌の細胞膜を作るのを阻害するのだから、ウィルスとは違うが、それでもこのような小さな生物はかなり容易に形を変えることができることは判る。 ウィルスは細菌よりさらに構造が簡単で、生物と無生物の間に分類されることもあるぐらいで、居心地が良いところが見つかるとそれに応じて体を変化することできる。それは怖いことである。 「スペイン風邪」と呼ばれる世界的なインフルエンザもウィルスが形を変えて人間を襲ってきた一つだった。 スペイン風邪の病原体はH1M1型とよばれるウィルスで、流行するまでには知られていない新型のウィスルだったが、ある時に種の壁を突破して人間に感染し、全世界で実に3000万人が死亡するという大流行になった。 それは、狂牛病の第一号の女性患者がでた頃と同じころ、つまり今から80年前のことである。 でも止めどもなく流行して、人間が全滅するまでになるかというとそんなことはない。新しいウィルスが流行すると、動物やヒトの体の中にある免疫系が発動して必死に防ぐ。新種のウィルスが一つや二つ出現したからということが原因で生物の種が絶滅していたら、一つの生物の寿命はかなり短いだろう。 しかし生物が進化してきたのは、このような攻撃の時に、免疫系を持っている生物が優位に立つので、全体としては複雑な免疫系を持っている生物が生き残ることになる。 免疫こそが頼りである。 あまりにも人工的な生活環境や、バイ菌がいない世界で生活するのは危ないといわれるのは、この免疫系が生物を防御しているし、汚いものに触れていないと免疫系が発達しない。 この問題は実に難しい問題である。清潔なところで生活する方が病気にかかる可能性は低い。しかし免疫系が発達しないので同じ数の菌に攻撃されると衛生的なところで住んでいる人の方がやられる。 日本人が外国に行くと免疫力が弱いからすぐお腹を壊したりするが、それでも平均寿命は日本人の方が長い。一言で言えば脆いけれど一生涯、清潔なところにいれば長生きができるということになる。 少し話がずれるが、栄えるものは必ず衰えるという栄枯盛衰は厳然たる歴史的事実であるが、清潔で長寿の民族は免疫系が発達していないので、そのうち種の壁を破ってやってきた強力なウィルスに一網打尽にやられる可能性がある。そんな時にはそれまで虐げられていた民族が復活する。 今回、動物から人間に感染する種主の病気を少し勉強した。このことで一部を理解することができるが、我々の頭の中の情報は世界的にはかなり制限されていて、まず、1)先進国の情報がほとんどである。だから私たちには「世界」は見えない 2)力があり、お金がある人の情報がほとんどである。従って私たちは先進国の中でも富裕層の情報しか見えない 3)私たちは「現在」を中心として世界を見る。しかし世界は昔からの関係の上に立っている。特に私たちの体の免疫系などは歴史的な環境を度外視して論じることはできない。 狂牛病が騒がれたのはイギリス人だからである。マダカスカル人から私たちはあまり注目しない。マダカスカルの人の価値はイギリス人の数分の1と思っているのかも知れない。私たちの頭は使い分けが上手なので、時には「人類はみな平等」と言ってみたり、ある時には「多くの黒人が殺されたのに、ほとんどニュースにならず、数人のアメリカ人が死ぬと大騒ぎ」ということに乗ってしまったりする。 私はそういうのがあまり好きではない。使い分けをして巧みに生きてもあまり意味がないように感じられる。 今回のテーマのもう一つが「免疫系」である。人間はワクチンを発明し、さまざまな医療を生み出してきたからこそ、現在の長寿がある。だからワクチンや医療を避難することはできない。 でもそれは大きな人類の危機に向かっている一つの作業かも知れないのである。人間や生物には自己を守る免疫系や防御系が備わっている。それが発動する限りにおいて生きるというのが生物の原則である。 従って、人間がワクチンを発明し医療を行うこと自体が人間という種の滅亡を早めている可能性があると考えられる。しかし人間は長期的な視野にたって現在を考えることはできない。スペイン風邪についての優れたワクチンを発明した人には大変な名誉が与えられるだろう。 その名誉とは「ここ数100年の人類を救い、人類の生存を1万年縮める」という物かも知れないが、人間にはそれが判らない。人間が判るのは一つの尺度であり、一つの因果関係だけだからである。 私は動物から人間に感染する病気を防ぐ第一の手段は、ある程度の犠牲者を出しても仕方がないから、あまり敵を撲滅しようとしなことで、狂牛病の発生を抑えることはしても、あまり狂牛病を全滅させようとしないことだと思う。 そのような多少、不潔な環境の中で人間という種が長く楽しく生きることの方が大切なのだろう。 (第四回おわり) ふむふむはた坊

2014.11.27

コメント(0)

-

えんどう 支柱をつけておいた これで 良し りんご おべんきょうその25

昨年の豆さん とりあえず hcで グリンピースの豆さんをかってきた09月22日 グリンピースの前の種を購入09月29日 ついでに 種まきをしておいた 庭でグリンピース32pots 10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-08の畝に植えた09月23日 つるあり スナップも買ってきておいた09月29日 庭で スナップ40potsの種まきをしておいた10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-07の畝に植えた エンドウの豆さんの畑への移動も完了した水やりして ok 10月20日 その後 苗は無事なり まあまあだなあ10月27日 グリンピース スナップ どちにも 無事で イキイキとしている まず 植え付け後の状態はokなり スナップもいい感じ11月04日 m-07のグリンピースも 状態は良い 雑草さんも 増えてきているが まだ okのようだ11月10日 エンドウさんに 支柱をつけて 紐でひっぱりあげておいた11月17日 そのご 無事なり でも 雑草がかなり増えてきている 来週には除草しよう11月24日 やや 大きくなりすぎかな まだ 小さいままで 良いのだけど 伸びすぎ12月07日 m-08のスナップも育ちすぎ 雑草はそのまま これくらいで 良いのかも12月22日 その後もやや成長してきている 早すぎるなあ 紐で固定をしておく今年01年05日 すこし伸びてきている まあまあだなあ01月12日 たしかに伸びている 紐で 固定をしておく 雑草とりもしておく01月13日 スナップエンドウも伸びてきている 雑草とりもしておいた01月19日 スナップエンドウ かなりいい感じになってきている02月23日 そのご 風が強くて あまり伸びていないが 紐で固定して 上に上に伸ばしている03月02日 すこし上にのびてきているが まだまだ これからだなあ04月17日 実がついてきている 04月27日 かなりたくさんの実かついてきている昨年に植えたのに 実が付きだした そろそろ 収穫できそうになってきている05月03日 初のスナップの実の収穫をした どんどん できてきている05月11日 スナップ2回目の収穫をしておいた05月17日 グリンピースの収穫もした05月17日 スナップエンドウも3回目の収穫をしておいた05月18日 スナップエンドウ 4回目の収穫をした 実をとる時間がないので そのまま まとめて家に持ち帰りした今年まず すなっぶエンドウをかってきた エンドウもかってきている秋は9月から 種まきしていこう スナップエンドウ09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた10月20日 その後 残っているスナップの苗がすくなくなってきている 追加の種まきをしておいた10月27日 まだ 発芽していない11月03日 まだ 発芽していない11月09日 すこし 発芽してきている11月16日 発芽した苗をまたm-20の畑の畝に再度 植えなおしておいた11月22日 もみがらをかけておいた11月23日 支柱をつけておいた普通のエンドウ豆09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた11月09日 エンドウ かなり大きくなっている11月16日 支柱をつけておいた11月22日 もみがらをかけておいたスナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけたエンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけたこれで あとは 大きくなるまで 放置だなありんご おべんきょうその25品種名シナノゴールド誕生年1999年 誕生地長野県果樹試験場 品種登録元となる品種 ゴールデンデリシャス×千秋収穫時期 10月中旬- 11月中旬特徴 黄色く色付く。果汁が多く、甘さと酸味のバランスが良く、濃厚な味わいが楽しめる。 蜜が入らないことから貯蔵性に非常に優れる。日本国内よりヨーロッパでの評価が高く、2007年12月27日SKズードチロルへの栽培許諾の契約がなされた。 はた坊 りんご おべんきょうその17

2014.11.27

コメント(0)

-

ぶろっこりー 苗の在庫は22本 たくさんあるなあ うし おべんきょうその25

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本春の残り物m-20 04本種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあうし おべんきょうその25歴史世界ウシが家畜化されたのは新石器時代の紀元前6000年から紀元前5000年ごろの西アジアとみられている当時この地方に生息していたオーロックスが原種であるが、オーロックスは17世紀には絶滅した。オーロックスは獰猛で巨大な生物であったため、ヤギやヒツジと比べて家畜化はずっと遅れ、オオムギやコムギといった穀物の栽培開始以降に家畜化されたと考えられている。しかしいったん家畜化されると、ウシはその有用性によって牧畜の中心的存在となった。やがて成立したエジプト文明やメソポタミア文明、インダス文明においてウシは農耕用や牽引用の動力として重要であり、また各種の祭式にも使用された。はた坊

2014.11.27

コメント(0)

-

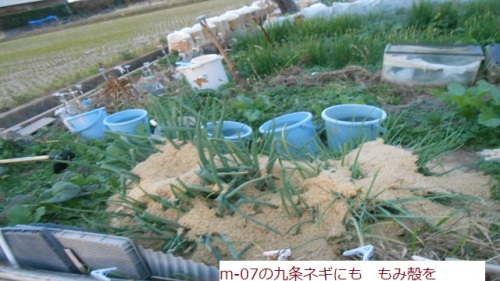

九条ねぎ どんどん もみがらをかけている 1か月後には収穫だ そらまめ おべんきょうその2

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない11月22日 もみがら 出た すぐに拾いにいって ネギさんにもみ殻をかけておいたg-03の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたg-01の九条ネギ これにも もみがらをかけておいた そらまめ おべんきょうその02特徴地中海、西南アジアが原産地と推測される。また、大粒種はアルジェリア周辺、小粒種はカスピ海南岸が原産地であるとする二源説もある。イスラエルの新石器時代の遺跡からも出土している。インゲンマメが普及する以前はソラマメは古代エジプトやギリシア、ローマにおいて食されていた。紀元前3000年以降中国に伝播、日本へは8世紀ごろ渡来したといわれている。インド僧・菩提仙那が渡日し、行基に贈ったのが始まりともいう。 古くから世界各地で栽培され、食用にされている。現在は南米、北米、ウガンダ、スーダンなどで栽培されている他、中華人民共和国河北省張家口で最高級品が栽培されている。高さ50cmほど。秋に播種する。花期は3−4月で直径3cmほどで薄い紫の花弁に黒色の斑紋のある白い花を咲かせる。収穫は5月頃から。長さ10−30cmほどのサヤには3−4個の種が含まれている。和名の由来は、豆果(さや)が空に向かってつくため「空豆」、または蚕を飼う初夏に食べ、さやの形が蚕に似ていることから「蚕豆」という字があてられた。酒処では「天豆」と表示している場合も多い。はた坊

2014.11.27

コメント(0)

-

大根 6回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と15日後に

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生11月26日は既に3年と8か月と15日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 3種の壁・・・狂犬病 このシリーズも3回目になった。このシリーズはやがて本にしたいと思う。でも本ではページ数に制限があるし、第一、禁止語やなにやらと制限が多いので、より自由なインターネットで書きたいと思う。今回は狂牛病の第三回で、さらに少し視野を広げてみたいと思う。 狂牛病はややこしい名前がついている。クロイツフェルド・ヤコブ病、新型クロイツフェルト・ヤコブ病、BSE、さらにCJDと呼ぶ。ここではいつも狂牛病と呼んでいる。 でも、「狂牛病」というよび名は露骨すぎて適当ではない、差別につながるという理由から、最近ではあまり使われなくなった。でもここで狂牛病としているのは、それなりの理由がある。 まず、「狂犬病」という類似の病気がある。この病気は昔から知られているもので、狂犬病のイヌにかまれるとただちに人間に感染し、発病すると治療の方法もなく、症状はとても悲惨で、神経がやられてほぼ100%死亡する。この病原菌は鉄砲の弾の形をした小さめのウィルスで病名のままに「狂犬病ウィルス」と呼ばれる。 狂犬病も、潜伏期間は長く、発症するとすぐ重い症状になる。まず、物事にひどく過敏になり、さらに進むと狂騒状態となってところかまわず噛みつくようになり、最後は全身麻痺で死亡する。 狂犬病という名前は、この病気にかかったイヌは落ちつかず、ところかまわず噛むことでついた。また、狂犬病にかかったイヌは水を怖がるので「狂水病」とも呼ばれる。 「狂犬病」の病原体はウィルスで、「狂牛病」のばあいはタンパク質だから病原菌は違うが、 1) 種の壁を超えて感染する2) 潜伏期間が長い3) 最後は中枢神経をおかされる4) 名前が似ている(症状に類似点があることを示している) 5) 何となく恐ろしい ことなど、とても良く似ている。 また「種の壁をこえる」ということはこのシリーズの第二回に整理したが、病気としては狂牛病より、狂犬病のウィルスの方が豪快である。狂牛病では、ヒツジとウシ、ウシと人間のように近い動物のあいだで感染するが、狂犬病では全ての哺乳動物に感染する。 北米ではアライグマ、スカンク、キツネ、コウモリで、ヨーロッパはアカギツネからヒトにうつり、そして発展途上国ではイヌやコウモリがおもな感染源である。狂犬病の数も中途半端なものではなく、全世界で一年に20万匹の哺乳動物狂犬病になり、5万人のヒトが感染して死んでいる。そのうち、6割にあたる3万人がインドで感染して死亡すると言われている。 ウシを食べて狂牛病になった人の数が、これまでぜんぶ合計しても130人に過ぎないのに、動物から感染した狂犬病が、一年で5万人だから、桁違いであり、数のうえでは狂犬病が圧倒的に多いことがわかる。 日本では、ちょうど狂牛病の最初の患者が発見された80年前には一年に3500人の人が狂牛病の犠牲になっていた。現在では、狂牛病の患者が一人でるかでないかということで日本中が恐れおののいているのと比較すると、おかしな気がするが、それが事実である。 それだけ社会は安全に敏感になっているといえるだろう。80年前というと日本人の平均寿命はまだ40歳を少し超えた程度で、子どもは時々、チフスにかかって死に、若者は結核の犠牲になっていた。 そのような状態の中では狂犬病で一年に3500人の人が死んでもそれほど恐ろしさは無かったのだが、寿命が80歳を超えるようになると一人の犠牲者もでなくても恐怖におびえるのである。 このような社会現象は戦争中と戦争が終わった直後の人間の心理状態が比較される。戦争中はあれほど爆弾が炸裂し、それに慣れているのに、戦争が終わった直後、不発弾が一つ発見されると、恐れおののく。それが人間心理というものである。 それはともかくとして、日本では、イヌにワクチンの接種が義務づけられたので、それを機に狂犬病は急に減って、今から50年ほど前に、狂犬病にかかった最後の6頭が死に、それを最後に日本では狂犬病のイヌはいなくなった。 さすが日本。潔癖症で、行動をおこせば万全である。3500人の人が犠牲になっていたこの病気も30年ほどで根絶した。また、「狂犬と戦うジェンナー」という銅像があるように医学的には、狂犬病予防のワクチンをつくったジェンナーがこの病気で神様のような存在である。 このように「狂牛病」と名前も症状も似ている「狂犬病」のほうが、狂牛病よりずっと怖いけれど、古くから「なじんでいる」ので、それほど騒がれることもない。今でも全世界で5万人も死んでいるのだから、大騒ぎしてもおかしくはないが、社会はほとんど関心を示さない。 実際に「危険だ」ということと、社会が危険とすることは違う。 そして、かつて猛威を振るい、今でも危険な病気なのに、「狂犬病」という名前はとくに問題にはならなかった。「狂犬病」という名前も直接的な表現で、恐ろしいが、正面から戦い、そして退治しなければならないものは判りやすい名前をつけておいた方がよい。みんなも判りやすい。 現代は言葉の使い方が繊細である。刺激的な言葉はできるだけ避けたいという気分が感じられる。たしかにそのほうがよいことも多い。そして「狂牛病」という名前も誤解を招きやすいし、医学的にも厳密とは言えない。 でも、大切なことはこの病気を根絶することであり、わかりにくい言葉をつかうより簡単で判りやすく、そして名前を変えない方が良いと私は思っている。もしこの病気に狂牛病という名がついているからと言って、それで社会が不幸にも病気になった人を差別するようなことがあるなら病名を変えるのではなく、社会を変えた方がよい。 差別する社会は名前を変えても差別するからである。差別はさらに陰湿になる場合すらある。 また、狂犬病の経験によって、「種の壁」というのがそれほど高くはなく、なんなくその壁を乗り越える病原体は多いということをすでに知っている。 実は、動物から人間に移る病気は知られているだけで200種類ぐらいあり、その中でも最近、有名なものとしてはエボラ出血熱、エイズなどがある。 (その3の終わり) 武田邦彦ふむふむはた坊

2014.11.26

コメント(0)

-

たまねぎ 中早生にも もみがらをかけておいた りんご おべんきょうその24

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこうもみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとするりんご おべんきょうその24品種名シナノスイート誕生年1978年 誕生地長野県果樹試験場1996年 品種登録元となる品種 ふじ×つがる 収穫時期10月中旬特徴 果汁が多く、甘さも強く、香りも良い。「つがる」と「ふじ」の間を埋める品種として開発された。 はた坊

2014.11.26

コメント(0)

-

そらまめ これにも もみがらをかけておいた うし おべんきょうその24

昨年09月23日 hcでそらまめの種をかってきた09月29日 すこし早いけど 庭で種まきをしておいた 20個の豆さんの植え付け10月13日 まだ 2個だけ 発芽 残りはまだまだ ゆっくりとしている10月19日 発芽している で すぐに 畑に移動した m-06とm-07に植え付けた10月27日 その後 畑でも 苗は無事なり11月04日 m-06の苗も 無事なり まあまあ11月17日 よくみると 苗は みんな ひょろひょろとしている やや 伸びすぎているな11月24日 横からみると やっぱり ひょろひょろ 伸びすぎ12月08日 その後は 成長はしていない 寒くなったので stopだなあ12月15日 寒くなってきているが そらまめさん 無事なり まあまあ 伸びすぎだけど12月22日 その後も 元気なり今年01月05日 風でふらふらしている01月11日 支柱をつけて 紐で軽く固定をしておいた02月02日 まだまだ小さいまま03月02日 すこし起き上がりつある03月08日 花芽がすこしついてきている やや おおきくなってきている03月22日 支柱を追加しておいた 大きくなりだしている まあまあ なり04月06日 そらまめ その後も 順調なり04月21日 実がつきだした05月03日 あちこち 実が大量につきだした05月18日 そろそろ 収穫できそうなので 全部を収穫をした結構とたくさん 実が 収穫できた 今年は 良し今年 秋になったので そらまるの種を買ってきている種まきは9月から10月12日 種まきをした10月19日 まだ 発芽しない10月25日 まだ 1本しか 発芽していない 遅いなあ11月08日 やっと 8本のみ発芽している まだ 半分11月09日 発芽していないのは m-08の畝にうえておいた すこし 遅いので 追加の種まきをしておいた10月26日 追加のそらまめ 種まきをしておいた11月08日 発芽してきている こちらは順調なり11月09日 発芽したのは g-1/g-3のさつまいものあとに植え付けておいた これで そらまめの植え付けをした 予定の倍の数になっている11月16日 m08のは まだ 発芽していない が g-1/g-3のは無事に生育している11月22日 そらまめにも もみがらをかけておいた これで 保温にもなるし 雑草よけにもなるうし おべんきょうその24利用胆汁水彩画では胆汁をぼかし・にじみ用の界面活性剤として用いる。はた坊

2014.11.26

コメント(0)

-

g-03の九条ネギに もみがらをたっぶりと そらまめ おべんきょうその01

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない11月22日 もみがら 出た すぐに拾いにいって ネギさんにもみ殻をかけておいたg-03の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたそらまめ おべんきょうその01ソラマメ(蚕豆、空豆、英: Broad bean または Fava bean、学名 Vicia faba)マメ科の一年草または越年草。別名、ノラマメ(野良豆)、ナツマメ(夏豆)、テンマメ(天豆)、シガツマメ(四月豆)。目 : マメ目 Fabales 科 : マメ科 Fabaceae 亜科 : マメ亜科 Faboideae 属 : ソラマメ属 Vicia 種 : ソラマメ V. faba 学名 Vicia faba 和名 ソラマメ 英名 Broad bean Fava bean はた坊

2014.11.26

コメント(0)

-

ブロッコリー 4回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と14日後に

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生11月25日は既に3年と8か月と14日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 2狂牛病を深く知る 前回、狂牛病の基礎を整理した。狂牛病が1980年代から目立ってきたこと、イギリスで100万頭を超える狂牛病のウシがでたこと、130程度の人が犠牲になったこと、そして狂牛病にはいろいろな種類があり、必ずしもウシから感染するばかりではないことを示した。 第二回目の本稿では、狂牛病とは似ているが狂牛病ではない病気を調べることにする。 20世紀初頭、ウシと関係なくおこる狂牛病として知られていたのが、パプア・ニューギニアのフォア族に多かったクールーと言う名の病気である。症状は狂牛病と同じで、死亡率もたかい。そしてフォア族では若い女性がおおくかかり、1960年ころまでは、判っているだけで毎年2,000人ほどの人が命を失ったと言われている。 日本はもちろん、アメリカやヨーロッパで毎年、2,000人も死ぬ奇病がでると大騒ぎになるが、パプア・ニューギニアの情報はただちに世界に知れわたらない。だから、イギリスの狂牛病の患者、137人に比べて目立ちはしないが、狂牛病では、パプア・ニューギニアのほうがはるかに先で、感染者の数も多い。 今から50年ほど前、アメリカの小児科医ガジュセク博士がパプア・ニューギニアにおもむき、この奇病の原因を調べ、この病気が「共食い」でおこることを明らかにしている。 それによると、パプア・ニューギニアのフォア族は昔から人肉を食べる習慣があった。飢饉のときに食べるのではなく宗教儀式の一つで、特に近親者が死ぬと、その死んだ人に敬意と感謝を示すために、葬式の時に肉の一部を口にするのである。このことによって死んだ人の魂を受け取り、それを次の世代に伝えることができると信じられている神聖な儀式であった。 そして、女性の発症が多かったのは、その儀式の世話をし、直接、接する機会が多かったからと言われている。このことについては別の説もあり、もともと食物が貧弱なこの地方ではタンパク質が不足がちで、特に女性は狩猟でとった獲物の分配が少なかった。 少しでもタンパク質をとるために、それを「祖先の恵み」として遺体に手をつけるようになったとも言われている。このことを知るとなんとなく不気味な感じがするが、狂牛病の元になったウシの肉骨粉も栄養価の高い死骸をそのまま捨てるのはもったいないとして餌にしたという経緯があり、それに類似している。 ちなみに、クールーの原因がわかったことからパプア・ニューギニアの政府はこの奇妙な儀式を中止させる努力を根気よく続けた結果、いまではほとんどクールーが見られないまでになった。 先回も述べたように「最近、奇妙な病気が増えた」という感想を持っている人が多いが、本当は、「最近、医学の進歩で奇妙な病気が発見されてきた」というのが正しい。このクールーの場合も昔からあったのだが、最近、研究され、先進国の間で論文がでたり報道されたというだけのことである。 コロンブスがアメリカ大陸を発見したからアメリカ大陸があるのではなく、発見する前からあった。そしてこの「発見」とはあくまでヨーロッパを中心とした言い方である。アメリカインディアンにとってはコロンブスの発見は、その後、白人がやってきて殺戮の限りを尽くしたのだからあまり良いことではない。 ところで、共食いによっておこる狂牛病は人間やウシだけではない。 ヒツジには「スクレイピー」と呼ばれる狂牛病と同じ症状を示す病気がある。このヒツジのスクレイピーは、動物やヒトの狂牛病のなかでは、もっとも古くから知られているもので、300年ほど前からヨーロッパを中心として、世界各国で発見されている。 この病気はヒツジがヒツジやヤギの一部を食べることが原因と考えられている。ヒツジは草食動物なので、自然の状態ではめったに共食いはしないけれど、密集して飼育しているうちになんかの間違いで、ヒツジが他のヒツジを部分的に食べてしまう場合もある。 これも一節によるとヒツジは胎盤の一部が脱落した時などそれを食べる習慣があり、そのような習性が引き金になったとも言われている。 また人間は餌としてヒツジの一部をヒツジに食べさせることもあった。これはウシの肉骨粉と同じような飼育である。 このスクレイピーはいわば狂牛病の先輩のようなもので、症状も脳細胞の変化もウシの狂牛病とそっくりである。 イギリスで急にウシの狂牛病の感染が広まったのは、スクレイピーに感染したヒツジをウシの餌にしたこと、ウシにウシの肉骨粉を飼料として与えたことによるされている。 このように人間のクールーやヒツジのスクレイピーをよく見ると、狂牛病というのは「共食い」と深く関わっていると考えられる。 「共食い」というのは生物にとって正常なものではない。生物にとって「種の保存」というのは何にもまして大切で、種を保存するために生活し、子孫を残しているとも言える。だから、同じ種の仲間を殺したり、食べたりしないのが普通である。 人間は戦争や殺人という名のもとに、おなじ人間という種のなかで殺し合うがこれは生物の行動としては異常である。どう猛な肉食獣の頂点にたつライオンやトラは激しい縄張り争いや、狩りに失敗して餓死寸前になることがある。それでも共食いはしない。餓死する方を選ぶ。 少し下等な動物になると共食いが見られる。身の回りで知られたものとしてはフグで、フグの養殖場では共食いを常に警戒している。でもやはり共食いは異常な現象で、フグに餌としての二枚貝を与えると先を争って食べるが、さすがに同じ生け簀の中にいる同じフグを先を争って食べるようなことはしない。なにかの機会に反射的に共食いするようである。 このように多くの動物が自分と同じ種を殺さないのに対して、人間は殺しあう。心理学などでは、人間の脳が不完全で、何のために地球上にヒトという種が存在するのか、ヒトの人生の目的ななんであるか、さらに自然のなかで人間はどのようにして生きていくのかが判らないまま、毎日を送っていることが原因しているとされている。 狂牛病は「共食い」という生物に共通のタブーを犯したときに、生物が警告を出しているようである。 狂牛病の原因が共食いであるとすれば、狂牛病を防ぐのはそれほど難しくない。「肉骨粉」と言われるリサイクルの餌を与えたり、結果的に共食いにならないようにすれば、狂牛病を防ぐことができるからである。 事実、イギリスでは注意をして飼育するようになってから、狂牛病のウシは激減している。1990年頃から急激に増えてきたイングランドの狂牛病のウシは1993年にピークを打ち、1年に35000頭もの狂牛病のウシが出現した。 しかしたぶん原因が肉骨粉にあるとわかって、その使用を止めたら狂牛病が急激に減少した。原因と推定されるものをのぞけば現象が少なくなれば、おおよそそれが原因として良い。 狂牛病の教訓は多いが、何事も生産効率だけに気をとられて、ウシやヒツジが生きものであることを忘れないことも大切のようである。 あまりにも密集して飼ったり、動きのとれない狭い箱のようなところに入れて育てるのではなく、家畜の命にも尊敬の念をはらい、美しい牧場でゆうゆうと遊びながら大きくなるようにするのがよいのだろう。 飼育の方法と病気の状態を勉強するにつれて、私は自然の深い調和を感じる。ここで問題にしている食の安全とは人間という種の食についてだけであるが、それが広く自然のありかた、人間と生物の相互のあり方に関係していることを知るのである。 いったい、自然の摂理を知り、その限界を知って行動すれば、食の安全は保たれるような感じである。このことはこのシリーズでその一部を明らかにできると思うが、全部は無理だろう。というのは人間の知恵では自然の摂理を十分に理解することができないと考えられるからである。せめてその一部を理解し、それを正しく活かして生活する知恵が人間にあるか、それは食の安全を考える上でもっとも革新的な部分であると思う(その2の終わり) 武田邦彦ふむふむはた坊

2014.11.25

コメント(0)

-

かぶら 在庫はまだ36本ある たくさんあるなあ りんご おべんきょうその23

昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個02月01日 13回目の収穫をした 10個02月09日 14回目の収穫をした 15個02月16日 15回目の収穫をした 10個02月23日 16回目の収穫をした 10個そろそろ おしまいかな今年の秋hcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個在庫を調べてみたg-01 00本g-03 02本g-09 17本m-06 10本m-20 04本m-07 03本合計 36本 まだまだ あるりんご おべんきょうその23品種名フラワー オブ ケントFlower of Kent誕生年 誕生地元となる品種収穫時期特徴 俗称、ニュートンのリンゴ。落ちる実を見て、ニュートンが万有引力の法則についてヒントを得たという逸話(後述)で知られる。 落果しやすい性質を持ち、生食用ではなく、料理用として使われる。味は渋みと酸味が強いが追熟させると甘く、酸の利いたいい味になるという はた坊

2014.11.24

コメント(0)

-

せろり 12月には 収穫できるくらいになってきている うし おべんきょうその23

昨年せろりhcで 苗がうっていたので 2つ 購入09月22日 hcで 苗を2つ 購入 m-08の畑の端っこにうえておく10月05日 畑でみたら 大根の横なので 日当たりが悪そう大きくなるかどうか 判らないが まあ 様子見ということに その後 みつば みずな ブロッコリの苗も追加でかってきて 植えた58円の苗 いろいろとあるので どんどん 植えよう10月20日 その後も 無事なり11月02日 横の大根を収穫して 日光があたるようにしておいた その後も セロリ すこし 成長している11月10日 追肥しておいた これで もっと 大きくなるはず12月08日 その後 あまり サイズは変わっていない まあ それなりに 育っている12月15日 やや 大きくなってきているみたいだ 追肥しておこう12月28日 まあまあ 大きくなっている 収穫はokのようだ今年01月10日 すこし収穫をした02月10日 雪で枯れてしまっている03月10日 枯れたまま 04月06日 春になって 葉が新しくでできている もう 1回くらい 収穫できるかな ???花が咲いてしまうかも ??まあ しばらくは 様子見をしておこう04月20日 無事に大きくなっきている 収穫できそうになってきている05月06日 せろり 見事に回復 収穫してもokだなあok 花もさかずに 葉が茂ってきている 予想外で 収穫できる05月11日 せろり 2回目の収穫した 結構と分量もある05月18日 せろり 3回目の収穫をした もう 一回くらいは 収穫できるかも6月15日 4回目のセロリの収穫 これにて 終了 今年も 秋のセロリ 2本をかってきた09月21日 hcで2本のセロリ 苗をかってきて m-06の畝に植え付けた10月26日 無事にすこし生育している11月09日 その後も すこし 生育してきている これで 安心なり11月16日 その後もすこし 背が高くなりつつある12月には 収穫できそうだなうし おべんきょうその23利用牛糞糞は肥料にされる。与えられた飼料により肥料成分は異なってくるが、総じて肥料成分は低い。肥料としての効果よりも、堆肥のような土壌改良の効果の方が期待できる。また、堆肥化して利用することも多い。園芸店などで普通に市販されている。乾燥地域では牛糞がよく乾燥するため、燃料に使われる。森林資源に乏しいモンゴル高原では、牛糞は貴重な燃料になる。またエネルギー資源の多様化の流れから、牛糞から得られるメタンガスによるバイオマス発電への利用などが模索されており、スウェーデンなどでは実用化が進んでいる。アフリカなどでは住居内の室温の上昇を避けるために、牛糞を住居の壁や屋根に塗ることがある。はた坊

2014.11.24

コメント(0)

-

庭の柿の木の葉も そろそろ 落下してしまいそう かぼちゃ おべんきょうその16

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし07月27日 そのごも 見た目はいい感じになっている08月03日 再度 枝が じゃまというので カットした08月24日 枝は良く伸びてるものだなあ 細いが長い枝が出てきている08月31日 これで 柿の木の剪定はなし このまま 枝を伸ばしていこう09月07日 そのご 枝は また 伸びてきている枝は東にむけて 伸ばしていこう09月14日 上からみたら かなり 小さくなっている まあ こんなものかな10月04日 その後もちいさいまま でも こんなもの 枝を横に横に伸ばしていこう11月09日 その後は 動きはなし 葉もそのまま 伸びもなし 今年はこれくらいで成長はストップしている11月22日 葉も元気はなし そろそろ 紅葉して落下してしまいそうに小さく育てて 枝は 横に 横に 伸ばしていこうかぼちゃ おべんきょうその16文化日本には冬至にカボチャを食べる風習が全国各地に残る[9][10][11]。ただし、この風習は江戸時代の記録になく明治時代以降の風習とされる[10]。日本では女性の好物として、江戸時代から「芝居・コンニャク・イモ・タコ・南瓜(なんきん)」の名が挙げられることがあった(落語『親子茶屋』など)。アメリカなどではハロウィンが近づくと橙色のカボチャの中身をくり抜いて目鼻などをつけた観賞用のちょうちん(ジャック・オー・ランタン)を作り、中にロウソクを立てて戸口に飾る。昔はハロウィンが終わるとジャック・オー・ランタンでよくパンプキンパイを作っていたが、現在のジャック・オー・ランタン用のパンプキンの品種は観賞用に選抜されているため味があまり良くなく、腐るまで放置されることが多い。ハロウィンの夜に「トリック・オア・トリート」(いたずらかお菓子か)に繰り出したティーンエイジャーが他人の家のジャック・オー・ランタンを持ち去って打ち壊すのは割りとよくあるいたずらである。オルタナティブ・ロックのバンド「スマッシング・パンプキンズ」のバンド名はここから来ている。113系や115系電車などのうち、湘南色と呼ばれる車両の塗装が、かぼちゃの色に似ていることから、かぼちゃ電車という俗称がある。ブラジルでは、頭の大きい人をカボチャと呼ぶことがある。はた坊

2014.11.24

コメント(0)

-

赤玉ねぎにも もみがら かけておいた 東日本大震災3年と8か月と13日後に

もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり東日本大震災 3月11日発生11月24日は既に3年と8か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食の安全・安心 1狂牛病の基礎 食の安全のシリーズを執筆するにあたって、まず狂牛病のことから始める。このシリーズはこれまで盛んに議論されてきた食の安全の問題を「冷静で、できるだけ科学的」に整理をしたものである。このシリーズの中に書かれていることは、食を食べる人の立場だけで書かれており、生産者や政府に関することにはあまり触れていない。あくまでも食に不安を持つ人に科学的な指針を持ってもらいたいという希望に基づいている。 1913年6月、アルツハイマー教授のもとに、一人の女性が診察に訪れた。この23歳の患者が、のちに狂牛病とよばれ、世界中を震えあがらせた病気に最初に感染した女性だった。 このことは必ずしも偶然ではない。今では当たり前のアルツハイマー病だが、わずか50年前にはほとんど知られていなかった。だからこの病気が「最近になって起こってきた」ということではない。単に医学が発達して発見されただけである。 アルツハイマー先生の診察から80年後の1993年、こんどは15歳の少女がイギリスの病院に担ぎこまれた。80年前にアルツハイマー教授のもとに現れたあの女性とそっくりの症状を呈していたこの女性こそ、ウシのクロイツフェルド・ヤコブ病・・・初めてウシの狂牛病がヒトに感染した「新型」の病気、つまり「狂牛病」の第一号の感染者だったのである。 そして、あの伝統あるイギリスの酪農家にとって20世紀の終わりの10年は、悪夢のような時代となった。飼育していたウシが最初はよろよろと歩くようになり、そしてよろめき、ついには、前足の膝をおりながら地に屈し、そして最後を迎える。まるで、なにかに取り憑かれたようである。 この不気味なウシの病気に「狂牛病」という名がついた。 1990年代、イギリス国内では、実に18万頭のウシが狂牛病にかかり死んでいった。そして次第に感染の範囲は広がり、ヨーロッパへ、そしてはるか大西洋をわたり、カナダ、アメリカ、そして日本でも狂牛病のウシが発見されるまでになった。 狂牛病に感染したウシの数には諸説があり、18万頭が必ずしも正しい数字ではない。しかし、物事を正しく判断するためには本質的ではない細かいことをあまり追求しないことである。ましてそのことを「雑だ」とか「いい加減だ」といっていると本質を見誤る。世界は刻々と変わり、ほとんどの数字は「おおよそ」しか判らず、「おおよそ」の方が真実に近いことも多い。 ところで、狂牛病はウシの病気だから、人間とは一応無関係である。そこを少し解説しておく。 生物の体は「種」によって異なる。ヒトがサルから進化し、ヒトに一番近い親戚と言っても、サルとヒトではずいぶん違う。体のしくみも違えば、性質も正確も違い、病気も違う。だから、異なった種の間では病気は感染しにくいが、このことを「種の壁」と言う。 狂牛病も最初は、ウシの病気だったが、やがて「種の壁」をこえ、ウシから人間を襲うようになったのである。イギリスでは狂牛病に感染した人のうち130人余が死亡した。やがて、狂牛病の患者はフランス、アイルランド、イタリアなどのヨーロッパ諸国にひろがった。 ただしイギリスの130名ほどの狂牛病の犠牲者がすべて牛肉から感染したかどうかはまだ明白ではない。狂牛病はウシを食べること以外でも感染して発症することがあるからである。それについてはこのシリーズで詳しく説明する予定である。 ともかく、怖いことは怖いが、世界を震撼させたこの病気の犠牲者は、それほど多くない。20世紀のはじめ、スペインから全世界で拡がったインフルエンザの一種、いわゆる「スペイン風邪」では、日本だけで40万人、全世界で実に3,000万人の犠牲者を出している。これに対して、狂牛病の犠牲者は、わずかに130人程度に過ぎないからである。 このように種の壁を越えて感染してきた多くの病気の内では狂牛病はそれほど怖い物ではないが、その影響は多数の犠牲者をだしたイギリスに止まらず、全世界の酪農におよび、日本ではすべてのウシが狂牛病にかかっていないかを調べる全頭検査や、狂牛病のウシが見つかった国からの輸入制限へと発展した。 いまや狂牛病は世界でもよく知られた病気の一つとなり、農業ばかりではなく、その国の経済や文化にもその影響を及ぼすようになったのである。 なぜ、普通ならあまり注目されない位の患者しか発生していないこの病気がわたし達に不安を与えたのだろうか? 「牛を食べると死ぬ」という簡単な論理がまず、多くの人々に言いようもない恐怖心を与えた。日本では明治のはじめまでウシやブタのような「四つ足」を食べる習慣がなかった。山で狩猟をする人はシカやイノシシを捕らえて食べていたが、家畜としてウシやブタを飼育することはなかった。 でもそのような民族は世界では少なく、中国でも、ヨーロッパ、アメリカでも昔からウシは日常生活のなかの重要な栄養源であったので、牛肉を失うことは主な栄養源の一つを失うばかりではなく、生活や文化の一部をも失うことになったからである。 また、狂牛病に感染したウシが悲惨な症状だったことも、テレビをみた多くの人がこの病気に衝撃を受けた原因になった。 人間ではどうか? 人間がこの病気に感染すると、最初のうちは入浴を嫌ったり、食欲がなくなったりするだけだが、そのうち、奇声を発し、よろよろと歩くようになる。このころになると家族は、前と人格が変わってしまった肉親を悲しみ、目の前で毎日のように進行していく姿に呆然とする。 最初の女性の患者がアルツハイマー教授のもとを訪れたとき、すでにこのような症状が出ていたのである。 やがて、患者はまったく動けなくなり、家族は回復が期待できなくなることを知る。そして、多くの患者が死を迎えるまでにはそれほどの時は残されていない。 狂牛病で犠牲になった患者の脳を解剖すると脳細胞がところどころ脱落して穴が空いたような状態で、まるで海綿のようである。そのことから、この病気を「海綿状脳症」とよぶようになったのであるが、脳の神経がところどころ切れているのだから、その人の理性が徐々に失われ、そして行動もままならなくなるのである。 さらに狂牛病には人が不気味におもう特徴があった。 それは「長い潜伏期間」と「発病してから最後を迎えるまでの時間が短い」という組み合わせである。 狂牛病に感染してから発病するまでの潜伏期間は二年から八年。この長い時間のあいだ、さしたる症状もでないで元気で生活できる。でも、脳の中では正常プリオンが少しずつ異常プリオンに置きかわっている。そして、発症したとたん、急に病状が悪化して、半年に満たないうちに最後を迎えるのだから、確かに不気味でこわい。 そんな特徴をもった病気なのに、イギリス政府が間違った。潜伏期間がながいのだから、患者が発見されるまえに、「狂牛病はウシからヒトに感染するおそれがある」と注意しなければならなかった。もし潜伏期間が8年とすると、最初の患者が発生するまでの8年前から、「自分は食べていたか?」と思い出さなければならない。 「潜伏期間の恐怖」が騒動に輪をかけた。 実際にも、ウシに奇妙な病気がはやっているのは知っていたが、ヒトには移らないだろうとおもって、普通通りに牛肉を食べていたイギリス人は、政府の発表でビックリし、怒った。 それならそれとなんで早く言ってくれなかったのか? 多くの人が政府に裏切られたと思ったのは無理からぬことだった。 それに加えて、専門家が解説する「狂牛病の奇妙な病原体」が恐怖心をかきたてた。狂牛病はウシの体のなかに毒物が発生し、それを食べて死ぬのではない。そうかといって、普通の病気のように細菌やウィルスでもない。 毒物なら、それを体の中に入れた量が問題になる。毒を飲んでもうまく吐くことができれば助かる。 また、細菌やウィルスのように子供を作って人間の体のなかで増えていくものでは、数が少ないときにはその症状も軽いし、体の抵抗力で排除することができる。細菌なら抗生物質という決め手もある。 でも、狂牛病は違うという。これまで人間が長く「病原体」として戦ってきた細菌でもウィルスでもなく「プリオン」というタンパク質だということになった。 プリオンというタンパク質は、健康な人の体に普通にあるタンパク質で、脳などの組織をつくっている。タンパク質は柔らかく、変化しやすいので、熱や酸素でも簡単に変わる。でも、それが病原体のように振るまうことはなかった。 狂牛病では「正常プリオン」が「異常プリオン」という構造が違うタンパク質にかわり、その「異常プリオン」が、さらにつぎつぎと正常プリオンを異常プリオンに変えていくのである。 その結果、脳細胞がスカスカになる。 牛肉という普通の食べものを食べると死ぬ、症状は悲惨であり、潜伏期間は長い、病原菌は細菌でもウィルスでもないので防ぎようがない、それに加えて、ウシからヒトへと「種の壁」を越えてくる・・・じつに不気味で恐ろしい病気のように感じられたのも無理はない。 この奇妙な病気はいったいどのようなものなのか、本当にわたし達の食の安全を脅かすものなのだろうか? 人間の体はそれほど頑丈なものではできていない。タンパク質にしろ、DNAにしろ、化学物質としては不安定で反応性も高い。有害な物質を食べたりして変化することもあるが、人間の生活に欠かすことができない太陽の光や酸素でも影響をうける。太陽の光や酸素は、体にはかなり危険なものである。 だから、人間の体はつぎつぎと傷ついているが、それを四六時中、修繕している。それでもときどき治しそこなうことがあって、そんなときに病気になる。 孤立性CJDの原因も、医学が進歩すればわかっていくだろうが、現在の日本でも約100人の人がウシの肉を食べなくても狂牛病にかかるのは事実であり、これは知っておく価値がある。 第一話では狂牛病について、その全体像を足早に説明した。おそらく様々な疑問が浮かんだと思うので、次回から少しずつ詳細にわたって説明を加えていきたいと思う。(第一話 終わり) 武田邦彦ふむふむはた坊

2014.11.24

コメント(0)

-

もみがら 11月22日の土曜にやっと 手に入った 東日本大震災3年と8か月と13日後に

もみがらやっと 出てきていた11月から ずーーーと 待っていたが 遅くなってしまった11月22日の土曜になって やっと もみがらが 出てきたが量もすくなく 争奪戦となっていたバイクで拾いにいって 土嚢袋で たくさん 拾ってきておいたとりあえずスナップ エンドウの畝にばらまいておいたもみがら なんとか 手に入ったので ほっとしているもみがら マルチにもなるし 土の改良にもなるし土がすくないので 土のかせりの ネギのもみがら寄せには 必須のものこれで 安心なり東日本大震災 3月11日発生11月24日は既に3年と8か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------消費税(2)なぜ増税されるか?(2) 3点セット「3tenset201411201014.mp3」をダウンロード先回、燃料電池自動車のトリックを整理したが、今回は「少子化」をキーワードにした消費税増税の仕組みを示したい。このまま少子化が進むと「年金が崩壊する」ということで「少子化対策大臣」を作っていろいろな政策を進めてきた。かつて「環境を守る」というのが一つのキーワードになって、多くの税金や補助金が流れたのと同じように、今度は「少子化」というキーワードを使い始めた。先日、「有識者会議」というのが「このまま少子化が進むと日本の人口が1億人を切り、経済成長がマイナスになる可能性がある」ということで大量のお金(政府が国民から前借りする)を投入するべきだとの答申を出した。具体的に問題点を指摘しているように見えて「ここまま」とか「可能性がある」という言葉を使って、答申が現実にならなくても責任を取らなくても良いという形にしておいて、お金だけを出す仕組みを作る。目的は天下り先を作ることだ。「何かが起こればお金にする」ということが続いている。御嶽山の噴火で犠牲者がでると「どこに問題があったか」を明らかにせず、「もっとお金があれば防ぐことができた」ということにする。人の不幸でもお金にするということだ。でも、このぐらい強引なことをするのだから、作戦もいる。消費税を上げるためにいま、政府がやっていることは、1) 「政府が国民に借金をしている」ということが事実なのに、「国が誰かに借金をしているから国民が返せ(増税)」と言い換える。2) さらにお金を使いたいので、専門家を動員して「審議会」を作り、そこで「このまま・・・・可能性がある」と脅す。そして「財政再建」を旗印にするが、実質はお金をさらに使う。3) このトリックがばれるといけないので、消費税の増税に際して「テレビ新聞は除く(減免措置)」をして、テレビ新聞が政府の言うとおりに報道するようにする。この3点セットは強力だ。主語述語のはっきりしていない日本では、「借金」というと「誰が誰に借金したのか」を言わなくても、「国に1000兆円の借金がある。子孫にツケを回さないために消費税を増税する」といえば日本語になる。これを正しく主語述語を使って表現すると、「日本国は外国に対して230兆円の債権(黒字)がある。国内では、政府が国民に対して1000兆円の借金があり、国民は政府に1000兆円を貸している。もちろん、お金を借りた政府が国民に1000兆円を返す必要があるが、政府(官僚とお金をもらった人や会社)は使い込んだので、お金がない。だから、もう一度、国民から1000兆円を徴収する必要があり、消費税を増税する。さらに今後も、政府は国民から常にお金を前借りする。理由は「この目的にお金を使う」というと異論がでて自由に使えないので、最初に使っておいて「政府は使い込んだのでお金がない。もう一度、増税する」と言えば、消費税は20%まで上げることができる。」それにはテレビ・新聞の協力がいるから、彼らだけには軽減税率を適応するという仕組みだ。日本の伝統と歴史を尊重し、靖国神社に参拝し、愛国心に燃えているはずの自民党だから、こんな卑怯な手を使わず、愛国的に「まずは使った人が返せ」ということから初めて欲しい。そうしないとどんな大義も正義も、まして教育改革など成功しない。また、よく言われることだが、マスコミの存在価値は、1)政府に批判的、2)国民におもねない、であり、マスコミの人は恥ずかしくないのだろうか?(平成26年11月15日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.11.24

コメント(0)

-

わけぎ 2回目の収穫をした りんご おべんきょうその22

昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をしたりんご おべんきょうその22品種名祝 (いわい)誕生年 誕生地アメリカ 元となる品種収穫時期 7月中旬- 8月上旬特徴 早生の小玉リンゴ。8月下旬に熟するが、8月上旬に未熟な状態で収穫される。 青リンゴ・供物用のりんごとして売られている。 はた坊

2014.11.23

コメント(1)

-

にんじん 12月には 収穫できる予定なり うし おべ゛んきょうその22

二年前の人参 秋の種まき 第二弾10月21日 また 庭で種まきをしておく10月28日 まだ 発芽しない 遅いなあ11月04日 すこし発芽した11月11日 m-07の畑に移動した秋の種まき 第三弾10月28日 また 庭で種まきをしておく11月04日 まだ 発芽していない11月18日 発芽している これも g-10の畑に移動した発芽して 畑に移動した人参は m-07に16pots 12月01日 カバーをしておいたg-10に32pots 12月02日 カバーをしておいた 合計 48potsを植えいる 寒そうなので カバーをしておいた 横はビニールで囲んで 上は 不織布をかけておいた12月16日 カバーをしているが あまり暖かくもなさそう 風通りがよすぎるかな02月23日 苗はそのまま まったく成長せず 撤去とする 昨年の秋の種まきの人参 カバーしたが 風はスースーと通り まったく成長せず風をふせげずに 失敗ということで 撤去した今年も人参の種をかってきた前に遅くの種まきをしたら ダメだったので9月には いや もう 8月からでもよいのかな来週から 種まきをやってみよう09月07日 庭で種まきをした09月13日 まだ 発芽していない すこし 遅いかな09月14日 発芽している 畑に移動した m-06に植え付けた にんじん 種まき 第二弾09月15日 庭での種まきをまた やっておいた09月21日 発芽はまだ09月27日 発芽している 畑に移動する m-006に移動して植え付けた にんじん 種まき 三弾め09月21日 種まきをしておいた09月27日 発芽した09月28日 畑にいどうした m-06に植え付けた にんじん 種まき 弾四弾09月28日 種まきをしておいた10月04日 発芽した10月05日 畑に移動した m-06に植え付けをした10月12日 のこりのにんじんの苗も M-06の畑に植え付けた最初の人参 大きくなってきている植えてから 2か月が過ぎた やや おおきくなってきている11月16日 2か月と1週間がすぎた 12月には 収穫できる予定なりうし おべんきょうその22利用食用牛肉牛乳生薬胆石は牛黄(ごおう)という生薬で、漢方薬の薬材。解熱、鎮痙、強心などの効能がある。救心、六神丸などの、動悸・息切れ・気付けを効能とする医薬品の主成分となっている。日本薬局方に収録されている生薬である。牛の胆石は千頭に一頭の割合でしか発見されないため[11]、大規模で食肉加工する設備を有する国が牛黄の主産国となっている。オーストラリア、アメリカ、ブラジル、インドなどの国がそうである。ただし、BSEの問題で北米産の牛黄は事実上、使用禁止となっていることと、中国需要の高まりで、牛黄の国際価格は上げ基調である。現在では、牛を殺さずに胆汁を取り出して体外で結石を合成したり、外科的手法で牛の胆嚢内に結石の原因菌を注入して確実に結石を生成させる、「人工牛黄」または「培養牛黄」が安価な生薬として普及しつつある。はた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

さといも 毎月 2回づつ 収穫していく予定なり かぼちゃ おべんきょうその15

さといも11月に2回の収穫をしておいた12月にも 2回の収穫をして01月にも 2回の収穫をして02月にも 2回くらいの収穫の予定ゆっくりと 収穫していこうあとになるほど イモも大きくなってくるかぼちゃ おべんきょうその15世界のカボチャ類(pumpkins, squash and gourds)の収穫量上位10か国(2012年)[8]収穫量順位 国 収穫量(t) 作付面積(ha)1 中華人民共和国 --7,000,000 ---380,000 2 インド--------- 4,900,000--- 510,000 3 ロシア ---------1,080,845 ----53,400 4 イラン----------- 965,000---- 60,000 5 アメリカ合衆国 ----900,880 ----36,980 6 ウクライナ-------- 587,800--- 26,000 7 メキシコ ---------564,986---- 34,001 8 エジプト--------- 559,606---- 30,906 9 イタリア--------- 520,000---- 19,000 10 スペイン-------- 502,600---- 10,000 ― 世界計-------- 24,616,114--1,788,773 日本の収穫量は23位で212,000t、作付面積は18位で18,200haである[8]。はた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

九条ネギ もみがら まち まだ 待っている 東日本大震災3年と8か月と12日後に

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない次は11月25日くらいかな ?????? 遅いなあ東日本大震災 3月11日発生11月23日は既に3年と8か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------ほうれん草 「hourensou201411201154.mp3」をダウンロードある女性政治家が「ほうれん草の値段を知らない人は政治家になれない」と言った。わたしは「ほうれん草の値段を知っている人は政治家になれない」と言っている。政治家の仕事は「日常的なこと」と「将来のこと」の両方が大切である。人間は、毎日、科学、宇宙、人体、軍事、外交などについて深く将来を考察しているとき、スーパーでほうれん草の値段をチェックすることは至難の技であり、通常では日常的な行為は思考の妨げになる。だからといって日常的なことが下らないことではない。人間は日常なくして生きていくことはできないが、日常だけでも生きることはできない。最近、女性の社会進出のひとつの結果であり、男性の日常化(政治、経済、軍事、科学、未来などについての興味を失った男性と言っても良いが)の結果でもあるが、日常的生活の中で、「お前は日常生活に気を配っていないのか!」とばかりに非難されることが多い。たとえば、コンビニで弁当を買うと、いちいち「お箸をつけますか?」と聞かれることがある。弁当を食べるのだから基本的にはお箸がいる。そして今、森林は割り箸になるような端材の利用が少なく、森林が荒れている状態であり、割り箸を使うのは反社会的でもなくむしろ環境保全になる。「ポイントカードをお持ちですか?」も困る。持っている人は出せば良いのであって、単に弁当を買った人にいちいち聞くなと言いたい。というのは、わたしはお弁当を買っている時も「シェール石炭の採掘方法」を考えているのであって、自分がお箸がいるのか、ポイントカードというのを持っているか考えることができないからだ。JR東海の新幹線が「監獄列車」であることは再々、指摘している。なにしろ在来線の改札口を通り、新幹線の改札口を通って「こだまの自由席」に乗っているのに、(必要もないのに)待ってましたとばかり検札にくる。「切符を出すぐらい」と思うけれど私の頭はすでに新幹線に乗った途端から書きかけの書籍の構成にいっぱいになっていて、切符のことはほとんど忘れている。ゆっくり思考を巡らせようとしているところに検札が来る。切符はどこにしまったかを思い出すだけで思考は中断する。私の好きな映画に「ハリーの災難」というのがあるが、そこには文学者が死体の横を通りながら、それに気がつかずに詩を読んだり、大富豪に絵が売れて「なんでも希望のものを」と言われているのに、「イチゴ、ワンパック欲しいわ」と言う寡婦が出てくるが、まさに人間の集団というのは「常識的なこと」だけをする人で構成されているわけではない。たしかに文学者は変人かも知れないし、寡婦は世間離れしているかも知れない。でも、死体より詩に興味があり、1億円よりイチゴ・ワンパックの方が良いというのは、その人の見識なのだ。お酒を飲んではダメだ、タバコを吸ってはいけない、後部座席でもシートベルトをしろ、服のボタンはちゃんとつけて、髪はボサボサではいけない・・・・礼儀正しいとか、公衆道徳を守るのは当然だが、他人に関係ないことでなぜこれほど息が詰まる社会になってしまったのだろう??? また新幹線の話だが、降りるだんになると、座席の背を元に戻せ、食べた弁当やゴミは片付けろとうるさい。実はあるときに「お客さんが降りて、次のお客さんが席に着くときに、次の人のためにきちんとした座席を用意するのは、JRですか前のお客さんですか?」と車掌に聞いたことがある。車掌はやや困った顔をして「JRの責任です」と言いました。わたしは「JRがやれとまでは言わないけれど、検札をする車掌は検札するだけで、サービスをしている様子はないが、検札するなら座席も気がついたときには綺麗にしたらどうか。そうしたらわたしも協力するが」と言ったら、少し微笑んだだけで答えはなかった。「そんなことどうでも良いじゃないか」というかも知れないが、そのうち、車内の清掃はすべて「JRの下請け」と「乗客」がやることになるだろう。実は車掌が座席を片付けないのは、列車の中の人の身分が「車掌>乗客>下請け」となっていて、車掌は「座席を直したり、ゴミを片付けたりするような下等な仕事は出来ない」ということらしい。(平成26年11月20日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

青梗菜 2回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と12日後に

昨年 種まきしよう09月08日 第一弾の種蒔きをする 庭で種まき 16pots 09月14日 発芽してきている09月15日 畑に移動する m-07に植え付けをしておく10月10日 その後 青梗菜 消えてしまった感じ11月02日 すこし 青梗菜 のこっているのがある 数はすくない11月04日 数を数えてみると 10本くらいしか 残っていない16potsの種まきして 植え付けたが どうも うまく育っていない残っているのは 10本くらい まあ 大きくなってから 収穫しよう11月17日 かなり大きくなってきている これで 収穫できそうだ11月24日 その後も 様子見 もう すこし 大きくなるのをまっている12月08日 そろそろ 収穫してもよさそうになってきている12月14日 初の青梗菜の収穫 1個12月22日 2個目の収穫をした12月29日 3回目の収穫をした今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生11月23日は既に3年と8か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から20年どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------平和外交を具体的に示す人に代議士になってもらう「heiwagaikou201411171124.mp3」をダウンロード「地球温暖化」というのはアメリカとヨーロッパが仕組んだ「平和外交」だった。ダマしが入っているので、あまり褒められないが平和外交だから武力より良いかもしれない。地球が温暖化するなどということは、二酸化炭素が昔の濃度(昔は95%だった)に戻るのだからありえないことだが、アメリカとヨーロッパに平和外交の力があった。1) 20世紀に日本軍の働きで植民地の多くを失った。それまでは植民地のあがりで裕福な生活をしていたのに、自分たちで働かなければならなくなった。2) さらにアジアが発展すると安く輸入している製品がなくなり、エネルギーの値段も高くなる。そこで「アジアの発展を軍事力ではなく、何とかして抑える必要がある」ということで考え出したのが、リサイクル、持続性社会、それに温暖化の3点セットだった。すでにアメリカ、ヨーロッパは発展してしまっているので、ここで何らかの方法で「現状固定」を行うとヨーロッパの優位が続き、アジアから安い製品を入れることができる。Fb1317 この図は左がドイツ人が一人で使っているいろいろな資源、右がフィリピンなどアジア諸国の人が使っている資源で、一目瞭然、ヨーロッパ人が世界の殆どの資源を使っている。そこで「持続性社会」の構築で中心的な役割を果たしたスウェーデンの学者が「持続性社会の原理」を出す。カール・ヘンリック・ロベールの循環4原則(1)自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない。(2)自然の中で人間社会の作り出した物質の濃度が増え続けない。(3)自然が物理的な方法で劣化しない。(4)人々が自らの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならない。ヨーロッパの北方民族は苦労しているから理屈がうまい。これだけ見るとなにか「善人」のように思うが、基本は「現状を変化させていけない」ということであり、その現状とは上の図のようにすでにヨーロッパが一人あたり10倍以上の資源を使っていることを変えないようにしようということだ。これこそ「平和外交」の一つで、残念ながら現実のこの作戦に引っかかったのは日本だけで本命の中国、インドは参加しなかった。このような平和外交を日本では「ズルい」と感じるだろうが、弱肉強食を正しいとする世界では「正当な手段」の一つであり、その証拠が1995年のベルリン・マンデートと1997年のバード・ヘーゲル決議である。1995年のベルリン・マンデートというのは、二酸化炭素の削減にあたってヨーロッパの打撃を少しでも少なくするために、「共産国の崩壊前の二酸化炭素排出量を基準にする」という外交戦略だった。共産国は不効率で二酸化炭素を膨大に出していたから、西側諸国に組み込まれて急激に排出量が減少した。減少した後の量を基準にすると自分たちの首を絞めるので、「ヨーロッパの共産主義のある時代に立ち返って、それを基準にする」という奇妙な計算方法を編み出した。これが京都議定書の計算様式である。もう一つは京都議定書締結に際して、「中国とインドが参加しなければアメリカは批准しない」というアメリカ上院決議で「バード・ヘーゲル決議」といい、与野党の全会一致95:0で決まった。露骨ではあるが正々堂々とはしている。現在の日本は「国土を守るのは軍隊だけ」という意見が大半だが、平和外交を得意とする人を議員に選ぶと戦争をしなくて済む。それには「知恵」と「度胸」、それに「粘り腰」が必要で、譲らず作戦を組み、地球温暖化のようにじわりと相手国を弱らせていく人が平和をもたらす。日本も国際社会でリードをとれる国になるなら、平和外交の一つも展開して、戦争をせずに自らを有利にする方法を考えるべきだろう。平和外交とはそういうものだ。(平成26年11月16日)武田邦彦ふむふむはた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

かぶら 4回目の収穫をした りんご おべんきょうその21

昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個02月01日 13回目の収穫をした 10個02月09日 14回目の収穫をした 15個02月16日 15回目の収穫をした 10個02月23日 16回目の収穫をした 10個そろそろ おしまいかな今年の秋hcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個りんご おべんきょうその21品種名ジョナゴールド(Jonagold)誕生年1943年 誕生地アメリカニューヨーク州立 農業試験場 元となる品種ゴールデンデリシャス×紅玉収穫時期 9月中旬- 10月上旬特徴 1970年に秋田県果樹試験場によって日本に導入された。シャリシャリ感がある果肉で酸味と甘みのバランスが良く(比較的酸味が勝る)、生食の他、酸味があるため、菓子や料理に向く。 はた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

むかご 今年は放置しているので あちこちに むかご だらけ うし おべんきようその21

m-06のやまのいもの枯れ葉むかご 大量についている下をみると おちているのも 多いヤマノイモ 一度うえたら もう いつまでも たくさんのイモがあちこちにできるこれで 来年もヤマノイモ あちこちから 発芽するだろう収穫したヤマノイモの根っこも 保存しているのが16本くらいある予定では 収穫したヤマノイモから 来年用の種イモを32本くらいと 落ちたむかごなどから 来年も40本くらい植え付けする 予定なり11月22日は 小雪わずかながら雪が降り始めるころ。『暦便覧』では「冷ゆるが故に雨も雪と也てくだるが故也」と説明している。小雪の期間の七十二候は以下のとおり。初候虹蔵不見(にじ かくれて みえず) : 虹を見かけなくなる(日本・中国)次候朔風払葉(きたかぜ このはを はらう) : 北風が木の葉を払い除ける(日本)天気上勝地気下降(てんき じょうとうし ちき かこうす) : 天地の寒暖が逆になる(中国)末候橘始黄(たちばな はじめて きばむ) : 橘の葉が黄葉し始める(日本)閉塞而成冬(へいそくして ふゆをなす) : 天地の気が塞がって冬となる(中国)次は 12月07日で 大雪うし おべんきょうその21生産2010年現在、世界でもっともウシの飼育頭数が多いのはインドであり、約2億1000万頭が飼育されている。これに次ぐのはブラジルで、2億950万頭であり、両国の飼育頭数にはほとんど差がない。かつてはヒンドゥー教の影響もあってインドが圧倒的に頭数が多く、長らく世界一の座を占めていたが、アマゾンにおける牧場開発などによってブラジルが急速に飼育頭数を増加させ、2003年にはインドに代わって世界1位となった。2008年にはふたたびインドが飼育頭数第1位となったものの、両国の頭数はほぼ拮抗している。3位はアメリカ合衆国で9380万頭であり、ここ10年はほぼ横ばいとなっている。4位の中国は8370万頭で、これもほぼ横ばいとなっている。5位はアルゼンチンで、4390万頭である。ここもこの10年の飼育頭数はほぼ横ばいとなっている[10]。はた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

わけぎ 長く長く収穫できる良いネギさん かぼちゃ おべんきょうその14

今年のわけぎ畑の畝の二つに植ええてるので すごい量である つまり 5坪 全部が わけぎ見ると やはり 凄いなあ自分でも 見たら 植え過ぎとも思ってしまうが あるものは 全部を植えているる どんどん 収穫していこう09-10月は生育期間11-12-01-02-03-04月と長く収穫できる05-06-07-08の4か月は休眠となるわけぎ 生育期間は2か月で 収穫期間は6か月で 休眠期間は4か月一年の半分は 収穫できる わけぎ 良いネギさんだなあかぼちゃ おべんきょうその14日本における収穫量上位10都道府県(2012年)[7]収穫量順位 都道府県 収穫量(t) 作付面積(ha)1 北海道 113,300 --- 8,850 2 鹿児島県 12,800--- 983 3 茨城県 9,420 --- 532 4 長崎県 8,160 --- 537 5 千葉県 5,380 --- 265 6 宮崎県 5,170 --- 234 7 神奈川県 3,660 --- 230 8 沖縄県 3,100 --- 478 9 石川県 2,830 --- 223 10 岡山県 2,820 --- 168 ― 全国計 227,100----- 17,800 はた坊

2014.11.23

コメント(0)

-

青梗菜 2回目の収穫をした 東日本大震災3年と8か月と12日後に