2015年01月の記事

全141件 (141件中 1-50件目)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ m-08の畑の畝の分

本年度03目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-8の畝の在庫 09 01ニラ 02九条ネギ 03サトイモ 04やまのいも 05ぶろこりー 06ばせり 07芽ニンニク 08博多にんにん 09らっきょう 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-40---40---40---40---40---30---30---25---10---05---05 02-40---40---40---40---40---40---40---40---40---35---35 03-00--200--150--120---90---80---60---50---10---05---00 04-00--100---80---50---50---40---10---00---00---00---00 05-15---15---30---40---40---40---40---40---40---40---40 06-15---15---15---18---20---20---20---22---25---20---15 07-00---00---15---20---25---30---35---37---37---37---37 08-00---00---00---20---25---30---35---37---37---37---37 09-00---00---30---30---30---35---35---37---37---37---37これが02月1日のm-08の畑の在庫 09はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ m-06の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-6の畑の在庫 05 01九条ネギ 02せろり 03大根 04たかな 05にんじん 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-00---40---40---40---40---40---45---45---40---35---35 02-00---00---10---15---25---30---40---40---40---35---30 03-00---00---10---15---20---25---30---35---35---35---30 04-00---00---05---10---15---20---25---25---25---25---25 05-00---05---10---15---25---30---35---35---35---25---20これが02月1日のm-6の畝の在庫 05はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ m-07の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日の野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-7の畝の在庫 05 01九条ネギ 02やまのいも 03わけぎ 04大根 05たかな 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-40---40---40---40---40---40---45---45---45---40---40 02-100--100--80---50---40---30---10---00---00---00---00 03-00---00---10---20---30---40---40---40---40---35---30 04-00---00---10---20---30---35---40---40---40---35---30 05-00---00---05---10---15---20---25---30---30---30---25これが02月1日のm-07の畑の在庫 05はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ m-20の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-20の畑の在庫 08 01 やまのいも 02あさつき 03ぶろこり 04大根 05たかな 06青梗菜 07すなっぶ 08エンドウ 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-00--100---80---50---40---30---10---00---00---00---00 02-00---10---15---20---30---35---30---25---10---05---00 03-00---50---50---50---50---50---50---50---40---40---40 04-00---50---10---20---30---35---35---35---35---35---30 05-00---50---05---10---15---15---20---25---25---25---25 06-00---50---05---10---15---15---20---25---25---25---25 07-00---00---00---00---15---20---20---25---25---25---25 08-00---00---00---00---15---20---40---60---60---60---65これが02月1日のm-20の畝の在庫 08はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ g-03の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-03の畑の在庫 04 01九条ねぎ 02かぶら 03たかな 04だいこん月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--45---45---45---45---45---45---45---45---45---40---40 02--00---10---15---20---30---40---45---45---40---35---30 03--00---10---15---20---30---40---45---45---40---35---35 04--00---10---15---20---35---40---45---45---40---35---30これが 02月1日のg-03の畑の畝の在庫 04はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ g-01の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-01の畑の在庫 06 01九条ネギ 02韮 03いちご 04ぶろこり 05芽キャベツ 06そらまめ月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--45---45---45---45---45---45---45---45---45---40---40 02--40---40---40---40---40---40---30---25---15---05---05 03--15---15---15---10---10---10---10---08---08---08---08 04--00---10---15---25---35---40---45---45---40---40---40 05--00---10---15---25---40---40---45---45---35---25---25 06--00---00---00---00---00---15---20---22---22---22---25これが 02月1日のg-01の畑の畝の在庫 06はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ g-07の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-07の畑の在庫 06 01かぶら 02たかな 03青梗菜 04ぶろこり 05中生たまねぎ 06赤玉ねぎ 月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--00---00---05---20---35---40---45---45---40---30---25 02--00---00---10---20---35---40---45---45---40---30---30 03--00---00---05---20---25---30---35---35---35---35---30 04--00---00---05---20---35---35---40---40---40---40---40 05--00---00---00---00---20---22---22---23---23---23---23 06--00---00---00---00---20---22---22---23---23---23---23これが 02月1日のg-07の畑の畝の在庫 06はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

本年度03回目の計測 02月01日のデータ g-09の畑の畝の分

本年度03回目の計測 02月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-09の畑の在庫 05 01大根 02ぶろこり 03芽キャベツ 04かぶら 05早生のたまねぎ月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--00---00---10---20---40---40---45---45---45---40---35 02--00---00---05---20---35---40---45---45---40---40---40 03--00---00---10---20---35---40---45---45---40---30---25 04--00---00---05---20---35---40---45---45---40---30---25 05--00---00---00---00---20---22---22---23---23---23---23これが 02月1日のg-09の畑の畝の在庫 05はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

大根 17回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と21日後に

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした01月25日 17回目の収穫をした だいこんの在庫 g-07 00本 g-09 08本 m-20 08本 m-06 08本 m-07 10本 合計 34本くらい毎週4本づつ 収穫すると まだ08回くらい 収穫できる予定 12-01-02月まで 大丈夫かな東日本大震災 3月11日発生1月31日は既に3年と10か月と21日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------テロと空爆・・・日本が世界の平和のために寄与できる方法 今、イスラム社会で起こっていることは「悲しいこと」です。私たちから見ると特殊な宗教の人たちが暴力をふるっているように見えますが、彼らも本来は平和で穏やかな生活を望んでいるのです。事実、7世紀にマホメットが登場し、その後、中東地域はイスラムの国が多く建国され、10世紀ころにはヨーロッパよりはるかに平和で文化的な地域だったのです。一時、蒙古の侵入で乱れたことはありましたが、その後もエジプト、イラン、トルコなどを中心的な国として栄えました。ところが、20世紀に入り石油が取れることもあって、ヨーロッパ、アメリカが中東地域に入り、それから混乱に混乱を重ねています。ここで詳しい歴史を書く事はしませんが、今、注目されているシリアにしても1920年にフランスが攻め入ってシリアを植民地にしてから100年間ゴタゴタが続いているのです。それは今でも同じで、イギリスやフランスの代わりにアメリカが登場して、イラクに対して「大量破壊兵器がある」とウソを言ってイラクを占領して大統領を殺害し、さらに「イスラム国はけしからん」と言って、空爆を続け、すでに昨年夏に6000人以上の犠牲を出しています(アメリカ中央軍のオースティン司令官)。今回の日本人拘束、パリのテロの背景に、中東地域に対するヨーロッパ、アメリカの100年にわたる暴虐があることを認識でき、中立的な立場で国際社会に「平和」を呼びかけることができるもっとも良い立場にあるのが日本です。もし日本が勇気を持って「本当のこと」に基づく提案ができたら、それが日本の外交の力になり、中国などと対等に世界外交を展開していくことができるでしょう。まず第一に「テロが憎い」というのはアメリカの論理で「テロも空爆も同じ」というスタンスが必要です。テロはお腹に爆弾を抱えて突撃するのですが、空爆は航空機が爆弾を抱えてそれを落とすのですから同じことです。第二に、日本は国連主義を取るべきで、世界の紛争をなくすためにはイラク戦争で見られるようにアメリカが勝手に国連決議に反する形で他国を攻撃するということが起こらないように繰り返し声明を出し、協力しない姿勢をとる必要があります。そして第三に、戦争が起こるのは「自分の国が攻められてもいないのに、遠い他国を攻める」という考え方に対して断固たる反対の態度を示すべきでしょう。最後に、「アメリカがシリアまで言って爆撃してもアメリカ人は優れているから良いことだが、イスラム国が自分の国に許可なく入ってくる人を拘束してはいけない」というような民族に優劣をつけることを日本人はしないということを明白にするべきと思います。日本は先進国で、アジアの国でもあるので、独自の立場から、日本の見識を示す絶好の機会です。決して、卑屈になって損得を考え、右を見たり左を見たりせずに、日本本来の文化、誇り、誠実、礼儀などを発揮することです。特に「愛国的、日本文化優先」の人がアメリカに追従しないようにして欲しいものです。(平成27年1月25日)ふむふむはた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

青梗菜 14回目の収穫をした くり おへんきょうその06

今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をしたくり おべんきょうその06材木としての用途堅くて腐りにくいので、建物の柱や土台、鉄道線路の枕木、家具等の指物に使われたが、近年資源量の不足から入手しづらくなった。成長が早く、よく燃えるので昔は薪木としても使われていた。縄文時代の建築材や燃料材はクリが大半であることが、遺跡出土の遺物から分かっている。はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

たかな たくさんあるので 根こそぎ収穫をしていこう ぶた おべんきょうその11

今年の秋また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた01月24日 9回目の収穫をしておいた タカナの在庫 第一陣のタカナ 4株 g-03 まだ 収穫できる第二弾の 10株 g-07/09 これもやや小さいが 収穫できている第三弾の 0株 m-20 雑草にまけてなくなった第四弾の 0株 m-06 雑草にまけてなくなった第五弾の 4株 m-07 まだある すこしだけど 無事 合計で 18株くらいはある まだまだ 収穫はできそうこれまで 葉だけをとっていたが 株ごと 全部引き抜いてしまおう在庫はたくさんあるぶた おべんきょうその11豚の飼育史オセアニア南太平洋諸島の文化において、ブタは唯一の大型食用家畜として重要視された。もともとこれらの島々にはブタは生息していなかったが、紀元前1000年ごろから始まったオーストロネシア語族の拡散にともなってブタも海を渡り、メラネシアやポリネシアの多くの島々で重要な家畜となった。一方で、オーストラリアやニュージーランド、イースター島やツアモツ諸島などのようにブタが持ち込まれなかった島々も存在する。また、ミクロネシアの一部諸島のように、いったん持ち込まれたブタが何らかの理由によって絶滅したところも存在する[6]。ブタの飼育された島々においてブタは儀式の際などに屠られる特別な食料となり、またバヌアツなどにおいてはブタの牙が富の象徴とされた。この際、ブタの牙はできるだけ長く伸びているものほど珍重され、高い価値を持った。長く伸び円弧を描いたブタの牙は、富の象徴としてバヌアツの国旗にも描かれている。はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

2月になれば 野菜にも 花蕾がつきだす どんどん 収穫していこう いちご おべんきょうその18

m-07の畑の野菜大根 葉は 黄色くなってきつつあるタカナ 葉もどんどん 入れ替わりつつある 外のは枯れてしまうちんげんさい 花蕾がつきだしてきているのも ある1月もそろそろ 御終いに2月になると 野菜も花蕾があちこちで 出てきそう2月には 在庫の野菜 どんどん 収穫をしていこう花蕾がつきそうや 野菜から どんどん 収穫をしていこう3月には 今年の野菜の植え付けの予定などをつくろう在庫整理と 今後の植え付け 予定をくんでいこういちご おべんきょうその18夏娘 (カレイニャ) 2004年 北海道の生産者による「みよし」と「サマーベリー」の交配種の実生選別種。糖度は高いが、表皮の色が斑で光沢が少なく軟らかい夏イチゴ(四季成)。酸度はやや低い。 やよいひめ 2005年 群馬県農業技術センターによって育成された品種。特長としては、果実が大果でかつ果肉がしっかりして日持ちが良いことが挙げられる。食味は酸味まろやかで、糖度は高くジューシーである。果色は明るく、高温期に黒ずむことが無い。 ペチカ(ペチカプライム) 2007年品種登録出願 株式会社ホーブ(北海道)が「大石四季成2号」と「サマーベリー」を交配。甘みが控えめで見栄えのよい四季成りイチゴ。夏場の端境期に出荷され、香りが多くケーキ用として輸入品に対抗。 はた坊

2015.01.31

コメント(0)

-

にんじん 7回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と20日後に

二年前の人参 秋の種まき 第二弾10月21日 また 庭で種まきをしておく10月28日 まだ 発芽しない 遅いなあ11月04日 すこし発芽した11月11日 m-07の畑に移動した秋の種まき 第三弾10月28日 また 庭で種まきをしておく11月04日 まだ 発芽していない11月18日 発芽している これも g-10の畑に移動した発芽して 畑に移動した人参は m-07に16pots 12月01日 カバーをしておいたg-10に32pots 12月02日 カバーをしておいた 合計 48potsを植えいる 寒そうなので カバーをしておいた 横はビニールで囲んで 上は 不織布をかけておいた12月16日 カバーをしているが あまり暖かくもなさそう 風通りがよすぎるかな02月23日 苗はそのまま まったく成長せず 撤去とする 昨年の秋の種まきの人参 カバーしたが 風はスースーと通り まったく成長せず風をふせげずに 失敗ということで 撤去した今年も人参の種をかってきた前に遅くの種まきをしたら ダメだったので9月には いや もう 8月からでもよいのかな来週から 種まきをやってみよう09月07日 庭で種まきをした09月13日 まだ 発芽していない すこし 遅いかな09月14日 発芽している 畑に移動した m-06に植え付けた にんじん 種まき 第二弾09月15日 庭での種まきをまた やっておいた09月21日 発芽はまだ09月27日 発芽している 畑に移動する m-006に移動して植え付けた にんじん 種まき 三弾め09月21日 種まきをしておいた09月27日 発芽した09月28日 畑にいどうした m-06に植え付けた にんじん 種まき 弾四弾09月28日 種まきをしておいた10月04日 発芽した10月05日 畑に移動した m-06に植え付けをした10月12日 のこりのにんじんの苗も M-06の畑に植え付けた最初の人参 大きくなってきている植えてから 2か月が過ぎた やや おおきくなってきている11月16日 2か月と1週間がすぎた 12月には 収穫できる予定なり12月07日 3か月となった もう 収穫できそうだ12月13日 すこし 収穫をしてみた まあまあ 良い人参さんになっている まびきもなし 放置したままだけど なんとかなるものだなあ12月23日 2回目の収穫をした12月28日 にんじん まだまだ たくさんある ゆっとくりと 収穫していこう12月31日 3回目の収穫をした01月03日 4回目の収穫をした01月12日 5回目の収穫をした にんじん 在庫 m-06 畝no2 9/14 植え付け 大量にある 畝no1 9/28 植え付け まばらにある 畝no3 10/12 植え付け ほとんど なし畝no2のは雑草とりをこまめにしたので 無事に生育 畝no1は適当に雑草とりなので まばらに残る畝no3のは 雑草とり あまりしなかったので ほとんど なし 消滅したみたい マルチを使用して 雑草を防止しないと にんじんさん 消滅してしまうようだなあ ねぎ にんじん ちんげんさい たかな 菊菜なども 雑草にまけやすい マルチを使用して 今後は 生き残りの苗を増やすようにしよう01月18日 6回目の収穫をした01月24日 7回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月30日は既に3年と10か月と20日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------最期の一撃 第十話 アーリア人の侵略の仕方 コーカサス山脈の北の草原地帯から移動を始めたアーリア人は、もともとその地方に住む人たちを力で追い出して、住み着いた。そう言っても抽象的でわかりにくいので、私たち日本人になじみやすいギリシャや現在は紛争ばかりしているシリアあたりの例で「実際の様子」を知っておきたい。紀元前2000年ごろにアーリア人たちが第一次の移動を開始する。その一部が現在のルーマニア・ブルガリアを経てギリシャに乱入する。いくら紀元前2000年といってもすでにルーマニア・ブルガリアにもギリシャにも人が住んでいて、その人たちを蹴散らしてギリシャに入った。その人たちの名前は「アーリア系アカイヤ人」という名前が付いている。またその時にブルガリア辺に住んでいた人は仕方なく南に押し出され、エーゲ海に浮かぶ海に漂うことになり、それを「海の民」と呼んでいる。それが紀元前2000年だったから、そこで一応、ギリシャにはアカイヤ人、エーゲ海には海の民が住み始め、それから800年は平穏だった。ところが、紀元前1200年になると、再びコーカサス山脈の北の草原地帯からアーリア人が動き始め、四方八方に散らばるが、その一部がまたルーマニア・ブルガリアを通ってギリシャに乱入した。つまりすでに800年前に自分たちがギリシャに乱入したのに、また800年たって乱入したのだった。でも、アーリア人というのは実に獰猛なので、同じ種族であることなど問題にしない。「すぐ立退っ!どかなければ奴隷だっ!さもなくば殺すぞ」とばかりに鉄器の武器を持って侵入してくるのだからたまらない。たまらず同じアーリア系のアカイヤ人(図では茶色)は海に押し出され、ギリシャにはアーリア系ドーリア人(赤)が住み着く。これが後のギリシャ人だから、戦争好きで、アテネとスパルタの戦争のように戦争ばかりしている。ところで、ギリシャにいたアカイヤ人はエーゲ海にでて、そこに住んでいる海の民を押し出し、海の民(青)はたまらずトルコとシリアに逃げ込み、そこにいたフェニキア人(緑)がたまらずシドンからティルスに逃げ、ティルスからさらにカルタゴへと逃げていった。つまりアーリア人というのは人の土地に入るときに、挨拶も交渉も何もせずにただ「どかなければ殺すっ!」といって侵入してくる。何しろ荒くれ者の集団だから逃げるか奴隷の二つしかなく、大半は散り散りに逃げた。その一例がギリシャなのである。もちろんその時にローマの方に行ったアーリア人がローマ人となり、カルタゴに逃げたフェニキア人とその後、激しい戦いになり、カルタゴは滅亡する。アーリア人のこの侵略の仕方は、その後、ずっと続き、後に全世界に植民地を展開し、アメリカが膨張し、アーリア人同士の宗教戦争へと発展している。だから、現代を知るためには、また侵略という意味を知るためには、紀元前2000年からずっと続いてきたアーリア人独特の侵略の仕方をまずは学んでおく必要がある。(平成27年1月22日)ふむふむはた坊

2015.01.30

コメント(0)

-

m-07の大根 これも 大きくなってきている くり おべんきょうその05

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした だいこんの在庫 g-07 00本 g-09 08本 m-20 08本 m-06 08本 m-07 10本 合計 34本くらい毎週4本づつ 収穫すると まだ08回くらい 収穫できる予定 12-01-02月まで 大丈夫かなm-06/m-07の大根これも 大きくなっている 適当に植えているので サイズはバラバラだけど それなりに収穫できている 良しとしようくり おべんきょうその05日本国内の収穫量2011年度 19,100 t(前年比 81%)全国1位:茨城県 4,970 t (26%)全国2位:熊本県 2,360 t (12%)全国3位:愛媛県 1,580 t (8%)はた坊

2015.01.30

コメント(0)

-

さといも 収穫は また あとで 寒いので 外にでていない 豚のおべんきょうその10

さといも昨年度 猛暑がづづいているが サトイモさん わりと元気がある水路の横にあるので みずやりが楽サトイモは 元気なり猛暑はもう しばらく続くが サトイモさん 今回は 無事なり08月25日 猛暑が過ぎた 雨かふってきて サトイモ 元気そう猛暑もやっと おわりそう サトイモ元気なり 大きくなっている 今年は場所が良いので みずやり不要で 成長している09月05日 雨が良く降っているので サトイモも 元気なり09月13日 その後も いい調子である いつみても 元気なサトイモはうれしいものだなあ サトイモ かなり 大きくなってきている イモの収穫が期待できそうだ09月25日 その後も サトイモは元気なり背が高い 良く育っている しかし茎はやや 細いかも ??10月11日 今年の場所が もとの溝なので 水がたくさん出ているので 大きくなっている11月10日 すこし 掘り起こしてみた 予想より イモがたくさんついている いい 感じ サトイモ 良くできている残りのサトイモは もっと 後で収穫しよう11月30日 残りのサトイモ 越冬の体制になった もみ殻で暖かくしておいた今年01月19日 サトイモ 2回目の収穫をしておいた03月09日 hcで サトイモの白目大吉を買ってきた04月17日 昨年の残りのサトイモの発芽 2本の芽が出てきている04月30日 白芽大吉の種イモ m-08の同じばしょに植え付けをしておいた05月03日 納屋に残っていた種イモがあったので これも畑に移動して植え付けた植え付けた種イモからの発芽はまだない しかし 昨年の残りのサトイモが どんどん 発芽してきている ブロックのまわりにも3本が発芽してきている同じ場所だけど まあ なんとか なるだろう今年もサトイモ 水路の横の溝の場所で 育ててみよう06月02日 水路の水がながれるようになった これで 安心なり06月08日 サトイモがたくさん発芽している 今年も無事に育ってくれそう06月22日 その後 発芽したのは かなり多くなっている 見た目もにぎやかになってきている サトイモ 今年も昨年と同じ場所だけど 今の所は良く育ってくれている07月20日 その後も順調なり 大きくなって 背も高くなってきている 見事なものだなあ08月02日 その後も 大きくそだっている みずの心配はいらないようだ08月17日 その後も さといも 元気なり 茎はあまり太くないけど 無事なり08月24日 その後も さといも 元気だ 虫がいた 黒いの1匹 逮捕しておいた08月31日 雑草とりして 追肥した となりのヤマノイモよりも背が高くなった雑草とりをしておく追肥もした09月21日 その後 秋になってきたので 勢いもやや弱くなってきている10月05日 その後 秋になって 涼しくなってきている 葉もすこし枯れだしてきている10月19日 その後 葉も スキスキになってきつつある さといも ゆっくりと 収穫する予定11月になってから 掘り起こそう11-12-01-02月と ゆっくり 収穫する予定11月02日 さといも 初の収穫をした まあまあ たくさん出てきた11月16日 さといも 2回目の収穫をした これも まあまあ12月01日 さといも もみがらがもうないので サトイモには もみがらは なし12月06日 さといも その後も葉は枯れてきている 12月23日 サトイモ 完全に葉は枯れた葉もかれつつある サトイモの横には ヤマノイモもあるので サトイモと ヤマノイモ 12月には 2回ずつ 収穫していこう12月28日 さといも 3回目の収穫をした01月12日 さといも 収穫しようかな と 思いながら 結局 寒いので やめた寒くなると 外にでるのが どうも おっくうになるなあ 01月24日 さといも またもや 収穫しようかなと思いながらも外は寒い また あとにしようぶた おべんきょうその10豚の飼育史アジア東アジアでは中国の新石器時代からブタは家畜化されていた。中国南部を発祥地とするオーストロネシア語族は南太平洋にまでブタを連れて行った。満州人の先祖である挹婁人、勿吉人、靺鞨人は寒冷な満州の森林地帯に住んでいるので、ブタを盛んに飼育し、極寒時にはブタの脂肪を体に塗って寒さを防いでいた。豚は現代中国や台湾でもよく食べられ、中華料理で重要な食材となっている。中国語で単に「肉」といえば豚肉を指すほどで、飼育量も世界最大である。これに対して、中国で牛肉は農耕用に使われた廃牛や水牛を利用する程度で、食用としては硬すぎたり筋張ったりし、それほど好まれなかった。朝鮮半島(特に韓国)では、縁起のよい動物とされている。漢字の「豚」を韓国語読みした「トン(돈、2000年式ローマ字転写:don、MR式ローマ字転写:ton)」が、「お金」を意味する韓国語(固有語)と綴りが同じためである。ブタ型の貯金箱に人気があり、ブタの夢を見るとお金がたまるといわれ、宝くじを買ったりする。なお、韓国語の固有語では「豚」は「テジ(돼지、dwaeji / twaechi)」といい、イノシシは「メッテジ(멧돼지、metdwaeji / mettwaechi)」という。ベトナム料理でも婚礼に子豚の丸焼きを用意したり、焼豚を載せたライスヌードルであるブン・ティット・ヌオン (Bún thịt nướng) が日常的に食べられたりするなど、中国文化を受けてブタは食材として重要である。現代中国語では、「ブタ」は「豬(=繁体字)/猪(=簡体字)」と表記され、チュー(zhū)と呼ぶ。古語では「豕」(シー shǐ)が使われた。西遊記に登場する猪八戒はブタに天蓬元帥の魂が宿った神仙で、「猪(豬)」は「朱」(zhū、中国ではよくある姓)と音が通じるために姓は「朱」にされていた。しかし明代に皇帝の姓が「朱」であったため、これを憚ってもとの意の通り「猪(豬)」を用い、猪八戒となった。韓国やベトナムを含め、日本を除く東アジア漢字文化圏では、原則として亥年は「豚年」である。はた坊

2015.01.30

コメント(0)

-

ブロッコリー 最後に植えた苗にも 花蕾がつきだした いちご おべんきょうその17

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした11月30日 ブロッコリー 6回目の収穫をした12月06日 その後も ブロッコリー 元気に育っている今年はうまくいっている 苗からの育ち具合は 特に良し12月07日 7回目の収穫をしておいた12月13日 8回目の収穫をしておいた12月21日 先週に大量に収穫したので 今週はなし12月28日 追肥をしておいた すこし息切れしているなあ 追肥だ 追肥だなあ12月31日 なんとか 花蕾が成長をしてきている 追肥が効いている01月03日 9回目の収穫をしておいた01月04日 10回目の収穫をしておいた01月12日 11回目の収穫をしておいた01月18日 12回目の収穫をしておいた01月24日 13回目の収穫をしておいた一番 最後に植えた苗 やっと 花蕾がついてきているこれで 全部の苗が 収穫できる体制になってきているいちご おべんきょうその17紅ほっぺ(べにほっぺ) 2002年 静岡県が「章姫」と「さちのか」を交配。章姫と比較し、果心の色が淡赤・花房当たりの花数が少ない。さちのかと比較して、小葉が大きい・果実が大きい・花柄長が長い。 サマープリンセス 2003年 長野県で(「麗紅」×「夏芳」)の選抜系統に「女峰」を交配。色や光沢のよい夏イチゴ(四季成)。しかし、実が柔らかくて輸送に向かない。 エッチエス138(夏実) 2004年 北海三共社の育成品種。実肉が硬く暑さに強い、日持ち性・輸送性に優れる夏イチゴ。四季成り性品種。 はた坊

2015.01.30

コメント(0)

-

わけぎ 12回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と19日後に

昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をした11月22日 わけぎ 3回目の収穫をした11月29日 わけぎ 4回目の収穫をした12月06日 わけぎ 5回目の収穫をした12月13日 わけぎ 6回目の収穫をした5 12月23日 わけぎ 7回目の収穫をした01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした01月12日 わけぎ 10回の収穫をした01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした01月24日 わけぎ 12回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月29日は既に3年と10か月と19日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------食品の中の異物混入をどう考えるか? マクドナルドの食べ物の中に人の歯やビニールの破片などが入っていて、それも全国にかなりの数があったということで社会的な関心を呼んでいる。まず、私がビックリしたのは記者会見を受けたマクドナルドの重役さんの高姿勢だ。異物混入で健康障害が具体的に起こっているわけではない。また多くの異物混入のなかには消費者の自作自演もあるだろう。そして個別に店頭であやまって代金は返しているのだからなにが悪い。ただ、弁護士が頭を下げろと言っているから下げているに過ぎない・・・と顔に書いてあった。この問題について加工食品を販売している会社もおしなべて腰は引けている。異物混入を100%防ぐことはできないとか、昆虫を排除するのはむつかしいという考えで、食品の専門家もこの理屈を支持している。でも、それは本当だろうか??かつて、それはほんの50年ほど前まで、人間は「お母さんの作った料理」や「近所のそば屋で蕎麦を楽しむ」という生活だった。どこかわからない工場で大量に作ったものを調理もせずに食べるということはなかった。お母さんが作った料理に異物が入っていないということもなく、時には髪の毛などが混入していたかもしれない。蕎麦屋でもまったく異物が入らないわけではない。でも、みんな安心して食べていた。なぜ、「異物が入っていても安心していたのだろうか?」、どこがマクドナルドとちがうのだろうか??それは「愛情」の違いであって、異物があるかどうかの問題ではない。お母さんは食材を買ってきて、そこについていると思う農薬や汚いものを目をさらにようにして注意し、できるだけ新鮮で安全なものを我が子に食べさせようとする。その結果として時に異物が混入する場合もあるが、それは親子で許容している範囲であり、相互の信頼がある。このことを考えると、有史以来、お母さんが作る料理を基本にしていた食事が、突然、ビジネスや家庭の変化によって大量の加工食品が提供されるようになり、多くの人はまだ「お母さんが作ってくれたと同じ気持ちでマクドナルドが作ってくれている」と思っていたら、テレビに出てきた人はお母さんではなく、ビジネスマンだったというのに驚いたという感じだ。加工食品は大きな課題を提示されたと思う。それは「異物が混入しているかどうか」という「事実」ではなく、市場で提供される食品は「悪意のある人を含むのか、それともお母さんと同じか」という信頼性だけが問われていると思う。(平成27年1月22日)ふむふむはた坊

2015.01.29

コメント(0)

-

たかな 9回目の収穫をしておいた くり おべんきょうその04

今年の秋また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた01月24日 9回目の収穫をしておいた タカナの在庫 第一陣のタカナ 4株 g-03 まだ 収穫できる第二弾の 10株 g-07/09 これもやや小さいが 収穫できている第三弾の 0株 m-20 雑草にまけてなくなった第四弾の 0株 m-06 雑草にまけてなくなった第五弾の 4株 m-07 まだある すこしだけど 無事 合計で 18株くらいはある まだまだ 収穫はできそうくり おべんきょうその04栽培日本のクリは縄文時代人の主食であり、青森県の三内丸山遺跡から出土したクリの実のDNA分析から、縄文時代にはすでに本種が栽培されていたことがわかっている。年間平均気温10 - 14℃、最低気温氷点下20℃をくだらない地方であれば、どこでも栽培が可能で、日本においてはほぼ全都道府県でみられ、生産量は、茨城県、熊本県、愛媛県、岐阜県、埼玉県の順に多い。また、名産地として丹波地方(京都府、大阪府、兵庫県)や長野県小布施町が知られる。果実の採取以外に蜂蜜を採取する蜜源植物としても利用される。はた坊

2015.01.29

コメント(0)

-

中生の苗 50本 これも 元気なり ぶた おべんきょうその09

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし01月24日 中生の苗 50本も 元気なりぶた おべんきょうその09豚の飼育史ヨーロッパ古代ローマ人も豚を食べなかったわけではないが、ブタの飼育が発達したのは北方森林地帯のゲルマン人やケルト人の食文化においてだった。日照時間が短く寒冷で、土壌のやせたヨーロッパでは、穀物の生産性が低いため、秋になるとナラ(オーク)の森にブタを放してドングリを食べさせて太らせ、それを屠畜して食塩と硝石で処理して主要な保存食にしたのである。後にアメリカ大陸からジャガイモやトウモロコシがもたらされると、土地あたりの収穫量が多いそれらが飼料として利用されることになる。ドイツやスペイン、イタリアなどのハムやベーコン、ソーセージはこういった伝統を受け継ぐ。はた坊

2015.01.29

コメント(0)

-

九条ネギさん いい状態で まだまだ たくさんある いちご おべんきょうその16

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない11月22日 もみがら 出た すぐに拾いにいって ネギさんにもみ殻をかけておいたg-03の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたg-01の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたm-07の九条ねぎ これにも もみがらをかけておいた11月22日にもみがらをかけたので一か月後には 九条ネギさん 白くなってくる予定 12月31日には 九条ネギ 収穫する予定なり12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした さっそく 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 収穫して 来年のネギさんの植え付けも同時にやっておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月12日 4回目の収穫をしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた九条ネギさん 状態も良いし またまだ たくさんあるいちご おべんきょうその16 さがほのか 2001年 佐賀県で「大錦」と「とよのか」の交配。佐賀県生産の9割のシェアを持つ。 とちひめ 2001年 栃木県で「栃の峰」と「久留米49号」を交配。中まで色が赤く甘さが強い、果実が軟らかいため観光イチゴ狩り用。 福岡S6号 (あまおう) 2003年 福岡県農業総合試験場園芸研究所で「久留米53号」に出願者所有の育成系統を交配。「あ」かい、「ま」るい、「お」おきい、「う」まいの頭文字をとって名づけられた品種。福岡では栽培品種がとよのかから急速にあまおうに置き換わっている。一粒40gにもなる。なお、「あまおう」は全国農業協同組合連合会の登録商標である。 はた坊

2015.01.29

コメント(0)

-

かぶら 15回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と18日後に

昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個02月01日 13回目の収穫をした 10個02月09日 14回目の収穫をした 15個02月16日 15回目の収穫をした 10個02月23日 16回目の収穫をした 10個そろそろ おしまいかな今年の秋hcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個11月22日 5回目の収穫をした 2個11月29日 6回目の収穫をした 4個12月06日 7回目の収穫をした 3個12月13日 8回目の収穫をした 3個12月23日 9回目の収穫をした 4個12月31日 10回目の収穫をした 3個01月03日 11回目の収穫をした 3個01月10日 12回目の収穫をした 4個01月12日 13回目の収穫をした 2個01月18日 14回目の収穫をした 3個01月24日 15回目の収穫をした 3個 在庫を調べてみたg-01 00本 g-03 00本 g-09 06本 m-06 05本 m-20 04本 m-07 03本 合計 18本 まだまだ ある東日本大震災 3月11日発生1月28日は既に3年と10か月と18日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------最期の一撃 第九話 アーリア人、動き出す 世界史の骨格はほとんどヨーロッパの学者が構築して、それを他国の歴史学者が使っている。だから、つねに「ヨーロッパの視点」であることは間違いない。それに明治維新以来、日本の学者はヨーロッパに「勉強」に行き、そこで学んだものをあたかも自分が作り出したもののように大学の講義で教えた。ちょっと洒落た学術的な文章、特に文科系の論説などでは、かならずと言って良いほど、プラトンやアリストテレスのようなギリシャの学者から始まり、カントやヘーゲルのように近世のヨーロッパの学者の名前が出てくる。「カントは・・・」で始まるのは私たちの学問がヨーロッパの視点で作り上げられていることがわかる。歴史分野でそれに異議を唱え、自ら体系化した歴史を書いているのは岡田先生ぐらいなものではないかと思う。別にアジアからの歴史にこだわる必要はないが、全世界的な視野での歴史はやはりアジアから出るのではないかと思う。さて、人間の歴史、特に有史以来の人の振る舞いを見ると、なんといっても紀元前2000年から1200年にかけてコーカサス山脈北方(黒海とカスピ海の間)の草原地帯に住んでいたアーリア族の移動が大きな事件だった。移動を始めたのは、寒冷化、食糧不足などが原因とされているが、いずれにしても、アーリア人はペルシャ、トルコ、イランなどの中東地域、ギリシャ、ローマ、カルタゴなどの地中海国家、フランス、スペイン、ルーマニア、ドイツ、イギリス、フィンランドなどのヨーロッパ、ロシアのスラブ民族、中央アジアの諸民族、そしてインド人になったのだから、小さな地域から世界の半分ぐらいに移動して繁栄したと言える。宗教も同じで、おそらく紀元前1000年ぐらいにアーリア人の中に「原始的宗教」があり、それが紀元前600年ぐらいに西からギリシャ神話、ユダヤ教、ゾロアスター教、そして仏教を生み、さらに後世にキリスト教、イスラム教に発展したので、世界のほとんどの宗教はアーリア系であることが分かる。アーリア人の第一次(紀元前1500年前後400年)の移動後の彼らの歴史を見ると、1)肌が白く、2)背が高く、3)鼻筋がとおり、4)他の民族は自分たちより下位と信じていて、5)他人のものは自分のものという確信がある、ということでまとめることができる。まず最初は、アーリア人がイラン、トルコ、ギリシャなどに侵入していくとき、「ドケドケ!」という感じで、自分たちが新しく侵入していくところにそれまで住んでいた人は皆殺しにしても別に良心の呵責など感じなかった。もともとギリシャあたりに住んでいた人は北から来たアーリア人に押し出されて地中海に逃げた。インドでは新しく侵入してきたアーリア人が「肌の白いのが最上級」というカースト制を作り出し、支配を固定し、最上級の中からお釈迦様も生まれた。なにしろ「他人のものは自分のもの」、「自分が正しいと思っていることは正しい」という厄介な信念を持っているので、戦争にはなるし、思想も強制してくる。ギリシャのポリスも戦いに戦いを続けたし、有名なマケドニアのアレキサンダー大王とペルシャのダレイオス大王のイッソスの戦いにしても、所詮、アーリア人同士の内輪もめである。マケドニアがヨーロッパ、ペルシャが中東なのでなんとなくヨーロッパとアジアの戦いのように見えるが単なる内輪揉めで、それはローマとカルタゴの戦いも同じだ。アーリア人の中にときどき、アレキサンダー、ハンニバル、シーザー、ピュートル大帝、ナポレオン、ヒットラーなどのように「他人の土地を多くとった人」を「大盗賊」と呼ばずに「英雄」と呼ぶ。これこそアーリア人の真髄なのである。(平成27年1月18日)ふむふむはた坊

2015.01.28

コメント(0)

-

にら 冬なので 休みだなあ 株分けしようかな くり おべんきょうその03

にら在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの01月24日 にら その後も うごきはなし 枯れたまま m08のにら すこし 株分けをしてみようかな ゆったりと育てていこう1月と2月は 収穫はなし3月17日くらいが 初の収穫となる予定なり まだまだ 先だなあくり おべんきようその03分布日本と朝鮮半島南部原産。北海道西南部から本州、四国、九州に分布。暖帯から温帯域に分布し、特に暖帯上部に多産する場合があり、これをクリ帯という。ただし、現在では広く栽培されているため、自然分布との境目がわかりにくい場合がある。中華人民共和国東部と台湾でも栽培されている。はた坊

2015.01.28

コメント(0)

-

ばせり にぎやかに育っている ぶた おべんきょうその08

昨年のパセリhcで苗がうられていたので かっておく04月27日 ローヤルで 苗が売られていた 1本 買ってきておく 畑に植えた m-06 05月19日 すこし大きくなってきている 今年も パセリ 1本 畑に植えておく もうすこし大きくなったら また 畑から庭に移動して収穫をいつでも できるようにしよう06月08日 パセリ 大きくなったので 畑より 庭に移動した これで 収穫は便利に06月15日 庭でゆっくりと はせり 育っている07月15日 庭のパセリ 元気になっている やはり 庭においておくのが良い07月31日 青虫がつきだした 5匹を捕まえたが 新手が何度も現れる なんとか 葉は 少しだけは残っている まだ 大丈夫08月22日 そのご 残っている葉は これだけ また 葉が出てきている ほとんど 虫さんに食べられてしまった09月23日 hcでパセリが売られていた 2つ苗をかって 畑にうえつけた m-08に10月05日 その後 なんとか 無事 まあ 大きくなれば゜ また 家の庭に移そう10月27日 ばせり 2本とも 無事 まあまあ11月03日 アゲハの虫が 葉を食べていたので 退治した11月09日 その後は 虫はいない 無事なり12月01日 虫にかじられたのは 枯れてしまった12月08日 残りの1本も あまり 元気はないなあ 今度は 夜盗虫かも ??12月15日 残りの1本 なんとか 無事かな12月31日 残りもダメになっている 寒くでダメになる今年04月20日 hcでばせり 1本をかっておく g09の畑に1本を植えておいた今年も ぱせり まずは1本05月25日 その後 あまり成長していない まあ そのうち 大きくなるだろう と いいながらも パセリ 成長していない で 8月31日 追加で hcで2本のパセリの苗を買ってきた m-08の畝に植えておいた ばせり 今年の2回目の栽培 今回はなんとか なるだろう09月13日 その後 無事なり 今の所 ok/ok/ok 10月19日 パセリ 成長してきている 秋は どんどん成長してくれている 大きくなっている11月02日 その後のパセリ まあまあ 大きくなっている 今回は 無事に 生育している11月16日 その後もばせり 無事なり いい感じ12月06日 ばせり もう 収穫てきそう 大きくなっている12月13日 そろそろ 畑より家に持ち帰ろう 庭においておくと 便利である いつでも利用できる12月31日 ばせり まだ 畑にある 庭に移動しよう01月12日 はぜり まだ 畑にある そろそろ 今週には 庭に移動しよう01月24日 まだ 移動していない 体があまり動かないので 無理しないとしている なかなか 移動が できていない寒いので どうも 体が動かないなあぶた おべんきょうその08ブタの飼育史中東イノシシの家畜化は、8,000年以上前からユーラシア大陸の東西で行われ、各地で独立に家畜のブタが誕生したと考えられている。今はイスラム圏となった古代オリエントや古代エジプトでも豚を食用としていた。古代エジプトではブタを飼う民は賎民とされていたことが、エジプトを脱出した古代イスラエル人と、その宗教を受け継いだユダヤ人のユダヤ教カシュルート、およびユダヤ教の影響を受けて誕生したイスラム教においては、豚肉の肉食が食のタブーとなった原因とする説がある。実用上の理由としては、過去に生の豚肉を食べて食中毒になる人が多かったからという説がある。宗教上の理由は、ブタは人間がイノシシとネズミを合わせて作り出した[要出典]不浄な動物とされるからである。補給の都合上、イスラエル軍やイスラム国家の軍でも糧食として用いられる例があるが、豚肉のみの専門の食器を使い、食後は全て破棄している。はた坊

2015.01.28

コメント(0)

-

らっきょう まあまあ 元気なり にちご おべんきょうその15

昨年01月06日 雑草とりした ラッキョウさん 意外と細いなあ02月03日 また 雑草が伸びてきている が 細いがok 02月10日 雑草とりをしておいた03月10日 その後も 細い03月24日 2週間すると やや 伸びてきているかな 04月07日 また2週間すると 雑草が伸びてきている 除草しておいた 追肥も04月21日 再度 また 雑草とりをしておいた05月06日 また雑草とりをしておいた 元気になっている05月25日 まああま 大きくなっているが まだまだ06月16日 予定とおり 収穫した まあまあ の 出来具合 良しとしよう昨年のラッキョウの植え付け09月01日 hcで ラッキョウの種が売っていた 09月15日 m-07の畑に植え付けをした09月22日 畑にいってみると 発芽している okだなあ11月02日 花芽がついて 花が咲きだした11月04日 花盛りとなってきている 11月10日 花はなかなか綺麗だ まあまあ 順調に生育している今年01月02日 雑草だらけ でも まあまあ02月22日 そのご 雑草とりをしておいた まあまあかな これから これから03月02日 ラッキョウの畝も雑草がなくなって すっきりとした これで 良し 追肥しておいた03月09日 その後 追肥をしたので 元気になりつつある まだ 細いかな03月30日 その後も 元気 除草して追肥しておいた 細いが こんなもの04月29日 またまた 雑草だらけなので除草しておした収穫するのは6月 来月になった もう 一か月したら 収穫だ もう一度 追肥をしておこう06月15日 らっきょう 全部を収穫しておいた まあまあ 良くできていた ただいま 漬物の作成中 今年の秋の植え付けのらっきょうの種らっきょうhcでの売り物が出ていたので かっておいた植え付けは9月から09月07日 らっきょう m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 09月28日 いつも 花の蕾みたいのが 出てきている もうすぐ 花が咲くようだな10月29日 花が咲いてきている11月08日 その後 生育して大きくなってきている11月30日 雑草とりをした らっきょうらしくなってきている12月13日 追肥をしておいた 12月23日 雑草がまた 増えてきている01月03日 その後も らっきょう 元気なり01月24日 まあまあ 元気である らっきょう 大きくなってきているいちご おべんきょうその15とちおとめ 1996年 栃木県農業試験場により「とよのか」と「女峰」を交配し、さらに「栃の峰」を交配。女峰より粒が大きく甘さも強い、日持ちが良い品種。従来の二大勢力であった「とよのか」や「女峰」に代わり、本記事の執筆版現在、日本一の生産量を誇る。 アスカルビー 2000年 奈良県農業試験場が「アスカウェイブ」と「女峰」を交配。果実は円錐形で赤く艶があり甘みも強い。宝石のように見えることからこの名が付いた。登録前の名称は「奈良7号」。奈良県内の他、近年は全国各地での生産も多いが、別のブランド名になっているものが多い。 さちのか 2000年 食品産業技術総合研究機構が「とよのか」と「アイベリー」を交配。糖度(平均糖度10度)が高くて、酸度は低い(平均酸度0.59)。果実は硬めで日持ちがよい。 はた坊

2015.01.28

コメント(0)

-

ブロッコリー 13回目の収穫をしておいた 東日本大震災3年と10か月と17日後に

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした11月30日 ブロッコリー 6回目の収穫をした12月06日 その後も ブロッコリー 元気に育っている今年はうまくいっている 苗からの育ち具合は 特に良し12月07日 7回目の収穫をしておいた12月13日 8回目の収穫をしておいた12月21日 先週に大量に収穫したので 今週はなし12月28日 追肥をしておいた すこし息切れしているなあ 追肥だ 追肥だなあ12月31日 なんとか 花蕾が成長をしてきている 追肥が効いている01月03日 9回目の収穫をしておいた01月04日 10回目の収穫をしておいた01月12日 11回目の収穫をしておいた01月18日 12回目の収穫をしておいた01月24日 13回目の収穫をしておいた東日本大震災 3月11日発生1月27日は既に3年と10か月と17日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------同調者を減らそうとする言動か、もしくは一種のクセか? 今からだいぶ前になりますが、わたしは選挙で迷ってとても人格が高いと思っていた人の個人演説会に行きました。時間もたっぷりあり、その人の考え方をじっくり聞くことができると思ったのです。わたしは思想的には右寄りですが、「凝り固まった右」ではなく、「ジックリ考えると日本社会は左よりだな」と思い、その結果、自分が相対的に右という感じを持っていたのです。でも、人というのはそれほど「狂信的」ということもありません。自分に固い意志があっても自信がない部分もあり、キチンとした意見を聞くとグラッと行くところもあります。その時、わたしはそういう気持ちだったのです。選挙期間中でもなかったので演説会場はそれほど熱狂的な感じはなく、静かだったのですが、演説が始まってビックリしたのは彼の敵を攻撃するだけではなく、中間的な人、たとえばその時の私ですが、その人たちも一派ひとからげで激しく攻撃してくるのです。その時、選挙の情勢は、右寄りの人が4割程度、左よりが3割、そして態度を決めかねている人がその他という感じでした。つまりその候補者はやや弱いという感じだったのです。でも選挙までは時間があり、私のように態度を決めかねている人が多いように思いました。事実、私とともに行った人も私と同じでした。ところが、その中間層の私たちが罵倒されるのです。それにはビックリしました。「この人、あの人?」と思うぐらいでした。実はこのような経験は私が原子力をやっている時にもよく経験したのです。わたしは原子力の研究をしていましたが、本当に安全なのか、本当にやるべきなのか、ズッと悩み続けていました。石油がなくなるというし、日本は発展して欲しいし、という反面、危険なのではないか、戦争に結びつくのではないかとも思っていました。そして時々、原発反対運動の会場にいくと、わたしはある程度、知られていましたから入場できないか、発言などさせてもらえないのです。演説を聴きに行った候補者は、「わたしは当選したくない。ただ自分の気晴らしに演説しているだけだ。だから同調者を増やしたくない。惨敗しても「正しいことが通らない」と言うために立候補するのだ」という感じがしました。私の率直な感想を友人に「この人、通る気ないね」と言ったのです。それと原発反対運動が似ています。誰もが原発を不安に思い、でも原発がないと困るのではないかと迷ってもいます。だから原発反対の人は「なぜ、反対しているのか」をしっかり話してもらえば、随分同調者が増えると思うのですが、迷っている人を罵倒するのです。原発事故のあと、私の言動は原発反対の方にそれほど背を向けたものではありませんでしたが、少しでも原発反対の人と考えが違うと、それが原発以外のことでも激しくバッシングされます。そうすると、多くの人が同調せずにむしろ反対側になってしまいます。政府、東大、NHKなどの巨大組織などを批判するのは良いことですが、個人で、しかもある程度、理解している人をさらに相手側に押しやるように批判する・・・それは考えてみれば、日本が自民党と社会党で左右対立している時でも、社会党が個人を批判し相手方に押しやってきたことと共通するように見えます。日本の未来を明るくし、子供たちにより良い社会を引き継ぐためには、バッシングを減らし、お互いに自分の意見に同調してくれるように心を砕いてもらいたいと思います。なにかを買ってもらおうとすれば相手の機嫌をとります。本当に自分が思うことを実現したければ頭は低くなるように思うのですが。(平成27年1月18日)ふむふむはた坊

2015.01.27

コメント(0)

-

芽ニンニクも 元気なり くり おべんきょうその02

昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある02月15日 雪のなかで 寒そう02月22日 なんとか 無事だけど やや 黄色いなあ03月02日 雑草とりをしておいた にんにくの育ち具合はまああま03月08日 また 雑草とりをしておいた 青森産のニンニクは やはり 小さい 追肥しておこう03月16日 雑草とりしたあとは 見栄えもよくなってきている まあまあかな4月は成長する月5月は 芽ニンニクをとる月6月は 収穫する月 またまだ 先だなあ にんにくのトウ今年のニンニク やや 成長が遅れていたが追肥をどんどんしたら 一気に大きくなった これで 良し昨年の記録をみると04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個となっている そろそろ 芽ニンニクができて収穫するのは 6月なので あと 26日後になる ニンニクは 今年も 良く育っている いうこと なーーし だなあ今年も よく見ると 芽ニンニクがついてきている04月26日 芽にんにく ついていた 昨年とほぼ 同様なり宮崎産04月27日 芽ニンニク あるものを全部を収穫しておいた 30本05月03日 芽ニンニク 追加での 収穫はまだ これだけあった 10本05月25日 芽にんにく 2本の収穫をしておいた かなり 大きくなっている青森産04月29日 芽ニンニク 青森産のニンニクの芽はすこしだけ 収穫をしておく 4本05月05日 芽ニンニク 青森産 3本の収穫をしておいた05月25日 芽にんにく 青森産 1本の収穫をしておいた昨年の記録06月01日 中国産の芽にんにくのニンニク 収穫をしておいた 60個06月09日 宮崎産のニンニクも収穫した 66個だった今年のニンニクのトウの記録06月01日 宮崎のニンニクのトウ 42本06月01日 青森のニンニクのトウ 08本あらあら だなあ 今年は ニンニクのトウが少ない 今年もニンニクは豊作なり06月07日 青森産のニンニク ためし掘りをしておいた いい感じになっている06月07日 宮崎産のニンニク これも ためし掘りをしておいた ちいさいがいい感じ06月08日 宮崎産のにんにく 残りも全部を収穫しておいた 出来具合もよし06月08日 青森産のにんにく 残りも全部を収穫した これで 御終いに ニンニクは 全部を収穫した 今年も出来具合は 良し今年もhcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり12月06日 芽ニンニク 雑草とりしたので見栄えもよくなってきている12月13日 雨の前なので 鶏糞をばらまいておいた これで 良し 雨がふれば 効くぞーーーー12月23日 その後も 芽にんにくは 元気なり01月03日 博多のニンニク これは 数がすくないが それなりに生育している 良し01月18日 雑草がまた ふえてきているなあ あとで 雑草とりをしておこう ニンニク 順調に生育しているくり おべんきょうその02形態・生態落葉性高木で、高さ17m、幹の直径は80cm、あるいはそれ以上になる。樹皮は灰色で厚く、縦に深い裂け目を生じる。葉は長楕円形か長楕円状披針形、やや薄くてぱりぱりしている。表はつやがあり、裏はやや色が薄い。周囲には鋭く突き出した小さな鋸歯が並ぶ。雌雄異花で、いずれも5月から6月に開花する。雄花は穂状で斜めに立ち上がり、全体にクリーム色を帯びた白で、個々の花は小さいものの目を引く。また、香りが強い。非常によく昆虫が集まる。ブナ科植物は風媒花で花が地味のものが多いが、クリやシイは虫媒花となっている。なお、この花の香りは芳香成分としてスペルミンを含むため、独特の香りを放つ。一般に雌花は3個の子房を含み、受精した子房のみが肥大して果実となり、不受精のものはしいなとなる。9月から10月頃に実が成熟すると自然にいがのある殻斗が裂開して中から堅い果実(堅果であり種子ではない)が1 - 3個ずつ現れる。果実は単に「クリ(栗)」、または「クリノミ(栗の実)」と呼ばれ、普通は他のブナ科植物の果実であるドングリとは区別される(但し、ブナ科植物の果実の総称はドングリであり、広義にはドングリに含まれるとも言える)。また、毬状の殻斗に包まれていることからこの状態が毬果[6]と呼ばれることもあるが、中にあるクリノミ自体が種子ではなく果実であるため誤りである。香りの主成分はメチオナール(サツマイモの香りの主成分)とフラノン(他にはイチゴやパイナップルに含まれている)。はた坊

2015.01.27

コメント(0)

-

畑のたんぽぽ 寒くても 関係なし いつも花が咲いている ぶた おべきんょうその07

畑の雑草 ナンバーワン たんぽぽ年がら 年中 あちこちで 咲いているネットみたら お茶もできるとか ???たんぽぽ茶は、葉を使うタイプと、根を焙煎してコーヒーのように飲むタイプの2種類があります。 葉を使うタイプはハーブティーのように、ティーポットでエキスを抽出するような入れ方をする方法で飲みます。ほうじ茶のような香ばしさと、ほんの少しの土の香りがするお茶です。 コーヒーのように飲むタイプは、たんぽぽの根をコーヒー豆のように焙煎してから荒挽きの粉にした商品や、たんぽぽ根にサンザシ・黒大豆・小豆などをブレンドした商品があります。コーヒーフレーバーが付いていて、コーヒーと同じように飲むことができます。 根のみの商品は、ティーバッグでお湯を注ぐだけで飲むことができるものとフィルターを使ってドリップして飲むものがあります。ふーーん たんぽぽ お茶にしても 良いらしいコーヒーみたいな味もするとか なんとか ???まあ 世の中 いろんな物があるのだなあぶた おべんきょうその07諸外国のガイドライン・法規制EU 歯切りは子豚が他の子豚や母豚を傷つけた場合のみ生後7日以内に実施すること断尾・去勢を生後7日以降に行う場合は麻酔下で実施すること。また、雌豚のストール飼育は2013年に禁止される。アメリカ 歯切りは生後24時間以内に歯の先端部分のみ実施すること。断尾は子豚のストレスにならない方法で出生直後に実施すること。また、雌豚ストール飼育はフロリダ州で2008年に禁止、カリフォルニア州では2013年に禁止される。カナダ 断尾は生後24時間以内に尾の後部から3分の1のみ切断すること。はた坊

2015.01.27

コメント(0)

-

バケツは 溜池の ミニミニ版だなあ いちごの おべんきょうその14

畑のバケツの水水路からくんだ水をバケツにいれているこれが 結構と水の保管には いい畑の土は水をとおしてしまうがバケツだと 水の保管ができる雨のあと 水路の水を補充すればいいので 蒸発もそんなにしていない雨がふれば バケツにも水がたまるのでそんなに減らないバケツ 桶 ポリバケツ なにでも良し水をいれておけば 苗の植え付けのときには困らない昔の人が 池をつくったのと 同じようなものバケツは溜池のミニミニ版だなあいちごのおべんきょうその14あかねっ娘 (ももいちご) 1994年 愛知県で「アイベリー」×「宝交早生」の選抜系に「とよのか」を交配し選抜したものを母系とし、別の「アイベリー」×「宝交早生」の選抜系を父系とする。出願時の名称は「愛知2号」。徳島県佐那河内村の30数軒の農家で主に栽培される品種。徳島と大阪の他、奈良県や愛知県等で手に入れることができる。ネット通販などで人気である。「ももいちご」の別称は大粒で桃の形に似ていることから名前が付いたとされる。栽培が広がる過程で「愛知2号」の名称だったため、奈良県の生産者達がそう呼びはじめたのが最初である。 越後姫 (えちごひめ) 1996年 新潟県園芸研究センターで「ベルルージュ」「女峰」「とよのか」を交配。糖度が高く、種子が果肉に埋もれることから美しい外観を持つ反面、果肉が柔らかいため輸送性に劣り、その大半が県内で消費される。新潟県内で生産される生食向けいちごの大半は越後姫である。 はた坊

2015.01.27

コメント(0)

-

だいこん 16回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と16日後に

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした だいこんの在庫 g-07 00本 g-09 08本 m-20 08本 m-06 08本 m-07 10本 合計 34本くらい毎週4本づつ 収穫すると まだ08回くらい 収穫できる予定 12-01-02月まで 大丈夫かな東日本大震災 3月11日発生1月26日は既に3年と10か月と16日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------「最期の一撃」解読その2 歴史は文科系か理科系か? 日本は先進国の中で珍しく、もしくは唯一の「文科系」と「理科系」が分かれている国です。学問というのは特に区別はなく、学問の分野によって「対象」が違うということです。「理学」は自然現象、「工学」は自然現象を利用した作品、「経済」は人間社会のお金の現象を取り扱います。いずれも「学問の対象」を冷静に、綿密に観測し、その観測結果を解析し、理論をたてて体系化していきます。「数学を使うのが理科系」でもありません。経済学も心理学も多くの数式を使います。日本でいう「文科系」というのは「数学ができない人でもできる学問」と言っても良いですし文科系に有利に言えば、語学ができる人に向いている学問とも言えます。それでは「歴史」というのはどちらの学問でしょうか? 現在は文科系に属していますが、なぜ文科系なのでしょうか? 人間という生物を他の生物と同じような「生物」として捉えれば、その活動記録(歴史)はまさに理科系です。私がもともと文科系、理科系の区別は学問としては無意味で、大学受験の区分と思っているので、なぜ歴史が「文科系」なのかということに対して回答することができないのですが、おそらく「歴史の中で「人の気持ち」を重要視する場合、歴史は文化系に属する」、「自動翻訳機がないときに古文書を解明しなければならないから」という理由のような気がします。もともと学問は「研究の対象」があり、それを「整理」し、「論理的に組み立てる」という作業ですから、歴史を理科系の人がやっても文科系の人がしてもなにも問題がないように思います。ところで、私がここにこれを書いたのは、「武田がなんで歴史を書くのか」とのバッシングが常にあるからです。私ばかりではなく、日本では学問が最初から発達した例がないので、「専門」を過度に強調します。これはSTAP事件の時もそうでしたが、「再現性」などは学問がかなり成熟しないとできませんが、日本の学問が欧米に基礎を置き、悪く言えば「重箱の隅をつついている学者」が多いことにもよります。このブログにも連載していく予定ですが、「持続性」という研究課題も、欧米が「持続性の崩壊」と言うと、「崩壊するのかどうか」という基本的なことは日本では考えられず、「欧米が持続性は崩壊するというから、どうしたら崩壊しないようにできるか? 節約だ」というようになるのです。学問の心はもっと自由で、その人が理科系か文科系か、欧米が主張しているかどうかなどより、もっと対象物に対して興味があり、「人」ではなく「書いてあるもの、言っていること」などに注目して、それを整理したり批判したりするべきでしょう。原発事故のあと、「1年1ミリ」の規制があるかどうかに議論が行かずに「武田はおかしい奴だ」という人に対するバッシングの方向に行きましたし、STAPでも万能性をもった細胞が外部刺激で万能性を持つ条件ということには興味が行かず、若い女性をバッシングするのに懸命になったように思うのです。日本の文化がさらに進むためには、「その人・・・誰々だ」というより「学問的成果」に注目する日が来ることを期待しています。(平成27年1月16日)ふむふむはた坊

2015.01.26

コメント(0)

-

博多にんにく まあまあかな くり おべんきょうその01

昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある02月15日 雪のなかで 寒そう02月22日 なんとか 無事だけど やや 黄色いなあ03月02日 雑草とりをしておいた にんにくの育ち具合はまああま03月08日 また 雑草とりをしておいた 青森産のニンニクは やはり 小さい 追肥しておこう03月16日 雑草とりしたあとは 見栄えもよくなってきている まあまあかな4月は成長する月5月は 芽ニンニクをとる月6月は 収穫する月 またまだ 先だなあ にんにくのトウ今年のニンニク やや 成長が遅れていたが追肥をどんどんしたら 一気に大きくなった これで 良し昨年の記録をみると04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個となっている そろそろ 芽ニンニクができて収穫するのは 6月なので あと 26日後になる ニンニクは 今年も 良く育っている いうこと なーーし だなあ今年も よく見ると 芽ニンニクがついてきている04月26日 芽にんにく ついていた 昨年とほぼ 同様なり宮崎産04月27日 芽ニンニク あるものを全部を収穫しておいた 30本05月03日 芽ニンニク 追加での 収穫はまだ これだけあった 10本05月25日 芽にんにく 2本の収穫をしておいた かなり 大きくなっている青森産04月29日 芽ニンニク 青森産のニンニクの芽はすこしだけ 収穫をしておく 4本05月05日 芽ニンニク 青森産 3本の収穫をしておいた05月25日 芽にんにく 青森産 1本の収穫をしておいた昨年の記録06月01日 中国産の芽にんにくのニンニク 収穫をしておいた 60個06月09日 宮崎産のニンニクも収穫した 66個だった今年のニンニクのトウの記録06月01日 宮崎のニンニクのトウ 42本06月01日 青森のニンニクのトウ 08本あらあら だなあ 今年は ニンニクのトウが少ない 今年もニンニクは豊作なり06月07日 青森産のニンニク ためし掘りをしておいた いい感じになっている06月07日 宮崎産のニンニク これも ためし掘りをしておいた ちいさいがいい感じ06月08日 宮崎産のにんにく 残りも全部を収穫しておいた 出来具合もよし06月08日 青森産のにんにく 残りも全部を収穫した これで 御終いに ニンニクは 全部を収穫した 今年も出来具合は 良し今年もhcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり12月06日 芽ニンニク 雑草とりしたので見栄えもよくなってきている12月13日 雨の前なので 鶏糞をばらまいておいた これで 良し 雨がふれば 効くぞーーーー12月23日 その後も 芽にんにくは 元気なり01月03日 博多のニンニク これは 数がすくないが それなりに生育している 良し01月18日 雑草がまた ふえてきているなあ あとで 雑草とりをしておこう ニンニク 順調に生育しているくり おべんきょうその01クリ(栗、学名: Castanea crenata)とは、ブナ科クリ属の木の一種。クリのうち、各栽培品種の原種で山野に自生するものは、シバグリ(柴栗)またはヤマグリ(山栗)と呼ばれる、栽培品種はシバグリに比べて果実が大粒である。また、シバグリもごく一部では栽培される。目 : ブナ目 Fagales 科 : ブナ科 Fagaceae 属 : クリ属 Castanea 種 : クリ C. crenata 学名 Castanea crenata Siebold[1] et Zucc.[2] シノニムCastanea crenata Siebold[3] et Zucc. var. kusakuri (Blume) Nakai[4]Castanea japonicaCastanea pubinervisCastanea stricta 英名 Japanese Chestnut 品種ヤツブサグリ C. c. f. foeminaタンバグリ C. c. f. giganteaハゼグリ C. c. f. imperfectaシダレグリ C. c. f. pendulaハコグリ C. c. f. pleiocarpaハナグリ C. c. f. pulchellaトゲナシグリ C. c. f. sakyacephala はた坊

2015.01.26

コメント(0)

-

畑のバケツに 水をためておく 水の確保もなかなか 大変なり ぶた おべんきょうその06

畑の横の水路g-1-3-7-9の横のは 普段はあまり水はながれていない6月くらいからはずーと水が流れているがそのごは 乾いているm-6-7-8-20の横の水路はいつも水があるがg-1-3-7-9の横の水路はあまり水がないしかし 前日くらい雨があれば 20mmくらいふればずーと 水が流れ出す畑には バケツをおいておいてその時に水をくんでおくけっこうと 水には気を遣うものだなあまあ バケツにいれておけば いつでも使えるので 便利雨が20mmもふれば 畑も水がたっぶりとあるので逆に 水は不要バケツにいれておくのみぶた おべんきょうその06新生子豚外科的処置歯切り 新生子豚には8本の鋭い歯が生えており、母豚の乳頭の取り合いをする際に、他の子豚や母豚の乳房を傷つける可能性がある。また、母豚が乳頭を噛まれ授乳を拒否したり、急に立ち上がったりすることにより、子豚のけがや圧死の原因となる可能性もある。歯切りは、このような事故等を防止するための手段の一つと考えられている[5]。日本の農家の88.1パーセントが歯切りを実施しており、そのうち8割はほぼ根元から切断される。歯切りは生後7日以内に無麻酔で行われることが一般的である。またその道具として日本の農家の9割以上がニッパーを使用している[3]。断尾 77.1パーセントの農家で断尾が実施されている[3]。豚舎での過密飼い・換気の不備・梅雨時期の多湿や夏場の高温等、豚がストレスを受けた場合に、他の豚の尾をかじる行動や、耳や腹を噛む等の行動が見られることがある。特に、尾かじりの行動が起きた場合には、その行動は群内にすぐに広まる。尾かじりを受けた豚は、ストレスにより飼料の摂取量や増体量が低下したり、けががひどい場合には死亡したりすることがある[5]。断尾も一般的に生後7日以内に無麻酔で実施される。雄豚の去勢 ほぼ100パーセントの雄豚に無麻酔で実施される[3]。これは食肉とされたときの雄独特の雄臭を防ぐためである。雄臭のため、去勢していない豚は食肉格付評価が下がる。去勢は生後8日以上後に実施されることが多い。新生子豚は、21日 - 24日の授乳期を経て1ヶ月程度で離乳させる。その後、主に配合飼料を給餌し、豚舎内で群飼肥育される。豚の寿命は10年から15年ほどだが、食用豚は6 - 7ヶ月で105 - 110キロ・グラム程度に仕上げられ、屠畜される。はた坊

2015.01.26

コメント(0)

-

電柱 おいてあるがどこに立てるのかな いちご おべんきょうその13

畑の近くの道においてある 電柱設置電柱1本あたりの価格は8メートルのコンクリート製電柱の場合、約22,000円(参考)である。通常は競争入札方式による調達のため価格はその時によって変わる。電柱の下部には鉄製の足場が取り付けられており、全長の6分の1ほどを地中に埋設することで設置する。電柱の設置間隔は一般的に約30メートルともいわれるが、あくまで目安である。地形などにより、あるいは設置後に移動することがあり必ずしも一定していない。電柱の所有権は敷設者である電力会社、通信会社などにある。所有者はプレートなどで標示されており同じ電柱に複数の事業者の管理番号表示がある場合、東京電力の例では最も地面に近いところに標示のある事業者が所有者である。逆に、管理番号表示で共架または共と記載のある事業者は自社の所有物でない電柱である。また、柱上変圧器が設置されている電柱は電力会社の所有物であることが多い。都市部など密集した地域では電力会社と通信会社が相互に同じ電柱を利用する場合が多く、これに加えて自治体の管理する街路灯も併設してあるケースも多い。基本的に電柱に電線・通信回線などのケーブルを架設する場合は電柱の所有者の事前許可が必要であり、ケーブルを敷設する事業者は所有者に対し電柱の利用料(共架料)を支払う必要がある。また、地区によっては電力会社と通信会社が交互に電柱を建てることによって利用料を相殺している場合もある。ただし1本の電柱にあまり多くのケーブルを架設してしまうと、電柱の大きさ・強度によってはケーブルの張力や重みによって電柱が折れる・倒れるといった事故につながる可能性がある。そのため、電柱の所有者の判断により架設を拒否する場合もある。電力と通信で共用されている電柱の場合、基本的には高い位置にあるのが電力線、低い位置にあるものが通信線(電話線、光通信ケーブル、ケーブルテレビの同軸ケーブルなど)である。いちご おべんきょうその13レッドパール 1993年 愛媛県の生産者が「とよのか」と「アイベリー」を交配。両者の特徴に加えとちひめ同様中まで赤い。生産量が少ない種。ケーキ、高級菓子用。 アスカウェイブ 1994年 奈良県農業試験場が「久留米促成3号」「宝交早生」「ダナー」「神戸1号」交配。アスカルビーが開発されるまで、同県での主力品種。赤みが強く、甘みと酸味のバランスがよい。当初は「アスカエース」と呼ばれていた。 はた坊

2015.01.26

コメント(0)

-

にんじん 6回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と15日後に

二年前の人参 秋の種まき 第二弾10月21日 また 庭で種まきをしておく10月28日 まだ 発芽しない 遅いなあ11月04日 すこし発芽した11月11日 m-07の畑に移動した秋の種まき 第三弾10月28日 また 庭で種まきをしておく11月04日 まだ 発芽していない11月18日 発芽している これも g-10の畑に移動した発芽して 畑に移動した人参は m-07に16pots 12月01日 カバーをしておいたg-10に32pots 12月02日 カバーをしておいた 合計 48potsを植えいる 寒そうなので カバーをしておいた 横はビニールで囲んで 上は 不織布をかけておいた12月16日 カバーをしているが あまり暖かくもなさそう 風通りがよすぎるかな02月23日 苗はそのまま まったく成長せず 撤去とする 昨年の秋の種まきの人参 カバーしたが 風はスースーと通り まったく成長せず風をふせげずに 失敗ということで 撤去した今年も人参の種をかってきた前に遅くの種まきをしたら ダメだったので9月には いや もう 8月からでもよいのかな来週から 種まきをやってみよう09月07日 庭で種まきをした09月13日 まだ 発芽していない すこし 遅いかな09月14日 発芽している 畑に移動した m-06に植え付けた にんじん 種まき 第二弾09月15日 庭での種まきをまた やっておいた09月21日 発芽はまだ09月27日 発芽している 畑に移動する m-006に移動して植え付けた にんじん 種まき 三弾め09月21日 種まきをしておいた09月27日 発芽した09月28日 畑にいどうした m-06に植え付けた にんじん 種まき 弾四弾09月28日 種まきをしておいた10月04日 発芽した10月05日 畑に移動した m-06に植え付けをした10月12日 のこりのにんじんの苗も M-06の畑に植え付けた最初の人参 大きくなってきている植えてから 2か月が過ぎた やや おおきくなってきている11月16日 2か月と1週間がすぎた 12月には 収穫できる予定なり12月07日 3か月となった もう 収穫できそうだ12月13日 すこし 収穫をしてみた まあまあ 良い人参さんになっている まびきもなし 放置したままだけど なんとかなるものだなあ12月23日 2回目の収穫をした12月28日 にんじん まだまだ たくさんある ゆっとくりと 収穫していこう12月31日 3回目の収穫をした01月03日 4回目の収穫をした01月12日 5回目の収穫をした にんじん 在庫 m-06 畝no2 9/14 植え付け 大量にある 畝no1 9/28 植え付け まばらにある 畝no3 10/12 植え付け ほとんど なし畝no2のは雑草とりをこまめにしたので 無事に生育 畝no1は適当に雑草とりなので まばらに残る畝no3のは 雑草とり あまりしなかったので ほとんど なし 消滅したみたい マルチを使用して 雑草を防止しないと にんじんさん 消滅してしまうようだなあ ねぎ にんじん ちんげんさい たかな 菊菜なども 雑草にまけやすい マルチを使用して 今後は 生き残りの苗を増やすようにしよう01月18日 6回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月25日は既に3年と10か月と15日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------科学の心で考える 「毒」というのはこの世にあるのか? カジキマグロに水銀が多く含まれているので、妊婦はカジキマグロを食べるのをやめたほうが良いという記事がネットにあります。国際的にも基準があり、ヨーロッパの妊婦を基準にしています。一方、日本の近海は火山が多く、水銀が多いのですが、日本の女性に対して水銀は毒物なのでしょうか?また、さらに考えますと、いったい「毒物」というのは何を言っているのか、「毒」というのがこの世にあるのか、少し考えてみました。キーワード水銀、ダイオキシン、亜鉛、硫化水素、お醤油(平成27年1月4日ふむふむそれにしても 武田さん よく書いているわ こんだけまとめるの時間かかりそう科学の心で考える 「毒」というのはこの世にあるのか? 2015年01月14日科学の心で考える 原発は実用性があるのか? 2015年01月07日新春第二シリーズ 第二原理ー3 2015年01月07日新春第二シリーズ 第二原理の解説 2015年01月07日新春第二シリーズ 第二原理ー2 2015年01月07日新春第二シリーズ 第二原則ー1 2015年01月07日新春第二シリーズ 第二原則 2015年01月05日新春第二シリーズ 第一原則ー3 2015年01月05日新春第二シリーズ 第一原理ー2 2015年01月05日新春第二シリーズ 第一原則ー1 2015年01月05日新春第二シリーズ 悲観論の原則 2015年01月03日新春シリーズ STAP事件まとめ(6) 2015年01月03日新春シリーズ STAP事件まとめ(5) 2015年01月03日新春シリーズ STAP事件まとめ(4) 2015年01月02日新春シリーズ STAP事件まとめ(3) 2015年01月02日新春シリーズ STAP事件まとめ(2) 2015年01月02日新春シリーズ STAP事件まとめ (1) 2014年12月21日現代の宗教裁判(1) 論文には「正しいこと」を書かなければならない?? 2014年10月08日2014年ノーベル物理学賞・・・日本のレベルの高さがもたらした受賞 2014年10月02日はた坊

2015.01.25

コメント(0)

-

晩生のたまねぎ 元気なり みかん おべんきょうその20

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 元気なり 雑草もなしみかん おべんきょうその20シトロンクラスタ シトロン、トルンジュシトロン Citrus medica / C. medicaクリメニア属ミクロシトラス属 + エレモシトラス属1.^ a b キングとクネンボは、学説を問わず同種とされるが、系統位置が大きく離れる結果が出た。病気カンキツグリーニング病(柑橘類に被害を与える病害)温州萎縮病 (特に温州ミカンに被害を与える病害)カンキツかいよう病 (柑橘類の果実、葉、枝などに病斑を作る病害)はた坊

2015.01.25

コメント(0)

-

そらまめ やや 生育を開始してきているようだ ぶた おべんきょうその05

一昨年 芽キャベツ07月06日 今年もまた m-07の畑で 芽キャベツが1本 生えてきている昨年と同様だ こちらは まだ 無事に育っている 虫の被害がなければ よいけど 育つかな?????? しばらく 観察しておこう08月06日 あらあら 消えてしまった 雑草にかこまれて 日が当たらなくなり消滅で 09月30日 hcで芽キャベツの苗が売られていた 即 買い物する 2本10月21日 一か月が過ぎた やや 大きくなっている 左の方がでかいなあ10月28日 左たけが どんどん 成長中 右は ???11月10日 左のが でーかーーい 右のは消滅しつつある11月18日 右のも 小さいが まだ 無事だなあ12月02日 右のも やや成長をしてきている12月09月 そのまま かわりはないかな12月23日 そのまま もう成長はこれまでかな 高さは変わらず 1月になると 小さい 芽 が できるはず2月くらいになると そろそろ 収穫となる予定 小さいが なんとか なるだろう昨年01月02日 小さい芽はついている 01月14日 その後も あまり変化はなし 様子見01月20日 そのまま02月03日 そのままだ 昨年は2月19日に収穫した そろそろ 収穫しようかな02月11日 収穫した 小さいが それなりに実はすこしついている02月17日 残りの もっと小さいのを収穫 これにて 終了ちいさい が 芽キャベツ これにて 終了09月22日 hcで 芽キャベツの苗が売っていた で 即 買い物しておく09月23日 m-08の畝の端っこに植え付けをしておく10月05日 その後も 無事だ まあまあ 育ちつつある今年も芽きゃべつ これは 楽しい野菜だ10月20日 2本が虫にかじられて ボロボロに しかし2本は無事なり11月09日 その後 葉は出てきている 芽もついてきている11月17日 脇芽に芽もついてきている かなり 大きくなりつつある11月24日 追肥しておいた 12月01日 葉っぱをカットしておいた すっきりとした12月07日 すこし 成長してきている ちょっと だけ12月15日 それなりに めきゃべつ らしく なってきている12月22日 見た目にも 大きくなりだしている12月28日 4本ともに無事 しかし サイズは様々 すこしづつ 太りだしてきている4本ともに 大きくなりだしてきている収穫するのは2月くらい まだ 時間がある 楽しみだな今年01月19日 なんとか かんとか それなりに芽キャベツらしくなってきている4本あるが サイズは 色々まあまあ と いう 感じ01月26日 そろそろ 収穫してもよさそう いい 感じ02月02日 2本の収穫をしておいた まあまあ なり02月09日 残りの2本も収穫 これにて おしまい今年の秋hcで 芽キャベツの種が売っていたので 買ってきた今年は 芽キャベツ 種まきをしてみよう08月31日 庭で 種まきをした09月04日 発芽した09月06日 M-01の畑の畝に移動した第二弾の種まき09月07日 庭にて 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-01の畑に移動した苗の半分くらいは 残っているが まあ そこそこ 育っている10月26日 残っている芽キャベツをみてみたが 残っているのは 4本くらい種まきしたのは32本だったけど 残っているのは 4本のみ まあ 4本のこれば 良しとしよう これは 昨年と同じ4本となっている11月02日 そのご 4本のめきゃべつ それなりに 成長している大きいのと 中くらいのと 小さいの2本 それぞれ サイズは ばらばら まあ なんとか なるだろう11月09月 追肥をしておいた 肥料はたくさん必要らしい11月23日 葉をカットしておいた ちいさい芽はできてきつつある12月06日 追加で 葉をカットしておいた葉をカットしてたら 4本ではなくて もう すこし 小さいのもある4-8本くらいはあるみたい 追肥をしておいた12月13日 追肥をしておいた12月23日 雨がふったので いい感じになっている01月02日 まあまあ 成長もすこしづつ してきている01月18日 その後 あまり変化はない まあ そんなものかな2月には 収穫できる見込みなりぶた おべんきょうその05家畜としてのブタの一生種雄豚繁殖用の種雄豚は、8年前後、種付けに用いられた後に廃用され、雄臭が強いため、主に皮革や肥料などとして利用される。子取り用雌豚繁殖候補として選ばれた子取り用雌豚(繁殖用雌豚)は管理しやすいようにストール(閉じ込め枠)飼育される。(日本の農場では83.1パーセントでストールが使われている。そのうち常時ストール収容が32.7パーセント)ストールの面積は1頭あたり1平方メートル前後である[3]。個体識別繁殖の管理のため、子取り用雌豚は耳刻や入墨が入れられる。雌豚は、生後8ヶ月で初めて交配される。豚は自然交配のほうが受胎率が高いことから、人工授精率が牛に比べて低い。牛の人工授精率99パーセントに対し、豚は40パーセント程度[4]。 妊娠した雌豚は、約114日の妊娠期間を経て、1回につき10数頭の子豚を産む。母豚による子豚の圧死を防ぐため、母豚は、分娩から離乳まで、行動範囲を制限する分娩柵を両側に取り付けられた分娩豚房に移される。分娩後、産んだ子豚への3~4週間の哺乳期間を経た後、次の交配が行わる。2年間で4~6回ほど分娩する。繁殖用として役目を終えた雌豚(平均3歳)は、「飼い直し」をしても肉質の向上が見られないため、ソーセージなどの加工品に利用されることが多い。はた坊

2015.01.25

コメント(0)

-

そらまめ やや 生育を開始してきている いちご おべんきょうその12

昨年09月23日 hcでそらまめの種をかってきた09月29日 すこし早いけど 庭で種まきをしておいた 20個の豆さんの植え付け10月13日 まだ 2個だけ 発芽 残りはまだまだ ゆっくりとしている10月19日 発芽している で すぐに 畑に移動した m-06とm-07に植え付けた10月27日 その後 畑でも 苗は無事なり11月04日 m-06の苗も 無事なり まあまあ11月17日 よくみると 苗は みんな ひょろひょろとしている やや 伸びすぎているな11月24日 横からみると やっぱり ひょろひょろ 伸びすぎ12月08日 その後は 成長はしていない 寒くなったので stopだなあ12月15日 寒くなってきているが そらまめさん 無事なり まあまあ 伸びすぎだけど12月22日 その後も 元気なり今年01月05日 風でふらふらしている01月11日 支柱をつけて 紐で軽く固定をしておいた02月02日 まだまだ小さいまま03月02日 すこし起き上がりつある03月08日 花芽がすこしついてきている やや おおきくなってきている03月22日 支柱を追加しておいた 大きくなりだしている まあまあ なり04月06日 そらまめ その後も 順調なり04月21日 実がつきだした05月03日 あちこち 実が大量につきだした05月18日 そろそろ 収穫できそうなので 全部を収穫をした結構とたくさん 実が 収穫できた 今年は 良し今年 秋になったので そらまるの種を買ってきている種まきは9月から10月12日 種まきをした10月19日 まだ 発芽しない10月25日 まだ 1本しか 発芽していない 遅いなあ11月08日 やっと 8本のみ発芽している まだ 半分11月09日 発芽していないのは m-08の畝にうえておいた すこし 遅いので 追加の種まきをしておいた10月26日 追加のそらまめ 種まきをしておいた11月08日 発芽してきている こちらは順調なり11月09日 発芽したのは g-1/g-3のさつまいものあとに植え付けておいた これで そらまめの植え付けをした 予定の倍の数になっている11月16日 m08のは まだ 発芽していない が g-1/g-3のは無事に生育している11月22日 そらまめにも もみがらをかけておいた これで 保温にもなるし 雑草よけにもなる11月30日 そらまめ もみ殻をかけているので 元気になっている やはり もみ殻 有効だなあ12月06日 そらまめ そり後も元気なり もみがら 土の代わりになっている12月13日 そらまめ 元気なのは もみがら さんのおかげなり もみがら 風を防いでいる01月18日 そのご そらまめ やや 生育してきているなあいちご おべんきょうその12雷峰 (らいほう) 1992年 円雷と女峰の自殖系。甘みと酸味のバランスがよく、食味良好で果肉が硬く日持ちがよい。洋菓子の加工用に多く用いられる。一年を通して栽培。主な産地は宮城県、北海道、山形県、長野県など はた坊

2015.01.25

コメント(0)

-

マルチの効用 マルチは良いなあ 日本の気候

マルチをかけているが やはり 効果があるまた おさらいをしてみた「マルチ栽培」とは!マルチ栽培とは野菜の生育を促進させるために、畝や野菜の株元の土をポリエチレン フィルムなどで覆う栽培をいいます。マルチ栽培を行うことにより以下の効果を引き出すことができます。ポリマルチの効果 1.ポリマルチにより地温が上がるので、播種時期や抵触時期を早めることができます。 2.土中の水分の蒸散を防ぎ、土が固くならず、根がよく伸びます。 3.雨や日照りが続いても土壌水分の変化が暖やかで、生育がなかなか衰えません。 4.裸地のような土の跳ね返りがなく、野菜の汚れが少なくなり、病気が出にくくなります。 5.kuroマルチの使用により、雑草の発生を少なくすることができる。種類ごとの効果 春のマルチには透明または黒マルチが主に使用されていますが、我が家の青梗菜 栽培においては、白黒マルチを通年を通して利用しております。 透明マルチは地温上昇効果が一番大きく、春に利用するマルチの資材としてはもってこいです。ただし、雑草が生えやすい難点があります。黒マルチは地温上昇には劣りますが、 雑草が生えにくい特長があります。マルチの仕方目的に合った種類のフィルムを購入します。 畝の片方の端にフィルムを固定してから、風に舞わないように畝に沿って両側に土を乗せて固定しながら、少しずつ広げていきます。 畝の端にきたら、フィルムを切って土を乗せ固定します。フィルムをピンと張ってください。マルチ栽培の注意点雨上がり後などで土が水分を十分に含んだ状態の時にマルチを行います。 耕うんや整地は丁寧に行い、土の表面とマルチを密着させることが大切です。 畝を作った段階で被覆して地温が上がってから野菜の種まき、定植を行ってください。 水やりは切れ目や穴の所を少し持ち上げ、株の周囲に行います。マルチを長年続けますと土壌中の有機物の分解が進みますので、堆肥の施用を心がけて下さい。マルチをしたあとは、追肥をしにくくなりますので、栽培期間の短い野菜は全量を元肥で施します。マルチ栽培にトンネル栽培を合わせるとさらに早い時期に野菜の種まきや定植ができます。日本の気候温暖湿潤気候温帯モンスーン気候ということもある。主に中緯度の大陸東岸に分布する。この気候に属する主な都市は、東京(日本)、シャンハイ(中国)、ブエノスアイレス(アルゼンチン)である。季節風の影響を強く受けるため、特に四季がはっきりとしている。 温帯の中では、四季の変化が、温暖湿潤気候こそが、もっとも はっきりしている。日本や、周辺の東アジア諸国での温暖湿潤気候での季節ごとの変化の大きさの原因は、季節によって、気候に影響を与える季節風が変わるためである。夏は低緯度の海からの風を受けるために高温多湿となるが、冬は高緯度の大陸からの風を受けるために乾燥した寒い季節となる(が、0度を下回ることは少ない)。また、夏には台風のような熱帯低気圧におそわれることもある。夏は暑く、冬は寒いので、ここに住む人々はそれぞれの季節にあうような生活スタイルを作っていった。例えば日本の伝統的な衣服は夏は涼しく、冬は暖かくなるような素材が好まれた。豊かな水と適度な気温のため、農業に適している。日本などの東アジア周辺では米作りが盛んである。はた坊

2015.01.24

コメント(0)

-

かぶら 14回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と14日後に

昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個02月01日 13回目の収穫をした 10個02月09日 14回目の収穫をした 15個02月16日 15回目の収穫をした 10個02月23日 16回目の収穫をした 10個そろそろ おしまいかな今年の秋hcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個11月22日 5回目の収穫をした 2個11月29日 6回目の収穫をした 4個12月06日 7回目の収穫をした 3個12月13日 8回目の収穫をした 3個12月23日 9回目の収穫をした 4個12月31日 10回目の収穫をした 3個01月03日 11回目の収穫をした 3個01月10日 12回目の収穫をした 4個01月12日 13回目の収穫をした 2個01月18日 14回目の収穫をした 3個 在庫を調べてみたg-01 00本 g-03 00本 g-09 06本 m-06 08本 m-20 04本 m-07 03本 合計 21本 まだまだ ある東日本大震災 3月11日発生1月24日は既に3年と10か月と14日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------最期の一撃 第八話 シンガポール陥落 最期の一撃のシリーズで、その山場はシンガポール陥落である。この事実がその後の世界史に大きな足跡を残した事はこのシリーズで明らかにしていくが、「戦闘」としてはマレー作戦はコタバル上陸でも、東洋艦隊撃沈でも目を見張るものがあるけれど、シンガポール陥落は戦闘としては見るべきものはない。マレー半島の南端はシンガポールではなく、ジョホールというところで、州の名前はジョホールだが、州都はジョホールバルというのが普通である。シンガポールはマレー半島の先端にある島で、それがイギリスの要塞になっていた。シンガポールの南には大きなスマトラ島があり、その南を通ってフィリピン東方に迂回する航路は不能率で、シンガポールとスマトラ島の間にあるマラッカ海峡を通ることになるので、極めて重要な要衝ということになる。シンガポールにインドからオーストラリアに至る南太平洋のイギリス植民地の利権を確保する要塞と艦隊を置くのは当然で、それが「ヨーロッパ人がアジア人を支配する象徴」でもあった。山下大将(当時、中将)が指揮する日本軍がジョホールに到達してシンガポールでじっとしているイギリス連合軍を攻めようとしているとき、簡単に言うと、日本軍は精鋭部隊であり、実戦経験があり、世界的にも優れた軍隊だったが、イギリス軍はすでに100年を超える植民地支配、恵まれた生活、官僚がはびこり現場を軽く見る雰囲気が出来上がっていた。だから、本当は「崩れたイギリス軍と、精鋭の日本軍」だったので、勝負は明らかだった。戦いは、トップの集団が現場的であるか、兵士が愛国的であるかでほぼ決まってしまう。それに若干の運不運が加わり戦いの帰趨は決まる。シンガポール攻防戦も見かけは日本軍の圧倒的勝利だったが、その実、日本軍は弾丸不足に苦しみ、イギリス軍が降伏する寸前には日本軍の弾丸はほぼ底をついていたという状態だった。 このシンガポールの陥落では、山下大将はイギリス軍の司令官と降伏交渉を行ったとき、山下大将が「降伏するか、否か」(イエスかノーか)と迫ったことが有名だが、それは歴史の一場面に過ぎない。乃木将軍とステッセル将軍が会見した日露戦争の時と同じく、日本軍は武士としてイギリス将官を待遇していた。これに対して、アメリカは後にフィリピン守備隊の司令官だった山下大将を戦犯として処刑するときに、死に際にも山下大将を辱める目的でシンガポールの陥落の時のイギリス司令官をわざわざ処刑場に呼んで山下大将の処刑に立ち会わせるという「復讐戦」をやった。イギリスがプリンス・オブ・ウェールズの撃沈を恨んで、ロンドン・オリンピックに金メダルを予想された古橋、橋爪の両選手を拒否したように、アメリカもまた極めて卑劣な行為をしたのである。アーリア人というのは日本人と比較して、きわめて深い恨み、妬み、恐れなどの感情が強く、それを表に出さずに行動を取れるという強い精神力を持っている。そのこともこのシリーズで全体として明らかにしたいと思っていることだ。(平成27年1月12日)ふむふむはた坊

2015.01.24

コメント(0)

-

きゃべつ 2個目の収穫をした みかん おべんきょうその19

hcでキャベツの苗があったので 2本を買った09月21日 2本のキャベツ 苗をm-07に植えておいた これで 芽キャベツと キャベツ 育てていってみよう10月10日 その後 無事に 育っている11月16日 なんとか かんとか ちいさいながらも 育ってきている なんとか 育ってくれてきている11月22日 葉が巻きだした キャベツらしくなってきている11月30日 虫に穴だらけにされても ちゃんと キャベツらしくなってきている いい 感じ12月06日 見た目もきれいになってきている これで 2か月と半になった12月13日 その後も いい感じ 良く育ってきている12月24日 これで 三か月を過ぎた もう 収穫できそう12月31日 初のキャベツ 収穫をした01月03日 残りの1個も まあまあ なり01月12日 残りの1個 そろそろ 収穫しようかな01月18日 残りの1個 収穫をした これで キャベツはお仕舞いに夏まき秋冬どりでは、7月中旬~下旬にタネをまき、8月中旬~9月中旬に植えつけ、11月上旬から収穫 秋まき春どり栽培では、10月にタネをまき、11月に植えつけ、翌年の4~5月に収穫みかん おべんきょうその19ブンタンクラスタ ザボン、ブンタン Citrus maxima / C. maximaナツミカン Citrus natsudaidai / C. maximaザンボ Citrus nanseiensis / -キンコウジ Citrus obovoidea / C. maximaキクダイダイ Citrus canaliculata / C. aurantiumカブヤオ Citrus macroptera / C. macropteraコブミカン、プルット、スワンギ Citrus hystrix / C. hystrixライム Citrus aurantifolia / C. aurantifoliaビアソング Citrus micrantha / C. micranthaモフリンキツ、カシーパペダ Citrus latipes / C. latipesダイダイ、サワーオレンジ Citrus aurantium / C. aurantiumレモン Citrus limon / C. limonタヒチライム Citrus latifolia / C. aurantifoliaキノット、マートルリーフオレンジ Citrus myrtifolia / C. aurantiumスイートオレンジ Citrus sinensis / C. sinensisイーチャンレモン Citrus wilsonii / C. ichangensisスイートライム、ミタニンブ Citrus limettioides / C. aurantifoliaクネンボ Citrus nobilis[* 1]/ C. reticulataケラジ Citrus keraji / C. reticulataオートー Citrus oto / C. reticulataタロガヨ Citrus tarogayo / C. reticulataビンキツ Citrus platymamma / C. reticulataカボス Citrus sphaerocarpa / C. ichangensisスダチ Citrus sudachi / C. ichangensisキズ Citrus kizu / -ユコウ Citrus yuko / C. ichangensisタクマスダチ、ナオシチ Citrus takuma-sudachi / -ジャバラ Citrus jabara / -モチユ Citrus inflata / C. ichangensisヤツシロ Citrus yatsushiro / C. reticulataはた坊

2015.01.24

コメント(0)

-

2014-12の気温のグラフ ぶた おべんきょうその04

日本の四季 日本の気象庁は、季節を表わす用語として、春は3~5月、夏は6~8月、秋は9~11月、冬は12~2月と公式に定めている。マスコミで報道される天気予報などでも、ほとんどの場合この気象庁の定義が用いられている。また、風習的あるいは便宜的にもそう定義されている感が強い。当然、実際の気温・湿度等の気候の変化とは、必ずしも一致しない場合もある。 日本の属する気候帯の性質上、連続可変的に寒暖が移り行き、気候の変化がヨーロッパ諸国のように「次の日に目が覚めたら(積雪し)冬になっていた」ということが無いため季節を四つに区切るのには無理があり、四季を重視しつつ伝統的な二十四節気を考慮するのが気候変動という季節の実態に即している。 夏至の時期は最も日照が長く、冬至は最も日照時間が短くなることから、太陽からの熱エネルギーの影響からもこの時期に最も暑く、あるいは寒くなりそうにも思うが、実際には地熱から影響を受けて、しばらくして大気の温度に影響が来るため、最暑期が立秋の頃や、最寒期が立春の頃にずれることになる。 一方、暦(二十四節気)の上では、春は立春(2月4日)以降、夏は立夏(5月7日)以降、秋は立秋(8月7日)以降、冬は立冬(11月7日)以降であり、冒頭の社会通念上の四季よりも1ヶ月ほど早い。気候的にも立春が寒さのピーク、立秋が暑さのピークの時期であり、一般的な社会通年とはズレている。そのためテレビの天気予報などでは、「暦の上では秋ですが、まだ暑いですね」「暦の上では春ですが、まだ寒いですね」といったコメントがなされる事がある。俳句の季語も暦の上の季節に基づいている。 2014-12の気温 日の平均 平均の最高気温 平均の最低気温6.3 9.8 2.9 月の最高気温 月の最低気温17.8 -0.8これは 明石のアメダスのデーター気象庁は 予報はそこそこだげと 記録はしっかりとしている近畿の海に近いので 温暖である暑さも 寒さも そこそこである こうした グラフ みると なかなか面白いものだなあぶた おべんきょうその04飼育量 (2014年8月4日現在)順位 国 2013年飼育数(百万頭 2012年 2011年 2010年 2005年1 中国 482.2 474.0 471.0 476.3 407.2 2 アメリカ合衆国 64.8 66.4 66.4 64.9 61.0 3 ブラジル 39.0 38.8 39.3 39.0 34.1 世界計 977.0 969.9 968.0 973.1 884.2 はた坊

2015.01.24

コメント(0)

-

2014-11の気温のグラフ いちご おべんきょうその11

日本の四季 日本の気象庁は、季節を表わす用語として、春は3~5月、夏は6~8月、秋は9~11月、冬は12~2月と公式に定めている。マスコミで報道される天気予報などでも、ほとんどの場合この気象庁の定義が用いられている。また、風習的あるいは便宜的にもそう定義されている感が強い。当然、実際の気温・湿度等の気候の変化とは、必ずしも一致しない場合もある。 日本の属する気候帯の性質上、連続可変的に寒暖が移り行き、気候の変化がヨーロッパ諸国のように「次の日に目が覚めたら(積雪し)冬になっていた」ということが無いため季節を四つに区切るのには無理があり、四季を重視しつつ伝統的な二十四節気を考慮するのが気候変動という季節の実態に即している。 夏至の時期は最も日照が長く、冬至は最も日照時間が短くなることから、太陽からの熱エネルギーの影響からもこの時期に最も暑く、あるいは寒くなりそうにも思うが、実際には地熱から影響を受けて、しばらくして大気の温度に影響が来るため、最暑期が立秋の頃や、最寒期が立春の頃にずれることになる。 一方、暦(二十四節気)の上では、春は立春(2月4日)以降、夏は立夏(5月7日)以降、秋は立秋(8月7日)以降、冬は立冬(11月7日)以降であり、冒頭の社会通念上の四季よりも1ヶ月ほど早い。気候的にも立春が寒さのピーク、立秋が暑さのピークの時期であり、一般的な社会通年とはズレている。そのためテレビの天気予報などでは、「暦の上では秋ですが、まだ暑いですね」「暦の上では春ですが、まだ寒いですね」といったコメントがなされる事がある。俳句の季語も暦の上の季節に基づいている。 2014-11の気温 日の平均 平均の最高気温 平均の最低気温13.4 17.8 9.0 月の最高気温 月の最低気温22.0 4.2 これは 明石のアメダスのデーター気象庁は 予報はそこそこだげと 記録はしっかりとしている近畿の海に近いので 温暖である暑さも 寒さも そこそこである こうした グラフ みると なかなか面白いものだなあいちご おべんきょうその11章姫 (あきひめ) 1992年 萩原章弘(静岡市)が、「女峰」と「久能早生」を交配。女峰の酸味、病害抵抗性などの問題点を解決するため改良された。品種名は、品種改良者の章の字にちなんで命名されている。女峰より大きく、細長い形をしている。糖度は高く(10度以上)、酸度は少ない(0.5-0.6程度)。休眠が浅く、暖地での施設栽培に向く。 はた坊

2015.01.24

コメント(0)

-

わけぎ 11回目の収穫をした 東日本大震災3年と10か月と13日後に

昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をした11月22日 わけぎ 3回目の収穫をした11月29日 わけぎ 4回目の収穫をした12月06日 わけぎ 5回目の収穫をした12月13日 わけぎ 6回目の収穫をした5 12月23日 わけぎ 7回目の収穫をした01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした01月12日 わけぎ 10回の収穫をした01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした東日本大震災 3月11日発生1月23日は既に3年と10か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------なぜ、振り込め詐欺が無くならないのか?(2) 駅の放送と幼稚園 振り込め詐欺が無くならないのは、日本に7つの大掛かりな振り込め詐欺があるからと私は思っている。その7つとは、1)1000兆円の貯金を借金といって脅す・・・財務省とNHK 2)血圧が高いといって130まで脅す・・・・厚労省と製薬会社3)温暖化が怖いと言って脅す・・・・・・・環境省と気象庁4)コンピュータで歴史を隠す・・・・・・・東大教授など5)ゴミが溢れると言って脅す・・・・・・・自治体、朝日新聞6)外来種が生態系を破壊すると脅す・・・・自治体、環境運動家7)燃料電池自動車はエコカー・・・・・・・経産省とマスコミですべて「官製オレオレ詐欺」である。ウソに基づいて国民を不安に陥れ、税金、公的研究費、受信料などを取り上げる詐欺だ。このことについてはシアターテレビジョンでも解説をしたいと思っている。でも、さらにその背景には「何も考えずに、言われたとおりしろ」という日本社会の風潮がある。それがJR東海だけにあるというわけではないが、何しろ多くの国民に接する鉄道だからその影響は大きい。先日、電車に乗っていたら、車掌が放送で、「降車駅が近づいたら忘れものをしないように、早めにドアーの近くに移動してください」と言ったので、「俺たちは幼稚園児か?」とびっくりしていたら、「降車されたら、黄色い線の内側をお歩きください」としつこい。実際に降りてみると、駅員が偉そうな顔をして黄色い線の外側に立っている。乗客は安全を考えることができないから黄色い線の内側を歩けとあれほど繰り返していたのに、駅員は線路側にいる。かつて、航空機もそういうことがあり、「座席に座れ、ベルトをしろ」という機長の指示があってもスチュアーデスは乗客がベルトをしているかどうかチェックしていたが、そのうち、スチュアーデスも人間であることがわかり、今では「ベルト着用の指示がありましたので、乗務員も着席しますので、ご自分でベルトをお願いします」と大人に対する注意としては常識的になった。私の講演会でも司会の人が「携帯電話の電源を切ってください」、「飲食は禁止されています」、「講演中の撮影は・・・」と数限りない注意をする。それを聞いていると、私が話すことを聴衆が理解してくれるのか、そんなに子供なのかと不安に思うことがある。ところで、文句をいいついでにもう一つ。私が日常的に乗っている中央本線では、「駆け込み乗車は危険ですから、絶対にやめてください」を繰り返している。でも「駆け込み乗車」は一向に減らない。それは乗客が注意しないのではなく、車掌が乗客のことを考えず、上から目線であることによる。列車が駅に到着するとドアーが開き、30秒程度すると発車のベルがなる。ベルが鳴り終わってすぐドアーが締まるのかと思ったら、10秒ぐらいは閉まらない。何をやっているのかと見ると、列車から数歩離れたところにベルのボタンがあり、ベルを鳴らした車掌はそこから数歩歩いて列車に乗り込み、笛をピーっと鳴らし、さらに厳かに「発車、オーラー」と叫んで指差称呼している。だからベルが鳴り終わってドアーが締まるまで10秒もかかる。一方、乗客の方は階段を登ってホームにでると、そこに列車が止まっている。ベルは鳴っていない。乗客はベルがなっていないし、ドアーは空いているので、乗る。車掌も乗客も同じ人間なので、車掌がベルのボタンから離れて数歩あるき(階段からの距離とほぼ同じ)、指差称呼している時間に乗客は「駆け込み乗車」ではなく、「堂々と乗車」ができる。ところがドアーに半分乗ったところでドアーが締まりかけて驚き、さらに車内放送で「駆け込み乗車はしないでください」と厳しい声が響く。駆け込み乗車とはいったいどのタイミングのことを言っているのだろうか? 特に名古屋駅では列車が発車する時と、到着するときに同じベルがなるので、階段を登っている時にどちらかはわからない。「アホ」と言いたいことがある。人の状態を想像することができない人が上から目線で「お前ら、乗客は命令を聞け」とばかりなので、鼻白む。これでは老人ばかりではなく、そのうち若者のオレオレ詐欺被害者が増えるだろう。説明したり、考えたりさせない社会なのだから。そのもっとも典型的なものが「クールビズ」だろう。どんな国でも私服の規制(日本では空気が規制より強いから)する国はないだろう。なんと野蛮な国になったものだ。(平成26年12月20日のち修正)ふむふむはた坊

2015.01.23

コメント(0)

-

こまつな 1本だけ 収穫をした みかん おべんきょうその18

小松菜ツケナ類(野沢菜、チンゲンサイなど、アブラナ科の非結球葉菜の総称)の一種で、江戸時代初期に現在の東京都江戸川区小松川付近で、ククタチナ(茎立ち)を品種改良して栽培され始めたといわれる。将軍吉宗の鷹狩りの際に献上され、そのときに地名から小松菜の名がつけられた、といわれる。畑でも ときどき小松菜が 生えてくるこれも それ1本だけだけど 収穫したまあ どこからか 種がとんでくるみたいみかん おべんきょうその18カラタチ属 カラタチ Poncirus trifoliataキンカン属 ニンポウキンカン、ネイハキンカン Fortunella crassifoliaキンズ Fortunella hindsiiマルミキンカン Fortunella japonicaナガミキンカン Fortunella margaritaチョウジュキンカン、フクシュウキンカン Fortunella obovataナガハキンカン、ナガバキンカン Fortunella polyandraはた坊

2015.01.23

コメント(0)

-

2014-10の気温のグラフ ぶた おべんきょうその03

日本の四季 日本の気象庁は、季節を表わす用語として、春は3~5月、夏は6~8月、秋は9~11月、冬は12~2月と公式に定めている。マスコミで報道される天気予報などでも、ほとんどの場合この気象庁の定義が用いられている。また、風習的あるいは便宜的にもそう定義されている感が強い。当然、実際の気温・湿度等の気候の変化とは、必ずしも一致しない場合もある。 日本の属する気候帯の性質上、連続可変的に寒暖が移り行き、気候の変化がヨーロッパ諸国のように「次の日に目が覚めたら(積雪し)冬になっていた」ということが無いため季節を四つに区切るのには無理があり、四季を重視しつつ伝統的な二十四節気を考慮するのが気候変動という季節の実態に即している。 夏至の時期は最も日照が長く、冬至は最も日照時間が短くなることから、太陽からの熱エネルギーの影響からもこの時期に最も暑く、あるいは寒くなりそうにも思うが、実際には地熱から影響を受けて、しばらくして大気の温度に影響が来るため、最暑期が立秋の頃や、最寒期が立春の頃にずれることになる。 一方、暦(二十四節気)の上では、春は立春(2月4日)以降、夏は立夏(5月7日)以降、秋は立秋(8月7日)以降、冬は立冬(11月7日)以降であり、冒頭の社会通念上の四季よりも1ヶ月ほど早い。気候的にも立春が寒さのピーク、立秋が暑さのピークの時期であり、一般的な社会通年とはズレている。そのためテレビの天気予報などでは、「暦の上では秋ですが、まだ暑いですね」「暦の上では春ですが、まだ寒いですね」といったコメントがなされる事がある。俳句の季語も暦の上の季節に基づいている。 2014-10の気温 日の平均 平均の最高気温 平均の最低気温18.6 23.1 14.6 月の最高気温 月の最低気温27.2 7.2 これは 明石のアメダスのデーター気象庁は 予報はそこそこだげと 記録はしっかりとしている近畿の海に近いので 温暖である暑さも 寒さも そこそこである こうした グラフ みると なかなか面白いものだなあぶた おべんきょうその03家畜としてのブタ家畜としてブタを飼育することを養豚といい、仕事としての養豚を養豚業、また養豚業に従事する人々のことを養豚業者という。ウシ、ウマ、ヒツジ、ヤギといった家畜は原種が絶滅、またはかなり減少してしまっているが、ブタは原種であるイノシシが絶滅せず生息数も多いまま現存しているという点が特徴的である。免疫力が強く、抵抗性だけでなく環境への適応性にも富んでいるため飼育は容易。豚肉や脂肪を食用とするために世界中で飼育されている。使えないのは「鳴き声だけ」と言われるほど、豚の利用箇所は多い。高級食材で知られるトリュフを掘り起こすのに、かつてはメスブタが使われていた。トリュフにはオスブタの持つフェロモンと同じ成分が含まれており、トリュフの匂いを嗅ぎつけ興奮したメスブタが掘り返すのである。しかしメスブタがトリュフを食べてしまうことも多いため、最近ではイヌを用いるようになってきた。アメリカの砂漠地帯では蛇除けのためにブタを飼っている家もある。オセアニアではブタの牙を切らずに飼っている例が多い。牙が伸び、湾曲して円形になったものは、アクセサリーや貨幣として用いられることもある。ブタを数える際の単位(数量詞)は、頭または匹と、かなりあいまいである。同じ新聞で、ブタに関することで発行された記事においても、頭と表現した例と、匹と表現した例がある。はた坊

2015.01.23

コメント(0)

-

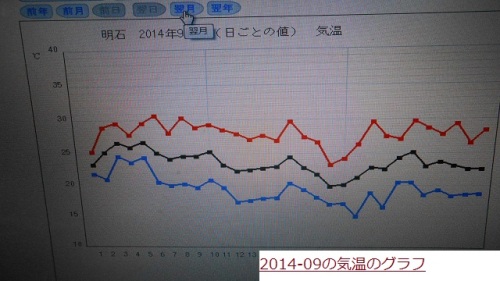

2014-09の気温のぐらふ いちご おべんきょうその10

日本の四季 日本の気象庁は、季節を表わす用語として、春は3~5月、夏は6~8月、秋は9~11月、冬は12~2月と公式に定めている。マスコミで報道される天気予報などでも、ほとんどの場合この気象庁の定義が用いられている。また、風習的あるいは便宜的にもそう定義されている感が強い。当然、実際の気温・湿度等の気候の変化とは、必ずしも一致しない場合もある。 日本の属する気候帯の性質上、連続可変的に寒暖が移り行き、気候の変化がヨーロッパ諸国のように「次の日に目が覚めたら(積雪し)冬になっていた」ということが無いため季節を四つに区切るのには無理があり、四季を重視しつつ伝統的な二十四節気を考慮するのが気候変動という季節の実態に即している。 夏至の時期は最も日照が長く、冬至は最も日照時間が短くなることから、太陽からの熱エネルギーの影響からもこの時期に最も暑く、あるいは寒くなりそうにも思うが、実際には地熱から影響を受けて、しばらくして大気の温度に影響が来るため、最暑期が立秋の頃や、最寒期が立春の頃にずれることになる。 一方、暦(二十四節気)の上では、春は立春(2月4日)以降、夏は立夏(5月7日)以降、秋は立秋(8月7日)以降、冬は立冬(11月7日)以降であり、冒頭の社会通念上の四季よりも1ヶ月ほど早い。気候的にも立春が寒さのピーク、立秋が暑さのピークの時期であり、一般的な社会通年とはズレている。そのためテレビの天気予報などでは、「暦の上では秋ですが、まだ暑いですね」「暦の上では春ですが、まだ寒いですね」といったコメントがなされる事がある。俳句の季語も暦の上の季節に基づいている。 2014-09の気温 日の平均 平均の最高気温 平均の最低気温23.5 28.0 19.5 月の最高気温 月の最低気温30.7 15.1これは 明石のアメダスのデーター気象庁は 予報はそこそこだげと 記録はしっかりとしている近畿の海に近いので 温暖である暑さも 寒さも そこそこである こうした グラフ みると なかなか面白いものだなあいちご おべんきょうその10女峰 (にょほう) 1985年 栃木県農業試験場によって九州の「とよのか」に対抗して、「麗紅」に変わる品種を育成する目的で「はるのか」「ダナー」「麗紅」を交配。糖度が極めて高く酸味も適度にあり、甘酸っぱい味が特徴。さらには色が鮮やかで外観がよいといった見栄えする点から、ショートケーキ等に向けた業務用イチゴとしても使われていた。日光連山の名にちなんで名づけられている。うどんこ病の耐性はやや高。主に東日本で栽培されている。 はた坊

2015.01.22

コメント(0)

-

たかな 8回目の収穫をしておいた 東日本大震災3年と10か月と12日後に

今年の秋また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた タカナの在庫 第一陣のタカナ 4株 g-03 まだ 収穫できる第二弾の 10株 g-07/09 これもやや小さいが 収穫できている第三弾の 0株 m-20 雑草にまけてなくなった第四弾の 0株 m-06 雑草にまけてなくなった第五弾の 4株 m-07 まだある すこしだけど 無事 合計で 18株くらいはある まだまだ 収穫はできそう東日本大震災 3月11日発生1月22日は既に3年と10か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------最期の一撃 第七話 プリンス・オブ・ウェールズ撃沈の衝撃 七つの海を支配したイギリス東洋艦隊は日本軍の航空機攻撃であっけなく壊滅した。当時、戦艦の脅威になる航空機攻撃は九六式陸攻のような水平爆撃機ではなく、雷撃機や急降下爆撃機だから、航続距離はせいぜい350キロしかない。シンガポールの近くに基地を持たない日本軍が戦艦を撃沈させるほどの攻撃はできないと思っていたし、イギリス軍司令部にはすでに真珠湾攻撃の報が入っていたが、「東洋の小国のオンボロ飛行機で真珠湾のアメリカ軍をやっつけるはずはない。あれはドイツ空軍がパイロットを乗せ日の丸をつけてやったのだ」と話していたと記録されている。アジア人が航空機を操縦でいるはずもなく、まして白人をやっつけることなどあり得るはずもないと信じていたのだった。イギリスのチャーチル首相も、イギリス旗艦の沈没の報を受け、艦長は救助の士官に”No thank you”と言って艦と運命を共にしたことを知って、「生涯で、かくも大きな痛手を受けたことはなかった」と慨嘆した。チャーチル回顧録には、この両艦のシンガポール派遣について「私がシンガポールにプリンス・オブ・ウェールズを派遣するよう主張したのは、まるで「羊を殺させに行かせたような」ものだった。私はその報に接した時に部屋で一人であることに感謝した。この広大な海で日本は強力で、我々はどこでも、弱く無防備であった。」と述懐している。その後、チャーチルは気を取り直し、その日の内に議会で報告した。ラジオはイギリス全土に放送し、新聞もその日の夕刊に一面トップでマレー沖の奇跡を報道した。一方、ドイツは自分たちがソ連に攻め込んだのに日本が参戦してくれないので、イライラしていた。だからこの2隻の戦艦の撃沈は大いにドイツを勇気づけた。しかしヨーロッパ人は執念深い。プリンス・オブ・ウェールズが撃沈されてから7年後、戦争が終わってから3年後の1948年。日本水泳の古橋、橋爪が揃って未公認世界新記録を出したのを知って、イギリスは二人のロンドン・オリンピックへの参加を認めなかった。その時の通達の最後には「われわれはプリンス・オブ・ウェールズを忘れない」とあった。私たちも原爆を落とされた「広島・長崎を忘れない」なら、アメリカを拒否しなければならない。日本人のあっさりしたところ、自虐性と、イギリス人の粘っこさの違いだろう。しかもプリンス・オブ・ウェールズは正規の戦闘で敗北したのに対して、広島・長崎は一般市民を殺戮する目的で行われたものだ。それを日本人が「過ちは二度と繰り返しません」と主語のない意味不明の牌を建てていることに私たちはよくその世界的な意味を考えなければならない。また日本人がマレー作戦、プリンス・オブ・ウェールズの撃沈を知らないのは占領軍、連合軍の戦後の教育にあるが、正しい歴史認識を持つためには、日本にとって敗北だけではなく、意味のある勝利も知らなければならないのは当然でもあり、さらにそれをアメリカやイギリスが隠したい気持ちも理解しておく必要がある。余談だが、このマレー沖の奇跡の立役者の一人、イギリス東洋艦の発見を打電した帆足少尉は翌年3月台湾沖で戦死した。戦場での原則は「生きるか死ぬかではない。何時で死ぬかだ」と少尉は言ってたというけれど、まさに戦争とはそういうものである。(平成26年12月30日のちに修正)ふむふむはた坊

2015.01.22

コメント(0)

-

だいこん 15回目の収穫をした みかん おべんきょうその17