2008年03月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

コーチング

スポーツは、コーチ次第でずいぶん変わるようですね。 コーチングを一言で言うと、人を育てるための一つの方法です。 スポーツの技能向上、プログラミングのスキル向、ビジネスの営業力や専門能力の向上、精神面での成長などに有益です。 ”コーチング・マニュアル”(2005年6月 ディスカヴァー・トゥエンティワン刊 ソープ&クリフォード著 コーチ・トゥエンティワン監修 桜田 直美訳)を読みました。 コーチングを行うために必要な知識とスキルが凝縮された実践ガイドです。 コーチングではモチベーションを重視し、人が自ら学習し育つような環境を作り出し、個人をのばし、自ら問題を解決していけるようになることを目的としているそうです。 コーチ次第で、スポーツ選手は大きく育ったり潰れていったりするようです。 コーチングは、人材開発のための技法のひとつで、コーチングを受ける人を目標達成に導くことを目的にしています。 現在では、交流分析や神経言語プログラミングなどの心理学的手法を取り入れて、ビジネスや個人の目標達成の援助にも応用されています。 本書では、コーチングについての基礎知識を固めることに始まり、コーチングの手順と必要なスキル、エクサイズに到るまで、分かりやすく、具体的に書かれています。 コーチングの全過程と必須スキルがわかる、すべてのコーチ必携の実践ガイドで、コーチングプロセス、コーチングスキル、コーチングエクササイズの3部構成で、コーチング実践におけるあらゆるエッセンスをまとめています。 コーチング導入を考えているマネジャー、リーダーのための入門書として、またプロフェッショナルコーチのチェックリストとして活用できそうです。

2008.03.26

コメント(1)

-

成果が問われます

年功序列ではもたない時代になりました。 いまは、成果が問われる厳しい時代です。 この中で、いきいきしている人と、落ち込む人があるのではないでしょうか。 ”成果主義の真実”(2006年3月 東洋経済新報社刊 中村 圭介著)を読みました。 さまざまな企業での賃金制度と仕事管理の調査に基づいて、成果主義がどのように運用されているのかを明らかにしています。 成果主義は、ある一定の課題の評価について、最終的にその課題がどうなったかという点を重視する考え方です。 過程、努力、能力、実力などよりも、成果を出すことに重点があります。 日本ではこれまで、成果を出す人は能力も高いという考え方が根強くありました。 しかし、能力主義は結果に結びつかない潜在能力をも評価対象にしますので、成果主義とはまったく異なっています。 人事考課上の成果主義は、従業員など個人の仕事の成果を昇進や昇給の基準にします。 かなりの企業で成果主義を人事評価に取り入れてきましたが、拙速な導入にともなう問題や、成果主義に伴う問題があり、2000年頃から成果主義の見直し・調整の動きが進んでいるようです。 成果主義は救世主でも疫病神でもありません。 本書は、成果主義をどう見るか、いろいろな成果主義、成果を生み出す仕事管理、新しい人事管理論、人事を変える成果主義などを通じて、日本の企業で成果主義はどのように運用されているのかを明らかにしています。 多くの企業では成果を1ヶ月~半年程度の期間毎に評価するため、期間内に確実に成果を出せる課題が優先され、長いスパンで取り組むべき課題やプロジェクトが軽視・忌避される傾向があるようです。 業績が一時的には上がるものの、長期的に見た場合、競争力が基礎的な部分から失われてゆきジリ貧傾向になっていきます。 また、長期プロジェクトへのノウハウが社内から失われます。 人間が人間を評価するものである以上、業務上の考え方の対立などから上司など評価する側との人間関係に齟齬が起きると、これにより不当に評価を落とされるなどの問題が発生します。 職能主義よりも低評価が解雇に直結しやすいだけに、評価される側にとっては人間関係の問題はより深刻なものとなります。

2008.03.19

コメント(3)

-

どうなる日銀総裁

日本銀行は発券銀行として日本銀行券の発行および管理を行い、公定歩合を操作し、公開市場操作を行い、金融政策を実施し、通貨流通量を調整して、物価と国民経済を安定させる役割です。 日銀総裁はそのトップとして、日本経済に与える影響はきわめて大きいです。 役員として、総裁1人、副総裁2人、審議委員6人、監事3人以内、理事6人以内、参与若干名が置かれます。 総裁、副総裁、審議委員は、衆参両議院の同意を得て内閣が任命します。 監事は内閣が任命します。 理事、参与は政策委員会の推薦に基づいて財務大臣が任命します。 総裁、副総裁、審議委員の任期は5年、監事、理事の任期は4年、参与の任期は2年です。 問題は衆参両議院の同意が必要なことで、1院が不同意であれば役員は決まりません。 民主党は、政府が国会に提示した日本銀行の正副総裁人事案について、衆参両院本会議での採決を求めることを決めました。 そして、参議院で武藤敏郎副総裁の昇格案は不同意としました。 肝心要の日銀総裁が空席になりそうです。 確かに、財政と金融がつながってしまっているところに、この国の大きな問題が潜んでいます。 総裁が空席でも、”官僚”がいるから事実上は回っていくと思います。 でも、これでいいのでしょうか。

2008.03.13

コメント(1)

-

年金を問う

このところ、年金に関する問題がいろいろありますね。 気がつけば、日本の年金は不公平のデパートになってしまいました。 保険料を負担する現役若年層と年金を受け取っている高齢層との不公平、会社員と自営業者との不公平、働く女性と専業主婦との不公平などなどがあります。 どうすれば公平になるのでしょうか。 ”年金を問う”(2004年3月 日本経済新聞社刊 日本経済新聞社編)を読みました。 いまや大多数の人にとって大きな関心事である年金への素朴な疑問に正面から答えることを狙いとした本です。 国民皆年金が制度として確立して、すでに四十年以上の歳月が経過しました。 皆年金ができたとき、日本経済は高度成長のうねりがしだいに高まり始めていました。 男性学卒者は正社員として企業に雇われ、女性は一時的に勤めることがあっても結婚後は専業主婦として内助の功に徹する人生を送る人が圧倒的に多かったのでした。 その後、経済の成熟化、企業の報酬体系や福利厚生の見直し、会社員の働き方の多様化、家族中心主義から個人単位へという社会の流れがあり、時代が大きく変わりました。 原則として5年に一度の年金改革が繰り返されてきましたが、バッチワークの繰り返しでした。 少子・高齢仕様にするためには、土台から基礎工事をやり直す本物の抜本改革にしなければなりません。 年金の問題を年金制度の内側だけで解決することは限界にきているようです。 高齢者医療や介護の問題、税制の問題など、隣接する政策分野の接合面を重視して改革に取り組まなければならないようです。

2008.03.12

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 生活の木のベルガモットの香りが大好…

- (2025-11-17 01:09:43)

-

-

-

- 楽天市場

- ♥️ 【クーポンで最安2793円】「楽天1…

- (2025-11-17 06:16:24)

-

-

-

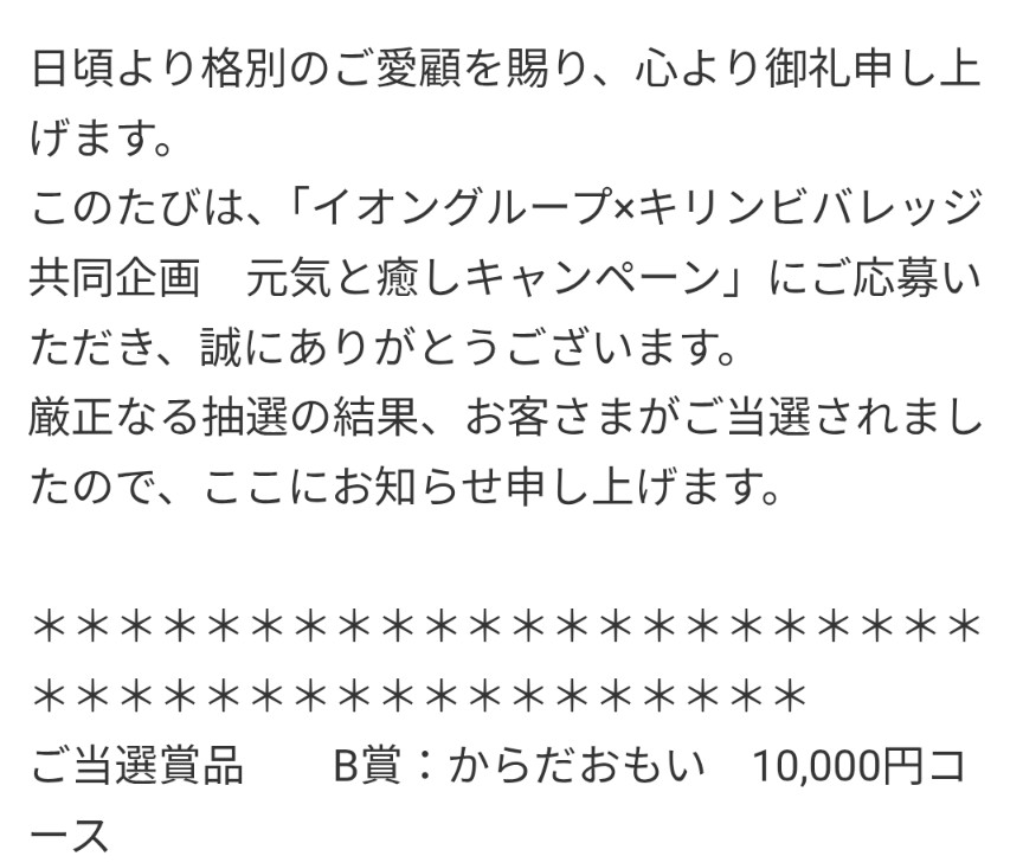

- 懸賞フリーク♪

- からだおもいデジタルカタログギフト

- (2025-11-16 00:56:51)

-