2008年09月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

麻生さんと小泉さん

9月24日に首班指名が行われました。 衆参で首班指名が異なり、衆議院は自由民主党総裁の麻生を指名し、参議院は民主党代表の小沢一郎を指名しました。 両院協議会でも成案を得るに至らず、衆議院の優越により衆議院で指名された麻生太郎を国会の指名として衆議院議長が奏上しました。 指名当日に宮中における内閣総理大臣の親任式、および、国務大臣及び内閣官房副長官の認証式を経て内閣が成立しました。 麻生総理大臣が自らが閣僚名簿を読み上げ、併せてそれぞれの閣僚に具体的にやってもらいたい仕事についても説明しました。 閣僚の平均年齢は58.2歳と前内閣から4歳近く若返りました。 内閣府特命担当大臣で初入閣した小渕優子が任命時34歳と9か月と戦後最年少での閣僚就任となりました。 しかし、前内閣からの再任者が5名おり、初入閣も5人で、必ずしも清新さを狙った若返り人事というわけではありません。 父または祖父が内閣総理大臣経験者が吉田茂の孫である麻生首相を筆頭に、鳩山、中曾根、小渕と4人もいて、世襲政治家11人の多数に及びました。 財務大臣が金融担当特命大臣を兼ねた点が注目されています。 一方で、小泉元首相が政界を去ります。 5年半の任期で進めた小泉改革は日本経済や暮らしに光と影を残しました。 改革なくして成長なしと繰り返し、財政再建を目指し、公共事業頼みの旧来型の自民党政策と決別し、公共事業費は01年度~06年度で約3割減りました。 しかし、市場万能主義、規制緩和万能論の路線が貧困と格差を拡大しました。 かなり小粒になった感もある自民党、これから先はかなり厳しそうです。

2008.09.30

コメント(5)

-

コアになる人材

いま、リストラからヒトを育てる次代に変わりました。 コア人材とは、経営者的思考で時代変化に対応できる次世代の企業家型リーダーです。 各事業や経営機能を中核的なポジションで実質的に支え、現在または将来の業務執行上欠かせない人材です。 ”次代のエースは育っているか?”(2004年12月 同友館刊 佐藤 政人著)を読みました。 コア人材の育成について解説しています。 経営トップに就任するのが50歳代後半とすると、スーパースター的なキーバーソンや、スーパースターに続くコア人材は、どうしても40歳代から50歳代になります。 30歳代ではかなり活躍している社員がいても、社内の序列のためあまり目立ちません。 時には、上司に手柄を横取りされたまま、埋没してしまうことさえあります。 会長や社長ならば企業の顔として目立ちますが、コア人材が輝いておらず、宝の持ち腐れ状態になつていることもめずらしくありません。 特定分野における貢献度がきわめて高いスーパースターでさえ、埋没しているケースもあります。 これまでの年功的な序列や処遇を重視しすぎた弊害とも言えます。 スーパースターといえども、他の一般社員と責任・権限、処遇面などがほとんど変わらないこともあります。 若ければよいというわけではありませんが、40歳代のトップ人材を生むだけの素地のある企業や、30歳代・20歳代のコア人材が生き生きとしている企業は、活気があふれています。 中核的な人材が、50歳代や60歳代の先輩の協力を得ながら、うまく舵取りしていくことができることがこれから大切です。 しかし、若手の急成長と登用は一朝一夕には実現できません。 方針の浸透、組織・人事制度や人材開発方法の変更など、やるべきことがたくさんあります。 そこで、風土改革、英才教育、コア人材の退職予防、人事制度による後押しがポイントになります。 メリハリのある経営を勧めています。

2008.09.23

コメント(6)

-

企業の経営活力

リーマンが破綻して、株価急落の恐れが出ています。 リーマンの行方とアメリカの景気の行方が心配ですね。 ”経営の極意”(2003年8月 幻冬社刊 田原総一朗著)を読みました。 不況を逆にバネにするように突き抜ける活力の秘密を披露しています。 19世紀の経済成長の中で、小さな政府が主流となり、均衡財政が望ましいとされました。 しかし、19世紀末から20世紀にかけて、重化学工業の割合が次第に高まっていくとそれまでの景気循環のパターンは次第に崩れていきました。 第一次世界大戦後、世界的に反動不況が訪れ、1929年、アメリカの景気が腰折れ世界恐慌が勃発すると、未曾有の経済不均衡が発生しました。 イギリスでは、ケインズが、賃金の下方硬直性に注目し、古典派の枠組みでは現下の問題が解決できないと考え、雇用・利子および貨幣の一般理論を著しました。 以後、様々な経済学者により再編され、ケインズ経済学が成立し、これまで、経済政策における理論的支柱の役割を果たしましたが、不景気が長期化したときには有効でありません。 日本では、政府はやれる政策はすでにもう徹底的にやっています。 それでも景気はよくなりません。 それどころか、悪くなっています。 まさに、ケインズ自身が認めているケインズ政策が効かない状況に入っています。 景気の長期低迷の原因を、ほとんどのメディアが、政府の経済政策が間違っていた、失政であると指摘しています。 しかし、経済政策が失敗したといういい方は、実は間違いではないでしょうか。 なぜなら、どの内閣も一生懸命に減税をし、金利を下げ、国債を発行して公共事業をやってきました。 にもかかわらず、景気は何役するどころかどんどん悪くなってきています。 ほかにどういう方法があったのでしょうか。 どのメディアも、歴代内閣の経済政策の失敗を非常に強く強調しますが、それに対する対案はほとんど示しません。 構造不況が10年以上も続いた最大の原因は、学者やエコノミスト、ジャーナリストを含めて、国民の多くが政府の政策次第でこの不況を回復できると思い込んでいたことだと考えます。 政府側も、政策次第で構造不況から脱却できると傲慢にも思い込んでいました。 政府は何もできないのにできるかのようなふりをし、学者やエコノミスト、ジャーナリストも無責任な政府批判というお上頼みを続けてきました。 そして、この二重の誤解こそが失われた12年を生み出しました。 不況の原因は、冷戦が終わり冷戦中は米ソの代理戦争の戦場だったアジアが平和になり安い労働コストを求めて日本の工場が数多く転出していったこと、IT時代になって世界中で情報が共有できるようになったこと、バブルが弾けて日本人は個人法人を合わせて1200兆円の資産を失ったことです。 この構造不況から脱却するには、アメリカが60年代末からの低迷を、IT産業、金融ビジネスなど新しい産業を創出して脱却したように、ほかの国にない新しい技術を開発して新産業を創り出すことです。 日本にはその可能性は大いにあります。 ただし、あくまで主役を務めるのは民間企業です。 政府の役割は民間企業が自由に活動できる環境作りに協力することです。第1部 構造不況に勝つ経営・アメリカ的経営では、日本企業はダメになる キヤノン代表取締役社長・御手洗冨士夫・日産の敵は日産にあり 日産自動車社長・カルロス・ゴーン・デフレだから安売りするというのは全くの誤り イトーヨーカ堂代表取締役会長・鈴木敏文・我々はすべてを変える、変えるべきだという前提でやってきた アサヒビール相談役・樋口広太郎・わが社はエリートしかいらない。エリートの集団を育てる 伊藤忠商事代表取締役社長・丹羽宇一郎・誰でも一度は勝てる。が、勝ちつづけるということは非常に難しい セコム創業者・飯田亮・トップの器量によって会社は伸びる。経営には哲学が必要だ 京セラ創業者・稲盛和夫・金は稼ごうと思うと稼げないものだ。金なんていうのは研究のあとからついてくる 浜松ホトニクス代表取締役社長・晝馬輝夫・長銀はわざわざ倒産を目指す経営をしていた 新生銀行代表取締役会長兼社長・八城政基第2部 フロンティアに学ぶ経営・トップランナーとして、市場を掘り起こせ ソニー創業者・盛田昭夫・財テクをするな、本業に徹しろ 松下電器産業創業者・松下幸之助・事にあたって狂の世界に入れ 京セラ創業者・稲盛和夫・柳の下にどじょうは一匹。エンターテイメントに二番手はない 任天堂代表取締役相談役・山内溥・「袖の下」を使うと会社は腐る。お客さんからの無理難題の中に未来の種がある 太陽工業創業者・能村龍太郎・一等地ならお店が腐り、二等地ならお店が考える イトーヨーカ堂代表取締役会長・鈴木敏文

2008.09.16

コメント(4)

-

日本とアメリカ

かつて、21世紀は日本の時代だと言われたことがありました。 1980年代に、日本の経営は素晴らしいと言われたことは、まだそれほど遠い記憶ではありません。 ところが、21世紀は日本の時代ではありませんでした。 ”大逆転―新しい日本モデルの挑戦”(2002年7月 東洋経済新報社刊 田原総一朗/金子勝/御手洗冨士夫)を読みました。 国際競争で生き残る新日本型モデルの必要性は何かを探るための本です。 故盛田昭夫さんは、日本的経営は素晴らしい、世界に冠たるものだと常々言っておられ、なにより家族的経営を行っているということを強調されていました。 不況になっても簡単にレイオフなどしない、現場主義を重んじ、トップから現場の末端まで非常にうまくコミュニケーションがとれているというわけです。 アメリカ的経営は従業員のことを考えずに、株主のことばかりを考えているからダメなのだと厳しく指摘しました。 そのために、アメリカ企業の従業員は愛社精神を持たず、日本企業の従業員のように強い忠誠心を持って主体的に働くことができないと断じていました。 日本的経営はすばらしく、21世紀は明らかに日本の時代になる、と日本の輝かしい未来を予測しました。 ところが21世紀に入った今、その構図は逆転しました。 いまや日本的経営は先進国の中でも最悪で、このままいくとアルゼンチンのように経済崩壊を起こしてしまうのではないかとまで言われていました。 いったいどうしてこんな逆転が起きてしまったのでしょうか。 アメリカはその余りある資本を使って、新産業創出のために積極的に投資しました。 特に冷戦時代は軍事産業を中心に航空宇宙産業や素材産業などに投資し、そこから生まれ育ってくる技術や新産業が新しい市場を形成し、その中で独占的な地位を占めるようになりました。 その結果、アメリカの最先端産業は高賃金、高配当が可能となったため、頭脳も資本もさらに集まってきました。 その半面、繊維や家電などの在来産業は生産性が低下して、1970年代から国際競争力を失っていきました。 一方、日本は戦争で生産設備を失い、廃墟の中から今すぐ生活に必要と思われるもの、それこそ鍋釜から再び作り始めなければならなかったのです。 そして、次にそれを作るための設備や素材、エネルギー等を輸入するため、輸出可能な製品を作って外貨を稼がなければなりませんでした。 国民の勤勉さと器用さに加え、生産技術を磨き、国際競争に打ち勝つために日本の製造業は世界で一番安くて品質のいいモノづくりを目指してがんばり、戦後の発展を果たしてきました。 このような状況の中で、アメリカは開発優先型の産業構造を築き、日本は生産技術優先型の産業構造を築いていきました。 家電や自動車に代表されるような産業で日米の生産性が逆転し、開いていったのが70年代です。 しかし、アメリカは85年のヤングレポートを参考にしながら、プロパテント政策で技術を大学に集め、それを新産業の創出に結びつけ、高付加価値産業への転換を進めました。 これが90年代の日米再逆転の布石となりました。 90年代のアメリカを作ったのは、1つはIT産業、もう1つは金融ビジネスです。 現代の新しいサービスは、OSとネットワークを握ったものが圧倒的な勝利を収めます。 日本はITでハンドルを握れなかったための惨敗しました。 日本の文化や伝統、日本人の特質を無視してアメリカの流儀に倣えばいいというものではありません。 日本は、日本の社会に根ざした日本独自の特性を生かして、国際競争に勝てる企業を作るべきです。 日本は、戦後50年続けてきた産業政策が制度疲労を起こし、さまざまな局面で歪みが表面化しています。 官僚主導の保護政策が高コスト体質をもたらし、グローバルな競争力を失ってしまいました。 本来80年代に構造改革すべきでしたが、円高不況に続く金融緩和によってバブル経済が発生し、改革の好機を逃してしまいました。 その結果、経済の長期低迷にあえぎ、企業の活気が失われてしまいました。 我々は、早急に新しい日本にマッチしたビジネスモデルを築いていかなければなりません。

2008.09.10

コメント(3)

-

都市再生 日本再生

いま、景気後退の可能性があります。 かつて、2002年には、不況が12年目を迎えても、政府の経済運営の軸足が定まらず、迷走を続けていました。 不退転の強い決意に裏付けられた総合的な景気回復への処方箋が示されないことから、日本経済は沈没しかねないとまで言われました。 日本全体が自信喪失に陥り、先行きの不安感から、何をやってもうまくいくはずがないと、投げやりになったり、無気力になったりする危険がありました。 ”都市再生 日本再生”(2002年11月 週間住宅新聞社刊 矢田 晶紀著)を読みました。 週刊住宅新聞に連載されてきた、”土地ビッグバン時代がやって来た”をベースに都市再生、経済特区などを核として新たに加筆してまとめたものです。 国民のマインドが萎縮し、国民の中にあきらめが広がれば、景気の足はさらに引っ張られることにつながります。 市場のことは市場に任せようとする政府の考えは、一見、理想論のように聞こえますが、裏を返せば政策を放棄しているのも同然です。 もう、何もしない、何もできない政府をあてにはできませんでした。 しかし、幸いなことに、政府から、都市再生、経済特区などの構想が打ち出されましたので、土地=不動産に対して、新視点で捉えることで、新しいビジネス展開の可能性が出てきました・ しかも、土地の流動化を促すことは地価安定につながり、日本が抱える不良債権を解消していくことにもつながります。 そこで、新視点で社会を捉え直すことで、ビジネスチャンスは広がり、長引く不況下だからこそ、より新しい発想が必要との考えが流れています。 都市再生、経済特区などの政策を受けて、土地など不動産ビジネスの可能性と、日本の今後の方向を示すことを意図していました。 視点を変えることは、閉塞状況が続く日本だからこそ、今まで以上に大事になっており、身近な商売から政策に至るまで新しい発想が求められています。 そういう点で、土地・不動産をベースに、各分野の産業界でも活用できる内容です。

2008.09.03

コメント(4)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

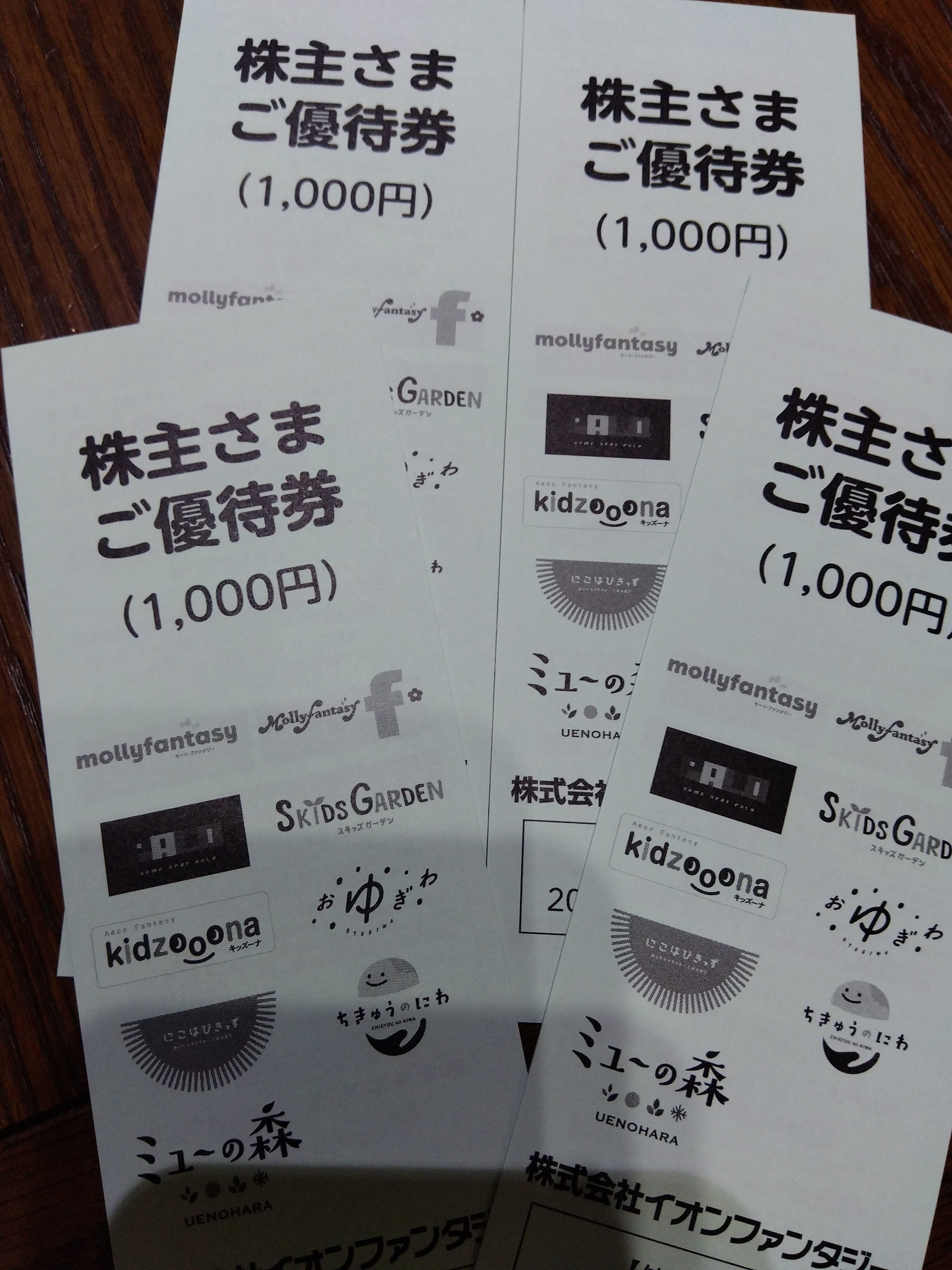

- 株主優待コレクション

- イオンファンタジーから株主優待が届…

- (2025-11-17 00:00:06)

-

-

-

- 政治について

- 【片山さつき大臣に正念場】※緊急速…

- (2025-11-16 18:49:04)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 生きがいの見つけ方

- (2025-11-16 10:51:00)

-