2014年06月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

英文和訳

今日は専門の授業が終った後、片づけをしているところに学生がちょこちょことやってきて、何かと思ったら、私の書いた本をズバッと出され、「サインして下さい!」ですって! お、今時、感心な学生もいるじゃないの。嬉しいからサインなんか、いくらだってしちゃうよ。もうすぐ次の本も出るから、よろしくぅ! さてさて、今日の夕方、同僚たちとコーヒーを飲んでいたら、またまた変な噂を耳にしまして。同僚の一人が入試改善の委員会に出ていて、そこで出た話題を提供してくれたのですが。 大学入試における英語の出題といいますと、もちろんリスニングも導入していますし、自由英作文も一部課していたりもしますが、やはり比重の面で一番大きいのは、英文読解問題です。 が! 最近の高校英語では、そもそも英文読解というものをやっていない、というのです。「4技能重視」の方向性が打ち出されているので、英文を読んだり、それを訳したり、ということについては、従前ほど力が入れられていなくて、その代りにリスニングだとかスピーキングなど、オーラル方面が重視されていると。 で、英文読解については、ざっと英文を提示して、さっと読ませて、その後、簡単な「True of False」式の質問に解答するくらいで済ませてしまって、文法を踏まえてのしっかりした解釈とか、日本語に直す作業はしないと。 今、高校英語の世界って、そういう具合になっておるらしいんですな。だから、そういう意味では、大学入試の部分だけ、遅れていると。 だから、入試の方も今後は「英文を読ませて、部分的に和訳させる問題」などは出さないでくれ、という雰囲気になっているらしいんですな。 ふーむ! それで最近、学生の英文読解力が極端に落ち始めたのか! 私なんかが高校生の頃は、英語の副読本といえば、サマセット・モームの短篇とか、バートランド・ラッセルや、ホワイトヘッドあたりのエッセイなんかが主流で、要するに英文として最高レベルのものをガシガシ読まされたものですし、入試問題だってそのあたりのレベルで出題されていたと思うのですが、それから比べると、今時の大学入試問題なんて、笑っちゃうほどレベルの低い英文が出題されています。 が、それでもその低レベルの英文すら、まったく文意がとれない受験生が異常に多い。もう、世も末としか思えないところにまで、学生の英文読解力は落ちているわけ。 で、今後、大学入試問題で、ごくごく簡単な「True or False」式の問題ばかりになったら、どうなるんだろう。それを考えると身も凍りますな。 だけど、「入試問題から英文和訳をなくせ!」ということを主張するのは、教育学系の人たちなんだよね! 文学系・語学系の人はそんなこと言わない。教育学系の人たちって、一体、日本の英語教育のレベルをどこまで引き下げたいのか、私にはもうさっぱり意味が分かりません。 一番の専門家であるべき人たちが、この国の英語教育を潰しにかかっている。私にはそういう風にしか、思えませんな。

June 30, 2014

コメント(2)

-

映画の終わり方別バージョン

WOWOWに加入しちゃったもので、映画見放題状態なのですが、そういうこともあって週末、『オブリビオン』を見ちゃった。 だけど、あの映画の終わり方にはイマイチ納得できないところがありまして。だって、悪い宇宙人だか何だかをやっつけた後、地球にはトム・クルーズのクローンがまだ何人もいるわけでしょ。どうしてその中の一人だけが、元のトム君の後継者になれるの?? と思っていたら、他にもそういうことを考える人がいたようで。 「How It should Have Ended」というサイト、ご存じ? これ、有名な映画の終わり方の別バージョンを提案している面白いアニメサイトなんですけど、これで『オブリビオン』の別バージョンを見たら、やっぱり何人ものトム君のクローンが登場して、大変なことになる、というオチがつく。うーん、そうだよなあ! そう思うよね! だけど、このサイト、色々な映画のパンチの効いた別バージョンが色々ありますので、映画好きの人は相当楽しめます。教授のおすすめ! と言っておきましょう。

June 29, 2014

コメント(0)

-

果てしない道のり

大学時代の恩師、大橋吉之輔先生が新聞や雑誌に書き散らされた記事をまとめ、一冊の本にして出版しようと志し、昨年あたりから順次パソコンに打ちこんでおりまして、このところ週末、時間があるとこの作業に精を出しているのですが、これがまた果てしない道のりでございまして。 今の所、私が掴んでいる記事を打ちこんでいるのですが、それでももう文字数は30万字に近くなってきた。原稿用紙で750枚分ですな・・・。 で、私がまだ把握していない記事も沢山あると思うので、そういうのもいずれ足していったら、全体では1500枚か2000枚くらいになるのではないかと・・・。 上下二段組みにして750頁、みたいな、要するに電話帳みたいな本になりそうな気がする。これはしんどいなあ! それにしても、昔の人は、よく文章を書いたもんですな。しかも、手書きですからね。 ところで、私が今、打ちこんでいるのは、大橋先生ご自身が集めていた記事の切り抜きなのですが、切抜き故に、どの新聞からの切り抜きか、メモ書きしていないものが結構ある。となると、これが一体なんの新聞からの切り抜きなのか、特定する仕事が私に課せられることになるわけです。これも相当、厳しいことになりそうです。 しかし、そうはいっても、闇雲には探せないので、ある程度推理して、「多分、この新聞からの切り抜きではないかな?」という大よその見当をつける必要があるわけ。 その際、推理の手掛かりになるものは色々あるのですが、例えば、「肩書きの書き方」もその一つ。 例えば、何の肩書きも添えず、ただ「大橋吉之輔」と文末に書いてあるものであれば、多分、「日本読書新聞」ではないかと。逆に、ことこまかく「大橋吉之輔(おおはし・きちのすけ)慶應大学教授・アメリカ文学」などと書いてあるものについては、多分、「週刊読書人」ではないかと。また「文学部助教授」などと書いてあるのであれば、慶應義塾系の出版物、すなわち『塾』か、『三田新聞』か、『三色旗』か、『慶應通信』か、そのどれかではないかと見当がつく。 あと、その記事がどんなタイトルのコラムに載せられているかによっても、ある程度の推理が働きます。例えば「茶の間」なんてコラムは「毎日新聞」のものですし、「閲覧室」だったら「読売新聞」だと分かる。もっとも「海外手帳」となると、複数の新聞社が使用していて、「高知新聞」か「広島新聞」か「沖縄タイムズ」のどれかではないか、という程度にしか絞り込めない・・・。 あと、使っている活字も、それぞれ特徴がありますから、こういう形の「ん」を使うのは「図書新聞」ではないか、とか、こういう形の「い」を使うのは、「南日本新聞」ではないか、などと見当をつける。 一方、掲載メディアが明記されていても、掲載年月日が書いてない記事も沢山あるわけ。そういう場合は、記事の内容からあれこれ推理をして行きます。 たとえば、記事の中に「先日、『月曜日のユカ』という映画を見てきたが・・・」などと文中にあれば、この映画が封切られた1964年3月4日以降で、それほど離れていない時期の記事だろうと推測がつくわけ。 また先生の肩書が、「助教授」とあれば1962年以前、「教授」になっていたら1963年以後の記事だろう、という推測がつく。 そんな感じで、一つ一つの記事の出典を推理するわけですが、これも推理しただけでは意味がないので、それを実際に確認しないとまずい。しかし、その確認作業は、きっと気が遠くなるくらい難航するだろうなと思うわけですよ。 私が乗りかけた船というのは、こういう船なんですな・・・。 しかし、やりかけた以上、何としてもやり遂げたい。その一念で、今後このプロジェクトを進めていくつもりのワタクシなのであります。

June 28, 2014

コメント(0)

-

『かもめのジョナサン』とフランスのアマゾン対策

本好きにとっては興味深い二つのニュースが入って参りました。 まずは『かもめのジョナサン』の決定版が出版されたというニュース。これを聞いて、「え? じゃあ、従来のヤツはなんだったの?」と思いましたが、なんでも原作者のリチャード・バックが最終章を封印していて、この封印が40年ぶりに解かれたため、この度の最終版の出版とあいなったとか。日本語版の訳者は、もちろん、五木寛之と。 『かもめのジョナサン』かー。1970年出版。私はギリギリ小学生だわ。だけど、この本が家にあったのは覚えていて、シートン動物記とか、戸川幸雄とかの動物文学なんかに目がなかった私もチラ読みしたのですが、かもめが擬人化されていて、しかも肝腎のジョナサンが「ハチのムサシは死んだのさ」的に妙に求道的で、「おいおい、動物文学ってのは、こういうんじゃないだろう」と、適当なところで投げ出したことも記憶にある。まあ、いたいけな日本の子供に、ビート・ジェネレーション的なメンタリティが理解できるはずもないわけで。 むしろ小学生時代の私にとっては、その後続いた「下らないクイズ」の流行の中に、『かもめのジョナサン』は溶解していったんだよなあ・・・。 たとえば、こんなの。 「四国で八十八か所の寺をめぐっているかもめはだーれだ?」 答えはもちろん「かもめのお遍路さん」。 今考えてみると、結構面白いな。 ま、それはともかく、『かもめのジョナサン』の最終章を読む事も含め、まったくこの本を理解できなかった小学生時代のリベンジをするためにも、久々に求道的なかもめの話でも、読んで見ましょうかね。 それにしてもリチャード・バック78歳、五木寛之81歳。二人共大分年をとったものですが、何が(長期的に)流行るかということへの五木寛之の鋭敏な嗅覚は、相変わらず衰えていないねえ・・・。 さてもうひとつの話題は、アマゾンをはじめとするネット書店に対し、送料無料のシステムをやめさせるための法律がフランスでできた、という話。 アマゾンなどが送料無料のシステムを維持すると、人々の多くはこれを利用するため、既存の小規模書店が潰れてしまう。しかし、そういう書店こそがフランス文化の根っこだと考えるフランス政府は、それらの書店の保護のために、この法律を可決した、ということらしいのですが。 ううむ。すごいな。 ま、裏のことは分りません。しかし、表面的なことだけで判断するならば、大したもんだよね! 日本で、政府がこういう風な文化保護政策を考える、なんてこと、想像もできないもんなあ。さすがは文化国家フランス。御見それしました~って感じですね。【楽天ブックスならいつでも送料無料】かもめのジョナサン完成版 [ リチャード・バック ]価格:1,404円(税込、送料込)

June 27, 2014

コメント(0)

-

酒井順子著『ユーミンの罪』を読む

酒井順子さんの『ユーミンの罪』を読了。 酒井順子さんというのは、年齢的にいうと私よりちょい下、とはいえ、ほぼ同年代で、バブル世代。で、そのバブル世代の半歩くらい先を先導して時代を駆け抜けていったユーミンを、今時の言葉で言えば「フォロワー」であった酒井さんが、自らの体験をベースにしながら分析しているのですが、これが実に秀逸なんだなあ。 どう秀逸かをいちいち説明するのが面倒なので、興味ある人、あるいは、アラフィフ世代は是非読んで、という感じなんですけど、例えばユーミンの歌に出てくる女性というのは、しばしば恋人のことを見ている、というのですな。草野球をする恋人を応援席で見つめるとか、スキーで転んだりしている彼氏を見ているとか、ラグビー場で最後の試合に臨んでいる恋人をじっと見つめているとか。 あー、確かにそうそう。 あるいは、車を運転する恋人の助手席にいるシーンとかが、やたらに歌われたりする。 おー、確かにそうそう。 これは一体何なのか、と言いますと、ユーミンの歌に出てくる女性たちというのは、自分主体で動いているわけではないと。恋人の趣味に付き合わされたり、移動手段を恋人に頼っていたりする。その意味では、受動的なところがある。 しかし、では、ユーミンの歌の女性たちは男の言いなりなのかというと、実はそうではないと。 つまり、彼女たちは恋人を所有しているわけですな。ブランドとして。カッコいい車に乗っている男の助手席にいる私。ブランド力が高いラガーマンを、自分の恋人にしている私。そういう私って、イケてるんじゃないかしら、的な。ゆえに、彼女たちはそこで既に能動的な部分を発揮していると。 あー、バブルって、そうだった~! とまあ、酒井さんの指摘に従ってユーミンの歌を解釈していくと、この時代のことがよく判るし、またその時代を引っ張っていったユーミンのことも分かるし、またユーミンにあこがれ、まんまと引っ張られて行った女の子たちのこともよく判る。 そして、そういう風に引っ張られてしまったゆえに、今、ちょっと困った立場に陥っている女性たちもいるのではないか? そして、それこそがユーミンの「罪」なのではないか? ってなことが、実に鮮やかな手法で述べられておりまして、男の立場ではありますが、同世代としてすごくよく判るハナシになっているんです。目のつけどころがいいよね。 ということで、新手のノンフィクションとして、この本、結構いい線行っているのではないかと、私は思っております。1970年代から1990年代までの時代と風俗を、ユーミンという特異な存在を梃子にして、語っていますよ、この本は。 ってなわけで、この本、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】ユーミンの罪 [ 酒井順子 ]価格:864円(税込、送料込)

June 26, 2014

コメント(0)

-

終ったか・・・

終っちゃいましたね、日本のW杯・・・。 前回はベスト16に残ったこともあって、日本チームの試合はGLの時からよく見ていたのですが、今回は初戦を除いて早朝の放送だったため、ほとんどまともに見ていないという・・・。私の場合、深夜には強いのですが、早朝には極端に弱いので、7時スタートとか5時スタートでは、そりゃ、見られませんわなあ。 前回は、負けた後のチーム・インタビューでも、今野選手の「集まれ~」ギャグとかあって、面白かったのですけど、今回はちょっとそういう和気藹々とした感じまで行きませんでしたね。あまりにも不完全燃焼で、ガックリしちゃって、ギャグを出す雰囲気ではないですもんね。 ところで、前回の大会では、日本チームの守備が良くて、相手チームの猛攻をチーム一丸となって上手に防いでいた、という印象があるのですが、あの守りの堅さにもっと磨きをかける、というのは駄目なんですかねえ? 今回だって、初戦のコートジボワール戦では先取点を取ったわけですから、後半はもうがちがちに自陣に引いて全員で守るというやり方もあったのでは? 堅い守りの上で、もしボールを奪ったら速攻でカウンター、というパタンに持ち込むとか。何しろ、コートジボワールは守りに弱点があるのだから、相手が前がかりになっているところにカウンターを食らわしたら、追加点も夢ではなかったんじゃないかと。 二戦目のギリシャ戦にしても、数的優位に立たれてからギリシャ・チームはがちがちに守りを堅めてきたわけでしょ。それで攻めきれなかった。だったら、こちらもそれ以上に自陣に引いて守りを堅め、全然攻撃に行かないという手もあったのでは。守るつもりであったギリシャも、日本が全然攻めてこないのなら、自分たちから攻めざるを得なくなるわけで、そうやって手前に引き出すこともできたのではないかと。そして出てきたところで、カウンターでガツン! コートジボワールとギリシャは、勝てる相手だったような気もするなあ・・・。ま、きっと今頃、日本中でサッカー通から素人まで、戦略家たちが「あーすればよかった、こーすればよかった」と論じているのでしょうけれども。 まあ、勝負の世界に「たら、れば」を言っても仕方がない。次の大会に期待しましょう。監督も変るのでしょうしね。 とはいえ、日本が敗退したとはいえ、W杯の本番はこれから。ブラジルが勝つのか、ドイツが勝つのか、はたまた別のダークホースが出てくるのか。頂上決戦で美技の数々を楽しむことといたしましょうか。

June 25, 2014

コメント(0)

-

ジョン・クラカワー著『荒野へ』を読む

ジョン・クラカワー著『荒野へ』を読了しましたので、心覚えをつけておきます。 先日、某書店をぶらぶらしていた時、何故かこの本に気を引かれ、つい買って、つい読んでしまったのですが、何と言うか、割と印象に残る本でして、読了後もなんだかこう、本の中に書かれていたことや、本の中で描かれる荒野の冷たい空気が、いつまでも胸の中に残っているような気がして仕方がないというね。 これ、ノンフィクションなのですが、1992年にアメリカで起こった事件、というか事故を取材し、本にしたというもの。で、その事件・事故というのは、二十代の青年の餓死にまつわるものでありまして。 その青年というのはクリス・マッカンドレスという名で、知的で裕福な中流階級の家に生まれ、何不自由ない青春時代を過ごし、エモリー大学を優秀な成績で卒業した才能豊かな若者だったのですが、この若者が大学卒業を機に、両親との接触を一切断ち、就職もせず、進学もせず、ただ2年もの間、時折アルバイトなどでお金を稼ぎながら、とにかくヒッチハイクや徒歩でアメリカの僻地を旅して回っていたというのですな。両親からは捜索願が出されていますから、いわば正式な行方不明者だったわけ。 ではなぜ、マッカンドレスが自らの意思で行方不明者になったかと言いますと、大きな要因としては、両親、とりわけ父親との不和、ということが挙げられる。マッカンドレスは、父親の後妻の子なのですが、父親が前の妻と離婚するかしないかでもめていた頃、一時的にではあれ、実質的な重婚をしていたことがあったらしいんです。若者というのは一般に潔癖ですから、自分の父親が、理由はともあれ、二人の妻、二組の家族を養っていたという事実に衝撃を受け、不潔に感じ、それでまず父親を避けるようになったと。 しかしまあ、「重婚」というのはアレですけれども、息子が父親に反発する、というのはどこの社会でもよくある話ですし、またビート・ジェネレーションやヒッピーやフラワー・チルドレンなど、アメリカには1950年代から続く「ドロップアウトする若者」の伝統がありますから、若者が親に反発して家出をし、行方をくらます、ということだけだったら別にそれほど珍しいケースではないですよね? だけど、マッカンドレス青年が他の家出人と少し違うところは、彼の「荒野」への強い憧れ、なんです。 マッカンドレスは、幼少の時から一度こう思ったら絶対に曲げない頑固なところのある子だったのですが、その頑固さが、彼の中で理想化された「荒野」というものと結びつき、とにかくたった一人、文明と決裂し、荒野の中で荒野が恵んでくれるものだけを食しながら、弧絶された世界の中で一人充足したい、という強烈な願望を抱いてしまうわけ。ソローやトルストイなどを自らのヒーローとし、そうした先人に真似て、自分もいつか荒野に分け入るのだ、という絶対の価値観にとりつかれてしまうんです。 といって、彼が必ずしも人間嫌いだとか、エクセントリックな男だったというわけでもないんですな。事実、彼はハイスクール時代、結構な人気者であったし、自分が望みさえすれば、相当女の子にもモテた。また2年間の放浪中、彼に出会った人は皆、彼の人柄や育ちの良さ、そして特異な才能に惹かれ、強い印象を受けている。中には、彼を自分の養子にしたいと願った老人もいたほど。つまり、彼には社交的な面も十分にあったし、そういう意味でも実に魅力的な青年だった。 しかし、マッカンドレスの社交的な一面は、「荒野」を目指す強い一面からすれば、光に対する影に過ぎない。マッカンドレスは、あくまでも、いつかは荒野へ、と願っており、その決意にまったく揺るぎがないわけ。 そして、彼の中で「十分に準備ができた」と思える瞬間があり、1992年の4月に、彼はヒッチハイクをしながら北に向い、そしてアラスカの原野に一人、入っていくんですな。 そして、それから3カ月以上経った頃、無残に餓死したマッカンドレス青年の死体が発見されることになる。 で、裕福な家の出のちゃんとした若者が、アラスカの僻地で餓死するという衝撃的なニュースは、すぐに全米で話題になり、ある雑誌に取材記事を載せた本書の著者、ジョン・クラカワーのところにも多くの反響が寄せられるんです。 が、その反響の大半は、マッカンドレス青年を批判するものだった。 曰く、経験も知識もないぼんぼんが、いい気になって「荒野」ごっこをして、挙句の果てに餓死をするなんて愚の極み。自業自得であると同時に、アラスカという土地への敬意を失しているのであって、要するに「いい加減にしろよ!」と。そういう意見が大半だったんです。 そんな批判の嵐の中、しかしながら、本書の著者は、「それはちょっと違うんじゃないか」と思うんですな。馬鹿な青二才が、良い気になって自分勝手なことをした、と言ってしまったら、マッカンドレスがやろうとしたことを見誤るのではないか、と。 確かにマッカンドレスのやろうとしたことは「無茶」ではあった。しかし、「無知」ではなかった、と、クラカワーは言います。しかも、その「無茶」は、「覚悟の上の無茶」であり、逆に言えば、無茶をするためにマッカンドレスは荒野に入ったのであって、十分に装備を固めて安全に荒れ地での生活を楽しむことは、そもそもマッカンドレスのやろうとしたことではない、と、喝破するわけ。 ジョン・クラカワーがそういう確信を持っているのは、実はクラカワー自身も、かつてマッカンドレス青年と同じような衝動に駆られ、登山に打ちこんだ経験があるから。そして彼自身も危うく遭難の憂き目にもあっている。彼もまた遭難して餓死する可能性があったのであって、そうならなかったのは単に運が良かったからに過ぎない。 たまたまマッカンドレス青年は、よほどの専門家でなければ区別のつかない毒草をそれと知らずに食べてしまい、それによって栄養摂取の効率が極端に落ちてしまって、餓死することにはなったけれど、彼が追い求めようとした純粋かつ求道的な生き方を全否定してしまったら、それこそ、青年を青年たらしめている何か、アメリカをアメリカたらしめている何かを失うことになるんじゃないの? 愚考するに、著者はそういうことを言いたかったのではないかと。 ま、それはともかく、マッカンドレス青年は、別に何か偉大なことをし遂げたわけではないですし、ただ、自身の性格と成行きから餓死という悲惨な死に方をした無名の人物なわけですが、そんな無名の人物であっても、じっくり見ていくと、その生涯には唯一無二のものすごいドラマがある。そしてそのドラマを知れば、やはり同じ人間として、感銘を受けざるを得ない。そういう種類の感銘を、私はこの本を読みながら感じていたのであります。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】荒野へ [ ジョン・クラカワー ]価格:720円(税込、送料込)

June 24, 2014

コメント(0)

-

「千ドルのつかいみち」

先だって帰省していた時、父からO・ヘンリーのことを尋ねられまして。 珍しいなと思っていたら、なんでも「今でしょ」の林修さんがO・ヘンリーの短篇小説がお好きで、特に「賢者の贈りもの」と「二十年後」、それに「千ドル」がお好きらしく、そのことをテレビか何かでお話されたらしいんですな。どういうわけか、このところ父は林先生の大ファンになってしまって、やたらに「この前、テレビで林さんが・・・」ってなことを言うのですが、とにかく、林先生が言及されたことで、急にO・ヘンリーに興味が出たのでしょう。 で、父が尋ねてきたのは、この3つの話のうち、前の2つは知っているが、3つ目の「千ドル」とはどういう話か? ということだったんですな。 実は私もO・ヘンリーは大好きな作家で、子どもの頃からその翻訳を読んでいたこともあり、新潮文庫版の『O・ヘンリー短編集』は全巻そろいで持っておりまして。ということで、今回そう尋ねられて、それを父に貸してあげたんです。 で、翌日、父に「どうだった? 面白かった?」と尋ねると、あまり浮かない返事。聞いてみると、内容がよく分からなかったと。 え? そんな難しい話だったっけ? ま、私も昔読んでから大分時間が経っていますので、読み直さないとどんな話だったか、思いだせない。ということで、私もその短篇を読んでみた。 かいつまんで説明しますと、「千ドル」というのは、こういう話です。 あるところに大富豪がおりまして、この人にはギャンブラーの甥と堅気の姪がいた。で、大富豪は自分が死ぬ時に、遺産管理人を通じて遺産をこの二人に残したのですが、その配分の仕方が変わっていた。それによると、ギャンブラーの甥の方には千ドル、姪の方には10ドルを遺産として分配する、というのです。 で、驚いたのはギャンブラーです。あの大富豪のおじさんが、たった千ドルしかくれないの? しかも姪には10ドル? で、ギャンブラーは千ドルの使い道を考えるんですな。 千ドルというのは実に中途半端な額です。一晩でパッと使うには多すぎるし、かといって、それで一生暮らせるほどのものでもない。で、彼は色々な知人に「お前がもし千ドル持っていたら、何に使う?」と聞いて回る。すると面白いもので、それぞれが色々な使い道を提案してくれるんですな。しかし、どの使い道も、ギャンブラーの意にはそぐわない。 そこで、彼はおじさんの姪、すなわち従妹のところに出向きます。実は彼は、ひそかにこの従妹のことが好きだったんです。 で、この際、とりあえずプロポーズしてみるわけ。 ところが、堅気の従妹は、ギャンブラーのプロポーズを断ってしまう。そりゃ、そうですわな。堅気ですから。 そこでギャンブラーは、自分が受け取った千ドルを、自分のことを振った従妹に気前よく渡してしまいます。それで、結婚問題も、遺産相続問題もすっかり片づけたつもりで。 ところが、大富豪のおじさんの遺産分配はこれで終わらなかったんです。 大富豪は、千ドルを遺産として渡した甥に対し、一つ条件をつけていた。その千ドルを何に使ったかを紙に書いて、それを遺産相続管理人に提出せよ、という条件だったんですな。で、彼は「千ドルは、全額従妹にくれてやりました」と書いた封書を管理人のところに持っていった。 実は、大富豪のおじさんは、甥っ子をテストしていたんです。 おじさんは、甥も姪も可愛がっていたけれど、ギャンブラーとなった甥のやくざな性格には手を焼いていた。そこで、甥っ子をテストして、もし彼が千ドルを「正しく」使ったら、5万ドルの遺産を彼に残すつもりだったんですな。また逆に、彼が千ドルを「正しくない」使い方で浪費したら、5万ドルの遺産は姪に渡すつもりだった。 で、この場合、「正しい使い方」とは、千ドルの全額を、姪っ子に渡すことだった。ギャンブラーの自分が千ドルもらい、堅気の従妹がたった10ドルしかもらわなかったと知ったならば、その千ドルは堅気の娘がもらうべきだと判断し、従妹に全部渡すのが「筋」でしょう。その「筋」を、果たして甥っ子は通せるか、それとも一時の誘惑に負けて、千ドル全部、ギャンブルで使ってしまうか。おじさんは、そこに賭けたわけです。もちろん、大富豪は「どうせあの馬鹿は、千ドルをギャンブルで使うだろう。そうしたら、私の遺産は姪のところに行く。それでいいのだ」と考えていた。つまり、甥っ子が負ける方に賭けたわけですな。 ところが、甥っ子のギャンブラーは、従妹のことが好きだったという、おそらくは大富豪のおじさんも知らなかったであろう理由があって、ともかくも従妹に千ドル全部あげちゃっていた。はからずも、おじさんとの賭けに勝っていたんですな。これで遺産の相続は、自分に5万ドル、従妹に千ドルということになるわけです。 ところが、ところが! 事情を知ったギャンブラーは、遺産管理人に渡していた封書をひったくり、粉々に破いてしまいます。そして、「あの千ドルは、ギャンブルですってしまいました」と告げ、口笛を吹いて去ってしまう。 ここが、いいところなんだなあ! もし、そのまま封書を渡してしまったら、5万ドルは自分のものになってしまう。しかし、彼はそれを望まなかったわけですよ。もし、5万ドルを受け取ってしまったら、自分が好きで結婚まで申し込んだ従妹を苦しめることになるわけですから。「ああ、あの時、従兄のプロポーズを受けていれば、私にも5万ドルの恩恵が入ったのに・・」と、その堅気の娘は一生悔むことになるでしょう。それは、ギャンブラーの望むところではなかった。むしろ、従妹が何も知らずに5万ドル受け取って、一生不自由なく、幸せに暮らしてくれれば、たとえ自分と結婚してくれなかったとしても、その方がいい。彼はそう思ったんですな。 だから、とっさに封書をひったくって、引きちぎってしまい、千ドルはギャンブルに使った、などとウソをついたと。 ギャンブラーは、遺産をめぐるおじさんとの賭けに、ある意味、勝ったわけですよ。負けたふりをして、おじさんの想定の上を行くことで、彼は賭けに勝った。ギャンブラーとして、一世一代の大勝負に「負けて勝った」んです。男一匹、粋なことをやるじゃないですか。さすが、ギャンブラーだ。 で、5万ドルの遺産相続に失敗したことを知らされたのに、なぜか上機嫌で、口笛を吹きながら出て行った彼を、遺産管理人は、いぶかしげに見送りましたとさ。 ってな話。 とまあ、これはこういう話で、こういうところが面白いんだよ、ということを、私は父に説明し、ようやく納得してもらったと。 で、父曰く、「これは複雑な話だなあ! 文学というのは、奥が深いなあ。林先生は、そういうのがパッと分かってしまうのか。すごいなあ。」と。 で、あまり「林先生はすごい」を連発するので、私は父に尋ねてみました。「あのね、文学は奥が深いとか言って感心しているけれども、そもそも僕の専門が何か知っている? 僕は何の先生だと思っているの? 僕こそ文学の研究者じゃないの。学生時代から言えば、30年のキャリアだ。林先生どころじゃないよ」と。 すると父曰く、「そうなのか。てっきりお前は英語を教えているだけかと思っていた」ですと! あ・の・ねぇ! かくして、父の頭の中では、私の地位は林修さんより大分下に位置しているらしい、ということが判明したのでありました、とさ。やれやれ・・・。【楽天ブックスならいつでも送料無料】オー・ヘンリーショートストーリーセレクション(7) [ ...価格:1,620円(税込、送料込)

June 23, 2014

コメント(0)

-

読書の一日

今日は一日、あれこれ読書をして過ごしています。 まず読んだのは、これまた自己啓発関連ですが、「人生を幸せへと導く13の習慣」という本。書いているのは「ハイブロー武蔵」という冗談みたいな名前の人ですが、実際の内容は、ベンジャミン・フランクリンの話。「13の習慣」というのは、例のフランクリンの「13の徳目」のことですな。 フランクリンは、若い頃、自分なりに自己改善を試みようとして、13の徳目というのを作るんですな。その徳目というのは、「節制」「沈黙」「規律」「決断」「節約」「勤勉」「誠実」「正義」「中庸」「清潔」「冷静」「純潔」「謙譲」のこと。13というと、キリスト教世界では忌み嫌われる数字であって、なんでまたフランクリンは徳目の数を13に設定したのか、と不思議に思いますが、実はもともと彼が設定したのは12個の徳目だったらしい。それが、後から人に「お前は謙譲の徳というものを知らん」と批判され、確かにそうだと反省して、後から「謙譲」を入れたため、結果的に13になってしまったわけ。 で、この13というのは、適当に並んでいるのではなく、この順番にもちゃんと意味がある。 フランクリンはプラグマティックな人なので、13の徳目を一挙に達成しようとしても無理なことは分っていた。だから、一週間に一つの徳目だけ集中して守り、13週で全部の徳目をマスターし、これを1年に4回繰り返せば、大体定着するだろう、と計画したわけ。で、その際、例えば「節制」の徳を学べば、後から出てくる「節約」の徳は比較的簡単にマスターできるだろうし、「規律」の徳目を学べば、後から出てくる「勤勉」の徳は楽に身に付くだろうと、まあ、そう考えたと。 つまり、この順番で徳目を一つずつマスターしていけば、先に進むにしたがって次第に楽になるように設計してあるわけ。 うーん、さすがベンジャミン・フランクリン、知恵者ですなあ。 で、このフランクリンの徳目とそのマスター法は、時代や場所を越えて、様々な方面に影響を与えてきたと。例えばサミュエル・スマイルズの『西国立志編』なんかも、フランクリンの影響下にある。 著者のハイブロー武蔵さんに言わせれば、日本は、明治維新以来、フランクリンのこの13の徳目を、『西国立志編』等を通じて知り、その影響を受けてきたと。特に、日本人特有の倫理観と、フランクリンの13の徳目がほとんど一致していたために、日本人には非常に目標として受け入れやすかったというわけですな。 しかし、今の日本人はこれらの徳目を忘れつつある。だから日本社会も全般的に衰退している。故に、今こそ再び、フランクリンを見直すべきではないのか! というのがハイブローさんの主張なわけ。 ま、その主張が妥当かどうかは別として、私として興味があるのは、フランクリン→サミュエルズ→福沢諭吉と来て、フランクリンの影響が日本に届く点。しかも、フランクリンの13徳目というのは、「これさえ学べば、誰でも経済的に豊かになり、かつ社会的に出世できる」という類のもので、要するに、自己啓発系の発想の原点であるというところですな。 しかも、フランクリンは、13の徳目がマスターできたかどうか、自分でチェックするためのチェック表の考案もしていて、その辺はまさしく、今日の自己啓発本そのものよ。 ということで、フランクリンあたりを、自己啓発本のルーツと考えるのが妥当なのではないかと、私としては思うわけですよ。 ま、そんなことを、本を読みながら考えていたと。 一方、仕事とは離れて娯楽で読んでいたのは、『荒野へ』という本。これね、ノンフィクションなんですけど、相当面白いですよ。まだ半分しか読んでいないので、何とも言えませんが、読みきったら、また報告しますね!これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】荒野へ [ ジョン・クラカワー ]価格:720円(税込、送料込)【楽天ブックスならいつでも送料無料】人生を幸せへと導く13の習慣 [ ベンジャミン・フランクリ...価格:1,296円(税込、送料込)

June 22, 2014

コメント(0)

-

オーディオ本

仕事用の資料として、ある本(英語)を読んでいるのですが、その本のオーディオ版(=CD版)があって、中古ながらたったの270円くらいで買えることが分かったので、それを買って、今、通勤の車の中で聴いているのですが、これがね、なかなかいいんですわ。 私が聴いているのは、100年位前に書かれた本なのですが、当時のベストセラーなので、とにかく英語が簡単・・・というか、簡単な英語で達意の文が書いてあると言いましょうか。で、それをプロが朗読しているわけですから、耳で聴いても心地よく頭に入るわけ。 そういえば、アメリカに住んでいる友人が、通勤(といっても、そいつの場合、片道5時間くらい掛かるのですが)の車の中で文学作品の朗読CDを聴くのを常としていて、長い通勤時間の間に長篇の小説でも読み切ってしまう・・・というか、聴ききってしまうというようなことを前に言っていたのですが、なるほど、それだと無駄な時間が無くなるし、日本人の私としては、英語のリスニングの勉強にもなるわけで、一石二鳥かなと。 となると、後はその種のCDをどうやって手に入れるか、ですけど、今聴いている奴は、たまたまアマゾンで売っているのに気付いたので、探せばそういうのはいくらでも手に入るのかな? ま、その辺はまだわかりませんけど、とにかく、音楽CDではなく、朗読CDを通勤の車の中で聴く、というのを最近始めてみて、なかなかいい感じを抱いている私なのであります。

June 19, 2014

コメント(0)

-

漫画にあこがれて・・・

サッカー・ワールド・カップの話題が華やかな今日この頃ですが、1990年代以降のサッカー人気を盛り上げた立役者として『キャプテン翼』があった、というのはよく聞く話で、実際、海外のスター選手の中にも、子供時代、この漫画を読んでサッカーへの情熱をさらに掻き立てたという人が数多くいるとか。 で、それ以前にも『アタックNo.1』を読んでバレーボール選手を目指したとか、『巨人の星』を読んで野球選手を目指したとか、『エースをねらえ!』を読んでテニスに精を出したとか、そういうのもよくあると。 もちろん、スポーツ以外でも、『ヒカルの碁』を読んで碁に興味を持つとか、そういうのもあるわけで。 で、そういうことをつらつら考えながら、どうして私は何か漫画を読んで、その漫画にあこがれて、何かになろうとしなかったのか、と思いを巡らせてみたわけ。 何でだろう? ま、私の家では、暗黙のうちに「漫画を読むとバカになる」というプレッシャーが満ちており、私も子供の頃から漫画をきちんと読んだ経験がないのですが、それでもテレビ・アニメくらいは見ているので、そういうのから影響を受けてもよさそうなものなのに・・・。 で、あれこれ思い出した結果、その理由が分かりました。子供の頃、私が好きでよく見ていた漫画(=テレビ・アニメ)に、問題があったのだと。 だって、子供の頃、一番好きだったアニメが、『サスケ』と『妖怪人間ベム』と『ルパン三世』だもの! これを見て、「よーし、大きくなったら忍者になろう!」とか、「いつか立派な妖怪になろう!」とか、「世紀の大泥棒を目指そう!」とは、さすがに思わないよね! っていうか、『妖怪人間ベム』の場合、むしろ登場人物たちの方が「早く人間になりたい」わけだから。 もうちょい、将来性のある漫画を読んでいたら、私ももう少し上まで行けたのかもしれませんが、残念! でも、待てよ。『ヒカルの碁』的な感じで、『釈迦楽のアメリカ文学』という漫画を書いたらどうなんだろう? アメリカ文学に目覚めた若者たちが、切磋琢磨しながらその読み方・論じ方を学んでいく、的な。どっちが先に学会新人賞を取るか?! とか。どっちが先に○○大学教授になるか?! とか。そしたら、将来有望な若者たちが、我先にとアメリカ文学を志すようになるかも! それはないかな・・・。

June 18, 2014

コメント(0)

-

追悼 ケイシー・ケイサム

アメリカの著名なディスク・ジョッキー、ケイシー・ケイサム氏が亡くなりました。享年82。 ケイシー・ケイサムと言えば、『全米トップ40』。日本では当時のFENが土曜日の午後に放送していて、小学生時代からの筋金入りのアメリカン・ポップス・ファンだった私は、午前中で終わる学校から飛んで帰って、ラジオのダイアルを懐かしい「810キロヘルツ」に合わせたものでした。 ケイシー・ケイサムのDJスタイルは、正統派というのか、外連味がかけらもないというのか、まったく洒落っ気がなく、ジョークもなく、ただひたすらヒットチャートの40位から順番に1位まで紹介していく実に淡々としたものでした。しかし、ろくに英語も分からない中学生にとっては、今アメリカでヒットしている曲が聴ければいいわけですから、むしろその淡々と紹介に徹するスタイルに好感が持てたものです。 当時、ケイシーの紹介でヒット・チャートを賑わしていた曲といえば、例えば「スタイリスティックス」とかね。『愛こそすべて』。懐かしいなあ。「ポール・マッカートニー&ウィングス」の『あの娘におせっかい』とか。邦題が痺れるね。ベイ・シティ・ローラーズとか。ミシェル・ポルナレフとか。「スウィート」の『フォックス・オン・ザ・ラン』とか。「ジグソー」の『スカイ・ハイ』とか。ああ、やばい。なんか色々、思い出しちまうぜ。 ちょうど今、酒井順子の『ユーミンの罪』を読んでいて、70年代から80年代にかけての時代を回顧していた時だっただけに、ケイシー・ケイサムもまたその時代を思い出させてくれる存在だったなと。その彼が亡くなったと聞いて、ちょっとおセンチになっている私なのであります。それにしてもいい時代だったな、あの頃。【楽天ブックスならいつでも送料無料】ユーミンの罪 [ 酒井順子 ]価格:864円(税込、送料込)

June 17, 2014

コメント(0)

-

嬉しいニュース二題

F1で7度の世界チャンピオンに輝き、昨年末のスキー事故で意識不明の重体に陥っていたミハエル・シューマッハが、ついに意識を回復して退院、リハビリを行なうことになったとのニュースが入ってきました。いやー、素晴らしい。やはり引き寄せはありますな。思考は現実化する。こんな事故で死んで欲しくないと願った(私を含む)世界中のファンの気持が天に通じたということでしょう。今後は、どんなに長期になってもいいので、しっかりとリハビリし、いつの日か元気な姿を再び我々の前に見せてくれることを願いましょう。 そしてもうひとつのいいニュースは、ブラジルから。日本チーム初戦敗退という残念なことがあったものの、その試合の後、日本人サポーターが、会場のゴミなどを拾ってから帰ったことが、世界中のメディアの注目を集めているとのこと。悔しい試合の後であるにもかかわらず、こんなことができるのは日本人だけだろうと。いやあ、捨てたもんじゃないねえ、日本人。今地球の反対側に居る同胞に、心の中で握手を。サッカーでは負けたけど、その後のマナーで他国を圧倒したんじゃないの。 さてさて、今日はまたまた教育実習の授業参観で幡豆まで出張。遠い、遠い。車で片道2時間、きっちりかかってしまった。 で、仕事が終った後、そのまま帰るのではつまらないと思い、学校の近くにある三ヶ根山をめぐるドライブウェイを通ってきました。ここはアジサイが有名なんですよね。 で、アジサイばかりか大きな青大将がにょろにょろ横切るような山道をラリーっぽく飛ばして上がり、山頂にある「かんぽの宿」に到着。ここで昼食(刺身定食1,230円也、意外なほど激ウマ)をいただいた後、立寄り湯までしてきちゃった。今日は何故か特別に300円で入れると言われたもので。 ま、大浴場とはいえ、さほど大きな風呂ではありませんが、海を見下ろす絶景風呂で、しかも天然温泉。昼下がりで他におじいさんが三人ほどいるばかりですから、のんびりお湯を楽しむことができました。いいねえ、出張で立寄り湯。 ってなわけで、今日はいいニュースが沢山あったし、出張も面白かったし、まずまずの一日でしたね。

June 16, 2014

コメント(0)

-

水道栓の知恵

ザック・ジャパン、初戦、残念でしたね! 前半リードで折り返して、これはひょっとして勝ち点3、悪くとも引き分けか? と期待しましたが、後半立て続けの失点。特に2点目はねー、落ち着いて処理すれば何とかなったかなと・・・。ま、これで世界が終ったわけではなし、プレーヤーの皆さんには次の試合に頑張っていただくとして、我々も引き続き心を合わせて応援しましょう。思考は現実化する! 勝つと思えば勝ーつっ! さて、学会絡みで実家に戻っている私ですが、先日、実家がキッチンをリフォームしまして。以前よりも明るく、以前よりも広々として、なかなかグッド。リフォームしてよかったのではないでしょうか。 ただ1点、ちょいと不満だったのが、水通栓の・・・あれ、正式名称はなんというのでしょうか、コック? レバー? とにかく、水を出したり止めたりする奴。 何がダメかというと、このレバーを上に上げると水が出て、下げると止まるというシステム。これが人間の感性と逆なので、水を止めようとレバーを上に上げると、逆に水が勢い良く出て来てしまって、その都度、ビックリさせられるんですよね〜。普通、レバーを下げて出す、上げて止めるでしょ? で、使い勝手が悪いなあと思っていたら、このシステムにはちゃんと理由があるんですってね。 大震災(神戸のか東北のか、どっちか聞き忘れましたが)の時、建物の揺れで物が上から落ちて来て、それが水道栓のレバーに当たってそれを押し下げてしまい、水がじゃーじゃー垂れ流しになったことがあったんですと。 で、周辺地域の沢山のご家庭でそういうことがあったので、あちこちで不必要に水が流れ出る一方、水道の水圧が下がってしまい、その結果、火事が出た時に消火栓が役に立たず、消火活動に非常に大きな支障が出たらしいんですな。 そこで、それ以来、水道栓は「下げて止まる、上げて出る」というシステムに変えることになり、震災以後に新しく建てる家には、このシステムの水道栓が導入されているというわけ。 は、はーーん! なるほどね。理由が分かってみれば、納得です。過去の出来事から学んだわけね。人間に一つ、知恵が付け加わったわけだ。 それなら、たとえ人間の感性の逆を行くとしても、このシステムの方が素晴らしいことは明らかなのだから、使う人間の側が慣れればいいということになります。私もいちいちビックリしてないで、早くこれに慣れるように心がけるとしましょう。 人間、理由も知らずに腹を立ててはいけませんな。私も今日は一つ、勉強しましたよ。

June 15, 2014

コメント(0)

-

ネイティヴ・チェックの業者

今日は所属する学会の仕事で、立教大学に行っておりました。ま、学会の仕事と言っても、私は陪席するだけで、特に仕事はないのですけどね。 ところで、今日の仕事というのは、投稿論文の審査だったのですが、最近の傾向として顕著に見られるのが、英文論文の投稿がやたらに増えた、ということ。今年の投稿論文についても、圧倒的多数は英文論文でした。まあ、アメリカ文学に関する論文ですから、英語で書いた方がアメリカ人研究者から注目され易いということもあるでしょうし、博士論文の一部を独立した論文として投稿してくる方も多いので、必然的にそうなる、ということもあるでしょう。 が! 近年、英文論文が書き易い環境になってきたこともあるらしい、という噂を、休憩時間の時に小耳に挟みまして。 どういうことかと申しますと、英語で論文を書く場合、その英文に問題がないかどうかをイギリス人なりアメリカ人なり、英語を母語とする人にチェックしてもらう必要(いわゆる「ネイティヴ・チェック」の必要)があるわけですが、最近、それを短期間で、しかも比較的安い費用でやってくれる業者が増えて来たんですな。だもので、割と気楽に英文の論文が書けるようになってきたと。 で、具体的に名前を挙げると、学術論文のネイティヴ・チェックを請け負う会社として「editage」と「enago」というのがある。ここは、例えば医学論文なら医学の知識のある人が、また文学論文なら文学に詳しい人がチェックするので、ネイティヴ・チェックの精度が非常に高いらしいんです。しかも、料金も良心的で、しかもクレジット・カード決済なので、支払いも簡単、とのこと。 フーム、なるほどね。これはいいことを教わりました。 私の場合、イギリス人の同僚がおりますので、今までですとネイティヴ・チェックが必要な時はこの同僚に頼んでいたのですが、やはり長いものとなると気軽には頼めませんし、専門の業者に頼むという選択肢があるなら、今後はそこに頼むこともあり得るでしょう。何せ、「至急」と言って頼めば、一晩でチェックしてくれたりするというのですから、いざと言う時、頼りになりますよね。 それに、これらの会社は、単に英文のネイティヴ・チェックをしてくれるだけでなく、翻訳(日本語→英語)もしてくれるそうですからね。 ということで、今日は自分の仕事関連の、ちょっとした耳寄り情報をゲットして、ちょっと得した気分なのであります。

June 14, 2014

コメント(0)

-

不死身のMOZUたち

昨日『MOZU』のシーズン1最終回、ご覧になりました? まあ、登場人物たちのタフなこと! ピストルで撃たれても、撃たれたところを靴でグリグリされても死なない。爆弾でふっとばされかけて、かなり高いところから落ちても、怪我ひとつしない。それどころか、胸の辺りをズブッと串刺しにされても、そこからまだ人を殺しに行けるくらい死なない。まあ、登場人物の皆さんの元気なことったら。羨ましいくらい。 それにひきかえ、実家は全滅よ・・・。 実は、明日の学会の仕事に備えて、今、実家に戻っているのですが、父も母も風邪&気管支炎でぶっ倒れ中。今日は夕食を頼まれて買って帰ったのですが、両親ともに食欲がなく、ろくに食べられやしない。しかも、父ときたら、先日、駅の階段を踏み外して転び、膝を強打してしまったとのことで、足を引きずっている始末。 というわけで、学会どころの騒ぎではなく、親の世話を見るので精一杯という感じですな。明日も、学会の帰りに夕食を買って帰らねば。 一方、私の方も絶好調ではなく、今日、家を出る直前までやっていた校正の仕事で目を酷使したせいか、左目が内出血で真っ赤。ちょっとコワイ。さっき、夜中までやっている薬局に行って、目薬を買って来ちゃった。 ま、MOZUはともかく、生身の人間は、そうそうタフでは居られません。 ということで、今日はもうこの辺で寝ますわ。明日に備えて、身体を休ませねば! お休みなさい!

June 13, 2014

コメント(0)

-

洗濯機を買う

わが家の洗濯機は、私が名古屋に赴任した時に買ったものですから、えーと、かれこれ22年くらい使っているということになるでしょうか。 で、寄る年波に勝てず、蓋の辺りが壊れてしまっているのですが、洗濯する機能については別にどこも悪くなってない。だもので、今日の今日までそれを使い続けてきたわけ。 が! 先日、近所の家電量販店に家内と行った時、何となく「うちの洗濯機も大分古くなったし、そろそろ買い替えるか」というような話になり、あれこれ見ているうちにお店の人に見つかって、それでその人から新製品の機能説明なんかを聞いているうちに、段々「いっそ、新しいの買うか?」ということになって、結局、勢いに乗って買ってしまったんですな。 で、その新しい洗濯機が、今日我が家にやってきたと。 買った洗濯機は、今流行りのドラム型・・・ではなく、トラディショナルな縦型。だけど最近の新製品は良く出来ていて、節水もできるし汚れもよく落ちるらしい。その上静からしいし。しかも、今まで使っていたのよりも、一度に洗える量が倍ぐらい多いとのこと。 で、まあ、いいのが買えてよかったわいと思って、同じくピカピカの新製品を見ている家内のことを伺うと、何とこれが私の倍くらい喜んでいる。 あらま、そんなに嬉しいの? わが家の場合、洗濯は家内に任せっぱなしであることもありますが、毎日のように洗濯機を使う立場の家内としては、内心、もっとずっと前から古い洗濯機を替えたかったらしいんですな。それがついに実現したので、実に嬉しそう。 なーんだ、そんなに替えたかったのなら、もっと早く言ってくれればいいのに。いくら薄給のワタクシでも、洗濯機くらい買えますよ! というわけで、意外にも新しい洗濯機にえらく喜んでいる家内を見て、洗濯機を新調したことよりもむしろそちらの方が楽しかった今日のワタクシなのであります。 でも、私のみならず、自分の奥さんが今、何を欲しがっているか、知らないご同輩というのは多いのではないでしょうかね。私ももう少し注意して、奥さん孝行しないといけませんな。

June 12, 2014

コメント(0)

-

中学校のご苦労

今日は教育実習生の研究授業参観で愛知県内某所某中学校に出張に行ってきました。 で、まあ、参観の方は適当にこなしたのですが、お昼になって、ちょうどその中学校の先生のお一人が出張か何かで、給食が一人分余ったらしく、「釈迦楽先生、食べていらっしゃいませんか?」とお誘いを受け、お言葉に甘えて給食のお相伴にあずかっちゃった。 前にも言いましたが、私の小学校・中学校・高校は私立で、基本、子供時代に給食というものを食べたことがないので、興味あるんですよね~。 ちなみに今日いただいたのは、給食センターではなく、当該学校の給食室で作られた出来立てほやほやのもの。で、その内容はと言いますと、まず「丼飯か?」と思われるほど大量のごはん。そして鶏肉のつくねが4個。それに笹掻き牛蒡と切り干し大根の煮物。それに野菜たっぷりのお味噌汁。それに牛乳。以上。これだけ。 うーん、経験がないもので何とも判断しかねますが、給食って割とシンプルな構成なのね。だけど、きっと栄養価としては考え尽くされたメニューなのでしょう。 で、校長先生と差しで給食をいただきながら色々お話を伺ったのですが、今日日、給食も大変なんですってね。 というのは、まずアレルギーの問題がある。蕎麦がダメ、小麦がダメ、キウイがダメ、ダイズがダメ、乳製品がダメ、あれがダメ、これがダメ、という生徒さんがいるので、まあ気を使うらしい。場合によっては命に係わることだけに、そりゃそうですわな。 しかし、それだけじゃなくて、宗教的な理由というのもある。イスラム教徒の生徒さんとかもいるので、豚肉がダメとか。 で、宗教的な理由となると、ことは給食だけの問題じゃなくて、例えば宗教によっては柔道や剣道がダメ、なんてのもあるらしい。争いごとだから、ということなのでしょうが、うーん、柔道や剣道は喧嘩じゃないと思うのですけどねえ。しかし、ま、その宗派にはその宗派の考え方があるのでしょうから、口出しはしませんが。 あと、宗教によっては国旗掲揚とか国歌斉唱もダメなのだとか。 これが多様性というものなんでしょうが、学校というところも、昔と比べて今はご苦労も多そうで、なかなか運営が大変そうですな。 しかし、公立の中学校というところ、案外、校長先生によって独自のカラーが出せるところがあるようで、今日、伺った中学校でも、校長先生の方針のもと、色々と独自の取り組みというのがなされていて、興味深かったです。規模の問題もありましょうが、こういう風に校長先生のリーダーシップが非常に良い形で取られているのを見ると、羨ましい限り。それに比べて、うちの大学の迷走ぶりはどうよ。悲しくなりますなあ・・・。

June 11, 2014

コメント(0)

-

同窓会報完成

毎年この時期に発行しているのですが、うちの科の同窓会報が完成し、封筒詰め作業まで終了して、後は郵便局に持っていくだけになりました。と言っても、二百数十通の投函になるので、料金別納郵便になってしまい、そのためのハンコ押しをするのが、これまた大変なんですけどね・・・。 今回でこの同窓会報も第22号。1号から私が一人で編集しているので、要するに22年間、この大学に勤めた、ということになりますなあ。 明日、これを投函するとして、金曜日か土曜日くらいまでには、全国の卒業生のもとに届くでしょう。すると、彼等はこれを週末に読めることになるので、丁度いいかな。 それで、卒業生の中には感想をメールで書いてきてくれる子もいるので、それもまた楽しみです。 ってなわけで、今年も一つ、恒例の仕事を終えられて、少しほっとしている私なのであります。

June 10, 2014

コメント(0)

-

図書の校費購入

今日、新任のI先生から面白い情報をもらいました。 そのI先生は、関東にある国立大学から転出してうちの大学に来られたのですが、校費で本を買う時に、「消耗品扱い」にしてもらう、というのですな。で、うちの大学に来てからも、そうしていると。 え?! 校費で買う図書って、消耗品扱いに出来るの?? 説明しよう。通常、校費で図書を買う場合、それはさしあたり買った人の研究室に配架されるものの、究極的にはその大学の図書館の物ということになるので、その人が定年などで大学を辞める時、図書館に返還しなければならないのであーる。だから、当該の本には、もちろん、図書館の分類シールがべったりと貼られてしまうのであーる。 だーかーらー、大学を辞めても自分の手もとに置きたい本は校費では買えないので、私も自腹を切って買ってきたのでございます。 ところが、I先生曰く「自分は、本を読む時、頁を折ったり、書き込みをしたり、マーカーで線を引いたり、とにかく汚すだけ汚すので、とても後で図書館に返せる状態ではない。だからその旨図書館に伝えれば、消耗品扱いにしてくれますよ」と。 ひゃー、そうだったのか! 20年以上も大学の教員やってて、そんなこと知らなかったよ~! じゃあ、これからは私も校費で本を買う時、すべて消耗品扱いにしてもらおうっと。 と言いますのは、私の買う本の場合、表紙を含めた書影自体に資料的価値があるんですわ。だから、そこに図書館のシールを貼られてしまうと、その価値がなくなってしまうわけ。消耗品として買えば、そんな無粋なシールを貼られずに済みますからね。 ということで、今日は新任の先生に良い事を教わったのでした。やっぱり、別な環境から来た新人さんと話をすると、勉強になりますな。

June 9, 2014

コメント(0)

-

校正の一日

今日は一日、拙著の第三校の校正作業をしておりました。 今回は、自分が見た第二校の校正と、専門の校正さんが見た校正を合わせたものを見ながら、さらに校正を重ねるという作業だったのですが、やはり第三者のプロが見た校正はすごいもので、私が見落としてものの指摘のみならず、「こういう風に書くと、読者が誤解するのではないか」という指摘まであって、厳しい、厳しい。 ただ、さすがにこう繰り返し自分の原稿を読みかえすと、自家中毒というか、ウンザリしてくるわけですよ。我ながら、うんざりする。 しかし、出版された後で誤植を見つけて後悔したくないので、中毒をこらえながら、ようやっと読み進めている、という感じですかね。 ということで、今日はもうあまり書くことがないの。あと少し、頑張ります。

June 8, 2014

コメント(0)

-

アンソニー・ロビンズ著『運命を動かす』を読む

自己啓発の世界には「本」だけでなく、そういう本を書いたり、講演したりする「人」もいて、こういう人たちは「モチベーショナル・スピーカー」とか、「コーチ」とか呼ばれるわけですが、とりわけ「カリスマ・コーチ」と呼ばれる人ともなると、それこそとんでもない額の年収を稼ぎだしたりする。 で、そんなカリスマ・コーチの一人にアンソニー・ロビンズ(たまたま私には同姓同名の友人がいるのですが・・・)という人が居るということを、あちこちの本で読んだので、この人が書いた『運命を動かす』(原題は『Awaken the Giant Within』で、『あなたの中に居る巨人の目を覚まさせる』という意味)という本を読んでみることにした次第。 で、実際に読んで見ると、まあ、さほど特殊なことを言っているわけではなくて、もし自分の人生が今のところパッとしないもので、それを変えたい、もっと素晴らしい人生にしたいと思っているなら、今、この瞬間に「私は変わる!」と決意し(「思う」のではなく、断固として「決意」することが重要)、そのためのアクションに着手せよ、と、当たり前のことを言っているわけです。 と言っても、大抵の人は、誰でも「自分の人生を変えたい、もっと良いものにしたい」と考えてはいると思うんですよね。ただ、それを実現する行動を取るところまでは行かない。そこが困ったところなわけで。 で、じゃあなんで思ったことに実行が伴わないのか、というと、アンソニー・ロビンズ曰く、「それはあなたの脳が、残念な決断をしているからだ」と。 「もっといい人生にしたい!」という思考が生じた時、脳がそれに無意識のうちに反応すると。「そんなの無理だよ」「お前にはできやしないよ」「そんなノウハウもないじゃん」「どうせ失敗するよ」というような否定的な考え方が次々と生じ、最初の決意をどんどん虚弱なものにしてしまうわけですな。だから、そうした脳が無意識のうちに下す思考の通りにことが運んでいくと。 あ! これって、「引き寄せの法則」と同じことを言っているんじゃん! 「引き寄せ系」の自己啓発本が、「思考は現実化する」と言っているのを、別な言い方で言い直しているわけですな、ロビンズ君は。 だから、結局、ロビンズ君も数多ある自己啓発本と同じことを言っているわけですけど、ただ「ならば、どうやってこのジレンマから抜け出すか」という対処法の部分で、若干のオリジナリティを出してきます。・・・まあ、正確に言うと、完全にオリジナルでもないんですけどね。 つまり、「一旦目標を定めたら、その実現のためにプラスになることには快感の感情を結び付け、目標実現の妨げになることには不快の感情を結び付けろ」という具体的なアドバイスをするわけ。 具体的な例を挙げましょう。 たとえば「今の体型は太りすぎだ。何としても痩せたい」と決意したとする。しかし、レストランとかでおいしいご馳走を食べていると、自分の脳が無意識のうちに「こんな旨いものを残すのかよ」「ダイエットは明日からにして、今はこのご馳走を楽しめ」といった残念な決断を迫ってくる。 こういった場合、どうするか? ここでロビンズ君は、かなり思い切ったアドバイスをします。 ロビンズ君曰く、まず決然と席を立ってレストランの真ん中に立てと。そして自分が坐っていた席を指さしながら、レストラン中のお客さん全員に聞こえるように、「この食べ過ぎの豚野郎!」と大声で叫べと。そして、こういう行動を2、3回は繰返せ、と。 ・・・すると、「食べ過ぎ」という行動に、「恥しい」という不快の感情が結び付くので、それからは自然と食べ過ぎなくなる、と。 はあ~~??!! なるほど、こういうことが平気で書けるようになると、全世界で数千万部の売り上げの本が書けるようになるのだな・・・。 ま、時折、「はあ~~?!」という心の叫びが湧き起こるようなことを書くとはいえ、しかし、ロビンズ君の言わんとしていることは、「人間は、思考というよりも、快・不快の感情で動くのだから、快・不快の感情を理性的にコントロールすることができるようになれば、おのずと自分の思考と実行力を自分で支配できるようになる」ということであって、そのこと自体は決して間違ってはいない、ような気が(私には)します。 やっぱり、「カリスマ」と呼ばれる人は、それだけの者ではあるんだよな~。 で、本書も後半に差し掛かると、いかに快・不快の感情を把握し、それをコントロールするか、の、実践的なアドバイスが出てきて、例えば「言葉遣い」がいかに重要か、というような話も出てくる。 ロビンズ君曰く、感情から言葉遣いが湧き起こってくるにしても、その言葉遣いが貧弱であれば、結果、もととなった感情も貧弱なものになってしまうと。だから、逆に言葉遣いを豊かにすれば、感情も豊かになり、またその感情への対処法もより精密なものになっていくはずだと。 たとえば何でも「むかつく!」で済ませてしまったら、その人の感情は「怒り」のみになってしまう。 そういう場合、「むかつく!」をもっと別な、より適切な言葉に置き換えてみる。 すると、それはひょっとすると、「裏切られて悲しい!」かもしれないし、「自分の意見が受け容れてもらえなかった!」かもしれない。そうすると、この言葉の元の感情は「怒り」ではなく、「悲しみ」であったり、「残念」であったわけですな。それならば、その感情への対処法も別なものになったはず。 また、言葉の使い方で、絶望的な状況を、希望の持てるものに変えることもできる。 たとえば「もうダメだ。八方塞がりだ!」と言ってしまったら、それは確かにもうおしまいかも知れない。だけど、そういう言葉遣いをせずに、「やれやれ、ちょっとばかり大きな宿題を抱えたようだが、頭をひねればなんとかなるだろう」と言い換えれば、同じ状況にもうまく対処できるかもしれない。少なくとも、何とか対処してみよう、という気にはなるでしょう。 だから、「感情をコントロールする手段として、言葉遣いに注目するのは非常に有効なのだ」と指摘するロビンズ君のアドバイスは、実際、とても有効だと私は思います。 とまあ、そんな感じで、自己変革をやろうと思っても、結局、やらずじまいに終わってしまう、我々一般人を鼓舞する本として、『運命を動かす』という本は、そこそこ有用なのではないかと。ま、もちろん、それにしたって、それが本当に有用なものになるかどうかは、我々がロビンズ君のアドバイスを忠実に受け入れるかどうかにかかっているわけですけどね。そこが、あらゆる自己啓発本のジレンマなわけで。 でも、まあ、読みようによっては、ためになる本ではありますよ。 っていうか、この種の本って、大人が読むよりも、小学生くらいの子供に読ませた方が良いんじゃないかな。子供の世界って、人間関係のトラブルも多いし、ボキャブラリーが少ないことからくるトラブルも多いし、感情をコントロールできないことも多いし、夢や目標を定めることの重要さを教わらずに漠然と大きくなってしまうことも多いので、彼らこそ、こういう本を読んだ方がいい。「道徳の時間」に「イジメはいけないよ」なんてことを教えるより、自己啓発のノウハウを教えた方がよっぽど子供たちの人間的成長に寄与できると思うのですが。これこれ! ↓ 【楽天ブックスならいつでも送料無料】アンソニー・ロビンズの運命を動かす [ アンソニ・ロビン...価格:1,566円(税込、送料込)

June 7, 2014

コメント(0)

-

荒木経惟「往生写集」展を見る

今日は大学がお休みだったので、豊田市美術館で開催中の展覧会、荒木経惟「往生写集」展に行ってきました。 が、まずその前に腹ごしらえ。今日は三好にある「Chez Mon Ami(シェ・モンアミ)」というお店でランチをしたのですが、この店の選択が大成功。オードブルも、メインも、デザートも皆美味しかった。初めて行った店ですが、気に入りました。教授のおすすめ!です。 で、そのアラーキーの展覧会ですが、1964年の「さっちん」に始まる氏の半世紀に亘る写真家生活の中から、各時代を代表する作品を並べたもの。順に見ていけば、それぞれの時代のアラーキーが見えてくるという感じ。 で、まず「さっちん」シリーズですが、被写体となった昭和三十年代の終りの下町の子供たちのエネルギーがすごい! 現代の日本で、こんなにエネルギッシュで陽気な子供っているのか?と、逆に今の子供たちの生命力の無さが心配になってくるほど、それほど爆発的なまでに元気一杯の当時の子供たちの写真を見ながら、若き日の荒木さんも、「よーし、一丁やったるぞ!」という感じで頑張っていたんだろうなと、そんなことを感じます。 この頃にはまた、地下鉄の座席に座った人々を写した「地下鉄シリーズ」とか、銀座を闊歩する人々を写した「銀座」シリーズなどがあり、モデルとかではなくて、現実に生きている人への興味が横溢していた時代と言えるでしょう。 そして70年代。陽子さんと結婚した頃で、電通のサラリーマンをやりながら、そのサラリーマン生活の枠にはまるのが厭さに、陽子さんとの新婚旅行のドラマを私的な写真集にして世に問うたりしていた時代。私的な写真こそが写真だ、という荒木さんの主張が形成される頃ですな。 しかし、結婚生活が20年を数える頃、愛妻の陽子さんが子宮がんで亡くなるんです。病室で弱っていく妻、そして亡くなった妻を写す荒木さんの、それぞれの写真に付したコメントが切ない! そして陽子さん亡きあと、自宅のベランダから見える空ばかり眺めていた時期に撮り続けた「空」シリーズが生れる。これは、事情を知らなければ、単に「空ってきれいだな」と思える写真シリーズですが、荒木さんが奥さんを亡くした直後であることを思うと、また別な感興が湧いてくる。涙がこぼれないように、上ばかり、空ばかり見ていたのか・・・なんて思ったら、空の写真を見ているだけで泣けてきます。またこの空シリーズでは、写真に水彩絵の具を塗ったものもあり、これがまたすごくいい。 そして2000年代に入り、荒木さんは再び、人間の顔への興味が戻ってくるんです。この時期の「顔」シリーズは、サラリーマンの顔を並べたものや、0歳から100歳までの女性の顔を撮ったものなど、荒木さんの長年のテーマである「普通の人」への興味が横溢していて、これがまたよろしい。 そして「母と子」シリーズでは、赤ん坊を抱いたお母さんのヌード集なんですが、それぞれ誇らしいほどの笑顔で我が子を抱く女性たちが美しい。 また「定点観測」シリーズでは、陽子さんとの思い出のつまったマンションから引っ越した荒木さんが、その新しい自宅から見える町の風景を毎日、決まったアングルから撮り続けるという趣向で、これまた同じ場所を写した写真でも、日々これだけ変化があるのか、という発見があって面白いんです。 とまあ、半世紀に亘る荒木さんの写真歴を一通り概観できるこの展覧会、思った通り、すごく良かった。その中でも、やっぱり奥さんを失った時、そしてその後、空ばかり撮っていた頃の写真が、一番、印象的だったかな。写真というのは、その瞬間その瞬間のドラマを写すものだ、というのは荒木さんの持論ですが、千変万化する空の姿の中に、確かに亡くなった陽子さんを痛切に偲ぶ荒木さんの、その時々の心のドラマが、写っていたような気がしますよ。 で、豊田市美術館からの帰り、前から気になっていた「こんどう珈琲」という、最近できたカフェに立ち寄り、美味しいコーヒーをいただいて、今日の締めくくりとなりました。写真展も良かったし、今日はいい一日でしたね。【楽天ブックスならいつでも送料無料】往生写集 [ 荒木経惟 ]価格:3,024円(税込、送料込)

June 6, 2014

コメント(0)

-

白鵬の沈黙

先だって、白鵬関が優勝後、翌日の会見に出なかったことで、世間を騒がせましたが、結局、あれには悲しい事情があったんだ、ということが判明しましたね。 千秋楽の一戦で、日馬富士への声援ばっかりだったから拗ねたんじゃないかとか、夫人の懐妊を某メディアがすっぱ抜いたのが気に入らなかったのではないかとか、色々邪推する向きもありましたが、どうもそういうレベルの話ではなかったと。 まあ、報道というものは、必ずしもすべての事情が明らかになってからするものではなく、場合によって、推測で報道することもままあるわけで、それは仕方ないところもありましょうし、横綱の方も、木で鼻をくくったような拒絶ではなく、「いずれ理由はお話しますが、今は放っておいて」と言っておくとか、せめて親方には打明けて、親方の方からしばらく待ってくれと言ってもらうとかすれば、ここまであれこれ言われなくて済んだのかも知れません。 しかし、事情が明らかになった今、色々邪推した側は、ちょいと一言、詫びを入れた方がいいかも知れませんな。 ま、どうも白鵬らしくない言動だなと思ったことの裏に、やはり、白鵬らしい理由があった、ということが分かったことはひとまず良かった。 しかし、その理由というのが、非常に悲しい理由であったわけですから、その意味ではもちろん全然良くない。ご冥福をお祈りすると同時に、白鵬ご夫妻に対し、心のなかでお悔やみの言葉を送りたいと思います。

June 5, 2014

コメント(0)

-

引き寄せ、ヤバい・・・

「思考は現実化する」という引き寄せの法則。信じるもよし、信じないのもよし、ですが、最近、ワタクシ自身、引き寄せはあるかな、と思うようになってきたという。 その種の本に、「いつも駐車場の確保で困っていたけど、引き寄せの法則を知って以来、心の中で強く『絶対、自分の車を止めるスペースがある』と念じ続けることで、必ず駐車できるようになった」なんてことが書いてあるので、そんなもんかなと思って、このところ、大学に到着する前に「絶対、このクルマを止めるスペースがある」と念じるようになったわけ。すると・・・ ウソみたいに、それが実現するんですよね・・・。 例えば今日。水曜日というのは会議日で、ほとんどの先生が出勤するもので、いつも駐車場が満杯になるんです。で、たいてい遥か遠くの駐車場まで止めに行かないといけないのですが・・・。 「この辺に一台分」と念じると、その通りの場所にぽっかり一台分、スペースが空いているんですわ。だから、今日もすんなり止められちゃった。 もう、ヤバいわ。ホントに思考は現実化するわ。今まで駐車場の引き寄せに失敗したことないんだもん。 ということで、そろそろ大学の研究室の近くの駐車場、なんてケチなもんじゃなくて、もっとスケールのでかいものを引き寄せようかなと、考え始めているワタクシなのであります。もし、それを引き寄せちゃったら、もう大学なんていつでも辞めてやる!

June 4, 2014

コメント(0)

-

夭折

学会の資料室をあずかっているもので、私のもとには全国から学会の会員が書かれた本が届きます。それで今日も一冊、資料室宛てに新刊本が届きまして。 見ると、著名なアメリカ文学者のご訳業で、ほ、ほう、この方はもう相当なお歳のはずなのに、未だに本を出されるのだなあと感心しながら、パラパラとページをめくっていたわけ。 で、そんな風に訳者によるあとがきを拾い読みしていたところ、「この本は、39歳の若さで昨年急逝した息子に捧げる」との一文を発見。おお、この方も息子さんを亡くされたのか・・・。 亡くなった息子さんのお名前も書いてあったので、チラッと調べてみたところ、またまたビックリ。親父さんと違い、法学に進まれたこの息子さんは、どうやらとんでもない秀才だったらしいんですな。なにしろ武蔵高校を出て東大に進み、法学部3年の時に司法試験に合格。学部卒業後、いきなり東大助手。その後、立教大、上智大で教鞭をとった後、三十代ですでに早稲田大学の大学院教授になったというのですから。 驚愕の経歴で、おそらく、日本の法学を支えるような大学者になることが嘱望されていたに違いない人だったようですが、そんな自慢の息子さんに急逝されて、さぞ落胆なさっただろうなと思わざるを得ません。 飛び抜けた才能のある人というのは、時として、こういう悲運に見舞われるのでしょうかね・・・。 私がついそんなことを考えたのは、たまたま豊崎光一という人の追悼集を読んでいたから。 豊崎光一さんというのは、福永武彦氏の懐刀と言いますか、愛弟子で、学習院大仏文きっての秀才と言われた人。学習院大では、早くからこの人の才能を見ぬき、いずれスタッフに迎えようと、教授陣が特別扱いで大事に育てあげ、そしてその期待に応えるかのように、ル・クレジオの紹介、哲学者ミシェル・フーコーやジャック・デリダの解釈などなど、豊崎さんは早くから着々と成果を出された。 ところが、この人もまた、ちょうど油の乗り切った頃、53歳にして病に倒れるんですな。 この追悼集によると、単に切れ者というだけでなく、人間的にも魅力のある人だったようで、先輩・同僚・教え子から慕われたようですが、そういう人に限って神さまにも愛されるのか、一足先に天に召されてしまって。 とまあ、偶然とはいえ、有り余るほどの才能をもった学者が、道半ばにして倒れるという話を続けざまに聞くことになり、浅学菲才の身としては、私のようなものがのうのうと暮らしていてなんだか申し訳ないような気もしてくるのですが、逆に浅学菲才だからこそ、神さまが「のんびりやれ」とおっしゃっているのかなとも思い直し、ぼちぼち頑張ろうと思ったワタクシなのでございます。これこれ! ↓【送料無料】沈黙の向こう側 [ 岩嵜誠 ]価格:3,292円(税込、送料込)

June 3, 2014

コメント(0)

-

『レオン』完全版

映画好きがやってはいけないことの一つに、「『WOWOW』に加入する」というのがあると思うんですよね。だって、あれに加入してしまったら、結局、毎日映画漬けになる可能性がありますからね。そうなったら、家で仕事なんてできやしない。 そのWOWOWに、加入してしまったという・・・。人間として、社会人として、私はもう駄目かもしれない。 で、早速『レオン』を見ちゃった・・・。 ま、この映画を見るのは、多分、これで500回目。リュック・ベッソンの映画って、どれも皆ちゃんちゃら可笑しくて、まともに見ていられないのが多いですけど、この映画だけは好きなんです。しかも今回WOWOWで放映していたのは「完全版」で、私はそれ、見たことがなかったもので、劇場版とどれだけ違うのか、ちょっと興味があったものでね。 皆さん、『レオン』の完全版って、見たことあります? この映画の中で、家族を(特に弟を)殺されたマチルダが、復讐を誓い、殺し屋のレオンに弟子入りするわけですけれども、劇場版ではビルの上から公園をジョギングしている人をペンキ弾で撃つシークエンスしか、弟子入りっぽい場面ってないですよね? ところがね、完全版では、そこのところがもっと詳しく描かれるんだなあ。完全版では、レオンはマチルダを連れて、実際の殺しの実習をするんです。子供に殺しの手伝いをさせるわけですから、劇場版ではカットされるのも無理はないかな・・・。 それからもう一箇所、マチルダがレオンを誘惑し、「自分の初めての男」になって欲しいと頼む場面が完全版にはある。子供が大人を性的に誘惑するシーンですから、たとえレオンが断るにしても、劇場版ではカット、カット。 だけど、その場面において、なぜレオンがプロの殺し屋になったかが語られるんですな。 それによると、その昔、レオンがまだ19歳の頃、故郷のイタリアである女に恋をしたと。ところが二人の交際について、彼女の父親がいい顔をしない。レオンは貧しい家の出身、彼女はお金持ちのお嬢さんで、身分が違ったんですな。 しかし、反対されてもレオンと彼女はデートを止めなかった。で、怒り狂った父親が、自分の娘を殺しちゃうんですな。だけど、その件は「事故」ということにされて、父親はお咎めなし。 そこで、レオンはその父親を殺し、そして故郷を出てアメリカにやってきて、殺し屋になったと。 そういう悲しい過去があるだけに、レオンは心を閉ざし、人との付き合いを絶っていたわけ。それが、マチルダと出会ったことで、少しずつ人間らしい心を取り戻したと。そういうわけ。 今回、完全版を見たことで、「そうだったんだ~」ということがありましたね。 だ・け・ど。 やっぱり、完全版より劇場公開版の方が、映画の出来としてはいいかな。あんまり詳しく語りすぎるのも、ね。その辺は、見る者の想像に任せた方がいいんじゃないかと。 で、そんなことを色々考えたので、今日のゼミの時に、その話をしようと思ったのですが・・・ ゼミ生の全員が『レオン』を見たことがなかった・・・。 そして、もちろん、彼等全員、リュック・ベッソンのことを知らず、彼の映画を何一つ見ていなかった。 ついでに、ジャン・レノのことも、ナタリー・ポートマンのことも知らなかった。 『レオン』の最後に流れる曲を歌っているスティングのことも知らなかった。 あーーーーっ、もうっ!! ゼミでしゃべる話題がないっ!!! 何一つないっ!!!!

June 2, 2014

コメント(2)

-

日曜日の新聞

今日の新聞を読んでいて面白かったこと2つ。 一つは、残念ながらつい先日亡くなられた原貢さんの話。巨人の原辰徳監督の御尊父ですな。 原貢さんは、高校野球の監督時代、他の監督たちがバットを短く持ってコツコツ当てる、確実性を重視した野球をしたのに対し、バットのグリップ・エンドを握らせて長打を狙う指導をし、これが後の東海大相模の長打打線の基礎になったのだとか。やっぱり、一時代を築いた人というのは、他人とは逆の発想をするものだなと。 ちなみに私は子供の頃、東海大相模高校の近くに住んでいたこともあり、高校時代の原辰徳さんのことも割とよく知っているのですが、当時、すごい人気でしたよ。 さて、そんな原貢さんですが、息子さんが巨人の監督になって一番良かったことは? と尋ねられた時、「巨人の選手が、空振り三振を喫しても、バットを放り投げたりしなくなったこと」と答えたそうで。つまり、原辰徳監督が、選手の躾をちゃんとしていることについて、評価したわけですな。 勝ち負けではなく、選手の試合態度の改善を喜んだ。うーん、いい話ではないですか。 あともうひとつ。読書欄を見ていたら、『おざわせんせい』という本が、今評判になっているという記事がありまして。 この「おざわせんせい」というのは、博報堂の名物男・小沢正光氏の語録を、彼の部下たちが編集した本らしいのですが、それによると、この小沢さんというのが相当「どいひー」な人物だったらしく、彼を上司に持つと、えらい目に遭わされるらしいんですな。しかし、それでいてこういう語録が編まれるということは、やはり部下たちに密かに慕われた人なのでしょう。なにしろ、他の会社へ転職したりする際、おざわせんせいは色紙のど真ん中に「どこへ行っても、俺の部下」と大書した、というのですから、その話一つとっても面白いじゃないですか。一体、他にどんなことを言ったりやったりしたのか、知りたくなる。 当然、この本はゲットでしょう。 ということで、日曜日の今日、新聞をパラパラ読みながら、そんなことどもをチェックした私だったのでした、とさ。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】【6月5日3:59まで!ポイント3倍】おざわせんせい [ 博報...価格:1,404円(税込、送料込)

June 1, 2014

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 株式投資日記

- サイエンスアーツが「事業計画及び成…

- (2025-11-26 19:06:31)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 届いたscope便と楽天ブラックフライ…

- (2025-11-26 22:13:16)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

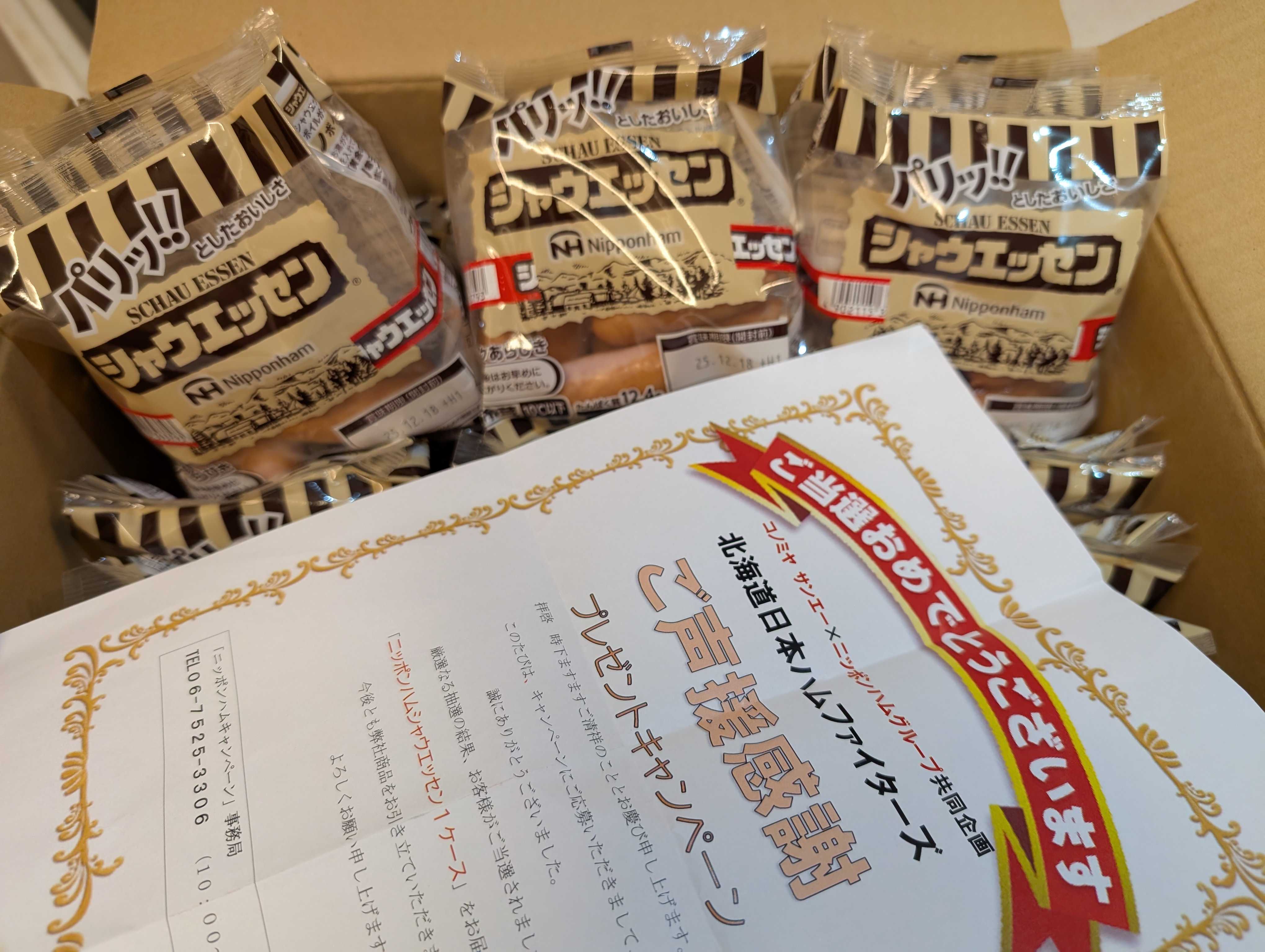

- シャウエッセン1ケース

- (2025-11-27 00:31:19)

-