2014年09月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

9月卒業

ひょえ~、今日で9月も終り、一年の4分の3がすでに終ってしまったのか~! さてさて、9月最後の日に、本務校では9月卒業の学生たちを送る卒業式が開催されまして。たった21人の小規模なものですが、この中に私のゼミ生も含まれておりましたので、私もこの式に参加して参りました。 とはいえ、3月末の卒業式とは違って、卒業生の大半は黒のスーツ姿。明るい袴姿はほとんど見られず、卒業式らしい華やかさには少し欠けるところがある。地味なものでございます。 ということで、その地味さを少しでも華やかにしてやろうかと、式場へ向かう道すがら、お花屋さんに立ち寄って花束を買い、式典のあと、我がゼミ生に手渡してあげました。 ゼミ生は、希望していた市役所に就職が決まり、といって仕事は来年の4月からなので、あと半年はモラトリアム期間とのこと。まあ、そういう「何もしなくていい半年間」なんてのは、計画して得られるものでもなし、たまたま得ることとなった貴重な時間として、大いに活用してもらいたいもの。 今日は、これからご家族とお祝いでもするの? と尋ねると、特にそういう計画もないとのこと。あらま、割とクールなんですな。 ならば、私が昼飯でもおごってあげたいところですが、残念ながら昼過ぎからかなり重要な会議を仕切ることになっていた私。 まあ、ゼミはいつもの時間にやっているから、たまには遊びに来てくれよと声をかけて、今年度ゼミ生の一人を、少し早めに送りだしたのでした。

September 30, 2014

コメント(0)

-

それぞれの身仕舞

今日、研究室であれこれ仕事をしていたら、トントンとノックをする音。何かと思ったら、先輩同僚のY先生でした。 で、来意を伺うと、CDを私にくれると。 今年度で定年を迎えられるY先生、何とそれを記念してご自分でCDを作ってしまわれたのですな。Y先生はフランス文学の人ですから、シャンソンでも吹き込まれたのかと思いきや、何とその内容は昭和歌謡全21曲。 「ゼミ生に相談したら、釈迦楽先生はジャズの人だからこういうのは好きかどうかわからないと言っていたけれど、まあ、記念だし、こんな奴が同僚に居たということを思い出すよすがに」とのこと。 もちろん、私は喜んでいただきますよ! CDに直接サインもしてもらっちゃった! ということで、今日の午後はY先生からいただいたCDをかけながらの作業となったのですが、「ふりむかないで」「花と小父さん」「誰もいない海」「時には母のない子のように」「いいじゃないの幸せならば」「私だけの十字架」といったラインナップで、もう、べたべたな昭和。ほとんど全曲、私も口ずさめるという。 昭和って、いい時代だったな。歌は世につれ、世は歌につれ、って言葉が、本当に実感できるもんね。 それにしても、定年といった人生の節目を記念して何をするか、っつーことには、人それぞれのやり方があるようで、記念論集みたいなのを作るケースもあれば、Y先生のように、好きな歌を歌ってCDにしちゃう人もいる。それはそれで、気楽でいいのかも知れませんな。 私の場合は、定年時の身仕舞をどうするか。まだ少し先の話ではありますが、ちらっと考えましたね。意外や意外、私もCD派だったりして。だとしたら、「ブルーライト横浜」あたりで幕を開けるか・・・。

September 29, 2014

コメント(0)

-

疲れた面接

今日は色々な種類の面接をやってきたのですが、疲れますね、面接って。受ける方も疲れるだろうけれども、する方も疲れる。何と言っても、面接する側というのは、相手方に対して生殺与奪の権を握っているようなものなので、自分の判断によって、大げさに言えば、相手の人生を変えてしまう。そういう行為って、自分としてはあまりかかわりたくないのですが、これも仕事ですから、いつも逃げ回っているわけにもいかず・・・。 しかも、難しいんですよね、面接って。 例えば、面接した相手が口数が少なかった場合、それを「何考えているんだかよく判らん」と否定的に判断する人もいれば、「朴訥な感じで好感が持てた」と肯定的に判断する人もいる。面接官全員の顔を見まわしながら返答をする人に対し、「コミュニケーションがよくとれる感じで良い」と肯定的に判断する人もいれば、「八方美人的であまり感じが良くなかった」と否定的に判断する人もいる。 人が人に対して抱く印象って、こんなにも違うのかあ・・・と、びっくりすることも多いです。 とまあ、面接した相手、一緒に面接した同僚、それぞれの行為や判断を、まとめ役として承っていて、疲れちゃった。 でも、最近の私の座右の銘は、「人間、何をしようと、どんな失敗をしようと、神さまの腕の中に落ちるだけなのだから、何も怖れることはない」ですから、なるようになるさ、と気楽に構えて、最終的な判断を下そうと思います。

September 28, 2014

コメント(0)

-

今日もご出勤

ロンドンで遊んできたツケなのか、24日から10月2日まで9連勤。今日も土曜日ですが、大学院の入試があってご出勤。因みに明日日曜日もご出勤。これって、いいのか? 労働基準法に違反してないか? 妻よ、もし私が倒れたら、労災認定を勝ち取るべし。 さて、このところ全くと言っていいほど大相撲中継を見なくなった私ではありますが、聞くところによると、モンゴルの遊牧民出身の怪物が土俵を蹂躙しているというではありませんか。しかも今日は横綱白鵬と結びで相星決戦とか。まだ大銀杏も結えない新入幕力士が14日目に結びで横綱と相撲をとるなんぞ、少なくとも私の相撲観戦歴の中であったためしのないことで、さすがにこの相撲は見ようかなと。 それで、誰もいない研究棟の、誰もいない共同研究室のテレビをつけ、その一番だけ観戦することに。 まあ、いかに怪物であっても、相撲の早い白鵬に勝てるわけがないので、白鵬が先手先手を打って攻め、怪物に相撲をとらせないだろうと私は予想していて、実際にそういう展開になりましたが、しかし、土俵中央で一瞬相撲が止まった時、怪物君が200キロの体重を横綱に預けながら左のまわしを探りに行った時の形が、とても新入幕の力士の相撲とは思えない落着きと老獪さで、確かに今回は負けましたけれども、万が一、がっぷり四つに組んでいたら、ひょっとして・・・と思わせるだけのものはありましたね。 しかし、この怪物君がまたモンゴル出身なんだよなあ・・・。日本の国技なのに横綱はモンゴル人ばかり、そしてこの怪物君の登場で、この状態がさらに長く続きそうな気配にいささかガックリ。 たった一人でパブリック・ヴューイングしていた私は、さみしくテレビを切り、家路についたのであります。

September 27, 2014

コメント(2)

-

「歳一六」で孤独のグルメを気取る

今日は出張で高浜市というところに出向き、小学校2校への挨拶まわりをして参りました。もうすぐ、うちの大学の学生が教育実習でお世話になるものでね。 で、校長先生と世間話をして、昼12時前に仕事は片付いたのですが、さて、問題はお昼ご飯をどうするか、です。 ご存じの通り、一人ではレストランなどに入れない性質のワタクシ。いつもですと、たとえばコンビニで何か買って、クルマの中でさびしく食べるか、はたまたコメダ珈琲店(最近、この店なら一人で何とか入れるようになった)で、簡単な軽食でも食べるか、そんなあたりでお茶を濁すのですけれども、今日はちょっと違います。 というのも、「夜食テロ」とも呼ばれる深夜番組、『孤独のグルメ』を見続けて以来、男が連れもなく一人で店に入り、淡々と料理を注文して淡々と食べるという「井之頭五郎」的シチュエーションに私も憧れまして、よーし、私も一丁、井之頭五郎を気取って、一人で店で飯を食ってやろうじゃないかという妙なやる気を出してしまったからなんです。 で、高浜にどんな食事処があるのだろうとネットで検索し、私が導きだした答えがこれだっ!歳一六 「歳一六」とは、これまた妙な名前ですが、なかなか評判のよさそうなお店、蕎麦喰いのワタクシの心の琴線に、ひっかかってくるものがあるじゃあーりませんか。 で、実際に行ってみた。もっともこのお店、大通りから車一台ようやく通れるような小道に折れて入って行くようなところにあり、私のカーナビに入ってなくて、店の場所を探すのに苦労しましたが。 しかし、見つけてみると、12人くらい入ると一杯になるような小さな店ながら、店構えが明るく、雰囲気のいい店でございます。 そして、お店の方の案内で、おばさん4人のグループとお一人様のおばさんの間の席に着いたと。これ、かなり苦手なシチュエーションですが、今日の私は井之頭五郎ですから、堂々と、かつお行儀よく、昼膳セットを注文して待つことしばし。 まず登場したのは鴨肉の燻製をあしらったサラダ、そしてごま豆腐ならぬ「蕎麦豆腐」、そして生麩。どれも旨し。 そして天ぷら。これは抹茶塩で頂くのですが、揚げたてサクサク。旨しでございます。 そしていよいよ本命の蕎麦が来た! で、つるつるっと一口目を頬張ると・・・ お! これはこれは。なかなか、いいじゃないですか。 蕎麦は細めで、しっかりと水で締めてあり、角が立っている感じ。シコシコ系です。そして汁は濃い目で、甘すぎもせず、ちょうどいい感じ。そして、盛りも良くて、ケチケチしていない。うーん、私の好みですなあ。そして、蕎麦湯はこってりトロトロ系。これもまたよし。そして最後にシメとしてアイスクリームまで。 ということで、このお店、私の蕎麦の嗜好からすると、かなり上位に来る感じ。完全に合格です。 ちなみに、愛知県内で私のお眼鏡に叶う蕎麦の店は、常滑にある「古窯庵 散歩道店」と、名東区高針にある「遊登里庵」の2店だけだったのですが、この際、「歳一六」を私のお気に入り蕎麦店リストに加えちゃいましょう。 ということで、本日の井之頭五郎作戦、まずは大成功だったのであります。

September 26, 2014

コメント(0)

-

めちゃくちゃ面白い木田本

昨夜、何の気なしに木田元さんの『闇屋になりそこねた哲学者』を読み始めたところ、これがまたとてつもなく面白い本であることを発見、まだ最初のところしか読んでいないのですが、もう、この先を読み進めるのが楽しみでしょうがないです。これはねえ、久々の大ヒットですよ。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】闇屋になりそこねた哲学者 [ 木田元 ]価格:777円(税込、送料込) 新潟で生まれ、山形で育ち、さらに父親の仕事の関係で満州に渡り、帰国して江田島の海軍兵学校に入るも、そこで原爆の爆発を見て終戦を迎え・・・という、幼少期の思い出からこの本は書きだされるのですが、ケレン味のない穏やかな書きぶりの中に巧まざるユーモアが感じられ、実に愉快。また木田さんの祖父、父親、伯父、といった人たちの迫力のある経歴がまた面白くて、この親族があって木田さんがあるんだなあ、と思わされます。 とにかく、この本は面白い! 一読の価値あり! 哲学に興味があるとかないとか、そんなことは関係なく、ただ読むべし、です。 それにしても、戦前の日本の教育システムというのは、実におおどかで、かつ機能的だねえ。揺らぎがない、というか。 それに引き換え、今の教育行政のなんと浅はかなこと。 例えば、今、現実に大学が存在しているわけでしょ。うちの場合ですと、新制大学として60年、前身まで含めれば創基140年。 それだけ長きにわたって存在している大学に対して、文科省が何を言うか、というと、「存在意義を明らかにしろ」と言ってくるわけ。「他の大学と比べて、お宅のカリキュラムのどこが特徴的なのか、言ってみ」とか言ってくる。で、あれこれ考えて回答すると、「そんなの、他の大学でも、他の私立大学でもできるじゃん。どうしてお宅が国立大学として存在すべきなのか、その理由を言ってみ。言えなかったら、潰す」とさらに言う。 だから、うちの大学も、潰されちゃたまりませんから、顔面蒼白になり、パニクりながら、「えーと、うちの大学の存在意義ってなんだっけ、うちの特徴ってなんだっけ? あー、わからない~」とか、そんなことばかり考えさせられていて、結果、あまりの忙しさに、研究も教育もないがしろ、ですよ。 大学にそんなことさせて、なんか意味ある? 140年にわたって存在しているものは、存在する意義なんて考えなくてもいいんだって。昔と同じように、ドーンと存在しつづけて、その中で研究して、教育すりゃいいんだって。 こういう、文科省によって浮き足立たせられている大学の中からは、木田元のような骨太の哲学者は育たないな。 というわけで、木田元さんのめちゃくちゃ面白い半生記を読みながら、そんなことも考えさせられるワタクシなのであります。

September 25, 2014

コメント(0)

-

映画『ファントム』を観た

昨夜は、ジェットラグのせいか、あまり仕事をする気にもなれなかったので、ぐずぐずとWOWOWを見たりして過ごしました。 で、夜『ファントム』という映画を観たのですが、これは割と面白かったですね。以下、ネタばれ注意ということで。 これ、アメリカ人の俳優ばっかり出てきますけど、一応、冷戦時のソ連軍の話なんです。潜水艦の老艦長、エド・ハリス演じるデミトリーは、既に退役しているのですが、なぜか召集がかかって、もう後は中国に売りつけるしかないというようなボロい潜水艦を使っての最後の任務につくことになります。 ところが、この任務には、何かデミトリー艦長にも知らされていない秘密の側面があるらしく、KGB出身の技術者二人を載せ、彼らが行う実験をサポートするよう命じられている。 で、公海上で彼の潜水艦が、アメリカの潜水艦と鉢合わせすることが起きるのですな。当然、アメリカの潜水艦は戦闘態勢を敷いて近づいてきます。と、その時、いよいよ秘密の実験が行われることになる。なんと、「ファントム」と呼ばれるその装置は、様々なタイプの船のスクリュー音を人工的に作り出すことができるらしいんですな。で、それを使って民間のタンカーのスクリュー音を発生させたところ、アメリカの潜水艦は、「なーんだ、ソ連の潜水艦かと思ったら、ただのタンカーか」とばかりに、進路を変えて向こうに行ってしまった。実験は成功です。 ところが、KGB出身の技術者たちの狙いは、ファントムの実験だけではなかった。 実は彼らは極左テロリストで、核戦争を引き起こし、生き残ったソ連邦だけで新たな世界秩序を築こうと、そんなことを考えていたんです。 で、ファントムで中国の潜水艦のスクリュー音を発生しながら、デミトリー艦長の潜水艦から核ミサイルをアメリカに向けて発射し、アメリカに「中国の潜水艦が核ミサイルを撃ち込んできた」と思わせ、米中の間に核戦争を引き起こそうとしていたわけ。 さて、そのたくらみに気付いたデミトリー老艦長は、テロリストたちの手から艦を奪い返し、核戦争を未然に防げるのか?! というようなお話。面白そうでしょ。 実際、それなりに面白いんですわ。97分程度の短い映画ですが、そこそこハラハラさせてくれる。それに、老艦長を演じるエド・ハリスが渋い! まあ、私はエド・ハリスのファンですから、適当に割り引いていただいてもいいのですが。 そういうこともあって、私のこの映画に対する評価は・・・ 「74点」! 佳作。あるいは佳作の下。でも、悪い映画ではないと思います。 で、案外面白かったなあ、とか思いながら、ネットでこの映画に対するレビューとか見ていたのですが、むしろそっちにビックリ。結構な頻度で、「映画の内容が分からなかった」というコメントがあり、その結果、かなり低い評価をする人が多かったんです。 そうかぁ? この映画、分かり難いかぁ?? で、それで思い出したのですが、ロンドンからの帰りの便で、『宿命』という映画を見てしまいまして。これが200分を超すような長い映画で、ワタクシ的にはかなり「はあ?」というような内容だったわけ。 ところが、こちらの映画のレビューは、「感動した!」とか「傑作だ!」とか、高評価のものが多くて、これまたビックリ。 だから、私の評価と、一般の人たちの評価は、かなり違うんだなと。そう思いました。自分的には、自分の評価が絶対だと思っていますけど、そう思ってくれない人がきっと多いんだろうなと。 ま、そういう風に評価が分かれるからいいんだ、とも言えますが、こっちはこっちで、向こうは向こうで、互いに「こいつ(ら)映画が全然分かってないな」と思っているんだろうなと思うと、なんだかさみしい気もしてきますね。送料無料!!【Blu-ray】ファントム-開戦前夜-(Blu-ray Disc)/エド・ハリス [DAXA-4552] エド・ハ...価格:3,694円(税込、送料込)

September 24, 2014

コメント(0)

-

無事帰還!

ひゃ~、無事に日本に戻って参りました~! ロンドン→フランクフルト→名古屋セントレアの15時間に及ぶ旅でしたが、なにしろロンドン9時半発ですからその2時間前というと7時半、この時間にヒースロー空港に着くには家を6時に出る必要があり、そのためには朝4時半起き。ロンドンの朝4時半というと、実質夜中ですからね。 それでとりあえず到着したフランクフルト空港が馬鹿でかいもので、空港内をバスやモノレールで移動したりしていると、乗り継ぎ時間の1時間ちょいなんて、もうほとんどギリギリ。ボーディングタイムにようやく間に合って、乗った途端に離陸。 で、飛行機が水平飛行に移る頃には、たまっていた疲れがどっと出て、見始めた映画の途中で爆睡。で、爆睡しているうちにディナーが供されたらしいのですが、まったく気づかず。 で、2時間後か3時間後に起きて、また映画を見始めながら、「そろそろ食事の時間かな~?」なんて楽しみに思っていたものの、一向にそんな気配はなく、しかももう機内は暗くなっていて、それでようやく自分が寝過ごして食事を食べそこなったことを知るという・・・。何しろ、朝4時半に菓子パンを半分ほど食べたきりですから、着陸1時間半前くらいの軽食の時間まで、空腹のお腹を抱えて空しく映画を見続ける辛さ・・・。 ま、そんな悲しいエピソードもまじえつつの帰路。くたくたになって名古屋に到着したのが朝の7時半・・・。まだ一日が始まったばかりじゃないかっ! もう寝たいのに~。 ということで、色々あってどっと疲れてしまったワタクシ。それでも今日が祝日で、一日休めるのが幸いでしたわ。 で、家には何もないので、先ほど、家の近所まで買い物に行ってきたのですけど、なにせロンドンでは地下鉄の駅まで徒歩1分、ロンドンの主要な場所に15分くらいで行けるにぎやかなところに居たもので、住宅地にある名古屋の家の周辺がなんとも閑散として感じられ・・・。ま、慣れ親しんだ日常に違和感を感じることこそ、旅の醍醐味であるわけですから、これが正しい反応なんですけどね。 でも、2週間ぶりに食べる日本のごはんのおいしいこと! この点だけは、日本人に生れて良かったと思います。 というわけで、まだ若干の旅の余韻を残しつつ、再び日常に戻りつつあるワタクシ。仕事は山積みですけれど、せめて今日一日は、ゆっくりしましょうかね。

September 23, 2014

コメント(0)

-

意外に敷居が高かったロンドンの公立図書館

図書館を利用して調査研究をしようという場合、アメリカの場合とイギリス(ロンドン)の場合では、かなり大きな違いがあります。 まあ、簡単に言ってしまえば、アメリカの図書館は、どんなものであれ、敷居が低い。ということはつまり、誰でも利用できることが多い。 それに比べて、ロンドンの図書館の、敷居の高いこと、高いこと・・・。 例えばアメリカの大学なんかですと、州立の場合は学生でなくてもノーチェックで入れることが多いし、開架式であることが多いので、もう自由に我がもの顔でじゃんじゃん利用できる。私立の場合でも、入り口で来意を告げ、紹介状の一つも出せば、まず間違いなく利用することができる。まあ、ハーバード大学みたいに、ちょっと敷居が高いなと思わされたところがあるにはありましたけど、それはあくまで少数派。もちろん、公立図書館であれば、旅行者でも利用できる。貸し出しは無理としてもね。 それに比べてロンドンの場合は、なかなかそう自由には行かないのでありまして。 たとえば大英図書館でも、リーディング・ルームに到達するためには、まず「リーダー・レジストレーション」というセクションで相当厳しく身分をチェックされることになります。紹介状はほぼ無意味で、むしろしっかりした研究計画の有無が問われることが多く、パスポートや自国の住所を確認できる書類が要求され、しかもそのチェックがハンパ無い。しかもようやくリーディング・ルームに到達しても、基本、閉架式なので、読みたい本を自分で取って来ることも、自由にコピーすることもできない。 またロンドン大学の図書館を利用するとなると、今度は紹介状がマストで、これがあると割とすんなり入れるのですが、開架の部分が限られているばかりか、その分類が特殊でどこに何があるのかさっぱり分からないことが多く、さらに係員に本を閉架書庫からとってきてもらわなければならないこともしばしば。もっとも、ここは係員が親切で、その意味ではノープロブレム。 逆に、極めつけだったのは、ロンドン図書館でございます。 ロンドン図書館というのは、東京でいえば昔の日比谷図書館のような大きな図書館なのですが、これが会費制で運営しているので、誰もが中に入れるわけではないんですな。年会費40ポンドほどを支払ってメンバーにならないと、中に入れてももらえないという。 でも、公立の図書館が、まさかそこまで敷居が高いとは思わないじゃないですか。で、実は昨日、ここで調べものをしようと訪れたのですが、勤務先の大学でもらった紹介状も何の役にもたたず、それならば年会費払うから入れてくれと頼んでも、「審査に時間がかかるから今日中は駄目」とか言われて、体よく追い返されてしまったのであります。 うーん、イギリスという国は、ルールは厳格だけれど、交渉すればそれなりに便宜を払ってくれるところと思っていたのですが、ロンドン図書館での門前払いには、少々、カチンと来ましたね。 そういう意味では、短期の調査旅行に行くなら、アメリカの方が気楽っちゃ、気楽かな。 まあ、それぞれの国にそれぞれの仕来りアリ。良いか悪いかは別として、勉強させられたことでありました。 さてさて、今日をもってロンドン滞在は終了。明日は早朝から帰国の途につきます。ということで、次の更新は再び名古屋からと思いますが、それまで道中の無事を祈っていて下さいね〜!

September 20, 2014

コメント(0)

-

スコットランド独立、ならず

300年に一度あるかないかの民主主義の大決断、そして今後100年は影響が残る、と言われたスコットランド独立可否の国民投票が昨日行なわれまして。で、折しも、昨夜のロンドンは雷鳴轟く嵐となり、まさに国を二分するかどうかの世紀の判断の行方を見守るにはうってつけの演出だったという。 で、昨夜10時から開票が始まると、テレビ局ではいわゆる識者を呼んでの討論も含め、特集番組が目白押し。 が! 日本の選挙特番と違って、開票速報が出ないんだ、これが! 日本だと、「開票率0%で○○候補当確」とか出るじゃないですか。開票率が0%でどうして当確なんだ、という疑問はさておき、とにかくそのぐらい素早い。それに比べてこちらの開票結果発表の遅い事、遅い事。 で、結局、朝になって結果を知ったわけですが、それは皆さんもご存知の通り、大山鳴動して結局「NO」派の勝利。イギリス連邦の現状は維持されることとなりました。 まあ、もしスコットランド独立となったら、スコットランドにある油田はスコットランドのものになるのか、イギリスの銀行のスコットランド支店はどうなるのか、年金はどうなるのか、とか、色々不安材料があったので、そういう不安の方が、独立したらきっといいことが起るんじゃないの?という楽観的観測を凌駕した、ということなんですな。特に、高年齢層の票と女性票が「NO」に流れたことで、若年層の「YES」票を上回ったというのですから、不確定な希望に期待するより、確実な不安を排除する方がいい、という考え方が勝った、ということでしょう。 それにしても投票率が所によっては97%とか、ほぼ全員が投票したんじゃないか、というような投票率で、しかも「YES」派が44%位あったわけですから、「NO」派が勝った、良かった、良かった、とばかりは言っていられないでしょう。住民の半数近くが、現状に何らかの不満があるということですからね。そこは、アフターケアをしないと。 今回のロンドン滞在では、しばしば街中でスコットランドの民族衣装を着ている男性を見かけ、これもこの時期、スコットランド人の誇りを示す個人的な示威行動ではないかと思いましたが、やはりどこの国にとっても、民族問題というのは非常に難しいものでしょうね。

September 19, 2014

コメント(0)

-

おそるべし、ツボ押しの威力

日本を発つ前から、前に引いた風邪の影響で、咳が止まらないという症状が若干あって、出発直前にはレントゲンまでとって用心したのですが、結局、ただの咳で心配ないだろうということで、そのままロンドンに来てしまったんですが、二、三日前からその咳の症状が悪化しましてね。 とにかく、出始めると止まらない。発作的な反応ですから、意志の力で止めることも出来ず。出発前に病院でもらった咳止めの飲み薬や貼り薬も使ったのですが、芳しい効果もなし。現地に来てから「Boots 薬局」で咳止めシロップなどを買って服用したのですが、それでも止まらず。 どうしよう、このまま止まらなかったら、帰りの飛行機に乗るのも剣呑です。なにしろ、体を揺するほどの咳が連続して出るわけですから、周囲の座席に坐っている乗客にも迷惑でしょうし。 で、今朝方も激しい咳で起きてしまい、あと数日しかないロンドン滞在の計画に暗雲がたれ込めたわけ。 で、切羽詰まって、ネットで「咳を止めるツボ」と、サーチしてみた。ひょっとして、どこかのツボを押したら、咳が軽減しないかなと。 そしたら多くのサイトで「天突」というツボを勧めていたんですわ。これは喉の下、ちょうど鎖骨の間のくぼみのところにあるツボで、これは咳を止めるのに即効性があると。 で、やってみたと。 もうね、ビックリよ。その瞬間から咳がピタっと止まったの。 それ以後、一回も咳をしていない。 数週間悩まされ、特にこの数日悩まされていた咳が、まったく痕跡もないまでに、その瞬間からピタっと止まってしまった。 一体、あの激しい咳はなんだったんでしょうか。というか、ツボというのは、一体何なのでしょうか。 ということで、ツボのおかげで暗雲が晴れた私、あと数日のロンドン滞在を充実させようと思います。

September 18, 2014

コメント(2)

-

ロンドンで玉村豊男を読む

海外に行く時は、いつも気軽に読める日本語の本を一冊持参するのですが、今回のロンドン滞在用に持ってきたのが玉村豊男さんの『エッセイスト』という本。これは玉村さんがエッセイストとして身を立てるまでの来し方を綴った、いわば半生記ですな。 大学在学中にフランス留学をしたまではいいものの、フランスに行ってみると当地では学生運動のただ中で授業なんかやってない。仕方なくアルバイトや旅行をしているうちに留学が遊学になってしまい、帰国して大学を卒業し、一応就職したものの、直ぐに性に合わずに辞めてしまう。で、得意の語学力を活かして通訳などのアルバイトをしたり、雑誌に雑文を寄稿したりしながら文筆業で生きて行く算段を考え始め、やがて処女作の「パリ 旅の雑学ノート』(正・続)で単行本デビュー。立て続けに5冊ほど出して、何とかこの道で食って行く目星がつき、その後紆余曲折を経て、エッセイストとしての自負を得て行くまでの過程を、玉村さんは割と正直に綴っておられる。 その過程を振り返ってみると、玉村さんご自身も言う通り、ラッキーな面もあって、処女作の『パリ 旅の雑学ノート』が出た辺りから日本でも海外旅行がブームになり、この本がブームの先駆けになるんですな。で、次に玉村さんが料理に凝って、料理関連の本を出し始めると、世の中がグルメブームになる。そして彼が東京を脱出して軽井沢に引っ越すと、田舎暮らしがブームになって、というように、どういうわけか、上手い具合に玉村さんの興味が移動して行く毎に、世間がそれに着いて来る、というところがあって、それで彼の本が売れたと。 しかし、そういう偶然は別にして、玉村さんのエッセイストとしての信条は、エッセイストたるもの、生活のすべてがネタなのだから、その時その時に興味のあることに全力で熱中し、それについて余すところなく書いて行けば、絶対にネタが尽きる事はない、ということなんですな。で、彼はその通りに実行してきた。 とはいえ、もちろん、玉村さんも最初からそういうふうに思っていたわけではなく、小説家になりたいと思っていた時期もあったらしい。しかし、その道が自分には向いていないということを割と早くに察知し、以後はエッセイストとして生きることを考えてきたと。その決断は、恐らく大きな意味を持っていたのであって、だからこそ今、玉村さんは堂々と自分はエッセイストであると、自負をもって言い切ることが出来るのでしょう。 そういうことも含め、玉村豊男という文筆家を考える上で、この本は結構、外せない本なのではないかと。 また、最初に5冊ほど著書を立て続けに出して、文筆業で食って行く自信が生まれかけてからも、書いた原稿が没にされたり、出版社の担当者に持ち逃げされたりするなど、文筆業という職業のもつ不安定さを体言するような経験についてもあれこれ書かれていたりして、そういうところも、きっとそういうもんなんだろうなと思わされます。 というわけで、筆一本で食って行くまでに、人はどういう経験をするのか、というのがよく分かるという意味で、私にはすごく面白い本でした。 私も玉村さんの本は結構読んでいますが、『ロンドン 旅の雑学ノート』という本はまだ読んでいないので、ロンドンから帰ったら、早速注文してみようかな。これこれ! ↓【中古】 エッセイスト / 玉村 豊男 [文庫]【あす楽対応】価格:258円(税込、送料別)【中古】 ロンドン旅の雑学ノート / 玉村豊男価格:200円(税込、送料別)

September 17, 2014

コメント(0)

-

ケンブリッジ大学へ

今日はケンブリッジ大学に行ってきました。 二年前にロンドンに滞在した際、オックスフォード大学には行ったので、これでオックスブリッジの両大学を制覇したわけですけれども、両者を比べると、オックスフォード大学の方が華がある、かな・・・。もし最初にケンブリッジの方を見ていたら、その壮大なカレッジの数々に圧倒されたと思うのですが、オックスフォードを見た後だと、どうしても比べてしまいますのでね。 とはいえ、もちろんケンブリッジ大学が世界に冠たる学問の府であることは言うまでもありません。 で、有名なトリニティ・カレッジの「レン図書館」も見学してきたのですが、ニュートンの手書きのラテン語学習ノートとか、ウィトゲンシュタインの手書きノート、A・A.ミルンの『クマのプーさん』の手書き原稿などを見ることが出来、ちょっと感激。そしてウィトゲンシュタインの悪筆ぶりをみて、ちょっと親近感がわいてしまったという。 それにしても、若い頃、こういう大学で勉強していたら、また今とは違った人生があったのかしら? なんてことを考えながら、その一方で、怠け者の私には向いてないか、などと思ったりもして。とにかく、アメリカの大学とはまた別種の趣のあるイギリスの名門大学を訪問しながら、色々なことを考えさせられたのでした。

September 16, 2014

コメント(0)

-

抜け目ないな、日本の出版界

知り合いの出版社に頼まれていることもあって、今、ロンドンで流行っている本とか、そういうものについて情報を仕入れているのですが、実際にやってみると、日本の出版界がいかに抜け目ないか、というのがよく分かります。 例えば、今、ロンドンの書店で平積みになっているベストセラーとかをチェックして、後でそれをネットで調べると、既に日本語訳が出ているというケースがほとんどなんですわ。 日本が歴史的に見て、世界に冠たる翻訳大国だというのはよく分かっているつもりなのですが、実際、欲の皮を突っ張らせながら、どこかにまだ翻訳されていない、それゆえ翻訳したら儲かりそうな素材はないものかと探してみると、これが無いんだなあ・・・。 そう言う意味でいうと、静山社が『ハリー・ポッター』を見つけてきたというのは、奇跡の一冊というに近いですな。いや、近いどころか、奇跡そのものだ。よく、そんなものが、他社から手をつけられずに残っていたものです。 私もあわよくば、第二のハリー・ポッターを、なんて考えているのですけど、やっぱり、柳の下にドジョウは二匹も居ないんですかね・・・。 ・・・と言いながらも、実は一つ、これはと思う本を見つけたんですけどね。これ、少なくともまだ日本のアマゾンには出ていないようですし、内容も面白そう。とりあえず自分で読んでみて、面白かったら、出版社に掛け合ってみようかな、なんて。 ま、そんなトラ・タヌなことを考えながら、ロンドンに滞在するというのも、乙なものでありまして。

September 14, 2014

コメント(0)

-

ロンドン書店めぐり、そして骨董市

市場調査を兼ねて、あちこちロンドンの書店を巡っております。 Daunt Books に行った話はしましたが、その後、英国王室御用達の書店である「Hatchards」や、これまた由緒ある古書店「Henry Sotheran」などにも行ってしまいまして。とくにヘンリー・サザランは格式を感じさせる店構えで、品揃えも相当なもの。 で、ハッチャーズでは、自己啓発系の新刊本をあれこれ物色していたのですが、それで一つ気が付いたのは、ここイギリスで自己啓発系の主流をなすキーワードが「Mindfulness」であること。これは、アメリカの自己啓発系ではあまり聞かない言葉なので、多分、イギリスが本家なんだと思います。 じゃあ、「マインドフルネス」というのが何を指すのかと言うと、よく分からないのですが、どうも東洋的な禅に近いのではないかと。 つまり、自分の心の動きとか、感情の揺れとか、そういうものに対して、批判的な自省を加えるというのではなく、ああ、今、自分の心はそういう風に動いているなあ、みたいな感じで、素直に見つめ、受け入れる。そして、そういう批判なき自省を続けることによって自分を理解し、落ち着き、心を鎮めて行く、みたいなことをする。そういう感じの行為を促すもの、と考えればいいのではないかと。 こういう風にしたら即、お金が儲かるとか、出世するとか、何事も自分の思うままになる、というような即効性のある自己啓発を求めるアメリカ的な自己啓発とは異なる、別な種類の自己啓発として、マインドフルネスというのがイギリスにはあるようで。 ま、そんなことを書店を回りながら、手応えとして感じておるわけでございます。これも、現地に来たから肌身で感じることのできる成果でね。 さて、もちろん私とて、年柄年中書店を巡っているわけではありませんで、今日はここノッティング・ヒル名物である「Portobello骨董市」というのを見てきました。アパートから徒歩で5分ほど行ったところにあるポートベロ通りで毎週土曜日に開催されているこの骨董市は、百年の歴史を持つというなかなか由緒あるものなのだそうで。 で、実際行ってみると、これがまた大規模なもので、もう一体店が何軒あるのか分からないほど。 店といっても、一つ一つの店はそれこそ畳一畳分ほどのもの。それが奥行きのある建物の中に、櫛の歯状にひしめくように並んでいるわけ。でまた売っているものも、宝飾品はもちろんのこと、時計、食器、陶器、置物、服、絵、その他、ありとあらゆるものを扱っていて、とにかく見ているうちに目が回って来るほど。売っている人たちの国籍もまちまちなら、大勢の客の方も世界各地から集まっているので、とにかく頭の上をさまざまな言語が飛び交うことになり、まさに人種と言語のサラダボウル。骨董というもの自体、品物の種類も時代もまちまちであるという意味でカオス的なわけですが、そこに売り手・買い手の人種的・言語的カオスが絡まり合って、祝祭的なまでの大混乱が生じている。これは、一つの壮観です。 ということで、名古屋で過ごす一日も、ロンドンで過ごす一日も、同じ一日には違いないのですけれども、ロンドンの一日が内包している爆発的な内容物に圧倒され、目の眩むような感じを受けつつ、それをマインドフルに反芻している、今日の私なのであります。

September 13, 2014

コメント(0)

-

ライオン・キング

ロンドン滞在中、一度はミュージカルを見ようと思っていたのですが、今日は前回見損なった『ライオン・キング』を見てしまいました。まあ、月並みですが、私自身、そんなにミュージカルとか芝居とか見る方ではないので、いわば初心者。初心者には初心者にふさわしいものを見ようかなと。 だけど、やっぱりロングランのミュージカルというのは、やはり長続きするだけの魅力があるもので、開幕直後の登場人物総登場の大コーラスからして圧巻ですな。またライオンはライオン、ガゼルはガゼル、チータはチータ、キリンはキリン、サイはサイ、それぞれの特徴的な体の動きの表現も素晴らしく、よく考えてあるなと感心することしきり。 まあ、筋書きは実に単純なものですが、そういうことよりも、パフォーマンスの面白さで圧倒されてしまうので、2時間半の長丁場も長いと感じることなく楽しめました。もっとも、日本人の私としては、大西ライオンの「しーんぱーいないさーーーー」がいつ登場するかと楽しみにしていたのですが、そんなのないじゃん。あれはきっと劇団四季のバージョンの一場面なのでしょう。 しかし、ブロードウェイでミュージカルを見た時にも思いましたが、ロンドンにしろニューヨークにしろ、ミュージカルを支える人材の層の厚さには、ほんとに驚かされることばかり。本場ってのは、すごいものでございます。また、そういうのを気軽に見ることの出来るナイトライフがあるところもいいもので、それに比べると名古屋は・・・やっぱ、大いなる田舎、かな、と。うーん、残念!

September 13, 2014

コメント(0)

-

Daunt Books 見参

今回のロンドン滞在で行きたかった場所の一つが Daunt Books。『世界の夢の本屋さん』という本の中で紹介されていたので、ここには是非行きたいと思っていたのですよね。どのくらい「夢の本屋さん」なのかと。 この書店は、シャーロック・ホームズで名高いベイカー・ストリートにもほど近いメリルボーンというところにある独立系書店。で、実際に行ってみたわけですが、うーーん。 期待が大き過ぎたというのもあるのですが、夢の、というところまでは行かないかな〜。大体、規模からしてそんなに大きくはないですからね。確かに、作りがちょっと面白いし、写真にすると見栄えがいいのですけれども、書店としてはごく普通。これを夢の書店と言ってはいけないのではないかと。これこれ! 写真にすると見栄えはいいけど・・・ ↓ドーント・ブックス ということで、ロンドンでステキな書店を巡る計画の第一弾は不発に終ったのですが、私にはまだ Henry Sotheran、Magma、London Review Bookshop という候補が残っているので、今後もしチャンスがあれば、これらの書店を経巡ってみようかな。

September 12, 2014

コメント(0)

-

ロンドン到着

ひゃー、おまっとさんでした。ようやく着きましたよ、ロンドンに。 フィン・エアを使った前回とは異なり、今回はルフトハンザを使ってみたわけですが、まあ、ルフトハンザも悪くはないけれど、サービスの質がどことなく投げやりで、その点、むしろフィン・エアの方が良かったかな。でも、どちらにしても合わせて15時間位の時間が掛かる訳ですから、相当疲れます。なんか、最近、乗り継ぎで海外に行くのがおっくうになってきたなあ。どこでも直行便で行きたいわ。 で、今回はノッティング・ヒルというところにアパートを借りたのですが、前回借りたグロスター・ロードと比べると、よほどにぎやかな町で、その分、騒音も多い感じ。私の好みから言うと、むしろグロスター・ロードの静かさが好きだったのですが、今回は地下鉄工事中ということで、グロスター・ロードから乗れる地下鉄の数が少なくなってしまったので、交通の便を優先してノッティング・ヒルにした次第。 とはいえ、その地下鉄がくせ者でね! 今日も地下鉄を駆使してあちこち出歩いていたのですが、ロンドンの地下鉄って、実に不思議で、駅が工事中だとその駅に電車が止まらなかったりするわけよ。日本で、そういうことってありえないですよね・・・。それから、突然行き先が変って、もと来た方向へ逆走し始めるとか。ありえない・・・。大体、ダイヤというものがないので、来たのに乗るしかない、というのも、日本人からすると妙なもので。 とにかく、今日はちゃらんぽらんなロンドンの地下鉄に翻弄されてしまったのでした。 でもまあ、どこに行けばスーパーがあるかとか、生活に必要な情報も大体分かりましたので、2週間の滞在の基盤が出来た感じ。たった2週間ですけど、まあ、これから精一杯、ロンドン生活を楽しむことにいたしましょうかね。

September 11, 2014

コメント(2)

-

ランクル70復活、ならば・・・

トヨタの本格四駆、ランクル70が期間限定で復活し、それがクルマ好きの間で話題になっております。無骨でタフな、本格オフロード・カーを熱望するファンが、少なからず存在した、ということなんでしょうな。 だけど、それだったら、他にも復活してもらいたいクルマって、あるよね! 私の場合ですと・・・○「いすゞ117クーペ」○「ホンダ ワンダーシビック」○「ホンダ バラードスポーツCR-X」○「スズキ フロンテ・クーペ」○「マツダ ユーノス500」○「トヨタ S800」 このあたり、どう? 外国の場合、ちょっと古い車を完璧レストアする、というようなのがビジネスとして成立していますけど、日本車は、結構秀逸なデザインのクルマがあるのに、そういう方向性の楽しみ方をする、というところまでは行っていない感じがしますなあ。もしいすゞ117クーペの形そのままで、エンジンと足回りなどを現代的にしたものが出たら、私は買いたいですけどね! さてさて、明日からのロンドン出張に向け、今日はもうこれから空港近くのホテルに宿泊する予定。次の更新は、ロンドンからのものになる予定でございます。旅慣れない私のために、道中の無事を祈っていて下さいね~! それでは、行ってきま~す!

September 8, 2014

コメント(0)

-

頑張れ錦織選手

いやあ、錦織選手の快進撃はスゴイですな! 昨夜、夜中まで試合を見ていて、この分ならひょっとして・・・と思いながら就寝し、朝起きてニュースをチェックしてビックリ。 テニスみたいな一対一の対戦型プロスポーツで、しかも、斯界の4大ビッグトーナメントで、日本人選手が堂々の試合ぶりで決勝進出なんて、ひと昔前なら想像もつきませなんだ。しかも、準決勝では、現在ナンバーワンのジョコビッチ選手を下したわけですからねえ。全豪王者に続いて、全英王者も下したわけだ。 しかも、錦織選手が英語でインタビューされているのを見ると、これがまた堂々の受け答えで、日本人選手って感じがまるでしない。完全に世界を舞台に戦っている人、という感じ。大したもんです。 ところで、錦織選手の活躍で、今また話題に上がっているのは、今から百年近く前にやはり世界を舞台に活躍した清水善造選手のこと。 1919年のウィンブルドン準決勝で、相手選手のチルデン選手が足を滑らせて転倒した時、その機に付け込むことなく、山なりのボールを返してチルデン選手の体制立て直しの時間を与えたというエピソード。結果、清水選手はこの試合で敗退することになるのですが、そのスポーツマンシップが観客からの絶賛を浴びたという。 で、しかも、この時のことを聞かれた時の清水選手の返答がすごい。「あれはわざと柔らかな返球をしたのでしょ?」と問われた清水選手は、「私の球はもともとゆっくりですから」と答え、決して意図的にやったことだとは認めなかったというのですな。 これだよね! これがサムライってもんじゃないの? 錦織選手の大活躍で、こういう昔の日本人の名選手のことが改めて話題になるのも、いいもんじゃないですか。 さてさて、ここまで来ると、どうせなら準優勝ではなく優勝を決めてもらいたいもの。しかも、今の錦織選手なら、やり遂げられそうな匂いがプンプン。 イギリス出張の手土産に、彼の優勝の知らせを聞きたいものでございます。

September 7, 2014

コメント(0)

-

色々準備中

火曜日に迫ったロンドン出張に向け、そろそろ準備が忙しくなって参りました。 国内にせよ、国外にせよ、旅に出ることが決して少なくないにもかかわらず、それでも生来の心配性ゆえか、いつまで経っても旅慣れないワタクシ。向こうで風邪引いたらどうしよう、向こうでお腹を壊したらどうしよう、もし予想より寒かったらどうしよう、予想より暑かったらどうしよう、雨は降るだろうか、ネクタイを持っていった方がいいだろうか、日本食はどのくらい持っていこうか、クレジットカードを盗まれた時用に別なカードを持っていった方がいいだろうか・・・ ・・・とまあ、そんな感じで際限なく不安なことがあるので、荷物がどんどん増えて行くというね。まったく情けないもので。 ってなわけで、今日は「持っていった方がいいんじゃね?」的なものを買いに走ったり、まあ、バタバタとしておりました。 でまた、やり残した雑用を、向こうで少しやった方がいいのか? とかね。そういう心配もあって、まあ、たかが2週間ほどの出張でも大騒ぎですわ。 でも、一旦、旅に出てしまえば腹が坐るので、とりあえず早く向こうに行っちまえ、って気分でもあります。 向こうでは、色々やることがあるのですが、その合間に、次の『ハリー・ポッター』になるような、本邦未訳の何かがないか? なんてこともチェックしてこようかなと。まあ、日本の出版社というのは、めちゃくちゃに目敏くて、これはと思うようなものは大概、既に版権を取っているものではありますが、万が一の見落とし、というのが無いとも限りませんからね。 とまあ、心配と野心と日本食を大型スーツケースに詰め込みながら、出立の日を心待ちにしているワタクシなのであります。

September 6, 2014

コメント(0)

-

ベス・チャトーの庭

昨夜遅く、NHKのBSの番組で、ベス・チャトーというイギリス人女性が半世紀かけて作り上げた庭園のことを紹介した番組をたまたま見始めたところ、そのあまりの美しさに結局最後まで見てしまったという。 NHKといえば、ターシャ・チューダーを探し出して世にイギリス式庭園のブームを作ったわけですが、ターシャは、アメリカの人ですからね。今度のべス・チャトーの庭は、これぞ本式のイギリス庭園。 で、番組によると、彼女が庭園を作り上げた土地は、元来、粘土質の土と、氷河が削り出した石ころだらけの土が混じり合ったような、およそ肥沃ではないところだったらしいのですが、それをべスさんが根気よく土地改良し、また厳しい環境には厳しい環境でも育つ植物を選んで植えるなどの工夫をして、今日見られるような見事なイギリス庭園を作り上げたと。 しかし、それにしても、見ているだけでうっとりしてしまうその庭の美しさに、私も痺れました。 2万坪とかいう広大な敷地を持っていて、そこで庭仕事かなんかして一生過ごすとか、あこがれるわ~。そういう人生って、どうやったら送れるの? やっぱり、生れつかないとダメ? 今日も一日大学で雑用をこなしながら、まぶたに残るべス・チャトーの庭の風景を思い出しつつ、ため息ばかりついていたワタクシなのであります。【楽天ブックスならいつでも送料無料】ターシャの庭 [ ターシャ・テューダー ]価格:3,024円(税込、送料込) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】ベス・チャトー奇跡の庭 [ ベス・チャトー ]価格:4,104円(税込、送料込)

September 5, 2014

コメント(0)

-

ジャスティス! 「カレーメシ」をいただく

錦織圭選手の全米オープンテニス・ベスト4進出に狂喜し、その一方、映像公開された新型マツダ・ロードスターの意外なカッコ悪さにガックリ来た今日のワタクシの昼食は、「ジャスティス!」のぶっ飛んだCMでお馴染み、日清の「カレーメシ」でした。 水を注ぎ、電子レンジでチンの手軽さ。最初、なんか妙に水気が多いなと思いつつ、食べているうちにお米が水分を吸うのか、ノーマルなカレーライスに近づく感じで、全体として味も悪くはないのですが、まあ、言ってみればそこまでのものでありまして、「ジャスティス!」というところまでは行かないかな・・・。その意味では、むしろ「カップヌードルごはん」の方が好きかも。 さてさて、ロンドン出張が来週に迫って参りまして、そろそろ準備を整えなければと思っているのですが、これがなかなか。校務がきつくて、出さなくてはならない書類、出なくてはならない委員会、その他もろもろに追われ、いつまでに何をやればいいのかさっぱり。帰国後、わりとすぐに北海道での学会もあるので、そのための宿の予約や飛行機の予約もしなければならないし、てんやわんやでございます。 とりあえず、こちらで出来ることは全て済ませて、ロンドンについてから一息つく、という感じですかね。 ということで、今日もあたふたのワタクシなのでありましたとさ。

September 4, 2014

コメント(0)

-

論文集

学会の資料室をあずかっている関係で、日本中からアメリカ文学関連の研究書が私のもとに送られてくるのですが、最近多いのがいわゆる「論文集」という奴。つまり大勢の著者が論文を出し合って、一冊の研究書を編むというパターンですな。 しかし、この種の論文集を見るにつけ思うのは、これは色々な意味で損なんじゃないかと。 大抵の論文集にはテーマがあって、そのテーマに沿った論文が集まるのではありますが、しかし、個々の研究者の興味や研究対象はどうしても違いがあるので、結局、散漫な論文集になってしまうことが多いわけですよ。そうすると、そのバラバラなものを書評するのも大変なので、実際、あまり書評の対象にならなかったりする。 だから、論文集に論文を提供しても、個々の論者にとってはメリットになってないんですよね。もちろん、論文を本の形で出したということで業績は稼げるけれども、それでその先どうなるということもない。 だけど、論文を書く労力に変わりはないので、論文集に論文を提供するとなった時点で、その先半年か一年ぐらい、簡単に潰れちゃったりするわけですよ。私も、以前、そういうのをやったことがあるので、よく判るのですけれども。 でも、そういう経験を何回かした後、「これは自分のためにならないな」と思うようになったので、今はもう、他人が編集する論文集に論文を提供するということはありません。全部断る。まあ、義理があって、世話になった先生の退職記念論文集に書くことはありますが、それも「後で自分の本の一部にしよう」というつもりで書いています。 結局、論文集で得をするのは、編者になった人だけですからね。 だから、研究者たるもの、人の論文集に論文を提供するより、自分の本を出した方が良いと思う。科研費とか、あるいはそれぞれの大学で出版助成制度とかあるわけですから。 人のことに口を出すつもりもないですけど、立場上、優秀な研究者たちが、人の論文集に精力を吸い取られているのを見ることが多いもので、ついそう思っちゃうんですよね・・・。それに、自分の本を出すということは、それ自体面白いし、本が出れば充実感は半端ないし、その本で自分が人から判断されるわけだから、その毀誉褒貶のただ中に身を置くのは怖いけれど、だからこそ面白いものを書こう、面白いと思われるにはどうしたらいいんだろうって考えるのじゃないのかな、と。 ま、他人のことだからホントにどうでもいいのですけど、なんか、みすみす損をしている人を見ているような気がして、もったいないなと思うのであります。逆に、どうしても論文集に論文を提供するなら、自分が編者になるべきですな。それなら、まあ、いいですけどね。

September 3, 2014

コメント(0)

-

新聞社の人探し

私のお隣の研究室にいる同僚のI先生と話をしていたら、「新聞社からインタビューされちゃいました」とのこと。え? なんで? 事情を聞いてみると、現在文科省が推し進めている大学改革の在り方に対し、批判的な意見をネット上で開陳したら、それを目に留めた某新聞社の記者の方から電話インタビューの申し込みがあり、それに応じた、とのこと。 ほ、ほう! で、「え、じゃあ、I先生はブログとかツイッターとかやっているの?」と尋ねると、そうではなくて、ネットサーフしていて、他の方のブログとかにコメントしただけだそうで。 ほ、ほう! で、さらに「でもさ、どうしてそのコメントが、I先生のものだと新聞社の人に分かったの?」と尋ねると、I先生曰く、「いや、だって、実名でコメントしていますから。私、ネット上だからと言って匿名でごちゃごちゃ言うの嫌いなので、堂々と実名でコメントしますし、所属も明らかにしてます」ですと。 ほ、ほ、ほう! なるほどね。そういうことですか・・・。 この一連の会話で驚いたのは、一つはI先生の「俺の意見はこうじゃ! 文句あるならかかってこい! 俺は逃げも隠れもせんぞ!」的な堂々たる行動でありますが、まあ、それはそれでいいとして、さらに驚くのは、そういうのを見事キャッチして、コンタクトとってくる新聞社の方々のおつとめぶりございます。彼らはそんな風にして、日夜、面白い意見を言う人がネット上に出ていないか、鵜の目鷹の目で探しているのでしょうか? っていうか、そうでもしないと、面白い意見、とりわけ現状に対する批判的かつまともな意見を言う人が見つからないということなのか? まあ、よく分かりませんが、新聞社はそうやってネットサーフしながら、人探しをしているんだ、というのが分かって、ちょっと面白かったです。よく、何か事件とかが起こって、大学の先生がテレビとかでそれについてコメントをするケースがありますけど、ああいうのも、誰にコメントを求めればいいのか、ネットを頼りに探しているんですかねえ・・・。 ちなみに、文科省に対して批判的な意見だったら、ここにも一人、たっぷり持っている人がいるよ~! それはともかく、とりあえず今回は我が大学を代表してI先生が文科省をガツンと批判してくれたと思いますので、それが某新聞に載って、世間の皆さまの共感を得ることを期待するといたしましょう。

September 2, 2014

コメント(2)

-

蚊退治応援

いやあ、私は昔から蚊が嫌いでね。人にただで血を吸わせてもらって、ですよ、それで少しはお礼でも置いていけばいいものを、痒みというイヤなものを置き土産って、どういうこと? 恩知らず。道義的に許せない。 しかも、痒みだけでなく、伝染病までも媒介って、どこまで性悪なんだと。蚊によって媒介される伝染病で、毎年何万人だか、何十万人だかの死者が出ており、事実上、人間にとって最も恐ろしい動物と言われております。蚊に比べたら、ライオンとかトラとかワニとかサメによる人的被害なんて、数的には全然大したことない。 で、デング熱ですよ。 もうさ、ありとあらゆる手段を使って、蚊は絶滅危惧種に指定されるくらいまで追いつめてもいいんじゃないの? 「○○県で、30年ぶりに蚊が発見されました!」くらいのニュースになるあたりまで、追いつめない? ボウフラとか食って生きている生物とかには申し訳ないけどさ。 てなわけで、このところ、テレビの報道で代々木公園に殺虫剤を撒いているシーンが映し出される度に、「ヨシッ! 行けっ!」と応援しているワタクシなのでございます。

September 1, 2014

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆ 博多中洲の女将さん「失意泰然…

- (2025-11-27 05:00:05)

-

-

-

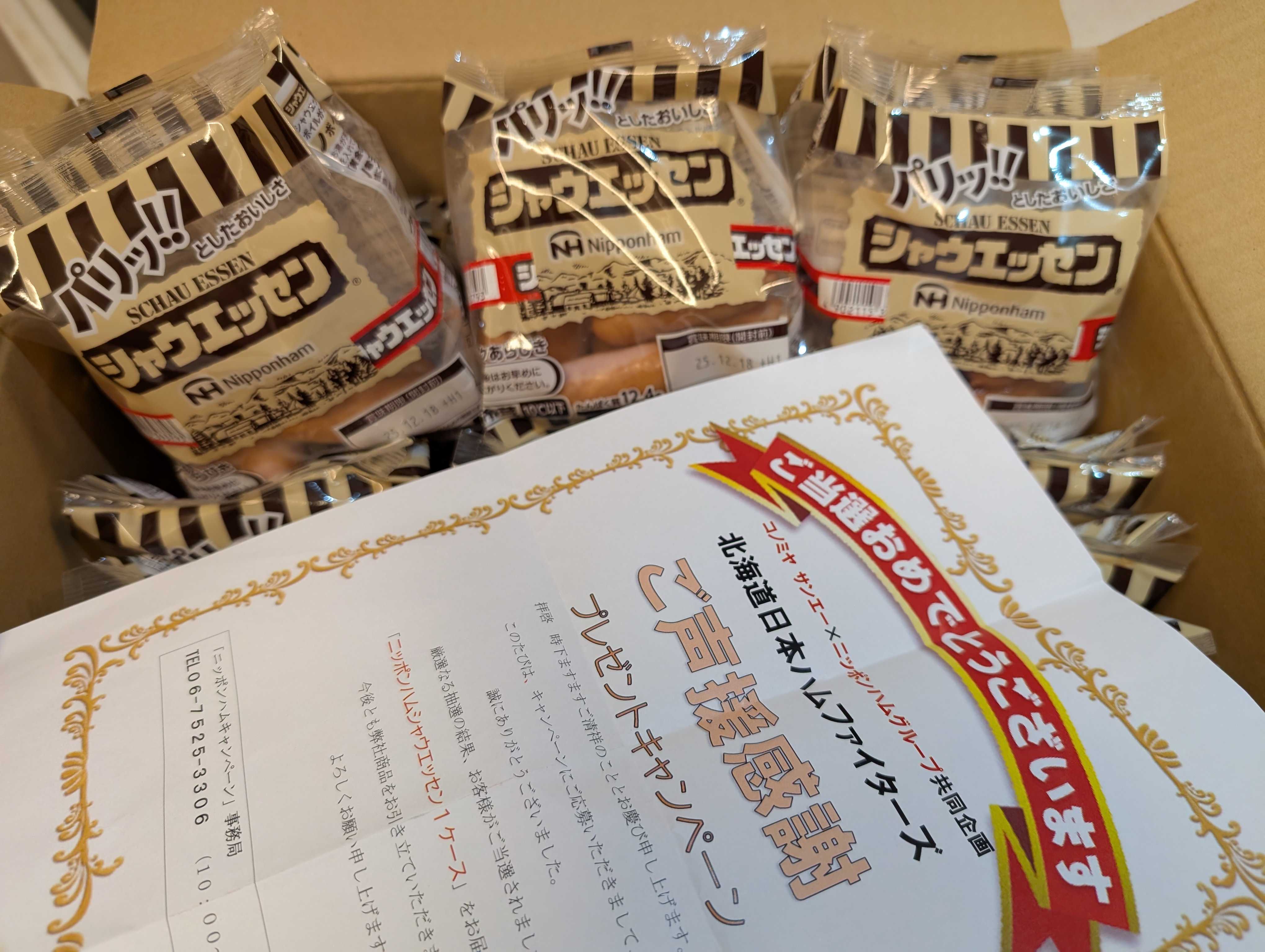

- 懸賞フリーク♪

- シャウエッセン1ケース

- (2025-11-27 00:31:19)

-

-

-

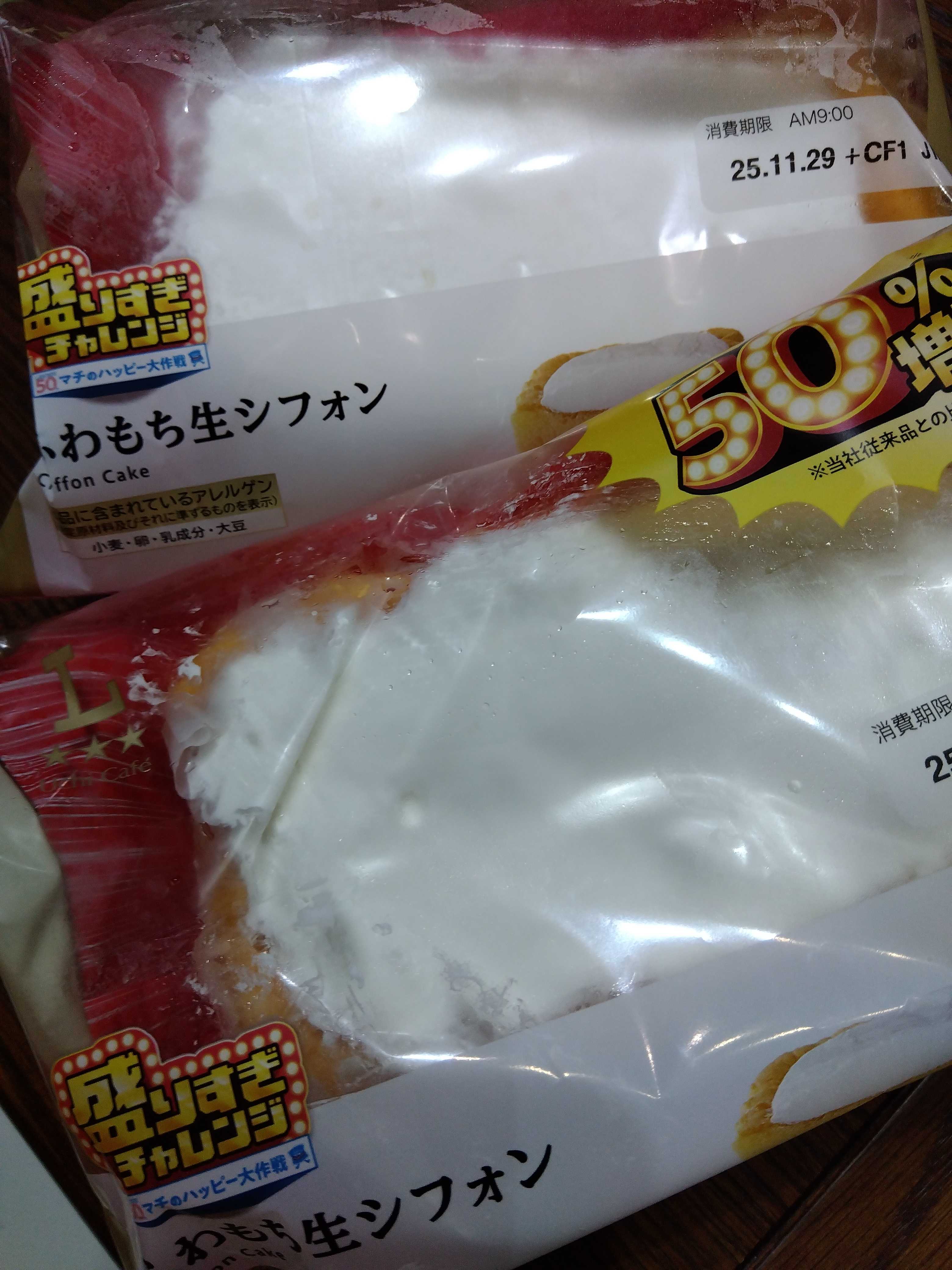

- 株主優待コレクション

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-