2017年09月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 1067

「神のご計画の全体30 2017年10月1日 心を見守れ(3)神への信仰と知識」 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年11月21日放映「神を求めなさい」 説教要約 939 神の啓示と人の探求 「神のご計画の全体30 心を見守れ(3)神への信仰と知識」 甲斐慎一郎 コロサイ人への手紙、1章9、10節 「あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知識に満たされますように。また、主にかなった歩みをして……神を知る知識を増し加えられますように」(9、10節)。 一、三種類の知識とその関係 知識には、三種類(三段階)があります。 1.第一段階――見聞的知識 「見聞的知識」とは、目で見たり、耳で聞いたりして知る知識です。すべての知識は、ここから始まりますが、これは、皮相的かつ浅薄な知識で、これで真相や真理を知ったと思ってはなりません。第二段階の「思考的知識」の入り口です。 2.第二段階――思考的知識 「思考的知識」とは、「見聞的知識」に基づいて、よく考えて真理に到達して得た知識です。パウロは、福音のことばを信じたコリントの教会の人たちに、「もしあなたがたがよく考えもしないで信じたのでないなら……この福音によって救われるのです」と述べています(第一コリント15章2節)。 3.第三段階――体験的知識 「体験的知識」とは、前者の二つに基づくか、またはそれらを超越して実際に体験したり、経験したりして知る知識です。目が見えるようになった生まれつきの盲人は、「ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです」と言いましたが(ヨハネ9章25節)、これこそ、ほんとうに知っているということです。 二、この世の知識と神を知る知識 パウロは、「この世の知恵」と「隠された奥義としての神の知恵」について教えています(第二コリント2章6、7節)。 1.この世の知恵 知識には、三種類または三段階がありますが、どちらにしても、「一般的な知識」は、「この世の知恵」であり、この世のことしか分からず、神と永遠の世界のことを知ることはできません。 2.隠された奥義としての神の知恵 「神を知る知識」は、「隠された奥義としての神の知恵」であり、永遠の世界を知り、神から永遠のいのちが与えられて生きることを知っている知識です。 パウロは、「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによる」と教えています(ローマ10章17節)。まず神のことばを聞き(見聞的知識)、次に「よく考え」て(第一コリント15章2節)、それが真理であることを知り(思考的知識)、最後にその知った真理を「信仰によって結びつけ」る(ヘブル4章2節)、すなわち「信じること」によって、神を知るほんとうの知識(体験的知識)になるのです。 三、知識において成長する ペテロは、「キリストの……知識において成長しなさい」と勧めていますが(第二ペテロ3章18節)、「知識」というものを「愛」と比較して考えるなら、それは識別力のことです。 私たちは、知識を増せば増すほど、物事を正確に見分ける識別力が増し加わります。しかしパウロは、知識があっても愛がなければ、「人を高ぶらせ」、「自分を欺き」、「ほかの人を性急にさばく」と警告しています(第一コリント8章1、2、11節)。「知識」が物事の真相を見分ける「光(すなわち真理)」であるのに対して、「愛」は人を動かす「動力」であり「熱」です。パウロは、「愛」は「真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かにな」ると教えています(ピリピ1章9節)。 聖書には、「人は、その妻エバを知った。彼女はみごもってカインを産み」(創世記4章1節)と記されています。この「知る」というのは、「結合と一体」を意味し、「体験的知識」です。それは言い換えれば、「人が神を愛するなら、その人は神に知られている」(第一コリント8章3節)とあるように、「神を知る知識」とは、神を愛することにほかならず、神を知ることの最も深い意味は、神を愛し、神に知られ、神と相思相愛の仲になることなのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.09.30

コメント(0)

-

説教要約 1066

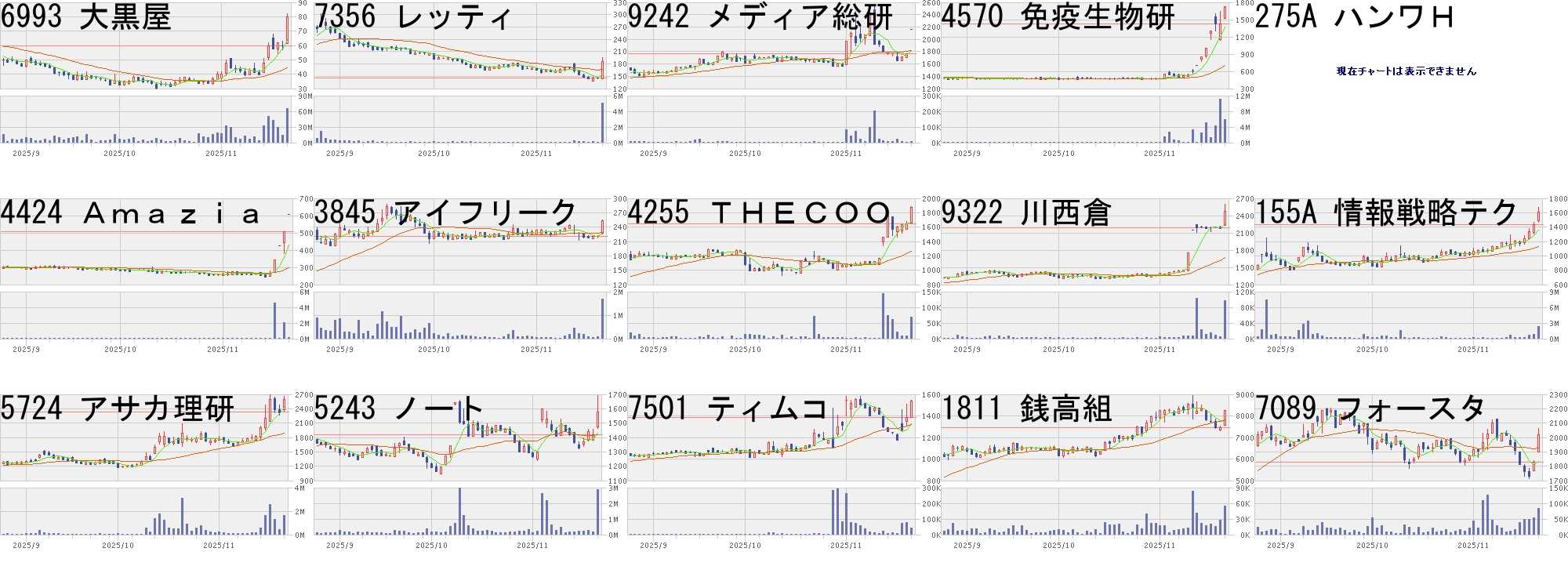

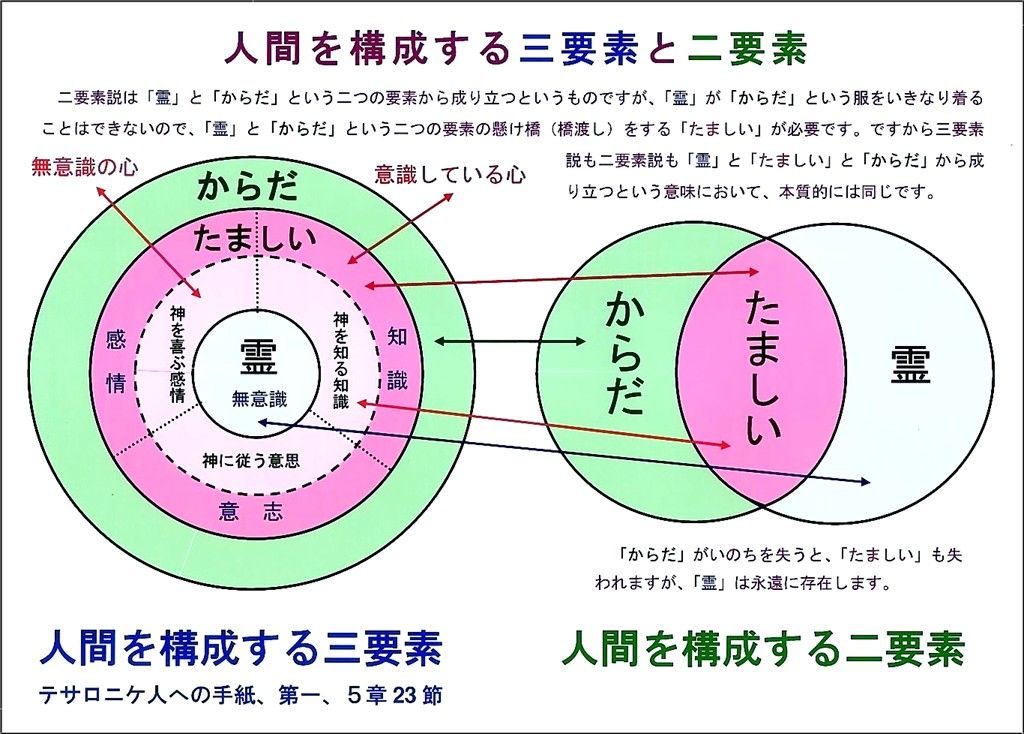

「神のご計画神の全体29 2017年9月24日 心を見守れ(2)人の心の働き」インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年11月7日放映「神を信じなさい」 「神のご計画の全体29 心を見守れ(2)人の心の働き」 甲斐慎一郎 ピリピへの人手紙、1章9~11節 「あなたがたの愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり……キリストによって与えられる義の実に満たされている者となり……ますように」(9、11節)。 一、たましいは、罪によって死んだ部分と、死なずに生きている部分があります 神は、アダムに善悪の知識の木の実を「取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ」と言われました(創世2章17節)。人間は「霊」と「たましい」と「からだ」という三つの要素から成り立っていますので、罪によって、その三つの要素がすべて死んだのです。 ▽罪を犯した人間は、その霊が「罪過と罪との中に死」にました(エペソ2章1節)。 ▽霊が死んだ人間は、その心に刻まれた神の像を失って、神を知る知識も神に従う意志も神を喜ぶ感情もなくしてしまいました。 ▽女は、苦しんで子を産み、男は、苦しんで食を得、ついに土に帰る者となってしまいました(創世3章16~19節)。 二番目の「たましい」は、表面と奥に分け、心の奥にある「神を知る知識と神に従う意志と神を喜ぶ感情」は死にましたが、心の表面にある、一般的に「知識と意志と感情」と呼ばれるものは、死なずに生きていることができました。もし、これさえも死んでしまったなら、救いを受けることはできないでしょう。これは、ただ神の恵みによるのです。 二、たましいの救いは、罪によって死んだ知識と意志と感情が生き返ることです 罪のために死んだ霊とたましいが生き返るためには、死なずに生きている知識と意志と感情によって、キリストの贖いによる救いを知り(知識)、その救いを信じる決断(意志)をし、心から神を喜ぶ(感情)ことです。 1.神を知る知識 パウロは、この箇所において「真の知識」(9節)と述べていますが、他の箇所では、「神のみこころに関する真の知識」また「神を知る知識」(コロサイ1章9、10節)と記しています。これは、「神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知る」ことです(ローマ12章2節)。箴言には「主を恐れることは知識の初めである」、「主を恐れることは知恵の初め、聖なる方を知ることは悟りである」、「主を恐れることによって、人は悪を離れる」と記されています(1章7節、9章10節、16章6節)。 「神を知る知識」とは、神のみこころを知る「知恵」であり、聖なる方を知り、主を恐れて「悪を離れる」こと(聖さ)です。 2.神に従う意志 ダビデは、「私はみこころを行うことを喜びとします」と告白し(詩篇40篇8節)、パウロは、「あなたがたが自分の身をささげて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって……従順の奴隷となって義に至る」と述べ(ローマ6章16節)、「私たちの戦いの武器は……神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるもので……すべてのはかりごとをとりこにしてキリストに服従させ」と記しています(第二コリント10章4、5節)。 「神に従う意志」とは、自分の身を神にささげる献身、またキリストに服従することで、そのようにする時、神の御前で要塞をも破るほどの「力」が与えられます。まさに「福音は……信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力」なのです(ローマ1章16節)。 3.神を喜ぶ感情 パウロは「神の栄光を望んで大いに喜んでいます」、「神を大いに喜んでいるのです」と述べ、「神の栄光を望んで大いに喜」ぶなら、「患難さえも喜」び、「聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれている」と述べています(ローマ5章2、11、3、5節)。 「神を喜ぶ感情」とは、聖霊によって与えられる「神の愛」です。たましいが生き返ることは、神のみこころを知る「知識」と聖なる方を知る「聖さ」、そして神への献身と服従によって「神の愛」と「神の力」に満たされることなのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.09.23

コメント(0)

-

説教要約 1065

「神のご計画の全体28 2017年9月17日 心を見守れ(1)人の心の深さ」 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年10月2日放映「思いの霊的な教え」 「神のご計画の全体28 心を見守れ(1)人の心の深さ」 甲斐慎一郎 詩篇64篇6節 箴言の著者は、「力の限り、見張って、あなたの心を見守れ。いのちの泉はこれからわく」と述べています(4章23節)。どうして私たちは、力の限り、見張って、心を見守らなければならないのでしょうか。 一、心の表面は意識があるが、心の奥は無意識で、最も奥深いところは霊だからです 聖書は、人間を霊、たましい、からだという三つの要素から成り立っていると教えています(第一テサロニケ5章23、24節)。 1.からだは、私たちを取り囲む外界の状態を知り、それに対応する機能のことです 2.たましい(ソウル)は、「知性の面での心(マインド)」と「感情の面での心(ハート)」と「意志の面での心(ウィル)」という三つの面があります。これは、人間の知性や感情や意志という内界の状態を知り、それに対応する機能のことです。 3.霊は、信仰によって神とその世界を知り、それに対応する機能のことで、神の像に似せて造られた不滅の生命です。 霊は、もともと無意識ですが、心も表面は意識することができますが、心の奥は無意識になります。このことを発見したのが精神分析学の創始者であるフロイトです。 古代ギリシャの哲学者は、「何が一番困難だろうか」と尋ねられた時、「自分を知ることだ」と答えたと言われています。キリストが十字架の上で語られた第一声は、「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」という言葉です(ルカ23章34節)。 ダビデは「人の内側のものと心は、深いものです」と記しています(詩篇64篇6節)。人の心が自分でも分からないほど深いのは、心の奥は無意識で、最も奥深いところは霊だからです。しかもこの無意識の霊と無意識の心が、意識している心の表面に、良きにつけ、悪しきにつけ、多大な影響を与えている、いやそれを支配しているのです。 二、心(たましい)は、からだと霊を結びつける懸け橋の役目をしているからです 人間が霊とたましいとからだという三つの要素から成り立っているという三要素説は、一番中心の円が霊、中間の円がたましい、一番外側の円がからだという三重丸で現すことができますが、もう一つは、「霊」と「からだ」という二つの円を描き、両者を半分ほど重ね合わせたものとして現すことができます。その重ね合わせた部分が「たましい」です。 確かに「霊」は「たましい」の中枢機能として「たましい」を支配し、「たましい」は、「からだ」の中枢機能として「からだ」を支配していますが、「霊」は、見ることも、聞くことも、さわることも、感じることもできません。ですから、その「霊」を変えるためには、「たましい」の三つの面である知性と感情と意志に働きかけなければなりません。すなわち「たましい」は、「霊」と「からだ」という二つの要素の懸け橋(橋渡し)の役目をしているのです。 三、たましいが救われるためには、心の奥にある霊が救われなければならないからです エペソ人への手紙の4章23節は、新改訳聖書では「心の霊において新しくされ」と直訳していますが、口語訳聖書は「心の深みまで新たにされて」、新共同訳聖書は「心の底から新たにされて」と意訳しています。ここから「霊」というのは、「心の深み」であり、「心の底」であることがわかります。 アダムが罪を犯した時、彼の霊は死に、その心に刻まれた神の像を失って、神を知る知識も神を喜ぶ感情も神に従う意志もなくしてしまいました。しかし人がキリストを信じるなら、「心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり造り出された、新しい人を身に着る」ことができます(エペソ4章23、24節)。この「神にかたどり造り出された、新しい人を身に着る」ことこそ、「神を知る知識」と「神を喜ぶ感情」と「神に従う意志」を取り戻し、「心の深みまで新たにされる」ことなのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.09.16

コメント(0)

-

説教要約 1064

「神のご計画の全体6 2017年9月10日 神学と論理的思考」インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年9月24日放映「御霊による思いと肉の思い」 説教要約 1045 被造物が教えている神の存在 説教要約 1039 生命の設計図であるDNA 説教要約 1040 宇宙の設計図である神の数式 「神学と論理的思考」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、7章17節 トルコの「ボスポラス海峡横断地下鉄」と「イズミット湾横断橋」の設計者として「潮流予測システム」を開発した伊藤一教氏は、トルコの技術者たちに、「仕事を丸暗記するのではなく、ロジックを学びなさい。ロジックを身につければ、どんな仕事にも応用できる」と教えました。 一、論理的思考で真理や真相を発見する 「ロジック」とは「論理的思考」のことで、「感情論」が「理性を忘れて感情に走った議論」で「自分だけの主観的な考えや思考」であるのに対して、「論理的思考」は「客観的な事実や真理に基づいた考えや思考」です。 聖書は「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は……被造物によって知られ、はっきりと認められる」と教えているので(20節)、目に見えないものを知るものは知性です。知性で目に見えないものを知り、とらえる方法が論理的思考です。 論理的思考は、「自然の法則・原理・原則を学び、その法則や法に従って物事を考え、その法や法則を駆使して、証拠を見出し、真理や真相を発見する」のです。 現代科学は目に見えないもの、すなわち五感で知ることができない実在の質や量を扱い、論理的思考で真理や真相を発見しているので、「神を知る方法」と同じです。 「知には工学に代表されるような理屈で整理できる『目に見える知』と、神学のような見えない世界の論理を突き詰める『目に見えない知』があり、日本では……『目に見えない知』つまり超越した世界について考えてこなかった」(佐藤優『あぶない一神教』)。 「宗教のない科学は凶器であり、科学のない宗教は狂信である」(アインシュタイン)。 「理性を放棄することは、とりもなおさず信仰を放棄することであり、信仰と理性とは手をたずさえて行くものであって、すべての非理性的宗教は誤った宗教である」(J・ウェスレーの書簡『ルサフォース博士宛』)。 二、人生という応用問題を解く公式である神学 数学には、計算問題と応用問題があり、数字を丸暗記しても解くことはできません。それを解くには公式をマスターすることが必要です。「公式は、数学で計算における一般法則や原理を表した式」のことで、これをマスターする、すなわち身につけるなら、難しい計算問題も応用問題も解くことができます。 信仰の世界や聖書の真理も、ただ聖書のことばを丸暗記するのではなく、「神学」としてまとめ、それを身につけることが必要です。これが数学における「公式」にあたります。 「神学」は、「聖書の教えを体系的にまとめたもの」で、「自然の法則と社会の法律と道徳の律法と神の律法」を学び、公式のようにマスターすることです。神学を身につける秘訣は、信仰によって聖霊を受け、「わたし(神)の律法を彼ら(私たち)の思いの中に入れ、彼ら(私たち)の心にかきつける」ことです(ヘブル8章10節)。 私たちの人生は、いわば応用問題のようなもので、難解で、簡単に解くことはできません。丸暗記するように、立派な人の行為を模倣しても解決することはできません。いや模倣することなどできないのです。私たちは数学の「公式」にあたる「神学」を学び、それを身につけることによって人生という応用問題を解いて、神のみこころにかなった人生を送ることができるのです。 三、説教は神学を語ることである 「多くの人たちは『ふつうの読者は、神学など知りたいと思っていない。だから、分かりやすい実際的な信仰について話したほうがいい』と私に忠告してくれた。しかし私は、彼らの忠告を取り上げなかった。それは、ふつうの読者がそんなばかだとは、私は思わないからである。神学とは『神に関する学問』という意味であるが、少しでも神について考えてみようとする人ならだれでも、神について得られる限りの最も明白かつ最も正確な知識を得たいと望むにちがいない、と私は思うのである」(C・S・ルイス)。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.09.09

コメント(0)

-

説教要約 1063

「神のご計画の全体27 2017年9月3日 復活の意味するもの」 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年9月10日放映「神に近づく道」 説教要約 523 主の復活による救い 説教要約 639 ともに歩んでくださる復活の主 説教要約 721 私たちの人生と復活 「神のご計画の全体27 復活の意味するもの」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、3章10、11節 「私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみにあずかることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして、死者の中からの復活に達したいのです」(10、11節)。 聖書は、復活の奥義について次のような三つのことを教えています。 一、神のいのちを与える復活 ペテロは、「イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて」と述べています(第一ペテロ1章3節)。 罪人は、罪の中に死んでいる者ですが、死人は、どのようなすばらしい教えを聞いても生き返らず、ただいのちを与えられることによってのみ生き返ることができます。そして肉体のいのちであれ、霊的ないのちであれ、いのちを与えることができるのは神のみです。 罪人は、罪を贖うキリストの十字架を仰ぐなら、罪が赦されますが、これは言い換えれば、罪の中に死んでいた罪人に神のいのちが与えられて生き返ることです。「神は……罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストとともに生かし」とあるように(エペソ2章4、5節)、キリストは、罪人に神のいのちを与えるために復活されたのです。 二、神のいのちに満たす復活 パウロは、「もし私たちがキリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです」と述べています(ローマ6章5節)。イエス・キリストは、「わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです」と言われました(ヨハネ10章10節)。 息も絶え絶えに瀕死の状態であっても、死んでいない限り、いのちはあります。しかしこれでは健康とは言えず、十分に働くことはできません。罪人は、いのちを与えられるだけでなく、豊かで健康ないのちが必要です。 パウロは、「キリストの死と同じようになっているのなら、キリストの復活とも同じようになるからです」と述べ、キリストの復活は、罪と死に対する完全な勝利を表しています(第一コリント15章55、56節)。 ですから私たちも、キリストとともに十字架につけられて死ぬなら、キリストとともに復活し、罪と死に対して完全な勝利を得て、豊かないのちを持つことができるようになります。この神のいのちに満たされることこそ、「きよめ」にほかなりません。キリストは、私たちの「うちに住む罪」(ローマ7章17、20節)を取り除いて、きよめ、神のいのちを満たすために復活されたのです。 三、神のいのちを伝える復活 パウロは、「私たち生きている者は、イエスのために絶えず死に渡されています。……こうして、死は私たちのうちに働き、いのちはあなたがたのうちに働くのです」と述べています(第二コリント4章11、12節)。 主は「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます」と言われました(ヨハネ12章24節)。この死ぬことによって生きると言う法則は、自然界のみならず、霊の世界や信仰の世界においても同様です。 私たちは、他の人を生かすために自分が死ななければなりません。私たちが十字架を負う時、私たちのいのちは死んで、相手にいのちが伝わっていきます。死ぬとは、具体的には、自分を全く神にささげて、自分の時間や金銭や能力を神と他の人のために有益に用いていくことです。 霊の世界や信仰の世界においては、神のために「いのちを失う者は、それを見いだ」し(マタイ16章25節)、相手にいのちが伝わるだけでなく、自分も生かされますが、自分のいのちを神のために用いなければ、「持っているものまでも取り上げられ」てしまいます(マタイ25章29節)。キリストは、いのちにあふれたキリスト者を死に渡し、他の人にいのちを伝えるために復活されたのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.09.02

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1