2017年08月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1062

「神のご計画の全体26 罪を贖う主の十字架と復活」 2017年8月27日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年7月31日放映「知恵の霊的な教え」 説教要約 977 神に近づく道 説教要約 978 聖なる神に近づく道 「神のご計画の全体26 罪を贖う主の十字架と復活」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第一、15章17節 「もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなたがたの信仰はむなしく、あなたがたは今もなお、自分の罪の中にいるのです」(17節)。 一、主の十字架の意味するもの 「キリストは……自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました」が(第一ペテロ2章24節)、それは、私たちの罪を贖うためです。「贖い」という言葉の原語は、「身代金の支払いにより解放する」という意味です(ギリシャ語辞典)。 アダムの堕罪によって、「私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です」(ローマ7章14節)。言い換えれば「罪を行っている者はみな、罪の奴隷です」(ヨハネ8章34節)。しかし神は、御子を遣わし、十字架につけることによって罪の奴隷であった私たちを贖ってくださいました、すなわち身代金の支払いにより私たちを罪の奴隷から解放し、私たちは新しい主人である神のものとされました。 このことをパウロは、「あなたがたは、代価を払って買い取られたのです」(第一コリント6章20節)、「聖霊は、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させる」(使徒20章28節)と記しています。ペテロは、「あなたがたが……贖い出されたのは……キリストの、尊い血によったのです」(第一ペテロ1章18、19節)、「自分たちを買い取ってくだった主」(第二ペテロ2章1節)と述べています。 二、もし主が復活されず、十字架の死が身代わりの死であるなら、それは冤罪です 聖歌の156番2節には、「イェスの十字架の上に仰ぐ、身代わりとなりし神の御子を、心は打たれて言葉もなく、その愛のゆえに、ただひれ伏す」と賛美し、「身代わり」という言葉が記されています。 しかし十字架の死について聖書は、「身代わり」という言葉を用いず、「十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました」(第一ペテロ2章24節)と記しています。 「身代わり」という言葉は、国語の辞書には「先生・主人・友人・仲間などに代わって、その人のしようとしたことをすること」と記されています(三省堂、新明解国語辞典)。 確かに十字架の死は、主が私たちの罪をその身に負われ、私たちの罪のために打たれたので、聖歌の歌詞のように「身代わりの死」であると解釈されたのでしょう。 しかし主の十字架の死が「身代わりの死」であるなら、法律的、人道的に大きな問題があります。たとえば、ある人が殺人の罪を犯した時、その人を心から愛している父や母、夫や妻または子どもがその人の身代わりとなって、自首し、死刑になったら、どうでしょうか。確かにその人は、罪に問われず、死刑を免れますが、それで良いのでしょうか。これは、罪を犯した人が逮捕されず、罪を犯していない人が逮捕されるという「冤罪」です。義なる神が冤罪によって人を罪から救われるということなど決してされません。 三、主の復活は、十字架の死によって永遠の贖いが成し遂げられた証しです 主は、「人の子が来たのも……多くの人のための、贖いの代価として、自分のいのちを与えるためなのです」(マルコ10章45節)と仰せられ、ヘブル人への手紙の著者は「ご自分の血によって、ただ一度、まことの聖所にはいり、永遠の贖いを成し遂げられたのです」(ヘブル9章12節)と記し、ペテロは、「キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて」(第一ペテロ1章3節)と述べています。 主が三日目に復活されたのは、十字架の死が「冤罪」をもたらす「身代わりの死」ではなく、身代金の支払いによって私たちを罪の奴隷から解放し(義と認められ)、「贖いの代価として」神のいのちが与えられ(マルコ10章45節)、「新しく生まれ」て(第一ペテロ1章3節)、「自分たちを買い取ってくだった主」(第二ペテロ2章1節)のものとされる(神の子どもとされる)という永遠の贖いが成し遂げられたことを教える確かな証しなのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.08.26

コメント(0)

-

説教要約 1061

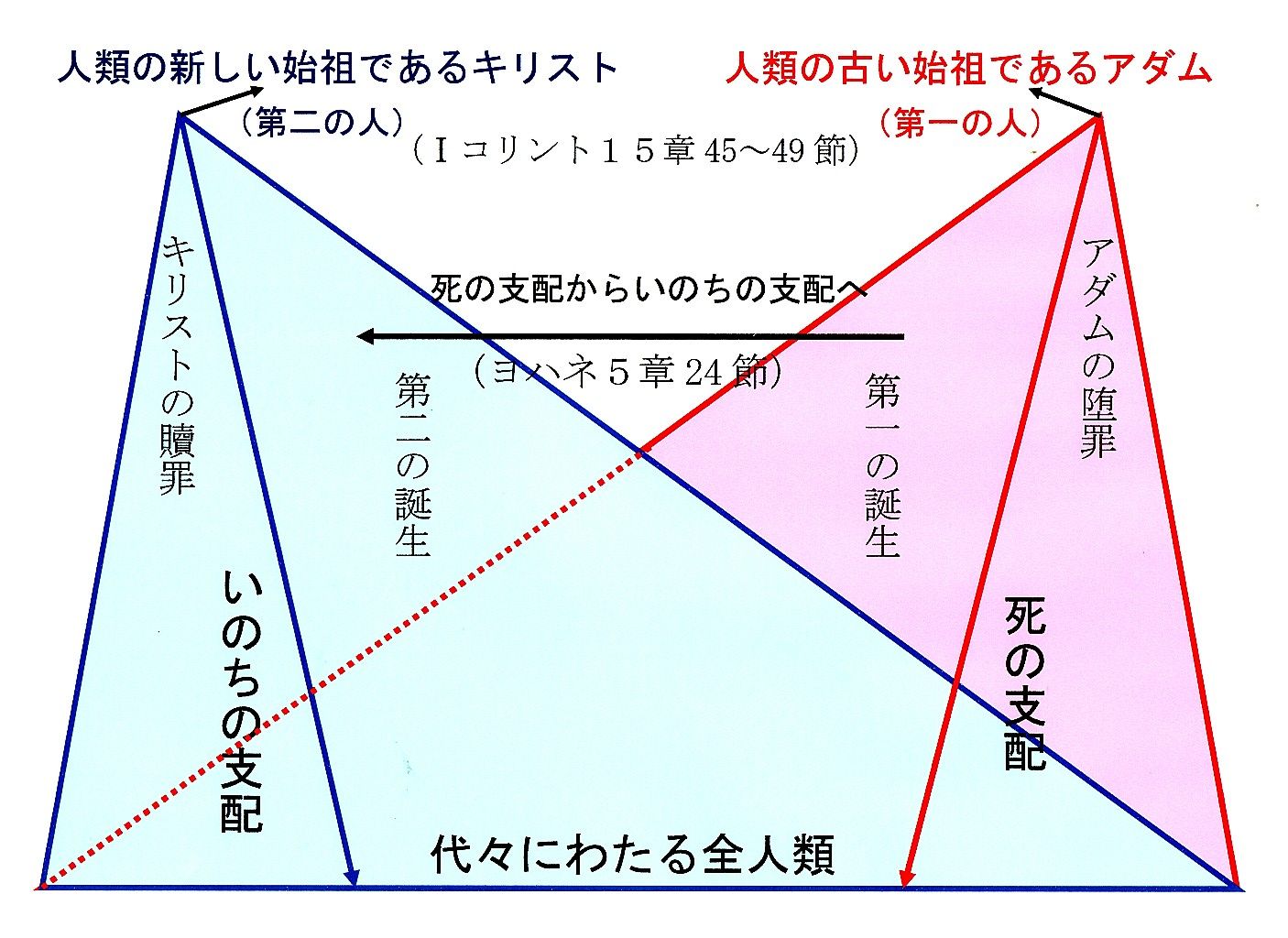

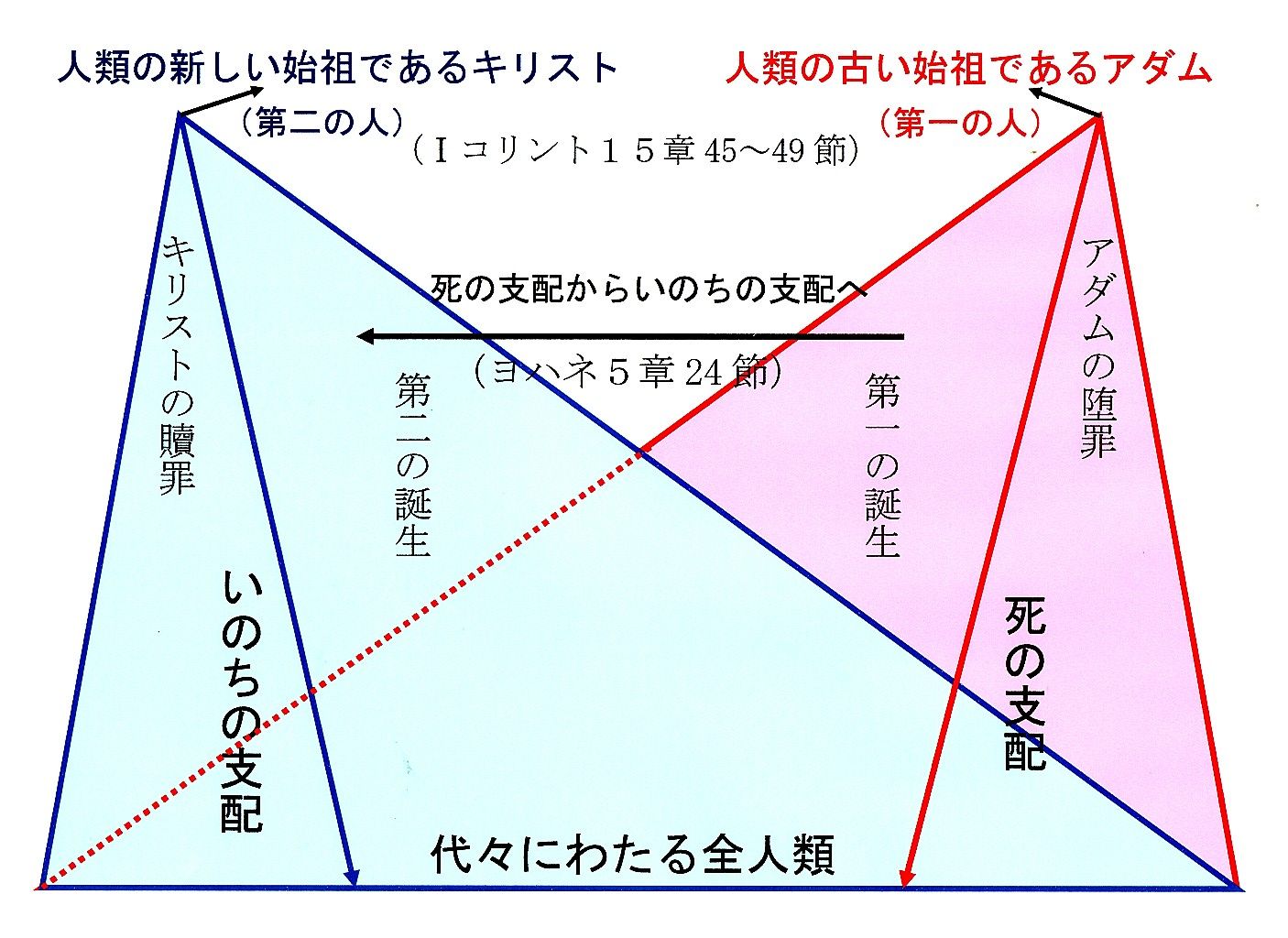

「神のご計画の全体20 人類の古い始祖と新しい始祖」 2017年8月20日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。 2014年7月23日放映「神が与えてくださる知恵」 説教要約 952 進化否定の米博物館「神のご計画の全体20 人類の古い始祖と新しい始祖」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、5章12~21節 「キリストは、私たちの罪のために死んでくださったので、キリストの贖いを信じる者は、だれでも罪から救われます」というのが福音です。しかしキリストの十字架の死は、今から2000年も前にエルサレムで起きた出来事です。それが、どうして全時代の、そして全世界の人たちのためなのでしょうか。なぜキリストの救いは、時空を超越したものなのでしょうか。これに関してパウロは、ローマ人への手紙、5章12~21節において詳細に述べています。 一、アダムの堕罪と死の支配 冒頭の図の赤線の三角形は、人類の古い始祖であるアダムを頂点とし、そのアダムの堕罪によって世界に死がはいり、その死があらゆる人を支配して、代々にわたる全人類という底辺に及んだことを表しています。聖書は、アダムが罪を犯した時、すべての人は、彼の「腰の中にいた」(ヘブル7章10節)、すなわち彼の支配下にあったと教えています。 ヒトゲノム計画は、ヒトのDNAの全塩基配列を解読し、「人種は、ただ一つしかない」と宣言しました。換言すれば、すべての人はアダムの「腰の中にいた」、すなわち彼の支配下にあったことが21世紀の科学で証明されたのです。 二、キリストの贖罪といのちの支配 冒頭の図の青線の三角形は、人類の新しい始祖であるキリストを頂点とし、そのキリストの贖罪によって世界にいのちが与えられ、そのいのちがあらゆる人を支配して、代々にわたる全人類という底辺に及んだことを表しています。パウロは人類の真の始祖であるキリストとキリストのひな型であるアダム(14節)を比較して、「本物に対してひな型であるアダムの堕罪は、世界に死をもたらし、その死があらゆる人を支配して、代々にわたる全人類に及んでいるのです。とすれば、なおのこと、人類の真の始祖であるキリストの贖罪は、どうして世界にいのちを与え、そのいのちがあらゆる人を支配して、代々にわたる全人類に満ちあふれないわけがあるでしょうか」とキリストとそのいのちの優越性を述べています(15、17節)。 DNA(遺伝情報)は、いのちの設計図(情報)であり、生きているいのちであり、新しいいのちを形造り(複製し)ます。パウロは「私のうちに啓示(神の情報)」されるキリスト(ガラテヤ1章12、16節)、「私のうちに生きておられる」キリスト(同2章20節)、私の「うちに……形造られる」キリスト(同4章19節)について述べています。 パウロは、「血肉のからだがあるのですから、御霊のからだもあるのです。聖書に『最初の人アダムは生きた者となった』と書いてありますが、最後のアダム(キリスト)は、生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものはあとに来るのです。第一の人(アダム)は地から出て、土で造られた者ですが、第二の人(キリスト)は天から出た者です。土で造られた者はみな、この土で造られた者に似ており、天からの者はみな、この天から出た者に似ているのです。私たちは土で造られた者のかたちを持っていたように、天上のかたちをも持つのです」と教えています(第一コリント15章44~49節)。 このことをDNAという言葉を用いて言い表すなら、次のように言うことができます。 アダムには肉(肉体、人間性、罪の原理)のDNAがあり、全人類は死の支配下にありますが、キリストには霊(御霊)のDNAがあり、キリストの贖いを信じるすべての人は、いのちの支配下にあるのです。「アダムはきたるべき方(キリスト)のひな型」(14節)であるように、「アダムの肉(肉体、人間性、罪の原理)のDNAは、キリストの霊(御霊)のDNAのひな型」です。 三、死の支配からいのちの支配への移行 全人類は、人類の古い始祖であるアダムの子孫として生まれるので、彼の堕罪による死の支配下にありますが、「だれでもキリストのうちにあるなら、新しく造られた者」(第二コリント五章17節)、言い換えれば、人類の新しい始祖であるキリストの子孫として生まれ、いのちの支配下にはいるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.08.19

コメント(0)

-

説教要約 1060

「真の平和」 2017年8月13日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。 2014年7月11日放映「覚えることと忘れること」説教要約 537 神との平和と人との平和 「真の平和」 甲斐慎一郎 コロサイ人への手紙、1章19~23節 平和は全人類の悲願であり、平和を願わない人はいないでしょう。しかし醜い争いが絶えないのが人間の世界の現実です。それで真の平和について聖書から学んでみましょう。 一、神との平和(対神的)――新生 使徒パウロは、「信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています」と述べています(ローマ5章1節)。 聖書が教えている真の平和の第一番目は、神との平和です。この個所においてパウロは、「あなたがたも、かつては神を離れ、心において敵となって、悪い行いの中にあった」と記していますが(21節)、ここに神に敵対している人間の姿を見ることができます。 私たちが誰かを敵としているということは、その人と対立し、その人を憎むだけでなく、その相手の人を打ち負かして、自分が天下をとろうとしていることを意味しています。人が神を無視し、神の支配を認めず、神の代わりに自分が天下をとっていることは、まさに神に敵対していることにほかなりません。 それで聖書は、まず人間は神との和解が必要であると教えています。人が神と和解するための条件には、神の側と人の側の両面があります。前者は、神の正義が満足されることであり、後者は、このような反逆の罪を贖い、赦してくださる計り知れない神の愛を知って信じることです。そしてキリストの十字架こそ、この二つの条件を十分に満たして神と人を和解させるものです(20、22節)。 二、キリストの平和の支配(対自的)――聖化(きよめ) 使徒パウロは、「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい」と述べています(コロサイ3章15節)。 聖書が教えている真の平和の第二番目は、キリストの平和の支配です。この平和は、キリストが地上を去られる時、弟子たちに残すと約束された平安のことです(ヨハネ14章27節)。これは、神との平和と異なり、苦しい環境や境遇、また対人関係の問題、さらに自分の罪や弱さや未熟さのために不安を覚えたり、心が動揺したりすることから解放される平和です。 聖書は、「神の安息にはいった者ならば、神がご自分のわざを終えて休まれたように、自分のわざを終えて休んだはずです」と教えています(ヘブル4章10節)。 私たちは無力で罪深い者ですから、自分の力で神のわざを行おうとあせったり、もがいたりすることをやめなければなりません。かえって私たちは、神にすべてを明け渡し、「平和の神ご自身が」私たちを「全く聖なるものとしてくださ」ることを信じるなら(第一テサロニケ5章23節)、「人のすべての考えにまさる神の平安が」私たちの「心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれ」るのです(ピリピ4章7節)。 三、平和をつくる者(対人的)――福音の宣教 キリストは、山上の説教において「平和をつくる者は幸いです」と言われました(マタイ5章9節)。 聖書が教えている真の平和の第三番目は、平和をつくる者(ピースメーカー)となることです。平和をつくる者(ピースメーカー)の反対は、問題を起こす者(トラブルメーカー)です。このために私たちは、忍耐と謙遜と柔和の限りを尽くして不必要な争いを避けるとともに(第二テモテ2章24、25節)、すべての良いことを追い求めて、それを実行することが必要です(ピリピ4章8、9節)。 しかしそれ以上に大切なことがあります。それはパウロが述べているように、人々に神との和解を勧める「キリストの使節」になることです(第二コリント5章20節)。十字架の福音を語って人々を神と和解させる人こそ、真に平和をつくる者であり、キリスト者は、神から遣わされた平和の使者なのです。 私たちは、「神との平和」を持ち、「キリストの平和が心を支配」する時、「平和をつくる者」となることができるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.08.12

コメント(0)

-

説教要約 1059

「神のご計画の全体22 2017年8月6日 過去を変えてこそ将来がある」 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。 2014年5月23日放映「イエスを仰ぎ見なさい(2)」 説教要約 1041 人類の古い始祖と新しい始祖 説教要約 1058 古代ヘブル語の時制概念 「神のご計画の全体22 過去を変えてこそ将来がある」 甲斐慎一郎 イザヤ書、44章22節 世の人たちは、「過去は変えられないが、未来は変えられる」と考えています。確かに神を信じない世の人々がこのように思うのは当然のことです。しかし聖書は「過去を変えてこそ、将来があり、過去を変えられなければ、将来はない」と教えています。 一、二種類のこれからの時(未来と将来) 宗教哲学者の波多野精一氏は、二種類のこれからの時をそれぞれ「未来」および「将来」と呼び、実存哲学者ハイデガーは、「未来」および「到来」と呼んで区別しました。 ▽未来――いまだ来たらずという意味で、見通しがきかない絶望と不安の時です。 ▽将来――まさに来たらんとするという意味で、見通しがきく希望と平安の時です。 未来は現在から離れて人の手が届かない時であるのに対して、将来は今につながる人の手が届く時であり、大きな違いがあります。 二、二種類のいままでの時(過去と由来) 前述した実存哲学者のハイデガーは、二種類のいままでの時をそれぞれ「過去」および「由来」と呼んで区別しました。 ▽過去――過ぎ去ったという意味で、今さらどうすることもできない時です。 ▽由来――由って来たるという意味で、今にまで伝えられて来た時です。 過去は現在から離れて人の手が届かない時であるのに対して、由来は今につながる人の手が届く時であり、大きな違いがあります。 三、過去―現在―未来という生き方 もし私たちが、今までの時を過去としてしかとらえることができなければ、悪かった過去も良かった過去も、すでに過ぎ去って人の手が届かない、今さらどうすることもできないものとなるので、それを改めて現在という時に生かすことができません。その結果、これからの時を未来としてしかとらえることができず、絶望と不安に陥るのです。 神は時空を超越された方ですから、「神にとっては過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在です」(ジョン・ウェスレー)。人間も、過去のことは、今さらどうすることもできず、未来のことは不確かですから、神の前においては、過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在です。 もし私たちが現在、神を信ぜず、今まで犯してきた罪を悔い改めず、キリストの十字架による贖いを信じないで罪を赦されず、聖霊によって罪をきよめられなければ、罪深い過去の姿は、そのまま現在の姿であり、それはまた未来の姿でもあり、罪深い姿は永遠に続きます。これが永遠の滅びであり、地獄です(ヨハネ3章36節、黙示録20章15節)。 人は、罪深い過去を、罪がなかったかのようにぬぐい去ることは絶対にできません。ですから聖書は、「過去を変えられなければ、将来はない」と教えているのです。 四、由来―今―将来という生き方 もし私たちが今、神を心から信じて、今まで犯してきた罪を心から悔い改め、キリストの十字架による贖いを信じて罪を赦され、聖霊によって罪をきよめられるなら、その罪をきよめられた今までの姿は、今の姿でもあり、それはまた将来の姿でもあり、罪をきよめられた姿は永遠に続きます。これが永遠のいのちであり、天の御国です(ヨハネ3章16節、黙示録21章3、4節)。 人は、罪深い過去を、ぬぐい去ることなど絶対にできません。しかし神は、「わたしは、あなたのそむきの罪を雲のように、あなたの罪をかすみのようにぬぐい去った。わたしに帰れ。わたしは、あなたを贖ったからだ」と仰せられたのです(同44章22節)。 五、死の支配からいのちの支配への移行 神が私たちの罪深い過去を罪がなかったかのようにぬぐい去ることができるのは「全人類は、人類の古い始祖であるアダムの子孫として生まれるので、彼の堕罪による死の支配下にありますが、『だれでもキリストのうちにあるなら』(第二コリント5章7節)、人類の新しい始祖であるキリストの子孫として生まれ、いのちの支配下にはいる」からなのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.08.05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1