2008年07月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

「しら河」でひつまぶしを食す

今日は、まったくその気はなかったのですが、話の成り行きで突然お昼に鰻を食べに行くことになり、名古屋は栄・ガスビル地下にある「しら河」というひつまぶしのお店に行きました。 「しら河」というのは、まあ割と有名な店で、名古屋に数店あるのだと思いますが、私も家内もここで食べるのは初めて。「上ひつまぶし」が1680円ですが、肝吸をつけると200円アップ。それでもひつまぶしとしては安い方かな? 2000円オーバーが普通ですもんね。 で、実際食べてみた、と。すると・・・ 合格! 特に鰻の焼き方がパリッとしていて、とても香ばしいですね。ま、さすがに石川橋の鰻の名店「とみた」と比べてしまうと、そこまでのレベルには達していないと思いますが、これはこれとしていいのではないでしょうか。ちなみに家内は私以上にここのひつまぶしを評価し、「熱田蓬莱軒より美味しい!」とのこと。 かくして、お腹一杯になった我らは、松阪屋で少々用事を済ませ、帰宅の途に。 が、クルマを駐車したコインパーキングの隣に、「ザ・コンラン・ショップ」があるではないですか。インテリア好きの我ら夫婦としては、ちょっと寄ってみようかな、と。 で、入ってみると、いかにもコンランっぽいモダンな感じの家具やら日用品やらが色々置いてあります。ま、フランフランを二段階くらいおハイソにしたような、とでも言いましょうか。でも、値段的にはそれほどおハイソではなく、十分手の届く範囲です。 で、今日特に気になったのはカバン売り場。グローブトロッターのアタッシェケースがあったのですけど、これがなかなか。前からカクカクしたカバンが欲しかった私としては、かなり心が動かされましたね。グローブトロッターのカバンというのは、特殊な紙で出来ているので、重量的にはかなり軽く、しかも紙とは思えないほど丈夫。かのダイアナ妃御用達のカバンです。 で、お値段は6万円。微妙なところです。買えなくもないが・・・どうなんだろう、みたいな。 ということで、今回は保留。でも、次に行ったら買っちゃうかもね。 ま、そんなこんなで、今日は鰻を食べたり、コンランショップに行ったりと、予想外のことをした一日でしたけど、いい息抜きになりました。鰻でスタミナもついたし、明日は仕事するぞ!これこれ! ↓ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞記念SALE!送料無料!グローブトロッター 16インチ スリムアタ...

July 31, 2008

コメント(0)

-

ルパンは第1シリーズに限る!

このところNHKの衛星放送では三夜連続でかのアニメの名作『ルパン三世』第1シリーズ全23話を放送中。まさにルパン世代のワタクシとしては、これを見逃すわけもなく、もちろんすべて録画しつつ、結局、同時に見てしまっているという・・・。ちなみに、アニメ『ルパン三世』は第2シリーズもありますが、あれはまあ、私に言わせれば「子供だまし」なのでありまして、見るべきは第1シリーズのみ。 で、一昨夜、昨夜と連続して見ているのですが、久しぶりに見てみると、あれ? こんな話だっけ? ということはありますね。子供の頃に見ていた時は、23話のすべてが同じように面白いと思っていましたが、大人になって冷静に見てみると、やはり23話の中にも出来・不出来があることに気がつきます。たとえば第6話『雨の午後はヤバイゼ』なんて、話の筋がぼやけてしまっていて、ちょっと出来が悪いですなあ。 しかし、これが後半に差し掛かってきますと、ストーリー展開の完成度がどんどん高くなってくる。で、調べてみると、後半の演出担当は「Aプロダクション」すなわち宮崎駿と高畑勲のコンビでありまして、ははあ、なるほど、そういうことか、と思います。もっとも前半作品の演出を担当し、史上初の「大人向けアニメ」を作り上げようとした大隅正秋の功績も、もちろん私は評価しますけどね。 特に、ルパンの場合、最初からモノへのこだわりがすごいですが、アニメでここまでモノにこだわった作品って、そうはないでしょう。例えばルパンの使う拳銃が「ワルサーP38」であり、彼の乗る車が「ベンツSSK」もしくは「フィアット500」であること、また次元大介が使う銃が「S&W M19コンバットマグナム」であることなどは有名ですが、その他、峰不二子が乗っている車にしたって、ちゃんと「アルピーヌA110」とわかるように描いてありますし、彼女が使う銃も「FNブローニングM1910」と決まっている。こういうディテールがね・・・泣かせるわけよ。 ということで、私が子供の頃に愛したテレビ・アニメの傑作『ルパン三世』第1シリーズの再放映、今日が最終日ですので、ご覧になっていない方はぜひご覧ください。 ちなみに、私が子供の頃に夢中になったアニメとしては、ほかに『サスケ』、『妖怪人間ベム』、『カムイ外伝』などがあるのですが、こういうのもまとめて放送してくれないかしら。ま、これらの作品は、今となっては放送禁止用語&テーマ満載なので、多分ダメなんだろうと思いますけどね・・・。

July 30, 2008

コメント(4)

-

オープン・キャンパスの一日

今日は勤務先の大学が「オープン・キャンパス」を実施するということで、一応関係者として私も顔を出してきました。 オープン・キャンパスというのは、要するに来年の春、この大学を受験しようか、どうしようかと思っている高校生に対してキャンパスを開放し、説明会を開いたり、模擬授業をやったり、在校生が先輩として大学生活全般についてアドバイスをしたり・・・というようなことをやる催し物のことなんですが、うちの大学もずいぶん前から実施しています。 しかし、実際にはこの数年ですかね、以前より遥かに力を入れてオープン・キャンパスに取り組むようになったのは。やはり少子化の折柄、そして来るべき「大学全入時代」を見据えて、これからますます大学間での受験生争奪が激しくなりますから、うちとしてもこういうイベントを積極的にやっていかないと拙いという意識があるんでしょうね、トップの方々には。 かくして、わが大学も大奮発。さまざまな大学案内資料を満載したカラフルな色の紙袋なんか用意しちゃって、受験生候補者たちに対し、下へも置かぬおもてなしという感じでございました。 もっとも、そこが国立大の悲しさ。限界があるんですよね。うちなんか、カラフルな紙袋が精一杯のところだもんな・・・。 聞くところによると、静岡にある某私立工科系大学なんかでは、オープン・キャンパスで無料ブッフェ実施だそうですからね。当日大学に遊びに来た高校生およびその親に対して、無料の昼食サービスやるってんですから。おまけに、暑い季節ゆえ、かき氷の無料屋台も出るらしい。 でまた、出し物もすごくて、キャンパス内に設置した特設サーキットでソーラーカーを走らせてみたり、静岡県の特産物・お茶の葉のDNAを取り出す公開実験をやってみたりと、あの手この手で高校生の関心を惹きつけようというのですから、うちの大学とは力の入れようが違う・・・、というより、予算のかけ方が違います。そういう点では、私立の大学には敵いません。件の静岡の大学なんて、FM放送の番組まで持っているといいますからね。 ま、そういう受験生集めに超積極的な大学も含め、あちこちの大学のオープン・キャンパスを渡り歩いている受験生などからしてみたら、うちの大学なんぞ「あそこはしょぼいな。校舎もボロイし。受験はしないでおこう!」なんて評判をとっているのではないかと、ワタクシは危惧しますねえ。これじゃ、オープン・キャンパスをやるだけ受験生の数を減らしているようなもんだ! それにしても、あれですね。これも時代の流れというのか、私なんかが大学受験をした頃は、受験前にキャンパスを見ておこうとか、模擬授業を受けてみたいとか、そんなこと思いもしなかったですけどね・・・。今時の受験生というのは、そんなに前もって大学のことが知りたいんですかね? 最近の高校生の感覚ですと、大学もケータイを選ぶのと同様、カタログを見たり、実際お店に行っていじったりしてから決めるということなんでしょうか。 もっとも、実は今年は私の甥っ子が大学受験の年なんですけど、彼もこの夏、あちこちの大学のオープン・キャンパスに参加しているようで、志す大学のオープン・キャンパスに行った後、だいぶ受験のモチベーションが上がったみたいですから、きっとこの制度も私が疑念を抱いているのよりは、遥かにいい意味で機能しているのかも知れません。 いずれにせよ、楽しげに、また物珍しげに、三々五々、キャンパスを歩いている高校生たちの群れを見ながら、大学の品定めもいいけど、入学してからちゃんと勉強するつもりのある奴だけ来てくれよと、心の中でつぶやいたワタクシだったのでありました。

July 29, 2008

コメント(2)

-

『キングコング』を見る

ちょいと用があって1933年制作の『キングコング』を見てしまいました。世にあまたあるキングコングものの初代と言いますか、一番最初の奴ですね。 ま、よく知られている話ではあると思いますが、一応ストーリーを記しておきますと、ジャングル映画の製作者が南海の孤島に怪物が棲むという噂を耳にし、この怪物と美女をとりあわせた新作映画を撮ろうと新人女優を連れてその島まで行く、というところから物語は始まります。 で、島に着いてみると、現地人たちが「コング」なる怪物に生贄を捧げようという真っ最中。白人の島への到来で儀式を台無しにされた現地人は、くだんの女優を代わりに生贄に要求、白人側がこれに応じないと見ると、夜、停泊中の船に忍び込み、女優をさらって結局彼女をコングに捧げてしまいます。 で、これはまずいってんで、白人側が女優を助けに行くわけですが、なんとこの島にはコングだけではなく、恐竜がわんさかいて、それらに襲われたり、コングに襲われたりしてたいていやられてしまうんですな。もちろん、その過程で「コング対恐竜」の壮絶な場面が繰り返されます。 それでも何とか白人クルーは彼女をコングの手から救い出し、ついでにコングの捕獲も成し遂げ、これをニューヨークに連れ帰ることに成功します。怪物映画の撮影はできなかったものの、コングを見世物にして稼ごうというわけ。 が、当然予想されるように、見世物にされたコングは鎖を引きちぎって逃走、その場に居た例の女優をもう一度さらった上でエンパイア・ステート・ビルに上ってしまいます。で、最終的にはビルの頂上で暴れるコングを飛行機からの銃撃で射殺、あわやのところで女優は救い出されたのでありました、というところで映画は終わります。 で、見てどうだったかと言いますと、これがね、結構面白かった。もちろん今から80年近く前の映画ですから、特撮に稚拙なところはあるのですが、逆にCGもない時代によくこれだけの特撮をやってのけたもんだよなあ、という感慨はあります。クレーで作ったコングを少しずつ動かして撮影しているのだろうと思いますが、恐竜とコングの死闘なんて、よく撮れていますよ。大したもんだ。 それに、そんな昔に特撮映画撮ったこともすごいですけど、その特撮に出てくるエンパイア・ステート・ビルが既にニューヨークにあったということ自体、すごいですよね。あんな高層ビルが日本でいえば大正時代にはすでにあったのですから、その国力たるや・・・。 ちなみに、何でこの映画を見る必要があったかと申しますと、私、夏休み中に附属高校の生徒を相手に体験授業をやらなければならないので、「アメリカSF映画」をテーマにひとくさりやろうと思っているんです。で、その資料にしようというわけです。アメリカ映画界は1933年時点でこんなものを作れる力があったんだよ、というわけですね。 で、さらに申しますと、アメリカの1930年代、特に都市部では黒人人口の急増ということが起こっていて、マンハッタンもハーレムの方は黒人居住地域になってしまった。で、このままのペースで行くと、ニューヨークは黒人に乗っ取られてしまうというような漠然とした不安が、少なくとも当時の白人側にはあったといいます。 で、それが『キングコング』という映画の根っこにある、と。遠く南の方から連れてきた黒いモンスター(=黒人)は恐いぞ、というわけです。 同じようなことは1950年代の火星人映画にも当てはまるので、赤い星からやってきた宇宙人は怖い、というのは、「ソ連は恐い」というのと同義だったりするわけですよ。 ですから、SF映画ってのは、一見、現実社会とはかけ離れたものを描いているようで、実は現実社会の反映なんですよ、みたいなことを高校生に向ってしゃべったら、受けるかな、と。 もちろん、こういう話はあまり単純化すると危険なんですが、とりあえず高校生レベルにはある程度こじつけめいたものであっても面白い解説をして、「!」という感じを植え付けさえすれば、あとはそれぞれ興味を持って考えるかなと思うのでね。 ま、それにしてもこういう話をするには、まずもってワタクシ自身が1933年版の『キングコング』を見ていないとまずいわけですから、今日は事前調査のつもりでこの映画を見たのですけど、やっぱり見れば見たで勉強になります。たとえば1990年代の『ジュラシック・パーク』だって、結局、怪物を見世物に、という発想からいえば『キングコング』の発想を超えていないよなあ、なんてことも思ったりして。そしてその『キングコング』もまた、「美女と野獣」という大昔からあるパターンの内にあるわけで、物語というのは使いまわされるものだ、ということも分かりましたし。 というわけで、何でも勉強だ、と思った今日の私なのでありました。とさ!

July 28, 2008

コメント(0)

-

同窓会を楽しむ

今日は名古屋城のすぐ近くのホテルでうちの英米文化学科の同窓会があり、歴代卒業生30名ほどと旧交を温めてきました。 ちなみに、総卒業生数からするとこの「30名」というのはやや少ないのですが、これにはやや仕方ない側面がありまして、卒業していった学生たちの多くが、今、20代後半から30代前半を迎え、ちょうど結婚して子供が生まれる位の年回り、あるいは乳幼児を抱えた子育て真っ最中の時期でありまして、「先月子供が生まれたばかりでして・・・」とか「子供の面倒を見てくれる人が見つからず・・・」といった事情があったみたいなんですな。 でも、総勢30名くらいのこじんまりした同窓会となると、教員側としては、一応すべての卒業生と話ができますから、その意味では良かった部分もありましたね。利用したホテルも、駅から遠いのがちょっと玉に瑕でしたけど、その分、落ち着いた静かな雰囲気で良かったかも。 で、卒業生たちの様子ですが、久々に会ってみると、それぞれ成長しているようで、特に男連中は30代も半ばに入って、段々責任ある地位につき始めたというところ。なかなか頼もしいもんです。また、結婚して所帯を持っている連中も多いので、それぞれの家庭の様子を聞かせてもらうのも楽しいものでありまして。中には同級生と結婚し、今日はお子さんを連れて家族3人で参加という微笑ましいカップルも居ましたしね。 一方、女性陣となると、これまた色々な立場の卒業生がいるもので、もちろん既に家庭を持っていて、今日も可愛いお嬢ちゃんを一緒に連れてきてくれた子もあれば、まだ結婚してない子も居り、もうすぐゴールインという幸せ一杯な卒業生がいるかと思えば、2度目の結婚で幸せになっている人も居り、という具合。ちょっと変わったところでは、自衛隊員の方と結婚された卒業生が居たことですが、謎めいた部分のある自衛隊員の生活ぶりを少しだけ聞くことができてすごく面白かったです。ま、このネタはいずれまた。 それから、おめでたいところですと、今年の11月にめでたくご結婚されることになった元ゼミ生のSさんから、早くも結婚式への招待をいただいてしまった、ということでしょうか。しかしちょっとびっくりしたのは、Sさんのお相手の男性が年下の方であるということですね。小柄で可愛らしいSさんは、きっと大柄の、むしろかなり年上の男性が合うのではないかと思っていたもので・・・。でもよく考えてみたら、彼女は学生の頃からおっとりとした、というか、ハンナリとした、悠揚迫らぬところがありつつ、実は芯のしっかりした女性でしたから、年下の男性を掌の上で遊ばせる位の方が合っているのかも知れません。いずれにせよいい話でありまして、11月に彼女の花嫁姿を見に行くのが楽しみです。 その他、私が一番最初にこの大学に赴任した時の学年の卒業生たちや、東京から駆けつけてきてくれたデザイナーのKさん、日頃このブログを愛読してくれているM君やMさんやSさんやOさんなどなどなど、どの卒業生もみんなみんなみんなみんな可愛いですなあ! ほんと、教師稼業をしていて一番楽しいのは、巣立っていった卒業生たちがたまに古巣に返ってきて、顔を見せてくれること。これはね、私のようなダメダメの教師ですら、いつもしみじみ思うことでございます。 ということで、今日は懐かしい卒業生たちの顔を見ることができて、とても幸福なワタクシであったのでした。今日も、いい日だ!

July 27, 2008

コメント(2)

-

『親切なクムジャさん』を見る

韓国映画『親切なクムジャさん』を見てしまいました・・・。(ネタバレ注意) 18歳の時に妊娠してしまった美少女クムジャは、知り合いの学校の先生を頼って生まれた子(娘)の面倒を見てもらうものの、実はこの先生というのが子供を次々に金目当てに誘拐しては殺していた殺人鬼で、娘を人質にとられていたクムジャは、彼が起こした誘拐殺人事件に関して彼の身代わりに逮捕されることとなり、刑務所に入れられてしまうんですな。 で、刑務所内でクムジャは「親切なクムジャさん」と異名をとるほど、同じ境遇の女たちに尽くすのですが、実はそれはすべて出所後の復讐を視野に入れた上の、計算ずくの行動だったと。 でもね、いくら計算ずくとはいえ、クムジャさんの親切ぶりは壮絶です。腎臓病だった仲間には自分の腎臓を片方あげるわ、囚人仲間の多くを苛め抜いていた女ボスに漂白剤入りの食事を食べさせ続け、3年間かけてじわじわ殺すわ、そりゃあもう大変なもの。 そして13年後に出所した親切なクムジャさんは、かつて恩を売っておいた女たちの協力を得ながら、自分を刑務所送りにした「先生」を探し出し、復讐を図ると。 でまたその復讐というのがすごくて、捕まえた「先生」を自分一人で殺すのでは彼の罪に対する罰が軽過ぎると考えた彼女は、彼に子供を殺された親たちを集め、皆でなぶり殺しにする形で「先生」を処刑するんですな。この辺の描写は、ほとんどコミカルなほど残酷です。 かくして親切なクムジャさんは、念願の復讐を果たしたわけですが、そうは言ってもそこまでの道のりを考えれば、清々した気分になるはずもなし。むしろ絶望的な気分になるんですけれど、映画の最後で、オーストラリア人夫妻のところに養子に出されていた娘による「許し」のジェスチャーがあり、これによってクムジャさんは、そして映画を見ていた我々も、ほんの少し救われる、という感じになる。ま、そんな映画です。 それにしてもね・・・。まあ、色々な意味でびっくりしちゃう映画ですなあ。少なくとも日本人には撮れない映画ですね。 ということで、恒例の印象批評点ですが・・・うーん、番外ってことでいいですか? いや~、何だか他の映画と土俵が違うような感じで、同じ尺度では計れないですな。 それにしても、一つ不思議なのは、韓国映画の日本語吹き替えって、どうしてこう不自然なんですかね・・・。金髪の西洋人たちが日本語を話す吹き替えの方がよっぽど自然って、どういうこと? 同じアジア人同士なのに、ふ・し・ぎ。他が似ているので、そこだけ違うのが目立つんでしょうかね・・・。

July 26, 2008

コメント(2)

-

ゼミ生との飲み会

正確に言うと今日のことではなく、昨日のことですが、夏休み前最後のゼミの後、ゼミ生5人を連れて飲み会を行いました。 今年度のゼミ生の内訳は男子1人に女子4人。ということで、昨夜はとりあえず4人の女子学生たちにそれぞれ「母・長女・次女・三女」の役割を、また白一点の男子学生に「長男」の役を割り振り、私を家長(お父さん)とする「釈迦楽一家」という設定でずっと会話を続けるという趣向となりました。(なんだソレ?) ところがね、これ、やってみるとかなり面白いです。 例えば私が「おい、次女。お前、どうなんだ? 彼氏の一人もできたのか?」などと尋ねると、母親役のゼミ生が「そうよー。お父さんにちゃんと話しておきなさい」などと合いの手を打つ、という具合で、疑似家族の会話が妙にスムーズに進むわけ。 で、そんな風に娘たちや息子の話を聞いていると、就職問題や恋愛問題に悩むゼミ生たちの様子がよく分かります。 就職方面に関しては、大体のゼミ生たちが複数の会社から内定をもらっているようですが、これが悩みの種で、仕事としてはA社の方が魅力があるが、給料の点では圧倒的にB社がいい、なんていうことが往々にしてあるらしい。「自分としてはA社に行きたいのですが、両親に少しでも仕送りしたいので、そうなるとB社のお給料の方が魅力なんです」などと言う親孝行な「娘」もいたりして、一応「父親」という設定の私としては泣けてきます。おうおう、イイコに育ったのう・・・。 一方、恋愛事情となりますと、娘たちの多くは年上の、ということはつまり社会人の彼がいるらしい。で、この状況で何が悩みの種になるかと申しますと、社会人の彼は常に疲れている、というのですな。多忙なスケジュールの合間を縫ってデートにこぎ着けても、彼の方が「疲れた、疲れた」の連発で盛り上がらないこと甚だしいのだとか。勤務先の会社や上司に対する愚痴も聞き飽きたとのことで、「慰められたい、癒されたい男」と、「その日くらいは精一杯楽しみたい女」の間の齟齬は、現代の若者の恋愛事情に深刻な影を落としているようです。 ちなみに、白一点の長男君は、なんと4日前に彼女とお別れになったそうで・・・。そうか、そうか。まあ、飲め。 聞くところによると、長男の年上の彼女、そろそろ結婚のことを視野に入れ始めたようで、そうなるとまだ学生の長男はちょっと頼りない。そこで、もう少ししっかりした社会人と付き合った方がいいのではないかという計算が成り立った、という次第。長男としてはまだまだ未練たっぷりのようですが、そんな計算高い女、こっちから断っちまえって。父の忠告じゃ。 ってなわけで、釈迦楽一家の夜はふけていったのでございます。ま、プライベートでは色々あるようですが、人生最後の夏休み、娘たちや息子には、それぞれ大いに楽しんでもらいたいもんですね。

July 25, 2008

コメント(2)

-

地震予知に感動!

昨夜、深夜にNHKの『東京カワイイTV』なる番組を見ておりまして、まあ、大学教授ともあろうものが、こんなもの見ていてどうするんだというお叱りの言葉もあろうかと思いますが、それはさておき、この番組の放送中に突如テロップが入ったんです。で、何かと思ったら、あらま、なんと地震の予知情報じゃあ、あーりませんか。東北地方に強い揺れが来るから覚悟せよとのお達しです。 おお! これか! これが噂に聞く地震予知情報か! で、果せるかな、テロップが出てから30秒後くらいに「ただいま東北地方に強い地震がありました」との報告が。すごい! ちゃんと当たったじゃん! そして、さらにその直後、東北地方を襲った強い地震の余波と思われるかすかな地震が名古屋地方にも到達しまして、なるほど、となおさら納得したのでございます。 ま、強い揺れがあった地方で怪我人も多数出たと聞いておりますので、あまり浮かれたようなことは書きたくないのですが、それにしても日本の地震予知というのは素晴らしいものであると感心しましたね。こんなことが現実にできる国って、世界広しといえども他にあるのかしら? で、今回は東北地方のことでしたが、もしいつの日か、テレビを見ていて「中部地方に強い地震が来ます」というテロップが出たらどうしよう? と真剣に考えてしまいました。30秒というと、微妙ですよね。とりあえずヤカンやら何やらに当面の飲料水でもためて、あとはテーブルの下にでも潜って、心の準備をするくらいなものかなあ・・・。 でも、それだけでもいきなりグラッと来られるより、遥かに安全な気がします。 というわけで、昨夜は思いもかけず地震予知の実際を体験し、色々と思うことが多かったのでありました。

July 24, 2008

コメント(4)

-

英文法に裏ワザなし

先に出した英語教則本『英語の裏ワザ』好評につき、その続編として『英文法の裏ワザ』的なものを出しちゃったりするか、という計画を温めていたのですが、種々検討の結果、「それは無理だろう」という結論に達しました。 理由は簡単。英文法に裏ワザなし、ということが段々分かってきたからでございます。 つまりね、文法というのは例外が多過ぎるわけ。でまたこの例外というのが、結構、日常的に頻繁に使われるものだったりするわけですよ。 たとえば『ハートで感じる英文法』など一連の文法書で、この方面のベストセラー街道を突っ走る大西泰斗さんは、「the」という定冠詞は「一つに決まる」というイメージなのであって、このイメージさえしっかり掴んでおけば、どんな場面でも適切に応用できる、と断言しています。 しかしですね、「我々は彼を市長に選んだ」なんて時はどうするわけ? 「We elected him mayor.」と定冠詞抜きにするのがルールでしょ? でも、選挙で選ばれた市長ほど「一人に決まる」状況なんてないわけでありまして、大西大先生のイメージ文法はここでいきなり破綻するわけですよ。一事が万事。ことほど左様に英文法というのは、結局、この種の例外を含めて丹念に勉強していかないと身につかないので、「裏ワザ」というほどのものは作りえないんですな。 ということで、『英文法の裏ワザ』的な本を作ることは断念し、その代わり、先の『英語の裏ワザ』のさらなる充実バージョンを作り、大手出版社からの出版を目指すことにしました。教科書的な側面のあった前作を越え、より一般読者をターゲットに据えた新書版でも書いて、ベストセラーを狙いますよ~。 しかし、それと同時に、本業のアメリカ文学研究の方面の本書きも頑張らねば。もういい加減、仕事をまとめないとね。この夏こそは、2正面作戦で頑張ります。あれ? 確か昨年の今頃もそんなことを言っていたような・・・。いやいやいやいや、そんなことはありません。今年は頑張ります。期待している人がいるかどうか知りませんが、乞うご期待!です。

July 23, 2008

コメント(0)

-

探偵小説の弁証法

先日読み終わったジェフリー・ディーヴァーの『The Cold Moon (邦題『ウォッチメイカー』)』が非常に面白かったので、これに味をしめて、引き続き同じ作者による『The Twelfth Card』を読み始めました。これは、年代順に言いますと、『The Cold Moon』よりも前の作品のようですが、主要な登場人物はほとんど同じなので、なんとなく既に親しみがあります。もちろんまだ冒頭の数十ページしか読んでいませんが、やっぱり面白いですよ。この先の展開が楽しみ。 ところで『The Cold Moon』も『The Twelfth Card』も、首から下がほぼ完全に麻痺している探偵、リンカーン・ライムを主人公にしたものですが、その設定自体、アメリカっぽいなあと思います。「アームチェア・ディテクティヴ」といえば「素人探偵」の謂いですが、リンカーン・ライムの場合、「ホイールチェア・ディテクティヴ」ですからね。そういう状態でありながら、人並み以上の働きができるというヒロイックな楽観。作者のディーヴァーは落馬事故によって四体不自由になりながら、英雄的に生きた元スーパーマン俳優、クリストファー・リーヴを尊敬しているようですが、さもありなんという感じがします。アメリカのいい部分ですね。 でまた、そのリンカーン・ライムに、活動的な女性刑事アメリア・サックスを配し、両者の力を合わせて難事件を解決していくという組み合わせの妙もいい。シャーロック・ホームズにはワトソン博士、という具合に、昔から探偵ものには「正反対のコンビ」の組み合わせが奏功するわけですが、「動けない男」たるリンカーン・ライムと「動く女」たるアメリア・サックスの組み合わせもまた、この組み合わせの一例と言えましょう。正反対のものが合わさって、さらなる高みへ進む、まさに探偵小説の弁証法ですな。 と、ここまで考えたところで、じゃあ、他にはどんな「正反対」の組み合わせがあるだろう、という思いがワタクシの頭をよぎったのは言うまでもありません。たとえば自分が探偵小説を書くとして、どんなコンビを作るか、と考えてみたくなったわけですよ。 ところがこれが案外難しいんです。もうね、正反対の組み合わせって、もうほとんど出尽くしているような感じがする。 例えば、「すごく頭のいい若い探偵と、あんまり頭のよくない年寄りの探偵のコンビ」。これ、「名探偵コナン」だよなあ・・・。 「冷静沈着な探偵と、直情径行の探偵のコンビ」。これは「相棒」じゃないかっ! 「すぐ犯人を特定するものの、大概それが間違っている探偵と、なかなか結論が出せないが、出した結論は図星の探偵のコンビ」。金田一耕介かっ! 「田舎者の切れ者と、都会的なグズのコンビ」。あー、これは「名探偵ポワロ」になってしまう。ポワロは厳密には田舎者ではないけれど、ベルギー出身ということで、イギリス社会の中で結構苦労しますからね。 「美女のエリートと、うだつの上がらないおっさんのコンビ」。あれ、これは「弁護士・高林鮎子」における眞野あずさ&橋爪功じゃないか・・・。 「イケメンと、そうでもない女性刑事のコンビ」。市原悦子の「家政婦は見た!」? 「時刻表に詳しい探偵と詳しくない探偵のコンビ」。たぶん西村京太郎先生が書いていると思います。 ・・・ほらね、「正反対コンビ」の組み合わせ考えるのって、案外難しいでしょう? 思いついても、たいてい、既に誰か作品化しているんだよなぁ・・・。 ということで、こういう「正反対コンビ」はまだ誰もトライしてないんじゃない? というアイディアがありましたら、ぜひご一報下さい。ある程度発展性のある組み合わせじゃないとダメですよ!

July 22, 2008

コメント(2)

-

日本の文化にあらためて脱帽!

昨夜、『和風総本家』なるテレビ番組を漠然と見ていたのですが、番組のタイトルからも推測されるように、日本の伝統文化に関する雑学を紹介する番組でありまして、昨夜の内容は、夏の暑さを乗り切るための日本の智恵をランキング形式で紹介する、というものでした。 例えば切り子ガラスだとか、竹で作った器に料理を盛って、その涼感を味わうとか、風鈴の音を愛でるとか。苔玉とシダで作った盆栽を吊るす「つりしのぶ」を鑑賞するとか。あるいは簾やよしずを軒先に吊るすとか、萌葱色の蚊帳をつるとか。打ち水をする、なんてのもありましたっけ。竹で作った団扇を使うとか、そういうのもありましたね。 ところで今挙げた中では、「打ち水をする」「簾・よしずを吊るす」「団扇を使う」なんてのは、物理的な意味で夏の暑さを凌ぐ工夫でありましょう。しかし、「切り子ガラスの器を使う」とか「風鈴の音を愛でる」なんてのは、「気の持ちよう」に寄るところが大きいですよね。風鈴が鳴ったって気温が下がるわけではないけれど、何となく涼しい気分になる、というわけでしょ。青い色のもので、視覚的に涼しいイメージを演出する、というのだって、物理的というよりは心理的なものです。 で、思ったのですが、これってスゴイことじゃないかと。だってイギリスだの、アメリカだの、フランスだの、ドイツだの、ま、西洋諸国全般には、こういう発想はないでしょう。連中はどこまでも物理的に攻めるのであって、涼しげな音や色で体感温度を下げる、あるいは下げたような気になる、という心理的レベルで暑さに立ち向かおうとはしないんじゃないかしら。仮に彼らが色にこだわるとしたら、「白い色は黒い色より熱吸収が大きい」という、れっきとした物理的レベルの話なんであって、「萌黄色は何となく涼しげだ」といったような曖昧な、というか、非合理の発想はないと思うんです。 ということはつまり、そこに連中の限界があるってことですな。逆に、日本の文化は物理のレベルを越えた次元にあるってことですよ。「心頭滅却すれば火もまた涼し」的な、極端な精神論に向かう手前に、もっと世俗のものとしてデーンと非合理の文化が居すわっている。そういうヘンテコリンな文化がある。そんなこと常識の範疇かもしれませんが、あらためて考えてみて、あらためてスゴイなと、ワタクシ、思ってしまいました。 ワタクシなんぞ、アメリカ文学・文化の研究者として、そういうものを研究しようと思う、その心根のどこかに、日本という国のあり方への不満と、西洋文化への憧れがあるのでしょうが、それはそれとして「やっぱり日本の文化ってスゴイな」と実感する瞬間が時々あります。 実際、切り子細工一つとったって、ガラス加工の技術を何百年も昔にいち早く採り入れ、それに日本流の工夫を重ね、美しい工芸品&実用品としての切り子を作ってしまうわけでしょ? そしてそれを使って、高温多湿の日本の夏を涼しく乗り切ろうとするわけじゃないですか。もちろん、言ってみれば「たったそれだけのこと」ですけど、例えば日本と同じように暑い気候を持つ国々に、切り子の器を作り、それに食物を美しく盛って、暑さを乗り切ろうとする発想や、それを実現する力があるかどうか・・・。 そう考えると、やっぱり日本ってスゴイな、と思えて来るじゃないですか。かつて西欧諸国が日本の文化に触れて驚愕したのも当然ではないかと。 だから日本の文化を見直そう、などというと、それはそれで陳腐なテレビ番組のディレクターの思うつぼ、という感じですが、そうは言っても、私のような「隠れ西洋かぶれ」こそ、意識して日本文化のすごさへの認識を持ち続けないといかんなと、まあ、今日はつい思ってしまったのでございます。

July 21, 2008

コメント(0)

-

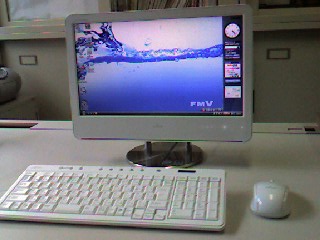

ウィンドウズVista の使いにくさ

先日購入した富士通FMVの新型、Fシリーズ、ほんといいですよ。ネットもメールもオフィスも、とにかくストレス・フリーでサクサク動く。久し振りに買って良かったと思うウィンドウズ・マシンでしたね。 が、それはそれとして、ウィンドウズの「Vista」はやっぱり使いにくいですな・・・。使い慣れたXPをまだ併用しているせいかも知れないけれど、自分がやりたいことをするのに、どのボタンを押せばいいのか、いまだに直感的に分からないところがある。ウィンドウズ・マシンはマックと比べて全般的にその傾向がありますが、その元々の使いにくさがVista 時代になってさらに進化した(退化した?)、という感じがする。 で、なんでこんなに使いにくいのかと考えるのですけど、結局アレですな、Vista 以降の関連ソフトのどの画面においても「日本語」を可能な限り追放したことが一番の原因ではないでしょうか。「言葉の代わりにアイコンを使う」という方針がマイクロソフトにはあるのでしょうけど、それは正しい方針と言えるのかなあ・・・。 ま、確かに日本語は日本人にしか分からないけれど、アイコンはいわば世界共通語ですから、アイコンを中心に画面構成すれば、理屈から言うとより普遍的なものになるのかもしれません。だけどその考え方は、それこそ絵に描いた餅なのであって、アイコンにはアイコンの限界がありますからねえ・・・。 例えばインターネット・エクスプローラーの画面にしても、家の形のアイコンを示して「これが『ホーム』へ飛ぶボタン」とするのはまあいいでしょう。手紙のアイコンを示して「これを押すと『メール』ができるようになります」というのもいい。けれど、星型のアイコンが『お気に入り』を示す、というのはちょっと恣意的過ぎますよね。XPの時代は、星型に加えて、ちゃんと日本語で「お気に入り」という風に言葉で書いてあったので、迷うことはなかったですけど。 Vista に対応した新時代のソフトを開発した人たちは、「画面に日本語が書いてあるのはカッコ悪い」とでも思っているのかもしれませんが、使う側の身になって、使い易いものを作ってもらいたいものでございます。新製品の方が古い製品より使いにくいと言われること自体、とっても恥ずかしいことなんですから。閑話休題 さて、今日の私ですが、どうも根をつめて勉強する気にならず、またまた買い物に出てしまいました。 向かったのは日用品販売のチェーン店ニトリ。ま、今日買おうと思っていたのは洗濯ものを干すスタンドだったり、実用的なゴミ箱だったりしたので、ここでいいかな、と。 それにしてもニトリ、ちょっとした家具・日用品だったら、なんでも安く揃っちゃいますね。ま、ユニクロにしても、100円ショップにしてもそう思いますが、私なんかが子供の時の想定価格よりも、遥かに安くものが揃うようになりましたネ。今日も「ええ、こんな値段で買えるの?」と思うような価格で、あれこれ買っちゃいましたよ。 というわけで、昨日・今日とすっかり勉強を離れてしまったワタクシですが、明日は少し勉強しようかな・・・。ま、志としてはその方向で頑張りまあす。

July 20, 2008

コメント(0)

-

ジェフリー・ディーヴァー『The Cold Moon』を読む

先日、何となくジャンクで分厚い小説が読みたくなり、ただ単に「ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー」なる惹句にひかれて買ってみたJeffery Deaver の『The Cold Moon』。読み出したらこれが面白くて、毎日寝る前の20分ほどを利用して楽しみながら読み続けることしばし。600ページを越すサスペンスの大作を今日、読み切りました。 いや~。やっぱりね、ベストセラー作家というのは、すごいね。読者をまったく飽きさせないですもん。何十ページか読むと面白い場面が出て来る、というのではなく、それこそ2ページも読めば「え~っ! これ、一体どうなるの!?」という場面に出くわすという。ですから、短い読書時間でも十分に楽しめるんです。 映画『ボーン・コレクター』でデンゼル・ワシントンが演じた車椅子の探偵リンカーン・ライムと、その手となり足となって捜査に当たる敏腕女性刑事アメリア・サックスのコンビによるサスペンスなんですが、今回はこの二人に加え、キャサリン・ダンスという、これまた敏腕女性捜査官が登場。彼女がまた切れ者なんだ。 ちなみにリンカーン・ライムは「forensic science」の専門家。つまり物的証拠を徹底的に洗い出して犯人を特定する、という方針なんです。が、一方のキャサリン・ダンスは「kinesics」が専門。つまり容疑者やその関係者にインタビューし、その際の相手の応答の仕方、顔の表情、身体の動きなどから、「いつウソをつき始めたか」を察知、そのウソを見破りつつ、巧みな話術で相手から聞き出したいことを聞き出してしまうという捜査の名手。それがあまりにも上手いので、日頃その種の捜査方法を馬鹿にしているリンカーン・ライムも、キャサリンだけには脱帽せざるを得ないという・・・。かくして、forensic と kinesics の両面から、リンカーンたちは謎の連続殺人犯「ウォッチメーカー」を追い詰めていくんですな。 ところが、ところが。このウォッチメーカーなる殺人犯がまたやたらに賢い! 表面的にはサイコ・キラーのように見せかけて、敵は本能寺にあり。二重・三重のフェイントをかまし、リンカーン・ライムら捜査陣を攪乱しながら、真の目標を目指して巧みな計画を着々と進めていくわけ。まったく、読んでいるワタクシも何度騙されたことか。 では、連続殺人鬼(の振りをした・・・)ウォッチメーカーの真の狙いは何か。それを言ったらサスペンスの楽しみが無くなってしまいますので、ここでは口が裂けても言えませんが、とにかく、読ませる、読ませる。英語も非常に素直でスラスラ読めますので、この夏の読書にぜひ原書にチャレンジ、なんてのもいいのではないでしょうか。もちろん邦訳(タイトルがちょっと違います)もあるようです。 ということで、すっかりディーヴァー・ファンとなったワタクシ。これに味をしめて、また今度ディーヴァーものを買ってこようかと思っているところなのでありました。ジェフリー・ディーヴァーのサスペンス、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓ウォッチメイカー

July 19, 2008

コメント(0)

-

時系列的日誌

今日は色々やりました。 まず朝も早くからちょっぴり英語のお勉強。そしてお昼前には家の近くにある「イースト・パラダイス」というカフェで出版社の方と打ち合わせ。実は昨年秋に出した英語教則本の売れ行き好調につき、第1回目の増刷とあいなった次第。増刷の場合は、費用の半分を大学が持ってくれるということで、黒字に転じるまでの時間が大幅に短縮されること間違いなし。 ところで、この出版社の方とはイースト・パラダイスで打ち合わせをすることが多いのですが、それはこのカフェの半分がセルフ・サービスになっていて、ウェイター&ウェイトレスに気兼ねすることなく、好きなだけ居られるからなんです。 ところが今日、出版社の担当者であるMさんに「釈迦楽先生はこういう打ち合わせの時、『コメダ』を使われないんですね」と言われてちょっとビックリ。よく聞いてみると、名古屋の大学関係者と出版の打ち合わせをする時、この地方を代表する喫茶店チェーンである『コメダ』を指定して来ることが多いとのこと。なるほど、『コメダ』というのはそういう使われ方をするのか・・・。実はイースト・パラダイスの隣にコメダがあるので、次にMさんと打ち合わせをする時は、コメダの方を使って見ようかしら・・・。 さて、その後自宅に戻って昼食。少し休んでから今度は家内を伴って「ぶなの木」というカフェに向かいました。というのも、ここは画廊を兼ねたカフェでありまして、このブログでも何度か言及したことのある本杉琉(もとすぎ・りゅう)さんの個展が開催されていたからです。本杉さんは日本で唯一の「カードボード・アーチスト」でありまして、段ボールを素材にしたアートを生み出し続けている方ですが、今回の展示ではその他に油彩や金属のオブジェもあったりして、なかなか面白かったです。名古屋にお住まいの方、本杉さんの個展は国道153号線脇の「ぶなの木」にて21日まで行われていますので、お時間のある方はぜひ! 教授のおすすめ! です。 あと、「ぶなの木」でお茶を飲んでいる時に、備え付けの雑誌をぱらぱらめくっていたのですが、その中に載っていたジム・ダインというポップ・アーティストの作品を見て一目惚れ。リトグラフを買うとしたら、幾ら位する人なんでしょうか。あとで調べてみると、10年ほど前に岐阜県立美術館で展覧会があったようで、この人のことをもっと早く知っていたら見ておいたのに、との思いがつのりましたわ。まったく、知識がないということは、モノが見えないことに通じますね。勉強、勉強。 で、帰宅後は読書。しばらく前から読んでいる Jeffery Deaver の『The Cold Moon』というサスペンス小説がいよいよ大団円を迎えようとしているのですけど、この小説はそういう系統の作品として抜群に面白かった。あと少しで読み終えてしまうのが惜しいくらい。 そして夕食後には先日NHKの衛星放送で放映していた『マーサの幸せレシピ』というドイツ映画を見て楽しみました。ま、正直、大した映画とは思いませんし、点数的には、そうですね、68点というところなんですけど、今日日ドイツ映画なんて見ること自体珍しい体験ですし、まあこういうのもアリかな、と。それにしても、レストランの厨房を舞台にした映画って、『ディナーラッシュ』とか、ちょこちょこありますが、なんかどれも似たようなところがありますね・・・。 というわけで、今日は色々なことをやりましたけれど、夏休み直前の週末らしい過ごし方ではありましたね。先週・先々週と東京出張が続き、疲れ果てましたので、今週末は少しノンビリ過ごすそうと思っているワタクシ。明日からの3連休も楽しみです。それでは皆様、お休みなさーい。

July 18, 2008

コメント(2)

-

「ドリアンプリン」を食す

今日の我が家の食卓に、デザートとして妙なものが登場しました。その名も「ドリアンプリン」。キャッチコピーに「ついに登場!」とありますので、世間の期待を担い、いわば満を持して登場したということなんでしょうか。 ドリアンといえば、「果物の女王」であり、かつ「異臭鼻をつく果物」としても有名です。実際、ドリアンプリンの容器の脇には「異臭はしますが、心配はありません」という趣旨の注意書きが! そんなこと書かれると、蓋を開けるのにもちょっと勇気が要ります。すんごい悪臭が部屋中に満ちたりしても困りますし、さらに隣近所から苦情が出たりしたらもっとヤバイ。大丈夫なのかね、コレ・・・。 で、恐る恐る蓋を開けてみると・・・。 ン? 別に大したことないじゃん。さらに顔を近づけてクンクンしてみたところ、あ、ちょっと変な臭いかも・・・。でも、そんなでもないな。これなら全然平気。 で、食べてみた、と。 んーー、ビミョー・・・、かな。臭からず、不味からず、・・・さして旨からず、と。 味に関してもう少し詳しく述べますと、まあ、いわく言い難いのですが、強いて言うと、そうですね、バナナを裏漉しして、それをココナツミルクでのばし、ちょっと青臭さを足したような味と言いましょうか。 と思って原材料のところを見てみたら、バナナもココナツミルクも入っていたのでした。えー、じゃ、ドリアンの味はどこへ行ったわけ? っていうか、よくよく考えてみたら、ワタクシ、ドリアンの本物を食べたことがないのでした。つまり、どういうのがドリアンの風味なのか、そもそも分からないという。チャン、チャン! ということで、興味本位でとりあえず食べてみたドリアンプリン、いま一つ納得のできないお味だったのであります。「教授のおすすめ!」は、なーしーよ! それにしても、本物のドリアンってのは、一体どういう味、そしてどういう臭いなんでしょうか。もし「食べたことあるよ! 臭いよ!」という方、いらっしゃいましたら、ぜひできる範囲でその味と臭いを描写してみて下さい。

July 17, 2008

コメント(4)

-

前期終了の焼き鳥パーティー

ひゃ~、ようやっと前期の授業が終了しました~。あとは期末試験だけだ~。 ということで、今日の夜は家内と二人で焼き鳥パーティーでございます。このところ半期の授業がすべて終わった日に、家の近くにある焼鳥屋さんに行って焼き鳥を食べながら一杯飲む、というのが恒例になっているもので。 ま、飲むといっても、二人ともさほど量を飲める体質ではないので、それこそ「生絞り酎ハイ」でも一杯飲めば、それだけでもう十分いい気分。あとは焼き鳥にツクネ、砂肝にハツ、名古屋名物・豆腐味噌カツ、軟骨にセセリ、そして締めはアサリの釜飯ってなもんです。二人で飲んで食べて締めて4000円も行かないのですから、ささやかな楽しみですなあ。 そして多少フラフラしながら、途中にある本屋さんに立ち寄って雑誌などを立ち読みする。これがまた楽しいんです。 ニュースを見ると、やれ14歳のガキがバスジャックだ、やれ「継続は力」を座右の銘にする男が散歩中の親娘に突然切りつけるだ、と、物騒な話ばかりですが、皆、何をやっているんですかね? ごく普通に仲良く生活していれば、ごく普通に楽しく、幸せになれるのに。 幸せになろうとさえ思えば、人間、ごくささやかなもので充足できるものでございますよ。 さて、そんな風にごく普通に幸せな私は、近づきつつある夏休みに一体何をしようかと考える余裕が出てきました。そんな今が一番いいね。これで実際に夏休みに入ってしまうと、もうあっと言う間に過ぎ去ってしまいますからね。もうすぐ夏休み、って時期が一番いい。 というわけで、焼鳥屋さんから帰ったあとも、特に何をするということもなくぶらぶら過ごしながら、何となく楽しい時間を味わっているワタクシなのでした。今日も、いい日だ!

July 16, 2008

コメント(4)

-

本を読んだ、その後

先日、亀井俊介先生の受勲記念パーティに出席した折、その記念品として亀井先生がお書きになった自伝的エッセイ集『ひそかに ラディカル? わが人生ノート』(南雲堂)というのをいただいたもので、このところ暇な時間にちょこちょことこの本を読んでいるのですが、さすがにいいこと書いてあるんだ、これが。 もちろん超一流のアメリカ文学・文化研究者の書かれたエッセイですから、本を読むことに関する話題があれこれ出るのですけど、そういうものを読んでいると、ははあ、なるほど亀井先生はこういう風にして本を読まれてきたのか、と思うことが多いんです。特に私が興味を抱くのは、何の本を読んだか、ということではなく、本を読んだあとどうするか、ということですね。 で、この点について、亀井先生は川端康成の『雪国』の一節から説き起こします。この小説の中で、ヒロインの芸者・駒子が作者自身と思しき島村と話をしながら、自分は15歳くらいから読んだ小説のことを書き止めておく習慣があるのだが、いつしかそのノートが10冊になったというようなことを言うシーンがあるんですな。で、この駒子の習慣に対し、島村が次のようにちょっと茶を入れる、と・・・。「感想を書いとくんだね?」「感想なんか書けませんわ。題と作者と、それから出て来る人物の名前と、その人たちの関係と、それくらいのものですわ。」「そんなものを書き止めたって、しょうがないじゃないか。」「しょうがありませんわ。」「徒労だね。」「そうですわ」と、女はこともなげに明るく答えて、しかしじっと島村を見つめていた。 ま、ほんの何気ない会話ではありますが、この駒子と島村の会話を読んだ若き日の亀井先生は、駒子のこの態度・話しぶりにいたく感動され、ご自身でも駒子のと同じような雑記帳を作って、本を読んでは、その本のどこに感動したかを書き記すようになった、というのですな。無学な、といっては語弊がありますが、とにかく一人の芸者の素朴な読書習慣に、若き学徒であった亀井先生が敏感に反応されたというエピソードに、なんとも味わいがあります。 でも、ここが亀井先生の正直なところで、この雑記帳が近年、なかなか増えなくなってきた、ということも告白されています。「もっとも、いつしか、この雑記帳があまりふえなくなってきた。昔は、一年に大学ノート一冊分は書いたのに、近ごろは、数年たってもまだ同じ大学ノートが終わらない有様だ。本を読まなくなったのではない。読む分量はむしろふえていると思う。しかしどうも、純粋に読書を楽しむよりも、研究者という仕事のために読むことが多くなり、それはしばしば拾い読みの作業ともなって、雑記帳に書きとめるにはいたらないのである。書評を書くために読む、などということもある。読書人としては堕落だと思う。」(本書89-90頁) 分かるなあ! あの亀井先生ですら、そうなんだなあ! 堕落、なんだよなあ! とはいえ、そこはやはり亀井先生なのであって、その後大学でアメリカ文学を講じるようになってからは、アメリカの小説を読むたびに、その作品の筋や人物関係、素朴な感想などをノートに記すようになり、それがやがてたまりにたまって、『アメリカ文学史講義』(全三巻・南雲堂)を書き上げるための豊かな源泉になったというのですからやっぱり凡人とは違います。 で、そういうことを述べられたあと、先生は次のようにこの文章をまとめられています。 「読書の醍醐味は、結局、駒子の読み方にあるような気が私にはする。こむずかしい理屈や批評は二の次、三の次。いちばん心ひかれることを、私は大切にしたい。大切にしたい気持ちが高じると、それを書きとめておくことにもなる。書きとめておくことは、それを自分の心のものにすることにつながるのではないか。駒子は、自分では気づかぬうちにそれをしていた。だから、『徒労だね』といわれても、『そうですわ』と、『こともなく明るく』答えることができた。彼女の心は豊かで、そこから、姿態のなまめかしさを越える彼女の魅力が生まれ、私も感動を誘われる結果になったのであろう。」(90-91頁) ふーむ。なるほど。これが駒子の魅力であり、また亀井先生の読書法の神髄なんですなあ。 私なんぞ、仕事柄、本は人並み以上に読む方ですが、筋とか登場人物の人間関係とかすぐ忘れちゃうんですよね~。これからは私も駒子に倣った亀井先生に倣って、雑記帳に簡単なメモと、どうしても書いておきたい感想や、素晴らしいと思う文章の一節なんかを書き抜いちゃおうかしら。っていうか、このブログをそういう場にしてしまえばいいわけですけどね。 それからあともう一つ、この本を読んでいて「おっ」と思ったのは、亀井先生の恩師のお一人である矢野峰人先生の思い出を綴っておられる箇所でありまして、ここで亀井先生は、矢野先生から「アンソロジーつくり」を勧められた、ということを述べられています。「・・・その授業で教わったことの一つに、アンソロジーつくりがある。先生は蒲原有明の逸詩拾集に苦心された。たぶんその体験を話された時、ついでに、個人の詩文にしろ、世界の文学にしろ、自分がその精華だと思うものを集めて、自分本位のアンソロジーをつくることをすすすめられたのである。/世間に流行の文学理論をふりまわしたり、それによって作家や作品を一刀両断してみせたりすることに、どれほどの価値があるか。詩文を愛し、味わい、魂を呼応させることこそ、文学研究の土台であろう。アンソロジーつくりは、まさにそういう仕事である」(137-138頁) その時その時の自分の読書の力に応じて、自分がもっとも愛し、もっとも優れていると思う文学作品を集めてアンソロジーをつくる。それこそが文学研究の出発点だ、というこの矢野先生の、そしてその理念を受け継がれた亀井先生の教え。腹にこたえるねえ! 私はこういう腹にこたえる言葉が好きなんです。 ってなわけで、この本を読んでいるうちに、本を読んだあと、人は何をすべきか、ということについて、色々とヒントをもらったような気がしています。いやあ、やっぱりすごい学者の言葉には重みがありますって。 亀井俊介先生の『ひそかに ラディカル?』という本、こんな感じの本なんですけど、もし興味のある方はぜひお読み下さい。教授のおすすめ!です。これこれ! ↓ひそかにラディカル?

July 15, 2008

コメント(2)

-

幽霊を見る

今日の名古屋も暑い日でした・・・。確かに地球温暖化というのはありますね。いくらなんでも私の子供の頃には、7月半ばといえども、連日当たり前のように35度を越えるなんてなかったですよ・・・。 さてさて、そんな暑い日が続く中、うってつけの話を一つしましょうか。幽霊の話なんですが。 本来、昨日のブログに書くべきでしたが、実は昨日の朝、東京の実家で朝食をとっている時、私の父が変なことを言い出しまして。曰く、「昨夜、幽霊を見た」と。 ええ! どういうこと!? と思ってさらに聞いてみると、昨夜(つまり今日から見ると一昨日の夜ですが)、夜中にトイレにたった父が寝室に戻ってみると、自分の布団の足元のあたりに人が座っているというのです。無論、母ではありません。で、その人は正座したまま、まるで水に落ちて溺れかけた人が必死に浮かび上ろうとするかのように、高く挙げた両手をじたばたと動かし、虚空を掴もうとしていたのだそうです。(「こんな風に・・・」と、その格好を父が真似して見せたのですが、実に真に迫ったものでした。) で、何事かと思って、その人影を凝視していると、そのうち、すう~っと姿が消えてしまったのだとか。 ちなみに私の父というのは、冗談が言える人ではなく、また話に尾ひれをつけるような人ではないので、おそらく自分が見たまま、その通りを言っているのだと思いますが、そういう父の人柄をよく知っているだけに、その話を聞かされた私と母の背中に冷たいものが走ったのは言うまでもありません。 ま、ただそれだけの話なんですが、これでどうやら釈迦楽家には幽霊が出るらしいということは分かりましたね。もともと抹香臭い名前の家ですから、つい幽霊も出るのかな・・・。 それにしても、幽霊のその苦しげに虚空を掴むような動作には何か意味があるのでしょうか。水難に気をつけよ、とでもいうのかしら。ま、一応そのような意味に解釈するとして、しばらくは海や川には近づかないでおきましょうかね。

July 14, 2008

コメント(8)

-

勲章をもらうには・・・

今日は都内某所で、私の敬愛する亀井俊介先生の受勲記念パーティーに出席して参りました。 亀井俊介先生と言ってもご存じない方はご存じないかも知れませんが、アメリカ文学・文化研究の権威。もっとも「権威」という言葉ほど亀井先生にふさわしくない言葉はないのでありまして、本当にいつもニコニコと、穏やかに、私のような学会の末端に連なるものにも、まるで親戚のおじさんのような感じで優しく接して下さる、えらーい先生です。 で、その先生がこの度、瑞宝中授章というのを受賞されたということで、そのことをお祝いするためと、また先生がこの数年に数多くの著作物を出版された、そのお祝いも兼ねて、こうした会が催されたというわけなんです。 で、私もその末席に連なっておったわけですが、そこで亀井先生が受勲されたこの勲章がいかにすごいか、という話を伺って、ちょっとビックリ。 何がすごいって、亀井先生みたいに75歳でこの勲章を受ける人というのはいらっしゃらないんですってね。もっとヨボヨボにならないと、ふつうはもらえない勲章なのだそうで。 ですから、宮中での授章式に出るにあたって、車椅子を押す者が必要かどうかの問い合わせが来るんですって。しかもその場合、どこのどういう奴が押すのか、厳密な審査があるのだそうです。ま、そりゃそうですわな。もちろん、亀井先生はお若いですから、そんなヨボヨボ連に立ち混ざって、一人シャキシャキと歩いて勲章を受け取られたことは言うまでもありませんけどね。 それから、受勲するにも相当厳しい審査があるようで、たとえば過去にどんな賞を受けたことがあるか、その賞をとった人には他にどんな人がいるか、どんな著書があるか、なんてことを徹底的に調べられるのだそうです。 あと、もちろん犯罪歴なんかがあったら当然アウトで、しかもその犯罪歴には、「スピード違反」とか「駐車違反」まで含まれるのだそうで・・・。 オー、ノー! スピード違反もダメなの?! するってーと、この時点でワタクシの受勲はなくなりましたね。残念至極。 てなわけで、人並みはずれた功績と、スピード違反すらしない善良な市民だけが、勲章をもらえる仕組みなんですな。 ま、スピード違反などなくても、勲章なんかもらえそうもないワタクシですが、とにかく、亀井先生がこういう勲章を受勲されたことは、素晴らしいことでありまして、今日はそういうお祝いに参加することができて、とてもよかったのでありました。

July 13, 2008

コメント(4)

-

突然の驟雨

今日は両親を連れて聖跡桜ケ丘というところに行き、さるデパートで昼食をとりつつ、ちょっとした買い物をしていたのですが、さて、デパートを出ようという時になって突然の驟雨。そして雷。久しぶりに体験するようなすさまじい雷雨でした。「バケツをひっくり返したような」とはまさにこのこと。 ま、私たちは車に乗っていたのでさほど被害はなかったわけですけど、道を歩いている人々はもう大変です。何しろ昼前までは晴れていましたから、傘の用意をしていなかった人も多かったようで、そういう人たちはもう諦めて、雨の中、すたすた歩いていましたけどね。 そんな中、特に楽しそうだったのは若い連中です。夏休み前の土曜日ということで、高校生くらいのグループもそこここに見られたのですけど、もう雨に濡れるのが楽しくて仕方がないようで、きゃっきゃとたわむれあいながら、どしゃぶりの雨の中を濡れ鼠になりながら歩いておりましたわ。 それにしても、いいね~、ああいう年ごろってのは。夏。豪雨に打たれながら歩くなんて、最高ですわ。思い返せば、私にもそういう時代がありましたっけ。ま、誰しも雨に打たれて歩くことの楽しさを知っているからこそ、『雨に唄えば』でジーン・ケリーが雨の中で踊る、あの心境が理解できるんだろうと思いますけどね。 いや~、私だってどしゃぶりの雨の中、歩いていいって言うんだったら、今でも歩くな。断然、歩く。いや、踊る。あんな、気持のいいほどのどしゃぶりの中だったら、ジーン・ケリーばりに、「シャカラ・ケリー」になって踊ります。 今日の突然の驟雨は、そんな気持ちを思い出させてくれただけでも、とてもよかったです。雨ってのは、ああいう風に降ってくれないとね! 今日は、いい日、いや、いい雨だった!

July 12, 2008

コメント(4)

-

10万キロ突破!

週末、東京でとあるイベントに参加しなくてはならないもので、今日は夕方から車で実家に移動しました。 で、その途中、なんと、ついに愛車プジョー306の走行距離数が10万キロを突破したのでありまーす。ガーン! 走行距離計が「99999」から「100000」に切り替わるその瞬間の映像をお楽しみ下さい。「あと1キロ・・・」 ↓「やったー!」 ↓ いや~、8年と3ヵ月にしてついに10万キロ突破ですよ。8年というと96ヵ月ですよね。それに3ヵ月分足して99ヵ月。それで10万キロということは、ほぼ毎月1000キロずつ走った計算になりますか・・・。ちなみにプジョーの前に乗っていたホンダ・ビガーには、7年間で13万キロ走った記憶があります。プジョーは、私にとって10万キロを共にした2台目の愛車ということですな。 車にとって「10万キロ」というのは、いわば人間でいう「還暦」みたいなもんじゃないでしょうか。急にあちこちガタが出始めるのが大体このあたりですし、これを区切りに乗り換えを考える人も多くなる。逆にここを無事に超すと、まだまだ数万キロは矍鑠として乗れてしまったりもしますからね。 ホンダ・ビガーはまさに前者で、10万キロを超えてから急に乗り味がガクッと落ちました。特にフロントのサスにガタが来て、文字通り「ギクシャク」という音を立てながら走っていましたからね。一方、プジョー306の方は後者の予感。走りに関しては、ほとんど衰えを感じません。このあたりが、国産車と外車の違いなのかしら。プジョー306なんてフランスの庶民の車で、これといって贅沢な装備なんてついてませんけど、「持ちがいい」という点では国産車より遥かにタフな感じがします。ま、もちろん贔屓目で言っているのですけどね。 ということで、我が愛車と共にした地球2周半分の道のりと、まだまだこいつと一緒に走るであろう未来の道のりに思いを馳せつつ、今日も今日とて東名をぶっ飛ばしていたワタクシだったのでありました、とさ。今日も、いい日だ!

July 11, 2008

コメント(4)

-

キムタクとお揃い

研究室で使っていた初代iMac がついに音を上げたので、私も意を決して新しいパソコンを導入することにしました。 で、種々検討の上、購入を決めたのは富士通FMVシリーズの最新型。そう、今テレビでキムタクが宣伝しているアレです。 そして、そのパソコンが今日、我が研究室にやってきたというわけなんですけど、まあとりあえずその雄姿をご覧下さい。これこれ! ↓ どうです? ま、もちろんマックほどではないけれど、国産ものとしては割とデザイン的にスッキリしているでしょう? 今まで使っていた初代 iMac が今の基準からするとやたらにデカかったので、新型に変えた途端、何だか急に机の上がガランとしてしまったような気がします。キーボードとマウスがワイヤレスであるところも、パソコンの周辺が妙にスッキリしてしまった要因ですね。 さて、このFMV・Fシリーズ、CPUはインテルのCore2DuoプロセッサーT8100、メモリ2ギガ、ハードディスク250ギガという陣容で、この点は十分以上。ただ、ディスプレイが横長16インチで、ちょっと縦の寸法が短いのが玉に瑕。・・・なんですが、実際に目の前に置いてみたら、短か過ぎて困るというほどではないですね。普段IBMのB5ノートを愛用している私にしてみたら、これでも十分です。 で、実際に動かしてみるとですね、これが速い、速い! 今まで使ったどのウィンドウズ・マシンより動作が軽快。私の研究室に新しいパソコンが入ったと聞きつけて、様子を見に来た(いじりに来た)同僚の先生のどなたも皆口を揃えて「速い!」と感心されるので、これはあながち私の贔屓目ではないと思います。いや~、なかなかよろしいではないですか。 しかも、これ、案外安いんですよね。私は15万円ちょいで買いましたが、ネット上の最安値はそれよりもさらに3万円くらいは安いはず。性能と比較して、結構お買い得なのではないかと。 ということで、iMac の故障以来、研究室ではネットもメールも見られない状態が一月以上も続いたのですけど、これでようやく不便解消。これからしばらく、この子と楽しくお付き合いしていきたいと思っているワタクシなのでありました。今日も、いい日だ!

July 10, 2008

コメント(7)

-

難しいTOEIC授業

我が勤務大学、あまり自慢のネタがないんですが、一つ自慢できることがあるとすると、英語の入試問題の評判がいいということ。某大手予備校が毎年出す「優れた入試問題ランキング」で常に上位をとっているのですが、最新号ではついに全国一の座に輝きました。パチパチパチ。 で、他に自慢できることがないのだから、少しは入試問題を作成している英語科の努力を評価しろというわけで、先日、学長のところに詰め寄りに行ったんですが、その時学長に何と言われたと思います? 「そんな上等な入試問題が作れるくらいなら、もっと普段の授業を改善しろ」ですって! く~っ! 言ってくれるよねぇ。少しはお褒めの言葉でも聞けるのかと思ったら、そう来るわけですか・・・。 さて、そんな学長をはじめ、大学の首脳陣が英語科に期待することは何かと申しますと、本学で1年生に課しているTOEICテストの成績を上げよ、ということであります。TOEICテストは世界共通の客観テストですから、これのテスト成績は、数字として非常に説得力がある。で、大学としてはこの数字が欲しいわけですね。「ほら、うちの大学で勉強するとTOEICの成績がこんなに上がりますよ」と言いたいわけですよ、大学評価機構と受験生に向かってね。 かくして、少なくとも1年生のうちはTOIEC対策の授業をやれ、という圧力が上から掛かってくるのでありまして、仕方ない、じゃ、やるか、というわけで私なんぞも1年生向けの英語の授業ではTOEIC対策の授業をやっているのであります。 が・・・。 これが難しいんだ。だってTOEIC対策の授業というのは、結局、模擬テスト的なものを数やらせることになるでしょう? 市販されているTOEIC用の教科書って、すべてそういう編集になってますしね。 でもね、これをやるとすると、結局、我々教員がやる仕事というのは、CDのプレイ・ボタンを押して問題の音声を流すことと、最終的な答え合わせをすること、これしかなくなっちゃうんです。だから授業をやっていても、我ながら「こんなの自習すれば済むことだよな・・・。別に一斉授業でやることじゃないよな・・・」という自責の念が湧いてきて、いささか困ってしまう。 で、他の人はどういう授業をやっているのだろうと思って学内・学外を問わず、色々と聞き回っているのですが、困っているのは私だけではないようで、たいてい「そうなんだよね~、あれ、手持ち無沙汰だよね~」という答えしか返ってきません。ま、同業者同士互いに同情しあって気分は楽になりますけど、建設的ではないし・・・。 どうすりゃいいんですかね、まったく。 で、考えた挙げ句、自分でもっと積極的に「こうすればTOEICのスコアが上る」という勉強法でも考えて、自分なりの教科書でも作っちまったらどうだろうと。攻めの姿勢で行こうというわけ。前に作った『英語の裏ワザ』の第二弾、『TOEICの裏ワザ』ですな。 なーんて。そんなことに熱中すると、また自分本来の仕事が進まなくなるんだよな・・・。でも、この状況、マジでなんとかしないといかんなあと思ってはいるんです。 はーい、全国の大学英語科のスタッフ~! TOEICのスコアアップにつながる一斉授業のアイディアなりノウハウなり、あったら共有して下さ~い!

July 9, 2008

コメント(2)

-

鈴木亜久里氏の明察

先週末、実家に戻っていた時、自分の部屋に置いてあった古い雑誌を引っ張り出して読んでいたところ、その中に自身元F1ドライバーだった鈴木亜久里氏による各チームのドライバー評が載っておりまして。で、それを改めて読み返してみたら、その恐ろしいほどの明察にワタクシは仰天してしまいました。 私が読んだのは『エンジン』という雑誌の2001年11月号。この中に「2001 F1チーム&選手名鑑」という特集があって、鈴木亜久里氏が当時の現役レーサーたちを寸評しているんですが、例えばこんな調子:フェルナンド・アロンソ:「若いのにいいドライバー。速い。近いうちに中堅チームへ脱出できるだろう。そこから先が勝負」(→当時弱小チーム・ミナルディに所属していたアロンソは、その後ルノーに移籍、2005年・2006年にワールドチャンピオンに。)キミ・ライコネン:「自動車レースのキャリアが少ないのに、速くて、冷静で、的確なるドライビングに驚かされる。大器の片鱗大有り」(→当時弱小チーム・ザウバーに所属していたライコネンは、その後マクラーレン、フェラーリと有力チームに移籍し、2007年にワールドチャンピオンに。)デビッド・クルサード:「しょせんはチャンピオンを獲れる選手じゃない。チームも期待していない。だから今年はベストイヤーかも」(→当時マクラーレンに所属していたクルサードは、そこそこの活躍をするも、結局一度もワールドチャンピオンになることなく、今年、2008年限りで引退を表明。)ジェンソン・バトン:「去年のデビューは鮮烈だったけど、線香花火」(→ベネトンからホンダへと移籍するも、現在は鳴かず飛ばず。)ジャック・ビルヌーブ:「このまま行くとマズい。『ウィリアムズのマシンが速かったからチャンピオンが獲れた』と言われかねない」(→既にF1を退いたビルヌーブは、実際、この予想の通りのことを言われている。)ニック・ハイドフェルド:「いいドライバーだけど、チームメイトで新人のライコネンの活躍の陰に隠れてしまった。巻き返さないと」(→現在、BMWでそこそこの活躍中だが、やはり新人ロバート・クビサの陰に隠れていま一つパッとしていない。)ペドロ・デ・ラ・ロサ:「ときどきチームメイトのアーバインより速いタイムを出すこともあるけど、そこ止まりだろう」(→まさに『そこ止まり』で、現在はマクラーレンチームのテスト・ドライバーに格下げ。)ヤルノ・トゥルーリ:「予選の一発に速さを見せることもあるんだけど、決勝レースをまとめられない。トップドライバーにはなれない」(→現在もまさにその通りで、予選では上位グリッドにつくこともあるものの、決勝レースでは8位以内入賞がいいところ。) とまあ、こんな具合なんですが、2001年当時に彼が言ったことを2008年の現在から振り返ってみると、そのほとんどすべてにおいて、彼の評言は完璧に当たっています。ま、彼自身F1ドライバーだったのだから、当然と言えば当然かもしれませんが、ここまで完璧に各レーサーの将来展望を当てられると、ビックリせざるを得ません。亜久里、賢い! さて、その賢い鈴木亜久里氏ですが、少し前の『エンジン』に、次のような趣旨のことを書いていました。曰く、「現在、F1にはホンダとトヨタという日本のメーカーが参戦しているものの、いま一つパッとした成績が挙げられていないが、その理由の一つは、両チームとも『チームの顔』が見えないからではないか。過去10年、ワールドチャンピオンの座を獲ったチームには、それぞれ『チームの顔』があった。マクラーレンにはロン・デニスという監督がいてチームを引っ張っていたし、ルノーにはフラビオ・ブリアトーレが、ウィリアムズにはフランク・ウィリアムズが、そしてフェラーリにはジャン・トッドがいた。一方、残念なことにトヨタとかホンダにはそういう『顔』がない。しかし、F1というのは『顔』のある男と男が鍔迫り合いをする戦いの場なのであって、トヨタやホンダのような『顔』のないチームでは、そもそも戦いにならないのだ」と。 私、これもすごい明察だと思うんですよね。単にF1というカテゴリーにだけ当てはまることではなく、会社に置き換えても同じではないかと。例えば米国・アップル社は「スティーヴ・ジョブズの会社」ですし、マイクロソフトは「ビル・ゲイツの会社」でしょう。 ではNTTドコモの社長って誰? ほら、分からないでしょう? だからこそ今、「孫さんの会社」であるソフトバンクの急成長に押されて後退一方なのじゃないかしら。 ま、「誰が引っ張っているのか分からない」というところが日本流なので、それは政治の世界でもそうなんでしょうけど、こういうスタイルの行き方だと、F1みたいにタイマン張った男同士の勝負では必ず負けるんだろうな・・・。 今、洞爺湖サミットで各国政府首脳たちが、それこそ「男の勝負」をしているのだろうと思いますが、果たして福田首相は「顔のある男」なのでしょうか。いいようにあしらわれて、「アフリカ支援」とやらで、金を出すことばかり引き受けさせられているのではないでしょうか? いささか、心配になってきますなあ・・・。

July 8, 2008

コメント(2)

-

名古屋に戻る

今日のこと、というより昨夜のことですが、土曜・日曜にかけての東京出張から名古屋に戻って参りました。はあ~、疲れた~。 何せ金曜日の夕刻に講演会を終えた、その疲れも取れぬまま、翌朝には新幹線に飛び乗って東京へ。昼から夕方6時までの会議、その後実家に戻りましたが、翌日は朝から再び都心の大学で会議。で、再び実家に戻って夕食をいただいた後、夜遅くの新幹線で名古屋に戻るというスケジュールでしたからね。もう、文字通りクタクタ。 でも、あれですね、夜遅くの新幹線に乗るというのも、なかなか乙なものですなあ。なんか、いけないことしてる、みたいな感じがして。 で、そんなことを思いつつ、新横浜の駅で新幹線を待ちながら、何となく口をついて出たのが、古のフォークソング。 『花嫁』 「花嫁は夜汽車に乗って 嫁いで行くの あの人の写真を胸に 海辺の町へ 命賭けて燃えた 恋が結ばれる 帰れない何があっても 心に誓うの」 (はしだのりひことクライマックス) 子供の頃に流行った歌なので、当時は意味がよく分かりませんでしたが、こうして大人になってから口ずさむと、いい歌ですね。何となく歌の中に、毅然とした覚悟があるじゃないですか。親から、社会から、祝福されない結婚であっても、完遂して見せるという覚悟が。 もっとも、相手の男はどうしているんだ? 海辺の町で待ってるだけか? という疑問はありますが・・・。 ま、それはともかく、こういう歌を思い出すと、なんだか昭和って時代も悪くなかったな、という気がします。 さてさて、休む間もなく始まった新しい週。体力的にきついものがありますが、なんとか毅然と乗り越えましょう。それではまた明日からのお気楽日記をお楽しみに!

July 7, 2008

コメント(2)

-

学会講演終了!

ひゃー。終わった、終わった~い。 何が終わったって、学会での講演が終わったんでやんす。あー、疲れた・・・。 いや~、何でこう疲れたかと言いますと、今回の学会講演は色々と異例づくめでして。何せ今回は理系の学会での発表でしたからね。理系も理系、「日本航空宇宙学会」というバリバリの理系学会。アメリカ文学系の学会での研究発表やシンポジウムならそれなりに場数を踏んでいるワタクシですが、航空宇宙物理学の若手研究者がズラリと並ぶ前での講演となると、さすがにちょいと緊張します。 でまた、講演の内容にしても、専門のアメリカ文学とはまったく無関係。英語の学習法についての講演でしたから、いつもと勝手が違う。専門ではないから、難しいこと質問されても答えられないよ~、というところがありますしね。 でも、案ずるより生むが易しと言いますか、自己評価ながら割とうまいこと講演できたのではないでしょうか。『英語の裏ワザ』という拙著が妙なところで評判を呼び、それで今回の招聘となったのですが、色々聞いてみると、理系の研究者というのは海外での研究発表も多く、そのため質疑応答などで英語に苦労することも多々あって、英語の修得には興味津々なのですって。ということで、今日も准教授・助教・院生レベルの若手研究者が結構な数集まって下さって、私の拙い話に熱心に耳を傾けて下さいました。 また講演が一通り済んだ後も、かなり活発な質疑応答が続き、へえ~、そんなに関心を持ってくれるんだ~、と、むしろこっちの方がビックリですよ。 しかし、こういう経験をする度に思うのですけど、今日みたいに自分の勤務先大学の外で講演をすると、皆さんすごく熱心に聞いてくれるし、関心も持ってくれるのに、同じような内容の話を自分の勤務先大学の学生にしても、糠に釘を打つような反応しかない、というのはこれ如何に? 「預言者は故郷では受け入れられない」ということなんでしょうかね・・・。 でも、多分、大学の先生方って、皆そう思っているんだろうな。自分を一番評価してくれないのは、自分の勤務先大学だ、って。 そういうもんか・・・。 ま、そんなボヤキはともかくも、とにかく頼まれていた仕事が、それなりに成功裏に終わってホッとしました。肩の荷が下りましたよ。 さて、そんなふうに一仕事終わったワタクシなのですが、実は明日から「死のロード」。土曜・日曜と別々な学会の役員会で東京出張でございます。今週末はプライベートな時間なしか。いやはや・・・。 ということで、しばしの間「お気楽日記」の更新が途絶えますが、いずれ東京から土産話の一つも持ち帰りますので、月曜以降の更新をお楽しみに! それでは皆様、ご機嫌よう!

July 4, 2008

コメント(9)

-

やっぱりカレーには○○だよね~!

「やっぱりカレーには、○○だよね~!」 さて、○○には何が入るでしょう。福神漬け? あるあるある。紅生姜? それもあるある。でも私としては「らっきょう」なんですよね~。 でも、我が家内殿はあまりらっきょうが好きではないらしく、理解がないという・・・。理解がないので、なかなか買ってきてくれないという・・・。 買ってきてもらえないなら自分で買えばいいようなもんですが、らっきょうって、「今日はらっきょう、買うぞ~!」と鼻息荒く買うもんでもないじゃないですか。たまたま、「あ、そうそう、これ買っとこう」くらいのゆるさで買うものでしょ? だから、チャンスはあってもよく買い忘れるんだよな~。 で、今日はカレーだ! という時になって、「ああ~、らっきょうがない・・・」みたいな、残念な結果になるわけ。 が、先日、スーパーでふとらっきょうのことを思い出し、買っちゃったんですよね~、桃屋の奴。で、「わーい、これで今度カレー食べる時は、らっきょうも食べられるゾ!」とニコニコ顔の私を見ていじわるな気持ちになった家内曰く、「じゃあ当分カレー作るのよーそう!」ですって。そんな、殺生な・・・。 でも、そんな家内もついに私を哀れに思ったのか、今日はカレーを作ってくれまして。で、らっきょうと一緒に食べたんですけど、おいちかった・・・。 やっぱ、カレーにはらっきょうだよね! さてさて、今日の私は、総毛立つほど仕事しました。普段めったに仕事しない私にして、今日はお天道様にも申し訳が立つほど仕事した。ということで、もうぶっ倒れる寸前ですので、今日はこの辺で。皆様、おやすみなさーい!

July 3, 2008

コメント(4)

-

「赤チン」の世代

絆創膏のネタから発展して、昨日は家内と薬ネタで盛り上がっていたのですが、子供の頃、転んで膝小僧などを擦りむいた時、何をつけたか、という話になり、私が断然「赤チン」だったのに対し、家内は透明な消毒液だったということで世代の違いを実感したワタクシ。 それにしても、何十年かぶりで「赤チン」という言葉を口にして、懐かしさが込み上げてきました。そうそう、昔はね~、怪我=赤チンという時代があったのよ。私の父なんぞ赤チンの信奉者で、とにかく赤チンさえ塗っておけばたいていの怪我は心配ない、という人でしたから、子供の頃の私も赤チンとは縁が切れなかったという・・・。 でもね、あの赤チン、乾くとなんだか変に光る緑色みたいな感じに変色して、その赤いんだか緑色なんだかよく分からないものをべたべた塗った膝小僧のみっともないこと・・・。そういう状態で学校に行くのは恥ずかしかったなあ。 一方、学校のグラウンドとかで怪我をしたりして医務室に行くと、赤チンではなく、黄色い粉末の薬、確か「ホルム散」というものだったと思いますが、そいつを塗ってもらえるのが嬉しかった。黄色くなった名誉の負傷の痕を見せびらかしながら医務室から戻ってくる時の誇らしかったこと! ところが家内に聞いてみると、家内はホルム散も知らないそうで、これは時代の差なのか、地域の差なのか・・・。 で、その後あの画期的な「マキロン」が発売され、我が家の常備薬も赤チンから透明なマキロンに代わりました。ようやく赤緑の悪夢から解放されたわけですが、今にして思うと、赤チンも懐かしいですなあ。今、売っているのでしょうか。 でも、記憶を辿ると、赤チン以外にも懐かしい薬というのが色々あって、虫刺されの「キンカン」なんてのはその代表格ですな。もちろんキンカンは今もありますが、当時のキンカンはものすごくアンモニア臭が強くてね。それから蓋がゴム製で、その蓋に変なスポンジみたいなのくっついていたことなども懐かしく思い出します。 あと、富山の薬売りさんが持ってきてくれる置き薬にも懐かしいものがあったなあ。例えば頭痛薬の「ハッキリ」、風邪薬の「ケロリン」とかね。ネーミングがすご過ぎるよね! それから、これは今もありますけど、腹痛の正露丸。「歯痛には歯に詰めてご使用下さい」という用法書きが謎で、本当にそういう使い方をする人がいるのかしらと子供心に思ったものでございます。正露丸は、もともと「征露丸」の意で、日露戦争に勝ったことを記念したネーミングだと聞いたことがありますが、どうなんでしょうか。仁丹にしてもそうですが、昔の薬は軍人さんのマークが多かったですな。病魔退散の意味だったのでしょう。 いや~。ヤクの話をし出すと止まらないね。薬もまた時代の鏡。誰か、庶民の薬の変遷を扱った研究でもしてくれないかしら。 ということで、皆さんの懐かしい薬のお話、略してヤクバナ、お待ちしてまーす!

July 2, 2008

コメント(10)

-

何とも不思議な絆創膏

先日、世界遺産にも指定されているサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂に日本人の女子短大生が名前を落書きした、ということが話題になり、その後、他にも同じような不届き者がいたということが続々と明らかになって、某有名高校野球部の監督に至っては解雇されたりしてますよね。 で、あのニュースを聞いた時、私も「何と情けなや・・・」という感慨を抱き、厳罰もやむなしと思いましたけど、色々聞いてみると、あの件は必ずしも落書きをした側ばかりが悪いのではないのではないか、という気がしてきました。 だって、現地の人が聖堂の前でマジック売ってるってんでしょ? 「記念だからこのペンで名前書いて行きなさい」と勧誘しているっていうじゃないですか。 ま、旅に出て、有名な観光地なんか行ったら、自分がそこを訪れた印みたいなものを誰しも欲すると思うんですよね。だって「旅先でお土産を買う」という行為からして、そもそもこうした願望の実現でしょ? そこへ持ってきて、現地の人から「どうぞどうぞ」と言われたら、ただでさえ初めての海外旅行とかで舞い上がっている人であれば、つい誘いに乗ってしまうというのは大いにあり得ると思うなあ。 そういうところでマジックを売っている人というのは、きっと旅行者からもらうペン代で生計を立てているのでしょうけど、それはその国の問題なのであってね。 もちろん、そうは言っても人類の宝ともいうべき大聖堂に落書きするというのは、モラルとして許すべきではないので、当該の方たちを厳重注意するべきだと思います。それはその通り。しかし、どこぞの野球部の監督さんのように、この件の責任を問うて解雇、というところまでやったら、ちょっと気の毒じゃないかしら。背景となっている事情を知れば、情状酌量の余地はありますよ。最初からマジックを持って行って落書きしてこようという腹だったのならともかく、単なる出来心だったというのなら、私は厳重注意で十分だと思いますね。閑話休題。 ま、このブログをお読みの方は、私の薬好きをご存じかと思いますが、先日薬局を訪れた際、最新の絆創膏を買ってしまいました。「BAND-AID キズパワーパッド」というものなんですけどね。 これね、普通の絆創膏だと思ったら大間違い。すごいですよ。 どこがすごいかと言いますと、まず絆創膏を貼る前に、軟膏のような薬をつける必要がないというのです。傷口を水で軽く洗い流した後、いきなりこの絆創膏をペタッと貼ればいい。すると、この絆創膏自体が傷口から体液を引き寄せ、それをゲル状に固めるというんです。つまり、人間の体液が持っている「傷を治す力」をそのまま利用しようという発想なんですな。 ですからね、この絆創膏を貼ってしばらくすると、傷の部分がポッコリ盛り上がってくるらしいんです。それがゲル状になった体液、ということなんでしょう。で、このポッコリ部分がクッションとなって傷を守る役割も果たすというわけ。 で、本当にそんなことが起こるんですか? と、疑り深い目~したおっさんのワタクシだったのですが、昨日、ちょっとした切り傷を作ってしまったところにこの絆創膏を貼ってみたら、なんと! 効能書き通りのことが起こったじゃ、あーりませんか!これこれ! ↓ ね! ほんとにポッコリしてきたでしょ。これで、本当に従来の絆創膏に比べて傷の治りが早いというのなら、すごいもんですな。 いや~。「絆創膏」などというものは、それこそ大昔からあるもので、それが新しい機能を持ったものに変わるなどとは思いもしなかったですけど、そういうものでも、変わる時は変わるんですね。人間の智恵というのは、大したもんです。 っていうか、人間の身体がもともと持っている自然治癒力自体がすごい、というべきなのかも知れませんけどね。これこれ! ↓自然治癒力を高める 「バンドエイド」キズパワーパッドふつうサイズ 10枚入

July 1, 2008

コメント(8)

全29件 (29件中 1-29件目)

1