全118件 (118件中 1-50件目)

-

ヒラタケ菌床ブロック再発芽

11月7日に1度目の収穫をして、その後ほっておいた「ヒラタケ(冬しめじ)菌床ブロック」から芽が出てきました。 発芽を確認したのは3~4日前で、収穫から10日ほどで次の芽が出てくるようです。 気温が低いのか生長速度が遅いような気がします。 たくさん出ていますが、この中で、大きくなるのは3~4株でしょうね。 大きくなるのが楽しみで毎日のぞいています。

2010.11.19

コメント(0)

-

ヤヌスヤヌス羽化

11月17日 ヤヌスヤヌス♂が羽化しました。 これは、2009年11月にプレゼント企画にて3令ペアで頂いたもので、♀の方が今年3月に★になってしまい♂だけ生き残っていました。 2008年10月孵化なので、2年と少しで羽化しました。 サイズは約85mm、おしりがかなり出ているのが心配です。以前オキシの♀で、おしりが出たまま固まって、1ヶ月くらいで★になったことがあるので、そうならないでほしいです。 蛹のときに掘り出して、人工蛹室に入れたのですが、蛹化のとき、マットの状態がよくなかったようで、蛹室が崩れて、足や羽が左右非対称になっていました。 まだひっくり返して確認していませんので、完品かはわかりませんがなんとか羽化してくれて大変うれしいです。 ♀がいないので、どうしようかなあ?

2010.11.18

コメント(0)

-

原木しいたけ2010冬4

11月17日 先日伐り出した倒木の残りの枝部分を伐り出してきました。 蔦(葛)か絡み合って、引きずり降ろすのが大変でした。 根元で25cmほどのコナラ1本で、幹の部分と合わせて20本くらいにはなりましたが、細いものも含めてなので、実質15本程度でした。

2010.11.17

コメント(0)

-

原木しいたけ2010冬3

11月13日 山の畑の裏山に、キノコ用の原木を伐採しに行きました。 まず、ジャマになっているカシの木と、コナラをそれぞれ1本づつ伐り、山の中を見ていると、コナラの木が1本倒れていました。 葉が枯れていて、今年倒れたようです。根元近くを虫に侵されて倒れたようです。 これならすぐにでも植菌できそうな状態です。 蔦(葛)がからまっていて、倒れる途中で他の木に引っかかっています。 電動のチェーンソーしかなく、コードを引っ張り廻し、周りの木(カシ)を数本伐り、引きずり降ろし、途中を伐りようやく地面まで倒せました。上部の枝は、ぶらさがった状態のままです。 その幹のぶぶんを玉伐りし、運び出せるようにしてきました。 幹が太く重いので、割りと短めに玉伐りしましたので、7~8本とれました。 今日の作業はここまでにして、今度枝の部分を伐り出そうと思います。 何本採れるかわかりませんが、合計15本くらいは採れるかなとおもっています。 しかし、この日の作業で、4~5時間かかりましたので、原木は買ったほうがよほど安いような気がします。

2010.11.14

コメント(0)

-

原木しいたけ2010冬2

今期2度目の出荷をしました。2日前に3袋、本日3袋でした。 今日の収穫は写真のとおりですが、売り物になるのはこの中の約半分でした。残りは形の悪いものや小さいもの、ナメクジにかじられたものです。 昨年はナメクジ被害がそれほどなかったので安心していましたが、今年は被害にあうものが多いような気がします。 なにか対策をしなければ!

2010.11.10

コメント(0)

-

収穫 ヒラタケ菌床ブロック

本日収穫しました。 今年の春作成していました菌床ブロックの生き残りです。 Cタケ・ナメコなどは、この夏の高温で全てカビにやられ廃棄処分しました。 ヒマラヤヒラタケは生き残っていましたが、クワガタの幼虫に使用してなくなりました。 唯一残っていた晩生ヒラタケ(冬しめじ)のブロック1個を袋から出し、発生操作していたものです。 最近は気温が低いので、生長が遅く、発芽から10日ほどかかりました。まだ大きくなるとおもいますが、美味そうなので食してみました。 他のキノコ(しいたけ、ヒマラヤひらたけ)といっしょにフライパンで炒め、味塩コショウで味付けしました。 くせがなく、歯ごたえもあり、舌触りもいいです。とても美味しかったです。 また出ると思いますので、そのままほうっておきます。

2010.11.07

コメント(0)

-

原木しいたけ2010冬1

原木シイタケ2010冬 なかなかまとめて発生しなかったシイタケがやっとまとまって出てきました。 ハシリのシイタケは、9月の終わり頃から、1週間に5~6枚程度出ていたのですが、まとまっては出てきませんでした。この前の台風の後の雨のシゲキで出てきたようです。 この写真のシイタケは、今年の3月に植菌した高温種です。高温種なのに寒くなってから出てきました。 昨年から栽培している品種不明の原木からも小さい芽が出てきています。 今年植菌した低温種はまだでてきません。 今年の夏は本業が忙しく、シイタケの水ヤリを一切せずほったらかしでした。記録的な暑さに耐えて、発生してくれて大変うれしく思います。

2010.11.06

コメント(0)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス 孵化

7月11日 6月13日に割り出した卵が、孵化しました。 と言っても・・・・・・・・・ 1頭だけ。 他の10個の卵は、割り出し後1週間くらいで、腐ってしまいました。 無精卵だったのか?管理が悪かったのか? その中で、1個だけ膨らんできまして、約1ヶ月後に無事孵化しました。次の日には、マットに潜っていました。 ちなみに2回目の採卵をしようとしましたら、♀親は★で、卵0個でした。 オクで購入した♀なのに、幼虫1頭しか残せませんでした。 ♂はまだまだ元気なので、また♀の出品を待ちます。それと、♂親の兄弟で、蛹になれず幼虫しているヤツが1頭残っています。 この♂2頭で、累代できればいいのですか。

2010.07.14

コメント(2)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス 採卵1

6月13日 ヘラクレス・オキシデンタリスの産卵Setを組んでから、1週間ほどたちましたので、1回目の採卵をしました。 全部で11個の卵が採れました。 卵はまだ細長く、膨れているものはないですが、どれも健康そうな卵です。産みたての白い卵もなかったです。 この♀は、先日ビッダで落札したもので、ほとんど出品されていないので、アラートをかけて出品されるのを待っていました。 運良く落札できました。 56mmと小さい♀でして、あまりたくさんは産まないと思います。 落札して到着後、当方の♂1号頭角曲がりと同居させていました。 交尾の確認はしていませんが、2週間くらい同居させたので、大丈夫かな?と、思います。 またSetを組んで、投入しておきました。 有精卵であってほしいです。

2010.06.15

コメント(0)

-

ヘラクレス・ヘラクレス マット交換2

6月13日 ヘラヘラのマット交換をしました。 某ショップで今年の正月セールにて購入したヘラヘラ幼虫です。 購入時は2令で、3♂・3♀で購入しました。 4個の4.5リットルタッパーに、それぞれ2♀、1♂1♀、1♂x2と分けて入れていました。 2♀タッパー: 38g・43g → 47g・50g 1♂1♀タッパー:54g・49g → 71g・58g 1♂タッパー:58g → 71g 1♂タッパー:62g → 80g ♂♀の判定は、ショップの方にしてもらったのですが、合っているようです。 前回の交換(4/8)のとき、マットの調子が、今までと違っていて、発酵が浅いように見えました。また、交換後しばらくして、2♀タッパーは、カビ臭くなっていました。 全体的には、大きくなっていたので、あまり問題なかったようです。 前回交換したマットが残っていたので下半分に残っていたマット、その上にフンを取り除いた使っていたマットを入れ、幼虫を入れました。

2010.06.14

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培8

6月6日のヒラタケ短木の様子です。 4月3日に植菌したヒラタケ(冬しめじ)短木5箱です。 こちらは、4月29日の様子です。 どの箱も順調に菌糸が伸びているようです。 菌の塊が吹き出して、真っ白になっている部分が多いです。 一部に青カビが発生していました。でも問題ないと思います。 ヒラタケ(冬しめじ)なので、寒くならないとキノコは出ないのでしょうね。 まだまだ、先は長いです。

2010.06.13

コメント(0)

-

ナメコ短木栽培3

3月7日に植菌したナメコ(短木9本1箱)の6月6日の様子です。 4月29日の写真です。 4月29日に比べ、切断面の樹皮と辺材の間から出ている菌の塊のようなものが増えています。(特にクヌギ材) カシの木の表皮からも、米粒くらいの白い菌塊?が吹き出ています。 また、カシの木からは、モヤシの様な木の芽が出ていました。まだ木が生きているんですね。驚きです。 このナメコ短木栽培は、順調なのかどうなのか、よくわかりません。どうなることやら。

2010.06.12

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培7

6月6日 様子を見に、山の畑へ行きました。 4月29日 6月6日 4月14日に植菌した、ヒマラヤヒラタケの様子です。前回の写真と比べ、全体に菌糸が伸び、真っ白になってきました。 4月29日 6月6日 同じ日に、中くらいの発泡スチロール箱に、消石灰水に浸けたドリル屑を、水切りして、ブロックの種菌を混ぜ、その中に、エノキの細短木数本と、梨の短木1本(芯が枯れて何か分からない菌が取り付いているもの)を、埋め込んでおいたものです。 これも菌糸が伸び真っ白です。 もう全体に菌が廻って、キノコが生えてきてもよさそうなくらいです。 オガクズだと、1ヶ月くらいで、キノコが生えるので、条件さえ整えば発生するのでは? その条件が難しいですけどね。

2010.06.11

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ菌糸ボトル5

すっかり大きくなっていました。途中で大きくならない芽もたくさんあります。左上のボトルは、途中で大きくならなくなり、別の新しい芽が出ていました。 下中の1400底カビボトル(笑)に芽が出てきました。 右上のボトルは、一昨日収穫しました。 大きくなった2本のボトルを今日収穫しました。 一昨日収穫したものと、今日収穫したものを嫁に料理してもらって食べてみました。 レバー炒めの中に入れて、タレといっしょにぐちゃぐちゃになっていたので、味は・・・・・・よくわかりませんでした。 今度収穫したら、自分で塩焼かなにかで、素材の味がわかる料理にしたいと思います。 Cタケは・・・・・・・・・胞子を飛ばしていました。 昨日収穫しておけばよかったです。 気温が高くなったので、あっというまに大きくなって、開いてしまいました。 もう少し大きくなると思っていたのに、失敗しました。

2010.05.16

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ菌糸ボトル4

今日のヒマラヤ まだ発芽確認から3日ですが、もう収穫してもいいくらい大きくなりました。 明日一部を収穫して食べてみようかな?ヒマラヤヒラタケを食べるのは初めてなので、大変楽しみです。 今日のCタケ こちらも日に日に大きくなっています。 このところ気温が低いので、あと1週間くらいかなあ?

2010.05.13

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ菌糸ボトル3

ヒマラヤヒラタケの4本のボトルのキノコは、昨日よりかなり大きくなりました。 上の1400と、上右の800ボトルのキノコは、大きくなってないようです。芽がでたことに気がつかずにおいていたために、枯れていたようです。色が黄色っぽくなっていました。 1400の方は、カビが生えてきました。キノコの芽を取り除こうと思います。 Cタケの芽も大きくなっていってます。 1個だけというのがおもしろいですね。

2010.05.12

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ菌糸ボトル2

4月22日に詰めていたボトル9本の内の6本からキノコが生えてきました。 クワガタ用に詰めたものですが、生えてきたものはしょうがないので、キノコを生やします。 これらは、4月9日に梨オガに種菌を接種し、4月22日に3倍に増量したもので、最初の接種から1ヶ月しかたっておらず、キノコが生えるとは驚きです。 ヒマラヤヒラタケの種菌は、キノコが生え易いものと、クワガタ用のキノコの生えにくいものがあるそうで、今回のものは生え易いものです。 詰めてからは、納戸のタンスの上にずっと置いていました。芽が出ていたので、窓際の明るいところに置いているキノコ発生用の発泡スチロール箱へ入れました。 キノコの生えていないボトルは、ほっとくとキノコが生えそうなので、温室へ移動、クワガタ幼虫用にしようと思います。 これらのボトルは、トレハロース入りと、なしとありますが、キノコの生えたものは、3本、3本で、違いはなさそうです。キノコの生長に違いがでれば面白いのですが。 写真手前の1400ボトル1本は、キノコは出ていないのですが、底の部分にカビが発生しており、菌がまだ廻っていないので、クワガタには使えそうにないので、キノコ発生箱にいれてみました。 どんなキノコになるか楽しみです。 ヒマラヤヒラタケの隣にあるのは、Cタケ菌床ブロックです。 やっと芽が1つだけ出ていました。キノコ発生箱に入れて1ヶ月くらいたちます。 1月10日頃にヌカ入りブナオガに接種し、一部にアオカビが発生したため、カビ部分を除去して、詰め直したら1/3くらいになった菌床です。 最初の接種から約120日たっています。 90日くらいで、1日水に浸け、発生箱に入れ、ヒラタケと一緒にしていて、時々霧吹きで水をかけていました。 忘れたころに出てきて、非常にうれしいです。 芽が1つだけなので、ものすごく大きくなったらいいのになあ。

2010.05.11

コメント(0)

-

久しぶりの釣り

5月9日 久しぶりに釣りをしに、〇窓へ行ってきました。 今日は、、三男(4才になったばかり)を置いて、母親が次男の試合に行ったので、私は三男の子守です。 どこも行くところがなく、少々危険ですが、4才児を連れて海へいきました。 今年2回目の海釣りです。いつもの年ですと、年に30~50回くらい行っていましたが、昨年から回数がへってきて、あまり行かなくなっていました。 タイトルの、「たまの釣り」部分を外さないといけないくらいです。 いつものことですが、釣りに行くことを予定していたのではなく、ひまをみて、気が向けば行くようなスタイルなので、潮も見ずに行ってしまいました。 自宅から、車で50分くらいのところです。現地に着くと、防波堤に10人くらいいましたが、入れそうなので、ここですることにし、道具を探し(車に積みっぱなし)、用意して防波堤に。 もうそろそろイカ(モンゴウ、シリヤケ)が釣れる頃なのでイカ狙いをすることにしました。 最初はモンゴウ狙いで3.5号餌木を投げていましたが、サッパリ。 三男はすることがなく、防波堤の上の段に上がってはダメと言っているのに上がってきます。持ってきたおにぎりを食べさせたり、ジュースを買ってきたりしてやり、なかなか集中させてくれません。 しばらくして、隣で投げ釣りをしていた人が帰ったので、10メートルほど移動。 竿が短くやわらかいものしか持ってきておらず、飛距離が出ません。力を入れて投げると、リールのベールが戻ってしまって、高切れ。3.5号唯一のディープタイプの餌木をなくしました。 今度は、シリヤケ狙い。2号くらいの錘を通し、2号餌木スッテを結びました。 1投目で、当たり、何かが触っています。しばらく(数秒)して合わせると、乗りました。 シリヤケだと思っていましたが、コウイカ(スミイカ・ハリイカ)でした。甲長15cmくらいのチビです。 バケツに水を汲んで入れておきました。 その後もしばらく粘りましたが、それっきりでした。 今年は、水温が低いようで、まだシリヤケは接岸していないようです。情報も集めてないので皆無でしたが、1杯でも三男の目の前で釣れて良かったです。 2時間ほどしか釣りをしていませんが、久しぶりの釣りで疲れました。帰りの車の運転が眠かったです。 小さいコウイカは、さばいて塩焼きにして食べました。子供たちが群がってきて、あっというまになくなりました。私は1切れしか食べられませんでした。

2010.05.09

コメント(0)

-

原木しいたけ2010仮伏状況2

4月29日 様子を見に、山の畑へ行きました。 3月19日と26日に消石灰水に浸けてから植菌した低中温種の原木です。 前回(4/18)より、菌糸紋が増えてきました。順調のようです。 次は、3月17日と19日と22日と27日に植菌した低中温種です。消石灰水に浸けないで植菌したものです。 薄っすらと菌糸が木口に出ているものもありますが、ほとんど出てないです。 同じ菌で、同じくらいの時に接種したのにずいぶん違います。 それから、3月7日と13日と28日に植菌した消石灰水に浸けていない、高温種のグループです。 こちらも、薄っすらと菌糸が出ているものが数本あります。 白い線は、原木を購入した時に付けられた本数チェックのチョークのあとです。丸いのが、菌糸の出ているところです。 このグループには、最高最低温度計を置いて温度を測っています。4月25日から今日29日までの間で、最高19度、最低15度でした。 やはり、消石灰水に浸けたものの方が菌糸の伸びが速いです。 シートに包んでいるので、湿度が高いからかもしれません。

2010.04.30

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培7

4月29日 様子を見に、山の畑へ行きました。 4月3日に植菌したヒラタケ(冬しめじ)短木5箱です。 どの箱も順調に菌糸が伸びているようです。 ところどころ菌の塊が吹き出ています。 発生していた青カビも消えていました。一安心です。 3種短木栽培していますが、ヒマラヤヒラタケが一番菌に勢いがあるようです。

2010.04.29

コメント(0)

-

ナメコ短木栽培2

4月29日 様子を見に、山の畑へ行きました。 3月7日に植菌したナメコ(短木9本1箱)です。 少しづつ菌糸が伸びてはいるようですが、あまり変化はないです。 クヌギ材の2本にだけ、切断面の樹皮と辺材の間から、菌の塊のようなものが吹き出ています。以前より増えています。 何なのでしょうか?ナメコ菌ならいいのですが。

2010.04.29

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培6

4月29日 様子を見に、山の畑へ行きました。 4月14日に植菌した、ヒマラヤヒラタケの様子です。上の種菌から、菌糸が下へ伸びて行ってます。周りのオガ屑にも種菌をまいていましたので、発菌しています。 1本抜いて見ました。(左)下に接種した種菌も順調に伸びているようです。周りのオガ屑にも廻っています。 右の写真は、同じ日に、中くらいの発泡スチロール箱に、消石灰水に浸けたドリル屑を、水切りして、ブロックの種菌を混ぜ、その中に、エノキの細短木数本と、梨の短木1本(芯が枯れて何か分からない菌が取り付いているもの)を、埋め込んでおいたものです。 ドリル屑は、1度カビが発生してしまって、数時間天日干しをしていたものだったのですが、カビの発生は見られませんでした。 原木の切り口などから菌糸がよく伸びています。ドリル屑にも菌糸は伸びていますが、まだまだこれからのようです。 どの箱も順調に菌が伸びているようで、一安心です。カビが発生していないのがなによりです。

2010.04.29

コメント(0)

-

オオクワ・夜店血統(笑)菌糸ビン交換

4月27日に、2月1日に800菌糸に入れていた国産オオクワ♂の残り1頭の菌糸が、完全にマット化していましたので、菌糸交換しました。 一番小さく15gだったのが、23gになっていました。 オオヒラタケ菌糸ボトルの在庫がなく、ヒマラヤヒラタケボトルはまだ菌が廻りきっていない状態でしたので、4月13日に2倍増量ボトルを仕込んでいたナメコ800ボトルに入れていました。 ナメコボトルも菌糸が廻ってはいるものの、熟成期間が短すぎるとは思いましたが、他に使えるものがなかったので、実験的に投入しました。 今日4月29日 大暴れ・・・・・・3~4周しています。 やはり早過ぎたのか? ナメコが合わないのか? しばらく、様子をみます。

2010.04.29

コメント(0)

-

国産カブト♂1号羽化

国産カブトの1号が羽化していました。 前回のマット交換のときに、1頭だけ蛹っぽいのがいたので、温室に入れていました。ボトルが茶色くなっていて、中がよく分からないのですが、様子が変わったような気がして、掘ってみました。 まだ、頭角に蛹の殻をかぶっていました。全体に赤味が残っているので、今日(4/25)か、昨日の羽化だと思います。 この系統の♀親は、ワイルドなので、交尾済だったかもしれないですが、黒系の78mmの♂と同居させていました。頭角の先の巾が、20mmあった♂でした。 角の形とかは、その♂によく似ているように見えますが、もっとつの全体がゴツかったです。その♂の子供かどうか微妙なところです。 この子供の頭角の巾は17mmくらいでした。 角の殻を取ってやると、羽はまだ軟らかいのによく動きます。定規をあてにくかったのですが、80mm近くありそうです。 1月5日に体重を計ったときには、36gでした。 とにかく不全なく無事羽化してくれて良かったです。 2~3日したら、次男が学校へ持っていくかな? もう、6年なので持って行かないかも?

2010.04.25

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培5

4月13日に消石灰水から出し、植菌したヒマラヤ・ヒラタケの短原木です。 左が梨の木で、右がエノキの木です。どちらもナイロン袋で空気を抜いて密閉して、温室に入れているものです。 梨の方は、上と下の両方に接種したので、上下から菌糸が伸び、つながりました。 エノキは、全体にまぶしたような接種になったので、全体の菌糸が伸びていきました。底面だけあまり伸びておらず、何者かの菌がいるかもしれません。 同じ日に植菌した梨原木です。これは、消石灰水に浸けたあと、植菌し、培養袋へ入れていたものです。 接種した後、寒い場所(納戸の床)に置いていたので、当初は菌糸があまり伸びなかったので、温室に移動しました。 温室に入れてから、どんどん菌糸が伸び、上下から5cmくらいまで伸びてきました。 今のところ密閉状態のものの方がよく伸びていますが、温度が低かったからだと思います。どちらもかわらない速度で伸びていくような気がします。 これは、4月9日に植菌し、温室に入れていたエノキの束です。消石灰水に浸けていたものです。培養袋に入れて、ひもで縛っています。 2週間で、ここまで真っ白になりました。菌が伸びていないところは、袋が密着しているところです。 やはりヒマラヤ・ヒラタケは温度が適性であれば、菌が伸びるのが非常に早いです。カビが発生する前に伸びているようです。 ヒラタケでも同じようにやっていますが、カビが生えたりして、ここまで白くはなっていません。 後どのくらいでキノコが発生するのか分かりませんが、楽しみです。

2010.04.23

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ菌糸ボトル1

4月9日に植菌していましたヒマラヤ・ヒラタケブロックの菌が結構廻ってきましたので、増量ボトルを作成しました。 この写真は、梨のチェーソー屑のみに植菌したもので、参考写真です。種菌に使ったのは、梨チェーンソー屑にヌカを1割くらい混ぜたもので、写真のものよりよく発菌していました。写真を撮っていなかったので、代わりに撮りました。 ブナ生オガに、米ヌカを1割くらい混ぜ込み、水分調整し、レンジで加熱殺菌したものを2個作りました。トレハロースが50gあったので、1つ目に混入しておきました。 温度が冷めた頃(夜中)トイレ(笑)で、アルコール散布及び、器具やボトルの消毒をし、ブロックの半分をタライに出し、ほぐしてから、冷めた殺菌済オガを入れ、よく混ぜ、ボトルに詰めていきました。 1つ目のトレハロース入りで、1400x2本、800x2本詰め、2つ目で、1400x1本と、800x3本と少しあまりを詰めました。 約3倍増量です。 置くところがないので、ラベルを貼り付け、納戸のタンスの上に置いておきました。 うまく発菌してくれたら、これから先のクワガタ飼育のメインボトルにしようと思ってます。 前回の殺菌方法で、ペ〇チェユニットを使い、70℃~90℃の低温で長時間の殺菌方法では、完全に殺菌できていなかったようです。 ヒラタケブロックにアオカビがたくさん発生しました。ナメコブロックにも少し発生しています。 ヒラタケは、アオカビに勝ちそうで、発生していたカビ菌が減ってきています。ナメコはあまり強くなさそうなので、勝てるかどうか分かりません。 一度カビが発生したブロックをカビがなくなったからといって、ボトルに詰めなおすとカビが大発生します。 カビの発生したブロックは、そのままキノコを出させるか、袋に入れたまま幼虫を投入するか、どちらかです。 なので、今回は、またレンジで1時間半くらい加熱しました。 P.S 先日羽化しそうだったヘラクレス・オキシデンタリス♂5蛹は、羽化出来ませんでした。蛹のカラの一部が破けていましたが、仰向けのまま★になっていました。 非常に残念です。

2010.04.22

コメント(0)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス♂6号羽化

4月20日 ヘラクレス・オキシデンタリス♂6号蛹が羽化しました。 またまた羽化シーンを見逃してしまい、気が付いた時には後ろ羽を伸ばしきったあとでした。 ジャマな蛹の殻を取り除いてやると ひっしに立ち上がり、後ろ羽を乾かすような体制になり、じっとしていました。 5号蛹の方が小さいのに、大きい6号の方が先に羽化しました。5号も今日か明日には羽化しそうです。 2010・04・20 ♂4頭目羽化親♂F1 80mm以下? 親♀同腹F1 60mmくらい08・11・28-孵化 09・01・19-2令6g 09・01・31-9g09・02・18-18g 09・03・06-31g 09・03・24-48g 09・04・15-63g 09・07・12-76g 09・09・18-82g09・11・15-82g 10・01・03-89g 10・01・15-90g10・02・28-蛹化 10・04・12-人工蛹室へ移動-76g 10・04・20-羽化 130mm弱くらい 2月1日に800菌糸に入れていた国産オオクワ♂の2頭の菌糸が、完全にマット化していましたので、菌糸交換しました。 2頭共22gでした。前回は、19gと20gでした。 ヒマラヤヒラタケのボトルを待っていたのですが、間に合いそうにないので、しかたなく。 以前オオヒラタケブロックを作成していて、カビが生え失敗していたものが、カビよりも菌糸のほうが勝ったようで、一部のみカビがある状態のものに、2頭いっしょに入れました。 3令後期からの多頭飼育で大丈夫でしょうか?

2010.04.20

コメント(0)

-

ヒラタケ・ナメコ・ヒマラヤ短木栽培

昨日(4/18)のつづき 他のキノコは、畑の倉庫の中で、大きい発泡スチロール箱に入れています。 まず、ヒラタケは上部に乗せた種菌が発菌しています。気温が低いので、あまり早くは伸びないようですが、前回見たときの青カビらしきものも減っているようです。 次にナメコ。ナメコは下面のみ植菌しています。 一部のカシの木の側面に菌糸らしきものが伸びていました。ナメコ菌ならいいのですが。 また、クヌギ材の切断面の樹皮と辺材の間から1本に1~2個、菌の塊(1~2mm)のようなものが吹き出ています。真っ白ではなく、やや黄色がかった色でした。これもナメコ菌ならうれしいのですが、何者かわかりません。 それから、ヒマラヤヒラタケ。 これも上部に乗せた種菌は少しですが発菌していました。今のところカビは発生していません。 ドリル屑に埋め込んだ材の一部にも菌が取り付いていました。 ヒラタケのカビが心配ですが、概ね順調なようすです。 最後にシイタケを収穫して帰りました。前回の取り残しが多く、手のひらより大きくなったものが7~8枚ほどと、後は小さいものや、形の変なものばかりで、数量も少ないし、出荷しませんでした。自家消費します。 写真がないので文章だけで現すのは難しいです。携帯で撮っているので、パソコンに取り込めるようになれば、後日UPするかも。

2010.04.19

コメント(0)

-

原木しいたけ2010仮伏状況

4月18日 原木シイタケの仮伏の状況他を見てきました。 今日は珍しくデジカメを持参しました。いつもは現地(山の畑)へ行くときは、デジカメを持って行かず、写真は携帯で撮ったり撮らなかったりしていて、携帯の場合パソコンに写真を取込む術がなく、写真のないブログになっていました。 上の写真は、3月19日と26日に消石灰水に浸けてから植菌した低中温種の原木です。 早くも木口から菌糸が噴出しているものがあります。木口に黒カビが生えた質のよくないクヌギ材で心配でしたが、木口の黒カビはあまりシイタケ菌のジャマをしないようです。 しかし、このグループは植菌した後、ブルーシートで包んでいて、湿気が多いのか他のグループに比べ黒カビも元気いいみたいで、カビの菌糸と思われる綿埃のようなものがたくさん付いています。 こちらのグループは、3月17日と19日と22日と27日に植菌した低中温種です。消石灰水に浸けないで植菌したものです。 こちらも木口に黒カビが生えていて、黒カビの菌糸と思われるものが付いています。消石灰に浸けたものよりは少ないです。湿気が少ないからだと思います。 残念ながら、シイタケの菌糸紋はまだ確認できませんでした。 底面にはブルーシートはなく、地面に枕木(太い竹)を敷いて、その上に積み重ねて、ダンボール箱を平らにしたものを上部に敷き並べ、毛布を1枚かぶせ、さらにブルーシートを2重に掛けています。 もう1つは、3月7日と13日と28日に植菌した高温種のグループがあります。写真を撮ろうとしたら、電池切れで撮れませんでした。携帯では撮影しています。 こちらのグループでは、早くに植菌した質のいいコナラ材の数本に薄っすらと菌糸紋が見られました。コナラ材には、黒カビは発生していません。 こちらも、地面に枕木を敷き、原木を積み重ね、ダンボールを敷き、毛布を敷き、ブルーシート2重に掛けています。このグループは、日中は日が当たる場所に置いています。最高最低温度計を置いて温度を測っています。4月14日から今日18日までの間で、最高17度、最低9度でしたので、まだ気温が低いので、保温材を掛けたままでいいようです。25度を越えるようになれば、保温材を取り除く予定です。 今のところ、シイタケの仮伏は順調にいっているようです。まだ分かりませんが、消石灰水に浸けてから、植菌し、シートに包んでおくと、菌糸の伸長が早いように思えます。 消石灰水に浸けても黒カビは死なないことが分かりました。

2010.04.18

コメント(0)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス♂4号羽化

2月27日に蛹になっていた、ヘラクレス・オキシデンタリス♂4号蛹が羽化しました。4月15日~16日にかけて羽化したようです。 気が付いたときには、写真のような状態でした。 白目に見えますが、普通の黒目になると思います。前2頭共羽化したばかりはこんな目の色でした。 ざっと測定したところ120mmは越えていそうです。今の所最大です。 2010・04・16 ♂3頭目羽化親♂F1 80mm以下? 親♀同腹F1 60mmくらい08・12・01-孵化 09・01・19-2令4g 09・01・30-9g09・02・18-14g 09・03・03-27g 09・04・15-56g09・07・12-75g 09・09・01-78g 09・09・18-79g 09・11・15-80g 10・01・03-83g 10・01・14-87g10・02・19-前蛹70g 10・02・27-蛹化 10・04・16-羽化 120mm~

2010.04.17

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培4

4月14日 今日は、昨日に引き続き山の畑へ行ってきました。 昨日消石灰水から引き上げた梨の短木にヒマラヤヒラタケを植菌しました。大きい発泡スチロール箱に2箱できました。2箱目は、ずっと前に原木を切って短木にしていたカシの木が3本とクヌギが1本をいっしょに入れました。 まだ発菌が十分でない4月9日に植菌したばかりのブロックを崩し種菌とし、底に2cmくらい敷き、原木を並べ、昨日引き上げて水切りしていたブナオガを、保湿用に隙間に入れ、上部切口に種菌を乗せ、ラップをかぶせておきました。 エノキの細短木数本と、梨の短木1本(芯が枯れて何か分からない菌が取り付いているもの)は、中くらいの発泡スチロールに、水切りしていたドリル屑と、ブロックの種菌を混ぜ、その中に埋め込んでおきました。 一度カビが発生したドリル屑なので、発菌するか心配です。ゼロエミ式の消石灰水による消毒の効果の実験です。 昨日シイタケが、数は少ないですが、前日の長雨に濡れて大きくなっていたのですが、濡れている為収穫しませんでした。 今日収穫しましたが、開きすぎているものが多く、開ききっているものもありました。ザルに2杯分ほど収穫して実家に行き、袋詰めをすると、3袋しか売り物になりそうなものがありませんでした。無人販売所へ置いておきました。 残りは、今日は天気がよさそうなので、軸を切り、干してきました。 帰宅し、今度は昨日殺菌したオガ粉の処分です。ヒマラヤヒラタケを植菌するつもりで殺菌したのですが、種菌の1本目が昨日なくなってしまいました。 冷蔵庫に保存している2本目を開封してもよかったのですが、一度開封すると長持ちしないような気がして、ヒラタケのブロックを崩し、増量ボトルを作成することにしました。 3月30日に作ったブロック(梨短木に植菌する為に作ったものの残り1個)が、程よく発菌していて、これを4倍に増量することにしました。 容器は、3000ビンが2本あり、足らない分は、100均に行って1900の円筒状のタッパーを4本購入してきました。 昨日はナメコで今日はヒラタケです。昨日と同じような手順で増量しました。 3000ビンの2本目は、8割ほどしか入っていませんが、用意したボトルで全部詰めることができました。 1900ボトルの蓋をカッターで2cm角くらいの穴を開け、ビニールテープでタイベスト紙を貼り付けました。また、丁度大きさがピッタリでしたので、不要になったCDを中蓋としてオガの上に乗せています。乾燥防止に少しは役に立つと思います。 もう置く場所がなくなりそうです。

2010.04.16

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培3

4月13日 午前中 消石灰水に浸けている原木及び、オガ屑を引き上げに、山の畑へ行ってきました。 オガ屑の水切りの為、ネットをぶら下げ、ゴミ袋をかぶせてきました。 原木を引き上げ、発泡スチロール箱へ入れ、倉庫内部へ運んでおきました。大きい発泡スチロール2箱と少しを倉庫に残し、発泡スチロール箱1個分の原木を自宅に持って帰りました。明日山へ行ってヒマラヤヒラタケを植菌しようと思います。 午後から、またブナ生オガと米ヌカを混ぜ、昨日と同じ方法で3袋殺菌しました。 殺菌しながら、昨日殺菌したものが3袋残っていますので、植菌しました。 1袋目は、以前3月5日にナメコのブロックを作っていたものがあり、そのブロックを倍増し、ボトルに詰めました。 場所はトイレ(笑)で、タライにブロックを半分崩し、殺菌済のオガを半分入れ、よく攪拌し、ボトルへ詰めていきました。 1400x2本と800x4本出来ました。最後の800は、少し足らず、9割ほどになってしまいましたが、まあいいです。 2、3袋目は、ヒラタケ(冬しめじ)の種菌が残っていたので植菌しました。 これで、昨日のナメコと今日のヒラタケの種菌はなくなりました。種菌はなくなったのですが、底の種菌を少し残し、種菌を少しほぐし、種菌ボトルへ殺菌済オガを入れ、攪拌し、底をたたいて詰めておきました。 この方法で種菌が再生しますが、完全殺菌出来ていないと種菌としては使えません。菌再生の様子を見て、キノコを生やす予定です。 今日山から持って帰った原木には、ヒマラヤヒラタケを植菌しました。 梨短木2本は、底と上面に植菌し、エノキ短木の束2袋は、周りをヒモで縛った後上から種菌を振りかけ、揺すって底の方に落とし、もう1度上から種菌を振りかけて、少し押さえておきました。 梨短木1本と、エノキ短木の3本の束には、普通のビニール袋へ入れ、植菌した後、空気を抜いて、袋を2重にしておきました。 完全密閉すると、菌の廻りが速くなるということが、某HPにあったのでやってみたのですが、前回は結果がでなかったので、もう1度実験してみます。

2010.04.15

コメント(0)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス♂3・5・6・7号蛹

4月12日 ヘラクレス・オキシデンタリスの♂3号蛹のようすが、変なので、掘ってみました。蛹の色が、黒くなってから、なかなか羽化せず、全然動かなくなり、4~5日たちました。 掘り起こすと、やはり★になっていました。蛹の殻が破れてなく、中では角や、足などは、乾いて硬くなっていました。羽化直前で息絶えたようです。マットの水分が少なかったのかもしれません。 他の蛹が心配になり、人工蛹室へ移動することにしました。 ♂5号です。ついでに蛹の体重測定をすると、67gでした。幼虫時の最終体重が、81gでしたので、14g減です。 ♂6号です。76gありました。これも14g減でした。 ♂7号です。51gでした。 3頭共人工蛹室へ移動しました。7号の蛹室は、スマトラに使っていたもので狭そうです。でも角が短いから大丈夫でしょう。 羽化が楽しみですが、♀がいません。どうしよう。

2010.04.14

コメント(0)

-

ナメコ菌床ブロック作成

4月12日 菌床ブロック用に、生オガとヌカを混ぜ、水分調整し、耐熱培養袋へ入れ、レンジで加熱殺菌しました。 1個目は、いつものように1時間半くらいかけてレンジで殺菌(15~20分おきにあたためスイッチON)し、2個目からは、レンジの加熱時間30分くらいにして取り出し、ペ〇チェユニットのテスト用の保冷箱(約25リットル)へ入れ、6アンペアユニットにて加熱しました。 ユニットで加熱すると、90℃くらいに温度があがりました。(タイプによって温度は違います) しかし、培養袋を3個入れると、端の方では70度くらいに下がっていました。 順番に箱の中に3個入れ、2時間くらい加熱し、最初の1個を取り出し、4番目を入れ、また30分後に2番目を取り出し、5番目を入れました。 その後は、2時間くらい加熱し、スイッチを切り、保温箱に入れたまま冷ましています。6時間たっても箱の中は50℃くらいあります。今日は全部で6個殺菌したことになります。 こんな方法で殺菌できているかわかりませんが、電子レンジより電気代が安いかな?と思ってやってみました。 最初の1個が冷めたので、ヒマラヤヒラタケを植菌しました。 保温箱から取り出していた2個は、夜中に、ナメコを植菌しました。 ナメコ菌は、菌の廻りが遅く、殺菌出来ていないと、カビにやられる危険があります。ナメコ菌が、ちゃんと廻れば、この方法でもいけるのではないかと思います。 ナメコで菌糸ボトルを作り、国産ヒラタ他に使ってみようと思っています。まだ幼虫はいませんが、産卵セットを組みました。

2010.04.14

コメント(0)

-

スマトラアチェ菌糸交換

スマトラアチェ♂2頭の菌糸を交換しました。 37gと36gでした。 我家のスマトラアチェは、09・03・01某ショップにて、2令幼虫3♂、2♀を購入し、全て羽化しました。♂は、88~82mm、♀は43~2mmでした。 ♂88mmとペアリングして、1♀は首チョンパ、もう1頭の♀で、産卵成功。 何頭いるか忘れましたが、10頭以内です。その内の2頭の♂が、菌糸を喰い上がってましたので、交換しました。 09・12・21に初令で、3倍増の自作オオヒラタケ800ボトルに投入していました。3.5ヶ月引っ張って、この体重です。800でよく大きくなったのか、大きくなれなかったのか、よくわかりません。もっと早くに交換するべきだったんだと思います。 1頭は、1400オオヒラタケボトルへ、もう1頭はヒラタケ3000ビンへ投入しました。ヒラタケ3000ビンは、ギラファを投入していたものなのですが、暴れて、上に上がってくるばかりなので入れ替えたお古です。 他のアチェ幼虫(何頭いるか把握してない)も交換しなければいけないのですが、菌糸ボトルがありません。ヒマラヤヒラタケで菌糸ボトルを作っている(まだブロックに植菌したばかり)ので、それを使う予定です。1ヶ月以上先になりますが、間に合うのか? メスは、すでに蛹室を作っているものが1頭います。1本羽化になりそうです。 ♀が羽化したら、♂親は健在なので、もどし交配でもしようかな? なんだかいいかげんな飼育になってしまい虫達に申し訳ないです。

2010.04.13

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培2

4月10日 ヒマラヤヒラタケ栽培の為に、山の畑へ行ってきました。 まず、4月6日に消石灰に浸けていたプールの水を抜き、また水を入れ、消石灰を入れました。この原木の3度目の浸水です。まだ残っていたエノキ原木も短く切断し入れておきました。 次に、シイタケを植菌したときのドリル屑を成虫の管理用にとっておいたのですが、青カビが発生してしまって、天日で乾燥させていました。時間が少なかったので、完全には乾いていませんが、今回一部を流しの三角コーナー用の網へ入れ、発泡スチロール箱に、消石灰水を作り浸け込みました。同時にブナ生オガを洗濯ネットへ入れ、浸けておきました。 ドリル屑は、水を切って、別の箱へ入れ、ヒマラヤヒラタケを接種しようと思っています。参考にさせてもらっている某ブログのゼロエミ式を試そうと思っています。 ブナ生オガは、上記原木にヒマラヤヒラタケを接種し、その保湿用に原木の隙間に入れようと思っています。うまく水が切れないかも知れないですが、やってみます。 先日仕込んだヒラタケの原木の様子を見てみると、上に乗せた菌が少しですが発菌しています。しかし、一部に青カビらしきものが出ているものもありました。青カビを発生させない為に注意してやっているつもりなのですが、なぜでしょう。しばらく様子をみて、ダメならやりなおしになるかも知れません。 ナメコの方は、あまり変化が見られませんでした。水を少しかけておきました。 後は、ユニット用のコンパネとスタイロを貼り合せたもの8個を切り揃えてきました。 それと、シイタケが少しあったので、収穫してきました。カゴに1杯分くらいで、手のひら以上に大きくなったオバケシイタケも1つありました。 帰ってから、実家に行き、袋へ詰めると3袋出来、無人販売へ。半分くらいは売り物にならず、実家に置いてきました。久々に出荷しました。

2010.04.12

コメント(0)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス♂7,8号

ヘラクレス・オキシデンタリスのまだ蛹になっていなかった幼虫が2匹残っていました。2匹共、外から見えなくなってしばらくたちますので、もう蛹になっているだろうと思って、掘ってみました。 1匹目、今だニョロで、蛹室も作らず丸くなってじっとしていたようです。 前回(1/15)に、86gだったので、体重はほとんど変わってませんでした。 古いマットは全て国産カブトに使ってしまったので、新しいマットに交換しておきました。マットがサラサラしていて、蛹室が作りにくいかもしれません。 2匹目、前回の交換時にもうそろそろ蛹になるだろうと思い、古いマットを堅めに詰め、3000ビンに入れておいたものです。 一時期蛹室を作っているように見えたのですが、移動したようで見えなくなっていました。 掘ってみると蛹にはなっていましたが、みごとな短角でした。胴体がデカかったので、大きい♀かと思い一瞬喜んだのですが・・・・・・・ 前回の交換時のメモがなくなっていて、最終体重が分からないのですが、割と大きい幼虫だと思っていたのに、残念です。 2匹共無事成虫になってくれる事を祈ります。

2010.04.11

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培1

待っていた種菌が今日(4/9)朝一番で届きました。月曜日に入金して金曜日到着とは遅いです。 もう一つ ブナ生オガ50Lx2箱です。これは、月曜日の夜に振り込んだので、火曜日の朝一に入金になっているはずです。金曜日の10時頃到着しました。 以上2点が到着したので、早速先日消石灰に浸けておいたエノキ原木の束に植菌しました。一度消石灰水を入れ替えて、昨日水を抜いておきました。 つづいて、ブナ生オガのみ水分調整し、1400ボトルに詰め、ブナ生オガと先日作った梨のチェーンソー屑とを半々に混ぜ、水分調整し、800ボトル2本に詰めました。 これら3本に、無添加・無殺菌のままヒマラヤヒラタケ菌を接種しました。 新鮮な生オガなら廻ると思うのですが、ブナオガの鮮度は分かりませんので、失敗するかもしれません。 次に、ブナ生オガに米ヌカ約10%添加して、水分調整し、耐熱培養袋へ入れ、レンジで加熱しました。加熱は、あたためスイッチを押すと、蒸気が出だすと自動で止まるので、15分~20分おきにあたためスイッチを5~6回入れ合計1時間半くらい加熱しました。 同じようにしてブナオガと梨オガと米ヌカの配合を変えて5個つくり、レンジで加熱殺菌しました。 5個も作ると時間がかなりかかりますので、最後の2個は容量が少なかったので、2個一度にレンジへ入れ加熱しました。 それらを冷ました後、ヒマラヤヒラタケを接種しました。今回は、1袋に約30mlくらいのほぐした種菌をいれ、袋をフリフリしてよく攪拌し、100均のパンケースに袋ごと入れ、袋の上から押し固め、棒で1.5cmくらいの穴を5ヶ所開け、約20mlのほぐした種菌を上から振りかけ、少し押さえて袋を輪ゴムで閉じて、納戸のタンスの上に置いておきました。 植菌した場所は、今回もトイレで行いました。アルコールを室全体に振りかけ、用具と手をアルコール消毒して行いました。 ヒマラヤヒラタケは、菌の勢力が強く、雑菌に強いということなので、成功することを期待しています。 いままでは、Cタケ以外(ヒラタケ2種・ナメコ)はこのような方法で成功しています。 Cタケは、米ヌカを入れずに生オガのみなら時間はかかりますが成功しています。

2010.04.10

コメント(0)

-

国産カブトマット交換

先日国産カブトのマットの交換をしました。 我家には、2系統のカブト幼虫がいて、赤系と黒系です。 赤♂は角が折れていたのですが、82mmもあって、角が折れていなければ85mm以上ありそうな個体でした。 黒♂は、78mmでしたが、頭角の開いた部分が非常に大きく、20mmもありました。 しかし、どちらも♀がワイルドだったので、違う♂の子供かもしれません。というか違う♂の可能性の方が高いと思います。 黒系の♀幼虫は、20匹くらいいて、大ケース2つに分け、室内に置いていました。 庭の一部にマットを捨てるところがあるのですが、そこに持っていってひっくりかえし、次男に幼虫を拾わせました。マットは外国産カブトや、クワガタに使用した廃マットを残しておいたものや、クワガタの菌糸カスを大ケースに入れ、混ぜてつくりました。 黒系の♀幼虫は、16匹いたようで、8匹づつ2ケースに入れておきました。 赤系は、20数匹を1つの衣装ケースに♂♀分けずに入れていました。 衣装ケースをひっくり返し、次男に幼虫を拾わせると、赤系の幼虫は20匹いました。 衣装ケースに、残りの廃マットを入れたのですが、全然足らず、急遽今捨てたマットを入れ足しました。 捨てたマットを入れていると、幼虫が3匹ほど出てきました。拾い落としのようですが、どちらの系統か分からないので、そのままリリースしました。 ここのマット捨て場には、昨年国産カブトを飼っていたときのマットも捨てていて、掘り返すとカブト幼虫がたくさん出てきます。ミミズもたくさんいるので、無事羽化するかはわかりませんが・・・・・・・・・ 以上が先日のマット交換で、今日は残っている黒系の♂のマット交換をしました。 黒系の♂は、24匹おり、800のボトルに単独で飼育しています。 この800ボトルは、昨年安売りの菌糸ボトル1箱24本入りを購入していたボトルで、キノコ栽培を繰り返した中古ボトルで、真っ茶色に替わっている汚いボトルです。1本¥80以下でした。 交換しようと出してみると、なんと蛹室を作っているように見えます。ボトルが汚いのでよくみえません。全部チェックしてみると、蛹室を作り、前蛹のようなものが15匹もいました。1匹は蛹のような色をしています。 温室の箱の上の手の届かないところへ置いていたので、暖かかったのかもしれません。♀ケースも同じ室内のやや低いところに置いているのでまだ前蛹になりそうにはなかったのですが。 9匹はまだのように見えたので交換してみました。昨日マット交換した外国産マットをフルイに掛け、フンを取り除いていたマットを使用しました。途中でマットがなくなったので、3匹は新しいネ〇チャーマットを使用しました。 前回1/7に交換してから軒並み体重が3~5g減っていました。最高で36gでした。 このぶんだと、5月に羽化ピークを向かえそうです。

2010.04.09

コメント(0)

-

ヘラクレス・ヘラクレス マット交換

注文していたカブト用マットが届いたので、早速外国産カブトのマット交換をしました。マットはネ〇チャーマットを使用しています。 まず、ヤヌスヤヌス これは、昨年11月にプレゼント企画にて3令ペアで頂いたものなのですが、♀の方が今年3月に★になってしまいました。2~3回交換したのですが、拒食ぎみだったようで、フンもほとんどなかったです。頂いたときから体重も増えていませんでした。 この♂もあまり体重が増えていませんが、少しづつ大きくなっているようです。 2008年10月孵化なので、まだまだ羽化までかなりかかりそうですが、見た目黄色くなっています。 次は、某ショップで今年の正月セールにて購入したヘラヘラ幼虫です。 購入時は2令で、3♂・3♀で購入しました。 3個の4.5リットルタッパーに、それぞれ2♀、1♂1♀、2♂と分けて入れていました。 1ケース目、2♀です。 38gと43gでした。そのまま4.5リットルタッパーで2頭飼いです。 2ケース目、1♀49g・1♂54gでした。そのまま4.5リットルタッパーで同居させました。 3ケース目、2♂です。58gと62gでした。ケースの中はフンだらけで、交換が遅かったようです。 1頭づつ4.5リットルタッパーへ入れておきました。 ヘラヘラは順調に大きくなっているようでよかったです。購入時に小さいプリンカップに入れられ、しばらく店頭にあったので、あまり大きさは期待していませんが、なるべくなら大きくなってもらいたいです。

2010.04.08

コメント(0)

-

ヒマヤラヒラタケ栽培の予定

昨日(4/5)ヒマラヤヒラタケのオガ菌を注文しました。 ネットで検索しても前から知っていた「キ〇ックス」しか見つからず、遠いので送料が高いですが仕方なく電話しました。ついでにマイタケも1本買ってみようと思っていたのですが、マイタケは品切れだそうで・・・・・FAXで注文してくれとのこと。 早速PDFファイルのファックス用紙をプリントアウトして、記入中に気がかわって電話では1本と言っていたのを2本にして送りました。 小1時間くらいして折り返しの電話があり、送料が¥1200とのこと。種菌1本より高いです。ネットバンキング郵便振替で即振り込みました。 只今到着を待っているところです。早ければ明日(4/7)には到着すると思います。 もう1つ、ネットでブナオガを検索していたら、「奈良オオク〇センター」でお試し価格(半額)で販売しているのが見つかり、100リットル注文しました。午前中に注文メールを出したのに、受付メールは午後7:30でした。 これもネット郵便振替にて振込み、いつ頃到着するか不明です。今日現在(4/6-24時)確認のメールも来ていません。 種菌と生オガで、クワガタ用の菌糸ボトルをたくさん作成する予定です。もうそろそろ菌糸交換しないといけない幼虫がいるのですが、間に合うか?今後の菌糸ビンはヒマラヤヒラタケメインでやろうと思っています。 一般に販売されているオオヒラタケ菌糸ビンに使われている菌糸は、ウスヒラタケか、ヒマラヤヒラタケが多いようです。オオヒラタケという名前のキノコも存在するのですが、クワガタ用の菌糸とは違うようです。 また、ヒマラヤヒラタケは、菌の勢いが非常に強く、雑菌にも強いようなのと、ヒラタケと違い発生温度が巾広く、高い温度でもキノコがよく出るようです。 クワガタ飼育には、キノコが出ない方がいいのですが、キノコも栽培したいので・・・・・・・ ヒマラヤヒラタケの菌床ブロックを購入してもキノコは出るとは思いますが、クワガタ用ではなく、食用の種菌に拘りたくて種菌メーカーのものにしました。 今日(4/6)山の畑へ行ってきました。 残っていた梨原木(形の悪いもの等)約20個ほどあり、ブルーシートに包んでおいたのですが、一部昨年伐採の芯の部分が枯れているものの枯れている部分に何者かの菌が吹き出ていました。 何者かの菌に犯されていたようで、消石灰に2~3日浸けたくらいでは死ななかったようです。 これらの原木には、ヒマラヤヒラタケを接種しようと思っています。種菌が来るまでもう1度消石灰水プールを作り、浸けておきました。 それと、前(3/29)雨のため途中で止めた梨原木の粉砕をやってきました。約10リットルくらいはできました。 今日は天気がよく外で作業をしていると、暑くて、肌着の上に上着を着て作業しました。上着がないとオガクズだらけになるもので。

2010.04.06

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培6

4月2日 3月29日に消石灰水に浸けていた梨の短木を引き上げに、山の畑に行ってきました。 形のいいものは、大きい発泡スチロール箱に9本~11本入れ、5箱出来、屋内に置きました。形の悪いものなどは、十数本ブルーシートに包んでおきました。 ミカンネットへ入れ浸けこんでいたチェーンソー屑は、5袋共1本の針金に串刺しし、吊るして、ゴミ袋を下から被せ、上の口を紐で縛り、下に水が溜まるので、小さい穴をあけておきました。 4月3日 植菌しに行きました。3月30日に梨オガに接種したヒラタケ菌を使います。 まず、カラの発泡スチロール箱をアルコール消毒(最初の2箱のみで、あとの3箱は引き上げた原木が入っていた箱でしたのでアルコール消毒はしていません。サッと水洗いしました。)し、培養中のオガ菌を底に2cmくらい敷き、昨日水から上げていた梨原木をオガ菌の上に並べていきました。 次に、隙間に水切りしておいたチェーンソー屑を1袋入れましたが、1袋では足りませんでした。保湿目的なので少なくてもいいかと思っています。 それから、原木の上面にオガ菌を乗せ、少し押さえて木口全部が隠れるようにし、その上をプチプチをカットしてオガ菌に密着させ、蓋をして完了。最初は薄~いゴム手袋をはめていましたが、はめたりはずしたりで破けてしまったので、途中からは素手で植菌していました。 これらを5箱作成し屋内に置いておきました。 オガ菌は、2袋(6~7リットル)持って行きましたが、5箱で全てなくなりました。 うまく廻ってくれればいいのですが。 ブルーシートに包んだ形の悪いものは、植菌できませんでした。

2010.04.05

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培5

ヒラタケ菌を植えて実験中のカシの木短木の1ヶ月後の様子です。 3月11日 前回3月11日から比べると、菌の勢いが弱くなったようで、色が黄味がかってきています。 左は、生木になにもせずに下部にのみ植菌したもので、全体的にあまり伸びてません。 右は、消石灰水に浸けた生木の下部にのみ植菌したものです。どんどん伸びて行ったのですが、途中で止まった感じです。 右の木の上部にカビかコケのようなものが出てきて、緑色に変わってしまいました。この切り口は、頂いたときの切り口だったので、こうなったものと思われます。消石灰水に浸けても、殺菌出来ていなかったようです。 それが原因で、菌糸が上まで伸びて行かないのではないかと思われます。 しかし、右と左の菌糸の伸び方は、明らかに右の消石灰に浸けたものの方が速く伸びることがわかりました。 また、途中まで、密閉していたのですが、伸びなくなったので、ティッシュでフィルターをつくりました。が、あまり変化はみられませんでした。 こちらは同じ日に消石灰水に浸け、同じ日に接種し、フィルター付き培養袋へ入れ、途中まで室温で、途中から温室に入れていたカシの木です。 下部のみ接種しようとしたのですが、上部にも少し落ちてしまい、そのままにしていました。上部にも種菌があったとはいえ、全体に菌糸が廻っています。 これらとは別に、クヌギの木で、室温で、消石灰水に浸けたものと浸けなかったものもありまして、浸けたものは薄っすら全体に菌糸幕が張っていて、浸けなかったものは、接種した下部のみ菌糸が少し伸びている状態です。 1ヶ月でこのように差がでました。この結果、原木を消石灰水に浸けることは有効であり、当初は密閉状態でも廻っていきましたが、最後まで廻るかどうかは不明。両木口に植菌することも有効である、と言えます。 消石灰水に浸けると、原木の表面に付いている雑菌が死滅し、その後に接種されたキノコの菌が、雑菌にジャマされることなく、伸びていけるのではないか?と考えています。

2010.04.04

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培4

4月2日にエノキの残っている枝の皮を剥き、もう1袋消石灰水に浸けました。 今度は、培養袋に短木を詰め、後から消石灰水を入れました。袋が膨れてしまうので、100均で購入した食パンケース?に入れています。 2~3日後に排水し、袋をのりビンの上に逆さまにしておいて、水を切ろうと思います。その後植菌する予定です。ヒラタケにするか、ヒマラヤヒラタケの菌を購入して植菌するか、迷っています。 他に買うものもないので、ボトル1本に送料がもったいなくて。マイタケ菌でも買おうかな? 3月30日に消石灰水に浸けておいたエノキの短木。4月1日に水から上げ、培養袋へ入れ、バラケないように紐で縛って、袋の口を輪ゴムで軽く止め、ビンの上に逆さまにして、水を切っていました。 その短木に、4月2日にヒラタケ菌を植菌しました。 上から振りかけ揺すって底に少し溜めた後、もう一度上から種菌を振りかけ上部に残すようにしました。が、上部にはあまり残ってないようです。 2袋作成し、温室に入れました。 こんな方法でうまくいくのか?

2010.04.03

コメント(0)

-

ヘラクレス・オキシデンタリス♂2号羽化

2010・04・02 ♂2頭目羽化親♂F1 80mm以下? 親♀同腹F1 60mmくらい08・12・11-孵化 09・01・30-7g 09・02・18-14g09・03・05-18g 09・04・13-49g 09・07・12-66g09・09・18-66g 09・11・15-70g 10・01・03-75g10・02・13-蛹化 10・04・02-羽化 110mm~120mm 1号羽化から1ヶ月以上空いての2号羽化です。 1号はすでに後食開始しています。 裏返して見ていませんが、完品だと思います。小さいですが。

2010.04.02

コメント(0)

-

潮干狩

3月31日 今日は月末ということで、バタバタしておりましたが、子供(次男今年から小6)と潮干狩に行く約束をしていました。今日の潮は、夕方5時半頃に干潮になる潮で、潮干狩に丁度いい潮なので、天気がよければ行くことにしていました。 3時頃に家を出発することにしていました。子供は、朝から隣の子と遊んでいまして、その子も一緒に行っていいか?というので、連れていくことになりました。 毎年この時期に行っています。あまりたくさんは採れませんが、子供は海遊びが楽しいようです。 昨年は少し採れましたが、一昨年は全然採れず、その前の年は結構採れました。3年前から行き出した場所です。今年はどうでしょうか? 家から車で40~50分くらいで現地に到着し、海までかなり降りて行きます。砂浜があり、その先のゴロタ石のたくさんあるところがポイントです。 平日だというのに、人が結構います。 最初子供たちも一生懸命掘っていましたが、なかなかありません。これは今年はハズレの年だと思いました。場所をあちこち移動しながら掘っていきましたが、ほんの少ししか採れません。 子供たちに、採れないので奥の方に行ってワカメでも採って来てと言って一人で掘っていました。結局2時間くらいがんばって掘りましたが両手に乗せられるくらいしか採れませんでした。 子供たちはワカメをバケツに2杯採ってきてからは、あっちへ行ったりこっちへ来たりして遊んでいました。 暗くなる前に止め、帰ってきました。 たくさん取れればまた潮のいい日に行くでしょうが、今年はもう行かないか、別の場所に行くかですが、いい場所を知りません。 1年ぶりに潮干狩に行って、2時間しゃがんでゴロタ場を掘ったので、右手がだるく、腰がいたいです。筋肉痛になるかも。 帰りに海水をくんで、砂出しし、次の日に酒蒸しにしてたべました。この時期のアサリが一番うまいと思います。

2010.04.01

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培3

3月30日実家に用事があったので、午後行きました。 ついでに、以前聞いていたエノキを伐ってほっているということを思い出し、見てみることに。 実家の裏の畑の脇にあり、幹は随分前に伐採されていたらしく、伐り株からの脇芽を伐ったようです。脇芽なので、結構細いです。一番太いところでも6~7cmくらいしかありません。 どうしようか迷いましたが、細い枝を束ねてヒラタケを植菌してみようと伐ったまま置かれている枝の使えそうな部分を伐りだして持ち帰りました。 量はあまりなく、細いものから樹皮をカッターで剥がし、18センチくらいに切断しました。 木の横から、5mmくらいの枝が10cmくらいの間隔で生えていて、それは伐採地で取り除いていたのですが、その枝の根元の樹皮は剥がしにくいので、剥がし易いところのみはがしました。 のりビン(古い大きいビン)に消石灰水を作り浸けています。 培養袋に2袋分になるように短く切りましたので、皮剥きした残りは家の外で、バケツに消石灰水を作り浸けました。 3日くらい浸けて、1日影干しし、ヒラタケ菌を植菌しようと思っています。 原木の残りはどうするかまだ決めていません。車に積んだままです。 3月29日に梨の木を粉砕して作ったチェーンソー屑に、30日に米ヌカを混ぜ、水分調整して、耐熱培養袋へ入れ、電子レンジで殺菌(今回は1時間30分くらい時間をかけました)、夜中にヒラタケ種菌を混ぜ、押し固め、温室に入れています。 31日 約24時間後の写真ですが、混ぜた種菌は発菌しているようです。うまく廻ってくれればいいのですが。 これは、先日29日に伐って消石灰水に浸けている梨の短木に植菌するためにつくりました。2~3日後に植菌する予定なので、菌が廻っていない状態での植菌になると思います。 普通は、短木にカットしたオガ屑と米ヌカと種菌と水を現地で混ぜ合わせ、短木の断面に1cmくらい塗りつけ、もう1本の木を上に乗せ種菌をはさんでガムテープで種菌の周りを巻き、2本1組でsetするようです。 しかし、もう4月で雑菌がうようよ飛び交っているでしょうから、現地でやると雑菌が種菌に入り込みそうなので、室内でブロックを作りました。 何度もアオカビにやられてますから、現地でやるのは怖いんです。

2010.03.31

コメント(0)

-

ヒラタケ短木栽培2

昨日(3/29)になりますが、山の畑に梨の木を伐りに行ってきました。 この梨の木は、私の母親が作っているもので、年々数を減らしているんです。今年は10本、すでに母親が幹だけ残して枝を全て伐っています。その幹の部分にヒラタケを植菌しようと思い伐ることにしました。 梨畑は、棚になっていて、幹の部分はやく60cm~100cmくらいで、直径はだいたい12~15cmほどのものです。 まず実家によりキャプタイヤ(電気コードリール50m)を借り、現地にあるもう1本のキャプタイヤ(50m)とつないで、小屋から引っ張り、電動チェーンソーで伐りました。 今年伐ったものが10本と、昨年枝を落としていたものが数本、もっと前のものが数本ありました。この際全部伐ってきました。 昨年のものは、まだ生っぽく重かったので、原木に使えそうです。 もっと古いものは、根元にカワラタケがびっしり生えているものが2本、その他のものもカワラタケが少し生えていたり、朽ちて軽かったです。カワラタケの生えているものは、虫も入ってなく産卵材として使えそうでした。使えそうな部分を今度玉伐って持って帰ろうと思っています。 まず、先日作った水槽に今度はシートを3重にして水を入れ、消石灰を入れました。今年の分の1本を残し、玉(15cmくらいにカット)伐って水槽に入れていきました。 次に、昨年の分を伐って行ったのですが、下から半分くらいのところから芯の部分が枯れて色が変わっている部分が現れだしたので、枯れていない部分のみ玉伐って、後は自然に朽ちるよう放置しておきました。 玉伐ったチェーンソー屑をミカンネットに詰め込み、これも水槽に浸けておきました。 それから、今年の分1本残していたものを、チェーンソーで皮をはがし、粉砕していきました。皮の屑は捨て、辺材部分の新鮮なオガ屑をつくりたかったのです。 これが思ったより大変でした。チェーンソーアートをしているようにチェーンソーを動かし、少しづつ削っていきました。予定の2/3くらい終わったところで、雨がポツポツと降り出してきたのと(電動なので危ない)、非常に疲れましたので、途中ですが片付けました。 このオガ屑は、ヒラタケの種菌を増やす為に使う予定です。増やした種菌で、今日伐った短木原木に植菌しようと思っています。 消石灰水には3日後くらいに引き上げて、雑菌に触れないように1日影干しし、その後に植菌する予定です。 うまくいくかどうか?

2010.03.30

コメント(1)

-

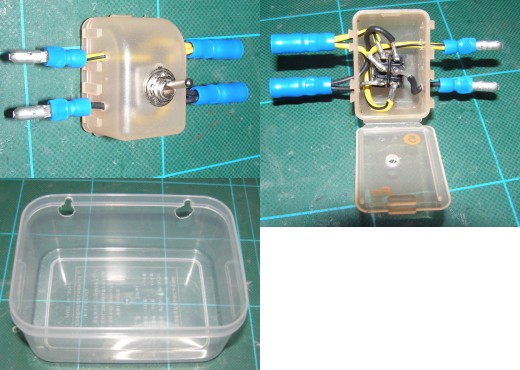

ペ〇チェ冷暖房ユニット作成3

ペ〇チェユニット完結偏です。 冷暖房の切替スイッチと結露受タッパーです。 スイッチは、トグルスイッチというスイッチで、ON-OFF-ONと切替できるものです。秋葉原の秋月電子通商の通販でペ〇チェ素子と一緒に購入しました。 スイッチにコードをハンダ付して、100均のメディスンケースに穴を開け、配線し、ギボシ端子(100均)を取り付けています。スイッチ自体は安いものなのですが、かなり手間が掛ります。 結露受タッパーも100均で3個1セットで売っているものに、ドリルで穴をあけて、ビスに引っ掛けるようにしています。 スイッチを外部側にビス1本で取り付け、絶縁の為にビニールを2重に貼っています。 結露受35mmのビスを2本、頭を5mmくらい残してネジ込みタッパーを付けます。 アルミテープ(厚0.45mm)で水切を作り、貼り付けます。 これで完成です。 完成品をテストBOXにセットして、暖房の試運転をします。外気温+60℃以上上がりました。良好です。あまり温度が上がりすぎると、ペ〇チェ素子が破損してしまいますので、耐久テストも兼ねています。 つづいて冷房に切替てスイッチのテストを行います。 完成写真を撮り、出品します。 終わり

2010.03.29

コメント(0)

-

原木しいたけ2010植菌7

今日もシイタケの植菌に行ってきました。 午後から3男を連れて行きました。 消石灰に浸けていた残りの13本に、高温種を植菌しました。 消石灰に浸けて、水が漏れていたので、何時間かしか浸かっていなかったと思いますし、水がなくなってから10日以上経過しましたので、消石灰に浸けた効果はもうないと思います。 作業の途中にやはり、3男が、ジャマをしにきます。車のドアをあけてとか、鼻水が出たとか、あまりかまってもいられないので、ほっといていると、「お父さんドア開けて~」と泣き声で言っています。 近づいてみると運転席のドアに右手親指の爪の付根あたりを挟んでいます。 すぐにドアを開け、指をみてみると爪の中が赤くなっていますが、外部には血は出ていないようです。しばらく井戸水を指にかけ冷やしてやりました。 内出血しているようですが、たいしたことはなさそうですので、車に乗せて待っているように言うと、泣きながら車にのっていました。 全部の木に穴を開けていたので、今日中に菌を入れてしまわねばならないので、作業を続行しました。 しばらくすると、眠っていました。 いそいで作業を終わらせ片付けていると、起きました。指をみると腫れてもなく大丈夫そうです。 帰りの車では、なにもなかったかのようでした。 やはり、3才児ですので、ほっておくとダメですね。

2010.03.28

コメント(0)

全118件 (118件中 1-50件目)

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 岡山道中2024(2)倉敷を歩く1

- (2025-11-28 17:45:35)

-

-

-

- 何か手作りしてますか?

- 良いお天気だというのに・・・・ミシ…

- (2025-11-28 23:04:10)

-