[観劇記] カテゴリの記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

ソ連の楽しみ

滞在中のある夜、マリインスキー劇場へ出かけました。バレエ『シュラレ』を観るのです。マリインスキー劇場のサイトより1950年の作品を復活させた、今シーズンの目玉の一つだったようです。劇場サイトの紹介文を斜め読みすると、タタールの民話がもとになってる、とか、鳥が出てきてどうこう、とか書いてあるんだけど、どういうバレエなのかな?幕が開いて繰り広げられたストーリーをものすごく雑駁に説明すると…(ちゃんとしたあらすじに興味がある方には、 JIC旅行センターのレビューのページをお勧めします。)不気味な森の奥で、悪い鳥シュラレが白鳥な乙女の翼を隠してイケズしまくるのを人間の若者が救い出し【第一幕】、若者は乙女を村に連れ帰って地元総出の結婚式を繰り広げるのだけれどもとりあげた翼をダシにシュラレが乙女をさらったので【第二幕】、若者は森に取って返してシュラレと闘って勝ち、乙女は真に若者を愛して、焼け落ちる森に翼を捨てて手に手をとって村へと帰るのであった【第三幕】。待て待て、これって、プティパ「白鳥の湖」+フォーキン「火の鳥」をタタール風味でお届けって感じじゃない!?古典の刷新って、こういうことだろうか…とつぜん民族的要素が投入されるあたり、50年代的大人の事情(「諸民族の友好」みたいな)があったのだろうか…とかなんとか、あれこれ勝手に考えたくなるおもしろいソ連バレエでした。これは独特の雰囲気だから、海外公演には持ち出されないだろうなぁ。もっとも、二幕目の婚礼シーンは圧巻の華やかさで、幕が開いた途端、客席から歓声と拍手が。本国でしか見ることのできないような、ソ連時代から受け継がれたロシア人の楽しみがあるということでしょうか。同じように感じたのは、数日後に行ったジャズクラブです。左側がステージ、右側がグループごとにテーブルを囲んでいる聴衆です。芸歴ウン十年だというダークダックスを彷彿とさせる老齢のジャズメンたちが登壇し、賑やかだけど穏健な音楽が演奏されます。ホールの後ろはダンスフロアになっているのですが、ぴちぴちの皮ズボンをはいた劇場専属ダンサーはなぜか70に近いようなおじいさん。煙草とお酒と音楽と不倫と人殺し…という、『シカゴ』なんかが描くようなジャズのイメージとは何かが違う、折り目正しい感じ。でも意外なのは、家族連れで来ているお客の中にノリノリで聴いている若い女の子たちがたくさんいること。昨今のロシアのテレビや雑誌で喧伝されるような日焼けサロンで小麦肌になってタイやモナコでバカンスしちゃうロシアン・ガールズとは全然違います。たぶんこの人たち、ABBAとか好きだろうなぁ。表面がぎらぎらしている今どきのロシアですが、保守性を内に秘めたソ連の楽しみも健在なのかもしれません。

2010/03/16

-

『眠れる森の美女』

大作でした。上のDVDはパリ・オペラ座版マリインスキー劇場に着いて、パンフレットを買って開いてみたら「上演時間4時間15分」4時間…15分…?7時開演だから、終演11時15分ってこと?深夜11時過ぎても、まだバレエ踊ってるってこと?幕が上がる前から圧倒されてしまった私。そしていざ始まってみれば、その絢爛豪華さにまたもや圧倒されました。衣裳がすごいし装置もすごい。これはご存知、ペロー原作の眠り姫のお話からチャイコフスキー作曲、プティパ振付で作られたクラシック・バレエの作品です。オーロラ姫、デジレ王子、父王、母王妃…と宮廷が舞台なだけに、衣裳やら宝石やらがキラキラと輝き、実に華やか。宮殿やら森やらの装置も大がかりで豪華です。たぶんこれが上演される日のスタッフさんは、「よっしゃ」と相当の気合を入れてから、舞台の仕込みにかかるんだろうな…お話が進行するうちに、心中ひそかにつっこんでいた小ネタをいくつか。オーロラ姫は、その誕生を祝うパーティーに、うっかり悪の精カラボスを呼び忘れたために長じて針に指を刺して死ぬという呪いをかけられるわけですが、カラボス、黒マント、ネコ型橇に乗車、ネズミ同伴で、そりゃお祝いの席には呼ばんでしょう、という感じ。その呪いを軽くして、死ぬのではなく眠ることにしたのが善のリラの精。彼女は成人したオーロラ姫がカラボスの仕掛けた針に指を刺されて眠りにつくと、王国中の全ての人を眠らせます。やがて100年後、リラの精は森で狩りの最中のデジレ王子にオーロラ姫の幻を見せて恋をさせ、姫が眠っている城に連れてきてめでたしめでたし……って、めちゃめちゃ面倒見いいな!このようにストーリーはすらすらと進行してしまうので、少々山場に欠ける気が。カラボスが再び出てきて邪魔したりもしませんし。でも、この作品の眼目はそこにはないのです。あくまでも、踊り、音楽、それを包む衣裳、装置の甘い美しさ、絢爛豪華さを目で耳で楽しむのが肝。マリインスキー劇場はこの作品の、1890年の初演版を忠実に復刻することを試みています。それゆえノーカットの大長編になっているのですが、たしかに博物館や本などで見る昔の舞台写真のまま。ちょうどこの19世紀末のロシアを、私は勉強しているんですけど、こういうゴージャスさを享受、消費する雰囲気があったんだな、と想像をめぐらせました。さて終演したのは予定よりもさらに遅く、11時25分頃。劇場を出ると…空はまだ明るかった…!(白夜だから。)4時間15分、豪華絢爛、そして深夜でも明るい空…多方向からロシアに圧倒された夜でした。

2006/05/19

-

「これが恋だとしたら」

最近、夕食どきにテレビでソ連映画を観る機会がありました。まず『これが恋だとしたら(А если это любовь)』。1960年代初頭の映画で、10年生(15、6歳?)のクラスメイトの恋が学校、家族、ご近所に波紋を呼んで二人は追いつめられ、女の子が自殺をくわだてる、というお話。次の夜は『まま母(Мачеха)』。これは1970年代初頭の作品で、別れた前妻が亡くなって、その手許にいた6歳の娘を父親が引き取ることになったのだけれども、彼には既に二番目の妻と小さな息子もいるので、娘を引き取ったことによって家庭にさざ波が起きる、というお話。まぁどちらもあまり明るくないんですが、おもしろかったのは、日本人としてはズレを感じること。だって、職場に出かければお父さんお母さんは工事人夫や工場の洗濯女だったりして服を汚して肉体労働。でもおうちは近代的な白い鉄筋高層マンション。テレビあり、ソファーあり、車あり、姑なし、窓にはレースのカーテン、壁紙はきれいな花柄、まことに都会的で結構な暮らしぶりです。ところが娘が男の子と学校をエスケープしてみると近所中が集まってきて鳩首凝議。お母さんは工場で同僚の女たちになじられる。ヒロインは「ふしだら娘」とレッテルを貼られて村八分…「マンション、核家族、都市型生活→サラリーマン」というような日本的な感覚で観ていると、ナゼこの暮らしぶりで、ブルーワーカーかつ封建的コミュニティなの??と、ちょっと目が点。これぞまさに、労働者・農民バンザイのソ連国家の住宅政策の成果なのでしょうか。やはりソ連のスタンダードって、独特なものなのだなぁと思いました。その住宅、内装のセンスはなかなか素敵です。2部屋+キッチンというのが通例のようで、あまり広くはないところを上手に間仕切りし、そうした仕切りにはきれいな柄物の布地を張ったりして。花柄の壁紙や手縫いの刺繍があるテーブルクロス、壁を伝う緑の観葉植物、壁にはこまごまと木枠の絵や木製のラック。軽やかではないのですが、あったかくて手作り感があり、可愛いです。まぁ映画は特にきれいに見せてるのかもしれないけど。ところで問題なのは、いずれの映画も終わる前に夕食を食べ終わってしまったので、最後まで観ていないということ。(居候なので強固なチャンネル権がないのである。)はたして彼女は自殺しようとして助かるのか死んじゃうのか?まま母はまま娘に受け入れてもらえるのか??これは近々、(海賊版)DVDショップへ走ってしまいそう…

2006/04/25

-

マリインスキーの現代バレエ

マリインスキー劇場では、『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』のような古典的なバレエ作品のほかに、現代バレエも上演されます。これらは大抵、古典的なバレエよりもチケットがお安い。上演日直前に半額にダンピングされることもしばしば。というのはアブストラクト・バレエ(抽象バレエ)なので人によっては全く気に食わないから、のようです。私の観た中で、その最たる作品はウィリアム・フォーサイスの『Approximate Sonate』。いつも3幕構成の2幕目に上演されますが、終わると次の休憩の間に観客の5%くらいは帰ります。私の隣席にいたばあちゃんも、幕が下りてきた瞬間に「あぁ幸せ…」と呟き、3幕目にはもういませんでした。たしかにこれ、つらい。私、シロウトにしては我慢強い観客だと思うんですが、(でも『ジゼル』飽きるからな。我慢強くないかも)紫のランニングに青のパンツ、もしくは蛍光黄色のスウェットという衣裳の配色、舞台のサイズに対して半端に小さな三角の旗、始終上がり下がりする白いホリゾント幕などが、なんかこう、人をイリテイトする意味不明さなのです。でもフォーサイスには、おもしろい作品もたくさんあります。『Steptext』は客席の電気がついたまま、突然幕が開くと一切の音楽なしで、たった一人の男性ダンサーが一箇所に立ったまま同じ振りを繰り返す、という、大変難しいスタートを切ります。日本だと「バレエだし劇場だし」とお客さんはお行儀よいですが、ロシア人は集中していない限り、失笑したり喋ったり容赦ありませんから、相当の力と勇気がないとこれは踊れない気がします。そのとき踊っていたのは石原伸晃似のミハイル・ロブーヒン。ああ、やっぱり彼はいいダンサーなのねぇ…ドーソンの『レヴェランス』という作品にもノブテル・ロブーヒンはご出演。現代バレエのときは若手ダンサーが動員されるので、彼の登場率も高いようです。6人のダンサーが夜の海のような逆光の中を舞台奥にゆっくり歩いて去っていく終幕では、彼がいちばん切なくてきれいだわ…とめちゃめちゃ贔屓目。現代バレエの日に常に最終幕を飾るのはフォーサイスの『In the Middle, Somewhat Elevated』。これ、テクノサウンドに乗って深緑のレオタード来たダンサーたちが様々なヴァリエーションで踊るんですが、かっこいいです。(あと、テクノで30分以上続く曲作ったのもすごいと思う。)2幕目の『Approximate Sonate』で帰るとこれは観られないので注意しましょう。ここでもノブテル、いいですよ!これらの作品、日本に帰ったらよほどのことがないと観られないんでしょうね…残念無念。いまのうち。

2006/03/10

-

なよなよジゼルとドンキのキトリ

今日は、昨年中に観たんだけれども書き漏らしたバレエについて…『ジゼル』というバレエがあります。19世紀前半、ロマンチック・バレエの代表作です。でも私、どうもこの作品とは相性が悪いよう。ジゼルはなよなよしていて、どうしても好きになれないのです。物語の軸は貴賎恋愛。公爵アルブレヒトは身分を隠して村娘ジゼルと恋に落ちるけれども、事が露見して、心臓が悪いジゼルがショック死するのが第一幕。深く悔やんだアルブレヒトが森のジゼルの墓に出向き、若死にした娘たちの精霊にとりつかれて殺されそうになるのを、いまや精霊に仲間入りしたジゼルに庇われ、救われるというのが第二幕。しかしそもそも「体の弱い美少女」という設定が、ベタだなぁ…と思います。真実を知ったジゼルが発狂しながら踊るあたりも、狂女の哀れさと強烈さで観客の心を揺さぶろうとする作劇上のあざとさを感じます。そして、どうして彼を助けるのさ、ジゼル!優しい、優しすぎるよ!!アルブレヒトが悔悛してるのはわかるけど、でも、けっきょくのところ、男に都合のよいヒロインって感じ…ロマン主義期の理想的ヒロイン像って、こういうものなんでしょうか?(19世紀が専門なら知ってろよって感じですが…)ボリショイで観ても、マリインスキーで観ても、なんかこう、ストレスたまります。しかし、ここに一つのステレオタイプがあるから、後代に様々な個性的ヒロインが生み出されていくことになったのかもしれません。『ドンキホーテ』のキトリもその一人。このとびきり陽気で美人のスペインっ娘は、踊りだしたらみんなの注目の的になるような、そして親父を張っ倒して彼氏と駆け落ちしちゃうようなちゃきちゃきのヒロインです。ついに親父につかまり、小脇に抱えあげられて足をじたばたさせるあたりはものすごくキュート。これを踊っているのが、『愛の伝説』では威厳たっぷりの女王様だったイルマ・ニオラーゼだったと知ったときにはもうビックリ。ダンサーってほんと、演技力もいるんだなぁ。キトリの彼氏バジルは狂言自殺して、仰天した親父さんが「二人の仲を許してやればよかった…」と言った瞬間に「やった~!」と生き返るのですが、これまた実にキュートなキャラです。私がマリインスキーで観た日は、ロブーヒンというなんだか石原伸晃元国土交通大臣に似たダンサーがこの役で、すっかり惚れ込んでしまったのですが、そうすると私、石原伸晃さんが好みのタイプなの???ともあれ元気の出るよいバレエです。踊りの専門的なことはわかりませんけれども、ストーリーという点からもバレエって楽しめるものですね。 (もっとも、以前『愛の伝説』を批判したのは、 バレエ通に言わせると「ありえない」らしいのですが… ところでその通の友人は、このバレエ作品を 「ドンキ」と呼ぶのですが、 バレエにおいてもこの略称は通用しているのでしょうか? 彼に「ドンキに行きましょう」と誘われた日本人の子は、 「まぁ、ロシアにもそんな便利な店があるのね」 と思ったとの由。私も思うだろうなぁ^_^;)

2006/02/07

-

バレエな週末3-『白鳥の湖』

3日目は日曜の昼、マリインスキー劇場で『白鳥の湖』でした。マリインスキーの昼公演で『白鳥…』がかかるのはきわめて珍しいそうです。結果、客層も夜とはだいぶ違ったものに。子供づれのお母さんやおばあちゃんがたくさんだったのです。『白鳥の湖』って3時間くらいありますから、子供は飽きないのかしら?と思ったのですが、どうしてどうして。みんな食い入るように見つめて、幕が下りるごとに一生懸命拍手。そうして休憩時間には、通路のそこかしこで踊り出してしまうのでした。女の子が圧倒的に多くて、9割方だったかな。それにしても、子供に一級のものを比較的簡単に見せられる環境があるというのはいいですね。娘にはバレエを習わせちゃおう、と密かにもくろんでいる私ですが、日本だとバレエ公演ってそんなに多くないし、お値段もあまり気安いものではない。でも見たことないものをやってみなさい、と言ったら子供は「??」と思ってしまわないだろうか。案外大丈夫なものなのかしら。そんな心配をしています。まぁとりあえず娘も息子もいないんですが。さて公演内容ですが、主演のオリガ・エーシナというプリマがオデット・オディールを演じるのはこの日が初めて。初々しさを予想していたら、これまたどうしてどうして、実にしっかりとしたオデット姫でした。なんというか、薄っぺらな造型でなかったために、、しっとりした知的な美女が目の前に現れた、という気分。バレリーナも演技力があるかないかで全く違ってくるものです。ただしこの人、オディール(黒鳥)の方はまだイマイチ。しかしオディールのほうがキャラが立っていて演じやすい役ですから、早晩どうにかなるであろう、だとすると初役でオデットをこんなにうまく演じられるなんて、この先がとても楽しみだなぁと思いました。オデットがダメでオディールは勢いで押し切る、というバレリーナはかなり見ましたが、逆の人は初めてです。ジークフリート王子のダニーラ・コルスンツェフはあまりよくなくて、バレエ狂の友人は「いつもと全然違う!彼は朝に弱いんじゃないか?」と嘆いていました。私も朝がたいそう苦手なタチなので、たしかに日曜の午前中から白鳥の湖を全曲踊らされたらうへぇ~って感じだよな、と同情混じりのシンパシーを寄せてみたり。これで年内は見納めです。

2005/12/13

-

バレエな週末2-バランシン『ジュエルス』

二日目はマリインスキー劇場で、ジョージ・バランシン『ジュエルス』を観ました。(バランシンの抽象バレエについては6月28日の日記参照)この作品は三部構成で、それぞれが異なる作曲家にささげられ、宝石の名前がつけられています。すなわちフォーレが「エメラルド」、ストラヴィンスキーが「ルビー」、チャイコフスキーが「ダイヤモンド」です。踊り手は全員お揃いの、それぞれの宝石の色の衣装をつけ、音符のように踊りで音楽を表現します。前回のが白黒で音符そのものだったとしたら、この作品ではその音符が、宝石の粒、あるいは原子でできているかのような印象を受けます。私はこの演目、パリのオペラ座で観たことがあります。そのときは、「エメラルド」では「ちょっと変わったバレエね?」という戸惑いがあったのか場内の空気は冷えていたものの、次の「ルビー」で一気に熱くなり、そのテンションゆえに、最後の「ダイヤモンド」は幕が開いただけで拍手が起きるような、記憶に残るとてもよい公演でした。マリインスキーではどうなるだろう?幕が開くと、「エメラルド」からもう、静かにきれい!神経のささくれが気持ちよーく鎮められていく感じ。「エメラルド」ってこの作品の構成上、前座にしかならないのかも、と思っていたけれども、全く考えを改めました。次が「ルビー」。これはルビーの粒が跳ねまわるようなアップテンポの踊りで、ジョギングポーズ、縄跳びポーズがあったりしてもうワクワクしてしまう、期待の一番。ところがこの日は音楽が遅くて重い!必然、踊りもどっしりとしていて、今日のルビーの赤は、すごく濃い赤ワインの赤ね?という感じ。うーん母国の人が演ると、ストラヴィンスキーってこんなに重くなっちゃうのか…でも個人的にはオペラ座のほうが好みだな…と思っていたら、後でバレエ狂の友人が言うには「今日はおかしかった!重過ぎ!」あぁそうなのか、よかった。じゃあ次回に期待しよう。最後の「ダイヤモンド」は名プリマのロパートキナが踊り、もう文句なしの王道の美しさでした。バランシンは、自分なりの『白鳥の湖』を作りたくて、最もそれに近いチャイコフスキーの曲を持ってきてこの作品を振り付けています。ですから空気はすっかり白鳥。ただし、バランシンの世界では、オデットとジークフリート王子のような男女ペアが何組にも増幅して舞台上を埋め尽くすという圧巻なラストを迎えるので、万華鏡を見ているような、不思議な気持ちになりました。それにしても、バランシンにとってあくまでも正統はチャイコフスキーなんだなぁ。 (自分の感想ばかり熱く書いて ちょっと恥ずかしくなったので 最後にまた余談ですが、 この日、私のチケットには 19:30開演と印字されており、 『ジュエルス』は短いもんね、 オペラ座で観たときも19:30開演だったし、 とか思いながら、余裕こいて運河沿いを歩いて 劇場に19:00ちょっと過ぎに到着しました。 そしたら案内のおばちゃんに 「あそこだから早く座って」と言われる。 「いや、まずトイレに行って来たいんですけど」 「後にして!もう始まるから」 「え?もう始まるんですか?」 「オーケストラが座ってるでしょ!」と急かされ、 そうこうするうちに本当に幕が開いてしまいました。 なんで??と思っていたら… 周囲の人が持っていたチケットには 19:00開演と書いてある! 唯一、私の隣席のおじさんだけは 19:30チケットを持っていて、 思い切り遅刻してやってきました。 こんなこともあるのかロシアの劇場って… 油断ならん。)

2005/12/12

-

バレエな週末1-レオニド・ヤコブソン

無計画なチケット購入により、この週末は3日連続でバレエを観ることになりました…一日目はムソルグスキー劇場にて、ソ連期の振付家である故レオニド・ヤコブソンの作品『ロダン』『婚礼行列』『クロープ』。ヤコブソンはきわめてオリジナリティーのある振付家で、それゆえに当局との様々な軋轢に悩まされたけれども、1960年代に自分のバレエ団を作ったそうです。今回の公演は、そのバレエ団によるもの。日本ではまず観られない、と聞いていそいそと出かけていきました。『ロダン』はヤコブソンがロダンの彫刻に想を得て振り付けた6つの小品からなる抽象バレエです。それぞれ、踊り手は1人か2人で、みな真っ白な全身レオタードをつけています。くっきりと浮かび上がる体のライン。(きれいだった!)始めは静止した彫刻である彼らが音楽(ドビュッシー、プロコフィエフ、ベルグ)で動き出し、甘い恋やら苦悩やら劣情やらを表現して、再び彫像に戻る、という筋立てでした。しかし、照明が見にくい!天井の地明かりを全て消し、ピンスポットのみでダンサーを追うのですが、このスポットが弱々しい暖色系の光(普通の電球の色)で、動きをカバーしきれていないし、作品の雰囲気からしてもちょっと暖かすぎる色なんじゃ?と思いました。(というか、何もしないで、ただライトを当てただけ、という印象。)理解に苦しむ照明は『婚礼行列』でもありました。上手から下手へ、あるいは逆に、登場人物たちが帯のように列をなして戯画的に行進する演出が何回かあったのですが、このときも地明かりなしで、上、下両袖に置いたスポットライトで真横に照らしていました。しかしこれだとヘンな影ができて、実に見にくかったです。もう少しクリアーに、帯を切り取るような照明の方が納得いくと思うんだけど。劇場の設備の問題?アウェー公演だったしなぁ。そういうこともあって、私は最後の『クロープ』がいちばん気に入りました。これはマヤコフスキーの創作過程を踊りにしたもので、彼の作品の登場人物たちがカラフルなハイカラ・ファッションでちょろちょろたくさん出てきて、後ろでベストにワイシャツ、ネクタイのマヤコフスキーがあれこれ指図。言うことを聞かない登場人物は首根っこつかまえて殴る蹴る。でもしまいに彼は、この作品をボツにすべく、火をつける。登場人物たちは正座してマヤコフスキーのほうを向き、拝む、怒る、じたばたする。この動きが二度繰り返されるラストが、破滅的なんだけどとってもキュート。途中で自殺を暗示するシーンもあるんだけれども、暗さであれ何であれ、なにもかもを毒々しい狂騒的な笑いに包んでしまってコミカルにハイスピードで描く、という軽みが、とても印象的でした。日本で言ったら、ちょっとNYLON100℃を思い出させます。だからこれって、ヤコブソンの「バレエ団」じゃなくて、「劇団」って言われても違和感ないな、と思いました。ものすごく踊れる「劇団」。あるいはヤコブソン一座? (ところでこの公演があった劇場、 「ムソルグルキー劇場」「マールイ劇場」 「オペラ・バレエ劇場」「ミハイロフスキー劇場」と、 人によって呼び名がまちまちです。 なんで?と思い、劇場で正式名称を見てみたら、 「ムソルグスキー・ミハイロフスキー名称 マールイ・オペラ・バレエ劇場」 と言うのでした。長いよ…)

2005/12/11

-

マリオネット劇

前回のペテル滞在時にお世話になったナイスミドルカップルのご夫婦が、マリオネット劇に連れて行ってくれました。この国ではマリオネット劇がさかんのようですが(数年前までは、テレビでマリオネットの政治風刺番組があって、日本でも多少話題になっていた記憶があります)私はこれが初めて。「ここは3人だけの人形劇団で、『眠れる森の美女』や『シンデレラ』がレパートリーなのよ。まだ観たことないけどきっと可愛いんだと思うわ」とは奥さんの推薦の言。ちなみにこの日の演目は新作『チャイコフスキー-四季』。チャイコフスキーの楽曲を12曲選んで、それに合わせて1月から12月までの情景を描き出すという趣向のようです。しかし幕開け、いきなり現れたのは死神と骸骨ウマ。痩せさらばえた茶色いマリオネットです。「??」と思っていたら、間もなく場面転換し、1月が始まりました。ゆりかごの赤ちゃんの上に次々と天使が降りてきて音楽を奏でるという、おっとりと美しいシーンです。チャイコフスキーの音楽が喜び満ち溢れ、という感じで鳴り響きます(音楽はさすがに録音ですが。)ところが2月が始まったらビックリ。なんだかすごくエロチックなシーンだったのです。(社会的に書けないほどではないのですが、私の性格的には書けませんので書きません。)どうも1年という「時」を描き出すにあたってコンセプトが「生・死・エロス」だったようで、以後、12月に至るまでこの3要素がいれかわりたちかわり現れたのでした。(チャイコフスキーは少年愛の性癖があったそうですが、それをおちょくるエロシーンもあって、かなり笑えました。)全体としては、マリオネットが単なるお人形ではなく、劇団員3人のうちの1人である人形作家の、ドロドロして、妙なエネルギーに満ちていて、それでいて美しい、独特な世界観を可視化していて、とても水準の高いものでした。人形劇ってここまでできるんだ、と感嘆。いいものを観せてもらいました。感謝。(でも保護者みたいな人とセクシャルなものを見るのは微妙に気まずいですね^_^;あとでパンフレットに「成人向け」と書いてあるのを見つけて奥さんは渋い顔をしていました。)

2005/11/29

-

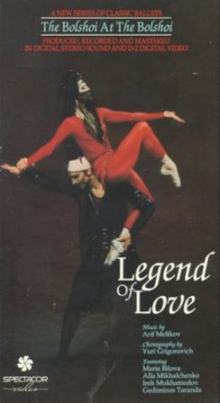

バレエ『愛の伝説』

モスクワといえばボリショイ劇場。一方、ペテルブルクにはマリインスキー劇場があります。ゲルギエフ率いるこの劇場も、世界的なバレエ・オペラの名門です。 (余談ですが、マリインスキーは アレクサンドル2世の皇后マリヤの名前から。 ペテルのもう一つの古い劇場 アレクサンドリンスキーは ニコライ1世の皇后アレクサンドラから。 ちなみにニコライのお父さん パーヴェルの皇后もマリヤ。 アレクサンドル3世の皇后もマリヤ。 最後の皇帝ニコライ2世の皇后はアレクサンドラ。 ロシアの皇帝はニコライとアレクサンドルばっかりで 覚えにくい、とよく言われるけど 皇后も結婚時に改名して マリヤとアレクサンドラだらけになるので もう大変。)この劇場で今回観てきたバレエは『愛の伝説』。1961年初演のこの作品を一言で言うならば「人民芸術」だ!(写真はビデオ発売されているボリショイ劇場版)舞台はどこかのイスラム風の国。女王の妹が死に瀕していて、なんとしても救いたいと願う姉女王。そこへ謎の白い男(ブッダ風の風体)が現れ、女王の美貌と引き換えに救ってやるという。 しかし、写真からもわかるように 衣装は全身レオタード。 イスラム色は完全に形骸化していて 手先の振りが妙に東洋的だというくらい。 はっきり言って、どこかの惑星が舞台ということにして 宇宙服を着てSF風上演にしても成り立つと思います。 クラシック・バレエの『バヤデルカ』、 より写実的にオリエンタリズムを表現した バレエ・リュスの『シェヘラザード』等の後、 ソ連の20年代-40年代を経ると 東洋趣味はここまで形骸化するのか、と慨嘆。さて、みごと蘇生した妹姫。ところが二人の前に、見目麗しい青年芸術家が。 この青年芸術家ってのが、 もう見た目がまったくの「労働者」なのです。 健康で筋骨隆々、溌剌と働くソ連の理想的好男子。 しかし青シャツ、作業ズボン、頭に手ぬぐいみたいな人が なんでモスクの前で微妙にイスラム風の踊りを踊るのか…彼は美しい妹を愛し、姉女王は美貌を捨てたことを大いに後悔。そして妹から彼を遠ざけるため、渇水に苦しむ民衆のために、山から水路を引く任務を命じる。喜ぶ民衆。後を追い、戻るように懇願する妹。しかし彼は人民(ナロード)のもとに残る。なぜなら「人民の幸せが、彼にとっては世界中の何よりも貴いものだったのだ。」(公演パンフあらすじより)え~~~。全体として、私にとっては微妙な作品でした。アクロバティックなパ・ド・ドゥは素晴らしかったですが。ソ連のイデオロギーってこういうものだったんだ、とモロに体感しました。全体主義国家に生きるって、やっぱりつらそうですね、わざとらしいもん…まぁこの作品、外国ではほとんど観る機会がないでしょうからいい経験ではありました。

2005/11/19

-

バランシン、ラヴロフスキー、白鳥の湖

6月最後の1週間は、ボリショイ劇場でバレエを3夜観ました。一夜目はロシア(正確にはグルジア)出身でアメリカにわたった振付家ジョージ・バランシンの作品。舞台装置は何もナシ、ダンサーは女性が白のレオタード、男性が白のシャツに黒のスパッツ、とまるで体操服のようで、あれあれ、どうなるんだろう?と思っていたら、彼らがまるで音符のように、音楽を視覚的に表現する、といった風合いの作品でした。曲はバッハ(18世紀)、ビゼー(19世紀)、ストラヴィンスキー(20世紀)の3曲でしたが、それぞれの振付が音楽と時代の雰囲気を確実に体現していて、音楽って楽譜以外でもこういう風に視覚化できるんだなぁ、と感銘を受けました。二夜目はボリショイ劇場芸術監督だったレオニド・ラヴロフスキー振付の諸作品のガラ・コンサート。『ロメオとジュリエット』の舞踏会シーンが重厚かつ圧巻で、音楽もとても気に入りました。作曲者はプロコフィエフ。そういえばマリインスキーで観て感動した『セミョン・コトコ』もプロコフィエフでした。もしかして私、この人の音楽好きなのかも。CD買いにいくことに決めました。三夜目は『白鳥の湖』。日頃クラシックとはあまり縁のない私ですが、チャイコフスキーのこの作品は全て聞いたことがあって、それを舞台で観ると、おおこの曲はこういう振付なのかー、予想外だなー、とおもしろかったです。大変長い作品だと思っていましたが、カットされた部分もあるのか案外さくさく話は進み、上演時間は2時間40分くらいでした。それにしても、バレエって白鳥を演じるために作られたんじゃないか、と思うくらい、踊り手が白鳥そのものに見えてしまいました。なのに『白鳥の湖』って初演は失敗で、レパートリーとして定着するまでにだいぶ時間がかかったといいますから、不思議ですねぇ。

2005/06/28

-

『マイ・フェア・レディー』

久々にオペレッタ劇場へ(チケット150ルーブリ=600円)。今日は『マイ・フェア・レディー』です。『マイ・フェア・レディー』といえばオードリー・ヘップバーンの映画が有名ですが、あれは舞台作品を映画化したもの。ですから舞台の方が「もと」だとも言えます。ご存知の通りこれは、ロンドンの場末の娘イライザの下町言葉に言語学者ヒギンズ教授が矯正教育を施していくうちに、素晴らしいレディーができあがってしまって、ガチガチの独身主義者だった教授が恋に落ちてしまうというお話。"The rain in Spain stays mainly in the plain"というフレーズ、これをイライザは訛りたっぷりに「ライン」「スパイン」「マインリー」「プライン」と発音する、というのが映画では話の味噌だったけれども、ロシア語だとどうするのかなぁと思っていたら、「カルル・ウクラール・フチラー…」なんたらかんたらという、巻き舌Rだらけの早口言葉に変更されていました。そういうふうにあちこち翻案はされつつも、一幕はロンドンの空気が漂っていました。ダンスはここの劇場のどの作品よりもテンポが速くて活気があったし、ヒギンズ教授はイギリス貴族のわがまま坊ちゃんという風で品のいい中年だけどとってもキュート。そして何よりイライザ。競馬場のシーンで周りの怪訝な目にも気づかず「チャーシカ・チャヤ(紅茶のカップ)」と、できるようになった正しい発音を嬉しそうに一人で何度も繰り返しているところはものすごく可愛かったです。問題は二幕。だいたい一幕でほとんどの山場が終わっていた時点でアヤシかったのです。いったいあと、何の話が残っているのだろう、と。幕が開いてみたわかりました、これはここのスター役者それぞれに見せ場を作るためのダラダラとしたセリフ劇…そしてダンスは一幕とは大きく異なり、スパンコールとヒラヒラのついたパステルカラーのドレスのお姉さんたちとタキシードのお兄さんたちがメルヘンチックに踊ります。(宝塚のレビューに近い。)もうこうなるとオペレッタ劇場の劇!ロシアのオペレッタ!その服装はこの劇場の衣裳部の趣味!!イギリスはどこに行ったんだ!!!まぁでも、ロシア人のお客さんは、むしろそれを観たくて来ているんだろうからいいけど。ちなみに私の好きなボリセンコ様は完全に三枚目役。早く彼が若手の域を脱して、主役級をあてられることを希望。

2005/05/28

-

『キャッツ』

ついに観てきました、『キャッツ』。(今日のチケットは780ルーブル=3200円くらい)『キャッツ』は一年に一度、長老猫によって「ジェリクルキャット」が選ばれて永遠の命を授かる夜、月光のもと猫たちが集まって繰り広げる物語です。全く初めて観たのですが、アクロバティックな振付のダンスに感嘆。この作品のためにロシア各地から集められた役者たちはとてもきれいに踊りこなしていました。が、しかし。きれいではあるけれども、ホットじゃないのです。歌も全然テンションが上がらず、さらさらと流れてしまう。また、それぞれのナンバーのバランスが考えられていないのか、ただ「はい次、はい次」と順送りに曲を聴いているだけのような平板な印象。物語一のキザ猫ラム=タム=タガーなんて、なんでこのおいしい役でそんなにおとなしいの!それじゃちょっと目立ちたがりのおじさんにしか見えないよ!という感じでした。あんまりテンションが上がらないと、ぬいぐるみショーに見えちゃうのよね・・・総じて、ミュージカル『キャッツ』ではなく、オペレッタ『キャッツ』とでも言えそうな、ちょっと昔風の穏健なテンポの舞台でした。もっとも二幕の後半、長老猫がさらわれて物語が動くあたりからはぐっとよくなりましたが。『キャッツ』といえば「メモリー」という曲が有名ですが、落ちぶれた雌猫グリザベラが歌うのを聞いていたら、「メ~モリ~♪」のところまで「パ~ミャチ~♪」と、ちゃんとロシア語になっていて驚きました。全曲ロシア語バージョンとはいえ、サビまで訳すとは。劇団四季の『キャッツ』はたしか「メ~モリ~♪」でしたよね?ロシアは演劇やオペレッタはさかんだけれども、何らかの理由でミュージカルは育たなかった国で、パンフレットで出演者の経歴を見ていると、皆、ロシア国内でほとんど同じ作品に出てきたり、あるいは欧米で活動していたことがわかり、ロシアでのミュージカル俳優の活動の舞台はまだあまり広くないのかな、と思わされました。(日本もかなり限られているでしょうが。)また、彼らのうちのかなり多くが過去に出演した作品として『ノルド=オスト』を挙げていました。これはチェチェン人テロリストによる劇場占拠事件の際の上演作品です。あのとき、俳優さんにも犠牲者が出たりして、この人たち、つらい思いをしたのかしら・・・と、ふと思ってしまいました。まだ公演は長く続くようなので、もう少し経ったら事情は変わっているかも。もう一度観にいくのもいいかな、と思っています。

2005/04/27

-

『ボレロ』

ノーヴァヤ・オペラ劇場に、バレエを観にいきました。(チケット200ルーブリ=約800円)演目は『シェヘラザード』『ボレロ』『韃靼人の踊り』。これまでバレエは二度しか観たことがなく、しかもなぜか二度とも『ジゼル』という長い演目だったのですが今回のは一幕物が三本。どれも1時間弱で、コンパクトかつキャッチーな見せ方が徹底されています。一幕物というのは20世紀初頭から作られ始めたそうで、うむむ、昔の観客もけっこう飽きっぽかったのね、と、ちょっと親近感。(すいません『ジゼル』はちょびっと飽きました。)『シェヘラザード』は千夜一夜物語の冒頭部、愛妾に裏切られた王が彼女と従者たちを皆殺しにする話。愛妾と奴隷が情を交わす踊りのセクシーさ、彼女の遺骸を前に呆然とする王の喪失感、強く印象に残りました。バレエってものすごく官能的なのね。『シェヘラザード』もよかったし『韃靼人の踊り』も迫力あっておもしろかったけれども、一番の出来は『ボレロ』。ベジャール版というのが大変有名なんだそうですが、この日は全くオリジナルの振り付け。幕が開くと、男も女もマトリックスのキアヌ=リーヴスのような黒い衣装を着けて倒れ伏しており、背後にはプリマが偶像神として座っています。そこにボレロのメロディーが流れ始めると、一人、大柄な男性ダンサーが立ち上がり、淡々と踊り始める。それにリードされるように、一人、二人、やがて全員が蘇って揃って踊ります。すると偶像神が動き始め、人々は狂喜。それでもリード役の大柄な男はクールに舞い続けるのですが、音楽が高揚する最後の最後に、彼も突如、激情に駆られて踊り出し、偶像神の台座に駆け上るのです。この高まりがまたセクシーで、目が釘付けでした。ロシア生活第2部では、バレエをたくさん観るぞ、と決意。

2005/04/22

-

A.ソクーロフ『太陽』

お芝居ではなく映画ですが、この日はアレクサンドル・ソクーロフ監督の『太陽』を観にいきました。日本ではどれくらい話題になっているのでしょうか、イッセー尾形が昭和天皇を演じた作品です。ソクーロフはレーニン(『牡羊座』)、ヒトラー(『モレク神』)に続く三部作の最後として、昭和天皇を題材に撮ったそうです。おそろしく簡単に言ってしまえば、終戦前後を舞台に、昭和天皇は神ではなく人間であった、本人もそうあることを望んでいた、ということを頭から終わりまで訴える映画でありました。日本ではディティールに違和感と反感を覚えられるだろうからおそらく公開されることはない、と聞いて、これはモスクワで観ておかなくちゃ!と出かけたわけです。イッセー尾形はとても見応えがありました。ほんとうに昭和天皇のよう。ただし、私がテレビ等で接することのあった、最晩年の天皇陛下の姿とそっくりだったので、1945年ならばもう少し若々しく、イメージの違うところもあるのではないか、と思ったのも事実。彼が参照したであろう天皇陛下の映像等は、戦後、時代が経つほどに公開量が多くなったのではないかと思うのですが、それとは関係ないだろうか、と考えながら見ていました。イッセー尾形が大変見事に昭和天皇を演じていたので、皇后役の桃井かおりには、一緒に観にいった全員が違和感を覚えた模様。皇后さまはああいう感じじゃなかった、というかあれは「桃井かおり」そのままだ、といった具合に。他に侍従長役が佐野史郎、重臣役に六平直政ら、いい俳優さんたちが揃っていました。内容は決しておもしろいわけではなく、淡々と長い映画ですし、国内で起こるであろう賛否の嵐を抑えてまで何か感銘を残す作品ではなかったような気がします。ただ、イッセー尾形の力量によって、レーニン、ヒトラーと並べられても、それとは明らかに異なる昭和天皇の雰囲気、清潔感のある淡々とした空気みたいなものは充分に伝わる作品になっているように思いました。日本でも渋谷のユーロスペースあたりでは単館上映されるかもしれませんね。

2005/03/20

-

『サーカスの王女』

先日の約束どおり、先輩とピョートル・ボリセンコさまを観に再びオペレッタ劇場へ。演目は『サーカスの王女』(今回は200ルーブルの席。)舞台はパリ。(ちなみに『モンマルトルのすみれ』と同じ作者。)サーカスをこよなく愛して毎夜通う社交界の華の女性が、サーカスに登場する仮面を被ったミスターXに密かに惹かれつつ、ありえない話と否定していたところ、ある伯爵と本物の恋に落ち、結婚を決めます。ところが伯爵がミスターXと同一人物だとわかり、隠されていたことにショックを受けた彼女は彼を拒絶。彼は寂しくブタペスト(プラハだったかも)に発つことに。このまま二人は別れてしまうのか?結末やいかに!?というお話でした。(よく聞き取れなかったところが多くて、なぜ伯爵がサーカスに出ていたのかはわからずじまいでした;涙)でもミスターXはボリセンコじゃない!えーじゃあ今日彼は出てないのー?はずれー?がっかりしかけたところ、よく見てみたら、三枚目の坊ちゃん役を演じているのが彼ではありませんか!この前のワイルドな芸術家役と全然違う。可愛いわ~。やはり演技力ということなのでしょう、全編を通して道化役を演じ切り、最後の最後、カーテンコールで見せた表情でようやく、あ、たしかにこの間の彼だ、と実感させられました。もっともこの演目では、彼の歌声を堪能できるシーンがあまりなくてちょっと残念。作品の盛り上がりとしても、『モンマルトルのすみれ』の方が構成がうまいかもしれません。(もっともボリセンコ演じる坊ちゃんのママとフィアンセがほんとに皿を投げつけあって喧嘩するシーンがあって客席はどよめき、拍手が起こりましたが。)また行くぞ~。

2005/02/11

-

『セミョン・コトコ』

ペテルブルク滞在も残り一日となった金曜夜、マリインスキー劇場へ行きました。ここはモスクワのボリショイ劇場と肩を並べるロシアの代表的劇場ですが、最近はボリショイより水準が高いといわれているそうです。この劇場を率いるカリスマ的指揮者ゲルギエフの名前を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。ソ連時代はキーロフ劇場という名前だったそうで、そういえば10年近く前、キーロフバレエが日本に来て話題になったことがありましたっけね。この夜の演目は、プロコフィエフのオペラ『セミョン・コトコ』。ロシア革命期のウクライナを舞台に、兵士セミョン・コトコのつらい運命が描かれます。ウクライナというところは交通の要衝だけにいろいろな勢力が侵入してきてしまう土地柄で、革命時は、ドイツ軍には蹂躙されるわ白軍は来るわハイダマキ(現地人の民族主義的騎兵隊)は暗躍するわで大混乱、セミョン・コトコが恋人と引き裂かれそうになったりするけれども、最後には赤軍(後のソ連軍ですな)が全てを救済する、というお話。実話を元に1930年代に製作された作品だそうです。プログラムであらすじを確認した私の頭には「げ。」の文字が。ソ連オペラだったのか、これ。忘れもしない、ボリショイで観たショスタコービッチの『ムツェンスク郡のマクベス夫人』の陰惨さ。またプロレタリア文学オペラを観ることになるのか…ところが開幕してびっくり。舞台装置は全く抽象的で、まるで月面世界の廃鉱のよう。人々は床から窓を開けて出てきます。けれども人々の衣装や身のこなしは、まるでウクライナ民話を見るようで、これが抽象的な背景と合わさると、絵のように美しいのです。特にオーヴァーチュア(一幕目最初の曲)とアントラクト(二幕目最初の曲)のときに、音楽に合わせて静かに繰り広げられる踊りは息を呑むばかり。またそういうときのプロコフィエフの曲がなんとも切なくて、大変印象に残りました。(不思議と野田秀樹の芝居とよく似ていました。)この演出がオリジナル通りなのか、最近のアレンジなのか、調べていないのでわかりませんが、少なくとも最終幕、赤軍による救済のシーンは現代のアレンジなのではないかと思います。というのも、舞台を埋め尽くすほどの登場人物全てが、ヒロインも含めて、皆、中国の人民服に着替えて、毛沢東語録と思われる赤い手帳を持つのです。救済は全体主義へと向かった、とのアイロニーなのでしょうか。ともあれリアリズムよりも記号的表現に彩られており、想像や解釈の余地がある演出の方が好きな私にはとてもおもしろい、そして生き生きした作品でした。ペテルブルクに行くことがあったらマリインスキーは必見ですよ。

2005/02/04

-

『こうもり』

無味乾燥、精進潔斎とか言っといてナンですが、日曜夜は、ムソルグスキー劇場のチケットを取ってありました。演目はヨハン・シュトラウスのオペレッタ『こうもり』。ストーリーはというと…お貴族の陽気で軽佻浮薄なダンナさまが、法廷で判事を侮辱したために監獄に入らなければならなくなったのに、どこ吹く風で仮面舞踏会に行ってしまう。困った奥方は、彼女を崇拝して言い寄る男友達に身替わりを頼みます。彼(素晴らしくいい声だった)は快く監獄へ、彼女は夫を追って舞踏会へ…(第1場)仮面舞踏会でダンナさまは案の定ご機嫌にやっています。そこへ黒ずくめのドレスに仮面をつけて奥方が登場。でも彼は、妻とは気づかずに言い寄ります。ふざけあううちに、彼女はふと、彼の懐中時計を取り上げます。(第2場)奥方は、身替わりで牢屋に入った男友達の様子を見に、監獄にやってきます。するとそこへ、舞踏会で監獄の所長とそれと知らずに知り合いになったダンナさまが(というのも所長が「劇場のオーナー」と身分を偽ったから)監獄だと知らずに遊びにきます。そうしたらそこには妻が、自分の名前をかたった他のオトコといるではないか。ダンナさまは怒ります。なじります。問い詰めます。奥方はうろたえ、抗弁して、そして最後の瞬間に、舞踏会で取り上げた懐中時計を取り出します。あなた私と知らずに、オンナに言い寄ってたじゃないのよ。立場は一気に逆転。今度は夫が言い訳言い訳…第3場は他にもどんでん返しがいくつもあるので、いちばんおもしろいと言えるでしょう。第4場は大団円。再び舞踏会が催され、皆がひたすら歌って踊りまくる。絢爛豪華な物量作戦を舞台上で展開されて、客席は熱気を帯びずに入られません。いやいや、実によくできた作品でした。ムソルグスキー劇場には日本人の指揮者がいるそうで、そのためか、ロビーの舞台写真には『竹取物語』というものがありました。いずれそういうのも観てみたいですね。

2005/01/30

-

『モンマルトルのすみれ』

今日はオペレッタ劇場へ。(チケットは90ルーブル=360円!)オペレッタとはオペラよりはくだけていて、ミュージカルよりはコンサバティヴなものだと思っていただけたらいいでしょう。ともあれ歌あり踊りありで、陽気な内容のものばかり上演するのだそうです。(チェーホフ『かもめ』も、オペレッタだと結末が変えられて悲劇じゃなくなっていたとか。)今夜の演目は『モンマルトルのすみれ』。パリ、モンマルトルの若い芸術家仲間3人(画家、音楽家、詩人)と、女優志望の二人の女性の物語。陽気にキャバレーで飲んだくれたり、なかなか芽が出ないことに苦しんで別れたり、でも最後には彼らの才能が芝居に結実してすばらしい舞台を上演する…といったストーリーでした。ここで私は、ステキな俳優さんを発見。芸術家仲間3人のうちの画家がこの物語の主役なのですが、彼を演じていたP.ボリセンコ。声がよいし、なんといってもダンスの身のこなしが軽やかで力が抜けていて、でも抜群のリズム感で、途中からは目が釘づけでした。一緒に行った先輩もそうだったらしく、途中で「オペラグラス貸して」と言うから何かと思ったら、「彼、いいわよね、いいわよね」と言いながらじーっと観ていました。今後、オペレッタ劇場に通って、彼の演目全部観ましょう、という約束が成立。ボリセンコは、この劇場の演目全てに出ているようです。(ロシアの劇場は、一つの演目を続けて上演するのではなく、日替わりでレパートリーのうちのどれかを見せます。)きっと看板役者なのでしょう。歌よし踊りよし、それで芝居もできるんですからねぇ。「ロシアの山口祐一郎」と呼んでもよろしいでしょう。三拍子揃った役者さんって、やっぱりいるんですねぇ。

2005/01/20

-

『プリンセス・トゥーランドット』

アルバート通りという観光地の真ん中にあるヴァフタンゴフ劇場で『プリンセス・トゥーランドット』を観てきました。『トゥーランドット』といえばプッチーニのオペラが有名ですが、この劇場で上演されるのは、そのもととなったカルロ・ゴッツィという18世紀イタリアの喜劇作家の作品。それはまたペルシアの古物語を下敷きにしているのだそうです。そのストーリーはというと、ペキンの皇帝の娘トゥーランドットはその輝く美貌のため求婚者がひきもきらず押し寄せるけれどもひどい男嫌い。そこで彼女は彼らに謎々を出し、解けなければ処刑、と定めます。そこに身分を隠して果敢に挑むのがアストラハンの王子カラフ。彼は3つの謎を解き、今度は逆にトゥーランドットに対して、自分の名を当てよと求めるのです。姫は策を用いて名を聞き出そうとしますが、さていかに…ペキン、アストラハン、サマルカンドなど実在の地名が出てくるものの、おとぎ話なのでそれほどの写実性はなし。特にヴァフタンゴフ劇場版は、まるでおもちゃの国のような演出です。1922年にヴァフタンゴフが上演した様式を継承しているようで、ソ連時代とはいえ、ネップ期にはこれほど色鮮やかでコミカルかつ弾むようなお芝居が上演されていたんだなぁということがわかって、なかなかおもしろかったです。もっとも昔の演出だけに、まったりしすぎてもどかしいところもありました。モスクワの芝居って昔のままの演出のが多いけれども、今どきのロシア人はあれを観ていてなんとも思わないんだろうか?ちなみにチケットはいちばん安い100ルーブル(=400円)。これくらいだと気楽。3階の最後列だったけどよく見えたし。

2005/01/13

-

『We Will Rock You』

前回公演キャンセルだったエストラーダ劇場。そのときと同様の日曜昼公演ながら、今回はありました。これはロックグループQueenの楽曲のみから構成されたロンドン、ウェストエンド発のミュージカル。2002年初演で、これまでにオーストラリア、スペイン、ラスヴェガスで上演されたそうです。Queenって今まで意識して聴いたことはなかったのですが、タイトルになっている"We Will Rock You"をはじめ、いい曲が多いですね~。今度CD買ってちゃんと聞きます。でもストーリーはちょっと幼稚。舞台は近未来。世界は一台のコンピューターに支配されていて、音楽は当局が完全制御。楽器は全て没収。そこに現れたのが、「生きた音楽」を求める主人公。夢を見るたびに自由な音楽が頭に浮かぶという能力を持つ彼は、やはり生きた音楽を求めるヒロインや、ヒッピーな人々に出会い、伝説のロックバンドQueenが残した楽器を探す旅に出る・・・当局に統制された人々が歌うのもQueenの曲なので、生きた音楽ってこれでもいいじゃん?と思ってしまうし、ヒロインは彼らを「同じ服を着て・・・」と批判するけれどもヒッピーな人々だって一様にヒッピー的だという点では個性ナシだし、脚本自体にどうも穴があるように思います。(もし聞き取れなかったセリフでカバーされているのだったらご勘弁。)それから、先行するABBAのミュージカル『マンマ・ミーア!』がABBAの名前を一切出さず、彼らとは全く別のところに共感を呼びうる物語世界を作っていたのと比べると、Queenが伝説のバンドとして登場し、直接リスペクトされてしまう本作はちょっと底が浅いような印象を受けます。まぁ私はマンマ好きなので、どうしても評価が辛くなるのかもしれませんが。でもともあれ、スカッとできるミュージカルであることは間違いなし。ペテルブルクから帰ってきたばかりで疲れ気味でしたが、劇場を出るときは元気になっていました。

2004/12/12

-

『狼と羊』

この日私はマールイ劇場へ、グリボエードフ『知恵の悲しみ』を観にいったはずでした。ところが劇場の入口まで来て見ると、“『知恵の悲しみ』に替えて、オストロフスキー『狼と羊』を上演します”との貼り紙が・・・“替えて”って・・・そんなこともあるのかこの国は。払い戻しもできましたが、もういいやと思ってオストロフスキーを観ました。この作品は喜劇で、19世紀ロシアを舞台に大変お金持ちだけれどもあまり頭がよくなく、でも天真爛漫な未亡人の所領を隣り合った敷地のやり手の女地主が狙って、自分の甥を結婚相手として、修道女である姪をスパイ目的で送り込みます。ところが甥も頭がすっからかんの男で、未亡人に小遣いだけせびってどこかに行ってしまい、姪は叔母の監視がなくなったのをいい幸いに、黒い修道衣など脱ぎ捨てて、未亡人とパーティーに繰り出して大騒ぎ。しまいには未亡人、姪ともに結婚相手をつかまえて、「ペテルブルクで暮らしましょう!いえそれよりパリがいいわ!」と気炎を吐いて終わる、というなんとも陽気なお話でした。(ただし頼みの綱のパンフにあらすじが書かれておらず、観ただけでの要約なので、間違っているところがあるかも。)オストロフスキーは大変有名な古典作家で、マールイの前にいかめしい顔をして座り込んだ銅像があるのですが、こんなに軽い作品もあったとは意外。熟練の俳優が安定した技量で展開するコメディは、とても贅沢な気分で楽しめました。ただ、時代劇のようなおっとりしたコメディを大劇場にかけて、その客席には、急速に変貌する今風のロシアの若い人たちがたくさん、という光景にはちょっと違和感を覚えました。ほんとうに続くんだろうか、こういうクラシックな文化。幾分空席も目立ったし。(それは急な演目変更のせい?)それにしても観たいものがなかなか観られないのは残念。

2004/12/02

-

『ジーザスクライスト・スーパースター』

邪道かもしれないブロードウェーミュージカルinモスクワ第一弾。雪道にもめげず行ってきました。会場はモスクワ音楽ドラマ劇場。小劇場サイズでリアルな装置は一切なし。奥に小さな階段があるばかり。上手にはロックバンドが並び、生演奏をします。役者はイエス、ユダをはじめ、衣裳は黒の上着にジーンズが基本で、場面に応じて何らかの被り物をすることがあります。総じて大変シンプルなキリスト受難の物語。リアルに作り込まれた四季版も洗練されていてよかったけれど、これもまた、作品と音楽の力をストレートに感じさせてくれるよい舞台でした。四季版(エルサレム・バージョン)ではイエスの磔刑が克明に描かれましたが、この舞台では、最後にはイエスは退場していなくなっており、終幕の有名な「ジーザスクライスト、ジーザスクライスト、誰だあなたは誰だ…」という歌は(ちなみに今回は英語上演)残された人々が舞台中央にあてられたライトに向かって歌うばかり。まるで、すでにイエスが光となったかのような描き方でした。一緒に観た先輩は、ロシア正教ではキリストの死後の姿を決して描かないからこういう演出なのではないか、と言っていたけれど、そういうことだったのでしょうか。モスクワでブロードウェーミュージカルを観てもいろいろおもしろいもんですよ。ほれ。それにしてもロイドウェーバーってすごい。

2004/11/26

-

『ムツェンスク郡のマクベス夫人』

ロシアに来てから初めての観劇は、ボリショイ劇場のオペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』。これはレスコフの同名小説をショスタコーヴィッチがオペラ化したもので、初演時にスターリンが「音楽ではなく支離滅裂だ」と酷評したため以後ショスタコーヴィッチの創作活動が制約されたといういわくつきの作品。それが長い空白を経て、ボリショイで初めて上演されるのは大きな話題なのだ、と聞いて来てみたのですが…客席はかなりがらがら。あれ?それもそのはず。なんとこの作品、19世紀、大商人の妻カテリーナ・イズマイロヴァが、自分を虐げる義父と夫を、労働者である愛人と共謀して殺害し、再婚しようとしたものの罪が露見して逮捕、冬の凍てつく刑務所で愛人は彼女を裏切って他の女に走り、カテリーナは彼女を凍てつく川に突き落として自分も投身自殺する、という救いのないストーリーだったのです。ボリショイでオペラなのに、なぜかプロレタリア文学で、でもオペラだからいちおう悲恋物になっている、といったところ。ヒロインがウェディング姿で警官隊に包囲されているシーンで幕を下ろされても、ブラボーと拍手できるものではありません。刑務所での愛人の裏切りというのも、自分のストッキングに穴が開いてしまった色っぽい女囚に「もし新しいストッキングをとってきてくれたらあんたの女になってやるよ」と言われたため、愛人はカテリーナをだましてまんまと靴下をせしめたというたまらなくいじましい話。つらい。つらすぎる。でも音楽や演奏は文句なしだっだと思います。ただもう、なぜこの話をオペラにしたの??と問いたかった。ブロードウェーのショービジネスとは全く逆の極致にあるような作品。ここがロシアであることを実感させられた金曜の夜でした。

2004/11/19

全24件 (24件中 1-24件目)

1