2014年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

キュウリ・トマトの植え付け

連休を利用して夏野菜の植え付けを行っています。まずはキュウリ(胡瓜)から。支柱を立てキュウリネットを取り付けました。ホームセンターで接ぎ木苗、種から育てた実生苗を購入しました。施肥としては、堆肥、堆肥、鶏糞としました。雑草防除と地温上げの為に黒マルチを敷き植え付けました。併せて割り箸を苗近くに差し込み、梱包紐で軽く縛り、風対策も行いました。そしてトマト。こちらは植え付け苗の数だけ支柱を立てました。この支柱に成長したトマトの主茎を固縛していくためです。こちらも苗を購入しました。桃太郎や各種大玉トマト、そしてミニトマトも。こちらも割り箸を立て固縛。赤のミニトマトです。イチゴと同じで、トマトも常に同じ方向に花が付くので、収穫しやすい向きに苗を植えておくと後が楽なのですが・・・・・。トマトは成長すると、主枝と葉の間からわき芽が出てきて、どんどん伸びていきます。これを放っておくと、わき芽にも花がついてたくさん収穫できるような錯覚を起こしますが、実際は栄養分が十分に行き渡らなくなって実がつきにくくなるのです。ですからわき芽は常に摘み取る必要があるのです。そしてこのわき芽を挿し芽すると苗の数を増やすことも出来るのです。ただし、私は一番先端についたわき芽だけは残しておくようにしています。主枝の先端が折れたりしてしまった場合に、一番上のわき芽を主枝にできるからなのです。

2014.04.30

コメント(0)

-

イチゴの網掛け

我が農園のイチゴも開花の数を増やし、実もたくさんつき始めました。今年は苗がいつもより多く採れたため、2畝ほど例年より多く栽培しています。初春の頃にはそれぞれの苗に成長の差がありましたが、気温の上昇と共に順調に生育し、それぞれの株に実がたくさんついています。ホームセンターで防鳥網を購入し、支柱の上に被せました。妻は、完熟のイチゴが美味しいと真っ赤になるまで収穫を待っているのですが翌朝収穫に行くと、既に鳥がお先にと・・・・・。編み目の大きさは3cm前後ですので、野鳥は入れなく、実は安心なはずですが・・・。地面際に隙間があることが解りましたので、早速洗濯ばさみで養生しました。赤くなっている実も増えてきました。ゴールデンウィーク後半には収穫が始められるはずです。

2014.04.29

コメント(4)

-

黄色い花々そして葉

我が家、そして我が農園、そして我が家周辺に、黄色の花が溢れています。我が養蜂農園の菜の花。そして我がミツバチが黄色い花に戯れ、蜜と花粉を一生懸命集めてくれていました。そして農園の前の畦道のタンポポ。春の七草の御形(ごぎょう)、別名 母子草 (ははこぐさ)。昔は草餅に用いられていた草であったと亡き母から。チョットピンぼけですが、カタバミ。葉は、ハート型の3枚がとがった先端を寄せあわせた形、そして花びらは5弁。農道沿いの八重の山吹。山吹色といえば、オレンジ色と黄色の中間色のこと。昔は小判の色がこれにたとえられたのです。そして農園への道沿いのお宅の生け垣。黄金マサキ。黄金の中から紫のアイリス?が顔を覗かせていました。そして我が家の庭のチューリップ。花心まで真っ黄色。昨秋、ホームセンターで購入し植えておいたバルボコジュウム?原種系のスイセンで、ペチコートスイセンとも呼ばれているのです。また金の鈴とも言われていて 金運アップの球根とのことで購入したのですが・・・・・。そしてホームセンターの園芸コーナーにてマリーゴールド。同じくミニひまわり。公園の黄色。ビオラ。「春になぜ黄色の花が多い」のかは、「黄色」が花粉を運ぶ昆虫に一番目につき易い色だからなのだそうです。早春の寒い時期に活動できるのはハナアブ?かハエくらいと。寒さに強いハナアブやハエの好む色が黄色なので、「早春に黄色の花が多い」 とは以前テレビで。昆虫の可視光線領域は紫外線側に偏っているため、黄色、オレンジ、ピンク、白などは見やすいけれど、赤は見にくいのであると。よって虫媒花はたいていこういう色をしていると。それに対して鳥に花粉を運んでもらう花は昆虫には見えにくいように赤い色をしていると。(例えばツバキなど)。なるほど早春に真っ赤な花はあまりありませんね。しかし人には黄色い色も昆虫にはどの様な色に見えているのでしょうか?

2014.04.28

コメント(0)

-

ブログ・アクセス回数 345,678回に

今朝我がブログにアクセスしていると、アクセス回数が並びの数字に近づいている事に気がついたのです。アクセス回数345671の表示。あと7アクセスで345678回になる事に気がついたのです。待つこと約30分。カウントダウンが1に。そして数分後に更新をクリックすると見事に345678回数達成。2014年4月27日、6:18:10 の出来事。ブログ開始2008/04/10から2208日。平均アクセス回数は157アクセス/日。日記記入率は91.8% との表示。『つれづれなるまゝに、日くらし、パソコンにむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ』の気持ちで毎日の出来事、旅、趣味の菜園、養蜂、花、太陽光発電・・・・について心に移りゆくよしないし事=瑣末な、どうということも無いようなことを書き続けて来ました。その結果、あやしうこそものぐるほしけれ=怪しげなものになってしまっている事間違いなしです。しかしながらこのスタイルをこれからも頑なに続け、健康の下、毎日備忘録として書き続けて行ければと思っています。次の切りの良い数字は350000回でしょうか。

2014.04.27

コメント(0)

-

笠森観音へ

ニンニクたっぷりのラーメンを堪能した後は『笠森観音』に立ち寄りました。笠森観音入り口、石段を登る。この寺は天台宗を宗派としている寺となっていますが、なんと天台宗の開祖でもある偉大なる仏僧でもある『最澄』が生前784年に、この寺で楠の霊木に十一面観音菩薩を刻み込んで安置して開基された古刹であると。正式名称は「天台宗・別格大本山笠森寺」。三本杉。巨大な三本の杉の根元が一つになっているのであった。 そして上部はそれぞれの幹が天に向かってまっすぐに。同じく坂の途中にあった子授けのご利益のある楠。真ん中に穴があいていて、潜り抜けられるようになっていた。赤ちゃんが産道を抜ける様子になぞらえているのでしょうか?穴から慈母観音の姿が。 古びた石碑と仏像が坂道の傍らに祀られていた。芭蕉翁句碑。松尾芭蕉が天和(てんな)の昔(1681~1683)に詠んだ句。「五月雨にこの笠森をさしもぐさ」「笠」、「さし」は「五月雨」の縁語? 二天門。三十一番目の札所、笠森観音の山門。 そして目の前に見事な観音堂が。岩山の上に建てられている姿が圧巻。61本の柱で支えられた日本唯一の「四方懸造(しほうかけづくり)」という建築様式で、重要文化財とのこと。長元元年(1028年)に後一条天皇の勅願で建立されたと伝えられているがその後焼失し、現在の建物は解体修理の際発見された墨書銘から文禄年間(1592年-1595年)の再建とされているとパンフレットに。靴を脱いでサンダルに履き替えてからこの急な階段を頑張って登る。「懸造」というのは、急な斜面や段差のある場所に建物を建てる場合の建築工法であると。山側を通常長さの束柱、反対側を長い束柱で下方から支える構造で、たとえば京都・清水の舞台などがそうだとのこと。最上部の回廊から先ほど歩いて来た境内が。遅れて石段を登ってきた同僚二人の姿が。本堂の回廊。本堂の見学を終え、急な階段を慎重に下りる。下から見ると階段の急なことが再び実感できたのであった。なるほど良く見ると京都の清水寺のような木組み。 六角堂は朱色で塗られているようであったが、退色していて、木彫りの彫刻とともに、ひときわ風情が感じられたのであった。鐘楼堂は木目と素朴な彫刻が、六角堂との違った美を伝えています。鐘をつかせていただきましたが、余韻を繰り返しながら周りの森へと響いて行ったのでした。再び二天門を通過し駐車場に戻る。二天門の阿吽の仁王像。 そして行きと同じく東京湾アクアライン、湾岸道路、横浜新道を通り、Nさんに自宅まで送ってもらったのであった。

2014.04.26

コメント(0)

-

タケノコ(筍)掘り

先週の日曜日に同僚3人で、千葉県茂原市に実家のある同じく同僚の家にタケノコ掘りに行って来ました。横浜・石川町駅まで電車で行き、Nさんの運転する車に拾ってもらいました。そして湾岸道路から東京湾アクアラインへ。心配していた渋滞も未だ発生しておらず順調に『海ほたる』に到着。ここでトイレ休憩。しかし駐車場はかなりの混雑。東京湾アクアラインで、ETC(自動料金収受システム)搭載車向けの「普通車800円」を軸にした通行料金の割引が、今後10年をめどに存続するとの発表以後人気を取り戻したのです。大型駐車場には多くの観光バスも駐車中。パーキングエリアビルの内部入り口。海ほたるは、トンネルから橋に移る部分までの全長約650m、全幅約100mの長方形をした島。パーキングエリアは5階建で構成されており、1階から3階までが駐車場で4階・5階が営業施設となっていました。『幸せの鐘』。4階の木更津側デッキに設置されている、『幸せの鐘』。大切な人へ思いをこめて鳴らせば、願いが叶うというロマンチックな鐘とのこと。ここへ訪れた人への歓迎と、これからの幸せを願ってという事の様。木更津方面へ車を進める。千葉方面の工業地帯の煙突からは白煙が(もちろん水蒸気)完成している圏央道に入る。そして茂原長南ICでおり、同僚のKさん宅にむかう。この付近は既に田植えは完了。そして目的のKさんのご実家に到着。既にKさんがタケノコ掘りの道具をすべて準備しておいてくださいました。しばらく休憩してから、いざタケノコ掘りにご実家の裏にある竹林に向かう。竹林は太い孟宗竹の竹林。所々に掘り頃の太いタケノコが顔を覗かせていた。作業着に着替え、タケノコ掘りに挑戦。竹の葉の腐葉土が15cm以上積もった竹林でタケノコ掘りは比較的に楽であった。同じく同僚のTさんも挑戦中。不慣れの性かややお疲れ気味。3人、約30分の格闘で大収穫。見事なタケノコの根っこ?タケノコの伸びる速さを思えば、このくらいの下半身が必要なのでしょう。力強い生命力を感じさせます。収穫物を並べてみました。見事な太さの旬の筍。紫の部分は根の赤ちゃん。これが成長して固い根になり、タケノコは太い竹になっていくのである。休憩は地元の近くの外房の海で獲れた鰹の刺身で軽くビールをご馳走になる。そしてKさん宅を後にし昼食へ。知る人ぞ知る、千葉の秘境らーめん屋さん『八平』。とにかく山の中の隠れた場所にありました。既に多くの観光客が順番を待っていました。そして店のご主人は外で餃子をひたすら焼いていました。店の内部は、奥様?と若い女性で調理、接客対応。白壁には蜘蛛の巣や虫の死骸が付着しており、決して清潔ではないのですが・・・・・。『アリランチャーシュー 辛さ普通』を注文。見た目はややびっくり。しかし食べてみてまぁまぁ美味しい。ややしょっぱめではあるがニンニク好きな私には美味しいと感じたのであった。麺は柔らかめであるが、このスープには丁度良い硬さ。所謂家庭の味、食べ慣れた味といった感じ、全てはニンニクのおかげ?ニンニクは量も味も強烈。チャーシューは美味しかったのであった。見た目の割に脂っこくもなく食べやすいラーメン。

2014.04.25

コメント(1)

-

甲府・桃の花

武田神社を後にし、笛吹市にある釈迦堂遺跡博物館(しゃかどういせきはくぶつかん)に立ち寄る。釈迦堂遺跡博物館は、山梨県笛吹市一宮町にある考古資料を展示する博物館。中央自動車道の建設工事に伴う発掘調査により出土した縄文時代の出土品を保存・展示するための施設として、1988年(昭和63年)11月3日にオープンした。鉄筋2階建て。この日は外装の工事中。 博物館の前庭に咲く各種花桃。 ここ笛吹市は山梨県甲府盆地の東に位置し、市名に由来する笛吹川が市の中心を流れている。笛吹川対岸に広がる扇状地は「桃源郷」と呼ばれるにふさわしい、生産量日本一を誇る桃の栽培エリア。 そんな桃源郷の桃の花は笛吹市の春のの象徴であり、多くのたとえにあげられる「まるでピンクの絨毯を敷き詰めた」見事なまでの春景。既にこの日、桃の花のピークは過ぎていたが、開花からなだらかな斜面に沿って彩りを移していく様子は、笛吹市ならではの標高差がもたらす自然の大パノラマとのこと 白い桃の花か。 遠くにピンクの絨毯が。 やや春霞で見にくくはなっていたが。 こちらは満開の状態。 ほうき梅の紅も見事で、香りも桃の花の甘い香りが漂っていました。 中央高速のICへ向かう途中の車窓から。 濃いピンクの絨毯が再び。 花によって色のバリエーションが違うのが花桃の魅力の一つであることを実感しながら東京へと戻ったのであった。

2014.04.24

コメント(0)

-

再び武田神社へ

再び山梨県甲府にある武田神社に立ち寄ってきました。昨年度の受注達成の御礼、そして安全祈願が目的でした。 武田氏の居城だった躑躅ヶ崎館の跡に創建された神社で、武田信玄が祭られています。拝殿の東側にある宝物殿には武具、軍配、軍旗など武田氏ゆかりの品々が納められています。武田神社本殿。 昨年度のお札を納めて、新たなお札を購入しました。 境内で面白いものを見付けました。赤ちゃんの命名の白い紙を奉納?。生まれた子供の幸せを祈って奉納されたものなのでしょう。しかし最近の赤ちゃんの名前は斬新過ぎて・・・・・・。 2006年年5月に 「武田の杜 薪能・林の巻」 でこけら落としをした檜造りの「甲陽武能殿」 甲府駅からまっすぐに伸びている道路が武田神社に突き当たります。 甲府のメインストリート武田道り。 武田神社前の売店で売っていた「巨峰ソフトクリーム」を楽しむ。 お堀の倒木の上で亀が4匹 日向ぼっこ、そしてその側には鴨も羽を休めていました。これぞ長閑な風景。

2014.04.23

コメント(0)

-

目黒川沿いの八重桜

我が通勤路の近くの目黒川沿いのソメイヨシノは完全に若葉に変わりましたが、それに替わって八重桜が咲き出しています。 ソメイヨシノの若葉が窓に映り美しい光景が。 そして目黒川沿いのビルの角にあるモニュメント。芸術品に鈍感な私には、何を表現されているのかは・・・・?。私が趣味の農園で栽培しているピーマン?そして真ん中にあるピーマンの芯が風で回転する様なのですが?風力発電ではなさそうです。 地下道の子供の絵画。 白のハナミズキ(花水木)が青空に輝いていた。ハナミズキ(花水木)は、東京市長の尾崎行雄氏がアメリカのワシントン市へ桜を寄贈した御礼として、1915(大正4)年にアメリカから贈られたのが最初。その後、全国に普及したのです。池上線の高架橋。 ヤマザクラやソメイヨシノに比べて開花期が1~2週間ほど遅い八重桜。花はやや大きめで丸くふんわりとした形になり、一輪から非常に豪華。既に散りだしている木も。 こちらは今が真盛り。 川面にピンクが映っていた。 野生の山桜に対して人里の桜ということから「里桜(さとざくら)」とも呼ばれているのです。また花の形から「牡丹桜(ぼたんざくら)」とも。 大阪市の造幣局の有名な「桜の通り抜け」は、この八重桜の開花時期に行うことが多い。今年は4月11日(金曜日)から4月17日(木曜日)までの7日間。1週間で84万人が楽しんだとニュースで。

2014.04.22

コメント(0)

-

春の朝焼け

先日、早朝に外に出てみると東の空かtら丁度日の出の時間でした。 清少納言の書いた枕草子の冒頭を思い出しました。 『春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。』 と。我が家の前の畑に植えてある五葉松が朝焼けの借景として見事な形。 ご近所の家の壁にも朝の陽光が。

2014.04.21

コメント(0)

-

さくらんぼ

我が家の横の農園に植えてあるサクランボ『佐藤錦』が今年は多くの花をつけています。 2本植えてありいずれもこれまでの最高の花の数です。佐藤錦は国内で最も多く生産されている品種。ナポレオンと黄玉を交配してできた品種。名前は交配育成した山形県東根市の佐藤栄助に因んで1928年に命名されたとのこと。苗の販売業者が渋る佐藤を押し切り「砂糖のように甘い」という意味も込めて名づけたと。 今年もこの『赤い宝石』 が野鳥に食べられないように網掛けをしなければなりません。花が咲いている期間が非常に短いので、桜や桃の様に観賞用とされる事はほとんどなにのです。 我がミツバチもきっと訪花してくれ、多くの『赤い宝石』を収穫できることを期待しているのです。

2014.04.20

コメント(0)

-

4月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の4月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。 期間:3月18日~4月16日(30日間) 電気使用量 昼 : 68KWH 朝晩 : 283KWH 夜 : 421KWH--------- 合計 : 772KWH 金額 :17,235円 先月3月は989KWH、22,209円でしたので、-217KWH⇒-4,974円と大きな減額になりました。 そして『余剰購入電力量のお知らせ』。すなわち東京電力(株)さんに買ってもらった電気料金です。 購入電力量 :500KW金額 :24,000円の結果。今月は6,765円の大幅黒字となりました。しかしこの4月の売電量は500KWH丁度の24,000円となったのでした。売電量金の月別推移です。そして昨年の3月は445KWH、21,360円の売電量でしたが今年50KWH以上高い結果となったのです。

2014.04.19

コメント(0)

-

蜜蜂の検査

先日我が家に、湘南家畜保健衛生所の方が来られ、私の趣味の養蜂のセイヨウミツバチの検査を行ってくれました。今年の正月明けに飼育届けを提出しておいたのです。昨年から、法改正により書式の変更があって、1月1日の飼育状況に加えて年間の飼育計画を記載することになったのです。届けにあたって指導があり、借地して飼育している場合は、土地使用承諾書の提出を要するが、販売・譲渡の予定がなければ不要とのことでした。ミツバチ飼育で一番恐ろしいのは、ふそ病。ふそ病は発症したら、焼却する以外にないのです。伝染病ですから、蜂場内に万延し、地域へと拡大していきます。発症元になったら大変です!そして病気を貰っても大変です。 ミツバチを飼育している者には、家畜伝染病予防法に基づき、腐蛆病検査を受けることが義務付けられているのです。ミツバチ用医薬品の取扱説明書も置いていってくれました。4群の検査成績所です。4群とも合格・異常なしとのこと。検査料は190円/1群でした。ミツバチも元気に活動を開始しています。女王蜂も産卵の数を増やしていることが確認できたのです。

2014.04.18

コメント(0)

-

里芋の植え付け

土日を利用して、里芋の植え付けを行いました。鍬で人力での植え付け作業はかなりの重労働。ロープで畝が曲がらないように準備し植え付けようの溝を作成。そしてそこに30cm間隔で種芋の芽を上にして並べました。種芋は昨年秋に、種芋用に畑に深い穴を堀、埋めておいた物を掘り起こしました。こちらは『石川早生』という品種。40~50gほどの丸い小振りの孫芋が多い品種で、トロッとした粘りがある品種。種芋の間に化成肥料一摑みと牛糞を施肥しました。 こちらは『赤芽』。別名「セレベス」といい、インドネシアのセレベス島(現在のスラウェシ島)から導入した里芋。親芋、子芋とも食べられる品種で、新芽と皮肌がほんのり赤味がかっています。ぬめりは少なくホクホクとしていて煮物やコロッケなどに最適な品種。そして『八頭』も植え付けました。親芋と子芋が結合して1つのかたまりになった里芋。親芋の周りにくっついている子芋が8つの頭に見えるためこの名前になったのです。その他にタケノコイモも植え付けました。タケノコイモは地上に頭を出している姿が筍に似ている事から「タケノコイモ」と名づけられていますが、「京いも」という名称でも流通している品種。順調に育てば10月には収穫できるのです。そして今年も農園での『芋煮会農宴』を学友、同僚と行う予定なのです。

2014.04.17

コメント(0)

-

回転台

テレビ回転台を再購入しました。目的はこの上にテレビを乗せるためではなく、趣味の養蜂用です。40cm程の直径、そして厚みは2cm程。ドライバーで連結ネジを外して見ました。3重の輪の中に小さなベアリング球が入っていました。このベアリング球の上で上蓋が回転しているのです。機械油をベラリング球に追加して再度蓋を固定しました。これを養蜂場に持って行きました。上面は乗せた物が滑らないように縞模様になっていました。この上に、これも手製のミツバチ内検用の巣枠置きを乗せるのです。これにより椅子に座り、回転させることにより巣枠の両面を容易にチェックすることが出来るのです。

2014.04.16

コメント(0)

-

イチゴ(苺)

我が家の横の農園で栽培しているイチゴが日々に大きく成長しています。 今年の3月下旬の3連休に地温上昇のために黒マルチを敷いたと記憶しています。冬の寒さが厳しく、2回の大雪により1週間近く雪の中に閉じ込められていましたがそれに耐えてくれたのです。 新たな葉が次々に誕生し、最近はその葉が上に向かって立ち初めて来ました。そしてどの株にも白き可憐な花が次々と咲き始めています。 我がミツバチがその花に戯れたのでしょうか?既に小指大の実を付け始めているのです。そしてうっすらと赤くなり始めている実も。 イチゴがきれいな大きな実をつけるためには大切な作業、それは花が咲いたら行う受粉作業。 確実に受粉ができていないと実ができなかったり、いびつな形のイチゴができたりしてしまうのです。基本植物の受粉は虫や鳥、風などによって自然受粉が原則。しかしハウスの中で栽培しているイチゴには、その自然による受粉交配はほぼ不可能。そこで一花一花ごとに手作業で筆などを使って受粉作業をするのですが、これは重労働。その受粉作業を人の代わりにより自然に近い形で行ってくれるのがミツバチなのです。我がミツバチの訪花はこの日は確認できなかったのですが、きっと訪れていること間違いなしなのです。イチゴをハウスで栽培している農家は、受粉用にミツバチの箱ををハウス内に置いているのです。ハウスの中に花から花へ蜜を吸うためにとびまわることで受粉交配を行ってくれているのです。

2014.04.15

コメント(0)

-

エキウム・カンディカンス

エキウム・カンディカンスの種を通販で購入し種まきを行いました。『エキウム・カンディカンス』が、1株約10万個の小さな花をぎっしりと咲かせ、非常に良い蜜源であること、そしてその種が通販で購入できることを養蜂の師匠から聞いたのは一昨年。一昨年、通販で購入した種を蒔き、養蜂場の畑に定植しましたが開花することなく越冬できずに枯れてしまったのです。そして今年、リベンジしようと再び購入したのです。アフリカ西岸のマデイラ諸島原産とのこと。英名は Pride of Madeira, マデイラの誇り。また Tower of jewels 宝石の塔 とも呼ばれていると。栽培方法も添付されていました。『寒さには強いですが、弱い霜までしか耐えられません。厳しい寒さの時は霜よけ等の対策が必要』と。前回は防寒しなかったのが失敗の原因なのでしょう。開花までは2~3年かかると。白い和紙の袋に小さな種が20個ほど入っていました。育苗箱に浅く種を撒きました。そしてビニトンの中で発芽を待っています。ネットで調べてみると、開花の写真が『http://hanadiary.blog15.fc2.com/blog-entry-1740.html』に掲載されていましたので紹介させていただきます。我が農園でも、この様に見事に開花し我がミツバチがこの花の廻りで乱舞してくれる日を楽しみにしているのです。

2014.04.14

コメント(0)

-

淀屋橋界隈

大阪のホテルは淀屋橋の近く。ホテルから我が社の関西支社に向かう途中、適塾(旧緒方洪庵邸)の前を通る。 史蹟緒方洪庵舊宅及塾と刻まれた石碑。 適塾は吹き抜けの土間に中庭、裏庭と典型的な町屋構造だが、江戸時代のものが現存しているのは非常に珍しく、船場の町屋文化を今に伝える貴重な木造建築。 緒方洪庵が天保9年(1838)29歳のとき大阪瓦町に医業を開き、当時の蘭方医の通例にならって私塾を開いた。その塾は「適々斎塾」略して「適塾」または「適々塾」と呼ばれていた。学塾は多くの塾生が集まり、手狭となり、天保14年(1843)過書町に移転した。適塾の開塾25年、その間入門生および3000人と伝えられている。福沢諭吉が適塾に入門したのは安政2年(1855)3月歳22のときで、同5年(1858)冬江戸に出るまで足かけ4年ここ大阪にいた と。 淀屋橋交差点。 橋下徹 市長のいる 大阪市庁舎。外装は見事な花崗岩張り。淀屋橋からの 土佐堀川を見る。我が社の関西支社のあるビルも見えた。昼休みは、徒歩で10分ほどの靱公園(うつぼこうえん)を散策。終わりかけた桜の下にブルーシートを敷き昼食を楽しむ人たちが。そして夜の花見の宴のために場所取り用の無人のブルーシートも。バラの名所であるとのことだが開花は未だ。シャガの花。花弁に濃い紫と黄色の模様が。濃いピンクの花。名前は? エリカメンセラ?公園の横にある大阪科学技術センターに立ち寄る。館内は出展企業単位でブースが設けられており、環境技術・資源エネルギー・都市開発・建設技術・生活科学・エレクトロニクス・バイオテクノロジー・地球環境・新素材等それぞれの分野の先端科学技術をゲーム感覚で学ぶことができるのだった。PWR型原子力発電の説明模型。鉄のできるまで。光ファイバー。そして入り口部には新技術・新製品紹介コーナーも。話題の研究所も出展。元素周期表の113番は空欄になっていたが、チームは3個の原子を合成したと。そして支社に戻る。再び土佐堀川を反対側から。新「大阪フェスティバルホール」外壁のレリーフ。「牧神、音楽を楽しむの図」は、ギリシャ神話に登場する音楽好きの牧神(パン)が竪琴や笛を奏でる様子を表現した作品で、1958年に開館した旧フェスティバルホールの外壁に掲げられていたものだが、旧フェスティバルホールの物よも一回り大きくなっていると。

2014.04.13

コメント(0)

-

車窓からの富士山

大阪にある我が社の関西支社に新幹線で向かいました。途中車窓から見事な富士山が姿を現したので慌ててカメラを取り出しシャッターを切る。山頂付近にはまだまだ残雪が。 富士山の手前には東名高速道路の白き高架橋が。 新富士駅近くから。 宝永火口もはっきり確認できた。宝永火口にある黒き点は窓の汚れ? 紙パ工場とプラント、煙突と富士山。

2014.04.12

コメント(0)

-

地元の桜並木

我が地元の私鉄駅前のロータリーに咲くシダレザクラ(枝垂桜)。 濃紅色の小輪の五弁花を枝垂れるように咲かせていました。 我が地元の大学の桜並木を歩く。 見事な桜のトンネル。 既に満開を終え春風に花びらが舞っていた。 ピンクの桜の花びらで出来た絨毯。校庭の競技場と私鉄線路の境界の桜並木。 ソメイヨシノが青空に映えていた。 学生の姿は既に無し。桜並木を独り占め。 幹に抱きつくように小輪が。 青空、桜、春満喫。

2014.04.11

コメント(0)

-

スナップエンドウの網掛け

スナップエンドウの網掛けを行いました。冬の寒さに耐え漸く成長を始めたのです。 さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが楽しめる。また、天ぷらにするとサクサクとした食感を楽しめる私の大好物の逸品。 つる有りとつる無しが有り、狭いところでの栽培はつる無しが向いているのですが今年も、収穫量が多いと感じているつる有りを栽培。よって網掛けがMUSTなのです。 このスナップエンドウにはハモグリバエという小型のハエが葉の中に入り込みトンネル状に食害し、その跡が白い模様になるのでエカキムシとも呼ばれるのです。黄色粘着シートを早期から使用すると効果的であると農家の方からお聞きしこれを毎年利用しています。取り付けてから30分も経たないうちに既にハモグリバエが粘着シートに捉まっています。何故かハモグリバエは黄色に誘引されるのですが、その理由は??ハモグリバエはこの黄色が何色に見えるのでしょうか??

2014.04.10

コメント(0)

-

鉢形城(その2)

本曲輪にはその景勝を称えた「田山花袋漢詩碑」がありました。襟帯山河好 (襟帯山河好し) 雄視関八州 (雄視す関八州)古城跡空在 (古城の跡空しく在り) 一水尚東流 (一水尚ほ東流す)鉢形城は、荒川に臨んだ絶壁上に位置していることを再確認。1590年(天正18年)、前田利家や上杉景勝の軍勢が攻めた時にはこの荒川の対岸に大勢の兵が集結したと。この二の曲輪と三の曲輪の間にある堀に沿って、土塁の基底部が確認されたことから、土塁を復元整備していると。 三の曲輪へ。 三の輪には白き雪の如き花が。その奥に、堀立柱建物の復元建築も。これは実際、柱跡が発掘されたのを元に復元していると。驚くべき石積み土塁。 北条氏邦の時代に築かれたと思われる石積土塁。中世後期とは言え、石を使った土塁は珍しいとのこと。復元された四脚門。これは鉢形城歴史館の資料によると「洛中洛外図屏風」に描かれている細川管領邸の板屋根を意匠していると。 諏訪神社境内。 深沢川の渓谷に守られた、まさに天然の要害。 民家のしだれ桜も見事な濃いピンクに。 そして再び入り口前の駐車場へ戻ったのであった。

2014.04.09

コメント(0)

-

鉢形城(その1)

埼玉県大里郡寄居町大字鉢形にある戦国時代の城跡・鉢形城(はちがたじょう)に行って来ました。初めて築城したのは関東管領山内上杉氏の家臣である長尾景春と伝えられているとのこと。その後、小田原の後北条氏時代に北条氏邦によって整備拡張され、後北条氏の上野国支配の拠点となったと。その後、下野国遠征の足がかりともなったが、その滅亡とともに廃城となったとのこと。 ウィキペディアによると鉢形城は、深沢川が荒川に合流する付近の両河川が谷を刻む断崖上の天然の要害に立地し、その縄張りは唯一平地部に面する南西側に大手、外曲輪、三の曲輪(三ノ丸)の三つの郭を配し、両河川の合流地点である北東側に向かって順に二の曲輪(二ノ丸)、本曲輪(本丸)、笹曲輪と、曲輪が連なる連郭式の構造となっている。搦手、本丸、二ノ丸、三ノ丸および諏訪曲輪には塹壕をともない、また北西側の荒川沿岸は断崖に面すると。 鉢形城歴史館。国指定史跡である鉢形城跡のガイダンス施設として、また周辺地域の文化や歴史を学習、体感できる施設として平成16年10月17日に鉢形城公園の開園と同時に、鉢形城歴史館・寄居町埋蔵文化財センターとして開館。この城は日本百名城の城。スタンプをGET。鉢形城跡曲輪を歩く。 木製階段の上に満開の桜の巨木を発見。 桜の巨木の手前の法面には可憐な紫の花の群集が。 カタクリの花が雨に濡れていた。 天然記念物に指定されているバラ科サクラ属の植物の一種「エドヒガン」 。樹齢は約150年。高さは18m、枝張りは、東西23.5m/南北21.8mで、根回りは6.5mほどもあるとのこと。ソメイヨシノの片親である「エドヒガン」であるが、名前のとおり関東ではソメイヨシノよりやや早めの彼岸のころ満開となり、満開の時期には多くの写真家や画家が訪れる。 との説明板。

2014.04.08

コメント(0)

-

中目黒の桜

昼休みを利用して、同僚の中目黒の目黒川沿いの桜並木を見に行ってきました。会社前からTXを利用して5分強にて中目黒駅前に到着。満開状態を過ぎ花びらが舞い始めていました。 約3.8kmの川沿いの両岸に、約800本の桜が咲き競う。大きな公園などはありませんがが、川沿いのそぞろ歩きを楽しむことができるのです。桜が満開になるこの時期、ボンボリに火が入り、夜桜も楽しめるのです。 川の水面には花びらがゆっくりと流れていました。 東急東横線の車両の車窓からの見物客も確認できました。 ガード下からの桜並木。 淡いピンクの色のソメイヨシノ。 大橋から下目黒にかけて、この時期には桜が咲き乱れ、大勢の花見客でにぎわうのです。 橋の上には多くの花見の客がカメラを片手に。太い古木の幹にも可憐な花が数輪。花吹雪。 目黒川の上にまで伸ばした桜の枝。 この川を船下り出来たら最高だが、この日は水量は極め少なかった。 両岸の桜は目黒川の真ん中上空でお見合い。 途中遊歩道の売店の焼き芋屋さんのパーフォーマンス。サツマイモのストーンサークル(環状列石)。 川の岸には桜の花びらの絨毯が。桜がが散って水面に浮かび流れるのを筏に見立てて、桜筏(はないかだ)と呼ぶのです。強い風が吹き花筏も芸術的な模様に。約40分の目黒川桜並木を満喫し、帰路は路線バスにて帰社。

2014.04.07

コメント(2)

-

ニワウメ(庭梅)

ソメイヨシノの桜が満開となっていますが、我が家の庭のニワウメも負けじと満開を迎えています。樹高は100センチから120センチくらいで棒立状態の小型樹木。ピンク色の小さな花が愛らしい。花は直径2cm以下と小さく、5弁花でピンク色。 花が密集して咲いています。かなり古い時代に中国から渡来した落葉低木。春に葉が出る前に花を咲かせ,夏に赤く熟す果実は,直径が 1 センチほどで小さいですが,食べられるのです。

2014.04.06

コメント(0)

-

桜咲く

今年も大崎・目黒川沿いの桜が一斉に開花しました。この日はいつもの大崎駅からの通勤路を変更し、目黒川沿いの桜並木の下を歩き我が事務所へと。大崎駅から山手通りへの階段途中から。 山手通りから大崎ゲートシティー入り口交差点。 大崎ゲートシティービルを背景に。 目黒川に出る。青い目黒川の鈴懸歩道橋には多くの通勤車が。 大崎・ニューオータニイン東京前。 青空にピンクの桜が映えていた。 目黒川両岸の桜はこの日が満開。ピンクの樹影が川面に映る。 濃いピンクの河津桜も負けじと。 ソメイヨシノが球の如く。 花色は蕾では萼等も含めて濃い赤に見えるが、咲き始めは淡紅色、満開になると白色に近づくのです。 この日の目黒川の川面は流れも穏やかで鏡の如し。 川面を覗き込むが如き桜の枝。 ここは海抜3.1m。 そして帰路の五反田駅には目黒川沿いの『さくらの名所』の案内ポスターが。『サクラ』の語源について述べているページを見つけたので紹介します。もともと『サクラ』とは、稲や穀物の霊をあらわす“五月・早乙女・早苗”などの頭文字《サ》と、神座を意味する“坐《クラ》”が語源であり、古くは農民たちが田植え前に豊作を願う“神聖な木”だったといわれている。この神聖な木(=サクラ)に農民たちが豊作を願う儀式がお花見のルーツ… という説もあるにはあるのだが、どうも現在のそれとは少し違うように思われる。と

2014.04.05

コメント(0)

-

岡崎城へ(その2)

険しい空堀とそこに架かる廊下橋という石橋。 橋の手前には、竹千代像と家康公像が。同一人物の幼少期と大人の時代の姿が一ヶ所に並んでいるというのは珍しい? 二の丸能楽堂。この能楽堂は現在、国内で最初の市立能楽堂として知られていると。 家康の「しかみ像」の石像。「しかみ像」は若かりし頃の家康が三方ヶ原の戦いで武田軍に挑んで大敗した自分の惨めな姿を描かせたと言われる肖像画のこと。 無理な戦いで多くの家臣を失った家康が自責の念を忘れないため描かせた絵姿が石像になっていた。三河武士のやかた家康館。 入口に葵の紋が輝く三河武士のやかた家康館へ。館内は、徳川家の先祖である松平氏から家康公75年の生涯を時代順に解説されていた。特に、関ヶ原の合戦をリアルタイムに再現したコーナーは人気。からくり時計。00分と30分に家康の舞う姿が見えると。 からくり時計の中の様子がこれ。時間になると扉があいて家康人形が能を舞うのだ。家康人形がちょこちょこ手を挙げて舞う姿はなかなか愛くるしいのであった。 騎馬像が噴水の中に。19歳の松平元康(家康)が岡崎家臣団と共に岡崎城へ帰城する姿であると。 徳川家康像。東の方角を向いているのは、やっぱり江戸や駿府の方角ということか? 岡崎城を屋根に乗せたユニークな電話BOX。 岡崎城 大手門を内側から。 岡崎城 大手門の正面。 大手門から1号線を東に歩いた場所に浄瑠璃姫の供養塔が。『浄瑠璃姫は、年老いて子供のいなかった矢作(やはぎ)の長者が、日頃から信仰していた鳳来寺の薬師瑠璃光如来にお願いして授かった子と。1174年3月、牛若丸(後の義経)は、東北地方の藤原秀衡を頼って旅を続ける途中、矢作の里を訪れ長者屋敷に泊まりました。その娘の弾く琴にひかれ、持っていた笛で吹き合わせたことから二人の間に愛が芽生えます。しかし義経は東北へと旅立たなければならず、笛を形見に預け、旅立ちます。姫は笛を大事にしていましたが、義経への思いは日に日に募るばかり...悲しみのあまり、とうとう菅生川(乙川)に身を投げて死んでしまいます。姫は17歳だったとか。二人が別れて10年が経ち、義経が矢作に戻ったときには、姫は亡き人になっていたという、悲恋話』 と説明版に。 菅生川(乙川)に架かる橋からの岡崎城天守。 そして名古屋へ。

2014.04.04

コメント(0)

-

岡崎城へ(その1)

先日仕事で豊橋から名古屋に移動の途中に、日本百名城の岡崎城に立ち寄りました。ここ岡崎には毎年秋の香嵐渓の紅葉狩りの宿泊地として訪れており、この岡崎城へも何度となく訪ねていますが、この日の目的は百名城のスタンプGETが目的。菅生川(すごうがわ)の北側には「竹千代通り」という小道があり、その向こうに龍城(たつき)堀という立派堀が。龍城掘にかかるこの赤い橋を渡るといよいよ岡崎城。 龍城掘。桜も開花を始めていた。 岡崎城は徳川家康の産まれた城。別名、龍城。戦国時代から安土桃山時代には徳川氏の持ち城、江戸時代には岡崎藩の藩庁であった城。 龍城神社(たつきじんじゃ)では折しも結婚式が。 岡崎城正面。昭和34年(1959)に、ほぼ昔どおりの外観の天守が復元。鉄筋コンクリート3層5階で、内部は歴史資料館。岡崎城の天守は、田中吉政が最初に建造したという。元和3年(1617)、本多康紀が築造した天守は3層3階、地下1階、望楼式で、南に付櫓、東に井戸櫓が付く複合天守だったと。 岡崎城の麓には、龍と亀が彫られた「東照公遺訓碑」が。そこに書いてあることを見ると、徳川家康の人柄が自ずと理解できるのでした。「人生は重荷を負って遠い道を歩くように、不自由が常。」「堪忍が全てで、いかりは敵。」「勝事ばかりを知ると、害が身にふりそそぐ。」「人を責めずに自分を責めろ。」「人はただ 身のほどを知れ 草の葉の 露も重きは落つるものかな」 天守閣に登る。天守閣からの四方の風景。 スタンプをGET。 天守閣出口から。 岡崎城の本丸跡地に建つ、龍城神社境内に置かれた見事な(神馬)像。 天守閣が青空に映えていた。 売店も城郭の如し。 龍城神社本殿。

2014.04.03

コメント(0)

-

寒椿

我が家の近くの公園の前のお宅の寒椿が夜の雨と風で多くの赤い花を落としていました。濃い紅色が鮮やか。八重咲き。そして小さな柚が撓わに実った木。美しい配色。

2014.04.02

コメント(0)

-

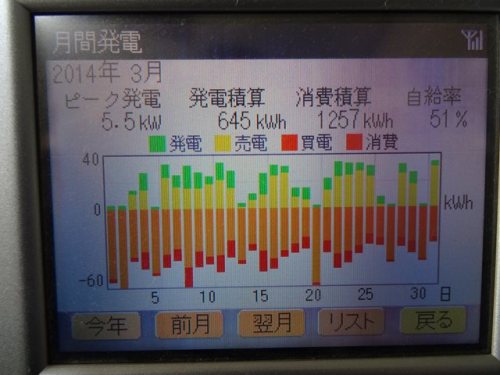

3月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の3月の実績です。発電積算は645KWと3月としては過去6年で3番目の好成績な結果となりました。3月の中旬の週は好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。下旬も頑張ってくれました。3月31日のこの日はこの月の最高の発電量34KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。当然日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。逆に前日の30日はこの月の発電量の最低の2KWHにとどまりました。2014年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度、茶色が2014年です。春の訪れとともに発電量もアップしていくことを期待しているのです。

2014.04.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1