2014年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月10日 赤の広場)

クレムリンのスパスカヤ塔がテント越しに。二日後の6月12日は独立記念日。赤の広場も独立記念日の祝祭行事が予定されておりその為のテントや仮設舞台等が既に準備されていた。赤の広場も仮設フェンスで囲まれていた。 赤の広場前のグム百貨店。「グム」とはロシア語で「総合百貨店」を意味する正式名称。帝政ロシア時代の1893年に完成。モスクワを代表する百貨店だけでなく、ロシアを代表する建築物。ヴァスクレセンスキー門。赤の広場の入口、国立歴史博物館の北側に接して建つ門。17 世紀に建てられたものだが、パレードの邪魔になるとのことでスターリンによって1931 年に破壊されてしまった。現在の門は、ソ連崩壊後の1995 年に再建されたもの。門の前には「ロシア全道路の起点」と書かれた標識があり、コインを投げる観光客の姿が。 止んでいた雨が再び強くなったため、グム百貨店に駆け込み雨宿り。 天井は半透明な屋根になっており,内部は弱い自然の光が差し込むのです。 現在、グムの売り場面積は、約3万平方メートル。そこには、様々な店やレストランやカフェ、映画館がある。グムでは、ヨーロッパのブランドの店も入っている。グム百貨店の天井の様子 雨が止んだので再び赤の広場を散策。赤の広場の西北端に、大きな4つの塔をもつ赤レンガつくりの巨大な建物。ロシア最大の歴史博物館である国立歴史博物館。歴史に関係する文物の展示のほかに、恐竜、マンモスの化石や石器、ロシア圏各国の民族史の展示などがあるとのこと。 ヴァスクレンセンスキー門を入ってすぐ左手のカザンの聖母聖堂。 国立博物館前から聖ワシリー寺院側を望む。 赤の広場側のクレムリン城壁とスパスカヤ塔。レーニン廟。1924年にレーニンが死去した際、全国から弔問に訪れる市民にこたえるため、その遺体に保存処理が施され、赤の広場に建築家アレクセイ・シューセフの設計により、木造の遺体安置所が短期間(約3日間)で建設されたと。1930年により恒常的な施設として、現在の石造の廟を建設し、完成させたとのこと。赤の広場で行われる国家的行事に際しては、共産党・政府の首脳はレーニン廟のひな壇から観閲し、演説を行うのが慣例となっていたと。 赤の広場から見たスパスカヤ塔。モスクワ・クレムリンの中でも一際目を引く尖塔。塔の先端にはルビーの赤い星が。輝きを放つ星はシンボリックな塔を一層引き立てているのです。更に塔には大時計も。ほかの大きな鐘や大砲と違って役目を果たしていると。 再びテント越しの聖ワシリー寺院。この日の赤の広場は仮設のテントやステージ等が設置されていたため赤の広場の大きさを実感出来なかったのでした。 反対側から。 赤の広場の見学を終え次の訪問地へ。車窓からは救世主キリスト聖堂が。 クレムリン内のイワン大帝の鐘楼が車窓から。芸術家アパート。高さ:160メートル(26階)、176メートル(26階)と二つの説があるとガイドブックより。芸術家アパートは、その名の通りかつて芸術家が住んでいたアパート。別の言い方では「コテーリニチェスカヤ(カテリニチェスカヤ)海岸通りの高層アパート」。その名の通りクレムリンの東側、モスクワ川沿いのカテリニチェスカヤ通り沿いに位置。目の前は、ちょうどモスクワ川とヤウザ川の合流地点。建物の特徴として、「へ」の字のように建っていますので非常に立体感があると。この形は他のスターリン建築の建物にはない特徴。 アクアマリーンサーカス近くの教会? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.30

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月10日 聖ワシリー寺院)

赤の広場の南側に建つ、そしてロシアの聖堂でもっとも美しい建物のひとつと言われる聖ワシリー寺院を訪ねる。1990年にユネスコの世界遺産に登録された寺院。 8つの小聖堂が中央の生神女庇護大聖堂を取り囲んで支える構造は、8つの小聖堂が中央の生神女に庇護される構造であると。9つあるドームの全ての高さ・大きさ・装飾が異なるものとなっているのです。最も高い中央の塔の高さは47m。タマネギ型はローソクの炎の形の表現であり、赤の広場にあるモスクワのシンボル的存在。ガイドブックによれば、聖堂が完成した後感動した皇帝が、他に同じような聖堂を造らせないために建築家の目を潰したとのこと。 聖ワシリー寺院の前のミーニンとパジャルスキーの像。 イワン4世が亡くなると、モスクワでは貴族たちの権力争いや農民一揆など政情不安の状態が続き、1610年にはモスクワがポーランド軍に占拠されてしまったのです。1612年、ノブゴロドで暮らしていた商人ミーニンとパジャルスキーを指導者とする義勇軍が組織され、モスクワを奪還。翌1613年、義勇軍はミハイル・フョードロヴィチ・ロマノフを皇帝に選出し、以後1917年まで続くロマノフ王朝がはじまったのです。 内部も鮮やかな装飾に彩られていました。玉ねぎ屋根の下は一つ一つが独立した教会として別部屋になっていたのです。外観の大きさに比べ、内部は意外なほどに狭い。大聖堂というと、内部が大きな空間になっている思い込んでいましたが、ここは全く異なった内部構造。真ん中の塔には高い天井にシャンデリア、イコン画が。 ミニの聖ワシリー寺院。 ロシア正教の教会は、カトリックのように美しいステンド・グラスを飾ることはなく、小さな明かり取りがあるだけで、ろうそくのかすかな光の薄やみの中で拝するイコンは、身の引き締まる思い。イコノスタスは、ロシア正教ならではの優れた教会美術であることを実感。 上部のドームからの光が眩しい。 正面の壁が「イコノスタス(聖障)」。イコンの描かれた壁で、来世とこの世の接点を意味していると。宝座と呼ばれる祭壇のある至聖所と、信者の会衆席である聖所とを隔てる壁で、至聖所に入れるのは聖職者に限られているのです。中央にキリストの玉座像、左側には聖母マリアの立像、右側に授洗者ヨハネの立像、その両側に十二使徒の立像が描かれているのです。 折しも男性4人のきれいな歌声が流れてきました。、歌の後にはCDの販売。窓からクレムリンの城壁そしてイリンカ通りが見えた。壁にも様々な装飾がなされていました。狭い迷路のような内部観賞を終え再び赤の広場に出たのです。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.29

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月10日 トレチャコフ美術館)

国立トレチャコフ美術館(Государственная Третьяковская галерея、略称:ГТГ)は、ロシア、モスクワにある美術館。世界有数のロシアファインアートのコレクションで知られる美術館。何とモスクワの豪商トレチャコフが収集した約10万点に及ぶロシア美術を専門としたコレクションであるとは驚き。本館に入場し、200ルーブル払い写真撮影可能なシールをもらい胸に張り見学開始。トレチャコフは「肖像画ギャラリー」の設立を構想していたとのこと。確かに、館内には肖像画の展示が多かった。作者と作品名はほとんど解らないのが現実。キプレンスキー作 「アレクサンドルプーシキンの肖像 」 オレスト・アダモビィチ・キプレンスキーの肖像。 イヴァノフ作 民衆の前に現れたキリスト。 フョードル・モレル作 「ゴーゴリの肖像」 V.G.ベロフ作 「トロイカ」V.A.セロフ作 「桃を持つ女の子」ウラジミール・ボロヴィコフスキー作 「ロプヒナの肖像」 ヴルーベリ作 「幻の王女」クラムスコイ作 「忘れえぬ人」2009年に「国立トレチャコフ美術館展 忘れえぬロシア」が日本で開催されて、この作品も展示されて深い印象を残したと ガイドから。ヴァスネツォス作 「英雄たち」ヴァシリーベレシチャーギン作 「ティムールの扉(ティムール)」 ワシリー・ヴェレシチャーギン作 「戦争の結末」スーリコフ作 「銃兵処刑の朝」 そして土産物屋。 トレチャコフ美術館鑑賞後は赤の広場へ。ボリショイカーメンヌイ橋に立つ鍵の木。ここにかけると永遠の愛が叶うという、パワースポット。ところで、妻からこんなニュースがあったと。『パリのセーヌ川に架かる橋ポンデザールで9日、手すりのフェンスが歩道側に崩落し、橋が数時間閉鎖された。この橋の鉄製フェンスには、永遠の愛の証として恋人たちが取り付けた多くの南京錠がかかっており、重さに耐えきれなくなったとみられる。 こうした南京錠は5年以上前から、パリや欧州の他の都市にある橋で見られるようになった。通常、恋人たちは南京錠の鍵を川に投げ入れる。』 いずれにしろ安全が『鍵』なのであった。再びモスクワ川の噴水とピョートル大帝記念碑が見えた。 ボロトナヤ広場の前を歩く。ここにはロシア帝国の画家・彫刻家のイリヤ・レーピンの銅像が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.28

コメント(2)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月10日 クレムリン その2)

そしてこの日の目玉でもあるダイヤモンド庫と武器庫の見学。クレムリン武器庫に併設されたダイヤモンド庫は、ロマノフ王朝がかき集めた宝石類が集まった撮影禁止の世界最高級の宝石保管庫。ここは予約制で、持ち物を持って入場できません。カメラもビデオも全てダメで全て荷物は預けます。そして何よりここにはエカテリーナ2世の笏がある。この王笏の先には伝説のダイヤモンド「オルロフ」が装着されているのだ。「インドの神の目」と呼ばれ、世界を渡り歩いて持ち主を次々と怪死させ、エカテリーナ2世の愛人オルロフの手に渡った189カラットの悪魔のようなダイヤモンド。でかいというか分厚いというか。これだけ巨大だと、思ったほど輝いてもいない。撮影できなかったので以下はパンフレット、ガイドブックから。アンナ女帝の王冠。 モノマフの帽子。 トンボ。 18世紀の宮廷馬車。ミハイル・ロマノフの玉座。 エカテリーナ2世の載冠式のドレス。そして武器庫へも。武器庫のハイライトは色々あるが、やはり注目はロマノフの至宝「インペリアルイースターエッグ」。キリスト教ではイースター(復活祭)の時期になるとカラフルに塗った卵を交換して飾る風習があるが、ロマノフ家はその財力にあかせて宝石商にして天才デザイナーカール・ファベルジェに超豪華イースターエッグを作らせた。それが世界に54個(現存50個)作られたと言われる、インペリアルイースターエッグ。黄金や宝石をちりばめたそのあまりの豪華さ故に、現在では誰も作ることができないと言われているのです。同じく撮影できなかったので以下はパンフレット、ガイドブックから。 ボロヴィッツカヤ塔より一端クレムリンを出る。Pashkov House 。貴族のPyotr Pashkovが建てた宮殿。現在の持ち主はロシア国立図書館。旧ソビエト連邦の国章は「地球の上に鎌と槌」を描き、これを麦の穂で囲んだものであったがその麦と鎌が道路のフェンスに。 モスクワ川に架かるボリショイ・カーメンヌィ橋より遠く救世主キリスト聖堂が左側に。ここはロシアにおける東方正教会の総本山。ロシア革命後、ソビエト共産党の影響で(正確にはスターリンの命令によって)爆破・破壊されたが、ソ連崩壊後の西暦2000年に再建されたのです。モスクワ・トレチャコフ美術館近くのLuzhkov橋近くの噴水。 昼食はミートボールスープ。 骨付きのキエフ風カツレツ。鶏肉を叩き込んでバターを挟んだカツレツ。 ケーキ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.27

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月10日 クレムリン その1)

この日も早朝散歩に。ホテルの前景、外観は花をイメージしているのであろうか。 ホテル前のコロヴィンスコエ通りを右方向に5分ほど歩き公園に到着。周囲は長閑なアパートが建ち並んでいた。 池の近くには、鴨?のつがいが同じく早朝散歩中。 釣りをするオジサン達も。 池の水面は鏡の如く、静かに早朝の青空を映していた。 そして1時間ほどの早朝散歩からホテルに戻り朝食。 我々の宿泊部屋から1階の朝食のブッフェレストランを見下ろす。 そして8:30にこの日の最初の観光地 クレムリンに向けて出発。車窓からは、ウクライナ生まれのロシア帝国の小説家、劇作家のニコライ・ゴーゴリの像が。クレムリンに到着し入り口で開場を待つ。前方にはトロイツカヤ塔が。クレムリンは壁で囲まれた城塞。周囲はおよそ、2200メートル。そこには18の塔が。クレムリンに入城するためには、トロイツカヤ塔かボロヴィッツカヤ塔のどちらかをくぐらなければならないのです。今回のツアーでは、トロイツカヤ塔から入城。トロイツカヤ塔手前のクタフィヤ塔。ここだけが二重の関所となっているのです。トロイツカヤ塔はクレムリン観光の出発点。北西の城壁の中央に位置し高さ約80メートル。クレムリンを囲む20の塔の中で最も高い。突端部にはロシア革命20周年を記念してルビー製の赤い星が付けられていた。入り口に立つ衛兵。入場してすぐに見える兵器庫前には大量の小型大砲が。これは、ナポレオン軍から奪い取った物。ナポレオンの大砲。ナポレオンの「N」が刻まれていた。右側にある建物はクレムリン大会宮殿。クレムリンの中にあっては、最も近代的な建物。すなわち最も歴史の浅い建物。この建物ができたのは1959年から1961年にかけて。6千人を収容できる大会議場を有し、そこには12カ国語に対応できる同時通訳装置があると。ここは、ソ連共産党大会や大きな国際会議の開催場所となっていたのです。クレムリン大会宮殿の双頭の鷲。 大統領府。奥に見えるのは兵器庫の角にある「ニコリスカヤ塔」。パトリアーシェ宮殿横の十二使徒聖堂。大砲の皇帝。16世紀末に造られたブロンズ製の大砲。口径890mm,重量40t当時としては世界最大の口径をもった大砲。かつては、スパスカヤ塔の門を守るために置かれていたと。幸か不幸か、一度も発砲されたことはなかったと。大砲の前にある弾は飾り物で、19世紀に造られたとのこと。砲弾の径の方が大砲の口径より大きく入らないと現地ガイドから。 ウスペンスキー大聖堂。かつてのモスクワ大公国の母教会であり、ロシア正教会の著名な大聖堂。入り口も歴史を感じるフレスコ画が。 鐘の皇帝。高さ6m、直径6.6m、重さ200トン以上。この鐘は一度も鳴らされたことのない鐘とのこと。1737年にモスクワに大火事が起こり、その時鐘を冷やすために水をかけたところ、亀裂が生じて一部が欠けてしまったと。 欠け落ちた部分だけでも、11.5トンもあると。それにしても「大砲の皇帝」と同様、ロシア人はおよそ、巨大な現実的ではないものに力をいれる民族なのでしょうか。ロシアの国土の巨大さが為せる技か?ウスペンスキー大聖堂の左のブラゴヴェシェンスキー大聖堂。屋根は金メッキを施された銅板に覆われており、金色に輝くクーポルと白い壁の対比がこの大聖堂の特色。 イワン大帝の鐘楼。 高さ86m。16世紀初めに建築。当時はモスクワで一番の高さがあり、見張り塔の役目を兼ねていたと。グラノヴィータヤ宮殿。サボールナヤ広場(聖堂広場)の西にあり、外国からの使節団を迎える式典が催されたという。グラノヴィータヤとは「多面」を意味し、正面を装飾する石が多面体であることに由来すると。 大クレムリン宮殿。かつて皇帝が住んでいた宮殿。現在の建物は、19世紀に焼失した後再建されたもの。ソ連時代にはソ連最高会議場が置かれ、現在は要人の会見場になっているため、内部の見学はできないとのこと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.26

コメント(0)

-

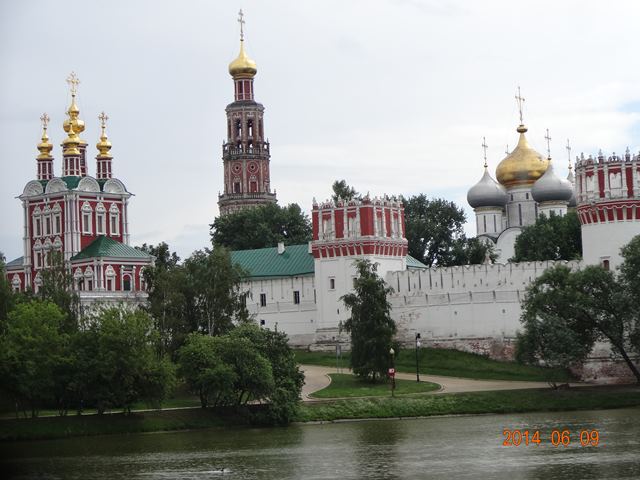

ロシア世界遺産の旅9日間(6月9日 ノヴォビッチ女子修道院,アルバート通り)

ツアーバスを降り、綺麗な公園の中を歩く。 この湖はチャイコフスキーの「白鳥の湖」のモデルになった湖でチャイコフスキーが近くに住みこの湖を見ながら、名曲「白鳥の湖」を作曲したとのこと。建物群は2004年に世界遺産登録されたばかりのノヴォデヴィッチ修道院。現在は女子修道院となっており、元はクレムリンの出城であり、堅牢な城壁に囲まれているのです。ここの墓地には、ゴーゴリ、チェーホフはじめ近くはフルシチョフ、グロムイコ、ゴルバチョフ元大統領夫人などの有名な方が静かに眠っているとのこと。右側の金色のネギボーズは修道院内のスモレンスクの生神女大聖堂。「白鳥の湖」とは言うものの、多くの鴨が緑地そして湖面に。 ノヴォデヴィッチの高さ72mの鐘楼が中央に。その右横にはロプヒン宮殿が。左にはノヴォデヴィッチ修道院の入り口門の上に建つプレオブラジェーンスカヤ教会が。てっきり修道院の近くまで行くものと思っていたが、チャイコフスキーと同様に、湖越しに修道院全体を眺めるだけでバスに戻ったのであった。そしてバスは土産物屋ロシアプレゼンツへ。入り口は狭くて、ここが店とは一見分からないが、次々と日本からのツアー団体が入って来たのであった。サービスにウォッカの試飲も。カラフルなマトリョーシカ。昨年の2013年12月までCSKAモスクワに所属していた本田圭佑のマトリョーシカも販売されていた。ポスターも。ノヴォデヴィッチ修道院を描いた絵画も。我々が見た風景と全く同じ。そして高価なキャビアも販売されていた。キャビア(чёрная икра:チョールナヤ・イクラー)は、チョウザメの卵の塩漬け。1個が200ユーロ→25,000円以上と目が飛び出るほどの値段。最近ではチョウザメの漁獲高が激減しているためキャビアの値段が高騰しており問題になっているのであった。バスはアルバート通り入り口で停車ししばらくのフリータイム。アルバート通りは、ロシア連邦の首都モスクワの中心部、クレムリンの西側にある通り。全長約1キロメートル。15世紀以前から続くモスクワ有数の古い街路の一つで、現在は歩行者天国。レストラン、カフェ、高級ブランド店が並ぶ繁華街として知られる通り。旅友のSさんと散策開始。通りのところどころにこうしたモニュメントがあり、観光客?がその前で写真を撮っていた。若い女性がこの前で写真を撮りまくっていたが、ここで写真を撮ると結婚出来るとか。1997年に73歳で亡くなったシンガーソングライターの元祖で、Булат Шалвович Окуджаваブラート・シャルヴォヴィッチ・オクジャワの記念碑。詩人で作曲家で自分の曲をギターで弾き語りもした人物とのこと。アルバート通りの脇道を入ると教会も。 有料トイレ。 使い方はロシア語の為よく解らなかった。 通りの中程のファンタンゴフ劇場入口右横の噴水の上には黄金の女性像が。 「氷の皇女トゥーランドット」ピエロに変身したビラ配り。 アルバート通り入り口近くに建つロシア外務省。モスクワ市内に建つ尖塔をもつ巨大建物の1つ。 バスで夕食会場のレストランへ向かう。モスクワ川と合流するところにピョートル大帝の巨大なモニュメントが車窓から レストランに到着。野菜スープ。もちろんビールも。これがこの日の主食。量がチョット寂しい。シャンリクと言うポークの串焼き。コーヒーも。モスクワ観光のホテルはモスクワ市街地からは、少し離れた閑静な住宅地にあるイリス コングレス ホテル。ホテルのロビーは真ん中が吹き抜けで、天井が高く、華やかな雰囲気。部屋も広く小綺麗。白を基調とした落ち着いた部屋。しかし男二人にはくっつき過ぎているツインベッド。このBEDで連泊を覚悟。そして途中購入した40%ウォッカを二人で楽しみ、覚悟?のBED IN。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.25

コメント(1)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月9日 モスクワ市内 モスクワ大学)

ミーラ(ドゥブレル)通りをモスクワ大学に向けて走る。外装かカラフルな高層ビル。 Hotel Kosmos オスタンキノ・タワー( Останкинская телебашня)。ロシアのモスクワにある高さ540mのテレビ、ラジオ塔。ソビエト連邦時代の1963年から建設が開始され、1967年に完工。展望台は337メートル。東京スカイツリーの天望デッキと同様に床の一部がガラス張りで真下が見えるようになっていると現地添乗員から。 Hotel Olimpiyskiy ODA, salon krasoty オリンピック・スタジアム。 「ロシア外務省」?。27階建の高層ビルで「スターリン様式」のロシアらしい造り。モスクワ川に架かる橋。 渋滞が始まっていた。 再びオリンピック施設。 ボルガ運河。 モスクワ大学が見えてきた。 雀が丘に到着。生憎の小雨。雀が丘はロシアの首都モスクワにある、市街地を一望できる丘。モスクワ南西部でモスクワ川が大きく蛇行する高台のヴァラビョーヴィの丘に位置し、モスクワ大学を背にする市の展望台。このジャンプ台はモスクワオリンピックとは無関係?結婚式帰りであろうかロシアの美人達。 ロシア最高学府の「モスクワ大学」。ゴルバチョフ大統領はここの法学部卒で、1990年ノーベル平和賞を受賞した。だが、国民からは「アメリカに魂を売った売国奴」とされ超不人気であったと。遠くに「モスクワ国際ビジネスセンター」の超高層ビル群が見えた。建設中のビルもある。天気が良ければもっと美しいのであろうが。遠くオスタンキノ・タワーも見えた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.24

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月9日 セルギエフ・ポサード その2)

再びウスペンスキー大聖堂の鐘楼。 聖水の泉 は イスラム風のお清めの場所。ここの水で手を清めたり口に含んだりすると、病気に効くと言われているので持ち帰る観光客の姿も。聖霊降誕教会。柱には複雑な彫刻が。1477年建立の「ドゥホフスカヤ聖堂」で、下が鐘楼、上が物見台という2層からなる特異な建物。教会の建物群の中で、異色の塔。どこからか運び込まれた記念碑、オベリスク? 振り返って「授洗イオアン聖堂」を。 大修道院内の「博物館」 。総主教館。 円柱の装飾が美しいセルギエフ教会(旧大食堂). 中央広場からの光景は色彩に溢れていた。 再び鐘楼とスモレンスカヤ教会 レーニン像手前からの塔の名はウトチヤ・バシュニャ?レーニン像。無神論を奉じるソ連時代には、多数の聖堂や修道院が閉鎖され、財産は没収され多くの聖職者や信者が処刑されたと。そして「至聖三者聖堂」👈リンク を後にして昼食会場に。 チキンヌードルスープ。 壺焼きマフィン。中にはジャガイモとポーク。 デザートとミルクティー。 そしてセルギエフ・ポサードの観光を終え、モスクワ市内へ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.23

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月9日 セルギエフ・ポサード その1)

今まで気温30℃以上の日々が続いたが、この日は突然の22℃。長袖をはおり、スズダリを後にし、黄金の環の最後の訪問地である180km離れたセルギエフ・ポサードに向かう。この地はモスクワの北東70kmの地点に位置するのであるユネスコの世界遺産に登録されているトロイツェ・セルギエフ大修道院に到着。 この大修道院は至聖三者聖セルギイ大修道院(ロシア語: Троице-Сергиева Лавра)とも呼ばれており、至聖三者(ロシア語: Троице)とは正教会用語で、他キリスト教教派でいう三位一体に当たる。大修道院と訳されるラヴラ(ロシア語: Лавра、ラーヴラ)とは、修道院の格式の高さを示す修道院の称号とのこと。入り口は修復工事中であった。入り口横のフレスコ画。 配置案内図。ガイドからチケットを受け取る。 修道院入口からツェルカフィ・ロシュデストヴァ・イオアンナ・プレドテチ:洗礼者ヨハネの生誕教会を見る。トロイツェ・セルギエフ大修道院のウスペンスキー聖堂。こちらの修道院のメインはこの聖堂。ねぎぼうずが青色で黄金の星模様。 横壁の中央には3種類のフレスコ画が描かれていた。 大修道院の牧師であろうか、観光客のガイドをしていた。ここには神学校が併設されており、現在でも数百人の牧師たちが生活をしているとのこと。金色の玉ねぎ尖塔の周囲に星が飾られた青色の玉ねぎ尖塔が配置されていた。金色はキリスト 青色はマリア様を表わしているのだと。この大修道院の現地ガイドの女性とモスクワガイドのミハイル。 18世紀に建立された、白とスカイブルーと金色のコントラストが美しい「鐘楼」。鐘楼の鐘が塔の中央に。 近くに行って見上げてみた。 高さ88メートル。建設当時はロシアで一番高い建造物であったと。ゾシマ・サヴァチ教会。 中央はスモレンスカヤ教会。スモレンスカヤ教会とも呼ばれていますが正式な名前はスモレンスクの聖母イコン教会。聖水の泉 中庭の様子。 ロシアでは宮殿や教会の内部の写真撮影に別料金を取るところも。こちらの大修道院では写真撮影料100ルーブルを払うと、聖歌の合唱CDの土産が付いてきました。 ウスペンスキー大聖堂内の全体を覆う「金箔のイコノスタス」。 天井まで描かれたフレスコ画の「イコン」。 ウスペンスキー聖堂内部正面を斜めの位置から。 中央の門を正面から。門の上の絵画。天上の絵。イコノスタス(聖障)。信者が礼拝する場所と至聖所を隔てるイコン(聖像画)の壁 数々の聖人のイコン。 燭台を清掃する信者の姿も。 再び聖人のイコン。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.22

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月9日 この日も早朝散歩)

スズダリの我々の宿泊の部屋はツイン。 ロシア紙幣 ルーブル。5000ルーブル以外は下の写真。一番多く出回っているのが100ルーブル紙幣と10ルーブル紙幣。ルーブルの下の額にはカペイカの単位があり、これはコイン。コインには1ルーブルや5ルーブルコインもあるのです。この日も二人で、昨日訪ねたスズダリの世界遺産群の復習をかねて早朝散歩。朝日が東の空から。「スパソ・エフフィミエフ修道院」の城壁。絞りを絞って撮影。 城壁がカーメンカ川の静かな水面に姿を映していた。 コウホネの花をズームで。真ん中の 柱頭が黄色であるから日本では「根室コウホネ」と言われている種類。左手にスパソ・エフフィミエフ修道院。 ポクロスキー修道院の城壁の下を歩く。地盤沈下かいずれも傾いていた。 アレキサンドロフスキー修道院。 二人で仲良く朝日を浴びて。 リスパラジェンスキー修道院と真ん中には鐘楼が水面に。 リザパラジェンスキー修道院の聖なる門。 門から中に入ると、修道院の年配の女性尼が笑顔で迎えてくれた。 リスパラジェンスキー修道院のプレポドベンスカヤ鐘楼の下部は修復中。 正門の大きく高い塔屋の前に小公園があり、記念碑が立っていた。碑文は「ドミートリー・ポジャールスキーへ感謝を込めて」。17世紀始めの大動乱期にポーランドのロシア侵入に立ち向かい国民的英雄となった人物。胸像の台座の両脇から塔のイコンが望めるように設置された記念碑。ドミートリー・ポジャールスキーは、ここスパソ・エフフィミエフ修道院に埋葬されているとのこと。スモレンスク教会。スパソ・エフフィミエフ修道院と道路を隔てて位置する17世紀に建立された教会。 大通りを左折しホテル方面に歩く。「城壁」の各所に設けられた塔には銃眼のような穴が見られる。戦いに備えたものであろうか。この塔もやや傾いていた。預言者イオアン復活教会とボゴヤブレンスカヤ教会。共に18世紀にカメンカ川沿岸に建造された教会。 教会の修復が進まず屋根の部分は崩れ落ちそうな状態。 この朝の早朝散歩コースを帰宅後の確認し朱記してみました。ホテルに戻り、この日の朝食。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.21

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月8日 ウラジーミル)

ウラジーミルにある黄金の門を訪ねる。ウラジーミルはロシアの古都の一つで、ウラジーミル・スーズダリ大公国の首都として栄えた。いわゆる「黄金の環」を構成する都市の一つ。1108年頃にキエフ大公ウラジーミル・モノマフにより要塞として建設されたといわれる。この要塞は、ロストフ・スーズダリ公国の南東を守るもの。13世紀には北東ロシアの中心になったが、その後のモスクワの興隆と共に地方都市的存在になってゆき現在に至っている。1992年、ウラジーミル市の聖堂群は、先ほど訪ねたスーズダリ市に残る聖堂群とともに、「ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群」として、ユネスコの世界遺産に登録されたのです。「黄金の門」は、ウラジーミルの正門。「黄金の門」はユーリー・ドルゴルーキーの子、アンドレイ・ボゴリュプスキー公によって1158年から1164年にかけて建設されたと。門の上にはリゾパラジェーニエ礼拝堂が。ただ、現在はこの門の中を車は通れなかった。門の内部には歴史資料が展示されているとのこと。車は門の両側を通過。黄金の門のすぐ外側にそびえる聖トロイツァ教会。ロシア正教会の中でも古儀式派と呼ばれるグループによって建てられたものであると。黄金の門の横の城壁の名残の土塁に昇る。当時は両脇が城壁が続いていたと。10m程横に当時の城壁の一部が丘の様に土塁の形で残っていました。ウスペンスキー大聖堂に向かう。大聖堂前の聖堂広場には、3面の銅像が建つ塔があり、それぞれ、違う像が飾られていた。ウラジーミル2世、フセヴォロド3世あたりであろうか。 ウスペンスキー大聖堂。ウスペンスキー大聖堂は生神女就寝大聖堂(しょうしんじょしゅうしんだいせいどう)とも呼ばれ13世紀・14世紀の中世ロシアにおける母なる教会として位置付けられる聖堂の一つ。この聖堂は世界遺産「ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群」の一部。ウスペンスキー大聖堂の主塔を見上げると何故か人の顔に見えたので望遠で。大聖堂と連なる丘の南西には展望台とウラジーミル公の銅像。 こちらも世界遺産に登録されているドミトリエフスキー聖堂。ウスペンスキー聖堂は5つのドームだが、ドミトリエフスキー聖堂は一つのドーム。 外壁の見事な浮き彫り。フセヴォロド大巣公の守護聖人、テッサロニカのデメトリウスに捧げられたものだという。白壁にある聖人のレリーフが印象的。 浮き彫りの中でももっとも大きく目立つのは、旧約聖書に搭乗するダビデ王。 シベリア鉄道と貨物列車の姿が。 シベリア鉄道ウラジーミル駅越しの展望。見渡す限り大平原が広がっていた。。ウスペンスキー大聖堂を裏側から見た姿 。バスに戻る途中のクリトゥリ・イ・オッデハ公園の噴水とハートマーク。ホテルに戻るにはやや時間が早いと言うことで、ツアー仲間の女性陣のリクエストに応えて、大型スーパーマーケット「Globus」に立ち寄ることに。 巨大なアルコール売り場。「BOДKA 」 の文字が。もちろん「ウォッカ」売り場。果物も極めて豊富。 キュウリは日本のものよりメタボで寸足らず。段ボール箱が陳列棚。 アメリカンチェリーも大量に。そしてスイカも。 肉も大量に陳列されていた。 ドライフルーツも山のように。 そしてサッカー・ワールドカップ(W杯)ブラジル大会の公式球「ブラズーカ」も。 ホテルへ戻る途中にスーズダリの世界遺産群を一望できるビューポイントでバスを駐めてくれた。 そして夕食のレストランへ。入り口には伊藤 若冲の絵画の如き色づけの鳥の置物が。野菜サラダ。スープ。 ペリメニ(水餃子) ジャムのパイ。 そしてこの日は今までで一番早い時間でホテルに到着。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.20

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月8日 スズダリ その2)

我々のツアーバス。スモレンスカヤ教会と鐘楼。スモレンスカヤ教会の5つのネギ坊主が印象的。スモレンスカヤ教会は1696~1706年に建造されたと。バスからリザパラジェンスキー修道院の聖門(1688年建造)。2本の塔を持つのは珍しい。カメンカ川と聖イリヤ教会。ロシア革命で破壊された鐘楼が2009年に再建された教会。 スズダリには各地から木造建築物が移築され野外博物館になっていた。プレオプラジェンスカヤ聖堂。ニコルスカヤ教会。クレムリンの南側、カーメンカ川に掛かる橋を渡ったところに木造建築博物館が保存されています。ボリソグレプスカヤ教会。おとぎの国の建物の様なラジヂェストヴェンスキー聖堂。ラジヂェストヴェンスキー聖堂は、現存するズーズダリで最も古い建築。13世紀に建てられた白石建築だが、浮き彫りが施された教会下部のみが13世紀当時のもので、上部は16世紀に建て直されている。この教会の13世紀の扉、聖書物語が金メッキで描かれた黄金の門が有名で、現在は聖堂内に展示されている。聖堂内部は13世紀にまでさかのぼるフレスコ画で覆われ、17世紀の巨大なイコノスタスが残っているとのこと。ふたたびと聖イリヤ教会と水面にその姿を映すカメンカ川。川縁の枯れ木には多くの野鳥が羽を休めていた。 ズダリの案内図。高台からのスズダリ教会群。トルヴゴァヤ広場にあるヴァスクレシェンスカヤ教会。自由時間となりトルヴゴァヤ広場の屋外出店や土産物屋を散策。多くの蜂蜜が廉価で販売されていた。 ハチミツが売られていた。スズダリを描いた絵画も。そして指定された時間に指定された昼食レストランに到着。しかしここでトラブル発生。現地旅行会社からの予約が入っていなかったのであった。現地添乗員が電話で長々とやりとりをしていたが、遂に諦め宿泊ホテルの昼食バイキングに急遽変更されたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.19

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月8日 スズダリ その1)

この日も早朝から朝食。ホテル前から。 ホテル裏のカーメンカ川沿いに早朝散歩に出かける。カーメンカ川にカルガモの親子が仲良く。別の雛も仲良く巣の中で。 朝の草をはむ馬が二頭のんびりと。 カーメンカ川に咲く河骨 (こうほね)の花。川などに生え、水中にある根茎が白くゴツゴツして骨のように見えるので河骨(かわほね)と書かれるようになったと。また、読みは「かわほね」から「こうほね」に変化したと。カーメンカ川とスパソ・イェフィーミエフ修道院(14世紀中期創建)の遠景。 対岸にはポクロフスキー女子修道院。ピョートル1世の最初の妃だったエヴドキヤ・ロプヒナもここで暮らしていたと。ピョートル1世は彼女との離婚後にエカテリーナ1世と結婚したのです。スパソ・イェフィーミエフ修道院の城壁。 ボゴヤブレンスカヤ(神現)教会(右)、右が預言者イオアン復活教会(左側) ホテルに戻るとロビーの片隅で卓球を楽しむ家族が。 バスでスズダリ観光のスタート。 モスクワから170キロのところに位置する「黄金の環」を代表する都市スズダリ。スズダリは人口一万二千人、街全体が世界遺産に登録されている。スズダリの最初の観光場所はスパソ・エフフィミエフ修道院。修道院の中心を占めるのはスパソ・プレオブラジェンスキー聖堂。正面の金色のドームを持つ建物が。そして周囲を緑の丸屋根が取り巻いていた。澄み切った青空を背景にした聖堂の姿は、ロシアの教会建築を見慣れた身にとってさえ殊に美しく感じられた。修道院で、内部は聖人たちを描いた見事なフレスコ画で埋め尽くされているとのこと。スパソ・エフフィミエフ修道院は1352年建立の男子修道院で、12の建物があり、長さが1.5kmの城壁に囲まれているのです。スパソ・エフフィミエフ修道院内の一番奥にある塀に囲まれたこの場所は大昔のスーズダリ監獄棟。 スパソ・プレオブラジェンスキー聖堂聖堂のすぐ前には鐘楼が建てられていた。ちょうどお昼頃だったか、一人の若い男性が鐘を鳴らし始めた。ロシアの教会にとって、鐘は唯一許された「楽器」であり、その独特の音色は芸術的に高く評価されているとのこと。 両手、両足を見事に使い紐で繋がった12個の大小の鐘(カリヨン)を鳴らして音楽を奏でてくれた。多くの観光客が美しい鐘の音に耳を傾け、鳴り終わるや拍手でこれを讃えたのであった。見事なタイミングでのカリヨン演奏。このスズダリを訪れるツアーでは、添乗員は客に鐘の演奏を聞かせるために到着時間を調整するらしいのです。ウスペンスカヤ教会。ウスペンスカヤ教会は食堂を兼ねた建物となっているとのこと。建物の中には、ロシア人画家のナイーブアートが展示されていると。 正面入口を入ってすぐ右手には薬剤師の菜園兼庭園=薬草園があった。外壁の上部は回廊になっている。この修道院は敵の襲撃に備えた城砦の役割も担っていたのです。 府主教棟のトイレに。 入り口には洒落たプレートが。男性用。 女性用。 スパソ・イェフィーミエフ修道院の門塔の高さは12m。 スパソ・イェフィーミエフ修道院の門塔外壁右側のイコン。外壁の上部の回廊に昇る。薬草園が再び。 内門とその上に建てられたブラゴヴェシチェンスカヤ教会。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.18

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月7日 モスクワ空港→スズダリへ)

血の上の救世主教会見学後はバスでサンクトペテルブルク空港へ。途中の料金所。この料金所にはロシア語「СТОП」ではなく英語で「STOP」と。空港内で各自昼食を取る。私はパスタを注文。そして野いちご?ジュースも。シベリア航空 モスクワ・ドモジェドヴォ国際空港行き 14:25発。バスにて飛行機へ。後部から搭乗。プルコボ空港を離陸。機窓右側にサンクトペテルブルクの住宅街とフィンランド湾が。右下にはユジュノ=プリモルスキー公園が見えた。機窓から運河の多い水の街であることが確認できたのであった。ノヴゴロド州上空か?多くの沼が。日本の形に何故か似ていたのでシャッターを。往路はチェックインでトラブったモスクワ・ドモジェドヴォ国際空港に戻る。今回は何事もなく定刻に到着し荷物も時間こそかかったがきちんと出てきたのであった。 空港にはこれからの観光での現地ガイド・ミハイルとドライバー・アンドレイ が似顔絵をバスのフロントガラスに貼り付けて待っていてくれた。バスは、モスクワの街を囲む大環状道路を進む。バスの前方には巨大な冷却塔が水蒸気の白煙を青空に。ガイドによると原子力発電所ではなく火力発電所とのこと。モスクワの街へ温水を送っていると。 有名なモスクワの大渋滞は始まる。仕事を終え、帰宅する車の渋滞であろうか。 コロリョフの街に入る。首都モスクワの中心からは23キロメートル北東、市境となるモスクワ環状道路(MKAD)からは7キロメートルほど北東に位置する。 ソ連およびロシアの宇宙開発において重要な役割を果たしてきた街。コロリョフ市のモニュメント。スズダリへの田園地帯を走る。見渡す限りの草原で山の如き風景は皆無。途中、自然に雑草の如く生えているルピナスの群生がいたる所で。車窓からの夕焼けが美しかった。 時間は22時近く。まだ日が沈んでいないのであった。 ホテル到着は22:30過ぎ。 ホテルはGTK ツアーセンターリザリト。ロビーではギター抱えて歌を披露する人物も。 部屋に荷物を置き慌ただしく夕食。野菜サラダ。 壺焼きグラタンは美味。 牛肉のプラム煮。 紅茶。 そしてこの日はシャワーを浴び慌ただしく就寝。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.17

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月7日 血の上の救世主教会)

ネヴァ川クルージングの後はサンクトペテルブルク最後の観光場所の「血の上の救世主教会」へ。恐ろしい名称を持つ教会なのです。文字通り「血」の教会。農奴解放令(1861年)を出した「解放皇帝」アレクサンドル2世は、この地で革命家によって投げつけられた爆弾によって、瀕死の重傷を負った皇帝は、担ぎ込まれた冬宮で一時間後に崩御。そしてこの教会はアレクサンドル2世を弔うためにその暗殺地点に建てられた教会なのです。エルミタージュ美術館(宮殿)から東へ1キロ足らずの所にあったのです。公式名は、ハリストス復活大聖堂(Собор Воскресения Христова)。このほか、血の上の教会(Church on Spilt Blood)の名称も。 血の上の救世主教会は1907年に完成した教会。中央上部にはキリストが描かれていた。ロシア聖教独特の色鮮やかなネギ坊主型のドームは、西欧風の洗練された街並みのなかで、異彩を放っていました。外壁には144の地域の紋章がモザイクで描かれているとのこと。入り口部上部の絵画。 外壁もそうだったが、内部も天井から壁、床まで柱も含めて全てがモザイクで覆われていた。 聖人が描かれた柱と豪華なシャンデリア。 中央天蓋。そこには全能者キリストのモザイク画が。 そしてその下のドーム。 ドーム下の床も保護されたはすばらしい色石(半貴石)によるモザイク模様。 ここが、1881年3月1日に皇帝アレクサンドル2世が爆弾で暗殺された現場。そこの石畳は当時のまま残されていた。つまり、今は教会の内部になっているが、当時は車道だったということ。 東側のイコノスタス。東側は、ロシア正教にとっては祭壇の向いている方角になる。 つまりは太陽の昇る方である。ロシア人は日本人と同じように昔は自然崇拝で、山や川などと共に太陽を敬っていたとのこと。 イコノスタスは、聖なる空間の礼拝所と俗人の世界の礼拝の場を分け隔てつつ、2つの世界の仲介として存在するイコンの壁で、正教会の中では最も重要な要素。石材はジェノヴァの大理石。王門は扉がしまっていた。 宝石がちりばめられたイコノスタスの王門。 最後の晩餐と聖人のイコン。13歳のキリスト。 主廊と側廊で3つに分かれたイコノスタシスのうち向かって右側(南側のイコノスタシス)ピンクのロードナイトが美しいイコノスタシス。この場所のイコンのテーマはキリストの復活。 再び中央天蓋。 北側の内壁。中央は「使徒マタイの召命」。2003年に制作された180分の1のサイズの精巧な模型窓の下のパネルはキリストの生涯がテーマのモザイク画。そして別の出口から外へ。ソ連時代は粗末に扱われ、一時期は倉庫として使われていたとのことであったが、長い修復期間を経て現在は美しい姿が蘇ってい驚きと感動の時間であった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.16

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月7日 ネヴァ川クルーズ)

この日の朝は日本から持って行ったソーメンをホテルの部屋で楽しむ。旅友のSさんが電気鍋を持参、私がソーメン、麺つゆを持参は毎回同じ。 麺つゆは紙コップに。 久しぶりの日本食は美味。 朝食もたっぷりと。 この日の最初の観光はネヴァ川のクルージング。バスにて向かう途中、乗用車が電柱に激突しているのを発見。初老の運転手は運転席で携帯で電話中。警察か救急車を呼んでいるのであろうか。いずれにしろこの街は交通事故の多いのであった。 出発点はゴローホヴァヤ通りのモイカ川に架かる橋の近く。 我々ツアー仲間だけの専用船でモイカ川を下りネヴァ川に向かう。 エルミタージュ美術館の横を通りネヴァ川に出る。トロイツキー橋が前方に。 ペトロパブロフスク要塞はサンクト発祥の地 ナヒーモフ海軍学校。ロシア連邦の海軍幼年学校。ネヴァ川の河畔に係留・保存されているアヴローラ (オーロラ 防護巡洋艦)の煙突が見えた。ロシア革命の象徴のひとつとして記念艦となっていると。 ミハイロフ城。18世紀末から19世紀初頭にかけてパーベル1世の命により、イタリア人建築家の設計で建造された城。 モイカ川に架かるPervy Sadovy橋。在ペテルブルグ日本国総領事館の前を通過。 久しぶりに見る日本国旗。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.15

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月6日 聖イサク寺院)

聖イサク寺院は、ロシア、サンクトペテルブルク中心にあるロシア正教会の大聖堂。ドームは全高101.5メートルの偉容を誇る。聖イサク大聖堂、聖イサアク大聖堂とも表記される。 現在の建物は4代目に当たり、高さ101.5m、幅97.6m、奥行き111.3m、収容人員は1万4000人を誇る。エルミタージュ美術館や血の上の救世主教会とともにサンクトペテルブルク最大の観光スポットとなっている。イサク聖堂の巨大な大理石円柱。入り口上の彫刻。大聖堂を飾っている彫刻 聖堂の内部は、モザイクによって壁画が描かれ、装飾には大理石や緑色の孔雀石がふんだんに使われていて、豪華そのもの。 圧巻は、ドーム頂上部の白銀に輝く鳩。聖母マリアと天使や使徒たちに囲まれた純銀製の鳩は、頂上部の窓から差し込む日の光を浴びて、まさに聖霊のように輝いていました。フレスコ画に覆われた普通のロシア正教会の聖堂とは異なるため、西洋の教会のような印象を受けるが、ロシア正教会であることは、十字架やベンチやパイプオルガンがなく、中央にイコスタスが据えられていることからも明らか。 主祭壇のイコノコスタス。まわりにはパウロ、エカテリーナ、アレクサンドル、ネフスキー、聖母子、キリスト、イサク、ニコラス、ピョートルの聖人たちの絵が飾られていました。「キリストの復活」を描いたステンドグラス。ロシア正教の寺院ではあまりステンドグラスは使われず珍しいとのこと。荘厳そして美の一言。 聖堂の南側の重厚な扉を内部から。 大きな扉が西、北、南の3ヶ所にあり1枚10トンもあるとのこと。 聖堂の東正面の上にある最後の晩餐の絵画。煌びやかな黄金の天井装飾。 建築時の大理石の柱を立てるための足場の模型も展示されていた純銀の鳩のドーム下の窓から差し込む陽光。 聖母とキリスト。 緑色の石は孔雀石で、ラピスラズリなどの色鮮やかな石が使われ、世界で3番目に大きい聖堂。 イサク広場の中心に建つ「ニコライ1世の騎馬像」。 観光終了後はレストランでボルシチを楽しむ」。テーブルビートをもとにしたロシア、ウクライナの伝統的な料理で、鮮やかな深紅色をした煮込みスープ。サワークリームと、細かくちぎったディルが加えてあった。白身魚のフライは旨かったが米は×。 アイスクリームは旨かった。 そして紅茶も。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.14

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月6日 ペテロパヴロフスク要塞 その2)

尖塔の頂上を飾る都の守護神である天使の像は、風見鶏の役割も果たしているとのこと。 ピョートル1世像。やけに顔が小さい。 本来の入り口側の聖ペテロ門。 2体の彫像が門の両脇に。 左手の像。 右手の像。 ヨハネ橋からヨハネ門を見る。 ネヴァ川岸の芝生では多くの人々が日光浴を楽しんでいた。 トロイツキー橋を渡る。 次ぎに訪問予定の血の上の救世主教会の目を通る。 宮殿広場まで戻る。この広場は中央広場であると同時に血の日曜日事件(1905年)、十月革命(1917年)、スターリン哀悼大集会(1953年)などの歴史的事件がここで起こっている場所。 1834年、ナポレオン戦争の勝利を記念してアレクサンドルの円柱が建てられた。高さ47.5m、円柱の上には、戦争の勝利者であるアレクサンドウ1世をモデルにした十字架を持つ天使の像が。 ここで2時間半に及ぶ散歩の疲れと水分補強に二人でビールを楽しむ。 ツアー仲間と待ち合わせ時間に無事合流し、再びエルミタージュ美術館正門に出る。 見上げるとロシア国旗が棚引いていた。 “スラブ三原色”と呼ばれる白・青・赤の3色を横に三等分に配列した旗で、白は高貴と率直の白ロシア人を、青は名誉と純潔性の小ロシア人を、赤は愛と勇気の大ロシア人を表わすのだと。さらに、白は平和、高潔、青は忠実、誠実、赤は勇気、戦争で国のために流した血も表すと現地ガイドより。宮殿広場では客を待つ白馬がのんびりと。 エルミタージュ美術館で有名な猫の1匹ものんびりと。中にはエカテリーナ2世の時代の猫の子孫だといわれる猫もいるそうだが・・・。旧参謀本部の凱旋アーチ。 凱旋アーチの上には馬に引かれる戦車に乗った勝利の女神の像が。2時間半に渡る散策コースを赤線で確認。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.13

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月6日 ペテロパヴロフスク要塞 その1)

旅友のSさんと二人でエルミタージュ美術館を出て、宮殿橋に向かい振り返るとエルミタージュ宮殿が白と青の調和が見事であった。宮殿橋を渡りながら目的地のペトロパヴロフスク聖堂の鐘楼が見えた。 宮殿橋途中からのエルミタージュ美術館。 宮殿橋の中間部。跳ね橋のためトロリーバス用高架電線は繋がっていないことを確認。エルミタージュ美術館と同色に近いクンストカメラの全景が橋の反対側前方に。 クンストカメラは珍しい石、奇形動物の剥製、仏像、解剖学標本など世界中の珍品を集めていたピョートル一世の個人コレクターが所蔵品の基礎となったとのこと。橋の前方に赤く塗られたロストラの灯台柱が目に入ってきた。昔の灯台であり、高さ32m。「ロストラ」とは船首の部分を意味すると。古代ギリシア・ローマ時代には、海戦において勝利した記念に敵の船首を切り取る習慣があったとのこと。ロストラの灯台柱は、19世紀初頭にフランスの建築家トマ・ド・トモンによって建設。現在でも、夜には灯台としてその役割を果たしていると。柱の台座には5mほどの彫像が据えられており、ロシアの4つの偉大な川ヴォルホフ、ネヴァ、ドニエフル、ヴォルガを表していると。 旧証券取引所の中央博物館。ソ連海軍からロシア海軍の歴史資料が展示されているのです。 王宮橋の先はワシリエフスキー島。この島の最先端の岬はストリェールカと呼ばれている。ストリェールカからのペトロパヴロフスク要塞の眺め。 川岸に停留している大型木造帆船はレストランになっていた。 帆船の先端には羽を付けた黄金の天使が。ペテロパヴロフスク要塞に渡る橋が見えてきた。 橋を渡り要塞内へ。 要塞からエルミタージュ美術館、イサク聖堂がネヴァ川越しに。 城壁下のネヴァ川岸のビーチは多くの海(川)水浴客が水着姿で短い夏の陽光を楽しみ日光を浴びていた。 結婚式のカップルも。 川岸の更衣室? ネヴァ門より入場。 ペテロパヴロフスク要塞の地図。ペテロハヴロフスク聖堂が青空を背景に輝いていた。ペテロハヴロフスク要塞は18世紀に発生した大北方戦争の過程で、スウェーデンから土地を防衛するために築かれた。河口付近のザーヤチ島を高い壁で取り囲むように構築された。スウェーデンの脅威が低下した19世紀には、政治犯収容所としても利用され、一時はバクーニンやネチャーエフ、ドストエフスキー、レーニンらも収容された。ロシア革命後には失脚した臨時政府の閣僚らも収容されたとのこと。鐘楼の高さは122m。現在でもペテルブルクで最も高い建設物。 この建物の中にチケット売り場と土産物売り場が。 聖堂の中に入る。歴代の皇帝がここに眠っています。アレキサンドラ二世と皇后マリヤ・アレクサンドラヴナの墓。安置室の出口付近には新しい御影石の石棺があり、ここにニコライ2世一家の遺骨が納められているようです。 この大聖堂は首座使徒たる聖使徒ペトル(ペトロの教会スラヴ語読み)と聖使徒パウェル(パウロの教会スラヴ語読み)を記憶するもので、最初の大聖堂は、サンクトペテルブルクの石で造られたと。 内部平面が十字架を基本にしていない長方形?。装飾はやはりバロック風で豪華。 シャンデリアの青が美しい。 ロマノフ王朝の系図が肖像画、写真で。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.12

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月6日 エルミタージュ美術館 その3)

フランシスコ・ゴヤ作 「アントニオ・サラデの肖像」。アントニア嬢は女優としての才能よりも美貌で名高かった。36歳で結核で他界したが、もしゴヤが残した2枚の肖像ががなければ、遠い昔に忘れられていた女優と。 ムリーリョ 「犬を連れた少年」。少年の笑顔がすばらしい。古代絵画史の回廊を歩く。 正面(テレベニン)回廊ルーベンス作「ベルセウスとアンドロメダ」 ゼウスとダナエの子、ペルセウスはエチオピアの王女アンドロメダを怪物から救い結ばれるのです。2F中庭も青空の下、緑が輝いていました。 3階の19世紀を中心にしたフランス絵画の部屋へ。階段を上がり、真っ先に見たことがある絵と思ったのがナポレオンの絵シャン=アントゥアン・グロ作「アルコル橋上のナポレオン」 そこを、抜けるとセザンヌ、ルノアール、ゴッホ、ゴーギャン、モネ、マチスなどフランス印象派を代表する絵画がずらりと並ぶ。最初はルノアール作「女優ジャンヌ・サマリーの肖像」ルノアールの恋人であった女優ジャンヌ・サマリーを描いたもの。38才の時にサロン展に出展し好評を得た作品とのこと。ルノアールを心酔させた彼女は、33歳の若さでこの世を去ったと。ルノワール「玩具のムチを持つ子ども」 木漏れ日の表現が見事な作品。同じくルノアール作「扇子を持つ女」 ルノアール作「Woman in Black」 モネ作 「モンジェローヌの池」カミーユ・ピサロ作「パリのモンマルトルの並木道」 セザンヌ作 「静 物」 ゴッホ作 「あばら屋」 同じくゴッホ作 「ライラックの木」正に屋外ではこのライラックが満開の時に観賞できたのであった。ゴッホの死の前年の作品とのこと。ゴーギャン作 「タヒチの牧歌」 ゴーギャン作 「果物を持つ女」 マチス作 「ダンス」。ダンスの作品は2点あり、1点目はニューヨーク近代美術館、2点目はこのエルミタージュ美術館とのこと。エルミタージュ美術館にあるダンスの作品は平面描写でありながら、頭の中で立体化をイメージさせる巧みな技法がほどこされているのだとのガイドの説明であったが私には・・・・・・????。マチス作 「音楽」。マチス作 「青いテーブルクロスと静物」。マティスは鮮やかな柄の布を描いた作品を数多く制作しているが、これほどまでに大きな比率で一枚の布がキャンバス全体を占めている作品は他にないとのこと。静物の下に布があるというよりは、大きく広げられた布に静物がちょこんと乗っかっているという感じ。マティス作 「 Ladia DelectorsKaya の肖像」。ピカソ作 「姉妹」。エルミタージュ美術館には、ピカソの作品が30点あまり所蔵されているとのこと。ピカソ作 「アブサンを飲む女」ピカソ作 「3人の女性」。ピカソ作 「裸婦」。箱根ポーラ美術館でピカソの同じような絵画を見たような?約2時間強にわたるガイド付き観賞を終え、時間は13:15過ぎ。各自で自由昼食そしてその後は16:30までの自由見学とのこと。我々二人は、エルミタージュ美術館の観賞見学はこれまでとし、その後はエルミタージュ美術館周辺の散策を決断したのです。添乗員の了解をなんとか頂き、集合時間、集合場所を確認し、混んでいる館内での昼食は避け、エルミタージュ美術館を自己責任で二人で離れたのでした。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.11

コメント(2)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月6日 エルミタージュ美術館 その2)

まずは「大使の階段(ヨルダン階段)」を上り2Fへ。冬宮殿の入口となるヨルダン階段は、各国の大使がこの階段を上がり、皇帝に謁見したことから「大使の階段」と呼ばれているのです。この階段は建築家フランチェスコ・バルトロメオ・ラストレッリが手がけたバロック様式装飾の典型的なもので、彫刻や絵画がふんだんに使われ、きらびやかさを強調。 1837年におきた火災の後にティツィアーノによって天井画が描かれたとのこと。エリザヴェータ女帝の肖像画。この美術館はサンクトペテルブルク最大の見所で、多くの名作を擁する世界有数の美術館。建物はロマノフ朝の王宮であり、歴代の皇帝の住まいでもあった。18世紀、ロマノフ朝のエカテリーナ2世が収集したコレクションを発端とし、19世紀末に美術館として開館。「エルミタージュ」はフランス語で「隠れ家」という意味で、もとはエカテリーナ2世の個人的な美術館だったとのこと。ピョートル大帝の間。美女とならんだピョートル大帝の肖像画。聖ゲオルギーの間(大玉座の間)。歴代皇帝による謁見の間。大使の階段から続けて部屋を通された外国の大使や使節はここで皇帝に拝謁。玉座の後ろには、ロマノフ王朝の紋章である双頭の鷲の刺繍がありました。双頭の鷲は、16世紀からロシアの紋章で、現在でもロシアのシンボルマーク。ロシア正教において一番有名な聖人「聖ゲオルギー」は、ロシアで悪いシンボルである「竜」を殺す聖人で、ロシアでは、軍人の守護神として大切な存在!その聖ゲオルギーが、白いレリーフになり玉座の上の壁に彫刻されていました。パビリオンの間の孔雀時計 18世紀の技師コックスの制作。この時計は、エカテリーナ女帝の愛人とされたグルゴリー・ボチョムキン公爵が1780年に購入し、エカテリーナに贈ったものです。ドイツ人のエカテリーナ2世には、10人以上の愛人がいたと。現在は月一度、からくり時計を動かし公開 しているとのことであるがこの時計の隣には大きなディスプレイでその動きをビデオで紹介されており多くの観光客が見入っていた。床に嵌め込まれた八角形のモザイク。メドゥーサやケンタウルス、トリトンなど、古代神話が描かれていました。 レンブラントの部屋。ルーベンスと並ぶオランダの巨匠・レンブラント。「放蕩息子の帰還」 父から財産を等分に与えられた兄弟のうち、弟は家を出て放蕩し財産を消費した後、豚の世話役となり、その餌で餓えを凌いでいたが、最後には実家へと戻るものの、父は息子の帰還を喜び祝福を与えるという、信仰と慈悲と希望を説いた場面であると。「ダナエ」この絵画はレンブラントが初めて手がけた等身大ヌード画であり、彼の最高傑作の一つ。この絵画は後に精神疾患の診断が下されるリトアニア人の青年から硫酸を浴びせかけられた上に刃物で二回切りつけられた。これにより画面中央ほぼ全ての顔料が溶け落ち、水滴状になって垂れ下がるという大きな損傷を負ってしまう。中でも大きな損傷を受けたのはダナエの顔、髪、右腕、両脚だったと。修復は1985年から1997年の長期にわたって行われたが完全に修復することはかなわなかったと現地ガイドの説明。 初期ルネッサンスの間にあるフラ・アンジェリコの「聖母子等」。レオナルド・ダ・ヴィンチの間。生涯で10作品程度しか完成させていないダ・ヴィンチ。そのうちの2作品が、エルミタージュ美術館に所蔵されているのです。「リッタの聖母」この絵には、聖母の腕の中で赤ん坊がきまり悪そうな姿勢をしてお乳を飲んでいて、左手の中に雛を持っている様子が描かれています。このリッタの聖母は、ルネサンス期の画家によって多くのレプリカ(複製画)が作られたそうです。この絵を注意深く見てみると、聖母子のはっきりした輪郭や窓の外の風景が水平的なことなどから、最終的にこの絵を完成させたのは、レオナルドの弟子のひとりのボルトラッフィオと言われています。そして「ブノワの聖母」。この絵画については以前、日本テレビ「奇跡の美術館 エルミタージュ~2枚のダ・ヴィンチと巨匠が遺した暗号(メッセージ)~」で下記の如く説明されていたのです。番組では『ブノワの聖母子』についてレオナルド・ダ・ヴィンチの作品ではないのではないかと、2点の疑問が提示されていました。1.「リッタの聖母」と異なり背景の描かれていない窓。2.人間的過ぎる聖母。『モナ・リザ』も『最後の晩餐』も、レオナルドの絵には外の風景が細かく描かれています。しかし、この『ブノワの聖母』の窓には何も描かれていない。何故か。この絵の窓は高い位置にある、だから窓からは空しか見えなかったのだろう。科学者でもあったレオナルドはそのような点も正確に描いたのでしょう、というのが番組の解釈でしたが、その真実は如何に?ティツィアーノの「ダナエ」同じく ティツィアーノの「悔悛するマグダラのマリア」。マグダラのマリアは娼婦であったことをキリストの前で懺悔しているのです。ラファエロの回廊。ラファエロの手によるヴァチカンのフレスコ画が壁一面に模写されていました。マジョリカの間。 500点のルネサンス期のイタリア製マジョリカ焼きの作品が保管されています。ラファエロの「コネスタビレの聖母」 ミケランジェロの間。「うずくまる少年」は筋肉美が素晴らしい。360度いろんな角度から眺める美体 。小イタリア天窓の間。「リュートを弾く若者」 。激情の画家カラヴァッジョの初期様式の頂点を示す傑作。虚ろ気ににこちらを見つめる若者。ローマに到着して間もないカラヴァッジョの青年期の作風は、青年(又は少年)を思わせる若々しい男子に、病的にも思える虚実な表情が大きな特徴のひとつであると。カナレット作の『ヴェネツィアに於けるフランス大使のレセプション』ベラスケスの「オリバーレス伯の肖像」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.10

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月6日 エルミタージュ美術館 その1)

昨夜の就寝は03時前、さすがの早起きの我々も目が覚めたのは7時前。とりあえずこの日の荷物の準備をし朝食に向かう。このホテルに連泊のため、トランクのパッケージングが不要なので楽なのであった。 この日は9:30にホテル出発でしたので、ホテル裏にある徒歩5分ほどの24時間営業のスーパーマーケットを訪ねる。海外旅行時は行き先々の市場やスーパーマーケットを訪ねるようにしているのです。市場やスーパーで取り扱っている商品からその国・土地の食生活や生活レベルを推し知る事が出来るからです。そして私の知らない果物や食料品等新しい出会いが出来ることもあるのです。 このサンクトペテルブルクは人口500万人の大都市、人口が100万を超える都市としては世界で最も北に位置するのです。 野菜売り場には日本以上の種類の野菜が陳列してありました。流石に大根や白菜、ホウレンソウ等はありませんでしたが。果物もオレンジ、小粒のリンゴ、桃、アメリカンチェリー、イチゴ、洋梨等豊富でした。 さすがに鮮魚は ほとんど無くサーモンの切り身が。そして銀だら?が丸ごと一匹。 その他の魚も売っていましたがほとんどが干し魚。そして肉も豊富。チーズ類は明らかに日本より豊富な種類が塊で。 蜂蜜も販売されていました。蜂蜜はロシア語で「МЕД」と言うようです。ホテルを9:30に定刻に出発しエルミタージュ美術館へ。途中バスの車窓から、ロシアの詩人・作家プーシキンの家を見る。 そしてエルミタージュ美術館に到着。宮殿広場の隅でバスを下車し美術館に徒歩で向かう。正門屋上にはロシア国旗がたなびいていた。新エルミタージュの前を通る。柱廊玄関、高さ5m(通常の人間の約3倍の身長)、10体の花崗岩製アトラス(atlas)像(A・テレベーニェフ作)。アトラスとは、男性の彫刻を柱、橋台、付柱などに施したもの。 宮殿の間を通った運河脇を抜け、大ネヴァ川沿いに出る。川の向こう側にはペテロハヴロフスク要塞が。 冬の宮殿グループ入り口より館内に入る。エルミタージュ美術館の銘板。Государственный Эрмитаж(国立エルミタージュ)の文字が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.09

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月5日 青銅の騎士像 フォークロアディナーショウ 跳ね橋)

イサク大聖堂の駐車場にバスを駐め青銅の騎士像に向かう。サンクトペテルブルク中心にあるロシア正教会の大聖堂。ドームは全高101.5メートルの偉容を誇る。 クンストカメラは、ロシア、サンクトペテルブルクにある博物館。ロシア史上、最初に創設された博物館。1714年にロシア帝国の皇帝ピョートル1世によりつくられ、鉱物や医療用の薬剤、古銭のコレクションが保存され、動物学資料館や地球儀・天体儀が置かれているとのこと。 青銅の騎士像。青銅の騎士像の台座の文字には「ピョートル1世へ エカテリーナ2世より 」とラテン語で。 ピョートル大帝の騎馬像で、同市の観光名所の一つ。この都市を創建したピョートル大帝の偉業を称えたプーシキン作の叙事詩『青銅の騎士』が有名になったため、この名で呼ばれるようになったと。 サンクトペテルブルグで結婚式を挙げた新郎新婦が、教会を出た後に、青銅の騎士像にブーケを捧げに来る習慣がいつしか定着しているのだと。公園の花壇も見事に整備されていた。 この後はニコライ宮殿でフォークロアディナーショウへ。旅友の女性と最前列の座席を取り、女性のお二人がハンカチやガイドブックを椅子に置き席を外していると、フランス語をしゃべる団体がこの席に座ろうとしたのです。この席は旅友の席であり、いま席を外していると英語で説明してもフランス語をまくし立て言うことを聞かないのでした。未到着の人間の席を確保していると誤解したのでしょうか、フランス人?もなかなかの強かな国民なのでした。司会の女性が漸く登場。 フォークロアショーは、ロシアの伝統的な芸能を現代風にアレンジして今の若い世代にも空きさせない工夫をしている歌と踊りのショー。コサックダンスグループ,フォーク・トリオ,ロシア民族楽器演奏グループなど 複数の集団によるもので、300人ほどの満員の観客は全員満足!!。 コサックダンスグループが男女で次々と。 ショーの途中では、男性の国の違う観光客を3人舞台に上げて、面白おかしく舞台を進め、笑いのテクニック観客を十分に楽しませてくれました。我が旅友のご夫妻のご主人も舞台で大活躍。 幕間には、飲み物とスナックをサービスする心遣いまで、これまでのロシアのサービスには見られない接遇であった。一人二役の活躍。 そしてニコライ宮殿内でピアノ演奏を聴きながらの夕食。 ポテト、ハム、キャロット他のサラダ。 卵イクラ載せと野菜のサラダ シャンパンも付いていた。 白魚身ソテーとカリフラワー盛り合わせ。 そして一端バスにてホテルに戻る。モスクワ凱旋門横を通過。露土戦争(ロシアVSオスマントルコ)での勝利を記念して建てられた門と。この時は22時を過ぎていたが未だこの明るさ。正しく白夜の世界を旅していたのであった。ホテルに戻り希望者だけで深夜のネヴァ川に架かる橋が、大型の船を通すために何カ所かの橋を上げて通すという「跳ね橋」見学に向かう。エルミタージュ美術館角の宮殿橋の前に到着したのは25時過ぎ。白夜のため空は夕暮れの如し。ペデロパブロフスク要塞がネヴァ川の対岸で輝いていた。目の前にはクストカメラ(博物館)のドームが見えた。跳ね橋が上がる時間が迫るに連れて、橋の下には多くの観光船が集まってきた。 空には見事な上弦の月が。そして跳ね橋が上がり始めた。時間は25:33。 ゆっくりとゆくりと。 そして完全に上がったのは 25:37。そして開いた橋の間からクンストカメラ(博物館)が姿を現したのであった。いつの間にか橋の下の観光船は姿を消していた。この時間に次々と上がる跳ね橋を追いかけて観光するために次の跳ね橋に向かったのであった。 そして再びホテルに戻ったのは26:30。なんと密度の濃いロシア・サンクトペテルブルク観光の初日・1日であったのだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.08

コメント(1)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月5日 ピョートル大帝夏の宮殿 庭園観光)

昼食後はバスでペテルゴフにあるピョートル大帝夏の宮殿を訪ねる。ペテルゴフは、サンクトペテルブルク南西約30kmのフィンランド湾に面する場所。北方戦争に勝利して名実ともに大国になったロシアにふさわしい宮殿をというピョートル大帝の野心から建設された宮殿で、歴代皇帝が美しさに磨きをかけたと。第二次世界大戦中にはドイツ軍に破壊されましたが、現在までに修復され、世界遺産にも指定されているのです。チケット売り場に進んでいくと、真っ先に目に飛び込んでくるのが、大宮殿脇の教会の金ピカ。夏の如き午後の強い日差しに照らされて、まばゆく輝いていたのです。園内には約150の噴水と4つの滝があり訪れる人を魅了するのです。 海を愛したピョートル大帝は、フィンランド湾を望む離宮の建設を命じたのです。 フランスのパリ郊外にある「ベルサイユ宮殿」をモデルにしたとされ、大宮殿を背にして庭園を見下ろすと、その向こうにはフィンランド湾が望めたのです。 下の公園から見上げると滝の上に浮かび上がる姿は実に荘厳。園内の噴水は20km以上離れた丘から引かれており、一切ポンプなどを使用しない水力工学技師「ヴァシーリー・ツヴォルコフ」が開発したシステムが今も活用されていることには驚きそのもの。私の如き現代を生きる技術者の端くれにとっても驚異的でただただ脱帽。大宮殿と大滝そして両脇から吹き上がる噴水と多くの黄金の彫像。黄金の彫像は古代ギリシャ神話の神とのこと。 20mも水を噴き上げる獅子の口を開けるサムソン像。サムソンはロシアを、獅子はスウェーデンを表していると。 半人半魚の噴水。大滝の噴水で最も有名なのがサムソン像だが、それに似た像がこれ。半人半魚が怪魚の口を引き裂き、勢いよく水を噴き上げていた。結婚式のカップルの姿も。 チェス山。三匹のドラゴンから、チェス盤に水が流れる仕掛け。 ローマの噴水。ローマのサン・ピエトロ聖堂前の噴水をモデルにしたローマの噴水など庭園と噴水が見事に整備されていた。いたずらの噴水はベンチに向けて定期的に水が噴き出るのです。吹き出る時間を知らずにベンチに座った者は濡らされるという仕掛け。しかし観光客は吹き出す時間が解っており、その時間近くになると大混雑したのでした。 ピョートル大帝の実物大像。身長2メートル13センチの大男であったとのこと。 太陽の噴水。回転するポールの先の球(太陽)から円形を描くように水が噴き出ていました。その様子が太陽の光線のように見えると現地ガイドから・・・・なるほど。庭園のリスに餌を与えようとする子供達の姿。 モンプレジール宮殿。ピョートル大帝の お気に入り の場所であったと。庭園にはこうした小さな館が点在しており、いずれも博物館になっていて入場できるようです。残念ながら宮殿を含め私たちは入場しませんでしたが・・・残念。こちらも 『いたずらの噴水』。普段は石が敷き詰められているところですが、ある場所を通ると急に噴水がわき出ます。どうやら近くの椅子に座っているおじさんが、操作しているようでした。いたずら好きのピョートル大帝が庭園内にいくつか作らせたのだと。 フィンランド湾と遠くサンクトペテルブルクの街並みが小さく。 緑の中を東の方へ進んで行くとまず、東の庭園の中心という「アダムの噴水」へ。アダムがいれば当然イブだが、そちらは西の方の中心にいると。可哀相に別れ別れにされていたのです。 「スリに注意」と写真撮影に夢中な私に対する警告表示板も。 大宮殿からフィンランド湾に向けてまっすぐ運河が伸びていました。運河の両脇には噴水が配置され、大宮殿前の大滝、サムソン像がひときわ目を引きます。 噴水とピョートル宮殿の黄金のキューポラ。 バスが夏の宮殿近くに入ってこれないとのことで暫く歩きながらバスに向かう。理由は自転車ロードレースが開催中とのこと。 有料道路の料金所。未だETCシステムは無し。 車窓から見えたキリスト教教会。マリインスキー帝室劇場。サンクトペテルブルクにあるオペラとバレエ専用の劇場。ソビエト連邦時代(1924年 - 1991年)はキーロフ劇場と呼ばれていたと。ロシアの作曲家 ニコライ・リムスキー=コルサコフの像。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.07

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月5日 エカテリーナ宮殿 その2)

宮殿内の見学を終え、再び宮殿の外へ。青と白の外壁が美しいこの宮殿の全長は740メートルにもなるとのこと。そして装飾はバロック的な華々しさと、古典主義様式の優美さを兼ね備えているのです。全員で庭園観光を開始。キャメロン(建築家)の回廊。キャメロンが築いたこの回廊は、古典主義の気風を持つ《ポエム》と呼ばれていると。中に入りませんでしたが、ここには瑪瑙(めのう)の間があるとのこと。キャメロンの回廊を正面から。エカテリーナ二世の要望によりギリシャ・ローマの叙事詩の一節のごとく表現したといわれているとのこと。池の脇にはグロット宮が。 音楽ホールとのこと。 グロット宮の前には男性裸像も。池の奥には浴場が。ここ以外にも浴場は点在していたのです。 小犬が駆け回っていたり、リスがいたりのどかな庭園。宮殿から延びる軸線の奥には、エルミタージュ(隠れ家)と呼ばれる建物がありました。庭園側から見た宮殿。 こちらも「上の浴場」。 黄金色に輝く、宮殿内の教会のドーム。壮大なのだが、どこか女性らしいこの宮殿なのであった。 ロシア・バロック様式の宮殿として1756年に完成。帝政ロシアの富を象徴しているのです。宮殿の空色と金色の塔は、青空に映えているのでした。庭の片隅ではフルートを吹く音楽家の姿も。 エカテリーナ宮殿のMAP。よく見るとまだまだ訪ねていない建物が多いことが解ったのでした。右側のエカテリーナ宮殿とエカテリーナ2世が孫のために建てた学習院を繋ぐ回廊。 ロマノフ王朝時代の衣装を着て観光客に記念写真を勧める商売人の姿も。後ろ姿をチョット1枚。 帰り道沿いの教会。 帰り道のプーシキン像。 ロシアの国民的詩人プーシキンは、このエカテリーナ宮殿と渡り廊下でつながっている学習院の第一期生で、ここで6年間学んでいたと。昼食のレストランで店員とオーダーを確認する現地添乗員のアナスタシアさんと添乗員のNさん。アナスタシアさん、無断掲載すいません。 気温32℃の下での散策後はもちろんビールを注文。前菜のサラダが旨い。 スープは魚スープ・ウハー。ウハー(ロシア語:Уха)とは、白身魚と野菜を食材に使用したロシア料理のスープ。主食はチキン・シュニッツェルとライス。デザートはクレープ。コーヒーも旨かった。エカテリーナ宮殿の見学後はバスでサンクトペテルブルグへ向かう。エカテリーナ宮殿のあるツァールスコエ・セローと呼ばれますが、その入り口にあるエジプトゲート(Египетские ворота)。 鉄道の踏切を渡る。 踏切の手動式操作場か?ユニークな建物。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.06

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月5日 エカテリーナ宮殿 その1)

翌朝は6時から朝食。一番乗りか?バイキングスタイルの朝食。そしてホテル周辺を早朝散歩。 ホテル近くの道路脇には甘美な香りの濃いライラックの如き花が満開。 そしてサンクトペテルブルクでの最初の観光場所は南に25kmのツァールスコエ・セローにあるエカテリーナ宮殿。宮殿の名前は、ピョートル大帝の后でもあった、第2代ロシア皇帝エカテリーナ1世(在位:1725年 - 1727年)に由来。エカテリーナがドイツの建築家を雇って夏の避暑用の離宮として1717年に作らせたのが最初のもので、その後、第4代ロシア皇帝アンナ(在位:1730年 - 1740年)がロシア人建築家に命じ増築させたのです。開門を待って、扉の美しさが見事なエカテリーナ宮殿正門より入場。エカテリーナ宮殿の外観。ブルーが美しく輝く宮殿。 宮殿内は靴にビニ-ル袋を被せて入場。最近の世界遺産系はこういったところが多くなって来たことを実感。椅子に腰掛け、袋を被せる旅友。2階に上る階段へ。ゆったりとした踊り場があり、歩みを止めて鑑賞できる豪華な階段。白い壁の中の赤のカーテンのシンメトリーが美しかったのです。そしてカーテン越しの日光が白壁をほのかに赤く染めて…。 広い階段は、上り口が対面にもあり、見上げると両サイドの壁には一区画の中心に古伊万里の兜鉢が埋め込まれ、シンメトリーにラッパ型の壷や蓋付きの沈香壷が飾られていました。何本か中国の陶磁器も混じっているが殆どが日本の古伊万里。宮殿には食堂と名の付いた部屋が沢山あるのでした。まず入ったのは、「帯勲者の食堂」。家具や食器類は全て当時の物と。陶器製のペチカ。オランダ焼とのこと。宮殿内部からの正面ゲート。大広間(玉座の間)。左右に大きな窓、窓の間に配された鏡、磨かれた床、天井にフレスコ画が。この宮殿で一番広い部屋で、17×47mもある。その全てがキンキラと輝いていた。床は寄せ木の絵で、広間全体の装飾は、金箔された木造装飾。あの大黒屋光太夫がエカテリーナ2世に拝謁し、帰国の許可を得たのもこの大広間。大広間の天井画。天井は余り高くないと感じましたが、高く見せるために青空が描かれているのでした。大広間の鏡の前で鏡に向かって旅友と。窓からの陽光で彫刻も輝きを増していました。 再び正面階段上、西側窓辺の「眠れる天使」。 白の食堂。大貴族達を接待したときに使う食堂。狩りなどを行ったので、飾ってある絵も狩りの絵が中心。鳥の絵で埋め尽くされていました。気持ち悪い「鳥の死骸の絵」も。白の間に置いてあった飾り壷も見事。マイセン装飾作品・18世紀に生まれたロココの華、スノーボールと呼ばれる貼花装飾のアジサイ?の飾り壺。 赤柱の間。家族の食堂とのこと。緑柱の間。こちらも同じく家族の食堂とのこと。 肖像画の間。部屋の中央に女帝の衣装が展示されていました。この部屋にはエカテリーナ二世や皇后エリザベスなどの肖像画ががざられており、白いダマスク織の壁は金のフレームに縁どられていました。アレクサンドル1世の肖像画。エカテリーナ2世の孫にあたります。エカテリーナ2世に大いに可愛がられたと。そして眩いばかりの琥珀の間。 エカテリーナ宮殿一番の見所。琥珀とは、木の樹脂(ヤニ)が地中に埋没し、長い年月により固化した宝石。ここの内部撮影は禁止とのことで入り口から。 入り口から再びズームで。部屋全体の装飾が琥珀で出来ており、これは世界で唯一のもの。琥珀が第二次世界大戦のレニングラード包囲戦中にドイツ軍に持ち去られため、この琥珀の間は失われていたが、1979年から始まった復元作業により、2003年に琥珀の間は完全に復元されたとのこと。黄金が光るのとは違った深みのある輝き。 次は絵画の間。作者・モチーフ・年代にかかわらず単純にサイズだけで絵画を並べた部屋。無節操ではありますが、こういう絵の飾り方もこれはこれで圧巻と感じたのです。白の小食堂。ロマノフ朝第6代のロシア皇帝・エリザヴェータのプライベートルーム。当時の調度品も残っていました。緑の食堂のテーブル。 淡い緑色の壁と白いレリーフが特徴的で優しい感じ。エカテリーナ2世がスコットランドの建築家に依頼した部屋とのこと。床の寄せ木細工も美しかったのです。 そして宮殿内部見学終了後はトイレ&自由時間。お土産SHOPの展示品を楽しむ。マトリョーシカも種類が豊富。インペリアル・イースター・エッグ。そして琥珀のネックレス。そしてトイレの小便器は北欧と同じく私にはやや高すぎたのでした・・・・・。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.05

コメント(1)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月4日)

いよいよ『ロシア世界遺産の旅9日間』に出発。今年も旅友のSさんが愛車JUKEで我が家に5:45前に迎えに来てくれました。そして妻に見送られながら、この車で成田空港まで向かいました。横浜新道から多摩川を渡る首都高速へ。そして順調に東関東道へ。Sさんが既に予約済みのシャトルパーキング場に到着。事務所前での手荷物の積み替え、受付終了後、成田空港第2ターミナルまで小型バスで送ってもらったのです。帰国後は、入国審査、手荷物の受け取り、関税検査が終了した段階で連絡。するとこの車を、スタッフが空港到着ターミナル前の道路まで届けてくれるのです。 成田空港第2ターミナルに到着。私は予約していたロシアでネット利用のためのWIFIを受け取り。既にウェブチェックイン済みのためトランクをJALカウンターに預ける。JL日本航空、S7シベリア航空いずれも航空連合「ワンワールド」メンバーであるためマイレージカードをしっかり提示。その後、日本円をロシア貨幣のルーブルに2万円分をとりあえず両替。しばらくして集合時間8:45に再び受付カウンターに集合。この旅の添乗員の女性からこの日のスケジュール説明を受ける。今回のツアーは総勢12名であり、ご夫婦3組、女性二人連れ2組そして我々男二人。平均年齢は60才を超えていること間違いなし。 そして北口から出国審査へ。以前あった成田空港第2旅客ターミナルの本館とサテライトを結んでいた「シャトル」は撤去され動く歩道に代わっていた。出発ゲートは83、JL441便とS7 4122便との共同運航便、10:45発モスクワ行き。 機体は787-8。座席数223座席であり航続距離8,500海里(15,700km)の787型機の基本型であり、最初に開発されたモデル。窓のシェードはなくなり、代わりに電子カーテンが搭載され、乗客が透過光量を調節できる優れもの。定刻の10:45に出発。 最初の機内食、味噌汁、そしてビール、白ワインを楽しむ。 日本海上空を通過しハバロフスク上空からモスクワに向かう。 機窓からシベリアの白き大地が。 読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、そしてウトウトと・・・気がつくとモスクワまで後2時間。 機窓 からは大きく蛇行する川が。モスクワ郊外の住宅街が見えてきた。 そしてモスクワ・ドモジェドヴォ国際空港に到着。出国手続き時には添乗員から、この空港は横入りが多いので大胆にとのアドバイス。荷物を受け取り乗り換え用の国内便カウンターへ急ぐ。 国内便はS7シベリア航空・S7-0043便、17:45発。ここでトラブル発生、旅友のご夫妻の奥様の搭乗が不可と。原因はS7社のオーバーブッキングのとばっちりか?添乗員がeチケットを見せ、乗せるよう強く交渉するもNOと。出発時間も迫っていたため、添乗員が奥様に変わり次の便でサンクトペテルブルクに向かう事を決断。ベテラン添乗員の判断力は流石!!我々ツアー仲間12人のみのFLIGHTとなったのであった。海外観光旅行で添乗員無しのFLIGHTはスペインのオーバーステイ以来の体験。後で聞いた話によると、座席の1席が壊れており、使用不可であったと。なるほど私の席の前方に1席空席が。S7便に後部からタラップで搭乗。 1時間45分のFLIGHTでサンクトペテルブルグ・プルコヴォ空港に到着。 ソヴィエト時代の古いターミナルから近代的なものになったており、古いターミナルは撤去工事?中であった。バスで空港ターミナルへ移動。そして空港には既に手配済みの現地添乗員とポーターが待っていてくれていたのであった。これには皆、安堵の表情と笑顔が。しかしながら次のトラブルは、何とか搭乗出来た奥様のトランクが出てこなかったのであった。その代わりに次ぎのFLIGHTに変更した我が添乗員のトランクが出てきた。モスクワ空港で急遽、添乗員→奥様に搭乗者を変更したのであったが荷物の変更が間に合わなかった?のであった。これも添乗員が強く最確認していたのであったが・・・・・これが日本と違う価値観??いや、いいかげんさそのものの国民性か。翌早朝、何とかその荷物はホテルに到着し事なきを得たのであったが。しかしご夫妻と添乗員は眠れずにトランクを待ちわびていたのであった。 この日のホテルは空港近くのクラウンプラザ・サンクトペテルブルク エアポート。我々のツインの部屋は広く綺麗であった。ここで3連泊なのである。3連泊は旅友との旅行では初体験。 テレビのディスプレイには名前入りのWELCOMEメッセージが。BEST CHOICEであると自信満々のメッセージと共に我々の名前が。そしてその下にはホテルの前景が。浴室は大きなバスタブ付き。 そしてシャワー室も併設。 時間は22:15過ぎ。この日の夕飯は付いていないため、部屋で成田空港で購入していた即席麺とこれも事前購入の焼売を食べたが冷蔵庫には鍵が掛かっていたためアルコール無し。慌ただしくシャワーを浴び、長旅の疲れもあり爆睡の眠りについたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2014.06.04

コメント(2)

-

明日からロシア旅行

【海外旅行 ブログリスト】👈リンクロシア・サンクトペテルブルグ、黄金の環、モスクワ旅行に旅友のSさんと行って来ます。ロシア観光のためのVISAも入手しました。 ロシア観光のガイドブックも購入。 サンクトペテルブルク(Санкт-Петербург)は、ロシアの都市、レニングラード州の州都。かつてロシア帝国の首都であった。第一次世界大戦開戦以降(1914 - 24年)はペトログラード(Петроград)、ソ連時代(1924 - 91年)はレニングラード(Ленинград, リニングラット)と呼ばれていた都市。ロシア西部、バルト海のフィンランド湾最東端、ネヴァ川河口デルタに位置する街。ロシア有数の世界都市、港湾都市であるとともに、鉄道・国際航路の要衝でもあり、モスクワに次ぐロシア第二の都市。人口が100万を超える都市としては世界で最も北に位置するのです。サンクトペテルブルクは、ネヴァ川河口の泥沼地に人工的に作られた町。バレエや文学が盛んな芸術都市として知られ、5月下旬から7月中旬には太陽の沈まない白夜がある町としても有名。1703年にピョートル大帝が、ロシアの近代化の窓口として莫大な費用をかけて都市を建設。のちのエカテリーナ2世によって現在のエルミタージュ美術館が建てられるなど、芸術都市としての礎が築かれていった。19世紀にはロシア文学が花開き、世界最高峰の名作が次々に生み出されていった。天才と謳われた詩人・プーシキンや、『罪と罰』のドストエフスキーなど、著名な人物もこの都市を拠点に活動していたのです。 世界の三大博物館と言われるのは大英博物館、ルーブル美術館、そしてこのエルミタージュ美術館。美術品の収集といった点では同じですが、他の二つの博物館・美術館とは性質がかなり違っているのです。第一に、ここが歴代皇帝の居住地でもあったということ。エルミタージュ美術館は冬宮(ロマノフ王朝歴代の皇帝の正規の宮殿)を中心とした5つの建物で形成されているのです。5つの建物とは、冬宮、小エルミタージュ、旧エルミタージュ、新エルミタージュ、エルミタージュ劇場なのです。ここで6時間の美術品鑑賞の予定なのです。赤の広場は、ロシアの首都モスクワの都心部にある広場。長さは695m、平均道幅は130mの巨大広場。「赤」はソビエト連邦の社会主義に起因するものではなく、元々ロシア語では「美しい」という意味もあり、広場の名前は本来「美しい広場」というものであったとのこと。広場は北西から南東に長く、南西側にはガガーリンやスターリン、片山潜などが眠るクレムリンの城壁とその中の大統領官邸、城壁に接しているレーニンの遺体が保存展示されているレーニン廟、北東側にはグム百貨店、北西端には国立歴史博物館とヴァスクレセンスキー門、南東端には葱坊主の屋根の聖ワシリイ大聖堂と処刑場・布告台だったロブノエ・メストがある見所一杯の広場。 モスクワの北東に位置する代表的な3つの都市「スーズダリ」、「ウラジーミル」、「セルギエフ・パッサ-ト」。これらを線で結ぶとちょうど環状になる処から、『黄金の環』(ザラト-エ・カソツォ-)と呼ばれているのです。とりわけスーズダリは、草原の中の狭い町だというのに、古代から中世の教会や修道院が約50個も点在。もう、そこらじゅうタマネギ頭だらけとのこと。 予習のために、通販で中古本を2冊購入しました、とりあえずは読破しましたが予習時間が足りません。居直って『百読は一見に如かず』と。 ロシア語のアルファベットも一夜漬けで。 阪急交通社から書類や備品が送られてきました。 そして今日の大阪日帰り出張後に最終パッキングも完了?! 行って来ま~~す。 ・・・つづく・・・

2014.06.03

コメント(0)

-

mophie space pack

我がIphone5用にmophie space packをネットで購入しました。我がIphone5は16GB仕様ですが,残念ながら、iPhoneは容量を後から増やせません。購入したspace packは、世界初のiPhone 5s/5用ストレージ内蔵バッテリーケースです。バッテリーの機能に加え、アプリケーションを通して外部ストレージとしても使用できるので、iPhoneでより多くの写真撮影、音楽やビデオの視聴、ファイルへのアクセスも可能にしてくれる優れもの。 背面にはカメラ用のEYEと下部には電池容量表示ランプと充電ボタンが。 ケースに内蔵の1,700mAhのバッテリーにより、iPhone 5なら最大100%充電することが可能。必要時に背面のスタンバイスイッチを切り替えるだけで充電が開始されます。同梱ケーブルを使うと、iPhoneとspace packを一緒に充電・同期することも可能。通話時間なら最大8時間、パケット通信なら最大8時間、音楽再生なら最大40時間、ビデオ再生なら最大10時間、iPhoneの使用時間を延長することができるのです。iphone5を上部に挿入し下部のLightningコネクタを挿入する仕組み。我がiphone5をspace packに挿入。やや外形は長くなりますが容量が32GB増えて、バッテリーも1回分内蔵出来るのです。 無償専用アプリ「Space - Leave no flie behind」を使うことで、space packのストレージ領域に、カメラロールの写真や動画、文書ファイルなどをバックアップできるのです。spaceの起動アイコンです。 起動画面。ファイルの種類を自動判別し、写真、動画、音楽、文書、その他に分類してくれるのです。 写真撮影用の専用ソフトもあり、このボタンを利用して撮影した写真は直接32GBストレージに保存されるのです。 バッテリーの残容量も表示されます。 操作部のアイコンのアップ写真です。 space packに保存した音楽や動画はSpaceアプリで再生できるほか、space packに保存されたファイルはAirPlayでテレビなどに表示したり、AirDropで他のiOSデバイスに送信したりできるのです。もちろんMacやPCとのファイルのやり取りも可能で、保存データの同期やバックアップができるのが非常に便利。しかし、写真や動画、音楽などには対応していますが、アプリの保存領域としては使えません。残念ながら取扱説明書は英文のみなのですが。 私のiphone5も長く使っていくうちにiPhoneの残容量がだんだん少なくなって来ていましたが、これを解決するためには、クラウドにファイルを保存するか、いらないアプリを消すかくらいしか出来なかったのです。残念ながらiPhoneはSDカードが入らないので外付けで容量を増やすにはこのケースが現在の所唯一の選択肢ではないでしょうか。

2014.06.02

コメント(0)

-

ムラサキツメクサ

我が農園のシロツメクサ(白クローバー)も花の盛りを終えましたがムラサキツメクサが開花を始めています。 和名ではアカツメクサとも、あるいは一般に赤クローバーとも呼ばれているのです。花は鞠状で、その径は 2~3cm。江戸時代、オランダから医療器具などを 輸入した際、荷詰め用として日本に渡来したところから「ツメクサ」の名を持っているとのこと。我がミツバチも蜜を集めにやって来ていました。 巣箱の入り口には多くのミツバチが。 クローバー蜜は香りが高く、味とバランスが良いといわれているのです。

2014.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- 羽田第3ターミナル デルタ航空 ス…

- (2025-11-18 08:13:24)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月19日~2025年12月21日 愛…

- (2025-11-19 00:00:12)

-