2014年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

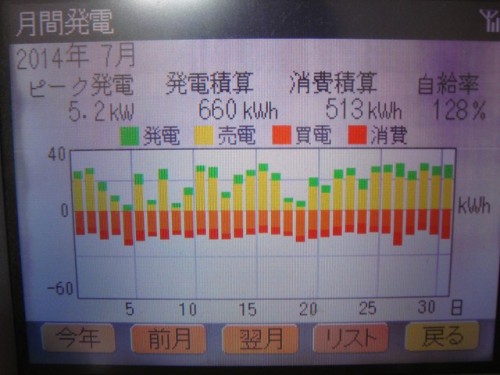

7月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の7月の実績です。発電積算は660KWと600KWH超えを達成しました。7月のスタートは好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。2週目前般はやや不調。3週目はほぼ順調。4週目もほぼ順調。5週目そして31日も順調。7月16のこの日はこの月の最高の発電量30KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。7月19日は最低の6kwh。 2014年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度、水色が2014年です。2014年の発電量の月別実績です。発電量が月ごとに上昇して来ました。6月は一休みでしたが7月は660KWHと盛り返しました。。売電量も同じ。売電金額はこの7月は20,000円超えました。使用電力は順調に減少。よって買電電力も月ごとに減少中。

2014.07.31

コメント(0)

-

下水道展

今年も、日本発!くらしを支える底力 「下水道展’14大阪」 に行って来ました。会場はインテックス大阪1~5号館、南港ポートタウン線の中ふ頭駅から徒歩5分。コスモプラザビル。街路樹ではクマゼミがワンワンと鳴き、暑さが倍増したのでした。 今年の下水道展は7/22~7/25に開催。日本で最大の下水道に関する技術展示会。 「インテックスプラザ」、ドーム状の屋根空間に圧倒されました。日本国内では、延床面積は東京ビッグサイト(東京都)、幕張メッセ(千葉県)に次いで3番目、総展示面積は東京ビッグサイトに次いで2番目の規模。 インテックス大阪に展示されているブロンズ像10点は、'90年大阪鶴見緑地で開催された「国際花と緑の博覧会」においてユーゴスラビア庭園の設計に携わった彫刻家ドラゴ・マリン・チェリーナ氏の制作とのこと。 ROZARIJA(ロザリア) 朝日を浴びる女。会場内は多くの企業が工夫を凝らしたブースが。 江戸屋猫八師匠によるステージで は、下水道に関するクイズ等が行われ 、会場は盛り上がっていました。 奈良の「せんとくん」も頑張っていました。 こちらは緑のマスコット、名前は?? 下水道展での自衛隊大阪地方協力本部のコーナー。 今年も猛暑の中、85000人が来場したとのこと。 下水道展'14大阪は盛況のうちに終了いたしたのです。 来年は東京開催とのこと。

2014.07.30

コメント(0)

-

広島城へ

広島での仕事を終え、昼食後、近くにある広島城を訪ねました。広島城址公園内にある広島護国神社。祭神は第二次世界大戦までの広島県西部出身の英霊のほか、広島市への原子爆弾投下によって犠牲になった勤労奉仕中の動員学徒および女子挺身隊等などを奉っているとのこと。鳥居の横には「菊のご紋の付いた神馬」が。中国軍管区司令部跡の慰霊碑。 中国軍管区司令部跡。現存する被爆建物の一つであり、ここが広島市への原子爆弾投下の第一報を外に向けて伝えた場所であるとのこと。木の後ろが司令部跡の半地上部分。 そして階段を登り、広島城天守閣へ。 黒い城と言われているが、板張りのため近くで見ると茶色い城。往時の天守は黒光りが眩しい黒漆塗だったと。壁板は、板の下部を、1つ下隣の板の上に重なるように張っていく「下見板張り」と言う方式。天守閣前の広場からのお堀。 最上階の展望台へ。北側手前に見えるのは、広島市立の基町高等学校の建物。 広島城の西には、基町高層アパートが。南側正面はリーガロイヤルホテル。 東側中央には中国放送(RCC)の塔が。天守閣を後にし広島城表御門へ。 二の丸内部へ入る。多聞櫓内部。柱が白木むきだしになっており、頭上に太い梁が。多聞櫓内には吉田郡山城などの関連する城の復元模型などが展示されていた。 多聞櫓を通って一番奥の太鼓櫓へ。毛利家の家紋「一文字に三つ星」と、太鼓が展示。説明板によると、当時は櫓の2階に太鼓が置いてあり、朝夕に城門開閉や登城合図などとして鳴らしていたと。表御門を出る。 表御門 正面から。手前の橋は御門橋。 現在の広島城は内堀に囲まれており、入城するには南西の表御門か東の裏御門から入る必要がある。こちらが表御門。 広島城の西隣中央公園にあるオブジェ。鯉が上にいることから広島城の別名鯉城にちなんだものか。 鯉のモニュメントが広島らしい。今年のカープは?中央公園近くからの広島城天守閣。 そして新幹線で帰路へ。車窓からの広島球場。

2014.07.29

コメント(0)

-

白桃

息子のパートナーの、そして岡山にお住まいのご両親が、見事な姿の「白桃」を送ってくださいました。容器の箱には「岡山の桃 Peach」の文字が。「清水白桃」。清水白桃は、味・香り・姿ともに日本一といわれる岡山の白桃なのです。大玉の優しい乳白色にほのかな桃色の白桃が行儀良く並んでいました。完熟しても果皮が乳白色であることが命名の由来とのこと。ほんのり紅を差したような姿が美しく、エロティシズムさえ感じてしまうのですが・・・・・。妻が娘に連絡すると、早速子供を連れて家族で取りに来ました。美しい色白のお尻がこれだけずらりと並んでいると・・・・・・。食べるのがもったいないほどの美しさなのです。もちろん、早速頂きましたが写真を撮り忘れてしまいました。次回は必ず口を動かす前に、シャッターを動かしこのブログにアップしたいと思っています。 そしてこの日に再び頂きました。 ジューシーな白い果肉。 何とも言えない甘みと滑らかな食感、とろけるような舌触りが至福の瞬間。ひと口ほおばると溶けるよう!口の中いっぱいに桃の香りが広がったのでした。Sさん ご馳走様でした。ありがとうございました。まだまだ冷やして清々しい味を楽しませていただきます。

2014.07.28

コメント(0)

-

松山から広島へ

新居浜での仕事を終え、広島営業所へ。この日は時間も早く、料金も格安な、瀬戸内海を横断するフェリーを利用。出発は松山観光港。16:00発のスーパージェットを予約。呉港経由で1時間17分で到着予定。ロビーで出発時間まで待つ。総トン数:189トン、航海速力:32ノット、旅客定員:156名の高速艇定刻に呉港経由で広島港へ。興居島(ごごしま)。名産品は、柑橘類(ウンシュウミカン、伊予柑)、桃、ビワ。特に柑橘類は「島みかん」、「興居島みかん」、「興居島いよかん」として知られるとのこと。頭埼灯台。興居島の東端の高台にある円錐形の灯台。大館場島(オオタテバシマ)と小館場島。いずれも無人島と。倉橋島。この日の瀬戸内海は天気も良く、海面は完全に凪の状態で鏡の如し。そして音戸の瀬戸を通過。音戸の瀬戸(おんどのせと、旧表記:隠戸ノ瀬戸)とは広島県呉市にある本州と倉橋島の間に存在する海峡のこと。幅はわずか90m程度、可航幅が何と60mと狭い海峡。この海峡は平安時代に日宋貿易の航路として、1167年に平清盛が開削したといわれている。一日で工事を完了させるために夕日を招き返したという伝説があるとのこと。しかし、近年の地質調査では、清盛の時代より遥か以前から、この海峡には船舶の航行に十分な水深があり、本州側と音戸側が地続き、あるいは浅瀬で結ばれていたと考えられる証拠は存在しないとされているとのこと。音戸大橋とループ式の取り付け道路が左に。第二音戸大橋。呉港へ入港。呉港横の「海上自衛隊呉史料館~てつのくじら館~」には日本で初めて実物の巨大潜水艦を陸上展示中。 JMU(ジャパン・マリン・ユナイテッド)呉事業所の最新の新造船。「ENEOS SPIRIT( エネオス・スピリット)」の文字が。海上自衛隊 呉港に停留中の艦船。 護衛艦「とね」が航行中。そして江田島を見ながら、広島港に定刻に到着。

2014.07.27

コメント(0)

-

四国・新居浜へ

仕事で、そして前夜泊にて四国・愛媛県新居浜市へ行って来ました。五反田の事務所からTXにて天王洲アイルへ。そしてモノレールに乗り換え羽田空港へ。滑走路には離陸途中の飛行機が。羽田空港国際線ターミナルが左前方に。羽田空港は正式には「東京国際空港」という名前で、1931年に開港した時から国際線が飛んでいたのである。ちょうど50年前、1964年の東京オリンピックの時は、海外からのお客様は羽田を利用してやって来たのであった。モノレールの橋脚の先の海の中には「風の塔」が。東京湾アクアラインの換気塔施設として作られた、川崎市川崎区浮島沖合5km にある直径約100m の人工島。(別名「川崎人工島」)。羽田空港の新旧管制塔。ANAポケモンジェットが滑走路へ。東京湾工業地帯。 そして南アルプスの山には今も雪渓が。瀬戸内海の島々。松山空港に定時刻に着陸し、バスにて松山駅へ。特急に乗り新居浜へ向かう。予讃線沿いの石油コンビナート。山の上の「海山城」。その昔、来島水軍の砦(見張所)があったと言われている海山には、その伝承に因んで、城型の展望台が。360°の大パノラマは素晴らしく瀬戸内の島々を一望できると。今治駅近くの今治国際ホテル。地上23階(高さ101.7m)と、四国第4位の高さを誇る今治市のランドマークタワー。日本百名城の一つである今治城が車窓から。今治造船所。今や新造船竣工量と造船売上高において、国内トップを誇る造船所に成長。そしてこの夜のゆ新居浜市内の宿泊ホテルの部屋から。

2014.07.26

コメント(0)

-

ミニトマト

我が家の横の農園のミニトマトが今年は大豊作です。春に園芸店から数種類のミニトマトの苗を購入し植え付けました。トマトは葉がしげりすぎると、果実のつきが悪くなってしまうのです。そして、わき芽がのびて葉がしげると、果実に日が当たらなくなって、おいしいミニトマトができなくなってしまうのです。おまけに、風通しも悪くなって病気にかかりやすくなるのです。よってわき芽をつんで葉っぱを整理整頓するのが肝心。水はけをよくして、土を乾燥気味にしておくと、トマトは、やや水不足になり甘くなるとのこと。水を多く与えると果実の水分が多くなって、甘みが薄まってしまうと。乾燥気味だと果実の水分がやや少なめになり、味が濃くなるのだと。しかし屋外栽培ではこの技はなかなか難しいのです。

2014.07.25

コメント(0)

-

里芋の葉の上には

我が農園の里芋も成長し、大きな葉をつけて来ました。その里芋の葉の上には多くの水滴が。先日蓮の葉の水滴についてブログで取り上げましたが、全く同様の「ロータス効果」。この効果により、葉はより多くの太陽光線を受ける事が出来、より効率よく光合成を行う事が出来ると考えられています。 里芋はタロイモの仲間で、東南アジア原産なのだと。里芋の葉の撥水性は、この東南アジアのスコールが溜まって葉が重くならないようにする事を学んできたのだと。 里芋の葉の表面は、ワックスのような物質で覆われているのです。さらに、葉の表面には細かい凹凸があります。この凹凸の間に空気が入り込んで水と葉の表面を触れにくくして、水をはじいているのです。子供の頃、「里芋の葉の上にある水滴を集めて、それで墨をすって願い事を書くと願いがかなう」というようなことをいわれた記憶があるのです。里芋の葉の上に乗っているたくさんの水滴。この水滴は結露や雨によってできたものだと思っていませんか。しかし、実際はこれは里芋が葉から放出している水なのだそうです。 たしかに、よく観察すれば、細かい水滴がびっしりと葉の表面についています。これらがだんだん盛りあがってきて、細かな水滴が集まってしだいに大きな水滴へと成長して行くのです。

2014.07.24

コメント(0)

-

ミツバチの内検

我が趣味の養蜂のミツバチの内検を、この3連休の最後の日の早朝に行いました。数群は群勢がやや落ちていますが、その他の群はミツバチの数が増えていました。巣枠下部には誕生間近の巣蓋も確認できました。 こちらは巣枠全体に巣蓋が。既に誕生し穴の空いた巣もあちこちに。 左側は雌蜂である働き蜂の巣、そして右側は雄蜂の巣。雄蜂の巣の方がやや大きいのが解るのです。 巣箱の蓋を開けると、巣枠上に働き蜂が溢れている群も。 白き幼虫が丸まっているのが巣の中に確認できました。このあと誕生まで巣蓋がかかるのです。 巣枠上の無駄巣防止用の麻布の上でのんびりと身体を休めている働き蜂。 巣枠全体に蜜が貯まり、濃縮も完了し蜜蓋がかかっている巣枠も再び増えてきました。 こちらも巣枠全体に巣蓋が。 こちらの群には継ぎ箱を載せ2階建ての新居に。 巣枠上の無駄巣は、可哀想ですが除去しました。 巣の下側には幼虫が、そいて上側には蜜が貯まっていましたが・・・・。 こちらの群も強力。これも継ぎ箱を追加。 産卵を続ける可愛い女王蜂達を紹介します。 そして内検の終わった巣箱の前には多くの黄色い花粉が落ちていました。おそらく近くのヒマワリ畑から集めてきた花粉が働き蜂の脚から落ちてしまったのでしょう。一群は女王蜂はいますが、産卵が進んでいないため群勢を弱めていましたので他の群の王台の出来た巣枠をこの群に移し、可哀想ですが産卵しない女王蜂とはお別れしたのでした。後10日前後で新たな女王蜂が誕生し、これが働き蜂に認められ新群の女王蜂として交尾、産卵し群勢を高めていって欲しいのです。

2014.07.23

コメント(0)

-

花オクラ

我が農園の「花オクラ」が開花を始めています。トロロアオイとも呼ばれています。高さは1.5メートル以上まで延び、葉は掌状に先端がいくつかに分かれています。茎には細くて堅い棘があるので注意は必要。花オクラは上に向いて咲くオクラの花と異なり、横向きに咲くのです。花の色は淡黄からやや白に近く、濃紫色の模様を花びらの中心につけています。花は綿の花に似た形状をしており、花弁は5つ。花の大きさは15から20センチで、オクラの倍近い。朝に咲いて夕方にしぼみ、夜になると地面に落ちてしまうのです。花の中心部には、雄しべと雌しべが一体となった柱が.花オクラの雌しべの先端は、突起してクルクル風車の如し。オクラと異なり、実は美味しくなく食用に適しませんが、花は食べられるのです。さっそく熱湯で軽く茹でました。この花には、オクラの香りと粘りがあり、野菜らしい濃密な甘さがあるのです。この日は「花オクラの甘酢和え」でビールと一緒に楽しみました。癖がなく、シャッという歯ざわりまでは行かない食感があり、オクラの香りとオクラのヌルッとしたぬめりがある美味!花オクラは、朝咲いて夕方にはしぼむため、スーパーにはほとんど流通していないのです。この花オクラのを食べられるのは、栽培者だけの特権なのです。そして農園で早朝に咲く花オクラを見ていると、夏風に吹かれて揺れる風車のよ うにも。ネットで調べてみると、ツボミを天ぷらにして麺つゆで楽しむと、高級料亭の味と。今度、我が家の高級料亭のシェフ(chef)にお願いしてみます。「オクラ」って漢字ではどう書くのかと思って更に調べてみると、英語名「okra」だったとは・・・。知りませんでした・・・。またまた日々これ勉強なのです。我が家のシェフさん、私の上記お願いが「オクライリ」にならぬようお願いいたします。失礼いたしました・・・・・・・・・・・・・・・。

2014.07.22

コメント(0)

-

ヒマワリ(向日葵)畑

我が養蜂の師匠から、近くのヒマワリ畑の花が満開に近いとメールをもらい趣味の養蜂の内検終了後に見学に行って来ました。行ったと言っても、我が趣味の養蜂場からは徒歩で五分程度。我が養蜂場からも、黄色い花がほんの少しは見えるのです。国道467号線のセメント工場の裏、そしてJA「わいわい市藤沢店」の横にあるのです。同じ方向を向いているヒマワリの花です。これぞ「向日葵」!!しかし名前のように太陽を追うように動くのは、つぼみがつくまでの若い茎の上部の葉だけで、花が咲いてしまうと動くのをやめ、基本的には東を向いてほとんど動かないとのことですが。我が養蜂場のある畑に植えた巨大ヒマワリとは異なり、小さめの背丈と花径。そして我がミツバチ嬢が多くの花に。こちらの花にも。そしてこちらにも。それにしてもこのヒマワリ畑の目的は。ヒマワリ油?種?畑にすき込んで肥料?放射能吸収?夏場単に雑草を延ばすよりもヒマワリの方が見た目も良いですし、周囲も喜んでくれるから? いやいや、我がミツバチ達の遊び場、そして花粉の為のヒマワリ畑であることは間違い無いのです!!この農園主様、ありがとうございます。 『向日葵が「だるまさんころんだ」を遊ぶ畑には、我がミツバチの羽音聞こゆる』・・詠み人知らず。

2014.07.21

コメント(0)

-

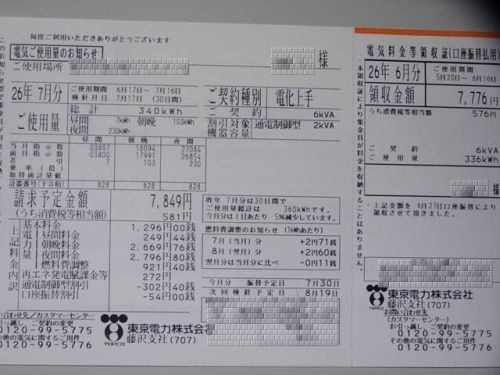

7月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の7月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。 期間:6月17日~7月16日(30日間) 電気使用量 昼 : 7KWH 朝晩 : 103KWH 夜 : 230KWH--------- 合計 : 340KWH 金額 : 7,849円 先月6月は336KWH、 7,776円でしたので、+4KWH⇒+73円と僅かな増額になりました。 そして『余剰購入電力量のお知らせ』。すなわち東京電力(株)さんに買ってもらった電気料金です。 購入電力量 :432KW金額 :20,736円の結果。今月は12,887円の大幅黒字となりました。電気使用量340KWH、売電量432KWHですが売電単価が48円 /KWHですので大幅な黒字となるのです。売電量金の月別推移です。7月の売電量としては、2011年の26,976円には及びませんでしたが2万円を超える過去2番目の好記録になったのです。

2014.07.20

コメント(0)

-

蓮の花

我が家の裏の農家のビニールハウスの前の水溜に蓮の花が開花しているのを見つけました。 純白の花びらの先が淡いピンクに。ハスの花はよく見ると不思議な構造をしています。花の中心に,ろうと状の構造物がにょきっと突き出し,その周りをたくさんの雄しべが取り囲んでいるのです。蓮の名前の由来は、花托(花の中心部)が蜂の巣に似ているところから「ハチス」と呼ばれるようになり、略されて「ハス」という名前になったといわれているのです。明朝に開花しそうな大きな蕾。 ドングリの如きはすの実と呼ばれる若い果実(種子)が、行儀良く並んでいました。既に枯れて蓮の実も穴から出て行っているものも。下の水面へ滑り落ちる旅立ちの日はいつだったのでしょうか?中央から、緑、黄色、白、ピンクと清浄で美しい大輪の花。 こちらは純白の花、中心に黒き虫が訪花中。 蓮は仏像の台座にもなっているように仏教では神聖な花なのです。 「蓮は泥より出でて泥に染まらず」と称されるように、泥沼の上に美しい花を咲かせます。このため、蓮は俗世(泥)に染まらず悟りを開いた仏を象徴する聖なる花とされているのです。 鮮やかで透き通るような桃色の花びらが表れる前兆。そしてこの様な鮮やかな花に。 そして蓮の葉に水滴が。ハスの葉はその微細構造と表面の化学的特性により、決して濡れることがないのです。葉の表面についた水は表面張力によって水銀のように丸まって水滴となるのです。

2014.07.19

コメント(1)

-

江の島・天王祭「神輿海上渡御」へ

先週の日曜日の7月13日に江の島天王祭の見物に妻と行って来ました。小田急線で片瀬江ノ島駅へ。そして島に向かって歩く。 境川沿いには多くのマンションが。そして川には繋留されている多くのモーターボートが。 江の島の橋の袂には「名勝之史跡江ノ島」の石碑が。海には多くの水上オートバイ が浮かんでいた。10分ほど待つと弁財天仲見世通りから御輿の一群が降りてきた。江の島天王祭は八坂神社(江島神社の境内社)と小動(こゆるぎ)神社(鎌倉市腰越鎮座)の合同祭礼。湘南初夏の風物詩として、かながわのまつり50選に撰ばれている祭り。私は今回初めての見物。 遠くから御輿の担ぎ手の声も聞こえてきた。 先導する巫女さんの姿も。 そして「神輿海上渡御」が見物できる場所に移動。オリンピック記念噴水池の近くに陣取る。噴水に設置された計5体のブロンズ像は、藤沢市在住の加藤顕清氏が製作したものと。噴水中央に弁財天、そのまわりを西洋・東洋の女性像が並んでいた。 待つこと15分ほど。漸く御輿が海岸へ。 迎える神主も船上から。 神輿の海上渡御と両神社の神輿が勇壮に揉み合う祭りのスタート。 夏の海に威勢のいい掛け声とともに神輿が海に入って行くのであった。 多くの老若男子がフンドシ姿で。小動神社と八坂神社のこの行合祭は、小動神社の御神体だった須佐之男命の木像が津波で江の島に流され、八坂神社の祭神として祀られたことに由来するのだと。 担ぎ手の肩が沈む位置まで御輿は沖合の深みに進んでいったのであった。 船では神官が御幣を持ち、お祓いを。海中渡御が30分程度行われた後、神輿は陸上に戻ったのでした。裸の男たちは、やはり全員白フンドシであることを目前で再確認。足は白い地下足袋か裸足。 陸上に戻った神輿は、左手にある公園に進んでいったのでこれを追う。公園ではホースで放水が行われ、ここで海水に浸かった神輿のそして担ぎ手の潮抜きが行われたのであった、これも祭りの儀式の一環?潮抜きが終了し消火栓の片付けを行う消防団員。 公園の奥に神輿は置かれ、一旦休憩。午後は、1時30分頃に江の島を出発した神輿は、江の島弁天橋を渡って対岸に行き、龍口寺前で、小動神社の神輿と合流。ここから2つの神輿による合同渡御になるのです。この光景は昨年妻と見学済み。お祭りの提灯も各家の玄関先に。最近は裸文化が野蛮な風俗と評価され廃れてきた祭りが多いが、江の島のようにこの地域にしっかりと根付いているところもあることを実感。これからも今に息づく裸文化そしてこの特異な祭りを末永く継承していって欲しいと感じたのであった。 そして再び江の島弁天橋を渡り、片瀬江ノ島駅へ戻り小田急線で帰路へ。

2014.07.18

コメント(0)

-

仙台駅近くのお寺へ

仙台からの帰任の新幹線の時間に1時間ほど余裕があるため同僚が仙台市内にあり寺院に案内してくれました。最初に輪王寺へ。輪王寺は1441年、福島県に創建された寺。その後、伊達家の居城の移り変わりとともに、輪王寺も米沢や岩出山と変わって仙台市に移ってきたのが伊達政宗が拠点を仙台に移した1602年。輪王寺の場所が計6回変わったので「輪王寺の六遷」というとのこと。 本堂右側の奥まった所が庭園入口。細い通路を抜けると目の前に池が広がり、左手に三重塔が見えた。輪王寺の庭園は池泉回遊式庭園で、池の中を泳ぐ鯉を間近に眺めることも。また、庭園には東屋が数ケ所あり、眺める場所によって違う表情を見せる庭の景色をゆっくりと楽しめたのであった。 震災で倒壊したのだろうか、補修の跡が。 三重塔手前の赤い橋。 三重塔は開山五百回大遠忌を記念して建立されたものであると。 同僚によると伊達氏は戦国大名のなかでも、もっとも家紋の数が多い家であるとのこと。このように紋が多いのは、それだけ歴史が長く、伝統がある家であることの証でもあろうか。竹に雀。二羽の雀が接吻している形。九曜紋。九曜紋は、真ん中に大きな丸が1つ。その回りを8つの小さな丸が囲んでいるのです。政宗公は、この真ん中の大きな丸を自分とし、回りをたくさんの丸に囲まれている様が、たくさんの家臣に支えられている自分自身のように感じていたと。そして仙台の北山五山の一つのあじさい寺「資福寺」へ。山道の両脇にあじさいの木が。 駐車場の周囲、境内には色豊かなあじさいの花が。 雨上がりのしっとりとした空気の中で、ひっそりと咲いている紫陽花たち・・・。 ガクあじさいや西洋あじさい・・・色々な種類・・・色々な色のものが。

2014.07.17

コメント(0)

-

七ヶ宿へ

仙台から七ヶ宿へ社用車で向かう。七ヶ宿は宮城県南西部に位置し、福島県と山形県に接する。蔵王連峰の南に位置し、山の中にある町。主要な集落は白石川の渓谷沿いにある。町名の由来は羽州街道と奥州街道を結ぶ街道・「山中通小坂越」(山中七ヶ宿街道)沿いの仙台領内に七つの宿場(上戸沢、下戸沢、渡瀬、関、滑津、峠田、湯原)が置かれたことによると。七ヶ宿ダムの横を通過。ダムによって出現した七ヶ宿湖は宮城県民の77.5%に当たる住民の水がめ。途中、今年3月に開業した、七ヶ宿ダムの湖畔の新しい「道の駅」でトイレ休憩。各種、この土地産のハチミツが売られていた。アカシアはちみつ。日本ミツバチのハチミツを一瓶購入。これは『どじょうとり』。どじょうとりは竹で編んだ容器の中に餌を仕掛けて、堀、用水や池に潜め。どじょうや小エビなどを獲る仕掛け。子供の頃、この仕掛けでウナギを獲ったことを懐かしく想い出したのであった。ブルーベリーそして東北地方ではお馴染みの「姫たけのこ」も販売中。七ヶ宿ダム自然休養公園内のモニュメント。七ヶ宿町役場で打ち合わせの後は昼食。七ヶ宿の町に誕生し人気のあるという「七ヶ宿そば街道」に向かう。そば屋の前にある安藤家本陣。江戸時代後期、参勤交代で使われた大名宿で、安藤家独特の切妻破風の玄関と重量感のある茅葺き屋根の立派な屋敷。七ヶ宿街道の面影を今に伝える大変貴重な建物。現在、住居として使われており内部は非公開。そしてそばの店「吉野家」へ。 「そばの店 吉野屋」は江戸時代末期から続いているという店。大名の参勤交代の時代に、一杯酒や甘酒、おにぎり、ワラジなどを売る店としてにぎわっていたということで、茅葺き屋根のたたずまいが、店の歴史を感じさせてくれた。中は旧家そのものの佇まい。一番の人気メニューはやはり天ざる。「地元で採れた山菜をたっぷり使っています。」と店主。この店ならではの、よそでは味わえない旨さ。このひの山菜は、つるな、ふきのえごま、ズッキーニ、舞茸、筍、カボチャ、ワラビ、ごぼうと多品種。下水処理場に向かう途中の滑津大滝。高さ約10m、幅約30m。川幅いっぱいに豪快に流れ落ちる水量の豊かなこの滑津大滝は、「二階滝」とも呼ばれる独特の形で、見る人を圧倒。 滝のすぐ横に階段がつくられており、滝の下まで降りられるのだがこの日は、前日の豪雨で立ち入り禁止に。滝も濁流となっており、轟音とともに迫力あり。この日の目的の処理場の現場確認に向かう。下水処理場のフェンスには多くの野猿の親子が我が物顔に歩いていた。ボスらしき猿は我々を威嚇。クルミの木が多くの実をつけていた。この日の打ち合わせ、現場確認を終了し、仙台への帰路の途中に飛不動尊(とびふどうそん)に立ち寄る。伊達政宗が天正19年(1591)に創建したといわれる「飛不動尊」は、もともとは材木岩付近にある虎岩のふもとにあったといわれていると。享保19年(1734)には現在の七ヶ宿街道沿いに再建。本堂前に息づく「夫婦杉」の云われにあやかりたいと、夫婦円満や子孫繁栄、家内安全や良縁を願う多くの参拝客が足を運んでいると。その名前の由来から”飛び”の神仏として航空関係者や、パラグライダーなどの愛好者が訪れるとか。また、ゴルフの神様としての信仰を集めていると。ここには、珍しいゴルフのお守りが。飛不動尊の「飛」の文字が人気と。なんと!飛距離がのびたとか、スライスが直ったと言うゴルファー必須のお守りとのこと。同僚へのプレゼント用に2個購入。そして再び仙台に戻ったのであった。

2014.07.16

コメント(0)

-

伊丹空港から仙台へ

大阪・淀屋橋にある我が関西支社での仕事を終え、TXにて伊丹空港へ。 台風8号がこの日10日午前、鹿児島県に上陸し、同県や宮崎県を横断中。折しも、空港待合室のテレビは、長野県南木曽町で発生した土石流で中学生1人が死亡したと言うニュースが放映されていた。そして土石流発生の兆候について解説が。仙台空港行きJAL2209便、15:30発を待つ。 利用便エンブラエル170(78席)はJAL東北応援プロジェクト「行こう!東北へ」の一環での特別塗装機。 上空には低く立ち込めた台風雲が。 定刻に離陸、雲の上に出ると青空が。 大きな揺れもなく、無事に仙台空港に到着。しかし着陸降下時には揺れが発生し、何度か雲の中を通過し陸地が見えたらそれは滑走路。 仙台空港内には七夕飾りが。仙台七夕祭りは7月7日の月遅れである8月7日を中日として、8月6日から8日の3日間にわたって行われるのである。仙台空港アクセス線(せんだいくうこうアクセスせん)を利用し仙台駅へ。仙台駅と名取市にある仙台空港駅を結ぶ鉄道路線。 仙台駅のステンドグラスが美しかった。多くの方がステンドグラス前で待ち合わせ中。3人で国分町の牛タン焼専門店『司(つかさ)』で牛タンを楽しむ。 タン辛み。牛タン塩、白髪ねぎ和え。 厚切りの熟成牛タンを楽しむ。ついてきた漬け物のちょうど良い塩味とマッチング。牛タンつくね。たっぷりと卵の黄身がかかっていた。薄切り牛タンしゃぶ。 テールスープ。 タンシチュー。 同僚3人で大いに牛タンを楽しみ、ホテルへ。

2014.07.15

コメント(0)

-

夕焼け雲

昨日、日曜日夕方の我が家の裏からの夕焼け雲です。部屋で外を眺めると、外の空気がなんとなく赤くなっている事に気がついたのです。夕焼けで赤く染まった雲が西の空に。そしてその間に黒き雲も。刻々、いろが僅かずつ変化していったのです。太陽が薄い雲の後ろに来ると、雲の輝きがましたのでした。夕焼けを背景に、これもオレンジの花の凌霄花 (のうぜんかずら)が。そしてこの日の夕飯は、昨日の続きのウニ(海胆)。この日は刺身で。極上のキタムラサキウニ。更に鮑のステーキも。何という柔らかさ。我が家の野菜で作った冷スープも一緒に。我が菜園の完熟ミニトマトも。そして『つわものどもがゆめのあと』。

2014.07.14

コメント(0)

-

誕生祝い

今週は私の誕生日。娘夫婦が『ウニ』を大好物のプレゼントしてくれました。日本最北の島・礼文島産の今が旬のウニ。礼文島のウニは昆布を主食として育ちウニ独特のうまみ成分をたっぷり含んでいるため、磯の香と甘味が強く濃厚で、日本海、極寒の海で育つため他の産地に比べ甘味と味が濃いのが特徴とのこと。一つは極上のキタムラサキウニ。ミョウバンや薬品処理を一切使用しない塩水生ウニ。そしてもう一つは色が鮮やかな極上のエゾバフンウニ。容器の蓋を開けると黄金のバフンウニが。開封、お召し上がり方の書類も添付されていました。この日はバフンウニの酢飯のウニ丼を。ウニの甘味が強く、旨味・コクのある絶品。そしてアワビ(鮑)も送ってくれました。私が誕生日には出張で家に戻らないことを妻から聞きつけ、早めの土曜日に到着するよう手配してくれたのです。そして我が家の農園からの新鮮野菜も一緒に楽しんだのです。

2014.07.13

コメント(0)

-

ひまわり(向日葵)

我が趣味の養蜂場のある畑に植えてある向日葵が開花しています。昨年の種を保存しこれを春先に撒き、ポットで育成しこの畑に定植したもの。そして今年新たに種を購入したもの。花の直径40cmにも及ぶ巨大ひまわりが青空の中すっくと。ひまわりは青空が似合うのです。こちらは、台風8号の風のせいでしょうか、花びらが乱れています。高さ3m近くあるでしょうか。 小型のひまわりも負けじと咲いています。もちろん、我がミツバチ嬢はひまわりの花粉が大好物。 ヒマワリの花に向かうミツバチの姿も。真っ黄色の花粉玉を両脚に、そして躰が花粉に塗れている我がミツバチ嬢。そしてこの日の朝日新聞・夕刊には『ひまわりが重そうに首を垂れている。2カ月余り前の一粒の種がもうたくさんの種をつけ。命の巡りの速さよ。』と。

2014.07.12

コメント(0)

-

我が家の庭のグラジオラス

我が家の庭のグラジオラスが一斉に開花を始めています。ここ何年か、種類の異なる球根を少しずつ購入し植えて来ました。日本には自生種はなく、園芸植物として植えられていると。別名、トウショウブ(唐菖蒲)、オランダショウブ(阿蘭陀菖蒲)。名前は古代ローマの剣であるグラディウスに由来し、葉が剣に類似していることが根拠と言われるのです。我が家の様々な鮮やかな色、そして品種のグラジオラスを紹介します。 グラジオラスは何故、雨や風に弱く花が倒れてしまうのでしょうか。花の重みで倒れてしまうのでしょうが、頑張りすぎなのですね。

2014.07.11

コメント(0)

-

この日はウニ(海胆)の瓶詰めが

佐賀県・伊万里の友人からこの日はウニの瓶詰めが届きました。瓶の蓋にはシンプルに「うに」と。何と生の「粒うに」。ほぐしたり練ったりしていない、そして加熱もアルコール添加もしていない、生そのもの。殻から出して海水で洗って瓶詰めしただけ。まさに獲れたての状態。器に盛ると磯の香りが・・・・・。そしてイカ焼売も一緒に送っていただきました。電子レンジでチンし、辛子と醤油でビールの共に。ご馳走様でした。

2014.07.10

コメント(0)

-

山形のさくらんぼ

サクランボが嫁いだ娘からクール宅急便で送られてきました。箱から山形県村山市のサクランボの模様。箱の蓋を開けると美しい光沢のある紅色の粒がいっぱい。佐藤錦はナポレオンと黄玉を親に持つ国内で最も多く生産されている品種。「果樹園の宝石」、「赤い宝石」といわれているのです。早速いただきました。可愛い小さなリンゴというような姿。軟らかい果肉の香気と甘味は絶品。今年は、我が農園のさくらんぼも多くの花を付け、マッチ棒の先端ほどの大きさの実を付けました。同僚がご来園の折、サクランボの木の全体に防鳥網を3人でかけましたがいつのまにかサクランボの実は消えてしまったのです。やはり雨に弱い、繊細なな果実なのです。だからこそ高価なのでしょう。 そして我が同僚からも。ことらは東根市のさくらんぼ。こちらも大粒の「赤い宝石」。ご馳走様でした。妻と二人で毎日サクランボ(桜桃(おうとう))を楽しませていただきました。

2014.07.09

コメント(0)

-

海鞘(ホヤ)

先日、青森・五所川原の知人からホヤがクール宅急便で送られてきました。食べられる人には、珍味。駄目な人は、徹底的に駄目なのでは。早速、妻が調理してくれました。あっさりさっぱり酢の物で。醤油で。そして翌日も。美味、しかし形容がしづらい味、「海」そのものの味?礒の香りと高級な甘味と旨味が口に広がったのです。それにしても、海鞘(ホヤ)を最初に食べた人の勇気を尊敬するのです。

2014.07.08

コメント(0)

-

七夕

今日は7月7日、『七夕』。私の住む場所の近くの平塚市も毎年7月の第1金・土・日に七夕祭りが行われています。私の通勤に利用するJR・大崎駅でも北改札口を入った駅構内に七夕飾りが。1週間ほど北側通路の両脇に竹を横にし、ここを利用するお客様、子供達がそれぞれの願いを書き込んだ短冊を取り付けられるようになっていました。これにカラフルな吹き流しや折り紙が飾られていました。そして多くの願いが込められた短冊が。吹き流しは織姫の糸をあらわし長寿を願った飾り。昔は1本づつ笹につけていたそうですが、最近は、くす玉にたくさん吹き流しをつけることが、多くなりました。 短冊には子供達の多くの願いが。短冊も五色の短冊は中国の五行説から。赤、青、黄、白、黒が本来ですが、最近では、青、赤、黄、白、浅黄、紫が一般的になりました。 私も『心の短冊』を飾りました。「私そして家族の健康」そして「・・・・」、「・・・・」、「・・・・」、「・・・・」・・・と欲張って。すいません、秘密です。

2014.07.07

コメント(0)

-

我が家のユリの花々

我が家の庭の大輪のユリは次々に開花しています。淡い黄色。鹿の子百合タイプ。中心が淡い黄色、そして周囲は白。 白地にくっきり浮かぶ濃いピンクが美しい。薄茶色の品種。 小型のユリも。それぞれの花に顔を近づけると、あの香りが。しかし我がミツバチ達はユリには殆ど訪花しないようです。この香り、花粉はお気に召さないようです。これから透かしユリ、鉄砲ユリ、鹿の子ユリも開花を始めるのです。

2014.07.06

コメント(2)

-

6月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の6月の実績です。発電積算は605KWと梅雨時期にもかかわらず600KWH超えを達成しました。5月のスタートは好天に恵まれ発電量も順調でした。しかし私のロシア出発に合わせて雨の日が多くなったようです。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。2週目はやや不調。3週目はほぼ順調。4週目もほぼ順調。6月14のこの日はこの月の最高の発電量33KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。当然、日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。2014年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度、水色が2014年です。6月は2回目の発電量600KWH超えとなったのです。2014年の発電量の月別実績です。発電量が月ごとに上昇して来ましたがこの6月は一休み。売電量も同じ。売電金額はこの6月は20,000円超えました。使用電力は順調に減少。よって買電電力も月ごとに減少中。盛夏に向かって発電量が更にアップしていくことを期待しているのです。

2014.07.05

コメント(0)

-

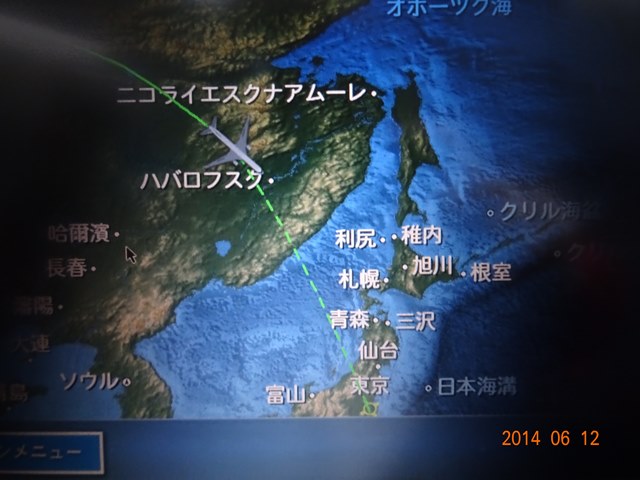

ロシア世界遺産の旅9日間(6月12日 帰国、佐倉城)

最初の機内食を完食した後は、市販の睡眠改善薬・ドリエルを1錠飲む。これは私の海外旅行の帰路での常套手段。時差ぼけを防ぐため、帰路は日本時間に合わせて睡眠を取るのである。よって爆睡、目が覚めると既にハバロフスク上空近くまで。そして朝食。成田空港まで1kmの表示。そして成田空港に到着。雨の成田空港。出国手続きへ。漢字を見るのは久しぶり。出国手続きを全て終え、トランクを受け取り、お世話になった添乗員、旅友に挨拶。そしてSさんの車で佐倉城へ。これは旅行出発前にSさんとの合意事項。成田空港に近い佐倉城は旅友のSさんの未征服の日本百名城スタンプラリーの一つなのである。 40分ほどで佐倉城管理事務所に到着。ここでスタンプをGET。そして佐倉城址公園姥ヶ池に向かう。アカミミガメが歓迎してくれた。心なごませてくれたが、アカミミガメは環境省の要注意外来生物リストに記載されている生物では。池には白の睡蓮が咲き乱れていた。日本に帰国したことを実感。純白の蓮の花。佐倉城址公園内にある菖蒲田には、紫・黄・白など色とりどりの花菖蒲約9,000株が美しく咲き誇っていました。 紫陽花も。1時間ほどの菖蒲観賞散策を終え再び車で帰路へ。雨は降り続いていたのでした。そしてSさんに自宅まで送っていただいたのです。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ サンクトペテルブルクはかってロシア帝国の首都であった街。第一次世界大戦開戦以降はペトログラード、ソビエト連邦時代はレニングラードと呼ばれた街。サンクトペテルブルクは、ピョートル大帝による建都以来ロシア最大の文化都市として発展してきたのです。人口が100万を超える都市としては世界で最も北に位置するこの街は、予想外に暑く30℃を超える日々が続いたが、白夜に近い中、深夜まで暑さにも負けずにかけずり回ったのでした。ネヴァ川沿いに建つ国立エルミタージュ美術館は、女帝エカテリーナ二世が、自ら買い集めた絵画コレクションを宮殿内ギャラリーに展示したことを発端に、今日では所蔵作品300万点を超える世界最大級の規模を誇る美術館。パリのルーブル美術館と比べると、圧倒的な所蔵作品の多さを想像することができたのです。また、エルミタージュ美術館の建物そのものも第一級の芸術品。その美しい建物の外観や内装は、心をとらえ、館内に展示されている作品と共に、深い感動を与えてくれたのです。サンクトペテルブルク市街はネヴァ川河口デルタの島々と両岸に広がる運河網が発達し、以前旅したオランダのアムステルダムを想い出したのです。ネヴァ川が凍結するという冬季にこの街も訪れてみたいとも思ったのであった。街には商品が溢れ、スーパーの食料品売り場には日本以上の品種が。そしてウオッカ売り場の広さは圧巻。 黄金の環とは、モスクワの北と東に位置する旧都市一帯をさす名称。黄金の環はロシアにあって一番ロシアらしいところ。かつて中世の時代に公国の興亡が繰り広げられ、今もそのころの街並みを色濃く残していたのです。モスクワから比較的近い場所に位置しているため、多くの観光客が訪れていたのです。そして日の出と共にスタートした早朝散歩で、大都市の喧騒からかけ離れた、穏やかなロシアの田舎の生活に触れることができたのでした。スズダリとウラジーミル、セルギエフ・ポサードを2日間で巡る忙しい旅。昔からスズダリは僧院で有名。その一つであるスパソ・エッフィミエフ僧院は堂々たる自然風景を古い建築物との一体化していたのです。そして鐘の音も。クレムリンは10世紀からあるスズダリの初期の中心部であり、ユネスコの世界遺産に登録されているリザパラジェンスキー修道院で出会った老女の修道士は印象的。ウラジーミルにあるユニークなロシア建築物やフレスコ画、そして有名なウスペンスキー、ドミトリエフスキー大聖堂、金の門に施されている無二の白い石でできた彫刻模様を見て感動したのです。 そしてモスクワの大渋滞は半端ではなかったのです。この大渋滞の列にさらに横から自動車が突っ込んで合流するので一部ではむちゃくちゃに。いたる場所で接触事故が発生しており、これが更なる大渋滞を。ちなみにモスクワの人口は1040万人ほどで人口密度は世界でもトップレベル。昼間の人口は1400万人にも達し、その渋滞レベルは世界一と現地ガイドが。渋滞する主な原因の一つは、立体交差橋が少ないこと、そして6車線道路が突然3車線に。旅行前は、モスクワといえば、『通りは殺風景で汚く、通行人は無愛想、治安の悪い町』と感じていてやや不安を。しかし百聞は一見にしかず、自分の目で見てみるとこの不安は全くの杞憂であったのです。しかしながら『通行人は無愛想』はややあたっていたのです。早朝散歩で『おはようございます→Доброе утро』と声をかけても多くの人が無愛想に。私のロシア語が伝わらなかったのでしょうか、いや文化の違い!!モスクワは世界でも最も大きな変貌を遂げ、今なお世界で一番変化の速い都市そしてロシアの国 を体感したのでした。特にこの10年ほどの経済発展は目覚ましく、日本よりも若干人口が多いだけなのに、ロシア国内の携帯電話の契約台数はとっくに日本を抜いて世界第3位(1億台以上)、また外国ブランド乗用車の販売台数は200万台を超えたとガイドから。赤の広場は、クレムリンの赤い城壁、赤煉瓦造りの国立歴史博物館、グム百貨店、色彩豊かなネギ坊主屋根の聖ワシリー聖堂に囲まれていたのです。かってテレビでよく見たソ連時代の革命記念式典などでお馴染みの広場で、その広さはなんと73,000m2にも及ぶと。ソ連時代の名残と社会主義時代の雰囲気も所々で感じることも出来たのです。華美ではないが大国であった痕跡を、スターリン・クラシック様式の巨大ビルをはじめ、いくつも発見出来たのです。新しい時代に向かっている勢いを感じられたロシアそしてモスクワを体感できた今回の旅行だったのです。そして来年は『モロッコ』へと旅友のSさんと。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 1ヶ月に渡る備忘録としての旅行記はこれで ・・・・・・・・・『完』・・・・・・・・。そして明日からは再び『つれづれなるままに、日くらし、パソコンにむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ』で、日々の出来事を書き綴って行きたいと思っているのです。

2014.07.04

コメント(1)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月11日 ヴォズネセーニエ教会 その2)

ヴォズネセーニエ教会横の緑地からのモスクワ川。遠く青のネギ坊主の寺院、Nicolo Perervinsky修道院。 ヴォズネセーニエ教会と前門。 教会は材料に石材と煉瓦の基礎を用い、屋根は木造。ロシア正教会の聖堂の最初期の例の一つ。ロシア正教会の聖堂建築は、玉ねぎの形をした屋根(クーポラ)を特徴的とするが、このコローメンスコエの主の昇天教会は、八角形の屋根(八角尖塔)が特徴。ロシア国内に現存する最古の石造り建造物。きらびやかな黄金玉ねぎとは違い、これぞまさしく「純白」 。下部の開廊部分は後年の付加だそうで、これがなければ、まさにロケットそのもの。塔を形作る曲線美。 子供達が緑地で写生。 離れの建築物。 結婚式のカップル。もう一つの教会、聖ジョージ教会の鐘楼。 先ほどのカップルが乗る馬車か? 菩提樹の花が満開。 菩提樹(シナノキ)の蜂蜜は、古くから親しまれてきたのです。爽やかな酸味のあるフルーティな味わいが特徴。そして昼食のレストランへ。スープ。 トマトとチーズののったタラのソテー。 シュークリームは各自一つ。寿司等の日本料理レストランが車窓から。『金 Тануки(タヌキ)』 。ポリソフスキー池近くの聖三位一体教会ポリソフスキー池に架かる橋を通過。空港に到着。 ドモジェドヴォ国際空港。 ターミナルビル外観。 モスクワ観光でお世話になったドライバーのアンドレイに感謝。 帰路は日本航空 4121便 18:15発。 そしてモスクワを離れる。最初の機内食。

2014.07.03

コメント(1)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月11日 ヴォズネセーニエ教会 その1)

この日はモスクワ最後の日。帰国の準備の為にトランクを整理し、部屋の入り口に出し、朝食へ 。この日はヨーグルトに今回の旅行用に自宅から持ち込んだ蜂蜜をたっぷりと。 ホテル1Fでは映画の撮影か?撮影の準備が行われていた。 この日はゆっくりと10:30にホテルを出発。 モスクワの南に向かう。車窓からのNovospassky修道院。14世紀初頭にモスクワに設立されたされた最初の修道院。アンドロポヴァ通りを走る。横にはモスクワ メトロ 2号線。 モスクワ川を渡る。 そしてモスクワの南、モスクワ河岸の高台にある地区にあるローメンスコエ(Коломенское)に到着。コローメンスコエの名称は、モスクワ南東部コロムナ街道の起点であったことに由来。1960年代モスクワ市に合併されたと。1925年にコローメンスコエには野外文化財博物館が設置され、歴史的建築物が保護された。1994年コローメンスコエの主の昇天教会(ヴォズネセーニエ教会)は、ユネスコの世界遺産に登録されたのです。スパスキエ門。コローメンスコエにはアレクセイ・ミハイロヴィチ帝の壮麗な離宮が建てられていたが、このスパスキエ門はその裏門の役割りを果たしていたと。鱗状の屋根は木で葺かれていた。先端が尖った半円状の屋根飾りは、ロシアの伝統的な建築によく見られるスタイル。カザン聖母教会(カザンの生神女聖堂)。白い壁と青い屋根と金色の十字架の組み合わせが美しい。白壁と翡翠色の屋根が美しい前門(宮殿門)(1673年築)。現在では博物館として利用されているとガイドから。ヴォズネセーニエ教会。ユネスコの世界遺産にも登録され、コロメンスコエで最も有名な建築物の1つ。建設は1532年、モスクワ大公ヴァシーリー3世が息子イヴァン(後の雷帝)の誕生を祝って建てさせたという伝説があるとのこと。 アレクセイ・ミハイロヴィチ帝の離宮の正門を内側から。

2014.07.02

コメント(0)

-

ロシア世界遺産の旅9日間(6月10日 アクアマリンサーカス)

アクアマリンサーカス会場に到着。何故か張り切って先頭を歩く旅友Sさん。入口に石碑があったので何も考えずにシャッターを。先ほどこの写真を見ていると、刻まれた文字の中に『ТЕРРОРИЗМА』すなわち『テロリズム』を発見。ネットのロシア語翻訳にて『В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТЕРРОРИЗМА』を翻訳。ПАМЯТЬはメモリーЖЕРТВАХは犠牲すなわち『テロリズムの犠牲者への追悼の碑』であることに気付く。同じくネットで調べてみると、今から12年前、2002年10月23日に、チェチェン武装勢力による『モスクワ劇場占拠事件』が発生した劇場であることが解ったのです。http://jp.rbth.com/articles/2012/10/23/39577.htmlこの事件の夜は700人以上の観客がいたが、彼らはほとんど人質となり、劇場には地雷が敷設されたと。そして何とこの会場内で120人以上が死亡したと。当時はサーカスではなくミュージカルが演じられていた劇場であったと。当然 今は劇場の名前が変わっているのであったが。もちろん、この日は添乗員、現地ガイドからこの事実は全く知らされていなかったのだが・・・・・・・。劇場の入り口前のフロアーでは無料の記念撮影コーナーが。犬との撮影、そして蛇との撮影も。開場前に子供達が遊べるコーナーも。悪夢を子供達の夢に変えようとしているのです。子供達を遊ばせる女性二人が私にポーズを。 噴水ショー&アイススケート&サーカスをMIXさせた感じ。舞台の後ろ側からは噴水が!そして舞台はスケート場になっていたのであった。コメディアンのオジサンがアイスショーとサーカスショーを繋ぐ。氷の上にシートを敷きアクロバットサーカスも。 噴水も照明を浴びカラフル。 バイオリンの演奏と共にアイススケートダンスの披露。スケートで高速スピン。 男女によるアイススケートショー。 大勢の男女が登場してのアイスショー。 オウムの演技も。オウムはややお疲れ気味。そしてフィナーレ。 夕食はマシュルームスープ。 ピロシキ。 ビーフストロガノフ。 この日は23:45にホテルに到着。 長~~い1日であったのです。

2014.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1