2014年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

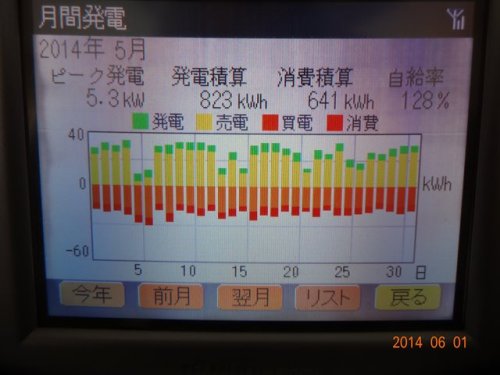

5月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の5月の実績です。発電積算は823KWと昨年の5月に次ぐ2番目の好成績な結果となりました。5月の上旬の週は好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。2週目は絶好調。毎日30KWHを超える発電量。3週目もほぼ順調。4週目もほぼ順調。5週目も頑張ってくれました。5月の最終日も頑張ってくれました。5月4のこの日はこの月の最高の発電量34KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。当然、日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。逆にこの翌日の5日はこの月最低の9KWHにとどまりました。2014年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度、水色が2014年です。5月は2年連続の発電量800KWH超えとなったのです。2014年の発電量の月別実績です。発電量が月ごとに上昇しています。これに併せて売電量も増加。売電金額はこの5月は30,000円超えました。使用電力は暖かくなるに連れ減少。よって買電電力も月ごとに減少中。夏に向かって発電量が更にアップしていくことを期待しているのです。

2014.05.31

コメント(0)

-

ズッキーニ

我が家の横の農園のズッキーニが初収穫を迎えました。今年は苗を2本購入し、そのうちの1本からの収穫です。 ズッキーニは果実の外見はキュウリに似ていますが、カボチャの仲間。ズッキーニの特徴は他のカボチャ類と異なり、主茎も分枝も伸びないで、株元から花が着いてやがて果実に。ズッキーニははじめに雄花が咲き、やがて雌花が咲いてくるのです。 花は「花ズッキーニ」と呼ばれ、花心を取ったものを食用に出来るのですが未挑戦です。長さは20cm強。やはりキュウリに似ていますが。 表面はキュウリと違い棘はありません。 上がズッキーニ、下がキュウリ。いずれも我が農園からの収穫。 妻が早速、肉とニンニク、ピーマン、トマト、を混ぜた炒め物に。そしてこれも我が農園の収穫物のソラマメ。 二人暮らしですので、我が農園からの収穫物を楽しむことに追われているのです。

2014.05.30

コメント(3)

-

中之島バラ園へ(その2)

大阪梅田近くのビル街に大きな場所を占めているこのバラ園ですが、春だけではなく、最盛期を過ぎた秋までも長く(12月頃まで)咲き続けるので、市民の憩いの場所となっている とは以前関西支社の同僚女性から。 黄色のバラも朝陽に輝いていました。 八重咲き椿の如きバラも。 濃い紫のバラ、黒バラの一歩手前? 実際はもっと黒かったのですが写真では・・・・。再びバラ園入り口まで戻る。 大阪市立東洋陶磁美術館前の関一(せき はじめ)の像。大正3年(1914年)大阪市助役となり、大正12年(1923年)から市長。都市政策に力を注ぎ、市営住宅をはじめ公共事業を充実させ、大阪市政の黄金時代を築いた人物と。昭和3年(1928年)には大阪商科大学(現在の大阪市立大学)を設立したとのこと。バラ園の入り口に近い大阪市中央公会堂(旧中之島公会堂)の赤いレンガが、これも朝陽を受けて鮮やか。 正面アーチ屋根の上に1対の神像が座る。科学・工芸・平和を象徴する女神「ミネルヴァ」と商業の神「メルクリウス」であるとのこと。中之島緑道のケヤキ並木の下を淀屋橋北詰交差点に向かって歩く。 マンホールには大阪城が。中之島図書館は耐震改修工事中。外側がルネサンス様式、内側はバロック様式の造り。現役の公共図書館では国内で最も古く、国の重要文化財。 日本銀行「大阪支店」。重厚な建物、ドームと屋根のエメラルドグリーンが美しい。 大阪市庁舎。折しもテレビのニュースは 日本維新の会の石原慎太郎、大阪市長の橋下徹両共同代表は2014年5月28日、名古屋市で会談。石原氏はNHKの取材に対し、橋下氏が目指していた「結いの党」との合流は認められないとして分党を求め、橋下氏がこれを受け入れたことを明かしたと。淀屋橋上から土佐堀川下流のビル群。 中之島緑道の彫刻群。「陽だまりに遊ぶ」母子ののんびりした様子が、心を和まさせてくれます。土佐堀川を眺めているのでしょうか。母の子に対する愛情があふれ出た作品。「広場-鳩のいる風景」中腰になって2羽の鳩に話しかけているのは少女なのでしょうか?ここでは、なごやかな時間が流れていたのです。 そして早朝のバラ園、土佐堀川沿いの散歩を終え、我が社の関西支社へ。

2014.05.29

コメント(0)

-

中之島バラ園へ(その1)

大阪に前夜泊で出張してきました。我が関西支社に出勤する前に、近くにある中之島バラ園に同僚と二人で立ち寄ってきました。2009年にリニューアルされた中之島公園の中にあるバラ園。公園の中央に東西約500mにわたって、約310品種、およそ3,700株のバラが咲き誇っていつのです。堂島川と土佐堀川の岸や船からもこのバラ園を楽しむことができるのです。京阪中之島線 なにわ橋駅を出ると目の前は大阪市中央公会堂。そのすぐ傍の堂島川沿いにバラの小径がありバラの小径⇒バラの広場⇒バラの庭と並んでおり、縦に長い庭園になっているのです。バラの小径を進む。堂島川サイドにの植え込みには満開に近い数々のバラがお出迎え。 そしてバラ園入り口に到着。中央部にパッチワーク式花壇を配置し、それを囲むようにアーチ式の花壇など立体的なバラの演出が施されているのです。 見事に整備された公園には、早朝から多くの方が見学そして散歩に来ていました。そして色とりどりの各種、各色のバラが。それぞれのバラには名前の札が株の根本に。バラに詳しくない私ですので・・・・。 菊の花の如きバラも。ばらぞのばしに到着。 スタンダード 仕立ての赤いバラ。歩いてきた径を振り返る。高層ビルが立ち並び、ビジネスマンでごった返す、大阪一のオフィス街「中之島」。そんな都会の真ん中に美しいバラ園があるのです。ミツバチも早朝散歩。自然のミツバチなのでしょうか?それとも近くでどなたかが養蜂? 公園の管理人さんお二人が散水車で水まき。やはりこれだけの数のバラを管理するには人知れずのご苦労が。

2014.05.28

コメント(1)

-

枝豆の植え付け

少し書き込みが遅くなりましたが、養蜂場の或る農園に枝豆の植え付けを行いました。種を購入し、育苗箱にて育ててきました。枝豆の種類は3種類。おいしい極早生えだまめ。白毛大莢で濃緑色の枝豆。また着莢が良好で、3粒莢の多いのが特徴と。夏の声枝豆。食味・風味が極めてよい白毛の中早生茶豆と。そして だだちゃ豆。甘味と独特の濃厚な風味。 こちらはやや種まきが早かったかも。穴あき黒マルチを敷き、植え付けました。 定植がやや遅れましたが、順調に育って。今年も夏のビールの友として楽しみたいと思っているのです。

2014.05.27

コメント(0)

-

富士芝桜まつり(その2)

ピンクの濃淡のある芝桜、そして白の雪の如き芝桜を楽しみながら進む。会場内を歩き回って、足が疲れたら近くにある展望足湯でリフレッシュ。展望足湯と言うだけあって、ここからももちろん芝桜が眺められる。温まりながら富士山と芝桜の景色を楽しめば、贅沢な気分になれる事まちがいなしなのです。しかしこの日は本物の富士山にはご対面できず、しかも我々には時間もありませんでした。この足湯は天然温泉?そしてどの様に湯を運んでいるのであろうか?再び芝桜の富士山が新緑の木々と共に。 富士山うまいものフェスタ会場にはいろいろな店が。一休みに味の濃いソフトクリームを楽しむ。バニラ、白桃、巨峰、さくらの4種があったがもちろんこの場はさくら。 マックダニエルクッションという大輪咲きそしてピンクの濃い品種。 ラベンダーピンク(多摩の流れ)。多摩の流れの花は、白色にピンク(ラベンダーピンク)の斑(ふ)が。龍神池の水面もピンク色に染まっていました。竜神池伝説。かつて本栖湖に棲んだ竜が、お山噴火を報せ、村人を救ったと言います。本栖(もとす)と言う名は、元の巣・・・避難していた村人が、元の場所へ戻れたことに由来するのだと。この「富士芝桜まつり」会場の色彩やかな花の文様は、巨大な竜を形どっているのだと。 上空からその姿を見てみたいのだが。奥には先ほどの展望台と芝桜小富士が。 涼しげなブルーの芝桜も手前に。 今年デビューのオーキントンブルーアイという品種。 散策路の脇には色とりどりのサクラソウも負けじと。 クマガイソウの花壇。クマガイソウ(熊谷草)、、アツモリソウ(敦盛草)の名は、膨らんだ形の唇弁を昔の 武士が背中に背負った母衣(ほろ)に見立て、がっしりした方を熊谷直実(くまがいなおざね)に、優しげな姿の方を平敦盛(たいらのあつもり)にあてたものであるとのこと。まっすぐに伸びた茎の上に大きな扇型の葉が2枚そして真ん中に淡紅色の花が。花は一部が袋状にふくらんでユニークな形。環境省の絶滅危惧2類(絶滅の危険が増大している種)に分類されているのですがこんなにたくさんこの場に移植?して良いのであろうか?? 雪の如き白と濃いピンクの絨毯の横を団体観光客が。 売店では富士芝桜さくら葉餅が大人気。 そして帰路は中央高速・富士吉田線を利用。超電導磁気浮上式リニアモーターカー山梨実験線の下をくぐる。 首都圏 - 中京圏間の2027年の先行開業を目指しており、東京 - 名古屋間を最速で40分で結ぶ予定であるが、是非一度の乗ってみたいと思っているが・・・・。

2014.05.26

コメント(0)

-

富士芝桜まつり(その1)

富士芝桜まつりに立ち寄ってきました。開催場所は、富士五湖の1つである本栖湖にほど近いエリアにある富士本栖湖リゾート。首都圏最大級約80万株の芝桜と世界遺産・富士山との競演が楽しめる花の祭典「2014富士芝桜まつり」が開催されているのです。仮設の入場券売り場で520円/人を支払い入場。 会場までは林道を徒歩7分。 会場に到着すると、ピンクと白の絨毯が眼前一面に。 今年は、オーキントン・ブルーアイという芝桜の一種を1品種増やし、計6品種の芝桜によるこれまで以上に色鮮やかな花のコントラストを楽しむことができるのだと。富士芝桜の色の違いに気付くのであった。濃いピンク、薄いピンク、白などなどと...そのグラデーションの鮮やかさにも驚かされたのでした。途中、アネモネの花広場も。各種の色のアネモネの花が元気に空を見上げていた。。芝桜の富士山と本物の富士山の共演も・・・・・。 会場の一番奥まったところに展望台が設けられていた。人数制限があり順番待ちの列が。。 富士山をバックに、ピンク、白、紫、の芝桜が美しいのですが、残念ながらこの日は富士山はほぼ雲隠れ。 快晴であれば・・・・。ポスターより。左奥には富士山うまいものフェスタ会場の白いテントが。 辺り一面に甘い香りとミツバチの姿も。芝桜の香りを感じたのは初体験。

2014.05.25

コメント(0)

-

我が農園の友達

今日も朝から農園作業、そして我が友のミツバチの巣箱の内検。順調にどの群も群勢を高めています。女王蜂も活発に産卵場所を探していました。そして早朝に農園に出向くと、最近は農園前の林の中の土の小山の頂上で私を迎えてくれる雄のキジ(雉)君。いつも山の天辺で周囲を眺めています。以前は雌の雉の姿を見ましたが最近は・・・・・。雄雉は翼と尾羽を除く体色が全体的に美しい緑色をしており、頭部の羽毛は青緑色で、目の周りに赤い肉腫が。嘴の白、目の周りの赤、そして首回りの紫、胸の緑と。最近は仲良くなり、10m程度は近づかせてくれますがそれ以上は。朝日に胸の青緑が輝いていました。時々、「ケーン」と大声で鳴き、その後両翼を広げて胴体に打ちつけてブルブル羽音を立てるのです。「母衣打ち(ほろうち)」と呼ばれる縄張り宣言なのです。空に向かって母衣打ちのスタートの瞬間です。

2014.05.24

コメント(1)

-

カボチャの花

我が農園の手前のお百姓さんの畑のカボチャの花が咲き出しました。カボチャの名は一般にはポルトガル語由来であるとされ、通説として「カンボジア」を意味するCamboja (カンボジャ)の転訛であるとされているのです。カボチャの雄花。雌花。我がミツバチ?が訪花し受粉の手助け。このカボチャは我がミツバチが受粉させたこと間違いなし。既にソフイトボール球より大きくなっているカボチャもあるのです。

2014.05.23

コメント(0)

-

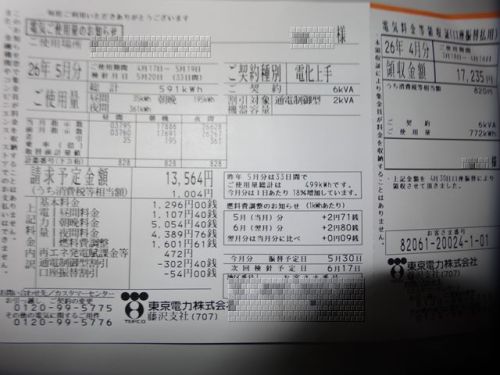

5月の『電気使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の5月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。 期間:4月17日~5月19日(33日間) 電気使用量 昼 : 35KWH 朝晩 : 195KWH 夜 : 361KWH--------- 合計 : 591KWH 金額 :13,564円 先月4月は772KWH、17,235円でしたので、-181KWH⇒-3,671円と大きな減額になりました。 そして『余剰購入電力量のお知らせ』。すなわち東京電力(株)さんに買ってもらった電気料金です。 購入電力量 :592KW金額 :28,416円の結果。今月は14,852円の大幅黒字となりました。電気使用量591KWH、売電量592KWHとほぼ同等の結果ですが売電単価が48円 /KWHですので大幅な黒字となるのです。売電量金の月別推移です。そして昨年の5月は好天に恵まれ、最高の650KWH、31,200円の売電量でしたが今年は58KWH低い結果となりましたが、それでも592KWHと600KWHに近い売電量、そして過去3番目の記録となったのです。 『電気使用量のお知らせ』の裏には今月の電気料金は基本料金+電力量料金±燃料費調整額(2.71円/KWH)+再エネ発電賦課金(0.75円/KWH) +太陽光発電促進賦課金(0.05円/KWH)-通電制御型割引-口座振替割引額となっていることが説明されていました。尚、通電制御型割引とは電気温水器(エコキュート)使用による割引なのです。また再エネ発電賦課金(0.75円/KWH)、太陽光発電促進賦課金(0.05円/KWH)は太陽光発電の買い取り費用を電気使用者全に負担させるための費用なのです。よって我が家の今月の売電金額28,416円はこの賦課金から出ているのです。

2014.05.22

コメント(0)

-

エキウム・カンディカンスの定植

蜜源花のエキウム・カンディカンスの定植を行いました。種をネットで購入し育床箱に種まきし、ビニトンの中で育ててきました。 袋の裏にはアフリカ西岸のマデイラ諸島が原産です エキウムは、一年草のものがありますが。こちらは多年草です。 耐寒性も高く、鮮やかな青い花を、毎年花を咲かせます。夏の暑さに弱いため、地植えの場合は、植える場所に少々注意が必要。 大きさは約1メートルから、3メートル非常に大きなタワーになります。エキウム カンディカンスは、非常に良い、蜜源になります。 開花時期がとても長く、蜂蜜の糖度も高いようです。 また、甘いのにすっきりとした味わいがあり、エキウム蜂蜜は期待されているようですね。 ニセアカシアの何倍も生産性が高く、 数株で、高い収穫量が期待できるのもありがたいですね。高温多湿に弱い品種ですが、発芽は暖かい時期が適しております、移植を嫌いますので、早めに鉢上げし管理するのがいいでしょう。 栽培方法についても、同封されていました。水はけの良い用土が適しております、乾燥すると葉が萎れてサインを出しますのでそのタイミングでたっぷり水を与えます。寒さには強いですが弱い霜までしか耐えれません、厳しい寒さの時は霜よけ等の対策が必要です。夏の蒸れに弱いため、風通しの良い場所に植え栽培をします。養蜂場のある畑に7株を定植しました。そしてビニールの保温キャップをそれぞれの株に。通常発芽から開花まで2年~3年かかるとのこと。 大きく育って欲しいのです。問題はミツバチと同じく越冬出来るかです。こちらが開花の写真です。http://www.weblio.jp/content/%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%B9からの写真を利用させていただきました。 ミツバチの訪花の写真です。http://hanadiary.blog15.fc2.com/blog-entry-1975.htmlからの写真です。

2014.05.21

コメント(0)

-

ブログ総アクセス回数35万回通過

我がブログの総アクセス回数が35万回を超えました。一昨日、ブログにアクセス中にこの数字に近くなっていることに気がつきました。そして一昨日の就寝前の数字は349968アクセスと。そして翌早朝、35万回JUST時の数字を確認したかったのですが。既に35万回を通過しさらに6回オーバーしていたのです。開設日:2008/04/10か2230日での35万回通過とのこと。開設当初はこの数字を上げるべく他の方のブログへの書き込みを意識的に行ったこともありますが、ここ数年は自然体に戻っているのです。次のチェック点は40万回なのでしょうか。

2014.05.20

コメント(0)

-

イチゴの収穫

我が養蜂場のある農園のイチゴも収穫の最後を迎えています。今年も我が同僚達が数名、収穫に来園されました。我がミツバチの訪花そして野鳥被害防止のネット掛け、廃CDのぶら下げにより被害もほとんど無く多いにイチゴの味を楽しむことが出来たのです。しかしながら自宅横の農園のイチゴは未だに犯人不明ですが、完熟のイチゴを見事にヘタを取り食べるヤツがいるのです。ネズミ、ハクビシン。・・・・・?なにしろ夜行性の動物であることは間違いないのですが。この日も、形はやや小柄になりましたが、かなりの収穫が出来ました。完熟で甘みは最高です。収穫しながら、汚れていないモノをその場で味わったのです。 妻が、ビニール袋等に入れると、お互いの接触で傷つくので平らな容器に収穫するよう指導を受けたのです。 早速自宅に持ち帰り今年最後の?イチゴ三昧。 今年の一期一会のイチゴとの出会いも最終章へ。これからは来年用の苗を育てるのです。子株のランナーを切らずに植え付けてそのまま育てるのです。親株から一番目の子株(長男)は大きくなりすぎていることと親株の病気が移っていることもあるので苗として使うのは2番目(次男)以降の子株にします。子株が大きく育ってきたら8月頃にランナーを切り離し他の場所に仮植えします。その後10月頃に定植を行うのです。イチゴ栽培は1年間、休むことはなく世話が必要と感じている次男坊の農園主なのです。

2014.05.19

コメント(0)

-

ソラマメ(空豆、蚕豆)

我が農園のソラマメも漸く収穫の時期を迎えました。ビニールトンネル無しの露地栽培で寒い冬を乗り越え、順調に育ってくれました。 日本へは、1250年前の天平年間に導入された記録があるとのこと。明治時代に入って欧米の優良品種が導入されてようやく、広まったようです。ソラマメのサヤは、若いときは空を見上げ、熟してくると下にさがり、収穫適期の目印になるのです。ソラマメは、「おいしいのは3日だけ」といわれるぐらい鮮度が落ちるのが早いので、適期に収穫し、フレッシュな美味しさを味わいたいのです。取り遅れると固いマメになってしまうのです。ソラマメの茎の先端にはアブラムシがつきやすいので、今年も何回かモスビランという殺虫剤を散布しました。無農薬で育てたいのですが、ソラマメのアブラムシには敵わないのです。下向きになり収穫間近の莢の内、背筋が黒くなり、莢に黒いシミがつき始めたものを収穫しました。自宅に持ち帰り、莢を割って見ました。ソラマメが白い真綿の如きBEDに包まれ鎮座していました。莢から取り出したソラマメ達。早速塩茹で。茹で上がった採りたてのソラマメ。お歯黒部分に軽く包丁を入れておくと皮に皺が入らないとのことですが・・・。皮を剝いて掌に。翡翠の如き色合い。実を割って見ましたが、中心まで翡翠の輝きなのです。ビールの摘みに、ホクホクとした翡翠を思う存分味わった至福の時間だったのです。

2014.05.18

コメント(0)

-

シロツメグサ(白詰草)とミツバチ

我が養蜂場のある農園のシロツメグサが満開を迎えています。もちろん蜜源として種を撒いたもの。別名「クローバー」、「馬肥(うまごやし)」といわれているのです。子供の頃はクローバーと呼んでいた記憶があります。オランダ船の荷物(ガラス製品)の詰め物として使われたことから、「つめくさ(詰め草)」の名がついたとのこと。そして明治時代に渡来し、帰化して野生化したもの。子供の頃は近くの畦道や田んぼのいたる場所で咲いていたと記憶しています。そして姉たちがシロツメクサの冠を作って遊んでいたことを想い出すのです。 我がミツバチも、菜の花、クリムソンクローバ、ツツジ等の花が終わりかけたこの時期、盛んに訪花し蜜を集めているのです。よく見ると我が家のセイヨウミツバチ以外に日本ミツバチの姿も確認できました。この花はこの時期から咲き始めて、夏ごろまで入れ替わり立ち代りずっと咲いていてくれるので、地味ですが、貴重な蜜源植物なのです。

2014.05.17

コメント(2)

-

シャクヤク(芍薬)

我が家の庭のシャクヤク(芍薬)が満開状態になっています。最初に開花を始めた黄色の芍薬。 牡丹が「花王」と呼ばれるのに対し、芍薬は花の宰相、「花相」と呼ばれる。ボタンが樹木であるのに対して、シャクヤクは草本なのです。こちらはピンクと白のブレンド色。八重に近いシャクヤク。シャクヤクそしてバラが美しさを競い合っています。こちらは赤紫のシャクヤク。雨に濡れながら美しさを。開花前の蕾が雨に濡れて。淡いピンクのシャクヤク。こちらも一斉に開花。赤紫の別の株。立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花 の言葉もありますが我が家のシャクヤクの如きパートナーもこの花の傍らに立ってシャクヤクの花日々を楽しんでいるのです。

2014.05.16

コメント(0)

-

ミツバチの内検作業

ミツバチの内検作業を行いました。新たな巣礎には誕生後間近い働き蜂がハニカムの巣房を盛り上げていました。 女王蜂の産卵も活発で巣蓋で覆われた部分が多い巣礎も。 女王蜂を発見。動きも活発で産卵場所を探しています。ほぼ全面巣蓋に覆われた巣礎もありました。 いよいよ王台(女王蜂の誕生する巣房)が出来る時期になってきました。 雄蜂の産卵場所は働き蜂(雌)より大きいのです。 2段積みの巣箱を上段を外すと、下段の上に働き蜂が溢れて来ました。 働き蜂が巣礎全面に。 この群の女王蜂。 大きな王台を発見。女王蜂の誕生も間近?この巣礎と他に二枚の巣礎を別の巣箱に移動し人工分蜂に挑戦しました。この王台から新女王蜂が誕生し、廻りの働き蜂が女王と認めれば新たなFAMILYの誕生なのです。次回の内検が楽しみです。 折しも同僚二人が東京から苺狩りにご来園。 念のため網を被っての苺狩り。 平たい箱を持参の上でのご来園。大小の苺が並んでいます。ややフライング気味の苺もありましたが。 Nさんが養蜂家のデビューをしてくれました。やや腰が引いているとも考えられますが・・・・・・。 デビュー戦は働き蜂の大歓迎の「キス」もなく無事終了したのでした。

2014.05.15

コメント(0)

-

藤の花

先日、我が家から地元私鉄駅までの通勤路の横にあるお宅の藤の花が満開であることに気がつきました。見事な藤棚、花の房は長くしだれて、50cm以上にに達していました。花はうすい紫色すなわち藤色。そいて私の生まれた、そして60余年住み続けている市の花。南側には清浄な白の藤も見事に開花していました。幹は15cm以上の藤棚。花の房を1メートルも垂らした藤もあれば、葡萄のように小ぶりな房の藤も。長く房を垂れ重なりあって開いた藤は紫色の煙る雨のようにも見え、見る人を引き込む幻想的な美しさを持っているのです。どの様な管理をされているのでしょうか?その御苦労が偲ばれたのでした。花の房の中から頻繁にクマンバチ(クマバチ)が飛び出してきていました。「ブ~ン」という大きな音を立てて飛翔していたのです。クマンバチは大型であるために、しばしば危険なハチだと解されることがあり、スズメバチとの混同がさらなる誤解を招いているのです。クマンバチは見た目と違い比較的おとなしい蜂。巣を荒らしたりしない限り襲うことは少ないのです。それも襲うのはメスだけ。毒は強くありませんが体が大きい分針も太いのでかなり痛いのは事実と。オスには針が無くオスに刺されることはないと。

2014.05.14

コメント(0)

-

我がミツバチの分蜂

日曜日の朝、養蜂場のある農園で農作業をしていると、だんだんとミツバチのブンブンという音が大きくなっていることに気がつきました。巣箱に近づいてみると、1群の2段巣箱から多くの働き蜂が巣外に出て飛び回っていました。 最初は巣箱の周囲を飛び回っていましたが、そのうちに地上3~5m程度の上空を。 みるみる数が増え、明らかにミツバチの分蜂(分封)であることを確認できたのです。 セイヨウミツバチや日本ミツバチは、仲間が増えすぎて巣が狭くなったり、巣箱で新たな女王蜂が誕生し2匹となってしまうと、半分程度が新たに巣を作るため巣箱から出て引越しをしてしまうのです。これを分蜂(分封)と呼ぶのです。暫く状況を見守っていると、次第に飛翔群が巣箱から離れ、近くの林の方へ移動していきました。30分ほどすると、巣箱から30m程の樹木の上部にミツバチ達が集まり始めました。 そして約1時間後に蜂球に。 この蜂を回収すべく、まずは完全防備の衣類の準備、併せて巣碑を2枚づつ巣箱の両脇に入れた回収巣箱を用意。 大きなビニール袋を準備し、アルミ脚立に載り、静かに蜂球に近づきました。まずは下側の蜂球全体をビニール袋の上部で囲い込み、一気に刷毛で払い落としました。蜂の塊がドサッ、ドサッとビニール袋の底に落ちてくる事を実感しながら、そして顔の廻りをブンブンと飛び廻り面布に襲いかかってくる蜂と対決しながら、脚立を急いで降り、回収した蜜蜂の入ったビニール袋を回収巣箱に。袋の先端を巣箱の底に向け、袋の上部を大きく揺らし袋の中の蜜蜂を巣箱に払い落としたのです。そして直ちに蓋を載せ、巣箱全体を農作業で使っている白の寒冷紗で覆ったのです。そして避難してミツバチの落ち着くのを待つこと約30分、今度は上部の蜂球を同様に。まだまだ蜜蜂が樹木の幹に戻り蜂球を再度作り出していましたが様子を見るとだんだんとその数が減ってきていることを確認し、しばらくの間放置しておきました。約5時間後の夕方に再度回収巣箱に近づいて見ると、ほとんどの蜂が巣箱に入り幹に残っていた蜂球も完全になくなっていたのです。この日は、回収巣箱はこの位置で夜を越させることを決断。以上は一人作業でしたので、途中の格闘の写真撮影の余裕は全くなかったのです。 そして翌日の早朝に確認に出かけました。早朝の為に、回収された蜜蜂はほとんど外に出ていませんでした。静かに巣箱の入り口の扉を閉め、巣箱を新たな新居の予定場所まで運んだのです。そして新居の完成。 回収時の働き蜂の行動から、新女王蜂の誕生による、旧女王蜂を伴う分蜂ではと考えています。これで1群我が蜜蜂FAMILYが増えたことになりますが、次回の内検で女王蜂の存在の確認、そして他の巣箱の王台(新女王蜂を育てる巣房)の有無の確認をしっかりやり、分蜂に気をつけなければならないのです。

2014.05.13

コメント(0)

-

日本百名城スタンプラリー・川越城へ

関越自動車道・川越ICでおり川越城へ向かう。 川越城・本丸御殿横の駐車場へ。道路を隔てた建物は川越市立美術館と博物館。駐車場前の初雁公園の植え込みの中の「初雁の像」。女性が左脚を少し後に引いて立ち、両手を高く伸ばし、その右手の先に、雁と思われる鳥が翼を広げていた。本丸御殿に向かう。 川越城は、長禄元年(1457)に、上杉持朝の命により、家臣の太田道真・道灌親子が築いたといわれています。江戸時代には江戸の北の守りとして重要視され、代々幕府の重臣が城主となっていました。現存する建物は嘉永元年(1848)に建てられたもので、本丸御殿の一部として玄関・大広間・家老詰所が残り、川越藩17万石の風格をしのばせています。 入り口でスタンプをGETいや私は半年前に入手済み。本丸御殿の案内図本丸御殿の使者の間。庭の枯山水。日本百名城の全スタンプを紹介している部屋もあった。100名城全制覇はいつの日か? 格子の影が縁側に映り込み美しい光景。中庭は大広間と家老詰所を結ぶ部分にありまが、立派な松の木はよく手入れが行き届いていた。家老用部屋。川越藩は、江戸幕府にとって有力な大名のため、藩主は年間を通じて江戸に詰めており、藩の政務は家老を中心にこの部屋で行なわれていたと。広間と杉戸。床の間広間と使者の間の間の杉戸には松が描かれていた。欄間。組子細工の模様も美しかった。屋根の白漆喰も美しかった。再び川越ICから帰路へ。三次PAにてトイレ休憩。カーナビの渋滞情報に基づき、東京外環自動車道にて進む。首都高からの夕焼け。カーナビは東名に案内する。そして530kmの弾丸日帰りドライブツアーを無事完了。全行程を一人で運転してくれたSさんに感謝とその体力に驚き。日本百名城も1日で5城を制覇したのであった。

2014.05.12

コメント(0)

-

日本百名城スタンプラリー・鉢形城へ

鉢形城駐車場に到着。 鉢形城は埼玉県大里郡寄居町にある戦国時代の城跡。鉢形城趾曲輪配置図。初めて築城したのは関東管領山内上杉氏の家臣である長尾景春と伝えられている。その後、小田原の後北条氏時代に北条氏邦によって整備拡張され、後北条氏の上野国支配の拠点となった。その後、下野国遠征の足がかりともなったが、その滅亡とともに廃城となった城。国指定史跡であり鉢形城跡のガイダンス施設である鉢形城歴史館に向かう。 歴史館入り口。金山城のガイダンス施設と異なり、コンクリート打ち放しのシンプルな建物。 入り口ロビーで、北条氏邦とお福御前の人形が出迎えてくれました。 鉢形城の中心部は、荒川と深沢川に挟まれた断崖絶壁の上に築かれていて、天然の要害をなしているのです。この地は、交通の要所に当たり、上州や信州方面を望む重要な地点。鉢形城 絵図。 5月11日に行われる予定の寄居町北條まつりのポスター。 パンフレットによると「1590年(天正18年)豊臣秀吉の小田原攻めの時、鉢形城に陣取った郷土の武将北条氏邦は、5万人の豊臣勢を相手に、わずか3500人の兵力で1ヶ月余り攻防戦を続けました。この時の戦いを再現したものが「寄居北條祭り」。祭りの当日は、大勢の武者隊たちが登場。市街地をパレードした後、北条・豊臣の両軍に分かれて、荒川を挟んで攻防戦を行います。その様子は、戦国時代の合戦さながらの迫力です。」と。私は既に1ヶ月前にこの城を訪れスタンプをGET済み。鉢形城を後にする。末野大橋。一般国道140号「皆野寄居バイパス」の橋。皆野寄居バイパスは、関越道方面と秩父地域を直結するため平成13年に開通した有料道路。玉淀ダム。玉淀ダムは、埼玉県大里郡寄居町、一級河川・荒川に建設されたダム。高さ32メートルの重力式コンクリートダムで、灌漑・発電が目的。道路脇にはヘルメットを被り自転車を運転する交通安全の像。寄居のロータリーには毎年力作の交通安全人形が飾られていると。花園ICから関越自動車道を利用して川越へ。

2014.05.11

コメント(0)

-

日本百名城スタンプラリー・金山城へ

足利学校の見学を終え、足利市内を通り次の目的地である金山城へ向かう。途中、街路樹がピンクに染まっていた。 桃の木か八重桜ではと思ったが、近づいてみるとピンク一面の花水木であることが解ったのであった。この様にピンク一面に染まった花水木は初めて見たのであった。 渡良瀬川に架かるバランスのよい3連アーチは、巨大な鉄骨の芸術そのものの魅力。 森高千里が歌った「渡良瀬橋」 を想い出したのであった。そして目的地の史跡金山城跡ガイダンス施設に到着。 金山城は、群馬県太田市のほぼ中央にそびえる標高235.8メートルの独立峰、全山赤松に覆われた金山に築かれた山城。別名「新田金山城」、「太田金山城」。史跡金山城跡ガイダンス施設は、金山城跡の歴史を紹介する歴史学習の場、金山来訪者の憩いの場として、平成21年5月30日に金山の麓に開館したとのこと。こちらは太田市金山地域交流センター入り口。別の団体が管理していいる様子。 反対の道路側が史跡金山城跡ガイダンス施設。外壁には金山城の石垣をイメージした石版が配置されたユニークな外壁の建物。 史跡金山城跡ガイダンス施設の玄関。 入場料は無料 館内には金山の歴史が詳しく書かれており、各ポイントでは城主であった横瀬氏が軍議をしていたりというジオラマが展示されていた。パンフレットによると「金山城は、1469(文明元)年に岩松(新田)家純により築かれました。その後、岩松氏の重臣横瀬(由良)氏に実権が移っています。この時期、上野と呼ばれた群馬県地域は、越後の上杉氏、甲斐の武田氏、相模の小田原北条氏など、有力な戦国大名に取り囲まれていました。金山城主の横瀬氏は、上杉氏や小田原北条氏と関係を保ちながら生き残りを図っていました。その間、十数回もの攻撃を受けましたが、金山城は一度も城の中枢部に攻め込まれず、その守りの堅さを誇りました。しかし、1584(天正12)年小田原北条氏の謀略により直接支配下に入りました。そして、1590(天正18)年豊臣秀吉が小田原北条氏を攻め落としたことにより、金山城も廃城となりました。」と。施設中央にある"戦国シアター"という大スクリーンで金山城の歴史を学ぶ。 金山城模型も展示されていた。こちらは写真撮影可。 見張り櫓も復元されていた。 施設の見学後は、再び車で狭く曲がりくねった山道を登り、金山城趾に向かう。駐車場横には太田市観光ガイドマップが。日本百名城スタンプは南曲輪休憩所に置いてあることがきちんと説明してあった。 金山場周辺のハイキングコース案内。 城趾に向かい坂道を徒歩で登っていくといたる場所に山ツツジが満開状態。 石垣の先を隠す物見台下虎口に到着。金山城の石垣は北条流の築城法とのこと。畝掘や障子掘は水のない空掘の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴畝堀とは堀の底に畝をもうけることによって敵兵の堀の底での自由を奪う築城法。障子堀とは畝堀と同様、底に畝をもうけた堀。畝が格子状になっているのが特徴。以前訪ねた山中城にも同様な堀があったことを想い出したのであった。 最近更新したような木橋を渡る。 遠く太田市北部運動公園の芝桜がピンクに光っていた。満開も近そう。 太田市街並みが眼下に。 月ノ池と大手虎口。金魚がのんびりと泳いでいました。高い山の上に大きな池があるということは非常に例がなく珍しいもの麓から城道を上がって来た人は、城門の手前でまず月ノ池を目にすることに。直径が7.5メートルほどの石垣で囲われていた。古代より雨乞いの場でもあったことも解っていると。 難攻不落な城であったことが石垣の重厚感から。 井戸の脇には、礎石に基づいて復元された建物も。中には竈も復元されていた。また内部には、発掘時の写真が展示されていた。 実城の脇にある日ノ池がきれいに復元されていた。日ノ池の大きさは、月ノ池よりも倍以上あり直径が17.5m、深さは2mと。この月ノ池、日ノ池は冬でも枯れることなく満々と水を湛えていると。 南曲輪休憩所でスタンプをGETするSさん(右)。 スタンプをGET、やれやれ。 新田神社の参道には樹齢800年といわれる金山の大ケヤキが。新緑が眩しいくらいに輝いていた。新田神社でお参りを済ます。お札を購入し会社に持ち帰りたかったが社務所は閉鎖中。 石垣を楽しみながら金山城跡を下る。 金山は小鳥がさえずる森。 未だ発掘途中であろうかブルーシートで保護されている場所も。 竪堀と更新された丸太橋。 そして駐車場に戻り、ボランティアのオジサンから金山城跡の説明を受け雑談も交わして、再び車に乗り込み次の目的地の鉢形城を目指したのであった。

2014.05.10

コメント(0)

-

足利学校へ

足利氏邸宅跡を出て、車で5分ほどの場所にある足利学校に向かう。足利学校は平安時代初期、もしくは鎌倉時代に創設されたと伝えられる中世の高等教育機関。室町時代から戦国時代にかけて、関東における事実上の最高学府であったとのこと。享禄年間(1530年頃)には火災で一時的に衰微したが、第7代庠主、九華が北条氏政の保護を受けて足利学校を再興し、学生数は3000人と記録される盛況を迎えたと。この頃の足利学校の様子を、キリスト教の宣教師フランシスコ・ザビエルは「日本国中最も大にして最も有名な坂東のアカデミー(坂東の大学)」と記し、足利学校は海外にまでその名が伝えられた とウィキペディアに。足利学校入り口の入徳門。『入徳』の額が挙げられていた。入徳門は、寛文8年(1668)の創建とのこと。入徳門をくぐると、さらに先にもうひとつ門が。学校門。こちらの門も入徳門と同年代の創建。足利学校のシンボルともいえる風景。「足利学校入学証」と記された入場券を受け取り、学校門をくぐる。額には「學校」とのみ。日本で最初の学校だったので、足利學校の『足利』は不要?校庭の真っ赤に紅葉したモミジが迎えてくれた。 杏壇門。この門も先の門と同年代の創建。門の名前は、孔子が弟子に教えた場所に杏の木が植えられたことに由来すると。 孔子廟杏壇門をくぐると、大きな瓦屋根が見事な孔子廟が眼前に。創建は、これも各種の門と同年代とのこと。中国明朝の時代の聖廟を模して創られたと。現存する孔子廟としては、日本最古のものと。孔子廟の中には、孔子像が祀られていた。孔子の坐している姿は珍しいものであるとボランティアのオジサンの説明。杏壇門を孔子廟側から。見事な南庭園。築山の配置、池の形状等心和むのであった。庭園の前にある茅葺の大きな屋根の建物が方丈。梁間(はりま)11m、桁行(けたゆき)17m、軒桁までの高さ5m、外側の柱から茅の先(軒先)までが2.8mとのこと。 方丈玄関。本瓦葺きで唐破風が付いていた。鬼瓦の「學」の字は足利学校を中興した上杉憲実(うえすぎのりざね)の筆跡を模写したものと。庫裡(くり)。先生や学生の日常生活の場として使われていたとのこと。宥座之器(ゆうざのき)。孔子の中庸の教えである「虚なればすなわち傾き、中なれば正しく、満つればすなわち覆る(くつがえる)」を体験できるのです。すなわち容器の中が空の時は傾き、ほどよく水を入れると正しく水平を保ち、水をいっぱい入れるとひっくり返り何も無くなると。孔子は、「宥座の器」を見て、弟子達に「満ちてひっくり返らないものはない」と教えたと。そして人間も同じであると。金が無いと気付かない内に卑屈になり被害妄想に。しかしお金でも地位でも名誉でもなんでも欲しがり、独り占めすると反発が出て失敗すると。金も、地位もほどほどに、相手に譲る心、謙譲の徳の大切さを教えているのであると。お隣の国のフェリー私も実際に器に水を注ぎ、「中庸の徳」「謙虚の徳」を実感させていただきました。『水』⇒『積載荷重』と読み替えると、韓国フェリー・セウォル号転覆事故を思い出さずにはいられなかったのです。これぞ『ケンチャナヨ(괜찮아요)文化』であると感じているのは私だけではないはず。衆寮(しゅりょう)。学生寮の畳部屋には多くの学びの書が展示されていた。土蔵。書籍以外で大切なものを納めていた蔵。庠主の墓(しょうしゅのはか)。「庠」とは学校を、「庠主」とは校長を意味するということを学んだのです。室町時代、関東管領上杉憲実は、鎌倉円覚寺から僧・快元を招いて初代の庠主とし、足利学校の経営にあたらせたとのこと。以後、明治元年までの430年間に23代の庠主が在任。現在でも足利市の条例で庠主の職が定められており庠主がいるとのこと。孔子廟の裏手には、このうち17人の歴代庠主の墓が。竹林は涼しげ。旨そうなタケノコがニョキニョキと。 遺跡図書館。学校門を向かって戻ると、右手の木立の中に遺跡図書館が。学校が廃校になった後、明治36年(1903)に図書館が開設されたと。現在の建物は、大正4年のもの。 入口にはボランティアのオジチャン、オバチャンが声をかけられるのを待っていました。 出口には有名な論語の冒頭の一節が。吾曰く「いつからか楽することばかりが頭を過ぎる。新しいことは憶えられず、物忘れもひどくなりて・・・・・。友人を大切にそして自分の見える化が肝要なり。」日々これ精進あるのみを痛感。

2014.05.09

コメント(0)

-

日本百名城スタンプラリー・足利氏邸宅跡

水戸城を後にし、再び常磐道、北関東道を利用して足利に向かう。 途中バイクツーリング集団を追い越す。天候も回復し新緑を楽しみながら進む。 足利ICで北関東道を降り、足利市内を走る。 水戸城から1.5時間弱で足利氏邸宅跡(鑁阿寺(ばんなじ)に到着。鑁阿寺(ばんなじ)は、栃木県足利市家富町にある真言宗大日派の本山。「足利氏宅跡(鑁阿寺)」(あしかがしたくあと(ばんなじ))として国の史跡に指定されているのです。源義家(よりいえ)の曾孫、足利義兼(よしかね)によって鎌倉時代はじめに邸宅内に築かれたと。義兼は鎌倉幕府創設に尽力し重用されその子孫も幕府の要職につき、鎌倉末期に当主となった尊氏が鎌倉幕府を倒して、のちに室町幕府を開いたのです。それにしても鑁阿寺(ばんなじ)の鑁は難しい漢字。太鼓橋と山門(仁王門)。 二町四方の台形館で、四面をめぐる水堀と土塁がよく残っていた。館跡は、鎌倉時代の地方武士の館の姿を今に伝える貴重な遺構。 鑁阿寺(ばんなじ)伽藍図。山門(仁王門)を境内から。栃木県指定有形文化財。境内と本堂の大御堂(おおみどう)。本堂 は入母屋造、本瓦葺き。昨年国宝に指定されたと。 弘法大師像。 本堂の現在の建物は7代足利貞氏により正安元年(1299)に建立されたもので、応永14年(1407)から永享4年(1432)の修理により柱と小屋組を強化して本瓦葺に改められたと。この鑁阿寺は、真言宗大日派の本山で大日如来(だいにちにょらい)が本尊。本堂のお札売り場でスタンプをGET。鐘楼(国重文)。 大銀杏。樹齢550年以上で高さは30m以上か。 大銀杏の樹の廻りには雄花がおち絨毯の如し。 多宝塔。将軍 徳川綱吉の母、桂昌院(1692年)に寄進した多宝塔。多宝塔としては日本最大級とされていると言う美しい建物。一切経堂 国指定重要文化財。 時間は未だ11時前。 中御堂(不動堂)。 校倉(宝庫、大黒堂)。 屋根には足利幕府・桐花紋(とうかもん・五七桐)、皇族家紋・十六八重菊と足利氏の家紋の「足利二つ引」が。蛭子堂の脇にはたくさんの石像が。 北門(弘化2年(1845)に再建)を車でくぐり、次の目的地・金山城へ向かう。

2014.05.08

コメント(0)

-

日本百名城スタンプラリー・水戸城へ

ゴールデンウィークを利用して、旅友のSさんと関東にある日本百名城の『弾丸』スタンプラリーに行って来ました。私にとっては既に制覇済みの百名城もありますが、Sさんが未制覇とのことで弾丸ドライブラリーとなりました。早朝6時前にSさんが愛車で我が自宅に迎えに来てくれました。雨の中、我が家から国道一号線そして横浜新道へ。 横浜新道から首都高そして湾岸道路へ。途中豪雨の中、常磐道を目指しました。 常磐道へ。既に都内の雨は上がったとのニュースであったが、水戸手前はまだまだ雨はやまず。そして8時30分前に水戸城・弘道館前の駐車場に到着。 漸く雨も上がり明るくなってきました。それにしても最近の天気予報は見事。スタンプの置いてある場所は弘道館券売事務所であり開館は9時とのことでそれまで散策を開始。弘道館入り口付近に建つ水戸藩第9代藩主・徳川斉昭の像。水戸城空堀は今は道路に。 側溝の”グレーチング”のマンホール。ウグイスと梅が、キレイに描かれていました。しかもカラーで。さすが偕楽園の梅で有名な水戸市。 昭和天皇の御製碑 昭和天皇が、終戦直後の被災状況を視察するため、昭和21年11月18・19両日水戸に行幸されたときに、県庁屋上から市街をみわたされて「たのもしく よはあけそめぬ 水戸の町 うつつちのおとも たかくきこえて」と復興ぶりの歌を詠まれたと。水戸市立第二中学校。近くには弘道館や多くの石碑などが立つ、伝統と歴史が色濃く残る学校。ここは徳川 光圀(とくがわ みつくに・黄門様)が「大日本史」を編纂した地らしく、そのことを示す石碑が建てられていた。ここがその編纂作業を行っていた建物・彰考館(しょうこうかん)があった場所。現在は二の丸展示館と称する建物が建っていた。この建物は、水戸市立第二中学校(通称・水戸二中)の正門?。さすが堂々たるたたずまい。 茨城大学教育学部附属小学校(いばらきだいがく きょういくがくぶ ふぞくしょうがっこう)の校門付近。茨城県が「いばらぎけん」ではなく「いばらきけん」であることを学んだのはまだ遠くない。弘道館前に戻る。 斉昭は自ら設立した弘道館で、息子であり、後に徳川幕府最後の将軍となる慶喜を学ばせたと。 国指定重要文化財「弘道館正門」。弘道館は、水戸藩9代藩主の徳川斉昭が1841年に、優れた人材を育てるために創設した日本最大の藩校で、旧藩時代には藩主来館の時に限って正門が開けられ、現在は主に皇族が来館される時に開門されているとのこと。 屋根には徳川家の家紋である三つ葉葵・三つ葵(みつばあおい・みつあおい)の瓦が。 弘道館案合図。 弘道館受付券売所。今回は入場せずスタンプ押印だけであることを係の女性に告げると開館の9時前であったがスタンプを押させてくれたのであった。弘道館正庁。 重要文化財でもあり、正庁は学校御殿ともいい、藩主臨席のもとで文武の大試験が行われたり、その他儀式などに用いられた場所。そして漸く9時になり係員が通用門を開け始めたのであったが、我々は次の百名城を目指して弘道館を後にしたのであった。

2014.05.07

コメント(0)

-

凧揚げ見物

養蜂場のある農園で農作業中に上空どこからか、ブーンブーンと音が聞こえてきたので振り返り見上げてみると、6個程の凧が揚がっていました。農作業が終わり、自宅に戻った後に、自転車で凧揚げ見物に行って来ました。武者絵が描かれた3m□?程の大きさの和凧が青空を背景に悠々と浮かんでいました。凧を揚げている人と近くで見物するオバチャンの姿も。こちらは白字の上に芍薬の花?が描かれた凧。白字は何という文字?こちらはわいわい市の文字と凧の会そしてこの地の地名 新田と書かれていました。こちらの白い部分は絵?文字?凧の調整のために一度凧を3人掛かりで降ろしていました。それにしても青空を背景に白き糸目の曲線が美しかったのです。凧がよく揚がるかどうかの決め手が糸目であるとは子供の頃の記憶。これに失敗すると凧はバランスをとれなくて、すぐ落ちてしまったのです。作った凧の糸目糸の長さは凧の縦の長さの3倍くらいにしたと記憶。この凧の糸目糸の数は13本?そして糸目糸の長さは10倍以上? そしてこの凧には尻尾は無し。風が強くないから?私が子供の頃には、正月を含む冬休みに凧揚げをした記憶があるのです。昨日のテレビのニュースでは、5月の端午の節句の行事として子どもの成長を願って全国各地で凧揚げ大会が行われたと。凧揚げが安全にできる広い空間が少なくなったことに加え、少子化などもあり凧揚げの光景も少なくなったのですが、日本の古き良き伝統行事としていつまでも子供達に残して欲しいのです。しかしこの日の凧揚げの現場には全く子供達がいなかったのですが・・・・・・・・。

2014.05.06

コメント(0)

-

クリムソンクローバー

我が養蜂場のある農園のクリムソンクローバーが開花しています。菜の花は既にほぼ花が終わりましたが、農園は黄色から赤に変化しつつあるのです。クローバーの花色が濃い紅色(クリムソン、crimson)からクリムソンクローバーと呼ばれているのです。クローバー(シロツメグサ)の仲間。秋に種を撒きましたが、冬の間は寒さに耐えるかの様に低く葉を広げていますが、春になるとまっすぐ茎を伸ばした花茎の先に先端に細長い真っ赤な花を咲かせるのです。既に八重桜や花水木は花を散らしていますが、真っ赤なイチゴの果実に似た花穂を数多く枝先につけています。その花の姿からストロベリーキャンドルス、ベニバナツメクサとも呼ばれているのです。クリムソンクローバーの花からは多くの蜜が出るとのことで、菜の花の後の蜜源として毎年栽培しているのです。カメラを構えて待っていると、我がミツバチがブンブンと羽音をたてながら、この赤い花と戯れているところを発見。花の下の方に蜜が多いのでしょうか?どのミツバチも花の下で蜜を吸っています。クリムソンクローバーの蜜を集めたミツバチ達が続々と巣箱に戻ってきています。次回の内検で蜂蜜と群生が増えていることが確認できそうです。

2014.05.05

コメント(0)

-

トウモロコシの植え付け

養蜂場のある農園にトウモロコシを定植しました。この場所には菜の花が植わっていましたが、花も終わりましたのでこれを抜き取り消石灰を撒き人力にて鍬で耕しました。化成肥料、堆肥、鶏糞で施肥を黒の穴あきマルチを敷設。今年のトウモロコシは通販で『F1サニーフェスタ』の種を購入しました。『最高糖度22度(平均19度)にもなる甘~いコーン。ジューシーでフルーティー、しかもまろやかな甘味はまさにフルーツのよう!粒皮も口に残らないほど柔らかく、生臭さもほとんどありません。』と。ポットに撒きビニトンでここまで育てました。穴あきマルチに両端に約30cm間隔で定植しました。既に20cm程に成長していますので、ビニトンは掛けないことにしました。トウモロコシは、雌花と雄花が別々なのです。風が吹くと株の先端の雄花の花粉が飛んで、雌花の絹糸に付着して受粉するのです。雌穂の絹糸は1本がトウモロコシの実の一粒に相当するのです。そのため、絹糸の1本1本が受粉しないと歯抜けのトウモロコシになってしまうのです。トウモロコシの受粉は風頼みなので、満遍なく受粉させるためには、トウモロコシ複数本を植える必要があるのです。よって植え方も、細長い列にするよりも四角に植えたほうが受粉し易くなると昔母から教わりました。生育が順調ですと一株から2、3本のトウモロコシが収穫できますが、基本的には、1株で1本のトウモロコシの収穫となるようにしています。一番大きなトウモロコシだけを残し、残りの余分なトウモロコシは、ちょっともったいないですが‥折り取ってしまいます。取り除いた雌穂は、茹でてヤングコーンとして楽しむことができるのです。収穫時期の7月下旬~8月上旬が今から楽しみなのです。

2014.05.04

コメント(0)

-

白えび(シロエビ)

富山に住む知人が白えび(シロエビ)を送ってくださいました。唯一漁場をもつ富山県では、一般に「白えび(シロエビ)」と呼ばれ、沿岸地域では「ヒラタエビ」と呼ぶこともあるとのこと。1996年に「富山県のさかな」として、ブリ、ホタルイカと並んで指定されているのです。殻を剝いた白エビを冷凍したものを送ってくださいました。手で一尾一尾剝いた物なのでしょう。透明で美しい姿から「富山湾の宝石」と呼ばれているのです。もちろん刺身でいただきました。山葵と軽く醤油を。そしておぼろ昆布締めも楽しませていただきました。白えびの繊細で、やんわりとした味を、優しい風味のおぼろ昆布が、より引きだしてくれました。ほんのりと広がる甘さと香ばしい潮の香りを楽しむことができたのです。Kさん、ありがとうございました。そして我が農園の産物も一緒に。 魚、野菜、そして肉も。

2014.05.03

コメント(0)

-

スイカ、カボチャの植え付け

今年も連休を利用して、養蜂場のある農園にスイカとカボチャの植え付けを行いました。黒のマルチを敷き、穴あき透明シートでビニールトンネルを作りました。まずはカボチャ。F1虹ロマンという品種の種を国華園の通販で購入しポットに蒔き育ててきました。『ホクホクで甘く、かむたびに旨味が口中に広がる抜群の味わい。カボチャの味が濃厚でスイーツに使っても美味。しかも収穫後追熟することによって糖度がアップし、15度を記録したことも。』 と。そしてスイカ。こちらは苗を購入。大玉黒スイカ 接木F1ブラックパール。『黒皮に近い黒緑色でツヤのある果皮はなんと厚さ約1cm!10kg異常にもなる巨大果にぎっしりと詰まった極甘果肉は、最高糖度13にもなりとっても美味しい。』と。妻のリクエストに応えて、小玉スイカ、F1ハニーボール。『だ円形の小玉である本種の糖度は13~14度と大変高く、シャリ感がとっても美味!草勢強く、裂果は非常に少なく育てやすい。』とビニトンも長年繰り返して使っていますので、破れ初めて来ている場所もありましたので、修理テープで補修して使いました。

2014.05.02

コメント(0)

-

4月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の4月の実績です。発電積算は719KWと4月としては過去6年で3番目の好成績な結果となりました。4月の上旬の週は好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。2週目は絶好調。3週目もほぼ順調。4週目は週半ばで一休み。5種目は全般は好調でしたが、最後に力尽きました。4月27日のこの日はこの月の最高の発電量34KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。当然、日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。逆にこの4月最後の30日はこの月の発電量の最低の3KWHにとどまりました。2014年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度、水色が2014年です。2014年の発電量の月別実績です。発電量が月ごとに上昇しています。これに併せて売電量も増加。売電金額はこの4月に25000円を超えました。使用電力は暖かくなるに連れ減少。よって買電金額も月ごとに減少中。夏に向かって発電量が更にアップしていくことを期待しているのです。そして5月は年間で最高の発電量が期待できる月なのです。

2014.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1