2014年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

羽田空港から旭川空港へ

仕事で北海道・旭川 に行ってきました。いつものようにJR駅から羽田空港行きのバスを利用。横浜ベイブリッジが見えてきた。 横浜みなとみらい21の中核を担っている超高層ビル・横浜ランドマークタワーが大山を背景に見事な姿を見せてくれました。ハマウィング(横浜市風力発電所) そして羽田空港からANA便にて旭川空港に到着。旭川のゆるキャラ『 あさっぴー』が出迎えてくれました。旭川の周辺観光ガイド板。 空港ビルの外に出る。1966年6月に1,200mの滑走路を持つ空港として供用を開始。管理者の旭川市による除雪体制が充実しており、新千歳空港のように大雪で閉鎖されることがほとんどないとのこと。旭川空港にあるレーダー塔。管制塔の東100mの場所に航空路監視レーダーアンテナが設置され、旭川空港周辺と道北を飛行する航空機を監視。 遠く旭岳が、頂上付近には既に積雪が。大雪山連峰の主峰で標高2,291m。北海道最高峰。大雪山を望む旭川空港前に建つ銅像。「日本スキー技術の黎明 彼ありてなる われら永遠の師 その名こそ テオドール・フォン・レルヒ」 自作のスキーと一本杖のストックを抱えた姿。そして仕事場へレンタカーにて。

2014.09.30

コメント(0)

-

我が家の庭の紫

我が家の庭の小紫 (こむらさき)が紫色のきれいな実をつけて来ました。根元に近い方から順次開花し先端に向かって咲いて行きます。それを追うように実をつけていくのです。実は、緑色から紫色に変わるのです。小紫は紫式部を小さくしたものなのでこの名前になったとのこと。小さいが、実のつきかたがいいので、園芸店では紫式部より人気が高いと。紫へのお色直しを待っている緑の果実も。 そしてこちらはホトトギスの花。まるで食虫植物のような鮮やかな紫。花弁の紫色の斑点がホトトギスの胸毛の斑紋になぞらえて命名したものらしいですが鳥のホトトギスは見たことがないのです。

2014.09.29

コメント(0)

-

水引草

我が家の庭の水引(ミズヒキ)が赤い小さな花をつけています。水引という名は、贈答品や封筒に付けられる飾り紐の水引が由来。花穂の形と、花が上から見ると白くて下(裏)から見ると赤いことから、紅白の【祝い】水引にみたてたとのことです。飾り紐の「水引」は、約1400年前の飛鳥時代に、隋の使者が携えてきた贈り物に、海路の安全を祈願して紅白に染められた麻紐が結ばれていたものが起源だと。日陰が好きなのでしょうか。車庫の脇、私の部屋の陰の中で米粒に満たない小さな花を。枝はごく細く、あちこちから茎を出して伸びています。水引の、花弁は4枚、5本の雄シベ、2本の花柱を持っており、そう果は、花被片に包まれて熟します.果実が熟すに従って、この花柱が、花後も残って成長し、先端がカギ状になって、果実の先端から突出しています。このカギが動物や衣服に、ひっかかり遠方に運ばれる狙いがあると。紅い果実の先に白くカギ状に伸びているのが解るのでした。

2014.09.28

コメント(0)

-

生牡蠣

北海道へ出張してきました。釧路空港への帰路の途中、厚岸の街を通過。厚岸といえば、やっぱり牡蠣。毎年10月初旬から約10日間にわたり『あっけし牡蠣まつり』が開催される事で有名。道の駅厚岸グルメパークに立ち寄り、特大生牡蠣を購入し持ち帰りました。厚岸の牡蠣は、海水温が低いことが幸いし、ゆっくりじっくり育つのだと。長い時間をかけて豊富な栄養を取り続けることで身はふっくら、コクがあり甘みが濃厚なのが特徴とのこと。『生牡蠣の剝き方』 の説明書も入っていました。早速、妻が殻を得意の技で。 巨大な生牡蠣が美しい姿で。牡蠣は牛乳に匹敵するたんぱく質の宝庫であることから別名『海のミルク』とも呼ばれているのです。妻に誘われて、自らも殻を剝いてみました。妻から上出来とのお褒めの言葉も頂きました。真牡蠣(マガキ)の旬は10月~5月ですが既に太っていてクリーミーな味わいを楽しむことが出来たのです。 そして我が家のソラマメのスープも一緒に。

2014.09.27

コメント(0)

-

リンゴの砂糖煮

我が農園の隣で農園を楽しんでいるSさんから、農園で実ったリンゴを3個ほど頂きました。生で食べるには酸味が強すぎるので、妻がリンゴを皮ごとの砂糖煮にしてくれました。我が家の蜂蜜も一緒に?果実の形を残したまま煮たものは「コンポート」と呼ぶとのこと。スプーンで皮ごと、リンゴ特有の甘酸っぱさを感じながら楽しんだのです。

2014.09.26

コメント(0)

-

小出川 彼岸花

今年も我が市北部に位置する遠藤地区に流れる小出川沿いに長さ3キロにわたり群生している彼岸花を見に休みの早朝に行ってきました。 最近は秋の人気のSPOT。天気の良い日には遠くに富士山も望める絶好のSPOTなのです。 どこまでも続く彼岸花を横目に見ながら小出川沿いの散策を楽しめるのです。川沿いに彼岸花の赤い帯が。 鮮やかな朱の輝き。 白く縁取りされた株も。別名はマンジュシャゲ/マンジュシャカ(曼珠沙華)。曼珠沙華は、サンスクリット語で天界に咲く花という意味。おめでたい事が起こる兆しに赤い花が天から降ってくる、という仏教の経典から来ているのです。花の様子から、「天蓋花(てんがいばな)」「狐の松明(きつねのたいまつ)」「狐のかんざし」「剃刀花(かみそりばな)」など、全国にはたくさんの呼び名があるようです。 ウツギ(空木)の白き花を背景に。 こちらはピンクの秋桜が後ろに。 漸く朝陽が姿を現した。 ピンクの秋桜も負けじと。 陽光を浴び一層鮮やかな輝きに。 車のバックミラーに朝陽が。 赤の帯全体が一斉に光を浴びて。 小出川の水の流れは少ない。そしてまだまだ人も少なかったのであった。 彼岸花には、すーっと伸びた茎に鮮やかな花だけがついていて、葉っぱが全くないのです。これも妖しく見える原因のひとつですが、実は、花が終わってから葉が出てくるのです。しかも、普通の植物とは逆のサイクルで!彼岸花は、秋雨が降ってやがてお彼岸という頃になると芽を出し、1日に10cm近くも茎が伸びて、瞬く間に50センチ位になり、この真っ赤な花を咲かせるのです。そして1週間ほどで花も茎も枯れてしまい、今度は球根から緑の葉っぱがすくすくと伸びてくるのです。そして冬になって、周りの植物が枯れても、たわわにしげった葉っぱのままで冬を越すのです。春になると、せっせと光合成をして球根に栄養をため込みます。そして夏を迎える頃には、葉を枯らして休眠期に。やがて秋雨をたっぷり含んでから、急ピッチで姿をあらわして、再びこの様に鮮やかな花を咲かせるのです。普通の草花とまるでサイクルが逆の花なのです。見事な赤の帯状の直線。 遠く丹沢山塊・大山の姿が。 彼岸花は毒性があり、特に鱗茎にアルカロイド)を多く含む有毒植物。水田の畦や墓地に昔から多く見られますが、以下のような目的の為に人為的に植えられたためと考えられているとのこと。 前者の場合ネズミ、モグラ、虫など田を荒らす動物がその鱗茎の毒を嫌って避けるようにと。エサのミミズがヒガンバナを嫌って土中に住まないためにこの草の近くにはモグラが来ないとも。後者の場合は虫除け及び土葬後、死体が動物によって掘り荒されるのを防ぐためとも。 すーっと伸びた茎に鮮やかな花だけがついていることが解るのでした。 水の段差を背景に。 朝陽の私の陰も畦道に。 そして我が家には薄黄色の花が庭隅に。

2014.09.25

コメント(0)

-

日本百名城 郡山城(その2)

歴史博物館を後にし、毛利元就墓所へ車で向かう。広島県立青年学校教員育成所跡・碑そして郡山城跡の石碑が道路左側に。 墓所参道。 郡山城址案内図。戦国期を代表する山城で、毛利氏の本拠城。築城時期は不明だが、はじめ郡山南東の尾根上にあった城が毛利元就(1497~1571)の時代には郡山全山に拡張されたと。城域は、東西約1.1km、南北約0.9kmで、城内には270ヶ所余りの郭や満願寺などの寺院が。南麓には内堀が巡り、城下町も形成されていたと。山頂部には崩された石垣が残っていると。毛利元就の墓。毛利元就は、明応6(1497)年、郡山で生まれ、大永3(1523)年、27歳で宗家を相続して以来、郡山の南東にあった旧本城を郡山全山に拡大し、本拠地としての守りを固めていくと共に、戦国大名として中国地方の統一を成し遂げ、元亀2(1571)年6月14日75歳でここ郡山城で波乱に満ちた生涯を閉じた。元就の死後、この地に元就の墓と共に元就の菩提寺洞春寺が造られた。その後、洞春寺は毛利家城主が城を移すに従って広島、萩、山口へと移されたが、元就の墓はここで祀られてきた。明治2(1869)年には、郡山城内、城下にあった毛利一族の墓もここに移葬され元就の墓の下の段に毛利一族墓所として祀られているとの説明が。 毛利元就の生涯の歴史が記載されていた。 毛利元就墓所。中国地方を平定した戦国の勇将毛利元就は、郡山城で生まれ郡山城で75歳の生涯を閉じるまで戦乱の日々をこの安芸の国吉田郡山城を本拠に過したのであった。百万一心の石碑。 百万一心は、戦国時代の大名毛利元就が吉田郡山城の拡張工事(普請)の際に人柱の代わりに使用した石碑に書かれていた言葉であると。 歴史民俗博物館で配布されていた「百万一心のはなし」では、次のようなエピソードを紹介していた。『12歳の松寿丸(元就の幼名)が厳島神社を参拝したところ、泣き続ける5〜6歳ぐらいの少女を見つけた。この少女は母親と巡礼の旅をしていたが、ある城の築城で母親が人柱に選ばれてしまったという。幼い頃に父母と死に別れている松寿丸は少女に同情し、郡山城に連れ帰った。15〜16年の年月が経って、元服した元就が吉田郡山城主となった頃、本丸の石垣が何度築いても崩落するので困っていた。やがて、人柱が必要だという声があがったため、普請奉行は巡礼の娘を人柱にすることにした。娘自身も、元就に助けて貰ったお礼として喜んで人柱になると答えたが、元就は「その娘を人柱にしてはならぬ」と厳命。翌日、元就は「百万一心」と書いた紙を奉行に渡し、その文字を石に彫って人柱の代わりに埋めるよう命じた。そして、人柱を埋めずに人命を尊び、皆で心と力を合わせてことにあたるよう教えた。』と。「一日一力一心」とも読めるように工夫されており「皆で力をあわせれば何事も成し遂げることが出来る」という意味であると。毛利一族墓所。この毛利一族の墓は、郡山城内、城下にあったそれぞれの墓を明治2(1869)年にこの洞春寺跡の元就墓所境内に移葬されたものであると。左から、興元墓所・幸松丸墓所・隆元夫人墓所・先祖合墓。 墓所のフェンスには木製の家紋が刻まれていた。本丸までは800mの山歩きが必要。しかし時間と体力不足で諦めたのであっった。

2014.09.24

コメント(1)

-

日本百名城 郡山城(その1)

郡山山麓にある吉田町歴史民俗資料館(現・安芸高田市歴史民俗博物館)に到着。もちろん安芸国の戦国大名毛利氏の居城。多くの毛利氏関連資料が公開されている資料館。日本100名城の認定証が飾られていました。早速、 日本百名城のスタンプをGET。毛利元就が愛用した甲冑。戦国時代、日本全国で群雄割拠するなか、吉田町の一豪族から中国地方を支配下に治める大名になった毛利氏。 北に尼子氏、西に大内、大友氏、東に全国統一を目指して凄まじい勢いで迫ってきた織田氏。南には瀬戸内海を挟んで河野氏を援護しながら版図を拡大していった毛利氏中興の祖が、毛利元就といわれています。 毛筆で馬を描いた屏風。 郡山城の本丸は山の頂上にあったと。 吉田郡山御城下古図や、天正15〜16年頃に描かれた絵図には、本丸に三層の天守閣が描かれているとのこと。今の外見は只の山。 毛利元就公。本姓は大江氏。家系は大江広元の四男 毛利季光を祖とする毛利氏の血筋。寒河江氏などは一門にあたる。この安芸国吉田郡山城を本拠とした毛利弘元の次男。幼名は松寿丸(しょうじゅまる)、通称は少輔次郎(しょうのじろう)。歴史コーナーでは、原始・古代・中世・近代にわたって時代の特徴的なものを展示し、特に中世では毛利元就の生誕の地吉田郡山城跡他史跡を数多く紹介。 毛利元就 三矢の教えのお土産。三矢の教えとは以下の如し。『元就が三人の兄弟を呼びつけ、一本の矢を折ってみよ!と三人の息子達に言いました。三人の息子は、すぐに折ってみせました。では、次に一本の矢を三本に重ねた状態で折ってみよと、いいました。息子たちは勢いよく力を入れたが、子供達ひとり、ひとりの力では折れませんでした。つまり、一本の矢では、簡単に折れてしまう=一人の力ではとても脆い。では、三本の矢なら、中々折れない=三人の力を合わせれば、どんな困難でも立ち向かえる、強固な絆が生まれる。という、【兄弟の結束・団結力を説いた】教え』。家紋は一文字三星紋。 三つ星は天文学でいうとオリオン座の中央部に直列する三つの恒星のことで、中国では三武という。将軍星と呼ばれて武人の象徴として信仰された。毛利氏の遠祖にあたる平城天皇の皇子、阿保親王のご落胤といわれる大江音人が一品(いっぽん)親王であったので、その後胤にあたる毛利氏は一品の字を図案化した一文字三つ星紋を用いたと伝えられる。一品とは諸親王の第一階位の親王をいうとのこと。 日本百名城 選出の大きな垂れ幕が。

2014.09.23

コメント(0)

-

日本百名城 岩国城

休日を利用して広島から岩国城に向かいました。途中JR宮島口前を通過 。宮島口フェリー乗り場。 そして岩国城へ。錦帯橋前から山頂に建つ岩国城が見えた。 ロープウェイは20分間隔で運行。 歴史を感じさせる銘板。ロープウェイからの岩国美術館。鎌倉時代から江戸時代の甲冑、刀剣など古武具や美術品を所蔵。武田信玄と上杉謙信の川中島合戦を描いた屏風は必見。横山大観、森寛斎の絵画など、約500点の美術品も展示しているとのこと。「ロープウエイ」は、吉香公園から、標高約200mの城山山頂まで、全長412mのケーブルに架かった30人乗りのゴンドラが約3分で結んでいた。 眼下に錦帯橋が。 ロープウエイを降り岩国城へ山道を10分弱登る。途中左手の大釣井。この大きな井戸は築城と同時につくられたもので、非常時の武器弾薬などを保管したり、敵に包囲されたり、落城の危機にさらされた場合の脱出口だとされていたと。岩国城へ到着。慶長5年(1600)天下分け目の関ケ原の合戦に際し、毛利氏宗家の広島城主毛利輝元(毛利元就の孫)は石田三成方の西軍の総大将であったため、勝利した徳川家康によって中国8ヵ国の太守から長門・周防2ヵ国に削封。毛利氏存続のために奔走した吉川広家(毛利元就の孫)もまた月山富田城12万石を没収され、毛利氏領のうち周防で3万石を毛利輝元から与えられて岩国の地に移ってきたとのこと。吉川広家は翌慶長6年(1601)から岩国城の築城に着手、京都伏見城の手伝い普請などに追われたため、ようやく慶長13年(1608)に完成。岩国城は錦川を見下ろす標高300mの横山山頂に築かれた要害堅固な横山城と、山麓の城主の居館と藩政を司る役所からなり、山麓部分を「土居」と称した。横山城には本丸を中心に北の丸と二の丸を配して、周囲に5基の櫓を設け、本丸北隅には三層四階の望楼型天守を築いた。この天守は南蛮風の外観を持つ独特の造りであったとのこと。 旧天守跡。岩国城は江戸時代には珍しく、山城に築かれた近世城郭。1615年一国一城令により破却。城郭の中心となる天守台は古式穴太積み(こしきあのうずみ)と呼ばれる石積みを基本としながらも、戦国時代に地方独特の技術が加わった形で造られた構造物。天守台の石垣は、大きめの石との隙間に詰めた小さな石からなり、隅石(すみいし)には算木(さんぎ)積みの技術が。その隅石には、反りはなく、ほぼ直線状の稜線に仕上げれれており、見かけの美しさよりも構造力学上の安全性に重点を置いた造り。これにより、戦国武将吉川氏の石垣の力強さをかいま見ることができると。入り口で百名城スタンプをGET。 天守閣からの眼下の眺め。天守閣からは吉香公園、城下町、錦帯橋から市内一面、岩国基地、瀬戸内海の島々や四国までが一望できるのであった。 錦帯橋も眼下に。工事中で一部はブルーシートに覆われていた。 城内には2m弱に及ぶ刀も展示されていた。岩国城 鯱。 からくり時計台。山頂駅前の広場「城山おもしろぱあく」の中央には、からくり時計の塔がそびえていた。時を告げるときだけ、ガラスが透き通って中の人形仕掛けが見える不思議な時計。子供のための遊具や屋根付の休憩所、イベント用野外ステージなどもあり、ロープウエー搭乗時間まで退屈せずに過ごすことができるのであった。 下りのロープウェイに乗る。居館「土居」跡が吉香公園となり、堀端に絵馬堂である錦雲閣(きんうんかく)が旧藩時代の櫓を模して建造され、現存していた。旧目加田住宅。 江戸時代中期の18世紀中頃に建てられた中流武家屋敷。岩国の武家屋敷は、錦川の氾濫に備えて二階建てが多かったと。目加田家住宅も二階建てだが、表側は大屋根としてあり、一見して平屋に見えると。これは藩主が通る際に見下ろすことがないように配慮したものと言われていると。入母屋造りの建物は、簡素、端正な構造で、250年を経た現在も当時の武家屋敷形式をよく伝えており、1974年 (昭和49年) に国の重要文化財に指定。特徴ある両袖瓦 (りょうそでがわら) と平瓦を使用した二平葺き (にひらぶき) は岩国の瓦師が考案したと言われ、岩国城下町に見られた地方色。 車で岩国城を後にする。錦帯橋入り口前を通過。錦帯橋は既に何回も渡った橋であったので。

2014.09.22

コメント(0)

-

広島風お好み焼き みっちゃんへ

広島に行ってきました。昼食は近くの広島風お好み焼き店へ。県内に約2000軒あるとされる広島風お好み焼き屋『みっちゃん太田屋』 店内の壁には、この店を訪れた多くの芸能人のサイン入り色紙が飾られていた。 店内に多くの客が既に訪れており、4人の店員が焼きに専念。 生イカ そば肉玉子そしてトッピングにネギを注文。広島と言えばお好み焼き、お好み焼きと言えば、言わずと知れた みっちゃん。大阪でタコヤキ食べる如く、博多で豚骨ラーメンを食べる如く、定番中の定番。ソース + マヨを上から追加して楽しむ。ソースも甘辛く好みの味でサイコー。そばは玉子麺を使用しており、生地自体も厚めに焼かれてるから広島風の中でも関西風に近い感じか。麺が太めやから食べ応えもあって、味自体、大変旨かったので大満足。出前もありと。

2014.09.21

コメント(0)

-

別府湾サービスエリア

大分空港に向かう途中、別府湾サービスエリアのて途中休憩。別府湾を望む場所に位置しており、日本有数の絶景ポイントとして有名。 高崎山をバックにした別府湾。 別府の街並み。 APU(立命館アジア太平洋大学)のキャンパス。 大分自動車道別府湾サービスエリア 案内図 レストランなどが充実したSA。 大分県豊後高田市にある平安時代後期の磨崖仏・熊野磨崖仏(くまのまがいぶつ)のミニチュア。本物の不動明王像は高さ約8メートルの半身像。後ろを振り返ると十文字原のテレビ塔が。 大友宗麟(おおともそうりん)と南蛮文化の説明陶磁板。大友宗麟は、豊後国(現大分県)の戦国大名で、大友氏第21代当主。このモニュメントは?? 売店では豊水梨が売られていた。 そして名産のかぼすも。 カレーで腹ごしらえ。 そして大分空港から帰路へ。

2014.09.20

コメント(0)

-

日本百名城 大分府内城(その2)

東丸の二階櫓。 多聞櫓門(たもんやぐらもん)を城外側から見る。府内城の玄関口であるため大手門と呼ばれているが、正確には多聞櫓門とという名称。昭和20年(1945)の空襲により焼失し、現在の建物は昭和40年(1965)に復原建築されたもの。 天守台(てんしゅだい・天守閣跡)・府内城の中心となる建物として、1602(慶長7)年に竹中重利により4層式・高さ約16mの天守閣が築かれたが、1743(寛保3)年の大火災により焼失。それ以降天守閣は再建されることなく、現在は天守台の石垣のみが往時の面影を留めていた。ちなみに天守台には登頂可能で、城内の様子が一望できるのであった。 天守台下の庭園と左側に人質櫓。 本丸天守台石垣から見る廊下橋。 西の丸跡から廊下橋に至る通路の間には、かつて「冠木門(かぶきもん)」という、柱の上に横木を渡しただけの屋根のない門があり、両サイドにある石はその礎石。 再び廊下橋を渡ると松栄神社が。松栄神社は、1729年(享保14)年に6代府内藩主・松平近儔(まつだいらちかとも)によって近正八幡宮として現在と同じ場所に建てられ、1799(寛政11)年に松栄山(現在の大分県護国神社の社地)に遷宮し、近正大明神となり、4年後には、栖克(すみよし)大明神に三たび改称された。明治になり、松栄山の名にちなんで松栄神社とし、1885(明治18年)に堀川町に遷宮したのち、1900(明治33)年に現在の場所に遷ったっと。現在の社殿は1968(昭和43)年に再建されたもの。

2014.09.19

コメント(0)

-

日本百名城 大分府内城(その1)

大分空港への帰路、大分府内城に立ち寄る。 府内城は、大分市街の中心に位置する梯郭式平城。安土桃山時代後期、府内に12万石で入封した福原直高が府内の荷落に築城を始めたが、福原氏は改易され、早川長政の府内領再封を経て、関ヶ原の戦いの後に3万5千石で入封した竹中重利が完成したとのこと。城内の駐車場は大分文化会館が工事中であり使用できなかった為、近くの有料駐車場に車を止める。西丸入り口。 山里丸と西ノ丸との間の堀に架けられている廊下橋。廊下橋の規模は長さ21.7メートル、幅員2.4メートル、橋脚高3.8メートル、建築部分の最高高さ4.6メートル、檜造り、壁はしっくい塗り、屋根は檜皮葺き。 府内城廊下橋内部 廊下橋にて日本百名城スタンプをGET。 廊下橋の格子窓の隙間からお堀の奥の角に人質櫓が見えた。人質櫓は寛保3年(1743)の大火により、天守をはじめ城内の多くの建物が焼失。その後も明和6年(1769)の大地震、安政元年(1854)の大地震、昭和20年(1945)の空襲により、損壊した建物が多いが、再建されたものは少なく、江戸時代の建物は人質櫓と宗門櫓のみ。現在の人質櫓は、文久元年(1861)に再建されたと。お堀には多くの亀が。亀に餌をやるオジサンに指先の水面に群がっていました。 天守台の西側の下に、福原直高の娘であるお宮を祀った祠(ほこら)が。 直高が築城の際、度重なる水害に悩まされ、完成を願って人柱を立てることとし、孝行娘であったお宮は一家を救うためにも弁財天の木造を抱いて人柱となったと。それ以降、城の建築は順調に進み、それによりお宮は城の鎮守として崇められたという逸話がああると。再び人質櫓の全景。その名の通り、実際に人質を収容していたと言われていると。築城当時の府内城城内図を示す現地案内看板。

2014.09.18

コメント(0)

-

日本百名城 岡城趾(その2)

再び太鼓櫓門跡の石垣へ。 対岸に遠く『天空の城』が。最近話題になっている『天空の城・竹田城』は兵庫県朝来市にある山城だが、ここ大分県にも、『天空の城・竹田岡田城』が。道の脇には白の曼珠沙華の花が。 見事な石垣が次々と。 『賄方跡』 雨水用の側溝か? 左 近戸門へ。 急な坂道を下ると湧き水が。 入り口に戻り券売所で日本百名城のスタンプをGET。 岡城出口(入り口)のモニュメント。 竹田市立歴史博物館駐車場に車を駐める。竹田市の自然と歴史と文化を紹介するミュージアム。 円通閣へと続く歴史の道 。歴史の道と呼ばれる道の奥にある、この古い石段を登っていくと、そこには円通閣や愛染堂が。 岡藩時代の面影を残す武家屋敷通り。当時13軒の武家屋敷120mに渡って連なっていたと。歴史の道とは、広瀬神社・キリシタン洞窟礼拝堂・武家屋敷・旧竹田荘・歴史資料館・廉太郎トンネル・瀧廉太郎記念館・円通閣・十六羅漢・愛染堂・御客屋敷と城下町を巡る道の呼び名。 竹田市には120mほどの地域に残っている武家屋敷。普通は城近くに武家屋敷があるが、ここは内側に町屋、その外に武家屋敷があるのが珍しい。殿町は、かつて中級武士たちが住んでいたところで、現在も武家屋敷が残り、城下町の名残を色濃くとどめていた。一角には休憩所と案内所を兼ねた竹田創生館が。

2014.09.17

コメント(0)

-

日本百名城 岡城趾(その1)

大分県竹田市にある岡城趾を訪ねました。海抜325mの台地、岡城阯その広さは実面積で100万m2、その広さは東京ドーム(46.755m2)の22個分。 大野川の支流、稲葉川と白滝川が合流する間の舌状台地上に築かれ、川岸からそそり立つその姿はかつて「難攻不落」と言われた天然の要塞であったことを感じさせられるのであった。駐車場に車を駐め、券売所に。駐車場から岡城趾入り口へ。 伝承では、文治元年(1185年)に緒方惟義が源頼朝に追われた源義経を迎えるために築城したことが始まりであると。その山城は、南北朝時代の建武元年(1334年)に後醍醐天皇の支持を受けた大友氏一族の志賀貞朝によって拡張され、岡城と名付けられたと。一方、『豊後国志』によると、志賀氏が直入郡に入ったのは応安2年(1369年)以降のことで、同郡内でも岡城に入る前には木牟礼城(騎牟礼城)を居城としていたと。 途中、天然の石壁が左手に。 『鉄砲方詰所跡』。岡城への登城口近くにあり、現在は売店が建っていた。『大手口と城址碑』登城には大手口と近戸口があるとのこと。大手門に向けての登城道を登る。急な石段が続く。 『大手門』跡。大手門の大きさに驚くが、こちら側に出来たのは築城の名手藤堂高虎に助言されたためと言われているとのこと。 説明板はややメンテ不足か。大手門の西側立面図。 私でさえこちらも掃除したくなったのであったが・・・・・。『中川但見覚左衛門(家老)屋敷跡』岡藩家老中川覚左衛門家は、茶道織部流の祖、吉田織部正重勝の子孫。覚左衛門家は、藩主中川家に代々仕え、中川の姓を賜り、延享二年(1745)にこの屋敷地に移ったとのこと。美しい『三ノ丸石垣』岡上最大のビューポイント(西中仕切り跡手前)、折のある石垣は見事。 太鼓櫓門跡 『二ノ丸・空井戸』井戸の深さは73m、穴の直径入口付近は3m、下部は2m。入口より8mまでは石で巻下し、底には水はないと。北側の石垣の隙間から風が通っている。そこより1.5mの箇所に東方向に横穴があり観音像らしきものが安置されていると。 『二ノ丸跡』二ノ丸は、数寄屋、月見櫓などがあったことから遊興的な曲輪であったと。二ノ丸の先端部分に月見櫓があったと。 滝廉太郎は幼少時代に竹田で過ごしているとのこと。『荒城の月』は岡城趾を思い浮かべて作曲したと言われており、この銅像の前に立つと、矢っ張り歌いたくなるのであった。 ♪♪♪春高楼の花の宴 巡る盃影さして 千代の松が枝 分け出でし 昔の光今いずこ♪♪♪漸く本丸跡まで。 国指定史跡『岡城趾』の説明板。『本丸跡』本丸は、天守にあたる三重櫓や御金倉のほか、藩主の居住を中心とした殿舎で構成されていたと。 早くも萩の花が。 本丸に建つ岡城天満神社。一段高くなった右側は『金倉跡』となっており、なんとなくご利益がありそうなSPOT。

2014.09.16

コメント(2)

-

白水ダム

土曜日のこの日は、阿蘇から豊後高田の事業所に向かう途中、白水(はくすい)ダムに立ち寄る。白水溜池堰堤(はくすいためいけえんてい)が正式名称で、大分県竹田市の大野川上流にある重力式コンクリート造及び石造の堰堤。日本の河川法では、堤高が15m以上のものをダムとしているため、堤高が13.9mの白水溜池堰堤は正式にはダムではないとウィキペディアより。狭い山道を走り、駐車場へ。車の外に出ると水の音が聞こえてきた。徒歩にてその方向に向かう。 前方に 流れ落ちる白い水の流れがレースカーテンのような美しき光景が。 灌漑用水の調整ダムですが、国の重要文化財に指定されているとのこと。 幅は87mの美しいダム。向かって左側の波紋は「武者返し」、右側は「階段」風と石造りの壁を流れ落ちる姿は、『日本一美しい』と言われるのも納得できたのでした。 観光客の姿は殆どなく,独り水の流れ落ちる音に包まれながら、白水の流れを見つめているると、時が経つのを忘れ、吸い込まれるような時間が流れて行ったのです。 向かって左岸のサイドは曲線状(武者返しで、手前側は階段状。地盤が弱いために左右非対称にして水の勢いを緩めているのだと。 流速を制御する曲線の組み合わせは、堰堤の左右、中央で異なる表情を見せてくれたのです。 白き流れの表面が美しき縞模様に。流れ落ちる路床の凹凸によるものではなく、実は流れの不安定の発達の結果で生ずるものであると。水理学では「転波列=Rolling Wave」と言うのだと。又は「サージ」と言うこともある理論的な縞模様であると。右側は階段状の流れが。そして全面に鱗模様が。 水の流れる様は美しく、人工的な芸術性さえ感じさせたのであった。しかし湖の水面の姿を見ることは残念ながら出来なかった。 バスは通れず公共交通機関では辿り着けないこの白水ダム。そんな山あいの秘境にひっそりと存在した白水ダムは神秘的でさえあったのです。

2014.09.15

コメント(0)

-

内牧温泉・蘇山郷(そざんきょう)

阿蘇での宿は事業所所長がネットで予約してくれていた内牧温泉・蘇山郷。 この宿は内牧温泉のほぼ中央部に位置する創業半世紀余りの老舗旅館。更に歴史を遡ること昭和7年、歌人の与謝野鉄幹・晶子夫妻が宿泊したことでも知られている由緒ある純和風旅館。部屋は『夕月』 の間。純和風の部屋。 洗面台。 天井も心落ち着くシンプルさ。 「昭和の観光旅館」そのもの。窓からの眺め。 そして翌朝は早朝温泉へ。 時間は5:30過ぎ。 ひっそりと物音一つしない入り口。 温泉を独り占め。温泉はかけ流し式天然100%で一晩中入浴可能。 ボディーソープ、シャンプー、トリートメントもユニーク。阿蘇の馬油(ばあゆ)?読んで字の如く、馬の脂肪から採取した油のこと。蘇山郷の湯についての紹介。 与謝野鉄幹・晶子御夫妻も宿泊した 由緒ある温泉旅館。貴重な写真や句等が紹介されていました。 くまモンもおはようと。 照明も心休まる。 そして朝食。朝食会場には旭化成陸上部の先週の色紙が何枚も貼られていた。

2014.09.14

コメント(0)

-

冬野菜の植え付け

養蜂場のある農園への冬野菜の植え付けを行いました。育苗箱に種を撒き、その後ポットに移植し育てたもの。まずは白菜。黒の穴付きビニールマルチを敷き、植え付けました。 6枚葉の苗。アブラナ科の野菜なので、連作すると根こぶ病が発生することがあるのです。連作を避け、植えつけ前に土に苦土石灰を散布。追肥を行い、できるだけ外葉を大きく育てると、立派な玉に育つのです。なお、アブラムシ、アオムシなどの害虫がつきやすいので、寒冷紗のトンネルをかけ、予防するのが良いのですがこれは次週に。こちらはカリフラワー。 こちらも黒マルチに植え付け。 カリフラワーの花蕾を大きく育てるコツは、できるだけ外葉を大きく成長させること。 そしてブロッコリーも。 ブロッコリーは幅広の黒マルチに3列に植え付けました。ブロッコリーを最初に収穫すると、その後、脇芽から小さなブロッコリーが出てきます。このうち大きなものを、また収穫することが出来ます。 赤キャベツの苗は購入しました。 キャベツは害虫が発生しやすい野菜。アオムシ、ヨトウムシがよく発生しますので注意が必要。無農薬で栽培したいのですが、これは困難。 そしてニンニクの種も購入し植え付けました。 手で一片づつばらし、穴付き黒マルチに植え付けました。 こちらは分葱(ワケギ)。一つの球根から葉が何本も立ち上がります。太さはネギより少し細い感じで、丈は30cmほど。タネはできないので、鱗茎を植え付けて育てるのです。同時にホウレンソウ、蕪の種まきも行いました。来週は同じく種から育てた、水菜、青梗菜、レタス他の苗の植え付けを予定しています。

2014.09.13

コメント(0)

-

蒸しホヤ

同僚から先日『蒸しホヤ』の袋詰めをいただきました。水揚げ直後の獲れたてのほやを沸騰した塩水にさっと茹でて袋詰めしたもののようです。早速、寿司酢をかけいただきました。ホヤ特有の臭さは一切なく、旨味と甘味が。 生ほやは苦手…という同僚が社内にもいますが、こちらのボイルはおすすめです。イボイボした皮からペロッとめくり、楽しんだのです。それにしても、以前も書きましたが、ナマコ(海鼠)やホヤ(海鞘)を最初に食べた人間を大いに尊敬するのです。私も若い頃は大して好きでもなかったホヤですが、本場仙台で獲れたての海鞘を食べてからビールのつまみとして最高、病みつきになってしまったのです。

2014.09.12

コメント(0)

-

南京豆の収穫

我が農園の南京豆の収穫を行いました。落花生、ピーナッツとも呼ばれていますが。 今年は天候のお陰か、かなりの量の南京豆がついていました。 初夏に黄色の花を咲かせるのです。受粉後、数日経つと子房柄(子房と花托との間の部分)が伸びて地中に潜り込み、子房の部分が膨らんで結実するのです。地中で実を作ることから落花生の名前が付けられたのです。畦道に座り込み、一つ一つ実を収穫しました。 そして自宅に持ち帰り、水洗いし早速『茹でピーナッツ』に。 二つに殻を割ってみると行儀良く二粒の豆が。やわらかくて独特の味わいを楽しんだのです。やめられない、とまらない・・・・・・・・・!!

2014.09.11

コメント(0)

-

酔芙蓉

今年も我が家の庭の『酔芙蓉』が開花しています。この酔芙蓉は、朝のうちは純白、午後には淡い紅色、夕方から夜にかけては紅色になります。酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。 朝の純白の酔芙蓉。この酔芙蓉も、全国各地の庭先や公園など、目にすることが多くなってきました。そして午後になると酒に酔い初めて来ました。 ほんのりとピンクに染まりはじめた酔芙蓉 。 時間ともに酔芙蓉の色が少しづつ変わり、花びら全体が淡いピンク色に。そしてピンクの色が最高に。 そして前日の花は既に・・・・・・。 今年も美しい酔芙蓉の花に酔い、色の変化を大いに楽しんでいるのです。

2014.09.10

コメント(0)

-

スーパームーン

「スーパームーン」を帰宅して我が部屋から。地球を周回する月の公転軌道が楕円のため地球と月の距離は変化していますが、中でも地球に最も近づいたとき(近地点)に満月を迎えることをスーパームーンと呼ぶのです。よって普段より明るく大きく見える満月。前日の中秋の名月は曇りの為に月の姿は見えませんでしたが、今宵は雲に隠れながらも時々姿を見せてくれたのです。2014年の中秋の名月は、昨日9月8日の月曜日。中秋の名月とは、十五夜とも呼ばれ、旧暦8月15日に見える月。旧暦で秋は7~9月となっており、その真中の日が旧暦の8月15日になるため「中秋」と呼ばれるのです。秋は、最も空が澄みわたり月が明るく美しいとされていたため、平安時代から十五夜には観月の宴が開催されて来ました。江戸時代には、その宴と秋の収穫を感謝する祭事が合わさって一般に広まり、今の「お月見」が形成されていったとのこと。夜空に浮かぶスーパームーンを望遠で。2014年は今日が最後のスーパームーン。

2014.09.09

コメント(0)

-

イチゴの苗作り

先週末にイチゴの苗作りを行いました。初夏から随時ランナー(蔓状の茎)が出てきたら、子株のランナーを切らずに伸ばすと芽を出し、土に着地したら根が出るのです。これを成長させ来年の苗とするのです。親株から一番目の子株は大きくなりすぎていることと、親株の病気が移っていることもあるので苗として使うのは2番目以降の子株にします。すなわち長男は捨てて優秀な次男以降が翌年のイチゴの親株として選ばれるのです。夕方から雨が予想されるとの天気予報でしたので、この日を選んだのです。切り離した子株は、水分が不足するとあっという間に枯れてしまうからなのです。 苗床には余り肥料は与えません。カットしたランナーに長い方と短い方があるようにカットするのです。どちら側が親株側から来た方かを分かる様にする為なのです。親株側と反対側に花が咲くのです、ということは、翌年の実がなる方向を揃えることが出来るのです。10月下旬までの約2ヶ月でこの苗を来年用に大きく育てるのです。 そして苗床を創り成長した苗をもう一度定植するのです。 寒い地域では防寒対策として黒マルチやワラや寒冷紗(カンレイシャ)などでで株を覆うようですが我が家では春先の成長が始まるまではマルチは敷かないのです。定植したイチゴの苗も、冬の寒さで葉が落ちて枯れたようになることがあります。しかし実際は地上部だけが枯れているだけで、春になって暖かくなれば、イチゴは冬の寒さにじっと耐えて元気に芽吹いてくれるのです。イチゴの苗づくりの後の親株は全部引き抜き片付けを行いました。そして綺麗に片付いた畑には消石灰を全面に一様に撒いたのです。ミツバチの巣箱の廻りも消石灰の白に囲まれているのです。 来春もイチゴの花に我がミツバチが放花し、大きな形の良いイチゴを楽しませて欲しいのです。近い内に義兄が大型トラクターでこの畑を耕してくれる予定です。義兄のトラクターによる耕耘なしでは趣味の菜園は継続できないのです。 そして我が家の横の畑にもイチゴの苗作りを。

2014.09.08

コメント(0)

-

睡蓮の花(国営みちのく杜の湖畔公園)

国営みちのく杜の湖畔公園の多くの池で、色とりどりの睡蓮が開花の盛りを迎えていました。先日のブログにも記載した記憶がありますが、睡蓮と蓮は異なる品種なのです。まずはこの「睡蓮」ですが、決して「水蓮」ではないのです。この「睡蓮」にもちゃんと名前の由来があって、花は3日間、開いて閉じてを3回繰り返します。これを人間のサイクルに例えて 日中(開く=目覚める)夜(閉じる=眠る)というところから、「睡眠する蓮」→「睡蓮」と呼ばれているとのこと。睡蓮も蓮も葉は円形。しかしよく見ると違いが。睡蓮は下の写真の如く基本的に葉に切り込みが入りますが、蓮には入っていないのです。 花の違いは簡単。水面に咲くのが睡蓮。水面よりかなり上の方で咲くのが蓮。 根っこは睡蓮はワサビ状の塊根。蓮はもちろん地下茎が肥大化した蓮根。 睡蓮は3日間の命が終わると散って水中に沈み花托は出来ないのですが蓮の花は水上で散りロート状の花托が残り蜂の巣の様な形が残るのです。 スイレンとハスはとてもよく似ているので、しばしば混同されます。学問的にも、スイレン科とハス科はともに、被子植物門・双子葉植物綱・スイレン目に属すると考えられていました。しかし、近年の分子系統学的研究から、スイレンとハスは全く系統が異なることが明らかになって来たとのことです。睡蓮の葉には撥水性があまりなく、水玉はできません。蓮の葉には撥水性があり、表面に大小の水玉が出来るのです。 この公園にありませんでしたがオオオニバスは直径3m以上になる大きな丸い葉をもち、水面にその葉を浮かべているスイレン科の水生植物でこの葉の上に子供が乗ることができるとのこと。 ロンドンやオランダの公園でも見たことがあるような風景。 今年は、睡蓮そして蓮の花を楽しむ機会が多かったのです。

2014.09.07

コメント(0)

-

国営みちのく杜の湖畔公園 へ

山形から我が社の仙台営業所へ戻る途中、道路脇にある『 国営みちのく杜の湖畔公園』で途中休憩。 釜房湖畔に整備された、東北唯一の広大な国営公園。ここでチケットを購入。南東北の主要都市である仙台市、山形市、福島市を20~50km圏内におく、豊かな水と緑に囲まれた公園。 子供用のミストシャワー『霧霧舞』 。子供の喜び、戸惑う姿が見事に表現されたネーミング。公園の入り口には多くの岩が建てられた広場が。 公園の中心部へ向かう途中に水の流れ落ちる階段が有り、その横の坂道を下っていく。オレンジ色のマリーゴールド、センニチソウ、白のサルビア、赤のコリウス等が開花中の花壇。 深紅のコリウス。 やや花の盛りは過ぎていましたが。水の流れ落ちる階段。 水量も豊富。 水の流れ落ちる階段の下には睡蓮の咲く池が。 噴水も見事。 巨大な鯉ものんびりと。 水の美しい曲線美。 公園の中心広場の一角には杉の木で作られた大きなモニュメントが飾られていた。2011年の震災のあと東京の大学生たちが中心になって作った「立つ人」という復興を願って作られた作品とのこと。 そして公園の前にある店で。ソフトクリームを同僚と。ポップコーンを店のオジサンからのプレゼント。国道286号線、川崎バイパスを仙台へ。湖畔を走っていると釜房大橋が手前に。 釜房ダムの目的は洪水調節、不特定利水、かんがい、水力発電、上水道・工業用水道供給。上水道については仙台市・名取市・多賀城市・宮城郡七ヶ浜町に最大で日量200,000トンを送水しているとのこと。そしてその取水塔が見えたのであった。

2014.09.06

コメント(0)

-

山形市郷土館へ

郷土館となっている旧済生館本館は、明治9年(1876)に山形県令三島通庸の病院新築の大構想のもとに、建築計画に着手され、明治11年(1878)2月工事着工、同9月に落成。新築の病院は、明治11年12月に太政大臣三条実美が『済生館』と命名し、県立病院とされ医学校も併置された。現在はその時の遺構。昭和41年(1966)に重要文化財に指定、昭和44年(1969)に霞城公園内に移築され、現在、山形市郷土館として文化財保存の活用を図っているとのこと。明治13年(1880)から約2年間存在し山形市の医学の発展に大きな功績を残したオーストリアの医師アルブレヒト・ローレツ博士の像。 史料館入り口。 山形市郷土館の中庭。中庭を囲んで病室を円形に配置し、正面の三層構造の塔屋を配したと。塔屋1階は変形8角形、2階は正16角形、3階は正8角形、「三層桜」と呼ばれたと。中庭は枯山水。枯山水は水のない庭のことで、池や遣水などの水を用いずに石や砂などにより山水の風景を表現する庭園様式。この庭も白砂や小石を敷いて水面に見立てていた。橋は架かっていないが、白砂の表面の紋様が水の流れを表現していた。この柄のステンドグラスが、数カ所に。 回廊の窓からの中庭の風景。 史料館内部の主な展示資料として、医療および医学教育に関する資料、漢方および西洋医学資料、山形城や郷土の歴史関係の資料が展示公開されていた。残念ながら資料室内部は写真撮影禁止。首洗い岩。天正十二年(1584)最上義光が谷地城主白鳥長久を斬殺、その首をのせたとされるとのこと。史料館手前の庭には向日葵が。 そして秋桜も。 見学を終え、近くの『金ちゃんラーメン』へ。若者からお年寄りまで人気店とのこと。味玉みそチャーシューメンを注文。 チャーシュー、コーン、玉子、メンマ等リッチ。 辛味噌を好みで調整出来るのであった。そしてスープもあっさりしていて、平麺の少しちぢれ麺の如き感じで旨かったのであった。

2014.09.05

コメント(0)

-

日本百名城 山形城へ

仕事で山形県内に行って来ました。そして昼食前に山形城に立ち寄りました。車窓から『日本一の芋煮会二代目大鍋 鍋太郎』が。直径6m、深さ1.65m、重さ3.2tの山形鋳物の大鍋。 毎年9月に行われる「日本一の芋煮会」では約3万食もの芋煮を調理する大鍋。 今年の開催日は9月14日(日)。 芋煮会フェスティバルは山形市の馬見ケ崎河川敷で開かれると。一挙に3万人分を作る大鍋だけに、煮えた具をお玉代わりにすくい上げるのはショベルカーとのこと。新車を丸一日かけて熱湯消毒し、潤滑用のグリースを抜いて食用の油に代えるのだと同行の同僚から。そして駐車場に車を駐め慌ただしく見学開始。山形城は別名は霞城(かじょう)、霞ヶ城(かすみがじょう)と呼ばれるとのこと。 城郭構造の基礎は、最上義光の時代につくられ、鳥居忠政の時代に現在の形に整えられたものであると。鳥居氏以後は、親藩・譜代大名が数代にわたって入城し、水野氏の代に明治を迎えた。維新後は軍用地となったため、建物は取り壊され、さらには本丸の堀、土塁は全て削平されて駐屯地に利用されたと。戦後は公園としての整備が始まり、二の丸東門の復元、また本丸の堀や土塁の復元も進んでいた。復元図の山形城。本丸は明治以降、軍により削平されていましたが、平成になり、土塁や石垣も含め復元されつつあります。一文字門は現在高麗門のみ復元されていますが、将来的には櫓門も復元する計画とのこと。 本丸への一文字門大手橋。本丸一文字門(木造復元)。 山形城の本丸は御殿のみで天守は造られなかったと。 今でも発掘調査中。 白の漆喰塀も美しかった。 そして今は空堀となっているが、底には崩れた石垣が。 工事で堀を掘削していたら、かつて崩れた石垣が出現したと。 日本百名城のスタンプを山形市郷土館受付窓口でGET。

2014.09.04

コメント(0)

-

我が家のほうき草

我が家の庭のほうき草が大きく成長し大きな球形になってきました。昨年の種が落下し、自然に発芽したものなのです。別名はコキア、ホウキギ、ニワグサ。雨に濡れてはいますが、細かく茂る茎葉が美しく、こんもりとまとまった草姿が可愛らしいのです。若干大きすぎて、狭い庭には邪魔になるかもしれませんが、それでもこの鮮やかな緑はこの初秋には魅力的なのです。この時期は爽やかなグリーン色の葉ですが、秋になると真っ赤に紅葉する姿が美しいのです。既に小枝は赤くなってきています。枯れた茎はホウキ、果実は食用に、と実に無駄がないその利用価値の高さから江戸時代には広く栽培されていたとのこと。秋田の特産品「とんぶり」はこのほうき草の果実を加工したものでプチプチした食感と色合いから「畑のキャビア」などと形容されることもあるのです。

2014.09.03

コメント(0)

-

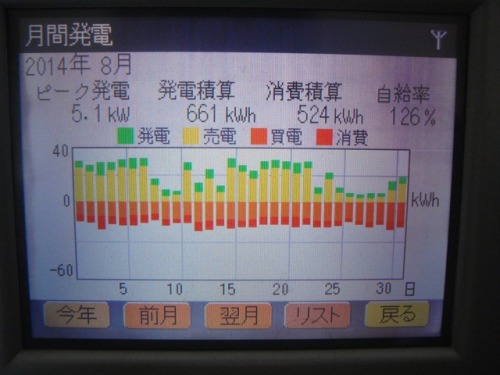

8月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の8月の実績です。発電積算は661KWと7月より1kwプラスの600KWH超えを達成しました。8月のスタートは好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。2週目9~10日は不調。3週目はほぼ順調。4週目も順調。5週目は雨が多く不調最終日。8月7のこの日はこの月の最高の発電量32KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。逆に8月27日はこの月最低の発電量6kwh。2014年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度、水色が2014年です。2014年の発電量の月別実績です。発電量が月ごとに上昇して来ました。8月は7月と同様の661KWHと盛り返しました。売電量も同じ。売電金額はこの8月は20,000円超えました。使用電力は順調に減少し7月と同様。よって買電電力も7月に同じ。

2014.09.02

コメント(0)

-

ジンジャー

我が家から我が趣味の養蜂場へ向かう畦道の横に珍しい花が開花していました。葉は長大で、カンナの葉を、思わせる程の大きさ。とりあえずデジカメで撮影し、自宅に戻りネットで名前を調べる。その名は『ジンジャー』 。なるほど葉を含む姿が生姜そっくり。花を観賞する目的で、改良された観賞用生姜の花で、ジンジャーリリーとも呼ばれていると。キューバ、ニカラグアの国花とのこと。 異様に長い、シベが特徴 。 3個の花弁のように見えるのは仮雄シベ 。花弁は4枚で、上の2枚は融合。 そしてここ部分は開花直前。 この部分は蕾、しかし中にオレンジの花の色が見えた。 ジンジャーの白い花はクチナシに似た甘い香りで香料の原料にも使われると。別名 花縮砂(はなしゅくしゃ)と。

2014.09.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 国内旅行について

- 福島の旅3・大内宿3-タイムスリッ…

- (2025-11-18 06:23:02)

-

-

-

- ★☆沖縄☆★

- 沖縄の産業まつりへ🌺子どもたちと見…

- (2025-11-03 21:57:49)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-