2014年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

我が家のスイセン

今年も我が家の庭の各種スイセンが開花しています。 ここ数年、1種類ずつ購入し植えてきたものです。 一茎一花で、副花冠が花被片(花弁)の3分の1以上あり、花被片より短い品種。大カップ水仙とも呼ばれ、我が国では最も良くみられる園芸品種。小型のラッパ水仙。八重咲き品種。 大杯水仙の中では、美しいピンク水仙。 黄色の小型ラッパ水仙。 シンプルな白のラッパ水仙。 こちらも八重咲き品種 。

2014.03.31

コメント(0)

-

桜のポスター

漸く東日本の各地から桜の開花のニュースが放送されています。我が地元の私鉄駅にも各種ポスターが貼られていました。小田急沿線 桜だより。 小田急沿線の桜の名所。 やまきた 桜まつり。山北駅の東側の樹齢約50年のソメイヨシノ約130本の桜並木は神奈川県の「かながわのまちなみ100選」に選ばれた御殿場線沿線で最大の桜並木。福島 花見山。花見山公園は、福島県福島市にある花卉園芸農家の私有地の名称。所有者が公園として市民に無料開放しており、特に春の花見シーズンには、多くの観光客を集めているとのこと。そして私が利用する都内JR駅構内のポスター。弘前城とさくら。 全国でも屈指の桜の名所として日本さくら名所100選、人と自然が織りなす日本の風景百選に選ばれている。ソメイヨシノ、シダレザクラなど約50種2,600本の桜が咲き誇る。北上。悠然と流れる北上川の河畔にある北上展勝地は、東北有数の桜の名所として知られ、「さくらの名所100選」「みちのく三大桜名所」に数えられています。珊瑚橋から2キロにわたる桜並木の他にも、約150種の様々な桜が、展勝地公園内293haに1万本あると言われ、4月中旬ごろに咲き始めるソメイヨシノから5月上旬のカスミザクラまで美しさを競います。角館。角館の桜は、弘前公園、北上展勝地と共に「みちのく3大桜名所」と言われています。角館の桜には、桧木内川堤のソメイヨシノと武家屋敷通りにある枝垂桜の2つがあります。桧木内川堤のソメイヨシノは、1934年(昭和9年)に現天皇(当時皇太子)誕生の記念として植えられたものが始まりで、現在では全長2キロ、約1万本の桜のトンネルとなっています。1975年には国の名勝指定を受けました。武家屋敷通りの枝垂桜は更に歴史が古く、1664年京都の公家が角館佐竹氏に嫁いてきた時に嫁入り道具の中に枝垂桜の苗が3本入っていたことがその始まりと言われています。現在約400本ある枝垂桜の中で153本が国天然記念物に指定されています。 高田。日本三大夜桜のひとつとして知られている高田城百万人観桜会の期間中は、約3000個のボンボリが設置される。高田城三重櫓のライトアップとボンボリに照らされた約4000本の桜が、お堀の水面に幻想的な風景を映し出す。 三春。三春滝桜は、福島県田村郡三春町大字滝字桜久保に所在する、樹齢推定1000年超のベニシダレザクラ(紅枝垂桜)の巨木。国の天然記念物。三春の滝桜、また単に滝桜とも呼ばれる。日本五大桜または三大巨桜の1つとして知られる。樹高12m、根回り11m、幹周り9.5m、枝張り東西22m・南北18m。 船岡・大河原。宮城県を代表する桜の名所・白石川堤一目千本桜と船岡城址公園の花見が大人気。一目千本桜は延長8.5kmの長い桜並木。 我が先輩のポスター。JR東日本は2014年4月から始まる大型観光キャンペーン「新潟デスティネーションキャンペーン(DC)」の宣伝用に女優の吉永小百合さんを起用し、新潟県上越市の高田公園の夜桜ポスター。 我が家の近くの桜の名所の日本大学藤沢高等学校に隣接する、日本大学生物資源科学部構内の桜並木も漸く開花を始めました。来週は長男のパートナーのご両親が初めて我が家を訪ねてくださいます。その日までこの桜並木の花も頑張ってもらい、ご案内したいのですが。

2014.03.30

コメント(0)

-

市役所へ

先日、会社で必要な印鑑登録証明書を入手のために市役所まで行って来ました。地元にある市民センターが建て直しのため、遠い場所に移転中であり市役所に行く方が時間の短縮になると判断したのでした。受付にて申込用紙に記入。整理番号札を入手。自分の番号が呼び出されるまで約5分ほど待つ。ここに受付番号が表示され、マイクでも同時に呼び出しが行われるのでした。そして印鑑登録証明書を入手。壁には「めでたき富士」という大きなレリーフがあった。造形はルイ・フランセンというアーティストが担当したと銘版に書いてあるが、原画は片岡球子である。片岡 球子は昭和・平成時代に活躍した日本画家そして市の名誉市民。

2014.03.29

コメント(0)

-

我が趣味のミツバチ達

我が趣味のミツバチが4群の内、3群が越冬してくれました。今冬は、巣箱を50mmの発砲スチールの箱の中に入れ保温・防寒を行いました。巣の入り口に当たる部分には30mm程の穴も開けておいたのでした。先日の3連休の最終日は午前中の気温も上がり、漸くミツバチ達も巣から外に出てきました。発砲スチロールの箱を手で叩くと、驚いたのでしょうか次々と外に出てきたのでした。元気に箱の前を飛び回り、巣に戻っていきました。次回は気温が高ければ、発砲スチロールの保温箱を外し、巣箱の内検を行いたいと思っています。女王蜂も元気で越冬し、産卵を開始していれば良いのですが。折しもミツバチ達が大好きな菜の花も漸く開花を始めました。我がミツバチ達が菜の花に戯れる日も間近いのです。そして暫くすると、私の気持ちが伝わったのか一匹のミツバチ嬢が。

2014.03.28

コメント(0)

-

平塚へ

先日の3連休に、平塚に住む会社の先輩のご自宅に荷物を届けに行って来ました。帰路は国道一号線を利用。相模川を渡る。山梨県、神奈川県を流れる一級河川。 上流の山梨県では、桂川(かつらがわ)、河口近くの下流では、馬入川(ばにゅうがわ)と呼ばれている。古くは、鮎川(あゆかわ)と呼ばれた神奈川県最大の河川。橋上から上流方面。 下流川には東海道線、そしてその先に国道134号線湘南大橋。そしてその先には相模湾。新湘南バイパスを利用。 途中圏央道のICの案内板が。八王子に向かう有料道路であるが未だ完全開通にはなっていない。圏央道は正式には首都圏中央連絡自動車道(しゅとけんちゅうおうれんらくじどうしゃどう)。神奈川県横浜市金沢区から東京都・埼玉県・茨城県を経由し千葉県木更津市に至る、都心からおおむね半径40-60kmの位置を環状に結ぶ高規格幹線道路。2015年に完全開通予定であり、これにより東名、中央道、関越道、東北道、常磐道へ直接乗り入れる事が出来るのです。 料金所。そして藤沢バイパスへ。 そして我が市の石名坂環境事業所横を左折。青空の下、快適なドライブを楽しみ帰宅したのであった。

2014.03.27

コメント(0)

-

白木蓮(ハクモクレン)

我が家の近くをドライブ中に白木蓮(ハクモクレン)の街路樹に出会いました。 300mほど続く白木蓮の街路樹が開花していました。青空を背景に白い清楚な花。しかし空の青色と混ざり合うことを頑なに拒んだような圧倒的な白。開花しているときのこの風景は、白い小鳥が群れをなして、木に止まっているように見えるのでした。 そしてヒマワリの如く花が同じ方向に。帰宅して調べてみると、『花びらは太陽の光を受けて南側がふくらむため、花先は北側を指す。 (「つぼみ」の頃は片方にそり返っている)、このことから、「磁石の木」と呼ばれることもある。』 と。この時期、コブシの花も見かけますが、ハクモクレンとの違いは,ハクモクレンの花の方が大きく、コブシの花の下には小さな葉っぱがついていることなのです。

2014.03.26

コメント(0)

-

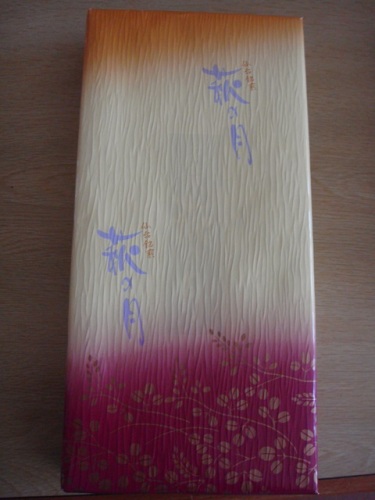

萩の月

先日、仙台に出張した折、仙台銘菓「萩の月」』を土産に購入して来ました。以前、業界紙がアンケートを基に選んだ「20世紀を代表する土産品」では、北海道の白い恋人、福岡県の辛子明太子に次いで、宮城県の萩の月が全国3位になったとのこと。一つずつ美しい箱に入っていました。商品名は、「萩が咲き乱れる宮城野の空に浮かぶ満月」に由来しているとのこと。箱を開けると、透明の袋にはいった萩の月がやっとお目見え。さらに透明の袋のなかでまたまた透明のシートに包まれていたのであった。やや過剰包装?と考えるのは私だけ?しかしこの過剰包装のお陰でカスタードクリームが美味。

2014.03.25

コメント(0)

-

イチゴのマルチング

この3連休を利用してイチゴのマルチングを行いました。まずは養蜂場のある農園のマルチ掛けを実施。イチゴの芽が動き始める前、3月上旬にこの作業を行うのがいつもなのですが今年は寒さが続いたためこの時期になりました。早過ぎは厳禁なのです。根の発達が悪くなり、降霜期間中に花が咲いて、その花が霜害で著しく傷むため、収穫が少なくなってしまうと近所の農家の方から以前教えていただきました。まずは一畝目。畝に黒マルチを敷き、マルチを上から撫でながらイチゴの苗の位置を確認しマルチに穴を開け苗の葉を上部に引き出しました。併せて枯葉や枯れ蔓の除去も行いました。地道な作業の繰り返しですが、腰が痛くなる作業。漸く一畝完了し、マルチ押さえで両脇を抑えました。そして二畝目も完成。自宅横の農園も同様に実施しました。まだまだ株も小さく、葉の数も少ないのです。既に花の咲き実が付いている株も。黒マルチの役割は、主に保温そして実の汚れ防止なのですが、その他に抑草、害虫防止なのです。そしてこちらも完成。今年は数回の積雪そいて霜害で苗が被害を受けてしまいましたが、このマルチングで地温も上がり大きく成長し、5月中旬ごろからの収穫時期には、たくさんの大きな真っ赤な実を付けてくれる事を願っているのです。その為にもこれからの我がミツバチの訪花の活躍を併せて期待しています。

2014.03.24

コメント(0)

-

3月の 『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の3月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。 期間:2月18日~3月17日(28日間) 電気使用量 昼 : 102KWH 朝晩 : 408KWH 夜 : 479KWH--------- 合計 : 989KWH 金額 :22,209円 先月2月は1182KWH、26,508円でしたので、-193KWH⇒-4,299円と大きな減額になりました。 そして『余剰購入電力量のお知らせ』。すなわち東京電力(株)さんに買ってもらった電気料金です。 購入電力量 :306KW金額 :14,688円の結果。今月は7,521円の赤字となりました。しかしこの3月の売電量は300KWHを超え14,688円となったのでした。売電量金の月別推移です。そして昨年の3月は427KWHの売電量でしたが今年は100KWH以上低い結果となってしまったのです。

2014.03.23

コメント(0)

-

牛タンを楽しむ

東北新幹線の仙台駅で下車し我が社の東北支店へ。支店長との打ち合わせを終え、支店部員全員で仙台駅近くの牛タン屋へ。味の福助、牛タン屋の老舗とのこと。カウンターは未だ空いていた。まず最初は焼き牛タン。そしていろいろと注文。 そしてこの店の名物、牛タンしゃぶしゃぶ。支店長が予約しておいてくれたようです。牛タンしゃぶしゃぶ発祥の店といわれる「福助」の「たんしゃぶ」は鮮度抜群。野菜もリッチに。和紙で作られた鍋でしゃぶしゃぶ。やわらかさがたまりませんでした。この日は2013年度の予算達成、大型受注のお祝いも兼ねての懇親会だったのです。第二次世界大戦後、仙台にもGHQが進駐した。その際、大量に牛肉を消費する駐留米軍が残したタンとテールを有効に活用するために、1948年(昭和23年)、仙台の焼き鳥店「太助」初代店主・佐野啓四郎が、牛タン焼きの専門店を開業したことが 「仙台牛タン」 の始まりであるとのこと。初体験?の柔らかな牛タンしゃぶしゃぶを大いに楽しんだのでした。『ありがとうございました』と可愛い「おじぎ福助」も深々と頭を下げ、見送ってくれたのでした。

2014.03.22

コメント(0)

-

くりこま高原駅

帰路も協力会社の専務にくりこま高原駅に送ってもらう。この駅は東北新幹線の単独駅であり、東北本線石越駅との間に栗原市民バスが運行されているのである。東口には非常に目をひくタワーを持つ、くりはら交流プラザ エポカ21がそびえ立っていた。20分ほど時間があるため、駅構内を散策。土産物売り場には『ずんだ餅』が。枝豆を茹で、薄皮を剥いて潰し、砂糖を混ぜてできたずんだを餅にまぶしたお菓子。『萩の月』仙台名物として有名で、カスタードクリームをカステラ生地で包んだ饅頭型のお菓子。『阿部の笹かまぼこ』。笹かまぼこの名付け親、仙台名産笹かまぼこの老舗阿部蒲鉾店。栗原地方で作られた神楽面の展示コーナーも。 構内の片隅では写真展も行われていた。第4回栗原市観光写真コンクールの応募写真展。夕焼けの中を飛ぶ渡り鳥。多くの写真が栗原市や栗駒山麓の魅力ある姿を伝えてくれていた。ホームに向かう。伊豆沼で戯れる白鳥を描いた絵画。高原に咲く花の姿を描いた絵画も。ホームに上がると くりはら交流プラザ エポカ21の全景が。昨夜宿泊したホテルも確認できた。東北新幹線で仙台へ。

2014.03.21

コメント(0)

-

伝書鳩

仕事で東北新幹線・くりこま高原駅まで行ってきました。この駅に下りるのは初めての経験。駅前のホテルに宿泊。早朝の我が部屋からの風景。駅前にもかかわらずひたすら田園風景。青森方面から新幹線が駅にすべりこむ。高架下の駐車場には多くの車が。ここに駐車し新幹線で仙台まで通勤しているのであろうか。この日に訪問する協力会社の専務がホテルまで車で迎えに来てくれたのであった。 工場での2時間強の打ち合わせを終えた後は、専務の趣味の『伝書鳩』小屋へ案内してもらった。200羽以上の伝書鳩(レース鳩)を飼育中と。伝書鳩は、飛翔能力と帰巣本能が優れ、1000km以上離れた地点から巣に戻ることができるとのこと。年数回レースにも参加する『羽主(ばぬし)』 であると。小屋の中にも入れていただきました。専務が出張等で留守の時には工場の同僚が給餌をやってくれると。日本には、伝書鳩としては江戸時代に輸入されたことが記録として残っているとのこと。明治時代に入ると、軍事用として伝書鳩が本格的に様々な系統の品種が輸入され、飼育されていったと。民間でも報道用・趣味として飼育することが増えて行き、新聞各社が集まる東京の有楽町には、屋上に鳩小屋が作られるほどだったと。 雛も見せていただきました。伝書鳩は帰巣本能を利用したものであり、自分の巣へ向かうだけで、希望する所へ飛んで行ってくれるものではないとのこと。こちらは無精卵と。 レース参加時にはこの籠に鳩を入れ移動すると。伝書鳩の放鳥も行ってくださいました。 8羽が工場の上空を集団で10分ほど旋回し巣に着陸。 子供の頃、我が家の近くでも鳩を飼っている家が有ったことは記憶していますが、伝書鳩だったのでしょうか。ヨーロッパでは1羽 4000万円で売買された伝書鳩もあるとのこと。私も伝書鳩の如くいつまでも帰巣本能を忘れないようにしなければ・・・・・・。

2014.03.20

コメント(0)

-

長芋の植え付け

ホームセンターに行った折、長芋の種芋を購入して来ました。丸い筒状。粘りが弱くやや水っぽいので、すり下ろすよりも千切りにして食べるのにむいている品種のようです。 袋の中には5本の長芋が入っていました。穴を掘り施肥し植え付けしましたが、写真は撮るのを忘れました。そしてふきのとうの地下茎も植え付けました。今年の収穫が出来るのでしょうか。こちらの袋には4本の地下茎が。

2014.03.19

コメント(0)

-

イチゴの施肥

今年の寒さに耐え無事冬越ししたイチゴに追肥を行いました。近所の農家の方から、米ぬかがイチゴを甘くすると聞きました。米ぬかは玄米を白米に精米するときに出るもの。非常にミネラルや栄養が豊富。米ぬかは土の中のいい微生物のえさになり、たくさん増やしてくれるのです。米ぬかと併せて化成肥料も畝の両側に撒きました。イチゴは多肥に弱く、肥料を施しすぎますと根の活着が悪くなりますので、施す量に注意しなければならないのです。

2014.03.18

コメント(0)

-

ジャガイモの植え付け

じゃが芋の植え付けを行いました。種芋は今年もネットで購入。ノーザンルビー。皮も中身もきれいなピンク色のじゃがいもで、アントシアニンを多く含み、調理後も色が落ちず綺麗なピンク色に仕上がる品種。形や大きさはメークインと似ていますが表面はつるっとしていて窪みも少ないのです。昨年収穫時の写真です。こちらはシャドークィーン。この品種もアントシアニン色素を含有する紫皮紫肉のばれいしょ品種で、カラフルポテトの代表的品種。皮も中身も鮮やかな紫色のじゃがいも。これも昨年の収穫時の写真。そしてインカも目覚め。原産地・南米アンデスのジャガイモを日本向けに改良したもの。鮮やかな黄色と、コロコロと小粒な姿、栗かサツマイモを思わせるホクホク感で、人気のある高級ジャガイモ。見事な黄色の断面。そしてシンシア。肉色は淡い黄色。くせがなく、煮くずれしにくく、味がしみやすいので、おでんに入れたり、煮物にしたり、どんな料理にも合う品種。約30cm間隔に芽のあるところを上に置いていきました。その種芋の間に一握りの化成肥料を。併せて鶏糞も一握り。覆土して植え付けは完了。これから約30日ほどすると新芽が10cm程度に成長してくれるのです。その頃が芽かきのタイミング。元気の良い芽を2~3本残してすべて欠くのです。一つの種イモから芽がたくさん出ると、小さな小イモがたくさんできて大きなイモが出来にくくなるためなのです。

2014.03.17

コメント(0)

-

草餅

我が家の横の農園の片隅でヨモギがたくさん芽を出し大きくなってきました。昨年夏に、養蜂場の或る畑の隅に生えていたものの根っこを掘り出しこの場所に埋めて置いたのです。あっという間に拡がり、この日の成長になったのです。妻が強風の中、早速春の若葉の「ヨモギ摘み」。 やはり農道の畦道にあるものより安心。散歩中の犬が・・・・の心配がないのですから。 妻が早速、このヨモギのゴミを取り除いて、よく水洗いし仕立てて茹でて、包丁でトントンとみじん切りに。上新粉を使って、生地をまとめて蒸しあげた後、刻んだヨモギを加え、良く練り混ぜるのです。 緑豊かなヨモギの草餅の完成です。新芽のため、やや香りとヨモギ特有の苦みがもう少し欲しかったのですが。それにしても緑が春の到来を実感できたのでした。今回は黄粉でいただきました。 歯切れの良さと程よいモチモチ感とヨモギの鮮やかな色合いを楽しめたのです。 若葉や若芽は天ぷらにしても美味しいので次回は・・・・。

2014.03.16

コメント(0)

-

梅の花

我が家の近くの家や梅林の梅の花が満開を迎えています。早朝、自転車に乗り梅の花見に出かけました。 道路脇に咲く紅白の梅の花。 赤の垂れ梅。 枝垂れた枝にたくさんの濃桃色の八重の小花を咲かせています。こちらは別の家の紅梅。 そして小さな梅林へ。 枝は細く、花も比較的小さい。そしてよい香りが周囲に。朝焼けを背景に。 梅の名前の由来は「うみむ(熟実)」の約転したものとのこと。 折しもメジロが挨拶に。、「チー、チー」と鳴き私におはようと。メジロは花の蜜を好むことから「はなすい」、「はなつゆ」などとも呼ばれている鳥。そしてこちらは淡いピンクの梅の木。 桜の花と間違うほど美しいピンクの花。寒さの中にも春の訪れを感じさせてくれる梅の花。パッと咲いてパッと散ってしまう桜と違い、ゆっくりと咲いて楽しませてくれるのです。 万葉の時代から愛される梅ですが、かの菅原道真も梅を好んだひとり。「東風(こち)ふかば 匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」道真が無実の罪に問われ、都落ちすることとなり大宰府へ旅立つ時に詠んだ歌。主人の道真との別れを惜しんだ梅は太宰府まで一夜にして飛んで行ったといい、『飛梅伝説』として現在まで語り継がれているのです。

2014.03.15

コメント(0)

-

沈丁花

我が通勤路の道端に沈丁花の花が香りを放っています。香りは「沈香(じんこう)」という香りに似ており、葉の形が丁子(ちょうじ)という植物に似ているところから、”沈丁花”になったとのこと。原産地は中国南部で、日本では室町時代頃にはすでに栽培されていたとされているとのこと。枝の先に20ほどの小さな花が手毬状に固まってくっついています。そして花を囲むように葉が放射状についているのです。 鮮やかな匂いで春の到来を告げているのです。 淡き光立つ俄雨 いとし面影の沈丁花溢るる涙の蕾から ひとつひとつ香り始めるそれは それは 空を超えてやがて やがて 迎えに来る春よ 春よ 遠き春よ 瞼閉じればそこに愛をくれし君の なつかしき声がする 松任谷由実「春よ、来い」から。

2014.03.14

コメント(0)

-

空豆

我が農園の空豆も先日の大雪にも負けずに頑張って成長しています。1週間以上雪の中に埋もれていたはずですが、逞しく緑を維持しているのです。追肥は春の生育がよくなってくるこの時期に行います。このころには背丈が20cmから30cmくらいになって花が咲き始めますので、化成肥料で追肥。空を向いて莢(豆)がつくことから空豆と名がついたと言われています。名前の由来通りに空を向いて莢がつきますが、やがて莢が重みで下向きになりますので、下向きになったら収穫時期です。このころには光沢がではじめて背の筋が黒褐色になり、莢を触ると豆の形を確認することができるのです。

2014.03.13

コメント(0)

-

ロマネスク

我が菜園で育てているロマネスクが、この冬の寒さと積雪に耐え見事に成長しました。ブロッコリーとカリフラワーのかけ合わせて出来た野菜、味はカリフラワーに近いのでは。クリスマスツリーの如くトゲトゲの形をしていて、見た目はややグロテスクですが、くせがないので食べやすい野菜なのです。最近、スーパーでも「カリッコリー」「カリブロ」「やりがい君」などの商品名でも販売されて来ているのです。ロマネスクの花蕾は幾何学的な配置となっており、個々の蕾が規則正しい螺旋を描いて円錐を成している不思議な神秘的な野菜。円錐はさらにそれ自体が螺旋を描いて配列し、これが数段階繰り返されて自己相似の様相を呈しているのです。数学的には『フラクタル』現象。

2014.03.12

コメント(0)

-

大阪・淀屋橋へ

仕事で大阪・淀屋橋にある我が社の関西支社に前夜泊で行ってきました。翌朝のホテルの我が部屋からの景色です。漸く東の空が赤くなり出しました。刻々と色が変化しているのです。奈良の山の端(は)の赤さが増してきました。 そして『朝日のさしてやまのはいと近うなりたる』と枕草子のパクリです。そしてビルの間からの日の出。 まるでクレーンで太陽が吊り上げられてきたようでした。 土佐堀川と淀屋橋。 堂島方面。そして中之島フェスティバルタワー。

2014.03.11

コメント(0)

-

群馬・箕輪城へ

上信越自動車道、碓氷軽井沢ICの近くの右手に、どど~んっ、と巨大な岩が目に飛び込んで来ました。地図で確認してみると「高岩山」と呼ばれる岩山との そして横川SA近くからの妙義山。 荒船山は標高1,423mの山南北約2km、東西約400mの安山岩でできた台地で、平坦な頂上部と切り立った崖のある山容が、荒波を割って進む船を思わせることから、その名が付けられたといわれていると。 横川サービスエリア手前のアーチ橋 霧積川橋。 そしてこの日最後の日本100名城『箕輪城跡』に到着箕輪城は甲斐(山梨県)の武田、小田原(神奈川県)の北条、越後(新潟県)の上杉などの英雄たちが上野国(群馬県)でお互いに争った戦国の世に、最期まで奮戦して城を枕に一族と家臣もろとも悲壮な最期を遂げた長野氏の居城。 二の丸。搦手口から登ると二の丸へ。 二の丸は、縦横80mほどの郭で、本丸が防御の為の郭であるのに対し、出撃の拠点の郭であり、四方へ出撃出来るようになっているとのこと。 箕輪城趾のハイキングのコース案合図。 井伊直政本陣旗「赤地に金の井桁」 。 本丸・二の丸間の堀切。この堀切は相当な深さと幅があり、登城してまず最初に圧倒されたのであった。 度重なる武田信玄の侵攻を防いだ猛将 長野業正(なりまさ)の居城として有名。長野家家臣には剣の天才 上泉信綱!。 本丸。奥の木々の向こうが御前曲輪。南北約100m、東西70mで、東側には土手を築いて、敵に見えないようにしてある。この土手が御前曲輪まで続いていることから、 御前曲輪も本丸の一部であったと考えられているとの説明板。 本丸の奥にある御前曲輪に立つ人物は維持管理の方か? 日本100名城のスタンプはこの場所にはなく、高崎市役所 箕郷支所にあるとのことで、支所に向かう。 支所のカウンターでは、高崎名物の可愛いダルマ達が迎えてくれた。 この地で有名な梅林の梅まつりのポスター。榛名山の南麓、関東平野を一望する標高140mから390mの丘陵に広がる梅林。約300万平方mの広さに約10万本の梅が植えられ、その規模は東日本随一と。これらはすべて実を収穫するためのものと。種類はほとんどが白梅。満開の時は、まるで霞がたなびくように見えるとのこと。 桜が散るころ、「みさと芝桜公園」では、4.1ヘクタールの敷地に26万株の芝桜が花を咲かせるとのこと。芝桜の丘を中心に「織姫が置き忘れた桃色のはごろも」をイメージしてデザインされた赤、白、ピンクの芝桜が帯状に連なり、うねりや渦巻きなどの模様を描いていると。丘全体をおおいつくす色鮮やかな芝桜のジュウタンとほのかな香りが楽しめると。 一度この時期に訪ねたいと思ったのであった。 箕輪のきつねの嫁入りは、箕郷町中心部近くの小高い場所にある箕輪城の稲荷曲輪に住んでいた狐が敵に城が攻められた時、霧を立ち込めさせて箕輪城を守った逸話に由来するとのこと。 又、この近郷の農家の跡取りが嫁を貰う「貰い御祝儀」を再現し、昔の新婦輿入れ行列の風習をもなぞっていると。 そしてこの日6番目の日本100名城のスタンプをGET。

2014.03.10

コメント(0)

-

小諸城へ

有料駐車場へ車を駐める。駐車場は除雪の真っ最中。公園の横には蒸気機関車が。 長野と言えば蕎麦。草笛 本店。正面では店員が蕎麦打ちの奮闘中。 小諸城趾懐古園案内図。 小諸城三之門。三之門は、懐古園の玄関口にあたり、二層、寄棟造、瓦葺の門で、両柚での塀には矢狭間・鉄砲狭間が付けられている。両側の石垣の上に上層部が渡されている渡り矢倉(多聞矢倉)と呼ばれるものであると。門の正面には、徳川家達(徳川宗家の相続者で、貴族院議長、日本赤十字社長などの重職にあった)の筆による「懐古園」という扁額(横に長い額)が掲げられていた。 懐古園案内図。小諸城は戦国時代、武田信玄の東信州経営のために整備されたとされると。現在の城跡の元になったものは、信玄の軍師であった山本勘助によるとされているが、根拠となる史料はないと。この建物は「徴古館」と言って、小諸城及び歴代城主ゆかりの武具や古文書が展示されていた。この「徴古館」の入口を入って右奥の事務所に日本100名城のスタンプが。 スタンプをGET。三之門(裏側)。小諸城は別名、酔月城、穴城、白鶴城、鍋蓋城とも。懐古園入り口の坂道。チケット売り場。 三之門 横にも懐古園の扁額が。これにて長野県内の日本100名城の5城を完全制覇し、日本100名城スタンプラリーの後半戦に突入したのであった。

2014.03.09

コメント(0)

-

上田城へ

カーナビを上田城へSETし、その案内に向かって進むと到着駐車場は、上田城正面の駐車場ではなく市営野球場横の駐車場へ。ここに車を駐め西櫓横から場内へ。 お堀はこの寒さで完全凍結。 真田神社本殿。 真田神社と言えば、ご祭神は文字通り、真田家を祀った神社。主祭神は、真田昌幸、信幸、幸村と。また、城主だった仙石氏や松平氏なども祀られているとのこと。大兜にある真田家のシンボル六文銭は、三途の川の渡し賃と言われるもの。いわゆる遺体に添える冥銭なのである。 真田神社正面。神社の境内はそれほど大きくなかったが、社殿には家紋の書かれた幕が。真田の六文銭だけでなく、松平家の五三桐や、仙石家の永楽銭も描かれていた。 真田神社の境内に置かれている不思議な物体が。実はコレ、酒樽茶室と呼ばれるもので、岡崎酒造が提供したと。真田神社と酒樽茶室の関係は不明?。 真田石。東虎口右手の石垣にある城内最大の大石(直径3m)。上田市の北にある太郎山から切り出した緑色凝灰岩であると。東虎口櫓門の下を通り正面に。 上田城公園案内図。 上田城は、甲斐武田氏の旧臣である真田昌幸により、1583年(天正11年)に築城された平城。真田昌幸が二度にわたる徳川軍の攻撃を撃退した上田合戦が行われたことで有名。上田城に天守があったのかを確認できる資料はないとのこと。 上田市立博物館に日本100名城スタンプが。 GET。 上田城平和の鐘が右手に。上田城下町には、1677年頃には、時を告げる鐘があったと文献に記されていると。 二の丸堀跡(けやき並木遊歩道)二の丸堀はもともとは水堀であったとのこと。昔は、ここを電車が走っており、駅の跡も残っているのだ。 再び東虎口櫓門。明治初期に撮影された写真等をもとに1994年に復元。二階の櫓部分は左右の石垣上から通行でき、南櫓と北櫓を結ぶ渡櫓となっているのだ。 そして次は小諸城へ。

2014.03.08

コメント(0)

-

松代城へ

長野自動車道、上信越自動車道を利用し、松代城駐車場へ到着。元々は海津城(かいづじょう)と呼ばれていたが貝津城とも言われた。また茅津城(かやつじょう)とも言われ茅の生い茂った地であったと伝える説もあるとのこと。 松代観光案内図。昭和期の太平洋戦争末期には国家中枢機能の移転を目的として松代大本営の地下坑道が造られたことで有名な町。 太平洋戦争以前より、海岸から近く広い関東平野の端にある東京は、陸軍により防衛機能が弱いと考えられていた。そのため本土決戦を想定し海岸から離れた場所への中枢機能移転計画を進めていたのだと。戦国時代、武田信玄と上杉謙信の川中島合戦に於いて、武田方の海津城が築城されたのだ。武田家滅亡後は、森忠政が入り「待城」と改名。さらに、松平忠輝が入ると「松城」と改名。そして1622(元和8)年に上田から真田信之が入り、以後は真田家の城下町として発展し、1771(正徳元)年に3代藩主の真田幸道のときに、幕府の命令で「松代」と地名を改名したと。明治になって城は破却されたが、近年になって整備が大幅に進み、城下町と共に観光名所となっているのだ。 前橋&橋詰門。奥の櫓門と手前の高麗門で内枡形を形成。発掘調査や絵図に基づき、太鼓門前橋と共に復元されたと。 お堀と石垣の上の見事な老松。 「日本100名城スタンプ」は、太鼓門側入り口から堀沿いを左側に進んだ松代城址管理棟のカウンターに置いてあった。 旅友のSさんも日本100名城スタンプラリーに挑戦中。 日本100名城のスタンプをGET。前橋&太鼓門表門(橋詰門)。太鼓門。門をくぐれば、そこには本丸御殿跡地が。売店なども一切なし。観光客は我々含めて2組のみ。天守台脇の北側の北不開門。表門(枡形門)。冠木の上に束(つか)を建て、その上に屋根をのせているところ。 戌亥隅櫓跡。最も高い石垣を持ち、まるで天守台のような戌亥隅櫓跡。石垣は野面積みで積まれていた。戌亥隅櫓跡から北不開門方面の眺め。 戌亥隅櫓跡の石垣。松代城内でも古い近世初頭のものと言われており、その高さと勾配の美しさは、当時の石工の技術の高さを物語っていると。 駐車場の前にある」池田満寿夫美術館。池田 満寿夫は、画家・版画家・挿絵画家・彫刻家・陶芸家・作家・映画監督などの従来の芸術の枠にとどまらず多彩に活躍した芸術家。エロスの作家といわれるように、官能的な作風が多い画家。 松代藩主・真田邸横を通り次の目的地、上田城へ向かう。

2014.03.07

コメント(0)

-

松本城へ

カテゴリ:旅行再び中央自動車道に戻り、長野自動車道を利用し松本ICで下り松本城駐車場へ到着。 松本城の安土桃山時代末期-江戸時代初期に建造された天守は国宝に指定され、城跡は国の史跡に指定されているのです。 戦国時代には深志城と呼ばれ、信濃守護である小笠原氏の支城のひとつにすぎなかったと。武田信玄の信濃攻略の時から松本平の押さえとして、俄然この深志城が脚光を浴びることになったとのこと。武田家滅亡後の天正10年(1582年)になって、徳川幕下に加わった小笠原貞慶がようやく返り咲くことに。その時から、深志城は松本城と名前を変、転封や改易により、城主が転々と替わったと。 土壁の下の下見板張が、何とも形容しがたい美しさ。 歴代城主は、小笠原氏~石川氏~戸田松平氏~堀田氏~水野氏~戸田松平氏と変遷。戸田宗家である松平氏6万石の城下町として、明治維新を迎えることに。 5重6階の大天守を中心に、乾小天守を渡櫓で連結し、辰巳附櫓と月見櫓を複合した「連結複合型天守」。月見をするための櫓で、周りには朱塗りの回縁(まわりえん)がめぐらされていて印象的。お堀には2波の白鳥がゆったりと身体を休ませていた。 お堀の水も澄んでいてこちらものんびりと鯉も泳いでいた。会社の先輩で、大学の教授に転身されたAさんが、この堀の浚渫浄化を昨年実施したのだ。見学のお誘いのメールも頂いたが、スケジュールが合わずその時は出向でしず。黒門が本丸の正門で、これより中に入るのは有料。日本百名城のスタンプのみとチケット売り場で申し出ると1名だけは無料で入場できたのであった。 黒門を内側から。松本藩の本丸御殿が黒(奥)書院であったことから、その入り口を黒門と称したと。 松本城黒門(表門の裏側) 百名城スタンプをGET。 観光客の姿はまばら。 再び白鳥が仲良く。 そして次は松代城へ。

2014.03.06

コメント(0)

-

高遠城へ

旅友のSさんと長野の日本百名城のスタンプラリーに行ってきました。Sさんの車で中央高速道路を利用し高遠へ。正面に八ヶ岳が。「八ヶ岳」は長野県と山梨県にまたがる山塊の総称であり、山そのものに八ヶ岳と名付けられた山は存在しないのであるが。 諏訪ICで高速を降り、杖突街道を高遠に向かう。そして高遠城趾の下にある高遠町歴史博物館に到着。駐車場から見上げると三重塔が。「巽櫓資料館(たつみやぐらしりょうかん)」らしいのだが、一時期は展望室として利用されていたとのことであるが、現在は開放されていないと。そして手前には高遠の桜の木々が。高遠の桜は、コヒガン桜という種類で、ソメイヨシノより少し小ぶりで赤みが強く、かわいい印象。1500本以上あり、古くから「天下第一の桜」と称されて全国的に有名で、「さくら名所100選」にも選ばれているのです。毎年桜の開花は4/2~4/10と。高遠町歴史博物館。歴史博物館前の庭園には、 保科正之公の家族像が。ここ高遠は保科正之の縁の地。保科正之と言えば徳川秀忠の隠し子で、三代将軍家光とは異母兄弟になる人物。正之が出世して会津を賜るまで保科家はこの高遠藩の藩主だったのだ。保科正之公生母 お静の方像。 歴史博物館内部に展示されていた貴船社の山車。平成17年8月有形文化財に指定された船の形をした珍しい山車とのことで、大きく立派なもの。 館内の高遠城大手門と桜を描いた絵画。高遠城案合図。 歌碑。『花ぐもり いさゝか風のある日なり ひる野火もゆる 高遠の山』 太田水穂日本百名城のスタンプをGET高遠城址公園内にある太鼓やぐらを模したモニュメント。 次の訪問城は松本城。

2014.03.05

コメント(0)

-

ちらし寿司

雛祭りのお祝いに、妻がちらし寿司をつくってくれました。娘も我々の初孫を連れ我が家に。 色鮮やかな具材をたくさん使って作ってくれた「ちらし寿司」。ひとつひとつの具材を個別に丁寧に作る事が美味しく作る一番の秘訣のようですがですが、たくさんある具材を一度に作るのは大変であることが、妻と娘の会話で理解できたのです。。そしてハマグリのお吸い物も。ハマグリは、平安時代には「貝合わせ」遊びなどで知られ、ひな祭りの代表的な食べ物。ハマグリの貝殻は、対になっている貝殻でなければぴったりと合いません。このことから、仲の良い夫婦を表し、一生一人の人と添い遂げるようにという願いが込められた縁起物なのです。併せて甘酒も愉しみました。初孫の末永い健康と幸せを願い、食卓の会話も弾んで、おなかだけでなく、心まで満たされた時間だったのです。

2014.03.04

コメント(0)

-

雛祭り

今日は三月三日の雛祭り。我が家も長女に女の赤ちゃんが生まれて、初めて迎えるお節句(三月三日のひな祭り)すなわち初節句なのです。もちろん長女夫婦には親王飾りを購入しお祝いとしてプレゼントしました。 ところが妻が半世紀以上前の自分の親王飾りを屋根裏から持ち出し、6畳の部屋に飾りだしたのです。女雛。妻と同じく時代を感じさせないお顔。そして男雛。完全に負けて、いや勝負になりません。親王飾りだけでは寂しいと、妻が通販で各種の段飾り雛やお道具を購入し、何と七段飾りが6畳の部屋に鎮座しているのです。2段目は三人官女と高杯。そして3段目には五人囃子。4段目は右大臣、御膳、菱台、左大臣。右大臣。左大臣。そして5段目には仕丁(怒、泣、笑)。仕丁とは、外出するときの従者の役を務める者。衛士とも言うと。怒。立傘を持っている。短気な若年を表現していると。泣。沓台を持っている。悲観的になりがちな中年を表していると。笑。台笠を持っている。すべてを乗り越えて円満に至る老年を表現していると。私に似ているからこの仕丁SETを購入したのだと妻の言葉。昨日訪ねてきた子供達も大笑いの同意。すべてを乗り越えて円満に至る老年を表現しているとの事だが未だ道遠し。サインペンでバーコードを追加したい気分!!そして6段目は箪笥、挟箱、長持、鏡台、針箱、衣裳袋、火鉢、茶道具最下段の7段目は籠、重箱、御所車。正にこの時、背中のテレビではひな祭りの歴史について説明が。源流のひとつは、中国渡来の「上巳(じょうし)」の節句と。上巳とは三月上旬の巳(み)の日のことで、人々は水辺に出て人形(「ひとかた」または「かたしろ」とも言います)に身の穢れを移して流すという風習(流し雛の原形)があったのだと。 日本では701年から三月三日に固定して宮中では水にちなんで「曲水の宴」などの催しが行われたと。 それにしても妻のお宅的な動きに驚愕。これも初孫誕生の喜びの表れなのです。初孫も会うたびに顔がしっかりして来ていますが、健康ですくすくと更に成長する事を願っているのです。そして孫もこの7段飾りの前に座らせ、記念撮影したが写真は本人の同意が採れませんでしたので・・・・。

2014.03.03

コメント(2)

-

大涌谷へ

早朝に同部屋の同僚と温泉を愉しむ。そしてこの日の朝食。 我が社グループの仙石原保養所。今回も宿泊グループは顔見知りのご家族であった。 帰路も仙石原すすき草原前を通過。 そして大涌谷に到着。同僚のNさんが保養所の部屋にジャンバーを置き忘れたと。すると同じく同僚のTさんが保養所まで戻り受け取ってくると。そして自分のジャンパーをNさんに手渡す。あくまでも気配り・思いやり、そしてチームワークに大感激。手袋までし完全防備で遊歩道を大涌谷源泉にむかって皆で登る。もちろんNさんは真っ赤なTさんのジャンパーを羽織って。 屑籠も雪の中から掘り起こされたが如し。 大涌谷、1050mに到着。風が強くて、寒い!硫黄の煙が立ち上って、いつもの臭い。 水蒸気がモクモクと。 かつて「地獄谷」と呼ばれていたが、明治天皇・皇后の行幸に際し、1876年(明治9年)に改称されたとのこと。5個入りの黒卵を買い、その場で食べました。まだ、暖かい卵。湧いている温泉に含まれる硫黄と鉄分が結びつき黒い硫化鉄となり卵の殻に付着して、黒く変色していることから黒玉子と呼ばれているのだ。一つ食べると7年寿命が延びるとか・・・。二宮に住む先輩へのお土産にも黒卵を購入。 7年の長生きを願って食べる同僚、 お湯で作った普通のゆで卵と比較して、うまみ成分が20%ほど高いのだと。積雪が硫黄で黄色く変色している場所も確認できたのです。 大涌谷観光センターは今年から大涌谷黒たまご館と名前を変えたのです。 あくまでも「黒たまご」に拘っているのでした。今年の積雪量が多いことが確認できたのでした。 そして箱根駅伝6区の下りを車で通過、既に函嶺洞門のバイパス道路も完成し函嶺洞門は閉鎖中。来年の箱根駅伝5区、6区はどの様に?山の神・柏原竜二選手の第88回箱根駅伝 5区区間賞 1時間16分39秒(区間新記録)の記録は消えてしまうのでしょうか?こんな心配をしながら、先輩の住む二宮のご自宅を皆で訪ね、術後のお元気な姿に久しぶりに再会し安心し、例の黒たまご5個入りをお土産として手渡し、お世話になった先輩の5個×7年=35年→100才以上の長寿を後輩のみんなで願ったのであった。

2014.03.02

コメント(0)

-

山中城へ

下田街道を三島に向かう。途中富士山が姿を現す。 国道一号線を利用し箱根峠を目指す。 途中山中城跡に立ち寄る。 北条氏康が豊臣秀吉の来攻に備えて修造したもので、「障子堀」、「畝堀」等の後北条家の城の特徴的な堀の形等が保存され、歴史的・文化的価値が高いもの。三の丸堀跡。三の丸の曲輪の西側を出丸まで南北に走るこの堀は、大切な防御のための堀とのこと。堀には未だ多くの雪が残っていた。西の丸跡を目指して雪道を革靴で進む。 田尻の池。東側の箱井戸と田尻の池とは、一面の湿地帯であったが、山中城築城時、盛土(土塁)によって区切られたものである。山城では、水を蓄える施設が城の生命であるところから、この池も貴重な溜池のひとつであったと考えられているとのこと。 日本100名城のスタンプをGET。 そして箱根峠を越え箱根湖畔に下りる。未だに多くの残雪が道路脇に。箱根駅伝ゴール近くの道路は何とか2車線が確保されていた。 箱根関所近くの杉並木。 そして未だ大型バスの通行は出来ない湖畔道路を通過し仙石原へ。仙石原すすき草原 は一面の雪景色。 そして1車線しか除雪されていない道路を通過し我が社グループの保養所へ何とか無事到着。早速、温泉につかりこの日の早朝からの疲れを癒し夕食へ。この日も料理をビール片手に大いに楽しむ。途中から遅れてきた同僚も到着し更に盛り上がったのであった。 お腹がいっぱいになった後は、我々でカラオケルームを独占し、しばしはマイクの奪い合いの夜を愉しんだのであった。

2014.03.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1