2014年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

日本百名城 鳥取城へ

仕事で、前夜泊にて鳥取に行ってきました。鳥取駅前のビジネスホテルに宿泊。そして翌朝はいつもの早朝散歩。この日は前日予約したレンタカーにて鳥取城へ。途中の交差点正面には吉川経家像が 。秀吉の鳥取城攻略に頑強に抵抗したのが毛利の援軍として派遣されたこの吉川経家。秀吉の手によって城は落とされたが、経家の勇姿を惜しんで、平成5年に銅像が建立された。画像などが残っていなかったため、生存する直系子孫の顔写真などを参考にしたという。尚、「笑点」でお馴染みであった故三遊亭圓楽 (5代目)が経家の子孫とのこと。 また、この銅像の奥に、搦手門であったが、武士の通用門となっていた南の御門があったようだが遺構は残っていない。背後の山が鳥取城。 鳥取城へ入る交差点の角にあった「ふるさと」の碑。おそらく知らない人はいないほどの有名な曲。『兎追ひし彼の山 小鮒釣りし彼の川 夢は今も巡りて 忘れ難き故郷』その作曲をしたのは鳥取出身の岡野貞一。というわけで、ここに顕彰するため碑があるのだと。 勿論、早朝の為仁風閣への扉は閉じられていた。鳥取城入り口への階段。 中仕切門より入る。 鳥取城跡内に残る唯一の建築物。強風で倒壊したが、勇志により修復されたと。 見上げると、石垣を横に継ぎ足した跡を発見。隅石が途中までしかないので、横に積み足した際に上にも積み足したということだろうか。あるいは地震等で崩落した石垣を修復した際に隅石の跡がなくなったのかもしれない。 すでに紅葉を終えた落ち葉が山道に。 二の丸裏御門跡。右の石垣は二の丸三階櫓台 二の丸三階櫓跡(二の丸にて撮影)。二の丸の南西隅、市街地に面して建っていた3層3重の隅櫓。山上の丸の天守が焼失してからは鳥取城を象徴する建物となった。石黒火事で焼失したあとも8年後に再建されたと。 途中、石垣が崩落している場所も。 天球丸と巻石垣。 天球丸手前を右へ進み、天球丸の一段下の曲輪へ廻ると、天球丸の石垣下に球面石垣(巻石垣)が。「巻石垣」は、石垣の崩落を防ぐことを目的に、江戸時代の終わり頃に築き足されたものだそうで、同様の目的で築き足された石垣は国内各地の城跡で確認されているが、いずれも角を持った石垣で、このような、角を持たない球面の石垣は、確認事例がなく、全国唯一の珍しいものだと。つい最近、復元が完了したばかりとのこと。 石垣復興工事中。 地面には至る所に土を掘った箇所が。聞いてみるとイノシシの仕業と。 三階櫓石垣には「お左近の手水鉢」という説明板が立っていた。江戸時代になって近代鳥取城の工事が開始された際、侍女 お左近 の手水鉢を石垣に築きこんだら難工事だった三階櫓の石垣も無事完成したという伝説があるとかで、その手水鉢と思われる石材が見つかったことから復元工事の際に三階櫓に埋め込んだとのこと。看板の左上、丸い穴のあいた石材が。 鳥取城のスタンプをGET。

2014.10.31

コメント(0)

-

日本百名城 小田原城へ(その2)

小田原城天守。三重四階の天守櫓に付櫓、渡櫓を取り付けた複合式の構成形式。構造は新式の層塔型である。昭和35年(1960)に地上38.7mの鉄筋コンクリート造で復興された。なお、最上階の高欄付き廻縁は復興に際して新に付けられたとのこと。 室町時代に大森氏の築いた城を明応4年(1495)、北条早雲が奪い、以後、北条氏5代約100年にわたる居城となり、関八州(関東8カ国)掌握の本城として拡張されていく。総構に守られた城は難攻不落と謳われ、中世城郭史上に例のない巨城の出現をみる。戦乱の世にあって小田原城は、上杉謙信、武田信玄の侵攻をかわし、秀吉も武力で小田原城を落とすことはできなかった。天正18年(1590)、秀吉の策略によって、北条氏は城を明け渡し滅亡したのであった。階段を上り天守閣へ。 スタンプをGET。天守閣頂上からの相模湾の眺め。遠く真鶴半島が見えた。 小田原駅も。 そして天守閣を後にし遊園地横を通る。遊園地には豆汽車や豆自動車、メリーカップなどの遊具が。報徳二宮神社(ほうとくにのみやじんじゃ)は、二宮尊徳を祀る神社。立派な庭園。 手入れがされていて見事。報徳二宮神社は栃木県日光市や神奈川県相模原市にもあるとのこと。日光市にある報徳二宮神社は、尊徳の終焉の地に鎮座で、小田原にある報徳二宮神社は、尊徳の生誕の地に鎮座。相模原市にある神社は小田原の分霊。社殿は小さかった。 二宮尊徳像ですが見慣れたものとは違う。見慣れているのは二宮金次郎像。再び小田原城へ戻る。銅門枡形南側に延びる堀。画面左端で途切れているが、これはもっと向こうの堀までつながっていたとのこと。 再び住吉橋を行きとは反対側から。 観光案内所には精巧な甲冑が展示されていた。 小田原駅へと向かう。路上マンホールの蓋。江戸時代の「酒匂川の渡しと、その背景に、市のシンボル「小田原城天守閣」および「鐘楼(または隅櫓?)」。市の木「クロマツ」、これらの上に 「箱根の山並み」、その山越しに望んだ「富士山」。かなり欲張りな蓋。 こちらは小田原城石垣と堀に浮かぶ蓮の葉。 そして小田原駅まで戻る。 駅のコンコース。 名物の巨大な小田原提灯。

2014.10.30

コメント(1)

-

日本百名城 小田原城へ(その1)

日本百名城のスタンプラリーとして、我が家から距離的には一番近い小田原城へ行ってきました。小田原駅にあった歌川広重作 「東海道五十三次 小田原」。手前を流れるのは酒匂川、そして向こう岸の右側には箱根の山々、そしてその麓に小田原城が。小田原城に向かって歩く。旭丘高校前から小田原城天守閣の姿が見えてきた。小田原駅から「お堀端通り」を進むと、まず最初に東堀に至る。朱色の橋は学橋。その奥(南側)には、二の丸隅櫓、馬出門土橋が連なる。 馬出門土橋(めがね橋)。小田原城の正面入口。ここから本丸までたどります。馬出門土橋(うまだしもんどばし)を渡った所に、平成21年3月に馬出門が完成。馬出門に向かって進む。 馬出門。馬出門は、二の丸正面に位置する門で、江戸時代の初期からこの場所に存在し、寛文12年(1672)に桝形形式の門に改修されたとのこと。馬出門とは、騎馬兵を出す場所の意味で、出撃時、城兵を敵から隠すことができると。 馬出門から入城した場所が馬屋曲輪。馬屋曲輪から見る銅門。住吉橋と内仕切門、その後方は櫓門。 観光案内所(昭和初期建築の旧市立図書館)。2階に歴史資料展示室がある。 馬屋曲輪と二の丸の間の住吉堀を跨いでいる住吉橋。1997年に復元された銅(あかがね)門に通じる通路上にあった。 銅(あかがね)門。馬屋曲輪から二の丸に通じる位置にあり、二の丸の正門にあたります。渡櫓門(わたりやぐらもん)、内仕切門(うちじきりもん)と土塀で周囲を囲む枡形門(ますがたもん)の構造。銅門の名前は、大扉などに使われた飾り金具に、銅が用いられたことに由来。写真左は伝銅門礎石。この石は、銅門で用いられていたと考えられている礎石。使用状況は、石の大半を土中に埋め、ホゾ穴に柱材を固定して礎石としたと説明板に。 歴史見聞館。小田原城の始まりから現在に至るまでや、小田原北条氏の歴史を、模型、音声、映像などで分かりやすく説明していました。 常盤木橋へと進む。常盤木橋の下には本丸東堀跡が。 常盤木門(ときわぎもん)。小田原城本丸の正門で、最も大きく堅固に造られていた。常盤木(ときわぎ)とは常緑樹の意味で、門のそばにあった松になぞらえて、この名がつけられたと言われているとのこと。市制30周年事業として、昭和46年(1971)3月に再建されたと。 常盤木門(渡櫓門)から城内に入ると動物園が。

2014.10.29

コメント(1)

-

巨大な鯛が

下北、むつ市から同僚が巨大な鯛を送ってくれました。巨大な段ボール箱、クール宅急便にて。 発泡スチロールの蓋を開けて見ると巨大な鯛が横たわっていました。全長40cm以上、5Kg近くある大鯛。 協力会社の方々と陸奥湾で釣り上げた鯛とのこと。まだ眼は生きているが如し。 妻が悪戦苦闘して捌いてくれました。私は横で傍観者。 。湯引きの鯛刺皮を上にしてキッチンペーパーをかけ、して熱湯を注ぐ。皮が丸々って来たのです。 そして三枚開きの真ん中は塩焼きでいただきました。 吸い物も楽しませていただきました。 そして、もちろん刺身でも。桜色の天然物はとても身の締りがよく正しく美味。

2014.10.28

コメント(0)

-

食用菊

我が農園の食用菊も収穫を迎えました。五月中旬に挿し芽をし、定植して育てたもの。 山形県内では「もってのほか」という愛称の方が広く知られている。名前の由来は、「天皇の御紋である菊の花を食べるとはもってのほか」とか、「もってのほかおいしい」といったことから転化したらしい。 大きく開いた花を摘んで持ち帰りました。 まずは酢の物で。しゃきしゃきとした歯ごたえ、ほのかな香り、ふっと甘くてほろ苦く。刺身と一緒に。食用菊は殺菌作用があるので、昔のように冷蔵技術が無かった時代は、刺身を食べた時の食中毒対策として、一緒に食べていたといわれているのです。

2014.10.27

コメント(1)

-

我が家の横の農園

我が家の横にある趣味の菜園も、冬野菜が順調に成長しています。手前からほうれん草、春菊、レタス、水菜が少しずつ。その右側にイチゴ、アスパラガス。 こちらも手前からニンニク、ジャンボニンニク、これは今春に収穫した球根を植え付けました。上には正月用の縮緬葉ボタン、そしてカリフラワーとタマネギを育苗中。ほうれん草も1週間で発芽してきました。その横には収穫を待つ長芋と大量に集まったムカゴ。 こちらは白菜、カリフラワー、ブロッコリー。そして 美しい造形美の野菜・ロマネスク(カリフラワーとブロッコリーのかけ合わせ)も順調に成長しています。そしてイチゴ畑。 キャベツ、芽キャベツも頑張っています。 そしてこの農園の今年の残作業は1)長芋掘り2)ナス、ピーマン、空心菜の片付け片付けの終わった場所に3)ソラマメ、スナップエンドウの定植4)草むしりではないでしょうか。もちろん、これから先、上記野菜の収穫も随時可能になってくるのです。

2014.10.26

コメント(1)

-

ソラマメ、スナップエンドウの種まき

今年もソラマメの種まきの時期が訪れました。毎年、この『打越一寸』 と言う品種をネットで購入しています。3粒莢率が高く、総着莢数の多い多収型品種なのです。草勢強く、寒さにも比較的強くて、つくりやすい中早生種。 オハグロを斜め下にして種子が少し見える程度に挿しました。 そして種が僅かに隠れる程度に土をかけました。 早生そら豆も併せて種をまきました。打越一寸よりはやや小粒の種。 草勢強く生育の早い優良種、1株で5~8本に分枝し大豊産が得られると。莢は鮮やかな緑色で1節に2~3莢が着生すると。 併せてスナップエンドウの種も蒔きました。つるありエンドウ スナック753と言う品種。実を丸々と太らせ、莢ごと食べるおいしいエンドウ。莢は大きく肉厚で、甘みと香りがあります。つるは180cmほどに伸びるのです。一つのポットに三粒ずつ蒔きました。このエンドウだけでなく、ソラマメやインゲンなどマメ科作物の連作を避け、日当たり、風通し、水はけをよくし、うどんこ病や褐斑病などの病害を防がなければならないのです。茹でてマヨネーズで食べます。莢がシャキシャキとしていて美味しいのです。

2014.10.25

コメント(0)

-

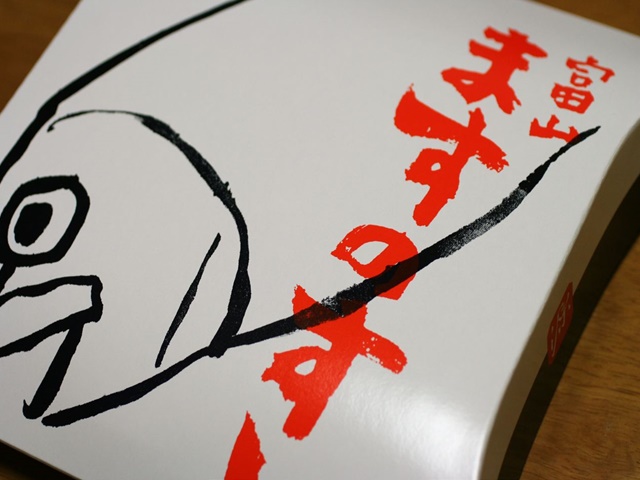

富山・ますのすし

富山の出張の帰りに、富山空港で名物の『ますのすし』 を購入してきました。鱒寿司(ますずし)は、富山県の郷土料理。駅弁としても知られ、鱒(サクラマス)を用いて発酵させずに酢で味付けした押し寿司(早ずし)の一種なのです。包装箱を外すと、中には丸い曲げ物に入って、竹のヘラと輪ゴムで押し寿司になっているのです。 蓋を開けると、竹の葉で酢飯が覆われているました。 早速付属のカッターで切り夕飯に頂きました。酢飯は、ほのかな酢で、薄い甘味があって、ご飯も適度な硬さで上々。 鱒も適度な脂っぼさで、優しい味で美味しかったのです。

2014.10.24

コメント(0)

-

獺祭

同僚から、ご出身の山口の県の銘酒「獺祭(だっさい)」をいただきました。旭酒造(株)のHPによると『弊社の所在地である獺越の地名の由来は「川上村に古い獺(カワウソ)(がいて、子供を化かして当村まで追越してきた」ので獺越と称するようになったといわれておりますが(出典;地下上申)、この地名から一字をとって銘柄を「獺祭」と命名しております。獺祭の言葉の意味は、獺が捕らえた魚を岸に並べてまるで祭りをするようにみえるところから、詩や文をつくる時多くの参考資料等を広げちらす事をさします。』とのこと。純米大吟醸 磨き三割九分 との表示が。オバマ大統領訪日の手土産として贈られた日本酒とのこと。早速、妻と夕食時にいただきました。 日本酒『獺祭』の詳細製造工程が丁寧な説明書に。 グラスから上り立つ香りはエレガントな甘い果実のよう。 あっという間に半分無くなりました。次は今度の土日にご馳走になります。

2014.10.23

コメント(0)

-

青森リンゴ 「おいらせ」

今年もネット通販で、8月頃に青森リンゴ・「おいらせ」を予約しておきましたが昨日自宅に送られてきました。段ボールの箱には「Big Apple」の赤い文字が。箱の横には「青森県産」 と。蓋を開けると大きなリンゴ「おいらせ」 が6個。白いBEDに包まれて。 「おいらせ」は青森県弘前市の藤田正則氏が「スターキングデリシャス」に「つがる」を交配させ育成した品種とされる品種で、蜜入りの大玉になる事や、増殖が難しく栽培者が限定され生産量が極僅かなため希少性が高く高級リンゴとなっているのです。果実の大きさは350~400gでしょうか?大玉そのもの。このリンゴは完熟してから収穫する方が美味しいと言うことらしく、収穫時期は短期間に一気に行われるようです。毎年、10月下旬頃になるのです。 早速妻が剝いてくれました。果肉には綺麗に蜜が入り、適度な歯ざわりの後、強い甘さが口の中に広がったのです。味はジューシーな品種で、生産量が少ない希少品種なのです。

2014.10.22

コメント(0)

-

二条城へ(その2)

二の丸御殿を出て庭園へ向かう。2個の梵鐘。 この鐘は、薩摩、長州から攻められた際の非常事態に鳴らす警報の役割に使われたと。 そして梵鐘の後ろの松の幹を切り落とした部分から大きなキノコがニョッコリと。二の丸庭園側から二の丸御殿の廊下下に潜り鶯張りの床の音を聞く修学旅行の生徒達と引率の先生?。 見事な二の丸庭園。小堀遠州が作庭した池泉回遊式庭園。神仙蓬莱の世界を表した庭園と言われていると。黒書院を庭園側から。 本丸御殿への入り口 東橋。 本丸御殿入り口部の石垣。 本丸御殿の庭園側からの外観。 内堀には紅葉を始めたモミジが。 天守閣跡への階段。 階段を上り天守閣跡へ。ここには伏見城から移された五重五層(5階建て)の天守閣があり、二の丸御殿からも庭園越しに眺めることが出来たと。その天守閣も1750年(寛延3年)に雷が落ちて焼失してしまい、その後再建されず石垣だけが残されたと。天守閣跡から北東 比叡山が見えました。本丸御殿 車寄せ。 本丸は寛永3年、3代家光により増築したもの。 もとは5層の天守閣があったが、寛延3年雷火により焼失。また、天明8年には、大火による類焼で本丸内の殿舎もなくなってしまったと。 現在の建物は、もと京都御所にあった旧桂宮御殿を明治に、移し建てられたもの。 この建物は弘化4年に、建てられたもので、宮御殿の遺構としては完全な形で残っている唯一のものであると。 内堀沿いを東大手門に向かって歩く。西橋と天守閣石垣が。 香雲亭と枯山水。 東南隅櫓を唐門近くから。 そして南門内側。そして見学を終え、足早に東大手門より出て、堀川通りを渡り京都駅行きのバスに乗ったのです。

2014.10.21

コメント(0)

-

二条城へ(その1)

京都・二条城を訪ねました。京都駅からバスにて二条城前へ。 丁度修学旅行の学生達と重なり、券売機に並ぶこと10分ほど。城跡全体が国の史跡に指定されている他、二の丸御殿(6棟)が国宝に、22棟の建造物と二の丸御殿の障壁画計1016面が重要文化財に、二の丸御殿庭園が特別名勝に指定されているのです。さらに1994年(平成6年)にはユネスコの世界遺産(世界文化遺産)に「古都京都の文化財」として登録されました。徳川家康の将軍宣下に伴う賀儀と、徳川慶喜の大政奉還が行われ、江戸幕府の始まりと終焉の場所でもあるのです。 東大手門から入城。東大手門は、二条城の正門で、堀川通に面しています。江戸時代前期の1662年(寛文2年)に造られました。東大手門の屋根は、本瓦葺で入母屋造り、妻は木連格子、棟には鯱が飾られています。形式は櫓門で石垣と石垣の間に渡櫓を渡し、その下を門とした形式。もちろん国の重要文化財。 二条城は慶長6~8(1601~3)年、徳川家康によって築城されました。上洛時における宿所として、また京都における将軍家の儀礼を行なうための場所としてが目的でした。寛永3(1626)年、後水尾天皇の行幸により二条城が使われることになり大規模な改造を断行。 二条城 番所。番所は、東大手門を通ってすぐ右側にある建物で、正面10間(19.6メートル)、奥行3間(6.06メートル)の細長い建物。現存する門番所の遺構は少なく、貴重な建物。番所前では多くの外人観光客がガイドの説明に耳を傾けていました。 突き当たりを右に折れた二条城管理事務所で日本百名城スタンプをGET。二の丸御殿横は団体客の入場場所。 唐門(からもん)は、二の丸御殿への正門で、御殿の南側に位置。桃山時代末の慶長7年から8年(1602年から1603年)に建造され、寛永2年から3年(1625年から1626年)の改修で現在の姿となったとのこと。牡丹に蝶、鶴に大和松と亀、龍虎、亀乗り仙人と鳳凰、唐獅子などの極彩色彫刻が施され、前後軒唐破風付、側面が切妻造、檜皮葺の四脚門です。国の重要文化財に指定。唐門を二の丸御殿川から撮影。 唐門は,一間一戸の四脚門で,檜皮葺切妻平入いりの屋根の前後に唐破風をつけています。極彩色の彫刻を多用し,冠木上には龍虎,両妻には唐獅子など様々な主題で飾られています。木部はすべて欅材で,破風には漆うるしを塗り,各部に金箔を押した飾金具を打っているのです。 白鳥も見事。白鳥の上下には金色の菊の紋章が。 上を向いて吼える唐獅子。後ろは牡丹の花でしょうか。 後ろ足で耳を掻く唐獅子。 複雑な幾何学模様を用いて華麗に施された装飾。門の上部はこれが一面に広がっていて、まさに豪華絢爛。 細部まで緻密そのもの。 天井の金箔も見事。 二の丸御殿 車寄。唐門を入ると豪華に装飾された車寄が目に入ります。欄間彫刻は表と裏のデザインを変えており、表側には五羽の鸞鳥(らんちょう)・松・ボタン、上部には雲、下部には笹を見ることができます。屋根は桧皮葺(ひわだぶき)になっており、床は牛車で中に入れるように四半敷になっています。桃山時代の武家風書院造りの代表的なもので、車寄(くるまよせ)に続いて遠侍(とおざむらい)、式台(しきだい)、大広間(おおひろま)、蘇鉄の間(そてつのま)、黒書院(くろしょいん)、白書院(しろしょいん)の6棟が東南から北西にかけて雁行に立ち並んでいます。 二の丸御殿(国宝)は撮影禁止ですので、購入したガイドブックから。建物面積3,300平方メートル、部屋数33、畳は800畳あまり敷かれています。御殿が少しずつ後ずさりする雁行の形で連なっているのです。遠侍(とおざむらい)は諸大名の控室。8室からなる二の丸御殿最大の建物。三の間 竹林群虎図。金地に竹林の中を行く豹が右手の虎へ振り向いている図。式台 老中三の間 雪中柳鷺図。金地に雪景色の老柳とその上にたたずむ鷺の三様の姿を描いている。 大広間 一の間。将軍が諸大名と対面する場。 一・二の間 将軍対面の間。 黒書院 一の間、二の間。将軍の内向きの対面所、いわば私設の応接室とのこと。 白書院 二の間より一の間を見る。白書院は御座の間とも呼ばれ将軍の居間や寝所として使われたと。

2014.10.20

コメント(2)

-

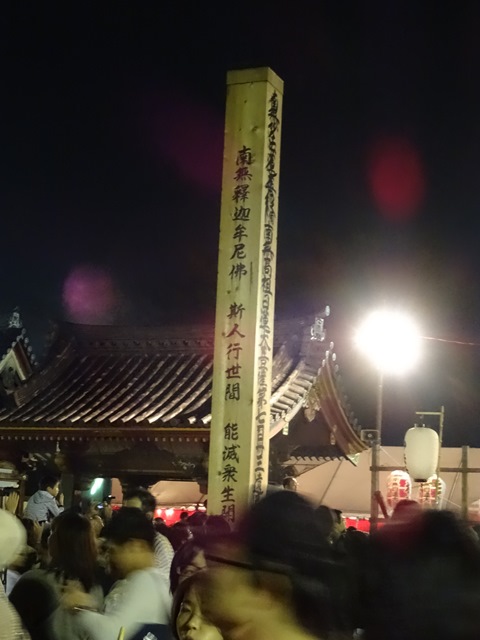

池上・本門寺 お会式へ(その2)

大堂前の境内にはお経の書かれた巨大な柱が。 仁王門を潜る万灯。 大堂前の万灯。 大堂前にもDJポリスが。こちらは女性のポリス。 万灯の整理をする僧侶達。 日蓮宗の宗紋である井桁に橘。 我が実家も日蓮宗。この紋章が日蓮聖人の家紋から来ているのです。日蓮聖人の出自は貫名氏といわれ、貫名氏の家系は井伊家から分かれたといわれます。そして、その井伊家の家紋が「井桁に橘」と言うわけ。井戸から湧き出す清水と、香り高く年中緑の葉を保つ橘とを組み合わせた「井桁に橘」紋は、永遠の生命を象徴するものとして、日蓮宗の定紋となっているのです。お会式万灯練行列を終え引き上げる万灯。 DJポリスが男性に交代。 万灯は、「お会式の魂」「日蓮聖人の御霊」と言われているのです。六角形に五重の塔がくみ上げられ、その段ごとに「南無妙法蓮華経」の七文字や日蓮聖人のお姿などが描かれています。その優美な万灯は日蓮聖人への帰依の心を象徴しているとのこと。また、万灯には、白やピンクの和紙で折った花が、しだれ桜のように七重八重に飾られています。これは、日蓮聖人が入滅されたとき、10月というのに時ならぬ桜の花が咲いたという伝えから、このように折り花が飾りつけられるようになったと言われているのだと。 次から次へ仁王門をくぐり大堂を目指す万灯。 大堂裏には消防自動車も待機中。 池上本門寺五重塔は重要文化財。総高約 31メートル 塔高 29,37メートル。 二代将軍徳川秀忠の乳母の正心院日幸尼(岡部局)の発願により慶長十二年(1607)に着工し、翌十三年(1608)に完成。関東に四基現存する幕末以前の五重塔で一番古い塔。また桃山期の五重塔は全国でも一基だけで、建築の特徴なども極めて貴重な塔建築であり、価値も極めて高い文化遺産であるとのこと。ライトアップされた五重塔は見事の一言。帰路の永寿院の前の庭には、ずらっと並んだ幻想的灯籠が輝いていた。

2014.10.19

コメント(0)

-

池上・本門寺 お会式へ(その1)

長男夫婦の住む大森の近くの池上・本門寺のお会式を見物しに妻と行ってきました。長男の家に立ち寄った後、徒歩にて本門寺に向かう。途中、これから練り歩く万灯があちこちに。 大森銀杏(ぎんなん)通り会の垂れ幕。お祭りの寄付一覧掲示板。カラフルな万灯。 多くの屋台店が道の両脇に。見物客でごった返す中、漸く池上本門寺総門に辿り着く。 10月11日、12日、13日 「御會式」 の表示とDJポリス?もちろん、DJポリス(ディージェイポリス)は2013年6月4日にサッカー日本代表が2014 FIFAワールドカップ・アジア予選においてワールドカップ出場を決めた夜、渋谷駅前で、大勢のサポーターにユーモアを交えた話術でルールを守るよう呼びかけた警視庁機動隊員に対する愛称。総門を潜る。日蓮聖人が亡くなった10月13日を中心に、全国各地の日蓮宗寺院では、お会式(おえしき)が営まれまますが、日蓮聖人が御入滅された霊跡である池上本門寺のお会式がもっとも盛大に行われるのです。午後6時頃より、池上徳持会舘から本門寺までの約2キロにわたって百数十講中、総勢約三千人もの万灯練り行列が池上の町を練り歩き、深夜にいたるまで賑やかな一日となるのです。池上本門寺正面の総門をくぐり、加藤清正公の築造寄進による批経難持坂(しきょうなんじざか)を登る。 振り返ると階段もごった返していた。しかしここが日本人、きちんと並び追い越す人も無く整然と。 仁王門内の左右には、阿吽の朱色の仁王像が、祭りの見学者を睨み付けていた。

2014.10.18

コメント(0)

-

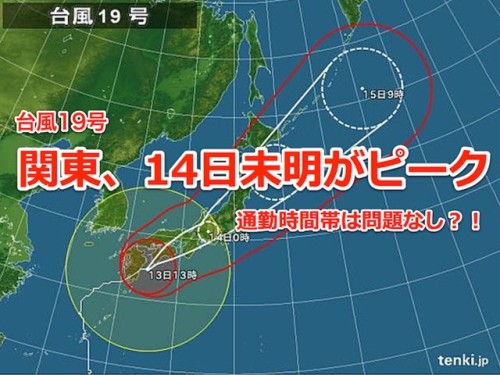

台風19号

大型で強い台風19号は13日(月)午前8時半ごろ、鹿児島県枕崎市付近に上陸し日本を縦断していきました。関東甲信地方には14日(火)未明から明け方にかけて、最も接近し、その後は温帯低気圧に変わり、三陸沖へと足早に抜けていきました。我が家も0時過ぎから強風、豪雨となりましたが、4時前には雨風とも弱くなったのです。明るくなったので外に出て被害の確認をしました。庭の洗濯干しが転倒していました。家の横の菜園の被害は殆ど無し。風で野菜苗が廻されないよう、網を架けておいたのが効果があった模様。しかし風に弱い「皇帝ダリア」はロープで幹を結わいておいたのですが、一部の枝は幹の下部から折れてしまっていました。そして養蜂場のある農園の点検に向かいました。折しも日の出の時間。美しい台風一過の朝焼けが姿を現しました。 横浜薬科大学のタワーも。そして日の出。 農園の蜂箱も無事だった模様。 と思いきや、一番奥の巣箱が転倒していることを発見。幸い巣箱の蓋が外れなかったので、ミツバチたちは無事の模様。早速、面布を被り復旧作業。安心したのか、ミツバチたちも姿を現しました。マネキンの案山子もやや傾いていましたが必死に耐えた模様。農地も水分を十二分に含み、あちこちにクラックが。おそらくこの場所はズボズボで足を踏み入れるのは危険。巣箱の横に転倒防止用の支柱を立ておいたのが効果があったのでしょうか。それぞれの巣箱も転倒せず頑張ってくれました。そして遠く富士山の姿も。そして自宅に戻り、支度をして出勤したのでした。

2014.10.17

コメント(0)

-

ボンバルディアで大阪へ(その2)

後部担当のキャビンアテンダントと暫しの雑談。すると14:30に噴火した御嶽山上空を飛行機が通過すると。窓の外を凝視すると雲の合間から山端が見えた。雲に隠れている頂が御嶽山であろうか? しかし山肌は灰色ではなかったが降灰は峰の南側、この風景の反対方向であったはず。 見えるのは継母岳?暫くして名古屋上空。遠く知多半島、渥美半島が確認できた。 奈良県中部の野原町の吉野川の蛇行。 飛行機は大阪城上空へ。 天守閣。新淀川と大阪の街そして多くの橋。 新大阪駅上空から梅田方面。 ボンバルディアからの機窓風景を大いに楽しみ伊丹空港に30分遅れで到着。そして関西支社に向かったのであった。

2014.10.16

コメント(0)

-

ボンバルディアで大阪へ(その1)

五所川原のホテルの部屋からは白き克雪ドームが見えた。『克雪』の読みはは「こくせつ」、「かつゆき」のどちらが本当なのであろうか? そして漸く岩木山の頂上が雲間から見えてきたのであった。 そして午前中の仕事を終え、青森空港から大阪・伊丹空港経由で関西支社に向かう。この日の利用飛行機は久しぶりのプロペラ機。 飛行機までは徒歩にて。この手の飛行機は基本的にブリッジが装着出来ない構造なので、致し方なし。飛行機はボンバルディアDHC-8-400。全長 32.8m 全幅 28.4m 全高 8.3m巡航速度 667km/h標準座席数 74席74席の内、搭乗客の人数は僅かに15人程度。私は最後方窓際の席を確保。 離陸して暫くすると下方に白きドームが。平川市平賀総合運動施設にある、一際目を引く建物「ひらかドーム」八郎潟調整池上空から日本海に出る。かつては面積220km²と、日本の湖沼面積では琵琶湖に次ぐ第2位であったが、大部分の水域が干拓によって陸地化されたことで有名。秋田港と秋田市街。 遠く鳥海山が見えてきた。山形県と秋田県に跨がる標高2,236mの活火山。山頂に雪が積もった姿が富士山にそっくりなため、出羽富士(でわふじ)とも呼ばれ親しまれている山。酒田市と酒田市街。 日本海から内陸に再び入り長野県長野市松代町。中央の丸い山は皆神山(みなかみやま)で、標高659メートルの溶岩ドーム。第二次世界大戦末期には日本の戦況が悪くなり松代が大本営・政府・皇室を含む首都移転の予定地となり、この皆神山と周辺の山には多数の地下壕が掘られたのです。 その周囲の山並みと異なる溶岩ドームの山容から、人工物と思い込む者が現われ、「太古に作られた世界最大のピラミッド」という説が起こり、一部信仰の対象になっている場所。 そして左手奥の雲の上に富士山が姿を現した。暫くすると諏訪湖が。そして次には・・・・・・。

2014.10.15

コメント(0)

-

青森・五所川原へ

この日は羽田空港から青森空港経由で五所川原にある我が事業所へ。独特の形状をしている羽田空港の管制塔。高さ77.6m。離陸後暫くして機窓下にはディズニーランドが。 遠く富士山が。 日産自動車(株)栃木工場。全長6.5kmの高速耐久テストコースが工場の周囲に。安達太良山とその先に五色沼。 福島県郡山市の布引高原の大型風力発電。 羽鳥湖と羽鳥ダム。福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥、一級河川・阿賀野川水系鶴沼川に建設されたダム。秋元湖。 陸奥湾出でる。下には青森県観光物産館アスパムが。 夏泊岬手前の陸奥湾を旋回中。 手前にはホタテの町平内町が。青森空港に定刻通り到着。青森空港の外壁の壁画。ねぶた祭りのイメージ。レンタカーで五所川原へ向かう。道路の両側には既にすすきが。 リンゴ畑には真っ赤なリンゴが撓わに。 昼食は五所川原駅近くの立佞武多の館の隣にあるマルコ−センタ−で。主に市場的なテナントが入っている場所ですが、その中に入っている「市場中食堂」にて。もちろんこの店の名物「やってまれ丼」を注文。市場中食堂で「やってまれセット(ご飯+しじみ汁+つけもの)」の食券を購入し、食堂の店員さんにどんぶりにご飯をよそってもらいます。店員さんの「いってらっしゃ~い」の言葉に後押しされながら、どんぶりを片手に市場内の鮮魚店や総菜店など各店舗を回って好きなネタを購入し、ごはんの上にのせて自分のオリジナル丼をつくっていくのです。 私の『やってまれ丼』 を作ってくれている店のオバチャン。完成品。 そしてこの日の五所川原の夕焼け。

2014.10.14

コメント(0)

-

Slingbox購入

ネットで『Slingbox』を購入しました。『Slingbox』は、米国Sling Media(スリングメディア)社によって開発された、インターネットを通じて自宅のテレビの映像をストリーミング送信できるので、自宅でも、外出先でも、国内旅行中そして海外旅行中でも、WIFIにてインターネットさえ繋がればいつでもどこにいてもリビングで楽しめる全てのコンテンツを楽しむことが出来る優れもの。今回は映像信号が優れた『HDMI』コンバーターがSETになったものを購入しました。箱を開けてみると黒いSlingboxが出てきました。大きさは29.6cm x 18.8cm x 11.3 cm ; 1.5 Kgと手のひらに載るサイズ。下段にはケーブル類が納められていました。我が家はJCOMに加入しています。SETBOXは最新のWA-8000ですがこのSETBOXには未対応の様ですので、もう一つのSHARP製ブルーディスクチューナーと繋ぎました。HDMIコンバータとSlingboxをコンポーネントケーブルで繋ぎ我が部屋のWIFIルーターとSlingboxを有線LANケーブルで繋ぎました。下記の写真の上部はHDMIコンバーター。右側からチューナーから来たHDMIケーブル。そして左側はテレビへ接続したHDMIケーブルです。そして下にはSlingbox。左側は電源ランプとネットワーク接続ランプ。右側はステータスランプ。そして我がタブレットからSlingboxの設定ページにアクセスし設定完了。専用アプリを我がタブレットにインストールして接続してみました。見事に接続に成功し、美しいテレビ画面が我がタブレットに。これにより自宅のテレビで観ている地デジ/BS/CS放送、ケーブルTV、録画番組、BDやDVDなどといった様々な映像を、パソコン、iPhone/iPad、Androidなどで楽しめるのです。 テレビとタブレットを一緒に撮影してみました。タブレットの画像はテレビの画像から2秒強遅れていますが画像の質は殆ど変わりません。変わるのは画面のサイズだけ。タブッレットの画面にリモコン画面を写し、我がチューナーをWIFI経由で操作出来るのです。よってWIFI環境さえあれば、海外でも自宅の居間にいるが如くにテレビや録画番組も自由に見ることが出来るのです。我がチューナーと全く同じ画面が(当たり前ですが)。もちろんこの画面でブルーレイチューナーのON-OFF等リモコンで出来る操作をこの画面から出来るのです。よってポケットWIFIさせ持参すれば、通勤時や出張時の電車、新幹線の中からもテレビ放送、録画映像を簡単に楽しめるのです。IPAD、IPHONESからも専用のソフト(SlingPlayer)を有償でインストールすれば全く同様に視聴可能。また一つ、私のオモチャが増えたのです。次回の海外旅行はアフリカ・モロッコを予定しています。モロッコのホテルのテレビはもちろん全て?アラビア語。よってチンプンカンプンは既に明白。よってこのSlingboxを利用して端末とポケットWIFIだけをモロッコに持参して、現地より8時間前の日本のニュース等を楽しみたいと思います。 我がパートナーから、『海外旅行に行ってまでも何故そんな事がしたいの』と厳しい一言が!!

2014.10.13

コメント(2)

-

イチゴ苗の定植

我が家の横の農園で育てた来年用のイチゴの苗の定植を行いました。初夏のイチゴの収穫と同時に出てきたランナーを切らずにそのまま育てたのです。親株から一番目の子株は大きくなりすぎていることと親株の病気が移っていることもあるので苗として使うのは2番目以降の子株にしました。子株が大きく育ってきたら8月頃にランナーを切り離しこの場所に仮植えし大きく育てたのです、そしてこの日の定植となったのです。苗床には化成肥料、鶏糞、米ぬかを播き苗を2列に植え付けられるように苗床を準備しました。そしてスコップで苗の根に着いた土ごと堀上、一本一本丁寧に植え付けました。イチゴの苗は移植時は乾燥に弱く、活着まで水分を必要としますので台風が近づいていますが、この雨も期待しての植え付けなのです。 米ぬかなどの有機質肥料はいちごの品質を良くするといわれているのです。定植後に発生したランナーは早めに摘み取って株の充実を図ります。また、古くなった下葉は摘み取り、冬の到来までに完全に根を活着させ大きな苗で冬を迎えさせるのです。イチゴは寒さが厳しくなると休眠する性質を持っていて、寒さが厳しくなればなるほど活動を停止し、寒さから身を守るのです。そのため、我が地域程度の低温、乾燥には十分に耐えられるのです。

2014.10.12

コメント(0)

-

蕎麦の花

我が養蜂場のある農園の蕎麦の花が開花を始めました。白き可憐な小さな花。 花に黒い小さな蟻?が。 白の花びらの中に淡いピンクの雌しべが。普通の花は雄しべ・雌しべが一つの花で受粉。しかしそばの花には雌しべの長い「長柱花」と雌しべの短い「短柱花」という二種があり、長柱花・短柱花の組み合わせでしか実を結ばないのです。隣の株、しかも相手を選んでの受粉は虫だけが頼り。虫の少ない畑は実を結ばず散る花も多いのです。 そして訪花している日本ミツバチを発見。どなたかが近くで飼育している? そして我が西洋ミツバチも。今日は曇天のため我がミツバチの訪花はあまり見られませんでしたが、晴天になり、蕎麦の花が満開になれば我がミツバチの賑やかな羽音が聞こえて来ること間違いなし。 しかし台風19号の動き、勢力が心配なのです。

2014.10.11

コメント(0)

-

皆既月食

10月8日夜は皆既月食。折しも大阪に出張中で有り、同僚4人で居酒屋で懇親中。トイレに行った折、どの様になっているかと店を出て見ると皆既月食のまっただ中。赤銅色の月が夜空にぽっかり浮かんでいた。地球の大気によって太陽の光のうち波長の長い赤系の光が屈折・散乱されて本影の中に入るため、皆既月食でも通常、月は真っ暗にはならず暗い赤色(赤銅色)に見えるのだとホテルに戻った後のニュース解説で知る。絞りを手動にし、カメラを停車していたバイクの荷台に預け望遠で。次の皆既月食は2015年4月4日、皆既は約13分間継続するとのこと。

2014.10.10

コメント(0)

-

台風18号

今週月曜日は6日朝に台風18号が浜松市に上陸、東海・関東を横切った。出勤時間の7時前後には我が家は豪雨。昨夕、妻も仕事のため、この朝のタクシーを予約しようと電話したところ予約は受け付けていないと。この豪雨では、最寄りの私鉄駅まで到着する間に全身ずぶ濡れ間違いなしなので午前中は自宅待機を決断。しかし妻は定時出社がMUSTとのことで、豪雨の中車で送ったのであった。6:55の雨量レーダー画像。真っ赤な豪雨が我が関東に迫っている事が確認できたのであった。 我が家の屋根の樋が詰まっているのか樋から雨が溢れていた。そして我が部屋の窓を流れ落ちる雨で我が家の前の温室の屋根のアルミ材もゆらゆらと。そして益々雨が激しくなったのであった。我が部屋から見える畑も池に変身。我が携帯にも豪雨情報が入ってきた。9:20過ぎには100mm/hrの豪雨が迫っていると。風も強くなり横殴りの豪雨が。我が家の前の道も川の如くに。そして漸く11時前には雨も上がったのであった。我が畑の野菜類は風よけに網を被せてあったので被害は殆ど無し。そしてカリフラワー等の苗には割り箸で添え木をしていたのであった。我が家の前のネギ畑も全面池に変身。海の方には青空も見えてきたので、慌てて支度をし自宅を出て最寄りの駅へ。しかし未だ運転再開の目処も立っていないと。地下鉄、相鉄線が乗り入れている隣の駅にバスにて移動することを決断し駅のロータリーへ戻る。折しも乗客を乗せたタクシーが到着したのでこの車に乗ろうとしたがこのタクシーは圏外タクシーである為否と。状況を強く説明し、何とか乗せてもらったのであった。しかし湘南台駅始発の2社の路線も運転再開は1時間以上かかると。やむなく喫茶店で運転再開を待つことを決断。そして12時半過ぎに開通。開通後の始発便は大混雑。よって見送り2本目に乗車し座席を確保。我が市と横浜市の境を流れる境川の水位も依然として高かったのであった。境川の避難判断水位を超えた為、氾濫の可能性があるとして、藤沢市の周辺流域では避難勧告が出されたのであった。 二俣川までは各駅停車の徐行運転。二俣川で急行に乗り換え横浜へ。横浜駅からは運転再開の東海道線で品川に向かったのであった。多摩川も依然として濁流が。そして2時過ぎに会社に何とか到着したのであった。

2014.10.09

コメント(0)

-

道の駅 厚岸グルメパークへ

厚岸グルメパークに立ち寄る。遠くに赤い厚岸大橋が見えた。 厚岸大橋は厚岸湖にかかる橋で、汽水湖を横断する橋は北海道ではここだけとのこと。時は真に日没の瞬間。 厚岸の町の北の端にある道の駅が厚岸グルメパーク。厚岸の町を見下ろす高台の上にカキの形をした外観の厚岸味覚ターミナル・コンキリエが。カキで有名な厚岸らしく2階のレストラン「エスカル」でカキが食べられる他、魚介市場で販売している牡蠣、アサリ、カニ、サケ、サンマ、昆布、ツブ、白魚、ホッキ、椎茸などを炭火で焼いて食べる事のできる炭焼あぶりやもある。館内のステンドグラスも美しかった。 牡蠣をイメージか?団体のお客様が炭焼きを楽しんでいた。 我々は生牡蠣を注文し楽しんだのであった。 丸々と太った巨大な牡蠣。 タレをかけて食べるとクリーミーそのもの。 大量の牡蠣が。 大きさごとに。 そして生牡蠣を自宅に発送。 新鮮な海の幸・厚岸の名物の生牡蠣を楽しんだ後は釧路空港へ車を走らす。 空には美しい三日月が。 釧路空港の出発ロビーで、トーテンポールのようなモニュメント「トゥイクシペ」とアイヌ工芸品の展示コーナーの設置されていた。「トゥイクシペ」(2本の柱という意味)は高さ6.5m直径50cm。後ろにはタンチョウの飛ぶ姿が。こちらはアイヌの伝統衣装が。そして30分遅れで羽田空港に到着。御嶽山の噴火の影響で空路の大混乱による遅延。急遽ターミナルビルまではバスによる移動に変更された模様。しかしバスを降りると空港ビルへの入場扉が開かないのであった。時間は既に23:13過ぎ。 帰宅を急ぐ多くの客が長蛇の列、怒りの声もあちこちから。 扉には「大津波避難扉」 と。津波が来たら・・・・・・・・!!!!!!!。 待つこと10分以上、漸くドアが開く。早足でバス乗り場へ。そして横浜駅行きのバスに飛び乗り、何とか小田急線の最終電車に乗ることができ帰宅。時間は0:55。この日は長いそしてタフな一日であったのでした。

2014.10.08

コメント(2)

-

日本百名城 根室半島チャシ跡群

車で根室市歴史と自然の資料館に到着。根室市歴史と自然の資料館は、根室市立の歴史と自然を対象とした資料館で、収集・保管資料は約3万点にのぼるとのこと。 根室市歴史と自然の資料館入り口 。 日本100名城巡りでいちばん最難関と言われる根室半島チャシ跡群のスタンプをGET。 この時期にこのスタンプをGET出来たのは全くの想定外。納沙布岬に近づくと「ノサップ岬平和の塔」の巨大な姿が見えて来た。地上97mの展望台があり、北方領土を見渡せると。ここまでくれば納沙布岬はもうすぐそこ。 「北方領土奪還」 の碑とその後ろに納沙布岬灯台。北方領土返還の願いが込められたモニュメント。根室半島は本土最東端に位置する街で細長く突き出した半島が太平洋とオホーツク海を分けています。その最東端にあたるのが納沙布岬。 「日本の灯台50選」にも選ばれている。周辺は、北方四島や知床半島を望む、風光明媚の地。北方領土・歯舞群島の水晶島。全体的に平坦な小島であり、納沙布岬から珸瑤瑁水道を隔てて僅か7kmの距離にあり、貝殻島(3.7km)に続き2番目に北海道本島に近い島。 納沙布岬からわずか7キロ。ロシア警備隊監視場が見えたのでした。 根室市歴史と自然の資料館でもらったヲンネモトチャシ遺跡の位置図を見ながら車を走らせる。 赤く錆び付いた黒色コンテナの前のヲンネモトチャシ跡の大きな看板を発見。 根室半島には北側にチャシ跡が分布しており、その一つ。チャシとはアイヌが築いた砦とされるもので、18世紀頃までに築かれたと言われています。もっとも砦と言っても、単なる軍事施設というよりは、見張り場としての機能が主だったと。聖地や祭祀の場として整備されたという説もあると。このチャシは寛政元年(1789)に起きた和人とアイヌとの紛争に関わるものとも推測されていると。岬の先端には標柱が建てられていた。温根元湾に突き出した岬に築かれたチャシで、壕で区画した二カ所の平坦面で構成されていた。 反対方向からの入り口の案内板。 車へ戻り、ヲンネモトチャシ跡の全景を見るため、温根元漁港の方へ行く。世界平和と北方領土返還を祈念するため作られたシンボル像である望郷の岬公園にある「四島(しま)のかけはし」と祈りの火。 国後島」・羅臼岳か?。手前には日本の巡視船が。右手にノッカマップウインドパワー (株) 運営の発電所。700 kW 発電機が2 基。 温根沼(おんねとう)大橋:ニールセンローゼ橋:橋長141.2m。温根沼は根室半島の付け根にある南北に細長い汽水湖で海との接続部には国道44号の温根沼大橋がかかっており根室市を代表するビュースポットとなっている。

2014.10.07

コメント(1)

-

根室半島へ(その2)

摩周湖へ時間の関係上、この日は諦め別海町へ方面へ向かう。 別海町にある別海バイオマス発電所。北海道の東部にある酪農の盛んな町、そして11万頭の牛がいる 町で行われている大規模な発電事業所。地元で飼育する牛の排泄物を発行させて、メタンガスを燃料にして発電。一般家庭2700所帯分の電力供給能力。 「別海町バイオマス産業都市構想」の全体イメージ 出典:農林水産省より道路脇には多くの牛が牧場で草を食んでいた。 根室半島に入ると、道路面に『シカ注意』 の表示が。そして標識や電光掲示板にも。日本最東端の道の駅『スワン44ねむろ』 で昼食。 下には風蓮湖が。日本の湖沼では14番目の面積規模。汽水湖としてはサロマ湖、能取湖に次いで北海道第三位の大きさ。中に入ると、フクロウの木彫が迎えてくれた。 オオワシとシカも。いずれもここ風蓮湖に姿を現す動物とのこと。風蓮湖はこの時間は干潮。湖名の由来は、アイヌ語の「フーレ・ペツ」(赤い川)。これは本来、流入河川の風蓮川を指した地名であり、川に湿原由来の赤く染まった水が流れ込んでいたことにちなむとのこと。砂州である春国岱(しゅんくにたい)はアイヌ語の「シュンク・ニタイ」(エゾマツ林)が由来の地名そのままに、砂丘に自生する日本唯一のアカエゾマツ林で覆われている。さらに日本国内で最大級のハマナスの群落があると。沼面には多くの野鳥が羽を休めていた。 そしてタンチョウ(丹頂)つがいの姿も見ることができたのであった。この風蓮湖周辺に1年中 留鳥しているのであろうか?そして昼食は花咲ガニの釜飯を楽しむ。 花咲ガニの名は根室漁獲地の地名「花咲」に由来するとする説と、熱を加えると鮮やかな朱色に変わることから「花咲ガニ」の名前がついたという説があるのだと。えりも岬から納沙布岬にかけての太平洋と根室半島北側のオホーツク海に分布する人気のカニ。身は引き締まっていながら柔らかく、甘みのある濃厚な味わいを楽しめたのであった。

2014.10.06

コメント(0)

-

根室半島へ(その1)

休日を利用して根室半島に向かう。早朝からホテルの朝食を。宿泊ホテル。 国道39号線(大雪国道)を走る。大雪山系を裏側から。 層雲峡を通る。 紅葉はこれからがピーク。 石北峠(せきほくとうげ)でトイレ休憩。石北峠は、北海道の上川郡上川町と北見市を結ぶ国道39号の峠。最高地点の標高は1,050m。 旧国名で石狩国と北見国を結ぶことからこの名が。道路脇の山は紅葉が始まっていた。 収穫直後のタマネギか収納箱に入り畑の中に。 牧畜場。白いロールベールラップサイロが並ぶ。ロールベールラップサイロとは円筒状(タイコ形)に梱包した牧草をラップしてサイレージ化する手段。サイレージ化するためには、嫌気性菌による発酵が不可欠。単にラップで巻き上げただけでは通気性が生じ発酵が進まず、良好なサイレージが得られない為工夫された白い複層ラップで包んでいるのである。北見市の果夢林 道の駅に立ち寄る。「果夢林」という名称は「果てしなく夢が広がる林(木)の町」という意味が込められていると。道の駅おんねゆ温泉のシンボルタワーには「からくり人形」と、世界最大級の「ハト時計」とが一体になっており、高さ20メートルの先端には平和を象徴する鐘を設置し、時を刻むごとにタワー内からからくり人形がメロディーを奏でながら踊る姿にメルヘンの世界を思わせるシーンが。からくり王国。道の駅の横にずらりと並んだ売店「からくり王国」。ここには、ソフトクリームや軽食などもあり、地元特産物などのお土産を展示・販売。 店先で大きな袋に入ったタマネギがサイズごとに分別され販売されていた。ハチミツも販売中。我が家の百花蜜よりは高価。北見特産の白花豆のハチミツ。 小型の向日葵畑の横を通過。 こちらはラベンダーではなく紫のサルビヤ『ブルーサルビア』とのこと。 美幌峠に到着。 標高525mの頂上からは、眼下に世界第2位の大きさのカルデラ湖・屈斜路湖が。藻琴山、サマッカリヌプリなどを外輪山とする東西約29km、南北約20kmの日本最大のカルデラ、屈斜路カルデラの内側にできた、日本最大のカルデラ湖。晴れた日には遠くに知床連峰や大雪の峰々がつらなる壮大なパノラマが広がると。名作ドラマ「君の名は」のロケ地としても有名。 湖中央部には、日本最大の湖中島である中島(火砕丘、面積5.7km²、周囲12km)が浮かぶ。 展望台には美空ひばりが唄った「美幌峠」の歌碑も建てられていました。

2014.10.05

コメント(0)

-

大雪山系からの日の出

翌日は、前日夜の酒量もあって早朝の起床。窓から大雪山系の上の空が赤く染まり始めていました。 そして紙パ工場の煙突からは白い水蒸気がモクモクと。 時間と共に空の色が刻々と変化しているのをカメラ片手に楽しんだのです。 そして赤の空がピークに。5:32の日の出。 日の出の時間変化をデジカメで。 ホテルの近くの高層ビルの壁にも陽光が。 旭川市のこの日の活動が始まったのでした。旭川市の朝日なのでした。

2014.10.04

コメント(0)

-

旭川の夜

旭川のホテルの我が部屋からの大雪山系の眺め。 若き頃何度か通った製紙工場も確認できた。 一休みした後は夕食に同僚と3人で旭川の街へ。 ホテルのフロントで紹介された、創業40年の歴史を誇るお座敷居酒屋『大舟』 へ。箸袋を開いてみると旭川についての紹介がびっしりと書かれていた。刺身盛り合わせを注文。 稚内と根室が産地である赤ホヤ。アスパラガス。 ゆり根天ぷら。 開ほっけ焼。やりいか刺身。 店は壁に芸能人の写真がズラッと並んでいました。 旭川は人口35万人の北海道第二の都市。しかしジワジワと減少している模様。 世界の119番は。ニューヨークは電話911にて救急車を呼べると。ロンドンは999。日本と同じは確か韓国、台湾のみ。旭川三六街のネオン塔。 仕上げはラーメン『すがわら』。7条通7丁目七福ビル1Fの『すがわら』は人気の店。 塩ラーメンで仕上げ。

2014.10.03

コメント(0)

-

大雪山系・旭岳へ(その2)

大雪山旭岳ロープウェイ頂上駅の建物。 散策を開始。姿見駅から歩いて5分ほどで、第一展望台に到着。ここからの景色は、針葉樹の緑と広葉樹の赤色や黄色、その微妙な色の違いが幾重にも重なったような色彩を見せ、旭岳の山容が、錦絵のように飾られていた。チングルマの草紅葉は赤い絨毯の如し。小さな白い玉のような花があちこちに。 アオノツガザクラの花か? 下方に山頂駅の姿が、そいてその後ろ遙か遠くに忠別湖が。 かなりの箇所から噴煙がモクモクと。 この時は未だ御嶽山の噴火前。 旭岳の横には当麻岳から安足間岳の稜線を眺めることができ、下は緑が視界一面に広がっていた。夫婦池と当麻岳から安足間岳の稜線。夫婦池は前方が鏡池、手前が摺鉢池と呼ばれています。いずれも姿見の池と同様に、旭岳噴火時の噴火口に水のたまったもの。鏡池と旭岳。鏡池に映る旭岳は素晴らしいの一言。初冠雪以来次第に雪が溶けてきたのであろうか。 再び夫婦池と当麻岳から安足間岳の稜線。旭岳と白き地肌の山裾。 姿見駅展望デッキ。 下りのロープウェイを待つ。遠く旭川の街方面。 遠く十勝岳の方も綺麗に見えたのであった。上りのロープウェイは満員状態なのであった。

2014.10.02

コメント(1)

-

大雪山系・旭岳へ(その1)

大雪山系・旭岳に車で向かう。大雪山連峰の主峰で標高2,291m。北海道最高峰。 周辺一帯は「北海道の屋根」とも呼ばれ、日本最大の国立公園に指定されている。東神楽町の温泉施設「森のゆ」へ向かい、それを過ぎて志比内の集落へ向かう途中民家の前の畑の中に天守が2つと五重塔が1つ。ホノボノとした感じが車窓を楽しませてくれました。 忠別湖からの旭岳の絶景。ダム湖の名称は一般からの応募によって決められ、最多得票で「忠別湖」に決定したとのこと。ダムの型式は重力式コンクリートダムとロックフィルダムの複合、いわゆるコンバインダム。高さは86メートル。 車が進むに連れて旭岳の姿が次第に大きくなってきた。 旭岳と天人峡の分かれ道を左に。天人峡は、約3万年前の噴火活動によって誕生した柱状節理の断崖が連続する景勝地で、刃物のような荒々しい岩肌の景観が大迫力。羽衣の滝や敷島の滝が美しい姿を見せてくれると。既に紅葉も始まっていた。 右手には旭岳万世閣ホテルベアモンテが。旭岳の中腹1100mに位置し、夏は登山やトレッキングで高山植物や紅葉を楽しむことができ、冬はスキーやクロスカントリーで日本一美しい雪と北海道の大自然を堪能出来るホテル。旭岳ロープウェイで旭岳を登る。往復で3000円にビックリしたがここまで来たのだからと。旭岳ロープウェイは、旭岳山麓である旭岳温泉(標高1,100m)から5合目(標高1,600m)までを結んでいた。 ロープウェイからの紅葉風景。ロープウェイの下は錦秋、上は青空を背景にした白銀。 標高1,600m(5合目)の姿見駅(山頂駅)が前方に見えてきた。真っ赤に紅葉したナナカマドが輝いていた。 そして10分ほどで頂上駅に到着。下りのロープウェイを待つ観光客の姿も。 頂上駅内では係員による旭岳観光案内が行われた。 9月16日に初冠雪と。山頂駅から忠別湖を望遠で。 頂上駅前から散策開始。池の水面に映り込む旭岳の白銀が美しかった。 下部には数カ所から白煙が。

2014.10.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- 羽田第3ターミナル デルタ航空 ス…

- (2025-11-18 08:13:24)

-

-

-

- 中国&台湾

- 亡父の故郷•長春に行ってまいりまし…

- (2025-09-19 17:17:04)

-