2014年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

湘南ねぶた祭り2014

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク今年も「湘南ねぶた」が8月23・24日に行われました。我が町が1年で最高に賑わう日なのです。 自宅から徒歩にて会場へ。祭りの責任者?が挨拶中。「湘南ねぶた」は、祭りを通して人の心を燃えさせ、健全なエネルギー発散の場を作り、人と人の心が通い合うあたたかい地域社会をつくりだすことを願っておこなうものであると。警察官も警備のため動員されていました。 そしていいいよ『ねぶた』パレードのスタート。 子供達が囃子方で先導。 子供達の創った『金魚』 ねぶた。ドラえもんとアンパンマン。 そして本場の青森県にも負けない巨大な山車が登場 。祭りを通して地域コミュニケーションを促そうと、今年で18回目になる「湘南ねぶた」。毎年、本場青森ねぶたで使用されたものを運んでくるとのこと。 今年のテーマは織田信長 『天下布武』 。『天下布武』とは日本全国を武力で統一するという信長の意志を示したもの。地元の神社名も。 顔はいまいち怖くなかったのですが。 後ろには『永楽通宝』が描かれた永楽銭ののぼり旗が。常時戦える兵士を雇う為の軍資金、信長の永楽銭ののぼり旗は信長の力の源泉。跳ね人が続く。 大太鼓を載せた山車。 3個の大太鼓。 湘南ねぶたのシンボルマーク。 踊り手の地元のオバチャン達。駅前のロータリーを2周。 太鼓のリズムに合わせて、掛け声も勇ましく回転も何回か。跳ね人も大張り切りで拍手喝采を。らっせ~らっせ~らっせ~ら と声を合わせて。この暑い時期には若い方でないとこの跳ね人は無理。道路脇の駐車場には多くの出店が。 金魚すくいを楽しむカップル?も。 ねぶたが国道467線を横断するために国道も一時閉鎖。 そして国道を横断する大型ねぶた。 今年は、本場・青森の五所川原の立佞武多(たちねぷた)を見てしまったので感動は小さかった が本音であるが、地元の年一度の賑やかな祭りとしていつまでも続けていって欲しいと思うのであった。

2014.08.31

コメント(0)

-

梨

我が家から車で10分程の場所にある果樹園に梨とブドウを買いに妻と行って来ました。梨、ブドウの直売所。 葡萄・梨とも沢山の品種が揃い、もぎ取りもできるのです。 梨の幸水がたわわに。 果肉は軟らかく、多汁で甘味が強い妻の好物の品種。 幸水のLサイズのものが店先に並んでいました。 そしてこちらはブドウ園。 収穫間近の竜宝。こちらは自慢の藤稔(ふじみのり)。藤稔は温暖な気候で知られる湘南の地で育成された葡萄の名品。 早速、幸水を楽しみました。やわらかい果肉には果汁がたっぷり含まれ、ひと口食べると強い甘みが口の中に広がったのです。

2014.08.30

コメント(0)

-

近江町市場

武家屋敷から市内循環バスにて近江町へ。近江町市場の始まりは1721年。以来、約290年、金沢の食文化を支える「市民の台所」として親しまれているとのこと。平成21年4月に「近江町いちば館」が誕生。日曜営業も始まり、新たな賑わいを見せています。 エムザ口から真っ直ぐ中に入ると「鮮魚通り」。金沢市民の台所、近江町市場商店は現在約185店舗ほどと。 鮮魚・青果・菓子・昆布・蒲鉾製造販売・豆腐製造販売・花など食材、生活用品などピンからキリまで。 石川県七尾産天然岩ガキがサイズ別に。 この場で食べられると。しかし、ぐっと我慢!!桃、梨、ぶどう等秋の果物も。 茹でズワイガニもサイズ別に。 鮮魚一筋 一念大助。 日本海のうまい魚を割烹や寿司屋など全国に鮮魚を提供していると。 まぐろの頭。珍味といわれる頭肉、ほほ肉、目玉、あご肉とそれぞれに味わいがあり、楽しみの一つ。かぶと焼き、バーベキューにもってこいの一品。 折しも我が家のテレビのサイエンス・ゼロでマグロの完全養殖が取りあげられている。ここで新鮮な魚の寿司または丼を昼食にと思いましたが、どの店もどの店も・・・長蛇の列。 こちらの店も・・・。 帰路の特急列車の時間もあり、諦めて味噌ラーメン。近江町市場でラーメン???とは残念無念。 金沢駅までさらに歩く。鼓門・もてなしドーム。東広場には金沢を訪れる人に差し出す雨傘をイメージし、もてなしの心を表わしたガラスのドーム「もてなしドーム」が。また、その正面に構えるのは、金沢の伝統芸能である加賀宝生の鼓をイメージした「鼓門」。金沢の新しいシンボル。木製の「鼓門」は、2脚の柱に、緩やか曲面を描いた格子状の構造となっている屋根をかけたもので、伝統と革新が共存する街である金沢を象徴する堂々たる門。 その下にはアイデア満載の噴水が。水で『いいね 金沢』 と。時間も。午後1:41。「もてなしドーム」は、アルミ合金製の骨組みに3,019枚の強化ガラスを組み合わせた大屋根で、1本3Mのアルミパイプを6,000本組み合わせて造った日本で最大のアルミトラス構造であると。 そして金沢駅構内へ。特急に乗り旅友の待つ富山空港へ向かう。 富山駅からは空港行きのバスに慌てて乗り込み、富山空港にて旅友のSさんの車に合流。帰路は高山線に沿って国道41号線・越中東街道を進む。国道471号線で平湯温泉へ。ここで一時休憩。 有料の安房トンネルを通過し上高地の入り口である中ノ湯から梓川の谷沿いを走る。松本から長野自動車道へ。諏訪湖SAでトイレ休憩。諏訪湖の夜景が美しかった。遠くに八ヶ岳の山の端も。そして中央自動車道、圏央道を利用し22時過ぎに帰宅。新潟、富山の一泊二日の日本百名城のスタンプラリーのドライブ。総行程1100kmの強行軍、しかし運転は旅友のSさんがほとんど。私は新潟から富山への高速と梓川沿いの200~250kmを運転したのみ。しかし夏休みの全般のスタンプラリーを無事終了したのであった。Sさんお疲れ様でした。お世話になりました。次は沖縄??

2014.08.29

コメント(2)

-

金沢 武家屋敷

香林坊から徒歩にて、長町武家屋敷跡に向かう。 長町界隈は、かつての藩士が住んでいた屋敷跡であり、土塀の続く町並みの中では今も市民生活が営まれているのです。石畳の小路を散策すると、当時の雰囲気がしのばれたのです。 土塀や用水、石畳の残る町並みには歴史(藩政時代)の重みを感じる事が出来たのです。冬になると雪から土塀を守るため薦かけが行われるとのこと。長町武家屋敷跡土塀に雪から守るためにかけられた薦かけの風景は人気スポットと。 新家邸長屋門(あらいえていながやもん)は指定保存建造物。長町の武家屋敷に残る金沢を代表する長屋門。 何故か観光客が少なく武家屋敷を独占。 大屋家(おおやけ)も指定保存建造物。大屋家は、土塀が連なる長町武家屋敷群跡の中心に位置、平士級の武家屋敷の遺構。武家屋敷の建築本体としては、この地区で唯一残っているものであり、敷地周囲を囲む土塀も当時の遺構で、東側と南側の土塀は瓦葺きに変更されているが、北側の土塀は木端葺きの姿を残しているのだと。 九谷焼窯元 鏑木商舗は2005年に金沢市武蔵店舗より金沢長町武家屋敷へ移転したと。 ここ長町武家屋敷跡界隈は、近代的ビルが建ち並ぶ香林坊を一歩裏通りに分け入り、土塀と石畳の続く路地を進むと江戸時代の城下町風情そのままに藩政期時代へタイムスリップ出来たのでした。大野庄用水は加賀前田藩の2代目、利長の時代に作られた用水。長町武家屋敷跡周辺の土塀沿いを流れる風情豊かな様子は、城下町・金沢を象徴する風景。この用水は全長10km程あり、金沢最古の用水路と。400年前に設置され、川の水は犀川の水を引き、生活用水や金沢城建設時の運搬用水路として使用されたと。前日の豪雨で用水路は濁水が流れ、水位も高く。武家屋敷跡・加賀藩千二百石野村家の玄関。武家屋敷跡野村家では、文化財的な美術品や加賀藩のお抱え絵師の狩野派の画人・佐々木泉景による山水画の襖などが展示されていました。狩野派の山水画か?越前国 朝倉義景からの感謝状。戦での活躍に感心したことが書いてあると。明智光秀の感謝状。『この度、そなた達の努力によって、戦に勝つことができた。度重なる戦での活躍の中で、そなたが受けた傷の具合は今は如何ですか。どうか十分に養生するように。もっと早く手紙(感謝状)を出すべきだったが、多忙のためにこんなに遅れて、簡単なものになったことを、お詫びする。 十兵衛尉九月二十五日 光秀の名と直筆?サイン』と武家屋敷跡野村家の庭園。武家屋敷跡野村家では邸宅から庭園を観賞することができたのです。庭園自体はこじんまりしていましたが、石橋や池、木々、灯篭が絶妙の調和で配置されていたのです。最上級の座敷と床の間の藩主直筆の掛け軸。大広間の襖(ふすま)の絵も見事。「謁見の間」には「仏間」が続いていて、堂々とした金仏壇が置かれていました。和室からの庭園の姿。玄関からの庭園、門。入り口門。武家屋敷観光のポスター2種。

2014.08.28

コメント(0)

-

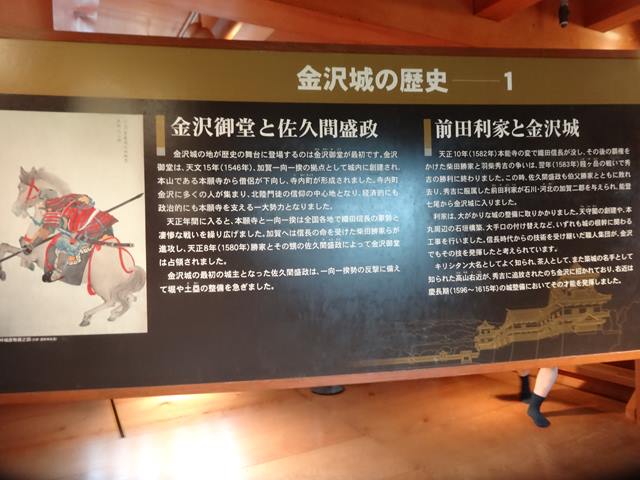

金沢城(その2)

菱櫓の内部へ入る。金沢城の歴史を説明したパネル。 菱櫓からの石川門方面。菱櫓三層目から見た河北門。三十間長屋方面。 五十間長屋の二層目内部。極楽橋。二の丸と本丸の間の空堀に架けられ、その名前は尾山御坊の時代から伝わったものとも伝えられています。奥に見えるのは三十間長屋。 三十間長屋。当初は食器類を収めた倉庫であったが、江戸時代後期には武器・弾薬を収めていたと。宝暦9年(1759)の大火での焼失後、長く再建されまなかったが、安政5年(1858)に再建され、現存。重要文化財に指定されているのです。 江戸期には庭園や城郭建造物が存在していた玉泉院丸跡について、北陸新幹線金沢開業の平成27年(2015)春の完成を目指して公園整備が行われていました。 地中に埋蔵されている庭園遺構を保存し、その上に、絵図等を参考に池や島などを再現し、あわせて背後の意匠性に富んだ石垣群の修景や、庭園を回遊できる園路の整備、庭園の全景を眺められる休憩施設の建設など、広く玉泉院丸跡の魅力を感じられるように工事は進んでいました。 発掘調査や絵図等の史料に基づき、池泉回遊式の庭園を整備中。 中央公園のライオン像。中央公園は大槻伝蔵の屋敷跡とのこと。 石川近代文学館(石川四高記念館)。 中央公園にある親子の像。 『ひさかたの光に飛べと今放ついたでいえたる和と幸の鳥』の歌が刻まれていた。石川近代文学館(石川四高記念館)は、現在、正式には「四高記念文化交流館」となっていて正面から見て右側が有料ゾーンの「石川近代文学館」、左半分は無料ゾーンの「四高記念館(しこうきねんかん)」になっているのです。 香林坊交差点。 香林坊交差点にあったブロンズ像。タイトルは「走れ!」「金沢・まちなか彫刻作品・国際コンペティション2004」の最優秀賞作品とのこと。緑地帯の斜面に設置されている作品。芝生の上を力強く走っているような、その個性的な姿が印象的。香林坊にある金沢城と兼六園の立体ブロンズモデル。

2014.08.27

コメント(0)

-

金沢城(その1)

金沢城・石川門手前に架かる石川橋から入城。石川橋は、もともとは金沢城の百間堀という堀にかかる土橋であった。金沢城の搦め手、兼六園方向にある石川門に出入りするためのもの。石川橋の下は4車線の道路となっていて、交通量も多い。道路わきは公園となっていて、桜の名所でもあるとのこと。石川門の向かって左側の2階建ての石川櫓。正面は打ち込みハギ積みの石垣。一の門、二の門、続櫓、石川櫓などで構成された、複雑な構成の枡形門。日本百名城のスタンプをGET。一の門から城内へ。 近世城郭の石垣、だいたい次の3種類に分けられる。・野面積み ・・・自然石に近い石を積み上げたもの・打ち込みハギ積み ・・・形や大きさを揃えた割り石を積み上げたもの・切り込みハギ積み ・・・石を削り、隙間なく積み上げたもの金沢城にはこの3種類ともつかわれているのです。左手は打ち込みハギ積み、右手は切り込みハギ積み。 一の門をくぐると、右側にあるのがニの門。打ち込みハギ積みの石垣には多くの刻印が。金沢城の石垣全体で刻印は1400余りあるといわれ、家臣の家印や石積みのための符牒のために印されたといわれているのです。金沢城公園は、加賀の戦国大名で有名な前田利家が金沢城をここに建てた事が始まり。その後金沢城は、落雷により天守閣が焼失したが結局、再建されずに現在にいたり、金沢城公園となっていると。金沢城公園の新しいシンボル、右から新しく復元された菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓。屋根は白く薄く雪が積もったが如し。 菱櫓。二の丸で一番高い三層の物見櫓。尾坂門、河北門、石川門を一望できる。石落しを多く持ち、実戦的で、なおかつ華やかな櫓。河北門・二の門。河北門は、金沢城の大手から入り、河北坂を上がったところに位置する三の丸の正面であり、金沢城の実質的な正門。石川門(重要文化財)と橋爪門と共に金沢城三御門と呼ばれている。河北門二の門の門内。櫓門形式で、内部には弓などが格納されていたと推定されると。 枡形内から見る河北門一の門。外に出て河北坂途中から。 一の門の扉は敵の侵入を防ぐための巧みな構成・装飾が施されていました。 再び菱櫓。菱櫓・五十間長屋橋詰門続櫓は明治14年(1881年)の火災で焼失したが、平成13年8月、その復元工事が竣工。古絵図や古写真等を参考に、伝統的な木造軸組工法により、可能な限り史実に忠実に復元したとのこと。五十間長屋の石垣の下を橋爪門続櫓に向かって歩く。五十間長屋は菱櫓と橋爪門続櫓を結ぶ二層の多聞櫓。普段は倉庫として用いられるが、非常時は戦闘のための砦となる。石落しを各所に備え、格子窓は鉄砲狭間となっていた。橋爪門続櫓。二の丸大手の橋爪門枡形に付随する三層の物見櫓。 橋爪橋と一の門(高麗門)。橋と一の門は、二の丸大手である橋爪門枡形の入口を構成。橋爪門続櫓の一部は改修工事中であった。 遠く石川門・石川櫓が。 橋爪門続櫓と堀そして橋爪橋。 本丸のあった場所の石垣。前田利家は入城後、直ちに築城にかかり、そこに天守閣を築いたのです。この作業はキリシタン大名として有名な高山右近の指導の下に行われたと。城の象徴である天守閣は本丸の中央でその威容を誇っていたがいつ完成したかは明確ではないとのこと。 慶長7年(1602)10月晦日の夜、 落雷によって炎上、火薬庫にまで引火して本丸にあった建物は殆ど焼失し、その面影を知ることはできないと。 鶴丸倉庫。幕末の1848年に竣工した武具土蔵で、石川門・三十間長屋と同様に重要文化財。明治以降は、陸軍によって被服庫として使われていたと。城郭内に残っている土蔵としては国内最大級の遺構。極楽橋。二の丸から三十間長屋のある本丸附段へ渡る所にある橋で、昔、金沢御堂に参詣する人は朝、念仏を唱えながらこの橋を渡り、夕方、日本海に沈む夕日を拝んで極楽往生を願って帰ったと。擬宝珠のついた木製の素朴な橋で、この度、修復されたとのこと。菱櫓、五十間長屋を内側から。

2014.08.26

コメント(0)

-

兼六園(その2)

御花松 手向けの松。 美しい緑が拡がる。 一面を覆った苔の緑が美しい築山。山崎山。 山腹には白川御影石でつくられた五重の塔(御室の塔)が。また、山麓の岩間から流れ出る水は、約570mの曲水となって霞ヶ池に注いでいます。 曲水を清掃中の管理作業の方々の姿も。 石川県立伝統産業工芸館は開館前。 明治記念之標をズームで。明治政府ができたときにつくられた建国の祖“日本武尊(やまとたけるのみこと)像”。人物を模した大きな像としては、日本最古であると。明治10年西南戦争の戦没者の霊をなぐさめる加賀藩旧士族の記念碑。花見橋。橋から見る季節の花の眺めがすばらしいことから、この名前がついた木橋。 特に5月に満開を迎えるカキツバタの姿は名物の一つ。この他、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の雪景も見逃せないのだと。 松に大きな傷が。太平洋戦争中、政府の指示で軍用機の燃料にするため、松脂を採取した痕だと。瓢池と左側に碧滝。右側は 「海石(かいせき)塔」。虫が喰ったような穴のあいた笠石で、六重に積み重ねられた高さ4.1mの塔兼六園の有名な噴水。この噴水は、園内の霞ヶ池を水源とし、池の水面との高低差による自然の水圧であがっていると。水の高さは約3.5mあり、霞ヶ池の水位の変化によって変わると。藩政末期、金沢城内の二ノ丸に水を引くため試作されたもの。日本で最古の噴水であると言われているとパンフレットに。「常磐ヶ岡」の池と滝。「林泉回遊式庭園」とは、池、築山、曲水、樹林などの移り変る景色を眺めながら一回りすると、一巻の絵巻物を見終わるという趣向で造られた庭園のことで、「兼六園」の中では、至る所で水の流れを見ることができるたのです。そしてほぼ兼六園内散策を制覇し、金沢城へ。

2014.08.25

コメント(0)

-

兼六園(その1)

国の特別名勝であり、日本三名園の一つに数えられる兼六園下の交差点に到着。兼六園入り口の紺屋坂を登る。 紺屋坂下の公園のイルカに乗った天使。親イルカの両側の子イルカの口から噴水が。特別名勝兼六園は、岡山の後楽園、水戸の偕楽園と共に「日本三名園」の一つ。江戸時代の代表的な林泉回遊式庭園。春は桜、秋は紅葉、冬の雪吊りと四季折々の景観を見ることが出来るのです。金沢城の外郭にあたる家臣の居住区域に、延宝4年(1676年)に五代藩主前田綱紀が蓮池庭を造営したのを契機として、文政5年(1822年)に十二代斉広が敷地東南隅の台地に竹沢殿を建て、新しく造営したのが兼六園であるとのこと。十三代斉泰のとき大改修が行われる。8km遠方から辰巳用水を引いて池に水を導き、瀑布や曲水、噴水など多彩な水景を造りだしたと。紺屋坂を上がると、石川橋そして重要文化財の石川門が見えた。 桂坂入り口から兼六園へ入る。 桜ヶ丘の庭は苔で一面覆われていた。 霞ヶ池・徽軫(ことじ)灯籠(虹橋側より)。霞ヶ池は天保八年(1837年)に堀りひろげられた池で広さは5800平方メートル。池の中の島は、蓬莱島といい不老長寿をあらわしており、また亀の甲の形をしているので、別名、亀甲島とも言うと。この灯籠は琴の糸を支える琴柱の形をしていることから、徽軫灯籠と呼ばれていると。手前の橋は虹橋。別名を琴橋ともいう。この巧みな意匠が兼六園を象徴しているのです。霞ヶ池周辺の松も見事な老木と樹形。 唐崎松の雪吊りは冬の兼六園の名物。兼六園のなかで最も枝ぶりの見事な樹木。13代藩主・前田斉泰(なりやす)が近江八景の一つである琵琶湖畔の唐崎松から種子を取り寄せて育てた黒松とのこと。 雁行橋付近の水路の松。 雁行橋(がんこうばし)(かりがねばし)11枚の赤戸室石を使用し、雁が夕空に列をなして飛んでいく様をかたどった雁行橋。石の一枚一枚が亀の甲の形をしていることから「亀甲橋」とも言われ、この橋を渡ると長生きするとされてきましたが、現在は石の磨耗が著しいため、通行できなくなっていました。七福神山(しちふくじんやま)12代藩主・斉広(なりなが)が造営した竹沢御殿に附帯していた庭園の一部。「福寿山」とも呼ばれるこの山は、曲水、築山、雪見灯籠など、当時の雰囲気をそのままに伝えています。また、七福神になぞらえた七つの自然そのままの石を配置しているのも大きな特徴。

2014.08.24

コメント(0)

-

ひがし茶屋街そして主計町茶屋街へ(その2)

東山にある即願寺。 浅野川大橋を渡り主計町(かずえまち)へ。全国で初めて旧町名が復活した町である主計町(かずえまち)は、ひがし・にしとともに金沢の三大茶屋街と称されている。浅野川大橋のたもとには「金沢の三櫓」(他には犀川大橋詰、下堤町)の一つ、火の見櫓が。浅野川大橋。加賀藩初代藩主前田利家が北国街道に架けたのが始まりとされるとのこと。主計町茶屋街。川のほとりに料亭や茶屋が立ち並び、街中でありながら静かでもの優しい空間が。迷路のような狭い路地など、異世界とも思える空間が広がっていました。 浅野川大橋からこの中の橋までの浅野川南岸に、美しい格子戸の料亭が立ち並んでいる。 彦三緑地。六代加賀藩主 前田吉徳(よしのり)から藩士 遠田自省(よりみ)(勘右衛門)が拝領したといわれるツツジ(遠田のつつじ)が残る日本庭園風の緑地。金沢城惣構跡。惣構は、城を中心とした城下町を囲い込んだ堀や、堀の城側に土を盛り上げて造った土居(どい)などの防御施設のこと。金沢城下町には、慶長4年(1599年)に造られた「内惣構」と慶長15年(1610年)に造られた「外惣構」が二重に巡っているのだと。泉鏡花記念館。この地に生まれ明治後期から昭和初期にかけて活躍した小説家 泉鏡花を取り扱う金沢市立の文学館。早朝につき未だ皆開館前。言わずと知れた380年続く名店 森八。日本三大銘菓のひとつである「長生殿」の製造、販売をおこなっている。藩政時代から続く和菓子の老舗として有名。長生殿は落雁の一種で、原材料は四国産の和三盆と北陸産のもち米、そして水あめとのこと。ハチミツは??橋場のコウヤマキ。樹齢は約400年。金沢でも大きい方とのこと。そして兼六園下交差点まで歩く。

2014.08.23

コメント(0)

-

ひがし茶屋街そして主計町茶屋街へ(その1)

金沢駅に到着。しかし誤って西口に出てしまう。 西口駅前広場にある巨大なモニュメント『悠颺(ゆうよう)』 悠颺とはゆったりと風で舞い上がる の意味とのこと。1989年(平成元年)金沢市制100周年記念事業モニュメントとして設置された、ステンレス製の大型モニュメント。ここからタクシーに乗り「ひがし茶屋街」 へ。卯辰山山麓を流れる浅野川の川岸には、今でもキムスコ(木虫籠)と呼ばれる美しい出格子がある古い街並みが残り、昔の面影をとどめているのです。金箔・加賀友禅などの工芸品の店や、抹茶・和菓子を味わえるお休み処など、観光客向けの施設も揃っているのです。 金沢に残る3つの茶屋街の中でも最も規模の大きな茶屋街。石畳に紅格子のお茶屋が立ち並び、重要伝統的建造群保存地区に指定。志摩、懐華楼、お茶屋文化館でお茶屋の内部を見学する事もできると。また、近年多くの飲食店、土産店も建ち並び、周辺を散策すると、古くから続く味噌店、米穀店などを目にする事ができ、当時の風情がしのぶことが出来るのでした。 城下町として栄えた金沢には、加賀百万石の時代より長い歴史を刻んできた伝統芸能が、今でも数多く伝承されているとのこと。中でも金沢芸妓は、磨き抜かれた伝統芸と艶やかな着物姿、そして細やかな「おもてなしの心」で、高い評価を受けていると。ひがし、にし、主計町の芸妓が勢ぞろいするのが、この「金沢おどり」 金沢 艶遊会のポスター。艶遊会は普段は一見さんお断りのお茶屋文化を一般の方にも楽しんでいただき、金沢のお茶屋文化を大切にしていこうという思いから始まった懐華樓女将、馬場由記子プロデュースによるイベント。 「金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅」は普段なかなか目にすることのないお座敷芸をリーズナブルな価格で体験できる魅力的なプログラム。6~3月の開催 と。懐華樓。金沢ひがし茶屋街の中ほどにある金沢で一番大きなお茶屋。昼は一般に広く公開。 懐華楼は江戸時代後期に建てられた茶屋建築で、木造2階建て、切妻、平入り、桟瓦葺き、桁行6間、梁間12間、1階正面には半間の下屋庇(銅板葺)が張り出している。1階正面の格子戸の上部には細かな細工が施された欄間や庇垂木隠しの金具など意匠が富んでいる。 箔座ひかり蔵・箔座稽古処。世界で始めて開発した箔座オリジナルの「純金プラチナ箔」を使用した多彩なアイテムを取り揃えていると。純金プラチナ箔と24Kの純金箔で仕上げた「黄金の蔵」は必見とのこと。「箔座稽古処」にて箔押体験を楽しめるとのこと茶屋街メインストリートを反対側から。 菅原神社。 茶屋街の公認を得るため、尽力した藩の老臣・村井長世(八代)と町奉行・山崎頼母に感謝し、頭文字を合わせて「村山大明神」として祀った。その後天満宮となり、東山菅原神社となったと。妓楼街の鎮守として建てられたのがこの神社。 屋根が片流れの『鶴亀』 柳の木が前にある建物が『螢屋』。金沢のひがし茶屋街メインストリート入り口に位置し、ベンガラの格子と前に立つ柳が茶屋街の最も有名な風景としての外観。 重要伝統的建造物群保存地区というちょっと難しい地区名がついてますが、江戸時代〜明治初期の茶屋様式の町家が保存されている地区。玄関には長谷川観音院と書かれた半紙に包まれた、トウモロコシが吊されていた。東山にある長谷川観音院で毎年旧暦の7月9日にお参りすると四万六千日お参りしたのと同じご利益があるのだと。お参りした人はこのトウモロコシを買って、家の玄関に吊るしておくらしい。家内安全・商売繁盛の御利益があるのだと。古い風習が残っている金沢。金鍔の中田屋。木造三階建ての建物。 高木糀商店。ひがし茶屋街のメインの通りから一本わき道の路地にたたずむ、みそを作り続けて約200年の老舗の糀屋。趣深い古い建物は金沢の指定保存建造物になっていると。こちらでは糀とみそと甘酒を買うことができるとのこと。みそ作り教室の開催や、手作りみそキットの販売も行っていると。

2014.08.22

コメント(0)

-

富山駅

最後に高岡城を制覇し、富山駅前のビジネスホテルに宿泊。我が部屋から富山駅前の広場を見る。 この日は単独行動で、特急を利用し金沢城へ向かう。JR富山駅前にある、「富山の薬売り」の像。富山は昔から薬の製造・販売が盛んであり、現在も多くの製薬企業の拠点。「池田屋安兵衛商店」という歴史のある薬屋が今も営業しており、一種の観光地となっているのです。路上に等身大で置いてあるので、今にも動き出しそうなのが妙にリアル。そして我が家にも富山の置き薬が。 風の盆の編笠。富山駅南口でたところの広場にある”平和群像”戦後まもなく造られたというブロンズ像とのこと。広場には自転車がずらっと並んでいました。富山市のレンタサイクル。青色の車輪カバーがついているので、目立つのです。富山駅前交差点。 駅構内の観光ポスター。富山の高岡にある雨晴海岸。3000メートルを超える立山と海の絶景。 富山湾で獲れる魚の寿司。 おわら風の盆は富山市八尾地域で毎年9月1日から3日にかけて行われている富山県を代表する祭り。越中おわら節の哀切感に満ちた旋律にのって、坂が多い町の道筋で無言の踊り手たちが洗練された踊りを披露する。艶やかで優雅な女踊り、勇壮な男踊り、哀調のある音色を奏でる胡弓の調べなどが来訪者を魅了。おわら風の盆が行なわれる3日間、合計25万人前後の見物客が八尾を訪れ、町はたいへんな賑わいをみせるのです。 北陸新幹線のポスター。2015年(平成27年)春には長野駅 - 金沢駅間が開業する予定。 「かがやき」は、東京~金沢間を速達で結ぶ列車の愛称。大阪に至る延長約700kmの路線。 東京~富山間を2時間7分でと。 そして特急を利用して富山駅から金沢へ。

2014.08.21

コメント(0)

-

日本百名城 スタンプラリー 春日山城

新発田城の次は高速を利用し春日山城(かすがやまじょう)へ。春日山城は、新潟県上越市にあった中世の山城。主に長尾氏の居城で、戦国武将上杉謙信の城として知られる。春日山城跡は国の史跡に指定。春日山城跡ものがたり館では、上杉謙信公や、当時の春日山城の様子などを大型画面のビデオで紹介しているほか、川中島合戦図屏風などを展示 。この館で日本百名城スタンプをGET。 当時の春日山城の様子などを大型画面のビデオで紹介。紺地日の丸(こんじひのまる)の旗は、長尾家に代々伝わる朝廷から授かった旗。天賜の御旗(てんしのみはた)、日の御旗(ひのみはた)、御家の旗(おいえのはた)とも呼ばれていると。上杉謙信公はこの旗を深く信仰し、毘沙門天とともに常に毘沙門堂に安置されていたと言われています。 謙信公 。竹に二羽飛雀 の旗。上杉家は勧修寺流藤原氏の流れをくむため、勧修寺家の家紋を使用したと。川中島合戦図屏風も展示。屏風には、武田軍と上杉軍のすさまじい白兵戦の様子が描かれていた。向かって右側には、 武田軍が攻勢を仕掛けていく様子、中ほどでは両軍入り乱れての凄惨な激戦、そして左側では上杉軍が逆に攻勢になって、武田軍が混乱の中で敗走していく様子が手に取るように描かれていた。とりわけ、右から6扇の中央には 川中島の決戦のハイライトともいうべき武田信玄と上杉謙信の一騎打ちが描かれていて、 この合戦がどれほど熾烈なものであったかがわかるのであった。 春日山城跡ものがたり館の目の前には春日山城史跡広場 春日山城史跡広場では毎年8月に川中島合戦の再現をメインとした 謙信公祭が行われると。きれいに整備されており、中世の春日山城をしのぶ土塁や監物堀(けんもつぼり)、道、番所などが復元されていた。 調査によって確認できた土塁や堀、道などが復元されていた。再び車で春日山城趾に向かう。 土産物屋や食堂がある車止めのスペースには謙信の立像が。全国に数ある謙信像のうちでもここの「頭巾に鎧姿」が一番人気があると。昭和44年のNHK大河ドラマ「天と地と」放映にあたり制作されたと。 軍旗 突撃旗である懸かり乱れ龍(かかりみだれのりゅう)。上杉軍を象徴する旗印。敵に総攻撃を仕掛ける祭、本陣に立てられた旗印。そして徒歩にて春日山神社に向かう。参道脇には上杉軍象徴の旗印、刀八毘沙門(とうはちびしゃもん)の旗。藩祖上杉謙信公が深く信仰していた毘沙門天の「毘」の一字を取って、戦での加護と勝利を願った旗印。毘沙門天は別名で多聞天とも言われます。仏法を守る四天王の一人であり、鎧を着て矛を手に持ち、悪鬼を踏みつけている神様。 春日山神社正面に到着。 山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀った神社。直線的でがっしりとした神明造の社殿は見応えがあり、境内に隣接する春日山神社記念館には、謙信公の遺品・資料などが展示されているとのこと。春日山ふもと 上越市埋蔵文化財センター に立ち寄る。埋蔵文化財に関する情報を提供する施設。展示室では、市内から発掘された出土品から、地域の歴史の流れを知ることができたのです。土器などに触れたり、調査室や収蔵庫をガラス越しに見学したりすることもできた。埋蔵文化センターにある謙信の銅像。銅像の向こうに春日山城址が見えたのです。

2014.08.20

コメント(0)

-

日本百名城 スタンプラリー 新発田城

夏休みを利用して、旅友のSさんの車で新潟、富山の日本百名城のスタンプラリーに行って来ました。自分の車で5時に自宅を出発し、20分程でSさん宅に。Sさんの車に乗り換え、5:30に圏央道海老名SAに向かう。圏央道が部分開通したため、関越自動車道そして東北自動車道を利用する場合都内を通過せずに利用が可能になったのです。海老名SAから圏央道に乗り、八王子方面へ。外はかなり強い雨が。 鶴ヶ島JCTから関越自動車道へ。そして群馬県の赤城高原SAにてトイレ休憩。ここまでSさん宅から約2時間15分。 SAには地元産?のハチミツも販売されていた。 水上、谷川岳近くを通過。 そして関越トンネルへ。 利根郡みなかみ町の谷川岳PAと、南魚沼郡湯沢町の土樽PAの間にあり、全長は上り線が11,055m、下り線は10,926mで、道路のトンネルでは日本最長。世界でも11番目という長大トンネル。そして関越トンネルを出た先はガーラ湯沢近く。長岡ICを通過し北陸道で新潟方面へ。 車窓左側には弥彦山(左)と多宝山(右)が。弥彦山・標高634mは越後平野の日本海沿いに連なる、俗に弥彦山脈と呼ばれる山並みの主峰。 そして同じく左手には新潟サッカー場・デンカビッグスワンスタジアム。この先には HARDOFFECOスタジアム新潟が。そして10時過ぎに新発田城へ到着。 新潟県内では唯一、江戸時代当時の城郭建築が現存する城跡。新発田城辰巳櫓。かって赤穂浪士堀部安兵衛の父がこの辰巳櫓の管理責任者であったが、この辰巳櫓の焼失の責任をとって浪人になったと。この為、その後安兵衛は家名復興のため江戸に出て、高田馬場の敵討ちによって名を遂げたと。新発田城前の公園には赤穂浪士一の剣豪と言われる堀部安兵衛の像が建っていた。「中山弥次右衛門」の長男、中山安兵衛として誕生し、「高田の馬場の決闘」で名をあげ、浅野家家臣・堀部弥兵衛家の婿となり、のちに浅野家浪人・四十七士の一人として「討ち入り」に参加したと。新発田城本丸表門から中に入る。新発田城の入城料は無料。両側には溝口氏の家紋・掻摺菱(かきずりびし)の赤い旗が。現在も城郭跡地の大部分が陸上自衛隊の新発田駐屯地となっているため、三階櫓に行けないなど、新発田城の観光地化の支障となっているとボランティアのオジサンから。本丸表門へのお堀に架かる橋から。 城内にある初代藩主の「溝口秀勝」像。現在の新発田城の場所には、室町時代に鎌倉御家人佐々木加地氏の一族、新発田氏の居館があった。その後、戦国期の勇将新発田重家(しばたしげいえ)が、上杉景勝(うえすぎかげかつ)との7年間の抗争の末、天正15年(1587)落城した。慶長3年(1598)秀吉の命により、越後蒲原郡6万石(のちに5万石、10万石となる)の領主として加賀大聖寺から移封された溝口秀勝(みぞぐちひでかつ)が、上杉景勝と戦い落城した新発田重家の城跡をとり入れて、慶長7年(1602)から本格的な築城にとりかかり、3代宣直(のぶなお)の承応3年(1654)に一応完成した。実に秀勝入封から56年後のことであった。版籍奉還まで約270年間、外様大名溝口氏の居城となったと。【http://www.geocities.jp/qbpbd900/sibata.html】より 日本百名城スタンプをGET。二の丸隅櫓。国の重要文化財に指定。 二の丸隅櫓内部から。 本丸表門への橋。 お堀越しの二の丸隅櫓。 お堀沿いを散策。 寛文8年(1668)の大火で城内のほとんどが焼失し、翌9年の大地震で石垣も大半が崩れた。そこで、まず石垣の積み直しから取り掛かり、当時の最高技術である「切り込みはぎ」と、角は「算木積み」と言われる積み方に代えたとのこと。それまでの「野面積み」と異なり、石の表面は平らに整形され、目地は隙間無く積まれていると。 三階櫓に向かう左手の新発田公園の広い芝生には、立派な枝ぶりの松の老木が。 新発田城には天守がなく、本丸の西端にあった三階櫓がその役目をはたしたとのこと。櫓などの屋根に上げる鯱は通常2個であるが、この三階櫓は棟が丁字形になっており、三つの入母屋をつくってそれぞれに鯱を上げるという全国にもめずらしい「三匹の鯱」が並んでいた。左の塀の中のお堀は埋め立てられ、陸上自衛隊の新発田駐屯地の為、城の廻り一周散策は不可。そして新発田城を離れ5分ほど歩いたところには、堀部安兵衛の生誕地を記念する碑。碑がある場所の東側に生家があったと。

2014.08.19

コメント(0)

-

田舎館村 田んぼアート

田舎館村役場に到着。何回見ても正しく城そのもの。文化会館と併設されており、天守や大手門を備えた城郭風の外観で観光客の目を引くのであった。 チケットを購入し、田んぼアートの展望台になっている天守閣へのエレベーターホールに向かう。この日は多少の混雑があり、横の体育館に案内され並ぶ。体育館には過去の田んぼアートの歴史や写真が展示されていた。エレベーターの列に並ぶこと約10分。 展望台に到着したがここにも列が。田んぼアートの反対側には朝に訪ねた岩木山の勇姿が。雲一つない青空の中に岩木山がスクッと聳えていた。 整理員に案内され、漸く今年の田んぼアートとご対面。今年のテーマは「富士山と羽衣伝説」。7色10種の稲を使い、世界文化遺産に登録された富士山と、三保松原で羽衣をまとって舞う天女があでやかに表現されていたのです。田んぼアートが巨大すぎて、一つの画面に入りきらないのでした。 村役場脇の約1万5千平方メートルの田んぼに、葉の色が白の「ゆきあそび」や緑の「つがるロマン」など7色10種の稲を、役場の職員や住民らが植えて表現したのです。 「羽衣伝説」とは『三保の村に伯梁という漁師が住んでおりました。ある日のこと、伯梁が浜に出かけ、浦の景色を眺めておりました。ふと見れば、一本の松の枝に見たこともない美しい衣がかかっています。しかし、あたりに人影はありません。誰かの忘れ物だろうと、伯梁が衣を持ち帰ろうとしたそのとき、どこからともなく天女があらわれてこう言いました。『それは天人の羽衣。どうそお返しください』ところが、それを聞いて伯梁はますます大喜び。『これは国の宝にしよう』とますます返す気配を見せません。すると天女は『それがないと私は天に帰ることができないのです』とそう言ってしおしおと泣き始めます。さすがに伯梁も天女を哀れに思い、こう言いました。『では、天上の舞いを見せてくださるのならば、この衣はお返ししましょう』。天女は喜んで三保の浦の春景色の中、霓裳羽衣の曲を奏し、返してもらった羽衣を身にまとって、月世界の舞いを披露しました。そして、ひとしきりの舞いのあと、天女は空高く、やがて天にのぼっていったといいます。』 【http://shimizu-kaigan.net/asobu/hagoromo.html】より転載左側には天女が舞い降りて羽衣をかけたとされる「羽衣の松」が表現されていました。背景の上に松の幹と葉が精細に表現されていました。天女が右手で持つのは蓮の花でしょうか。仏教では泥水の中から生じ清浄な美しい花を咲かせる姿が、仏の智慧や慈悲の象徴とされ、死後に極楽浄土に往生し、同じ蓮花の上に生まれ変わって身を託すという思想があることからの表現なのでしょうか。そして世界遺産に登録された真白き富士山。裾野には雲海が棚引き、波頭が白く見える駿河湾には帆掛け船が。折しも風が吹くと、白き波頭が揺れ本物そのもの。展望台の整理員に前に進むよう指示され、今年の田んぼアート観賞は終わってしまいました。展望台の下のフロワーは土産物売り場。 そして再びエレべータで地上に。地上からの田んぼアートの眺め。地上からは何が表現されているかは全く解らないのでした。 道路脇には田んぼアートを表現する7色の稲が紹介されていました。 他の場所からも確認しましたが、色の異なる稲が植えてあるだけ? 田んぼアート観賞用展望台は正しく天守閣。 田んぼアート横には土産物売り場やアイスクリーム売り場が。 足湯も。 カメラで一枚に収まらなかったので、土産に団扇を購入。しかしこちらも完全には一枚に収まってはいないのですが。 これからは稲穂そして葉の緑、そして白の稲穂が日々色を微妙に変え新たな富士山と羽衣伝説を浮き上がらせていくのでしょう。 そして同僚に青森空港までレンタカーで送ってもらい帰路についたのでした。

2014.08.18

コメント(1)

-

岩木山へ

立佞武多の翌朝の我がホテルの部屋の窓からの景色。昨夜は立佞武多祭りの為、満車であったELMの駐車場には一台の車も駐まっていなかった。手前は我がホテルの駐車場。そしてケーズデンキの後ろには白き五所川原克雪ドームが。 エレベーターホールの窓からは岩木山の勇姿が。 標高は1,625 mで、青森県の最高峰、津軽富士とも呼ばれている山。津軽岩木スカイラインにより、西側山腹の8号目まで自動車で行くことができるのです。有料道路の終点からは、9号目の鳥海山までリフトが運行されています。もちろん日本百名山。そして、土曜日のこの日は、エルムの湯で朝風呂、朝食後は岩木山に同僚と3人でレンタカーにて向かう。津軽平野の一面の水田の緑が美しかった。 途中リンゴ畑の横を通過。僅かに赤みがかったリンゴが至る所に。 そして我がレンタカーの前には、、リンゴ果樹園において、害虫を防除する目的で、樹間の通路を走行しながら、液状の農薬を効率よく散布するために用いられる薬剤噴霧機・スピードスプレーヤーが走っていた。いちはやくアメリカ合衆国で普及し、日本にも普及が進んだ薬剤噴霧機とのこと。スピードスプレーヤーの構造は,薬液タンク,ポンプ,ノズルなどの送液装置,送風機,導風板などの送風装置,台車,車輪などの走行装置およびエンジンよりなっているのだ。この日の岩木山ドライブの目的は、トウモロコシ・「嶽きみ」の購入。 岩木山麓・嶽高原で栽培されているとうもろこしを「嶽きみ」(だけきみ・嶽キミ・嶽のきみ)といいます。「きみ」 とは津軽弁でとうもろこしのことを指すのです。「嶽きみ」は他のとうもろこしに比べ糖度が高く、生でも食べられる甘さを持った最高のとうもろこしブランドなのです。この日の早朝に収穫した岳きみの2種類がL.Mの大きさに分け並んでいました。 茹でたものも販売中。2個も試食させていただきました。そして明朝収穫したものを、クール宅急便で送ってもらうよう手配したのでした。 帰路は岩木山神社(いわきやまじんじゃ)に立ち寄りました。昔から農漁業の守護神として親しまれてきたと。なお神社の参道は岩木山の登山道の1つとなっていることでも知られており、この神社の奥宮は岩木山の山頂付近にあるとのこと。鳥居の先に岩木山の頂上が見えた。岩木山の南東麓にある神社。別称、「お岩木さま」、「お岩木山」。手水舎(てみずや/ちょうずや)は、拝礼の前に手を洗い口をすすいで身を清める場所。 桜門。国指定重要文化財。楼門の階段を上がったところの玉垣の裏にいる狛犬を発見。 玉垣にへばりついている珍しい狛犬。しかも左は逆立ち。初めて見る、なんともいたずらっぽくて、愛嬌があるのであった。一匹は上向きで玉垣を一生懸命支えているが如き。そして中門と社殿。社殿は、寛永17年(1640年)建立。ともに重要文化財とのこと。 折しも宮司による祭祀の最中。桜門の左右には随神像が。お寺で言う仁王像と同じ役割?。 茅葺の民家の如き社務所は茅葺屋根の改修中。同僚がババヘラ「チリンチリンアイス」を買って待っていてくれました。ババヘラはオバチャンが、金属製の「ヘラ」を用いてコーンへアイスを盛りつけることによる呼び名。パイナップルアイスにアップルアイスを重ねたダブルタイプ。 田舎館村役場に向かう途中の蓮田には白い花が可憐に。そしてピンクの花も。 時間がないので、ここは停車せずに車窓からシャッターを。

2014.08.17

コメント(0)

-

五所川原・立佞武多(たちねぷた)その2

2012年の「鹿嶋大明神と地震鯰(なまず)」がやってきました。ねぷたの前にはオレンジ色の衣装を纏った踊り手が進む。 東日本大震災の復興を祈願して制作。鹿嶋大明神が、地震を起こすとされる鯰に巨大な「要石」を乗せて鎮める様子を表現。高さはこれまでで最高の約23メートルで、重さ約19トンとのこと。 圧倒される迫力。御幣を口にくわえた鹿嶋大明神が災害に見立てた鯰を押さえ込んでいるのだと。 そして後ろ側も見事な作品。 山道町の立佞武多集団。 2002年の祭りで使用された「龍飛の黒神」。 輪入道 百鬼夜行抄。 大きな太鼓を一人で肩から担いで練り歩く若者。 にぎやかな囃子。 こちらは雨対策でビニールで覆われていた。 紅葉狩。 跳人も元気いっぱい。 五高 立佞武多は源義経。下平井町 天下布武。 児雷也 。そして再び五農の、「長慶天皇 御所川原伝説」。 青、赤、紫、緑、黄の色の使い方が見事。 2013年 「陰陽 梵珠北斗星」 梵珠山は青森市と五所川原市にまたがる標高468メートルの山で、稀代の大陰陽師・安部晴明が法乗寺を建立したという伝説が残る神秘の山。この梵珠山の五所川原市前田野目地区に点在する「松倉神社」、「三観音」、「梵珠釈迦堂山」、「東薬師堂」、「麻利支山最勝院」、「川原地蔵堂」、「梵呪山真言院」を結んでいくと、北斗七星の配列になっているという「梵珠北斗星」伝説が注目を集めていると。 正装で参加しなければならない一般参加の跳人。 2013年 「陰陽 梵珠北斗星」 の裏側。 そして2014年 今年の「国姓爺合戦 和籐内」。 国性爺合戦とは、近松門左衛門作の人形浄瑠璃を歌舞伎の演目として演じたもの。江戸時代初期、明国の大臣を務めていた父と日本人の母を持つ和籐内「和(日本)でも籐(唐・中国)でも内(ない)という意味」の住む浜に明国の皇女が流れつき、父親の故郷の危機を知る。和籐内と両親は、明国の危機を救い明朝復興するため明国へ渡り和籐内の異母姉の夫甘輝将軍と同盟を結び活躍する物語。(ウィキペディアより)このねぷたは甘輝に居る獅子ヶ城への道中、千里ヶ竹で虎と対峙し、伊勢神宮の札を用いて虎を屈服させ従える場面でその勇姿に復興を目指す人々への支援の想いとこれからの繁栄の願いを託すと。(ウィキペディアより)立佞武多は曳き手によって回転したり、揺らしたり様々な動きを与えられるのであった。スムーズに動くかは曳き手全員の力が一つにならなければならないのだ。そして再び、さかえ立佞武多が戻ってきた。 さかえ立佞武多の裏側。囃子方も懸命に太鼓を叩いていたのであった。 平成10年に約80年ぶりに復活した青森県は五所川原市にて開催される夏祭り。【立佞武多】と呼ばれる、高さ約23m、重さ約19トンの巨大な山車が「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声のもと、五所川原市街地を練り歩き、その圧倒的迫力で私を魅了したのでした。多くの人々の手が加わった手作りの【立佞武多】。内部に灯がともされ、運行される色彩豊かな勇姿に感動の連続であったのでした。決して長くはない、ここ五所川原の夏。しかし五所川原の人々が、その一瞬にすべてを奉げるかのように祭りを盛り上げてくれたのです。深い雪と暗くしずんだ雲に囲まれた長い冬を乗り越え、待ち焦がれた夏であることが跳人の喜びの動きで理解できたのでした。太陽への感謝と岩木山そしてその麓に一面に拡がる津軽平野のリンゴ園、水田等の緑の美しさを一番よく知る人々の感動の祭りだったのです。そしてビールをご馳走になるのを忘れて、屋上で立ちっぱなしでシャッターを押し続ける自分がいたのでした。 帰りに、協力会社の社長様から来年は8月4日に特等席を予約したので来年も是非来て下さいとの言葉をいただき、祭りの余韻を楽しみながらホテルまで車で送っていただいたのでした。

2014.08.16

コメント(0)

-

五所川原・立佞武多(たちねぷた)その1

我が事業所での現場確認、打ち合わせ後はホテルにチェックイン。この日は五所川原・立佞武多(たちねぷた)祭りの最終日。協力会社の社長様から桟敷を予約してあるからと祭り観賞の招待を受けたのであった。ホテル前のエルムの街ショッピングセンターから、片道120円のシャトルバスにて祭り会場近くまで。そして徒歩にて祭り会場へ。五所川原駅前横の立佞武多小屋。シャッターが開けられ中には五農立佞武多が出番を待っていた。五農とは 青森県立 五所川原農林高等学校のこと。テーマは、「長慶天皇 御所川原伝説」。長慶天皇のまわりに5匹の竜が集まっていました。長慶天皇は、南北朝時代の第98代天皇にして、南朝の第3代天皇。そして隣にもう1機、 さかえ立佞武多 と。2000年に30人ほどの有志により結成されてこの会も今年で15年目とのこと。子供達を中心に今や500名を超える参加者を有し、祭り団体一番の人数となったと。手作りの立佞武多は市長賞を受賞した模様。立佞武多の館に向かって歩いていくと既に巨大ねぷたが館から外に出て駅に向かって進んでいました。「忠孝太鼓」の上部に、新たな立佞武多「三日月祈願 山中鹿之助」が飾られていました。山中鹿之助 幸盛(やまなか しかのすけ ゆきもり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将。尼子氏の家臣。実名は幸盛(ゆきもり)、幼名は甚次郎(じんじろう)。優れた武勇の持ち主で「山陰の麒麟児」の異名を取る。尼子十勇士の筆頭にして、尼子家再興のために「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話は有名である。(ウィキペディアより) そして丁度、立佞武多の館から2014年の新作「国姓爺合戦 和籐内」が外に。高さは出口の大きさぎりぎり、当たり前であるが見事な設計。そして次ぎに出てきたのは、2012年の復興祈願「鹿嶋大明神と地震鯰」。最後に2013年 「陰陽 梵珠北斗星」。 今年の五所川原・ 立佞武多(たちねぷた)のポスター。五所川原市「立佞武多祭」とは、平成10年に約80年ぶりに復刻した青森県の五所川原市にて開催される夏祭り。【立佞武多】と呼ばれる、高さ約23m、重さ約19トンの巨大な山車が「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声のもと、五所川原市街地を練り歩くのです。青森市は「ねぶた」、五所川原、弘前は「ねぷた」と呼ばれているのです。立佞武多の館の横の市場の屋上と言う特等席が我々の予約席だったのです。既に多くの観光客が特等席に。招待下さった社長ご夫妻が歓迎してくれました。 巨大立佞武多が出番を待つ駅前は夕陽に輝きだしました。前日は雨のためこの巨大立佞武多3機の出番はなかったとのこと。主を送り出した立佞武多の館の壁も夕方の陽光に赤く染まっていました。 そして見事な、予想外の真っ赤な夕焼けが屋上特等席から。そして今年の最終日の立佞武多祭りのスタート。地元出身の歌手吉幾三の乗った移動ステージ車が各山車を先導し、生の歌声を聞かせてくれるたのでした。ヤテマレー… ヤテマレー… ヤテマレー… ヤテマレー…遠く聞こえて 津軽の古里に 笛と太鼓と 立ちねぷた街を見下ろし 歴史が通る 津軽平野は 五所川原ヤテマレー… ヤテマレー… 勝った戦の 立ちねぷた夏を彩る 風も踊れよ 立ちねぷた 立ちねぷた そして五所川原・ 立佞武多が続く。山中鹿之助が続く。 金色の三日月が輝く。 その先陣をきる巨大な2連太鼓『忠孝太鼓』 。直径2.4メートルの二連太鼓を叩く姿は見事。

2014.08.15

コメント(0)

-

秋田から五所川原へ

秋田から五所川原へは能代経由で五能線を利用する予定であったが、 八峰町八森での、土砂崩れで運休とのニュースが。国道101号は応急復旧により片側交互通行で通行可能とのことでレンタカーにて出発する。秋田北インターチェンジから秋田自動車道を利用。途中、協力会社社長へのお土産用に、秋田県八郎湖の東南に位置する佃煮製造元 千田佐市商店に立ち寄る。創業明治30年より続く、八郎湖で獲れる新鮮なわかさぎ製品を中心に伝統の味を作り続けている老舗とのこと。6種類の詰め合わせSETを購入。 店舗の裏には佃煮製造工場があるとのことで良き香りが店内にも漂っていた。 そして八峰町鹿の浦展望台。 そして五能線土砂崩れ現場横を通過。線路が宙づりになっており、全面復旧までには時間がかかるのではなかろうか。 101号線横には大きな土嚢袋が何段にも積まれていた。そして十ニ湖に立ち寄る。十二湖は青森県側の白神山地西部に位置するブナ林に囲まれた33の湖沼群。江戸時代に発生した大地震による山崩れによってできたと。その際、大小33の湖沼ができたが、崩山から眺めると12の湖沼が見えたことから十二湖と呼ばれるようになったと。青いインクを流したような色といわれる青池が特に有名。有料駐車場に車を駐め徒歩にて青池への山道を登る。前日までの豪雨で手前の湖群の水面は全て濁水で覆われていた。しかし目の前に青く光る青池が現れた。 透視度が高く、湖底に沈む倒木の姿も確認できたのであった。 なぜ青いのか未だに解明されていない神秘の青池。陽光が湖面に射せば更に青く輝くこと間違いなし。しかし世界遺産の中国の「九寨溝」を見てしまった私には・・・・・・・・。海岸沿いにある不老不死温泉に立ち寄る。青森県西津軽郡深浦町舮作にある黄金崎不老不死温泉(こがねさきふろうふしおんせん)。 左半分が男女混浴用、右半分が女性専用の露天風呂とのこと。 海に面したひょうたん型の露天風呂がよく知られる温泉。目の高さと同じに拡がる日本海に沈む夕陽を眺めながらの入浴は、最高の贅沢間違いなし。この日はこの後のスケジュールもありグッと我慢。せめてもと中を覗いてみたが人っ子一人・・・・・・・!!??。昼食は何回も訪れている民宿田中。深浦の千畳敷海岸を眼前に望むロケーションの民宿兼食事処。肝っ玉母さんのような店主の田中のオバチャンは、約45年間もの間、この地で民宿を経営されているそうで、たくさんの有名人も訪れるという、知る人ぞ知る店。先日も野々村真が「夏の青森 名所&名湯10選 完全制覇 2時間スペシャル」の撮影(7月2日放送)で訪れたとのことで、記念写真が壁に貼られていた。オバチャンからしばし国家論、世界観を聴く。黒板にこの日のメニューが。 店の横ではイカの天日干しが。 千畳敷の岩があちこちに。 「うに丼」を楽しむ。 イカ刺しも。 サザエの壺焼きも。 オバチャンがモズクとつるつるわかめをサービスに。 線路脇の高台から滝の如き水が。 名物オバチャンと昨年夏もアルバイトに来ていた横浜の高校生。高校生は卒業して、豪華客船のコックを目指すと夢に膨らむ好青年。 鰺ヶ沢でイカ焼き店、きくや商店に立ち寄る。しかし目的は「わさお」とのご対面。『もともと捨て犬だった「わさお」鰺ヶ沢町「海の駅わんど」で現在の飼い主・菊谷節子さんに拾われたのだ。ある日、旅行中の京都在住ブロガー・メレ子さんの目に留まり、「メレンゲが腐るほど恋したい」で初のブログデビュー。当時は「レオ」という名前だったが、メレ子さんに「わさお」として紹介され、ブサイクだけどカワイイ「ブサカワ犬」として人気に。地元ブログ、民放テレビ局にも取り上げられ、ついに有名動物番組や全国各地のテレビ局から取材が来るなどその人気は爆発的に!さらに数々の「わさおグッズ」も販売され、現在も新商品開発中。やがて町内・県内だけでなく、全国各地からわさおに会いに、そして、鰺ヶ沢名物の美味しい焼きイカを食べに、たくさんの人が鰺ヶ沢に足を運んでくれるようになった。今鰺ヶ沢町をにぎわせているのは、わさおだったのだ。』 【http://www.okutsugaru.com/shichoubetu/ajigasawa/wasao.html】より転載この日は夏ばてか元気がなかった二代目「わさお」わさおの家そして家の前では扇風機が回っていた。そして五所川原の立佞武多の館の前を通り我が事業所に到着したのであった。

2014.08.14

コメント(0)

-

秋田・千秋公園 早朝散歩

この日の朝は、雨も上がり徒歩で10分ほどの場所にある千秋公園までの早朝散歩。昨日、久保田城から仕事先に向かう車窓から、お堀の蓮が多くの花を付けているのを見ていたのです。お堀端の前にある県立秋田美術館。お堀の多くのピンクの蓮の花が私を迎えてくれたのです。 花の咲いたあとの果托の上には多くの水滴が。 そして蓮の葉にも水玉が。 そしてピンクの蓮の花を楽しみながらお堀沿いを歩く。 ハスの名の由来といわれる「蜂巣(はちす)」が。 こちらは睡蓮(スイレン)の花。蓮は葉や花が水面から立ち上がっていますが、スイレンは葉も花も水面に浮かんだままなのです。そして再び蓮の花の蕾。明朝には間違いなく開花。 朝早く開き、午後3時ごろには閉じる、花の開閉は3回繰り返し、4日目には花びらが散ると。 仏教では西方浄土の極楽は神聖な蓮の池と信じられている為、寺の境内にハス池を作って植えるようになった。又多くの仏典に「蓮華(れんげ)」の名が登場し仏像の台座にもその形がよく使われる。根の部分は、もちろん「蓮根」として食されるのだ。 日本の道100選選定記念モニュメント。中土橋通りの標識。 お堀には鴨がのんびりと泳いでいた。 鳩も人になれている模様。桜の名所としても親しまれている久保田城趾の標識。 心洗われる朝の風景と時間。 千秋公園の交差点の角には マスコットキャラクター「与次郎」の石像が飾られていた。初代藩主佐竹義宜公に助けられた白キツネは「与次郎」と呼ばれ、そのお礼に秋田~江戸を6日間で往復した俊足の飛脚に変身し大いに藩主のために働いたと。国民文化祭・あきた2014開催まであと57日。国民文化祭とは全国から集結し、演劇、吹奏楽、美術作品などを発表する文化の祭典。国文祭と略され、「文化の国体」といわれている催し。 秋田県立美術館。世界的な画家・藤田嗣治の大作「秋田の行事」をはじめ、いくつもの優れた美術作品が展示されていると。有名な作品「眠れる女」や「自画像」を今度ゆっくりと観賞したいと思ったのであった。 そして「草間彌生」 の作品展の案内。派手な水玉の服にピンクのカツラがトレードマークの前衛芸術家・草間彌生。そしてホテルへの帰路、旭川には濁流が。

2014.08.13

コメント(0)

-

久保田城へ

秋田・久保田城を訪ねる。まずは佐竹史料館に立ち寄る。 秋田藩主佐竹氏は、源氏の流れをくむ名門であり、全国でも古い歴史を持つ大名。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系 河内源氏の流れを汲み、新羅三郎義光を祖とする常陸源氏の嫡流。武田氏に代表される甲斐源氏と同族なのである。関ヶ原の合戦のあと、秋田に転封された佐竹義宣(よしのぶ)はここ久保田の地、神明山(現在の千秋公園)に新たに城を築き、城下町を建設。以来、秋田市はここ久保田城下町を中心として近世・近代都市として発展したと。入り口には、前日まで行われていた竿灯祭りの竿灯のミニチュアが飾られていた。 佐竹氏の家紋「扇に月」。『五本骨に月丸』の扇が3枚ずつ、3段にわたって計九枚縫い付けられていた。しかも皮革でこのような扇形を作製し、そこに金箔を貼ったものであると。この金が慶長の金を使ったというから純金による金彩。旗に竿を通すための輪になった部分を乳というが、通常綿布などでつくるが、佐竹氏ではこれも皮革に金箔で仕上げた金皮となっていた。 二代藩主の佐竹義隆。1626年、久保田初代藩主・佐竹義宣の養子となったとのこと。 歴代藩主の絵の前には見事な鎧が。 入り口受付の対面の壁には「秋田美人」のポスターが貼られていた。これは「解答編」ポスターとのこと。文字の部分が隠れていて、サイレントメッセージになっていたと。女性の口の形から何と言っているか文字を当てるのだと。そして秋田に美人が多いかについては諸説あるとのこと。例えば、秋田は日照時間が短いので色白、冬に乾燥しないので肌がしっとり、県内を流れる雄物川の水に漂白作用がある、白系ロシア人の血が混じっている、久保田藩(秋田藩)に移封された佐竹氏が常陸の国(今の茨城県)から美人ばかりを連れてきた……。とにかくいろいろな説があると。 旧秋田藩佐竹宗家の十四代当主で侯爵・佐竹義栄(さたけよしなが)氏の像。史料館前庭に建つ男性彫刻。 若山牧水・旅人父子の歌碑牧水の歌は、大正5年(1916) 3月から4月にかけて東北地方を回った「残雪行」の旅の途中、 秋田に立ち寄って千秋公園を散策した時の即興の作と。鶸(ひわ)めじろ山雀(やまがら)つばめなきしきり さくらはいまだひらかざるなり 牧水(右)旅さなか秋田にやどりし父のうた ふかきゑにしに今日きざまれぬ 旅人(左) 久保田城は矢留城、葛根城とも呼ばれていると。土地の関係上「秋田城」と呼ばれることもあったが、古代に出羽国府が置かれた秋田城とは別物であり場所も異なると。 千秋公園内にある二の丸跡より階段を登る。形式は平山城。久保田城は天守を持たず、かわりに櫓を設置したと。 木の裏には番所が。久保田城内で唯一の現存建築とのこと。パンフレットによると、長坂門の開閉と警備、火災の消火を担当していた部署と。久保田城復元本丸表門。久保田城本丸の厳重な守りを固めていた正門で、木造2階建て瓦葺きの櫓門。公園内は見事に整備されていた。「佐竹 義堯」(さたけ よしたか)の像。久保田藩12代藩主であり、久保田藩の最後の藩主とのこと。大正時代に旧家臣たちによって像が建立されたのだが、太平洋戦争で金属供出のためなくなってしまい、秋田市政100周年記念事業としてようやく復元されたものとのこと。表門の位置から見る本丸付近全景。左寄り奧に八幡神社、右寄り奧に佐竹氏銅像が。御隅櫓。本丸の北西の角にある3階建ての櫓。これも秋田市政100周年記念事業で復元された物。それほど大きくはないが、中は博物館になっていた。八幡秋田神社。本殿は天保三年(1830年)建立の文化財だったが、平成17年(2005年)1月に、放火により焼失そして再建されたと。再び城内より本丸表門。 木々の緑が雨に洗われて美しかった。

2014.08.12

コメント(0)

-

羽田空港へ、そして羽田空港から

この日は秋田へ。最寄りのJR駅からバスにて羽田空港へのいつもの道。横浜マリンタワーが車窓から。横浜港のシンボルともなっている高さ106mのタワー。横浜ベイブリッジ。 横浜みなとみらい21のビル群。左側に聳える「横浜ランドマークタワー」。横浜港・瑞穂ふ頭にある風力発電 ハマウィング。定格出力:1980KW東京電力(株)横浜火力発電所 トゥイニー・ヨコハマ 。2本立ち並ぶ高さ地上200mの排気塔がある鶴見区大黒の発電所。 そしてパナマ船籍の自動車運搬船“VOLANS LEADER” の姿がフェンス越しに。京浜臨海工業地帯の中核地、横浜・鶴見方面。東京ガス 扇島工場。 JFEスチール(株)のタンク。 東京電力 扇島火力発電所。 そして羽田空港 Terminal 1に到着。 欧州旅客機メーカー大手のエアバスから、導入予定の大型旅客機「A380」について、購入契約の解除を通告されたSKY スカイマークの文字が。東京国際空港(羽田)管制塔ビルディング。羽田空港ではお馴染みの赤いスカイアーチ。 4番目の「D滑走路」が見渡せるよう新管制塔(高さ115.7m)が手前に。旧管制塔(高さ77.6m)との高さの違いが分かります。 そしてANA便で秋田空港へ。 遠くに海上自衛隊下総航空基地が。 手賀沼と我孫子、柏の街。 空には入道雲が。 眼下遠くに福島・五色沼が。 山形県長井市の街並み。上が最上川、下が野川。台風の影響か、入道雲の数の多さが目立った。 そして秋田空港に到着。

2014.08.11

コメント(0)

-

カノコユリ(鹿の子百合)

我が家の庭のカノコユリ(鹿の子百合)が満開を迎えています。和名はもちろん、花弁に鹿の子模様の斑点があることから。花弁が反り返る形等が海外とりわけヨーロッパでは人気の日本特有種なのです。この鹿の子百合は、天明と天宝年間の大飢饉の際には球根が食用とされ、多くの人が餓死を逃れたと。長く突き出したシベ、優雅に垂れ咲き、多くの花が斜め下、若しくは下向きに、花を咲かせていますがこの花だけは上向きに。鹿の斑点をぎっしり並べたような 「鹿の子模様」に似ているピンクのつぶつぶが特徴。 そしてこの日の我が家からの見事な朝焼けです。 時々刻々と変わる色の変化を楽しんだのです。

2014.08.10

コメント(0)

-

福島の桃

福島にお住まいの妻の長年の友人が桃を送ってくださいました。 箱を開けると、太陽の光をいっぱい浴びた、あま~い夏の味覚が行儀良く並んでいたのです。この時期しか味わえない旬の果物「桃」。 福島県は、桃の生産量全国2位の名産地。「あかつき」 と言う品種?生産者のご苦労と感謝の言葉が書かれた手紙が今年も同封されていました。 ジューシーな果汁あふれる果肉が最高!!今年は岡山の白桃、そして福島の桃と次々に楽しませていただいたのです。モーモー充分すぎるほど、ジューシーな果肉を毎日!!

2014.08.09

コメント(0)

-

盛岡さんさ祭り

盛岡城からタクシーで盛岡駅に戻る。折しもこの日、8月2日(土)は8月1日から4日まで開かれる「さんさ踊り」の二日目。駅構内では踊りを披露するグループが身体を冷やしていた。世界一の太鼓パレードと呼ばれるさんさ踊り用の太鼓も準備万端。 盛岡駅滝の広場では、伝統さんさ踊り競演会が開催だれていた。2014年ミスさんさ踊りの5名も集合。 東北の夏まつりのトップをきって開催されるこの祭り。参加者は4日間で約250団体、約36,000人にものぼり、延べ約15,000個の太鼓パレードは世界ーとも言われ、艶やかな衣装の踊り手との群舞は圧巻と。そして競演披露開始。猛暑、カンカン照りの中の踊りはハードワークそのもの。さんさ踊りの掛け声「サッコラー、チョイワヤッセー」の「サッコラ」は「幸呼来」で「幸よ、来い」という意味であると言われているのです。ミスさんさ踊りも見事な演技。 次々にいろいろな踊りが披露された。 そしてサーカスの如き演技も。 そして昼食はこの店、盛桜閣へ もちろん「盛岡冷麺」を注文。盛岡三大麺のひとつ、そして盛楼閣自慢の味「盛楼閣冷麺」。コシのある手練りの麺、じっくり仕込んだ極上のスープ、旨味と辛味が調和した自家製のキムチが三位一体となって織りなす絶妙な味わいだったのです。 そして盛岡駅から東京への帰路、盛岡駅ではやぶさとスーパーこまちの連結を楽しむ。こまちを待つはやぶさ。 はやぶさはこまちのもとへ。 そして連結。そして私は前方のスーパーこまちで東京へ。スーパーこまち ロゴ。秋田出身の小野小町の髪がゆるやかになびいているのです。

2014.08.08

コメント(0)

-

盛岡城趾へ(その2)

空堀に架かる朱塗りの橋・渡雲橋。存城当時は、屋根のかかった廊下橋だったと。 渡雲橋から見事な本丸の石垣。 石川啄木歌碑の説明版。 有名な「不来方のお城の草に寝ころびて空に吸われし十五の心」の歌碑。十五歳頃の純真でまっすぐな思いが心からなつかしい。あの時に戻ることはかなわぬ願いだが、せめて心が戻ってくればとの回想の歌とのこと。。少年時代の啄木が学校の窓から逃げ出してきて、文学書、哲学書を読み、白日の夢を結んだのが盛岡城二の丸であったと。歌碑の文字は金田一京助の書と。 瓦門跡。カクカクと進路が折れているのは、敵から侵入されにくい工夫。 盛岡城の石垣は基本的に切り込みハギと呼ばれる表面がキレイに整った積み方。石垣が膨らんでいる場所も。 桜山神社横に降りる。烏帽子岩。三の丸跡、公園の北入口にそびえたつ巨大な岩石(高さ6.6m、周囲約20m)。城地を削って三の丸を整地しているとき、烏帽子に似た岩石が出現、古くからあった八幡社の宝として崇められていると。 烏帽子岩の横にも巨大な石が。名前は? 桜山神社の創建は寛延2年(1749)に当時の藩主利視が初代南部信直の功績を称え社殿を建立したのが始まりと。桜山神社の鳥居の下には長寿院亀之助。亀の甲羅をタワシで三度こすって健康と長寿を祈るのだと。「おもかげ地蔵尊」7000人以上の犠牲者を出した安政の江戸大地震の時、盛岡藩江戸屋敷が全壊した にもかかわらず、地蔵さまのおかげで死者・けが人も少なく、特に子ども達を守り災難から逃れたと云われ、それ以後、大切にされて来たとこの地蔵尊は南部家の江戸屋敷に祀られ、「おもかげ地蔵尊」と呼ばれていたと。お堀の法面の植栽は見事に管理されていた。

2014.08.07

コメント(0)

-

盛岡城跡へ(その1)

盛岡城趾へ立ち寄ってきました。盛岡駅からTXにて盛岡城趾へ。盛岡城跡公園のそばを流れている中津川。 もりおか歴史文化館。 昔スキー・アルペンワールドカップを雫石で開催した時の、選手の手形が。 花時計も美しかった。盛岡城址公園入り口。 堀の跡。鶴池と亀池。南部光行は南部氏の始祖。盛岡城は,三戸から不来方(こずかた)に居城の移転を決定した南部信直(盛岡藩初代藩主)が,1597年(慶長2年)に嫡子利直(としなお:2代藩主)を総奉行(そうぶぎょう)として築城を始めたと伝えられ,翌1598年(慶長3年)の正式許可の後,築城工事が本格的に進めらたと。本丸に向かって歩く。 城は本丸を中心に二の丸・三の丸・淡路丸・腰曲輪などからなり完成までに約40年かけたというだけあり、石垣群は壮大で見事であった。左が本丸の石垣、右が二の丸の石垣、そして中央に赤く見えるのが本丸と二の丸を結ぶ【渡雲橋】。 天守台は建造されたものの天守自体は幕府への遠慮から造られなかったと。城の位置は北上川と中津川の合流地点の小丘に築かれ、盛り上がる岡(盛大な岡)との意味をこめて盛岡城と命名されたと言われているとのこと。 盛岡城本丸跡。この台座の上には南部氏第42代当主、南部利祥の像があったのだが、その解説には悲しい歴史が。 南部利祥は最後の盛岡藩主であった南部利恭の長男で、陸軍士官学校を卒業した後、日露戦争では陸軍第1軍に中尉として従軍したとのこと。しかしながら24才にして満州で戦死したが、後に勲章が授与されたと。この功績を称える市民の寄付によって像が建てられたのだが、そこには戊辰戦争以来朝敵とされてきた南部藩の汚名が、この功績によってようやく返上されたとの思いが。しかしながら太平洋戦争では軍事物資として供出され、現在は台座のみが残っているのだと。

2014.08.06

コメント(0)

-

八戸駅

レンタカーで八戸駅に到着し、レンタカーを返す。そして八戸駅東口・右手側にあるビル、「八戸地域地場産業振興センター ユートリー」に入ってみる。1階メインホールには見事な「山車(だし)」が展示されていました。こちらは、280年の歴史と伝統を誇る八戸市最大のイベント「八戸三社大祭」で実際に使われた山車。「八戸三社大祭」は、毎年7月31日から8月4日に青森県八戸市で行われる神事を根拠とした祭。「三社」とは、八戸市内の法霊山(現在のおがみ)神社・長者山新羅神社・神明宮のことで、三社の神輿行列と市内各町を中心とした組の20数台の華麗な人形山車が神社の氏子として八戸市中心市街地を巡行する祭り。7月31日が前夜祭、1日が「お通り」、2日が「中日」、3日が「お還り」。この日は8月2日の「中日」。平成2年7月に三沢市で開催された「全国豊かな海づくり大会」用に創ったもの。この山車は『天長地久七福神』。天長地久とは、天地の存在は永遠であること。天地が永久であるように、物事がいつまでも続くことのたとえ。 福の神であ七福神が、豊かな海の幸を漁(すな)どり、内裏様、おひなさまにお祝い申し上げている場面とのこと。左右の内裏様 八戸駅構内も「八戸三社大祭」一色でいたるところにポスターが。 こちらは旗。 そして改札を入ったところにもミニチュアの山車が展示されていた。ミニ山車は本物の山車の1/5のスケールとのこと。太鼓を叩くお囃子方。 こちらは八戸えんぶりで使われる「えぼし」。えんぶりは約800年の歴史を誇る八戸地方の郷土芸能で、「八戸えんぶり」は国指定重要無形民俗文化財。えんぶりが開催される2月の上旬は「立春」。五穀豊穣を祈る祭り。 高価なお土産。 食材の宝庫と言われるこの三陸で、豊富な魚介類の中から上質のものを選り抜き、素材の味を生かして調理された三陸海宝漬とのこと。やわらかに煮あげたあわびに、いくら、めかぶ、ししゃもの卵等を特製の調味液に漬け込んでいるとの売り込みではあったが、ぐっと我慢!!

2014.08.05

コメント(0)

-

小川原湖

下北からの土曜日の帰路に、小川原湖に立ち寄る。小川原湖(おがわらこ)は、青森県三沢市、上北郡東北町、六ヶ所村にまたがる湖。日本の湖沼では11番目の面積規模を有する湖。小川原湖公園正面口 面積は青森県内最大。最深部は25mに達するが岸から200m程度までは水深2m前後の浅い部分にて形成される。海面水位が湖面水位より高くなる時期には海水が高瀬川を逆流し、湖に注ぎ込むとのこと。小川原湖周辺には尾駮沼、鷹架沼、市柳沼、田面木沼、内沼、姉沼などの湖沼群が分布しており、これらを総称して小川原湖湖沼群と呼ぶと。湖の中には、水深1m程度の場所に人がいることが確認できた。 シジミを採っている模様。 手にはプラスチックの網箱が。 中には大きなシジミも。料金一人500円で楽しめるとのこと。玉代・勝世姫像。小川原湖伝説は、今から1350年ほど前、平安時代の物語で、世をはかなんで行方知れずとなった父を探して、幼い姉妹がはるばる京の都から小川原沼にたどり着いたが、とき既に遅く父が亡くなったことを知り、父の近くで菩提を弔うために沼に入水し、主となったという悲しい物語。左が姉の玉代姫。右が妹の勝世姫。 道の駅 おがわら湖に立ち寄る。 がに汁と書かれた旗があちこちに。郷土料理「がに汁」は、地元産のモクズガニをふんだんに使う料理とのこと。 小川原湖の豊かな自然が恵んでくれた旬の幸、シジミ、ホタテ、ワカサギ、白魚・・・等いろいろな佃煮が販売されていた。オバチャンに促されていろいろと試食させていただきました。 そして地元の蜂蜜販売のコーナーも。 菩提樹の蜂蜜も販売されていた。 菩提樹の蜂蜜は山のハチミツの代表。ドイツ・ロシア・オランダなどヨーロッパの人々に好まれていて、海外ではリンデンと呼ばれているのです。菩提樹はハーブの一種で、利尿剤、健胃剤、鎮痛剤、鎮静剤…とヨーロッパでは伝統的に民間薬として使われています。小川原湖特産の調理しじみも販売されていました。 お土産に特大調理しじみを購入。 オバチャンから調理前の水洗いは厳禁、冷蔵庫にも入れてはならないと。帰宅し早速味噌汁でいただきました。濃厚なシジミエキスの自然豊かな風味が食欲をそそったのです。

2014.08.04

コメント(0)

-

日本中央の碑

土曜日のこの日、下北・むつ市からのレンタカーでの帰路、途中東北町を通過中に運転する同僚が急に右側にある小さな建物の駐車場に車を駐める。道路脇には「日本中央の碑歴史公園」の立て札が。保存館の外の広場にはたくさんの歌碑が建っていた。大町桂月の歌碑「よしや今 石文なくも つほの里 ますらたけをの 忍ばるる哉」大正14年5月25日 桂月」と刻まれていた。日本中央の碑保存館入り口。何故、青森県下北のこの地が「日本中央」??入場は無料、中には係の女性が1名のみ。保存館の中央には、1949年(昭和24年)当時甲地村であった石文集落近くの赤川上流で千曳在住の川村種吉により発見された、高さ1.5mほどの自然石が展示されていた。そしてこの自然石には「日本中央」と刻まれていたのだと。ウィキペディアによると「日本中央」という文面の問題は、喜田貞吉は、千島列島を考慮することで問題は解決するとした。一方、日本という名前を蝦夷の土地に使っていた例もあり、蝦夷の土地の中央であるから「日本中央」であるという説もある。津軽の安藤氏も日之本将軍を自称し、しかもそれが天皇にも認められていた。また、豊臣秀吉の手紙でも奥州を「日本」と表現した例がある(この場合、よみは『ひのもと』となる) と。この石碑は、それがあるとされた地名から『つぼのいしぶみ』と呼ばれ、「つぼのいしぶみ」のことは多くの歌人その他が和歌に詠った。すなわち、寂蓮法師、藤原顕昭、西行、慈円、懐円法師、源頼朝、藤原仲実、和泉式部、南部重信、藤原清輔、高山彦九郎、近藤芳樹、岩倉具視、下沢保躬、大塚甲山、山内鶯崖、大町桂月らがこの碑のことを詠っている。その内容はいずれも「遠くにあること」や「どこにあるか分からない」ということをテーマにしている。数多くの人がこの碑のことを詠ったため、有名な石であったが、どこにあるか不明であったと。江戸時代の初め頃、多賀城跡付近のある市川村で石碑(多賀城碑)が発見された。この碑は発見当初から「つぼのいしぶみ」であるとされ、当時の記録に残っており、また多くの拓本もとられた。松尾芭蕉はこの碑を「つぼのいしぶみ」とし、『奥の細道』の旅中にここを訪れていると。そして征夷大将軍は坂上田村麻呂が弓のはずにて石の面に日本の中央のよしを書き付けたと昔は言われていたと。この征夷大将軍は坂上田村麻呂と伝えられているが、史実から言えば、彼は盛岡の南、志波城以北にまでは進軍していないので、この地まで攻め込み、石に日本中央の文字を刻んだのは、次の征夷大将軍文室綿麻呂と推測されていると。この石が発見されたとの知らせが地方紙に報道されると日本中から研究者や新聞記者が大勢やってきて大変な騒ぎになったのだと。『つぼのいしぶみ』論争を紹介する新聞も展示されていた。 壺碑と記載されている地図も。写真の右側には多賀城碑の拓本も。最初はこれが『つぼのいしぶみ』であると考えられていたとのこと。俳人 金子兜太の直筆の句『日本中央とあり大手鞠小手鞠』一見して達筆であるとは言えない字でこの石碑の真偽は未だ謎のままであるのだ。字体を専門家に鑑定してもらったところ「室町時代以前のもの」と鑑定結果が・・・。西行は「みちのくは 奥ゆかしくもおもほゆる 壷の石ぶみ外の浜風」と詠んでいるのであると。やはり、日本は「ひのもと」と読み、平安初期の文献によると東北地方一体を指す言葉として使われていたようだ。従って、『日本中央』は、蝦夷征討軍が敵地の中央部分にあたる場所としたことが妥当な解釈なのであろうか。なかなか興味深い場所と石碑なのであった。

2014.08.03

コメント(0)

-

むつ市へ

この日は、羽田空港から下北半島のむつ市への出張。三沢空港行きの飛行機「エンブラエル170」はヨーロッパのエアバス、米国のボーイングに次ぐシェアーを持つブラジルの航空機製造会社「エンブラエル社」が製造。座席数は左右2席ずつの76席。羽田を離陸し東京湾へ。右側機窓には千葉マリンスタジアムが。遠くに海上自衛隊下総航空基地が。 そして雲海の上に。 1時間強で三沢空港に到着。三沢飛行場は航空自衛隊とアメリカ空軍が使用し、同時に民間空港でもある飛行場。航空自衛隊の飛行機も確認できた。 そしてレンタカーで下北・むつ市に向かう。青森最大の湖、小川原湖を抜け、原子燃料のリサイクルセンターで有名な六ヶ所村に向かう。山の上には多くの風力発電施設が。 風力発電トレーニングセンター。本施設は、国内で拡大しつつある風力発電施設のメンテナンス体制の確立を目指すために建設された日本で初めての風力発電用のメンテナンス要員育成施設とのこと。風車の羽看板となって横たわっていました。「EESトレーニングセンター」の文字が。春の菜の花畑で有名な横浜町を通過し。車窓右側にも風力発電施設が。そしてむつ市に到着し、任期中に急逝された父親である前市長に代わり35才の若さで当選した新市長、副市長他にあいさつ廻り。 そしてこの日はむつ市の花火大会。むつ湾海上には護衛艦・ちくま・DE-233が停泊中。むつ市大湊町にある大湊基地に配備されている護衛艦。日本の北端部における防衛警備、特に宗谷海峡と津軽海峡という、2つの重要な国際海峡の防備を担当していると。 むつ市の花火大会は8月の第1週の金曜日が開催日と。 そして我が維持管理事業所の協力会社様の工場横で開かれている納涼祭に招かれたのでした。暗くなり海上に浮かぶ護衛艦も電灯艦飾に変身。そして花火大会の開始。納涼祭会場からは、大型花火を楽しむことが出来たのでした。 そして会場前には中型のねぶたも。 大湊ネブタは青森ねぶたの企業ねぶたとは違い、主に地域住民の手によって制作、運行されるねぶたであるとのこと。人形ねぶたが主で、ねぶたをその地域の住民が長いロープで曳いて練り歩いていた。 120年以上の歴史を持つ祭りとのこと。独特のリズムとメロディにのって、流し踊りを中心に人形ネブタを曳き、海岸沿いを練り歩いていたのです。

2014.08.02

コメント(0)

-

熱中症に負けずにBBQ

先週末は我がミツバチ農園で同僚とBBQを行いました。参加者は総勢13名。同僚男性6名、女性4名、奥様1名そして子供2人。奥様は遙々仙台から厚切りの牛タンを持ってきて下さいました。畑にターフテントを張りBBQの開始。炭火を2ヶ所に用意し、牛タン、我が農園の野菜、タマネギ、ナス、ピーマン、ニンニク、ジャガイモ・・・を焼いて楽しみました。厚切り牛タンはあっという間に完食。写真を撮る事も忘れて楽しんだのです。同市内に住む同僚がお子様2人を連れ今回初参加。途中、世話好きの同僚がプラスチックコップに鋏を入れ何かを作り出したのです。そして完成したのが約1.5mのソーメン流し。お子様二人も楽しそうに流れてくるソーメンを箸でGETしていたのでした。プロデューサーも満足げ。そして我が農園のスイカもその場で収穫し楽しんだのです。皆さん、甘くてシャリシャリして美味しいと、こちらもあっという間に完食。スイカを自宅に持ち帰る同僚も。楽しい時間はあっという間に過ぎ、16時前に宴はお開きとなりました。次回の農宴芋煮会を約束して解散したのでした。 そして翌朝は早朝から「強者どもが夢の跡」の後片付け。

2014.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 英語のお勉強日記

- なぜXRPは下落しているのか:FRBが仮…

- (2025-11-18 15:23:41)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 周防國・長門國一ノ宮巡りday1(錦帯…

- (2025-11-18 00:00:11)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-