2023年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その396

近頃、キャベツの事ばかり書いているような気がします。キャベツばかりを食べているから仕方ないかもしれませんが、さすがに書くことが尽きて何を書くべきか思案に暮れてしまいます。仕方がないので思い付くままに書くことにしますが、そうそう、キャベツって食物繊維が豊富だったと思うのですが、違いましたっけ。それと含有成分のキャベジンって胃腸にとって有効なものだったと思うのですが、ぼくの思っているような有効性とは異なっていたのだろうか。何にしてもキャベツは好きだけれど、ぼくにとっては体調に好ましからぬ影響を及ぼしているように思えるのです。というのが、キャベツを多く食べた後には所謂ところのガス腹になってしまうように思えるのです。とにかく内蔵のどの辺りかははっきりしないけれど、恐らく台帳の辺りにガスが溜まって非常に苦しくなるのです。そんなに放屁してしまえば解消できるだろうと思うのですが、いくら気張ってみても思ったように放屁するに至らぬのです。炭酸入りのハイボールなどを拵えて呑んでみたりもするけれど、漏れるのは炭酸由来のガスばかりのように思えて、思ったようにはガス腹の症状が緩和しないのです。ガスが溜まっても放屁に至らぬのは恐らくは便秘症となっていて、その症状由来のガスはなかなか大概に排出するのが難しいらしいのです。このように単なる気のせいかもしれない影響が身体に及んでもなお食べたいと思えるのがぼくにとってのキャベツという存在なのです。 キャベツと空豆、しらすのエチュベと強引に料理名を付けましたが、キャベツと空豆としらすを蒸し焼きにしただけのものです。【材料】キャベツ(2等分) 1/4個/空豆(茹でる) 20粒/しらす 大さじ3/塩・胡椒 適宜/にんにく 1/2片(みじん切り)/オリーブ油 大さじ1/粉チーズ 小さじ1【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにくを炒める。キャベツ、空豆、塩、胡椒を加えて蓋をし、加熱する。皿に盛ってしらす、粉チーズを散らす。 キャベツと空豆は相性が良く,空豆としらす、しらすとキャベツも同様でありますからまあ当然に無難に美味しく仕上がります。これで十分美味しいからこれ以上を求める必要もないのですが、どうももう一工夫できそうですが、想像力の乏しいぼくは、今時点でその答えは見出せていないのです。 これまた単純な料理、イカとキャベツのバター炒めです。イカとキャベツの組合せはさほど意外性はないけれど、キャベツとバターの組合せはありそうで余り見かけない組合せのように思えますが、そうでもないのかな。【材料】イカ(一口大) 1杯/キャベツ(ざく切り) 1/4個/にんにく・生姜 1片/バター 10g/サラダ油 大さじ1/青ねぎ・レモン汁 適宜/顆粒だし 小さじ1/酒・醤油 大さじ1【作り方】1. フライパンにサラダ油を熱してにんにく、生姜を炒める。イカを加える。キャベツを加える。顆粒だし、酒、醤油を加える。バターを加える。皿に盛って青ねぎ、レモン汁を散らす。 これはまあ分かり切って美味しいです。近頃イカがちょっと安くなってきて助かるなあ。 ということでまたもイカとキャベツの組合せ。この夏もっとも数多く作ったのがパエリアです。急に秋めいた気候になりましたが、9月中旬までは真夏同様の気候で調理する気力も湧かなかったからついついお手軽な料理で妥協してしまったのです。キャベツと海鮮のパエリアは一般的な海鮮のパエリアのヴァリエーションとして試してみました。【材料】オリーブ油 小さじ1+2/にんにく 1片/冷凍アサリ・イカ 100g/白ワイン 大さじ3/玉ねぎ(みじん切り) 1/2個/米 1合/キャベツ(ざく切り) 1/4個/パプリカ(縦細切り) 1個/水 400ml/顆粒コンソメ 大さじ1/サフラン(水で戻す)・塩・胡椒 適宜【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにくを炒める。冷凍アサリ、イカを加える。白ワインを加えて取り出す。オリーブ油を熱して玉ねぎを炒める。米を加える。水、顆粒コンソメ、サフラン、塩、胡椒を加える。アサリ、イカを戻す。パプリカ、キャベツを加えて加熱する。 これもいいですねえ。魚介は豪華版でいきたいところですが、近頃は何でもかんでも高くってそうも言ってられません。手頃な冷凍のシーフードミックスなどに頼ることになります。それで作ってもかなり美味しくなるからありがたい料理です。サフランだけはケチらずにちゃんと使った方が間違いなく美味しいです。パプリカパウダーを足すのはありですが、それを代替品として用いるのは誤りだと思います。 キャベツと豆って良い組合せだと思っています。それなのにこれまでシンプルにキャベツと豆だけに特化した料理は作ったことがありませんでした。なのでキャベツとひよこ豆のコールスローを作ってみることにしました。【材料】ひよこ豆 1/4缶/キャベツ(細切り/電子レンジで600W1分加熱) 5枚/【ドレッシング(混ぜる)】酢 大さじ2/オリーブ油 大さじ1.5/砂糖 小さじ1/塩・胡椒 適宜【作り方】1. 全ての材料を和える。 これはいいなあ。オーソドックスなヴィネグレットにちょっと砂糖なりで甘味を加えるのがポイントみたい。他の豆でもイケそうですが、ぼくの想像ではひよこ豆で正解のような気がします。

2023/09/30

コメント(0)

-

駒込の格式の高いお蕎麦屋さん

自らそば打ちをする人に時折遭遇します。横着なぼくにしてみるとよくもまあ面倒なことを始めたもんだと感心してしまうのでありますが、一方でそうまでして彼らをそば打ちに駆り立てる理由が不可解に思えるのです。そうまでっていうのは,まずそば打ちするためには相応の道具を用意せねばなりません。その道具もそれなりの収納スペースを要するものだからそれを確保せねばならない。またこれらの課題を克服したとしても旨いそばを打つには当然に新鮮で良質なそば粉や水を調達する必要があるのでしょう。そして風味が消えるまでにはそれを実際に打ってしまわないとならないのだからそれを想像するだけで面倒になります。で、実際にそういう面倒をクリアしてしまう人たちが実際にどの程度の頻度でそばを打つかというと、これは全くの想像でしかないけれど、毎週ってことはないだろう。大概はそば打ちする自分を見せるために客を招く際、せいぜいが月に一度程度のことであろうと推測するのです。一度打ったっきりになってしまう人も少なくないのではないだろうか。たまに客を読んで打ったそばの出来が酷いと気分が萎えて二度とやらなくなるというリスクもあるし、仮に上手くいってもさすがにプロの職人の打ったものよりは見劣りするものだと思えます。それに負けじと研鑽を積むごく限られた人たちが発起して店を構えるようになったりもするんでしょうけど、それはごく少数派であるはずです。ぼくならどうしても美味しい手打ちそばが食べたいとなれば自ら打ったりせず、どこか定評のある蕎麦屋を訪れるのです。 でもまあ本格派の蕎麦店は何にしてもかなりの高額であることが多いし、メインがそばであると思うとそんなには吞めないからどうしても敬遠してしまいます。そばの盛りがごく少量であったとしても結構な高額であることがほとんどでありますので、滅多には訪れない。行くのはあくまでご馳走に慣れることが前提で、加えて呑みはここでは控えて、次なるお店で本腰を入れて呑むことになります。こんなチャンスが到来しました。連れて行ってくれたのは翌日に健診がある知人だったのです。お邪魔したのは、「小松庵総本家 駒込本店」です。その開業は大正11年に遡り、各種の書籍や雑誌などでも紹介されているらしく、レジ台にはそうした雑誌や書籍が並べられています。初めて知ったのですが、村上春樹著『ノルウェイの森』にも登場しているそうなのです。ここ駒込本店をはじめ、銀座、新宿高島屋、丸の内オアゾとソラマチという一等地に店舗を構えているというからなかなか立派なお店のようです。駒込の本店は六義園の手前にあって、通常の蕎麦屋とは一線を画した面構えの店舗となっています。ギャラリーだったりライブスペースとしても用いられているようです。店内もまたゆったりした空間でいかにも高級な雰囲気です。眺めると他のお客たちも小金持ちっぽい数グループがいて、食事というよりは呑みを楽しんでいます。呑みを禁じる知人はすでにそばを目の前にしていました。ぼくには呑んでというので遠慮なく呑ませてもらいます。肴は申し訳ないので板わさのみ。まあこれだけあればそれなりに呑めますから構わないのです。さすがに高級店のカマボコは美味しいものだなあと高級ってイメージがあるだけでも高級に思えるのです。まあ実際に高級でないと高級志向の人は食べに来ないような値段だから、ぼくが美味しいと思ったのは間違いではないはずです。そばもまあ納得の美味しさでありました。これはさすがに日曜そば打ち職人では出せない代物であるはずです。でもどうしてなんだろうなあ、こういう高級そば店ってのはいくら食べても後で物足りなく感じてしまうのです。まだぼくはそば屋呑みができる程に枯れ切れてはいないのですね。

2023/09/29

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その395

じゃがいもは大好きなんですけど、若い頃に比べると随分食べる機会が減りました。お腹に溜まっちゃいますからね。とかいいながらポテトフライなんかはよく食べているし、カレーにも何だかんだと結構な確立で入れています。しかしまあ肉じゃがやジャーマンポテトなどのじゃがいもが主役級の扱いになる料理を食べる機会は大分減りました。減りましたとは書きますが、食料品の収納棚にじゃがいもがまるっきりないってことはまずなくって、必ずいくつかは残っているのです。メインの料理の添え物として食べる機会はむしろ増えたかもしれません。以前はやってしまえばどうってこともないのに皮を剥くのが面倒だと思い込んでいましたが、今では実際に皮むき程度の処理はどうということもなくなりました。かつては都度都度作業するのが面倒だと、まとめて一挙に処理してダメにしてしまうことがあったからその点は慣れが良い方に作用したのだと思っています。って眠気と戦っていたらこんなだからどうしたってことを書いてしまっていましたが、どちらにせよ、じゃがいもについて書くことはそうは残されていません。これは無意味な文章ではあるけれど、まあそこまで己を偽ってはいないようなのでこのまま残すことにします。でも書きたかったのはここからで今年のように野菜が不足してくるとじゃがいもの活躍の場面が否応なしに増えるわけです。つまり案外じゃがいもはお手頃に入手できるということです。じゃがいもはイモ類であって野菜とは別物でありますが、そこは柔軟にご理解ください。ということで、ブログ用文章のストックが残りわずかだからどんどん進めることにします。 ネットでラコンのガリシア風なるこれって料理なのかいってレシピがあったので作ってみました。【材料】ハム(6等分) 3枚/じゃがいも(茹でる/1cm厚輪切り) 3個/カイエンペッパー・岩塩 適宜/オリーブ油 小さじ3【作り方】1. 皿にじゃがいもを並べ、ハム、オリーブ油、カイエンペッパー、岩塩をのせる。【備考】料理リレー レシピ集 「【ラコンのガリシア風】」http://cookingrelay2020.jp/2020/06/08/post-10950/ まあ想像通りです。タコのガリシア風ってよく聞きますが、それはパプリカパウダーをまぶすことが多い気がしますけど、決まり事とかあったりするんでしょうか。ちょっとした前菜と考えれば手軽だしまあ悪くないかな。 久し振りにヴィシソワーズを作ってみました。初めて食べた時には冷たいスープってのに驚かされましたし、それ以上に美味しいことにびっくりしたものです。【材料】玉ねぎ(薄切り) 1/4個/長ねぎ(薄切り) 10cm/バター 大さじ1/2/じゃがいも 2個/牛乳 500ml/塩 適宜/顆粒コンソメ 小さじ1/2/ローリエ 1枚/生クリーム 50ml/胡椒・パセリ 適宜【作り方】1. 鍋にバターを熱して弱火で玉ねぎ、長ねぎを炒める。じゃがいも、牛乳、塩、顆粒コンソメ、ローリエを加えて煮る。ローリエを取り出してミキサーにかける。生クリーム、胡椒を加える。冷蔵庫で冷やす。器に盛ってパセリを散らす。 しかし悲しいかな、かつてのような感動はありませんでした。ちょっと軽すぎる気がしました。レシピを見直してもう少し濃厚な感じに仕上げた方が良さそうです。 ヴィシソワーズ作りの際に一部じゃがいものペーストを鶏訳でスパゲッティのソースとして利用しました。じゃがいもペーストのパスタです。【材料】スパゲッティ(茹でる) 100g/粉チーズ・胡椒 適宜/【じゃがいもペースト】玉ねぎ(薄切り) 1/4個/長ねぎ(薄切り) 10cm/バター 大さじ1/2/じゃがいも 2個/牛乳 30ml/塩 適宜/顆粒コンソメ 小さじ1/2/ローリエ 1枚/生クリーム 50ml/胡椒・パセリ 適宜【作り方】1. 鍋にバターを熱して弱火で玉ねぎ、長ねぎを炒める。じゃがいも、牛乳、塩、顆粒コンソメ、ローリエを加えて煮る。ローリエを取り出してミキサーにかける。生クリーム、胡椒を加える。2. 皿にスパゲッティを盛って1.をかけ、粉チーズ、胡椒を散らす。 ぼんやりとした味のヴィシソワーズがさらにぼんやりとしてしまいました。それと食べ進むとどんどん飽きてくるので少量に留めるべきでした。 じゃがいもと魚介は相性がいいはず。じゃがいもに限らず大根なんかでも当然美味しいとは思います。新じゃがいもとアサリのワインバター蒸しを作りました。【材料】アサリ(冷凍) 100g/新じゃがいも(皮付き/茹でる/一口大) 3個/にんにく 1片/赤唐辛子 2本/オリーブ油 大さじ1/白ワイン・水 大さじ3/塩 小さじ1/2/バジル(千切り)・大葉(千切り) 5枚/バター 大さじ1【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにく、赤唐辛子を炒める。アサリを加える。白ワイン、水を加える。じゃがいもを加える。バジル、大葉を加える。皿に盛ってバターをのせる。 想像した時点で美味しい事は察しが付きましたが、思っていた以上に出来上がりは美味しかった。何より手軽に作れるのがいいです。

2023/09/28

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の仙台行き 青葉通一番町篇 その1

小学校の頃から中学にかけて2年ちょっと仙台の住民だったことがあります。当時は仙台の駅裏(今ではその呼称は侮蔑的な意味合いからか用いられることがなく、単に東口と呼ばれるようになりましたが、ぼくも身の回りでは駅裏と自称することに抵抗を示すものはいなかったと記憶します)に住んでいて、駅までは自転車で5分も掛からなかったのですが、当時は駅裏と駅前との行き来が大変でした。2014年に撤去されたX橋と呼ばれる駅北側をびくびくしながら通り抜けるしかなかったのです(正確には南側からも通り抜けることはできました)。うろ覚えではありますが、バラック風の怪しげな店舗が立ち並んでいたはずで、その記憶をもう確かめられないのが残念です。https://j-town.net/2014/07/11188203.html?p=all さて、X橋をはじめ子供の視線からはとてもいかがわし気に思えた多くの横丁やスポットが失われた仙台ですが、店子の世代交代はありつつも今もなおある程度のいかがわしさを留めるのが壱弐参横丁です。このそばには当時の仙台では大きな書店で会った金港堂書店や古書店があり、ちょくちょく覗きに行っていました。そしてその際には必ずこの横丁を散策して冒険心を満たしたものでした。というか未だにこの横丁というか巨大バラックを散策するのを楽しんでいるのだから、当時と精神年齢はさほど変わっていないということでしょうか。 ともあれ、かつての面影は失われたなどと語る人も少なくありませんが、ぼくには仙台にここが残っているのが何だかんだと有難いことに思えるのです。よくよく眺めると新しい店舗に混じっていかにも古ぼけた酒場が残っているのに気づきます。ちゃんと見ているつもりでも結構見逃しているもんなんですね。「居酒屋 チエ」も気付いてみたらこれまで認知できなかったのが不思議な位に自然に路地に溶け込んでいました。千円でドリンク1杯におつまみ5品というセットがあるらしい。案外お安くない店も混じっているからこれならまあお手頃と判断して良さそうです。奥の席でくつろいぐオヤジがいたけれどこれがオーナーだったようです。店は外国人女性がひとりで対応しているようです。カウンター10席程度のいかにもこの横丁に似つかわしい酒場に思えました。実際には同じ程度の広さのお店でも造りは店ごとに個性的なんですけどね。ハモニカ系の横丁酒場は似通っていて、店の差異を見分けがつけにくいってこともよくありますが、ここはその点、店ごとの特徴があるように思えます。確かにお通しは5品登場しました。どれも作り置きの簡単なものばかりで、でも白滝を軽く似ただけのものが意外や案外美味しかったりするのでした。そのうち恐らくは国分町辺りで勤めて言うと推測されるキレイどころが一人で入ってきました。あまり似てはいないかったのですが、もしかするとこの人も外国の人で店の女性と同じ国のご出身なんじゃないかと推測しました。とまあ、なんてことのないお店ではありますが、やはり古い店で呑むの方が新しい若い店主のやってるお店よりも濃密な時間を過ごせている気分には浸れるのでした。

2023/09/27

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その394

ぼくは、正直言ってスペインという国にはさしたる関心を抱いてはいないのです。無論、セルバンテスやルイス・ブニュエルなど非常に重要な個人がこの国で生を受けていることは多少はしっているし、素晴らしい建築も数多く存在することも知識だけはいくらか持ち合わせてはいるのです。でもだからといってスペインそのものへの関心は極めて低いのです。その理由はぼんやりと思っていることがあります。それは南欧諸国の国民性への偏見が大きく関係しているように思えるのです。その偏見の中身は、ぼくの教養だったり知識の浅さを暴露するようで非常に恥ずべきこととなることが必至なのでここでは語りません。しかしながらですね、少なくともスペインの食文化は大いに好むところです。でもスペインらしい料理って一体なんぞやと問われると途端に口ごもってしまい、またもネットなどの助けを求めるしかなくなるのです。良く知られる料理としては、パエリアがあります。パエリアはぼくも大好きでこの夏は実に頻繁に食卓に上りました。昔、川津幸子氏のレシピ本でイカスミのパエリアを知ってからは頻繁に作ったものですが、近頃はたっぷりとした瓶入りのイカスミは滅多に見掛けぬようになり、ほんの少量でも結構な値段が付けられるようになってからは自然と遠ざかってしまいました。ガスパッチョもやはり同じ川津氏の本で知って夏の定番スープとなりましたが、どうしたものか近頃は滅多に口にしなくなってしまったのです。他にもにんにくのスープなどなどがありますが、よく分からないのがピンチョスです。オリーブだったり生ハムなどをスティックに刺したりして手軽に摘まめるようにしたものの総称(あくまでも自身の理解にもとづきます)ですが、多少なりとも手が掛かっているものならまだしも単に楊枝にさしただけでそれをスペインの名物料理とするのはちょっと違うかなって思うのです。それはともかくとしてスペインの料理は、手軽なのに予想を裏切るような仕上がりとなる料理が色々あってとても参考になるのです。 手軽さと意外性という意味では、スペインの定番ピンチョス(でいいのかな)であるパンコントマテがあります。【材料】バゲット(2等分/縦に切り込み/トーストする) 20cm/トマト 1/2個/にんにく 1/2片/オリーブ油・塩 適宜【作り方】1. バゲットににんにく、トマトの順で断面をこする。オリーブ油を散らして塩をふる。 たったこれだけって馬鹿にして試す機会をずっと逸していましたが、実際に食べてみるとこれが驚くばかりの旨さなのですね。やはり料理は想像では理解が及ばない事態が起こるものです。 サランゴーリョというズッキーニの卵炒めがあります。いかにもな料理ではありますが、これも食べてみると予想外に美味しいのです。【材料】ズッキーニ(1cm角) 1本/玉ねぎ(粗みじん切り 1/2個/にんにく 1片/卵 1個/オリーブ油 大さじ1/塩・胡椒 適宜/ドライオレガノ 小さじ1/4/【アレンジ】じゃがいも(1cm角) 1個【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱して玉ねぎを炒める。(じゃがいもを加える。)にんにく、ズッキーニを加えて蒸し煮にする。塩、胡椒、ドライオレガノを加える。溶き卵を加える。 これはネットで見つけたレシピですが、もしかするといっそのこと玉ねぎなしの方が美味しいかもしれないと思っています。次にお手頃にズッキーニが手に入ったら試してみようかな。 アロス・コン・コストラという料理がずっと気になっていました。食材も容易に手に入るものばかりだし、どうしてこれまで作らずにいたのだろうと我が事ながら怪訝に思ってしまうのですが、先日、近所のスーパーでひき肉をまるめただけのハンバーグ状に成形されたのが半額で売られていたので、これを使って試してみることにしました。【材料】米 400ml/にんにく 2片/トマト水煮 1/2缶/ウィンナーソーセージ(1cm長) 4本/ひよこ豆 1/2缶/ピーマン(くし切り) 2個/サフラン 適宜/パプリカパウダー 小さじ1/オリーブ油 大さじ2/卵 4個/塩・胡椒 適宜/チキンスープ 600ml 【ミートボウル】豚ひき肉 150g/にんにく 1片/パセリ 適宜/パン粉 大さじ3/塩・胡椒 適宜【作り方】1. ボウルで【ミートボウル】の全ての材料を捏ねる。2cm大に丸めてチキンスープで茹でる。2. 鍋に油を熱してにんにくを炒める。ソーセージを加える。トマトを加える。米、パプリカを加える。スープ、1.、ひよこ豆、ピーマンを加えて煮る。3. 耐熱皿に移して塩、胡椒した溶き卵を流し入れてオーブンで200℃15分焼く。 言ってみればミートボールのパエリアのようなものですね。ミートボールをスープで茹でるなどのちょっと変わった手順ですが、焼いたって支障はなさそう。とにかく猛烈な旨味がすごくてこの濃厚スープを吸った米がまた抜群に美味しくてキリリと冷やした安ワインがすいすいと胃腸に収まるのでした。

2023/09/26

コメント(0)

-

西川口の死角にオヤジの巣があった

記憶というのはいつだって気まぐれなものでありまして、それは当然ながらぼくに限ったことではないのです。週に幾度も顔を合わせてお喋りする知人(今では友人と言わせてもらってもそれ程嫌がられることはないと思うけれど。でもこの方たちとはそこ以外の場所で会ったこともないし、休日などに待ち合わせてどこかに出掛けたこともありません)がいます。下手をすると家族だったり、職場の同僚、または数十年来の友人たち以上にたくさん喋っていて、たまに喧嘩したりもしつつ、仲良く付き合っているのです。なので、当然のことにぼくの趣味・趣向もよく承知しているはずなのです。なのにですね、いかにもぼくが好きそうな酒場の存在をこれまで一度として教えてはくれなかったのですよ。その晩もいつもの酒場で他愛ない会話を交わしていて、たまたま話題が昼呑みになったのです。ぼくが昼呑みにはあまり興味がないってことはここでは置いておくとして、その彼はいつもの朗々とした語りで昼呑みについて語り始めたのだ。ひとしきり話を聞いて、最近川口によく通っていることを話したのですが、川口ってのは昼呑みできる店が少ない、西川口のマックの脇の路地の奥に立ち食いそばがあって、そこで呑めるんだよと語り出したのです。何だって、そんな店の存在は初めて知ったぞと詳しく話を聞きだしたのです。それによると①酒は店内設置の自販機で購入、②値段は安からずであること、③味は旨からずであること、④オヤジたちで賑わっていること、といった情報でありました。①はまあちょっと面白そう、②まあ軽めに呑む程度に留めればいいかな、③まあ仕方ないかな、④入れる程度であれば構わないだろう。といった訳で行かない理由にはならないから早速訪れることにしたのです。 店名は「けぶどん万みや」。けぶどんというのは、素うどんを意味する言葉だそうです、知らなかったですね。噂通り繁盛していてカウンター席は無理そうだったので唯一の卓席に入れてもらいました。空調の効きがイマイチでちょっと蒸し暑い気がします。アジフライとマカサラの注文で立ち上がったついでに背後にある自販機で缶ビールを購入します。この流れでカウンターのグラスを借り受けます。ぬるいビールを呑み始めるとお通しが出てきます。確かにまあ旨からずではあるけれど不味いって程ではないかな。やがて届くマカサラも同様であります。店はおばちゃん2名でやっているのですが、見慣れないせいもあるのかどちらがどちらなのかちっともわからぬのです。やがてアジフライが揚がって受け取ると、剥がれなかったから1枚サービスしとくとのこと。どうやら冷凍庫で長期に亘って保管されているうちにガッチリと接着されてしまったようなのです。素直に喜んで見せるのですが、そのフライは真っ黒です。まあまあ何とか食べられるだろうと2等分してソースをたっぷりかけ、口に運びます。口に入れてすぐに苦味を感じますがまあ見た目ほどは酷くはないと安心した刹那、ぐにゅりとした食感を歯と舌が感知したのであります。つまり、アジが2倍量となったからといってそれが生だと喜びが半減するどころではないのだ。とりあえず口中の物体を吐き出して一応文句を言ってみる。いやね、新鮮なアジだったら多少生だって全く気にしないけれど、剥がれなくなるほどの期間を冷凍してあったのが生ってのはやはり危険を感じるのですね。さて、あらやっぱりなどととぼけて皿を受け取ったおばちゃんAはそのまま再び揚げ油に投入。これはちょっとまずいでしょう。と急速に食欲だけじゃなく呑欲も消え失せた我々は、一応は食べ切りはしたけれど、胃がムカムカするのを感じつつ、席を立つとそれを知ってか知らずか見知らぬオヤジが今度はゆっくり呑んでってヨと全く邪気もなく声を掛けて見送ってくれたのでした。

2023/09/25

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その393

今年は新生姜を食べる機会が非常に多かったのです。昔から生姜が大好きで料理でも多用してきました。でもあえて新生姜を買ってきてこれだけ料理したことは、記憶にありません。昨年も何度か新生姜を買い求めては、岩下の新生姜風を作ってみたり、紅生姜や酢漬け(寿司屋のガリ)なども作って、これはこの先、市販品を買い求める必要はないなと思ったものです。余計な添加物なしで作れるのがとてもいいのです。今年も紅生姜だけは作りましたが、他はそうした保存性の高いものに加工する間もなく消費してしまったのです。特に良く作ったのが新生姜を入れたパスタです。新生姜は根生姜ほどには辛味がなく柔らかいので思い切ってたくさんの量を料理に加えることができます。Wikipediaでは以下のように書かれています。ショウガは主に茎の基部が肥大してできる塊茎が香辛料として使われ、インドや欧米でも広く使われている。ヨーロッパではスパイスとして乾燥品を使うのが一般的で、ショウガを生で食べるのは日本独特の習慣である。日中韓の料理を比較した場合、中華料理では加熱料理し、朝鮮料理はおろして加熱せず複合味として使用する傾向がある。 つまり乱暴に要約すると日本では生姜をそのものとして食べる習慣がある一方で、他国ではスパイスや薬味として用いられるのが一般的ということになります。今ではフランスやイタリアでも生の生姜が入手できるようになったようですが、それでも生姜が主役のパスタとなるとこれはもう日本独自のパスタ料理といっても良さそうです。以下はどれもほぼ似たようなものですが、実際に食べてみるとそれぞれにちょっとづつ違った味わいがあって楽しめました。 新生姜のペペロンチーノパスタです。これが最もシンプルな食材で作ることができます。【材料】パスタ(1.9mm/茹でる) 100g/新生姜(千切り)・にんにく 1片/オリーブ油 大さじ2/根昆布の出汁 小さじ1/2/塩・小ねぎ(小口切り) 適宜【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにくを炒める。新生姜(3/4量)を加える。茹で汁、根昆布の出汁を加える。塩を加える。茹で汁を加えて煮詰める。パスタを加える。皿に盛って新生姜(1/4量)をのせる。【備考】こんな美味しいのにお店で見かけたことがない!ぜひ作ってほしい大人のパスタ【新生姜のペペロンチーノパスタ】https://www.youtube.com/watch?v=Mc9qU_KUrJ8 新生姜の爽やかな辛味がダイレクトに感じられるレシピでした。想像通りに美味しい。出汁なしでもイケると思います。 続いては、たっぷり生姜のペペロンチーノです。上のレシピとの差異は端的に味付けがバター醤油風味になっているところです。【材料】スパゲッティ(茹でる) 200g/新生姜 50g/オリーブ油 大さじ2/バター 大さじ1/醤油 小さじ1/塩・胡椒・イタリアンパセリ 適宜【作り方】1. フライパンにオリーブ油、バター、生姜を熱して茹で汁を加える。醤油を加える。スパゲッティを加える。茹で汁、塩、胡椒を加える。皿に盛ってイタリアンパセリを散らす。【備考】日本パスタ協会 「たっぷり生姜のペペロンチーノ」https://www.pasta.or.jp/recipe/recipe.php?cmd=AddFavorite&recipe_id=284 ああ、これもいいですねえ。1品目同様に生姜を取り分けておいて生のままを散らすのも当然あり。おろし生姜にしてもいいかも。 最後は「立飲ビストロRYO」のシェフが紹介していた新生姜のパスタです。上記と異なり様々な食材を加えてなかなか面倒な調理となります。【材料】パスタ(茹でる) 100g/にんにく 1片/オリーブ油 大さじ2/水 100ml/塩 3g/【特製バター(混ぜる)】バター・エシャロット(みじん切り)・イタリアンパセリ(みじん切り) 適宜/トマト(湯剥き) 15g/顆粒コンソメ・水 小さじ1/3/新生姜(千切り) 60g/カイエンペッパー 適宜/醤油 小さじ1/【ごま風味ドレッシング(混ぜる)】すりごま 大さじ1/マヨネーズ・醤油 小さじ1.5/酢 小さじ1/砂糖 小さじ1/2【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにくを炒める。水、塩を加える。【特製バター】を加える。水溶き顆粒ブイヨン、新生姜(1/3量)、カイエンペッパーを加える。パスタを加える。醤油を加える。皿に盛って新生姜(2/3量)gをのせる。ごま風味のドレッシングをかける。 B 【備考】メシ通 「乳化にこだわったニンニクと新生姜でペペロンチーノをの作り方を立ち飲みビストロ居酒屋のシェフに聞いてきた」https://www.hotpepper.jp/mesitsu/entry/editorial/2023-00853 一応、レシピ通りに作ってみましたが、ここまで複雑でなくてもいいんじゃないかと思ってしまいます。特にごま風味ドレッシングは、あってもまあいいけれど、なければなしでそれで充分に堪能できると思うのですけどねえ。

2023/09/24

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その392

この夏よく食べた野菜のひとつがキャベツでした。さすがにそろそろ長かった夏本番も終わりを迎えようとしているようですが、近頃の天気予報はコロコロ変わってアテにならぬから油断はできません。ともかくキャベツが食卓に登場する機会の多い夏となりました。例年だと夏場にキャベツは高値となるイメージですが、今年は立派なサイズのものが安いと50円程度で手に入ったりしたからむしろもやし以上にお手頃野菜となったのでした。ということでやたらとキャベツばかり食べていたという印象ですが、キャベツ好きで良かったなあと思います。嫌いだったらもう飽き飽きしていたはずです。というかキャベツを特別好きではなかったとしても嫌いって人は少ないと思うのですけど、どうでしょう。ということでぼくはキャベツが好きですが、食べ方も焼く、炒める、煮る、揚げる、生のままとヴァリエーションが豊富で淡泊な風味だから和洋中の如何ようにも調理できて処理も楽だから全く有難い野菜です。どの食べ方もぼくは好きですが、特にこの夏に多用したのが、茹でてお浸しにするというものです。お浸しにしたキャベツを温かいままで食べても冷たく冷やして食べても実に美味しい。これがキャベツの甘味が一番感じられる食べ方ではないかと思っています。おかかに醤油というのが王道の調味法だと思われますが、ぼくは醤油の代わりにポン酢、そしてマヨネーズを掛けるという邪道を最も好んでいます。ぼくはほうれん草だってセリだってお浸しにマヨの組合せは極めて身近な食べ方なのです。というのも仙台の実家への久々の帰省(先に書いたように帰省というのは適当ではないのですが)時でまさに朝食で、母親からキャベツとオクラのお浸しがあるけど、マヨはいるって極めて自然に尋ねられたのだから幼少期からの食習慣として、ぼくの脳細胞に根深く巣食っているのです。 どこぞやで見掛けたキャベツステーキです。キャベツをグリルして食べるのが好きですが、そのソースも多様なものを合わせられそうです。タップナードもいいですし,マッサなんかも旨いだろうなあ。【材料】キャベツ(6等分くし型切り) 1/6個/岩塩・胡椒・オリーブ油・水 適宜/【ソース】干し椎茸(水で戻す/粗みじん切り) 15g/椎茸(戻し汁) 大さじ1/醤油 小さじ1/2/生クリーム 20g/ドライオレガノ 適宜【作り方】1. 耐熱容器に干し椎茸、戻し汁を加えて電子レンジで500W40秒加熱する。②油、生クリーム、ドライオレガノを加える。2. フライパンにオリーブ油を熱して岩塩、胡椒をまぶしたキャベツを焼く。水を注いで蓋をし、蒸し焼きにする。何度か裏返す。オリーブ油を加えて両面に焼き色を付ける。皿に盛って1.をかける。 でも今回は椎茸だしと生クリームと醤油などのソースで頂いてみました、これだけで十分に前菜として出してもよい一品になります。 極めて凡庸ではありますが、キャベツとしらすのグラタンを作りました。これまたちょっとボリュームのある前菜、もしくはメインの付け合わせにしても良さそうです。【材料】キャベツ(一口大) 2枚/しらす 大さじ4/バター 大さじ1/小麦粉 大さじ1/牛乳 300ml/生クリーム 大さじ1/塩 小さじ1/4/胡椒・溶けるチーズ・パン粉 適宜【作り方】1. フライパンにバターを熱してキャベツを炒める。小麦粉を加える。牛乳を加える。塩、胡椒する。生クリームを加える。しらす(半量)を加えて耐熱皿に移す。しらす(半量)、溶けるチーズ、パン粉を散らしてトースターで焼く。 キャベツとしらすって抜群に相性がいいです。当然チーズも。 さっぱりとキャベツとしらすの梅和え(下写真左)を作ります。これはどこぞやのレシピを参照しているはず。生姜を効かせたのがオリジナルかな。【材料】キャベツ(短冊切り/電子レンジで600W3分加熱) 1/4個/しらす 大さじ3/梅干(包丁で叩く) 1個/白ごま 小さじ2/【調味料】醤油・レモン汁・ごま油 小さじ2/生姜 小さじ1/にんにく・塩 小さじ1/2【作り方】1. ボウルに全ての材料を入れて混ぜる。 こりゃまあ旨いに決まってます。ってかキャベツはどんな食材とも合わせられる名バイプレイヤーです。ってアホっぽい言い方で誤魔化すのです。 こりゃもう間違いのないキャベツと茹で卵のサラダ(上写真右)です。【材料】キャベツ(短冊切り/電子レンジで600W3分加熱) 1/4個/卵(茹でる/粗みじん切り) 1個/にんにく・オリーブ油・酢・塩・胡椒 適宜【作り方】1. 全ての材料を入れて混ぜる。 こんなシンプルでも旨い。マヨを加えたいところですが、そこは我慢してヘルシーに仕上げました。

2023/09/23

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の仙台行き 東北福祉大前篇

仙台って町並みは程よいサイズ感で嫌いじゃないのですが(訪れるたびに思い出の地が変貌するのは寂しい限りではあります)、こと観光に関しては見るべきものがあまりないと言って否定できる仙台市民は少ないと思います。青葉城や広瀬川など相当に退屈な観光スポットでしかないから、やむなくはるばると松島などに足を延ばすしかないのです。実のところ観光地やスポットというのは一度訪れれば十分であるといった程度の物件でしかないとは思っていますが、やはり呑み食いしてばかりというのは不健康に過ぎるから手軽に観光地を訪れることで旅を意味付けるというのが穏当なところであろうと思うのです。なので、今回はかねてからどうしても行きたいって程ではないけれど、まあその気になれば行ってみてもいいかなって程度のスポットに足を運んだのでした。 標題に東北福祉大前としたのは、これが今回言った観光スポットの鉄道駅としては最寄り駅であったからに過ぎないのでありまして、この駅はJR仙山線の駅になります。目的地はそこから最短で3.5Kmの距離にあるから最寄りといえども相当に遠くて、きつい坂道を上ることになるから現実的には仙台市営バスなどを用いるのが公共交通機関をもっぱらの移動手段とする者には無理のない選択となるはずです。やって来たのは仙台大観音です。「仙台市制100周年を記念してその高さを100メートルとし、21世紀の繁栄を願って地下を21メートル」とした巨大な白衣観音で「内部は12層に分かれ」ており、108体の仏像などが安置されているというもの。巨大大仏や観音などは、機会があれば立ち寄ってはいるもののそこまでの執着はありません。でもこちらは思っていた以上に見所が多く、500円の入場料なら納得の充実ぶりでした。続いてバスに揺られて大崎八幡宮を参拝に行きます。仙台に住んでいた小学生の頃に、学校から何名かが代表してどんと祭に参加させられたのですが、そのゴール地点がここだったはずです。ちなみに幸運にもぼくはその代表には選抜されませんでした。この2施設を訪れたのにはもっと切実な理由があったのです。というのが、八幡宮の一の鳥居のすぐそばに「やきとり 酒処 とり好」があって、ずっとここに来たかったのです。 時すでに遅し。以下は在りし日の姿です。 閉店してしまった以上グズグズ悔やんでみても仕方のないことです。八幡宮を上り切った先に中華屋さんがあるので遅い昼食を兼ねて一杯呑むことにします。お邪魔したのは「中華飯店 鮮龍」です。まあ特段どうということもない構えのお店ですが、贅沢は禁物。こんな坂の途中に店があるだけ有難いというものです(ちなみに近くには蕎麦屋さんもあります)。猛暑で大汗をかいていたので到着すぐに注文した瓶ビールの染み渡ること。落ち着いてよくよく見ると瓶ビールより缶ビールが随分お得であることを知りました。相当にグロッキーだったんだろうなあ、普段見落とすことはないのだけど。しかも腹も猛烈に減っています。近頃はセットメニューは極力避けるようにしていますが、「とり好」が営業するタイミングを見計らっていたので昼抜きで歩き回りましたから、ちょっと多めに食べても構わないでしょう。ちゃんと食べないとへばってしまいますしね。といった言い訳をしてこの夏はバッチリ太ったのでした。それはともかくとしてここではごはん物にミニラーメンもしくは通常サイズのラーメンが付いてくるセットが定番のようで、そばに東北福祉大があるからその学生向けの仕様になっているのだと思われます。今どきの学生は仕送りもカツカツで厳しい生活を送っているようだからこういう店で食べることができる人は恵まれているってことかもしれませんが実態はどうなんだろうなあ。ラーメンはスープを選ぶことができますが、やはり醤油が基本かな。丼物は多様なラインナップからエビチリ丼をチョイス。滅多に頼まないけどたまにはね。どちらもちゃんと美味しいんです。ゆっくりと摘まみつつ呑むつもりでしたが、無我夢中になって貪るように食べてしまいました。値段も手頃だし、これなら苦学生でもたまには食べに来ることができそうです。学生時代のぼくには無理そうですが。。。

2023/09/22

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その391

近頃、ちゃんとした料理ができた場合よりガッカリ系料理ができた方が嬉しかったりするのです。嬉しいというのは御幣がありますが、レシピ通りに作ってそこそこその通りに出来上がってもちっとも驚きがないのです。毎度毎度驚きばかりでは健康に悪影響を及ぼすかもしれないけれど、食事するにも多少なりとも刺激がないと食べる事そのものに嫌気がさすなんてことにもなりかねません。実際のところ調理に失敗したからといってそれが即不味いかっていうと案外そうでもないのですね。見掛けが悪くても味付けさえ無茶しなければそれなりに食べられてしまうものなのです。ダメなのは火を通して食べるつもりの料理が口に入れたら生っぽかったとかいうような場合でこれはもう不味い以前の問題なのであります(実は昨晩、とある酒場でまさにこうした場面に遭遇してしまったのです)。真っ黒こげになっていたり砂糖と塩を間違うなんてのも当然に問題外です。つまりガッカリというのは明らかな失敗とは違っているのでありまして、ちょっと惜しいかなっていう程度のこととご理解ください。 愛知で食べられているという皿台湾を作ってみることにしました。以下のようなレシピを入手しました。【材料】中華麺(茹でる/【たれ】(半量)と和える) 1玉/豚ひき肉 50g/もやし 1/2袋/にんにく 1片/生姜 小さじ1/2/ラード 大さじ1/ニラ 5本/一味唐辛子 適宜/【たれ】オイスターソース・醤油 大さじ1/2/砂糖・鶏がらスープの素 小さじ1/2【作り方】1. フライパンにラードを熱してにんにく、生姜を炒める。豚ひき肉を加える。もやし、ニラを加える。【たれ】(半量)を加える。一味唐辛子を加える。 さて、これの何が失敗であるかってことですが、材料を見れば一目瞭然です。汁なし系と思い込んでしまった訳です。と念のため改めて調べてみたら、何を勘違いしたのだろう、汁無しがデフォだったようです。う~ん、なんだかよく分からなくなってきました。でも世間に出回るレシピには案外水の量が記載されていない場合があって、ぼくは材料は極力レシピに則した食材を用意したいと思っていますが、案外分量には無頓着です。たまに気が向いて計量カップなどでしっかり計ったりすることもありますが、ほとんどは目分量。それに加えて手順はかなり出鱈目で材料を加えるタイミングは、これまでの経験に頼りがちですし、煮込み料理の場合もその時間は気分次第だったりと、やたらとレシピを漁っている割にはちゃんと活用し切れていないのです。そういう意味ではぼくの料理はすべてにおいてガッカリ料理なのかもしれません。 麺類って、どうしても味がマンネリになりますので、薬味などを工夫してみたりします。定番はねぎとわさびですが、生姜や茗荷、大根おろし、大葉なども全然ありでちっとも面白味がない。というわけでこれまで試したことのない薬味を食べることにしました。まずはホースラディッシュそば。【材料】そば(茹でる) 1人前/めんつゆ・揚げ玉・ホースラディッシュ 適宜【作り方】1. 器にそばを盛ってめんつゆを注ぎ、揚げ玉、ホースラディッシュを添える。2023/9/4 先般、ホースラディッシュごはんを食べて美味しかったので、わさびごはんが美味しい。わさびで食べるそばが美味しい。だったらホースラディッシュで食べるそばも美味しいという安直発想で食べてみたのですが、残念ながら美味しくなかったです。 これは危ういかなと思いながら試した練り辛子そばです。【材料】そば(茹でる) 1人前/めんつゆ・揚げ玉・練り辛子 適宜【作り方】1. 器にそばを盛ってめんつゆを注ぎ、揚げ玉、練り辛子を添える。 想像通り危うい味になりました。練り辛子って案外食い合わせに注意を払う必要がある気がします。 そんなに大量に作った訳じゃないのになかなか減らなかった中華コーンスープにそばに入れてみました。そば(茹でる) 1人前/中華コーンスープ 適宜1. 丼にそばを盛って中華コーンスープを注ぐ。【参考】中華コーンスープ【材料】コーンクリーム 1/2缶/水 400ml/鶏がらスープの素・片栗粉・水 大さじ1/卵 1個/塩・白胡椒 適宜/ごま油 小さじ1/小ねぎ(小口切り) 適宜【作り方】1. 鍋にコーンクリーム、水、鶏がらスープの素を入れて沸かす。塩、白胡椒を加える。水溶き片栗粉を加える。溶き卵を注ぐ。ごま油を加える。 器に盛って小ねぎを散らす。 中華コーンスープってのは、どうも味がぼんやりしているせいかそばを入れるとさらにぼやけた味になってしまうようです。そばつゆは当たり前ですが、例えばカレーなどの味がくっきりとしたものじゃないと、どうやらそばとは組合せとして良くないようです。

2023/09/21

コメント(0)

-

池袋はどうしたって日比谷ではありえないのだ!!

ぼくは、子供の頃は日本各地を転々としましたが、大人になって東京で生きていくことを決めてからは、一歩も東京から出ていません。人生の半分以上を東京で過ごしてきたということになります。でも未だに人混みは息苦しさを感じるし、駅名を聞いても路線や立地が曖昧な土地も少なくなくて今でも道に迷うことがあったりします。まあ、似たような境遇かつ同じような感覚の持ち主はいくらでもいそうではありますが、まあそういうことなのです。つまりは、東京で暮らすことはぼくにとって必ずしも快適ではないし、それほどに愛着も抱けていないのです。今、住んでいる町はこれまでそれなりに歩いて見てきた東京の中にあっては、ぼく好みではあるけれどそれですらどことなく居心地の悪い思いをしているのです。叶うことなら、もし仮に定年後に隠居生活を決め込むことができるのであればそうしたいと思わなくはないのです。って書こうと思ったのはこんなことではなくて、都内で愛着を抱けそうな場所のことを書こうと思っていたのでした。でもそれを考え出すとキリがないから今思い付いた場所としては、池袋、というより正確には雑司が谷は静かで田舎っぽくて好きです。あと、その近隣では池袋駅西口の立教大学や自由学園明日館のある西池袋2・3丁目の辺りも良さそうです。駅近の1丁目だとちょっとガヤガヤしてるかな。それと実際に住むのは難しそうですが日比谷界隈もいいですね。ってあり得ないことを書いたのは日比谷で創業したバーが西池袋1丁目に進出していたということを書こうと思ったからなのです。いかにも無理のある筋書きでありました。 1990年に日比谷に創業、現在は四谷、神保町、新宿東口、池袋にも店を構えている「日比谷 Bar 池袋1号店」にお邪魔したのでした。1号店とあるからまだまだ店舗を増やすつもりなのでしょうか。系列のバーも数多く展開しているようです。池袋の人気老舗酒場の「ふくろ」のそばにこのバーはあります。地下へもぐる狭い階段を下るとスタイリッシュとまではいわぬまでも余計な装飾を極力排した端正な空間が広がるのでありました。こういうすっきりした空間ではそこで呑んでいる人たちこそが風景として機能しているのだろうなあ。でも残念ながらぼくは卓席にカウンター席を背にして腰を下ろしていたので、目の前に広がるのはつまらない景色だけとなるのです。それにしてもお客の入りがかなりのもので、ちょうど目前で出ていかれるグループがあったから良かったものの危うく入りそびれるところでした。池袋という町にはオーセンティックなバーがそう多くないからこうした本格的な感じのお店は特に女性たちに好まれるのかもせれません。気になった点を2点。店内に薄っすらと異臭が漂っていたこと。臭いの出所は不明ですが、何かツンとくる臭気が鼻を刺してきました。さらには各カクテルの味が今一つに感じられたこと。特にスイカのカクテルは夏っぽくていいなあなんて呑んでみたけれど、どうも美味しくないのです。ちゃんと味をみて確認しているのだろうか。それとお通しの乾き物がやたら量が多いところです。こんなのいらないからもうちょっと値段を下げてもらいたいなあ。ぼくの印象ではコチラの商品はまずまずおいしいとしてもそれも見合った酒やさーしすには至っていないように思えたのです。

2023/09/20

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その390

突然、パスタの語源が気になりました。以下のサイトでその記載が見つかりました。https://gogen-yurai.jp/pasta/ どうも想定していた答えとは違っていたようで一読して興味を失いました。が、以下の記述は気になります。--日本で「パスタ」の語が最初に使われたのは、1965年(昭和40)6月刊の『イタリアパスタの研究』で、それ以前は「マカロニ」が「パスタ」の代用となる言葉であった。-- へえ、そうだったのね。思っていたより古くからパスタという単語は日本で紹介されたのだなあ。さらに調べを進める。https://macaro-ni.jp/94867 当初、日本のパスタはうどん粉で作られたということは知っていたけれど、デュラムセモリナ粉でパスタが製造されるようになったのが1986年まで待たなくてはならなかったとは驚かされます。また、イタリアには「乾燥パスタはデュラムセモリナ粉と水で作らなければならないと法令で定められていた」ということは知っていましたが、それが1967年と意外と最近に施行されていたことは知らなかったなあ。むしろフランスで1934年に施行されていたというのはちょっとした驚きでした。とまあ、こうした蘊蓄はきっと以前も読んでいたはずですが、すぐに忘れちゃうんだろうなあ。 ほうれん草とベーコンのパスタを作ったようです。どうしてこんなごくありふれたレシピを書き留めていたかは不明ですが、せっかく残っていたので一応のせることにします。【材料】スパゲッティ 120g/ほうれん草(茹でる/一口大) 1/2束/ベーコン(1cm幅) 1枚/生クリーム 大さじ3/パルミジャーノ 大さじ2/オリーブ油 小さじ1/塩・胡椒 適宜【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してベーコンを炒める。生クリーム、パルミジャーノを加える。ほうれん草、スパゲッティ、塩を加える。皿に盛って胡椒を散らす。 感想をいちいち述べるのもアホらしいけれど、当然に美味しいのでした。 エビとほうれん草の醤油マヨパスタ(写真紛失)ってのもどうしてわざわざ書き残していたのかなあ。いかにも日本式パスタのレシピって感じで、本場の方からはお叱りを受けそうですが、これはもう間違いなしです。【材料】スパゲッティ(茹でる)・エビ・ほうれん草(ざく切り)・にんにく・赤唐辛子・オリーブ油・バター・マヨネーズ・醤油・塩・胡椒 適宜【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにく、赤唐辛子、エビを炒めて取り出す。2. フライパンにバターを熱してほうれん草を炒める。マヨネーズ、醤油を加える。スパゲッティ、茹で汁を加える。1.を戻す。【備考】日本のパスタで楽しい食卓と健康を (一社)日本パスタ協会5 「海老とほうれん草の醤油マヨパスタ」https://www.pasta.or.jp/recipe/member_recipe.php?cmd=DispDetail&recipe_id=1934 はい。間違いなしでした。当たり前に美味しいです。 マヨおかか速攻!パスタを作ったようです。これまた邪道も極みといったレシピですが、日本人にとっては材料を見ただけでこれはきっと美味しいのだろうなあと思ってしまうのです。【材料】パスタ(茹でる) 1束/マヨネーズ 大さじ3/鰹節 2袋/醤油 小さじ1/胡椒 適宜【作り方】1. パスタ、マヨネーズ、鰹節を混ぜて皿に盛る。胡椒、鰹節を散らす。【備考】料理リレー レシピ集 「【『マヨおかか速攻!パスタ』と『グリーンスムージー』】」http://cookingrelay2020.jp/2020/06/20/post-11924/ 野蛮なレシピではありますが、ぼくは本来はこういう手っ取り早く作れてさっと食べられるようなのが大好きなのです。むしろこうしたお手軽レシピをたくさんストックしておきたい。将来、料理を作り気力が湧かなくなったり食材調達が叶わない時期があったりしてもこれならきっと家にあるもので作れちゃうから。 相葉マナブで秘湯のわさびパスタが紹介されていました。わさび味のパスタって実は昔からちょくちょく食べていましたが、出典なしでは恥ずかしいからここで書くのを保留していました。【材料】パスタ(茹でる) 80g/わさび 10g/無塩バター 15g/塩 小さじ1/4/醤油 適宜/わさび(茎/代替:小松菜 etc./3cm幅/茹でる/麺棒で叩く) 1本/のり・鰹節・わさび 適宜【作り方】1. ボウルにわさび、無塩バター、塩、醤油を入れて混ぜる。パスタを加える。皿に盛ってわさび(茎)、のり、鰹節、わさびをのせる。 これはチューブじゃない、生のわさびを用いるのがキモとなっているはずですが、そんなものが家庭にあることなど滅多にありません。なので、ここではちょっとお高めのチューブわさびを用いました。のりと鰹節ってこれだけ旨味を加えたら当然に美味しいですね。わさびなしでも旨いって言っちゃうんだろうなあ。

2023/09/19

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の仙台行き 北仙台篇 その3

坂口安吾の『安吾の新日本地理』「伊達政宗の城へ乗込む―仙台の巻―」に以下の記載があります。 名物にうまい物なし、で、伊達家時代から名題のうまい物などを探す方がムリではあるが、まったく何もないね。 仙台市民は、これを読んでいい気はしないだろうけれど、ぼくもこれには賛意を示すことにしたい。元仙台市民としては、これがあながち間違いであると強弁するのは困難であることは実をもって知っているのだ。例えば仙台に出張して職場に土産を買おうとなった場合、非常に困ってしまうのだ。定番としては萩の月や笹かまぼこといったところになるのだろうけれど、これってそんなに旨いかねえ。値段の割には大したことがないなあってのが正直なところです。でも元仙台住民としては、仙台の食べ物は現地で食べてこそはじめてその真価が分かるのです。安吾は知らないんだるなあ。仙台名物といえば今でこそ牛タンが知られていますが、別に仙台でなくたってかなり旨いのを食べられるけれど、塩釜をはじめとした漁港で水揚げされた魚介は現地で食べてこそでありますし、ずんだ餅の「村上屋餅店」や「賣茶翁」の上生菓子、近頃では多賀城の「ムラタ(MURATA)」や「カズノリ イケダ」の洋菓子は、スイーツマニアなら必ずや押さえておきたいハイレベルなものであります。つまりはまあ仙台に限った話ではないけれど、本当に美味しい食べ物は、名物には稀有であるということには同意できても仙台には旨いものは沢山あるのです。ただそれが仙台だけでのみ食べることができるといった特色のある料理ではないだけであって、ちゃんとした店で食べるものはどれもほぼ間違いなく旨いのだ。それは安吾の生まれ故郷である新潟だって一緒なんじゃないかねえ。 ということで仙台浅草で最後にお邪魔したのは「酒と家庭料理の店 和(かず)」でした。本当は「居酒屋 あさくさ」がちょっと入りにくい雰囲気で気になっていたのですが、サッシ内のカーテンが閉じられてしまいました。さっきまでは開いていて,かなりの入りに見えた(表からは足元だけしか確認できませんでした)んですけどね。2軒目で時間をロスしている間に閉まってしまいました。常連さんで一杯になったので閉店を装っているように思えました。まあ、仕方ない。まだまだ営業しているお店はありますが、どちらかというと若い客が多く食べるのがメインになりそうな店が多い感じです。もうそんなに食えないから落ち着いた雰囲気のひっそりと静まり返った店に入ることにしたのです。どうしたものかそれほど酔ってはいなかったはずなのにこちらのお店の記憶はほとんど残っていないのです。一日移動と酷暑の中での散策とで、さすがに疲労が蓄積していたのかもしれません。若い頃とは違うってことをもう少し自覚した方がいいのだろうなあ。何にせよ、覚えていないものは書けないので写真を眺めて想像してみるしかない。仙台の酒場に多いあれこれとお通しが出てくるスタイルだったようです。ぼくは必ずしもお通しを否定する者ではありませんが、仙台はちょっとぼくの念頭にあるお通しの量を大きく超過しています。といったことをきっと思いながら目の前の肴を持て余しつつ呑んだんだろうなあ。っていったところで、仙台浅草で巡った3軒についてのおさらいは終了です。ここでS氏と別れてそれぞれの宿に向かうのでした。

2023/09/18

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その389

無頼派(新戯作派と呼ばれた)を代表する作家のひとりである織田作之助に「中毒」というエッセイがあります。タイトルからして不穏な感じがするけれど、実際に実父をアルコール中毒が起因となって亡くしてもいるようです。 私の父は酒毒で死んだ。 彼は死ぬ一週間前まで、毎日一升の酒を飲んだ。 ぼくなどもこの気があると思っています。でも当の織田の場合は、酒よりも煙草、つまりはニコチン中毒の気があるようなのです。 一日四十本以上吸うのは、絶対のニコチン中毒だということだが、私の喫煙量は高等学校時代に、既にその限界を超えてしまったのだ。 私は一本のマッチがあれば、つねに五本の煙草を吸うことが出来た。もう、こうなれば眼がさめた時がうまいとか、食事のあとがどうとかいうようなことを考えている余裕はない。 私はかつて薬の効能書に「食間服用」とあるのを、食事の最中に服用するものだと早合点して、食事中に薬を飲んで笑われたことがあるが、しかしこの煙草に関しては私はつねに「食間喫煙」であった。食事中に箸を置いて、おもむろに煙草を吸うというのは、まだ生易しい方で、カレーライスなどの場合、右手にスプーン、左手に煙草、右手と左手をかわるがわる口へ持って行った。食前、食間は勿論である。入浴する時は、まず新しい煙草に火をつけるほか、耳にも新しい煙草をはさんで置き、その二本を吸い終るまでは左手を濡らさなかった。 ぼくも今でこそ電子タバコを吸ったりすることはあるけれど、一般的な紙巻タバコはごくごく稀に貰いタバコする程度になったので、織田のような筋金入りのニコチン中毒者ではないと思っています。にしてもカレーライスを口に運ぶのと交互に煙草を吸うってすごいですね。しかしまあ考えてみればぼくの場合は右手にスプーン、左手に焼酎を「かわるがわる口へ持って行くのは自然なことだからやはりアル中気味ではあるのだろうと思っています。大体において、カレーは酒や煙草と相性は良さそうだし、カレーを食べた後の煙草が旨いと感じるのはちっとも不思議ではないのです。というかそもそもにおいてカレーそれ自体が中毒性の強い食べ物だと思うのです。酒とたばこの相性もいいように中毒性のあるものはどれも親和性が高いものなんじゃないかななんて思う次第なのです。 情報番組のヒルナンデスで肉じゃがカレーが紹介されていたようです。日本の一般的なカレーの具材というのは肉じゃがの具材とイコールであるからこれはちっとも意外性のある料理には思えません。ぼくも若い頃は大量のじゃがいも、ニンジン、玉ねぎ、肉を炒めたり、煮たりして途中鍋を分割して両者を同時に作ったりもしていました。ここで問題となるのは肉じゃがも甘じょっぱさとカレーのスパイスの風味が合うかどうかってことですが、これはもちろん合う訳ですね。【材料】ごはん・肉じゃが 適宜/めんつゆ 15ml/水 100ml/カレールー 2片【作り方】1. 鍋に肉じゃが入れて加熱する。めんつゆ、水を加える。カレールーを加えてマッシャーで潰す。皿にごはんを盛ってかける。 まあ予想通りに美味しいです。ことさらに公共の電波を使ってばらまく程のアイデアではなくて、おでんや筑前煮などもカレーの具にして全く不自然ではないのです。 カレーというのは大概の食材を受けてめてくれる懐の深いものだから、具材はそれだけで食べようと思ってもちょっと食べにくかったりする食材を用いるのがお得です。ナスの皮カレーを作りました。とあるレシピでナスの皮を剥いて作る料理があったので、ナスの皮のみ残ったのです。無理して食べるまでもないけれど、煮たら案外食べ易そうと思い直してカレーに放り込んでみることにしたのです。【材料】ごはん・ナス(皮/3cm幅)・鶏肉(胸/斜めそぎ切り)・玉ねぎ(くし型切り)・ニンジン(銀杏切り)・サラダ油・にんにく・生姜・カレー粉・小麦粉・水・鶏がらスープの素・顆粒だし・醤油・塩・胡椒 適宜【作り方】1. 鍋にサラダ油を熱してにんにく、生姜を炒める。鶏肉、玉ねぎ、ニンジンを加える。カレー粉、小麦粉を加える。ナス(皮)、水、鶏がらスープの素、顆粒だし、醤油、塩、胡椒を加えて煮る。皿にごはんを盛ってかける。 おやッ、これは食べて違和感がないとかいうよりもむしろ想像を超えた旨さでありました。何よりイカスミで色付けしたかのように真っ黒くなるのが、楽しいです。 アドボを作ったのですが、余ったのでカレーの具材にしてみました。アドボカレーです。【材料】ごはん・アドボ・玉ねぎ(くし型切り)・ニンジン(銀杏切り)・サラダ油・にんにく・生姜・カレー粉・小麦粉・水・鶏がらスープの素・顆粒だし・醤油・塩・胡椒 適宜【作り方】1. 鍋にサラダ油を熱してにんにく、生姜を炒める。玉ねぎ、ニンジンを加える。カレー粉、小麦粉を加える。水、鶏がらスープの素、顆粒だし、醤油、塩、胡椒を加えて煮る。2. 皿にごはんを盛って1.、アドボをかける。 鶏肉と卵がカレーと合うのは当然のこと。問題となるのは酢の酸味です。インドなど本場のカレーではタマリンドなどで酸味を加えるのは普通の事ですが、果たして日本式カレーに合うのだろうか。これは大丈夫でした。日本式カレーはそれなりに調整をしないと酸味とは相容れないのです。 崎陽軒のオフィシャルレシピにもある焼売カレーを作ってみました。これはもう間違いなく美味しいとは思いますが、焼売入りのカレーは旨いことは間違いなさそうですが、カレー味の焼売がそうする価値があるかどうかが問題です。【材料】ごはん・焼売・鶏肉(胸/一口大)・玉ねぎ(くし型切り)・ニンジン(銀杏切り)・サラダ油・にんにく・生姜・カレー粉・小麦粉・水・鶏がらスープの素・顆粒だし・醤油・塩・胡椒 適宜【作り方】1. 鍋にサラダ油を熱してにんにく、生姜を炒める。鶏肉、玉ねぎ、ニンジンを加える。カレー粉、小麦粉を加える。水、鶏がらスープの素、顆粒だし、醤油、塩、胡椒、焼売を加えて煮る。皿にごはんを盛ってかける。 ってよくよく思い返してみるとカレーの頭と揚げ焼売の組合せは何度も食べているからそりゃ無論旨いのでした。時短料理としてアリだと思います。

2023/09/17

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その388

久生十蘭という作家の名は、子供時分からよく知っていました。ただ名こそ知れ、実作にはほぼ接したことはありませんでした。というのが、ぼくが中学生の頃に親しんだ作家に都筑道夫がいます。技巧派として知られた本格ミステリの作家さんですね。今はほとんど読まなくなりましたが、一時期は相当にハマって読み耽ったものでした。その都筑氏が執筆した著作に『新顎十郎捕物帳』があり、そのもとになったのが久生氏の『顎十郎捕物帳』だったのでした。都筑氏は、岡本綺堂の『半七捕物帳』を継承する正統派捕物帳として、高く評価していてこれらを手本に『なめくじ長屋捕物さわぎ』を執筆したそうです。ぼくもその頃すでに絶版となっていたこのシリーズを古書店などで懸命になって探し、ようやく入手した作品に大いに楽しんだことを覚えています。さて、それはともかくとして久生氏には「だいこん」という短編があります。主人公の女子高生が大根足ということからこのタイトルが付けられましたが、大根を冠する単語って大根役者を始めとして言われるとカチンとくる言葉が多いように思います。でもその由来は大根そのものの良い面に照らしてできた言葉のようなのです。先の大根足にしても平安時代頃には、細くて色白の美脚を示す言葉として用いられていたそうです。現在の太い足を意味するようになったのは江戸時代からのことだそうで、これもめっきり使われることの少なくなったように思われます。大根役者って言葉も色んな説があるようですが、大根が食あたりしない、つまり消化が良く、鮮度の持ちがいいということから当たらない役者、つまり下手な役者を指すようになったとのこと。夏場に大根ってそんなに食べることはなかったのですが、この夏は不思議に手頃に売られていたので、何度かお世話になりました。ということで今回のお題は大根です。 まずは、定番の大根ステーキです。定番といいつつこれまで余り作ったことがありません。というのが、様々なレシピをこれまでも試みているのですが、ピタっと味が決まったということがなかったからなのです。今回は数あるレシピから比較的オーソドックスなものを選んで作ってみることにしました。残念、写真無し。【材料】大根(3cm幅/面取り/隠し包丁/電子レンジで600W3分加熱) 1/2本/バター 大さじ1/溶けるチーズ 30g/パセリ 適宜/【調味料】にんにく 小さじ1/醤油・酒・みりん 大さじ1/砂糖 適宜【作り方】1. フライパンにバターを熱して焼く。裏返して【調味料】を加え、煮詰める。溶けるチーズをのせてパセリを散らす。 う~ん。まあ悪くはないんですけどね。ってこれまでと同様の感想しか出てこないのでした。 おろし大根ステーキというレシピを見つけました。なるほど、大根ステーキに大根おろしのソースとはいいアイデアです。こういう同じ食材で具とソースを作るという発想は何だか楽しくて気に入っています。【材料】大根(皮を剥く/電子レンジで600W8分加熱) 3cm×2枚/めんつゆ 大さじ2/バター 小さじ2/胡椒 適宜/【おろしソース(混ぜる)】大根(おろす) 3cm/玉ねぎ(おろし) 1/4個/醤油・酢 大さじ1/にんにく 小さじ1【作り方】1. フライパンにバターを熱して大根を焼く。めんつゆを加えて煮詰める。皿に盛って【おろしソース】をかける。 おろし玉ねぎを加えることでソースが格段に濃厚になりました。ほとんど宮ステーキのタレみたいなものになりますね。大根ステーキ用の味付けとしては今の時点ではこれがピカイチかな。 こちらは千切り大根とおろし大根を組み合わせたレシピです。大根うどんという工夫のない料理名としました。【材料】うどん(茹でる) 1玉/大根(千切り) 3cm/【大根おろしソース(混ぜる)】大根(おろす) 3cm/玉ねぎ(おろす) 1/8個/にんにく 小さじ1/2/醤油・酢 小さじ2【作り方】1. 皿にうどんを盛って大根(千切り)をのせ、【大根おろしソース】をかける。 おや。これは前のステーキソースをそのまま援用したようです。これだとちょっと淡泊過ぎるかも。ごま油などを加えるのがいいかも。 ロースト大根(下写真中央)を作ってみることにしました。似たような料理、何度か試したことがあるんですが、どうも仕上がりがベチャっとなってうまくいった試しがないのです。【材料】大根(拍子木切り[太目]) 1/2本/薄力粉 大さじ1/塩・胡椒・ガーリックパウダー・オニオンパウダー 小さじ1/3/オリーブ油 大さじ3【作り方】1. ボウルに大根を入れる。薄力粉、胡椒、ガーリックパウダー、オニオンパウダーを入れて混ぜる。、オリーブ油(半量)を入れて混ぜる。耐熱皿にオリーブ油(半量)を敷いて大根をのせ、オーブンで200℃30分焼く(時折混ぜる)。2023/4/29 やっぱりねえ。今回もべっちょりとしたものになってしまいました。オーブンの温度が低いのかなあ。でもこれはもう作んないでいいかな。

2023/09/16

コメント(0)

-

川口の町外れにある広くても家庭的な酒場

近頃、川口にちょくちょく足を運んでいます。恥ずかしいことなので余り過去を振り返りたくはないのですが、以前川口ってつまらない町だなんてことを口走ってしまったことがあります。勝手な思い込みと見識不足によって己がそう信じ込む分には勝手な話となりますが、万が一にもぼくのそうした根も葉もない独断で川口に訪れる機会を奪うなんてことがあったとしたら申し訳の付けようもないのです。実は最近になるまで川口というと駅の西側と東側の大酒場であれば大概お邪魔したであろうと過信していたのであります。これまでも自分の好きなように記憶と経験を改竄してきているということなんだろうなあ。前にも書いたかもしれないけれど、どんなに退屈そうに思える町だってちゃんと隈なく歩いてみたら多少なりとも面白いものがあるのだと思われるし、加えて町といいうのは生き物のように常に変化するもので前がそうだったからといって次も同じとはいえないのです。場合によってはその変化によって見えなかったものが見て取れるようになるなんてこともあるのかもしれません。だから町というのは一度訪れただけでこうと決め付けてはいけないのでしょうし、どうしても再訪する気になれないなら隣の駅なんかから通過するように歩いてみるというのも手かもしれません。むしろ町の外れにこそ思わぬ拾い物があったりするものです。 ということで川口駅にやって来ました。知人から川口にちょっと良い酒場があったとの連絡があったので、大宮駅方面を北上することにしたのです。大雑把な場所は聞いていたのでなんとかなるだろうとどんどん歩いて行ったのですが、おやまあうっかりと通り過ぎてしまっていたようです。でもそれが功を奏する場合もあるのですね。改修工事の養生がなされた建物の一階にちょっと気になる酒場があったのです。間口も狭く小ぢんまりした構えに思われます。まずはこちらに立ち寄っておくことにしようと、戸を開け放つと、なんとまあ驚くべきことに店内は50名は入れそうななかなかのキャパだったのです。店の手前こそカウンター10席程度ですが、その奥の座敷が相当な広さです。座敷は苦手ですが、そちらに案内されました。恐らくはカウンター席は常連さん向けなのだろうとの予想は大当たりで入った時には座敷に6名程度の家族連れがいただけだったのが、入れ替わりに座敷はぼくとA氏のみになり、カウンター席はほぼ埋まってしまったのでした。近隣の方に人気があるようだなあ。店は3名でやっておりましたが、混み合ったら相当大変だろうなあなんて思ったけれど、きっとそれで何とかなるのでしょう。ホッピーを注文します。ナカの量がたっぷりなのが嬉しいですねえ。焼きナスのお通しもたっぷりで嬉しいですねえ。これでちょうど1杯目が空きました。2杯目を頼んだところにもつ焼き、3杯目でイカゲソ揚げと偶然でしょうが実にタイミングが良いのです。どれもちゃんと美味しくてしかも見かけ以上に量もあっぷりで非常に満足度が高いです。こちらは一人客が多く、ぼくも次があるならできれば独りで来たいところ。できればハーフサイズのおつまみも用意してもらえると嬉しいなあ。「阿仁」という良店でした。多様な使い方ができそうで覚えておく価値ありのお店です。

2023/09/15

コメント(2)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その387

この夏は野菜が高値でした。気温も過去の記録が比較対象とするのが無意味に思えるような暑さとなりましたが、野菜の値段に関しても気温のみならず物価全般の高騰なども重なって高い値段で推移したように思えます。冷蔵庫の野菜室にはいつも決まったような顔ぶれが並んでいて、特にこの夏はキャベツが占拠していることが多かったのです。ついでニンジンや玉ねぎ(今年の夏は常温で置いておくと傷むことが多かったのです)が並ぶ以外は、もやしや特売品などすぐに消費してしまわないと痛みが早いものが束の間ある程度で、例年なら大体常備しているような野菜が切れていることが多かったのです。そんな野菜のひとつがズッキーニで、生でも焼いても煮ても揚げても、ありとあらゆる調理が可能で和洋中いかなる調理をしても美味しく仕上がる便利野菜です。何より助かるのが皮むきなどの下拵えがほとんど不要の手軽さは台所仕事が苦痛になる夏場には大変に重宝したものです。今年もたまには立派なサイズのものが100円で売られている場合もあって、それを見掛けた場合には必ず買い求めるようにしていたのですが、それでも切らしてしまうことが少なくありませんでした。ズッキーニってビニール袋に入れたまま野菜室に放り込んでおけば特に何をするでもなく2週間程度は全然新鮮なままで保存できているようだし、たまに傷んでいてもその箇所をちょっと抉ってやればそうすぐには傷みが広がって腐るなんてこともないようだから、その点もとても優良な食品だと思います。ということで今回は捻りもなくズッキーニがお題です。 定番料理のズッキーニボートです。ズッキーニの実をスプーンなんかで掘って、そこにひき肉や野菜や米などを盛って焼くというもので、簡単ながら見栄えもいいし、食べ甲斐もあります。【材料】ズッキーニ(縦半分/中身をくり抜く/中身:みじん切り)・溶けるチーズ 適宜/【フィリング】合びき肉・玉ねぎ(みじん切り)・トマトペースト・ナツメグ・オールスパイス・ドライパセリ・塩・胡椒 適宜【作り方】1. ボウルに【フィリング】の材料、ズッキーニ(中身)を入れて混ぜる。2. クッキングシートを敷いた鉄板に1.を詰めて溶けるチーズをのせたズッキーニを置いてオーブンで180℃35分焼く。 のせる具材や味付け次第で様々なヴァリエーションが作れそうです。クミンなどのスパイスやマジョラムなどのハーブを混ぜて中東料理風の味わいにするのも間違いないだろうなあ。 ズッキーニってすごいシンプルな食べ方でも美味しいのです。スペイン料理にもサランゴーリョっていう料理があるみたいですが、そちらは玉ねぎやにんにくが入るようですが、ズッキーニと卵だけを炒めて塩、胡椒しただけでもいいのです。ズッキーニの卵炒め(上写真右)【材料】ズッキーニ(1cm幅半月切り) 1本/卵 2個/塩・胡椒 小さじ1/2/オリーブ油 大さじ1/2【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱して溶き卵を炒め、取り出す。ズッキーニを炒める。卵を戻して塩、胡椒を加える。 バターを足してみたり、あれこれ工夫したくなるところですが、一度はあえてこのレシピのようなシンプルなものを試して頂きたいのです。これだけでも十分に酒の肴になります。 土井善晴氏のズッキーニとベーコンの煮つけ(上写真h左)を作ってみることにしました。これまた実にシンプルなレシピです。容易に味の想像ができてしまいますが、これって本当に美味しく仕上がるのかな。【材料】ズッキーニ(2cm厚) 1本/ベーコン(拍子木切り) 40g/水 3/4カップ/砂糖・醤油 大さじ1【作り方】1. 鍋にズッキーニ、ベーコン、水を入れて沸かす。砂糖を加えて蓋をし、5分煮る。醤油を加えて煮詰める。2023/8/24 驚きました。思った以上に美味しい。ズッキーニの卵炒めにこの料理の汁が混じってしまったのですが、両方を混ぜたりするのも実にいい。やはり味は想像して終わらせるんじゃなくて実際に試すのがいいですね。 これは少しだけ味を重ねた焼きズッキーニのナッツバターしょうゆです。世界各地の調味料やスパイスをごちゃ混ぜにしたような一見すると出鱈目な組合せに思えますが、案外あれこれ試作した上で出来上がったレシピかも【材料】ズッキーニ(1cm厚) 1本/クミンシード 小さじ1/2/アーモンド(スライス) 20g/バター(無塩) 20g/醤油 小さじ1/レモン・ミント・白ごま 適宜【作り方】1. フライパンでズッキーニを素焼きにして取り出す。クミンシード、アーモンドを乾煎りする。バターを加える。醤油を加えてかける。ミント、白ごまを散らしてレモンを添える。【備考】ELLE gourmet 「焼きズッキーニのナッツバターしょうゆ」https://www.elle.com/jp/gourmet/gourmet-recipes/a32929421/6498/ ナッツバターしょうゆが美味しいのは分かるけど、クミンとミントを重ねる必要はあるのだろうか。あるんだろうなあ。

2023/09/14

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の仙台行き 北仙台篇 その2

Wikipediaによると仙台浅草の発祥は、1958年(昭和33年)、日用品市場・北仙台駅前交易センターの開業に伴い形成された横丁を東京・浅草にあやかって仙台浅草と呼ぶようになったそうです。1970年代になってからは、商店街から徐々に飲食店街へと変貌を遂げていきましたが、2000年になると空き店舗が目立ちだしたようです。ところが、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災によって店舗を失った若い店主が仙台浅草に移転、出店することでかつての活況を取り戻しつつあるようです。と簡単に今回の旅のお目当てのひとつであった仙台浅草について記してみましたが、日本各地に広く見られる戦後復興期の産物であるようです。特筆すべき差異としては、多くの横丁が物件の老朽化や町の再開発などで跡形もなく消え去ってしまったのに対して、ここは震災によって復興を遂げることができたのでした。考えてみると災害の多い日本の町の歴史というのは、焦土からの復興こそそして被災を繰り返してきたわけですが、現在では多くの地域では復興に着手すらできぬままに放置されるといったこともあるようです。町を活性化する原動力なるべき若者層の人口減少もさることながら、何より町に対する愛着や郷愁といったつまりは町を復興したいという意思や欲望に向けられる熱量が圧倒的に不足しているように思えるのです。その意味では、仙台浅草は幸運だったかもしれません。言うまでもなく震災は不幸以外の何ものでもないけれど、仙台には横丁文化が辛うじて残っていることも影響したのかもしれませんが、横丁にレトロ趣味であれ懐古趣味であれこの際いずれでも構わないけれど、彼らを突き動かす文化が残っていたことがきっとこの地を志向する要因となったと思われるのです。 そんな若い人の出したお店にも足を運んでおくことにしました。「傳吉食堂」なる古風な屋号の酒場を兼ねた食事処にお邪魔することにしました。ガラス張りの店舗は今風に思えるけれど、これはこれで昔からこの姿で営業していたと言われても不思議でないような古めかしい構えにも感じられるのだ,まあ店内に入ってしまうとどこにでもありそうなカフェっぽい雰囲気ではあるんですけどね。こういう横丁の店ではできれば窓側の卓席が人の往来を観察できて面白そうなのですが、残念ながら結構入りも良くてそれは叶いませんでした。カウンター席もまあ悪くないかな。ほとんど毎晩のように通ってきていると思われるお客さんもちらほら混じっていて、すっかり横丁に馴染んでいるのが好ましく思えます。若い主人も忙しそうではあるけれど、楽し気な様子で仕事しているのです。ホッピーを頼みました。以前は仙台でホッピーを呑ませる店はわずかだったと思いますが、近頃は市民権を得たようです。惜しいのが肴の提供が遅いこと。しかも切らしている食材が多いこと。なんと2品立て続けに品切れ商品があったのにはさすがにちょっと呆れてしまいました。狭小な店内の収容力の低い冷凍庫では在庫できる量も限られるのは、分からぬではないけれどそこは少ないのなら在庫の有無を掌握しておくべきではないか。サービスの商品だったりするならまだしも、レギュラー商品を切らすのは大いに改善の余地がありそうです。まあ、大部分の若い人は、軽く一杯やりなふボリューム感のる定食などでメるということをやっているようだからここは多用途で用いられるタイプのお店なんだろうなあ。悪くないんですが、もう少し時が経ってからお邪魔した方が良さそうに思えました。

2023/09/13

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その386

種田山頭火著『其中日記』に以下の文章があります。七月十一日天気明朗、心気も明朗である。釣瓶縄をすげかへる、私自身が綯うた棕梠縄である、これで当分楽だ、それにしても水は尊い、井戸や清水に注連を張る人々の心を知れ。百合を活ける、さんらんとしてかゞやいてゐる、野の百合のよそほひを見よ。椹野川にそうて散歩した、月見草の花ざかりである、途上数句拾うた。昼食のおかずは焼茄子、おいしかつた。此頃は茄子、胡瓜、胡瓜、茄子と食べつゞけてゐる。茄子胡瓜胡瓜茄子ばかり食べる涼しさ というまあどうということもない文章と代名詞である自由律俳句から成るものでありますが、これに感銘を受ける受けないは別としてぼくも今年はナスときゅうりはよく食べました。食べたいから食べたというよりはそれ以外に手頃な値段の野菜がほとんどなかったからというのが実情でありました。ナスやきゅうりは身体の熱を冷ます効果があるといった効果があると聞くけれど、今年はこれらをいくら食べたところでちっとも涼しくなどならなかったのでありまして、本来であれば季節はそろそろ秋茄子が美味しい季節となったねえなんてことを呟いてみてもよい時期が近づきつつあるはずなのに、今のところ余りそんな気配は感じられません。てなことで今回はこの夏すでに何度か登場したナスにまたもお題として登場願うのです。 どこかで見掛けたレシピ。ナスのマヨネーズ焼きを作りました。ナスをマヨネーズでコーティングして焼く。この不可思議な段取りでどういった効果が及ぶのか試してみたかったのです。【材料】ナス(横2等分/縦4等分/マヨネーズを入れて揉む.片栗粉をまぶす) 1本/マヨネーズ 大さじ2/片栗粉 大さじ2/塩・胡椒 小さじ1/6/サラダ油 大さじ2【作り方】1. フライパンにサラダ油を熱してナスを焼く。 う~ん、悪くないんですけどねえ。マヨネーズの効果がどうもよく分かりませんでした。 西ゆうじ原作・ひきの真二作画『華中華』から秋茄子チャーハンです。実際には単なる茄子チャーハンですが、まあそんなに大きな違いはないと思います。【材料】【ハナちゃん流基本チャーハン】ごはん・サラダ油・卵・塩・長ねぎ(みじん切り)・胡椒・醤油 適宜/ナス(縦4等分/2cm幅/塩をまぶす)・生姜(薄切り)・サラダ油・豆板醤・甜面醤・長ねぎ(みじん切り) 適宜【作り方】1. フライパンにサラダ油を熱して生姜を炒める。ナスを加える。豆板醤を加える。甜面醤、長ねぎを加えて取り出す。2. ハナちゃん流基本チャーハンを作って1.を加える。【参考】ハナちゃん流基本チャーハン(西ゆうじ原作・ひきの真二作画『華中華』)[日本]【材料】ごはん・サラダ油・卵・塩・長ねぎ(みじん切り)・胡椒・醤油 適宜【作り方】1. フライパンにサラダ油熱して溶き卵を注ぎ、ごはんを加える。塩を加える。長ねぎ、胡椒、醤油を加える。 これはちょっとどうかなあと思ったのですが,さすがにごはんは何だって無難に受け止めてくれます。『華中華』に出てくるチャーハンはシンプルなチャーハンと食材の組合せでしかなくやはり非常に単純なものです。なので個人的には外れかなって思うものも少なくないのですが、これはまあちょっと面白いし美味しい方かなあ。 今年はちょくちょくナスを蒲焼きにして食べました。鰻とはやはり全く別物ではありますが、これはこれで美味しいものです。ちょっと気取って錦糸卵を敷いたナスの蒲焼き丼になります。【材料】ごはん 1膳分/ナス(皮を剥く) 2本/酒・みりん・醤油 大さじ2/砂糖 大さじ1/オイスターソース 小さじ1/生姜 小さじ1/2/ごま油 大さじ2/卵(錦糸卵)・青ねぎ(小口切り)・山椒 適宜【作り方】1. ナスを電子レンジで600W6分加熱する。縦に切れ目を入れて縦にフォークで筋を刻む。2. フライパンにごま油を熱してナスを炒める。酒、みりん、醤油、砂糖、オイスターソース、生姜を加えて煮詰める。ナスを1.5cm幅に切る。3. 丼にごはんを盛って錦糸卵のせる。2.をのせて青ねぎ、山椒を散らす。 なるほど。ナスだけだとちょっと淡泊ですが、普段さほど感じることのない卵のコクがいい塩梅に働いているようです。美味しかったです。 最後は、焼きナスのところてん。茗荷は高かったので割愛です。なので正当な評価はできません。【材料】ところてん 200g/ナス(焼く/皮を剥く/裂く) 1本/きゅうり(みじん切り) 1/2本/茗荷(千切り) 1個/【タレ(混ぜる)】めんつゆ 大さじ1/ごま油 小さじ1/わさび 小さじ1/4【作り方】1. 器にところてんを盛ってナス、きゅうり、茗荷をのせ、【タレ】を注ぐ。 さらりとしたところてんにさっぱりのナスときゅうりは悪くないですが、ちょっと単調かな。

2023/09/12

コメント(0)

-

北松戸駅前の隠れ家的酒場

酒場好きにとってこたえられないのが普通には目に入らないような酒場の存在を認めた瞬間であります。その時点ですでに一定程度の満足度を埋めることができているのです。そうじゃない人も少なくないのでしょうが、ぼくは実はこの時点で少なくとも2割程度の満足を満たしていると感じているのです。無論、この割合はその物件の良し悪しに応じて多少上下することはあります。コロンブスの新大陸発見じゃないけれど、ぼくは発見という言葉を無反省に用いることは極力控えるよう努めていますが、時折口を衝いて出ることもあったりして、その場合、後になって軽い自己嫌悪に陥ったりもします。その理由は明白なのでここに記すことはしませんが、つまりは2割程度の自己満足を埋めるために随分あちこちを歩き回ったものです。ところでその満足度という点については、じゃあ、何割を超えると満足に達するのか、不満足度はどうなんだということもありますが、実は満足度2割程度であれば満足に達しているってことも少なくないんですね。ということは思いがけぬ場所に酒場を見出した際はその時点でその酒場への関係性を断ち切れば、少なくとも満足を得たままの関係を結んだという記憶は残せるわけです。だったら果たしてそれで済ますことができるかというとそんなはずはないのです。一定の満足は得られても、それ以上に好奇心の虫が疼き出すのであって、極言すれば酒場などというものは酒と肴、呑む人、呑ませる人、それらを繋ぎ止める場があれば成立するのであって、実のところどれも似たり寄ったりになるのは当然なはずなのです。それでもわずかな差異を求めて酒場を訪れる人たちというのは、自身が酒を呑む意味づけを良い酒場にかこつけているのかなあなんて思ってみたりもするのです。ぼくの場合は怖いもの見たさというのが根柢にあることを素直に告白しておくべきか。実際に気になる酒場は単に実物を見てみたい、入ってみたい、一杯だけでもいいから呑みたい、それだけなのです。 なんて、こちらは酔っ払った状態で随分以前に一度お邪魔しているんですよね。隠れ家風というつもりはないのかもしれませんが、北松戸の「居酒屋 さわ」は確かに目立たないお店なのです。この夜も知人ら3名でお邪魔したのであります。生真面目そうな主人と、フロアー担当の賑やかな女性がおりました。早速呑み直しと瓶ビールをオーダーして美味しく茹で上がった枝豆を摘まみつつグラスを傾けてグイと呑み干します。お客さんも数名おられて皆独り客でありました。基本的にはここは独りで呑みたい客のためのお店ってことなんでしょうか。それはそれでまあ酒場らしい酒場であります。というか店内は案外明るい雰囲気でありますし、駅前ビル5階からの眺めはこの界隈では案外見晴らしもよくてなかなか良い気分であります。しかしながら連れ立った一人が勘定を済ませて帰ろうとするお客さんに向かってお調子者風の声掛けをしてしまったのだ。はっきり何を告げたか記憶にないけれど、それほど失礼な言葉を投げかけてはいなかったと思うのだが、どうも知らぬ間柄での不躾な声掛けに対して主人からそれを咎める言葉が発せられたのです。そこまで言わなくたってと思わぬでもなかったのだが、まあ自分の事ではないし本人も詫びているからまあ聞き流すことにしよう。そうなるとわれわれに対してのべつ幕無しに語り掛けてくる女性従業員(?)のやかましさにも同程度の叱責があって然るべきではないかと思わぬでもないのだ。われわれがさすがにそのお喋りに辟易していることを感じ取れないとは思わないのだが。それともわれわれがその女性にちょっと黙っててくれとでも言わなくてはならないのだろうか。といった次第で気になった店でも外観を眺めて最低限の満足さえ得ていればいいってこともあるってだけのお話でした。

2023/09/11

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その385

本格的なキムチは、それなりに材料を用意するのが大変だったり、仕込みもそれなりに大掛かりだったりのつまりはそれなりに手間が掛かります。でもなかなかキムチ作りに踏み出せない最大の理由は何といっても漬け樽を置くスペースが確保できない点にあります。狭いマンション住まいだとバルコニーに置く訳にもいかぬだろうし、かといって台所はすでに余計なものを置く場所の余裕などないのです。とキムチにも色々と種類があることを無視して書いてきましたがここまでは日本では一般的な白菜キムチのことを書いてきました。そうなのです。白菜じゃなくてもっとコンパクトな野菜のキムチなら狭小の我が家だって何とかなりそうです。その筆頭が今回作ったニラであります。エゴマなんかも定番ですが、これもコンパクトに収納できそうでいずれ格安で大量販売されていたら買い込んで作ってみたいと思うのです。実はこれまでもあれこれの食材でキムチ作りに試みていますが、どうも今一つ味が決まりません。色々なレシピを調べてみましたが、いずれも満足のいく味には至りませんでした。そういう方のレシピってのは他の人のレシピを真似ているだけなんだろうから負の連鎖が続いているだけのようにも思えます。なので今回は以前購入して気に入ったニラキムチの原材料をもとにして作ってみることにしました。 まずはニラキムチの材料です。【材料】ニラ(4cm幅) 2束/生姜・にんにく・玉ねぎ(おろす) 小さじ1/粉唐辛子・鰯塩辛(代替:ナンプラー) 大さじ3/砂糖・白ごま・もち米粉 小さじ2【作り方】1. 全ての材料を混ぜる。 これだけの材料で作れるならさほどの投資も不要です。調理手順も非常に単純でこれなら面倒がることもなく作る希望が持に取り組めそうです。 そのままで食べてもごはんにのせてもどちらだって旨いけれど、それだとあまりに滋味だからと作ったのはさらに地味な見た目のニラキムチそばを作ってしまいました。【材料】そば(茹でる/冷水で洗う) 1人前/ニラキムチ・揚げ玉 適宜【作り方】1. 皿にそばを盛ってニラキムチをのせ、揚げ玉を散らす。 白菜キムチよりもすするという食べ方の観点からすると合っているように思います。さらにいくらでもアレンジができそうでし。キムチというのは自身の主張が激しい割に色んな食材と相性が良さそうです。 ニラキムチカレーも作りました。【材料】ごはん・ニラキムチ・合びき肉・玉ねぎ(くし型切り)・ニンジン(銀杏切り)・ごま油・にんにく・生姜・カレー粉・小麦粉・水・ダシダ・醤油・塩・胡椒 適宜【作り方】1. 鍋にごま油を熱してにんにく、生姜を炒める。合びき肉、玉ねぎ、ニンジンを加える。カレー粉、小麦粉を加える。水、ダシダ、醤油、塩、胡椒を加えて煮る。ニラキムチを加える。皿にごはんを盛ってかける。 安直ですいません。カレーにニラキムチをのせただけです。先般のキムチのサイト同様の発想です。これはこれで悪くないですが、ニラよりも白菜の方が存在感が感じられて美味しかったと思います。このニラキムチは、アレンジするなら冷奴などの淡泊な食品にトッピングしたり、炒め物に加えたりといった調味料的な使用が適しているかもしれません。

2023/09/10

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その384

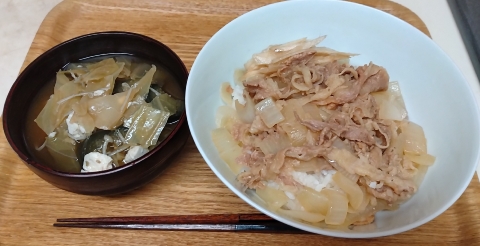

ぼくは大概の食べ物は冷凍さえしておけばなんとかなると考える冷凍信者でありまして、家に余裕がありさえすれば独立した冷凍庫を是非とも導入したいと思っています。ただ家庭用の冷蔵庫だとどうしても冷凍機能に限界があってあんまり長く保存しているとどうしても冷凍焼けを避けられないのです。科学的根拠の持ち合わせはありませんが、基本的に焼けていても食べるには支障はないようです。無論、手作りの料理など衛生管理をちゃんとしていないとマズいんでしょうけど、幸いにもこれまでこれで腹を壊したことがないからまあ多分大丈夫なんだと思うことにしています。とまあそんなことはどうでも良くて、うちの冷凍庫にもやはりこれは一体いつしまったのだという食品が少なからず存在しています。冷蔵庫はスペースにゆとりをもって収納し、逆に冷凍庫はしっかり詰めた方がエネルギー効率がいいというけれど、さすがにアイスクリームなどのすぐに保存しなくちゃならないものも入れられないってことになるとまずいのです。定期的に断捨離すべきだと思っているんですけどね。残りがちなのは、大事にとっておきたいものや調理に手間が掛かるものが大半を占めているから、ケチなぼくには捨てにくいのであります。たかだかアメリカ牛の薄切りをそこまで大事にすべきかとなるとそこまでではないのかもしれませんが、まあぼくは大事に取ってあったのです。久々に取り出して眺めてみるといかにも焼けが見られるからこれは早急に食べるべきと思い立ち、ならば手軽に作れる牛丼を作ってみようと思い立ったのでした。 吉野家風の牛丼のレシピは、これまでもあれこれ試していますが、これは再現度が高そうに思えます。【材料】ごはん 1人分/牛肉(アメリカ産/バラ/2mm薄切/水洗い) 500g/玉ねぎ(輪切り/4等分/水を加えて電子レンジで600W1分加熱) 1個/ダシダ 小さじ5/白ワイン 50ml/水 大さじ1+300ml/砂糖 小さじ3と1/2/醤油 40ml/昆布(羅臼(代替:利尻) 5cm×5cm(代替:昆布だし(リケンの素材力) 小さじ1/昆布茶 小さじ1/2)【作り方】1. 鍋を熱して白ワインを沸かす。水を加える。砂糖を加える。醤油、昆布を加える。ダシダを加える。牛肉を加えて弱火で10分煮る。火を止めて昆布を取り出して玉ねぎを加えて冷まし、一晩置く。脂を取り除く。2. 丼にごはんを盛って温め直した1.をのせる。【備考】cookpad 「吉野家の牛丼を完全舌コピー」https://cookpad.com/recipe/655561 うんうん。これは相当本物っぽい仕上がりになりましたね。正直、このレベルで食べられるならわざわざ店で食べる必要はないかな。調理だって実質正味5分もあれば作れてしまいますしね。 せっかくなので、松屋風のオリジナルカレーを模倣してみることにしました。いくつかレシピが公開されていますが、ジャワカレーなどのルーを用いたものが多くてどうも気乗りしないので、レタルトで販売されているものの原材料を参照して作ってみることにしました。調理過程はまったくのオリジナルです。【材料】ごはん・玉ねぎ(おろす)・トマト水煮・牛脂・ダシダ・りんご(おろす)・カレー粉・にんにく・小麦粉・チャツネ・はちみつ・チョコレート・トマトケチャップ・醤油・オイスターソース・水 適宜【作り方】1, 鍋に牛脂を熱して玉ねぎ、にんにくを炒める。カレー粉、小麦粉を加える。残りの材料を加えて煮る。皿にごはんを盛ってかける。 いい加減に作った割にはかなり本物に近い味に仕上がったのです。分量は目分量で申し訳なし。トマト水煮の量がちょっと多めで赤色気味に仕上がってしまいましたが、見た目ほどにはトマトの酸味などは残っていません。こういう具ナシのカレーってこれまで余り作ってきませんでしたが、たまには悪くないですね。 と具ナシカレーのことを書いたばかりですが、本当のところは、松屋のカレギュウ風のものが食べたかったのです。【材料】ごはん・牛丼の具・オリジナルカレー 1人分【作り方】1. 皿(片側)にごはんを盛って牛丼の具をのせる。皿の反対側にオリジナルカレーを注ぐ。 おお、これはいい。これでもし吉野家、松屋に行けなくなっても困らずに過ごせるかな。でも牛肉価格が高止まりしているように思えるから、自分で作る方がお得かどうかは検証の必要があります。 まだ、牛丼の具もカレールーも残っているので、以前期間限定で販売されたという松屋のねぎたっぷりスパイスカレーを試してみることにします。【材料】ごはん・牛丼の具・オリジナルカレー 1人分/長ねぎ(葵部分/小口切り) 1/2本【作り方】1. 皿(片側)にごはんを盛って牛丼の具、長ねぎをのせる。皿の反対側にオリジナルカレーを注ぐ。 おっ、これは当たりですね。刻みねぎが牛丼と相性がいいのは想像が付きますが、カレーにも違和感なく調和が取れています。煮込んだねぎはともかく生のねぎを合わせるというのは目から鱗が落ちるアイデアでした。まあカレーうどんやカレーラーメンでねぎのトッピングもあったはずだからそれを思い描けていれば通常のカレーでも違和感ないことは想像できたかもしれません。

2023/09/09

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の仙台行き 北仙台篇 その1

バタバタと想定外の急ぎ足で福島駅の改札を抜けて白石行きの列車に乗り込みます。ぼくが若い頃、東北本線で都内から仙台に向かう際には、黒石、郡山、福島の3度の乗り換えが普通だったように思いますが、今はほとんどの場合、白石乗り換えが必要となるようです。利用者数に応じて運行管理しているということなんでしょうが、JRの乗り潰しを企図する人にとってはまどろっこしいのでしょうね。ぼくのようにちょいちょい乗り降りするのを楽しむというスタイルであれば多少の乗り継ぎはさほど苦にはならないのですが、黒磯駅などでお馴染みの乗り継ぎ時の座席争奪戦に巻き込まれるのは勘弁願いたいというのが本当のところです。今回はお盆明けの平日ということもあってか多少の空席がある程度の乗車率だったからいいけれど、運が悪いと黒磯から福島まで座れないなんてことになりかねないのです。白石でも時間調整を兼ねてできればちょっと一杯立ち寄りたいところですが、ぶっ通しの営業をしているはずのお店も悉くしまっているのでした。店側にしてみると情報提供しているわけでもないのに勝手に登録されているといったこともあるのかもしれませんが、情報が出ていることを知っていてそれが不服であれば削除を要請すればいいと思うし、それがいやならせめて誤った情報を正すのが店としての誠実な対応と思うのですが、どうなのでしょう。思った以上にそうした作業は手間が掛かるのかもしれないし、ぼくが好んで通う古いお店の恒例の店の方はそもそもネットとは無縁な生活を送っているのかもしれません。 ちなみに白石にはいつかお邪魔したいと思っているお店があります。「藤よし」です。今ネットで調べてみたらたくさんの情報が出てきます。要予約というのがちょっとネックですが、忘れないようにしとこ。 今回の旅の最大のお目当てが槻木のホルモン焼店「まつや」でした。ここの存在は今回の旅をリサーチするまでちっとも知らなかったのです。この外観を見ただけでこれはもう行かない理由はないとなったのですが、果たして今でも現役なのかは現地に行って確かめるしかなさそうです。いやまあ電話番号が公開されているから掛けてみたらいいだけなんですけど、どうもそれは気乗りがしません。ということで寂れた駅前に降り立ってみるとすでに別のホルモン焼店は営業を開始しています。その裏手に「まつや」はあるのですが、もしかするとそちらも既に営業しているのかも。という希望的な想像はあっさりと否定されました。こうした店の標準的な開店時間の5時を待つことにします。近所の人に尋ねてみると今でも普通に営業していてやはり5時からの営業となるようです。炎天下を彷徨いつつ時間を調整し、引き返してきましたがやはりお休みのようです。窓に隙間があるので失礼ながら覗き込んでみましたが、人の気配はありません。炭を起こしたりの準備をしていない以上この日の入店は叶うまいと判断し、止む無く撤退することにしました。 さて、今回はもう一つのお目当てがあります。JR仙山線の北仙台駅の傍に仙台浅草なる呑み屋横丁が存在するらしいのです。かつての仙台住民でありながら恥ずかしいことにその存在をまるで知らなかったのです。いくつか残存する仙台の横丁のご多分に漏れず若い人の始めた店も少なくないのですが、ポツリポツリと古くからのお店も見受けられます。まずは入門編として駅前のメイン通りに面する「海鮮居酒屋 炭火焼 四ツ葉」にお邪魔しました。横丁の呑み屋の窮屈な印象とは違って、余裕のある店内となっています。われわれは座敷席を進められました。10数席あるカウンターは半分程度埋まっていますが、卓席などまだ空席が目立ちます。ご夫婦でやられていてとても感じのいい方たちでした。焼鳥は普通にちゃんと美味しいし、ちょっと珍しいのホヤの天ぷらもいただきました。知らずに食べていたらこれが何か分からなかったと思われる不可思議な食感と風味でした。最初は生のホヤよりも食べやすいのですが段々飽きてくるので二人で食べるのでちょうど良い位でした。とまあ、仙台浅草の一軒目は軽めにして次なるお店に向かうことにしたのです。

2023/09/08

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その383

伝統料理と呼ばれる類の料理があるけれど、いつも思うのが伝統というのはどの程度の歳月を経て後に「伝統料理」になるのだろうか。例えば日本の寿司だと千年前以上前になれずしが作られていたようですし、その後、箱寿司も普及するけれど、現在もっともポピュラーで馴染みがあるのは、握り寿司ということで異論のある人は少ないと思いますが、これは19世紀半ばにようやく普及され出したようです。つまり日本の代表的な伝統料理の一つである寿司ですら200年程度の歴史しか持っていないのです。200年で伝統ってどうなのでしょう。ぼくには伝統というのはもっとずっと古くから存在したものにこそ相応しいと思えるのですが、いかがでしょう。ちなみに今回のお題であるキムチは、野菜を塩漬けににんにく、山椒を加えたものが原型であるようで、キムチの最大の特徴である辛味や赤さとは無縁だったのです。16世紀に日本を経由して朝鮮半島に唐辛子が伝えられるまでわれわれの親しんでいる一般的なキムチは存在しなかったということです。こちらもやはり2百数十年の歴史ということで、ぼくにはまだまだ伝統を称するには早過ぎるかに感じられるのです。広辞苑には、伝統が「ある集団・社会・民族の中で有形・無形の遺産として受け継がれてきた思想・技術・風習・しきたりなどの事柄」との記載があります。つまり、「伝統」という言葉は時の概念をわずかに含む程度であると解せるのであれば、寿司やキムチを伝統料理とするのも誤りではなさそうですが、ぼくにはどうしても違和感があるのです。 昔はキムチ鍋が大好きで季節を問わずよく食べました。以下のデータによるとキムチ鍋は「おでん」「すき焼き」「しゃぶしゃぶ」と並ぶ人気の鍋料理というからそれはなかなか凄いことです。でも他の三つが日本の伝統料理と呼ばれることがあってもキムチ鍋がそう呼ばれることはないのだろうなあ。日本人の好きな鍋料理ランキングhttps://honkawa2.sakura.ne.jp/0358.html【材料】好みの肉・白菜キムチ・キャベツ・ニラ・絹豆腐(8等分)もやし・長ねぎ・えのき 適宜/【煮汁】水 3カップ/ダシダ・顆粒だし 小さじ2/味噌・コチュジャン・醤油・ごま油 大さじ2/にんにく・みりん・酒・砂糖 大さじ1【作り方】1. 鍋に煮汁の材料を熱して材料を煮る。 過去の経験から分かっているのが、キムチ鍋は連続して食べると飽きちゃうってことです。かつては一時に大量に食べて、食べながら飽きるなんてこともありましたが、今は飽きる前に満腹となるのでその心配はありません。でも週一ペースを1カ月も続けると匂いを嗅ぐだけで嫌気がさすようになるから、これは良質なキムチが安価で手に入った場合の愉しみとすべきだと思っています。 キムチ鍋の一部を取り分けておいてカッペリーニと一緒に食べてみました。キムチのカッペリーニです。【材料】カッペリーニ(茹でる/冷水で洗う)・キムチ・キムチ鍋(スープ) 適宜【作り方】1. キムチ鍋のスープで和えたカッペリーニを器に盛ってキムチをのせる。 これはまあ想像した通りのそれ以上でも以下でもない仕上がりでした。 キムチそばは鍋の残りが切れたので単なるぶっかけたぬきそばにキムチをのせただけです。【材料】そば(茹でる/冷水で洗う) 1人前/キムチ・揚げ玉・めんつゆ 適宜【作り方】1. 皿にそばを盛ってキムチをのせ、揚げ玉を散らす。 それでも美味しいからキムチは重宝するのですね。先般とあるスーパーでほとんど添加物の入っていない本場のキムチがお試しで入荷されていて激安で販売されていたんですが、その後の入荷はないからあんまり評判良くなかったのかなあ。残念です。 これまた凡庸ですが、キムチカレーを作りました。韓国風に牛のスープを使ってみましたが、さほど違いはないんだろうなあ。以前、麻婆カレーにハマったことがありますが、これも同じく間違いのない旨さなんだろうなあ。【材料】ごはん・キムチ・合びき肉・玉ねぎ(くし型切り)・ニンジン(銀杏切り)・ごま油・にんにく・生姜・カレー粉・小麦粉・水・ダシダ・醤油・塩・胡椒 適宜【作り方】1. 鍋にごま油を熱してにんにく、生姜を炒める。合びき肉、玉ねぎ、ニンジンを加える。カレー粉、小麦粉を加える。水、ダシダ、醤油、塩、胡椒を加えて煮る。キムチを加える。皿にごはんを盛ってかける。 想像通りに旨いのがキムチのアレンジ料理のつまらないところです。でも大概の料理が他の食材をキムチが圧倒するのですが、カレーの場合は圧倒的なカレー風味にキムチが混然となるといった事態が起こるので面白いのです。

2023/09/07

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の池袋のブラッスリー

西武百貨店、特に池袋西武はこの先どうなってしまうのだろう。そのことが気掛かりで仕方ありません。この文章を書いているのは現時点で身売りをすることはほぼ決定事項で揺るがしえない事実のようです。明日(8/31)には、そごうと西武の連合の労働組合がスト決行を予告しているけれど、その効果は極めて悲観的なものになりそうです。ストなんてのはもともと企業体力があるからこそ成立しうるものであって、もはや組織が見放した部門がいくらストを叫んでみたところで、せいぜいが町で知られた程度のやんちゃなガキが○口組組長に喧嘩を売っているようなもので、いっかな影響を及ぼしはしないのだろうなあ。いずれにせよ時すでに遅し、俎板の鯉にほぼ等しい状況であるように思われます。池袋西武は、聞くところによると新宿伊勢丹、阪急梅田に続く日本で三番目の売上げを誇っているらしいのだが、それにも関わらず閉店の影が忍び寄っているというのは想像以上に百貨店という業態が終焉を迎えつつあることの証左ともいえそうです。ちなみに日本百貨店協会に加盟する百貨店数は1999年に311店舗が存在したが、今年の4月時点で181店舗に減少しているというのだ。百貨店の相次ぐ閉店は、時代の趨勢だから仕方ないと片付けてしまった済む問題ではなく、嘆いてみせたり避難してばかりいるだけじゃなく利用者サイドからのより積極的な利用拡大に向けた働き掛けが必要と思われるのです。などともっともらしいことを書いてみるけれど、百貨店が百貨店である限り、万貨店、億貨店の様相を呈するネット販売でありますが、彼らもまたそれぞれのアイデアを投入し、数多の競合店と生き残りを賭けた熾烈な争いを経ていることを思えば、百貨店側にもそれに劣らぬ創意工夫と覚悟とが求められているのかもしれません。 とそんな池袋西武の飲食店街にある「ブラッスリー ル・リオン(BRASSERIE LE LION)」にやって来ました。百貨店が一つの町と見做す見方がありますが、確かに高級ブランド品店が立ち並ぶフロアーは、各店舗がきっちりと区切られるとともにブランドイメージに沿った外観、内装を施され、各店舗を繋ぐ通路も豪奢な絨毯敷だったりもする訳ですが、他のフロアーは、大概がとても町とは思えぬようなホームセンターなどとさほど変わり映えせぬ退屈な景観に留まっているように思えるのです。例えば地下の食料品フロアーを市場風の景観に改装したりいっそのこと菓子売り場のディスプレイを店単位ではなく、サバランだったりブランデーケーキといった菓子の種類別に陳列するなどして斬新な景観をもたらして欲しいのです。そうした意味では池袋西武の飲食店街のブラッスリーはテラス席もあったりしてそれなりに店舗内の町といったイメージを反映させることに一定程度の成功が認められるのです。残念なことにテラス席からの眺望はスポーツ用品店が広がっているばかりで、物足りないのです。パリの屋外風景をプロジェクターで投影するなどの工夫もあっていいかもしれません。幸いにはここに来るといつも店内に案内されて、ここの内装はこうした日本のビストロのパリっぽい雰囲気にありがちな張りぼて感が希薄なのです。この夜は知人ら4名と訪れましたが、いつもと同様に楽しい時間を過ごすことができました。前菜の盛合わせは少しばかり安っぽく思えますが、豚のパテやリエットでバゲットを摘まみつつ呑むワインはいつもより吸い口よく胃に収まるのでした。ここではコースにプラス千円で牛ほほ肉の赤ワイン煮や牛サーロインステーキに変更ができるのですが、ぼくはブラッスリーであればステーキ、添えるのはサラダも可能ですが、フレンチポテトを選択するのが正解だと信じて疑わないのです。デザートのアイスクリームを添えた桃のタルトまで存分に楽しめました。

2023/09/06

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その382

青空文庫に円城塔に「鉄道模型の夜」というエッセイが収録されています。そこに次のような記述があります。 世に、トマトスキヤキというものがあり、彼はこのレシピを尾道から持ち帰ることになるのだが、別段それをこの町で食べたというわけではなかった。町では店ごとに特徴の異なる尾道ラーメンを繰り返し食べ、オコゼの唐揚げを試してみたくらいにとどまる。海沿いに並ぶ乾物屋で土産などを物色しながら、海鮮が大々的に売り出されていないことに首を傾げ、自転車の客が見込めるだろうに、それらしい軽食処があまり見当たらないことを不思議に思った。 トマトスキヤキに出会ったのは、林芙美子を検索してみた Wikipedia 上でのことであり、そこには、「昭和23年(1948年)の『主婦と生活』6月号」に「林芙美子のトマトのすき焼き」なるものの作り方が書かれていたのだと記されていた。それによると、薄く輪切りにしたトマトを、バターかラードで炒め、火が通ったならば肉を載せ、醤油と甘味料を加えるということである。トマトの旨味と割り下ということだから、試してみるかという気になったが、そのままというのも芸がないから、もう少しレシピを検討してみて、以下のようなものへと至った。 輪切りにした玉葱を炒めておいて、ついで、好きな形に切ったトマトを投入する。割り下を注ぎ好きなだけ煮て、バジルの葉をどさどさ入れる。溺れかけの玉葱やトマトの上に牛肉を広げ、溶き卵につけて食べる。 なるほど、これはちょっと試してみたい。円城氏ヴァージョンも悪くはないけれど、ここまで来るともはやすき焼きとは程遠いものになってしまっているように思えるのです。樋口直哉氏の以下のレシピと似ていますね。どちらかがいずれかを参照したのかもしれません。note 「たまの贅沢『トマトすき焼きの作り方』」https://note.com/travelingfoodlab/n/ne92b74363720 ぼくとしては、まずは林芙美子氏のレシピを試してみたい。というか円城氏は「そのままというのも芸がないから」と書いているけれど、こういうのはシンプルな方が良いと思うのだ。仮に玉ねぎ、バジルの入っている方が美味しいとしてもまずは極力シンプルなものから始めてみたい。その後に円城氏の溶き卵をくぐらせて食べるというのをやってみたい(すき焼きに溶き卵は当然のことだから特段円城氏のアイデアということとは言えないかな)。といったことを思ったのです。ということで今回はトマトがお題です。 子供時分には、基本的にトマトはトマトとして食べたものです。サラダもしくは生野菜といってもくし型に切ったトマト、斜めに切ったきゅうり、大雑把に千切ったレタスを盛り合わせてマヨネーズやフレンチドレッシングをかけて食べる程度でありました。まだまだ世間には世界各地の料理レシピは知らされていなかったようです。今回作ったトマトサラダは、当時でも容易に手に入った材料で作れるものですが、当時はこうした食べ方すら思いもよらなかったのです。【材料】トマト(湯剥き) 2個/生姜 小さじ1/大葉(千切り) 2枚/【ドレッシング(混ぜる)】塩・胡椒・白ワインビネガー・砂糖・ごま油 適宜【作り方】1. 皿にトマトをのせて【ドレッシング】をかけ、生姜、大葉を添える。 これは無茶苦茶簡単なのに実に旨いですね。サラダに生姜ってところがミソですが、きゅうり、レタスにも合いそうです。昔のマヨネーズやフレンチドレッシングに置き換えてこの食べ方をすれば味のヴァリエーションも増えていたはずです。 トマトを漬けて食べるというのも昔は考えもしなかった食べ方です。というかトマトのように水気の多い野菜が浸透圧で味が染みるって考えなかったと思うのです。近頃定番のトマトだし漬けにしらすをのせてみました。【材料】トマト(湯剥き/【漬け汁】に漬ける) 1個/しらす 大さじ2/大葉(千切り) 2枚/【漬け汁】だし 50ml/めんつゆ 大さじ1.5/生姜 大さじ1【作り方】1. 皿にトマトを盛って【漬け汁】を注ぎ、しらすをのせて大葉を散らす。 これはいいですね。立派なオードブルの一品になりそうです。 これまたトマトを漬ける調理法になります。トマトキムチって料理名が付けられていますが、これはキムチとは違ってるっぽいからもうちょいネーミングを適当なものにした方が良いかも。【材料】トマト(湯剥き/乱切り) 1個/白ごま 適宜/【A(混ぜる)】韓国唐辛子・砂糖・ナンプラー・ごま油 小さじ1/2/にんにく 小さじ1/4/塩 適宜【作り方】1. トマト,【A】を和える。皿に盛って白ごまを散らす。【備考】dancyu 「即席だれでささっとつくる「トマトキムチ」」https://dancyu.jp/recipe/2023_00007313.html シンプルですが、悪くないですね。日本ではトマトは塩をふるだけとかの食べ方が貴ばれる傾向がありますが、そればかりだと飽きちゃいますから、色んな食べ方を知っておくに越したことはないのです。 どこぞやのレシピで見掛けたサルサ風サラダです。サラダにウスターソースってのはいかにも乱暴な気もしますが、果たして味は。【材料】トマト(みじん切り) 1個/ピーマン(みじん切り) 1/2個/玉ねぎ(みじん切り) 1/4個/香菜 2本/青唐辛子(みじん切り) 2本/オリーブ油・ウスターソース 大さじ1/タバスコ 適宜/ライム汁 1/4個分【作り方】1. 全ての材料を混ぜる。 案外こういう手抜き気味のレシピでも美味しく頂けました。でもこれは付け合わせだったりソース代わりにするなどの使い方が適当かも。そのまま食べるとそう量は食べられない気がします。

2023/09/05

コメント(0)

-

ひどくご無沙汰の仙台行き 福島篇 その2

「暑い」などと呟いてみたところで涼しくなるはずもないのだけれど、無駄だと分かっていても無意識のうちに発してしまっているようです。「だりぃ~」とか「まずぃ~」、「ねみぃ~」とか「かいぃ~」といった身体のネガティブな状況を意味する言葉というものは、人によっては実に鬱陶しいと感じるもののようであります。ぼくも他人が四六時中、止むことなしにそうした言葉を発しているのが耳に入ってくるとなんとも煩わしいものだとかつては思っていたけれど、歳を取るにつれさほど他人のボヤキなどが気に障ることが減ったように思えるのです。映画館でポップコーンを食べる音や匂いが若い頃は無性に苛立たしいものに思えたのが、次第に気にならなくなるのと似ているのかもしれません。これは慣れの問題ではなく、きっと老化による感覚の鈍麻にこそ理由の根幹にあるんじゃないかと思っています。若者というのは感受性が強いといったことが語られるが、実際には感覚が鋭敏であるというのが事実なんじゃないかなあ。ヨーロッパに「老人から知恵を学び、若者から感覚を学ぶ」という諺があるそうですが、どうも受け入れがたい言葉です。知恵は老若問わずある者にはあるのだし、ない奴はどちらにだって多数存在するものです。感覚にしたって鈍い若者もたくさん存在するし、老人にだって若々しい(若者が総じて若々しい訳ではない)感覚を持ち合わせる人もいます。そもそも知恵は学べるのかもしれませんが、感覚は学べる性質のものではないんじゃなかろうかと思うのだ。と老いると徐々に感覚は鈍麻するはずであると信じるのですが、昨今の夏の暑さは老化の速度を遥かに上回る勢いで上昇しているように感じられるのです。だからきっと鋭敏な若者の神経を逆なでするような呟きを漏らし続けていたんだろうなあ。 ってまあ、福島駅周辺には人通りも疎らで、たまに若者を見掛けても快適なラウンドワンスタジアムやイトーヨーカドーに吸い込まれるから、むしろ老境を迎えんとする旅の道中にあるオッサンたちの方が暑い環境下で無理をしているようにも思えるのです。駅の西口から跨線橋を渡り東口に向かいます。また仙台方面の各駅停車の発車まで時間もあることだし、どこか雰囲気が悪くなく、しかも昼時過ぎて営業している店を探すことにしました。旅の途中で呑み食いし過ぎるのはリスクが多いから先の店では控えめにしたのです。時間にも胃腸にも十分な余裕があるのです。しかし、なかなかこれといった店が見つかりません。ようやく辿り着いたのが「なが島食堂」です。看板の文字が旧仮名なので、しばらくこれってどう読むのが正解なのか思案に暮れたのです。旧仮名って和菓子屋だったりそば屋なんかに今でも使われていて、咄嗟に読めないことがあったりするけれど、なかなかに風情があって好きなんですね。さて、お店はご高齢の女将さんとその息子さんらしきお二人でやっておられたのですが、息子さんは何やら商談の最中です。まあ、時間もあることだし、そう慌てるには及ぶまい。ってことで餃子と瓶ビールのセットがあったので女将さんに注文します。この方が実にのんびりとした方でビールが出てくるまでに5分程も要するのでした。この調子だと調理は息子さんを待たねばなるまいなと腹を括ったのです。せっかくなので、福島のソースカツ丼でも賞味してみるかとこちらも注文しました。しばらくしてようやく商談を終えた息子さんが調理場に向かいます。調理を始めたら早かったですね。味については、餃子は美味しかったけれど、ソースカツ丼はぼんやりとした味です。そもそもソースカツ丼ってご当地料理として案外日本各地にあるんですよね。各地にあるけどどれも似たり寄ったり。せいぜい目立った違いはカツの下にキャベツがあるかないかとかソースの種類や風味が違ったりする程度なのに名物を謳うのはちょっと違うんじゃないかなあといつも思うのでした。ぼくにはやはり卵でとじたカツ丼こそが一番だと思うのです。それよりも実は気になる点があります。自分の客の応対で店の客への応対が後回しになるというのはどうかと思うのだ。自分の用件が済んでから慌てて調理を始めるのですが、誰に向けてのものかは分からぬけれど、苛立ちを隠そうともしない気配が漂っていました。そんな訳で余裕をもって駅に向かうつもりが、結局炎天下を急ぎ足で歩くことになったのです。

2023/09/04

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その381

以前も書いたことがあったように思いますが、ぼくはそばが好きで、それも奇天烈であればあるほど食べてみたい欲求が掻き立てられるのです。つまりは、所謂ところのそば通といった人たちが拘る本当の職人が作る手打ちそばも好きですが、興味を抱くのはむしろいかにも出鱈目で思わず驚愕させられるようなそんなそばなのです。こんなことを言うとそば通なる人々の叱責をかってしまうのかもしれませんが、そばというのは世界中で食べられていて、食べ方も地域ごとで異なっているのだから、日本では正統とされるそばの打ち方や食べ方に凝り固まることはむしろそばの可能性の芽を摘んでしまう振舞いのように思えるのです。もしかするとぼくも人生の終焉を迎えようとする頃にはやはり日本の手打ちそばこそが自分にとっては至高であると思い至ることはあっても、まだそれを悟るには十分にそばを知り尽くしていないと思っています。それを語れるのは例えば以下のブログの執筆者の方みたいな方なんじゃないか。足立区全店制覇男のさらなるお蕎麦屋さんめぐりhttps://plaza.rakuten.co.jp/livemachine2/ よくもこうも毎日そばばかり食べ続けているものだと感心するばかりですが、それ以上に変わりそばを求めて都内近郊を駆け巡るそのアグレッシブさに驚かされるのです。 今回はまず、アメリカのレシピサイトからごまそば(SESAME SOBA NOODLES)を作ってみました。【材料】そば(茹でる/冷水で洗う) 適宜/青ねぎ(小口切り) 2本/香菜 大さじ2/白ごま 小さじ1/卵(茹でる/縦2等分) 2個/【たれ(混ぜる)】米酢 大さじ1.5/醤油 大さじ1/ごま油・砂糖 大さじ1/2/にんにく・生姜 小さじ1/2【作り方】1. ボウルにそば、青ねぎ、香菜、白ごま、【たれ】を入れて混ぜる。皿に盛って茹で卵を添える。【備考】DAMN DELICIOUS "SESAME SOBA NOODLES"https://damndelicious.net/2013/06/17/sesame-soba-noodles/ アメリカ流のそばの食べ方にはまだまだ見習うところは少ないようです。とにかく味を重ねることで味のバランスを取ろうと躍起になっているみたいです。 和風のだしがあればそんな苦労も不要なのにと思ったので、じゃあ、欧風にコンソメそばだとどうなるか試してみることにしました。【材料】そば(茹でる/冷水で洗う) 1人前/水(顆粒コンソメ、塩を混ぜる) 100ml/顆粒コンソメ 小さじ1/塩・生姜・青ねぎ(小口切り) 適宜【作り方】1. 器にそばを盛ってコンソメスープを注ぎ、生姜、青ねぎをのせる。 うん、まあ悪くはないです。また食べてみてもいいかなって思う程度には。でもコーンポタージュやトマトスープ、クラムチャウダーだってそばを入れても普通に美味しく食べられそうだから、びっくりするようなそばって無茶苦茶難しいです。 フィリピン料理のアドボを作りましたが、すぐに飽きてしまったので、アドボそばにしました。【材料】そば(茹でる/冷水で洗う) 1人前/アドボ・生姜・青ねぎ(小口切り) 適宜【作り方】1. 皿にそばを盛ってアドボ(鶏肉、汁)を加え、生姜、青ねぎをのせる。【参考】アドボ[フィリピン]【材料】油 大さじ1/にんにく 1片/鶏肉(一口大) 300g/玉ねぎ(薄切り) 1個/卵(茹でる/2等分) 1個/【調味料】砂糖 大さじ2/酢 80ml/醤油 120ml/水 200ml/ローリエ 1枚/八角 1個/胡椒 小さじ1【作り方】1. 鍋に油を熱してにんにく、鶏肉、玉ねぎを炒める。残りの材料を加える。蓋をして弱火で30分煮込む。皿に盛ってゆで卵を添える。 美味しい事は美味しいんですけど、ちょっとぼやけた味になったので、生姜を効かせて色味に青ねぎを散らしました。 サルサを作ったのですが、バゲットなども切らしていたので、サルサそばにしてみました。【材料】そば(茹でる/冷水で洗う) 1人前/サルサ風サラダ・オリーブ油 適宜【作り方】1. 皿にそばを盛ってサルサをのせ、オリーブ油をかける。【参考】サルサ風サラダ【材料】トマト(みじん切り) 1個/ピーマン(みじん切り) 1/2個/玉ねぎ(みじん切り) 1/4個/香菜 2本/青唐辛子(みじん切り) 2本/オリーブ油・ウスターソース 大さじ1/タバスコ 適宜/ライム汁 1/4個分【作り方】1. 全ての材料を混ぜる。 まあ、極めて普通に食べられますね。味も想像を超えることはありません。それなりに美味しい料理なら大概のトッピングは受け止めてくれそうです。普段から食事をする時には他の食材との組合せをイメージしながら食べるようにした方が良さそうです。

2023/09/03

コメント(0)

-

自宅ではお手軽ディナーでも大満足 その380

ぼくの家庭での一連の食生活暴露記事をご覧いただいている方で実際にスーパーなんかで食材を買い求める人には筒抜けとなっているのでしょうが、ぼくの作る料理にはほとんど高級食材といえるようなものは使われていません。高級という言葉を厳密に定義するつもりなどさらさらありませんが、ぼくのイメージとしては、臨時収入があって多少財布に余裕があったとしてもとても手を伸ばす気になれないものが高級品ということになります。なので仮に同じ食材であってもそこらのスーパーで買うのと高級スーパーで買うのとでは価格に雲泥の差があったりするから、一概にどの食材が高級だとかいくら以上は高くて手が出ないといったことはなかなかお示ししにくいのであります。大体、食材としては比較的に手頃なものが多い野菜にしても底値を知っているとその1.5倍位の価格ならどうしても必要であれば買い求めることがあるのでしょうが、2倍だったら我慢することになりそうです。と突然ここまでのお話は打ち切り。時間をおいて書き出すとそれまでの話題にすっかり興味を消失してしまっているってことがぼくにはたびたびあるのです。言いたかったことは野菜も高くなったし、上昇も留まることを知らないけれど、魚介類はそれ以上の高値で自宅で食べる機会がぐっと減ったように感じられるのです。新鮮な魚介類に関していえばもしかすると外で飲食した時の方がお手頃度は高いような気もします。仕入れの関係もあるのだろうなあ。なので自宅で魚介類を食べると言っても冷凍物がどうしても多くなります。冷凍物だからといって必ず牛も悪いものではないけれど、どうしても冷凍臭がするからしっかりと調理するのが望ましい気がします。 カリブ方面で食べられているというブラフ(写真不明)を作ってみました。【材料】レモン汁 大さじ1/塩 小さじ1/2/白身魚 200g/玉ねぎ 1/4個/にんにく 2片/ねぎ 10cm/パセリ・小ねぎ・タイム 適宜/赤唐辛子 1/2本/水 1.5カップ/オールスパイス 小さじ1/4/レモン汁 小さじ1/オリーブ油 適宜【作り方】1. バットにレモン汁、塩、白身魚を乗せ、30分置く。2. みじん切りにした野菜、水、オールスパイスをフライパンに入れ強火にかけ、ひと煮立ちしたら蓋をして弱火で5分煮る。3. 魚をフライパンに入れて強火にかけ、煮立ったらひっくり返して蓋をして10分煮る。4. 魚を取り出して皿に盛る。煮汁にレモン汁、オリーブ油を加えて煮立て、魚にかける。 う~ん。スパイス、ハーブの分量のバランスを欠いていたせいかどうもギクシャクとした仕上がりとなってしまいました。分量全般を思い切って控えめにしてみた方が日本人の舌には合うような気もします。 ペルーの魚介のセビーチェです。近頃、セビーチェが料理屋のメニューに並んでいるのを見掛ける機会が多くなりましたが大概は単にマリネした魚介をそれらしくセビーチェと呼んでいるだけのように思えます。それよりはちょっと本格的な材料を使っているかな。【材料】冷凍シーフードミックス(塩水で戻す/茹でる) 50g/レモン汁 1個分/玉ねぎ(薄切り) 1/2個/セロリ 1本/パクチー・パセリ 適宜/アヒ・アマリージョペースト 大さじ1/塩・胡椒・カイエンペッパー 適宜【作り方】1. ボウルに全ての材料を入れて混ぜる。 これまた味が散漫に思えました。分量を守るというよりちゃんと味見をしながら作るのが正解のようです。 どこぞやで見掛けた甲いかと空豆のタジン風というのは紋甲イカで代用しました。【材料】甲いか 300g/空豆(茹でる) 20粒/玉ねぎ(くし型切り) 1個/にんにく 1片/チリパウダー 小さじ1/2/クミンシード 小さじ1/4/コリアンダーシード 小さじ1/2/赤唐辛子 1本/グリーンオリーブ 12粒/トマトペースト 30g/クスクス(湯で蒸らす/塩、オリーブ油を混ぜる) 100g/オリーブ油・塩 適宜/水 300ml【作り方】1. フライパンにオリーブ油を熱してにんにく、玉ねぎを炒める。甲いか、チリパウダー、クミンシード、コリアンダーシード、赤唐辛子を加える。水、トマトペースト、塩、グリーンオリーブ、空豆を加えて弱火で1時間煮る。皿に盛ってクスクスを添える。 おっ、これはシンプルですが、美味しいですね。パエリヤなどでよく知っているはずですが、魚介って米やブルグルなどの炭水化物と一緒に煮るとすごい美味しいですね。日本ではいかめしなどがある程度で煮ものに米を入れることはあまりなさそうですが、和食の味付けでも試してみる価値はありそうです。 炙りかつおを作ってみました。鰹のたたきと変わらんじゃないかという意見もありそうですが、こういうシンプルな料理こそ作ってみたら思いがけない出来栄えとなる場合があるから想像だけで済ますのは禁物ですね。【材料】鰹(刺身/薄切り) 4枚/塩 適宜/【にんにく醤油(混ぜる)】醤油 大さじ1/ 柚子汁 大さじ1/2/にんにく 小さじ1/4/【薬味】生姜・青ねぎ(小口切り)・大葉 適宜【作り方】1. 鰹を金串に刺して塩をふり、直火で炙る。皿に鰹を盛って大葉を添える。【にんにく醤油】、【薬味】を添える。【備考】dancyu 「お刺身を焼くだけで盛り上がる「炙りかつお」」https://dancyu.jp/recipe/2022_00005843.html どうしたものか思った以上に美味しいですね。鰹は子供の頃はたたきが好みでしたが、酒を呑むようになって刺身の旨さを知りましたが、オヤジになるとちょっと油を落としたこれ位に火が通ったのが美味しく思えました。

2023/09/02

コメント(0)

-

北松戸駅前の一度お邪魔したっきりの食堂兼居酒屋

十年一昔というけれど、どうもぼくにはこの言葉が直感的に理解しにくいのです。世の中の移り変わりが激しいからわずか十年でも昔のように思われるっていった程度の意味なのでしょうが、本当にそうなんだろうか。個別の事象や事物を思い浮かべてみると確かにまあ随分昔のことに思えるといったこともあるけれど、例えば三十年三昔のことは妙に生々しく思い出されることもあったりするのです。その逆に今年の正月は何をして過ごしたかなあとか昨夜の夕食は何だったっけとかいった最近の出来事がちっとも記憶になかったりするものです。酒呑みはもっと酷くてついさっき語った言葉すら思い起こすことができなかったりすることもあります。一昔という括りを設けることやその区切りとなる期間を十年と決めることはちっとも現実的なことに思えないし、例えばある時は1980年代と言ってみたり都合次第で昭和50年代とかなりズレのある刻み方で時代を語ってみせるのは、有効である場合があることは認めますが、かなり恣意的で出鱈目なものだと考えるのが自然に思えます。と十年一昔にはまだまだ納得のいかないこともあるけれど、対義語を思い浮かべようとしてもちっとも適当な単語が浮かんでこないということは、多くの人々はこの語の意味に賛同しており、時間の経過が遅く思える方が変わっているということなのでしょうか。鯛かに退屈な映画を見ていたり、訳の分からない授業を聞かされる時などは、恐ろしく時間が長く思えるといったことは誰しもが経験していると思います。でもそうした一定の短期間のスパンで時の流れをゆっくり感じることがあっても一年、十年といった単位で感じる人は少ないのかもしれません。とたまたまこの夜に訪れた酒場の記憶が鮮明でありながら実は十年も経っていたことが確認できたといった程度の出来事があったまでのことです。 北松戸駅の東側ロータリーの先すぐにある「お食事処 味さわ」がそこです。店の雰囲気は明瞭に記憶していますが、よくよく考えると、そこに誰と行ったのかとか何を食べたとかいった記憶はまるでなく、どうもあまりいい印象はなかったというのも単に長いことお邪魔していなかったからだけのことかもしれないようにも思えてきました。昔馴染みの方が近所に住んでおられるのですが、奢りっぷりのいい人なのできっとご馳走になるだろうから高からず安からずというお店選びに苦慮した挙句ここを選んだのでした。北松戸は案外お高めの居酒屋がちらほらあるけれど、中位の価格帯のお店はあまりないのです。食べログをチェックしてびっくりしたのが3.22となかなかの高めの評価を受けていること。そこまでのお店だったかなあ。田端の立呑の常連さんも数カ月前にこの店を訪れたそうでそれなりの評価を語っておられたから、ぼくがこの店の評価を見誤っていたか、十年という月日がこの店のレベルを向上させたのかもしれません。とまあそんな過去の事より今が大事なので早速向かうことにします。で結論としては刺身をはじめ料理は実に普通にちゃんといていましたが、どうも店のムードに馴染めないのです。もっと居酒屋風の内装なら落ち着いて気分よく呑めたんじゃないかなあと惜しい気持ちになるのです。でも家族連れがいたり一人客も少なくないなど一定の支持を得ていることは間違いないようだから、こうしたカジュアルさを楽しめる方なら案外気に入ってしまうようにも思えます。

2023/09/01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

- ブルーノから株主優待が届きました♪

- (2025-11-25 00:00:14)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- 南天の実(赤) 柊の花(白)

- (2025-11-24 22:51:14)

-

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 『仕事上資格が必要な人』ほど、資格…

- (2025-11-24 17:24:13)

-