2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

スーパーばあちゃん/サンダーソニア

『スーパーばあちゃん』3月に100歳を迎え喜んでいた祖母が、5月に転んで大腿骨を折った。元気に動き回っていたのに寝たきりになってしまうのではないか、高齢者が転ぶとそれが命取りになる、などという話が頭をよぎった。 耳が遠いのだが、それ以外は健康で多趣味な祖母は、家族や一族から「スーパーばあちゃん」と呼ばれている。なのに、こんな最後が待っていたなんて・・・・、と心が痛んだ。 しかし、こんな時に底力を見せてくれるのが、スーパーばあちゃんたるもの。普通は85歳までくらいしか手術しないらしいが、ピザでもステーキでも何でも食べ、よく歩く祖母の骨年齢は80歳で、手術可能とのこと。 高齢なので手術中に不安はあったが、無事成功した。その手術後から動こうとして止められるという逸話を残すほど、リハビリもやる気満々。 リハビリ室ではもちろん、自分のベッドに戻ってからも、足の上げ下げ、曲げ伸ばしなどにせっせと励み、なんとか杖をついて歩けるようになって7月に退院した。先日、実家へ様子を見に行ったら、退院してからまだ日も浅いのに、杖もなしでほぼ普通に歩き、階段もトントンと軽やかに降りるではないか。 人間の体は100歳を超えても鍛えられるものだと知った。祖母よ、やっぱりあなたはスーパーばあちゃんでした。脱帽。大阪府 46歳主婦 大阪・産経新聞夕刊 2006年8月31日付け 「夕焼けエッセイ」より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 サンダーソニア 撮影地 大阪府和泉市 2004年8月ゆり科 サンダーソニア属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1834年 誕生 アミルカーレ・ポンキエッリ(作曲家)1928年 初演 クルト・ヴァイル 音楽劇「三文オペラ」1945年 誕生 イツァーク・パールマン(ヴァイオリニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。

2006年08月31日

コメント(12)

-

ナージャ復活!/ムクゲ

『今日のクラシック音楽』 ナージャのチャイコフスキー 「ヴァイオリン協奏曲」 ナージャ・サレルノ=ソネンバーグという女流ヴァイオリニストがいます。 彼女の演奏はとても情熱的で、時には過激とまで評されるほどの非常に個性的な演奏を得意とする演奏家です。 同じ女流奏者のチョン・キョン・ファや前橋汀子の情熱とも少し違う、もう根っからの「パッショニスト」といった感じです。1980年代に初来日した際のリサイタルをNHKで放映されたのを観て、私は初めて彼女の名前を知り演奏を聴きました。 ズボン姿でとてもスポーティなファッションで舞台に現れたときに、変わった演奏家だなと思い、演奏を聴いて尋常でない、まるで異端児のような感じを受けたヴァイオリニストでした。 強弱の付け方や、泣かせるところは思いっきり泣かせるといったまるで傍若無人ぶりの演奏に度肝を抜かれたのを覚えています。その後、EMIからリリースされたメンデルスゾーンの協奏曲を聴いて、所謂スタンダード的な演奏に慣れている者にとって、衝撃的な演奏を繰り広げていました。 冒頭の有名な旋律はまるで泣いているようにかぼそく弾きだされるのを、固唾を呑んで聴いていました。 決して万人に薦められる演奏ではない、とても個性的な弾き方、表現をする演奏家で一言で評すれば「情熱の塊」のようなヴァイオリニストです。その彼女がもう10年以上前にクリスマス料理の調理の際に、手の指を切るという不幸な出来事があり、再起不能とまで噂されていたのですが、ワーナーミュージックからショーピースを録音したCDを1枚復活盤として98年1月にリリースされたきりになっていました。 このCDは私には大いに不満の残る演奏でした。 パッションばかりが前面に押し出されたもので、感動を誘うには程遠い演奏でした。その彼女が何と自分のレーベルを立ち上げたのです。 「NSS MUSIC」という自分の名前の頭文字を採ったレーベルです。 やっと自分のやりたいことをこの自主レーベルでやっていこうということでしょう。 その第1弾がチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲です。 ナージャとしては初めての録音です。聴いてみてしびれました。 ナージャ節健在です。 第1楽章の主題で艶かしい妖艶さが伝わってきます。 思い切り強弱をつけた音色が艶やかに響いています。 第2主題を歌いだすとまるで泣いているような音色、表情付けが聴く者の心を震えさせます。 ここでは「ナージャの心の歌」を感じます。第2楽章での息も絶え絶えかのような弾き方が素晴らしいのです。 その弱音での表現は他の奏者には聴けない表現方法です。 すすり泣きのようなヴァイオリンです。終楽章では一転して気迫あふれる音色に変わります。 まるで「じゃじゃ馬」のように奔放と言いたくなるほどの熱気をはらんだ音色に圧倒されました。 刻まれるリズムの鋭い表現やピッチカートでの迫力など素晴らしい演奏です。 まさにナージャ節全開といった感じです。チャイコフスキーの協奏曲には数多くの名盤があり、今更という感じもありますが、このディスクではそんな感じさえ抱くことのない、非常に新鮮な感じのする演奏です。祝 ナージャ・サレルノ=ソネンバーグ復活!このCDです。 ナージャ・サレルノ=ソネンバーグ(Vn) マリン・オルソップ指揮 コロラド交響楽団 (NSSレーベル NSS02 2004年11月ライブ録音 海外盤)カップリングはソネンバーグのために書かれたクラリス・アサド作曲のヴァイオリン協奏曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1742年 初演 J.S.バッハ 「農民カンタータ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ムクゲ撮影地 大阪府和泉市 2004年7月

2006年08月30日

コメント(6)

-

デュカス ピアノソナタ/初雪草

『今日のクラシック音楽』 デュカス作曲 ピアノ・ソナタ変ホ短調ハイペリオン・レーベルから嬉しいディスクがリリースされました。 フランスの作曲家ポール・デュカス(1863-1955)の書き残したピアノ・ソナタ変ホ短調。 デュカスといえば交響詩「魔法使いの弟子」やバレエ音楽「ラ・ぺり」などで有名な人です。 彼は相当の完璧主義者だったようで、ほとんどの楽譜は破棄されており、今では13曲の作品のみ残されているそうです。この曲は学生時代に友人が持っていた海外盤のLPで聴かせてもらい、同じLPを買って長年聴いていました。 現在のカタログにはそれほど多くの枚数が載っていません。 ハイペリオンからリリースされたのは、マルク=アンドレ・アムランというピアニストの演奏で、非常に粒立ちのいい音を奏でてこの超絶技巧曲に挑んでいます。デュカスのピアノ・ソナタは日本ではあまり人気がなく、演奏会や録音などにもほとんど採り上げられることのない曲ですが、初めて聴いた40年くらい前から好きなピアノ曲の一つです。4楽章構成で演奏に45分間ほどかかる大作ですが、聴きこめばその良さがよくわかってくる作品です。 調性が変ホ短調という少し珍しいもので、音楽も勿論、古典派でもなくロマン派でもないデュカス特有の難渋・晦渋な面もあり、情緒の美しさを求めるなら肩透かしを食らう作品です。ではどこがいいのか? それは第1楽章を聴けばよくわかるのですが、転調もかなり多くありますが、熱気と交響的な響きが織り成す様は、ピアノ音楽の持っている表現の可能性を時にはロマンティックに奏でられているあたりは、聴く者をゾクリとさせてくれます。第2楽章は、静かに、静かに奏でられて、沈みこんでいきそうな音楽が展開しています。それと対照的に第3楽章はとても鮮やかなパッセージが展開しています。 このあたりなると色彩感も増してピアノ表現のおもしろさを味わえます。終楽章は、この曲のクライマックスかもしれません。 情感に溢れており、音楽の推進と高揚感のもたらす様は圧巻です。 それに躍動感もある楽章で一気に聴かせてくれます。もっと万人に聴かれるべくピアノ作品だと思うのですが、やはり曲自体は地味なんでしょうね。このCDです。 マルク=アンドレ・アムラン(ピアノ)↓ (ハイペリオン・レーベル CDA67513 2004年4月録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1661年 逝去 ルイ・クープラン(作曲家)1928年 逝去 ガブリエル・マリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 初雪草 撮影地 大阪府和泉市 2005年9月3日灯台草科 ユーフォルビア属 北アメリカ原産

2006年08月29日

コメント(5)

-

花虎の尾

ともの『今日の一花』 花虎の尾 撮影地 大阪府和泉市 2005年9月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1850年 初演 ワーグナー オペラ「ローエングリン」1867年 誕生 ウンベルト・ジョルダーノ(作曲家)1894年 誕生 カール・ベーム(指揮者)1914年 逝去 アナトリ・リャードフ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』は休みます。

2006年08月28日

コメント(4)

-

ヴュータン ヴァイオリン協奏曲第2番/はまゆう

アンナ・モッフォのオペラ「カルメン」は後日掲載致します。 ご了承下さい。『今日のクラシック音楽』 ヴュータン作曲 ヴァイオリン協奏曲第2番嬰へ短調 OP19今日は午前中に村の神社内の掃除の後、役員会議を開いて来月行われる寄進集めについて協議したあと、自宅で過ごしています。 久しぶりに手にしたのがアンリ・ヴュータン(1820-1881)が書き残した初期のヴァイオリン協奏曲第2番と第3番が収録されたディスクでした。ヴュータンはフランスで活躍したベルギー人で、ブラームス(1833-1897)とほぼ同時代に生きた作曲家であり、超絶技巧を誇るヴァイオリン奏者です。自身が演奏するために書いた協奏曲が7曲あり、そのほかにも小品を書き残していますが、何と言っても第5番の協奏曲はヴュータンの代表作として演奏会や録音に採り上げられています。今日の話題曲である第2番は1936年、ヴュータン16歳の習作ですが私は大変気に入って聴いている曲の一つです。音楽は完全にロマン派のもので、伝統的な協奏曲形式(急ー緩ー急の3楽章)で書かれていおり、どの楽章もロマン派特有の美しい旋律に溢れており、長い強弱の強い旋律がむせ返るような色香を放ちながらヴァイオリンの音色の素晴らしさを伝えてくれています。 名人芸を発揮する器楽演奏家が作曲する協奏曲に共通の管弦楽部に弱点があることは否めませんが(ショパンのピアノ協奏曲のように)、独奏ヴァイオリンの美しさ、優しさ、温かさ、悲哀感など、この楽器の持っている美点を全て聴かせてくれる作品として、彼の第5番と共に大好きなヴァイオリン曲の一つです。今日は蒸し暑い日となりましたが、幸いに風が少し秋らしく涼しくなってきた午後に冷たい珈琲を味わいながら、色彩豊かな美しいヴァイオリンの音色を楽しんでいました。愛聴盤 ミーシャ・カイリン(Vn) デニス・ブルク指揮 ヤナーチェック・フィルハーモニー (Naxos レーベル 8.554114 1997年7月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1937年 初演 コープランド バレエ音楽「エル・サロン・メヒコ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 はまゆう 撮影地 大阪府和泉市 2005年8月

2006年08月27日

コメント(2)

-

メンデルスゾーン「エリア」/アガパンサス

『今日のクラシック音楽』 メンデルスゾーン作曲 オラトリオ「エリア」フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)はロマン派の作曲家として38歳の短い生涯で数多くの美しい音楽作品を残しています。 ホ短調のヴァイオリン協奏曲や5曲の交響曲、室内楽作品やピアノ曲、歌曲などがあって、いずれも美しい情感に溢れた旋律で私たちの心を今でも癒してくれています。規模が大きく、管弦楽、独唱者、合唱の条件が合わないとなかなか上演することが難しい作品としてオラトリオ「エリア」がありますが、私はこの「エリア」こそが最もメンデルスゾーンらしい曲だと思って聴いています。メンデルスゾーンは大銀行家の御曹子として生まれ育った人ですが、宗教には常に真摯に向かっていたようです。 一家はユダヤ人でユダヤ教を信じていましたが、ユダヤ人差別を恐れてキリスト教・プロテスタント派に改宗しています。 彼の作品は番号付きで119曲あるそうですが、その半数近くが宗教に関係する曲だそうです。 そこからもメンデルスゾーンがいかにキリスト教に真摯な姿勢でいたかを偲ぶことができます。その彼が畢生の大作オラトリオを書くに至った事は容易に想像できます。 旧約聖書の預言者エリアを主人公として、独唱・合唱・管弦楽・オルガンを用いた大音楽絵巻として書いたのが、オラトリオ「エリア」です。「エリア」物語(この部分はインターネットから転載しました)エリアは紀元前9世紀にイスラエル北部で活動したキリスト以前の予言者のことで、この人は奇蹟を起こす人でしたが、激情の性格で、喜怒哀楽に富む人間的な人だったと伝えられています。又エリアはヘブライ語で「エホバは神なり」という意味を持っているそうです。メンデルスゾーンと台本作家のシュープリンクは、旧約聖書列王記上第17章~19章を中心に、イザヤ書、エレミア書、ホセア書、詩篇他から言葉を選び、物語を構成しました。全体は2部、42曲から成り、演奏時間2時間余を要する大曲です。独唱ソプラノ=天使、寡婦、少年アルト=天使、女王イゼベルテノール=王臣オバディア、王アハブ、バス=予言者エリアスとなっています。第1部エホバ神の信仰を守ってきたイスラエルに異国の邪教バール神がはびこり、エホバの怒りを招きました。エホバは罰として3年の間雨を封じ、そのことをエリアに予言させます。民衆は日照りと飢えに苦しみ神に助けを求めますが、王臣オバディアの「バール神の偶像を捨ててエホバのもとに帰れ」という言葉には耳を傾けません。民衆の怒りは予言をしたエリアスに向けられ、身の危険を感じたエリアは天使の導きでケリテ川のほとりに逃れます。寡婦の家に身を寄せた彼は、病死した寡婦の息子を生き返らせます。3年後エリアはイスラエルの王アハブの王宮に単身乗り込み、偶像バールに仕える偽の予言者たちと戦って勝ちます。民衆は「エホバこそ真の神」と讃え、エリアは神に雨乞いを行って雷雨を降らせます。第2部エリアはバール神への信仰を止めないイスラエルの王アハブと対決し、王を激しく非難します。それをきいた女王イゼベルは「エリアこそ不幸をもたらす者、彼を殺せ!」と民衆を扇動します。王臣オバディアの忠告で荒野に逃れたエリアは身も心も疲れて絶望に陥りますが、天使に「40日40夜歩いて神の山ホレブに行け」と教えられ、何とかホレブ山にたどり着きます。そこで空しさから死を願う彼に、天使が再び「山の上に立て、主が近づかれた」と告げます。主が通り過ぎる時強風がおこり、山は裂け、岩が砕けます。その時エリアは「いまいちど引き返せ、主のみ言葉通りにせよ」というお告げをきいたのでした。神への信頼を取り戻した彼は火の如き勇気と英智を持って、イスラエルをエホバの国にする事業を果しました。その後ヨルダンの地を歩いていた彼は、火の車と火の馬が巻き起こした大風に乗って昇天します。エリアの力でエホバ神を信じるようになったイスラエルの民は、やがて現れる救世主を待ち望む心の準備をととのえたのでした。この曲はオラトリオですから宗教的な作品ですが、私にはオペラに近い音楽として聴こえてきます。 旋律がとにかく美しいのです。 独唱曲も非常に美しい旋律で書かれており、壮麗・華麗・流麗な合唱に加えて、オーケストラがとても色彩豊かに書かれており、まるでドイツ・オペラを目の前にするようです。この曲の中核を成すのはやはり合唱でしょう。 神の栄光の賛美、神の愛や癒し・慰めを抒情的に歌い上げていたり、神に救いを求める民となったり、厳かに信仰を告げる民であったり、その逆に異教徒になったりと、精彩豊かにその場の情感を見事に歌い上げています。私はこのオラトリオ「エリア」を、メンデルスゾーンのオペラという感覚で聴いています。この「エリア」は1846年の今日(8月26日)、イギリス・バーミンガムで初演されています。(メンデルスゾーンはこの初演後に楽譜に手を加えて翌年1847年に改訂版として出版されていあmす。 その改訂版が今日、私たちが聴いている版だそうです)愛聴盤1. ラフェル・フリューベック・デ・ブルゴス指揮 ニューフィルハーモニア管・合唱団 ギネス・ジョーンズ(S) ジャネット・ベイカー(Ms) ニコライ・ゲッダ(T) フィッシャー=ディースカウ(Br) (EMIレーベル 5862572 1968年録音 海外盤)LP時代から何度も再発売されているディスクで、私の持っている盤はForteシリーズとして発売されたものです。 現在はこの商品番号でリリースされています。2. ヘルベルト・ブロムシュテット指揮 ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団・合唱団 クリスティアン・ゲルハール(Br) シビッラ・ルーベンス(S) ナタリー・シュトゥッマン(Al) ジェームズ・テイラー(T) (RCA原盤 BMGジャパン BVCC34117-18 2003年10月31日ー11月1日録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1846年 初演 メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」1923年 誕生 ヴォルフガング・サヴァリッシュ(指揮者)1958年 逝去 レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ(作曲家)1976年 逝去 ロッテ・レーマン(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アガパンパス 撮影地 大阪府和泉市 2005年8月

2006年08月26日

コメント(2)

-

「愛と祈り」/酔芙蓉

『今日のクラシック音楽』 栗本尊子 「愛と祈り」仕事の帰りにまたHMV阿倍野店に立ち寄ってみました。 何かを買うとか調べるとかの目的でなくて、見落としているものがないかチェックの目的で寄ってみました。そこで見つけたのが「愛と祈り」- 歌いつがれる日本のうた 栗本尊子、というCDでした。 このソプラノ歌手の名前をCDの帯で見た時は、古い音源を掘り起こしてリマスターしたものかと思いました。そうではなかったのです。 録音は2006年4月と明記してあります。 まさかと目を疑いました。 私が彼女の声を初めて聴いたのは1961年のイタリア歌劇団来日公演の「トスカ」で「羊飼いの少年」を歌ったときでした。 あの時は確かすでに40歳近かったはず。 また、「まさか」でした。CDのジャケット写真を見ると確かに彼女です。 今年もう85歳になっているはずです。 近年はすっかり彼女の名前すら忘れていました。 その彼女が85歳でレコーディングをおこなっている。 音楽評論家の畑中良輔氏が「奇跡」と解説に書いていましたが、まさに奇跡の声です。収録曲はほとんど山田耕作と中田喜直の作曲した歌15曲。 日本語の美しさをこれほどに歌えるものか、しかも85歳で。 先日の鮫島有美子の「日本のうた」でじっくりと日本語と日本の歌の美しさを書いたばかりなのに、今日もこうして書きたくなって書いています。信じられない思いで ただ呆然として聴いているだけです。 今日は他の音楽について書くつもりだったのに。私はまだ62歳。 まだまだしなければならないことがあるんだぞ、とこのCDを聴きながら思いました。 人生を歩いていく上でこんなに勇気をもらったのは久しぶりです。今夜寝る前にもう一度聴こうと思います。 そして栗本尊子に乾杯!収録曲目1. ばらの花に心をこめて(山田耕作)2. 悲しくなったときは(中田喜直)3. さくら横丁(中田喜直)4. 愛と祈り(山田耕作)5. 赤とんぼ(山田耕作)6. 霧と話した(中田喜直)7. みぞれに寄せる愛の歌(山田耕作)8. おやすみなさい(中田喜直)9. さくらさくら(山田耕作)10.中国地方の子守歌(岡山地方民謡/山田耕作)11.荒城の月(滝 廉太郎/山田耕作)12.サルビア(中田喜直)13.からたちの花(山田耕作)14. この道(山田耕作)15.落葉松(小林秀雄)このCDです。↓栗本尊子 (カメラータ レーベル CMCD28110 2006年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1738年 初演 モーツアルト ミサ曲ハ短調1880年 誕生 ロベルト・シュトルツ(指揮者・作曲家)1918年 誕生 レナード・バーンスタイン(指揮者・作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 酔芙蓉酔芙蓉は一日のうちに花の色が変わっていきます。 これは毎年撮っている近所の庭に咲いている花ですが、今年も花をつけました。 その色の変わりようを撮ってみました。 撮影地 大阪府和泉市

2006年08月25日

コメント(6)

-

スッペ「詩人と農夫」序曲/紫紺野牡丹

『今日のクラシック音楽』 スッペ作曲 「詩人と農夫」序曲フランツ・フォン・スッペ(1819-1895)はオーストリア生まれで、ウイーンのオペレッタの創始者と言われるくらいに多くのオペレッタを書き残しています。その数は約30。 またジンクシュピーゲル(歌芝居)や劇付随音楽になると約180曲書いたとも言われています。 しかし、現代ではそれらの全曲公演として舞台にかけられる作品はごく少数に限られており、録音でも「ボッカチオ」くらいがカタログに載っているだけだと思います。しかし、彼の名前が、今でもそういう上演機会の少ないオペレッタ作曲家でもあっても、喜歌劇「軽騎兵」序曲や劇付随音楽「詩人と農夫」、喜歌劇「美しきガラテア」、「怪盗団」序曲といった曲によってポピュラーで、有名になっています。彼のこうした音楽は実に楽しく、ワクワクするような気分にさせられる曲ばかりで、クラシック音楽を初めて聴く人にも抵抗なく受け入れてもらえる素晴らしさがあります。中学1年生の時に関西交響楽団(現大阪フィル)が朝比奈 隆と共に学校訪問をしてくれて、数曲演奏してくれた中に、「軽騎兵」序曲がありました。華やかな金管の音色、沈み込む弦楽器、そして軽快なマーチに心躍らせて聴いた思い出があります。「詩人と農夫」序曲は劇中で演奏される音楽から6つ選んで接続曲風に書かれていて、独奏チェロで始まる冒頭の旋律は何とも優美で、後半の軽快な部分も楽しい音楽です。中学2年生の12月に貯金で買った初めてのステレオ録音が、スッペの「軽騎兵」、「詩人と農夫」、ロッシーニの「ウイリアム・テル」序曲などが収録された「ハリウッド・ボウル・コンサート」というタイトルのLP盤でした。 フェリックス・スラットキン(現在活躍中の指揮者レナード・スラットキンの父)指揮のハリウッド・ボウル交響楽団の演奏で、レーベルはキャピトルレコードでした。キャピトルの素晴らしいステレオ録音を買ってもらったばかりのビクターのHI-FIステレオ装置で、毎日素晴らしい音楽で夢のような時間を過ごしていたことが思い出されます。その劇付随音楽「詩人と農夫」序曲は1864年の今日(8月24日)、ウイーンで初演されています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG-9680 1969年ー1975年録音)このCDはロッシーニ、ヴェルディ、ウエーバー、J.シュトラウスなどの序曲をカップリングされた1枚で、かつて版権を持っていたポリドールからリリースされていました。 現在、版権はユニヴァーサル・ミュージックに移っていますが、廃盤になっているようです。 amazon.co.jpで購入できるカラヤン/ベルリンフィルのCDはこれです。多分1970年代の録音だと思います。スッペ序曲集で検索するとこのCDが出ます。1,000円盤です。 軽騎兵、詩人と農夫、スペードの女王、美しきガラテア、怪盗団などが収録されています。もう1枚 ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 (マーキュリーレーベル 470638 1959年録音 海外盤)以前は1500円以下でリリースされていたのを聴いていますが、現在はハイブリッド仕様で200円ほど高くなっているようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1864年 初演 スッペ 劇付随音楽「詩人と農夫」序曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫紺野牡丹 撮影地 大阪府和泉市 2006年8月22日

2006年08月24日

コメント(4)

-

朝顔(薄赤)

ともの『今日の一花』 朝顔(薄赤)撮影地 大阪府和泉市 2006年8月21日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1937年 没 アルベール・ルーセル(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。

2006年08月23日

コメント(6)

-

エルマー・バーンスタイン/百日紅

『今日のクラシック音楽』 エルマー・バーンスタインを偲ぶ今日は純粋なクラシック音楽の話題ではありません。 2004年8月17日に82歳の生涯を閉じたハリウッド映画音楽の巨匠エルマー・バーンスタイン(1922-2004)を偲んで、彼が指揮者した自作の映画音楽の演奏をご紹介します。彼が日本であまねく知られるようになったのは、映画「荒野の七人」(1961年日本公開)によってです。 実際にはそれまでにハリウッドでは注目の作曲家でした。 モダン・ジャズの手法を大胆にも映画音楽の世界に持ち込んでセンセーショナルな話題を呼んだフランク・シナトラ主演の「黄金の腕」(1955年公開)によって、ハリウッドではバーンスタインありと一躍有名になっていました。この当時、今や伝説のディスク・ジョッカーである関 光夫による映画音楽の番組がラジオで放送されており、私の父や同居の叔父が毎週楽しみに聴いていました。 家にはラジオが1台しかないものですから、小学生の私は仕方なしにこの番組を聴いているうちに何となく映画通となっていき、叔父がよく映画館に連れて行ってくれました。ハリウッド映画で最初に映画館で観たのが「黄金の腕」であったように覚えています。 子供には物語りはとても難しい大人の男の世界を描いているのですが、音楽は強烈に覚えています。 それが毎週、関 光夫の極上の語りで採り上げられたのを聴いて、我が事のように喜んで聴いていました。勿論その頃にはバーンスタインなどという作曲家のことも知りません。 映画音楽の作曲家名を覚えるようになったのは確か中学生のころだと思います。 エルマー・バーンスタイン、ミクロス・ローザ、マックス・スタイナー、ディミトリ・ティオムキンなどが当時の売れっ子の作曲家でした。 当時のLP盤も映画音楽のジャンルでは良く売れていたという記憶があります。エルマー・バーンスタインの大作ではセシル・B・デミル監督、ユル・ブリンナー主演の「十戒」が関 光夫の番組で毎週のように聴くことの出来る「最新作」映画音楽でした。 シンフォニックな音楽が後のミクロス・ローザの「ベン・ハー」に流れていく先鞭のような史実映画音楽でした。重厚な響きと旋律がシンフォニックで、映画の趣きをいっそう引き立てる音楽となっていました。バーンスタインは130以上の映画に携わる、まさにハリウッド映画音楽の巨匠でした。 その彼が1960年にジョン・スタージェス監督が黒澤 明の「七人の侍」をそのまま映画にした「荒野の七人」は、「七人の侍」の音楽を書いた早坂文雄の音楽も引用して、当時大ヒットした映画音楽でsでした。エルマー・バーンスタインは2004年8月17日に亡くなっていますが、私の心にはその音楽が今も生き続けています。愛聴盤 エルマー・バーンスタイン 自作自演集 ロイヤル・フィルハーモニー(DENON CREST1000 COCO70509 1992年9月録音)収録曲十戒荒野の七人黄金の腕大脱走ハワイゴースト・バスターズ 他全13曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1827年 誕生 ヨゼフ・シュトラウス(作曲家)1862年 誕生 クロード・ドビッシー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 百日紅撮影地 大阪府和泉市 2006年8月19日

2006年08月22日

コメント(6)

-

カントループ「オーヴェルニュの歌」/露草

『今日のクラシック音楽』 カントループ作曲 「オーヴェルニュの歌」フランスの作曲家ジョゼフ・カントループ(1879-1957)については、今日の話題曲「オーヴェルニュ」の歌だけが知識として残っていて、他にどんな作品を残しているのは知りません。オーヴェルニュとはフランス中央部でも南に位置するところで丘陵と高原地帯です。 かなり保守的な面が残っているところで、伝統的な慣例や習慣がいまだに残っているそうです。 とくに山岳地帯では風俗・習慣の伝統が今なお色濃く残されているそうです。また風光明媚なところで丘陵や谷の織り成す自然の美しさは、手垢がつかずに無垢のまま残されているそうです。カントループは、そうしたオーヴェルニュ地方に残る古謡・民謡を蒐集して、師匠であったフランスの大先輩作曲家のダンディ(1851-1931)の音楽のように鮮やかな色彩を添えたオーケストラ伴奏で、これらのローカル色豊かな歌を現代に甦らせています。作品は第1集から第5集まで全29曲まで書かれています。 オーヴェルニュの自然、丘陵の出来事、そこに住む人たちの営みを古謡や民謡の旋律から採って、芸術性豊かに描いています。 音楽はどれも「たおやかで」で激しさがあまり感じられない、素朴なオーヴェルニュの人たちの生活が偲ばれます。 夏の午後などに聴いていますと、いつの間にやら「歌」につられて夢心地に誘われて午睡のひと時となることも、一度や二度ではないほどにおだやかな歌に癒されてしまいます。愛聴盤 キリ・テ・カナワ(S) ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1982-84年録音)このCDは選集として第1巻~第5巻までの抜粋されて曲が収録されています。 私が聴いています盤は全29曲の全曲盤で、版権がまだポリドールにある時代のディスクです。 全曲盤は輸入盤としてカタログに残っていますが、対訳のない盤ですので、初めてお聴きになられる方には不便かと思います。 それよりも対訳のついた選集のほうがいいかも知れません。キリ・テ・カナワの声は声量豊かにたっぷりとした歌いぶりで、しかも温かくて純粋極まりない声で聴かせてくれます。 明るい太陽を思わせる表情づけや、色彩豊かな情緒、素朴で温かみのある表情など実に美しい声で、各曲のニュアンスをたっぷりと聴かせてくれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1833年 誕生 ジャネット・ベイカー(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 露草この被写体は縦型に撮ればよかったのですが、横型に撮ったために「日の丸構図」になってしまいました。 ニコンのデジカメ一眼レフは中央に被写体を置いて、ピントを合わせてから右や左にピントを合わせたのを移動してもピントズレは起こらないのですが、私のカメラはそれが出来ません。 それで中央に被写体を置いてピントを合わせてそのまま撮るということになりますので、少しは不便な思いをしています。撮影地 大阪府和泉市 2005年8月

2006年08月21日

コメント(4)

-

「日本のうた」/朝顔

『今日のクラシック音楽』 日本のうたこれまで数多くのクラシック音楽作品について書いてきましたが、日本にもこんなに素晴らしい歌があったのかという曲集について書いてみます。私が小学生の頃にはまだTVがそれほど普及していなかった時代でした。 小学校の裏には戦争時代に使われていた陸軍大阪八連隊の兵舎が残っており、物心ついたときにはすでにアメリカ軍が駐留しており、村にはアメリカ兵たちが闊歩している姿をよく見かけました。この八連隊の演習場は小学校から徒歩10分くらいのところに大きく広がっており、東には現在の泉北高速線光明池駅近く、北の方角ではJRの2駅近くまで歩く広大な演習場でした。 そこをアメリカ軍の戦車が堂々と走るというまるで沖縄のアメリカ軍キャンプのような様相を呈していました。1953年までこの駐留が行われていました。 この町が日本地図に名前を留めた時代でした。そんな小学生時代には学校で習う音楽の一つに「小学校唱歌」というのがあり、古びたオルガンで先生から色々な唱歌を教わりました。 放課後には教室から流れてくる音楽はコーラスの練習で歌う「唱歌」でした。 子供たちが歌うのは「唱歌」でした。現代の小学校の校庭では、もうこういう音楽を聴くことはすっかりなくなってしまいました。 「歌は世につれ、世は歌につれ」という言葉がありますが、まさにそのとおりで、現代の小学生がこういう唱歌を歌うこともなくなって久しくなりました。そういう時代に変わってしまったなかで、日本のソプラノ歌手鮫島有美子が1984年に録音した「日本のうた」というCDがあります。 このディスクは美しい日本語で書かれた唱歌ばかりを集めたもので、鮫島有美子の素晴らしい日本語によって、失われてしまった「美しい日本のうた」の魅力を十全に伝える魅力あるCDとして話題を呼び、クラシック音楽のジャンルとしては異例の25万枚という売り上げを記録したディスクでした。やはり失われつつある「美しい日本の姿」を求める人が多かったのでしょう。 私もそのうちの一人で、平明な唱歌の中に子供時代の記憶として残っている美しい日本の原風景が甦ってくるような感動を覚えました。小川に入ってめだかを追っかけた日々、池のほとりを回遊すトンボを追っかけた日々、寒い北風がゴーゴーと音をたてて吹いている中を、半ズボンで登校した日々、まだ舗装されていなかった道には凸凹があって、冬にはそこに氷が張っていた思い出。 川の水が清らかだった幼い頃の思い出。 テレビのない時代に1台のラジオを囲んで家族で聴いた思い出。 おばあちゃんの肩を兄弟でトントン叩いた思い出。まるで日本の原風景のような光景が眼前に浮かんできます。 「里の秋」では美しく、純粋と思える清らかなソプラノの声に、遠い昔の光景が思い出されて涙を浮かべて聴いていました。ここには永遠に語り継がれるべく、日本の誇る美しい原風景が刻み込まれています。「日本のうた」 鮫島有美子(ソプラノ) ヘルムート・ドイチュ(ピアノ)↓(DENON CREST1000シリーズ COCO70470 1984年録音)発売以来何度も再発売された名盤で、現在は2002年6月に発売されたCREST1000シリーズとしてカタログに残っています。私は「不滅の名盤」として大切に保存しています。収録曲1. この道(北原白秋/山田耕筰)2. 叱られて(清水かつら/弘田龍太郎)3. 早春賦(吉丸一昌/中田 章)4. 花(武島羽衣/瀧 廉太郎)5. 荒城の月(土井晩翠/瀧 廉太郎)6. 砂山(北原白秋/山田耕筰)7. カチューシャの唄(島村抱月・相馬御風/中山晋平・林 光)8. 赤とんぼ(三木露風/山田耕筰)9. 宵待草(竹久夢二/多 忠亮)10.浜辺の歌(林 古渓/成田為三)11.待ちぼうけ(北原白秋/山田耕筰)12.平城山(北見志保子/平井康三郎)13.椰子の実(島崎藤村/大中寅次)14.夏の思い出(江間章子/中田喜直)15.霧と話した(鎌田忠良/中田喜直)16.雪の降る街を(内村直也/中田喜直)17.かやの木山の(北原白秋/山田耕筰)18.出船(勝田香月/杉山長谷夫)19.花の街(江間章子/團 伊玖麿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』私のメモには何も記載されていません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 朝顔撮影地 大阪府和泉市 2005年8月

2006年08月20日

コメント(14)

-

「ルーマニア狂詩曲第1番」/山保呂志

『今日のクラシック音楽』 エネスコ作曲 「ルーマニア狂詩曲第1番」ルーマニアの作曲家ジョルジェ・エネスコ(1881-1955)については、私の記憶では作曲家というよりヴァイオリニストという方が重きをなしています。幼い頃から音楽の才能に恵まれており、7歳でウイーン音楽院に入学してヴァイオリンを勉強して、のちに稀代の名演奏家としての名声を確立した演奏家というイメージをクラシック音楽を好きになった頃から植えつけられていました。 それには理由があって、戦後の名ヴァイオリニストのユーディ・メニューイン、クリスチャン・フェラス、アルトュール・グリュミオーなどのLPを買って、ライナーノートを読むと必ず「・・・・はエネスコにヴァイオリンを師事して研鑽を積み・・・・」と書いてあったので、エネスコ自身の演奏を聴いたことがないのですが(現在でもそうです)、すごいヴァイオリン奏者だったのだろうと想像していました。 エネスコ自身が演奏しているCDもリリースされていますから、いつかは聴こうと思っています(バッハとベートーベンのVn協奏曲)。作曲はマスネーとフォーレに師事しており、作品の数は多作ではないのですが、3曲の交響曲とピアノソナタ、2曲の弦楽四重奏曲とピアノ四重奏曲、3曲のヴァイオリン・ソナタ、オーケストラ曲では、3つの管弦楽組曲、それに最も有名な2曲の「ルーマニア狂詩曲」と歌劇「オイディプス王」くらいでしょうか。こうした作品の中で、私が聴いたのは「ルーマニア狂詩曲」だけで他の作品は未聴です。 このエネスコ作品で最も有名な「ルーマニア狂詩曲」は、題名通りにルーマニアの民族音楽ー舞曲を題材にしており、「ホラ」と呼ばれるテンポの緩やかな部分と「シルバ」と呼ばれるテンポの急速な部分から構成された、華やかな色彩に彩られた民族音楽です。 特に第1番の冒頭の旋律はとても有名で、NHKなどのクラシック音楽番組のテーマ音楽としてラジオから流れていました。1881年の今日(8月19日)、ジョルジェ・エネスコが誕生しています。愛聴盤 レポルド・ストコフスキー指揮 RCA交響楽団(RCA原盤 82876679032 USA・RCA 輸入盤 1960年録音)これは私が聴いている盤ではありませんが、同じ音源の最新のリリース盤です。私が聴いていますCDがすでに廃盤になっています。 カップリングはリストのハンガリー狂詩曲です。ハイブリッドCDですが通常のCDプレーヤーでも使えるそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1881年 誕生 ジョルジェ・エネスコ(作曲家・ヴァイオリン奏者)1957年 初演 レナード・バーンスタイン ミュージカル「ウエスト・サイド物語」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『秋の陽射し』旧盆が近くなったり、過ぎてしまうと残暑の厳しい陽射しが変わらぬとも、陽の照り方が秋の気配を伝えるような、心持ち陰影を刻むようになってきます。昨日の午後、自転車で隣の駅近くにあるスーパーへ出かけると、途中の畑と家々に降り注ぐ陽射しが濃い陰影を醸し出していて、軒先などに深い日影を作っています。降り注ぐ陽射しは相変らず強いのですが、強さの中に「柔らかさ」を感じさせる「影」を見るようになりました。自宅前の日影も心なしか長くなり、深さと柔らかさが感じられます。 もう秋の気配のする足音が聞こえてきそうな、そんな昨日の陽射しでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 山保呂志山保呂志は自生で丘陵や山道などに咲いていますが、最近は園芸種としても見けるようになりました。 この被写体は家の庭に咲いている園芸種です。 撮影地 大阪府和泉市 2005年8月

2006年08月19日

コメント(6)

-

パデレフスキー ピアノ協奏曲 イ短調/布袋葵(ほていあおい)

『今日のクラシック音楽』 パデレフスキー作曲 ピアノ協奏曲 イ短調ポーランドのイグナツ・ヤン・パデレフスキー(1860-1941)は作曲家というよりも、ピアニストとしての名声が確立している音楽家かも知れません。 私も彼が録音したピアノ演奏を復刻したCD(20世紀の偉大なピアニストたちのうちの1枚)を聴いていますが、古い録音ながら(1912年~1930年代)とてつもない演奏技巧を持ったピアニストであることがわかります。ポーランド系の貴族家系に生まれたパデレフスキーは、幼い頃から音楽に興味を示し、ピアノを本格的に学んでいます(12歳でワルシャワ音楽院入学)。 その後ベルリンやウイーンでも研鑽を重ねて、ウイーンでコンサート・ピアニストとしてデビューしています。 そのデビューは語り草になっているほどに熱狂的にウイーンの人たちに迎えられたそうです。 その大成功はアメリカ合衆国でも繰り返されて、華々しく演奏家としての花道を歩いたようです。もう一つ、彼を語る際に「政治」を抜きにできません。 彼は政治家としても初代のポーランド大統領として卓越した政治手腕を発揮したようです。そのパデレフスキーが作曲もおこなっていて、「メヌエット」などが代表作として知られています。 交響曲「ポーランド」やオペラ「マンル」などが挙げられていますが、私は全く聴いたことがありません。 もっぱら彼の演奏のみを聴いていました。そこに突如として現れたのが「ピアノ協奏曲 イ短調」です。 作曲されたのは知っていましたが、ディスクとして目の前に出てきたのが2000年2月にリリースされたNaxos盤でした。約35分足らずの演奏時間の伝統的な協奏曲形式で書かれており、祖国ポーランドを賛歌するかの如く民族楽派的な音楽に彩られています。 作曲家名を伏せて聴かされると、まるでロシアの民族楽派が書いたのかと思うような、大地に根ざしたかのようなローカル色豊かな旋律が全編を覆っています。ピアノパートは、さすがに技巧派ピアニストが書いただけに、実に華麗に生き生きと、音の粒立ちのいい音色が鍵盤上を転がって、ピアノ音楽の醍醐味を平明・流麗にして哀愁のこもった情緒と趣きを味わうことの出来る、どこか極上の映画音楽を聴くおもいの曲です。人によっては「甘い」音楽と言われるかもしれませんが、最高の癒し系のピアノ音楽としてお薦めできる協奏曲です。このCDです。 ヤニナ・フャルコヴァスカ(P) アントニ・ヴィト指揮 ポーランド国立放送交響楽団↓(Naxosレーベル 8.554020 1997年5月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1750年 誕生 アントニオ・サリエリ(作曲家)1849年 誕生 バンジャマン・ゴダール(作曲家 ジョスランの子守歌)2004年 逝去 エルマー・バーンスタイン(映画音楽作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 布袋葵(ほていあおい) 撮影地 大阪府和泉市 2005年8月

2006年08月18日

コメント(4)

-

ブログ開設2周年/韮の花

一昨年の8月17日に開設致しましたクラシック音楽と四季の花画像日記も、今日で2周年という区切りの日を迎えました。 これもリンクしていただいた方々やランダムで読んで頂いた方々から、温かいお言葉で励ましていただいたお陰で続けてこられたと感謝致しております。 本当に皆様方に励まされて2年が過ぎたように思います。 改めてお礼を申し上げます。 ありがとうございました。50年間聴いてきましたクラシック音楽には色々な思い出があります。 感動して涙した音楽もあれば、高額なLP盤、CD盤を買っても心の琴線に触れずに棚の中に埋もれてしまった演奏もあります。 現在CD棚に鎮座しておりますCDにはそれなりの思い出が残っています。 それら紐解きながらその日に関係ある演奏家、作曲家、音楽を採り上げてきましたが、まだまだここに書きたい曲もたくさんあります。 昨年の1周年にも書きましたが、また気持ちを新たにしてもう1年頑張って更新していこうと思っています。 もっと読んでいただく方々に楽しさを覚えていただくようなページにするように努力すればいいのですが、不器用な者ですから、開設当時から何の変化もない日記です。 相変らず独断と偏見で書いています記事となっています。3年目も同じような傾向の記事になると思いますが、出来るだけ隠れた名曲や知られざる作曲家の紹介や、また有名作曲家・作品・演奏家などのエピソードなども交えて書くように心がけています。どうかまたこれからの1年間を温かく見守っていただきますようお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1838年 逝去 ロレンツォ・ダ・ポンテ(台本作家 モーツアルトのオペラ台本で有名)1867年 初演 ワーグナー 楽劇「神々の黄昏」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 韮の花撮影地 大阪府和泉市 2005年9月

2006年08月17日

コメント(34)

-

野鶏頭

ともの『今日の一花』 野鶏頭撮影地 大阪府和泉市 2006年8月13日

2006年08月16日

コメント(2)

-

イベール 組曲「寄港地」/名前不詳の花

『今日のクラシック音楽』 イベール作曲 組曲「寄港地」フランスの作曲家ジャック・イベール(1890~1962)は,皇紀2千6百年を奉祝して1940年に「祝典序曲」を書いて日本に贈ったり、組曲「寄港地」などの代表作によって知られています。 彼の作品の中でも特に有名なのが、1920年から1922年にかけて書かれた組曲「寄港地」です。この曲の作曲当時イベールはローマ音楽院の留学生で、留学生としての義務として作品の提出をしなければならない立場にありました。この「寄港地」は、その提出作品の10番目にあたる曲だそうです。この曲の初演で、イベールの名はフランス中に知れ渡ったそうです。この一曲でイベールはフランス音楽界で不動の地位を築いたのです。非常に好意的に迎えられた曲となりました。 「3つの音楽的絵画」とサブタイトルが付けられていて、3つの楽曲から構成されています。ローマ留学の際に地中海地方を旅行し、その長旅の印象を音楽としてまとめた曲です。第1曲 「ローマ-パレルモ」 ローマからシチリア島北岸の港町パレルモへの航海を描いています 海上の静かな夜明けの朝靄の中から、活気にあふれた舞曲[タランテラ]のリズムが湧き上がってきて、この爆発するような「喜び」のフレーズは人々が歌い、踊り、やがてそれも薄らいでいき、また靄のなかへ消えていきます。第2曲 「チュニス-ネフタ」 北アフリカ、チュニジアの首都チュニスからさらに南方のオアシスの町ネフタへの船旅の印象です。 哀感あふれるオーボエの民族的な旋律が、広漠たる風景の魅力を歌い上げています。 第3曲 「バレンシア」 スペインの港町を描いています。スペイン音楽のリズムと旋律が、オーケストラの響きの中に浮かび上がってきて、音楽は色彩豊かに爆発して、この洗練された楽曲に造形を与えています。一方テーマに似たものがあちらこちらに現れて、第1曲、第2曲を想い起こさせて、全体の有機性を強めるかのように聴こえます。音楽に強烈な彩りと雰囲気ををまき散らしながら、三つの印象的な音楽に託した地中海の旅を鮮明に描いた音楽です。そのイベールが1890年の今日(8月15日)、この世に生を受けて誕生しています。愛聴盤 佐渡 裕指揮 ラムルー管弦楽団(NAXOS レーベル 8.554222 1996年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1890年 誕生 ジャック・イベール(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 名前不詳の花フェイジョアかなと思ったのですが、白い花弁がありませんし、繊毛のようなブラシ状の赤い花でもないし、フェイジョアなら果肉があるし、開花は6月頃だし、どうもよくわからない花です。 学芸員に尋ねてくるのを忘れてしまいました。 どなたかわかる方がおられましたら教えて下さい。蕾開花撮影地 大阪府河内長野市 府立花の文化園 2006年8月11日

2006年08月15日

コメント(3)

-

指揮者カール・ベーム/かのこゆり

『今日のクラシック音楽』 指揮者カール・ベーム1894年8月28日オーストリアのグラーツで一人の男の子が産まれました。後に20世紀を代表する大指揮者となったカール・ベーム(1894-1981)の誕生でした。私がクラシック音楽を好きになって聴き始めたのが、小学校6年生(1957年)、ほんとに好きになってのめり込んでいったのが中学生から(1958-59年)でした。その頃にはもうレコード界に「ステレオ録音」なるものが登場しており、30cmLP盤が3,800円で販売されていた時代です。大学卒初任給が10,000円あるかないかの時代でした。3,800円のステレオ録音LPなんて高嶺の花でした。そんな時に出会ったのがベートーベンの「運命」交響曲でした。すでにトスカニーニやフルトヴェングラーの演奏を友人のLPで聴かせてもらっていたのですが、隣家の従兄が1枚の25cmモノラル録音LPを買ってきました。それがカール・ベーム指揮のベートーベン交響曲第5番「運命」でした。隣家で従兄ですから学校から帰ると毎日のようにこのLPを聴かせてもらいました。確かウイーン交響楽団だっと覚えています。このLPによってベートーベンの曲を徹底的に聴いた最初の体験でした。ベームの演奏するLPがベートーベンに傾倒させてくれたと言っても過言ではありません。カール・ベームは多才な指揮者でした。モーツアルトの交響曲全集を録音したり、ベートーベン、ブラームス、シューベルトの交響曲全集、協奏曲、R.シュトラウスの交響詩、ブルックナーの交響曲、それにモーツアルト、ベートーベン、ワーグナー、R.シュトラウスなどのオペラを演奏・録音して夥しい録音が残されています。日本にもベルリン・ドイツオペラやウイーンフィルなどを率いて演奏旅行に来ており、特に1970年代のウイーンフィルとのNHKホールでの数々のコンサートはグラモフォンからリリースされていて、当時は大変な人気で、ステージから楽員が去っても聴衆の拍手が鳴り止まず、老骨にもかかわらず一人舞台に現れて聴衆の熱狂的な拍手に応えていたのが、とても印象的に覚えています。カール・ベームの創る音楽は強靭で、造形がしっかりとしており、作品の構成美を緻密に描きながら、緊張感にあふれた、巨木が聳え立つような堅固な音楽の美しさを伝えてくれる指揮者でした。晩年にはチャイコフスキーの交響曲を録音していますが、ほとんどドイツ・オーストリアの音楽を演奏する指揮者でした。同時期の指揮者ワルターの「歌謡性」のある音楽とは異なっており、ワルターのベートーベンやブラームスなどの音楽は、モーツアルトのしなやかな音楽をベースにしているのではと思えるほどですが、ベームのモーツアルトを聴くと、ベートーベンをベースにしたような造形の深い、緊張感あふれる演奏でした。この二人の演奏での対比にはこういうおもしろいところもありました。そのカール・ベームが1981年の今日(8月14日)、87歳の生涯を閉じています。私が一番よく聴くベームの演奏 ↓1. ブルックナー 交響曲第4番 (ウイーンフィルハーモニー)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD5010 1973年録音)最終的にブルックナー音楽の麻薬患者にさせてくれた演奏です。 ブルックナーの音楽とはこんなにも温かいものなのかと驚いた演奏で、また深い響きと躍動感、スケールの豊かさ、輝かしい音色など素晴らしいブルックナー交響楽の世界に浸ることのできる演奏です。2. ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」 ビルギット・ニルソン、ジョン・ヴィッカース、バイロイト祝祭管弦楽団(ドイツグラモフォン原盤 ユニバーサル・クラシック POCG3848 1966年バイロイト・ライブ録音)冒頭の前奏曲から最後の「愛の死」まで力強さと緊張感をはらんだ、テンションの高い演奏が繰り広げられています。 決してこの演奏が一番いいという意味でなくて、ベームならではの造型のしっかりとした、腹の底まで響いてくるような力強さに圧倒される演奏です。3. ベートーベン 交響曲第5番/第6番「田園」 (ウイーンフィルハーモニー)(NHK音源 ALTUSレーベル ALT026 1977年東京ライブ録音 海外盤)ベームがウイーンフィルと至福の時空を楽しんでいるような、表情豊かで彫りの深い、スケール豊かに表現された第5番と自然の美しさを素朴な表情で語る「田園」は、ウイーンフィルとのまさに素晴らしい置き土産でした。 その演奏会ライブを復刻したディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1913年 誕生 フェルッチョ・タリアビーニ(テノール)1924年 誕生 ジョルジョ・プレートル(指揮者)1981年 没 カール・ベーム(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 かのこゆり撮影地 大阪府河内長野市 花の文化園 2006年8月11日

2006年08月14日

コメント(14)

-

ハンドシキン 3つの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ/熱帯睡蓮

『今日のクラシック音楽』 ハンドシキン作曲 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 作品3イワン・ハンドシキン(1747-1804)というロシアの作曲家については何の知識もありません。 この人の生きた時代はモーツアルトからベートーベンの最も脂ののった時代の人なんでしょうね。かの有名なロシアのエカテリーナ2世(女帝)統治の頃の作曲家くらいでしょうか、それもCDの帯びに書かれている案内文から想像しています。大バッハが無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータを書き残して以来、パガニーニが世に出るまで無伴奏ヴァイオリン曲は誰も書いていなかったと思っていたのですが、私にとって突如現れたこのハンドシキン。 先日日記に掲載しました11組のCDを現在聴いている最中で、そのうちの1枚を紹介しました(メンデルスゾーンのヴァイオリンとピアノのための協奏曲)が、あとの10組はまだこれからじっくりと聴いていかねばならない時に、タワーレコードで見つけた先月新譜のCDがこの曲です。前述のように無伴奏ヴァイオリン曲は大バッハ以来パガニーニまで封印されていたと思い込んでいました私には、この曲を知ってショックに近い驚きでした。 気がつけばもうこのCDを手にしてキャッシャーカウンターへと足を運んでいました。 またまた衝動買いの悪い癖です。帰宅して猛暑の中で聴きました。 買って良かった! 作品3の第1番ト短調が流れ出すとそう思いました。 ト短調は非常に厳しい音楽で緊張をはらんでおり、あの大バッハを彷彿とさせる音楽が部屋を満たしていきます。 どの曲も3部から構成されているのですが、短調は第1番のみで「マエストーソ」「アレグロ・アッサイ」「アンダンテ・コン・ヴァリアチノーニ」で書かれており、大バッハの埋もれた曲なのかと錯覚を覚えるほどに、バッハの無伴奏に肉薄する素晴らしいソナタです。幾分バッハよりは明るさがあり、温かみのある音楽が全曲を通して貫かれていて、ある意味ではこれからバッハを聴く人にはとても参考になる音楽です。残りの第2番は変ホ長調、第3番はニ長調で、第1番とはがらっと趣きが変わって、とてもチャーミングなバイオリン音楽・旋律が全編を通じて聴くことができます。 無伴奏のヴァイオリン音楽と言えば聴く方も、背筋を伸ばして聴かねばという思い入れみたいなものがあるのですが(これは大バッハの無伴奏を聴くにあたっての私の場合です)、このハンドシキンの作品はおそらくエカテリーナ2世の宮廷で演奏される為に書かれた音楽だからでしょうか(CDの英文タイトルは「エカテリーナ2世宮廷のヴィルトーゾ・ヴァイオリン音楽」と表記されています)、とても親しみやすい、温かみにあふれた音楽という特徴があります。買って以来5日経ちますが、私は夜の睡眠前に必ず聴く曲となっています。 CDの帯びにも書かれていますが、無伴奏ファン必聴のヴァイオリン・ソナタです。 CDの曲目表示には「無伴奏」が使われずに「ヴァイオリン・ソナタ」と書かれているのですが、これは何か意味のあることなのかと思っています。この内容で特価とはいえ、830円は安すぎます。このCDです。 アナスタシア・ヒトルーク(ヴァイオリン)↓(Naxosレーベル 8.570028 2005年5月録音)ハンドシキン作曲の「6つのロシアの古い歌」という作品がカップリングされています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1912年 没 ジュール・マスネ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 熱帯睡蓮撮影地 大阪府河内長野市 府立花の文化園 2006年8月11日

2006年08月13日

コメント(4)

-

「草陰の径にて」/ランタナ

『今日のクラシック音楽』 ヤナーチェック作曲 「草陰の径にて」レオシュ・ヤナーチェック(1854-1928)はチェコで生まれ、生地ブルノで生涯の大半を過ごした作曲家で音楽教育の現場にも立ち、その傍らチェコの民俗音楽や民謡の蒐集をしながら作曲を続けた人です。彼の作品は管弦楽曲「シンフォニエッタ」、オペラ「利口な女狐の物語」「イェヌーファ」、ピアノ曲「霧の中で」「ピアノソナタ」や弦楽四重奏曲「ないしょの手紙」などが演奏会や録音で採り上げられています。 そうした彼のピアノ作品の中でも有名なピアノ小品集「草陰の径にて」(全13曲)があります。 1911年にまとめられたピアノ曲集で、彼が過ごしたモラヴィア地方への望郷と郷愁で書かれたのでしょうか、幼い頃の思い出を綴ったかのような小品集で15曲から構成されています。作品のスタイルはまるでシューマンのピアノ曲集「子供の情景」の東欧版のような趣きがあります。 彼自身がチェコの音楽を蒐集していたように、これらの小品にもスラブ的な色彩が色濃く影を落としている作品もあります。 また舞曲のような曲もあれば、抒情にあふれた懐かしい情緒や温かいぬくもりを感じさせる曲もあります。四季を通じて午後の珈琲ブレイクなどに数曲を選んで聴いています。ピアノ好きで未聴の方にはお薦めの作品です。そのレオシュ・ヤナーチェックは1928年の今日(8月12日)、74歳の生涯を閉じています。愛聴盤 1. ホーコン・アウストボ(ピアノ) (Briliant Classic BRL92295 2004年1月録音)ヤナーチェックのピアノ作品をすべて収録した2枚組のCDで、価格は1,000円でおつりがくる廉価盤です。2. ヨゼフ・パーレニーチェク(ピアノ) (チェコ・スプラフォン原盤 DENON COCQ83826 1972年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1928年 没 レオシュ・ヤナーチェック(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ランタナこの花も夏を代表する園芸花としてすっかり定着しています。 家の庭や玄関先・垣根などや公園の植え込みなどによく見かけます。 自宅近くの公園で咲いているのを撮りました。 昨日の「ヘクソカヅラ」の横で咲いていました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年8月10日くまつづら科 ランタナ属 開花時期 6月下旬~10月下旬

2006年08月12日

コメント(10)

-

メンデルスゾーン「ヴァイオリンとピアノのための協奏曲/ヘクソカズラ

『今日のクラシック音楽』 メンデルスゾーン作曲 ヴァイオリンとピアノのための協奏曲 ニ短調ワーナークラシックが「オーケストラ・アンサンブル金沢」を起用して実に魅力的な企画を組んで、今年の5月(?)から新録音をリリースしており、今日の話題曲は7月にリリースされたばかりの新譜CDです。 この曲を聴くのも初めて、作品名すら初めて耳にする、今までに録音されていたのかも知らない埋もれた名曲と言える音楽。18分を超す長大な第1楽章。 型通りにオーケストラによって主題を提示。 これが実にメンデルスゾーンらしい流麗で、豊穣・明朗な旋律がいきなり現れます。 そしてピアノがまるでカデンツァ風に奏でながら現われてきます。 その旋律を今度は独奏ヴァイオリンが引き継いで美音を聴かせてくれます。伸びやかな旋律がピアノとヴァイオリンによって緊張感をはらみながら奏でられていきます。 ヴァイオリンの流麗な旋律を聴いていると、かの有名なホ短調のヴァイオリン協奏曲を連想させ、メンデルスゾーンが本格的に書けばこうなるのかと思わせる独奏ピアノの美しさ。 まるでヴァイオリン協奏曲とピアノ協奏曲を同時に味わっているような二重協奏曲風の音楽がこうして始まります。オーケストラが室内管弦楽団なので余計にそう感じられるのでしょうか、実に室内楽的な響きに満ちた音楽ですが、それでいて古典音楽のようなサロン風でもありません。 二つの独奏楽器が織り成す独特の響き、美しい旋律がとてもロマンティックな気分でありながら、古典のような情緒も充分にあります。ただただ唖然として聴き惚れている間に第2楽章へと入ると、これがまた伝統的な歌謡楽章で古典派のようなきっちりとした音楽の流れが美しく、それに二つの独奏楽器がいっそうの美しさを織り成していきます。 弦楽セクションはとても静謐な美しさを保っており、そこへ独奏楽器が流れるような旋律を歌っていきます。第3楽章は「アレグロ・モルト」で非常に推進力のある音楽を展開しており、二つの独奏楽器が掛け合いのように奏でられています。 構成も伝統的な協奏曲風で力強い美しさが秘められています。最初に書きましたようにヴァイオリンとピアノのそれぞれの協奏曲を聴いているようで、メンデルスゾーンならではの豊かな美しさと晴朗さを味わえる名品です。先入観に惑わされずにしようと解説も読まずに聴いてから、ブックレットに目を通して驚き! この作品は何とメンデルスゾーン14歳の時に書かれたそうで、二度驚きを体験したような感じです。ロマン派の協奏曲を好きな人には是非お薦めしたいディスクです。このCDです。 安永 徹(Vn) 市野あゆみ(P) オーケストラ・アンサンブル金沢↓ (ワーナー・クラシック WPCS11924 2005年7月6日 石川県金沢ライブ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1919年 誕生 ジャネット・ヌヴー(ヴァイオリン奏者)1996年 没 ラファエル・クーベリック(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヘクソカズラ撮影地 大阪府和泉市 2006年8月10日茜科 ヘクソカズラ属 開花時期 7月初め~9月初め 枝や葉をもむと悪臭があるからこの名前になったそうです。 筒状の紫色の花で、つる状でどんどん伸びていきます。道端のフェンスなどで夏によく見かけます。

2006年08月11日

コメント(6)

-

アイネ・クライネ・ナハトムジーク/栗の実

『今日のクラシック音楽』 W.A.モーツアルト作曲 セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」昨日は比較的硬派の曲でしたから、今日は何かくつろげる曲がいいなあと思って毎日書いている卓上用日記を開けてみると、8月10日の欄にはこの曲が書いてありました。ホッとしました。これならリラックスしてBGMのようにして聴ける音楽だと。この曲の旋律は、クラシック音楽に精通した人でなくても「あ!知っている!」と声を上げるのではないかなと思うほどに、超有名曲なんですね。私も初めてこの曲を聴いた中学生の頃に同じように思いました。TVやラジオから流れるCMでも使われていました。「どこかで聴いたクラシック音楽」のベスト3に入るのではと思う曲ですね。ウォルフガング・A.モーツアルト(1756-1791)は「セレナード」と名の付く曲を13曲書いています。有名な「ハフナー・セレナード」「グラン・パルティータ」「ポスト・ホルン」「ナハトムジーク」「セレナータ・ノットルナ」などがこの13曲のうちの曲で、この「アイネ・クライネ・・・・・」が最後のセレナードとなっています。タイトルはドイツ語で直訳すると「小夜曲」。 私はこの曲が流れるTVドラマか映画かを高校生時代に観たのですが、明治時代が背景で「鹿鳴館」の大広間でダンスに興じる紳士・淑女の姿のBGMがこの曲でしたので、今でもこの音楽を聴きますと、鹿鳴館時代にタイムスリップするような錯覚を覚えます。モーツアルトらしい明快な、優美な美しさに溢れている音楽で、誰もがこの曲を聴くと幸せな気分にさせてくれるように感じる音楽です。特に、第2楽章の「ロマンス」は、モーツアルトが書いた音楽で最も美しいものだと思います。まるで夢見るような気分に誘ってくれる美しい音楽です。この曲にはもう私の言葉など不要ですね。それでは今日も鹿鳴館時代にタイムスリップしてまいります。この「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は1787年の今日(8月10日)、完成されたと言われています。愛聴盤 イ・ムジチ合奏団(Philips原盤 ユニヴァーサル・クラシックス UCCP7027 旧PHCP9306 1972年録音)掲載ジャケットは昨年6月に再発売されました「フィリップス・スーパー・ベスト100」の1枚で、価格は1,000円で他にモーツアルトの「ディヴェルティメント」や「セレナータ・ノットルナ」がカップリングされています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1787年 完成 W.A.モーツアルト 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」1865年 誕生 アレクサンドル・グラズノフ(作曲)1926年 誕生 マリー=クレール・アラン(フランスの女性オルガニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 栗の実撮影地 大阪府和泉市 2006年8月1日

2006年08月10日

コメント(14)

-

ショスタコービチ 「ピアノ五重奏曲」/房藤空木(ブッドレア)

『今日のクラシック音楽』 ショスタコービチ作曲 ピアノ五重奏曲ト短調 OP57ドミトリー・ショスタコービチ(1906-1975)については今年は「生誕100年」という節目のアニヴァーサリー・イヤーですが、モーツアルト・イヤーと重なってしまって多分に損な面をこうむっているようで、シューマン(1810-1856)の没後150年というアニヴァーサリーと同じ損をしているようです。今日はそのショスタコービチを採り上げてみました。 曲は「ピアノ五重奏曲ト短調 作品57」。ショスタコービチは、旧ソビエトの誇る20世紀最大の作曲家の一人で、15曲の交響曲や弦楽四重奏曲、そしてピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲、ピアノ三重奏曲、オペラ、オラトリオなど数多くの作品を書き残しています。一般的には15の交響曲がよく知られており、演奏会や録音なども圧倒的にこれらの交響曲がよく採り上げられています。旧ソビエト政府からの音楽に対する干渉などがある中で、深い人間的な表現と思索のあとを残し、人間性の本質に根ざした哲学的な内容のある曲ばかりです。しかし、彼の作品の中でも室内楽は非常に重要なジャンルで、彼自身のメッセージが数少ない楽器編成で端的に語られているような気がします。とりわけ今日の話題曲の「ピアノ五重奏曲ト短調」は、ショスタコービチの最高の作品に数えられている曲で、5番のシンフォニーが作曲された時期に書かれていて、シンフォニーの劇的な表現とは一線を画す「哲学的」で抒情性に満ちた音楽が、情感豊かに表現されています。2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、そしてピアノが加わったこの曲は、ピアノに独立した声部としての役割を充分に与えて、弦楽器との対比とメッセージを見事に表現しています。例えば開始楽章はピアノソロで始まりますが、一種の緊張感をはらんだ雰囲気を醸し出しており、作品に劇的な佇まいの影を落として音楽が始まっています。終始この楽章はピアノによって引っ張られていて、古典的な趣きと風格さえ感じられます。また第2楽章は静謐な、変奏曲風なフーガで終始瞑想的な気分が支配しています。第3楽章は「スケルツォ」で非常に簡潔でありながら、5つの楽器が情熱的に音楽を歌い上げており、続く第4楽章は一転して緩徐楽章で、詩的な気分の憂いに満ちていて抒情美の極致ともいえる、美しい楽章です。第5楽章フィナーレは、また一転して嬉々とした音楽に変わり、第4楽章の抒情性とは鮮明なコントラストを描いています。古典的な手法で書かれているかと思えば、斬新な手法で書かれたこのピアノ五重奏曲は、シューベルトやシューマン、ブラームスなどの五重奏曲と比べても遜色のない、何度も聴きたくなる素晴らしい音楽です。この五重奏曲を書き残したショスタコービチは1975年の今日(8月9日)、その生涯を閉じています。愛聴盤 エリザベート・レオンスカヤ(P) ボロディン四重奏団 (テルデック原盤 Elatusレーベル 2564.60183 1995年4月録音 ヨーロッパ輸入盤)↓ボロディン四重奏団私が現在聴いていますのはワーナークラシックからリリースされたテルデックの直輸入盤のピアノ三重奏曲第2番とカップリングされた1枚物です(WPCS-6434)が、紹介のCDの音源は同じです。 ワーナーからはどうも廃盤になっているようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1875年 誕生 アルバート・ケテルビー(作曲家)1905年 誕生 ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリニスト)1914年 誕生 フェレンツェ・フリッチャイ(指揮者)1919年 死亡 ルッジェーロ・レオンカヴァルロ(作曲家)1975年 死亡 ドミトリー・ショスタコービチ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 房藤空木撮影地 神戸・六甲山ケーブル駅 2006年7月27日ふじうつぎ科 フジウツギ属 中国原産開花時期 6月下旬~10月中旬 色の種類は多い園芸品種 枝先に小さい花をいっぱい咲かせています 花は「藤」を思わせ、葉っぱは対生して「空木」のようであることから 房藤空木と命名されているようです。別名 ブッドレア

2006年08月09日

コメント(4)

-

序曲「1812年」/芙蓉(ふよう)

今日も昨年と同日の日記を掲載しておきます。 あまりの忙しさに新しい記事を書く余裕もなくてごめんなさい。 ご了承下さい。 花画像だけを替えています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 序曲「1812年」19世紀初頭のヨーローッパはフランスのボナパルト・ナポレオンという男に翻弄された時代でした。ベートーベンでさえ最初は彼のことを敬愛してやまなかったのです。交響曲第3番「英雄」はナポレオンに捧げるべく作曲され、自由と博愛の精神に満ちた音楽が生まれました。 しかし、ナポレオンがフランス皇帝に就くことを知ると、ベートーベンは「俗物ナポレオン」として失望したために「英雄」交響曲の楽譜表紙が破られて、ナポレオンに捧げる献辞は「ある英雄のために」と書き換えられたという有名なエピソードがあります。そのナポレオンが「覇権」拡大を目指して旧ロシア帝国に攻め入りました。当初は簡単に攻略できると考えていたナポレオンの思惑と異なり、ロシアの抵抗に手こずってしまい、60万という大軍を送り込んだのにもかかわらず、ロシア側のモスクワ焦土作戦と「冬将軍」という体験したことのない厳しい冬の寒さのために、ナポレオン軍は退却せざるを得なくなりフランスへと総退却していき、これがナポレオン没落の始まりとなりました。そのナポレオン軍とロシア軍の戦いが行われたのが1812年でした。チャイコフスキー(1840-1893)は、この1812年の祖国とナポレオン軍との戦いを音楽に描き出して高らかに祖国ロシアの勝利を歌い上げた序曲「1812年」という曲を書き残しました。ロシア軍の勇壮な戦いとナポレオン軍の敗退をロシア国家やフランス国家「ラ・マルセイエーズ」などを巧みに使い、この時の戦いを「戦闘前夜の不安」「両軍の激突」「ロシア軍の大勝利」という3つの部分からなる音楽に書き上げています。この演奏には軍隊の大砲や教会の鐘の音なども使われたと伝えられており、ステレオLP時代から、この曲の録音には様々な工夫が凝らされて私などのオーディオファンを喜ばせる録音盤などが数多く残されるようになりました。その序曲「1812年」は1882年の今日(8月8日)、モスクワ中央寺院の庭で初演され、ロシア軍の大砲や寺院の鐘が演奏に加わって、この祝典的序曲の初演に花を添えたそうです。愛聴盤 アンタル・ドラティ指揮 ミネアポリス交響楽団(Mercury原盤 Philipsレーベル ユニヴァーサル・クラシック UCCP7063 1958年録音 旧PHCP-10307)チャイコフスキーの楽譜には、オーケストラ部とは別段で金管バンドと効果音の指示が作曲者自身によって指示されており、初演はそのスコア通りで演奏されたことを考慮して、アメリカ・マーキュリーレコードは出来る限り楽譜に忠実に再現する為に、1812年に使用されたのと同型のフランス大砲を合衆国陸軍アカデミー博物館に協力を仰いで、砲弾の火薬量まで古い設計図に基づいて計算されて、発砲されたのを録音したそうです。また教会の鐘も、アメリカ・リヴァーサイド教会の74個の鐘が付いた「カリヨン」が選ばれて、初演当時のロシア寺院の『カリヨン』を忠実に再現できるようにして録音されたそうです。この録音が1958年4月5日にミネアポリスで行われています。47年前のステレオ録音ですが、「マーキュリー・リビング・プレゼンス」システムによって原音に近い録音が行われており、それがデジタル・リマスタリングによって蘇った歴史的名録音が、現在では1,000円盤として再発売されています。まさにオーケストラ音楽の大伽藍のようで、大砲入りの録音なら他にもCDがありますが、「カリヨン」と共に実にリアルにとらえた驚異のプレゼンスは、聴いていて鳥肌が立つほどの恐ろしささえ覚えるほどの超優秀録音盤で、この音楽を聴くにはこの録音をまづ聴くべしと言わざるを得ない、47年前と思えない録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1882年 初演 チャイコフスキー 序曲「1812年」1950年 逝去 ニコライ・ミヤスコフスキー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 芙蓉(ふよう)これは昨年夏の画像です。 今年もこのおうちできれいに咲いているかと観に行きましたが、今年は何故か花つきが悪くて今ひとつといった感じでした。 それで昨年撮りました画像を掲載致します。 撮影地 大阪府和泉市 2005年7月30日

2006年08月08日

コメント(6)

-

コダーイ 「無伴奏チェロ・ソナタ」/オクラ

仕事とヴォランティア活動で忙しくなりましたので、今日の日記は昨年の同日の記事をそのまま掲載致します。 ご了承下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 コダーイ作曲 無伴奏チェロ・ソナタゾルタン・コダーイ(1882~1967)は、ベラ・バルトーク(1881-1845)と並ぶハンガリーの代表的な作曲家で、最も有名な作品で演奏される機会の多いのは管弦楽のための組曲「ハーリ・ヤーノシュ」ですが、コダーイはバルトークと親友で、二人はハンガリーの民謡や民俗音楽を集めるための旅行などもおこなっています。バルトークとコダーイの違う点は、バルトークは生涯にわたって創作活動を貫いた孤独な作曲家であり、ナチス・ドイツがハンガリーに侵攻した時にはアメリカに亡命して、故郷に戻ることなく白血病で寂しく生涯を閉じました。コダーイは大戦中もハンガリーを離れることなく国民の心の支えとなり、親しみやすい音楽や、わらべ歌や民謡に基づく音楽教育を提唱した「コダーイ・システム」と呼ばれる教育メソッドで人々の尊敬を受け、戦後はハンガリー楽壇の最高指導者として数々の国際的栄誉を得た作曲家でした。コダーイは上述のようにマジャール(ハンガリー)の民族音楽に多大な興味を持ち、その音楽生活を民族音楽に捧げたと言われています。 バルトークと共にハンガリーの農村を歩いて、マジャールの伝統的な民族音楽を多数収集して研究を重ねたと言われています。さて今日の話題曲ですが、チェロ1本で演奏される無伴奏の音楽です。無伴奏の音楽といえば、大バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタやパルティータや無伴奏チェロ組曲、パガニーニの「24の奇想曲」などがありますが、この曲はバッハ以来の無伴奏チェロソナタの名曲として音楽史上に燦然と輝く作品です。1915年(33歳)に作曲されて、チェロ1本の音楽の中にマジャール情緒溢れる民俗音楽の旋律や、トランシルヴァニア地方(現在のルーマニア)の民族楽器の響きなどが随所に表現されている作品です。 激しく、力強さと哀愁を覚える第1楽章、静かなハンガリーの田園風景を思わせる音楽と、情熱的な音楽の見事なコントラストの第2楽章。 激しく、情熱的なマジャールの祭のような第3楽章など、民俗音楽的な調べが見事な作品です。演奏上は非常に高度な技巧が要求されていて、トレモロ、トリル、ピッチカートなど独特の技巧が凝らされている曲で、初演時には演奏不能とさえ言われた難曲ですが、ハンガリー出身の名チェリストである、ヤーノシュ・シュタルケルが戦後1950年代にLPにこの曲を録音して、一大センセーションを巻き起こして以来、有名・高名なチェロ奏者が演奏会や録音でも採り上げられて、今では大バッハの作品と並び賞される曲となっています。私がこの曲を聴いたのが1970年代の前半で、フランスのアンドレ・ナヴァラの新録音LP盤を買って初めて聴いて以来、この曲の魅力の虜になりました。1974年だったか同じフランスのポール・トゥルトリエが来日したステージで、初めて生演奏を聴いたのですが、この曲が技巧的に難曲だということがよくわかった演奏会でした。1923年の今日(8月7日)、この無伴奏チェロソナタが初演されています。愛聴盤 1. ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)(USA DELOSレーベル DEL1015 1970年日本録音)この曲を日本に普及させたシュタルケルの新しい録音。 チェリストとしてシュタルケルの名を世界に知らしめたこの曲は、彼の代名詞とも言われています。強靭な弦の響きと荒削りで激情的な表現で、シュタルケルは思う存分この難曲を奏でています。 2. 長谷川陽子(チェロ)(日本ビクター VICC161 1994年録音)無伴奏チェロ・ソナタ Op.8(コダーイ)ザッヒャーの名による3つの詩(デュティーユ)無伴奏チェロ・ソナタ嬰ヘ短調 Op.133(プロコフィエフ)の3曲が収録されており、この3曲を300年前の銘器 ヴィヨーム(コダーイ)、ゴフリラー(デュティーユ)、ロジェリー(プロコフィエフ)で弾きわけているのが特徴です。演奏はシュタルケルの男性的・激情的な表現に比べると「美しさ」を前面に押し出した、しっとりとしたチェロの響きが聴きものです。録音は生々しいチェロの音色が眼前に迫ってきて、恐ろしさえ覚えるほどの超優秀録音盤です。いつかヨー・ヨー・マの演奏も聴きたいと願っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『今日の音楽カレンダー』1923年 初演 ゾルタン・コダーイ 「無伴奏チェロソナタ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 オクラ撮影地 大阪府和泉市 2005年8月6日葵科 トロロアオイ属 日本語名は英語の「okra」から「オクラ」と呼ばれています。 アフリカ原産。 夏に黄色いきれいな花が咲き、そのあとにできる実があの「おくら」になります。 世界各地で栽培されており日本では鹿児島と高知が代表的産地です。

2006年08月07日

コメント(4)

-

「四つの最後の歌」・E.シュワルツコップ逝く/のうぜんかづら

『今日のクラシック音楽』 R.シュトラウス作曲 「四つの最後の歌」/E.シュワルツコップ逝く今月3日にドイツの名ソプラノ歌手だったエリザベート・シュワルツコップが亡くなったと外電が報じています。 享年90歳。この人の知的で高貴で気品ある美貌の通りの、情感こまやかな、しっとりとして、しかも威厳ある「歌」の素晴らしさを知ったのは、クラシック音楽を聴いてからかなりの年数が経ってからでした。その「歌」の素晴らしさを伝えてくれたのが、R.シュトラウスの「四つの最後の歌」でした。 この曲はシュトラウスの死の前年、1948年に書かれた作品で彼の最後の作曲となる音楽で、文字通りの「白鳥の歌」です。選ばれた詩がヘルマン・ヘッセ(3曲)とアイヒュンドルフ(1曲)で、謂わば「告別の歌」のような「生の疲労」と「死の予感」が歌われています。 ところがこの4曲とも決してマーラー風の感傷もなく、仏教のような線香臭いものでもなく、宗教的な情緒もない、静かな明るさと澄み切った瑞々しさに溢れた、透明な音楽だけが表現されています。4曲目の「夕映えのなかで」(アイヒュンドルフ 詩)ではこんな言葉で終わっています。こっちへおいで、ひばりがさえずるにまかせて・・・・・・じきにもう眠りの時間がくる、この二人きりの寂しさのなかでぼくらははぐれないようにしよう。おお、この広々とした静かな平和!こんなに深々と夕映えに染まって。旅の疲れが重くぼくらにのしかかっている・・・・ひょっとしたら、これが死だろうか?ここには死を恐れたマーラー風の感傷もなく、まるで諦観して死を迎えているような趣きがあっても、音楽は実に透明感に溢れており、純粋な静謐の世界だけが広がっています。シュワルツコップの演奏をLP盤で最初に聴いたときは、ちっともいい音楽とは思えませんでした。 私がまだ20代後半の頃ですから当たり前かも知れません。 20年ほど前にカラヤン指揮の「ばらの騎士」(元帥夫人がエリザベート・シュワルツコップ)を映画として映画館で観て、シュワルツコップの気品ある元帥夫人に圧倒され、陶酔する時空を体験しました。そして家でもう一度「四つの最後の歌」をLP盤で聴いて、初めてこの曲の上に書いたような素晴らしさを知ったのでした。 シュワルツコップのきめこまやかで、しっとりとした情感、「元帥夫人」のような気品ある「歌」に陶然としたものでした。そのごシュトューダーやヤノビッツ、ノイマンといった素晴らしい演奏も聴いていますが、やはりこのシュワルツコップの持つ「気品」ある情感は別格です。すでに1970年代には歌手生活を引退していましたが、訃報に接してこの「四つの最後の歌」をしみじみと聴いていました。エリザベート・シュワルツコップのご冥福をお祈り致します。合掌愛聴盤 「四つの最後の歌」と12の歌曲 エリザベート・シュワルツコップ(S) ジョージ・セル指揮 ベルリン放送交響楽団/ロンドン交響楽団 (EMI原盤 東芝EMI TOCE3086 1965年9月録音)このCDは現在、TOCE59051という商品番号で発売されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1976年 逝去 グレゴール・ピアティゴルスキー(チェロ奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 のうぜんかづらこれも夏を代表する花の一つです。 以前は空き地や畑などによく見かけましたが、すっかり園芸種として定着しているようです。撮影地 大阪府和泉市

2006年08月06日

コメント(4)

-

イワギボウシ

『神社 夏宮大祭』 今日は村の神社で「夏宮大祭」が行われます。 神社役員(会計係)の私も朝8時から社務所に詰めて幕を張ったり、大祭用の提灯をつけたりの準備をして午後4時ごろまで神社で参拝客を迎えて応対します。 夜は6時から役員の親睦を兼ねて「呑み会」が行われます。 今日の日記は花画像のみとさせて下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 イワギボウシ撮影地 大阪府和泉市 2006年8月1日

2006年08月05日

コメント(2)

-

猛暑に聴くディスク/青の龍舌蘭

『今日のクラシック音楽』 猛暑に聴く11組のディスクHMVから届いた11組のディスク。 30度を超える真夏の日々に聴いていかねばならないディスク。これらの中でももうすでに異演盤が何枚もCD棚にあるディスク。 1曲で4時間を超えるのもあるディスク。 CDプレーヤーに載せる前から期待にワクワクするディスク。 これらのCDを全部聴きとおすのには3ヶ月はかかるでしょう。 通常買ったばかりのCDは毎日聴いて1週間聴き続けています。 それで繰り返し聴くことのできる、自分の好きな曲か演奏かを判断していますが、これだけの数のCDを今まで通りに聴いていますと、ワーグナーの楽劇もあることですのでひょっとして3ヶ月では無理かも知れません。さあ、これから性根を入れなおしてじっくりと聴いてみようと思っています。11組のCDたち↓1. メンデルスゾーン 「ヴァイオリンとピアノのための協奏曲」 安永 徹(Vn) 市野あゆみ(P) オーケストラ・アンサンブル金沢(ワーナーミュージック WPCS11924 2005年7月6日 金沢ライブ録音)2. メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」全曲 ヘルベルト・ブロムシュテット指揮 バイエルン放送交響楽団・合唱団 ほか (BMGジャパン BVCC34117 2003年10月3日ー11月1日 ライブ録音 2枚組)3. ショスタコービチ 交響曲第5番 ニ短調クラウス・テンシュテット指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団(Weitbrick レーベル SS0059 1975年録音 海外盤)4. モーツアルト ヴァイオリン・ソナタ集アンネ・ソフィ=ムター(Vn) ランバート・オーキス(P)(ドイツ・グラモフォン 4775801 2006年2月録音 海外盤 4枚組)5. ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」全曲ヨゼフ・カイルベルト指揮 バイロイト祝祭管弦楽団・合唱団 ハンス・ホッター他(TESTAMENTレーベル SBT41391 1955年8月 バイロイト・ライブ 海外盤 4枚組) 6. エルガー オラトリオ「ジェロンティウスの夢」サー・コリン・ディヴィス指揮 ロンドン交響楽団・合唱団 アンネ・ゾフィー・フォン=オッター 他(London Live レーベル LSO083 2005年12月録音 海外盤 2枚組)7. スッペ オペレッタ「美しきガラテア」アンナ・モッフォ(S) ルネ・コロ(T) クルト・アイヒホルン指揮 ミュンヘン放送管弦 楽団・バイエルン放送合唱団 (オィロディスク原盤 DENON COCQ84203 1974年ミュンヘン録音)8. アンナ・モッフォ 「オペラ・アリア集」 クルト・アインホルン指揮 ミュンヘン放送管弦楽団 (オィロディスク原盤 DENON COCQ84205 1971年12月録音)9. ビゼー オペラ「カルメン」全曲 アンナ・モッフォ(S) フランコ・コレルリ(T) ピエロ・カプッチルリ(Br) ヨセ・フ ァン・ダム(Bs) ロリン・マゼール指揮 ベルリン・ドイツオペラ管弦楽団・合唱団(オィロディスク原盤 DENON COCQ84195-6 1970年ベルリン録音 2枚組)10. ドヴォルザーク 交響曲第7番/第8番/第9番サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 (DISKY レーベル ROY70399 1957-58年録音 海外盤 3枚組)11.チャイコフスキー 交響曲第4番/第5番/第6番「悲愴」 ワレリー・ゲルギエフ指揮 ウインフィルハーモニー管弦楽団 (Philipsレーベル 4751365 1998-2002年 ライブ録音 海外盤 3枚組)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 青の龍舌蘭50年~60年に一度咲くと言われています龍舌蘭です。 自宅から車で10分ほどの自衛隊演習場の中で咲いているという噂を5日ほど前に聞いて、やっと昨日の朝見つけて黄金色に開花しているのを撮りました。 高さは6メートルほどあると思います。 1枚目の右側の開花していないのが約165~170cmくらいの背丈です。花部分のクローズ・アップです。撮影地 大阪府和泉市 2006年8月03日リュウゼツラン科肉厚の厚い葉を持っていて、根を蒸留してできるのが「テキーラ」というアルコール度の高い酒です。「リュウゼツラン(龍舌蘭)」は黄色い斑が入っているそうですが、青一色のものは「アオノリュウゼツラン(青の龍舌蘭)」と呼ぶようです。 この被写体は「青の龍舌蘭」のようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』はのちほど掲載します。

2006年08月04日

コメント(21)

-

「ウイリアム・テル」序曲/柘榴(ざくろ)

『今日のクラシック音楽』 ロッシーニ作曲 オペラ「ウイリアム・テル」序曲随筆家の故亀井勝一郎氏が彼の著書の中で「人生は邂逅の機会である」という言葉を書いていたのを高校の国語の授業で学び、以来この言葉がず~と私の脳裏から離れず、今でもこの言葉の重さを大切にしています。私とクラシック音楽の邂逅とそれ以来音楽に傾倒して、のめり込んでいったきっかけは二つあります。一つはドイツ・オーストリア合作の音楽映画「野ばら」(1958年公開?)です。もうストーリーは覚えていませんが、この映画に出演したウイーン少年合唱団の一人の男の子と母親の物語であったと思いますが、この映画で歌われるシューベルトやJ・シュトラウスのワルツに魅せられたのです。 と言うよりも天使の声のようなウイーン少年合唱団の素晴らしいコーラスに魅せられてしまいました。もう一つは、時期が同じなんですが隣家に住む従兄の家に電蓄があって、これはSP、EP,LP盤を聴ける電気蓄音機で、その家にロッシーニやスッペの序曲集が収録されているLP盤がありました。 その盤を従兄が聴かせてくれました。初めて聴いたときからもう夢中になっていました。こんなに心を躍らせてくれる音楽があるんだ、と毎日聴かせてもらいました。私が小学校6年生の時でした。以来、私にとってクラシック音楽は生活の一部になるほど大切なものになっていきました。その運命的な出会いのLP盤に収録されていた曲の一つが、ジョアッキーノ・ロッシーニ(1792-1868)作曲のオペラ「ウイリアム・テル」序曲でした。「夜明け」の場面の美しいチェロの音色、「嵐」の場面の壮絶な音楽、そして「終曲」の勇ましいトランペットなどに心をワクワクさせて聴いていました。それから1年後くらいしてアメリカのテレビ映画「ローン・レンジャー」というのが民放で放送が始まり、この映画のタイトルシーンに「ウイリアム・テル」序曲の「終曲」が使われていて、友人たちに「あの音楽は誰が作ったか知っているか?」なんて偉そうに言ってた覚えがあります。以来50年目になりますが、私はまだこのオペラの全曲を聴いたことがなく、序曲のみで満足しています。このオペラはロッシーニが作曲しました最後のオペラで、これを書いたのちにロッシーニは引退生活に入り、74歳で生涯を閉じるまでオペラを書かなくなりました。このときロッシーニはまだ37歳でした。そのオペラ「ウイリアム・テル」は1829年(シューベルト没後1年)の今日(8月3日)、パリのオペラ座で初演されています。愛聴盤 ロッシーニ序曲集 リッカルド・シャイー指揮 ナショナル管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5029 1981-1984年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1829年 初演 ロッシーニ オペラ「ウイリアム・テル」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 柘榴(ざくろ)近所の家の庭に大きな柘榴が植わっていて、枝のあちこちに実をつけています。 子供の頃には畑や灌漑用水池の傍などに植わっていて、実が熟してきたのをもぎ取って頬ばって食べていました。懐かしい想いのする実です。撮影地 大阪府和泉市 2006年7月31日

2006年08月03日

コメント(9)

-

エンリコ・カルーソー/睡蓮

『今日のクラシック音楽』 エンリコ・カルーソーを偲ぶ エンリコ・カルーソー(1873ー1921)はイタリアのナポリで生まれた、オペラ史上で最も有名なベルカント唱法テノール歌手の一人で、この人を凌ぐ歌手は未だに出ていないと言われています。彼は約60作品もの主にイタリア・オペラをレパートリーにしていたそうです。また、約500曲の歌曲もレパートリーとしており、それらはイタリアの古典歌曲や民謡から当時のポピュラーソングまで及んでいたそうです。今日イタリア民謡として知られている「オー・ソレ・ミオ」「帰れソレントへ」などを歌い、レコード録音を盛んに行ったスター歌手は彼が最初であり、その後1950年代にべリアミーノ・ジーリやマリオ・デル・モナコたちが採り上げたことにより、その魅力がいっそう見直されて世界中に広まったそうです。カルーソーの声はSP盤から復刻されてディジタル・リマスターが施されて多くのディスクがリリースされており、その並外れた声、特にその声域の広さ、声量と声の美しさを聴くことが出来ます。1904年ごろの録音さえ聴けることができます。 まだマーラーが生きており、プッチーニが盛んにオペラ作曲の筆を執っていた頃の録音となります。 当然音質は悪いのですが、貧弱な録音状態で残されているカルーソーの声は、実に伸びやかでイタリア特有の明るさに満ちており、オペラ・アリアでは高音での美声を偲ぶことが出来ます。 あまりの美しさに録音の悪いことさえも忘れて聴き惚れています。特に凄いのは、レオンカヴァルロ作曲のオペラ「道化師」で歌われるアリア「衣装をつけろ」です。 これほど聴く者に迫ってくる道化師の苦しみ、哀感を歌い上げたテノールは、おそらく1960年代のマリオ・デル・モナコくらいではないでしょうか。オペラ「道化師」は、イタリアの田舎町での旅回り一座の座長カニオの妻ネッダが密かに恋人シルヴィオと逢瀬を楽しんでいることを、想いを寄せていながらネッダに嫌われている一座のトニオに知られてしまいます。 トニオはそれを座長カニオに知らせます。その夜舞台では座長カニオが妻の不倫を知りながら、劇中劇で妻を寝取られても間抜けな道化師を演じなければなりません。 「衣装をつけろ」は、妻ネッダの不義をしりまがら、舞台でもそうした役を演じて観客を笑わさなければならない心境を「笑え、道化師! それでお客は拍手喝采。 苦しみと涙をおどけに変えて、苦悩と嗚咽を作り笑いに変えるんだ!」と舞台化粧をしながら歌う美しきも悲しいアリアです。カルーソーはこのオペラ「道化師」を十八番としていたそうですが、彼の美貌の妻がやはり他の男と駆け落ちをして逃げてしまいます。 その知らせを聞いたのがオペラ「道化師」を歌う日で、この「衣装をつけろ」をどんな心境で歌ったのか想像に余りあるエピソードです。 この夜のオーケストラ楽員も指揮者も出演した歌手・コーラスも尋常でない情感あふれるアリアに身も心も震えたそうです。以降生涯このオペラを十八番としたカルーソーの苦悩がよくわかります。 彼は後妻にこう語っています。 「私の人生はとても苦しかった。 私の歌で感動してお客が泣いてくれるのはそのためなんだ。 私のように苦しみの経験がなければ、この歌の本質を歌えない。 苦しみを味わったその夜から、新しい声が出てきた。 そして単なる歌手以上のものになった・・・・・・」1921年の今日(8月2日)、エンリコ・カルーソーは48歳という歌手では円熟期を迎えたときに、その生涯を閉じています。愛聴盤 エンリコ・カルーソー オペラ・アリア集(Naxosレーベル 8.110708 1906年~1908年録音)マーラー存命の頃に録音された声を収録しています。 プッチーニの「トスカ」ヴェルディの「アイーダ」など有名アリアが収録されています。 1000円の廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1921年 逝去 エンリコ・カルーソー(テノール)1937年 誕生 グンドラ・ヤノヴィッツ(ソプラノ)1945年 逝去 ピエトロ・マスカーニ(作曲家)1978年 逝去 カルロ・チャベス(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 睡蓮ありふれた睡蓮の花画像ですが、これも六甲高山植物園内にあります池に咲いていました。撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年7月27日

2006年08月02日

コメント(6)

-

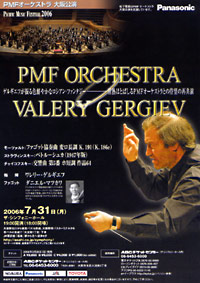

ゲルギエフとPMFオーケストラ/ヌマトラノオ

『今日のクラシック音楽』 PMFオーケストラ公演を聴く 早いものでもう1年が過ぎました。 昨年の8月1日はPMFオーケストラ公演でネロ・サンティ指揮でレスピーギの「ローマ三部作」を聴いていたのですが、それからちょうど1年。 昨夜はロシアのワレリー・ゲルギエフの指揮で行われた演奏会を聴きに行きました。PMFオーケストラとは、レナード・バーンスタインが提唱して1990年に札幌で創設された「Pacific Music Festival」という国際教育音楽祭のオーケストラ。 世界各地でオーディションで選ばれた若手音楽家を育成する教育プログラムで、毎年世界を代表する指揮者を教授に迎え指導を受けています。今年は1月から3月にかけて世界19都市でオーディションが行われ、19歳から29歳までの106人の若手演奏家による編成されているそうです。 大阪・名古屋・東京で公演を行なって指導の成果を披露しています。 今年は2004年につづいてロシアの指揮者で、今や世界のコンサートホール、オペラハウスから招かれているワレリー・ゲルギエフが指導にあたっており、今夜はその公演を聴きに行きました。プログラムモーツアルト ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)チャイコフスキー 交響曲第5番 ホ短調 作品64まづ今夜の演奏会のお目当ては第1曲目のモーツアルトのファゴット協奏曲でした。 お目当ては曲そのものでもなく、独奏ファゴットでもなく指揮者ゲルギエフでした。 彼のディスクは数多くリリースされていますが、おそらくモーツアルトの曲はなかったと思います。 そういう意味でのお目当てでした。モーツアルト18歳の時に書かれたこの曲は非常に簡明に書かれており、優雅な趣きのする旋律も華やかな音楽です。 ゲルギエフは実に流麗に、しなやかさを出しながら、サロン風音楽にまとめていたのが印象的でした。 いつかこの人の指揮で交響曲も聴いてみたいと思わせる演奏でした。ウイーンの貴族のサロンで優雅な音楽を楽しんだ余韻が消えないうちに、今度は強烈な色彩に彩られた音楽でロシアの大地に投げ飛ばされたかのような、ストラヴィンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」。 この曲はストラヴィンスキーの「原始主義」時代の遺産で、ロシア民謡などを大胆に採り入れた音楽ですが、ゲルギエフの表現は「純ロシア」的色合いの濃い、ロシアの原色といった野性味たっぷりの音楽で、金管や木管がゲルギエフの意図を非常に巧く表現していたのが印象として残った演奏でした。休憩をはさんでのこの夜のメイン・プログラムのチャイコフスキー。 曲冒頭の有名な「運命の主題」は意外とあっさりと進み、つづくヴァイオリンを除く弦楽器で奏される主題でゲルギエフの意図が明確に受けて取れました。 この曲は各楽章共に弦で主題提示されますが、ゲルギエフは弦の旋律を際立てて美しく表現しており、この若い演奏家によるオーケストラも実に素晴らしい技量でこたえているのがとても印象深く、また感動的でもありました。第2楽章でのホルンがとてもしっかりと吹き鳴らされており、終演後には指揮者がアンコールに応えて何度もステージに現れるたびに、ホルン奏者を立たせていました。クライマックスをやはり終楽章コーダに置いていて、ここでも弦の素晴らしい雄渾な旋律が際立って美しく強調されており、それまで抑え気味にしていた管楽器、特にブラスセクションをエンジンいっぱいにして吹かせ、朗々と鳴り響かせていました。 弦楽器の美しさ、管楽器の鳴らしっぷり、まるでゲルギエフの「これがチャイコフスキーだ!、文句あっかぁ!」という啖呵が聞こえてくるような凄まじい表現に圧倒され、最後のタクトが振り下ろされた時は鳥肌立てて、全身で絞るような声で「ブラヴォー!」と叫んでいました。「参りました、ゲルギエフさん!」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1899年 誕生 ウイリアム・スタインバーグ(指揮者)1923年 誕生 中田喜直(作曲家)1926年 誕生 テオ・アダム(バス・バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヌマトラノオこれも六甲高山植物園で撮りました画像ですが、使用レンズの選択を間違っているためにはっきりしない写真になってしまいました。 撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年7月27日

2006年08月01日

コメント(10)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 今日聴いた音楽

- ☆乃木坂46♪奥田いろは、本日『バナナ…

- (2025-11-25 12:14:27)

-

-

-

- 好きなアーティストは誰??

- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…

- (2025-10-26 11:00:38)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-