2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番/しだれ梅

『今日のクラシック音楽』 メンデルスゾーン作曲 ピアノ三重奏曲第一番 ニ短調 作品49フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)は、私の大好きな作曲家の一人です。 第3番「スコットランド」、第4番「イタリア」、第5番「宗教改革」といった標題付きの交響曲や、序曲「フィンガルの洞窟」のように風景を音で表す、まさに「音楽の風景画家」(ワーグナー)と呼ばれるほど、美しい旋律で風景を表現しており、抒情的な音楽が魅力の曲がいっぱいです。メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲」は、クラシック音楽の中でもダントツに人気のある美しい音楽に彩られた傑作です。しかし、メンデルスゾーンには「無言歌集」のような素晴らしくロマンティックなピアノ曲があるように、彼の書き残した曲の中でもピアノ音楽の素晴らしさを最大限に引き出している室内楽作品があります。メンデルスゾーンには室内楽作品にも美しい作品があります。弦楽八重奏曲やチェロソナタ、それにこのピアノ三重奏曲第一番。室内楽作品は当時ではまだ「サロン風」音楽で、しかもメンデルスゾーンは銀行家の息子として生まれ、その恵まれた環境の中で音楽を家族の集いで楽しむという機会が多かったのではないかと思います(私の思い込みかもしれませんが)。 そういう機会に演奏されて楽しむ音楽が室内楽ではなかったかなと思います。 上記の他にも弦楽四重奏曲や五重奏曲、ピアノ三重奏曲などが作曲されています。メンデルスゾーンのこのような生活環境が、実にのびのびとした美しい旋律で魅了する室内楽が多いのです。この「ピアノ三重奏曲」はニ短調という調性で書かれています。 ニ短調で有名な曲と言えばベートーベンの第9交響曲です。しかし同じ調性で書かれていても、ベートーベンのそれは劇的緊張をはらんだ音楽ですが、メンデルスゾーンのこの曲は、実にのびのびとした抒情性に溢れた、どちらかと言えば健康的な明るさに満ちた音楽となっています。そこにメンデルスゾーンの本質的な資質を窺うことができます。「イタリア」交響曲や「宗教改革」などを書いた頃の1839年の作品で、のちにあの有名な「ヴァイオリン協奏曲」が生まれていることから、メンデルスゾーンの最も充実した作曲時代の作品と言えると思います。曲は古典的な構成で四楽章形式をとっています。第一楽章はチェロの旋律で始まりますが、とても表情豊かなのですが、どこかほの暗くてしなやかな表情が聴く者の心をとらえてしまいます。 この楽章はチェロの音色の魅力いっぱいの音楽です。第二楽章の「アンダンテ」はピアノがとても美しい旋律を奏でています。 まさに「美しい」旋律です。 またそのあとにヴァイオリンとチェロの二重奏が奏でられますが、これがとっても美しくて心が蕩けそうになります。この三重奏曲の白眉ともいえる音楽は、実に抒情的な美しさにあふれています。第三楽章 スケルツォの溌剌とした音楽も素晴らしいし、終楽章は堂々とした音楽となっています。ピアノ三重奏曲ですから当然かもしれませんが、全曲を通してピアノがとても美しい曲です。室内楽作品の美しさを文句無く味わえる傑作です。愛聴盤 スークトリオ(DENON CREST1000シリーズ COCO70527 1966年録音)この盤もLP時代から聴き親しんだ演奏で何度も再発売が繰り返されてきた録音盤で、現在は1,000円で購入できます。 古い録音ながら音質はとてもいい録音です。↓スークトリオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1890年 誕生 ヴァスラフ・ニジンスキー(バレエ振付師)1912年 初演 ニールセン 交響曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 しだれ梅これも昨年の画像です。撮影地 大阪府和泉市 2005年3月

2006年02月28日

コメント(4)

-

ベートーベン 交響曲第8番/アイスランドポピー

『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 交響曲第8番ベートーベンの全9曲の交響曲の中で異色の1曲を選ぶとなると、私は躊躇なしに第8番を挙げます。初めてこの曲を聴いたのがカール・シューリヒト指揮パリ音楽院管弦楽団との交響曲全集でした。 1962年頃だったと思います。 当時高校生でした。 7枚組全集で7,000円(モノラル録音)でした。 第1番から順番に聴いていましたが、それまでに聴いていなかったのがこの8番で、それ以外は友人から借りたLPや自分の買ったLPで第1~7、そして9番は聴いていました。 どんな曲だろうといよいよ8番まで来ると胸がワクワク状態の期待いっぱいでした。冒頭の主題が鳴り出すと「え~、これってなに~?」という感じを持ったのを覚えています。 英雄を讃え、強烈な意思で理想を追求するベートーベン、あるいは「田園」のように「自然」に憧れるベートーベン像を持っていて、それらを率直に、ストレートに、しかも純粋に表した音楽を聴いていた私には、まさに「ズッコケ」状態の第1楽章の開始でした。その状態が終楽章まで続いていました。 ベートーベンの「音楽の冗談?」とまで思ったほどでした。それほどにこの「第8番」は、ユーモラス、快活、冗談表現のようで笑いを誘うような交響曲です。 第1楽章でいきなりの主題提示がなんともユーモラスでびっくりさせられて、あれよあれよという間に終わってしまって第2楽章へ。 この曲はファゴットが大活躍します。 ユーモラスな旋律がファゴットにぴったりです。5番、6番を作曲していた頃の、まるでとりつかれているように大きく振りかぶったベートーベンの姿はなく、ここには溢れるばかりの豊かな情感に満ちた、人に寄せる限りないいつくしみや、寛大さ、優しさにあふれたベートーベンの姿があるように思えてなりません。この曲の初演10年後にあの「第9」が初演されるのですが、難聴も進んでいた時期だと思いますが、この曲がこの時期に書かれていることから、やはり尋常でないベートーベンの意思の強さを感じます。この曲を最初に演奏会で聴いたのが、大阪フェスティバルホールでのフランツ・コンビチュニー指揮 ライプチッヒ・ゲンバントハウス管弦楽団のベートーベンの交響曲全曲演奏会(確か62年だったように思います)の最終夜で、第9と第8のコンサートでした。それまで関西交響楽団(大阪フィルの前身)の音を聴いていましたので、ゲバントハウスのまるで上質のブレンドのようなハーモニー(弦にかぶさる管楽器の絶妙のハーモニー)にうっとりしていると、このファゴットが奏されてまるで室内楽的な響きに驚愕の演奏会であったと覚えています。そのベートーベンの交響曲第8番が1814年2月27日に初演されています。愛聴盤 ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウイーンフィル(Decca原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7072 1968年録音)LP時代から何度も再発売が繰り返されてきたウイーンフィルの極上のサウンドを引き出している美しい演奏です。 私の所有する盤は「運命」とのカップリングですが、この盤は7番とのカップリングです。↓イッセルシュテット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1814年 初演 ベートーベン 交響曲第8番1887年 誕生 ロッテ・レーマン(ソプラノ)1887年 没 アレクサンドル・ボロディン(作曲家)1935年 誕生 ミレッラ・フレーニ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アイスランドポピーこれも昨年の春の画像です。撮影地 大阪府和泉市 2005年4月

2006年02月27日

コメント(12)

-

ブルックナー 交響曲第6番/アーモンド

『今日のクラシック音楽』 ブルックナー作曲 交響曲第6番アントン・ブルックナーは1824年9月24日にオーストリアのリンツに近いアンスフェルデンに生まれ、そこに在る聖フローリアン修道院の聖歌隊に入り、後にこの修道院の教会のオルガン奏者となって交響曲を書き続けています。 彼には「0番」という番号の交響曲もあり、習作を含めますと11曲以上書いているそうです。 聖歌隊に入った頃からこの教会にあるパイプオルガンの響きに魅せられて音楽への道を選んだと言われています。しかしこれだけの交響曲を書いたにもかかわらず、彼が「交響曲作曲家」として世に認められるようになるには、「0番」の作曲後20年経った第7番の成功まで待たねばならない、典型的な「大器晩成型作曲家」でした。ブルックナーの音楽の特徴は、マーラーの交響曲と同じようにまず長大なことです。 それに重苦しく、渋いのです。 彼はパイプオルガンを使って作曲をしていたそうで、音楽は分厚いオルガンのような響きです。 金管楽器の分厚いハーモニーでの咆哮。激しいティンパニーの轟き。 まさに重厚な和音によるオルガンのような、重戦車が走る響きのような音楽です。マーラー音楽に「死」の影をつきまとうのと比べて、まるでアルプスを臨むかのような音楽は晴朗です。 マーラーが人生を「懐疑的」に捉えた音楽なら、ブルックナーは「肯定的」と言えるのではないでしょうか。彼の交響曲を嫌いだと言う人は、ほとんどこの「長大さと渋さ」「唐突な休止と転調」を挙げて「交響曲の化け物」と例えています。私が始めてブルックナーの音楽を聴いたのは、1962年の高校生時代でカール・シューリヒト指揮ウイーンフィルの新録音LP盤の「第9番」でした。 雑誌「レコード藝術」の月評に故村田武雄氏が書かれていたこの演奏の批評を読んで買って聴き、それまでハイドン、モーツアルト、ベートーベン、ブラームス、チャイコフスキーなどを聴いていた高校生は、このブルックナーの音楽に度肝を抜かれる思いで感動していました。第6番は、第7番以降の後期の作品へのまるで転換期に立つような作品で、彼の交響曲の中では地味な曲ですが, 晴朗で人生の明るい面や平安な朗らかさのある音楽で独自の魅力を持った作品となっています。ブルックナーの交響曲は、演奏会では第4番、第5番~第9番までの作品が演奏されることが多いのですが,この6番は初期の交響曲なみに演奏される機会の少ない曲です。 曲想・楽章も本来の彼の交響曲の姿としては、ブルックナーらしくないところのある曲です。まず「ブルックナー休止」という呼ばれる、パイプオルガンでの作曲による唐突な休止がほとんどなく,重苦しい感じもあまりありません。 また,全体にリズミカルな感じもあります。 第1楽章の出だしの部分がその特徴を顕著に表しており、「あれ、いつもとちょっと違うぞ!」という気持ちを聴き手に与えて始まります。しかし、ブルックナー音楽の特徴である、霧の中から現れるような「ブルックナー開始」はあるし,「ブルックナーリズム」の刻みがあちらこちらに散見できます。 第2楽章の「アダージョ」のように、オーボエの奏でる歌は、弦楽器の響きの上に乗って、寂寥感漂う気分になりますし、またオルガン的な華やかな金管のファンファーレも多く聴かれ、「ブルックナーサウンド」を充分に味わえます。彼の他の交響曲としては少し短いとはいえ演奏時間も1時間近くかかる壮大な音楽です。 愛聴盤 ギュンター・バント指揮 北ドイツ放送交響楽団(RCAレーベル BMG Classic 09026・68452 1995年5月録音)76年録音のケルン放響との演奏と比べると、より精緻な表現となっていて晴朗な音楽がより美しく磨き上げられている演奏となっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1770年 逝去 ジュゼッペ・タルティーニ(作曲家)1899年 初演 ブルックナー 交響曲第6番1935年 初演 ビゼー 交響曲第1番1922年 初演 サン=サーンス 組曲「動物の謝肉祭」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アーモンドこれも昨年の画像ですが、この花も春の喜びを表す一つです。撮影地 大阪市長居公園 2005年3月薔薇科サクラ属 地中海地方原産開花時期 3月下旬~4月 桃に似たピンクの花が咲きます 長居公園で1本だけ植わっていました。 名前は聞いたことがありましたが、実際に見たのは初めてです。

2006年02月26日

コメント(8)

-

シューマン ホルン協奏曲/ラッパ水仙

『今日のクラシック音楽』 シューマン作曲 「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」ロベルト・シューマン(1810-1856)の書いた音楽にはどれもロマンの香りがいっぱいに溢れています。 4つの交響曲、ヴァイオリン協奏曲、チェロ協奏曲、ピアノ四重奏曲・五重奏曲、ピアノ曲「子供の情景」「クライス・レリアーナ」「謝肉祭」や珠玉の歌曲集、どれを聴いてもドイツロマン派の匂い立つような香りと情緒を味わえる音楽ばかりです。そのシューマンが書いた作品の中で、隠れた傑作として「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」という、謂わばホルン協奏曲が遺されています。 4本のホルンという楽器編成とホルン吹奏技術の難しさがあるのでしょうか、演奏会や録音ではまだまだマイナーな曲としての位置づけに終わっていますが、私はこれぞドイツロマン派音楽の一つの典型的な曲だと思います。 第1楽章の冒頭を聴くと、まるで彼の交響曲第3番「ライン」を想わせる様な旋律と和声が、聴く者をドイツの森やライン川沿いの緑豊かな地へと誘うようで、いきなりシューマンの「ロマン音楽の世界」へと放り投げられる感じです。 第3番「ライン」もホルンが大いに活躍する曲なので、音楽は非常に似た情緒・雰囲気を漂わせています。R.シュトラウスにも、後期ロマン派の匂いがいっぱいの「ホルン協奏曲」がありますが、シューマンの曲は4本のホルンであるために、非常に力強くて、太くて、しかも柔らかい「豊穣の角笛」といった感のある、雄大、壮大なホルン独特の音色が私のリスニングルームを、いっときドイツ旅情・ドイツの森で繰り広げられたあろうと想像させてくれる「狩の情景」へと変えてくれます。4本のホルンがそれぞれの異なる旋律を吹きながらも、絶妙のハーモニーを醸し出して融合していくさまは、音楽での「贅沢の極み」のような豊穣な音色が部屋を圧倒して響きます。ホルンを吹く人ならこの曲を吹いてみたいだろうなあ、と聴くたびに思う、まさに「隠れ名曲」の逸品です。このシューマン「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」は、1850年の今日(2月25日)、ドイツ・ライプチッヒのゲヴァントハウスで初演されています。愛聴盤 ペーター・ダム(ホルン) 「ロマンティック・ホルン作品集」ジークフリート・クルツ指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(AVECレーベル AVCL25300 1983年11月録音 海外盤)ウェーバー (1786-1826)、アルベルト・ロルツィング(1801-1851)、カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)のホルン協奏曲が収録されていて、少し暗めの重厚な「いぶし銀」のような音色のドレスデンとペーター・ダムの豊穣なホルンの響きが楽しめる演奏・録音盤です。↓ペーター・ダムもう1枚 アメリカン・ホルン四重奏団 ダリウシュ・ヴィシュニエフスキ指揮 シンフォニア・ヴァルソヴィア(Naxosレーベル 8.557747 2003年7月録音 海外盤)今月リリースされた最も新しい録音盤で1000円。 しかもヘンデル、テレマン、ハイドン(交響曲第31番)の全て4本のホルンが絡む作品を収録した企画のおもしろいCDで、現在はこれを聴いています。↓シューマン番外クラウス・テンシュテット指揮 ベルリンフィルハーモニーとホルン奏者(EMIレーベル 5696922 海外盤)このCDは所有しておりませんが、LP時代に「ライン」とカップリングされていて聴き込んだ懐かしい盤です。カラヤンによって磨き上げられたベルリンフィルの豊穣なブラスの美しい演奏であったと記憶しています。 この盤はシューマンの他の協奏曲も全て収録されていて、1000円という廉価盤ですので、購入しようかと思っています。↓テンシュテット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1850年 初演 シューマン 「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」1877年 初演 チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ラッパ水仙撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月

2006年02月25日

コメント(2)

-

日本国歌「君が代」/ベニバスモモ

『今日のクラシック音楽』 「君が代」「金」メダル、おめでとう荒川選手!今朝6時過ぎに目が覚めてトーストと紅茶で朝食を摂りながら、NHKにスイッチを入れるとトリノオリンピック・女子フィギィアスケート・フリーのライブ中継でUSAのコーエンの演技でした。そして荒川静香。 もう欲も得もないといった雰囲気の肩から力が抜けた、プッチーニの「トゥーランドット」の名旋律に乗って優美な「舞」がリンクいっぱいに繰り広げられ、見事な演技が披露されていました。 8年ぶりのオリンピックの舞台での「舞」を締めくくるにふさわしい美しい姿でした。 それは観客の「スタンディング・オベーション」に如実に表われていました。そして、ついに「金メダル」獲得!表彰式で流れた「君が代」。 昨今物議を呼んでいる日本の国歌。 これほど荘厳で美しい曲・音楽とは! 熱いものがこみ上げてきました。ありがとう、荒川静香!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1943年 誕生 レナータ・スコット(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ベニバスモモこれも春を告げる花の一つで、梅が咲いたあとに桃や桜とほぼ同じ時期に咲き、春を告げてくれます。 これは昨年の3月に撮りました画像ですが、今年も開花を待ちわびている花の一つです。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月薔薇科 サクラ属別名 赤葉桜(アカバサクラ)サクラと同じ頃に小ぶりの花が咲き、花と同時に出る若葉も赤いのが特徴です。 黄色く熟した実は、食べられるそうです。

2006年02月24日

コメント(8)

-

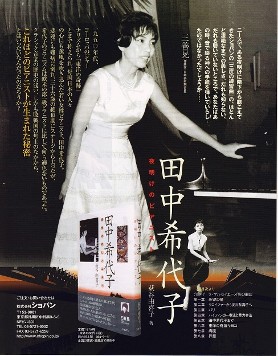

田中希代子~東洋の奇蹟/梅もう一輪

『今日のクラシック音楽』 ピアニスト 田中希代子昨年の11月28日のベートーベンの皇帝の記事で、採り上げました日本人女性ピアニスト田中希代子のCD2枚組みが、没後10年というメモリアルイヤーを迎えた今年、一部のファンからの熱望もあったのでしょうか、キングレコードから再復刻されて昨日(2月22日)再リリースされました。このことはのりりん5700さんから教えてもらって知りました。2枚組みCDで3,000円。 ショパンコンクール入賞記念演奏会でのワルシャワ現地でのライブ録音で、ショパンの協奏曲第1番(モノラル録音)やモーツアルトのソナタ、それにN響との共演のライブ録音での「皇帝」が収録されています。田中希代子の紹介は、下記を引用させていただきました。↓田中希代子日本がまだ敗戦の痛手から立ち直りきれなかった1950年代、ヨーロッパのメジャー国際コンクールで日本人として初めて最高位を獲得、現地のジャーナリズムから「東洋の奇跡」とまで称えられ、母国日本の人々の心にも薫風を吹き込んだ若い女性ピアニストがいた。類い稀な資質を超人的な努力で磨いた彼女の名は田中希代子。悲運にも原因不明の難病に倒れ、36歳の絶頂期にステージから去ったが、希代子のピアニズムは欧米の第一級ピアニストに比してなんら遜色のないものであったことを、遺された録音は如実に伝えている。クラシック音楽の歴史の浅い、しかも敗戦国の焦土のなかから、これほどのピアニストが生まれた秘密とはいったいなんだったのだろうか? このCDの中の「皇帝」の演奏については2005年11月28日の記事でも書きましたが、これほど「熱く」「気迫」あふれる「皇帝」のピアノ演奏は、私の持ち合わせの世界の巨匠ピアニスト10数枚の演奏でも聴かれません。 まさに原因不明の不治の病を予見していたかのような、完全燃焼ともいえる汗の迸りが降りかかってくるような、「情熱」と「熱さ」の伝わってくる素晴らしい1回きりのライブ演奏記録です。1960年代に、日本にはこんな凄いピアニストがいたことを知っていただく為に、今日は敢えて採り上げました。 ピアノ音楽愛好者必聴の演奏・録音だと思います。このCDです。↓(キングレコード KICC576 1955年ワルシャワライブ 1966年東京ライブ)収録曲 CD1ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 練習曲 へ長調 練習曲 嬰ト短調 練習曲 変ニ長調 前奏曲 嬰ハ短調 夜想曲 第18番 ホ長調 舟歌 嬰ヘ長調 帰国後 田中希代子へのインタビュー CD2ベートーベン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 Op.73「皇帝」モーツアルト ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331「トルコ行進曲」↓東洋の奇蹟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』1854年 初演 リスト 交響詩「前奏曲」1913年 初演 シェーベルク 「グレの歌」1934年 没 エドワード・エルガー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅もう一輪 撮影地 大阪府和泉市 2006年2月21日

2006年02月23日

コメント(14)

-

ヴォルフ「イタリアン・セレナーデ」/梅が咲いた!

『今日のクラシック音楽』 ヴォルフ作曲 「イタリアン・セレナーデ」オーストリアの作曲家ユーゴ・ヴォルフ(1860-1903)と言えば、真っ先に思い出すのが「歌曲」というジャンルであるほど、数多くの歌曲を書き残しています。 その歌曲の特徴は、まるで語りかけるような様式の歌で、これは詩の韻律を重視しているためと言われている作風です。 ピアノなどの伴奏部の和声も不思議な響きを持っていて、自ずとシューベルトの響きとは一線を画しています。ここまで読まれた方は、今日の話題は「歌曲」かなと思われるかもしれませんが、実はそうではなくて珍しい器楽曲の一つで、これが唯一と言っていいほど人気のある曲「イタリアン・セレナーデ」を紹介しましょう。この「イタリアン・セレナーデ」は弦楽四重奏用に書かれていたものを小管弦楽用に編曲されて人気の出た曲です。南の国イタリアに憧れて表現された明るくて優美な曲で、ヴォルフの唯一のオーケストラピースと呼んでもいいほどの曲で、春向きの名品です。朝の珈琲ブレイクにぴったりの小品だと思いますので、是非お薦めしたい曲です。愛聴盤 イタリア合奏団(DENON CREST1000シリーズ COCO70773 1990年録音)何度も再発売を繰り返してきた名盤で、現在は1000円盤です。レスピーギの名曲「古代舞曲とアリア」組曲などが収録されています。↓イタリア合奏団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1878年 初演 チャイコフスキー 交響曲第4番1903年 没 ユーゴ・ヴォルフ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 白梅 やっとあちこちの庭で梅が開花してきました。午後から晴れてきた昨日、近所の庭に入らせてもらって撮りました「白梅」です。 撮影地 大阪府和泉市 2006年2月21日

2006年02月22日

コメント(6)

-

バレエ音楽「コッペリア」/タンポポ

『今日のクラシック音楽』 ドリーブ作曲 バレエ音楽「コッペリア」レオ・ドリーブ(1836-1891)の名前が音楽史上に名を残しているのは、バレエ音楽「コッペリア」「シルヴィア」それにオペラ「ラクメ」の3曲によるものでしょうか。 その中でも「コッペリア」は現代でもロマンティックバレエの代表作として舞台上演されている傑作です。ドリーブはフランスの人で、フランスはバレエ好きとして有名な国です。近代バレエの原典と言われるアダンの「ジゼル」も1841年にオペラ座で初演されています。そんなフランスにもバレエ界の低調という時代がありました。 特に1860年代にはそれを極めていました。そこでフランス・バレエ界はもっと刺激と活を入れようと意気込んで、1867年に当時、新進作曲家であったレオ・ドリーブに新作バレエ「コッペリア」の作曲を依頼しました。曲は1867年秋には完成しましたが、バレエ上演予定のオペラ座では稽古と上演準備に3年もかけたそうです。 主役のバレリーナの人選にも周到な準備が進められたそうです。こうして、オペラ座の総力を結集したバレエ「コッペリア」の初演は、1870年5月25日に行われて大成功に終わったようです。 しかしフランスとドイツの戦争でナポレオン三世が敗れて、また受難の時代となったようです。 そしてようやく1871年10月に再演されて大成功を収めたそうです。このバレエは、ホフマンの小説「ホフマン物語」の中の「砂男」の部分を題材としています。物語は、ポーランドの南部にあるガリシアが舞台で、青年フランツにスワニルダという恋人がいるのに、彼は人形作りの老人コッペリウスの娘コッペリアを好きになります。スワニルダはおもしろくなくて老人の家に忍び込んで娘が人形だとわかり、娘の衣装を身につけていると、フランツがやってきました。 からかうスワニルダ。やがてフランツもコッペリアが人形とわかって大円団となるというお話です。 一度だけ舞台上演を観たことがありますが、とても楽しいバレエでした。そして、この「コッペリア」がロマンティック・バレエとして後世にも受け継がれ、やがてロシアのチャイコフスキーが書いた「白鳥の湖」の作曲への影響を与えたと言われています。音楽は、ロマンティックな魅力に溢れた旋律で実に楽しい作品です。レオ・ドリーブは1836年の今日(2月21日)、フランスで生まれています。愛聴盤 エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7038 1957年録音)ステレオ初期の録音ですが、LP時代からず~と聴き続けた演奏です。カップリングは同じドリーブのバレエ音楽「シルヴィア」。 古い録音ですがマスターテープの保存が良かったのか音質的には苦にならない録音です。但し、両曲ともハイライトとしての収録で全曲盤ではありません。↓アンセルメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1836年 初演 ドリーブ作曲 バレエ音楽「コッペリア」1893年 誕生 アンドレ・セコビア(ギター奏者)1929年 初演 レスピーギ 交響詩「ローマの祭」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 タンポポ 撮影地 大阪府和泉市 2006年2月18日

2006年02月21日

コメント(6)

-

指揮者 アンセルメ/ガーベラ(つづき)

『今日のクラシック音楽』 指揮者エルネスト・アンセルメ指揮者エルネスト・アンセルメ(1883-1969)を語るときには、「バレエ音楽の神さま」「音の画家」「オーケストラの魔術師」という言葉で形容されるほど、標題音楽や音楽の具象化に優れた才能を発揮した指揮者でした。それに彼の経歴が変わっています。 スイスに生まれたアンセルメは子供の頃は音楽よりも数学に興味を示しており、フランスのソルボンヌ大学やパリ大学を卒業して数学者としてスイスに戻り、ローザンヌ大学で数学の教鞭をとっていたという音楽家としては随分と変わった経歴の持ち主です。大学で数学を教えながらジュネーブの音楽院で音楽を勉強しており、そのときの師匠がユダヤ人のブロッホだったそうです。 そして27歳でモントルーで指揮者としてベートーベンの「運命」交響曲を振ってデビューを飾り大成功だったと言われています。アンセルメと言えばスイス・ロマンド管弦楽団です。 彼自身によって1918年に創設しました。 その4年前に彼の生涯で最も重要な、衝撃的な出逢いがありました。 イゴール・ストラビンスキーとの邂逅でした。 ストラビンスキーによってバレエの神さまと言われたデイアギレフと知り合いとなり、このデイアギレフの主宰するバレエ団の指揮者として迎えられて、アンセルメは多くのバレエ音楽や現代音楽の初演を手がけたそうです。そしてスイス・ロマンド管弦楽団を創設して、自ら手塩にかけて厳しい訓練を施してまるで「精密機械」とまで呼ばれるようになるほどの世界でも第一級のオーケストラに育てあげました。ほとんど英デッカに、このスイスロマンド管弦楽団と多数の録音を残しています。 ラベル、ドビッシー、サン=サーンス、フランクなどのフランス音楽、R.コルサコフやムソルグスキーなどのロシア音楽、ベートーベンやブラームスの交響曲全集などのドイツ音楽、そしてなんと言ってもチャイコフスキーやストラビンスキーのバレエ音楽は定番と呼ばれるほどの名演を数多く残しています。亡くなる前年(1968年)11月に行なったアンセルメ最後の録音が、ストラビンスキーのバレエ音楽「火の鳥」全曲でした。 バレエとその音楽をこよなく愛したといわれるアンセルメらしい遺作です。ものすごく色彩的にオーケストラを鳴らし、リズムは激しく生鮮で、ロシア民謡を多く素材として使われているこの曲に土着の香りをふりまきながら、どの音にも強い生命力を与えた演奏は、何度聴いても感動させられます。60年代に手兵のスイス・ロマンド管弦楽団と来日した折に、客席で聴いた「火の鳥」の目もくらむような色彩感とダイナミックな演奏は、私の生涯の宝物として今でも「心のポケット」で息づいています。そのエルネスト・アンセルメが1969年の今日(2月20日)、心臓麻痺で亡くなっています。愛聴盤 (1) バレエ音楽「火の鳥」全曲(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD7077 1968年録音)↓アンセルメ(2) ベートーベン 交響曲第7番それとあまり話題にならないのですが、アンセルメのスイスロマンド管弦楽団とのベートーベンも美しい演奏だと思います。 私が特に好きなのは第7番です。 この曲は全体的にリズミカルなんですが、ドイツ系指揮者の重厚な、渋い、深みのある演奏ではありませんが、リズム処理が抜群の明るくて溌剌として躍動感に溢れた秀演です。 、イギリスのフィルハーモニア管弦楽団を振ったパリでの演奏会の映像記録(1967年11月25日)が顕著にその良さを味わえる演奏です。これはオットー・クレンペラーとニューフィルハーモニア管弦楽団のベートーベンの第9番の演奏会DVD(1964年11月8日録画)のボーナス・トラックに収録されています。(EMI CLASSICS DVB5999349 輸入盤)↓クレンペラー(3) ラヴェル作品集(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7011 60-63年録音)「ボレロ」「スペイン狂詩曲」「ラ・ヴァルス」などラヴェルの有名曲を網羅した1枚。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1816年 初演 ロッシーニ オペラ「セヴィリアの理髪師」1877年 初演 チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」1881年 初演 ブルックナー 交響曲第4番「オマンティック」(ハース版)1963年 没 フレンツェ・フリッチャイ(指揮者)1969年 没 エルネスト・アンセルメ(指揮者)1996年 没 武満 徹(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ガーベラ撮影地 大阪府和泉市 2005年3月

2006年02月20日

コメント(8)

-

グラズノフ バレエ音楽「四季」/ガーベラ

『今日のクラシック音楽』 グラズノフ作曲 バレエ音楽「四季」ロシアのアレクサンドル・グラズノフ(1865-1936)と言えば、天才音楽家・作曲家というイメージがあります。 16歳で交響曲第1番を作曲して世に認められたり、1905年から亡くなる6年前までの25年間サンクトペテルブルグ音楽院の院長を務めて、後進の指導に努めたとかエピソードはたくさんあるそうです。 若きプロコフィエフやショスタコービチなどの才能を見出したのもグラズノフだと言われています。全部で8曲の交響曲を書き、素晴らしいヴァイオリン協奏曲やバレエ音楽「ライモンダ」など音楽史上にも燦然と輝く音楽を残しています。今日の話題のバレエ音楽「四季」は「人」が登場しないで、四季に関係する物が登場する心象描写と呼ばれるバレエです。 「冬」の雪、氷、霜や、「春の」そよ風、花、小鳥たち、「夏」のケシの花や矢車草、水の精や「秋」の牧童の守護神といったところが登場するバレエです。音楽は勿論4つの部分から成り、「冬」「春」「夏」「秋」の順で演奏されます。 グラズノフには「森」とか「海」などの幻想曲もあり、自然を描写する作曲家でもありました。 彼をロシアでは「音楽風景画家」と呼んでいたこともうなづけます。 ロシアの哀愁とドイツ音楽的な様式が融合したかのような、抒情豊かに奏でられる美しい旋律と音楽に光と色彩を感じられ、ロシアの香りもふんだんに味わえる37分くらいのバレエ音楽です。 1906年の今日(2月19日)、このバレエ音楽「四季」が初演されています。愛聴盤 エド・テ・ワールト指揮 ミネソタ管弦楽楽団(Telarcレーベル CD-80347 1993年1月ミネソタ録音)↓ エド・テ・ワールト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1743年 誕生 ルイジ・ボッケリーニ(作曲家)1906年 初演 グラズノフ バレエ音楽「四季」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ガーベラこれも昨年の画像です。撮影地 大阪府和泉市 2005年3月菊科 センボンヤリ属 非常に長い季節にわたって咲いています。(春から秋くらいまで) いろいろな色のものや新種の花も見かけます。 切花、鉢物としてもよく花屋さんに置いてあります。原産地 南アフリカ(1900年頃に金鉱で発見されたそうです) 花言葉は「辛抱強い、希望、 常に前進」

2006年02月19日

コメント(8)

-

胡蝶蘭

ともの『今日の一花』 胡蝶蘭撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1632年 誕生 J.B.ヴィターリ(作曲家)1956年 没 ギュスターヴ・シャルパンティエ(作曲家)2002年 没 ギュンター・ヴァント(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休載致します。

2006年02月18日

コメント(6)

-

リスト ピアノ協奏曲第1番/水仙

『今日のクラシック音楽』 リスト作曲 ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調親は子供のことを一番よく知っているとよく言われる言葉ですが、この言葉がフランツ・リスト(1811-1886)にも当てはまります。 リストの父が亡くなる際に残した言葉が「わしはお前の女とのことが心配だ・・・」だったそうです。 リスト16歳の時のことです。父の心配したように、リストの女性遍歴はクラシック音楽史上でもワーグナーのそれと語り継がれているほど、女性には苦労したようです。リストは当時の音楽界ではずば抜けたピアノ演奏技巧の持ち主で、彼の書いたピアノ曲にも「超絶技巧練習曲」などというとんでもない名前のついた作品があるくらいです。 そのほかにも数多くのピアノ曲が書かれています。当時のリスト自身が弾く演奏会には女性たちが押しかけて、少しでも自分の方を向いてもらおうと躍起になっていたというエピソードが残っているくらいです。 長身で長髪、すら~とした痩身で美男子であったと言われています。 16歳で父が亡くなる時にリストに遺した言葉が「女性関係の心配」であったくらいですから、相当もてた男だったのでしょう。 まさに「レデイ・キラー」だったのかもしれません。そんな彼の女性遍歴でも、今なお語り継がれている恋愛に二つあります。 マリー・ダグー伯爵夫人とカロリーネ・フォン・ザイン・ヴィトゲンシュタイン公爵夫人との恋愛がそれです。 特にカロリーネとの恋愛は、リストが作曲家として大成するのに大きな影響を残したと言われています。この恋愛については題名を忘れてしまいましたが、1960年代にハリウッドが製作した映画がありました。 リスト役にはダーク・ボガード、カロリーネにはキャプシーヌという美男・美女を配した恋愛物語でした。 60年代の甘い、甘いハリウッドのロマンス映画でしたが、キャプシーヌの美貌の旬の頃の映画だったので、今でもよく覚えています。話を元に戻して、リスト35歳、カロリーネ28歳でロシアのキエフで知り合っています。 カロリーネは二児の母親で公爵の妻でした。 いつもの事ながら、リストはカロリーネにひと目惚れしたようです。 カロリーネは夫とは別居中の出来事でした。心に火をつけた二人は、リストがワイマール宮廷管弦楽団の指揮者に招かれてワイマールに落ち着き、カロリーヌとの生活を始めます。 カロリーヌは宗教上の理由で夫とは離婚が成立しないままの、夫婦生活同様の二人だったそうです。カロリーヌは芸術にも造詣が深かった人だったそうです。 彼女が芸術家としてのリストの将来を常に案じていたのか、カロリーヌはリストに有名な言葉を残しています。 ピアニストや指揮者は華やかな存在だけれども、その生命は短い。 リストはまだ若いのだから、これからは作曲に精を出すべきで、ピアノ演奏は一過性で消えてしまうが書いた作品は永遠にこの世の残るものだから、という趣旨の言葉を残しています。この言葉でリストがピアノ協奏曲を初めて書く気になったと言われています。 そうしてリストは作曲に精励するようになりました。 このワイマール時代に書かれた曲は、「ピアノ協奏曲第1番」「第2番」、交響詩「前奏曲」「ファウスト交響曲」「ダンテ交響曲」といった作品でした。まさにカロリーヌはリストにとって「あげまん」女性だったのでしょう。この「ピアノ協奏曲第1番」は、リストらしく華麗で、技巧に彩られており、4楽章全曲が切れ目がなく演奏されます。 華やかなピアノを知り尽くしたリストらしい協奏曲です。1855年の今日(2月17日)、この「ピアノ協奏曲第1番」が初演されており、リスト自身がピアノを受け持って、ベルリオーズ指揮というまさに豪華で、個性の強い二人の”世紀の初演”、”胸躍る初演”であったと想像することができます。 愛聴盤 クレール=マリ・ルゲ(P) 指揮: ルイ・ラングレー リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団(Accord レーベル 472 728-2 2002年7月録音)しなやかなピアノの音色で、ロマンチックな傾向の強いピアノ演奏です。 オグドン、ベルマン、アルゲリッチなどのアクの強いピアノに親しんでいました私にはとても新鮮なピアノタッチです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1855年 初演 リスト ピアノ協奏曲第1番1859年 初演 ヴェルディ オペラ「仮面舞踏会」1904年 初演 プッチーニ オペラ「蝶々夫人」1962年 没 ブルーノ・ワルター(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 水仙 撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日

2006年02月17日

コメント(10)

-

ゴセックの「ガヴォット」/サンシュユ(続き)

『今日のクラシック音楽』 ゴセックの「ガヴォット」 生前に数多くの音楽作品を書いて人気を博してはいるものの、没後にはそれらの作品がほとんど演奏されないという作曲家が数多くいます。フランソファ=ジョゼフ・ゴセック(1734-1829)もその一人ではないでしょうか?ベルギーの農家に生まれたゴセックは、幼い頃から音楽に興味を持ち、聖歌隊に加わって音楽との関わりをスタートしたあと、フランスのパリに行きジャン=フィリップ・ラモーに見出されて音楽の勉強を本格的に始めたと言われています。楽団の指揮者を務めるかたわら、作曲の勉強を始めたりして「レクイエム」を発表して成功を収めたそうです。 自ら交響曲を多く書いていますが、当時の交響曲作曲家ハイドンの作品などを積極的に採り上げて指揮活動を行なって、結局ハイドンに交響曲の人気を取られてしまったという話も残っているそうです。交響曲、室内楽などを書き残しているそうですが、ゴセックの作曲としては「声楽」に大作が多く遺されており、現代でも数点のこうした「声楽」部門のCDがリリースされています。 「死者のためのレクイエム」や「テ・デウム」などを昔、FM放送で部分的に聴いたことがありますが、メロディラインがとても美しい作品でした。ゴセックの「テ・デウム」は、1200人の歌手や300人の吹奏楽が必要な作品もあるそうで、またオラトリオなどではステージ陰に合唱隊を配置する作品などがあって、当時としては画期的な手法を使った作品であったようです。 また多くのオペラも書き残しているようです。パリ音楽院の創設にも深く関わっていたといいますから、まさに現代で言えば「マルチ・タレント」音楽家と言えるでしょう。しかし、現代では彼の作品として機会あるごとに聴くことの出来る最も有名な曲としては、ヴァイオリン独奏用の「ガヴォット」のみのようです。 小学校の音楽教材には必ずと言っていいほど出てくるこの「ガヴォット」は、ゴセックのオペラ「ロジーヌ」の中の曲で、ヴァイオリン演奏用に編曲された曲です。「ガヴォット」とは、「アルプスの山に住む人」という意味だそうです。 アルプス地方に由来するフランスの舞曲のことで、大バッハも舞曲の組曲などで採り上げています。単純な伴奏の上に、スタッカートで歌われる旋律は実に愛らしく、懐かしい情緒をたたえた音楽です。この「ガヴォット」の1曲で知られているゴセックは1829年の今日(2月16日)、95歳の生涯を閉じています。愛聴盤 前橋汀子(Vn) 東 誠三(P)(SONYクラシカル SRCS2504 1999年録音)「アンダルシアのロマンス」というタイトルのCDで、前橋汀子が小品100曲を録音したシリーズのうちの1枚です。収録曲はサン=サーンス 「白鳥」ブラームス 「ハンガリー舞曲第5番」 メンデルスゾーン 「歌の翼に」 アルベニス 「タンゴ」ゴセック 「ガヴォット」 サラサーテ 「アンダルシアのロマンス」 ブラームス 「ハンガリー舞曲第1番」フォーレ 「夢のあとに」 ヴィターリ 「シャコンヌ」 など全20曲が収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1829年 没 フランソワ=ジョゼフ・ゴセック(作曲家)1892年 初演 マスネ オペラ「ウェルテル」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 サンシュユ~春を呼ぶ花 撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日など

2006年02月16日

コメント(4)

-

「冬の日の幻想」/マンサク

『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー 作曲 交響曲第1番「冬の日の幻想」ロシア音楽における交響曲ジャンルはチャイコフスキー(1840-1893)によって確立されたと言ってもいいでしょう。 チャイコフスキーがこの第1番の交響曲を完成したのは1866年 26歳の時だそうです。ロシア音楽の祖と言われていますミハイル・グリンカにはほとんど絶対音楽が遺されておらず、当時交響曲を書いていたのはアントン・ルービンシュタインくらいと言われています。 彼は1860年までに28の交響曲と4曲のピアノ協奏曲を書いていたそうです。そしてリムスキー=コルサコフが1864年に、ボロディンが1867年にそれぞれ第1交響曲を書いています。チャイコフスキーは、そのアントン・ルービンシュタインに推薦されて、アントンの弟ニコライ・ルービンシュタインが創設したモスクワ音楽院で音楽理論を教えることになりました。その教師のかたわらチャイコフスキーは、一つの大作を書くことに情熱を傾けていました。 それがこの「交響曲第1番」でした。彼の最初の大きな音楽作品でした。 しかしこの第1交響曲は、一度書き上げたものをアントン・ルービンシュタインに冷たい評価をされて、もう一度書き直したのですが全曲の初演をアントンから拒否されて、結局2楽章のみの初演となってしまいました。チャイコフスキーは不思議と初演にトラブルの多い作曲家で、有名なヴァイオリンやピアノ協奏曲、それにバレエ音楽「白鳥の湖」などが初演では大不評でした。この第1交響曲には「冬の日の幻想」という副題が付けられていますが、冬の日を具体的に描写している音楽というよりも、むしろ交響詩的な気分のある、幻想的な情緒を漂わせています。傍題が付けられている楽章もあります。第1楽章「冬の旅の夢」、第2楽章 「荒涼たる土地、霧の風景」がそれです。副題から想像できるように、曲全体は交響詩的な雰囲気があり、曲の開始からどっぷりとロシアの香りが匂う音楽です。特に第2楽章は「憂愁の作曲家」と言われるチャイコフスキーの音楽的魅力に溢れており、美しい音楽・旋律の楽章で、私のこの曲で最も好きな楽章です。 終楽章も、ロシア民謡が用いられた、ロシア的な色彩が色濃くにじみ出た楽章で、ロシアの大地の香りが匂うような音楽です。ロシア音楽ファンなら聴き逃せない1曲でしょう。この交響曲第1番「冬の日の幻想」が1886年の今日(2月15日)、ニコライ・ルービンシュタインの指揮でモスクワで初演されています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー(ドイツグラモフォン 495518 1960年代録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1857年 没 ミハイル・グリンカ(作曲家)1868年 初演 チャイコフスキー 交響曲第1番「冬の日の幻想」1981年 没 カール・リヒター(オルガニスト・指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 マンサク春を呼ぶ花の一つです。撮影地 大阪府和泉市 2006年2月10日

2006年02月15日

コメント(0)

-

ボロディン 交響曲第2番/パンジー

『今日のクラシック音楽』 ボロディン作曲 交響曲第2番 ロ短調アレクサンドル・ボロディン(1883-1887)は、サンクトペテルブルクにグルジア人貴族の非嫡出子として生まれており、ピアノの勉強を含めて高等教育を受け、化学を専攻し、軍医として働いた異色の作曲家でしたが、作曲は30歳でミリイ・バラキレフと出会うまで正式に学んだことがなかったそうです。ボロディンは、作曲家として優れた能力を持ちながら、化学者として生計の道を立てており、化学の世界においては優れた研究者でもあったと言われています。 彼は自称「日曜作曲家」と呼んで、「ロシア五人組」ほど多くの作品は残していませんが、今でも、2つの交響曲や交響詩「中央アジアの草原にて」、オペラ「イーゴリ公」、抒情美をたたえて人気の高い「夜想曲」で有名な「弦楽四重奏曲 第2番」 はよく演奏される機会のある作品です。ボロディンの作品は、抒情性と豊かな色彩が特色で、名高い「ロシア五人組」の一人として、ロシア的な土臭さに溢れた情熱的な音楽表現が特色です。交響曲を3曲書いており(第3番は未完成)、そのうちの第2番は最も演奏機会の多い交響曲で、ロシアの大地を想像させるような民族色豊かな色彩の音楽です。ホルンの和音に支えられて弦楽器のユニゾンで奏されるスラブ的な響きの力強いこの第1主題から、聴く人の心をとらえて離さない逞しい旋律が、この交響曲の全貌をすでに著していて象徴的に奏でられます。 続く第2主題はチェロで抒情的に現れ、これがとても美しい対比となっています。第3楽章の「アンダンテ」も、最もボロディン的な美しさを湛えた旋律の楽章です。 独奏ホルンによる夢見るような抒情的な美しい旋律が、ボロディンの音楽の特徴を最もよく表していると言えるでしょう。 ハープのアルペジオーネと独奏ホルンの東洋的な抒情性が極上の美しさを奏でます。終楽章はロシア音楽の典型的なパターンを顕した楽章で、荒々しい野性的な民族舞曲のような主題が荒れ狂うように踊るさまは、まさにロシア音楽、国民楽派の色彩です。ボロディンはこの作品について「第1楽章ではロシアの勇者たちの集まりを、第3楽章では吟遊詩人の形象を、フィナーレでは勇者たちの饗宴を描きたい」と語っているそうです。 まさにこの作品を言い得て妙なる言葉です。楽譜は、後にリムスキー=コルサコフが手を入れて改訂されています。この曲の初演は1877年の2月14日に、ロシア音楽協会の演奏会で行われたそうですが、私の持っていますCDの解説では1877年3月10日の初演となっていますが、最初に買ったLP盤では2月14日となっていますのでそちらを採り上げています。愛聴盤 キリル・コンドラシン指揮 ロイヤル・アムステルダム・コンセルトへボー管弦楽団(Philipsレーベル 467 735 1979年録音 海外盤)10年ほど前に日本プレスが限定盤でリリースされた盤を聴いていますが、今は廃盤となっていて、現在求め得る海外盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1746年 誕生 フェルナンド・ソル(作曲家)1877年 初演 ボロディン 交響曲第2番1899年 誕生 ロブロ・フォン・マタチッチ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 パンジー撮影地 大阪府和泉市公園 2006年2月10日

2006年02月14日

コメント(4)

-

「ジークフリート牧歌」/鈴蘭水仙

『今日のクラシック音楽』 R.ワーグナー作曲 「ジークフリート牧歌」リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)と言えば「楽劇」というオペラのジャンルに新しいスタイルを確立した作曲家で、楽劇「ニーベルングの指環」や「トリスタンとイゾルデ」、「ニュールンベルグの名歌手」や、楽劇を確立する前の歌劇「さまよえるオランダ人」や「ローエングリン」などの名作オペラを書いて、ワーグナー音楽を好きで愛する人たちを「ワグネリアン」と呼ぶほどの人気のある作曲家であり音楽です。現在もスイスのルッツェルン郊外にワーグナーの住んでいた家が記念館として保存されています。風光明媚なルッツェルン湖を眺めおろす素晴らしい風景を楽しめる小高い丘に建っています。 在職中にスイスへ行った時にこの「ワーグナー記念館」を訪れたことがあります。 (ワーグナー記念館)玄関を入ると素晴らしいらせん階段があります。それを見た時に思い出したのが17人のオーケストラ奏者と指揮するワーグナーが、その螺旋階段に立って「ジーグフリート牧歌」を演奏しているのを想像しました。(ワーグナーと17名の楽団員が立った階段)上記2枚の画像は「ワーグナー記念館」資料から転載しました。ワーグナーは56歳で妻コジマとの間に3番目の子供として初めて長男を授かり、「ジークフリート」と命名してその喜びを表す為に彼はコジマに一曲の音楽を贈ったのです。 その曲が「ジークフリート牧歌」で、贈られた日がコジマの誕生日でした。ワーグナーの妻コジマは、あの有名な作曲家フランツ・リストと当時の名ピアニストと言われたマリー・ダグーとの同棲中に生れた娘で、伝説的名指揮者ハンス・フォン・ビューローの妻でしたが、ワーグナーに惚れて彼の許に走ったのです。 ビューローはワーグナーの弟子で、コジマとビューローとの間に二児がいました。 ワーグナーはそれまでの借金生活が嘘のようにバイエルン国王の寵愛で年金を授けられて不自由のない生活をしていた頃の話です。ワーグナーにはバイエルン国王からミュンヘン近くに別荘を提供されるほどの寵愛を受けていました。 その別荘に落ち着いた時に、ワーグナーはビューローの家族を別荘に招きました。 ワーグナーの成功を喜んだ弟子ビューローは、別荘でのワーグナーの身の回りの世話をさせるために、妻コジマと子供二人を先に別荘に行かせたのでした。 それが間違いのもとで、ワーグナーとコジマはビューローが別荘に来るまでにただならぬ関係になってしまっていました。 ワーグナーが51歳の1864年のことでした。その翌年(1865年)にワーグナーは楽劇「トリスタンとイゾルデ」の初演に大成功を収めます。 初演の指揮は勿論ハンス・フォン・ビューローでした。 そしてビューローがこの初演に情熱を傾けていた頃に、コジマはビューローの子として3人目の女の子を産んでおり、その子に「イゾルデ」と命名しています。 しかし、実の父親はビューローでなく、ワーグナーだったそうです。 何とも皮肉な話です。楽劇「トリスタンとイゾルデ」は1859年(46歳)に完成されていますが、この時もワーグナーは不倫騒ぎを起こしています。 不遇の時代を支えた豪商ヴェーゼンドンクの妻マティルデと不倫の恋に落ちていたのです。この歪んだ恋が「トリスタンとイゾルデ」を書かせる原動力になったのではないかと穿った見方をしてみたくもなるエピソードです。いずれワーグナーとコジマの正式結婚に至る経緯は他の機会に書くことにしますが、長男「ジークフリート」が生まれた時にはワーグナーとコジマの生活は正式な夫婦として成立していなかったのです。話は「ジークフリート牧歌」に戻ります。1870年12月25日の朝、目覚めたコジマは部屋の外の物音に気づいて寝室を出ました。 すると寝室に通じる階段には17名の楽団員が並んでいて、ワーグナーの指揮でこの曲の演奏を始められ、これが夫ワーグナーの自分への誕生日(12月25日)の贈り物と知ったのでした。楽劇「ジークフリート」が作曲されている頃の音楽で、「愛と平和の動機」、「ワルキューレの眠りの動機」、「ブリュンヒルデの叫びの動機」、「活躍するジークフリートの動機」、「鳥の声の動機」など、実にのどかな、幸せな気分に包まれた極上のサウンドが聴く者を酔わせます。1883年の今日(2月13日)は、オペラ史上に多大な功績と影響を残したリヒャルト・ワーグナーが亡くなった日です。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG20031 1987年ザルツブルグ・ライブ)↓カラヤンジェシー・ノーマンの「イゾルデの愛の死」がオペラ舞台で聴けないだけに貴重な演奏会記録も収録されています。 ジークフリートではウイーンフィルのビロードの肌触りのようなサ ウンドを楽しめ、「トリスタンとイゾルデ」ではこれほどの官能をこの年で、と思うほどのむせ返るような法悦を聴かせてくれる最晩年の演奏記録を味わえます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1883年 没 リヒャルト・ワーグナー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 鈴蘭水仙この画像も昨年のものです。撮影地 大阪府和泉市 2005年3月彼岸花科 スノーフレーク属 開花時期 3月初旬~4月下旬地中海沿岸原産 垂れ下がって咲いています 鈴蘭のような、水仙のようなところから「鈴蘭水仙」という和名を付けられています。 別名 「スノーフレーク」(小雪のかたまり)。 3月28日の誕生花 花言葉は「誰をもひきつける魅力」

2006年02月13日

コメント(6)

-

ガーシュウイン 「ラプソディ・イン・ブルー」/サンシュユ

『今日のクラシック音楽』 ガーシュウイン作曲 「ラプソディ・イン・ブルー」アメリカでジャズという新しい音楽が生まれ、流行し始めたのは20世紀初頭だと言われています。 その後ジャズは南部のニューオーリンズからシカゴやニューヨークに急速に広まっていき、デューク・エリントンやルイ・アームストロングなどの黒人の名人プレーヤーを生み出し、アメリカ音楽として根強くアメリカ国民に浸透していった音楽です。その頃にポール・ホワイトマンという自称「ジャズの王様」としてジャズオーケストラを率いているプレーヤーがいました。 彼はジャズ演奏を重ねていくうちにクラシック音楽をジャズに取り入れて、二つの音楽を融合させた「シンフォニック・ジャズ」という新しい音楽を試みようと夢みていたそうです。同じ頃にニューヨーク生れの流行歌のピアノ伴奏をしているしがないピアニストで、1919年に大ヒットした「スワニー」という歌を作曲した音楽家がいました。ジョージ・ガーシュウイン(1897-1937)です。 ガーシュウインは、ニューヨーク・ブルックリンの貧しい家で生まれて、幼少のころ母親がどこかで貰ってきた古いピアノに興味を示し、独学でピアノ演奏を勉強して、15歳で楽器販売店の宣伝ピアニストになるほどピアノ演奏の腕を上げており、やがて作曲することのおもしろさを覚えて、21歳で名曲「スワニー」を生み出し、若くしてアメリカジャズ界の寵児としてスターダムの道を歩み始めていました。そのガーシュウインも単なる流行歌の作曲家でなく、純音楽で規模の大きな曲を書きたいと言う夢を持っていました。「シンフォニック・ジャズ」という新しい音楽に情熱を傾けていたポール・ホワイトマンは、彗星のように現れたガーシュウインに自分の夢を語り、新しい音楽の作曲を依頼しました。 そしてその新曲を全米シンフォニック・ジャズ演奏会で発表するという構想を語り、演奏会まで1ヶ月しかないことを理由に渋るガーシュウインを説き伏せて承諾させたのでした。それまでに大きな規模の曲を書いたことのない、ガーシュウインにとってこの依頼を受けて曲を完成させるのは大変なことであったと想像されますが、演奏会までに何とか間に合わせました。当日のコンサートにはストラビンスキー、ラフマニノフ、クライスラー、ハイフェッツなどの超一流の音楽家が招待されるほど、ホワイトマンのシンフォニック・ジャズに傾ける情熱は並みのものでなかったことを物語っています。クラリネットによるサイレンのような音の出だしから、聴衆は心を奪われたと伝えられています。 ピアノとオーケストラが気だるい気分(ブルー)の情緒とジャズのリズムが鍵盤を走りまわる斬新なピアノ協奏曲風のこの音楽は、一夜にしてガーシュウインの名を全米はおろか世界中に発信されたのでした。この初演演奏会が1924年の今日(2月12日)、ニューヨークのエオリアンホールで行われています。愛聴盤 レナード・バーンスタイン指揮・ピアノ ロサンジェルスフィルハーモニー管弦楽団(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30021 1982年録音) ↓バーンスタイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1896年 没 アンプロワーズ・トーマ(作曲家)1915年 没 エミール・ワルトイフェル(作曲家)1924年 初演 ガーシュウイン 「ラプソディ・イン・ブルー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 サンシュユ ~ 春の兆しこれも昨年の3月の写真です。春がやって来たことを知らせる黄色い小さな花びらが陽射しに輝いている様は、春はもうそこまで来ていることを実感させてくれます。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日水木科 ミズキ属 開花時期 2月中旬~4月初旬 中国と朝鮮半島が原産地。 日本に渡来したのは江戸中期だそうです。 「さんしゅゆ」は中国名「山茱萸」の音読みで、「茱萸」はグミのことで、秋にはグミのような実がなるそうです。 梅の香りが匂う頃に、葉が出る前に黄色の小さな花をたくさんつけます。 早春を代表する花木の一つです。

2006年02月12日

コメント(4)

-

モーツアルト ピアノ協奏曲第20番/花菜~春の予感

『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 ピアノ協奏曲第20番ニ短調ピアノ協奏曲はハイドンによっても作曲されていますが、モーツアルトは全部で27曲の協奏曲を書いていて、彼によってピアノ協奏曲というジャンルが確立されたのではないでしょうか。 そして「人間」を感じさせる(あくまでも私の主観ですが)ベートーベンの5曲によって完成されて、ロマン派の多彩な音楽へと流れて行くのでした。その意味でもこのモーツアルトの20番は24番と共に、音楽史上非常に大事な曲だと思います。 それまでの協奏曲は、まるで気楽で優雅で典雅な曲だったのが、突然激しい告白となってモーツアルトの心情が吐露されたかのような音楽となって現れてきて、後のベートーベンの激しい「人間告白」となっていったと思っています。 だからベートーベンはこの曲を愛し、カデンツアまで書いたのだと思います。それまでの明るく華麗な長調の曲とは違い、モーツアルトの心の奥底を覗くような、暗くデモーニッシュな気分がよく表現されていて深い感動を誘います。 明るく、華やかな曲想の長調で書かれた曲が好まれる「サロン風」音楽から、「人間臭い」音楽へと変貌してとても暗い、悲劇的な色調の濃い音楽が展開されています。第1楽章は、特に悲劇的な性格が強く感じられます。 寂しさと優しさが一体となっている第2楽章とは対照的な色彩を感じさせます。それまでの長調の曲と比べると、非常にシンフォニックで劇的な彩の音楽となっており、ベートーベンの5曲のピアノ協奏曲を思わせるような情緒を持った、第24番のハ短調と共に悲劇的な気分の表れている、モーツアルトの亡くなる前の孤高の境地を感じさせる曲です。1785年の今日(2月11日)、このピアノ協奏曲第20番が初演されています。愛聴盤 内田光子(P) ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック PHCP10517 1988年録音)↓内田光子柔らかい美音と少しほの暗い、雰囲気豊かなピアノにどうしても惹きつけられる演奏です。第1楽章のピアニッシモとフォルテの対比の素晴らしさ、カデンツアにベートーベン版を使うなどドラマティックになっています。 第3楽章は少し遅めのテンポで始まりますが、ダイナミックな表現は相変らず聴き手を引き込まずにはおれないニュアンスがあって見事です。クララ・ハスキル(P) イゴール・マルケビッチ指揮 ラムルー管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック PHCP21013 1960年録音)↓ハスキル若い頃から擦り切れるほどにLP盤を聴き続けてきました愛聴盤で、豊かな歌と高い気品を感じさせながら、曲の全体を覆う「哀感」をこぼれるかのように纏綿と表現している、亡くなる1ヶ月前に録音されたハスキルの「白鳥の歌」とも言える永遠不滅の名盤だと思います。 マルケビッチの、贅肉をそぎ落としたかのようなスリムで造型の明確なサポートも聴きものの演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1785年 初演 モーツアルト ピアノ協奏曲第20番1840年 初演 ドニゼッティ オペラ「連隊の娘」1938年 誕生 エディット・マティス(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒咲き花菜これも昨年撮りました画像です。 しばらくは昨年の在庫写真の掲載となります。来週は今年の冬の花を撮ってきますので、それをアップの予定と考えています。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年02月11日

コメント(10)

-

クリスマスローズ(続き)

ともの『今日の一花』 クリスマスローズこれも昨年の画像です。今日こそ長居植物園に撮影に行こうと思っていましたが、神社の雑事や明日の小学校の同窓会の最終の詰め(代表幹事をしています)などがあって、結局行けなかったのでしばらくは昨年の画像の掲載になります。また『今日のクラシック音楽』は数日間休載します。 12日ー13日は一泊旅行もあり音楽記事は「カレンダー」のみと致します。 ご了解下さい。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1881年 初演 オッフェンバック オペレッタ「ホフマン物語」1882年 初演 リムスキー=コルサコフ オペラ「雪娘」

2006年02月10日

コメント(4)

-

クリスマスローズ

ともの『今日の一花』 クリスマスローズこれも昨年の写真です。 撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日金鳳花科 ヘレボラス属 「クリスマスローズ」は、 クリスマスの時期に咲く、バラ(ローズ)に似た花、ということから命名されているそうです。多くは2月の節分頃から3月頃の開花しますが、クリスマスの時期に咲く品種もあるそうです。ヨーロッパ原産でピンクもあります。花はなぜか下を向くものが多いです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1885年 誕生 アルバン・ベルク(作曲家)1893年 初演 ヴェルディ オペラ「ファルスタッフ」1909年 初演 アルベニス 組曲「イベリア」

2006年02月09日

コメント(4)

-

シベリウス ヴァイオリン協奏曲/梅

『今日のクラシック音楽』 シベリウス作曲 ヴァイオリン協奏曲ヴィヴァルディなどのバロック音楽時代を経て、バッハ、モーツアルトに受け継がれてきたヴァイオリン協奏曲が、「サロン風」音楽から劇場型音楽に変えたのがベートーベンでした。 音楽は優美さと雄渾さ・雄大さが備わった協奏曲が、やがて交響楽的な響きのブラームスの協奏曲が生まれてきました。その後ロマン派作曲家の、ヴァイオリンという楽器の特性をフルに生かした個性ある美しい曲の数々が生まれてきました。 メンデルスゾーン、ブルッフ、ラロ、チャイコフスキー、ドヴォルザークなどを経て、20世紀にはバルトーク、プロコフィエフ、グラズノフ、ストラビンスキー、ハチャトリアン、ショスタコービチなどに受け継がれてきました。その中でもシベリウスの協奏曲は今でも人気があり、ヴァイオリニストたちの心をかきたてる曲の一つとして演奏会や録音でよく採り上げられています。シベリウスの祖国フィンランドは「湖沼の国」と呼ばれるくらいで千の湖と深い森林に覆われた国です。国土の70%が原始林に占められており、ごつごつとした岩だらけの風土に、暗い厳しい寒さという、過酷な自然環境に包まれています。シベリウスの作曲した交響曲や交響詩などは、こうしたフィンランドの森、湖を想像させるような情緒を醸し出した音楽で、清冽な美しさに満ちています。 私も仕事の出張で訪れたことがありますが、あの深い森とそこに点在する湖に立ってみて、初めてシベリウスの音楽が心に染み渡るようになりました。霧に覆われた神秘的な湖や、奥深い森の情景がまざまざと目に浮かんできます。 ある音楽評論家が「シベリウスの音楽世界には人が誰もいない」と表現していますが、そういう情緒を湛えていることは確かです。このヴァイオリン協奏曲もこうしたフィンランドの情景を彷彿とさせており、幻想的な美しい旋律が散りばめられた傑作です。 フィンランドの風が吹き渡るかのような清冽さにみちた美しい音楽が全楽章を包み込んでいます。シベリウスは謎の隠遁生活を送っていた1957年の9月20日に、脳出血のために91歳の生涯を閉じています。彼の訃報は全国に伝えられて、フィンランド放送番組は中断されて、シベリウスの名作「トゥネラの白鳥」が流されて哀悼の意を表したほど国民から愛された作曲家でした。シベリウスは、ヴァイオリン演奏でも優れた演奏家で音楽院で勉強中には、すでにメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を弾きこなしていたそうです。ただ彼はヴァイオリニストの道を歩まなかったのは、ステージに立つとあがってしまう性格だったので、ヴァイオリン演奏の道を断念したというエピソードが残っています。彼がヴァイオリニストとして研鑽を積んでステージに立つ道を選んでいれば、今私たちが聴いている素晴らしい音楽が生まれていなかったかも知れません。このヴァイオリン協奏曲が1904年の今日(2月8日)、フィンランドで初演されています。愛聴盤 キョン・チョン・ファ(Vn) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7007 1970年録音)有名なキョン・チョン・ファの1970年の録音盤で、第1楽章の清冽なリリシズムとフィンランドの清澄な空気、そこはかとなく秘めた寂寥感がたまらない魅力です。LPからCDに変わっても何度も再発売を繰り返されてきた名盤で、今では1,000円で求めることが出来ます。↓シベリウス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1872年 初演 ヴェルディ オペラ「アイーダ」(イタリア初演)1874年 初演 ムソルグスキー オペラ「ボリス・ゴドノフ」1904年 初演 シベリウス ヴァイオリン協奏曲1938年 誕生 エリー・アメリング(ソプラノ)1946年 初演 バルトーク ピアノ協奏曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅今日は仕事の帰りに長居植物園に撮影に行こうと思っていましたが、朝から強風が吹き荒れていますので撮影は断念しました。 今日も昨年の梅の写真です。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年02月08日

コメント(10)

-

スペイン交響曲/椿(紺侘助)

『今日のクラシック音楽』 ラロ作曲 スペイン交響曲エドアゥール・ラロ(1823-1892)は弦楽器が好きであったのか、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロなどを演奏していたそうです。 この「スペイン交響曲」は名前こそ交響曲と名付けられていますが、実際は全5楽章からなるヴァイオリン協奏曲です。 いかにもヴァイオリンを知り尽くしたラロらしく華麗な協奏曲となっており、この曲を当時の優れたヴァイオリン奏者で作曲家でもあったサラサーテ(1844-1908)に捧げられています。ラロはフランス人ですが、祖父の代までは純粋なスペイン人だったそうで、ラロにもスペインの血が脈々と流れていたのでしょう。 しかし、彼の名前が作曲家として認められるようになったのはこの曲を発表してからだそうです。 42歳まで独身で生活に追われていた彼がアルト歌手と結婚して、その彼女から熱心に作曲を勧められてから本格的に活動を始めたそうです。 この曲はヴァイオリン協奏曲としては2番目の曲になり、名前もヴァイオリン協奏曲として残っている曲があります。 その協奏曲や以前にもこのページで紹介しました「チェロ協奏曲」やオペラ「イスの王様」などを書いています。ラロの名前は名実共にこの「スペイン交響曲」によって音楽史上に確立されていますが、時にラロが52歳という晩年でしたから、フランスのセザール・フランクやオーストリアのアントン・ブルックナーと同じく「大器晩成型」だったのでしょう。曲は濃厚なスペイン的情緒に溢れており、 曲の冒頭の独奏ヴァイオリンの華麗な、むせ返るような情熱的なメロディを聴いた瞬間から聴き手はスペインへと誘われたような気分になります。 血が騒ぐ闘牛場の熱気、フラメンコダンスのむせ返る官能的な情緒、熱くかき鳴らされるスペインギターの音色、地酒のワインとパエリャの香りが一度に部屋中に沸き立つかのような曲の始まりです。 そしてその気分が終楽章まで持続しています。尚、この1800年代後半はヨーロッパでは「旅」が頻繁に行われるようになったせいでしょうか、「エキゾチック(異国情緒)」ということに作曲家が魅かれており、チャイコフスキーの「イタリア奇想曲」、R.コルサコフの「スペイン奇想曲」やフランスのシャブリエの「スペイン狂詩曲」などにも窺えます。ラロ自身もこの曲同様に他のヴァイオリン協奏曲にサブタイトルを付けています。 彼は全部で4曲の協奏曲を書いており、2番にあたるのが「スペイン」、3番が「ノルウエー幻想曲」、4番が「ロシア協奏曲」と言う風にラロも流行のエキゾチック・ムードに乗って書いたのでしょう。しかし、この曲については、ラロに流れる「スペインの血」がこうした音楽を書かせたのかとも思います。またチャイコフスキー不朽の名作「ヴァイオリン協奏曲」は、彼がサラサーテの弾くこの曲を聴いて感動して書くようになったと伝えられています。 それは彼の支持者だったロシアのフォン・メック夫人宛の書簡に書かれているそうです。 大げさに言えば、この「スペイン交響曲」がチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を生んだという穿った見方もできます。この「スペイン交響曲」が1875年の今日(2月6日)、フランスで初演されています。愛聴盤 アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) 小澤征爾指揮 フランス国立管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE13284 1984年録音 2006年3月23日 1,300円盤で再発売予定) カラヤンに認められたのが76年、ムター13歳。 その翌年14歳でカラヤンと共演して一気にヴァイオリン界の妖精として、カラヤンと立て続けに演奏会・録音をこなしてきて、7年後の1984年に小澤征爾と組んでようやくカラヤンから離れた時の録音で、これが21歳の演奏かと思うほどに、もう完全に自己主張を堂々とやってのけている記念碑的演奏・録音です。 奔放で溌剌として、情熱的に弾きまくり、劇的緊張感も兼ね備えながら、色彩豊かな歌心たっぷりに聴かせてくれます。ただこの演奏がベストという意味ではなく、他にもグリュミオーやキョン・チョン・ファ、デュメイ、オイスオラフ、サラ・チャンなどの優れた演奏などが録音されています。 オリジナルの国内盤は88年にリリースされていますが、私が初めて購入した記念すべきCDの第1枚目にあたる盤でもあり(型番CC-30-9071)、現在の3,000枚のライブラリーの出発点になったという意味でここに紹介させていただきました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1786年 初演 モーツアルト オペラ「劇場支配人」1872年 初演 チャイコフスキー 交響曲第2番「小ロシア」1875年 初演 ラロ 「スペイン交響曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(紺侘助)撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年02月07日

コメント(14)

-

ピアニスト アラウ/梅の花

『今日のクラシック音楽』 クラウディオ・アラウ 武骨の魅力ピアニストのクラウディオ・アラウ(1903-1991)は、私の高校生(1961-1964)時代には毎月のように新譜LPリリースの話題にのぼっていた人で、リスト、ブラームス、ショパン、ベートーベン、ブラームスなどのピアノ曲や協奏曲のレコードが発売されていました。 Philipsレーベルのスターピアニストでした。 しかし、若いときには彼のこうした録音盤を聴いた覚えがありません。 社会人になってからグリーグやシューマン、チャイコフスキーなどの協奏曲を聴き、ベートーベンのソナタ、ショパンのピアノ曲などを聴き始めて興味を持ったピアニストでした。南米チリで生まれ、2歳でベートーヴェンのピアノ曲演奏を聴き分けたという伝説のようなエピソードが残っています。 ピアノについては自然に覚えていき、チリ政府から奨学金を受けて8歳でベルリンに留学してピアノを学び、11歳(1914年)でベルリンでデビューした「神童」で、以後、80歳を過ぎるまで世界中で活躍したピアニストでした。アラウはよく「バックハウスの後継者」と呼ばれほど、ドイツ・ロマン派を得意とし、「ベートーヴェンとは生まれたときからずっと一緒にいる」と語っています。 彼のピアノ演奏の特徴は、骨太の造型で時には退屈するほどの武骨さのある音楽表現で、それが重厚な音楽として描かれて聴衆を暖かな雰囲気に包み込む演奏でした。その「温かさ」が聴く者に幸福感を味合わせてくれるピアニストでした。 譜面と向かい合って「音を積み重ねて」いく演奏には、「武骨さ」が伝わってきて、それが時には退屈さを感じることもありますが、武骨さの中にも風が吹き渡るかのような「爽やかさ」を感じるピアノです。そうしたアラウの美質が最もよく表われている演奏が1983年にサー・コリン・デイビス指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団と録音した、ベートーベンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」だと思います。 このCDで聴く「皇帝」には、まさに「バックハウスの後継者」「最も正統的なドイツ音楽の継承者」と呼ばれていた由縁がわかります。背中を丸めたような格好で弾いている姿を想像しながら聴いていますと、譜面と向かい合って俗世からかけ離れ、欲も得もない、ただ音楽の素晴らしさ、立派さだけが伝わってくるようなピアノ演奏です。 デイビス指揮ドレスデンのサポートも分厚いハーモニーで重厚な響きで、「純正ドイツ音楽」を奏でていて、アラウの「武骨さ」とぴったりの相性で、素晴らしいベートーベンの音楽世界を聴かせてくれます。この演奏にはベートーベンだけしかいないような感じを受け、現代の若いピアニストたちが描く「ベートーベン世界」とは一線を画した「最後のドイツロマン派」のピアノ演奏を聴く思いです。クラウディオ・アラウは1903年の今日(2月5日)、南米チリで生まれています。愛聴盤 クラウディオ・アラウ(P) サー・コリン・デイビス指揮 ドレスデン・シュターツカペレ(Philipsレーベル 464681 1983年録音 輸入盤)ベートーベンピアノ協奏曲全集の内の1枚ですが日本プレスは廃盤になっているようです。これは現在求め得る輸入盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1851年 初演 シューマン 交響曲第3番「ライン」1903年 誕生 クラウディオ・アラウ(ピアニスト)2005年 没 ラザール・ベルマン(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅の花これも昨年撮りました写真で、今年はまだ蕾のままです。撮影地 大阪府和泉市 2005年2月

2006年02月06日

コメント(4)

-

オペラ「オテロ」/梅

『今日のクラシック音楽』 ヴェルディ作曲 オペラ「オテロ」作曲家でもあり台本作家でもあったアリゴ・ボーイト(1842-1916)(オペラ「メフィストーフェレ」の作曲家)から、有名なシェイクスピアの戯曲「オセロ」を読ませてもらったジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)は、その台本の出来上がりに心の中に火を付けられたのです。 ヴェルディはその頃にはオペラ作曲のペンを折って、静かに余生を過ごそうとしていたようです。しかし、この台本によってシェイクスピア悲劇の深い人間的な暗さと悲しみを、歌と音楽によって描こうと意欲を駆り立たせて7年かけて、1876年に書き上げたのがこのオペラ「オテロ」でした。15世紀のキプロス島での悲劇。 ムーア人でありながらヴェネツィア共和国の貴族の娘デズデモーナを愛し合って結婚したオテロは、部下のイアーゴの野心の策に弄されて妻デスデモーナを殺してしまい、それが誤認だったとわかって自刃するという物語です。16年間の沈黙を破って書き上げたこのオペラは、ヴェルディの最高傑作の一つに数え上げられているのは、台本がしっかりと書かれているのと歌と音楽が実に見事なオペラに仕上がっているからでしょう。オテロに吹き込まれた妻への疑惑が嫉妬に変わり、やがて愛が崩れていく、愛の誤認のドラマと言えるでしょうか。 ムーア人とヴェネツィアとの政治的・人種的な問題などを絡ませながら、オテロの苦悩などを演劇的に深く描いているところに、このオペラの奥行きの深さを感じます。オペラ「オテロ」は、開幕の凄まじいオーケストラの総奏が嵐を描いており、戦勝して凱旋したオテロの第一声の輝かしい迫上がりに至る、息もつかせぬ進行と緊迫の音楽で始まります。 まさにヴェルディが渾身を込めて書いたシェイクスピア劇の劇的な表現は、幕開き冒頭からただならぬ様相をみせています。また第一幕の幕切れのオテロとデスデモーナの「愛の二重唱」では、チェロのオブリガードによって静かな夜に愛を囁く二人を、ロマンティックに描いて「愛」を描いています。 最後に「もう一度、口づけを・・・」と囁きあいながらディミヌエンドで消えていく様は、まるで嘆きの愛の伏線のようで、美しも悲しいシーンが描かれています。その他、イアーゴがオテロデズデモーナの不実をに吹き込む、オテロとイアーゴの迫真のアリア、イアーゴの悪の本音を歌うアリア、終幕のデズデモーナの「柳の歌」、幕切れのオテロの死にいくときのアリアなど、実に「歌」に支えられた聴きごたえのある音楽によるオペラです。このオペラ初演時にはかの有名な指揮者アルトゥーロ・トスカニーニがオーケストラピットでチェロを弾いていたそうで、オペラがはねて自宅に帰った彼が、寝ている家族を起こして「さあ、起きて! ヴェルディにひざまづいて下さい。 今夜、スカラ座で奇跡が起こったのです」と言ったそうです。その初演が1887年の今日(2月5日)、ミラノ・スカラ座で行われています。 ヴェルディ、74歳でした。愛聴盤 マリオ・デル・モナコ(T) レナータ・テバルディ(S) アルド・プロッティ(Br) カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー (DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック POCL2334 1961年録音)↓オテロまさにこの「オテロ」を歌うために生まれてきたのか、と思うほど「空前絶後」のオテロを歌うモナコの強靭な「黄金のトランペット」が第一幕冒頭の凱旋の第一声から、聴く者を釘付けにする素晴らしい声と演技です。ドミンゴの「オテロ」も素晴らしいのですが、モナコの前ではずっと影が薄くなってしまいます。カラヤンの美麗・華麗な音楽がウイーンフィルの艶やかなアンサンブルを伴って、DECCAの名プロデューサー、カルショーの工夫を凝らした録音技術が40年以上経っても、色あせることなく鮮やかに甦っている、まさに「人類の遺産」となる総合音楽芸術に時間を忘れて酔ってしまいます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1887年 初演 ヴェルディ オペラ「オテロ」1895年 初演 イッポリトフ=イワーノフ 組曲「コーカサスの風景」1911年 誕生 ユッシ・ビョルリンク(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅撮影地 大阪府和泉市 2005年2月

2006年02月05日

コメント(6)

-

「スプリング・ソナタ」/寒アヤメ

『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ヴァイオリン・ソナタ第5番「スプリング」今日は暦の上では24節季のうちの「立春」。 「今日のクラシック音楽」では、この「立春」にちなんでベートーベンが作曲しましたヴァイオリン・ソナタ第5番「スプリング」を採り上げました。ベートーベン(1770-1827)はヴァイオリン・ソナタを10曲書き残しています。 そのちょうど真ん中に位置するこの第5番は、まだ「英雄」交響曲が完成される以前の1801年ごろに書かれたと推定されています。 この曲は副題として「スプリング(春)」と呼ばれていて、名前が付いていることからも知名度が高くなっていることは第9番の「クロイツェル」同様ですが、それだけではなく非常に完成度の高い作品に仕上がっていることと、ベートーベンにしては珍しく、あの肖像画に似つかわしくないほどの優しさに溢れ、誰の心も和ませる流麗な旋律に満ち溢れた作品です。曲の冒頭でヴァイオリンが奏でる流れるような美しい旋律は、明るく晴れやかでベートーベンが書いた音楽の中でも屈指の名旋律だと思います。 この気分が全曲を通して貫かれており、ピアノ部分も伴奏の域から大きく飛び立って、ベートーベン自身の言葉通り「ヴァイオリンとピアノためのソナタ」であることは、音楽が明瞭に物語っています。この曲を「春」と呼ぶのは(日本だけでなく欧米でもそう呼んでいます)ベートーベンが名付けたのではなくて、誰かが後に名付けたと言われていますが、真に言い得て妙なる名前で、その命名の理由がわかるような、実に溌剌とした情感豊かな春の訪れの喜びをいっぱいに表現しているような名旋律です。4楽章構成で、この冒頭の気分が終楽章まで持続している、ベートーベンにしては珍しく喜びをいっぱに表現した音楽です。春の訪れを待つ、或いは春の訪れを喜ぶにふさわしい曲です。愛聴盤 西崎崇子(ヴァイオリン) イエネ・ヤンドー(ピアノ)(NAXOSレーベル 8.550283 1989年録音)↓西崎崇子西崎のヴァイオリンは誰の耳にも心地よく響いてくる音色で、音楽を楽しんで弾いているような、特に技巧がずば抜けて素晴らしいという感じでもないのに、いつまでも聴いていたいと思わせる不思議な演奏で、無個性の個性と言いたくなるほど模範的ともいえる演奏です。 鈴木メソッドの一番弟子、世界で最も録音数の多いヴァイオリニストというキャッチフレーズ通り、普遍的な名演奏だと思います。 カップリングはベートーベンの「クロイツェル」ソナタ。アルトゥール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP9521 1959年録音)高校生時代に初めてこの曲を、この演奏で聴いて以来長い間聴き親しんだ録音盤です。柔らかなグリュミオーとハスキルの音色はサロン風の温かい雰囲気でベートーベンの美しい旋律を紡ぎ出しています。↓グリュミオーダヴィッド・オイストラフ(Vn) レフ・オボーリン(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7040 1962年録音)↓オイストラフこの演奏もLP時代から長い間聴いてきました録音盤で、遅めのテンポで歌うオイストラフとオボーリンの力強く熱っぽい、ロマンティックな演奏に魅了され続けています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1912年 誕生 エーリッヒ・ラインスドルフ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒アヤメ撮影地 奈良県石光寺 2005年1月29日

2006年02月04日

コメント(14)

-

フォーレ「ペレアスとメリザンド」/節分草(2)

『今日のクラシック音楽』 フォーレ作曲 組曲「ペレアスとメリザンド」文学作品に魅かれて音楽に表現した作曲家としてチャィコフスキーが有名です。 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」や序曲「ハムレット」、幻想的序曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」、「マンフレッド」交響曲、それにプーシキンの戯曲をオペラ化した「エウゲニー・オネーギン」などが挙げられます。ヴェルディもデュマの作品から触発されて不朽の名作オペラ「椿姫」を、プッチーニやマスネーはプレヴォの小説「マノン」から「マノン」、「マノン・レスコー」などを書いており、話題にのぼり人気作品となった文学とクッラシック音楽とは縁の深いものがあります。フランスのモーリス・メーテルリンクの戯曲『ペレアスとメリザンド』がパリで初演され(1893年)、その後ロンドンで上演されて大好評を博したようです。 このロンドン公演では当然英語に翻訳されたのですが、その公演の際にロンドンに滞在していたフランスの作曲家ガブリエル・フォーレ(1845-1924)に舞台付随音楽の作曲が依頼されて書かれたのが今日の話題曲「ぺリアスとメリザンド」です。作曲はフランスに帰国した後に書かれているのですが、当時パリ音楽院で教鞭をとっていたフォーレは多忙で、他にもパリのマドレーヌ寺院のオルガン奏者の地位もあって、基本稿を完成したあとに自分の弟子にオーケストレーションを任せているそうです。ロンドンでの上演後にフォーレはこの劇付随音楽全曲版から3曲を選んで組曲版を作っています(1898~1900年)。 それが「前奏曲」「糸を紡ぐ女」「メリザンドの死」です。 全曲版は室内オーケストラ用に書かれていたのを、この組曲版でフォーレは二管編成の大きな音楽に書き換えたそうです。その後さらに「シシリエンヌ」「メリザンドの歌」の2曲が加えられて第1曲「前奏曲」第2曲「糸を紡ぐ女」第3曲「メリザンドの歌」第4曲「シシリエンヌ」第5曲「メリザンドの死」の5曲となり、これが現在演奏されている組曲版となっているそうです。フォーレの音楽らしく静謐な情緒と、「糸を紡ぐ女」で醸し出される可憐な表情、静かな悲しみに暮れる「メリザンドの死」、そしてこの劇とは関係がなく加えられた、フォーレの作品中でも最も有名な曲の一つに数えられる「シシリエンヌ」(シシリアノとかシチリア舞曲とも呼ばれています)は、ハープの分散和音にのって奏でられるフルートの旋律が、まるで夢見るような美しさをたたえています。私は仕事などで疲れた午後の珈琲タイムや、就寝前の音楽の一つとしてこの組曲に耳を傾けて「癒されて」います。 そう、この音楽は心を癒してくれる静かな情緒の音楽です。最初の3曲編成の組曲版が1901年の今日(2月3日)、ラムルー管弦楽団によって初演されています。「ペレアスとメリザンド」は作曲家にとって非常に興味のある物語なんでしょうか、フォーレに触発されてドビッシーが同名の歌劇を書いており、彼の有名オペラとなっている他、シベリウスとシェーベルグも管弦楽作品(組曲)として書いています。愛聴盤 ズービン・メータ指揮 イスラエルフィルハーモニー管弦楽団(SONYクラシカル SRCR2503 1989年6月録音)このCDはフォーレ、シベリウス、シェーベルグの3作品が演奏されている唯一の録音盤で、それぞれの作曲家がどんな想いで書いたのかを知るにはおもしろいCDです。↓メータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1809年 誕生 フェリックス・メンデルスゾーン(作曲家)1823年 初演 ロッシーニ オペラ「セミラーミデ」1844年 初演 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」1901年 初演 フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」(最初の3曲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 節分草撮影地 大阪府和泉市 2005年2月

2006年02月03日

コメント(4)

-

オペラ「ラ・ボエーム」/節分草

『今日のクラシック音楽』 プッチーニ作曲 オペラ「ラ・ボエーム」1950年代にレコード界に「ステレオ録音」という画期的な録音方式が開発されて、最もその効果を示した音楽ジャンルがオペラでした。 歌手たちが左右スピーカーの空間で、まるで舞台の上で歌って演技しているかのような臨場感がたまらない魅力となりました。その頃に「オペラ指揮の職人」とまで呼ばれていた人がいます。 指揮者トゥリオ・セラフィン(1878-1968)がその人です。 かの有名なアルトゥーロ・トスカニーニの許で副指揮者として勉強をしていたセラフィンは、1900年代初めにロンドン・デビュー、そしてニューヨークのメトロポリタン歌劇場に移ったトスカニーニの後を継いでミラノ・スカラ座の音楽監督の地位に就く(1909年)など、オペラ一筋かと思えるほどのオペラ指揮者となっています。1924年にはセラフィンはアメリカに渡り、1934年までメトロポリタン歌劇場の指揮者を務め、イタリア・オペラのアメリカ初演を数多く手がけたと言われています。セラフィンがアメリカに渡る前年(1923年)に、イタリアではムッソリーニが総領となり独裁国家として歩き始めていました。 ムッソリーニはローマに居り、古代ローマ帝国の如く過去の栄光を甦らせるために最高の首都とする計画を持っていました。 その一つとしてオペラハウスも俎上に上がり、ミラノのスカラ座以上の歌劇場をローマに作ることになりました。 ローマのコスタンツィ座を大改装して「王立オペラ座」となり(1928年)、その歌劇場の音楽監督にセラフィンを望んだのですが、彼はもはやアメリカに渡っていました。当時ミラノ・スカラ座はトスカニーニが君臨しており、イタリア・ファシスト党に対して反抗的な言動を起こしていたので、ムッソリーニはローマの「王立オペラ座」には、イタリア人指揮者でトスカニーニに対抗できる唯一のオペラ指揮者としてセラフィンの就任を考えていたそうです。アメリカに渡って活躍するセラフィンは、2度におよぶムッソリーニの招きを蹴って帰国しなかったのですが、1929年にアメリカ大恐慌が起こりました。 いかにメトロポリタンとは言え、給料カットなどの事態が起こるに及んで、イタリア・ファシスト党はアメリカからの帰国を演奏家たちに呼びかけました。 ムッソリーニのいまいましい思いが溶けて、次々と招請に基づいてイタリア人演奏家たちが帰国しました。セラフィンも例外でなく、3度目のムッソリーニの招きに応じて1934年に帰国を果たして、以降イタリアオペラ界に君臨する最高の指揮者の一人となりました。 ムッソリーニとセラフィンにはこういう因縁があったのです。トスカニーニのような「カリスマ的」なところはなく、温厚な人柄で、1960年代の「イタリアオペラ黄金時代」のスター歌手(マリア・カラス、レナータ・テバルディ、アントニエッタ・ステルラ、ジュリエット・シミオナート、マリオ・デル・モナコ、カルロ・ベルゴンツィ、ティト・ゴッビ、エットーレ・バスティアニーニなど)からも尊敬され慕われた指揮者だったそうです。そして後世に残るセラフィンの偉業は、英デッカやドイツ・グラモフォンに残した数多くのイタリア・オペラの録音と共に、マリア・カラス、レナータ・テバルディ、マリオ・デル・モナコなどを見出したことに尽きると思います。1968年の今日(2月2日)、指揮者トゥリオ・セラフィンは90歳の長寿を全うしてイタリアで亡くなっています。そのセラフィンが遺した数多くのオペラ録音の中から、「ラ・ボエーム」を選んで聴こうと思います。レナータ・テバルディ(ソプラノ)、カルロ・ベルゴンツィ(テノール)、エットーレ・バスティアニーニ(バリトン)、チェザーレ・シェピ(バス)といった当時のキラ星のようなオペラスター歌手を集めた1959年の古い録音ですが、表情豊かで落ち着いた風情のテバルディ(ミミ)、ベルカント・キングのようなベルカント唱法第一人者の、素晴らしいロドルフォ役のベルゴンツィ、脇を固める全盛期のバスティアニーニ、シェピの絶品の巧さなどが、全編に流れるプッチーニの甘美な旋律を丁寧に描いていくセラフィンの巧さが光る、まさに歴史的名演と呼べる演奏だと思います。1896年の2月1日に初演された「ラ・ボエーム」、1922年の同じ日に生まれたレナータ・テバルディ。 この2日間の音楽カレンダーを一つにしてこのCD盤を聴いて、今は亡きイタリアオペラ黄金時代の再現芸術家を偲ぼうと思います。愛聴盤 レナータ・テバルディ、カルロ・ベルゴンツィ、エットーレ・バスティアニーニ、チェザーレ・シェピ、トゥリオ・セラフィン指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCL3802 1959年録音)↓セラフィン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1875年 誕生 フリッツ・クライスラー(ヴァイオリニスト・作曲家)1902年 誕生 ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリニスト)1953年 誕生 リッカルド・シャイー(指揮者)1968年 没 トゥリオ・セラフィン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 節分草昨年の2月に近所の庭で咲きました鉢植えの節分草です。今年の開花も期待していますが、まだ芽も出ていません。撮影地 大阪府和泉市 2005年2月

2006年02月02日

コメント(10)

-

ミヤスコフスキー ヴァイオリン協奏曲/シャコバサボテン

『今日のクラシック音楽』 ミヤスコフスキー作曲 ヴァイオリン協奏曲 二短調この曲もnouhime2000さんのページに触発されて聴いた曲です(オイストラフの古い録音で聴いていて、日記に掲載しようと思っていましたが、彼女に先に越されてしまいました)。この人のページはまるで隠れた名曲の宝庫のような感さえある、私には貴重なブログです。ニコライ・ミヤスコフスキー(1881-1950)は、モーツアルト以来とも言えるほど多くの交響曲(27曲)を書き残した作曲家で、他にもチェロ・ソナタやチェロ協奏曲などを書いていますが、何と言っても27曲の交響曲がダントツで有名です。全曲を聴いていませんが、ロシア的な哀感と躍動感あふれる曲と言えるでしょう。そのミヤスコフスキーがたった1曲書いたヴァイオリン協奏曲が彼女の日記で紹介されていて、購入して聴いてみました。カップリングされているのは、定番のチャイコフスキーの協奏曲ですから両曲の比較ができました。ミヤスコフスキーの協奏曲は一言で例えるならば、チャイコフスキー以上のロシアの情感丸出しといった趣きがあちこちに散在している曲に感じましたが、曲全体は明るい、躍動感のある感じです。作風はロシア的な後期ロマン派風の音楽で、保守的とさえ思えるほどに暗さも激しさもない中庸さを保ちながらも、抒情的なところもあり、またメロディアスなところもある曲です。作曲されたのが1938年で、ミヤスコフスキー自身が旧ソ連の政治体制に組み込まれていたという歴史的・政治的な面があると言われていることを思うと、ロマン派音楽に傾きながらも現代音楽風に戻るようなところもあり、ちょっと中途半端な趣きも感じる曲でした。ラフマニノフがヴァイオリン協奏曲を書けばどんな曲になっただろう、と聴きながらふと想いをめぐらしていました。演奏は、1985年に14歳でチャイコフスキーの協奏曲で華々しくCDデビューしたヴァディム・レーピン、キーロフ・マインスキー歌劇場管弦楽団、ヴァレリー・ゲルギエフ指揮というお馴染みのコンビ(ゲルギエフはレーピンをことのほかお気に入りで、長年コンサートで共演しています)。そのレーピンの独奏ヴァイオリンは、「天馬空を飛ぶ」かのごとく、「快刀乱麻」とはこのことかと言いたくなるほどに技巧的に難しいと思えるパッセージでも、楽々と弾いてしまっているかのような、実に見事な弾きっぷりです。神業とも言えるほどの超絶技巧部分も鮮やかに弾いていて、爽快な感じのする演奏です。↓(Philipsレーベル 473343 2002年7月フィンランド・ライブ録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1893年 初演 プッチーニ オペラ「マノン・レスコー」1896年 初演 プッチーニ オペラ「ラ・ボエーム」1922年 誕生 レナータ・テバルディ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 シャコバサボテン風邪をひいたようです。 鼻水が出てきてとまりません。 ティッシュで鼻が赤く腫れ上がっています。 今日の大阪は雨の予報ですが大阪市内へ仕事に出かけなければなりません。 もう一度風邪薬を服用して回復に務めます。 「今日のクラシック音楽」は休載するかもしれません。(追記)風邪薬を早めに服用しましたので、何とか回復しました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年1月27日

2006年02月01日

コメント(13)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-

-

-

- 洋楽

- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…

- (2025-11-25 04:17:42)

-