2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

露草

ともの『今日の一花』 露草空き地や野原、公園、畑の畦などに見かける紫の可愛い小さな花です。 これは少し薄い紫ですが、道端でけなげに咲いていました。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月27日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1874年 誕生 ガブリエル・ピエルネ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。

2006年06月30日

コメント(8)

-

ゴベールのフルート音楽/蔓花茄子(つるはななす)

『今日のクラシック音楽』 ゴベールのフルート音楽最近はNaxosのカタログを読むのが楽しみになっています。 新譜についてはNaxos JapanかHMVのホームページでチェックしています。今日は先月5月に購入しましたNaxos新譜から、フルート音楽を採り上げました。フランスの作曲家で自身が卓越した技巧を誇ったフィリップ・ゴベール(1879‐1941)が書き残したオリジナルのフルート音楽と有名曲のフルート演奏を編曲した音楽を収録したディスクです。ゴベールはパリ音楽院で指揮とフルートを教えていたそうで、先ごろ東京都交響楽団を振って引退公演を東京でおこなったジャン・フルネもゴベールに指揮とフルートを師事したそうです。さてこのディスクは「ゴベール・フルート作品全集 第3集」というタイトルで、ゴベール自身が書いたオリジナル曲が12曲、編曲集が12曲が収録されています。 フルート独奏がボストン交響楽団フルート奏者のフェンウイック・スミス、ピアノ伴奏がサリー・ピンカスというアメリカ人奏者というのも意外です。 このCDの最初の曲「二つのスケッチ」の”平原の夕暮れ”が始まると、「あれ、ドビッシーの牧神の午後への前奏曲?」と思ってしまうほどそっくりなんです。 どうしてこういう音楽の始まり方をしているのかはわかりませんが、ほんとにそっくりなので驚いてしまいますが、すぐにゴベールのオリジナルに展開していきます。フランス音楽らしい洗練された美しさがどの曲にも溢れていてとても優美なフルートの世界に浸ることができます。 私が特に気に入ったのは上述の「2つのスケッチ」、「シシリエンヌ」、それに2つの「ロマンス」。 ゴベールはフルート奏者としても卓越した技量を持った演奏家でもあったそうですが、これらの曲はフルートの魅力を充分に知っていて、その魅力を存分に聴かせるという音楽ばかりです。 キラキラする輝きがあるかと思えば影のある低い音の美しさも伝えており、聴いていて間然とすることがありません。 曲はどれも短い小品ばかりで、長い曲でも7分強ですから、彼のオリジナルをその時の気分に合わせて聴いています。編曲の方はバッハ、モーツアルト、ベートーベン、シューベルト、シューマンやショパンから選んだ超有名曲ばかりで、これもその時の気分に合わせて聴いています。 「トロイメライ」などはオリジナルが美しい旋律ですから、こうしてフルートに編曲されたのを聴いてもシューマンが作曲下の如く聴こえてくるのが不思議です。今年の5月にリリースされた新録音で、これらの曲を聴いていますと前作第1集、第2集も聴いてみたくなります。またNaxosがいいディスクをリリースしてくれたと喜んで聴いています。↓「ゴベール・フルート作品全集 第3集」(Naxosレーベル 8.557307 2003年4月-2004年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1903年 没 滝 廉太郎(作曲家)1908年 誕生 ルロイ・アンダーソン(作曲家)1914年 誕生 ラファエル・クーベリック(指揮者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ともの『今日の一花』 蔓花茄子(つるはななす)梅雨になるとこの町でも観かける花です。 茄子の花に似ていますがもっと和風的な清楚な美しい姿をしています。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月27日茄子科 梅雨の頃から秋にかけて淡紫色や白い花が咲きます。 さいきんは園芸種として庭に咲いているのをよく見かけます。 野草として咲いているのが「山保呂志」でほとんど変わりませんが、 「蔓花茄子(つるはななす)」 と区別しているようです。

2006年06月29日

コメント(8)

-

アダンの「ジゼル」/アガパンサス

『今日のクラシック音楽』 アダン作曲 バレエ音楽「ジゼル」年に1度聴くか聴かない曲がどんどん増えてきました。 そんな中で必ず一度は聴くという音楽もあります。 その機会が最も多いのは初演日にちなんで聴く曲で、このアドルフ・シャルル・アダン(1803-1856)が書いたバレエ音楽「ジゼル」もその一つです。19世紀半ばのヨーロッパではロマン主義が一世を風靡するかのように、あらゆる藝術に浸透していったようです。 そのロマン主義が音楽にもバレエにも浸透していき、やがて「ロマンティック・バレエ」というバレエ作品が生まれていきました。 その「ロマンティック・バレエ」の最も有名で代表作がアダン(1803-1856)が書いたバレエ音楽「ジゼル」です。このバレエは当時のヨーロッパでのロマン主義を代表するかのような「ヴィリ伝説」に基づいた作品です。 台本を書いた詩人ゴーチェは、詩人ハイネの「ヴィリ伝説」に魅せられ、音楽をアダンに書いてもらって「ジセル」を完成させたと言われています。「ヴィリ伝説」とは、婚礼を目前に死んだ花嫁たちが、死後も安息を得ることができずに、その霊魂が死霊ヴィリとなり、新月の夜に花嫁衣裳で舞い、生贄となる若い男性を誘惑するのです。 雪のように白く美しいヴィリたちにおびき寄せられ、その美しさ故に誘惑された男性は、死ぬまでヴィリとオ踊らなければならない、という伝奇的な物語です。アダンは、この伝説に基づいた台本に音楽を書き、哀愁と幻想的に美しい旋律を添えたのでした。村娘ジゼルは村の若者ロイスと愛し合っています。 しかし、そんなある日に森番がジゼルに「ロイスの身分は貴族で名前はアルブレヒト」と吹き込みます。 ブレヒトはそれを認め、しかもバチルドという姫と婚約もしていました。悲しみに暮れるジゼルは、剣で自殺をして息絶えます。婚礼を前に死んだ娘は死霊ヴィリになり、ヴィリに魅せられた男性は死ぬまで踊り続けなければならないのです。墓参りに来たアルブレヒトを捕らえた、ヴィリの女王ミルタはジゼルに彼を誘惑し、殺すよう命じます。 しかしジゼルはそれを拒み、アルブレヒトと共に踊ります。二人は夜を踊り続けます。 やがて夜が明けてくるとヴィリたちは消えていきます。 愛する人を救ったジゼルもまた、ウイリーの世界へと消えていくのでした。音楽はとてもロマンティックな情緒に溢れており、美しい哀愁を帯びた旋律が全編に散りばめられた作品です。このバレエは現在でも数多く上演機会があり、私も何度も観ましたが、実に美しい音楽と舞台です。このバレエ「ジゼル」は1841年の今日(6月28日)、ジュール・ペローの振り付けによってパリで初演されています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー (DECCAレーベル 4757507 1962年6月録音 海外盤)カラヤンが音楽監督をしていた1950年代後半-60年代前半のウイーンフィルとは蜜月の時代と呼ばれた時期で、DECCAの名プロデューサー、ジョン・カルショーと数々の名録音盤を遺しています。 そのうちの1枚がこの「ジゼル」です。 日本の版権が現在のユニヴァーサル・ミュージックに移ってからは、長らく日本プレス盤がカタログから消えていたのですが、DECCAオリジナルとして再リリースとなったようです。 62年のアナログ録音ですが実に鮮やかな音質で甦っています(但し、私の聴いていますのは、キングレコードからリリースされていたCDですが)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1841年 初演 アダン バレエ音楽「ジゼル」1912年 誕生 セルジュ・チェリビダッケ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アガパンサス初夏から夏にかけて家の庭や公園の植え込みなどに薄い紫の花を楽しませてくれますアガパンサス。 ようやく咲き始めました。 自宅近くの公園で群生して咲いています。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月27日

2006年06月28日

コメント(10)

-

梁山泊と祝英台/蝶々とキバナコスモス

『今日のクラシック音楽』 陳 鋼&何 占豪 作曲 「蝶の恋人達」今から1600年前、中国・東晋の時代に語り継がれ始めた恋物語。 中国南部のある村に祝英台という学問を目指す娘がいました。 しかし、当時は女性が学問を勉強するなんて、とんでもないという時代でした。 それでも祝英台は3年という期限付きで親の許しを得て、男装をして書館(塾)へ通わせてもらえました。そこで知り合ったのが梁山泊という男子学生でした。 彼は祝英台が女性とも気がつかず、親友として親交を深めます。 彼女の方は梁山泊の素朴で優しい人柄に接して、女性として彼を深く愛するようになりますが、学問を続けるためには当然女性であることを明かすことができません。年月が経ち、彼女は親との約束通り書館を離れなければなりません。 心が張り裂けんばかりの別れの時がやってきました。 自分が女性であり、梁山泊と結婚したいと美しい、遠まわしの比喩で語りますが、彼は気がつきません。 そうして差し出した一幅の絵。 これは私と瓜二つの双子の妹が書きました。 この絵を差し上げますからお気に召せば、どうぞお嫁に貰ってあげてください、と梁山泊に渡します。その夜、梁山泊は「親友」との別れの寂しさにその絵を取り出して見ます。 絵の片隅に小さく書かれた「祝英台」の文字を見つけて、全てを悟ることになります。 祝英台を妻にすべく彼女の家に駆けつけますが、すでに両親の計画通りに、彼女を良家に嫁がせることが決まっていました。失意の梁山泊は楼台で会って、互いの胸の内を打ち明けます。 しかし、時すでに遅く二人の心が結ばれても、夫婦として結ばれることのない現実に、二人は悲嘆に暮れたまま別れます。 悲しみのまま梁山泊は病に倒れ、そのまま不帰の人となってしまいました。祝英台の婚礼の日に、どうしても梁山泊の墓に参りたいと親にせがむ祝英台。 不憫に思った父は婚礼の行列を梁山泊の墓前に進めます。 花嫁衣裳の祝英台が墓前にさしかかったその時、にわかに空はかき曇り、激しい雷雨となって墓を真っ二つに裂いてしまいます。恐怖におびえる人々を尻目に、祝英台は駆け抜けて墓の裂け目に身を投じます。 再び閉じた墓は二度と開くことはありませんでした。 折りしも嵐は治まり、美しい虹の架け橋が出来上がり、二つの蝶々がまるで梁山泊と祝英台の魂のように、楽しそうに舞っているだけでした。この悲恋物語は胡弓・太鼓・三線などを持った芸人によって「民間説唱芸能」として、後世に語り継がれながら中国全土に広まっていったそうです。 しかし、こういう「芸人」も時代の流れで激減していく中、上海音楽院の学生二人(陳 鋼と何 占豪 ガン・チェンとツァンハオ・ヘ)が1959年に、胡弓をヴァイオリンに、伴奏をオーケストラに変えて作曲したのが、今日の話題曲 ヴァイオリン協奏曲「梁山泊と祝英台」(蝶の恋人達)です。 この曲はその後の文化大革命によって、演奏される機会がなくなってしまったのですが、香港在住のヴァイオリニスト 西崎崇子と夫クラウス・ハイマン(Naxos社長)によって再発見されて、演奏会で採り上げられ大反響を呼んだそうです。 テープ、CD、LPの全種を含めて数百万部という数で、全世界の中国人たちによって買われることとなり、その後この曲を広く世界に広めた功績として、西崎崇子は中国政府から「ゴールデン・ヴァイオリン賞」を授けられたそうです。曲は、とにかく甘く美しい中華風旋律が全編を覆っていて、聴いていて恥ずかしくなるほどの大甘の旋律もあります。 とにかく一言で表現して「東洋風ロマンティック・ヴァイオリンの極み」としか言いようがありません。 どのフレーズも「ロマンティック」としか表現しようのない、美しいヴァイオリンの音色を楽しめる音楽です。今日、CD棚を見ていてこの曲に目が止まり、久しぶりに聴いてみようと思います。 1998年9月にリリースされてすぐに買ったディスクで、7年ぶりに聴く曲です。このCDです。 西崎崇子(VN) ファン・チェンプ指揮 上海音楽院交響楽団↓(Naxosレーベル 8.554334 1992年10月 上海録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1934年 誕生 アンナ・モッフォ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 蝶々とキバナコスモス今日の話題曲にちなんで蔵出し画像ですが、昨年秋に撮りました蝶々とキバナコスモスです。この画像は縦にした構図で撮るべきでしたが、蝶々が止まっている間にシャッターを切らねばと横型構図になってしまいました。撮影地 大阪府和泉市 2005年11月

2006年06月27日

コメント(10)

-

ドミンゴ イタリアを歌う/紫陽花(紅額)

『今日のクラシック音楽』 ドミンゴ イタリアを歌うプラシド・ドミンゴ(テノール)ユージン・コーン指揮ブダペスト・フィルハーモニー管弦楽団録音2005年7月、8月ブタペスト 収録曲 1 忘郷 2 禁じられた音楽 3 マンマ 4 ぼくを目覚めさせないでくれ 5 空の彼方に 6 泣かないおまえ 7 ローマのギター 8 ぼくの母さん、彼女はなにを知りたいんだ 9 彼女に告げてよ 10 君なんかもう 11 40年 12 君に口づけを 13 宵のマンドリンの音 14 五月の夜 15 情熱 16 カタリィ、カタリィ(つれない心) プラシド・ドミンゴが64歳で録音しましたニュー・アルバム。 英文解説によると彼の芸歴40周年のアニヴァーサリー・レコーディングだそうです。曲目を見るとおわかりのようにイタリア民謡、イタリア歌曲の有名曲がずらり並んだ、まさに「イタリア」を満喫できるラインナップ。 64歳でレコーディング、しかもテノール歌手が。 まあ、これは昨年の「トリスタンとイゾルデ」全曲盤での歌唱、そして今年4月にリリースされましたワーグナーの舞台神聖劇「パルジファル」全曲盤(ティーレマン指揮 ウイーンフィルの素晴らしいディスク。 後日このディスクについては日記に掲載します)を聴いていますから、60歳を過ぎてもいささかの声の衰えを感じさせない、ドミンゴの尋常でない歌声・歌唱に接している者には、それほどの驚きでもないかもしれませんが、ワーグナー歌唱とは違う、底抜けに明るいイタリアの空を感じさせるドミンゴの声は、まさに驚異的としか思えません。張りのある強靭な声は健在。 イタリアの歌ですから開放的で、しかも声は輝かしく響き渡り、どこまでも明るい。 年齢を重ねて到達した「しなやかさ」さえ加わっています。 70年代、80年代のピーンと張り詰めた緊張感とはちがう、「ゆとり」と「しなやかさ」が全曲に溢れています。まるで柔らかい陽光が降り注ぐ日本庭園を前にして、日本家屋の縁側で歌っているような、振り向けばそこにドミンゴが立っているような、そんな親しみさえ覚える歌の数々。 生涯現役歌手を貫くのでしょうか? 繰り返し書きますが、この録音時には64歳です。 日頃の節制と研鑽と修練の凄さは尋常ではないのでしょうね。偉大な歌唱にして、親しみのあるこの雰囲気はきっとドミンゴの人生観の素晴らしさかも知れないと感じながら、毎日何曲かを聴いています。このCDです。↓(ドイツグラモフォン 4775565 2005年7月ー8月 ブタペスト録音 海外盤)ここで試聴できます。 ↓ ドミンゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1870年 初演 ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」1933年 誕生 クラウディオ・アバド(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫陽花(紅額)これも6月20日に長居植物園で撮りました紫陽花で「紅額」という名前の品種です。 1週間前の13日に撮影した時の同じ花とは思えないほどに瑞々しい色で、鮮やかに輝いていました。 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月26日

2006年06月26日

コメント(8)

-

テレマン「食卓の音楽」/紫陽花(女人鎌倉)

『今日のクラシック音楽』 テレマン作曲 「ターフェルムジーク」ゲオルク・フィリップ・テレマン(1681-1767)は、ヘンデルやバッハと親交のあったバロック時代の作曲家で、すごく明朗、簡潔、健康的な響きのする音楽を残した人で、協奏曲や室内楽曲などに名曲と言われる音楽が今でもバロック音楽の人気曲として演奏・録音されています。それらの中でも、最も有名な曲が「ターフェルムジーク」という3巻からなる音楽です。 この「ターフェルムジーク」とはドイツ語で、ターフェルは英語のテーブル、ムジークはミュージックで、「食卓の音楽」と訳されています。当時の宮廷の祝宴などのお祝いの行事のために書かれた音楽で、謂わば社交音楽のようなものでしょう。テレマンはこの曲には、当時使われていた器楽形式を採り入れて、管弦楽組曲、協奏曲、トリオソナタ、四重奏曲、ソロ・ソナタなどを書いています。3巻をそれぞれ第1集、第2集、第3集としており、その各集は管弦楽組曲から始まり、四重奏曲、協奏曲、三重奏曲、独奏曲、組曲といった順に音楽が書かれています。 同じ楽器の組み合わせは3巻を通じてないのも特徴です。 第1集の組曲では2つのフルートと弦楽合奏、第2集の組曲ではオーボエ、トランペットと弦楽合奏、第3集では2つのオーボエと弦楽合奏といった組み合わせで、多彩なバロック音楽を楽しめます。 協奏曲でもフルートとヴァイオリンという二重協奏曲だったり、3つのヴァイオリンのための協奏曲だったりとやはり多彩な協奏曲を楽しめる趣向となっています。これらの音楽は非常に明快なことが大きな特徴です。 彼自身が通常使われて入る楽器をほとんど演奏できたと言われていますから、この3巻の曲集でも様々な楽器の音楽を明瞭で簡潔に書いていて、それが聴く者に心地よい響きを伝えてきます。テレマンは、若くして伯爵候の宮廷楽長に就いて、演奏や作曲をしていたそうですが、こうした宮廷との結びつきはこの「ターフェルムジーク」を生んだ背景にもなっているのでしょう。全体の音楽は1733年に完成されており、楽譜は予約出版されているのですが、ヘンデルやクヴァンツ(当時の有名なフルート奏者)なども予約しており、ドイツ、デンマーク、ノルウエー、オランダ、イギリス、フランス、スペインなどからも予約されたそうです。 このあたりにもテレマンの当時の人気のほどがうかがえます。1767年の今日(6月25日)、テレマンが87歳の生涯を閉じています。愛聴盤 ジャン=フランソワ・パイヤール指揮 パイヤール室内オーケストラ (RCA原盤 BMGジャパン BVCC38227-8 1980年6月録音)このディスクはハイライト盤で第1-第3集の組曲と協奏曲を2枚に収録しています。 2枚で2400円という廉価盤です。もう1組 ベルダー指揮 ムジカ・アンフィオン (Briiant Classic BRL92177 2003年録音)Briliantレーべルの自主制作でCD4枚組として全曲を収録されたディスクで、1500円でおつりがくる超廉価盤で、録音も非常に鮮やかな優秀盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1767年 没 ゲオルク・フィリップ・テレマン(作曲家)1910年 初演 ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫陽花(女人鎌倉)これも6月20日に長居植物園で撮影しました紫陽花です。 多分「女人鎌倉」という名前だと思いますが、間違っていましたらどうぞご指摘下さい。 この紫陽花にはネームプレートが付けられていませんでしたので、名前は私の頼りない記憶です。まだ完全に色づくまえの淡い色合いがとても可愛いですね。これは色づきが進んでいます。 ほぼ色づいた花です。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月20日

2006年06月25日

コメント(6)

-

トゥリーナのピアノ音楽/紫陽花(伊豆の華)

『今日のクラシック音楽』 トゥリーナのピアノ音楽私は機会あるごとに日記に書いていますように民族音楽というジャンルが大好き人間でファンです。 理由の第一は、絶対音楽に比べて非常に理解しやすいからです。 旋律は親しみやすく、平明でしかも美しい彩りを施された音楽だからです。 ロシア音楽、ハンガリー音楽、ジプシー音楽、スラブ音楽、スペイン音楽や中南米音楽など、非常に聴きやすく直截的に心の琴線に触れてきます。そんな中でもスペイン音楽は最も親しみやすく、平明な音楽として大好きなジャンルです。 今日はその好きなスペイン音楽からピアノ曲を採り上げてみました。 作曲家はホアキン・トゥリーナ。ホアキン・トゥリーナ(1882-1949)はファリャと同じくスペインのセビリアで生まれた作曲家です。 室内楽作品やギターやピアノのような器楽曲や管弦楽曲などを書き残しています。スペインの他の作曲家、例えばファリャと同じようにフランス・パリに滞在してダンディに音楽を師事しています。 当時のパリにはスペインからはアルベニスなどもおり、交流があり、ラヴェルやドビッシーなどとも交友があったそうです。トゥリーナの書いた音楽はスペインのアンダルシア地方の民族音楽に非常に影響を受けていると言われています。 その作品にはこうしたローカル色豊かな色彩が色濃く施されており、今日の話題のピアノ音楽でもそうした影響が濃厚に刻まれており、とてもスペイン風のロマンティックな情緒と、熱いスペイン民族の血のたぎりのような熱気がムンムンするような雰囲気とが交錯しています。Naxosからトゥリーナのピアノ作品集が2枚リリースされていますが、私が聴いていますのは録音年の新しい第2集です。 このディスクには、「スペインの主題によるロマンティックなソナタ」「幻想的ソナタ」「ソナタ形式の行進」「管弦楽のない協奏曲」が収録されていて、どの曲も前述のようにスペイン色濃厚な彩りが添えられており、甘いロマンの香りと熱気に溢れたピアノ音楽が展開しています。このCDです。 「トゥリーナ・ピアノ作品集 第2集」 ホルディ・マソ(P)↓(Naxosレーベル 8.557438 2004年7月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1906年 誕生 ピエール・フルニエ(チェロ奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫陽花(伊豆の華)6月20日に大阪市の長居植物園に紫陽花を撮りに出かけました。 ここの紫陽花園は花の種類としては決して多くはないのですが、花のすぐ近くで撮れる利点があってマクロレンズの使用が可能ということもあり、自宅からJR普通電車で30分という便利さも手伝って、今年で3年目の撮影となるほどに毎年訪れています。 この紫陽花園で咲く私の最も好きな種類の「伊豆の華」を今日は掲載しました。(伊豆の華) 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月24日

2006年06月24日

コメント(8)

-

ブリッジ ピアノ曲集/奈良の放火殺人事件/悪茄子

『今日のクラシック音楽』 ブリッジ作曲 ピアノ曲集イギリスの作曲家フランク・ブリッジ(1879-1941)は、ベンジャミン・ブリテン(1913-1976)に音楽理論と作曲を教えた人として知られています。 ブリッジ自身は小規模のオーケストラ曲や室内楽作品を書き残しています。 彼の音楽は哀愁に溢れた作品が多く、心の内面を写すかのような音楽が特徴です。しかし、今日採り上げましたピアノ曲集はとても多面的なものを表現しています。 ラヴェルのピアノ音楽のようなガラスのような硬質性と、ドビッシーの印象派風の作品もあれば、フランス・サロン風の趣きのある作品も聴かれます。キラキラと輝くような粒立ちの音で始まる「おとぎ話」組曲の「お姫様」が、このディスクの第1曲なのですが、親しみのある、平明な美しい旋律が聴き手を彼のピアノ音楽の世界に引きずり込むような魅力を持ったピアノ音楽、この第1曲で私は完全に彼の世界に誘い込まれました。「秋に」という2曲の風景ではロマンティックな情緒がたっぷりと盛り込まれていて、ブリッジ特有の哀愁を帯びた旋律が聴く者を酔わせてくれます。「田園的小曲集」では、のびやかな幻想的な旋律がイギリスのなだらかな丘陵を想い起こさせてくれました。 かつて訪れたことのあるイギリスの丘陵を吹き渡る風が私の部屋にまで届くような、そんな感じで聴いていました。全般に親しみやすい、美しくロマンティックで、印象派風のパステル画の色彩といった曲もある、ピアノ音楽が好きな方には「必聴」としてお薦めしたい、Naxosレーベル今月リリースされたばかりの新譜ディスクです。ブルックナーやマーラーの長大・重厚な曲やオペラなどを聴いたあとに、聴きますといっそう心和やかにさせてくれる音楽ばかりです。第1集とタイトルされていますから、第2集もリリースされるのでしょうね。 今からそれが楽しみです。このCDです。 ブリッジ ピアノ曲集 第1集 アシュレー・ウェイス(ピアノ)↓(Naxosレーベル 8.557842 2005年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1824年 誕生 カール・ライネッケ(作曲家)1892年 誕生 ミエチスラフ・ホルショフスキー(ピアニスト)1926年 初演 ヴェーヴェルン 「管弦楽のための5つの小品」1943年 誕生 ジェイムズ・レヴァイン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『奈良の放火殺人事件』また嫌な事件が起こりました。 奈良県田原本町での放火による殺人事件。亡くなったのは母親と幼子2人。 犯人は16歳の息子(高校1年生)。 まだ動機の詳細は取調べ中だそうですが、現在の供述では父親(医師)から成績が良くないと叱られたことが関係しているそうです。 医者になるべくして育てられてきたそうで、教育(学校の成績という意味)には厳格な父への反発かと報じられています。他人には測り知れない家庭の事情があるとは言え、2階で3人が寝ている時に1階で灯油を撒いて点火すれば、どうなるかわかる年頃です。 「教育」での親子の確執がそこまで走らせるものなのでしょうか? 昨日この長男が京都で他人の家に侵入して保護されたのですが、家宅侵入の理由がw杯サッカー試合をTVで観戦したかったという、殺人を起こしたあとの幼稚性にも暗澹たる思いにさせられました。 私は自分の孫を実際に抱いたり、写真を眺めてみたりしていますが、とてもこの幼い命を絶つことなんか想像だにできません。 神さまが与えてくれた誰にも平等に(世界というより地球上で最も平等な)「生命の神秘」によって、この世に生を受けてきた「命」を、これほど短絡的に、簡単に絶つことができる神経、心がわかりません。 昨今の増加の一途をたどる親族内の殺人、幼い子供を簡単に殺す事件は、日本人の心がどうにかなってしまっていることを物語っています。 先日長野県岡谷市のお寺を訪れた時に、山門に紙に書いて貼られたいた言葉が今でもずっしりと私の心に響いています。 これほど命を大切にと呼びかけた言葉があるでしょうか。 「いま 命が あなたを生きている」 人に対してだけでなく、小さな生物・植物にいたるまでこの言葉はあてはまると思っています。 地球の環境を良くするためにも。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 悪茄子6月20日に紫陽花を撮りに大阪市の長居植物園に出かけてきました。 それより一週間前の13日に一度紫陽花園に出かけていますが、その時にはまだ紫陽花が見頃に早すぎたので、これはと思うと紫陽花を撮ることが出来ず、それで再度出かけました。 ちょうど見頃を迎えていていい花を撮ることが出来ました。 紫陽花は追々アップしていきますが、今日はその植物園の入り口横に咲いている「悪茄子」を撮りましたのでアップします。 こうして見るとこの花も可愛いですね。 付けられた名前ではかわいそうです。 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月20日

2006年06月23日

コメント(10)

-

ミヨー 「屋根の上の牡牛」/花菖蒲

『今日のクラシック音楽』 ミヨー作曲 バレエ音楽「屋根の上の牡牛」私はダリユス・ミヨー(1892-1974)という「フランス6人組」の一人と言われている作曲家については、多作家らしいのですがあまり曲を聴いたこともない人ですが、このバレエ音楽「屋根の上の牡牛」は気に入った音楽なので採り上げてみました。 ミヨーは1892年9月24日に、南フランス・プロヴァンス生まれのユダヤ人で、幼い頃からヴァイオリンを弾き、作曲家を志して15歳のときパリ音楽院に入学したそうです。そのときに、後のフランス6人組のメンバーであるオネゲル、タイユフェール、オーリックと親交を結ぶ機会を得たようです。音楽院卒業後、ブラジル大使となったポール・クローデルの秘書としてブラジルのリオ・デ・ジャネイロに渡ったという話は、彼の経歴の中では有名な話ですが、その滞在した1917年間からの2年あまりの間にラテン音楽に魅せられたようです。その時の体験を基に書いた音楽がこのバレエ音楽「屋根の上の牡牛」です。この不思議な題名ですが、彼がブラジル滞在時に見つけた肉屋の屋号で、それをそのまま題名にしているところなど彼の一面を語っているかのようです。 というのは、このバレエの台本では物語の場所がアメリカの禁酒法時代のとある酒場なんですね。 ブラジルで見つけた肉屋の屋号、舞台はアメリカの酒場。 じゃあ音楽は? これが強烈なブラジルサンバやタンゴのリズムを刻んだ、色彩豊かな軽快な音楽です。題名と物語と音楽の共通性のないところが面白いですね。バレエは仮面劇で、酒場のバーテン、ボクサー、赤毛の女、警官などが登場して繰り広げるコミカルなバレエだそうです。曲名を聴かずにいきなり音楽だけを聴かされますと、まるで南米の音楽かと思えるほどに、楽しい、心がウキウキするバレエ音楽です。そのダリユス・ミヨーが1974年の今日(6月22日)亡くなっています。愛聴盤 レナード・バーンスタイン指揮 フランス国立管弦楽団(東芝EMI TOCE3346 1974年11月録音)ミヨーのバレエ音楽「世界の創造」など収録したミヨー作品集でミヨーの追悼盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1974年 没 ダリユス・ミヨー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 花菖蒲花菖蒲は初夏を彩る涼しげな花の一つです。 しかし、この花も見頃を過ぎようとしています。 やはり花の命は短いですね。 撮影地 大阪府和泉市 2006年6月21日この種の花は名前も「一初」「アヤメ」「菖蒲」「杜若」とあって見分けが難しい花ですね。「いずれ文目か杜若」と言われているくらいです。 ネットで拾ってきました見分け方をここに掲載しておきます。「見分け方」 一初 乾いた土に生え、4月頃から咲きます。 花弁の基部に毛があり、葉は幅広で短かいのが特徴です。 文目 乾いた土に生え、5月頃咲きます。 花弁の基部は黄色で網目模様があり、葉は細く長いのが特徴です。 杜若 水中に生えて、5月頃に咲きます。葉は幅広で長いが特徴です。 花菖蒲 湿地に生え、6月に咲きます。葉の表面中央に突起した筋があります。

2006年06月22日

コメント(6)

-

クーラウ フルート・ソナタ/アガパンサス

『今日のクラシック音楽』 クーラウ作曲 フルートとピアノのためのソナタ 作品83このCDをいつ購入したのか理由と共に全く覚えていないのですが、多分HMVで見つけて衝動買いをしたのだと思います。 しかし、これがなかなか素晴らしい作品で時折取り出しては聴いています。それはともかくとして、このフレデリック・クーラウ(1786-1832)なる作曲家の名前は、ピアノの練習をする人たちがほとんどが学ぶ「ソナチネ・アルバム」に収録されていることくらい知っいた程度の作曲家なのですが、時代はほぼベートーベンやシューベルトと重なる時期に音楽を書いていたことになります。 ベートーベンが亡くなったのが1827年で、シューベルトが1828年。ほぼ同時期に作曲を行なっていたことになります。クーラウが書き残した曲も幅広く、ピアノ協奏曲やピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲、それにオペラも書いているようです。ところで今日の話題曲の「フルートとピアノのためのソナタ作品83」ですが、このCDによると83という作品番号で3曲収録されています。ト長調とハ長調の2曲とト短調の1曲。音楽はモーツアルトのフルート音楽のようなロココ風の古典・典雅な調べではなくて、またシューベルトのようなロマンティックな音楽でもない、その中間のような「サロン風」の洒落たフルート音楽を楽しめます。2曲の長調は晴朗、明快、快活な旋律に彩られていて、ピアノとの均整のとれた美しい和音が耳に心地よく響いてきます。一方のト短調はこの時期のこの調性の特徴のようで、憂いの含んだ実に美しい、少し暗い音楽を楽しめます。それにしても、このクーラウの曲を聴きながらベートーベンは何故フルート・ソナタを書かなかったのだろうかと、珈琲カップの珈琲を見つめながら考えていました。このCDです。 ↓ウーヴェ・グロット(フルート) マッテオ・ナポリ(ピアノ)(NAXOS レーベル 8.555346 2000年6月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1868年 初演 R.ワーグナー オペラ「ニュールンベルグの名歌手」1890年 初演 R.シュトラウス 交響詩「死と変容」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アガパンサス昨日は紫陽花を撮りに一週間ぶりに長居植物園に出かけました。 その紫陽花の写真は追々アップしていきますが、今日は園内に咲く「アガパンパス」の蕾を撮りました。 うちの町内でもこの花はすでに蕾をつけています。 夏を彩る花の一つです。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月20日百合科 アガパンサス属 開花時期 6月中旬~8月初め南アフリカ原産 明治時代に日本に持ち込まれたそうです。 紫色の小花をたくさん咲かせます。葉が君子蘭に似ています。 別名「紫君子蘭」 6月29日の誕生花 花言葉は「知的な装い」

2006年06月21日

コメント(10)

-

ウォルトン ヴィオラ協奏曲/姫女苑

『今日のクラシック音楽』 ウォルトン作曲 ヴィオラ協奏曲今日はヴィオラというヴァイオリンよりひと回り大きい弦楽器のために書かれた協奏曲を久しぶりに聴いてみたいと思います。ヴィオラというと、オーケストラではヴァイオリンの引き立て役のような存在といったイメージを長い間持っていました。 この楽器は高音のヴァイオリンの華やかさがなくて、独奏楽器としてのクラッシックレパートリーに於いても、ヴァイオリンのようにキラ星の如く書かれている楽器ではありません。 また低音の渋く深い音色のチェロとは異なります。ヴィオラの音域は、ピアノの鍵盤で例えるならば、ちょうど中心部分の音にあたり、人間の歌う声に近いと言われています。 その魅力は、安定した深い音色、美しい哀愁をたたえた音色にあると思います。 ヴァイオリンのようにスピードや華麗さ、テクニックの表現とは異なる、個性的な魅力を表現できる楽器だと思います。ヴァイオリンは確かにスター楽器としての存在感があることは否めません。 しかし、この楽器はヴァイオリンの高音とチェロの中・低音との緩衝役を果たす、オーケストラ・室内楽での重要なパートでもあり、日本料理の「刺身」の大根のケンのような、色合いとして添えられると引き立つような、そんな楽器です。イギリスの作曲家ウィリアム・ウォルトンによる「ヴィオラ協奏曲」は1929年に作曲されています。 当時名ヴィオラ奏者でライオネル・ターティスという演奏家がいたそうですが、その人に演奏してもらう為に作曲されたそうですが、ターティスから演奏を断られたために、パウル・ヒンデミット(作曲家)が初演の演奏を務めたという有名なエピソードが残っています。ウォルトンの書いたこの協奏曲は、伝統的な3楽章構成の協奏曲スタイルで、曲全体に気品溢れる旋律の美しさと、後期ロマン派の伝統を現代風に引き継いだような情緒と彩りを持っており、ヴィオラの深い音色が哀愁を添えたような美しい旋律を奏でています。 ベルリオーズの交響曲「イタリアのハロルド」(これもヴィオラ協奏曲風です)と双璧をなす、ヴィオラ協奏曲の名作だと思います。愛聴盤 ユーリ・バシュメット(ヴィオラ) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(RCAレーベル 74321.92575 1994年録音 海外盤)ウォルトンのピアノやヴァイオリン、チェロなどの各協奏曲に交響曲第1番が収録された2枚組みCDです。 これで1,200円でおつりがくる廉価盤です。 日本プレス盤だと3,600円です。↓ウォルトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1819年 誕生 ジャック・オッフェンバック(作曲家)1929年 誕生 イングリッド・ヘブラー(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 姫女苑(ヒメジョオン)やはり好みの花が咲いていますと、どうしてもそこにカメラを向けてしまいます。 この花もすでにたくさん撮ってあるにの、近所の空き地で群生で咲いているのを見ますと、やはりカメラを持って現場へ行き、こうしてまた性懲りもなく掲載しています。 そうなんです、私はこの「姫女苑」「春女苑」が大好きなんです。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月17日ところで「春女苑」と「姫女苑」は非常に似た花です。 この二つの花の違いをたけぽ2001さんが二つの花の画像を掲載して丁寧に解説しておられます。その後私もこれらの花の違いを調べてみましたので、ここに掲載しておきます。菊科 ムカシヨモギ属 開花時期 6月~8月下旬 北アメリカ原産で帰化した花です。 道端や空き地、野原などでよく見かけます。 花は春女苑と瓜二つのように似ています。 見分け方ですが、 「春女苑」は1ヶ月ほど早く咲きます(4月~5月にかけて咲きます)。 つぼみは下向きに垂れているのが特徴です。 白い花の部分は柔らかく、葉っぱは茎を抱くような形で伸びています。 茎は空洞です。 「姫女苑」は、 夏(6月以降)に咲きます。 つぼみは上向きになっています。 白い花の部分はピーンと張っているのが特徴です。 葉っぱは茎からストレートに伸びている。 茎には髄(ずい)という部分が詰まっています。

2006年06月20日

コメント(6)

-

トヴェィト ピアノ協奏曲/紫陽花「紅額」

『今日のクラシック音楽』 ゲイル・トヴェイト作曲 ピアノ協奏曲第1番、第5番1年が経つのは早いものですね。 この曲の記事を書いたのが数ヶ月前くらいに思っていたのですがちょうど1年前でした。 今日の音楽記事は何を書こうか迷っていたのですが、肩がこったせいでしょうか、右目に「ものもらい」が出来たようで、それもかなり大きくて目が塞がっているような感じなので、新しい記事を書くのも億劫になり、ちょうど1年前の同日の記事を掲載するという不精な選択になりました。 昨年の記事を修正することなくそのまま掲載致します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私はこのトヴェィトというノルウエーの作曲家を全く知らなかったのですが、nouhime2000さんのページの2005年5月30日の日記を拝見して知り、記事に書かれていました内容に惹かれてHMVへ発注してこの協奏曲を聴きました。トヴェィトは作曲家であると同時にピアノ演奏にも長けていた人だったそうで、何故この人の音楽が埋もれているのかと疑問に思うほどの美しいピアノ音楽に驚いています。CDはNaxosからリリースされていて、nouhime2000さんは第5番について書いておられ、それを目当てに買ったのですがCDは1番と5番を収録しています。ホーヴァル・ギムセ(P) ロイヤル・スコティッシュ管弦楽団 B,エンゲット指揮(Naxos レーベル 8.555077 2000年4月録音)第1番からトラック順に収録されており順番に聴いたのですが、ピアノ協奏曲第1番はノルウェーのローカル色に彩られた、すごく甘く美しい旋律が随所に散りばめられており、ピアノを弾くことに長けていた作曲家らしいラプソディックな曲です。緩急緩の3楽章から構成されていて、狂詩曲と呼んでもいいほどの情緒を持った音楽です。第1楽章冒頭のピアノとホルンは、実に魅力的で田舎の自然が部屋に運ばれてきたかのような感があります。 とても郷愁を誘う音楽の始まりです。この楽章は終始一貫してノルウエーの響きを伝えるかのような音楽です。第2楽章はノルウェーの民族舞曲そのままのような趣きがり、刻まれるリズムが生き生きとしていて印象的です。まるでピアノと管弦楽のための舞曲と言った楽章です。第3楽章は第1楽章の情緒が戻ってきたかのようで、まるで再現されたかのように大きく盛り上がった後、静かな余韻を残しながら終わります。まるでノルウエーの風景描写のような、美しい協奏曲に仕上がっています。 第5番も急緩急の3楽章構成で、ノルウェーの民族舞曲のようなリズムが現れます。しかし、第1番とは明らかに違う音楽でノルウェーの民族性が原始的な色彩も加えられて、華麗なピアノ音楽が散りばめられた色彩的な情緒のある音楽です。第1楽章はまるでホルストの「惑星」を思い起こさせる始まりで、ピアノが軽やかに奏でられます。 多彩な表情を見せながら展開する様は万華鏡のような感じをうけます。第2楽章は静かな表情で神秘性を感じさせます。 不思議な静謐に包まれた音楽です。 終楽章ではノルウェーの民族舞曲のようなリズムが戻ってきて、ピアノがいっそう華麗に、快活にしかも抒情性もある音楽で、この曲自体がまるでバルトークやプロコフィエフの音楽であるかのように鳴り響く部分も感じます。もっと多くの人に聴かれるべき音楽で、1000円盤ですから騙されたと思って聴かれたら如何でしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1854年 誕生 アルフレード・カタラーニ(作曲家)1863年 初演 J.シュトラウスII ワルツ「ウイーンの森の物語」1899年 初演 エルガー「エニグマ変奏曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫陽花「紅額」これも6月13日に長居植物園で撮りました紫陽花で「紅額」という名前です。 昨年もこの花を撮りましたが、色が薄いピンクから紅色に鮮やかに変化しているところを、数々の花の咲く順序で観ることができたのですが、今年は開花が遅いようでこの画像のような色だけで、あとは開花前でした。 ここの紫陽花園では満開を迎えているそうなので、明日にでも撮影に行こうかと思っています。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月13日

2006年06月19日

コメント(10)

-

マリンバの魅力/あっ、落ちる!「額紫陽花」

『今日のクラシック音楽』 神谷百子のマリンバ今日の午前中はまだ弱い雨が残っていました。 近所の庭にはすでにアガパンパス(紫君子蘭)の蕾には降る雨の水滴をたっぷりと残っていて、これはいい被写体になるなと喜んでいたのですが、雨が上がってから1時間後に撮影に行くと、もう水滴はほとんど残っておらずがっかりでした。そんな雨上がりの午後にブレンド豆を挽いて珈琲を味わいながら、リラックスできる音楽をとCDラックの中を物色していますとありました。 神谷百子の「アラベスク」。 神谷百子は女性マリンバ奏者で、このCDは2枚目の録音盤ですが、すでに10枚のCDをリリースしています。マリンバは非常に透明感のある、透き通ったような音色で、しかもpppからffまで非常に広い音域を聴かせてくれる楽器です。 彼女の演奏は1枚目の「マリンバ・カクテル」というCDですっかりファンになってしまいました。彼女によると「マリンバは鍵盤楽器と打楽器の表現力と魅力を併せ持つ楽器」で、叩くことで音を発するのですが、色彩豊かに表現できる打楽器です。 このCDでは、ドビッシー 「アラベスク第1番」シャブリエ 「スペイン狂詩曲」ドビッシー 「月の光」ムソルグスキー 「展覧会の絵~抜粋」ラヴェル 「ボレロ」など全10曲がマリンバ用に編曲されています。 マリンバは彼女以外に3人の奏者が加わる曲もあり、サラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」ではピアノと独奏マリンバの共演で、まるで泣いているような旋律がマリンバ独特のトレモロ奏法のような効果で聴かせ、フリッカではがマリンバ上を駆け巡る熱気に溢れた音に圧倒されます。「アヴェ・マリア」「月の光」では静謐な音色が素晴らしい音楽となっています。特筆すべきは24bits 96kHzの捉えた録音で、ダイナミックレィンジ、奥行き感、左右の広がりなど申し分のない超優秀録音盤で、私はこのCDもオーディオチェックに使っているほどです。このCDです。↓(Philipis ユニバーサル・ミュージック PHCP-11020 1997年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1778年 初演 モーツアルト 交響曲第31番「パリ」1821年 初演 ウエーバー オペラ「魔弾の射手」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 あっ、落ちる! 額紫陽花これも昨日の「額紫陽花」と同じ長居植物園で今月13日に撮った画像です。 昨日の花と同じ株に咲いていたのですが、カメラを据えてレンズを覗いていると真ん中のシベ2枚がす~と花びらを滑っていくように散り始めました。 それで慌ててピントを合わせて撮った写真です。 思わず「あっ、落ちる!」と声を上げていました。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月13日

2006年06月18日

コメント(12)

-

アルゼンチンのギター音楽集/額紫陽花

『今日のクラシック音楽』 アルゼンチンのギター音楽集先月購入しました10組のCDの中からもう1枚。 Naxosがリリースしている「アルゼンチンのギター音楽第2集」。 今までギター音楽と言えばホタ、ソル、アルベニス、ロドリーゴなどのスペインギター音楽ばかり聴いていましたが、今回初めてアルゼンチンギター音楽を聴いてみました。アルゼンチンの音楽と言えば、まず思い浮かべるのが「タンゴ」。 タンゴのルーツはキューバでもてはやされた「ハバネラ」だと言われていますが、今や「アルゼンチンタンゴ」として世界に広まったこの音楽が、アルゼンチンの代名詞的存在です。 アルゼンチンのもう一つの有名な音楽に「フォルクローレ」があります。 フォルクローレは、アルゼンチンの牧童(ガウチョと呼ばれています)によって生まれた音楽と言われています。 大草原を想い起こさせる素朴な音楽です。(追記)ギター音楽の魅力は、音色が消えていくような、一種のはかなさのようなものがあって、郷愁を誘うような旋律・音楽として表現されてハープなどと相通ずるものがあります。 それがたまらない魅力となっています。まるで消えていくような音色にビブラートをかけると音楽は持続音となって震えます。 それがギター音楽の魅力だと思います。このCDにはアルゼンチン作曲家8人のギター作品が収められていますが、情熱と情念、熱気いっぱいの大地と血、といった「フラメンコ」に代表される激しい感情やジプシー音楽のような暗い寂しさのあるスペインギター音楽とは明らかに違う趣きがあります。スペインギター音楽は、私には常に「夜」を想像させる音楽ですが、アルゼンチンのそれは太陽の照りつける、それもスペインで感じるギラギラした陽射しではなくて、どこか「郷愁」を誘うような「昼」を想像させる音楽です。これらのギターの奏でる音楽は、アルゼンチンの高地を歩く牧童たちが感じている「爽やかな」風が吹き渡るかのような音楽でした。 陽射しの初夏を歩きながら頬を撫でていくかのような爽やかな微風のような情緒のある音楽です。開け放した窓から草原の微風が部屋を吹き渡っていくかのような、爽やかさを感じるギター音楽です。このCDです。 「アルゼンチンギター音楽集 第2集」 ビクトル・ビリャダンゴス(ギター)(Naxosレーベル 8.557658 2004年8月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1818年 誕生 シャルル・グノー(作曲家)1882年 誕生 イーゴル・ストラビンスキー(作曲家)1944年 初演 プロコフィエフ ヴィオリンソナタ 第2番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 額紫陽花6月13日に大阪市立長居植物園へ紫陽花を撮りに出かけましたが、まだちょっと早かったようで満開とは言えない少し寂しい開花状況の中で、「額紫陽花」の一部は咲いていました。 しかし、右端の花びらを構図に入れずに、また目線をもう少し上げておけば良かったと反省しています。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月13日

2006年06月17日

コメント(6)

-

ヴィリー・ボスコフスキー/紫陽花

『今日のクラシック音楽』 ヴィリー・ボスコフスキー(ヴァイオリン奏者・指揮者)ウイーンフィルのコンサートマスターというよりも、元旦の「ニューイヤーコンサート」の指揮者と呼んだ方がいいかもしれない、ヴィリー・ボスコフスキー(1909-1991)は、1909年の今日(6月16日)生まれたオーストリアのヴァイオリニスト・指揮者です。 「ニューイヤーコンサート」は、クレメンス・クラウスという生粋のウイーン生まれの指揮者とウイーンフィルによって1939年から始められたのですが、クラウス亡き後このボスコフスキーが1955年から1979年まで、実に25年もの間続けてきたコンサートで、彼によって世界中に発信された演奏会と言っても過言ではないでしょう。シュトラウス時代の弾き振りというヴァイオリンを弾きながら、オーケストラの指揮をとるというスタイルで行われていました。 彼自身1936年から1970年までウイーンフィルのコンサートマスターを務めるなど、まさにウイーンフィルの顔でもありました。ウイーンの伝統ともいうべき、気品のある典雅な演奏スタイルは独特のもので、学生時代にはラジオから流れてくる「ニューイヤーコンサート」の中継放送に心を躍らせて聴いていたものでした。当時の私にはヨハン・シュトラウスの「ウインナワルツ」ではなくて「ボスコフスキーのウインナワルツ」という思い出が残っています。今日はそのボスコフスキーの遺した録音から1979年の、彼の最後の「ニューイヤーコンサート」のライブ録音盤と、ウイーン情緒たっぷりのヨハン・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」を振った演奏(1971年録音)を聴いて、懐かしいウイーン情緒を味わってみたいと思います。愛聴盤 「1979 ニューイヤーコンサート」 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5032 1979年録音)ボスコフスキーが指揮した最後のニューイヤーコンサートのライブ録音でもあり、英DECCA最初のデジタル録音という記念すべきディスクでもあります。オペレッタ「こうもり」 ロッテ・レーマン(S) ニコライ・ゲッダ(T) フィッシャー=ディスカウ(B) ウイーン交響楽団・合唱団(EMI原盤 東芝EMI TOCE9550 1971年録音)1972年にLPとしてリリースされた時からの好きな演奏です。 肩の凝らないウイーン情緒をウインナワルツと共に味わえるシュトラウス音楽で、カルロス・クライバーやカラヤン盤と共に聴いています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1909年 誕生 ヴィリー・ボスコフスキー(ヴァイオリン奏者・指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫陽花 撮影地 大阪府和泉市 2006年6月9日

2006年06月16日

コメント(2)

-

グリーグ 「抒情小品集」/花菖蒲(日の出鶴)

『今日のクラシック音楽』 グリーグ作曲 「抒情小品集」ノルウエーのエドヴァルド・グリーグ(1843ー1907)は多彩な音楽を残した作曲家でした。ピアノ協奏曲、ピアノ曲、弦楽四重奏曲、ヴァイオリン・ソナタ、歌曲、劇付随音楽などがあります。彼は6歳の時に母からピアノを教わり、生涯ピアノを愛したようです。 彼の家庭は音楽一家であったことが大きく影響しているようです。のちに彼は音楽を学ぶためドイツのライプツィッヒに留学しました。そこで、故郷では聴くことのなかったシューマンやワーグナーやシュトラウスの作品にふれる機会に恵まれたことが、彼には大きな刺激となったようです。1800年代の終わりからから20世紀初頭にかけては、ノルウェーでは文化の爛熟期を迎えていたのではないでしょうか。画家ムンク、劇作家のイプセンや音楽家のグリ-グらの活躍した時代です。またロシア・ボヘミア・北欧・東欧をなどでは祖国の音楽が見直されて、自国の音楽を積極的に採り入れる国民学派の音楽が作られるようになり人気を博す時代でした。音楽芸術的としては、国土への愛着や、民族色の濃い作品への想いが強く出された時代です。ドイツから帰国してから、グリーグの作品にはノルウェーの特色を色濃く現れる音楽を書くようになっていきました。そしてそれは終生彼の音楽は民族性や自然の風景への愛着として変わることはなかったようです。 イプセンの劇につけた『組曲ペールギュント』やピアノ・コンチェルトそれにピアノ小品の「抒情小品集」などがあります。今日は数多いグリーグの作品からピアノ小品集「抒情小品集」を採り上げました。この小品集は、グリーグが24歳から59歳までの作曲家として活動したほとんどの時期にわたって書き綴られた全10集、66曲から成るピアノ小曲の作品集です。これらのピアノ音楽にはノルウェーの自然、伝説、民衆の生活、歴史等を盛り込まれており、ノルウエー民族音楽や民謡をモチーフにして、ショパン、リスト、フォーレなどが描いた抒情性に、北欧の清澄な色彩鮮やかに、リリシズムと詩情あふれるばかりの歌謡性・抒情を散りばめられたピアノ音楽となっています。 第1集から第10集までありますが、ほぼ均一の5~6曲から構成されており、それぞれの集が約20分ほどの演奏時間です。 グリーグ自身が第5集から選んだ「羊飼いの少年」「ノルウエーの農民の行進」「夜想曲」「小人の行進」は、演奏会用組曲として管弦楽にも編曲されて、コンサートプログラムや録音などで採り上げられています。今日は朝から大阪は雨が降り出しています。 もう入梅となっていて本格的に雨の季節になってくるのでしょうか? 今日は好きなブレンド豆で挽いた珈琲を味わいながら、このピアノ音楽を聴いてみようと思っています。1843年の今日(6月15日)は、グリーグが生まれた日です。愛聴盤 エミール・ギレリス(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG3343 1974年録音)「鋼鉄のピアノ」と呼ばれたギレリスの硬質な音色とは一味違った、ロマンティックで詩情あふれるピアノが素晴らしいディスクで、作品47、54、62、65、68、71から選ばれた20曲が収録されています。↓ギレリス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 誕生 エドヴァルト・グリーグ(作曲家)1962年 没 アルフレッド・コルトー(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 花菖蒲(日の出鶴)大阪の長居植物園には種類は少ないのですが、睡蓮の咲く池の傍に小さな菖蒲園があります。 そこの花菖蒲が見頃を迎えています。 種類は10種類くらいでしょうか。 各種50株くらいの花が咲いています。 カメラを始めました3年前には奈良の柳生の里、大阪の城北公園などの花菖蒲の名所に出かけて撮っていましたが、昨年からはこの植物園だけで撮っています。6月13日に紫陽花園を訪れて開花の遅いのにがっかりしたのですが、この花菖蒲には満足して撮影していました。 お寺などに咲く風景ですと建物などを背景にして、いい構図を考えて撮るのですが、ここは植物園ですので何か菖蒲の図鑑のような写真構図になってしまいました。「日の出鶴」という名前のプレートが貼られていました。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月13日

2006年06月15日

コメント(0)

-

アルビノーニ「5声の協奏曲集」/悪茄子

『今日のクラシック音楽』 アルビノーニ作曲「5声の協奏曲集」作品5作曲家には極貧の生涯を送った人と、お金を心配なく音楽を書いた人の二通りいます。 前者の代表的な人がメンデルスゾーン。 富裕な銀行家の息子でした。 一方で、シューベルトやバルトークのような生涯お金に困った人がいます。前者の例としてもう一人、トマゾ・アルビノーニ(1671-1750)がいます。 彼は富裕な製紙業者の家に生まれ、音楽で生計を立てるという切羽詰った境遇ではなかったようです。 自らを「ヴェネチアのディレッタント」と称するほどの人だったそうです。そのアルビノーニは有名なヴィヴァルディと同じ時代の人で「ヴェネチア楽派」を成していました。 この人の最も有名な曲が「オルガンと弦楽のためのアダージョト短調」で、一般的に「アルビノーニのアダージョ」として呼ばれている曲です。私は一度も聴いたことがないのですが、声楽曲も彼の重要な音楽の一つらしいのです。 オペラや独唱カンタータなどの「世俗声楽曲」とも言われている音楽で、彼は1年に1作オペラも書いており、50を超えるオペラを作曲したそうです。 今はそれらの楽譜はほとんど消失していますので、聴くことは難しいのですが。そんな彼の音楽の中で、まだ楽譜が残されているもので「5声の協奏曲集作品5」という曲があります。 全部で12曲で構成されています。弦楽5部の合奏曲のような協奏曲集ですが、ヴィヴァルディの協奏曲とは趣きの違う音楽で「コンチェルト」形式と「ソナタ」の融合のような音楽で、華麗さ、華やかさはありませんが、落ち着いた感じの、上品な気高さを感じる音楽です。しっとりとした美しさは、同じ時代、同じヴェネチア楽派のヴィヴァルディとは一線を画す音楽です。協奏曲というタイトルではりますが、決して独奏楽器が華やかに弾きまくられるという音楽ではなく、アンサンブル、和声の美しい音楽です。アフタヌーン・ティー、珈琲ブレイクなどに時々1曲かけて楽しむ、そんな音楽です。今日はそのアルビノーニが1671年に生まれました誕生日です。愛聴盤 イ・ムジチ合奏団(Philips レーベル 464053 1981年録音 輸入盤)協奏曲集作品7がカップリングされました2枚組CDです。この記事は昨年同日のものを転用・掲載しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1671年 誕生 トマゾ・アルビノーニ(作曲家)1878年 初演 ドリーブ バレエ音楽「シルヴィア」1910年 誕生 ルドルフ・ケンペ(指揮者)2005年 没 カルロ・マリア・ジュリーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 悪茄子昨日は朝から大阪市立長居植物園へ出かけました。 JR阪和線もしくは地下鉄御堂筋線「長居」が最寄り駅です。 広い長居公園を通り抜けていくと植物園の入り口が見えてきます。昨日のお目当ては「アジサイ」の撮影でした。 ここにはアジサイ園があって小川も流れており、起伏のある場所に植えられているので、とても撮影のしやすい場所で、毎年アジサイの季節になると訪れています。今年の花の開花はなにもかも遅れているようで、期待したアジサイもまだ開花しきっていなくて、早すぎたようです。 アジサイの中でもお目当ては「山紫陽花・七段花」だったのですが、開花はまだでした。そんな紫陽花園で負けじとばかりに咲いている「悪茄子」を見つけました。 この植物園には夏になるといたるところに「悪茄子」が咲いています。 昨日も紫陽花が咲いている中から、白い花をいっぱいに広げて、もう咲いていました。 白と黄色のコントラストが可愛い花なんですが、「悪茄子」とはひどい名前を命名されたものだと思いながら、毎年ここでこの花を撮っています。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月13日花菖蒲も見頃を迎えていました。 種類は少ないのですが、代表的な花が咲いていました。 これは後日アップすることにします。 昨日はこれだけを撮って園を出ました。 紫陽花が見頃を迎えるときに、園内を歩いてもっと他の花も撮ってみようと思っています。茄子科 ナス属 開花時期 6月~8月 ナスの花に似た白い花が咲きます。 茎と葉にとげがあって、ものすごく繁殖力がって強いので「悪」と命名されているそうです。 別名 「鬼茄子」

2006年06月14日

コメント(10)

-

訃報 岩城宏之/南天の花

TV番組はサッカーW杯のニュースに沸き立っているころ、日本の偉大な指揮者が74歳の生涯を閉じてしまった。 心不全での急死らしい。 岩城宏之 享年74歳。 言葉に出来ぬほどのショックです。 朝比奈 隆先生が亡くなった時と同じくらいのショックを受けています。 1960年代から若くしてN響の正指揮者としてクラシック音楽発展のために先頭を切って走って来られた人。 一時オーストラリアのオーケストラの音楽監督を務めていたために、日本での公演やスケジュールは少なくなった時代もありますが、私が学生時代には随分と指揮振りをステージで観た指揮者でした。常に新しいことに挑戦する姿勢は最近まで変わっていません。 私が高校生時代ですから1962年頃ですが、キングレコードに現代日本の作曲家の音楽をN響と録音していました。 勿論N響定期でも積極的に採り上げていて、NHKの番組で放映されていました。最近の氏の最大の功績は「アンサンブル金沢」を育てたことでしょう。 素晴らしい室内オーケストラに育っており、大阪でも年に数回のコンサートが開かれていました。最近もこのオーケストラとブラームスの交響曲第1番をリリースされており、これからどんな仕事をされるのか楽しみにしていた矢先の訃報でした。ベートーベンの交響曲をロリン・マゼールのように、一日で演奏するという離れ業をやってみたり、いつも何かに挑戦している指揮者でした。突然の訃報に今は適切な言葉で悼むことはできません。 ご冥福を祈るばかりです。故人が残した録音でただ1枚だけ持っているのが、黛 敏郎の「涅槃」交響曲です。 今夜はこれを聴いて故人を偲びたいと思います。合掌岩城宏之指揮 東京都交響楽団(DENON CREST 1000シリーズ COCO70247 1995年7月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1852年 初演 シューマン 劇音楽「マンフレッド」序曲1855年 初演 ヴェルディ オペラ「シチリア島の夕べの祈り」1911年 初演 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」2006年 没 岩城宏之(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 南天の花この花も今が盛りと町内のいたるところで咲いています。 肉眼では見えにくいのですが、マクロレンズで覗とこんなにも可愛い花なんですね。撮影地 自宅の庭 2006年6月10日

2006年06月13日

コメント(17)

-

セダム

ともの『今日の一花』 セダム今年初めて観た花です。 「セダム」はベンケイソウ科で、多肉植物で600種類もあり、黄色い花びらが咲くのもあるそうです。 レンズを通して見ると可愛い表情をしています。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月8日

2006年06月12日

コメント(6)

-

カバレフスキー ピアノ協奏曲第1番/トマトの花

『今日のクラシック音楽』 カバレフスキー作曲 ピアノ協奏曲第1番ロシアの作曲家カバレフスキー(1904-1987)の作品と言えばこれまでに組曲「道化師」を聴いたくらいで、あとの作品は全く耳にしなかったのですが、前月10枚まとめ買いをした中に、今日の話題曲「ピアノ協奏曲第1番」がありました。 これもNaxosからのリリースで、こういう曲を録音・販売となると、今やNaxosしかないような感があります。さて、期待をしながらCDプレーヤーに載せて聴き始めて驚きました。 旋律は多分にロマンティックで、ロシア民族音楽の趣きがあって、それでいてプロコフィエフを思わせるようなモダンな切れ味もある曲なんです。ピアノは詩情豊かとは言えませんが、ロシアの哀愁のこもった旋律が所々に散りばめられており、瑞々しい響きにあふれた音楽が流れ出てきます。 決して他の名曲ピアノ協奏曲の列には並ぶものではありませんが、ピアノ音楽が好きな人やロシア音楽の愛好家であれば聴いておいて損のない曲だと思います。旋律は流麗なところもあり、ピアノについても技巧的なおもしろさを味わえる佳品です。このCDです。パン・インジュ(ピアノ)、ドミトリ・ヤブロンスキー指揮 ロシアフィルハーモニー管弦楽団(Naxosレーベル 8.557683 2004年12月録音)独奏ピアノは韓国籍の少女でまだ今年16歳だそうです。 とてもそんな風には思えない立派な技巧のピアニストです。 第2番の協奏曲とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1864年 誕生 リヒャルト・シュトラウス(作曲家)1940年 初演 バルトーク 「弦楽のためのディヴェルトメント」2005年 没 ゲーナ・ディミトローバ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 トマトの花最近のトマトは昔のような強烈な青臭い匂いがしなくなりました。 トマトを植えている畑の傍を通るとぷ~んと強い青臭さが匂ってきたのですが、これも昨今は匂いません。 それでもこの季節になると畑にはトマトの黄色い花が咲き始めています。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月3日茄子(ナス)科 トマト属 ペルー、エクアドル原産。 日本には17世紀に渡って来たそうです。 黄色い花が咲き、実は赤い、あのトマトです。

2006年06月11日

コメント(8)

-

「トリスタンとイゾルデ」/時計草

他のブログへのコメントを書いたのですが、それがブログ記事と全く異なる意見・コメントを書き込んだのですが、それがその人には気に入らなかったのでしょうか、私には何の断りもなしに削除されていました。 こういう人もいるのですね。 そこへは2度と訪問したくないと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ワーグナー作曲 楽劇「トリスタンとイゾルデ」ヨーロッパには中世の「トリスタン伝説」という物語が語り継がれていたそうです。 この「トリスタンとイゾルデ」はその伝説を基に書かれた楽劇で、物語は中世。 アイルランドの王女イゾルデは、政略結婚の犠牲となりイングランドのマルケ王の許に嫁ぐために船で祖国を離れます。 舞台はその船から始まります。 イゾルデを迎えに来たのはマルケ王の甥であるトリスタン。 以前トリスタンと、イゾルデの婚約者である公爵が決闘をして、トリスタンは傷つきます。 秘法の治療を知るイゾルデはトリスタンに好意を持ち、傷を治して逃がしてやります。 しかし、自分の意思とは関係なしにマルケ王に嫁ぐ際の迎えがトリスタンとは。 再会した二人は複雑な心境であり、イゾルデは毒酒を呷って死んで二人で清算しようと図りますが、イゾルデの侍女ブランネーゲが毒酒の変わりに「愛の酒」を二人に飲ませてしまいます。やがて二人はこの酒によって愛するようになるが、イゾルデはマルケ王妃。 それでも二人は愛の焔を燃やし続けますが、ついにマルケ王に知れることとなって、トリスタンは死に、イゾルデも「愛の死」を歌って幕となります。簡単に物語を書きますとこんな風になるのですが、この楽劇の特徴の一つに登場人物の少ないことが挙げられます。 こうした物語の筋が人物によって語られていきます。 また舞台装置も簡素な上演がほとんどで、この楽劇が深い精神性ー男女の満たされぬ愛ーを湛えていることを象徴しているようです。この楽劇を書くきっかけになったのは、ヴェーゼンドンクという富裕家がいて、若い美貌の妻マティルデからせがまれて1軒の住居を、スイスのチューリッヒに提供します。 当時はワーグナーは結婚しておりお金に窮する生活であったので、その住居に妻と引越しますが、妻との間はもうとっくに冷え切っていたそうで、ワーグナーとマティルデ・ヴェーゼンドンクの間に愛が芽生えていきます。 しかし、許されぬ恋・愛でした。直接には関係がないかも知れませんが、この時のワーグナーの心情が「トリスタン伝説」を音楽化・楽劇化したいと思ったきっかけであるように思われているそうです。イタリア・オペラやこれ以前のワーグナーのオペラ「タンホイザー」「ローエングリン」のように、一つのアリアが区切りを示すような表現でなく、音楽は数多くの動機(風景、人物の心などを表している短い音楽)によって繋がっていき(示導動機・ライトモチーフ)、まるで音楽の流れ・旋律が無限のように書かれています(無限旋律)。全曲演奏には4時間近くかかる長大な楽劇です。 音楽は、許されぬ二人の愛の絆と、愛と官能に陶然としていく様を、まるで糸の紡ぎ合いのように、しかもそれが巨大な波のうねりのように大きくなって、旋律は休みなく昂揚していく様は、聴く方が麻薬に取り付かれたような、痺れるような感動・快感を味わいます。 とりわけ、「愛の酒」を飲んだ第1幕の幕切れから第2幕の二人の「愛」を歌う場面は、音楽史上にこれ以上ないと思われるほどの官能にむせ返る音楽に圧倒されます。初めて聴く人には難解なオペラ(楽劇)かもしれませんが、この愛の陶酔に溺れ、許されぬ二人の終末までの「無限旋律」にはまってしまいますと、もうワーグナーの世界から抜け切れない、それこそ彼の仕掛けた「酒」に溺れてしまいます。 所謂「ワグネリアン」となって行くことでしょう。ところでワーグナーと例のマティルデ・ヴェーゼンドンクですが、彼女の夫に知られることになり、ワーグナーはこの「住居」去っていきます。そして二人の愛がワーグナーに作曲意欲をかきたたせたこの「トリスタンとイゾルデ」は、1865年の今日(6月10日)ドイツ・ミュンヘンの宮廷劇場で初演されたのです。この初演の指揮者が、名指揮者と言われたハンス・フォン・ビューローなんですが、まだ話は続きます。 マティルデの許を去ったワーグナーは、今度はビューロー夫人のコジマ・ビューローと恋仲に陥り、駆け落ちまでした後、めでたく夫婦となります。 そして、このコジマこそがあの大作曲家フランツ・リストの娘なのです。そうして二人は仲むつまじく暮らし、ジークフリートという息子を授かります。 息子誕生後の妻コジマの誕生日に自宅階段で、お祝いの曲「ジークフリート牧歌」を初演したエピソードは余りにも有名です。 その頃のワーグナーには、もう「トリスタンとイゾルデ」の「愛の形」とは違う「平安な愛」に囲まれていたのでしょう。愛聴盤 フルトヴェングラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 キルステン・フラグスタート(S) ルードヴィッヒ・ズートハウス(T) ヨーゼフ・グラインドル(Bs) コヴェントガーデン王立歌劇場合唱団(EMI原盤 東芝EMI TOCE11318~21 1952年録音)カール・ベームの1966年7月のバイロイトライブ、カラヤンの1973年盤、バーンスタイン/バイエルン放送響の1988年録音盤、それに最新の2003年録音のティーレマン/ウイーンフィル、それにパッパーノ指揮/コヴェントガーデンのドミンゴが歌うトリスタン(2004-2005年)を聴いていますが、やはりこのフルトヴェングラー盤を手にする機会が多いですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1865年 初演 ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」1899年 没 エルネスト・ショーソン(作曲家)1934年 没 フレデリック・ディーリアス(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 時計草初夏の花の一つ、ユニークな姿の時計草です。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月4日時計草科 トケイソウ属 開花時期 6月~8月ブラジル原産日本には18世紀ごろに渡ってきたそうです。 時計盤のような咲きかたをするとてもユニークな形の花です。

2006年06月10日

コメント(18)

-

モナリザの微笑み/姫女苑(ヒメジオン)

『今日の音楽』 ヨーロピアン・ジャズ・トリオ 「モナリザの微笑み」今日はほんとに久しぶりのジャズ音楽の話題です。 毎日クラシック音楽記事を書いていますので、私がクラシックしか聴かないのでは、と思っておられる方が多いと思います。 ところがそうではないんです。 演歌、ジャズ(特にモダン・ジャズ)や年に数回ですが手持ちCDで浪曲を聴き、湯船にはいって広沢虎三の「森の石松」や「国定忠治 赤城の子守歌」などを唸っているときもあります。今日は最近購入しました「ヨーロピアン・ジャズ・トリオ」の話題です。 名前の通りこのトリオはアメリカではなく、オランダのチームです。 何故かアメリカのジャズ演奏家はヨーロッパを好きなようで、昔からヨーロッパとのコラボレーションもしくはヨーロッパ・ライブに名盤が多くありました。フランスでの「サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ」なる、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズのご機嫌のLP盤や、マイルス・デビス(T)の映画「死刑台のエレベーター」(ルイ・マル監督作品)なども秀逸のジャズ音楽で、1950年代後半の出来事でした。 それにフランスとのコラボレーションでは、映画音楽の巨匠ミッシェル・ルグランがやってくれました。 マイルス・デビス、ジョン・コルトレーン(サックス)、ビル・エヴァンス(ピアノ)と組んでリリースされた「ルグラン・ジャズ」などは今でも私の部屋で鳴っています。ヨーロッパのジャズは、アメリカ・モダン・ジャズのような強烈な熱気やファンキーなところがありませんが、しっとりとリリカルに心に響いてくるのが特徴だと思います。 ヨーロッパ映画のような、どこか哀愁が漂い、季節で言えば、いつも「秋」を感じさせる、そんなジャズのように感じています。MJQが大バッハとジャズを融合させて一世を風靡して消えて行って以来、ジャズ・トリオに枯渇の想いでいた私に、朗報が飛び込みました。 1988年に結成された、このオランダの「ヨーロッパ・ジャズ・トリオ」です。 以来、20タイトルに及ぶCDをリリースしています。このトリオの魅力は、何と言っても旋律の美しさで、とりわけマーク・ヴァン・ローンの粒立ちの良いピアノが最大の魅力です。 原曲の美しい、素晴らしい旋律を無理やりに崩さず、オリジナリティを大切にしながらも、洗練された洒落た感覚で崩して行きながらも、とてもリリカルに音楽が流れています。今回紹介しますディスクは、「モナリザ」というタイトルCDで、映画「慕情」、「モナリザ」、「サマータイム」、「夢(ドビッシー)」、映画「いそしぎ」、日本唱歌「里の秋」、「ロンドン・デリーの歌」など13曲が収録されています。これらの内、5曲は弦楽アンサンブルとのコラボレーションで、これが実に素晴らしく、美しいのです。いつもは珈琲カップ片手に音楽を聴く私ですが、このCDを聴く時は何故かウイスキーグラスで、オンザ・ロックを味わいながら聴いています。ジャズ嫌いのクラシック音楽ファンに是非一聴をお薦め致します。ヨーロッパ・ジャズ・トリオ パーソネルマーク・ヴァン・ローン(ピアノ)フランス・ホーヴァン(ベース)ロイ・ダックス(ドラム・パーカッション)愛聴盤(エム・アンド・アイ レーベル MYCJ-30308 2004年9月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1860年 初演 シューマン チェロ協奏曲1865年 誕生 カール・ニールセン(作曲家)1902年 初演 マーラー 交響曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 姫女苑(ヒメジョオン)この小さな花も今ではあちこちで咲いています。 野原、空き地、道端、畑などに群生とはいかなくてもかなりの数を見かけるようになりました。 これは近所の道端で咲いているのを撮りました。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月4日

2006年06月09日

コメント(4)

-

「ダフニスとクロエ」/花菖蒲(白玉楼)

『今日のクラシック音楽』 ラヴェル作曲 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」今日は久しぶりにフランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)とその作品の話題です。モーリス・ラヴェル(1875-1937)は、ピアノ曲などの器楽曲、ヴァイオリンソナタなどの室内楽曲、ピアノ協奏曲などの協奏曲、それに精緻な響きの管弦楽曲などを書き残しています。 それらの音楽の中でも「オーケストラの魔術師」とか「スイス時計のような精緻な音楽職人」とかで呼ばれるほど、彼のオーケストラ音楽は精緻を極め、フランスの洗練された瑞々しい気品に溢れた曲が数多くあります。原曲がピアノ音楽で、それを彼自身がオーケストラ版として編曲している物が多いのですが、いずれにしろ陽を射されてキラキラ光るような、そんな感触の音楽を感じます。ムソルグスキーのピアノ曲「展覧会の絵」を見事にオーケストラ版に仕立て上げた才能は、まさに「オーケストラの魔術師」と呼ばれるにふさわしい音楽として完成されています。ラヴェルのオーケストラ曲として有名なのが「ボレロ」です。 「ボレロ」については、以前この日記で書いていますので省略致しますが、もうひとつラヴェルの最高傑作と呼ばれているバレエ音楽「ダフニスとクロエ」があります。ロシア・バレエ団の旗揚げ公演に選ばれたこのバレエは、古代ギリシャの「田園詩」に基づいており、バレエ団の主宰者ディアギレフが当時親交を深めていたラヴェルに音楽の作曲を依頼して、そのラヴェルが足かけ4年かけて完成しているそうです。古代ギリシャのレスボス島が舞台で、牧人に育てられた、お互いに捨て子の身のダフニスとクロエの恋愛が中心となり、二人が幸せな平安の時を得るまでに、ダフニスを誘惑する人妻や、羊飼いや海賊に言い寄られるクロエの話が絡み、最後にはパンの神に救われるという幻想的な物語で、ラヴェルの書いた音楽はその話の内容を髣髴とさせるもので、念入りに構想を練って設計されたような、緊密さと洗練さを極めた音楽です。ラヴェルは後に演奏会用として全曲から3曲ずつ選んで第1組曲、第2組曲として発表もしており、現在もオーケストラコンサートでしばしば演奏されています。しかし、私はこのバレエ音楽を聴いて感動するには10年以上も費やしていました。LP盤でピエール・モントー/ロンドン響の演奏を聴いても音楽そのものを理解できずにいたのですが、何度も繰り返し聴いているうちに音楽の素晴らしさがわかるようになってきました。 「ボレロ」を聴くようなわけにはいかなかった思い出が残っている曲です。この「ダフニスとクロエ」は、1912年の今日(6月8日)ディアギレフ率いるロシア・バレエ団によってパリで初演されています。 その初演時でダフニスを踊ったのが有名なニジンスキーだったそうです。愛聴盤 (1) ピエール・ブーレーズ指揮 ベルリンフィルハーモニー(ドイツ・グラモフォン 447057 1944年録音 輸入盤)モントーやクリュイタンス、ハインティンク、ケント・ナガノ、インバルなどの録音を聴いていますが、このブーレーズ盤を聴くことが多くなりました。(2) エリアフ・インバル指揮 フランス国立放送管弦楽団(DENON原盤 Briliant Classic BRL643 1987-88年録音 海外盤)「展覧会の絵」という編曲も含めてラヴェルのすべてのオーケストラ作品を網羅した5枚組CDで、音質は超優秀録音で1800円という廉価盤。 お買い得CDです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1810年 誕生 ロベルト・シューマン(作曲家)1912年 初演 ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」1937年 初演 オルフ 「カルミナ・ブラーナ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 花菖蒲「白玉楼」(ハクギョクロウ)町内の庭でプランターに植えられている花菖蒲が咲き始めています。 自宅から20mほど離れた畑にも10株ほどの白い色の花菖蒲が咲いています。 撮るのが一日遅れたので少し傷がつき始めています。 「白玉楼」(ハクギョクロウ)という種類です。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月4日

2006年06月08日

コメント(10)

-

イソトマ

長野、山梨への一泊旅行から帰りました。 今回は村のお寺の役員と檀家信徒による浄土真宗本願寺派のお寺への研修旅行でした。 長野県岡谷市の敬念寺と山梨県富士吉田市の大正寺を参詣してまいりました。 総行程1000kmを超すバス旅行でしたが、楽しく信徒さんたちと過ごせて、無事に帰ってきたことに感謝いたしております。今回の旅行で心に残りました言葉がありました。 岡谷市敬念寺の門前に書かれていました言葉です。 「今 いのちが 私を生きている」 含蓄のある言葉で、この意味を考えてみたいと思っています。富士吉田市のホテルの部屋のベランダから撮りました富士山で、「裏富士」と呼ばれる姿です。 靄がかかっていていい画像ではありませんが掲載致します。 この画像を見ますとレンズに埃が着いているのがよくわかります。 クリーニングしなくてはと思っています。撮影地 山梨県富士吉田市 ホテル鐘山苑 2006年6月7日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 イソトマこれも初夏を彩る小さな花の一つです。 プランターなどで家庭の庭に咲いているのをよく見かける季節になりました。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月1日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1897年 誕生 ジョージ・セル(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。

2006年06月07日

コメント(14)

-

毒痛み(どくだみ)

ともの『今日の一花』 毒痛み(どくだみ)これも野草の一つでしょうか、野原や道端、畑の土手などに半ば群生して咲きますが、その季節が今でしょう。 町のあちこちに咲いています。 こうしてカメラで写しますと、何となく可愛い表情をしています。上の画像は初夏の陽射しをいっぱいに受けて咲いており、下の画像は日当たりの悪い別の場所で咲いていました。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月4日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1903年 誕生 アラム・ハチャトリアン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『一泊旅行』村のお寺役員の研修旅行に参加して、今日(6月6日)から一泊旅行に行ってきます。 長野県岡谷市の敬念寺~山梨県富士吉田・大正寺を参詣してきます。 帰宅は7日午後10時ごろです。

2006年06月06日

コメント(10)

-

「魔弾の射手」/未央柳(ビョウヤナギ)

『今日のクラシック音楽』 ウエーバー作曲 オペラ「魔弾の射手」日本ではほとんど上演される機会のないオペラ「魔弾の射手」は、カール・マリア・フォン・ウエーバー(1786-1826)が書き残したドイツの「ジンク・シュピーゲル(歌芝居)」を確立したオペラとして、音楽史上に燦然と輝いています。ウエーバーはベートーベン(1770-1827)から遅れること16年、この世に生を受けており、ベートーベンが亡くなる前年にわずか39歳という若さでこの世を去っています。 ウエーバーの活躍した時期がベートーベンの時代とほぼ同時期ということなります。「魔弾の射手」が書かれた頃は、モーツアルトやベートーベンによって切り開かれてきたドイツ国民オペラがイタリアオペラの人気によって低迷していた頃でした。ところでドイツやオーストリア、フランス、イタリアを訪ねると驚くことが一つあります。 それは小さな町にも市立オペラハウスがあって、そこでオペラの上演が盛んに行われており、有名なコンサート指揮者は必ずと言っていいほど、こういう小さなオペラハウスで研鑽を積んで檜舞台に上がることを繰り返してきています。この点、オペラファンでもある私にはとても羨ましい環境であり、ヨーロッパにおけるクラシック音楽の歴史の深さを思い知らされます。 日本では専門のオペラハウスは幾つあるでしょう。 大阪ではまだありません。話は横道にそれましたが、ウエーバーの時代はイタリア・オペラに席捲されていた時代で、ドイツ国民には自国の国民オペラが現れることを待ち望んでいたそうです。ウエーバーは作曲家でもあり、指揮者でもありました。 ドイツ屈指のオペラハウス「ドレスデン国立歌劇場」の指揮者として活躍しています。 彼の年譜を読むと1817年にドレスデンに着任しており、その後生涯最後の10年間をドレスデンで過ごしています。この「魔弾の射手」はドレスデンに着いてからすぐに書き始められたそうです。 そして3年の歳月を経て、1821年6月18日にこのオペラハウスで初演されています。物語はチェコのボヘミア地方(当時のドイツ領)に伝わる魔弾伝説を台本にして書かれています。狩人マックスは、恋人のアガーテと結ばれたいがために、悪魔に魂を売って命中率100%の弾を得ます。 そして射撃競技に出場するのですが、この魂を売ることをそそのかしたカスパールに命中して殺してしまいます。 マックスはそこで初めて己の非を後悔して、森に棲む隠者のとりなしで晴れてアガーテと結ばれるという筋書きです。この「魔弾の射手」は熱狂的にドイツ国民に迎えられたそうです。 それは上述のようにイタリア・オペラ一色であったドイツに待望のドイツ国民オペラが誕生したからです。 台本はドイツ語、芝居形式、音楽はドイツにつたわる民謡が多く使われており、まさに「ドイツ精神」に満ちたオペラだったからです。実際にこのオペラを聴いてみると、実にわかりやすい音楽、ドイツに根ざした旋律(民謡)などに彩られていて、しかも「歌芝居」の形式で台詞のやり取りが歌の合間にあり、心を昂揚させるような音楽に溢れたオペラです。序曲はコンサートプログラムを飾り、合唱曲の定番のような「狩人の合唱」に代表される親しみやすい音楽で書かれています。 このオペラは日本では極端に上演機会がありませんが、ヨーロッパでは数多くシーズンには上演されている、「ドイツ・オペラ」の遺産のようなオペラとなっています。この「魔弾の射手」によってドイツ国民オペラが確立され、続いてロンドンのコヴェントガーデン王立歌劇場から委嘱されたオペラ「オベロン」もロンドン初演で大成功を収めたのですが、持病の結核が悪化して、ウエーバーは1826年6月5日にロンドンで亡くなり、真の国民オペラの発展はリヒャルト・ワーグナーの出現による大規模な歌劇・楽劇まで待たなければならなかったのです。「もし」という仮定で考えれば、ウエーバーがもっと長生きをしてくれておれば、きっとドイツ・オペラの歴史は変わっていたことは間違いないと思います。今日がウエーバーの命日。 久しぶりにオペラ「魔弾の射手」を聴いてみたいと思います。愛聴盤 ヨゼフ・カイルベルト指揮 ベルリンフィルハーモニー・合唱団 ヘルマン・プライ(BR)、ルドルフ・ショック(T)、エリザベート・グリュンマー(S)他(EMI原盤 東芝EMI TOCE9125 1958年録音 旧TOCE6337/38の廉価再発売)LP時代から愛聴してきたカイルベルトの見事な演奏。 骨太で重厚、スケールの大きな表現はこの指揮者の真骨頂で真にドイツ的厚みのある演奏です。 それでいてロマンティックな表現が随所に聴かれる演奏です。 ステレオ録音とはいえ音質の悪いLP盤から、リマスターされたCDでは各段に音質が向上されていて、不滅の名盤として遺しておきたい演奏です。 グリュンマーのアガーテが素晴らしい美声を聴かせてくれます。ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団・合唱団 ヒルデガルデ・ベーレンス(S)、ルネ・コロ(T)、クルト・モル(Br)他カイルベルトの重厚さとは違いますが、クーベリック特有のしなやかさがあり、繊細に表現されたロマンティックな音楽が魅力の演奏です。 ルネ・コロ、ベーレンス、クルト・モルの歌唱は聴く者を酔わせる美声と表現で、これも素晴らしいドイツ・オペラを楽しめます。(DECCA原盤 LONDONレーベル ユニヴァーサル・ミュージック POCL3820/1 1979年録音)オペラ全曲を聴くのを躊躇う方にはウエーバーのオペラ序曲を1枚のCDに収めた素晴らしい演奏があります。 帝王カラヤンの「ウエーバー序曲集」で、「魔弾の射手」「オベロン」「オイリアンテ」「アブ・ハッサン」など5曲に「舞踏への勧誘」がカップリングされています。 こういう曲を指揮するとカラヤンの美点が光り輝くように聴こえてくるのが不思議です。 流麗・美麗の極みのような、手軽にウエーバー音楽を楽しめます。(ドイツ・グラモフォン 419070 1972-73年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1826年 没 カール・マリア・フォン・ウエーバー(作曲家)1919年 初演 レスピーギ バレエ音楽「風変わりな店」1941年 誕生 マルタ・アルゲリッチ(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 未央柳(ビョウヤナギ)背丈が低い茎に咲く黄色い花で、公園やマンションなどの植え込みに見かける初夏の花の一つです。 花の中央には繊毛のようなシベを持つ可愛い花ですが、それをマクロレンズでアップで撮ってみました。撮影地 大阪府和泉市 2006年6月3日花の姿はこういう形です。 この画像はネットから無断転載しました。弟切草科 オトギリソウ属 開花時期 6月初め~7月中旬頃まで中国原産 7月14日の誕生花 花言葉は「幸い」

2006年06月05日

コメント(2)

-

リンデ 「ヴァイオリン協奏曲」/野薊(のあざみ)

『今日のクラシック音楽』 リンデ作曲 ヴァイオリン協奏曲作品18先日のHMVでの10枚購入のうちの1枚です。 現代スエーデンの作曲家ボー・リンデ(1933-1970)が推定1950年代に書き残したヴァイオリン協奏曲作品18です。 手許にこの人の資料がありませんので、プロフィールなどはわからないのと、私にとって初めて聴くリンデの音楽でした。北欧のどの国の音楽にでも共通しているのは「透明な響き」「厳しい音楽」「感性と知性のバランス」を感じます。 この曲も現代音楽特有の非常に透明感あふれる旋律と響きに満ちており、その上に繊細さが全曲を支配しています。第1楽章冒頭に静かに地の底から湧き上がってくるような、抒情的なヴァイオリンは清澄で、しかも旋律そのものがロマンの香りを濃厚に立ち昇らせています。 まるでシベリウスのヴァイオリン協奏曲の始まりのような感さえあります。これがこの曲全体を包み込んでいる曲趣だと思います。 とても厳しい響きであり、北欧の広がる森林に降り積もった真っ白な雪と、深い青い空の見事な美のコントラストの風景を想い浮かぶような、ここでも美しい透明なヴァイオリンの響きを味わえます。第2楽章では縦横に走り廻るヴァイオリンが次第に熱気を帯びてきて、オーケストラの増していくスケール感の大きさと相まって、見事な調和をみせています。 速いパッセージではユーモラスな感もある楽想です。最後には再びロマンの香りを匂い立たせるような旋律で、ヴァイオリンが静かにむせび泣くような「レント」となって全曲を閉じています。26分ばかりの2楽章構成の美しいヴァイオリン協奏曲に出会えた喜びを感じています。Naxosだからできる仕事なんでしょう。このCDです。 五明カレン(VN) ペッテル・スンドクヴィスト指揮 イェヴレ交響楽団↓ (Naxosレーベル 8.557855 2003年3月録音)カップリングはリンデのチェロ協奏曲です。↓リンデHMVのネット販売で881円の廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1903年 誕生 エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 野薊(のあざみ)自宅から徒歩15分くらいの公園の土手に2本の野薊が咲いていました。 今までにも町内のあちこちの野原や道端で咲いているのを見かけましたが、野性種のためか写真に撮るほどの美しさがなかったのですが、この花だけは2本ひっそりと美しく咲いていました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年6月2日菊科 アザミ属 薊の種類は日本だけでも60種類もあるほどに多いそうです。 春に咲く薊は非常に少なくて、ほとんどが夏から秋にかけて咲きます。

2006年06月04日

コメント(8)

-

「美しき青きドナウ」/昼咲き月見草

『今日のクラシック音楽』 ヨハン・シュトラウスII作曲 ワルツ「美しき青きドナウ」今日はとってもポピュラーな「ウインナワルツ」の名曲中の名曲、ヨハン・シュトラウスII(1825-1899)の作曲になる「美しき青きドナウ」を聴いてみたいと思います。ヨハン・シュトラウスは「ワルツ王」と呼ばれた作曲家で、その生涯で500曲近いワルツを書き残しているそうです。この曲は当初合唱曲として作曲されていますが、この作曲の経緯は戦争でした。 1886年にプーシャ(ドイツ)統一を図る当時の「鉄の宰相」ビスマルクの挑発にまんまと乗せられて、プローシャ軍(ドイツ)が怒涛のようにウイーンに攻め込んで来て、シュトラウスの祖国オーストリアがプロシャ戦争を始めることになり敗戦国となりました。幸いフランスが調停に立ったためにこの戦争は7週間で終わりますが、それ以後オーストリアはプロシャの圧迫を受けることになりました。戦争によって国は荒廃し、人心は意気消沈していました。 そこへ国民を奮い立たそうとシュトラウスに国民的歌唱曲の依頼が舞い込みました。そこで生まれたのが合唱曲としての「美しき青きドナウ」でした。 しかし、初演当時は全くの不人気だったそうです。 それでシュトラウスは管弦楽曲用に編曲したのが、後に開かれたパリ万国博覧会で演奏されて好評を得たそうです。その成功でウイーンに逆に持ち帰って演奏されると大好評を博したというエピソードのある曲です。昨今のウイーンフィルによる「ニューイヤーコンサート」の最後のプログラム曲となっています。私が生徒・学生の頃から聴き親しんだ曲で、ブルーな気分の時は励ましてくれる、嬉しいときはいっそう心を昂ぶらせてくれた曲で、聴く者を幸せな気分にさせてくれます。 この曲の初演当時のオーストリアの人々もきっとこの曲で、敗戦の苦しい気分を癒してもらっていたことはよくわかります。1899年の今日(6月3日)、ヨハン・シュトラウスIIは74歳の生涯をウイーンで閉じています。愛聴盤 ウイリー・ボスコフスキー指揮 ウイーンフィルハーモニー(Decca原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD5032 1979年録音)長年にわたって弾き振りを行なってきたウイーンフィルのコンサートマスターであった、ウイリー・ボスコフスキーの最後の「ニューイヤーコンサート」でDeccaとしてはデジタル録音第1号となった記念すべき録音盤です。↓ボスコフスキー収録曲ワルツ「ローレライ―ラインの調べ」 作品154(ヨハン・シュトラウス1世)ポルカ「お気に召すまま」 作品372(ヨハン・シュトラウス2世)ポルカ「ブレーキかけずに」 作品238(エドゥアルト・シュトラウス)ワルツ「酒・女・歌」 作品333(ヨハン・シュトラウス2世)ポルカ「モダンな女」 作品282(ヨーゼフ・シュトラウス)ワルツ「ヘラインシュパツィールト」 作品518(ツィーラー)喜歌劇「美しいガラテア」 序曲(スッペ)ワルツ「わが家で」 作品361(ヨハン・シュトラウス2世)ポルカ「風車「 作品57(ヨーゼフ・シュトラウス)チック・タック・ポルカ 作品365(ヨハン・シュトラウス2世)ピッツィカート・ポルカポルカ「ルドルフスハイムの人々」作品152(ヨーゼフ・シュトラウス)ポルカ「狩り」 作品373(ヨハン・シュトラウス2世)ポルカ「浮気心」 作品319(ヨハン・シュトラウス2世)ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314(ヨハン・シュトラウス2世)ラデツキー行進曲 作品228(ヨハン・シュトラウス1世)彼の後には、カラヤン、マゼール、ムーティ、アバド、メータ、クライバー、小澤征爾、アーノンクールなどの指揮者が振りましたが、私が高校生時代から親しんだのはボスコフスキーでした。 それが今でも懐かしく、やっぱりこの盤を取り上げてしまいます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1875年 没 ジョルジョ・ビゼー(作曲家)1899年 没 ヨハン・シュトラウスII・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 昼咲き月見草この花も今が盛りと町内の家の庭で咲いているのをよく見かけます。 柔らかい感じの花をアップで撮ってみました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年5月30日赤花科 マツヨイグサ属 開花時期 5月初め~7月下旬ごろ初夏から夏にかけて、昼に咲いています。 ピンク色のやや大きめの花びらが特徴です。

2006年06月03日

コメント(6)

-

ハーティ ピアノ協奏曲/ジャガイモの花

『今日のクラシック音楽』 ハーティ作曲 ピアノ協奏曲 ロ短調サー・ハミルトン・ハーティ(1879 - 1941)は、アイルランド生れの19世紀末から20世紀初頭に活躍した作曲家・指揮者でピアノの名手でもあったそうです。 私がハミルトンを知っているのは、1920年代~30年代にイギリス・ハレ管弦楽団の指揮者と君臨していたことと、ヘンデルの「水上の音楽」「王宮の花火の音楽」の編集・編曲をしたこと、そして彼が作曲した「アイルランド交響曲」が知名度の高い曲であるということくらいでしょうか。サーという「ナイト」の称号を与えられているくらいですから、音楽活動の貢献を認められてのことだと思いますが、正直言って、あまり興味を示さなかった作曲家・指揮者でした。それが先日、HMV阿倍野店で偶然見つけたCDが、この人の書いた「ピアノ協奏曲ロ短調」でした。 どんな音楽だろうと思って買ったのですが、これがどうして、どうして素晴らしい協奏曲なのです。 とてもロマンティックなピアノの旋律が心に響いてきます。構成は型通り3楽章形式で、第1楽章の冒頭はベートーベンの「皇帝」、シューマン、グリーグの協奏曲と同じように華麗なピアノのカデンツアで始まる、ピアノの美しい曲です。 その後この楽章は「ヴィルトーゾ(巨匠)」風に音楽が展開・発展していくのですが、とても抒情的な美しい旋律で彩られています。第2楽章はしっとりとした情感に溢れており、CDの帯に書かれた宣伝文句(アイルランドのラフマニノフ)のように、非常に叙情的な少し愁いのある美しい旋律が、楽章全体を包み込んでいます。第3楽章もロマンの香りが匂い立っている旋律で、とてもきれいな音楽に溢れた佳品です。これはいい買い物をしたと喜んでいます。 買ったのが1週間ほど前ですが、以来毎日欠かさず聴いている曲です。愛聴盤 ピーター・ドノホー(P) 湯浅卓雄指揮 アルスター管弦楽団(Naxosレーベル 8.557731 2005年2月 アイルランド録音)価格も手頃の1000円盤です。 カップリングは「コメディ」序曲、オリエンタル情緒いっぱいの「幻想的情景」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1857年 誕生 エドワード・エルガー(作曲家)1863年 誕生 フェリックス・ワインガルトナー(指揮者)1896年 初演 サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ジャガイモの花ジャガイモ畑に花が咲き始めました。 白い花と紫の花。 白いのは普通の品種で紫がメークインだそうです。いずれも撮影地大阪府和泉市 2006年5月30日

2006年06月02日

コメント(9)

-

チャイコフスキー「舞曲と序曲集」/薔薇

『今日のクラシック音楽』 チェィコフスキー作曲 「舞曲と序曲集」Naxosレーベルからチャイコフフスキー節を味わうのに格好の、しかもおそらく滅多にコンサートや録音で採り上げられない曲目ばかりのディスクがリリースされました。 HMV阿倍野店を訪れて計10枚ほどのCDを買ったうちの1枚。曲目は下記の通りです。1. オペラ「スペードの女王」作品68~序曲2. 交響詩「運命」作品773. オペラ「ヴォエヴォーダ」作品3~序曲 オペラ「オルレアンの少女(ジャンヌ・ダルク)から4. 第2幕への間奏曲5. ジプシーの踊り(第2幕)6. 道化役者と大道芸人の踊り(第2幕) オペラ「小さい靴」から7. ロシアの踊り(第3幕)8. コサックの踊り(第3幕) オペラ「チャロデイカ」から9. 序奏10.大道芸人の踊り(第1幕)11.ゴパーク ~オペラ「マゼッパ」から12.踊り~オペラ「オプリチニク」からこれらの中で知っている曲は「スペードの女王」序曲と「マゼッパ」くらいで、あとは曲の名前すら初めて知った作品ばかりです。滅多に聴けない曲のラインナップなので買ったのですが、これがどうしてどうして、すこぶる付きの素晴らしいディスクなのです。まず交響詩「運命」が一番長い演奏時間で16分弱なのです、注目は作品番号77です。 「悲愴」が74ですからそのあとに書かれた曲となりますが、図書館の音楽辞典で調べると、この曲は何と28歳で書かれていました。 出版が遅かったのでしょうね。この曲は「運命」を表す動機のような旋律で始まる3部形式の曲で、交響曲第4番の第1楽章のような激しい感情の起伏のような音楽で描かれていて、後のチャイコフスキーを予言しているかのような交響曲の世界のように劇的な表現で彩られています。あとの舞曲や序曲は多分に「ロシア的」情緒に溢れており、特に舞曲はチャイコフスキー節全開といった趣きがあります。 ロシア民族音楽でもあり、チャイコフスキー特有の叙情的旋律に満ち溢れており、スケール感の大きさとそこから溢れ出す甘美なメロディーが心に響きます。 ロシアの広大な大地を感じるかのようなスケール感と、冬の厳しい寒さの中を走る3頭立ての馬車、燃える薪で暖をとる人たちといったロシア特有の情景が浮かんでくるような、憂愁と哀愁の気分に満ちており、また有名なバレエ音楽「眠りの森の美女」や「くるみ割り人形」の音楽と似たところもあって、たっぷりと「チャィコフスキーの音楽世界」を味わえることができます。価格も1000円でチャイコフスキーを手軽に味わえるディスクです。 またNaxosはいいCDをリリースしてくれたと喜んでいます。このCDです。 テオドレ・クチャル指揮 ウクライナ国立交響楽団↓(NAXOSレーベル 8.554845 200年12月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1804年 没 ミハイル・グリンカ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 薔薇イントゥリーグデスティニー花の見頃時期でしたが、やはり鑑賞の見頃と撮影の見頃は違うと、撮ってみてよくわかりました。花に勢いというか力強さがありません。フリュイテダブル・デライト いずれも撮影地 大阪市立長居植物園 2006年5月24日フリュイテとダブル・デライトは花自体がいいものでないのは撮る前からわかっていて、色合いを出す練習にと思って撮ったものです。 「フリュイテ」はオレンジをもう少し濃く撮らなければいけない色合いですが、「ダブル・デライト」は赤、黄色、白をうまく出せたと思っています。

2006年06月01日

コメント(4)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 福山雅治について

- 福山雅治PayPayドームライブ参戦

- (2025-09-29 12:53:35)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-

-

-

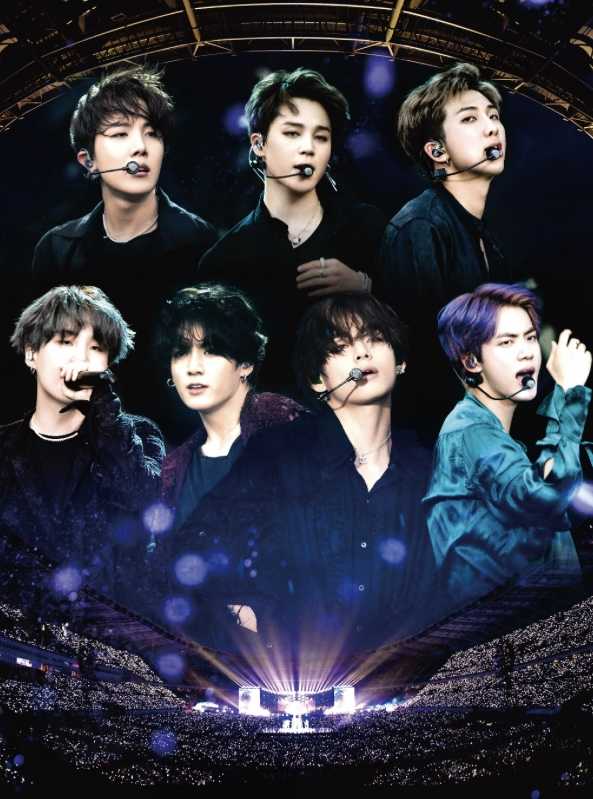

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-