2013年02月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

一芸は身を助く

昨夜、何の気なしにテレビを見ていたら、平成ノブシコブシの吉村さんが競馬に挑戦、というのをやっていて、これが凄かった。 もちろんある程度のハンディ付きとはいえ、プロの騎手と十分戦えるほどの乗馬術を披露していたんですわ。で、小さい頃から乗馬をやっていたのかと思いきや、乗馬を始めてまだ数カ月とか。これはもう、天与の才能と言わざるを得ない。 まあ、お笑い界で生き残っているような人たちというのは、それぞれ才能に満ちた人なんだろうと思いますが、こういうのを見せられると、ちょっと見直してしまいますね。私、これまで平成ノブシコブシの芸をこれまではさほど高く評価していませんでしたが、これからは加点評価してしまいそう・・・。 結局、一芸に秀でるというのは、その人の生涯にとって、すごく大きな武器になる、ということなのでしょう。 さてさて、今日の私ですが、今日は毎年恒例、うちの科が出している紀要の編集をしておりました。 そう、私の「一芸」は、「編集作業」だったのでありまーす! もう、編集作業大好き! 人の論文の体裁を整えたり、紀要の表紙や裏表紙、中表紙などをデザインしたり、奥付なんか付けたりするの大好き! ということで、ミリ単位の修正なんかしながら、出来る限り完成度の高い紀要を作るべく奮闘し、ようやく9割方の作業が終わりました。あとは執筆者の先生方に送り返した二校の校正を待って、プリントアウトすれば完成! 来週末くらいには、印刷所に入稿という運びになりそうです。 印刷所の人とお決まりの喫茶店で待ち合わせて、版下の束を渡す時の充実感ってのは、何とも言えないんだなあ・・・。 というわけで、毎年この時期の楽しみを満喫しているワタクシなのでありました、とさ。

February 28, 2013

コメント(0)

-

道徳の教科化

いやだねえ、安倍政権、道徳の教科化とか狙っているのかよ・・・。 まあ、最近のイジメ問題への対処ということなんだろうけど、分かってないねえ。 私が思うに、今の学校制度の問題って、子供にとって世界のすべてが学校になっちゃっていることなんだよね。だから、学校で嫌なことがあったら、もう生きていく場所が無くなっちゃう。 だけど、実際にはそんなことないのであって、学校が嫌なら行かなければいいだけの話。別に学校が世界のすべてじゃない。 だから、むしろ学校から勉強以外の要素を抜くってことが、イジメ問題を考える上でも重要なのではないかと。昔の寺子屋みたいに、読み書き算術を習うだけの場所にすべきで、それ以外のことに一切責任を持たないようにするのがいいのじゃないのかい? ついでに言えば、義務教育のシステムももっと緩やかにして、6歳とか7歳になったら絶対に学校に行かなくてはならない、とか、13歳になった日本人は全員中学1年生だ、みたいな状況を排し、行きたい人が行きたい時に学校に行く、ただ死ぬまでには中学卒業レベルの学力くらいはつけておきなさいね、という風にすればいい。 『蟹工船』の小林多喜二の母親なんて、晩年になってようやく仮名ばかりの手紙が書けるようになったそうだけど、死ぬまでにそれだけの学力が付いたのだから、尊いじゃないの。 武道の道場だってそうよ。私はよほどのおっさんになってから武道を一から、つまり、いわば小学生レベルから始めたわけだけど、別に何の支障もないよ。それで、実力がつくにつれて段位が上がる。自然なことじゃない? 15歳になった日本人は全員中学卒業、実力がつこうがつくまいが、なんて状況の方がよっぽど不自然だわ。 それをまあ、画一的に子供を学校に送り込んだ挙句、そこで勉強から課外活動から何から何まで面倒をみさせるようにするなんて、どうかしてるわ。 で、ついに道徳みたいな「善悪の判断力」まで学校に委ねるとは・・・。そんなの親がやれって。 でまた、百歩譲ってどうしても学校で道徳を教えなきゃいかんというのならば、それこそ、徹底的に画一的にやればいいと思うんだけど、戦前の教育の否定からスタートしている我が国の教育現場では、そこについては逆のことをやるんだよな~。 子供に対する道徳なんてのは、要するに「躾」なんだから、有無を言わせず「こうしなさい」と押しつければいいと私は思うわけ。「自分が操縦してお客さんを載せている気球が火事になった時、お客さんより先に逃げたらみっともないからね」って、一方的に教える。どうして自分の命を大事に思うことがみっともないのか、みんなで考えてみよう、とか、そんなことしない。どうしてそれをしてはいけないのか、ってなことをいちいち考えさせてたら、何だって結論の出ないことばかりだよ。 ほんと、いつも思うことだけれど、私の思うことと世間の思うことって、大体いつも逆行するね。私は「道徳なんて、学校で教えることじゃない。でも教えるなら、画一的にやれ」だけど、教育再生会議だか何だかの指針は、「道徳を学校で教えるべき、だけど画一的にならないようにやれ」だからね。 まあ、勝手にしろ、知らんぞワシは、ってところかな。

February 27, 2013

コメント(2)

-

身も凍る! 怖ーい話。

今日、同業者の知人の身に降りかかった怖ーい話を聞いてしまいました。 その方、名古屋郊外にある某私立大学の准教授なのですが、その方がお勤めの私立大学がこのところ数年連続して入学者の定員割れを起こしておりまして。で、その結果、大学の規模縮小をすることになったらしく、それに伴って教員の削減をすることになったらしい。 つまり、生首を切ったんですな。 で、私の知人も切られてしまったと。 だから、その方、この4月から専任がなくなって、実質無職。非常勤で食いつなぐしかなくなったというのでございます。 ひょえ~! 怖えぇ!! 准教授からいきなり無職かよ!!! これ、寒い状況だよね! 今年の冬は寒いけど、寒空に放り出されることになったその方にとっては、寒いどころか凍り付いているんじゃないの? まあ、気の毒というか、なんというか。どうするんだろう、これから・・・。 しかし、これって、ひょっとして単なる前触れかもね。これから少子化で受験生がガンガン少なくなるから、雨後の筍のようにニョキニョキできた新興の私立大学なんて、定員割れしていくに決まっているじゃん? もうすでに定員割れしているところもたーくさんあるし。 いやあ、これから大学の淘汰の時代が来ると、大学教授難民がどんどん増えるぞ~。ワイルドなことになるぞ~。 これというのも、アホな文科省が先のことも考えずにじゃんじゃん大学認可申請を受理したからだよ。あいつら、極悪非道なことやっても責任取らないからね~。 ってなわけで、今日は他人事、明日は我が身。首のあたりが薄ら寒くなってきた私なのでありました、とさ。

February 26, 2013

コメント(0)

-

ヘミングウェイの6語の小説

その筋の人(ってどの筋?)には有名な話なのかも知れませんが、私は寡聞にして最近知った話として、ある時、かの文豪ヘミングウェイがバーで友人と「6語で小説は書けるか」という賭けをした、というのがありまして。 で、その時にヘミングウェイが書いた6語の小説というのが「For sale: baby shoes, never worn.」(「売りたし:赤ん坊の靴、未使用」)というのだそうですが、うーん、これは凄いわ。確かに小説になっているもんね。 まあ、バーでの賭け、というあたり、話として出来過ぎなような気もしますが、とにかくヘミングウェイの才気の素晴らしさというのはよく分かる。薀蓄として知っていると、どこかで役に立つかも。教授のおすすめ!です。 ・・・なーんて感心してたら、事務から連絡があって、「釈迦楽先生、21日までに提出の書類がまだ出てませんが・・・」ですと。 マジすか?! 「釈迦楽先生:書類、未提出」。 3語でドッキリの脅迫文かよ~!

February 25, 2013

コメント(0)

-

文化の値段

今日は軽く正装してチェコ・フィル・ストリング・カルテットの演奏会を聴きに行ってきました。 このブログをお読みの方は、私がさほどクラシック音楽に詳しくないことはご存知かもしれませんし、また私がコンサートに頻繁に行く人間ではないということもご存じかもしれません。ま、その通りなんですけど、しかし、世界的に名高いオーケストラのコンサート・マスターを含む弦楽カルテットが我が町にやってきて、しかも全席2,000円という格安のチケットで聴けるとなれば、そりゃ話は別というものでございまして。 で、家から車で10分のところにある市民会館の大ホールで、演奏を聴いたのですが、そういう趣旨のコンサートのせいか、演奏する曲目がポピュラーなものばかり。たとえばモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」だとかアルビノーニの「アダージョ」、バッハの「G線上のアリア」にシューベルトの「アヴェ・マリア」、リストの「ラ・カンパネラ」にブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」、そしてビートルズの「ミシェル」にエリントンの「A列車で行こう」などなど、クラシックに詳しくなくとも誰もが知っているような曲がほとんど。休憩を挟む2部構成で、全20曲、そして演奏後、3度までアンコールに応えてくれたので、都合23曲を楽しむことができました。 演奏の良しあしというのは私のような素人には何とも言えず、私の耳にはどれも素晴らしかったとしか評せないのですけれど、曲目に関する個人的な好みとしては、バッハとかモーツァルトとか、バロックから古典の神がかった音楽が良かった一方、ロマン派・国民音楽ってのは、こう、人事っぽくてイマイチかなと。とりわけチャイコフスキーとかドヴォルザークって、田舎っぽいから嫌。他方、ビートルズの「ミッシェル」などのポピュラー音楽に関しては、かなり思い切ったアレンジがしてあって、まるで現代音楽のように仕立てられていて逆に新鮮でした。 それにしても弦楽器、とりわけヴァイオリンってのはヨーロッパ音楽の華だねぇ、って感じでしたね。音色が神々しい。 ところで、これだけの質のカルテットの演奏を2,000円で聴けたというのは、思い返すも素晴らしいことでありまして、何だかすごく得した気分・・・ ・・・なんですが、考えてみれば、この「2,000円」という程度の値段が、実は文化の適正価格なのではないか、とも思うんですよね。 有名どころのクラシックのコンサートとかだと、一番安い席でも8,000円から、A席S席とかになると1万円超になったりするじゃないですか。夫婦で行ったら3万円とかすぐに飛んでしまう。 それはちょっと「気軽に行ける」というレベルを超えているような気がするんですわ、庶民の感覚として。それじゃあ「普通の人」がそういう文化に触れられないということになるわけで、それは全然文化的じゃない。もちろん、私とて基本的には「いいものはお代を払って観る(聴く)べきだ」という意見ですが、その結果として、お金に余裕がある人じゃないとコンサートに行けないというのでは、元も子もないような気がする。 だからね、たとえば今回のように一律2,000円程度に抑えるというのも一つの手だし、あるいは、普段はS席1万5千円のコンサートでも、特定の日は全席2,000円にする(あるいはタダにする)などして、音楽を愛する誰もが、音楽に触れることのできる機会を作る、というのが「文化」のあるべき姿なのではないかと。 まあ、そんな風に思うものですから、今日のコンサートの「2,000円」というチケット代は、文化の値段として絶妙だなと思ったのでございます。そして、そういう機会を設けてくれた我が町と、そしてその値段で演奏を引き受けたチェコ・フィル・ストリング・カルテットの皆さんに、敬意を表したいと思うのです。

February 24, 2013

コメント(0)

-

初見健一編著『まだある。』(玩具編)を読む

初見健一さんの『まだある。』を読みましたので、感想を一言。 以前このブログでも『まだある。』シリーズの「生活雑貨編」をご紹介したことがありますが、これはその「玩具編」。昭和を感じさせる様々な玩具・おもちゃの中で、辛うじてまだ市場に残っているものをあれこれ紹介しつつ、それについての思い出などを初見さんが綴っている、そんな「見て・楽しむ」本です。 で、著者の初見さんが1967年東京生まれということで、私とほぼ同年代。なだけに、この本で扱われている玩具は、私もまた子供時代に慣れ親しんだものばかり。もうね、ページをめくるたびにノスタルジー! って感じ。 「ちえのわ」「メタリック・ヨーヨー」「ようかいけむり」(←ゆびでパフパフする奴!)「ユーホーコルト」(←銀玉鉄砲の円盤玉版)「リリアン」「モーラー」(←毛の生えたヘビみたいなのを糸で操る奴!)「電子ブロック」「スライム」「ジャンプ弾」(火薬の詰まったテープを挟んで投げる奴!)「クラッカーボール」(私は「カチカチクラッカー」として記憶していた)「ダイヤブロック」(好きだった~!)などなど、懐かしいわ~・・・。 でまた、これらの玩具の紹介に添えられた初見さんのコメントがまた、「それ分かる~!」っていう感じなんですわ。 例えば「リリアン」の項で、「駄菓子屋の「女の子コーナー」のなかで、男の子にとってもっとも謎めいて見えたのが「リリアン」だと思う。外観からは使い方がまったくわからず、女の子だけの「秘密の道具」という感じだった。(中略)実演してもらったが、手芸に縁のない人間の目にはすごく複雑&大変そうな作業で、遊びというより「内職」っぽい。「秘密の道具」の正体を知ったものの、「どのへんが楽しいのか?」については、男性には永遠の謎?」とコメントされていますが、これ、ホントこのコメントの通りだよね! あともう一つ笑ったのが、リリアンと並ぶ男子禁制玩具「フラワーチェーンオハジキ」についてのコメントで、「「チエンリング」同様、いかにも駄玩具らしい鮮やかな発色が絶品。とにかく「昭和の女の子」は、こういうカラフルでこまごまとしたモノが好き。数人で小さな輪をつくってコソコソと遊び、男子が近づいて「何やってんの?」とたずねても「関係ないでしょ!」なんて言われてしまう」と書いてあるところ。うーん、この女の子集団からの「関係ないでしょ!」って、私も浴びせられたことある~!! その他、「カラーブーメラン」の項で「園児時代から小学校の低学年くらいまで、いったい何本の「駄菓子屋ブーメラン」を買っただろうか? 「今度のヤツは戻ってきてくれそうだ」というはかない希望を抱きつづけ、新製品が出るたびにコンクリートですれてザラザラになるまで投げまくった。得たものは結局、「ブーメランは戻ってこない」という悲しい確信だけだった。(中略)それでもいつか「本物のブーメラン」とめぐりあえることを夢見て、いっこうに戻ってこないブーメランを投げつづけたのである」と書かれているところなんて、もう、私自身のことかと思ったくらい。戻ってこないブーメランを投げ続ける哀しみ。分かるなあ! ってな感じで、昭和男子なら懐かしさと可笑しさに涙すること必至のこの本、同世代の皆さんに熱烈おすすめ!でございます。私も次、「文具・学校編」買っちゃおうかな~!これこれ! ↓【送料無料】まだある。(玩具編) [ 初見健一 ]価格:767円(税込、送料込)

February 23, 2013

コメント(0)

-

今日は『ダイ・ハード』!

成績も出し、シラバス入力も終えたので、今日はちょいとリラックス。ってことで、今日は『ダイ・ハード ラスト・デイ』を観てきちゃった。以下、ネタバレ注意です。 世界一運の悪い男、ジョン・マクレーンには子供が二人いたわけですが、今回は息子ジャックをめぐる物語。例によって仕事一筋で息子との関係もあまり良くなかったマクレーン刑事ですが、疎遠になっていたジャックがロシアで逮捕され、裁かれることになってしまった。 で、さすがに心配になったマクレーンが休暇を取りモスクワへ向かうと、被告として裁かれる予定だったジャックと政治犯コモロフを殺害せんとするチームが襲撃! 危機一髪、難を逃れたジャックは、コモロフを連れて脱出します。実はコモロフの証言(と証拠品)によってロシア政界の大物が失脚することになっていたのですが、それを阻止するためにその大物から派遣された連中が、コモロフの殺害を狙ったんですな。 で、実はジャックは囚われの身だったコモロフをアメリカに保護する目的でCIAから派遣されたスパイだった!(やっぱり!) ところが、事情を知らないマクレーン刑事が下手に介入したため、ジャックはアメリカ側の支援を失い、孤立無援のままコモロフを連れて逃げ回る羽目に。仕方なくジャックは、父親のジョンの協力を受け入れることとし、何とか二人でコモロフをアメリカに連れて帰る算段を模索するのですが、なぜかコモロフの場所を察知した襲撃チームが再び襲ってくる! さて、こんな状況の中、仲の悪い親子、ジョンとジャックは、コモロフを無事、アメリカに連れて帰れるのか?! それとも命を狙われているコモロフには、何かジョン&ジャックの知らない秘密があるのか?! ってな話です。 で、この映画に対する私の評価は・・・ 「70点」でーす! まあね、おバカな映画といえばおバカな映画で、お粗末で穴だらけのストーリーは隠しようもないのですが、別にいいの、そういうのは。名作『ダイ・ハード』が素晴らしいのだから、そのスピンオフはスピンオフとして、考えなしに楽しめばいいのよ。 で、バカみたいにじゃんじゃんクルマをぶっ壊したり、ヘリコプターが落ちたり、主人公二人が建物から飛び降りたりするのを、楽しめばいいの。だから、価値判断をすっぱり抜き去った末の、70点スレスレ合格というわけ。 ということで、いわば「ワケあり」の合格ではありますが、お好きな方はどうぞ! 教授のおすすめ!です。

February 22, 2013

コメント(0)

-

映画『ロック・オブ・エイジズ』を観た!

ロード・ショー中に気になっておりながら忙しさにかまけているうちに上映終了となってしまった『ロック・オブ・エイジズ』。レンタルDVDが出たと聞いて、即効、観てしまいました。以下、感想を一言。(薄くネタばれあり注意) 映画冒頭、ヒロインと思しき若い女の子が、未来のロックスターを目指し、田舎からロスに向けてグレーハウンド・バスに乗り込むシーンから始まるのですが、ヘッドホンでウォークマンを聴いていた(何せ時代設定が1980年代なので・・・)その女の子がいきなりバスの中で希望と不安に満ちた心境を歌いだし、それにバスの乗客が唱和し出したのでビックリ。 ウソ・・・、これって、ミュージカル映画だったのね?! そもそも、そのことを知らなかったワタクシ。少々、度肝を抜かれました。 で、その後も度肝を抜かれっぱなしで、アレック・ボールドウィンがロック専用のクラブハウスのオーナーとして、長髪&ゲイ役で登場してきたのもビックリだし、伝説のロッカーながら、今は若干落ち目となっているステイシー・ジャックス役のトム・クルーズの鬼気迫るモノホンぶりにもビックリ。 でまた、この映画がトム・クルーズ主演の映画だとばかり思っていたワタクシとしては、必ずしもそうではなく、むしろトム君のエピソードは脇筋で、本来の主役は全然違う人だった、というのもビックリ。 しかし、これらのビックリはすべてプラス方面のビックリでありまして、作品全体としては、期待以上の作品でございました。 話としては、成功を目指して各地からロスを目指してやってきた若いヒーローとヒロインの希望と挫折、恋愛と誤解が描かれる一方、成功の余韻の退廃と、新しいものが生み出せなくなったことの焦りとの間で揺れる落ち目のロックンローラーの苦悩が描かれ、この二つの筋が交錯していくというね。そしてこの二つの筋が、ロックという音楽に魅了される若者たちと、それを苦々しく思う親世代の間の対立を背景にして描かれるという、まさに1980年代のロック・オペラと言っていい。 で、これらのストーリーが、この時代に流行したロック音楽に乗せて語られるところがミュージカルたるゆえんでありまして、しかも二つの別な曲がうまい具合に重ねられていたりして、その辺の処理は実に見事というほかない。そして、次々と繰り出されるロックの名曲を聴いていると、この時代、良い曲が沢山あったなあと、ノスタルジーに浸れること、浸れること。私と同世代、1980年代に青春していた人間にとって、・・・別な言い方をするならば、学生時代に小林克也氏の『ベストヒットUSA』を見ていたような人間にとって、楽しくて仕方がない映画でございます。 ということで、本作に対する私の評点はと言いますと・・・「86点」でーす! 高得点、出ました! 日本での上映期間は割と短かったようですし、映画としてもあんまり話題にもなりませんでしたけど、かーなーりー面白いお気楽映画として、個人的には強力におすすめでございます。まだ観ていない方で、この時代にアメリカ音楽に親しみのある方は、是非!これこれ! ↓【送料無料】ロック・オブ・エイジズ ブルーレイ&DVDセット【Blu-ray】 [ ジュリアン・ハフ ]価格:2,984円(税込、送料込)【送料無料】「ロック・オブ・エイジズ」 オリジナル・サウンドトラック [ (オリジナル・サウン...価格:2,520円(税込、送料込) ・・・しかし、冷静になって考えてみると、この映画で演奏されるロックって、ほとんど(全部?)が白人バンドのロックですな。ジャーニーとか、REOスピードワゴンとか、ボンジョビとか、フォリナーとか、ガンズ&ローゼズとか、そういう感じ。黒人系がないし、イギリス系もないか? 要するにちゃきちゃきのアメリカン白人ロックばっかり。 この映画の中で演奏されるロック・メドレーに黒人モノのロックとかも含めちゃうと、「白人の兄ちゃん・姉ちゃんのサクセス系夢物語」というストーリーにブレが出そうだし、まあ、製作側としてはそういう雑味を排除したのかもしれませんけど、その辺は見る方もね、ちょっと気付いた上で、それはそれとして、楽しんだ方がいいのかもしれませんな・・・、と、老婆心ながら、言わずもがなのことを一言。

February 20, 2013

コメント(2)

-

給料日ランチ

今日は「給料日ランチ」と称してお昼を外食してきました。向かった先は池下にある天ぷら屋さんで「屋台天ぷら てん」というお店。 2台分しかない小さな駐車場に愛車スバルR 1 を押し込め、店内に入ると、こじんまりとしたお店であることが分かります。4人掛けのテーブル席が2つ、あとはカウンタータイプの席が10席分あるくらい。 で、メニューを見るとランチタイムであることもあってかなりリーズナブル。1000円もあれば、十分楽しめる感じ。しかし今日は「給料日ランチ」ですから、我ら夫婦は大奮発してお昼のメニューの最高峰、松ランチ2180両にトライ。 と、まずはサラダの小鉢とおからの小鉢が登場。なんてことない突出しのようですが、これがどちらもいいお味。お、これはなかなか期待出来そうです。 で、いよいよ天ぷら登場。さすがお昼メニューの最高峰だけあって、具材も豪華。鯛にカニに車海老に牡蛎の磯辺揚げ、アオサ海苔にレンコン、カリフラワー、そしてたらの芽などもある。これらを天つゆで食べてもいいし、こだわりの塩や抹茶塩でたべてもよろしい。そして大きなお椀にたっぷり入った味噌汁も付きます。ご飯は白米と玄米から選べ、どちらも自家精米とのこと。 結論から言いますと、どれも旨い! サクサク系と言うよりはフンワリ系の天ぷらで、(多分)ゴマ油を使ってないせいか、あまりしつこくなく、素材本来の味が楽しめる感じ。お腹にもたれず、美味しかったな〜、という思いだけが残ります。お店の人も、愛想を振り撒くわけでもないけれど、静かに親切。この店、リピートありですな。 というわけで、名古屋・池下の天ぷら屋さん「てん」、教授のおすすめ!です。 さて、お腹がいっぱいになった我ら夫婦、せっかくここまで来たのだから、ちょっと覚王山にでも寄って遊んで行こうと、「覚王山アパート」なるショップに向かったのですが、生憎今日は定休日。ではドーナツでも買って帰ろうかと「ザラメ」に寄ろうとすると、ここもお休み。あらま・・・。 仕方ない、それならば本郷のベックでクリームホーンを買うかと思ったら、なんとこのお店、今日は臨時休業ですと。あら〜、今日はツイテナイ! こういう日って、ありますよね・・・。 ということで、今日は平凡ながらミスドでドーナツを買うこととし、家に帰ってから自分でコーヒーを淹れて、ドーナツと共に食することに。ま、もちろんそれだって十分美味しかったですけどね。で、おうちカフェをしながら、家に置いてある様々な雑誌をパラパラ読みながらリラックス。 今日はそんな一日でした。久しぶりに、ノンビリしましたわ。

February 19, 2013

コメント(0)

-

ゼミOB来たる

今日はゼミOBのI君が遊びに来てくれました。 彼は私の指導の下、卒論と修論を仕上げた後、愛知県内の某高校で非常勤講師をしていたのですが、この度、別な進学校に正規教員として就職が決まった。それでその報告というか、挨拶に来てくれたんです。 偉い! 私は自分のゼミ生たちには「出処進退を明らかにしろ」ということを指導しておりまして、就職・転職・結婚・出産、そういう人生の節目節目には、何らかの形で連絡してくれよと。諸君のそうした人生の軌跡に興味があるのだよ、と言ってあるのですが、I君はそういう私の教えをちゃんと守って、就職が決まった報告に来てくれたわけ。さすが! で、色々話を聞いたのですが、就職も決まり、親も安心させることが出来ていささかホッとした様子。またこの4月から親元を離れて一人暮らしを始めることになったようで、新しい生活を目前にして張り切っている様子が目に見え、29歳の若者は、なかなか凛々しく見えました。 で、こういう時こそ重要と思ったので、「お前、これで安心するんじゃないぞ。まだまだ上を狙え。高校で教えながら、自分のテーマを見つけて論文を書き、いつか大学の研究者になることを目指せ!」とけしかけておきました。釈迦楽ゼミ出身者らしく、他人の思いつかないようなテーマを発掘し、その分野の第一人者となれ!とね! しかし、業績ゼロの若者ってのは、いいねえ! これから何に化けるか。自分次第、努力次第だもんね。 いやいや、私も負けてはおられない。I君に「とりあえず釈迦楽先生は追い越したな」なんて簡単には思わせないよう、まだまだ頑張りますよ。 ということで、良い知らせを持って帰ってきた教え子に、目を細めている上機嫌のワタクシなのでございます。

February 18, 2013

コメント(0)

-

英単語の覚え方(に王道なし)

修士論文の査読が割り当てられ、今年は英語教育関連で「英単語の効果的な覚え方」についての英文論文を審査することとなりました。 で、今日、半日かけてその論文を読んでいたのですが、往生しましたわ。 往生したというのは、ツマラナカッタ、という意味ですけどね。 大体、この論文の第1章は、語彙を増やすことが外国語習得に欠かせない、ということを、様々な文献を使って証明することに費やされるのですが、「語彙が多くなければ、本も読めないし、話を聞いても意味が分からないのである。これらのことから語彙の習得は重要である」って、そりゃ当たり前でしょうよ! そんなこと、文献読まなくても分かるじゃん?! で、この当たり前のことを踏まえまして、次に「では、語彙を増やす(=英単語を覚える)のに最も効果的な方法は何か」を調べるべく、本論文の執筆者は色々と実験をする。例えば、大学生を3つのグループに分けましてね、それぞれに違った方法で未知の英単語を覚えてもらう実験をするわけ。15分程度の時間をかけてね。 で、Aグループは英和辞典を使ったり、紙に書いたりして覚える。 Bグループは、未知の単語を含む英文を読みながら、文脈を含めて単語の意味をつかむ。 Cグループは、ネイティヴの先生からその単語の意味を口頭で教えてもらう。 とまあ、そんな風に英単語をそれぞれのやり方で覚え、直後にテストをすると、どうなるか。 どうなると思います? Aグループの成績が抜群にいいという結果が出るそうです。要するに、辞書を使った訳読的な、そして機械的な覚え方が一番いいと。 ところが、被験者の学生たちにアンケートを取ると、まさにこの種の機械的な単語の覚え方に対する非常にネガティヴな意見が多数でるらしい。 つまり、こういう覚え方は高校時代に散々やらされて、もう、ウンザリだと。しかも、そうやって単語を覚えても、ちっとも英語が話せるようになった気がしないと。だから、こういう覚え方で単語を覚えるといいよと言われても、従う気にはならない、というのですな。だから、この方法は良し悪しだと。 一方、外国人から口頭で習い、かつそれを使って会話をさせられたCグループは、記憶の長期保持が可能だというのです。ただこの方法だと、限られた時間内では少数の単語しか覚えられないので、先のような形式のテストをやると、Aグループに成績の点で負けてしまう。 要するに、「ひたすら覚える」的なシンプルな作業より、その単語を聞いたり、説明されたり、自分でも話したり、という複雑な作業によって学ぶ方が記憶の定着率は高いのだが、その一方、効率は悪いと。 で、そんな感じの実験をこの他にも3つくらい行なった結果、この論文が出した結論は・・・ 「単語を覚えるプロセスというのは個々の被験者によっても微妙に異なるので、要は、単語帳を作ったり、紙に書いたり、声に出して読んだり、外国人に習ったり、自分でもその単語を使ったり、本を読んだり、とにかく色々な方法を組み合わせて、たっぷり時間をかけてやると良い」ですと。 はぁ? 何コレ? 「時間をかけて、色々な方法を駆使して覚えればいい」だなんて、別に実験しなくても最初から分かっていることじゃん? 半日かけて論文読んだ挙句、こんな当たり前のことを結論づけられたんじゃ、ワタクシの貴重な日曜日が無駄になっただけだよ~!! もう! だから英語教育関連の論文って、読みたくないんだぁ! ただ一つ分かったのは、この程度の実験を3回くらい繰り返すと、英語教育の修士論文が一本書ける、ということですな。 結局、英語教育の研究者って、こういうことやってヒマ潰しをしてるんだよね! これじゃ、明治以来、英語学習法が1ミリも進歩しないわけだよ・・・。 というわけで、英単語学習、というか、英語学習に王道なし、ということが科学的に証明されましたから、皆さん、心安らかに英語学習に苦労し、そして挫折して下さいな。それ以外、方法ないらしいですよ!

February 17, 2013

コメント(0)

-

近代ナリコ著『本と女の子』を読む

近代ナリコ(「辛酸なめ子」みたいなもので、「キンダイ・ナリコ」と読むのかと思ったら、「コダイ」と読むんですね。知らなかった・・・。)さんの『本と女の子』(河出書房新社)を読んだのですが、これが意外に収穫だったので、ご紹介しておきましょう。 副題に「おもいでの1960-1970年代」とあるように、本書のテーマはこの時代にさかんに刊行された「女の子のための本」であり、より具体的に言えば、サンリオの前身である「山梨シルクセンター出版部」の「ヤマナシ・ミニブック」や、新書館が出していた「フォア・レディース」シリーズ、はたまた内藤ルネがインテリア・コーディネーター的な立場で活躍した雑誌『私の部屋』であるとか、あるいは池坊が出していたモダンな婦人雑誌『新婦人』などを扱いながら、この時代の女子と本との関係について種々考察しているんですな。 で、批判を恐れずに言ってしまえば(っていうか、私ではなく、この本が言っていることですが・・・)、女の子の本の読み方、集め方というのは、男のそれとは明らかに異なる。男にとって、本はそこから何かを学ぶためのものであり、そういうものとして存在するし、そういうものとして蓄積していく。一方、女の子(ここで女の子というのは、ティーンエイジャーから当時の結婚適齢期であった二十代前半くらいの女性を指す)にとって本とは、何はともあれ「可愛いモノ」であった。だからこそ女の子たちは、気に入った雑貨のようにそれを集めるのであり、その時々の気分でパラパラっと一部分だけ読んで、その気分にふける、といったものであった。それゆえ、可愛いくてちょっと洒落た装丁の「詩集」みたいなものは、当時、相当な「女の子需要」があったというわけですな。 で、そんな需要を当て込んで作られたのが「ヤマナシ・ミニブック」であったり、その後のサンリオ本であったり、「フォア・レディース」シリーズであったと。 ところが、そんな、いわば軽い感じのスタートであったとはいえ、その作り手の哲学というのは決して軽いものはなく、実際、それらの本の作り手・書き手には錚々たるメンツが揃っていた。 で、その代表格が寺山修司であり、宇野亜喜良であったわけですよ。 例えば寺山が文を書き、宇野がイラストや装丁を担当した「フォア・レディース」シリーズ初期の傑作の数々。これはもう、こんな豪華な組み合わせで「女の子本」を作っていたのかよっ!と驚くようなものばかり。もちろん寺山や宇野ばかりではなく、書き手の方ではサトウハチローとか白石かずことか落合恵子とか安井かずみとか岸田理生とかがいるし、装丁・イラストの方でもやなせたかしとか水森亜土とか横尾忠則とか佃公彦とか内藤ルネとか、これまた凄いメンバーが揃っている。 そんな世界が、1960年代から70年代にかけて、あったんですなあ・・・。 で、特にこの世界に入れ込んでいたのが寺山修司だったわけですけど、彼がどうしてこの時代、本好き、詩集好きの女の子たちのためにせっせと本を作っていたのかを探っていくと、逆に寺山修司の何たるかが分かってくる、というところが面白いところで。 青森の文学青年だった寺山は、若い頃、色々な雑誌に詩や俳句や短歌を投稿し、それをきっかけとして世に出て、時代の寵児へと成り上がって行った。それだけに彼は自分の後に続く「投稿者」に対して非常に寛容で、彼が「フォア・レディース」シリーズの一環として企画した一般読者からの投稿による詩集を編纂する際にも、選者として丁寧に若い女の子たちから寄せられる投稿詩を読み、時には自ら添削までした、というのですな。 だが、それは純粋に利他的な行為であったわけでもなく、寺山自身、若い女の子が寄せる詩を読みながら、それによってそういう文学少女たちの独特の感性を知り、またその感性に刺激を受けて、自らの創作の糧にしていた、というのです。そして時にはそうした女の子たちの詩を自分流に換骨奪胎し、自らの創作物へと加工もしてしまった。 寺山修司は、よく知られているように、若い頃から「盗作疑惑」を受け続けた人でもあるわけですが、寺山にとってはそれは確信犯的であり、むしろごく自然な行為なのであって、「誤読」を介して自らの血肉と化した他人の創作物をコラージュ的に自らの創作物に昇華させてしまうことこそ、芸術の本質だと思っていたところがある。だから彼が、この時代の「女の子本」を通じて若い本好きの女の子たちと真摯に付き合ったことには、彼にとっても大きな意味があったと。 そんなことも、本書『本と女の子』を読むと、理解されてくる。そういうこともあって、本書は寺山修司という人間を理解する上でも、極めて重要な資料なのではないかと思います。 その他、『私の部屋』という雑誌に深く関わった内藤ルネのインタビューだとか、サンリオ社長であった辻信太郎氏の哲学に触れる部分など、ものすごく面白い記事が満載。しかも、話題に上がっている各種の本の実物の写真なども沢山あって、「見る本」としても魅力たっぷり。 そして本書をすべて読み終わると、ある時代の日本の女の子たちの世界観がそこはかとなく見えてくるというのが面白いところであって、それはおそらく私の実の姉の世代の世界観であり、それを弟として下から見上げていた私にとっても、非常に懐かしいものでもある。確かに1960年代から70年代にかけての「女の子」の世界ってこんなだったよな、という感じがふつふつと思いだされてくる。それがすごくいい。 ということで、この本、意外に、と言ったら失礼ですけれども、実はきわめてレベルの高い「昭和本」なんじゃないかと、私は思うのであります。 ってなわけで、近代ナリコ氏の『本と女の子』、教授の熱烈おすすめ!です。これは今時の若い女の子ではなく、むしろ私の世代か、そのちょっと上のおっさん、おばさんが読んで楽しい本だと思いますので、表紙の若さに恥ずかしがらず、ズバッとレジへ持っていきましょう!これこれ! ↓【送料無料】本と女の子 [ 近代ナリコ ]価格:1,680円(税込、送料込)

February 16, 2013

コメント(0)

-

誤字大賞発表!

ひゃ~、ようやく期末試験の採点が終わった~。はぁ~、辛かった~。採点嫌い~~! ということで、恒例、今期の誤字大賞を発表しましょう。まずはノミネート作品から。「単縮」→何となく合っていそうだけど、正しくは「短縮」ね。「出張」→本人は「主張」のつもり。意見言う度に旅に出るんじゃ疲れそう。「彼の鼻先目の前を」→「彼の目と鼻の先を」と言いたかったんでしょう。「回腹」→お腹がグルグル回っちゃう! 早く「回復」してね!「既物的」→「即物的」ですな。「植物的」→これも「即物的」と言いたかったらしい。「衛大」→「防衛大」の短縮形? いえいえ本人は「偉大」のつもりです。「構議」→あちこち惜しい! 「講義」ですな。「突沸」→お湯が急に?! 感じは出てますが、「沸騰」と書きましょう。「終番」→最後の方の役目の方? 正しくは「終盤」。「アメリカ水軍」→「水軍」って「村上水軍」みたいな奴? 「海軍」でしょ。「経偉」→惜しい! 「経緯」だね。「圧完」→すっごい大団円みたい。正しくは「圧巻」。「最恐の武器」→ひえ~、怖えぇ! せめて「最強」程度にしておいて!「近迫感」→上手い! 確かに間近に迫ってくる感じだ! でも正しくは「緊迫感」。 で、以上の候補を差し置いて、今期の誤字大賞に選ばれたのは・・・ 「ピッピー」でーす!! これ、長靴下履いている女の子のことではなくて、「ヒッピー」のことなんですが、講義しているワタクシの発音が悪かったのか、当該の学生さんは、50年代~60年代あたりにかけ、社会からドロップアウトしてサンフランシスコあたりでコミューン作ったり、マリファナ吸ったり、フリーラブを楽しんだり、髪の毛や髭を伸ばしたり、詩を作って人前で朗読したり、戦争に反対したり、パンタロン履いたり、ヘアバンドしたりしてたお兄さんやお姉さんたちのことを「ピッピー」って言うのだ、と思い込んでしまったらしい。 ピッピーか・・・。可愛いな・・・。 それはともかく、21世紀も大分進んできた今日この頃、もはやかつての「ヒッピー」も、遠く忘れ去られた存在となったようでございます。明治は遠くなりにけり、ですなあ・・・。

February 15, 2013

コメント(2)

-

忘卒論会

今日は卒論口頭試験と成績判定の日。朝から卒論審査のための口頭試験があり、その後成績判定会議があって、卒論関連の仕事がすべて終了~! そして我が釈迦楽ゼミは、ゼミ生全員のA判定以上を確保し、その上で学年最高点もうちのゼミから出したのでした。わーい、2冠達成じゃ~。 ま、それが釈迦楽ゼミというものでございますよ。当然、当然。 ということで、今日は吉例に従いまして、夕刻からゼミ生と共に「忘卒論会」を開催。そしてこれまた恒例の「卒論占い」となり、それぞれのゼミ生の文章の癖から、その学生の性格や今後の運勢を私が占うという、驚異の的中率を誇る特技を披露しつつの大騒ぎ。 そして時節柄、ゼミ生たちからチョコレートをいただき、これをもってめでたくお開きとなったのでした。朝から晩までのプログラムで疲れましたけれども、これで今年度の卒論関係の仕事がすべて終了。いやあ、めでたし、めでたし。 しかし、これが終わってしまうと、もう次にゼミ生たちに会うのは卒業式ということになるので、何だかちょっと寂しい気分。卒論の追い込みで忙しかった年末・年始のころが懐かしい・・・。 なーんて、感傷に浸っている暇は、残念ながらありません。今度は自分の面倒を見なくちゃ。次の学会発表に向けて、少しずつ準備をしないとね。 おーし、頑張るぞ~!

February 14, 2013

コメント(0)

-

文学研究は登山か

明日は卒論の口頭試問の日。うちの科では、それぞれの先生が自分のゼミ生の卒論の主査となる一方、他のゼミの学生の卒論を副査として読むことになっておりまして、その場合、専門外のテーマの卒論を読むことが多いわけです。ま、専門外のものを読むのは、それはまたそれで勉強になるので、面白くなくはないんですけどね。 で、今日、夕方のティータイムに他の先生方と顔を合わせた時、当然「副査についた論文、もう読んだ?」的な会話がなされたわけですよ。 で、あの論文は面白かった、あれは面白くなかった的な話題になったのですが、その中で人気がなかった論文は、ことごとく文学作品を論じたものだったんですな・・・。 つまり、文学作品を論じるタイプの卒論は、専門外の先生方から見て面白くないと。曰く、「だって、あれこれ書いているけど、そんなのどうでもいいじゃんというようなのが多いし、どこまでが他の研究者の意見で、どこまでが本人が考えたことなのか、境目がよくわからないのが多いしねえ。その点、文化研究の論文だと、扱っているテーマについてこちらがまったく知らないことも多いから、卒論レベルの論文読んでも勉強になるんだよね」ですと。 ううむ・・・。分からぬでもない。 で、「なんで文学研究は面白くないんだろう」ということを他の先生と話しているうちに、結局、文学研究ってのは、登山に似ているんじゃないか、という話になりまして。 つまり、解釈の難しい作品について、あーでもない、こーでもないと考え尽くした挙句、ついに「俺はこの作品を完全に理解した!」という瞬間を迎える楽しみというのは、登攀の難しい山に登って、ついにその頂上に辿り着いた時の感動に似ているのではないかと。 だけど、その感動や登山の楽しみを他の人に語っても、あまり共感されないのではないか。ましてや山に興味のない人ともなると、「山に登って、一体何が面白いの? 疲れるだけじゃん?」ということになってしまう。 でまた、山に登ったからといって、その山の何かが変わるわけではない。それは誰かがある小説を新しい読み方で読んだからといって、その小説が変わるわけではないのと同じ。 どう、この「文学研究=登山」説。説得力あると思いません? 文学研究って、社会的には必要とされない学問だと思うのですけど、登山もそうだしね。別に誰かが山に登ったからと言って、社会の何かが変わるわけでもない。その意味では、どちらも無駄。やっている本人にとって以外、無駄。ま、その経験から教訓なりなんなりを導き出し、それを人に伝えた場合は別ですけど。 あ、「必要を言うな!」というリアの声が聞こえる・・・。 それはともかく、文学研究って、この「無駄」っていうことを十分自覚した上で、そこをスタート地点にして始めないとダメなんじゃないかって、気がしますな。そうじゃないと、ほんとに無駄なおしゃべりになっちゃうような。 というわけで、先生方との雑談ってのは、意外に色々なことを考えさせてくれるものでございます。

February 13, 2013

コメント(0)

-

岡崎武志さんの書評!

今日発売の『サンデー毎日』(2月24日号)「今週のイチオシ」コーナーにおいて、岡崎武志さんが拙著の書評を書いてくださいました~!! わーい! 書評第1号。こんなに早く書評してくださるとは、岡崎さんもお目が高いねぇ。普通、書評というのは、最短でも本の出版から2ヶ月くらいは待たされるものですけど、今回は早かった。岡崎さんは著名な書評家であり、古本についての造詣の深い方ですが、同じく古本道を志す者として、同志からの素早くまた好意的な書評は何とも嬉しい限り。 しかもね、拙著を夏目漱石の『こころ』になぞらえてくださったのですから、もう有難すぎて赤面よ。ウレシーーー! ついにワタクシも文豪の高みに近づいてしまいましたか・・・。 なーんて冗談ですけど、とにかく今日の話題はこれに尽きます。岡崎武志さん、ありがとう~!!【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 12, 2013

コメント(0)

-

驚くことのみ多かりき

今週末は「採点ウィーク」でして、期末試験の採点をこなしております。 で、今日は「アメリカ映画論」のレポートを採点していたのですけど、これがまた色々驚かされることが多くてね。 レポートの課題としては、ハリウッド映画を代表する100本の映画リストの中から1本を選んで実際に視聴し、その映画とその映画が作られた年代のアメリカ社会との関わりみたいなものを論じろ、というものだったのですけど、このリストの中から『カッコーの巣』を選ぶ学生が何人かいた。 まあ、それなりにいい映画(それなりに、というのは、原作の方が100倍いいから)なので、この映画を選ぶこと自体はいいのですけど、しかし、その解釈にぶったまげるわけですよ。 『カッコーの巣』というのは、ある精神病院が舞台になっておりまして、ここではラチェッド婦長というのが絶対的な権力を握っており、入院患者たちの生殺与奪の権を一手に握っている。まあ、ラチェッド婦長は管理社会の体現者なんですな。で、そんな病院にふらりとマクマーフィーなる男がやってくる。彼は刑務所勤めが嫌さに精神病を偽ってこの病院に入院してきたと。 で、ラチェッド婦長に牛耳られているこの病院のシステムを見て取ったマクマーフィーは、その管理体制を嫌って入院患者たちを焚き付け、彼らに病院のルールを破らせることをし始める。彼らだって人間なんだから、塀の外の人間と同じように自由を謳歌してしかるべきだと。 そしてこの先、管理社会の体現者ラチェッド婦長と、自由の唱道者マクマーフィーの間の戦いになっていくわけで、そこがこの小説の見どころでございます。 で、普通に読めば、ですよ。普通に読めば、読者としてはマクマーフィーに加担したくなるのが当然じゃござんせんか? ところが。 ここで驚いちゃうのですけど、最近の若い学生って、ラチェッド婦長に加担するんです。 レポートを書いてきた学生の大半が、なんでマクマーフィーは無責任に入院患者を反抗に走らせるようなことをするのか、それがわからないと、こう、のたまうわけ。で、逆に、一生懸命、病院を機能させようと奮闘しているラチェッド婦長こそ、働く女性の鑑であると。 ええーーーーーーーーーーーーっ!! マジですか?! 要するに、最近の学生は、マクマーフィーみたいな面倒くさいタイプがお嫌いだと。管理社会に気持ちよく順応していたいと。 真面目な顔してこういう解釈をする学生たちに、ワタクシは対応できましぇーーーん! で、解釈上の問題点もさることながら、論じる映画の選択もひどいんですよね。だって「100本の映画の中から選べ」って言っているんだから、いくらでも選びようがあるだろうに、よりによってなんでこれを選ぶんだ、というようなセンスの悪い選択をしてくるわけよ。 たとえば『時計じかけのオレンジ』とかを選んで論じる奴がいる。おい、これ、イギリス人作家の原作によるロンドンが舞台の映画じゃないかよっ! アメリカ社会との関わりを論じろって言っているのにぃ! そうかと思うと、1937年のディズニー映画『白雪姫』とかを論じる奴とか。課題の出題意図からして、何故に石器時代のアニメを選んだのか・・・。そのセンスもわからないけれど、せめてもちっと最近の映画を選ばないのかいっ! あと多いのが『E.T.』とか『トイ・ストーリー』を論じる奴。これらは確かに論じようと思えば面白い論じ方はあるでしょうが、彼らはそういう理由で選んでいるのではなく、多分、前に一度見たとか、そういうアホな理由で選んでいるのだと思う。 水は低きにつくとは言うものの、大学生にもなって子供が見るような映画論じてんじゃないよっ! 『ディア・ハンター』とか、そういうの論じろっ! ってなわけで、大学教授の仕事が幼稚園児の面倒をみるのと大差ない時代に突入していることを実感する日々。大学生にも一日一個、「肝油ドロップ」舐めさせましょう、みたいなことが言われ始める日も近いんじゃない、多分。 あー、もう引退したいよ~・・・。

February 11, 2013

コメント(0)

-

折り畳み式キーボード

ブルートゥースでiPad や iPhone と接続できるキーボードをゲットして使い始めたのですけど、これが案外使えます。 買ったのは「REUDO」というメーカーのキーボードなんですが、折り畳み式でありまして、二つ折りに閉じれば結構コンパクト。で、開けば普通のキーボードになるわけですが、剛性感こそさほどないものの、実用上は不都合なし。ちゃんと使えます。 で、これが iPad との相性抜群なのよ。というのも、元来 iPad の漢字変換予測ってすごいじゃないですか。だから、これを画面上のキーボードではなく、打ち易い(というか、打ち慣れた)リアルなキーボードと組み合わせて使うと、結構なスピードで文章を打つことが出来るわけ。下手すると、パソコンで普通に打つより素早く文章作成が可能かも。 こうなってくると、iPad をワープロとしてガシガシ使うという方向性も出てくるかもね。iPad 用のワープロ、「iWork」買っちゃおうかな・・・。どうなんだろう。そういう使い方している人、多いのかしら? ということで、最近、iPad + 折り畳みキーボードの組み合わせで、シンプルな「モバイル書斎」を構築することを目論んでいるワタクシなのでした。これに Kindle のペーパーホワイトが加われば、ほとんど完璧な書斎が構築できるんじゃないの?!これこれ! ↓【送料無料】リュウド RBK-3200BTi 折りたたみワイヤレスキーボード Rboard for Keitai (Blueto...価格:6,804円(税込、送料込)

February 10, 2013

コメント(0)

-

久々に学会へ

今日は地元の学会の役員会があったので、それに出席しつつ、その後で行われた例会にも参加してきました。 思うところあってこの数年、ここの例会はさぼり続けているのですが、久々に参加してみると、知らない若い顔ばかり。以前、新人の加入が少なくて、学会の将来を危惧する声もあったのですが、こうしてみるとその点は杞憂に終わったのかなと。善き哉、善き哉。 で、そんな若返りの現状を反映してか、今日の研究発表は二本とも若い院生のもの。しかも発表者のお二人とも海外留学経験豊富。最近の院生って、どこの学会もそんなのばっかりで、羨ましい限りだなぁ・・・。 が! その割に発表が全然面白くないっっ!! 今日の発表者二人とも、それぞれ一つの作品に限って重箱の隅をつつくようなことをこちょこちょ論じてましたけど、視点が特に斬新というわけでもなく、解釈が独自ってこともなく、ただの優等生のレポートみたい。それでフロアから少し突かれると、「その点につきましては考えていませんでした」という返答ばかりで、論争にもなりゃしない。まったく、フロアの批判なんか、頭から論破するくらいの準備してから出て来いって! ったく、若いのがこんなつまらない発表しててどうすんだよ~! 30分のパフォーマンス時間が与えられているのなら、その中で数回はフロアの聴衆をうならせたり、笑わせたり、とにかく惹きつけなきゃダメじゃん。これ文学の話だろ? 文学研究やってんだろ? だったら自分が論じている作品は面白い、という前提でモノを言うのだから、発表だって当該の作品と同等、いや、それ以上に面白いことを言わなくてどうするの。つまらない発表するくらいなら、しない方がいいくらいだよ。 とまあ、実りなき学会にいささか呆れながらそそくさと会場を後にした私。その後向かったのは、名古屋駅前にあるジュンク堂書店でした。 そう、拙著の市場調査よーん。 で、店内を見回ると、お、あったあった、ちゃんと拙著が置いてあるじゃないの。さすがはジュンク堂の品揃え。天晴れ、褒めてつかわそう。 ・・・が、置き方が正しくないなあ。書棚に刺さっているだけじゃ、それがいい本かどうか分からないじゃないの。いい本はいい本らしく、目立つように置かなくちゃ。 かくして、書店側の怠慢を是正すべく、私自ら本を表紙全体がよく見えるように横向きに置き直して参りました。そうそう、これでよし。わっはっは! ま、今日はこの本の展示方法の修正が、唯一の実りある行動だった・・・かな。 【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 9, 2013

コメント(0)

-

駆け込みで「クリムト展」へ

愛知県美術館で現在開催中の「クリムト展」に行ってきました。会期は今月11日までですから、駆け込みだったのですが。 今日は平日とあってさほどではありませんでしたけど、やはりビッグネームの展覧会ですから、そこそこ混み合っておりましたね。 だけど・・・クリムトの展覧会としては、イマイチ、迫力不足だったかなあ・・・。素描やポスター、そして本の装丁が多かったし、クリムトと同世代の仲間たちの作品の展示も多かったので、クリムトの作品を心ゆくまでたっぷり見た、という充実感を得るまでには行かなかったかも。 とはいえ、もちろんクリムトファンの私としては面白くないはずはなく、それなりには楽しめました。愛知県美ご自慢の収蔵品、「人生は戦いなり<黄金の騎士>」の最初の所有者がカール・ヴィトゲンシュタインだった、というのも、今日初めて知りましたしね。カール・ヴィトゲンシュタインというのは、『論理哲学論考』で知られる哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインのお父さんの億万長者。いいな、億万長者のお父さんって。 ということで、クリムトが好きだという方でまだこの展覧会に行っていない方、もうすぐ会期が終わりますので、お急ぎ下さい。教授のおすすめ!です。 で、展覧会の帰りに久屋大通沿いのジャズ喫茶「Yuri」でコーヒーとケーキをいただいてまったりした後、帰りがけに自宅近くの auショップへ。 そう、ついにワタクシ、「iPhone5」を買ってしまったのよ~ん! そして、それはそれまで使っていた stupid phone、「Sportio」との決別を意味したのでありまーす! もうね、この「Sportio」っていう機種のケータイ、信じられないほど馬鹿で使い難いというね。あまりの設計の馬鹿さ加減に、この4年弱の間、使う度にイライラさせられっぱなし。一体、何度この馬鹿ケータイを壁に叩きつけそうになったことか・・・。それはそれは、本当に信じられないほど馬鹿なケータイだったのでございます。よくこんなものがこの世に存在できたなと。 それを買ってしまったワタクシも馬鹿でございました・・・。ショップの人が意味シンに「あー、これ、大丈夫ですね? 本当に大丈夫ですよね? 本当にこの機種でいいんですよね?」と妙に何度も確認してきたのをまったく無視して、何となくデザインに惹かれて買ってしまった私。あのくどいほどの確認は、暗に「使いにくいって評判ですよ~」という警告だったのでしょうに・・・。 それから4年弱、この馬鹿ケータイには数えきれないほど泣かされてきた。その馬鹿ケータイと、ついにお別れできるんだ~!! エーン、エーン、嬉しいよ~!!(泣きじゃくる) ひっく、ひっく・・・。 泣き止んだ。 というわけで、これから始まる真のスマートフォン・ライフ。楽しみ~、なワタクシなのでした、とさ。今日も、いい日だ!【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 8, 2013

コメント(2)

-

卒業生が遊びに来る

今日は卒業生のTさんが大学に遊びに来ました。まあ、「遊びに」というのは正確ではなく、大学院への進学を考えているTさんとしては、その辺のことでちょっと相談したいところもあったんですな。 ということで、とりえあず大学の図書館に置いてある大学院入試の過去問をコピーしたり、入試課へ行って必要書類を取ってきたり、受験したい学科の先生にお目にかかって、進学した際の受講事情などを伺ったり、短い時間でしたが一応その辺の情報を集めることができたのは良かったかな。 ちなみにTさんが進学を考えているのは、スクールカウンセラーの資格が取れる研究科。既に教職経験をお持ちのTさんとしては、さらに教師としてのスキルを上げる狙いがある。中学校・小学校で教えた経験のあるTさんによると、実際、そういう資格というのは、教育現場で必要だ、というのです。 例えば、今、自閉症など様々な理由で普通学級での勉学に追いついていけない子供というのは結構沢山居る。1校とか1学年に一人、とかいうのではなく、クラスに一人程度は居る。 だけどそういう子の扱いって、すごくデリケートにならざるを得ないわけですよ。 そりゃ、そうでしょう。そういう子の親御さんとしては、出来るなら特殊学級みたいなところには入れたくないでしょうから。だけど、実際にはそうした方がいいというケースが非常に多いし、そういう子供にとっても無理に一般の子供たちと同じクラスになっていつでもビリになるより、特殊学級でのんびりやった方が楽で幸せなのかもしれない。 その辺は、それこそケース・バイ・ケースで、単純には割り切れないんですな。 だからこそ、有資格のプロとして、一番いいと思われるアドバイスをしてあげられたらいいなあとTさんは考えた。実際の教育現場に立ち、子育てのために一度は退職した今も「学校」という場所が好きでたまらず、放課後、子供たちが歓声を上げて教室から運動場に飛び出してくる、そんな雰囲気に惹かれるというTさんが、職場復帰を視野に入れての第一歩として大学院進学を考えたことには、そんな理由があったんです。 真面目だね。いい先生じゃないですか。さすがうちの科の卒業生。ぜひ、大学院に進学して研鑽を積み、そこで得たことを再び現場に還元してほしいですわ。 で、一応、今日やるべきことは果たしたので、その後一緒にお昼を食べながら彼女の近況を聞いたのですけど、二児の母として子育てを頑張りつつ、その関連で引き受けざるを得なかったPTA役員の重責もこなし、しかも最近はヨガも始められるなど、自分の生活の質を高めるべく真面目に、かつ明るく、色々なことにトライしている様子。 教え子って、卒業すると、みんないい大人になるねえ・・・。小林秀雄的な言い回しをすれば、社会に出て、経験を経て、人は「人間の形」になっていくもんですなあ。 ということで、今日は懐かしい教え子の顔を見ることができ、楽しい時間を過ごしつつ、教わることも多かったワタクシなのであります。【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 7, 2013

コメント(0)

-

いよいよ二段!

八光流柔術を始めてもうすぐまる3年、かな? ほとんど毎週休みなく道場に通っているわけですけれども、上達したなあと自覚する時もあり、全然上達しないなあとがっかりすることもあり。その繰り返しです。 しかし、もともと運動神経の良い方じゃなし、最初から急速な上達なんて見込んじゃいない。ただ真面目にコツコツ練習していれば、10年後には何とかなるだろうと、そんなのんびりした心づもりで精進する日々。 実際、毎回の稽古中に上達を実感することは少ないのですが、半年単位で考えると、やっぱり確実に上達しているような気がする。ま、気のせいかもしれませんが・・・。 と、思っていたら・・・?! なんと! 師範から二段への昇段審査に臨むよう、勧められました~!! ひゃ~! マジっすか?! ということで、3月に二段に昇段する可能性が! いやあ! モチベーション、上がるねえ! さてさて、そうなると3月まで稽古期間はひと月しかありません。明日も道場の日ですけど、頑張るぞ! 畳よ、俺を待っていてくれ!【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 6, 2013

コメント(0)

-

採点するのも辛いねえ・・・

期末試験が終わり、これで今年度の授業関連がすべて終了~! ・・・と言いたいところですが、これからその期末試験の答案を採点しなくてはならないの。これが辛い。 ま、幾つも授業を担当していますから、答案の枚数自体もかなりあるので、物量的に辛いというのもあるのですが、特に専門外の学生を対象にした「教養英語」の授業の採点ともなると、もう答案自体が破滅的ですから。それを目にするのが辛い。 たとえば今時の国立大学の学生って、髪の毛を意味する hair って書けないですもん。hear とか hare とか書いてくる。 そういうのを言い出すと、あれも書けない、これも書けないのオンパレード。例えば・・・(正) (誤)idea → idiacall → calle/kallclear → crearword → ward/worldheart → hartworse → worth なんて、挙げていったらキリがない。常識の範疇かと思われるような英単語すらまともに書けないんだからなあ。 で、中学生でも書けそうな簡単な英単語すら書けないわけだから、文法なんて理解できているはずもなく、動詞とbe動詞を一緒に使うわ、名詞に不定冠詞(a)を付けているのに複数形にするわ、その複数形すらまともにできないわ、文なのに動詞を入れないわ・・・ってな感じ。こんなアーパな子たちに、私は一体何を教えたらいいのでしょう。 現場に居るものとして断言しよう。現在、大学生を名乗っている連中のうち、この程度の学力があれば我慢どころかなぁ、と思えるのは15%あるかないか。本当に大学生としてのあるべき学力を持っているのは5%位なもんでしょう。 逆に言えば、今時の大学生の8割9割は、何のために大学に居るのか分からない輩です。この連中が大学に居るのは、少なくとも勉強するためではないと思う。 戦前は、その8割9割は大学なんて来ずに働いたんだよね! それが正しい行き方だと思うな。今はもう、大学生のありかた自体が正しくない。その正しくないのを、教員のせいにされても困りますって。hair も書けない図体の大きいばかりのアーパな連中に対して、「教育の質の保証」なんて出来るわけないんだよーーーーーーっ! はぁ、はぁ、はぁ・・・。 ちょっと興奮してしまいました・・・(ウソつけ!)。 というわけで、完璧ワケ分からん子ちゃんたちの見るも無残な答案の山を目の前にし、一向にやる気が出てこないワタクシなのでありました、とさ。ヤレヤレ・・・。 【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 5, 2013

コメント(2)

-

今日から発売開始!

今日は、ついに「伝説」の「あの本」が全国一斉発売となる日! 本ブログご愛読の皆様にはこれ以上、何も申しますまい。ただ一言、この本のお買い上げと味読を伏してお願いするのみ。どうぞよろしくお願いいたします。(アマゾンや一部ネット書店ではまだ予約扱いになるところもありますが、もう間もなく配本が始まります。)これだ、これだーーい! ↓【送料無料】S先生のこと [ 尾崎俊介 ]価格:2,520円(税込、送料込)

February 4, 2013

コメント(2)

-

母校を散歩

今日は小学校時代の恩師のお墓参り。いつものように数人の同窓生が集まりました。 ところでそのうちの一人であるH君が疲れた顔をしていたので事情を聴くと、昨日、友人の葬儀に参列してきたというのです。 そのH君とその友人とは、昔、さる会社の同僚で、互いの家を行き来するほどの仲だったとのこと。で、その後H君は会社を辞めてタクシーの運転手となり、友人はバスの運転手となった。同じ町で走っているので、たまにすれ違うこともあり、タクシーとバスでクラクションを鳴らしあうこともあったとか。 ところがその友人が、二三日前の夜、胸が痛くなり、病院に行くことにしたのですが、救急車を呼べばいいものを自家用車で病院に行ってしまった。それで夜間診療をあちこちで断られ、ようやく受け付けてくれた病院で倒れ、そのまま帰らぬ人になってしまったというのです。 で、昨日、その人の葬儀に行ってきたH君、さすがに落ち込み、ちょっと仕事ができる状態ではなくなってしまったので、昨日の夜間業務は休んでしまったのだとか。タクシーの運転手ですから、事故でも起こしてお客さんに怪我させたりしたら大変ですからね。 そして今日、恩師のお墓の前に立ち、ふと脇の墓碑を見ると、なんと、恩師の名前の横に一行足してある。どうも息子さんが亡くなられたらしいのです。享年53で、恩師の亡くなった歳と同じ。 うーん! H君の同い年の友人といい、恩師の息子さんといい、どうも我々は、そろそろやばい年齢に近づいてきたらしいぞ! ま、そういうことなんですなあ・・・。 さて、そこで多少落ち込んだものの、同窓生4人が集まって飯の一つも一緒に食えば、自然、楽しい気分が戻ってくるもの。 で、その楽しい気分そのままに、「よーし、これから一丁、母校に行ってみるか!」ということになりまして。幸い、今日集まったメンバーの一人が母校の学園に勤めているので、割と簡単にキャンパスに入れるもので。 で、何年ぶりか、それこそ十数年ぶりに私が小学校・中学校を過ごした学園のキャンパスに足を踏み入れることになってのであります。 いや~、それにしても、久しぶりに見る母校の変わりようにはびっくりよ。あちこちに見たことのない巨大な校舎がボコボコと。ほんとに、ここはどこ? 私は誰? 状態でした。 それでも、ところどころにまだ昔の面影が残っているところもあったりして、一緒に行った仲間とわいわい楽しみながらの散歩となったのでございます。あー、懐かしい! ってなわけで、今日は恩師のお墓参りを果たせただけでなく、思いもよらず、母校をゆっくり散歩することができて、楽しい一日となったのでした。今日も、いい日だ!

February 3, 2013

コメント(0)

-

どこも戦々恐々?!

バスケットボール部体罰問題で揺れる桜宮高校。しかし、今日の報道では、体罰を実施していたのはバスケ部のみならず、大半の運動部もそうだったとのこと。 そりゃそうだよね! バスケ部だけのはずないわ。 で、それ言ったら、桜宮高校の運動部だけってこともないんじゃない? 日本全国津々浦々、およそ運動部が強いことで知られた中学・高校なんて、みんな同じなんじゃないの? 例えば甲子園に毎年のように出場する高校とか。こういう学校の野球部員で、監督にひっぱたかれたことが一度もないとか、頭から罵声を浴びせられたことなんかない、なんて奴、いるのかしら。監督の「お前やる気あんのか、ないんならやめちまえ!」のひと言が「パワハラ」扱いになったら・・・ねぇ・・・。 これ、一校一校調べましょう、所属部員全員に無記名アンケート取りましょう、なんてことになったら凄いことになりそうですな。で、そういう行為があった高校は甲子園には行かせない、ってなったら、次の甲子園大会はどうなるんだろう。今頃、日本中の鬼監督たちが、戦々恐々となってそうですな。 しかし、こういう情勢になって来るってえと、今後は殴るのはもちろん、怒鳴るのもなしか・・・。もう厳しく叱ってはいかん、ということなのかな。 それで上手く行くってんならいいですけどね。まあ、見ものだね。 さてさて、今日は昼間、仕事があったのですが、それが終わってから実家に戻ってきました。明日は、小学校の時の恩師のお墓参りがあるのです。もう31回目ですが、段々、亡くなった時の恩師の年齢に、我々教え子達の年齢が追い付いてきたというね。 そう、その恩師の先生は厳しくて、小学生の我々をよくひっぱたいたものですよ。本当に真剣に、神のごとく怒ってね。ひっぱたいて、ひっぱたいて、教室一周するくらいひっぱたいて。この世には人間としてやってはいけないことがあるってことを、そうやって先生に教わりました。そして先生が亡くなった時には2000人の教え子たちが葬儀に参列し、それから31年経った今も、命日に近い2月第1日曜日に、先生の墓前に何人もの教え子が集まってくる。 ま、今日の体罰論争と併せて、色々なことを考えさせられますな・・・。

February 2, 2013

コメント(0)

-

映画『デンジャラス・ラン』を観た

映画『デンジャラス・ラン』を観ましたので、感想などを一言。以下、ネタバレ注意です。 主人公マットは、CIAの職員で、現在南アの某所にて「セーフ・ハウス」の管理人を務めている。「セーフ・ハウス」というのは、CIAが世界各地に秘密裡に持っている隔離所のことで、CIAが追っている人物を捕まえた際など、一時的に収容し、事情聴取という名の拷問をする時などに使っているわけ。 しかし、この仕事は、「お客さん」が来なければ100%閑職なので、野心のあるマットとしては早く現場で活動するエージェントに昇格したくて仕方がない。 そんなセーフ・ハウスに、思いもよらない大物が連行されてくる。その男の名はトビン・フロスト。元CIAの優秀なエージェントだったが、その後行方をくらまし、今はCIAの情報を売って莫大なお金を儲けているらしいCIAの宿敵。 ところが、セーフ・ハウスにトビン・フロストが到着して間もなく、謎の重装備の集団がフロストの命を狙ってセーフ・ハウスを襲撃してきて、フロストを連行してきたエージェントたちは皆殺しにされてしまう。マットは辛うじてフロストを連れてセーフ・ハウスを脱出するも、フロストにはまんまと逃げられてしまう。 しかし手柄を立てたいマットは、フロストは放っておいて戻ってこいというCIA本部の意向を無視し、わずかな手がかりをもとにフロストを追います。そしてまたもや謎の集団に襲撃されて危機に陥っていたフロストを見つけ、彼と共に脱出する。 そして二人で追ってから逃亡している時に、マットはフロストから色々な話を聞く。 それによると、そもそもフロストがCIAを飛び出て現在のようなやばい仕事に手を出しているのは、CIAの薄汚れた内実を目の当たりにし、実際に危ない目をみている自分たちエージェントが捨て駒のように扱われていることを熟知したためであるという。そして、今回このような襲撃を受けているのも、今、彼がCIAの汚職者リストを売ろうとしているからで、襲ってきているのはCIA内部の汚職者たちだとのこと。 さて、マットはフロストの命を守りながら無事、彼を逮捕・保護できるのか? マットはCIAの現状を知り、フロストに同調してしまうのか? あるいは、ひょっとしてフロストの語ることはすべて、人心掌握のプロ、フロストの罠なのか? ってな話です。 で、この映画に対する私の評価はと言いますと・・・ 「73点」でーす。合格。 腕利きの元CIAエージェントを、現場経験のない若造が連行しているという状況が本来的に持つハラハラ感はなかなかのもの。フロストを演じているデンゼル・ワシントンの個人的な魅力もあり、全体として、飽きさせずに見せます。娯楽映画として、まあ、見て損したという気分にはならないのではないでしょうか。レンタルで見るには、十分楽しめますので、教授のおすすめ!と言っておきましょう。これこれ! ↓【送料無料】デンジャラス・ラン ブルーレイ+DVDセット(デジタル・コピー付)【Blu-ray】 [ ...価格:3,771円(税込、送料込) ただ、この頃のこの種の映画って、結局どれもこれもCIA内部に裏切り者が居た、という話ばっかり。その意味では、「またそれかよ・・・」という感があることは否めません。CIAにしてもMI6にしても、自己管理しっかりしなさいと言いたくなりますねえ。 それに、ワタクシ、汚職する側についている実働部隊の意味が分からないんだよなあ・・・。 例えばギャングの実働部隊として、人をバンバン殺しちゃったりする人たちのことは、まあ、分かるわけ。彼らは好きでそういうことをやっているのだから。生き甲斐だからね。 しかし、CIAの汚職者に協力して、真面目なCIAエージェントたちを襲撃する実働部隊の皆さんの気持ちが分からない。 だって撃ち合いになったら、自分たちだって命を落とす確率が高いわけでしょ? 相手だってCIAのエージェントなんだから。実際、映画ではそういう雑魚は片端から犬死にしちゃう。 で、そういう風に犬死にする確率が高い仕事をするのに見合うだけの報酬を、彼らはもらっているのかい? なんか、とてもそんな風には思えないのだけど。 それに、汚職側に雇われているということは、逆に言えば、いつでもその人たちをCIAに売れる立場にあるわけですから、汚職側としてもあまりちゃらんぽらんな人には頼めないですよね? 真面目に、きちんと汚職側の言うことを守って、しかも命がけで汚職側と行動を共にしてくれる人じゃないと危なくて仕方がない。 で、そんな真面目で几帳面な人が、そもそも汚職側につくかなあ・・・? そんなことを考え始めると、「リアリティがないな」って思ってしまうわけ。私、リアリティがない映画って、理解できないのよね~。 というわけで、CIAの汚職、MI6の汚職を扱い、リアリティがない実働部隊がやたらに出てくる映画には、いささか食傷気味のワタクシ。ハリウッドの皆さーん、そういう安易な映画作りするの、もう止めませんかーー? 釈迦楽教授からの提案でーす。

February 1, 2013

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

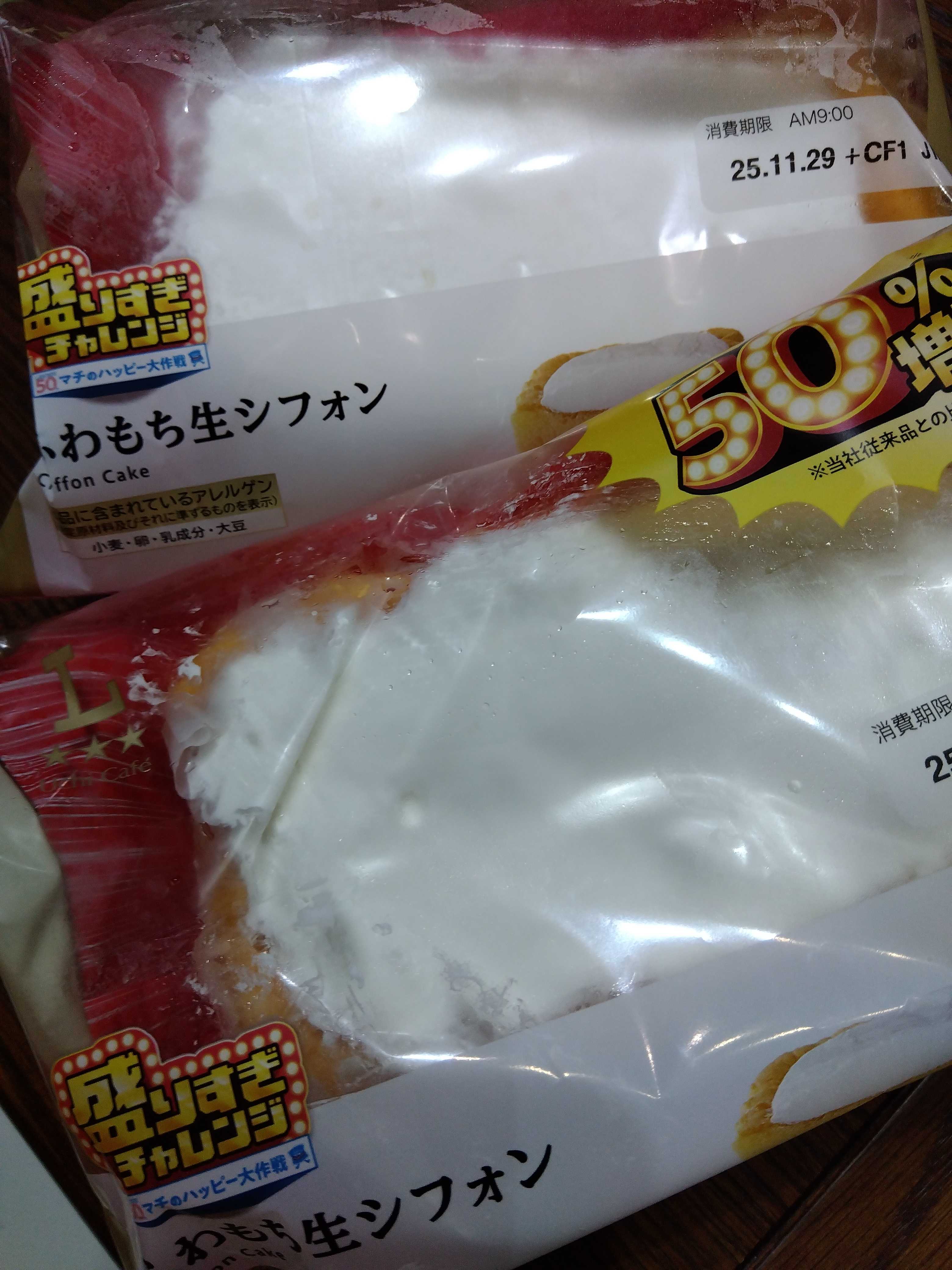

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 届いたscope便と楽天ブラックフライ…

- (2025-11-26 22:13:16)

-