読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの記事

全77件 (77件中 1-50件目)

-

週刊 読書案内 今福龍太「霧のコミューン」(みすず書房)

今福龍太「霧のコミューン」(みすず書房) 今日の案内は、まあ、学者さんの評論集ということもあって、なかなか、こんな本というふうには案内しづらいのですが、ボク的には、かなり引き込まれたことは事実なわけで、とりあえず案内しておこうと思います。 今福龍太「霧のコミューン」(みすず書房)。2024年7月の新刊です。 著者の今福龍太という人は、まあ、文化人類学というあたりがご専門の学者さんで、「群島」とか、「クレオール」とかいう言葉に惹かれて、あれこれ齧り読みさせていただいてきていて、お名前とお仕事の輪郭だけは存じ上げていたのですが、この夏、何となくパレスチナが気になっていた時に、市民図書館の新刊の棚にこの本があって、ちょうど読んでいたゴンティソーロというスペインの作家の「パレスチナ日記」(みすず書房)が、この本の中のいくつかの文章でジャスト・ミートしていることに気付いて借り出しました。 ボク自身と、ほぼ、同世代の方であることを、再認識しながら、その思考の方向性に、強く誘惑されました。 で、まあ、思考の方向性とかいってもなんのことだかわかりませんが、「現代」という時代を生きていくうえでの考え方の構えのような事ですね。 それを、彼は「霧」という自然現象を象徴的なイメージとすることで語っています。 まあ、説明しようがないので緒言のなかの一節を引用しておきます。 「霧のコミューン」とは何か。この謎めいた符牒のような言葉に私があるときからこめようとした意味。それは第一に「予兆」をめぐるものである。霧は、霧の向うに見え隠れする何かをつねに暗示する。来るべき何かを。しかしその「何か」を明らかにすることが重要なのではない。むしろ何かわからないものがそこにあり、それが私たちの真実を撃つためにいつか顕れてくるかもしれないと感じるときの、その兆しを繊細に感じとる間隔こそが、霧の本性であるように私には思えた。その意味で、霧のコミューンとは予兆を予兆として感受し、そこに希望を認め、その予兆を大切に育もうとする共同体(コミューン)のことである。 第二にそれは「秘密」を暗示する。権力による隠蔽の対極にあって、人類の知が「隠される」ことによってむしろ守られてきた歴史を深いところで諾う意思である。なぜ秘密が必要か。それは、可視化され利用されることなく、霧に隠れることで力をためる何かが存在するからである。霧とは、真実なるものの至高の隠れ蓑にほかならない。この点でそれは、ナチス・ドイツが政権に反対する者たちを夜と霧に紛れて隔離・投獄・殺害した「夜と霧」の指令によって真の意味を剥奪された「霧」を、むしろ抵抗者たちの拠点として復権させる共同体でもある。夜闇も霧もそれ自体の横溢と主張を持っていることを歴史は証明してきた。 第三に、それは「偶有性(コンタンジャンス)」へと開かれてゆく共同体である。「私は自分自身を世界のなかに混合し、世界の方もまた私に混合している」(ミッシェル・セール「五感」)。皮膚を界面として、私たちは世界とやすみなく接触し、お互いを混合させている。すべての事物にそなわった皮膜は、内と外を隔てる分断面ではなく、むしろ世界そのものが触れ合い愛撫しあう混合面なのだ。そんな揺らぐインターフェースこそ、固定化を離れて「世界」をつねに別様なものへと更新しつづける「偶有性」の現場であり、時間と空間を超えて「共-接触(コン・タンジャス)」が果たされる界面である。皮膚というヴェールにまつわりつく霧のような偶然性、偶発性のヴェール。ヴェールの向うに隠された真実があるのではなく、真実自体がヴェールの複合体なのである。その霧、その波形模様やギャザーや糸屑やほつれのなかで、私たちは無限の「出会い」の可能性を持つ。非接触テクノロジーの日常への浸透によって断たれつつある真の「接触タンジャンス」を奪還し、それを分有する共同体。それが「霧のコミューン」にほかならない。 えらく長い引用になりましたが、ボク自身は、当分、この今福龍太の道案内で、霧のなかを彷徨う ことになりそうです。いずれ、彷徨い先については、折りにふれて報告することになると思いますが、今日はとりあえずここまでです。 ついでなので目次と出版社がまとめている来歴を載せておきます。目次緒言Prologue小鳥もカタルーニャ語でさえずる街で バルセロナ 叛コロナ日記I負のメフィストフェレス 広島のバラク・オバマ〈対岸〉からの思想的挑発 フアン・ゴイティソーロ追悼II遠漂浪(とおざれ)きの魂、震える群島 石牟礼道子の億土からアジアのなかの沖繩 川満信一への手紙III微気象のくにで すべてのグレタ・トゥーンベリにマスクの時代の仮面 問いつづける身体のためにIV霧のなかのルイーズ・グリュック 寡黙な声のコミューン〈白い日〉と歴史 戦火から遠く離れてEpilogue霧のコミューン 生成と予兆Coda希望の王国 今福龍太(いまふくりゅうた) 1955年東京生まれ。文化人類学者・批評家。東京外国語大学名誉教授。メキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジル、奄美・沖縄群島などで広範なフィールドワークを行う。国内外の大学で教鞭をとり、2000年にはサンパウロ大学客員教授、2003年にはサンパウロ・カトリック大学客員教授などを歴任。2002年より、奄美・沖縄・台湾を結ぶ遊動型の野外学舎〈奄美自由大学〉を主宰。奄美では唄者、沖縄では吟遊詩人としても知られる。詩誌『KANA』同人。主な著書に『ここではない場所』『ミニマ・グラシア』『薄墨色の文法』『ジェロニモたちの方舟』(以上、岩波書店)、『レヴィ=ストロース 夜と音楽』(みすず書房)『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(みすず書房・讀売文学賞受賞)『ブラジル映画史講義』(現代企画室)『宮沢賢治 デクノボーの叡智』(新潮選書・宮沢賢治賞/角川財団学芸賞受賞)『ボルヘス「伝奇集」 迷宮の夢見る虎』(慶應義塾大学出版会)『原写真論』(赤々舎)『言葉以前の哲学 戸井田道三論』(新泉社)など多数。主著『クレオール主義』『群島-世界論』を含む著作集『今福龍太コレクション《パルティータ》』(全五巻、水声社)が2018年に完結。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.11.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岸田奈美「傘のさし方がわからない」(小学館)

岸田奈美「傘のさし方がわからない」(小学館) 小学館からシリーズ(?)で出ている岸田奈美さんの3冊目です。ついでに「もうあかんわ日記」(ライツ社)も読みましたから、ボクとしては4冊目ですね。ちょっと、飽きてきた!ゴメン。 というのが正直な感想ですが、理由ははっきりしている気がします。困ったことに、売れっ子の「作家さん」の文章 になりつつあるんですよね。 要するに、商品としての文章といえばいいのでしょうか。 彼女の文章の持ち味は、ボクのようなボンヤリ人生では気づかない、まあ、ナイーブな感受性の持ち主である岸田さんだからこそ直面する「突然の危機」があって、そこで彼女が、「いかに開き直るか」の体験のスリルとサスペンスなのでしたが、身の回りから、ひょっとしたら面白いかもというエピソードを探し始めていらっしゃる、まあ、そういうニュアンスを、何となくなのですが感じてしまうのですね。着地点は、彼女らしい柔らかな感受性、おおらかさ、というのは変わらないのですが。 ネット上に記事を書きつづけるという難しさもあるのでしょうね。題名になっている「傘のさし方を忘れてしまったお母さんの話」なんて、相変わらず、だいじょうぶ! と声をかけたくなる話なのですが、「作家」としての岸田さん、最初の正念場に差し掛かっていらっしゃるようですね。 まあ、しかし、新しい本が出れば、ボクは読みますね。ボクにとってはそういう方です、彼女は(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.11.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岸田奈美「もうあかんわ日記」(ライツ社)

岸田奈美「もうあかんわ日記」(ライツ社) 今日の読書案内は「だいじょうぶ!」 の掛け声が気に入って立て続けに読んでいる岸田奈美さんのエッセイですが、なんと、こんどは「もうあかんわ日記」(ライツ社)です。 彼女が中学生だったころお父さんが亡くなって、心臓病で大手術の結果、下半身不随、車椅子生活を余儀なくされているおかあさんと、身の回りのことはなんとかできるけれど、やっぱりダウン症ということで、あれこれ心配な弟との三人の生活を、「だいじょうぶ!」の掛け声のもと、なかなかユニークなエッセイを、多分、ネット上で発表されて、それが書籍化された本なのでしょうね、それぞれ、同じような装丁で小学館から出ている「国道沿いでだいじょうぶ100回」、「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」と、発表順は逆ですが、読み続けている岸田奈美さんの三冊目は、「もうあかんわ」 でした(笑)。 ネット世代の新しい作家として大忙しの岸田さん自身の生活と、作業所やグループホームでの暮らしで、日々変貌を遂げる弟良太くん、車椅子生活者として、積極的に社会的活動を始めたお母さんのことを語る岸田節が面白くて、すっかりはまっていたのですが、「もうあかんわ」でした。 危機の始まりは、お母さんを襲い始めた日々の発熱で、まあ、お読みになればすぐにわかりますが、かつて手術なさった心臓の部品の老朽化のために、再度の命がけの手術が必要だという大事件の勃発でした。 多忙な東京生活から、神戸への帰省を余儀なくされた岸田さんですが、新たな関門は、コロナの騒ぎのなかでのお母さんの病状確認、通院、入院の経緯もさることながら、おバーちゃんでした。お母さんのおかあさんということで同居が始まっていたおバーちゃんは老化によるタイムスリップが常態化していたのでした。 母の大病の心配、入院までのあれこれ、手術の経過、言葉によるコミュニケーションが、今一つ成り立たない弟と祖母との生活、その上、ベランダの鳩(笑)まで、そりゃあ、「だいじょうぶ」とも言っていられませんよね。 本書はお母さんの発病から、退院まで、ほぼ二月間の日記的エッセイです。前半の数日は、ちょっと可哀そうで見てられませんという気分でしたが、手術が成功して、帰宅という頃になると、やっぱり「だいじょうぶ!」という感じで、ハラハラドキドキしますが読ませます。いやー、聖火リレー、大丈夫でよかったね(笑) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.11.01

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岸田奈美「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館)

岸田奈美「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館) お勤め先の学校の図書館の貸出禁止処置から解放されて、久しぶりに借りた本が岸田奈美という方の「国道沿いで、だいじょうぶ100回」(小学館)というエッセイ集で、感想をブログに書き終えて、返す時に予約したのが、同じ岸田奈美という著者で「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館)でした。 まあ、貸出だけじゃなくて、予約とかもできるのかどうか試し予約の意味もありましたが、1冊目が、そこそこ面白くて、すぐ読めたから、とりあえず、ある本はみんな借りてみようかと、同じ著者で、その図書館にある本、全部予約しました。まあ、そういう本の読み方をするタイプなのですが、1週間後に全部借り出せて、とりあえず、デビュー作らしいこの本を読み終えました。 気がつけば、作家になっていた。 いや、本当に作家なのかしら。代表作といえるものはないし、小説や詩を書いたこともない。下手の横好きが肥大化して、下手の縦横無尽好きのようになっただけだ。身のまわりに起こった愛しいことを言葉にして、花咲じいさんのように四方八方まき散らしたら、たくさんの人に読んでもらえた。ただそれだけだ。 中略 わたしは、父が大好きだった。 それなのに、反抗期だった中学2年生のわたしはいってしまった。ささいないい争いがきっかけで。「パパなんか死んでしまえ」って。目も合わさなかった。 その夜、父は急性心筋梗塞で病院に運ばれた。2週間、父は目を開けないまま、息を引きとった。 いちばん大好きな父との、最期の会話が、いちばん伝えたくなかった言葉になった。わたしはずっと後悔していた。どれだけ泣いても謝っても、父はもなにもいわない。 「パパはね、救急車に乗るとき、何回もいってた。『奈美ちゃんは大丈夫や』『奈美ちゃんはオレに似とる』『だから絶対に大丈夫や』って。たぶん、もう自分が助からんってわかってたんやろうね」 母はいった。わたしは、父が残した大丈夫の意味を、ずっと探し続けている。(P5~P7) 本書のまえがきの一節ですが、読んでいて笑いました。先に読んだ「国道沿いで、だいじょうぶ100回」(小学館)で大丈夫を叫んだのは、弟の良太くんを、危機一髪で助けたお母さんでしたが、このデビュー作で大丈夫を繰り返したのは、奈美さんが中学生の時に亡くなったお父さんでした。 で、奈美さんは「死んでしまえ」といったら死んでしまったお父さんが残した大丈夫という言葉の意味を探し続けて、日々、書きつづける「作家」になったというわけでした。 なるほど、どの文章も、だいじょうぶ? だいじょうぶ! という、問いと答えの世界が描かれていて、彼女を愛し、彼女が愛している家族の姿 が活写されていてどんどん読めてしまいます。読んでいる、こちらも、いつの間にか「ええー?だいじょうぶ?」「よかったね、だいじょうぶやったやん(笑)」 まあ、そんな言葉をつぶやきながら、次々ページを繰り続けて、ふと、時計を見ると、あれ、まあ、もう、午前3時やん! の読了でした。70歳の老人読書、目もかすむのに、ちょっと、大丈夫ちゃいますね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.10.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岸田奈美「国道沿いでだいじょうぶ100回」(小学館)

岸田奈美「国道沿いでだいじょうぶ100回」(小学館) サンデー毎日の日々を映画館徘徊で暮らしている老人ですが、春と秋のシーズン、週に一度だけ女子大生の皆さんとお出会いして、おしゃべりさせていただいています。 で、その学校の図書館でも本をお借りできるというラッキーを、ここ数年満喫していたのですが、今年2024年の春、「借りてばかりで、返さないのは、ちょっとあかんのじゃないだろうか。」 と殊勝なことを思いついてリュックいっぱいの本を担いでお返しに行ってみると、いかにも真面目そうな司書の方から「えーっとですね、ちょっと延滞がひどいですね。8月末迄貸出禁止ですね!」 と申し渡され「アワワ!」 でした。ほぼ、半年前ね。 で、9月の新学期になったので、「だいじょうぶかな?」とオソル、オソル、カウンターに差し出したのがこの1冊でした。 岸田奈美という方の「国道沿いでだいじょうぶ100回」(小学館)です。 書き手の岸田さんについても、内容についても何も知りませんでしたが、題名に励まされたんですね。「だいじょうぶ!だいじょうぶ!」 でしたね(笑)。 で、書き手についてパラパラ見ていると「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」(小学館)という本で評判になった方というのを見て、フト、「ああ、あの本の著者か?題名が、ちょっとイヤでスルーしたな。」とか思いだしましたが、「この3年間で「だいじょうぶ」が口ぐせになってしまった。」 という書き出しの「はじめに」から読み始めて、とまらなくなりました。短いエッセイを集めた1さっつなのですが、次から次へと止まりません(笑)。 なんなんだ、この「????」は? はい、かっこの中にどう書いていいのかわからないので???なのですが、まあ、取り合えず思いつくのは「吸引力」ですかね。「馬が合う」というのでもいいかもですが、内容はともかくとして、語り口が気に入ったんでしょうね。 で、まあ、案内としては、書名になっている「国道沿いで大丈夫100回」ですね。子どものころ、人気の遊び歌があった。「奈美ちゃん、奈美ちゃん、どっこでしょう~♪」保育園の先生が歌う。「ここでっす、ここでっす、ここにいます~っ♪」子どもらは大喜びで、返事をする。母が歌う。「良太くん、良太くん、どっこでしょう~♪」返事はない。弟はいつもどこかにいたけど、いつもここにはいなかった。ジッとしていられない弟だった。だまっていられない弟だった。保育園でも、学校でも、歩道、公園でも、むちゃくちゃに跳ねまわっていた。軌道がまったく読めないスーパー・ボールみたいだ。捕まえられるのは、母だけ。弟を取り押さえるときに発揮する、母の爆発的な初速は、ラグビー選手のようだった。保育園へ行く途中のことだ。弟が国道へ飛び出した。一瞬だった。母の足の間を急回転ですり抜け、彼にしか見えないなにかを追って、自由な魂みたく駆けてった。道路のド真ん中で、弟はピタッと立ち止まる。凍り付いていた母の時間が動いた。声もかれる絶叫だった。母は死ぬ覚悟で体を投げ出し、弟の服のフードをガッとつかむと、歩道へ引きずり戻した。大型トラックが、轟音とともに走り去っていった。あと5秒、遅れていたらだめだった。母は地面にへたりこみ、震えながら、弟を抱きしめて放さなかった。「だいじょうぶ、だいじょうぶ、だいじょうぶ」 ここまでが実況中継、で、ここからが、著者である岸田奈美さんの気持ち。幼かったわたしには、知らなかったことがたくさんあった。弟がダウン症で生まれてきたこと。身体がむずむずするから、手をつなぎたがらないこと。フード付きの服ばかり着ていたのは、命綱だということ。必死で弟の命を守ろうとする母の姿が、近所で不思議そうな視線にさらされていたこと。弟がおもちゃを持って公園に行くと、親にそっと手を引かれて、離れていく子供たちがいたこと。療育の先制の「愛が足りない」「しつけがなってない」という言葉で、帰り道に母が唇をかみしめながら、弟に頬をよせて泣いていたこと。どんなに疲れ果てていても、悔しくても、母が外で笑顔を絶やさなかったのは弟を嫌わないでいてくれる人が、弟の命を守ってくれる人が、どうかひとりでも増えますようにという、祈りだったこと。そんな苦労、わたしや弟は。なにひとつ知らなくてもいいように、「奈美ちゃんと良太が生きているだけで、ママはうれしい」と、何度も何度も、語り続けてくれたこと。わたしはなんにも知らなくて。いま、あの日に戻れたら。国道沿いで、へたりこんで、泣いている母に会えたら。「だいじょうぶ」って、100回言ったる。(P71) と、まあ、こうです。いかがでしたか? 実は、この章はまだまだ続きます。続きが気になる方は本書を手に取ってくださいネ。 書き写しながら、岸田さんのおかあさんのことを思い浮かべてしまって、70歳の老人は、やっぱり泣いてしまうのですが、いい方がジジ臭くて申し訳ないのですが、書き手の岸田さんも、この母ありて、のお嬢さんですね。 本書には、良太くんが「ことば」を獲得していく興味深いエピソードとか、お母さんの入院の話とか、読み始めたら止まらなかったわけで、いかがでしょう、「面白い」は語弊がありそうですが、面白いですよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.10.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 結城正美「文学は地球を想像する」(岩波新書)

結城正美「文学は地球を想像する」(岩波新書) 市民図書館の新刊の棚に「文学は地球を想像する」という表紙があって、副題に「エコクリティシズムへの挑戦」という言葉を見たときに、あなたならどう反応しますかね?新しいものにはついて行けない! ボクの場合、まあ、ここのところ、その自覚と諦めで暮らしているわけですから、こんな題名は素通りが相場なのですが、手に取ってしまったんですよね。 で、これが、結構、どころか、チョー面白かったというわけです(笑)。 著者は英文学がご専門で、エコクリティシズムとやらに挑戦なさっている50代の女性研究者のようですが、「地球を想像」という大きな話はともかく、なにはともあれエコクリティシズムってなに? なのですね。 「エコクリティシズム(ecocriticism)」は、「エコロジカルな文学研究(ecological literary criticism)」の略で、「文学と物理的環境の関係についての研究」と定義される。漠然とした定義にみえるが、この間口の広さがエコクリティシズムの最大の特徴だ。 というのが、本書の冒頭での定義です。生真面目な方なのでしょうね。普通の「文学好き」の人は、ここでページを閉じそうです。 ハハハ、たとえば、間口云々以前に、物理的環境って何? なわけですが、まえがきにその説明は、まあ、あるような、ないような、ですが、たとえば、「自然環境」、「地球環境」、「生活環境」、という具合につかう、環境という言葉を総称しているようですが、まえがきの結論は、自然環境、都市環境、地球環境をめぐる文学的想像力を見ていくことにしよう。 でしたが、まあ、ここから何をなさりたいのか、予想がつきませんね(笑)。 で、第1章で話題にされている文学的想像力というのはソール・ベロー「森の生活」から始まって、シートン動物記です。「見ていく」ための視点として導入されるのがジョン・バージャーという美術史家(?)の「進歩の文化」、「生存の文化」という概念です。 第2章では灰谷健次郎の「兎の眼」が出てきて、赤坂真理の「空地論」(「愛と暴力の戦後とその後」(現代新書)の中のドラえもん論にあります。)が参照されます。 第3章では石牟礼道子「苦海浄土」、梨木香歩「雪と珊瑚」。なんか、この取り合わせが、ちょっとぶっ飛んでるんですが、読むと納得ですね。 第4章はアレクシエーヴィッチ「チェルノブイリの祈り」、小林エリカ「マダム・キュリーと朝食を」、カズオ・イシグロ「クララと太陽」と来て、続けて、多和田葉子からリチャード・パワーズへと、めくるめく展開でたたみかけていきますが、読み終えて納得しました。最近では、とんとお目にかからない、正真正銘の「文芸評論」、あるいは「文芸批評」そのものなのでした。 ただ、ボクのような古い世代には「エコクリティシズム」というのが、まな板なのか、包丁なのか、はたまた皿に盛られた料理の種類なのかにまず戸惑いますね。で、とりあえずまな板の上で捌かれる作品の切り口、だから読解の過程 が、ボクなんかの普段の読み方とは違うわけで、そこでも、やはり戸惑いながらなのですが、「そうか、そういう読み方で見えてくるものがあるか!?」「そう読めば、そう見えてくるのか?」 まあ、そういう感想ですね。 チョット、自分に照らしていえば、50年近く文学好きとやらで暮らしてきて、まあ、目の前の対象に「こんなもんだろう。」 と硬直し切った判断を下す「視点・視覚」というのは、自分自身の「まな板」や「包丁」を対象化することが難しいのですね。どうしても、懐手をして、聞いた風な感想をいうということの繰り返しになってしまっています。 映画を見ても、音楽を聴いても、まあ、似たようなことが起こります。新しい作品に出逢っているはずなのに自前の古い包丁で捌いてしまう。包丁やまな板の扱い方というのは、ボクに限らず、それぞれの人の経験の結果ですから、更新することが難しいことはわかっています。しかし、新しい包丁やまな板の使い方で、同じ作品の切り口が変わって、味が変わってくることを、ちょっと気づき始めることは、やはり刺激的でした。 とりあえず、まあ、やたら長いですが、目次を貼っておきます。ボク自身には、小林エリカという作家の発見が事件でした。 まあ、いずれ案内できればと考えていますが、もう少し咀嚼の時間が必要なようですね。まえがき 想像力の危機は環境の危機 物語の力 本書の構成序章 エコクリティシズムの波動 環境危機と文学研究 エコクリティシズム宣言 「環境批評」や「文学と環境」という別称 実態と言説のあいだ1章 近代化、わきたつ野性――綴り直される感覚 1 ネイチャーライティングと散歩者の夢想――ヘンリー・D・ソロー『森の生活』 自然を知るということ 私という社会 歩くという実践哲学 野性を映す過剰の文学 野性にこそ世界は保たれる ネイチャーライティングとは 2 山の身になって考える――アルド・レオポルド『野生のうたが聞こえる』 科学と美の融合 美が心の目をひらく 自然保護から土地倫理へ 凶暴な緑色の炎 〈生存の文化〉と〈進歩の文化〉2章 森を出て環境を知る――〈自然らしさ〉という神話 1 自然は逃避先なのか――生の網の目、搾取の網 自然志向に関する誤謬 環境正義エコクリティシズム ポストコロニアル的転回 アフリカの国立公園が意味するもの アメリカの国立公園が意味するもの 2 都市のなかの自然――『兎の眼』と『オレンジ回帰線』 ハエと少年 きれいは汚い、汚いはきれい 空き地と基地 北回帰線が動くとき 境界をかき回す ホームとしてのフリーウェイ 危惧される〈経験の絶滅〉 技術圏の自然3章 危機が叫ばれる時代に――つくられた共生、生きられた共生 1 「自然との調和」を再考する 「自然との調和 」はエコロジカルなのか 生物多様性国家戦略にみる〈共生〉のレトリック プラスチック・ワードのなめらかさ 連なるいのち、あるいは、生きものを殺して食べる罪の自覚 2 切れないいのち――石牟礼道子『苦海浄土』 「水俣病わかめといえど春の味覚 」の過剰さ 海とともにある人 ビオスに還元されないいのち 絡まりあいの多声性 水俣という場所、マルチスピーシーズの里山・里海 3 暮らしのなかの脱成長――梨木香歩『雪と珊瑚と』 真似したくなる節度ある豊かさ 経済成長社会に幻視される別の道 「チーム ・自分」の共同体 手から生まれる快楽と連帯4章 人新世を考えるために――〈人間以上〉を描く作家たち 1 核の時代の祈り――スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチと小林エリカ メタ言語としての科学技術 放射能発見からたかだか一二〇年 廃棄と封じ込めの思考 誰にとっても未知の場所 見えない光への感応 官能の境界侵犯性 2 人工親友がいる日常――カズオ・イシグロ『クララとお日さま』 画面の向こうには何があるのか AIの記憶にみる他=多のふるまい 機械から仲間へ 技術圏のトリックスター ロボットに人間らしさが感じられるとき 3 惑星規模の思考へ――多和田葉子とリチャード・パワーズ 人間による、人知を超えた、ありふれた危機 地球に同調する子どもたち まるい地球の曲線に沿って考える いつまでも地球のお客さん気分でいちゃいけない 活動的な静寂、あるいは人間の擬樹化 技術圏で森の身になって考える終章 想像力の再調整 危機とともに生きるためにあとがき 引用参照文献 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.09.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ノーム・チョムスキー「9.11 アメリカに報復する資格はない」(文春文庫)

ノーム・チョムスキー「9.11 アメリカに報復する資格はない」(文春文庫) なんか、いい加減な連想なのですが、「エターナルメモリー」という、チリのドキュメンタリー映画を見たので調べ直していると「9.11」という日付が出てきて、チリのほうが本家、というような話に出合って思い出したのがこっちの本でした。 ノーム・チョムスキー「9.11アメリカに報復する資格はない」(文春文庫)ですね。 9月11日に起きた恐るべき残虐テロは、世界の出来事においてきわめて新しいものである。規模とか性質の話ではない。標的が違うのだ。米国は1912年の英米戦争以来、本土を攻撃されたことはなく、脅威すら受けたことがない。 多くのコメンテイターが真珠湾と対比したが、これは誤解を招く。1941年12月7日に攻撃されたのは、二つの米国植民地にある軍の基地だった。米国はハワイを「領土」呼ばわりするのを好んだが、実際は、領土ではなく植民地だった。過去数百年の間に米国は土着民(何百万もの人々)を絶滅に追い込み、メキシコの半分を征服し、(事実、土着諸族の領土であるが、そのことをは今日の話題とは別問題である)、周辺地域に暴力をもって介入し、ハワイと、(数10万のフィリピン人を殺害し)フィリピンを征服した。 以来、特にこの半世紀間に、世界の大部分に武力による政策を押し広げてきた。その犠牲者は膨大な数に上る。そのアメリカ本土に初めて、銃口が向けられた。これこそ、劇的な変化である。 同じことは、欧州についても、アメリカ以上に劇的に当てはまる。欧州は、殺人的な破壊を蒙ってきたが、これは内戦による破壊だった。 一方で、欧州列強は世界の大半を極度の野蛮さで征服した。ごく稀な例外はあるけれども、被害を与えた外国に攻撃されたことはない。英国がインドに攻撃されたことはないし、ベルギーがコンゴに攻められたこともなく、エチオピアがイタリアに攻め込んだ話も、アルジェリアがフランス(フランスはアルジェリアを「植民地」と見なしていないが)を攻めた話も聞かない。だから、9月11日のテロに欧州が、すっかりショックを受けたことは、驚くに当たらない。ただし、再度言うが、残念ながら、テロの大きさに衝撃を受けたのではない。 これからいったい何が起きるのか、誰にも見当がつかない。しかし、これが目覚ましく新しい事件であることだけは、一目瞭然である。 第1章の冒頭です。2011年、9月13日イタリアの「イル・マニフェスト」という雑誌のインタビューですね。 出来事の新しさについて、歴史的に振り返っているわけで、論旨は明快だとボクは思います。ボクたちは歴史的な現在に生きているということですね。 で、その結果、次に何が起こるのか予測もできると考えてきたわけですが、未来が予測不能なことを明らかにしたのが9.11だったというわけです。 チョムスキーという人は世界的な言語哲学者で、MITの教授だった人です。 で、この事件をめぐるこの本にまとめられている、インタビューやラジオ放送での発言で、過激な反アメリカ主義者とか言われたりして10年たちました。日本で本になったのは2001年の11月、文庫化されたのが翌年ですが、その頃、傍線だらけにして読んだ記憶があります。彼の「言語哲学」には歯が立ちませんでしたが、こちらはインタビューですからね。 その後、エドワード・サイードが、パレスチナを論じるとき参照されたり、講演が映画になったりしましたが、まあ、ボクなりの読み方ですが、彼の「歴史的現在からの視点の大切さ」 とでもいうべき考え方をきちんと理解して、世界を見たいと思ってきました。 「エターナルメモリー」というチリの映画の主人公たちを見ていて思い出したことですが、アジェンデ以後のチリの軍事独裁を援助したのはどこの国だったのか、チリのキューバ化を恐れて暗躍したのは、どこの国の情報機関だったか、直接の戦争状態に介入したのではないので、評判になりませんが、映画の主人公たちが戦った相手は、自国の独裁者だけではなく、それを支えた、どこかの国だったんじゃないか、そして、今、主人公は、自分が命がけで記録した「歴史の事実」が、平気でないがしろにされることがありうることこそ恐れているのではないかということでした。 本書にもどりますが、チョムスキーが、どのくらい「反アメリカ」的な人なのか、あるいは、そうではないのか、この1冊で概ね判ると思います。ボクは「反アメリカ主義」などではないと思いますが、まあ、全部で、150ページくらいの薄い文庫本です。自分で読んでお確かめください。 一応、目次を貼っておきます。目次第1章 真珠湾と対比するのは誤り第2章 ブッシュ政権が取るべき方法9.20 9.21第3章 なぜ、世界貿易センタービルか第4章 アメリカは「テロ国家の親玉」だ第5章 ビンラディンの「罠」第6章 これは「文明の衝突」ではない第7章 世界に「明日」はあるか 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.09.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 半藤一利「昭和史の明暗」(PHP新書)

半藤一利「昭和史の明暗」(PHP新書) またしても、半藤一利の歴史探偵本です。1981年から1986年にかけて、「プレジデント」という、いわゆるビジネス誌に掲載されていた原稿を、半藤一利の死後、PHP新書として単行本化した本で、実は2023年12月の新刊です。半藤一利「昭和史の明暗」(PHP新書)です。 市民図書館の新書の棚で目に付いたので借りてきて読み終えました。「この年になって、ついに「プレジデント」かよ?」 と、我ながら驚きますが、まあ、読みやすいし、何といっても、あの「日本の一番長い日」の著者半藤一利が、2・26から、8・15に至る、激動の昭和史について、どんなふうな書きかたをしていたのか、ちょっと、確かめたい気分で読みましたが、面白かったですね。 下に貼った目次をご覧いただければおわかりだと思いますが、先に「案内」した「清張さんと司馬さん」で、何度か話題に出ていた話なのですが、あれほど近代日本に執着した司馬遼太郎が、結局、書かなかったのが、「昭和史」だったのですが、そのあたりの時代、だいたい1945年あたりまでの、太平洋戦争に従軍した帝国海軍の軍人や艦船について調べたおした結果生まれた歴史エッセイでした。 まあ、ほぼ戦争下の話ですから、まあ、好き好きですが、興味深い話ばかりで感心しました。 中でも、面白かったのは第一話、「揺るがなかった意思:昭和天皇と二・二六事件」でした。 昭和一一年二月二十六日午前五時、決起部隊一四八三人はそれぞれの襲撃目標に殺到した。重機関銃、軽機関銃、小銃、拳銃、それに10万発を超す弾薬をもち、外套着用、背嚢と防毒面を携帯した完全武装である。(P15) 宮中に事件の第一報が入ったのは、午前五時半過ぎ、鈴木侍従長夫人たかからのものであった。「今、多数の軍人が襲撃し侍従長は拳銃で狙撃され重態」という。 続いて斎藤内大臣邸からも悲報が。当直の甘露寺受長(かんろじおさなが)侍従はしばらくわが耳を疑った。多数の軍人、拳銃、狙撃と、きれぎれの言葉を口の中で繰り返しつつ事の重大性に気づいた。 軍隊が天皇側近を襲撃しているということではないか。殊によれば、宮城内にも乱入してこないでもない。 天皇はまだ床についている時刻だが、侍従は、一刻も早く奏上せねばならないと、寝室に伺った。差支えない、緊急の用務ならここで聞く、との天皇の返事を得て、侍従は二本の電話の一部始終を報告した。 天皇は静かに聞いていたが、「とうとうやったか。自分の不徳の致すところだ」とつぶやいて、しばし無言で立っていた。その目に光るものがあったことを、甘露寺侍従は認めている。やがて気を取り直したように天皇は尋ねた。「そして暴徒は、その後どの方面に向かったかわからないか、まだほかにも襲撃された者はないか」 侍従はハッとした。“暴徒”と確かに天皇は言った。正規の日本軍隊ではない。甘露寺の頭には、この暴徒という言葉が強く刻み込まれたという。(P18~P19) これが始まりですね。 で、本書に記載されている印象深い会話だけ紹介します。 侍従武官長であった本庄繁大将が日記で書き残したといわれている宮中での顛末のやりとりです。会話は二七日の午後になされたようで、二六日から二七日の夜明けまで、ほとんど一睡もしなかったらしい天皇は、この時、大元帥の軍装だったようです。本庄「彼ら行動部隊の将校の行為は、陛下の軍隊を勝手に動かしたものであり、統帥権を甚だしく犯したもので、もとより許すことのできぬものでありますが、その精神におきましては、君国を思う至情に出たもので、必ずしも咎むべきではないと思うのであります。」天皇「私の股肱の老臣を殺戮したのである。このような凶暴な将校など、その精神においても、どうして許すべきものがあろうか。」天皇「私が最も信頼していた老臣を倒すのは、真綿にて、私の首を絞めるにもひとしい行為である。」本庄「老臣殺傷はもとより最悪の行為でありましょう。仮に誤解してこのようなことをしたのだとしましても、彼ら将校としては、こうすることが国家のためになるとの、考えに基づくものでありますから・・・」天皇「それはただ私利私欲がないというだけのことではないか」 何が、どうおもしろいのかということですが、ボクには、天皇が「大日本帝国」の「王様」であったことが、如実に露出していて、腹を立てている人間であることがよくわかる、まあ、いちいち説明しませんが、と感じるところですね。 事件は二八日午後、決起の将校たちを「暴徒」と呼んだ天皇の統帥のもと、「兵に告ぐ」という、あまりにも有名なラジオ放送による命令によって鎮静します。 1945年の敗戦があって、人間宣言があって、そこから10年ほどもたって生まれた世代であるボクなどには、「歴史の時間に、数行で済まされた、あれは何だったんだ?」 という不可解でしかなかった事件の現場で聞こえてくる孤独な王様の肉声は、なんだか、新たな関心を引き起こしますね。 本書の各章から聞こえてくるのは、それぞれの現場の当事者たちの肉声ですね。肉声の迫力 というのでしょうか。そのあたりが半藤一利の持ち味なのでしょうね。なんか、勘違いして煽られる雰囲気が無きにしもあらずですが、なかなか面白いですよ。目次 Ⅰ 揺るがなかった意思:昭和天皇と二・二六事件 Ⅱ 名誉と覚悟と責任と:昭和陸軍と阿南惟幾 Ⅲ 人事の悲劇:日本海軍と堀悌吉 Ⅳ 在りし日の栄光の結末:連合艦隊と参謀・神重徳 Ⅴ 国破れて「駆逐艦」あり:太平洋戦争と「雪風」 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.09.04

コメント(0)

-

週刊 読書案内 半藤一利「わが昭和史」(平凡社新書)

半藤一利「わが昭和史」(平凡社新書) コロナ騒ぎが始まったころ亡くなった半藤一利という、元、文芸春秋社の編集者だった方にはまっています。読みやすいんです。みんな語りですから。 で、今回は「わが昭和史」(平凡社新書)ですが、亡くなる半年ほど前に「こころ」という雑誌に掲載された、多分、インタビュー形式の記事の新書化です。 亡くなったのが2021年の1月、出版が2022年の4月の平凡社新書です。 半藤一利さんが、おそらく、最後に語った自伝です。 昭和五年(1930年)五月二十一日、運送業を営む父・半藤末松と、産婆のチヱの長男として、隅田川の向う側に生まれました。親父は自分の名前から一字とって「松男」にしようとしたって言うんだけど、「一利」と名づけられた、理由は知らねえ。東京市はまだ十五区しかないころで、私が生まれた今の墨田区あたりは、東京府下南葛飾郡吾嬬町大字大畑といって、見渡しても田んぼと畑と野っ原ばかり、やっと人が住み始めたような田舎でした。 昭和七年、三十五区に増えたときに向島区ができて、晴れて東京市民になれた。「大畑生まれ」といってももう誰もわからない、だから「向島生まれ」と言うんです。 これが、語り出しです。所謂、べらんめェですね。この辺りはまだおとなしいのですが、だんだん調子に乗って、関西人には、ちょっと耳障りです。まあ、慣れますけど(笑)。 で、ついでですから最後のページはこうです。 終わりに これでお終いです。 それで、ここは、また司馬遼太郎さんに倣って、「余談ながら」をもう一言、ということになります。 小林一茶の句に、こんな妙なのがあります。 この所あちゃとそんまの国境 俳句なのか川柳なのか、何のことやらと思われるでしょうが、「あちゃ」は信濃方言、「そんま」は越後方言で、ともに“さよなら”(いや、「あばよ」かな)の意味なのです。一茶らしい方言が活かされたしゃれた句ではないでしょうか。 わたくしは本年五月で九十歳になりました。だれかが歌った流行歌の文句に「思えば遠くへ来たもんだ」という一節があったのを記憶しています。それをもじって「思えば長く生きたもんだ」であります。そのお陰で、まことに長いこと『こころ』誌に拙いものをかきつづけてまいりました。読者の皆様には飽きずにお読みいただけたことと勝手に考え、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 そして最後に、越後長岡にゆかりのあるわたくしは、 「では、そんまそんま」 とご挨拶して、お別れしたいと思います。 というわけで、おそらく、『こころ』という初出誌の連載終了の挨拶でしょうね。最後は越後弁で、生涯最後の語りを終えられていました。 まあ、ここまでには、出生から子供時代の空襲体験、越後長岡への疎開、戦後の学生生活、文藝春秋の編集者、社員としての思い出、歴史探偵への道、自らをネタにしながら、面白く語ることがやめられない、まあ、性分なのでしょうね、語りが満載です。かなり貴重だと思える歴史的証言もあります。その中で、そうそう、そうですよね! と、ひざを打つ思いがしたエピソードをご紹介しますね。 話は三十年ほど前になりますが、ある女子大の雇われ講師を三カ月ばかりやったとき、三年生を五十人ぐらい教えたのですが、一方的に話すんじゃなくて、若いあなた方が何を考えているのか、授業の最後の十分ぐらいでアンケートを出すから答えてくれないか、とお願いして、「戦争についての10の質問」というのを出したんです。 その冒頭で、「太平洋戦争で日本と戦争をしたことがない国は? aドイツ bオーストラリア cアメリカ d旧ソ連」という質問をあげたところ、回収して見るとアメリカを選んだ人が十三人いた。さすがにおったまげてよ、オーストラリアはわかるし、旧ソ連はもわからなくはない、でも、アメリカを選ぶのはねえ。次の授業でこの十三人に、私をおちょくるためにアメリカに〇をつけたのか聞くと、まじめに答えたのだという。 なかで手を上げて質問をした子がいて「どっちが勝ったんですか」。そのときはほんとうに教壇でひっくり返りましたよ。本気でそう思っているのかと。(P162) この後、半藤さんは「歴史に学べ」じゃなくて「歴史を学べ」 だと喝破なさっているのですが、引用は三十年前の話です。ボク自身、週に一度だけ、中学とか高校の国語の教員を目指している女子大生と出会っているのですが、半藤さんの、このエピソードはほんとうにリアルですね。 国語が取り扱う文章に対する歴史的な知識そのものがないのですね。漱石も清少納言も鴨長明もみんな昔の人。 で一括りです。 イヤハヤ、おそるべき時代ですが、三十年前に、すでに、そうだったんですねという納得でした。学ぶ人も教える人も、まあ、「歴史を学べ」ですね(笑)。 もっとも、本書は半藤さん自身の個人史であって、歴史探偵半藤一利の本領である幕末から昭和にかけての歴史について学ぶ本とは、ちょっといいがたいのですが、彼の代表作である、たとえば「昭和史」(平凡ライブラリィ―)や「幕末史」(新潮文庫)などの著作と、歴史学のプロを凌駕せんとするアマチュア精神にあふれた「語り」のスタイルが共通しているようで、そこが気に入れば半藤歴史学の入門書としては、なかなかいいんじゃないかという気はしますね。市井の人という言葉がありますが、やたらな「べらんめェ」は照れ隠しなのでしょうね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.09.01

コメント(0)

-

週刊 読書案内 原武史「最終列車」(講談社)

原武史「最終列車」(講談社) 毎日のように電車に乗って出かけています。「ひょっとしたら、そっちの方がお得なのではないか?!」 まあ、そんなことを思いついて、2024年の4月に最寄りの垂水駅から元町駅まで通勤定期を購入した結果です。半分は面白がりのなせる業なのですが、決まった勤め先もなくなって10年近く経つサンデー毎日の暮らしで、雨とか降るとお出かけの意欲が失せる老人が、定期券を「お得」を目的に利用するのは、思いのほか難行です。 で、ここのところ、その、お得実践のための電車の中で読んでいるのが原武史の「最終列車」(講談社)です。乗り物に乗るから乗り物の本というわけではありません。原武史は、まあ、ユニークな「天皇論」で人気のある政治学者ですが、鉄道マニアとしても、たとえば、「鉄道ひとつばなし」(講談社現代新書)が1~3のシリーズで出ているように、かなりな方です。 ボクは、用もないのに、わざわざ用を作って電車に乗っている老人ですが、まあ、どうせ乗るなら先頭車両の運転手が見える補助席とかに座りたがる ところに、その傾向の片りんを見る人もいるのかもしれませんが、けっして、鉄道マニアではありません。 だから、この方とか、宮脇俊三、古くは内田百閒とかの鉄道ばなしは、敬して遠ざけてきたのですが、実は、原武史が講談社のPR雑誌「本」に、多分、20年近く連載していらっしゃった「鉄道ひとつばなし」が、「本」の休刊にともなってオシマイになってしまったことや、その連載の原稿で単行本になっていなかったのを、「最終列車」という名前で出版されていたことは、薄々知っていました。 で、その「最終列車」が、なじみの古書店の棚に100円で鎮座していらっしゃったのを見つけて、思わず、ちょっと可哀そうにになって買ってしまったというわけです。決して、鉄道マニアだから買ったのではありません。 下に目次を貼っておきますが、60本を越えるエッセイが収められています。当たり前ですが、とりあえずみんな鉄道の話です。だから、まあ、そっち方面の方への案内の必要はありません。しかし、 村上春樹の長編小説「1Q84」(新潮社)には、御嶽に近い二俣尾(ふたまたお)という青梅線の無人駅が出てくる。その近くに戎野という元大学教授が、毛沢東思想を信奉し、コミューンをつくった深田保という元同僚の娘と一緒に住んでいる。山村工作隊を文学に取り込んだ作品といえなくもない。(「鉄路の空間政治学」JR青梅線と山村工作隊P108) と、まあ、こういうことが、ときどき書いてあったりして、「おっと!」 と思うこともあるのです(笑)。まあ、そういうこともありますよというにすぎませんが、お暇ならいかがでしょうかね(笑)。目次はじめに──経世済民としての鉄道菊と鉄道駅と西武と鉄路の空間政治学年々歳々列車はなにを運ぶのか?鉄道と私コロナと鉄道あとがき 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.07.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 筒井功「縄文語への道」(河出書房新社)

筒井功「縄文語への道」(河出書房新社) 市民図書館の新入荷の棚で見つけたのが、ほぼ半年前のことで、「縄文語?そんな時代に言葉があったのか?いや、縄文人だって・・・。」 まあ、そういう、なんだこれ? で借り出して、どなたも予約をお入れにならないのをいいことに、半年がかり、繰り返し借り出して、ようやく読み終えました(笑)。 著者の筒井功さんは1944年生まれ、元々は共同通信とかの記者をなさっていた方のようですが、78歳の民俗学者です。 本書は、一好事家による地名論である。内容には結構ややこしいところがあり、どれだけの方に迎えられるか疑わしい。 「おわりに」に記された著者自身のことばですが、「はい、結構ややこしかったですが、「アオ」から始まって、朝鮮古語、アイヌ語、琉球語へと進んでいく調査と推理はなかなかスリリングんで、手間はかかりましたが面白く読み終えましたよ。地名を追いかけて、いやー、大変な努力というか、さすが民俗学、旅の記録でしたね。」 というのが、ボクの感想でした(笑)。 筒井さんによれば、アオ(青)、アワ(淡)、クシ(串、櫛)、ミ(三)、ミミ(耳)の五語は確実に縄文語である らしいのですが、特に、アオ(青)を追った第1章から第3章が面白いですね。 文字記録のない縄文時代の「ことば」が、いかに「地名」に残されていったか! という論旨にはかなりな説得力を感じましたが、いかがでしょうね。 一応、目次をあげておきます。目次第1章 青木、青島と縄文時代の葬地第2章 弥生・古墳時代の葬地とアオ地名第3章 青島を訪ねて第4章 「クシ」の語には岬の意味がある第5章 縄文時代に列島へ渡来した民族の言葉だった第6章 クシと家船と蛋民第7章 「耳」は、なぜ尊称とされていたか第8章 ミ(御)の語源は数詞の「三」である第9章 縄文語の輪郭 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.07.25

コメント(0)

-

週刊 読書案内 勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫)

勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫) ついでの案内です。同じ著者の「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)を案内していて、気になって引っ張り出してきました。 勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫)です。 10年ほど前に文庫化された時に読みました。表紙の題名を見れば、すぐわかりますが、著者による吉本隆明箴言集 です。ちなみに詩の紹介ではありません。 箴言の所以は、すべて、著者の個人的な判断というか、好みというかで、「本書に出現している傍流としての吉本隆明、これもまた吉本隆明である。いや自惚れていえば、これこそが吉本ではないか、といいたいところだ。」「このような感受の仕方こそが、『哲学』学者でも文言批評家でもないふつうの人間にとっての「思想」だと信じているかである。その考えにはたぶん普遍性はない。が、そんなものはなくてもちっともかまわない。」 いかがです? ボクは、こういう啖呵の切り方をする人って、結構、好きなんですよね。で、表紙を飾っているのが「ぼくが真実を口にすると」ですからね。ぼくが真実を口にすると ほとんど全世界を凍らせるだろうといふ妄想によつて ぼくは廃人であるさうだ おうこの夕ぐれ時の街の風景は 無数の休暇でたてこんでゐる 「廃人の歌」の一節ですね。ボクが吉本隆明の詩のなかで、最も好きな詩の、そのまた一節です。 こういう一節を、まあ、いけしゃあしゃあと題名にする臆面のなさが勢古浩爾です。で、だからですね、何となく読んじゃうんですね(笑)。 まあ、そういうわけで、1冊、パラパラと読み通して、ボクなりにこれが吉本隆明だ! と思う言葉が、いくつか出てくるのですが、一つだけ引きますね。 個人のほうが国家や公よりも大きいんです。(吉本隆明) 国家も社会も会社も、最終的には個人を救ってはくれず、面倒を見てくれることもない。だが、わたしたちはみな、その個人をこそ生きているのである。個人が死んでも国も社会も会社もなんの痛痒もなく存続していくが、わたしが死んでしまえばこのわたしはいきていけないのである。あたりまえだ。(勢古浩爾) はい、国家や社会より個人のほうが大きい! これが、すべての出発点で、終着点です。異議なし! 著者ご本人は、今時の若い人にも読んでほしいとお書きになっていましたが、さて、吉本隆明なんて、読む20代っているのでしょうかね。ボクのような爺さんは、自分の記憶の再確認の楽しさもあって読み直すことに抵抗はありませんし、かなり面白いのですが・・・・。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.06.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫) 元町の古本屋さんの棚で、この本を見つけたときに、著者でである立花隆という希代のジャーナリストが2021年、80歳で亡くなったことをふと思い出しました。角栄とか、日本共産党とか、まあ、あんまり興味を感じなかったのですが、それ以後のサル学とか宇宙とか、いろいろ思い浮かんできて、手に取ってパラパラしながら、あれ? これ、読んでないな。 で、買ってしまいました(笑)。 買い込んだのは立花隆「思索紀行 上・下」(ちくま文庫)で、今回の案内は上巻です。2020年にちくま文庫になった本ですが、元々は2004年に書籍情報社というところから出されていた本のようです。で、中の記事はというと、下の目次の後ろに書き添えたとおり、かなり古いわけですが、ボクには今でも十分面白かったですね。 目次序論 世界の認識は「旅」から始まる(2004)1 無人島生活六日間(1982・週刊文春)2 モンゴル「皆既日食」体験(1997・SINRA)3「ガルガンチュア風」暴飲暴食の旅(1984・文芸春秋)4 フランスの岩盤深きところより(1987・太陽)5 ヨーロッパチーズの旅(1986・月刊専門料理別冊)6 神のための音楽(1984・FMファン)7 神の王国イグアス紀行(1987・文芸春秋)8 ヨーロッパ反核無銭旅行(1996・書籍情報社インタビュー) 本の作り方については、序論の終わりにご本人がこんなふうにまとめていらっしゃいます。 これは相当に変な作りの本である。何しろ、あちこちが未完だらけなのである。それでもそれでよしとする理由があってそうしたということは、先に述べたとおりである。 本人はこれをまとめるにあたって、楽しみながらまとめたので、読者諸氏におかれても楽しんでいただければ幸いである。質量ともに楽しむに足るだけのいろんな材料をとにかく詰め込みに詰め込んだ、幕の内弁当のような作りになっているので、たいていの人に楽しんでもらえるはずと思っている。(幕の内弁当と同じで、残らず食べくださっても、もちろんけっこうだが、気にいったところだけつまみ食いしていただいても、もちろんよい)。(P110~P111) 要するに、雑誌等の記事として発表はされたけれども、書籍化できていなかった「旅の記録」、ルポルタージュを、2004年に書籍化したという本らしいですね。 彼は「旅」について序論の始めころにこんなふうにいっています。 まず、 日常性に支配された、パターン化された行動(ルーチン)の繰り返しからは、新しいものは何も生まれてこない。知性も感性も眠りこむばかりだろうし、意欲ある行動も生まれてこない。人間の脳は、知情意のすべてにわたって、ルーチン化されたものはいっさい意意識の上にのぼらせないで処理できるようになっている。そして、そのようにして処理したものは、記憶もされないようになっている。意識の上にのぼり記憶されるのは、ノヴェルティ(新奇さ)の要素があるだけのものなのである。(P42) で、 旅は日常性からの脱却そのものだから、その過程で得られたすべての刺激がノヴェルティの要素を持ち、記憶されると同時に、その人の個性と知情意のシステムにユニークな刻印を刻んでいく。旅では経験するすべてのことがその人を変えていく。その人を作り直していく。旅の前と後では、その人は同じ人ではありえない。(P42) と、まあ、結論して、もう一言付け加えます。 旅の意味をもう少し拡張して、人の日常生活ですら無数の小さな旅の集積ととらえるなら、人は無数の小さな旅の、あるいは「大きな旅の無数の小さな構成要素」がもたらす小さな変化の集積体として常住不断の変化をとげつつある存在といってもよい。(P43) ボクは、生まれて初めての入院という体験をしながらこの本を読んでいたのですが、まあ、こういう記述に文句なしにうなずきながら眠れない夜を過ごしたのでした。 消灯時間は、午後9時だったのですが、枕許の灯りについてはお小言なしで、その上、ひっきりなしに呻いていらっしゃる同室の意識不明の方々のお世話で、繰り返しやって来られる夜勤の看護師さんたちの元気な行動をカーテン越しに伺いながら、初体験の「ノヴェルティ」に興奮しながらの夜を徹しての読書でした。ベッドに寝ころんでいただけですから、旅をしたのかどうかはともかく、まあ、ウトウトして目覚めると、昨日までの日常の風景とは違うところに寝そべっていたことは間違いないですね。 というわけで、この上巻で、おもしろかったのは、もちろん、「無人島生活六日間」でしたね。皆さんも、病院のベッドとかでいかがですか(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.06.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 島田裕巳「京都がなぜいちばんなのか」(ちくま新書)

島田裕巳「京都がなぜいちばんなのか」(ちくま新書) ここの所、宗教学の島田裕巳のお寺や神社についての面白楽しいうんちく本にはまり気味で、今回の読書案内は「京都がなぜいちばんなのか」(ちくま新書)ですね。 なぜ京都は、日本で有数の、さらには世界の人々を引きつける観光地になってきたのか。ようするに「京都がなぜいちばんなのか」を突き詰めてみようといういうモチーフで書かれていて、取り上げられている神社仏閣は千本鳥居の「伏見稲荷」、祇園祭の「八坂神社」、舞台で有名な「清水寺」、何故か苔を喜ぶ「苔寺」、小説で有名な「金閣寺」、銀じゃないけど「銀閣寺」、十円玉の「平等院」、で、都の北にそびえる「比叡山延暦寺」と、南の果ての「石清水八幡宮」ですね。 どなたでも、一度はいらっしゃったことがありそうなラインアップですが、実はこのボクは小学生のころに修学旅行で行った「金閣寺」、「銀閣寺」、「清水寺」、十代の終わりの浪人時代に京都に住んでいて通りかかったことのある「八坂神社」以外、50代の半ばまで知らなかったんですね(笑)。 今でも苔寺は場所も知りませんし、比叡山は下から仰ぎ見たことはありますが、延暦寺には行ったことがありません。まあ、そういうわけですが、蘊蓄は好きです。 で、本書はこんなふうに始まります。 いったい伏見稲荷大社には何本の鳥居が建っているのだろうか。これは誰しも気になるところだろう。 二〇一〇年に、学生たちが実際に鳥居を数えたことがある。 その結果、三三一八基という結果が出た。ほかに、数えた人間はいないので、貴重な調査ということになるが、数え方はかなり難しい。学生たちは、人がくぐれる高さがあるものに限定していた。鳥居は絶えず建て替えられているので、今数え直したら、違った数字が出てくるはずである。 それにしても。三〇〇〇基以上というのはかなりの数である。千本鳥居が伏見稲荷の代名詞になるのも、それからすれば当然である。(P018) まあ、こういう調子です。伏見稲荷の鳥居の数からその由来。清水の舞台が実は自殺の名所だったという驚きの真実。苔寺の拝観料が高い理由。三島由紀夫が見た二通りの金閣寺。銀はなくても銀閣寺の訳。とまあ、あれこれうんちくネタ山盛りです。 こう書くと、お手軽な名所案内のようですが、例えば伏見稲荷については、上の引用の後、清少納言の「枕草子」が引用されて、平安時代に始まる信仰の起源が探られます。うらやましきもの 經など習ひて、いみじくたどたどしくて、忘れがちにて、かへすがえすおなじ所を讀むに、法師は理、男も女も、くるくるとやすらかに讀みたるこそ、あれがやうに、いつの折とこそ、ふと覺ゆれ。心地など煩ひて臥したるに、うち笑ひ物いひ、思ふ事なげにて歩みありく人こそ、いみじくうらやましけれ。 稻荷に思ひおこして參りたるに、中の御社のほど、わりなく苦しきを念じてのぼる程に、いささか苦しげもなく、後れて來と見えたる者どもの、唯ゆきにさきだちて詣づる、いとうらやまし。二月午の日の曉に、いそぎしかど、坂のなからばかり歩みしかば、巳の時ばかりになりにけり。やうやう暑くさへなりて、まことにわびしう かからぬ人も世にあらんものを、何しに詣でつらんとまで涙落ちてやすむに、三十餘ばかりなる女の、つぼ裝束などにはあらで、ただ引きはこえたるが、「まろは七たびまうでし侍るぞ。三たびはまうでぬ、四たびはことにもあらず未には下向しぬべし」と道に逢ひたる人にうち言ひて、くだりゆきしこそ、ただなる所にては目もとまるまじきことの、かれが身に只今ならばやとおぼえしか。 で、本書によれば、清少納言の時代には、実は鳥居はないのです。 ね、それだけで、もう、エッ、それってどういうこと? でしょ。 もう一つ上げると、金閣寺について2章にわたって語られていますが、誰もが思い浮かべる、まあ、たとえば雪の庭の池の傍で静かに金色に輝く金閣寺 という、まあ、多分、誰でもが思い浮かべることのできるイメージがありますが、そのイメージは、案外、新しいということを考証したうえで、あの三島由紀夫が「焼かねばならない」と主人公に考えさせた美の象徴の金閣寺 というイメージは、焼けた後に再建された金閣寺であって、三島自身も子どものころに見たはずの金閣寺は、実は、かなり地味なお寺だったはずという指摘に続けて、にもかかわらず、読者は「雪の庭の静かに輝く金閣寺」を思い浮かべて納得しているのはこれいかに?! と問いかけていらっしゃる論旨には、チョット唸りましたよ。 で、読み終えると、チョット、延暦寺にはどうやったら行けるのかなとか考えてしまったりするわけで、お暇な方にはピッタリだと思うのですが(笑)。 最後に目次を貼っておきますね。目次第1章 稲荷山に千本鳥居はいつ出現したのか第2章 八坂神社に祀られた祟る神の威力第3章 清水の舞台は飛び降りるためにある第4章 苔寺に苔は生えていなかった?!第5章 どんな金閣寺が焼けたのか第6章 金閣寺の正体第7章 銀はなくても銀閣寺第8章 密教空間としての平等院鳳凰堂第9章 京都の鬼門と裏鬼門 それでは、また、覗いてくださいね。ああ、島田裕巳「日本人の神道」(ちくま新書)のリンクを貼っておきます。そちらものぞいてみてください。

2024.01.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 島田裕巳「日本人の神道」(ちくま新書)

島田裕巳「日本人の神道」(ちくま新書) とりあえず、日々の徘徊のお供とでもいう興味で手に取りましたが、いや、なになに、なかなか読みでのある1冊でした。 日本に土着の宗教が「神道」である。 神道がいったいいつ生まれたのか、その起源は分かっていない。分からないほど、その歴史は古いとも言える。(P7) 「はじめに」の冒頭です。 仏教が来て、儒教が来て、道教が来て、キリスト教が来て、まあ、近世以前に思いつくだけでも、外から来たのがその四つ、その四つの「外来」と「土着」の関係はどうなっているの? 古い古いというけれど、どれくらい古いの? 実際、一番古いのはどこの神社? 八百万の神とかいって、ポコポコ神さん産まれるけど、結局、神社に行って何を拝んでんの? 八幡大菩薩とか、神宮寺とか、本地垂迹とか、廃仏毀釈とか言うけど、あれってなに? 伊勢対出雲の対決の真相は? 実際、信心とかいうこととは一切かかわりたくない徘徊老人なのですが、興味はある訳です。で、この本は、とりあえず、徘徊か老人が思いつくことのできる、まあ、その程度の質問には、ほぼ全部答えてくれました。 中でも面白いのは第5章 出雲大社の「生き神」・国造の謎解きあたりでしたね。出雲大社が、超巨大な高層建築だったのではないかとかいう話は生噛りで聴いたことがあったのですが、「生き神」さまですよ。伊勢神宮が天皇家の祖先神だとかいう話は、まあ、「物語」としては知っていたわけで、さほど驚かなかったのですが、出雲はスゴイですね(笑)。本物の生き神様登場ですからね。興味津々です。解説を読み始めて、それで?それで? の連発で、どうも、この本で終わりそうもありません。 で、まあ、この本自体は、靖国の話あたりで締めくくって、最後は神道についての「信仰」についてでした。ちょっと、あとがきのあたりから引用してみますね。 神道は、私たちの身近にあり、ごく自然なものである。宗教には、それをわざわざ選び、それだけを信仰するというイメージがあるが、神道にはそれがない。 それも、神道には開祖も教えも聖典も存在しないからだ。そこで私は神道を「ない宗教」と呼んできた。そこには神道は宗教ではないという含みもある。 教えがない以上、私たちは神道に縛られることはない。また自分を救ってくれるよう強く願うこともない。宗教には救済の手立てがあり、それが決定的に重要だが、神道にはそれもないのだ。 神道がそうした性格を持っている以上、神道の神についても、私たちはあえて信じるかどうか問題にしない。(P233) 結論のカギは「自然」だとおっしゃっているのですが、納得ですね。ここの所、手を打つ回数とか、頭を下げる姿勢とか、意味ありげに吹聴する世相がありますが、あれって、きっとウソだろう! とか、勝手に思っている徘徊老人には納得の結論ですね。 で、まあ、姓も同じということもありますから、島田裕巳先生の宗教解説、もう少し追いかけてみようかなと思いますね。新しいのを読んだら、また紹介しますね。なかなか、すっきりしていていいですよ(笑)。 ついでですので、目次を載せておきますね。目次第1章 神とは何か第2章 祭祀に現れる神第3章 神はいつから神社に鎮座しているのか第4章 神宮の式年遷宮はいつはじまったのか第5章 出雲大社の生き神・国造第6章 神道と仏教の戦い第7章 社殿のない神社、

2023.11.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 司馬遼太郎・林屋辰三郎「歴史の夜咄(よばなし)」(小学館文庫)

司馬遼太郎・林屋辰三郎「歴史の夜咄(よばなし)」(小学館文庫) 作家の司馬遼太郎(1923年生~1996年没)と歴史家の林屋辰三郎(1914年生~1998年没)の対談です。司馬 あの狛(こま)というあたりに、黄文(きぶみ)の絵師なんかがたくさん住んでいますね。だから黄文とか、黄色い色を出すというのは、新羅や百済のイメージよりは高句麗のイメージですね。林屋 そうですね。黄色というのはほんとうに大事にされてきたのですね。要するに東・西・南・北は四神といって、青龍・朱雀・玄武・白虎とある、そのまん中はどんな色かと、これが黄色なんですな。司馬 神聖色が黄色というわけですかね。林屋 やっぱりこれは道教じゃないでしょうか。司馬 道教でしょうね。あるいは道教以前から黄色信仰はあったかもしれませんが、道教が吸い上げた。道教では決定的に黄色ですね。林屋 これはびっくりしましたな。かれこれもう十年近く前のことになりますが、伊勢神社の式年遷宮の時に、内宮の中まで開放しましたでしょう。そこで見たんですが、ちゃんと黄色が使われています。そういえば四神では黄色がないですものね。五色と言ったら黄色が入るのです。気がつかないのがふしぎなくらいで、その場合黄色をまん中に置くのですね。ちゃんと内宮と下宮の高欄に、その玉が入っています。 全部白木の中で、あそこだけ五色の極彩色がパーッと見えるんです。司馬 そうですね。私も物見高いものですから、その時の式年遷宮にも、そのまえのときも行ったのですが、あれは鮮やかな印象です。私が親しくなった宮司さんがおりまして、そのときはもう退役して老人になっておられましたが、要するにこれは中国のまねでしょう、と言ったらいやがりましてね。(笑)「思想としては道教じみていて、礼儀は儒教によったわけでしょう?」と言っても「うん。」と言わないのですよ。(笑)伊勢神宮のえらい人としては、やはりこれが惟神(かんながら)の道といいたいものですから。 ところが伊勢神宮が単に神聖な場所というのではなくて、ある程度は国家鎮護のにおいがあって、効きめということでは道教でしょうね。林屋 そうでしょうね。(古代出雲と東アジアP105~106) ちょうど読んでいたところからの引用です。いかがでしょうか、面白いですね。 司馬遼太郎については、さすがに説明はいらないでしょうが、林屋辰三郎というと、「誰?それ?」となりそうです。 金沢のお茶屋の御曹司で、京都帝大の史学科を出て、戦後、長く立命館史学の看板教授でしたが、ボクが学生の頃は、70年の大学紛争で立命館をやめて、京大の人文研の所長とかしておられた日本中世史の第一人者でした。「町衆」とか、「お茶」、「お花」というような京都文化の世界を学問として説いてくれた人です。 まあ、そのお二人が1970年ころに新聞紙上で連載対談なさったのが、1982年に単行本になって、その後、小学館ライブラリーに入っていたらしいのですが、2006年に小学館文庫で再刊されたのがこの本です。 今、思えば、司馬遼太郎という人は、1980年代から90年代の、所謂、「日本論ブーム」の火付け役にして、あれこれ薪を足しつづけることで、「歴史的視点」の広がりや客観性を支えた人だったと思いますが、もし、今、生きていらっしゃって、昨今の妙な歴史観の横行をなんとおっしゃるのか、チョット興味がありますね。 対談のお相手である林屋辰三郎さんの、日本中世史についての著作も、もう一度読み直すべき基本図書だと思うのですが、忘れられているようですね。 手に取ると、あれこれ興味の尽きない、超博識の老人二人の「夜咄(よばなし)」でしたが、元町の古本屋さんで100円でした(笑)。 一応、目次をあげておきます。寂しいことですが、対談をなさっているお二人も解説を書いていらっしゃる陳舜臣さんも、もう、いらっしゃいません。古代史から、江戸、西から東を縦横にしゃべっておられる、在りし日のお二人をなつかしいと感じられたり、まあ、日本がどっちを向いているとかいう方面に興味のある方には、きっと、楽しい本です(笑)。参考までに、一応、目次を載せておきます。 目次遠近の感想―まえがき―司馬遼太郎日本人はどこから来たか まず「古代」を半分にしてみる~古代日本はアジアの標本蔵日本人はいかに形成されたか 日本的律令制のスタート~中世に終止符をうった秀吉古代出雲と東アジア イリュージョンの国・出雲~平和のデモンストレーション花開いた古代吉備 高い生産力を誇る~秀才官僚を産むフロンティアとしての東国 勿来関(なこそのせき)の向う~商業の原点は京都・中京(なかぎょう)中世瀬戸内の風景 生きるのが難儀な時代~津山は投馬(とうま)国か日本人のこころの底流 諦めの浄土と活力の法華~芸術ショックに弱い日本人世界のなかの日本文化 日本の中華思想~世界の文化の事務局にあとがき―林屋辰三郎解説 陳舜臣

2023.11.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 山折哲雄「わが忘れえぬ人びと」(中央公論新社)

山折哲雄「わが忘れえぬ人びと」(中央公論新社) 山折哲雄という人は1931年生まれの宗教学者です。90歳をこえておられる方です。90年代、だから30年くらい前に、宮沢賢治とか親鸞とかについて論じておられるのを読んだ記憶がありますが、市民図書館の棚に2023年5月の新刊本、「わが忘れえぬ人びと―縄文の鬼、都の妖怪に会いに行く」(中央公論新社)を見つけて借りてきました。 縄文の鬼が都の妖怪に会いに行くのかと思って借りたのですが、縄文の鬼や都の妖怪に会いに行く話 でした。 ボクなりに一言でまとめれば、ゴッホになるといった版画家、棟方志功、古寺巡礼の写真家、土門拳、ユング派の河合隼雄、梅原史学の巨人、梅原猛に、卒寿を越えた山折哲雄が会いに行った話、まあ。誰が鬼で、誰が妖怪なのかは読んでいただくとして、その4人をめぐる論考を集めた本ですが、目次に書きましたが、以前の論考に書き加える形でまとめられた文章です。ボクは、もともとの出展を読んでいるわけではないので面白く読みました。 個人的な理由ですが、なかでも面白かったのは河合隼雄の「無意識」をめぐる論考の結末に「ヨーガヴァ―シシュタ」という、インドの物語集のなかからラヴァナ王の話を語っているところです。 長くなるのではしょっていいますが、山折哲雄が例に引くのはラヴァナ王が一人の魔術師の杖の一振りによって不可触民(チャンラーダ)の世界をめぐる夢の世界に入りこみ、夢から覚めた王が現実と夢との境界を失うという話なのですが、その話をまとめるにあたってこういいます。 みてきたように、この物語では二つの現実が語られているように見える。一つは、いうまでもなく主人公ラヴァナ王が王として生きている現実である。廷臣にかこまれて、肥沃な国土を支配している国王の生活である。それにたいしてもう一つの現実が、夢の中で体験した不可触民に身を落とした生活である。(中略) この物語には、われわれが慣れ親しんでいる、夢の世界と現実の世界というあの二元論の枠組みが初めからとりはらわれているのではないだろうか。(中略) 私はいま、この物語には二つの現実が描かれているといったけれども、しかし考えてみればそれと同じような意味において、そこには二つの幻想世界、もしくは夢の世界が語られているともいえそうである。 そうなると、いったいどちらが本当の現実なのかといったような問いははじめから成り立たないことになるのではないか。物語の作者は、どうもそのように主張しているように私には思われるのである。 一つの夢物語を語りながら、その夢の世界がそのまま現実世界にすり替わったり、逆にまたわれわれの現実世界がそのまま夢物語に変貌してしまうという具合に話が展開していく。 その一種ねじれたような関係が奇妙な違和感を読む者の側にひきおこす。そういう語り口は、フロイトなんかの西洋人の考え方に慣れ親しんだ者の目にはやや異質なものに映るのではないだろうか。 この物語の作者は、夢(幻想)の世界が非現実であるように、夢や幻想をみるわれわれの現実の世界もまた、非現実の一様相であると主張しているようにみえる。 そしてそのようなものの見方の中にインド人が考えだした「空」の意味は隠されいるのであり、そのことにとりわけ晩年の河合さんは共感していたのだろうと私は想像しているのである。 ボクが、この部分を、この1冊の本の中で、とりわけ面白いと思ったのは、実は、今、村上春樹の最新作「街とその不確かな壁」(新潮社)読んでいる最中だということにジャスト・ミートする話題だからでした。 村上の作品は600ページを越える評判の大作ですが、ボクは100ページの手前の第1部で行き詰っています(笑)。壁にかこまれた町と、そこに登場する図書館勤めの青年の仕事が「夢読み!」であるという設定の意図に、なんとなく乗り切れないないまま、あっちの本、こっちの映画、という、まあ、得意の徘徊状態のままで、「そのうち、また、読み始めて、前に進むだろう…」という、ちょうど、その時、こっちの本の中に、この引用のインドの夢物語に対する結論部で、山折哲雄が「空」という、仏教的な哲学概念を持ち出してきたのに出会ったというわけでした。その上、山折哲雄が論じている相手が、村上春樹といえばの、あの河合隼雄です。 というわけで、途中で放り出し掛けていた村上君に会いに帰ることができそうな予感で、この本を閉じたというわけですね。 もっとも、この本で話題になっている棟方志功にしろ、土門拳にしろ、版画や写真はボクでも知っていますが、論じられている文章を読むのは初めてということもありましたが、「仏に逢うては仏を殺し、師に逢うては師を殺せ」 という臨済禅の言葉をカギにしての立論は刺激的でしたし、梅原猛について、もともと好きということもあって、面白く読みました。卒寿を迎えた著者があとがきでこう書いています。 米寿とか卒寿とかいわれると、かつての還暦とか古稀の場合とは打って変わり、むしろ銀河鉄道の各駅停車に乗って、ゆっくり周囲の景色を楽しみながら旅をしている気分になっていた。時間がゆるやかに流れ、過ていったはずの光景が何ともなつかしく蘇ってくる。梅原さんや河合さんの立ち居振舞いが棟方志功や土門拳のシルエットと重なり合い、たがいに対話している姿までみえてきた。それがまた私の心のうちに不思議な元気を誘い出し、思いもしなかった恍惚感に包まれるようになってきた。(P184) というわけで、乞う、ご一読ですね。一応、目次を載せておきますね。目次1 棟方志功 板を彫る(血噴きの仕事;「二菩薩釈迦十大弟子」 ほか)「教えること、裏切られること―師弟関係の本質」(講談社現代新書)加筆2 土門拳 闇を撮る(筑豊の子どもから奈良の古寺へ;肉眼はレンズを通して、レンズを超える ほか)「見上げられた聖地」(新潮社)加筆3 河合隼雄 夢を生きる(臨床心理士と宗教家;聴く人の背中 ほか)「夢とそら」(イマーゴ臨時増刊+書き下ろし)4 梅原猛 歴史を天翔ける(絶滅危惧種の王座に坐る;梅原さんとの出会い ほか)「梅原猛さんの世界」増補・加筆

2023.10.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 桜庭一樹「東京ディストピア日記」(河出書房新社)

桜庭一樹「東京ディストピア日記」(河出書房新社) 中国の方方 (ファンファン)という女性作家の「武漢日記」(河出書房新社)を読んで案内しました。で、その日記の英訳者のマイケル・ベリーというカリフォルニア大学の中国研究者が書いた「『武漢日記』が消された日」(河出書房新社)を、ついでというか、成り行きで案内したのですが、日本国内でも同じ河出書房新社から「東京ディストピア日記」という、コロナ日記が出ていることに気づいて読みました。 書いているのは桜庭一樹という、15年ほど前に「私の男」(文春文庫)という暗い話で直木賞をとった、東京暮らしの「女性作家」です。直木賞作品は、その当時読みましたが、どうも、女性作家であるようなのに、桜庭一樹というペン・ネームを不思議だと思った以外、何の記憶もない人でした。目次は後ろに載せますが、2020年1月から2021年の1月までの1年間、東京での暮らし綴られた日記です。 最初が2020年の1月26日です。おそらく彼女の住まいから見えるのでしょうね、東京スカイツリーの電飾と隅田川の屋台船の話です。コロナの話は、まだ始まりません。 日記としては三日目の記事で、2月8日に「中国で猛威を振るう新型コロナウィルスのニュースが毎日流れるようになった。」 という記述が出てきて、そこからが、日本版「コロナ日記」の始まりです。 今、シマクマ君がこの記事を書いているのは、2023年の10月9日です。桜庭一樹のこの日記が始められて、3年と10カ月が過ぎたわけです。個人的な年月の経過の思い出は、とりあえず後回しにして、彼女の日記に繰り返し登場する固有名詞は、アベ、コイケ、トランプ、付け加えるなら、スガ、モリ、あたりです。みんな、インチキをさらしたで政治家たちですが、何といっても、アベという人が、すでにこの世の人ではないという時間間隔は圧倒的ですね。 2020年のアベは、わけのわからないマスクを、国家事業として配布した当事者で、秋には辞職して、スガという名前が「ガースーです。」とかなんとか笑いながら登場したのですが、覚えていらっしゃるでしょうか? どうでしょう、アベという名前の、あの人物は、すでにこの世にはいないということが、この3年間の、不思議な時間間隔を加速させるとお感じになりませんか?。「歴史事実」ということが、やたらと話題になる今日この頃ですが、日常的な備忘録として、妙に迫ってくるのが、この「東京ディストピア日記」でした。 桜庭一樹自身が、コロナが蔓延し、後先が見えない日常の中に生きる一人の人間として、自分自身の感受性の変化を真摯に記録しようという意思で、日記を書き続けていることは目次の表題にも表れているのですが、とりあえずシマクマ君が目を止めたのはここでした。 コロナ騒動が、他人ごとではなくなり始めた、2020年の3月の末、29日(火)のこんな一節です。 昨日、国内の一日の感染者数が二百人を超えた。 大学生たちに対し、感染拡大を避けるため、都会から地方に帰省しないようにとの声が強まっている。 関西の大学では、学生八名の集団感染が起こった。欧州に卒業旅行に出かけた四名と、彼らと卒業祝賀会で同席した四名だ。これにも「感染爆発の時期に欧州に行くなんて」と非難の声が飛び交っているが、大学の講師の知人が「学生がかわいそうだよ!今どんなに責任を感じていることか!だいたい、あの時期は欧州でまだ感染爆発してなかったのに!」と強い口調で言うので、はっとした。世界中のいろんなニュースが絶え間なく流れ、私も、出来事の順番がわからなくなっているのだ。(P46) なぜ、この記事が目に留まったのか。実は、この事件の当事者である大学の教員が古からの友人で、なおかつその教員は、自らも、この時コロナに感染し、生死が危ぶまれる体験をしたことを、本人から直接聞いたということもあって、本書の記述に出合った瞬間から、異様にリアルに「あの時」が浮かび上がって来て、まあ、後は一気読みでした。 2020年12月31日 寝転んで『モモ』を読み終わり、『武漢日記』(方方著)を読み、紅白を眺め、なんだか、夢から覚めた後もじつはべつな変な夢の中に閉じこめられているようななんともいえない気分で、あと数分でとうとう終わる、パンデミックでディストピアな二〇二〇年の端っこにくっついている。(P242) 2020年の大みそかの記述です。桜庭一樹は、コロナ騒動の秋、突如、ミヒャエル・エンデの「モモ」が読みたくなり、第8章の「時間どろぼう」では、まあ、読んでいる物語に促されて時間をさまよったりするのですが、その標題なのですが、大みそかに読み終えたらしいですね。 今となっては、まあ、誰もが知っていることですが、ここを書き終えて新年を迎えても、残念ながら、ユートピアにはなりませんでしたが、生活は続きましたよね。後遺症が怪しいのはコロナ感染だけではありません、ワクチンだって、かなり怪しいですね。被害者はすでに出ていると思いますが。 アフター・コロナという流行言葉も、もう、廃れつつあります。喉元過ぎれば…。 ここ3年間、いったい、なにがあったのか、「歴史的事件」を生きた人間の一人として、自分を見直していくためのよすがとして格好の1冊ではないでしょうか。 最後に目次をあげておきます。 目次プロローグ一 桜咲く 二〇二〇年一月二十六日(日)~二〇二〇年三月八日(日)二 日常の終わり 三月九日(月)~四月七日(火)三 ステイ・ホーム? 四月八日(水)~五月六日(水)四 新しい生活 五月七日(木)~五月二十九日(金)五 わたしは何者か? 六月二日(火)~七月十八日(土)六 ディストピア 八月四日(火)~九月六日(日)七 ガールクラッシュ 九月十三日(日)~十月二十五日(日)八 時間どろぼう 十一月十五日(日)~十二月三十一日(木)九 分断と融和二〇二一年一月七日(木)~一月九日(土)エピローグそれではまたね(笑)。

2023.10.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 マイケル・ベリー「『武漢日記』が消された日」(河出書房新社)

マイケル・ベリー「『武漢日記』が消された日」(河出書房新社) 方方(ファンファン)という中国の女性作家の「武漢日記」(河出書房新社)というルポルタージュの感想を2023年の1月に「読書案内」しました。 コロナの始まりの都市、武漢に暮らす作家方方の、コロナ騒動体験記です。コロナの蔓延と都市封鎖に至る市民の日常が報告され、公的な対策の不備が綴られている日記ですが、日常生活の心配事や不如意がネットに投稿された結果、記事の内容をめぐって、とんでもないとしか言いようのない「弾圧」、「ヘイト」騒動が勃発したことのルポになってしまったことによって、現代社会の実相を描き出してしまったオンライン日記でした。で、その本を読んだついでに読んだのが、今日の案内本、マイケル・ベリー「『武漢日記』が消された日」(竹田純子訳・河出書房新社)でした。 2020年に河出書房新社から翻訳出版された「武漢日記」の日本語訳者は飯塚容と渡辺新一というお二人ですが、最初に、このオンライン日記に注目し、英語への翻訳を打診し、実行したのがマイケル・ベリーというUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の中国文化研究者でした。 彼は、方方の「柩のない埋葬」(河出書房新社)という作品の英訳者で、2020年当時、その仕事に従事していたようで、当然、方方のオンライン日記の重要性にいち早く気付き、オンライン上での英訳を申し出るわけです。2020年、2月16日のことです。その申し出に対する方方の答はこうだったそうです。「コロナウィルスの感染はまだ進行中で、私の日記もまだ続いています。今のところ、これを出版する計画もありません。できれば、この流行が落ち着くまで待ってもらえませんか」 で、ここから1週間の間に、たった1週間ですが、世界中のメディアが方方の日記に気づき始め、騒ぎになり始めたようです。2月24日、マイケル・ベリーによる英訳掲載が始まります。 コロナの世界への蔓延のスピードと、英訳作業の開始のあわただしさ、英訳された「武漢日記」が「事件」へと変化していく速度が、ピタリと重なっている印象です。その結果、方方という作家の名前は世界的な有名人として拡散していったわけです。 日記が大きく取り上げられ、方方が、中国語圏からやがて世界中でその名が知られる本物の有名人になると、暗黒の力もまた、彼女の周囲姿を現し始めた。日記は政治マンガにネタになり、中国で公知と呼ばれる知識人の間に白熱した議論を引き起こし、日記をディスるラップソングまで作られた。そしてネットメディアへの大量の書き込みにより、日記に対するネガティヴキャンペーンが延々と繰り広げられたのだ。 最後には、攻撃の矛先は私にも向けられた。「バカヤロー!」「クソッタレの恥知らず!」「人血饅頭はどんな味がする?白ブタめ!」(P17) 攻撃が増えるにつれ、自分の仕事がいろいろな政治勢力にどのように利用されるかが気になり始めた。 中国の国粋主義者たちに悪役に仕立て上げられるのも不愉快だが、国外のメディア(たとえば法輪功(ファール・ゴン)が運営するテレビ局―ニューヨークに本部を置く新唐人電視台。中国語を主要な言語とする。)が、私が受けているバッシングを反中国の視点から記事にすることにも、同じくらい強い違和感を覚えた。(法輪功は中国政府の弾圧を受けている。) バッシングが始まって数週間すると、私のもとには、あまりにも激しい攻撃に愕然とした中国の読者から、同意や連帯の気持を表すメッセージが続々と届き始める。気づかないうちに、政治やイデオロギーの複雑怪奇な主導権争いに巻き込まれていたのだ。同時に、方方が中国で経験していることに比べれば、私の体験など物の数ではないこともわかった。 だが、事はすでに「武漢日記」だけの問題ではなくなっている。翻訳、新型コロナウィルス、米中貿易戦争、サイバーポリティクス、偽情報キャンペーン、記録の役割(各種の証言や市民生活、コミュニティー活動を記録することは重要だ)など、この問題にはいろいろな要素が含まれている。(P18) 本書の書き出しあたりで、マイケル・ベリーが、本書の成立するいきさつをのべているところからの引用です。たとえば、ボクは、すでに忘れてしまっているのですが、これは2020年の2月のことです。 一人の女性作家が生活の日記をネット上に書き、それを評価したアメリカの学者が英訳した。その結果、インターネット社会の裏表があからさまに姿を見せ始めます。「コロナをめぐる言説」であったことが拍車をかけて、情報発信者の人格や人権など歯牙にもかけない社会が現前します。 この本は、その顛末を丁寧に描いています。蕭々腹を立てていらっしゃるようですが、冷静です。読めば読むほど疲れます(笑)。 現実の愚かしさのストレートな報告ですが、上にもあるように、「反中国」のヘイト文書ではありません。そこが、この報告を読み続けることができる理由です。もちろん、ほかにも面白いところはたくさんありますが、大切な一つのポイントだと思います。 とりあえず目次をあげておきますが、手に取ってお読みいただくのがいいんじゃないかと思います。きっと、あなたもお疲れになるにちがいないと思います(笑)。 ボクたちは、たぶん、とんでもない世界に生きて始めているんだというのが、率直な感想でした。目次プロローグ 発端評判になった日記翻訳とウイルス書名への攻撃放たれたネット荒らし魔女狩り方方がポップカルチャーに?さまざまな武漢日記不思議な感覚理由教訓エピローグ 光明

2023.08.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 養老孟司・宮崎駿「虫眼とアニ眼」(新潮文庫)

養老孟司・宮崎駿「虫眼とアニ眼」(新潮文庫) 棚から落ちて来て、拾い上げてみると養老孟司・宮崎駿「虫眼とアニ眼」(新潮文庫)でした。そのまま、某所に持ち込んで、座り込んで読み始めて、やめられなくなりました。 宮崎 仕事柄どうしても。子どもたちはどうなんだろうということを、いつも思い浮かべて生きているものですから、親から「うちの子どもはトトロが大好きで。もう100回くらい見てます」なんて手紙が来ると、そのたびにこれはヤバイなあと、心底思うんですね。誕生日に一回見せればいいのにって(笑)。 結局、子どもたちのことについて、なにも考えてない。だって結果として、養老さんが言うところの脳化社会にぴったり適応するような脳みそ人間だけを育てようとしているでしょう。 トトロの映画を一回見ただけだったら、ドングリでも拾いに行きたくなるけど、ずっと見続けたらドングリ拾いには行かないですよ。なんで、そこがわからないんだろうと思うんだけど。いっそビデオの箱に書きたいですね、「見るのは年に一回にしてください」って。(P43)養老 ぼくが子どものことを考えるようになったのは、ごく最近なんですね。自分の子どもも含めて、それこそ教育なんて関係ないやって世間任せにしていたら、いくらなんでもおかしいんじゃないのって感じることが多くなった(笑)。 最近一番おかしいかったのは、文部省が毎年行っている新任の先生方の研修に呼ばれたんですね。これが四〇〇名の先生が船に乗せられて一〇日間海を旅するっていうプログラムなんですが、どの先生も「忙しくて海なんか見てる暇ないです」って言う。 で、最後の一〇日目にね、二〇人くらいのグループに分かれて討論の発表するんです。ぼくもつき合って聞いていたんだけど、なんとその話題が、いじめをなくすとか、落ちこぼれを作らないとか、全部人間関係に終始している。 ぼくが期待していたのは全然違う話で、山登りの好きな先生が摩周湖で妙な石ころをを拾ってきたとして、それを教室の真ん中に置いてどういう教材にするとか、ヒヨコからニワトリ育てて、親になったら首を絞めてスープにして調理実習の食材に使うのはどうだろう、みたいな話だったんですけどね(笑)、そんなの一つもなかった。 だって四〇〇人は自由に討論したんですよ。その結論が全部人間関係についてなんだから、いま職員室で先生たちがどんな話をしているのかおのずとわかってしまうわけ。要するに、先生方の社会なんだ。つまり、自分たちの住んでいる社会をどうするかにについて話をしてるんであって、子どもについてじゃない。 別の言い方をすれば、子どもは完全に置いてけぼりなんだけど、それがおいてけぼりだってことにも一切気づいていない。 それはそうでしょう。だって船に乗ってて海も見ないんですから。波なんて見たってしようがないと思っている。 でも、その波こそが世の中そのもので、無意味に動いているものでしょう。ところが本来そういうものだという感覚からしてもうないんです。いかにこの社会に子どもを適応させるかって、せいぜい善意で考えているわけです。(P69~P70) 太字はぼくの勝手でそうしていますが、まあ、こんな感じです。 で、怖ろしいのは、この会話が20年前の出来事で、話題になっている子供たちが今や30歳を過ぎていて、ここで話題になっている親や先生になっているということです。話しているお二人は80歳を越えていらっしゃって、当時、「トトロ」を見せていた親で、なおかつ教員だったボクは70歳になろうとしながら、この話を読んで、思わず叫んでいます。ワッチャー! 2002年に本になった養老孟司と宮崎駿の出会いの本です。ジブリから出ていた本が新潮文庫になったのは2008年です。下に貼った「目次」をご覧になればわかりますが、1997年、1998年、2001年に行われた三回にわたる対談の記録です。 養老孟司が「バカの壁」(新潮新書)で世間から大うけしたのは、確か、2003年で、今からちょうど20年前ですが、1990年代の始めくらいからちくま文庫で文庫化されて出ていた「~の見方」三部作(?)、「ヒトの見方-形態学の目から」(1991年)、「脳の見方」(1993年)、「からだの見方」(1994年)が ボクにとっては養老孟司との出会いの3冊でした。 宮崎駿の1997年といえば「もののけ姫」で、2001年といえば「千と千尋の神隠し」のアカデミー賞騒ぎのころです。 勝手にまとめれば、対談の眼目は「見る」ことの見直しです。おしゃべりな解剖学者と人に見せるのクリエーターが「見えるもの」のとらえ方の見直しを促す語り合いです。「見る」、「見せる」のプロ二人が語りあっている眼目が最近案内した「生きもののおきて」(ちくま文庫)の写真家岩合光昭の視力の話と、ピタリと一致していることも驚きでしたが、本書が見ているのがアフリカの野生動物ではなくて、我々が暮らしている社会だというところが、まあ、よりスリリングなわけです。 老人のぼくがいうのも変ですが、まったく古びていません。お若い方に読んでほしい語り合いです。ヤバイ! 読み始めて、そう感じない人は、かなりヤバイ!と思います(笑)。目次養老さんと話して、ぼくが思ったこと 宮崎駿『もののけ姫』の向こうに見えるもの対談1 1997・対談2 1998『千と千尋の神隠し』をめぐって対談3 2001見えない時代を生き抜く 宮崎アニメ私論 養老孟司文庫版あとがき 宮崎駿

2023.07.08

コメント(3)

-

週刊 読書案内 アラン「定義集」(神谷幹夫訳・岩波文庫)

アラン「定義集」(神谷幹夫訳・岩波文庫) 部屋のなかが、古本屋さんの狭い店内のようになっていて、棚の本はもちろん古いし、歩くのに、足の踏み場もない状態です。「少しは片づけなさい!」 まあ、口に出して言うと拗ねるのがわかっているので、黙っているチッチキ夫人ですが、時々その目を盗み見しながら、一向に片付けようとしない毎日です(笑)。 肩だか肱だかが当たって落ちてくる本を、そのまま足元に積むものですから、ますます古本棚の細道になってしまうのですが、落ちてきたのでしかたなくしゃがみこんで手に取ったのがアランの「定義集」(岩波文庫)でした。「これって、便利かも?」 そう思って、電車のお供にすることになったのですが、なかなか便利です。「定義集」と銘うってあるのですが、すぐには、まあ時間がたってもですが、ワカラナイところが面白いんですね。若いころは、それが面倒だったのですが。ESPÈRANCE 希望 希望はよりよき未来にたいする信仰のようなもの(したがって。一種の意志的な信念)であって、そこから正義と善意が生まれるだろう。たとえば、人は戦争の終結を望む。証拠なしに、なぜなら、それを欲しているから、なぜなら、それを欲しなければならないから。希望は、希望が生まれる前に信仰を想定し、希望のあとから慈愛が生まれることを想定しているのがよくわかる。希望の本来の対象は、具体的な問題を解決することにある。たとえば、だれもはそれなりのお金を持てること、誰もが仕事を楽しめること、多くの病気が癒されること、あるいは耐えられるようになること、子どもたちがもっとよく養われ、もっとよく育てられること、とりわけこれらすべての問題が、また他の同じような問題も、もしわれわれが本当にそれを欲するなら解決されるということ。したがって、希望の本当の狙いは、欲すれば事はかならず実現するということだ。もし自然とその諸力が神格化されるとしたら、これは最初、よく見られることだが、希望は神自身を狙ったものであろう。ただ、慈愛はより純粋な神、人間により近い神を狙っている。そして純粋の信仰はさらにもっとすぐれた神を狙っている。 ね、この哲学者の話で「神」が出てくるのは、まあ、そういうものなのですが、「狙っている」という言い回しがわかりませんよね。 で、じゃあ、という感じでパラパラいて行き当たったのがこれです。OPTIMISME 楽観主義 それによって自然的な悲観主義を退けるような意志的判断。オプティミスムはしばしば、苦しみ、病気、死によって打ち負かされる。しかし、悲観主義が人間についての判断において勝っていると信じようとするその瞬間に、オプティミスムは勝利を収める。なぜなら、人はつねにその同胞を、自分がそれを欲するならば、少なくともわれわれに依存することにおいて理解し救うことができるから。当然のこととして、人は最悪の現象でさえ悪く解釈はしないだろう。そしてそこに善をもとめるだろう。よく考えると、この好意は正義にほかならない。より正確に言えば、この好意を求めることは、人間嫌いであることは虚偽である、という推測のなかでももっとも美しい推測によれば、正義にほかならない。 まあ、ほとんど何も解決されないまま、電車は目的地に着くのですが、「人間嫌いであることは虚偽である」という「美しい推測」という、勝手な歪曲(いやそうでもないか)を、頭のどこかに残して、映画館の座席に腰かけたりするわけです。「これは、わるくないな。」 まあ、そういうわけでぼくの肩さげの鞄には、最近、この本がはいっています。感じたり、考えたりすることって、生のままでできるわけじゃないということを気づかせてくれますね。「やっぱり、アランはえらい!」

2023.03.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 木田元「哲学散歩」(文藝春秋・文春文庫)

木田元「哲学散歩」(文藝春秋・文春文庫) 2021年くらいだったでしょうか、『精神の哲学・肉体の哲学 形而上学的思考から自然的思考へ』(講談社)という本で計見一雄という精神科のお医者さんとの対談集を読んで以来、細々と読み続けているのが哲学者の木田元です。 興味の核心は「現象学」なのですが、木田元という哲学者の「私事エッセイ」の文章に惹かれてしまって、肝心のハイデガーやメルロ・ポンティには一向に進まないまま、時ばかりがたちますね。 最近読み終えたのが「哲学散歩」です。文春文庫になっているようですが、図書館の単行本で読みました。 講談社のホームページにこんな紹介が載っています。 2014年8月に亡くなられた哲学者・木田元さんの、遺作となったエッセイ集です。「文學界」で4年にわたって隔月で連載され、ご体調のすぐれない中、最後まで原稿に手を入れられた本作は、プラトンから始まり、ハイデガーまで、氏の半世紀以上にわたる思索の軌跡を、やさしく振り返るものとなっています。まさに、哲学という険しい山の麓を、木田先生に導かれながら散策するような、最後の思索の旅であり、入門書となっています。 そうなのです。この本は85歳で亡くなった木田元が最後に残したエッセイ集なのです。せっかくですからちょっと目次をご覧ください。第一回 エジプトを旅するプラトン第二回 エンペドクレスのサンダル第三回 ソクラテスの皮肉第四回 忘恩の徒? アリストテレス第五回 書物の運命 これもまた?第六回 哲学史のなかのアレクサンドロス大王第七回 アウグスティヌスをめぐる謎第八回 プラトニズムとユダヤ思想第九回 『薔薇の名前』遺聞間奏 悠久の旅(一)間奏 悠久の旅(二)間奏 悠久の旅(三 補遺)第十回 火焙りにされた最後の哲学者ジョルダノ・ブルーノ第十一回 デカルトをめぐる女性たち第十二回 私のカント体験記第十三回 ライヴァルたち――シェリングとヘーゲル第十四回 ある師弟――ショーペンハウアーとニーチェ第十五回 哲学者と女性第十六回 哲学者と心理学の縄張り争い第十七回 ある交友――ハイデガーとヤスパース第十八回 マッハを想う第十九回 哲学の青春――ニザンとサルトル第二十回 ダヴォスの対決――カッシーラーとハイデガー第二十一回 ある訣別――ハイデガーとレーヴィット 話題になっている哲学者の名前は、なかなかなラインアップです。たとえば、あのデカルトが女性によくもてたなんて話もあります。それぞれ素人が読むことができるように、楽しく書かれています。そうはいっても、具体的にはどんな風なのかとお考えになる方もいらっしゃるでしょうね。そこで、いかにも木田元という文章が第十二回 私のカント体験記にありますから引用します。 大学に入って哲学書を読む本格的な訓練を受けようと思い立ったのは、ハイデガーの「存在と時間」を読みたい一心からだった。第二次世界大戦敗戦の五年後、一九五〇年のことである。ひとより二年くらいは遅れ、もう二十一歳になっていた。 満州からの帰国者だったので戦後の混乱の中で右往左往し、結局は山形県の郷里の町の農林専門学校にまぎれこんでいたが、どう生きていけばよいのか、まったく道を見失っていた。農業などそっちのけにしてドストエフスキーに読みふけったあと、その影響下に書かれたという「存在と時間」のことを知った。これを読めばなんとか生きていく道筋が見えてきそうに思えるのだが、邦訳を手に入れて読もうとしてもほとんど分からない。そこで大学入学を決意したのだ。こうして、東北大学哲学科の旧制度最後の学年にすべりこんだ。 入学後、大急ぎでドイツ語を仕込み、無茶な話だが、その年の秋から「存在と時間」を読み始め、半年ほどで読み上げた。実に面白かった。たしかに人間生死の重大事が語られているらしい。残るページの少なくなるのが惜しいほど面白かった。だが、それと同時に、自分にはこの本の肝心なところがまったく分かっていないということも分かった。しかも、この本は、これだけを二度三度繰り返し読んでいれば分かるというようになるといったものではなく、これを分かるには、ハイデガーの先生のフッサールも兄弟子のマックス・シェーラーも、さらにニーチェもキルケゴールも、カントもヘーゲルも、いやそれどころかプラトンやアリストテレスさえ読まねばならないらしいという見当もついた。 もともと私は哲学の勉強をしようと思っていたわけではない。「存在と時間」を読みたいだけなのだ。これを読めば生きる道が見えてくるだろうから、そうすれば哲学などとは縁を切って、ほかのことをして生きていこうと思っていた。哲学で飯が食えるなどということは考えもしなかった。だが「存在と時間」がこう分からないのでは哲学とそう簡単に縁を切るわけにもいかず、長期戦を覚悟するしかない。こうして、哲学に深入りすることになってしまったのだ。(P134~P135) いかがでしょうか、これが木田元ですね。どなただったかが、おっしゃっていたと思いますが、この始まりの話、ほとんど使いまわしのようにいろんな著書に出てきます。 その文章が、最後のエッセイ集であるこの本に出てきて「おおー、出てきた。出てきた。」と喜んでしまうのですが、何がうれしいといって、たとえばこの文章は「私のカント体験記」と題されている通り、カントとの出会いの話が、単行本にして8ページほどの分量で語られていて、引用したのは、最初の3ページほどの前振り、まあ、枕なのですが、カントのカの字も出てきません。もちろん、後半は実にまじめなカント体験の回想なのですが、木田元にとって出会いの経緯なしにカント哲学はありえないということですね。で、それは彼の生涯にわたる膨大な仕事すべてが、ハイデガーに対する希求という青春の体験なしにはあり得なかったという自己認識の大切さの表明でもあるのですね。そこから始まった地点に何度も何度も立ちなおす、老哲学者の立ち姿いつもあるのですが、それがぼくにはうれしいのですね。 40代、50代の頃には、読みやすい、エッセイ風の文章でしか出会うことのなかった木田元ですが、60を過ぎて気付いた、その立ち姿に誘われてでしょうか、ここのところ今まで敬して遠ざけていた訳業や論考にさ迷いこんでいます。横着な素人に即効性の眠り薬なのですが、さて、いつまで続くことやらという今日この頃です。

2023.02.20

コメント(2)

-

週刊 読書案内 西谷修「私たちはどんな世界を生きているか」(講談社現代新書)

西谷修「私たちはどんな世界を生きているか」(講談社現代新書) ここのところ小説を読んでいても映画を観ていても、自分がどういう時代のどういう世界に生きているのか訝しく思うことがしょっちゅうあります。マア、もう、そこそこの年齢なわけですから、世間には背を向けて「知ったことか!」と嘯いていてもいいようなものですが、性分なのでしょうね「なんでそうなるの?」の苛立ちが繰り返しやってきます。 で、何とはなしに手に取ったのがこの本です。西谷修「私たちはどんな世界にいきているのか」(講談社現代新書)です。東京外大で教えていた、現代フランス思想とかの哲学者で、まあ、「戦争論」の人ですね。 前書きにこんな文章がありました。 インターネット、とくにSNSによって、誰もがそんなフィルターなしに発信できるようになった。そのプラットホームを提供する業者もいます。 それは情報発信のデモクラタイゼーション(民主化)であって、良い面もあります。ただし、情報がすごく多くなります。そのため、いわゆる折り紙付きの情報とそうでないものが無差別に溢れます。多くの人が多くの情報に接するようになると、論理的な手続きを経るとか信頼度を気にすとかるよりも、「あっ、これいいじゃん」「そうなのか」と、自分の好みや気分に合うものに対してすぐに反応してしまう。 だから、ウソだろうがデマだろうが、うまく反応を誘ったものが流通するようになる。その反応が情報発信者を励ますだけでなく、多くの場合、情報発信にコマーシャルがついていたり、スポンサーがついたりして利益にも結び付く。 正確さとか信頼性だとかは情報流通のなかで第一義的な価値ではなくなり、好みや気分に合ったものがネットのなかでどんどん反復・増殖されていくことになるわけです感情的反応ということがよく言われますが、要するに論理的とか、妥当な情報を見分ける慎重な判断は、このような情報流通の実勢の中ではあまり意味を持たなくなります。 意味内容やそれに対する検証、あるいは信頼度といったことではなくて反服の強度の強いものが流通力を持ち、そのこと自体が情報の価値となってゆきます。その価値は抽象的なだけでなく商品価値でもあります。 はい、問題意識の方向性は、ほぼ、ズバリですね。で、目次はこうです。 目次第1章 今の世界に至る道 19世紀~1970年(分断した社会;ヨーロッパと大戦;人権や平等に疲れて)第2章 アメリカの大転換―90年代末~対テロ政策へ(その成り立ちと「自由」;格差と不満;もうアメリカを見習うな)第3章 日本は朝鮮半島をどう見ているか(韓国政府に干渉する日本;拉致問題の経緯;なぜ北朝鮮は核を持つのか?)第4章 日本の明治一五〇年(形成と変容の概説;明治時代とは何だったか;逆のドライブと天皇制;昭和の敗戦がもたらしたこと;失われた三〇年としての平成)第5章 令和の日本と世界のこれから(西洋的世界の変質;ポイント・オブ・ノーリターン;新型コロナ禍とパニック) 西谷修の狙いは日本の近代150年と西欧社会の近代200年を重ねて比較することで、世界と日本の「歴史的現在」をあぶり出していくことでした。 読み進めながら、ナルホドと頷くことしきりです。面白いところを上げ始めるとキリがありませんが、たとえば、仕事のかかわりで引っ掛かりつづけた「新しい教科書をつくる会」という団体の活動について、ほんの少しですがこんなふうに指摘しているところがあります。 この記述の前段には、沖縄で1995年に起きた、米軍兵士による「少女暴行事件」をめぐる記述がありますが、長くなるので省略します。 で、それに続いてこうです。 戦後のアメリカ軍の傘の下で日本が安全保障を確保してきたといった矛盾が沖縄から噴き出してきたのです。だから村山談話(1995年引用者注)あたりから、神道国家派の大攻勢が始まります。 これは戦略的にうまかったと思いますが、最初から本丸である憲法改正に取り組むとか、旧大日本帝国の復興などを言ったら逆効果です。だからまず教科書を変えるという運動に取り組んだ。「新しい教科書をつくる会」というのができて実際に歴史の教科書をつくり、これを各地に採用させようとします。それまでも、教育がうまくいかないのは日教組のせいだと、あらゆる問題を日教組に押しつけて、学校の中では、政権批判や旧日本の批判を「政治的に偏っている」として抑えてきました。それは「教育勅語」を復活したいと思っている、そして省庁再編のときも太政官制以来の文部という名を手放さなかった文部科学省の一部にある強い傾向でもあります。そして子供たちに誇りを持たせるためとして、日本をことさらに美化した歴史教育をする。そうすると日本の将来を制することができますから。 これはその当時、世界的に台頭してきた動きでもあって、先にも述べたように、「歴史修正主義」です。それが日本でも起こります。特に教育を通して、社会問題に触れるようなことを教師が言うと、政治的な発言は学校ではするなと批判され、子供たちが言うと「偏った子供がいる」と、教育委員会で問題になったりする。大っぴらに修正的な歴史を学校で供給して、子供のときから無知・無批判に順応させることが公然と行われるようになります。これは「新しい教科書をつくる会」がやりましたが、それを支えているのは「日本会議」で、全国津々浦々に草の根運動のような形をとって広げられました。(P221~P222) 引用部分は、本論についての参照エピソードとして記述されているのですが、潮目が19995年にあったという指摘が印象的でした。 ナルホド、確かにその通りで、ぼく自身が退職した2010年代には、日ごろは校長に平身低頭する中年の教員が、職員室では、最近殺されましたが、当時の政権にいた権力者のことを「Aさんは・・」などと親しげに口にする珍妙な現象が見かけられるようになったり、読書三昧とか自称するベテラン教員がやたらと「美しい国」とか「縄文の独自性」とかを口にし始める怪奇現象に遭遇したりして呆れる経験をしましたが、ようやく納得ですね。 話し言葉で記述されていることもあって、読みやすいのか読みにくいのか、何とも言えませんが、論旨は展開はオーソドックスです。「あとがき」にジョルジュ・バタイユ、カール・ポランニー、ピエール・ルジャルドルの名前が挙げられているのにも好感を持ちました。ああ、バタイユ、ポランニーは一時流行りましたが、ルジャルドルについては佐々木中が「定本 夜戦と永遠」(河出文庫)で論じています。そちらをあたってみてください。 納得で読み終えたからといって、気が晴れるわけではありません。マア、そういう時代なのでしょうね。

2023.02.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 方方「武漢日記」(河出書房新社)

方方「武漢日記」(河出書房新社) 市民図書館の返却の棚にありました。武漢という地名が気になって手に取りました。2020年の1月、中国、湖北省の武漢という都市の封鎖、ロック・ダウンが発表されて驚いた記憶があります。ぼくの中では、もう3年、そして4年目に入ったコロナ騒ぎの始まりの町の名前です。 書き手は方方、ファンファンと読むそうですが、という、中国では知られた女性作家だそうです。 内容は、表紙に「封鎖下60日の魂の記録」と赤字で記されていますが、ロック・ダウンが始まった2020年1月23日の2日後、1月25日から書きはじめられ、4月8日に封鎖を解除するという決定が出た3月24日まで60日間、毎日ブログに掲載された60篇の日記の書籍化でした。 最初はマイケル・ベリーというカリフォルニヤ大学の教授によって英訳され、アメリカで出版されたらしいのですが、日本では2020年の9月30日に出版されたようです。 ちなみに、新刊のときからこの本を棚に並べていた本屋勤めのチッチキ夫人が食卓で読んでいるシマクマ君に言いました。「面白いの?ずっと、置いているんだけど、誰も手に取らないのよね。」「うん、面白いよ。コロナで閉じ込められた、あの時の感じ、この人はかかっていないけど、あの、何とも言えない気分とよく似てる。ネットの記事らしいけど、1回、1回、数ページで終わるから読みやすいし、記事のメインが日常生活なところがいいとおもうよ。」「ふーん。」「中国では、ネトウヨのことは極左というらしいけど、悪質さではエエ勝負やね。」 と、まあ、こんな会話でしたが、度重なるネット記事の削除や極左による誹謗中傷の中で、書き手の方方は、自らの執筆動機、意図について、こんなふうに語っています。 私は一人の物書きに過ぎず、私の見る世界は狭い。私が関心を持ち、体験できることは、身辺雑事と、一人一人の具体的な人間だけだ。だから、私は細々としたことを記録し、その時々の感想を書くことしかできない。自分のために、生きてきた過程を記録に残したいのだ。 まだある。私の主たる仕事は、小説を書くことだ。以前、小説について話したとき、次のようなことを言った。小説とは落伍者、孤独者、寂しがり屋に、いつも寄り添うものだ。ともに歩き、援助の手を差し伸べる、小説は広い視野を持って、思いやりと心配りを表現する。時には、雌鶏のように、歴史に見捨てられた事柄や、社会に冷遇された生命を庇護する。彼らに伴走し、温もりを与え、鼓舞する。あるいは、こうも言える。小説自体が、彼らと同じ運命にある世界を表現することもあり、彼らの伴走、温もり、鼓舞が必要なのだ。この世の強者や勝者は普通、文学など意に介さない。彼らの多くは、文学を単なる装飾品、首にかける花輪のようなものと見なしている。だが、弱酒たちは普通、小説を自己の命の中の灯火、溺れかかったときにすがる小枝、死にかけたときの命の恩人などと捉えている。なぜならそんな時、小説だけが教えてくれるからだ。落伍してもかまわない。多くの人があなたと同じなのだ。あなた一人だけが孤独で寂しいのではないし、あなた一人だけが苦しく困難なのではない。また、あなた一人だけが気をもみ、くじけそうになっているのではない。人が生きるのには多くの道がある。成功するのに越したことはないが、成功しなくても悪くない。 考えてみてほしい。私は小説好きなので、毎日些細なことを日記に書く時も。やはり自分の創作方法に沿って、観察し、思考し、理解してから書き始める。これは果たして間違いだろうか。 昨日の微信は、またしても削除された。残念至極としか言いようがない。封鎖の記録は何処に発す、煙波江上、人を愁えしむ。思考し、理解してから書き始める。これは果たして間違いだろうか。(P103~104)(注「微信(ウェーイシン)」:日本の「LINE」にあたるチャット・サイト」 本当は、最初の宣言のような部分だけ写し始めたのですが、日本ではあまり知られていない方方という作家について、とりあえず知っていただくにはと思い直して、彼女の文学観の吐露の部分まで引用しました。語られていることは、少し教条的かもしれませんが、彼女の人間性については、かなり正直に表現されていて、本書の記事全体が、売名や金儲けが目的ではないことがよくわかります。 都市封鎖下の日常の記録ですが、そこに生きている人の、かなり正直な肉声が聞こえてきて、リアルです。権力のご都合主義、全体主義的統治についてもリアルに実感できます。蔓延する感染症の世界について、カミュが「ペスト」で描いたのは小説的な創作ですが、この記録は事実だというところが圧倒的だと思いました。 忘れっぽい昨今ですが、コロナを忘れる前にお読みになることをお勧めします。 一つだけ、蛇足を付け加えますが、この記録に、繰り返し記述されている、ネット上での個人の意見表明に対する誹謗中傷や権力的な弾圧を読んで「やっぱり中国は…」という、流行りの中国ヘイトがらみで語る向きもあるかもしれません。しかし、ここに描かれている事象が、中国という国に特有なことだとは、ぼくは思いませんでした。むしろ国家主義化している日本にも十分当てはまる事象だという気が強くしました。マア、そのあたりは、お読みいただいたうえで、考えていただきたいことですね。追記2023・09・08方方の「武漢日記」(河出書房新社)の英訳を担当したマイケル・ベリーという人の「武漢日記が消された日」(河出消防新社)という本について読書案内しました。ネット社会の現実の、まあ、暗黒面が如実に感じられる本でした。そちらも覗いてみていただければと思います。

2023.01.16

コメント(0)

-

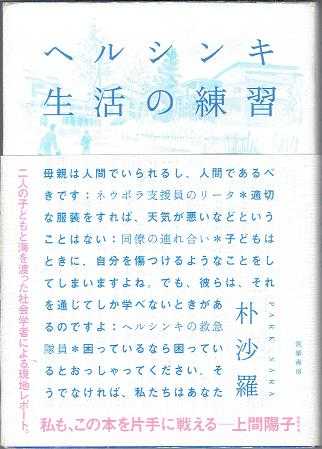

週刊 読書案内 朴沙羅「ヘルシンキ生活の練習」(筑摩書房)

朴沙羅「ヘルシンキ生活の練習」(筑摩書房) つい、先だって、「家族(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)を読んで、えらく感心した人です。まだ若い社会学者朴沙羅の新しい本を読みました。 関西の、いくつかの大学で先生をなさっているとばかり思っていた彼女は、フィンランドに移住していました。はじめに 二〇二〇年の二月から、私はヘルシンキで仕事をすることになった。そもそものきっかけは、二〇一八年に初めて、フィンランドはユヴァスキュラという街に、夏の間滞在したことだった。キラキラした太陽の光と湖と森が気に入って、もし何かまたご縁があったらここに住みたいと思った。 それから一年くらいして、ヘルシンキにある、とある職場が新人を募集していた。だめでもともと、と思って書類を送ったら面接に招かれてしまった。そして―面接のときに「結果は二週間から一ヵ月の間にお知らせします」と言われたのに、一ヵ月半たっても音沙汰がなかったので不採用だろうと思っていたのだが―二か月くらいして採用通知が来た。 私は結婚していて、子供が二人いる。採用通知が来たとき、上の子(ユキ)は六歳、下の子(クマ)は二歳。連れ合い(モッチン)は日本で仕事をしていて、そこそこのキャリアがある。 家族をどうするつもりなんだ、私。 かなりびくびくしながらモッチンに「採用されちゃったみたい」と言ったら、すかさず「すごいじゃん!おめでとう!」と言ってくれた。彼にはほかの選択肢はなかったかもしれないが、そういわれて初めて、少しうれしくなった。(P005) というわけで、二〇二〇年の春から、二人の子供を連れた、アラフォーの社会学者の移住生活の報告の始まりです。モッチンには日本での仕事があるようなので、子連れの母親の単身移住です。彼女は「オーラルヒストリー」の研究者ですが、本書は彼女自身による「オーラル・ライフ・ヒストリー」、聞き語りではなく、一人がたりの物語です。目次1 未知の旅へ―ヘルシンキ到着2 VIP待遇―非常事態宣言下の生活と保育園3 畑の真ん中―保育園での教育・その14 技術の問題―保育園での教育・その25 母親をする―子育て支援と母性6 「いい学校」―小学校の入学手続き7 チャイコフスキーと博物館―日本とフィンランドの戦争認識8 ロシア人―移民・移住とフィンランド こんな目次で、二人の子供の保育園暮らしから始まり、オネーチャンのユキちゃんの小学校入学までの1年間の暮らしが語られています。 ぼくは、もういい年なので、「ふーん、フィンランドってそうなのか!?」という、ノンビリ感心しながら、まあ、楽しく読みました。でも、一方で、今、同じくらいの歳ごろの、お母さんであったりお父さんである方がお読みなれば、彼女の真摯で正直な暮らしぶりの語りをどう感じられるのか、という興味も湧いてくるのでした。まあ、そうはいっても、ちょっと他人事に対する余裕目線という感じでした。ところが、後半に入って、彼女のこんな問いかけを前にして立ち止まりました。 それから、「ぐんたい」について子どもに話したくなかったのは、もう一つ理由があった。私は小学生のとき、埼玉県にある丸木美術館に行って、帰り道に吐いた。母曰く、そのときに私は、美術館にあった「からす」という絵を見て、あの死体の中に私がいる、と言ったらしい。長崎の原爆で殺され、差別ゆえに埋葬すらされなかった朝鮮人の死体を、カラスがつつく絵だ。 中学生あたりから、何度か「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」という質問されるたびに、口では「どっちでしょうねー」と言いつつ、心の中では「私がどうしたらいいかオロオロしている間に、お前みたいなやつが私を殺しに来るだろうから、私がその質問の答えを考える必要はない」と思っていた。 そういう感情に、あの潰れるような恐怖心に、何歳になってからなら耐えられるのだろう。耐えられるときなんて来るのだろうか。気づかないふりをできるようになるだけではないのか。そんな物事に、なるべくなら触れずにいる方がいいのではないのか。この子たちと「ぐんたい」との出会いを、なるべくあとにできないか。(「チャイコフスキーと博物館」P201~P202) 朝鮮の名前を持つ親しい同級生に「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」と、何の疑いもなく尋ねる「日本」の中学生がいる。2000年を超えたころからのこの国の子どもたちの生活の場面として、考えてみれば異様ともいえる「思い出」が語られています。 ショックでした。朴沙羅さんは1984年生まれ、ぼくの子どもたちと全く同世代です。その世代の人たちを「国家」や「戦争」はこんなふうに侵食し、ネット上には、いわゆるヘイトが溢れているのです。 本文は、朴沙羅さん自身の、子育ての中で、子どもたちに「ぐんたい」をどう伝えるのかについてのためらいの記述ですが、ぼくにとっては「あなたは、こういう現実を知っていましたか?」という、ドキッとせざるを得ない問いかけでした。「おい、お前は子供たちを育て、孫たちをかわいがりながら、どうしてきたのか。終わったこととばかりはいえないんじゃないか?」 ぼくは、こんなふうな問いとして彼女の語りを受け取りましたが、朴沙羅さんの結論はこうでした。 そういうためらいは、ユキとクマを連れてハラボジに会いに行ったときに、緑ヶ丘保育園に子どもを通わせていた古い友人に会ったときに、普天間に住む知人の本を読んだときに、宮古島で子育てをする知人と親しくなるにつれて、壊された。彼女たちには、ためらう余裕なんて与えられていない。彼女たちの子どもたちは、あの美しい海を、あんなに反対した人々がいるのに埋め立て、保育園の上にペリコプターの部品を落下させ、オスプレイの音で彼らを脅かし、基地を作ろうとする「ぐんたい」とそれを支える行政に、いつ出会えばいいかなんて選べない。 私がためらうことができるのは、私が彼女たちに基地を押し付けているからだ。押し付けているのは基地だけではない。恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けている。あの人たちは、私たちのせいで、選べない。 それなら、自分たちが誰かに「ぐんたい」を押しつけている状態にあることや、その状態を変えようとすることも、可能なかぎり教えればいい。 そういうわけで、私は二年ほど前には、ユキの質問することにはなるべく答えるようにし、私のしたいことや行きたいところに彼女がついてきたいのなら、それを止めないことにした。(P202) さて、ぼくは、どうするのか?徘徊老人などと、あたかも世捨て人ででもあるかのように、こうしてアホ・ブログを更新して暮らしていますが、「恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けて」いないか。考えないわけにいかない鋭さで彼女の言葉が突き刺さりました。 やっぱりこの人は追いかけないわけにはいきませんね。

2022.09.01

コメント(0)

-

週刊 読書案内 宮本常一「辺境を歩いた人々」(河出書房新社)

100days100bookcovers no80(80日目)宮本常一「辺境を歩いた人々」(河出書房新社) 2022年になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 Simakumaさんからバトンを受けて1月以上過ぎてしまいました。スミマセン!!その間にSimakumaさんはご自身のブログに幸田文の「おとうと」に続き、「みそっかす」・「父・こんなこと」と次々と紹介されました。「視点の高さ」を持つ幸田文の文学から何につなげるといいのか、困っていたのですが、今回も勝手な着地をします。お許しください。 79日目がアップされたのは12月11日。その直前私は青森に1泊2日の旅に出ました。「宿題」の合間の息抜きに、手ごろなひとり旅を楽しむのですが、この度の行先は「青森」でした。ずーっと以前に青春18切符で東北本線をのんびり北上し、夜行で札幌に到着し、静内を尋ねました。青森県はほぼ素通りで、八戸と青森の駅周辺で乗り換え時間を過ごしただけでした。岩手県では花巻の宮沢賢治記念館、岩手県立花巻農業高等学校など、遠野では1泊してカッパ淵などにも足を伸ばしました。北海道では静内でアイヌ、さらにホームで道連れになった方と浦川の「べてるの家」まで見学した贅沢な旅でした。青森の印象は「陸奥(みちのく)」そのものでした。 そもそも「陸奥」とは、古代の蝦夷地で、大化改新後白河以北全域を道奥(みちのおく)国としたと言われます。もちろん中央権力からの視点でしょう。それは近代化とともにさらに定着し、私の概念にもこびりついてしまっていたのです。今回、それを払拭された経緯について、お話させてください。 青森を訪れる前に観光情報をリサーチしました。訪れたいところはたくさんありましたが、時間と交通手段の関係でJR青森駅周辺しか動けませんでした。しかし、旅の後気持ちが高揚し、青森にハマりました。特に「縄文」!。昨年7月27日、北海道・北東北の縄文遺跡群は世界文化遺産に登録されましたが、私はもっぱら南の沖縄に関心が向き、恥ずかしながらあまり感知できていませんでした。 Degutiさんの方が縄文に詳しいのですが、私はこのたびようやく学び始めました。今からおよそ1万5千年前~2千4百年前までの1万年あまりというとてつもなく長い期間、縄文時代の人々の生活と精神文化が続きました。「自然が厳しく貧しい」という私の青森に対するイメージは、全くの誤りでした。むしろブナ林を中心とする広葉樹の森林や豊かな漁場という恵まれた環境の中で、世界的にも稀な定住生活が可能になったことや、また高い精神性がうかがえる死後の埋葬や祭祀、環状列石(ストーン・サークル)など、驚くことばかり!特に縄文土器の洗練された美しさやユニークな土偶のデザイン…。本当に、脳天を打たれた思いと言えばあまりに大袈裟ですが、私自身の思考の枠組みの脆さを思い知らされました。 青森旅行からしばらくたって図書館で借りた『おとうと』を読み終えたのは30日。雪景色が恋しくなって青春切符で福井に向かった電車の中でした。意志や努力だけでは思うようにならない人生や病、人間関係、世間の風当たりなどを見事に描写していました。篠田一士が「心の中に眠っているあの感覚」と評したものが、縄文と重なるかなんて、私の勝手な見方ですが、通じるものを感じたのです。 その後図書館の本棚で目に留まったのが『辺境を歩いた人々』という書名と宮本常一という名前。前から気になっていた民俗学者です。『忘れられた日本人』や『塩の道』などの方が有名なのでしょうが、今の私には「青森」の衝撃があり、「辺境」を探ってみたくなりました。手に取って目次に目を通し、松浦武四郎以外の3人の名前は知らなかったのでいったんは棚に戻したのですが、やはり気になってまた手に取り、序文を読みました。 日本のひらけていない地方をあるいてみると、きまったようにその地方のことをくわしくしらべた書物のあることに気づきます。しかもその書物を書いた人たちは、その土地の人よりも、旅人のほうが多いのです。そのうえ、かれらはかわったところを見るためにやってきて書いたのではなく、「どこだっておなじ日本の国の中ではないか、その国の中のすみのほうにあるからといって、わすれさってしまってはいけない。その土地のことをおたがいにもっと知りあって、よくするように努力しなければいけない。」というように考えて、あるいているのです。… 冒頭の一段落を紹介しましたが、ひらがな表記が多いですね。宮本常一自身が半世紀にわたって日本の国土を歩き続け、膨大な記録を残したのですが、同じように日本の、それもへんぴな地方―僻地―をあるくことに情熱をおぼえ、危険をおかし、困難な旅行をしてそれを後世に伝えた4人を、その記録を元に紹介していました。 八丈島に流され、罪をゆるされた後またもどり、島民とこころをとけあったという近藤富蔵。松浦武四郎は未開の大陸北海道の内陸までくまなくあるきました。当時松前藩に搾取されていたアイヌの人々との交流もありました。明治維新後北海道の道名、国名、郡名をきめる仕事にあたった時は、「えぞはもともと地名ではない」ことをいい、「アイヌがみずからその国をよぶのに加伊(カイ)という。」ところから、「北加伊道」という名前が採用され、のちに「北海道」と漢字を改めます。今も札幌をはじめ、地名の多くはアイヌ語が由来ですが、もしかしたらそれも松浦武四郎の影響が大きいのかもしれません。とまる宿代や食事代は得意の篆刻の報酬でまかなったり、四書、唐詩の話をしてかせいだりした文人であり、人間愛にあふれ、公正無私なヒューマニストであったわけです。自分だけ暴利をむさぼる現代の政治家や事業家と大きな違いです。菅江真澄という人は、おもに秋田、青森などの雪やあられの中での生活や移動、ききんの想像を絶する状況をこまやかに記しています。幸田文の『おとうと』の中で姉が弟を看病するあたりと通じるものがありました。そして、また私の理解が全く事実に届いていなかったと思い知らされたのです。私の未熟な想像や知識を恥ずかしく思い、同時に新しい世界が広がっていくようにも感じました。最後のひとりは笹森儀助です。北は千島、南は琉球、台湾までつぶさにあるき、多くの記録を残した探検家で、第2代青森市長に就任もしました。当初「貧旅行」と自ら命名したのは、できるだけひろくあるき、多くの人にあって地方の実際のことを知ろうとしたからだそうです。 今のように便利な交通手段も情報を得る手段もなかった時代辺境をあるいて記録した4人の人生は、過酷であったかもしれませんが、未知の世界と出会う喜びにあふれていたことでしょう。 Simakumaさんのバトンをいつも変な方につなげてしまうので大変恐縮です。無視してSodeokaさん、軌道修正なさってください。どうぞよろしくお願いいたします。2022・01・12・N・YAMAMOTO追記2024・05・04 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.08.23

コメント(0)

-

週刊読書案内 朴沙羅「家(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)

朴沙羅「家(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房) 2018年に出版された本です。書いたのは朴沙羅、1984年生まれの在日コリアン二世の女性です。出版当時、京大の社会学の博士課程を出て、神大の博士課程で講師をされていた若手の学者さんです。内容は、戦後、済州島から大阪に渡ってきた、彼女の家族、在日一世の伯父さん、伯母さんからの聞き取りの記録です。 こう書くと、なんだか堅苦しいオーラル・ヒストリーを予想されるかもしれませんね。お読みいただければお分かりいただけると思いますが、その予想はハズレれると思います。まあ、とりあえず、著者による執筆の動機が語られている「はじめに」と題されたまえがきからちょっと引用してみます。 ぼく自身は、同居人が新刊当時に購入して読み終えて、棚に並んでいた本書がよろけてぶつかって落ちてきたのを片づけようと、偶然手にとって、この文章を読んで、一気読みでした。はじめに 自分の親戚がどうやら「面白い」らしいことは知っていた。 私の父は在日コリアンの二世で、母は日本人だ。父は10人(早逝した人を含めると11人)きょうだいの末っ子、母は一人っ子で、日本にやってきてから生まれたのは父だけだ。つまり、私には在日一世(日本に移住してきた第一世代)の伯父と伯母が九人(配偶者を含めると一八人)いる。伯父や伯母にはそれぞれ一人から四人の子がいる。彼らはほぼ全員が大阪に住んでいる。 彼らはもともと、済州島(チェジュド)の朝天面(チョチョンミョン)新村里(シンチョンリ)という村から来た。 中略 私が大学を卒業する頃まで、父の親戚たちは年に最低三回(正月・祖母の法事・祖父の法事)は集まっていた。いわゆる「祭祀(チェサ)」といわれるものだ。そこでは、伯父や伯母が口角泡を飛ばして、時に他人には理解できないような内容で争う。最終的には殴り合いになることも少なくなかった。 私が小学生のころは、数年に一度、親戚で集まって済州島に住んでいる親戚を訪ね、墓参りと墓の草刈りをした。そのときの写真は、いまも実家にある。同じような顔と体型の人たちが五〇人くらい、山の中にある墓に行って草を刈り、そのあと草を刈ったばかりの地面にゴザを敷いて法事をしてご馳走を食べる。 祖母の墓は山の中腹の、見晴らしのいい少し開けたところにあった。祖母の墓のすぐそばには背の高い松の木が生えていた。祖母はそこが好きだったらしい。私の生まれる五年前に祖母は亡くなったが、そういう話を聞いて、何も知らないのになんとなく寂しいような嬉しいような気持になったものだ。 私が生まれてほどなく、祖父は他界した。通夜の席で伯父たちは、祖父をどこの墓に入れるか、大阪なのか最終等なのか、祖母と同じ墓に入れるのか、いやあの二人はあんなに仲が悪かったのだから同じ墓に入れてはいけない、と言い争い、祖父の霊前で殴り合ったらしい。それを見ていた母の父は、えらいところに娘を嫁にやってしまった、と思ったらしい。 私がまだ三歳かそこらの頃、その親戚たちがどういうわけか、京都・嵐山で花見をした。そして例によって殴り合いになった。彼らは最終的にビール瓶だか一升瓶だかで殴り合い、見かねた周囲の人が警察に通報した。やってきた警察官は、伯母(伯父の妻)たちに「兄弟喧嘩やからほっといて」と言われて、特に何もできずに立ち去ったらしい。ちなみに、私はそのときみんなの弁当から、好物のハンバーグだけを取り出して食べながら「けんかをしたらいけないんだよ!」と言っていたそうだ。 この本では、こういう面白い人たちが、いつどうやって、なぜ大阪にやってきて、そのあとどうやって生きてきたのかを書いていく。いわゆる家族史と呼ばれるものだ。 このあと、この本では二人の伯父さんと二人の伯母さんにインタビューした記録が、朴沙羅という学者の卵と、その「面白い」親戚たちとの会話のように綴られていきます。 それは、戦後やむなく大阪にやってきた在日一世の70年の生活の思い出の聞き取りであると同時に、1984年生まれの在日二世の朴沙羅にとって、なぜ、「自分の親戚がどうやら『面白い』らしい」と感じるのかを考えるプロセスのドキュメンタリーでもありました。 伯父さんや、伯母さんと朴沙羅さんとのひたすら「面白い」会話のシーンを書き写したい衝動にかられますが、やめておきます。 で、著者が、おそらく書き終えて、そのときの気持ちを綴っているところ、まあ、あとがきみたいものですが、そこから引用してみます。 私は「家(チベ)の歴史」を書こうと思った。彼らの存在を歴史として残したいと思った。それは、遠くない将来に彼らが皆死に、彼らが私に見せてくれた世界が、生きている世界としてはもはやアクセスできなくなるからだった。 彼らが語ってきたことは、日本人にとっての「空白」かもしれない。けれども、私にとってはそれこそが過去であって、他の人から見たら空白であるなどとはそうぞうもつかなかったようなものだからだ。おそらく私が知らないたくさんの空白が、歴史の中にあるのだろう。 敗戦から今日までの時期に限定しても、例えば、引揚者や障碍者、被差別部落出身者が生きてきた戦後の世界やいまの世界は、私にとって空白である。でも、その世界に生きている人々にとっては、自分たちの世界ともう一つの(マジョリティの)世界の二つある。中略 彼らの生きている世界は日本人の築いてきた戦後社会の規範や知識を共有している(そうでなければ、彼らの世界を理解することも記述することも不可能だろう)と同時に、彼らの世界にしかない知識や規範がある(から。読み手が面白いと思える)。 誰のために、何のために、私は「家(チベ)の歴史」を書こうと思ったのだろうか。最初はもちろん、私のためだった。私はなぜここにいて、こんな思いをしなければならないのか知りたかった。けれども、もしかしたら「空白」を埋める一助になるのではないか、とも思っている。中略 しかし、歴史を書くことも、空白を埋めることも、空白を指し示すことも、伯父さんや伯母さんたちのためではない。 だって彼らはきっと、私がもしこの本を「書きました」と言って持って行ったら「読まれへん」「わけわからへん」「こんなもん、おれが読むと思とんか」などと言いながら、本の角で頭をしばきにくるか、あるいは「ほんでこれ売れたらなんぼになるんや」とお金の話を始めるだろうから。 この本は伯父さんたち、伯母さんたちがいなければ書けなかった。あなた方が私をここまで連れてきてくれました。あなた方がいて、話してくれたから、私は今のように生きていくことができるようになりました。どう伝えればいいかわからないけれども、ありがとうございます。(P298) 本文中で、著者のことを「学者の卵」と書きましたが、彼女はれっきとした社会学の学者です。この国の戦後社会の「空白」を、ここまで、その社会を生きた人間にそって描いた学術書を、まあ、素人の歴史好きの浅学のせいもあるでしょうが、ぼくは知りません。彼女は自分のこの著書が「伯父さん」や「伯母さん」を喜ばせることはないだろうと、やや自嘲的に記していますが、偶然手にとった徘徊老人の心をわしづかみにしたことは事実です。久しぶりに見つけた新しい書き手のことを誰かに言いたくてしようがないくらいです。皆さん、まあ、読んでみてください。

2022.08.03

コメント(0)

-

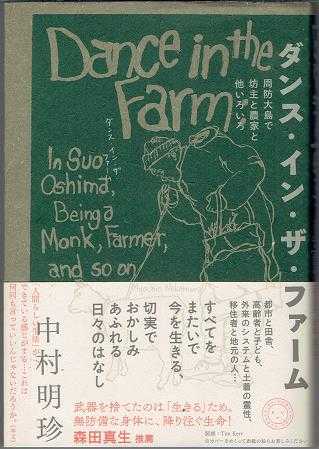

週刊 読書案内 中村明珍「ダンス・イン・ザ・ファーム」(ミシマ社)

中村明珍「ダンス・イン・ザ・ファーム」(ミシマ社) 珍しいことに、4月のマンガ便に字ばかりの本が入っていました。中村明珍という人の「ダンス・イン・ザ・ファーム」というミシマ社の本です。ミシマ社が本にしている人というのは、まあ、内田樹とかいしいしんじとか、有名な方もいらっしゃいますが「知らんわ、この人。」という人が多いという印象ですが、もちろん、この人も知らない人でした。 まあ、小説とかの場合は大手の出版社の出している人で、最近、全く知らない作家とかは当たり前なのですが、この本屋さんの場合は、評論とか、エッセイとかのジャンルがメインなのだと思いますが、内田樹がいうところの、街場の「知らん人」と出会って「ええ、そうなんか。この人結構おもろいやん。」という確率が高い、そういう本屋さんだという印象ですね。 で、今回も全く知らない人でした。 僕は、いろいろあって二〇一三年春に東京・杉並からここに移り住んだ、現在四十代を生きる人間の一人。決断して、実際に引っ越したのは三十四歳のころ。当時は、妻と三歳児の三人家族だったけど、島に来て一人増えた。(P4) ちなみに、ここで「ここ」と著者がいっているのは周防大島ですね。瀬戸内海の左端の島で、本州とは全長1キロの橋によってつながっている島です。山口県大島郡周防大島町というのが正式の地名で、四国の松山の対岸の島でもあります。 この地でこの八年間、農業、イベントやオンラインショップの運営、ジャムの店やほかの農家さんのお手伝い、僧侶のお勤めなどをしてきている。 要するに、東京から瀬戸内海の東の端の島に農業移住してきた青年と、その家族の田舎暮らしの現場報告というのが、とりあえず読んでみませんかのベースにあるようです。 で、読み始めて「この中村明珍って何者よ?」、「寺の跡取りでもないのに、仕事が僧侶って何よ?」と、シマクマ君は、そういうところに引っ掛かるのですが、著者紹介にある通り、書き手は銀杏ボーイズという、たぶん、かなりメジャーなロック・バンドの「ちん中村」という芸名のギタリスト、バンドマンだった(?)人だそうですね。その、東京で生まれて暮らしていたバンド・マンが、東北の大きな地震の後、「田舎」を思い浮かべたところから、「ダンス・イン・ザ・ファーム」の夢が始まってしまって、バンドから抜け出して農業研修に通ったり、お坊さんの修行で善通寺に入ったり、まあ「悪戦苦闘(?)」の出発から、2020年の「今」に至るまでのプロセスというか、生活の実景というかを、中村明珍という、まあ、やっぱり、あんまり普通じゃない名前になって、問い「あなたのほんぎょうって、いったいなに?」答え「宿泊施設での、宿直とお祓いです」おうおうおう!であえであえ。誰だそのいかがわしいヤツは。(P277) っていうふうに、実は「いかがわしい」ですけど、いかがわしいまんま「本」なんかに書いちゃったということようなのです。 本人も「あとがき」でおっしゃっていますが、実は「ファーム」の話はほとんどありません。どっちかというと「カントリー・ライフ」と「マイ・セルフ」の話が中心でした。 でも、面白い。住んでいるところがところだけに、勃発する出来事が意表をついているうえに、書いている明珍さん、「わっかったふう」には書かない、イヤ書けない、「きっと道半ば」のポジション取りが彼の書き方に現れていて、素直に現実と出会って、正直に苦悩してる姿が、まあ、シマクマ君のような老人を、ちょっと感無量な気分にしてくれます。 ミシマ社さん、また一人、なかなかな書き手を見つけましたね(笑)。

2022.05.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 星野博美『のりたまと煙突』 (文春文庫)

100days100bookcovers no68 68日目 星野博美『のりたまと煙突』 (文春文庫) SODEOKAさんが選んだ『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』からどう引き継ぐかに関して、今回はなかなか決まらなかった。 まずは、素直に映画関連を思いつくままに何冊かピックアップしていくらかぱらぱらと読んでみた。程度の差はあれど、どれもおもしろい。そういう意味ではどれを選んでもよかったのだが、実際に各々について何が書けるかということになると、いささか心もとなくなる。 私が「おもしろい」と感じたのが、主にそこで採り上げられた各々の「映画」の分析や解釈あるいは感想であり、「書く」とするとそれを紹介することになるわけだが、その映画自体が映像を旨としたものだけに、伝え方が難しい。そもそも私が観ていない映画も含まれていた。 ということで、そちらは断念。選んだ1冊は、実際はほとんどつながっていないので、その点はご勘弁を願うことになるのであるが。 星野博美『のりたまと煙突』文春文庫 親本は2006年、文庫が2009年に出たエッセイ集。 映画関係以外では「ホットサンド」から「食」関連を考えたのだが、そういう意味では、唯一「のりたま」だけが掠っているにすぎない。 ただ、ここで「のりたま」は、著者の実家にいた「兄妹猫」のことなのだが、その命名の理由が、「たまは、白地に黄色い模様がまるで卵のようだったので『たま』、のりは、そこに黒をプラスした三毛猫模様だったので『のり』と命名した。白いごはんの上にふりかけられた『のりたま』のように、いつまでも仲良く離れず暮らしてほしい、という願いをこめた名前だった。もともとふりかけの『のりたま』が好きだったからのりたまという名前を付けた」 ということなので、お許し願うことにする。 とりあえず、最近読んだ中で印象度はかなり高い。 星野博美は、写真家/作家で、写真集、ノンフィクションやエッセイの著作も数多い。もとは写真家の橋口譲二のアシスタントだったという。 20世紀の終わりに数年間香港で暮らしていた経験をまとめた『転がる香港に苔は生えない』では大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。 著者を知ったのは、たぶんこの2、3年のうちで、きっかけは例によって忘却の彼方だが、どこかで文章に接する機会があったのだろう、その文体に惹かれるものがあっていつか読んでみようと思っていたところ、運良くブックオフの110円棚で本作を発見、入手。一読、期待を超える感を覚える。 現時点で読んだのは、その後手に入れた『島へ免許を取りに行く』(集英社文庫。長編エッセイ。こちらもおもしろい。解説は高橋源一郎)と併せて2冊だが、今回は印象度で勝るこちらを取り上げる。 365ページの厚めの文庫本編は、都合12の章に分かれていて、それぞれの植物の名前がついている。 「第一章 木春菊(マーガレット)」「第7章 彼岸花」「第十一章 雪柳」とか。なかなか風情がある。 一編は長くても10ページほどで、さほど癖のない文体なので読みやすい。猫のこと(本編の前に「しろ一族」と命名された「本書に登場する猫の系図」が掲載されている)、著者の体験、家族や友人関係、近隣の知人の話が中心だが、「ノンフィクション」に近い読み物もある。 まず冒頭の一編「人が暮らす場所」からいい。著者は東京生まれだそうで、その著者の祖父が千葉から東京に移り住んできたところから始まる短い文章だが、土地と歴史と人の暮らしの偶然の邂逅が感じられて読ませる。 たぶんこれでああ、この人は「信用」できそうだと思ったはず。 さらに「名前」で、猫未経験で猫嫌いだった20代の著者が、越してきたアパートで最終的に猫に「籠絡」されるまでが描かれる。この後、猫については楽しいことも悲しいことも含めて所々で登場する。ただ、おそらく私が好感をもった要因は随所で読み取れる著者の内省的なところだ。 たとえば、「割れたグラス」。 カフェで遭遇したバイトの女子高生風のウェイトレスがそそっかしいミスを繰り返すのを見咎めて著者は、彼女のせいで自分のグラスが割れたことに抗議する。せっかくの日曜日、友人とランチを摂っていたのに、あまりいい気がしない。ちょっと腹を立てる。数日後、近所のファミレスでのこと、この店で時折見る男性客が追加で「白玉あずき」を注文する。ウェイトレスが運んできたときに、スプーンが「白玉あずき」に落下し、グラスが割れる。慌てるウェイトレス。男性は「俺の人生、今日で終わっちゃったりして」とつぶやく。ウェイトレスのひきつりかけていた表情はみるみる明るくなり、「そんなことありませんよ。明日もまた来てくださいね」と言う。その情景を見て著者もほほえむ。そしてカフェでの一件を思い出す。 まったく同じことが目の前で起きた時、私はわけもなく腹を立てて相手の非を責め、彼は相手を救った。その一瞬の反応に、彼と私の人生が凝縮されていた。落ち込んだ。どうしようもなく、落ち込んだ。 最後の一文がどれほど本気なのか測りかねるところもあるが、これでこの一遍が終わるところを考えると本気だろう。ちょっと大げさに思う向きもあるやもしれないが、気持ちはわかる。 あるいは、「ディープ・インパクト」。 一か月のインド旅行から帰ったばかり著者は、旅の記憶をついつい追体験しようとして日本での日常が戻らない。こうした旅の「余韻」は年々長くなる。香港に住み、久しぶりに日本に帰ったときに感じた、情報の多さに対する驚きと「うるさい」という不快感を思い出す。実際は、香港のほうがずっと騒音に満ち、日本はそうではない。要は、日本では「理解」できる情報が外国より圧倒的に多いということだ。当時のインドは様々な問題を抱えていた。国境地域のカシミールではインドとパキスタンが緊迫した状況にあり、アヨーディアでのムスリムとヒンドゥーの対立激化に端を発してインド全土で400人超の死者も出た。しかし一旅行者の著者にとっては「ひとごと」だった。そのため、「旅の間じゅう私は終始上機嫌で、比較的ハッピーだった。」そして母国に戻り、情報の洪水にさらされただけで「不機嫌になり、ハッピーでなくなった」。ではどうすればいいのか。 極論を言ってしまえば、情報によって憂鬱になる人間がハッピーでいたいと思うなら、旅をし続けるしかないのかもしれない。 でもそんなハッピーに、どれほどの意味があるのだろう?私は自分の場所でハッピーになりたい。どうしたらそうなれるのか、庭で日向ぼっこをしながら今日も考えている。 さらに「中央線ののろい」。 約束の時間に寝坊して遅刻した著者は、自転車に乗って最寄り駅の三鷹駅まで疾走し、ホームに駆け下りたところでアナウンスを聞く。「阿佐ヶ谷駅で人身事故が発生し、運転再開に見込みはついていない」。これは私(KOBAYASI)も武蔵小金井と国立で併せて20年ほど中央線の駅を最寄り駅として利用していたからよくわかる。しかも、著者の場合、その一週間で3度中央線に乗り、3度人身事故で止まるという憂き目にあっている。舌打ちをしながら、総武線ホームに移動し、発車予定時刻を延長して停車している東西線に乗り込む。そこで、どういうルートで行けば、早くしかも安価に到着できるかを考える。もちろん今のようにスマートフォンですぐにルートが割り出せるわけではない。電車は事故のあった阿佐ヶ谷駅に着く。車内アナウンスでは「回収」作業が終わり、現場検証が行われていると伝えている。さらに現場検証終了のもよう、とも。著者は、賭けに出る。中野で運転再開するであろうと予測して中央線に乗り換える。予測は的中、著者は、ふつうなら混雑しているはずのガラガラの電車に乗って「今日はなかなか冴えてるな」と思う。 その瞬間、背中がすうっと寒くなった。 一人の人が命を絶ったというのに。 著者はその後、自らに「おぞましさ」と感じる。 たしかにわかるといえばわかる。でもたぶん私なら著者ほどは気にしない。でもそういう気持ちを抱く著者については好感をもつ。 こういうところは随所に窺える。 「内省」とはいくぶん異なるが、圧巻は「東伏見」だろう。 まるで短編小説だ。しかもフィクションとしてなら、わざとらしくて書かないような。 著者は武蔵野市の端に住んでいるのだが、ある時散歩の途中、旧保谷市(現在の行政区画では西東京市)に入る。西武新宿線の東伏見が近いことを知る。歩いている内に大きな鳥居が現れる。東伏見稲荷の鳥居である。鳥居の背後には線路が走り、土手には彼岸花が群生している。夕陽が差し込んでいる。何だか霊的な存在を感じ、神秘的な気持ちになる。ふと気がつく。「東伏見」に一度だけ来たことがあるのを思い出す。 話は、ここから中高一貫校に通っていたときの友人関係や恋愛の話が語られ、友人、知人の死が語られる。そこには御巣鷹山に墜落した日航機や9.11の世界貿易センタービルの名前も出てくるが詳細は省く。 西武新宿行き急行列車が通りすぎ、彼岸花がまた狂ったように頭を揺らせていた。私はそこから立ち去ることができなかった。 お彼岸だから?彼岸花に誘われ、長い間しまいこんでいた死者の記憶が舞い降りてきたようだった。 この風景に出会わなければ、そもそも東伏見に行ってみようなんて考えを起こさなければ、私は友人たちの死を、抽斗の奥深くにしまいこんだままにしていただろう。 風景は、時々こういういたずらをする。 あまりの展開にちょっと唖然とした覚えがある。 でもそういうことはあるのだ、きっと。 こういう個人的な記憶ではなく、土地の持っている歴史的記憶についての「過去の残り香」もある。詳しくは書かないが、近所の公園の風景から、零戦を造っていた航空機工場、空襲、著者の母校である国際基督教大学へとつながる様は、私たちの、そしてその土地の記憶は往々にしてばらばらの点として散らばっているだけで、あえて結ばなければ、決してひとつのイメージを現さないことを教えてくれる。私たちは、そして私たちの国は、放っておけば何でも忘れてしまうのだ。 様々な点が思わぬところで結ばれつながっている。そのことを私たちは普段忘れている。忘れたがっているのかもしれない。 著者は最後に問いかける。すべてを忘れて、私たちは幸せに近づいたのだろうか。 他にも皮肉とユーモアの効いた「質問の多い料理店」や子どもの頃にはトランプより花札を先に覚えたという記憶や祖父の親戚・知人を語る「赤おにと青おに」、実家に預けた猫の「のり」の小屋で死んだ野良猫を最後に「養子」にする「猫養子」、幸せな時の花ではなく、何かを失いそうな時の、失ってしまった何かへの償いの、その不在感を埋めるための花を知ったという「花のある生活」等々、今回のために再読拾い読みしてみたらいくつも印象深いものが見つかった。 読後感が比較的重いのは、やはりここに描き出されているのが、解説で角田光代も言っているように、死と喪失だからだ。 私たちは喪失と死とともに生きていく。失ったものの記憶が私たちを形作る。忘れられたものが私たちに結ばれ、私たちを支えている。生者はむろん、死者とも生きるのが私たちであることを改めて知ることになった。たぶんこの先も、この作家は読んでいくことになると思う。 一枚だけ掲載されていた著者が撮った写真も併せて掲げておく。 では、DWGUTIさん、次をお願いします。T・KOBAYASI・2021・05・07追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.03.15

コメント(0)

-

週刊 読書案内 小林公二『アウシュヴィッツを志願した男 ポーランド軍大尉、ヴィトルト・ピレツキは三度死ぬ』講談社

100days100bookcovers no64 64日目小林公二『アウシュヴィッツを志願した男 ポーランド軍大尉、ヴィトルト・ピレツキは三度死ぬ』講談社 KOBAYASIさんが『あしたのジョー』を採りあげてから、ずいぶん日にちが経ってしまいました。遅くなってすみません。『あしたのジョー』は、TVアニメで見ていました。原作者高森朝雄こと梶原一騎の原作アニメをあのころいっぱいみていたことを今回初めて気が付きました。格闘技はあんまり好みでなかったのですが、これはその中では哀愁とか影があって一番気になっていました。最終回があっけなくて、録画機なんてなかったあの頃、(えっ、これで終わり?)と思ってよく理解できずに不完全燃焼感がその後も残っていました。それで、近くの古本屋で偶然見つけた漫画文庫12巻を今回揃えてしまいました。けれど、もう歳ですね。字が小さくて読めません。みなさんはまだ大丈夫ですか この後の本はいろいろ思いつきすぎて、迷っているうちに収拾がつかなくなってしまいました。ジョーゆかりの「泪橋」で、映画喫茶「泪橋ホール」を経営しているカメラマン多田裕美子さんのフォトエッセイ『山谷 ヤマの男』(筑摩書房)や最近出た牧村康正の『ヤクザと過激派の棲む街』(講談社)とかも思いつきました。「泪橋ホール」という小さな映画喫茶はとても興味深くて、ネットでもいくつも紹介されています。この小さな写真集のオトコたちも魅力的です。でもまだ気持ちが固まりません。 KOBAYASIさんが壮絶に戦い続けるジョーを「丈にとって「戦う」ことは生きることと同義だった」と書かれていたところから「懲りずに戦う」というテーマかなって思いました。あんまり読んではいない「戦い続ける」作品の中で思い浮かぶものを探すとすると。脱獄ものか、隠れキリシタンのアイヌの少女が日本を脱出してたくましく生きる『ジャッカ・ドフニ』とか。 あー、そういえば、こんな人がいたことに驚きと感動を覚えたノンフィクションがありました。ファシズムと「懲りずに戦った」稀有な男の生涯をたどった作品にします。『アウシュヴィッツを志願した男 ポーランド軍大尉、ヴィトルト・ピレツキは三度死ぬ』小林公二 講談社 2015年5月発行。 著者は、ポーランド国内の絶滅収容所に20回以上通い、平和研究を専門とする大学教員で、日本ポーランド協会の事務局長を務めたこともあると、奥付にあります。 悪名高いアウシュヴィッツ収容所(第一アウシュヴィッツ収容所とビルケナウの第二収容所の両方の総称)には130万人が移送され、およそ110万人がここで殺され、生き残った人はわずか7000人にすぎない。こんな邪悪な所に、自ら志願して潜り込み諜報活動をして、収容所内部の様子を報告し、あまつさえ脱獄に成功した英雄が実在したとは、これを読むまで全く知りませんでした。祖国解放、独立と自由のために戦ったポーランドの軍人ヴィトルト・ピレツキの生きた足跡を彼の二人の遺児(二人とも80歳を越えている)のインタビューを交えて活き活きと、手に汗握るサスペンスのようなフィクションだと思いました。また、過酷なポーランド史もわかりやすく描き出されているのですが、よく知らなかった私はかなりてこずりました。 ピレツキは1901年に生まれました。この時代ポーランド、リトアニアあたりはロシアに支配されたかと思うと、ドイツに占領され、ドイツ軍が敗退すると、ソ連赤軍が侵攻してくるという時代です。その影響を受けて、彼の一家も先祖伝来の土地を離れざるをえなくなって、転々とします。 少年のころより愛国心強く、10歳代で軽騎兵隊員となり強盗団や赤軍と戦います。(1918年独立回復。ちなみに初代元首ユゼフ・ピウスツキの兄ブロニスワフ・ピウスツキは流刑地サハリンでアイヌ研究をし、チュフサンマという名の女性と結婚し子どもももうけています。西木正明の『間諜二葉亭四迷』(講談社文庫)はそのことも題材にしてフィクションにしています。ポーランド独立のための対ロシア工作を日本と連携しようとしていたとのアイディアです。また、去年の直木賞の『熱源』(文藝春秋)もブロニスワフとチュフサンマのことを取り上げていたと思います。)その後彼は帰郷して美術や農業を学び地域コミュニティを再建する活動に携わりつつ軍人としてのキャリアを積み上げます。小学校再建のボランティアで知り合った教師のマリアともこのころ結婚して二人のこどもにも恵まれます。 しかし、39年にはナチス・ドイツとの戦争が勃発し、ピレツキの騎兵隊は敗退します。一方東からは、ソ連がポーランドとの不可侵条約を破棄して侵入し、20万人の将校兵士が捕虜として連行されました。(後にカティンの森で遺骸となって発見される人々)大統領はルーマニアで身柄を拘束されたために、パリに亡命していた上院議長を後継に指名し、パリを拠点とした亡命政府を誕生させます。(その後ロンドンに移転。)ピレツキは信頼できる人々とポーランド秘密軍(TAP)を創設。ワルシャワなどの主要都市での諜報、武器の貯蔵、保管などを主とする地下組織で活動します。 翌40年6月、オシフィエンチム(ドイツ名アウシュヴィッツ)にポーランド軍捕虜収容所が作られ、ポーランド兵士が収容されました。ピレツキの仲間もその中にいました。TAP内ではこの収容所の実態を明らかにするために、誰かが潜り込むことが必要だと考えました。そこでピレツキが偽名を使い、わざとゲシュタポの人狩りで連行され収容されることにしました。 計画通り、40年9月21日に彼はアウシュヴィッツに移送されました。そのときの詳細な記録が『ヴィトルト報告』として残されています。ご存じのように、収容者のおかれた恐ろしく邪悪で不条理な状況は読むのが辛くなります。しかし、ここではピレツキのことに絞ったいくつかのことを上げます。 ピレツキがアウシュヴィッツに潜入した目的は4つでした。1 収容所内に地下組織を作ること。2 収容所内の情報をワルシャワのZWZ(武装闘争同盟)司令部に確実に届けるルートを確保すること。3 収容所内の不足物資を外から調達すること。そのために、できる限り的確な情報を外部に伝え、必要な物資を内に運び入れるようなネットワークを構築すること。4 ロンドンのポーランド亡命政府を通じて、イギリス政府を動かし、アウシュヴィッツを解放すること。 ピレツキが最初にしたのは組織作りです。まず、5人で1ユニットの最小単位を作り(通称ファイブ)、それをアメーバのように広げます。一つのファイブが摘発されても他のファイブに危険が及ばないようにするために、各ファイブは他のファイブの存在を全く知らないというのが原則だそうです。すでに親しい二人の同志がアウシュヴィッツに収容されていたので、最初のファイブはすぐにできました。収容所内のそれぞれの労働場所にファイブを作りました。この地下組織を通じ入手した情報は、早くも10月下旬に釈放者を通じて11月初旬にはZWZ(武装闘争同盟)司令部に届けられました。(家族からの送金をSSに掴ませて釈放されたり、赤十字を通じて釈放されることはあったようです。)地下組織は、ばらばらなままふえていきます。 そして41年12月にとうとう、ばらばらな地下組織をまとめる極秘のミーティングを成功させました。監視のSSがクリスマスイブにオフィスで酒盛りをしているすきをねらいました。ばらばらなファイブとは、軍事組織同盟、社会主義者、民族主義者、穏健派など思想や収容前の帰属母体が異なるから、相容れないのですが、この時は、反ナチス・アウシュヴィッツ解放ということでスムーズに意見を合わせられました。委員会を設置することと委員会のメンバーを決めました。その後、裏切り者は出ず、相互理解や協力も実現し、地下組織の拡大はこの後も続きます。その後、秘密裡にラジオの送信機を作り、ナチスにばれるまでの間、収容所から深夜に放送もしました。また、元はポーランド軍将校だったSS武装隊員が、地下組織に極秘情報をもたらすこともあったそうです。 しかし、潜入目的4の「外からのアウシュヴィッツの攻撃、解放」はいつまでも動きはないままで、とうとう彼はポーランド国内軍幹部に直接会って収容所救出作戦を促そうと脱走を決意します。(実際脱走はあったようです。収容所閉鎖までに802人の収容者が脱走を試み、約300人が成功しているそうです。 SSのヘス所長専用高級車を使ってみごとに脱走した人の話は、TVドキュメント『逃亡者―もっとも勇敢な男たちのアウシュヴィッツ脱走―』としてポーランドで放送されたそうです。)ピレツキは二人の仲間と43年4月27日に脱走しました。 命がけの脱走と逃避行の末、司令部に接触します。ピレツキ自身は亡命政府からの賞賛と勲章授与の知らせを得るも、ワルシャワ国内軍も亡命政府のあるイギリスも動きません。このころ一度だけ家族に会いますが、また対ソ連諜報活動とアウシュヴィッツの仲間の家族へのサポート活動に戻ります。 翌44年、ソ連の呼びかけと見せかけの援軍でワルシャワ蜂起が起きます。ピレツキも諜報活動の大尉としてでなく、志願兵として参加し、まもなく指揮権を委ねられ死闘をつづけます。が、ソ連軍や西側の支援はほとんどなく、ポーランドの国内軍やワルシャワ市民軍は見殺しにされて降伏。ピレツキはドイツ軍にまた逮捕されます。今度はムルナウの収容所ですが、アウシュヴィッツとは雲泥の差だったようです。翌45年4月28日アメリカ軍によって解放されます。 一方、祖国ポーランドはソ連の傀儡政権となり、ソ連のNKVD(内務人民委員部)に倣って、治安、スパイ組織網を作り上げていました。社会主義ポーランドは、亡命政府やそれに与していた人々を排除し、非合法化していきます。元国民軍兵士たちは、組織が切断されて行き場を失い、逮捕されれば収容所送りか、シベリア流刑、処刑が待っていました。彼らは、森に逃げ込み、新たな対共産主義パルチザンを森で組織するか、もしくは転向して体制側の秘密警察の活動に加わるかしかない事態になりました。(アメリカに行った人も多いですよね。) ピレツキは、ポーランドのソ連からの解放のためにイタリアの亡命政府第二師団(ここは国外の唯一の亡命政府軍)のアンデルス将軍とともに戦います。ソ連が39年から41年の間、ポーランドで行った残虐行為や不法逮捕などに関する証拠を収集し続けます。その詳細な情報「謀略レポート」を亡命政府第二師団におくりました。 しかし、社会主義ポーランド政府にとってピレツキの情報収集は国家反逆であり、逮捕命令が出されました。その後の時系列を記します。3度収容された人ですが、このときがもっともひどかったようです。 公判のとき、初めて家族との短時間の接見が許されたとき、彼は妻に「ここでの拷問に比べれば、アウシュヴィッツなど子どもの遊びだ」と呟いたとのこと。47年5月8日 ポーランド公安省により逮捕。47年5月9日 尋問。(拷問)48年3月3日 裁判。(見せしめ)48年3月15日 「死刑」判決。上告却下、恩赦も執行猶予も行使されず。48年5月25日 死刑執行。(一切発表されず。家族にも知らされず。)(埋葬された場所は不明。ポヴォンスキ軍人墓地か?処刑された人骨の発掘とDNA鑑定で徐々に身元確認の作業が行われている)90年10月1日 司法の発表「ポーランド最高裁判所軍事部決定 ヴィトルト・ピレツキに下された1948年の死刑判決および判決の基礎となった訴因は 遡って無効とする。また同人に対する名誉は回復される。『ポーランド国軍 騎兵大尉ヴィトルト・ピレツキは、あらゆる軍人が敬すべきわが国英雄の一人である。我々は、ドイツ人、ロシア人と同罪である。我々の手で、我々自身の英雄を抹殺してしまったのだから』」(決定の一部抜粋) この文章を書いてきて、最後にいっそう混乱してきました。祖国や同胞のために果敢に戦った男が、体制が変化した祖国にとっては排除すべき異物とみなされてしまったということ。彼は新しい体制のためには生け贄にされなければならなかったのか?実質ソ連の支配下にあるから仕方なかったのか? 社会主義国家が民主化してから、この30年余り、それらの国々で非公開だった文書が日の目をみることになり、誤った判断を認め名誉を回復された多くの人の中の一人、ヴィトルト・ピレツキのことを読みながら、ポーランドの歴史の過酷さを思い知らされました。若いころに観た最後のシーンが忘れられないアンジェイ・ワイダの『地下水道』、去年観た『異端の鳥』など、実はどこかで見ているのに、他人事としてしかとらえていなかったと気づきます。 『我々の手で、我々自身の英雄を抹殺してしまったのだから』このポーランド司法の90年の言葉を支える厳しく己を見る視線。この目は、敵対する他者目線を内面化しているからなんでしょうね。戦うことを避けてきた私にはこれがありません。でも、体制を壊さない、変えない日本という国もそうなんじゃないのかな?日本にも名誉回復すべき人がいるのに、「過去は水に流して」、「何を今さら」と言われそうです。 今回も、あちこちに思いが散ってまとまらず、読みにくいかと思います。このあたりでご容赦願います。SIMAKUMAさん待ちくたびれたと思います。すみませんでした。また、よろしくお願いいたします。追記 写真のキャプチャです。3人で写っている写真は、アウシュヴィッツから脱獄逃走した仲間です。キャプチャをあとから入れる方法が分からなくて困ってて(-_-メ)E・DEGUTI2021・03・27追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.01.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 上間陽子「海をあげる」(筑摩書房)

上間陽子「海をあげる」(筑摩書房) 2022年のお正月に読んだ本です。2021年の本屋大賞(ノンフィクション部門)だそうです。お正月に泊まっていったゆかいな仲間が寝ていった部屋の書棚の前に重ねて積んであった一冊で、何の気なしに読み始めました。書名は「海をあげる」で著者の上間陽子さんは琉球大学の教育学の先生だそうです。出版社はちくま生です。「webちくま」に2019年の4月から連載されていたエッセイに書下ろしを加えて本にされたようで、とても読みやすくて、すぐに読めました。 著者にはお子さんがいらっしゃるようで、こんな文章から始まっていました。 私の娘はとにかくごはんをよく食べる。歯がはえると、「てびち」という豚足を煮た大人でもてこずるような沖縄の郷土料理を食べていたし、三歳くらいになって外食をするようになると大人並みに一人前の料理を食べていた。(P8) ここから「美味しいごはん」と題されたこの章は「ごはん」がのどを通らなくて、生きていることが面倒くさかった本人の体験が語られます。一度目(?)の結婚の相手に「不倫(?)」を、された立場として体験した、まあ、カミングアウトのような話なのですが、最後にお子さん、風花ちゃんに「ごはん」の作り方を教えた、こんな話が書かれています。 冷蔵庫には何もなくて、まあ、とりあえず料理の事始めはこれでいいのかなぁと思って、うどんに生卵を落としてネギと揚げ玉をかけただけのぶっかけうどんのつくり方を娘に教える。 普段、私も夫もごはんをゆっくりつくるから、あっという間にできたごはんに、「すぐにできた」と娘はびっくりしながら食べはじめ、「カリカリしたのはもうちょっといれたほうがいい」と言った。もう一度冷蔵庫をあけて揚げ玉を取り出しながら、「納豆もあるよ」と声をかけると、「納豆もいれたい」と娘は言って、自分で納豆を丁寧にかきまぜると、それをうどんにのっけて全部ひとりでたいらげた。(P29~30) かなり切実な「カミングアウト」を読んだ後のこの文章なので、ここに出てくる「夫」は、二度目(?)の方なのでしょうね、とか何とか、つまらぬことが浮かびます。しかし、そんなことより、今、目の前にいる食いしん坊のお嬢さん、風花ちゃんが元気に「たべていること」を、文章の礎に据えたところに上間さんの思想の確かさとでもいうものをぼくは感じました。 じつはこのエッセイ集が話題にしていることは、彼女が仕事として取り組んでいるらしい未成年の少女や少年たちの「悲惨な(?)」現実との出会いの報告であり、彼女が生まれ、仕事をして暮らしている沖縄に対する日本という社会の仕打ちの告発なのですが、彼女がそれを綴る「ことば」の底には、保育園に通う風花ちゃんに食べ物の作り方を教える母であり、百年を超える年月を沖縄で生き続け、静かに去っていった老女の孫であり、何よりも、自らが「おんな」であることを肝に銘じた意志が静かに息づいていることを感じさせる文章なのです。目次美味しいごはんふたりの花泥棒きれいな水ひとりで生きる波の音やら海の音優しいひと三月の子ども私の花何も響かない空を駆けるアリエルの王国海をあげる調査記録 各章の題名は童話の世界を感じさせる、何やらファンタジックなイメージですが、なかなかどうして、書かれている文章は、ゆったりと構えながらも「切ない叫び」を響かせていて、立ち止まって考え始めることを促す内容でした。 素直に一言「乞う、ご一読!まあ、読んでみてください!」という本でした。沖縄のことを、なんとなく気にかけている人には、ぜひ手にとっていただきたい1冊ですね。

2022.01.06

コメント(0)

-

週刊 読書案内 田中優子「江戸から見ると(1)」(青土社)

田中優子「江戸から見ると(1)」(青土社) 2014年から2021年まで、法政大学で東京六大学初の女性総長を務めた田中優子さんのコラム集です。「江戸から見ると(2)」(青土社)は2020年の12月だったかに、このブログですでに案内しましたが、今回は読む順番が逆になった「江戸から見ると(1)」(青土社)の案内です。 法政大学は、いわゆるマンモス大学というイメージですが、総長であった田中さんは、このコラムで、社会で働く卒業生や大学の教員との出会いで考えたことを紹介したり、時には今読むべき書物を案内したりの工夫で書いておられます。 まあ、どうしても、総長さんの「力み」のようなものを感じさせるところが残念ですが、たとえば石牟礼道子の仕事に触れた「もう一度苦海浄土」と題されたこんな文章は、同世代の感じが強く伝わってきて好感を持ちました。 もう一度「苦海浄土」 (前半 略)「苦海浄土 全三部」のあとがきで石牟礼道子さんは、「当時の右とか左とかいうイデオロギーではなくて・・・・義によって、書いたのです」と語っている。父親から「昔ならお前のやっていることは、獄門、さらし首だぞ」といわれ「覚悟はあります」と答えたという。まるで江戸時代、一揆に出る前の父この会話のようではないか。石牟礼さんは全集のあとがきで、「私が描きたかったのは、海浜の民の生き方の純度と馥郁たる魂の香りである」と書いた。私が大学一年生のときに、「苦海浄土」と出会い、「世の中にこういう文学があったのか」と衝撃を受けた。1970年、刊行の一年後である。水俣の話し言葉の芳醇、広大な海と空のあいだに船を浮かべ、魚を取って生きる漁民たちの命の豊かさと、水俣病の詳細な病態記録とが、天国と地獄のように乖離していた。生身の人間のぬくもりと魂が、容赦のない巨大な刃物で断ち切られていくさまは、いわば作品そのものが日本の近代とりわけ戦後社会の、生々しい描写である。高度経済成長期に育った私はそのただ中にいた。胎児性水俣病患者んは、おおよそ私の世代なのである。人ごととは思えなかった。 「苦海浄土」は三・一一のあとにも読み直すべき作品だったが、沖縄の辺野古移設、相模原市の障害者施設での殺人事件、格差の広がりなど、軍事と経済効率が大手を振って人の命を踏み台にしていく今もまた、読み継がれねばならない。水俣病公式確認から六〇年の今年、私はもう一度江戸から、読み直してみようと思う。(16・9・21 P146~P147) 田中さんがこのコラムを書かれて5年たっています。今年、彼女は総長職を退任されたようですが、「苦海浄土」は読まれたのでしょうか? 「全三部、新しい年の始めに読み直してみようか」と、ぼくは思っています。追記2022・07・09 原一雄監督の「水俣曼荼羅」というドキュメンタリー映画を見ました。6時間を超える長い作品でしたが、飽きることがない傑作でした。様々なことを思い出したり、考えたりしましたが、思い出したことの一つに田中優子さんのこの発言がありました。 そうなんです、田中さんのその後はともかくも、「全三部、そろそろ、覚悟を決めて、読み直してみようか」ということですね。

2021.12.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 松村圭一郎「うしろめたさの人類学」(ミシマ社)

松村圭一郎「うしろめたさの人類学」(ミシマ社) 最近、いや、まあ最近とも言えないのかもしれません、何しろ今日の、この本は2017年初版だから、5年も前の本です。 が、まあ、なんとなく手に取る人文科学関連の「素人向け(?)」の入門書(?)に、「ためらい」とか「その日暮らしの」とかの枕詞がつけられて本屋さんに並べられているのが増えたような気がします。 後ろに続くのが「社会学」とか「倫理学」とか、「普通に暮らす」人にはとおい名詞なので、そういう、なんとなく「やわらかい」工夫がいるのでしょうが、何となく「売らんかな」を感じて、ちょっとウザイですね。 そういう勝手な偏見を持っているのですが、本書が「構築人類学入門」という書名であれば、手にとったはずはないわけで、やっぱり「うしろめたさ」は必要なのかもしれません。 著者は、もちろん、文化人類学の学者さんで、フィールドはエチオピアだそうです。ぼくは1964年の東京オリンピックでシューズを履いて優勝したアベベ・ビキラというマラソン選手しか知りません。 内容は「ミシマ社」という、取次を通さずに本を売ろうと奮闘している出版社の「みんなのミシママガジン」というウェブ・マガジンに2009年から2013年に連載した「〈構築〉人類学入門」というエッセイの書籍化であるそうです。 「構築人類学」については本書にこんな解説が載っています。 構築主義という考え方がある。何事も最初から本質的な性質を備えているわけではなく、様々な作用のなかでそう構築されてきた、と考える視点だ。よくあげられる例は、「ジェンダー」だろう。男性は生まれた時から「男らしさ」を持っているわけではない。社会の制度や習慣によって「男らしさ」を身につけてきた。だから「男らしさ」は社会的に構築されてきた。そう考える。(P15) 「ジェンダーだろう」と、まあ、当然の用語として使っておられますが、ぼくは「ジェンダー」という用語が、実はよく分かっていなません。「用語の構築性から説明しろよ」と云いたいところだが、ここでは「男らしさ」とか「女らしさ」と呼ばれる性別に対する社会的な「共通認識」について、その内容は「歴史的」・「社会的」につくりだされたものだ、くらいの理解でいいのでしょうね。フーコーの権力論とか、柄谷行人の近代文学論とかが思い浮かびますが、ここでは直接関係はなさそうです。 で、本論はというと、現実の現象として「構築的」に表れている「貧困」であるとか「格差」に対する眼差しについてなのですが、こんな例が挙げられていました。 数年前に大阪の地下鉄の駅で見かけた小柄な老婆の姿が目に焼き付いている。きちんと身だしなみを整えたその女性は、にぎやかな人並みに背を向け、小さな布の上で、ひとり壁に向かって正座したまま、じっとしていた。あの女性が社会から孤立しているのは、たぶん彼女だけの選択の結果ではない。私も含め、彼女の姿を視線の隅でとらえながらも、「関わらない」という選択をした多くの人びとが、おそらくは、その現実を一緒になってつくりだしている。(P14) 「関わらないこと」が「ふつう」であるという、我々の社会の「構築性」ということに気づけない、気づかないということついて、「関わらないという選択をした多くの人びとが、おそらくは、その現実を一緒になってつくりだしている。」という発言に現れているのですが、じゃあ、それに気づくにはということで、エチオピアが出てきて、これが結構面白いのですね。 こうやって、ウダウダ写していて、小説家の保坂和志とかが、文学の「面白さ」に対して、たとえば「読書実録」でやろうとしていることとつながっているのかなあとか思うのですが、そんなことを急に言われても、読んでる人は困るでしょうから、本書に戻ります。 で、とりあえず著者の「主張」らしきことをまとめると、気づいたときの態度としての「うしろめたさ」が出てくるんですね。 ぼくらは「これが正しいのだ!」とか、「こうしないとだめだ!」なんて真顔で正論を言われても、それを素直に受け入れることができない。でも、目の前で圧倒的な格差や不均衡を見せつけられると、誰もが何かしなければ、という気持ちになる。バランスを回復したくなる。 震災後、冷たい雨のなか、がれきを拾い集める人たちの姿をテレビで見て、快適な部屋でなにもしていない自分にうしろめたさを感じ、被災地に義援金を送った、という人もいるだろう。国会前でデモが続いているとき、若者が自分の言葉で政治について語る姿を見て、自分はなにをやっているんだ、と反省を迫られた人もいるだろう(わたしです)。こうして、倫理性は「うしろめたさ」を介して感染していく。目を背けていた現実への認識を揺さぶられることで、心と身体に刻まれる公平さへの希求が、いろんな場所で次々と起動しはじめる。 エチオピアの物乞いの老婆が通行人に「ほれっ」と腕を突き出すように、それまで覆い隠されていた不均衡を目の当たりにすると、ぼくらのなかで、何かが変わる。その変化が世界を動かしていく。(P174~P175) 理不尽なのが構築性なのか、構築性の結果が理不尽なのか、ともかくも、目の前にある社会を見る時に、「関係ない」じゃなくて、「何とか関係を持つ」ための武器として、「うしろめたさ」があるかもしれませんよということですね。 そう見えたから何が起こるのか、それは一概に言えませんが、「関係あるんじゃないか」というふうに見えれば、少なくとも、見えた本人の主体は揺さぶられるわけで、まずは、それが大事なんじゃないか、そういう主張だったと、ぼくは読みました。 この次に何を言い出すのか、ちょっと気になる本でしたが、きっともう出ているんでしょうね。

2021.12.27

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ト二・モリスン「他者の起源」(集英社新書)

週刊 読書案内 ト二・モリスン「他者の起源」(集英社新書) 2021年の夏から秋にかけて「サマー・オブ・ソウル」とか「ビリー」といった、アメリカの黒人差別をテーマの一つにした、印象的な映画を観ました。で、市民図書館の新刊の棚で出会い、なんとなく手に取ったのが、2019年に亡くなったノーベル文学賞の女性作家ト二・モリスンの講演集「他者の起源」(集英社新書)でした。 差別やヘイトの「起源」をえぐる鋭さもさることながら、「自己」、「他者」という「ことば」の奥へ踏み込む思考の深さに目を瞠る思いでした。 姉とわたしは床に座り込んで、ふたりで遊んでいたのだから、あの人がやってくると聞いたのは、一九三二年か三三年だったのだろう。わたしたちの曾祖母ミリセント・マクティアのことだ。曾祖母は、このあたりに住む親類の家一軒一軒を訪ねる予定で、このときの訪問は後にもよく話題にのぼった。曾祖母はミシガンに住んでいて、腕利きの助産婦だった。オハイオ訪問は、みんなが待ち望んでいたことだった。というのもわたしたちの曾祖母は賢い人で、疑いもなく一族郎党の立派な要と見なされていたからだった。部屋に入ってきた途端、これまでに経験したことがないことが起き、曾祖母の威厳は本物だとわかった ― だれも何も言わないのに、男たちはみなすぐに立ち上がったのだ。 親類をひととおり訪ね終わった後、曾祖母はとうとうわが家の居間へ入ってきた。背が高く背筋はぴんと伸び、必要とは思えなかったが、杖に寄りかかりながら、わたしの母親に挨拶した。それから、遊んでいたのか、または床に座っていただけの姉とわたしを見て顔を曇らせると、杖でわたしたちを指しながら、こう言った。「この子たち、異物が混入しているね」。母親は猛烈に抗議したが、時すでに遅し、破壊行為はなされてしまった。 曾祖母は漆黒の肌の持ち主で、母親には曾祖母の言葉の意味がはっきり分かっていた。母親の子供のわたしたちの血は汚れていて、純潔ではないと。(「奴隷制度のロマンス化」冒頭) 本書はトニ・モリスンのハーバード大学での講演集ですが、そのひとつめの講演「奴隷制度ののロマンス化」はこんなふうに語りはじめられます。 本書には六つの講演が収められていますが、キーワードは、本そのものの表題にも取り上げられていますが「他者化」です。 その「他者化」とはいったいどういう概念なのか、ぼくのような読者はそこを読み取りたい一心でページを繰るわけですが、すぐにこんなふうに使用されて、納得がいきます。 科学的人種主義者の目的の一つは、「よそ者」を定義することによって自分自身を定義すること。さらに「他者化されたもの」として分類された差異に対して、何ら不真面目を感じることもなく、自己の差異化を維持(享受さえ)することである。(中略) いかにしてわたしたちは人種差別主義者や性差別主義者になるのか?生まれながらの人種差別主義者はいない。胎児のときから性差別主義的傾向があるわけでもない。講義や教育ではなく、前例によって私たちは「他者化」を学ぶのである。 最初に引用した、「この子たち、異物が混入しているね」という彼女の曾祖母の発言が内包している意識、単に、みずから「白人」だと考える人たちによる「有色人種」に対する「差別」を越えた、いわば普遍的な「差別」に対するトニ・モリスンの「視座」として「他者化」という概念が据えられています。 「私」に対して、何のこだわりもなく「あなた」や「彼女」というとらえ方を「自己と他者の認識」の思考の基準にしていたぼくが一番驚いたのはここでした。 たとえば、ぼくが、なにげなく「わたし」と、一見、個人的に自己規定するときに、その自己、「わたし」は気づかないまま「わたしたち」の上に乗っかっていて、「あなた方」や「彼ら」を排除しすることで、安定した自己認識、いわば「自尊心」をこっそり育てていたり、「わたしたち」という集団に対する「依存心」に寄りかかったりしているということを指摘した概念だと思いました。 ト二・モリスンが、曾祖母の発言に、この「排除の思想」を読み取ったところがすごいと思いませんか。 本書は、アメリカにおける人種差別を批判するにとどまらない、いわば「自己」を確認することが「他者」を捏造し続けることによって、一見、穏やかでリベラル(?)な思考のなかに「他者の排除」が潜んでいる可能性を指摘しながら、さまざまな「差別」や「ヘイト」の根源を照らし出す、まさに、鬼気迫る発言集だとぼくは思いました。 それにしても、トニ・モリスンも、もう、この世の人ではないのですね。実は、そのことだって。本書手にとって初めて気づきました。もう少し、世間に関心を持たないとだめですね。ヤレヤレ・・・・。

2021.10.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 シモーヌ・ヴェイユ「ヴェイユの言葉」(冨原真弓訳・みすず書房)