2018年02月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1088

「心を見守れ(10)疑惑と不信仰」 2018年2月25日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年1月22日放映「真の信仰の三要素」 「心を見守れ(10)疑惑と不信仰」 甲斐慎一郎 使徒の働き17七章10~15節 「ここのユダヤ人は、テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心にみことばを聞き、はたしてそのとおりかどうかと毎日聖書を調べた。そのため、彼らのうちの多くの者が信仰にはいった」(11、12節)。 一、疑惑と不信仰の相違 私たちが何かを信じるか信じないかという時、信じたいけれども信じられないという心と、信じたくないという心があります。前者は、真理を探求する「疑惑」で、知性の問題ですが、後者は、真理を拒否する「不信仰」で、意志の問題です。 二、疑惑について 私たちが神とその救いを信じる決心をしても、信じた後に心に疑惑が生じることがあるのは、なぜでしょうか。信仰にとって最も大切なことは、何を信じるかという「信仰の対象」です。 しかし多くの日本人は、「鰯の頭も信心から」ということばに表されているように、何を信じるかという「信仰の対象」よりも、信じる心、すなわち「信心」が大切であると思っています。 真の信仰は、偽りのもの、非現実的なもの、欺瞞的なもの、空虚なもの、無価値なものを疑って信ぜず、真実なもの、現実的なもの、不変の真理、実在するもの、価値のあるものを信じることです。 医者であるとともに歴史家でもあるルカは、その福音書の冒頭において(ルカ1章1~4節)、キリスト教は、まことしやかに捏造された作り話や、根も葉もない架空の話に基づいたあやしげな宗教ではなく、実際に起きた歴史的な出来事を初めから目撃した者がそのとおりに伝えた正確な事実に基づいた宗教であると述べています。 私たちは、神とその救いを信じる決心をする前に、その信じる神とその救いが確かな事実であり真理であることを知性的に理解し、納得し、承認することが必要です。 ルー・ウォーレスは、アメリカの偉大な将軍であり、天才的な文学者と言われました。彼は、過激な無神論者で、聖書と教会を撲滅するために、キリスト教を抹殺する本を書こうとしました。それから5年間、研究に没頭し、山のような資料に囲まれて執筆にとりかかりました。ところがキリスト教撲滅論を書いているうちにキリストを見いだし、信仰を告白してキリスト者になりました。そしてキリストの時代を取り扱ったものとしては比類のない不朽の名作と言われる「ベン・ハー」を書いたのです。 ルー・ウォーレスは、ベレヤのユダヤ人のように「はたしてそのとおりかどうかと毎日聖書を調べた」(使徒17章11、12節)結果、それが真実なものであることが分かり、信仰を持ちました。しかし疑惑の念を抱いたままなら、遅かれ早かれ、不信仰になってしまうでしょう。不信仰にならないために疑惑を解くことは非常に大切なことなのです。 説教要約 1045 被造物が証明している神の存在 三、不信仰について パウロは、「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです」と記し(ローマ1章20節)、神の存在は、知性的に理解、納得し、承認せざるを得ないと述べています。それにも拘わらず多くの人たちは、「神を知ろうとしたがらない」と(同一章28節)、意志的に神を信じることを拒否しているということを聖書は教えています。 キリストは、「だれでも神のみこころを行おうと願うなら、その人には、この教えが神から出たものか……がわかります」と言われました(ヨハネ7章17節)。真理を探求する意志があるなら、疑惑は晴れて、信じることができるようになります。しかし真理を探求する意志がないなら、疑惑を解くことができる証拠を示されても、決して信じないでしょう。これが不信仰です。 私たちは、疑惑を解いて不信仰にならず、真の信仰を持っているでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.02.24

コメント(0)

-

説教要約 1087

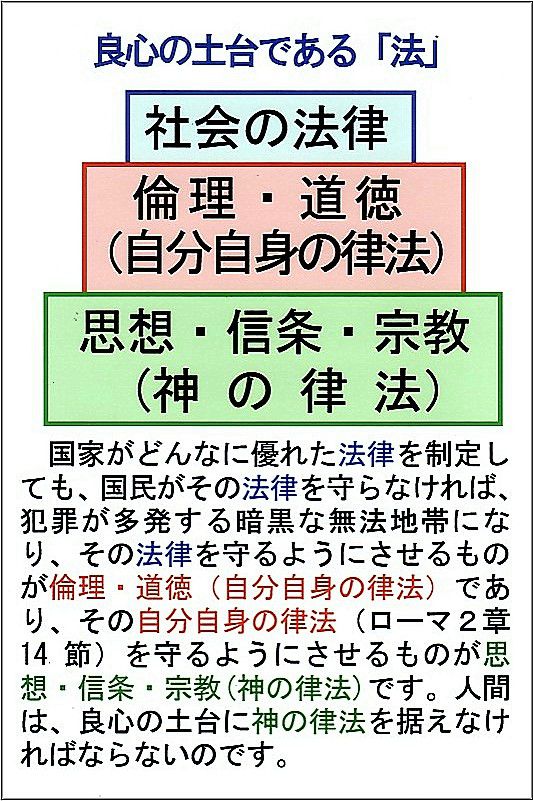

「心を見守れ(9)信仰と良心」 2018年2月18日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年1月12日放映「人間を構成する三要素」 「心を見守れ(9)信仰と良心」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第一、1章18~20節 聖書は、「信仰と正しい良心を保」たなければならず(18節)、「正しい良心を捨て」るなら、「信仰の破船に会」う、と教えています(19節)。 一、良心の意味について 聖書は、ユダヤ人はモーセの律法を持っているが、異邦人はモーセの律法を持たなくても生まれつきの律法を持っており、良心は、その証人であると教えています(ローマ2章14、15節)。「律法」は、何が正しく、何が不正であるかを教える「規準」ですが、「良心」は、その律法を土台として、その律法を守ったかどうかの「裁決を下すもの」です。すなわち、その律法を守れば「善」、破れば「悪」と裁決を下すのが良心です。 「律法のないところに違反もありません」が(ローマ4章15節)、「律法」があっても「良心」がなかったら裁決を下すものがないので、罪責を感じることもなければ、道徳的な責任もありません。それで神は、人に「律法」と「良心」を与えられました。ですから誰も道徳的な責任を免れることはできず、罪を犯した場合、言い逃れや知らぬ振りをすることはできないのです。 二、良心の任務について 良心は、日本語では「良い心」と書きますが、英語、ラテン語、ギリシャ語は非常に深い意味を持っています。英語で良心のことを「コンシェンス(Conscience)」と言いますが、これは「ともに知る」という意味です。それでは誰と誰とがともに知るのでしょうか。『愁いなき神』の著者の北森嘉蔵は「私が他の人とともに知る」ということと、「私が神とともに知る」ということの両者が考えられるが、次のような理由で後者であると述べています。 「彼らの良心もいっしょになってあかしし、また、彼らの思いは互いに責め合ったり、また、弁明し合ったりしています」(ローマ2章15節)ということばから、良心には責める(文語訳、口語訳は訴える)「検事」の役割と弁明する「弁護士」の役割があり、弁護士の役割は自分であり、検事の役割は他の人や神です。しかし検事の役が他の人であるなら、自分と同じ人ですから、手なずけることができ、真に検事の役を務めることができないので、検事の役は神でなければならない、すなわち「良心」は「私が神とともに知る」ことであると結論づけています。 三、良心の完全について 聖書は、様々な良心、すなわち以下のような八つの良心について教えています。 1.正しい良心(第一テモテ1章5、18、19節、ヘブル13章18 節、第一ペテロ3章16、21節)。 2.きよい良心(第一テモテ3章9節、第二テモテ1章3節、ヘ ブル9章14節)。 3.責められることのない良心(使徒24章16節)。 4.良心を完全にする(ヘブル9章9節)。 5.弱い良心(第一コリント八7、12)。 6.邪悪な良心(ヘブル10章22節)。 7.良心までも汚れ(テトス1章15節)。 8.良心が麻痺して(第一テモテ4章2節)。 これらの良心を二つに分けるなら、1「正しい良心」と、2「きよい良心」と、3「責められるところのない良心」は、神の律法を良心の土台に据え、その律法を守っている良心で、もし破った時は、そのことを責める検事役の神の声に従う良心です。4「完全な良心」は、前者の三つの良心を保ち続けたものです。このような人は、信仰に成長していきます。 これに対して5「弱い良心」は、矛盾する二つ以上の律法を良心の土台にするもので、6「邪悪な良心」と、7「汚れた良心」は、良心の土台である神の律法を信じなかったり、たとえ信じていても、その律法を破った時、そのことを責める検事役の神の声を無視するもので、8「麻痺した良心」は、どこまでも神の声を無視するものです。このような人は、「信仰の破船に会い」ます(19節)。すなわち神に逆らって、堕落してしまうのです。 私たちは、1「正しい良心」と、2「きよい良心」と、3「責められるところのない良心」と、4「完全な良心」をもって生きなければ、人としてもキリスト者としても成長することはできないのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.02.17

コメント(0)

-

説教要約 1086

「心を見守れ(8)厳粛な選択」 2018年2月11日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年12月7日放映「神の思いと人の思い(3)」 「心を見守れ(8)厳粛な選択」 甲斐慎一郎 申命記30章15~20節 「私は、きょう、あなたがたに対して天と地とを、証人に立てる。私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさい」(19節)。 シェイクスピアの名作「ハムレット」の中に「生くべきか、生くべきにあらざるか、それが問題だ」という言葉があります。 人間の一生は、日常生活の小さな出来事から、人生の大きな転機に至るまで、どれにしようか、どちらにしようか、という選択の連続であるということができます。そして非常に厳粛なことは、人がどのような人生を送るかということは、事の大小を問わず、その人が何を選ぶかによって決まってしまうということです。 そこで人間にとって最も大切な選択ということについて、次のような三つの観点から学んでみましょう。 一、自由選択について――この世的なもの まず二つ以上のものの中から自由にいくつかのものを選ぶことができる自由選択です。 これは、私たちの衣食住や趣味、娯楽など、日常生活に関するものから、進学や就職や結婚など、人生の大切な転機、そして政治的、経済的、社会的な問題の解決に至るまで、その人の考えや思想、また希望や好み、さらに能力や才能、そして事情や境遇に応じて、自由に選択することができるものです。 自由選択をすることができるものは、道徳的な善悪と関わりなく、従って人間の永遠の運命とは全く関係のないこの世的なものに限ることを忘れてはなりません。しかしそれぞれの選択に違いがある以上、その結果にも違いが生じることは言うまでもありません。 二、二者択一について――永遠的なもの 次は二つのものの中から、必ずどちらか一つを選ばなければならない二者択一です。 これは、善か悪か、正義や不義か、真理か虚偽かのどちらかを選ばなければならない倫理や道徳、また神を信じるか信じないか、罪を悔い改めるか悔い改めないかのどちらかを選ばなければならない信仰や宗教など、局外中立はあり得ず、また両者とも選ぶことが許されないものです。 二者択一は、自由選択とは全く別個なもので、この二つは決して混同したり、交換したりすることができないものです。そしてこの二者択一の道徳や宗教こそ、私たちの人格を形造り、人間の真の価値を定めるだけでなく、私たちの永遠の運命を決定する根本的なものであることを知らなければなりません。 三、選択不能について――摂理的なもの この二つの選択に対して、人が生まれた時には、すでに定まっている選択不能のものがあります。これは男女の性別をはじめ、人種や民族、さらにどのような家庭に、どのようなものを持って生まれたかというような先天的な境遇や環境、また能力や賜物、そして性質や性格です。 この先天的なものの善し悪しに関しては、次のように考えていくのが最も賢明です。 1.この先天的なものの善し悪しは、その人のせいではないので、私たちは良くても誇ってはならず、悪くてもひがんではなりません。 2.この先天的なものの善し悪しは、この世における人間の判断に過ぎず、永遠の観点からご覧になる神の判断は全く別です。 3.この先天的なものの善し悪しは、神の摂理として受け止め、その中で精一杯生きていくことが私たちの責務です。 私たちにとって最も大切なのは、二者択一です。もし私たちが信仰の方を選ぶなら、自由選択において最善のものを選び、選択不能のものも最善と見ていくことができますが、不信仰の方を選ぶなら、自由選択において気まぐれに選び、選択不能のものは、不可解なものとしか見ることはできないのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.02.10

コメント(0)

-

説教要約 1085

「心を見守れ(7)善悪の規準」 2018年2月4日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年11月23日放映「神の思いと人の思い(2)」 「心を見守れ(7)善悪の規準」 甲斐慎一郎 申命記一二章25~28節 聖書は、私たちに「善悪の規準」とともに、それを守ることができる道を教えています。 一、善悪の規準がなければ、民はほしいままにふるまい、暗黒の世界になります 箴言の記者は、「幻がなければ、民はほしいままにふるまう」と記しています(29章18節)。この「幻」は、文語訳は黙示(啓示)、口語訳は預言と訳し、同じ節の並行文は、「律法を守る者は幸いである」と書かれているので、「律法」であり、「神のことば」です。 ダビデは、「拠り所がこわされたら正しい者に何ができようか」と述べていますが(詩篇11篇3節)、この「拠り所」は、「正義と律法の基本的原則」(キッセーン)です。 善悪の規準は、一般的には「律法」であり、これがなければ、民はほしいままにふるまい、暗黒の世界になってしまうのです。 二、善悪の規準は、人の目ではなく、神の目であり、それは神の律法(ことば)です 士師記の17章から21章には、読むに耐えないような醜悪で残虐が出来事が詳細に記されていますが、聖書は、このようになった原因は、「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」からであると教えています(17章6節、21章25節)。 正しいと見えることを行いながら、なぜ醜悪で残虐な出来事が起きてしまうのでしょうか。問題は、「正しいと見えること」にあるのではなく、「めいめいが自分の目に」のほうにあります。すなわち何を善と見るか、悪と見るかということよりも大切なことは、その善悪を決める規準が何かということです。 聖書は、「あなたがたは主が正しいと見られることを行わなければならない」(申命記12章25節)と善悪の規準は神の目、すなわち神の律法であると教えています。 人間は、悪いことをする時、必ずしも悪いと思ってしているのではなく、かえって正しいと思い、正しいと信じて悪いことをしているのです。人間は、主が正しいと見えることを行わない限り、「自分の目に正しいと見えることを行」い、それが神の目に悪いことをしていることになるのです。 三、善悪の規準は、神の律法(ことば)であり、心に記されて行うことができます ある人たちは、「律法」というと、「信仰」に対立するものとして、あたかも悪であるかのように考えていますが、決してそうではありません。確かに聖書が教えている救いは、「律法による救い」ではなく、「信仰による救い」です。しかしパウロは「私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです」と明白に述べています(ローマ3章31節)。 「律法」は、神のみこころを教える「神のことば」にほかなりません。主が「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによる」(マタイ4章4節)と教えられたように、私たちは、神のことばによって生きるのです。 それでは、どうすれば律法を確立することができるのでしょうか。「愛は律法を全うします」とあるように、律法を全うするものは愛です(ローマ13章10節)。そして「信仰によって……御霊を受け」、「私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれている」とあるように、真の愛は、信仰によって受ける御霊によって与えられます(ガラテヤ3章14節、ローマ5章5節)。これこそエレミヤによって預言された「わたしは、わたしの律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける」ということばの意味であり、その成就です(ヘブル8章10節)。 パウロは、「みことばは、あなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる」という申命記のことば(30章14節)を引用し、「信仰のことば」(ローマ10章8節)である福音は、だれの手にも届く身近な現実の中において説かれ、信仰によってだれでも到達することができると教えているのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.02.03

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1