2018年04月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1097

「目に見えない神を知る(1)」2018年4月29日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年5月19日放映「初めに光があれ」 「目に見えない神を知る(1)」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第一、15章2節 一、目に見えないものを知る方法 人の「たましい」は、知性・感情・意志から成り立っていますが、目に見えないものを知り、とらえるには、どれが有効でしょうか。 1.感情――感情が物をとらえるための媒介は、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)ですから、感情で目に見えない神を知り、とらえことはできません(第二コリント5章7節)。それで人の脳は、五感でとらえたものをすべて信号化して脳に送り、脳は五感でとらえた情報を知覚そして知識に変換しています。 2.意志――キリストは、「だれでも神のみこころを行おうと願うなら、その人には、この教えが神から出たものか、わたしが自分から語っているのかがわかります」と仰せられました(ヨハネ7章17節)。意志は、「知ろう」という動機付けのために有効ですが、意志だけで、目に見えないものを知り、とらえることは決してできません。 3.知性――聖書は「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はない」と教えているので(ローマ1章20節)、目に見えないものを知るものは知性です。知性で目に見えないものを知り、とらえる方法が「論理的思考」です。 「論理的思考」は自然の法則、社会の法律、倫理・道徳、神の律法を学び、その法則や法に従って物事を考え、それらを駆使して、証拠を見出し、真理や真相を発見するのです。 現代科学は、目に見えないもの、すなわち五感で知ることができない実在の質や量を扱い、「論理的思考」で真理や真相を発見しているので、神をとらえる方法と同じです。 二、真の信仰の三要素 真の信仰は、「知性的に承認し、意志的に承諾し、信頼し、拠り頼むことである」(H・オートン・ワイレー)。 1.真の信仰の第一の要素――神を知性的に理解し、納得し、承認する ある人々は、信仰とは実際には無いものを、あたかも有るもののように思い込むことであると考えています。しかしそのようなことは、知性と理性を持った人間には不可能です。 人間に頭脳と理解力がある以上、何だか分からないものを、ただ信じることはできず、信じる対象を知り、理解するとともに、それが確かな事実であり真理であることを納得しなければなりません。聖書は、知性を持った人間が十分に信頼できる「数多くの確かな証拠」(使徒1章3節)のある神の言葉です。 パウロは「もしあなたがたがよく考えもしないで信じたのでないなら、私の宣べ伝えたこの福音のことばをしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです」と述べています(Ⅰコリント一五章2節)。 新聖歌の182番の歌詞は「ただ信ぜよ、信じるものは、たれもみなすくわれん」と歌われています。確かにキリストは、娘の死の知らせを聞いた会堂管理者ヤイロに「恐れないで、ただ信じていなさい」(マルコ5章36節)と言われましたが、これは、キリストか会堂管理者ヤイロの娘を死からよみがえらせるので、ヤイロを励まし、苦しみから救うために言われた言葉です。決して「主の十字架による罪の贖い(福音)をただ信じなさい」と言われたのではありません。前述した聖句(2節)のギリシャ語は、日本語において色色な言葉に訳されています。 ①理由なしに、根拠なしに ②むだに、無益に、いたずらに、だてに 文語訳と口語訳は、「いたずらに」と訳し、永井直治訳の「新契約聖書」は「軽々しく」と訳されています。これは、神への信仰と福音に関する言葉なので、「根拠なしに」が最良の訳です。なぜなら神のことばと福音は、根拠をもって信じなければならないからで、決して「むだに、無益に、いたずらに、だてに」信じてはならないからです。聖書は、神と福音を信じることにおいて、「ただ信じなさい」とは、決して教えていません。甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.04.27

コメント(0)

-

説教要約 1096

「根拠なしに神と福音を信じないこと」2018年4月22日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年5月4日放映「初めにことばがあった」説教要約 858 キリスト教は証しの宗教 その1 説教要約 859 キリスト教は証しの宗教 その2説教要約 860 キリスト教は証しの宗教 その3「根拠なしに神と福音を信じないこと」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第一、15章2節 「よく考えもしないで信じたのでないなら……この福音によって救われるのです」(2節)。 一、原語のギリシャ語の意味 冒頭の聖句は原語のギリシャ語は、日本語において色々な言葉に訳されています。(1)理由なしに、根拠なしに(2)むだに、無益に、いたずらに、だてに 文語訳と口語訳は、「いたずらに」と訳し、永井直治訳の「新契約聖書」は「軽々しく」と訳されています。これは、神への信仰と福音に関する言葉なので、「根拠なしに」が最善の訳です。なぜなら神への信仰と福音は、根拠をもって信じなければならないからで、決して「むだに、無益に、いたずらに、だてに」信じてはならないからです。 二、論理的思考で真理や真相を発見する トルコの「ボスポラス海峡横断地下鉄」の設計者として「潮流予測システム」を開発した伊藤一教氏は、トルコの技術者たちに「仕事を丸暗記するのではなく、ロジックを学びなさい。ロジックを身につければ、どんな仕事にも応用できる」と教えました。 「ロジック」とは「論理的思考」のことで、「感情論」が「理性を忘れて感情に走った議論」で「自分だけの主観的な考えや思考」であるのに対して、「論理的思考」は「客観的な事実や真理に基づいた考えや思考」です。 論理的思考は、「自然の法則・原理・原則を学び、その法則や法に従って物事を考え、その法や法則を駆使して、証拠を見出し、真理や真相を発見する」のです。 ですから神への信仰と福音は、第三版のように「よく考えもしないで信じたのでないなら」というのが次善の訳です。それは、「根拠なしに」と通じるからです。 三、キリスト教は証しの宗教である キリスト者は「証し」という言葉をよく用いますが、この言葉は、「証」という語を含む次のような五つのことを意味しています。▼証明――事実の真偽を明らかにすること▼証拠――事実を証明する根拠のことで、これは「物の証し(物証)」です。▼証人――事実を証言する人のことで、これは「人間の証し」です。▼証言――事実を証明する言葉のことで、これは「言葉の証し」です。▼心証――裁判官が得た確信のことで、これは「心の証し」です。 神は、様々な方法によってご自身を人間にあかししておられますが、これには五つの段階があります。 1.第一段階――自然界によるあかし 「ご自身のことをあかししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなたがたの心を満たしてくださったのです」(使徒一四章17節)。これは、神が創造された被造物による「物的証拠」です(ローマ1章19、20節)。 2.第二段階――預言者の声によるあかし 「この人はあかしのために来た。光についてあかしするためで」す(ヨハネ1章7節)。 これは預言者の声による「証言」です。 3.第三段階――聖書の言葉によるあかし 「あなたがたは……聖書を調べています。その聖書が、わたしについて証言(あかし)しているのです」(ヨハネ5章39節)。これは、聖書の言葉による「証言」です。 4.第四段階――キリストによるあかし 「わたしが行っているわざそのものが、わたしについて、父がわたしを遣わしたことを証言(あかし)しているのです」(ヨハネ5章36節)。これは、キリストとそのわざによる「証人」と「証言」です。 5.第五段階――御霊によるあかし 「私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます」(ローマ8章16節)。これは、「御霊のあかし」による「心証」です。 このように神は、確かな証拠と証人と証言と心証によってご自身が存在し、生きていることを証明しておられるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.04.21

コメント(0)

-

説教要約 1095

「人間観と神観と国家観のパラダイム」2018年4月15日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年3月31日放映「隣人をあなた自身のように愛せよ」 説教要約 1094 人間観のパラダイム「人間観と神観と国家観のパラダイム」 甲斐慎一郎 創世記二章7節 人間の本質は何かということについては、およそ次のような三つの考え方があります。▽人の究極の実在は物質である(唯物論)▽人の究極の実在は動物である(進化論)▽人は、神の像に似せて造られた不滅の霊を 持つ者である(聖書、キリスト教) 一、人の究極の実在は物質である(唯物論) 唯物論は、究極の実在は物質であるというもので、史的唯物論は、マルクスによって提唱されたもので、マルクス主義とも呼ばれ、共産主義国家の哲学的教条となっています。 二、人の究極の実在は動物である(進化論) 進化論は、無から有を生じる自然発生という偶然から始まり、無生物から生物へ、そして猿から人間へ進化したというものですが、唯物論者は、進化論を受け入れています。 「社会主義・共産主義・無政府主義、その他多くの『左翼』運動の科学的で理論的な根拠として進化論が使われてきました。その一方で『右翼』の哲学者は、『闘争』と『適者生存』というダーウィン進化論の概念を用いて、ナチズム・人種差別・帝国主義・自由放任的資本主義などの多くの有害な体系を正当化しようとしてきました。前者に属するマルクス、レーニン、スターリンは熱烈な進化論者でしたが、後者に属するヘッケル、ニーチェ、ヒトラーもやはり熱烈な進化論者でした。 世俗ヒューマニズムの教義として有名なヒューマニスト・マニフェストが1933年に宣言されましたが、その第一条と第二条では、宇宙と人類が進化したことを事実としています。どんな形であれ、無神論・汎神論・神秘主義は必然的に進化論に基づいてしまいます。 決定論・実存主義・行動主義・フロイト主義、その他同様の非道徳的心理学体系も進化論に基礎をおいています。……実質、進化論は、無神論やヒューマニズムだけでなく、汎神論(あらゆるものを神として崇拝)・神秘主義(霊との接触やそれへの帰一融合)・アニミズム(あらゆる事物に霊魂や精霊を認めてそれらを崇拝)などさまざまな宗教の根幹をなす前提です。 広く信じられている民族宗教(道教・仏教・儒教・ヒンズー教・他同様の信仰)はすべて、本質的にある形式の進化論に基づいています。……進化論の哲学は、ほとんどの反キリスト教的な社会哲学・経済哲学・宗教哲学の基礎であるだけではありません。今日世界を荒廃させている多くの反社会的で不道徳な行為(妊娠中絶、麻薬、同性愛、動物的不道徳など)に対して、進化論という疑似科学が理論的根拠を提供しているのです」(ヘンリー・M・モリス『科学は聖書を否定するか』68~70頁、CRJ出版、2006年)。 三、人は神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ者である(聖書、キリスト教) 人は、いのちの息(霊)を吹き込まれたことによって「生きもの」となりましたが(7節)、人の霊は、神の霊がともにおられることによってのみ生き続けることができます(創世記6章3節)。ところが人間は、罪を犯し、堕落してしまいました(同3章6~19節)。 人が堕落したということは、人の霊から神の霊が離れて、その人の霊が死んだことを教えています(同2章17節、エペソ2章1節)。そこで神は、人に聖霊(神の霊)を与えて、人の霊を再び生き返らせるように計画し、そのことを実行されました。これがイエスの十字架による罪の贖いと、その贖いが成し遂げられたことによる聖霊の降臨です(使徒2章33節)。 「人の究極の実在は物質である」という「唯物論」も、「人の究極の実在は動物である」という「進化論」も、「政教一致」で「信教の自由」のない国粋主義(右翼)の国家や共産主義(左翼)の国家を建設するのです。 これに対して「人は神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ者である」と教えるキリスト教(聖書)は、人間の生命・平等・自由を重んじる基本的人権を保障します。創造論を教えるキリスト教は、基本的人権を保障し、「政教分離」で「信教の自由」がある民主主義の国家を建設することができるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.04.14

コメント(0)

-

説教要約 1094

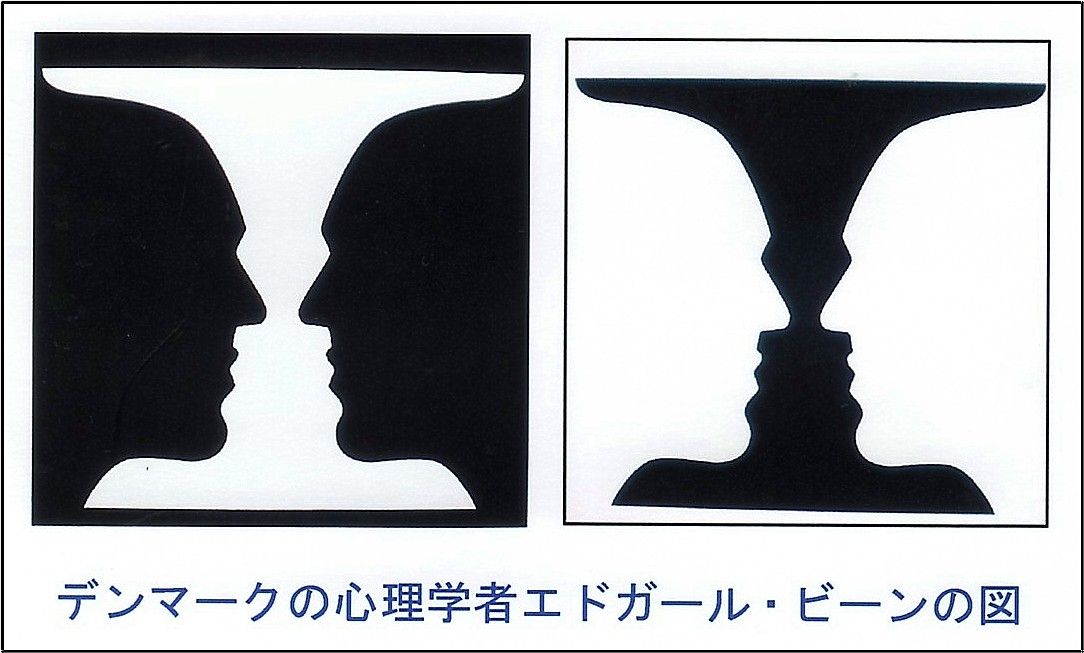

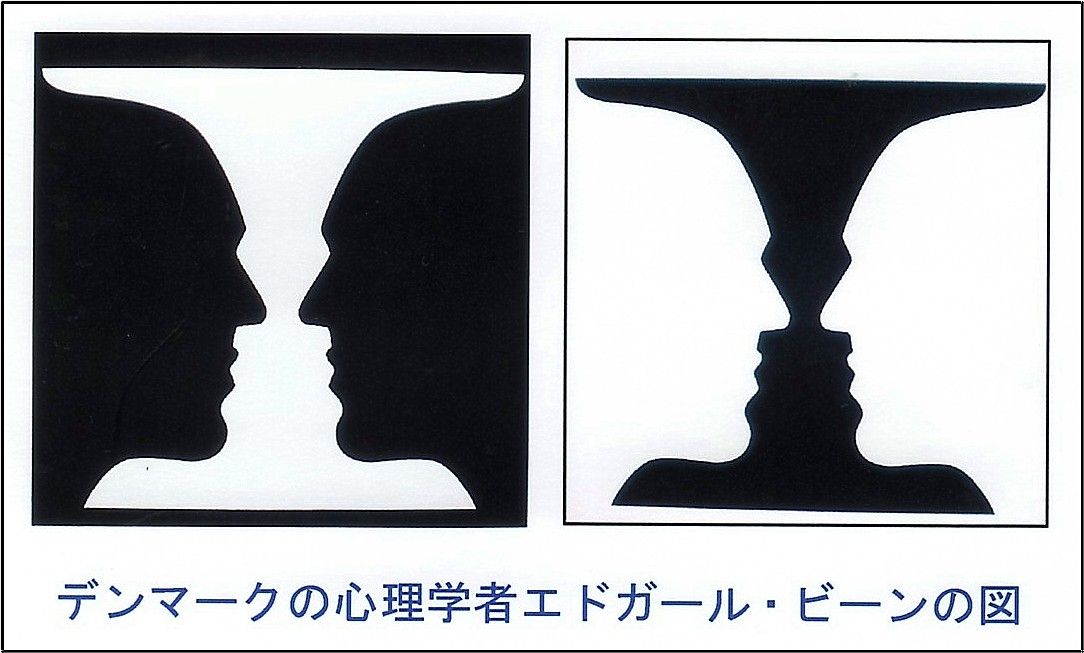

「人間観のパラダイム」 2018年4月8日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年3月25日放映「最も大いなる愛」 「人間観のパラダイム」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、12章34~37節 「心に満ちていることを口が話すのです。……あなたが正しいとされるのは、あなたのことばによるのであり、罪に定められるのも、あなたのことばによるのです」(34、37節)。 一、思想(物の考え方)について 1.近代的な思想や物の考え方 近代は明治維新以後、第二次世界大戦終結までです。これは不変的な正義や真理、すなわち偏見や先入観を捨て、客観的で合理的な知識や正義を追及した時代です。デカルトは、すべてのものから自由になった「個」というものを考えました。すなわち神からさえも自由で縛られない自律的な個人というものを追及しました。しかしこのような近代合理主義は不可能であるという批判が出て来ました。すなわち中立性、不変性、客観性を否定しました。近代合理主義の死滅、行き詰まりです。 2.現代的な思想や物の考え方 現代は第二次世界大戦以後、現在までです。これは中立的、客観的、不変的なものを徹底的に批判し、人間は必ずある枠組みから物を見ているのであって、神や伝統や権威から自由になることは不可能であり、このような抽象的な人間は存在しないという考え方です。 二、思いを蒔けば、行為を刈り取る キリストは「心に満ちていることを口が話すのです」と言われました(34節)、この「心」の原語は「カルディア」で、「人間から肉体を除いた全部を意味し、人格、性格、たましい、内的生命のことです」。詠み人知らずの作者は、次のように教えています。「思いを蒔けば、行為を刈り取る。 行為を蒔けば、習慣を刈り取る。 習慣を蒔けば、性格を刈り取る。 性格を蒔けば、運命を刈り取る」 すなわち、その人の思いが行為を決定し、究極的には、永遠の運命(天国か地獄)を決定するのです(37節)。 三、パラダイムについて パラダイムとは、前提となっている理論的な枠組みのことで、人間はこのある枠組み(パラダイム)を規準にして、物を見たり、考えたりしているのです。現代哲学は近代哲学を否定し、人間は必ずある視点に立っていると教えています。すなわち万人に共通した中立的な考え方など存在しないというのが現代哲学の教えです。 このことを分かりやすく図で示したのが、デンマークの心理学者エドガール・ビーンが1921年に発表した図です。 冒頭の左の図の黒い部分を背景として見れば、白い部分は杯に見えますが、白黒を反転して、右の図の黒い部分を背景として見れば、白い部分は、向かい合った二人の人の顔に見えます。黒い部分を背景として見るか、対象物とし見るかによって、白い部分が全く違ったものとして見えます。黒い部分を背景として見ることと対象物として見ることとを同時に行うことはできません。どちらかに焦点をあてなければ、見ることはできません。これがパラダイムです。 四、人間観の三つのパラダイム 人間の本質は何かということについては、およそ次のような三つの考え方があります。1.人の究極の実在は物質である(唯物論)2.人の究極の実在は動物である(進化論)3.人は、神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ者である(聖書、 キリスト教) 「人の究極の実在は物質である」という「唯物論」も「人の究極の実在は動物である」という「進化論」も「政教一致」で「信教の自由」のない国粋主義(右翼)の国家や共産主義(左翼)の国家を建設するのです。 これに対して「人は神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ者である」と教えるキリスト教(聖書)は、人間の生命・平等・自由を重んじる基本的人権を保障します。創造論を教えるキリスト教は、この世においては基本的人権を保障し、「政教分離」で「信教の自由」のある民主主義の国家の建設に貢献し、次に来る世(来世)においては、神の国に入り、永遠に神とともに生きるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.04.07

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1