2018年07月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

説教要約 1110

「王政以後の国家の建設」 2018年7月29日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年3月31日放映「弱い時にこそ強い」「王政以後の国家の建設」 甲斐慎一郎 ヨハネの黙示録11章15節 イスラエルは、初代の王サウルから王国時代にはいりましたが、ここから神の国が始まったということができます。神の国、一般的には「天国」と呼ばれていますが、これは神の支配される国のことで、聖書は、神の国には三つの段階があることを教えています。 一、地上の王国としての神の国 第一の段階は、イスラエルの初代の王サウルから最後の王ゼデキヤまでの王国時代のことです。これは神が民を統治(支配)された「地上の王国としての神の国」です。 これは第二の段階の神の国と第三の段階の神の国のひな型(模型)です。その後、イスラエルは聖霊降臨節において教会が誕生するまで大祭司が統治する国になりました。 「メシヤ(これはヘブル語で、ギリシャ語はキリスト)」とは「油を注がれた者」という意味で、旧約時代に油を注がれて、その職に就いたのは預言者と王と祭司です。メシヤは、この三つの職分を備えています。 「神政政治の国、すなわち神の統治される国であるイスラエルの歴史は、次のような三つの時代に分けられます。第一は、預言者の指導のもとにあった時代で、これはモーセからサムエルまでです。第二は、王たちの政治のもとにあった時代で、これはサウルからバビロン移住までです。第三は、大祭司の統治のもとにあった時代で、これはエズラからイエス・キリストの誕生までです。そしてこの神政政治の国は、このような三つの段階において、完全にその予表的な発達を遂げた時、その予表された神の国の預言者、王、大祭司であるイエス・キリストが来られたのです」(A・イーダーシャイム)。 二、 信仰者の心にある神の国 第二の段階は、キリストを信じる者のただ中にあるという「信仰者の心にある神の国」です。神がキリストを信じる者の心を支配されるなら、そこは神の国です。 キリストは「時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて、福音を信じなさい」(マルコ1章15節)と言われましたが、新約聖書は、神の国はキリストを信じる者のただ中にあるという霊的な神の国について教えています(ルカ17章21節)。この「信仰者の心にある神の国」は、教会のことです。心の中に神の国を持ったキリスト者は、健全な国家を建設するために働き始めました。このことを初代教会から現代まで、特にヨーロッパの国々の歴史から学ぶことができます。 三 新天新地としての神の国 ペテロは、聖霊降臨節の時に説教しましたが、その後の説教において三つの段階の救いについて述べています。第一段階は、イスラエル人が悔い改めて神に立ち返るなら、彼らの罪がぬぐい去られることです。第二段階は、「主の御前から回復の時が来」ること(使徒3章20節)、すなわちイスラエルの家が回復することです。第三段階は、「万物の改まる時」が来ること(同3章21節)、すなわち罪に支配されている全世界が更新されることです。それは、キリストが再びこの世においでになる再臨の時です。 旧約聖書は、イスラエル民族の歴史が記され――政教一致の神政政治ですが――この世におけるイスラエルの国の建設について教えています。しかし新約聖書を学ぶなら、旧約聖書におけるイスラエルの国は、来るべき神の国のひな型であることがわかります。 第三の段階は、「この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される」(15節)とあるように世の終わりにつくられる「新しい天と新しい地」という神の国です(黙示録21章1節)。キリスト者は、この世において健全な国家を建設するために働くことが必要ですが、その前に必要なことは、キリスト教会という「信仰者の心にある神の国」の民になることです。そうするなら「新天新地としての神の国」にはいることができるのです。(神のご計画の全体「65 王政以後の国家の建設」より転載)甲斐慎一郎の著書→説教集2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。

2018.07.28

コメント(0)

-

日本CGNTV `本の旅` 465編 - 神のご計画の全体 (甲斐 慎一郎) -

久米小百合氏が本の案内人として司会をする「本の旅」で『 神のご計画の全体 』甲斐慎一郎著が紹介されました。

2018.07.24

コメント(0)

-

説教要約 1109

「王政以前の国家の建設」 2018年7月22日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年3月20日放映「確信と自信」「王政以前の国家の建設」 甲斐慎一郎 創世記一二章 「旧約聖書は一つの民族について記している。新約聖書は一人の人について記している。その民族は、この世界に『その人』が来るために神が始め、育てられたのである」(ヘンリー・H・ハーレイ)。この「一人の人」というのはイエス・キリストであり、「一つの民族」というのはイスラエル人であることは言うまでもありません。新約聖書は、この救い主キリストがイスラエル民族からお生まれになり、人類の罪を贖う十字架の救いが成就したことを記しています。旧約聖書には、キリストが救い主としてこの世界に来られるために、神がイスラエル民族を起こし、教育された過程が詳細に描かれているのです。 一、族長時代について 「創世記」は、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフという四人の族長の生涯について記し、イスラエル人の先祖として神がアブラハムをお選びになり、その子孫が周囲のカナン人の悪習に染まらず、イスラエル民族を形成するためエジプトへ行ったことについて教えています。 二、出エジプトからカナン入国まで 国家を建設するためには、民が特定の地に住むことが必要です。それで「出エジプト記」から「ヨシュア記」までは、エジプトでおびただしく増え、強くなったイスラエル人がモーセに導かれてエジプトを脱出し、ヨシュアに率いられてカナンの地に入り、その地に定住したことが書かれています。アブラハム、イサク、ヤコブの生涯は、個人の歴史を記し、ヨセフの生涯は、イスラエル民族が形成される前の段階として、家族および部族の歴史を教えていますが、モーセの生涯においては、それが民族および国民の歴史に変わっていく過程が描かれています。 三、王の前身である士師の時代 「士師記」と「サムエル記」は、カナンの地に定住したイスラエル人がヨシュアとその同世代の者たちの死後、堕落し、その後、王の前身である士師が国を治めたことを記しています。しかし士師が治めた時代は暗黒でした。イスラエル人が周囲の国と同じように王を求めた時、神はそれを許し、サムエルに王政を敷くように命じ、イスラエルは、王国時代にはいりました。 四、神が王政を許された理由 神は、アブラハムから王たちが出ることを約束され(創世記17章6、16節)、また王の条件や規定については申命記に記されています(17章14~20節)。王が立てられることは、初めから神のみこころとご計画の中にあったのです。世俗的な王や専制君主は論外ですが、王政自体は必ずしも悪いものではなく、王と民が神を信じて従うなら、王政によって理想的な神政政治を行うことができます。そして最も深い理由は、将来において来たるべきメシヤは、預言者、大祭であるとともに王でもあるので、そのことを民に教えるために主は王政を許されたのです。 五、預言者、王、大祭司であるキリスト 「メシヤ(これはヘブル語で、ギリシャ語はキリスト)」とは、「油を注がれた者」という意味で、旧約時代に油を注がれて、その職に就いたのは預言者と王と祭司です。メシヤは、この三つの職分を備えているのです。 「神政政治の国、すなわち神の統治される国であるイスラエルの歴史は、次のような三つの時代に分けられます。第一は、預言者の指導のもとにあった時代で、これはモーセからサムエルまでです。第二は、王たちの政治のもとにあった時代で、これはサウルからバビロン移住までです。第三は、大祭司の統治のもとにあった時代で、これはエズラからイエス・キリストの誕生までです。そしてこの神政政治の国は、このような三つの段階において、完全にその予表的な発達を遂げた時、その予表された神の国の預言者、王、大祭司であるイエス・キリストが来られたのです」(A・イーダーシャイム)。(神のご計画の全体63「王政以前の国家の建設」より転載) 甲斐慎一郎の著書→説教集2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。

2018.07.21

コメント(0)

-

日本CGNTV `本の旅` 347編 - 使徒パウロの生涯 (甲斐 慎一郎)

久米小百合氏が本の案内人として司会をする「本の旅」で『 使徒パウロの生涯 』甲斐慎一郎著が紹介されました。

2018.07.15

コメント(0)

-

説教要約 1108

「聖なる民と世俗の民」 2018年7月15日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年3月7日放映「疑惑と不信仰」「聖なる民と世俗の民」 甲斐慎一郎 ペテロへの手紙、第一、二章9節 聖書には「聖なるものと俗なるもの、また、汚れたものときよいものを区別する」(レビ10章10節)ことについて記されていますが、これは人や民にもあてはまります。 一、聖なる民と世俗の民との対立 人類の始祖は、アダムとエバですが、その子のカインとアベルから「聖なる民」と「世俗の民」が別れています。すなわちアベルは「聖なる民」の先祖で、カインは「世俗の民」の先祖です(創世記4章2~8節、ヘブル11章4節)。カインがアベルを殺したので、セツが「聖なる民」の先祖となりましたが、セツの子孫の大多数が「世俗の民」となったので(同6章2~7節)、神は大洪水を起こして「世俗の民」を滅ぼし、セツの信仰を受け継いでいたノアを新しい「聖なる民」の先祖としました。 しかしノアの子孫の大多数も「世俗の民」となったので、神は、アブラハムを選び、「聖なる民」の先祖としました。そしてアブラハムの子イシュマエル(世俗の民)を退け、イサクを「聖なる民」の先祖として選び、イサクの子エサウは「俗悪な者」(ヘブル12章16節)なので退け、ヤコブを「聖なる民」の先祖として選び、ヤコブから12部族が生まれ、イスラエル民族を「主の聖なる民」として選ばれたのです(申命記14章2節)。 しかしイスラエル人の大多数も神に背いて「世俗の民」となったので、神は、イスラエル人を滅ぼしましたが、神は「聖なるすえ」(イザヤ6章13節)を残し、その「聖なるすえ」が脈々と続き、キリストの弟子たちに受け継がれ、そしてキリスト者が「聖なる国民」(第一ペテロ2章9節)として選ばれて、現在の私たちに至っているのです。 二、ヘブライズムとヘレニズムとの対立 この世界の精神や文化には、大きく分けて二つの潮流があります。一つは「ヘブライズム」で、「ユダヤ教を含めたキリスト教の精神や文化」のことで、「神中心、宗教的、信仰的」で、人間が有限であり唯一神への信仰が必要であると教えるものです。もう一つは、「ヘレニズム」で、「古代ギリシャ(またローマ)の精神や文化」のことで、「人間中心、人間の自由と平等、合理主義」で、唯一神への信仰は必要ではないと教えるもので、ギリシャ、ローマ時代に始まりました。「ヘブライズムとヘレニズムとの対立」は、聖書に始めから記されています。ヘブライズムは「聖なる民の精神や文化」であり、ヘレニズムは「世俗の民の精神や文化」です。 紀元30年にキリスト教が誕生してから現在までの「ヘブライズム」と「ヘレニズム」との対立を各世紀に従って述べるなら、次のようになります。 白い▽が「ヘブライズム」が優勢の時代で、黒い▼が「ヘレニズム」が優勢の時代です。▼1世紀~3世紀――キリスト教と教会への迫害の時代です。▽4世紀(313年、ミラノ勅令)~16世紀(1517年、宗 教改革)――カトリック教会の黄金時代です。▼14世紀~16世紀――ルネサンス(文芸復興運動)の時代です。▽16世紀――ルター、ツヴィングリ、カルヴァン、ノックスらに よる宗教改革です。 ▽17世紀――清教徒革命とクロムウェルの共和制に見るピューリ タン運動です。▽18世紀――ジョン・ウェスレーとその後継者によるメソジスト 運動です。▼1789年――フランス革命(自由、平等、友愛、しかし教会を 迫害した時代)。▽19世紀――世界の各地にリバイバル(信仰覚醒運動)が起きた 時代です。▼1859年~現代――ダーウィンが「種の起源」を発表し、「進 化論」という科学の仮面をかぶった「無神論」の宣伝の時代です。 世の終わりには、「汚れた者はますます汚れを行い……聖徒はいよいよ聖なるものとされ」、次に来る世(来世)において「聖なる民」は天の御国に入り、「世俗の民」は地獄に行くのです(黙示録22章11、14、15節)。(神のご計画の全体62「聖なる民と世俗の民」より転載)甲斐慎一郎の著書→説教集2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。

2018.07.14

コメント(0)

-

説教要約 1107

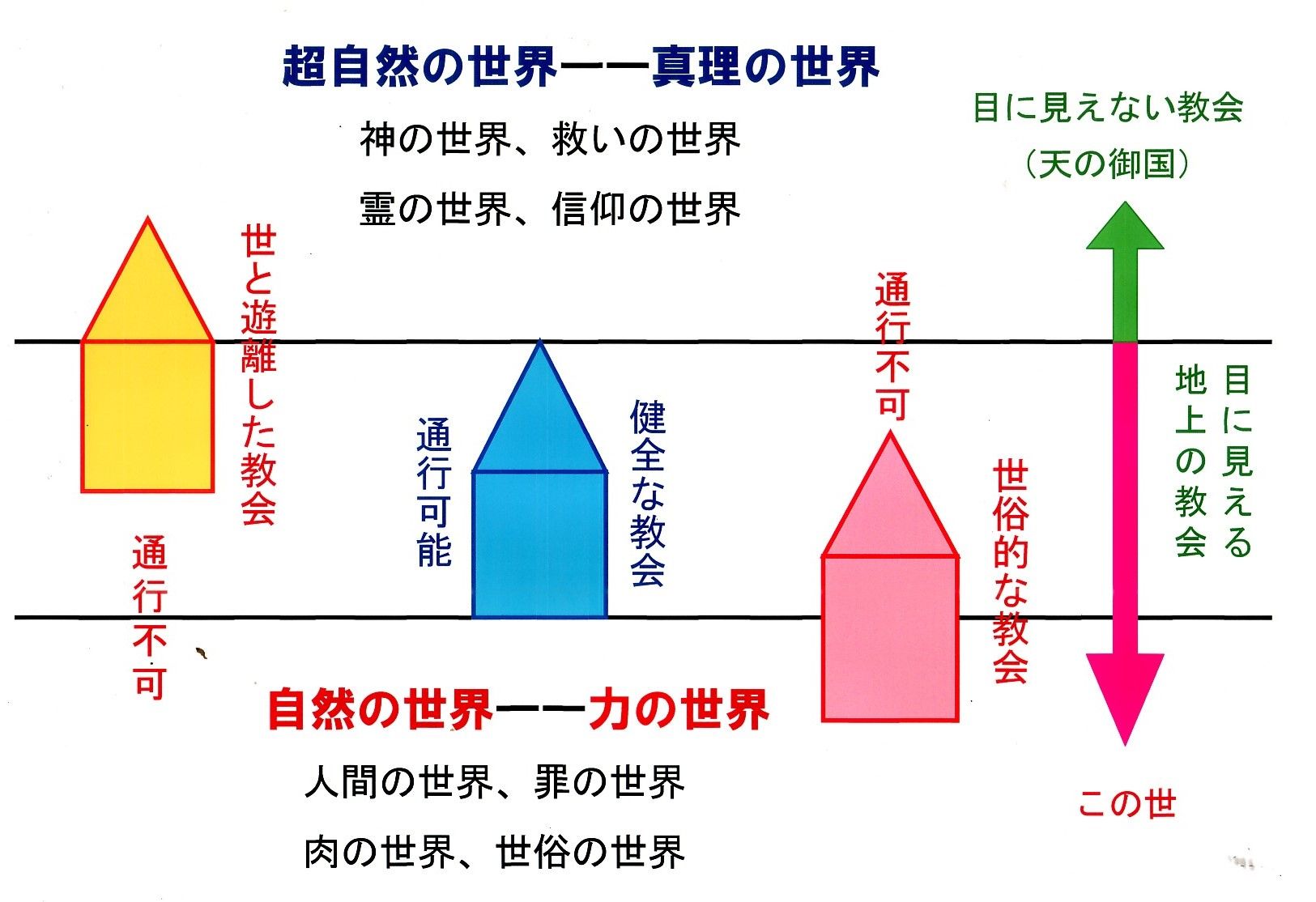

「真理の世界と力の世界」 2018年7月8日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年1月18日放映「宇宙の設計図である神の数式」「真理の世界と力の世界」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二13章8節 「私たちは、真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら、何でもできるのです」(8節)。 一、真理の世界と力の世界の相違 動物の世界に代表される自然の世界は、弱い物が強い物の餌食となる弱肉強食の世界であり、私たちが住んでいる社会も、数の力や金の力、名誉や地位の力、年齢や経験の力、そして体力や能力等のある強い者が弱い者を征服するという弱肉強食の力の世界です。 これに対して超自然的な神の世界は、「何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知る」(ローマ12章2節)という真理の世界(ヨハネ18章37節)であり、弱肉強食の力の世界ではありません。 二、真理の世界と力の世界の接点 冒頭の図は、上から下の縦軸は、目に見えない教会である天の御国とこの世という二つの世界と、この二つの世界の橋渡しをしている目に見える地上の教会を表しています。 目に見える地上の教会は、この世から天の御国に行くための橋の役目をしています。 人々は、目に見える教会を通って天の御国に行くのです。ところが、その教会が左側の教会のように世に働きかけず、教会の中だけに閉じこもるなら、世と遊離した教会となり、右側の教会のように世に迎合し、教会の中が弱肉強食の世界になるなら、世俗的な教会となり、どちらもこの世から天の御国に行くための橋の役目を果たせなくなるのです。 私たちは、教会の中に決して世俗的なものを入れてはなりません。キリストは、父の家である神殿をきよめる「宮きよめ」を2回されました。1回目は公生涯の初めで、宮の中で売り買いしている人々と両替人たちに「わたしの父の家を商売の家としてはならない」と言われ(ヨハネ2章16節)、2回目は、受難週の月曜日で、祈りの家と呼ばれる父の家を「あなたがたはそれを強盗の巣にしたのです」と言われました(マルコ11章17節)。 教会は、キリスト者と神を求める求道者のみ入ることが許されているところであり、神を求める心のない世の人や世俗的なことをする人が教会の中に入るならば、この世の力が教会を下に引き下げるのです。言い換えれば神を求める心のない人や世俗的なことをする人は、「上にあるもの」や「天にあるもの」を求める心がなく「地上のもの」を求めるので(コロサイ3章1、2節)、その重みのために教会は、この世の中に沈んでしまい、この世から天の御国に行くための橋の役目を果たせなくなるのです。 これに対して中央の教会のように、世と遊離せず、しかも世に迎合せず、教会の中が天の御国のひな型としての真理の世界なら、健全な教会となり、人々は教会を通って天の御国に行くことができるのです。 三、真理の世界と力の世界の関係 それでは真理の世界に力は不要なのでしょうか。そうではありません。私たちは、真理を見分ける力や真理を行う力は必要であり、神は「真理のためなら、何でもできる」力を与えてくださいます(8節)。この力は、世の力ではなく、霊的な力、すなわち超自然的な神の力です。これは、数の力や金の力、名誉や地位の力、年齢や経験の力、そして体力や能力等の世の力がないのに、どうしてあのような力があるのだろうかと、人々が不思議に思う真理のための力です。 それでパウロは、「私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方にくれていますが、行きづまることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません」(第二コリント4章8、9節)。「人に知られないようでも、よく知られ、死にそうでも、見よ、生きており、罰せられているようであっても、殺されず、悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人を富ませ何も持たないようでも、すべてのものを持っています」(同6章9、10節)。「それは、この測り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです」と述べているのです(同4章7節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。

2018.07.07

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンで“買いすぎ”迷…

- (2025-11-25 12:00:06)

-