2018年05月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1101

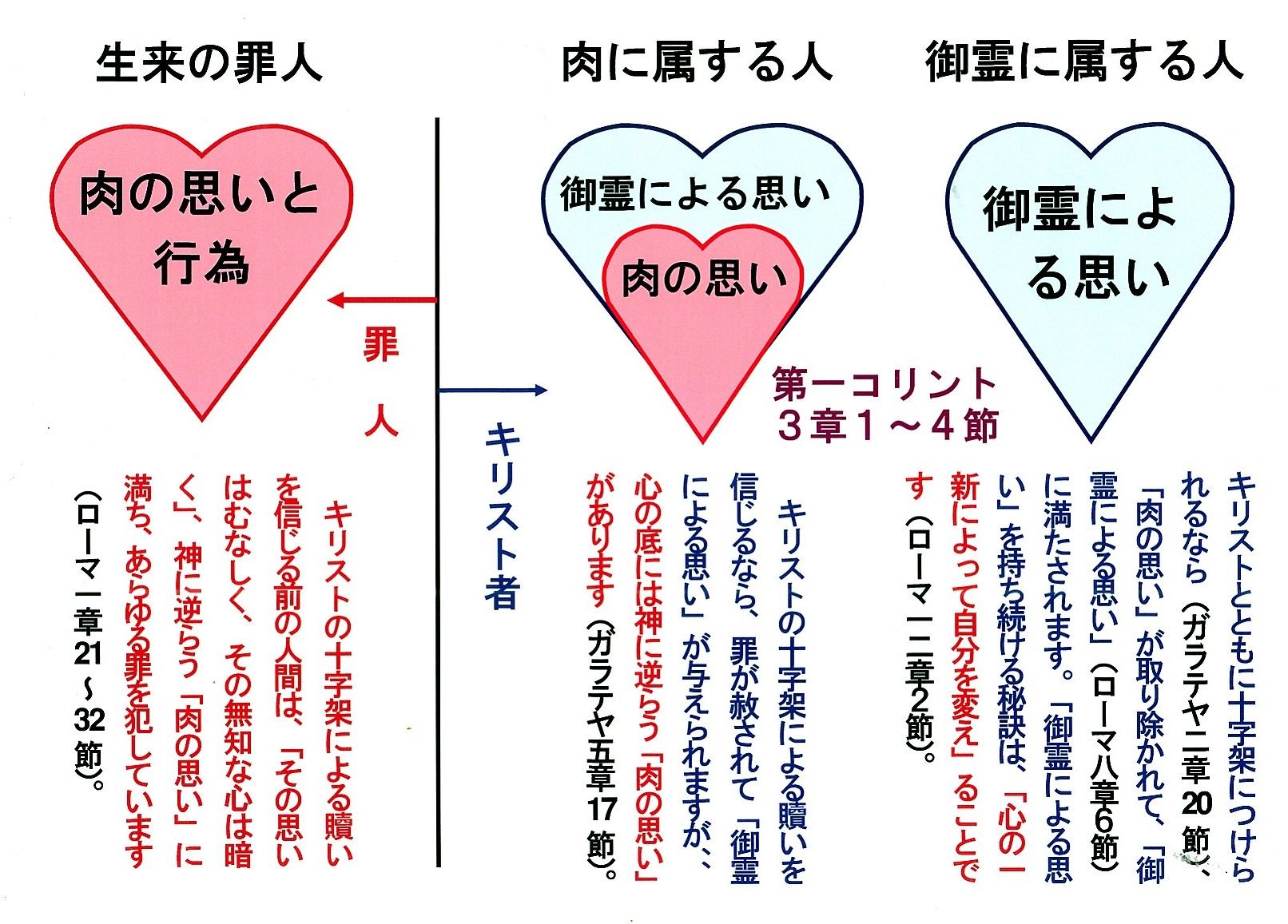

「聖霊に満たされる秘訣」 2018年5月27日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年9月6日放映「過去を変えてこそ将来がある」「聖霊に満たされる秘訣」 甲斐慎一郎 使徒の働き、1章3~14節 キリスト教の教会暦における行事の中で最も大切で代表的なものは次の三つです。1.クリスマス(キリスト降誕節)2.イースター(キリスト復活節)3.ペンテコステ(聖霊降臨節) 聖書は、キリストが降誕されたクリスマスは罪の贖いを成し遂げるイースターのためにあり、イースターは私たちに聖霊が臨まれるペンテコステのためにあると教えています。 一、聖霊に満たされる第一の秘訣――神の約束を知って待ち望むこと(3~8節) イエスは、弟子たちに「わたしから聞いた父の約束を待ちなさい」と言われました(4節)。弟子たちに聖霊が与えられることは父の約束です。しかしここに至るまでのイエスの生涯を見るなら、イエスの生涯そのものが私たちに聖霊を与えるという約束です。イエスは、私たちに聖霊を与えるために、ご自身の尊い血を流されたからです(ヨハネ7章39節、12章23、24節)。 イエスの十字架の死と復活と昇天は、私たちに聖霊をお注ぎになるため「御父から約束された聖霊を受け」る準備であり、条件でした(使徒2章33節)。イエスは、この箇所において3回も聖霊を与えるという約束をしておられます(4、5、8節)。 しかし弟子たちは、地上の王国を夢みて、イスラエルの国の再興のことを質問しました(6節)。その時、イエスは、今すぐ知らなくてもよいことと、緊急に知らなければならないことを教えられました。後者は、聖霊が与えられることです。 しかし人は、ともするとすぐ知る必要のないことや目新しいものを求めようとします。けれども信仰の世界においては、66巻の聖書が与えられている現在、新しい真理など存在しません。古い神の約束をなおざりにして新しい知識を求めても、人は決して変わりません。かえって古い神の約束を再認識し、再発見する時、新しい光(知識)が与えられ、新しい体験をすることができるのです。 二、聖霊に満たされる第二の秘訣――聖霊の必要性を深く自覚すること(9~11節) イエスは、「罪のきよめを成し遂げ」られたので、天に上って、「すぐれて高い所の大能者(神)の右の座に着かれ」たと聖書は教えています(ヘブル1章3節)。言い換えれば、イエスの昇天は、贖いのわざの完成です。そして聖霊の降臨は、その結果です。イエスが昇天されなかったならば、聖霊が臨まれることはなかったのです(ヨハネ16章7節)。 しかし弟子たちは、相変わらずイエスが復活された後も、地上の王国を夢見ていましたが、昇天によってイエスが彼らの視界から消えた時、彼らが見ていた地上の王国の夢も消えてしまいました。その代わり地上の王国が建設される前に、人々の心の中にキリストによる霊的な王国を建設する大任が彼らに託されました(8節)。 弟子たちは、目に見える頼みの綱であったイエスが取り去られたので、約束の聖霊を待ち望む以外になすすべがなかったのですが、これは私たちにとっても同じです。 三、聖霊に満たされる第三の秘訣――神にすべてをささげて信じること(12~14節) だれが一番偉いのかと争っていた弟子たちが、なぜ心を一つにして祈りに専念することができたのでしょうか(14節)。聖霊が必要であると深く自覚していたので、体裁や体面など気にしている時ではなかったからです。 神にすべてをささげる献身は、神の前に正しい者として立つために、人の前における体裁や体面に死ぬことです。「人はなにと言うともよし、光に従い、言い表わさなん」(聖歌265番2節)とある通りです。人の前における体裁や体面とは、人からの誉れのことで、私たちは、「互いの栄誉は受けても(すなわち人からの誉れを求めても)、唯一の神からの誉れを求めな」ければ、真の信仰を持つことはできません(ヨハネ5章44節)。神にすべてをささげて信じる時、私たちは聖霊に満たされることができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集 2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。

2018.05.26

コメント(0)

-

説教要約 1100

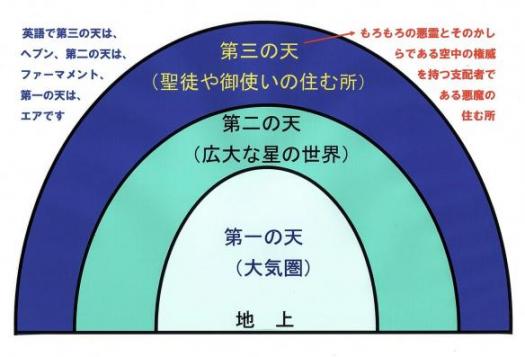

「聖霊降臨節の意義」 1018年5月20日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年7月25日放映「罪を贖う主の十字架と復活」 説教要約 961 見えないものに目を留める(3)「聖霊降臨節の意義」 甲斐慎一郎 使徒二章32~36節 聖霊降臨節(ペンテコステ)は、人々に聖霊が注がれた記念すべき日ですが、なぜ聖霊が注がれる必要があったのでしょうか。 一、「空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊(悪魔)に従って、歩んでい」る人間 聖書は、人は、「自分の罪過と罪との中に死んでいた者で……この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊(悪魔)に従って、歩んでい」る者であると教えています(エペソ2章1、2節)。 人は、罪を犯したことによって、罪過と罪との中に死にましたが、それは、「空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊(悪魔)に従って、歩んでい」るということなのです(同2章2節)。 二、「この世の神」である「悪い者(悪魔)の支配下にある」世全体(全世界) パウロは、サタンのことを「この世の神」と呼び(第二コリント4章4節)、ヨハネは、「世全体(全世界)は悪い者の支配下にある」と述べています(第一ヨハネ五章19節)。 第三の天は、「雲のように私たちを取り巻いている」「多くの証人たち(信仰偉人列伝の人たち)」のいる所、「生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会……天に登録されている長子たちの教会」のある所ですが(ヘブル12章1、22、23節)、「天にいるもろもろの悪霊」(エペソ六章12節)とあるように、悪霊も、天(第三の天)にいるだけでなく、悪霊のかしらである悪魔は、「空中の権威を持つ支配者として」君臨しています(参照、黙示録一二章7~9節)。 三、御父から約束された聖霊を受けて全世界の人々に聖霊をお注ぎになった――神の右すなわち第三の天に上げられた――イエス 罪を犯した人間が罪から救われるためには罪を赦され、きよめられることが必要ですが、そのためには、悪魔の支配から救い出され、聖霊の支配の中に移ることが必要です。 悪魔は、第三の天にいて「空中の権威を持つ支配者として」、第二の天と第一の天をも支配していますが、神は、その上にあってサタンさえも支配しておられる方です。 ですから罪を犯した人間がサタンの支配から救い出されるためには、第三の天におられ、第二の天と第一の天をも支配しておられる神の支配の中に移ることが必要です。そのためにキリストは、真の神でありながら真の人として、この世にお生まれになり、十字架の死と復活によって、「罪のきよめを成し遂げて、すぐれて高い所の大能者の右の座(第三の天)に着かれ」(ヘブル1章3節)、「神の右に上げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなたがたが見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです」(33節)。 私たちは、聖霊を受け、聖霊に満たされて、聖霊の支配の中に移ることによってのみ、サタンの支配から救い出されて、罪を赦され、きよめられることができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集 2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。

2018.05.19

コメント(0)

-

説教要約 1099

「真の神の愛」 2018年5月13日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年7月8日放映「人類の古い始祖と新しい始祖」 説教要約 960 見えないものに目を留める(2)「真の神の愛」 甲斐慎一郎 ヨハネの手紙、第一、4章7~16節 聖書は「神は愛です」(16節)と教え、また多くの人々も「キリスト教は、愛の宗教である」と思っています。このこと自体は、少しも間違っていません。しかしその内容となると、この神の愛ほど正しく受け取られずに、誤解されているものはないでしょう。そこで真の神の愛について学んでみましょう。 一、真の愛の必要性について 私たちは、自分では気がつかなくても真の愛を求めています。また人間にとって最も必要なものは、真の愛であると言っても過言ではないでしょう。人間は、互いに愛し合う夫婦の愛の結晶として、この世に生を受け、その両親の愛によって育つものです。ですから夫婦や親子にとって最も問われることは、その夫婦の愛や親子の愛が、どれだけ純粋で真実なものであるかということです。家庭の悲劇のほとんどは、この真の愛の欠如から来ているということができるからです。 二、神の愛に対する誤解について 多くの人々は、神が愛であるということについて、次のような間違ったとらえ方をしているのではないでしょうか。 1.神は愛であるから、神は、私たちの罪を大目に見てくれるのではないだろうか ここでいう「大目に見る」とは、罪に対して目をつぶり、罪を許可するという意味です。しかし神は、どんなに小さな罪でも決して許可されたり、目をつぶって見過ごしにされたりする方ではありません。 2.神は愛であるから、私たちは神に甘えることができるのではないだろうか ここでいう「甘える」とは、慣れてわがままにするという意味です。しかし神は、人間とどんなに親密な関係になっても、決して私たちを甘えさせたり、わがままにさせたりすることはありません。 3.神は愛であるから、私たちは神を侮ることができるのではないだろうか ここでいう「侮る」(ガラテヤ6章7節)とは、私たちは、怠けても、罪を犯しても、神は愛であるから、祝福してくださるだろうと、神を嘗めることを意味しています。しかし、「神は侮られるような方ではありません。人は種を蒔けば、その刈り取りもすることにな」るのです(同6章7節)。 三、真の神の愛について 神は、愛に満ちておられる方ですが、同時に義に満ちておられる方です。ですから神にとっては、正義の伴わない愛もなければ、愛の伴わない正義もありません。ところが人間の場合は、愛と正義が分離し、それぞれがひとり歩きをして、正義の伴わない愛や愛の伴わない正義になってしまうので、神の愛についても、前述したような間違ったとらえ方をしてしまうのです。 ヨハネは、神の愛について、「私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです」と述べています(10節)。 神は、罪を罰せずにはおかない義に満ちておられる方ですが、同時に罪人を愛してやまない愛に満ちておられる方です。この罪を罰せずにはおかない神の義と、罪人を愛してやまない神の愛とが一つに溶け合ったものこそ私たちの罪を贖うために死んでくださったキリストの十字架による救いです。 聖書には、「恵みとまこととは、互いに出会い、義と平和とは、互いに口づけしています」と記されています(詩篇85篇10節)。また賛美歌の262番1節は、「十字架のもとぞいとやすけき、神の義と愛の会えるところ」と歌っています。 私たちは、私たちの罪を贖うために死んでくださったキリストのうちに罪に対する神の正義の怒りと罪人に対する神の愛の炎を見るのであり、ここに真の神の愛が現れたのです。甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.05.12

コメント(0)

-

説教要約 1098

「目に見えない神を知る(2)」2018年5月6日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年6月3日放映「創造を信じる生き方と進化を信じる生き方」「目に見えない神を知る(2)」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、11章1~6節 2.真の信仰の第二の要素――神を意志的に受け入れ、承諾する キリストは「だれでも神のみこころを行おうと願うなら、その人には、この教えが神から出たものか、わたしが自分から語っているのかがわかります」(ヨハネ7章17節)と、願いの必要性を教えられました。 「神は、知性と感情と意志とを持っておられる霊であり、人間も知性と感情と意志とを持っている霊である」(G・C・モルガン)。意志を持っている人間が意志を持っておられる神を知るには、証拠を確かめて承認するだけでは不十分であり、意志的に受け入れ、承諾することが必要です(ヨハネ1章12節)。 このことを理解するために、次のような例話が分かりやすいのではないでしょうか。 ここに顔も知らない父(または母)と生き別れになった息子(または娘)がいて、何十年か振りに再会したとしましょう。この息子(または娘)は、目の前の人が自分の父(または母)であることは、確かな証拠すなわち遺伝情報(DNA)の一致などがあって証明されるなら、認めざるを得ないでしょう。しかし彼(または彼女)は、意志を働かせて、その父を「お父さん」、母を「お母さん」と言って、受け入れ(すなわち信じ)なければ、正しい父子(または母子)関係は成り立たず、その父(または母)を知ることはできません。 「科学的な真理」は、それを受け入れる人の道徳性には全く関係がないので、悪い心や生活を悔い改める意志がなくても、その科学的な真理を知性的に承認しさえすれば、その人のものになります。 しかし「宗教的な真理(神の救い)」は、神の聖い性質上、道徳性が含まれているので、悪い心や生活を悔い改めて信じたいという意志がなければ、その真理(神の救い)は、その人のものにはなりません。 多くの人々は、神を信じるなら、悪い心と生活を悔い改めなければならないという恐れから、信仰を拒否しています。聖書は「彼らが神を知ろうとしたがらないので」と(ローマ1章28節)、神を意志的に拒絶していると教えています。 3.真の信仰の第三の要素――神を信頼し、拠り頼む 神への信仰は、神を「信頼し、拠り頼む」ことですが、人間は、その神を「知性的に理解し、納得し、承認」し、「意志的に受け入れ、承諾」しなければ、神を「信頼し、拠り頼む」ことはできません。私たちは神を「知性的に理解し、納得し、承認」し、神を「意志的に受け入れ、承諾」し、神に「信頼し、拠り頼」み、信じた通りに「歩」む(コロサイ2章6節)なら、信仰は実を結び、「信じきること」(ルカ1章45節)、すなわち「確信」になるのです(第二テモテ1章12節)。説教要約 959 見えないものに目を留める(1) 三、目に見えない神を知る方法 「知には工学に代表されるような理屈で整理できる『目に見える知』と、神学のような見えない世界の論理を突き詰める『目に見えない知』があり、日本では……『目に見えない知』つまり超越した世界について考えてこなかった」(佐藤優『あぶない一神教』)。 「宗教のない科学は凶器であり、科学のない宗教は狂信(または迷信)である」(アインシュタイン)。 「理性を放棄することは、とりもなおさず信仰を放棄することであり、信仰と理性とは手をたずさえて行くものであって、すべての非理性的宗教は誤った宗教である」(J・ウェスレーの書簡『ルサフォース博士宛』)。 「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(ヘブル11章1節)。目に見えないものを知り、とらえるために有効なのは「知性」や「知識」ですから、目に見えない神を知り、とらえるのは、「神のみこころに関する真の知識」また「神を知る知識」なのです(コロサイ1章9、10節)。 私たちは、ほんとうに目に見えない神を知り、とらえているでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集

2018.05.04

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1