2017年03月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

慢性疼痛と脳の関係

30代のある男性の会社員の方が1年前に内勤から営業に異動になりました。初めの数ヶ月はなんとかこなせていました。ところが半年を過ぎたあたりから、朝家を出ると頭痛がするようになりました。通勤には1時間ほどかかりましたが、痛みのために、電車から降りることも度々ありました。精神科医の森下医師の診断を受けると「軽症うつ」でした。その後、自宅療養に入りましたが、頭痛はなかなか改善しません。脳腫瘍ではないか、何か別の悪い病気があるのではないか、職場に復帰できるのだろうか、自分は怠けているのではないだろうか、自分はダメな人間だ。次から次と不安を溜め込んでいたのです。このカラクリを森下医師は次のように分析されています。痛みという刺激が慢性的に続くと、脳の頭頂葉にある知覚を感じる感覚野という領域の神経回路に変化が生じます。痛みという刺激に対して、過剰に反応するようになるのです。するとごく軽い刺激でも「とても痛い」と感じるようになります。さらにここから感情を司っている前帯状回という部位への出力が異常に高まり、その機能を低下させます。前帯状回は、感情のコントロールや痛みに対する反応の仕方に関係しており、痛みを理性によって和らげている場所です。この部位が正常に反応できなくなると、理性によるコントロールが破綻し、痛みの原因が取り除かれても痛みの感覚と不快な感情が残ってしまいます。この方が自宅療養に入ってからも頭痛が改善しなかった理由です。不安も同様です。不安をもたらす刺激が短時間であれば、不安という感情はそれを起こさせる出来事(刺激)に対する結果でしかありません。しかし、慢性的に不安が長引くと、単なる結果では終わらず、逆に「脳に対する刺激」として作用するようになります。不安が刺激となって脳に作用すると、理性を司る前頭前野という場所の働きが抑えられます。このことによって、物事を客観的、冷静に判断できなくなるのです。(「軽症うつ」を治す 森下克也 角川ssc新書 82ページより引用)集談会には慢性疼痛で苦しんでいる方もお見えになります。その方達のお話を伺っていますと、確かに器質的な痛みがあるのですが、そこに過度に注意や意識を向けることによって、その傷が何倍にも増幅されているようにも思われます。森下氏は脳の仕組みから、慢性疼痛で苦しんでいる方が、多分に心の問題と結びついていると言われています。これは不安や恐怖、不快感や違和感に対しても同じことがいえます。これらは脳の中では、主に扁桃体に刺激として入っていきます。扁桃体の役割は、不安、恐怖、悲しみを受けたとき、ストレスホルモンを出す司令塔となっています。これが魚にあるおかげで、魚は、即座に敵から素早く身をかわして逃げることができる。ところが、不安や恐怖がいつまでも続くと大変なことになる。ゼブラフィッシュという小魚を、天敵であるリーフフィッシュという魚と一緒に水槽に入れると、最初は盛んに逃げ回るそうだが、最後は逃げることをしなくなる。そして容易に食べられてしまう。これが人間に起こるとどうなるか。ストレスホルモンが過剰に出続けた結果、扁桃体や海馬などに委縮や破壊が起こり、自分の命を守るという意欲や行動がなくなってくるのだ。神経症が固着する過程は、不安や恐怖を目の敵にして精神交互作用で増悪していく過程である。その中で、脳の中では扁桃体や海馬、前帯状回、前頭前野の神経細胞が損傷を受けていることが十分に考えられる。脳の神経細胞はいったん破壊されると修復しにくいと言われている。だから神経症の原因となる不安や恐怖は、精神科医やカウンセラーによって取り除いてもらうことも必要である。それと、森田理論学習によって不安の役割、不安と欲望の関係についてよく学習していくことが大切であると思う。森田には予防精神医学としての役割がある。精神を健康に保つためにも生涯教育として森田理論を学んでいく価値は十分にあると思われる。

2017.03.31

コメント(0)

-

忖度と斟酌について

最近「忖度」(そんたく)という言葉がニュースでよく聞かれる。森友学園の国有地払い下げ問題ではこの言葉は連発された。普段聞きなれない言葉なのでよくわからない。さっそく調べてみた。「忖度」とは 他人の心をおしはかることだという。たとえば元大阪府知事の橋下さんが、大阪に株式会社が経営する私学を誘致したいと考えている。大阪府の職員は府知事の意向を酌んで、最大限にその気持ちを尊重して仕事をする。忖度によく似たような言葉で「斟酌」(しんしゃく)という言葉もある。これも、相手の事情や心情をくみとることとある。あまり違いはないが、あえて言うと、単純に相手の心情を推し量るのが忖度。推し量った上で、それを汲み取って何か処置をするのが斟酌だと思われます。いずれにしても、トップの方針に対して、批判や意見を言うのではなく、それを無条件に受け入れて、粉骨砕身目標が速やかに成就するように行動することである。そのように行動すれば、いずれ自分の将来が安泰になるだけではなく、出世につながる。本来はトップの方針に対して、無条件に追随するのではなく、十分な議論を尽くしたうえで、最終的な合意を取り付けて取り組んでいくことになる。そうでないとトップの思いつきの方針に盲目的に従うだけになってしまうことにもなる。これは親分と子分の関係である。親分は子分が自分の役に立っているあいだは引き立ててくれる。しかし、役に立たない。あるいは自分のやり方に不満を持っているのではないかと、疑心暗鬼になるとすぐに排除されるようになる。このことを強く感じる出来事があった。核兵器禁止条約の制定に向けて、日本の高見沢軍縮大使は、アメリカの意向を忖度して、不参加を表明した。岸田外務大臣は、以前会議そのものには参加を表明していたが取り下げた。岸田外務大臣は原爆が投下された広島市選出の国会議員である。被爆者、広島市長、広島県知事などが反対する中で、トランプ大統領が、日本が勝手に会議に参加することに強烈に批判したため、忖度して引き下がったのである。日本はアメリカの同盟国としてアメリカの核の傘に入るのだという。アメリカ政府の言いなりである。これでは主権をもった独立国といえるのだろうか。これから貿易交渉は二国間で行われるが、アメリカの理不尽な要求を次から次へと受け入れて、最終的には国民生活が破壊されていくのをみすみす放置していくことになるのか。森田理論を学習すると、人間関係は主従関係になるのではなく、対等であることが大切であると学んだ。国家と国家も対等な立場で話し合いをすることが大切なのではないかと考える。

2017.03.30

コメント(0)

-

高感度のレーダーを使いこなそう

神経症に陥った人は、悲観的、ネガティブに決めつけをするという傾向があります。うつ病になった人も、「自分はもうダメだ」とか、「これから一生いいことはない」というネガティブな思考ばかりが浮かび、他の可能性が考えられなくなってしまいます。森田では、そのように考えてはいけないとは言っていません。そう考えたなら、それ以外の別な面も考えてみましょうと言っているのです。両面観で物事を見ることはできませんか。物事はすべて両面観でバランスよく見られるようになりましょうと言っているのです。自分はダメだと思っていても、その考え方は偏っており、きっと別の面もあるはずです。自分は神経質性格で些細なことに動揺して、すぐにイライラしてしまうということを考えてみましょう。一面では取り越し苦労が多くて、すぐに不安、不快感で悩まされます。そうでない人を見るとうらやましい限りです。自分もできるものならそういう性格に生まれ変わりたい。変身できればどんなにか輝かしい未来が待っているだろうかと思いがちです。でもそれだけでは片手落ちです。森田ではそのようには考えません。別な面も考えられる人間になれるとよいと考えるのです。さらに多面的に考えられるようになるとなおよいのです。たとえば円錐を正面からだけではなく、真上、真下、斜めからも見るとその形が正確につかめます。一方向からだと、三角や円に見えたりして正確な形をつかむことができない場合があります。神経質者は感性、感受性がとても鋭いという特徴があります。見方を変えれば、元々鋭いレーダーを装備している人間だと思ってはどうでしょうか。最新鋭のレーダーを装備していると、実態がとても鮮明に細かく見えるのです。それは最新式の宇宙望遠鏡のようなものです。宇宙空間に浮かぶハッブル望遠鏡の捉えた宇宙の画面はとても鮮明になっています。今や宇宙の誕生に迫る精度の高さを誇っています。このように性能のよいレーダーはとても役に立っています。ただレーダーやカメラの性能がよくなれば、見なくてもいいようなものまで鮮明に映し出します。同じように感性や感受性が鋭いと、取越し苦労をしたり、いやな思いをすることもあるわけです。でもそれがないと、生命にかかわるような危険なことが察知できないということもあります。事実が分からないと憶測で事実を決めつけてしまいます。想像は事実とは違います。事実を見極めないで行動を起こし、もしそれが間違っていたとすると全くの徒労に陥ってしまいます。高性能のレーダーを我々は生まれながらに搭載している。これは喜ぶべきことだと思います。そしてその使用方法を森田理論で学習して、使いこなすということがとても重要になります。そのための学習単元としては「神経質の性格特徴」「不安と欲望」などです。現実は使いこなせないから、取り外そうとしている人が多いのではないでしょうか。そうしている人は困ったことになります。心配性の性格は依然として存在するわけでが、それを有効に活用することができなくなってしまいます。自己嫌悪、自己否定の負のスパイラルに入っていくようになる可能性が多分にあります。心配性の人は高性能レーダーを使いこなしていくために、森田理論学習をする必要があります。高感度のレーダーで察知したことは忘れないように記録しておく。メモや日記などに書いておく。そして問題点や課題の解決に向かって手足を動かしていく。つまり活用していくわけです。他人の気持ちも手に取るように分かるわけですから、他人の役に立つことも手掛ける。スポーツ、芸術、文化面も鋭い感性を活かして存分に楽しむように行動する。こういう方面に鋭いレーダーを使いこなして行けば自他ともに大いに役に立ちます。

2017.03.29

コメント(0)

-

働くことは「目的」なのか「手段」なのか

精神科医の森下克也氏は、 「軽症うつ」を治す、という本の中で次のように説明されている。働くにあたっては、その意味づけが大切です。社会に貢献するため、出世を追求するため、家族を養うためなど、それは何であっても構いません。とにかく目的があることが重要です。それがあれば、困難にぶち当たったとき、 「なにくそ」と頑張ることができます。なかったら辛い思いまでして仕事をやりとげたいとは思わないでしょう。「何のために働いているのかわかりません」とはっきり言う人さえいます。そういう人は、心がくじけそうになった時に、きっと持ちこたえることができないでしょう。では、どうやったら働く目的を明確にすることが出来るのでしょうか。難しい問題です。ここではとりあえず、自分にとって仕事は「目的」なのか「手段」なのかを問うてみることから始めましょう。「仕事は人生の目的である」と言える人は、時間の多くを仕事または仕事に関するものに割いても構いません。気力も体力も維持することができるでしょう。しかし、 「仕事は手段である」という立場をとる人は、仕事にあまり意味を見出せていません。さして仕事に熱意を持てず、でも食べていくには仕方がないということで漫然と仕事に関わっているような人です。そういう人は、 「自分にとって仕事とは手段である」と明確に位置づけて割り切るべきです。けれども、そこにはひとつ、注意すべき点があります。仕事は手段であるなら、仕事よりも優先すべき大切なものがなければいけません。たとえば、家族、介護、趣味、他に目指す何かなどです。もしなければ強引にでも設定すべきです。仕事は生活していく収入を得るための単なる手段である、と言うのは、仕事へのスタンスとしてあり得ることです。決して悪いことではありません。そうすると、仕事の関わりは必要最低限でよく、要領よく仕事をこなしていくひとつの口実になります。 1番よくないのは「目的」か「手段」か、どちらかすらわからないということです。それは意味もなく働いていると言うことに等しく、自己の存在感の希薄さが、時間が経つうちに、多大なストレスとなってくるでしょう。この考え方に私は賛成です。私の場合は「仕事は手段である」という考え方で会社勤めをしてきました。口に出すことはありませんでしたが、心の中では「私は月給鳥」であると思っていました。仕事にはあまりのめりこまずに、集談会での人間関係、家族や趣味、資格試験への挑戦などに力を割いてきました。そのおかげもあって人間関係で苦しみながらも定年近くまで持ったと思っています。この考え方には反発を持つ人も多いと思います。仕事を通じて自己実現を図るべきではないかと。神経質者は元々根は真面目で責任感が強い人が多いと思います。それを前面に出して仕事にのめり込み、自分の心身や家族の団欒を犠牲にする人が多いと思います。私はそういう働き方は問題だと思ってきました。だから私はクビにならない程度ののらりくらりした働き方を選択してきました。首にならない必要最低限の仕事をして、家族との団欒、自分の趣味などに力を入れてきました。今の仕事は目標管理、成果主義、能率や効率重視などでがんじがらめに縛られており、まともに仕事をしていては、体を壊し、心を病んでいくのではないかと思います。また、まともに取り組んでいると人間関係のストレスでうつ病などを発症しかねません。ましてや管理職を目指して奮闘していると、能力がないとみなされるとすぐに出向やリストラされます。私が森田理論で学んだことは、仕事、家庭、地域社会、趣味などのバランスを意識した生活を送るということでした。仕事のみに大きく偏らざるを得ないような社会の風潮です。その流れに疑うことなく乗ってしまうことは、自分の人生全体から見ると決して褒められたものではないと思います。いずれ身体と精神を病んでゆく方向に向かうのではないかと思います。

2017.03.28

コメント(0)

-

稀勢の里の相撲に感動

昨日は、大相撲の千秋楽であった。横綱稀勢の里が大関照ノ富士を優勝決定戦で破り二度目の優勝を果たした。稀勢の里は13日目、横綱日馬富士に一方的に押し込まれ左肩を負傷した。怪我の状態から見て、その後の取り組みは無理ではないか、と思っていた。案の定、 14日目横綱鶴竜戦ではあっけなく敗れた。その後は左肩にテーピングをして強行出場した。とても痛々しかった。取り組み前には、稀勢の里は手負いの虎のようであり、体格で有利な照ノ富士の圧勝のように思えた。事実、稀勢の里は土俵際まで追い詰められ、無傷の右手だけで辛くも勝った。それでも優勝決定戦は照の富士の勝ちを予想する人は多かったと思う。優勝決定戦では照ノ富士にもろ差しになられ、またもや土俵際まで追い詰められた。体を入れ替えながら右手で投げを打ってギリギリのところで勝った。この勝負は今後、相撲史に残る名勝負ではなかったのかと感じた。稀勢の里は感極まって、君が代の演奏の時泣いていた。また、賜杯を受け取ったとき左肩が悲鳴を上げて顔が歪んでいた。稀勢の里は12日目までは圧倒的な力で横綱相撲を取っていた。ところが、 13日目の日馬富士戦で天国から地獄に突き落とされた感じだった。怪我をして強行出場しても勝ち目は無いかのように思えた。これはグレートサムシング、なにか目に見えない力が稀勢の里に味方したのではないかと思った。稀勢の里は本場所前にも激しいぶつかり稽古中、左目の上を7針も縫う怪我を負っていた。そして今回の左肩の怪我である。普通の人はその時点で休場してしまう。横綱の責任を全うするという強い意志と、どんな状況になっても勝負をあきらめないという態度に神様が味方してくれたのではないかと思う。こんな事はめったにあることではない。このたびは非常に良いものを見せていただいた。

2017.03.27

コメント(0)

-

セルフヘルプ・グループに参加する意義について

Amazonから発売されている「森田療法ビデオ全集 第3巻 生活の発見会」というDVDを視聴した。これには副題として「セルフヘルプ・グループでの回復」とある。東京で行われている集談会に参加することで、 1人の女性が強迫性障害から癒されていく過程が描かれていた。生活の発見会の集談会には興味があっても、なかなかきっかけがつかめなくて参加することをためらっている方も多いと思う。そういう方に集談会で行われている体験交流の内容を理解してもらうには良い材料だと思う。このDVDには精神科医の比嘉千賀先生がセルフヘルプ・グループの役割とその効果について適切なコメントされていた。毎月全国で開催されている集談会には、神経症という同じ悩みを持った仲間たちが集まってきて、今現在の悩みやかって悩んでいた神経症について、各々の体験を語り合います。そこには医師はいません。このDVDでは、ある日神経症に悩む女性がとある集談会を訪れます。彼女は強迫性障害に伴って起きるうつ状態の悩みを吐露すると、多くの参加者も自分も同じ経験をしたことがあると、自らの体験を語り始めます。悩んでいるのは自分だけじゃないんだ。他の参加者も自分と同じようなことで苦しんでいる。彼女は仲間たちの共感と体験談を通して、改めて自己を見つめ直し、回復への道を歩みはじめます。セルフヘルプグループは何も生活の発見会の集談会だけに限らない。アルコール依存症、ギャンブル依存症、アダルト・チルドレンなどのグループもある。共通しているのは、同じ悩みや問題を抱えている人たちの集まりであるということである。基本的にはそれ以外の人は参加しない。セルフヘルプグループへ参加することの意味はどんなことが考えられるか。まず、今まで自分1人の殻に閉じこもり、解決の糸口さえ見つけることができなかった状態から、会に参加することで悩んでいるのは自分だけではない、と気づくことができる。平等感や安心感を得ることができる。そういう人が自分以外にもたくさんいて、お互いに自分の悩みや問題を心置きなく口にすることができる。自分の悩みや問題を外へ吐き出すということは大変大きな意味がある。今まで注意が内向きになっていたのが、外へ吐きだすことで楽になれる。また同じ悩みを持っている者同士、相手の悩みを受容し、共感しやすい。そういうことは一般社会では考えにくい。自分の悩みを親身になって聴いてくれる人がいるという事は「心の安全基地」を得たようなものである。神経症で悩んでいるような人たちは、愛着障害を抱えた人も多い。愛着障害は「心の安全基地」を得ることで癒されていく。その後ろ盾を得ることは生きる勇気を得ることである。セルフヘルプグループでは自分の悩みや問題を解決した人もやってくる。自分の悩みや問題を解決した人は、自分と同じような悩みや問題を持った人を見捨てることができないのである。なんとか同じ症状で悩んだものとして、手助けはできないかと思うものである。会に参加すると身近に悩みから回復した人たちと身近に接することができる。今現在、神経症で悩んでいる人は、その人たちのアドバイスや生活態度を見て将来に希望を見出すのである。また自分の症状の成り立ちや自分の性格特徴なども次第にわかってくる。からくりも分かってくる。そのうち今後どういう心構えで生活してゆけばよいのか指針を得ることができるようになる。そのうち少しずつ回復してくるとセルフヘルプ・グループで、いろんな会の運営の役割を担うようになる。この役割は症状から離れると同時に、人のために役立つ体験をすることになる。こんな経験は家庭や会社ではなかなか経験する機会が持てない。セルフヘルプ・グループでの活動は、失敗しても大目に見ていただけるし、成功すると、それが大きな自信に変わる。その自信は社会でもうまくやっていけるのではないかという確信となる。現在、生活の発見会では、 機関紙だけを購読して、集談会には全く参加しないという人もいる。交通の便が悪いとか、様々な家族の状況、自身の参加することへのためらいなどが考えられる。残念なことではある。そういう人でも生活の発見会ではオンライン学習会なとか開催されている。これはインターネットの環境があれば、 24時間いつでも掲示板で仲間と交流することができる。オンライン学習会を終了した人たちのつながりはその後も続いている。今後は掲示板やスカイプを使った交流ももっと盛んになるだろうと思われる。セルフヘルプ・グループに参加するということは、当然様々なデメリットもあるだろう。でもそれらを差し引いても、メリットのほうが多いと思う。神経症に陥った人は、ひとりで悩むのではなく、同じ悩みを持つ人と交流を持つということが大切であると思う。あなたに手を差し伸べてくれる人がきっといるはずである。

2017.03.27

コメント(0)

-

アメリカの不法移民について考える

現在アメリカの人口は2億3,000万人である。この中に移民が7,000万人ほどいるという。この人たちが低賃金でアメリカの労働者の職を奪っているという。潤っているのは、不法移民という安い労働力を雇用しているアメリカの企業である。トランプ政権は移民の規制に乗り出している。この政策はアメリカ国民からは賛同を得ている。自分たちの仕事を移民が奪っているからである。特にメキシコとの国境には巨大な壁を作り、不法移民を排除するという。そもそも、不法移民を容認しているのは、メキシコであるから、費用は全額メキシコに払わせるという。自分たちの国民は被害者であるという。アメリカは不利益を被っているという。メディアはなぜメキシコからの不法移民がアメリカに流入しているのか解説してくれない。メキシコは1980年代に債務危機に陥った。その時に借金の減額の代わりに市場開放をアメリカや国際通貨基金(IMF)から求められた。このIMFの援助を受けるには、それと引き換えに緊縮財政、規制緩和、民営化が条件となる。IMFの援助を受けると国内の利権は外資に奪われて、国民の生活はとても苦しくなる。その後、メキシコ政府は、アメリカが主導した自由貿易協定NAFTAに無理矢理加盟させられることになった。規制緩和、民営化、自由経済が進行して国内経済は混乱した。メキシコの多くの地場産業は倒産して、アメリカの多国籍企業か多数進出してきた。公共部門もどんどん民営化されて、アメリカの多国籍企業の餌食となった。メキシコの国民は多国籍企業に低賃金で働かされてきた。儲けはアメリカの多国籍企業が持ち去った。最も大きな影響が出た分野は金融部門です。アメリカ系の銀行がM&Aを繰り返し、メキシコの金融機関を吸収していった。外資系銀行は証券化商品やデリバティブ商品の販売等投機的手段の事業を増やし、また高利益率を生み出す政府債券の購入、担保付き住宅ローン、消費者ローンに資源を集中させたのです。銀行業務は外国企業などに対する業務がメインになり、メキシコの小規模企業や農家にはあまり融資が為されなくなりました。農業は壊滅的な影響を受けた。NAFTA締結前のメキシコ農業は零細な小規模農家によって支えられてきた。NAFTAによって、メキシコにはアメリカから安いトウモロコシや小麦や米などが入ってきた。小規模農家は経営が成り立たなくなり、廃業せざるをえなくなった。そこでメキシコの農家が生きていくために選んだのは、アメリカに移住することだった。アメリカ人が嫌っている低賃金で劣悪な3kと言われるような職業に就いて生活することであった。メキシコで生活できれば、自分たちの故郷を捨ててアメリカに移住することはなかったのである。つまり、不法移民はその主な原因をアメリカの投資会社や多国籍企業が作り出していたのである。そのことを忘れて、不法移民はけしからんというのは片手落ちではないのか。アメリカの多国籍企業は、移民の規制については容認していたし、これからも容認するだろう。無断で国境を越えて仕事にありついた人を、低賃金で働かせることができるからである。自国民と不法移民が職を奪い合えば合うほど安い労働力を確保できるからである。他国の国民の生存権を奪うようなことになっても、自分たちの利益の事ばかり考えているのである。浮かばれないのは、メキシコからの移民と自分たちの低賃金の仕事を奪われたアメリカ国民である。これは日本にとって他人事では済まされない。その方向で外交交渉をしているのである。日本はTPPの推進は、結局は自分達の生活を破壊されて、自分たちの首を絞めるものであるという自覚をしっかりと持つことであると思う。無知であることが一番恐ろしいことだ。

2017.03.26

コメント(0)

-

卵かけごはん

私は老人ホームとか地域のイベントで音楽を演奏している。すると余禄で色んなものをいただく。先日醤油をいただいた。これがすぐれもので、卵かけごはん専用の醤油であった。ラベルの表には百年使用し続ける杉樽にて約五百五十日発酵、熟成された諸味を使用ラベルの裏には天然醸造、杉樽仕込みの醤油、国産鰹、国産昆布の一番だし、こだわり抜いた原材料と製法。最高に旨い玉子かけご飯をお楽しみください。製造者桑田醤油有限会社山口県防府市松崎町8-11早速玉子かけご飯を頂いた。そのおいしさは格別だった。この味こそ醤油なんだなと再認識した。こういうのが、幸せということなんだなと思った。玉子は平飼いで、黄身の盛り上がったものが良いそうだが、そこまでは残念ながらできなかった。作っている人のひと手間、ふた手間のこだわりをしみじみと感じた次第です。

2017.03.25

コメント(0)

-

マイケル・ムーア監督の「シッコ」(SiCKO)という映画

マイケル・ムーア監督の「シッコ」(SiCKO)という映画をみた。「シッコ」という意味は愚か者という意味だそうだ。アメリカの医療制度の現状や日本の医療の将来について知りたい人にぜひおすすめしたい。この映画は、まず最初にアメリカの医療の問題点が描かれている。アメリカは日本のように社会保障制度の一環として国民の医療を守っていくと言う面はない。あくまでも医療は、ビジネスであり製薬会社、医療保険業界、病院経営会社などにとっては巨大な利潤を生んでくれる美味しい分野なのである。アメリカ国民は、ガンなどの難病に備えて、各州に1つか2つしかないといわれる医療保険会社の医療保険に入るしかない。ところが、この保険料がとても高い。例えば、 27歳の女性で、月々の保険料が250ドルだという。日本でいうと2万5,000円である。また薬や手術代が非常に高い。これは、製薬会社が自由に価格設定ができるからである。盲腸の手術が200万円とも、それ以上ともいわれる世界なのである。日本のように政府が薬価の価格決定権を持っていないので薬はべらぼうに高い。この映画の中でも1万2,000円ぐらいな薬が、キューバでは100円以下で売られていた。医療分野は規制緩和、民営化、自由化はそれにかかわる会社に莫大な利益をもたらすが、多くの国民は医療難民となるのである。こんな状態だから、アメリカでは医療保険未加入者が約4,700万人もいると言われている。工場で指を切断した人がいたが、費用が足りなくてすべての指を縫合することができなかった人がいた。また治療代を払えない人は、病院から貧民街に連れて行かれて、放り投げていくのだ。お医者さんは患者のケガや病気を治す前に保険会社に電話をして、保険がおりるかどうかをまず確認しなければ治療に入れないという。それに対して、保険会社や製薬会社は大儲けをしていた。特に経営者は何百億という収入を得ていた。ヒラリー・クリントンさんはかつて国民皆保険を提案したとき、保険会社や製薬会社は、政治家と結託してテレビコマーシャルなどを流して潰してしまった。こういうことが国民の利益と無関係に平気で起きるのが、アメリカの医療制度なのである。 マイケル・ムーア監督は、カナダ、イギリス、フランス、キューバの医療の現場を取材していた。いずれの国も医療は社会保障制度の一環として国の庇護を受けていた。監督はアメリカと比較して開いた口がふさがらないといった様子だった。そのアメリカの多国籍企業は、グローバル戦略として日本などに進出することに狙いを定めているのだ。詳しくはぜひこのドキュメンタリー映画を見てほしい。私はこの映画を見て、医療、介護、教育、農業などの直接国民の生活にかかわる分野は、安易に規制緩和して、民営化してはならないと感じた。安倍総理は日本を外国の投資家が、世界一投資をしやすい国にしていくという。そのために経済特区を作った。これから高齢化が進むと、年金や医療・介護などの財源確保が難しくなる。政府の負担が重くなる。そこでその分野を民営化して、外国企業にも門戸を開けて競わせれば、無駄がなくなり、効率が良くなるという。しかし、アメリカはそのやり方でやってきたが、医療破綻を招き、国民を不幸のどん底に突き落してきた。日本はそれを他山の石として学び、医療、介護、教育、農業などは絶対に民営化しないで、国家が国民の生存権を守り抜くという意思を貫くことが重要なのではないかと思う。

2017.03.25

コメント(0)

-

課題や目標を持って生活するということ

先日定年退職して悠々自適の生活をさせている人が私のところにやってきて次のように言われた。毎日健康のために1時間30分ウォーキングをしている。時には自転車で1時間ぐらい近くを走り回っている。定年退職した直後はやる気満々だったが、最近は少々疲れてきた。いつまで続くか不安だ。こんなことをいつまで続けなければならないのかと思うと憂鬱になる。そういえば高校の同級生で市役所を定年退職してエブリディサンディと言ってゴルフ三昧、釣り三昧の人が、毎日がむなしいといって突然命を絶った人もいた。経済的に十分に余裕があっても、刺激を求めるような娯楽、グルメ三昧の生活はそう長くは続かない。いつの間にか精神状態がおかしくなってくるのだ。身の置き所がなくなり、むなしくなってくるのだ。毎日暇をどうやってつぶそうかというような生活は、人間に大きな苦痛を強いるようになるのだ。三浦雄一郎氏が人生後半を輝かせるために次の8点をあげておられる。 1、 自分自身のエベレストを持とう――生きる目標を見つける。 2、 攻めの気持ち、チャレンジ精神が日々を充実させる。 3、 人生はいつも今から――今をいかに充実させて生きるかを考える。 4、 「年だからダメ」といっていると本当にダメになる。 5、 何が起こっても前向きに捉える。 6、 できない理由を考えるのではなく、できることをやる。 7、 どんな時でも可能性を信じて前進する。 8、 夢を持ち、夢の実現のために全力を尽くす。遠藤周作氏は、老人の身辺の雑事をすべて取り除いてあげることは拷問のようなものだといわれている。身辺雑事は老人が死と向き合うことから遠ざけてくれる役割がある。それらを他人任せにしてしまうと、自分は死の恐怖と向き合わざるをえなくなる。家族によくしてもらっているのに、寂しくてたまらないという老人がいる。それは、毎日何もすることがなく、注意や意識が自己内省的になって、死が身近に迫っている寂寥感、孤独感なのだ。だから老人といえども、自分の雑事や日常茶飯事は他人任せにしないで自分で行うことが大切である。さらにいくら年齢を重ねても、いつまでも夢、課題、目標を持って、挑戦的な生活を続けることがいかに大切であるかということが分かる。

2017.03.24

コメント(0)

-

年齢を重ねるということ

遠藤周作さんは歳をとったことの功徳はいくつもあるといわれる。1、大抵の事を許せるようになる。自分も長い過去で同じ愚行や過ちを数多く重ねているので、他人が同じことを犯しても「やはり」という気持ちがどこかに起きるのだ。俺も昔は同じだったんだからという思いで相手を批判したり、非難できなくなる。もっとも、 礼儀上、怒った顔はするが、それは本気では無い。2、生きることで本当に価値のあるものと空しいものとの区別はおのずとできてくる。若い頃や壮年の頃にはどうしても目先に目がくらみ、己の出世生活に役立つものに心奪われがちなのは当然だが、次々と友人、知人たちがこの世を去り、生きることの儚さを身にしみて感じたすと、表面的な華やかさではなくて、本当に自分に大事だったことが何だったかは察知されるようになる。私はこの頃、いささか老年を享受する心境がわずかながら持てるようになった。つまり、これを最大限に利用、活用して、楽しみを大いに楽しみ、労力のかかるものはごめんいただき、そしてまあ、この社会の中で皆に嫌われない老人の役割を演じる事を考え出したのである。若い頃、敬遠していた漢詩や仏教の本を少しは理解できるようになったのも老年のおかげである。(老いてこそ遊べ 遠藤周作 河出書房新社 157頁より引用)確かに年齢を重ねると他人のミスや失敗を見て寛容になる。それは自分も同じようなミスや失敗の経験があるからである。対人恐怖症の私はミスや失敗があると他人は自分を見捨ててしまうのではないかと不安になることが多かった。現在は他人が同じようなミスや失敗をしても批判や非難の言葉を発することがなくなってきたように思う。でも、周囲の老人の中には、気むずかしい人もいる。他人のやることなすこと全てが気に入らず、愚痴を言ったり、ストレートに相手を非難するのである。多くの人がその人を煙たがっているにもかかわらず、やめようとしない人である。そういう人は、若い頃にミスや失敗の経験が少ないのではないでしょうか。要するに雑多な経験が少ないのである。誰かが人間は3,000回の失敗を重ねて大人へと成長していくのだと言われたが、そういうプロセスが抜け落ちているのである。あるいはミスや失敗をしそうな時はすぐに周りの人が手助けをしてくれた。つまり、過保護に育てられたのだ。神経症に陥った人はとても苦しい。でもその経験はとても貴重なものである。神経症に陥った人を見て、本当の意味で共感できるのは神経症に陥った体験を持っている人であると思う。さらに神経症を克服した人なら、自分の体験を伝えることもできる。また神経症に陥った人は、人生において1つの課題を与えられた人でもある。その克服に向かって努力する過程は、生きがいそのものである。努力する過程の途上では苦しいことばかりであるが、克服した後から振り返ってみると、どうしてあんなことで苦しんでいたのかと思えるようになる。神経症に感謝するばかりである。2番目に言われるていることですが、人生において価値があるものとないものは大体分かってきた。特に最近感じる事は、消費財に溢れた生活、飽食三昧の生活を享受するために、一生涯あくせくと働き続けるという事はあまり意味がないを思うようになった。現在は欲望の暴走を制御して、精神的に穏やかな生活を確保する方面に力を入れるようになった。人生の最終章にさしかかり、物質的に豊かな生活と心豊かな生活のバランスを整えたいと思うようになった。若い頃は自分の欲しいものは、どんなに無理をしてでも手に入るという主義であったが、年をとると、その弊害が身にしみて分かるようになったのである。これは森田理論学習で「欲望と不安」の関係を理解したことが大きいと思う。

2017.03.23

コメント(0)

-

アルトサックスの演奏

3/20岡山の「心の健康セミナー」でアルトサックスのソロ演奏をしました。曲目は「となりのトトロよりさんぽ」「エルガー作曲の愛の挨拶」「知床旅情」「見上げてごらん夜の星を」「上を向いて歩こう」「アメージンググレース」「すばる」の7曲でした。約20分。観客は約80名ぐらい。出来は90%でした。集談会の仲間が写真を撮っていてくれました。

2017.03.22

コメント(0)

-

同僚の昇進人事に思うこと

会社で同期入社の人で能力はそんなに差はないと思われるのに、自分よりも他の人が先に昇進するということはよくあります。そうゆう人に限ってとんとん拍子で昇格して、気が付けば取締役になっていたという例もあります。そんな時、素直に喜ぶということはできないと思います。「どうして自分ではなかったのか」「だからこの会社はだめなんだ」「上司は見る目がない」「彼はごますり男だからな」「彼は上司からえこひいきされている」「自分は何をしてもダメだ。もうこの会社で居場所はない」このように相手を否定したり、上司を無能力者扱いしたり、会社のやり方を責めたり、自己嫌悪に陥ったりすることがあります。こういう時は妬みや嫉妬心でいっぱいになっています。イライラするとやるせない気持ちです。自暴自棄になるかもしれません。こんな人事は承服できない。納得できない。それらを拒否、無視、抑圧、否定しているのです。そちらに気をとられて、観念の悪循環が繰り返されてきます。そのうちに仕事に対する情熱をなくして、何かにつけて破れかぶれな言動をとることになりかねません。こんな時こそ森田理論の事実を認めるということを応用したいものです。この場合、事実を認めるということはどういうことなのか。同僚が自分よりも早く昇進したことに嫉妬してイライラしている自分がいる。また自分も他人よりも、いち早く昇進して評価されたいという気持ちが強い人間である。でも自分の場合は、今回は昇進は残念ながら見送られたという厳然たる事実があります。この不満が残る3つの事実を、あるがままに受け入れることです。受け入れがたい事実ですが、受け入れてその事実に服従することです。この道をとることが肝心です。その不快な感情を発散しようとしたり、無理やり妥協していては、精神交互作用で益々注意と意識が一点に集中してゆきます。その不快な感情に自分がどんどんみじめになってゆきます。事実を受け入れて、事実に従うということは、イライラするときはイライラしてもよいということです。妬んだり嫉妬してもよい。それ以外の道はない。それを押さえつけたり、ごまかすのが最もよくないと思います。いったん事実を認めてしまえば、ある程度落ち着いてきます。冷静になれます。しだいに内向きな気持ちや他者攻撃に向かわずに、目の前の仕事や生活のほうに振り向けられるようになります。内向していた気持ちが、外向きになり、現状の打開に向けて努力するようになります。つまり湧き上がってくる感情をじっくりと味わうことで、その感情へのとらわれが減少して、目の前のなすべき課題などに意識が移っていくということだと思います。不安、恐怖、不快感の対処方法としては、それらが生み出すイヤな感情を価値批判する前に、まずよく味わってみることがポイントだと思います。それを強力にサポートしてくれる一つの方法が3月17日紹介した方法です。

2017.03.22

コメント(0)

-

対人緊張の強い人の人間関係の持ち方

対人恐怖症の人で症状を完全に乗り越えましたと言われることがある。でももしそれが、人の思惑を全然気にしなくなったとしたら、その人のもともと持っていたよい点がなくなってきたということではないかと思うことがあります。対人恐怖症は口で言うほど簡単に乗り越えられるものなのでしょうか。また乗り越えないと人生真っ暗になるのでしょうか。そもそも対人恐怖症の人は、人への信頼感が欠けており、人に会うことが恐ろしいのです。人に会うことに、ものすごく怯えているのです。それは小さいころから骨の髄まで貫徹されているのです。これは対人恐怖の人が、人と仲良くしたいという気持ちがあるということを否定するものではありません。でも基本的には、みんなでワイワイ楽しく盛り上がるよりも、一人で自分の好きなことをして過ごすのが性に合っている人間ではないかと思うのです。そういう個性を持った人間なのではないでしょうか。そのように自覚すると、無理して人間関係に四苦八苦して苦しむことが少なくなるのではないでしょうか。そういう自覚を深めると、決して無理をしなくなります。自分を偽ってまで、無理やり人前に出ることをしなくなります。背伸びをしなくなります。悠々自適、自分のぺースに合わせた生活をおくれるようになります。また、そんな自分を社交性のない、ダメな人間だと自己否定に陥ることはなくなると思うのです。本当の意味で、今のままの自分でいいのだと納得できるようになると思うのです。そういう覚悟を持てれば、人から危害を加えられるような場所には、最初から出入りしなくなりますので、危険に遭遇する確率は少なくなります。人に迷惑をかけないような同窓会、OB会などは、出席するのが嫌ならどんどん断るようになります。自分の意志に従って、臨機応変な対応がとれるようになります。これは、森田でいうと「不即不離」の人間関係となります。気が進まない会合には参加を見合わせる。反対に趣味などを通じた交友関係などは、楽しいと判断すれば、積極的に参加するようになります。町内会の付き合い、親せき関係の付き合いは、むげに断るわけにはいきません。葬儀、法事などの冠婚葬祭は必要最低限の付き合いをすればよいと思います。次に仕事ですが、これは人に会うのが嫌だからといって、勝手にキャンセルすることはできません。気分本位で、さぼってばかりいると自分も面白くないし、いずれ解雇されてしまいます。仕事の第一の目的は生活費を稼いでくることです。目的を明確にして割り切ることです。仕事の人間関係は、必要に応じて、必要な時に、必要なだけの付き合いを心がければよいと思います。無理は禁物です。「必要最低限」「ほどほど」というのをモットーにされたらどうでしょうか。対人恐怖症の人は、好奇心が強く、感性が豊かな人が多いように思います。ですから、対人関係で苦しんでいる人は、対人関係の改善ばかりに注力するのではなく、その比重を下げていくのはどうでしょうか。自分のやりたいことを棚卸して、その中からいくつかピックアップして、それらのいくつかに取り組んで見られたらどうでしょうか。私は、対人関係の改善に取り組むことの比重を落として、集談会の世話活動や一人一芸の習得に力を入れてきました。その結果、対人恐怖症の泥沼に入り込むことを回避できたように思います。仕事の人間関係以外の利害関係のない、別の方面の人間関係が幅広く広がってきました。10年ぐらい一つのことに取り組んでいると、その道では専門家となります。すると自信がついて、人間関係については、あまり気にならなくなるものだと高良武久先生は言われていました。そういう取り組みで人の思惑が気にならなくなるという解決方法も確かに存在していると思います。

2017.03.21

コメント(0)

-

森田療法DVD「生きる」を見て

Amazonで「森田療法ビデオ全集」のDVDが発売されている。第1巻は「生きる」第2巻は「常磐台神経科」第3巻は「生活の発見会 セルフヘルプ・グループでの回復」第4巻は「悩める人への生きるヒント」私は早速買い求めて視聴してみた。これは少し高価なので何人かで共同で購入されたら良いと思う。内容はとても優れていた。身近な人が何人も登場されていた。第1巻の中で精神科医の故藤田千尋医師の「神経症が治る」という話があった。神経症はある日突然よくなると言う事はあまりない。ない事はないが、それは稀である。また、そのような治り方は不自然であると言われています。普通の生活ができるようになって、なんで今まであんなことにくよくよ悩んでいたのか、と思えるようになったときが神経症が治ったということですといわれています。ところが藤田医師が治ったと思えるような人が、いつまでたっても神経症が治らないという。その方に、入院前と退院後の今の生活に違いがありますかと聞いてみると、多少動けるようになりましたという。それはとても大事なことです。しかし、当の本人はそのことを必ずしも評価していないのです。もっともっと別の治り方を求めている。小さなことを気に病むと言うような性格傾向を改善したいと思っているのである。でもそれは無理なんですね。そういう性格傾向はありますが、それは仕方がないことなのです。今の自分の出来ることができるようになって、それを生活に適応できるようになればそれでよい。自分の出来ることができるようになって、それを延長して生活できるようになればそれでいいんですね。それが分かってくる人もいる。そういう風に理解してもらいたいのです。私も神経症が治るという事はそういう事だと思います。不安や恐怖が全く起こらない状態が、神経症が治ったと言う風に考えていると、いつまでたっても神経症を治すことはできません。目指す方向が全く違うからです。今まで症状のために行動を控えていた人は、神経症が回復するにつれて、どんどん行動や実践が活発になってきます。神経症が治るということは、不安や恐怖の場面に遭遇した時、それらを打ち消そうとやり繰りをすることをしなくなることです。また、その苦しみから逃避していた状態から一歩踏みとどまることができるということです。不安や恐怖を抱えたまま、前に進むことができるように変化していくのです。これを別の視点から見ると、神経症から回復した時点では、不安や恐怖を体験する場面は格段に増加してきます。神経症が治った人は、そういった状況の中でも、不安や恐怖を抱えたまま、注意や意識を生活のほうに向けて、体や心を外向きに使っていくことができるようになる。しかし、不安や恐怖を抱えたままというのは、神経症に陥っているときはなかなかできることではありません。それを入院森田療法や森田理論学習によって、そのコツを体得していくのです。頭でわかっただけではだめです。そして藤田先生が言われるように、日常生活の中で、自分の出来る事ができるようになって、それをふくらませていくことができるようになった時が、一段階目の神経症を克服したといえるのではないでしょうか。ただ、私の感想から言えば、そういう治り方をした時点で、もう少し踏み込んで森田理論の学習をしていただきたい。それはこのDVDでも紹介されていましたが、神経症に陥る原因の1つとして、 「かくあるべし」という完全主義的な思考方法を取りやすいという面があります。日常生活の中で生活に潤いと張り合いが出てきても、 「かくあるべし」があると社会に適応することは難しい。生きづらさというものは依然として残ることになります。 「かくあるべし」を少なくして、事実や現状を受け入れたり、自然に服従するという生活態度を身につけるということが、次の課題になってきます。神経症に陥った人にとって、生活を立て直すということと、 「かくあるべし」を少なくしていくということは、車の両輪のようなものだと思います。この2つがあいまって神経症の克服は初めて成功するものだと思います。それと同時に、人生について深い洞察力が身に付きますので、その後の人生は前途洋々たるものに変わってきます。神経症が治るということは、多くの森田療法家が様々な切り口から説明されていますが、この2つは避けては通れないものだと考えています。

2017.03.20

コメント(0)

-

認知症を防ぐために

日本人の平均年齢は男性80歳、女性86歳と言われている。しかし、健康年齢で言うと、男性70歳、女性73歳と言われている。平均年齢と健康年齢の差は男性で10歳。女性で13歳もある。その原因は病気で寝たきりになり、日常生活を自分ひとりでできなくなる。あるいは認知症になって判断能力が鈍ってしまうことにある。その間他人のお世話になり、楽しみのない生活が待ち構えているかと思うと憂うつになる。年をとるにしたがってものを覚えが悪くなる事は誰にでもある。記憶力が悪くなることと、認知症で判断能力がなくなってしまう事は全く違う。判断能力がなくなるということは、脳の中の前頭前野の働きが悪くなっているということである。前頭前野を普段の生活の中で使っていたり、鍛えていると神経細胞が減少してしまうということはないそうだ。神経細胞はいったん消滅してしまうと再生することはない。逆に使ったり鍛えていると神経細胞は増えてくるという。そのことを脳の可塑性という。ちなみに認知症になりやすい人の特徴は次のようなものです。1 、真面目人間。頑固な人。杓子定規なものの見方考え方をする人。2 、無趣味な人。3 、テレビ漬け、ゲーム漬けのような人。4 、原因によりかかる人。上から目線の人。5 、家から出ない人。6 、人と話すことを面倒だと思う人。7 、笑いのない生活をしている人。それでは、どんな事を取り入れていったらよいのか。1 、いつもと違うことをやってみる。例えば、スーパーへ行ったら、車の中で待っているのではなく、自分でもウロウロチョロチョロしながらいろんなものに関心を持って歩きまわってみる。2 、ウォーキングをする。スクワットや健康体操する。普段から足腰を鍛えておく。3 、計算や暗算、音読を行う。これは東北大学の川島隆太教授が言っていることです。4 、人と会うこと。 1日中、家にいて、家族以外の人と全く話をしなかったというのは要注意である。5 、頭に怪我をしない。6 、好奇心を持つ。知らない事はその場で調べる。神経質性格の人はもともと好奇心が旺盛な人である。7 、長く続けられる趣味を持つ。例えば楽器の演奏をしていると、手先を使うようになり、より脳が活性化される。8 、オシャレに気をつかう。タンスにしまいっぱなしの衣類を取り出して、服装のアレンジを考える。9 、料理を作る。料理は色々と効用がある。まず何を作るか考える。食材を調達する。下ごしらえをする。実際に料理を作る。盛り付け、後かたずけなど。脳を活性化する条件が揃っている。女性が健康年齢が高い原因の1つは、毎日料理を作っていることかもしれない。10 、旅行する。必ずしもお金をかけ、遠いところに行かなくてもよい。近くの名所旧跡、温泉、科学館、美術館、博物館、植物公園等を案内書を取り寄せて調べておくことである。11 、ユーモアを忘れない。俳句や川柳、ユーモア小話、替え歌など身近な材料はいくらでもある。12 、家事・雑用を楽しむ。家の中の掃除、ペットの世話。家庭菜園やベランダで色とりどりの草花を育てる。車の洗車をする。その他毎日色々とやるべきことは多い。つまり日常茶飯事に丁寧に取り組んだり、好奇心を発揮する森田的な生活は、認知症の予防に大いに役立つのである。

2017.03.19

コメント(0)

-

成果主義という働き方はいかがなものか

小此木圭吾氏の話である。国内の銀行を自主的に退職して外資系の銀行に転職したある人物は、あるとき、私にこう語った。「とにかく、そのときそのときの能力をどんどん発揮すれば、それなりに認めてもらえるし、年功序列とは違った役職に就けるし、とてもやりがいがありますよ」と生き生きとしていた。ところがその彼が、1年ぐらいたって再会したときにこう語った。「だんだんきびしくなって里心も起こっているんです。日本の会社だったらば、それまでの業績があればそれで気楽にやっていける部分があるでしょう。みんなお互いのことを考えてくれるし、だけども外資系では、一刻の油断も怠け心も許されないというか、だんだんこのきびしさが身にしみてストレスがひどくなってきているんです」(ケイタイ・ネット人間の精神分析 小此木圭吾 朝日文庫 135ページ引用)外資系の会社は、能力主義、成果主義である。よい成績を上げるとそれに見合って昇格が約束される。能力のある人、実力のある人、時代の波に乗っている人はまだ良いほうだ。ところが、それが一瞬でも陰りを見せた時は恐ろしいことになる。すぐに切り捨てられてしまう。だから四六時中神経が休まる時はない。何か得体のしれない恐ろしいものに追い掛け回されている。そうなると短期集中で稼いだ後は早く引退して、悠々自適の生活をしたいというのが願いとなる。仕事を通じて自分を成長させたいなどということは望むべくもない。こういう働き方というのはいかがなものだろうか。今の世の中お金がないと1日たりとも生きてゆけない。貨幣経済に巻き込まれてしまっているからだ。生活のためには身体や精神を酷使しても、人間関係で疲労困憊状態になりながらも働かざるを得ない。それ以外に自分の生命を維持して、家族を養っていくことは不可能である。釣りバカ日記のハマちゃんのような生き方は理想的ではあるが、現実にはあり得ない。そんなことをすれば、すぐにリストラされるだろう。でも仕事半分にして、自分の好きなことに精魂傾けるような生活にはあこがれる。実はこれは江戸時代の武士の生活などを古文書で見るとこれとそっくりなのだ。またブータンのような人たちの生活もこれに近い。あるいは世界一長寿といわれるコーカサスの人たちものんびり暮らしている。そのかわり我々のような消費財にどっぶっりと浸かった何不自由のない生活というのは望むべくもない。そういう不自由な生活をある程度受け入れることができる人が、それに近い生活ができるのだ。私の知っている人もそういう人がおられる。その方を見た人があなたは仙人のようなような生活をされていますねと言われた。その方はインターネットはされない。ビデオは持っておられるが、長らく無縁の生活をされていた。基本は野菜を育てて自給自足の生活である。だから生活にはそんなにお金はかからないといわれる。その代り料理は色々と工夫をされて、おいしいものを自分で作っておられる。少ない年金の範囲内で生活をされている。我々みたいに老後に備えて蓄えを増やしているという風には見えない。夜は9時には寝て、朝は3時ごろには起きるそうだ。だから電気代もあまりかからないそうだ。早起きしてストレッチ体操をされている。夜が明けると、奥さんと散歩がてら道路に散乱した空き缶などのごみ掃除をされている。そして何よりも私たちが気が付かないような小さな楽しみをいっぱい持っておられる。たとえば、ビールのおいしい飲み方、カラオケの楽しみ方、魚の粗の料理法、親子どんぶりの作り方、茶碗などの洗い方、雑草退治のやり方、たい肥の作り方、盆栽の手入れ、植木の剪定、相撲の楽しみ方などなどたくさん持っておられる。テレビをばかり見ていると、コマーシャルばっかりで、洗脳されていろんなものがほしくなる。何かほしくなった時は、それはどうしてもなくてはいけないものなのか、その代用になるものが家の中にないだろうか、工夫すればそれに似たようなものを作ることはできないだろうか。などと常に自分に問いかけて、欲望を制御する中にこそ、心豊かな生活は待っているのだといわれる。

2017.03.18

コメント(0)

-

山野井房一郎先生の話から

今月号の生活の発見誌に山野井房一郎先生の記事があった。その中に、デパートで買い物をした時、買い物を紙に包んで代金領収を示すテープでも貼ってくれるとよろしいのですが、ときには売り場から黙って持ってきたものかどうか分からないような包装もあります。そんな時には、店員がいますと、わざとテープの貼ってあるところを見せまして、 「万引きしたものではないよ」という姿勢を示すのですね。これは森田先生の教えてくださった裏づけがありますから、みなさんもどうかぜひそうなさってください。そんな心遣いをするのでは、どうも神経質の病気だなと、知らない方は思うかもしれませんが、それは正常な望まし心遣いであると、私はそう思っているわけでございます。私も先日ホームセンターでカラーコーンを買ったとき、包装をしないでテープを貼ってそのまま渡されたことがあった。店内を出て駐車場に行くまで心中穏やかではなかった。店員や買い物客がカラーコーンを支払いもしないで持ち出しているのではないか、と疑いの目で見ているかもしれない、と思ったからである。そうなると眼光鋭くあたりを見回す。また急ぎ足になって早く車に押し込みたいと思ってしまう。そのうち障害物にけつまずいてしまった。近くにいた店員が近づいてきて「大丈夫ですか」などという。私はそれには答えず、 「これは大きくて包装はしてないですが、ちゃんとテープを貼ってあります」といった。そんなことは店員が聞いていなかったにもかかわらず。私はしなくてもよいことまで気を回して心配になり、不快な気持ちになることがよくある。注意や意識が自己内省的に働き、泥棒ではないという自分を守ろうとしているのである。後で振り返ってみると、山野井先生が言われるように、テープの貼ってあるところ周囲の人によく見えるようにする。あるいはレシートを手に持って歩くようにすればよかったのだ。そういう気配りをしてなくて、一人相撲を取って苦しんでいるようなものだ。考えてみれば、中学生の頃、教室の中で財布がなくなったと言って大騒ぎした同級生がいた。みんなその生徒の近くに集り、どこに置いていたのか、いつなくなったのか、いくらぐらい入っていたのかなどと騒ぎ立てていた。私はその時、みんなから離れひとりでいた。その時考えていた事は、自分は盗んではいないけれども、自分が疑われるようなことがあってはいけないと思った。それでおどおどして、いたたまれずトイレに行ったことがあった。挙動不審な私を見て、教室の中では、 「ひょっとしたらあいつが盗なのかもしれない」と噂話をしていたということであった。ひょっとしたら自分が疑われているかもしれないと言う不安は誰でも感じることではないかと思う。その不安に一旦とらわれると精神交互作用でどんどんと深みにはまってしまう。自分を守ろうとすればするほど、態度がぎこちなくなり、周りの人からは他にそれらしい人がいないとなると、消去法でどうもあいつが怪しいと思われてしまう。損な性格である。自分に嫌疑がかからないようにしているにもかかわらず、自分の思いと反対の結果になるのである。不安をやりくりしたり、不安から逃げようとすると、どうも結果はよくない。森田では、どんなに不快な気持ちになっても、どうすることもできない。持ちこたえるしかできないという。ああ、イヤだなという気持ちをやりくりしようとしたり、楽になろうとして逃げてしまうというと墓穴を掘ってしまう。このような場合は、まず「今自分は疑われているかもしれない」という不快な感情の事実を否定しないということが肝心なのではないかと思う。不安、恐怖、不快感などは、すぐに対策を立てたり、解釈しないでその前に少しだけ味わってみる。言葉として口に出したり、行動する前にまず感情を受け入れるという段階を差し挟むということです。こんなことは自分にはできないと思われている人がおられるかもしれません。そんな時によい方法があります。今の自分の感情をアナウンサーのように実況中継するのです。「今私は盗んだのではないかと疑われているかもしれないと、いたたまれない感情に覆われています。今しばらく嵐が通り過ぎるのを待っております。以上現場から中継しました。」この利点は、一つには自分に沸き起こってきた感情を意識的に客観的に見れるようになるのです。「私は上司から理不尽なことで叱られて腹が立っています。以上現場からでした」「私は仕事でミスをして落ち込んで何も手につかない状態になっています。以上現場からでした」私に沸き起こってきた様々な感情をアナウンサーになったつもりで実況してみるという方法です。この方法でイヤな感情を多少なりとも受け入れることができれば、挑戦してみる価値はあります。

2017.03.17

コメント(0)

-

TPPのISDS条項について考える

ドイツ政府は脱原発を宣言した。ところが事は容易に運ばない、困った問題が起きたそうだ。スウェーデンのエネルギー企業バッテンフォール社が、ドイツ政府の「脱原発政策」で損害を受けたとして、 60億ドル(約6,000億円)の賠償を求める裁判を起こしているのだ。裁判の情勢としては、ドイツ政府側にとってかなり厳しい状況になっている。これは、投資会社や多国籍企業が、外国に進出した時に、投資先の国内法によって損害を被るか、将来得られるはずの利益が得られなかった場合に、その国を訴える権利を持っているということである。これは最近にわかに問題にされている、ISDS条項と言われるものである。もし将来、アメリカが TPP交渉に参加を表明した場合、即導入されることになっている。これは何を物語っているか。国家よりも多国籍企業の力が上にくるということである。グローバル化した経済の中で、生き残った多国籍企業が、利潤の得られそうな世界各国に進出してやりたい放題のことができるということである。関税障壁、保護政策はもちろん訴える権利がある。それを専門に事業展開している国際弁護士組織もある。訴訟を起こす案件を他社に先駆けて見つけて営業をかけている。成功報酬は4割だという。国家が相手だけにその額はとても大きい。投資会社や多国籍企業が各国政府を自由に操作しているということである。進出先の政府が自国民の生活を守るために、関税をかけたり、事業の差し止めをした場合、相手国を訴えて多額の損害賠償を払わせることができる。訴えられた国家の独立と主体性ははく奪されていく。国家の存在意義が問われることになる。訴訟を起こされた場合すべて、投資会社や多国籍企業側が勝って多額の賠償金を手にしている。利益を求めて世界各地に進出した多国籍企業や投資会社の力が国家よりも強大であるということである。本来国家が社会保障制度として維持しなければならない、食料の確保、金融、資源、農業、医療・介護、教育、物流などすべて民営化して、外国の多国籍企業や投資会社に市場を開放していく。進出した多国籍企業や投資家は、利潤を最大限にあげるために、事業を効率化していく。国民の生活第一という考えではなく、どこまでも儲けが第一優先課題となる。そうなると、効率の悪いことやもうからない分野からは即座に撤退をしていく。そのうち国民は絞りとられるだけむしり取られて、生活は苦しくなっていく。生活保障として国民を保護していくという考えは全くないから、国民は容易に切り捨てられていく。最悪のシナリオとしては、仕事もなく、医療や介護、年金などの社会保障もなくなり自己責任、食料もなく、住む家もなく、ホームレスに近いような生活に甘んじるしかなくなる。そんなことは日本ではありえないと思っている人がほとんどだと思う。でもアメリカの現実をよく観察してみるとあながち夢のような話ではない。外国の投資会社や多国籍企業が、日本の国民健康保険制度を眺めたとき、政府が社会保障政策として国民皆保険制度を維持していることは、自分たちの自由な経済活動を妨害しているとみるのだ。これをISDS条項を盾にして、莫大な損害賠償を求めて日本政府をアメリカの裁判所に訴えるのだ。中医協が薬価の上限を決めているのは、フェアではない。製薬会社の儲けを棄損している。薬価は多国籍企業である製薬会社が自由に決められるようにしろ。政府が社会保障制度として国民皆保険制度をしていると、外資の保険会社が自由な経済活動ができない。政府は手を引いて、多国籍企業である民間保険会社の医療保険に切り替えるべきだ。すみやかに規制を緩和して、外資の保険会社も利潤をあげられるように市場を開放しなさい。こうした方向で世の中は動いているのだ。その結果どうなるのか。国民が犠牲になるのだ。それはアメリカの国民がいま医療現場でどのような扱いを受けているのか観察すればすぐに分かる。そうなると人間らしい生活や考え方が保てなくなる。私たちが森田理論を学習して、納得できる実りある生活、味わい深い生活をしたいと思っても、生存権が不安定になり、その日、命をつないでいくことが精一杯になった場合すべてが後の祭りだとなる。これは非常に由々しき問題である。今は何もできないかもしれないが、この問題に無知であるということは余計に混乱を引き起こすものだと思う。せめてからくりだけは勉強して知っておこう。(政府は必ず嘘をつく 堤未果 角川新書参照)

2017.03.16

コメント(0)

-

☆受容と共感、そして変化への促進

カウンセラーの杉原保史さんの話です。共感というのは、個人の境界線を越えて、あなたと私の間に響き合う心の現象、つまり、 「人と人とが関わり合い、互いに影響し合うプロセス」の事なのです。ですから共感は、ただ相手と同じ気持ちになる事を指すわけではありません。むしろ、互いの心の響き合いを感じながら関わっていくプロセスであり、それを促進していくための注意の向け方や表現のあり方などをさすものです。共感するという作業にとって、自分の意見は関係ないのです。あなたから見れば、 「この人の考えは未熟だ」 「この人の考えは明らかにおかしい」 「この人の考え方は、どう考えても破滅的だ」などといった事はあるでしょう。それでも、さしあたり、そのことは脇に置いておきます。相手がどのような思いを持ち、どのような気持ちでいて、どのような考えをしているのか、相手はできるだけ自由に、安心して、のびのびと話せるように、相手の思いをありのままに受け止めていくのです。あなたは、 「共感できないな」と思うかもしれません。それでもいいのです。その思いは心に浮かぶままに感じながら、放っておきましょう。その思いを我慢して押し込んでおくのではありません。ただ、心に浮かぶままに放っておくのです。そうして、相手が何を思い、何を感じ、何を考えているのかを、聞いていきます。そうしているうちに、いつか、 「ああ、この人はこういう風に思っていたのか」などと相手の立場に立って理解できるようになってくるかもしれません。実際共感できない自分の思いを放っておく心構えができれば、必ずそうなります。あなたは共感しようと努力する必要は少しもありません。ただ、いつの間にか共感している自分に気がつくだけです。人の心は、そうなるようにできているのです。さて、私たちは、 「自分の視点」を離れることがなかなかできません。そして、ついつい「それは正しいことだ」 「それは間違ったことだ」 「それはやめた方がいい」 「それはいいことだ」 「それはおかしい」 「それは素晴らしい」などなど、自分の視点から評価したり判断したりしてしまいがちです。そこから離れることはとても難しいのです。そのような評価や判断の活動を止めることが必要だと言っているわけではありません。人間の頭はどうしても勝手にそういう活動をしてしまう癖があるようで、それを止めることはとても難しいことです。それでも、そういう頭の活動を放っておくことなら、心がけ次第である程度は可能だと思います。自分の価値判断の評価や判断から離れ、それを放っておきましょう。価値判断を留保した態度で、そのままに、ありのままに受け止める態度が受容であり、そこで感じられることに注意を向けて感じ取ることが共感なのです。受容と共感を心より正しく理解すれば、たとえ本人が話したがらなくても、慎重な配慮を伴いながらも、少しおせっかいな姿勢で本人に接していくことも、当然ありうる選択肢なのです。次に、受容するだけでは不十分です。相手に対して変化を促すようなサポートが必要になります。相手は現状において何か問題があると感じ、変化が必要だと感じているからこそ、あなたに相談しているのです。例えば、学校へ行くのが恐ろしいと言っている青年がいるとします。その青年と関わっている人が、青年の恐ろしい感じを受容し、その感じに共感することができるなら、その青年はほっとするでしょう。しかし、関わり手が恐ろしさに共感して、一緒になって「恐ろしいね」と言っているだけでは、青年は決して救われません。さしあたりほっとするだけです。共感があって、その後に何も生じないのであれば、青年は落胆することでしょう。青年にとって、恐ろしさを共感してくれた上で、その恐ろしさをどう乗り越えていくのかを一緒に考えてくれる人が必要なのです。話し手が、 「友達がいなくて淋しい」と言うのであれば、聞き手は寂しさに共感するとともに、どうやって友達を作っていくのかを一緒に考え、そこに取り組むよう働きかけることが必要です。受験生の話し手が、 「焦って必死に勉強することは止められなくて辛い」というのであれば、聞き手は話し手の不安に共感するとともに、何が話し手を不安にさせているのか、不安の源を探るように話を聞いていくことが必要です。そしてその不安を効果的に乗り越える、あるいは緩和する道筋を話し手と一緒に探していくことが必要です。そして話し手は勉強以外の有意義な活動に楽しんで取り組めるよう、一緒に具体的に考えていくことが必要です。ここで私が言いたいのは、聞き手が可哀想な話し手に変わって、問題を解決してあげるべきだ、と言っているのではありません。ほとんどの心の苦痛は本人にしか解決できないものです。しかし本人にしか解決できないことだから、ひとりで取り組ませておけ、と言うのはあまりにも冷酷な姿勢だといえます。 1人ではできないこと、一緒に考えてくれる人が必要なのです。たいていは正解など無い道のりです。人生の問題ですから。一人一人、状況も、条件も違います。誰も正解を教えてあげることなどできません。結局は自分で答えを出すしかありません。ですが、それを踏まえた上で、一緒になって悩んでくれ、孤独な道のりを共に歩んでくれる人が必要なのです。最初から計画的に、共感すること自体を最終目標として掲げるような援助計画は、もったいないことです。せっかく共感する所まで到達したのなら、それを土台として、その頭脳をなんとか違ったようにできないか、一緒に具体的に考えていく援助が出てくるのが自然だと思います。「受容」 「共感」 そして「変化促進」 、この3つは、相互に手に手を取り合って螺旋状に深まっていくものです。通常、受容と共感があって、その先に変化の促進が可能になります。(プロカウンセラーの共感の技術 杉原保史 創元社より引用)私たちの森田理論学習では、受容と共感、傾聴の重要性について学習しました。集談会に参加した人の話を、価値批判なしに素直に聞く態度がまずもって大切になります。相手の立場に立って、最初はなかなか共感が持てない場合であっても、相手のことを分かろうとする態度が重要です。そういう姿勢で相手の話を受容していると、そのうち神経症で苦しんだ者同士で共感の気持ちも湧いてきます。そういう受容と共感の気持ちを踏まえた上で、打開策を一緒になって考えてみることが、相手の期待している所ではないでしょうか。神経症から回復した人は、相手の悩みに対して解決の手助けができるような何かをつかまれているものと思います。私の体験では、先輩の森田理論を生活面に応用された生き方にとても影響を受けました。その人に身近に接することで、目標がはっきりと見えてきたように思います。

2017.03.15

コメント(0)

-

「患者申出療養制度」という混合診療について考える

2015年4月に衆議院を通過した「患者申出療養制度」が2016年4月2日実施された。この制度は日本の健康保険制度を改悪させる可能性がある。この法律は、現在保険外の治療や薬を自己負担で自由に使えるようになるというものです。一見医療の新しい道を開くかのように見える。今までは未承認の抗がん剤治療薬を使用するには、特定医療機関が申請しなければならなかった。これからは患者側から要望があれば使用できるようになる。アメリカで使われているがん治療薬などが合法的に日本に入ってくることになる。ただし、安全かどうかについては、厚生省は責任を持たない。自己責任となる。アメリカでは十分な治験が行われずにすぐに承認される傾向がある。政府が認めた薬ではないので、政府保障などの被害者賠償については担保はされていない。国立がん研究センターの出した試算によると、現在海外で承認されていて、日本では承認されていない「がん治療薬」42種類のうち、患者側の自己負担額が月100万円を超えるという薬が23種類あるという。卵巣がんの治療薬「オラパリブ」を利用した場合、 「患者申出療養制度」の場合、 115万円余にもなる。現行の公的医療保険の高額療養費制度を利用した場合、 9万円余である。つまり、 「患者申出療養制度」を利用しようとすると、高額の抗がん剤は自己負担になるため、国民の負担が10倍以上にもなる。実質的に経済的にゆとりのない人は容易に使うことができない。その結果、医療費難民が発生することになる。この法律は、医師や患者の声を聞いて作られた訳では無い。財界メンバーが中心の「経済財政諮問会議」が骨子を作ったのだ。医療保険制度の改正が医師や患者の声を無視して進められているのは問題だ。ただでさえ日本は世界トップの薬消費天国だ。このような混合診療が拡大されて、自由診療が幅を利かすようになると、国民皆保険の日本の医療制度は次第に形骸化してくる可能性が高い。高価な薬が簡単にかつスピーディーに承認されるようになったとき、今よりもっと多くの新薬が日本に入ってくるようになる。今の日本では保険診療がほとんどである。免責額はなく、医療費も薬代も基本的には3割負担である。しかも高額療養費制度が医療費破産から国民を守っている。ところが医療保険制度の改正により、次第に保険診療の幅が狭められ、自由診療の比率が高くなってくる。その時点で医療費を問題なく払うことができる患者がどれほどおられるだろうか。日本は既に「労働者派遣法」によって、正規雇用者が減らされ、非正規労働者が2,000万人にも上っていると言われている。これらの人たちの7割は年収が平均200万円以下といわれている。この人たちがガンなどの病気になったときに高騰した医療費を払い続けることができるとは思えない。日本では今後医療制度改革、規制緩和、民営化によって、国の皆保険制度が形がい化してくる。そして改悪健康保険制度のもとでは、医療費が払えなくなり、民間の医療保険を買う人が増えてくる。その日が来るのを外資系保険会社や外資系製薬会社が鵜の目鷹の目で見守っている。アメリカの民間の医療保険は、医療保険料金額がべらぼうに高く、しかも30万円とか60万の免責額があるのである。重大な病気になると、3人に一人が医療破産している国なのだ。アメリカは国民の医療は政府が責任を持つ社会保障という考えはない。医療は民営化されていて、多国籍企業が乗り出して、利潤を上げるための投資先なのだ。医療保険に入りたくても入れない。国民の4人に一人、5000万人が無保険だったのだ。日本にとって、これは他人ごとではなくなる。アメリカの国民が置かれた現実は近い将来日本の現実となるのはほぼ間違いない。日本政府は着々と医療制度改革、規制緩和、民営化の方向に布石を打ってきている。患者申出療養制度という混合診療はその一環である。それがいずれは合意に至るであろうTPPのねらいでもあるのだ。世界中で最大の利潤を上げようとしている外資系の保険会社と製薬会社、病院の株式会社の経営者たちが規制緩和、民営化された日本の医療や介護の分野に進出してくると、日本の医療は金儲けの手段にされてしまう。一番の不利益を受けてしまうのは大多数の国民である。すでに安倍総理は「国家戦略特区」政策の中で、医療改革拠点を大阪府、京都府、兵庫県に置いている。ここでは外国人投資家が自由にビジネスチャンスを掴むことができるように、あらゆる規制を撤廃するという。特区である程度軌道に乗せて一挙に全国展開へと持ち込もうとしている。そのことを同盟国アメリカから要望されているのだ。外資の強欲な資本主義の担い手たちの後押しを強力に進めているのである。日本国民の医療について政府が最終責任を持つという使命は放棄したとしか思えない。 その先は病院経営に株式会社の参入を許す。完全な医療と治療薬の民営化と自由化を推進する。日本では医療・介護分野は将来100兆円もの利益を生み出すビックな魅力ある産業なのだ。政府は、今後膨大する医療費抑制に向けて、国民皆保険制度を形骸化し、国民の健康や命を守る医療を完全民営化していこうとしているのである。そうなれば、医療や介護は、製薬会社、保険会社、病院経営に参入した会社の利潤を生むための道具となる。そこにはもはや憲法で謳われた国民の生存権を守るという国家の使命を放棄することになる。そのような法整備が着々となされてしまえば、病気になったとき、今までのように気軽に保険証1つ持って全国各地の病院で治療を受けることはできなくなる。難病にかかった場合、病院にかかることなく、病気を放置して死を待つしかないという時代がそこまでしのび寄ってきている。我々は事実をつかみ、未来に目を向ける必要がある。(政府はもう嘘をつけない、堤未果 角川新書参照)

2017.03.14

コメント(0)

-

愛着障害の乗り越え方

それでは、引き続いて愛着障害を抱えた人が、それを克服するためにどうすればよいのか考えてみたい。岡田尊司氏はいろんな提案をされている。その中で、愛着の土台となる母親との関係を築き直すのは容易ではないと言われている。母親自身が、不安定な愛着スタイルを身に付けていることも珍しくないため、傷ついた愛着を修復するという作業は、肝心の母親との間で行うのが1番難しいということになりがちだ。それをいきなりやろうとしても無理だ。その場合、むしろ最初は、もっと共感的で安定した、支えとなってくれる第三者との間で愛情を育み、愛着の傷を修復し、最終的なゴールとして母親との関係も安定したものにしていくというのが現実的だ。まずは、親から適当に距離をとって、中立的だが、思いやりを持った存在との関係において、自分の中の不安定な愛着を克服していく。信頼でき、関心や価値観をある程度共有し、何でも話すことができる存在に「心の安全基地」を見出し、受け止められることで、この作業を進めていくのだ。仲間であってもいいし、パートナーであってもいいし、師であってもいいが、思いやりとともに、いつも変わらない安定性をある程度備えていることが必要になる。医師やカウンセラーのような専門家についても、同じことが言える。幸いなことに、愛着障害を抱えた人は、不思議とそうした出会いを得る才能持ってる人が多いようだ。ただ、求める気持ちが性急すぎて、危険な相手やふさわしくない相手を信じてしまうことがある。その見極めをしっかりすることも大事だ。もっとも親密な存在という意味で、配偶者や恋人の役割は大きい。実際、大人になってから愛着が安定化する場合、最大の力を持つのは、長年一緒に暮らす配偶者やパートナーの影響だとされる。愛着は相互的なものだということを忘れず、自分だけが一方的に甘えるのではなく、自分も相手の安全基地になるように努力することが大切だ。愛着障害がある人は、つい甘えが出て依存しすぎたり、感情的になりやすいのだ。特に自分の弱点を指摘されたりすると、自分を責めていると受け取ってしまい、人間関係自体がぎくしゃくするということにもつながる。愛着は相互的な現象だ。自分が親に愛されず、親が安定した愛着を育んでくれなくても、自分が誰かを愛し、その存在と安定した愛着を育むことができれば、自分が抱えている愛着の傷を癒し、不安定な愛着の問題を乗り越えることができる。動物の赤ちゃんを育てた経験がある人なら、他のことなどそっちのけで、夢中になって世話をした覚えがあるに違いない。幼い動物もあなたのことを求め、あなたもその動物のことをいつも気にかけるようになる。愛着障害を抱えた人は、しばしば自分が誰かの親代わりの存在になることで、自分に得られなかったものを他人に与え、それによって自分の抱えた傷を乗り越えようとする。本来は母親から優しい愛情と世話を与えられることによって育まれる愛着を、自分が小さな存在に対して母親の役目を行うことによって育み直そうとする。自分が愛されなかったことをただ嘆いたり憤るよりも、見捨てられた存在の人や動物などを自分が愛することの方がどんなに役立つことか。実際、愛着障害を抱え、それを克服した場合、必ずそうしたプロセスを経ている。自分がしてもらうだけではどんなに愛されても、その傷は乗り越えられないのだ。配偶者や恋人、周囲の人が、治療者やカウンセラーが、どんなに支えてくれても、それだけでは不十分なのだ。自分がどんな小さな存在であれ、その支えになるということ、親のように愛情注ぐ体験をすることが、その人の中に眠っている愛着の力を活性化させる。それは支えを必要としている存在を支え、守らないではいられないという本能なのだ。それこそが母性や父性の本質だ。(母という十字架に苦しんでいる人へ 岡田尊司 ポプラ新書 283頁より引用)森田理論学習を続けていると、人のために尽くすということを盛んに言われる。自分のできる範囲で人の役にたつことを見つけてコツコツと実行する。それはまず集談会の中で、次に周囲にいる人たちに対して。そうすると、自分にばかり向けられていた注意や意識が外向きになる。また人に役立つことをすることで、感謝されたり評価されると、存在価値を高め自信がついてくる。それが自分の愛着障害を癒し、生きる力に変わってくるのだと思う。

2017.03.13

コメント(0)

-

愛着障害について

イスラエルの建国後、キブツと呼ばれる農業共同体で、ある革新的な子育てが試みられた。子供たちは子供の家で暮らし、専門のスタッフが昼も夜も交代で子供たちの世話をしたのだ。母親は授乳の時間にだけやってきて、それ以外は職場に戻って働いた。開墾や農作業などに多くの人手を必要としたため、女性の労働力が子供に奪われないように、子育ては効率化されたのだ。ところが、この試みは、思ってもみない副作用を生むことになる。愛着が不安定な子供が急増しただけではなく、大人になってからも同じ傾向が見られたのだ。愛着が不安定な人では、対人関係の問題を抱えやすく、情緒不安定な傾向や親密な関係を避ける傾向が見られた。専門の職員が交代で世話をするといった方式は、効率的ではあるが、子どもの側の事情を無視したものだった。子どもに必要なのは特別な存在との関わりだった。必ずしも親でなくてもいい。特別の存在が、その子が必要とするとき、いつでもそばにいて、その子の求めに愛情を持って答えてくれさえすればよいのだ。キブツの教訓は決して遠い国の話ではない。日本でも生活のため、あるいは何らかの理由で母親が働かざるを得なくなって、生まれてすぐに子供を保育園に預けるというケースが増えている。その結果、子供と一緒にいる時間が少なくなっていく。このことが子供達のその後の成長過程の中で、神経症を発症させたり、うつなどの神経障害、パーソナリティー障害、発達障害などの問題を生じさせている可能性がある。ハリー・ハーロウは愛着の形成が子供の成長や発達において、命にかかわるほど重要な問題だということを示した。アカゲザルの子供は、母親がいないとほとんど育たず死んでしまうしかし、母ザルの人形を作って与えると、子ザルはその人形に抱きついて、どうにか育つことができる。抱っこしてつかまれる存在が、生存のために栄養と同じくらい必要なのだ。ハーロウは、柔らかい布でできた人形(ソフトマザー)と、固い針金でできた人形(ハードマザー)を作り、どちらにでもつかまれるようにした。ハードマザーの方には、ミルクが飲めるように哺乳装置を取り付けた。にも関わらず、子ザルが圧倒的に長い時間を過ごしたのは、ソフトマザーの方だった。柔らかい感触を持った、居心地のいいスキンシップを必要としていたのだ。しかし、母ザルの人形に捕まってどうにか成長しても、母ザルに育てられなかった子ザルは、不安が強く、誰とも交わろうとせず、社会的行動を行うことができなかった。それでも、なんとか同年輩の子ザルと遊ばせることで、ある程度社会的行動を発達させることができたが、どうしてもうまく身につかないことがあった。それは、正常な異性愛や子育ての能力だったという。母親に育てられなかった子ザルは、成長して大人になっても性的な営みでつまずくか、万一子ザルが生まれても、育てようとしない。母親による養育は、単に心理的にとどまらず、生理的なレベルでも、子どもの発達に関わっており、それが欠けることは社会生活や子育てに必要な能力の発達を不十分なものにしてしまいやすい。(母親という十字架に苦しんでいる人へ 岡田尊司 ポプラ新書 82ページより引用)これらは、子供の成長にとって愛着の形成がいかに大事であるかということ示している。愛着の形成は0歳から1歳6ヶ月の間に形成されるといわれている。少なくともこの期間は母親は子供のそばにいて育児に専念するということが望ましいということである。子供ができれば、どこの家庭でもそうしているように思いがちであるが、最近は夫婦二人が働かないと生活が成り立たないという社会状況がある。1年も経たないうちに保育園に預けざるを得ないという家庭も増えているのではないか。そういう子供が青年期、大人になって、他人が信頼できず、情緒不安定で苦しまなければならないとしたら残念なことである。だからせめて子供と一緒の時は、精一杯一緒に過ごすことを心がける必要がある。しかし不幸にして愛着障害を抱えた人はどうすればよいのか。これについても岡田尊司氏が上記の本で説明されている。日を改めてご紹介していきたい。

2017.03.12

コメント(0)

-

今後のこのブログの方向性

私は森田理論学習を30年以上続けてきた。最初は対人恐怖症を治すために学んできた。最近は幅広い人たちとの交流があり、人との付き合いは面白いと思うようになった。人との交流が、この世の一番の楽しみではないかと思っている。さて、学習が20年過ぎた頃から森田理論は神経症治療という役割は、森田理論全体から見るとほんの1部ではないかと思うようになった。森田理論の本来の大きな役割は、神経質性格を持った人が、どのように生きていったらよいのかを教えてくれるものではないかと思うようになった。不安と欲望の相互関係、生の欲望の発揮、 「かくあるべし」を少なくして事実本位・物事本位の生活態度を身につける事はとても意味のある生き方を手に入れることになると思う。神経症になり森田と出会うことがなかったら、悶々とした人生を送ることになっていただろう。ただ最近思う事は、人生を実りあるものにするためには、森田理論学習だけに特化するだけでは難しいのではないかと思うようになった。というのは、神経症を引き起こしたり、生きづらさを抱える大きな原因は、直接的には両親の子供の育て方にあるのではないかと思うようになった。愛着障害や親からの自立などという問題は、子供を持った親が、適切に子育てをすることで回避できるのではないか。親たちが先人たちが蓄えた子育ての学習をする。親同士情報を交換し合うことによってかなりの部分解決するのではないかと思うようになった。子育ては高校や大学の教育の中で取り上げてもよいような重要な内容を含んでいる。子育て以外にもう一つ学習することがあると思う。それは、今の世の中は1部の拝金主義者たちの欲望が暴走して、平凡につつましく生きている人たちのささやかな幸せを破壊しているのではないかと思うようになった。その人たちが、金儲けをするために、心豊かに家族仲良く暮らしている人たちの生活を破壊しているのではないか。今の世界は1パーセントの超富裕層と99%の貧困層に分解している。この実態に対して事実を知ろうとしないで、無知であることは、自分たちを不幸にしていく。コマーシャルを流して無制限な消費欲求を喚起したり、政府とグルになって、食料、教育、医療や介護、軍事などの分野で民営化を図り、収奪を繰り返している巨大な投資会社と多国籍企業が存在している。このような強欲な資本主義の担い手たちによって、我々一般庶民の生活は徐々に破壊されていく。気が付いた時はもう手の施しようのない状態に追い込まれている。これは今のアメリカの一般の国民の生活ぶりを見れば一目瞭然である。同盟国としての日本もこの流れに巻き込まれていくことはほぼ間違いがない。だから、実りある人生、味わいのある人生を送りたいと思うなら、森田理論だけですべてがうまくいくというような単純な問題ではなくなっている。森田理論学習に加えて、子供の育て方や教育、強欲な資本主義の担い手たちから我々の生活を立て直して、いかに守っていくのかを考えていく必要がある。この3つの項目について、関心のある人たちが集まり、学習運動を全国に展開していく必要がある。あるいは、ネットを使って関心のある人たちが議論をしていく場が必要なのではないか。私のブログでは、今まで森田理論学習や子供の育て方や教育について色々と投稿してきた。これからはもっと幅を広げて、我々の生活を根底から根こそぎ破壊しようとする強欲な資本主義の仕組みや担い手たちのことも注意深く観察して随時投稿をして行きたいと思う。以上3つの視点から、いろいろと問題提起をしてゆきたい。試行錯誤状態の投稿ですので、内容に誤りや偏見、見落としている点があることもあるだろう。その場合は、具体的に指摘していただくようにお願いします。

2017.03.11

コメント(0)

-

日本の健康保険制度を守りたい

アメリカで2010年に導入された健康皆保険制度「オバマケア」は思惑通り進んでいない。オバマ前大統領は、だれもが加入できるようにと「 メディケイド」(貧困者・障害者向け公的保険)の受給要件を緩め、保険会社が病気を理由に加入拒否することを禁止したり、民間保険にはあらかじめ妊婦医療や内視鏡検査等を入れるよう義務付けるなどした。保険料はかなり上がった。また保険に入らない人には罰金を科した。それまで月々の保険料を支払う余裕がなくて無保険だった人が、毎月の掛け金の1部を政府が補助してくれることになり、やっと民間の保険に加入できた。日本と違うのは、政府が社会保障制度として責任を持つのではなく、民間の保険会社が介在して健康保険制度が成り立っていることだ。社会保障制度として国が医療に責任を持っているのではなく、民営化して利潤追求の保険会社や製薬会社によって健康保険制度が成り立っているのだ。利潤追求が第一目的であるために、国民の福祉や健康とはかけ離れたものになっている。実際には、いざ使おうとすると、免責額は3,000ドル(30万円)もかかることがわかり、結局保険証があっても医者かかれないなら、罰金の方が安いだろうと解約して再び無保険者に戻った人が多い。実際は夢のような公約とは、全くかけ離れていたのである。そのため、新規加入者は伸びず、オバマ前大統領は、大金を投じてオバマケアの販促活動を始めた。保険のことなどまるで分からない市民を5時間の講習を受けただけでナビゲーターに仕立てた。1人加入すれば58ドル(5,800円)である。もし仮に1日5人に売れば290ドル(2万9,000円)になる。この金額は時給700円の人が1週間働いて得る金額とほぼ同じだ。保険の仕組みについて全く理解していない人でも、パソコンの画面に相手の個人情報を入力していくと、大体の保険料が出てくるようになっている。しかしあるナビゲーターは次のようなこと話していた。「皆保険に加入できて喜んでいたし、私自身も高額コミッションがもらえて助かりました。でも何ヶ月かするうちに、だんだんうんざりしてきました。最初は弱者救済をしているつもりでしたが、よく考えたら自分のしていることは民間保険のインチキブローカーと一緒じゃないか」この保険に加入すると、実際にはかかれる病院のリストが前よりずっと減らされています。オバマケア保険は治療費の支払い拒否が3割もあるので、診察してくれる医師自体が見つからない。また薬は保険適用から外されているものが多く、自己負担の世界だったのだ。人によっては、保険料は政府が補助してくれても、実際には病気になると、免責額が高かったり、薬が保険から外されていて、治療を諦めざるを得ない仕組みになっている。なんということか。病気のあるなしにかかわらず手ごろな値段の保険を提供し、年間保険料を平均3,500ドル(約35万円)も下げると約束したオバマケア。実施してみたら、その約束は全てひっくり返る欠陥だらけの法案だった。この法案は、オバマ大統領の政権に入り込んだ医療保険会社が書いた法案であったという。保険会社が今までよりもっともっと儲かる法案に仕立ててあったのだ。また、世界一高いアメリカの医療費を毎年グングン押し上げている最大の原因は「薬代」である。アメリカは日本と違い、政府は薬価交渉権を持っていない。オバマ大統領がそれを放棄したという。だから製薬会社は自分の薬に好きな値段をつけ放題なのだ。がん治療薬は1粒10万円。盲腸の手術は200万円が当たり前の国なのだ。アメリカの国民皆保険の制度は日本とまるっきり違う。日本では今のところ、まだ定額の保険料を支払えば、全国どこの病院でも3割負担で見てもらえる。 家族は扶養家族として同様の医療を受けられる。30万円の免責額があり、その範囲内の治療費は全額自己負担というアメリカとは違う。これは政府が国民の医療に対して責任を持つという社会保障制度であるからである。アメリカという国は国民の命に関わる医療や介護については、規制緩和され、民営化されている。いまや国民の健康を守る医療や介護は強欲な保険会社や製薬会社の餌食にされているのである。製薬会社や保険会社は利潤を最大限にあげることを目的としている。製薬会社や保険会社は多額の政治献金をして政府の中枢に潜り込み、自分たちの都合の良い法律を作ってきたのである。その結果、製薬会社や保険会社はどんどん利益を積み重ねてきた。犠牲になったのは、アメリカの大多数の国民である。オバマケアが始まる前の方がまだマシであったのだ。この強欲なアメリカの製薬会社や保険会社は次は日本に標準を定めている。高齢化が進む日本では、現在の健康皆保険制度をなし崩し的に形骸化すれば、ビジネスチャンスとしては100兆円に上ると試算している。その利益を我が物にするために日夜研究を重ね、日本政府に徐々に譲歩を迫っているのである。政府は徐々に解放の扉を開いている。農業を破壊したやり方とよく似ている。ここにきてそれは加速されている。安倍総理は2013年12月に国会を通過した「国家戦略特区」でこの医療介護の分野に外国人投資家のビジネスチャンスを広げるという。今後高齢化が進み、日本の国民皆保険制度が維持できないことを見越して、民営化して政府の負担を減らそうとしているのである。アメリカのハゲタカのような製薬会社や保険会社に日本を売り渡そうとしているのだ。日本の多くの国民や中小企業はもうどうなってもいいのだろう。グローバル戦略で世界と戦える多国籍企業を応援しないとこの国は持たないといわれる。私たちは、日本の健康保険制度は将来どのようになっていくのかについて、そして今のアメリカの健康保険制度がどのような状態に陥っているのか知る必要があると思う。将来取り戻しのつかない状況になって、知りませんでしたでは済まされない。未来永劫我々の子孫代々に悪影響を及ぼすからである。それでは子孫に申し訳ない。森田理論学習では、事実をよく観察し、現実や現状を知ることが大切であるという。そのためには命をかけて現状を告発し続けている堤味香さんの著書を1冊でも読むことをお勧めしたい。「ルポ 貧困大国アメリカ」 「ルポ 貧困大国アメリカ2 」 「沈みゆく大国アメリカ」「沈みゆく大国アメリカ 逃げ切れ!日本の医療」 「政府はもう嘘をつけない」 「政府は必ず嘘をつく 増補版」「社会の真実の見つけかた」森田理論学習では欲望を暴走させてはならないと学んだ。今、世界の流れは強欲な投資会社と多国籍企業がすべての富をわがものにしようとしている。人によっては、欲望の暴走が行き着く所までいった時に、初めてポスト資本主義の社会が始まるのだという人もいる。それまで抑圧や収奪を許し、99%の人々が貧困にあえぐ状況を放置してもよいのか。この暴走を許すことは、すべての人が心豊かで安心できる社会を根底から否定するものであるということ肝に銘じておきたいと思う。

2017.03.10

コメント(0)

-

ブータンという国の人たちの暮らし

ブータンという国は人口は約69万人です。面積は九州とほぼ同じです。ブータンのGDPは14億ドルです。ちなみに日本のGDPは5兆8553億ドルです。国民の幸福度ランキングを見るとブータンは世界8位です。それに対し、日本は90位です。ブータンの人たちはあまり残業をしません。ブータンのお役所の勤務時間は8時~14時までです。全員が揃うのは9時過ぎで、 13時を過ぎるとほとんどの人が帰宅の準備を始めます。それでも誰も文句を言いませんし、仕事に支障もでません。ブータンの人たちは、こう言います。「だって、残業をしたら、家族と一緒に過ごす時間が減ってしまうじゃないか」幸せに暮らすためには、仕事を懸命にやるよりも、家族と過ごす方が大切なのです。ブータンは全労働人口のうち、およそ6割が農業に従事しています。食料自給率はほぼ100%です。ある農村で海外協力隊のアドバイスのおかげで、米の収穫量は例年の2倍近くまで上昇しました。ところが、その翌年、隊員がそのものを訪ねてみると、水田には苗が1本も植えられていませんでした。「なぜ、植え付けをしないのですか? 」と尋ねると、「おかげさまで、今年の分までお米が取れましたので、こうしてゆっくりと家族と一緒に過ごすことができています。来年また頑張りますのでその時はまたよろしくお願いします」海外青年協力隊の隊員がある方に、こう言いました。その方の水田は集落から1番遠いところにあります。「我々が土地を開拓するから、もっと集落の近くで稲作をやればいい」すると、その人は、こう言いました。集落の水田を潤している水は、すべて私の水田を通過している。私がその水田の手入れをやめたら、みんなが困ってしまう。ブータンには険しい峡谷がたくさんあります。ブータンを訪ねたある国の高官が、 「ここに橋をかければ移動時間が大幅に短縮されて便利になるだろうから援助しましょう」と申し出てくれました。しかし、住民たちはそれを丁寧に断りました。「この峡谷に橋がかかれば生活が便利になります。でもそうなると、今まで交易をしてきた隣村と疎遠になってしまう。隣村の困ることはしたくないのです」ここ最近、ブータンにも先進国の消費優先の波が押し寄せています。しかし、それらを最低限に抑えて生活をしようという気持ちを持った人が多い国、それがブータンという国なのです。私たちは日本に住んで生活のために毎日あくせくと働いています。貨幣経済に飲み込まれて、1日たりともお金と無縁な生活をすることができないからです。それが当たり前の生活だと信じて疑いません。ブータンの国の人たちが持っている他人を思いやる気持ちや心豊かに生活を楽しむという気持ちは忘れがちになっています。私は消費大国日本で、ブータンの人のような実りある人生、味わいのある人生を目指すにはどうしたらよいのか、森田理論に沿って考えてゆきたいと思っております。

2017.03.09

コメント(0)

-

オキシトシンとバソプレシンというホルモンの働き

父性と母性の役割の違いは、ホルモンレベルでの生物学的な仕組みの違いでもある。子供との愛着や育児を支える仕組みは、オキシトシンというホルモンである。子供ができると、女性にはこのオキシトシンというホルモンが放出される。母親の場合、分娩の際に大量のオキシトシンが放出され、陣痛を引き起こすと、同時に、母親を激痛から守る。授乳や抱っこの際にもオキシトシンが活発に分泌され、母性的行動を引き起こす。オキシトシンは心を落ち着かせ、活動を鎮静化し、じっとしていることに耐えやすくする。こうしたオキシトシンの影響を受けて、母親の脳自体が変化する。娘の脳から母親の脳変わる。母性が誕生するのだ。人間の場合でも、女性は出産すると、それまで社会で活発に活動していた人でも、 1 、 2年の間は、子育てに専念することが多いが、そうした生活の変化に苦痛を感じず、子育てに没頭するためにも、オキシトシンの働きは重要だ。授乳をしなくなり、オキシトシンの働きが弱まると、母親は子育てに縛られていることを苦痛に感じやすい。外で何かしたくてうずうずしてくる一方、父親では、バソプレシンというホルモンが重要な役割を果たしている。実際、父親が育児に熱心な場合、バソプレシンが脳内に豊富に存在する。バソプレシンは活動を高め、外敵から母子を守るために探索や攻撃を活発にする。父親が育児をしなければならなくなったとき、母親以上に苦痛を感じやすいのは、そうした仕組みの違いによる。本来的な役割としては、父親は直接的な育児を担当すると言うよりも、攻撃性や行動力によって母子の安全を守るという面が強い。この攻撃性の強さは、父親に2つの顔を与えることになる。 1つは強く頼もしい庇護者としての父親であり、もう一つの顔は、恐ろしい畏怖の対象である父親だ。父親の2つの顔は、父親の2つの役割でもある。外敵から母親や子供を守る存在としての父親と、枠組み機能や抑止力としての父親だ。父親のいない子供は、一方で幼く誇大な万能感を持ったまま成長しやすいが、同時に、傷つきやすさや安心感の乏しさを抱えやすい。母親に飲み込まれずに、外の世界へと歩みだし、自立の一歩を踏み出すのを父親は助けるが、それが可能となるのも、強く頼もしい庇護者としての父親が、エスコートして連れ出してくれるからだ。そのために必要なのが、父親との愛着であり、子供は父親に理想像を見出し、それと同一化しようとすることだ。父親のこの役割が弱いと、子供は安心して冒険に踏み出して行けない。母親という安全基地がしっかりしている事は、子供の探索行動をバックアップするが、現地をガイドする導き手としての父親は、その過程をさらに容易で安全なものにする。愛着が不安定な父親では、備わった攻撃性や行動力が、母子を守るという機能をうまく果たせないだけでなく、子どもを社会へと導くガイド機能も果たせない。バソプレシン活性の高い父親は、子供の興味や活動性を刺激するような関わりを好み、子どもの関心を外界の対象物に向けようとする。安心させるというよりも、子供を新たな冒険や興味で刺激し、現場にとどまるのではなく、外界へと関心や行動を向けさせる。オキシトシンとバソプレシンの働きには、他にも対照的な違いがある。その一つは、オキシトシンは関心を人に対して向けようとすることに関係が深いのに対して、バソプレシンは事実に関心を向けることに関係していることだ。関心の性質も異なっている。オキシトシンは共感的な関心に関わっているのに対して、バソプレシンは、敵を見定めるための冷徹な関心に関わっている。動物実験で父親と関係を持たなかった子供では、父親と関係を持った子供に比べてじゃれあったり闘って遊んだりすることが少なく、バソプレシンを生成する細胞の数が視床下部で少なかった。こうした傾向は、社会性の発達や、将来親となった時の行動にも直結すると考えられる。父親と母親が協力して子供を育てる場合では、父親は、父親独自の役割を担っていると考えられる。(父という病 岡田尊司 ポプラ社 43ページより引用)こうしてみると、人間が成長して大人になったとき、精神疾患や生きづらさを変えるというのは、幼い時に母親と父親が子育てとしての役割をバランスよく果たしてこなかったと言えるのではないかと思う。今まで子育てについては先人たちの知恵が蓄積されているにもかかわらず、その成功や失敗に学ぶことなく、自己流で子育てにあたっていることは大きな問題である。母親と父親が愛着の形成と自立に向けて子育てにあたることは大変重要なことである。しかし不幸にして、愛着の形成が不十分で人生の諸問題について立ち向かっていく勇気を持つことができずに大人になった場合はどうすればよいのか。この場合は、茨の人生が待っているが、岡田尊司氏はその処方箋も提案されている。明日以降、紹介してゆきたいと思う。

2017.03.08

コメント(0)

-

森田理論のポイント

2017年2月号の生活の発見誌に面白い記事があった。「事実思考」 「現在思考」 「感覚的思考」の考え方である。「事実思考」は、コップにまだ水が半分も入っていると思うのはポジティブ思考である。コップに水がもう半分しか入っていないと思うのはネガティブ思考です。一方、コップに実際水が半分入っているというのが「事実思考」です。「事実思考」は、 「 ~も」とか「 ~しか」という判断をしません。ただ見た事実を認めるだけです。就職試験を受けたが落ちた場合、 「試験に落ちた」と思うのは事実思考です。「ああ、俺はダメだ」と思うのはネガティブ思考、 「よし、反省点を次の試験に活かそう」と思うのがポジティブ思考です。ポジティブ思考にならなくてはと頭では分かっていてもネガティブな感情が湧いてくるのはどうしようもありません。受け入れやすいのは、事実だから仕方がないと思う事実思考です。森田先生は、 「感情は自然現象で事実であり従うしかない」と言われています。つまり感情に良い悪いはなく、どんな感情も沸き起こるままに認めるしかない。これが事実思考です。さて、思考には「未来思考」 「過去思考」 「現在思考」の3つがあります。人間は無意識のうちにこの3つの思考のタイプを独自のバランスで使用しています。つまり、自分は将来どうなりたいかを模索し、行動の結果を過去の経験に学び、そして計画を練り、行動します。この3つの思考をどのような比率でどのように使っているかは人によって違います森田先生は、 「前を謀らず、後ろを慮らず」 「努力即幸福」 「なりきる」などの言葉で、 「今ここを生きよ」と言われています。思考には、 「感覚的思考」と「概念的思考」があります。感覚的思考とは事象を、自分の五感で感じることです。概念的思考とは事象を頭で思考することです。感覚は人それぞれ違っています。一方、概念は1つしかありません。例えば、今ここに、腕時計が2つあるとします。感覚的思考をする人は、それぞれ、デザインが違う、色が違う、触った感触が違うといいます。概念的思考をする人は、 2つとも、時間を計る機械、時刻を知るのに用いる器具であり、同じだといいます。感覚的思考をする人は、人それぞれの違いを認めることができます。しかし、概念的思考をする人は、正しいのは1つ、それは自分であり、異なった考えをする人を認めることができません。したがって、相手に説教したり、アドバイスをしたくなります。森田先生は、 「人がある出来事に遭遇した時、純な心をもつと、価値観や観念的な判断によるものではない瞬間的な感情が自分の心に湧いてくる。これに従いなさい」と言われております。森田先生が言われる初一念とは、自分の心に瞬間的に湧いた感情・行動であり、初二念とは思考による判断によって生じた感情・行動であると思います。自分の意識は、純な心の場合には出来事になり、認知の場合には思考にあります。(以上、生活の発見誌 2017年2月号 36ページより引用)この3つの考え方は森田理論の大事なポイントを普通とは違う手法で説明されていると思います。すこし難しいかもしれませんが、いづれも森田理論学習の核となる考え方です。これらをまずは、自分の言葉で理解し、 「事実思考」 「現在思考」 「感覚的思考」の生活態度を体得することが大切だと思います。

2017.03.07

コメント(2)

-

医療分野の規制緩和、民営化の危険性

2013年12月の会期末「国家戦略特区法」が国会を通過している。この法律は日本で規制緩和を進め、外資の日本での自由な経済活動の容認に道筋をつける大変な法律だ。この法律が成立したことも、その内容も、いまだに多くの国民は知らない。国家戦略特区法とは、一言で言うと「特定の地区で、通常できないダイナミックな規制緩和を行い、多国籍企業が商売をしやすい環境を作ることで、国内外の投資家を呼び込む」という内容です。東京や大阪では、 「学校や病院の株式会社経営や、医療の自由化、混合診療解禁など総合的な規制撤廃地区を設けてゆく。まさに「多国籍企業天国」が誕生する。反対に格差が広がり、一般の国民の生活は大変苦しくなるだろう。それは、この方向で最先端を行くアメリカを分析すれば容易に分かる。この制度は導入してから成果が検証され、うまくいけば全国にも広げていく計画だという。この国家戦略特区を、アメリカの金融アナリスト、ザック・バウマン氏は高く評価している。「これは海外投資家にとって重要な政策ですね。特に、 40兆円という世界第二位の規模を持つ日本の生命保険市場は、グローバル企業と海外投資家にとっては非常に魅力的です」2013年7月。政府による戦略特区有識者ヒアリングで、米国モルガンスタンーチーフエコノミストのロバート・フェルドマンは、医療に関する大幅な規制改革を提案した。この中には、国民の医療の基本負担を6割、喫煙者は7割に引き上げることや、日本の診療報酬をアメリカと統一した疾患分類によって決定することなど、日本の医療制度をアメリカ式に変えていく内容は沢山盛り込まれている。また、同年10月18日の国家戦略特区ワーキンググループの官邸資料見ると、最も重視されているのは保険外併用の拡充だ。混合診療拡大することで、価格を自由に決められる新薬や医療行為が増え、特区内での医療費が高騰していくことになる。その結果、周辺地区でも特区内と同じ治療の需要が上がるだろう。だが特区と同レベルの新薬や治療法は、公費だけでは支えられないため、結局は規制緩和して公費部門を縮小し、自由診療部門を広げざるを得なくなる。たとえ国民健康保険は制度として残っていても、使える範囲がどんどん狭くなり形骸化すれば、患者負担は重くなっていくだろう。「そこで、民間医療保険のビジネスチャンスが生まれるのです」と、ザック・バウマンは目を輝かせる。「国民健康保険の公費負担分が少なくなればなるほど、それ以外の医療や薬をカバーするために、日本人は民間保険に入るようになるでしょう。やがて貧困層と低所得高齢者、障害者だけが公的保険に入り、それ以外の国民が国民健康保険と民間保険の両方に加入するという、アメリカと同じ図式になります」「医療・介護部門」が優良投資商品であることを海外投資家や保険や製薬会社はよく知っている。70万人の加入者を持つ警察共済組合の医療保険は、アクサ生命が100%独占している。アヒルのCMでお馴染みのアフラック社は営業利益の8割を日本で売り上げている。アフラック社のチャールズ・レイク会長は、 TPP推進派の急先鋒である米国通商代表部の元日本部長だ。「いま日本の医療費は39.3兆円でGDP比ではアメリカの半分ですが、特区で、これがアメリカ並みになれば、約80兆円規模の市場が生まれる。いや、日本は高齢化のスピードが速いから100兆円は見込めるでしょう」という。つまり日本国民の命を守る国民皆保険制度を形がい化させて、アメリカと同じような儲かる医療制度に変えさせようとしているのだ。その結果アメリカ資本の生命保険会社、製薬会社が日本で最大の利益獲得を目指して攻勢をかけているのである。その目的が達成されたとは、現在のアメリカと同じような高額医療のために自己破産者が3人に1人という時代が到来する。その時はそんなに遠い未来のことではない。アメリカではオバマ大統領がオバマケアという国民皆保険制度に取り組んだ。この制度はいろんな制約があり、日本のような国民皆保険とは似ても似つかないものとなった。かえって以前の制度より悪化して、国民を苦しめるものとなっている。この結果、儲かって笑いが止まらない人が出た。保険会社、製薬会社、ウォール街のビジネスマンである。なにしろ、そういう会社の人たちが、ロビー活動、政治献金で政府を動かしている。オバマ政権の中枢に入り、オバマケアの法案を作ったのだから、国民の味方になって作るはずがない。保険会社、製薬会社などが政府の後押しを受けて今まで以上の利益を上げる仕組みを作ったのである。今度はその手法を日本に向けて攻勢をかけようとしているのである。国民の生命を守る医療や介護が儲けのための手段として取り扱われてもいいのだろうか。2014年1月のダボス会議で、安倍総理は、 「非営利ホールディングカンパニー(持ち株会社)型法人制度」について言及し、投資家たちに日本に新たに生まれる新市場アピールした。この内容をよく読むと、実際は株式会社が出資できるようになっている。ひとつの地域内の救急病院や慢性期病院、老人ホーム、介護・福祉施設などをまとめて傘下に置く巨大法人は、経営のプロが運営することで効率化と医療費削減を同時に進め、今の日本で医療、介護分野が抱える財政難と人材不足をしっかり解決できるという。現在日本やカナダの国民皆保険制度は、相互扶助の精神で国民の命を守る役割を果たしている。これがアメリカ資本のあくなき儲けの道具として解体させられようとしている。巧妙にカモフラージュされて攻勢をかけられるので、我々は実態をよく観察・学習して、アメリカ資本の上陸を阻止するか、遅らせる努力をする必要がある。そのために、有力な学習材料となるのは、堤味果さんのルポである。「ルポ 貧困大国アメリカ」「沈みゆく大国アメリカ」などたくさんの本がある。自分で本を読むだけではなく、何人かで集まって議論を深めていくことが極めて大切になる。なおこの投稿は堤未果さんの本を参考にさせていただきました。

2017.03.06

コメント(0)

-

対立する感情の取り扱い方

布留氏が森田先生に次のような質問をされた。「勉強しているとき、遊びに行きたいと思い出すと、いくら抑えようとしてもだめです。たいていは欲望に負ける。そんな気分が出ると、我慢しようとしても、どうにもしようがない。ついにやぶれかぶれで遊びに行く。そんな時、何苦しくても我慢して本を読むようにした方が良いでしょうか」これに応えて森田先生は次のように回答されている。「遊びに行きたい」と言う欲望と、 「勉強しなければならぬ」という努力の両方をそのまま我々の心の事実として認め、これを両立させて自由に解放、発展させていくと、必要に応じては楽に勉強もでき、さほどの必要もなければ、愉快に楽しく遊びに行くことができる。これに反して、 「遊びたいというような、のんきな心を起こしてはならぬ」 「勉強に興味を起こし身を入れるようにしなければならぬ」という風に、 「かくあるべし」ということを強いる。これは我々の心の事実を否定しようとする不可能の努力となって、これが悪知となるのである。それで、 「ずぼらてはならん」ということと「身を入れなくては」という2つの間の葛藤となり、これが循環論理の形で繰り返される。そしてついには、 「やぶれかぶれで、遊びに行く」という無謀・捨て鉢の結果になるのである。これに反して、楽々と本の上に、目を走らせながら、上野に行こうか、浅草にしようかと考えているとか、あるいは一方には、 「あの映画を見たいなぁ」と気ままに思い巡らしながら、この本をもう1ページとか、この章だけをとか考えて、読んでいるうちに、その本の内容が、自分の同感するところや、あるいは排斥すべき説にぶつかると、ついついその方に、心は釣りこまれて、読者の興味に没入するようなことになるのである。悪知の葛藤がないと、煩悶がなくて自由になる。試験などで必要なときは勉強するし、今日は頭がぼんやりして、腹の具合も悪いと言うときには、運動して遊んでこようかという風に、その時と場合に応じて臨機応変に適用するようになる。これに関連してこんな例もあります。独身の人で目の前に素敵な異性がいる。何とかお付き合いできたらどんなにいいかと考える。でもどう声をかけたらよいのかわからない。また下手にデートの申し込みをして断られたらどうしよう。またそれを友達などにおもしろおかしく話題にされるようなことがあってはいたたまれなくなる。そんなイヤな思いをするくらいなら、なにも声をかけないほうが被害にあわないから、そのほうがよい。相反する気持ちのうち、抑制力のほうに大きく振れてしまって、全く融通が利かない状態になってしまっている。これではお付き合いをしたい、ゆくゆくは結婚して、子供を作り、楽しい家庭を築きたいという夢はいつまでたっても叶うことはなくなってしまう。これはどんな感情でもやりくりしたり否定しないで受け入れることの大切さを話しておられるのだと思います。私たちは神経症に陥ったときのことを考えると、不安や恐怖、違和感や不快感を目の敵にして取り除こうとしたり、逃げたりしました。その結果、楽になるのではなく、ますますそのことにとらわれて、どんどんと増悪していったのです。ここで述べられているような相反する感情がわき起こってきたとき、どちらか一方を観念の力でねじ伏せようとするのではなく、 2つの相反する感情をそのままに認める。そしてその時、その場の状況に応じて臨機応変に対応することが大切なのだと思います。この場合は、気分転換に遊びに行ってもよいのかもしれません。あるいは、もし試験が明日に迫っているという場合は、いやいや、仕方なく勉強していくことが必要になると思われます。この場合、 2つの揺れ動く感情を自由に泳がせておき、観念でどちらかに決めつけないと言うことが大切になります。このことを森田先生は理知本位になってはいけない。また予期不安から安易に気分本位の道を選んでもいけないと言われています。ここで大切なことは、自然にわき上がってくるどんな嫌な感情に対しても、自分の観念や理想の立場から否定してはいけないということです。自然現象に対してはそのまま受け入れていく。服従していくという態度が重要になります。このことを森田理論では事実本位といいます。(森田全集第5巻359ページから360ページ要旨引用)

2017.03.05

コメント(0)

-

強欲資本主義の理解を深めよう

私は人間として、日本人として、森田理論学習以外にもう2つほど学習しておくとよいものがあると考えている。これを怠ると、真の意味で満足のできる人生にはなりえないのではないかと思う。その一つは、子育てである。もう一つは、資本主義社会の仕組みや問題点の学習である。私はこれまで森田理論はもちろんのこと、子育てのことはこれまでも度々投稿してきた。今日からしばらくは、強欲資本主義社会の学習がなぜ必要なのかを考えてみたい。それは、今の資本主義社会を牛耳っている人たちが、多くの国民や後進国から徹底的に収奪を繰り返すからである。収奪される人たちは、最低限の生活さえも成り立たなくなる可能性がある。これは今のアメリカの国民が置かれた悲惨な状況を観察していて強く感じることである。仕事がない、住むところがない。食べるものがない、最低限の生活さえも保障されない人がいる。教育が受けられない、医療や介護から見放される。アメリカの社会は悲惨だ。 こんなことを資本主義の社会を牛耳っている人たちが、巧妙に仕掛けているのである。それらはジャーナリストの堤未果さんが、命を懸けて次々と告発されている。 鳴り物入りで始まった医療保険制度改革「オバマケア」は、恐るべき悲劇をアメリカ社会にもたらした。 「がん治療薬は自己負担、安楽死薬なら保険適用」 「高齢者は高額手術より痛み止めでOK 」 「ひとつぶ10万円の薬」 「自殺率1位は医師」 「手厚く治療すると罰金、やらずに死ねば、遺族から訴訟」これらは、フィクションではない。全て、超大国アメリカで進行中の現実なのだ。国民はどこに怒りをぶつけてよいかわからない。石油、農業、食、教育、金融等の領域を蝕んできた「 1%の超・富裕層」たちによる国家解体ゲーム。その最終章は、人類の生存と命に直結する「医療」の分野に迫ってきた。これはアメリカと同盟関係にある日本に無関係の話ではない。アメリカ社会の悲惨な状況は、10年後の日本の現実となってくるのが常である。アメリカの官民挙げた攻勢と日本政府の追随で、日本の国民が骨の髄まで絞り取られ丸裸にされるのはそんなに遠い日の事ではない。今世界の経済、金融、政治を思いのままに動かしているのは、マネーゲームで利益を上げている巨大投資会社と多国籍企業である。それはフォーチュン500に入っている企業群を見ればわかる。そうした企業が米政府の中枢に入り込み、巨大メディアを買収して利益をむさぼっているのだ。そうした人たちが街中でブレーキの効かない車を我が物顔で運転しているようなものである。多くの罪のない人に車をぶっけてケガをさせたり、建物を壊し続けている。損害を与えながらも一切責任はとろうとしない。今まで以上に我がもの顔で街中を走りまわっている。そのやり方は巧妙にカモフラージュされており、一般にはなかなかわかりにくい。知らない事ほど恐ろしいことはないのではないか。知らないうちにその人たちの片棒を担いでしまう。あるいは鍋に飛び込んだカエルがやがて茹で上がって死んでしまうという現象を招いている。特に日本は食料の自給率は問題だ。これは近い将来致命傷となる可能性がある。これはアメリカや中国等の外国に容易に支配される可能性があるのだ。特に中国はフォーチュン500の中に110社も入っている。中国を甘く見てはいけない。この先、食料、石油、教育、金融、医療や介護、情報、軍事産業などでアメリカ等の多国籍企業が日本上陸を狙っている。日本政府は規制緩和、民営化でそれを後押ししようとしているのだ。特にこれからアメリカ資本は「医療と介護分野」に絞って日本に攻勢をかけてくると思われる。まず、日本の国民皆保険制度を徐々に骨抜きにして切り崩されていくと思われる。そして、アメリカの医療保険、製薬会社は我がもの顔で日本での利潤獲得を目指してくる。すでにアヒルのコマーシャルでお馴染みのアフラックは利益の80%を日本で稼ぎ出している。これは序の口である。これからどんどん医療と介護は儲けの手段として攻勢をかけてくる。アメリカ資本の目的が達成された時点で、日本の医療と介護は今現在アメリカの国民が現在置かれている厳しい現実に直面させられるだろう。アメリカの過酷な状況と同じになるのが目に見えている。命を守る日本の医療と介護が、アメリカの保険会社や製薬会社に言わせれば、 1番儲かるビジネスなのである。その額は最大で100兆円と試算しているのである。だから私達が森田理論や子育てを学習し、それを生活に応用していくだけで素晴らしい人生が待っていると考えるのは軽率ではないかと思えて仕方がない。大企業やそれに密着した政府は私たちのささやかな生活を破壊する、あくなき利益追求のマシーンと化している。そういう人たちは国民の最低限の文化的な生活を根こそぎ奪いとろうとしているのである。だから私達は、政治や経済などは関心はありませんなどと言っている場合ではないと思う。関心を持って観察して、その仕掛けから距離をおいた生活を心がけていくべきであると考える。無知でコテンパンにやられっぱなしというのでは情けないと思う。だからアメリカの国民が今直面している問題点については詳細に観察していこうと思う。そのためには、堤未果氏の次にあげる本を丁寧に読んでみたい。「ルポ 貧困大国アメリカ」「ルポ 貧困大国アメリカ2」「(株)貧困大国アメリカ」「沈みゆく大国アメリカ」「沈みゆく大国アメリカ 逃切れ! 日本の医療」「政府は必ず嘘をつく」「政府はもう嘘をつけない」など。まずはアメリカの現状や事実を正確に把握していこうと思っている。

2017.03.04

コメント(0)

-

腸内細菌のバランスを考える

私たちの身体を観察すると何事も行き過ぎはよくないということがよく分かる。人間の皮膚は真皮と表皮の二層からできている。この二層が体内の水分を一定に保ち、病原菌や有害物質の侵入を防いでいる。さらに、外敵から身を守っている。 これには2種類のものがある。1つは、毛穴から分泌される皮脂。これが皮膚を薄く覆い、外敵の侵入を防ぐ第一のバリアになっている。もう一つは、 「常在菌叢」である 。人間の皮膚には、表皮ブドウ球菌やにきび菌、真菌類など約10種類ほどの細菌類が棲みついている。これらの細菌叢が病原菌を寄せ付けないようにしている。これらの常在菌叢は、体を洗った後では一時的に9割はいなくなるという。身体を洗いすぎると、当然「皮脂」も失う結果となる。皮脂を失うと、 「ドライスキン」と言ってカサカサの肌になってしまう。これまではお年寄りに多かったが、最近では若者にも見られるようになった。ドライスキンになると、皮膚が過敏になる。ほこりや紫外線、汗のような弱い刺激でも、湿疹や炎症の引き金となる。日本人は世界のどこの国の人よりもきれい好きだと言われている。どこの家にも風呂場には石鹸やシャンプーなど様々な洗剤や抗菌グッズが置かれている。でも、あまりにも潔癖すぎるとむしろその弊害が出てくるということだと思う。また杏林大学医学部の神谷茂教授は次のように語っている。人間は生まれた直後から、微生物と共に生きている。清潔にするのは悪いことではないが、我々の敵か、仲間かを見極めず、すべてを敵視するのは行き過ぎだ。腸の内部には、多くの細菌が長い歴史の中で人類と共生するようになった。 「常在菌」が約100種類、 100兆個も棲んでいる。 1平方センチ当たり数千万個という莫大な数になる。神谷教授はネズミを使って、食中毒の原因となるサルモネラ菌に対し、腸内細菌がどの程度の抵抗力を発揮するのかを調べた。その結果、あらかじめ抗生物質を与えて腸内細菌を殺してしまったネズミは、抵抗力が1万分の1程度にまで落ちることがわかった。抗生物質の投与で腸内細菌の生態系が乱されると、抗生物質に比較的強いディフィシール菌だけが生き延び異常繁殖する。その結果、大腸炎になることがある。現在「腸内細菌は臓器の1つ」とまで言われている。腸内細菌には、乳酸菌、 ビフィズス菌、大腸菌、ウェルシュ菌などがたくさん棲んでいる。健康な腸では、これらがバランスよく存在することが大切である。大腸菌のような悪玉細菌をすべて駆逐するようなやり方はすぐに腸内バランスを壊してしまう。たとえば大腸菌の中にO157というのがある。この大腸菌はベロ毒素という物質を出す。腸内に様々な細菌がバランスよく存在していればO157は増えてこない。日本人は清潔志向の延長で、抗生物質や消毒剤を乱用してきた。その結果、大腸菌の生きる環境を奪ってしまった。大腸菌といえども立派な生き物である。生きる環境を奪われた大腸菌は、なんとか自分の生きる方法を模索し始めた。その結果、人間に害を及ぼす数百種類の大腸菌が出現してきたのである。 O157は157番目に発見された大腸菌である。O157による食中毒が発生し、死者まで出たことがあった。これは人間がバランスの取れた食事を取らなくなり、抗生物質や消毒剤を用いて腸内細菌のバランスを崩してきたことが、元々の原因である。このように、人間は自分たちの思い通りに、身体をコントロールしようとしている。人間が勝手に手を加えなければバランスが取れていたものを、都合に合わせて自由自在に操っているうちにバランスが崩れてきた。そのバランスが壊れた原因が分かると、原因となるある一部の細菌や物質と取り除こうとして、薬や医薬品で攻撃する。その結果、優良細菌まで殺してしまっている。本来は自然なバランスを取り戻していけばよいのに、すぐに対症療法に走るのである。このような短絡的なやり方では、仮に一時的にうまくいっても、必ずすぐ新たな問題を生じる。そうこうしているうちにがんじがらめにからまった糸のようになり、泥沼にはまってしまうのである。これは人間の傲慢さのなせる業である。そのうち自然界から強烈なしっぺ返しを食らうだろう。森田理論では欲望と不安のバランスを維持しながら生きていくという事をことさら強調している。サーカスの綱渡りのように、長い棒を持ってバランスを取りながら、注意深く前進していくという態度が欠かせないと思う。とりあえず、森田理論学習をした私たちがその見本を示そうではありませんか。(清潔はビョーキだ 藤田紘一郎 朝日新聞社参照)

2017.03.03

コメント(0)

-

義理の母の介護について

一緒に暮らしている義理のお母さんの介護を一手に引き受けている専業主婦の人がいました。夫は仕事で毎日帰りが遅いし、子供たちは受験や就職活動で忙しい。夫の妹も自分の家庭のことで手一杯の様子で、たまに顔を見せるだけという状態です。この女性は誰に頼るわけにもいかず、 「私がやらずに誰がやる」と前向きな気持ちで、献身的に頑張って家事や介護をこなしていました。ところがある日、たまたま遊びに来ていた夫の妹に、義理のお母さんがこんな愚痴をこぼしているの聞いてしまいました。「よくやってくれるんだけどね。やっぱり実の娘じゃないから、世話の仕方に優しさがないんだよね」この一言で、女性の心の糸がプツンと切れました。急転直下、何もかも虚しくなってしまったのです。「いったい私は何のために頑張ってきたのだろう。誰にも感謝されないなら、いっそ全部止めてしまおうか」と投げやりになりました。しかし、やめてしまうわけにはいかないのです。自分がお世話しなければ義理の母は1人でトイレに行くこともできません。夫や子どもたちが安心して外で活動できる様にする為に、家事一切をこれまでどおりこなしていかなければなりません。でもこの専業主婦の方は怒りはおさまらないようです。その怒りを発散して、もう義理の母の介護をしないという風に決めてしまえば、いったんは楽になります。ところが、それでは家庭の中がめちゃくちゃになります。森田理論では、こうしたケースの場合、どのような行動をとったらいいのでしょうか。森田先生は腹が立っても軽率にその怒りを相手にぶつけてはいけないと言われています。その後の人間関係が修復できないほど壊れてしまうからです。ただし、 2、3日経ってまだその人にその腹立ちは収まらないような場合は、もっともな理由がある、とも言われています。まず衝動的にならないで時間をおいてみる。次に、その理由をきちんと文章などにまとめて整理して、冷静になって正々堂々と自分の意見を相手にぶつけてもよいと言われています。この場合はそういう事例にあたると思われます。ではそれを誰にぶつけていくのか。トイレに1人で行けないような義理の母に八つ当たりしても火に油を注ぐようなことになるでしょう。その気持ちを吐き出す相手を間違えてはいけません。その相手は夫や夫の妹、自分の母親、ヘルパーさんなどではないでしょうか。この方は、義理の母の介護をほとんど1人で行っています。家事をこなしながら、その上での義理の母の介護です。それも休みなしです。無理をして、介護を行っている可能性があります。それでは継続的に行き届いた介護が難しくなります。手抜きになっていることも考えられます。介護の内容を細かく書き出して、家族や夫の妹、時々来られるヘルパーさんなどと相談して、自分の負担を少し少なくするように考えられてみてはいかがでしょうか。そのために役割分担の提案をするのです。自分の子供にも手伝ってもらうことがあれば依頼する。夫には帰宅時間を早めて協力依頼する。土日祝日などは、積極的に家事や介護の手伝いをしてもらう。夫の妹が近くに住んでおられるのであれば、 1週間に何回かは実家に来て手伝ってもらう。ヘルパーさんに依頼する事項について再検討してみる。それらがうまく噛みあえば自分の介護の負担がかなり減るものと思われます。そうすれば、義理の母との接触時間が少なくなり、少々のイヤミを言われても流せるようになるのではないでしょうか。森田理論では不安や恐怖、不快感などは、それを取り除いたりしようとすると、それらに振り回されて、ますます苦しくなるといいます。どうしようもない不安などはまさしくその通りです。そうした不安はそっとしておいて、生の欲望の発揮の方へ視線を向けるようにします。ところが、ここで言うところの不快感については、そのまま受け入れて、我慢したり耐えていては、事態は悪化するばかりです。この不快感は取り除くために積極的に動いた方がよいのです。つまり、今後の介護のあり方について周囲の人と相談しながら、より良い方向性をみんなで考えていくことが必要です。そうすれば、自分の負担が減り、 義理のお母さんも今よりは喜んでくれるような介護に変わっていく可能性があります。自分一人で抱えて、キャパオーバーの働きは肉体的にも精神的にもいずれ行き詰まります。森田理論で言う不安や恐怖への対応は2つの面があると思います。まず取り越し苦労には時間制限をして取り合わないほうがよいものがあります。もう一面は、不安や恐怖に学んで積極的に解決策を求めて手を出していくもの。予め不安が予想されるものに対して、早めに対策を立てて、将来困ったことがならないようにしておく。例えば自分が不慮の事故で働けなくなったときのことを考えて、生命保険に加入しておく。あるいは自動車保険に入っておく。近い将来に起こると予想される地震に備えて耐震化を進めておく。これらの不安は放置しておくと大きな問題となって、自分たちの身の上に降りかかってくることがあります。変えられるものは積極的に手を出していく。変えられないものは自然に服従して受け入れていく。そしてこの2つを区別する知恵を持つ。そうすることでその後の展開が全く違ってくるのではないでしょうか。

2017.03.02

コメント(0)

-

楽譜作りの楽しみ

私の趣味に楽譜作りがある。どういうことかというと、私はアルトサックスを吹いているが、その楽譜を自前で作るのである。自由に曲をアレンジできることはとてもやりがいがある。私のような素人はアルトサックスの音域は下の「ド」から2オクターブ上の「ミ」までがなんとかふける音域である。多分セミプロの人でもこの範囲で演奏していると思う。ところがふつうの歌謡曲の楽譜は、下の音域は「ドレミ」の「ド」から下の音域がやたら出てくる。ドの下の「シラソファ」などになると、アルトサックスでは途端に音が出なくなる。音域をあげてやらないとアルトサックスでは音が出ないことが多い。たとえば、下の「シ」を4度くらいあげて、「ミ」にすると吹きやすい曲に変身するのである。ところがただ単に音域を4度あげればいいというものではない。たとえば、川中美幸の「二輪草」という曲がある。これには♭が4つついている。つまり「レ」「ミ」「ラ」「シ」の音はすべて半音下げて演奏しなさいということなのだ。♭を無視すると今まで以上にやりにくい曲となる。これを4度あげるということは、「ド」を「ファ」にするということになる。「ドレミファソラシ」が「ファソラシドレミ」ということになる。この場合は、4度あげたためにたまたま♭がすべて消える。但し「ファ」と「ド」は新たに♯がつく。つまり「ファ」と「ド」はすべて半音あげて演奏しなさいということなのだ。アルトサックスは♭や♯が4つも6つも付いていると指使いが全く違ってくるので、初心者にはとても難しい。特に私のように中年になって始めたものにとっては最初からしり込みしてしまう。せめて♯3つぐらいが精一杯なのだ。中学生のころからブラスバンドに入りアルトサックスばかりやっていた人は苦もなくできるらしい。あなーた おまえ よんで よばれて よりそって・・・・もとの楽譜は♭4つで、しかも稼働音域以下の音符がやたら出てくる。ララシド ミファミ ドミド ミドシラ ファミドミファミ・・・・これを仮に上に4度移すと、すべての音符がアルトサックスの稼働音域に入る。しかも♭が4つすべて消えて、♯2つに変身する。つまり「ファ」と「ド」だけ半音あげて演奏すれば、二輪草の音楽になる。レレミファ ラシラ ファラファ ラファミレ シラファラシラ・・・・これはどういうことかというと、ピアノの鍵盤を見るとすぐ分かるように、音はドレミファソラシ以外にその間に半音階がある。つまり音階は、ド、ド♯、レ、ミ♭、ミ、ファ、ファ♯、ソ、ソ♯、ラ、シ♭、シがあるのだ。音楽の詳しい人にとっては当たり前の話だが、私はこの話を最初に聞いた時はとても感動したことを覚えている。自由自在に音を扱うことができることが分かったからだ。アルトサックスはE♭の楽器と言われている。つまりピアノで「ド」を鳴らす時は、アルトサックスは「ミ」の♭を吹かないと音楽にはならないのだ。だからアコーディオンなどと共演するためには、3度下げた楽譜を新たに作成して提供することになる。先日アルトサックスの先生に「二輪草」の楽譜をアルトサックス用に移調してもらう費用はどれぐらいかと聞いてみたら、6000円はもらわないとと言われた。随分高いのに驚いた。やり方さえ教えてもらえれば半永久的に自由自在に応用できるのに知らないということは実にもったいないことになるのである。考えてみれば、森田理論の学習も同じようなことが言える。正統派の森田理論を学んで理解してしまえば、あとはいくらでも応用できる。夢のような充実した人生を送ることができる。

2017.03.01

コメント(0)

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…

- (2025-11-16 06:30:06)

-

-

-

- 新型コロナウイルス

- まさかのコロナ感染2回目!バトンツ…

- (2025-11-20 21:00:50)

-

-

-

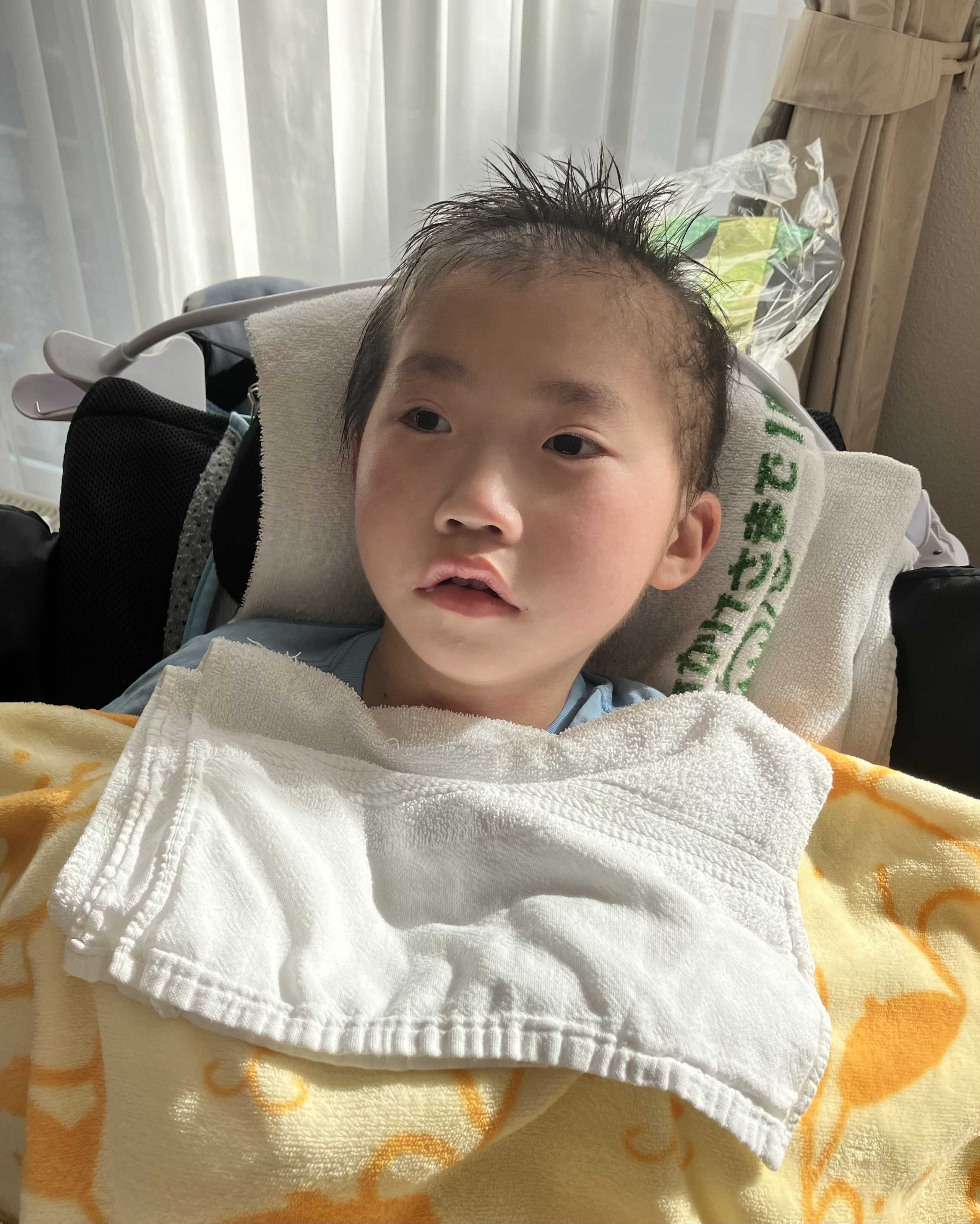

- 闘病記

- 長男🐻良き👍次男🐒コンサート🎵(在…

- (2025-11-24 12:00:05)

-