2019年02月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

お皿に土鍋、スガキヤ半額祭。今年もナゴヤドームは真っ赤に染まるのか?

まだ上海、無錫、蘇州の旅日記は続きますがこのあたりで一休み。年明けからの懸賞報告とお得なグルメをご紹介します。写真は土曜日ナゴヤドームのオープン戦で引退試合をする中日の岩瀬仁紀投手一昨年9月の「優勝も間近な広島」との試合だからか、ナゴヤドームなのに三塁側はもう真っ赤で、ここは広島?って感じでしたからドアラデーだったけど、ドアラも戸惑っててどこのマスコットかわかんない状態。普通は青いはずのバックネット裏の客席なのにね一昨日は広島のホームでの試合チケットを転売対策でまず抽選券を配布し、当選した人だけが購入できるというので5万人も殺到し、抽選券すら貰えず怒号が起きていたそうです。当たった人は5試合まで枚数制限なくチケットを購入できるってそれおかしくないですか?一人で1試合4枚までとかならば、並んだみんなが買えそうなのに。ホーム全試合を一度に販売すると言うのもどうかなぁ。優勝に関係なく、広島の試合を広島で見れない広島ファンで、今年もナゴヤドームは真っ赤になりそうな気もします私の方は娘の会社が加入している、いつものジョイセブンの持っている年間シートを一般よりも、お得な価格で購入が出来るチケットの抽選申し込み(前半戦分) まだ結果は判りませんが当たるといいなぁ。第二希望に広島なども入れてます年間シートのオープン戦のチケットは、無料のプレゼントなんですが、エメラルド席ペア招待が当たりました。娘の連休中のナイターですから試合当日の名古屋のホテルも、既に予約もして映画なんかも見てこようかと・・・強かった時代の記憶も薄れ、一番のスターがドアラだったドラゴンズも、昨シーズンには松坂が加入、そして今シーズンは地元岐阜県出身の根尾が大人気と言う事で、オープン戦にも出てきたらいいなぁ・・・・という事で、半年前から再開をしている懸賞の当選報告、年明け1月&2月分を行いたいと思います。まずはバロー系のVドラッグと、ダイドードリンコの協賛で限定カラーのル・クールゼの大きめのお皿優しい色合いのラウンド・デニッシュは何を盛っても絵になる感じで、これは普段使いにしたいなぁ~なんて思いましたこちらはチョコレートのM&M’sのカップドラッグストアのゲンキーとの協賛品ですこの冬、一番欲しいなぁ~と思ったのがサントリーが各社チェーンと協賛をした土鍋と、金麦とミツカンの鍋の素セットIH土鍋が欲しいなぁ~と思ってたんで当たってよかったです。これはバロー分でしたがアピタではB賞の商品券2千円オークワは商品券500円が当たりましたこれに限らず、懸賞の応募は私の名前の他旦那とか、娘、息子の名前でも応募をしているので同時期キャンペーンに、別名義で当選もしたりしますこちらは同じくサントリーとバローのコラボ3千円こちらは東洋水産とバローで2千円。赤いキツネと緑のタヌキをお正月前には幾つも食べましたこんな感じで商品券の当選が続きますとは言っても、いわゆるW賞なんですけどもこれは、ちょっぴり残念な当選。その日の購入レシートの購入価格がほぼキャッシュバックをされるもので3千円購入してたら3千円戻ってくるものですが、私は千円。まっいいけど商品券をお店のカウンターで受け取るといったのもありました。で、商品券を受け取ったら、それ以上にお買い物をしてしまうのが人情Wチャンスでポイントが、入金されるのも最近は増えて便利です。ニベアのクリーム今年冬も愛用中昨年末に、伊藤園で貰った選べるスイーツお歳暮など年末年始を避けて、2月になり十勝のプリンを申し込みまして、冷凍品をすこしずつ解凍して食べてます前に紹介をした、今年最初に当選をした吉本のお笑いライブのA賞4名と、B賞2名は、私と娘の三人と、姉や姪夫婦で出かけてきましたよさてさてお正月明けからの、我が家の外食事情ですけど、コメダ珈琲の福袋7千円(実質1万円以上相当)を、購入したんですが福袋にも入っていたコーヒーチケットだけでもモーニングタイムには、卵とトーストがおまけにつきまして、それを食べたうえで毎回、福袋にあったチケットを利用してスナック類を1つずつ食べまして、まだミニシロノワールなら二人でもなんとか食べれますがこのようなカツサンドともなると、旦那も連れてきて食べてもらうしかないですスナック類のチケットは利用期限が2月末までなので、合計6枚を消費するのに6回のコメダ珈琲詣でも先週で、何とか任務終了年末からの、はなまるうどん300円分のチケットが5枚で、1000円というので買い物ついでにランチはうどんというのも2月上旬まで続けていましたが、それも終わった2月中旬のフードコートでとんでもない告知がされてました毎年3月上旬の週末に、スーちゃん祭りという、半額デーを行っている東海地方のソウルフード「スガキヤ」が平成最後の「スーちゃん祭」を行うそうですが期間中に、ラーメンを1杯(普通の値段で)購入すると先着で貰えるスガキヤの半額パスポートを提示すると、多くの商品を一日1回限定で半額購入が出来るのだスガキヤの定番のラーメンもたった160円で食べられる。戦後直後の1948年に創業してその当時は30円。私が初めて食べた頃には170円位じゃなかったかなぁ~。とにかく期間限定とはいえ価格破壊これだけ安いとデザートなんかもおまけにつけたくなり合計310円。少しお高い味噌ラーメンにしてみた昨日は半分の量のラーメンに、味ご飯やサラダ、ソフトクリームまでついたミニセットは半額の290円だ。既に4度程利用したが、3月10日まで、あと3回位は食べに行きたいラーメンと言えばNHKの朝ドラ「まんぷく」でもまんぷく(萬平と福子から)ラーメンを販売を始めましたが、そのモデルの日清食品安藤百福さんがチキンラーメンを販売を始め昨年が60周年目だったようでその当時の即席めんも、復刻版として販売をしていたので購入してみた。ドラマで朝からズルズルッといいを音をたてて、ラーメンを食べているので、ついついお昼はラーメンだ外でもラーメン、家でもラーメンな2月だ 平成31年1月&2月の出来事 日記更新をさせていただきましたが、皆さんの ブログには本日中に伺わさせていただきますにほんブログ村

2019年02月27日

コメント(55)

-

梁の古刹、南禅寺の金ぴかの木と、ちらっと虎丘はそれはない

1月下旬に娘と出かけた上海、無錫、蘇州の旅。二日目の午前中には、無錫では、太湖や真珠のショッピングの他「南禅寺」にも出かけました繁華街にある南禅寺の門前には、前回紹介をした沢山の電動自転車が停めてあった。日本でも神社仏閣、城郭とか大好きなので南禅寺と言うと、京都東山のお寺が思い浮かびますけど日本全国に清水寺があるように、良さそうな名のお寺は中国にもある訳で、無論、無関係な訳でして中国の南北朝時代に江南に存在をした梁の初代皇帝であった武帝(蕭衍)は大変に仏教への信仰心があり、自らを「三宝の奴」と称して、都の建康には700もの仏教寺院があったという交流のあった朝鮮の百済は、梁に使者を送って、仏像や経典を求め、更に日本に百済を通じて、仏教が伝来をしたという538(一説には552年)年も、梁の時代であったのだ聖徳太子が憲法十七条において「篤く三宝を敬え」と語り、聖武天皇も自らを「三宝の奴」と称したのは、いずれも梁の武帝の影響であるという武帝の時代であった520年には、インドから広州に渡っていた達磨を健康に迎えて、問答をしたという。達磨はのちに少林寺に入り坐禅の修行を重ねて、中国の禅宗の開祖となったさてさて健康と言う梁の都であるが、三国の呉時代に建業と言っていたのを、司馬氏が建康と改名して東晋の都とした。その後も宋、斉、梁陳と続いた南朝の都として六朝文化がこの地で花開いたのだ陳が隋によって滅ぼされた時に、都城は破壊をされて名も江寧と改められ、隋は都を長安の近郊にある大興城に遷した為、建康(江寧)は地方の一都市となってしまったのだが、その後明の首都として復興し、「南京」と呼ばれたそうそう武帝とは、中国の皇帝の諡号の一つで武力で国土を広げた皇帝や、戦乱を平定した皇帝に送られる諡号なんだとか。有名なのは前漢の武帝で次いで西晋の武帝、三国時代の魏の武帝(曹操)、そして梁の武帝なんだとか。他にも幾人もいる唐の詩人の杜牧の「江南春絶句」によれば千里鶯啼緑映紅 (千里鶯啼いて 緑紅に映ず)水村山郭酒旗風 (水村山郭 酒旗の風)南朝四百八十寺 (南朝 四百八十寺)多少楼台煙雨中 (多少の楼台 煙雨の中)とあって、南京には南朝のたくさんのお寺が建ち並んでいたそうだ。そんな武帝の時代にここ無錫に、南禅寺が創建されたそうだ元は护国寺(護国寺)と呼ばれていたのを唐の高宗が灵山寺という名前に改名。更に北宋の仁宗皇帝が福圣禅院と改名をしたがこのお寺が無錫の南にあったので、人々が南禅寺と呼び始めたのが定着し、南禅寺となったそうだ妙光塔の高さは43メートルあり、北宋の雍熙の時代に建築が始まったそうであるこの塔は有料で登れるそうだが、格安ツアーなので時間キツキツで登る時間などなかった有料施設などますます近寄らない。考えるにオプショナルでお金を払わなかった、本来の観光スポットで有料施設だったのは、たった一つだったと思われるこのお寺も境内の参拝自体は、無料だったし無料の博物館に、街歩き、湖畔の散歩などなどその点を娘に指摘すると「うちでのいつもの旅行と同じだね」。ハイ、うちも観光先は街歩きや無料施設ばかりでしたそして本来であれば旅行のメインスポットであるような上海雑技団や、上海の夜景クルーズなどはお高めのオプション料金を払って下さいというのが格安旅行の特徴だ。まだ昼食が込みだけいいよ。国内の格安旅行の場合には、昼時に繁華街で長めのフリータイムを取って、その時間内で自由に(自腹で)お昼を食べて下さいっていうのが増えているから。塔の下に金ぴかキラキラの木があった。無論、ニセモノ智慧を司る文殊菩薩(もんじゅぼさつ)は日本でも人気の仏様である。中国の山西省にある五台山が文殊菩薩の座する清涼山として、古くより広く信仰を集めており、第3代天台座主の円仁によって日本に伝えらた円仁は慈覚大師ともいい、入唐八家(最澄、空海、常暁、円行、円仁、恵運、円珍、宗叡)の一人だ2度の渡航を試みたが失敗し、承和5(838)年博多津を出港、揚州東梁豊村に上陸は出来たのだが船のコントロールが利かずに渚に乗り上げて船は全壊をする有様だった一緒に出航をした四つの船のうちの1艘は遭難をしてしまった。遣唐使の一行に加わって唐に渡り帰国するまでの約10年を「入唐求法巡礼行記」として書き残している日記の中には唐の交通地理、経済、官庁の機構や行事、寺院の生活、仏教儀礼、仏教界の事などを細かく記し、マルコ・ポーロの「東方見聞録」や玄奘の「大唐西域記」と並び東アジア三大旅行記の一つとして高く評価されているそうだこのようなお寺の境内にも、前に紹介をした富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛国、敬業、誠信、友善といった中国共産党が提唱をしている、社会主義核心価値観が掲示されていた南禅寺も長い年月を重ねる中で、荒廃をしてしまっていたのが、1980年に多くの建物が全面的に修築をされ、今のような賑わいを取り戻している娘や他のツアーの皆さんは、お寺の本堂前で「〇〇時に入り口で集合」とのガイドさんの言葉を聞いて一目散に、ここに出かけていたが私はお寺を参拝、写真などをのんびり撮らせてもらっていたがかって無錫も城壁都市だったので、旧市街は今でも城内と言われる事もあるそうだ。今は城壁は壊されたが、南禅寺の門前には復元をされた「望湖門」があった。城壁は倭寇対策でもあったようださてここからは、2日目の午後の観光スポットバスに移動してやってきたのは、同じく太湖の畔の「蘇州」である。李香蘭の蘇州夜曲よりも私的には森川久美の少女漫画の蘇州夜曲の方がイメージが強いごく普通の現代の町並みにも、ふと目をとめるような古い橋がかかっていたりもする。この橋はいつの頃のものであろうか。壊されず、そのまま残されているのが嬉しい。壊してしまえばそれまでだ蘇州での最初の観光スポットは「虎丘」であった前もって旅行の日程から、どんな所に行くのか事前にネットで調べたりもしたのだが、虎丘はシンボルの傾いた塔だけではなく、蘇州で最も美しいと言われた真娘の墓があったり、王羲之や顔真卿による書が彫られていたりもするそうだ北宋の詩人である蘇東坡は「蘇州に遊びて虎丘にあそばずんは憾事なり」と称賛したそうで、もうこれは楽しみです。ワクワク。お寺の門前町には結婚式のドレスのお店などが並んでいた。バスを降りて、さぁ~行くぞ~とガイドがここからの塔が一番、良く見えますと言う、呉中第一山と書かれた門から。春秋時代の呉王で蘇州に都を置いた「闔閭(コウリョ)」がここに葬られて、その三日後には白虎がここに臥していたので虎丘と名づけられたという呉の中で第一の山とされる虎丘は、高さはわずか34メートルしかなくの小高い丘で蘇州のシンボルである北宋年間(961)年創建の雲岩寺塔( 別称虎丘塔)があって地盤沈下で3度傾いている為、東洋の斜塔と呼ばれているんだとか遠くから見ても、確かに少し傾いているようだ境内には剣池があり、呉王闔閭を埋葬した際に3千の宝剣をともに埋めたとされそうだが、墓への入口が、その下にあるとされるのもワクワクするけども清の康熙帝と乾隆帝がたびたび南巡(蘇州のある江南地域を含めた中国南部を巡る視察)をしておりその際には必ず虎丘に立ち寄ったとされ、御碑亭に3度も見た大好きなドラマ「宮廷女官若㬢」に出てきた康熙帝と、孫の乾隆帝の書いた詩が彫られているそうだがハイ、悪い予感が当たりました。日程表には虎丘は20分・・・。でまわれるハズがない。というか虎丘は先程の入り口で遠くに見ただけで脇道にすぐ逸れていかにも蘇州らしい観光に突入してしまい、近くで塔も、剣池も何も見る事なく、今回の旅においての最大ガッカリスポットになってしまいました違った旅行では虎丘は車窓から見学と言うのもある位だし、蘇州らしい古い町並みの方が受けがいいのかもしれないが何だか虎丘がオマケみたいで。期待した自分が馬鹿だった。そんな虎丘の近くにある蘇州らしい街歩きの様子は次回、紹介しますPS.初の岐阜県登場だという24日放映の「ポツンと一軒家」だが、実家のすぐ近くの山の中のお宅だった。こっちのうちでは前に秘境バス(南木曽から馬籠)やったし、私ってどんだけ、ど田舎暮らしなんだろうと・・・ティーバで「ポツンと一軒家」見れます↑見逃しの番組を誰でも見れるので、よければご覧下さい。後のお宅が岐阜県東農地方のです 平成31年1月27日に上海から無錫で撮影にほんブログ村

2019年02月24日

コメント(56)

-

澄み渡った青空の下を無錫へと、太湖の畔で西施を偲ぶ

いよいよ1月下旬に娘と出かけた旅日記も二日目に突入しました。中身の濃い初日の上海市から、今日は青空の下をバスで一路無錫(むしゃく)へと向かいましたまずは、その前にホテルの朝食ブッフェご紹介。朝7時30分に出発なので6時モーニングコールがあって、6時半には食べに昼食会場へ。1時間の時差があり昨日(日本時間)なら7時30分なのでバッチリですずらりと並んだパンは圧巻でした。しかもどれも美味しそう。さすが外資系シェラトングループといったところです中国ならではと言うのでは、ラーメンなども好みの味付けで食べれましたし中華コーナーも充実。ホカホカ、はふはふ連泊したホテルで、これは3日目の朝食ですが、前日より美味しそうに盛れました次の日にして朝食会場がL字になっているのに気が付き、奥にはその場で卵料理を焼いてくれるコーナーがあった。昨日も食べたかった中国の冬の朝もそれなりに寒くて、煖房で暖かなバスの中との気温差で、窓ガラスが曇ってしまい、ぼや~とした写真に。山がどこを見渡しても無いですね・・・・上海からは高速道路でぴゅ~と行きましたが2017年の段階で、その総延長は13万キロ以上。近年は年平均で数千キロ 以上が建設をされており、建設資金は車両購入税、通行料金地方税、省債、国内および海外からの投資が充当されているそしてピュ~と横をゆくのは新幹線?ではないのか? 中国の高速鉄道のCRH3型でドイツのシーメンス社の技術供与によるものなんだとか外国からの技術移転を基にしてのライセンス生産をされている全てのCRH車両は「和諧号」(和諧=調和の意)と呼ばれているそうだ遠いのではっきりはしないが、先頭車両の形状からCRH2型と思われる。日本の川崎重工業車両カンパニーから購入した高速鉄道車両で、日本の東北新幹線で使われているE2系1000番台新幹線がベースとなっている。他にもドイツや、カナダの技術提供が行われた車両もあるそうだこの写真は帰国日に上海から空港に行く途中で撮った上海トランスラピッド。車両はドイツのシーメンスとカッセルのティッセンクルップの合弁事業による。超高速運転を行う磁気浮上式鉄道(リニア)で、一般営業を行っている全世界で唯一の路線で、浦東国際空港駅と上海市郊外の竜陽路駅の間の30キロ程を7分20秒で結び営業最高速度は430km/hだそうだ前の上海夜景での浦東新区の高層ビルで2番目に高いのは、日本の森ビルが建てたものであるし今の中国の急速な発展には、様々な国の技術や外資による部分も。高速鉄道を使えば上海から30分弱という無錫には、早い段階から日本企業が進出をしてきた高速道路の周囲には、見慣れた企業名の大きな看板が次から次へと掲げられていた。今までに1000社もの日本企業が、ここに進出をしたというが、人件費の高騰、元高(円安)の他に色んな状況が重なり、昨今は東南アジアなどに生産拠点を移転させる動きもあるそうだかつてはシルクによるアパレル業で栄えていた無錫は、今や電子情報、機械設備、自動車部品新エネルギー、新材料といった産業分野で発展工業と商業といった産業の基盤があり、上海に近いという好立地で陸海空の便が良く太湖の畔にあり、環境面でも優れており様々な分野の科学研究所や、専門学校が数多く人材も豊富なこの地には、無錫ハイテク産業開発区が作られているのだそんな無錫の語源であるが、錫(スズ)が無くなるまで掘り尽くしてしまった地という意味で錫が採れていた頃は有錫と呼ばれていたなんて説もあるようだ。三国志の呉の国の発祥地でかなり古くから交通の要所として栄えていたようだ中国人ガイドは、中国人を日本旅行にも連れてきているそうで、日本では工事をしている所なんて、どこも見かけないが中国は、どこもかしこも工事をしているそれは中国は高度成長期だからですよと誇らしげに言っていたそんな中国も、ここにきて景気の減速感がみられており、中国での自動車やスマートフォン向けの旺盛な需要に、支えられての好業績を享受してきた、日本の電子部品や工作機械業界にも影響が出てきている「尋常でない変化が起きた。46年間経営をやってきて、月単位で受注がこんなに落ち込んだのは初めて」と、19年3月期の連結純利益の見通しを下方修正した日本電産の永守会長兼CEOは、中国経済減速の影響について語ったそうだ ↓ 元記事中国経済減速、日本の“優等生”電子部品メーカーの業績に激震…異次元の受注減RT-MART大潤發(ダールンファ)は中国では約400店舗を展開し、アリババが株式の36%を所有をした事から、オンラインとオフラインを融合させた新しい小売業のニューリテール戦略を展開しているそうだ昨今は環境にやさしい移動手段として農村部を中心に急速に電動自転車が普及し、生産台数、販売台数ともに世界最多を独走。生産企業は数百社を超え総従業員数は500万人以上とか既に飽和期を迎えつつあるので、海外輸出も図っているそうだ。免許とか登録等一切不要ガソリン不要、ヘルメットも不要。で、このように歩道なんかもかなりなスピードで音もなく走っているし街のあちらこちらに、国のスローガンなどが掲示がされている。↓2012年の中国共産党の第十八回全国代表大会で社会主義核心価値観が定義づけられ、中国共産党が提唱し広く宣伝している国家が目標とすべき価値。富強、民主、文明、和諧社会面で大事にすべき価値。自由、平等、公正、法治一人ひとりが守るべき価値。愛国、敬業、誠信、友善このスローガンが圧倒的に多かったように思われるある年齢上の人が、無錫と聞いてまず最初に思い出すのが昭和61年に大ヒットをした尾形大作が歌う「無錫旅情」(作詞作曲は中山大三郎)ではなかろうか。私もやはり頭の中にこれが流れてきた♪上海蘇州と汽車に乗り、太湖のほとり無錫の街へ♪って感じで汽車には乗らないけど、今回の旅の行程のまんじゃないかと歌詞にある「太湖(たいこ)」は琵琶湖の3倍もあるという大きな湖である平均水深は2メートル、最大水深は48メートル周囲は400キロで、鄱陽湖、洞庭湖に次いで中国で三番目に大きな淡水湖で、景観の美しさから、中国政府の国家重点風景名勝区に指定をされているとは言ってもこの湖は、無錫市街の西にある蠡湖(れいこ)のようだ。太湖の一部が平野部に突き出して形成された内湖だそうで、越の王勾践の軍師である范蠡が、絶世の美女の西施と過ごしたという逸話から蠡湖とされたという呉を弱体化する為に范蠡によって、呉王扶差に献上をされたのが西施で、王を骨抜きにし呉の弱体化に多大の寄与。越が呉を滅ぼす事となりその後、西施は蠡湖へ身を投じたとか、殺され蠡湖へ沈められたと言われている一説には范蠡が彼女を引き取り、蠡湖で余生を安楽に暮らしたとか、二人が舟でいずこともなく消え去ったという話も。西施は中国四大美女の一人であるが、日本では世界三大美女でもある楊貴妃くらいしか知られていないかなぁ・・・・見とれて泳ぐのを忘れ魚が沈む、沈魚美人の西施魅入られた雁が次々に落ちた、落雁美人の王昭君その美しさに月が恥じ雲に隠れた、閉月美人の貂蝉美貌と芳香に気圧され花が萎んだ、羞花美人の楊貴妃中国四大美女を表す言葉に「沈魚落雁閉月羞花」というものがある。ちなみに日本の三大美女の場合は衣通郎姫、小野小町、藤原道綱母だそうで歴史オタクじゃないとなるほど~~とはならないかも。さて春秋時代の呉や越の関係などから、故事熟語が幾つも生まれ、日本で使われたりもしてきた「呉越同舟」「彼を知り己を知れば百戦殆からず」「臥薪嘗胆」「牛耳る」。「風林火山」は武田信玄の軍旗で有名ですけど、呉王の闔閭に仕えていた孫武(孫子)による兵法書にある言葉を用いたものだ「百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」というのも、なる程なぁ~と。ネットを検索をしていたら驚いた事に、この呉や越の国の人が大挙して日本にやってきているんだとか。バスの車窓から見た太湖やっぱり広いここ太湖の周辺の丘陵で切り出される石は太湖石といい、かつて内海だった太湖の水による長年に渡る侵食で、石灰岩には多くの穴が開き、複雑な形をしており庭石などに珍重されている(蘇州市街で)写真枚数が多いので、次回で紹介する無錫での観光を終えての、お昼ごはん。他にも格安でのツアーのお約束の、淡水真珠のショッピングもありました。幾組も淡水真珠クリームをお買い上げになってましたよ無錫名物の「排骨(スペアリブ)」が今回のメイン料理でした日本のビールに比べてアルコール分が少なく渋みもなくさっぱりした中国のビールは私も難なく飲めました。300元(500円弱)で青島ビール。 次回に続く 平成31年1月27日に上海から無錫で撮影にほんブログ村

2019年02月21日

コメント(56)

-

無料で並んだ上海博物館は鼎のカタチ。中国四千年の歴史と言うけれど

1月末に娘と格安旅行で出かけた上海一日目の日記は、まだまだ終わってはいなかった。都合上で投稿が前後したが初日の午後に最初に出かけた観光先は「上海博物館」であった昼に上海の空港着→昼食→上海博物館→思南路→田子坊→夕食→ホテル→個人で外灘→南京東路→ホテルに午後10時着といったのが一日目の上海スケジュールであった。コメントで〇○は?とあったけどまだ初日なので、明日、明後日もあるのでお楽しみにそんな訳で初日の午後は、上海博物館にやってきました。土曜日は中国もお休みなのか? 子供も含めて地元の方も沢山みえていて、入り口には大行列ができて入館まで30分近くかかったと言うのも地下鉄同様に、ここでも入館時飛行機の搭乗時のような手荷物検査があり時間がかかったが、60歳以上は優先的に入館が出来、ツアーでも高齢の方達は長く見学出来て役得、役得と喜んでおられた北京の故宮博物院と南京博物院と並び、中国三大博物館に数えられ、その収蔵品であるが青銅器から仏教美術、陶磁器、民族衣装、書印章、貨幣など多岐にわたっており、なんと入場料は必要なく、無料で見学が出来るのだテーマ毎に所蔵品が展示されている中で、1階の「中国古代青銅館」に陳列をされている青銅器は常時、夏、商(殷)から漢代において製造された数百点程あまりと、世界屈指の規模を誇っており上海博物館自体が、青銅器の鼎(かなえ)の形をしている鼎について、ウィキペディアによると>鼎(かなえ、てい)は中国古代の器物の一種。>土器、あるいは青銅器であり、竜山文化期に>登場し、漢代まで用いられた。通常はなべ型の>胴体に中空の足が3つつき、青銅器の場合には>横木を通したり鉤で引っ掛けたりして運ぶ>ための耳が1対つくが、>殷代中期から西周代前期にかけて方鼎と>いって箱型の胴体に4本足がつくものが>出現した。蓋のついたものもあった。殷代、>周代の青銅器の鼎には通常は饕餮紋などの>細かい装飾の紋が刻まれており、しばしば>銘文が刻まれる。>鼎はもともとは肉、魚、穀物を煮炊きする>土器として出現したが、同時に宗廟において>祖先神を祀る際にいけにえの肉を煮るために>用いられたことから礼器の地位に高められ、>精巧に作られた青銅器の鼎は国家の君主や>大臣などの権力の象徴として用いられた。そんな訳で最初に入室した青銅器のコーナーがあまりに充実しており、フラッシュ禁止であれば写真撮影も出来たので思いのほか、時間がかかり所要時間は1時間もないというのに、あぁ他のは駆け足になってしまいそうだ中国の歴史は?と聞かれて戦後の数十年!なんて答える人もいると思うが、様々な王朝などによる歴史はかなり遡れる訳で。中国四千年の歴史と言われるのは、糸井重里による明星の中華三昧のCMのキャッチコピーなだけで、その少し前にはラーメンマン(キン肉マン)は中国三千年の歴史と言っているそうだしかし中国では五千年の歴史と言ってるそうで中には四千年とか、三千年といった意見もあり日本の127才で亡くなった神武天皇同様に伝説なんだか実在したんだかわからない王朝があったからハッキリとはしないのだそれだけに実際に出土する文物によって、歴史の真実を知る事は重要である。その歴史の始まりは長江文明、黄河文明、遼河文明で、五千年説での盤古、女媧、伏羲と、三皇五帝の神話時代となる更には・・・夏(紀元前2千年~紀元前17世紀頃)で四千年説殷(商)(紀元前17世紀頃~紀元前11世紀頃)周(紀元前12紀頃~紀元前256年)春秋時代(紀元前770年~紀元前403年)戦国時代(紀元前403年~紀元前221年)秦(紀元前221年~紀元前207年)始皇帝前漢(西漢、紀元前206年~8年)劉邦(高祖)新(8年~23年)後漢(東漢、25年~220年)三国時代(魏、蜀、呉。220年 ~280年)晋(265年~420年)西晋(265~316年)司馬炎(武帝)東晋(317年~420年)五胡十六国時代(304年~439年)南北朝時代(439年~589年)北魏、東魏、西魏、北斉、北周、宋、斉、梁、陳隋(589年~618年)唐(618年~907年)武周五代十国時代(907年~960年)後梁、後唐、後晋、後漢、後周の五代呉、南唐、閩、呉越、荊南、楚、南漢、前蜀、後蜀、北漢の十国宋北宋(960年~1127年)南宋(1127年 ~1279年)遼、西夏、金元(1271年 ~1368年)明(1368年 ~1644年)南明清(1616年~1912年)太平天国、満州国中華民国(1912年~1949年)中華人民共和国(1949~)といった感じで、↑ウィキペディアより国名をひろってみました。日本(倭国)は前漢の前2世紀頃あたりから登場し、後漢では委奴国王印、三国志の魏志倭人伝には卑弥呼、宋書には倭の五王が語られているそして遣隋使に持たせた書には、日出處天子日本との国名となっての遣唐使派遣によって多くの留学生や留学僧が唐の先進文化を吸収唐の開元通宝を元に和同開珎の鋳造が始まり平城京は唐の長安を手本に整備をされた遣唐使のような大々的な交流はなくなっても朝廷は大宰府で、私貿易(密貿易)は博多や敦賀で続き、平氏が台頭をすると日宋貿易を盛んに推進し、大量の宋銭が日本に流入して日本は貨幣経済の時代を迎え、栄西や道元らの禅宗や、茶もこの時期に日本に伝えられた室町時代には勘合符を遣明使船に所持させる勘合貿易が行われ、日本からは硫黄、銅などの鉱物や、扇子、刀剣、漆器、屏風。中国からは永楽通宝、生糸、織物、書物などが輸入され北山文化、東山文化に影響を与えたそうだ江戸幕府による鎖国で、朱印船貿易は終焉を迎えたが、清はオランダ、李氏朝鮮、琉球、蝦夷地と共に出島や対馬、琉球、松前を通し定高貿易を行った。そして幕末から明治へと日中は激動の時代を迎える日本に渡来して様々に工夫、応用はされても根底は同じなので、正倉院とか奈良京都の寺などで見る文化財と同じようなものが並んでいる。それは中国から伝来したものもあれば日本で作られたものも正倉院で保管をされている螺鈿紫檀五絃琵琶は制作をされた中国にも現存しておらず、世界で唯一、日本の正倉院だけに現存している超お宝だそうで、玄宗皇帝の頃のものらしいのですが天皇家の御物であるので、国宝などには指定をされていないそうです天皇家の御物は宮内庁の管轄で、国宝などの指定は文化庁で、そもそも所管が違う事もあるそうですよ。独身の頃には何度も正倉院展を観に秋の奈良まで出かけたが、最近はご無沙汰鳥毛立女屏風は、一度は観てみたいと思うがちなみに東大寺の正倉院は、聖武天皇の冥福を祈り、光明皇后が大仏に寄進した聖武天皇遺愛の御物や、大仏開眼会に使用された仏具や東大寺境内図等の地図、古文書類、生薬などが納められ大半が奈良時代もしくは、中国唐代の優れた文物ばかりである東大寺に奉納され、東大寺の正倉院に収められていたものが再び、天皇家の御物になったのはこのブログでも何度も紹介をした、明治幕府による廃仏毀釈。これで東大寺の財政も悪化、存続すら危ぶむ事態に、東南院という付属院家の宝物と共に、正倉院を天皇家に献納したからです江戸幕府に仕える立場だった寺院に反感を持った地方の神官や国学者などが扇動し、廃仏毀釈の運動は激しさを増し、江戸期に石高の高い奈良の八つの大寺院のうちの三寺院が完全に破壊され一寺院が神社になり、存続出来たのは東大寺と興福寺、法隆寺、吉野蔵王堂の四寺院となった聖徳太子所縁の法隆寺は、堂宇や仏像の破壊こそ免れたが、経済基盤である寺領を取り上げられて僧侶たちの日常生活もままならず、貴重な古文書をかまどの焚きつけに使うような有様だったそうで宝物の多くを売りに出す古寺もある中で、法隆寺は貴重な宝物類を皇室に献納する道を選んだその時に1万円札にも使われた有名な聖徳太子の肖像画も御物となった。献納によって1万円が下賜され、当面の維持基金となり法隆寺は存続出来たのだ。皇室に献納した宝物は300点を超えその殆どは「法隆寺献納宝物」として、東京国立博物館で見学ができるしかし、この廃仏毀釈でどれだけ沢山の宝物が破壊され、流失した事か。それ以前に戦乱とかに巻き込まれて、焼失したものもあるだろうし昨春の韓国旅行でも、李氏朝鮮によって儒教が尊ばれ、仏教は廃れ、多くの仏画や書物などが売られて日本に渡ってきたと紹介をしたが中国でも日本や李氏朝鮮のように、大規模な廃仏が行われ、各皇帝の廟号や諡号をとって三武一宗の法難と呼ばれている。北魏の太武帝(在位423年~452年)太平真君年間北周の武帝(在位560年~578年)建徳年間唐の武宗(在位840年~846年)会昌年間後周の世宗(在位954年~959年)顕徳年間ウィキペディアによれば>寺院の破壊(但し、必ずしも施設の破壊を>意味する訳ではない。一般施設や住居に>転用される場合が多い)と財産の没収、>僧の還俗であり、(中略)銅(貨幣の>材料)や鉄(武器の材料)という金属を>中心とした物資を仏寺中の仏像や梵鐘>などから得ることも、当時の情勢から>して、差し迫った問題であった。軍事面>でも、出家して軍籍から離脱する国民が>大量に出ることは、戦乱の時代にあっては>痛手であった。(中略)当時の割拠政権に>とって、そのような膨大な人口を再び国政に>戻すことは、必要に迫られた事情であった1960年代の文化大革命では、極端な弾圧と破壊が行われたが、現在は中国政府は文化大革命の非を認めて、再び保護政策に戻っているそうで、仏教寺院は荒れ果てていたが華僑などの援助によって沿海部を中心に復興を遂げているそうである中国仏教発祥の古刹の洛陽の白馬寺では後漢時代から残る仏像を壊し、千年以上前の仏典を焼かれ、明の万暦帝の墳墓やなんでも鑑定団でも、よく名の出てくる景徳鎮の窯が破壊をされたそうだ。ここにも景徳鎮の壺などが沢山、置かれていたそうそう中華民国の台北市にある国立故宮博物院に、中国の至宝がわんさか所蔵されているのは紫禁城にあった宝物を、蒋介石の国民政府(1948年からは中華民国政府)が戦火から守るべく重要文物を疎開させて大戦後も、国共内戦が激化し中華民国政府の形勢が不利となった為に、第一級の所蔵品を精選した文物、台湾へと運び出した為である白菜や肉片、一度は観に行きたいとは思うのだけど日本に来日した時ですら行けなかったこのあたりになると、もはや隅から隅といった見学などできず、重要そうだなぁと思われる中央部のものをさら~と流す感じで時間に追われる。もしもフリーで来てたら3時間はいたに違いないでも団体旅行なので1時間も見学時間がないのはキツイです。どこか重点的にでも観ればいいのに、来た限りはとりあえずは全分野を網羅したいといういつもの本能が働いてしまうので頑張りました。全室制覇コメントなどでも伺えるように、中国イコール中国人。今も昔も中国人のひとくくりに考えておいでになる方が多いようですが、今の中国は広いです長い年月の間には様々な王朝があって同時期に、幾つもの王朝があるというのは同じ民族が覇権を争っているという場合も中にはあるかもしれませんが、広い中国である故、様々な民族があり時には国を統一したり、国を追われたり今の中国は漢民族が主流ですが、清王朝を支配した愛新覚羅家は満州族ですし、ここ上海あたりを支配していた呉の呉人たちは国が滅亡した事で、沢山の人が日本に渡ったなんて説すらもある現在の中国が過去の中国全土(にあった国々歴史)を継承している訳でもなく、全く同じものでは無いという事だ。更に今の上海には中国にいるという、55の少数民族の全てが集まっているんだとか優れた美術品や、歴史的に価値のある文物なども見応えがありますが、こういった民俗学的なの好きなんですわ~。もう時間も残り少ないというのにワクワク♪ すごい細工の工芸品で見飽きない5分前になったので、後ろ髪を引かれる思いで集合場所の1階のロビーに戻ると、うちがたぶん最後だったと思ってたら、トイレから戻られたお父さん。人数が少ないので時間前にはみんな揃って、早めに移動もできる初日の上海の紹介は終わり、次回から次の日の無錫と蘇州ですが、上海市内の観光は最終日の三日目にもまだ残されている 旅は無錫へと 平成31年1月26日に上海博物館で撮影にほんブログ村

2019年02月19日

コメント(54)

-

めくるめく上海ナイトの今昔。李香蘭の夜来香に想いを馳せて

やっぱり上海旅行は、この夜景を観なきゃ意味がないように思える。これを観たさに行先を上海に決めた部分も大きいし。どれだけ見ても、決して見飽きない光景だ宿泊をしたホテルの前にある大きな交差点からビルの合間に浦東新区(プードン)の東方明珠電視塔や上海中心も見る事が出来地下鉄でも簡単にアクセスが出来るホテルのすぐ目の前に地下鉄10号線の海倫路駅5号口があり、そこからアクセス出来るのだが乗り換えもなく10号線で3駅で南京東路駅下車。料金も僅か3元(50円位)だ地下鉄の切符の買い方もパネルで路線を選び、下車する駅を選ぶだけでいいので簡単だ。略したものもあるが、一応は漢字表示だし読めもする。地下鉄でも飛行機に乗る前の荷物検査があった。↑これは単にビジュアル系の自販機ガイドさんには、寝不足で疲れたからとか差し障りがないように言い訳をして、上海雑技や翌日夜のナイトクルーズを断ったが事前にネットで旅行にいった人の体験談を読んでいて高いオプション代を払わなくても自分たちで地下鉄で出かけて向かい岸の外灘(ワイタン)から眺めれば十分とあったので、日程に南京東路がなくてそこも行きたかったのもあり、迷わず個人で地下鉄で行く事にしたナイトクルーズ船は折り返しの50分のコースで、そこまでは歩けないにしても東方明珠電視塔の位置でもわかるように数百メートルは歩きましたよ。てくてく歩いて位置を変えて・・・それに手前のナイトクルーズ船の電飾なども、良いアクセントになりますが自分が船に乗ってたら撮れません。窓ガラスでもあれば、映り込みでまともな写真など撮れないですし中国の人に佐賀県が人気になったというのもSNSなど、ネット上の個人の情報からだそうですが、私も旅行の情報は実際にそこを旅した人の旅行記を、参考にしてたりします。地下鉄の乗り方とかも次の日もガイドさんが夜のナイトクルーズは行った方がいいですよと勧めてくれたのだが前夜に既に地下鉄で行ったとは言えなかったそういった事前情報の収集や、個人で異国で地下鉄乗って、知らない街を個人で歩く事が面倒だったり、出来ないと思う人は素直にガイドさんの旗の後ろについて、あちこち連れて行って貰う方がいいと思う。個人で動くという事は多少なりともリスクというものも付きまとうので高いオプション料はリスク回避と、色々と考えなくてもよいという手間賃だ私だってホテルからのアクセスが悪かったりしたら、素直にオプション使っていたのかもしれないし。全てがいけないという訳もなく旅もケースバイケースで柔軟に参りましょうか国内などは行き当たりばったりが多い黄浦江の奥に揚浦大橋が小さく見えていたこの浦東新区は、ウィキペディアによると>1992年、国務院により「国家の重大発展と>改革開放戦略の任務を受け持つ総合機能区」>である国家級新区として設置されて以降、>大規模開発が行われ、現在では上海新都心>としての地位を確立している>浦東新区は上海直轄市に所属する市轄区で>ありながら、中国最先端の開発センター>として副省級区(副省級市=地級行政区>レベルを超える権限)として大幅な自治権が>認められている。中には国境を越え日本の森ビルグループの都市づくりのノウハウを注ぎ込んだ、地上101階、高さ492メートルの「上海環球金融中心」もという高層ビルも。1990年代半ばの写真では、東方明珠電視塔位しか目立つ建物もなかったようだ。フランス租界だった黄浦公園には人民英雄紀念塔があった艶やかな真っ赤なロングドレスの女性とイケメンの男性の写真撮影は、俳優さんもしくはモデルさんのようだ。そのまま写真を載せるのはまずそうなので、黒いシルエットでご紹介それにしてもイケメンでした。中国のドラマなどは脱税で引退した女優さんが主演してた後宮ドラマをここで紹介をした事があるけど、次々に妃らが陰謀で殺されたり、とんでもない展開だったが最近ネットで、大人気の宮廷ドラマもすごかったようで、社会主義の革新的な価値観と相いれない。贅沢を賛美しつつ勤労や節約を攻撃していると再放送が禁止となったものがあるんだとかこの銅像は四川省出身の国務院副総理、国防委員会副主席、外交部長などの肩書を持つ陳毅で、上海市人民政府を成立させて初代上海市の市長として上海市民の為に尽力を注いだそうである今、私が見ているのは浅田次郎原作で日中合作の「蒼穹の昴」の再放送で、録画したのを年末からこつこつと見ている。日本の女優の田中裕子が、西太后を演じているがセリフは日本語でしゃべっていたが、後で中国語に吹き替えになっているそうだ彼女がまだ生きている時代に、ここ外灘には、既にこんな西洋の洋館が次々に建てられていたのだ。なのに紫禁城の中ではそりゃ変わるしかなかったのかも。作中に袁世凱とか伊藤博文なども出てくる浅田次郎が「私はこの作品を書くために作家になった」という物語は日清戦争の頃、保守派の西太后と改革派である甥の光緒帝のせめぎあいを、春児と義兄弟の文秀を軸にして描かれている今回の旅行では上海近郊にある、東洋のベニスとも呼ばれた蘇州へも行くのだがその名前を知ったのは「蘇州夜曲」からで沢山の歌手が今でもカバーをしているのでうちの娘も知っていた程だ ↑陳佳さんの歌唱で。古い画像の後から始まりますこの歌は、李香蘭(山口淑子)と長谷川一夫の映画「支那の夜(後に蘇州夜曲に改題)」の挿入歌として、西條八十作詞、服部良一作曲李香蘭が歌って大ヒットしたものだ ↑新妻聖子さんの日本語での歌唱本編では、蘇州へ新婚旅行へいった時に歌ったようである。物語の大半は上海であったので、このクラシカルな建物群も出てくるらしい昭和15(1941)年2月から3月にかけて上海や蘇州などでロケがされたそうだが、この外灘の風景は80年前とかわらぬ、そのままであるのに、そこから見る対岸には高層ビル群も電視塔も姿がなく、何もない大正9(1920)年、中華民国奉天省(現中華人民共和国遼寧省)の奉天北煙台で日本人夫婦の間に生まれた山口淑子は、父の方針で中国語にも堪能で、父親の中国の友人の義理の娘分(乾女児)となり、李香蘭という中国名を得ることとなった後に、満州映画協会の中国人専属女優としてデビュー。日本や満州、中国で人気を得たが戦後、中国人だと思われていた為に「漢奸(売国奴)」として、軍事裁判にかけられるが日本人だと証明され国外追放となったそうだ昭和21(1946)年3月、いよいよ日本へ帰国する事となり、デッキから遠ざかる上海の摩天楼を眺めていると、自分が歌う「夜来香」が流れてきたそうである ↑張燕さんの歌唱で夜来香であるが、ウィキペディアによれば>黎錦光が作詞作曲し、1944(中華民國33)年に>李香蘭(山口淑子)の歌唱により上海の百代唱>片公司から発売された中国の歌謡曲である。>満洲映画協会のスターであった李香蘭の名と>ともに歌は広がり、中国各地で人気を博した。>やがて新中国建国の後は、国情とは合わず>廃れてしまったものの、何十年もの長い時間を>経て(中略)鄧麗君(テレサ・テン)の歌声で>復活した。>「何日君再来」等と共に中国(中華人民共和国)>政府により、聴くことも歌うことも禁止されて>しまった時代もあったが、現在は中国大陸でも>解禁され、今や全世界の中国人に好んで歌われる>チャイナ・メロディーの代表曲となっているそして時を経て・・・子供の頃によく見ていたのがアメリカのドラマで、グリーンホーネットも好きでよく見てたが、そのカトー役を一世を風靡したあのブルース・リーが演じていたと知ったのは、平成になってからだったグリーンホーネットで活躍の場を得たブルース・リーであるが、その代表作は1973年に公開された「燃えよドラゴン」なのだが、ドラゴンシリーズのこれが最初と言う訳でもなく、それ以前に幾つも作られており、次々に公開されたその中で「ドラゴン怒りの鉄拳」は、ここ上海が舞台となっている。清朝末期の上海で中国武術の精武館の霍元甲が、ライバルの日本人道場主の鈴木の陰謀によって死を遂げる。愛弟子の陳真(ブルース・リー)が師匠の復讐に立ち上がるというものであるこの作品でアチョ~ってのと、ヌンチャクが登場上海が舞台ながら、その殆どが香港のスタジオで撮影をされたそうだ。日本公開時は悪役が日本人だとわからぬよう、鈴木ではなくリンという名になっているそうだまっ、私はブルースリーや、ジャッキーよりもジェット・リー派ですけど、彼もリメイクの「フィスト・オブ・レジェンド」で陳真を演じているが、その舞台は上海ではなく京都ださてさて写真は外灘から、何やら繁華街になりましたよ。東京でいうなら銀座。「南京東路」大きなデパートや商業施設が、夜の10時まで営業し、まるで不夜城のような華やかさですこの「不夜城」という言葉は、中国の山東省にあったとされる古代都市で夜も日が出たとされたため、この名がついたそうだ。このように中国発祥の慣用句のようなものは数多い四字熟語やことわざなど。例えば背水の陣は中国の楚漢戦争で韓信と常山王張耳らが率いた漢軍が背水の陣という戦術によって趙軍を打ち破った事からだ干支は十干と十二支を組み合わせた60を周期とし、暦を始め時間方位などに今も用いられるが、起源は商(殷)代に遡る日本には6世紀に、中国の暦本が百済を通じ渡来したと言われている十二支で今年はイノシシ年ですが、本来は豚年だそうです。漢字の猪とは豚の事だったそうです。日本の仏教では肉食は禁止されていたので、猪を家畜化をした豚は馴染みが無かった為なんだとか。逆に山には猪が走りまわっていたようですしね今は領土や歴史認識問題などで、デモがされたり、反日的な立場をとられてギクシャクもしたりもするが、やっぱ日本の文化もろもろ。言語、思想、哲学、宗教飲食、服装、陶器・・・・もう色んな部分で長い期間にわたって、大陸からの影響を受けて、今の日本があるのは確かである空海や最澄は学ぶ為に海を渡ったし、阿倍仲麻呂は日本へと帰る事は無かったそして日本の仏教徒の為に命を懸けて、海を渡って来日をした鑑真和上の恩義も。現代の中国には、残されていないようなものでも日本には時代を超えても、面々と伝わっているものもあるという話だ三国志や水滸伝の英雄たちに、心躍らせたり傾国の美女の楊貴妃や西施を想いを馳せ、悪女呂后や則天武后にはビビり・・・。酒池肉林は殷の紂王が寵姫の妲己の言うがままに、日夜酒色に耽り、民を虐げた事からだそうですよといった訳で、今回の上海紀行をおさらいをしてみると、地下鉄と浦東の夜景にクルーズ船外灘から西太后、李香蘭の蘇州夜曲と夜来香でブルース・リー。不夜城の南京東路に中国伝来干支は豚!という盛り沢山な内容になりました中国では赤が好まれまして、国旗の色も赤ですが、おめでたい時に使ったりもします。厄除けの色、幸福をもたらす色だそうです春節に爆竹を鳴らすのも、あの音で厄払いしているそうですよ春節直前の上海は、どこもかしこも赤い色で彩られ、普段よりも華やかであったのかもしれません。空気も綺麗で良い時期に旅行出来ました 旅はまだまだ続く 平成31年1月26日に上海で撮影にほんブログ村

2019年02月12日

コメント(60)

-

ノスタルジック上海。フランス租界と田子坊ショッピング

中国の上海に出かけたと伝えた前の日記で食事とかホテルの心配以上に、大気汚染があるから、中国行きを躊躇するというのがありました。実際に春節で日本に来ている中国人の中には「シーフェイ(洗肺)」が目的みたいです煖房などに石炭を使う冬季から春季にかけPM2.5の濃度が大きく上昇する傾向もある中国から、空気が美味しい日本の田舎へという事で格安航空の乗り入れている佐賀が人気観光地の一つなんだとか「中国の大気汚染:リアルタイム」私も中国に渡航するにあたって、↑中国の大気汚染リアルマップなるものも探して見たりしました。日本や韓国も表示がされますので、お住まいの地域もご覧下さいうちは田舎なので、ド安心の緑色でした一週間予報もチェックすると、私が行く土~月は、平日に比べて工場など操業のない週末なので汚染度が低い! しかも春節が始まる前に帰省している人がおり上海の車の数も普段より少ないそうだしなにより中国の他の地域(北部、西部)に比べて上海などの南部は、汚染度が低めのようだ。前回の3日目の写真がどんよりとしてたのは単に悪天候なだけで、上海でも青空も見えて、特に大気汚染は感じませんでしたさてさて上海の旅行、初日の午後の部ですアヘン戦争以降に、淮海中路を中心にしてフランス租界が出来て、居留地に残された当時の洋館(老房子)は、リノベーションがされて数億円で売買がされているそうです芸能人などもこういった洋館に住んでいたりするようですよ。今回はそんな高級住宅街の「思南路」へとやってきました。個人宅の他にも、こじゃれたお店もあって右側の洋館はスターバックスですここへとやってきた目的は「周公館」でして1972年に田中角栄首相と、日中正常化の調印をした周恩来が一時期、住んでいたいた邸宅だそうで、中に入らず家の前でガイドの話を聞きました。ウィキペディアによると>周恩来(しゅうおんらい、1898年3月5日 ~>1976年1月8日)は中国の政治家。字は翔宇。>中華人民共和国が建国された1949年10月1日>以来、死去するまで一貫して政務院総理・>国務院総理(首相)を務めた。毛沢東共産党>主席の信任を繋ぎとめ、文化大革命中も失脚>しなかったことなどから「不倒翁」(起き上がり>小法師)の異名がある。>南開中学卒業後の1917年に、日本に留学。>日本では勉学に励む他、友人と活発に交流>して祖国の将来について語り合っている。>(中略)日本社会や日本人についてもよく>観察しており、これが知日派としてのベースを>つくった。>周の誠実な人柄と、自ら権力を欲しない>謙虚な態度と中国革命への献身は、中華>人民共和国の民衆から深い敬愛を集めて>いた。また、その人柄からニクソンや>キッシンジャー、田中角栄など、諸外国の>指導者層からも信頼が厚かった。といった方で、学生の頃に京都嵐山に寄った際の詩「雨中嵐山」は、周恩来記念碑となり残されている。この街路樹だけどプラタナスの樹だそうだ近くには「上海孫中山故居記念館」がありこちらは歩きながら門の外からありますよ程度で素通りをしたけど、孫中山(孫文)が住んでいた邸宅です。中国や台湾では孫文よりも「孫中山」が一般的であるそうだこの中山であるが日本に亡命していた頃に近くに住んでいた中山孝麿侯爵邸の表札の中山が気に入って、孫中山と名乗るようになったそうだ。犬養毅には「明治維新は中国革命の第一歩であり、中国革命は明治維新の第二歩である」と語ったんだとかウィキペディアによれば>孫文(そんぶん、1866年11月12日(清>同治5年10月初6日)~1925年(民国14年)>3月12日)は、中国の国父・政治家・革命家。>初代中華民国臨時大総統。中国国民党>総理。「中国革命の父」>中華民国では国父(国家の父)と呼ばれる。>また、中国でも「近代革命先行者(近代革命の>先人)」として、近年「国父」と呼ばれる>現在は100新台湾ドル紙幣に描かれている。>中国国民党では現在も、孫文は「党総理」で>あると党則第15章で定めている。春秋時代の>孫子および三国時代の呉の孫権の末裔と>伝わる。フランス軍駐屯地だったのが、1907年に公園として解放され、当時はフランス公園といって毎年、パリ祭りも開かれていた。後に中国人にも開放され、今は復興公園といい地元の人がのんびりと寛いでいたここには「マルクスとエンゲルスの石像」があった。ウキペディアによりますと>カール・ハインリヒ・マルクス(1818年>5月5日~1883年3月14日)は、ドイツ・>プロイセン王国出身の哲学者、思想家、>経済学者、革命家。>フリードリヒ・エンゲルスの協力を得ながら、>包括的な世界観および革命思想として科学的>社会主義(マルクス主義)を打ちたて、資本>主義の高度な発展により共産主義社会が>到来する必然性を説いた。フリードリヒ・エンゲルスの方は>マルクスを公私にわたり支え、世界の労働>運動、革命運動、共産主義運動の発展に>指導的な役割を果たした。との事だ。復興公園からバスでやってきたのは「田子坊」という若い子たちに人気のエリアだ。日本でいう原宿のような所か?ガイドさんが、若い子には良いかもしれないが皆さんが買うものはないですよと言ってたが、よく年配者向けのツアーの行程に入れたもんだただ私の方は娘と一緒だったので、今回の行程を見て、田子坊とかが逆に入っていて娘が喜ぶと思ったので嬉しかったが。寺や庭園ばかりでは、娘もつまらないだろうし入り口の分かりやすい場所で解散して集合時間までフリータイムこうゆうのが一番有難い。今回は参加人数も少ないので集合時間にも遅れる人もおらず、時間通りに出発が出来たあまり時間がとられていなかったので迷路のような狭い道を右へ左へと早足で若い女の子たちでいっぱいの、かわいいお店はガイドブックにも紹介してあった紅茶の専門店「兔子威廉的英式茶屋」で幾つも試飲ができたので、私もお土産にフレーバーティーを一缶、購入をした価格は日本と同じくらいと感じた円と中国の元の為替レートは、16円台でセントレアで交換したのは、手数料込みで18円弱。14000円ちょいで800元に交換した。中国の空港は手数料が高いので要注意。よく見かけるようなキャラクターのようなウィキペディアによりますと>狭く迷路のような路地に様々なアート>ショップや外国料理店、ブティックや>小物店などが密集している。外国人>観光客も多く、レストランは中国料理>以外の各国料理店も多い。店のオーナーも>外国人が多く、日本人が経営する店も>存在する。>現在は豫園や新天地に次ぐ上海の>観光ショッピングエリアとなっているが>大資本が街を完全に改造した新天地と>異なり、田子坊は住宅だった場所に>自然発生的に店が増えて現在の姿に>なっているのが最大の相違点である。>元々は画家・彫刻家の陳逸飛が1999年に>アトリエを開いたのがショッピングエリア>としての田子坊の始まりとされる。それを>機に他の芸術家も当地にアトリエを次々と>開き、それらを訪れる人々目当てに店舗>レストラン・バーなどが増えていった。>未開発の路地(里弄)がそのままショッピング>エリアとなったために、迷路のように店舗群が>入り組み、探検気分の味わえるエリアでもある。>また、エリアは今でも拡大しつつある。現在でも>店舗に隣接して住宅が混在し、泰康路に面して>古いスタイルの市場が残るなど、一般市民の>生活が垣間見える地域でもある。全部を回れないうちに、集合時間が近づいてきたので、そろそろ退散する事にするけどこうゆう街などを、ゆっくりまわる為にはパッケージツアーじゃ無理だろうなぁ上海なら次回はフリータイムツアーでも行けそうだし行ってもみたい。孫中山記念館の中も見学してみたいし。上を観たり、下を向いたりと、大忙しな街歩きだったけどなかなか楽しかった集合場所はスターバックス。娘がメニュー見てきたが、日本の価格より高いようだ帰りの空港でも、色んなお店のコーヒーがどこも高いので手が出なかった浦東のように高層ビルもニョキニョキと雨後の竹の子のように建ち並んだ上海も思南路の老房子や、ここ田子坊のように古い建物もリノベーションをして、新たに命を吹き込んでいるのが印象的だった初日は実はもう一つ、観光をしているのだけど構成上、後にしたので夕食を紹介をしますね。温かな料理が次々と足されまして北京ダックです。円卓では8名だったので一人あたり2切れなのですが、年齢が高めの方ばかりなので、いつも残りまして残ったものは、いつも若い子が沢山食べてと、娘にすすめてくれるので、娘の体重は2キロ近く増えてたそうで・・・・恐るべし食事を終えて外に出ると、周囲は暗くなってまして。午後6時近くに食事を始めたが、日本時間と1時間の時差があるので体内時計的には午後7時近く丁度よかったそんなに早くに夕食をとるのは、この後1日目は上海雑技団で、2日目はナイトクルーズのオプショナルツアーが予定をされているので。お安い旅行である理由下請けの現地ツアー会社やガイドの儲けは26800円の旅行代金本体よりもこういったオプショナルツアー参加費とかお買い物のキックマージンから儲けを得る事が多いようだ。ガイドさんは熱心に上海雑技とか、淡水真珠の素晴らしさを語るのだった。私は日本で上海雑技も京劇も変面も見たしなぁ何気に変面はもう一度、間近で見てみたいとは思う。娘が雑技は興味がないというし他に目的もあるので、うちは参加はせずに他の二組と共にホテルに先にチェックインをする事になった今回のお泊りは、デラックスホテルとの触れ込みで「上海虹口三至喜来登酒店」を連泊で日本語に訳すとシェラトン上海虹口ホテルですホテルは酒店といいます。この写真は翌朝の観光出発時にバス車窓から撮りました団体用に、かなり安い価格で出されていると思われるので下層階ですが、お部屋のつくりはスタンダードでしょうし、朝食ブッフェは一般宿泊者と一緒なので、お得はお得なのでしょう日本でも個人で泊まるとお高い旅館も、団体ツアーなども普通に使ってたりしますしね大きなテレビでNHKの国際放送も観る事が出来たのでまんぷくもタイムリーで見れました。外資系ホテルの特徴でもある、分厚いバスローブも用意をされていました風呂場がスケルトン~。ボタンで隠す事も出来ます。バスタブの排水方法がわからず他の参加者の奥さんに、バスタブ底の蓋を強く踏むと、排水すると教えて貰ったけど入浴中に強く踏まなくて良かった。シャワーブースが外なので、ゆっくり湯にも浸かれました飲料用の他にも、歯磨き用にも1ボトルずつ、無料でミネラルウォーターが用意されていたので、残ったボトルを次の日バス移動中などの飲料にも利用出来たしお部屋からの眺めはこんな感じ。真下に公園のような緑地が広がっていた事もあり下層階でも苦にはならなかった。更にはここ虹口周辺は戦前に日本人租界があり多い時には10万人も暮らしていたそうだなにより、このホテルが素晴らしかったのは地下鉄駅が目の前にあり、あの外灘などの中心地へ乗り換えもなく、3駅で簡単に行く事が出来るのだ。まだ午後8時前、さてさてここから夜のフリータイムだ。 続 く 平成31年1月26日に上海市街で撮影にほんブログ村

2019年02月07日

コメント(58)

-

魔都。またの名を東洋の巴里とも称す上海へ格安ツアーで

それでは旅の本編とまいりますか。行き先ですが、まっタイトルにもあるように魔都にまいりましたが、時を前回の続き愛知県のセントレアまで戻す事とします昨年春は台湾に行きたかったのに、旅行代金が台湾は7万円以上…という以前に予約が、満員のキャンセル待ちばかりで仕方なく5万円弱の韓国釜山と、慶州の桜を見に行きましたが今回も7万円はかかる台湾には手が出ず(娘は九ふんに行きたがっている)旅行代金の26800円という安さに釣られ上海や蘇州、無錫の旅2泊3日にしたという貧乏性の母娘です。それよりも安い1万円台の大連がありましたが、私でも地味に感じたのでそれでも、航空使用料や燃料サーチャージ保険代などを足せば4万円は超えましたが北海道とか九州の2泊3日よりは安いです機内の飲物サービスでは、私は赤ワインで娘は青島ビール中国のビールはアルコール濃度が薄いのでさっぱりしていて苦みもなく、ジュースのようにガバガバと飲めます。機内食は私は洋食で、パンにドーナッツとは・・・。まぁピーナッツ姫のところのよりはいいような娘は和食で、納豆が出ると他の人のブログにあったが本当だった。せっかく窓際の席に座ったのに、三重県あたりからず~っと雲しか見えなくって、ちらっと3回程、雲の合間から地上や島が見えた位で着陸態勢に入り空港に間もなく到着というあたりで、外が見えました。なんだかんだと言っているうちに上海の近郊にある「上海浦東国際空港」に到着。日本では当たり前のように空港で飛行機とか、基地で軍用機も撮っているが、中国は空港内での撮影禁止お巡りさんとか政府関連施設、鉄道の橋脚も禁止みたいで、どの程度までかがわからないが曖昧なのは、撮らないに越した事はないので写真はない。今回は17名の参加者だったが専用バスは40名は乗れるタイプなので、もうガラガラで1人で2席分を確保が出来て楽ちんトイレ休憩だって人数が少ないし、行列になる心配も少ない。専用バスに乗ると今回のガイドさんが気を利かせてお菓子を? と思ったら、車内販売の試食のものだったなるほど最初の観光場所は・・・・お昼ごはんだった朝6時にホテルで朝食ブッフェ、朝10時に飛行機で機内食、昼の12時半(日本時間は1時半)と、なんだか食べてばかりのような駐車場を小さな子犬がトコトコ・・・旅行を通して繋がれていないわんこが、街中を歩きまわっていたし、散歩の小型犬もそのまんまって感じでした。そういえば猫は見てなかったような・・・お茶碗とかこんな感じで置かれてましたがここだけでした、こうゆうの。大きな円卓囲んで、9名と8名の2つのグループにわかれまして、韓国の時の2×2の4名のような気まずさはなかったので良かったなんとか料理だとか名前は違っていてもだいたい似た感じの料理が並んでいた様な気もします。チャーハンに麻婆豆腐に~と韓国のキムチ、違うキムチ、またキムチ!よりもバラエティに富んではいましたが中国はお水が心配だと聞いてましたが上海周辺の団体旅行で行くような食堂は大丈夫みたいです。毎回、お茶が出るので、それを飲んでましたし、お腹は壊さなかったです。ガイドさんは屋台は保障できないと言ってましたさて今回の旅ですが、昨春の韓国旅行と同様に、安さが際立つ「阪急交通社トラピックス」の旅行です。韓国旅行の時は紫水晶や、焼き物に、免税品店、カジノお土産屋に立ち寄って、キックバックで旅行代金が抑えられていると思いますが今回の旅行でも淡水真珠、ラテックスシルク、中国茶といったお店が予定にあり、そうゆうのを割り切っていればお財布には優しい旅行となるのですが問題は衝動買いがお好きな方ですね無駄使いをしがちな方、ガイドさんや店員さんの押しに弱い方は、結果的にお高い旅行になってしまうリスクもあります。夜には別料金のオプションツアーなども用意をされてますのでいよいよ上海の中心部に入ってきましたよこの上海の中心に流れる大きな川の名前は「黄浦江」といい、上海市域を浦西と浦東の二つに分けている。その名は楚国の政治家であった春申君(黄歇)が封じられた事にちなんでいるんだとか中国の戦国時代に活躍をした、4人の有力な政治家である「戦国四君」の一人で、彼らは各々が3000人もの食客を養っていたそうだ長さ846メートル、幅約30メートルの黄浦江にかかる「南浦大橋」の脇で上海万博が行われた橋を渡ってループの道路を走っている時に真下に何やら銅像があったが、誰なのかはわからない。ビルの隙間にちらりと見える丸いのは上海のシンボルである「東方明珠電視塔」ではないか普段は、山しか視界に入らないような所に住んでいるので、旅行先は海とかビルが建ち並ぶ摩天楼を、選ぶようにしている。そんな意味からも上海とか香港、シンガポールは前から行きたい都市で、決して安さだけに釣られた訳ではない上海中心(上海センター)は2008年に着工して2016年に完成した高層ビルで、高さが632メートル。ドバイのブルジュ・ハリファ (828m) に次いで、世界第2位の高層ビルだが塔を含めると、スカイツリーが2メートル高くなり3位となるさてタイトルの「魔都」とは如何に。最初に上海を魔都と称したのは、村松友視の祖父にあたる村松梢風(1889~1961 )だそうで1923年に中央公論に「魔都」を掲載した事かららしいですがネットなどで上海、魔都と検索すると色んな憶測がされていますね。上海が急激に発展をしたのは、アヘン戦争後に海外向けに開港し日本やアメリカ、フランス、イギリスなどの租界(居留地)も出来て、海外資本が集まり中国最大の都市として発展日本や欧米諸国の金融機関や企業も進出し欧米の建物が建ち並び、街路灯等インフラ整備もされ、夜のナイトクラブや、ショービジネスなども盛んとなり東洋の巴里とも呼ばれたが光があれば闇もある。何かしら魔都と呼ばれる所以もあるのだろう高層ビルの建ち並ぶ浦東地区とは黄浦江を挟んだ、反対側の外灘(ワイタン)地区が租界であった為、まるでタイムスリップをしたようなレトロな西洋建築が約1キロに渡って残されており圧巻だすいません。走行中のバス車窓からなのでガラスの映り込みがどうしても入ってますむかって右の建物は1925年に竣工した日本の日清汽船の「日清大楼」で、今ではレストランになっているらしい1897年に中国初の銀行である「中国通商銀行」が入ったこのビルは、外灘では一番古い建物でイギリスのラッセル商会の建物であったそうだ夜のオプションの説明などには熱心なガイドさんは、これらの建物についての説明はなく、多くの乗車客も反対側の川向こうの浦東の高層ビルを眺めていたまぁね~ ↑そりゃこっちの方が目を引きます。ここ外灘の下車観光も3日目に予定されているが、やはり夜のライトアップを観るのが上海観光の目玉ではなかろうか100年前のレトロな建物と、21世紀の高層ビルが共存をしている上海。やっぱりここを旅先に選んで大正解だった時系列よりテーマ性。いろいろ紹介をしたい所もあるので、旅行の最終日の午前中に「外灘散策」の時間が設けてあったんで、その時の様子もまとめて紹介をしたいと思います左側が、↑にバス車窓からの写真を紹介した100年前の魔都、上海租界の町並みですガイドさんから、何分後にここで集合というアナウンスもなかったんで、視界も開けた所だし他のツアーの人たちは場所を移動せず同じあたりにいたんで、奥には行けず川の向こう側の浦東地区ですが、初日にはまだ少しは青空ものぞいていてカラフルな感じでしたが、今朝は今にも雨が降りそうなどんより空で、なんかモノクロな感じでしてほんと行楽はお天気の影響が大きいですそれだけに船に掲げてあった、中国の真っ赤な国旗が色鮮やかでした。すぐ後ろの金ぴかビルも目立ちますね。勿論夜の煌びやかな時間帯にもやってきてますので、その写真も後日に紹介します数百メートルもあるような、世界第2位のビルだけに、周囲の高層ビルが低く見えてしまいます。といった訳で昼間の外灘を紹介してみました。昼があるという事は夜もあるという事で、お楽しみにお昼ご飯を食べてからの1日目の上海市内の観光は2ケ所ありまして、そのどちらも中身が濃いので、また後から紹介します。バスを降りて観光場所や食事場所への移動の為に上海城市規画展示館では、急激に発展をする、上海の都市計画を展示した施設で現在の上海の立体模型なども街中を少してくてくする場合も、ついついあちらこちらをキョロキョロしちゃいます春節も近いのか、どことなく華やいだ飾りなどもされていますしバス移動中にもキョロキョロ。町のあちらこちらに金色に輝くビルがあるのが印象に残りましたそして宣伝媒体に赤をどど~んと前面に使ってますね。待ちゆく人の服装も、窓から干してある服や下着も、赤が多かったりもしますてな訳で上海初日の様子をおおまかに紹介してみました。歴史と、近代化のどちらも楽しめた上海、蘇州、無錫の旅。しばしお付き合いくださいね 平成31年1月26日に上海で撮影(最初は愛知県)にほんブログ村

2019年02月05日

コメント(60)

-

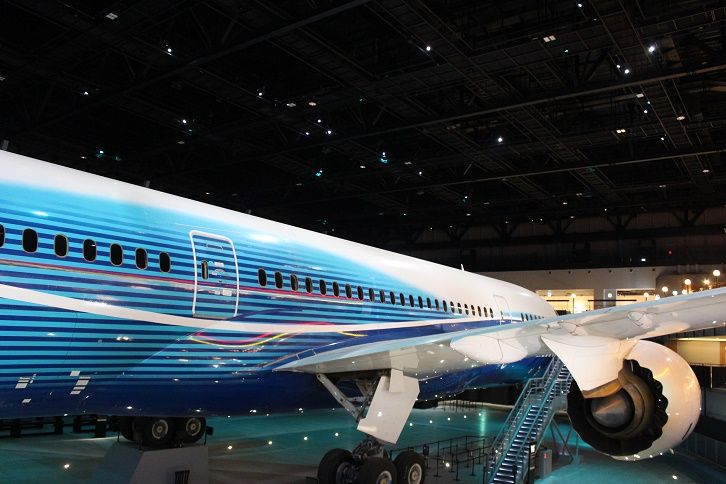

旅の始まりと、旅の終わりのセントレアとイオンモール常滑

いよいよ2月になりましたね。平成もあと3ケ月。あちらこちらで平成最後といったキーワードも使われ、ポテトチップスの賞味期限が平成31年4月30日のでかでか表示パッケージとかこちらはでかでかの大きな青い機体を間近に眺めながら、お食事も楽しめる中部国際空港(セントレア)に、昨秋オープンした新スポット「セントレア・フライト・オブ・ドリームズ」であるなんといっても目玉は、ボーイング社から寄贈をされた、ボーイング787型機の飛行試験1号機「ZA001」であろう。機体のおよそ35%を、中部地域で製造している日本の航空機製造技術を象徴する機体だボーイングの本社がかつてあったアメリカシアトル(今はシカゴ)の町並みをコンセプトとしたレストランなどが並ぶフードコートがあり、機体を眺めながら食事ができる(今回は既に名古屋の金山で食べてきた) シアトルと言えばボーイングというより、マリナーズのイチローだけどもイチローも愛知県出身だし、何かとゆかりのシアトルだ。さてさてこの写真を撮ったのは今年の1月25日(金曜日)の夜。次の朝の便で娘と海外旅行に行くのだけど、朝便出発(集合時間が早朝)で、夜帰り(家には終電?)という訳で・・・朝早くにセントレアに着くのはリスクも大きいので、大事をとって前泊しようと会社が終わった娘と電車で、金曜日の夜セントレアにやってきたので、ホテルに入る前にボーイング787見物ホテルは、セントレアからは徒歩数分の「フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港」で、昨年11月にオープンしたばかりだ。やっぱ前泊はセントレアの敷地にあるホテルが便利だし土曜日出発の前泊が多いのか、ツインがなくキングスサイズのダブルの部屋しか残ってないが、ベッドが2メートル越えの横幅なので、並んで寝ている感覚もなくツインのように快適に眠る事が出来た部屋の内装がおしゃれな感じだし。お風呂もシャワーがバスタブの外側なので、ゆっくりお風呂に浸かれたのもありがたい。この点が駅近同様に、ホテル選びのポイントの一つだ更には、オープン記念で朝食が付く上じゃらんのポイントが10%も付く、期間限定のプランだったので、二人で泊まり実質1万円ちょっとはお値打ちだと思う集合時間はセントレアに7時15分だが朝食は午前6時からスタートだったのでのんびりホテルの朝ブッフェも楽しめた卵料理各種は目の前で調理をしてくれて手羽先とか味噌カツのような名古屋飯もホテルの前は常滑の海だけど、部屋からの景色はずばり東横イン! ちょっと向きがよくなかったみたいですといった訳でセントレアに、集合の時間前に到着し、Eチケットの控えを貰って利用する航空会社のカウンターで荷物も預けて、航空券も受け取ったので展望デッキから飛行機見物風がつめた~~い。ものの1,2分で写真これだけ撮って室内に退散。強風で帽子を飛ばされないようにと放送している。この中に、私が乗ろうとする飛行機もありますセントレアのマスコットのなぞの旅人フーには、いろんな仲間もいるようだなんとその日と次の日には、ここでは全国武将隊大博覧会があるらしくってステージ前にファンが場所取りをしているし。私も見たいくらいだが・・・2月22日は忍者の日らしくって、空港職員が忍者の装束で出迎えてくれる趣向らしい出入国の税関が顔認証をする、自動化ゲートになっていたし。スタンプを欲しい人は専用のゲートで押してもらえるが、ま特に欲しくはない。飛騨の家具の椅子が置かれたコーナーでくつろぐいよいよ飛行機に乗り込み、出発時間を少し遅れて動き出した。ワクワク。窓際だし電波などを伴うスマホとかゲーム機器などは使用できないが、そうゆうのは全く関係のない一眼レフで、滑走路上でも写真をパチリ快晴のセントレアから、ふわ~と飛び立って東海市などのコンビナートの奥には名港トリトン。そして名古屋方面が広がりこちらは木曽三川の木曽川、長良川揖斐川だと思われる河口その日は西日本なども寒波が到来していて雲の合間からは、ほんのり白くなっていた中国? 九州? 四国? 飛行ルートとかわからないので不明とか言っているうちに、28日(月曜日)夜にセントレアに無事に帰ってきましたあっ、肝心の旅日記は次回から始めますまた窓際でしたが、夜なので暗くて何も見えなかったです夜の空港も、なんとも素敵な写真が撮れますね窓の映り込みを防ぐためには、ぴたーと窓ガラスにカメラのレンズをくっつけて撮ればいいですそれはバスとかの窓ガラス越しの写真も同様でぴたーと、くっとけてみて下さいただタイミング的に斜め前、斜め後ろの写真になる時もあって、その映り込みはご愛敬日本人は自動化ゲートで短い時間で、荷物の出てくるターンテーブルに待機をしてるとアテンダントのお姉さんが、ゴルゴ13をお忘れのお客様はおいでになりませんか?と大きな声で探していたが、名乗り出る人はいなかった後ろのターンテーブルには、ガタイの良いお兄さんたちがいたが、後で調べると2月2日に、岐阜市の長良川競技場で行われる「バローグループpresents日仏ラグビーチャリティマッチ2019~FORALL復興」に出場の為に来日したフランスのリーグTOP14の強豪「ASMクレルモン・オーヴェルニュ」のチームの皆さんのようだ。対する日本はトップリーグ選抜で、日本一に輝いた神戸製鋼をはじめ各チームの主力メンバーらが揃ったそうだその日に帰ろうと思えば、深夜には家に戻れるとは思うが、以前の旅行で同様に深夜帰宅で、次の日に会社に出勤をしてへろへろだった娘は、今回は1日お休みを貰って(その日までの3日間は普通に休日)常滑で後泊をする事にしていたホテルに行く前にセントレアの展望デッキで行われているイルミネーション「光の聖堂」を見に出かけたのだが、寒いので早々に退散宿泊者は3日間は駐車場が無料になる為旦那の車でセントレアに出かけ国内旅行の前泊に利用をした事がある、常滑駅前の「スプリングサニーホテル名古屋常滑」のジャパニーズスタイルの部屋に泊まるそこからは常滑ののどかな風景が広がり伊勢湾の向こう側には、鈴鹿山系の白い山並み常滑駅からセントレアへ向かう赤い名鉄電車。下の電車は名鉄空港特急「ミュースカイ」で乗車券のほかに、360円の別料金が必要になるので1回しか利用をした事がないです帰ろうと思えば帰れたところを、後泊をして常滑に残ったのは、ついでにイオンモール常滑で、年末からロングラン上映となっている「ボヘミアン・ラプソディ」を観ていきたかったのでうちのあたりから出かけられる映画館は名古屋駅周辺か、飯田、松本、各務原とかなりハードルが高くて、観に行きたくてもなかなか行けないまま年を越し、旅行のついでに観て帰ろうと。ホテルに荷物を預けて、1キロ程のイオンモール常滑へ映画「ボヘミアン・ラプソディ」予告編1970年代半ば、日本ではイギリスのベイ・シティ・ローラーズ旋風が起きてキッスやデヴィッド・ボウイなどなど中1だった1976年あたりには、もうクィーンのファンになってました映画メイキングFMラジオに似顔絵を描いてリクエストもしていたしブライアン押しでしたね。手を取り合ってこのまま~行こう♪ 日本語の歌詞の歌もあり、日本が好きでオフで来日していたフレディにも親近感もあったしI Was Born To Love Youとは言っても、今のようにインターネットで検索したら相手の情報が根掘り葉掘りという時代じゃなかったんで、今回の映画にあった奥さんとの関係とか、親しい男友達の事とか全く知らなかっただけに、フレディがエイズで亡くなったとのニュースは衝撃的でしたSomebody To Loveいわゆるアイドルっぽく入った世代でもありハードロックは苦手なんで、こういった軽いイギリスっぽい楽曲の方が好きでした。この後にビリー・ジョエル。更にはアルフィとか米米クラブ、そしてクレイジーケンバンドのような路線にいった人間なので(小学高学年の時は最近なにかと話題のジュリ~でした)You're My Best Friend映画ですがグレイテスト・ショーマン同様に素晴らしい歌の存在が映画を引き立ててくれます。しかもブライアンとロジャーが監修をしているのですから。フレディーの少年期の様子が、少しでも語られていたら良かったかなライブエイドの実際の映像最後のライブエイドでの、映画の題名にもなった冒頭の「ボヘミアン・ラプソディ」の、ママ~♪なんて涙ボロボロ。でも、↑この映像を見たからといって涙は出ないです。2時間あまりの映画を見ていてこその、フレディと親しい人たちの絆の強さを思う涙ですのでという訳で10代にしてクィーンにはまっていた頃を思い出しつつ、映画の余韻にひたりイオンで久々に日本飯。というかごく普通なメニューだけど私はハンバーグで、娘は唐揚げの定食でどちらも千円前後だったかな。久々の味噌汁も有難いし。食後は冬の見切り真っ盛りのイオンでお買い物を楽しみタリーズのお正月の福袋に入っていたドリンク券(ショートサイズならどれでもOK)を利用し、のんびりくつろいでからホテルの荷物をピックアップして、名鉄電車で名古屋市内の金山駅へ金山駅前のサイゼリアで少し早い夕食をとってからJRに乗り、駅からは会社帰りの旦那の車で帰宅しました。ではでは次の日記から旅行記をスタートをしますね 平成31年1月25日~28日に愛知県で撮影にほんブログ村

2019年02月01日

コメント(55)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 蝶好きっ♪

- 9/6-8:熊本旅行 黒川温泉で見かけた…

- (2025-09-14 15:28:29)

-

-

-

- 今日の空・・・

- 空を見なよ(3) 勝利のVサイン✨✌️

- (2025-09-20 08:47:04)

-

-

-

- ★シーバス(スズキ)★

- バチシーズン終了、成績はどうやった…

- (2025-06-11 00:32:53)

-