2019年03月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

名古屋のゴージャスなお屋敷街で、映画ロケ地にも潜入

さて近場の名古屋に娘と出かけた先週金曜日の話の続き。午後にはアサヒビールの工場見学、夜にはナゴヤドームで中日VS楽天戦を見ただけでなくって・・・・朝早くに、旦那に車で駅までおくって貰い、電車で午前10時前に名古屋駅到着。すぐに映画館で映画チケットを指定席に交換してから、近くの喫茶でモーニングコーヒー500円弱で一服いつものジョイセブンで昨秋に購入した映画チケットの使用期限が、3月末まで2枚あったので、野球の試合(&ビール工場見学)のついでに映画を見ようかと何せ交通費だけでも名古屋は往復3千円かかるし、一度に用事を済ませなければ地下街のマスコットだけにモグラらしいアカデミー賞の作品賞を受賞、日本での観客の口コミの点数も高いので、これを見るかぁ~と、いった感じで「グリーンブック」 なんでも実話を映画化したそうだけど深刻なテーマな割に、コミカルなノリの完成された娯楽映画になっていた黒人差別主義者であった白人の主人公が黒人ピアニストと時間を共にすることで人種に対する考えを改めて、2人の間には友情が芽生えていくという、白人目線の映画をよくは思わない人も多いそうだというのも、アメリカにおいて今でも深刻な黒人差別が行われているからだトランプ米大統領就任後、アメリカでは白人至上主義者の団体が、増加傾向にあるそうだ。更に驚いたのはアメリカで進みつつある分断の時代で、犯罪者ばかりが集まって住む街や、黒人ばかりのスラムの街などもなんでも地域の中心となり、企業なども多く収入の多い都市が、周辺の貧しい地域などへの行政サービスに、税金を使う事をよく思わずに独立。金持ちの白人有力者はお金を与える事は、彼らが働く機会を奪う事となるという言い分だ貧しい人たちは、彼らを受け入れてくれるゴミだらけでホームレスの多い、スラムのような街に住むようになり、そこでは黒人ばかりだったとレポーターが話していたカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した黒人のスパイク・リー監督の「ブラック・クランズマン」は白人至上主義団体「KKK(クー・クラックス・クラン)」への潜入捜査の実話を、コミカルに描いたものだ。日本は大半が日本人で差別問題をあまり感じてはいないのかもしれないが、貧困問題は対岸の火事で済ませられない現状だ非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっており、いったん貧困のワナに陥ると抜け出せない「貧困強制社会」であるという中間層の可処分所得を減らす産業も、一因で家の新築、新車購入、豪華な結婚式などで貯えをはたいてしまい、更に大きなローンを組んで、もし何か起きたら貧困まっしぐら教育ローンも大きいよね。学生自体が何百万も借金をして、そこからの社会人生活スタートでは。ここまでの写真は野球観戦をした次の日土曜日の名古屋ですテレビで、早咲きのヒカンザクラが満開だと知って、お花見に出かけました3月の期間限定のじゃらんポイントの千円割引を貰った事もあり、そのホテル独自の割引も併用が出来ての、二人で8千円以下しかも朝食バイキングも付いているそうで名古屋の中心なのに、天然温泉だったりもこれはもう泊まるしかない朝食では味噌カツやえびふりゃ~、八丁味噌をふんだんに使ったものや、五平餅などもあり美味しかったです。名古屋駅と栄の間にある地下鉄の伏見駅から歩いて数分、伏見クラウンホテルの温泉に夜も翌朝もまったりつかりました温泉でホカホカして、朝ドラのまんぷくも見てのんびりと。うちから名古屋に行くのなら、とっくに家を出なきゃいけないけど今日はホテルを9時過ぎに出て、地下鉄でやってきたのは名古屋の市役所前。戦前の庁舎は京都市役所に次いで古いものだ愛知県庁や、名古屋市役所などのある行政エリアは、名古屋城のすぐ東側でお城のお濠も、市庁舎の外側にもあるてくてく東の方向に歩いていくと・・・前々から見学に来たいと思っていたのは、名古屋市市政資料館で、その建物は旧名古屋控訴院地方裁判所区裁判所庁舎で、国の重要文化財にも指定をされているが、なんと無料で見学ができるのだこんな無料スポットに、今まで一度も来る事がなかったなんて! しかも名古屋を代表する映画ロケの聖地であり岡田准一の「SP 革命編」で国会議事堂阿部サダヲの「謝罪の王様」で総理官邸「花より男子2」で大河原滋の財閥ビル「約束、名張毒ぶどう酒事件死刑囚の生涯」「負けて、勝つ~戦後を造った男・吉田茂~」「坂の上の雲」「官僚たちの夏」等重厚感があふれるゴージャスな建物として更に地下の留置所も使われているようでしかも、その日は結婚式の前撮りもしていて、花婿と花嫁がこの階段で写真を撮ってたりしました。他にも質素な階段も他にあるので、撮影の邪魔をしないようにそちらから下へこの階段奥と、天井のステンドグラスがとても美しく、吹き抜けの階段ホールのアクセントになってましたよ。いつものように、ウィキペディアによりますと↓>1922年に名古屋控訴院、名古屋地方裁判所>および名古屋区裁判所を1つの合同庁舎>(名古屋控訴院地方裁判所区裁判所庁舎)に>まとめるために建設され、戦後も、名古屋>高等・地方裁判所庁舎として利用され、長らく>中部地方における司法の中心であった。>1979年の裁判所移転に伴い取り壊される>ところであったところ、保存を望む声を>踏まえて、名古屋市により、保存修理等の>工事を経て名城公園内の名古屋市市政資料>館として利用されるとともに同資料館に>より保存・公開されることとなった。>1984年5月には、本建物(玄関、中央階段室>および三階会議室以外の内装を除く。)が>国の重要文化財に指定されている。所有者は>国。日本全国に8つ建設された控訴院のうち、>庁舎が現存するのは名古屋控訴院(本建物)と>札幌控訴院(札幌市資料館)のみである。>3階建の洋風建築で、玄関ポーチおよび>正面中央の塔屋を有する。赤い煉瓦と>白い花崗岩の外壁、緑色の上屋銅板、>屋根の黒いスレートが組み合わさった>荘重で華やかなネオ・バロック様式を>基調とする官庁建築。>内部の意匠は基本的には簡素である>ものの、2階と3階を吹抜けとした>中央階段室はステンドグラスの窓や>漆喰塗り・マーブル塗りによる仕上げが>施されており、3階会議室とともに>優れた意匠として知られる。>構造は煉瓦壁と鉄筋コンクリート造の>梁や床を組み合わせたもの。煉瓦造と>しては最末期の大規模近代建築であり、>日本の近代建築における大正末期の>建築物の特徴を忠実に備えている。2階には裁判に使った部屋や、豪華な会議室の他にも、市の資料を展示した部屋(撮影禁止)もあったり、市民への貸し部屋にも利用もされていた1610(慶長15)年に、清洲から名古屋へ尾張藩の中心が移され(清洲越し)、その時に、三百石級の中級武士が移り住んで武家屋敷が並んでいた。明治時代になると当時の財界の人の豪邸がならび、その名残から、今も立派なお屋敷がずらりと並んだ名古屋随一の高級住宅街ださらに名古屋城も燃やした空襲からも逃れ古い建物も数多く残っている事から、市の「白壁・主税・橦木町並み保存地区」や「都市景観形成地区」に指定され、景観保持に取り組んでいる愛知経済どころか、日本経済の牽引に一役買ったトヨタの創業者一族も、ここに屋敷を構えていたそうで、豊田自動織機創業者で発明王の豊田佐吉の弟で、経営面でも支えた豊田佐助の屋敷も、無料で見学できる当時、長塀町に佐吉邸が、白壁町に豊田喜一郎邸と豊田利三郎邸もあったのだが現存をするのは、この佐助邸のみであり利三郎邸は門と塀だけが残っているウィキペディアによると↓>建物は1923年(大正12年)に建築された>もので、木造2階建の洋館と和館から成る>白いタイル張りの洋館を主屋にこの2棟は>接続しており、和洋折衷の建築となって>いる>1945年(昭和20年)には、米軍に接収>され、高級将校用住宅として使用されて>いたが、1970年(昭和45年)よりアイシン>精機の所有となっている。また、1995年>(平成7年)より、名古屋市が無償で借受け>一般公開している豊田佐助は1882年に誕生し、菊井紡績専務、菊井織布社長、豊田光綿紡績社長などを歴任。長男がアイシン精機社長をしていたという経緯から、この屋敷もアイシン精機所有となったんだろうか鶴の絵柄の中に、とよだの文字をデザインした換気口。創業家の豊田はトヨタではなくて「トヨダ」であり、初期の乗用車に添えられたエンブレムは漢字の読みをそのままローマ字で「TOYODA」だったそれが後に「トヨタ」のほうが、濁音がなく、さわやかで言葉の調子もよい事と「トヨタ」と書いた場合、総画数が縁起がいいとされる8画にもなる更に創業者の苗字から離れる事で、個人の会社から社会的企業へと発展もするから、社名を変えたんだとか。廊下には当時でも珍しい、ガス灯があったさて、ここ「白壁・主税・橦木町並み保存地区」を中心に、東は徳川園、西は名古屋城付近までのエリアを「文化のみち」といい名古屋の歴史をもの語る建物などが点在をしているその中でも目をみはる存在なのが、電力王の福澤桃介と、日本の女優第一号の川上貞奴の邸宅であった「文化のみち二葉館」であるここは入場料が200円かかるので、少ないといえど興味がないと言い切る娘は、中に入らなかったので、駆け足の見学だ昭和60年のNHKの大河ドラマ「春の波濤」では、主役の貞を松坂慶子、桃介を風間杜夫川上音二郎を中村雅俊が演じていたのを、今も覚えている方もいるだろう。木曽川をせき止めダムを造った福沢桃介は、南木曽や恵那峡などうちのあたりにもゆかりの人物なので、私も欠かせず見ていたあのおきゃんな貞を演じた松坂慶子が、今や生前葬も行うキュートな「武士の娘」としてブレイク。前にNHKドラマ聖徳太子関連で推古女帝を演じた、松坂慶子さんのトークショーを生で見た覚えがあるが、とってもお美しくて上品だったウィキペディアによりますと>「電力王」と呼ばれた実業家福澤桃介と>日本の女優第1号である川上貞奴が、1920年>(大正9年)から1926年(大正15年)までの>6年間を共に暮らした旧邸宅である。>桃介が貞奴と居住するために住宅専門会社>「あめりか屋」に依頼し建設されたもので、>当時あった場所が東二葉町(現・白壁三丁目)で>あったことや、和洋折衷建築の斬新な外観や>その豪華さから「二葉御殿」と呼ばれていた。>しかし、桃介が隠居のため東京へ戻ると>貞奴も拠点を東京に移し、しばらくの間は>東京と名古屋を行き来する生活を送って>いたが、1937年(昭和12年)には貞奴に>よって敷地や建物が東西に分割処分された>このうち建物の東半部は取り壊されが、西>半部は大同製鋼(現・大同特殊鋼)の取締役で>あった川崎舎恒三に売却され増改築がなされた。>その後、大同特殊鋼の所有となり「大同特殊鋼>二葉荘」として使用されていたが、>2000年(平成12年)2月に株式会社大同ライフ>サービスから寄付を受けた名古屋市が現在地へ>移築復元し、2005年(平成17年)2月8日に>文化のみちの拠点施設「文化のみち二葉館」と>して開館した。>館内には川上貞奴に関する資料や坪内>逍遥や城山三郎、小谷剛など郷土ゆかりの>文学資料が展示されている。また、開館>翌日の2月9日には主屋と蔵が国の登録有形>文化財に登録された といった感じである結構、寒い日だったんで体も冷え切ったままで、久屋大通から栄の地下街に逃げ込む。タリーズの福袋のチケットで一息ついた。チケットだがショートサイズは何でもOKで、ショートサイズがないのでも50円を足せば利用できる優れものお昼ごはんは栄地下で「台所はせがわ」という和食の店で、ヘルシーな千円もしない定食をパクリ。今日はこのまま栄をうろつき家に帰る事にしよう名古屋の栄では、週末に出かけると様々なイベントを行っており、その日はテレビ局のもので、無料で観覧が出来るステージではテレビで見ない日はないような、大人気の和田アキ子のモノマネ芸のMr.シャチホコがミスチルを歌っていたしこうして1泊2日の名古屋旅は、交通費にホテル代、映画代、飲食代といった諸々を含んでも一人1万円ほどで十分に楽しめる内容だった。いよいよ来週末は花見旅だがまだ開花してないみたい。大丈夫だろうか? 平成31年3月下旬に名古屋で撮影にほんブログ村

2019年03月28日

コメント(60)

-

ありがとう、若鮎とアサヒビール!

やっとブログの方も中国から帰ってきましたまぁ、旅行自体は1月下旬に出かけたもので既に二ケ月もたって、世の中は桜の開花宣言などもされる、春本番間近の日曜日の午後に静かな山里に、けたましくサイレン音がひびき、中津川市内あちこちから次から次へと消防車が幾台も集合馬籠宿のすぐ南側の山で、山林火災が発生したそうで、もうこれは1時間以上経ってかなり、煙もおさまってきた状態でしたがまだまだ放水作業をする消防士の人なども見えましたそしてパラパラパラと馬籠上空にやってきたのは「岐阜県防災航空隊」の防災ヘリ「若鮎I」 平成6年の機体は退役をして平成27年3月に運航を開始した川崎式BK117C-2型の消防防災ヘリコプターだ岐阜県の防災ヘリはもう一機、「若鮎III」(ベル式412型)もあり、365日体制で県民の安全を守ってくれている。更に近隣自治体とも消防防災相互応援協定を結んでいるそうだ馬籠宿の近くにある荒町の溜池に降下してここで水を補給するようである。邪魔にならないよう、少し離れた所にある農機具小屋の軒先で、その作業を見守る事にしたさて火事は、近所の男性が畑で伐採した木の枝を燃やしていたら周囲に燃え移り1万平方メートルが焼けたそうで、消防ヘリの他にも消防車が11台出動し、2時間40分で鎮火したゆっくり、ゆっくりと慎重に降下をしてまだまだ下がるのか!その姿は土手で見えなくなってしまった徐々に姿が現れて給水作業完了。ヘリコプターは火災現場へと日曜日の午後、近隣の人たちもみんな家から出てきて、その様子を見守っていた私と娘はちょうど、馬籠の散歩に出ていて消火作業の一部始終を見る事が出来たけど舅の買い物に付き合わされ、市街地へ外出してた旦那は見る事が出来ずえ~~、いいなぁ~~~と羨ましがる。これも人家火災ではなくて、山林火災も迅速に消火にむかっていたので、消火作業ものんびり見学もできたけど2012年秋の深夜に馬籠宿内で火災が発生し4軒焼失、死亡者も出てしまった時には夜空に真っ赤な火の粉が遠くまで飛びかい、言い知れぬ恐怖を感じた棟続きの宿場町である馬籠宿は、明治28年に78軒、更に大正4年には72軒が焼失をした大きな火災が起きているので、余計に火事は怖い存在である何度か水を撒いて、火もおさまったのか若鮎は給水散布に使っていた黄色の袋をよく、防災の訓練などで使われる広場で片づけてから現場を離れたありがとう若鮎。空を飛ぼうが若鮎!やっぱ、岐阜県は山と清流の国だからちなみに各県の消防防災ヘリの愛称は秋田県はなまはげ、名古屋市はのぶながひでよしなんだとかそんな、のぶながとひでよしが守ってる名古屋市に先週の金曜日に、娘と二人で出かけた先は、守山区にあるアサヒビール名古屋工場お馴染みアサヒスーパードライを作っている工場だけど、ここに来るのは何回目になるのだろう。ここで工場見学をして、試飲(3杯まで)してから、ほろ酔いでナゴヤドームに向かう事が多いのだ今回もいつものジョイセブンで、オープン戦「楽天VS中日」の試合のペアチケットが当選したので、その試合前に娘と出かける事にしたのだ1889(明治22)年創業。1949(昭和24)年に大日本麦酒株式会社が分割されてアサヒビールが設立された。キリンに次ぐシェアがあったアサヒもサッポロに抜かれ、1980年代には10%を切ってサントリーにも肉薄され、夕日ビールとも比喩をされたこれを打破しようとマーケティングを行い、若い人は、味わい(コク)と喉ごしの快さ(キレ)を求めているとのコンセプトから新商品を開発し1986(昭和61)年にアサヒ生ビールを発売販売数量は前年比11.9%増と、ビール業界でのシェアも10%台を回復更に新商品の開発プロジェクト、コードネーム「FX」を開始し、1987年1月21日に改称をした「アサヒスーパードライ」が発表され、首都圏での試験的な販売も大成功をおさめ、夏に予定していた全国販売を5月に前倒し販売予測からこれまでの生産能力を、1年間で5割増加させる設備投資計画を始動。その年の販売数量は1350万箱を達成。スーパードライは日経流通新聞「62年ヒット商品番付」で東横綱に選ばれる程のヒット商品となった1990年代からはスーパードライに特化した販売戦略と鮮度管理の強化を進めた結果、1998(平成10)年に、日本国内においてビール市場占有率が1位となった(発泡酒を含めると2位)2001(平成13)年に「本生」で発泡酒市場にも参入し、その年のビール類(ビールと発泡酒)のシェアでキリンを抜いて、1953年以来48年ぶりに首位に返り咲き、今もビール業界を牽引している昨年のビール類の「課税出荷数量」のシェア首位は37・4%のアサヒビールで、キリンビールは34・4%、サントリービール(16・0%)が3位で4位はサッポロビール(11・4%)だった。しかしキリンビールはイオンやコンビニなどで販売をしているPB商品を含めた数量でありアサヒビールはPBに注力しておらず、PB分を外して出荷数量を算出するよう求め、合意に至らずビール大手が一喜一憂してきたシェア(市場占有率)の数字は2019年分から公表されなくなるそうだこの黒箱のアサヒスーパードライは、一か月に1回程度しか製造されない、オーストラリアへの輸出用のもので、日本国内では出回らないそうだこちらはミニの缶ビールの製造用のもので作業を終えて洗浄中。小さなスーパードライは日本しか販売されないし、コンパクトで安いので海外からのお客さんがお土産用に買っていくそうだこのスーパードライのミニ缶の製造ラインは名古屋工場にしかないんだとか。といった1時間程の工場見学を、今回は4組8名でまわっていよいよお待ちかねのスーパードライの試飲タイム20分。最初は工場で出来たばかりのスーパードライを1杯ついでもらって有名料亭の「なだ万」の創業家から株式を買い今はアサヒビールの傘下になっているそうでおつまみは、なだ万のクリームチーズおかき2杯目、3杯目は先ほどのスーパードライの他にスーパードライドライブラックや、スーパードライプレミア豊醸の中から自由に選べる。その他にもノンアルコール飲料も幾つも用意されているのでお子さんとか酒が苦手な人も参加できる最近は好きと言う訳でもないが、普通にビールも飲めるので1杯目はビール、2杯目はカルピス飲料3杯目はブラックをもう1杯飲みたいという娘の為二人ではんぶんこにしたさてほろ酔いになった娘を連れて、すぐ近くにある名古屋ガイドウェイバス(ゆとりーとライン)の川宮駅から乗車して、ナゴヤドーム矢田駅で下車てくてく歩けば、もうそこはナゴヤドームだ「楽天VS中日」のだ試合開始2時間前、そろそろ球場も入場出来るので、楽天側の練習も観たいし私は一足先に中に入るが、娘の方はすぐ横にあるイオンモールで試合直前までお買い物をして、後から合流買えたといえばいつものジョイセブンで、チケットが少し安く購入が出来るのだが、ゴールデンウィーク中の広島戦をゲット。こちらも今から観戦が楽しみだてな訳で、先週金曜日の「楽天戦」の様子はまた今度試合前に、東北楽天ゴールデンイーグルスの石井一久ゼネラルマネージャー♪ドラゴンズのマスコットのドアラは、ナゴヤドーム前でお出迎えと、サイン会をやっていた 平成31年3月下旬に名古屋&馬籠で撮影にほんブログ村

2019年03月25日

コメント(57)

-

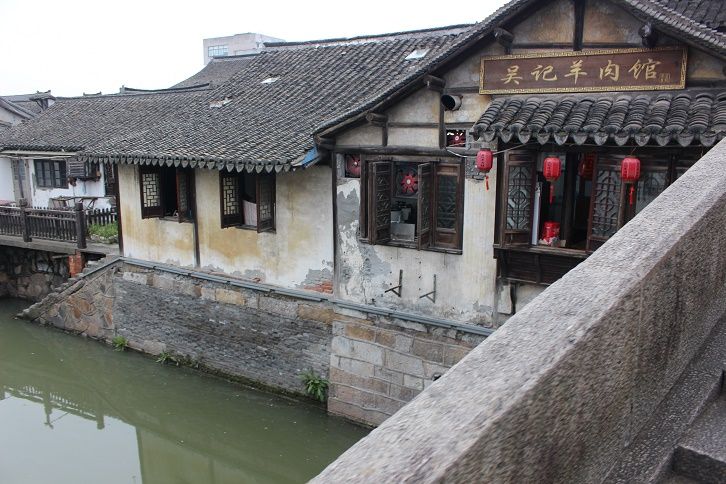

新場古鎮で美貌の女スパイの愁いを帯びた横顔を想う

2月からここで紹介をしていた、娘と1月下旬に出かけた、2泊3日の上海無錫、蘇州の格安旅行の紹介も遂に最終の日記となった一番最後に紹介するのは「新場古鎮」で上海市街を離れて、上海浦東国際空港に向かう途中でのフリータイム観光だけど豫園商城同様に、あまり時間は無かったような駐車場から細い路地を通って、主要な観光場所まではガイドさんに連れられそこで解散し、あとは集合時間までに駐車場で待つバスに戻るという訳で折りたたみ傘も用意したが、なんとか使う事もなく帰国が出来そうだ。こんな狭い路地で、傘はあまり使いたくないしカメラで写真を撮るのにも邪魔になる駐車場へ戻る角のお店をしっかりと覚え、集合時間まであまりないのでてくてくと歩く。向こう側にも平行して路地があるようだし少し歩くとお店屋さんもあり、何だか賑わったエリアに突入。前を行くのも同じツアーのご夫婦だこんな狭そうな通りでも、新場大街というらしくって、人通りもここだけは多いように思いましたこのようなお店やこんな食べ物やこんなのやこんなのも店頭に売っていましたさて新場古鎮は、上海の郊外にあり空港にも近い事から、こういった旅行でも観光先に利用もされるようだが、こういった水郷古鎮で有名なのは京杭大運河にも近い杭州とか、蘇州あたりにあるもので、西塘とか鳥鎮朱家角、周庄など街を巡る水路により水運で栄えていた往時の姿を、色濃く残していますここ新場は千年ほど前に、塩を生業に町が発展して、かなり栄えていたそうであるそして、明や清時代の古い建物なども残る町並みがある訳だが、こういった所が結構まるそうだけど再開発という話もなく、次世代に保存をされていくんだろうか?昼間だけの土産物屋ならともかく実際にこういった古い町の、古い建物だと最新の電化品に囲まれた現代生活をおくるのはかなり困難にも思えもする家と言うものも人が住んでいないと傷んでしまうし街も廃れるが、そこで暮らしてる人たちの暮らしもあると思うとね・・・とりあえずエアコンの室外機もあるようなので結構、快適にリフォームしているのかもしれないしさて今年のベネチア映画祭で最高賞の金獅子賞だったのは、ROMA/ローマだったけど、2007年にはアン・リー監督のラスト、コーション(色,戒)であったその映画でここ新場古鎮でも、ロケが行われたそうで、この第一楼も映画に出てきたらしいです。その映画は見た事はないですが、アン・リー監督の他の作品は幾つも観ましたグリーン・デスティニーや、ハルクとかいつか晴れた日に、ブロークバック・マウンテン、ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日と、どれも印象が強いですユーチューブにラスト、コーションの日本語版の予告編があったので、↑に貼り付けましたが、日本ではR-18指定だそうです。 ウィキペディアによると>アイリーン・チャン原作の小説『惘然記』に>収められた短編小説「色・戒」を映画化。>第64回ヴェネツィア国際映画祭にて、金獅子>賞と金オゼッラ賞(撮影賞)を受賞。第44回>金馬奨にて最優秀作品賞・最優秀監督賞・>最優秀主演男優賞(トニー・レオン)を受賞。>第二次世界大戦中、日本軍による事実上の>占領下となっていた香港と上海を舞台に、>日本の傀儡政権である汪兆銘政権の下で、>抗日組織の弾圧を任務とする特務機関員の>暗殺計画をめぐって、暗殺を目論む女スパイ>(工作員)と、暗殺対象となった特務機関員>との間に芽生えた愛情のゆくえを描いた物語。人気男優のトニー・レオンと、オーディションで約1万人の中から選ばれたタン・ウェイ出演日本国内でも高い評価を受けた映画のようだこの登場する女スパイには実際のモデルがいるそうで、鄭蘋茹(テン・ピンルー)という。女スパイと言うと川島芳子が有名なのだが、李香蘭といい日中のはざまで激動の時代に翻弄された女性が他にもいたとはウィキペディアによると・・・>1918年(民国7年)、浙江省蘭渓市に>生まれた。父・鄭越原は孫文を慕って>中国同盟会に参加した事があり、母は>日本人だったこともあって、早くから>日本に対して、親近感を抱いていた。>1932年~1934年にかけて上海の明光>中学(民光中学とする説も)高等部に>在籍。後に自身の運命を決定づける>丁黙邨は同校の代表理事であった時期が>あり、このときに二人は出会っていた>可能性がある>美貌でしなやかな肢体を持っていたと>言われ、上海のグラビア雑誌『良友画報』の>表紙を飾った事もあった。やがて自身の>容貌を活かして、抗日運動に身を投じ、>その過程で近衛文隆(近衛文麿元首相の>長男)と知り合った>しかし、1939年6月4日に近衛暗殺未遂>事件があり、危険を察知した大日本帝国>陸軍幹部は近衛を日本に送還(その後、>満州へ召集令状が出された)し、二人の>関係は終わった。その後、重慶国民政府の>特務機関・中央統計局から重大な命令が>下る。>それは汪兆銘政権傘下の特工総部(ジェス>フィールド76号)の指導者となっていた>丁黙邨を暗殺せよというものであった。>鄭は丁に近づき、1939年12月21日、丁の>暗殺計画を実行するも失敗に終わった。>そして特工総部に出頭し、そこで構成員の>林之江らに捕らえられ、監禁された。>1940年2月の春節前林らによって上海郊外の>滬西区中山路に連行され銃殺された。享年22。>没後、中央統計局の後身である中華民国法務部>調査局より殉職烈士に認定され、また彼女の>悲劇と数々のロマンスは、多くの小説映画の>モデルとなっている最後の日。中国人官吏から「今日は映画に連れて行くから支度しなさい」と言われた鄭蘋茹は、金色の靴を履きおしゃれをして車に乗り込んだのだが、上海から郊外へと車が向かうと、自分の身に何が起こるのか気がついて泣き叫んだしかし二人の男に両脇を抱えられ引きずり出され、事前に掘ってあった真四角の壕の前に座らされ死刑宣告文が読み上げられた彼女は中国語で「顔を撃つのだけは止めて」と訴えたが、宣告文が読み終わると後頭部を撃たれたそうである鄭蘋如、川島芳子、李香蘭。立場こそ違うとしても時代に翻弄され、その難しい立場の中で必死に生き抜こうとしていたのかもしれない日中戦のはざまで 鄭蘋如(テンピンルー)の悲劇 前編日中戦のはざまで 鄭蘋如(テンピンルー)の悲劇 後編美貌のスパイ鄭蘋如 ふたつの祖国に引き裂 (単行本・ムック) / 柳沢 隆行 著美貌の女スパイ、鄭蘋如が闊歩した租界時代の上海の事を「老上海」と呼ぶそうであるまさに様々な姿、そして今は遠き時代の面影を垣間見せてくれた上海は、かつて魔都と呼ばれていたとしても、不思議はないだろう。この古鎮でも、かわいいわんこがうろうろしていた水路に浮かぶ小舟に乗る為の階段が今も残る通路にあったポストは緑色一期一会とあるところには、なにやらいっぱい下がっていた水路際の屋根のある通路を、ぐんぐん歩いてきた。もはやここまでやってくる観光客も誰もいないそろそろ戻らないとまずいかな。でもここまでやってきて良かった。なんか趣のある橋だし。こうして1月下旬に娘と出かけた2泊3日上海、無錫、蘇州の旅は終わったここからは近況。昨年秋の頃から姑が頬に出来たできものが治りが悪いと、市内の皮膚科の病院へと行くと、総合病院へ案内状を貰い連れて行ったら悪性腫瘍(癌ではない)だからすぐに、手術という事で部分麻酔のイボを取るものなので事前に、心電図などの検査が無く先週、手術をして貰って、術後に点滴などもあり、3月は姑の病院通いで何度も病院に出かけている経過もよく、次の予約は4月中旬でいいそうだ昨日は春のような陽気の中、車も窓を開けると花粉も飛んできそうなので、冷房を入れ病院に向かっていると、姑が唐突に恵那のお母さん(私の母親)のお墓参りに連れて行って欲しいと言い出した何でも私の母親が夢の中に出てきたので、お墓参りもずっとしていない事が気になったそうで、病院の後に途中で、お花とペットボトルの水とお線香と、ライターを買っていってきたNHKの朝ドラでも早くに亡くなった主人公の姉が、いつも家族の夢の中に出てくるが、私も長野五輪でジャンプ優勝に感動した2月下旬、春のようにうららかな日に亡くなった母親の夢を何度か見た事があるがつい10日ほど前にも、母親の夢を見たばかりだった。夢の中では母親といつも旅行をしている。旅の番組が好きで70近くになって膝を悪くし寝たきりになると、ベッド脇にあるテレビでいい旅夢気分と、旅サラダをいつも見ていたそんな母親とは実際には、ヨーロッパ周遊九州、山陰等10回程しか旅行してないが桜の好きな母親だったので、二人でお花見旅行に出かけた奈良の吉野山と、京都での哲学の道は良い思い出になっているそんな母親だが亡くなる少し前には妄想が始まり、家の2階に男と女のスパイが潜んでいるから、危ないし子供は連れてくるなと、真剣な顔で話していた。中国の旅はこれでお終い! 平成31年1月28日に上海で撮影にほんブログ村

2019年03月21日

コメント(60)

-

バイバイ上海っ。こんな普段着の街が好き

紹介が前後してしまったが、1月下旬に娘と出かけた上海、無錫、蘇州の旅での最終日の上海で、午前中に出かけたのは既に、地下鉄で夜景を見に出かけた外灘だった。今にも雨が降りそうな悪天候で空はどんより一番右のビルが中東に続いて、世界で2番目に高い632メートルの上海中心でランキング10位以内に、中国の高層ビルが4つ入っており、蘇州には高さ729メートルの超高層ビルが建設中ださらに上を行くのがサウジアラビアで建設中のジッダタワーで、完成すれば1000メートルを超えるらしい。実は日本でも、かつては超高層ビルの話も出ていたが、バブル崩壊でなくなったみたいだ現在日本一の300メートルの大阪あべのハルカスを超えるビル2棟が、東京都内に建設予定なんだとか。特に超高層ビルとか地震もあるし、羨ましいとか思わないけど近未来には日本以上に深刻なのが、中国の超高齢化問題のようだ中国における60歳以上の人口は2億人を越しているらしいが、近い将来には5億人になり、総人口の35%にも達するそうだ流行語になっている言葉に「未富先老」というのがあり、豊かにならないうちに先に高齢化を迎えるという意味だそうだあと「未備先老」は、制度が整備されないうちに先に高齢化を迎えるという意味で高齢者の医療、年金、介護の分野において高齢化が先行する日本に学べという意見も出ているそうだ中国で「日本に学べ」の声も…加速する少子高齢化さて上海最終日、外灘から市民がくつろぐ「古城公園」の中を歩いて、豫園商城に出かけて、そこでフリータイムとかランチを食べてから、観光バスに乗りこめる大きな道路まで、てくてくと歩いて移動前回紹介をした豫園とか、この周辺一帯は租界時代には「上海城」と呼ばれた中国人居住区であり、現在の上海の中で最も中国的な雰囲気を色濃く残すエリアである豫園商城が観光客用ならば、こちらの「上海老街」は、地元の人が買い物を楽しむごく普通の商店街と言った感じなのが良い。京都の中心部は町の名前ではなく、道の名前を使って地名にしているので、例えば縦の河原町通りと、横の四条通りが交差しているあたりは四条河原町、五条通りならば五条河原町といった具合だが上海の旧市街(浦西)の場合にも、路が重要で、1862年にイギリス租界当局がルールを決めたそうである。南北に走る道路は中国の省名で、東西に走る道路は中国の都市名なんだとか大きな南北の道路では、外灘から西方向へ「四川路」「江西路」「河南路」「山西路」「福建路」「浙江路」「雲南路」「西蔵路」・・・・といった感じで、蘇州川から北が「○○北路」で、蘇州川から延安路までを「○○中路」、延安路から南が「○○南路」となっているそうだで、都市の名の東西の道路は北から「北京路」「寧波路」「南京路」「九江路」「漢口路」「福州路」「広東路」といった具合で、やはり南北の西蔵路を基準として、東が「○○東路」西を「○○中路、又は○○西路」となっているらしいそうそうチャイナドレスだけど、これは>元々満洲人の遊牧衣装で、同じ遊牧民族の>モンゴルのデールから強い影響を受けた。>16世紀、満洲人が漢民族及び中国全土を>支配した後、漢服の文様や織法を取り付け>徐々にモンゴルの様式から離れ、満洲人と>漢民族を融合させた中国式な服装になった>17世紀、チャイナドレスは清国の属国で>あるベトナムのアオザイにも大きな影響を>与えた。19世紀に入ると、清国の弱体化と>西洋勢力の侵入より、中国色が薄く、西洋の>様式と融合された今のチャイナドレスが>生み出した。20世紀、社会主義国の中国>大陸では厳しく禁止され>香港と台湾では風俗業界や中華系ヤクザの>女性仕事服として広まれた。21世紀、中国>大陸はチャイナドレスの禁止令が消えて、>多くの中国の政治家夫人や女優が愛用する。>歴史の短い、満州人の民族服であった>チャイナドレスは、逆に全中国女性を代表>する服装になった。ウィキペディアより転載さてさて横浜の中華街などにもあるが、街中にある門を「牌楼(はいろう)」という。↓写真元の時代に、都であった「大都」(北京)では居住区の基本単位である「坊」によって区画をされており、管理の為に街の標識として牌楼が建てられたそうだ王城などの門は治安の為に、夜には閉じられて朝に開かれるものでしたが、常に開かれた門である牌楼は、邪気の王城への侵入を防ぐという意味も込められているそうで、古来より重んじられてきたそうである「四牌楼路」は、かつて路地裏に屋台がひしめく庶民派グルメストリートだったそうだが規制で、屋台は撤去されてしまい静かな町に戻ったらしい。そんなグルメストリート時代に行きたかった。ちょい残念そんな感じで速足で歩くガイドについていきながら、右を見たり、左を見たりとキョロキョロしながら、近代的なビルの並ぶ大きな道路に出てきた。そこから3日間にわたって慣れ親しんだ大型観光バスに乗り込んで、いよいよ上海ともお別れの刻が近づいた車窓には世界有数の摩天楼。重ねて言うがこれはスモッグとかではなくって、単にお天気が悪くて、今にも雨が降るようなどんより曇り空だから新しい高層ビル群が作られていく上海でも、かろうじて前時代を思い起こすような古い町並みも残るが、それも風前の灯火なのか?初日に空港から上海の街にやってくる時に通った道を、今度は上海を離れる反対車線で中国を思わせるような真っ赤な車の向こうに先ほどは見上げていた上海中心(センター)が小さく見えた黄浦江にかかる「南浦大橋」を渡ってそこからの上海センターも、これも最後の姿となろう。また上海へ来る事なんてあるだろうか。それ以前に台湾や香港にも行きたいし。テレビでやってたマカオも楽しそういやいや、それ以前に東北地方と四国三県(愛媛は行った)と、鳥取県とで全国制覇目指さねばならぬのに道遠し旦那が修学旅行でいってる四国や日光出張でお馴染みの仙台(東北と認識)は行きたがらないのだ東北地方はレンタカーで旦那に運転をしてもらって秘湯巡りとかしたいのに防虫効果なのか、街路樹の下の方はどこも白かったバスの中。今回は後ろの方で。旅も終盤オプションも、ショッピングも終わってしまうと、ガイドさん必要最低限のことしかしゃべらず、運転手さんと歓談する程度だったし実は、上海から空港に向かう途中でももう一か所、水郷古鎮(水辺にある古い町)を観光をしてまして、写真の枚数の関係で、次回で紹介しますのでお楽しみに無事に空港について飛行機に乗り込み夕刻の機内食。日本には時刻通りに到着し、後はセントレアの回で紹介をした通り、ホテルで泊まって映画など見て帰宅しましたお土産は、南京東路で購入したお菓子と田子坊、南京東路、豫園商城でそれぞれ購入したフレーバーティーとか、見ても綺麗でほんのり甘い「八宝茶」は、値段もとってもお手頃だったし、もうちょっと買ってくればよかったかな↓ 平成31年1月28日に上海で撮影にほんブログ村

2019年03月18日

コメント(52)

-

上海最終日。一人であれば旅も違ってた豫園商城

やはり出かける時期によっては、旅先で見る事が出来るものが違っており、1月下旬の上海は、来るべく豚年に備えての春節風景があちこちで見かけられ、普段よりも、たぶん華やいだ雰囲気だった前にも書いたが、日本の十二支は今年は猪だけど、本家の中国は「豚年」である娘と出かけた上海、無錫、蘇州の旅2泊3日。最終日は賑やかな「豫園商城」でフリータイムだその日の朝はホテルを出て、しょっぱな格安旅行では、お決まりのショッピング三連発。シルクのお布団屋さん、場所を移しての、豫園商城のすぐ近くのビルにあるラテックスの枕に、中国健康茶ランチもそのビル内のレストランなのでその食事タイムまでは、豫園商城でのフリータイムは1時間弱はあったような気もするが・・・色んなお土産屋さんもあって、沢山の人でにぎわっていたお馴染みのあのお店や、このお店もありいわゆる東京の浅草みたいなものだろうそんな繁華街の真横には、明代の庭園の「豫園」があるのだが、娘が一緒なので中に入る事は断念をしたウィキペディアによれば>「豫」は愉を示し、すなわち「楽しい園」と>いう意。面積は約2万m2。もとは四川布政使>(四川省長にあたる)の役人であった潘允端が>刑部尚書だった父の潘恩のために贈った庭園で>1559年(嘉靖38年)から1577年(万暦5年)の>18年の歳月を費やし造営された。完成した時>には父は没していたといわれる>清代初頭、潘氏が衰えると荒廃するが、1760年>(乾隆25年)、上海の有力者たちにより再建>され豫園は南に隣接する上海城隍廟の廟園と>なり「西園」と改称された。当時は現在の>2倍の広さがあった。(中略)1956年、西園の>約半分を庭園として改修整備し現在の豫園と>なる。残りの部分が豫園商城となる>1961年に一般開放され、1982年は国務院に>より全国重点文物保護単位となる。龍は皇帝>以外、使ってはいけないとされる生き物で>あったが、皇帝が使用する龍は5本指に対し>龍壁の龍の指は三本指であり格下の龍とされる>装飾や様式は伝統的(中華-上海的)であり>つつ周辺は中華的な高層建築物が並んでおり>観光地として豫園商城と呼ばれている。>お土産物店や飲食店が軒を連ね、小籠包の>本家を名乗る南翔饅頭店などがあるもしも私だけなら、絶対に一目散に豫園に入場(有料)して、中で写真で撮りまくっていたけど、そんな庭園には興味がない上に蘇州で似たようなのを見たじゃないというだろう娘に気兼ねもあってそんな娘と同伴なので、行きたいという気持ちを我慢して、豫園商城をうろうろ何せかなりな繁華街だし、スマホが使えないので私だけが豫園、娘だけで豫園小城といった別行動を取ると娘がちゃんとランチの会場に戻れるのか不安もあったのだ。普段からスマホとかカーナビに頼りきった娘は、方向音痴のような気もするようなスマホも設定とかしたら海外で使えるかもしれないけど、もしも高額請求でもしたらなんて思うと電源も入れるつもりもないし(国内でのみ利用)クレジットカードも怖いんで、必要分と思われるだけ現地通貨に両替しての明朗会計ここでもスローガンが、高々と掲示をされていた。そしてここでも道行く人が真っ赤なかばんや、上着があちこちであと、ウサギのたれ耳をつけた小さな女の子たちがいたが、あれは韓国で流行したもので、日本ではティーンの子がやっているらしいでも中国のように小さな子供がつけていた方が嫌味はない。片隅で伝統的な楽器を奏でる人も既にガイドブックで行きたいなと思うようなお店もあって、そこで目当ての土産も購入できた。ここではないが↑小籠包の発祥は上海郊外にある南翔という街で、「日華軒」の店主黄明賢が清代同治年間に、古猗園の石船(水上建築)で売り出した「南翔大肉饅頭」だそうであるあちこちで美味しそうな香りが漂い湯気がたちこめてもいたが、これからランチなので、買い食いも出来ないやっぱ上海市内だけであれば、個人で動いた方が便利かもしれないそんな豫園商城で、事前にガイドブックを見て、ここには私も行きたいと思っていたのが「九曲橋」である。ウィキペディアによれば・・・>九曲橋は、太鼓橋と共に中国庭園によく>みられる人が通る橋で、上から見ると橋が>ギザギザに曲がっていて、歩く時に四方が>よく見えるようになっているもの。多くは>石かコンクリートでできていて、欄干が>きれいに装飾されている。>曲がる角度は直角のこともあるし>他の角度もあり、また稀に曲線の>場合もある特に宋代の庭園に顕著で>あるといわれる脇には南翔饅頭店もあるが、食べに入る暇もないこれらの春節の飾りが夜には明かりが入って、とても華やからしい。昨夜はこっちに来てもよかったかなともかく近代都市的な南京東路とはまた違った、楽しい上海らしい繁華街だった時間はあっという間に過ぎてしまってそろそろランチの時間なので、先ほどのビルに向かうが、この足場(?)がすごい建物を左に折れて・・・すたすたと娘が入った平凡なビル私はそのビルだと忘れてたし。迷子になるのは私の方だったか。娘と一緒に行動して良かったこの旅最後の食事は、飲茶だか点心みたいな軽めのものだった。それぞれ一人1個づつ人数分あったが、残ったのは娘に食べろと他の皆さんがすすめてくれた写真にはないが、小籠包もあった「上海炒麺(やきそば)」は、うどんよりも細く、そばよりは太い麺を炒め、中国醤油で味付けしたものである最終日の上海の午前中には構成上、ここでは後から紹介しますが、その他の観光先もあってそこから、この豫園商城までは歩いて移動をしたのですがこういった、ごく普通の路地のような所も歩きまして・・・。こんな素顔の街の姿がザ・観光地より好きですこういった門があちこちにあったりしますなんでも、どの辺だったか覚えてませんが再開発で立ち退きになっている区域とかもあるようです。どんどん古い町並みが消えピカピカの高層ビルが建てられていくんでしょうねなんでも米中貿易摩擦の余波で、段ボールが不足する懸念が広がって、段ボールの原料の古紙の調達先を、米国から日本に変えての「爆買い」で、日本での古紙流通量が減って品不足が起きたらしいそうそう紙と言えば、トイレットペーパーは中国のは品質が悪くって、トイレに流すと詰まってしまうので、ゴミ箱に捨てないといけないので注意が必要だ。上海市街はまず問題がないが、無錫や蘇州など地方に行く場合、トイレットペーパーが無いトイレも多く、携帯用のものを日本から持参をしたいお国変われば、いつもの常識が通じない事もあるので要注意。中国でキャッシュレス決済が急激に広がったのは、偽札が多いからだそうだが、その逆に日本では高度な印刷技術によって、世界一偽札が少ないそうだまもなく実施される増税に合わせて、日本でも、中小店舗においてキャッシュレス決済をするとポイント還元がされるというこれは訪日外国人観光客の利便性や、貨幣製造のコストダウン、盗難や麻薬、密売など犯罪防止。更には脱税防止につながるそうだ現金を狙った昨今のアポ電やオレオレ詐欺や盗難にもいいかもしれないけども、慣れないキャッシュレスを使った犯罪も増えそうな気もする。コンビニでアマゾンギフト券を買わせたりとか既に行われているようだしそれにしても今週の真冬並みの冷え込みには驚いた。うちのあたりも雪で真っ白になって昨日は早起きした旦那が、かえたばかりなのタイヤを冬用に戻して、会社に出かけたといった訳で上海の旅行最終日、まだ続く 平成31年1月28日に上海で撮影にほんブログ村

2019年03月15日

コメント(56)

-

日本に学んだ中国人、魯迅も散歩した上海の日本街の面影あと僅か?

視聴率は、一桁になってしまったそうだけど大河ドラマ「いだてん」、私的にはキャラが面白いし、地元の中津川出身の可児徳先生が出てるので見ている。特に人間味があるのが嘉納天狗、柔道の嘉納治五郎校長なのだけど唐突に挿入がされたエピソードに、母国で清朝が倒れ、中華民国が建国をされた辛亥革命が起きたので、清国の留学生の留学費用を、嘉納治五郎校長が私費で肩代わりをする事となり、莫大な借金を追ったというのがあった嘉納治五郎は教育者として東京高等師範学校(筑波大学)の校長を長年にわたり務め、旧制第五高等中学校(熊本大学)校長、旧制灘中学校(灘中・高等学校)や日本女子大学の設立にもかかわっているそうだが、更にはウィキペディアによれば>1882年には英語学校「弘文館」を>南神保町に創立し、また1896年には>清国からの中国人留学生の受け入れ>にも努め、留学生のために1899年に>牛込に弘文学院(校長・松本亀次郎)を>開いた>後に文学革命の旗手となる魯迅も>ここで学び、治五郎に師事した。魯迅の>留学については2007年(平成19年)>中華人民共和国国務院総理・温家宝が>来日した際、温の国会演説でもとり挙げ>られた1月下旬に娘と出かけた上海、無錫、蘇州の2泊3日旅行の日記の中でも、周恩来や孫文が若い頃に、日本に留学をしたと書いたけれど100年前には、中国人が日本へ留学をする大ブームが起きていた。ピーク時には年間で1万人弱とも言われる欧米諸国がこぞってアジアへ進出した19世紀日本は太平の世であった江戸幕府が揺さぶりを受け、開国に傾くのを良しとしない攘夷派らが尊王思想と結び付け討幕派となり、なぜか欧米の兵器などを手に取って幕府を倒し、明治政府をうちたてた幕末より、若い優秀な人材を欧米へ留学させて更に欧米の技術者を数多く招聘し、近代国家へと確実に足を進めていた中で、かつて世界の中心とまで豪語していた中国大陸は、清王朝が健在古い伝統や権威が災いしてか、近代化への道は遠く、不穏な空気が渦巻いていた前にも紹介をした浅田次郎原作の「蒼穹の昴」においても改革派の皇帝派と、保守派の西太后派の壮絶な政権争いを描いており、敗れた改革派の指導者らは、命からがら日本へ亡命をしていた国力の衰退につけ込まれ、先進諸国の軍事力による植民地化の動きに翻弄され、混迷が続き内乱時状態にもなっていた中で、一刻も早い先進化を目指し、欧米への留学を希望するが費用が高いのがネックとなり、近くて費用も安く済み、文化習慣も近い日本への留学が人気となっていった日清戦争後に本格化をした日本への留学生は年々増えていき、1905年に科挙の制度廃止がされた事と日本の評判の高まりから、急激に増えて年間1万人弱にもなり、様々な分野で学んでいたが、困窮や様々な事情から帰国をした者も少なくなかったそうである京城(ソウル)駐在の初代総監に伊藤博文が就任すると反日的な空気が本国や留学生の間に広がり始め、辛亥革命で中華民国が生まれると留学生たちの多くが帰国し、留学生の数は次第に減っていった1931(昭和6)年の満州事変、翌年の上海事変で一斉に帰国した学生が、翌年秋には再び戻り始め満洲事変後の日本研究熱の高まりや、為替相場の好転、新満洲国での就職の期待といった事の他に抗日救国の為に、まずは日本を見極めようという様々な意味合いも私ごとになるが私は親が40歳の時に生まれた末っ子で私が生まれた時に兄姉は高校生だったが大正末に生まれた父親もやはり末っ子で兄姉は明治生まれだったそうだ。そんな明治期に生まれた伯父(次男)は、私が生まれる前に、結核で亡くなったけどこの伯父はかなり優秀だったそうで、戦前に鉄道省に勤めていたが、東京の鉄道局教習所に通っていたそうで、運動会や、白馬登山、満鉄での満州への修学旅行の写真が残されているがその中には、箱根で行われた日華学生親和会の写真もあった。たぶん昭和に入ったばかりかな早稲田大学は清国留学生部を設けて、約300坪2階建て、44室の寄宿舎を設けるなど本格的に受け入れをしており、その当時に多かった短期速成の教育を排し、予科、本科3年制を目標とし多くの要人を育成した。その為に中国において早大の知名度は高く、今も中国からの留学生が多いようである孫文、魯迅、周恩来、郭沫若、陳寅恪、王国維李叔同、郁達夫、秋瑾、陳独秀、張聞天、夏衍田漢、周作人、蒋介石・・・あまたの人物がこのように、日本で学び近代中国を作り上げたのだが帰国後に武装蜂起で戦死をしたり、暗殺や処刑で志半ばで亡くなった者も多い「蒼穹の昴」に登場する主人公の梁文秀のモデルである梁啓超は、吉田松陰と高杉晋作を敬愛して日本では「吉田晋」、前にも紹介をしたが孫文も「中山樵(きこり)」と名乗っていたとか。そしてそれまでには中国になかったり、今までとは全く違った、日本的な意味合いを持つ「和製漢語」が広がって、今の中国にも広く根付いているというウィキペディアによれば・・・>和製漢語は特に近代以降、中国に逆輸出された>ものも少なくない中国が近代化を遂げる過程で>特に日清・日露戦争前後に、中国人留学生に>よって日本語の書物が多く翻訳されたことが>大きいともされる>中国語になった和製漢語の例として、「意識」>「右翼」、「運動」、「階級」、「共産主義」、>「共和」、「左翼」、「失恋」、「進化」、「接吻」、>「唯物論」など種々の語がある。中国でも自ら>西洋語の翻訳を試み、華製新漢語(中国語版)なる>ものを作り出していた。しばしば和製漢語と競合>するようになることもあった>「中華人民共和国」の「人民」「共和国」も和製>漢語であり、国名だけでなく中国の体制に必要>不可欠な概念までも和製漢語には含まれている。>また、同じく漢字文化圏である台湾、大韓民国、>ベトナムでもこうした和製漢語を自国語漢字音で>取り入れている。>文化、文明、民族、思想、法律、経済、資本、>階級、警察、分配、宗教、哲学、理性、感性、>意識、主観、客観、科学、物理、化学、分子、>原子、質量、固体、時間、空間、理論、文学、>電話、美術、喜劇、悲劇、社会主義、共産主義>など。このように、東北アジア各国で使われる>漢字でできた近代的な概念語の大半が日本製と>なっていると高島俊男(中国文学者)は主張>している>これら和製漢語の語彙は明治維新以後、中国人>留学生らによって、中国に逆輸出された。「社会>主義」「共産党」「幹部」などの常用語を筆頭に>800語を超えるという。(中略)現在の中国語に>多くの和製漢語が使われるようになり、その>端緒を開いたのは梁啓超であったと言われる>魯迅は自著で「万年筆」など和製漢語を多用の>ほか、日本語の「紹介」「写真」を多く使用>していた1月下旬に出かけた上海、2日目と3日目の朝の街の風景だが、泊まったホテルのある虹口には戦前に共同租界の一角に作られた日本人街があり一時は10万人もの日本人が住んでいたようである日本から帰国し、蒋介石軍閥から追われていた魯迅を匿ったのが、虹口で書店を営んでいた内山完造で、彼は晩年の魯迅の第一の友人で理解者だった。1936年に魯迅が持病の喘息で急逝した際の絶筆は、内山への日本語のメモで日本人主治医への連絡を依頼するものだった日本帝国の軍閥による戦時中の行為が歴史認識のずれを起こし、昨今は島の領有権に揺れる日中の関係であるが、近代中国を作る過程において、日本や日本人が少なからず中国の若者や政治活動家を教え導き、支援していたのも紛れもない事実である。孫文を支えた宮崎滔天しかり中国の商業、金融、工業、交通などの中心地として香港や北京と並ぶ上海は、世界的にも著しく発展をしており、雨後の筍のように高層ビルがどんどん建てられているが、その用地として、かなり古い建物が町並みごと姿を消しているこれもまた仕方もない事であるが、できたら古い町並みが、今より多く残っていた時期に上海で、そんな町並みをぶらぶらと歩いてみたかった。日本は小さな土地も個人の所有だったりするけど、中国は国の土地なので区域を再開発をするのは安易かもしれないそんな不夜城のごとき上海シティに、蘇州から戻っての旅行2日目の夕食です。その日の夜も多くのツアー客がナイトクルーズ(オプション)を控えているので早めの食事であったけど、家でゴロゴロしながら、おやつを食べているというのと違って間食がないので、お腹も空いていたこうやって円卓を囲んでの食事もこれが最後だ明朝はホテルのブッフェをそれぞれ食べて、午後早くには空港に到着だ。今夜のメイン料理はアレですよ、アレ。チュウゴクモクズガニ・・・漢字で書くと中国藻屑蟹ですわいわゆる、日本でいうところの「上海蟹」ですが長江流域を中心にして遼寧省から広東省まで広い地域の川に分布し、最も有名な産地は、蘇州市にある陽澄湖(ようちょうこ)で、他にも洪沢湖や高宝湖、白馬湖、射陽河などでも養殖が盛んだそうです地元では「大閘蟹(ダージャーシエ)」というそうで、海の蟹と比べると小さくて、足の肉も少ないのだが、蟹味噌の味は格別で、栄養価も高いといわれている。前もってネットで殻の外し方とか見たけど、今いち解体作業がうまくいかず、ちょっと食べただけで終了。もともと蟹みそが苦手なので うちはホテルに戻ってから、また個人的にお出かけ予定があるので、飲まなかったがお隣のご夫婦が頼んだビールを、写真だけ撮らせて貰った。今夜はサントリービールラベルには富士山だ食事が終わると、オプショナルのツアー客とガイドさんを、乗船場近くの繁華街で降ろしバスは残りのツアー客を乗せてホテルへとむかった。車窓から眺める夜の上海の街角も見所がいっぱいふと思ったが、江戸末期に寺子屋をしていた先祖がいて、父も姉も叔父も従弟も姪も教員だらけの家系だけど、今回紹介をした伯父は内勤とはいえ鉄道省に勤務したし、兄は一般企業に勤めているが船乗りに憧れ、鳥羽商船高等専門学校に通学していたし、甥も超大手旅行会社に勤めてる伯父の満州の写真を見ていて、うちってやっぱ旅行好き?なんて思ったりもする。山に囲まれ都市部にも遠い田舎暮らしでは、はるか遠くの綺麗な景色や、美味しいものに憧れを抱くのも当然と言えば当然のようなホテルに戻ると、ちょっぴり休憩をしてから再び地下鉄を利用して、今夜も娘とやってきたのは上海一の繁華街の「南京東路」です。今夜もまた賑わってますよ~~昨夜は外灘もいったり観光面が大きかったけど今夜は地元の人みたいに、商業施設をぶらぶらしたり、お土産もここで買っておきたいし日本資本の「上海新世界大丸百貨」のデパ地下でお土産のお菓子を購入。あと上海のあちこちにもあった土産店の「上海市第一食品商店」でも買い足しました。幾つか大きなお店の中をウィンドウショッピングして疲れたので地元の人で賑わっていたデザート店で、おやつなんぞを食べようと・・・後で調べたらここって「満記甜品(ムン・ゲイ・ティンパン)」という香港スイーツの有名なチェーン店らしいですマンゴーやココナッツ、ナタデココ、タピオカとかの具材がいろいろ使われており、お味の方もとても美味しかったですし、ボリュームの割に価格もお手頃でしたよ実は2泊3日で食事&観光も付いた旅行で、お高い行程内のお土産屋さんも、オプション旅行も利用をする気がなかった旅のお小遣いを幾らにするか迷いそれでも14000円を外貨にしましたが、結局は半分も使いませんでした。 旅は、最終日にと続く 平成31年1月27日、28日に上海で撮影にほんブログ村

2019年03月11日

コメント(64)

-

蘇州古典園林の藕園にて、李白、白楽天、杜甫と芭蕉

今、BS12トゥエルビで夕方に放映している「麗王別姫~花散る永遠の愛」を見ているが玄宗皇帝と楊貴妃の唐の時代蘇州にも近い呉興太守の娘の沈珍珠が、幼い頃に太湖で溺れ、助けてくれた少年(広平王・李俶)を思いを寄せつつも皆殺しにされた家族の仇を探すという歴史ドラマで、安禄山や楊国忠なども暗躍して・・・韓国夫人や皇太子妃など女のドロドロも見どころだ。その作中で沈珍珠の詩の師匠が、李白だったりするのだが、彼が蘇州に来訪した際の詩は「蘇台覧古」李白旧苑荒台 楊柳新たなり菱歌清唱 春に勝へず只今惟 西江の月のみ有って曾て照らす 呉王宮裏の人呉王の宮殿のあった姑蘇台は古びた庭園となり、荒れ果ててしまったが楊柳だけが新しい芽をふいている。ひしの実を採る乙女の歌声を聴けばやるせない気持にもなる今となれば月は西江の水面を照らしているだけであるが、かつては呉王の美女(西施)の姿を照らしていただろうにそんな李白は、遣唐使として渡海しながら日本に戻ることがなかった阿倍仲麻呂と仲が良かったそうだ仲麻呂は官吏登用試験である科挙に応じ最難関の進士に及第したとされ、中国名は晁卿(晁卿衡)という。年老いて仲麻呂は日本への帰国を許されるが、船が難破をし安南に流されて、翌年に長安に戻るのだが李白は、仲麻呂が亡くなったと誤報を受けそれを嘆いた「晁卿衡を哭す」 李白日本の晁卿帝都を辭し征帆一片蓬壺を繞る明月歸らず碧海に沈み白雲愁色蒼梧に滿つ日本の晁卿は長安を去って、船の帆をはためかせ日本へと向かった。しかし名月のように聡明な晁卿は、碧い海に沈んで、白雲が憂いを帯び蒼梧の海を覆ってしまった日本へ帰る事が叶わなかった仲麻呂を阿部寛が演じたのが、夢枕獏原作の映画「空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎」で物語は時系列が二つあって、仲麻呂や楊貴妃の部分と、後世の空海と白楽天の謎解きの部分だ李白701年~762年10月22日阿倍仲麻呂698年~770年(唐は717年~)楊貴妃 719年6月22日~756年7月15日杜甫 712年~770年(後で出てきます)白楽天(白居易)772年~846年空海774年~835年(唐は804年から2年)白居易が、蘇州の長官をしていた時に蘇州城と虎丘をつなぐ山塘河を作ったと前回の日記にも紹介をしたけど、彼は詩人でもあり白楽天として有名であり映画では、空海とコンビを組んでいたイケメンだ「小舫」 白楽天(蘇州にて)小さき舫一艘 新たに造り了り軽く梁柱を装いて 庳く篷を安んず深き坊 静かなる岸 遊應に遍く 浅き水 低き橋 去りて尽く通ず黄なる柳の影は 棹に随う 月を籠め白き蘋の香りは 頭を打つ 風を起こす慢く牽き櫻桃の傍らに 泊まらんと欲するが借問す誰が家ぞ 花最も紅なる小さな舟を一艘新しく造った。柱をたてた。屋根を低く葺いたものだが街の奥や静かな岸にだって何処へでも行く事が出来る。浅い水の上も低い橋の下にも何処だって通れる黄色く芽吹いた柳の影、棹にからまるようにして月が映って、白い浮草の香りが頬を打ち、風の中でただよう。ゆっくりと舟を牽いで、桜桃の花の下に行きたいのだが、どの家の花が最も紅く美しいのか教えてほしいものだこのように風流人にも愛された蘇州にはお金持ちが贅をつくした邸宅を建ててそれらは「蘇州古典園林」と呼ばれて世界遺産にも登録をされている。いつものようにウィキペディアによると>蘇州古典園林の庭園の多くは明や清の>時代に建設された。これらの多くは>地元の名士により作られたもので、>公共事業としてではなく、個人の趣味で>置かれたもので、皇帝所有の庭園で>ある皇家園林に対して私家園林という>庭園は豊かな水を利用し、池を配置した>素朴な美しさを特徴とする。蘇州以外の>江南の地にある名園(例えば上海の豫園)を>含めた江南私家園林が総称として中国>国内では一般的である。蘇州古典園林の>うち、拙政園と留園は中国四大名園の>二つに数えられる今回、出かけたのは「藕園(グエン)」で清代の光緒年間(1875年~1909年)に江蘇・安徽・江西省の総督であり蔵書家だった沈秉成という高級役人が退官後に夫人とともに蘇州に隠居をする事となりこの庭園を買い取ったものである藕園園東部の旧跡は、清の雍正年間の保寧府知事の陸錦が造営した「渉園」で、光緒初年湖州の沈秉成が、渉園の旧跡を買い取って画家の顧芸らを招聘し、設計をさせたもので山を主とし、池を従とし、亭、台、楼が池の周りに建てられている配置が独特な庭園で、邸宅が中央にあり東西に分けられて、各家屋の間は楼で繋がっている。西花園は書斎の「織簾老屋」を中心にして前後二つの庭があり前庭には太湖石の築山があり、後庭には太湖石の花壇があるなお、藕園の藕(ぐぅ)はレンコンのことで、その発音が配偶者の偶と同じことから、夫婦がここで仲良く余生を送るという意味を込めているだそうだ李白、白楽天と紹介したけど、ここはやっぱり杜甫も紹介せねば。幼少の頃から詩文の才能があり、李白と並ぶ中国文学史上最高の詩人で、李白の「詩仙」に対して「詩聖」と呼ばれる李白と杜甫は互いに認め合う仲であったそうだ。杜甫の「国破れて山河在り」は、多くの人が知っていると思う。かの松尾芭蕉も杜甫から思想的、文学的な影響を強く受けて「春望」を引用をしたのだ「春望」 杜甫国破れて山河在り 城春にして草木深し 時に感じては花にも涙を濺ぎ 別れを恨んでは鳥にも心を驚かす 烽火三月に連なり家書万金に抵る 白頭掻けば更に短く 渾べて簪に勝へざらんと欲す「奥の細道」より 松尾芭蕉さても義臣すぐってこの城にこもり功名一時のくさむらとなる「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、笠うち敷きて時の移るまで涙を落としはべりぬ夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡杜甫の春望は、楊貴妃も命を落とした安禄山の反乱(安史の乱)で唐の都の長安が陥落をした時のもので、芭蕉の方は義経や藤原三代らが功名・栄華を夢見た平泉での事だ。今回紹介をした李白、白楽天、杜甫の漢詩は高校の頃全部習ったような気もまもなく平成の世が終わろうとしているが、天皇ごとの「元号」も中国が始まりで、古くより漢籍から元号が選ばれている。例えば「史記」第一巻の五帝本紀にある「内平外成」や「書経」大禹謨の「地平天成」から平成となったその前の昭和の出典は、同じく「書経」尭典の「百姓昭明、協和萬邦」からでこの「書経」から今までに多くの元号が作られたそうだが、今春に新しい天皇を迎えるにあたって現首相はそういった、日本古来からの慣例ではなく、漢文で書かれた日本の古典から、次の元号を採用して欲しいと言っているらしいが、これって果たして保守なのか革新なのだろうかウィキペディアによれば、元号とは>「日本書紀」によれば大化の改新(645年)の>時に「大化」が用いられたのが最初であると>される。以後、7世紀中後期には断続的に>元号が用いられたことが『日本書紀』には>書かれている>しかし、当時使われた木簡の分析によると>元号の使用は確認されていない。まだ7世紀>後半は、元号よりも干支の使用が主流だった>ようである。文武天皇5年(701年)に「大宝」と>建元し、以降、継続的に元号が用いられる>こととなった>広く庶民にも年号が伝わるようになった>のは、江戸時代になってからのことである>1950年(昭和25年)2月下旬になると、>参議院で「元号の廃止」が議題に上がった。>ここで東京大学教授の坂本太郎は、元号の>使用は「独立国の象徴」であり、>「西暦の何世紀というような機械的な時代の>区画などよりは、遙かに意義の深いものを>持って」いる上、更に「大化の改新である>とか建武中興であるとか明治維新」という>名称をなし、「日本歴史、日本文化と緊密に>結合し」ていることは今後も同様であるため>便利な元号を「廃止する必要は全然認められ>ない」一方で「存続しなければならん意義>が沢山に存在する」と熱弁をふるったちなみに1400年前の、一番最初の元号の大化であるが、その出典は「書経」(尚)大誥「肆予大化誘我友邦君」「漢書」巻56「古者修教訓之官務以徳善化民、 已大化之後天下常亡一人之獄矣」「宋書」巻20「神武鷹揚、大化咸煕」その次の白雉は、「漢書」巻12 平帝紀の「元始元年正月越裳氏、重訳献白雉」だとかちなみに中国では、ウィキペディアによれば>前漢の武帝の治世・紀元前115年頃に>統治の初年に遡って「建元」という元号が>創始されて以降、清まで用いられた。武帝>以前は王や皇帝の即位の年数によって、>単に元年・2年とだけ数えられ、新しい>王が即位すると改元されて再び元年から>数えられる在位紀年法が用いられていた。>治世途中での改元は文帝によるものが>最初で、改元後は後元年・後2年とされた>明の太祖(朱元璋)は、皇帝即位のたびに>改元する一世一元の制を制定した。これに>より実質的に在位紀年法に戻ったといえるが>紀年数に元号(漢字名)が付されることが>異なっている。また元号が皇帝の死後の>通称となった。そして蘇州・・いや呉の国で思い出されるのが、着物(和服)の事を「呉服」と言うこれは絹(シルク)などが、呉から日本に輸出をされ、平安時代あたりまで呉の布を使って着物を作っていたからだ。↑最初の「麗王別姫」の唐の衣装など、日本の着物に通じるものが多々あるそれ以前にネット検索なでをすると、倭には稲作文化を携えた呉の国の人たちが、戦争に負けたりで海を渡って、数多く移り住んだという説もあるそうで、 中国の史書に「倭人は太伯の後裔(こうえい)である」との記事があるんだとか太伯は周の古公亶父の子で、呉(句呉)の祖とされる人物である。吉野ヶ里などの弥生時代の墳丘墓が、中国江南地方で呉や越の限られた時代に行われた土墓の影響を受けた可能性があり、養蚕が盛んに行われていたようで、この時代の人々が呉から日本列島に渡来したという説もある現在の中国の国家体制は、100年にも満たず私が見てきたものは、かつて中国大陸にあった大昔の王朝や国であって、民族も違っていたりするのだから、今がこうだから昔もというのは論点が違うと思う 旅は続く。 平成31年1月27日に蘇州で撮影にほんブログ村

2019年03月06日

コメント(55)

-

蘇州で冬のお散歩。往時の呉国の面影が瞼に浮かぶ

昨春は韓国の釜山や慶州でのお花見旅行を計画し、桜の開花具合が気になっていたが今年もそろそろお花見旅行の予約をせねば京都のホテルも、3月末から4月の週末はもう満室だし、出来たら行った事がない所のお花見もしてみたいなんて事で、ネットであれこれと検索をして国内旅行のお花見パックツアーで良いものを見つけ予約をしました(2日後には満席!)今年もまた、桜の咲き加減はどうだろうと開花情報にやきもきしそうですが、どうやら昨年同様に今年の開花も早くなりそうですそれまでには、1月下旬に娘と出かけた2泊3日中国旅行の日記を終えなければならないが。という訳で今回は2日目の午後に「蘇州(そしゅう)」での、虎丘観光といいつつ、その近所のいかにも蘇州らしい町並みの散歩からいかがでしょう。東洋のヴェニスとも例えられる蘇州の風景は。いかにもそれらしいです。本当なら水面を行きかう小さな船に乗船をするとより楽しいのですが、時間も少ない格安旅行は、橋の上から眺める位で「蘇州」についてウィキペディアでは>古くから長江の南に位置する、江南の>主要都市として栄えてきた。春秋時代に>呉の都が置かれ、呉文化圏の中心で>あった。伝説によれば、諸樊がこの地を>本拠と定め、諸樊の子孫の闔閭が呉の>都として整備したと言われている。>臥薪嘗胆、呉越同舟の舞台である。秦>以後には会稽郡、後には同郡から分離>した呉郡の役所が置かれた(同時に呉県の>役所も設置された)。隋代に蘇州の名が>始まったが、南朝最後の陳末の民衆反乱>(589年)で町が破壊されて郡の役所>なども他の町に移されており、>本格的な再建は役所を蘇州に戻した>唐の太宗時代以後のことになる。五代>十国時代には呉越国の都となり、北宋の>神宗時代に府(首都に准じる都市)への>昇格に伴って平江府、元には平江路と>呼ばれるようになった。>この間、金の南宋遠征軍が平江府を攻撃>して再度町は大規模な打撃を蒙った>(1130年)が、南宋政府によって再建>されている。元末の張士誠も呉王を称して>蘇州に都した。明になると、蘇州府が>置かれて以後は現在の蘇州という名称が>固定化された。>古くから中国の先進的な絹織物産地として>経済的富裕な町であったが、南宋時代に>付近で木綿栽培が広まると綿織物の分野>でも屈指の生産を図るようになる。だが、>アヘン戦争後の上海開港にともなって>その経済的地位をいくらか低下させた。>江蘇省の省都は現在南京に置かれているが、>歴史的に清代には江蘇布政使が蘇州に>駐在し、太平天国は蘇州を蘇福省の首府>とした。南京に都した中国国民党時代>には蘇州に江蘇都督行署を置き、日本軍>占領期にも江蘇省会であった。>古来、北京と杭州を結ぶ京杭大運河が通る>など、水運もよく利用されている。北部の>太倉、常熟、張家港の長江沿いの地域には、>水運を生かせる大規模工場が作られている。>運河による水運が生活に溶け込んでいる>ことから、旧市街地及び周辺の水郷地帯を>含めて、「東洋のヴェニス」と呼ばれるが、>ヴェネツィアよりも歴史は古い。>環状の堀で囲まれた旧市街は新しいビル>などは少なく、昔からの住宅が立ち並び、>世界遺産の園林などが点在している。これに>対し新市街は近代的なビルや高層住宅>などが立ち並んでいる。郊外は工場地帯が>点在している白居易(白楽天)が蘇州長官時代に蘇州城と虎丘をつなぐ為に作ったという山塘河という小さな運河の沿道は、墓参りに行く人達で賑わっていたそうだ。前に紹介をした太湖石もあったここからはまだまだ先の、中心部に近い山塘河の方は観光化された商店街として賑わっているようだが、このあたりは普通に住宅街みたいで、生活感たっぷりお高くて時間がある旅行であれば、きっと観光された繁華街の山塘河に行くんだとは思うけど、格安旅行は虎丘のついでという事で、こんな日常的な素顔な町並みの方がかえって好みでもあるが観光地じゃないから日当たりの良い所に洗濯物だって干せちゃうし。と言いたいところだが、上海のど真ん中の超繁華街だって、堂々と洗濯物を干していたしこうゆう風景はイタリアなんかも観られるようだけど、欧米諸国は基本的に外には干さないみたいだ。うちの旦那も外干しと窓開けが好きだけど、花粉とか飛ぶ時期に、それってどうなんだろうと私は思うネットで検索すると濡れている洗濯物は、余計花粉が付きやすく、花粉が多く飛ぶような昼前には、半乾きになっているのが好ましいそうで早めに干し始めた方がいいみたいだ。そして取り込むときにはしっかり振って、取り払うさてさて中国のわんこは、都市部だろうが結構、放し飼いもいるようで、小型犬で人に危害を加えそうもないからなんだろうか昨今は世界的に秋田犬が大人気だそうで中国でも見るからに違う、ニセ秋田犬も売られているそうだけど、私が見た限り小さな洋犬ばかりだった「江南地方」にはこういった水郷に、古い家がたち並ぶ、水郷古鎮があちこちに残されており雨後の筍のように高層ビルが並ぶ近未来な風景とは、全く違った風景を見せてくれているのだ江南とは、ウィキペディアによれば>中華人民共和国(中国)の地名。もともと>「江」なる語および漢字は普通名詞ではなく、>中国の長江を指す固有名詞で、「江南」は>その南岸地域全体を表わす。特に蘇州、無錫、>嘉興など、下流域の南岸地域を指す。>都市国家の興隆した青銅器時代には呉や越、>楚などが興り、殷・周以来、文明の中心地を>自認した華北の黄河やその支流の渭水や汾水、>洛水流域の諸国と対峙した。(中略)秦による>中華世界統一以降は華北に都した諸王朝の>支配下に入ったが、>華北がモンゴル高原から南下した遊牧民の>王朝の支配下になると南下した華北人による>亡命政権がたびたび樹立された。東晋や南朝>諸王朝、南宋などがそれにあたる。江南の>稲作地帯は南朝以降穀倉地帯として台頭し、>やがて華北の農業生産を凌駕するように>なった>長江デルタ地域に上海、蘇州、杭州、南京と>いった大都市が並び立ち、特に改革開放以降の>中国においては、経済的一大中心地となって>いる。このように北京など中国北部とは、あい入れない独立的な地域であった江南を、京杭大運河が結ぶ存在となった。ウィキペディアによると>西晋の滅亡以後、中国は300年近い年月に>わたって南北に分裂していた。南北がなかなか>統一されない原因として、淮水・長江の間に>網の目状に走る小河川が進軍の足を鈍らせる>ことにあり、曹操が敗北した赤壁の戦い・>苻堅が敗北した淝水の戦いなども、北の騎馬>軍団が南の水軍に敗れたという側面がある。>北周から禅譲を受けて隋を建国した楊堅(文帝)>は、この問題を解決するために587年に淮水と>長江を結ぶ邗溝(かんこう)を開鑿し、589年に>陳を滅ぼして、南北を統一した。604年に二代>皇帝煬帝が即位し、翌年より再び大運河の工事が>始まる。>完成は610年のことで、その総延長は2500キロ>メートルを越える。通済渠の工事には100万人の>民衆が動員され、女性までも徴発されて5か月で>完成した。これによって、後の人から暴政と非難>され、更にこの運河を煬帝自身が竜船(皇帝が>乗る船)に乗って遊覧し、>煬帝が好んだ江南へと行幸するのに使ったこと>から、「自らの好みのために民衆を徴発した」>などとも言われるようになる。(中略)大運河が>開通したことによって、経済面で優越していた>南が政治・文化の中心地である北と連結され、>中国全体の流通が増大した>この運河は、その後の歴代王朝でもおおいに活用>され、現在も中国の大動脈として利用されている。>2014年の第38回世界遺産委員会でシルクロード>などとともに世界遺産リストに登録された。つい最近も、田辺誠一が京杭大運河を旅する番組をしていたので旅行後に見たところだ。↑旅行行程には京杭大運河の散策とあって、ガイドから説明も全くなく、さすがに大運河は広い!とか思っていたが、↑の現地にあったマップを見ると、大運河本体ではなく、そこにつながる蘇州の城を取りまくお堀だったみたいだ。太湖ではなくて内湖の蠡湖に続いて、なんかパーフェクトではなくなんちゃって部分が残されているのは、中国風というものだろうか? 他の業務に忙殺されたガイドにほったらかされたんで、他の皆さんは京杭大運河というものが、どのようなものであるかもわからぬままであったのだろう。もし説明をされても。へ~~と生返事で終わったのかも物資を運ぶのは目的の大運河なので、それぞれの街に運河は引き込まれて、このような小さな川もつながってはいるのだと思う。世界遺産となった大運河は1011キロで2直轄市、6省、25の地級市を流れているものだが、その構成資産として河道27カ所を含み、関連の遺産も58カ所と膨大なものなんだとか時代に取り残されたような、このような古い町一部の保護地区や観光地をのぞいて、いつかはなくなってしまうのだろうか。それ以前に実際に見る事が出来たのは嬉しかった先程のお濠に囲まれた城壁にたつのは、地図から考えると、たぶん再建された相門が小さく見えた唯一現存する蘇州の城門は、1351年に再建をされた盤門だけで「北で万里の雄大さを見、南で盤門の麗しさを見る」と言われもしたこちらは「婁門」。これらの門が最初に作られたのは春秋時代の呉の時代で、紀元前514年に蘇州の城や城壁を設計&建設したのは伍子胥といい、もとは楚の人であったが権力争いに敗れ呉に亡命し闔閭王の側近となり、孫武(孫子)を世に出した人物であるそうだ柏挙の戦いで呉国は隣国の楚を攻め込み、兵法の天才の孫子と、楚の地理と内情を知る伍子胥により連戦連勝し楚の都郢を陥落させたが、平王は既に死んでいたので、伍子胥は王墓を暴いて、平王の死体を300回に及び鞭を打って恨みを晴らした後には「死者に鞭打つ(死屍に鞭むちうつ)」の故事となったその行為を友の申包胥に責められて、伍子胥は「日暮れて道遠し、故に倒行してこれを逆施するのみ」と答えたそうで、自分は年老いて時間もないというのにすべき事が多い。目的を果たすには程遠いとの故事となった時代は下り、無錫の蠡湖で触れた越の范蠡が呉王夫差(闔閭の息子)に西施をおくりこみ骨抜きにした頃、伍子胥からの諫言をよくは思わない王から、不興を買った伍子胥は剣を渡され自害するように命じられた。越が呉を滅ぼすのを見られるよう自分の目をくり抜き東南(越の方向)の城門の上に置けと、言い残して亡くなった本当に目だまが置かれたかはわからないが程なく呉は越に滅ぼされ、夫差は顔に布を覆って「私は伍子胥に合わせる顔がない」と言い残して自決をしたそうだ。一説には命日の5月5日の端午節は、伍子胥を記念をする日になったとも言われる(戦国時代の楚の屈原の命日の説も)どちらにしても端午の節句は、江南地方で活躍をした人物を偲ぶ日であったようだそれが今は海を隔てた日本で、子供の日となっての祝日だ蘇州の旅、まだまだ続きます 平成31年1月27日に蘇州で撮影にほんブログ村

2019年03月02日

コメント(64)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 登山をして、自然や景観に関心を

- 秋の日向山(1,660m)山梨百名山(前編…

- (2025-11-19 06:00:07)

-

-

-

- 海釣り・船釣り

- 津久見のF港へアジ・アオリイカ釣り…

- (2025-11-14 18:48:16)

-

-

-

- 管理釣り場のルアーフィッシング

- リーダー色々(グランドマックスFX)

- (2025-11-19 18:30:05)

-