2011年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

人参より人参の葉を欲りにけり

人参畑大根畑の次は人参畑。同じ農家の畑である。人参は大根のように肩を出していない。京では赤い人参が普通であるが、関東ではそれを京人参と呼ぶ。この畑の人参はおそらく京人参ではない。人参の葉が勢いよく育っていた。今収穫すれば葉が柔らかく、お浸しに出来るのに。 人参より人参の葉を欲りにけり クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、人参・人参の葉

2011年11月30日

コメント(0)

-

大根持つ右手ひだり手しびれ来ぬ

大根畑葉付き大根この時期何処の畑にも大根が植えてある。とある畑に緑の大きな葉っぱの下には真っ白な大根が大地から10cm程出ていた。大根の一本一本に日差しが濃く差していた。美味しそう。畑中の一角に野菜売り場があり、泥つきの葉付き大根が一本100円で売っていた。その一本が重くて、ビニール袋の持ち手が手に食い込んで痺れるので、右手左手と何度も持ち替えて歩いた。 大根持つ右手ひだり手しびれ来ぬ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、大根・大根畑

2011年11月29日

コメント(0)

-

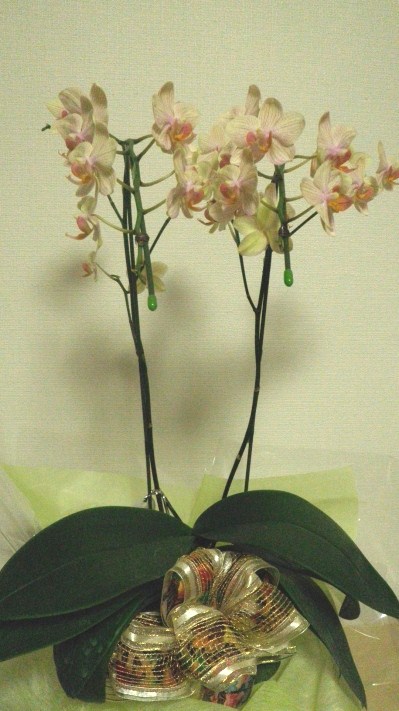

はんなりは室花呉れし人のこと

室花ブログを更新しようと思ってパソコンをつけてもネットワ-クすぐに繋がらない時がある。今がそれで、更新に手間取った。繋がらない時の手順は一端切断し初めからネットワークを立ち上げることにしているが今日は何故か時間をロスしてしまった。幸い句集出版のお祝いに頂いた室花の落ち着いた色合いに心が和んだ。 はんなりは室花呉れし人のこと クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、室花・室の花

2011年11月28日

コメント(0)

-

冬菊の色にもありし好き嫌ひ

冬菊菊は通常秋に咲くが、私の家の回りや野川沿いの菊は今が盛りである。白菊や黄菊は仏壇に供えることが多い。冬菊としては暖かそうな色が私は好きである。野川沿いを歩きながら寒さに衿を立てて見る冬菊は赤い色をして、日に輝き一層赤く輝いている。 冬菊の色にもありし好き嫌ひ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、冬菊、野川沿

2011年11月27日

コメント(0)

-

ぬくさうに冬の金魚の泳ぎをり

冬の金魚ホームセンターへカーペットを買いに行った時、金魚が泳いでいる水槽が目に止まった。金魚は祭りの夜店などで金魚すくいをすることから、夏の季語になっている。しかし此の店の金魚は「かめへん、かめへん、冬の金魚で詠んでんか」と馴れ馴れしく関西弁をしゃべった。金魚の産地に大和郡山があるので、きっとこの金魚は奈良の出であろうと思った。おまけに金魚たちはなんて温そうに泳いでいることか。値頃なカーペットが見つかり、心も温かくなった。 ぬくさうに冬の金魚の泳ぎをり私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左の列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・動物、冬の金魚

2011年11月26日

コメント(2)

-

白き富士仰ぎ霜月始めかな

富士山ベランダ側の部屋に強日が差し込んできた。外を見ると空が青く、雲がない。これは散歩日和と思い外にでた。日蔭は寒いが日向は暖かい。太陽の有り難さをしみじみと思いつつ、富士山が望める国分寺崖線にあるお稲荷さんへ。午前10時6分、やはり富士山がくっきりと見えた。家から此処まで5分位、帰りは農家の冬菜畑を抜けた。きょうは陰暦十一月朔日。 白き富士仰ぎ霜月始めかな クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・時候、霜月、富士山

2011年11月25日

コメント(0)

-

冬さうび笑つてゐるやうにも見ゆる

冬の薔薇神代植物園に薔薇園がある。冬なのに薔薇の美しいこと。しかし近づいてつぶさに観ると花片の回りが痛んでいる。やはり薔薇も冬の気候に耐えられないのであろう。その中で女の像の近くに比較的美しい薔薇を発見。一際女の像を引き立てているように思えた。 冬さうび笑つてゐるやうにも見ゆる クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、冬の薔薇・冬さうび、神代植物園

2011年11月24日

コメント(0)

-

亡きははに逢ひたる如し冬桜

冬桜神代植物園に桜が咲いていた。説明によると花片が14~17枚のものを至福桜と呼び、花片が5枚のものを冬桜と呼ぶとのこと。冬桜が午後の日差しをうけて楚々と咲いていた。冬桜の気高さに亡き母の和服姿を思った。 亡きははに逢ひたる如し冬桜 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、冬桜、神代植物園

2011年11月23日

コメント(0)

-

綿虫の飛んで枯野の句碑の前

綿虫雪虫はカメムシ目ワタアブラムシ科昆虫の一群の俗称。体に白い蝋質物を分泌して晩秋に飛ぶのを雪片に見立て、あるいは降雪の季節が近いという意味で名づけられた。綿虫とも呼び冬の季語である。深大寺では丁度波郷忌の頃多くの綿虫が見られる。私は深大寺境内の高浜虚子の句碑「遠山に日の当りたる枯野かな」あたりで見かけた。波郷に「いつも来る綿虫のころ深大寺」の句がある。 綿虫の飛んで枯野の句碑の前 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・動物、綿虫・雪虫、深大寺

2011年11月22日

コメント(0)

-

波郷忌や親しきものに鵯尾長

石田波郷の墓深大寺墓所に俳誌「鶴」の創始者である石田波郷の墓がある。墓所の回りは欅の大木に囲まれているので、どの墓も欅落葉につつまれている。鵯や尾長、鵙などが大樹で鳴き交わす。閑かだけれどとても賑やかである。私は墓石の落葉を手でかき集め、墓の回りは竹箒を借りて落葉かき集める。この日は屑籠に落葉が溢れた。今日は波郷忌、風鶴忌、惜命忌ともいう。 波郷忌や親しきものに鵯尾長私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左の列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・宗教、波郷忌、深大寺

2011年11月21日

コメント(0)

-

木漏日に冬の温みや波郷句碑

石田波郷句碑明日が石田波郷の命日なので、今日明日あたり波郷の墓へお参りする人は多いのでは。遠くてお参りできない人のために明日は波郷の墓を掲載しよう。ということで今日は後戻りして開山堂の石田波郷の句碑をアップ。句碑には「吹起る秋風鶴を歩ましむ」と彫られている。波郷句碑の奥には現「鶴」の主宰である星野麥丘人の句碑「草や木や十一月の深大寺」がある。『深大寺碑探勝』(調布市観光協会)に詳しく紹介されている。深大寺京王バス亭「観光案内所」で買うことができる。 木漏日に冬の温みや波郷句碑私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左の列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・時候、冬ぬくし、深大寺、石田波郷句碑

2011年11月20日

コメント(0)

-

いつも来る墓へのみちの冬紅葉

冬紅葉深大寺境内を抜けて開山堂の横の句碑を見る。そのあと蕎麦屋の前を通り墓へ行くのが私の決まりになっている。この蕎麦屋の紅葉も冬紅葉にしては紅くなりきっていない。 いつも来る墓へのみちの冬紅葉私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左の列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、冬紅葉、深大寺

2011年11月19日

コメント(0)

-

無患樹の冬青空を見るばかり

深大寺の無患樹調布市深大寺の本堂脇に無患樹がある。昨日所用があり深大寺へ行って無患樹を仰ぎ見た。例年だと今頃はすっかり黄葉しているのだが、今年は黄葉が遅れている。 無患樹の冬青空を見るばかり私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・天文、冬の空・冬青空、深大寺の無患樹

2011年11月18日

コメント(0)

-

木枯や電柱工事続きゐて

電柱工事野川も朝夕はめっきり冷えてきた。木枯らしの中野川沿いの道路に立っている電柱の立て替え工事が続く。古い電柱は道路際にあるので、サイクリングロードの中へ新しくして移し替えていた。道路の片側は工事関係の車が占めている。ゴンドラに乗った人は懸命に工事を続けている。高所恐怖症でなければ良いがと私ははらはらしながら見ていた。 木枯や電柱工事続きゐて私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・天文、木枯・凩、電柱工事

2011年11月17日

コメント(0)

-

多摩川の小春日和の二子かな

二子玉川田園都市線と大井町線が通っている二子玉川駅のホームから撮った。この100メートルほどの下流で野川が合流している。毎月1度往復する駅からの眺めであるが、雨の日もあり、風の日もあり、また雪の日もある。その偶然の景色にうっとりしてしまう。この日は小春日和であった。 多摩川の小春日和の二子(ふたこ)かな私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・時候、小春日和、多摩川

2011年11月16日

コメント(2)

-

歌ひつつ園児の進む小春かな

小春日和の野川玄関をでてみると向こう岸に保育園児数人の姿が見えた。急いでデジカメを取りに戻り、追いかけた。小さいこども達なので、すぐに追いつくと思ったが案外足が速く小足立橋、糟嶺橋の先の野川大橋でやっと写真を撮ることが出来た。園児達は大声で歌を歌いながら楽しそうに草原を踏みしめて行った。きょうは風もなく日も差し小春日和となった。 歌ひつつ園児の進む小春かな私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・時候、小春・小春日和、野川

2011年11月15日

コメント(0)

-

冬の鯉水清ければ美しき

冬の鯉世田谷文学館の正面玄関左手に鯉が泳いでいた。この水路は館内からも眺めることが出来る。野川の鯉は真鯉ばかりで太っているが、この水路は手入れが行き届き清い水が流れていた。清い水に育った鯉は細身で美しく色彩豊かであった。 冬の鯉水清ければ美しき私事、第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 冬・俳句・動物・冬の鯉、句集『山鉾』

2011年11月14日

コメント(0)

-

朔太郎の無心の文や冬の雨

世田谷文学館新聞販売店から招待券を貰ったので、世田谷文学館へ行った。世田谷区はお金持ちらしく、立派な建物を持っていると思った。行った日は雨で、訪れる人はまばらで、萩原朔太郎展をゆっくり鑑賞することができた。作品は別として朔太郎が若い時は親に無心の手紙を何度も書いているのに驚いた。 朔太郎の無心の文や冬の雨一つ皆様にご報告があります。私事第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・天文、冬の雨、世田谷文学館、萩原朔太郎展

2011年11月13日

コメント(0)

-

句集上梓ポインセチアに祝はれぬ

ポインセチア未だ冬に入ったばかりなのにもうポインセティアが花屋の店頭に出だした。枝の上部には葉より幅が狭く美しい色のホウが車状につき、クリスマスの頃よく出回る。メキシコ原産と知り、なるほどメキシコらしく明るいところが万人の心を陽気にするのであろうと思う。一つ皆様にご報告があります。私事第二句集『山鉾』をふらんす堂から上梓しました。興味のある方は左列のよく行くページの句集『山鉾』をクリックしてみてください。 句集上梓ポインセチアに祝はれぬ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、ポインセチア、句集『山鉾』

2011年11月12日

コメント(0)

-

山茶花の雨や垣根の曲角

山茶花朝から強くまとまった雨が降り続いている。夕方になって冬の写真が手許にないのに気づき、外へでてみた。冬の到来を告げる山茶花が雨に濡れて三輪四輪と咲いていた。雨で気が滅入っていたが山茶花に勇気づけられた。 山茶花の雨や垣根の曲角 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、山茶花

2011年11月11日

コメント(0)

-

亀山のいはれは知らず茶の咲いて

茶の花亀山の札が立ち茶畑が拡がっていた。木を剪るような音がするのでよく見ると、一人の男が電動ノコで茶の木を整えていた。男は茶の花も容赦なく刈っていた。私は素人考えで、折角咲いた茶の花を刈るのは勿体ないと思った。しかし男は本職なので、茶の花を愛でるよりも良い茶を作ることに専念しているのだろうと思った。 亀山のいはれは知らず茶の咲いて クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、茶の花

2011年11月10日

コメント(0)

-

石蕗咲いてこの道いつもとほる道

石蕗の花野川沿いの北側は日当たりがよく、いち早く石蕗の花が咲く。この道はいつも通る道なので、まだかな未だ咲かないな、あっ咲いたなどとひとりでワクワクしながら通る。きょうは生憎の曇り空であるが、石蕗の花の明るい色に救われる思いである。 石蕗咲いてこの道いつもとほる道 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・植物、石蕗の花、野川

2011年11月09日

コメント(0)

-

立冬や野川に集ふ川の鳥

立冬の野川今日は立冬、ということで久しぶりに野川の風景。それにしても秋の写真が沢山没になったのは切ない。まあ気を取り直して野川の水鳥でも見ることに。白鷺がいたので近づき、カメラを構えた瞬間白鷺と青鷺の間を川鵜がすっ飛んで行った。蛇足ながら白鷺も青鷺も川鵜も夏の鳥。野川はまだ寒くないので、夏の鳥が遊んでいる。勿論翡翠も見ることができる。 立冬や野川に集ふ川の鳥 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・冬・時候、立冬・冬帝、野川

2011年11月08日

コメント(0)

-

秋惜む朝の小舟を眺めては

長浜の朝今日で秋が終わり明日8日は立冬。秋の終わりに長浜の朝の景を眺めたい。琵琶湖は京・大坂の水瓶で、いつも水で溢れている。琵琶湖を見ていると心が落ち着く。近江舞子で泳いだことや竹生島に遊んだことなど思われてならない。話はそれるが、JR米原駅の新幹線ホームで買う鮒鮨は格別な味があり、旅の土産に欠かすことができない。「鮒鮨ありますか」と訊ねると「鮒鮨のことは知ったはりますか」と聞かれる。「はい」と言えば後ろの冷蔵庫から出してくれる。4200円と今や高級品である。早朝浜へ出てみたところ小舟が釣り糸を垂れていた。10分程眺めていたが、釣果はなかった。 秋惜む朝の小舟を眺めては クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・秋・時候、秋惜む、長浜、鮒鮨

2011年11月07日

コメント(0)

-

秋興や綿菓子を買ふ列につき

保育園保育園のバザー保育園でバザーがあるので、子守をして欲しいと頼まれた。はー君の通っている川和保育園である。園長先生の挨拶をバザーの手伝をしている保護者が熱心に耳をかたむけていた。という訳ではー君の両親もバザーの手伝いにかり出されている。園児は親からお金を貰い、そのお金で食べたりのんだり(ジュース・ラムネなど)、綿菓子や手作りのおもちゃなどを買ったりする。このお金は保育園の経費になるとのこと。はー君が使ったお金は1510円入場料 10円園バス劇場 300円ジュース 100円ソフトクリーム 100円綿菓子 50円みかんゼリー 150円福袋釣り 300円ダンボーるの像200円くるりん棒 300円他に母親がカレーとハンバーグを買ってくれた。私はラムネ、綿菓子そしてワイングラスを2つ買った。はー君のお陰でバザーに興じることができた。 秋興や綿菓子を買ふ列につき クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・秋・人事、秋興、川和保育園

2011年11月06日

コメント(0)

-

目から炎の消えざる釣瓶落しかな

湖北の釣瓶落し余呉湖の夕日賤ヶ岳のリフトが午後5時で終わる。湖北へ沈む夕日と時計とのにらめっこが続き、リフト終了のぎりぎりまで粘って湖北の釣瓶落しの光景を見守った。まるで自分の目に火が付いたように炎が拡がった。あと5分もあれば良い写真が撮れたのにと思いつつ下りのリフトに乗った。 目から炎の消えざる釣瓶落しかな クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・秋・時候、釣瓶落し、湖北・賤ヶ岳

2011年11月05日

コメント(0)

-

俯瞰して秋の没日の余呉淡海

湖北の日暮余呉湖の日暮リフトを下りて10分程登れば賤ヶ岳山頂に着く。日はだんだんと西に傾きはじめる。山頂からは琵琶湖と余呉湖が一望できる。刻々と変わる空の彩にため息が洩れる。琵琶湖は霧がうっすらとかかっていて、まるで真珠のような色合いに見えた。余呉湖は方角的に落日は見ることができないが、廻りの山並の辺りがほんのり夕日に染まる。以前、私は余呉駅で自転車を借り余呉湖を一周したことがある。1時間ほどかかったように記憶しているが上から見るとこんなにも小さいのに驚いている。 俯瞰して秋の没日の余呉淡海 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・秋・天文、秋の没日、賤ヶ岳・余呉淡海

2011年11月04日

コメント(0)

-

七本鎗の温酒を湖北にて

賤ヶ岳七本槍古戦場賤ヶ岳リフト賤ヶ岳へはJR北陸本線木之本駅からタクシーで数分のところにある。私は二度目なので、懐かしさがいっぱい。山頂へは5分程で到着。午後4時を過ぎていたので、リフトは貸し切り状態であった。山頂から吹き下ろす風が霧を含み顔が湿ってきたが、それも一瞬のことで、すぐに止んだ。天正11年(1583)、信長の死後羽柴秀吉と柴田勝家との権力闘争。秀吉方の福島正則や加藤清正など7人の武将は「賤ヶ岳七本槍」と称えられた。賤ヶ岳北国街道沿いに今も純米吟醸「七本鎗」が醸造されている。その夜は純米吟醸「七本鎗」の温め酒に酔いしれたことは云うまでもない。 七本鎗の温酒(あたためざけ)を湖北にて クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・秋・人事、温酒、賤ヶ岳七本槍古戦場

2011年11月03日

コメント(0)

-

秋蛙も観音さまを守りをり

鶏足寺(けいそくじ)鶏足寺参道湖北は十一面観音の信仰が厚い。言い換えれば十一面観音信仰の村でもある。ところがこの地では姉川の合戦、賤ヶ岳の合戦と戦が起こった。村人はその都度十一面観音を川に沈めたり土に埋めたりしたという。そのお陰で十一面観音が焼けずに残ったとのこと。鶏足寺の十一面観音も土に埋められていたが、鶏の足跡を辿って行くと土の中から観音様の首が出ていたそうな。そこでこの寺は鶏足寺と名づけられ十一面観音を今も大切にお守りしているという。石道寺から離れているので、この寺を訪う人は少ないようである。参道右脇に小さな池があり、秋蛙やオタマジャクシがいたのには驚いた。 秋蛙も観音さまを守りをり クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 秋・俳句・動物、秋蛙・秋の蛙、鶏足寺十一面観音

2011年11月02日

コメント(2)

-

薄もみぢ観音堂へ磴険し

石道寺(しやくどうじ)石道寺は己高山五ヶ寺の一つ。本尊の十一面観音立像は平安中期の作とみられ、国の重要文化財に指定。ケヤキの一木造り。仏身や衣紋に彩色をかすかに残し、なかでも小さな唇を彩る朱が印象的である。堂守の湖北訛りにも惹かれた。 薄もみぢ観音堂へ磴(たふ)険し クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・秋・植物、薄もみぢ、石道寺十一面観音立像

2011年11月01日

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- つぶやき

- 楽天ブラックフライデーまず購入した…

- (2025-11-21 06:00:04)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- びっくり半額で買えたもの!あったか…

- (2025-11-21 09:10:44)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-