2005年04月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

デイケア/古本購入~『まもって守護月天!』

デイケアに行き、のんびり。といいながら、洋書のノート作りも進めましたが…。親しい患者さんたちとビリヤードしたり。今日は、先日のお祭りのビデオ上映をしていました。ラッキーです。病気志団、見ることができました。歌詞もいただき、スタッフの方にもうちょっとで全文掲載を許可いただけるところだったのですが、変な目で見られるからやめときなさい、と言われてしまいました。ので(?)、一部だけ。先日、歌詞のはじめが「ヒルナミンに怯えたのさ」だと書きましたが、違いました。なんじゃらカーニバル、でした。笑えるところだけ掲載しちゃいます(すみません)。「やがて 注射 ヒルナミン アキネトン やめろ それ以上 飲ませても 無駄だ」原曲を知っている方は、該当個所にのせてみると笑えるのではないでしょうか。あと、「風に香るヒルナミンが 俺の足をしめつけるAngel!」ここには大笑いでした。ヒルナミンは風には香らないと思います(笑)。私は作詞に一切関与していないことを、強調しておきます(笑)。ーーーーーーーーー乾くるみさんの『匣の中』が欲しくて古本屋に行ったのですが、ありませんでした。かわりに(?)、桜野みねねさんの『まもって守護月天!』の5巻、6巻を買いました。ジョジョも欲しいのですが、第六部はまだ100円コーナーには並ばないので…。ーーーーーーーーー追記。病気志団の替え歌、原曲は「Onenight Carnival」というんですね。いま、うたまっぷで、原曲の歌詞と替え歌の歌詞を比べていたら、何度も笑いました。上にあげた「ヒルナミン、アキネトン」あたりは、原曲のどこに対応するかわかりにくいですね。「onenight carnival fun fun」の、4行ほど上です。これでは分からない気もしますが…。

2005.04.30

コメント(2)

-

trf(TRF)~アルバム4枚

今日もtrf(TRF)のアルバムを4枚聴きました。これで、オリジナルアルバムは全て聴いたことになります(他は、ライブのCDとか、リミックスアルバムなので)。『dAnce to positive』、これは最盛期のアルバムですね。「CRAZY GONNA CRAZY」、「masquerade」、「overnight sensation~時代はあなたに委ねてる~」という三枚のシングル曲が収録されています。6曲目の「Destiny to love(愛する運命)」はかっこいいです。好きな曲ですね。このアルバムはいろいろ工夫(?)があって、4曲目の「FUNKY M」はKOOさんとSAMさんによる歌、8曲目の「Let it go!(tribal dAnce)」はCHIHARUさんによる歌(少なくともライブではCHIHARUさんが歌っています)、10曲目の「dAnce is my Life系」のメインヴォーカルはETSUさんです。11曲目の「ENGAGED」も、切ないけれど好きな曲です。『Brand New Tomorrow』。これは「冬」を前面に押し出したアルバムですね。表題曲の「Brand New Tomorrow」は、何かのドラマの主題歌だった覚えがあります。3曲目「Xmas dance wiz U(HAPPY NEW YEAR)」は、「愛がもう少し欲しいよ」というシングルのカップリング曲です(ああ、マニアックな私…)。6曲目、「Silver and Gold dance」のリミックスヴァージョンです。これもかっこいいですが、やはりシングルヴァージョンが一番好きですね。7曲目「teens」は、CMで流れていた覚えがあります。8曲目「Winter Grooves '96」。この曲は、最初は「Silver and Gold dance」のカップリング曲で、リミックスヴァージョンが「masquerade」のカップリングになっています(「masquerade」に収録されているヴァージョンは、とても長かった覚えがあります)。9曲目「R&R, Who? "t" KOO-L」は、KOOさんのスクラッチ。最後、10曲目は、「HOT WINTER NIGHT」。これだけでは分からないと思いますが、「~samuiyorudakara~」という副題がついています。そうです、「寒い夜だから」のリミックスヴァージョンです。とってもスローテンポな仕上がり。私は、『HYPER MIX 3』に収録されている「寒い夜だから」のヴァージョンが一番好きですが。『UNITE』。この頃になると、アルバム曲についてまで言及できる力はありません。最後の曲「Unite! The Night!」は、冬季国体かなにかのテーマだったはずです。TRFと、微妙に名前を変えて最初に出した「Hey! Ladies & Gentlemen」、「BRAVE STORY」、「SILENT NIGHT」、「LEGEND OF WIND」は、オリジナルアルバムには収録されていません。二枚組のベストアルバムには収録されています。「LEGEND OF WIND」はちょっと私の好みとは違いますが、他の三曲は割と好きなのに…。オリジナルアルバムで、かっこいいリミックスを聴かせてほしかったものです。『LOOP#1999』、たぶんこれが、オリジナルアルバムとしては最後のアルバムになるはずです。5曲目「embrace」は、かっこいいなぁと思いました。ーーーーーーーーーフランス語の訳出を進めました。3ページ。がんばりました!だいたい、1ページ1時間です。

2005.04.29

コメント(2)

-

ドウソン『中世のキリスト教と文化』

クリストファー・ドウソン『中世のキリスト教と文化』(新泉社)読了。いま調べてみたのですが、私が持っているのが1979年の新装版(の、1980年の第二刷)で、こちらは絶版だと思いますが、1996年に新版が出ているようです。こちらは新刊で買えるかも知れません。ドウソンは、中世キリスト教関連の本を読んでいると、しばしば引用されている研究者です。本書は、Medieval ReligionとMedieval Christianityという、二冊の本の訳書です。章は、日本語版として再構成されています。以下の通りです。<中世の文化>第一章 西欧キリスト教世界の社会学的基礎第二章 中世文化における神学の発展第三章 中世文化における科学の発達第四章 中世文化における文学の発展<中世のキリスト教>第一章 緒論第二章 東洋と西洋第三章 中世におけるキリスト教発展の諸特徴 第一節 教父時代と西欧キリスト教 第二節 暗黒時代と蛮族の改宗 第三節 中世キリスト教世界と西欧文化の復活 第四節 修道制第四章 教皇職第五章 異端と宗教裁判第六章 典礼と祭式<付1 浪漫主義の伝統の起源><付2 農夫ピアズの夢>跋文本書の中で興味深いのは、中世を三つの段階に区分していることでしょう(52頁から)。第一段階は、後期ローマ帝国時代のキリスト教。教父が活躍する時代です。第二段階は、「未開蛮族」の改宗が行われた、いわゆる「暗黒時代」です。第三段階は、12-14世紀、いわゆるヨーロッパ文化の「ルネッサンス時代」です。以下に述べることは他の箇所に書かれていたことですが、第一段階で教義の整理・発展がみられ、第二段階はそれをそのまま継承、第三段階になると、イスラームからの影響などでスコラ学が発展、あらためて教義が体系化された、ということでした。なお、現在では、12世紀以前の中世についても、「暗黒時代」と呼ぶ研究者は殆どいないのですが、上でそういう表記を使ったのは、本書に従ったまでです。しかし、ドウソンも、決して「暗黒時代」とはみなしていない、と感じました。本書でまた興味深いのは、文学に関する論文が多いことです。『農夫ピアズ』について。これは、14世紀にラングランドという詩人が書いたもので、同時代にはチョーサーの『カンタベリ物語』も生まれていて、後者の方が注目されているわけですが、『農夫ピアズの夢』は、「およそ他のどんな偉大な作品とも比較にならない程より型破り」な作品ということです。『カンタベリ物語』は、フランスやイタリアの模倣による部分があったというのですが、『農夫ピアズの夢』は、あくまで北欧的伝統、のみならず北欧的精神に則っていた、というのです。そういえば、『カンタベリ物語』は、イタリアのボッカチオの『デカメロン』の影響を受けていると聞いたことがあります。両者とも、目次しか見たことがありませんが、似たような構成だったと記憶しています。キリスト教関連のことにも簡単に言及しておきましょう。さきに、三つの段階区分を紹介しましたが、そこからもうかがえるとおり、本書が扱う時代は割と広範囲です。その中で感じたのは、やたらと聖フランシスコの役割を強調しているなぁ、ということでした。先日、聖フランシスコに関する興味深い指摘をうかがったので、まだ邦訳は出ていないですが、ジャック・ル・ゴフが聖フランシスコに関する本を書いていて、英訳が出ているので、それを読んでみようか、と思いました。私の目下の研究対象であるジャック・ド・ヴィトリも、聖フランシスコについて言及しているので、間違いなく勉強にはなりますし。他にも説教関連の外国語文献を読まなければいけないので、どうすることやら、ですが。

2005.04.28

コメント(4)

-

日付変わりました

昨夜、大学院の講座の新歓でした。というんで、帰りが遅くなり、こんな時間にパソコンに向かっております。やっとM1の部屋も決まり、GW明けからは利用できそうです。新歓、楽しかったです。クリームブリュレ、はじめて食べました。いまさらアメリ気分。といいながら、アメリ観ていない私…。昨日、本一冊と、論文読了したので、今日あらためて、昨日の日付で記事をアップしようと思います。といって、大したことは書けませんが。待ちに待っていたGWです!もちろん勉強は進めますが、のんびりするつもりです。そう、生協に『どきどきフェノメノン』も『HEARTBEAT』も届いていませんでした。GWの間に読むつもりだったのに!ぷんぷん。そもそも、まだ一般の書店にも並んでいないのでしょうか??GW明けると二週間ほどですがバイトもはいるし…。いつ小説を読めばいいんですか!有栖川さんの作品あたりを読もうかな。ラテン語、英語、フランス語、授業の準備にかかり、そもそも小説を読めるかどうかもわかりませんが。ーーーーーーーーー今日は、オールナイトも覚悟…というか、むしろ楽しみにしていたのですが、そうはなりませんでした。今朝4時頃、家族は一泊旅行のため家を出ており、いま家には私だけ。夜というのに派手なレコードかけてワンマンショーで朝までふざけたいのはやまやまですが、かなりの眠気に襲われているので、もうすぐ寝ます。レコードないですしね。はぁ、変なテンションですね。ーーーーーーーーー追記。いま気づいたのですが、この記事は28日の日付でアップされていたのですね。0:00まわったので29日で登録されると思っていたのですが…。ややこしいですが、このままにしておきますね。

2005.04.28

コメント(2)

-

trf~アルバム4枚

リミックスアルバムは除いて、ファーストアルバムから順番にtrfのアルバムを4枚聴きました。まずは、ファーストアルバム『TK RAVE FACTORY-THIS IS THE TRUTH』。11曲が収録されています。1曲目「THIS IS THE JOY」という曲は、英語歌詞12行(うち"What is love"が3行、"This is the joy"が3行)の繰り返し、という曲です。ダンスミュージックだから良いのでしょうか。2曲目「IMPRESSION OF TRF」は、DJ.KOOのラップ。かっこいいです☆3曲目「GOING 2 DANCE」は、ファーストシングルの曲です。5曲目「TIME AFTER TIME」は好きです。『HYPER MIX 3』に収録されているリミックスヴァージョンもかっこいいです。続いて、セカンド・オリジナルアルバム『EZ DO DANCE』。「EZ DO DANCE」は、セカンドシングルです。このアルバムの3曲目「ISLAND ON YOUR MIND」が好きです。5曲目「ONE MORE NIGHT」もかっこよいです!サード・オリジナルアルバム『WORLD GROOVE』。これには、「愛がもう少し欲しいよ」「Silver and Gold dance(Remix)」「寒い夜だから…(SEQ OVER DUB MIX)」の、三曲のシングル曲が収録されています(後者二曲はリミックスですが)。「寒い夜だから」のリミックスヴァージョンはかっこいいです。6曲目「Waiting Waves(夏の気分を待ちわびて)」のイントロは、「survival dAnce」のサビとほぼ同じメロディです(私は音楽については素人ですが、さすがにそれは感じました)。「survival dAnce」の作曲をするとき、この曲のことは念頭にあったのでしょうか…。「Silver and Gold dance」は、知名度は低いかも知れませんが、シングル曲の中では、かなり好きな方です。でも、このアルバムのリミックスヴァージョンはちょっと…。無駄に間奏を長くしているだけ(しかもアレンジされているならまだよいですが、原曲のメロディそのままなのです)で…。そこが、残念です。10曲目の「Winter Grooves」は、シングル「マスカレード」のカップリングにもなっています(シングルのカップリングは、リミックスヴァージョンです。これもかっこいいです!)。軽快でさわやかな曲で、割と好きです。アルバムの表題曲「WORLD GROOVE」も、良い曲です。最後の方の歌詞がいいですね。最後の曲(12曲目)「私が望むもの…あなたが欲しいもの(Do What you want)」は、ファーストアルバムに収録されている「Do What you want」の日本語詞ヴァージョンです。アルバム裏の曲目紹介では、12曲目の下に「~?」とあるのですが、これは、「私が~」が終わった後もずっと流していると、おまけがついているのです。ここまでで、割と有名といえば、「EZ DO DANCE」と「寒い夜だから」でしょうか。続いて、四枚目のオリジナルアルバム『BILLIONAIRE』には、有名な曲が2曲入っています。「BOY MEETS GIRL」と、「survival dAnce」です。いずれも、リミックスヴァージョンです。この中で好きなのは、2曲目の「Le Bleu(GRAND BLEU DANCE)」です。「青」に相当する単語だけフランス語ですね…。という細かい指摘はさておき、ゆったりしていて、しかもかっこいいですね。「BOY MEETS GIRL」を聴いていて、中学生の頃の国語の授業を思い出しました。「出会い」とは何か、という議題だったか、ちょっと忘れたのですが、そのとき、「出会いとは人生の宝探しだね」という、この曲の一節が引用されたのを覚えています(たしか生徒からアンケートをとって、その中の答えだったのではないかと記憶しているのですが)。ファーストアルバムの歌詞カードをみていると、初期trfのメンバーは、メジャーになりはじめたときと違っていることが分かります。KOOさん、SAMさん、YUKIさんは主要メンバーですが、あとはMEGAMIXという、ダンサーのグループから構成されていたようです。trfといえば、KOOさん、SAMさん、YUKIさん、CHIHARUさん、ETSUさんの5人を連想しますが、セカンドアルバム『EZ DO DANCE』のジャケットにも、10人近い人が写っています。このころまでは、人数が多かったわけですね。なお、『TK RAVE FACTORY』のアルバムの次には、このアルバムの曲のリミックスヴァージョンを集めた『HYPER TECHNO MIX』が出ていて、『EZ DO DANCE』に対しては、『HYPER TECHNO MIX 2』が出ています。後者など、「ROCK IT ON」という曲が三つも入っています。…ダンスミュージックだから、OKなのでしょうか…。リミックスアルバムで最も好きなのは、『WORLD GROOVE』に対応している、『HYPER MIX 3』です(ここから、TECHNOの文字がなくなるのですね)。このアルバムに収録されている、「寒い夜だから」の英語ヴァージョンは、相当かっこいいです。また、「IMPRESSION OF TRF」や、「TIME AFTER TIME」のリミックスも入っていて、やはり『HYPER MIX 3』は、お気に入りの一枚です。うすうす予感していましたが、やはりtrfについてはかなり饒舌になれるようです。どれだけの方が、この記事を読んで分かってくださるか、興味がありますが…。trfは、ファーストシングルも持っていたのですが、これは知人にあげてしまったため、セカンドシングルの「EZ DO DANCE」から、「JOY」というシングルまで持っています。それだけ、trf(「Hey! Ladies & Gentremen」からはTRF)が好きだったのです。また、後日、他のアルバムについて記事を書くかも知れません。

2005.04.27

コメント(0)

-

世界ふしぎ発見

以前のスペシャルもまだ見ていないのですが、今日は先日のイクナートンの妻にスポットを当てた回のビデオを観ました。アメンホテプ3世の奥さんが、一説にはメソポタミア北方の国、ミタンニ出身であること。その息子、後のイクナートン(テレビではアクエンアテンという表現でしたが、同じです)の妻も、ミタンニ出身ではないか、ということ。テル・エル・アマルナに遷都し、太陽神アトン(アテン)の一神教にしたこと(だから、自分の名前に、神の名を入れたイクナートンにしたのです)、写実的なアマルナ美術が起こったことは知っていましたが、お腹が出ていて、頬のこけたイクナートンの像を見たのはたぶん初めてのことで、興味深かったです。イクナートンの死後、神官たちが力を発揮し、イクナートンの息子、ツタンカーメンはテル・エル・アマルナを離れ、もとの都に戻したのです。それはそうと、番組の形式が変わっていましたね。視聴者参加型になっていました。保守的な私としては、すぐにはなじめないのですが、やがて慣れていくでしょう。ーーーーーーーーービデオを見終わった後(2:30頃だったと思いたいです)、異常なほどの眠気におそわれ、横になりました。サイレース飲まないと寝付けない、と思っていたのですが、レム睡眠状態にはなりました。音楽がものすごくリアルに聞こえてきたり(私としては、意識があるつもりだったので、幻聴かと思って少し焦りました)、ベッドで寝ているはずなのに床に倒れ込んでいって、倒れ込んでも動かなかったり(実際の私はベッドで寝ていました。起きた時は安心しました)、ものすごく意識の部分が残ったまま、夢を見ていたようです。15時、15時半、16時と、時計を見るたびにさぁ起きようと思ったのですが、動く気が全く起こらなくて、16時半まで横になっていました。ただ、サイレースを飲まないと、深い睡眠まではいけない、ということは分かった気がします。あの約二時間を昼寝と呼んでもかまいませんが、疲れは一切とれませんでした。だってほとんど意識あったんだモン。そりゃ、今日も午前中はラテン語訳出して人名調べしてと、作業していたのですから、疲れもたまるというものです。前の土日も診察にお祭りとで家でゆっくりはできていませんから、久々に家でゆっくりした一日でした。もっとも、夕食後はフランス語の訳出をしますが。ーーーーーーーーー追記。ふしぎ発見に関する記事を、一部訂正しておきました。

2005.04.27

コメント(2)

-

お祭り☆

今日は、病院のお祭りでした。春と夏に大きな祭りがあるのですが、特に春の方は一般の方もけっこういらっしゃいます。今日は、純粋に祭り客扱いなのかと思っていたら、デイケア扱いでした。とほほ。でも、楽しかったからよいのです。動物公園から動物がやってきていて、「この病院すごい!」と思いました。山羊見ましたよ。アフラックな気分も味わったり、うさぎ見たり。塩こしょうで味付けした焼き鳥がおいしくて、数本食べました。同い年で割と親しくしている方がストラックアウトの担当をしていて、三回挑戦しました。九つ全部落としたら図書カード、ということだったので、三度もやってしまったのです。図書カードは獲得できませんでしたが、A4のクリアファイルをゲットできたので、よかったです。クリアファイルといえば、ある100円ショップで発見しました。ほんと助かりました。何冊ものクリアファイルを100円で買ってきたいま、300円近いお金を払おうという気にはならないのです。ビリヤードもして遊んだのですが、ビリヤード台があるホールで、日本昔話のビデオが流されていました。「かちかち山」をしていたのですが、なんともいえない気分になりますね。この話に、「~だからこういうことなんだよ」と解説を加えたり、教訓を示したりすることは、今の私には無理です。う~、私にはジャック・ド・ヴィトリみたいに、例話を使った説教はできないですね(笑)気志団(字が違ったらすみません)のパロディで、「病気志団」というのをしていました。原曲のタイトルを知らないのですっきり説明できないのですが、間奏がとても軽快で、「~エンジェル」という歌詞があるやつです。出だしのところが、「ヒルナミンに怯えたのさ」となっていたりして、大笑いでした。患者さん(デイケア含む)とスタッフの方で歌詞を考えたそうです。今度、歌詞をもらおうと思います。ヒルナミンなど、精神科にかかりはじめて私がお世話になった薬については、2005年3月25日の日記に書いています。ともあれ、病気志団、とても面白かったです。

2005.04.24

コメント(2)

-

浜本隆志/伊藤誠宏編著『色彩の魔力』

デイケアに行ってきました。診察。体重がどんどん減ったらよくないけれど、ふつうに食欲があって三食食べていたら心配ない、とのことで安心しました。さて、浜本隆志/伊藤誠宏編著『色彩の魔力-文化史・美学・心理学的アプローチ』を読了しました。一週間前に買ったものです。思えば、先日水曜日にデイケアに行った日と、今日の二日だけで読みました(あ、買った日も「はじめに」は読みましたね)。つまり、大部分は病院で読んだ、と。どうでもよいことですが…。さて、本書の構成は以下のとおりです。「はじめに」浜本隆志「序章 色彩のプリズム」浜本隆志「第1章 聖なる色・邪悪なる色」浜本隆志「第2章 青のヨーロッパ-その軌跡を追って」柏木治「第3章 黒の横顔-影絵の肖像画」森貴史「第4章 東西美術の光り輝く色彩」中谷伸生「第5章 色彩と心理」伊藤誠宏「終章 色彩のカノン(規範)は死んだか?」伊藤誠宏・浜本隆志「あとがき」伊藤誠宏「序章」では、色彩に対するアプローチ(本書における)が示されます。付箋を貼ったところを紹介しますと、ローマ・カトリックにおける色彩のヒエラルキーが紹介されています。白が教皇、赤が枢機卿、紫が司教、黒が司祭、だそうです(16頁)。ところで、赤は、中世においては、娼婦などにあてられた色です。この時期も、枢機卿は赤色の服を着ていたのでしょうか。それから、2005年1月12日に、M. Pastoureau, Blue : A History of a Colorについての記事を挙げているのですが、そこにtorezuさんからコメントをいただき、お話ししたことと関連した内容がありました。18世紀プロイセンで、プルシャンブルー(従来の色材より極端に安い費用で、鮮明な彩度をもつ鉱物色彩材)が発見され、これはヨーロッパのみならずオランダを通じて日本にも輸入されたというのです。そして、日本の浮世絵にも青の使用が急速に広がり、葛飾北斎も青を取り入れます。これが、ヨーロッパに逆輸入され、印象派に大きな影響を与え、ジャポニズムブームを引き起こす契機となった、ということです(24-25頁)。「第1章」は、色のもつ社会的な意味ですね。中世ヨーロッパ(神聖ローマ帝国)では、強制的にユダヤ人に黄色い帽子をかぶせたそうです(34頁)。また、終章でもふれられることですが、ウェディングドレスの白。これはヨーロッパでは18世紀後半から始められ、19世紀に定着した習俗だそうです。それまでは、古代ローマの時代から、ウェディングドレスは赤だったそうです(42頁)。「第2章」青のヨーロッパって…。当然のように、参考文献にはパストゥローの著書(私が読んだのは英訳ですが、その原著)が挙げられています。オリンピックの五輪旗についての記述は興味深かったです(72頁)。また85頁からは、ある色が結びつく社会階層について述べられています。「第3章」「第4章」については省略させてください。「第5章」は実に興味深かったです。ある言葉(幸福、悲しみ、など)を聞いて連想する色についてアンケートをとり、また色について「明るい-暗い」「開放的-閉鎖的」といった尺度を作り、ある色について、それぞれの尺度であてはまると感じるものを選んでいく、というアンケートをとり、こうしたアンケート(統計)をもとに議論を展開させていきます。先行研究の統計との比較検討もしながら。「終章」からは、信号機について紹介しましょう。1930年、日本に信号機が輸入されました。これには、赤、黄、緑が使われていました。法令上、「緑色信号」と呼んでいたのですが、一般の人々の間では「青信号」と呼ばれ、その呼び方がしだいに定着したため、1947年、法令上も「青信号」と呼ぶようになった、ということです(228頁)。勉強になりますね。ところで、「序章」で紹介したプルシャンブルーですが、パストゥローのBlueでは、pp.131-134に記述があります。偶然発見されたそうです。ふむふむ、色調(?)が強すぎるようですね。うんうん、印象派が使うようになった、と書いています。浮世絵からの影響については、言及がないですね。それから、表紙は、「縞模様を着た処刑人」です。縞模様に与えられたネガティブなイメージについては、「第1章」の56頁から言及されています。もちろん、参考文献には、パストゥロー『悪魔の布-縞模様の歴史-』が挙げられています。ーーーーーーーーー今日こそは、久々に『西方の歴史』訳出を進めます!明日も勉強を進めたいのですが、病院のお祭りがあるので、そちらに行くことにしています。なんだかファイルを学校に忘れてきてしまったようで、ラテン語が進められません。水曜日はラテン語しまくりになりそうです。あ~、考えたくないです…。昨日など、ラテン語を勉強する夢を見ましたよ(書きましたっけ)。夢の中でまで疲れたくないです。ああ、でも、夢の中で研究に関する良い発想したりして(えてして起きたら忘れているのですが…もったいない!)、そんなときはちょっと嬉しいのですが。ま、かっこでも書きましたとおり、えてして起きたら忘れてしまうので、いかせたことはないはずですが…。ああ、また饒舌になってしまいました。さ、フランス語を読みましょう。

2005.04.23

コメント(1)

-

たかの宗美『夏乃ごーいんぐ!』(1)

たかの宗美『夏乃ごーいんぐ!』(1)読了。厳密には、読了したのは昨日ですが、昨夜は今日の発表の準備で久々にてんぱっていたので、アップできませんでした。就寝時間22:30が破られてしまいましたよ…。ともあれ、本書はたかのさんの4コマ漫画です。夏乃陽子さんという、ばりばりの営業OLさんが主人公。彼女は体も小さく声もとても小さいのですが、態度は誰より大きいという人です。字も大きいし、食べる量も多いですね。乱暴さなど、北見主任に似たところもありますが、やっぱりこういう漫画はほのぼのして好きです。たかのさんは他に、オウム(宗教ではない)の話とか、なんだか別の鳥だかの漫画も描いていらっしゃいますが、このあたりはあまり読む気にならないのです…。看護師さんが主人公の漫画もありますね。こちらは読みたいです。

2005.04.21

コメント(1)

-

デイケア~古本購入~本購入

デイケアへ。前回病院に行ってから、まだ10日ほどしか経ってないのですが、一か月くらい経ったような感覚がしています。午前中は『色彩の魔力』を読み進めました。torezuさんからうかがっていた、日本の浮世絵の「青」の、ヨーロッパへの逆輸入(というのも、ヨーロッパでプルシャンブルーという安価な色材が発見され、これが日本に渡ったという前史があるからです)についても言及されていました。後日、あらためて本書を紹介するときに、この点についても書こうと思います。午後からカウンセリング。この十日、いろいろなことがありました。それらをお話。やっぱり、カウンセリングの時間は、いまの私にはまだ必要だと感じます。カウンセリングが終わったらすぐに帰路につきました。デパートのダイソーに寄ってみましたが、やっぱりA4のクリアファイルはありません。…どうしてですか?で、昨夜、東北大学の頃の同期の方と電話していて、マックス・ウェーバーの本を紹介されたので、それを探して古本屋に行ったのですが、見あたらなかったので(ブックオフにないのは仕方ないかもしれませんが)、別の本を買いました。高里椎奈『蒼い千鳥 花霞に泳ぐ』たかの宗美『夏乃ごーいんぐ!』(1)、アンデルセン『完訳アンデルセン童話集(一)』『完訳アンデルセン童話集(二)』の四冊です。たかのさんの漫画はなごむので。最近疲れがたまっているので、買いたいと思っていたのでした。わくわく。ーーーーーーーーー追記。本やタウンで注文していた本が届いたので買いに行きました。エリック・J・ホブズボーム『ナショナリズムの歴史と現在』購入。授業で使うテキストです。

2005.04.20

コメント(3)

-

授業の予習で…

『西方の歴史』(仏語)を読むつもりでしたが、火曜日の授業のため、レオ・シュトラウス『自然権と歴史』の、渡された部分を読み進めました。既に少しは読んでいたのですが、これは恐ろしい文献です。意味が分かりません。2005年に入ってからを考えれば、モーリス・デリベレ『色彩』が難しかったです。しかし、それは『色彩』の中に「理系的」記述がけっこうあったからで、歴史に関わる部分は興味深く読んだものです。『自然権と歴史』は、間違いなく文系の本ですが、難しすぎます。いつかはこういうのもどんどん読めるようになるのでしょうか?というか、専門書はそれなりに読んできたつもりですが、これほど難しい記述のものにあたったことはそうないですね。学部一年生の頃にキルケゴール『死に至る病』、ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』、デカルト『方法序説』など読んできましたが、とりあえず読んだ、というのが正直なところで、どれだけ理解したか、と言われたら困りますけれども…。でも、いま挙げた本は、理解の度合いはさておき、楽しみながら読んだ覚えがあります。『自然権と歴史』は、今の私の関心や理解力からいって、読むのはちょっとしんどい作業です。カタリ派の説教に関する英語論文など手に入れたので、そっちを読んでいきたいのですが、授業の準備もいりましょうし…。で、この記事をアップしているのは、『自然権と歴史』を読んで、今日はもう勉強をする気が失せたからです。今日は早めに寝ようかな。

2005.04.17

コメント(4)

-

nobodyknows+「ココロオドル」

ツタヤから会員証更新のお知らせがきていたのと、今日は学校休みということで、CDレンタルに行きました。借りたのは、島谷ひとみ『Crossover』SOUL'd OUT『To All Tha Dreamers』nobodyknows+「ココロオドル」の三枚。更新したから旧作アルバムは無料だというのに、アルバム二枚は新作だし、シングルは無料にならないしで、ちょっと失敗だったかも…。「ココロオドル」は先日古本屋に行ったとき有線で流れていて、気になったのでした。歌詞をちょろっとメモっていたので、今日調べて、歌手名と曲名が分かった次第です。nobodyknows+って聞いたことありましたが、こういう曲出しているんですね。この曲はかなりツボです。アップテンポなラップ(ヒップホップ?この曲はどちらに分類されるのでしょう…ラップとヒップホップの区別がつかないのですが…)は好きなのです。だから、初期のtrfのアルバム(たいていの曲にDJ.KOOのラップが入っていました。ファーストアルバム『TK RAVE FACTORY』収録の「IMPRESSION OF TRF」はKOOさんのラップですし)やmoveあたりが好きなんです。trf(TRF)にはかなりはまっていたので、語り始めたら割と話せると思います(今、かたりはじめたら、で変換したら、カタリ始めたら、が最初に出ました。異端カタリ派ですね。ちょっと笑いました。きょうふ、とかも、恐怖じゃなくて教父が先に出てくることがありますからね。西洋史から離れた文章を書いているのに、西洋史のことを考えさせられるという罠ですね。ミス変換については、有栖川有栖さん『46番目の密室』の中でも語られています。「ちぇっ」って、その変換はありえないのでは…。記事作成欄、これでかっこが始まり六行目になります。かっことじたあとはがらりと話題を変えてみましょう。といって、trfの話は区切りがついてますね…)というんで、「ココロオドル」です。島谷さんとSOUL'd OUTのアルバム二枚もMDに録音したというのに、この曲ばかり聴いています。アップテンポで気に入った曲は口ずさめるようになるまでがんばってしまう傾向があります。SOUL'd OUTのファーストアルバムに収録されている「輪舞曲(ロンド)」もかなり聞きましたし、m-floの「come again」のvervalさんのラップも聞きまくりましたね。ラップ好きなんです。

2005.04.13

コメント(6)

-

7コマ目初体験

授業二日目です。今日は、5コマ目から7コマ目まで入っていました。(5コマ目はとらないことにしましたが)学部の頃は、5コマ目まででしたので、時間割表を見たとき、7コマまであるのにびっくりしたものです。その7コマ目初体験でした。いやはや、帰宅の遅くなること。学部の頃はアパート暮らしでしたのでよかったですが、家族がいると遅くなると面倒ですね。仕方ないですが。授業はどれもガイダンスだったのですが、先生の話を聞いていて相当感動したりしました。研究って面白いです!火曜日は、帰宅してからの勉強はまず無理ですね…。水曜日は授業がないのでお休み。家や図書館で勉強を進めます。というんで、明日から私は変わります。だってラテン語に挑むのですもの!きっとですけど…。岡山駅から大学まで徒歩30分くらいなのですが、帰りには足が痛くなっています。学部の頃は、アパートから大学まで一時間かけて歩いていたこともあったというのに…(やたら歩いていた時期があるのです)岡山に戻ってきて一年が過ぎましたが、自転車に乗っていません。まぁ、家にないんですけど…。疲れているのに記事を書いているのは、ごはん食べてすぐ横になったら牛になるからです。あるいは、疲れによる変なテンション。今日、サークルの同期と男子小学生の半ズボンに関する熱い議論をメールにてしました。私が小学生の頃も、男子は半ズボンでしたが(しかも一年中ですよ!)、いまだに続いているのですね…。メールをかわした相手は岩手の方なのですが、一年中半ズボンでがんばった子は、修了式で表彰されたそうです(さすがに冬は長ズボンだったそうで…)。と、半ズボンについて書いているのは、小学生男子に徒歩で抜かれたからです。私は割と歩くのが速い方で(走るのは遅いです)、学生時代にはのぽ歩き(厳密には、のぽ、の部分は本名に由来するあだ名ですが、HNで代用しました)と呼ばれていたものです。ふう、三月下旬頃から、ノスタルジーにひたることが増えてきている私です。

2005.04.12

コメント(2)

-

大学院入学

本日、岡山大学大学院の入学式でした。院生は基本的に机がもらえるのですが、私の属する講座は新入生が多すぎて机がなくて、今日すぐには机がもらえませんでした。四月中には部屋がもらえるそうですが…。今日机がもらえるとばかり思っていた私は何冊かの文献を持っていっていました。む~、残念です。学部生の研究室に置かせてもらいましたが。すみません疲れています。今日はこのあたりで。仏語読み進めたかったですが無理です。明日、デイケア行って休みます。診察もカウンセリングもあるので、いろいろ聞いていただくことにします。ーーーーーーーーー追記。プロフィール更新しました。もちろん、職業のところです。

2005.04.08

コメント(4)

-

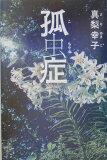

真梨幸子『孤虫症』

真梨幸子『孤虫症』~講談社~「私」は、36歳の人妻。娘は、私立中学の受験のためにイライラしている。そして…男の体を求めてしまう。週に三回、「私」は夫以外の男と肉体関係を結んでいた。三人の男で、一人ずつ。 ある日から、激しいかゆみに襲われるようになった。図書館の本で、原因を調べる。しかるべき処理をしてから、「私」は男たちとの接触をたつことにした。 ところが、関係をもっていた男の一人が、奇病で死んでしまった。その家族が「私」が男と寝るために用意していたアパートに現れたため、アパートを解約することにする。 自分が肉体関係をもった男が、奇病で死んでいく。 そして-。かりかりかりかりかり…音に悩まされるようになる。虫の音。「私」の中に虫がいるんだわ!夫は頼りにならない…。「私」は、行方不明になる。 * 姉の様子がおかしくなっていた。相談があるという。しかし、相談を聞くと約束していた日の前に、姉は行方不明になった。義兄によれば、部屋には右手首と書き置きが残されていたという。 私の夫も、変死を遂げた。 私は、義兄とともに、姉をさがす。 第32回メフィスト賞受賞作。 講談社のメルマガによる内容紹介もじっくり読まないまま、ほとんど予備知識のないままに読み始めた。セックス依存症と自覚している女。自分を悩ませる奇妙な症状。虫、虫、虫。「性」「ホラー」といえば、手持ちの本でいえば、坂東眞砂子さんを連想するが、雰囲気はずいぶん違う。 読んでいて、気持ちが悪くなるシーンがいくつもあった。もちろん、コンディションのせいもあるだろう。途中で本当に胃がむかむかして気分も悪くなってきたから、頓服のエクセラーゼ(胃薬)とデパスを飲んだほど。 さすがはメフィスト賞。単なるホラーではない。いわゆる、「ミステリ」的な要素も入ってくる。第二章から、奈未の一人称による記述になるのだが、自分自身が疑われる恐怖も描かれる。 う~ん、気持ち悪い。というんで、ホラーとしては良い作品だと思う。面白かった。 どんどん泥沼になってぐちゃぐちゃになって終わられるよりは、それほど読後感は悪くない。 * 感性の歴史家、と呼ばれるアラン・コルバンという方の著作に、『娼婦』という大作がある。本屋か図書館でぱらぱらと読んだことがある程度だが、巻頭に写真のページがある。そこに、性病にかかった方の写真もあった。こんな症状になってしまうのか…と、こわくなったのを覚えている。 * う~、感想書きながら内容思い出していたら、気持ち悪くなってきた。

2005.04.07

コメント(2)

-

クラウス・シュライナー『マリア』

クラウス・シュライナー『マリア-処女・母親・女主人』~法政大学出版局、2000年~たしか、学部三年生くらいの頃に買ったのですが、第二章あたりまで読んだところで挫折していた本です。本文597頁の大著です。目次を紹介すると、 序第1章「幼少期、青春時代、母親時代」第2章「悦び、羞恥、同苦、心痛」第3章「知的なマリア」第4章「命の書」第5章「あなたの乳房は葡萄の房より甘い」第6章「黒いマドンナ」第7章「聖画像の効力と無力」第8章「主の女奴隷から貴族女性、さらには天の女王に」第9章「市民の守護聖人」第10章「無敵のマリア」第11章「ユダヤ人の母」第12章「死」 エピローグとなっております。以後、簡単に(興味をもったところなど)紹介します。マリアの両親については、聖書正典には記述がないそうですが、聖書外典「ヤコブ書」によれば、彼女の母親はアンナ、父親はヨアヒムとなっています(本書で母親、父親の順で名が挙げられているのですが、マリアをテーマとした著書だからでしょうか)。彼女の母アンナ-つまりキリストの祖母も、崇拝されたようです。大天使ガブリエルがマリアに受胎告知するわけですが、これがいつ行われたのか、ということにも本書では言及されています。30頁には、赤のもつ意味、社会的身分と色彩の対応について、簡単に言及されています。パストゥローの著書をいろいろと読んできたので、色彩に関する記述には注目するようになってきています。ともあれ、受胎は耳からなされたと。37頁の図版、ヴェルツブルクマリア聖堂にある浮き彫りには、父なる神が吹き筒を持っており、それがマリアの耳へとのびている様子が描かれています。マリアの夫、ヨセフと彼女の間には、年齢差が大きかったようです。時代がたつにつれて、ヨセフの年齢は下げられ、マリアの年齢は上げられていったそうです。先日、ジャック・ル・ゴフの『中世とは何か』の紹介をした時にも述べたと思いますが、歴史は作られるのですね。しかも中世とあっては、民衆の教化のために歴史的事実が改変されますから、なおさらですね(たとえば、今日読んだ部分の記述ですが、マリアは手を体の横に伸ばして死んだ、というのに、中世後期の図像では、胸で交差したように描かれたそうです。これは、中世後期には、そうすることが習慣となっていたためのようです。568頁)。あ、まだ第一章ですね。ちょっとはしょりながらいきます。第二章は彼女の感情について。第三章、彼女は文字を読めたか?知的レベルは?第四章、「命の書」は、マリア自身が、読み、解釈すべき書物とみなされた、ということについて。第五章、授乳のことなど。旧約聖書に「雅歌」というのがあるのですが、これには割と性的な描写があるのです。第六章、黒いマリアの意味(こんな紹介じゃどんな内容かさっぱりわかりませんよね…)。第七章、中世においては、「絵画は耳にしたもの読んだものよりもっと心を動かす」という決まり文句があったそうで(285頁)、というんで、画像について。第八章、貴族階級の守護聖女としてのマリアについてなど(小見出しの一つをひっぱってきただけですみません)。第九章では、いろんな都市で、マリアがどのように信仰されたか、ということについて書かれています。戦争の際の守護者として崇拝したり、ですね。第十章、まさに戦争を支援する存在としてのマリアについて。第十一章、ユダヤ人とキリスト教徒の間の、マリアやイエスに関する論争について。イエスは、マリアと兵士パンテラが関係をもった結果生まれた子どもだ、などとユダヤ側の書物(『タルムード』)にはあるそうです。それでいて、『タルムード』のイエスと、キリスト教の救世主は同一人物ではない、という議論もあって、興味深いところでした。第十二章は、彼女の死について。彼女の死が、民衆の模範的な死とされた、ということでした。臨終の際、旧約聖書の「詩篇」が唱えられたとのことですが、「詩篇」のある節は、気に入らない相手をあの世に送ろうとすべく用いられた、とのことでした。興味深いですね。そろそろ出かけますのでこのあたりで。

2005.04.06

コメント(2)

-

デイケア

午後からの思春期グループの活動は、お花見。それなりに咲いていました。スタッフの方と、南海キャンディーズの決めポーズで写真を撮りました。来週からは、大学院生活が始まるので、火曜日の思春期グループの活動に参加することができなくなります。つまり、今日の活動は、私にとって、さしあたり最後の思春期グループの活動だったのです。なんだか、感慨深かったです。はじめて参加した思春期グループの活動を思い出したり。活動中は泣きませんでしたが、帰りがけに正直泣きそうになりました。手作りの判を押してもらった「卒業証書」をいただき、色紙ももらってきました。いけない、今色紙見ていたら涙が…。入院という形であれ、デイケアという形であれ、患者さんたちは、みんなしんどさを抱えています。もちろん私もその一人です。そんな中で、しんどさに共感してもらったりすることで落ち着くこともありました。なにより、なにげない雑談、一緒にしたゲームなどが楽しくて、しんどさもしのげることがありました。スタッフの皆様にも本当にお世話になりました。だめです。書きながら泣いてしまってます…。今後も土曜日は診察があるからデイケアに通うというのに…。フリーターと呼べた時期は三ヶ月にも満たないです。約半年の入院。その中で、一番やりたいことを選んで、大学院進学を決めて、無事合格させていただきました。そして、デイケアをしながらの自宅療養。自分の一生の中では、回り道だったかもしれません。しかし、この一年間は、滅茶苦茶しんどかったから入院までしたわけですが、今思えば、本当に良い出会いもあり、しんどさもしのげるようになってきたことを考えると、とても意味のある一年だったのではないか、と思います。決して無駄な一年ではなかった-そう思いたいです。

2005.04.05

コメント(2)

-

おしらせ

コンスタントにこのページにきてくださる方へ。今後、アウトプットを減らしていこうと思います。それは、記事の長さが短くなる、という形になるかも知れませんし、大したことがなければ記事自体をアップしない、という形になるかも知れません。とはいえ、小説や漫画の紹介を参考にしてくださっている方も中にはいらっしゃると思いますし、専門書関連の紹介も、参考にしてくださっている方がいらっしゃるかと思います。ですので、本の紹介は続けていきます。小説に関して。従来、私は自分のパソコンに読了記録をつけています。記事にアップしているのは、それのコピーです。基本的に、あらすじ紹介、感想、という形で紹介を書いてきました。もともとは、自分のための記録だったので、感想の部分は簡潔で、ですます体ではありませんでした。三月に入ってから、記事はですます体に統一しようとしていまして、あらすじ紹介はですます体ではないにしても、感想の部分はですます体にするようにしました。この点は、本日アップした『46番目の密室』の記事を読んでくださればおわかりになると思いますが、従来の目的に戻り、ですます体をやめました。今後の小説紹介もそういう形になると思います。アウトプットを減らそうと思うのは、八日から大学院生活が始まるからです。入学式など、イベントがあれば記事を書くと思いますが、平日は授業受けて研究進めて、という単調なものになると思われることが一つ。そして、現在より忙しくなるだろうというのが一つです。忙しさのせいで、意図するしないに関わらず、必然的にアウトプットの機会が減るとは思うのですが…。といって、意識的にアウトプットを減らそう、と思うと、逆にどんどん記事が書きたくなる、という可能性もあります。ですので、このブログでの日記の形式が、ここ一か月ほどの形式とは異なっていくでしょう、という報告でした。ーーーーーーーーーこのブログを始めたのは、まだ入院中のことでした。このブログを始め、大好きな本の紹介をすることができるようになり、いわば、精神的にしんどい状況を少しは楽にするための手段となっていたのです。最近は、コンスタントに訪れてくださる方もいらしてとても嬉しく思っております。生活を充実させる手段でもありますし、みなさまからコメントなどをいただくのは大変嬉しいので、これからもブログは続けていきます。…で、何を書こうとしたかといえば、私がこのブログを作ったのには、しんどくなった時の一つの逃げ道としての性格も考えていたわけでして、意図的にアウトプットを減らそうとすると、逆にしんどくなる可能性も否定できません。無理に、記事を書くのを控えよう、という気持ちはありません。形式がなんらかの形で変わっていく可能性があります、というおしらせでした(あ、上にも同じこと書いていますね!!)。なお、繰り返しになりますが、このブログをしばしば見に来てくださっている方々へ。本当にありがとうございます。励みになっております。

2005.04.04

コメント(5)

-

有栖川有栖『46番目の密室』

有栖川有栖『46番目の密室』~講談社ノベルス~「日本のディクソン・カー」と、海外からも注目を浴びている推理作家真壁聖一の別荘で、クリスマスパーティーが開かれた。彼の同居人、彼と親しい推理作家、編集者らが集まった。その中には、推理作家、有栖川有栖もいた。そして、有栖川の友人で、臨床犯罪学者の火村英生もいた。 和やかなムードの中、不審なことも起こる。あやしいブルゾンの男、パーティー中でのある人々の奇妙なふるまい、別荘の客にあてがわれた部屋に施された悪戯。 そして-。夜、ふと目覚めた有栖川は、雪の足跡が、真壁の別荘まで続いているのを見つける。戸締まりはきちんとしたはずなのに、足跡はドアの前まできていた。不審に思った有栖川が別荘の中を歩いていると、書斎のところで、何者かに殴られた-。 別荘内部者ではない人物が密室の中で死んでいた。あやしいブルゾンの男のようだった。暖炉の中につっこまれて、体が焼かれていた。 そして、真壁聖一も密室の中で殺されていた。彼も同じく暖炉の中につっこまれており、体を焼かれていた。 感想アップのため再読。 火村英生さんの初登場作品。 冒頭で、火村先生の講義が描かれているのが嬉しい。 別荘の中に悪戯が施されるあたりから、ミステリとして非常にわくわくしてくる。古典的な密室に、不可解な密室…。実に魅力的。 殺人の話。なんというか、不条理だなぁ、と思う。そうした意味で、どこか心が動かされたという意味で、ラストあたりでは感動を覚えた。『ロックド・ルーム・マーダーズ』、どこかで聞き覚えがあると思ったが、折原一さんの『ファンレター』に収録されている「傾いた密室」の中に言及があった。他の作品の中でも目にしたことがあるかもしれないが。 なお、本書は1992年に出版された。13年前である。私は小学生だった。ミステリは、コナン・ドイルを少々読んでいた程度。あの頃は小説は殆ど読まなかったから。本書を読んだのは、高校生の頃だったと思う。それでも最低四年以上たっての再読である。四年、という時間が短く感じられる。もっと年を経るにつれて、十年という時間も短く感じられるようになるのだろう。また変な方向に考えが向いてしまった。 ともあれ本書は、実にオーソドックスなミステリ。フーダニット、ハウダニット、である。ーーーーーーーーーおわび。今までの日記の中で、本書をなかなか読み進められていません、という文脈で本書に言及した際、『四十六番目の密室』と書いていました。正しくは、『46番目の密室』です。

2005.04.04

コメント(2)

-

『中世の説教師、説教、聴衆』

Carolyn Muessig ed., Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages(Brill)読了。当初の予定では、三月中に読み終わる予定だったのですが、一泊入院などもしてしまったため、のんびりしたこともあり、読了が遅れました。それでも、三日…。まあまあだと思いたいです。まだ、レジュメが100ページくらいのところまでしかいっていないので、あと約200ページ分作らなきゃ…。さらりと流すレジュメにしようかな…。と、そんなことはどうでもよいですね。さて、本書の紹介に移ります。本書は、論文集です。編集者のCarolyn Muessigはブリストル大学の中世神学の講師をなさっているようです。専門は、ジャック・ド・ヴィトリの説教、修道院の歴史、中世の女性の教育など。ジャック・ド・ヴィトリの説教を中心になさっている方ですから、今後、彼女の著書や論文を読むことは増えていきそうです(昨日も同じことを書いたような…)。本書の構成は以下のようになっております(全部、試訳で紹介します)第一部 導入 第一章 中世の説教師、説教、聴衆:導入(C. Muessig)第二部 中世説教研究の動向 第二章 テキストから説教活動へ:出来事としての中世説教の復元(A. Thompson)第三部 レトリックと説教活動 第三章 「説教術」と中世説教(P. Roberts) 第四章 アヴィニョン教皇庁での「教皇を前にした」Coram Papa説教活動とレトリックの共同体(B. Beattie)←下手な訳第四部 説教活動とパフォーマンス 第五章 中世説教とそのパフォーマンス:理論と記録(B. M. Kienzle)第五部 説教活動と芸術 第六章 金細工師としての説教師:イタリアの説教師による視覚的芸術の使用(N. B.-A. Debby) 第七章 説教活動と図像:後期中世イングランドにおける説教と壁画 第八章 後期中世イタリアの芸術における聖人説教師第六部 説教師と聴衆 第九章 ヴェルチェリ説教11番-13番とアングロ・サクソンベネディクト改革:仕立てられた情報源と意図された聴衆(C. D. Wright)←これも変な訳 第十章 女性の助言者としての説教師(N. B.-A. Debby) 第十一章 聴衆と説教師:「諸身分への」説教と社会分類(C. Muessig)第七部 歴史的情報源としての説教 第十二章 中世の聖人説教集の文脈(G. Ferzoco) 第十三章 中世説教活動の心的暦の再構築:方法と限界-日曜説教の分析(J. Hanska)ふ~、目次の紹介だけで長いですね。今日、第十三章を読み終えたことで、晴れて本書を読了ということになったのでした。第一章は、本書の構成を概観。第二章は、第二部のタイトル通り、近年の説教研究の成果。説教を研究する際に使用する史料についても言及があって有益です。第三章、「説教術」というのは、説教の作り方(テーマの選択、レトリックについてなど)を書いた、参考書のようなものです(参考書としていうときには、「説教術書」というべきですね)。それについてです(だれてきました…)。第四章、14世紀初頭にアヴィニョンに教皇庁ができるのですが(教皇のバビロン捕囚、教会大分裂)、その頃の教皇庁での説教活動についてです。はい、タイトルまんまですね。だれてきました…。第五章は興味深いです。現在では、史料が限られているため、実際の中世における説教活動はどのようなものだったか、というのを復元するのは難しいことです。説教師の表情、身ぶり、聴衆の反応…。これらについて述べられます(なお、現段階で作っているレジュメはこの章の途中まで。ふぅ)。第六章、第七章は、説教師が説教をする際に図像(芸術作品など)を使った、という話で、第八章は、図像に描かれた説教師について述べています。第九章はすみません(唐突すぎて、?と思われる方もいると思いますが…。だれているのです)。第十章、第十一章は、今までに日記記事でふれていると思うので省略させてください。第十二章は、聖人伝のようなものがあるのに、どうして聖人に関する説教もいったのか、ということについて書いていました。第十三章は、方法論的な話が面白かったです。d'Avrayの提案する方法を援用しているようですが、心的暦(Mental Calendar)とはなんたるか、がまだ理解できていないので…。ふ~、疲れました(これ書くのに)。ーーーーーーーーー「中世の自殺」若干読み進めました。昨日、節の最後の二段落ほど残していたので、そこを読みました。今日はその二段落しか読むつもりがなかったので、別の仏語論文「<民間信仰>と民俗文化」も読んだのですが、10行ほど読んでだるくなったのでやめました。この論文は、Delaruelleという方の論文集(死後に編集、出版された)に関する批評のようです。魅力的なタイトルなのですが、今日はMuessigの論文集を読み終えたことで十分満足だったので、なかなか進められませんでした。

2005.04.03

コメント(2)

-

登龍門ヒットパレード~南海キャンディーズ☆

昨日ビデオに録っていた「登龍門ヒットパレード」を見ました。何が嬉しかったって、南海キャンディーズが出ていたことです。たしか、テレビ欄には彼らの名前が載ってなかったはず。だから、出ていて本当に嬉しかったです。ビデオに録ってよかったぁ~。また見たいときに見ることができます☆さてさて。ドランクドラゴンのネタで大笑いしました。英語のところは涙出ました。バブルガムブラザーズの曲歌い始めるし…。ほんっと面白かったです。そして、南海キャンディーズ!登場シーンの「バッ!」てところを見るだけで感動です。もちろん、しずちゃんの「バン!」で心を射抜かれて。なんと、ストーカーのネタでした。リアルすぎます、山里さん。しずちゃんの意味不明な行動にも大笑い。暗号よかったです。あ~、ビデオ見終わったばかりなのにまた見たくなってきました…。アンガールズが出ていたのも嬉しかったです。象の飼育員のネタは見たことがありますが、田中さんのツッコミがたまりません。もちろん、山根さんのボケも。アンガールズといえば、マギー審司さんとふじいあきらさんがコンビを組んで出ていたのですが、ジャンガジャンガ…をやっていました。このコンビも良いですね。ただのマジックじゃなくて、漫才みたいな感じもあるし。マギー審司さんが、レギュラーの西川さんの気絶を真似ていました。これも笑えました!ドランクドラゴンと、南海キャンディーズと、アンガールズ…。今晩、また見るかも知れません。ーーーーーーーーー追記。南海キャンディーズのしずちゃん、身長182cmだそうです。見ていて、あぁ、本当に山里さんより高いなぁ、と。年輩の男女漫才(すみません、調べもせず適当に書いて)のあと、若手芸人さんたちもステージに集まってくる、というシーンがあったのですが、年輩のお二人が小柄なせいもあるのでしょう、南海キャンディーズの二人とアンガールズの二人の背の高さが際だっていました。

2005.04.03

コメント(2)

-

ジャック・ル・ゴフ『中世とは何か』

ジャック・ル・ゴフ『中世とは何か』(藤原書店)読了。第一章「中世史家になる」では、中世に興味をもった理由が語られます。それから、彼の中世観、史料に関する話などが語られます。第二章「長い中世」では、中世史家が扱う中世とは、いったいいつなのか、何なのか、邦訳のタイトルの通り、文字通り「中世とは何か」が語られます。ここで示唆深いことが述べられます。「私は歴史的事実というのはつねに歴史家によって作られると思っています。時代というのも、歴史的事実以上に作られたものなのです」(70頁)。彼は、断絶という概念よりも継承と転換という考え方を重視していており、様々な分野の間でタイムラグがある、ということを述べています。つまり、政治、経済、文化(広義の文化は政治、経済なども含むでしょうから、ここでは芸術などの意味で)…これらは、ある時を境に一気に変わるというものではない、ということです。一般に(従来)、中世は476年の西ローマ帝国の滅亡からはじまる、とされていますが(この区分は19世紀以来のものだそうです。86頁)、これを境に新しい時代の始まりとはいえない、と。もっとも、この伝統的時代区分に対する批判はいろいろ出ているようですが。なお、彼の時代区分に関する、あるいは中世の枠組みに関する考えは、手持ちの文献でいえば、Medieval Imaginationの"Introduction"と、"For an extended Middle Ages"(拡張された中世のために)で述べられています。第三章「商人、銀行家、知識人」では、表題にある三者から見た、労働観について述べられています。この章に関して、日本語で読める本に、『中世の知識人』(岩波新書。今は絶版のはずです。私も古本屋で買いました)、『中世の高利貸』(法政大学出版局)があります。いずれも、卒業論文の際には参照させていただきました。…ん?私はいつからかジャック・ル・ゴフが大好きですが、これはいつからでしょう?最初に読んだアナール学派の本は、コルバン/デュビィら『感性の歴史』(藤原書店)で、これを読み、私はアナール学派の知見を使った勉強をしたい、と強く思い、第二外国語はドイツ語をとっていたのですが、独学でフランス語を勉強し、現在ではアナール学派の研究者の文献をいろいろと読んでおります。ともあれ、最初に読んだジャック・ル・ゴフの本はなんだっけ…?って、どうでもいい話ですよね。脱線しました。第四章「ある文明が形をなす」では、簡単にいえば、西洋中世の時間と空間について、述べられています。封建制と領主制、正統と異端、という小見出しもありますが。第五章「天と地において」まず、『聖王ルイ』という本が邦訳で出たのですが、聖王ルイを中心に、伝記のありかたなどが述べられます。また、中世の「人文主義」という考え方が示されます。あとは、異端の迫害、聖霊、悪魔などについて語られます。第六章がエピローグです。どの章も興味深く読んだのですが、特に第一章、第二章は興味深かったです。以前、本書を購入したときにも書きましたが、帯に、続刊予定として、『中世における身体の歴史』と、『「ヨーロッパ」の誕生』が挙げられています。いつ出るのでしょう。とても楽しみです。Muessigの論文集もあと7ページほどで読了するので、終わったら、Le Goff, Time, Works, and Culture in the Middle Agesに収録されている論文のいくつかを読もうかな、と思います。Muessigもこの本を参照しておられるので。ハードカバーとペーパーバックのページが一致していなかったら、ちょっと面倒ですが…。

2005.04.03

コメント(0)

-

勉強進めました

七時起床、朝食をとり身支度したのち邦語文献を読み進めました。ジャック・ル・ゴフ『中世とは何か』。今、今日読んだところをぱらぱらと読み返したのですが、「あっ、こういうこと書いていたっけ…」忘れてます。恐ろしいことです。読んでいるときは、とても興味深く思いながら読んでいて、集中もしているはずなのですが…。『マリア』も読み進めました。九時に図書館へ、英語論文を読み進め、日本語にすれば「女性の助言者としての説教師」という論文を読了しました。ジョヴァンニ・ドミニチという説教師の説教に基づいて論じられます。今日は、「主婦と母」「未亡人と売春婦」「聴衆と見物人」(どう違うのでしょうか…。説教の対象となっている聴衆と、対象ではないけれどその場にいる見物人、ということでしょうか。もとはListners and Spectatorsですが)「結論」の節を読みました。興味深かったのが、教会は売春を許していた、というのです。アウグスティヌス(354-430。ヒッポの司教。『神の国』などを著しました。高校世界史でもでてきます)は、売春を、姦通や同性愛よりも、男性の性的衝動を解決するのにふさわしいものだと考えていたそうです。この論文を読み終えたおかげで、楽しみにしていたMuessigの論文(諸身分への説教を扱ったもの)にとりかかりました。夕食後、きりのいいところまでこれを読もうとしたのですが、右のページで新しい節になる、というところまできて「斬るビル」がしたくなり、30分くらいゲームして、その後手が疲れたので『主任がゆく!』3巻を読み進め…。でも、なんとか節の切れ目までは読みました。また、J.-C. Schmittの「中世の自殺」も読み進めました。今日読んだところは、自殺が何月に多いか、何曜日に多いか、ということを書いていました。約一時間で1ページ(1ページあたりの行数が多いので…)のペース。まあまあかな、というところですね。レジュメをつけながら読んでいますし(レジュメをつけなければもっと速いでしょうが、フランス語は読み返すのが大変ですので…)。今日の勉強はこんなところで。寝る前に、『異端審問』を読み進めるかもしれませんが。あとは今日買った漫画などをのんびり読もうと思うので、『四十六番目の密室』の感想をアップするのはいつになるやら…。

2005.04.01

コメント(4)

全23件 (23件中 1-23件目)

1