2015年02月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 932

「信仰と理性」 2015年3月2日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年11月25日放映「聖書に親しむ」 これは文科系の文です。文科系の文の弱点は、科学的な証明がないことですが、今回の文は、先回の「信仰による歩み」において科学的に証明している文です。 「信仰と理性」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、5章7節 一、信仰は感情に依存しているのではない 私たちの救いという事実は、私たち自身の感情に依存しているのではない。感情は、すべてのものの中で、最も当てにならないものである。私たちを裏切るものであり、信頼することのできないものである。私たちは、これらのまやかしもの――私たちの感情――に熱心にたよろうとするが、主は、それと同じくらい熱心に、それを退けることをよしとしておられる。それは、私たちが主ご自身により頼むことを学ぶようになるためである。それゆえ、あなたの信仰をキリストの上に置きなさい。あなたの全く空虚な感情に置いてはならない。そうではなく、キリストご自身の上に、そして書きしるされた彼のお約束の上に置きなさい。あなたが疑惑の中にあり、当惑し、不幸であるときはいつでも、直ちに、主のみもとに、そして誤りなき彼のみことばに行きなさい。そうすれば、神の真理は、あなたの魂を取り囲む暗黒の霧を――たとえそれがどのようなものであっても――消散させてしまうであろう。私たちは、事実についての自分の憂慮によりすがるのではなく、事実そのものによりすがることを学ぼうではないか。私たちは信仰によって歩むべきであって、感情によって歩むべきではない。(ロバート・E・スピアー著『山頂をめざして』) 二、人間は考える葦である パスカルは、「人間は一茎の葦にしかすぎぬ。自然の中で最も弱いものである。しかし、人間は考える葦だ。人間を圧しつぶそうとするならば、宇宙全体が武装するにはおよばない。一抹の煙、一滴の水でも十分に人間を殺せる。しかし、たとえ宇宙が彼を圧殺しても、人間はおのれを殺すものよりは気高いであろう。なぜなら人間は自分が死ぬことや、宇宙が自分よりもまさっていることを知っているからである。しかし宇宙は、そういうことを何も知らない」と言い、さらに「われわれのすべての品位は、したがって思考のなかにのみ存する。だから正しく考えるようにつとめよう。これこそ道徳の原則である」と言う。また別のところで、「思考は人間の偉大さをなす」とも言い、思考による人間性の根本的な自覚が人間の不安定性を自覚させ、それがとりもなおさず神へ至る道であることを教える。(ブレーズ・パスカル著『瞑想集』)。 パスカルは「パスカルの原理」を発見した科学者で理科系の人であるとともに「キリスト教思想家」として文科系の人でもあります。 三、神の啓示 神が私たちの目を開かれる時、私たちがかつてはこの世の中では神なきもの、いやむしろ無神論者であったことがわかる。私たちは生来、神についての何らの知識もなく、面識もないものである。しかし理性を用いはじめると、私たちは「神の、目に見えない本性、すなわち神の氷遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められる」ことは事実である(ローマ一章20節)。目に見えるものから、私たちは目に見えない、力ある永遠者の存在を推測した。……神を目で見ることができないように、自然的な理解力によっては、神は決して理解することができない。ただ神の啓示によってのみ神を知ることができるのである。(ジョン・ウェスレーの説教『原罪』) 四、信仰と理性 「誰でもメソジスト派にはいる者は理性を放棄しなければならない、というのがこの派の基本的な原理である」とあなたはおっしゃいます。失礼ですが、あなたは目が覚めておいでですか。理性を放棄することは、とりもなおさず信仰を放棄することであり、信仰と理性とは手をたずさえて行くものであって、すべての非理性的宗教は誤った宗教である、ということこそ私たちの基本的な原理なのです。(ジョン・ウェスレーの書簡『ルサフォース博士宛』) 五、宗教のない科学は凶器であり、科学のない宗教は迷信(または狂信)である 相対性理論を発表し、ノーベル物理学賞を受けたドイツ生まれのユダヤ人であるアインシュタインの言葉です。「科学」は「最先端を行く知識(理性)」ではないでしょうか。 甲斐慎一郎の著書→説教集 次回は2015年3月9日「神への信仰と自然科学(1)」です。

2015.02.27

コメント(0)

-

説教要約 931

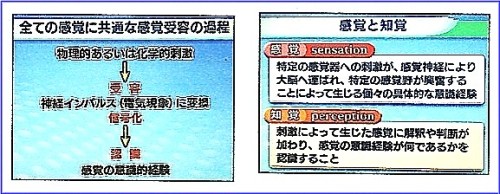

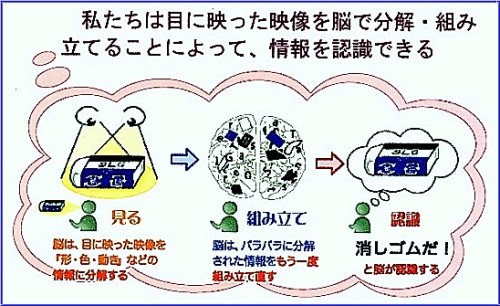

「信仰による歩み」 2015年2月24日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年11月14日放映「主のことばを聞く」 「信仰による歩み」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、5章7節 一、見るところによって歩む 人には、感覚すなわち五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)と体性感覚(表面感覚と深部感覚)と内臓感覚(臓器感覚と内臓痛)があります。五感は、からだの外の光・音・温度・圧力・重力・化学物質をとらえ、また体性感覚や内臓感覚は、からだの中の物理的・化学的刺激をとらえて、両者とも信号化し、それを脳に送り、脳は送られてきた感覚についてよく考え、解釈し、判断して、感覚の意識経験が何であるかを認識しますが、それが知覚です。この時、一つの知覚だけでなく、すべての知覚(認識)を収集して一つのものに組み立てて理解したことが知識です。 人が自分を取り囲む外側の世界であれ、からだの中の世界であれ、それを知るためには、まず感覚でとらえ、次にそれを脳で知覚に変換し、最後に脳がそれを理解することが必要であり、この理解したことが知識です。 聖書は、「見るところによってではなく」と教えていますが(7節)、この見るところというのは視覚ですが、視覚は、すべての感覚の代表であり、人は、感覚だけでは何もわかりません。いやわからないどころか、胃の中に食べ物がはいらなければ、餓死してしまうように、脳の食べ物は知識ですから、脳は、知識を得ることができなければ、精神異常をきたし、遂には死んでしまいます。「五感で感じるままの物質世界は実在しない」からです(猪木正文著『物理学的人生論』33頁)。 エバは善悪の知識の木を見た時、「食べるのに良く、目に慕わしく……いかにも好ましかった」ので(創世記3章6節)、取って食べました。彼女は、感情で判断して、罪を犯しました。人は、感情ではなく、「取って食べてはならない」(同2章17節)という神のことばに基づいた知性によって判断し、生きなければならないのです(マタイ4章4節)。 二、この世の知識によって歩む 人がこの世において生きていくために必要なものは何でしょうか。人は、生まれるとすぐ両親から色々なことを学び、そして学校でさらに広く、深く学びます。色々と学んで、多くの知識を得るなら、技術を習得することができます。人は、この知識と技術によって社会において働いて収入を得て、生きていくことができますが、感覚(感情)だけでは、決して生きていくことはできないのです。 三、神を知る知識によって歩む 世の中は、心の中に知識を得ることによって生きていけますが、信仰の世界は、心ではなく、心の奥にある霊の中に知識を得なければ、生きていくことはできません。霊の中にはいる知識は、この世の知識ではなく、「神のみこころに関する真の知識」または「神を知る知識」です(コロサイ1章9、10節)。 主は、「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによ(って生きる)」と仰せられました(マタイ4章4節)。人は、神のことばがなければ、言い換えれば、神のことばが人の霊の中にはいらなければ、生きていくことはできません。 それでは、神のことばを霊の中に入れるためには、どうすればよいのでしょうか。 「神を知る知識」は、「神のみこころに関する真の知識」であり(コロサイ1章9、10節)、永遠の世界を知り、神から永遠のいのちが与えられて生きることを知っている知識です。 「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです」(ローマ10章17節)。まず「神のことばを聞き」(聴覚)、次に「よく考え」て(思考)(第一コリント15章2節)、それが「真理であることを知り」(知覚)、最後にその知った真理を「信仰によって、結びつけ」る(ヘブル4章2節)、すなわち「信じる」なら、「神を知る知識」(知識)になります(コロサイ1章9節)。このように神を求めて信じることは、頭脳と同じように「聴覚」を「思考」と「知覚」と「知識」に変換する働きをするのです。 「信仰によって歩」む(7節)とは「神を知る知識」によって歩むということです。 今回の「信仰によって歩む」は、理科系の文ですが、次回は、同じことを文科系の文で記します。次は2015年3月2日「信仰と理性」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.02.23

コメント(0)

-

説教要約 930

「精神論について--その2」 2015年2月17日 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年11月5日放映「神のことばである聖書」 「精神論について--2」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、3章21~26節 4.とにかく無理をさせるから 精神論で「がんばれ」「あなたならできるはず」「気合が足りない」という叱咤激励は、応援のように見えるけれど、相手の体調や能力を超えているときがあります。なぜなら、何をどのように頑張るのか、あなたならできるという根拠はどこにあるのか、気合を出せば足りる問題なのか、その辺を無視している場合があるからです。もちろんはっきりした根拠があり、相手との信頼関係の上での言葉のときもありますが、そうでないときもあります。ただ精神論での叱咤激励は、言う方には都合がよい言葉ですが、言われた方は、ゴールの見えない中を「全力の気合」で走らなければならず、無理をしなければいけないときが少なからずあります。そして「がんばれなかった」「できるはずなのに、できなかった」「気合が足りなかった」と、自信を失うことにつながってしまい、悪循環になります。 5.体系化できないから 精神論は体系化できません。人によって違う体力の限界や気合の限界を、数値化して記録することができません。つまり、客観的でない叱咤激励は論理的に次の人に引き継ぐことができず、データとして積み重ねることができません。持続性のある組織の中でデータを引き継げないことは、担当者が変わるたびに予定が読めないために、一から作業を始める必要があり、ロスとなります。そこで、精神論ではなく合理的に解決できるシステムを作る必要があります。 6.常に流行っているわけではないから 精神論で解決できる時代があるかもしれません。しかし精神論で解決できる時代ばかりでもありません。時代が変われば、流行りも変わります。精神論でしか解決できない問題は、もう解決できません。解決しなければならない問題は、時代や流行にかかわらず解決しなければなけません。そこで精神論で解決してはいけないのです。(この項目は、ウィックペディアより転載) 四、聖書の教えと精神論 精神論は、聖書が教えている「罪からの救い」という観点に立ってみれば、これは「福音」すなわち「信仰による救い」とは対極に位置する「律法(行い)による救い」にほかなりません。「人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められ」ます(ガラテヤ2章16節)。なぜなら「主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられたからです」(ローマ4章25節)。 「ゆとり世代」と呼ばれる人たちの「精神論」についての指摘をまとめるなら、1.自分の経験が絶対の基準になっている2.客観的、論理的な裏づけがない3.体系化できない4.合理的に解決できるシステムがない5.常に流行っているわけではない この5つの指摘は的を射ています。これらは消極的に述べていますが、これらを積極的に述べ、言い換えるならば、1.すべての人に当てはまること2.客観的、論理的な裏づけがあること3.体系化できること4.合理的に解決するシステムがあること5.すべての時代に当てはまること 物事を成し遂げるためには、どんなに強い意志でも、意志だけでは不可能で、よく学んで「知識」を得、その「知識」によって、自然界の法則を始め、あらゆる「法則」を守って「技術」を習得してこそ可能なのです。 このように「知識」と「法則」と「技術」を習得することができるのが「知識(知性)」を最優先する考えである「理科系」です。聖書が教えているキリストの十字架の贖いによる罪からの救いは、神を信じる信仰によって「神を知る知識」(コロサイ1章10節)に満たされ、神の「律法を確立」し(ローマ3章31節)、「救いを得させる神の力」(同1章16節)が与えられます。それで「信仰の世界(キリスト教)」は、「分科系」でも「体育系」でもなく、「理科系」なのです。次回は2015年2月24日「信仰による歩み」 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.02.16

コメント(0)

-

説教要約 929

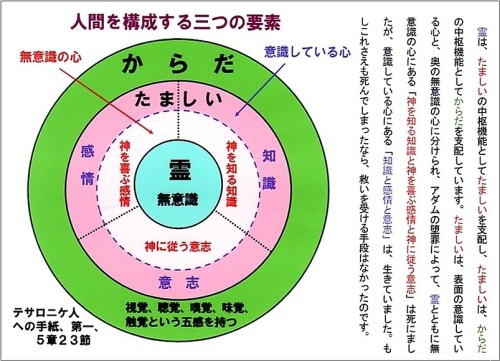

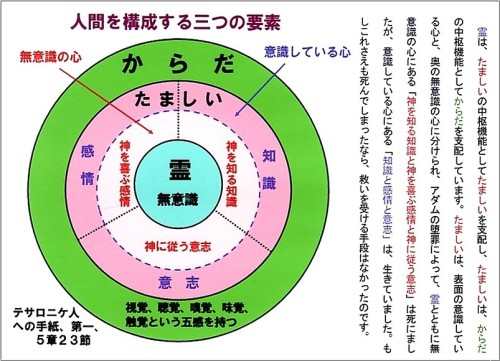

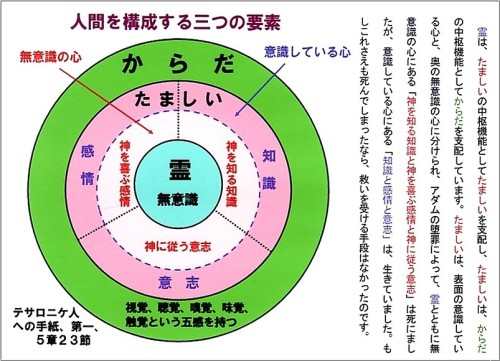

「精神論について--その1」 2015年2月10日 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年10月3日放映「三つの選択」 「精神論について--その1」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、3章21~26節 一、心(たましい)を構成する三要素(知識・感情・意志)について 人は、「霊、たましい、からだ」(第一テサロニケ5章23節)という三要素から成り立っていますが、「たましい(心)」は、さらに「知識と感情と意志」という三要素から成り立っています。 この三要素の中で、「知識(知性)」を最優先する考えが「理科系」で、「感情」を最優先する考えが「分科系」で、「意志」を最優先する考えが「体育系」です。この「意志」を最優先する考えが「精神論」です。 二、精神論について 日本には、「精神一到何事か成らざらん」とか「心頭を滅却すれば、火もまた涼し」という言葉があります。前者は「どんな困難なことでも、精神を集中して行えば、できないことはない」、後者は「無念無想の境地にあれば、火さえ涼しく感じられるの意から、精神を集中して物事をすれば、どんな苦難も感じなくなる」という意味です。さらに上杉鷹山(ようざん)は、「なせばなる、なさねばならぬ、何事も、ならぬは人の、なさぬなりけり」という有名な歌を歌いました。 精神論とは、事実や数字に基づいた客観的、論理的な考え方ではなく、精神と物質の関係に対する主観に依存する物事の考え方です。「根性論」などと類似した表現ですが、「根性論」は、精神的なものの中でも根性のみに絞った表現です。精神論の代表的な言葉が前述した三つのことわざで、精神論を見事に言い表しています。 三、精神論の間違いを指摘する声 「ゆとり世代」と呼ばれる人たちに「精神論」について質問したところ、精神論が嫌いな六つの理由を聞くことができました。 1.個々の人間の個性や能力を無視しているから精神論を説く人たちの大多数は、「自分はこれでやってきた。それでうまくいった。だからお前も同じようにしろ」と言う考え方が一般的です。自分の経験が絶対の基準になるわけですから、その精神論は一つのパターンしか持っていません。ですから、相手の個性や能力は無視する傾向にあります。そして「とにかくがんばれ」とか「努力が足りない」と、どんな相手にも同じ精神論を説くのです。はっきり言ってこれは、その発言者が「世間知らずか、時代の流れに乗れていない」ということを自ら表明していることにほかなりません。「自分が基準」という段階で少し「あれ?」と思うものですし、ワンパターンの指導で、すべての人を成長させることは不可能ではないでしょうか。「だから、精神論はいや!」、いえ、精神論に意味はないのです。 2.論理的な裏づけがないから 精神論に、論理的な裏づけはありません。それを説く人が「自分はそう思う」というだけのことが通常です。そして「これでうまくいった」というのも、本人が勘違いしているケースがほとんどです。そもそもその発言者が「うまくいってる」というのは、自己評価にすぎません。たとえば、大会社の社長ですら、彼の説く精神論は客観的な裏づけがありません。そもそも、精神論に「正否」はないのです。正否がないからこそ、「自分」を基準にして好き放題言える、それが精神論ということもできるでしょう。 3.実は、それを口にしている人も実践できていないから これまで「自分が基準」というところに注目してきました。つまり「自分はできた。自分はそれで成功した」という経験が、精神論の基準になるということです。ところが、実は、その「自分」も、自らが説く精神論を実践できていないことがほとんどなのです。 「おれは、やってきた」というのは、正確ではなく、「おれはそれを理想としている」というのが実態かもしれません。理想ですから、実践も達成もできていない。自分も実践できていないのに「立場」を利用して自分の理想論を部下の人間に説き、実践させようとするということもよくある話です。次回は2015年2月17日「精神論について--その2」です 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.02.08

コメント(0)

-

説教要約 928

「文科系と理科系について」 2015年2月3日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年9月23日放映「三つの声」 http://japan.cgntv.net/movie_player.php?number=2384&sub_number=57571 「文科系と理科系について」 甲斐慎一郎 一、文科系は、主に人間の活動を研究の対象とする学問の系統で、人文科学・社会科学系統のものである。人には、それぞれ個性があり、十人十色で、同じ人はひとりも存在せず、十把一絡げにすることはできないので、 1.ケース・バイ・ケースで物事を考え、個性を重んじる対応をする。 2.そのために自分の周囲に存在する法則に拘束されず、自分で法則を制定し(すなわち善悪の規準を設けず)、自由な発想(すなわち表現の自由ということ)で物事を考える。 3.文学や芸術や音楽などに見られるように、その人にしかできない独特(ユニーク)なものを創造するのである。文科系は、基本的に善悪に関係のない世界を研究するもので、そのため自分だけに当てはまる主観的な考えになる傾向性がある。 二、理科系は、主に自然界を研究の対象とする学問の系統で、自然科学系統のものである。自然界を研究の対象とする理科系は、 1.「数多くの確かな証拠をもって」(使徒1章3節)証明することができる客観的な事実に基づいて物事を考える。 2.自分の周囲に存在するあらゆる法(則)を厳守する。 3.その法則を駆使して、真理・原理・合理・道理を探求し、技術を習得する。 4.そして真理を見出すのである。 三、信仰の世界(キリスト教)は、人には、それぞれ個性があり、十人十色で、同じ人はひとりも存在せず、十把一絡げにすることはできないので、ケース・バイ・ケースで物事を考え、個性を重んじる対応をするということにおいて文科系である。しかしその人間の問題(罪)を解決するためには、ケース・バイ・ケースで物事を考え、個性を重んじる対応をするだけでは不十分である。それで 1.「数多くの確かな証拠をもって」(使徒1章3節)証明することができる客観的な事実に基づいて物事を考える。 2.「いのちの御霊の原理(法則)が、罪と死の原理(法則)から、あなたを解放した」(ローマ8章1節)とあるように、あらゆる法(則)を厳守し(すなわち真理か虚偽か、正義か不義か、善か悪か、有益か有害か、安全か危険か、生か死かを識別し)、真理・原理(法則)・合理・道理・倫理(道徳)を探求する。 3.キリストが「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです」(ヨハネ14章6節)と仰せられたように、自由な発想や自分だけに当てはまる主観的な考え・理不尽・不可解・不合理を排除し、神の世界(神の国・永遠の世界・霊の世界)を知るのであり、この三つの理由によって信仰の世界(キリスト教)は、理科系である。 理科系が追求し、探求する「真理」「原理(法則)」「合理」「道理」「倫理(道徳)」という日本語の言葉には、すべて理科系の「理」という文字が入っていることが、その正しさを証明している。 次回は2015年2月10日「精神論について--その1」 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.02.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 【今週も頑張ろう】先週末は大変だっ…

- (2025-11-25 01:05:58)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 駆け引きの上手な人になれ

- (2025-11-24 07:56:07)

-