2008年03月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

リエぞう先生福祉TVに出る の巻

西原理恵子さんが今夜、教育TVの福祉ネットワークに出演し、昨年亡くなった鴨ちゃんの話を切々と語っていた。物凄くいいお話でした。再放送は4月7日(月)午後1時20分からだそうです。リエぞう先生のファンでなくても見て欲しい。泣けるお話です。サイバラ先生が最後に語った「アルコールに限らず、依存症と言うのは人間では無くなってしまう病気」とのくだり。決して人事の話じゃないですね。最後の半年間、人間に戻って死ねてよかったとのくだり、壮絶な闘病。それでも鴨ちゃんを見捨てなかったサイバラ先生の愛情の深さをしみじみと感じられました。何かに拘りすぎると利己的に凝り固まってしまい、周りが見えなくなったり、忠告を聞き入れなくなったりします。うちの親父もアルコールでは散々迷惑を掛けて死にましたし、知り合いにも酒が過ぎると物凄く異常な性格になる困った奴もいました。また、物に執着しすぎて迷惑を掛ける手合いも非常に利己的な人がいますものね。諸外国では、アルコール商品のTVCMなどありえないのですが、日本では今でも昼夜関係なく流れています。パチンコのCMもそうですよね。依存症が問題化している事象の絡むCMってそろそろ日本も卒業して欲しいものですね。TV局も朝と無く昼と無くその手のCMをのべつまくなしに放映して、その同じ電波で社会問題を追及しても、なんら説得力がありません。現実に社会で依存症で苦しまれている方や家族もいるわけですから、TV局も金になりさえすれば何やってもいいわけではありません。

Mar 31, 2008

コメント(4)

-

レギュラー改変か

2年半月曜レギュラーだった、さかもと未明さんが卒業。レギュラー入れ替え時期となると、今週他のレギュラー陣の卒業もあるかもしれませんね。

Mar 24, 2008

コメント(0)

-

春のペンギン

今日は川口方面へ出張ペンギン大人も子供もペンギンさんを見ると笑顔になりますしかし今日は3月なのに直射日光のせいで暑かった・・・

Mar 23, 2008

コメント(1)

-

イアン・ウォーレス動画とメル・コリンズ動画

アレクシス・コーナーとスティーヴ・マリオットのTV映像。曲はスネイプでも演奏していたワン・スコッチ・ワン・バーボン・ワン・ビア酒飲みの歌ですがなwALEXIS KORNER - One Scotch, One Burbon, One Beer (1975)イアン・ウォーレスのドラミングはグルーブしまくりの好演で、イイ感じです。久しぶりにスネイプ聴こうかなw一方メル・コリンズが80年代多くのポップスにセッション参加していた当時出演したプロモ映像曲は聞き覚えあるのではないでしょうか?Natasha - Iko Ikoサックスやギターを持っておどけたメルが見られます。

Mar 22, 2008

コメント(0)

-

フリップの最も難儀なCD

ロバート・フリップのお姉さんのサイトについて以前KenWettonさんも取り上げておられたが、あのサイトには通販でちょっと悩ましい商品があるのである。悩ましいと言ってもエロじゃありません。購入について悩ませてくれるものなのである。キングクリムゾンを探求する市井の研究家は世界中に多くいるでしょうが、貴重な発言が多いとは言えインタビューCD(CDで6枚組、カセットで10本組!)に食指を動かす方はどれほどいらっしゃるでしょうか?確かにインタビュー内容は知りたいのですが、値段が115ドルともなるとちょっとねぇ・・・試聴と欲しい方はこちらから(ダウンロード販売もありますw)Robert Fripp Unplugged - Interviews CDロバート・フリップ氏の発音は、かなり聞き取りやすいです。でも買うとなるとかなり覚悟がいりますね。値段もイイ値段・・・オマケ:ロバート&トーヤのフリップ夫妻のサンディ・オール・オーヴァー・ザ・ワールドのライブ映像クリムゾン新メンバーGavin Harrison

Mar 20, 2008

コメント(0)

-

After the fire / Signs Of Changes(1977)

以前79年のCBSからのメジャーデビュー作を取り上げたこともあるアフター・ザ・ファイアの77年自主制作アルバム。70年代末の音楽誌でナショナルヘルス共々ライブレポートが載っていたとは以前も書きましたが、当時このアルバムについては詳細が全くわからず、散々探してもなかなか出物が無くて謎のアルバムでした。一度専門店で5000円で店頭に並んだのを見かけたのですが買い損ねw近年の再発ラッシュのおかげでやっと耳にする機会を得ることが出来ました。現在ATF2として一部メンバーによって活動が継続されている彼らの歴史は、この自主制作盤以前の学生時代の70年頃から。このアルバムの音は、基本的にピーター・バンクスの手癖満載の早いパッセージのオルガントーンと丸で70年頃のサイケバンドから抜け出したかのようなネットリしたピアシーのヴォーカルスタイルが特色。民謡的なフレーズも多く牧歌的な曲Pilgrimなども英国のバンドらしさを醸し出している。一部シンセ等も聴かれるが、あくまでもサウンドの中心はオルガン。スタイルとしてはやはりエマーソンの影響ありありだ。79年のメジャー作がかなり時代に寄ったパワーポップ作品になったが、この作品との共通項はハイスパートな部分でのリズム処理や表題曲 Signs Of Changes の前半部におけるシンセのリフレインが次のアルバムのJOYに繋がってるように思える。前半がELP風で後半ジェネシスに変貌と言った具合か。Pilgrimの後半のピアシーの歌声は確かにピーター・ガブリエルっぽいかもしれんw 最後に至っては意味不明の銅鑼で終わるし・・・彼らがコレを出した頃、英国はパンクに時代が突入し始めた頃。巨大なうねりに多くのミュージシャンも無関係ではいられなかったが、その中で変則拍子バリバリのこのバンドが多くの活躍を得られたとはちょっと思えない。有名ミュージシャンの多いナショナルヘルスが悪戦苦闘した時代だ。彼らの次作がパワーポップに変貌したのも無理からぬことだったのかもしれない。2006年にピーター中心に活動しているATF2のDVDが出ているが、当時を知らない世代の若いメンバー(特にドラマーとヴォーカル)を加えており、そのレパートリーは79年作以降のナンバーで、本作の楽曲は演奏されていない。若いメンバーの演奏能力がかなり稚拙な為オススメは出来ない。これもマニア向けだろう。日本での彼らの知名度はかなり低いが、かろうじて当時を覚えている人でも「秘密警察」のヒット曲のおかげであったりするから、もしかしたらユーロ系ディスコバンド(古)と思われているかも。元々はこんなバンドだったのですな。ただし、今ある残党バンドはナツメロバンドなのでこの頃のフロントマン、ピアシーはいません。

Mar 19, 2008

コメント(0)

-

Shades of Deep Purple (1968)

私がディープパープルについて書くなんて熱心なファンの人には恐縮なのだが、この初期の名盤はやはりブリティッシュロック好きならやはり避けて通れない。メンバーがパープル結成以前に参加していたバンドと違い、この当時のサイケな風潮が影響しておりこれが今聴いても新鮮な音に聴かせるんでしょうか。大ヒットナンバーのハッシュ(最近でもCMで随分使われましたね)もいいですが、他の楽曲もいい味。ほんと今聴いても面白いですね。I'm So Gladがクリームと違ってロッドのヴォーカルが妙に爽やかなのですが、ギターがネバネバ絡み付いてシュール。同時期のナイスと聞き比べてみるのも面白いものです。70年春のナイス末期とのステージのジャムセッションの海賊盤もありましたね。音悪かったけどw当時の混沌としたバンドの相関関係はこの当時のパープルも無関係じゃなくて、ジョン・ロードは、フラワーポットメンの大ヒットした楽曲にも貢献しています。リッチーの数々のセッションワークをまとめたCDもちょいと前に紹介しましたが、ボズのシングル両面でノリノリのギターをガンガン弾いています。

Mar 15, 2008

コメント(0)

-

THE AMERICAN ALBUM & CAJUN MOON / Allan Taylor

アナログだと1枚5千円程度しちゃうアラン・テイラーのアルバムが2枚一緒になったいわゆる 2 in 1 のお買い得CD。ええ、いいです。知らなくて全然興味の無い人はいいですw以前この70年代英国音楽の最初に取り上げたHunter Muskettとか気に入るタイプの人なら判ってもらえるかも。素晴らしいサウンドプロダクションで、単なるSSW作品では終わっていません。1曲目でガツンときますね。ケイジャン・ムーンの方のDarkness in the Valleyではブリン・ハワースの渋すぎるスライドが味わえます。たぶん、これも彼のクリスチャン人脈でのお仕事なのでしょうね。昔音響をやっていたから拘る訳じゃないですが、とにかく拾音が素晴らしい。生楽器の感触とミキシングもとてもいい。知名度や派手さは無いけど良く作られた作品です。ネットだとこちらでも売っているようです。他でも手に入るでしょう。handa wandaアマゾンは今品切れの模様です。今日の探し物:ジョン・アンダーソンがウォリアーズ時代に出演したと言う映画Just for you コレ今見ることが可能なのでしょうか? UKアマゾンにも無さそうですw

Mar 15, 2008

コメント(0)

-

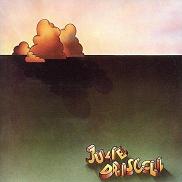

70年代に高かった盤、今高い盤

CD時代になってからと言うもの、往年の名盤の復刻がドンドンとなされており、昔手に入らなかった幻の音源を手軽に聞けるようになりましたね。今から30年前の最初の廃盤ブームの頃と現在では、同じレコードに対する市場価格もかなりの値動きがあるようです。無論、あまり変わってないものも当然あるにはありますが。顕著な例としては、英国のIslandレコードの類がありますね。ニック・ドレイクとか物凄い値段になっていて近年驚いたりしています。古い話で恐縮ですが、70年代後半の頃にIslandのレコードはカタログをほぼ全て新品でまだ買うことが可能だったので、プレミアは全く付いていなかったのでした。高田馬場にあった輸入専門店が割りと品揃えが良くて、ハーベストやアイランド等をほとんどそこで買い揃えられました。今は店も無くなって随分と経ちますが。今も昔も高いものでは、ヴァーティゴがやはりそうですね。とは言え、以前紹介したキース・ティペット・グループ等は当時も2万前後だったのが今もその程度です。CDでの再販が幾度もあるのが影響しているのでしょうか? 当時はティペット関連だとポリドールでの1stがべらぼうでオークションで6桁を付けていましたが、直後に日本盤LPが再発され、やっと手に入るようになりました。今はCDでも聴けるからいいですね。逆に値崩れしたのは、これとほぼ同時期に同じプロデューサーによって製作されたジュリー・ドリスコールの1969。発表当時日本盤が出なかったせいもあるのか、70年代後半まで日本では余り知られていなかった作品。フールズメイトとかでカナダ盤が紹介された時は、その参加ミュージシャンの豪華さで一気に専門店で高値を付けました。一時期3万とか4万していた事もありましたね。これも日本盤LPが再発されドドンと値が一気に下がり高値で買った人を泣かせた例でしょう。今でも英国盤が安く買えるので下手にCDや日本再発を買うよりもお買い得度高いです。音はいいですよ。他に当時個人的に安く買ったのは、アフィニティからソロ転向したリンダ・ホイルのピーシズ・オブ・ミーやティペットのブループリント(共に日本盤)がまだ安く買えたことでしょうね。最近某サイトでリンダの英オリジナルが16万超えて売れていたのには愕然としたものです。ジャクソン・ハイツの4枚のアルバムは、最初のメンツがカリスマから出した1stは流通量が割りとあったせいか、昔も今もそこそこ安く買えますね。中身はいいですよ、大好きです。でもヴァーティゴ移籍後のチャットンらが参加した後の名盤3枚は最近高いようです。昔も入手が難しいし良い値段でしたが、最近は倍以上の2~3万以上でないと良い状態の盤は手に入らないようです。ここら辺は手に入れた人が手放さないと言うのもあるのでしょう。70年代に入手できたものが破格の値段を付けている物としてはケストレルとかも凄い値段になっていますね。わたしゃ精々3~5千円で見かけてたのが、今ややはり10万を平気で越しています。逆のパターンだとファウストの各アルバム。5万~10万した作品が、今はかなり安値で買うことが出来ますね。情報量も少なく、ネタを交換する場も限られていた時代なので、勘違いされて伝わるケースは昔もあって、「だれだれが、このLPには参加している」の誤情報もありましたね。同名異人というのもよくあるパターンでした。クリムゾン系人物だとセッションの多いメル・コリンズは、全く同じ綴りのプロダクションの人がいて、その写真はアージェントのホールド・ユア・ヘッド・アップのジャケットで親父風風貌を確認できます。たぶんこの人の関わっただろうプロデュース作品で、マニアを悩ませる種となっている作品に、Gass/juju , Alan BownのIslandでの2作品もありますね。アラン・ボウンはジョーンジー参加前の自身のバンドですが、結構カッコイイサウンドがいいですね。個人的にはジョーンジーより好きですw Gassはピーター・グリーンの参加でブルースロックファンに馴染みのある作品ですね。個人的にこのアルバムの情報が余り無い時期に、クリムゾンのメル・コリンズが関わった作品と勘違いして1万5千円で買った痛い記憶が(自爆) しかも売ろうとしたら知名度が無くて売れない売れない・・・。友人に紹介された池袋と目白の間の廃盤専門店にこのGassとLuther GrosvenorのUnder Open Skiesを委託で店に置いていたら、店が何の連絡も無くどこかに消えてしまい泣き寝入りとなったのも残念な思い出ですwなんだか収拾が付かない話ですが、廃盤は値段がとかく移ろいやすい物。好きで買うならともかく、くれぐれも「紙ジャケ限定だ!」とか「激レア」とかいう情報に惑わされず、じっくり時間を掛けて検討するのがいいでしょう。日本で馬鹿みたいに高騰しているのに、欧米じゃ10ポンドや10ドル前後で買えちゃう様なモノもありますからね。特にアマゾンでの業者の異常なCDの値段吊り上げは、オリジナル盤プレミア価格を超えていたりやりたい放題です。こんなので散財しちゃいけませんねwゲイ&テリー・ウッズ関連は、今はオリジナル盤がどれも割りと良い値段ですが、70年代後半は彼らのBackWoods以外全て、ディスクユニオン等で極々普通に店頭で新品が2000円前後で売っていました。まあ当時発表されたアルバムなので当然ですがw。バックウッズは当時既に入手が難しく1万から2万で取引されていましたが、今も専門店で2万前後でしょうか?後発アルバムが同じ様に値段を上げてきているものには、キース・ティペットのOvary Lodgeがありますね。ちょいと前にも紹介しましたが、1973年のRCA盤が30年前に市場に登場した時、余りの入手困難さに5万ほどまで一時期高騰しました。76年発売の別メンバーによるOgun盤は当然当時は輸入盤店で普通に新商品で売っていましたから3千円程度でしたね。今はRCA盤が1万5千程度で落ち着いて、それにOgun盤が1万程度と追いつく様な値をつけている店もありますが、日本に入っている量から言ったら、Ogun盤の方が圧倒的に多いはずです。まあ、値段を付ける側が良く知らないのかもしれませんが、RCA盤の流通量は少なかったので安く買えるのはラッキーですねw でもいい加減な業者がこれのCD再発盤を1万とかで売っていたら止めといた方がいいですね。そんな値段出すならオリジナルをオススメします。それにOgun盤は以前も書いたようにディスクユニオンで再発CDが手に入ります。

Mar 15, 2008

コメント(2)

-

Larry Norman - Only Visiting This Planet (1972)

Ken Wettonさんのブログで初めて存在を知ったラリー・ノーマン氏のアルバム。国内外のサイトを色々調べると90年に行われたクリスチャン・ロックの投票で1位を獲得したほど、その筋(?)では人気のある作品だったそうです。今日は家に帰る時、雨に降られて頭から久しぶりにずぶ濡れになりました。こんなになったのって以前調子こいてスーパー銭湯まで自転車で行って、帰りに本降りに祟られて以来だなとボヤきながら家で着替えていると、宅急便で洋書と共に届きました。全裸の時じゃなくて良かったw冗談はさておき、CDを聴いて思わず驚きました。先日、試聴サイトで聞いたときと違いリマスターされたCDの音は確かに70年代前半の上質なサウンド。しかも驚いたのが・・・I've Got To Learn To Live Without Youこの歌は4半世紀前、夏になると日本に来ていた極東地域を巡業するクリスチャンのバンドがオハコにしていた曲だったからです。あの時この歌を唄っていた女性が往年のオリビア・ニュートン・ジョンよりキレイだったのを思い出したりw いやはや、とんでもなく懐かしいイベントを思い出しちゃいましたよ。バンドに随伴のエンジニアは日本語がわからないし、こっちも英会話が苦手と来た日には身振り手振りで共同作業したもんだった。ジョン・ウエットンが作品に参加したのは、EDWARDS HANDやMALCOLM & ALWYN(これもクリスチャン系だった)の製作に関わったTriumvirate Productionsの流れなのでしょうね。John Millerという人はクリスチャン系の音楽製作を結構やってたのでしょうかね?よく知りません。クリスチャンロックの分野はよく解らないですが、色々な大物との共演も多く有名なミュージシャンだったのでしょうね。ちなみにCDは曲順がオリジナル盤と異なり、一部タイトルも変えられておるようですが、ボーナストラックも付いたリマスター盤らしく、試聴サイトでのショボイ音とは違い結構良い音です。カーペンターズやジョン・デンバーが好きだった人なら結構気に入るかもしれませんよ。保障はしませんが。ジョン・ウェットンのベース、割と目立っています。そんなに暴れているわけじゃないですが、直後に太陽と戦慄を演っている訳ですから、感慨深いものがありました。

Mar 14, 2008

コメント(0)

-

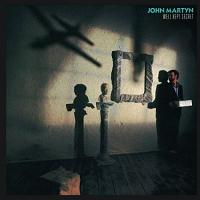

USBオーディオキャプチャーを探してみたよ

レコードやカセット等アナログメディアを最近PCに貯め込んでおります。以前健在だったタワーPCにはそこそこのサウンドボードを載せていたのでデジタル化に苦労しなかったのですが、タワーが壊れて以降ノートで代用しております。さすがに音声専用にUSBオーディオキャプチャーユニットが欲しくなってきたので、ネット販売で調べると結構な種類がいくつものメーカーから出ているようです。ただ、詳細はそれを購入した方の体験を探し出して見ないとなりませんし、やはり実物を見て決めたい。と言うことで今日は池袋でビックカメラとヤマダ電機を見てきました。・・・しかしどちらにもロクに商品が無かったwヤマダでは商品棚を巡っていると、同じ思いで探している会社員が店員に「レコードを取り込んだりするやつ無いんですか?」と丁度店員に聞いている所に遭遇。店員「以前は扱っていたのですけど、切れてから入ってないのです」と答えていた。ビックカメラもセレクト出来るほどの商品は見当たらない。2000円前後で買える商品だが、ワザワザ利益率の高い2万近い商品しかない。これじゃ買う方も諦めて秋葉原とかに流れちゃうんじゃないだろうかと余計な心配をしたりw アマゾンでもたくさん商品あるからそちらで買えばよかった、ってな風に客に思わせちまうのではないかな?CDは出現して以来もうだいぶ時が経ちましたね。進歩を続けるデジタル業界で古い規格のまま存在し続けている為に随分仕様が古びてしまいました。極少数マニアックな専門機種と対応メディアもありますが、いかんせん一般的ではありません。オリジナルのレコードを聴いてCDを比較すると愕然とするモノも少なからず存在します。下位互換性をキープして現在まで出たCDも生かせる形で新しい音声規格の普及・・・何とかならないものでしょうか? けっして私はオーディオマニアではないのですが、技術があるのにそれが広まらないのは、かって白熱球の売り上げを妨げると言う理由だけで50年近く一般化を阻まれた蛍光灯の事例の様に、時代を押し留めるのではないか?と考えてしまいます。と、色々妄想しながら今日レコードから取り込んだのは・・・John Martyn / Well Kept Secret (1982)かってゴードン・ハスケルがインタビューで「イギリスにはジョン・マーティンという素晴らしい歌手がいるのだけど、市場からはほとんど黙殺されている」と嘆いたベテラン歌手です。まあ、ゴードンの場合は自分の不遇時代を重ね合わせてかなり皮肉っぽい言い方なので、そこまで言われる程売れないわけはありませんw今までたくさん作品を残している人ですしね。この作品は丁度世界中がパンクを通り過ぎて雑然とした時代に様々なスタイルが勃興してきた頃に発表されています。70年代はスタジオワークでは一人メインエンジニアが作品の製作に関わる時代でしたが、80年代ともなると製作スタイルはより分業化が進み、録音のエンジニアとミックスダウンのエンジニアが専業化してきています。この作品もちょうどその流れに載っていて、録音クレジットはMIKE NOCITO、エンジニアクレジットにはPHIL THORNALLEYと記されています。時代的に70年代の極端にデッドな音作りは影を潜め、オフマイクやデジタル機器の導入で音像の表現も80年代初期らしいサウンドになっています。この当時のデジタルリバーブとかまだ密度が粗い感じでしたよね。CDも出ていますし、レコードを入手するにしても値段はそんなにしないでしょう。日本でそんなに話題になる方でもないでしょうしね。私もメル・コリンズのうねるサックスソロ目当てで買いましたwJohn Martyn / Vocal, GuitarJeff Allen / DrumsDanny Cummings / PercussionJim Prime / KeyboardsLee Kosmin & Steve Lange / Harm VocalMel Collins / SaxMartin Drover / TrumpetRonnie Scott / Sax on A-5Geraint Watkins / AccordionAndy Duncan / Drums on B-2&B-4Pete Wingfield / Keyboard on B-2Produced By Sandy Roberton

Mar 14, 2008

コメント(0)

-

遂に復活!幻の日本語吹き替え!!

空飛ぶモンティ・パイソン”日本語吹替復活”DVD BOX[7枚組]あのモンティパイソンが最初に日本で放送された当時の日本語吹き替え版である!もうこの世に現存しないと言われ続けたまさに正真正銘の幻の吹き替え音声。日本の芸能界や世界中へ黒船級の影響を今も与え続ける永遠のブラックコメディ番組をかなりお買い得価格で提供している。値段がリーズナブルというのはありがたいもんです。ちなみに最初にビデオシリーズが日本で発売&レンタルされたときに、シリーズ限定の吹き替え版も存在したが、その音声は東京12チャンネル版復刻のこの商品には納められていない。商品発表直後に訃報広川さんの急逝には驚かされました。謹んで御冥福をお祈りします。

Mar 13, 2008

コメント(2)

-

Bryn様からお返事きたよ♪

受信箱にメールお、ブリン・ハワースご本人様から返信がううう、うれすぃなぁ・・・(泣)長い間ファンやってて良かった。直訳だけどこんな感じ「教えてくれてありがとうございました。そして、いつも音楽聴いてくれてありがとうございます。これからも信念を貫くよ!ブリン 」こちらこそ、これからも楽しませていただきます♪と言うことで、以前紹介した彼の作品のリンクBryn Haworth / Sunny Side Of The Street(1975)BRYN HAWORTH / KEEP THE BALL ROLLING (1979)彼の音楽がどんな感じかは、ブリンのMy Spaceで試聴すると判ります。70年代のブリン作品Fleur De Lys後、70年代はウルフギャング等アメリカでのセッションワークをビル・グラハムのマネージメント下で行っていましたが、その後ソロ作品でも注目を浴びるようになります。ファーストアルバム Let the Days Go Byこの作品の音作りは、彼が当時関わっていたGallagher & LyleのWillie & The Lap Dogでのキラキラしたサウンドに似た風合いが心地よいです。セカンドアルバムで名盤Sunny side of the streetとの2 in 1 CDが現在手に入るのでこちらもお買い得感が高いです。上記2作はゴードン・ハスケルやメル・コリンズの参加でクリムゾンファンにも知られていますね。ソロ活動を始めた74年から3年連続でBBCのジョンピールのラジオ番組に出演していますが、76年にはJoe(加藤ヒロシ、ゴードン・ハスケル、ジム・ラッセル)をバックに演奏しています。A&Mと契約し米録音で製作され、当時日本の音楽雑誌でも話題になった3作目Grand Arrival (1978)評価は好みで分かれますが、彼をこの作品で知った方も多いかもしれません。前作共々A&Mの名盤50選でもある第4作Keep The Ball Rolling (1979)クリフ・リチャードとの交友も知られていますが、この作品ではデュエットも披露しています。メル・コリンズ参加。また、彼は70年代にその流麗なスライドギターで、ジェリー・ラファティ、マリアンヌ・フェイスフル、ゲイ&テリー・ウッズ、クリフ・リチャード等多くのセッションワークやフェアポート・コンベンション等コンサートのバックメンをこなしている。Gay & Terry Woods Renowned中でも最も有名なのが1978年Ian MatthewsのSteelin' Homeでしょう。シングルで世界中で大ヒットしたShake Itは、アルバムのアレンジを手掛けたブリンの涼しげなサウンドとメル・コリンズの奏でる極上のサックスソロが秀逸で、日本のFMでも散々エアプレイされた名曲です。また輸入盤は当時流行ったカラーレコードも一部出回り、現在ちょっとしたプレミアになっています。現在はこの次の作品Siamese Friendsと2 in 1 CDで出ているのでお買い得です。(両作品共にメル・コリンズ参加)先日紹介したダナ・ガレスピーの他に元イエスのトニー・ケイのバンド、バジャーのホワイト・レディでもジャッキー・ロマックス繋がりで1曲、必殺のスライドをシブーく極めてくれています。これも当時日本盤で買いましたw1979年、余り知名度はありませんがAleksander Johnのアルバムではタイトル曲などで素晴らしいスライドプレイを披露しています。Bittersweet Songs80年以降部屋を借りたり楽器買ったりと急速にレコードを買わなくなっていったので、その後の活動は不勉強です。すみません。ブリン本人も80年代前半から次第に表舞台から次第に教会関連の仕事へ移っていき、日本に情報が入りにくくなったのもありました。今後、ファンとしてGapとか新作とか買わなくちゃいけませんなw最後に1989年のアルバムも御紹介Blue and Gold (1989)グランド・アライバルの名曲We're all oneを新アレンジで披露しています。そう、We're all oneですよ。いいですねw今日の反省:ナショナルヘルスの1stをチャーリーだとばかり勘違いしてて、今日家のレコードを見たら、Pyeレコード発売のAffinityレーベルでした。ごめんなさい。

Mar 12, 2008

コメント(0)

-

黄砂の後始末

空気が乾燥して、ホコリや花粉だけじゃなくて黄砂まであちこちにこびりつきやすいこの頃。雑巾やモップで拭き取りたい気持ちも判りますが、ここはちょいと我慢。まず隙間の詰まったのをノズルを付けた掃除機で軽く吸い取る。水で湿っちゃうと取り難くなります。窓やバイク・車なら表で洗えるのでザバっとやりがちですが、案外取れなかったりします。洗剤を使う際にコツがあってプロは「充分に泡立てて」使用します。泡でいかに汚れを効果的に浮かせるか、家具や車などに傷をつけない為にもスポンジでたくさん泡立てておくと便利。上から下へたっぷり付けて流し出しましょう。また、キレイに洗い終わったら仕上げ剤もいいですが、乾拭きもきちんとしておきましょう。

Mar 11, 2008

コメント(0)

-

Dana Gillespie / Ain’t Gonna Play No Second Fiddle (1974)

今日は1件仕事がぶっ飛んだので早めに上がれたのである。以前から行きたかった池袋の中古レコード店「だるまや」へ。CDだけではなく、LPやLDもあったので今後も楽しみなお店であった。目的は、昔日本盤で持っていたがサイモン・フィリップス好きな友人に売ってしまった「ダナ・ガレスピー」の4thアルバム。彼女は、60年代後半から歌手・女優として活動されている方で、現在も現役。オフィシャルサイトには今まで50枚(!)のアルバム製作に関わっていると書いてある。当時日本で出たアルバムと違い、英と米盤は見開き仕様。曲ごとの詳しい参加ミュージシャンが判るのがありがたい。ハッキリ言ってそのために買ったw ブリン・ハワース氏の公式サイトでは、「このアルバムのどれで弾いたか記憶に無い」と書いてあったもので、お節介ながらそれについてメッセージを送ろうと思ったからである。さて、このアルバムの主のダナさんだが、60年代はさらさらのロングヘアーでおとなしげな風貌だったのだが、デヴィッド・ボウイのプロダクションへ移って以後変貌した。3rdアルバムではボンテージ衣装でまるでSM嬢みたいなジャケットだったwこの通算4枚目のアルバムには、ブリンやサイモンの他にもエディ・ジョブソンやメル・コリンズといった当時の売れっ子が参加している。本国では色々な有名作品に女優として活躍して著名だが、日本では余り知られて無いだろう。私も彼女の出演した映画は、知らず知らずに見ていたのを後々知ったくらいである。故に彼女の初期作品の入手にプレミア値段が付くことは、日本では余り無いはずだ。CD化されていないけど、案外探せば出物はあるはず。なくてもebayあたりで安く買えることだろう。ちなみに彼女は1972年のダフィ・パワーのアルバムに、ボズやマイケル・ジャイルズと共に参加しており、それは76年に曲順を入れ替えパワーハウスと言うタイトルに変更され再発もされている。

Mar 10, 2008

コメント(0)

-

Bryn Haworthインタビュー&演奏動画

全国千人程のブリン・ハワース・ファンの皆様、お待たせしました♪(誰も待ってないかw)元Fleur De LysでIslandやA&Mに名盤を残している彼。動くBryn Haworthです。くぅー!泣ける。BRYN HAWORTH - 'did'nt do me no good'必殺のスライドギターも演っちゃってますよ奥さん!現在はクリスチャンの音楽家として、欧米各国の劇場・教会・監獄(!)を演奏旅行していることが多い彼ですが、日本にも着てくれないものでしょうかねぇ。Bryn Haworth オフィシャルサイトあと、映像は動きませんが、彼に関するYOUTUBE映像が2つありました。Bryn Haworth - We're All OneBryn Haworth - Good Job

Mar 5, 2008

コメント(0)

-

現在廃盤のレフトバンク

The Left Banke後にストーリーズを結成した繊細な才人マイケル・ブラウンが60年代在籍した名バンドであるが、現在の所日本でも本国アメリカでもほとんど廃盤の憂き目にあっている。愛しのルネやプリティ・バレリーナといった代表曲は、日本でも当時のGSバンドにカバーされるなどしたが、現在ではバロックロックの開祖とか、ソフトロックという訳の判らん後付けのジャンルで語られてしまい、通好みみたいな難儀な位置付けがされていて残念なところ。変なカテゴリーで括らず、バンドのサウンドがもっと再評価されて欲しいものです。(その点ではゾンビーズも言えてますね。) 彼らの音楽性は70年代のトッド・ラングレンや80年代のホール&オーツくらい爽やかで個性的な味わいがあります。She May Call You Up Tonightのモダンなメロディを聞くといつもそんな思いがしますね。こちらはレフトバンクのデモやバンド活動期間前後の音源、メンバーのソロ活動などをフォローしたサイトです。http://leftbanke.larryhovis.net/glockenspiel.phpちょっとマニアックなサイトなので、正規音源で飽き足り無くなった方に。2003年にメンバーが集まってFMラジオに出演した際の音源もUPされており、彼らが好きだった曲を自他混ぜこぜで放送した内容が公開されています。その中には、ジャイルズ・ジャイルズ・フリップがマクドナルドとジュディ・ダイブルを加えた「風に語りて」も選ばれております。アマゾンあたりだと今レフトバンクのCDは、どれも妙に高額になってきているようなので、早い所再発を望みたいものです。

Mar 5, 2008

コメント(2)

-

デヴィッド・オリスト オフィシャル・ファンサイト

デヴィッド・オリスト60年代のナイスやアタック70年代はロキシーミュージックやジェットちょこちょこ名前が出てはスーっと消えちゃう隠れキャラ地味たお方だが、下手だの、いや結構イイ!だの、判らないからもう言いたい放題言われちまう奇特なギタリストだった。ナイスを振り返るキース・エマーソンには「プライベートな問題で辞めてもらった」とあっさり言われちまって、復活ナイスにはお呼ばれもしない。そんないったい何をやっているのかさっぱりわからんちんなデヴィッド(ソロアルバムを出すには出しているけどね)。公式サイトです。思う存分最近の彼を見てやってください。Official Fan Site for Davy OList and Second Thoughts余談:今までミュージシャンサイトを紹介しても放りっぱなしだったので、今日から左側のブックマークに随時追加。したりしなかったりw

Mar 5, 2008

コメント(0)

-

ジェフ・ヒーリー死す、盲目の天才ギタリスト

かなり参っている。3月2日(現地時間)死因はガンだそうである。また大好きなミュージシャンがこの世を去った。最初に彼を見た時の電撃的な衝撃は今も忘れない。ジェフ・ヒーリー オフィシャルサイト どうか安らかに R.I.P.

Mar 4, 2008

コメント(0)

-

Sharon Tandy - You Gotta Believe It's

60年代後半にスタックスの欧州戦略第一弾としてデビューした、シャロン・タンディ。以前からFleur De Lys関連に度々紹介してきたが、今回はその本人についての資料を紹介。ブルー・アイド・ソウル、フリークビート、そして(60年代当時)最先端の声の持ち主。このアルバムは、66年メンフィスでの伝説的なセッションから始まる、彼女の60年代のシングルをほぼ網羅する。まるで悲劇的なおとぎ話の様だが、ヨハネスブルグ郊外の音楽大好きで声量の大きな女の子は、混血男性と恋に落ちて、そのまま彼についてロンドンへ。一文無しで流れ着いたのに二人は結婚。彼は彼女のマネージャーになり、最先端の音楽市場へ切り込んで行き、レコードやTV出演で彼らは成功の予感を得ることになった。アメリカのソウルの伝説達とのレコーディングセッションとギグで素晴らしい将来が約束されたかに思えた。しかし、人間関係や自身の病気等から全ては破裂。シャロンは64年暮からヨーロッパに着ていたが、レコーディング実績があった故郷の南アフリカに1970年に帰ってしまった。このコンピレーションCDは、彼女が欧米で費やした活動の記録となっている。彼女のスター性を信じてスウィンギング・ロンドン・ハリケーンに連れてきたのは、彼女の夫であり、師であり、マネージャーだったフランク・フェンターであった。彼の企みで慌しい5年間が始まったのである。スタックスの欧州での責任者としての地位を生かし、聖地メンフィスでのレコーディング、67年3月のスタックス-ヴォルトUKパッケージツアーで彼女をオープニングアクトに入れ込んだ。そしてシャロンはスタックスの欧州第一号歌手となり、余程の自信家でも尻込みする状況でもソウルフルなパフォーマーとして見事にこなしたのだった。当時彼女の声は、上質なドライシェリーに喩えられ、ありがちな女性歌手とは趣を異ならせていた。彼女の土着的な歌い回しは有機的に結合し力強さとなったのだった。その後彼女のバックをサポートしたのは、イギリスのフリークビート、フルール・デュリーで、彼女がロック寄りの音楽性に走り出す契機を作り出した。彼らとの共演でシャロンは代表曲である「ドゥター・オブ・ザ・サン」やモッズアンセム「ホールド・オン」を残している。これらは現代でも多くのコレクターの目的足りえる楽曲である。前者は宝石のようなポップス、後者は当時のイギリス・ガール・レコードの最高水準であった。またその前年の66年、スタックスでの7曲+未公開の5曲の伝説的なセッションは、アイザック・ヘイズ、ブッカーT、MGS等によってサポートされている。彼女の音楽遍歴は、変わり行く彼女の本質を示しています。彼女はいつも歌手の中の歌手だった。商業的な感心が去ったとしても素晴らしい成果はいつまでも残っている。毎度適当な意訳ですが、まあ大体の紹介にはなったでしょうかwSharon Tandy with the Fleur de Lys シングルオリジナル発売時データ。Stay with Me/Hold On (Atlantic 584 124, July 1967)Our Day Will Come/Look and Find (Atlantic 584 137, Oct. 1967)Hurry Hurry Choo Choo (Atlantic 584 181, Apr. 1968)The Way She Looks at You/He'll Hurt Me (Atlantic 584 214, June 1968)Hold On [re-issue]/Daughter of the Sun (Atlantic 584 219, Oct. 1968)Gotta Get Enough Time/Somebody Speaks Your Name (Atlantic 584 242, Feb.1969)Two Can Make It Together/The Bitter and the Sweet (as Tony and Tandy, Atlantic 584 262, Apr. 1969)また、シャロンはフルール・デュリーBBC出演時にも共演している。BBC recordings for John Peel's Top Gear, Oct. 1967・Neighbour, Neighbour・Go Go Power・Crosscut Saw・Always Something There to Remind Me (with Sharon Tandy)・Our Day Will Come (with Sharon Tandy)・Hold On (with Sharon Tandy)動画リンク Sharon Tandy - Fool on the hill 1968Sharon Tandy - Hold On音楽スライドSHARON TANDY - DAUGHTER OF THE SUN (1968)上記動画のうち、フール・オン・ザ・ヒルのみコンピCDには収められていない。やはりレノン・マッカートニー作品なので色々契約上問題があったのだろうか?余談1:Stage6が買収されたのか、無くなってしまいましたwww余談2:ゴードン・ハスケルの70年代日本来日を知らなかったとちょいと前の記事で書きましたが、10数年前のインタビュー記事で散々読んで置きながら、すっかり脳裏から消えていた事に本日気が付きました。我ながら苦笑するばかりです。オマケ動画70年代中期にメル・コリンズがソロアルバムに参加したMike Lesleyの最近の動画。Mike Lesley---End Of The Worldほとんど無名の人で当時のLPの内容も極ありふれたアメリカンロックという感じでした。すっかり忘れていましたが、偶然発見したので忘れない内に。

Mar 3, 2008

コメント(0)

-

EnglandとGordon Haskellの意外な繋がり

イングランドは一通り持っておりますが、詳しくありません。でも、Fortunately keyboard player Robert Webb re-released the original album tapes on a limited edition CD with the help of Gordon Haskell and The Forward Organisation.とか言う文章を見つけると、イングランドにゴードン・ハスケルとフォワード・オーガニゼイションが限定CD発売の絡みで協力していたと読めるのですが、いったいどんな関係だったのか?ちょっと気になります。誰か知りませんか?オマケYOUTUBE動画:ゴードン・ハスケルが出演したチャリティ・コンサート生な雰囲気がいい感じです。

Mar 2, 2008

コメント(0)

-

OVARY LODGE 2作品について検証

70年代にキース・ティペットがフランク・ペリーらと組んでいた即興ユニット、オヴァリー・ロッジについて、ロバート・フリッププロデュース1973年発表作品は以前にテーマ・70年代英国音楽で紹介しましたが、現在でも2枚の作品を混同して紹介している記事があるようなので、この機会に両作品を比較紹介したいと思います。OVARY LODGE (1973年発表、英国 RCA SF8372)ジャケット裏面前年の72年、キングクリムゾン総帥ロバート・フリップのプロデュースで、キース・ティペットが出した即興作品集ブルー・プリントに続く作品。ブルー・プリントは、当時日本盤でも発売されたが、コチラのオヴァリー・ロッジは日本未発売。70年代後半には既に高値を付けており、日本に入った枚数自体それほど多くない。演奏者が全員コンポーサーと表記されており、即興だがあくまでも作曲だよという意思表示がされている。Side One1, FIRST BORN (Tippett/Babbington/Perry)2, MOUNTAIN TEMPLE IN SPRING Part 1: AMETHYST, GOLD AND ROYAL BLUE (My Way of Saying Thank You) (Perry) Part 2: A FRAIL WHITE BUTTERFLY, BENEATH THE SPELL OF MOON IS SLEEPING ON THE HUGE BRONZE BELL (BUSON) (Tippett/Babbington/Perry)Side Two1, TROPIC OF CAPRICORN (Tippett/Perry)2, COME ON IN (Tippett)3, NURSERY RHYME (Tippett)4, SYLPHS IN PISCES (Babbington/Perry/Tippett)ComposersKeith Tippett, Piano (Zither on Tropic of Capricorn)Roy Babbington, BassFrank Perry, Percussion (Piano Interior on Tropic of Capricorn)Produer Robert FrippMusic Engineer: Andy HendricksonCut by Arum ChakravertyPhotographer: Andy BurnsThe Sounds are acoustic, no electronics are involved. Robert Fripp現在は復刻CDで入手も容易くなっているが、あくまでもフリーミュージックなので御注意を。ちなみに、かの「クリムゾン・データ・ベース」で確認した所、76年と間違えて解説しておられた。早く直さないかな?(圧倒的情報量には敬意を持っておりますので、喧嘩を売っているわけじゃありませんw誤解なき様)==============続いて1976年発表の作品をOVARY LODGE (1976年発表 英国 OGUN OG 600)ベースがOGUN創始者のハリー・ミラーに替わり、キースの奥さんジュリーも加えカルテットになっている。各担当は写真をご覧ください。 Side OneGentle One Says Hello (14.00)Fragment No.6 (8.45)Side TwoA Man Carrying A Drop Of Water On A Leaf Through A Thunderstorm (5.10)Communal Travel (17.40)Coda (1.00)Live recording at Nettlefold Hall, London SE27, 6 August 1975 by Keith Beal.Produced and Album mixed and edited by Keith Beal and Ovary Lodge.All music composed by Ovary Lodge. この作品を称して73年のRCA盤の再発と勘違いした紹介を書いている評論家もいたが、聞いていないのがバレますねw キースらメンバーに失礼です。こちらは70年代後半から80年代にかけて、輸入盤店で割りと見掛ける事が多かったのですが、現在ではCD化もされているようです。ただしアマゾンには無い模様なので入手しようとするとdiskunionのJAZZ館あたりがいいでしょう。なぜかHMVだと76年のジャケット写真で曲目が73年の紹介になっている。アマゾンあたりでもオリジナル発表年を間違えた掲載があるので、ややこしいこの作品では掲載ミスも大いにありえる。Ovary Lodgeの原型は、センチピードと同時期にキースが試みていたキース・ティペット・トリオ(Keith Tippett-Pf, Roy Babbington-Bass, Keith Beal-Drums)だそうで、その後のギグでドラムがフランクに替わり、2週間後にはブループリントのレコーディングに入っている。故にブループリントにはキース・ベイルのフューチャーされた曲もあるそうである。その後名称が確定するまでの間には数名の演奏家を加えたいくつかのギグでWhite Lodgeと呼んでいた時期もあったそうだ。オヴァリー・ロッジ名義の作品残しロイはソフトマシーンやBBCラジオ・オーケストラの為に去り、替わりにハリー・ミラーが加わった。後にジュリーも合流し、76年のアルバムに名前を残している。余談:76年発表作のプロデュースをしているキース・ベイルはブルー・プリントだとBailey(ベイリー)とクレジットされているが、あのデレク・ベイリーと何か血縁関係でもあるのだろうか?デレク・ベイリーの作品は数枚持っているが、それほど詳しいわけでもないので不明です。

Mar 1, 2008

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-

-

-

- オーディオ機器について

- VALVOのE2dという真空管

- (2025-11-17 21:06:01)

-

-

-

- きょう買ったCDやLPなど

- The Beatles(ビートルズ) 『アン…

- (2025-11-20 11:02:10)

-