2008年05月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

プリントゴッコ本体の販売終了・・・

理想科学工業は6月30日をもって、家庭で手軽にハガキやTシャツにプリントできる小型印刷機「プリントゴッコ」の販売を終了する。本体と、本体を含むセット商品の計4品目について、同社による直接販売(メーカー販売)を打ち切る。 プリントゴッコは、誰でも簡単に年賀状印刷ができる器機として、1977年に最初の製品が発売された。以来31年間の累計販売台数は約1000万台にのぼる。 90年代後半から、一般家庭でパソコンやインクジェットプリンタが急速に普及してきた影響を受け、近年では需要が大幅に減少していたという。 同社はこうした市場環境の変化を踏まえて慎重に検討した結果、プリントゴッコ本体の販売終了を決定した。 対象となるのは「プリントゴッコPG-5ベーシックセット」「同PG-11本体」「同アーツ(紙用セット)」「同アーツ(布用セット)」。なお、ランプやインクなどの関連消耗品については、当面販売を継続する。【nikkei TRENDYnet から引用】 毎年年末になると年賀状作成で大活躍していたプリントゴッコ。デザイン版をつくってピカッとフラッシュさせて印刷版をつくり、それにチューブに入ったインクで着色するという光景でしたね。インクで手が汚れたり、思ったほどのできばえでなかったり、色が途中で混ざってしまったりと苦労したものですが、そんなアナログさがよかったように思います。 私の実家では、確か私が就職した年に購入したと記憶しているので、購入した時期はとても遅かったのですが、毎年楽しみながら作っていました。それは結婚してからも続いていまして、パソコンがなかったときにはホント重宝していました。 しかし、パソコンを購入してからは専ら押入の中に入ったままで全然使ったことはありません。たまに「今年はアナログ的に行ってみるか」と思ったこともあるのですが、手軽なパソコンで作ってばかりでした。 そんなプリントゴッコを製作している理想科学も、時代の流れという判断をしたのかとうとう本体の販売を終了することになりました。年賀状そのものも送ることが減少している状況もあっては仕方ないのかもしれません。 なんだか販売終了ときけば、使ってみたくなるのですが、みなさんはいかがですか?

2008年05月30日

コメント(4)

-

懐かしい新快速色・・・(JR西日本113系)

先日、和歌山方面の出張の際に私にとっては久しぶりにお気に入りの車両に乗ることが出来ました。それが表紙の車両、国鉄→JRの113系と呼ばれている車両で、塗色も軽快ないわゆる「新快速色」となっています。この車両は和歌山県のJRきのくに線(紀勢本線)の和歌山←→御坊間で主に運用されていて、一部はJR阪和線を経由して新大阪まで運転されています。 この113系は国鉄が1962年から製造した車両で、東海道本線などでよくみかけましたが、最近は新しい車両の投入により引退したものが発生しています。この和歌山地区では今も活躍していて、元々は1972年に阪和線の新快速・快速用に投入され、その当時からこの新快速色をまとっていました。ちなみに新快速色というネーミングは、阪和線への投入当時に京都←→西明石間で運転されていた新快速も同じ塗色であり、かつ阪和線でも新快速の運転にあわせて同じカラーリングになったことからつけられたものと思われます。 私にとっては、子どもの頃からお気に入りの車両だったので、この車両がやってきたらワクワクしたものです。乗り心地はいいものではありませんが、向かい合わせのシートもあって、「どこか遠くへ行く」感じがでていました。 勤めるようになってからもそのお気に入り感は同じでしたが、結婚して沿線から外れるとなかなか乗る機会はありませんでした。また、車両の世代交代並びに車内更新にあわせて塗色も変わってしまいました。 最近になって新快速色が復活したことを聞いていましたので、乗車するのを楽しみにしていたところ、今回乗車することが出来ました。今思えば何の変哲もない車両なんですけど、子どもの頃からお気に入りの車両に乗ることができ、またこの日すれ違う車両もこの新快速色の車両が多かったのでうれしく思いました。

2008年05月29日

コメント(0)

-

上の子ども、教育野外キャンプで曽爾高原へ・・・

昨日から今日にかけて、上の子ども(小学5年生)は来年の修学旅行の予行演習のような教育野外キャンプ、私が小学生の頃は「宿泊訓練」といったのですが、それに行ってきました。場所は同じ奈良県の曽爾村で、私は行ったことがないのですがとても景色がきれいなところだそうです。 上の子どもは行く前の日には緊張してお腹が痛いって言っていまして心配しましたが、当日にはすっかりと元気になっていました。緊張し過ぎてお腹が痛くなる、私もそうでしたので(今でもそうですが)よくわかります。緊張もさることながら、現地でのいろんなイベントをする班の仲間がとても仲のよいお友だちと離れ離れになって、知らない子はいないんだけど「なんだかな~」というところもあったのかもしれません。 そんな上の子どもも今日、元気に帰ってきました。妻が出張だったので今日は私が子どもたちを学童保育所へ迎えに行ったのですが、会うとなり「パパ! 聞いて聞いて!! メッチャ楽しかったよ!」だって。話しを聞くと、昨日は山登り(っていっても、小高い山をグルリと廻ってくる)があって景色がとてもきれいだったとか、スタンツは心配したけどちゃんとできたとか、夜は消灯時間をすぎてもお友だちと遅くまでしゃべっていたなど。今日は昼にカレーをつくってみんなで食べ、やはり自分たちでつくるのはいいなぁなどいっぱい話しをしていました。 で、一番何が楽しかったのかをきくと、「山登り!」だって。よっぽど楽しかったみたいで、もう一日泊まりたかったそうです。 ちなみに私も小学5年生だった1978年に吉野山へ行きました。私の頃は夏休み中に行って電車で行ったのですが、神社などを巡りながら炎天下を歩いてヘロヘロになったのを覚えています。それでも、その夜に見た星空は今でもよく覚えています。ホント、星に手が届くんじゃないかと思うくらい近く感じたのと、あんなに星があるんだっていうくらいの星空だったんですよ。 さて、怪我もせずに元気に帰ってきてくれたし、クラスの中のメンバーともよりいっそう結びつきが強くなったんじゃないかと思います。明日は通常授業というのはちょっとかわいそうな気もしますが、がんばって行ってくれると思います。

2008年05月28日

コメント(4)

-

たばこのポイ捨ては放火同然?!

東京都内でたばこのポイ捨てに起因する爆発や火災が相次いでいる。3月には港区の新交通システム「ゆりかもめ」新橋駅屋外で、自動販売機2台が爆発音とともに炎上。警視庁などが調べたところ、自販機裏のゴミに、たばこから引火した可能性が高いことが分かった。ポイ捨てが原因の火災は昨年1年間に都内で280件発生。オフィス街ではビルに取り残された人が煙に巻かれて負傷する火災も発生し、東京消防庁は「無意識のポイ捨てが大惨事につながることを知ってほしい」と呼び掛けている。 サラリーマンやOLらが行き交う新橋で3月27日昼前、突然、「ドーン」という爆発音が鳴り響くと同時に、自販機から炎と黒煙が上がった。火は約30分後に消し止められたが、ひしゃげた状態で開いた自販機の扉が、衝撃の大きさを物語っていた。オフィス街の爆発騒ぎに、警視庁からもテロ担当の捜査員が駆けつけるなど、現場は一時騒然となった。 ところが、消火活動を終えた消防隊が自販機の裏側をのぞき込むと、無造作に投げ捨てられたゴミの山が燃えた状態で見つかった。現場に発火装置などは見あたらなかったことから、懸念されたテロの可能性はなくなり、警視庁と東京消防庁ではポイ捨てのたばこがゴミの山に引火したとみている。 また、昨年10月17日に中央区京橋で発生した火災は当初、全焼した電器店の1階倉庫が火元とみられていたが、その後の調べで、電器店と隣のオフィスビルとの間にたまっていたゴミにたばこの火が引火したとみられることが判明。付近からは、たばこの吸い殻も多く見つかった。 この火災では、オフィスビルの9階にいた男女13人が一時取り残され、はしご車で救出された。消防隊員2人が顔にやけどを負ったほか、女性会社員4人と通行人1人も煙を吸って病院に運ばれた。 東京消防庁によると、平成19年中のたばこが原因の火災は933件で、出火原因では放火に次いで多い。ポイ捨て火災は、15年282件▽16年367件▽17年290件▽18年222件▽19年280件-と300件前後で推移。大半が道路上のゴミが燃えるなどのぼやで済んでいるが、19年は14人が負傷したほか、16年には2人が死亡している。 路上やビルの谷間にゴミがたまっていると、吸い殻も捨てていいと考えてしまう人が多く、火だねをしっかり消さずに捨てる人も目立つという。東京消防庁調査課は「当たり前のことだが、たばこは決められた場所で吸い、火が消えていることをしっかりと確認した上で灰皿に捨ててほしい」と話している。【産経新聞ネット版から引用】 街を歩いていても、車に乗っていてもたばこのポイ捨て、相変わらずみかけますね。私はたばこを吸わないのですが、あの煙だけでもうっとうしいのにたばこのポイ捨てを見たときには、それを拾って捨てたヤツのポケットにねじ込んでみたくなる衝動に駆られます。まぁ、そんなことはしないけどね。(でも、若い時に地域の清掃活動をしていた目の前でポイ捨てされた時はキレましたけどね・・・。若かったんだな~(遠い目・・・)) さて、そんなポイ捨てがボヤとか火災の原因になっているとしたら話は別です。こんなの、放火と大して変わらないと思うんですよね。放火は火事になることを知りながら可燃物に火を放つわけですが、たばこのポイ捨てだって火がついていることを知りながらむやみやたらと捨てているわけで、火事になることを全く考えていない、あるいは火事になっても「オレじゃないよ」ってしらを切るわけで、むしろたちが悪い方かもしれません。 車に乗っていても、平気で火のついたたばこを車外に投げる輩がいますが、今の車って灰皿がないんですね。世の中の禁煙の動きを自動車メーカーは先取りしているわけだ・・・。 んなわけ、ないやろが!! たばこのポイ捨てはベンツやレクサスのような高級車に乗っている輩で多く見かける例ですが、そんな高級車に乗っているのにやっていることは最低ですね。まぁ、車からのポイ捨ては高級車に限らないのですが、高級車の方が目立ちますよね。 そういえば、高校時代にバイト先のスーパーカブで走行中に火のついたたばこが横切ったことがありました。わざとやっていたんでしょうけど、こんなバカタレは事故って死んでくれればいいと思いました。 ところで、消防白書によると出火の原因の中で「放火の疑い」ということがありますが、ひょっとしたらこのようなたばこのポイ捨てが原因なのかもしれませんね。投げ捨てたたばこも一緒に燃えてしまうから証拠は残らないし、誰が吸っていたのかもわからないのですからね。こんなので火事になったらどこにも文句はいえないんじゃないですか? そんなことになる前に、たばこのポイ捨て、ましてや火のついたまま捨てるなんていうことは、前出のとおり「放火に等しい」として捨てたヤツを現行犯逮捕してもいい、というようなことを望みたいです。

2008年05月27日

コメント(2)

-

車離れが進むというけど、それは現状では仕方ないかな・・・

相変わらずガソリン価格は160円前後と高いですね。私のSWは軽油ですが、それでも140円くらいですからね、以前のハイオク価格です。この高いガソリン価格が来月にはさらに10円くらい高くなるとの話しをききましたが、そうなると車に乗るのも躊躇してしまいますね。 少し前の話しですが「若者の車離れ」という話しをききました。今の若者にとっては車は憧れのものではないんですね。携帯電話などおカネのかかるものがあるからかもしれませんが、車を維持するのにおカネがかかりすぎるという考えもあるのかもしれませんし、魅力的な車が売っていないということもあるかもしれません。 ところで、私が免許をとった1986年頃には中古車、新車共に魅力的な車が売られていました。例えば、私が欲しかった車としては、セドリック・グロリア(430)、スカイライン・ジャパン、ブルーバード(910)といった8~9年落ちの車なんですが、実際にはなかなかいい状態の車がなかったのを覚えています。だから、それらよりも年式の新しいニューマン・スカイラインなどを探していましたが、なかなかいいものを見つける事ができませんでした。 新車だったら販売時期は正確には1987年なんですが、セドリック・グロリア(Y31)やブルーバード(U12)、スカイライン(R32)がいいなぁって思っていましたが、安月給の20歳そこそこの私にはそんなおカネがあるわけはなく、実際に買えそうな車はかなり車格が落ちますが、スターレットとかサニーなんかがいいなぁって思っていました。 で、結局は1987年10月に中古のカリーナクーペ(1983年式)を、1989年6月に新車でギャラン(E35)を買ったのでした。 ちなみに、もし前出の話しを2008年現在に置き換えて想像してみると、8~9年前の車で欲しい車っていうと、う~んないかなぁ。現在発売している車でも同じかな、そもそもMT車が少ないからね・・・。 前置きがかなり長くなりましたが、みなさんは免許をとられた頃の憧れの車と実際に買った車、今現在販売している車を比較してみて魅力を感じますか? 私自身、歳を食ってしまったということがあるのかもしれないけど、「運転して楽しそうな車」がなくなってしまっているのではないかと思うのです。 メーカーはどこも似たような車ばかりつくっているし、ひどいメーカーになるとデザインまでパクるところもある。そんなのを目の当たりにすると、憧れなんてなくなるのではないかな。しかも、メーカーは材料価格の高騰を背景に車の価格を引き上げようとしていることから、ますます車が手の届かない存在となってしまいます・・・。 また、前出のとおりガソリン代は高いし税金もかかる、駐車場代も高いとくれば「別に車はなくてもいいかな」って思ってしまって「車離れが加速する」のは自然の流れかもしれませんね。 そうなれば、車の販売数や利用が減少するとともにガソリンの使用も減少するから、長い目で見た場合には地球温暖化防止にもなるし、無駄な道路も不要となるので実にいいですね。道路族の政治屋とその息のかかった取り巻きも淘汰されて実にいいですね。 私自身も今乗っているデリカSWとサンバーは、部品がなくなるまで乗って修理不可能となれば廃車にして、その時点で魅力的な車がなく、かつガソリン価格も高止まりだったら車に乗るのはやめるかもしれませんよ。

2008年05月26日

コメント(0)

-

横浜ベイスターズ、借金20目前!

セの最下位に低迷する横浜の大矢明彦監督(60)が22日、遠征先の北海道・新千歳空港で「僕は途中で投げ出したりしない」と任務をまっとうする考えを示した。前日21日にオリックスのテリー・コリンズ監督(58)が電撃辞任したことを受けての発言で、改めてチーム再建への決意を口にした。 23日からの楽天戦のため、空路仙台に向かう新千歳空港で、大矢監督が心情を吐露した。 「(コリンズ監督の辞任を)朝の新聞で知って驚いたよ」と前置きし、「12人しかいないプロ野球の監督に選ばれたという責任は大きいと思っています。だから投げ出したりしない」と語った。 横浜は13勝29敗1分けの借金16。しかし、若林貴世志オーナー(65)からは「横浜開港150年を迎える来年も、指揮を執っていただきたい」と託されており、チームの立て直しが最大の目標になる。 低迷の原因には、球団トップのいきすぎた発言や、外国人補強の失敗なども挙げられる。大矢監督の契約内容について、佐々木邦昭球団社長(61)がたびたび「2年目に最下位になった場合、実は留保条項が組み込まれている」と公言。これが球団内外で問題視されている。 3年契約ながら、2年目が最下位だった場合、3年目も契約を更新するかは球団に選択権があることを意味するが、球団関係者が守秘義務のある契約内容を公にするのは言語道断だ。 球団の親会社であるTBSの関係者はこの日、「大矢監督に3年間指揮を執っていただきたいとのオーナーの意向に、変わりはありません」と最高責任者の姿勢を改めて打ち出した。 「僕は任されたことを続けてやるだけ。決して投げ出さない」と決意を新たにした大矢監督が、荒波を乗り越えて立て直しを図る。【サンケイスポーツネット版(5月23日分) から引用】 今日のオリックスバファローズ戦も負けて今期ワーストの6連敗。交流戦になってからまだ1つも勝っていない状況です。これで13勝32敗と借金は20目前となり、早くも自力優勝が消滅となりました。まだ5月の終わりでペナントレースはまだまだ続くのに、横浜だけは12球団の中でも蚊帳の外となってしまいました。まぁ、正確には上位チームの勝敗によっては自力優勝は今日付けで消滅というわけではないのですが、常識で考えてもここから劇的に巻き返すような安物のドラマのようなことはありえませんから、事実上の「今年のペナントレース脱落日」が今日なんでしょうね。 それにしても、いつもこのブログでもふれることですが、親会社のTBSって横浜ベイスターズというチームをどうしたいのでしょうね。単なるシンボルであるのかそれとも税金対策なのか、チームを強くしたいのか視聴率を稼ぎたいのか、全く理解できません。 しかも、本文にもあった『球団トップのいきすぎた発言』なんかが事実だとしたら、現場でがんばっている選手なんか志気が下がってしまうのではないでしょうか。 かつてチーム内のゴタゴタが原因で成績が坂道を転がるように落ちて、最終的にはチーム崩壊という例がいくつかあります。例えば球団と現場との意思疎通がうまくいっていなかったとか、監督と選手との間の修復困難な溝があったとか。これは弱いチームだけでなく、名門と言われたチームも同様でした。このベイスターズもそうなってしまうのでしょうか。 ここまできたら、じたばたしても仕方ないので、思い切って負け覚悟でかつての大洋ホエールズのような豪快な野球をみせてほしいです。三振かホームランでいいじゃない、ファンが球場に足を運ぶような大味でも楽しい試合をみせてくれるようにしてくれたらなぁと思います。 現状の選手層や球団オーナーの球団に対する愛情が感じられない状況をみれば、そうでもしないと仕方ないのではないでしょうか。 ちなみに、プロ野球最多の敗戦数は1961年に近鉄バファロー(近鉄バファローズという球団名になったのが1962年)が記録した103敗(勝ち数は36勝。140試合制)です。どうせなら、かつて「お荷物球団」とよばれた近鉄の敗戦数を抜くくらいの記録をつくってほしいです。

2008年05月25日

コメント(2)

-

かつては繁栄していたであろう南海多奈川線・・・

22、23日と和歌山方面へ出張でした。最近は日が長くなってきましたね。そのため、仕事が終わって乗車した南海本線のみさき公園駅でフラッと下車して、みさき公園駅から多奈川駅を結んでいる南海多奈川線に乗って見ました。 この路線はかつては沿線の深日港と淡路島並びに四国を結んでいた航路があって、その利用客のために南海難波駅から直通の急行が運転されていることもありました。でも、航路の泉佐野港への移転(その後廃止)に伴って直通の急行は廃止され、線内のみの折り返し運転となりました。私自身はこの線を利用して深日港からフェリーに乗ったことはありませんが、車で深日港まで来てフェリーには乗ったことがあります。 なお、この線は終点の多奈川にあった軍需工場への輸送を目的としていたようです。 前置きが長くなりましたが、みさき公園から多奈川行きに乗車、終点の多奈川ではなく、深日港で下車しました。↑ 広々とした構内はかつての利用客の多さを物語っているのでしょうか↑ 臨時改札だったでしょうか? 深日港駅構内は広くて、かつての利用客の多さが感じられましたが、駅前はとても寂しかったです。 なお、駅前には古い木造の旅館もありましたが、今も営業されているのでしょうか。かつてはここで宿泊して淡路島や四国、大阪や和歌山へ移動していたのかもしれませんね。↑ 深日港から深日港駅を見る ↑ かつては船乗り場のあったところです かつては商店街だったんでしょうね その後、歩いて多奈川駅ではなく、ひとつ手前の深日町駅へ。「深日町」という名称は1944年以前のこの辺りの名称で1955年に周辺の自治体が合併して現在の岬町になったそうです。↑ 国道26号線に面している深日町駅、高架駅となっています 深日町駅は交通量の多い国道26号線に面しています。そのためというわけではありませんが、高架駅となっていて特徴的なアーチ橋を見ることができます。 また、この深日町駅にはかつて計画されていたのか多奈川線の複線化のための跡をみることができます。↑ 線路の右側にもホームがありますが、元から使われていないようです。国道26号線をまたぐ鉄橋も同様 深日町駅も元々長い編成の車両が運転されていたので、ホームが長いです。 また、高架駅のために町を見通すことができます。遠くに関西電力の多奈川第二発電所をみることができました。↑ 6両編成分の長さがあるようです ↑ 高い煙突は関西電力の多奈川第二発電所です ところで、この多奈川線を走っている車両は2200系と呼ばれる車両で、かつては南海高野線の橋本以南の急勾配を走るために1969年から作られた車両で、新しい車両の投入に伴ってこのような支線用に転用されたものです。表紙の写真にもあるように、2扉車の17mで2両編成で使うことができるためかこの多奈川線以外にも南海の支線で使われています。 ちょっとした時間であわただしく行ってみましたが、のんびりとした時間が流れているようで面白かったです。

2008年05月24日

コメント(2)

-

西鉄ライオンズ、復活?!

戦後のプロ野球史の中で欠かすことのできないチームの一つである西鉄ライオンズ。知将と呼ばれた三原脩監督が中西、豊田、稲尾といった高校出の選手を中心に組織した強力チームで、南海ホークスや大毎オリオンズとともにパ・リーグを盛り上げました。日本シリーズでは1956年から1958年まで3年連続して日本シリーズに進出し、セ・リーグの巨人を3年連続して倒して日本一になるなど伝説のチームでした。 私はもちろんこの時期は生まれていませんが、この当時のフィルムを見たりや南海ファンだった父親の話しを聞いても、今のプロ野球チームでは見られないようなワクワクするような試合運びをしていたんだなぁと思います。 さて、その当時の西鉄のユニフォームは白地に黒の文字と言うとてもシンプルなデザインなんですが、それがまた凄みのあるものだったと思います。こういうシンプルなユニフォームって、大リーグではまた増えて来ているように感じますが、日本のプロ野球では逆に少なくなって来ているように感じます。 そんな中で、西武ライオンズが球団創立30周年を記念して西武ドームで行なわれる試合において西鉄ライオンズ当時のユニフォームを復活させるとのことが今日のZAKZAKに載っていました。6月28日から西武ドームで行われる5カード計12試合だけでなく、7月15、16日にヤフードームで行われるソフトバンク戦でも復刻版ユニホームを着用するということですから、懐かしい西鉄ライオンズのユニフォームを見る事ができますね。特に、ソフトバンクも南海ホークス当時のユニフォームを復活させることが載っていましたので、「西鉄ライオンズ=南海ホークス」なんていう対戦も見たいなぁって思います。 交流戦にあわせて昔のユニフォームを復活させることがありまして、ちょうど今なら東京ヤクルトスワローズがヤクルトアトムズ当時のユニフォームで試合をしたりしていますが、こういう試みはどんどんやっていってほしいなぁって思います。

2008年05月21日

コメント(0)

-

猛威を振るうバカ親、産婦人科でも大暴れ!

妻への診察に「セクハラだ」と抗議、体温測定でエラーが出ただけでどなる--医療関係者を相手に暴力・暴言が増える中、産科医療の現場でも、夫らによる具体的なトラブル例が公表された。学校現場での「モンスターペアレント」が話題になって久しいが、この場合は「モンスターハズバンド」といえそうだ。 ○○病院(東京都港区)院長の○○○○氏が、「産科医療の危機」をテーマにしたセミナーで、この半年間、同病院だけで起きたトラブルの中から13ケースを発表した。 まずは、医療費支払いに関するトラブルから。夫は「病院は金がなくとも妊婦を診るのが当然。失業中だから入院費は払えない」「この病院で診察しないなら、他病院へのタクシー代を払え」など発言した。この夫は以前にも、暴力的行為で問題になったこともあり、強固な態度を崩さなかったたため、病院側は都立病院に患者の受け入れをお願いし、公用車で送ったという。 また男性であるがために受難にあった医師も。分娩経過観察のため、妊婦の内診をしたところ、同席の夫がセクハラであると抗議。やむなく女性医師に交代させたという。当直医が男性だけなのに、女医の診察を強硬に求められるケースなど、男性医師をめぐるトラブルは多いといい、同病院では、産婦人科志望者が減少する中、特に男性が減っている一因ではないかと憂慮している。 このほかにも、出産に立ち会った夫が、陣痛時の妻を見て「こんなに痛がっているのに、何もしてやれないのか」と苦情を言う▽個室希望の患者に4人部屋しか空きがないことを伝えると、夫が「個室を用意しろ。どこかに部屋はあるはずだ」と大声で壁をたたき、スタッフを威嚇。この場合は、翌日には個室に移動できることを説明し納得してもらったが、一晩中、屈強な男性医師と守衛とで夫を見張っていたという。 一方、こちらは妻の"威嚇行為"の例。患者本人から「付き添いの夫に食事を出してほしい」との要望があり、病院側では実施していないと説明したところ、「高い室料を払っているのに、ありえない。これは詐欺だ」「マスコミにこの病院はこんなことをしてやると流してやる」と発言した。このように弁護士や報道、インターネットという言葉を使って、病院側を脅すケースは多いという。 ○○院長は「こうしたクレームは、医療機関への不信感がもとで起きている。病院側も、診察内容など十分な説明が必要」としたうえで、患者側にも「社会的に未熟な部分がある。社会ルールや医療に関する理解をもう少し深めてほしい」と希望している。さらに根本的解決の一つとして、「小中学校での性教育の充実をはかり、出産に関することなど、性に関する基礎知識を子どものころから正しく教えることが必要なのでは」と提言した。【毎日新聞ネット版から引用】 最近猛威を振るう「バカ親」どもですが、病院、それも産婦人科でも傍若無人な暴れっぷりですね。いったいこの国はどこへ行こうとしているんだろうって思いますよね。 そんなバカ親・バカ夫のコメントを読んでいるだけで、「なに考えとんねん!」ってなりますよ。例えば、 『病院は金がなくとも妊婦を診るのが当然。失業中だから入院費は払えない』 →なに、眠たいことゆっとんねん? 病院は慈善事業でやっとるのとちゃうで。 また失業中なら、なおさら子ども作ってええかどうか考えてからしろっちゅうねん! そんもん、言い訳じゃ! 『こんなに痛がっているのに、何もしてやれないのか』と苦情を言う →男は何もできないんやって、そのくらいのことがわからんか? 女の人はそんな苦しい目をして子どもを産んでいるんじゃ。 それを見るに耐え難いなら子どもなんかつくるなって。 バカ親はバカ妻も同じのようで、 『「付き添いの夫に食事を出してほしい」との要望があり、病院側では実施していないと説明したところ、「高い室料を払っているのに、ありえない。これは詐欺だ」』 →なにがどう詐欺やねん、病院が付き添いの夫に食事を出しますっていうところなんて言ってないやろ。 室料が高いのも承知で来ているわけだし、そんなのは言いがかりじゃ! こんなバカ親、病院側もほっといたらいいんですよ。困るのはバカ親なんだから。金払えないなら診ることができない、当然の事ですよ。慈善事業じゃないんだから。どうせ、最後にはバカ親が泣きついてきますよ。 それにしても、こんなバカ親はだれが育てたんでしょうね。非常識なバカ親がバカ息子・バカ娘を育てて、それらが結婚してスーパーバカ息子・スーパーバカ娘が生まれる、それが大きくなって結婚してスペシャルバカ息子・スペシャルバカ娘が生まれて・・・、もうええって。 冒頭にも書きましたが、この国はどこへ向おうとしているのかわからなくなりますね。性教育よりも、常識の心を育むような道徳教育を徹底すべきじゃないかって思います。でないと、こんなやつらがのさばるような世の中なんてろくな事ないですからね。

2008年05月20日

コメント(4)

-

野球のセンス、あるのか?

私の下の子ども(小学1年生)は、上の子どもと共に小学校が終われば学童保育所に行って妻が迎えに行くまで宿題をしたり遊んだりしています。 その学童保育所の先生の一人、M先生の息子さんが地域の少年野球の関係者だそうで校庭でボールを追いかけて走り回っている私の下の子どもを見て「この子、野球のセンスがあるんじゃない」って思ってたそうです。根拠はよくわかりませんが、同じ学年の子どもたちを野球をして遊んでいるのをみて、投げるのも打つのもよくできているとのことです。 でも、私が見る限りそんなことはないんですけどね。軟らかいボールでキャッチボールしてもボールを怖がっているし、投げるのもきちんと投げてくるときとそうでないときの差が激しい。打つのは確かによく当ててはいるけど、やみくもに振り回しているような感じだし・・・。どこがセンスあるのかな? そのM先生曰く、「早くきちんと練習させたらいいよ」とのことですが、私自身まだまだ草野球を現役でやりたいからなぁ。少年野球って親がつきっきりで練習や試合を見に行っているでしょ。始めるなら早いにこしたことはないんだけど、本人がどう考えているのかもう一つわからないしね・・・。 どうしようか迷うところです・・・。

2008年05月18日

コメント(2)

-

日本一長い距離を走る路線バス(十津川特急バス) その3(終)

昨日と一昨日の続きです。 日本一長い距離を走る路線バスの旅に乗車したバスについて紹介します。 その前にこの路線の歴史は古くて1963年に登場、奈良大仏前から新宮駅まで約8時間かけて運行されていたそうです。その当時は舗装もされていない道を走っていたんでしょうね。現在はかなり改修されているとはいえ、厳しい道であることは変わりないんですけどね・・・。その当時のバスはボンネットバスで乗り心地も悪かったのでしょうけど、今は冷房も効く乗り心地のいいバスになっています。 現在使われているバスは、U-HU3KLAAという日野製のバスで92年製造のものです。今回乗ったバスは「奈良22 き ・283」号で葛城営業所所属で7台配置されているうちの1台です。↑ バスに取り付けられているメーカーズプレートです バスの車内は2列シートで補助席もついています。トップドア車と相まって観光バスみたいですね。実際、乗り心地も普通の路線バスと比べると上等に感じました。↑ 室内です。シートもハイバックシートで座り心地もよかったです 運転席は普通の路線バスと同じです。日野製バスの標準仕様です。↑ シンプルな運転席、やっぱりMTですよね。 奈良交通のバスには「CI-CA」とよばれるICカードで乗ることができます。このカードは関西の私鉄でいう「PITAPA(ピタパ)」カード、JR西日本の「ICOCA(イコカ)」カードと同じようなものですが、ピタパカードやイコカカードでも乗ることができるのです。 だから、私が持っているイコカでも乗ることができましたが、五条駅~新宮駅までの料金4600円を一気に引かれるのでちょっとびっくりしました。ちなみに、降りるときにエラー表示が出て焦りましたが、運転士さんが途中の十津川温泉バス停でリセットしてしまったのが原因でした・・・。 ←乗るときには左側のカードマークのところにタッチします ところで、現金で支払う時はお札を運賃箱にそのまま投入するんでしょうか?4枚の千円札と600円・・・?詰まらないかな? そういえば、1988年だったか、岡山県の鷲羽山から岡山駅まで乗ったときは確か1000円だったと思うのですが、わざわざ両替して運賃箱に入れた記憶が・・・。 日本一長い距離を走る路線バス、なかなかみどころもあったし5時間も揺られての移動でしたが、機会があればもう一度乗ってみたいです。

2008年05月17日

コメント(2)

-

日本一長い距離を走る路線バス(十津川特急バス) その2

昨日の続きです。 谷瀬の釣り橋で有名な上野地のバス停に12時に到着。ここで約30分の休憩となります。八木駅からずっと運転している運転士にとっては緊張の連続だったので、ちょっと一息というところでしょう。休憩なので乗客も外へ出ることができるので、定番の谷瀬の釣り橋へ行ってみました。 ↑ 定番の谷瀬の釣り橋です。下を見たら怖い・・・こともなかったけどね。 谷瀬の釣り橋は長さ297m、高さ56mで、ゆらゆら揺れますがしっかりしたワイヤーで支えられてメッシュの網で保護されているので落ちることはありません。仕事柄、時々高い所にあがりますので今では全く恐怖感はありませんが、初めて来た時は怖かったものです。 時間の関係で渡り切って戻って来る事はできませんでしたが、なかなか気持ちよかったですよ。 上野地を12時半に出発して再度狭隘な道路をクネクネと南下して行って、13時半頃に十津川温泉に到着。ここでほとんど全ての乗客が降りました。残ったのは私とおばあさんの二人だけ。ここでも10分ほどの休憩となりました。 ↑ 十津川温泉に到着、10分の休憩・・・ このバス停には立派な待ち会い室と温泉が湧き出しているコーナーがありました。 「温度56℃」とのことでしたが、そんなに熱くは感じませんでした。ほんのりと温泉の香りがしていいものです。 ↑ 手を温める程度ですが、なんだかホッとするものでしたよ 十津川温泉バス停を私を入れて2人の乗客で出発、大きなバスなのでちょっと寂しいものでした。この先は有名な温泉が続きます。 ↑ 湯の峰温泉です ↑ 川湯温泉です バス停しか写せていませんが、山々に囲まれていい温泉だなぁと思いました。まだ一度も行ったことがないので、行ってみたいですね。 これらの温泉を過ぎると、道も穏やかになって終点の新宮まではあとわずかです。 ↑ 熊野本宮大社の大鳥居です ↑ 変わった山肌を発見! ちょっと前後しますが、この路線は大きな十津川(和歌山に入れば熊野川)に沿っていて、大小さまざまなダムが設けられており、ダムでは水力発電が行なわれています。この発電所は関西電力のものや電源開発のものがあって、今流行りの「環境にやさしい発電」を行なっています。(ダム建設そのものが環境にやさしいかという問題はありますが・・・) ↑ これは電源開発の十津川第一発電所です ↑ これは関西電力の長殿発電所です。 そして、新宮市内に入るとやや交通量が多くてノロノロ運転となりましたが、定時の15時42分に新宮駅に到着しました。五条駅からの約5時間を通して乗車したのはもちろん私一人でした。 降りるときに運転士さんに「お疲れ様でした」と声をかけると、「一番後ろの席で疲れませんでしたか?」(私は賀名生からずっと一番後ろに座っていました)と逆に声をかけてくれました。 私は「疲れませんでしたよ、長かったけど面白かったですよ」と答えると、「ぜひまた、乗ってください」と話してくれました。 ↑ 新宮駅を出発して車庫に引き上げる特急バス、お疲れ様でした! 5時間の路線バスの旅っていうのはなかなか体験できないものですけど、沿線には温泉あり、釣り橋あり、自然いっぱいの景色ありとなかなか楽しかったので、あっという間でした。自分の車で走ったこともありますけど、こういう旅もありかもしれませんね。 なお、五条駅から新宮駅までは料金は4600円でした。料金的にはちょっと割高かな・・・。

2008年05月16日

コメント(2)

-

日本一長い距離を走る路線バス(十津川特急バス) その1

路線バスといえば、駅から最寄の場所までせいぜい10分から20分程度、地方なら1時間近く乗車する事があるかもしれませんが、それ以上乗ることは稀かもしれません。高速バスなら普通にありますけどね。私の住む奈良県には日本一長い距離を走る路線バスがあります。それは近鉄大阪線の大和八木駅(奈良県橿原市)から国道24号線と国道168号線を経由してJR紀勢本線新宮駅(和歌山県新宮市)までを結んでいる奈良交通の通称「十津川特急バス」です。168kmの走行距離と約7時間かけて(途中の休憩時間を含む)走るのです。 そんな路線バスに乗る機会があって、少し前ですが乗ってきました。 ↑ 「特急」の表示も誇らしげです ↑大和八木駅から十津川温泉、湯の峰・川湯温泉を経由します 前出のとおりバスは八木駅が起点なのですが、私は時間の関係でJR五条駅から乗車しました。バスは八木駅から国道24号線を経由してこの五条駅に到着、10時27分に出発して国道168号線を南下、約5時間半かけて新宮駅を目指します。 ↑ 五条駅のバス停です バスには沿線の病院へ行く人やこの時期、梅林(賀名生梅林)へ行く人でほぼ満員でした。路線バスといっても、トップドア車(観光バスのように前のみに出入口のドアがある)で車内は2列シートが並んでいるのでちゃんと座れます。 ↑ 側面からみると観光バスみたいですね バスは順調に国道168号線を南下、賀名生梅林を経由してどんどん紀伊山地の中に入って行きます。五条駅の時点でほぼ満員だった乗客も賀名生梅林でほとんどが降りてしまいました。 ← きれいな梅の花がいっぱいでした。 道はだんだんせまくなるし、大きなバスの車体が道幅いっぱいなんていうところが多かったです。しかも、対抗車も多いので運転士も大変です。私も自分の車で何度も走ったことがありますが、トンネルの中ですれ違えない狭いトンネルも改修されずに残っていました。 ↑ こんな狭い路地のようなところを大きなバスが走るのです 奈良県南部は過疎化が進む地域ですが、それでも地域住民のための生活に欠かせない道路は必要なわけで、新しいバイパスや拡幅工事が進んでいまして、少しは走りやすくなっています。例の道路特定財源なんかもこういうところで使われているんだったらわかるのですが、古賀トンネルとか二階バイパスなんていわれている状況のものなら、土建屋と政治屋の私腹を肥やしているにすぎませんね。 ↑ 至る所でバイパスの工事が進められていました。狭隘区間は厳しいですからね・・・。 それはさておき、途中で早朝に新宮駅を出発した八木駅行きの特急バスとすれ違いました。この路線バスは一日3往復が運行されています。また、区間運転のバスもありまして地域の足となっていますが、この地域でも地元の人たちの基本的な足は自家用車のようです。 こうして、五条駅を出発して約1時間半で有名な谷瀬の釣り橋のある上野地へ到着しました。(以下、後日)

2008年05月15日

コメント(2)

-

【グルメっていうわけじゃないけど】第47回 マグロの頬肉バター焼き(東京・築地)

昨日は東京へ出張に行っていました。東京で昼からの会議で、いつもなら新幹線の中で昼食を簡単に済ませていますが、今回は少し早めに行って築地で食事する事にしました。何度も東京へは行っているのですが、築地へ行くのは初めてだったのです。 築地と言えば日本最大の卸売市場で、地下鉄築地市場駅を上がるとその独特の光景が拡がります。素人の私なんかが入っても大丈夫なのかなって思うのですが、観光客風の人たちも入って行くので意外と開かれているんだと思いました。でも、フォークリフトなどが忙しく走り回り、トロ箱に魚と氷を詰めている光景を見るとあまり仕事の邪魔にならないようにしないといけないなぁということで、写真を撮る事はできませんでした。 さて、築地には市場で働く人たちのための食堂があって、ここも一般の人たちにも開放されているのは知っていまして定番中の定番、新鮮な魚を使った寿司を食べようかなって思ったのですが、どの店もいっぱいでした・・・。そこで、先日たまたま買った夕刊紙に紹介されていた洋食屋さんに行ってみる事にしました。 築地市場の場内、8号棟にある「洋食たけだ」がそのお店です。新鮮な魚が手に入る築地で洋食というのは逆にいいかなと思ってね。店はカウンターのみで、市場で働く人だけではなく私のような部外者もいてほぼいっぱいでしたが、何とか一つ空いていました。 早速「まぐろ頬肉バター焼き」を注文しました。やや待ってでてきたのが表紙の写真のものです。まぐろの頬肉は初めて食べましたが、とてもやわらかくてジューシーでした。この二枚の肉にライスと味噌汁がついて900円はお得なのかどうかわかりませんでしたが、いい昼食になりました。 このお店には他にもおいしそうなメニューがありましたし、他のお店もよさそうなところがたくさんありました。また機会があれば、いってみたいと思います。

2008年05月14日

コメント(0)

-

下がる内閣支持率に対して、「党内と合わせて100%理論」?

今日の参議院本会議で道路整備費財源特例法改正案が否決されたところですが、明日の衆議院本会議で「国民よりも自分たちの利権が大事」でお馴染みの自民党と「その自民党の腰巾着と票ヅル」としてお馴染みの公明党の賛成多数で再可決されるようです。 ホント、与党はどっち向いて政治やっているんでしょうね。自分たちの金ヅルの方向しか向いていないのは確かなんですけど。 さて、先日の毎日新聞での世論調査のおける内閣支持率は18%、NHKの世論調査でも21%と極めて低い支持率であることが判明しました。「物価が上がるのはしようがない」など他人事発言をしたフクダを始め、空気を読めないことではフクダかそれ以上と言われているマチムラもガソリン税の引き上げに言及するなど、まぁ支持率が下がるのは当然なんですけどね。本人たちは分かっていないんだろうけど。 それと同じくらい分かっていない人が青木参議院自民党会長。常識人には理解不能な「100%理論」によって、世論調査の支持率が低くても自民党内の支持率とあわせて100%になれば政権は維持できる(→毎日新聞朝刊から引用)とのことですが、その論調なら、 内閣支持率 0% 自民党内の支持率 100%でも成り立つじゃん。 っていうか、そもそも偉そうな顔して政治屋やっておられるのも誰のおかげかということがわかっていないね。有権者が「この人を国政に送ってがんばってもらおう」といい1票1票の積み重ねのはずなんだよね。それをこんな論調しかいえないと言うのは、選挙時には後援会などの組織が集票マシンとなって票の取りまとめをし、カレーの王子様もびっくりの大甘で、かつ耳に心地のいいことばかりをいい、取りまとめがうまくいかなければ公共工事に参加させないなどの恫喝で無理やり協力させる。まぁ、見てきたわけじゃないのですが、このようなことが行われているのではないでしょうかねぇ。でなければこんなヤツ、普通は何年も政治屋できませんよ。 それとも、与党の政治屋が「これからのわが国のさらなる発展のためには道路はまあだまだ必要」「地球温暖化防止のためにはガソリン税は大幅UP」(この二つが矛盾していることに気がついていない、というか気がつかないふりをしているのか)ということに信念があるなら、衆議院を解散して国民に訴えて欲しいですね。 今の衆議院議員はコイズミの時の例の郵政解散の時の連中ですが、結果的にはコイズミにとっては郵政が民営化されようがされまいが、最終的な狙いがこの道路利権の恒久対策にあったとしたら策士ですね。見事に有権者を騙したわけですからね。そういえば、最初のうちは無駄な道路はつくらないとか言っていたのに、後の方ではかなりトーンダウンしていたのを覚えていますよ。 こんなろくでもない政治屋を選んでしまったがために、今後ますます生活は厳しくなりそうですね。逆に政治屋はますます肥え太りそうです。なんだかな~

2008年05月12日

コメント(2)

-

母の日のプレゼント・・・

今日は母の日でしたね。私は子どもたちとともに妻にベタですけど、カーネーションの花を贈りました。ホントは他のものにしようかなって思って、今日一緒に買い物に行った時にいろいろ考えたんですけど、最終的にはベタなものになってしまいました。 そして、子どもたちに「ママ、いつもありがとう」って渡してもらいました。ちょっと照れくさそうでしたよ・・・。 みなさんのところはいかがでしたか? ↑ ホント、ベタでしょ・・・。

2008年05月11日

コメント(4)

-

子ども会の遠足 恒例の名探偵コナンの映画鑑賞

今日は朝からあいにくの雨だった奈良地方です。今日は集落の子ども会の遠足、といっても映画館まで歩いて行く遠足なのですが、雨のために車で行くことになりました。 映画はこの時期にいつも上映している名探偵コナン。もう少し後の時期だったらポケモンとかになるんでしょうけど、付き添いの大人も楽しめるためなのかコナンの映画をチョイスしているようです。私にとってはとてもうれしいですけどね。 さて、名探偵コナンの映画も今回が第12作目で「戦慄の楽譜(フルスコア)」。今回の映画はパイプオルガンなど楽器や音楽がメインにした内容で、コナンの映画によくあるちょっと技術的な内容も入っていました。パイプオルガンの構造とかプッシュフォンの音は周波数の異なるものを組み合わさって構成されているとか。こういうところは小学生には難しいかもしれないけど、大人にとってはなんだかうれしいものです。 ところで、コナンの映画でいつも気になる存在がコナンファンの方ならよくご存知の灰原哀の存在です。彼女もコナン同様、例の薬のために小さくなってしまったということになっているのですが、いつもコナンのいいサポート役として活躍しています。ネタバレになるのであえて書きませんが、事件が解決した時の灰原のコメント、「私もコナン君を信じていたよ、相棒だからね」というのは、なんだかいいなぁと思ってしまいました。 それからエンディングの曲は先ごろ急死されたZARDの曲でした。やはりコナンの映画にはZARDの曲ですね。今回の話しの内容には直接関係ないんだけど、もうZARDの新しい曲を聞くことができないと思うと哀しいものですね・・・。 さて、子どもたちも年に一回のコナンの映画を楽しんでみていたようです。そして、帰りに上の子どもにせがまれて買ったのが表紙の下敷きです。 ちなみに来年も第13作目も製作決定しているそうで楽しみなんですが、その予告からは「次回作で終わり?」って思わせるような感じを受けました。う~ん、どうなんでしょうね・・・。

2008年05月10日

コメント(2)

-

男前やな、金本選手

前日、木佐貫から後頭部に死球を受け、打席で倒れ込んだ。ヘルメット内部が損壊するほどの衝撃だったが、金本はアイシングで応急処置を済ませると、すぐグラウンドに戻り、次打席で本塁打を放つ離れ業をやってのけた。 試合前、木佐貫が金本のもとへ歩み寄り、深々と頭を下げ謝罪した。金本は木佐貫の肩をポンポンとたたき、笑顔で出迎えた。「オレは大丈夫だから、もう気にするな。今度対戦したときはまた思い切り投げてこい」。金本の心遣いに木佐貫は口元を震わせ、さらに2度、3度頭を下げた。 前夜の検査で、幸い骨に異常はなく打撲で済んだ。吐き気をもよおすなどの症状も見られず十分な睡眠もとれた。金本に死球に対するわだかまりは寸分もなく、逆に木佐貫の精神状態をずっと気にかけていた。【デイリースポーツネット版 から引用】 プロ野球の硬球ってとても堅くて、それを150km/h近い速度で投げられると当たったときの衝撃はとんでもなく痛いものというのは何となくわかりますよね。プロ野球の選手は当たりそうな時には反射的によけるのですが、避けきれなかったりすると体のどこかにあたってもんどりうっているなんていうシーンはご覧になったことがあろうかと思います。 これをうまく避け切れればいいのですが、からだの中でも首から上にあたろうものなら大けが必至ですからね、命がけなわけです。かつて阪神タイガースの田淵選手が広島東洋カープの外古場投手の剛速球を左の耳に当てられて大けがしたこともありました(この事故をきっかけに耳当てのついたヘルメットが使われるようになったと言われている)。 ところで、バッティングセンターで硬球を打てるところもありまして私もチャレンジしたことがありますが、バッティングマシーンの調整が悪いところだったりするとブラッシュボールのようなものが飛んでくることがあって、「マジビビリ」することがあります。素人には危険すぎますよね。 さて、今回の金本選手も木佐貫投手の速球を頭にうけ、下手すれば選手生命にも係わるおそれがあったわけで、本当なら「おい、こらっ!」という感じで乱闘に発展してもおかしくなかったんですが、そこはグッとこらえたのか投げた木佐貫投手を気遣った金本選手、男前やなぁって思いました。 もっとも、金本選手も若い頃だったらすごい剣幕で凄んで行くところなんでしょうけど、さすがに40歳ともなればいつまでもそんなことばかりできませんからね。そういう意味では「(体はがっちりしているけど)丸くなった」んですね。どこかのチームに避け方の下手な選手が相手投手を睨みつけるというシーンをみたことがあるんですけど、彼は私と同い年なんですがいけませんよね~ 大リーグや日本のプロ野球でも頭以外でもぶつけられたら必ず暴れる選手っていますよね。避け方が下手というのもあるのですが、わざとねらって当てたのならともかく、そうじゃないのであれば金本選手を見習ってほしいなぁと思いました。(わざと当てられたのであれば、どんどん暴れてください)

2008年05月09日

コメント(2)

-

1100億円削減の中で何か忘れているのでは?(大阪府)

大阪府職員でつくる府労働組合連合会(府労連)と府関連労働組合連合会(府労組連)は7日、橋下徹知事に、知事直轄の改革プロジェクトチーム(PT)の財政再建プログラム試案(PT案)に盛り込まれた職員や教職員の人件費の削減を実施しないことなどを求める要請を行った。橋下知事が感情的に反論する場面もあり、終了後、知事は「『職員の人件費削減は最後だ』という話が出たが、私の認識とは違う」と述べた。 府労連は、今年度に1100億円を削減するとしたPT案は府民への影響が大きく、人件費の削減は職員の受忍限度を超えていると指摘。PT案が掲げる年間600億円の人件費を削減するには、平均15%以上の賃金カットが必要で、大卒の初任給が17万円、高卒は14万円になる-という試算を示した。さらに、「府が財政健全化団体や財政再生団体に陥ったかのような案」とPT案を批判した。 これに対し、橋下知事は「今、手を打たなければ、負担の先送りになる。借換債の増発などの禁じ手をやめるという最低限のことをやろうとしているに過ぎない。職員の給料への反映もやむを得ない」と述べた。 一方、府労組連は府の実質交際費比率や地方税収入を例に、「今年度に1100億円を削減しなければ、ただちに財政健全化団体になるとは思えない」と主張。PT案の撤回のほか、35人学級の存続や職員、教職員の賃金削減を行わないことを求めた。橋下知事は「府民にも痛みを伴う試案なので、府民と同等かそれ以上の痛みをこうむらないと、納得してもらえない」などと反論した。【産経新聞ネット版 から引用】 りんくうタウンなど大型プロジェクトが軒並み当初の予定通り進んでおらず、巨額の負債を抱えてしまっている大阪府。バブル経済の破綻という要因があったにせよ当初のもくろみが如何に大甘であったかを物語っています。 その大阪府の再建に「20000%出馬しない」と豪語、「私は年収3億円を蹴ってまで知事になった」と偉そうにコメントしている橋下知事、おそらく彼も当初のもくろみと違って混乱しているのではないかと思います。 知事のトップダウンで物事を進めようとする姿勢はわかりますが、物事には順序というものがあるわけだし、今回の人件費削減なんかについても削減した場合の職員の志気がどうなるかをあまり考えずに「まずは人件費」と考えてしまっているのではないでしょうか。例えばひったくりの発生件数が多いと言われている大阪の警察官の人件費を削減するなんていうことは、命をかけて大阪の治安を守っている現場警察官の志気を落としてしまうのではないかと思うのです。 彼らはそんなことはないと思いますが、「命掛けても掛けなくても一緒だったら、力入れなくてもいいかぁ」ってならないとも限りません。教職員だって同じかもしれません。一生懸命がんばったからそれだけの対価があると思うからがんばっているんだと思うんです。 でもよくよく考えてみれば、警察官や教職員を含めた大阪府の職員の人件費を削減するより前に削減すべき人たちが大勢いることを橋下氏はわかっていないのか、あるいはわかっていてあえてそれに踏み込まない「ヘタレ」なのかわかりませんが、大阪府の府議会議員の人件費には目もくれていないように思います。 だって、例のりんくうタウンの件にしても大阪府がこれまで取り組んできたプロジェクトで頓挫しているもののほとんどが、府議会の承認を受けて動いていたものなんですから、本来はこの人たちの見通しの甘さが引き起こしたものだと思うのです。 時々「こんなプロジェクトは公務員が好き勝手に動かしたものだ」なんて言う人がいますけど、それをチェックするのが議員なんですからね。その議員も同じように御輿に乗ってどうするねん。 府民に対しても痛みを伴うものであれば、議員も痛みを伴ってもらわないと「わしらは選ばれし者だから、痛みは府民と職員のみ味わえばええのじゃ」って思っているのだったら、大きな間違いです。 まぁ、私は奈良県民なので直接は関係ないのですが、実家が今でも大阪府内にありますので気になる話題ではあります。

2008年05月08日

コメント(2)

-

AT車の落とし穴 ~運転に集中していないんじゃないの?~

6日午後0時15分ごろ、宮崎市佐土原町下那珂のコープみやざき佐土原店内にあるマクドナルド佐土原コープ店に、駐車場からワゴン車が突っ込み、店内にいた乳児3人を含む1‐11歳の子ども6人と28‐53歳の大人3人の客計9人が手足打撲や擦り傷の軽傷を負った。宮崎北署は自動車運転過失傷害の現行犯として、ワゴン車を運転していた○○○○容疑者を逮捕した。ブレーキとアクセルを踏み間違えたとみて調べている。 調べでは、○○容疑者は、マクドナルドの前にある身体障害者用駐車場に車を前進させた際、誤って車止めを乗り越え、駐車場案内板をなぎ倒した後、店のガラス窓を突き破って店内に突っ込み、客9人にけがを負わせた疑い。【西日本新聞ネット版 から引用】 前にもこのブログでも紹介しましたが相変わらず多いですね、「AT車におけるアクセルとブレーキの踏み間違い」。どうやったら間違えるのかそのメカニズムが今一わかりませんが、このケースでは車止めいっぱいに車を停めようとして、車が進まないから(車止めにタイヤが当たっているだろうに)アクセルを踏んだのか、車止めを超えてしまったのでパニックになってペダルを踏み替えるのを間違えたのか。いずれにしても、AT車の特徴をしっかり把握していない典型的な事故だと思います。 私も過去にはAT車のオーナーでしたし、レンタカーではAT車を借りることもありますが、バックしたり前進で駐車する時はブレーキに足を乗せていつでもブレーキが踏める状態にしています。っていうか、普通そうでしょうけどね。 でも、かっこつけてRレンジに入れてから勢いよくバックする輩も見かけます。そのうち事故るよ、ホントに。その時は「勝手に一人で自爆しろ!」って思います。巻き込まれるのは勘弁だもんね。 ところで、AT車を製造している自動車メーカーはこのような事故をどのように考えているんでしょうね。もちろん、運転するのはその車のユーザーであるのだから自己責任は当然なんですけど、何らかの対策的なことを考えているのでしょうか。例えば、低速度におけるエンジンの過回転を感知して自動的に燃料カットするとか。もしそのような装置ができても、薄利な軽四車とか小型車には搭載されないだろうけどね・・・。 また、いくら安全な車を作ってもユーザーの「車を運転している」という意識がない限り、このような事故は減らないですよね。AT車というのは本来、わずらわしいギアチェンジやクラッチ操作(個人的には全然わずらわしくないんだけど)から開放されて、運転に集中できるよう設計されていると思うんです。 でも、昨今の携帯電話の普及による「ケータイしながら運転」の多いこと。ケータイしながら走っていた後続車に追突されたという話しは時々聞きますし、昨日なんか警察署の目の前でケータイを取り出して通話していた姉チャンが私の車の前で信号待ちしていました。警察署の前であっても全然お構いなしなんですね、普段からそんなことをしているんでしょう。 つまり、自動車メーカーは「より便利に、より安全に、より快適に」ということでAT車を送り出しているわけですが、車を使うユーザーが全くそんなことは考えていなくて、「あぁ~あ、車の運転なんて暇やわ~ ちょっと電話でもしてみるか」っていうところなんでしょうね。 私のようなMT車なんてそんな暇はない(っていうか、サンバーに至ってはパワステなしだし)ですからね。 今回の事故の原因は何だったのかわかりませんが、AT車の落とし穴を再認識させられたような気がします。私の子どもたちが免許をとるまでまだ時間がありますが、MT車を運転させるようにしたいと思います。

2008年05月07日

コメント(0)

-

恒例の明日香村でサイクリング・・・

GWもいよいよ今日まで、昨日の天気とうってかわって快晴の奈良地方でした。GW最終日の今日は、毎年恒例行事のようになっている明日香村へ行ってサイクリングしてきました。家族4人で行きますので、普通なら4台分の自転車を借りるのですが、今回は家で乗っている自転車2台を車に積んで明日香村へ行きましたので借りたのは2台でした。また、いつもなら近鉄吉野線の飛鳥駅前で借りるのですが、今回はサイクリングコースの途中にある亀石のところで借りました。ここは自転車の種類や台数は飛鳥駅前より少ないですが、駐車場が広いし、観光ポイントへ行くにも割りと楽に思えたのでここにしてみました。 亀石のレンタサイクルで自転車を借りて出発、甘樫丘を目指しました。この甘樫丘は今まで行ったことがなかったので今回行ってみました。子どもたちは普段乗っている自転車なので楽しそうに走っていましたが、サイクリングロードが整備されているのがいいですね。 甘樫丘は『甘樫丘は、古くは「日本書紀」などの中にもその記述がみられ、7世紀前期には当時の有力者であった蘇我蝦夷(そがのえみし)、入鹿(いるか)親子が大邸宅を構えていた場所であるともいわれています。地区内には、眼下に飛鳥古京(明日香村)の集落や藤原京跡(橿原市内)をはじめ、たたなづく青垣を望める展望広場があります。展望広場(標高148m)からは遠く金剛山系から大和三山、藤原京、飛鳥京など大和国原の美しい風景を望むことができます。また園路の一部(約2.3km)は万葉の植物園路として万葉集、古事記、日本書紀にうたわれた40種類の万葉植物を観察しながら楽しめます。』(国営飛鳥歴史公園 HPから引用)というように、深い歴史を感じするとともに風光明媚な景色も楽しむ事ができます。 甘樫丘には6ヶ所の登り口があって丘の上には2ヶ所の展望広場がありますが、私たちは甘樫丘展望台に250mという登り口から登ってみました。ちなみに、先月痛めた右足の具合を確かめるのにちょうどいいかなぁと思いながら登ってみました。いきなり長い登り階段がありましたが、足は痛くなりませんでした。順調に回復しているみたいです。 上の方まで登ってみると、そんなに時間はかからず10分弱程度でした。展望広場は2ヶ所あるので両方とも行ってみました。まず、川原展望広場へ行ってみました。ちょうど目の前に大和三山の一つ、畝傍山(うねびやま 標高198m)がみえました。 畝傍山からずっと北の方には、耳成山(みみなしやま 標高139m)が見えました。 特徴的な三角形の山です。 上の写真で少し緑の濃い山が耳成山です。その右側にあって木々で隠れて見えませんが天香具山(あまのかぐやま 標高152m)があります。 その後、甘樫丘展望広場へ移動しました。こちらの方が広くてゆったりと展望を楽しむことができました。渡ってくる風がとても心地よかったです。 ちなみに、上の写真の木々の間から天香具山が見えますが、わかりずらいですね・・・。また、明日香は私にとって小・中・高と遠足コースでよく行っていたのですが、この甘樫丘はあまり記憶がないですね・・・。 甘樫丘を出てからは、定番の石舞台広場へ。やはりサイクリングロードが整備されていて、アップダウンはあるものの20分ほどで石舞台広場へ。少し遊んでいましたが、暑かったしお腹もすいたので早々に退散しました。 あとは車を停め、自転車を借りた亀石へもどりました。 寺社へ参拝しておらず、自転車で走り回っただけなので滞在時間は3時間少しでしたが、いい天気で気持ちよかったです。子どもたちも慣れた自転車で普段走る道とは違うところを走ることができて、おもしろかったのではないでしょうか。 明日から普段の生活にもどります。早く普段のリズムにもどなさいといけませんね。

2008年05月06日

コメント(0)

-

サンバーのヘッドライト交換・・・

今日はあいにくの天気だった奈良地方でした。 先日のブログでも書きましたが、サンバーの片側のヘッドライト(左側)が球切れをしていたのを、本日修理してきました。いつもはモータースさんにお願いするところなんですが、GWで休みのために橿原市にあるスーパーオートバックスへ行ってきました。一番近いオートバックスは隣の香芝市にあるのですが、改装中ということだったので、買い物とあわせて橿原市まで行ってきました。 スーパーオートバックスは普通のオートバックスと比べて品揃えはいいそうだったので、サンバーのような古いヘッドライトも置いてるかなと思って行ってみましたが、サンバーのヘッドライトはシールドビームというちょっと古い変わったヘッドライトのため、今は製造していないとのこと。しかし、その代わりにハロゲンランプに変更されていて、それなら在庫もあるとのことでそれに交換してもらうことにしました。 ちなみに、このハロゲンランプは小糸製作所製のもので、同社のHPにもありました。(交換したのは丸型単品というものです) 交換は混んでいたせいもあって30分ほど待ちましたが、交換されてちゃんと点灯するようになりました。片方しか点灯していない車は整備不良としてやられますからね、ちゃんとしておかないといけませんからね。 帰ってきて点灯させたのが下の写真です。交換作業賃も入れて10,000円ちょっとしましたが、安全には代えられませんからね。

2008年05月05日

コメント(2)

-

浜寺公園でバーベキュー

GWいかがお過ごしですか? 私のところは昨日堺市の浜寺公園で西宮に住んでいた当時のお友だちのTさん家族とバーベキューに行ってきました。Tさん家族とは去年のバーベキュー以来の再会です。お互いなかなかタイミングがあいませんでした。 さて、去年も同じ浜寺公園でバーベキューをしたのですが、今年もポジションは同じ位置を確保すべく行って見ると、意外と混んでいました。去年は結構ガラ空きでちょっと寂しかったんですが、今回はすでに木々の陰の所は確保されてしまっていました。 ちなみに、浜寺公園には第一駐車場から第三駐車場まであって、バーベキューのポイントと子どもたちの遊具のある位置の関係で第三駐車場が人気のようですが、この日は全ての駐車場が満車、私のお気に入りのポイントのあるコインパーキングもほぼ満車で、狭いコインパーキング内をでかいデリカSWをバックで駐車しなければなりませんでした。 そんな駐車場とポジションの確保のちょっと手間はありましたが、ポジションを確保して先日購入したスクリーンタープテントの設営にかかりました。去年まではブルーシートのタープで安くあげていたのですが、先日子どもたちと妻が買い物に行ったお店で設営の楽なテントを発見、ブルーシートからグレードアップしたいとのことでした。(ブルーシートのタープも10年近く使用していました) でも、子どもたちが見てきたテントは取り寄せとなる上に非常に重量級であり、また価格的にもやや割高ということも判明したため、元々私が狙っていたスクリーンタープテントを購入する事にしました。これも先日子どもたちを連れて別のお店で見ていたときに、子どもたちが「絶対こっちがいい!!」と話していました。 そんなこともあって、子どもたちが楽しみなスクリーンタープテントを設営、ちょうどTさん家族もやってきて一緒に組み立てて完成させました。(本当はもう少しきれいに建てないといけないのですが、風もあまりなかったのでちょっと省略して組み立てました・・・) テントの中は意外と広くて、子どもたちがテントの中で十分遊べるスペースがあり、天井高もあってゆったりしていました。 ところで、私の子どもたちとTさんの子どもたちはこのようなバーベキューとかスキーで何度も顔を合わせているはずなのに、年に数回しか会えないせいか今回もお互いが話しをするまで時間がかかっていました。それでも、打ち解けてボール投げをしたり遊具で遊んだりしていました。 また、Tさんの下の子どもが2歳になっていてよく動いていました。私の子どもたちもこんな感じだったかなぁと思うと、なかなか懐かしいものですね。 この日はとてもいい天気でバーベキューをしながら、お互いの仕事の状況など近況を話したり、子どもたちとボール投げや遊具で遊んだりしていました。また私とTさんは留守番していましたが、子どもたちと奥さんたちは浜寺公園の名物の一つであるゴーカートに乗ってきました。さすがに混んでいたそうですが、公営の公園でゴーカートはなかなかありませんので、面白かったみたいです。 そんな楽しい時間も夕方には撤収してお開きとなりました。結局朝10時くらいにやってきて、夕方17時半ころまで遊んでいました。私のところは私の堺の実家で泊だったので、浜寺からは比較的近いのですが子どもたちは疲れたのかやや眠そうでした。かくいう私も、早朝から車へ荷物を積んだりしていたので夜は早めに寝て爆睡でした・・・。

2008年05月04日

コメント(4)

-

サンバーのヘッドライト、片方点灯せず・・・

このところ連日政治ネタばかりでしたので、今日はちょっと気分を替えて車ネタです。 先ほど、車で買い物に行こうとサンバーに乗り込んでヘッドライトを点灯させると、なんだかいつもと違う。光量が足りないというか、なんだか暗かったのです。そこで、車の前に回ってみてみると、やはり片方が点灯していない「片目」状態でした。なんというタイミングの悪さなんだろう・・・。 そういえば、デリカSWでも去年だったかにもこのようなことがあって、ちょうど点検のタイミングが合ったのでいつも点検をお願いしているディーラーさんにお願いして交換してもらいました。 サンバーの点検は近くのモータースさんにお願いしているのですが、GWでお休み・・・。休み明けすぐに使うのにどうしよう・・・。 オートバックスとかでも交換してもらえるのかな、よくわからないけど・・・。 私の場合、このようなトラブルは少ないんですけど、タイミングが悪すぎますね。

2008年05月02日

コメント(6)

-

ガソリン価格は直ちに上昇しないとの大甘な見通し・・・見事大外れ!!

政府は、ガソリン税の暫定税率が復活しても直ちにはガソリン価格は上昇しないとの見通しを示していたが、実際には、1日から値上げが相次いだ。 町村官房長官は4月23日の記者会見で、「どのスタンドも(安い税率で仕入れたガソリンを)タンクいっぱいに貯蔵して備えていると思う。全部使われるのに1週間くらいかかるのではないか。連休中に一気に値上がりすることには多分ならない」と述べていた。【読売新聞 ネット版から引用】 政府の見通しって、これに限らず高速道路や空港の需要想定などでみられるように大甘なんですけど、今回のガソリン価格の見通しもカレーの王子様並みに大甘ですね。 だって、消費者心理として「価格が大幅にあがる」となれば、一刻も早く購入しておきたいもの。ましてや連休ということで、どこかへでかけようとか連休明けからの仕事に備えて安いうちに入れておこうと考えるものですよね。わざわざ高くなってから入れるのは、自民・公明の支持者くらいじゃないですか。高くなってからいれないと、道路や橋やトンネルが整備されないもんね。 まぁそれはさておき、GS側が安い税率の時点でタンクいっぱいに貯蔵したとしても、それを買いに来る消費者の数が多ければタンクはすぐに空になってしまうということがわからないかな、この町村という政治屋は。その大甘な見通しは大外れ、今日から値段があがってしまいました。 もっとも、今日現在であがったのは安い税率の時点の在庫がなくなったものか、それとも安い税率の時点の在庫はあるものの、私の昨日のブログにも書きましたが元々の原油価格の高騰分をオンしたのかわかりません。これを便乗値上げと言うのは酷かも知れませんが、政府の目論見は見事に外れているというところが「如何にこいつらが先を見通す力がない」ことを物語っていると思います。 連休中はせっかくだから燃料費が高くても車で遠出しようという人もいるかもしれないけど、この先はそんなことしないかもしれませんね。

2008年05月01日

コメント(2)

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- どのイベントで買うか迷っているもの

- (2025-11-16 07:21:10)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆【助言の光】支えられたことばの…

- (2025-11-16 12:39:08)

-

-

-

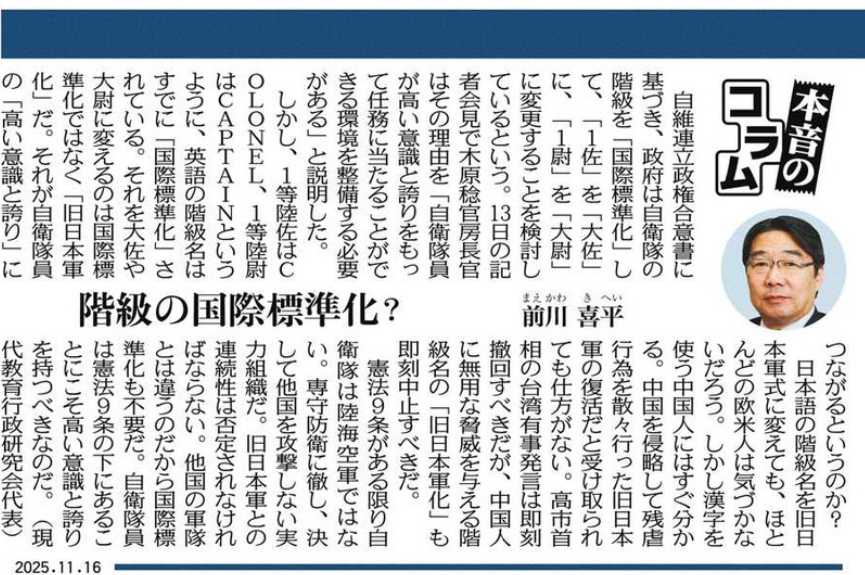

- 政治について

- 「大佐」「大尉」だと? とんでもな…

- (2025-11-16 10:31:36)

-