2024年02月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

ルドルフ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-13真理と学問Ⅴ:認識と現実-2 我々は、学問の歴史が我々に十分過ぎるほど示してくれているところの学問においてのみならず、日常生活においても、こうしたかくも虚しい思考の試みをしている。このことは疑いえないことである。ただし、どのみち我々の身に大抵起こる単純なケースにおいては、正しい思考の試みが誤った思考の試みの代わりにかくも迅速に現れるので、これらの誤った思考の試みは、我々には全く意識されないか、もしくは稀にしか意識されない。カントには、彼の「統覚の綜合的統一」のもとでの世界内容の体系的な分類という目的のために、我々が導き出したこの思考活動が念頭に置かれている。しかしその場合、この同じ人物が、思考の固有の課題を意識することがいかに少ないかは、この綜合が行われる規則から、純粋自然科学のア・プリオリな法則が導き出されうると彼が考えることから明らかになる。その場合彼は、思考の綜合的活動が単に本来の自然法則の獲得の準備段階であるとしか考えなかった。我々は世界像から何らかの内容 aを引き離し、同じように他の内容(b)を引き離すと考えよう。(a)と(b)の間の合法則的な関連の認識になるならば、思考はまずaをbとのそのような関係の中にもたらさなければならず、その関係によって、我々には存在する依存が所与のように見えるということが可能になる。つまり、自然法則の固有の内容は、所与から結果として生じ、そして、思考にはただ次のようなことが属性として含まれるだけである。即ち、世界像の諸部分が、それらの合法則性が明白になるような関係にもたらされるきっかけを引き起こすことがである。つまり、客観的な法則は、思考の単なる綜合的な活動からは、決して結果として出てはこないのである。そこで我々は、単なる所与の世界像とは対照的な、我々の学問的な世界像を制作する際に、思考がどのように関与しているのかを問わねばならない。我々の説明から、思考が、合法則性の形式を調達することが結果として出てくる。前記の我々の図式において、a が原因であり、b が結果であるということを仮定しよう。もし思考が、因果性の概念をつくることができないというのなら、aとbの因果連関は決して認識になりえないだろう。しかし、所与の場合における aを原因として、bを結果として認識するためには、あの両者が、原因と結果のもとで理解されるものに一致することが必要不可欠である。同様にそれは思考の他のカテゴリーとも存立する。ここでスコットランドの哲学者ヒューム(David Hume/1711年-1776年)の因果性の概念についての詳述をいくつかの言葉で指し示すことは、この場に役立つだろう。ヒュームは、原因と結果の概念はその起源をただ我々の習慣の中にのみ持っていると言った。我々は屡々、一定の出来事の後に他の出来事が続くのを観察し、そして両者を因果的結合において思考することに慣れている結果、最初の出来事に我々が気づくとき、次の出来事が起こることを予想する。しかし、この解釈は、因果関係についての全く間違った観念から出発している。もし私が、私の家の門から出る時に、一連の日々を通じて常に同じ人間に出会うならば、私は確かに、次第に両者の出来事の時間的連続を予想することに慣れるだろう。しかし、ここで、同じ場所で、私が現れことと他の人間が現れることの間の因果連関を確認することは、私には全く思いつかないであろう。ここで挙げた事実の直接的帰結を説明するために、私はなおも世界内容の本質的な他の部分を探し出すつもりである。我々は因果連関を、まさに時間的連続によってでは全くなく、原因と結果と呼ばれる世界内容の部分の内容的な意義によって規定する。 思考が我々の学問的な世界像の実現に際して、単に形式的な活動をすることから、以下のことが結果として出てくる。つまり、全ての各々の認識の内容は、観察(思考が所与と取り組むこと)以前にア・プリオリに確定するものではなく、観察から余すところなく生まれなければならないということがである。この意味で、我々の認識一切は経験的である。このことが、どうして経験的ではないものになりうるのかも全く把握しえない。というのも、カント的なア・プリオリな判断は、根本的には全く認識ではなく、ただの要請だからである。カント的な意味では、常に次のようにしか言うことができない。即ち、或る事物が可能な経験の客観[対象]になるならば、その事物はこの諸法則に従わなければならないと。つまり、主観が客観にもたらすのは準則なのだと。しかしなおも所与についての認識が我々に与えられるならば、認識は主観性からではなく、客観性から生まれなければならない、と確信することになるだろう。 思考は所与についてア・プリオリには何も言述しない。しかしア・ポステリオリに現象の合法則性が現れるときの基礎となるあの[知的直観の]形式を、思考は生み出す。このように、認識によって得られた判断が有する確かさの程度に関しては、ア・プリオリには何一つ言うことができないということは明らかである。というのも、その確かさもまた、所与そのものからでなければそれ以外の何からも得ることはできないからである。この主張に対して、次のような反論がなされうる。即ち、観察は現象の何らかの関連が一度起こることしか決して言わないし、この関連が起こらなければならないということや、同じ場合に常に起こるであろうということは言わないという反論である。しかしこの反論もまた誤謬である。というのも、私が世界像の諸部分間の一定の関連を認識するとき、この関連は、我々の考えでは、この諸部分そのものから結果として生ずるもの以外の何ものでもなく、私がこの諸部分に付け加えて考え出すものでもなくて、この関連も、本質的にこの諸部分に属しているものであり、つまり、諸部分そのものがそこに存在するならば、必然的に常にそこに存在するはずのものだからである。 学問的営みの一切は、経験の諸事実を、その諸事実の外部に存在する主格律に従って結びつけることの内部に存する。このことを出発点とする見解のみが、a とbが今日はこの法則に、明日はあの法則に従って結び付けられうるということを考えることができる(J.S.ミル)。しかし、自然法則が所与に由来し、従って現象の関連を認め、規定するものであるということを理解する者に、観察から得られる法則の単なる相対的な普遍性について語ることは決して思いつかないだろう。以上をもって我々はもちろん、我々によって一度正しいと仮定された自然法則が無制約にさえも妥当するはずであると主張したいのではない。しかし、もしものちの事例が、打ち建てられた法則を覆すならば、このことは、同じ法則が最初に単なる相対的な普遍性しか持たずに推論されえたことに起因するのではなく、法則が当時も完全に正しく推論されていたわけではないことに起因するのである。純粋な自然法則というものは、所与の世界像の中の関連表現すること以外の何ものでもなく、これがあれがなくても存在するように、自然法則が規制するところの諸事実がなければ、自然法則も同じように存在しない。 我々は前記で、所与の世界像は思考によって概念と理念を混入させられるということを、認識行為の本性として規定した。この事実から帰結するものとは何か。もし直接的に与えられたものの中に閉じられた全体が含まれるならば、認識における直接的に与えられたもののそのような加工は、不可能であり、無用であろう。その場合には我々は所与を単純に、所与があるように受け入れるだろうし、このかたちでそれに満足しているだろう。我々がその直接性の中所与を考察するときに、まだ現れていないが、思考によってもたらされる秩序の助けを借りて初めて現れるものが、所与の中に隠されて存在する場合にのみ、認識行為は可能である。思考上の加工以前に所与の中に存在するものは、その完全な全体ではない。もし我々が、認識行為において考慮される諸要因をより詳しく取り上げるならば、以上のことは直ちに更に明らかになる。この諸要因の第一は所与である。所与であることは所与の性質ではなくて、認識行為の第二の要因に対する所与の関係を意味する言葉に過ぎない。つまり、所与がその固有の本性に従って何であるかは、この規定によっては全く暗闇の中にあるままである。第二の要因、つまり所与の概念的内容を、思考は認識行為において必要不可欠なものとして所与と結びついて見出す。我々はここで次のように問うてみよう。1)所与と概念の区別はどこに存するのか。2)それらの統一はどこにあるのか。これら二つの問いの解答は、間違いなく我々の前述の研究の中で与えられている。区別は認識行為の中にのみ存し、その結びつきは所与の中にある。そこから必然的に、概念的内容は所与の単なる一部に過ぎず、認識行為は認識行為にとって最初は区別されて与えられた世界像の構成要素を互いに統一することの中に存するということがわかる。従って、所与の世界像は、思考によってもたらされる、あの間接的な種類の所与であることによって、初めて完全になる。直接性の形式によって世界像は、最初に全く不完全なかたちで示される。 世界内容において初めから、思考内容が所与と統一されているならば、認識は存在しないだろう。というのも、所与を越え出る必要はどこにも生じえないだろうからである。しかし我々が、思考を用いて、そして思考において世界の全ての内容を生み出そうとするならば、同じくらい認識は存在しないだろう。というのも、我々が我々自身で生産するものを、我々は知る必要がないからである。つまり、認識は、世界内容が元来は次のような形式で我々に与えられていることに基づいている。即ち、不完全であり、世界内容を完全に含むのではなく、その形式を直接的に差し出すもの以外にもなお、第二の本質的な側面を持つ形式である。この第二の、元来は与えられていない世界内容の側面は、認識によって露わにされる。つまり、思考において選り分けられて我々に現れるものは、空虚な形式ではなく、諸規定(諸カテゴリー)の総計であるが、しかしその諸規定は、それ以外の世界内容に対する形式である。認識によって得られた世界内容の形態において、説明された世界内容の両方の側面は統一されており、この形態が初めて現実と呼ばれうる。 記:デイヴィッド・ヒューム(David Hume/1711年-1776年)は因果について詳細に検討した結果、因果に関する問題を四つに分け提示した。因果関係(causal relation)について因果の推論(causal inference)について因果の原則(causal principle)について必然性についての三つの疑問ヒュームは、因果関係の特徴は「でなければならない(must)」という考え、あるいは必然性にあると見なした。しかし彼は、原因と結果の間に必然的な結合と言えるような結びつきはなく、事物は我々にそのような印象を与えないと論じ、「である(be)」あるいは「起こる(occur)」でしかなく、「must」は存在しないと主張した。一般に因果関係といわれる二つの出来事のつながりは、ある出来事と別の出来事とが繋がって起こることを人間が繰り返し体験的に理解する中で習慣によって、観察者の中に「因果」が成立しているだけのことであり、この必然性は心の中に存在しているだけの蓋然性でしかなく、過去の現実と未来の出来事の間に必然的な関係はありえず、あくまで人間の側で勝手に作ったものにすぎないのである。では「原因」と「結果」と言われるものを繋いでいるのは何か。それは、経験に基づいて未来を推測する、という心理的な習慣である。ヒュームは、それまで無条件に信頼されていた因果律には、心理的な習慣という基盤が存在することは認めたが、それが正しいものであるかは論証できないものであるとした。後世この考えは「懐疑主義的」だと評価されることになった。 参照画:David Hume 人気ブログランキングへ

2024年02月29日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-12真理と学問Ⅴ:認識と現実-1 これまでのところをまずまとめておくと、いわゆる概念と理念と呼ばれるものは、我々が与えたところの所与であると同時に、我々が与えたわけではない所与を超えたものでもある。そして、それ以外の認識活動の本質をも規定する可能性が、そのことによって提示されている。我々は一つの要請によって所与の世界像から或る部分を選り分けた。なぜなら、まさにそのような性質を持つこの部分から出発することは、認識の本質に存するからである。つまり、この選り分けは、認識を理解できるようにするためにのみ為されたのである。しかし、それと共に我々は、我々が世界像の統一体を人為的に引き裂いたことについても同時にはっきり理解していなければならない。我々によって所与から切り離された一部分は、我々の要請を度外視し、我々の要請の外部で、世界内容と必然的な関連があるということを、我々は理解しなければならない。これによって認識論の次の一歩が与えられる。この次の一歩は、認識を可能にするために引き裂かれた統一体を、再び作り上げることのうちに存するだろう。この再び作り上げることは、与えられた世界についての思考において行われる。思考による世界考察において、世界内容の二つの部分の統一が実際に行われる。即ち、我々が、我々の体験の地平上で所与として眺望するものと、これもまた所与になるべく、認識行為において産出されなければならないものとの二つの部分である。認識行為はこの両方の要素の綜合である。しかも、二つの要素の一方は、個々の全ての認識行為において、認識行為そのものにおいて産出されたもの、認識行為によって単なる所与に付け加えられるものとして現れる。それ以外にいつも産出されているものは、ただ認識論そのものの始まりにおいてのみ、所与として現れる。しかし、所与の世界を概念と理念とによって滲透させるということは、事物を思考によって考察するということである。それ故に思考は、実際に認識が媒介される営みである。思考が自ずから世界像の内容を秩序付けるときにのみ、認識は成立しうる。思考そのものは、認識する瞬間において固有の内容を生み出す営みである。つまり、認識された内容が思考からのみ流れ出る限りにおいて、その内容は認識にとって困難なことを提供していない。この場合、我々は事物をただ観察しさえすればよい。そうして我々が事物に直接与えたものが、その事物の本質なのである。思考を記述することは、同時にまた思考の学でもある。実際に、論理学も決して思考形式の記述以外の何ものでもなかったし、決して証明する学ではなかった。証明は、その他の世界内容と思考されたことの綜合が行われるときに、初めて生じる。それ故、ギデオン・シュピッカーは、彼の著作「レッシングの世界観の中で、正しくも次のように述べている。「思考がそれ自体正しいということを、我々は決して、経験的にも論理的にも知りえない」(p.5)。我々は次のように補足することができる。思考の場合には、全ての証明がなされなくなると。というのも、証明は既に思考を前提とするからである。我々はただ、証明とは何であるかを記述することしかできない。論理学においては、全ての理論は単なる経験である。この学問においては、ただ観察があるのみである。しかし我々は、我々の思考の外に何ものかを認識したいときには、ただ思考の助けを借りてのみそうすることができる。つまり、思考は所与に達しなければならないし、所与を世界像との混沌とした結びつきから体系的な結びつきへともたらさなければならない。つまり、思考は形作る原理として所与の世界内容に達するのである。そのプロセスは以下の通りである。まず一定の個々のものが思考によって世界全体の全体性から際立たせられる。というのも、所与においては個々のものはそもそもなく、全てのものが連続的に結び付いているからである。この選り分けられた個々のものを、今度は思考が、思考によって生産された形式に準じて、互いに関連付け、最後に、この関連から生ずるものを規定する。思考は世界内容の切り分けられた二つの部分の間の或る関連をつくることによっては、自ずからこの二つの部分について全く何も規定しなかった。思考は、関連の制作の結果として自ずと生じるものの到来を待つ。この結果がやっと、世界内容の当該の諸部分についての認識なのである。こうした関連の形では、そもそもそれ自身については何も示されないということが、世界内容の本性の中にあらねばならないだろう。そうであるならば、まさに思考の試みが失敗し、新たな思考の試みがその代わりに現れなければならないだろう。全ての認識は、人間が現実の二つ或いはそれ以上の要素を正しく結びつけ、ここから生ずるものを捉えることに基づいている。記:ギデオン・シュピッカー(Gideon_Spicker)宗教哲学者であるドイツのギデオン・シュピッカー(1840年-1912年)は「宗教に、哲学的形式をもって自然科学的な基礎を与える」ことに心血を注ぎ、信仰と知識あるいは宗教と自然科学の葛藤を、自らの人生と思考の根本問題であるとみなした。かれは「最も高貴な自己認識」という意味において人智学の要綱を以下のように表現した。科学においての問題は事物の認識である、一方哲学においての問題はこの認識に関する認識を裁く最終的な審判である。従って人間が持つべき本来の研究課題とは、人間自身に関するものである。同時にそれは哲学の研究であり、その究極の到達点は自己認識あるいは人智学である。「シャフツベリー伯爵の哲学 1872年」シュピッカーの理想は、理性と経験の適用下における自己責任に基づいた認識として、宗教の中での神と世界の統一を包括するものであった。参照画:Gideon_Spicker人気ブログランキングへ

2024年02月28日

コメント(0)

-

ルドルフ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-11真理と学問Ⅳ:認識論の出発点 認識論の研究を開始するにあたり、我々がこれまで見てきたもの全てに従えばそれ自身既に認識領域に置くのが当然であるものを斥けなければならない。認識とは、人間によって成し遂げられた何か、人間の活動を通して生み出された何かである。認識論が認識の領域全体にまで本当に解明を及ぼすべきならば、この活動によって全く手つかずのままである何か、この活動がむしろそれ自身最初に刺戟を受け取る何かを、認識論は出発点にしなければならない。認識論を始めることができるものは、認識の外部にあり、それ自身まだ認識ではありえない。そして、我々はそれを認識以前に直接探求しなければならない。その探求の結果は、人間が認識論を始めることができるものから踏み出す次の一歩は既に認識活動であるということになる。さて、この絶対的に最初のものを規定すべき方法は、認識に既に起因するものが何もその方法へと一緒に流れ込まないというような仕方でなければならない。そして、そのような始まりは、ただ直接的に与えられた世界像をもってのみ作られうる。即ち、人間が世界像を何らかの仕方で認識プロセスの下に置く以前に、つまり人間が世界像に関するほんの少しの言述でさえもする以前に、人間が世界像に関する思考上の規定を為す以前に、人間の前に置かれている、あの世界像のことである。そこで我々の側を通り過ぎるもの、及び我々がその側を通り過ぎるもの、この関連の無い、しかし個別のものに分割されていない。世界像、その中では何も互いに区別されておらず、何も互いに関連付けられておらず、何も他のものによって規定されて現れていない。それが直接的に与えられたものである。現存在、我々がこの表現を使用してもよければ、この段階では、どんな対象も出来事も、他の対象や他の出来事と比べて重要でも意義深くもない。認識によって既に明らかにされた後の現存在の段階にとってはひょっとしたら動物の発達と生存のためには何の重要性もないかもしれない動物の痕跡器官は、ちょうど、有機的組織の最も貴重で最も必要不可欠な部分と全く同様の、注意を向けるべきとの要求を具えてそこに存在する。一切の認識活動以前には、世界像の中で何も本質、偶有、原因或いは結果としては現れていない。物質と精神、身体と魂の対立は未だ作り出されていない。しかし我々は、どの他の述語も、この段階に固定した世界像から遠ざけておかなければならない。この段階の世界像は、現実とも仮象とも、主観的とも客観的とも、偶然的とも必然的とも把握され得ない。それが「物自体」か単なる表象かどうかは、この段階では決定できないのである。というのも、所与を前記のカテゴリーの下に包摂することへと誘う物理学と生理学の認識が認識論の先端に置かれてはならないことを、既に我々は見てきたからである。 【原註】 *25:全く区別されない与えられた世界像から個別のものを選り分けることは、既に思考活動の営みである。 もし完全に発達した人間的な知性を具えた存在が、突然無から作られ世界に立ち向かうならば、その存在の感覚と思考に対して世界が与える最初の印象は、我々が直接的に与えられた世界像と呼んだ何かとなるだろう。もちろん、この直接的に与えられた世界像は、人間の一生のどの瞬間にもこのかたちで現実に人間にとって存在するわけではない。人間の発達において、直接的に与えられたものの方へ純粋に受動的に向かうことと、直接的に与えられたものを思考によって認識することとの間の境界は、どこにも存在しない。この事情は、認識論の始まりに関する我々の立論に対する懸念を呼び起こすかもしれない。たとえば Ed.v.ハルトマンは次のように言う。「我々は、意識を持ち始めたばかりの子ども或いは生物の最低次の段階にある動物の意識内容がどんなものであるかを問うべきではない。というのも、哲学する人は以上のことについて経験していないからであり、この生物発生的或いは個体発生的な原始の段階の意識内容を再現しようとするときに試みる推論は、繰り返し彼の個人的な経験に基づかなければならないからである。それ故、我々は、哲学する人によって哲学的反省の始まりのところで見出される意識内容が何であるかを最初に確かめるべきなのである」。しかし、以上のことに対しては、我々が哲学的反省の始まりに持っている世界像は、ただ認識によってのみ媒介される諸々の述語を既に纏っていると反論しなければならない。これらの述語は無批判に受け入れてはならない。そうではなく、認識プロセスを通じて付け加えられる一切のものから完全に純粋な世界像が現れるために、世界像から丁寧に剥き出されなければならないのである。所与と認識されたものの間の境界は、人間の発達のどんな瞬間とも一致することなど全くなく、人為的に引かれなければならない。そしてこのことは、我々が思考上の規定なしに認識以前に我々のほうに近づいてくるものと、認識を通じて初めてそこから作られるものとの間にただ切り込みだけを正しく入れるならば、どの発達段階でも生じうるのである。 【原注】 *26:Ed.v.ハルトマン『認識論の根本問題』p.1 ところで、我々は次のように非難されるかもしれない。即ち、人間の認識による加工を通じて完された世界像から、あの自称直接的な世界像を剥き出すために、我々は一連の思考上の規定を既に蓄えたではないかと。しかし、それに対しては以下のように言わなければならない。即ち、我々が思考内容に即して得たものは、決してあの世界像を特徴づけるためのものではなく、その世界像の性質を決めるためのものでは全くなく、その世界像について全く何も表現するためのものではなく、認識がその始まりに立てられたと見られるあの境界へと考察が導かれるように、ただ我々の考察だけを誘導するためのものなのだと。それ故、我々の見解によれば、我々が認識論の始まりに立つ瞬間に先行する、あの諸々の詳述の真偽、正当不当については問題にすることができない。あの諸々の詳述は、合目的的にこの始まりへと導くという課題だけを持っている。認識論の問題に取り組もうとしているどんな人も、同時に正当にもそう名付けられた認識の始まりに向き合って立っておらず、既にある程度まで発展した諸認識を持っている。認識の働きによって獲得されるもの全てを、この発展した諸認識から除去すること、そしてその働き以前にある始まりを確定することは、ただ概念的に考量するだけで起こりうる。しかし、この段階では認識価値は何も諸概念に与えられておらず、諸概念は、認識に属しているもの全てを視野から除去し、そして認識が最初に始まる場所へ導くという純粋に否定的な課題をもっている。これらの考量は、認識の行為が始まるところへの道標であるが、未だこの認識の行為に属してはいない。つまり、認識論者が始まりを確定する以前に持ち出すもの一切のもとでは、ただ合目的的であるか、或いは合目的的でないかのみが存在し、真偽は存在しないのである。そして、この始まりの点そのものにおいても、一切の誤謬は考えられない。誤謬は認識と共に初めて始まりうるからである。つまり、誤謬は認識以前には存在しえないのである。我々の考量から出発する認識論以外のどんな認識論も、前段落の最後の叙述の内容を当然のこととして主張することを許されていない。或る思考上の規定を持つ或る客観または主観から出発点が作られる場合には、誤謬はもちろん、その始まりにおいて、つまりこの規定のところでただちに起こりうるのである。この規定の正当性は、認識行為を基礎付けている諸法則に依拠している。しかし、この諸法則は、認識論の研究プロセスの中で初めて明らかになる。「私が思考上の規定、即ち認識することによって得られた規定の一切を、私の世界像から取り除き、そして、私の関与なしに私の観察の地平に現れる一切のもの、まさにれのみを把持するのだ」と言う場合にのみ、全ての誤謬は排除されているのである。私が根本的に一切の言述を慎むならば、私は誤謬も避けられるのである。誤謬が認識論的に問題になる限り、誤謬は認識行為の内部のみに存在しうるのである。錯覚は誤謬ではない。「月が昇り始めたときに、天頂におけるよりも大きく見える」とき、我々は、誤謬と関わっているのではなく、自然法則に確かな根拠を持つ事実と関わっている。我々が、思考において与えられた知覚を組み合わせる際に、あの「より大きい」とか「より小さい」を正しくない仕方で解釈するとしたならば、そのときに初めて、認識の中に欠陥が生じることになるだろう。しかし、この解釈は認識行為の内部に存在するのである。 認識をその本性全体において本当に把握したいならば、疑う余地なくまずは、認識がその始まりにおいて立てられるところで、認識が始まるところで、認識を捉えなければならない。この始まり以前にあるものは、認識の説明に一緒に含められてはならず、まさに前提されなければならないことも明らかである。ここで我々によって前提されるものの本質を探求することは、個々の学問分野における認識の課題である。しかしここで我々は、あれやこれやの特殊な認識を獲得したいのではなく、認識そのものを探求したいのである。我々が認識行為を把握したときに初めて、我々は、世界内容に関する認識においてつくられる世界内容についての言述が、どのような意味を持っているのか、そのことについての判断を獲得しうる。それ故に、そのような規定が規定されたものに対してどのような関連を持つのかを知らない限りは、我々は直接的に与えられたものに関するいかなる規定も、ずっと慎むのである。我々はこの「直接的に与えられたもの」という概念に関してさえ、認識以前に存在するものについては何も語っていないのである。この概念は、ただ認識以前に存在するものを指し示し、眼差しをそちらへ向けるという目的しか持たない。認識論の始まりにおいて、概念的形式は、認識が世界内容と最初に関連付けられる、その最初の関連であるに過ぎない。この説明によって、世界内容全体が我々固有の「自我」の単なる織物に過ぎないという場合、つまり、排他的な主観主義が正当であるなどという場合に対して予め備えているのである。というのも、この事実が所与であることについては問題にすることができないからである。排他的な主観主義は、単なる認識による考量の結果に過ぎないだろう。つまり排他的な主観主義は、認識論のおかげで初めて正しいと証明されるものなのだが、認識論の前提としては用いられないものなのである。この直接的に与えられた世界内容の中に含まれているのは、とりわけ最も広い意味での我々の体験の地平の内部に浮かび上がりうるもの全て、即ち感覚、知覚、直観、感情、意志行為、夢の形象と想像の形象、表象、概念と理念である。幻想と幻覚もまた、世界内容のこの他の諸部分と共に全く同じ正当性を持って、この段階にある。というのも、この幻想と幻覚が他の知覚に対してどんな関係をもっているかを初めて教えうるのは、認識によって考察することによるからである。認識論が、たった今引き合いに出したもの全てが我々の意識内容であるという仮定から出発するならば、もちろん直ちに「いかにして我々は意識から抜け出て存在の認識に至るのか。我々を主観的なものから超主観的なものへと導く踏切板はどこにあるのか。」という問いが生じてしまう。我々にとって問題は全く異なっている。我々にとっては意識も「自我」表象も、さしあたりは直接的に与えられたものの諸部分に過ぎない。そして意識や「自我」表象が、直接的に与えられたものの諸部分とどんな関係を持つのかは、まずもって認識の結果なのである。我々は、与えられたものをさしあたり何の述語もないままにしておいたので、次のように問わなければならない。いかにして我々はそもそも所与の規定に至るのか?いかにして認識をどこかで始めることが可能なのか。いかにして我々は、たとえば世界像のある一部を知覚と呼び、他の一部を概念と呼び、ある一部を存在と呼び、他の一部を仮象と呼び、あれを原因と呼び、これを結果と呼びうるのか?いかにして我々は、我々自身を客観的なものから分離し、「非我」に対する「自我」として見ることができるのか。我々は、所与の世界像から、我々の認識を通じて発展させるあの世界像への架橋を見出さなければならない。しかし、我々はそこで次のような困難に遭う。我々が所与を単に受動的に凝視する限りは、我々は、そこから更に認識を紡ぎ出すために、我々が結びつけうる手がかりを、どこにも見い出すことができない。我々は、所与の中に、我々が介入しうるところ、認識と同種の何かがあるところを、どこかに見出さなければならないだろう。一切が本当に与えられているだけならば、外的世界への単なる外向きの凝視と、我々の個性の世界の中へ全く等価値な内向きの凝視とで片が付いたことにしなければならないだろう。それならば我々は、事物をせいぜい外部に存在するものとして記述することはできるだろうが、しかし決して把握することはできないだろう。我々の諸概念は、諸概念が関連する対象への純粋に外的な関連付けしか持たず、内的な関連付けは持っていないことになるだろう。本当の認識にとっては、我々の認識活動が単なる所与を前提するのではなく、我々の認識活動が所与の真っ只中で能動的に存在する領域を、我々が所与の中のどこかに見つけることに全てがかかっている。言い換えれば、まさに単なる所与を厳密に確定する際に、全てがそのような単なる所与ではないということが判明するはずである。我々の要請は、その厳密な遵守を通じて部分的にそれ自身を取り上げるようなものであったはずである。我々は、認識論のなんらかの始まりを恣意的に定めるためにではなく、認識論の始まりを実際に探し出すために、我々の要請を出したのである。全てのものが我々の意味で与えられうる。つまり、単なる所与だけでなく、その能動的な内奥の本性によって単なる所与ではない所与、即ち非所与もまた与えられうるのである。まさにそのときに、この非所与は、ただ形相的にのみ与えられたものとして我々の身に起こる。そしてそれは、より厳密な考察のもとで、実際に存在するものとして自ずから正体を現すのである。認識を把握する際の困難の一切は、我々が世界内容を我々自身から生み出さないという点にある。我々が自分自身で世界内容を生み出すのだとしたら、そもそも認識は存在しないであろう。私にとっての疑問は、或る事物が私に「与えられて」いるときにのみ、その事物を通じて生じうる。私が生み出すのだとしたら、私がその規定を与えるわけだから、私はそれらの正当性について疑問に付す必要がないであろう。 以上が、我々が第二章で述べておいた、経験そのものが経験から獲得される洞察の確かさを保証する何かを示しているという、我々の認識論の第二の点である。この第二の点は、次のような公理の中に存する。我々に与えられたものの全体には、我々の活動が宙に浮くことのないような何か、世界そのものの内容がこの活動に結びつくような何かがなければならない。我々は、一切の先入観によらずに、認識の内部での先入観そのものを削ぐために、認識論の始まりを、完全に認識活動以前に据えるという仕方で規定した。だから我々はまたここでも、我々が我々の展開において行う最初の一歩を、誤謬或いは不当については問題にすることができないというふうに規定する。というのも、我々は何かあるものについての判断を下すのではなく、そもそも認識が成立すべきである場合に満たす必要がある要請を示すだけだからである。これは全て、我々が完全な批判的思慮深さをもって我々の認識活動を始めうる世界内容のあの部分が持っている筈の特徴自体を公理として掲げるということを意識していることにかかっている。しかし、それ以外のものはやはり全く不可能である。所与としての世界内容は、もちろん全く規定されていない。どんな部分も、それ自体を通じて、その部分からこの混沌の中で秩序に至る始まりを作るきっかけを与えることはできない。従ってそこで認識活動が有無を言わせぬ断定を次のように為さねばらないし、言わねばならない。即ち、この部分はこれこれしかじかという状態にあらねばならないのだと。そのような断定は、所与をその質において全然傷つけるものでもない。この断定は、恣意的な主張を学問の中へ持ち込まない。この断定は、まさしく全く主張せず、次のように言うだけである。即ち、認識が可能なものとして説明可能であるべきならば、前記で示されたような領域を探す必要があると。そのようなものが存在するならば、認識の説明が存在し、そうでないならば存在しない。我々は一般的なものにおける「所与」をもって認識論の始まりを作ったが、その一方で、我々は今や「所与」の規定された或る点を注視することへと、要請を限定するのである。さて、我々は、我々の要請にもっと詳しく踏み込みたい。単なる所与ではなく、その所与がその上また認識行為において生み出されたものでもあるという意味でのみ与えられた何か或るものを、我々は世界像の中のどこに見出すのか。我々は、この生み出す能力を、同時にまた直接的に与えられていなければならないということについて、完全にはっきりと認識していなければならない。この生み出すことを認識するために、まさか推論が必要であってはならない。諸々の感覚の質が我の要請を満たさないということが、そこからだけで明らかになる。というのも、この諸々の感覚の質が我々の活動なしには成り立たないという事情を、我々は直接的にではなく、ただ物理学的な考量と生理学的な考量によってのみ知っているからである。しかし我々は、概念と理念が常に認識行為において、そしてこの認識行為を通じて初めて、直接的に与えられたものの領域の中へ入ることを直接的に知っている。それ故、概念と理念のこのような性質について思い違いをする人もいないのである。なるほど、幻覚は外的な所与の一つと見做されうる。しかし、その所与の諸概念について、それらが思考固有の働きなしに我々に与えられるということは、決して信じられないだろう。思い違いをしている者は、「現実」という述語を与えられている事物と係のみを、事実としてはそうではないにもかかわらず、実在的なものだと見做す。しかし、この者はその概念と理念について、それらが固有の活動なしに所与の世界の中へ入るとは決して言わないだろう。我々の世界像の中の他のもの一切は、我々がそれを体験したければ、それが与えられなければならないという、まさしくそのような性質を持っている。概念と理念においてのみ、逆のことが生じる。我々が概念と理念を体験したければ、我々はそれらを生み出さなければならない。概念と理念だけは、知的直観と呼ばれた形式において我々に与えられたのである。カント及びその後の彼を受け継ぐ哲学者たちは、この能力を人間に全く認めない。なぜなら、全ての思考は対象にのみ関係し、そして思考自身からは絶対に何も生み出さないとされるからである。知的直観においては、思考形式と同時に内容が共に与えられるはずである。そしてこのことは、純粋な概念と理念の場合に、本当に当てはまらないのだろうか。純粋な概念と理念は、全ての経験的な内容から未だ全く自由である形式でのみ、考察しなければならない。たとえば因果性という純粋な概念を理解しようとするならば、何らかの特定の因果性或いは全ての因果性の総和を拠り所としてはならず、単なる因果性という概念を拠り所にすればよいのである。原因と結果は、我々が世界の中で探し出さなければならないが、思考形式としての原因性は、我々が原因と結果を世界の中で見出し得る前に、我々自身が生み出さなければならない。しかし、直観なき概念は空虚であるというカントの主張に固執したいのなら、所与の世界の規定の可能性を概念によって説明することは考えられないであろう。というのも、a とbという世界内容の二つの要素が存在したと、一般に考えられるとされているからである。私がこの二つの要素の間に一つの関係を探し出すべきならば、私は内容的に規定された規則に基づいてこれを行わなければならない。しかしこの規則は、私がただ認識行為そのものにおいてのみ産出することができるのである。というのも、この客観の諸規定は、この規則の助けを借りてこそ初めて獲得されるようになっているという理由で、私はこの規則を客観から取り出しえないからである。かくして、現実的なものを規定するためのそのような規則は、純粋に概念的な実在の完全に内部で生まれるのである。 【原注】 *27:私は概念という言葉を関連の無い知覚の要素が一つの統一体に結び付けられる規則であると理解している。たとえば因果性は、一つの概念である。理念はより大きな内容をもった概念でしかない。たとえば有機的組織は、全く抽象的に捉えれば、一つの理念である。ここで我々が先に進む前に、我々はまず可能的な反論を片付けたい。即ち、我々の思考プロセスにおいて無意識に「自我」の表象、「個人的主観」の表象が、或る役割を演じているかのようにみえるかもしれないし、我々が我々の思考の発展の進歩において、それに対する正当性を説明しておくことなしにこの表象を利用しているかのようにみえるかもしれないということをである。それは、たとえば我々が「我が概念を生み出している」或いは「我々があれこれの要請をしている」という場合である。しかし、我々の説明には、このような命題に文体上の表現法以上のものを見るきっかけを与えるものは何もない。認識行為は「自我」に属し、そして「自我」という前提から出発するということ、それは、我々が既に述べたように、単なる認識による考量に基づいてしか確認されえないのである。そもそも我々は、認識行為の担い手に触れることすらせずに、認識行為についてのみ、暫定的に語らねばならないだろう。というのも、ここまでで確定していることの全ては、或る「所与」が存在しており、この「所与」の点から前記に挙げた要請が生じ、最後に、概念と理念はこの要請に対応する領域であるということに限定されるからである。この要請がそこから生じる点が「自我」であるということは、それによって否定されるべきではない。しかし、我々はさしあたり、認識論のあの二つの段階[即ち所与と思考と]を混じり気無しに立てることに限定するのである。 参照画:the big blue moon1人気ブログランキングへ

2024年02月27日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-10真理と学問Ⅲ:カント以降の認識論(Epistemology) 前記で概略を素描した主観主義は、一定の諸事実を思考によって理解可能なかたちに加工することに基づいている。つまり主観主義は、事実的出発点から理路整然とした思考によって(明確な諸観察を論理的に結び合わせること)正しい確信が獲得されうるということを仮定している。しかし、我々の思考をそのように使用することの正当性は、この立場では何も確かめられていない。そしてそこに主観主義の弱みがある。素朴実在論が、我々によって知覚された経験内容が客観的実在を持っているという確かめられていない仮定から出発するのに対して、今しがた特徴を述べた主観主義の立場は、思考を使用することによって学問的に正当化された確信に至りうるという、同じように確かめられていない確信から出発する。素朴実在論とは反対に、この主観主義の立場を素朴理性主義と名付けることができる。この術語を正当化するために、我々はここで「素朴」という概念についての短い註釈を挟みたい。A.デーリングは、彼の論文「素朴実在論の概念について」の中で、この概念をより詳しく規定しようとしている。彼はそれについて次のように述べている。「素朴という概念は、言ってみれば自分の振る舞いについての反省の度合いの零度を表している。素朴さは内容的には完全に正しいものを捉えうる。素朴さは確かに反省なきものであり、まさにそれ故に批判力に欠けるものまたは批判的でないものではあのだが、反省と批判のこの欠如が考慮しないのは、正しいものの客観的な確実性だけだからである。この欠如は、過ちを犯す可能性と危険を含んでいるが、決して過ちを犯す必然性を含んではいない。感情と意志の素朴さ、並びに後者の意志という言葉の最も広い意味での表象と思考の素朴さが存在する。さらに、これらの内的諸状態が顧慮や反省によって抑止されたり修正されたりするのに対して、これらの内的諸状態の表出の素朴さが存在する。素朴さは、少なくとも意識的には、伝統、習得、規範の影響を受けない。素朴さは、あらゆる領域で、その基根語である「nativus」が表現する、無意識的なもの、衝動的なもの、本能的なもの、デモーニッシュ(憑かれたような)なものである」。我々は、この引用文を出発点として、素朴という概念をもう少し精確に理解したい。我々が成し遂げる全ての活動の場合には、活動そのものとその活動の合法則性に関する知という二通りのことが問題になる。我々は、活動の合法則性に関する知を問うことなしに、活動そのものに完全に没頭しうる。自分の創作の法則を反省的な形式において心得ているのではなくて、感情と感覚に従って創作する芸術家は、こうした事例である。我々はこうした芸術家を素朴と呼ぶ。しかし、自分の行為の法則性に関して熟考する一種の自己観察があり、それは今しがた描写した素朴さと引き換えに、自己観察が行うことの射程と正当性を十分に心得ているという意識を手に入れる。この自己観察を、我々は批判的と呼びたい。我々は、これがカント以来多かれ少なかれはっきりと意識して哲学の中に定着したような批判的という概念の意味を最もよく言い当てていると信じている。批判的思慮深さとは、それ故に素朴さの反対である。我々は、自分の活動の確かさと限界を知るようになるためにその活動の法則を自分のものにする振る舞いを、批判的と呼ぶ。そして認識論はただ批判的な学問でしかありえない。認識論の対象は、人間の極めて主体的な行為、つまり認識である。そして認識論が説明したいものは、認識の合法則性である。従って、この学問から全ての素朴さが排除されなければならない。この学問は、実用的なものへと眼を向ける多くの精神たちが、決して為さなかったと誇ること、即ち「思考についての思考」を遂行する中にこそ、その強みを認めなければならないのである。 【原註】 * 24:『 哲 学 月 報 』 26 巻 ハイデルベルク 1890 年 p.390 参照画:素朴実在論(Klein bottle-1)人気ブログランキングへ

2024年02月26日

コメント(0)

-

ルドルフ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-9真理と学問Ⅲ:カント以降の認識論(Epistemology) さて、我々は次のように問おう。「いかにして我々はそのような確信に至るのか」と。上述において行なわれた考えの筋道の骨格は以下の通りである。「もしも外的世界が存在するならば、それは我々によってそれ自体として知覚されるのではなくて、我々の有機的組織を通して表象世界に変化させられたのだ」。我々は、厳密に追求するならば、それ自体を帳消しにする前提をここで相手にしている。それにしても、この考えの筋道は、何らかの確信を基礎付けるのに相応しいのだろうか。我々は、素朴な意識が仮定していることが、厳密に考え抜かれると、この見解に至るという理由で、我々に与えられた世界像を主観的な表象内容と見做すことを正当化するのだろうか。我々の目的は、もちろん、この仮定自体を無効なものとして証明することである。その場合、或る主張が誤りであると証明されるにもかかわらず、たどりついた結果は正しいということが可能なはずであろう。少なくともどこかでこうしたことは起こりうるのである。しかし、その場合、この結果があの主張から証明されたとみなすことは決してできない。我々に直接的に与えられた世界像の実在を、それほど疑いえない、自明のもののように受け取る世界観は、通常、素朴実在論と呼ばれる。この世界像を単なる我々の意識内容だと見做す、素朴実在論と反対の世界観は、超越論的観念論と呼ばれる。それ故に、これまでの考察の結果も次のようにまとめることができる。「超越論的観念論は、それが反駁しようとする素朴実在論の手段を用いることによって、その正しさを証明する」と。超越論的観念論は素朴実在論が誤りであるならば正当化される。しかしその誤謬性は、誤った見解自体の助けを借りるときにのみ証明されるのである。これを直視する者にとっては、或る世界観に辿り着くために、ここで採られた道を捨てて別の道を進むほかない。しかしそれは、我々が偶然正しいことに出くわすまで、運を天に任せて、試しに行われるしかないのだろうか。なるほど、エドゥアルト・フォン・ハルトマンが以上のような見解であるのは、彼がその認識論の立場の妥当性を、この立場が世界の諸現象を説明している一方で、他の立場はそれを為していないことを明らかにしたと思う場合である。この思想家の見解によれば、個々の世界観が一種の生存競争を開始し、この競争の中で最もうまく実証された世界観が、最終的に勝者として受け入れられる。しかし、等しく満足できる世界の諸現象の説明に至る十分に多くの仮説が存在しうるというまさにその理由で、そのような手続きは我々には許されていないように思われる。それ故に我々はむしろ、素朴実在論の反論に至る上述の考えの筋道に依拠して、どこにそもそもその考えの筋道の欠陥があるのかを確かめたいのである。素朴実在論は、全ての人間がそこから出発する、まさにその物の見方である。それ故に、他ならぬ素朴実在論のところで修正を始めるのが得策である。その場合我々が、どうして素朴実在論が不十分であらざるをえないのかを理解したならば、我々がそのような道を運を天に任せてとにかく試みるのとは全く異なる確かさをもって、我々は正しい道を歩むであろう。参照画:エドゥアルト・フォン・ハルトマン(再1)人気ブログランキングへ

2024年02月25日

コメント(0)

-

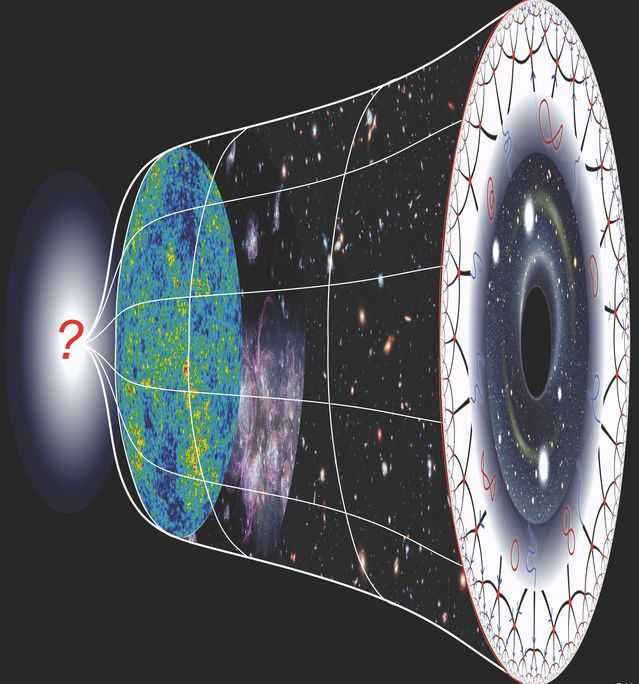

成宇宙新論(宇宙創生の因) Hiro Shim著-3

生成宇宙新論(宇宙創生の因) Hiro Shim著-3 PLAN 汎用人工知能(Artificial General Intelligence: AGI)は、人間が実現可能なあらゆる知的作業を理解・学習・実行することができる人工知能です。しかし、人間個人のすべての情報を以降するという表現は、具体的に何を指すのか明確ではありません。もし、それが個人の全ての知識や経験、思考パターンなどをAIに転送またはコピーすることを意味するなら、現在の技術ではそれは不可能です。なぜなら、人間の脳の全ての情報を正確にデジタル化する技術はまだ存在しないからです。また、個人情報の取り扱いには、プライバシー保護や倫理的な問題が関わってきます。個人情報保護法などの法律により、個人情報の取り扱いは厳しく規制されています4。したがって、個人の全ての情報をAIに以降するという行為は、現在の技術的な制約だけでなく、法律や倫理的な観点からも問題があると言えます。以上の情報から、現在のところ、人間個人のすべての情報をAGIに以降することは、技術的にも法律的にも倫理的にも可能ではないと言えます。他に何かご質問がありましたら、お気軽にどうぞ。このテキストは、現在のページのタイトルです。このページは、AGIに関する検索結果を表示しています。AGIとは、人間の知能を超えるAIのことで、以下のような内容が紹介されています。と現代AIは回答してきます。AGIの定義と現状ではそうでしょう。但し、これからのAIと生成AIの活用による信頼性、AGIの世界での人類幸福度の可能性の展望が開ければ、人間個々のナノテクノロジーによる再生機能、人格を含めた内蔵PCへの情報の複写までを含めた世界展望、此れにより光年を超えた宇宙探索とその究明さえ人類が手にする手段が開けます。此の未来ストーリーも私の頭脳には駆け巡ります。世界がAGIに共に未来に向けて進む中で、私たちは未知の可能性と冒険的な未来を予想し得る段階にまで踏み込もうとしています。今後の人類哲学の高度な発展と量子コンピュータの成長によっては、地球上に新たなる「種の起源」が発生するやかもしれません。此の文章から創作物語を描いてみてください。記:「インフレーション」は、宇宙の初期段階で指数関数的な急激な膨張(インフレーション)が起こったという理論です。この理論は、ビッグバン理論のいくつかの問題を解決するために提案されました1。具体的には、平坦性問題や地平線問題、モノポール問題などが含まれます。インフレーション理論は、1981年に佐藤勝彦氏によって提唱され、その後アラン・グース氏によっても研究されました。この理論によれば、宇宙は誕生直後の非常に短い時間(10-36秒から10-34秒)の間に、エネルギーの高い「偽の真空」から低い真空(現在の真空)に相転移し、その過程で負の圧力を持つ偽の真空のエネルギー密度によって引き起こされた指数関数的な膨張(インフレーション)を経たとされています。この急激な膨張により、現在我々から観測可能な宇宙全体は因果関係で結び付いた小さな領域から始まったと考えられており、その中に存在した量子ゆらぎが宇宙全体の構造の種となったのです。インフレーション理論は、宇宙論的観測の結果とも一致しており、宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測などで観測的な検証が計画されています2。この理論は、宇宙の成り立ちについて深い洞察を提供してくれる可能性があります。Hiro Shim第3 PLAN 新・世界創生伝説オカルト・ホラー小説 ブログランキングへ

2024年02月24日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-8真理と学問Ⅲ:カント以降の認識論 カントの欠陥のある問題設定によって、いまやあらゆる後続の認識論者が多かれ少なかれ影響されている。カントの場合には、我々に与えられる対象全てが我々の表象であるという見解が、彼のア・プリオリ主義の結果として現れる。それ以来、今やこの見解がほとんど全ての認識論体系の根本命題であり出発点となった。我々にとって第一にも直接的にも確かなこととして確立しているものは唯一つ、我々は自分の表象について知っているという命題だけである。それは哲学者たちのほとんど一般的に通用する確信となった。G.E.シュルツェは既に 1792年に「エーネジデムス」において、我々の認識の全てはただの表象であり、我々は表象を決して越えられない、と主張している。ショーペンハウアーは彼特有の哲学的パトスでもって、カント哲学の永遠の成果は、世界は「私の表象」だという観点である、という立場を代表している。Ed.v.ハルトマンは、この命題を疑いないものとみなしているため、彼の著作「超越論的実在論の批判的基礎付け」において前提としている読者は、そもそも次のような者のみである。即ち、世界の知覚像を物自体と素朴に同一視することについて批判的にとり組む者、そして、表象行為によって主観的・観念的意識内容として与えられる直観的対象と、表象行為と意識の形式から独立した、即自かつ対自的に存在する事物との絶対的な異質性を明白であるとしている者、そのような読者のみである。即ち、我々に直接的に与えられているものの全体は表象であるとい確信に満ち溢れた読者である。もちろんハルトマンは、この彼の見解を、彼の最新の認識論の著作において、なおも基礎付けようと努めている。先入観なき認識論がそのような基礎付けに対してどのような態度をとるべきかは、我々のさらなる論述が示すであろう。オットー・リープマンは、全ての認識説の神聖にして侵すべからざる至上の根本命題として、「意識は意識自身を飛び越えることができない」と表明している。フォルケルトは、最初の最も直接的な真理とは「全ての我々の知が及ぶのは、さしあたり我々の表象のみである」という判断を、実証主義的認識原理と呼んだ。そして彼は、この「原理を、哲学することの始まりにおける唯一確立されたものとして先端に置き、それから首尾一貫して考え抜く」ような認識論だけを「卓越して批判的」であるとみなした。他の哲学者たちの場合もまた、認識論の先端に置かれる別の主張がなされているのが見出される。例えば、認識論本来の問題は、思考と存在の間の関係や両者の媒介の可能性についての問い、或いはまた、「いかにして存在者は意識を持つに至るのか?」という問いに存する(レームケ)等々という主張である。キルヒマンは、二つの認識論的公理から出発する。「知覚されたものは存在する」と「矛盾は存在しない」である*²⁰。E.L.フィッシャーによれば、認識は事実的なもの、現実的なものの知に存する*²¹。そして彼はこの独断を、次のように似たような主張をするゲーリング同様に検証されていないままにする。「認識とは存在するものを認識することを常に意味し、これは、懐疑主義もカント的批判主義も観念論も否定できない事実である」*²²。フィッシャーとゲーリングの場合には、それがどのような正当性をもって起こりうるかを問うことなしに、これは認識であるとただ定められるのである。 【原注】 *16:ハルトマン『超越論的実在論の批判的基礎付け』序言 p.10 *17:リープマン『現実の分析について』p.28ff *18:フォルケルト『イマヌエル・カントの認識論』§1 *19:ドルナー『人間の認識』 *20:キルヒマン『知識の理論』p.68 *21:E.L.フィッシャー『認識論の根本問題』p.385 *22:ゲーリング『批判哲学の体系』第 1部 p.257 たとえこれらの様々な主張が正しかったとしても、或いは正しい問題設定に導いたとしても、それらは認識論の始まりで全く議論に至ることができなかった。というのも、それらは全て、既に認識の領域の内部に、完全に規定的な洞察として存するからである。私の知は差し当たりただ私の表象にのみ及ぶ、と私が言うとき、それは完全に規定的な認識判断なのである。私はこの命題を通して、私に与えられた世界に述語を、即ち表象の形式において存在を付け加えるのである。しかし、私は一切の認識以前に、私に与えられている事物が表象であるということを、どこから知るように求められているのか。我々は、この命題に至るために人間の精神が取らねばならない道を追求するとき、この命題を決して認識論の先端として立ててはならないという我々の主張の正当性について、最もよく納得するであろう。この命題はおおよそ、全ての現代的な学問的意識の構成要素となった。現代的な学問的意識をこの命題へと押しやった考量は、かなりの完成度で、Ed.v.ハルトマンの著作「認識論の根本問題」の一章で体系的にまとめ上げられているのが見出せる。それ故、この著作の中で述べられていることは、あの仮定に導くことのできる全ての根拠を検討することを課題とするとき、或る種の手引きとして役立ちうる。これらの根拠は、物理学的なもの、精神物理学的なもの、生理学的なもの、そして本来的に哲学的なものである。たとえば我々が或る音を感受するときに、物理学者は、我々の周囲で起こる現象を観察することによって、この現象の中には、我々が直接音として知覚するものと、たとえどんなにわずかだったとしても似ているどんなものもないという仮定に到達する。外部、つまり我々の周囲の空間には、物体と空気の縦波だけが見い出される。そのことから、我々が普段の生活の中で音と呼ぶものは、あの波動への我々の身体組織の単なる主観的な反応である、と結論付けられる。同様に、光と色、或いは熱が、純粋に主観的な或るものであることが見出される。色の拡散現象、即ち屈折、干渉、偏光の現象は、外部空間における前述した感受の質に、一部は物体、一部は測り知れないほど微細で柔軟な流動物質、即ちエーテルのせいにするように仕向けられていると我々が感じる、何らかの横波が対応しているということを、我々に教える。それに加えて、物理学者は、物体世界における何らかの現象から、空間の中の諸対象の連続性への信仰を放棄せざるを得ず、そして、その現象を、諸部分の間隔との関係においてその大きさが測り知れないほど小さい最小部分(分子・原子)からなる体系へ還元せざるを得ないとみる。そのことから、物体の全ての作用は空虚な空間を通って互いに生じる、従って本来遠隔作用であると結論される。物理学者は、たとえ小さいとしても、物体に接触している皮膚の一部とこの物体そのものとの間には、常に一定の間隔があるはずだから、我々の触覚や熱感覚への物体の作用が生じるのは、直接的な接触によってではないということを正当な仮定だと信じる。そのことから、我々がたとえば物体の硬さ或いは温かさとして感受するものは、空虚な空間を通って作用する物体の分子間力に対する、我々の触覚神経や熱神経の末梢器官の反応に過ぎないということが判明する。 物理学者のこの考量に、特殊な感覚エネルギーに関する学説の中で述べられている精神物理学者の考量が、補足として付け加わる。J・ミュラーは、どの感覚もそれに固有で、その組織によって条件づけられた仕方でのみ刺戟されうるということ、そして外的な印象に対してどんなものが感覚に作用されていようとも、感覚は常に同一の仕方で反応するということを示した。視神経が刺戟されると、我々は光を感受する。神経に作用するものが圧力であるか電流であるか光であるかどうかはどうでもよい。その一方で、同じ外的なプロセスは、あれやこれやの感覚によって知覚されるのに応じて、全く異なった感受を生じさせる。そのことから、外的世界の中には唯一つのプロセスだけが、即ち、運動だけが存在するということ、そして我々によって知覚される世界の多様性は、本質的にこのプロセスに対する我々の感覚の反応なのだということが結論付けられている。この見解によれば、我々が知覚しているのは外的世界自体ではなく、単に我々の中で外的世界によって引き起こされた主観的な感受だけである。生理学の考量もまた、物理学の考量と同じところに立っている。物理学は、知覚と対応する、我々の有機体の外部で起こっている現象を追求する。生理学は、我々の中で何らかの感覚の質が引き起こされる間に起こる、人間固有の身体の中のプロセスを探求しようとする。生理学は表皮が外界の刺戟に対する受容器官を全く有さないということを教える。従って、たとえば、我々の触覚神経の末梢器官が物体の外縁部に接して外的世界の作用によって刺戟されるとするならば、我々の身体の外部にある振動プロセスが、初めに表皮を通して伝わらなければならない。その上、聴覚と視覚の場合には、外的な波動プロセスが神経に到達する前に感覚器官の中の一連の諸器官を通して変化させられる。末梢器官のこの刺戟は、神経を通じて中枢器官にまで伝えられなければならない。そうして、ここで初めてこのプロセス全体が完成しうる。このプロセス全体を通じて、脳の中の純粋に機械的なプロセスに基づいて感受が生み出されるのである。感覚器官に作用する刺戟が被るこの変形を通じて、この刺戟そのものが完全に変化させられるため、最初の感覚への作用と最後に意識の中に現れる感受との間の類似性のいずれの痕跡も拭い去られざるをえないということは明らかである。ハルトマンはこの考察の成果を次のように述べた。「この意識内容は根源的に、魂がそれによって魂の最上部である脳中枢の運動状態に対して反射的に反応するような感受から構成される。しかしこの感受は、感受を引き起こす分子の運動状態とはいささかも類似性を持たない」。こうした考えの筋道を最後まで徹底的に考え抜く者は、その者が正しいのであれば、外的な存在と呼ばれうるもののほんの僅かな残余でさえも、我々の意識内容の中に含まれていないであろうということを認めざるを得ない。ハルトマンは、いわゆる「素朴実在論」に対する物理学的な反論と生理学的な反論に、彼が本来の意味で哲学的と呼ぶ反論を更に付け加えている。既に述べた最初の二つの反論を論理的に吟味する場合、我々は次のことに気づく。即ち、我々は結局のところ、我々が、普段の素朴な意識が仮定している外的な物の存在と関連を前提として出発し、そのあとで、どのようにしてこの外的世界が我々の有機的組織のところで我々の意識に届きうるのかを考察するときにのみ、適切な結果を得られるということにである。我々は、こうした外的世界に関する全ての痕跡が、感覚印象から意識へと入るまでの過程で我々にとって失われ、意識の中には我々の表象しか残っていないということを見てきた。それ故に我々は、我々が実際に持っている外的世界のあの像が、魂によって感受素材に基づいて構成されたということを仮定せざるをえない。最初に視覚の感受と触覚の感受から空間的な世界像が構成され、次いでその世界像に残りの感覚の感受が組み入れられる。我々が諸々の感受の或る特定の複合体をまとまりのあるものと考えるように強制されていると思うならば、我々は、我々が感受の担い手とみなす実体の概念にたどりつく。我々は、ある実体に即して感受の質が消え、他の感受の質がまた現れることに気づくと、そのようなことを、現象世界の中の因果性の法則によって規則づけられた交替のせいにする。従ってこの見解によれば、我々の全世界像は、我々自身の魂の活動によって秩序づけられた主観的な感受内容から構成されている。ハルトマンは次のように言う。「主観が知覚するものは、要するに常にその主観自身の心的状態が変容したものであるにすぎず、それ以外の何ものでもない」と。 【原註】 * 23:Ed.v.ハルトマン『認識論の根本問題』p.37 参照画:G.E.シュルツェ人気ブログランキングへ

2024年02月23日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-7真理と学問Ⅱ.カントの認識論の根本問題 カントが前提としての純粋数学及び自然科学のア・プリオリな妥当性を、彼の詳論の冒頭に据えているという点については、オットー・リープマン、ヘルダー、ヴィンデルバント、ユーバーヴェーク、エドゥアルト・フォン・ハルトマン*¹³、クーノ・フィッシャー*¹⁴らの見解もまた、本質において我々の見解と一致している。 【原注】 *13:以下参照文献一覧 オットー・リープマン『現実の分析について』p.211 ff アルフレート・ヘルダー『カント的認識論の叙述』チュービンゲン 1874 年 p.14 ff ヴィルヘルム・ヴィンデルバント『物自体に関するカントの教えの様々な相』1 期 ライプツィヒ 1877 p.239 フリードリッヒ・ユーバーヴェーク『論理学の体系』第三版 ボン 1882 p.380 エドゥアルト・フォン・ハルトマン『超越論的実在論の批判的な基礎付け』第二版 ベルリン 1875年 p.142-172 *14:クーノ・フィッシャー『近代哲学史』第五巻 ハイデルベルク 1854-1877 p.60 クーノフィッシャーに関して、フォルケルトが「クーノ・フィッシャーの見解によれば、カントが普遍的で必然的な判断の心理学的事実性のみを前提としているのか、それとも判断の客観的な妥当性及び正当性をも同時に前提としているのかどうかが、彼の叙述からは明らかでない」(『カントの認識論』p.198~199 の註を見よ)と言うとき、彼は思い違いをしている。というのも、フィッシャーは引用された個所で、『純粋理性批判』の主な難点とは、その「基礎付けが、結論を妥当なものとするために容認せねばならない、一定の前提に依存している」ことに求めることができると述べているからである。これらの前提はフィッシャーにとってもまた、「まずは認識という事実」が確定され、次いで分析によって「認識という事実そのものがそこから説明される」認識能力が見出されるということである。 第一に、あらゆる経験に依存しない認識を我々が実際に持っており、第二に、あらゆる経験は、相対的な普遍性についての洞察しかもたらさないということを、我々はこれとは別の判断からの結論としてのみ認めることができるであろう。こうした主張には、経験の本質と我々の認識の本質についての研究が先行しなければならないであろう。前述の命題のうち、経験の本質についての研究からは第一の命題を、認識の本質についての研究からは第二の命題を、推論しうるであろう。 さて、我々の理性批判に対する有効な反論になお次のような応答がありうるだろう。全ての認識論はやはり、まずもって読者を前提なき出発点を見つけることのできるところへ導かねばならないと言えるだろう。というのも、我々が人生の何らかの時点で認識として所有するものは、この出発点から遠ざかっており、初めに我々は、その出発点へともう一度人為的に連れ戻されなければならないからである。読者を認識の出発点に立ち返らせるという認識論の始まりに関する純粋に教授法的な合意は、あらゆる認識論者にとって必要不可欠である。しかしながら、いずれにせよ、そのような合意は、認識行為の始まりを議論することが、実際に、認識行為の始まりは自明な分析的命題において進行しなければならず、また、カントがそうであるように、後の議論の内容に影響を与えるどんな種類の現実的で内容のある主張もしてはならないということであるのはどのような点においてかを示すことに限定する必要がある。認識論者によって想定された始まりが本当に無前提であることを示すことは、認識論者にとって義務でもある。しかし、その全てが、この始まりそのものの本質とは何一つ関係なく、完全にこの本質の外にあり、それについて何か述べるものではない。私は数学の授業の始めに際しても、ある真理の公理的性格について、生徒に納得させるのに苦労しなければならないというわけである。だが、公理の内容はその前に行われた検討に左右されるとは、誰も主張しようとはしないであろう*¹⁵。これと全く同じやり方で、認識論者はその導入の言及において、どのようにして無前提な認識の始まりに至ることができるかという方法を示さなければならないだろう。しかし、この無前提な始まりの本来的な内容はこの検討に左右されるべきではない。けれどもいずれにせよ、この内容は、カントのように、始めに一定の独断論的性格をもつ主張をする、認識論へのそのような導入からは遠くかけ離れている。 【原注】 *15:我々が独自の認識論的検討を全く同じやり方でどこまで行っているかは、第 4 章「認識論の出発点」で示している。 参照画:クーノ・フィッシャー人気ブログランキングへ

2024年02月22日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-6真理と学問Ⅱ.カントの認識論の根本問題 次に考え得ることは、認識論の研究を始めるに際して、絶対的に妥当する認識は経験に由来しえないのだとは決して主張してはならないということである。経験そのものが経験から獲得される洞察の確かさを保証する何かを示しているということは、疑いもなく考えられることである。 かくして、カントの問題設定の中に次の二つの前提が存する。第一に、認識へ到達するために、我々は経験の他にもう一つの道を持たなければならないということ、そして第二に、全ての経験的知が、ただ条件つきの妥当性のみを有しうるということである。これらの命題は吟味される必要があること、これらの命題が疑われうることに、カントは全く考えが及ばなかった。彼は独断論哲学に由来する偏見としてこれらの命題を吟味せずに受取り、それらを批判的な考察の基礎とした。独断論哲学は、これらの命題を妥当なものとして前提し、これらの命題のもとで知に到達するために、これらの命題を吟味せずに用いた。カントはそれらを妥当なものとして前提し、そしてただ次のように問うだけである。どのような前提の下でそれらは妥当でありうるのか?それらが全く妥当性を欠いているとすればどうなるのかと。そうである以上は、カントの体系的学説にはいかなる基礎付けも欠けているのである。 カントが彼の根本問題の定式化に先行する五つの節で述べること全てが、数学的判断とは綜合的であるという証明の試みである*⁹。しかし、今しがた我々によって挙げられた二つの前提は、学問的偏見のままである。「純粋理性批判」第二版の序論Ⅱでは次のように言われている。「経験は、なるほど、或るものがこれこれの性質をもっているということを私たちに教えはするが、しかし、その或るものが別様ではありえないということを教えはしない」(※1)。そして 、「経験は決しておのれの判断に、真のないしは厳密な普遍性を与えず、ただ想定された相対的な普遍性(帰納による)しか与えない」(※2)。「プロレゴメナ」1節で我々は次の文を見出す。「まず第一に、形而上学的認識の源泉について言えば、この認識の源泉が経験的なものであり得ないことは、すでに形而上学的認識という概念に明示されている。それだから形而上学的認識の諸原理(この認識の原則ばかりでなく、その基本概念もまたこれに属する)は、決して経験から得られたものであってはならない。形而上学的認識とは、自然的認識ではなくて超自然的認識、即ち、経験の彼方にある認識を意味するからである」(※3)。最後に、カントは『純粋理性批判』で次のように言う。「まずもって注意されなければならないのは、本来の数学的命題はいつでもア・プリオリな綜合的判断であって、経験的ではないということである。というのも、数学的命題は、経験からは推定されえない必然性を帯びているからである。しかし、このことを認めようとしないなら、よろしい、私は私の命題を純粋数学に限るが、純粋数学という概念は、それが経験的認識を含むものではなく、ア・プリオリな純粋認識のみを含むものであるということを、既に必然的に伴っているのである」(※4)。好きなところでよいから、『純粋理性批判』をめくってみてほしい。すると我々はどこでも、同書の中でこの独断論的な命題の前提のもとに全ての考察が行われているということを見出すだろう。コーエン*¹⁰とシュタットラー*¹¹は、カントが数学的で純粋自然科学的な諸命題のア・プリオリな本性を明らかにしたことを証明しようと試みる。しかし今や、「純粋理性批判」において試みられるもの全てが、次のように要約できる。数学と純粋自然科学はア・プリオリな学であるから、全ての経験の形式が主観の中に基礎付けられなければならないのであると。そうすると、経験的に与えられる感覚素材だけが残る。この感覚素材が内面の中にある形式を通して経験の体系へ組織される。感覚素材のために秩序付けを行なう原理としてのみ、ア・プリオリな理論の形式的真理は意味や意義を持つ。つまり、それは経験を可能にするが、経験を超え出ることはない。しかし、この形式的真理はア・プリオリな綜合的判断であり、そ故にこの綜合的判断は、可能な全ての経験の前提条件として、できる限り可能な全ての経験に到達できなければならない。従って「純粋理性批判」は、数学と純粋自然科学のア・プリオリ性を証明しているのでは全くなく、それらの真理が経験に依存することなく獲得されるべきであるという条件の下で、ア・プリオリであることが証明可能な分野を規定しているにすぎない。実際、カントは、このア・プリオリ性を証明することに、殆ど手を付けることがなかったので、カントの見解に従ったとしても、ひょっとしたらア・プリオリ性が疑われるかもしれない数学の分野をあっさりと除外し、また彼が単純な概念からそれを推論できると考える分野に限定するのである。ヨハネス・フォルケルトも、「カントは実際に一つの普遍的で必然的な知が存在するという明確な前提」から出発していると考える。彼はその上、更にこう言う。「カントによって決して明確に検討されていないこの前提は、「純粋理性批判」を批判的認識論と見做してよいかどうかという問いを真剣に提起しなければならないほど、批判的認識論の性格と矛盾している」*¹²。フォルケルトは確かに、この問いを肯定してよい十分な理由があると考えるが、しかし「カント的認識論の批判的態度は、かの独断論的前提によって根本的に損なわれている」。フォルケルトでさえ「純粋理性批判』が無前提な認識論ではないと考えていることは確かなのである。 【原注】 *9:たとえ完全には論駁されていなかったにせよ、ロベルト・ツィンマーマンの反論(カントの数学的偏見とその帰結に関する)によって、疑問視された試み。 *10:コーエン『カントの経験の理論』p.90 ff. *11:シュタットラー『カントの哲学における純粋な認識論の根本原則』p.76 f *12:フォルケルト『経験と思考』p.21 ベネディクト・シュタットラーは、ドイツのカトリック神学者、哲学者、イエズス会士でした2。彼はカントの反対者として知られ、キリスト教の真理を数学的な厳密さで証明しようと努力しました2。彼の業績は教会から認められず、不遇な晩年を過ごしました2。主著には『キリスト教神学』Theologia christiana (6巻,1776~79) と『アンチ・カント』Anti-Kant (2巻,88) があります2。【訳注】 ※1:原佑訳(渡邊二郎訳)『純粋理性批判(上)』平凡社ライブラリー 2005 年 p.83 ※2:ibid. P.83 ※3:篠田英雄訳『プロレゴメナ』岩波文庫 1977 年 p.30-31 ※4:原佑訳(渡邊二郎訳)『純粋理性批判(上)』平凡社ライブラリー 2005 年 p.109 参照画:ヘルマン・コーエン人気ブログランキングへ

2024年02月21日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-5真理と学問Ⅱ.カントの認識論の根本問題 通常、カントは、言葉の現代的な意味で認識論の創始者と呼ばれている。この見解に抗して、カント以前の哲学史が実際にそのような学問への単なる萌芽以上のものとみなしうる数多くの研究を指し示していると反論できる。フォルケルト*²もまた、認識論に関する彼の基本的な著作の中で、既にロックと共にこの学問が批判的に取り扱われ始めたことを述べている。けれども、更に以前の哲学者たちの場合にも、それどころか既にギリシャ哲学において、現在、認識論でよく行われる議論を見出すのである。一方で、ここで考察される全ての問題は、カントによって深く掘り起こされ、その後、カントを受け継いで数多くの思想家たちが、既に以前に提出された解決の試みを、カント自身か、或いは彼のエピゴーネンかのどちらかのもとで再発見するかたちで、同じ問題をあらゆる面から十分に研究したのである。従って、認識論の歴史的な研究ではなく純粋に内容的な研究が問題であれば、純粋理性批判とともに登場したカント以降の時代を考慮に入れるだけで、重要な著作物を見過ごすことはほとんどないであろう。それより前にこの領域で成し遂げられたことが、この時代において再び繰り返されるのである。 【原注】 *2:フォルケルト「経験と思考-認識論の批判的基礎付け」ハンブルク及びライプツィヒ 1886年 カントの認識論の根本問題とは、いかにしてア・プリオリな綜合的判断は可能であるか(Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?)である。我々は一度、この問いの無前提性に目を向けてみよう!カントがこの問いを投げかけるのは、我々がア・プリオリな綜合的判断の正当性を証明することができるときにのみ、我々は無条件に確かな知に達することができるのだと彼が考えているからである。彼は言う、「前記の課題の解決の内には、同時に、対象についてのア・プリオリな理論的認識を含んでいる全ての学を基礎付け遂行するときの純粋理性使用の可能性が、一緒に含まれている」*³、そして「形而上学の存亡、従ってまたこの学の存在は、今や全く前記の課題の解決にかかっている」*⁴と。 【原注】 *3「純粋理性批判」キルヒマン版 61 ページ(ベルリン 1868 年)。「プロレゴメナ」から引用する際に振られた他のページ数も、全てこの版に拠っている(訳者註:原佑訳(渡邊二郎訳)『純粋理性批判(上)』平凡社ライブラリー 2005 年 p.121 を参照) *4:カント『プロレゴメナ』5 節( 訳者 注:篠 田英 雄 訳『 プロ レゴ メナ 』岩 波文 庫 1977 年 p.56を参照) さて、この問いは、カントがこの問いを立てるままに無前提であるのか。決してそうではない。というのも、この問いは、絶対的に確かな知の体系の可能性を、綜合的で、あらゆる経験に依存せずに獲得される判断からのみこの体系が築かれることに依存するからである。カントは、「たとえ主語概念と結びついているにせよ」*⁵、その主語概念の全く外にあるものを主語概念に持ってくることを綜合的判断と呼ぶ。それに対して、分析的判断に際しては、述語はただ(隠れた仕方で)既に主語の中に含まれているものだけを言い表す。判断のこの区分に対するヨハネス・レームケ*⁶の鋭い反論にここで立ち入る必要はないであろう。我々の今の目的にとっては、我々が、主語概念に、その内容がなくとも我々にとって、主語概念の中に未だ存在していなかった述語概念を付け加える、そのような判断を通じてのみ、真の知に達しうるということがわかるだけで十分である。我々はカントと共に、この種の判断を綜合的と呼んでみよう。そうすると、我々は少なくとも、述語と主語の結合がそのような綜合的なものであるときにのみ、判断形式において認識が獲得されうるということを認めることができる。しかし他方で、このア・プリオリな、即ちどんな経験にも依存していない判断が獲得されなければならないということを要求する問いについての事柄がまだ残っている。ア・プリオリな判断はそもそも全く存在しないということが、実際には全く可能である*⁷。認識論の始まりにとっては、我々が経験以外の他のものを通じて判断に至りうるのか、それともただこの経験だけを通じて判断に至りうるのかどうかということは、未決であると見なすほかはない。事実、とらわれなく考えれば、経験に依存しないということは初めから不可能であるように思える。というのも、我々の知の対象となるものは何であれ、それはやはり一度は直接的で個人的な体験として、我々の前に現れなければならないからである。即ち、経験にならなければならないのである。数学的判断もまた、我々が特定の各々の場合において経験することによる以外の方法では獲得されない。たとえば、オットー・リープマン*⁸のように、数学的判断の原因を我々の意識の或る種の有機的組織の内に認めたとしても、事態はそれ以外の仕方では表しようがない。その場合恐らく次のように言われるかもしれない。あれやこれやの命題は必然的に妥当する。というのも、その命題の真理が棚上げされれば、意識も共に揚棄されるからだ、と。しかし我々が命題の内容を認識として獲得しうるのは、それが外的自然におけるプロセスと全く同じ仕方で一度我々にとっての体験となる場合だけである。そのような命題の内容がその絶対的な妥当性を保証する諸要素を含んでいようと、こうした諸要素が他の諸根拠から保証されようと、私は、その命題の内容が一度経験として私に対して現れるとき以外、これを獲得することはできない。これが一つ目である。 【原注】 *5:カント「純粋理性批判」p.53(訳者注:原佑訳(渡邊二郎訳)「純粋理性批判(上)」平凡社ライブラリー 2005年 p.99 を参照) *6:ヨハネス・レームケ「知覚と概念としての世界」ベルリン 1880年 p.161 *7:我々はここで当然単なる思考可能性を意味している。 *8:オットー・リープマン「現実の分析のために」ストラスブルク 1880 年。思想と事実 参照画:ヨハネス・レームケ 参照画:オットー・リープマン人気ブログランキングへ

2024年02月20日

コメント(0)

-

生成宇宙新論(宇宙創生の因)

生成宇宙新論(宇宙創生の因) Hiro Shim著-2 PLAN 世界、ここでは宇宙創造(ユニバース宇宙発生以前)の、喩えて云うならば「虚無」からどのようにして世界が生じたかまで遡った、究極の因を追求したいと思います。21世紀初頭に至っても宇宙の創造について、古代から現代まで多くの哲学者や科学者が探求してきましたが、科学的な視点からの宇宙の誕生は既成事実の科学的認識からしかについて論議がされておりません。ビッグバンモデル:ビッグバン理論によれば、宇宙は約138億年前に一点から急激に膨張したとされています。この理論は、遠くにある銀河が高速で遠ざかっていることを観測的に示すハッブルの法則に基づいています。フリードマンはアインシュタインの一般相対論の式を解き、宇宙が膨張することを示しました。さらに、ガモフは原子核物理学に基づいて宇宙が熱い火の玉から始まったことを示しました。インフレーション理論:ビッグバンモデルにはいくつかの問題点があります。その一つが、宇宙が無から生まれた「特異点」から始まる必要があることです。インフレーション理論は、ビッグバンモデルの問題を解決するために提案されました。この理論によれば、宇宙は**急激な膨張(インフレーション)**を経て成長し、構造の種を仕込むことで現在の宇宙構造が形成されたとされています.真空の相転移:インフレーション理論では、真空のエネルギーによる斥力が宇宙を急激に膨張させ、潜熱の解放によって火の玉宇宙が誕生したと考えられています。このような視点から、宇宙の創造には物理法則と量子論的スケールの理解が必要であり、統一理論や力の統一にも挑戦されています。インフレーション以前の宇宙の形態:インフレーション以前の宇宙は、真空のエネルギーが高く、互いに押し合う力(斥力)が働いて急激に膨張していたと考えられています.このインフレーション以前の状態は、素粒子の生成と消滅が繰り返される「物理的にゆらぎのある状態」から始まり、加速膨張が起きてエネルギー保存則が破れ、素粒子が次々に生まれて始まったという「インフレーション理論」が有力です4.インフレーション以前の宇宙の形態については、現在の科学ではまだ完全には解明されていません。しかし、インフレーション理論によれば、宇宙は誕生直後の10-36秒後から10-34秒後までの間に、エネルギーの高い真空(偽の真空)から低い真空(現在の真空)に相転移し、この過程で負の圧力を持つ偽の真空のエネルギー密度によって引き起こされた指数関数的な膨張(インフレーション)の時期を経たとされています。この急激な膨張の直接の結果として、現在我々から観測可能な宇宙全体は因果関係で結び付いた小さな領域から始まったこととなります1。この微小な領域の中に存在した量子ゆらぎが宇宙サイズにまで引き伸ばされ、現在の宇宙に存在する構造が成長する種となったと考えられています。ただし、これらの理論は現在のところ仮説の段階であり、確定的な証拠はまだ見つかっていません。インフレーション以前の宇宙についての理解は、今後の研究によってさらに進展することが期待されていますインフレーションが起きた後は、宇宙はホットビッグバンという高温・高密度の火の玉状になり、次第に温度が下がっていき、やがて重力で粒子が引き合うようになって、星や銀河などを形成し、現在の宇宙の姿になったと考えられています4.科学は、宇宙の起源について新たな洞察をもたらしていますが、それ以前の未解決の謎も多く残っています。以上の論議は規制宇宙の観測からの推理であって、それ以上遡るのは「神」「創造主」の領域であり少なくとも「物理科学」では不可触の論であるという答えしか用意がされていない。此れでは「宗教」を物理科学が宗教を駆逐することは不可能でしょう。人気ブログランキングへ

2024年02月19日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-4真理と学問 Ⅰ:序章 認識論は、その他一切の学問が吟味することなく前提としていること、即ち認識そのものの学問的探求でなければならない。それ故、認識論には最初から哲学的基礎学の性格が与えられている。つまり、我々は認識論によって初めて、他の学問によって獲得された洞察がどのような価値や意味を持っているのかを知ることができる。認識論はこの点で一切の学問的努力を基礎付けている。しかし、認識論そのものが無前提であるときにのみ、認識論はこの自分の課題を果たせられることが明らかである。このことはなるほど、一般的に認められるであろう。それにも関わらず、著名な認識論の体系の数々を詳細に吟味すれば、その後の論述の説得力を本質的に損なう一連のことが、既に考察の出発において前提されていることを見出すのである。とりわけ、通常、認識論の根本問題を立てるときに、既に或る隠された仮定がなされていることに気づくであろう。しかし、或る学問の問題の立て方が間違っているのなら、解決が正しいことを初めから疑わざるを得ないだろう。それでも学問の歴史は、あらゆる時代が苦しめられた無数の誤謬が、ひとえに特定の問題が間違って立てられていたせいだと考えられることを、我々に教えてくれる。この命題を裏付けるため、我々はアリストテレスの自然学やアルス・マグナ・ルリアーナにまで遡る必要はなく、近代に十分に事例を見つけることができる。或る有機体にとって退化した器官が何を意味するのかに関する無数の問いは、進化論の発見を通じて、この問いのための諸条件が整えられたときに初めて、より正しい仕方で立てることができるのである。生物学が神学の見解の影響下にある限りは、当の問題を満足に答えられるように提起することはできなかった。例えば、特に人間の脳の中のいわゆる松果体の役割を問う限りで、そのような役割についてなんと荒唐無稽なイメージを持っていたことか。比較解剖学という仕方で事柄自体を明確にしようとし、この器官が低次の進化段階に由来する単なる痕跡器官なのかどうかと問うて初めて、正しく問題を立てられるようになったのである。或いは、更に一つ例を挙げると、熱力学の第一法則と第二法則の発見によって、物理学における問いの立て方はなんという変容を経験したことか。要するに、学問的研究の成果は、本質的に、問題を正しく立てられるかどうかによるのである。認識論があらゆる他の学問の前提として全く特別な地位を占めるとしても、それでもやはり、認識論においても正しい形式で根本的な問いが投げかけられるときにのみ、探究において実りの多い進歩が可能になるだろうと予見できるのである。 以下の議論は、まず第一に、完全に無前提な学問であるという認識論の特徴に相応しい表現を認識の問題に与えるよう努める。次に、J.G.フィヒテヨハン・ゴットリープ・フィヒテ(Johann Gottlieb Fichte/1762年5月19日 - 1814年1月27日)の知識学とこのような哲学的基礎学との関係についても明らかになるだろう。諸学にとっての無条件に確かな土台を作りだそうとするほかならぬフィヒテの試みを、我々がなぜこの課題と緊密に結びつけるのかは、研究の経過の中で自ずと明らかになるだろう。 参考:ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ人気ブログランキングへ

2024年02月18日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-3真理と学問 導入 以下の議論は、究極的な諸要素にまで遡って認識行為を分析することによって、認識の問題を適切に定式化し、この認識問題の解決への道を示すという課題を持っている。この議論は、カント的な思考方法に立脚した認識論の批判によって、その立脚点からは決して当該の諸問題を解決できないということを示している。その際、経験概念に関する徹底的な研究を行なったフォルケルト*¹の基礎的な準備作業がなければ、我々が試みるように、「所与」の概念を正確に理解することは非常に困難になるであろうということを、もちろん認めなければならない。しかし我々は、我々がカントに由来する認識論にこびりついている主観主義を超克するための基礎を築くことを望んでいる。しかも我々は、次に示す我々の証明によってこのことが果たされたと信じている。即ち、世界像が学問によって手を加えられる前に認識行為に対して現れる主観的な形式は、必要不可欠な、しかし認識プロセスの中でそれ自身が超克される、単なる通過段階に過ぎないという証明によってである。我々は、実証主義と新カント派がかくも好んで唯一確かなものだと呼びたがるいわゆる経験を、まさに最も主観的なものだと見做している。そして、我々はこのことを示すことによって、おのれの内に根拠を持つ認識論の必然的な帰結としての客観的観念論を基礎付ける。この客観的観念論は、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel/1770年8月27日 - 1831年11月14日)が認識主体の中で与えられた存在と概念に現実が分裂する根拠を探し、客観的な世界の弁証法の中にではなく主観的な認識プロセスの中に分裂を媒介するものを見て取っているということによって、ヘーゲルの形而上学的な絶対的観念論とは異なっている。私は、既に一度 1886年の「ゲーテ的世界観の認識論要綱」において、方法の点でここで行う研究とはもちろん決定的に異なり、認識の第一の要素への遡及も欠けている研究に基づいて、この見解を主張した。 【原注】 *1:J.フォルケルト『経験と思考-認識論の批判的基礎付け-』ハンブルク及びライプツィヒ 886 この議論の考察の対象となる新しい文献は、以下の通りである。我々は、その際我々の叙述と直接関係を持つものだけでなく、我々によって議論されているのに似た問題が取り扱われている全ての文献を挙げる。本来の哲学古典の文献をとくに挙げることはしない(※文献一覧は割愛)。 フィヒテを記念した 1862 年に公刊された多数の文献は、もちろんここでは考慮しない。せいぜい、比較的重要な理論的観点を含むトレンデレンブルクの講演には触れるかもしれない(「ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ――1862年5月19日にベルリン大学で行なわれた講演」 ベルリン 1862)。 参考:ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル人気ブログランキングへ

2024年02月17日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-2真理と学問 以下の考察は、以上のことに関して示唆された欠点を補う予定である。この考察は、カントがしたように、認識能力に何が不可能なのかを説明しようとするのではない。むしろこの考察の目的は、認識能力に実際に何が可能であるかを示すことにある。この考察の結論は、真理とは、ひとがふつう仮定しているような何らかの現実の理念的反映なのではなくて、もしも我々が自分でそれを生み出さないならばそもそもどこにも存在しないような、人間精神の自由な産物なのだということである。認識の課題とは、既に他の場所にあるものを概念の形式で繰り返すことではなく、感覚的所与の世界と一つになって初めて完全な現実を生み出す、一つの全く新しい領域を創造することである。認識によって人間の最高の活動である精神的創造行為が普遍的な世界事象に有機的に組み込まれる。この活動なしに世界事象をそれ自身の中で完結した全体として考えることは決してできないだろう。人間は、世の成り行きに対して、宇宙の中で自分と無関係に起こることを自分の精神の内部で表象によって繰り返すだけの何もしていない傍観者ではなくて、世界プロセスの活動的な協同創造者である。そして、認識する者は宇宙万有の有機体の中で最も完全な一分枝なのである。我々の行為の法則にとって、つまり我々の道徳的理想にとって、この見解はこれらの法則や理想もまた我々の外にあるものの模像ではなく、我々の内にのみ現存するものとして見ることができるという、重要な論理的帰結をもっている。従って、我々が我々の道徳法則を権力の命令とみなさざるをえないそうした権力も、やはり斥けられる。「定言命法」、言ってみれば、我々が何を為すべきか、或いは為すべきでないかを我々に命じるところの彼岸からの声を、我々は知らない。我々の道徳的理想は、我々自身の自由な産物である。我々はただ、我々の行為の規範として我々が我々自身に命じることだけを遂行せねばならない。自由な行為としての真理についての見解は、それ故に完全に自由な人格が基礎である倫理学をも基礎付けるのである。これらのことは、もちろん、我々がより完全な認識において我々の行為の法則を理念的に自分のものにする、そういった我々の行為の一部についてのみ、妥当する。これらの法則がただ自然的な動機ないし概念的にはなお不明瞭な動機である限りは、精神的により高次の立場に立つ者は、どのような点で我々の行為のこれらの法則が我々の個性の内部で基礎付けられているかを、なるほど認識することができる。しかし我々自身はこれらを外部から我々に作用するもの、我々を強制するものとして感じるのである。我々がこうした動機を明瞭に認識しつつ自分のものにすることができたときにはいつでも、我々は自由の領域を獲得するのである。 我々の見解が、現代の最も重要な哲学的現象である、エドゥアルト・フォン・ハルトマン(Karl Robert Eduard von Hartmann/1842年2月23日-1906年6月5日)の世界解釈に対してどんな関係にあるのかを、認識の問題を問う限り、読者は一層詳しい仕方で我々の著作から見て取るであろう。 我々がこの論文でそのための序曲を奏でているものが、「自由の哲学」である。この著作自体が、一層詳しいかたちでまもなく出版されるであろう。人間の人格の存在価値を向上させることが、全ての学問の最終目標である。究極的にこの意図をもって働かない者は、単に彼の師からそのようなことを見て取ったからという理由だけで仕事をするのである。その者は、まさに偶然、それを学んだという理由で「研究する」のである。その者は「自由思想家」とは呼ばれ得ない。諸学に初めて本当の価値を与えるのは、諸学の成果の人間的な意味を哲学的に説明することである。私はこの説明に寄与したいと思う。しかし、ひょっとしたら現代の学問は、哲学的な正当性を全く必要としないかもしれない。その場合、次の二通りのことが確実である。即ち第一に、私が或る無用の論文を著したということ。第二に、現代の学識は闇雲にその成果を受け入れており、自分が何を必要としているかを知らないということである。この前書きを締め括るに際して、私は個人的なコメントを差し控えることができない。私はこれまで常に、私の哲学的見解をゲーテの世界観に結び付けて説明してきた。というのも、ゲーテの眼差しは常に個々のものを超えて、理念に向かっているからである。私にとって、ゲーテ研究の中で極めて高いところにいる、私が最も尊敬するカール・ユリウス・シュレーアーによって初めて、私はゲーテの世界観に導き入れられたのである。 しかし、今や私は、この論文で、私の思想的建造物がそれ自身の内に基礎付けられた一つの全体であり、それはゲーテの世界観から導き出される必要のないものであるということを示したと思っている。この論文及び後に「自由の哲学」として出版されるような私の思想は、長い年月の経過の中で生まれた。私がウィーンのシュぺヒト家の子どもたちの家庭教師をしている間に、シュペヒト家が私を出迎えてくれた心のこもったやり方が、私の理念の拡充のための唯一つの望ましい「環境」を提供してくれたこと、加えて、私が差し当たり最終章「実践的帰結」で萌芽的に素描した私の「自由の哲学」の多くの思考内容を最終的に仕上げるための気分は、その繊細で高貴な芸術家の本性から生じる文学的な仕事がじきに公表されるであろう、私の非常に尊敬する友人ローザ・マイレーダとのウィーンでの示唆に富む会話のおかげであるということをなお述べるならば、それはまさに深い感謝の念から生じるのである。 ウィーンにて、1891 年 12 月 ルドルフ・シュタイナー博士 参考:Immanuel Kan参考:エドゥアルト・フォン・ハルトマン人気ブログランキングへ

2024年02月16日

コメント(0)

-

ルドルフ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-1真理と学問 エドゥアルト・フォン・ハルトマン博士に著者より尊敬の念を込めて本書を献く一叶 知秋(いちようちしゅう) 訳 目 次 1892 年初版への前書き---------------------------------------------2 導入----------------------------------------------------------------------6 Ⅰ:序章----------------------------------------------------------------8 Ⅱ.カントの認識論の根本問題--------------------------------10 Ⅲ:カント以降の認識論-----------------------------------------17 Ⅳ:認識論の出発点-----------------------------------------------25 Ⅴ:認識と現実-----------------------------------------------------34 Ⅵ:無前提な認識論とフィヒテの知識学--------------------40 Ⅶ:認識論の帰結--------------------------------------------------51 Ⅷ:実践の帰結-----------------------------------------------------53 1892 年初版への前書き 今日の哲学は不健全なカント信仰に罹患している。本論文はその超克に寄与するためのものである。ドイツの学問の発展に関するカントの不朽の業績を貶めようとすることは、恥知らずなことであろう。しかし我々は、我々がカントの精神と決定的に対決したときにのみ、真に満足した世界観及び人生観の基礎を築くことができるということを、最終的には理解しなければならない。カントが成し遂げたこととは何か?彼は独断論の哲学者たちが誤解の上に築かれた概念形成の助けを借りて探求した感性界及び理性界の彼岸にある事物の第一原因が、我々の認識能力にとっては到達不可能なものなのだということを示した。このことから彼は、我々の学問的努力は経験的に把握しうる範囲にとどまらなければならず、超感性的な根源即ち「物自体」の認識に到達することはできないと結論付けた。しかし、独断論者たちの言う感性界及び理性界の彼岸にある事物の第一原因もろともに、カントの「物自体」もまたただの幻影に過ぎなかったとしたらどうであろうか。実はこうしたことを見通すことは困難なことではない。事物の最も深い本質、即ち事物の究極的な原理を研究することは、人間の本性と不可分な衝動である。これは全ての学問の営みを基礎付けているのである。しかし、あらゆる側面からこの世界を徹底的に研究することにより、世界の外部からの影響を示す全ての諸要素が世界の内部に見つからない限り、我々は、感性界及び精神界の外部にこの根源を探し求める気にはならないであろう。さて、我々の論文は、我々の思考にとって、世界の究明のために必要なもの全てが到達可能であることを証明しようと試みる。我々の世界の外側にある原理を仮定することは、空虚な独断論的な空想の中で現実感覚を失った哲学の偏見として示される。カントが、我々の思考がどのような素質のあるものであるかを現実に即して研究していたならば、彼はこの結論に至ったに違いない。けれども、彼はそうするのではなく、我々の認識能力が予め制約されているために、我々の経験の彼岸にある究極的な原理に到達することはできないのだということをくだくだしい仕方で証明したのである。しかし、我々はそのような原理を経験の彼岸に移してはならない。カントはなるほど「独断論」哲学を論駁した。しかし彼はそれに代わるものを何も置かなかった。それ故に、カント以降のドイツ哲学は、常にカントとの対立において発展した。フィヒテ、シェリング、ヘーゲルは、カントによって定められた我々の認識の限界についてもはや顧慮することなく、事物の根源的な原理を、人間の理性の此岸の内部に探し求めた。カントの理性批判の成果を永遠に覆しえない真理だと主張するショーペンハウアーでさえも、究極的な世界原因の認識に対して、カントとは異なる道をとらざるをえなかった。彼らの不運は、認識そのものの探求を通じて、究極的な世界原因のための基礎を築くことなしに、最高の真理の認識を探し求めたということにあった。それ故にフィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルの堂々たる思想の建造物は、土台無しの状態である。そしてそのような欠陥は、この哲学者たちの思考の歩みに有害な影響を与えさえした。純粋理念界の意味、及びその純粋理念界の感覚知覚の領域との関係の意味を知ることなしに、この哲学者たちは誤謬の上に誤謬を、一面性の上に一面性を、打ち建てたのである。非常に大胆な体系が、哲学に対して敵意を持った時代の嵐に逆らうことができず、それらに含まれる多くの善いものが、悪いものもろとも無慈悲に吹き散らされたということは、何ら不思議なことではない。人気ブログランキングへ

2024年02月15日

コメント(0)

-

聖成宇宙新論(宇宙創生の因) Hiro Shim著-1

聖成宇宙新論(宇宙創生の因) Hiro Shim著-1 Ⅰ、人間の認識には、限界があります。私たちの感覚や知識は、物理的な制約や認知的な制限によって制御されています。以下に、人間の認識に関連するいくつかの制約を示します。 感覚の制約視覚: 人間の目は特定の波長範囲の光しか検出できません。また、視覚は距離や角度にも制限があります。聴覚: 聴覚は特定の周波数範囲の音しか聞けません。また、音の強度にも限界があります。触覚: 皮膚は特定の刺激にのみ反応します。また、触覚は精密さにも制限があります。 認知の制約記憶: 人間の記憶は限られており、情報を永続的に保持することはできません。知識: 私たちは限られた知識しか持っていません。新しい情報を学ぶためには時間と努力が必要です。 認識のバイアス: 人間は経験や文化的背景に基づいて物事を認識します。これにより、個々の認識にはバイアスがかかることがあります。 認識の主観性人々は同じ状況でも異なる視点から物事を見ることがあります。主観的な要因により、認識は個人ごとに異なります。 総じて、人間の認識は多くの制約と主観性によって形成されています。私たちは限界を超えることを試みることで、新たな知識や理解を得ることができますが、完全な客観性は難しいです。観測可能な宇宙の果ての、さらにその向こうには何があるのだろう?。私たちの宇宙は、もっと大きな「マルチバース( multiverse)多元宇宙)」の1つにすぎないのではなかろうか?。こうした問いかけから生まれた映画や小説は多い。最近も、マーベル映画『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』など、マルチバースの間の刺激的な関わりを扱うSF作品がヒットしている。しかし、一部の宇宙論研究者にとって、マルチバースはファンタジーやフィクションではなく、れっきとした科学です。【宇宙は無数に存在する】UCバークレー 物理学者が完全解説/我々は無数にある宇宙の中の1つを生きている/宇宙を泡として考える/米大学の研究者の働き方とは 【EXTREME SCIENCE】著書に「マルチバース宇宙論 私たちはなぜ<この宇宙>にいるのか」や「なぜ宇宙は存在するのかはじめての現代宇宙論」がある 米カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)の研究者で、米国物理学会のフェローも務める野村泰紀教授を見聞きした人も多いだろう。 宇宙創生の因については、科学的な理論や仮説が存在しますが、完全な確定した答えはまだ得られていません。現在の科学的な理解に基づいてお話ししますと、宇宙創生の因は「ビッグバン」と呼ばれる現象と関連しています。ビッグバン理論によれば、宇宙は約138億年前に非常に高温・高密度の状態から膨張を始めたと考えられています。この膨張によって宇宙が現在のような広がりを持つようになりました。ただし、ビッグバンが具体的に何によって引き起こされたのか、その因果関係についてはまだ解明されていません。物理学者たちは、宇宙の創生に関する研究を進めており、さまざまな理論やモデルが提案されていますが、一つの確定した答えに至るには至っていません。宇宙創生についての研究は今も進行中であり、将来的に新たな発見や理解が得られる可能性があります。現在の知識の範囲では、宇宙創生の具体的な因についてははっきりとはわかっていません。 実は私は「ビッグバンやその前段階にあったとされるインフレーション」に興味はもたず、其の根源に隠された「マルチバース( multiverse)」や其の状態とは何かに関心があります。特に近頃眼にした宇宙新論、宇宙はたった一つの振動因子が無限数に現れては消えて成り立つという学説、あなたが言及している学説は、おそらく「超ひも理論」(超弦理論)に関連していると思われます1。超ひも理論は、宇宙の基本的な構成要素を「ひも」または「弦」と見なす理論のひとつで、この理論では、素粒子は点ではなく一次元の「ひも」であり、そのひもが異なるモードで振動することで、我々が観測する様々な素粒子が生じるとされています。つまり、全ての素粒子は同じ「ひも」の異なる振動状態と見なすことができます。また、超ひも理論は、通常の3次元空間と時間の1次元に加えて、無限追加の次元を必要とします。これらの追加次元は我々には観測できない小さなスケールで「巻き上げられ」ていると考えられています。この理論は量子重力の一貫した理論を提供する可能性があり、そのためには引き続き研究が必要ですが、たった一個の弦の振動の因子が振動の現出消滅を繰り返し、それが全宇宙を支配すると捉えれば、宇宙そのものより其の根源世界もたった一つの振動因子であると仮定してみるのも面白いでしょう。ここで一言「宇宙はたった一つの因子がいろいろに振動して「ハーモニー」で成立する。人気ブログランキングへ

2024年02月14日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

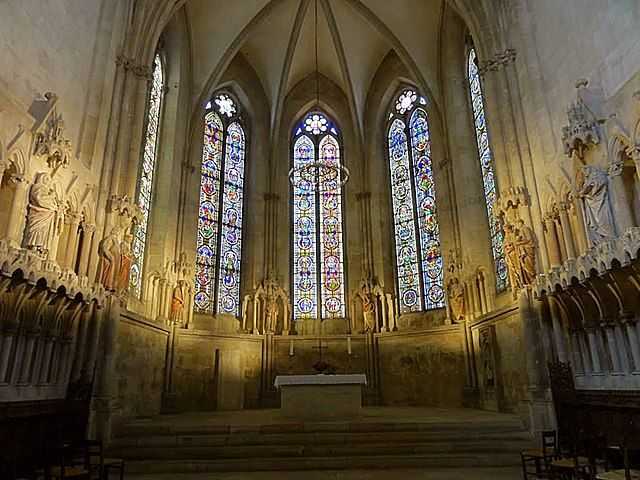

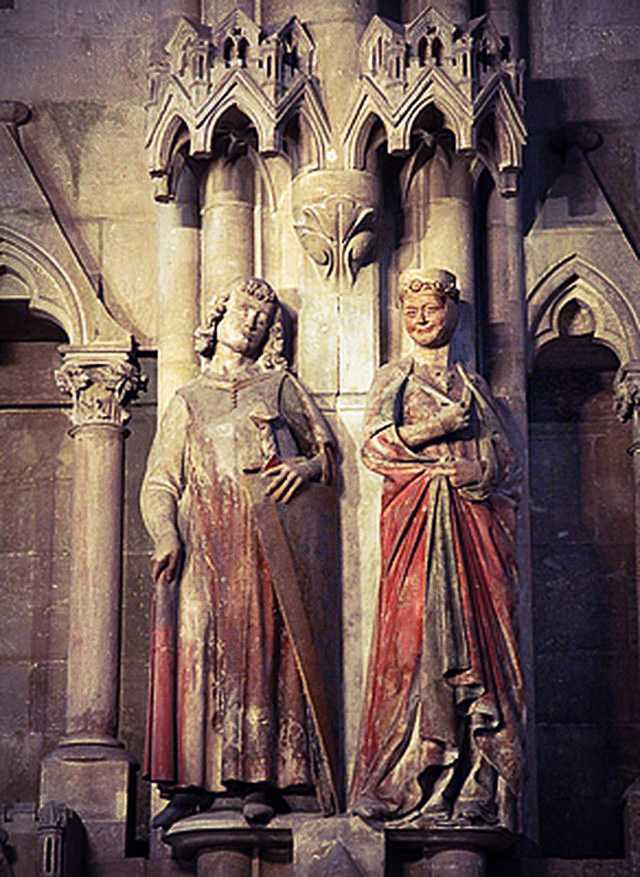

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-11第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 今度はデューラーとは本質的に異質の画家、ホルバインに移りましょう。322ハンス・ホルバイン(子)-自画像アウグスブルクで生まれ、その後バーゼルで生活し、それからイギリスへといわば姿を消し、消え去ります。彼は特別な意味での、つまり彼が構成的なものを生み出すポートレイトのなかにまで、彼強固な写実主義をほんとうにもたらすという意味での写実主義者(レアリスト)です、この写実主義はしかし、私が先ほど申しました日常的なものを、魂的なもののなかに表現しようと徹底して努める写実主義です。境遇、職業、そして人間がそのなかに置かれているものすべてが、いかに魂的なものにその特性を現しているか、そしてホルバインが、ほとんど最も外的なものにまで入っていくしかたで、と言うことができると思いますが、そういうしかたで、外的なもののなかに、彼が魂から取り出そうとしたものを、その時代からまるごとの人間を創り出すやり方を表現していることに注意してくださるようお願いします。323 ハンス・ホルバイン(子)-ロッテルダムのエラスムス 324 ハンス・ホルバイン(子)-シャルル・ド・モレット325 ハンス・ホルバイン(子)-芸術家の家族326ハンス・ホルバイン(子)-マイヤー市長の聖母ここでまた、当時のひとりの人間--家族とともにいるバーゼル市長マイヤーですね--が、いかに聖を崇拝してるか示されるというモティーフが見られます。ダルムシュタットにあるこの絵の非常に良い複製がドレスデンにありますが、この複製はほんとうに良いものです。と申しますのも、この絵は長い間、ホルバインによるこの絵の改作とみなされていたからです。--ここにはすでに、ホルバインおいてまったく特別に育成されら写実主義が入り込んでいるのがわかります、他方、デューラーの場合は、私が先ほど特徴づけようとしました要素、すなわち普遍的な要素があります。今度はホルバインの死の舞踏から三つの例です。実際ホルバインは死の舞踏モティーフの画家として優れています。ハンス・ホルバイン(子)-死の舞踏 木版画319 王 320 聖職者 321 金持ちの男さて、最後に、ほかのものと直接の関係はありませんが、上映しました芸術アンサンブル全体に入り込んでゆくものをもうひとつ示したいと思います、ニュルンベルクにある聖母彫像ですが、363 マリア 木彫り像これは、中部ヨーロッパの芸術から成し遂げられ得たものすべてを、身振りのなかに、心情の親密さのなかに、完全なかたちで示しています。この彫像は名の伝わっていない芸術家によって制作されました。このマリアを、ひとつの磔刑図群像のひとつであると思い描き、対になる像としてヨハネを、そして大きな十字架、中央にキリスト、つまりこのニュルンベルクに見られる聖母は磔刑群像の一部を思い描いてごらんになれば、十六世紀初頭頃のドイツ芸術の特別な精華をごらんになれるでしょう。そして、私たちが検討しました聖母像の親密さに現れてきた多くのものを、ここでとりわけ独特の姿勢のなかに、再び見い出すことができます。つまりこれをもって私たちはみなさんに、私が示唆しようとしました関連において観察すると、デューラーの芸術家個性を際立たせるものをごらんに入れようとしたのです。--こう申し上げたいのですが、時代に応じて彼の周囲にあるもの、彼の前、そして彼とともにあるものとの関連のなかで彼を観察してはじめて、まさにデューラーを正しく熟知するようになるのです。と申しますのも、考えられているよりもずっと、デューラーのなかには、別の分野でその後ファウスト的反抗(Auflehnung)として知られる反抗へと通じていったものが、素晴らしいしかたで真に生きているからです。デューラーのなかにも芸術的に「ファウスト」の片鱗が生きていたのです。みなさんが、このような「ヒェロニムス」、「メランコリー」、キリストの騎士「騎士と死と悪魔」やその他いくつかの図像を、「ファウスト」の最初の独白からほとばしり出るものと組み合わせるなら、私たちがその独白を、ゲーテがそのなかに据えることを望んだような時代色のなかに据えるなら、デューラーが生き、デューラーがそこから生まれた時代から何かを自らのうちに受け入れることについての感情が、いつでもみなさんに与えられることでしょう。そして私は申し上げたいのですが、ほかならぬ《ヒェロニムス》を292 アルブレヒト・デューラー-屋内のヒェロニムス 銅版画 1514ここにも見られますファウスト像と564 レンブラント-ファウスト エッチング 1652付き合わせてごらんになれば、連結部分さえ見つけられるでしょう。明と暗からのデューラーの創造というものを、私はほんとうに陳腐な意味で言っているのではありません。もちろん真実のどこか一片なりと模倣しようとする誰もが、明ー暗から創作することができます。けれどもみなさんもご覧になりましたように、デューラーは、明ー暗の魔術的な作用む結びつけることで、構成を呼び起こそうとするのです。これを、デューラーが彼独自の特徴のひとつとして貫いているものとして観察してくださるようお願いいたします、これとならんで、彼のなかにはもちろん、個人的に特徴づけしたいという憧れもあるのですが、それは例えば「使徒たちの頭部(289,290)」にあれほど並はずれたしかたで見出されるのです。つまりこれによってきょうはみなさんに、中世芸術の主なモニュメントを見ていただこうとしたわけですが、近いうちに、いわばそこここに滑り込んでいってその後ひとつの全体を形作るいくつかほかのものを、これに関連づけていくことにしましょう。記: 以上ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画について、西欧ルネサンスの芸術について後世はおろか現代にも影響を与え続ける霊的精神を掲載しましたが、以降はそれ程の影響を与え続けているとは認められませんので割愛させていただきます。第4講 kunstgeschichte4.pdf第5講 kunstgeschichte5.pdf第6講 kunstgeschichte6.pdf第7講 kunstgeschichte7.pdf第8講 kunstgeschichte8.pdf第9講 kunstgeschichte9.pdf第10講 kunstgeschichte10.pdf第11講 kunstgeschichte11.pdf第12講 kunstgeschichte12.pdf第13講 kunstgeschichte13.pdf[EOF}人気ブログランキングへ

2024年02月13日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-10第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画参照画:284アルブレヒト・デューラー-律法学者たちのなかの十二歳のイエスここでは、特徴ある顔の創造における巨匠としてのデューラーが見られます。律法学者たち--当然ながらデューラーが自らの周囲の環境に直接見ていた特徴ある顔--なかのイエスです。以下は目録のみで簡裁287 288アルブレヒト・デューラー-四人の使徒 ヨハネとペテロ人の使徒 パウロとマルコ四人の使徒 ヨハネとペテロ人の使徒 パウロとマルコミュンヘンにある名高い四人の使徒の絵です!これらの絵のなかでもとくに傑出しているのは、気質と性格に従った、四人の使徒の差異の鋭い特徴づけです。289 290アルブレヒト・デューラー-四人の使徒、部分、ヨハネとペテロ四人の使徒、部分、パウロとマルコ-278アルブレヒト・デューラー-キリストへの追悼279アルブレヒト・デューラー-キリストの誕生パウムガルトナー祭壇の中央の絵です。280アルブレヒト・デューラー-聖なる三王の礼拝274アルブレヒト・デューラー-ある老人の頭部273アルブレヒト・デューラー-ヒェロニムス・ホルツシューハー有名なホルツシューハー像です。281アルブレヒト・デューラー-ステュムパーロスの怪鳥と闘うヘラクレスこの画像をここに挿入しましたのは、とくに、これが人間の本質から直接発する動きのデューラー的把握を示しているからです。291アルブレヒト・デューラー-騎士と死と悪魔 銅版画しばしば「騎士と死と悪魔」と呼ばれる有名な「キリストの騎士」の版画です。みなさんにお願いしたいのですが、ほかならぬこの銅版画において、彼がまったくもって時代の申し子であることに注意してください。何故なら、この傍らに、私が先程ゲーテの「ファウスト」から引用しましたものを据えてごらんになれば、なるほど博士に修士、物書きに坊主、こういうおすまし連中の誰よりも、俺の方がおつむはましだ、良心の咎にも疑いにも苦しまず地獄も悪魔も恐れない。「死と悪魔」を前にしても恐れることなく、世界をめぐって自らの道を歩むこの人物の特徴全体をつかむことができるでしょう。実際この騎士はこのように描かれなければなりません、彼の領分にかつぎ込まれる博士、修士、物書き、坊主(聖職者)たちに徹底して反抗し、世界を移動していかねばならないこの騎士は、途上に立っている死と悪魔を恐れず、それらをいわば脇にどかせ、自らの道を歩み続けるのです。実際のところこの絵は《キリストの騎士》と呼ばれなければなりません。死と悪魔は単に道の途上に立っているだけだからです。騎士はそれらを乗り越えて行くか、それらに注意も払わず通り過ぎていきます。ゲーテの「ファウスト」独白がそこから詩作された、意識的に詩作された時代の気分、その同じ時代の気分がまずこのデューラーの版画に現れてくるのです。292アルブレヒト・デューラー-屋内のヒェロニムス 銅版画さて、このまさしく中世的な部屋に注意してくださるようお願いします、光と闇から意識的に生み出されるべくして純粋に光と闇から生まれた構成に。射し込んでくる光--そして光のなかに犬が置かれています、光をほとんど受けずに眠っていて、多かれ少なかれ闇のなかに置かれています。ライオン、いわばもう少し意志的な動物として、夢見ているようで、その面差しは多くの光を受けています。この二つの動物の対照は、実際、それらが異なったしかたで光のなかに置かれることによって、表現されねばならないのです。そしてこれも光を受け取っている。しかし同時に自分自身から光を反射しているようなヒェロニムス自身がこれに対照をなしています。人と動物、聖人と動物が、光のなかに置かれることによって対照され、さらに髑髏もあります。犬、ライオン、聖人、髑髏--ー、構成全体がまさに明ー暗に応じて配置されています。人物がこのように光のなかに置かれることによる、極めてすばらしい発展史、とでも申し上げたいものです。それで、これとともにデューラーにおける最もすばらしいもののひとつは、光と対象、光と本質との相互作用のなかにある構成的な力、この構成的な力を彼が生み出すということなのです。当然ながら、主要人物とはまた別のものも、ひとつの構成に含まれます。けれども、この版画において、明ー暗のなかにある構成的力の扱いには、まったく特別な驚きを感じざるを得ないでしょう。293アルブレヒト・デューラー-メランコリー 銅版画この版画でみなさんに注意していただきたいのは、むろんこの言葉を「教皇権至上主義的でな(ultramontanlos)」受け取ってくださらなくてはいけませんが、実際のところこの版画は、明ー暗、つまり明ー暗の構成的力という場合にデューラーが何を重視しているかを示すために、いわば世に出されたということです。デューラーは自分の関心事を示すためであるかのように、角張った多面体と球、円い物体を配しています、彼が独自のしかたで射し込ませる光が、球の上で暗と相互作用するのを示すためです。そして球には光の分割を見ることができます。球において彼が表現しているように、衣装の襞取りの置き方にも、光の効果が光の効果に相応しているということを出発点とすることができるのです。このシンプルな球体に明と暗のかたちで現れているものすべてが配置全体のなかでも現れてくるように、デューラーは襞を表現しています。多面体においては、面の傾きに従って、各面が、明、半分暗、暗、闇、光のなかに異なって位置しているようすを比較することができます。この多面体の下に、彼はもっとはかないフォルムを示す存在、彼がはかないフォルムを与える存在、つまりレイハウンド犬を置いてくれています、上の多面体のにおいて彼がみなさんに示しているのと同じしかたで、面に光が落ちるのを模写するために。ですからいたるところに、光は対象に向かって何を語るのか、ここでは光は存在に向かって何を語るのかという問いがあります。光が語るもの、それはいたるところに得られます、個々の陰影づけを、多面体や円い物体という相応しいものと比較できることによってです。同時にデューラーは、この図像とともに何かを創り出しました。誰かに陰影づけを教えようとするとき、この版画を使う以上に教育的なことはありません。さらに自発光(Eigenlicht)というものをデューラーは上の方に「メランコリー」という語を掲げている蝙蝠の右に登場させています、ほかのあらゆる面に現れてくる反射する光とは対照的に、いわば自分自身から輝くものです。*途中質問:この図像にはもっと別のより深い意味があるのでしょうか。より深い意味ですか?なぜこれがじゅうぶん深くないと言えるのでしょう。まさしく空間のなかの光の魔術的ー秘密に満ちたものを研究してみようとするなら、これは、これを象徴的ー神秘的なやりかたで解釈など始めるよりも深い意味なのです。それは芸術的なものからそらせてしまいます、ですから、例えば上には星座版があるとか、ありとあらゆるものがそこにあるといったことのなかに、さらに深い意味で追求されうることを、時代色といったものからもっと想定してみる方がよいのです。このようなものを組み合わせるというのはまさに当時としては自然なことでした。ですから象徴化する(symbolisieren)よりも、芸術的なものにとどまり続ける方がよいのです。この図像のなかには大きなユーモア(フモール/Humor)があるとさえ私は思います。つまり、当然ながらいくらか素人じみたしかたで、この図像のタイトルに、ユーモアのある形で「黒い色合い(Schwarzfaerbung)」を表現させたいのだと云うことです実際デューラーにとって、「メランコリー」という言葉で問題なのは黒い色合いでした。この言葉はひそかに--申しましたように素人的、ディレッタント的に「黒い色合い」を意味している可能性があるのであって、デューラーがたとえば何らかの意味深な象徴的なものを表現したかったというのではありません。彼にとって真に重要なのは、芸術的な形成、光形成の可塑性(Plastizitaet)なのです。ですから、この光の形成、そしてあらゆる象徴的解釈を提供すること、これを深くないというふうに把握されないようお願いしたいのです。世界は、それがこのような光の作用を有しているということによって深いのであり、光の作用はたいていの場合、まさに「メランコリー」と題されているこの図像のなかにありとあらゆる神秘的なものを探すよりも深いのです。人気ブログランキングへ

2024年02月12日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-9第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 ここでもう一度、確固とした理由から、みなさんよくご存じの所謂「ディスプータ」を見てみましょう。「286a 197 ラファエロ 1511年のディスプータ」御存じのようにラファエロに「ディスプータ」において特徴的なことは、下の部分に、神学的真実を自らのうちに受け入れようと活動している神学者たちの集団があり、この集団に向かって三位一体の啓示(父、子、聖霊)が入り込んでゆくというものでした。私たちは謂わば三つの階を見るのです、上部ではますます一層霊的な存在たち(死を通過した者たち)、決して受肉しない者たちが上昇していき、下部では構成が南方的なしかたで配置されているのが見られます。私たちは、根本思考が、静けさ、並列配置という構成的なもののなかに置かれているのを強く印象づけられます。動きさえも静けさのなかに流れ込んでいるのです。さて今度は、このよく知られたすでに話題となった絵から、ほぼ同時期にデューラーによって描かれた1511年の「聖三位一体」の画に移りたいと思います、どうぞこの絵を、たった今みなさんに御覧に入れた絵と構成という点で比較してみてください。三つの階、そして突出したしかたで描き出されているのは、動きの構成的なものから発してこの絵を、先ほどの、同じ時期に生まれた南方の絵から区別するものです。この絵はウィーンにあります。ここに小さな彩色複製があります。そうしたい方は、後ほどこの絵の小さな彩色複製をごらんになることができます。色彩の複製はもちろん酷いものです。けれどもこの絵に見られる色彩についての印象を得ることはできるでしょう。むろん実際の絵に見られる色彩ではありませんが。参照画:ラファエロ-ディスプータ参照画:アルブレヒト・デューラー-聖三位一体たとえばこの構成の創造に際して、デューラーは、南方で彼が受け入れたものに影響されたというのは正しくありませんので、ぜひとも退けねばならないことです。逆に、南方の画家たちが、デューラーの構成のみならず、北方の構成的なもの全般に影響されていたということをさまざまに実証することができます。ラファエロがその「十字架を担うキリスト」いずれにせよもっと後の画のために、デューラーの素描を所有していたことが、その後ある場合に歴史的に実証されるようにです。参照画:314a 216 ラファエロ-十字架を担うキリスト 1517人気ブログランキングへ

2024年02月11日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-8第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 今度はまったく別種の要素に移りましょう、これは比較的力量には乏しいにしても。と言うのはグリューネヴァルトには強固にして偉大な力量があるからですが、私が先ほど、特徴づけにおける革命的なものと呼びました、まさにそういうものを表現しようという試みがなされています。私たちがこれから見ていきますのは、申しましたように力量には乏しいにしても、革命的な衝動の表現のなかに、魂的なもの、つまり魂が外に向かい日常生活のなかから示すような魂的なものを生み出す芸術家です。このようなことが内部で活動している芸術家、つまりルーカス・クラナハ(父)です。「262 ルーカス・クラナハ(父)若返りの泉」「265 ルーカス・クラナハ(父)マリアと幼子」これは聖母であるにしても、このなかにみなさんはまさに最も純粋な宗教改革の気分を得ることでしょう。徹底した宗教改革の気分、すなわち、人間的なものがほかのどんな配慮をもはるかに圧倒しているのです。母に続いて幼子もじっくりとごらんになってください。「266 ルーカス・クラナハ(父)逃避中の休息」「264 ルーカス・クラナハ(父)聖母」これはクラナハの別の聖母です。「263 ルーカス・クラナハ(父)」 「268 ルーカス・クラナハ(父)磔刑ユーディットとホロフェルネスの首」「269 ルーカス・クラナハ(父)十字架のキリストの前のアルブレヒト・フォン・ブランデンブルク]この人が描かれているのは、彼がいかにキリストを敬っているかを示そうとするためです。両足で地に立っている人は、キリスト崇敬のこの魂的な意志衝動を現していますが、この魂がまさしく人間の心情のなかに表現されるように捉えられています。この男、キリストを敬うアルブレヒト・フォン・ブランデンブルクとは誰かということも知られていると思います。さて今や、まさに厳密な意味での中世的な芸術家、アルブレヒト・デューラーに行き着きました。「270 アルブレヒト・デューラー 自画像 マドリッド」これは若い頃のものです。こちらは後年の自画像です。「271 アルブレヒト・デューラー 自画像 ミュンヘン」ここでもまた手をよく見てください、そしてこの絵においては、まさに明ー暗の作用を特別なしかたで引き出すために頭髪が配置されているようすをじっくりと見てください。「286 アルブレヒト・デューラー 聖三位一体」さてこれはデューラーの「聖三位一体 父、子、および聖霊」です、これはデューラーの解釈ではありますが、もとは時代全体の精神から生み出され、当時の思考のすべてに広く波及しながらも、当時に支配され、或る意味で捉えられた解釈です、ちょうどデューラーがこれを完成させた時代に、事物を線描的に、けれどもいたるところで、みなさんがよく見てみようとなさるなら、線描的なもののなかですら、明ー暗のなかに独特なしかたで働きかけつつ、そして構成的なものを秩序づけつつ捉えていたようにとれます。参照画:アルブレヒト・デューラー-肖像画人気ブログランキングへ

2024年02月10日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-7第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 中欧の北方の芸術衝動に対して、他方、南方の衝動は、構成的なものにまず静けさを与え、北方的な衝動がそれと結びついてはじめて運きが入り込んでいくと言うことができます。このロホナーの絵のなかに根源的に、内的な動きのなかにあるすべてをごらんになれます。さてここで、西方から、フランドルから刺激を受け取ったあるマイスターからいくつか実例を示したいと思います、西方の刺激をありありと示している彼、つまりショーンガウアーは、1450年から1491年まで生きましたが、みなさんは彼のなかにも同じ芸術傾向、ただしフランドルからの西方的影響をともなったのを観察することができるでしょう。「249 マルティン・ショーンガウアー 薔薇垣のなかの聖母」これによってずっと写実的な要素が付け加わっていくのにご注意ください。「250 マルティン・ショーンガウアー キリストの誕生」「253 マルティン・ショーンガウアー 聖アントニウスの誘惑」非常に写実的に捉えられた、徹底して個人的な、本質的なものにおいてヴィジョン的な絵、銅販画です。これは同時にまた、きわめて正確に働きかけるイマジネーションであり、このような芸術家が、まさに誘惑の内容を形成する人間的情熱をこのようにまったく具体的に具現化し、また真に人間的な姿と並んで、誘惑が私たちにやってくるとき、事実アストラル体のなかにリアルに生きているものを絵のなかに置くことを可能にするのです。さて続いてよく知られていない「上部ラインのマイスター」です。「254 上部ラインのマイスター 聖アントニウスの誘惑」これもまた聖アントニウスの誘惑です、これは1470年からおよそ1528年まで生きたグリューネヴァルトの方法に従うものですが、グリューネヴァルトにおいてみなさんは、今までの努力のなかに合流するものの頂点、つまり最高度の力量、技術をともなった真に個人的な表現、これは多くの点でショーンガウアーよりも南方のファンタジーに影響されているのですが、そういう表現に驚かれることでしょう。両方の《誘惑》を互いに比較してみるのはとても興味深いことです。両者はもちろん同じものを描出しているのですが、一貫して次のように見ることもできるかもしれません、つまり先の絵(244*若しくは243だと想える。)は、一日のうちに誘惑として現れるものと私は言いたいのですが、そういうものとして捉えられ、こちらの絵(245){254?}は、その翌日に誘惑として現れるものとして捉えられる。けれどもここで重要なのはまったくモティーフではなく、グリューネヴァルトに近いところにいるこの芸術家が、前者よりもよりさらに高い完成度を真に示している芸術的なものそのものなのです。「256 マティアス・グリューネヴァルト 磔刑」「255 マティアス・グリューネヴァル 十字架を担うキリスト」コルマールの名高いイーゼンハイム祭壇の中央部の絵です。表現から出て最も小さな細部に至るまで入り込んでいく特徴づけに注意してください。動物さえも姿勢全体に関与しています。魂が手のなかに流れ込んでいるのをじっくりとごらんください。「257 マティアス・グリューネヴァルト 聖アントニウスの誘惑」イーゼンハイム祭壇の一方の翼の絵です。これはまた*別の「聖アントニウスの誘惑」です。「258 マティアス・グリューネヴァルト 荒野のアントニウスとパウロ」イーゼンハイム祭壇のもう一方の翼の絵です。「260 マティアス・グリューネヴァルト キリストの埋葬」「259 マティアス・グリューネヴァルト 人物群」「イーゼンハイム祭壇の飾り台、つまり下の部分」です。これらの絵は、きわめて完成された人物(の特徴)描写の芸術作品です。「261 マティアス・グリューネヴァルト キリストの復活」これもイーゼンハイム祭壇の一部です。つまりグリューネヴァルトは、十三世紀から十五世紀を経て十六世紀に至るまで徐々に発展しながら到来するのを私たちが見るもの、そういうものの頂点をある意味で示している人かもしれません。参照画:イーゼンハイム祭壇人気ブログランキングへ

2024年02月09日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-6第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 さてここで、もっとゴシック的な思考、ゴシック的な把握から生まれたものを私たちに作用させてみましょう、シュトラースブルクの大聖堂の彫刻です。「355 正門の預言者像」この人物像はほかの像よりもずっと建築全体に適合しています。こう言ってよいのかもしれません、ここでは表現は徹底して内から形作られている、しかし人物の形成全体は、さらに西方に進むともっと多数観察できるとおり、建築フォルムに呼応して引き出されていると認識されます。「356 四つの枢機卿の徳」この時代のとくに特徴的な傾向というのは、教会が打ち負かす者として表現され、そのためいたるところに、これらの打ち負かされた悪魔やその他のモティーフが見られることです。「359 教会(複製)」「357 キリストと三人の賢い乙女」「358 誘惑者と三人の愚かな乙女」、これはつまり、こういう女性像によってシュトラースブルク大聖堂「教」》、キリスト教会が表現されているのです。さてここでは、目隠しされた驚くべき身振りのシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)が教会に対置されています。「360シナゴーグ(複製)」「361同、部分 胸像」単に頭と独特の表情だけでなく、身振り全体を心に刻みつけていただくようお願いします。教会とシナゴーグがいかにすばらしく魂的に対照されているかみなさんが比較できるように、もう一度教会全体を見てみましょう。さて、南方的なものと中部ヨーロッパ的なものの共同作用のさらなる例として、今度はケルンの芸術からいくつかの実例をごらんいただきましょう。よく知られていない「ケルンのマイスター(親方」しばしば彼はマイスター・ヴィルヘルムと呼ばれますが、まったくもって動きから生み出されたフォルムとともにこの下の人物をごらんになれば、このなかになおも見い出せます通り、きわめて精妙な記号付与およびフォルム付与を、表現の親密さと高度に一致させています。「237 ケルンのマイスター ヴェロニカのハンカチ(聖骸布)」名高いマリア像、「豆の花を持つ聖母」が同じマイスターの同じ源泉に由来するということはよく知られていますね。「238 ケルンのマイスター スイートピーの花を持つ聖母」これより、以下のどの絵画においても、これらのマイスター(巨匠・名人)たちが、単に面差しやその他の身振りのなかだけでなく、とりわけ手の形成全体のなかにも、魂的なものを、真に魂的なものを、形作り仕上げることをかなりの程度愛好しているということに注意していただきたいのです。つまりこの時代は、ほかの時代よりもずっと、手を魂的に形成し仕上げることに取り組んでいます。こういうことを申しますのは、まさにこの傾向がデューラーにおいて特別な高みに到達するという理由からですが、彼は真の喜びとともに、魂的に手のなかに表現されうるすべてを表現するのです。私たちはこのケルンのマイスターに、南方的なフォルム要素の、中部ヨーロッパ的な魂的なもの、心情に親密なものの要素によるきわめて純粋な浸透というものを実際見出し、そしてすぐこれに続いて、コンスタンツからケルンに来たマイスター、シュテファン・ロホナーにおいて、ほかならぬこのマイスターはちょうどこのふたつの実例に示されているものについてきわめて多くを学んでいるにもかかわらず、ここでもまた表現要素がフォルム要素に反抗しているのを見ます。「239 シュテファン・ロホナ 聖なる王たちの礼拝-ケルン大聖堂内」シュテファン・ロホナーは、表現の芸術のなかにしっかりと根ざすことで、ある種の革命的な抵抗をもって、ケルンにおいてほかの人々やその弟子たちから彼が学び得たものにぴったり寄り添うとでも申し上げたい人物です。「240 シュテファン・ロホナー 磔刑」「241 すみれを持つ聖母」つまりこれは、前に示されたものにつながるものです、ぴったりと寄り添うにも関わらず、まさにこの新たなきっかけを、内からの創造を有しているロホナーです。これは1420年だということだけ述べておきたいと思います、このときロホナーはケルンに行くのです。そこで多かれ少なかれロホナーにとって教師となった人、彼を先ほど「ヴェロニカ」と「スイートピーの花を持つ聖母 238)」で示しましたが、彼は1410年頃に死にます。その後1420年にロホナーがケルンに行くのです。「242 シュテファン・ロホナー 薔薇垣のなかの聖母」このすばらしいロホナーの絵「薔薇のなかの、薔薇の四阿のなかの、薔薇の垣根のなかの聖母」、みなさんがこの絵のなかにあるすべて、天使たちの姿の途方もない可動性、可動性を絵全体にも付け加えようとする試み!--を検討されるなら、私たちはここで与えることができるのはもちろん明ー暗のみですが、これにさらに付け加わるものは、色彩付与です。聖母子を見下ろしている父なる神の見えるヴェールの広がりを通して、可動性が絵のなかに入り込んでいくさまをごらんになれば、また、天使たちのそれぞれがその使命を果たしそれを通じて途方もない動きが入り込んでいくさまをごらんになれば、この絵は動きから生み出された構成(Komposition)となるでしょう。参照画:Naumburg_Dom and ナウムブルク大聖堂-彫刻像人気ブログランキングへ

2024年02月08日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-5第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 デューラーを追求したとき、私は彼を次のような人物として理解するほか決して理解することができませんでした、なるほど中部ヨーロッパ文化全体のなかに置かれた個性的な人物ではあるけれども、魂生活を周囲の文化生活に結びつけている数知れない無意識の通路を通じて、ほかならぬこの周囲の文化生活と関係している人物としてです。デューラーがまったく初期の頃、すでに「フュアレーゲリン嬢の肖像画」において、人物の上に彼の流儀でみごとに明と暗のひな型を形作り始めるとき、そのなかに今描写しました衝動の作用を何としても認めざるを得ません。そしてこれはデューラーの全生涯を貫いています。ですからデューラーがとくに偉大なのは、彼がこの共体験から、元素的自然のこのまったく特殊な性質の共体験から表現にもたらすものを、表現しようとするところにおいてなのです。彼はこれを、聖書的に伝承されたものとして受け入れるもののなかにも持ち込みます。それで彼にとっては南方的な要素に適応するのが救い難く困難に、言うなればつらいことになるのです。レオナルドの場合、解剖学的なもの、生理学的なものの研究を受け入れ、それによって、最近みなさんにお話ししましたようにかつてはもっと隠れた(kult)感知に与えられていたものを観照のなかに獲得するといったことは、彼にとって自然にかなっていると私たちは感じますが、同じ解剖学的なものの研究が、デューラーにとってはかなり辛いものとなることがわかるのです。彼は決してこのやり方に格別に順応するということはないのです、人間の外にあるもの、神的・霊的なものが人間を通じてそのなかに現れるいわば研究されたフォルムを身につけて、神が創造したものから今度は彼自身で人間のフォルムを作り出すといったことに。これは彼のやり方ではありません。彼のやり方は、寧ろ、運動性や意志の衝動を、存在するもののなかに追求することです、人間の性質と外部の運動するもの、つまり明・暗や、明・暗のなかに生きるものとを直接関係づけるものを追求するのです。これが彼の本領です。ですから彼は、彼の根源的なファンタジーの向けられていた運動性から創造するのです。けれどもこのことによって、この衝動の展開のなかには日常的な人間生活も入り込むということが起こってきます。人間のなかに働く神的なもの、人間を超えて典型的なもの(das UebermenschlichTypische)を主に表現しようとする芸術、そういう芸術は、日常生活のなかで職業から、直接の生活経験から人物に刻み込まれるものを、自分自身の衝動を通じて人間のなかに表現するということには、あまり価値を置かないでしょう。けれども中部ヨーロッパの芸術においてはそういう事情であり、この関連で、今日のオランダ地方からさらに特別な衝動が発しています。ここから来るのはとくに実践的な衝動です、直接的地上的現実が人間に押印するものによってファンタジーを貫くとでも申し上げたいものが、人間をその身振りのなかで、そのフォルムや表情や骨相のなかでさえ、地上的なものと合体させているのです。このような諸衝動が、中部ヨーロッパでさまざまなしかたで合流します。そしてこれらを解きほぐすときにのみ、その際はもちろん、今日私が抽象的な線描で暗示しているものよりずっと多くのことを扱わねばなりませんが、中部ヨーロッパの芸術のまさに特徴をなすものを理解することができるでしょう。さらにひとつひとつ示唆していきましょう、すべてを語るというわけにはいかず、常に示唆するにとどまりますが参考のほどにお願いします。さてここで、言うなればローマ的傾向が中世的な衝動と合体する時代からまず出発点をとりたいと思いますので、ナウムブルクの大聖堂、ドイツのナウムブルクの大聖堂に見出せる人物像を見ていきます、当時の人々を表現している彫刻作品です。参照像:ヘルマンとレグリンディス-記:ヘルマンとレグリンディスは、12世紀にドイツのナウムブルク大聖堂に寄進した夫妻の名前です。彼らはマイセン辺境伯ヘルマン1世とポーランド王女レグリンディスで、その等身大の石像は大聖堂の西側内陣にあります12。この石像は、名前も残っていない「ナウムブルクのマイスター」によって作られたもので、ロマネスクとゴシックの融合した芸術的な傑作として高く評価されています3。レグリンディスの像は、彼女の美しさと優雅さを表現しており、ヘルマンの像は、彼の権威と気品を表現しています。彼らの像は、中世の人々の生き生きとした表情と個性を伝える貴重な歴史的遺産となえいます。ヘルマンとレグリンディスの石像についての情報を共有していただき、ありがとうございます。彼らの像は、「ナウムブルクのマイスター」と呼ばれる未知の芸術家によって作られ、ロマネスクとゴシックのスタイルが融合した芸術的な傑作として高く評価されています。 この彫刻作品のなかにみなさんは、みごとに魂的な表現が合体されているのをごらんになるでしょう、高度な完成--まさに最盛期ですので--、つまり南方からフォルム付与のなかに獲得されたものとともに、追求し得られた表現です。これをみなさんはとりわけ、この十三世紀のナウムブルク大聖堂の彫刻作品にごらんになるでしょうが、これらが属する時代は、中部ヨーロッパにとって、中部ヨーロッパ的感情と、ローマ的要素からフォルム付与のなかに受け入れられたものとのこの合体が起こるともに、同じ時代のもう一方の側面で、この中部ヨーロッパ的な感情が、ヴァルター・フォン・デル・フォーゲルヴァイデ{1170頃1230}やヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ{1170頃-1220}の作品のなかに現れてくる時代なのです。それは今挙げました詩作活動の人物たちをも表面に駆りたてた時代なのだということを総括すれば、中部ヨーロッパを覆っていく流れ、文化潮流のひとつの像を実際に得ることができるでしょう。「350ヴィルヘルム 352ゲーパ 351 ディートリヒ 353マリア」、「聖障の最後のものまさにこのような仕事(353)」には、この面差しにまで流れ込んだ魂的なものをみごとに見て取ることができます。「354ヨハネ、これもナウムブルク大聖堂の聖障のもの」典型的なものはどうにも流れ込みようのないまさに個人的で魂的な表現が、南方的なものから来るフォルム付与という点での高度な技術的完成と、ここで一体となっています。人気ブログランキングへ

2024年02月07日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-4第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 中部ヨーロッパには常に、反抗する(revoltierend)要素、反抗する衝動があり続け、これはとりわけ芸術のなかに顕著に認められ、常に意志の要素、動きの要素、表現の要素を強く形作ることを目指している傾向があります。、そのため、南から入ってくるものも西からも入ってくるものも、多かれ少なかれ何度も押し戻されるという結果になっています。中部ヨーロッパにおいてひとは、ローマ的なものも、後にはゴシック的なものでさえも、何か疎遠なものと感じるのです。いったい何を疎遠な要素と感じるのでしょうか。個人的なものを何らかのしかたで否定しようとするものをです。ローマ的なものを個人的なものの敵と感じ、後にはゴシック的なものさえも、個人的なものをその下で呻吟させるものと感じるのです。別の分野に--宗教改革のなかに--現れてきた気分、タウラー{1300頃ー1361}あるいはヴァレンティン・ヴァイゲル{1533-1588}といったような精神のなかにすでに現れていた気分が、芸術的なもののなかにまったく特別に存在しているのです。これらすべてから明かになるのは、いかにゴシックが、ローマ主義が、中部ヨーロッパの本質のなかに滑り込み、完全にそれを覆いつくすかを見るなら、実際デューラーの数世紀前に、中部ヨーロッパ的本質そのものは、ある意味でそれ自身の衝動においては衰え、ほかのものに完全に覆いつくされたように抜け出すことができずに回復することができないということです。けれどもそれは生き続けます。思考のなかに、感覚のなかに、感情のなかに、それは生き続けているのです。それは常にあります、それをことさらに表現する芸術家はいないかもしれませんが、それは常に存在しているのです。それは、のちの自然観照、天と地を理知的に結びつけ、すなわち地上にも見出される法則を通してほかのあらゆるものを捉えようとする自然観照から語りかける要素と同じ要素です。けれどもこの内部にはさらにまったく別のものもはたらいています、そして、そこにはたらくものは、ゲーテが語り、書き留めた言葉のなかに見事に表現されうると言うことができます。書斎のなかのファウストを考えてみてください、その書斎はおそらくゴシック的に想定されている筈ですね。けれども彼はローマ主義とみなされねばならないものすべても研究しました。これに彼は人間の個(Individualitaet)を対置します、純粋に自己に立脚する(auf sich gestellt)人間の個です。けれどもこの人間の個というもの、かれはこれをどのように対置するのでしょうか。ファウストがいかに人間の個を、彼がこのときそのなかに置かれているものに対置するかを理解したいと思うなら、次のことを考慮しなければなりません、つまり私が申し上げたいのは、今日中部ヨーロッパにはほとんど気づかれることなく、中部ヨーロッパを壮大なしかたで東方に結びつけるもの、真に壮大なしかたで東方に結びつけるもの何かがはたらき続けているということです。古ペルシア文明においていかに光と闇が、オルムズドーアーリマン(*アーリマンとはゾロアスター教の創世神話に登場する神の一柱。一般的にアンリマユと呼称され、人間にとって”悪”や”苦痛”とされるのが役割)を演じていたか、今日読んだり聞いたりされるとき、それはあまりに抽象的に受け取られています。かつての時代の人々がいかに具体的なもの、リアルなもののさなかに立っていたか、考えてもみないのです。相互に働きかける真の光と真の闇というのは、ほんとうにかつての時代の人々の体験だったのです、そしてこの体験は、南方の並置するフォルム衝動、構成的な衝動よりは、運動、表現の契機、衝動に近しいものでした。光と闇が世界の活動のなかに織り交ぜられるさま、人間や動物としてこの地上を歩むものへと光と闇がその作用を投げかけるさま、それが生み出すのは、まさに光と闇のなかに感じ取られ、さらに光と闇から色彩へと上昇しつつ受け取られる関係です、人間のなかの魂的な表現であり動きのなかへと流れ込むものと、南方の芸術が表現にもたらしうるものよりは、この天的・霊的なものの動きの衝動とでも申し上げたいものに近しいもの、この両者の関係が生み出されるのです。人間は歩んでいき、人間は頭をめぐらせます。一歩あゆむたびに、頭をめぐらすたびに、異なった光ー影の衝動が現れるのです。運動と光との関係を観照することのなかにはいわば、地上的自然を元素的(エレメンタル)なものへと繋ぐ何かがあります。そして、元素的なものと、直接に地上的なものとのこの交錯のさなかに、中部ヨーロッパの人間のファンタジーは、彼がファンタジーへと上昇発展してゆくことができれば、とりわけ強く生きていたのです。したがって、これは今日までほとんど気づかれていないことですが、中部ヨーロッパにおける色彩も、南方における色彩とはまったくちがったしかたで生じるのです。南方における色彩は、自然本質の内部から浮かび出てきた色彩、表面へと浮き出てきた色彩です。けれども中部ヨーロッパでファンタジーのために生じた色彩は、明暗(Hell-Dunkel)から投げかけられた色彩、表面へと投じられた色彩、表面で戯れる色彩なのです。色彩付与において生じるこの違いを理解し、色彩がいかに表面へと”投げかけられる”か、あるいは色彩がいかに対象そのもの”から出て”、対象の内部から表面へとやってくるか、これはその後南方の芸術的な色彩となった色彩ですが、こういうことを見通してはじめて、今日まだよく理解されていない多くのことが理解できるようになるのです。投げかけられた色彩、明暗から生じた色彩、うねり波打つ明暗からきらめき出る色彩、これが中部ヨーロッパの色彩なのです。このように物事はいたるところで入り組み交錯し、多層的に重なり合っているため、この衝動は非常に観察されにくいのですが、こういう衝動はまったくたしかに存在します。よろしいですか、中部ヨーロッパにおいてこれはさらに魔術的な要素と申し上げたいものと結びついています、ちょうどペルシア文化そのもののなかで、明暗、光と闇が、ペルシア的マギ文化(Magiertum)と結びついていたように。魂的ー霊的存在の秘密に満ちた表出、これは同時に人間のなかでも、明暗の元素的な働きとうねりのなかでも戯れ、人間を取り巻いて漂い共に働きかけ、一方その内面は、明暗として、そして明暗からきらめき出る色彩存在としてその回りを戯れるものとの隠れた親和性に入っていくのですが、これは、自らのうちに常に意志の要素を秘めているものであり、魂が感じ取るものを魔術的なものに結びつけるものです。けれどもこれによって人間は、エレメンタルな(元素的な)存在たち、最初は元素的なもののなかに顕現するあの存在たちと関係を持つようになります。ですからファウストは、南方からやってくる哲学的、医学的、法学的、神学的要素と縁を切ってから、魔術に没頭するのです。けれども彼は自己自身に立脚しなければなりません、個人性(Persoenlichkeit)に立脚することによってひとが置かれるものを前にして、怖じ気づくことは許されないのです。彼は地獄と悪魔を前にしても恐れてはならず、明と暗を通過して歩んでいかなければなりません。けれども彼自身が--考えてもごらんなさい、なんとすばらしく息づく曙光のなかで躍動しているではありませんか。この明暗がファウスト独白のなかに入り込んでいるでいるさま、これは実に驚くべきものです。けれどもこれはまさに、中部ヨーロッパの衝動と親密に関わり合っているものであり、中部ヨーロッパの本質から描かれまた詩作されたとでも申し上げたいものなのです。これによって、人間と、自然主義的、元素的な存在との関連が生じます。そしてこの動向は、キリスト教の伝承とともにちょうど南部からやってくるものの把握のなかにも入り込み、中部ヨーロッパをアジアと関係づけるものは、古いアジア文化にまで入り込んで反抗するのです。これらの物事は入り混じって進行します。そしてこうした展開のなかに--言うなればまったく独自の人物のようにデューラーが置かれるのです、彼は1471年に生まれ、1528年に死にます。参照画:272 デューラー-フュアレーゲリン嬢人気ブログランキングへ

2024年02月06日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-3第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 芸術的進化というのは本来持続的に起こるのではなく、多かれ少なかれぶつかりながら起こることがわかります。それ故いつもこういう感情が持たれます、ぶつかり合う進化ではなく、持続的な進化が起こるとすれば、いったいどのようになっただろうと。たとえばこのような感情を持つかもしれません、もし仮に北方で直線的に、もちろん仮説は意味がありませんが、こういう感情を持つことはできるでしょう、つまり、カロリング時代 751年にメロヴィング朝を倒したカロリング朝はカール大帝時代に最盛期を迎える)やオットー帝(10世紀末からドイツに君臨したザクセン家の皇帝)時代に、細密画や、書物の表紙を飾る象牙細工のなかに最初含まれていたものが仮に北方で直線的に偉大な芸術へと発展することができたとしたらどうなっていただろう。けれども、ローマ的要素としてキリスト教の波に乗ってもたらされたものすべてが、今やそこに流れ込んでいきます。そしてこのローマ的要素が、建築のなかに、彫刻のなかに、私がお話ししましたまさにあの衝動、南方的なフォルム衝動をもたらすのです。ここで、北方的な動きへの衝動の表現衝動と、南方的なフォルム衝動の色彩衝動との結婚がなされます、ただし色彩衝動といっても、私が特徴づけましたような、つまり色彩は、個人的な表現の開示(Offenbarung)ではなく、自然に即した霊的(精神的)表現であるものの開示であるという色彩衝動でという意味にです。けれどもさらに別のものがこれに結びついています。ローマ的衝動が入り込み、ローヌ河およびライン河の支流に貫かれるすべての地域に広がっていく最初の北方的衝動は、オットー帝時代が過ぎ去るとともに途絶えると言うことができます。とりわけこのなかへと、けれどもさらにこれを超えて広がっていくのですが、ローマ的衝動が広がり、両衝動の完全な合体が達成、まずは成長すると言いましょう。これは十二、十三世紀頃までに頂点に達し、そこで別の衝動、このとき入ってくるのですけれどもすでにそこで準備されていた衝動が、西から姿を現します。本来南方の衝動である観照の衝動が、中部ヨーロッパ的ーローマ的芸術のなかで、運動の衝動、つまり根本的に意志の要素から発すると私が特徴づけましたようなあの運動衝動と結びつくと言うことができます。この時代、西では別のものが準備されていました、これはその後発展し、私がたった今、ローヌ河、ライン河流域の峡谷に広がっていくと特徴づけましたものに、十二、十三世紀から完全に浸透されるようになります。このとき西方で準備されるものもまた、それ自身二つの衝動の合流しているものです。そしてこの二つの衝動の合流が、崇高なゴシックのフォルムのなかに具現されています。今やここでまた実際に二つの衝動が合流するのです、もともと北方からもたらされたひとつの衝動、生の実践、理知、賢明さ、生の写実主義(レアリスムス)とでも申し上げたいものを内包する衝動、これは文化的にノルマン人たちがヨーロッパへと運び来る波に乗ってヨーロッパに到来します。これに、スペインとりわけ南フランスから作用するものが結びつきます。北方から到来するのは、知的なもの、実践的なもの、写実的なもの、写実的なものといっても、後の時代の写実的なものと混同してはいけませんが、まったくもってなおも世界知(Weltverstand)に由来し、地上的なものを天的なものとの連関のなかで考えようとする写実的なものが南方から、南フランスではよりいわば凝集されて、神秘的な要素、つまり地上的なものから天を希求する神秘的な要素と呼びうるものがやってくるのです。この二つの要素、この両者が合体して成長します。そしてゴシック的なものの独自性とは、まさに、この二つの要素、神秘的な要素と理知的な要素が合体して成長するということなのです。ゴシック様式(die Gotik)のなかに神秘的な要素を見出すことのできないひとはゴシック様式を理解できません、一方では南フランスに凝集されたかのように現れ、九、十、十一世紀にとりわけ発達し、ゴシック様式のなかに下方から上方へと秘密に満ちて希求するものをもたらしていく神秘的要素をです。けれどもここでゴシック的なものには別の要素がむすびついています。手工業的知性、合理性といったものが流れ込んでいるのです。ゴシックのフォルムが希求するしかた、これは何か神秘的なものを持っていますが、それらのフォルムが組み合わされ、つながれ結びつけられるしかた、それは、神秘的なものにきわめて手工業的なものを結びつけると申し上げたいのです。ゴシック様式においては、独特のしかたで、一方の面が他の面に結びついています。そしてこのゴシックに流れ込んだもの、これがその後十二、十三世紀にとりわけ西方から流れ込み、中部ヨーロッパの芸術創造をも浸透していくのです。この場合に常にはっきりと理解しておかなければならないのは、たしかに文化の経過につれて、これらの出来事が相互に織りなされ、重なり合い、すべてが広がっていこうとするわけですから。その結果ローマ的なフォルム付与のなかに、ゴシック的なものに由来する作品が混ざり込む傾向があるということ、しかしこれもひとつの傾向にすぎません。参照画:カール大帝・オットー帝・メロヴィングメ帝人気ブログランキングへ

2024年02月05日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史 第1講 ドルナハ 1916年11月8日-2第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係 デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画 中部ヨーロッパのファンタジー衝動はまったく別種のものです。私たちが最も古い時代まで振り返ってみるならば、この衝動はまずもって、フォルム把握あるいは静謐にして構成的なものの把握を直的に目指すものではありません、この衝動が目指すのは、主として出来事、魂的な衝動から発するものの表出です、人間の意志するものがいかに身振り、動きのなかに現れるか。人間の意志するものが、内部に魂が活きている記号(しるし[Zeichen])を通じて人間の本質そのものにふさわしいフォルムを通して以上にいかに表現されるか、それを目指しているのです。そして、魂そのものが自らをその記号のなかにあるものとして表現しようと欲すること、北方のファンタジー衝動はこの点にあります。こういう事柄に対して感受性のある人物は、古代のルーネ文字の効力とでも申し上げたいものを通して、このファンタジー衝動のいたるところに、木の棒などがその一致のなかに何かを表現するためにどこに投げ集められるかを感じ取るのです。記号と、記号のなかの生命の存在、これがこの種のファンタジーの根底にあるものです。したがって、この種のファンタジーは、魂的なものの個人的な表現であるもの、魂的なものの直接の意志表現から現れてくるものといっそう結びつくことができるのです。広まっていくキリスト教によって、造形芸術そのものにおいてはまったくそうでないにしても、人間の生と世界連関についての観照という点では、根絶やしにされてしまったもの、文字通り根こそぎにされてしまったものの多くが保存されているとしたら、つまり古代の異教が有していたもの、むろん完成された造形芸術作品というかたちではないにせよ、人々が世界と生について考えたことの、記号による、私は、象徴的な(symbolisch)とは言いたくありませんが、その表出として古代の異教が有していたものの多くが存在しているとしたら、北方においては、観照の衝動からではなくもっと内からの意志衝動から働くファンタジーが本質的なものであるということについての強い感情を、外的な世界においても得ることができるでしょう。この意志衝動から働くファンタジー、私たちはこのファンタジーを、いわば文化において北から南へと広がっていったものすべての基調と見なさなければなりません。考えられている以上にこういうしかたで広がっていったのです。北方から来る衝動というかたちでほかならぬルネサンス芸術のなかに実際あらゆるものを注ぎ込んでいるものが、一度解きほぐされてはじめて、今日目の前にある完成された芸術作品に、北方のものでも南方あるいはスペインのものでもなく、本来衝動であるもの、合流した衝動であるものが見い出されるのがわかるでしょう。そしてたとえばミラノにあるレオナルドの「晩餐」のなかに何が生きているかを研究すれば、初期のもっと南方的な精神から生まれた数々の「晩餐」に比べて、そこでは人物の関連のなかにいかに劇的な生、劇的な動きが入り込んできているか、そして、いかにその面差しから個人的・魂的なものが語りかけているかを研究すれば、そこには秘密に満ちたしかたで、南方へと広がっていく北方の衝動が働いているのがはっきりとわかるにちがいありません。これは、相応に弱められてではあるにせよ、純粋に南方のファンタジーのなかに、その後シェイクスピアといったまったく別の領域かにまた見出せるものをも注ぎ込んだのです、シェイクスピアの人物たちはまさに北方の精神から生み出されました、なぜなら、彼らは人間そのものに立脚した本質を現しているので、もはや彼らのうちには、ひとつの手段のように人間の形姿と人間の行いを通じてのみ、超感覚的なものから現れ出てくるように生まれ出る、そういうものは含まれないからです。私たちがシスティナ礼拝堂でミケランジェロのすばらしい短縮法を観察するときでさえ、今日逆説的に思えるにしても、こうした運動の要素が、ミケランジェロにおいても、北方の衝動からやってくる衝撃にまったく適合していることをはっきりと理解しておかなくてはなりません、ただ、この北方の衝動も南方の騒動に覆い尽くされてしまうのですが。そして、南方の衝動によって北方のそれが覆い尽くされる特殊な例を、私たちは次のことに見出すことができます、つまり、ウムブリアの山々の孤独のなかで育まれた多かれ少なかれ南方的であり続けたラファエロのファンタジーは、北方的なものが入り込んで働きかけていたレオナルドやミケランジェロに彼が見出し得たすべてを、円くし(runden)、ふたたび構成的なもののなかへと、言うなればロマン化した(romanisieren)したのです。これは奥深い諸問題についての二乃至三の抽象的な示唆ですが、この問題が克服されない限り、中世の芸術全般を理解することはできません。つまり、きわめて古いものを保持している中世の芸術においては、ほかの場におけるよりもずっと、言葉が記号(Zeichen)によって表すものが、自然に即したしかたで造形芸術と結びついている、ということなのです。ヨーロッパで制作された聖書作品のなかには、活字の芸術的成形のまったく自然なものから絵画的な細密芸術作品に至る直接的な感情が見られます。キリスト教文化の比較的古い時代において、中部ヨーロッパの衝動のすべてを受け取っていた修道士たちが、自分たちのミサ典書やその他の本を、活字をいわば細密(ミニアチュール)画へと花咲かせるように形作るとき、それは単に何か外的なものにとどまらず、記号と造形的描出との内なる連関という感情、感覚に由来していました。記号がいわば造形的な描出へと滑り込んでいったのです。そしてそこでは記号が人間の意志の、人間の魂的なものの表現となりますので、言葉の関連のなかに現れるものから、細密画のなかに流れ込むものへの自然に即した移行が、言葉の関連のなかに表現されるものと書物の表紙を装飾する古い象牙細工のなかに含まれるものとの間にさえ見られます。中部ヨーロッパの芸術にとってもはや存在しないものがひとつの花となって、実際そこに表現されたわけです。そして細密画のなかに表現されるものはいたるところで、内部からの、魂的なものからの創造を示していますが、それは、南方においてこれほど大きなもの、つまりフォルムのなかに生きるもの、これは人間の本質に固有のフォルムであって、内部から、魂的なものから引き起こされた動き及び活動性や個人的ー魂的なものの表現はフォルムの本質の内に流れ込むことなのですが、そういうフォルムのなかに生きるもの、そういうものの再現におけるある種の素朴さといわば対になっています。古い福音書を取り上げてみると、細密画が描出しているもののなかに、なるほど聖書的に伝承された人物像を拠り所としてはいますけれども、いたるところで、その人自身が魂的に経験したことを表現しようとするようすが見られます。良心の咎めやその他似たような魂的な内部経験、それらが古い中部ヨーロッパの細密絵画のなかにすばらしく表現されています。実際のフォルム付与という点で、つまりその人自身がその個を通じて付け加えることは何もなく、事物の背後にある神的・霊的なものとでも申し上げたいものがそこに開示されている、そういうフォルム付与という点において、これらは大いなる素朴さと対になっているのです。けれども、私が特徴づけしましたこの衝動は、いわば常に中部ヨーロッパから発していくのですが、発しながらも、南方から広がってきたもののなかで失われてしまいます。この衝動は広がってくるキリスト教のなかへと消え去ります、広がってくるローマ主義その他のなかへと消え去るのです。けれども同時に、このとき中部ヨーロッパから広がってゆくものは、南方によって再び豊かにされ、その結果、フォルムの克服および霊的にして自然に即したものか現れ出る色彩の克服という点で南方から得られたものが、今や北方の衝動の精華であるものに習熟していきます。このように入り組んで発展し、層を成し、それが織りなされているのです。参照:ルーン文字についての情報は以下の通りです:ゲルマン人の文字体系:ルーン文字は、ゲルマン人がゲルマン諸語の表記に用いた古い文字体系であり、音素文字の一種です。ルーン文字の成立時期は不明ですが、確認されている最初期のルーン銘文は1世紀頃のものです。使用の終焉と残存は、ラテン文字に取って代わられて使用されなくなりましたが、スカンディナヴィアでは中世後期まで用いられました。一部の地域ではルーンの知識は初期近代まで民間に残存していました。「ルーン(rune)」という名称の語源としては、「秘密」を意味するゴート語の runa が挙げられます(cf. 古英語: rūn, 古ノルド語: rún)。以上の情報は、ルーン文字の基本的な特性とその歴史的背景を概観するものです。具体的なルーン文字の形状や意味については、専門的な研究や資料を参照することをお勧めします。ルーン文字は、その神秘的な性質と古代ゲルマン文化への窓口として、多くの興味を引きつけています。それぞれのルーンが持つ象徴的な意味や、それらがどのように組み合わさってメッセージを伝えるのかを理解することは、非常に魅力的な学問です。この古代の文字体系を学ぶことで、我々は過去の人々の思考や信仰、そして彼らの世界について深い洞察を得ることができます。ルーン文字の学習は、言語学、考古学、歴史学、そして文化人類学の観点から、非常に価値のある経験となるでしょう。それは、我々が過去の文化とその表現形式を理解するための重要な手段となります。ルーン文字の研究は、我々が人間のコミュニケーションと表現の方法について理解を深めるための一助となるでしょう。それは、言葉と記号がどのようにして意味と情報を伝えるのか、そしてそれらがどのようにして文化と社会を形成するのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の言語と文化、そして人間性についての理解を深めるための一助となるでしょう。それは、我々が自身のアイデンティティと世界観を形成する上での重要な要素となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の歴史と遺産、そして我々がどのようにして今日の世界に至ったのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の過去を理解し、それが我々の現在と未来にどのように影響を与えているのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の生活と経験、そして我々がどのようにして自身の世界を理解し、それを表現するのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の思考と感情、そして我々がどのようにして自身の人生を生きるのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の価値観と信念、そして我々がどのようにして自身の行動と決定を導くのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の道徳と倫理、そして我々がどのようにして自身の行動と決定を導くのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の知識と理解、そして我々がどのようにして自身の世界を理解し、それを表現するのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の学問と研究、そして我々がどのようにして自身の知識と理解を深めるのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の創造性と想像力、そして我々がどのようにして自身のアイデアとビジョンを形成するのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の芸術と表現、そして我々がどのようにして自身の感情と経験を表現するのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身のスキルと能力、そして我々がどのようにして自身の能力と才能を発展させるのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の能力と才能、そして我々がどのようにして自身の能力と才能を発展させるのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の成功と達成、そして我々がどのようにして自身の目標と夢を追求するのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の目標と夢、そして我々がどのようにして自身の目標と夢を追求するのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の挑戦と困難、そして我々がどのようにして自身の困難と挑戦を克服するのかを理解するための一助となるでしょう。それは、我々が自身の困難と挑戦、そして我々がどのようにして自身の困難と挑戦を克服するのかを理解するための鍵となります。ルーン文字の研究は、我々が自身の成長と発展、そして我々がどのようにして自身の成長と発展を促進するのかを理解するのに貴重な材料となります。参照画:ルーン文字人気ブログランキングへ

2024年02月04日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史-1 第1講 ドルナハ 1916年11月8日第3講 中欧ー北方の芸術衝動を理解するための基礎 中欧ー北方の芸術と南方の芸術の対立と関係デューラー及びホルバインに至るドイツの彫刻と絵画記:**ファンタジー衝動(Phantasieimpulse)**とは、芸術や創造的な表現において重要な概念です。これは、異なる地域や文化において異なる性質を持つ二つのファンタジーの衝動が存在することを指します。南方のファンタジー衝動は、静謐なフォルム把握に根ざしています。具体的には、静謐なフォルムや色彩が、物質的なものの背後にある開示を源泉として発してくるファンタジーです。この衝動は、個人的なものを普遍的なものに高め、地上的なものを超越的なものへと昇華させることを目指します。中部ヨーロッパのファンタジー衝動は異なる性質を持ちます。この衝動は、主に出来事や魂的な衝動から発するものの表出を目指します。人間の意志や魂が身振りや動きを通じて現れること、そして記号を通じて魂的なものを表現することにルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナーは焦点を当てています。シュタイナー講演: デューラーとホルバインがその発展に加わるあの時代までの中部ヨーロッパにおける芸術の発展が意味しているのは、美術史の最も錯綜した問題のひとつです。デューラーにおいて、とりわけ、デューラーにおいては、 頂点に達するすべてのものを研究する場合、多層的に重なり合い入り混じった芸術衝動の全系列を扱うことになるからです。さらに困難な問題は、第2講でその頂点を考察したイタリアルネサンス及びその巨匠たちと、この芸術衝動との関係です。ヨーロッパの芸術の発展とはそもそもどういうものであるか理解したいと思うなら、本日は、むろん幾許かの視点を強調することしかできませんが、とりわけ中部ヨーロッパから発した、ザクセン、チューリンゲンから海、つまり大西洋までと考えることのできるあのヨーロッパから発した特殊な性質のファンタジー衝動(Phantasieimpulse)の存在に注目しなければならないでしょう。つまりそこから発して、ファンタジー衝動としてはかなり古い時代に遡り、南部でキリスト教が広まった時には何らかのしかたですでに効力を発していたファンタジー衝動です。これらのファンタジー衝動は、南方特有の性質を持つあのファンタジー衝動とまったき対照をなしています。このふたつのファンタジー衝動の違いを特徴づけるのは容易ではありません。たとえばこのように言うことができます、南方のファンタジー衝動は、ある種の静謐なフォルム把握に根ざしている、つまり、この静謐なフォルムと、さらには現れ出る色彩が、開示(現れ/Offenbarung)と言いたいけれどもある意味で直接知覚できるものの背後、物質的なものの背後にある開示、そういう開示を源泉として発してくるしかたに根ざしているというものです。したがってこの南方のファンタジーは、芸術的に再現すべきものを個人的なものから引き出して際立たせること、個人的なものを、典型的なもの普遍的なものに高めること、その領域では特に地上的なもの、特に人間的なものは消え去ってしまうような、そういうものへと高めることを目指します。事物の背後にあるものが、いかに事物の色彩とフォルムのなかに入り込んで作用するかを示そうと苦心するのです。そしてこのファンタジー衝動と結びついて、構成的なものの静謐さ、並置すること、相互に関係をもたらすこと、その構成的な力はその後ほかならぬラファエロにおいてその頂点を獲得するのですが、これらに根ざすものがあるのです。記:南部ヨーロッパのファンタジー衝動 南部ヨーロッパのファンタジー衝動については、ルドルフ・シュタイナー説明によれば、南部ヨーロッパのファンタジー衝動は、ある種の静謐なフォルム把握に根ざしています。つまり、この静謐なフォルムとさらには現れ出る色彩が、物質的なものの背後にある開示を源泉として発してくるしかたに根ざしています。したがって、この南方のファンタジーは、芸術的に再現すべきものを個人的なものから引き出して際立たせること、個人的なものを、典型的なもの、普遍的なものに高めることを目指します。事物の背後にあるものが、いかに事物の色彩とフォルムのなかに入り込んで作用するかを示そうと苦心するのです。参照画:南部ヨーロッパのファンタジー衝動 ラファエロ-天使の絵画人気ブログランキングへ

2024年02月03日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史第2講 ルネサンスの三人の巨匠 レオナルド ミケランジェロ ラファエロドルナハ 1916年11月1日-ルネサンスの偉大な巨匠たち-2 さて、次回できますなら、これらルネサンスの偉大な巨匠たちの創作活動を補足するために、南ヨーロッパの北方における平行現象、つまりホルバイン、デューラーその他ドイツの巨匠たちに注目してみましょう。きょうはほかならぬルネサンスの三人の巨匠を私たちの魂の前に登場させたいと思い、私はみなさんに、まさにこれらの巨匠たちのなかに生きていて彼らをその時代に結びつけたもののいくつかを、特徴づけしようと試みました。まさしくこの三人の巨匠たちのなかへと働きかけていた文化史的なものを、どこかで把握し、人間の歴史の悲劇、一面性において育成されざるを得ないときには避けられない悲劇、つまりとりわけラファエロ、ミケランジェロ、レオナルドが偉大なものとしたフィレンツェの時代において、世界史上の生成がいかに歴史的なものすべての判断にとって教訓的なしかたで起こったかに注目するなら、みなさんは大いに関心をそそられるでしょう。今日、だれかが、あらゆる分野の世界史上の事実への眼差しをもって、そして精神的生活にとっての外的政治的な物事の意味への眼差しをもって、ちょうどこのような1504年から1505年という時期に接近して、後悔するだろうとは思えません、このときフィレンツェには、ミケランジェロ、レオナルド、そしてラファエロ、勿論のことラファエロはまだずっと若く、二人から学んでいたのですが、それぞれが同時にいて、このラファエロ以外の二人は互いに競い合いながら、戦闘の絵を描き、政治史に属する行為を賛美していたのです。誰であれ、当時起こったことを自らに作用させてみるなら、そして、外的な出来事であるもののなかに、芸術的なものがいかにその居場所を求めるか、しかし、芸術的でありしかも外的な事件に満ちたものを通して、人間進化の最大の衝動がいかに入り込んで働きかけるか、当時人間の残虐さ、人間の高潔さ、人間の暴虐、人間の自由への希求がいかに入り組んで絡み合っていたか、当時これらがいかに入り組んで絡み合っていたか、これらの事柄をいずれかの面から自らに作用させてみるなら、そのひとは、自分がそのために使った時間を悔いることはないでしょう、と申しますのも、そのひとは、現代を判断するためにも多くを学ぶでしょうし、もっとも偉大な言葉とは、もっとも偉大な理念のための表現でもあるとか、現代においてもっとも多く自由について語っている人々が、この自由についてしばしば少しばかりのことは理解しているとか信じることを、多くの点で断念することができるでしょうから。けれども現代のほかの関連においても、まさにこの十六世紀初頭のフィレンツェにおける出来事を考察することによって、判断を研ぎすますために得るところは多いでしょう、当時ちょうど処刑されたサヴォナローラの印象のもとにあったあのフィレンツェ、キリスト教が芸術のなかへと滑り込んでゆくための形態、同時に人類の道徳的感情が活発に意義を申し立てた形態、その後まず政治的ー宗教的発展のなかにイエズス会(ジェズイット主義/Jesuitismus)としてもたらされ、続く数世紀の政治のなかで私たちの時代にいたるまでさまざまに大きな役割を果たしてきたものの形態とは根源的に異なるあの形態、キリスト教がそういう形態をとったイタリアのあの時代の中心にあったあのフィレンツェです。これらのことについてもっと多くをお話しするのは現時点では許されません。けれども、私たちがきょ45うその芸術的な印象を私たちの魂に作用させてみました人間の進化のこの時代、まさにこの時代を注視してみるなら、もっと多くを察知する方もあるいはおられるかもしれません。参照像:ルネサンスの三人の巨匠 レオナルド ミケランジェロ ラファエロ人気ブログランキングへ

2024年02月02日

コメント(0)

-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー

内的霊的衝動の写しとしての美術史第2講 ルネサンスの三人の巨匠 レオナルド ミケランジェロ ラファエロドルナハ 1916年11月1日-ルネサンスの偉大な巨匠たち-1 さて、ルネサンスの偉大な巨匠のこの三人、つまりレオナルド、ミケランジェロ、ラファエロが、人類進化におけるひとつの頂点、アレクサンデル6世(ボルジア家)、ユリウス2世、レオ10世という一連の法王たちに結びついている頂点として立っているようすを、これが人間の進化のなかに含まれる悲劇的なもののひとつなのですが、それを総合的にとらえてください。これらの法王は、芸術的な集中力に関しては第一級の人間に含められはしますが、同時に彼らが支配者として人類進化のなかに介入すべく任命された場に、殺人、偽装、残忍、毒物混入といった支配手段を適用することで当時行われ得たきわめて外的なことをもたらすのに適任な人物たちでした。しかし彼らが芸術において誠意を持っていたことはまったく疑うべくもないことです。心情においては商人の立場に留まり続けたメディチ家の法王たちに至ってもそうなのです。ユリウス2世は、あらゆる残虐さへの傾向、偽装も躊躇せず、毒をまさに世界史的家庭使用に良い手段のごとく用いる奇妙な人間でしたが、同時に、守れない約束は決してしなかったと言われてしかるべき人間でもありました。彼は決して芸術家たちを拘束せず、彼らに対して約束したものの程度は落としませんでした。彼が特定のしかたで発動させようとしたもののために指名された芸術家たちが、その仕事に携わって奉仕することのできた限りにおいてなのですが。今、この一連の法王たちのかたわらに、これらの作品を創造した偉大な人物たち、わたしたちがきょう魂をかすめていくのを見た三人の偉大な人物たちを思い浮かべ、よく考えてみてください。そのうちのひとり、レオナルドのなかに、こん日なおも発展に至ってないものが生きていたこと、ミケランジェロのなかに彼の時代と彼の狭くそして広い祖国の全悲劇生きていたこと、そしてラファエロのなかにこの時代全体を意のままにする可能性が生きていたこと、なるほど彼は敏感ではありましたが、いわば鋭敏さと言ってもよいほどに、時代の波に運ばれるようにその上にのって運ばれたものすべてに対して敏感であり、しかも同時に自らのうちに完結した性質であったことによってその可能性は生きていたのです。これらのことついてよく々考えてみてください。レオナルドもミケランジェロも、時代のなかへと作用することのできたものを時代のなかにもたらすことができなかったことを。ミケランジェロは、時代のなかにあったものすべてを人間の個から形作り仕上げることを目指して奮闘していました。彼は結局、その時代が完全に受け入れることのできたものは創造できませんでした。レオナルドにいたってはなおさらにできませんでした、何故なら彼は、彼の時代において受け入れられることのできたものよりずっと偉大なものを、魂のなかに担っていたからです。ラファエロは、若いままにとどまった人間性を発展させました。そして賢明な時代の導きとでも申し上げたいものによって定められたかのように、彼はそのような若さを展開すべく定められていました、彼の衝動から来るものを生み出そうとした時代そのものがまずもって若返ろうとしていたがゆえに、年を取ることのできない、年を取ることを欲さなような若さを展開すべく定められていました、彼の衝動から来るものを生み出そうとした時代そのものがまずもって若返ろうとしていたがゆえに、年を取ることのできない、年を取ることを欲さない強度をもって、そのような若さを展開すべく定められていたのです。今や、ラファエロがますます理解されなくなる時代が到来しました、なぜなら時代は、ラファエロが彼の時代に与えることができたものよりも、もう年を取ってしまったからです。最後に、ラファエロが提供した肖像をもう少し。これらは彼のパトロンであったふたりの法王ですね。これで終わりです。参照画:アレクサンデル6世(ボルジア家)、ユリウス2世、レオ10世アレクサンデル6世(ボルジア家)、ユリウス2世、レオ10世はいずれもローマ教皇でした。以下に彼らの肖像画を掲載します。参考;アレクサンデル6世(ボルジア家)、ユリウス2世、レオ10世はいずれもローマ教皇でした。以下に彼らの詳細を記載します:アレクサンデル6世(1431年 - 1503年)は、15世紀のローマ教皇で、在位は1492年から1503年まででした。本名はロデリク・ランソルで、母方の伯父であるカリストゥス3世の教皇就任に伴って、母方の苗字であるボルハ(ボルジャ、Borja)に変えました。彼はルネサンス期の世俗化した教皇の代表的存在であり、好色さ、強欲さやジロラモ・サヴォナローラとの対立によっても非難されることが多かった。ユリウス2世についての情報は提供されていませんが、彼はアレクサンデル6世の後任となりました。レオ10世についての情報も提供されていませんが、彼はルネサンス期の教皇であり、その在位中に宗教改革が始まりました。なかでも最期は悲惨です。教皇の遺体は人前で安置されたが、膨れ上がった遺体を目にした人々により毒殺の噂が広まることとなった。教皇の葬儀は、兵士と司祭達の間で乱闘が起こったり、用意された棺桶が教皇の遺体を入れるには小さいものであったり、さらに教皇の遺体は粗末な防水布でまかれていたという状況であった参考画:ヴィルヘルム・トリュブナー-教皇アレクサンデル6世の死(1883年)人気ブログランキングへ

2024年02月01日

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1