2008年10月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

泰葉って………。

《離婚という切り札を使って掴みかけた“路線転換”は、八方ふさがりになってしまうのか?元夫・春風亭小朝へのしつような脅迫メールを送りつけるなどして芸能界を騒がせているタレント・泰葉の“歌手再デヴュープラン”が頓挫する寸前にまで追い込まれていることが、このほど複数の関係者の証言で明らかになった。》~ORICON STYLEより~実は歌手としての彼女も好きでした。「フライデイ・チャイナタウン」が入っていたアルバムも持っていました。歌のイメージと落語家一家とのイメージが繋がらなくて、突然変異なのかなぁと思っていましたが。。。。当時小朝と結婚して、事実上歌手を引退してしまったのが、残念だった事を覚えています。記者会見の模様TVで見ましたが、酷かったです。(別の意味で面白かったけど)ただ単にわがまま言いたい放題の暴走機関車。いい大人の女性が話す内容ではなかった。情緒不安定で病的。子供ですね。あんな女性に捕まる男は不幸です。(言い過ぎ?)芸能レポーターの良い餌食。ただそれだけ。イメージダウンは決定的。12月歌手復帰プランもとんざ寸前との事。復帰したとしても、昔のファンの人達は振り向きもしないと思うけど……。泰葉の口から“早く歌わないと暴れるから、歌え”と言った父親の三平師匠の言葉が一番愛に満ちている。余計な話などしないで、歌手に専念すべきです。ストレスは歌のバネになるでしょうから。

2008.10.29

コメント(0)

-

ALBERT HAMMOND, JR.(アルバート・ハモンド JR.)『COMO TE LLAMA?』

《1980年4月9日、米国ロサンゼルス生まれ。ザ・ストロークスのギタリスト。父親は「カリフォルニアの青い空」のヒットで知られるシンガー・ソングライター、アルバート・ハモンド。ストロークスでの活動と並行して、2006年にアルバム『ユアーズ・トゥ・キープ』でソロ・デビュー。ショーン・レノンらをゲストに迎えた自然体のポップ・ロックを聴かせ、高い評価を得た。08年にはアルバム『コモ・テ・ヤマ?』を発表。》~CDジャーナルより~たまーに聴きたくなる70年代に大ヒットした名曲、アルバート・ハモンドの「カリフォルニアの青い空」。けれどレコードは持っていないので、そのうちCDでベスト盤でも購入しようかなとずっと思っていた。30年以上。(笑)時が流れるのは速い。先に購入したのは、そのアルバート・ハモンドの息子、【アルバート・ハモンド JR】のアルバム『COMO TE LLAMA?』でした。親の才能は、息子が引き継ぐんだなぁとつくづく思うよ。メロディのセンスはギターバンドのそれよりもシンガーソングライターに近いと思う。オルタナ的なものじゃなくて、ポップ的なセンスを強く感じ取れる楽曲ばかりです。私は本家【ストロークス】よりも、こちらの方が断然好きです。歌は父の方が上手かもしれない。声域も広いと思う。しかし、JRの方も枯れた味わいがあっていいですね。わりかし地味めに聞こえてしまうのは、そのためかもしれないけど。インストゥルメンタルの「Spooky Couch」のギターなどを聴いていると、この人はハードロック系のギターリストでは無いことが分かります。ストリングスやピアノ、パーカッションが入っているロマンチックな曲です。リズムラインがレゲエ&ダブ調の「Borrowed Time」も面白い曲。2部構成的で聴き応えがあります。ヴォーカルも【ボブ・マーリィ】を意識しているかのような歌い方。「G Up」のスライドギターはトロピカルな味わい。ヴォーカルも甘め。肩の力が抜けるリラックスした雰囲気が満喫出来る「Miss Myrtle」も良作。【マーク・ボラン】ぽい、しゃがれたヴォーカルとギターリフの「In My Room」。まったり感がたまらない、「Feed Me Jack Or」。《Feed Me Jack Or》♪楽しませておくれよ ジャック 楽しませておくれよ ジャック まだ間に合う 君の笑顔を見るとしようか 遅くはないさ ゆっくりさせてもらおうか 眺めるのは 街路樹の様子 落ち葉がみんな 君の頭上に舞い落ちる 楽しませておくれよ ジャック 楽しませておくれよ ジャック 頭の中で僕がすること 眠りに落ちて 僕は君を手に入れる ごらんよ 僕らが起こした変化を かつて僕らが遊んだ場所を 楽しませておくれよ ジャック ねぇ、楽しませておくれよ ジャック♪部屋の窓から眺める外の景色と、瞑想の中にいる“君”との存在とのクロスオーバー。素敵です。クールで素朴でロマンチックなギターポップ的なアルバムだと思います。まったりしたい人、ギターで癒されたい人は必聴!………ですぞ。【コモ・テ・ヤマ?】をチェックしてみる?Albert Hammond Jr."GfC"を見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.28

コメント(0)

-

Advantage Lucyライヴ《10月24日下北沢club Que》

ここのところ、ライヴの明くる日は脱力感に襲われてしょうがない。25日も眠気と怠さ、何もしたくない症状に襲われてしまった。僅か3・4日でも10日も経過してしまったような感覚に陥っています。そして次のライヴの参戦予定を練る。なんだかライヴ中毒症みたいだ。(苦笑)24日下北沢club QueでのAdvantage Lucyのライヴ。今回はフルライヴだったので、19曲も演奏してくれました。良かったです。しかし、細かくライヴリポートされる人も多い中で、私は演奏曲名は全然覚えてないし、ステージ衣装とかも細かくチェックしている訳でもないしね。ただ純粋に音に酔っているという感じかな。で、club Queも初めて行ったライヴハウスでした。キャパは300人程度かな。受け付けを通り中に入ると、すぐ左がバーカウンター、右がトイレ。通り過ぎると縦長のホール、右手がステージでした。音響は渋谷エッグマンと比べると狭さもあると思うけど、やや臨場感に欠けるかなぁ。圧縮されたような詰まり気味の音に聞こえました。バンドメンバーはルーシーのアイコさんと石坂さん。他サポートメンバーの3人。計5名です。結成10周年の節目という事で、服装も男性人は同柄のワイシャツで統一されていました。アイコさんはワンピースだったみたいです。(記憶薄)セットリストは下記の通り(mixiコミュの、ぎりぎりちょっぷさんからお借りしました。) 01. 風にあずけて 02. weekend wonder 03. Solaris 04. 潮騒 05. sunny 06. シトラス 07. Sunday Pasta 08. windy sunny Friday 09. so 10. メトロ 11. Hello again 12. BYE BYE DAYS 13. June Replay 14. Almond 15. 週末 16. photograph --アンコール1 17. めまい 18. 白い朝 --アンコール2 19. ここでおやすみ 演奏スタイル、使用楽器は渋谷エッグマンの時と一緒。石坂さんのギターも、赤のテレキャスターでした。お気に入りなのでしょうが、曲によってはもう少し高音が綺麗に鳴るギターを使用してもいいのでは。。。とも思いました。あまりキラキラ鳴るギターではないですね。 アイコさんと石坂さんのMCは堅実で、サスペンスとスリルはないけど(笑)、ほのぼのとして良い感じでしたね。ラスト(アンコール前)の「photograph」は最新のミニアルバムでも大好きな曲なのでやってくれて嬉しかった。と言うか、最後に相応しい壮大な曲でした。アンコールは2度も。「photograph」の終わりで、勢いで客に向かってギターピックを投げた石坂さん。アンコール始まるときに、お気に入りのピックを投げて後悔した石坂さんが、拾ったお客さんと新しいピックと交換するという一幕も。やりとりがアットホームで良い感じでした。来年はニューアルバムリリースの予定があるとアイコさんが言われていました。その後のリリースツアーもあるのでしょう。それまでにルーシーの曲をもっと覚えて参戦したいなと思います。

2008.10.27

コメント(0)

-

音楽漫画『BECK』1・2/ハロルド作石

先週TBSの王様のブランチで紹介されていた、音楽漫画の『BECK』。面白そうだったので、さっそく買ってきました。とりあえず1巻と2巻の2冊。1巻の表紙の犬を見て、見たことがある絵だった。たぶん会社で誰かが読んでいるのを見たか、雑誌置き場に置いてあったのを見ていたのかもしれない。ともかく見覚えのある表紙だった。内容は軽めだけど、キャラが面白い。縫い目だらけの、およそあり得ない犬のBECK。特に面白いのが、主人公の田中幸雄にギターを教える斎藤さん。オウムがただ1人の友達で44歳の独身貴族。自宅の押入にダ○チワ○フもある変な中年親父です。昼間は自営業の斎藤紙業を営み、終業後は水泳教室に通う元オリンピックの強化選手という肩書きを持つ。さらに特技がギター演奏というハチャメチャキャラ。“ビートルズに人生を変えられた”という台詞に笑わせられました。物語の中に、ロックバンドの名や曲が登場してくるのでニヤッとしてしまいます。1・2巻で出てきたのが、【レッド・ツェッペリン】の「ハートブレイカー」、【ビートルズ】「ゲット・バック」「アイ・アム・ザ・ウォーラス」【ジェフ・ベック】【ベック】【セリーヌ・ディオン】。あとギターの解説なんかもあったりして、お宅ぽくて面白い。ギブソンの偽物レスポール“ティブソン”の紹介もさり気なくされていました。演奏シーンの、特にギター模写はロックを知っている者しか書けない迫力があるなぁ。ちょっとハレンチな絵も出てくるのも○。主人公の田中幸雄のロックミュージシャン成功物語として話が進んでいくのでしょうが、ロックガイド本的要素もあり、お宅心をくすぐられます。続きが読みたくなってしまった。最近34巻目が出たようですね。半年計画で読破しようかな。一冊が505円、月4・5冊購入するとして……、来年夏までの楽しみが増えました。(笑)

2008.10.25

コメント(2)

-

RA RA RIOT(ラ・ラ・ライオット)『THE RHUMB LINE』

《どこまでもメランコリックで、まるでスミスのようにセンシティヴなサウンドはCLAP YOUR HANDS SAY YEAH、ARCADE FIREにも引けを取らない美しさ!!SUB POPの復権などで再び盛り上がるUSインディーシーンの決定打がこの一枚!》~HMVより~ここ1か月インディ系のアルバムで最も愛聴しているのがこの【ラ・ラ・ライオット】の『THE RHUMB LINE』です。HMVでも大プッシュしているようなので、店頭で試聴された方も多いと思いますが……。バンド構成はMILO BONACCI-ギターALEXANDRA LAWN-チェロWES MILES-ヴォーカルMATHIEU SANTOS-ベースREBECCA ZELLER-ヴァイオリン私なんかメイン楽器にチェロとかヴァイオリンが入っているだけで、このバンド面白そうと反応してしまいます。【アーケイド・ファイア】も【スミス】も大好きだしね。これを聴かずして何とするです。「Ghosts Under Rocks 」格調の高い荘厳な曲調は、やはりアーケイド・ファイア譲りです。ヴォーカルはやや線が細めですが、高音域が印象的でテンションが高い。私の好みです。女性コーラスが入っているので華やかさもあります。格調の高さはヴァイオリン演奏によるところが大きいでしょうか。「EACH YEAR」弾むベースラインによる軽快な乗りが心地良い。深みのあるチェロの音色が安定感をもたらし、ヴォーカルの声の明るさとのマッチングが素晴らしい。「WINTER ‘05」しっとりとする切なさと温もりを感じさせる、ヴァイオリンの調べ。寒い日に聴くとジーンときそうです。「DYING IS FINE」性急なメロディが際だつ名曲。中間部のヴァイオリンとチェロによるインストゥルメンタルが良いアクセントになっている。「CAN YOU TELL」ドラマーだったメンバーが亡くなったという話だけど、ドラム音が聞こえる。ゲストミュージシャンによるものかな。メリハリの効いたキャッチーなナンバーてす。切ないヴォーカルとヴァイオリン演奏、この曲も好き。良いですね。「OH,LA」着想豊かなノスタルジックな雰囲気もある、メランコリックな曲。インディバンドらしい純度の高いサウンドが素晴らしいですね。切なさやはかなさを内包しながら、曲調に暗さがないのが良いです。アットホームな雰囲気が漂う温かさみたいなものも伝わってきます。こういったバンドが一番生で見たくなりますね。近い将来、来日が実現するといいな。"Ghost Under Rocks"を見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.24

コメント(0)

-

advantage Lucy(アドヴァンテージ・ルーシー)『飛び立った7頭の蝶たち』

《1995年、アイコ(vo)、福村貴行(g)、石坂義晴(g)を中心にLucy Van Peltとして結成。97年、インディーズより『in Harmony』を発表。98年「シトラスe.p」でメジャー・デビューを果たし、バンド名をadvantage Lucyに変更した。99年福村が脱退。2000年からは活動の場をインディーズに戻した。ネオアコを起点としたギター・ポップを奏でるバンドで、アイコの透明感のある歌声が印象的。05年より、アイコと石坂義晴の2人組として活動している。》~CDジャーナルより~ルーシーに再び逢える!いよいよ10月24日下北沢club Queにて「ルーシー秋のワンマン!7頭の蝶たちリリースツアー」と題してライブが行われます。9月28日渋谷エッグマンで行われた【ライナス・オブ・ハリウッド】のゲストとして出演していた【アドヴァンテージ・ルーシー】。初見だったのですが、すっかり気に入ってしまい、大ファンになってしまいました。もう明くる日には、club Queのフルライブのチケットを予約してしまったのでした。1995年結成当初のバンド名はLucy Van Peltでしたが、その後advantage Lucyに変更。その理由については、渋谷エッグマンでのミニライブの時に、ヴォーカルのアイコさんが著作に関連するためだと言っていました。Lucy Van Peltの方がロマンチックな響きがありますが、advantage Lucyも変わりなく素敵なバンド名だと思います。いわゆる“渋谷系”第2世代と言われるサウンドだけど、【フリッパーズ・ギター】でさえ現役で聴いていた訳ではない私には、イメージは掴めにくいのですが、簡単に言えば日本のネオアコムーヴメントの中心にいた人達のお洒落なポップ音楽と言って良いでしょうか。渋谷周辺のCD店で、異常に売れていたという理由もあるようです。初心者の私にはこの『飛び立った7頭の蝶たち』の7曲も真っ新な新曲だけど、長く聴き続けているファンの人達にとっては感慨深い曲ばかりなんでしょうね。《photograph》♪広がる この景色は 君が描いた 未来の夢と 同じですか? 同じですか? 心のレンズ磨き のぞき込んだ この世界を 焼きつける 焼きつける そのままを 焼き付ける 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 2009-2010-2011-2012-2013-2014 2015-2016-2017-2018-2019-2020-round&round・・・ 3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008 I don’t know, but I believe round&round forever・・・♪1000年後の未来の行く末を案じた、祈りに似た壮大な曲。1000年後も地球は美しい青い惑星だったらいいね。そう信じたい。私もあなたも生きてはいないかも知れないけど……優しいアコースティックなギターのアルペジオに天にも昇るような感覚、アイコさんのヴォーカルも角が取れた円い声域で、甘美な世界に誘われてしまいます。うん、24日は心情的には最前列で聴きたいけど、そんな度胸もないので5列目辺りでしっとりうっとりと聴き惚れていようかな。。。。。(笑)飛び立った7頭の蝶たちをチェックしてみる?Windy Sunny Fridayを見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.22

コメント(0)

-

KEANE(キーン)『PERFECT SYMMETRY』

《1997年に英国サセックスで結成された、トム・チャップリン(vo)、ティム・ライス・オクスリー(p)、リチャード・ヒューズ(b)からなる3人組。2003年に発表したシングル『Everybody's Changing』がメディアから高い評価を受け、英国ロック界で注目を集める。2004年発表のファースト・アルバム『ホープス・アンド・フィアーズ』はUKチャート初登場1位を記録、同時にプラチナ・アルバムを達成した。》~CDジャーナルより~昔から変わってはないだろうけど、音楽ファンってつくづく保守的だなぁと思う。これまでの反応を見てみると、大部分の人は変化を望んでいないのでしょうか?ファーストのギターレスピアノロックは【キーン】というバンドの美メロを浮き上がらせた、素晴らしい作品であったし、セカンドの疑似ギターサウンドによるピアノロックも革新性に満ちていてエモーショナルに満ちたものだった。この優れた2作に対しては、何も言うことはないし、サードアルバムが延長上にあってもキーンというバンドに対する想いに変化はなかったと思う。先行でネット配信されていた「SPIRALLING」を聴いてみたら、ファンクなエレクトロニックサウンドだった。流麗な歌メロバラードを期待していたら、肩すかしを食らっただろうなとは思う。でも、私にはトムの何か吹っ切れたような明るい声に安堵したのでした。サマソニの体調不良によるドタキャンは残念だったけど、薬物中毒だったというのは衝撃のニュースでしたから。そして待望の3作目、日本盤が直前で発売延期というニュースもありましたが、輸入盤を購入。サウンドの変化は大幅でした。エレクトロニックとデジタルサウンドがより強調されています。戸惑っている従来のファンが多い中で、私はそれほど違和感もなく聴いてます。とりあえず、踊れるダンス系の曲が増えているのは歓迎です。「YOU HAVEN’T TOLD ME ANYTHING」とかのデジタルテイストのリズムは楽しく聴けました。「THE LOVERS ARE LOSING」でのトムのヴォーカルは、ちょっと風邪をひいた後の病み上がりのような声をしているけれど、明るいです。豊潤なエレクトロニックサウンドに乗っかって、メリーゴーランドに揺られているような陶酔感がありますね。アルバムタイトル曲の「PERFECT SYMMETRY」は名曲。エレキピアノと従来のゆったりとしたバラードとの融合。ストリングスとコーラスの壮大さに感激です。新生キーンのエポックメーキング的な作品になるに違いないです。ラストの「LOVE IS THE END」のメランコリックなメロディラインは、【トラヴィス】かと思っちゃいました。美しいですね。で、結論を言うと、これ(『PERFECT SYMMETRY』)も秀作の部類に入ると思います。サウンドの変化は慣れてしまえば全然問題ないです。ライヴでのセットリストを考えれば、盛り上がりそうな曲が増えて良かったのではないかなと思います。来年頭に発売予定の日本盤など待たずに、さっさと聴いちゃった方が良いです。(笑)PERFECT SYMMETRYをチェックしてみる?The Lovers Are Losingを見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.19

コメント(2)

-

RIP SLYME(リップ・スライム)『TOKYO CLASSIC』

《1994年結成。RYO-Z、ILMARI、PES、SUの4人のMCとDJのFUMIYAという編成のヒップホップ・ユニット。95年に1stアルバム『Lip's Rhyme』を発表。独自の音を模索しながら支持を集め、98年に現在のメンバー構成になる。2001年3月にマキシ・シングル「ステッパーズ・ディライト」でメジャー・デビュー。同曲がCMに使われ、ポップに弾ける魅力が全国的に浸透して快進撃が始まった。一方で、ILMARIはSteady & co.のメンバーとしても活動している。》~CDジャーナルより~と言う訳で(そう言う訳で)、【リップ・スライム】聴いています。ブックオフで250円で買ってきました。安い!安すぎ!!(笑)ちなみに、ブックオフは良く利用させて貰っていますが、価格設定の傾向が少し分かってきました。JPOPの場合新譜リリースから3年経過すると、1000円以下に値が下がります。5年以上経過すると500円以下、そして10年近くになると250円になる傾向があります。後追いで聴く場合は、ブックオフを利用した方がお得です。ディスクも研磨しているようで傷もないので、問題なく再生できます。リップ・スライムはTVで何度も見たことはあるけど、CDでは初めて聴きました。うーん、良いですね。それほどヒップホップという意識もなく、すんなりと耳に入ってきました。「楽園ベイベー」とか、バックのサウンドがオリエンタルで多種多様でボサノバチックだったりで、飽きがこない。音楽性が豊かなのには驚かされます。4MCによるヴォーカルとコーラスワークの洗練度が高い。ソロパートではフッと抜けるような爽やかさが現れてきて、聴いていて晴れ晴れした気分になります。演奏力の確かさは、フュージョン系に近いです。「Case1.Stand Play」の軽快感も○。乗りが良いですね。キーボードの音色が可愛らしい。ええーっ、こんなオーソドックスなブルースナンバーも出来るのか。「Case2.Mannish Boy(続zeekのテーマ)」はカッコ良すぎです。タイトル通りファンクな「Funkastic」。【ジェイムズ・ブラウン】ぽい乗りでご機嫌です。「Case4.Bring Your Style(夜の森)」はギターが印象的。豊潤で、くすんでいて、トロピカルでダークなトーンが素敵。「花火」も打ち上げたときの華やかさや鮮やかさよりも、地上に拡散していくときのはかなさや煌めきを表現しているような感じ。キラキラした鍵盤楽器の音色が美しい。ひと夏の思い出がジーンと胸に迫ってきそうな切なさがあります。トータルで耽美でロマンチックで優雅という色づけがされているヒップホップという印象。基本の高度な演奏テクニックに支えられているので、リズムにも安心して乗れます。ヒップホップ・アーティストでは、初の日本武道館公演を成功したという実績は伊達じゃないですね。TOKYO CLASSICをチェックしてみる?Rip Slyme - Rakuen Babyを見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.17

コメント(4)

-

WBC世界バンタム級タイトルマッチ《長谷川穂積VSアレハンドル・バルデス》

長谷川選手の試合は、タイトルを奪取したウイラポンとの対戦からずっと見ているけど、最近はさらに凄みが増している。長谷川選手のボクサーとして優れた点1.相手選手との距離感(動態視力の素晴らしさ)2.パンチのスピード3.パンチの回転4.ボディバランス5.スタミナ配分6.防御の堅さとフットワークの軽さ7.冷静な試合運び8.人格者であり、紳士な言動9.家族想い等々数えたらキリがないほど、ボクサーとしては模範になるような偉大な選手です。今日の試合も指名試合ではないのに、世界ランク2位の強豪、ボクシング王国のメキシコの選手を選んでいます。通常指名試合ではない場合、楽な試合をしたいチャンピオンは世界ランク下位の選手と試合をする傾向がありますが、長谷川選手には当てはまらないですね。本人が得意ではないと言っていたサウスポーでも、1Rは堅さも見られたけど、2Rに入るとバルデスの動きにも慣れて主導権を握っていました。一発クリーンヒットしてからの、パンチをたたみ掛ける回転が凄かった。相手は逃げる暇もないほどのパンチの速さ。あのパンチは見えないです。バルデスは身体が暖まる前に倒されたという感じでした。試合後の勝利インタヴューも謙虚で、KOを狙っていたわけではない。次の試合はサウスポーの世界1位の選手との試合になるので、もう少し戦いたかった(ボクシングを試してみたかった)と言っていました。そういった発言もクールで、おごったところがないのが素晴らしいです。リングサイドで見ていた奥さんも嬉しそうで幸せそうでした。リングに2人の子供を挙げていましたが、嫌らしさもなく爽やかでしたね。脂ののりきった長谷川選手にかなう相手は当分出てきそうもないなと実感しました。次の指名試合に勝ったら、ボクシングの本場(殿堂)ラスベガスのリングに立ちたいという夢があるようです。素晴らしいですね。長谷川選手のボクシングなら、きっと世界のボクシングファンを魅せられると思います。それから、先だってオスカー・ラリオスと粟生隆寛選手とのWBC世界フェザー級タイトルマッチも行われましたが、粟生選手惜しかったですね。粟生隆寛選手は3才からボクシングをやっているというエリートボクサー。ダウンは奪っていたし、ダメージもラリオスの方が受けていたにもかかわらず、中盤以降のジャブの手数とボディ攻撃でポイントを奪われた。チャンピオンラリオスの百戦錬磨のテクニックにやられたか。しかしラリオスは、きっと粟生選手を甘く見ていたに違いない。その強さにビックリしたのではないか。2試合とも良い試合でした。

2008.10.16

コメント(0)

-

FRANCOISE HARDY(フランソワーズ・アルディ)『MESSAGES PERSONNELS』(告白)

《70年代前半に「さよならを教えて(Comment Te Dire Adieu)」「もう森へなんか行かない(Ma jeunesse fout l'camp)」で一大ブームを巻き起こしたフランソワーズ・アルディ。サラサラのロング・ヘア、ノーブルで気品あふれる容姿、ため息まじりの歌声――そのすべてが完璧であったのだ。思春期特有のためらいが封じ込められたつとに感覚的な詞世界と脆弱なムードは、「クイーン・オブ・アンニュイ」と呼ぶにふさわしい。長い期間にわたってコンスタントにアルバムを作り続けていたアルディだが、88年に歌手引退宣言。しかし94年にはブラーのデーモンからの熱心なラブコールにより、「To The End」でデュエットを実現。この仕上がりに満足してか、96年にはブリット・ロックの色濃いアルバム『ル・ダンジェ~危険な香り』で本格的なカムバックを果たしている。》~リッスンジャパンより~70年代の頃から【フランソワーズ・アルディ】の曲は知っていたけど、彼女の人格と曲に改めて興味を覚えたのは、荒井由実時代のユーミンが「私のフランソワーズ」という曲を歌っていて、その中の一節にこんな歌詞があったから。♪私のフランソワーズ あなたは歌う 去りゆく青春を 静かに見つめながら 私のフランソワーズ あなたの歌に 私は帰るのよ さみしいときはいつも♪ ユーミンにとって音楽の原点はフランソワーズ・アルディ、そして女性としての原点もフランソワーズ・アルディ、そんな気がしたから。それは憧れの存在でもあるし、故郷でいつも待っている大切な人の存在のようなイメージです。寂しくなったときや、悲しくなったときに、アルディの歌が心に染みてくる。ああ、自分と同じ気持ちに陥っている人がここにもいるんだ、寂しいのは自分だけじゃないと。そんな確認にも似た作業。でもこれって女性だけじゃない。男だって、たまらなく寂しい時があるもの。何故って、自分もフランソワーズ・アルディの歌が大好きでたまらないから。《もう森へなんか行かない(Ma jeunesse fout l'camp)》♪私たちは もう森へなんか行かない スミレの花を探しに 今日は雨が降り ふたりの足跡を消し去っている 子供たちは 歌をたくさん覚えているのに でも私には分からない でも私には分からない もうすぐ秋がやってくる 私は 春を待っている 物憂さを少しずつ消え去りながら でももう戻って来ないでしょう 私の心が震えているとしたら それは 夜になるから それは 夜になるから♪この曲には、楽しかった子供の頃には戻れない大人になってしまった自分への寂しさと、決別という複雑な心境が表れていて切なくなってしまいます。大ヒットした「さよならを教えて(Comment Te Dire Adieu)」は冷静に聴いてみると、リズムはシンプルすぎてチープで安っぽいしホーンも申し訳なさそうに鳴っているだけ。およそプロの演奏とは思えないような所もあったりもするのだけど……、その辺も可愛らしく聞こえてしまうような不思議な魅力がありますね。アルディのアンニュイな声(語り)の魅力とストリングスの美しさで聴かせてしまうようなところがあります。フランソワーズ・アルディの魅力を手っ取り早く堪能してみるのに相応しいアルバムはどれか。ベスト集が良いと思いますが、この『MESSAGES PERSONNELS』は選曲を彼女自身が行ったものなので、お薦めできます。『ル・ダンジェ~危険な香り』からは3曲選曲されています。刺激的なギターサウンドが聴けるロック調です。ロック系のアーティストとの関わりでは、【ジミー・ソマーヴィル】が「さよならを教えて」をカバーしているし、【イギー・ポップ】とデュエットした曲もあるとの事。【ブラー】のデーモンも前述のとおりだし、エレクトロニックユニットの【エール】も発想のルーツはフランソワーズ・アルディにあるそうです。結構ロックミュージシャンに人気があるみたいですね。直近の曲は2000年にリリースされたアルバムから「Puisq vous partez en voyage」。アンニュイな声は昔と変わりがないし、歳と共に太めな声にはなっているけど、枯れた味わいも出てきて良い感じです。私のフランソワーズとして手元に届くところに置いておきたい。墓場(無人島でも良し)まで持っていく価値のある、そんなアルバム『MESSAGES PERSONNELS』。大好きです。告白をチェックしてみる?FRANCOISE HARDY Comment te dire adieu? を見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.13

コメント(0)

-

録画してあった『LIVE EARTH』を見た。。。の巻き

今日、DVDのハードディスクに録画してあった番組を整理でもしようかなと思って、タイトルを見てみたら、確か昨年NHKBSで放送されていたLIVE EARTHがあったので見ることにしました。(録画していたのさえ忘れていました。)見始めたら、はまってしまって結局最後まで(4時間も)見てしまいました。(笑)LIVE EARTHは2007年7月7日に世界7大都市にて同時開催された地球温暖化防止を訴える世界規模のチャリティコンサートでした。ゲストアーティストの豊富さもあるけど、雰囲気の違う各会場の様子をコンパクトに切り替えて放映されていたので、飽きることなく楽しめました。特に京都の東寺の雰囲気が素晴らしかった。お寺の本堂を後ろに控えて、前にステージが設置されていて神秘的な雰囲気を醸し出していて、良い感じでした。アーティストのパフォーマンスも素晴らしく、ヒップホップの【RIP SLYME】も雰囲気に溶け込んでいたのは意外。何よりもコーラスが美しいのにはビックリしてしまいました。それから【BONNIE PINK】のヴォーカルの声の美しさと声の伸びやかさにも感動。顔立ちは普通のOLぽい女性にしか見えないのですが、髪型がちょっと個性的でした。YMOも良かった。懐かしい「ライディーン」の演奏も、2007年バージョンでエレクトロニクスの進化を体感。楽器の進歩(特にナチュラルな音)に感動して涙が出てきそうになってしまいましたよ。教授(坂本龍一)は凄いなぁ、やっぱ。アメリカの会場で良かったのは、【ロジャー・ウォータース】の「Another Brick in the Wall, Pt. 2」。ステージにコーラス隊で子供達を置いたパフォーマンス。踊れる曲だったのは再発見でした。幕張のメッセ会場では、今も長期チャートインしている【RIHANNA】が出演していた。初めてじっくりと見てみたけど、ダンスも歌も上手いし、サウンドもソウルとエレクトロニカの要素が合体していて最新。若くてスタイル良しでカッコイイし美人。売れるわけですね。主旨を別としても、素晴らしいパフォーマンスによる、コンサートが各地で行われたようです。ちなみに私ですが、会社でエコアップ係なんていうのをやっています。再生紙の積極的活用とか、昼休みの事務所内の消灯とかの推進役になっています。しかし、一向に減らないコピー用紙の使用数です。このLIVE EARTHのタイトルは消さずに保存しておこう。そうそう、明日ブックオフ行ってRIP SLYMEとBONNIE PINKのCD探してこよう……。(笑)ライヴ・アースをチェックしてみる?

2008.10.11

コメント(2)

-

JELLYFISH(ジェリー・フィッシュ)『SPILT MILK』

《80年代後半、アンディ・スターマー、ロジャー・マニング、ジェイソン・フォークナーを中心に結成。90年代のパワー・ポップを代表するバンド。89年にアルバム『ベリーバトゥン』でデビュー。ビートルズやエルトン・ジョン、クイーンなどのポップ・エッセンスを受け継ぐサウンドで話題となる。93年の『こぼれたミルクに泣かないで』も絶賛されるが解散。その後、フォークナーはソロで成功。スターマーも奥田民生との共演などで話題となる。》~CDジャーナルより~ロジャー・マニングのソロ作が気に入ったので聴き始めた【ジェリー・フィッシュ】、完全な後追いです。90年代のグランジブームでは、時流に乗れなかったようで、正当な評価はされていなかったようです。聴いてみると、ポップ的センスは70年代の【10CC】や【ELO】を彷彿とさせて、私には違和感なく聴き取れました。確かにインパクトではグランジに比べると地味であるし、音圧と刺激的な音に埋もれてしまいそうな大人しい曲調が多いですね。気が短いロック好きには向かないのかもしれない。ポップはポップでも、数回聴いただけでは覚えられないほど曲想は練られている。飽きが来ないですね。聴き応え充分です。ハーモニーの練習に4時間も6時間も費やした等という話もある、ジェリー・フィッシュ。素晴らしいハーモニーワークは、「ALL IS FORGIVEN」あたりで確認できます。ここまでやらなくては【クイーン】に成り得ないのでしょうかね。エレキピアノとストリングスが小気味よいビートに絡む「NEW MISTAKE」のセンスも、「THE GHOST AT NUMBER ONE」のサビのコーラスワークも良いですね。唯一の弱点は、音が悪いこと。1993年の録音でリマスターはされていないようだ。レンジが狭く、高音が伸びていないし、多彩な情報も内に詰まっている感じで、伸びやかさがない。男の子だか女の子だか分からない(たぶん女の子)、とぼけた目でこちらを見ているカバージャケットも捻りが効いていて、バンドの特徴(個性)を現しているよう。末永く愛聴し続けられそうな、名盤です。たった2枚で解散してしまったとは、ほんとに惜しいバンドです。こぼれたミルクに泣かないでをチェックしてみる?The Ghost at Number Oneを見てみる? Powered by TubeFire.com

2008.10.10

コメント(0)

-

Brett Anderson来日公演決定!!

mixiのトピックによれば、Brett Andersonの来日公演が決定した模様です。ブレットのオフィシャルサイトでも確認出来ました。うぉーっ、FEEDER公演延期のショックから、立ち直るのに匹敵するビッグニュース。日程は12月9日(Tue.) SHIBUYA-AX 12月11日(Thu.) 大阪SOMASHIBUYA-AX 行きます。昨年のサマソニ以来の感動に浸りたいと思います。新譜早く買わねば。(笑)

2008.10.09

コメント(0)

-

PRIMAL SCREAM(プライマル・スクリーム)『BEAUTIFUL FUTURE』

《1984年、ジーザス&メリー・チェインのドラマーだったボビー・ギレスピーを中心にスコットランド、グラスゴーにて結成。85年に「オール・フォール・ダウン」でデビュー。当初は60年代ロックを思わせるサウンドだったが、91年の『スクリーマデリカ』ではハウスを大胆に導入した新機軸のサウンドを提示。マンチェスター・ムーヴメントの流れに乗り、英国ロック・シーンの中核的バンドに成長した。その後もアルバム発表のたびにサウンドを変化させ、シーンの最前線で活躍している。》~CDジャーナルより~【ヴァーヴ】、【トラヴィス】、【オアシス】と中堅どころの英国バンドの新譜が下半期続いてリリースされ、それぞれ傑作と言って良い出来でした。その前に一足早くリリースされていたのが【プライマル・スクリーム】の『BEAUTIFUL FUTURE』でした。この『BEAUTIFUL FUTURE』だけは、いまいちピンときてないですね。けして悪い出来でもないし、つまらないアルバムでもないと思うのだけど、聴き終わった後の感動というか、心動かされるものが不思議と無いのですね。何故でしょう。アルバムごとに、コロコロと音を変えるというバンドですが、これほどとは思わなかった。前作『ライオット・シティ・ブルース』はブルースに根ざしたロックンロールアルバムでしたが、今作はブルース色は絶無。何だか1970年前後から10年から20年以上タイムスリップした感じです。『ライオット・シティ・ブルース』はまだ、希少価値のあるサウンドだったけど、『BEAUTIFUL FUTURE』はどうか。ちょっと軽すぎないか、ダンスするにはあまりにも、ビートが緩い、ボビーのヴォーカルも甘ったるくて締まりがない。エレクトロニクスは80年代テクノぽくチープだ。等々、何か中途半端な印象です。「SUICIDE BOMB」なんか割とヘヴィーだし良いと思うし、「ZOMBIE MAN」なんか【TREX】テイストで悪くない。良い感じのギターポップ系ギターが聴ける、【フリートウッド・マック】の「OVER&OVER」もなかなか良いぞ。カバーした意図は何だろうか……?緊迫感とうねりと歪み感が強烈な「NECRO HEX BLUES」は迫力充分だ。「THE GLORY OF LOVE」へと続くトータル性の強い流れは聴き応えがあり。何よりも新感覚のポップチューンを体験した感じを受ける。うーん、なかなか個の出来も良いのですが。。。。。唯それだけ……という印象も。音楽愛好家が音楽創るとこうなってしまうという……煮えきれない一面が。まぁそんなアルバムかなー。ビューティフル・フューチャーをチェックしてみる?Can't Go Backを見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.07

コメント(0)

-

OASIS(オアシス)『DIG OUT YOUR SOUL』

《1994年にデビュー。ノエル(g、vo)とリアム(vo)のギャラガー兄弟を中心に英国マンチェスターで結成された5人組。兄ノエルの煽情的でメランコリックなギターと、弟リアムの粘っこい歌唱を核にした英国特有のサウンドで一躍人気バンドになる。その後も、『モーニング・グローリー』など英国らしさを全面に出した好作品を発表。メンバー交替やギャラガー兄弟の不仲による解散の噂も絶えず、ファンを一喜一憂させている。》~CDジャーナルより~まぁ、CDジャーナルに書かれているような、ギャラガー兄弟の不仲は今はなく上手くいっているようなので、解散は当分ないと思いますが……。(笑)オアシスは少しずつ成長している。そして確実にバンドとして成熟の方向に向かっている。ざっと3年ぶりの新作を聴いた感想は、そんなところでした。兄ノエルの主導権が薄らいでバンドとしての面白みが増えています。しかし、新作を出すたびに1stや2ndと比較して完成度が低いと言う人がいますね。ハッキリ言ってうざいです。消えて欲しいです。例えて言うなら、横浜高校時代の松坂のピッチングの方が、レッドソックスでのピッチングより凄いと言っているようなものです。(分かりにくい例えかな?)笑。幻想を追いかけるのは止めましょう。時代も違えば、年齢も違いますから。これと似たので、70年代【レッド・ツェッペリン】が『3』や『聖なる館』を出した時、酷評していた人がいましたが、今はどちらも評価の高いアルバムです。さて、主な曲の評価(感想)をざっと書いておきます。「BAG IT UP」ギターロックというよりも、ヘヴィロック。フットワークよりも重量感が物凄い、ロックンロールナンバー。興奮度大です。「WAITING FOR THE RAPTURE」さらにヘヴィ。ヴォーカルの溜と抜いてフワーッと来る所がたまらん。アルバムの狙いでもある、メロディよりも体感する音が堪能出来ます。「THE SHOCK OF THE LIGHTNING」一気に絶頂に登り詰めたという感じ。この乗りは凄まじいですよ。コード進行も単純だと思うし、単調だと思うけど、不思議と口ずさめるメロディを持っている。ちょっとオルガンぽい音がサイケのイメージでアクセントになっています。さすがシングルカットされた曲、傑作です。「I’M OUTTA TIME」これは珠玉のバラード。歌詞をチェックしたくなってしまいます。《I’M OUTTA TIME》♪1人で海をさまよう 俺にはそこしかないんだ 心が安らぐ場所はね 飛ぶにはつらくなってきた たとえ俺が落ちても 俺を称えて見守ってくれるか それとも人の影に隠れてしまうのか 君の元を去っても 君への想いは増していくんだ 君は俺の心の中に居続ける 俺にはもう時間がない もう時間がない♪リアム作。こんな曲が書けるのかという驚くべき曲です。郷愁を誘う曲ですね。5曲目に持ってきたという所も○、ジョン・レノンの声のサンプリングが入っていますが、ジョンの声の質とはまりすぎです。「HIGH HORSE LADY」レゲエ調のリズムが心地良い。それからドラムスが武骨で重厚なこと。ストリングスぽい音も効果的。エンディングのサウンドエフェクト(海岸沿いの波の音や、鳥の鳴き声が聞こえる)にもセンスを感じる。「TO BE WHERE THERE’S LIFE」ギターではなくてシタールが鳴っています。ハーモニーワークなど曲調は【カサビアン】ぽいですが、聴き応えはこちらの方が断然上。たぶんリズム隊の差だと思う。「AIN’T GOT NOTHIN’」どこかで聴いたことがあるような、クラシックロック調。ヴォーカル、ギター、キーボードと全てが絡みつくような粘っこさ。かなり、はまります。拳を突き上げて聴きたくなるような曲。1曲目の「BAG IT UP」から、6曲目の「HIGH HORSE LADY」あたりまでの流れはほぼ完璧。7曲目以降は、もう一工夫欲しかったかなというのはあるけど、良作だと思います。それからアビーロードスタジオの特性は良く出ていますね。ドラム音がやたら目立ちます。このスタジオは基本的にアナログ志向。ピラミッドバランスの特性はアナログ世代には馴染みやすい。この音響特性に違和感を覚えるのは90年代以降のデジタル世代かも。ディグ・アウト・ユア・ソウルをチェックしてみる?The Shock of the Lightningを見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.05

コメント(0)

-

mixiのトピック3曲かぶったらマイミクさんに

“自分の好きな曲をあえて3つまでしぼってください。至難の業でしょうが the beatlesは曲がかなりの数あるので3曲ともかぶったらまさに奇跡!マイミクさんになるしかないでしょう。”mixiのビートルズ、トピックでこんなのがあったので、探してみた。私はこの3曲にしました。「Something」 「Across The Universe」 「The Long And Winding Road」なんと840人中、1人も無し。840人見るのに何分かかったんだ?(苦笑)後期王道路線でありがちかと思ったんだけど………。ジョン、ポール、ジョージと仲良く分けたのに……。皆こだわりがあるんだな。ビートルズの偉大さを改めて感じてしまったトピだった。と言うわけでして、友達を増やすことは出来ませんでした。(苦笑)

2008.10.03

コメント(0)

-

WIRE(ワイヤー)『OBJECT 47』

《76年にアート・スクールに通うコリン・ニューマン、ブルース・ギルバート、グレアム・ルイスらによって結成された、アート志向の強い4人組。テクノやポスト・ロックの先駆者として、結成30年に近い今、再評価が進む彼ら。再結成?メンバー脱退を経て発表されたこのアルバムでは、硬質かつストイックなビートを披露している。》~CDジャーナルより~【ワイヤー】もどちらかと言えば、聞き漏らしたバンドで、バンド名は知っていたけれど、まともに聴いたことがなかった。既に60才を超えているバンドメンバー。しかし、この『OBJECT 47』の冒頭の曲「ONE OF US」の熱気に満ちたグルーヴはどうだ。この曲聴くだけでも、このアルバム買う価値があるんじゃないかな。20才代の若いバンドと言われても疑わないと思う。ノイジーなギターサウンドが基本にありながら、クールな佇まいと、様式美がある。深遠でありながら、抑制の効いたビートが高揚感をもたらしています。エレクトロニクスの使い方が80年代のバンドらしく垣間見られるが、嫌みがなく楽曲に溶け込んでいる。叙情性見たいなものも聴き取れます。ヴォーカルは軽めだけど、渋さがあって、尚かつ耳に馴染む聴きやすさがあります。音響処理も独特で、いわゆる前にグイグイ出てくる音ではなく、くすんでいて、遠方から聴いているようなボケ感があります。これが心地良いのですね。昨今流行のリマスター的音響を真っ向から否定しているような感覚があります。「FOUR LONG YEARS」も好きな曲。ヴォーカルとギターへのディレイの掛け方がカッコイイ。「HARD CURRENCY」はレイヴ感溢れるダンスミュージック、90年代ぽい。近未来の都市空間を連想させるスケールの大きい曲調。過去に“ロックでなければなんでもいい”という発言が有名になったらしいけど、なかなかどうしてロックぽい曲が多いです。ジャケのオブジェは正しくワイヤーサウンドを表しているなぁ。歳食ってもセンスと格好良さは不変!!お薦めです。オブジェクト47をチェックしてみる?"One Of Us" by Wireを見てみる?Powered by TubeFire.com

2008.10.02

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …

- まんだらけの優待のまんだらけZEM…

- (2023-06-24 23:18:46)

-

-

-

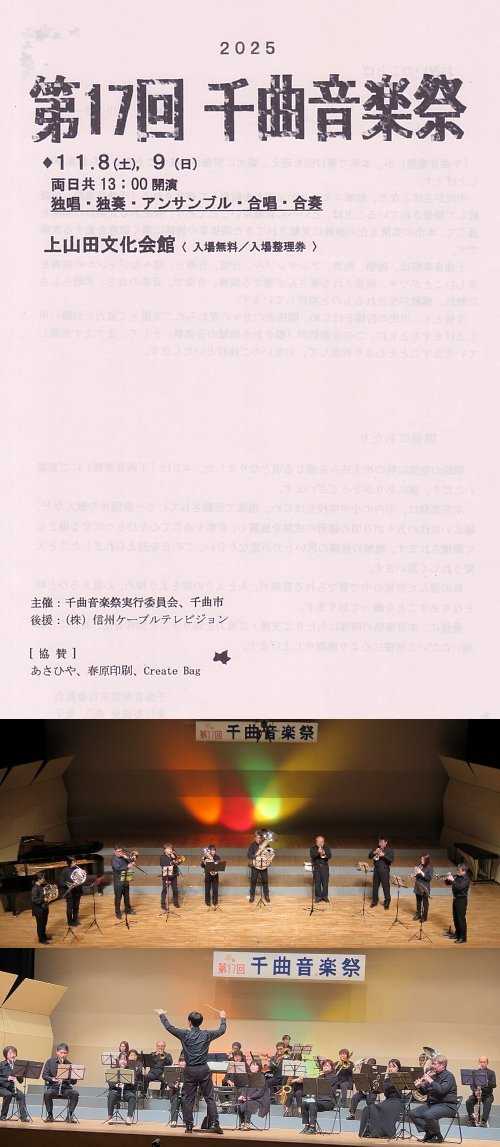

- 吹奏楽

- 第17回 千曲音楽祭 第2日目

- (2025-11-13 23:48:45)

-

-

-

- 楽器について♪

- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…

- (2025-11-13 00:50:21)

-