2013年06月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

【大前神社】 神域へ

「鳥居」『大前神社』の正面にゃ、たぐさん石碑さたってたど。 石碑さ好きな人にゃ、たまんね~な~。 これ、調べてみたっくれ、『大前神社』とか 周辺の歴史さ、わかんだべな。 う~む。石碑の読みかたも、勉強すべきかな~。 まだ、あんまし興味さないんだけんど。 ま、そのうち、やってみっかな。 んで、神社の東っ側は、川さ流れてる。『五行川』だど。 この川にも歴史さあんだよ。 川の話は、別の機会のいとっといて。 さあ、『大前神社』戻んべ~。 石の鳥居さ潜って。今度は『五行川』さ見ながら、歩いていくと。 この日はたしか、日曜日でな。 川で釣りしたり、遊んでる人たちもいたよ。 そうそう。鷺もいたど。 動かないから、置物かな? って近づいていったら、動いてな。 写真さとっちゃるど~、と携帯向けたら、逃げられたw。 むむ~。やっぱし、野鳥さ撮るにゃ、携帯じゃ無理なんだな。 ボケるし、近づかね~と、撮れね~し。 デジカメ買えって、お告げかな?『大前神社』の敷地さ戻って来ると、正面に真っ赤な鳥居があんだ。 2の鳥居になんのかな。立派だな~。 古そうな、木造の鳥居だど。 これは『両部鳥居』っていう種類らしいな。 写真じゃわかりづらいけんど、 鳥居の柱んとこに、左右2本づつ。 両方で計4本の『稚児柱』っつう控柱さついた鳥居なんだ。 はじめてみた・・・のかな? どっかで見たような気も、すっけど。 覚えてね~な~。 大きくて写真さ納まりきれね~な~。 よ~くみようとすっと・・・首っこ痛くなっちゃ~よ。 さて、鳥居さ潜って、本殿へ。 と思ったら、こったら札がw。『下乗』ってことは、馬から下りなさい、ってことだべな。 現代でいうと車かな? けんど、ここの参道は、車さはいれね~し。 何から下りろっつうのかな? あ、あれかな? 境内さ見回したっくれな。 奥のほうに自転車さみっちり、止めてあったど。 こっから先は、自転車やバイクから下りなさい、 って言いたいんかな~。 やっぱし神聖な場所だから、 乗り物は鳥居んとこからはいっちゃいけねって訳だな。 人は通って、いいんだべな? どきどきしながら、札の横さ通り過ぎた。『稚児柱』も、拝見。 おお、でかい。高さは2メートル弱ぐらいかな。 支えっつうわりにゃ、太くてでかい。 普通の鳥居の柱ぐらい、あんべな~。 お、なんか緊張すんど。 こっからは、 神聖な神さまのいる場所なんだど、っつう知らせだべか。 この鳥居、ただもんじゃね~な。 なんか、通っただけで、気分さ違ってきたど。 むむ~。鳥居も馬鹿にできね~な。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.06.29

コメント(0)

-

【大前神社】 参道散歩

「参道」 神社さ行くにゃ、鳥居さ潜って、 参道さ進んが、正式な参拝方法だべな。 だども、車で行くと、駐車場の関係で、鳥居さ潜らないことが多い。 今回の『大前神社』も、駐車場の関係で、鳥居さ潜らなかった。 参道も通らず、いきなり神社の境内さ入っちまったんだよな。 参道ってどんなだべ? 前に来たときは、気になんなかったんだけど。 ちょこっと覗いてみんべ。『恵比寿神社』の左手に、大通りさ通じる道さあんだけど。 たいしたこと、ね~べ~、と思ったら、 おや~? 想像してたよりも、長い。 そんでもって、緑さ一杯。 散歩にゃ、ちょうどよさげだな。 行って帰って。歩いてきたら、足腰の鍛練にも、なりそう。 んで、ほげほげと。歩きだしたら、神社さ発見。『子安神社』って書いてあったど。 子供さ守ってくれる神さま、だったかな。 次は真っ赤な神社。 名前さわかんないんだけど、ネットで調べてみたら、 御稲荷さまらしい。 お狐さまは、いねがったけど。 さらに進んでいくと、木々の間に、古い門さ発見。 民家の門みたいだべ。 神社とは関係ないみたいだけど。 なんか、すごいな~と。見惚れちまったど。 さらにさらに進んでいくと。 石碑さあった。 なんだんべ?『山内明府功徳之碑』だって。 寛政元年(1789)生まれで、嘉永3年(1850)ごろ活躍した、『名代官・山内左衛門功徳』の功績が、刻まれた碑なんだと。 ネットで調べてみたんだけんど。『山内左衛門功徳』って、どういう人なんか、わかんなかった。 あ、なんか案内版に『二宮尊徳』さ起用した、とか。 道路の普請、開拓などに貢献した、って書いてある。 偉い人なんだ。 さて、やっと、到着。参道にしちゃ、長い道だったな~。 んで、 正面の石鳥居だど。 よく見かけるタイプの鳥居だな。 だども、古さを感じるど。 良い鳥居だな。見に来てよかったっぺ。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.06.27

コメント(0)

-

【大前神社】 日本一の恵比寿さま、らしいど。

「大前神社(おおさきじんじゃ)」 6月2日に『大前神社』さ、行ってきた。 この地図は、上が東になってんな。 だから、左側の本殿さある方向が北。 参道が南だから、気ぃつけとこれね。 場所は、栃木県真岡市東郷937。 近くにゃ、『芳賀城』もあんど。 お城と関係さあんのかな? 聞いた話じゃ、『平将門』も参拝に来たそうだけんど。 ま、その話は、おいおい。 古い歴史さある神社らしいべ。 駐車場は、敷地の西側。 20台は軽く、止められそうだべ。 通りから入る道さ細いんで、ちっと危ないとこもあっけど。 案内板さあっから、見落とさなければ、だいじ・・・だと思う。 今回は2度目の訪問なんで、迷うことはなかったんだけど。 最初に来たときは、ちっと迷ったんだよな~。 駐車場入り口が、狭くって見落としたんだ。 もう、5・6年は前の出来事だけんど。 昔っから、目的地周辺で迷う癖さ、あったんだなぁ。 と、ちと懐かしくなっちまった。 今じゃ諦めて、たのしんじゃってっけどな。 昔は、もう、テンパっちまってな。 焦ったり、悔しがったり、したもんだ。 思い出話は、こんぐらいにして。 駐車場内にゃ、綺麗なお手洗いもあるど。 これ、大事。 長いドライブさしてきたときにゃ~、 最高の休憩場所にもなるw。 すっきりと。トイレでお浄めさしたら、 さっそく、『大前神社』さ参拝しにいくべ。 駐車場側から、『大前神社』内さ入ると、 お土産屋の前を通って、中央の広場へ出る。 そして南側に、これがある。 日本一大きいと言われている『大前恵比寿神社』の恵比寿さまだど。 下の建物が『大前恵比寿神社』だな。 神社の前にゃ、池もあるど。『大前神社』は、鯉と縁が深くてな。 あちこちに、鯉がいるんだけど。 このでっかい恵比寿さまも、手に鯉さ持ってるって聞いたど。 逆光で、よくみえね~な~。 鯛じゃなさそうだから、やっぱし鯉なんかな? そうそう。『大前恵比寿神社』は有料なんで、 参拝にゃ、参拝料金さかかるんだ。 500円だったかな? 奥にゃ日本庭園みたいな場所も見えたから、 興味さある人は、行ってみとこれね。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.06.26

コメント(0)

-

【古河城】 古河公方って?

「古河公方」 散策途中で空さ見上げたら、飛行船さ浮かんでた。 なんかイベントさ、あったんかな。 ほげほげと歩いて来た古河城周辺散歩も、終点だど。 後は、のんびり家さ帰るだけだな。 今回は、3時間ぐらい歩いたんかな。 結構見るとこあって、たのしかったっぺ。 名残りおしいな~。 さてと『古河城の歴史』といえば。忘れちゃいけねえ人たちがいる。『古河公方』って言われてる人達だど。 簡単にいや~、『足利尊氏の子孫』に当たる人達のことでな。『古河城』周辺に拠点をおいて、関東を治めてたんだど。 だもんで、関東の戦国時代さ勉強してっと、 なんだかんだと顔を出してくる連中なんだ。 だども、名前はしってっけんど、 どんな人たちなんか、今一よくわかんねな。 少し、勉強してみっか。 『足利尊氏』といえば。 将軍職を続けた、足利家が、まず浮かぶなぁ。 そっから、枝分かれしてった一族が、『公方』って人たちだべ。『公方』も、たくさんいるみたいなんだけど。 頭さ、こんぐらかっちまうから、 今回は『古河公方』だけにしとこっ。 んで。『古河公方』って呼ばれるのは、『初代の足利成氏』から、『政氏』『高基』『晴氏』『義氏』までの5人。 おもに『古河城』周辺に拠点さおいて、 関東地方を治めてたんだ。 だから『鎌倉公方』って、呼ばれることもあるんだと。 一人一人見ていくと、それぞれの時代で、いろいろあってな。 ちと、一言じゃ書けね~ど。 最近は研究も進んでな。 昔はわからなかったことも、浮上してきたらしいんだ。 たとえば。『足利成氏』が『古河公方』に就任するまでの話、とか。『足利成氏』が鎌倉さ追われて、古河さ逃げてきて、『古河城』さ拠点をおき、関東地方さ治めるようになったから、 って聞いてたんだけど。 これ、『足利成氏』が、自分の意思で鎌倉さ出て、 古河へ移ったって説があんだよ。 当時の『古河・下河辺荘』は鎌倉公方の直轄地になっててな。『下河辺荘』と隣の『武蔵国(現・埼玉県)・太田荘』は『公方御料所』っつってな。 公方家に従う家臣たちが移り住むにも、好都合なとこだったんだ。 そんでもって、古河周辺にゃ、 成氏派の『小山氏』『那須氏』『小田氏』など。 北関東を治める協力な勢力か、控えていた。 そして、当時『足利成氏』と敵対していた、『上杉氏』の領地。『武蔵国』や『上野国(現・群馬県)』も近かったんで、 攻め込むにゃ、都合もいかったらしいど。 って感じでな。『古河公方』の研究も、どんどん進んでいてな。 新しい情報が一般人でも、本で読めるようになってきてんだよ。 関東の歴史が、また広がってきたな~。 うれしいんだけんど。 や~、頭さおっつかね~w。 ってことで。 第一回古河城周辺散歩は、今回でお終だけんど。 古河の話は、また知識さ溜まってきたら、書くかんな。 歴史は長くて、深いど~。 ほげほげ、行くべ~。《参考》【送料無料選択可!】古河の歴史を歩く 古代・中世史に学ぶ (単行本・ムック) / 古河歴史シンポ...価格:1,995円(税込、送料別) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.06.25

コメント(0)

-

【長谷寺】 長谷観音さまは、3兄弟。

「長谷寺と長谷観音」『子ノ神社』を出て、『古河歴史博物館』の駐車場さ帰る途中で、 もうひとつ、寄り道さしてみた。 道から奥まったとこに、あんだけど。 周りは畑だし。真っ赤な建物は、目立ちすぎ。 迷うことなく、到着だっぺ。『明観山観音院・長谷寺』だど。『古河歴史博物館』の南側でな。すぐ近くだど。 ここにゃ、『日本三大長谷観音さま』の一つが納められてんだ。 『日本三大長谷観音さま』とは 大和国(現・奈良県)の『初瀬長谷観音さま』 相模国(現・神奈川県)の『鎌倉長谷観音さま』 下総国(現・茨城県)の『古河長谷観音さま』 のことなんだと。 んでな。 この三体の観音さまは、一本の楠から彫られたものなんだって。 ん? それは、一本の楠から、1対の観音さまさ、掘りだしたってこと? と思ったら、ちと違うみたいだべ。 1本の大きな楠から、3対の観音さまを掘り出した、って意味だった。『初瀬長谷観音さま』は、元木の部分。『鎌倉長谷観音さま』は、中木の部分。『古河長谷観音さま』は、末木の部分。 全部合わせて、一本の木らしいど。 団子3兄弟w。違うってw。 だども、兄弟みたいなもんだべな~、と考えたほうが、 なんか繋がりさ出来て、覚えやすいべ。 掘った職人さんも、すげ~けど。 昔はでっかい木さ、あったんだな~。 古河さあった木かな? それとも鎌倉の木かな~? お寺の入口にゃ、観音さまさ、おられたど。 これは『古河長谷観音さま』じゃ、ないよな。 じろじろ覗き込んでちゃ、失礼だから、 御賽銭さいれて、御挨拶すんべ。 ここの賽銭箱は右横にある、細長い柱みたいなやつだど。 おもしろいな。こったら形の賽銭箱は、はじめてみたど。 貯金箱みたいだなw。 本命の『古河長谷観音さま』はこちらの本堂内に、おられます。 真っ赤な柱と装飾は、中国や沖縄さ思い出す。 異国風のお寺だべ。 さて。『古河長谷観音さま』は、な。 鎌倉から古河に移りすんだ、『初代古河公方・足利成氏』が、『鎌倉長谷寺』より、勧請したもんなんだと。『足利成氏』は、もともと長谷観音信仰さ持っててな。 明応2年(1493)。『足利成氏』60歳のころ。 古河城の鬼門除けとして『明観山長谷寺』さ、こしゃったんだと。 今の『明観山観音院・長谷寺』の、元になったお寺だな。 んで、『鎌倉長谷寺』から持ってきた観音さまさ、『明観山長谷寺』さ治めて、古河城の守りにしたらしいど。 歴史のある建物なんだな~、と思ったら。『明観山長谷寺』は、明治初年の『廃仏毀釈』んときに、 廃寺になっちまってんだと。『廃仏毀釈』ってのは、釈迦の教えを捨てて、神道の教えを強化しよう っていう政策のことらしい。 こんときに、それまで一緒に祀られていた神仏が分けられたり、 寺院や寺が廃寺になったり、してるらしいんだけど。『明観山長谷寺』も、廃寺の対象になっちまったんだな。 だども、『古河長谷観音さま』は、壊されずに残った。 や~、いかったな。 では。さっそく。本命の『古河長谷観音さま』さ、拝みにいくべ。 ってことで、建物ん中さ入っていったんだけど。 ええ~と。たしか、中に観音さまさ、おられた・・・はずなんだけど。 ちょっと、記憶さ曖昧になっちまてるな。 ガラス越しに、遠くにおられたような記憶さあんだけど。 もう、疲れさ溜まっちまって、頭さぼけっとしてたかんな~。 写真もない。 なんか、神聖な場所みたいで、写真さ撮っちゃいけない雰囲気だったから。 ってことで、曖昧な紹介になっちまって、ごめんな~。 だども、古河城にゆかりの寺だから。 近くさいったら、ぜひ立ち寄ってみとこれね。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.06.23

コメント(0)

-

【子ノ神社】 刺青? 文字入り狛犬さま。

「子ノ神社の、狛犬さま」 今日は『子ノ神社の狛犬さま』さ、紹介すんど。 まずは石鳥居からみて、『左っ側の狛犬さま』 お顔がわかりません。たぶん『吽の狛犬さま』だと思うけど。 足の先はきれいだな。 横からみっと、『狛犬さま』らしい雰囲気さ、残ってる。 前足の付け根あたりの模様は、渦巻きの毛かな? 鬣かな? 体の上っ側の損傷さ、激しいな。 雨っさらしだもんな。背中が一番、ダメージくらうべな。 でも。丸みをおびた御姿が、かわいい~♪ 大きさは、小型犬ぐらいかな。 ひょいっと、抱き上げたくなっちまったけんど。 はたして。『狛犬さま』の体重は・・・? ぎっくり腰に、なりそうだっぺ。 持ち上げんの、やめとこw。『右っ側の狛犬さま』。たぶん『阿の狛犬さま』だべな。 こっちも、お顔の損傷さ激しい。 あれ、足んとこ、へんだな。 近寄ってみたら、どうやらセメントで固めてあるらしい。 ギプス? それとも、義足? かなり、ダメージさ大きいみたい。だいじかな~。 これじゃ~、お背中も、わかんねかな~。 でも、一応、確認してみっか。 まずは『右っ側の狛犬さま』 お顔は判別できないぐれ~、損傷さ激しかったけんど。 お背中は、ちびっと模様さ残ってるど。 首回りの細い線は、鬣の流かな~。 しっぽはちっこいやつが、ちょこんとくっついてるって感じ。 そして、模様さ入ってる。 背中に模様入りの『狛犬さま』って、珍しいべ~。 あれ? 模様にしちゃ~、なんか変だね。 ここで、頭の中に、ぴん!とひらめくものがあった。 これ、模様じゃねっ。文字だ~!『背中に文字入りの狛犬さま』だべ~!! うわ~!ほんもんだ~!感激!! ぴょんっ! っと飛び跳ねたい気分だど~! 実はこんとき。『狛犬学事始』っつう本さ、読んでたんだ。 んで、本の中に、『背中に文字さ刻まれた狛犬さま』がある、って書かれててな。 ちょうど、そこんとこさ、読んだば~りだったんだ。 場所は、福井県。『気比神社の摂社・猿田彦神社』と、『同じく摂社・大神下前神社』の 2か所におられるらしいど。『狛犬学事始』で紹介されてる『狛犬さま』は、京都周辺のものば~りなんで、 関東じゃ見られないものも、多いらしくてな。 『背中に文字入りの狛犬さま』も、見れないんだな~。 と、がっかりしたとこだったんだよ。 こったらところで、お会い出来るなんて! わぉ~、お背中、なでなでしたい~! まあ、実際にゃ、なでなでしないけど。 だって、保存さ大事だべ? 触って文字さ消えちまったら? どうすんべ~。 ・・・ちと、心配し過ぎだな。 深呼吸して、落ち着こう。す~、は~。す~、は~。 改めて、お背中拝見! うん。文字だな。しっかり残ってる。 でも、読めない。 なんどかブログにゃ書いたけど。 視力さ悪りぃもんだから。よぐ、め~ないんだ。 おまけに『狛犬さま』、ちっこいし。 文字さ見ようと、屈みこんで、顔さ近づけてみたっくれ、 ほとんど地面さ、くっついちまって。 こりゃ、不審者決定だなw。 だども、『狛犬さま』のためならば。 腹さ座れば、怖いもんは、ねっ! 写真さ撮ってるだけだもんな。悪りぃ事、してないもんな。『左っ側の狛犬さま』 あ、反対側から見たよりも、綺麗に模様さ残ってる。 首回りの鬣と、小さな耳も判別できるど。 そして、胴体に乗っかった、細いしっぽ。 このタイプのしっぽは、時代の古いもんが多いってっ聞いたけど。 ええ~と。元禄16年、かな? 1703年ごろになんだべか。 すると、『狛犬さま』の年齢は・・・約310歳! おお~。ベテランだ~。 気安くなでなでなんて、出来ね~な~。 310年間、ずっとここで、神さまと周囲の人たちさ、守ってたんだな。 これからも、ず~っと、ここにおられるのかな? ず~っと、おられるといいな~。《参考》【送料無料】狛犬学事始 [ ねずてつや ]価格:2,100円(税込、送料込)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.06.22

コメント(0)

-

【子ノ神社】 拝殿? 今と昔

「子ノ神社(ねのじんじゃ)」 今回の目的地『古河城』と『頼政神社』は、とっても満足した。 だいぶ歩き通しだったんで、疲れちまったんだけど。 ちょこっと休憩したら、ちと、歩き足りなくなってな。 古河市内を、うろうろしてみたど。 知らない町って、おもしろいな。 車じゃ、あっつう間に通り過ぎちゃうような細い道さ 覗き込んでみたりして。 あ、不審者だ! って、通報しないように! 覗いてたのは、町中に埋もれた神社さないか、確認してたんだよ。 あと『古河城跡の石碑』とか。 地図でみっと、あちこちにあるみたいに書いてあったかんな。 古河市内にゃ、神社やお寺さいっぱいあってな。『古河城』に関係する建物も、いっぱいあんだよ。 今回は、いけなかったけど。 次は、いってみたいな。 さて。 今日紹介すんのは『子ノ神社』っつう、小さい神社だど。 場所は、古河市の南。長谷町ってとこ。『古河歴史博物館』から、南東方向の民家ん中に、 埋もれるように建ってる神社なんだ。 これが本殿。 でも、道路と神社の間にゃ、柵さあって入れない。 神社の前にゃ、 なにやら大きな建物が。 民家の裏庭に神社? って感じだべ。 もしかして『子ノ神社』って個人所有の神社なんかな。 でも、地図さ載ってたし。 垂れ幕もあっし。 せっかくきたんだから、お参りしたいな。 道路は神社より低くなってんで、 背伸びさしないと、中さ見えないんだけんど。 中にゃ、賽銭箱と、鈴さある。 神社の横さ干してある草鞋は、奉納品だべか。『狛犬さま』の御姿は、ない。 あ、ちょっと残念。 なんか、不審者になった気分さしてきた。 熱心に、じろじろ見過ぎちまったかな。 どんな神さまさ祭られてんのか、知りたかったんだよ。 だってよ。『子ノ神社』って、名前。変わってんべ? 子供さ守ってくれる、神さまなんかな? このまま帰るんも、しゃくなんで。 前方の建物さ、まわり込んでみた。 どっかに、神社さ通じる細道、ないかな? あ、石の鳥居。 参道さ、あったんだ。 そ・ん・で・も・って。 わ~い!『狛犬さま』さ、居られるよ~! それも、ちっちゃくて、古くて、好みのタイプ。 ここにゃ『狛犬さま』さいないんだな、って諦めたあとだから・・・ 一気にテンションさ、あがっちまったよw。 だ~っと駆けつけたい気持ちさ抑えて。 正面さ回る。『子ノ神社』だど。『子ノ神社』は、関東から東海地方にある神社で、 江戸時代にゃ『子ノ権現』って呼ばれてたらしいど。 祀られてる神さまは『大国主命(大乙貴命)』。 この神さまは、旅好きでな。あちこち旅した健脚の持ち主なんだと。 だもんで、旅の安全や足腰が丈夫でありますように、 って願さ込めて、草履さ奉納する習慣さあるらしいべ。 お、さっきの本殿脇さあった草履! そういう意味さ、あったんだね。 そして、石鳥居の奥にある建物。 これは『公民館』って書いてあったど。 この辺りの人たちの、集会場さなってんだな。 だども、 神社の本殿と参道さ、ぶったぎるような位置に こしゃることね~よな~。 なんせ。この建物のおかげで、本殿さ拝めなかもんでな。 ちと、恨みさこもっちまったw。 ところがな。 この公民館。昔はもっと、違う建物だったんだよ。 ネットでみっけた写真によると、拝殿みたいなかっこしてんだ。 (参考:神社探訪 狛犬見聞録・注連縄の豆知識さんのホームページ ) そして、もっとびっくりしたんは、『狛犬さま』の位置。 今は石鳥居の横に、おられるけんど。 昔の写真だと、拝殿風の建物の前に鎮座してる。 拝殿らしき建物の前にゃ、一段高くなっていた印の段差と、 石段も写ってる。 現在よりも、神社の境内っぽいど。 皆が集会しやすいように、『狛犬さま』さ移動して、 公民館に造り直したんだべな。 ちょっと残念だけんど。 皆に大事にされてる、神社みたいだど。 うん。それが、一番大事だべな。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.20

コメント(0)

-

【古河城】 頼政神社。まだ、帰りたくね~よ~。

「頼政神社 しめくくり」『頼政神社』の入口。 黄色い花と白い花が、め~いっぱい咲き誇ってて、きれいだべ~。 白い花は、雪柳だったべか? 黄色いほうは、ちと名前さわかんないな。 花に埋もれるように、かすかに。 石鳥居さ、見えるけど。 初めて来たら、気がつかないかもしんないな。 手前の石段も、急だし。 奥に、大きな神社と狛犬さまが居られるなんて、 ちょっと、考えらんないな。 反対側の参道入り口も、山奥さ入ってくようで、 おっかなびっくりな道、だったけんど。 こっちも、負けず劣らず、緑と土さ、てんこ盛り! 石段も迫力あんな~。 だども、段差の幅が狭いもんだから、 上がるにゃいいけど、降りっときが問題だっぺ。 まさか一段飛びに、ぴょんぴょん降りるほど、若か~ね~し。 いっこいっこ降りるにゃ~、足さでっかすぎだし。 昔の人の歩幅なんかな。 それとも急斜面に合わせて、角度さ決めたもんだから、 石段さぎゅ~っと、ちじこまっちまったんだべか。 こったら段差の狭い石段さ見るたびに、おもうんだけんど。 なんか意味さあんだべか? いいな~。ここ。 街中なのに、緑さみっちりだし。 石段や急斜面さ登れば、足腰さきたえられっし。 なんつったって、本物の土塁跡だしw。 近所に住んでたら、ちょくちょく遊びさいっちゃうどw。 名残りおしいけんど。そろそろおいとま、しなくちゃな。 別れを告げて、道路さでたら、 こっちにゃちゃんと、石碑さ立ってた。『頼政神社』は写真右さ写ってる家の奥。 緑の林んとこだど。 石碑んとこから覗いてみたっくれな。 神社さどこだか、わかんね~ど。 はたして。初めて来た観光客は、『頼政神社』さみっけられんだべか。 と、ちょっと心配さなっちまったよ。 だって、ちょこっと覗いただけだと、 民家と林しか、ね~みたいだかんな。 石碑の反対側にも、こったら看板さあった。 ま、こんだけありゃ~、入り口は間違えね~べな。 あ、『河口信任邸』てのもあったんだ。 そういや地図にゃ、もっといろいろ史跡あとの印さついてたな。 ふ~ん。この奥に、いろいろあるんだ。 なんだな~。『古河城』は、ほとんどなんも残ってないって、聞いてたんだけど。 見るとこいっぱい、あんべよ! なんで、ネットで紹介されてないんだんべ? あ、調べ方が足りなかっただけ、かな。 うれしい誤算だけんど。 疲れちまったよ~w。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.18

コメント(0)

-

【古河城】 時代は、下河辺氏から金沢氏へ

「古河城と金沢氏」『頼政神社』から参道さみたとこ。 らくがき地図でみっと 青いBの道だど。 緑さわさわさしてて、いい雰囲気だんべ? 手前に見える石灯籠が、 当時の『高崎城主・松平輝貞』さんが寄進したっていう、大燈籠だべか。 こんときは、あんまし気にしてなかったから、確認してこなかったな。 石鳥居。確か、一の鳥居だべ。奥のほうに、二の鳥居の陰さ、みえんね。 そっから、『頼政神社』さ、振り返ってみたとこ・・・って、 白いテントさ、邪魔! なんか、イベントさあったんかな。 これ、神社近くにもあったんだよな~。 だもんで。 『頼政神社』の全体さ、写真に収めらんなかったんだよ~。 さてと。 今日は『古河城の歴史』さ、勉強してみよう。 あんまし自信さないんだけんど・・・ こないだは、最初に荘園さ開いた『下河辺氏』について書いたから、 その後の話から。 鎌倉時代前半。 古河に荘園さ拓いた『下河辺氏』は、 後半の時代さなっと、勢力さ弱まっちまったらしい。 なんかな。戦があったりしてな。 建長2年(1250)ごろ。 宝治合戦さあって、北条氏と三浦氏ってやつらが、戦ってたんだと。 この辺は、ちと理解しきれてね~んで、今は書かないど。 ええと、ここに『下河辺氏とその一族』も、参加してたみたいなんだ。 だども、負けちまって。 荘園の管理さ出来ないぐらい、勢力さ弱くなっちまったらしいべ。 で、庄地頭職さ没収されたって話だど。 んで。『下河辺氏』の変わりに出現すんのが、『金沢氏』。北条氏の一門なんだって。 時代は、文永12年(1275)ごろ。『下河辺氏の時代』は、 親類でもある『小山氏』に近い北寄りに、構えていた荘園だったんだけど。『金沢氏の時代』さなっと、『当時の経済圏・鎌倉』に近い南側に、中心地が移っていったんだと。 この頃から、古河と鎌倉の繋りは、どんどん強くなってきてな。 双方を行き来する『舟運』さ盛んになって、鎌倉から、物資もたくさん入ってきた。 他にも僧侶さ沢山やってきて、寺さ開いたりしたんだと。 荘園もどんどん開拓されて、古河周辺の重要性も、鰻登りだった時代だな。 さてさて、この後。『古河城周辺』は、どうなっていくのか。 一度にゃ全部覚えきれないんで、続きはまた、こんど、な。《参考》【送料無料選択可!】古河の歴史を歩く 古代・中世史に学ぶ (単行本・ムック) / 古河歴史シンポ...価格:1,995円(税込、送料別)『古河城 水底に沈んだ名城』 古河歴史博物館(博物館の特別展示の図録目録) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.16

コメント(0)

-

【古河城】 頼政神社の狛犬さま。わっかけた顎。

「頼政神社の狛犬さま」 今日は『頼政神社の狛犬さま』さ、紹介すんど。 これが『頼政神社』。 元々は『古河城』の南、『頼政曲輪』の古墳の上にあった神社。『渡良瀬川の堤防工事』で、水の底さなっちまう前に、 ここ『観音寺曲輪』さ、移されてきたんだど。 そうそう。 前に、古墳さ発掘調査したって書いたけど。『昔の頼政神社』近辺も、同時に発掘調査さしたんだよ。 古墳と別の場所から、青磁の壺さ発掘されたんだけどな。 そん中に、遺骨さ入ってたんだって。 それがな。 壺の使われた年代から推測すっと、 源頼政さいた時代のもんなんだと! もしかして、『頼政の首』? 伝説さ本物だったの? 実際のとこは、わかんないけんど。 どきどき、しちゃうね。 骨は、ちっと、怖いけどw。 真実さ、知りたいな~。 さてと。現代の、神社の話だべ。 昔の『頼政神社』の写真が、『古河城~水に沈んだ名城』に載ってんだけど。 上の写真の神社より、小さいみたい。 すると、建物は、移転の際に造り変えたんかな? 昔の『狛犬さま』の写真も、載ってるど。 こっちは、昔のまんまみたいだな。 さて、どんな『狛犬さま』っかっつうと。 こんなの。 神社さ向かって、『左側の狛犬さま』だど。 体の上と足元で、色さ違う。 元々の石が、こったら色だったんかな? それとも、風雨にさらされたせいだべか? お顔は、こんなw。愛嬌さあって、めめこいな~。 人懐こい感じ~♪ なんかに、似てる。なんだべな? ? ドラえもん! や~、癒し系だな~。 顎の御ひげが、気にいっちゃった♪ もこもこ、もじゃもじゃ。 触ってみたい~。 あ! お背中は、立派な『狛犬さま』だ! ドラえもんにゃ、似てない。 う~ん。キャプさあんな~。 こちら。『右側の狛犬さま』 がう~! っと大きな口さ開いて威嚇してくる。 でも、なんか、変。 なんだろ? もっと、近寄ってみた。 顎髭が渦巻いてるよ。 首筋の模様も、ちゃんと残ってる。 あ、だども、歯とか牙はないな。 折れちまったみたいだど。 ん? 折れたのは、歯だけじゃね~な。上顎も折れてる。 んで、よ~ぐみっと、顔の上も、ちっとなくなってる! 横から見たとこ。 首の模様も、背中の筋肉線も、しっかり残ってんのに、 顔の先端だけ、ない。 耳はあっから、ほんのちょっと。 出っ張ってた上顎んとこが、欠けちまっただけなんだけど。 そこって、一番大事な部分じゃね~のかな。 これじゃ~、悪りぃやつさ侵入してきても、 噛み付けないど。 移転時に、わっかけたんかな。 まえから、欠けてたんかな。 ああ~。いらいら! ちゃんと体さ残ってんのに! 顔がわっかけて、判別できないなんて! 『左の狛犬さま』から想像すると、 人懐っこくて、やさしい表情だったんだべな~。 く~! おしいな。《参考》 『古河城 水底に沈んだ名城』 古河歴史博物館(博物館の特別展示の図録目録) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 ご感想さ、聞かせてくれっと、うれしいな。

2013.06.13

コメント(0)

-

【古河城】 水神社の狛犬さま。相棒とともに。

「水神社の狛犬さま」 今日は『狛犬さま』の話さすんど。 まずはここから。 こないだの、らくがき地図のA。 『観音寺曲輪の土塁』の南から北さ向いた参道さ登った神社んとこ。 そうそう。この神社『水神社』っつうんだと。 ここさ参拝した人の、ブログさみっけてな。 なんでも、横の石碑に、神社の名前と由来さかいてあったんだと。 石碑さ興味ないもんで、ちらっとしかみなかったんだけど。 ちゃんと勉強しなさい! っつう、神さまのお叱りだんべか? ま、まぁ。それは、おいといて。 ここにゃ、『狛犬さま』が1対。 隅の藪さ隠れるように、おられたど。 ええと、『水神社』さ向かって、左手の奥になんど。 大きさは、小ぶり。でも、小型犬より、ちぃっとばかし、おっき~。 小さ目の柴犬、ぐらいだべか? 頭の辺りは磨滅しちまって、模様さぼやけちまってっけど。 お尻のほうは、くっきり模様さ残ってるみたいだど。 もっと近くでみて~な~。 だども、お尻の向こうは、崖なんだ。 そう、土塁の端っこぎりぎりに、踏ん張っておられるんだよ。 それに、周りにゃ石碑や石の祠さあって、近寄れないど。 これじゃ~、お背中さみれないべ。 しゃ~ないんで、携帯さ持った腕を、め~いっぱい伸ばして。 撮った写真が、これ。 しっぽが、もこっとしてんね。 それに、頭の角度が、ちと横さ向いてるみたい。 あ、足の爪も、ちゃんと残ってたんだ。 なかなか、よいお背中だべな。 ところで片割れの『狛犬さま』は、どこだべな? やっぱし『狛犬さま』は、2体で1つ。 参道の左右さ固めてこそ、威力さはっきする守護獣だんべ? でも、右手のほうは藪ばっかし。 土台の名残りも、みつかんね。 でも、な~んか。予感さすんど。 どっかに、絶対『狛犬さま』さいる! 藪の奥とか。崖っぷちさ避けて、ちっと奥まったとこに、いんのかな? だども、『水神社』の後ろさ覗いても、 相棒らしい姿は、め~なかった。 ん~。あ、もしかして・・・ さっきの『狛犬さま』の背中側。奥に、石の塊さ転がってたんだ。 あ、あれが・・・もしかしたら・・・ 参道からじゃよく、め~ね~んだけんど。 むりやり踏み込んで、写真さ撮った。 ああ~。四角い石は、土台の名残り。 胴体らしい塊と、ぽっきり折れた、細い足首。 奥に転がってんのは・・・胴体の一部・・・『狛犬さま』だ。 どうしちゃったんだべ。 よっぽど悪りい悪霊さ、襲撃してきたんだべか。 神さまさ、守って、討ち死にしちまったの? ああ、おいたわしい~。 あ、もしかして、さっきの『狛犬さま』の首が、ちょこっと傾いてみえたのは、 この『壊れた狛犬さま』さ、気づかってる姿だったんかな。『狛犬さま』は、やっぱし2体で1つ。 片割れが壊れちまっても、ず~っと相棒なんだな~。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.12

コメント(0)

-

【古河城】 頼政神社の土塁散策。

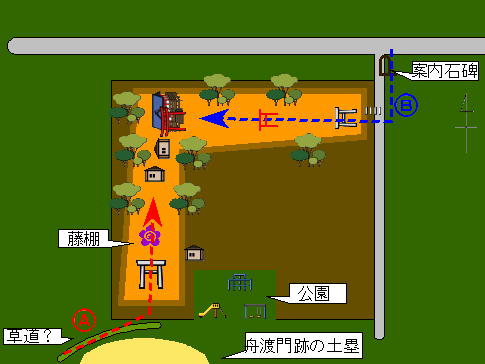

「頼政神社 4」『頼政神社』の地図さ描いて見た。 だいたい、こんな雰囲気かな? ほんとは境内に小さな神社が、いくつかあったんだけど。 境内社さ全部書き込んじゃうと、 わがんなくなっちゃいそうなんで、やめといた。 たしか、『お稲荷さま』と『八幡宮』のお社があったど。 あ、『八幡宮』は、頼政の守護神なんだって。 ふ~ん。そんじゃ~『お稲荷さま』と『頼政さま』は、どんな関係? 神さまさ、まとめちゃっただけ? なんかな~。 ええ~と。 大きな神社は3つ。そして、土塁の下に、1つ。 額さはっきし見なかったんで、名前さわかんないんだけど。 一番大きく威厳のある、新しい神社が、『頼政神社』だべ。 他に、舟渡町から移動した『水神社』と、 石町から移した『大鳥神社』があんだと。 どれがどれかは、わかりません。 誰か知ってるけ? 神社さ入る参道は2つ。 赤いAの参道は、『舟渡門跡の土塁』の横さ割り込んできた道。 今回、たどってきた道だど。 そして、青いBの参道が、一般的な道かな。 通りから、ちょっと入り込む形でわかりづらいんだけど。 こっちにゃちゃんと、入口さ示す石碑さあっから、 まちがえないべ。 で、青いBの参道は、Aの参道よりも倍長い。 けんど、最初の登り石段がきついだけで、 その後は、緩やかな参道だったっぺ。 Aの参道なら、足腰痛い人でも、歩いてこれるど。 Bの参道は、急坂で滑るから、足腰が弱い人は要注意だど。 今考えると。 Aの参道も、Bの参道も、『観音寺曲輪』さ登る道だったんよな~。 とくにBの参道は・・・土塁さ登ってる~、て実感できる山道。 土塁登りさ好きな人は、絶対Bの参道さ、登ってみとこれね。 たのしいどw。 参道の脇は、緑さいっぱいでな。 町ん中とは思えない。ここだけ山さ、持ってきたみたいなとだったど。 自然さいっぱいで、葉っぱもいきいき、つやつや。 空気もきれいでいかったな~。 でも、緑がわさわさしてたんで、 土塁の斜面は、確認できねがった。 残念。 いんや。見えなくって、よがったかな。 両脇が深い急斜面だったら・・・ 怖くて、神社さじっくり参拝できなかったもいんないど。 横は民家さ、ぴったりくっついてたしな~。 今回は時間さねがったんで、土塁の上しか見なかったんだけど。 ぐるっとまわったら、 土塁の斜面さ鑑賞すっとこ、あったかも、な。 そだ。『頼政神社』は、古墳の上にあるって、聞いてたんだけんど。 あれは、『今の頼政神社』じゃねぐって、『昔の頼政神社』のあったとこの、話なんだと。『頼政曲輪』にあったんだな、古墳。 水に沈む前に、発掘調査さしてな。 小さいけんど、石廊と副葬品がいくつか発掘されてんだ。 名前は付いてないみたいだけんど、ちゃんとあったんだな。 ってことは。 古墳時代のころから、『古河城』周辺は、人さ住んでたってことだべな。 へ~。 この辺は、そったら昔から、人が集まる場所だったんだな。 やっぱし、広大な川があったせいだべな。 っと。あれ? 今日は『狛犬さま』の話さ書こうと思ってたのに、 参道の話になっちゃった。 このままいくと、なんの話か、わがんなくなりそうだなw。 なんだか長くなっちまったんで、今日はここまで。 とめどない雑談さ付き合ってくれて、あんがとね~。《参考》 『古河城 水底に沈んだ名城』 古河歴史博物館(博物館の特別展示の図録目録) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.10

コメント(0)

-

【古河城】 頼政神社さ、確認するまで

「頼政神社 3」 石鳥居の下で、まごまごしてたら、いい匂いが漂ってきた。 落ち着いてよく見てみたっくれ、 石鳥居の奥に、藤棚があった。 神社さ行った日は、4月29日。 ちょうど藤の開花時期さかさなって、な。 藤棚は、濃い紫色でいっぱいだったど。 へ~。人の手入れさ入ってんだ。 っつうことは、登っていってもだいじだな。 や~。実物の登り道さ知らない人は、首さかしげっかもしんないけんど。 もし藤棚さねがったら、 山奥さ入り込む覚悟で、登っていかなくっちゃなんね ってぐらいの、坂と藪だったんだど。 藤棚のおかげで、安心度は倍増。心強くなったんだ。 えっちらおっちら、登っていたら、足元に建物の影が。 なんか、神社みたいだけんど。『狛犬さま』さ、いんべかな? そこさいくにゃ、今登ってきたとこさ戻んなくっちゃなんないど。 いいや、帰りによんべ。 ふんっ! ふんっ! ふん! しかし、この道、両脇の崖が、半端な高さじゃね~んだけんど。 落ちたら、骨折れそうなんだけど。 ほんとに、ここって、古河の街中? 首さ捻って、考えているひまなんて、ねっ! 街中で遭難? 洒落になんね~ど。 なんとか踏ん張って、 坂さ上りきった!ご、ごくろうさま~。 終点は、古びたお堂の前だった。 古いけんど、手入れはされてんだな。 ほったらかしの神社じゃね~みたい。 石碑と、隅っこに『狛犬さま』もおられた。 でも、ここって、なんっつう神社なんかな? 額さないど。 入口んとこの石鳥居にも、名はねがったよな~。 それに御賽銭は、どこさいれたらいいの? 散々迷って、今回は御賽銭なしにした。 神さま、ごめんなさい。 手だけ合わせて、『狛犬さま』とたわむれて。 神社の後ろさどうなってんかな~と覗いてみたら。 あれ? こっちも、神社だ! 写真じゃわかりにくいけんど。 奥にある建物が、さっきの神社だべ。 なんかね。L字みたいにつながって見えるんだけど。 これ、2つで1つの神社なんかな~。 さらに、隣にゃ、でっかい神社が! こっちは、新築したばっかしなんかな。 木の匂いがしてきそう。 逆光になっちまったんで、暗いけんど。 実物はもっと厳かで、堂々としてて、綺麗だど。 ここにゃ、賽銭箱さあった。『狛犬さま』もおられたよ。 だども、何の神社なんか、額がない。 ん~。とりあえず、お参りしとこ。 隣の神社の分も、御賽銭さいれて、よ~くお願いしとこ。 えっ? 願事はなんだ、って? そりゃ~、健康第一。 これからも、お城散歩さ出来ますように、だよw。 お参りのあとは、神社内の散策だっぺ。 まずは、なんの神社なんか、突き止めなくっちゃ。 さっき登ってきたとこと別のとこに、石の鳥居さ見えた。 ちょうど、新しい神社の正面に当たる方向だど。 もしかして、こっちが正面入口だったんかな~。 だって、開けた道だし、石灯籠さあるし。 あ、お稲荷さまもある。 そったらなかに、 木々の間に隠れるように、スタンプ台さ置いてあった。 これ、見たことある。 木でこしゃった、鳥の巣箱みたいな形さしてんだけんど。『古河総合公園の御所沼』にも、あったんだ。 古河市の観光地にゃ、こったらスタンプ台が設置してあるみたいだな。 記念スタンプは、集めてないんだけんど。 神社の名前さ知る、手がかりにゃ、なりそうだど。 蓋さ開けて、スタンプさひっくり返してみた。 書かれていた文字は、『頼政神社』! 改めて、新築の神社さ見上げてみたら、 確かに、ネットでみた『頼政神社』そっくり、だ。 なんで、気づかなかったんだんべな~。 っつうか、ネットにゃ、裏口さあるなんて、書いてなかったど! それに、『頼政神社』は、古墳の上にあんじゃね~の? ここはどう見ても、古墳にゃめ~ね~。 しいていえば、土塁っぽい。 どうゆうこと? 実はこんとき、すっかり『頼政神社』は古墳の上にある神社だ って、思い込んでたんだ。 土塁の上にあるって、知らなかったんだよ。 さて、間抜けな話さ長くなってきたんで、今日はここまで。 続きは、また今度にすっぺ。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.08

コメント(0)

-

【古河城】 頼政神社さ、たどり着くまで。

「頼政神社 2」 堤防さ降りて『舟渡門跡の土塁』んとこさ、戻ってきたど。 らくがき地図でみっと、 この辺。 ぐるっと回って、寄り道散歩。 これも、ほげほげ散歩の、たのしみかた。 さて、今度こそ。現在の『頼政神社』さいくど~。 だども、どっからいったらいんべかな? 見たとこ道は、北へ向かう車道だけ。 町中に向かう細い道は、あっけどな。 方向が、・・・『頼政神社』と、ちと違うべ。 そうすっと、車道さ沿って、民家さぐるっとまわり込むしかねっかな? だども、な。 車道は車さ、いっぺ~通ってるし、人さ歩けるスペース、あんべかな~? 車道は『舟渡門跡の土塁』より、高いとこにあっから、 土塁の横からじゃ~、道の様子さわかりにくいんだ。 よじよじ。 土手っこさ、登ってみた。 ん~。なんとか歩いていけそうだな~。狭いけど歩道さある。 でも、怖いな~、車。 おどおどしながら、歩いていった。 こういうときって、足元ばっかみてて。 ついつい前さ見なくなっちゃうんだけんど。 おかげで、気になる物さ見っけたよw。『舟渡門跡の土塁』の北奥に、石の鳥居さちらっと見えたんだ。 民家の裏になってっから、 上から覗きこまないとわがんねがったよ。 神社、といえば。『狛犬さま』! あそこにも、いるかな~。 だども、あそこさいったら、また『頼政神社』さ行くのが、遅くなっちまうな~。 で、でも・・・これも、何かの縁だよな~。 すでに、足は、じりじりと、後退。 車道から、神社のほうさ向かってる。 しゃ~ない。いっちゃうべw。 せっかく登ってきた車道さ降りて、『舟渡門跡の土塁』の横さ回り込む。 ここって道? 人さ一人通っれっかどうか、っつう細い筋を、 土塁に沿って進んでいくと、 あった!よかった~。 ここまできて、見間違いだったっつわれたら、 がくっときて、歩けなくなっとこだよw。 でも、おっきな神社じゃね~な~。 雰囲気は、山の中の荒れた神社って感じ。 石鳥居の奥は、急な山道になってんだ。 石の階段じゃ~ねぐって、土の斜面だし。 周りは木と笹みたいな藪・・・。 ここ、入ってだいじかな? 寄り道やめて『頼政神社』さいったほうが、いいんべか? わ~!どうすんべ~!! 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.06

コメント(0)

-

【古河城】 頼政神社さ、出来るまで。

「頼政神社 1」『古河城』の南にゃ、『頼政曲輪』さあった。『源頼政』さ祭った『頼政神社』があったから、ついた名前なんだと。『頼政神社』の由来はな。 平氏追討に向かった源頼政は、宇治の合戦でまけちまってな。 自刀しちまったんだと。 んで、頼政の家来は、頼政の首さもって、安住の地さ求めて 全国行脚の旅さでたんだ。 主人・頼政の命令とはいえ、生首もって旅するなんて、 偉い人の家来さなっと、たいへんだなぁ。 夜な夜な頼政の霊が出てきて、 戦の愚痴なんか、聞かされてたりw・・・しないかw。 さて、この忠義な家来が、頼政の生首さ持って、古河さ来た。 長旅で疲れた家来が一休みしたところ、 頼朝の首が、ぴくっとも動かなくなった。 あ、こういう書き方すっと、まるで生首が、 自分で、うろうろ歩きまわってたみたいだな~。 そじゃねぐって。 家来が持ち上げようとしたら、首の入った箱だか包みだかが、 持ち上がんなくなっちまった、て話だべ。 こりゃ、この場所が、頼政さま安住の地なんだな。 と考えた家来は、社を立てて、廟所にしたんだと。 さて、時代は変わって、元禄7年(1694)ごろ。 あ、江戸時代だな。『古河城』が、出来上がったころだっぺ。『古河城』にゃ『松平信輝』っつう城主がおられた。 信輝は、『頼政の社』が城内にあると知って、 これこそ、摂津源氏の子孫という証。 大事にお祭りせねば! と、大喜び。 元禄9年(1696)に、社殿を修理。 信輝の弟『高崎城主・松平輝貞』は、大灯篭を寄進したんだと。 そして、現在。『頼政神社』は、『渡良瀬川』の河川工事で、お引越し。 元の場所から北の方向、『観音寺曲輪』の北っぱしに移されたとか。 地図でみっと ありゃ~。この地図じゃ、入りきんないや。 ええと、今いるお散歩位置は、『三国橋』のたもとの堤防の上なんだどもな。 こったら看板さ、たってっとこ。 お!横んとこに、下さ降りれる階段さあんど! 階段さ降りれば、車道さ沿って歩いて、 遠回りしなくて、済みそうだべ。 ちょっと段差さ歪んでて、持ち上がっちゃってんだけど。 ゆっくり下りれば、問題ないど。 足元さ集中して、一歩ずつ降りる。 よっこいしょ。さて、どこさでたかな? 顔さ上げたら、 あ、こないだのラブホ! おかげで、現在地さわかったけんど。 ラブホが目印、っつうのはな~。 ちょっと、複雑だな~。《参考》【送料無料選択可!】古河の歴史を歩く 古代・中世史に学ぶ (単行本・ムック) / 古河歴史シンポ...価格:1,995円(税込、送料別) 『古河城 水底に沈んだ名城』 古河歴史博物館(博物館の特別展示の図録目録) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.05

コメント(0)

-

【古河城】 下河辺行義と源頼政

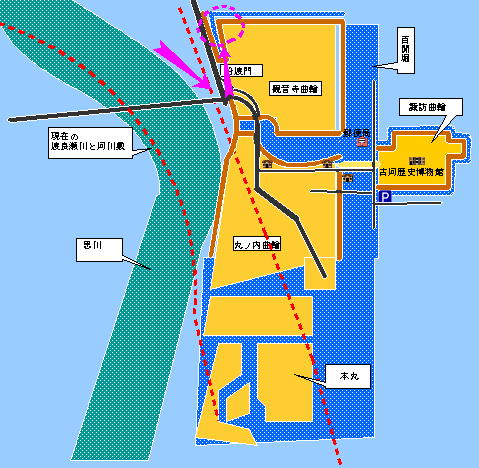

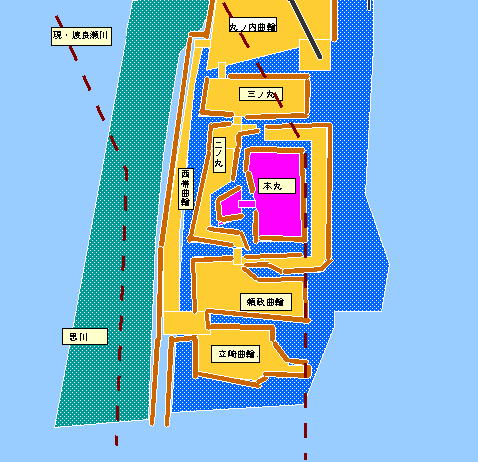

「古河城本丸周辺と下河辺氏」『古河城本丸』の周辺地図さ描いて見た。 赤い線が『渡良瀬川』があるとこ。『古河城本丸周辺』は、すっぽりと、河川の中さはいっちゃってんだ。 現在は、堤防の上に遊歩道さあって、『渡良瀬川』沿いに、散策できるようになってるらしいど。 んで、『本丸跡』近くの堤防上に、『本丸跡の石碑』さあんだと。 今回は、時間の都合で行かなかったんだけど。 『渡良瀬川』沿いに歩いていったら、 当時の『古河城』が、どんだけでっかかったか、 実感できたかもしんないな~。 なんもない場所でも、実際に歩いてみるって、だいじだど。 空想だけじゃ、わかんね~ことが、わかることもあっかんね。 さて、『下河辺氏』の話さすんべ。 そうそう。上の『古河城地図』なんだけど。 ありゃ、『江戸時代後期の古河城』の地図さ参考にして、描いたもんなんだ。『古河城の完成形』ってとこかなw。 他の城も同じだと思うけど。『古河城』は、いきなりこったら、でっかい城になったんじゃないんだ。 最初は『本丸の周辺のピンクんとこ』辺りに、『下河辺氏の館』さあった、って予想されてんだって。 こないだの『下河辺行義』が、 荘園さ構えたとこが、この辺りらしいど。 曲輪一個分、ってとこかな。ちっこいな。 んで、この隣に『頼政曲輪』って、名前さついた曲輪があんだけど。 昔はここに、『頼政神社』さあったんで、『頼政曲輪』って名前さついたんだと。 あ、だども、『下河辺行義』のころは、 曲輪はなくって、『頼朝神社』だけ、だどもな。 頼政は『源頼政』のこと。平安時代の武将でな。『鳥羽院』に、仕え、鳥羽院の寵妃『美福門院』とも交流さあったとか。『源頼政』は『父親・源中政』が下総守だったとき、 父親と一緒に、下総国へ下向しててな。 そん時に、『下河辺行義』と、交流さもったらしいべ。 んで、その後。『下河辺行義』は、『源頼政』の郎党になったんだ。 そして、『下河辺庄』は、『源頼政』の仲介により、鳥羽院に。 鳥羽院から美福門院に、寄進され、 さらに、『皇女・あき子内親王』に伝領されて『八条院領』になった、と。 あ、『あき子親王』のあきは、日に章って書くんだけど、 機種依存文字で、出なかったんで、ひらがなにしたど。 『下河辺行義』にとっちゃ、だいじな人だったんだな。 だから、屋敷の横に、『源頼政』さ祭った神社さこしゃったのかな。 と、思ったら、神社にゃ、また別の伝説さあるみたいだど う~ん。また、脳みその限界さ、きたど~。 全部いっぺんにゃ、覚えらんないべ。 ってことで。今日はここまで。 『頼政神社』の話は、またこんど、な。《参考》【送料無料選択可!】古河の歴史を歩く 古代・中世史に学ぶ (単行本・ムック) / 古河歴史シンポ...価格:1,995円(税込、送料別) 『古河城 水底に沈んだ名城』 古河歴史博物館(博物館の特別展示の図録目録) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.06.03

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 楽天ブックス

- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…

- (2025-11-18 10:54:57)

-

-

-

- お勧めの本

- 「海のてがみのゆうびんや」海で迷子…

- (2025-11-16 19:10:04)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『箱庭夫婦~私たちはただ愛したかっ…

- (2025-11-18 00:00:08)

-