2013年07月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

【逆井城】 三人の大道寺駿河守

「大道寺駿河守」『逆井城の本丸』さ歩いていくと、北側に川1が流れてた。『西仁連川』っつうんだ。 だども、戦国時代のころは、『西仁連川』は存在してなかったんだと。 どうやら、川縁の土手っこさ越えたとこに、 でっけ~沼さ、あったらしいんだ。 沼の名前は『飯沼』。 だから、北条氏がいたころは、ここを『飯沼城』っつったんだな。 『逆井城』は、『鐘掘り池の伝説』によると、 天文5年(1536)に、『北条氏康の家臣・大道寺駿河守』に、攻め落とされて。『逆井氏』は、滅んだことになってる。『大道寺』って初めて聞く名前だな。 どんな武将だべ? ネットで検索してみたら、ウィキペディアさ乗ってた。 おお、『大道寺』って、有名武将なんだ~。 だって、『逆井常繁』は乗ってねがったもの。 で、『大道寺駿河守』というと、『大道寺政繁』って人が出てきた。『北条氏康』に仕え、『河越(川越)城』の城主を務めてたんだって。 ざ~っと読み飛ばしてみたっくれ、経歴もいろいろあるようだな。 強そうだな~。 んじゃ、『大道寺政繁』が『逆井城』さ落とした人け? と、喜んだのもつかの間。『大道寺政繁』は生年月日がわかっててな。 天文2年(1533)だって。 ああ~。『逆井城』さ落ちた時は、3つだど。 さすがに3つじゃ、戦にゃ出れね~べ~。 んじゃ、親父さんかな? 調べてみたら、親父さんの名前は『大道寺重興』っつうらしい。 ただ、引っかかるのは、名前んとこに『異説あり』って書いてあんだよね。 ウィキペディアによると、『大道寺重興』=『大道寺周勝』って書いてある。『周勝』の別名が『重興』っつうらしい。 ああ~、ややこしい。 で、経歴は、っつうと。『北条氏康』に仕えて『駿河守』さ名乗って『河越城』の城主さ務めてる。 天文23年(1553)の『武田信玄』の駿河侵攻。 永禄4年(1561)の『上杉謙信』の『河越城』攻撃。 両方に関わって、活躍したらしいど。 ほほう~。なかなか勇ましいな。 んじゃ、『大道寺周勝』が、『逆井城』さ攻め入って 『逆井常繁』さ打ち取った武将け? ところが、ここに『大道寺盛昌』って人がでてくる。 経歴さみてみっと、『大道寺政繁』の父、 あるいは曽祖父って書いてある。 これが、『異説あり』の部分なんだな。 なんでも『周勝』から『盛昌』、『政繁』に繋がる歴史の部分が、 はっきりわかってないらしいんだな~。 『盛昌』が『政繁』の親父さんだったら、『盛昌』が『逆井城』に攻め込んだ武将ってことに、なんのかな?『大道寺盛昌』は、明応4年(1495)生まれ。『逆井城』さ落ちたときは、41歳。 あり得るな。 んで、『北条氏』に、仕えたことがあって。『駿河守』さ、名乗ったこともある。 そんで『河越城』の城主の城代さ、務めたことも、ある。 よしよし。今度こそ、本命さめっけたなw。 だども伝説じゃ~、名前さ載ってないから、『周勝(重興)』かもしんないし・・・ 困ったな~。 でも、おかげで『大道寺氏』に興味さでてきたど。 それから『河越城』にもw。 さて。今回はウィキペディアの情報さ中心にみてきたんだけど。 ネットの情報だけじゃ、ほんとかどうかわかんないよな。 もしかしたら、新しい発見さあって、 この人が『逆井城』さ落とした人物だ!って、 証明されてっかもしんないし。『河越城』さいったら、なんか情報さあっかな? 次の攻略城は『河越城』にすんべかな~w。 謎の『大道寺駿河守』。 正体さ暴かれるのは、いつだべかw。 ま、気長に調べてみんべ~。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.31

コメント(0)

-

【逆井城】 本丸。ほんもんの出入り口は、どれだい?

「逆井城・本丸」 改めて『本丸跡』さ見回してみた。 お社の右方向。 奥にちっこく見えるのは、『逆井城』で有名な門。 これから見にいくど。たのしみ~。 横に、低い土手が見えるな。土塁かな? お社の左方向。『逆井城の本丸』は、広いんだけど、木がいっぱい茂ってんだよな~。 だもんで、いまいち広さが掴めない。 地面もでこぼこしてるど。 わざと、ならさないのかな? それとも、昔もでこぼこだったんけ? 住み心地、悪そうだな。 左周りで、『本丸跡』さ、歩いていくと、 あり? 出口? 虎口跡かな? ん~。そういえば。『本丸の入口』って、どこんなんだろ? ここで、ちょこっと。『逆井城の本丸』さ描いて見た。 いつもの、下手くそならくがき地図だどw。 だども、なんもないよか、わかりやすいべ? 現在の入口は、3か所ある。 1つ目は、『おトイレ』方向から、『堀底』さ下って、登って入る道。 ここは、公園用に作ったんじゃ~ないかな。 もし、昔も入口だったんなら、橋さかけたほうが、 行き来しやすいよな~。 情報さないから、ちと保留だな。 2つ目は、『櫓門』さあっとこ。 これから見にいくとこだけど、『本丸の東』にあんだな。 こっちは発掘調査の結果、橋さあった事実さ確認されてっから、 間違いなく入口だった場所だど。 んじゃ、『虎口』っていってもいいんかな。 3つ目は、さっきの写真のとこ。『本丸の西側』だっぺ。 走ったら危ないけんど、普通に行き来できる緩やかな坂だな。 ぱっと見た感じだと、出入り口みたいにみえんだけんど。 ど~も、あやしい。 あとから開けた、通路みたいだよな~。 結構あるみたいなんだよね。後から開けた通路って。『鷲城(栃木県)』もな。土塁さ崩して、入口にしちゃったとこがあんだよ。 知らなかったからな。虎口だ~、って喜んじゃったんだけど。 後で調べたら、江戸時代に開けた通路だったんだ。 なんだか、『逆井城の西出入り口』も、雰囲気さ似てるよな~。 やっぱし、削られた通路なんかな?『逆井城の縄張図』は、ネットや本でみれるから、 該当する場所さ、じ~っと調べてみたんだけんど。 『縄張図』だと、裏っかわは繋がってるみたいだど。 んじゃ、西側は、後でこしゃった入口なんだな。 そうすっと、はっきり『虎口』っていえるとこは、『東側の櫓門』とこ。 で、もしかしたら、『おトイレ側』にも、あったかも。 これ、すご~く気になんだけど。発掘結果はどうなってんだろ? 知りたいな~。《参考》 茨城県坂東市協会のホームページ (逆井城の縄張図も、載ってるど。みとこれね) 【送料無料】図説茨城の城郭 [ 茨城城郭研究会 ]価格:2,940円(税込、送料込)最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.29

コメント(0)

-

【逆井城】 お城は仏さまの化身

「城山大権現」『逆井城の本丸』にある、ちっこい『お社』。『城山大権現』っていうらしいど。 何の神さまかな? そういえば、『大権現』って時々聞くけど、 いったいどんな意味さあんだべな? ええ~と。電子辞書さ。引っ張りだして、調べてみたど。『権現』っていうのは、仏さまや菩薩さまが、衆生を救うために、 仮の姿で現れること、なんだって。『権』の文字が、『仮』って意味らしいど。 そうそう。昔の役職で『権大納言』ってのが、あんべ? あの先頭さついてる『権』も、同じ意味なんだって。 だから『権大納言』っていわれたら、 仮(臨時)の大納言なんだな~、って思っていいらしい。 ほんとの大納言じゃないんだな。 ってことは、『大納言』よりも『権大納言』のほうが、格下なんだ。『権』がついてると偉そうにみえたけど。『仮』なんだ。 へ~。ひとつ勉強になったな。 『権現様』だと、『徳川家康公』さ表す尊称になるらしい。 あ、『東照大権現』とも、いうね。 これだと、家康公は、仏さまが化けた姿だよ、 って、いってるみたいんだんど。 あってるかな? 仏さまが具現化したような人だったのか~、『家康公』。 あんましよく、知らないんだけど。 そったら噂は聴いたことがあるような・・・。 あ、話が、すんごく脱線してるw。 ん~と。話さ『逆井城』に戻すど。『城山大権現』っつううと・・・ 仏さまが、城山に姿さ変えて、現れた、ってことかな。 城山、といえば・・・『逆井城』。 このお社さ、あっとこだな。 え? んじゃ~、ここ全体が、仏さまってこと? もしかして・・・仏さまの顔さ、踏んでるのけ? だって『本丸』っつったら、城の中心部だべ。 それに、ここにゃ、お社さあるし。 え? え? え? 罰さ当たるけ? どうすんべ~! 現在の『逆井城跡公園』は、 全体面積が、約63,000平方メートルあんだって。『旧逆井城』の全体だと、 東西 420メートル。 南北 300メートル。 約126,000平方メートル あるらしいど。 ん~と。 東京ドームの約2・7倍の広さだって。 東京ドーム2・7倍の大きさの仏さま・・・ ひゃ~、でっけ~仏さまだな~。 こんだけでっけ~仏さまに、守られてんだ。 周辺の人達さ、安心して暮らせんべな~。 お社さ手を合わせて、なむなむなむ・・・。 これから『逆井城』さ、散策させていただきます。 仏さまん中、歩きまわることになっちまうけんど、 怒らないどこれね。 で、ちょこっとだけ、御利益わけていただけると、 うれしいな~。 薄めさあけて、お社ん中さ覗いてみた。 仏さまは、なんも言わなかったけんど、 怒っちゃいないみたいだな。 よし!これで安心して、『本丸』散策できんど。 《参考》 茨城県坂東市協会のホームページ (逆井城の縄張図も、載ってるど。みとこれね) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.28

コメント(0)

-

【逆井城】 小山義政の乱。きっかけは逆井氏?かも?

「小山義政と逆井常宗」『鐘掘り池』さ乗り越えて、 崖っこさ、よじよじと、登ってく。 木が生い茂った、広場が、『本丸跡』だど。 中心部に向かって、まっつぐに。 人さ通った後が続いてんな。 目さこらして、奥さ覗くと、ちっこいお社がみえるど。 だども、鳥居はないな。『狛犬さま』も・・・いないな。 ちと、残念。 振り返ると、堀の向こうに建物が。 ちょっと、再現建築風にもみえっけど、 あれは『おトイレ』w。 昔はあそこに、兵の詰所みたいな建物さあったんかな? だとしたら、『本丸』から、よく見えたんだべな~。 と、ちょこっと想像。 変なとこで、役立ってる『おトイレ』でしたw。 さて。今日はちょこっと、『逆井城』の歴史さ勉強してみんべ。 『逆井城』は、享徳年間ごろ、『逆井常宗』が築城したって言われてんだけど、 正確な年代は、解ってないんだと。 で、『逆井常宗』て人も、謎の人物でな。 ネットで検索しても、情報がみっかんないんだ。 どうやら『小山義政』の、5男らしいんだけど。 ほんとけ?『小山義政』といえば。『小山義政の乱』で有名な、小山一帯を治めていた人物だど。『息子の若犬丸』も、反乱さ起こして、結構~有名人w。 へ~、5男なんていたんだ? 手元の家系図にゃ、載ってないけど、 専門書なら、載ってっかな?『小山義政の乱』は、 義政が『鎌倉公方・足利氏満』に対して起こした反乱なんだけど。 康暦2年(1380)前後から始まった争いでな。 永徳2年(1382)ごろまで続いたんだ。『小山義政』は、この時、自害して亡くなったらしいど。 その後は『息子の若犬丸』が、引き継いで、反乱はしばらく続くんだ。 とすると、『逆井常宗』は、『小山義政』の5男なんだから、『小山義政の反乱』さあったころにゃ、生まれてたんだよね。 ところで、『逆井城』がこしゃった年代は、『享徳』。『享徳』は、1452~1454年ころを示す年号らしいど。『小山義政』が亡くなったのが、1382年。『享徳』の一番早い年代が、1452年。 引いてみっと、70年。 こったら差が、でてきたんだけんど・・・『逆井常宗』。単純に考えると、『逆井城』さこしゃった時に、70歳越えってことになるど。 ま、歳とってから城さ築いても、おかしかね~けんど。 ちょっと、イメージさ、違うね。 で、気になんねえけ? 『逆井常宗』。『小山義政の乱』のときは、どうしてたんだべ? って。 義政に味方して、戦った? それとも幼少で、隠れてた? あるいは、すでに『逆井氏』として、独立してたのけ? そういや~、『小山義政の乱』さ起きたころ。『小山義政』は、勢力拡大さ狙っててな。 佐野(下野国)や下河辺(古河辺り)や逆井まで、 進行してたらしいど。 あんまし勢いさ、よすぎたもんでな。 公方側が恐れをなして、小山氏を滅ぼそうと決心した、 つう説も、あるらしい。 で、怒った『小山義政』が反乱を起こした、と。 む~ん。この辺はむずかしくってな~。 まだまだ勉強不足なとこもあっから、よくわかんねんだけんどもな。『逆井常宗』が、逆井さ知行した出来事が、『小山義政の乱』の、きっかけになっちまったんだべか? だども、『逆井城』さこしゃったのは、『小山義政の乱』から、70年はたったあと。 んじゃ~、『逆井常宗』は、反乱さ無関係? 生き延びてるしな~。 この辺の事情。 わかったら、おもしろいな~。 でも、今んとこ手元に資料さないんで、わからない。 こういう時は、空想して、たのしんじゃおっと。 これは、素人趣味の特権だんべw。 そのうち意外なとこから、ひょっこりと。 真実がわかるかも、しんないしな。 専門家のかた。ぜひ、研究がんばってください。 《参考》【送料無料】下野小山・結城一族価格:2,940円(税込、送料別) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.27

コメント(2)

-

「鐘掘り池の伝説」 (茨城県坂東市)

「鐘掘り池の伝説」 今日は池さ伝わる『鐘掘り池の伝説』さ、紹介すんど。 ええと。 これは、堀の上から見た『鐘堀り池』。 堀底からみたときは、水たまりみたいにちっこく見えたけど。『二の曲輪』の土塁からみっと、水もたっぷり。 木の葉の影に、ひっそりと沈んで見える。 うん。この角度からみっと、伝説の池って雰囲気だな。 『鐘掘り池の伝説』 天文5年(1536)ごろの話だど。 『逆井城』は『逆井常繁』っつう殿さまが、城主さ務めてたんだ。 常繁にゃ、奥方(あるいは娘)がいてな。 一緒に『逆井城』さ、住んでたんだ。 事件さ起きたのは、 天文5年(1536)、3月3日のこと。『北条氏康の家臣・大道寺駿河守(?)』の軍勢が、攻め込んできたんだと。 勢力争いかな? 何があったんだべな? 伝説にゃ、ここんとこ書いてないんだけど。 大事なとこだよな。気になるな~。 ま、わかんね、とこは、おいといて。 とにかく攻め込んできたんだよ。 んで、『逆井常繁』は、戦死しちまったんだと。 伝説って、なんでこったらあっさりとしてんだべな。 戦死の原因は? 戦の理由は? なんなんだ? なぞなぞみたいだど。 ええと、気を取り直して。 こっからが『鐘掘り池伝説』のだいじなとこ。 城主の奥方(あるいは娘)は、落城さ覚悟したんだな。 先祖代々から伝わる、『釣鐘』さかぶって、 池に飛び込み、亡くなったんだと。 その後。『釣鐘』を探して、池ささらっったんだけど、みっかんない。 んで、人さ集めて、池底さ掘ったけんど、みつかんない。 他にも、何人も、何人も、池さ掘ったんで、『鐘掘り池』または『鐘掘り井戸』 って、呼ばれるようになったんだと。 よくある話、っていえば、よくある話なんだけど。 なんか、裏にありそうな? こっから、歴史の一部分が、みえてきたり・・・しないかな。 ふむ。もっと情報さ、ほしいな。《参考》 茨城県坂東市協会のホームページ (逆井城の縄張図も、載ってるど。みとこれね) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.24

コメント(0)

-

【逆井城】 鐘掘り池。なんで、堀底にあんだべな?

「堀と池」 『逆井城の本丸』へ向かう、坂道。 これは『本丸』を取り囲む、『堀の底』さ続く坂なんだ。 ず~っとたどっていくと、正面に小さな社が見えるど。 あそこが『本丸』の中心部だべか? その前に。『本丸』の周辺さ囲む『堀』さ、越えなくっちゃ、な。 お! 思ったより斜面さ急だど。 木さ使って、登り降りしやすいように、階段さ出来てんだけど。 おばさんは、手すりが欲しい・・・。 登るぶんにゃ、いいんだけんど。 降りるとなったら、ちと、転げそうで、怖かった~。 後からくる人も、見てる人もいなかったから、 ゆっくりゆっくり、一歩ずつ。 亀の歩みで、慎重に進んだど。 ほんと、見かけより深くて急なんだかんな! ふざけて歩いたら、だみだぞ!「そんなに危険なら、降りなきゃいいのに」 って声さ聞こえそうだな~。 だども、これが城散歩の楽しみだもの。 行けるとこは、いかなきゃ! よっこらしょ! 『堀底』到着! やっぱし降りてきて、正解だんべ。 左右に『深くて長い堀』が、続いてる。想観~! 高さは2~3メートルってとこかな? いや、もっとあっかな? 久しぶりで、わかんね~や~w うれし~。わくわく!『堀の左側』。 写真の右側が『本丸』だど。 先は『本丸』を囲むように、北へ向かって曲がってるんだな。『堀底』は広くて、草も刈ってあるし。 歩いていけそう。 で、ちょっと先までいってみた。 あ、奥は藪みたい。 じゃ、やめとこ。 興味はあるけど・・・安全第一!『堀の右側』 写真の左側が『本丸』。 んで、こっち側も『本丸』さ囲むように、 ぐるっと・・・あ、池があるど。 ここって水掘りだったかな? 名残りに残った池なんかな? と、思ったら。 ほんとの池だった。『鐘堀り池』っていうんだと。 え~。城の池といえば、伝説話が付き物だべな。 それも、悲しい話が、な。『鐘堀り池』にも、もちろん、ある。 なんでも、戦で攻め込まれて、御姫様が鐘さ被って身投げしたんだと。 けど、今は『堀』の話なんで、 くわしい話は後で書くな。 そうけ~。これが有名な『釣掘り池』か~。 でも、『堀底』にあるとは、知らなかったな。 ちっと、邪魔! なんでこったらとこに、こしゃったんだ? これじゃ~、『堀の奥』さ、いけね~ぞ~。 って。あ! それでいいのか! ほいほいと入っていけたら、 敵も、ほいほいと、侵入出来っちまうもんな。 でも、ネットの写真でみたよりも、規模が小さいような。『堀』さ登って、『本丸』からみても、『池』、ちっこい。 ここんとこ、暑い日さ続いたから、干上がっちまったんかな? そういえば、『池』は湧水さ使ってるって聞いたな。 旱(ひでり)でも、一度も涸れたことがねんだって。 湧水は、水量が変わることもあっかんな。 今は水が少ない時期だったんかも、しんないな。 この『鐘掘り池』は、 城の飲み水や生活用水として、井戸の役目もしてたんだって。 でも、なんで、『堀底』に、あんだろ? 敵を防ぐにゃ、よさそうだけんど。 毎日、『堀底』に水さ汲みに行くって、大変だべな~。 あ、だども、ここの崖さ登り降りしたとは、かぎんないか。 今降りて来た階段は、 公園散策用に、こしゃった道みたいに見えんもんな。『堀底』さ通行すれば、水汲みも楽か。 ふ~ん。そんじゃ~、この『堀』のどっかに、 出入りしやすいとこが、あんだべな~。 どこだべな。見れるかな? 先が、楽しみになってきたど。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.23

コメント(0)

-

【逆井城】 城内迷子。だってみどころいっぱいなんだもの。

「分かれ道」『逆井城』のトイレは、公園内でいうと、一番奥にあった。 地図でみっと、赤いお堂のちっと北。『本丸」のちょっと南んとこに、あったんだ。 綺麗な水洗トイレだったよw。 ほっと一息。これで、安心して、城跡散策さ行けんど! と、顔を上げたら、壁にどっかでみたような・・・紋が? あ、北条家の紋だ!『三つ鱗紋』だったっけ? 三角形を並べたような紋だよ。 あ~、『逆井城』は、北条家の城として、認識されてんだな~。 小山氏の面影は、ないのかな~。 と、ちょっと寂しくなっちゃった。 ま、いいか。 気を取り直して、いってみんべ~。 だども、どの道さいったらいいんかな? どっちの方向さいっても、面白そうなんだけどw。 まずはトイレ前から『西へ向かう坂道』 なにかありそうな、坂道だべ?『虎口』とかありそうだど。 だども、そのまんま外さ、出ちまうような気もすんな。 んじゃ、こっちは後回し。 城の中さ、みたいかんな。 次は『南の方向へ続く道』 道っつっても、公園用に整えられた、散歩道みたいだな。 おお~! 遠くに見えるのは、天守閣かな? ほんとは『二層櫓』っつうんだけんど。 こんときは、天守閣かな? って思ったんだw。 まだ、素人だから、こったら形の建物は、 みんな天守閣に、見えっちまうんだよw。 もっと場数さ踏んで、いいもんさたくさんみたら、 天守と櫓の違いさ、わかるようになんべかな~? さてさて。 こっちのエリアにゃ、他にも 移築門や復元建物があるみたいだべ。 うう~ん。 やっぱし『逆井城』のメインは『二層櫓』かな~。 こっちから、先に攻略するべきか・・・ 建物群は、戦国時代の情報をもりこんだ、 本格的な復元物だって話だから、 見ごたえありそうだし。 でも、でも。 堀・土塁好きとしちゃ~、北の森ん中に興味さ引かれんだよな~。 ざくっと地面を切り取ったような、へこみ。 地面の離れ具合。 深い堀だべな~。うん。堀だよな~。 それも、長くて深くて、規模もでかそう。 こっちのエリアは、 堀や土塁がみっちり詰まってそうな、雰囲気だど~。 ああ~。やっぱし、堀攻略が先? それとも、トイレ探しんときにみた『枡形?』の調査が先だべか? あっちにすっか、こっちにすっか。 わ~、きめらんね~! だども、 いつまでも、トイレの前で突っ立ってるわけにもいかね~から、 さっさと、きめなきゃな。 んで、右みて、左みて。ん~。ん~。ん~。 き、決めた!『本丸』さ、いってみんべ! あ、『枡形?』も見たいんだけど。 なんか、草むしりしてるみたいだから、 先に『本丸』さ行こうかな・・・と、な。 トイレからは、北の方向。『枡形?』の横さ通って、林の中さ進むんだ。 さっきから心さ刺激しっぱなしだった、堀さ超えていくんだよw。 わくわくすんな~♪ るんるん♪ こんなとこだよ おお~!す・て・き!『逆井城』最高!だど~! 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.21

コメント(0)

-

【逆井城】 トイレを訪ねて

「お手洗い」 車から降りて、落ち着いてみると。 道路の向こう側に、ず~っと続く土手っこが見えた。 木の葉っぱと、土手に茂った草が青々してたんで、 気がつかなかったんだな。 この長さ。公園の設備にしちゃ、長すぎる。 なんてったって、先さめ~ね~んだかんな。 こりゃ、『逆井城』に間違いね~べ。 なんでか知んないけんど、ネットでみた面影さぜんぜんないけんど。 ふ・ふ・ふ。好みのタイプ。 ゆっくり、土手っこめぐりさ楽しめそうな城跡だど。 ぞくぞくしてきたな~。 あ、お手洗いさ行きたいだけかw。 長距離ドライブと、ほっと安心したせいでな。 無性にお手洗いさ、行きたくなっちゃったべ。 ちょうど目の前に、いっかい文字で『トイレ』って書いてあったのも、 原因だべな。 む~! 土塁さゆっくり楽しむためにも、 まず、『トイレ』さ行くか。 後回しにして、失敗したことも、あっしな。 土塁を横目に、『トイレ』の案内版通りに進んでいくと おや? 橋だ。 あ、この橋はみたことあんど! ネットさ載ってたど! やっと『逆井城』だ、って確信できた。 あ~、よかった。ほっとしたど。 ほてほてと、橋さ渡っていくと 左側に、くねくねとした『堀』が! 右にも、『堀』! なかなか、いんじゃない『逆井城』! じっくり堀底さ眺めていたいけど、 まずは『トイレ』。 また、後で。じっくり見にくんど~。 橋さ渡って、奥へ進む。 なんだか賑やかだな~。人さいっぱいいるど。 通路になった散歩道の左右は、芝の広場になっててな。 ゲートボール場になってんだよ。 今日は、元気なお年寄りたちの、ゲートボール日だったみたいだな。 みなさん、張り切ってプレーさ楽しんでる。 ここの広場は、曲輪だべな~。 右も左も。ああ、歩き倒したい~。 でも、ここも、ぐっと堪えて、一端通過。 く~! お、曲輪の横に、プレハブみたいな建物があんど。 あそこが『トイレ』かな? 周り込んでみたら、物置みたい。 なんだ、違うんけ。 そろそろ、公園の真ん中辺りに来ちまったけど?『トイレ』どこ? きょろきょろしながら、さらに進むと、綺麗な建物が出現。 ここは『智姫』っていうお蕎麦屋さん。 休憩所でもあんのかな? んん~。ここも『トイレ』じゃないべな。 そして、振り向くと、こんなのが! 枡形? 馬出? 形がはっきりしてるね。 ああ~、じっくりみたい! うろうろしたい~! 歩きまわって、観察したい。 奥にも複雑な、でこぼこ地形がみえるよ~。 んもう! はやく城散歩したいのに!『トイレ』はいったい、どこなんだい!! もう、半分ぐらいは意地になってたなw。 さらにさらに、進んでいくと、今度は赤いお堂にぶち当たった。 さあ、行き止まりだど。 こっから、どっちさ行けばいんだい? 案内さないんなら、城内さ入っちゃうよ。 って、もうここは、城内だけどw。 あ、案内版さある。お堂の右奥にあんだね? やっと、すっきりできる~。 と思ったら、小さい丘さ一つ越えて、奥の坂道沿いにあった。 む~。ちょっと駐車場から、遠すぎないけ? 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.19

コメント(0)

-

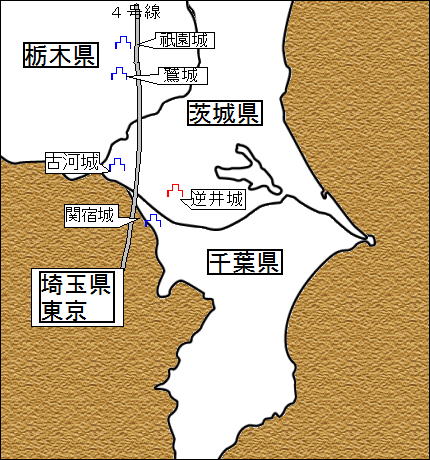

【逆井城】 逆井城さ来た・・・んだよね?

「逆井城」 6月11日に、『逆井城』さ行ってきたよ。 ここは、別名『飯沼城』とも、いうんだよね。『逆井城』は、下野国・小山氏一族の逆井氏かこしゃった城でな。 廃城さなったあとに、北条氏がこしゃった城が『飯沼城』らしいんだ。 時代さ違うらしいんだけど、一か所に、2つの城さあったんだよ。 こったら城は、今までみたことなかったんで、 どんなになってか、楽しみだな~。 逆井氏時代の遺構も、残ってんかな~?『逆井城』の場所は、 茨城県坂東市逆井1262番地。 開館時間は、午前9時~午後4時まで。 月曜日は休館だって。 あ、これは、内部の施設や蕎麦屋・智姫の営業時間なんで、 公園内は、いつでも見学可能みたいだど。 関東の地名は、わかんないよ~、って人のために らくがき地図さ、描いてみたど。 こったら感じかなw。『祇園城』と『鷲城』は、おまけw。 あと、左んとこに『埼玉県』と『東京都』さあんだけど。 形さ、書けませんでした。 ごめんなさい。 そこだけ、わかりにくくなっちまったな。 次は頑張って、トライしてみっかんな。 けんど、こうやって地図の上さ並べてみっと。『古河城』や『関宿城』が、お隣みたいに近いって、実感すんな。 歴史とか、どうなんだべか。 やっぱし、何らかの関係はあったんだべな。 ふうむ。興味さ出てきたど。 あ、この地図はらくがきなんで。 縮尺や位置は、実際と違うかもしんないから、『逆井城』さ行きたいな~、って人は、 ネットでちゃんとした場所さ、確認してから、いっとこれな。 そうそう。交通機関は、ないらしいど。 バスは臨時のやつが、あんのかな~。 交通の便はよくないんで、車かタクシーを利用したほうがいいかな。 その分、冷やかしの観光客は少なさそう。 静かな雰囲気さ楽しみたい人にゃ、うってつけの城跡だど。『逆井城』の周辺にゃ、大きな看板、小さな看板。 とにかく、場所さ示す看板は一杯あった。 だから、迷わないよ・・・と、言いたいとこなんだけど。 迷いましたw。 いや~。最初にみっけた案内版が、ちっこかったんでw。 あっ、と気がついた時にゃ、もう、車は通りすぎててな。 んと。『逆井城』さ行った人は、わかっかな? 西側から入ってくる坂になった、曲がり道んとこなんだけど。 下りの急坂に、集中してたもんでな。 案内版さ見落としたんだ。 ま。いつものことだから、慌てなかったけんどなw。 そんで、ぐるっと回って、南側から『逆井城』さ入る細道さ進んで。 やっと着いたと思ったら、城らしからぬ森林地帯。『逆井城公園』の案内板さ、あるけど・・・ ネットで見たのと、違うな~。 もっと開けた場所で、城関係の建物さあったような・・・ と、きょろきょろしてたら、『逆井城公園』さ、通りすぎちゃったw。 街中さ戻って、方向転換さ出来る場所まで、のたのた進んで。 やっと、戻ってきました。 覚悟さ決めて、『逆井城公園』って案内板の横さ、突っ込んだ。 道の両脇は森林。 あ、公園がある。子共が喜びそうな、ブランコとか、 ジャングルジムがあるど。 ここが『逆井城公園』かな~。 ちがうよな~。 のそのそと。 車一台で一杯になりそうな、細い道さ車を進めていくと、 ちびっと広い道さ、でた。 舗装してあっけど。 都会の道にくらべたら、でこぼこ道だよな~。 でこぼこ道歩きは、好きだけど。 車じゃ、ちょっと不安。タイヤは、擦り減っちゃうだろうな。 これは、駐車場についてから、撮った写真なんだけど。 奥の森が、公園さあった森。 横は畑。 こったら雰囲、気好きなんだけど。 はじめて来たから、こったら場所とは知らなくて。 もう、駐車場さ来るまで、どきどきしっぱなしだったよ。 だって、どうみても、城跡さあるようにゃ、見えなかったんだもの。 写真の右側が、駐車場。 車道は奥まで続いてるけど、この先は民家みたいだったな。 そんでもって、周辺は森。 雰囲気は、森林公園みたいだべ。 綺麗に整備さされててな。 奥のほうにゃ、手入れされた芝の広場さみえたど。 ほげほげ散歩にゃ、調度いいとこだな~。 だども、今回の目的は『逆井城』。公園じゃ、ないんだけんどな~。 きょろきょろと、周辺さ見回してきたけんど、 ネットでみた、天守閣とか、櫓らしいもんは、ね~な~。 ってことで、一回さっきの森まで、戻ってみた。 だども、地図でみても、案内板でみても、 この場所が『逆井城』で間違いないみたい。 なんか、納得いかね~な~。 もしかして。 ネットでみたものとは別の『逆井城』さ、来ちまったんだべか。 ほら、城っていろんな名前で、呼ばれてっとこもあんべ。 同じ字さ書いて、呼び名が違ったり、 同じ名前の城も、全国にゃ、いっぱいあるらしいし。 う~ん。悩んでても、しゃ~ないな。 せっかく遠くからきたんだし。 公園はいい雰囲気だから、ちょこっと運動、してこっかな。 移動するにしても、少し体さほぐさなくっちゃ、 筋肉がちがちで、倒れそうだど。 車さ降りて、公園入口さいったら、『逆井城入口』って書いてあった。 やっぱし、ここで、いいんかな~。 でも、ぜんぜん、ちがうし。 あ、トイレの案内版もあるw。 とりあえず、さっぱりしてから、考えよかな。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.17

コメント(0)

-

「大前神社と鯉の話」(栃木県真岡市)

「大前神社と鯉伝説」 巨大なえびすさまで有名な『大前神社』。 手にしている魚は、鯛じゃねぐて、鯉なんだ。 でもって、えびすさまの前にある池にゃ、 子供っこさ背中に乗っけた、鯉さいる。 絵馬で顔さ、め~ないけんど、 鯉に間違いないど。 そんでもって、鯉の銅像の両脇にゃ、『おもかるコイ』なんつう、2匹の鯉もいんだ。 賽銭箱の前で願い事さしてから、 この鯉石さもちあげて、 軽いと感じたら、もうすぐ願さ叶うど、って話だど。 重かったら、残念ながら、願ごとはかなわないかもしんないんだと。『大前神社』の鯉は、まだまだ、たくさんいんど。 神社裏の『大物主大国神社』んとこに、『ちっこい守り鯉』たちや、 同じく『大物主大国神社』の『庇裏の天井画の鯉』。 今回は、写真さ撮れなかったんだけど。『大前神社・本殿』とこにゃ、『琴高仙人(鯉さ乗った仙人)』や『雌雄の鯉』『登竜門を越えて龍になる鯉』 の彫刻や絵さあんだと。 視力に自信さある人は、探してみとこれね。 なんで、こったらたくさん鯉さいるかっつううと、 こんな伝説さあっからなんだ。 案内板さよると。『五行川』にゃ、『使者の鯉』っつう、鯉が群れさなしててな。 神社じゃ、鯉さ食ったことねんだって。 そういや、『五行川』の鯉は、災難や異変さ近づくと、『大前神社』の神主さんに、知らせに来るって噂さ、聞いたど。 どこで聞いたか、忘れっちまったんだけど。 これが『使者の鯉』の話だべな。 そしても一つ。『御供(ごく)の鯉』の伝説ってやつがある。 ざっと紹介すっと。 時代は江戸んころかな。『五行川』の近くに下館藩の侍が住んでたんだと。 んで、ある日。お侍は魚屋で、鯉っこさ買って帰ってきたんだと。 そんでな。台所で鯉っこさ、さばいていたら、 鯉から流れた血が、たらり、たらり、と 文字さ書くように、流れだしたんだと。 驚いて悲鳴さあげる、お侍。 びっくりして、台所さ飛び込んできた女房に、鯉っこさみせると、 血文字は『大前大権現』って、読めた。 もしや、この鯉っこは、『五行川』で獲れたもんじゃねえか。 と、察した女房は、亭主のお侍さまと供に、『大前神社』さ駆け込んだ。『大前神社』の神主さまは、事情さ聞いて、 鯉っこの供養さしてくれたんだと。 その後。『五行川の鯉っこ』は、神さまの使いとして大切にされるようになってな。『五行川』さ鯉っこさ放って、願い事さすっと叶う って、言われるようになったんだと。 今は鯉の放流変わりに、 それぞれ『神さま』『お使いの鯉』『願い主』さ表した 『3匹の鯉っこ模様の絵馬』が、 お願いごとさ、届けてくれんだって。 興味さある人は、覗いてみとこれね。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.13

コメント(0)

-

【神宮寺跡】 いくつ存在するんだろ?

「神宮寺跡」『大前神社』の敷地内さうろついてたら、石碑さ見っけた。『神宮寺跡』だって。名前からすると、お寺だな。 石碑の後ろに建物が、ちょっとお寺みたいな雰囲気さ出してっけど。 これは、お寺じゃないよな。 ええと。たしか。この辺りにちっこい案内板さあってな。『二宮尊徳』さんに、縁があるとかないとか、 書いてあったような、記憶さあんだけど。 写真さ撮り忘れてしまったw。 メモさ取る習慣さないもんだから、 案内板はなるべく、写真に撮るようにしてたんだけんどな。 疲れて油断してたんだな。 すいません。 で、ネットで調べてみたんだけんど。『神宮寺』って言うのは、特定のお寺の名前じゃないみたいだど。 なんでも、『神仏習合思想』ってやつで、 神社の付属物として建てられた、仏教寺院や仏堂のことなんだと。『神仏習合』っつうのは、 日本に古くからおられる、神さまを信じる教えと、 大陸から渡ってこられた、仏さまを信じる教えを 融合させた、考えなんだって。 んで、そんときに、神社の境内さこしゃった仏堂が『神宮寺』らしいな。 ウィキペディアにゃ、50社近くの『神宮寺』が紹介されてっと。 きっと全国にゃ、もっとたくさんの『神宮寺』さ、あんだべな~。『神宮寺』が最初に作られた時代は、奈良時代のころらしいんだけど。 その後の対応は、寺社によってまちまちらしいけど。 特定の檀家がいなかったせいで、 ほとんどが明治時代の『廃仏毀釈』んとき、 廃寺になったり、神社に吸収されちまったみたいだど。 けんど、なかにゃ~力さつけた『神宮寺』もあってな。 改名して神社から独立したり、 逆に神社の経営さ握って、圧倒したりってとこもあるみたいだど。 たとえば『日光東照宮』と『輪王寺』。『輪王寺』は権力さ握った『神宮寺』の例に、当てはまるらしいど。『日光社寺』は今、共通拝観券問題で、もめてんだよな~。 夏に代々的な修理作業さ入るんで、見学出来ない場所が出てくんだよ。『陽明門』とか『大猷院』とか。 時期によっちゃ~、中に入れないかもしれないんだと。 だもんで、共通拝観券だと、見れないとこの分も拝観料さ取っちゃうから、 どうすべ~、って、もめてんだ。 どうやら意見さ行き違いさなってるみたいでな。『輪王寺』が強気な発言さしてるみたいなんだけど。 うんまく仲直りしてくれるといいな~。 って、ここで終わったら、日光の話さなっちゃうど! そんじゃなくって、『大前神社』の話だべ! ええ~と。付け加える情報は、ないんだけんど。『大前神社』の『神宮寺』は、跡しかないから。『廃仏毀釈』んときに、廃寺になっちまったんじゃないかな。 だども、実際に石碑の前さいってみっと。 そこだけ、 ん? お寺みたい? って、雰囲気さ漂ってたど。 周りの木の配置に、『神宮寺』の面影さ残ってたんかな。 場所は『大前神社・拝殿』の左手奥。 たしか石橋があったような・・・って場所。 石碑しかないけんど、ぶらっと立ち寄ってみとこれね。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.12

コメント(0)

-

【五行川】 二宮尊徳さんが、残したもの

「二宮尊徳(金冶郎)」『二宮尊徳』さんは、天明7年(1787)に生まれた 農政家であり思想家でもあった人。 通称は、金冶郎。金次郎じゃなぐて、『冶』が正しいんだと。 ええと。実は『二宮尊徳』って、名前さ知ってるけど。 どんな人だったか、知らないな。 学校に銅像さあって、苦学の末、偉くなった、ってぐらいしか、わかんない。 んでな。ネットでちょこっと調べてみたら。 14~16歳のころ、両親が相次いで亡くなっっちまってな。 尊徳は伯父さんの家に、やっかいになってたんだと。 んで、農作業さしながら、勉学さ励み、 20歳んとき、生家さ再興したんだど。 お、銅像さなってんのは、 こんころのエピソードがもとになってんかな? その後、尊徳さんは、小田原さいって、名を上げていったんだ。 そんで、才能さ見込まれて、下野国桜町領(現・真岡市)に移転。 東郷陣屋(現・真岡市)で、真岡代官領の経営に、携わっていたらしいべ。 真岡代官領っつうと、『芳賀城』の辺りかな~。 あそこに、代官屋敷さあったっぺ、たしか。 んで、この碑さ繋がってくんだな。『大前神社』の入口近くさあった、『山内明府光徳の碑』だど。 尊徳さんの名前も載ってっから、 きっとこんときも、活躍したんだべな。 そんで、日光山領の仕法も行ってたとか、書いてある。 なんだか、大変な人物に思えてきたど。 今は大まかにしか、わかんないんで、 こんど、ちゃんと勉強してみよ。 で、これが『二宮尊徳』さんが手がけた『大前堰』 この辺りは当時、洪水などの水害も多かったらしいど。 現在の『大前堰』は、昭和38年に完成させたもんなんだと。『大前堰』の側にゃ、『二宮尊徳』先生の遺跡さ示す、石碑さあったよ。 逆光で、よく写ってないけど。 実物は、もっといいもんだよ。 んで、奥に見える赤い扉みたいなもんが『穴川用水口』。 あそこから、田圃さ必要な水さ引き入れるんだど。 振り返ると、赤い鳥居と、変なもんが。 鳥居は屋根付きの、明神鳥居。 両脇さ固める変な生き物は、獏なんだと。 これは、栃木県内の何か所かに置かれている、 獏の神さま、みたいなもんでな。 全部回ると、願い事さ叶うとか・・・? 左側にも、いた! こっちは米俵さ、乗ってるど。 そういや~『白鷺神社(栃木県上三川市)』にも、いたな。 こんなの。『白鷺神社』は、1体だったけど。 こっちは2体。『狛犬さま』に対抗してんだべか。 だども、どうみても。神さまっつうよりは、ゆるキャラみたいなんだどもな~。 一緒さしたら、怒られっちまうかな。 んで、見て貰いたいのは、こっち。 鳥居の真横にある、小さな神社。『大前二宮神社』だど。 名前の通り『二宮尊徳』さんさ、お祀りした神社だど。 五穀豊穣と水・川の安全長久さ守ってくれるんだと。 この神社は『桜町二宮神社』から、勤請してきたもんなんだよ。 小さいけんど、しっかりした造りの神社でな。 木々に囲まれて、見えにくいとこにあんだけど。 ぜひ、忘れずに、参拝しにいっとこれね。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.11

コメント(0)

-

【五行川】 勤行川と平将門

「大前堰と平将門」 昨日紹介したこの堰。名前を『大前堰』っつうんだって。 これは、1800年代に『二宮尊徳(二宮金次郎)』が整備さした『大前堰』でな。 横にゃ『穴川用水』に水さ引き込む門もあんだよ。 ええと、今日は『二宮尊徳』の話じゃないから、 詳しいことは、また今度。 今日は『平将門』の話だど。 『五行川』は、別名『勤行川』っっつってな。 今でも下流さいくと『勤行川』って呼んでるとこも、あるらしいんだ。 なんで『勤行川』っつうか、っていうとな。 935年ごろ。『平将門』が合戦勝利の祈願に『大前神社』さ寄ってな。 儀式の前の清めを、『五行川の大前堰』でおこなったもんだから、 下流部分を『勤行川』っていうようになったんだと。『大前神社』の入口んとの隅っこに、 木の影に隠れるように、案内板さあってな。 そこに書いてあったど。 ちょうど、この橋んとこかな。 土手の下んとこが、河原さなってて、 水が少ない浅瀬にみえたから。 てっきりこの橋の袂んとこが堰跡なんかな、 って、勘違いしちゃったべ。 紛らわしい案内版だど! 『平将門』が、祈願に来たことは知ってたんだけど。『五行川』で儀式さしたって、知らなかったな~。『大前神社』内に池さあったから、 そこで禊さしたって、思ってた。 こんな池。 よく見りゃ、禊さするような、綺麗な池にゃみえないんだけんど。 長い月日さ経ってっかんな。 昔は綺麗だったんだべな~、と思ったんだよ。 なんで、そったら勘違いしたんだべ? まいいか。今度はちゃんとわかったから、 もう、間違えないど。 ・・・たぶん。 それから、『平将門』に関わる話さ、も一つ。『五行川』で禊さした『平将門』は、 堰下の1の鳥居前に、『記念の欅』さ植えたんだって。 これかな? 石碑の間にあった木。 なんか、ちょっと訳ありそうな木だったんだけど。 案内板は、ねがったな。 んで、 今の『欅』は、2代目なんだって。 1代目は、どしたんかな~? こないだの『2の鳥居』といい、『大前神社』の入り口にゃ、謎がおおいな~w。《参考》 大前神社内の案内板。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.09

コメント(0)

-

【五行川】 芳賀城とは無関係?

「五行川」『大前神社』の東ににゃ、大きな川が流れてる。『五行川』っつってな。 源流は、真岡市のさらに北。 栃木県のさくら市辺りから、湧き出る水や、 堀用水の支流さ、集めた川なんだと。『五行川』はな。『大前神社』から南さ、いったとこで、『芳賀城(真岡城)』の近くさ、通るんだ。 そこで、『芳賀城』の堀跡だったって言われる『行屋川』と合流してるんだど。 昔は『五行川』から、『芳賀城の堀』さ水を引いてたんかな~、とか。 想像してたんだけど。 どだんべな。 水の量はいっぱいあったから、 もしかしたら、『芳賀城』に関わってたかもしんないな。 橋から北の方向。『大前神社』の側までくっと、 堰があって、小さな滝になってんど。 『五行川』はな。 さくら市の『長久保天神神社』を出発点にして、 高根沢町・芳賀町・真岡市と、北から南に向かって流れてきてな。 筑波市の下館辺りで、『小貝川』と合流。 さらに南下して、『利根川』さ流れ込む『利根川水系』の川なんだ。 全長 53・7キロメートル、あんだって。 滝の向こうは、並々とした深い水で、ちと、おっかないど。 あんまし近寄れないな。 おんや、滝のとこに、なんかある。 置物みたいだけど? あ! シラサギだ! 水浴びしてんかな? 動かないから置物かとおもっちゃったど。 だども、この後、人の気配ささっして、飛んでっちまったから。 ほんもんの、シラサギだったんだな。 いいもん、みちゃった。 野生の鳥って、ただいるだけで綺麗だな~。 さて、『五行川』と『芳賀城』の関係は、わかんなかったけど。 どうやら『大前神社』と『芳賀城』にゃ、関係さあったみたいだど。 『大前神社の年表』によると、 天正5年(1577)に、『芳賀高継』が『大前神社の本殿』を再建したらしいんだ。 それって、今も残ってる『本殿』のことかな? あ、違うか。 今の『本殿』は文禄2年に再建したもの、って書いてある。 ん~。再建、再建、って、ややこしい~な~。 これが、『式年遷宮』ってやつだべか。 《参考》 大前神社入口付近にあった案内板 大前神社のブログ 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.08

コメント(0)

-

【大前神社】 2の鳥居さ、どこ行った?

「2の鳥居の謎」 こないだ紹介した、真っ赤な鳥居。 2の鳥居だど、って紹介したけんど、 ほんとは『3の鳥居』なんだって。 ってことは、他に2つ鳥居さあるはずだよね。 だども、参道にゃ1つしか、ねがったよ。 この日はあんまし体調さよぐねがったから、下ば~り見てたけど。 まさか、見逃した? ええと。ここで、鳥居の数え方さおさらいしてみっか。 鳥居っつうのはな。 神社の入り口さあって、神聖な神さまの領域さ入るって印でもあんだ。 これは『大前神社の1の鳥居』 本殿から見て、一番南にあって、車道と参道の境目にもなってんだ。 通常は、こっから本殿へ向かって、『1の鳥居』『2の鳥居』『3の鳥居』って数えんだ。 全国にゃ、神社さいっぱいあっかんな。 特例で、本殿から外さ向かって数えてく場合もあんだけど。 大抵は、外から中さ向かって数えんだよ。 鳥居の数は、最低でも正面に1つ。 大きな神社だと、入り口ごとに鳥居さあったりしてな。 数は、まちまちなんだ。 さて、『大前神社』の場合はどうか、っつうと。 神社正面の参道さ、外から歩いてくっと、『1の鳥居』、『2の鳥居』 そして、『真っ赤な3の鳥居』 狛犬さまさ見張ってる『4の鳥居』と、4つあるはずなんだ。 だども、3つしか見てないど。『2の鳥居』さ、何処いった? 真相さ探るために、写真さ見直してみたけんど。 写ってないな。 んで、ネットで『大前神社』さ行った人の写真さ、じ~っと検証してみたら、あった『2の鳥居』らしいのが!『1の鳥居』の奥。『山内明府功徳の碑』さあったとこに、『2の鳥居』さ、ある~! で、でも。今回の散歩じゃ、写真さ写ってない。 だから、見てない・・・はず。 どしたんだべ? ぼっこれちまったんけ? それとも、新しい鳥居に交換中だったんだべか。 それとも、見落とした、だけ? あんなにでっかいのに・・・。 すぐにゃ確かめに行けないな。 そのうち、確認に寄ってみんべ。 っつうことで、『真っ赤な鳥居』は、『3の鳥居』 って事実だけ、修正させてください。 ごめんな。《参考》【送料無料】 神社建築 文化財探訪クラブ / 青木義脩 【全集・双書】価格:1,680円(税込、送料込) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.06

コメント(0)

-

【大前神社】 鯉づくし

「大物主大国魂神社」 次は、神社の裏側さ、いってみよ。『大前神社』の裏側にゃ、『摂社・末社』って呼ばれる 小さな神社さいっぱいあんだよ。 んで、ぐるっと『本殿』の裏っかわさ周りこんでいったら、 あ、神社さ空っぽ。 そんで、離れた場所に、真新しい新居が。 どうやら、『摂社・末社』は『式年遷宮』の、まっ最中だったみたいw。 ここにゃ、ざっと見渡しただけでも、5、6個の神社さあんだけど。 そのほとんどが、立て直しや移転中だった。 これじゃ、どんな神さまさおられるんか、わかんないな。 工事の隙間さ通り抜けて、奥さ進む。 この神社は、修繕してないみたいだな。 何つう神さまさ、おられんだべな? そっと忍んでいくと、入口になんかあるど。 片足さ折れちまってっけど、『狛犬さま』かな? だども、相棒の姿は、め~ないな。 それにお顔が、おっかね~。 河童みたい。それも、悪役妖怪の河童。『妖怪の気さ入った、狛犬さま』なんかな? 模様も綺麗に残ってるけど、なんだか、置物みたいだな。 なんだべな? 相棒の痕跡さあれば、はっきり『狛犬さま』っていえんだけどな~。 どっかにいね~かな? と、神社の周辺さ覗いていたら、こったらもん見っけた! 鯉だ! 波に乗った鯉! おもろい~。めめこい~。なんだんべ? オブジェ? いやいや。よ~ぐみっと、 神社の四隅に、同じ鯉の置物さ据えてあんど。 ってことは。 神社の四隅を固めるお守りなんだ、これ。『大前神社』じゃ、鯉が守護獣みたいなもんなんだけど。 こったらとこにも、いるなんて。知らなかったっぺ。 おっと。鯉さ気ぃ取られて、神さまの紹介さ忘れてたな。 ここに居られるのは、『大物主大国』さま。 あれ? 『だいこく様』の別名じゃね? んじゃ~、ここにも『だいこく様』が居られんだ。 せっかくだから、御賽銭を。 いつものように、なむなむと、参拝。 で、ふと上さ見上げたら、天井がすげ~! あ、正確にゃ、天井じゃねぐって、庇っつうんかな。 屋根の裏っ側だな。 派手な図柄じゃ、なんだけど。いいもんだよな。 真ん中にゃ、鯉。 『大前神社』に、欠かせない絵柄だな。 これも、なんか意味さあんだべな~。 ここにゃ、案内板さなかったから、知らない人もいんじゃいけ? おしいな~。 ぜひ、皆にみてほしいな。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.05

コメント(0)

-

【大前神社】 本殿と拝殿

「大前神社・本殿と拝殿」『狛犬さま』に見送られて、鳥居さ潜ると、 広い敷地さ出る。 中にゃ、いろんな建物さあるみたいだけんど。 まずは、本殿と拝殿さ、いってみんべ。 神さまさ、挨拶しなくちゃな。『大前神社の拝殿』だど。 赤や緑で色出られて、派手だな~。 なんか、『日光の東照宮や陽明門』さ思い出すな~。 色使いとか雰囲気が、似てるど。『大前神社の拝殿』は、元禄のはじめごろ(1688)に完成した建物でな。『入母屋造り』っつう形なんだと。 建物様式についちゃ、まだ勉強中なんでよくわかんねんだけど。 重みがある、っつうんかな。 厳かって感じもすんな。 賽銭箱さ置かれたとこの上に、『木鼻』って言われる、柱のでっぱりがあんだけど。 ここにくっついてんのは『唐獅子』なんだと。 ほほう~。 写真に撮ってみたけど。携帯じゃ、写んねな。 他に龍もいたど。 残念だな~。彫刻好きじゃなくっても、 目さ奪われっちまうぐらい、綺麗なのに。 さて、いつまでも、見惚れてるわけにゃいかね~な。 御賽銭さいれて、なむなむ。 お願いごとさして、参拝終了。 次は『本殿』だっぺ。こっちは『権現造り』っつう、構造。 これが、また、見事なんだよ。 『大前神社の本殿』は、神護景雲年間(767年ごろ)に、『ご造替(ごぞうたい)』の為に再建された、って記録が一番古い言い伝えでな。 現在の『本殿』は、文禄2年に再建されたもんなんだと。『ご造替』ってのは、神社の建て替えのことだべな。 昔はな。『式年遷宮(しきねんせんぐう)』ってやつが、あってな。 20年ごとに新しく、建物さ増設したり、修理したりしてたんだと。 古くなった神社の場合。 全部ぼっこして立て直し、ってこともあったらしいど。 で、『本殿』の修理さすっときに、神さまに迷惑さかけね~ように、 一時、別の場所さ移ってもらうんだけど。 そんとき仮の屋敷として用意される場所が、『仮殿』だな。 名前の通り、仮の居場所なんで。『ご造替』さ終わったら、ぼっこされちゃうこともあるらしいど。『式年遷宮』かあ。 だがら、由緒は古くて長い歴史さあっても、建物はあたらしい、 って神社が、多いんだな。 これは、江戸時代ごろまで続いた習慣でな。 今は殆どの神社で『式年遷宮』は、行われていないそうだど。 あ、でも。 部分的な修理とか、造り替えは、今もあんだよ。 神社は木造建築だかんな。 ほっぽっとくと、朽ちっちまうし。 『大前神社』みたいに、見事な彫刻さもってっと、 色さ禿げたり、破損したりすんもんな。 で、この辺が、『本殿』のみどころ。 彫刻群が、密集してっとこ、なんだけど。 やっぱし、携帯じゃ、写んねな~。この携帯、古いし。 お気にいりの携帯なんだけど、な。 彫刻みたいに繊細な部分さ撮りたいときは、ちっと、困るな。 ええ~と。ここの彫刻にゃ、仙人が彫られてんだよ。 たしか、鯉に乗った仙人さまや、鶴に乗った仙人さま、などなど。 いろんな種類の仙人さまさ、いんだよ。 ちょっと変わったとこだと、鯨の彫刻さあるとか、聞いたど。 海なし県に、鯨? なんか由来さあんのかな? おもしろいな。 おっと、肝心の神さまさ紹介してねがったな。 御祭神は『大己貫(おおなむち)神』 別名・大国主、大物主、大国魂などなど、と呼ばることもある神さま。 で、一般にゃ『だいこく様』っていう神さまなんだと。 開運招福の神さまでな。健康や病気平癒、縁結び、 五穀豊穣、厄除け災難よけ、家内安全、産業発展などなど。 いろんな後利益さあるらしいべ。 もう一人、『事代主神』こと『えびす様』は、河川海洋の守護神でな。 漁業安全、大漁豊漁、商業繁盛、家業繁栄などなど。 こっちもたくさんの後利益さあるんだな。 二人そろうと、もうなんでもありって感じだな。 協力なユニット神さま、だな。 《参考》【送料無料】 神社建築 文化財探訪クラブ / 青木義脩 【全集・双書】価格:1,680円(税込、送料込) 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。にほんブログ村

2013.07.03

コメント(0)

-

【大前神社】 かわいい狛犬さま

「大前神社の狛犬さま」 赤い鳥居を抜けて北へ行くと、右に社務所があんだ。 お守りさ売ってたり、お祓いや御朱印の受付も、ここでやってるみたいだど。 んで、左にゃ『手水舎』がある。 ちょっと写真さピンボケなんで、載せないけんど。 古くて落ち着いた雰囲気。 特に変わった趣向なないけんど。 伝統的な古さを感じんど。 お浄めさ済んだら、さっそく参拝へ。『本殿・拝殿』さ行く前に、も一個鳥さあるんだな~。 今度は石の鳥居だど。 足元にゃ、土台さついてる。 あれも亀腹? っつっていいんかな。 同じ石鳥居でも、表に在った一の鳥居と、ちと違う。 なかなか、興味深いな~。 だども、いまは。こっちが気になる~。 『吽の狛犬さま』だど。 これは、向かって左側におられるほう。 おや、かわいらし~。 目が小さ目だからかな? ぴんとたった耳が、 心さ引かれるな~。 丸い鼻と、顎の下の髭みたいな模様が、なんかに似てる。 なんだべな~。むずむず、するな。 じ~っと、鼻さ集中~。これがポイントのような気がすんだ~。 あ、そうか。7人の小人だ。 ほれ、白雪姫に出てくる、小人たち。 でずに~ランド、さいるやつだっぺ。 とんがり帽子さ乗っけたら、似てんべ? 『狛犬さま』は台座に載ってる。 ここに、文字さ書いてある。でも、読めない。 なんか、くやしいど。 いいや、隣さいこ。『阿の狛犬さま』。向かって右側におられるど。 こっちは、大きな牙が、目さ引くど。 そんでも、かわいらしく見えっちまうのは、 大きな鼻のせいだべかw。これって団子っ鼻ってやつ? 『右側の狛犬さま』は、大きな木の下にあってな。 夏の暑い日でも、影さなって涼しそう。 隣は暑そう。なんか、ずるいべ~。 あ、こっちの台座は文字さ読めそう。『奉』かな。 すると、隣の台座の文字は『納』かな? 違うかな? さてさて。そんでは。お背中拝見! まずは『右側の阿の狛犬さま』から。 全体的に、丸っこい体型なんだけど。 背中は贅肉もなく、すっきりしてるど。 背骨かな? 背中に浮き出るような線が、はっきりわかんな。 少し、外の参道方向に、首さ曲げた形だな。 本物の犬っこみたい。生きてるみたいだな。 しっぽは体と一体になったタイプ。 手先はくるっとまいて、左右に分かれてんだな。『左側の吽の狛犬さま』は、斑模様になってるど。 石の種類のせいだべか。 参道の先さ見張るように、首さ傾げてる。 ぴんと伸びた耳が、素敵だべ~。 おや、こっちのしっぽは、立体的。 模様さ浮彫になってっと。 写真の撮り具合で、違って見えるだけだべか。 いつのもんだか、名がみっかんなかったんでわかんねんだけど。 しっぽさ胴体と一緒んいなってるタイプは、古いものってきいたど。 ほほう。では、『ベテランクラスの狛犬さま』かな。 大きさは、中型タイプ。 かわいいからって、なめたら、がぶっとやられんど。 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村

2013.07.01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1