2009年04月の記事

全48件 (48件中 1-48件目)

1

-

水没するサンマルコ広場

いつか沈んで消えてしまう、かもしれない儚い街ベネチア。毎年10月から4月までの間に(時々)ベネチアのサンマルコ広場は水没する。アクア・アルタ(acqua alta、高水の意)と呼ばれサンマルコ広場の水位は50~60センチ程上がるそうだ。(過去最大規模は1966年の125センチの水没。)下水道が全て繋がっている為。大運河の水が下水溝を通って広場に浸入するようだ。それはかなり深刻な問題だ。原因は、高潮と気圧の変動、風圧(シロッコと呼ばれるアドリア海に南から吹く風)の3つの自然現象が重なって起こるのだろう? と言われている。つまり、ベネチアの地理的要因が起因している。簡単に言うと、「アドリア海が閉鎖された海なので、入り込んだ水が逃げにくい。」と言う事だ。現在は、堤防を設けて防ぐべく努力はされているようだが、それでも「年々水没の回数は増えて行っている。」と言う。もう一つ、水没の原因はベネチアの地盤沈下にもある。これはすでに何百年も前から危惧されていた事だが、もともと杭を打って建築した要塞のような都市であるから、毎年少しずつ沈下していると言われている。(15,16世紀、ドレスの下に竹馬のような高下駄を履いて歩いている紳士、淑女の描かれた絵画を見たことがある。)現在はアクア・アルタの時期だけ広場や道路には臨時の高床が組まれ、通行を確保している。写真は時計塔前である。左手にサンマルコ大広場があり、右手にサンマルコ寺院がある。通常は男性の膝上くらいの水位らしいが、街ではお腹まであるゴム長靴? ズボン? も売られているらしい。必需品なのね・・。こういう時に来た観光客って、良いんだか悪いんだか・・。右建物が、サンマルコ寺院。水がない時はサンマルコ広場はイスとテーブルが出てカフェになる。

2009年04月28日

コメント(0)

-

ベネチアの運河と消防船

前回写真を見てもらって、ベネチアは水の上にある街だと言う事が解ってもらえたと思います。そして、今回は水の都の消防車ならぬ消防船を紹介。さらにベネチアの街の裏路地を紹介します。下が消防船です。そう見えないけど・・。消防署です。あのポールをつたって降りて来て船に乗り込むのでしょうか?船の車庫はかなりあります。船が小さいから沢山必要なのでしょう。だいたい消せるのか疑問ではありますが・・。なぜ船か? ベネチアの街には車が入れないからです。自転車も禁止です。だって走れる所がないですから。さらに、なぜ船が小さいか? 大運河以外の水路は恐ろしく狭いからです。下は路地? の写真です。狭いだけでなく、こんな低い橋が無数にあります。右の建物はレストラン入り口でしょうか?おそらく別の入り口もあると思いますが、風流ですね。船で乗り付けるのも・・。迷子になってきます。そして、ここで火が出て消せるのでしょうか? 石造りだから外見は残るのかな? 気づいたでしょうか、どの家もたいてい運河に向いて玄関があります。消防隊の皆さん場所探せるのでしょうか? 到着前に燃え尽きそう。でも、水だけはふんだんにありますね。ただ水はあまり綺麗ではありません。一部下水垂れ流しの所があるようです。昼のゴンドラでは気づきにくいですが、夜のゴンドラでは匂いが解るそうです。もちろん表に歩く路地もありますが、細く、くねくね入り組んで、水路より迷子になります。建物が皆似てるし、方向感覚が狂ってくるからです。でもとても面白い街です。はまります。観光客は日帰りが多いですが、やはりゆっくり泊まって堪能してほしいですね。

2009年04月27日

コメント(0)

-

ビジネス食(欧州路線)

ビジネス食(欧州路線)機内食の紹介ついでにもう一つビジネス食です。エア・フランス? ルフト?のような気もしてきました。これはドイツのフランクフルト空港からフランスのニースに向かう飛行機で出されたものです。食材は確かに高価かもしれませんが・・。メロンと生ハムですくわれてますね。右はシュリンプとアスパラガスのサラダ。上の左端はプディングだったと思います。味は悪くなかったと思います(すごくおいしかったら記憶に残るし・・。)ワインももらえたと思いますが、飲みたくなかったのかも・・。生ハムは中の上クラス? もちろん日本の生ハムとは違い、しっとりしています。フランスでも、生ハムの良い物はイタリアから来ているようです。(今回の欧州旅行では行く先々で生ハム買って食べてましたから・・)欧州路線はファーストクラスがなかったので、自動的にビジネスになります。しかも、ビジネスと言ってもエコノミーの座席3席の真ん中を潰しているだけで。席のサイズもイスも全くエコノミー席と同じでした。だから前後は狭いです。最も飛行機も巾が3席3席のサイズしかなかったと思います。サービスもせかせかして義務的で、良いイメージはありません。キャビンアテンダントはやっつけ仕事をしていた感じです。確かに時間制約はあったけど、日本ならもっと丁寧、親切な接客だと思います。せっかくなので、機内から撮影した上空写真です。飛行機の下はすでに夜だと思います。この高度で遠くに太陽が沈んでいるのですから・・。おそらくフランスのアルザス地方からスイスの上空へ入ったあたりだと思います。所要時間は一時間半くらいだったか・・。だから食事も簡易版だったんですね。(エコノミーは出なかったのかも・・。)飛んでる時間より、乗り継ぎに時間がかかりました。それより、テロ以来の手荷物チェック強化で、出国に(国内線でも)大渋滞です。30分くらいは平気で並ばされます。はっきり言ってX線の機械が遅れています。(古い)しかも、日本にはドリンク・チェッカーがあるけど外国にはありません。だから全て(国内線でも)没収になります。日本も外国にならって海外路線のドリンク持ち込み禁止にしましたが、本当は日本は進んでいるので、他の国もドリンク・チェッカーを導入すれば没収されないですむのに・・。手荷物チェック後にドリンク買うとぼったくられます。日本以外は水も非常に高いです。(空港内)もう一つ怒りが・・。フランスの国内線の手荷物チェックでチーズをとられました。x線で真っ黒にしか写らないから駄目だと言うのです。(チーズだけ通した。)「そっちの機械が古いからだ!」と言いたかったです。おまけにブーツ脱がされました。「かかとに何か入っているかも・・。」と言う理由で・・。アメリカでもやっていますが、フランスは外国人に対して特に感じが悪かったです。(外国人に対する差別がすごくある国)たかが国内線なのに・・・。テロ以来旅行しにくい世の中になったと思います。

2009年04月26日

コメント(0)

-

ファーストクラス機内食 3 日本食

日本食コースです。お寿司ですね。見栄えはすてきですが、味は今ひとつだつたようです。日本から積んだ食品(行き)なのに・・・。帰りのメニューの写真を撮らなかったのですが、帰りの和食の方が美味しかったと言う事です。すき焼きです。よく和食では使われます。味のはずれはありませんが、寿司にすき焼きって日本食のイメージなんですかね。断然洋食の方が当たりでした。これもチョイスで、後もう一品あったのですが、おいしそうに写っていなかったので、はずしました。下はデザートです。これも2品か3品かのチョイスだったかも・・。こっています。カップもチョコで出来ています。下に落ちている石もチョコです。でも全部食べなかった気がします。飾り付けは素敵なんですけどね・・。ムースがこってりで・・。普通にケーキですね。この後デザートのチョコレートも出たような気がしますが、お腹がいっぱいだったので断ったような気がします。フルコース料理が出るので、かなりお腹が一杯になりました。当然食事時間も長くかかります。(エコノミーと違って優雅でゆったり時間がながれてました・・。)問題は食事後もトイレ以外立つ事がないので(さすがに行く所がない。)座りっぱなしなので消化に苦労してました。お酒でもたくさん飲めれば何倍も楽しめたのでしょうが、ワイン一本開けられない(ワイン好きだが弱い)ので非常に残念でした。(一応、航空会社のセレクトした自慢のお酒がいろいろあったのに・・。)座席も快適で、「飛行機の中でこんなに贅沢していいの?」 ちょっと恐縮してしまいました。何しろほぼ水平ベッドみたいにリクライニングするのですがら・・。しかも、前にバックを置く余裕さえありましたから。(皆、結構足下散らかっていました。)正規にお金を払えば(航空会社で異なるが・・)ファーストクラスは、エコノミークラスの10倍近く高いとか??? その価値は人によって異なるでしょうが、その分何回も海外に行きたい人の方が大多数でしょうね・・。もちろん最上のサービスを受けたい人に値段はないのかもしれませんが・・。でも、ビジネスクラスとの差は思った以上に大きかったですよ。因みに、今年乗ったハワイ路線のビジネスクラスはずいぶんレベルが落ちて(座席は少し大きいし多少の余裕はあるけど・・)、エコノミーとあまり変わらなくなっていました。(JAL)そういえばエコノミー症候群と言うのはファーストクラスでもなるのかも。足がむくんでパンパンになり、(帰りの飛行機)ブーツがきつきつで泣きそうでした。最近は機内で着圧ソックスをはくようにしていますが、これ、絶対いいです。むくみに効きますよ。back numberリンク ファーストクラスの機内食 1 前菜リンク ファーストクラスの機内食 2 メイン

2009年04月25日

コメント(0)

-

ファーストクラスの機内食 2 メイン

メイン料理(洋食コース)です。ロブスターですね。付け合わせが何かわかりません。芋系? アーティチョーク?下もメインだと思います。幾つかメニューがあり、選べたのかもしれませんが、覚えていません。牛フィレ肉の煮込み、温野菜添え。デミグラスソースで煮込んだ肉でしょう。ホワイトのプレートはどれも一緒です。メーカーを確認していませんが、デザインからすると、ひょっとしたらローゼンタールかもしれません。ドイツの食器メーカーで新進気鋭の作家を集めてモダンな食器を送り出している会社です。作家によってはコレクターズ・アイテムになっている作品もあります。アートな食器で、私もある作家の作品のクリスマス・プレートを少し集めていました。これはシンプル実用向きのリーズナブルタイプであると思いますが・・。飛行機会社によってはカトラリーも気を使っているようです。今までエコノミーやビジネスでは気付きませんでしたが・・。普通に野菜サラダです。野菜がたくさんとれるのは嬉しいですね、おそらくベジタリアンの人とか、ユダヤ教徒の方用の特別な食事は、日本の飛行機会社よりも外国系の航空会社の方が対応が良いでしょう。日本からの便で見かけた事はありませんが、オランダからの便(欧州内)でユダヤ教徒の方が食事をしているのを見たことがあります。私達とは違う箱に入った食事が別に運ばれてきていました。正統なユダヤ教徒の方は、律法を厳格に守ります。だから食事一つに大変な制約が課せられています。ユダヤ教徒の食事(コーシャーミール)は律法(食事規定)に従って調理、祈祷、封印されていなければならないなどきびしい取り決めがあります。肉と乳製品は別々に調理されなくてはいけない。うろこ、またはひれのない魚介類、甲殻類は禁じられている。また肉は、ひづめが割れている反すう動物以外は食べることができない。ひづめが割れているが反すうしない豚は駄目。反すうするがひづめが割れていないうさぎは駄目。それらは禁忌の対象となります。さらに儀式的に屠殺され、準備された動物以外の肉は食べてはいけない。機内食などの加工食品は、ラビの管理下で準備しなければならない。過ぎ越しの祭り(旧約聖書のモーセの出エジプト紀)の時(3月または4月)は、さらに飛行機会社も発酵食品を出さない等の気を使っているようです。※ 厳格なユダヤ教徒はもみあげを縦てロールにしてハットの帽子をかぶっているのですぐにわかりますがオランダやアメリカ国内便の方でまれに見かけるくらいです。まして食事している所をマジマジ見るのは失礼なので・・。リンク ファーストクラスの機内食 1 前菜リンク ファーストクラス機内食 3 日本食

2009年04月25日

コメント(0)

-

ファーストクラスの機内食 1 前菜

これは2年前に乗ったルフトハンザの機内食で、現在同じ品が出ているとは限りません。座席は一番前、操縦席のすぐ後ろです。テーブルにはナプキンが敷かれ、サイドには生のバラの花が一輪飾られていました。(専用の花ホルダーが座席のサイドについている。)※ 降りる時に余ったバラの花を数本頂きましたが、トランジットだったので次の登場時に没収されました。シャンパンとワインとその他のお酒リストがくばられましたが、メニューを捨ててしまったので内容は覚えていませんが食前酒はシャンパンをいただきました。メニューリストにあれば何でももらえますが、あまりお酒は強くないので後は白ワインを一杯飲んだくらいです。あまり飲まないのでキャビンアテンダントの方が気を遣って高価な食後酒(リキュール)を勧めてくれましたが、飛行機の中は気圧で酔いが回りやすいので2杯以上飲めませんでした。お酒の飲める方には良いけど飲めない人は損かな? 因みにルフトでは、日本人がファーストに乗る時は日本人スタッフが付くようです。食器は全て陶器です。ワゴンで前菜の皿が運ばれてきます。(だから通路も広いです。)前菜は4種類か5種類くらいあり、チョイスするのですが、余れば何皿でももらえます。上の写真はキャビアです。キャビアはその場でキャビンアテンダントの方が盛りつけしてサーブしてくれるのですが、レストランにいるような錯覚さえありました。ファーストのキャビンアテンダントは常に最上のサービスをしようと努力しているのが判ります。優雅な空間にいながら、何もかもできなければならないのでつくづく大変な仕事だと思います。食事時は完全にレストラン並みのサービスになっていましたから・・。下の写真は前菜のテリーヌです。何のテリーヌか忘れましたが、やはり盛りつけがレストラン並みですよね、味も申し分ありませんでした。食事はこの後、洋食コースと和食コースに分かれていきます。次回につづくback numberリンク ファーストクラスの機内食 2 メイン リンク ファーストクラス機内食 3 日本食

2009年04月25日

コメント(0)

-

ファーストクラスの化粧室

2年前になるが、マイレージを貯めて、おそらく最初で最後のファーストクラスに乗った。ドイツのルフトハンザ航空である。ファーストクラスは2階席で、操縦室のすぐ後ろに位置し、変な空間だった。(残念ながら、機内の撮影をしなかった。)なぜ変な空間かと言えば、それは座席と座席の間がありすぎて、いつもの飛行機の席とは違ったからだ。特に前後の席の距離はビジネスでも比較にならない。座席の後ろに奇妙な四角い箱が置いてある「これ何?」後々判った事は、座席がリクライニングする時、その上に停止する為のものだった。つまり、ファーストクラスの座席は、足置きも含めてほぼ完全な水平ベッドのように倒れる仕組みになっている。要するにファーストクラスでは、1人の占有面積は、ほぼシングルベットサイズに匹敵すると言う事だ。だから前や後ろの人の声が聞こえる事はほとんどありえないのである。(ルフトハンザの話で会社で異なるかも・・。)贅沢すぎる飛行機の空間は座席だけでなく、化粧室にも及んだ。下は化粧室洗面台化粧室内に入って撮影したので、全部入りきらなかった。洗面台はそんなに変わらないが、巾があるので化粧品が置ける。籠の中身は歯ブラシやひげそりだったかな? 散らばっているのはバラのポプリ。下は化粧室のトイレの便座化粧室に窓があるなんて!!! 窓があるので明るくて開放感がある。何と言っても広い。中で着物にも着替えられる。この右側に洗面台がある。ビジネスのトイレはエコノミーとたいして変わらないが、やっぱりファーストは世界が違う!!! 2階席は12人か16人席だったと思うがトイレは前と後ろの二つあった。(後ろのトイレに窓があったか覚えていない。)ドイツ人女性が(寝起きに着替えを持って入って)トイレにこもって30分以上出てこなかったが、確かにここならボーッとできる。余談だが、旦那さんらしき若い男性が。彼女の常識なさに怒り、最後険悪になっていたのが判った。(座席の横列だけは視界にはいる。)ところで、機内グッズだが、行きも帰りも3点、日本→ドイツはコスメポーチとスリッパ、歯ブラシの入った袋と、ポロシャツで、ドイツ→日本はコスメポーチとスリッパ、歯ブラシの入った袋とスウェットの上下だった。ドイツ出発を考えているからだろう。日本行きに機内で着る為のウエアをくれて、帰りのドイツ行きにルフトのネーム入りのポロシャツがお土産になる。コスメはもちろん男性用と女性用で異なる。女性用はクレンジング、化粧水、乳液、クリーム、リップクリームが入っていた。機内で使う為の物だ。(日本にない品だが、オーガニックでとても良かった。)次回は機内食です。追記 機内のトイレの窓だが、かつてアメリカの国内線トイレで窓があったのを思い出した。アメリカのバッファロー発のNY・ジョン・F・ケネディー空港行きの飛行機。残念ながら会社や機種を覚えていない。このトイレに思い出があるので覚えていた。

2009年04月25日

コメント(0)

-

バトリョ邸のエレベーター

バトリョ邸のエレベーターエレベーターの歴史は以外に古い。滑車式ロープを使って上げ下ろしをした事をエレベーターの起源とするなら古代ローマ時代にさかのぼると言われている。紀元前236年。考案者はかのアルキメデス(BC287~BC212)。動力は人力の手動であった。エレベーターの動力が人力以外のものに変わるのには、それから2000年の時がかかる。ジェームズ・ワットが発明した蒸気機関は1835年、ついにエレベーターの動力として採用され、登場する。蒸気機関が産業革命を起こしたように、エレベーターにも大きな飛躍を与えたのだ。だが、それでも当時のエレベーターは「ロープが切れたり、はずれたり」と、危険きわまりない物でもっぱら貨物用として利用されていたそうだ。1852年エリシャ・オーチスが安全装置を開発。一気に安全性が向上。もう一つの画期的事は、エレベーターの駆動システムに「カウンター・ウエイト方式(つりあいおもり)」が導入。(井戸のつるべと同じ原理)これにより、エレベーターが最上階から飛び出すような事故も減り、高層ビル建築が可能となる。今のエレベーターの元祖と言ったところだ。因みにエリシャ・オーチスは安全装置を売り込み「オーチス・エレベーター・カンパニー」を設立。パリ万博のエッフェル塔、NYの自由の女神、エンパイアステート・ビル、国連ビル、世界貿易センターのツインタワー(テロで崩れた)、霞ヶ関ビルにエレベーターを設置。現在世界最大のエレベーター、エスカレーターの会社である。※こ(1973年にユナイテッド・テクノロジーに買収されたが・・)「エスカレーター」の名はオーチスの登録商標で商品名だったそうだ。下の写真はバルセロナのバトリョ邸のエレベーターであるが、1904~1906年にガウディーが増改築した時のものだ。メーカーまではわからないが・・。よくよく考えたら100年以上前の物? 機械部は取り替えられているんだろうな・・・。そのままだったら怖い!エレベーターは今一階に。上では待つ人たちがいる。エレベーターは二階に上っている所。住人用で、観光客の使用は禁止されているから内部は見えない。これは箱型だと思うが、「両サイドだけエレベーター内部の壁があり、前と後ろは壁なし」と言う恐ろしいエレベーター(寄りかかったら大変な事に・・)が、ヨーロッパでも古いホテルに行くと未だに存在する。安全性を考えると日本では絶対ありえない物だ。でも、こうしてエレベーターの歴史を振り返ると、そう言うエレベーターも「あり」なのかな・・と思う。

2009年04月25日

コメント(0)

-

シドニーの消防車と火事について

入手しました。オーストラリアのシドニー市の消防自動車ですが・・。ん? はしごがない? 上に小さいのは一応あるみたいですが、本当に消防車なのでしょうか?日本と同じ赤ですが、親近感はないですね。CITY OF STDNEY COMMANDER と書いてありました。これは司令塔となる車だったのかな? シャッターの向こうはどうなっているのか????消防の歴史を調べようと思ったが資料がない。日本について少しわかった事だけ・・・。慶安3年(1650)、幕府は4,000石以上の旗本2人を火消役に任命。これが定火消と称する幕府直轄の火消組織のはじめかも。旗本の下にはそれぞれ与力・同心が付属し、臥煙(がえん)と称する火消人足が働く。最初2組で発足し、明暦の大火後(1658)に4組に増設。(定員は512人?)1組平均128人の大部隊である。この火消屋敷は現在の消防署に相当し、江戸城周辺の麹町、御茶の水、佐内坂、飯田町に配置され、江戸城防備が任務であったとされる。(消防火災博物館より)とかく江戸は火事が多かった。特に11月から5月の冬場。「関東のからっ風」と言う言葉があるが、冬に強い山越えの季節風が吹き、東京はとても乾燥する。そのせいだからなのか? 歴史を見ても大火と呼ばれる大型の火事は本当に多い。(江戸時代260年の中で大火は90件位あるらしい)今もそうだが、住宅やビルが密集していた事、そして何より燃えやすい木造建築で、日本の家屋はできている。今のような消防車のない時代、隣が燃えればドミノ倒しのごとく燃えていったのもわかるが・・。以前読んだ本でヨーロッパのある街(どこか忘れた)で大火が発生し、街そのものが全滅したそうだ。それを教訓に街は燃えない石造りの素材を選び家を建築。そして、最後の一つの石が教会に積み上げられるまで30年以上の年月を要したという。家は欲しいが、急がば回れで、十分考え時間をかけても二度と火事をおこすまいと言う考えの表れだ。素晴らしいと思った。それに引きかえ、日本人はとことん甘いなと思う。「燃えたらまた建てればいいさ。」的考えなのか? 単純なのか? 学習能力が低いのか? 消防士さんまかせにしないで少し自衛しなければいけないですね。2月にオーストラリアで大きな山火事があった。火事は放火で(2人逮捕)、181人の人が亡くなっていると言う。(動物はもっとだ!)最後まで自分の家を守るために防衛していて逃げ遅れた人達がほとんどだ。日本ならまず先に避難させられるが、国柄? 自分の家は自分で守れ! と言う考え方が根底にあるのか、いづれにしろ思うところの多い火事であった。 亡くなられた方のご冥福を祈ります。追記: 「火事と喧嘩は江戸の華」と言う言葉があるが、江戸っ子は野次馬根性が強い。(決して冷やかしではない)火事のサイレンが鳴ると家の家族は全員外に出て、どこの方面が火事か探す。火の手が見えようものなら弟は自転車でとんでいった(小学生の頃)。サイレンが鳴っているうちは夜中でも寝られない家族だった。

2009年04月24日

コメント(0)

-

ガウデイー建築 カサ・バトリョ part3 内装

ガウデイー建築 カサ・バトリョ part3 内装2005年にユネスコ世界遺産に登録。建物じたいは1870年に建築、それをガウディーが依頼を受け1904~1906年に改築している。現在はキャンディーで有名なチュッパチャップスの会社所有になっているが、3階以上の賃貸住宅にまだ住んでいる人も残っている。バトリョ邸 内装はセラミック・タイル、モザイク、ステンドグラス、木彫を使ったアート作品のオン・パレードだ。階よってかなり世界が異なる。下はエントランスの階段階段の上からエントランスを見下ろす景色2階に行くとガラッとイメージが変わる。2階はバトリョ家のメイン・サロン大きな窓とステンドグラスだが、丸いガラスは吹きガラスを平たく潰して作ったもの。一つ作るのにも大変な手間が・・。そしして有名な渦巻く天井。ライトは後につけかえられた物とか・・。この部屋の内装のコンセプトは海なのだろうか・・。洞窟か、貝殻の内部のような感じもする。下も有名なマントルピース。内部にベンチがもうけらけている。ちょっとした談話室?ガウディーがこの建物に対して、何をイメージし、表現したかは実際解っていないようだ。(いろいろ説がある。)ガウディーの建築は、フランスのアール・ヌーボーとは違う。それでも分類上どこに近いかと言えばやはり、アール・ヌーボーなのだ。有機的な曲線、明らかに生物や植物をモチーフにしているのが見て取れる。(ドアや窓、螺旋階段(木造の)などはオーソドックスにアール・ヌーボーの様式に間違いない。)ガウディーの作品の比喩で、割と良く出てくるのが「骨」。「龍の骨を表している・・のではないか・・」とかだが、アール・ヌーボー期のアーティストで骨が比喩に使われるのはガウディー以外いないのではないか?少なくともアール・ヌーボーの作者なら何をテーマにしているか一目でわかるものだから・・。本当にガウディーの作品を言葉で表現するのが難しい事を改めて知る。

2009年04月23日

コメント(0)

-

ガウディー建築 カサ・バトリョ 2

ガウディー建築 カサ・バトリョ 2バトリョ邸のpart 2 今日は外壁と屋上の写真upです。Casa Batllo 1904~1906繊維工業主ホセ・バトリョの5階建ての建物に増改築が加えられ、現在地下1階地上6階、と屋根裏が追加。ガウディー円熟期の作であり、彼が最も社会で認められていた時代の作品である。1階が店舗、2階がバトリョ家住居、3階以上が賃貸住宅として建てられている。バトリョ家のメイン・サロンの窓 仮面を付けた人の顔? 明らかに人の鼻ですよね。バルコニーはベニスのカーニバルの仮面を連想する。屋上出口写真、前回も載せましたが参考に。セラミックとセラミックのモザイクを貼り合わせて出来ている。龍の背中の向こう側はより鱗のように瓦がはりあわせられている。セラミックの質感にも感心。その瓦一枚でお皿になりそう・・・。(欲しい!!!)屋上の煙突排気口 まるでカラフル、メルヘンのエノキダケのよう。バトリョ邸屋上 楽屋裏のような感じですがこんなものです。載せるかどうか考えました。何しろあの正面の幻想的な景観ですから・・。キノコは案外現実的なところから生えてました。キノコ(煙突)で部屋の数が解ると聞いた事がありますが、ここもそうなのでしょうか?次回は内部に行きます。

2009年04月23日

コメント(0)

-

ハムラビ法典と裁判

1998年におきた和歌山毒カレー事件。昨日(2009、4、21)最高裁が林真須美被告の上告を棄却して死刑確定と出た。正直まだやっていたのかと思った。当事者の方々からしたらずいぶん長い裁判だったと思う。日本はなぜこんなに遅いのか・・。もうすぐ始まる裁判員制度で日本の裁判は早く結審するようになるのだろうか?ハムラビ(ハンムラビ)法典 ルーブル美術館所蔵ハムラビ法典は古代オリエントの都市国家バビロン第一王朝第6代目の王ハムラビの作った法律書(書ではなく石柱だが・・。)であり、現存する世界で2番目に古い法典と言われている。学校の教科書でおなじみですね。正面バビロンのマルドゥク神殿に置かれた。「前書き・本文・後書き」の3部構成となっていて、本文は慣習法を成文化した282条からなる。前書きにはハンムラビの業績が述べられており、後書きにはハンムラビの願いが記されている。(ウキペディアより)今は王の所信表明的な碑とも言われているそうだ。裏側、楔形文字が細かくびっしり。楔形文字はもともとシュメール語を表記する為の文字だそうだ。ハムラビ法典上部左 ハムラビ王右 太陽神シャマシュ太陽神シャマシュから「王に法典を授けた」と言う絵らしい。ハムラビ王の生誕は紀元前1810~1750年都市国家バビロンがシュメール、アッカドを統一してバビロニア王国となった。ティグリス川、ユーフラテス川流域の今のイラクの位置になる。「目には目を、歯には歯を」(ハムラビ法典196~197条)「やられたらやりかえせ」的意味にとられているが、それ以上の過剰な報復は許さないと言う事が、本来の趣旨らしい。(なる程)現代日本の刑事裁判制度において「犯罪被害者がないがしろにされている」という世論が昂まっている現状と比較しても、古代バビロニアの司法制度は現代人の目から見て見劣りするものではない。(ウキペディアより)

2009年04月22日

コメント(0)

-

ワインセラーが届きました

家庭用の小型ですが、今日ワインセラーが届きました。それは嬉しい事です。玄関先からいかに部屋の奥まで一人で運ぶのかに知恵を絞り、やっと運こんだ後、思っている以上に大きかったので、家具の移動をしなければなりませんでした。家はやたらに椅子が多いので大変なんです。今、保冷を始めて後でワインを入れようと、あれこれ見ていたら・・・。「何と私は馬鹿でしょう。」昨年楽天のワインショップで注文したワインの年が、自分の注文したはずの年のと違っている事に気づいたのです。今更ですが、「なぜきちんと見なかったのか? 」 慌てて過去の買い物データを調べたら注文確認メールの段階ですでに年数が入れ替わっている事に気がつきました。酷い・・。当たり年ワインを買って喜んでいたのに・・。外れ年のが来ていたのです。高いワインではありませんが、無くてやっと探したワインだったので、ものすごーくムカツイテます。間違えた訳では絶対ありません。確認してその年のを頼んだのです。のこり数本だったので・・。もしかしたら見本と違ってたのか? (たまにそういう場合もある) ショップが同じワインだから良いとでも思ったのか? (酒屋のレベル?) 年度が違えばプレミア度も違ってくるのに、比較的浅い年のワインだから軽くあしらわれたのね・・。こういう酒屋さんもあるから皆さんもネットで買う時は注文確認メールと実物をきちんとチェックしたほうが良いですよ。(していなかったのは私だけか・・)でも、本当に偶然ですが、昨日価格コムで検索していて、たまたま楽天の会社で(楽天検索では見つからなかったのに)同じワインを見つけて6本買っちゃいました。今度は確認メールもokでした。後は実物チェックです。そして、ワインが届いたら当たり年と外れ年の飲み比べでもしてみます。

2009年04月22日

コメント(0)

-

アントニオ・ガウディー バトリョ邸 1

アントニオ・ガウディー バトリョ邸 1アントニオ・ガウディ(Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet)(1852年~1926年)はスペイン、カタルーニャ地方出身の偉大な建築家である。バルセロナの象徴とも言えるサグラダ・ファミリア聖堂(1882年着工~未完)は彼の作品であり、グエル公園、カサ・グエル、カサ・ミラ、カサ・バトリョ、カサ・ビセンス等、アントニオ・ガウディーの作品群としてユネスコの世界文化遺産として登録されている凄いアーティストである。その建築スタイルはカタルーニャ・モデルニスモ(カタルーニャ芸術様式)と言われフランスのアール・ヌーボー様式(新しい様式)に近い。植物や虫、等を優美にデザインの中に取り入れたアール・ヌーボーに対して、ガウディーの作品はもっと独創的で、奇抜で、緻密なデザインと技巧は奇妙な生物のようにも見える。1878年パリ万博に出品したショーケースが絶賛され、新進気鋭の建築家としてデビューする。この時、カタルーニャ繊維業界の大物であるエウセビオ・グエルが彼を認め、ガウディー建築の大スポーンサーになるのだ。グエルが最初に依頼したのはグエル別邸(1887年)で、凝った室内装飾を含めて建物全体が一個の美術品のようで、ガウディーの名をより広めたそうだ。その後グエル邸(1890年)、カサ・ビセンス(1885年)、キハーノ邸(1885年)これが初期3部作。都市型住宅として、カサ・カルベット(1900年)、カサ・バトリョ(1906年)、カサ・ミラ(1910年)の3つが上げられる。グエル公園は当初グエルが分譲住宅として売るために開発したものであったが、経済的に行き詰まり2区画だけしか売り出されなかった。そのうち一つはガウディー自身で購入。公園は後にバルセロナ市に寄贈される。下に紹介するのはカサ・バトリョ(バトリョ邸)である。色ガラスと円形タイルを使用し、はめ込まれたモザイクは、海面に光が乱反射しているように輝く。外装は波打つ石灰岩の外壁からラ・ペドレラ(石切場)の別名がある。家具調度に至るまで彼のイメージで作り上げられた邸宅である。そういう意味で、ここは丸ごとガウディー作品なのだ。中庭美しいタイルは所々カメオ式に立体になっている。何とも目の覚めるような美しいブルーのタイルだ。屋上左の煙突は煙が風に揺らいで上る様子が表現され、真ん中はドラゴンの背中だそうだ。全体がないのが惜しい。こんな丸ごと一軒自分の好きなように設計ができたなら建築家冥利でしょう。つづく・・。

2009年04月21日

コメント(0)

-

マイユのビネガーとマスタード

昨日up出来なかった画像です。左からマイユ ディジョン・マスタード 粒マスタード 赤ワイン・ビネガー 白ワイン・ビネガーお好みですが、フランスでサラダと言うとオイル&ビネガーが基本です。美味しいオリーブオイルとワイン・ビネガーがテーブルにあればそれで十分です。 マスタードはビネガーで溶いてサラダにかけてもいいですし、マリネに入れても良いかも。サラダに使う時は、必ずオリーブ・オイルから先に和えるように。

2009年04月21日

コメント(0)

-

アメリカの葬儀で火葬が増加

一昨日、通夜に行って来た。式は花葬であった。最近の日本のお葬式も明るく華やかになってきたなと思う。(不謹慎なようだが、今回の故人は天寿を全うされた方なので許されよう・・。)今回は通夜だけであったが、最近は霊柩車もリムジンタイプが主流になり、陰な感じが減ってきていると思う。しきたり的な事もだんだん薄れて簡素化され、セレモニー化しているし・・。「所変れば」で、地方によって全く違うだろうが・・。葬式に幾らかかるかは最大の問題だ。昔は葬儀屋さんのいい値だったからだ。他に比べようもないし、ランクをたくさん出されると一番下はいいにくい。足下を見られていたわけだ。ところが、最近は葬儀屋さんの広告がよく新聞に挟まってくる。インターネットでもたくさん出ている。今は比較検討出来るようになったわけだが、葬儀屋もそこまでする時代になったのか? 死ぬ人が減ったわけではないのに・・。ところで「不況でアメリカの葬儀の形態が変って来ている。」と言う。葬儀費用の節約できる火葬が増えていると言うのだ。カトリツクは火葬は厳禁なはずでは? 「最後の審判後に復活する時、体がないと困るからだ。」と聞いた。(もちろんアメリカは色々な宗教の方がいるのでカトリックの方は今も違うのかもしれないが・・。)とにかく、土葬に比べて火葬だと葬儀費用が4~5000ドルも安く上がるらしい。アメリカでの葬儀の平均は6~7000ドル程度、死亡広告の数や使うリムジンの数でも変わってくる。(その金額は日本より全然安いと私は思うが)それでも火葬が11パーセント増え、2010年までには40パーセントに達すると予測されているそうだ。映画「おくりびと」で話題になったエンバーミングは、もともと土葬用のアメリカの国で必要な措置だった。ベトナム戦争で負傷して亡くなった兵士を日本でエンバーミングしてアメリカに送ったと聞いた事がある。遺族がショックを受けないように・・。

2009年04月21日

コメント(0)

-

ディジョン マイユのピクルス

マイユはフランス、ブルゴーニュ地方のディジョンの高級調味料を扱う会社です。歴史は古く1720年のペスト流行時には同社のヴィネガーがペスト予防薬になったと言われ、1760年にはオーストラリア、ハンガリーの皇室御用達に、1769年にはフランス王室御用達に。そして1771年にはロシアで猛威をふるうペスト対策に、女帝エカテリーナ2世に無料で提供。当時ビネガーは化粧水、内服薬、外用薬と、万能薬として扱われていたと言う事です。意外だったのはマイユの成功は化粧用ビネガーで、ルイ15世の愛人として知られるマダム・ポンパドールも愛用していて、樽単位で購入していたと言う事でした。(知らなかった。)マイユ コルニッション(小きゅうりのピクルス)手摘みの小型きゅうりの極上品だけを厳選して上質のワインビネガーに香辛料とともに漬け込んだ酢漬けであるが、私の大好物である。買ってすぐより、半年以上寝かしてから食べた方が、ビネガーがマイルドになっていてより美味しい。ワインビネガーは赤も白もある。また、マスタードの都として、ブルゴーニュは有名で、ディジョン・マスタード(マスタードの皮をむき、すりつぶしてビネガーと合わせペーストにしたもの)フランスの80パーセントがここディジョンで生産。私はマイユのマスタードか、マイユのディジョンマスタードしか使わないが、これを付けると安いソーセージも高級になるのだ。昔フランス料理学校の先生(ホテルのフランス人シェフ)が「マスタードはディジョンでないと駄目だ!」と言い、日本人スタッフがデパートまで急いで買いに走っていたが、確かにディジョンでなければ駄目なのだ。因みにその時のメニューはザワークラフト(フランス風?)だった。今でもよく作る料理だが、高級なザワー・クラフトでもある。マイユの商品はそんなに高くはなく、最近は近所のスーパーでも手に入るようになった。ケッパーです。左が、珍しく粒が大きくてオリーブのようにおつまみ用にしています。(スペイン産)右が一般的なスモークサーモンの付け合わせには欠かせない小粒タイプ。残念ながらディジョンではありません。棘風蝶木(とげふうちょうぼく)とか西洋風蝶木(せいようふうちょうぼく)とか言う半つる性の低木の木(ケッパー)の蕾です。

2009年04月20日

コメント(0)

-

ワインとオリーブ

ちょっと素敵! この間購入したばかりのデキャンタです。デキャンタージュするほどのワインは持っていませんが、形から入るのは決して悪いことじゃないと思います。もうすぐワインセラーも届きます。このところ暑くなってきていたので、抱え込んでいるワインを心配していました。どうせ高価な品はありませんが、以前10本程プショネにした事もあり、安くても気に入ったワインですから・・。赤は以前は全然解りませんでしたが、最近ちょっと興味が出て来た所です。ワインに高価なお金をかける気はないので、あくまでちょっと贅沢程度のデイリー・ワインの範疇ですが・・。写真のオリーブは一粒4~5センチ近くある大物です。もちろん種付きですが、このオリーブ滅多にない素晴らしい一品でした。(イタリアで購入)私はオリーブ、ピクルスに目がありません。家には常にオリーブが何種類かあります。オイルに浸った物から塩水漬けの物まで・・。時にはピクルス自分で漬けたりもします。(当然香辛料もものすごく種類を持っています。)イタリアのミラノにある高級食材店イルサルマイヨのアンチョビ巻きのオリーブ絶品です。でもとても高い。そして今日本に店はないと思います。(昔は伊勢丹に入っていたと思いますが、写真の品はあったかどうか・・。)ニース・サラダを作る時にはこれ便利です。ところが、最近本場ニースでアンチョビ使わなくなりました。経費節減なのでしょうか、日本のツナ缶でごまかされていました。アンチョビ使わなきゃニース・サラダとは言えないと思うのですが・・・。

2009年04月20日

コメント(0)

-

堀江貴文氏

ガウディーの話はひとまず置いて・・・。ちょっと気になったニュースが・・。「私の良く行くサイト」にある「ロイター・ニュース」の中に久しぶりに堀江貴文氏(元ライブ・ドア社長)の名があり、「達人のテクニック」(プレジデント・ロイター)と言う中のコラムが1位になっていました。まだ、人気があるようですね。相変わらずの持論を展開。強気な発言、姿勢は彼がまだ自分に絶対的な自信がある事を語っていました。「ライブ・ドア・ショック」は株式をしていた人には大変な事件でした。ライブ・ドアに関連した会社の株までもが恐ろしい勢いで落ちて行きました。売ることも出来ずに(出来ない)泣いたのは大人だけではなかったでしょう。(当時子供の株式講座もひらかれていて、ライブ・ドア株は少額1株単位なので、子供でも買えた。)この頃の株式市場は「堀江氏が興味を持った。」と言うだけで、関連の会社までもの株が上昇。市場は彼の動きを追っていました。同時に振興市場の株はうなぎ登りで、何だか良く解らない会社でもITと言うだけで新規上場株は抽選購入の状態。株式市場はある意味活気にあふれていたのです。それが、あの「堀江氏逮捕のニュース」日本の株式市場に大きなダメージを与えた事件でした。彼は「自分が世の中を動かしていた。」のを知っていた・・。確かに私もあの頃は株式の世界においてはそういう状態だったと思っていましたし、世の中が上昇気運の中でそれは皆が認めていた? 許していた? ような所がありました。しかし、よく考えれば株式市場は彼によって引っかき回されていた。と言う事だったわけです。この事件は一気に株式市場の元気を失った出来事だったと思います。今の不況はアメリカのサブ・プライム問題がきっかけですが、ライブ・ドア事件を契機に市場は雲がたちこめ良いことがなくなった気がします。(これはあくまで私の主観ですが・・。)今日のコラムで、彼がまだ「自分と言う人間に自信を持っている。」と言う事に少し驚きました。また何か仕掛けてくるつもりなのでしょうか?

2009年04月20日

コメント(0)

-

アントニオ・ガウディのカメレオン?

スペイン、バルセロナにあるグエル公園内アントニオ・ガウディー作の カメレオン? トカゲ?トカゲではなく、「ファイアサラマンダー(Fire salamander)」が正解です。2012年6月「グエル公園(Parc Guell) 2」の中でちゃんと解明しました。そちらも合わせて見て下さい。 2016年追記リンク グエル公園(Parc Guell) 2 (ファサードのサラマンダー)尚、カテゴリーは「建造物・教会・墓地・墓石・遺物 」です。

2009年04月20日

コメント(0)

-

パリの地下鉄(メトロ)

Metro de Parisパリの地下鉄1号線が開通したのは1900年のパリ万博の時だそうだ。地下鉄駅の設計をしたのはアールヌーボー建築家のギマール。(ルーブルの近くでも見かけたが写真はない)新型車両は「ゴムタイヤ方式」が用いられている。これは鉄車輪の鉄道に比べて騒音が少なく座り心地が良いと言う事らしい。(現在日本でも札幌の地下鉄で採用されている。)新型車両は自動でドアが開くが(日本ではあたりまえ)古いタイプは手動が主流。自分でドアを開けなければならない。それは、「降りる人がいないドアを開ける必要はない。」と言う合理主義的な発想らしい。ドアは「取ってレバー式」で回すものと、「押しボタン式」の二通りある。閉まるときは自動。駅は狭い。(東京も一番古い銀座線の駅はかなり狭い。)写真の駅はTRINITE(トリニテ)駅で、近くにトリニテ教会とギュスターブ・モローの美術館がある。これはモロー美術館の帰りに撮影。比較的明るくて綺麗な駅だが、日本のように出口案内がなく、駅員に聞いても知らんぷりされて(外国人だから)方角がわからなくて大変だった。外にも日本のような案内板はない。最悪は、「ない!」「あっちだ!」と、嘘を言われ、「早く自分の前から去れ!」と言う態度を取られる事だ。経験から言うとフランス人は不親切だと思う。路線図を持って地上の詳細な地図を持って、事前に下調べして出かけないと、同じ所をくるくる回るはめになる。余談だが、この駅の近くにおいしいスイーツの店を発見。(駅からモローの美術館に行く途中)

2009年04月19日

コメント(0)

-

ローズ・ラインとオベリスク

ローズ・ラインとオベリスク(ダ・ヴィンチ・コードより抜粋)「キー・ストーンはローズ・ラインの下に隠されている。サン・シュルピス教会のオベリスクの根本に。」「灰色の花崗岩の床に細長い真鍮片が埋め込まれ、金色の線が教会の床を斜めに横切っている。線に定規を思わせる目盛りがきざまれているのが見える。指時計(グノモン)といい、異教徒が作った日時計のようなものだと、シラスは教えられていた。世界中の旅行者、科学者、歴史学者、そして異教徒がこの名高い線を見るためにサン・シュルピス教会を訪れる。」写真上の右がオベリスクです。オベリスクは古代エジプトのモニュメントです。エジプトの神殿から運ばれたオベリスクはパリのコンコルド広場(ルクソールから運ばれた)にも、もっと大きいのがあります。因みにワシントンDCにあるワシントン記念塔はアメリカ人建築家の作品であり、本物ではない。その前にローズ・ラインが引かれているのだが、イスが置かれていて見えない。教会が特に宣伝していないので、どこに何が、どれが何か、の説明もついていなくて自分で見つけなければならなかった。写真より実際はもっと薄暗い教会である。(ダ・ヴィンチ・コードより抜粋)「エジプトの巨大なオベリスク。輝くローズ・ラインはここから90度以上に向きを変え、オベリスクの表面をたどって約33フィートの高みまで登り。ピラミッド形のとったんでようやく終わっていた。」「堂内を分断する真鍮の線は正確に南北方向を示している。古代日時計の一種でかつて異教徒の寺院が同じ場所に建っていた名残だ。南側の窓から線上へ差し込む陽光が毎日少しずつ位置を変え、それが夏至から冬至までの時の経過を表す。この南北に走る線はローズ・ラインと呼ばれている。何世紀ものあいだ、薔薇は地図や、正しい方向へ人々を導くものの象徴だった。」上の写真はオベリスクの台座です。真鍮線が真ん中を通っています。(残念ながら床の写真がありません。)ローズ・ラインは北極と南極を結ぶ経線にあたります。ローズ・ラインは無数に引けるので昔は北極星からのみ割り出して航海していたので、非常にあやふやなものでした。航海の為には真のローズ・ライン(経緯0)が必要でした。現在それはグリニッジ(イギリス)にあります。(ダ・ヴィンチ・コードより抜粋)「フランス人にとってのぱゼロ度の経線はパリのサン・シュルピス教会を通っていた。真鍮の標線はその事実を記念したものであり、1884年にグリニッジにその名誉を奪われたものの、元来のローズ・ラインとして今も残っている。」ローズ・ラインと言う名を私はこの本で初めて知りました。宗教や歴史は好きでよく色々な系統の本を読んでいたつもりですが、今までその言葉にあたった記憶がありません。資料もなかなかないようです。だから見に行ってみたくなりました。※ サンシュルピス教会とローズラインについては、2019年12月「パリ司教座聖堂(臨時)サンシュルピス教会」で改めて書き直しています。 リンク パリ司教座聖堂(臨時)サンシュルピス教会

2009年04月18日

コメント(0)

-

ハワイの朝市で売られていく花

ハワイの朝市で売られていく花ハワイの朝市で売られている花は発色も品質は素晴しいのですが、それらを日本に持ち帰る事はほぼできません。日本入国時に植物検疫があるからです。植物検疫は、日本にいない他国の病害虫を植物と共に日本に上陸させない為に存在しています。日本の生態系を守るため水際のチェックです。お土産用として扱われているきちんとした会社のアンセリュウムなら、事前に検疫に関する指導が行われているので検疫で見せるだけで簡単に持ち込める物もあります。もちろん根付きはだめで、切り花のみ・・。。原則土や土付きの植物は一切禁止です。(土には微生物がたくさんいますから・・)果物も、許可の通った会社のお土産用のパパイヤ(箱入り)なら「植物検査合格証印」をもらえますが、街のスーパーで買ったような物は難しいのです。入国時に取り上げられる事を考えるともったいないので、通常は旅行者の国内持ち込みは少ないです。でも、昨今フラのヘッドに使われた花を持ち込む人は結構いるようです。ジンジャーの花もっと薄いピンクが一般的だが、これは花も大きいし発色も良いハワイならではです。ストレチアの花バード・オブ・パラダイス(極楽鳥の花)これも種類は沢山あります。日本で見るのはたいていもっとごっついストレチアです。ランの花(グリーン)珍しいグリーンのランです。ランは種類が多くて難しいです。下は鉢植えで売られていました。ラン・マニアでなくても手に入れたいグリーンの花だと思います。珍しい薄紫のスパティフィラム?繊細なので一本ずつ花弁をキズつけないように売られています。こんな花を使って大きくいけてみたいです。最近飾るスペースもあまりないので花をいけていませんが、高校一年の時に華道部の部長になり、同時に先生の所に弟子入りし、週2回の教室。私の青春時代の半分? (オーバーか・・他にもいろいろやってたし・・・)は花漬けでした。日本の華道は組織化しているので続けるのも大変です。花以外にお金もかかるし、研究会だ、発表会だ、花器の購入、チケットの購入、本の購入。看板代、先生への謝礼etc 辞められた時はちょっとほっとしました。

2009年04月18日

コメント(0)

-

パリのサン・シュルピス教会

パリのサン・シュルピス教会ダ・ヴィンチ・コードで一躍人気になったパリのサン・シュルピス教会です。シラス(オプス・デイの修道僧)がキー・ストーンを探しに行った教会でローズラインの通っている教会でもあります。教会内部の中央が祭壇です。大半の教会がそうであるようにここもローマ十字の形に建てられており、その縦長(身廊)のトップに主祭壇はあります。この教会は6世紀、サン・ジェルマン・デ・プレ教会が地区内の農民の為に建てたもので、聖シュルピスに捧げてつくられたと言う事です。何度も修復が重ねられ現在の姿になったのは1780年頃。正面入り口は(撮影できなかった)新古典主義的作りらしい。(と、言う事は入り口はもっとも最後にできたのだろう)奥行き115メートルと巾58メートル。(ダ・ヴィンチ・コード抜粋)「サン・シュルピス教会は、パリの建造物のなかでもとりわけ数奇な歴史を持つと言われている。エジプトの女神イシスを祭る古代の寺院の跡に建てられたもので、建物の床面の形はノートル・ダム大聖堂とほぼ一致する。マルキ・ド・サドやボードレールの洗礼の他、ヴィクトル・ユゴーの結婚式もここで執り行われた。付設の神学校には秘められた歴史があるとされ、かつてはそこでさまざまな秘密結社の会合がひそかに開かれたという。」もともと観光客にはマイナーな教会である。映画が売れて観光客が来るようになったからだろうか、私が行った時は外装工事中で残念な事にネオ・ロマンティシズムの教会入り口や外観の撮影ができなかった。講壇は文字通り聖職者が、礼拝を仕切ったり、聖書を朗読したり、講話を行う所です。主祭壇の右手前にあります。時代がわかりませんが、かなり古い様式だと思います。天井アーチは主祭壇上はロマネスクアーチをしているけど奥はゴシックのアーチになっているのがわかる。きっと何度か天井もくずれ修復しているのだろう。こうした古い教会は当然最初のままではなく、(何しろ1000年以上)何度も時代時代の様式で修復されているので、ごっちゃになっていて一言では言い表せない。この後ノートルダム大聖堂に行くのだが、比べると質素で地味で取り立てて見るべき物は例のオベリスクくらいしかない。(パイプオルガンも有名らしいが・・。)ローズ・ラインは次回に・・※ サンシュルピス教会については、2019年12月「パリ司教座聖堂(臨時)サンシュルピス教会」で改めて書き直しています。リンク パリ司教座聖堂(臨時)サンシュルピス教会

2009年04月17日

コメント(0)

-

ちょびっつ(フィギュア)

いつもアクセスしてくださっている方々、ありがとうございます。おかげで1500件越えました。4月6日の夕方にスタートしてもうこんなにアクセスしていただいて嬉しいです。手探りで始め、まだ使い方も良く解っていないし、アフェリエイトって何? トラック・バックって何? と言うレベルで、毎日手が一杯。勉強の日々です。せっかく訪問いただいているのにこちらからなかなか訪ねられなくてゴメンナサイ。今後ともよろしくお願いいたします。 Laurier

2009年04月17日

コメント(0)

-

表参道シュークリング

エチカ池袋に行ってきました。かなり大々的に宣伝していたので楽しみにしていたのですが、新しく開通した地下通路のショップ群でした。場所は副都心線池袋駅から要町方面にのびる道路の下を丸井のある交差点あたりまで続いているのでしょうか? (その先までは確認しませんでした。)ファッションゾーンは若い女性をターゲットにした小物の店が中心です。カワイイ連発の小物が沢山ありますが、どこも似たような店ばかりです。下の表参道シュ-クリングは食のレストゾーンの入り口で行列ができていたので並んでみました。原宿が本店のようです。グローバル・ダイニング社のエグゼクティブ・パティシエのプロデュースだそうです。ドーナツ型に生地をしぼり、中に各種カスタード・クリームを入れた物で、おいしいですが、普通です。ちょっとカワイイ形をしていて、食べやすいサイズと言ったところです。左、バニラが180円右、アーモンドクリームが200円他にイチゴ・クリーム240円もありました。直径は8.5センチ前後で小さいです。

2009年04月17日

コメント(0)

-

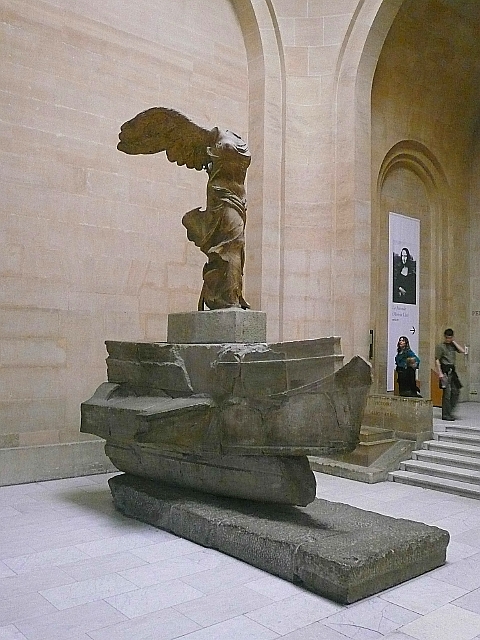

ルーブルの彫刻作品

私は彫刻が好きだ。そしてフィギュアも好きだ。「両親が伝統こけしのコレクターだった。」と言う事をプロフィールに書いたが、彫刻が好きだからフィギュアが好きなのか? フィギュアが好きだから彫刻が好きなのか? (秋葉おたくのようなコレクションは持っていないけど・・)サモトラケのニケ(勝利の女神像)BC3~BC2頃?のロードス人の海賊の勝利を記念するものと推定?(他説もある)ニケとはギリシャ神話の勝利の女神である。因みにニケはNIKE。スポーツショップ「NIKEナイキ」の名の由来となっている。ギリシャのエーゲ海に浮かぶサモトラケ島で出土。最初の発見は1863年に胴体部。続いて118の断片の翼を復元し、1884年から「ルーブル美術館のダリュの踊り場前」に展示されている。(昔のルーブル入り口)1950年には広げていた右手が発見され保管されているそうだ。私はこのニケ像が好きだ。やはり「素晴らしい。」の一言である。皆さんこれがミロのヴィーナスですよ。大好きと言うわけではありませんが、ルーブルの二大スターですから・・。1820年にエーゲ海ミロス島で発見。発見されたミロス島にちなんで、ミロスのアフロディーテ(美の女神)と呼ばれてます。(ミロはラテン名) 当時のフランス海軍提督がフランス大使に頼み込んでトルコ政府から買い上げて、ルイ18世に献上。その後ルーブルに寄贈されフランスの宝となったようです。サイズは意外と大きいです。毎度行く度に場所が移動している気がしますが、今回彼女は広い部屋の真ん中に一人で立っていました。だから撮影しやすかったです。

2009年04月16日

コメント(0)

-

カメレオン 5

どこ見てんのよ!! て感じですね。Break Time (一休み)シガールと鶏、羊、魚たち・・昨日のシャガールで朝に・・・。最後は寝たくてちょっといつもよりテキトーで終わった感じが・・。補足をすれば、晩年のシャガール作品に鶏、羊、魚など動物が繰り返し出てくるのは、シャガールの子供時代、「ヴィテブスクの家の庭で鶏を飼い。羊と白い雌牛を飼育し、その動物達と遊びながら育ったから。」と言われています。また家の近くの丘から見えたヴィテブスクの教会や聖堂や塔が繰り返し描かれています。どれだけ故郷が好きだったのか・・。故郷での幼少期時代。きっと彼は幸せだったのでしょう。忘れられない楽しい思い出。「彼の愛した街と動物と妻とユダヤ教の世界が豊かな色彩の中で描かれている。」それが彼の晩年の作品の特徴です。さて、ニースの美術館には今回紹介しませんでしたが、旧約聖書をモチーフにした一連の絵画があります。モーセが十戒の啓示を神から受ける場面やヘビの奇跡etc。絵としては私的に今一の上、聖書に興味のない人が見ても解りにくいと思ったのではずしましたが、彼が晩年手がけたステンドグラスの為の絵コンテに繋がる作品だったのかしれません。

2009年04月16日

コメント(0)

-

アメリカの消防車は黄色い

昔、救急車を見て「冷凍車がサイレン鳴らして走っている。」と言って大笑いされたことがあるが、これまた日本と異なるのが消防車だ。色は黄色。「黄色が一番目立つ色だから。」だそうだ。 確かに・・! (ダイゴかよ!) 因みに、ここはホノルル動物園近くの消防署。所変わればいろいろですね。

2009年04月15日

コメント(0)

-

ハワイ人気朝市

買い物続きで紹介です。ダイアモンドヘッドの麓にあるハワイ大学のカピオラニ・コミュニティー・カレッジの駐車場で毎週土曜の午前中に朝市(フリーマーケット)があります。最近密かに観光客にも人気と言う事で、ウォーキングと買い物を兼ねて行ってみました。出店にルールがあり、品物は全てハワイ原産に限られています。パン、果物、ジャム、魚、等食品が多く、花もあります。珍しい所ではアワビがありました。ハワイで養殖をしていると言う事です。ここでは一般の店に出回らないレアなアイテムがあるそうで、リピーターがお気に入りの商品をねらって買い物に来るようです。市で人気の行列のできるフライ屋さん。下が野菜フライで、特に青トマトの揚げたのが人気です。これで6~7ドルくらいしていたかな?画像の解像度をものすごくおとしたので今日はまだ写真upできます。下は売られている果物です。パパイヤライチー?色合いを狙って載せてみました。

2009年04月14日

コメント(0)

-

入間のコストコ

昨日入間のコストコに行って来ました。場所は三井アウトレットの隣にあります。ハワイで良く利用していました。決して近くはないのですが、アメリカ製でも業務用に大きなサイズになっているので昨年から時々大量買いに来ます。会員制で年会費をとられますが、このカードは全世界共通で他の国のコストコでも使えます。(意外と知らていない事実)日本には現在9箇所あり、ほとんどは関東圏です。カードには顔写真がプリントされて入場は本人と2人まで連れて入れます。一つの量が多いので日本では3人くらいでシェアして買う人達の方が多いようです。(アメリカでシェアする人はいない。)上は店内です。巨大な倉庫です。大きなカートで買い物ですが、アメリカのカートの方がもっと大きいし、比べると規模も小さい気がします。昨日は夏に向けて大きな空気入りのボート(4人乗り)や大きなファミリー向けテントが幾つも展示されていました。クリスマスの頃は庭のオブジェやクリスマスギフトセットなどのコーナーもできて、定期的に店内の置かれる品が変わるので、今買っておかないと次が無い品もあるので注意です。日本では食品等かなり日本製のメーカーの品も置いていますが、コストコの基本はアメリカ人ファミリーの生活だと思います。休日お父さんがガレージで車をメンテする工具があり、ガーデニングの品があり、人を招いて庭でパーティーをする為の様々な品。(お酒もあります。)従来日本では高かったような品がすごく安く手に入るのは素敵です。問題は、ガーデン用のイスとテーブル等非常に安いですが、狭い日本の家で置ける人がどれだけいるのか?ガーデン用サラマンダーを買って行く人は何人いるのか?アメリカのコストコなら当たり前の光景ですが、日本のコストコだと思うと違和感もあります。でも私はコストコ大好きですが・・。

2009年04月14日

コメント(0)

-

夜のロイヤル・ハワイアン・ホテル

夜のロイヤル・ハワイアン・ホテルです。創業1927年、創業者ウィリアム・マトソン。自分の会社(マトソン社)所有の新豪華客船「マロロ号」の旅客宿泊施設として建てたホテルと言う事です。太平洋のピンク・パレスと呼ばれたこのホテルはこの1月に新装オープンのはずでしたが、工期が遅れて見切り発車? まだメイン・ダイニングも開いていない状態だったので中の確認はできませんでした。(以前とどう変わったのか?)写真は正面玄関の車寄せです。外観は昔のまま。ピンクの外観はマトソン氏の親友夫妻が「リスボンの街のピンク色を見て別荘をピンクにした。」それが素敵だったので・・とか?狭い船室で過ごして来た客をもてなすためハワイの緑、風、ガーデンを感じてもらうのがコンセプトだったようです。(改装前の様子)外観はポルトガル風?1階ロビーから客室に進む廊下と中庭を見ると東回りコロニアル様式なのかな? (西から来てるけど・・)近代化ホテルとは違う落ち着いた厳かな雰囲気、老舗ホテルの貫禄十分です。室内はそこそこ近代化でしたが・・。おそらく今回室内のリノベーションが中心だと思います。近代化した清潔で綺麗なホテルは好きですが、旅行に行ったら気分に浸れるホテルも大好きです。例えばタイのオリエンタル・ホテルの旧館など「ウィリアム・サマセット・モーム」の小説の中に今でも入り込んだ気分になれるからです。(デジ画像はないです)ちょっとしたタイムスリップ、現実逃避こそ私の理想?お気に入りな事です。

2009年04月13日

コメント(0)

-

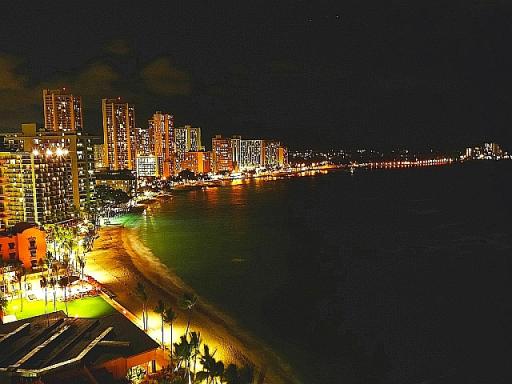

ワイキキビーチの夜景

シェラトンホテルからビーチを撮影 昼間の写真と比べてみてください。写真下の「ロイヤル・ハワイアン・ホテル」前から写真中央の「モアナ・サーフライダー」まではホテル前ビーチと言う事もあり、松明がたかれ、ちよっとムード満点です。「モアナ・サーフライダー」先にワイキキ警察署があるのですが、そこからクヒオ・ビーチ・パーク(パブリック公園)になっています。カラカウア通りからそのままビーチに入れます。(日本みたいな海の家など一切ありません。)よくテレビや雑誌で紹介されるのがその警察横の位置です。撮影場所の「シェラトン・ホテル」に今はビーチはありません。(定期的に砂を入れないと流れてしまうのです。)1月は、リノベーション中で海側通路が閉鎖されていましたが、湾岸に小道が続き(写真にはない下方)「ハレクラニ・ホテル」前を通りフォート・デ・ルーシービーチまで繋がっていた?と記憶しています。そこまでが大きくワイキキビーチと呼ばれています。朝や夜の散歩に素敵ですが、波の荒い日はずぶ濡れになります。

2009年04月13日

コメント(0)

-

ハワイの休日

シェラトンホテルよりワイキキビーチそしてダイアモンドヘッドを臨む一般的なハワイの景色です。一応お決まりで・・。今年1月、久しぶりのハワイでしたが、不況のせいかワイキキは以前よりだいぶ人が減っていました。タンタラスの丘です。州立公園内にあるこのベストポジションは、ホノルルの街が一望できます。夜景を見に来るツアーがありますが、パークは夜閉門されるので中には入れません。今回ダイアモンドヘッド登山とウォーキングをして来ました。登山はハワイ大学のカピオラニ・コミュニティー・カレッジの近くから脇道に入り、登山料金を払ってから昇ります。因みにゲートの隣は米軍基地入り口です。下は山頂からワイキキを見た景色です。ダイアモンドヘッドは上から見るとクレーター型で、その中は米軍基地なのでクレーターには入れませんが、観光登山の山頂には昔の歩哨台あとがあります。実際その地下にも基地が広がっているのでしょう。登山は山頂の休憩込みでゲートまで1時間30分くらいです。結構急な箇所や狭い急階段もあるので5歳以下の子連れの方は誰かが背負う事になるでしょう。入り口はなだらかですが、だんだん険しくなります。ウォーキングはだいたい1時間くらいで回れます。とても景色が良くウォーキングも苦にはならないでしょう。但しツアーはありませんから麓に来てからの話です。ホテル群の真ん中にあるピンクの建物がロイヤル・ハワイアンホテルで最も古いホテルの一つです。コロニアル風な1Fの廊下や中庭は趣がありました。以前は内装やガウンまでピンクで統一されていましたが何しろ古いですから使いが悪かった。リノベーションでどうなったか・・。今年1月にまだ一部改装途中ながらオープンしてました。

2009年04月13日

コメント(0)

-

越冬していたアゲハのサナギが孵化しました

A昼頃ベランダであえいでいるアゲハを発見。まずい孵化が始まってしまった!いよいよアゲハの季節が来てしまった!!!最近暖かくなったので気になっていた私。そろそろ孵化するのではないか?何年か前から家のベランダでアゲハが勝手に繁殖するようになった。それは風水でレモンの木を置くと幸運が・・。と言うので置いてからだ。アゲハは柑橘系に取り付き、卵を産み、その葉をエサに成長。やがて木を飛び降り、とんでもない所でサナギになる。それは夏中繰り返し続くのだ。そして寒くなると(10月頃)サナギとなる場所がさらにとんでもない所になる。今度は越冬の為の場所だからだ。私は毎年秋にベランダ中を検索する。どこでサナギになっているか確認するのだ。本当に困ったちゃんが沢山いるのだ。この冬は確認で10以上のサナギを発見。まずい所でサナギとなったものは保護しなければならない。Bベランダの安物スノコの裏でサナギになっていた子達を保護。そのままでは孵化時に羽が広げられない。しかも植木の水もかかるし危険な場所だからだ。そもそもここでサナギになったのは「迷走移動中に力尽きて適当な所でサナギになったか」、「我慢できずに変態が始まってしまったか」のいづれかだ。(すっかり詳しくなってしまった)狭くて環境の悪い家のベランダで越冬しようと言うのは本当は無謀な話なのだが、気づいてしまったものは保護するしかない。そして今朝あわてて保護していたスノコを返すとやはりもう一匹孵化していたのだ。(危なかった)アゲハは孵化すると羽を乾かす為にいったん木に登り羽を乾かす。Aの写真は羽の乾かし中である。この後飛び立つのだが、失敗してベランダでジタバタ。割り箸に捕まらせてベランダの上にかざすと、風に乗って向こうのマンションまで行ってしまった。大丈夫か?夏は夏でまた苦労が多い。アゲハのエサのレモンの葉が足りなくなり、木を一本追加したが、それでも昨年は足りなかった。普通一羽のアゲハは一本の木に2個くらいしか卵を産まない。それが最近木がないせいか沢山産んでいくのだ。昨年はレモンの木は幼虫ラッシュ状態だった。さらに夏にはサナギになるのにもっと危険がある。家のベランダは非常に日当たり良く暑い。朝方移動を始めサナギになる場所を探すのだが、炎天下高温になる外壁に取り付く物は死ぬ。だからその前に捕獲して手作りでサナギの場所をを作ってやるのだ。サナギになる時期だが、最近いつ頃か、だいたい個体で解るようになった。彼らはサナギになる時木から下りる。それも飛び降りるのだ。家の場合ベランダ下に消防用の非常口がある為。飛び降りがとても危険である。飛び降りる頃合いに下に新聞紙を敷いてやったりする。本当に気を使って大変なのだ。出来れば来ないでほしいが、マンション5階までわざわざ来るのだからそこらに柑橘系がないのだろう。それとも、生まれた所に帰って来るのか?ああ・・今年も苦労が・・。そしてレモンの葉が沢山繁ってくれるか心配だ・・。

2009年04月12日

コメント(0)

-

ニース駅とSNCFの列車

ニースの駅モナコの駅と大違いですね。たいていは外観だけ古いままで中は近代化されているのですが、ここは中もそのままです。日本のような発車時刻の電光掲示板がなく、とても不便です。特に観光客には解りにくいです。しかもフランスの国鉄は、私の記憶の中では定刻に出発した事がありません。5分10分くらいは定刻です。今回は1時間くらい、昔、パリからベルギーまで乗ったイル・ド・フランスは国鉄職員ストの為に2時間半くらい出発できず待たされました。(申請できたので、後から遅延のお金が郵便小切手で送られて来ましたが・・)フランス国鉄SNCFモナコの帰りはイタリアから来た寝台付きの車両(急行)でした。イタリア方面からはガラガラでしたが、バックパッカーの若者がけっこう乗っていました。駅がこうですからスーツケースを持っての移動はちょっと大変です。まあ普通の日本人はツアーバスで行きますよね。

2009年04月12日

コメント(0)

-

モナコの駅地上出口

モナコ駅は前回載せたホームのイタリア側(写真手前)のエレベーターを上がると(撮影場所)改札広場になっています。さらにそこからエレベーターでもっと上に・・。出たところが下の写真です。それに対してフランス側出口を進むと長い地下通路をぬけ、港に近い山のふもと側に出られました。(写真はありません)駅地図がないので詳しく解りませんが、他にも出口はあるはずです。この駅の前側からの撮影です。モナコの裏側?といったところでしょうか。思った以上に難しい土地ですね。バスの本数は結構あったと思います。これだけ山、坂、急勾配だと歩けたものじゃありません。エレベーターがあちこちにあるから、乗り継いでうまくすれば下までいけるのかな?因みにモナコは飛行場がありません。ニースの空港からバスかタクシーあるいは(お金持ちは)ヘリコプターで飛んで来るようです。

2009年04月12日

コメント(0)

-

好きなシャンパン

珍しいパイパーのロゼとヴーヴ・クリコのローズラベル ノンヴィンテージですが・・写真の容量いっぱいで解像度を落としたので画像悪いかも左から、ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン・ブリュットのローズラベル中、ピペ・エドシック・ブリュット・ロゼ・ソヴァージュ右、ピペ・エドシック(パイパー・エドシック) たまたまそろったので並べて撮影。パイパーは私の好きなシャンパンです。マリリン・モンローの愛したシャンパンであり、カンヌ国際映画祭の公式シャンパンでもあります。映画にも数多く出演? 「The Movie Champagne」(映画のシャンパーニュ)と呼ばれているそうです。赤ラベルはドン・ペリニヨンよりフルーティーで確かに女性向きだと思います。ロゼはまだ未経験です。ヴーヴ・クリコはクリコ未亡人と言う意味で、2代目を継いだ夫に先立たれ若くして未亡人になった彼女は自らヴーヴと名乗ったそうです。社名のポンサルダンは彼女の旧姓。また彼女はシャンパンを透明にするのに成功した最初の人でもあります。たまった澱(おり)を回転させて集め、それを凍結して取り除きクリアーにする手法です。早く飲みたいです。

2009年04月11日

コメント(0)

-

Break Time カメレオン

Break Time (一休み)ちょっと息抜き・・。前回紹介したマダガスカル・エキゾチックファームにいる子達ですが、何だか映画ジュラシックパークを彷彿させませんか?私は映画館で初期サブリミナル効果の入った映画を見た為、夜恐竜がドアを開けて部屋に入ってくる(ありえないが・・)恐怖にしばらくおびえた記憶があります。「お化けのがまだましだ。元は人間だもの・・。」さらに姉宅の犬が朝一から「遊んで! 遊んで!」と近づき寝室のドアの前で待たれている(ドアの外に私はいるよ!)雰囲気は本当に怖かったです。実際に犬は大好きです。彼女(ダルメシアンのメス)とは友達でした。それでもドア前に待たれたり、夜中のトイレ帰り、暗闇の中、ベットの前で待っていた彼女には叫び声をあげてしまいました。サブリミナル効果、怖いですね。今は平気ですがしばらく恐怖は続きました。

2009年04月11日

コメント(0)

-

モナコの駅

モナコは地中海に臨む小さな独立国です。陸地部分はフランスに囲まれ、鉄道ではフランスを通らずして国に入る事はできません。タックス・ヘブンと言われ税金のがれで住みつく金持ちが多いのは、家賃が非常に高くて一般人には無理だからです。国の収益は以前はカジノと観光でしたが、現在はホテル経営、エステ産業に移行してきています。小さいけれどとても豊かな国です。それは駅にも反映されています。フランスの駅とは大違いです。皆さんF1で見かけるモナコは湾岸まで山が迫ってるの覚えていますか?ホテルもマンションも山の傾斜面に建てられています。その山の地下に駅はありました。凄い土地の活用方法です。地下に秘密基地が広がっていた感じです。王宮前広場からの撮影です。きれいに撮れていませんが参考まで。ハーバー奥のビルがある所がモンテカルロです。直訳するとカルロ山です。ここに高級ホテルやマンションが密集しています。山は意外と急勾配です。地下道を進みエレベータで上がると上の道路やビルの上階になっていたりします。

2009年04月11日

コメント(0)

-

フランスの公衆トイレの写真

フランスの公衆トイレの写真これはパリの街角で見つけたトイレですが以前「マントン(Menton)での思い出」で紹介てきなかったフランス式のトイレです。形は少し違うかもしれませんが、構造は一緒。コインを入れるとドアが開き中に入れます。非常に変わった構造のトイレなので紹介したものでした。内容についてのリンク先リンク マントン(Menton)での思い出

2009年04月10日

コメント(0)

-

マントン(Menton)での思い出

引き続きマントンの話ですが、今回はマントンの街でのトイレのお話です。.マントン(Menton)での思い出ニースのホテルからその日は日帰りでマントンとモナコの観光に向かいました。※ マントンはフランス南部、地中海沿岸のいわゆるコートダジュール圏の一つの街ですが、モナコをはさんだ向こう側のイタリアに隣接した田舎町。ニースの駅からフランス国鉄SNCFに乗れば到着するのですが、面白い事に1度モナコ公国に入り、通り過ぎて再びフランスのマントン駅に到着するのです。.急行で行けばあっという間の距離です。しかし、SNCFはやはり定刻に動かず・・。(フランス国鉄が定刻に動かないのは毎度の事ですが・・。)日本のような親切な掲示板など一切ないし、アナウンスもほとんどなく、いつ動くか解らない混こみ混みの急行電車(通勤電車)に乗り込んでいた。親切なフランス人が「こっちのが早く走るよ」と教えてくれたので各駅電車に乗り込む。(結果は恩が仇となり急行が先に走っていった。)結局、早朝にでたものの、ニース駅で1時間近く待たされ、各駅でちまちま走ってやっとマントン駅へ到着。.マントン(Menton)は田舎ではあるが、一応コートダジュール( Côte d'Azur)に入っている。到着してすぐ駅トイレを探しに・・見あたらない。(帰りに気づいたのだがホームに鍵のかかった重々しいトビラに「トイレ」と、それが駅トイレだったのだろう。)とりあえずマントンのメインストリートを歩き途中のマントン観光局に行ってトイレを借りようと考えた。パプでトイレ借りてもいいが、コーヒー飲んだらまたトイレに行きたくなる・・と思ったからだが、それは甘かった。.観光局ではマントンの街の地図はくれたがトイレは借りられず、街の唯一の公衆トイレの場所を教えてくれただけだったのだ。しかもその公衆トイレはコクトーの美術館と正反対に位置する。私は迷った。コクトーの美術館まで我慢するか・・。結局私は進路変更して公衆トイレに進んだのだが、これは大正解だった。なぜならコクトーの美術館にはトイレが存在しなかったからだ。(超驚き!).外にある公園前に設置されたフランスの公衆トイレはこれまた非常に奇妙なトイレであった。(今手元に画像がないのでいづれどこかで紹介)ステンレスでできたトイレはコインを入れて使用するのだが、広めの小部屋の中にはステンレスのオマル? があるだけ。トイレットペーパーホルダーなるものも何も無い。どうやって使用するのかと思われるオマル型である。またぐにも微妙に広い・・。下水口らしきものもなく水が出るところも無い。したものはどこに処理されるのか?.多くの不可解な疑問を持ちつつ、とりあえずどうにかした。どうも、このトイレは使用を終え、トビラを閉めると床とオマルそのものが天地がひっくりかえるかたちで全部洗浄するしくみらしい。(だから中が円形なのね。)誰が考えたのか・・こんな変なトイレ。(何度かフランスに来てますが初めての体験でした)さて、コクトー美術館の後、結婚の間を見る為に市庁舎に。ここも見物料とるくせにトイレ使用禁止(職員用しかない)になってました。そそくさと街を出て次のトイレはモナコ。モナコの駅には日本並みのトイレがちゃんとありました。よし!

2009年04月10日

コメント(0)

-

マダガスカルのバオバブの木

昨日紹介できなかったバオバブの木です。高さ20メートル以上になる大木です。それ故に星の王子様の中でバオバブは嫌われものです。「小さいうちに根絶やししないと星の一面にはびこり、その根で星を突き刺します。星が小さすぎてバオバブがあまり沢山ありすぎると星が破裂してしまいます。(抜粋)」かくして王子様はバオバブがバラの木と見分けがつくようになったら引っこ抜くよう警告するのです。サンテグジュペリがこの童話を書いた時(1943年)、ここはフランスの植民地下でした。彼はパイロット時代か兵役時代にここを訪れたのでしょう。現在バオバブの木の分布はマダガスカルに8種、オーストラリアに2種アフリカに1種だそうです。ウェゲナーの大陸移動の話ですが、ゴンドワナ大陸は1億6000万年前頃にアフリカから分裂マダガスカルは8000万年前にインドから分裂してできた?らしいです。だから起源は化石級に古い稀少な木でもあります。ところで、これだけ大きな木が葉っぱも少ないのに立っているのはなぜか? 幹の下で光合成をしているからだそうです。

2009年04月09日

コメント(0)

-

カメレオン4

マダガスカルのカメレオンは2020年5月、「マダガスカル島(Madagascar Island) 2 カメレオン(Chameleon)の島」で大量に扱っています。以下リンク先です。リンク マダガスカル島(Madagascar Island) 2 カメレオン(Chameleon)の島リンク マダガスカル島(Madagascar Island) 1 曲鼻亜目同化しているつもりですかね。本当に君は素晴らしい。枯れ葉君。マダガスカルは早くに大陸と分離したので固有の種が多いそうです。因みにマダガスカルは星の王子様が降り立った星のモデルとなった地です。今日はこれ以上の画像が載せられませんでしたが、いづれバオバブの木をお見せします。本日やっと写真UPに成功しました。画像の解像度を下げて、サイズを編集して、苦労しました。

2009年04月08日

コメント(0)

-

カメレオン3

尻尾がとってもチャーミングです。

2009年04月08日

コメント(0)

-

カメレオン2

このだらっとした感じイイですね。癒し系?母性本能くすぐりませんか?

2009年04月08日

コメント(0)

-

カメレオン

私のお気に入りの写真です。これはマダガスカル島の首都アンタナナリボ郊外にあるマダガスカル・エキゾチックファームにて撮影したものです。信じられないような美しい造形と発色ですね。

2009年04月08日

コメント(0)

-

フランスのトイレ事情1

パリの地下鉄駅内にトイレはない。本当に不思議だが、フランス国鉄の大きなターミナル駅でもはずれに有料トイレが一カ所(それも2ドアあるくらい)で、日本のようにあたりまえにあると思うと大変である。いつもトイレチェックをしているが、地下鉄の乗り換え駅の通路の途中にトイレは一度も見なかった。唯一ルーブルの駅でコインを入れて入るしかも汚い壊れたトイレに遭遇したくらいである。なぜパリはトイレが少ない?いやフランス自体にとても少ないのである。「トイレに入りたい時はパブでコーヒーを注文してそこで借りたらいいよ。」と言われたが、毎度そんな事はしていられない。そうだデパートに行けば・・。とプランタンに行ったが、各階にはなく、規模の割にドア数も少なく、高級品コーナーの階のトイレでさえ半分が壊れて大行列である。フランス人のトイレに対する考え方は昔から進歩していないらしい。「かつて栄耀栄華を極めたブルボン王朝ルイ15世の愛したベルサイユ宮殿にはトイレがなく、廊下は汚物と屎尿にまみれて臭かった。」と文献を読んだ事がある。それ故に香水が発達したのである。ドレスの中にオマルを入れてする。ドレスも汚れる。しかも高級ドレスはほとんど洗濯できないから袖を外して袖だけ洗濯するくらい。だからパフパフ香水を着けるのである。今はやりのフランスコスメのロクシタンは香りが非常にきつい。そんなフランスの歴史を物語っているのか・・。「香水よりトイレをなんとかしろよ!」と突っ込みたい私である。

2009年04月07日

コメント(0)

全48件 (48件中 1-48件目)

1