2009年08月の記事

全52件 (52件中 1-50件目)

-

新 エレファント勲章 とデンマーク王室の王冠

タイトル変更して中身も全部編集し直しました。写真もたくさんのせました。過去ログも参考にしてくださる方が多いので、気になっていた所の写真入れ替えを勧めていますが、日付が過去のままなので新を頭につけましたが、タイトルも完全に変わっています。「デンマーク王室の王冠」→「エレファント勲章 とデンマーク王室の王冠 」キンキラの王冠の写真が見づらく気になっていて、結局全て変えてしまいました。写真をさがす為にローゼンボー城(Rosenborg Slot) 宝物庫の写真を見ていて見つけたエレファント勲章 (Elefantordenen)は起源は15世紀にさかのぼる騎士の称号から由来。現在もデンマークで最も位の高い勲章で、各国王族にも贈られている称号です。貴重な写真なので公開にしました。エレファント勲章 とデンマーク王室の王冠エレファント勲章 (Elefantordenen)フレデリクスボー城(Frederiksborg Slot)クリスチャン4世の宝冠クリスチャン5世と妃の宝冠ローゼンボー城(Rosenborg Slot)デンマーク、コペンハーゲンの中心部にあるお城ローゼンボー城の宝物館からデンマーク王室の王冠と共に紹介します。エレファント勲章 (Elefantordenen)以前オーストリアの金羊毛勲章(Toison d'or)について書いた事がありますが、こちらエレファント勲章 (Elefantordenen)も起源は15世紀にさかのぼるデンマー最古の騎士団から始まった勲章です。クリスチャン1世により1450年頃クリスチャンの結社を創設。それはデンマーク語で「Guds Moders Selskab」聖母友愛兄弟団 と呼ばれる。因みに金羊毛騎士団(きんようもうきしだん)の創始は1430年1月10日。もともと金羊毛騎士団もイングランドのガーター騎士団とガーター勲章 (Order of the Garter)が意識されていると思われる。こちらも同じだと思う。当初は鎖に聖母子が下げられていたらしいが、後に貞操を意味する象(ぞう)が記として用いられるようになったと言う。※ これは金羊毛騎士団の金羊毛勲章(Toison d'or)の羊が意識された? 金庫の中なので薄暗くボケぎみ。ローゼンボーで購入したパンフレットから写真持ってきました。下カラーは象とタレットが交互になってデザインされている。1693年、フレデリクスボー城内の教会堂に勲位授与の聖堂が置かれた。この時、象(ぞう)の勲章に付随した鎖が導入される。しかし、通常は絹のブルーのリボンが使用される。ブローチ型の勲章 ダンネブロ勲章(Dannebrogordenen)と思われる。ダンネブロ勲章(Dannebrogordenen)勲章名の「ダンネブロ」はデンマークの国旗王室が、デンマークに対し文化・芸術・スポーツなどで特に功績のあった人物に与える勲章らしい。※ 等級が存在するらしい。こちらは王室のものですから最上位でしょう。ダンネブロ勲章は1671年にクリスチャン5世 (Christian 5)(1646年~1699年)によって創設。元々騎士団のメンバーに与えられる勲章だっらしいが、1808年以降改変。現在は外国人も叙勲対象となっているらしい。星章エレファント勲章勲騎士( Knights of the Order of the Elephant )デンマーク王国憲法によりデンマーク王族および国家元首に授ける勲章となっている。日本における授与者(リストはウィキペディアから)皇太子明仁親王(1953年8月8日 )三笠宮崇仁親王(1957年3月5日)常陸宮正仁親王(1965年9月28日)上皇后美智子様(1998年6月2日)皇太子徳仁親王(2004年11月16日)こちらも原則一代でエレファント勲章の受章者が亡くなった時は返納される事になっているらしい。勲章自体はローゼンボー城の宝物館にありますが、エレファント勲章勲騎士( Knights of the Order of the Elephant )の本拠(勲位授与の聖堂)はフレデリクスボー城内の教会堂に置かれているようです。冬の写真ですがフレデリクスボー城正面です。フレデリクスボー城(Frederiksborg Slot)こんな雪の降る中観光に来る人はいないので、ほぼ自分達だけ。城は寒かったです。教会堂内部ステンドグラスにエレファント勲章 (Elefantordenen)が見られました。ブレデリクスボー城については過去に載せています。リンク フレデリクスボー城 1 (雪の中の城)リンク フレデリクスボー城 2 (教会堂)リンク フレデリクスボー城 3 (ノルマン人とヴァイキング)リンク フレデリクスボー城 4 (クリスチャン4世と海軍)リンク フレデリクスボー城 5 (アンディ・ウォーホルのリト)クリスチャン4世の宝冠幼稚園で、金色の色紙で王冠作ってかぶったりしませんでしたか? 上が何となくギザギザしている・・王様がかぶる王冠です。その本物です。案外見たことがある人は少ないかも知れません・・でも見るとなるほどギザギザだな・・と思うと思います。クリスチャン4世の冠は頭頂部が開いた王冠です。クリスチャン4世(Christian IV)(1577年~1648年)デンマーク=ノルウェー王(在位:1588年~1648年)中は暗いし、細工は細かいし、キンキラなので照明が当たると光りすぎて撮影が難しいのです。1595~1596年にディリッヒ・フューリングにより、金、七宝、ダイヤ、真珠を用いて制作。王冠の下部帯の中心にいる人型は良き統治者の徳をあらわし、他にもキリストの死の象徴ペリカンが王の義務を示すなど象徴づけらけれたモチーフが並ぶ。冠の上部が開いているのは、スカンジナビア統一王朝が開いた王冠を使用していた為、クリスチャン4世も同じスタイルを選ぶ事によって自分が統一スカンジナビア王国の後継者である事を顕著に示した為なのだそうです。(ここがギザギザの由来だったのね。)この王冠が最後に使用されたのは、1648年フレデリック3世即位の時で、リメイクされて上部にアーチを付けて王冠を閉じて使用。クリスチャン4世(Christian IV)は父王の死の為にわずか11歳で戴冠しているそうです。1596年22隻から1610年60隻と、海軍に力を入れ、1616年デンマーク東インド会社を設立。東インド会社と言うとイギリスオランダが浮かびますが、結構いろんな国がアジアに乗り込んできていたと言う事実に驚きます。クリスチャン5世と妃の宝冠クリスチャン5世の冠は頭頂部が閉じた王冠です。クリスチャン5世(Christian 5)(1646年~1699年)デンマーク=ノルウェーの王(在位:1670年~71699年)クリスチャン5世は、フレデリック3世の補足部を再び外して、金とダイヤを再利用しているらしい。次いで、専制王の閉じた冠を1670年にフランスのモデルに似せて作らせた。宝石もサファイア2個やメノウ2個が付けられ、十字架にはコランダム(ルビーの縞模様のあるサファイア)がはめ込まれている。どうも宝石は、古い時代の装飾品から外されてはリメイクされて使い回されているようです。冠前部の大きなサファイアは、フレデリック1世の時代にまでさかのぼり、その父、クリスチャン1世が、1474年にミラノ伯爵から贈られたものらしいです。大きなサファイアとメノウがはめられています。(ルビーでなくメノウのようです)クリスチャン5世妃の冠 こちらはローゼンボーで購入したパンフレットから写真持ってきました王妃の冠はソフィーエ・マウダレーネの為に王室宝石商フレデリック・ファブリシウスによった1731年に制作。伝統にしたがって、宝石はソフィーエ・アマリエ王妃の1648年の冠から外されてリメイクされているようです。専制王の冠が最後に使われたのは1840年が最後。1849年に憲法改定により、立件君主制が導入されて以来君主が冠を戴く事も塗油する事も無くなった。ただし、君主の死にあたっては専制王の冠が鎮魂礼拝の間、棺の上に据えられる。もはや王冠は、忌中紋章(きちゅうもんしょう)としてのみ利用されている?ローゼンボー城(Rosenborg Slot)ローゼンボー城(Rosenborg Slot)は、デンマークの首都コペンハーゲンの中心部にある城。クリスチャン4世(Christian IV)(1577年~1648年)の時代に造営されたデンマーク・ルネサンス様式の城。写真は裏の庭園側からの撮影ですが、反対は街中だったような・・。実は私の行った時は冬、一面雪の中で雪も降っていたから記憶が雪と寒さしか無いのです。城の裏手はクリスチャン4世時代に造られたデンマーク最古の庭園であり、現在は「ローゼンボー城庭園」となっている。またこの城の隣には近衛兵の兵営があり、訓練所にもなっているらしい。リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)

2009年08月31日

コメント(0)

-

ロツク湾のコロニーとアシカ

モン・サン・ミッシェルに戻る前にせっかくですからアザラシ君? のコロニーを紹介しておきます。本来メインはこちらなので・・・。で、写真を拡大して見ていたら、アイドル君はアシカorオットセイらしい事が判明しました。毎度の事ですが、よくばって、観光と生態紹介を両立させようとしています。ですから、まず地勢をもう一度紹介して入ります。鰭脚類(ききゃくるい)のコロニーナミビア共和国(Republic of Namibia)1990年に独立したアフリカ南西部に位置する共和制国家です。(南アフリカの左上)スワコムンド(Swakomund)北岸の大西洋に面するロック湾(Rock Bay)、Walvis Bayからクルーズ船で30~40分の所にコロニーはあります。そこは、南極からの海流にのってきたプランクトンが豊富な事から魚が沢山いるのだそうです。海流とプランクトンとエサ南極環流(Antarctic Circumpolar Current)は、地球の自転に起因して発生する海流の事で、南極大陸周辺から西→東に向かって動く潮流です。南極環流の厚さは3000m以上。海流、環流or南極周極海流、環南極海流と呼ばれる。寒流は比較的水温が低いため栄養に富んでおりプランクトンが豊富である為、魚類の多数生息する暖流が流れ込む海域は好漁場となるようです。その南極寒流に合流する形でアフリカ西岸を北上するベンゲラ(寒流)が南極のプランクトンを運んでくるのかも・・。彼らは、それを漁場として生息しています。 アザラシと聞いていましたが、アザラシじゃないんじゃない? 混じっているのかな? アザラシで調べたので載せておきますが・・。アザラシ(earless seal) 学名Phocidae鰭脚類(ききゃくるい)は、海生哺乳類のグループ北極圏から熱帯、南極まで幅広い海域に生息し、アザラシ科は10属19種。界 動物界 (Animalia)門 脊索動物門 (Chordata)亜門 脊椎動物亜門 (Vertebrata)綱 哺乳綱 (Mammalia)目 ネコ目(食肉目) (Carnivora)亜目 イヌ亜目 (Caniformia)下目 鰭脚下目 (Pinnipedia)科 アザラシ科 (Phocidae)アザラシ科は後ろのひれ(後肢)を前に向けることができず、陸上では体をうねらせて前進するしかなく腹ばいに伏した状態で前進。アザラシは後脚が発達しており、左右の後脚を交互に左右に煽って、あたかも魚類の尾びれのように用いて推進流線型の体型で、四肢が鰭(ひれ)状に変化四肢には5本指があり指の間には水かきが付き、ヒレに変化していて水中生活に適応した形態であり、より効率的に長い距離を泳ぐことができるそうです。アザラシの夫婦形式は一雄一雌型(ゴマフアザラシ)一夫多妻型、ハーレムを作る種(ミナミゾウアザラシ)もあるようです。ここの夫婦形態は解りませんが、みんなが固まって転がっていますね。陸上or海氷上で出産。一産一仔で妊娠期間はほとんどの種で一年。海氷上で出産する種(ゴマフアザラシ・ワモンアザラシなど)は白色の産毛(新生児の産毛は保護色)になっている。クルーザーでもかなり接近しますが、もっと接近したい型にはカヌーのツアーもあります。前回紹介したアイドル君はどうもアシカorオットセイのようでした。よくよく写真を見ていて耳がある事に気がつきました。アシカには耳たぶがあるが、アザラシの耳は穴しかないらしいので・・。アイドル君はとがった耳のようなものあり。前足もしっつかりフィンが付いているし・・。アシカ(sea lion) 学名 Otariinaeアシカ科にはオットセイ、トド、オタリアも含まれるそうですが、その定義には揺らぎがありはっきりしていないようです。アザラシとの分類も微妙ですし、アシカとオットセイの違いはもっと微妙です。アシカ科は7属16種界 動物界 (Animalia)門 脊索動物門 (Chordata)亜門 脊椎動物亜門 (Vertebrata)綱 哺乳綱 (Mammalia)目 ネコ目(食肉目) (Carnivora)亜目 イヌ亜目 (Caniformia)下目 鰭脚下目 (Pinnipedia)科 アシカ科 (Otariidae) ここからアザラシと異なる亜科 アシカ亜科(Otariinae)知能は高く、飼い慣らすと人間に非常に懐き簡単な芸を覚える事が出来て、ショーによく出演していますが、確かにアイドル君の知能は犬並みです。アシカ科は前脚が発達しており、左右の前脚を同調させて鳥が羽ばたくような動作で推進力を得ていて、アシカ類の遊泳方法は、ペンギンやウミガメなどと基本的に同じそうです。アイドル君の後ろ足 よく見ると指と長い爪が解ります。フィンを付けているような形ですね。勉強しているうちにあれ? と思ってしまい、あやふやになりましたが、アイドル君は間違いなくアシカのようです。

2009年08月30日

コメント(0)

-

ロツク湾、船のアイドル

Break Time (一休み) アイドルはアシカ? かも・・。今日はハプニングが起きて、とても疲れています。思考が回るとか回らないとか言う以前に眠くて時々意識が無くなりかけてます。(シンデレラ・タイムまでに今日の写真登録をすませなけれは・・・)何だか「人の精神的疲労」をいただいてきてしまったようです。(言えませんが・・・。)気を取り直して今回は癒し系でさらっと行きます。久しぶりの動物ネタです。そして、4回目のナミビアのネタ。以前「ナミビアのフラミンゴ」を紹介しましたが、同じ、ナミビア共和国、スワコムンド(Swakomund)北岸のロック湾(Rock Bay)から紹介です。アイドル・アザラシでなくアシカ?ここは、野生生物の宝庫だそうです。ロック湾からクルーザーでアザラシのコロニーを見に行くツアーが出ています。しかし、コロニーに行く前に船に乗り込んでくるアザラシ君(アシカのようでした。)がいるそうです。「ねえ、来たよ。・・僕来たよ・・。」「ねえ、僕だよ何か忘れてない?」、みんな忙しいみたい・・・。「お兄さんねー。あれちょうだい・・。」 写真が切れているのが残念な顔をスリスリしているおねだりショット。クルーズ船が出港すると船尾からかってに船に乗り込んでくるのだそうです。そして、キャビンの椅子の上に陣取っておねだり攻撃をするのだそうです。(まるで犬みたい・・。)「やった」船に来るのは必ず決まっている個体だそうです。クルーズ船は他社と併せて7隻程あり、その各船にそれぞれのアシカ? が乗り込むのだそうです。アイドル君は他とバッティングはしないようです。アイドル君はどうやって自分のお気に入りの縄張り船をみつけるのでしょうか?お気に入りのお兄さんが乗っているか確認してるのか? 船はほとんど似たり寄ったりなので、船で識別するのは人間でも迷うと思うのですが・・。この先にコロニーがあり、そこにアザラシがわんさかいます。彼ら乗船アシカ? は港の近くに住み着いて、船の出航をチェックしているようです。何て無防備に寝るのでしょう。野生とは思えません。完全にこのキャビンのベンチはアイドル君の縄張りです。My Roomのつもりでしようか?彼らはちゃんと解っています。エサのお礼に仕事(モデル)をして帰るのです。「どうぞ、お撮り・・。」て感じですね。顔作っているし、ポーズも決めてる見たいですね。アザラシ、アシカの生態は次回に、コロニーのアザラシも次回に・・。眠くて限界・・。深夜はお休みです。

2009年08月29日

コメント(0)

-

モンサンミッシェルのオムレツ屋

ラ・メール・プーラール(La Mere Poulard)については、モンサンミッシェルシリーズ、2021年04月「モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人」の中、新しい写真で少し載せています。リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人ラ・メール・プーラール(La Mere Poulard)フランス西海岸、サン・マロ湾上に浮かぶ小島、モン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)にある、ちょっと有名なオムレツ屋を紹介。(写真中心です。)プーラールおばんのオムレツは、歴史と伝統ある城内のホテル・ドゥ・ラ・メール・プーラール(3ッ星ホテル)と、そのレストランの売りです。モン・サン・ミッシェルに行ったら絶対に話のタネに食べて来たいオムレツです。(今やモン・サン・ミッシェル=オムレツでテレビなどで紹介されていますから・・。)下は、ラ・メール・プーラール店の近くからモン・サン・ミッシェルの修道院を撮影したものです。モン・サン・ミッシェルは、島そのものが要塞化した修道院なのです。モン・サン・ミッシェルの3つ目の門(王の門)の所に店があります。モン・サン・ミッシェルが王権の下にあると言う意図から王の衛兵が派遣されていたので王の門なのだそうです。下、左がお店。奥が王の門と城壁。モンサンミッシェルは幾十にも守られていました。ここは、長い歴史の間に、いろいろな宗教の聖地としてあがめられてきた場所です。現在はその名の通り、聖ミカエル(大天使ミカエル)を奉った修道院で、1000年近く巡礼者を受け入れて来た歴史があります。城壁のにある歴史的建物のホテルは湾・修道院・中世の村に面した27の部屋を持つホテルであり、その一階にレストランはあります。英国国王エドワード7世、モネ、ピカソ、藤田嗣治、シャルル・ド・ゴール、ジョン・F・ケネディなど著名人も宿泊した歴史の古いホテルです。店内は50席と200席収容の2つのホール があり、伝統オムレツ、他。モン・サン・ミッシェルのプレサレ羊、ブルターニュ産オマール海老、湾で獲れた魚貝類、等のメニューもありますが、ホテルの名物料理は、1880年から同じ作り方を守っているオムレツですね。写真左の薪の後ろに炭窯があります。オムレツは大の男3人で作られていました。泡立てに体力を使いますし、鍋の柄がながいので、案外重いと思います。おばさん1人で焼いたなんて・・。今は混むので人手が多い?鍋に泡立て卵の生地だけで、あんなにフワフワにはならないと思いますが、企業秘密のようです。フライパンは枝も長いけど、結構大きいですし、鉄ですね。直径35cm以上ありそうです。二つ折りにして出されるオムレツは二つ折りで暑さ8cmくらい。巨大です。フワフワのオムレツは一見卵焼きではありません。卵を幾つつかっているのか巨大です。(2人分の前菜。)おそらく卵黄と卵白を別々に泡立てて、それにベーキング・パウダーでも入れてミックスしているのかも・・。(ベーキング・パウダーはパンや焼き菓子に使われる膨張剤の一種です。)食感がフワフワで受けているようですが、味は卵ですから・・。極めて美味しい訳でもなく・・普通に美味しい・・。(全部は飽きるかも・・。)ラ・メール・プーラールは元祖ですが、周りには他にもオムレツ屋があります。支店もあるようですが、記念なので本家が良いですね。(間違えないうに。)良くわかりませんが、日本に業務提携して「ラ・メール・プーラール」の名で出店しているようです。ただし、洋菓子店としてサブレやガレット、バタービスケット等と、ブールミッシュの味にこだわったマドレーヌやフィナンシェを販売してていると言うことで、オムレツはないようです。案外商売熱心なのね。

2009年08月26日

コメント(0)

-

ナミブ砂漠のトイレ

久しぶりのトイレ、ネタです。所変われば・・・と言いますが、トイレに対する考え方は、国によって本当に違います。私の個人的な考えではありますが、トイレをその国の文化度を示すバロメーターとして見てしまいます。清潔、清浄、明るく、掃除が行き届き、少し広めで、洋式、トイレシートがついていれば星5つこれに平均で該当するのは、やはり日本です。もちろんどこの国も高級ホテルは良いですが・・。比較的清潔で、広さはダントツ、だけど時々壊れているアメリカ、と日本に近い北欧も星4つ星3つは普通として、かつて、私が散々けなしたフランスが星1つならば今回のトイレは幾つだろう・・。今回、ナミビアの観光地にあるトイレを紹介。(私は行ってませんが・・。)ナミビア共和国(Republic of Namibia)は、「ナミビア砂漠デューン45 朝日」、「世界で最も醜い植物 第4位」で紹介しましたが・・。物置? (火薬庫かと思っちゃった・・・。)ほんとに周りに何もない・・・。服の着替え場所? 何に? 何の為に?それは何?それ、便座のつもりですか???? まさか・・・。どこの観光スポットにも必ずある小屋、いえ、トイレなのだそうです。おそらく、外国人観光客の為に特別設置された西欧のトイレを模した物なのかもしれませんが・・・。無理に便座タイプにする事はないのに・・。(誰も座らないでしょ・・・。)桶のような物の下には深く穴が掘られていて、いわゆるドボン式なのだそうです。(それを回収しているのかは不明。救われるのは、砂漠で乾燥しているので、汚く感じない事。女性には悩むトイレではあるけど、努力は買いましょう。「こんな所にトイレを建ててくれてあれがとう。」隠れてする所もないからね・・。ある意味、以前私が紹介した「フランスの公衆トイレ」に似ているかも・・。街のホテル等は、近代的で問題はないようです。さて星は・・・・。レベルは星1つですが、国の事情と場所を考慮したらフランスより上にはしたい。こんな所だから・・と言う事で、星2つあげちゃいましょう因みに、フランスのコイン式公衆トイレは存続の危機なのだそうです。EU国内から、「トイレにお金を取るな。」と非難されているようです。オリンピックの時に中国がトイレ改革をして、星を付けて努力したように、フランスも考えを入れ替えてトイレ改革をすればいいのに、自分たちは最高だと思っている民族だから絶対しないな・・・。それにしてもナミビア・・面白すぎる・・。

2009年08月26日

コメント(0)

-

タバコの注意書きから・・税金・・福祉。

Break Time (一休み)シリヤラインの免税店の中で見つけたタバコを紹介。実はタバコでなくて、注意書きの方に注目。喫煙は、あなたの回りに深刻にあなたと他の人を傷つけます。喫煙は殺すことができます。随分と直接的な表現を使うものだと驚きです。日本のタバコも似たような事は書いてあるのでしょうが、(現物がないので今解りませんが、)文字も小さく、オブラートに包んだような言い方で、「吸い過ぎは健康に良くない」とか? しかも、こちらでは付加価値税が高いのです。タバコの値段も日本と比べて3~4倍。20本入り1箱で日本円でおよそ1200円くらいするそうです。(ビールも同じく高い。)付加価値税は国によっても品物によっても違うのですが、(日本のように一律ではない。)タバコ等は、スウェーデン25%、フィンランド22%、デンマーク25%、ノルウェー25%くらい税金がかかります。(食品は13%くらい。)多少の船代を払っても買い出しに出たくなる気持ちはわからないでもありません。しかし、あそこまで直接的に表示して(法律で義務ずけられているのでしょうが)よく買う気になれるな・・とも思います。所で、なぜこんなに税金が高いのか?北欧の(デンマーク、スウェーデン、アイスランド、ノルウェー、フィンランド) は、いわゆる北欧型の福祉国家と言うものが完成されています。普遍主義型(社会民主主義型・北欧型)とも言われ、民主主義の国よりも、社会主義的に国家が国民の幸せに責任をもつ割合が大きいのだそうです。完全雇用が経済政策、社会政策の目標にあり、その上で、全ての市民が彼らの労働市場の地位、または階級、居住地に関係なく、基本的な社会保障の給付とサービスを受けられるシステムになっているのだそうです。(日本も導入した介護サービス事業。)国内総生産に対して、社会保障費の割合が高く、当然税金も高くなります。(日本の5%は世界でも低い。これでは本当は財源が足りない。)福祉のサービスは主に税でまかなわれ、個人の出費は小さいようですが、公的にサービスが提供される為に地方公務員の数が多くなるのも特徴だそうです。(日本では個人の介護事業所が請け負っている。)所得移転(税金を通じて高所得者から低所得者へ配分する)が大きく、所得格差が他の国々と比較して小さく、そのために貧困率と生活水準の格差も比較的に小さいようです。平等は、福祉国家の基本概念になっているそうです。福祉先進国と言われる北欧の国は、高い税金と引き換えに社会保障を得ている訳です。一つ気になった事を・・北欧では、たとえ両足の無い身体障害者の方でも、1人で自立して、車を運転したりして仕事に通っています。自立性が傷害によって損なわれる事はありません。ところが日本では、そういう方たちに対する介護度が高く、(自立させるよりも保護の政策?) 介護ヘルパーが1人に1日3人(8h×3人)も付くようなシステム(一部場合もある)になってしまった為(1人の介護に3人分の給料がかかる。)早くも介護費用の破綻を招いてしまったわけです。良い福祉を受けたいなら、消費税が多少上がるのもやむなしと思います。だから、未だに「消費税反対」を唱える団体を見ると「何を考えているんだ!!」と思ってしまいます。

2009年08月26日

コメント(0)

-

シリヤライン(バルト海クルーズ) 4 (オーランド諸島・免税)

バルト海クルーズ オーランド諸島Duty Free Shop(船の免税品店)所で、フィンランド(ヘルシンキ)とスウェーデン(ストックホルム)を結び、バルト海を運行する豪華客船タリンク・シリヤライン(Talink Silja Line)とヴァイキングライン(Viking Line)はフィンランド自治領のオーランド島を経由しています。(他の船も寄港)しかし、停泊はするのですが、接岸する事はなく、乗客やクルーが船を乗り降りする事はありません。(昔は寄らずにスルーしていた。) Why ?それは両国のEUの加盟から始まりました。EU加盟国内同士では、「免税制度」の適用が無くなります。今まで免税によって安く購入していた免税商品が無税で買えなくなったのです。いわゆる消費税(付加価値税)を払わずに購入できたお酒、タパコ、香水等の免税品が国内と同じ税金をとられるのですから、(国で買っても一緒)、船での売れ行きも落ちるし、乗客としてもガッカリな事態になったのです。そこで編み出されたのが、「EU加盟以外の国を通過すれば「免税制度」が適用できる。」と言う裏技です。フィンランド自治区(EU外)をちょこっと立ち寄れば、第3国を介した事になり、、「免税制度」が復活できたのです。かくして、ほとんどの船が特別の用は無いけれど、その為だけに30分程寄港して行く立ち寄り所となっています。もちろん生活している人もいるので、連絡船もありますが・・。オーランド諸島(Aland Landskapet)バルト海、ボスニア湾の入り口に点在するオーランド諸島。その中の最大の島がオーランド島。フィンランドの自治領の島々で、住民のほとんどはスウェーデン系で、公用語はスウェーデン語。かつてスウェーデン領(地理的にはスウェーデンに近い)19世紀初頭にフィンランドがロシアに侵略されたおりに共にロシア領域に入り、フィンランド独立と共にオーランドはフィンランドの特別な自治権を持つ領土に・・。(1922年)当時、住人はスウェーデンへの帰属を願ったが・・・。現在フィンランド政府によって、スウェーデンへの復帰を認めらたにもかかわらず今度は住人が反対。フィンランドのもとでは大幅な住民自治を認められ、海洋地域であるオーランドにとって非常に自由が効くから現状維持の方が得策らしい。タリンク・シリヤライン(Talink Silja Line) 2008年運行スケジュールよりヘルシンキ発(17:00)→マリエハムン(オーランド島)(4:25)→ストックホルム着(9:30) だいたい夕刻にヘルシンキを出港して、明け方オーランド諸島に入り、30分程寄港してからストックホルムに到着します。(逆コースの場合はマリエハムン到着は23:55 )美しい怪しい朝明け。オーランド島 マリエハムン(Mariehamn)港 寄港するだけで接岸はしないが、あちこちから色々な船が集まって来るので面白い。船の休憩所みたい・・・。時間帯が明け方の為に空が美しい。タリンクの名は,エストニア共和国のタリンから来ているようです。オーランド諸島を抜けるとほぼスウェーデン領です。バルト海クルーズ、シリヤラインフィンランド(ヘルシンキ)←→スウェーデン(ストックフォルム) 後は特に見るべき所もないので 終わり。

2009年08月25日

コメント(0)

-

シリヤライン(バルト海クルーズ) 3 (船内)

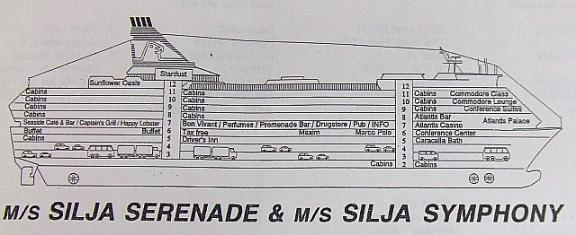

お待たせしました。船に戻ってきました。が・・・少しそれ気味・・Break Timeネタ・・。タリンク・シリヤライン(Talink Silja Line)フィンランド(ヘルシンキ)←→スウェーデン(ストックフォルム)ムーミントロールとミイちゃんの乗船のお出迎え。ムーミン(Mumin)日本でもお馴染みのムーミンは、もともとは、英国の新聞イブニング・ニュース紙に掲載されたフィンランドの作家トーベ・ヤンソンの漫画の主人公です。北欧の伝説に現れる妖精トロール、「ムーミントロール」は一つの種族をさしています。もともと北欧では、トロールは人間にとって気味のわるい生き物であるとされており初期のムーミンでは少し不気味さがあったようです。加えて、最初に描いた原型は、政治風刺誌『ガルム』誌上であった事もあるのか、登場人物には哲学的・詩的な発言をするものも多く子供の理解を超える内容や不条理な内容も頻繁に出てくるストーリーだったそうです。小説として初めて登場するのは1945年、漫画としては、1953年からトーベ・ヤンソン自身の作画によってロンドンで連載が開始されたそうですが、途中から実弟ラルス・ヤンソンに引き継がれ1975年まで連載。私の大好きだった自由と孤独をこよなく愛し、気ままな暮らしをしているスナフキンが、ミイの弟だったなんて・・・驚いた・・。パイプをふかしている・・どう見ても大人。ではミイも子供に見えておばさんだったのか???話がそれてしまった・・・が、現在ムーミンは子供向けの本になってはいますが、ガリバー旅行記やグリム童話のように大人になってから読まないと真の面白さの伝わらない本なのかな? と思ったりした・・・。下は船内7階のデッキ、プロムナードの階。ロビーは吹き抜けで天井からは外の自然光が差し込む。こういう自然光を大切にする造りは、日の光が少ない北欧の方ではあたりまえ。陽が出ている時には陽の光を少しでもあびる事が重要なのです。全長143m、幅8m、高さ18m。蜂の巣のように飛び出ているのは内側のキャビンの窓です。レストラン、免税店、会議場、クラブ、カジノ、ディスコ、サウナ、スパ等も付いています。でも、ヘルシンキからストックホルムまで15時間程しかないのであれもこれもは無理ですね。出航してまもないヘルシンキの港界隈。デッキから・・。つつ゜く楽天の調子が悪いのでしょうか? 書いてて突然画面が切れたり、ネット回線が切れてフリーズしたり・・・。確かにVISTAもかってにバージョンupして、ブログ書いてる時にかってにシャット・ダウン、再起動をしたりします。当然書きかけのブログも飛んでパーです。Atokの相性ももっと悪くなって最悪・・。

2009年08月25日

コメント(0)

-

オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)

前回のオリエント急行でこぼれた写真をやはり紹介しておきます。オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)オリエント急行史ベニス・シンプロン・オリエント急行(Venice Simplon Orient Express)オリエント急行史1883年10月4日、パリとコンスタンチノープルを鉄道で結ぶと言う当時は活気的な長距離列車が考案された。前代未聞の列車は40名の著名人を乗せ、パリのストラスブルグ(東駅)からルーマニア経由(フェリーを一部利用)でコンスタンチノープルへ出発。それがオリエント急行の一番列車だそうです。その後1889年にパリ~コンスタンチノープル間が全線開通。2都市間が67時間も凄かったのは距離の問題だけでなく、列車とは思えない豪勢な列車の仕様である。ジョルジュ・ナヘルマッカー(ベルギー人)の夢のような計画だったオリエント急行は豪華なタペストリー、ビロードのカーテン、素晴らしいガラス器、一流のシェフによる食事など、至れり尽くせりの豪華な設備とサービス。それらがヨーロッパ社交界の話題を独占し、数多くの人々に愛されたそうです。また著者であるアガサ・クリスティーも楽しみに乗車したらしい。それだけの栄華を誇ったオリエント急行も下火に?1977年5月 全面的にオリエント急行は打ち切り。1977年10月 オリオント・エキスプレス・ホテルズ社会長のジェームス・B・シャーウッドがモンテカルロのオークションで売りに出された2両のワゴン・リー車を購入。以降ヨーロッパ各地に散在していたブルマン車やワゴン・リー車を買い集め、5年の歳月と30億円かけて復元、改造。1982年5月25日 オリエント急行のかつての運行ルートLondon → Venezia (Simplon Pass)を復活させたのがベニス・シンプロン・オリエント急行なのです。※ 列車は豪華ではありますが、古い車輌のリメイクなのでクーラーなどの施設は当然付いていません。お世話係りスタッフキャビン・スチュワード(Cabin Steward)各車両に一名ずつ乗務し、ベットメーキング、ルームサービス、朝食を届けたり荷物の運び出し等のお世話係をしてくれます。キャビンの呼び鈴(ボタン)呼び出しです。メートル・ドテル(Maitre d'Hotel)食事のサービスの責任者。ダイニング・カー(食堂車)でのお食事時間や座席のオーダーを受けてくれます。トレイン・マネージャー(Train Manager)列車の最高責任者。緊急時の対応等列車内のすべてを統括。用命の際は担当のスチュワードを通して・・。列車内のバー・カウンター(飲み物リストも各部屋にメニューがあります。)狭くて写真がとれないのでこれはオリエント急行の雑誌から撮影。部屋は狭いので、スーツケースなどの荷物は荷物専用車両に預け、コンパクトな荷物だけ室内に・・。でも、ドレスコードもあるので衣装が・・・。キャビンには絵葉書やレター・セットが付いています。列車内でこれら郵便を投函すれば、料金は無料で郵送してくれます。日本でもタダです。(一部制限あり。)これらはお土産にもなります。列車内に売店があり、貴金属も売っています。まるで通販パンフレットのようなカタログがあり、列車内で使われているロゴ入りのグラスやお皿などもお土産として売っています。基本、客室、食堂車、ブルマン車、バー・サロン車等に用いられている内装品は全て、オリエント急行コレクションとして販売していると言う事です。(かってに持ち帰るな・・と)写真左端が灰皿でその上がカフス。下が乗車チケット。オリエント急行には東南アジアを除いてエア・コンが付いていません。ロゴ入りの扇風機のみです。当然暑くて快適とはいえません。窓の開閉は、ヨーロッパ便のみできるようになっていると言うことですが・・。「走る蒸し風呂」と形容する人もいます。ベニス・シンプロン・オリエント急行のようにグッズを売ったり、セールスがうまければ、元祖、国際寝台車会社(ワゴン・リ社)のオリエント急行も生き延びられたかもしれないのに・・。と思ったりしました。前回のリンク オリエント急行 1 (廃止に???)

2009年08月24日

コメント(0)

-

オリエント急行 1 (廃止に???)

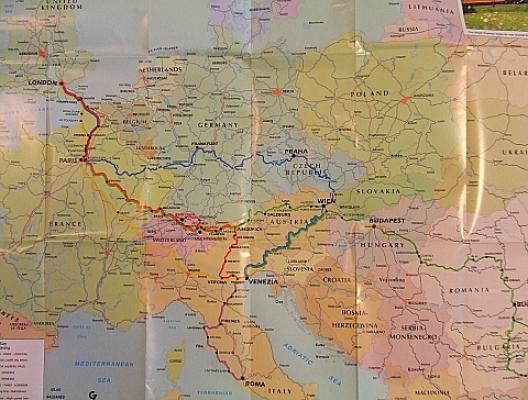

こんなニュースで驚いたので・・シリヤライン(バルト海クルーズ) 3 は次回に繰り越しです。オリエント急行 1 (廃止に???)オリエント急行とは「オリエント急行」を名乗る会社Venice Simplon Orient Express【ロンドン時事】22日付の英紙インディペンデントによると、アガサ・クリスティの推理小説でも知られる夜行列車「オリエント急行」の運行が、今年12月に廃止される。戦争による停止や路線変更など曲折を経ながらも欧州鉄道史に輝かしい足跡を残してきたが、夜行のコスト高もあり126年の歴史に幕を下ろすことになった。オリエント急行は1883年に運行開始。1930年代の最盛時には仏パリとトルコのイスタンブールを結んでいたが、第2次世界大戦後は自動車や飛行機の発達で縮小の一途をたどり、2001年にはパリ~ウィーン間に、07年には仏ストラスブール~ウィーン間に短縮された。12月12日午前8時59分ストラスブール着の列車を最後に、時刻表から完全に姿を消す。この記事は国際夜行列車ユーロナイトの一列車としてストラスブール - ウィーン間を走行していた元祖オリエント急行が、2009年12月に廃止される事をさしています。オリエント急行とは元祖オリエント急行は、もともと国際寝台車会社であった「ワゴン・リ社」が発明した高級寝台列車がルーツです。運行は1883年。豪華な寝台車や食堂車を中心とした国際列車の中の一つで、主にパリ~コンスタンティノープル(イスタンブル)間を走行していた高級列車です。今回のニュースでは、その元祖、オリエント急行の国際寝台車会社(ワゴン・リ社)によるオリエント急行が廃止になるとの事。しかし、心配はいりません。他の会社のオリエント急行を名乗る会社の列車は存続しているので、これから乗りたい方でもオリエント急行にのれるので何も問題ありません。そもそも国際寝台車会社(ワゴン・リ社)は元祖オリエント急行と言っても、もはや路線も内容もオリエント急行とはほど遠く客足が遠のくのも当然、経営のまずさが事態を招いたような気がします。1934年に発表されたアガサ・クリスティの長編推理小説「オリエント急行殺人事件」はイスタンブール発カレー行きのオリエント急行を舞台にしたエルキュール・ポワロのシリーズの作品。このセレブ列車の豪華さもあり映画も大ヒットし、一躍有名になったのです。映画にもなりましたが、その頃がオリエント急行の全盛時代であったようです。もちろん私も子供の頃に小説を読んで、オリエント急行にあこがれた一人です。だから本家がなくなるのは微妙な気分ですけど・・。「オリエント急行」を名乗る会社もともとオリエント急行は、機関車は持たず、列車の車両(豪華寝台や豪華食堂車)のみ運行していたので、その列車を買った会社や復元した会社により、オリエント急行の車両が走ればオリエント急行になるわけです。つまりオリエント・エクスプレスは車輌の名前なのです。欧州では今も機関車による牽引の運行が多く、客車と機関車は一体ではないのです。※ 当時は蒸気機関です。オリエント急行を名乗る会社は他にもいろいろあるようです。(下は一部)ベニス・シンプロン・オリエント急行(Venice Simplon Orient Express)ノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行(NIOE)ブルマン・オリエント急行(POE)日本人のツアーで主に使われるのが、ベニス・シンプロン・オリエント急行のLondon → Venezia (Simplon Pass)のコースです。Venice Simplon Orient Express Map of The Journeyベニス・シンプロン・オリエント急行の欧州路線マップです。ラインの色のコースがあります。青 Venzia → Praha → Palis → London赤 London → Venezia (Alberg Pass)黄 London → Venezia (Simplon Pass)緑 Palis → Istanbul → Venezia紫 Venezia → Roma → Venezia橙 Venzia → Luzern → Palis → Londonイタリアのベニス駅ベニス・シンプロン・オリエント急行の食堂車のようです。レストラン・カー(食堂車)は3両連結していて、これはグリーン・シートのレストラン。もちろんドレス・コード(服装の規定)があります。男性はタキシードかブラック・スーツです。女性はそれなりに・・。乗車時もジャケットくらい着ないと駄目です。鉄オタ・ルックでは駄目です。ブルー・シートのレストラン・カー。他にレッド・シートのレストラン・カーがあり列車の乗客は、そもそもお金持ちばかりです。朝食は部屋にコンチネンタル・ブレックファースト。おやつにケーキも来ると言うサービスも良い代わりに当然チップは必要。※ 日本と異なり、欧米ではほとんどの国でチップが必要です。それも彼らの給与の一部としてカウントされていたりするからです。キャビン・スチュアードへのチップも1人、1日40~50ユーロ。2人部屋なら100ユーロくらい払わないといけません。下は、サロン・カーです。ワゴン・リ社の設立当時、ヨーロッパの鉄道の整備は国ごとにばらばらに行なわれており長距離を想定した列車はなかったそうです。アメリカ旅行で、全て寝台車からなる長距離列車から着想を得、欧州に戻るとヨーロッパ人の好みに合うコンパートメント式の寝台車を考案採用。また独自の路線を持たず、他の鉄道会社の線路・機関車を使用し寝台車の運行のみを行なうという事業方式も考案し成功したわけです。ワゴン・リ社とプルマン社はライバル社として激しい競争を繰り広げたようですが、オリエント急行の成功によりワゴン・リ社の優位が決定的となると1886年、プルマン社は車両と列車の運行権をワゴン・リ社に売却し、ワゴン・リ社はヨーロッパの寝台列車事業をほぼ独占することに成功。このオリエント急行の成功により、ワゴン・リ社の急行列車網はさらに広がり、路線網はヨーロッパ全域からトルコ・北アフリカにおよび、またシベリア鉄道を経てウラジオストクにまで達していく。鉄道連絡船を介して日本へ乗り入れる構想もあったと言いますから驚きです。それなのに路線も小さくなって、フェード・アウトしていった所が寂しいですね・・・。つづくリンク オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)

2009年08月23日

コメント(0)

-

世界で最も醜い植物 第4位 2 (ジャイアント・ウェルウィッチア)

2018年05月31日「新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)」を公開しました。内容はかなりくわしいものになっての改訂です。下をクリックすると直接飛びますスマホも同じです。リンク 新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)昨日に引き続きウェルウィッチアPart 2です。生態と長老を紹介します。世界で最も醜い植物 第4位 2 (ジャイアント・ウェルウィッチア)ウェルウィッチア(Welwitschia Mirabilis)1科1属1種の裸子植物である超珍稀植物。日本名が奇想天外。アンゴラ、ナミブ砂漠に群生する多肉植物とは書かれていますが、実は本当に多肉植物の定義に入るか? と言うと実はあやふやなのだそうです。多肉植物関係の人が係わったので多肉植物園芸の分野に落着く事になった? (実は行き場がない植物分類? )らしい。前回紹介した松かさのようなものからはがれたタネ。タネがひらひら飛んで、着床して芽が出たウェルウィッチアです。雄株のような気がします。まだ、葉は這いつくばっていませんが2枚葉が良くわかります。砂漠以外に着床したブッシュのウェルウィッチアは、地面を這わずに普通に天に伸びるので、環境適応は遺伝性ではないのかも・・。ブッシュの中で普通に生えているウェルウィッチアは、一見本当に万年青(おもと)です。ウェルウィッチアに非ずと言いたい別物ですね。(写真の容量の都合で載せません。)水分補給それにしても、砂漠で運良く着床できたウェルウィッチアも根が水源にたどり着く前に枯れてしまうので、なかなか生きていけないようです。前回も紹介しましたが、葉の気孔から大気中の湿気を吸収するか、長さ3m~10mにも達する根によって地下水を吸い上げていると言われています。ナミブ砂漠は年間の雨量が20ミリ程度で、大変暑く、砂漠の表面と空気は40~70℃に達する事もあり地表の水分も蒸発が激しく、植物にはとても過酷なのだそうです。が、海岸近くには年間100日ほどの霧の発生があり、年間50ミリ降雨量に匹敵する水分を得られるのだそうです。また、ウェルウィッチアの自生はナミブ砂漠の北に集中しているそうで、おそらく霧の発生にも関係しているのでしょう。絶滅しそうでガンバッテいるウェルウィッチア、自然の中に生きる物は強くたくましいです。下は砂漠の写真ですが、良く見るとウェルウィッチアが点在しています。ちょっと見づらいかもしれませんが、ウェルウィッチアは砂漠に一定の幅で一直線に生えています。Why?ウェルウィッチアは砂漠の下に走る水脈の上にきっちり着床して水を得ているのです。ウェルウィッチアの生ている所に「水脈あり」なのです。人間はウェルウィッチアを見る為に砂漠を走ります。おのずと道も水源に沿って走っていたわけです。実に面白い・・。ジャイアント・ウェルウィッチア(Giant Welwitschia)寿命は数百年から2000年と言われ、希少植物であることから、ナミビアでは厳重に管理されています。写真Bも実は石で囲われています。下、柵で囲われて保護されているのは樹齢1500年以上の雄の木だそうです。このあたりの最高齢の長老です。グランド・マザー・プラント? グランド・ファーザー・プラントですね。柵の横にやぐらがあり、上から見学するようです。アバウトですが、直径2.5mくらいで高さは1.2mくらい? の大きさがあるそうです。思った以上に大きいのです。でも、葉っぱは2枚なのだそうです。信じられないけど・・・。未知の国には神秘がいっぱい・・。

2009年08月23日

コメント(0)

-

バルト海クルーズ2 (シリヤライン)

北欧諸国をめぐるツアーで外せないのが、船上でショッピングや食事を楽しみながらバルト海や北海を航海するクルーズ船の旅です。観光、グルメ、ショッピングに船旅と来ればそれだけで贅沢てんこ盛りのツアーですが、さらに船が豪華客船ならおいしさ倍増です。タリンク・シリヤライン(Talink Silja Line)フィンランド(ヘルシンキ)←→スウェーデン(ストックフォルム)シリヤ・シンフォニー建造・・・・・・・・・1991年全長・・・・・・・・・203m最大船幅・・・・・31.5m喫水・・・・・・・・・7.1m総重量・・・・・・・58400t最高速力・・・・・23ノットエンジン出力・・32000kw旅客収容数・・・2862名キャビン数・・・・986室駐車台数・・・・・ バスで約60台 or 乗用車役450台 収容可能。豪華クルーズ船ですが、カーフェリーになっています。船内は12階建てで、3~4階のデッキが車のゾーンです。フェリー好きなら「 フェリー 1 (ゲイランゲル・フィヨルド) 」も見てね。車の乗船口がチョー素敵これは降車専用口です。入り口は船尾にあります。サンダーバード2号機から4号機が出てくるのを思い出した・・。フィンランドやスウェーデンに住んでいる人達は車を持ち込んでの旅行のようです。外国に行くと言う感覚ではないのでしょうね。(理由があって、地元民もよく利用するクルーズ船です。)タリンク・シリヤラインのフィンランド。ヘルシンキのポートです。人間様の方は、こちらから乗船。建物の左右に出ているのが搭乗口(boarding gate)で、Portの建て物はもう一つあります。搭乗口(boarding gate)となる通路が伸びて船に接舷します。船の7階のデッキ、プロムナードの階から乗船です。つづく

2009年08月22日

コメント(0)

-

世界で最も醜い植物 第4位 1

2018年05月31日「新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)」を公開しました。内容はかなりくわしいものになっての改訂です。下をクリックすると直接飛びますスマホも同じです。リンク 新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)1859年オーストリアの探検家フリードリッヒ・ヴェルヴィッチュによってアンゴラの砂漠で発見された多肉植物は「世界で最も醜い植物 第4位」に選ばれた植物なのだそうです。(1~3位は何?)一生知る事も、ましてお目にかかる事も無い希少な植物を2回に分けて紹介します。世界で最も醜い植物 第4位 1.ウェルウィッチア(Welwitschia Mirabilis)和名 サバクオモト(砂漠万年青) 奇想天外の園芸上の名を持つ。一属一種の裸子植物で、アンゴラ、ナミブ砂漠に群生する多肉植物。界・・・・・・・・・・・植物界 門・・・・・・・・・・裸子植物 綱・・・・・・・・・グネツム網 目・・・・・・・・グネツム目 科・・・・・・・ウェルウィッチア科 属・・・・・・ウェルウィッチア属 種・・・・・ウェルウィッチアナミブ砂漠とウェルウィッチア一見ゴミが落ちているように見える・・・。何だ? これは????砂漠の暑さの中地面にへばりついて生えている。葉先から枯れて分解しているようです。葉は裂けやすく、一見何枚もあるように見える(裂けてる)が、短い茎から、生涯2枚だけの葉を伸ばし続けるそうです。(この2枚の葉は、最大4mくらいになるらしい・・。)葉の基部に分裂組織があり(基部で成長)、どんどん伸び続けるようですが、永続的に成長する葉は陸上植物界の中でもまれなのだそうです。そもそも、褐藻類のコンブ類の成長のように葉の基部で成長を続けるタイプは、陸上植物界では他に例がないのだそうです。茎の先端から細かい枝を出し、花序をつける。雌雄異株。ゴキブリでも張り付いているのかと思った・・。雌花は他の裸子植物の雌花の多くにも見られる松かさ状。だからこの株は雌のようです。葉の気孔から大気中の湿気を吸収し、長さ3m~10mにも達する根によって地下水を吸い上げているそうです。こんなに大きくなります。どうも大きいのは雄株らしいです。寿命は数百年から2000年。次回巨大なウェルウィッチアを紹介。

2009年08月22日

コメント(0)

-

バルト海クルーズ1 (船紹介)

まだまだ暑さが続きます。時々ナミビア等もフラフラ行きつつ、まだ北欧に停滞していようかと思います。バルト海を囲むように、スウェーデン、フィンランド、バルト3国(エストニア、ラトビア、リトアニア)ポーランド、ドイツ、デンマーク、ロシアなどの国々が面しており、海上交通網がたくさんあります。船舶は50000t を超え、長期クルーズの船舶は100000t を超えるそうです。北欧首都、主要都市間のラインは毎日運航されていますが、一般的に夏季と冬季で基本料金も違えば夏のみの運航しかない場合もあるようです。今日はノルウェーの隣国(スウェーデン)とそのまた隣の北欧の国(フィンランド)を結ぶ連絡船(船体)を紹介します。フィンランド(ヘルシンキ)←→スウェーデン(ストックフォルム)両国の間は、フィンランド船会社所属のシリヤライン(Silja Line)とスウェーデン船会社所属のヴァイキングライン(Viking Line)とがあり、フィンランド自治領のオーランド島を経由をして連絡しています。(その理由は次回に・・。)タリンク・シリヤライン(Talink Silja Line)バルト海を運行する豪華客船。ヘルシンキとストックホルムを結ぶ定期船のほか、ヘルシンキとタリン(エストニア)、ヘルシンキとロストック(独)、ストックホルムとリガ(ラトビア)などのルートがあります。ノルウェーのフィヨルド・クルーズのツアーも出ているようです。セレナーデ号シンフォニー号ヴァイキングライン(Viking Line)フィンランドとスウェーデン、エストニア共和国タリンを結びます。 フィンランドとスウェーデンを結ぶルートは曜日によってチケットの料金がかわりますが、14~15時間程の航海なので、キャビンを取らなければ格安だそうです。マリエラ号ガブリエラ号次回タリンク・シリヤライン(Talink Silja Line)で改めて航路を紹介します。フィンランド(ヘルシンキ)←→エストニア共和国(タリン)フィンランドのヘルシンキからエストニア共和国タリンを結ぶ高速船は,多数の船会社から出ているようです。ヘルシンキからは高速船を使えば1時間半。ユネスコの世界遺産に指定されているだけあって船が多いですね。フィンランドに比べ物価が安く、さらに免税のショッピングもできるので、フィンランド人がちょっとした買い物に出かけるのがタリンだそうです。ノルディック・ジェット・ライン(Nordic Jet Line)現在運休中とホームページに出ていました。フィンランドのヘルシンキの街つづく

2009年08月21日

コメント(0)

-

ナミビア砂漠デューン45 朝日

Break Time (一休み)ナミブ砂漠の朝日写真を提供してもらいました。取れたてに近いアフリカの大地の朝日の写真です。とても美しいです。(写真紹介だけです。)「ナミビアのフラミンゴ」で紹介した内容と重複しますが・・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia)1990年に独立したアフリカ南西部に位置する共和制国家。南部アフリカとしてなじみの薄い国ですが、砂漠、野生動物、海、渓谷と、自然の好きな人にはたまらない魅力のある国なのだそうです。日本からは南アフリカのヨハネスブルクで乗り換えて首都ヴィンドフックまで2時間程だそうですが、国内観光の交通手段が少ないのが難点なのだそうです。ダイヤモンど、ウランなどの好物資源が豊富で豊かな国なのだそうですが物価はとても高いそうです。ナミビアの大西洋側には世界で最も古い砂漠であるナミブ砂漠(Namib Desert)があり、砂漠の面積はおよそ50,000k゛あm²。約8000万年前に生まれたそうです。その中のデューン45の朝日を紹介。デューンは砂丘の意だそうです。後光を発するように地平の彼方から陽がのぼる景色なんて日本じゃ味わえないですね。もともと土地が赤レンガ色なのだそうです。くわえて朝日でピンクに見えます。砂丘は別の機会に・・。次回フィンランドのシリアラインを紹介。

2009年08月21日

コメント(0)

-

ブリクスダール氷河 4 (モレーン)

ブリクスダール氷河の氷舌端まで行くのに馬車orカートで30分さらに歩いて15分と言う話は初回にしたと思いますが、その行程の途中で見た氷河も少し紹介してブリクスダールの氷河は終わりたいと思います。ブリクスダール氷河(Briksdal Sbreen) Part 4下は、山頂の氷河が溶けて流れてでた滝です。おそらく元はブリクスダール氷河の母とも言うべきヨステダール氷河(Jostedal Sbreen)を源流にしているのでしょう。モレーン(moraine)・・・堆石、氷堆石氷河が谷を削りながら時間をかけて流れる時、氷河が地面を浸食して生成した岩屑(がんせつ)が土手のように運搬堆積してできた地形で、地形学上の定義では土手状の地形を指すのだそうです。(構成成分は、土,砂,礫 (れき),岩塊)端堆石・・・・・・・氷河末端に平面状か三日月状に堆積。中央堆石・・・・・2氷河の合流部で氷河の中央部に堆積。側堆石・・・・・・・氷食谷の側壁に細長く堆積。エンドモレーン・・フィヨルドの入り口で壁の役目を果たし、フィヨルド内の波をなくす物。山の斜面に張り付いた氷河が(写真上部)少しずつ溶けて氷河湖に落ち、氷河の中の土,砂,礫が崖下に堆積した、これもモレーン(写真下部)のようです。上部氷河は、蘇生<昇華 氷河が溶け出して後退しているパターンですね。山の上の氷河から溶け出して水があちこちから流れて沢を幾つも作っています。馬車に乗り換える駐車場から撮影。氷河期末期は今より温度が5~7℃も低く雪線は1000m近くに下がっていたそうです。つまり、氷河期には全陸地面積の30%が氷河によって覆われていた事になり、現在は10%にまで縮小されているのだそうです。(そのうちの98%が南極やグリークランドの大陸氷河だそうです。)最後にブリクスダール氷河のとっておき写真を紹介。ひんやりする光景です。おわり。

2009年08月20日

コメント(0)

-

ひまわり畑 in フランス

Break Time (一休み)ひまわり畑の写真があちこちにあったので(フランス、スペイン、イスラエル、ギリシャ)一挙に公開と思ったのですが、ヒマワリ畑ばかり見ても面白くなかろう・・と思ってフランスの畑と近郊の城の写真をサービス・カットで載せました。ひまわり・ヒマワリ・向日葵・Sunfloweキク科の一年草だそうです。種実を食用にしたりオイルを取る為に主に栽培されています。。小さなタネで高さ2mくらいまで生長して大きな花を咲かせますが、実は「頭状花序」と言う特殊な構造を持った花のようです。頭状花序(とうじょうかじょ)キク科の花に見られる花の配列状態の特異で、一見一つの花のように見えて、実は複数の花の集合体となっている、群体しているような花です。外輪に黄色い花びらをつけた花を舌状花。内側の花びらがない花を筒状花。原産地は北アメリカ大陸西部。紀元前からインディアンの食用作物となっていたようで、、スペイン人が国に種を持ち帰り(1510年)、マドリード植物園で栽培してフランス、ロシアに伝わったようです。種は長く平たい。油料用品種が黒色。食用や観賞用品種が黒と白の縞模様。種は絞ってヒマワリ油として利用される。ヒマワリ油には不飽和脂肪酸が多く含まれる。下は、フランス、ロワール渓谷内のシュノンソー近郊で見つけた一面のひまわり畑。オリーブ油より安価だし、揚げ物用にヒマワリ油は良いそうです。一面あっちも、こっちも、ヒマワリ畑。反対を向いてもひまわり畑ですが、向きはあっちの方向をむいています。向こうの雑木方向が東なのかも。(完全に開いた花は基本的に東を向いたままほとんど動かないらしい。)ロシア正教会は四旬節の40日間及び復活節の間は厳格な断食と食物品目の制限があるそうです。なぜかヒマワリ油は食物品目の制限に入っていなかったそうで、法に触れないヒマワリ種子が昔から好まれて需要があったそうです。だからヒマワリの生産地域はロシア周辺のヨーロッパで多く、5割強が集中している。(アジアと南アメリカがそれぞれ2割弱が生産。)シュノンソー城(Chateau de Chenonceau)ロワール渓谷内のシュノンソーにあるシャルル8世侍従のトマ・ボイエが1515~1521年建てた邸宅。詳しい説明は今回はなしです。

2009年08月20日

コメント(0)

-

ブリクスダール氷河 3 (氷舌端)

ブリクスダール氷河(Briksdal Sbreen) Part 3海抜1700mの地点から始まり2500年前に現在の形になったそうです。ロックフラワー氷河は重みで下にズリ動く時、沢山の岩を砕いて巻き込むので、その溶けた水には沢山の微粒の岩を含んでいるそうです。それが「ロックフラワー」らしい。(「氷河氷のロック割り」は想定外に砂だらけ? )光のプリズム効果(屈折反射)で氷河を青く見せたり、氷河の水で出来た川を乳白色にしたり、湖が緑に見えたりするのはロックフラワー効果のようです。波長の短い赤やオレンジは吸収され、波長の長い青や紫がはねかえる。波長の最も長い紫色にならないのは、一部吸収されるので、青から緑ではねかえって来るから・・。光の強さにより色は微妙に変化するので、少し曇っていた方が雲がフィルターの役目を果たして緑や青は良く映えるようです。当然見る角度によっても色は変化する。氷河の端っこ。これが全て溶けたら下はスベスベ岩肌ですかね。下は相当な圧がかかっている事でしょう。見ただけでキシキシしてる感じです。蘇生と昇華氷河氷が出来るのが蘇生、下(舌部)で氷の溶けるのが昇華。蘇生>昇華 氷河が下方に向けて膨らむ。蘇生<昇華 氷河は溶け出して後退する。ブリクスダール氷河の末端(氷舌端)は、~1760~1770年にかけて最も長かったようです。それが、以降1952年までに後退してから再び前進して1992~1996年まで+278m長くなったそうです。(1日15~20cmの割合で)氷河の末端(氷舌端)氷河が青く見えるのは、雪が圧縮される時に一緒に細かい塵などを入れ込み、これ がロックフラワーの役割を果たしているからだそうです。氷河の青はグレーシャーブルーと呼ばれる。1991年にアルプスにあるイタリア・オーストリア国境のエッツ渓谷(海抜3210m)の氷河で見つかった、約5300年前の男性のミイラ、アイスマンのように、昔氷河に落ちて閉じ込められた人が氷舌端が溶けて出てきたりするといいますが・・。前回紹介したように、氷が伸ばされたり押しつぶされクレバスができ、とくに急な勾配を氷河が通過する時、氷河がクレバスによってズタズタに割れたりするのですから、よほど運が良くないと完全体では出てこないはずです。溶け出した氷河が流れて行きます。きれいな氷塊です。氷河が前進すると言う事は、流れ出る水量が減ると言う事です。海抜340mのブリクスダール瑚(氷河湖)が大きくなるか小さくなるかは氷河の溶け具合のようです。氷河湖は細かい石の破片が水に入った光を散乱するので見事なエメラルドグリーンから暗く濃いブルーまで様々な美しい色を見せるのが特徴です。つづく

2009年08月19日

コメント(0)

-

ブリクスダール氷河 2 (氷河と雪線)

ブリクスダール氷河(Briksdal Sbreen)氷河の説明は、以前フィヨルド 1 (ゲイランゲル 1)の「フィヨルド(Fjord)の作られかた」で少し紹介してありますが・・。簡単に言えば、降り積もった雪が夏の間も溶けずに大きくなっていった氷の塊が自らの重みによって押し流されていく現象です。氷河と雪線降った雪(降雪量)と溶ける雪(融雪量)が等しく0になる地点を雪線と言います。降雪量が融雪量を上回る地域では,残雪が万年雪となり,さらに圧縮されて氷となり氷河となるわけです。条件としては、多い降雪のある事。一年の大部分が0度c以下の土地。太陽輻射が少なく雪や氷の融けにくい土地。雪の集まり安い窪地のある土地。(北半球では偏西風で雪が集まる東斜面や北斜面にできやすい。)ノルウェーでの雪線の標高は、地域差もあるが、外海に近い所で1200m、内陸部で2200m程だそうです。流動する氷塊を氷河と呼び、その分布域と形態によって区分されます。1. 山岳氷河・・山岳地に形成(谷氷河、懸垂氷河、カール氷河、山麓氷河)2. 大陸氷河(内陸氷,氷床)・・南極とグリーンランド降ったばかりの雪は、密度が1立方cmで、0.1g位であるが、積もり続けると、0.8~0.9g近く圧密して氷河氷となる。理論的には氷河氷1cmで10mの雪が必要。(これが1mでは100年)氷河が動き出すには30~50mの氷河氷がいるとされ、30000~50000mの雪が必要らしい。下は、氷河で削られてすべすべになった岩肌氷河の流動速度は側面から表面に向かって速くなるそうです。懸垂氷河(けんすいひょうが)山岳氷河の中でも急な岩壁に氷河が垂れ下がったものを懸垂(けんすい)氷河と呼ぶようです。ブリクスダールはまさに懸垂氷河です。ブリクスダール氷河は面積480平方km、氷河の最も厚い部分が400m。山岳地の谷や斜面を埋めた氷河は通常、年間数10m~kmの流動速度だそうです。同じヨステダール氷河の支流ニーガース氷河(Nygard Sbreen)で140cm/日エンガ氷河(Enga Sbreen)75cm/日と言う記録もあるそうです。斜面のない平坦地でも多少の勾配に左右されるようですが、南極大陸のような氷河は、岩盤の傾斜にかかわらず山や谷を流れる場合もあるそうです。流速の違いや、底面の勾配(こうばい)の急な変化で、氷が伸ばされたり押しつぶされると、割れ目(クレバスcrevasses)ができ、とくに急な勾配を氷河が通過する時、氷河がクレバスによってズタズタに割れ、セラック(seracs)と言う氷塔となって流下するそうです。人との大きさと比べてみてください。本当はあんなに近寄ってはいけないのです。(危険)地球の気温と氷河は密接な関係があり、海進、海退の原因となっている用です。つづく

2009年08月19日

コメント(0)

-

ブリクスダール氷河 1 (行程)

ブリクスダール氷河(Briksdal Sbreen)ヨーロツパ最大級のヨステダール氷河(Jostedal Sbreen)の支流26の氷河の一つで懸垂氷河となっているのがブリクスダール氷河です。(ヨステダール氷河の方は2500年以上の歴史があり、長さは100km氷の厚い部分は400mにもなるそうです。)ところで、ブリクスダールの観光は1890年にさかのぼるそうですが、道がなく、湖を手こぎボートで渡ってから馬車に乗るといった苦労をしての観光だったそうです。現在道はできたもののそれでも氷河近くまでの車の入る道はなく、やはり馬車かカートで最終のアクセスが必要になります。黄色がオルデン(Olden)の街で、そこから青色ブリクスダール・パーキングまでバスで30分程走ります。青色からは馬車かカートに乗り換えて赤色のブリクスダール氷河のある谷をめざします。昔ながらの馬車も健在です。夏のみ観光客用に現れる馬車は、学生のアルバイトも多いようです。馬車で30分程の山道を進みます。途中滝を通るので濡れます。マイナス・イオンたっぷりです。ここから歩きです。約15分。「ようこそ! ヨステダール国立公園」砂利道で歩きにくいです。ブリクスダール氷河か゛見えてきました。下の川も氷河の溶けた水です。もうすぐ氷河先端です。 つづく

2009年08月18日

コメント(0)

-

ナミビアのフラミンゴ

Break Time (一休み)姪と何年ぶりかでプリクラを撮りました。驚いたのはプリクラ機械の進化です。もはやただの撮影機ではありません。最新の機械を知ると、普通の証明写真機にお金を使うのがバカハガしくなるほど高レベル機と化していました。通常の1.5割増し以上で良く、美しく撮れているのです。(証明写真機はより不細工に写るのに・・。)「美肌」、「デカ目」撮影すると誰でも女優さんに写り、ものすごーく若返って写っていました。「別人じゃない二人とも・・。」どう見ても高校生の姪と姉妹のように写っている・・。(姪もフル・メイクしているけど・・。)プリ写真はメールで送って携帯電話だけでなくパソコンに転送すればデスクトップに飾れます。しかも画像が引き延ばされても高画質なのです。すごいぞ日本のプリクラ・マシーン。ちょっと嬉しい写真でした・・。ところで、今回は、送ってもらったばかりのフラミンゴの写真を紹介します。アフリカは南西端にある滅多に行けないアフリカの地です。ナミビア共和国(Republic of Namibia)1990年に独立したアフリカ南西部に位置する共和制国家。ナミビアの大西洋側には世界で最も古い砂漠であるナミブ砂漠(Namib Desert)があり、砂漠の面積はおよそ50,000km²。約8000万年前に生まれたそうです。今回の写真はナミビア共和国の街スワコムンド(Swakomund)北岸のロック湾(Rock Bay)で撮影したそうです。フラミンゴ(Flamingo)シブリー・アールキスト鳥類分類鳥綱 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ亜目 Ciconii コウノトリ下目 Ciconiides コウノトリ小目 Ciconiida フラミンゴ上科 Phoenicopteroidea フラミンゴ科 en:Phoenicopteridaeアフリカ、南ヨーロッパ、中南米の塩湖や干潟に生息するのだそうです。 塩湖やアルカリ性の湖といった特殊な環境に適応し、数千羽から百万羽程度の巨大な群れを形成しているようです。体色は淡いピンク色から紅色している物がおり、それは餌であるエビやカニを食べているからとも言われていましたが、藍藻類の色素によるらしいです。 (羽色を維持の為に動物園での飼育は、エサの飼料に色素を添加)ノドにある腺から「フラミンゴミルク」と呼ばれる栄養価のある分泌液を出し、これをヒナに口移しで与える事で子育すると言った鳥なのに、母乳を分泌する哺乳類以外では珍しい子育てをするそうです。水辺にいる時片足で立っているのは水に体温を奪われにくくするためだと言われているようですが、この子たち両足で立ってますね・・。ここは環境が良いのでしょうね。近いうちに氷河に戻ります。

2009年08月18日

コメント(0)

-

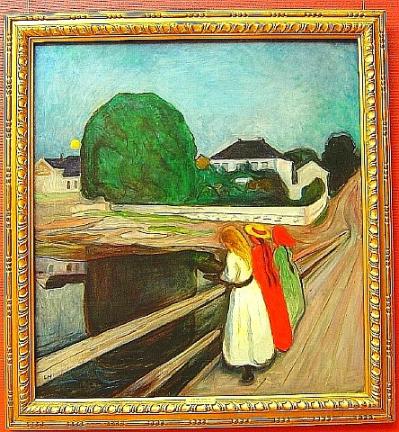

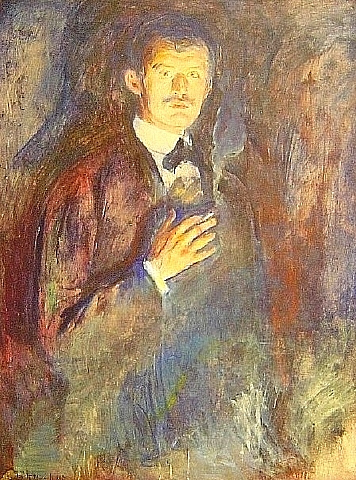

エドヴァルト・ムンク 3 叫び

予定に反して長くなってしまいました。要するにムンクは難しいのです。せめて彼のバック・グラウンドが解れば作品の理解に近づけるかな? と私自身が思う訳です。Part 3エドヴァルト・ムンク(Edvard Munch) (1863年~ 1944年)1890年代は、ベルリン、コペンハーゲン、パリなどヨーロッパ各地を転々とし、毎年夏は故国ノルウェーのオースゴールストランの海岸で過したと言います。1899年、「桟橋の上の少女たち」白夜の故郷を描いたのかもしれません。夜沈まない太陽、故に少女は外にいるのでしょう。叫びに見られる流れるような橋は彼のスタイルとなっているようです1902年3月、第5回ベルリン分離派展出品された「フリーズ・オブ・ライフ」(生命のフリーズ)一連の装飾的な絵画」であると画家が明言した作品(22点)、「愛の芽生え」「愛の開花と移ろい」「生の不安」「死」という4つのセクションに分けられた作品の中のムンクの作品の代表作の中に彼の最も有名な絵があります。この連作は、愛と死に対する彼の個人的なイメージによる連作で、一般の人の思う愛と死とはかけ離れたイメージなので、彼の心理を理解する事が作品を理解することなのかもしれません。一般の作品のように共感する部分はほとんど見つからないでしょう。1893年、「生の不安」のセクション、「叫び」。「叫び」は4点制作されているそうです。故郷のフィヨルドに沈む太陽が血のように赤く空を染めた時、自然を貫く叫び声を感じたと言う作品です。あまりの赤い空とフイヨルドに啓発されたと思われる作品は特異な姿の男の顔で描かれています。誰もが一度は目にした作品です。(顔は、シカンのミイラの顔をモチーフにしたとも言われています。)生命のフリーズ」の中の一作品であり、本当は、単独の絵画としてではなく、連作として鑑賞してほしい作品なのだそうです。下に北海の朝焼けの写真があります。夕日ではありませんが、彼の見た血の色に近いかもしれません。ムンクがこの絵を発表した時は、当時の評論家たちに酷評されたそうですが、後世高く評価されるようになったそうです。2004年8月22日2は、「マドンナ」と共に盗難に遭い、2006年8月31日にオスロ警察によって回収されています。発砲事件と精神異常とにかく彼は変わり者だったようです。女性のエクスタシーの瞬間の絵を描いて、それを「死体の微笑み」と説明するなど、幼児期からの死との対面はあらゆる物に対して暗い影を落としたようです。それは恋愛に対しても同じだったようで、異性には臆病で女性からは逃げ腰だったのでしょう。1902年の夏、オースゴールストランで過ごしていたムンクは、以前の恋人のトゥラ・ラーセンと有名な発砲事件を起こして指(1本)を失しなう事故を起こしています。結婚を迫るトゥラ・ラーセンの狂言自殺のとばっちりでした。(以来彼の絵の中で彼女は「憎しみ」と「殺人者」となって出てくるそうです。)発砲事件と彼の作品に対する酷評と疲労? で、精神が不安定になってアルコールに溺れるようになり迫害妄想に取りつかれて精神異常をきたし、1908年から1909年にかけて、デンマークの著名な精神科医のもとで療養生活(8か月)も送っています。「私は、自分の病気を捨て去る気にはなれない。私の芸術の中には、病気のおかげでこうむっている部分がたくさんあるのだ。」彼は、自身の作品が神経症により、独創性を受けていたことを理解していたようです。だから病気を棄て去る気にはならなかったようですが、これを機に彼は精神の病を克服しようとして努力しています。それは同時に独創性の放棄に繋がったのか、以降の彼の作品は変わっています。不眠に悩まされながらも穏やかな作品を描いているからです。表現主義者である事には変わりありませんが、面白みのなくなった絵は記憶にも残りません。そう言う意味で「叫び」は一度見たら忘れられないインパクト大の作品です。「フリーズ・オブ・ライフ」(生命のフリーズ)は彼の最高傑作です。第二次大戦が勃発し、ノルウェーはナチス・ドイツの占領下におかれます。ドイツの美術館の彼の作品はナチス・ドイツに退廃芸術のレッテルを貼られ、没収され、売り払われた挙句、ナチスの爆撃でノルウェーの自宅の窓が破壊されたおりに気管支炎起こして1944年の1月に世を去っています。ムンクが亡くなった時、ベットのかたわらにはドフトエフスキーの「悪霊」が置かれていたそうです。

2009年08月17日

コメント(0)

-

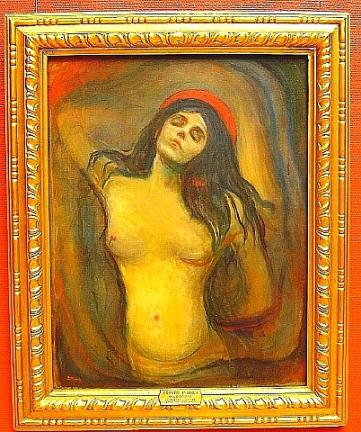

エドヴァルト・ムンク 2 マドンナ

Part 2エドヴァルト・ムンク(Edvard Munch) (1863年~ 1944年)1889年から1891年まで今度は国からの奨学金で再びパリで勉強を始めています。象徴主義当時欧州で流行しはじめていた象徴主義にふれて多大な影響を受けています。象徴主義は人間の内面や夢、神秘性などを象徴的に表現しようとするものです。後期印象派か象徴主義かと言うならば当時のムンクの作品はテーマ性から見ても象徴主義に入るのですが、象徴主義の唱道(しょうどう)者として紹介されながら属していません。俗に象徴主義の絵画はもっと甘美に、退廃的なロマンティシズムがあるものです。ムンクの作品にはロマンティシズムは皆無です。1892年、ベルリン芸術家協会展覧会から招かれて作品を出品。「できそこないの絵」(芸術とは全く無縁の物)と撤去を要請され逆に注目を浴びる事となり、各地に作品の展示を要請されて、一躍有名になったのです。(運も必要とはこの事です。)分離派ムンクを擁護したグループはこの後脱退してベルリン分離派を結成しています。ムンク自身は彼らと仲間であったようですが、彼自身の作品には見てわかる一般的な分離派の陰は皆無です。ただ作品におけるコンセプトに分離派の流れを感じとれますが・・・。特殊な環境故に育った我が道を行く彼の絵画(彼の精神性が込められた絵画)は普通の人間の理解を超えるところがあるのは事実です。後にベルリン分離派に影響されて結成されたウィーン分離派の旗手がグスタフ・クリムトです。造形美術としての活動は、アーツ・アンド・クラフツ、アール・ヌーヴォーなどに影響を受け、モダンデザインへの道を切り開た新しいスタイルでありながら、世紀末の退廃的、官能的作品が特徴です。フリーズ・オブ・ライフ」(生命のフリーズ)の発表1902年3月、第5回ベルリン分離派展ベルリンに住み着き、デンマークや故郷ノルウェーなどで1890年代に制作した「叫び」、「接吻」、「吸血鬼」、「マドンナ」、「灰」などの一連の作品を「フリーズ・オブ・ライフ」(生命のフリーズ)として発表する機会が来ます。一連の装飾的な絵画」であると画家が明言した作品(22点)、「愛の芽生え」「愛の開花と移ろい」「生の不安」「死」という4つのセクションに分けられ、横一列に並べて展示されたそうです。「愛の芽生え」のセクションには「接吻」、「マドンナ」「愛の開花と移ろい」には「吸血鬼」、「生命のダンス」「生の不安」には「不安」、「叫び」「死」には゜病室での死」、「メタボリズム」等が発表されています。「愛の芽生え」のセクションには「マドンナ」1894年~1895年に5つのヴァージョンの「マドンナ」を制作。その内の1点です。「叫び」についでムンクらしいポピュラーな絵です。マドンナ(マリア)を描いた物としては物議のある絵です。若く官能的で、好色的な様は処女マリアにはほど遠く、彼の示す、無垢? と、どん欲な性と死のイメージは彼のゆがんだ性を示しているのか? (明らかに娼婦をモデルにしているのがわかるが・・。)この絵も、「叫び」と共に、2004年8月22日盗難に遭い、2006年8月31日にオスロ警察によって回収されています。「愛の開花と移ろい」のセクション、「生命のダンス」バックはフィヨルドの海岸線と海のようです。中央の情熱的な女性は性的誘惑のシンボル。左の白い服の女性は無垢を現し、ダンスへの参加を望んでいるのだそうで、反対に右の黒衣の女性は死、または尼僧と解釈され、もはやダンスは傍観するだけの存在なのだそうです。「処女と娼婦と尼僧は女の三相」と言うのがムンクの女性観のようです。次回叫びです。(長いので切りました。)

2009年08月17日

コメント(0)

-

エドヴァルト・ムンク 1

ムンク美術館の写真があるので紹介しようかと思っていたのですが、ムンクは好みではないので、勉強不足でした。(資料を読んでいたら朝になってしまって・・。)しかも、彼の絵画の分析は難しいな・・。そんなわけ語る事はあまりないと思いますが、前半部、彼の画業をめざした初期印象派の影響の見える作品と自画像のみ先に公開する事にしました。エドヴァルト・ムンク(Edvard Munch)(1863年~ 1944年)ノルウェー出身の画家であり、版画家であり、装飾画家です。彼の作品で「叫び」は特に有名ですが(インパクトで・・)、おそらくそれ以外の彼の作品を知っている人はほとんどいないでしょう。81歳まで存命しているので、作品はとても多いはずなのですが、それはなぜか? 私が思うに、彼の作品は通常の絵画の分類に区分しにくく、テーマの中で扱われる事があまりないから見かけないのかもしれません。また、後半彼は自分の作品をまとめて飾りたがり手放すのを嫌ったと言います。その為、彼の死後にまとめて寄贈されたノルウェーのオスロにあるムンク美術館に作品が集中している事も原因でしょう。(ギュスターブ・モローもそうでした。)もう一つ原因は、彼の作品は「マドンナ」はともかく、コレクションして飾るには不気味さがありますし、ぶっちゃけ画家として腕があるかと言うと疑問符もあります。自分スタイルを確立した個性派と言う点で評価され、「叫び」で完結してしまっている感は否めないですね。1895年頃の32歳頃のエドヴァルト・ムンク自画像。1868年、エドヴァルド・ムンクが5歳の年に結核で母を失い、1877年には姉も結核で亡くなったそうです。幼少期に立て続けに起きた不幸はエドヴァルト少年の心に深い傷跡を残し、生涯消えることのなかった苦悩は、彼の作品の中に繰り返し現れる病室と死のイメージによって推し量られています。1885~1886年に制作された「病める子」ムンク美術館所蔵。同じテーマで何度も描かれているこの作品は、まさしく幼児期の思い出から生まれたようです。パリでゴーギャンの義弟と親交があり、後期印象派の作品にふれた直後の最初の作品のようです。普通の印象派の作品よりも精神性の込められた深い作品(重すぎる)だと思いますが、テーマが暗いので何ですが、良い絵である事は間違いありません。(奇抜な彼の作品にもこんな深い精神性が閉じ込められているのか? )彼自身も病気がちで、部屋に閉じ込められている事が多かったそうです。加えて、軍医だった父も妻の死以降、信仰にのめり込み、狂気手前だったようで、「病気と狂気と死が私のゆりかごの番をする黒い天使たちであり、生涯私に付きまとって離れなかった。」と後年語ったそうです。(彼自身も精神を病んだ時期があります。)故郷ノルウェーでは狭すぎ、1883年、パリに向かいます。そしてゴーギャンの、ファン・ゴッホなどのポスト印象派の画家たちに大きな影響を受けたそうです。上の2点は額縁付きで撮影したものをトリーミングして載せました。つづく

2009年08月17日

コメント(0)

-

ベルゲンの朝市

ベルゲン(Bergen)の朝市面積465.3 km²。北緯60度24分、東経5度20分ノルウェー南西沿岸地方にあるノルウェー第2の都市で、街はフィヨルドに面して広がる港湾都市だそうです。古代、ヴァイキングの拠点がますが街の本格的な期限は1070年にノルウェー王オラヴ・キレイ(Olav Kyrre)王によって始まったそうです。王が時々滞在する街として飛躍的に発展を遂げたベルゲンですが、1349年、イギリス船から持ち込まれたペスト(黒死病)がノルウェー全国に広がり、人口の1/3~1/2が失われた過去があるそうです。(ペストの流行は1350年まで続き、全滅した村もあり、当然農地を耕す者いなくなり収穫も激減して国内経済は混乱、政情不安に陥った時期もあったようです。)その後(13世紀末~1763年)、ハンザ同盟(Hanseatic League) に加盟し、四大重要都市として立ち直り、君臨。各地から商人、職工が集まり、ベルゲンはハンザ商人が独占したそうで1830年代まではノルウェー最大の都市だったそうです。交易の商品はノルウェー海の海産物(特に北部ノルウェーの干しダラ)だったそうです。現在も西ノルウェーの経済、文化の中心地としてベルゲンは栄えています。そして、ベルゲンの朝市も魚関係が多いです。クジラを発見。こちらの人もクジラを食すのですね。おそらく、燻製にしているのではないでしょうか? スパイスがついて、まるで普通にお肉のようです。エビ、カニが多いですが、下の甲羅にスプーンは面白いです。「すくって食べろ」と言うことなのでしょうが、スプーンをわざわざつけるなんて発想が・・・。一人一甲羅ですね。石ガニ(ストーン・クラブ)の爪がたくさん売られています。調べたら石ガニの爪は北海で、漁期が限られたカニなのだそうです。カニ缶もたくさんあります。下は全部カニ缶です。毛皮屋も出ていますが、まだ製品にはなっていないですね。下の右端はあざらしの皮のようです。毛皮は寒い国の人たちには生きるために必要な物ですから、動物愛護とか言わないでほしいですね。地中海の街の朝市とは違って色身も地味です。北の街の朝市は少し生臭い気もしますね。でも魚は寒い地方の物のほうが身が締まっておいしいはずです。

2009年08月16日

コメント(0)

-

お台場、自由の女神

Break Time (一休み)北欧は今晩も無理かも・・。写真の選定がまだなのです。忙しくって・・・。とりあえず東京見物で、3日前にお台場に行った時の写真を紹介。お台場下は「ゆりかもめ」の台場駅です。夏休みのただ中でめちゃ混みです。ギュウギュウ、ラッシュ状態で新橋から乗りました。台場駅にあるフジテレビジョンです。A一見空いているように見えますが・・。フジテレビの1Fイベント会場の一部です。会場は細切れに場所が分かれていて、お目当てのお土産は別の会場でした。BAの写真の右手奥に広がる光景です。右に見えるのがレインボーブリッジです。Cフジテレビ右下の公園にある自由の女神は、もちろんレプリカです。D自由の女神(Statue of Liberty )レプリカは世界各地にありますが、ニューヨークのリバティー島にあるのが世界的に有名な像です。アメリカ合衆国の独立100周年を記念して、独立運動を支援したフランス人民の募金によって贈呈(1886年に完成)された像なのだそうです。自由の女神はアメリカ合衆国の自由と民主主義の象徴であり、移民にとって新天地の象徴ともなっているそうです。NYの女神は1984年、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されているそうです。本家はフランスの自由の象徴マリアンヌを表現しているそうで、像のデザインはウジェーヌ・ドラクロワの絵「民衆を導く自由の女神」とバルトルディの母親がモデルになっているそうです。お台場の女神像は、当初、日本におけるフランス年事業の一環として1998年4月29日から1999年5月9日まで期間限定で設置されていたそうですが、その後、事業の成功により、フランス政府からレプリカの制作が認められ、フランス政府公認のレプリカは「台場の女神」という別名で呼ばれているようです。台場の女神は、高さ11メートル、重さ9トンのブロンズ像だそうです。NYの女神は、台座からトーチまでの高さが46.05メートル、台座の高さは47メートル、台座部分も含めると93メートル、総重量は225トンなのだそうです。巨大なNYの女神は内部の頭まで見学できます。階段だけでなく、内部は展示物が飾られていたような気がします。(フィルム時代の写真しかありません。)Eフランスのクーベルタン鋳造所で複製されたブロンズ製のレプリカは2000年にお台場に設置。因みにパリにある像は、セーヌ川のグルネル橋のたもとにあります。フランスがアメリカに自由の女神像を送ったことの返礼として、パリに住むアメリカ人たちがフランス革命100周年を記念して贈ったものなのだそうです。モデルとなったウジェーヌ・ドラクロワの作品は以前一度紹介した写真ですが・・。フランス7月革命を描いた「民衆を導く自由の女神」です。

2009年08月15日

コメント(0)

-

ローリエ(laurier)

Break time (一休み)バトミントンの応援疲れも癒えぬまま、今日も朝早くからベランダの整理と運び出しにお追われてました。結局多少の整理をした後、植木は実家で預かってもらう事に・・。弟が運び出し全部をやってくれたので力は使わなかったけれど、鉢など捨てる物がまだたくさんあるので片付けで朝から汗だくに・・。所で月桂樹(Laurier)の木を仕方なく切りつめたので、落とした葉を収穫して香辛料としての保存用リーフにしていますが、やはり時期か早すぎるので良い物にはなりそうもないです。リーフの収穫は、経験から冬になってからの方が身が厚く、堅く閉まるようで最高の品質の物ができるようです。(売るわけではないけど、友人にお裾分けしているので・・。ローリエ(Laurier)月桂樹の葉を乾燥させた香辛料です。(生の葉では使いません。)月桂樹は地中海沿岸原産の常緑低木です。オリンピックなどの勝者に贈る月桂冠で有名ですね。ローリエ(Laurier)はフランス語で、ベイリーフ(bay leaf)は英語です。フランス料理のレシピではローリエと書かれていると思います。今日収穫のローリエをすでに乾燥加工した品です。(ほぼ実寸です。)本当は、12月頃の収穫がベストです。買って来たリーフは枯れ葉色でこんなに青々していません。冷蔵庫に入れておけば1~2年はグリーン色しています。(私の作り方では・・。)月桂樹は、雌雄異株で,日本には雌株が少ないそうですが、花用の肥料を与えたら5月に花が咲きました。(花芽は、冬の内についていた。)残念ながら前の携帯で撮影していたので、画像が見つかりません。基本、4,5 月に黄白色の花(とてもカワイイ小花が鈴なりに開花します。)をつけ,果実は 1 センチくらいで 10 月頃に暗紫色に熟すそうですが、私は、鉢植えなので、花だけで終わりました。すがすがしい芳香があるスパイスで鍋のスープや煮込み料理に、香り付けに使います。肉の臭みなどを消す働きがあるそうで、スープストック作りには欠かせません。プロバンス風の野菜スープや、ミートソース作りにもかかせません。鉢をもって行かれたので、月桂樹の木の写真が撮影できませんでした。代わりにアポロンの映像でも探そうかと思ったのですかが、姪がお泊まりに来たので時間をかけられなくなり、今回も手抜きですみません。

2009年08月15日

コメント(0)

-

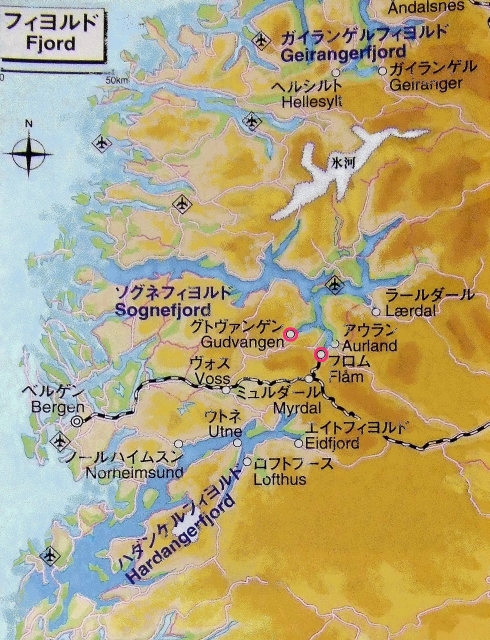

フィヨルド 6 (ソグネ・フィヨルド 3)

お待たせしました。またまた姪のバトミントンの試合を見に行って先ほど戻りました。朝一から暑い体育館詰めでヘトヘトです。東京の多摩地区の高校生のバトミントの大会で、青梅線の河辺町まで行って来ましたが、東京は、多摩といえども異常に学校が多く、5回戦でやっとベスト8です。優勝までに8試合を一日で決着する訳ですから、本当に気力と体力です。学校の数が少なくて、すぐ代表になれる県と東京のようにまず地区優勝するまでに試合数の多い所とではすでに差があるように思います。とにかく東京の代表になる事は大変です。ソグネ・フィヨルド(Sogne Fjord) グドヴァンゲン~フロム間のフィヨルド・クルーズですPart 3景色のみお楽しみください。フロム鉄道、フロム(Flam)の駅フロムは「険しい山間の小さい平坦な領域」意味するそうです。ミュルダル駅からフロム駅までの長さは20.2kmを結ぶフロム鉄道はベルゲン鉄道の支線です。急勾配の山間部を走り風光明媚な景観で知れた山岳鉄道ですが、当初は海路からからフロム経由でベルゲン線の工事用資材を運ぶための道路だったそうです。1916年にルートが決定され、1923年に着工、1940年に列車の運行が開始され、翌年の1941年から旅客列車が運行されるようになり、1944年に電化されています。眠すぎて思考力が0になってしまったので、とりあえずソグネ・フィヨルドはこれにて終了してしまいます。フロム鉄道は近いうちに紹介できればと思います。

2009年08月14日

コメント(0)

-

フィヨルド 5 (ソグネ・フィヨルド 2)

やはり1回ではもったいないので・・、写真だけサクサク紹介します。ソグネ・フィヨルド(Sogne Fjord)グドヴァンゲン~フロム間のフィヨルド・クルーズです。ナールオイ・フィヨルド(Naroy fijord)からスタートグドヴァンゲンのポート近くの農場で、ヴァイキング時代の遺物が出土したとか・・。ヴァイキング船の復元が置かれている。グドヴァンゲン(Gudvangen)とは、神と草原、草深いと言う意味だそうです。氷河でけずられたU字谷が良くわかるフィヨルドの光景です。フィヨルドの深さ1. ソグネ・フィヨルド 1308m2. ティス・フィヨルド 897m3. ハルダンゲル・フィヨルド 861m4. ビンダールス・フィヨルド 724m5. ボクナ・フィヨルド 719m6. ヴォルダ・フィヨルド 697m 7. ストール・フィヨルド 679m8. ヨセン・フィヨルド 664m9. オークラ・フィヨルド 650m10. オステル・フィヨルド 645mつづく

2009年08月13日

コメント(0)

-

フィヨルド 4 (ソグネ・フィヨルド 1 )

「朝早く起きて」が苦手な私・・・。早く寝たのに・・たくさん寝てしまった・・。今回はフィヨルドをもう一つ、サクサク紹介します。ソグネ(Sogne)フィヨルド(Fjord)ソグネ・フィヨルドは全長204km、最深部の深さで1308m、平均幅5km。世界で最も長く、深いフィヨルドです。(この長さなので、幾つもの支流フィヨルドを持っています。)ヨーロッパ鉄道景勝ルートにも選ばれている山岳鉄道のベルゲン鉄道とその支線フロム鉄道があり、それらとクルーズ船を使ってソグネフイヨルドにアクセスするコースは人気のようです。オスロ→ミュルダール(ベルゲン鉄道)ミュルダール→フロム(フロム鉄道)フロム→はグドヴァンゲン(フェリー)・・・ソグネ・フィヨルドをクルーズ(と言っても支流のアウランド・フィヨルドとナールオイ・フィヨルド)をクルーズグドヴァンゲン→ヴォス(バス)ヴォス→ベルゲン(ベルゲン鉄道)一般的には、もちろん全部は回らず、人気のコースをオスロ側から入るかベルゲン側から入るかです。時間があればフロムあたりのトレッキングも魅力なのだそうです。フロムから(Aurland Fjord)→方向チェンジ(Midt Fjord)→(Naroy fijord)グッドバンゲンへ 広義には3つのフィヨルド含めてソグネ・フィヨルド(Sogne Fjord)です。景色は、グ゛ッドバンゲン側のナールオイ・フィヨルド(Naroy fijord)に入ってからの方が素晴らしく、最後の30分左右の1300~1400mの高い山にはさまれたフィヨルドが絶景ポイント。絶景ポイントNaroy fijordには滝も多い。滝の右にズームするとアザラシがいます。アザラシが見られるのもラッキーかも・・。カモメが追ってくるのもNaroy fijord。Naroy fijordの途中にディールダールと言う村があり、長寿で有名なのだそうです。(若い人でも60代後半)グッドバンゲンは1800年代からフイヨルド観光で賑わっていたそうです。現在は船の到着に合わせてバスが待機していますが、昔は馬車が、それも350台も待機して乗客を迎えたそうです。

2009年08月13日

コメント(0)

-

お台場土産 ガッカリのお饅頭

Break Time (一休み)またまた一休みです。今日はほとんど寝ていなかったのですが、約束があったのでお台場に行ってきました。あまりの人の多さにめまいがしそうでした・・・。(お盆で帰省しているから都内は空いていると思った人がいて・・・。)早々にに引き上げて来て仮眠したので、まだボケてますが・・・。早速紹介したかったのですが、今日は写真が残り2枚しか入れられなかったのでとりあえず土産の一部を本日紹介・・。そもそもお台場フジテレビまで行ったのは、変わり物好きのFちゃんが、「お台場限定のお饅頭が欲しい。」と言ったからです。(おつきあいで私も行って買って来たのですが・・。)Fちゃんが欲しがった「はねるのトびら」のぬる饅頭このお饅頭は撮影用に買ったので、中身は弟や姪の胃袋へ・・。お饅頭に「ぬるーい言葉」で焼き印が押されています。友人はそれが面白そうで会社用に5箱も買っていましたが、焼き印があまくボケてるし、つぶれて解読できない不良品ばかりです。唯一読めたのが、「可もなく不可もなく」で、これが2個入ってるし・・。なんとなく読めたのが、「饅頭なんだし・・一応」(わかってるよ・・・)友人からのガッカリ・メールが今来ました。とてもまずかったそうです・・。最悪。まあ、得てして芸能人グッズにはありがちな話なのですが、このお饅頭が1050円・・・ぼったくりだ・・・。10円饅頭は美味しいのになぜまずく作れるのか?写真に載せられなかったけど、ナイナイの「おかレモン・ケーキ」はそこそこいただける味でした。行ったついでに私のゲットしたのがダウンタウンの浜ちゃんの「ジャンク・スポーツ」で出ていた浜田大明神グッズ。大願成就できると言われる浜ちゃん地蔵はキャラもかわいいので、来年高校受験の甥にお守りと、「叶えてしんぜようTシャツ」は野球の神様仕様とバトミントン仕様を甥と姪にお土産にしました。まあ、素材も悪くなかったので、これは当たりかも・・。(シャツの裏側に絵付き)Tシヤツは1枚1995円。メモ帳350円。お守り500円。左ストラップは7Fのガシャポンで200円。主にグッズを売ってもうけているイベントです。限定グッズの中には、入場料金1500円を払わないと買えない物もあります。ずるいのは小出しに場所を変えて売っている事です。お土産ブースに入るのに行列、エスカレーターも行列、エレベーターは20分まちでした。駅も「スイカ」や「パスモ」を持っていない人はキップに並び、レストランも行列。今日は特に暑かったので、厳しかったですね。(赤ちゃんが可哀想)13時前には切り上げたので帰りは座って帰れたけど足が痛い、痛い。疲れた、疲れた。

2009年08月12日

コメント(0)

-

フィヨルドとカモメ

Break Time (一休み)Naloy Fjordに入る頃、船のまわりにカモメが飛来して来ます。フィヨルドとカモメ? 何かしっくり来ません。海まではまだフィヨルドで60km以上で、陸上を通過して直線でも50km以上です。カモメ(Seagull)シブリー・アールキスト鳥類分鳥綱 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes チドリ亜目 Chara チドリ下目 Charadriiformes チドリ小目 Charadriida カモメ上科 Laroi カモメ科 Laridae カモメ族 Lar カモメ種全長約43cm、翼幅120cm。体は白色カモメ属は主として沿岸海域に住み、飛翔力が強く、雑食性で海面や海岸で魚や動物の死骸、海藻などを食べる。全世界に約45種いるそうです。主に北岸で生息し、冬季に南部へ移動する渡り鳥なのだそうです。因みに「ウミネコ」は、カモメ科、カモメ族で種が「ウミネコ」だそうですが、季節による移動をしない鳥(留鳥)で、おもに日本近海で繁殖・生息する日本の一般的な中型のカモメなのだそうです。性質は荒々しく、凶悪なそうで、見かけを裏切ります。肉食性が強く、魚の他に他の鳥の雛も獲物として狙う事もあるそうで、残飯あさりも得意だそうです。「他の水鳥の獲物を奪う。」そうで、以前上野の不忍池で進出してきたカモメが、従来からいたカラスと戦って勝っていると聞いた事があります。カラスよりも強いなんて・・結構怖い鳥ですね。「観光客が与えるスナック菓子で餌付けされてしまったようで、カモメがフェリーを追いかけて来ると言われていますが、まさしくそれです。おじさんの手にあるエサを取りに来た所です。今日は、これから「ゆりかもめ」に乗って、お台場に行ってきます。

2009年08月12日

コメント(0)

-

フィヨルド 3 (ゲイランゲル 3)

ちょっと予定が変わりました・・ソグネ・フィヨルドに行くはずでしたが、ゲイランゲル・フィヨルドの捨てがたい写真がまだあるので今回もゲイランゲルで紹介です。(ソグネ・フィヨルドはたいした写真もないので1回で終わりますから・・。)その前に今回はフィヨルドの長さを紹介です。(長い順です。)1.ソグネ・フィヨルド 204m2.ハルダンゲル・フィヨルド 179m3.トロンハイムス・フィヨルド 126m4.ポシュサンゲエン・フィヨルド 123m5.オスロ・フィヨルド 120m6.ノール・フィヨルド 106m7.ボオクナ・フィヨルド 96m8.ヴァランゲル・フィヨルド 90m9.ロムスダルス・フィヨルド 88m10.ストール・フィヨルド 86mゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)ゲイランゲルの街に行く途中のベスト・ビュー・ポイントからの眺めです。見えるのはゲイランゲルの街。下も、ビュー・ポイントから反対方面を撮影。ヘルシルトの街に入る手前でゲイランゲル・フィヨルドは終わり、フィヨルドの幅が広がってまるで湖のようなSunnylvs・フィヨルドとなります。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)は、最も美しいと言われるのがわかります。フィヨルドはつづく

2009年08月11日

コメント(0)

-

フェリー 1 (ゲイランゲル・フィヨルド)

ゲイランゲル・フィヨルドを運行するフェリーも紹介します。今回は普通のフェリーですが、フェリーってあんな風に開閉したっけ? と思って撮影です。開閉の仕方は船によって様々な仕様があるようです。北欧の方は、交通手段としてもフェリーが何かと多いので、気になったのを今後幾つか紹介していきます。フェリー(Ferry)ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)フェリー(Ferry)とは旅客および車両の運搬船の事で、現在は車を運ぶ船的に考えられていますが、当初は鉄道を運ぶための鉄道連絡船から始まったようです。鉄道連絡船としておそらく国際的に初なのは1833年、イギリス、スコットランドの鉄道(Monkland and Kirkintilloch Railway)が運河(Forth and Clyde Canal)で車両を搭載する船を運航した事だと思われます。最初の近代的な設計のフェリーとしては1849年にスコットランドでフォース湾を横断する鉄道(Edinburgh, Perth and Dundee Railway)が建設されるまでの一時的な連絡手段として運航されたリバイアサン号(the Leviathan)かもしれません。英語でFerryは「渡し船」とか「渡し場」と訳されるそうで、当初、日本では自動車も運ぶという意味を加えて「Car ferry」と呼ばれたそうです。(最近はひっくるめて「ferry」)近年では トレーラー等も含む多様な自動車すべてを運ぶ船をROPAX(roll on/roll off passenger) vessel や Ro-Pax Ferry と呼ぶようです。日本での運行は1934年、北九州市が初のようです。ノルウェーの沿岸急行船フェリーは南端のベルゲンからフィヨルド沿いに北上し、ヒルケネスを往復する航路は、生活航路であり、同時に観光ポイントを巡るクルーズ船として特に有名なのだそうです。(バルト海クルーズ船のシリヤラインは近いうちに紹介します。)ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)のクルーズ船クルーズ船と言うよりは、この船舶は地元民の足です。冬場も運航している小型のフェリーです。港に近づいたらもう船首の先端部を開口しています。どうやら貨物用ハッチは先端のようです。でも、船首がそのまま上がるのは日本では見かけないような・・。(こちらでは多いようです。)何だかオウムがクチバシを開いているような光景です。人もそこから出入りです。向こう側が見えてますね。クルーズ中のフェリーとゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)夏場は河口の方からも観光船が来るので大型船舶も出入りしてにぎやかになります。次回ソグネ・フィヨルドです。フィヨルドによって個性があるようですが、感動も写真にしても天気次第で違いますね。Webが突然遮断される事しばしば、ここまで書くの苦労です。ネット・トレードの画面も最新のが使えなくなり、逆にシステム後退となっています。セキュリティーが大幅にUpされた事が原因のようですが、VISTA失敗作ですね。

2009年08月11日

コメント(0)

-

フィヨルド 2 (ゲイランゲル 2 )

ノルウェーの4大フィヨルドノルウェー海の沿岸はフィヨルドだらけです。数あるフィヨルドの中の代表的なフィヨルドが4つあげられます。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)ソグネ(Sogne)フィヨルド(Fjord)ハダンゲル(Hrdanger)フィヨルド(Fjord)リーセ(Lyse)フィヨルド(Fjord)今回は、上の2つのフィヨルドを紹介します。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)引き続き第2夜です。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)海岸より深部にあるフィヨルドで、ゲイランゲルの街からヘルシルトへのフェリーの航路はゴールデンルートと呼ばれる人気のコースです。全長20km、最深部で200m。(フィヨルドとしては浅い方です。)春先(6月下旬)までは大量の雪解けの水が山肌を幾筋もの滝となってフィヨルドに注いでいます。オスロからゲイランゲルまで約500km。途中1000mを超す高原を通過しますが、高原は5月中旬まで雪と雪崩の為に閉鎖されているようです。(ルートは他にもあるようですが・・。)観光用のフェリーは春から夏場のシーズンには増便されているようですが、冬場でも地元の人達の足として、フェリーは運行活躍されています。不凍港(ふとうこう)前回軽く流しましたが、ノルウェーは冬季においても海面等が凍らない港です。地理学的言葉で言うと不凍港(ふとうこう)なのです。通常ならこれだけの高緯度地帯(北緯57度以上)に位置するため凍りつくはずなのですが、アメリカ大陸東岸から北大西洋を北東方向に北上して流れる北大西洋海流が分岐してノルウェー海流となってノルウェー海域に来るからなのだそうです。英語で「a warm-water port」とか「an ice-free port」と言うようです。水面が鏡面となってきれいです。下は、七姉妹の滝です。ダイナミツクな景観とアクセスの良さで夏場は世界各国から観光客が来ますが、夏場とはいえ寒くて冬の軽めの防寒着を身につけますが、冬場のフェリーは寒すぎてデッキには出られないそうです。2021年4月 このフィヨルドに住み付いていたバイキングについて書いています。リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

2009年08月10日

コメント(0)

-

チューブ式食品 (スウェーデン、ノルウェー)

訂正・・写真はスウェーデンのお店のでした。Break Time (一休み?)一休みどころか入力し直し3回目です先週末のメンテナンスからブログ入力の調子が悪い気がするのは私だけでしょうか?入力中に文字はあちこちワープして行く。(上下3行飛んだり、文字の順番が変わる)頻度が多くて3回に1回以上・・。そして突然画面が消える・・。(記録は全て消える)メンテのせいでなければパソコンが新しくなってVISTAになったから相性が悪いのたろうか?今も完成間近が全てすっ飛んで・・同じのを書く気はしなくなっているのです・・。(VISTAになったらフォトの入力も少し変ったし・・)まるで意地悪されているようです。ノルウェー(Norway)とスウェーデン(Sweden)で見つけた変わり種食品写真はスウェーデンのスーパーの写真でした。(ノルウェーのスーパーと勘違い・・)スーパーで売っていたチューブ・ペースト式の食料品です。決して歯磨きのチューブではありません。これは、エビのペーストでしょうか?これは何かわかりません。商品の陳列も様々・・・そしてこれはマッシュルーム・ペースト? どうするの?斬新な陳列・・・ブルーチーズです。パンやカナッペ等に塗って食べるのが主な使い方なのでしょう。他にたらこ系もあるようで、ご飯にかけても良い? と行っていました。(あちらの人もご飯食べるのかな?)たらこ入りのマヨチューブは日本でも出ていますが、マッシュルームはどこに塗るのでしょう? だいたいマッシュルームのペーストがそんなに需要があるとは思えません。チューブもアルミチューブでしょうか? 今時日本では見かけないアルミチューブ、強いて言えば絵の具のチューブ。まずそう・・・と思う以前に食品か? と思ってしまいますが、結構地元では売れているようです。(確かにこんなに並んでいるのですものね。)このタイプのチューブ式食品は、ノルウェーとスウェーデンで見かけましたが・・・。そういえばイタリアにつぶしトマトのチューブペーストがありました。ヨーロッパの人はチューブ好きなのでしょうか? 確かに合理的と言えば合理的ですが、何だか宇宙食見たいですね。ああ疲れた・・。今日のプログの入力の調子が最悪です。なかなか終わらせてもらえませんでした・・・。もはや意地悪通り超して呪われてるようです。

2009年08月10日

コメント(0)

-

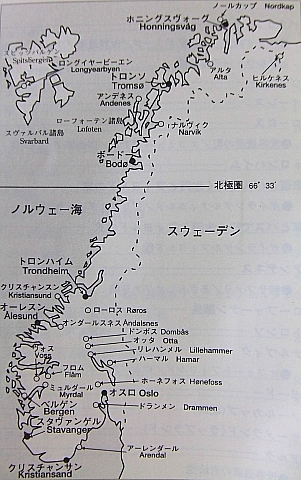

フィヨルド 1 (ゲイランゲル 1)

本格的な暑さが身にこたえる季節となってきました。気分だけでも冷やされる場所を探して北上してみました。北欧編まずはノルウェーのフィヨルドから行こうかと思います。ノルウェー(Norway)の地理スカンディナヴィア半島の西岸にあり、北緯57度以上という高緯度地帯に位置しています。国土面積は約7300km²。北極海およびノルウェー海に面し、海岸にはフィヨルドが発達。高緯度地帯ですが、北大西洋海流の分枝である暖流のノルウェー海流の影響により温暖です。(冬でも不凍港)この為、バルト海沿岸よりもノルウェー北部は穏やかな気候だそうです。また、陸地の殆どはスカンディナヴィア山脈で平地はほとんど無いのだそうです。下の沿岸の国がノルウェーです。沿岸のギザギザがフィヨルドの地形です。フィヨルド(Fjord)の作られかた1. 数万年もの時間をかけて山岳に降り積もった雪は固まって押し流されて氷河となります。2. 氷河は重みによって、1年間に数百mというスピードで山の斜面を下り、滑りながら底にある地面を深く鋭く削り取り、U字谷を形成します。3. 氷河時代の終わりごろに氷が融けて海面が上昇? 沈降? したために谷が、湖、あるいは海に沈下してフィヨルドは形成。ノルウェーのフィヨルド普通の谷は水の浸食でできるので谷の断面はV字型で、谷筋も水の流れに従ってジグザクしています。それが氷河谷は巨大な氷の固まりの圧力で削られた通過跡なので断面はU字型になるU字谷を形成します。下は、ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルドを上から見た所スイス等では湖となって山間にその姿を現しますが、ノルウェーの場合は、それらフィヨルドが内陸から海にまでつながっています。国土の海岸部(ノルウェー海)の28000km程がフィヨルドにより作られた海岸で、幾つものフィヨルドが重なったりつながったりと(枝葉になり)迷路のように入り組んだ特異な地形を成しています。元U字谷なので、湾口から湾奥までの幅があまり変わらず、非常に細長い形状で伸びています。しかも長いもので、外海から200km以上、枝フィヨルドを合わせると全長は300km近くなるものもあるようです。フィヨルドは非常に水深が深く最も深い所で1250mあり、両側の断崖で高い所は1680mの標高と言います。氷河で削られ、さらに山が沈んだのではないでしょうか。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)全長20km。ノルウェーで最も美しく観光客が最も訪れるフィヨルドと言われているそうです。ゲイランゲルの街から20kmのフィヨルドを1時間かけてフェリーでクルーズ。100万年前の氷河期のノルウェーは1000m~2000m前後の分厚い氷河によって覆われていたそうです。厚みをました氷河は渓谷から押し出されて進みU字の谷を刻みます。氷河の後退は、10000年前くらいから始まり、同時に土地の隆起と沈降が始まって、削られた谷に海水が進入。BC6000年頃に現在のノルウェーの地形になったようです。ゲイランゲル・フィヨルドつづく

2009年08月09日

コメント(0)

-

アムステルダムの街

北海運河アムステルダムから直接北海に至る航路として、1865年から1876年にかけて開削された全長 21km 、深さ 10m~15mの大運河です。年間10万隻の船舶が航行する現在のアムステルダムの水上交通の大動脈となっています。下は、今は、近代的なアムステルダムの港(アイ湾)と北海運河。アムステルダム(Amsterdam)の街港あたりは近代化されていますが、ひとたび街の中に入れば、かつて、世界最大の企業を持つ世界最大の貿易港として黄金時代を築いた海運の街の名残りが、今も残っている街です。下は、ダム広場界隈。下は、何とショッピングセンターです。お洒落な専門店が集うマグナムプラザ(Magna Plaza)はダム広場の王宮裏にあります。外観はえらく古いですが、王宮より豪奢な外観のこの建物は、もとは郵便局だったそうです。建築年はわかりません。18世紀くらいなのかな? 最後に17世紀のオランダ絵画を一枚紹介します。海洋国家オランダ、とりわけ「オランダ東インド会社」(1602年設立)のインド進出は、現代の貿易と違って、とても困難な事だったのが一目でわかる絵です。アムステルダム国立美術館所蔵絵の来歴はわかりませんが、17世紀のオランダ絵画です。もしかしたら船の画家として有名なヘンドリック・コルネリス・フローム(1562~1640)の作品かもしれません。自ら海に飛び出し、旅しながら海戦などの絵を描いている彼の絵は、とてもドラマチックで、とてもリアルです。初期の航海では遭難や難破、敵から襲われるだけでなく、壊血病や疫病感染によって死亡率も高く、乗組員の生還率は20%程だったようです。でも遠征が成功すれば新しい領土を得て莫大な利益(富と名声)が約束されるので、「早い者勝ち」的? トレジャーハンティングに参加する勇者は後を絶たなかったようです。そんな航海フィーバーの時代にトップに踊り出たオランダです。オランダとインド、インドネシア間は、今でも船で喜望峰を回れば一ヶ月はかかります。よくそんな航路を開拓して、そんな遠い国まで行って商売をしようと考えたのか私には不思議です。こんな嵐に会えば沈没もするでょうし、どこか違う海域に流されて戻る事ができなくなる事もあったかもしれません。どれだけの確率で船はオランダに戻って来れたのか? 当時航海に要した日数はどれくらいなのか? その資料はありませんが・・「昔の船乗りは凄いな・・。」とつくづく関心です。「不屈の精神」と言うものなのでしょうか・・。オランダ人って凄いです。(昔の) おわり

2009年08月08日

コメント(0)

-

アムステルダムの運河 6 (ハウスボート)

アムステルダム市内の運河や近郊には運河の中を住所にしている人々がいます。もはやオランダ名物となってしまった「ボート」を家にする人達の家、「ボートハウス」?、「ハウスボート」? を7紹介です。アムステルダムの運河 6 (ハウスボート)アムステルダムのハウスボートアムステルダムの7地上のアパート物件の購入価格は2000万円以上、しかも住民税も高い。それが、ボートハウスだと500万円程度から購入可能な為に人気があるのだそうです。(今の相場は変わっているかも・・。)1960年に法律ができて、電気、水道、ガスもボートハウスには完備されているのだそうです。(もちろん郵便物も届く。)住まいが水の上という事を除けば地上のアパートと同じような生活ができているので、人気は殺到し、運河のハウスボートに住む事はある種、ステータスだと言う人達もいます。実際、人気がすごく申込者は多いようですが、もう、市の方はこれ以上許可は出さない方針らしいのだ。(全員に許可を出したら運河の運行にも問題がありますし、「いかがなものか?」と言うような廃船同様のボートもあります。)やはりこれ以上は運河の美観を損ね、観光にも影響が出るでしょうから、今住んでいる人達で権利は終わると思われます。それ故にハウスボートの価値は上がっているので、権利を貸したりホテルとしてステイさせるような商売もされているようです。下は、オーソドックスに船を住まいとしている元祖「ハウスボート」です。ここは、本当に個人の住居になっているようですね。電気は近くの電線から引っ張っているようです。土地代に代わる権利権の費用と税金の他に係留費用の支払いなどの維持費もかかります。下は、内側から確認していませんが、なんとなくレストランぽいかな? と思ったらこれがハウスボートの中を見せてくれると言うハウスボート博物館(Houseboat Museum)かもしれません。(行っていません。)開館:3月-10月 火-日 11時-17時 11月-2月 金・土・日 11時-17時入場料:EUR3.25(15名以上の団体はEUR2.50)(オランダ政府観光局のプレスにのってました。)「大きさは日本のマンション並み。中にはリビングルーム、シャワールームなど生活に必要なものは揃っており、快適に暮らせます。オランダ人の生活の一端を垣間見られる一味違った観光スポットです。一度に入場できるのは15名程度まで。」(広報より)下は、もはや船ではない水に浮いているだけの家です。最近は思いっきり住まいになってきているようで、当然自力で移動はできません。左手前にある小さな船で牽引するようになっているようです。他の家型のハウスボートにもこうしたボートがたいていついています。おそらく、移動できないハウスボートは船ではないので許可が下りないのではないでしょうか。 建前的に牽引(けんいん)できれば船として扱われる? 建前的に家は牽引ロープでつながれているのかもしれません。この家のボートはエンジン付きだから実際の牽引は可能でしょうが、手こぎのしょうもないボートに牽引ロープのついているような物もありました。下は、住居かペンションぽくも見えますね。ここまで来るとプレハブの家を浮かべているだけで見る方も邪魔な気がします。(郊外ならともかく市内にはちょっと・・。)喫茶店です。おそらくボートハウスの権利を借りて営業しているか、自分で営業しているのかもしれません。この程度なら美観的には許せますが、ハウスボートで商売をするのはそもそも合法的なのでしょうか? と疑問です。運河には主にウナギや鯉などの魚が生息しているようで、釣りは自由だそうです。(誰も釣ってはいませんし、釣っても食べる気はしないようです。)ところで、運河の水は夜入れ替えるのだそうです。といってもプールじゃないので・・。夜10時から週5日、アイゼル湖から水を入れ、北海運河を通して海に流れさせるようで、水は見た目よりはきれいな水らしいです。(濁っているのは含有物のせいらしいです。)とはいえ川底の泥土はたまったままなのではないでしょうか・・・。くさいと言うイメージはなかったですが・・。次に運河の信号と街並みの紹介をして終われれば・・・・と思っています。

2009年08月08日

コメント(0)

-

アムステルダムの路面電車(トラム)

ピンク色のパソコンになりました容量が増えすぎたのか、動きが鈍く調子が悪かったので、不本意ながらまたWindowsを購入・・・。XPからVistaになってしまいました・・評判通りVistaは使いずらいです。システムの入れ替えで、お気に入りなど入れ替えたら全部狂ってしまって、どこに何があるのか? 写真の入っていたフォルタがどこに消えたか? しばらく大変です。10月くらいにWindows7が出るとかで、それに期待したいですが、Vistaは余計なお世話なシステムが多いような気がします。本当に使いずらく、パソコンを替えて良かったのは、マシンの動きが速くなった事くらいで、Macに比べると相変わらずおバカです。(今はVistaしか売っていないんですって。)昨日最後にXPを使ってYAHOO検索していたらクリックしたとたんに「トロイの木馬」に当たりました。「なつかしー」・・じゃないですよね・・・・まだこのウイルスが存在していた事に驚きましたわざと地雷のようにウイルスを仕掛けるのでしょうか? 嫌なヤツがいるものです。そんな訳で今日は出遅れております。路面電車アムステルダム(Amsterdam)のトラム(Tram)トラムは道路上に敷設された軌道(埋め込みの線路)を走行する一応分類は電車のようです。世界約50か国の約400都市に存在するそうで、都市内や近郊からのルートが多く、どちらかと言えばバスに近いのかもしれません。もともとは乗り合い馬車から発展したようです。(以前馬車の所で駅馬車の話しを紹介)1879年にドイツの電気会社、シーメンスがベルリン博覧会でデモンストレーション走行させたのが始まりとされ、営業としては1881年のベルリン郊外での運行がスタートだったようです。アムステルダム市内、一応、停車駅の一つです。プラットホームに段差がないのでわかりにくいですが・。この車両は旧型のようです。超低床路面電車床面の高さが極めて低いこの電車は、停留場のプラットホームからもステップ(段差)を用いずに乗車することが出来る(上の写真)老人や障害者向けに公安されたバリアフリー型です。従来の電車の車両では車輪と動力装置を床下に設ける構造がとられていた為に段差が大きかったのだそうです。アムステルダムでは最新型としてトラムに、超低床電車が採用されています。コンビーノ(Combino)2車体連接車バンビーノ(Bambino)3車体連接車ドイツのバイエルン州ミュンヘンの会社、ジーメンス・アー・ゲー(Siemens AG)社製の低床路面電車です。オランダでの投入開始は2001年。車体はアルミニウム製で、台車を持つ短車体と、連結部をつなぐ台車のない長車体を交互につないだ、3車体連接(約19m)、5車体連接(約30m)、7車体連接(約42m)、9車体連接(約53m)の編成が可能。コンビーノの編成アムステルダムの納品仕様全長 29200mm (5車体)空車重量 : 34.5t 着席定員 : 60人 編成数(受注数) : 120編成(155編成) 中間車体に7400mmと5770mmを使用しており、前後非対称。 車掌乗務に対応。5770mmの中間車体に車掌スペースを設置しているアムステルダム中央駅前を走るコンビーノ? 空には、架空電車線が編み目のように張られています。架空電車線(かくうでんしゃせん)は、電車や機関車の集電装置と接触しながら連続的に電力を供給するための電線先頭部デザインをカスタマイズして納入されているようです。これは何車両と呼ぶべきなのでしょう???? どこで切れているのか・・・。パート毎に数えておそらく5車体なのかな? 蛇腹でカーブが曲がりやすいように車両の柔軟性? が持たされています。確かに、長い車両で交差点を90度カーブするのは至難です。下の写真は内部です。蛇腹は中から見るとけっこう幅広です。古い町に走るトラムは、これもまたアムステルダムの街にとても似合います。コンビーノは広島にも納品されているようです。つづく

2009年08月07日

コメント(0)

-

アムステルダムの運河 5 (街と運河と危険)

今回は、シンプルに特にお気に入りのベスト・ショットでまとめてみました。アムステルダム キャナルクルーズ(Canal Cruise 水上遊覧)橋越しの街メルヘンチックな橋と家々は、童話の中の世界のようです。運河のカーブ1運河には、オランダの家が、良く似合ってます。そして、オランダの間口の狭い細長い家にも、運河が、良く似合っています。運河のカーブ2この街に暮らしてみたくなります。こんな運河を眺めながらの通勤なら気分も良いでしょうね。細長い家1家が細長いのは、昔、間口の広さで税金が異なったからだそうです。市民は極力間口を狭くしたので、上の階の部屋に荷物を運び込む為の滑車が必要になったそうです。(各家には必ず付いています。細長い家2アムステルダムの運河添いにある集合住宅は1910年~1920年代の建築物で、レンガを建築材料に使用し質感やディテールに趣向が凝らされた建物が特徴だそうです。危険対策ところで、オランダでは水泳は必須科目です。運河に落ちる可能性がとても高いからです。場所によってはほとんど運河に柵がないので、車が運河におちる事も多々あるようで、当然車が運河に落ちた時の脱出方法などの対処方も訓練に入るそうです。オランダもそうですが、ヨーロッパでは、トロリーが街中を普通に走っています。「子供達に危険ではないのか?」と尋ねた所、もし、事故が子供に起きた場合は、親の監督責任なのだそうです。だから、親も子供の動きには充分注意を払っているようです。「柵をしない鉄道会社の責任だ!」などと言う親はここにはいないようですし、世間も「親が悪い。」と言う見方をするのが一般的のようです。本来当然の話なのですが、どうも最近日本もアメリカ化していて、「取りあえず訴訟」のような責任転嫁の風潮があるように思えます。親は子の行動をシュミレーションして、事故を起こさない為のパターンを考えて事前に防御対策をとっておくくらいの頭を使わないと、危険が一杯の世の中で、子供が安全に育っていくのは厳しいと思います。(最近信じられない親のミスの事故が多いので・・。)ハワイに住む甥は、1才の時にスイミングスクールで泳ぎをマスターしています。それは、アパートにプールが付いていたからだそうです。気をつけていても、万が一の事があったら困るからで、対策は2重3重に掛けておくに越した事はないようです。

2009年08月07日

コメント(0)

-

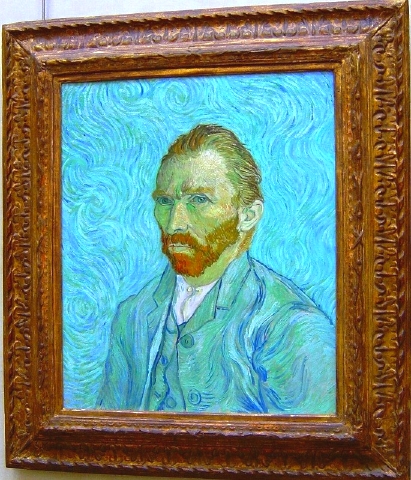

精神病院 エスパース・ヴァン・ゴッホ

ちょこっと紹介のつもりが・・。運河から跳ね橋、跳ね橋からゴッホ、アルルへとどんどん横道にそれて行ってます・・。しかも、半分に切ってより長ーくなってしまいました。オランダで生まれたとは言え、ゴッホの活動は、パリや主に南仏です。彼を援助してくれていた父親が亡くなると(32才の時)2度とオランダには戻っていません。故郷オランダと言うより、「両親の懐に帰っていた。」のだと思います。彼の画家としての足跡はフランスにあります。フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh)(1853年~1890年)ポスト印象派あるいは、後期印象派の代表的画家ですが、生前に売れたのはたった一枚の絵(「赤いぶどう畑」プーシキン美術館)だけだったそうです。下は、ゴッホ(36才)の肖像画です。フランス、オルセー美術館所蔵。1889年(5月以降)に描かれたこの自画像はサン・レミのサン・ボール・ド・モゾール修道院兼精神病院で療養中に描いた最後の自画像とされています。写真が少し鮮やかに写り過ぎているようですが、自分を観察、分析するようなこの肖像画に、彼の気難しさと不穏な気配を感じます。落した右耳を見せないようにポーズがとられています。1853年3月30日にオランダ南部のズンデルト(ベルギーに近い)に生まれます。祖父、父共に牧師だったそうです。貧しい村だったそうですが、牧師の息子としても、彼の親族にしても裕福なようで、(田舎の上流階級? )どちらかと言えばお坊ちゃま育ちだったようです。生涯、常に誰かの援助を受けないと生計の立てられない人生を送っています。それは生まれついての脳の障害があったから? なのかもしれませんが・・。仕事にしても、恋愛にしても三行半(みくだりはん)状態での失敗あるいは挫折の連続で、挫折の度に人生の方向を変え、最終的に画家に落ち着いたわけです。他人とのトラブルが多く、(パリを出たのも喧嘩が発端)人とのコミニュケーションが苦手? また物に対する執着も強かった? 狂気的にのめり込む性質だったのか? 画家ゴーギャンとのトラブルは、画家として憧れ、崇拝し、同志としてあるいは友として愛した彼に三行半を突きつけられた事件でした。パリで居られなくなり、南仏アルルに楽国(芸術家のコロニーの建設)を夢見て、1888年早春に着いた頃は明るい絵を描いています。それは、仲間(最終的にはゴーギャンのみ10月に到着)を待っている時です。ゴーギャンとの事件は1888年12月の事です。下は、その頃描かれたアルルに借りた黄色い家の寝室です。フランス、オルセー美術館所蔵。(実物より発色が良すぎるかもしれません。)1888年早春にアルルに着いてから、パリの仲間を待っている間ルンルン気分でゴッホは黄色の寝室を描いています。黄色の部屋の寝室の絵がアムステルダムのゴッホ美術館(撮影禁止)にあります。この青の部屋は塗り替えられたのではなくイメージの色なのでしょうか? この絵はオルセー美術館所蔵ですが、写真で撮ってきたので、来歴がわかりません。最初の内はうまく行っていた関係は、束縛されるのが嫌いなゴーギャンをうっとうしがらせます。そもそもゴーギャンはテオ(ゴッホの弟)に頼まれて旅費をもらって来ていました。事件は、「ゴッホがカミソリを持ってゴーギャンにかかっていった。」と言われています。結果ゴーギャンを傷つけられなかったゴッホは「自分の右耳をそぎ落とした。」と言われています。(が、「ゴーギャンが切ったのでは? 」と言う説もあるようです。)恋愛どころか、死を意味するくらいのショックで傷が癒えても立ち直れず、より、精神的に不安定になり、奇行を行ったのでしょう。「狂人を監禁せよ」と言う地元住民80人の嘆願書により、病院に監禁されています。エスパース・ヴァン・ゴッホ(Espace Van Gogh)下は、アルルにある後世エスパース・ヴァン・ゴッホと名が付けられたゴッホの監禁されていた精神病院です。おそらく1889年3月からサン・レミの精神病院(5月に入所)に自ら向かうまでに隔離されていた病院です。1989年に一般に開放されたらしいです。この庭の、この角度で彼は絵を残してします。ゴーギャンとの事件以降、発作は頻繁に・・てんかん、分裂症、生まれながらの脳への障害により精神は悪化していったと言われています。(アブサン(薬草系のリキュール)の飲酒中毒が脳への負担を大きくしたとも言われています。)下は、この庭に建てられた看板です。ここで、この絵が描かれたようです。本家はどこか不明です。3ヶ月毎に起こるひきつけ、幻覚の発作を繰り返し、良くなる事はないながらも絵を描き続けてるので、ゴッホの作品は起伏の良い時と悪い時が一目で判ります。この作品は精神に冷静さがもたれてきた退院前くらいなのではないでしょうか? 退院してすぐ、彼は決断し、自らサン・レミの病院に赴いています。サン・レミの病院(1889年5月~1890年5月?)では、僅か1年あまりに200点もの作品を描いたといわれています。1890年5月には、弟テオと共にオーヴェールに移り住んでいます。精神も安定して筆が進んでいたようですが、テオの経済事情が悪くなり、心配したゴッホの病状は再び鬱期に入ります。そして、拳銃で自ら胸を撃ち、2日後に弟テオの腕の中で亡くなったそうです。1890年7月29日(37才)下は、最後の地、オーヴェール・シュル・オワーズで亡くなる前に描かれたオーヴェールの教会。1890年5~7月の間に制作。フランス、オルセー美術館所蔵。ゴッホの紹介でたいてい使われる絵です。オーヴェールについたばかりの頃の作品かもしれません。ゴッホの家の近くの教会であり、ゴッホと弟テオの墓の近くでもあるそうです。この教会のリアル写真があったはずですが、ネガ写真なので載せませんでした。ゴッホ家の家系図は16世紀まで遡り、代々金銀細工師か、牧師の職であったそうです。画商となった弟テオの助けを受けながらの画業に入る前、16才で伯父の経営する画商の合併会社グーピル商会で画商として努め、24才の時にはロンドンで伝道師を志し、伝道師にもなれなかった彼は、結局画家の道を選択しています。彼の血の環境は芸術か、聖職かへ進むべくあったのかもしれません。が、精神の病は彼の人生を思うに進ませず、破綻させて行きます。それでも、そんな精神錯乱しながらも描いた個性ある特異な作品の評価は後世になって驚くべき評価額となって世間を驚かせています。(本人が知ったら卒倒するかも・・。)せっかくアムステルダムに国立ゴッホ美術館があるのにそこの作品が載せられなくて残念です。でも、ぶっちゃけ私の記憶では、地味な絵(有名な絵はあまりない)しかなかったような・・。 (浮世絵にはまっていたのが判る作品はけっこうありました。)良い絵は、アメリカ人に買われて海を渡っているのでは?印象派の画家を最初に評価したのは、アメリカ人の富豪達ですから・・。

2009年08月06日

コメント(0)

-

跳ね橋とゴッホ

跳ね橋とゴッホ跳ね橋(跳開橋 Bascule bridge)マヘレの跳ね橋(Magere Brug)ゴッホの絵画、「跳ね橋」跳ね橋(跳開橋 Bascule bridge)今回は、アムステルダムの運河ではなく、跳ね橋にスポットを当ててみました。以前「ネーデルランドの跳ね橋 」で近代的な跳ね橋を紹介しましたが、今回は旧型のオーソドックスなアムステルダムの跳ね橋と、ゴッホの描いたアルルの跳ね橋を紹介します。アムステルダムには木造の複葉式と呼ばれるオーソドックスな跳ね橋がまだ2つ残っています。下は、アムステル川から伸びる支流(運河)の一つに架かっています。(市役所の近所です。)昔は、跳ね橋は川幅の狭い運河でよく見られたそうです。構造は橋脚脇を回転軸としておもりを利用し、橋桁を跳ね上げさせるシステムだそうですで、運河に設けられた跳ね橋は、通行を許可の有無で開閉されたようです。マヘレの跳ね橋(Magere Brug)アムステル川に架かっています。1671年に建造され、その後数度再建され、オリジナルの姿を保っているそうです。とは言えこれは鋼鉄製ですよね・・。しかも現在は、電動で橋の開閉は20分おきに行われているらしいです。ゴッホの絵画、「跳ね橋」フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh)(1853年~1890年)下は現地の看板です。現物の写真がないので・・。アルルでは、ゴッホの題材にした場所に、こうした絵のコピーの看板が掛けられています。マヘレの跳ね橋がゴッホの跳ね橋のモデルになったと思っている方が多いようですが、ゴッホの跳ね橋はフランス南部アルルの(中心部から約3キロほど南西の)運河に架かるラングロワ橋です。ゴッホのアルル滞在時代、1888年に描かれた油彩画です。アルルの跳ね橋をモチーフにした作品は複数とされていて、この絵の本体がどこかわかりません。ウキペディアに乗っているのは、クレラー・ミュラー美術館所蔵の作品で、これとは異なります。現在、アルルの跳ね橋(ラングロワ橋)を再現した跳ね橋 が据えられています。再現された跳ね橋は、運河の造りなどが当時とあまりにも異なるので、絵画の雰囲気とはかけ離れていますが、ここが本家「跳ね橋」なのだそうです。確かに木造ですよね。だから朽ちて無くなっていたのでしょう。何もない田舎の中で、周りに店1件もないところです。長くなったので、とりあえずここで切り次回ゴッホの説明を入れます。アムステルダム運河も別途つづきます。

2009年08月06日

コメント(0)

-

アムステルダムの運河 4 キャナルクルーズ 2

写真をあれこれいじっていたら運河のコースがわからなくなってしまいました。コースはこのさい取りやめて、何となく雰囲気で載せるので、ご了承下さい。アムステルダムの運河 4 キャナルクルーズ 2キャナルクルーズ(Canal Cruise 水上遊覧)ベネチアと異なりアムステルダムは街の規模も全然異なります。商取引を考えた海上交通の発達は、早くから近代的に合理的に完成されたのでしょう。考えてみれば、陸上の動力は、蒸気機関の発明まで待たねばならなかったのですから、街の持つ特性を生かした海上交通は、なんて合理的な物流システムであったのか。しかも現在も通じる大型物資の運搬できる航路は、今見ても革命的なシステムに思えます。下は、旧港のOostrdocとアムステル川を接続するOudeschams運河だと思います。左奥に見える塔はムント塔です。ムント塔は昔、市の城壁の一部の見張り塔でした。1620年の大火で城壁が消失し、塔だけが残っているのだそうです。1627~1629年にこの塔の中でお金(ムントは硬貨の意)を作った事からムント塔と呼ばれるようになったそうです。Oudeschams運河からいったんアムステル川に入り、遡ってから、環状のヘーレン運河(Herengracht)に入り巡って行きます。街の運河は環状と小さな放射状の運河が結びついているで、ヘーレン運河を通りながら見られる幾つも橋や支流へのトンネルを見るのがこのツアーの面白さです。小さく見えて、これでもけっこうな大きさの船が通るのです。橋の縁に着いている電球は、夜になるとライトアップして綺麗です。夜の運河クルーズも絶対お奨めです。橋の密集地です。橋の向こうに橋が見えて、そのまた向こうに橋が見えて・・・、何だか合わせ鏡の中を見ているかのようです。アムステルダムがこんな街だったなんて行くまで知りませんでした。街自体は大きくないですが、本当に楽しめる街です。小さな足こぎボートも楽しそうですね。でも、思う以上に広いので、小さな運河めぐりには良いですが、元の場所に戻れるのでしょうか? 迷路のような運河ですから地元の人なら建物でわかるでしょうが・・。昔からあった橋は丸いですが、近年作られた橋はシンプルでちょっと味気ないですね。でもこのタイプの橋も無数にあります。運河は閑静な中ばかりではありません。ここは賑やかな街中のようです。そのせいか放置自転車が多いようです。近くに何かあるのでしょうか? 橋の上に止めるのはいけませんよね。つづく

2009年08月05日

コメント(0)

-

ビクトル・ユゴー市場 2 (ウサギ料理のレシピ)

アムステルダムの運河に行く前にマルシェを先に終わらせてしまいます。市場市場は面白いです。異国ならではの見た事もない食材に合えるのが何より楽しみです。これ何? こんな物食べるの? と言う食材があり、野菜にしても、日本では見かけない姿形をしているオシャレな野菜がたくさんあります。しかも、日本ではとても高い食材がグラム売りで安く売られているのを見ると、日本に持って帰れるわけではないのですが、つい買いたくなってしまいます。いつぞやは、味見がしたくて、野菜数種を買って帰り、ホテルでサラダを作った事がありますし、生ハムに至っては、日本には検疫の関係で持って帰れないので、今しか食べられないから・・と、無理して毎日大量に食いだめをした事もありました・・。オリーブやピクルス好きの私にとって、南仏は、小おどりしたくなるようなたまらない魅力の街です。あちこちに自家製オリーブ漬けやピクルスが山をなして並んでいる様は宝の山を見ているようなもので、輝いてはいないけど、私にとってオリーブはルビーやサファイヤのような宝石に匹敵する価値を持っています。因みに私の中のダイヤは胡椒の実です。胡椒は全ての料理を引き立たせる最高のスパイスですから・・。(ダイヤと物々交換した理由が良くわかります。)ディスプレイの仕方も日本とは全然違っていて、新しい発見がたくさん得られます。多少は店主の趣味なのでしょうが、均一な日本の市場と違って、個性がすごく見えて、それもまた、楽しいのです。トゥールーズ(Toulouse)のマルシェ、ビクトル・ユゴー(Victor Hugo)市場 お肉編食材、加工肉のコーナーです。フォアグラは有名ですが、写真はなくて・・・残念。ソーセージやハムが所狭しとならんでいます。ディスプレイが大胆です。やはり日本ではないのが、一目で解りますね。食材??? こちら地元では、とてもポピュラーなお肉ですが・・・。街のスーパーでは見かける事のない食材ですが、何でしょう?正体は、うさちゃん(ウサギ)なのですよ・・。食文化ですから、仕方ないですが、最近はペットで飼っている日本人が多いので・・恐縮。でも、お頭付きを見るのは私も初めてだったので・・軽い衝撃(カルチャーの)はありましたね。とか言いながら、実は調理した事があります。その時はあらかじめ頭もはずしてあり、さらにある程度さばいてくれていたので、鶏肉感覚? だったような? その時のレシピを見ると、ウサギ肉は解体の仕方も決まっているようです。(図解してある)食べられるのは、下半身の足と、上部の腕くらいですが、上部は「骨ばかり」と書いてあります。「足のもも肉の上の腰周り」に矢印で「おいしい」と書いてあります。ウサギ料理のレシピ「バジリック風味のウサギのロースト」 ウサギ 一把2kg (8人分)材料4人分のレシピバター150g、 オイル50cc、ディジョンマスタード 大4、 バジル 8枚、レモン 1個、塩,胡椒、玉ネギ 1個、人参 1本、チキンブイヨン200cc。ウサギ肉をカットします。モモ肉は2つに、あばらと前足は小さく切り、ワインと玉ネギ、人参と一緒に3日程漬け込みます。(タイム、ローリエ、パセリ、クローブを加える。)煮込みする為の下ごしらえです。1、ウサギの肉に塩、胡椒して、鍋にオイルを引いて肉を入れて焼きます。焼き色が付いたら肉を引き上げ、油を切ります。2、肉を炒めた鍋に玉ネギ、人参を入れて強火で良く炒め鍋に残った肉のうまみをからめとり、いったん鍋から引き上げザルで油を切ります。3,同じ鍋に再び肉を戻し、ブイヨン200ccをいれ、油を切ったぬ野菜も鍋に戻します。バジリック(バジル)を粗く切り、塩、胡椒してフタをし、20分煮込みます。*水が減ってきたら足す。4、肉に火が通ったら肉は引き上げ、スープはシノワ(こし器)でこします。5、引き上げた肉はディジョンのマスタードを塗って、180~200℃のオーブンで焼きます。(時間が抜けてました。5~10分程度ではないでしょうか?)6、スープはバター150gを加え、ビーターでよく混ぜる。7、お肉をオーブンから出して、器に盛り、スープをかけ、バジリックを散らしてトッピング。*盛り付けで余ったお肉はスープにつけ、レモン汁を絞って冷蔵庫で保存。なかなか手間のかかる料理でした。ウサギはフランスからの冷凍輸入の品を使ったのだと思います。素材へのこだわり方は、尋常ではない先生でした。先生は当時名古屋のホテルのフランス料理レストランに、シェフとして招かれていた本物のプロのシェフです。フランスではよく食べられる食材のようです、冷凍を輸入してまで食べなくても、と思いましたが・・フランス料理は、そもそもフランスの食文化を学ぶものだから先生のこだわりは、かえって勉強になったと思います。(スタッフは大変だったようです。)所で、トゥールーズは、フォアグラと並んでフランス料理に欠かせないトリュフもこの地方の特産品だそうです。他にも、ブルーチーズの代名詞「ロックフォールチーズ」もこの地方のロックフォール村でつくられているそうで、ここは、フランス料理の食材の宝庫かもしれません。名物料理は白インゲン豆の煮込み料理「カスレ」だそうです。トゥールーズのマルシェ終わり。

2009年08月04日

コメント(0)

-

ビクトル・ユゴー市場 1 魚編とトゥールーズの街

トゥールーズ(Toulouse)のマルシェ、ビクトル・ユゴー(Victor Hugo)市場で見かけた目をひいた食材を紹介。トゥールーズは、フランス南西部に位置するミディ・ピレネー(南のピレネー)地方の中心都市ですが、遠くはないですが、海はありません。(ワインの産地ラング・ドックと隣接。)サメです。鮫です。レモンをくわえさせるのは、こちらの流儀のようです。カワイイですね。海が近くないからサメを食べるのでしょうか? と思ってしまいました。日本がそうですが、交通事情の悪い時代に腐りにくいサメは山間部でよく食べられたようです。(アンモニアが強くて腐らないけど臭みが出てくると言います。)サメの肉は低カロリー、低脂質、高タンパク質、骨は全て軟骨質なので子供から老人までが食べられるいまや健康食材です。それにしても丸ごとですか・・・。日本なら切り身ですが、こちらはお頭付です。日本では尾びれと背びれは高級食材のフカヒレとして売られ、頭は健康食品のコラーゲンやコンドロイチンの材料として引き取られるそうです。そして身の方はかまぼこになったりするから、滅多に切り身も見かけないのでしょう。調理は、臭みがあるから、切り身を香草オリーブ漬けしてソテーでもするのでしょうか? プロバンスでは案外よく食べられる食材なのだそうです。丸ごと一匹はこちらにもありました。アンコウ(鮟鱇)です。なんだか貫禄ですね。でも、これは個人で買って調理できないでしょ・・・。水分が全体の約80%。白身は低脂質でヘルシー。身にはビタミンB12やB1、ナイアシ等のビタミンBが含まれ、皮膚や粘膜の健康維持、そして貧血予防に良いのだそうです。 身はヘルシーだけど、あん肝は脂質が多く高カロリーで、ビタミンA(レチノール)やビタミンB12、ビタミンDが豊富。お肌に良く、老化防止、視覚の暗順応に良いのだそうです。調理は、トマト、ハーブ、サフランを使った煮込み系の魚スープかな?でも、こちらの人はあん肝食べるのでしょうか? 実はトゥールーズのあるミディ・ピレネー地方はアン肝に似た贅沢品フォアグラの特産地として有名なのだそうです。あちらこちらにガチョウの看板があって、ガチョウを見せてくれる農家もあるようです。塩タラ(鱈)です。こちらもやはり保存食ですね。主に、寒い地域の海に分布する魚で、こちらのものは、おそらく北極海周辺のタラだと思います。(港は近いけど、地中海では捕れないですよね。)底生魚で、12属25種知られるようですが、深海魚が多いそうです。タラの身は脂肪が少なく柔らかい白身ですが、生の状態では冷蔵しても品質劣化が早いそうです。それはタラの特性で多量の酵素を持っているからなのだそうで(環境への適応)死後はその多量の酵素で自己融解が進み、急速に傷んでしまうのだそうです。(ウキペディアより)死後も長持ちするサメとは反対ですね。調理は、塩抜きして、オリーブで炒めてトマト味付けかな?トゥールーズ(Toulouse)トゥールーズは、ローマ時代にさかのぼる古い歴史があり、13世紀にはキリスト教異端カタリ派(アルビジョア派)の拠点として十字軍による宗教的な弾圧を受け、城や街の多くが破壊され、数多くの信者が虐殺されたという悲しい歴史も持っているそうです。反面、旧市街にはガロンヌ川でとれるピンク色の粘土からつくった赤レンガの家並みが軒を連ね、「バラ色の街」との異名をとる美しい街でもあるそうです。近年フランス初の定期航空路が開設されたときに拠点となり、現在はコンコルドやエアバスなど航空宇宙産業の拠点となり、以来、現在にいたるまで航空産業の先端都市として発展を続けているようで、航空機工場も観光名所のひとつとなっているのだそうです。(エアバスシリーズを製造しているアエロスパシアル (Aerospatiale)の見学には年間50万人が訪れるそうです。)因みに、。「星の王子様」の作者サン・テクジュペリはトゥールーズ~カサブランカ線の航空士だったそうです。(星の王子様の話は「マダガスカルのバオバブの木」で少し紹介。)近くの街、アルビは、ムーラン・ルージュの女性たちの姿を描いた画家トゥルーズ・ロートレックの故郷であり、画家の生家とトゥールーズ・ロートレック美術館があります。もう一つ紹介したいので、ビクトル・ユゴー市場も、つづく・・。

2009年08月04日

コメント(0)

-

アムステルダムの運河 3 キャナルクルーズ 1

運河に張り巡らされたアムステルダムの街に来たら、やはり運河めぐりのクルーズに乗るのがお勧めです。キャナルクルーズと呼ばれる遊覧船は会社も数社あり、コースも何通りかあり、市内の数箇所の場所から出ています。日中、運河の何箇所かのポイントを回るスタンダードのコースの他、夕刻、ワインとチーズを飲みながらライティングされた橋などイルミネーションを堪能するコースや、ディナーの付いたゆっくりコースもあります。昼と夜は景色もコースも違うので、どちらも楽しめますし、ワインとチーズのコースでは、途中、下船して酒場に寄って一杯飲む体験も付いていました。(会社等で異なります。)クルーズの他にも、水上バスや水上タクシーなどもあり、ホテルの場所によっては水上交通のみで移動も可能です。街中の印象は薄いのですが、運河の印象は強烈に残っています。.アムステルダムの運河 3 キャナルクルーズ 1アムステルダム キャナルクルーズ(Canal Cruise 水上遊覧).日中のスタンダードコースは、たいていアムステルダム中央駅から出発します。アムステルダム中央駅を出ると、北海運河(写真上部)に出てから中央駅裏手を回り、海洋博物館と前回紹介したアムステルダム号前を立ち寄って、No4の東港(17世紀の海軍ドック)から市内の運河に入っていきます。アムステルダム中央駅前の乗船場です。前の建物がアムステルダム中央駅の表側。(裏側は、温室のような半円筒形ドーム)各社乱立してます。b\rコースが同じでも値段は、各社異なるようです。昨今キャナルクルーズの船が多くなっているといいます。それだけ需要があるのでしょうね。下、船は国鉄の線路の橋げたをこぐります。いわゆるガード下ですね。地味ですか、変わっているので乗せました。これから橋をたくさんこぐるツアーが始まります。一見どこにでもあるような線路下のガードですが、船がこぐると考えると不思議な気がします。よく見ると、水面とほぼ同じ高さを車と人が往来していますし・・。ガードをこぐって北海運河方面に出ますが、初回に上からの写真を紹介しているので、アイ湾(アムステルダム港)は、はしょります。キャナルクルーズはやっと運河に突入です。この船は、椅子が固定されていなくて、ざっくばらんな雰囲気ですね。下は、旧港から入った運河にあるNo5のモンテルバーンの塔です。元は、16世紀に建てられた城の見張り台だったそうです。今は時計台が乗っていますが、当初は砲台が乗っていたそうです。船が真下を通過するので見上げる感じです。しばらくすると支流に入るので、運河はどんどん狭くなりますが、それでもベネチアに比べればかなり広いです。小船しか通行できないような路地はありません。つづく

2009年08月03日

コメント(0)

-

アムステルダムの運河 2

アムステルダム(Amsterdam)最もバナキュラー(vernacular 風土的)な街アムステルダムの交通網165本の運河と1292の橋を持つ水の都です。運河がはりめぐらされた街は、ベネチアとは別物の風土と水路を持つ街です。普通の街中を船が走り回るアムステルダムの街は、ベネチアのような異世界感は無いけれど、何かメルヘンチックな所のある・・楽しい街です。下がアムステルダムの街の一部地図です。上の方海側にあるのがアムステルダム中央駅。運河が半円の環状に何重かに張り巡らされているのがわかると思います。大小全ての運河が繋がり、海に出る事ができる水上の道路のようになっています。ベネチアと異なるのは規模もそうですが、水路の幅も広く、大きな船も街中を行き来し、完全な日常の道路交通としても発達しているので、水路に信号の着いている箇所もあります。地上にはトラム(路面電車)も車もバスも走っています。(さらにメトロ(地下鉄)も走っていると言う事ですが確認していません。)運河と自転車の街感心する交通網ですが、旧市街中心部の道幅は狭く自動車の乗り入れが難しい為に、トラムや自転車が主要交通手段として活躍しているのだそうです。(車が少ないように思ったのはその為なのですね・・。)日本の駅前の放置自転車のような印象はありませんが、確かにあちらこちらで止められている自転車を良く見かけます。また、アムステルダムの場合、メトロはどうかわかりませんが、電車にも自転車を載せられる車両があり、郊外から通勤で自転車と共に来る人達もいます。デンマークでは地下から自転車を運んでいる人達を見かけました。スイスでも、山の方面では自転車を運んでのツーリングも可能な列車もあります。ヨーロッパの国鉄系の車両は自転車OKの国が他にもまだあるかもしれません。「エコ意識」なのでしょうかね・・。それとも単に合理的?地元のアーティストはアムステルダムの街の印象をやはり自転車と共に持っているようです。路上アーティスト アレックス・マクダム作。額装のせいで、フラッシュで光ってしまいましたがアムステルダムのイメージが何となくわかる絵です。アンネ・フランクの家の隣の路上で売っていた自称アーティストの作品です。ブルーのカルトン? にペン描きして色づけされています。絵の画材としてはプロのものではないですが、なかなか良い絵です。気に入って3点買ってきましたが、全てに自転車が飛んでいます。下は、彼がモデルにしたアムステルダムの街の運河と建物。新進アーティストの作品の並ぶギャラリーも運河沿いに結構あります。楽しいですよ。運河・・つづく・・・。

2009年08月03日

コメント(0)

-

アムステルダムの運河 1 (オランダ東インド会社)

アムステルダム(Amsterdam)1815年以降オランダ王国の首都となりましたが、それ以前からアムステルダムはこの国の経済の中心地でした。アムステル川に築かれたダム(堤防)から発した漁村がアムステルダムの起源とされ、16世紀には海運貿易の港町として、ヨーロッパ屈指の都市へと発展を遂げます。「チューリップとキューケンホフ 1」の所でも紹介していますが、オランダが八十年戦争(1568~1648年)に勝利しネーデルラント連邦共和国として独立すると、(ポルトガルから香料貿易の利権も奪い)オランダは海上帝国として急速な発展をとげます。特に港街アムステルダムには中部ヨーロッパで起きていた三十年戦争(1618~1648年プロテスタントvsカトリックの宗教戦争)の影響によりで商取引が集中し恩恵を得ます。またオランダ東インド会社の設立も海洋大国オランダを強力なものとしました。オランダ東インド会社のロゴマークオランダ東インド会社(Vereenigde Oostindische Compagnie)1602年にオランダで設立された、世界初の株式会社「オランダ東インド会社」は、商業活動のみならず、条約の締結権・軍隊の交戦権・植民地経営権などの特権も与えられていたそうです。またポルトガルに対抗する為に独自でアジア航路を開拓。アジア交易や植民地政策を行ったと言われています。資本金約650万ギルダー、本社はアムステルダムに設置。一国の政府のような巨大な力を持った株式会社は、もはや会社にあらず国を代表する機関であったようです。その17世紀はアムステルダムの黄金の時代であり、17世紀初頭、アムステルダムは世界で最も裕福な都市であったのは言うまでもないでしょう。(1799年オランダ東インド会社は解散、海外植民地はイギリスに接収)下が、海洋大国として栄えたオランダ最大の港アムステルダムの景観です。一見温室にみえるような半円の筒型のドームは、アムステルダム中央駅です。アムステルダムの街は、駅を拠点に半円形に広がっています。ムーベンピック・ホテルから撮影。中央にみえるのが、化学技術センター。線路右手方面がアムステルダム中央駅。右奥がアムステルダムの市内方面。下が、撮影したムーベンピック・ホテル奥と手前がミュージック・ヘボウで、その横の一見ビルのようなのが大型客船です。大型客船の寄港場所になっています。船でオランダに来る人達のオランダ上陸の場となるので、税関検査などの施設もミュージック・ヘボウ(オペラハウス)の中にあるようです。下が外洋帆船アムステルダム号今は海洋博物館所蔵になって停泊展示されているが、もとは東インド会社所有の船。一見派手で遊園地の船に見えますが、本物の外洋帆船だそうです。中の見学もできます。ツアーにはないですが、海洋王国オランダなので、海洋博物館に行くのもお奨めです。昔、海洋博物館で世界限定1000冊とか言われて重くて高い本を買って来ました。昔の人の世界観を表した世界地図がのった本です。誰にも見せる機会もなかったのでここで紹介しちゃいます。宝の地図ぽく見える一枚です。次回運河です。

2009年08月02日

コメント(0)

-

ブイヤベースとアブサン

料理ネタの要望が結構あるようなので・・。ブイヤベース(bouillabaisse)もとは、フランスの地中海に面した港街、マルセイユの漁師さんが残り物の魚で調理した事がきっかけで生まれたと言われるシーフード料理だそうです。地引網などでかかった雑魚や貝を入れて煮込むいわゆる漁師料理で、似た形態の料理は日本にもありますが、異国のフランスではオリーブ油で炒めてから煮込み、サフランを加える事で、日本のものよりもより複雑な味わいが生まれるのだそうです。どちらかと言うと、男性的な料理で複雑さ故の旨そが魅力のようです。魚介をふんだんに使った海鮮スープか海鮮煮込み料理と言ったものですが、フランス料理の分類ではスープのメニューになるようです。今や、入れる素材でリーズナブルな家庭料理から、高級5つ星クラスのフランス料理のメニューにまではいるスープです。少し高級な素材マルセイユのレストランブイヤベースはスープと具を別々にして盛りつけされて食されます。何が無くてもサフランだけは入れないとブイヤベースになりませんから・・。サフランは、鮮やかな黄色を出すアヤメ科のめしべで香辛料1度スープと具は別々にとりわけられますが、これはスープも少し入っていますね。写真左上はアイオリソース(マヨネーズにニンニクをつぶしてみじんにしたもの入り)パンにつけるか、スープに落として食す。フランスパンを軽くトースト、あるいはオリーブ油を付けて軽くトーストしてクルトンのようにしたパンをスープに浸して食べるのが本式です。魚貝意外の素材に、タマネギ、ポロネギ、セロリ、ニンニク。ブーケカ゜ルニ(香辛料の束)、魚のブイヨン、白ワイン、アブサン(酒)、サフラン、トマト。バター、コーンスターチ、塩、胡椒などが使われ、スープのコクをだしているようです、(ここではジャガイモも使われています。)味に深みがでるのは当然ですね。 いわゆる宝石箱のようなスープですか・・・。サフランがたくさんあるので作りたいところですが、魚貝スープ、実はにがてなのです。ムール貝は特に食べられないので、したがってパエリヤもけんえんしてます。それにしても風味付けに薬草系リキュールのアブサンが使われるとは知りませんでした。(高級フランス料理のブイヤベースにある私のレシピではね。)アブサン(absinthe)ニガヨモギ、アニス、ウイキョウ等を中心に複数のハーブ、スパイスが主成分の薬草系のリキュールで、アルコール度数が非常に高く70%前後のものが多く低いものでも40%程度、89%を超えるものもあるようです。色は薄く緑色を帯びて水を加えると白濁するようで、アブサンの持つ特殊な香りと味とともに一度好きになると手放せない魅惑的なお酒なのだそうです。19世紀フランス(世紀末)の芸術家達によって愛飲された 「緑色の詩神」安価なアルコールは、多数の中毒者・犯罪者を出した事でも知られ悪いイメージしかなく、麻薬の一種かと思っていました。特にニガヨモギの香味成分、ツヨンによりの幻覚等の向精神作用が引き起こされるとされて一時は禁止になったお酒です。 現在1981年にWHOが、ツヨン残存許容量が10ppm以下(ビター系リキュールは35ppm以下)なら承認するとしたため、製造が復活。禁止国であったスイスでも2005年3月1日に正式に解禁。(ウキペディアより)詩人ヴェルレーヌや画家ロートレック、ゴッホはアブサン中毒で身を滅ぼした有名人として知られていますね。禁断のお酒は、今でもカクテルとして使われているのには驚きました。しかも、カクテルは結構たくさんあるのね・・。ブイヤベースから離れてしまいましたが、これもまた、素材です。

2009年08月02日

コメント(0)

全52件 (52件中 1-50件目)