2009年09月の記事

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

クラレちゃん発見

料理の合間に違うネタを・・・。アルパカ(Alpaca)ですね。クラレの企業CMに出たクラレちゃんの種です。南米原産の偶蹄目ラクダ科の家畜だそうです。セーターの素材として、貴重なのは知っていましたが・・・クラレちゃん人気でアルパカの知名度は上がりましたが、南米でくらしているのは、あんなに毛づや良く、キレイではないですね。それに、全てのアルパカが可愛い訳では無く、人相いろいろ・・・。上の写真は超美形・・。でも、頬(ほお)骨から下の毛が抜けると頬がコケて可愛く無いです。頬の毛がない方が、ビクーニャの顔に近いのかも・・。ビクーニャが家畜化したのがアルパカだそうです。上の写真のクラレちゃん似の方が品種改良のたまものかも知れません。(単に毛足の長さ?)ペルー、ボリビア北部、チリ北部の、海抜3500~5000mのアンデス湿潤高原地帯で放牧されているとありますが、ここに紹介しているのはペルーのチチカカ湖の湿原地帯で放牧されているアルパカです。常に群れをなし、草や苔を好んで食べると言いますが、本当ですね・・・。ラクダ科、ラクダ亜科にはラクダ属、ビクーニャ属、ラマ属がいます。以前「ラクダの隊商」でラクダを触れていますが、面白い事に気がつきました。種類と生息地がくっきり分かれているようです。共に、昼と夜の寒暖の差が激しい環境ですが、それなりに適応して進化したからなのでしょうか?ラクダ属 ヒトコブラクダ・・・・・・・・・・・西アジア原産 フタコブラクダ(野生種)・・・中央アジア原産 フタコブラクダ(家畜種)・・・中央アジア原産ビクーニャ属 アルパカ(家畜種)・・・・・・・・南米原産・・毛が重要視 毛の品質と量が優れている ビクーニャ(アルパカの祖)・・南米原産・・毛が重要視 柔らかさ、きめ細かさ、希少さ 高品質の点で珍重ラマ属 グアナコ(リャマの祖)・・・・・・南米原産・・毛 ビクーニャより劣るが量は多い ラマ(リャマ)(家畜種)・・・・・・南米原産・・荷役と毛首がやけに太く見えますが、毛足の長さと量のせいみたいです。本当はこの半分くらい?アルパカの寿命は、約16年。美しい毛がとれて商品価値があるのは10~12歳くらいだそうです。そして、アルパカの毛は刈り取るまで伸び続けるため、2年間も切らずに放置すると地面に届くほど伸ぴるそうです。(だから個体の毛の量がまちまちなのですね。)毛質いちばん品質がよいランクランク1、サドル(背)の毛。ランク2、首の毛。ランク3、足とおなかの部分の毛。目の前に広がるチチカカ湖。チチカカ湖は、ペルー南部とボリビア西部にまたがる淡水湖。標高は3810m。十万年以上存続している古代湖(ancient lake)なのだそうです。1998年8月にボリビア側の領域8000km²がラムサール条約(湿地保存に関する国際条約)の登録地となったそうです。

2009年09月30日

コメント(0)

-

ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。今回は、揚春巻きの作り方を紹介。ただし、先生は、ベトナムでも中部の出身の方なのでベトナム料理でも多少異なるかも知れません。(ベトナムは南北に長いので・・・。)先生のお姉さんが、ベトナム中部で結婚式の宴会料理のレストランをされているらしく、そこで覚えた腕なのだそうです。ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方ベトナム揚春巻レシピCHA GIO 揚春巻き(4人分)豚肉の赤身 100gエビ 200gタロイモ(なければ粘りのない芋で代用) 50g人参 少々キクラゲ 100g赤ネギ(日本のタマネギとは異なる) 3片ニンニク 2片砂糖 小さじ2塩 少々コショウ 小さじ1卵黄 1個ライスペーパー(フレッシュ・ライスペーパー) 10~12枚ベトナムの赤ネギとニンニク赤ネギは小玉ネギよりも小さいです。(エシャロットに近い? かも?)・・・・・ミジンに。豚肉をミンチ状に。ご主人が、材料は鮮度が大切なので、この豚肉も昨日、絞めた豚だと言っていましたが・・・。エビも皮を向き、大きめのミンチに。(川エビを使っているようです。)キクラゲも小さく細切りにカット。タロイモは皮をむいて細切り機で細くカット。人参も同じく。日本語の上手なご主人が説明を加えながら先生が黙々と見本を見せてくれます。全ての具材をボールに入れて良く混ぜます。ライス・ペーパーで包みます。(包む具は少なめに)ベトナムでは、フレッシュ・ライスペーパーと言って、半生の物を使うようです。だから水で戻す必要がほとんどありません。(日本では手に入りにくいかも・・・。)良いライス・ペーパーはタピオカの粉も入っているらしいですが、これもベトナムでもなかなか無いらしいです。ちょっとさわった感じは、薄めのクレープ生地です。(日本で売られている春巻の皮の薄めの物で代用しても味は変わらないと思います。)後は揚げるだけ・・。味が付いているので、そのままで食べられます。ベトナムの甘辛ソースは別の回に紹介。日本の春巻きとの違いは、春雨の代わりにタロイモの細切りが入っている事でしょうか・・タロイモは、サトイモ科サトイモ属でサトイモに近いようですが、粘りが多いので、八頭(ヤツガシラ)の方が代用になるのかな? とにかく粘りのない芋で代用してください。今回の食材は、特別に変わった物は入っていないので、日本人の口にとても合う物です。是非お試しあれ・・。揚春巻・・・終わり。ベトナム料理教室 Back numberlリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物 ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方ベトナムリンク ベトナム交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズ

2009年09月30日

コメント(0)

-

ベトナム料理教室 1 市場で買い物

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。ベトナム料理教室 1 市場で買い物先生のご自宅のキッチンで料理を作り、お昼を食べて帰ってくると言うツアーです。メニューは、揚げ春巻き、ベトナム風うどん、生春巻き、プリンです。まずは先生のご自宅の近くにある、所謂庶民の地元の市場で材料のお買い物で、市場の近くに集合してツアーは始まります。写真右が先生です。とっても無口な先生です。(ベトナム語しか話せないようです。)参加者4人にベトナム人ガイドが2人付いてのツアーでしたが、最初から最後まで、ほとんど声を発する事がなかったような・・・・。デモ・ストレーションのような買い物です。実は、もうキッチンでは、素材の洗い等の下ごしらえがされています。ライス・ペーパーや、米粉でてきたビーフンを扱っているお店です。右の女性が手にしているライス・ペーパーはタピオカの粉が入った良質の品だそうで、なかなか手に入らないらしいです。落とした鳥はもちろん全てのパーツがあるようですね。先生はかなりのお金持ち・・・。りっぱなお家です。(ちょっと日本的ですが・・・。)下の右の男性が、先生のご主人で、日本語か上手な方です。商社につとめていて、日本に滞在していた事があるようです。無口な先生も苦笑いするくらい、サービス精神があるご主人は、自分の自慢の食べ物や、こだわって取り寄せした食品をあれこれ見せてくれました。ベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方ベトナムリンク ベトナム交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズ

2009年09月29日

コメント(0)

-

アストルガのカカオの実

Break Time (一休み)昨日はブログを書いていて、そのままソファーで寝てしまったので、「帰ってきました。」だけで終わってしまいました本当はカカオ話を入れる予定でした・・・。今日も日中予定があって外出していたので遅くなりましたが写真だけは入れてあったので・・。先日、スペイン土産でカカオの実をもらいました。ガイドが言うには、強力な便秘薬なのだそうです。(私には必要ないのですが・・・。)カカオ(Cacao)中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産とするアオギリ科の常緑樹だそうで、種子はチョコレートやココアの原料です。高度約 300 m の湿潤で排水のよい土壌の高地で規則的な降雨のもとに自生するのだそうです。以前「 ベルギーのチョコレートとチョコの歴史」で紹介した事がありますが、「1528年コルテスがアステカを征服して、、さまざまな略奪品やカカオ豆をカルロス1世(カール5世)に献上したことから、ヨーロッパに知れ渡っていったようです。(コルテスはこれにより、爵位をもらっています。)」ヨーロッパの何処よりも早くカカオを知ったスペインとの関わりは強く、コンキスタドールのコルテスは、カカオ農園を立ち上げカカオ豆の栽培をして、スペインにカカオを送っています。「1606年スペイン宮廷に出入りしていたイタリア商人カルロッティにより国外に持ち出され」るまではスペインの独占だったようです。カカオは薬スペインのアストルガ(Astorga)にチョレート博物館があります。今回のお土産はそこの品です。そのあたりが、昔、カカオの専売権を握っていたようで、カカオとチョコレートの関わりが深いようです。ガーナ産のカカオ豆をローストしただけのもの。一袋2.1ユーロ(300円くらい)そのまま食べてみたけど苦いし、カスカスで不味いです。熱湯にカカオを3粒落として・・。しばらくしたら出しの出たお湯だけ飲むそうです。すると、翌日には効き目が・・・・あるそうです。ガイドさんが愛飲しているらしいのですが・・・。プラリネを作った人は薬剤師昔、カカオは薬として扱われていたので、薬剤師のいる薬局に置かれていたようです。これもまた、「 ベルギーのチョコレートとチョコの歴史」の時に触れましたが、日本にも入っているベルギーのチョコレート会社のノイハウス(Neuhaus) (1857年創業)はスイス人の薬剤師であったジャン・ノイハウスにより、チョコレート販売だけでなく、意欲的にチョコレートの新しいレシピを研究し、チョコレートの美味しさを極めてプラリネの祖を作りだした人です。カカオは万能薬として知られ、特にアステカの昔から兵士たちを強くする薬とされて愛飲されていたようですし、1672年にイギリスの医学者、ウィリアム=ヒューゲス博士が「チョコレートには栄養があり健康に良く、快適な眠りと休息をもたらすものです。」と発表していたようです。が、チョコレートじたいには砂糖も入るし栄養価が高いけど、カカオだけなら便秘薬?なのでしょうか? 知りませんでした・・・。(試していないので解りません。)チョコレート博物館・・ローストの機械。チョコレートの型。カカオの実のすりつぶす道具だそうです。誰かで実験したら紹介しますね。

2009年09月29日

コメント(0)

-

大阪より戻りました

ただいま戻りました伊丹から東京行き18:00発で帰ってきました。ANAのマイレージ・カードでパソコン予約して、座席を指定して、会計を済ませれば、電車の駅改札と同じように荷物預けも、手荷物検査も、搭乗も、カードを「ピッ」とかざすだけのチケット・レス。ゲートも駅の改札と同じです。違うのは、座席を刻印した紙が出て来る事です。日本の飛行機もバス化してきた気がするこの頃です。行きは新幹線で行きましたが、新幹線も「のぞみ」の新型車両はパソコンも使えるのでサービスはかなり良くなりました。でも大阪行きは、飛行機の方が安いのです。(マイレージもコツコツ貯めてます。)ゲートに付随している階段は、清掃係の人達が昇降する階段です。この間のベトナムの時は大きなゴミ袋をたくさんころがして落としてました。一機飛ばすのにかかわる人が多いだけに、少し遅れても多くの人が迷惑するのが飛行機です。

2009年09月28日

コメント(0)

-

お出かけ挨拶 (フィギュア・ミーナ)

ちょっと大阪まで行ってきます。2泊で戻りますが、もしかしたらブログのUP出来ないかも知れません。28日夜まで休むかも・・。月末に来ていろいろ重なって忙しくなりました。姪の学院祭(私の母校)に顔を出してからの大阪行きです。チョコバナナ屋さんをやるのだそうです。(私はお雑煮屋をやったっけ・・・懐かしい・・。)いつもの挨拶フィギュア・・今回は電車男のお気に入りのミーナです。電車男のドラマの時は、架空のアニメの主人公でしたが、その後本当にミーナのアニメが出来たようです。(一度テレビで見かけた・・。)月面兎兵器ミーナ 他にも変った仲間が・・・。ディテールがちょっとね・・。フィギュアは海洋堂が好きです。次回は海洋堂の作品で・・・。では行って来ます。

2009年09月25日

コメント(0)

-

ナミブ砂漠のデューン45- 3

デューン45最終章です。ナミビア共和国(Republic of Namibia)ナミブ砂漠のデューン45 Part 3以前も紹介しましたが、デューンの見学は午前中に限ります。午後は風が強くなって砂が巻き上がるからです。ここの国立公園、特にデューンからの日の出は以前紹介(「ナミビア砂漠デューン45 朝日」)していますが、とてもキレイです。その朝日を見る為に、暗いうちからこのデューンに来て待機するので朝食は、朝食Boxが付いています。本当にBoxなのが笑えますね。所で、デューンにいるとすぐにお昼に・・・。国立公園にレストランは無いので、昼もランチBoxです。「ふっ・・。」と笑える間違い探し・・・ちょっとだけ違う・・・。卵がソーセージに代わり、ヨーグルトがフルーツ? に代わっただけ・・・。時間によって砂丘の色が変化するようですが、朝日の昇った直後の砂丘が一番美しいのだそうです。前回、砂はどこから来るのか? ですが、夜間に150~200km先の海から湿った砂が飛んできて、砂が水分を帯びるので、濃く、より赤くなる・・と説明には書いてありますが・・信じられない距離なのですが・・・。本当に?高低差がすごいです。右の山頂に人がいるので対比にと思ったのですが、この程度の拡大では人もわかりにくいですね。高さ300mはあるのかな? 砂丘はどこまで続く?何でもない枯れ木も朝明けの中では絵になりますね。それも赤い砂とピンク色の空のせいですが・・・。デューン45 おわり。

2009年09月25日

コメント(0)

-

ナミブ砂漠のデューン45- 2

昨日に引き続きデューン45の砂丘群です。写真の枠が心配でしたが、なんとか5枚は入れ込みました。1日の許容量に制限がなければもっと大きくたくさん写真を入れ込めるのに残念です。私のいつものサイズでは1日10枚しか登録できないので・・・。毎日絞り込んでセレクトするのも大変なのです・・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia)ナミブ砂漠のデューン45 Part 2デューン(砂丘)の尾根の上を歩いたり、滑り落ちて遊んだり、写真を撮るのが、ここの楽しみなのだそうです。前回の写真もすでに砂丘の上からの撮影ですが、下の写真の砂丘下に白く見える所が駐車場になっています。日陰の部分だけ草が・・・。皆そこからスタートして、まず、この目前の砂丘を登って来るようです。ちょっと解りにくいですが、駐車場からここまでかなりの距離があるようです。20~30分あるのでは?だだっ広い所ですが、一応車が走るべき道は通っています。前回のソーサスフライはもっと奥地で、車に乗り換えましたが・・・。砂丘からみると、左右に砂丘はありますが、一見平原のように開けています。川らしき水の流れた後が見える平原。砂丘は、ちょっとした突起物に砂が堆積して出来るようです。それにしてもこんなに大きくなっちゃって・・・。スケールが違いますが、砂はどこからこんなに??風紋とでも言うのでしょうか? 風によって砂地にできたウェーブが面白い・・・。誰もまだ踏んでない砂丘はキレイですね。大きな砂丘を征服したくなるのが、人情と言うもので、小さな砂丘には目もくれないのでしょうか? いえいえ、望遠で遠くを撮影しているからでしょう。前人未踏? なーんてね。つづく

2009年09月25日

コメント(0)

-

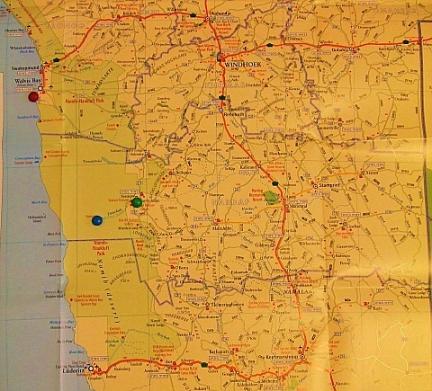

ナミブ砂漠のデューン45-1

ベトナムづ゜くしも飽きるので、途中になっていたナミブ砂漠のデューン45を先に紹介してから、ベトナムの料理教室に戻りましょう。ナミビア共和国(Republic of Namibia)ナミブ砂漠のデューン45「ナミブ」とは、現地の人の言葉で、「人のいない土地」の意だそうです。以前紹介した ナミブ砂漠のデューン 1 (ソーサスフライ)と同じ、Namib Naukluft National Park ナミブ・ナウクルフト国立公園内にあります。ビンクのライマーカーがコース。右上がゲート。青 ソーサスフライ(Sossusvlei)より手前のピンクの星印しにデューン45(Dunes 45)があります。大失敗です。縮小のサイズをミスして小さく入れすぎました。今日の登録枚数を考えると全部入れ直しはむずかしいし・・・。画像がものにより荒くなっています。デューン45は、45番目のデューンなのだそうですが、1~44番がどれかは解りません。ソーサスフライのデューンより、こちらの方が、巨大で、スケールがあるので見応えはあるようです。(登りがいも・・・。)相変わらず、砂丘の上はロッヂに泊まったイタリア人に先を越されて足跡で汚されています。アフリカの大地 と、言う感じの朝明けですね。つづく

2009年09月24日

コメント(0)

-

ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)

ベトナムのBack numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。これから少し食の話題です。今回は、メコン・デルタ (Mecong Delta)の広がるミトー(My Tho)市の名物料理を紹介です。ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)エレファント・フィッシ(Elephant Fish)餅米の揚ボールデルタあたりでは、エレファント・フィッシュと呼ばれる川魚の唐揚げが名物料理になっているそうです。ところが、ガイドに聞いても何がエレファント(象)なのか良くわかりません。どうも、私の推測ですが、エレファント・フィッシュは、ティラピアのようです。ティラピアは、以前「ペテロの魚 (ピーター・フィッシュ)」で取り上げた事がありますが、もともとアフリカと中近東に分布する雑食性の淡水魚です。食用にするため世界各地の河川に導入されてアジアにも広がった外来魚です。特にタイ王国の食糧事情を知った皇太子明仁親王(今上天皇)がタイ国王にティラピア、50尾贈り、「ティラピアの養殖」を勧めた事は有名で、環境への順応力がある強い魚です。メコンから下流に流れて繁殖しても、不思議じゃない話ですし・・・。エレファント・フィッシュの唐揚げ生春巻きに巻いて食べます。下は、ミトーの高級レストラン? 皇太子様の立ち寄った写真が飾られる、大型観光バスの立ち寄れる唯一のレストラン。Tram Dung Chan Mekongのエレファント・フィッシュの唐揚げです。生春巻きにして食す。魚のちぎったものを一片と右上の皿の具材レタス、竹の子、ビーフン、バジル、キュウリ等を入れてライスペーパーで巻いて、甘いベトナムのソースを付けて食す。魚の身は白身ですが、ここまで揚げると油がしつこくて、魚の旨みは皆無です。魚をよけて野菜と肉を巻いて食べていました。ベトナム料理は、野菜が多いのが嬉しいです。下はもう一つの名物? 餅米の揚ボールすばらしく美しい球体の正体は、わずかのお餅です。テーブルに一つ来るので、人数で、ボールのサイズが異なるようです。小さな餅米の餅の饅頭をここまで空気を入れてふくらませるのは職人芸だと思います。一度球体で運ばれたものをお姉さんがハサミでカットして食べやすくしてくれます。もっちり、少し甘めのお餅と、カリット揚がった皮の部分とを一緒に食べるのですが、これは前菜でとても美味しかったです。今日の写真の枠がないのでミトーの名物料理はこれで終わりです。次回あるいは近日、ベトナム料理教室を紹介予定。ベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方ベトナムリンク ベトナム交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ) ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズリンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)

2009年09月24日

コメント(0)

-

ベトナム 8 ジャングル・クルーズ

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。デルタ最終回です。ベトナム 8 ジャングル・クルーズメコン・デルタ(Mecong Delta) 散策 4デルタの目玉のジャングル・クルーズデルタ内の運河を手漕ぎボートで遊覧。なぜか、横座りで漕ぐようですが、腰痛くなりそうですね。デルタのジャングルはヤシの木だらけですが、ココヤシの木とは全然違って生え方が、ソテツに似ています。このヤシの葉は、長く、ベトナムでは屋根をふく為に今も使われている素材なのだそうです。もともとこうしたヤシが漂着してデルタを形成したのでしょう。水路は、進出したヤシなどで、狭くなったり広くなったり・・・。とんでもない魚がひそんでいそうです。そう、こちらでは、エレファント・フィッシュと言う魚が名物なのです。(次回唐揚げになったものを紹介)ヤシが林立する中をゆっくりとボートが進みます。ツアーガイドが歌えない歌を無理に歌っていましたが、確かに渡し船と言えば、唄は必須。(イタリアにはカンツォーネがある。)こういった場所は、何か唄か音楽があった方が、雰囲気も出るのですが、こちらでは本当に船を漕ぐだけで、相変わらずニコリともしません。案内どころか、ただ無言でボートをこぎ続け、最後まで、一言も発する事なく終わりました。静けさも雰囲気の内と言えばそうなんですが・・・。まあ、無言もベトナムらしさなのかな?そういえば、ベトナムで音楽を聞いた覚えがありません。ミトーに向かう車でも、運転手も無言。ラジオも付けなければ、音楽も流れないし、町で唯一聞こえたのが、国営デパートで、外国の民謡が流れていたくらい。音楽のない民族なのかな?この運河は観光の渡しだけでなく、内陸部につながる生活路でもあるようです。でも電気がなさそうです。陽が落ちたら暗くて危険で通れませんね。わずか15分程のクルーズの先は、海のように広いメコンの本流です。反対から侵入してくるのは、地元の人のようです。その林を出た所が岸からの渡し船の船着き場です。先ほどデルタまでのせてもらったおじさんの船に乗り換えて、クルーズは終了です。メコンデルタ散策はおわり。ベトナムリンク ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策 ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月23日

コメント(0)

-

ベトナム 7 デルタ 散策

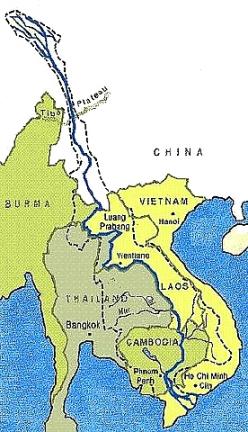

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。再びデルタ散策に戻って・・・。チベット東縁に源を発するメコンが、4000kmの長旅を経て辿り着いた河口地に広がるメコンデルタは、その8割がベトナムの領土の中にあります。メコンがインドシナ半島6ヶ国を通過する為に、それら地域の自然・社会条件、国際開発に大きな影響を与えているそうです。特に、河口の巨大なメガ・デルタは、メコンにより運ばれた土砂などの堆積物により肥沃な大地を提供し、稲作を主要産業にしてくれているようですが、水質汚染、水害対策などメコン下流のベトナムの課題は実は国際的な規模で解決しなければならない問題でもあるようです。ベトナム 7 デルタ 散策メコン・デルタ(Mecong Delta) 散策 3デルタの中の休憩所コースだから立ち寄る休憩所? お茶とこのあたりで採れるフルーツを出してくれます。パパイヤ、ミニ。・バナナ、竜眼、パイナップル、ザボン。ちょっとした音楽演奏も付いていて、強制的に休まされていましたが、私たちは15分くらい休んで通り過ぎました。ベトナムで出してくれるお茶は、ハスのお茶が定番です。味にわずかな癖があり、薄味です。おいしいとは言えないですが、健康に良いのかな???散策は、植物園を歩いているような感じで、いろいろとフルーツがなっています。下は、パパイヤの木。こちらで出されるパパイヤは実の赤い種類です。季節のせい(南部は雨期)かもしれませんが、どれもフルーツは今一でした。ホーチミンでは、南部は雨期なので、今は北部(北部は乾期)から品が届くと言っていましたが、同じ国なのに季節は反対なのだそうです。(ホーチミンでは1日5~6回の大スコールが来ていて、傘があっても大変でしたが、ミトーは1日晴天でした。ラッキー。)以前、観賞用のバナナの花を紹介した事があったと思いますが、(「綺麗なお花は・・そんなバナナ??」) 今回は普通にバナナとその花です。花は大きいですね。フルーツは皆、所有物なので、かってに採ってはいけません。いよいよデルタの中の運河に到着です。ちっとジャングル地帯です。それでもフルーツの畑が中に点在していました。自然???団体が来たら全部使われる待機船のようです。ヤシの林を抜けて小舟に乗船。次回ボートでクルーズです。ベトナムリンク ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・ ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月23日

コメント(0)

-

ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・。

ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・ベトナムと言えば、アオザイが民族衣装です。街にもホテルの中にもアオザイの洋服屋さんがありますが、さすがに日本でアオザイは着られません。「オーダー・メイドで自分のサイズでどんなデザインでもできますよ。」と言われ、しかも驚くほど安いので、ついつい注文してしまい・・・大失敗をしました。以前タイでもオーダーして失敗したのですが、現地のアオザイなら、それなりの品は作れるのでしょうが、オーダーで別のデザインとなると、たいがいの店が縫製の理論にかなった型紙を作るノウハウも技術も無いようです。店によっては見本も無く、雑誌の切り抜きを持ってきて、布を選ばせてサイズを計るのですが、仮縫いがありません。(タイは仮縫いがあった。)ベトナムでの滞在はたいていの人が2泊3日で、出来上がりは帰国直前。試着はたいてい日本に帰ってからになります。あとの祭りです。私は1泊、延泊したので、最初の1件目は案内したガイドを連れて直しをしに行きましたが、マチ針打って直す事もままならず・・・姉が打ってました・・。ベトナムは年中熱いので、服に裏地が付いていません。裏地付きを注文したら表生地と合わせて縫われて、縫い目がむき出し状態のおそまつさ・・。何とか形にしてもらいましたが、やはり日本では、はずかしくて着れない・・です。その店、フジテレビ・元アナの中村江里子さんや、野田聖子さんが来店した写真があったのですけどね・・・。もう1件は、シェラトン・ホテル内のブティックだったので、商品を見ながらサイズのみオーダーしたのですが、セットで頼んだ黒のスーツの黒生地が上下別物でした。ベトナム・シルクでワンピース(裏地付き)が55ドルシェラトンは、シルク・スーツで30パーセント引きで160ドル安さにひかれたけど・・結局捨てるはめに・・・。現地の人の一ケ月分の給料スーツなのに・・・。

2009年09月22日

コメント(0)

-

ココヤシの実

Break Time (一休み)メコンデルタの渡し船で出してくれたサービスの「ヤシの実、そのままジュース」です。暖かい所に放置されていたヤシの実なので、中もとっても生暖かくて不味くて、飲めませんでした。幸いおじさんのカットが下手で、底から全部漏れていきました。ストローの周りの白いのがココナッツです。ベトナムでは、ミルラルウォーターと一緒にココヤシのジュースが必ず売られています。以前紹介した免税店の前のおばさんの売っていたのもカットして、持ちやすくしたヤシの実のジュースです。ちょっと渋味があって、私はあまり好きにはなれませんでしたが、これだけ売られているのもめずらしい気がします。ベトナムは水が悪いので、観光客はミネラルウォーターを飲むように言われていますが、現地の人はヤシの実なのかな?メコンデルタはヤシの木ばっかりです。でも、ジュースの飲めるのはココヤシの木の実です。それにしてもゴッソリ付いてますね。ハワイのヤシはこんなに密集して付いていない気がします。それにハワイに比べれば、樹木の高さが全体に低いかも知れません。この木は5~6mだと思います。ヤシ・椰子・palm tree植物界 Plantae被子植物門 Magnoliophyta単子葉植物綱 Liliopsidaヤシ目 Arecalesヤシ科 Arecaceaヤシの木は、熱帯地方を中心に230属、約3500種もあるそうです。ココヤシの外の皮をはぐと、中からさらに堅い実が出てきて、その中にジュースがあるのですが、ジュースを飲んだ後は解体して、内側の白い果肉(ココナッツ)を回収します。ココヤシは果実の内側をココナッツとして食用に使われます。水分とともに砕いて乳液状にしたものをココナッツミルクと呼び、こちらではそれを鍋でグツグツ煮てキャラメルを作って販売しています。おそらく、砂糖も加えていると思います。だんだんキャラメル色になって、固まってきたら、型に流して、小さくカット。出来上がったキャラメル2cm四方のものを紙に包んでいます。材料の採取から製造、販売までこなす、完全なる家内制手工業です。「5セット買うと1セットタダでもらえる。」このセリフ、デルタの人は好きですね。あちこちで言われました。安いので購入しましたが、買った後に「しまった!!」 と、思ったのが見た以上に、とても重かった事です。

2009年09月22日

コメント(0)

-

ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒メコン・デルタ(Mecong Delta) 散策 2前回に引き続き養蜂場からですが・・ここのお姉さんは愛想は無いけれど、サービスはとってもありす。ちょっとカゴの中のヘビを見ていただけなのに、取り出してくれて・・・。それより、なぜここにニシキヘビが ?この店はもしかしてヘビもあつかっているのでしょうか????なんとオリジナルのヘビ酒ではありませんか・・・それも・・・。ふつうのじゃないよ・・・・。げっ・・・・コブラ酒だ・・・・。ちょっと見づらいけどコブラが威嚇して頭を持ち上げているのわかりますか?それだけじゃありませんよ・・・・。コブラ vs サソリ酒だ・・・なんとコブラがサソリの尾をくわえているではありませんか・・・。朝鮮人参のような物も入っていますが、この酒? は、鑑賞用でなくて飲酒用なのでしょうか? 飲めるか飲めないか・・・それよりも・・・。最大の疑問・・・・どうやってヘビやサソリを中に入れたのでしょうか?やけに良い感じにデザインされてビンに収まっている気がしますが、入り口は上の注ぎ口だけだと思います。やはり、生きているまま入れて、怒ったコブラに酒を注いだのか?コブラは酒を注がれて溺れても、このままの姿で威嚇したまま死んだのか?コブラ vs サソリ酒はこんなに偶然にサソリの毒尾をヒットできるのでしょうか?他にも色々あったから、これがたまたま一番良い感じに収まった、見栄えの良いパターンだったのかもしれませんが・・・。追求してくれば良かった・・・。残念普通のヘビの酒は日本にもあるし、小さなサソリ酒はメキシコで見られますが、コブラと大サソリは驚いた。ちょっとカルチャー・ショツクですね。凄いわ追記 ニュースに・・ベトナムでは、ヘビは滋養強壮によいとされ、ヘビ肉やヘビ酒、果てはヘビの生き血まで提供するレストランがたくさんある。宣伝されている効果は、老眼や脱毛、精力増強に効くとか、肌にうるおいを与えるといったものだ。・・・と出ていました。メコンデルタ つづくベトナムリンク ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ベトナム 5 デルタ散策 ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月22日

コメント(0)

-

ベトナム 5 デルタ散策

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。ベトナム 5 デルタ散策メコン川下流の三角州を指すメコン・デルタの一つに上陸して、散策です。何カ所かのスポットで見学をして回るのですが、お土産を買わせる為のデモンストレーションにしか見えませんでした・・・。メコン・デルタ(Mecong Delta) 散策ミトーはこのデルタの中程です。ガイドによればカンボジアまで200kmと言ってました。上陸してすぐは、一見密林ですが、良くみれば奥に家が建っています。通り沿い、ちょっと良い民家の庭には、お墓が建てられていました。タイル張りはこちらのお墓の特徴のようです。もちろん土葬なので、このような棺型のお墓ですが、この形はこちらのスタンダードのようです。どこから入れたのか? かぶせて建てたのでしょうか? 家族の数だけ増えて行くのか疑問です。こちらは仏教なので、お墓にはお線香が添えられています。民家を通り過ぎつつ、こうした、お土産屋の集合を何カ所か通ります。通り沿いの民家が出店しているのかもしれません。とにかく、寺の参道を上っているような錯覚が・・。このあたりは、養蜂屋さんがあり、試食に寄るようです。(ツアー・コース)お店のお姉さんが、無言で蜂を出して見せてくれるのですが、ベトナムの人は、本当にニコリともせず、無表情です。あまり笑わない国民なのでしようか?一つ言えるのは、こちらの女性は本当に細いです。(デブはいません。)食事も本当に少ししか食べないようです。蜂蜜のお湯割り? にカボスのような実を絞って試飲させてくれるのですが・・・。主にココナツの蜜て集めてくるので、味がちょっと違います。一口飲むや否や、ミツバチが寄ってきて、あっと言う間に中で溺れてるし・・もはやカップに触れないほど蜂が周りに集まって来ているのでさっさと店を出ようとして・・・・凄いものを発見次回紹介・・つづくリンク ベトナム 6 (デルタの珍品 コブラ酒)ベトナムリンク ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ) ベトナム 5 デルタ散策リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月21日

コメント(0)

-

ベトナム 4 ミトー・メコン・デルタ

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。ベトナムは、インドシナ半島の太平洋岸を南北1,650km、東西600kmに広がる縦に長い国です。その為、北部、中部、南部と地域でかなり国の特色も、季節も変わるようです。北に首都ハノイを持ちながら、ベトナム最大の都市は南部のホーチミン(旧サイゴン)です。南北を分けて戦ったベトナム戦争は今回は触れずに行きます。ベトナム 4 ミトー・メコン・デルタメコン・デルタ (Mecong Delta)今回紹介するメコン川は、実は、国際河川です。チベット高原に源流を発し、中国雲南省を通り、ミャンマー・ラオス国境線、タイ・ラオス国境線、カンボジアを通じて、ベトナムに抜ける4023 kmの壮大な大河です。メがメーナム(川)を指し、コンがコーン(ワニ)を指すので、メコンで「ワニ川」と言うのが本来の意味だそうです。南部ホーチミンより車で2時間、さらに下方に位置し、メコン川に流れる土砂や漂着物によって形成されたいくつかのデルタ地帯が観光スポットになっています。ホーチミンからは、ミトー(My Tho)市のメコンのデルタに浮かぶ中州の散策ツアーがあります。7時間65ドルでした。(ミトーまで片道2時間かかるのです。)正直7時間も、行く気は無かったのですが、5時間の別のがあると言われて、申し込んだら、7時間を5時間に縮めただけでした。つまり、往復は削れないので、中身を薄くしたツアーだったわけです。(お客は2人だけだったので、自分のペースで足早に回れましたが・・。値段は65ドル。)ミトー市にある船着き場のメコンのデルタ地図左下の右の桟橋から中州右の一つ目まで15分くらいボートで渡って散策。この船で中州に・・。お客は、ガイド入れて3人のみ。ほぼチャーターです。帰りもこの船で帰ってきます。(おじさんはずっと船で待っていたのか?)たぶん下流方面を撮影。川にしては、かなり広く、穏やかで、どちらから水がながれているか分かりにくいのです。水が濁っていて透明度0ですが、匂いはありません。ほとんどが、上流からの土砂類なのでしょう。たまにヤシの根付きのものが流れてくるので、どこかに漂着して、ヤシの密林を作るのかも知れません。ヤシの密林のクルーズがここの最大の目玉です。上流方面。遠くに見える橋は最近できた中州にかかる橋のようですが、値段が高いので、市民は相変わらず船のようです。デルタ・ツアー つづくベトナムリンク ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場) ベトナム 4 ミトー・メコン・デルタリンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月21日

コメント(0)

-

ドリアンとザボン

フルーツ(Fruit)市場でドリアンを発見。確かに、ホテルの注意書きに「持ち込み禁止」と書かれていましたが、市場でも街でも結構売られているようです。ただ残念な事に、一度も食すどころか、匂いさえ嗅ぐ事もありませんでした。それと、ベトナムに行ったら絶対飲んで欲しいお奨めジュースを紹介します。ドリアン(durian)栄養価の高いこの果物は、昔は、「王様の果実」と呼ばれ、王様が食す果物だったそうです。原産地は東南アジアのマレー半島。強い甘みを持ち高カロリー、栄養豊富でおいしいと言われていますが、香りが強烈すぎて「非常に、くさい」ので、好みが分かれるのだそうです。匂いに弱い私にはおそらく無理。市場では、ラップにくるまれて、中身を見せていました。中のクリーム色の房が可食部だそうです。可食部が臭いようで、皮をむかなければ匂いはあまりしないのかも知れません。玉ねぎの腐敗臭または都市ガスの匂いと言われ、匂い成分は確かにガスの付着臭と同じ、チオール(thiol) R-SH が含まれているようです。生物(蛋白質)が腐敗した際にシステインなどの含硫黄アミノ酸が分解されることによってできる香りが、チオールの香りで、確かにドリアンには硫黄化合物1-プロパンチオールC3H7SH がメインに、その他さまざまな臭い成分が混合しているようです。因みに、エタンチオールCH3CH2SHが世界一臭い化合物とギネスブックで認定されているそうです。ザボンのジュースベトナムで意外に多く売られていたのが日本でもお馴染みのザボンです。原生地は東南アジア・中国南部・台湾で、日本には江戸時代に伝わったそうです。自然交雑により品種改良されたものにグレープフルーツ・ナツミカン・ハッサクなどがあるようです。メコン・デルタでもたくさん実を付けていました。直径15cmから25cm、重さ500gから2kg。表皮が厚く果肉は外見の割に小さい。レストランのドリンク・メニューで見つけて頼んでみたら、100%生絞り(生ぬるい)ジュースで、皮をむいて食べるよりも、はるかに上品でおいしい事に感激しました。ベトナムに行ったら絶対ザボンのジュースは飲まないとたいていのレストランで出してくれます。実は、雨期に入っているので、フルーツがさほど美味しくはありませんでした。(水分で味が薄まっているようです。)こちらの人は、フルーツジュースにも砂糖を入れます。たぶんザボンのジュースにも入っていると思いますが・・。竜眼・リュウガン メコン・デルタで撮影。ムクロジ科ムクロジ属の東南アジアから中国南部原産の常緑小高木の果実。直径2cm程で、ライチーに味も似ていますが、ライチと比べリュウガンの実は小さく種が大きいため果肉は少ししかなく、味も、ライチーよりくせが少しあります。漢方薬としても使われるようで、疲労、不眠、貧血、病後、産後の肥立ち、また胃腸に効くと言われてるようです。ベトナム つづく

2009年09月20日

コメント(0)

-

ベトナム 3 (ベンタイン市場)

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。ベトナム 3 ベンタイン市場ベンタイン市場 CHO BEN THANHホーチミン最大の市場だそうです。1907年に建設が決定し、1914年に完成。第二次世界大戦時に大きな被害をうけ、1950年に改修。だから中はとてもきれいです。写真中央の赤い屋根。市場前はロータリーで交通量が非常に多く、ビジネス地区に近いようです。ホテルから近く、散歩で知らずに撮影。ここで撮影していたら、ベトナム人が寄ってきてかたことの日本語で話しかけてくれます。(緊張)「あそこはドロボーが多いからいっちゃだめだよ。」と教えてくれました。市内観光のツアーに入っていたので、ガイドさんに連れられて、さらっと見学。雑誌には「ここでの買い物を体験しましょう。」と書いてありましたが、ガイドさんも「ここではやめた方が良い。」と言ってました。理由は、おそらくもともと高く、観光客だとかなりふっかけられる事と、怪しいものが多い事なのかも知れません。観光客はスリやひったくりにも注意しなければならないので、1人で回るのは危険かも? ボロっぽくて、お金のなさそうなカッコで行けば良いかもね・・・。ベトナム中の食材もそろうようです。市内にスーパーと言う物を見なかったので、現地の人は皆こういう所で仕入れるのでしょうかね。正面左のゲートから入場。生鮮食品から衣類、バック、サンダル、宝石、家電までもを一手に買い求められる巨大なマーケットなのだそうです。早朝4時から夜8時まで、年中無休と聞きました。このゲートの右手は衣類、左手は宝石などアクセサリーでした。入ってすぐはサンダル屋さん、バック屋さん・・・そして、お土産屋? のコーナーです。ちょっと大阪の市場に似てるかな? 大阪より飾り付けはもっと派手ですが・・・。店の前に必ず座っていて、目の前を通る客を決して逃さない感じなので、近づいて、まして手にとって見るのは無理。このブロックをもっと左に進むと果物コーナーになり、さらに進むと生鮮食品・・・と、生もの度がUPして行きます。だから出口の所は内臓系でした。照明が、強い水銀系?の蛍光灯なのか、ギラギラ青白い光が飛んでいて、キレイに撮影出来ません。果物は、みかん系(オレンジ、ザボン、ミカン)とライチーのような系統(竜眼)と、瓜の系統(スイカ、メロン、冬瓜? )が多かったです。ドリアンもドラゴンフルーツもありました。(次回紹介)果物あたりから、けったいな匂いがしてきます。このあたりから、干物屋が増えてきて、とくに魚の干したものが強烈な匂いを発していました。ベトナム人のランチタイム屋台のある一角やっぱりフォー(麺)の店が多いようです。でも、ベトナムはフランスの統治が長かったので、朝はパン食で、何かをサンドして食べる事が多いと言ってました。撮影しようとすると「駄目だ。」とじゃまするおばさんも結構います。買い物に来た市民はここで食事するようですが、ここで働いている人達は、自分の店先で食事をしています。仲間3~4人でしゃがんで自分の店先、通路で囲むように、こそこそと食べている光景は、ちょっと日本人には考えられない行為ですが、あちこちで見られます。そういえば、市内、道端でもそうしている人達がとても多いです。ちょうど、日本で不良がたむろするかのごとく、路上でたむろし、時にしゃがんで食事をする人たちがあちこちで見られます。(だから歩道を避けて歩く場合も・・)風習ですかね?こちらの人は、ほとんど外食店に行くことはないようです。昼は家に帰って食事をするのだそうで、(学生もそう)昼には食事に帰る為のラッシュがあるようです。つづくベトナムリンク ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他) ベトナム 3 ベンタイン市場リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月20日

コメント(0)

-

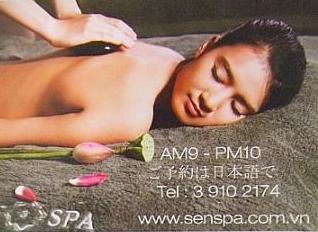

ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。すでに無いエステもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。今回は女性向けの情報です。ベトナムのエステは安さで人気があると聞いていましたが、スパと名が付く、マッサージとエステ店は確かにとても多かったです。(安いと言っても、現地の人は高くて行けない。)私が行ったスパを紹介。ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)SEN SPAANAM QT SPL'OCCITANEニューワールド・ホテル内スパベトナムの人気エステSEN SPA相対的にここが一番日本人向きかも。もともと全日空のツアーに組み込まれていたスパなので、コースもオリジナルでした。土産物屋のミス・アオザイのグループのエステです。ビルも隣。フット・ケア30分 (ココナツ・スクラブ)シャワー+温浴+サウナで15分~20分オイル・マッサージ75分コースにもよりますが、2時間で60ドルくらい? 後々考えると、セキュリティーとサービスが一番きちんとしていました。推奨店です。ココナツのスクラブ・マッサージはここだけのオリジナルのようです。ヒンヤリして気持ちよかったです。アロマオイルは香りで+チャージ5ドル貴重品を預かってくれたのはここだけです。化粧室もあり、ブラシもおいていた。従業員の教育がしっかりしていて、礼儀正しくクオリティーは高い。帰りにお茶のサービスあり。ANAM QT SPA値段も高いし、内容悪いし、従業員の教育が悪い。ここは、日本人の場合サービス料を10%とっているので、チップの必要は無し。ドンコイ通りから1分。ビル8階の全てがANAMのビル。アジアンティストと銘打っていますが、最高の部屋のみで、後は普通。8階もあるのに、着替え室は狭く、化粧室も無し、帰りはスッピンで出た。メニューは細かくありますが、自分でトライしたのは、シャワー+温浴+サウナで15分~20分ボディー・トリートメント(スクラブと海藻ラップ)75分 54ドルフェイシャル(アンチエイジング)75分 50ドル二人部屋には室内にシャワー室あり。フェイシャルは別室のラボで、クリニークの製品使用。海藻のパックもここの売りのようです。マッサージはそこそこ良かったのですが、海藻ラップはビニールを巻くだけで保温は無し。フェイシャルは、クリームをいろいろ塗り、放置する時間が長く、マツサージは10分程。貴重品も全てロッカーに入れさせられた上にロッカーのキーで髪の毛をまとめられた・・。マッサージの開始も、姉の方は10分以上待たされて、終わりの時間は一緒。従業員の教育がなっていないので、マッサージ中に廊下からおしゃべり声がうるさい。最後に8階のティールームでドリンクかフルーツのサービスあり。帰りの際は、従業員の対応もてきとう。L'OCCITAN化粧品はもちろんロクシタン。オイルマッサージもフェイシャルも最高だったが、設備がお粗末すぎで星4つ。シャワー室一か所。トイレもフランス式のひどいのが一つ。ニューワールド・ホテル内に最近? できたようで、ガイドも知らなかった。「灯台もと暗し」・・宿泊のホテルで、帰国前に気づいて予約。(ホテル内に軽いスパがあるので、ホテルでの宣伝は一切なしで、看板も無し。)部屋は4つで4人しかできない。シャワーが一つで後に一回のみ。サウナも何もない。下の通路がロビー兼で、右のドアがジョップの裏口?ボディーのオイル・マッサージ75分フェイシャル60分チップ無しで48ドル? くらい。良かったので、チップ10ドル払った。本当に最高のエステであっただけに、設備のチープさには本当に残念。ニューワールド・ホテル内のホテルのスパフットマッサージ60分のみオーダー 25ドル +チップ安いと思ったが、足をなでる程度のいいかげんなもので、ツボも外しまくり、ふくらはぎまでマッサージしないし、後で腰が痛くなった。良かったのは下のフット用の温水だけ。60分のうち足浴15分くらい。スパにはそれぞれ特徴があります。雑誌で紹介されているのは、どれも最高のチャージの部屋を撮影。実際は普通のホテルの部屋のようなもの。息を切らしながら一生懸命やってくれてはいるが、技術も未熟? 技術で言うならロクシタンは本物。日本に帰ってからもまだスベスベしてます。小顔になったし・・・。地元の人が行く超激安もあるようです。ベトナムリンク ベトナム 1 交通事情 ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月19日

コメント(0)

-

ベトナム 1 交通事情

Back numberをラストに載せました。あくまでback numberです。エステなどすでに無いところもあるかもしれません。参考の一部にしていただければ・・。ベトナム 1 交通事情ベトナムと言う国ですが、日本より50年程、遅れていると言われているそうです。(60年以上かも・・・。)ベトナム1の大都市、ホーチミン(旧サイゴン)の交通事情を見ると非常に良くわかります。車はとて少ないのですが、交通渋滞はすさまじいのです・・。それは、地下鉄などの市内交通のインフラが無く、ベトナムのメイン交通手段がバイクだからなのです。(車は高くて、普及しきれていない。)しかも、信号機がほとんど無く、交通ルールもなんとなくあったりなかったり・・の無法地帯状態です。電線も凄いのです。切れたら感電・・。横断歩道もほとんど見かけず、あっても信号がないから車は止まらない。右左折で逆走車もいる。(交差点はひちゃかめっちゃか・・それでも車がはけて行くのがすごい・・・。)6車線の大通りを観光客が渡るのは無理。横断は、決死の覚悟が必要なのです。これだけの道でも信号はありません。この時間は空いている時間ですが、私には渡れませんでした。(バンバン飛ばしてくるからね。)ホーチミン市内に鉄道がないので市民は、バイクの2~3人乗りはあたり前。トラックがないのでバイクに荷物を山積みして走るのもあたりまえ。後部座席の人が大きな建具を抱えていたり、建築用の鉄筋を腰に巻いて走っていたり、とありえない光景の連発です。(見ているだけで目が回る、危険でドキドキ。)だからタイヤとヘルメットは専門店以外でも、あちこちで売られています。インフラ(特に道路・港湾・河川・鉄道)ができていないので今後の発展も遅々として進まない。このままでは何年たっても50年遅れのままかも・・。ある意味昔を保っているかも・・。市内も郊外の配達も唯一の運送手段がバイクです。こんなのたいした程ではありません。もっと山積みのバイクもいっぱい。治安もあまり良いとは言えないようです。近くても白タクシーを頼むのが賢明。(ホテルなどで、ボーイにチップを渡して、タクシーのナンバーを控えてもらってから乗車するのが一番安全。メーターの無いタクシーは絶対乗っては駄目。)徒歩5分といっても道を渡れないのでドンコイ通りのストリートも自力で行けなかった・・。2車線でもガイドに体を支えられて、横断。どうも、渡り方にはコツがあるようです。ゆったりしたリズムで・・、走って渡るのはかえって危険。こんなので大通りを走られたら死ぬ・・・。強引さがなければ車もバイクも走れない国です。外国人には絶対運転は無理ですね。とにかく、乗っている車が事故を起こさない事を祈っていました。ベトナム、つづくベトナム ベトナム 1 交通事情リンク ベトナム 2 ベトナムの人気エステ(ロクシタン・エステ他)リンク ベトナム 3 (ベンタイン市場)リンク ベトナム 4 (ミトー・メコン・デルタ)リンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)リンク ベトナム 5 デルタ散策リンク ベトナム 6 デルタの珍品 コブラ酒リンク ココヤシの実リンク ベトナムで服をオーダーする予定の人に・・・リンク ベトナム 7 デルタ 散策リンク ベトナム 8 ジャングル・クルーズリンク ミトー名物料理 (エレファント・フィッシュ)ベトナム料理教室 Back numberリンク ベトナム料理教室 1 市場で買い物リンク ベトナム料理教室 2 ベトナム揚春巻の作り方リンク ベトナム料理教室 3 ベトナムのお好み焼きリンク ベトナム料理教室 4 ベトナム生春巻の作り方

2009年09月18日

コメント(0)

-

ベトナムから帰ってきました・・・。

ベトナムより昨日戻ってきました毎日違うエステで申し込み、帰国直前もロクシタンのエステを見つけたので、ギリギリやって昨日帰って来ました。(帰国後、姉はさらに、近所の皮膚科のケミカル・エステにも行き、先ほど小田原の温泉に向かいました。)非常にアクティブな姉と一緒だったので、毎日盛りだくさんでとっても疲れました・・・。そんな訳で、ブログ復帰ですが・・疲れ気味なので、まだいつものペースには戻れません・・・。エステ評論家か? と思える3泊4日で4件。エステのハシゴをしてきました。その上、メコン・デルタのツアー(本当は、7時間を5時間に短縮させて・・)とベトナム家庭料理のツアーにも参加し、ホテルの部屋に戻る時間もほとんど無く動き続けてきました。しかも、食も毎日3食しっかりレストランに行き、洋服のオーダーもしてきました。ベトナム事情がわかってきたので、交通事情とエステ、洋服のオーダーなどについて、是非、いえ、絶対参考にしてください。(次回紹介)(商品の少ない、売れていない、お客のいない)免税店の前の歩道でいつも座っているドリンク売りのおばさん。このおばさんもドリンク売り。そういえば販売機見なかった気がします。何しろ1ドルが17000VND(ドン)100円で20000ドンくらい。コインでは販売機は無理。メコン・デルタ、ミトーの船をこぐ女性。ベトナムつづく

2009年09月18日

コメント(0)

-

ANA フィギュア 行ってきます。

旅達直前、少し余裕ができたので・・・。姉と2人でベトナムでエステです。行ってきまーすANA Uniform Collection 1979年バージョンかつて空港限定で売っていたのですが、中に何が入っているか解りません。中野ブロードウェイでセット買いした方が早かった一品です。この時は全10体。整備士等の働く女性バージョンも出ているようです。

2009年09月13日

コメント(0)

-

ナミブ砂漠のデューン 2 (ソーサスフライ)

ナミビア共和国(Republic of Namibia)・ナミブ砂漠(Namib Desert)ソーサスフライ(Sossusvlei)の砂丘群(Sand Dunes)今回は少し写真を拡大して載せました。このあたりの土地は周りが。茜色の砂丘にもかかわらず、地殻の表層部は灰白色をした粘土質の土地なのだそうです。砂丘から見える平原に白く塩のように見えているのは、一見、塩? ウォルビス・ベイの塩田を思い起こさせますが、むき出した大地の色だったようです。考えたらそんな塩分濃度の高い土地に植物は生えないですものね。通常何年間も、干上がったままなのだそうですが、まれに雨が降ると、地盤が粘土質と言う事で、水がたまるようです。その時に植物も生えるのでしょう。フライ(vlei)、干上がった水場とはなるほど・・ですね。デューンの上を歩く。朝一番乗りをしないと、すでに沢山の足跡で乱されています・・・残念。汚されていない、きれいなデューンの写真がほしかった所ですが・・・。国立公園ゲート(外)の所にロッヂがあり、そこで宿泊して朝一番乗りをする人がいるので、それには勝てませんね。前日の足跡は朝になればリセット。風で消されてしまうのです。午後から風が出てくるようですから、見学はやはり午前のようです。写真、右下も塩ではなく、地盤の色のようです。近くで見ても塩と見まごう白さのようですが、ここに塩湖があるわけないですものね。ソーサスフライ(Sossusvlei)の砂丘は終わりです。次回、ソーサスフライの手前にある「デューン45」と言うもっと大きな砂丘群(Sand Dunes)の写真も紹介する予定です。が、明日からちょっと旅行に行くので5日~6日ほどお休みします。カメラ2台持って、パソコン持って行くのは、ちょっと大変なので・・・。短い旅行なので、写真も期待はできません。せいぜい食べ物でも撮影して来れればと思います。深夜、余裕があれば何かUPしますね。

2009年09月12日

コメント(0)

-

ナミブ砂漠のデューン 1 (ソーサスフライ)

旅行前なので何かと用事で押しています。ナミビア共和国(Republic of Namibia)ナミブ砂漠(Namib Desert)、ソーサスフライのデューン(Dunes)を紹介。ナミビアの大西洋側にある砂漠で面積、およそ50000km²のナミブ砂漠は、約8000万年前に生まれたとされる世界で最古の砂漠と考えられているそうです。 大西洋を北上する冷たいベンゲラ海流の影響で生じた典型的な西岸砂漠で、この国の沿岸の4/5がナミブ砂漠となっています。特に中部スワコムンドあたりから南方面にかけては内陸部にもかなり広がっています。(砂漠を紹介した地図がなくて残念)赤、ウォルビス・ベイ(Walvis Bay青 ソーサスフライ(Sossusvlei)緑 セスリエム(Sesriem)セスリエム(Sesriem)とソーサスフライ(Sossusvlei)へは、スワコムント(ウォルビスベイの少し上)から350km、首都ウイントフックから330kmの砂丘群の入り口。薄いグリーンがナミブ砂漠(地図は、ナミビアの一部、中部沿岸あたりです。)Namib Naukluft National Park ナミブ・ナウクルフト国立公園内にあります。ビンクのライマーカーがコース。右上がゲート。今回は青 ソーサスフライ(Sossusvlei)のデューン(Dunes)です。Namib Naukluft National Park のゲートしばらくは舗装道路です。65kmは整備。途中で乗り換え。後5kmは、四駆(4WD)でなければ入れない道です。各社仕様が違います。ソーサスフライ(Sossusvlei)のデューン(Dunes)が見えてきました。デューンは砂丘の事です。Sand Dunesフライ(vlei)とは干上がった水場と言う意味だそうです。デューンの上を歩くのが目玉です。このあたりからも登り始めています。砂丘群(Sand Dunes)つづく。

2009年09月11日

コメント(0)

-

ウォルビス・ベイの美しい塩田 2

ウォルビス・ベイ・ラグーン(Walvis Bay Lagoon)の塩田 Part 2ウォルビス・ベイの塩田はなんとも怪しく、美しくピンク色をしています。ガイドによればミネラルが多いからピンクに見えると説明していたようですが、この塩田の色は、どうも細菌(Bacteria)によるもののようです。ドナリエラ(Dunaliella)と呼ばれる藻類の一種と高塩分濃度を好む対塩性が高い高度好塩菌、ハロバクテリア(Halobacteria)と呼ばれる細菌が原因のようです。縁から徐々に塩の結晶に・・。打ち寄せる波の後が塩の形になっています。高度好塩古細菌・ハロバクテリア(Halobacteria)増殖に高い塩化ナトリウム (NaCl) 濃度を必要とする高度好塩菌は、塩湖や塩田など高塩環境に好んで生育する生物、古細菌の一種。ドナリエラ(Dunaliella)真核藻類である緑藻の一種。生育条件によっては細胞内にβ-カロチン等のカロティノイドが蓄積され、赤色を呈する。特に塩分濃度の高い領域ではドナリエラは、カロテノイドを大量に産生して、水面がオレンジがかったピンク色に染まるようです。ソルト・レイクでも塩分濃度の高い領域のみ赤くなることがあるようです。オーストラリアのピンク・レイクも必ずではないようですが、ピンクに見えるのは、これら同じバクテリアによる作用のようです。また、高度好塩古細菌(ハロバクテリア)が産出するバクテリオベルリンやバクテリオロドプシンによりピンク色になる場合もあるそうです。塩田の塩回収車が遠くに走る光景。まとめると、ピンク色の原因は、ドナリエラと、高度好塩古細菌(ハロバクテリア)とバクテリオベルリンやバクテリオロドプシンが原因のようです。(大部分はドナリエラによるもの)比率関係によってピンクの色味が変わるようです。回収車の集めた塩の山。手前がすでに回収の終わった塩田。これからまた海水を注入するのかな?ここの塩は少し赤いと言います。カロティノイドが塩に付着しているのかもしれませんが問題は無いのでしょう。世界にはいろいろな塩が販売されています。うちにもハワイの赤い塩もあります。また。ゲラントのように、まだ土や砂のまじったような汚れた塩もあります。用途で変えていますが、塩は辛い、しょっばいだけでなく、そういった塩には旨味があるのです。ドナリエラの作るカロティノイドは細胞の再生を助ける抗酸化作用があるとされ、「アンチエイジング」(老化防止)として化粧品のな有効成分としても利用されているそうですし、がんの抑制、紫外線障害の予防、抗炎症作用などの効果も報告され、あえて、ドゥナリエラを栽培している所もあるようです。おわり

2009年09月11日

コメント(0)

-

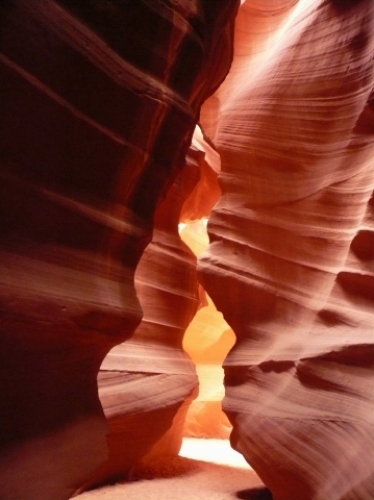

ウォルビス・ベイの美しい塩田 1 (ラグーン)

今回はどちらかと言えばアンテロープ・キャニオンのような美を紹介したい所ですが・・。ウォルビス・ベイ・ラグーン(Walvis Bay Lagoon)アートな美しさのある塩田瑚腕が良いから・・と、カメラマンは言っておりますが・・。素人ですよ・・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia) エコロンゴ州沿岸中部地図の特にへこんだあたりがウォルビス・ベイウォルビス・ベイの領有権争い1487年ポルトガル人に発見。1789年オランダに占領。1795年イギリス領になり、1884年、南西アフリカ(現ナミビア)がドイツ領になってもウォルビス・ベイだけはイギリス領として残っていた。1910年ドイツを牽制するために南アをイギリス自治領として独立させた時にウォルビス・ベイも南ア領に組み込まれた為に、ナミビア独立後も南アがウォルビス・ベイを手放さず、最終的には南アの政治的事情もあり、1994年に返還されたそうです。沿岸唯一の深水港で、ナミビアにとっては海の玄関にあたる。海獣や海鳥が多く生息し、天然資源も豊富なこの港は資源の採掘と同時に港湾の拡張も行われていますがまだまだ未開です。ウォルビス・ベイ(Walvis Bay)の潟(Lagoon)の塩田塩を積載した大型車塩は、古くからウォルビスベイの特産品のひとつ。海岸沿いに、広い塩田が続いている。ここで生産された良質の塩は主に輸出向けだそうです。良質なのに工業用に使われる事が多いようです。例えば雪を溶かす為にまく塩とか・・。塩田からの塩の回収車天日塩田海水を濃縮して結晶化した塩を作るもので、ここの塩田では、ラグーン(潟)に海水を引き込んで完全な天日乾燥させると言う、昔ながらの、原始的な方法です。一つの塩田が干上がるまでに8~10ヶ月はかかるそうです。降水量が極めて少ない砂漠と海岸が接する地帯に適しているようで、ここもすぐ近くにナミブ砂漠と言う巨大な砂漠が控えています。土地の回転が悪いのでは?土地はいくらでもある(拡張できる)ので、問題はないのだそうです。縁に固まり始めた塩つづく

2009年09月10日

コメント(0)

-

野生のシマウマ

またまたナミビア編ですが、今回は野生のシマウマ君を紹介。ナミビア共和国(Republic of Namibia)のウオルス・ベイからナミブ砂漠に向かう途中のTUMASVLAKTE地方、クイセブ・キャニオン(Kuiseb Canyon)あたりに生息していた野生のシマウマです。(途中下車で撮影)いわゆる天然物ですね。シマウマ、縞馬、(Zebra)界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata綱 哺乳綱 Mammalia目 ウマ目 Perissodactyla 奇蹄目 Perissodactyla科 ウマ科 Equidae属 ウマ属 Equus毛の縞模様は白地に黒だが、まれに黒地に白の個体もいるそうです。望遠で200m先くらいで撮影。霊長類以外の哺乳類は、色覚識別能力が低いとされ、白黒でも遠くから見ると判別しにくく、多動物に襲われにくい? 利点があるのか? 縞模様は身体の部位ごとに向きが異なる。結構カメラ方面を意識しています。警戒しているからなのでしょうか?馬よりも、背中の構造が重みに弱いとされ、荷物運搬・農耕・競馬には適さないのだそうです。確かに荷物の運搬に使役されていたらもっと繁殖していたはずですね。何故か、年をとると気性が荒くなり、人間になつく事はほとんど無いのだそうです。群れの中でもたいてい3~4頭が固まって移動しているようです。のんびりして、楽しそうですね。バーチャルサバンナシマウマ (Equus burchelli burchelli)種 サバンナシマウマ E.quagga亜種 バーチャルサバンナシマウマ E.q.burchelliかつてナミビアから南アフリカ共和国にかけての草原地帯に生息し、一度絶滅したとされたていた奇蹄目ウマ科に属するサバンナシマウマの亜種のバーチャルサバンナシマウマがいたそうです。肉や皮を得るために乱獲され、1870年頃にはすでに南アフリカ周辺では野生の群れは絶滅されたとされる貴重種です。体長2.5m、肩高1.5m。脚には縞がなく(後脚の踵には時に縞が現れる。2004年にナミビア北部のエトーシャ塩湖周辺で確認されているようです。残念ながらこの中にはいなさそうです・・・。

2009年09月10日

コメント(0)

-

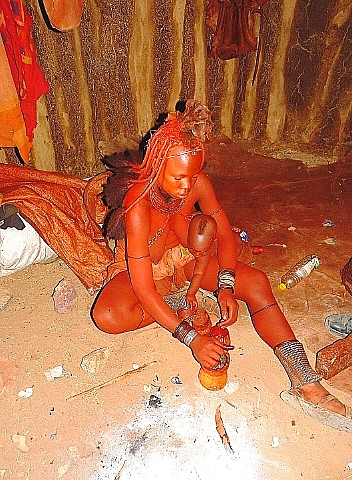

ナミビア先住民・ヒンバ族 3 (生活)

ナミビア共和国(Republic of Namibia) ヒンバ(Himba)族 Part 3ナミビア北部カオコランド地方。牛の数で財力が決まると聞いた事がありましたが、まさしくここヒンバ族は、牛の数で財力を現すと同時に奥さんの数も比例するようです。つまり、一夫多妻制度のようです。部族内の結婚が駄目なのは当然ですね、ほとんどが異母兄弟になってしまいますから・・。家と生活Part 1でも紹介しましたが、円柱型の家は、牛糞で固めた壁となっているようです。下の写真は最初に紹介したものです。許可をもらって内部撮影、毛布や皮の腰巻きなどがかけてある。草がなくなれば移動するので、家具はないようです。食器? 保存器? 下のヒョウタン? みたいのはヤギor牛のミルクが入っています。基本的生活は、男性が半遊牧し、女性は家事や水くみと子供の世話です。乾燥しているので農業はできないそうです。食料は主にポリッジ(おかゆ)と家畜のミルク。時々、商人が食料品、金属のビーズ(飾りとして)油、オークル(肌の化粧用)、基本的な薬品と酒を運んでくるようです。(アルコールはもともと飲まない部族なので弱いので注意)先祖への感謝と祈りで、先祖を祭る事が彼らの信仰のようです。家畜の内臓で将来を占う、シャーマニズム的、習慣もあり、アンゴラの国境あたりにある彼らにとって聖なる滝、エプパの滝に祈りを捧げる為に遠く歩いて巡礼する習慣もあるようです。装飾観光客が来ると手作りのアクセサリーや人形等も販売。結構高いようです。髪の毛はボディーと同じものを塗り固めるようです。(3ヶ月はそのままらしい。)髪の毛の結い方にも女の子はルールがあるようです。10代では結んだ髪を全て前に垂らすのだそうですが、見本写真がありません。20代で牛の角のように結い上げるようです。子供をおぶっていますね。とにかく、ここでは親の目と鼻の先に子供が必ずいるようです。ところで、足首のアクセサリーは両親から贈られるのだそうです。(右足が父、左が母)父か母が亡くなった時は2~3週間の喪中期間、そのいづれかのプレゼントを外すのだそうです。ヒンバ族のルーツ18世紀半ばにヘレロ族の多くが南に移動。人口増加だけではなく、乾燥によって家畜を飼うことができなくなり、一部がさらに北へ移動し、クネネ川を渡りアンゴラへ。そこでンガンヴェ族に「物乞い」と言う意でヒンバと呼ばれたそうです。それがヘレロ族からヒンバ族へのルーツだそうです。

2009年09月09日

コメント(0)

-

ナミビア先住民・ヒンバ族 2 (ヒンバ流オシャレ)

前回に引き続きヒンバ族です。女性は昼間、子守をしながらも、せっせとオシャレに精を出していますが・・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia) ヒンバ(Himba)族化粧ヒンバ族の肌はその大地と同じように赤褐色をしています。でも、それは地肌の色のせいだけではありません。美しく手入れされた肌には、「オカ」と呼ばれる赤い泥粉と牛の脂肪を混ぜたものを全身に塗っているのです。ボディー・ペインティングとはちょっと意味が違うようです。この泥粉には日焼け予防と、虫除けの効果があり、さらに寒さや乾燥から肌を守る役割があるのだそうです。男性もおそらく塗っていると思われますが、村には昼間留守なので写真がありません。ベビーが胸に吸い付いていますが、気にせず、もくもくと作業を続けているようです。ところで、気づかれましたか? 入浴で落ちるのでは?実は彼女達、いえヒンバ族はお風呂に入る習慣が無い民族なのだそうです。お風呂どころか水浴びもしないといいます。唯一入浴するのは、嫁ぐ時に1回と病気になって入院するような事態が生じた時、だけなのだそうです。(病院のシーツを汚すから、らしいです。)下の女性はどうやら香木(こうぼく)を炊く準備をしているようです。入浴の習慣がなくても匂いには気を遣っているようで、1日に3度程、香木を炊いては、香りをたきしめているようです。男性は解りませんが、女性はお風呂に入っていなくても、臭いという事はないようで、むしろ匂いを感じる事もなかった? とにかく女性は、昼間、ヒンバ族なりの身繕いをせっせとしています。ヒンバ族は女性も男性もベルト、ブレスレット等のアクセサリーをたくさん身に付けているようです。女性のアクセサリーは総重量、数kg。それじたいで、既婚、未婚、子供の数までも表現しているのだそうです。その他ヤギや牛の皮で下半身をスカートのように覆っています。ベビーもとってもキュートです地面の色と同化してますが・・・。つづく

2009年09月09日

コメント(0)

-

ナミビア先住民・ヒンバ族 1 (ヘレロ族)

アメリカの先住民から今度はアフリカ大陸ナミビア共和国のヒンバ族にとびます。ナミビア共和国(Republic of Namibia)先住民族ナミビア共和国には多くのアフリカの民族の母語となるバントゥー語属の系譜であるヘレロ(Herero)族とヒンバ(Himba)族が先住民族としています。民族の悲劇19世紀後半、現ナミビアにヨーロッパ人が移住してくると、特にドイツ人はヘレロ族の土地を農業の為に獲得しようと締結した契約から発展して、ヘレロ族の土地をドイツの植民地にしています。(1884年、「南西アフリカ」・・ドイツ植民地)以降、土地、水、差別等の問題でヘレロ族とドイツ植民者の間で対立が頻発 し、結果、1904年、ドイツの軍人によりジェノサイド(民族消滅の為の大量虐殺)が行われ、9割の先住民族が殺害されたと言われています。ドイツ敗戦の第一次世界大戦以後は南アフリカ連邦が委任統治をする期間が続き、その間、南アフリカ共和国の統治時代にも人種隔離政策がとられ、民族の悲劇は続いていました。幸い現在は1990年に独立を果たしていますが、アフリカでは豊かな国でありながらも民族の貧富の差が激しい国のようです。南アフリカ共和国、程、都会的ではないようですが、ナミビア共和国は清潔で、きれいな国なのだそうです。ヒンバ族もともとバンドゥー族のヘレロ族は、このドイツ統治の時代にキリスト教を信仰し、西欧的生活を選んで近代化した(服を着た)のが現在のヘレロ族となり、尚も伝統を守り維持する道を選んだのがヒンバ族となったようです。(もちろんヒンバ族もジェノサイドを受けています。)1980年代に、大干ばつが発生し、放牧羊牛の9割が死んだ為、住民の多くは都市部のスラム地帯で難民化したと言いますが、1990年のナミビア独立以降、ヒンバ族は政府の保護政策の下で放牧のほか、野生生物の保護や観光客向けに自然保護で生計を立てているそうです。彼らの家。放牧で草がなくなれば移動するようです。現在ヒンバ族は北部のクネネ州に住み、総人口はおよそ2万から5万人といわれているようですが、一部族は30人程で構成され、複数の部族が近隣で暮らして成っているようです。男達は昼間は放牧に行っているので村にはいません。村には女性とちびっ子ばかり見たいです。同部族内での婚姻はできないしきたりなので近隣部族の者と結婚するようです。戸籍はもちろん、個人が身分証明書を携帯しているようです。(日本のが遅れてる。)観光には積極的に協力してくれるようで、ダンスを披露してくれるところです。ケニアのマサイ族とは違い、ヒンバ族は、完全に部族の風習を守って昔からの生活をしている姿を見せてくれます。(ショーや営業ではありません。)見学させてもらう代わりに生活物資を提供するのだそうです。女性達はとてもオシャレです。でも、足に巻いているアクセサリーはヘビ対策になっているようです。彼女達のオシャレについては次回に・・。

2009年09月08日

コメント(0)

-

ペリカンのランチタイム

Break Time (一休み)よく友達に、なぜブログのタイトルが「わたしのこだわりブログ(仮)」なのか? と質問されます。それは、最初に何の気なしに始めた時にタイトルが決められなかったからです。そのうちに何か思いついたら決めればいいや・・・等と思ううちに、もうすぐ5ヶ月。今更タイトルなんかどうでもいいや・・。来訪してくれる方も名前が変わると迷うし・・・。と言う訳で、このまま放置しておく事にします。こだわる所には徹底的にこだわるのに、案外テキトーだと思われるかも知れませんが、興味のない所にはアイディアも浮かばない・・・。力抜いちゃっています・・さて、今回もペリカンです・・・。彼らの食事姿がとてもにぎやかなので・・・面白い・・・。ペリカンの生態特集Part 2ですが・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia) ロック湾に生息する野生のペリカンですが・・・。エサ頂戴! 攻撃で、ガー、ガー言ってます。できれば口に入れてチョーダイ・・ですか・・・。おーっと、取り合いの喧嘩です。良く見ると上のクチバシと下のクチバシは別物ですね。下のクチバシは横にも広がった受け口になっているのですね。よーく見ると上のクチバシだけの顔はトキに似ています。そう、シブリー・アールキスト鳥類分類によれば「コウノトリ小目 Ciconiida 」以下からトキと分岐しています。他にここから分かれるのは、サギ、フラミンゴ、コウノトリ等がいるようです。以前ペトロス君の所で載せていますが、一応載せておきます。シブリー・アールキスト鳥類分類鳥綱 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ亜目 Ciconii コウノトリ下目 Ciconiides コウノトリ小目 Ciconiida ペリカン上科 Pelecanoidea ペリカン科 Pelecanidae ペリカン亜科 Pelecaninaeさて、私のよく使う上記、「シブリー・アールキスト鳥類分類」は、DNA - DNA分子交雑法という分子生物学的手法によって分類体系されたものだそうです。1990年代に チャールズ・シブリー、ジョン・アールクィスト、バート・モンローによって発表。従来の骨格データを基にした分類よりも、進化の正しい過程が証明されると思い、好んで採用していますが、系統分類の仕方に不十分との声もあるようです。こんな所もこだわりですね・・。

2009年09月08日

コメント(0)

-

自然アート アンテロープ・キャニオン 2 (インディアン居留地)

自然アート アンテロープ・キャニオン 2 (インディアン居留地)先住のアメリカ人(Native Americans)アメリカン・インディアン(American Indian)インディアン居留地(Indian reservation) ナバホ族の土地(Navajo Nation)アンテロープ・キャニオン(Antelope Canyon)先住のアメリカ人(Native Americans)コロンブスの到着以前からアメリカに住んでいた先住民(Native American)がいます。コロンブスがアメリカ大陸をインドと勘違いしていた事から彼らはインディオス(インド人)と呼ばれるようになってしまいました。本来のインド人と区別する意味で先住のアメリカ人(Native Americans)をアメリカン・インディァン(American Indian)と呼ぶに至った理由です。先住のアメリカ人(Native Americans)には、アメリカン・インディアンの他に、北米には「エスキモー(Eskimo)」、「アレウト族(Aleut)」、南方には「ポリネシア人(Polynesian)」、「チャモロ人(Chamorro)」、「トンガ人(Tongan)」、「ミクロネシア人(Micronesian)」がいます。その中でも北米のアメリカン・インディアン(American Indian)はアメリカ先住民の大半を占める主要グループのなのだそうです。アメリカン・インディアン(American Indian)そもそも彼らアメリカン・インディアンはシベリアと北米大陸がつながっていた時代に数千年をかけてアジアから民族移動して北米or中米をへて南米に住み着いた人々です。つまり彼らアメリカン・インディアン(American Indian)のルーツを辿ると実は日本人と同じモンゴロイド(Mongoloid)種なのです。そして最初にアメリカ大陸に入植した事から彼らは「最初のアメリカ人」(The First American)となりました。北米に住み着いた彼らアメリカン・インディアンは中南米に住み着いたインディオのように帝国を作る事は無かったそうです。人口も中南米が千数百万以上と推定されているのに対して、300万前後ではないかと推定。およそ500あまりの部族に分かれ、言語系統も50あまりあったと推定され、先住民同士が通訳を必要とするくらい複数の言語があったようです。2003年のアメリカ国勢調査局の調査によれば、アメリカ合衆国全体のインディアンの人口の三分の一が、カリフォルニア州、アリゾナ州、オクラホマ州の3つの州に居住。(ウキペディアより)中でも、最大の人口を持つ部族がナバホ族(Navajo)、チェロキー族(Cherokee)、チョクトー族(Choctaw)、スー族(Sioux)、チペワ族(Chippewa)、アパッチ族(Apache)、ラムビー族(Lumbee)、ブラックフット族(Blackfoot)、イロコイ族(Iroquois)、そしてプエブロ族(Pueblo)だそうです。(映画で聞き知った部族が幾つかありますね。)インディアン居留地(Indian reservation) ナバホ族の土地(Navajo Nation)白人政府とインディアン各部族との間に結ばれた、保留地を軸とした条約によりアメリカ政府が「インディアン」として認める部族のみが、政府の定める保留地or居留地にテリトリーを持っているそうです。その呼び名は西部開拓時代には「インディアン・テリトリー」、「インディアン自治区」、今は「リザベーション(reservation)」と呼ばれるのが一般的。(ざっと数えて91くらいの居留地があるようです。)そもそもは先住の彼らを追い出して白人が買いたくして済みだした事が問題でした。西部開拓史の頃は争いが絶えなく、やっとインディアンとの土地問題を解決すべくできたのがこの条約だそうです。居留地の中でもアメリカ最大規模のリザベーション(保留地)が、今回紹介するアリゾナ州を含む三つの州にまたがるナバホ(Navajo)、族の住む土地(Navajo Nation)です。※ ナバホ・ネイション(Navajo Nation)は、独立国家に近い強い自治権を持っているのでネイション(国家)とも呼ばれる。アンテロープ・キャニオン(Antelope Canyon)前回紹介したように、アンテロープ・キャニオンはナバホ族の居留地にある峡谷で、彼らの案内のもと、観光が行われています。時間により太陽の光の受け方で洞窟内の色も変化。角度でも異なる。幻想的な世界が広がる。もしかり。反響して広がる。砂漠に時折降るスコール(特にモンスーンの時期に降る雨水)は、地面に浸透するより早く、低い所に集まり、鉄砲水となって岩盤を直撃するそうです。やわらかいナホバ・サンドストーン(砂岩)は長い年月をかけて少しずつ浸食され、ドレープのような、流れる独特の岩肌を作りあげています。岩山を横断して反対側に出た所。峡谷出口。ツアーではターンして折り返し戻る。岩盤がくずれそうな所もある。水はこちらから襲い侵入。アンテロープ・キャニオン上空で降る雨が鉄砲水になるのではなく、むしろキャニオンの「上流」となる数十マイル先で降った雨が、突然キャニオンへ襲って来るようです。(キャニオンが天気でも安心できないそうです。)最後にツアーの車を紹介。近郊の街、ページ(Page)に宿泊して、光量のある時間に来た方が良いようです。アンテロープ・キャニオン終わります。

2009年09月07日

コメント(0)

-

ペリカンの飛翔 (ナミビア)

Break Time (一休み)以前ペリカンは紹介はしていますが・・。ミコノス島で紹介したのに見あたらない・・。そう、「クイズ、ここはどこでしょう?」と題して紹介したのでタグも付けていませんでした。ミコノス島のアイトル、ペトロス君は散歩中でたたずんでいましたが、今回ナミビアのロック湾クルーズで飛翔するペリカンを紹介します。なかなか飛ぶ姿を至近距離で見る事はないと思います。ナミビア共和国(Republic of Namibia) ロック湾に生息するペリカン突然の飛翔・・何故?船を追いかけているようです。一番乗り!!おーっと!! 急ブレーキ!!!彼らは魚をもらいに来たようです。海で泳いでいる魚をゲットするより人間にもらう方が早いみたいです。以前「ロック湾、船のアイドル」でも紹介したアシカ君さながらここの動物はどうも人間になつきすぎるようですね。アシカ君は保護の対象になっているようですが、ペリカンは違います。それでも人間に寄って来るのは、人間が彼らの天敵ではないからです。ぶっちゃけ、彼らは食べても不味い(まずい)からなのだそうです。だから誰も彼らを捕まえたりする事が無いからです。ここは、人間も動物ものんびりの極楽のようです。でも観光客の船が来ないとエサがもらえないので、彼らもきっと、「もっと観光客が来ないかな・・」等と考えてたりして・・・。

2009年09月07日

コメント(0)

-

自然アート アンテロープキャニオン 1

今回はアートな自然を紹介です。あっさり、さっぱり、シンプルで人間には絶対まねのできない極上の立体彫刻の世界です。※ 国立公園ではないので、カテゴリーはアメリカ編に再編しました。自然アート アンテロープキャニオン 1アンテロープ・キャニオン(Antelope Canyon)今回紹介するアンテロープ・キャニオン(Upper Antelope Canyon)はアメリカのアリゾナ州ページ(Page)近郊にあるキャニオンです。アリゾナと言えばグランドキャニオンと言う有名な国立公園がありますが、不思議な事にアンテロープ・キャニオンは国立公園になっていないのです。それでも人気トップ10に入る見所の場所です。アメリカ合衆国アリゾナ州の場所(ウィキペディアからかりました。)アリゾナ州はコロラド川の南部及び東部に位置し、土地の標高差がある為に高原(コロラド高原)を有し、かつ沙漠地帯も持った多様な地形上の特色を有した土地です。かつ、太古の造山活動で形成されたアリゾナの地殻は今、面白い姿を見せてくれているのです。コロラド高原を削ったコロラド川はグランドキャニオンを造り、今回紹介するアンテロープ・キャニオンはもともとレイクパウエルへ流れ込む支流の一つが刻んだ小さな峡谷です。(小さいけど見応えはあります。)以下、アンテロープキャニオンまでの道程ですが、山が削れて岩がむき出しになっていく様がわかるように写真をチョイスしました。地面が非常にぬかるんでいます。鉄砲水がよく発生する場所らしいのでそんな跡なのでしょうか?水の流れが岩肌の土を洗い流すかのように飛ばしているようです。それは地殻の層に堆積する成分の違いです。古生代に陸になったり海に沈んだりして堆積された土地だからでしょう。アンテロープ・キャニオン(Antelope Canyon)実はここはナバホ族の土地に位置する渓谷です。極端な幅の狭さと幻想的な造形美は、砂丘が固まってできた砂岩が鉄砲水によって浸食された物で、「細長い隙間のor狭い・・」から、スロット・キャニオン、「螺旋状の・・」からコークスクリュー・キャニオンとも呼ばれるそうです。ナバホ居留区(ナバホ・ネイション)の観光ビジネス源にもなっていて、勝手に観光はできないようになっています。細長い空間が続く。全長150m、高さ20m程の洞窟のような隙間である。一見すべすべしたような地肌の岩はもともと赤い色をしています。岩肌の特殊な削れ方ですが、これらはこれらは鉄砲水で浸食されてできたものだそうです。今も突然に起こるので現地ガイドの指示で入らなければなりません。つまりいつでも入れるわけではない・・と言う事です。進む程に美しい。渓谷内は狭く空からの陽がわずかしか入らないので、谷底に日光が届く時間も限られていて撮影時間によっても写り方が全く変わるようです。カメラにより違いますが、少し明るく設定したものです。それにより幻想的な赤い世界の写真がとれます。アンテロープ・キャニオン写真がまだあるので、つづく

2009年09月06日

コメント(0)

-

ダチョウの夫婦

Break Time (一休み)???もはやどこがBreak Timeの区分けなのか自分でもわかりませんが・・・。朝寝る生活が続いている昨今(昼に用がある時は寝ていない。)やはり弊害が大きいと痛感する・・。睡眠のじゃまが多くて熟睡できないし・・・。(今やすっかり睡眠の友となったアイマスクも気づけば自分で外して寝ている。)もうすぐベランダ工事の職人が入ったら尚更昼間に寝てられないし・・・。わかってはいるけど習慣が板について戻せないのです・・・さて、今回は、マダガスカル共和国(Republic of Madagascar)から東アフリカのインド洋に浮かぶマダガスカル島は長さ約1570km、最大幅約580km。世界第4位の大きさを持つ島だそうです。15世紀頃よりフランスの植民地だったようで、(1960年 完全独立)フランスには縁の深い国のようです。以前「マダガスカルのバオバブの木」で紹介したように、「星の王子様」のモデルとなった島です。まずはこのショトから・・。太い、ごっつい足、まるで蹄のような足先。蹴られたら場合によっては死ぬ可能性が・・・。危険な足なのだそうです。こんな足を誰が持つ? それは私です。ダチョウ・駝鳥・Struthio camelusサバンナや砂漠、低木林等に生息する。翼が退化して、翼を動かす胸筋が貧弱なうえ、羽毛に軸がない為飛行はできないが、走行速度は速い。後肢は頑丈で発達し、趾は2本。食性は植物食傾向の強い雑食で、植物の葉、果実、昆虫類を食べるそうです。シブリー・アールキスト鳥類分類鳥類 Aves ダチョウ目 Struthioniformes ダチョウ亜目 Struthioni ダチョウ下目 Struthionides ダチョウ科 Struthionidae本種のみでダチョウ科ダチョウ属を形成。進化上、ダチョウ目はゴンドワナ大陸起源の現存の他鳥類とは最も初期に分岐したグループなのだそうです。オスは胴体の羽毛が黒く、メスの羽毛は褐色。左がオス。右がメス。オスの方が美しく目立つのは鳥類の基本ですかね・・。それが何か? あたくしだってスタイルは良いのよ・・・。本当はピンクに染めたいのだけど夫が自分より目立つなって・・うるさいのよね・・。歩く後ろ姿は宝塚の羽根つきの衣装を思い起こします。確かにあれもダチョウやクジャクの羽根使ってましたね・・・。とにかくユニークです。でも怖いです。距離をおきたい危険な鳥です。

2009年09月05日

コメント(0)

-

ヒッポポタマスの憂鬱

前回に引き続き、ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe National Park)から 哺乳類偶蹄目カバ科カバ属を紹介。何だかうつろな目のカバが一頭水辺でたたずんでいます。うつろなの目はどうやら地のようですが、なぜ彼だけ水に入らないのか? まるでプールで水泳監視をしている先生のようにも見えます。カバ・河馬・Hippopotamus学名 Hippopotamus amphibiusDNA分析の結果、カバは豚・イノシシよりも牛と近縁で、陸上動物の中ではクジラにもっとも近い遺伝的関係だそうです。(水生依存の強い祖先を同じくすることによる共通派生形質のようです。)アフリカ大陸の赤道付近に生息し、通常10~20頭程度の群れで生活。本来草食性であり、夜間に陸上に上がり、草を食すようですが、たまに肉食しているようです。(前回紹介したインパラを捕食していた事例あり。)界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata綱 哺乳綱 Mammalia目 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla科 カバ科 Hippopotamidae属 カバ属 Hippopotamus種 カバ H.amphibiusギリシャ語で馬を意味するhipposと、川を意味するpotamosを語源彼は何をためらっているのでしょう?交尾や出産も水中で、1日のほとんどが水の中で暮らす彼らにしては、めずらしい・・。水に飽きたのかな?でも、彼らは水がなくては生きられません。カバの皮膚は乾燥に弱く、水や泥などで絶えず湿らせていないと、表面がひび割れを起こしてしまうからだそうです。顔の側面上方に目、鼻孔、耳が一直線に並んで突き出しているのが特徴で、主に水中で生活するそうです。その方が体が重いので楽のようです。水中にいる時は目、鼻孔、耳を外に出してたたずみ、もちろん潜水が得意で、4~5分程度水中に潜ることができるそうです。鼻孔は開閉でき、水中での水の流入を防ぐことができる仕組みらしい。一見鈍くさそうですが、、陸上では時速40キロ以上で走る能力があルそうです。また、、ムーミンのように、穏やかそうですが、実は野生のカバは獰猛で、縄張りに入るものには襲いかかるそうです。動物に襲われる・・と言うパターンでは、カバによる死傷率が意外と多いそうです。彼はこの群れのボスかな?カバにだって、いろいろ思う所があるのかもしれない・・・。

2009年09月04日

コメント(0)

-

ハンサムとブサイクな動物 (ボツワナ)

Break Time (一休み)めっきり、夜が寒くなりましたね。アバターの衣装も着替えないといけないようです。ちょっと早すぎる秋の訪れに夏気分も一気に消えてしまって、慌ててしまいます。ところで、もうすぐ姉がハワイから帰国します。帰国したら2人でベトナム旅行する予定です。ツアー先まで丸投げされて、申し込みも全て任されていたので、何気に忙しかったです。さて、パソコンを持って行って、向こうでUPするべきかがもっかの悩みです。まだ、皆勤賞だからね・・。話変わって、今回は南部アフリカの内陸に位置するボツワナ共和国、チョベ国立公園から美形とブサイクな動物を紹介。ボツワナ共和国南を南アフリカ共和国、西と北をナミビア、東をジンバブエに囲まれた内陸国。チョベ国立公園(Chobe National Park)ボツワナ北東部、ナミビアと国境沿いを流れるチョベ川に隣接し、約11,000ヘイホウ kmの広大な敷地面積を持つチョベ国立公園は、76000頭を超えるアフリカゾウが暮らす公園です。アフリカのサファリは、ケニアやタンザニアが有名ですが、何の動物を見たいかでチョイスした方が良いようです。ゾウの大群の迫力は凄いようですが、今回は、ちょっと見つけた美形なお兄さんインパラと超ブサイクで怖そうなおじさんとおばさんに見えるアフリカ水牛の写真を選択しました。超美形なインパラスリムでりりしくてカッコイイーインパラ(Impala)体長120~160cm、肩高70~95cm、体重40~80kg。メスよりもオスの方が大型。オスには竪琴の角と称される角があり長さは75cmにも達する。メスには角が無い。界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata綱 哺乳綱 Mammalia目 偶蹄目 Artiodactyla亜目 反芻亜目 Ruminantia科 ウシ科 Bovidae属 インパラ属Aepyceros Sundevall種 インパラ A melampusブサイクなアフリカ水牛ちょっと怖いし・・。小顔だけど・・。へんな顔。アフリカスイギュウ本種のみでアフリカスイギュウ属を形成する。特定動物体長200~300cm。肩高140~180cm。体重オス600~900kg。メス400~600kg。全身は黒や褐色の粗い毛に覆われ、オス、メス共に頭頂部を覆う湾曲した角を有する。角の基部は隆起し、特にオスは顕著で左右の基部が頭頂部で接することも。界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata綱 哺乳綱 Mammalia目 ウシ目 Artiodactyla亜目 ウシ亜目 Ruminantia科 ウシ科 Bovidae亜科 ウシ亜科 Bovinae属 アフリカスイギュウ属Synce種 アフリカスイギュウ S caffer

2009年09月03日

コメント(0)

-

パリのエッフェル塔

まだしばらく続くモン・サン・ミッシェル。飽きそうなので、時々違う物も食べないと・・・。エッフェル塔 (La tour Eiffel)1889年にパリで行われた第4回万国博覧会のために建造。建設期間(1887年~1889年)構造技術として当時の建築的装飾の多彩さを排し、純粋な力学的条件を徹底して追究したフォルムの美しさを発している。高さは312.3m(建設当時)で、現在324m(+放送用アンテナの設置)高さは57.6m、115.7m、276.1mに展望台が3つあり塔は3層に分かれている。エレベーターでも階段でも上る事ができます。(階段で上ると安いです。)第1展望台・・階段で360段。第2展望台・・階段で700段。コンペティションによって選ばれたのは最終的にギュスターヴ・エッフェルの作品となった。アレクサンドル・ギュスターブ・エッフェル(1832年~1923年)は、フランスの技師、構造家、建設業者。講評は「1889年の万国博覧階用に建てられる塔は決定的な特徴をもち、金属産業の独創的傑作として出硯しなければならない。この目的に十分かなうのはエッフェル塔のみと思われる」であった。(ウキペディアより)このことからも金属産業の独創的傑作としてエッフェル塔は20世紀の鉄の時代の象徴として存在。(実際は、エッフェル塔の設計はエッフェル社建築部長ステファン・ソーヴェストル、および構造担当技師でエッフェル社鉄骨構造建造部長でのちに同社の後継者となるモーリス・ケクランであり、エッフェルはコンテストへのプラン提出責任者、その建設を受託したエッフェル社の代表であった。)エッフェル塔は、鉄骨の構造を大胆に剥き出しにした巨大建築物で、250万のリベットでつながれた鉄柱でできている。鉄は19世紀の進歩思想を表現するに値する素材であり、持久力があり、弾力性がある為、圧舶応力や引っ張り応力に耐え、さらに軽く耐久性、また部品の組み立てが比較的簡単なことなど利点が多く、基礎工事のコストも少なく軽費削減につながるとされ近代建築には喜ばれたのだ。鉄材のため保管しやすいと言う利点もある。構築上の計算が正確にでき、工業生産によって計画的に産出できる為、時間と人手の節約にもつながった。(ただし、錬鉄を用いたもので、鋼鉄を素材として用いたものは比較的少ないらしい。)当初20年間の期限付きで建設されたと言いますが、その後、この高さを利用して無線塔として再利用する事になり、1910年、世界初の無線通信に成功しています。(大西洋を経て北米とも交信)奥に見えるのがシャイヨ宮殿この斬新なむき出しの鉄骨の塔の建造には、芸術家、文学者の間から猛烈な反対運動が起こり、新聞雑誌に抗議文を寄せてジャーナリズムを賑わしたと言います。その中にはオペラ座建設設計者シャルル・ガルニエ等プロの建築家も含まれ、小説家のモー・パッサンはその抗議にあたりモルソー公園にある自分の記念碑をエッフェル塔に背を向けて建てさせたと言います。夜のライティング近すぎると塔のアンテナまで入り切らなかった。ライトアップの電気は時々デザインが変わるが、写真で見るとそんなにきれいに見えないかも・・。

2009年09月02日

コメント(0)

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- いいちこ日田蒸留所2025 AUTUMN 紅葉…

- (2025-11-15 19:11:43)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 秋のスターヒルズより・暖炉の灯りと…

- (2025-11-15 22:01:20)

-

-

-

- 旅の写真

- 中国、北京に行って来た!【6】

- (2025-10-27 23:49:58)

-