2009年06月の記事

全57件 (57件中 1-50件目)

-

バートン・オン・ザ・ウォーター

せっかくなので、バイブリーにひき続き、イングランド人の心の故郷であるコッツウォルズ地方をもう一つ紹介します。コッツウォルズのベニスと呼ばれるバートン・オン・ザ・ウォーターです。バートン・オン・ザ・ウォーター(Bourton on The Water)別のバートンが存在するので、水辺のバートンと呼ばれます。ロンドンから北西100km程のオックスフォート゜の少し先、コッツウォルズの中央に位置しています。テムズ川の支流の一つウインドラッシュ川が村のほぼ中央を分断するように流れているこの村は、穏やかでやさしい気持ちにさせてくれる癒しの村です。ウインドラッシュ川は川と言っても川幅はありますが、水深10cm程(足のくるぶしくらい)の浅い川です。清流には水草がゆらめき、水鳥(カモ)が泳ぎまわり、時に小はさな子供達が水辺び戯れています。河辺の遊歩道とその沿いには柳などの木立が涼しさをさそい、ウインドラッシュ川に幾つかかかる古めかしい石橋は(馬車こそふさわしい)築200年の石橋もあり、歴史を感じさせる一品です。さらに加えるなら、前回バイブリーで紹介したようにコッツウォルズ地方独特の地元で掘られ、採掘されたウーライトの石で建築された家も景観をUPさせています。ウーライトのクリーム色の外壁と、グレイトウーライトで石葺きされた家々はウインドラッシュ川とその周辺の景観と相まって、独特の風情を醸し出してくれています。コッツウォルズで最も人気のある村と言われるのがとても良くわかる村です。木漏れ日溢れる遊歩道を端から端に散策しても小さな街なのであっと言う間。川沿いのコテージの多くはティールームやレストランになっているので、疲れたらそのガーデンから川を眺めるのも一興です。バイブリーもそうでしたが、本当に野生のカモが多いですね。カワイイ、アイスクリーム屋さんもあります。夏はアイスを食べながら芝生で寝そべるのも良いかも・・。街の散策に飽きたら個性派ぞろいの小さなミュージアムがあるので立ち寄ると良いでしょう。川に平行して走るハイ・ストリート沿いには、ホテルや銀行の他、ミュージアムが点在。モーター・ミュージアム(The Cotswolds Motor Museum)は]昔の水車小屋を改造して造られていて、個人コレクター所有だった数十大のクラッシック・カーとアンティークの子供用自動車が展示されているようです。モデル・ヴィレッジ(The Model Village)は、ウィリアムモリスが提唱してできたもので、村全体を1/9に制作したミニチュア村が、ガリバー村のような気分にしてくれます。川の反対岸ヴィクトリアストリートには香水製造所(Cotswold Perfumery Exhibision)があり制作過程を見たり、香水の歴史を勉強したり、植物園の見学もできます。もちろん買い物も・・。時間が許すならのんびり過ごしたい避暑地のような村がバートン・オン・ザ・ウォーターです。冬のバートン・オン・ザ・ウォーター別の趣があるので写真だけ掲載します。夏の華やぎはないですが、イングランドのおしゃれな田舎を感じさせてくれます。木々の葉がないと村の石造りの建物の様子が浮かび上がって夏とは別の趣がありますね。地元イギリスの人も田舎を感じたくて訪れる村です。是非ロンドンにお立ち寄りの際は、すこし足をのばしてみて下さい。

2009年06月29日

コメント(0)

-

ベルーガとスーパーグッピー (大型航空貨物輸送機)

ベルーガがナポリの空港にいたそうで、貴重な映像をもらいました。ベルーガ(Beluga)エアバス・超大型貨物機 A300-600STエアバス社は航空機の開発のために国際的な規模で共同出資してできたエアバス・インダストリーを前身にした会社です。航空業界では「保守のボーイングに対して、新技術を積極的に導入するという姿勢から、革新のエアバス」と呼ばれ両社は比較されています。(ライバル)(エアバス社自体は政治的な理由により生産施設を所有せず、生産を協力各社に発注している形をとっていると言う会社です。)ベルーガは大型輸送機 、スーパーグッピー (Aero Spacelines Super Guppy)の後継機として、開発された機体だそうです。(特大サイズの貨物、大型ロケットエンジンや旅客機の主翼や胴体などを空輸するために製造された広胴貨物輸送機なので、一般の旅客機とは構造が別物です。)下はスーパーグッピー貨物室を開いて荷積みをしている所です。成田で時々みかけるカーゴ機ですね。国際貨物で大型の物を輸送するのには欠かせない形状です。スーパーグッピー はもともとボーイング社の飛行機がベースの輸送機です。ボーイング377の軍用タイプであるC-97輸送機をベースに、エアロスペース社が1960年代に(アポロ計画の)サターンロケットを空輸する為に改造されたと言う歴史を持ちます。1970年代になって、前出のエアバスインダストリー(エアバス)が自社機組み立ての為に、欧州各地に分散する生産拠点から、胴体や翼などの大型品を最終組立工場まで輸送するためにこのスーパーグッピー4機が使われたのだそうです。その為、「全てのエアバス機はボーイングの翼によって届けられた」と皮肉られたようで、それもベルーガ開発の要因になったかもしれませんが、機体の老朽化により維持費が増大したのが本当の理由です。Airbus A300-600ST Super Transporter Beluga (ベルーガA300-600ST )ナポリのカポディキーノ空港で撮影。5機しかないので見られるのはラッキー。頭の数字は通番ですかね? 2001年1月に就航した5号機は、チャーター専用機だそうです。カワイイ形状とホワイトのボディから、通称ベルーガ(白イルカ)の愛称で呼ばれています。1991年より開発がスタートし、1995年より就航。5機が生産され、全機がエアバス社の関連企業SATIC (Special Aircraft Transport International Company) により運航されているそうです。貨物室は与圧無しで、直径7.26m長さ約37mの収容スペースが確保。上方に開く貨物扉が胴体前部の上部にあり、前方下の操縦席は、グッピーと異なり動かない。(その席を含む機首部分は貨物の出し入れの障害にならないように低い位置に移されている。)垂直安定性確保のために、垂直尾翼前方にフィンが追加されているほか、水平尾翼翼端に垂直安定板が増設されている。(ウキペディア参考)下は、ウキペディアでパブリックドメインに登録されて使用許可のある画像を参考の為に縮小して掲載させてもらいました。前頭部の開き方がベルーガと異なります。それにしてもダイナミック!!エアバス製コンポーネントの輸送(通常の任務)以外のカーゴとしても、エアバス外のアウトサイズ貨物の輸送にもチャーターされることがあり、1999年にはドラクロワの絵画「民衆を導く自由の女神を輸送するため成田に来た事もあるそうです。 2006年5月には国際宇宙ステーションヨーロッパ実験棟(コロンバス)のケネディ宇宙センターへの移送にも利用されたそうです。チャーターの特別フライトでなければ日本に来ることはないので、どこかで見られたら本当にラッキーですね。

2009年06月29日

コメント(0)

-

ふぐのヒレ酒

Break Time (一休み)今日は忙しい日でした。昨日のクラス会を終え帰宅してから、次のブログに何を載せようか考えて迷っていて、写真の選定をしてブログを書き終えたら、しっかり朝になっていました。それから来客が2件続いて・・、皆が帰った後に絶えきれず・・寝てしまいました。ベルサイユも終わり(少し呆けー)、ローマの時もそうでしたが、長編物になりそうな物の時でさえ、いつも行きあたりばったりで、書きながら話を展開させています。「最後まで、話はまとまるか?」といつもドキドキしながら書いています。 ふぐのヒレ酒私は飲まなかったのですが、頼んだ人の写真だけ撮らせてもらいました。(ヒレ酒も「飲み放題」だったのにあまり頼む人はいなかったです。本当に内は欲のない人が多いから・・)今回のお店「大漁」は信濃町の駅ビル内でしたが、本店は向島にあるのだそうです。(友人の顔で安くしてもらいました。)つい数日前に財界人も密談したとか言う、一流店のようです。(昼のお弁当は2000円からあります。フグは6000円から)「大漁」のフグの画像ではありません。「大漁」のフグはめちゃ大きかったです。フグは冬だけでなく、夏は夏の良さと楽しみ方もあるのだそうです。フグ(河豚)フグ目、フグ科に属する魚の総称だそうです。185種の魚がフグ科に分類され、食用としてポピュラーなのは、トラフグ、マフグなどだそうです。食用ふぐの7割が京阪神地域(大阪が6割)の人に食べられているのだそうです。フグの肝臓(ハラワタ)に毒はありますが食通を唸らせる美味だから時々フグに当たった死亡事故が起こるようですね。ヒレの写真だけ借りてきました。「大漁」のヒレではありません。ヒレ酒は、日本酒に焼いたフグのヒレを入れたお酒で、日本酒の楽しみかたの一つだそうです。おいしいヒレ酒は、フグのヒレをじっくり弱火で焼く事から始まるようです。ヒレの表面だけでなく、付け根をしっかり焼かないと生臭くなってしまうそうですよ。焼きたてのヒレを入れてから、沸騰寸前に温めた日本酒を注いだらすぐに蓋をします。蓋をして1~2分おいてフグヒレの旨みがお酒に溶け出した頃合いを見計らって火を付けてアルコールをとばします。(一瞬青白い火があがります。見えてないですね。)ヒレ酒を飲む前にお酒に火をつけるのは、アルコール分を飛ばす為と、アルコール分が飛ぶことにでお酒の味がマイルドになるからなのだそうです。また、ヒレにも火があたり香ばしさがより引き立つからなのだそうです。再び蓋をして、旨みができる頃合いを見計らってやっと飲めます。ヒレ酒の旨みはアミノ酸の旨みなのだそうです。香ばしさと、旨み成分でお酒の味もマイルドになり、火を付けてアルコールを飛ばすので、お酒が弱くても飲みやすいのだそうです。日本酒の弱い私は遠慮しましたが、一口飲ませてもらえば良かったか・・残念。

2009年06月28日

コメント(0)

-

ウィリアム・モリスとバイブリー(Bibury)

コッツウォルズ地方の石壁や石の屋根などにせまりつつ、アーリントン・ローを紹介です。ウィリアム・モリスとバイブリー(Bibury)ウィリアム・モリス(WilliamMorris)(1834年~1896年)コッツウォルズの各地をまわり、その山野や建造物(家々の造り)やガーデンの美しさを「地上の楽園(The Earthly Paradise)」と言う長編叙事詩で紹介し、褒め称えたのは1868年~1870年にかけてだそうです。春夏秋冬のイギリスの自然が歌いこまれ、広くイギリスの人にもコッツウォルズの良さを知らしめたそうです。当初は聖職者をめざしてオックスフォード大学に入学したモリスですが、途中で芸術家を志望し、建築家ストリートの事務所に入所します。その経験が彼をインテリアの方向にすぐれた芸術性を発揮させたものと思われます。今日私達が知るモリスは、壁紙のデザインやタペストリー等の作品で有名ですが、コッツウォルズ各地の石造りの家々の保存などに力を入れたのも、やはり建築家の発想から思いついた事なのだと推察できます。また、モリスの学生時代からの友人エドワード・バーン=ジョーンズやダンテ・ゲイブリエル・ロセッティらとの親交がモリスを多方面での活躍に向かわせた事も間違いないでしょう。モリスもエドワード・バーン=ジョーンズも後期参入のラファエル前派の活動家だからです。画家、工芸家、インテリアデザイナーにして詩人であり、社会主義者であり、実業家としても成功したマルチな才能を持ったモリスがイギリスの古い街並みに特別な興味を持っていた事を私は知りませんでした。今日はその石造りの家を建築の視点から見てみようかと思い写真をセレクトしました。モリスが「イギリスで最も美しい村」と讃えたバイブリーの村の石、ウーライトは蜂密色てとてもカワイイ色でした。ラファエル前派は、当初はダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ウィリアム・ホルマン・ハント、ジョン・エヴァレット・ミレイの3人の美術学校の学生(画家)によって結成されたグループです。ヴィクトリア朝のイギリスで活動し、彼らの芸術の考え方に同調するメンバーが集まり、増え、美術史においては象徴主義美術の先駆と考えられている活動家です。ロマンティックな傾向の主題が多く、一つの芸術的嗜好を共有しているグループだと私は考えています。説明が長くなるので今日はやめますが、ラファエル前派も大好きです。ロンドンのテイト・ギャラリーに作品が多くあるようですが、残念ながらまだ行っていません。アーリントン・ロー(Arlington Row)の石壁と石葺き屋根と石垣と・・ウーライト。昨日紹介したようにアーリントン・ローは、14世紀に羊毛を入れて置く為の倉庫だったようです。それを17世紀に改装され織子の作業場兼住居となった家ですが、今も丁寧に建物は使われています。丘陵地帯を15cmも掘るとウーライトの地層にあたるそうです。ウーライトは割りに柔らかい石で採掘しやすく加工しやすいのでコッツウォルズでは建築資材としてかなり昔から使われていたようです。不思議な事に、この柔らかい石は、外気に触れるほど硬くなるのだそうです。ウーライトは黄色っぽい色した石灰岩です。鉄分が多いと黄褐色になり。鉄分が薄いと明るいオレンジ色になるのだそうです。そして、ここバイブリーで採石されるウーライトは蜂密色(ハニー・カラー)でカワイイのです。モリスはこの色を持ってしてこの街が美しいと言ったのだと思います。ウーライトは微少な生物の遺骸が土砂とともに海底に積み重なってできた水成岩で平たく薄利する性質があるのだそうです。特にグレイト・ウーライトと言う石は採掘して野原にほっておくと、自然と剥離して平たい板状になるので、それをコッツウォルズ地方では屋根を葺く為に使われてきたのだそうです。下は、コッツウォルズ地方のバートン・オンザ・ウオーターの街の屋根です。多少色はちがうかもしれませんし、石の葺いた年代はかなり違うかもしれませんが、石の葺き方は同じだと思います。ウーライトは水分を含みやすいので、雨水をなるべくはじくように、屋根は急勾配に設計されているようです。それでも雨水が残りやすいので、苔や地衣類が生えてくる原因となっていて、メンテナンスがかなり必要なのだと思います。(ほっておいたら草から小木まで生えてしまう・・。)下は、アーリントン・ローではなく一般の民家ですが、石垣とその上のコームに注目です。横に積み上げた石垣の上を、さらに、石やりのような石を縦にならべられていますが、これをコーム(櫛)と言うそうです。ウーライトでも表層に近い部分はラッグストーンと言われて不規則な板状にくずれやすく建築材としては向かないので、牧草地のまわりの囲いなどに使われ、この特徴的な石垣ができたようです。牧草地の場合は、地面に突出して出て来たラッグストーンにより草刈りガマを痛めるので拾って積み上げているうちに囲いになっていったようです。それが今やコッツウォルズ地方の風物になっています。

2009年06月28日

コメント(0)

-

オレンジピール

オレンジピールの紹介私がオレンジピールに目がないと言う話は以前したと思いますが、またまた入手しましたオレンジピールをちょこっと紹介します。シチリアのオレンジピールとジャン・フィリップ・ダルシーのオレンジピール下は前に紹介したJean Philippe Darcis (ジャン・フィリップ・ダルシー)のオレンジピールです。ベルギーからのお土産です。さすがに上品で美味しい一級品です。トップ3には入る柔らかさ・・。これは上品に少しずつコーヒーと一緒にいただきたい一品でした。下は、今回入手したイタリア、シチリア島のナチュラル・オレンジピールです。地元の小さなお菓子屋さん「Roberto」の品ですが、こんなの初めて!! と言う豪快さです。オレンジの皮を豪快に8つ切りにして甘皮も残ったままでの処理ですが、苦くなく程良いやわらかさは、オレンジの質が良いからにほかなりません。しかも大きいし8つ切りを3つ重ねてチョコに絡めてあります。チョコはまずまずの味ですが、オレンジに対して量が少ないかな? それにしても本当に豪快!! 日本じゃとても高いオレンジの皮ですがシチリアは捨てるほどたくさんあるのだろうな・・と思います。陽光の良いシチリアのオレンジは肉厚で甘くてジューシーな最良品が育つのでしょう。まさに環境ならではの一品です。ブラッド・オレンジのジュースを最初に飲んだのもシチリアのが初めてでした。トマト・ジュースのような色のブラッド・オレンジに衝撃もありましたが、飲むと確かにオレンジ・ジュースです。あれからいろいろ飲みましたが、やはりシチリアのが最高のブラッド・オレンジのフルーツ・ジュースでした。シチリアのオレンジ、ブラボーです。今日はこれから高校のクラス会に行ってきます。幹事なので大忙しです。2~3年に一回は開催していますが、このままおばあさんになっても続きそうです。今回は少し? 贅沢して「ふぐ」料理です。(夏だけど・・。)高校の担任の先生が大学教授に就任したお祝いの会ですから・・。それに女だらけ・・・(女子校だったので)飲むよりグルメに走りました。

2009年06月27日

コメント(0)

-

コッツウォルズ地方 バイブリー村

コッツウォルズ地方(The Cotswolds)穏やかに広がる丘陵地に広がる牧草地と、昔ながらのイギリスの家や街並みが点在する美しい村々があります。18世紀に時間を止めてしまったこの土地は、今再び脚光をあびています。コッツウォルズはイングランド中央部に広がる丘陵地帯の総称です。(グロスターシャー州中心に幾つかの州にまたがった地方。)「羊小屋のある丘」と言うのが古い時代のコッツウォルズの呼び名だそうです。ここは、ローマ時代に暖かいウールを必要とした(防寒の為)兵隊の為に、牧羊業と毛織物の技術がローマにりもたらされたと言われています。寒さに強い羊の品種「コッツウォルズ羊」を開発し、地元にとっても牧羊と織物業の産業ができる事はプラスだった為に多いに栄えたそうです。それはローマ人がいなくなっても続けられ、その最盛期は14~17世紀。イギリス中心に毛織物の輸出が始まると、コッツウォルズの品は品質の良さからプレミアが付いたと言います。今目にする街の光景は、そんな古き良き、(お金のあった) コッツウォルズの最盛期に建てられた家や教会の街並みなのだそうです。なぜ時間が止まってしまったか? それは19世紀に起きたの産業革命に乗れなかった事が原因でした。この地方には産業革命に必要な石炭の採石ができない為に、工業化にも乗り遅れ、また鉄道が敷かれなかった為に外部との交流もあまりなされず・・。結果、時代からとりのこされてしまったようです。加えて、とりたてて他の産業もなく、家を建てる資金もないので古くからある家を手入れして住んでいるのだそうです。バイブリー(Bibury)19世紀イギリスのデザイナーであり、詩人でもあったウィリアム・モリス(1834年~1896年)が、「イギリスで最も美しい村」と讃えたと言われる村がバイブリー村です。下はバイブリー村を流れるコルン川です。コッツウォルズ地方は、石炭こそ採れませんでしたが、家々を形成する石はすべて村の採石場から持って来られるコッツウォルズ(この地方の石灰層)で建設されています。だから村によって石に含まれる鉄分が微妙に異なるので、石壁の色の違いが村の個性を引き出してくれています。コッツウォルズのウーライトはハニーライト(蜂密色)と呼ばれとても美しく、石は壁だけでなく、屋根にも使われます。バイブリーの村はほとんど14世紀に建てられたものだそうです。今遠くに見えているのが、コッツウォルズ地方のシンボルであるこの村一番の見所アーリントン・ロウ(Arlington Row)です。もともとは14世紀に羊毛を入れて置く為の倉庫だったようです。それを17世紀に改装され織子の作業場兼住居となったようです。(当時は、毛織物の卸し商から機械をリースして機織りをするのが常識だったそうです。皆朝から晩まで機織りをしたようです。)今は長屋になっていますが、6百年の時を経ても使われ続けらけている事に感心します。やはり石の家は持ちがちがいますね。屋根もグレイト・ライトと呼ばれる薄利しやすい石が使われているそうです。下はバイブリーのもう一つの村のシンボルの「スワン・ホテル」です。コルン川沿いにあるツタの絡まる建物は、馬車亭として古い歴史があるそうです。(秋は赤く化粧替え。)村で唯一のきちんとした食事の出来る所でもあります。この向かいに1902年創業のバイブリー・トラウト・ファームと言うマスの養殖場があるので、マス料理など食べてはいかがでしょう。下が村で外食できるもう一軒の店です。居酒屋ですが・・。Catherine Wheelとおもしろい名がついています。ここは外壁がハニー色していますね。中には綺麗なお姉さんがいます。絶対寄るベシ。

2009年06月26日

コメント(0)

-

メイプル(Maple)とメイプル・シロップ

カテゴリーを植物に替えて写真入れ替え追加しました。Break Time (一休み)メイプル(Maple)とメイプル・シロップメイプル(Maple)メイプル・シロップの採取シロップの採れるカエデの種類カナダのお土産と言えば、やはりこれははずせません。メイプル・シロップ(maple syrup) は、パンケーキやワッフルには欠かせないハチミツに似た甘味料です。しかし、ハチミツは蜂が集める花の蜜(みつ)ですが、メイプル・シロップはメイプルと言う樹木から採れる樹液なのです。サトウカエデの樹液を濃縮して作るのですが、ちょっと驚きの採取方法でした。(植物から採れるとは聞いていましたが・・。)カナダのケベック州が世界最大の産地として、知られており、続いてオンタリオ州も有名です。下は若葉のメイプル・シュガーの葉っぱです。カナダの国旗のデザインはここから来ているのですね。下は、うっそうと繁るメイプルの木です。メイプルの木の分布から、カナダ南西部~アメリカ北東部の生産が多く知られ、カナダのケベック州、アメリカのニューイングランド地方の物が有名です。メイプル(Maple)一般にはサトウカエデ(砂糖楓、学名:Acer saccharum)が有名。ムクロジ科カエデ属の落葉高木。高さは30~40mにもなる。カナダを代表する木でありアメリカでもウィスコンシン州、ニューヨーク州、バーモント州、ウェストバージニア州では、州の木である。樹液のシロップ以外に、木材としても堅牢で家具や床材に良いらしい。メイプル・シロップの採取直接パケツがついているダイレクトな取り方下は木に穴を開けてチューブど収穫しているようです。直接樹木からいただく手法が驚きです。すでに一度開けた穴も見えます。せっせと樹木が造りあげた樹液を横取りしているようで恐縮ですが、樹木に無理のない分量だけいただいているのでしょう。メープルシロップの収穫は「シュガーブッシュ」と言われるサトウカエデの木立の中で行われています。(何してるの? と思わず聞きたくなるような妙な光景ですね。)樹液は、2-4月の春先、寒暖の差が最も大きくなる季節に、直径 30cm以上の木の幹を選び、小穴をあけてバケツやホースで採取されます。1本の木から約 40-80 リットルも採れるらしいです。下は、サトウカエデの樹液を集めて「シュガーシャック」と言われる小屋の中で沸騰濃縮させる装置です。(元は、ストーブみたいですね。)水の沸点以下で固体になるまで濃縮されたものはメープル・シュガー(maple sugar) 水の沸点以上で濃縮されたものは、メープルバター (maple butter) と呼ぶそうです。カナダにおいては、シロップもグレードが決められるようでシロップの琥珀色が薄いほど、高級。つまり煮詰めて濃くすると甘くはなるが、分量が減る。従ってお値段も高くなる。濃い色のものほど濃度が高いのでお値段もすごく高くなります。もっとも濃度は何に使用するかで選ぶそうです。独特のくせがありますが、パンケーキにはハチミツよりもメープルが好きと言う人もいます。シロップの採れるカエデの種類シロップの採れるカエデの品種は幾つかあるようですが、砂糖楓(sugar maple) がポピュラーでこれから作られるメープルシロップは品質が高いようです。クロカエデ (black maple)、アメリカハナノ(red maple)、ギンカエデ (silver maple)、シロスジカエデ (striped maple)、アメリカヤマモミジ (mountain maple)、ノルウェーカエデ (Norway maple) ケベックやのメープルシロップ産地では、シロップ収穫時期の毎年2月にはシュガーシャックでお祭りが開催されるのだそうです。シロップ収穫期間中、パンケーキやワッフルを食べさせるシュガーシャックもあって、人気のあるシュガーシャックには行列ができるのだそうです。下はカナダのケベック州オルレアン島にあるシュガーシヤックのお土産屋さんです。買い物してもらうのがメインですが、収穫の見学をさせてもらえます。おまけにカナダの郊外で撮影した紅葉して落葉ほ始めた秋のカエデの写真です。カナダの国章にもなっている葉です。割と枝が長いですね。サイズは日本のカエデと異なり葉の部分だけで横幅幅12~15cmくらいある大きな葉っぱです。おわり

2009年06月26日

コメント(0)

-

ナイアガラ・オン・ザ・レイク(オンタリオ州)

ナイアガラの滝まで行ったので、必ず立ち寄る近所のカワイイ街を紹介します。ナイアガラの滝から車で30分くらいです。ナイアガラ・オン・ザ・レイク(Niagara on the Lake)カナダのオンタリオ州南西部、五大湖の一つのオンタリオ湖に流れ込むナイアガラ川の河口にある街です。川同様に湖(オンタリオ湖)も国境になっていて、北側はカナダのオンタリオ州に属し、南側はアメリカのニューヨーク州に属しています。(ナイアガラ川の対岸はアメリカのヤングスタウンの街です。)下は、ナイアガラ・オン・ザ・レイクの目抜き通りと、時計塔です。植民地時代は、アッパー・カナダの首都だったそうです。にぎやかな滝周辺に比べ、静かで落ち着きある古き良き時代? のイギリス植民地時代の街並み(19世紀風の街並み)がそのまま残る小さな街です。メイン・ストリートのクィーン通りを中心にレストラン、ブティックや老舗のホテルが並んでいて、あっと言う間に回れてしまいます。街のランドマークでもある時計塔は、レンガ造りで、第一次世界大戦で戦死した地元民の慰霊碑として1922年に建てられたものだそうです。写真上、プリンス・オブ・ウェールズ・ホテルは、1864年創業のヴイクトリア朝様式のホテルです。格調と豪華さがあり、英国皇太子も滞在したという由緒あるホテルだそうです他にも、1869年に開業した薬局など、様々な歴史的建造物が並び、馬車ツアーでクィーン・ストリートから住宅街、公園へと巡るのもお勧めです。また、小さくてカワイイ街には雑貨や小物、ジャムや果物などを売っている店が並んでいるので、見て回るのも楽しいです。カナダ屈指の演劇の街でもあり、毎年4月から11月の間、演劇祭「ショー・フェスティバル(Shaw Festival)」が開催され、シェイクスピア劇の祭典「ストラトフォード・フェスティバル」と並ぶオンタリオ州2大演劇祭の一つなのだそうです。下は、たまたまいた馬車です。観光用の馬車はありますが、この馬車はめずらしいようです。黒服のおにいさんは何者でしょう? フェスティバルに行くのかな?珍しいバスを発見。観光用にナイアガラ・フォールズが導入したバスは、なんと「ルート・マスター」でした・・・。以前紹介したロンドンの2階建てのバスです。本家も、もうすぐ廃棄になるので観光用しかないバスがここにいました。(これはJTBがナイアガラ観光用にチャーターしたバスです。)速度は遅く、冷暖房もなく、廃ガスも酷いのであまりお奨めではないようですが、初めてならちょっと嬉しいですね。2ブロックですぐにレイクのほとりクイーンズ・ロイヤル・パークに出ます。レイク沿いはサイクリングや散歩を楽しめる道が続いていて、1812年の米英戦争のイギリス軍の砦跡のフォート・ジョージ(1799年建造)がありこの街の歴史の古さが判ります。ワイン・ルートオンタリオ湖に面したナイアガラ北部は、ナイアガラ断層と湖がもたらす(寒暖の差と湿潤な)気候が合ったようで、カナダでも指折りのワインの産地となったようです。1811年にこの地に移民したドイツ人が持ち込んだ苗木から始まって、今日ナイアガラ滝からこのナイアガラ・オン・ザ・レイクを抜け、セント・キャサリンまで続くワイン・ルートなるワイナリーの並ぶ道もできました。ナイアガラ・オン・ザ・レイクの街の周りも、ブドウ畑が広がっています。約40カ所以上のワイナリーが点在していて見学ツアーもあります。特に厳冬期まで収穫せずに残しておいたブドウから作る甘くて芳醇なデザート・ワインの「アイス・ワイン」はナイアガラ・ワインの存在を一気に知らしめたそうです。ナイアガラのお土産はこれで決まりですね。こちらはナイアガラの番外でした。back numberリンク ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)リンク ナイアガラ・フォールズ 2リンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)リンク ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)リンク ナイアガラのレインボーブリッジリンク ナイアガラ川の国境越 1 (カナダ出国)リンク ナイアガラ川の国境越 2 (橋を渡る)リンク ナイアガラ川の国境越 3 (橋上の国境線)リンク ナイアガラ川の国境越 4 (アメリカ入国審査場)

2009年06月25日

コメント(0)

-

ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)

ナイアガラ・フォールズのアトラクションをもう一つ紹介します。ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)Whirlpool Aero Car (ワール・プール・エアロ・カー)別名「ナイアガラ・スパニッシュ・エアロ・カー」ナイアガラ川を横断するロープウエイです。滝から下流に4.5km、ナイアガラ川が90度近く流れを変える場所があり、大きな水たまり場の中で方向を変えて行きます。このカーブ地点は膨大な量の水が一気に壁ににぶつかり、崖を浸食しながら濁流の渦が出来は、水たまりが年々広がって行く場所。つまり水の勢いが凄すぎるポイントなのです。決して、川下りなど出来ない場所ですが、そのすごさを眼下にに見るツアーなのです。つまり真上から覗いて見学するスペクタクルなアトラクションがこのワール・プール・エアロ・カーです。下が川の流れの変わる水たまりの地点です。ワール・プール(渦巻き)が見えている上をワイヤー・ロープが貼られています。1916年にスペイン人のエンジニアが造った物で、1800フィートのケーブルを張っています。往復するので、3600フィート(約1080m)往復10分程です。(94年も前ですね。)下がスパニッシュ・エアロ・カーのロープウェイの乗り場です。(駅は全てカナダ側を撮影しています。)何しろ歴史も古いので赤と黄色のゴンドラは超レトロですが、40人乗りだそうです。運行は4~11月で冬場は休業だそうです。(寒そうですものね。)カナダ側からの乗車(カナダ側のアトラクション)なので、ゴンドラは対岸のアメリカ側に到着すると、折り返しをして戻ってきます。(国境上なので対岸に着いても入国する事ができません・・)水面からの高さは76mだそうです。落ちたら怖い、と言う意味でスリリングな体験のようです。(そんなに怖い事はないようです。)下が真下の映像です。落ちたらほぼ絶命でしょうね・・。本当に色々アトラクションを考えますね。偉い!これでナイアガラ・フォールズは終わりですが、国境越えリンクも載せました。back numberリンク ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)リンク ナイアガラ・フォールズ 2リンク ナイアガラのレインボーブリッジリンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)リンク ナイアガラ川の国境越 1 (カナダ出国)リンク ナイアガラ川の国境越 2 (橋を渡る)リンク ナイアガラ川の国境越 3 (橋上の国境線)リンク ナイアガラ川の国境越 4 (アメリカ入国審査場)

2009年06月25日

コメント(0)

-

ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)

ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)ナイアガラ・フォールズは自然のテーマパークです。アメリカ側もカナダ側もいかに滝を楽しんで見てもらうか、いかに自国にたくさん観光客を呼び込めるか? を考えて、いろいろなビュー・ポイントを造ったり、アトラクション? アドベンチャー? を用意しています。ただ滝を見るだけの時代は終わり、今は滝を体験するテーマパークとして変わったのです。そんなわけで、今回はナイアガラをクルーズ船、霧の乙女号(Maid of the Mist)に乗船したような目線で滝を紹介します。下はカナダ側の霧の乙女号(Maid of the Mist)の乗船場所です。1846年以来の人気アトラクションだそうです。船は300人乗りと600人乗りのタイプがあり所要時間は30分くらい。滝壺の前で5分程停止。※ いつも行列です。アメリカ側はレインボーブリッジの近くにあり、そちらの方が空いていると言う事です。恐らく同じアメリカの経営者だと思います。青いカッパはもらえます。(ほぼ使い捨て? )夏のみの運行。下は霧の乙女号の乗り場に降りる入り口近くから撮影。ゲートに入ってから少し下ってエレベーターで乗り場まで降りるようになっています。下はアメリカ滝の前を通過中です。奥に見える滝が、ブライダル・ベール滝のようです。船は15分毎に運行しているようですが、それでも満員ですね。下は、アメリカ滝の横のブライダル・ベール滝下にあるアメリカ側の「風の洞窟ツアー」の人達です。アメリカ滝の下は岩場が多いですが、落下の美しさはひけをとらないそうです。特に凍り付いた時は氷の宮殿のようだと言われているので船に乗れない冬場には良いかも。私も未体験ですが、このツアーは、上のゴート島からエレベーターで下まで下降して、さらに岩の上に造られた木組のルート・コースを歩いて滝下まで行き、水しぶきを浴びるものだそうです。全身ずぶ濡れのツアーになりますが、まさに滝を体感できる演出がアメリカっぽいですね。下はカナダ滝の方をタワーから撮影ですが、客観的に壮大さが見えます。上で見ている方が船が沈みそうで怖いかも・・。この近くのホテルからなら宿泊しながら見えるようです。(滝壺の見える部屋はお高いでしょうね・・きっと。)日本と違ってスケールも大きいけどアトラクションとして楽しむ所など、観光の概念がそもそも異なるのかもしれませんね。滝は遠くで見るだけの物だと思っていましたから・・。下は滝壺に着いた船から全身ずぶ濡れになっての撮影です。水しぶきが細かい霧となり、蒸発していきます。下から画面を見上げてもらった方が少し良く見えるかも・・。水って青いんだ! と思うくらい綺麗です。空と滝と水面のディテールの違いが面白いですが、実際見た映像と写真ではやはり違うものです。滝の横から見るよりも、やはり体感してスケールを感じてもらわないと、ちょっと遠目に見ただけでは、「ナイアガラってこんなものか? 」で案外終ってしまうものです。(時間とお金をけちったらせっかく行っても損になります。)ヘリで観光するコースもあるようです。高いかもしれないげど、ヘリから見たら、絶対期待以上の感動があると思います。(まさに絶景でょう。)ナイアガラつづくリンク ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)

2009年06月25日

コメント(0)

-

ナイアガラのレインボーブリッジ

ナイアガラのレインボーブリッジ元祖レインボーブリッジ 国境をまたぐ橋1941年、アメリカ滝の近くに建設された3番目の橋「レインボー・ブリッジ」は、橋の真中が国境になっていて歩いてor車両でアメリカに渡ることができまる国境の橋です。それ故、橋の両側に税関があり、入国審査場があるのです。ベトナム戦争の折には「アメリカの若者が兵役を逃れる為に、この橋を渡り、国外逃亡した。」とも言われている国境です。滝の観光用でUターンする人もいて出入国のチェックが甘かったからかも知れません。カナダ側にあるスカイロン・タワーより撮影したナイアガラ川とレインボー・ブリッジです。左岸がカナダ、オンタリオ州右岸がアメリカ、ニューヨーク。橋を渡って双方から観光するのがおすすめではありますが、国境を越える橋なので、渡るのは容易ではありません。(アメリカ入国が厄介)パスポートだけでは駄目です。アメリカからカナダに渡り戻ってくるのは、(アメリカに1度入国しているので)たやすいですが、カナダからのアメリカ入国が厳しいかもしれません。昨年からアメリカの入国チェックが厳しくなったので、以前と違ってこの橋を渡るのも、より面倒になったのではないかと思います。(アメリカ入国前2~3日前までに事前に入国の打診をアメリカに入れて確認をとらなければならなくなった)以前カナダからアメリカに行くには、パスポート、入国カード、税関申告書とアメリカ入国税と橋の通行料が必要でした。今はそれプラスかな?(カナダの友人に問い合わせているので判ったらお知らせします。)国境渡りは別の回に書きました。2009年の情報なので今は変わっているかもしれません。リンク ナイアガラ川の国境越 1 (カナダ出国)リンク ナイアガラ川の国境越 2 (橋を渡る)リンク ナイアガラ川の国境越 3 (橋上の国境線)リンク ナイアガラ川の国境越 4 (アメリカ入国審査場)カナダ側より撮影アメリカ側から橋の向こう側、アメリカ(ニューヨーク州)の観光はナイアガラ州立公園から数ヵ所のビュー・ポイントがある。プロスペクト・ポイント公園の歩道沿いやプロスペクト・ポイント展望タワー(この橋の少し右側で霧で見えにくい)霧の乙女号のアメリカ乗り場の波止場からはアメリカ滝が至近距離で望めます。特にゴート島(川の中州)から見るアメリカ滝は、風の洞窟を通してブライダルベール滝の真下まで降りることができ圧巻です。カナダ側クイーンビクトリア公園の遊歩道よりレインボーブリッジとアメリカ滝を見る。カナダ側からカナダ側のクイーンビクトリア公園には手入れされた花壇があり、カナダ滝とアメリカ滝の眺めが最高です。滝付近には展望タワーが二つ滝付近では最も高い地点からの全景が望めるスカイロンタワーと、カナダ滝を見下ろすコニカ・ミノルタ・タワー(現在は名前が違うかも。)※ 滝の見学としては上からの眺望も押さえたい所です。ダイナミックです。カナダ滝のすぐ脇に展望スペース「テーブルロック」があり、真下で滝が落ちていく様子を見ることができます。かつてテーブル状に突き出ていた岩を現在の展望スペースとしたようです。ジャーニー・ビハインド・ザ・フォールズは(前回も紹介)カナダ滝裏側のトンネルに行くことができ、展望デッキからはカナダ滝のすぐ脇下から滝が見えます。滝から少し離れた地点には1916年にスペイン人技師レオナルド・トーレス・ケベードによってデザインされたケーブルカーがワールプールにあり凄いです。ちょっと紹介・・と思ったのですが、写真がたくさんあり、どれも捨てがたいのでもう少し「イオン」たっぷりの写真を紹介します。ナイアガラのback numberですが、以前は写真が4枚程度しかのせられなかったので細切れとなっています。再編集したい所ですが、今は他で忙しいのでそのうちに。リンク ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)リンク ナイアガラ・フォールズ 2リンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)リンク ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)リンク ナイアガラ・オン・ザ・レイク(Niagara on the Lake)

2009年06月24日

コメント(0)

-

ナイアガラ・フォールズ 2

ナイアガラ・フォールズ 2ナイアガラを訪れたチャールズ・ディケンズ (1812年~1870年イギリスのヴィクトリア朝を代表する小説家)。滝の迫力と美しい色に感動し、「私は地上から引き上げられ。天国を覗き見たようだった。」と書きのこしている。ディケンズも訪れた頃からナイアガラは観光客目当ての行商人がばっかりで、土産物を売りつけて俗悪な客引き合戦も起こり、オンタリオ州(カナダ)とニューヨーク州(アメリカ)は周りの土地を買収して景観保護にのりだしたそうです。高台から見て割とシンプルなのはそのような理由だそうです。テーブル・ロック(カナダ側)の無料見学コーナーより撮影。写真で見ても引き込まれそうな・・飲み込まれそうな感じですね。冒険野郎は偉いです。良く飛び込めたものです。ナイアガラが一番美しいのは、真冬に滝が凍りつく時。クリスタルのように凍った滝は幻想的で、一瞬に凍りついた霧は宝石のダストのようにきらめくのだそうです。(12月は凍っていなかったです。)滝の裏側ツアーから本当に滝の真下まで行ってますが、(下段の真ん中の人は大丈夫らしい)無理しなくても滝を近くで見える方法はまだあります。ジャーニー・ビハインド・ザ・フォールズはエレベーターで下に下り滝壺の真横や滝の裏側を覗れるようになっています。下の写真の滝の右横に小屋がみえますが、あそこから見学できまます。(有料です)滝の裏はここから見えませんが、一見何もない岩壁ですが、中にエレベーターや通路がのびて滝の裏までの通路があります。滝の裏側ですが、感動があったかどうかも覚えていないので、きっとガッカリしたのかもしれません。下は滝を横から撮影したものです。私がナイアガラ見学に行ったのは12月。NYからの日帰りツアーでした。ラガーディアからのバッファロー行きでナイアガラに入ったのですが、帰りの便で忘れられない経験を2つしました。NYのラガーティア空港が大雪で閉鎖されて戻れなくなり、何とかチケットをJFKに振り替えてもらい搭乗口に行くとすでにゲートは閉じられていた後でした。これに乗れないといつ帰れるかメドがたたない状況です。背に腹ではありませんが、閉まったゲートを乗り越え、閉じた飛行機の扉をドンドン叩いて開けさせました。一応連絡は送ってくれていたので何とか乗せてもらいましたが、飛行機の扉を叩いて開けてもらったなんて経験はもうないのではないかと思います。向こうも驚いたと思いますが、今はテロの問題から絶対ないでしょうね。さて、やっと乗った飛行機ですが、空港が混雑して着陸できず、上空で旋回をはじめました。そう言う時ってシートベルト着用になるのでトイレも行けなくなるのです。旋回して2時間未だ着陸のメドもたたないのでキャビンアテンダントにトイレに行きたいと要求。「イマージェンシー(緊急事態)」何度が連呼したら仕方なくOKしてくれたのですが、私って本当に魔が悪い人です。トイレに入ってから突然着陸態勢に入り、トイレの窓から滑走路が・・・今、まさに逆噴射かけるのが見えてビックリでした。トイレを出るとキャビンアテンダントに腕を引っ張られ、キャビンアテンダン用の業務シートに並んで腰掛けさせられましたが座った時は、ほぼ着陸してました。忘れられない、とんでも珍道中の思い出です。ところでラガーディア空港の名だけは忘れていましたが、久しぶりに今年1月ハワイでその名を聞きました。ハドソン川に落ちた飛行機がラガーディア発だったとか・・。(テレビで連呼していました。)ホテルのテレビ全てどのチャンネルもそのニュースしか流れていなかったので・・。ナイアガラつづリンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)

2009年06月24日

コメント(0)

-

ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)

ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)ナイアガラ・フォールズ(Niagara Falls)アメリカの五大湖のエリー湖からオンタリオ湖に流れるナイアガラ川にあり、滝の位置がカナダのオンタリオ州とアメリカのニューヨーク州とを分ける国境に存在している。青がオンタリオ湖、下がエリー湖原住民の言葉で、「雷鳴が轟く水」と呼ばれ、1678年にフランスの宣教師ルイ・エヌパンが、フランス人探検家と共に同行した時「ナイアガラ旅行記」を書きヨーロッパの人にセンセーションを起きたそうです。18世紀には観光が盛んになるとナポレオン・ボナパルトの弟も、欧州からハネムーンで訪れている。昔からハネムーンの観光地らしい。アメリカでも南北戦争(1861年~1865年)後、ニューヨーク・セントラル鉄道が、ナイアガラの滝を余暇と新婚旅行先として力を入れて宣伝している。今も、観光くらいしかないし・・。スカイロンタワーより撮影。絶景ポイントは手前カナダ側にたくさんあります。今は色々タワーも増えたので、このように高い所から全景を見ることもできます。スカイロンタワーは回転式レストランになっていて(1時間1周)食事をする人の展望はタダですが、しない人は展望料金が必要。今見えているのはカナダ滝で、馬蹄形をしたポピュラーな方の滝壺です。写真には見えませんが左がゴート島でそのさらに左にアメリカ滝があります。カナダ滝(落差53m、幅670m、滝壺の深さ56m)滝壺近くを船(霧の乙女号)で見に行くツアーもあり、ずぶ濡れになりますがとても人気です。もの凄い水しぶきで蒸発していく水蒸気で見えなくなっていますが、昔に比べると水量は75パーセント水抜きされ、下流の発電所にまわされているそうです。ですから昔は、音ももっと響いていたのかもしれません。下がアルリカ滝です。これもすごいですが、カナダ滝がすごすぎるので見劣りしてしまいます。(落差21mから34m、幅260m) ナイアガラの滝が形成されたのは第四氷河期が終わる12000年頃と言われ、断層が水で1年1m浸食されできた滝は、今も浸食を続け(水量が減ったので1年0.3mくらい)ています。上は、テーブル・ロックの見学所より撮影下はテーブル・ロックより船を撮影。酔いそうな船の揺れです。船は、Maid of Mist 霧の乙女号と呼ばれているそうですが、霧と言うより土砂降りですね。カメラは使い捨て水中カメラが良いです。また冬は(11月頃?)にクローズするので注意です。※ 12月に行った時に、滝の裏側ツアーには入れました。昔からここでは冒険野郎が何人も生死をかけて綱渡りだ滝壺落ちをしたと言います言います。綱渡りが14人。樽やボートで滝に飛び込んだし人が15人。(10人成功)63才の女性教師は愛ネコと樽に入り落ちたとか、パラシュートが開かず落ちて死亡などいろいろあり、現在そんな事をしたらは60万円の罰金だそうですよ。つづくリンク ナイアガラ・フォールズ 2リンク ナイアガラのレインボーブリッジリンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)リンク ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)リンク ナイアガラ・オン・ザ・レイク(Niagara on the Lake)リンク メイプル・シロップリンク ナイアガラ川の国境越 1 (カナダ出国)リンク ナイアガラ川の国境越 2 (橋を渡る)リンク ナイアガラ川の国境越 3 (橋上の国境線)リンク ナイアガラ川(Niagara River)国境越え Part 4

2009年06月23日

コメント(0)

-

ベルサイユ宮殿おまけ(ブルボン王家の最後)

ベルサイユ宮殿シリーズのおまけ フランス革命その後・・簡単にまとめました。ブルボン家の最後とフランスの王政の最後フランス革命(1789年7月14日~1794年7月27日)1789年7月14日バリの市民は武器を手に取り政治犯を収容する専制政治の象徴であるバスティーユの監獄を占拠し、フランス革命が勃発します。革命は突然に起こったものではなく、その兆候は18世紀全般を通じて少しずつ見えていたようです。貴族階級は特権にあぐらをかいて腐敗堕落し、王家はじめ宮廷の膨大な浪費と対外政策の失敗(戦争)により、国家財政は破産に瀕していました。民衆は重税に苦しみ、貧窮し、「パンを! パンを!」と言う民衆の叫びは18世紀全体を覆っていたのだそうです。マリー・アントワネットが言った「パンがないなら、ケーキをお食べ!」のフレーズは有名ですが、本当は「それならブリオッシュを食べればよい。」と言うのがルソーの『告白』本に書かれていた本当のフレーズだそうです。下は、フランス革命時のルイ16世の処刑図だそうです。コンコルド広場で右の台座がルイ15世の騎馬像があった所でしょう。力を付けてきたブルジョワジー(革命の推進主体となった都市における裕福な商工業者)も、旧体制の矛盾を前にして、体制を変える必要に迫られていました。18世紀初頭から出現した啓蒙思想家による、啓蒙的考えも革命の思想的基盤となったと言います。第一共和制(1792年~1804年)時代革命後、国民公会におけるブルボン朝の廃止と共和政樹立を宣言して開始されます。が、フランスにおける政治の激動期に突入していきます。政権はころころ代わり、常に失望をもって終わっていきます。(ピンクが王族です。)革命の裁判で死刑にされたルイ16世とマリーアントワネットの子息は、革命後も生き残りますが・・ルイ17世(1785年~1795年)父ルイ16世の死後、名目上「フランス国民の王」とされましたが、戴冠式もなく、タンプル塔の日も当たらない一室に約2年間捨て置かれた後、(1日1回食事を持った革命軍の人間が「カペーのガキ」とだけ言葉をかけて生存確認)他には誰とも会話することもなく1795年、病死しているのが見つかったそうです。第一帝政 ナポレオン時代(1804~1814)フランス革命の継続を願う国民の支持の元、国民投票での圧倒的な支持を受けてフランス皇帝に就任しますが、実際ナポレオンの天才的な軍事的才能を後ろ盾とした軍事国家であり、戦争に勝ち続けなければ政権存続の意味はなかったそうです。ロシア遠征で敗北したのをきっかけについに本拠パリまで陥落されると無条件退位後、エルバ島へ流刑され失脚します。ウィーン会議でイギリスなど諸外国からブルボン朝の王政復古が支持されたためルイ16世の弟ルイ18世がフランスに戻って即位し、ブルボン朝が復活します。ブルボン第一王政復古 1 (1814年)ルイ18世(1755年~1824年、在位1814年)「ウイーン体制」で王政の復活です。しかし、まだナポレオンの抵抗があり安定しません。ナポレオンの百日天下(1815年)1815年2月26日エルバ島を脱出しパリへ向けて進軍、「兵士諸君! 諸君らの皇帝はここにいる! さあ撃て!」と叫ぶと討伐軍はナポレオンに寝返ったといわれています。ルイ18世は逃亡。3月20日ナポレオンはパリに入城し、再び帝位に返り咲きます。しかし、6月18日のワーテルローの戦いで決定的敗北しイギリスの軍艦に投降した後イギリス政府により大西洋の孤島セントヘレナ島に幽閉。1821年に死去しパリに返還されるのは1840年です。ナポレオン退位後再びルイ18世がもどり即位在位1814年~1824年)ブルボン第一王政復古 2 (1815年~1824年)ルイ18世(1755年~1824年、在位1815年~1824年)ルイ16世の弟で、1814年に王政復古を果たして返り咲いたブルボン朝第6代の国王です。ナポレオンが再起を図ってフランスに舞い戻るとルイ18世はフランスから再び逃亡します。しかしナポレオンの復帰が百日天下に終わると、再びフランスに戻って親政を開始した王です。ルイ16世の時代に追放された貴族の復帰を助ける一方で、労働者や農民などの下層階級に対しても穏和な政策を取り国内の安定化を図ったようですが、最終的には絶対王政を復活させます。1824年死去。後を弟のアルトワ伯が継ぎますブルボン第二王政復古(1824年~1830年)シャルル10世( 1757年~1836年、在位1824年~1830年)ルイ16世とルイ18世の弟で、ブルボン朝最後のフランス国王です。兄ルイ18世が死去すると国王として即位するも、もともとマリー・アントワネットと共に第三身分の迫害に同調した人物です。兄以上の反動的な専制政治を行ないます。1830年のフランス7月革命を起こされ失脚し、アンリ4世から続いたブルボン家直系からの王位は失われました。フランス7月革命(1830年7月)フランス革命による成果に逆行し、時代錯誤な反動的政治に不満は爆発し再び、革命が起こされ、シャルル10世は失脚し亡命。7月27日民衆は三色旗を翻してパリ街頭にバリケードを築き抵抗しますが、戦いは大きくはなく、新王にオルレアン公ルイ・フィリップを擁立して終結します。下は画家ドラクロアがフランス7月革命を描いたもので、「民衆を導く自由の女神」です。七月王政(1830年~1848年)ルイ・フィリップ(1773年~1850年も在位1830年~1848年)ルイ・フィリップは「フランスの王」ではなく「フランス国民の王」を称し、内閣制度を導入し、国内の安定と繁栄をはかるりますが、次第に上層ブルジョワジーの利害を優先し、選挙権も一部ブルジョワのみ等の悪政から労働者、農民の不満が高まり、ウイーン体制(王政復古めざした)そのものに疑問があがり、三度(みたび)革命が起こされます。ルイ・フィリップはイギリスに追放され、900年近くに及んだユーグ・カペーを祖とするフランス王政は完全に終わりました。フランス2月革命(1848年2月)この革命はそれまでのフランス革命やフランス7月革命とは異なり、ブルジョワジー主体の市民革命から、労働者主体の革命へと変化したものだったそうです。フランス市民の苦悩の歴史はまだ続きますが、目的は果たせたのでこれで終了です。

2009年06月23日

コメント(0)

-

ベアトリックス・ポターの世界

湖水地方を愛した作家をもう一人紹介します。ヘレン・ベアトリックス・ポター(HelenBeatrix Potter)( 1866年~1943年)ロンドンの富裕な家に生まれ、家族で過ごす夏の休暇で湖水地帯を知り、魅せられた1人です。挿絵付きの童話作家として成功すると念願の湖水地帯に移り住み、熱心なナショナル・トラスト(自然環境保護運動)の推進者となります。「ピーター・ラビットのおはなし」を書いた作家が彼女です。富裕な家に生まれた彼女は当時の風習で(子女は家庭教師に習うのが一般的)、学校へは行かず家庭教師からいろいろな事を学び、動物が大好きで、いろいろ飼っては挿絵付きの観察日記を残したそうです。(彼女が飼育していた動物はウサギ、モルモット、ネズミ、コウモリ、ヘビ、カメ、イモリ、カエル、ガマガエル、等から昆虫、幼虫、鳥にまで及んでいます。)かつて彼女の家庭教師をしていたムーア夫人の病気の息子さんの為に、慰問に送った絵物語が後のピーター・ラビットのベースとなります。(ピーター・ラビットは、もともと彼女がロンドン時代から飼っていたウサギの名前です。)彼女が最初に書いた作品は墨一色の挿絵童話だったそうで、1901年自費出版で250部制作した後、カラーに書き換えて出版すると言う条件の下、世に出、世界的なベストセラーとなりました。下は、彼女の作品の世界観「ベアトリックスの世界」をミュージアムにしたもので、湖畔のボウネスの街にあります。彼女はその印税で湖水地帯の売買に出された土地を次々に購入して、湖水地帯の景観を守る為に努力したそうです。下は、カンブリア州の湖水地方のエスウェイト(Esthwaite Water)湖畔にある小さなニア・ソーリ村にある彼女の愛した住まいHill Top(ヒル・トップ)です。ヒル・トプは農場です。農場は農場でなければいけないと言う信念から、従来から管理していたジョン・キャノンに引き続き農場部分はまかせ、農場の一部を仕事場にし、ここでピーター・ラビットなどに出てくる挿絵を描き続けました。見覚えのある場所がたくさん出てくる庭です。晩年の彼女は牧場の動物たち、とりわけ牧羊業にのめり込み、挿絵付きの童話は書かなくなってしまったそうです。(1920年頃から視力が低下しはじめたのも要因の一つかも)もともと動物が好きだった彼女は第一次大戦で牧場の男手がなくなると自ら農場の動物の飼育をし、いつしか牧羊のプロフェッショナルになってしまいます。(彼女の育てた羊が品評会で優勝するくらい・・。)下は、彼女が愛したヒルトップ村の近郊の自然です。彼女はこの景観を保護する為に土地を買って行きます。1943年愛する夫に見送られて77才で他界。彼女の遺言で、例外を除きすべての財産を夫のものとし、夫亡き後はナショナル・トラストに寄贈する事を決めて事細かな遺言をしたためたそうです。その遺産は土地だけでも4200エーカー(1680ヘクタール)5140000坪、他に農場と民家など多数。現在彼女の遺言通り、湖水地帯で彼女が買い取った多くの土地がナショナル・トラストにより管理されています。ベアトリックス・ポターは多くの童話と、湖水地方の景観と言う素晴らしい財産を未来を含む全世界の人に残してくれたように思います。ナショナル・トラスト(National Trust)(National Trust for Places of Histric Interest or National Beauty)イギリスで、歴史的建築物の保護を目的として設立されたボランティア団体だそうです。ベアトリックス・ポターの父がナショナル・トラスト終身会員の第1号だそうです。

2009年06月22日

コメント(0)

-

詩人ワーズワースの故郷

Break Time (一休み)ウィリアム・ワーズワース(William Wordsworth)(1770年~1850年)は、イギリスのロマン派詩人、湖水地方を愛して世に広めた詩人ウィリアム・ワーズワースは、湖水地方で生まれ育ち、若き日の遍歴の後に再び湖水地方に住み着いて、比類無い自然の美しさに霊感を得て詩作にはげんだそうです。19世紀初頭、彼の詩に啓発された詩人や文人達も多く湖畔地方に移り(湖畔詩人)住んだと言われています。そもそも湖水地方のウインダーミアは氷河の浸食でできた多数の深い谷がきざまれた中に湖が形成されたもので、イングランドで最も景色が美しい所と賞賛されている所です。A彼の故郷の、執筆時代に居をかまえていたグラスミアの家、ダヴ・コテージと彼と彼の家族が眠る教会を彼の詩の一部と共に紹介します。(以前「ジンジャーブレッド」で紹介した街です。)B幼年時代を追想して不死を知る(抜粋)2.虹は現れては消えゆき。薔薇は愛らしく、空は雲なく晴れ渡れば、月は喜びに充ちてあたりを照らす。星づく夜の水は、いとも美しく清らかなり。太陽は赫々(かくかく)としてのぼる。されど、今我いずくに行くとも、栄光は地上より消え失せしことを知る。C3.小鳥はかく楽しき歌を唄い。子羊は鼓の音に、合わすもののごとくに跳び廻れど、一人我が胸には悲しみの思い湧く。時しも、我が思いを口ずさめば悲しみ和らぎて、再び強き心となる。滝は断崖にラッパのごとくとどろく。悲しみの心もてこの美しの季節を汚すまじ。並び立つ山々はこだま聞こえ、風は静寂の暁の野より吹き来たり、大地はなべて晴れやかなり。陸も海も、喜びに湧き立ち、五月の心もて、獣らは静かに憩う。汝、よろこびの子よ、我がまわりにて叫び、叫びを聞かせよ、幸福なる牧童よ。D5.我らの誕生はただ眠りと前生の忘却とに過ぎず。我らとともに昇りし魂、生命の星は、かつて何処にか沈みて、遙かより来れり。過ぎ去りし昔を忘れしにはあらず、また赤裸にて来たりしにもあらず、栄光の雲を曳(ひ)きつつ、我らの故郷なる神のもとより来りぬ。我らの幼(いと)けなき時、天国は我らのめぐりにありき。やがて牢獄の影は、おいたち行く少年の上に蔽(おお)いかかる。されど少年は光明を見つめ、その源を知り、よろこびもて見まもる。若人は日々に東方の空より遠く旅すれど、なお自然の祭司にて、美しき幻影に道すがら伴わる。ついに大人となれば、幻影は消えて、やがて尋常の日の光の中にとけ込む。E9.我らが生命の燃えさしの中に、なお活けるもの存し、自然がかくもうつろい易きものを、忘れるざることは嬉し。過ぎし日の思いでは、我が心に絶えぬ感謝の想いをかもす。そは最も祝福さるべきものへの感謝にはあらず。喜びと自由と・・寸暇なき時も、憩いの時も、胸に羽ばたきしつつ新しく羽生えし希望を抱く、おさな時のあどけなき信条・・・我はこれらの為に感謝と賞賛の歌を捧ぐるに非ず。・・・・(以下略)Aは、ウインダーミア湖です。見えるのはボウネスの街。典型的な氷河湖です。長さ17km、深さ67m、幅500m~2km。これでもイングランドでは最大の湖だそうです。湖畔から山々の中腹にかけて牧草地や森が広がっていて、19世紀に鉄道が通るまでは小さな村だったそうです。グラスミアはこの湖より北方にある街です。Bは、グラスミアのダヴ・コテージです。1799年に湖水地帯に戻ってきたワーズワース(28才)が妹と住み着いた家で、彼の詩作の傑作のほとんどが、この家から生まれているそうです。ざっくりしたスレート(水成岩)の割石を積み上げた石壁、薄いスレートでできた屋根は湖水地帯の伝統的な建築だそうです。ワーズワース兄妹はこの土地が大変気に入ったそうです。現在はダヴ・コテージ財団法人が復元保存しているようです。C.Dはグラスミアにあるオズワルド教会です。Eがオズワルド教会裏手にあるウィリアム・ワーズワースと彼の妻メアリーと妹ドロシーが眠る墓地です。以前紹介した「セイラ・ネルソン夫人のジンジャーブレッドのお店」は教会の隣にあります。イギリスの田舎の小さな村の昔ながらの地味な教会が私達には逆に目新しく見えます。古き素朴な教会はワーズワースの詩の一編のような感慨を覚えます。

2009年06月22日

コメント(0)

-

ベルサイユ宮殿 16 (総括 ブルボン王家の歴史)

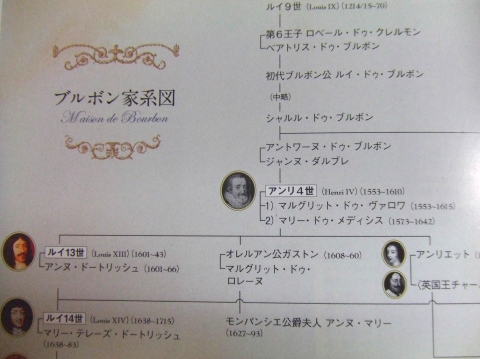

いよいよベルサイユ宮殿のまとめです。なかなかやる気になれなくて苦労しましたが、やっと終わるようです。宗教戦争から始まったブルポン王家の歴史宗教戦争ドイツに始まった宗教改革運動は各国に広まり、フランスでも、改革派(プロテスタント)はカトリック側からユグノー(huguenot)と呼ばれ、フランス王国の国内を二分した宗教戦争が勃発します。(1562年から1598年にかけて断続的に8回の戦争)フランス宗教戦争orユグノー戦争と呼ばれています。カトリックの擁護者は王家でカトリック国スペイン(フェリペ2世)やローマ教皇が支援。一方、プロテスタントの支援者はブルボン公アンリ(ブルボン王家初代の王アンリ4世)で、イングランド王家・ドイツのルター派諸侯が支援していました。ユグノー戦争は純粋な宗教上の対立ではなく、王権を中心とした勢力争いに宗教上の名目が結びついた戦いで、特に内乱後期は権力闘争の側面が濃くなり、純粋な宗教戦争とは言えなかったようです。とりあえずブルボン公アンリが時のフランス王シャルル9世の妹と結婚し、またアンリはカトリックへの改宗を発表し、戴冠後、事態終結の為に1598年にナントの勅令を公布。ナントの勅令はカトリックがフランスの国家的宗教であると宣言しつつも、プロテスタントにも同等の権利を認めたものです。それにより(信仰の自由)、長らく続いたカトリックとプロテスタントの宗教戦争は収拾されたのです。下はブルボン王室の系図です。(ちょっと見づらいかもしれませんが参考文献です。)ブルボン王家の始まり初代当主のアンリ4世(在位1589年~1610年)からルイ13世(在位1610年~1643年)宰相リシュリューの時代は、まだ動乱の傷跡が癒えず、国力の復興と民心の安定に努め、着々と成果を上げるも暗殺され、王家はまだ不安定な時代ですが、やがて二人の卓越した宰相によって政治的にも経済的にも発展を遂げ、中央集権体制の基盤を固めていきます。安定した国家体制ができた時代に王となれたのが、ルイ14世(在位1643年~1715年)で、「朕は国家なり」と太陽王の絶対王政を主張し、ブルボン家の絶対君主政治がここに確立します。国が最も豊かになった時代でもあり、14世は絶対的国家の象徴として太陽王にふさわしいベルサイユ宮殿の造営をはじめます。ベルサイユ宮殿は王政の象徴として存在したのです。欧州一となる宮殿を造る事が欧州一の国家を象徴するのにふさわしかったのは事実です。マリア・テレジアは娘マリー・アントワネットを嫁に出す時に「娘は、世界で一番美しい王国に君臨するのだ。」と思っていたのですから・・。ベルサイユ宮殿の芸術と後世の遺産夜ごと夜会の開かれる華やかなベルサイユ宮殿での宮廷人の生活から多くの芸術が誕生します。ベルサイユ宮殿での栄華はそのままブルボン王家の盛衰の歴史を現していると言っても良いでしょう。(しかし、宮殿を築いたルイ14世の長い治世の中で最盛期を迎えた王国は、すでに王家存亡の危機に向かって下降して行くのです。)豪華フランス・バロックが完成し、ルイ14世時代末期にさしかかると宮殿建築のツケと戦争の費用で国家が赤字に転落していきます。そんな時代にサロンが流行し、啓蒙思想が目を出し始め、幸いなるかな、芸術もバロックよりは質素なロココ・スタイルに移行し、質素ながらも美しくカワイイ、ロココ芸術が花開きます。それらは、宮殿の建築家や、宮廷画家の絵が証明してくれます。私達が今日思うベルサイユ宮殿のイメージは、ルイ14世時代よりも、ルイ15世のロココ時代の印象が大きいと思います。下は、フランソワ・ブーシェのポンパドゥール夫人の肖像画です。当時の流行の最高の宮廷人の衣装です。ブーシェはポンパドゥール夫人お気に入りの絵師でした。ロンドンのウォーレス・コレクションになっています。下は、ジャン・オノレ・フラゴナールの「ブランコ」です。18世紀美術(ロココ様式)のイメージを現す絵として、よく引き合いに出される絵です。ロンドンのウォーレス・コレクションになっています。下は、ジャン・オノレ・フラゴナールの「恋の追求」です。ポンパドゥール夫人の追放を悲しみ、画家がお蔵入りさせた絵です。ニューヨークのフリック・コレクションになっています。ベルサイユ宮殿での宮廷人の生活ぶりが判ると思い選定したら、偶然にも全てポンパドゥール夫人に関係していました。フラゴナールはロココを代表する画家で、アカデミーの会員でもあり、革命前の宮廷の浮ついた世相を表現した作品が多いです。そして、フランス革命と共にフラゴナールの人気もなくなり、世に忘れられて行きました。まさに宮殿と共にあった画家でした。ルイ16世(在位1774年~1792年)のわずかな親政時代にはマリー・アントワネットの洗練された趣味から新古典主義の潮流をいち早く取り入れ、王宮は絶えず芸術の先端を走り流行を排出し、後のフランスに莫大な芸術の遺産を残す事になります。しかし、財政がつき、重税をしいた市民から特に反発がひどくなった時代で、かつてポンパドゥール夫人が「彼女のせいで王室が駄目になった。」と言われたのと同じように「全てマリー・アントワネットが悪い。」と決めつけられ、フランス革命なる反王政運動が起こり、王が民衆によって裁かれる事態に発展していきました。ブルボン王家がベルサイユに宮殿を遷都したルイ14世の治世から数えて131年目です。ルイ16世と王妃が宮殿を追われ、死刑台で斬首され、華やかなブルボン王家のベルサイユ時代は実質終わりを遂げます。「王朝の栄光」はここに終わったと言って良いでしょう。王政の象徴であったベルサイユ宮殿は、革命により調度は掠奪され、宮殿は破壊され、ボロボロになってしまいます。ナポレオンにより、修復された宮殿は、今日も尚、もとの時代にもどすべく修復し続けられています。ルイ16世が死刑にあっても、ブルボン王家は間を置いて存続しています。それは「おまけの章」で紹介します。

2009年06月21日

コメント(0)

-

TROCADEROのPIZZA

Break Time(一休み)また夜中に突然メンテナンスに入りました・・。「ベルサイユのまとめ」をしていたのですが、途中で切れて終わっています・・。気がそがれたので、とりあえず今は別の方向に行って見ます。TROCADERO(トロカデロ)のピッツァイタリア半島南部、シチリア島の北東の高台に位置するタオルミーナは、温暖で陽光に恵まれた街です。前にイオニア海と後ろにエトナ火山の眺望を持つ、映画「グラン・ブルー」の舞台にもなったシチリア島の高級リゾート地でもあるそうです。今日はそこのピッツァを紹介します。撮りたてのホカホカ映像を送ってもらいました。下は、タオルミーナのギリシャ遺跡からシチリアの海とタオルミーナを撮影したものです。タオルミーナの街にあるレストラン、TROCADERO(トロカデロ)。地元の人にも人気の安くておいしいお店だそうです。場所はメーシーナ門のすぐそば。下がお店のロゴですが、メッシーナの門がデザインされています。ピッツァの歴史もともとは、ピッツァは、生地にラードを塗って焼きながら店先や屋台で売られていたシンプルタイプのパンのような物? だったようです。生地だけを平たくのばして焼いただけの「フォカッチャ」がピッツァの先祖のようです。ナポリにピッツァらしきものが誕生したのは1660年頃で、その元祖ピッツァは、ラードとバジリコ、チーズのみのトッピングで作られ、バジリコを意味する「マストゥニコーラ」の名で呼ばれていたようです。1750年頃、現在「マリナーラ」と呼ばれ世界中で親しまれているピッツァ・マリナーラが登場します。これは生地にトマトソースをのせてオイルをふっただけのシンプルで簡単なものです。漁師たちが立ち寄ったパン屋でリクエストして作らせたのが始まりと言われています。現在ではピッツァに欠かせないトマトを使った最初のピッツァですね。ピッツァ・マルゲリータ・・6ユーロ。トマト、モッツアレーラチーズ、オレガノTROCADERO(トロカデロ)のお薦めの一つだそうです。店により入っているものは異なるようですが、ここにはバジルの葉っぱはないですね。「マルゲリータ」の誕生は1889年。現在イタリアでピッツァの代名詞的存在となっていますが、イタリア統一を果たした王と王妃マルゲリータのナポリ訪問を歓迎してピッツァ職人エスポースィトが献上したものだと今日伝えられています。ピッツァ・マルゲリータは生地の上にトマト、モッツァレラチーズ、オイル、バジリコの葉をのせて焼いただけのシンプルなピッツァです。偶然トマトの赤、モッツァレラチーズの白、バジリコの緑がイタリアの国旗をイメージさせたとも言われています。(これには異説があり、「このピッツァは以前から存在していた。」とする説です。)ナポリの人々にとってピッツァはごく自然に暮らしの中にあり、あたりまえに普段食べている庶民的な食物です。安くて美味しく、シンプルでもボリュームがあり、栄養価も高く、立ったままでも食べられると言った様々な魅力を兼ね備えたのがピッツァです。それ故にナポリにとどまらずイタリア全土、or世界中で親しまれているのでしょう。しかし、ピッツァが今日のような知名度を持ったのは、1960年代のピッツァブームによるもので、それ以前は本場ナポリ以外ではイタリア国内においてもあまり知られていなかったそうです。フルーティ・ディ・メール(海の幸)・・・9ユーロ。トマト・モッツアレーラチーズ・イカ・エビ・ムール貝・オレガノカプリチョーサ・・・7.5ユーロ。トマト・モッツアレーラチーズ・グリーンピース・卵・ハム・マッシュルーム・オレガノオルトラーナ・・・8ユーロ。トマト・モッツアレーラチーズ・ナス・ズッキーニ・グリーンパプリカ・オレガノ他にもありますが、あまり映像をのせられないのでやめます。フンギ(キノコ)・・・7ユーロ。トマト・モッツアレーラチーズ・フンギ・オレガノクアトロ・フォルマッジ(4つのチーズ)・・・8.5ユーロ。モッツアレーラチーズ・ゴルゴンゾーラチーズ・後2種類は不明。下は、TROCADERO(トロカデロ)店の焼きがまです。窯の飾りがこだわりなのでしょうね。ピッツァの説明(参考にして下さい)calzone:カルツォーネ・・・二つ折りのピッツァ。 pizza bianca:ピッツァ・ビアンカ ・・・トマトを使っていないピッツァ。 マルゲリータからトマトを抜いたものを指すのかは不明。quattro stagione:クァットロ・スタジョーネ ・・・「四季」と言う名のピッツァ。 4等分されたピッツァの上にいろいろな具が乗っている。 具は4種類ではなく、4つのテーマに分かれている事を指す。quattro formaggi:クァットロ・フォルマッジ ・・・「4種類のチーズ」という名のピッツァ。4種類のチーズを使って いるもので、モッツァレッラとゴルゴンゾーラは定番。その他の チーズは、リコッタ、パルミジャー・/レッジャーノ、ペコリーノ等 と決まっていなてようです。ピッツァの親戚であるピアディーナ、フォカッチャ等はピッツァの兄弟分と言ってよい。お腹がすいたからピザ注文しちゃおうかな・・・。

2009年06月21日

コメント(0)

-

パリの凱旋門

凱旋門については、それを建設したナポレオンの所でも紹介しています。リンク ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還せっかくパリまで出たので、凱旋門に寄って行きましょう。凱旋門は、そもそも、ローマ時代に、軍事的勝利を讃え、その勝利をもたらした将軍や国家元首や軍隊が凱旋式を行う記念のために作られた門だそうです。ローマにも幾つかありましたね。凱旋門 Arc de triomphe (アルク・ド・トリヨーンフ)」の直訳が「戦勝のアーチ」です。エトワール凱旋門1805年、アウステルリッツの戦いに勝利した記念にナポレオン・ボナパルトの命によって建設が始まり(1806年)、1836年に完成。パリのシャンゼリゼ通りの西端のシャルル・ド・ゴール広場にある、パリの象徴的な建造物の一つで、新古典主義様式(古代ギリシ、ローマに回帰する)の建築物の代表作となっています。設計はシャルグラン、高さ49,54m、幅44,82m。現在その下は、第一次世界大戦で戦死した無名兵士の墓となっています。ナポレオンは凱旋門が完成する前に既に亡くなっており、彼がこの門をくぐったのは亡くなってからだそうです。下は、シャンゼリゼ通りからエトワール凱旋門へ向かう所です。因みに、シャンゼリゼ(極楽の野)の名が付いたのは1709年だそうです。1840年12月5日、ナポレオンの遺骸をのせた霊柩車が凱旋門を通過し、このシャンゼリゼを下り、コンコルド広場をへてアンヴァリッドまで凱旋したそうです。1885年には文豪ヴィクトル・ユゴーの国葬が行われ、1919年には第一次大戦でドイツを破った戦勝祝賀のパレードが行われて、翌年1920年に無名戦士の墓が落成します。そして1944年8月26日に、この凱旋門下でシャルル・ドゴール将軍によって「パリ解放」が宣言され、フランス解放後、フランス国民議会の満場一致でシャルル・ドゴール将軍は「フランス共和国臨時政府」の首相に選出されます。フランスでは、彼の栄誉を讃え、ド・ゴールの名前を施設などに命名しているので、この名を冠するネーミングが多くあります。この広場は、改名前は「エトワール広場の凱旋門」が正式名で、凱旋門を中心に、シャンゼリゼ通りを始め、12本の通りが放射状に道路が展開しているので、その形が上から見ると「星(étoile)」のように見えるので、この広場は「星の広場(エトワール広場)と呼ばれていました。下は参考の為に借りました。広場の空撮です。交通量が多く各方面から車が一度に流れ込みます、たいした標識もない中を車は渦を巻くようにぐるぐるまわりながら、(時計と反対回りに回り、右外側の車優先)自分の行きたい方面の道に少しづつ寄りながら排出されて行きます。意志が強くないといつまでも回って出られないかも・・。写真はすいていますが、ラッシュ時は凄いです。下は、エトワール凱旋門に施されている彫刻です。抵抗平和裏側の彫刻は、1810年の勝利でナポレオンが勝利の女神から月桂冠を授かるシーンで、もう一つが1792年の義勇兵の出陣です。さてさて、コンピューターがウイルスにやられた? と思いきや実は自分がウイルスにやられていたようです。今朝方、姪から電話があり、「おたふく風邪になったらしいから学校休む。」と言うので症状を聞いていたら、「どうも私もそうらしい。」事が判明。2日くらい前から耳と首のリンパが少し痛むので、むくみかと思ってマッサージしていたのですが・・。熱もないし、特に差し障りもないので普通に生活していました。少し接触したたけなのに早い感染ですね。何故今頃? 今になっておたふくか? と言う疑問の方が当然先にたちましたが、この間のインフルエンザにしても学生の学校からの感染がすさまじいですね。今回は、姪の父も感染していて、元は中学生の弟の可能性があります。私同様熱もないので、元気な保菌者だったのかもしれません。流行性耳下腺炎(りゅうこうせいじかせんえん)はムンプスウイルスの感染によって発生するウイルス性の病気だそうです。一般にはおたふく風邪として知られています。飛沫感染ならびに接触感染による感染で、2歳から12歳の子供への感染が一般的だそうです。(私も幼稚園以来です。)流行性耳下腺炎の特異的治療法は存在しないそうで、首やほかの腫脹箇所を冷やしたり暖めたりすることで症状が軽減される場合もあるらしいです。顔の腫れは、2日目に最もひどく3~4日でゆっくり消失。 後は自然になおるのだそうです。痛みが酷いときは病院で痛み止めをもらった方が良いようですが、他の人に感染させないように努力した方が良いと思います。(私は軽いので助かりましたが・・。)姪の電話が無ければ気づかなかったし・・。学校もそれなりに対応したいので結果の報告が欲しいと言っていました。マスクは防護ではなく、むしろ人に感染させない為の物です。

2009年06月20日

コメント(0)

-

新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情

マリーアントワネット関連back numberのリンク先をラストにさらに追加しました。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)の作品の中から衝撃の絵を発見しました。これで全ての説明が付きました。客人は持参のオマル? の下に写真追加。写真を入れ替え、増やして編集し直しました。全面改訂です。「マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情」初期も初期に書いた、つぶやきに近い物が、毎日一番多いアクセスをいただき恐縮です。長らく避けてきましたが、写真だけでも入れ替えをと見たら、中身もとてもはずかしい内容で。 (* v v)。ハズカシイ やはり直したくて仕方無くなりました。前作では、ベルサイユ宮殿は入場料を取る上にトイレも有料と言う事を書きました。トイレ代金はトイレ管理のおばさんへのチップとして徴収されていたのですが、おばさんがチップの金額をごまかすのを防止する為に領収書を発行していたのです。それが2018年くらいに新たな無料の大きなトイレが王の前庭の地下に造られ、渋滞の大幅改善がされたようです。入り口はガブリエル翼と旧翼の両方からアクセスできると言うので、個人入場口と団体入場口の両方から入れるトイレらしい。とにかくベルサイユのトイレは評判が悪かったのです。最も、このトイレも庭だけ見学の人は対象外らしく、城への入場料を支払った人のみと言う事らしい。新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情トイレ事情の悪いフランスベルサイユ宮殿のトイレ事情マリーアントワネットのトイレシオン城のトイレ客人は持参のオマル?ルイ14世は「最高の香気を匂わす国王1778年マリーアントワネット22歳の肖像画マリーアントワネットが王妃になるのは1774年。18歳で王妃にこちらの写真はウイーンの美術史美術館から持ってきました。実家に送られたマリーアントワネットの肖像画で、ルイ16世と対になっています。ベルサイユにも同じ物があるようですが、こちらは大きい作品です。本物であるのは間違いないです。トイレ事情の悪いフランスそもそも、フランスと言う国自体、公共のトイレが今現在でも非常に少ない国です。地下鉄駅にトイレは存在しないし、フランス国鉄の大きな駅でさえ、個室が僅かの有料トイレが一つある程度です。※ ルーブル美術館の駅だけ外に個室の多い有料トイレがありました。デパートもそうです。各階にトイレは無く、1階おき。男性はさらに数が少なかったと記憶しています。また、必らずと言って良いほど壊れて使用できないトイレが複数存在するのでフランスでトイレはどこも行列です。そう言えば、シャルル・ドゴール空港でも、真ん中あたりの地下に一つとそこまで行くのに大変でした。※ 一つと言う事はないでしょうが、トイレまでの距離がありすぎるし、必ず待つ事になるので時間がね。パリの街は今でこそ下水道がしっかり完備されましたが昔は汚水を窓からバケツで投げ捨てていたらしい。2階の窓から棄てる輩もいたから汚物がはねてドレスが汚れる事も・・と読んだ記憶があります。近年まで下水道の整備が遅れていたのかもしれません。私が初めてパリに行った時、街は犬のフンの悪臭だらけでした。今はフンの清掃が年中来るし、下水溝の間口が広くされ、いっきに洗い流すようにされてパリの街においては、臭い事は無くなっています。が、問題は他にも。この国はトイレが少なく、しかも有料が基本の国なので必然的にトイレでしない人が多いのです。同じフランス語圏のベルギーもそうでした。街や特に地下鉄などの地下道が臭いのです。掃除が行き届いていない事もありますが・・。これではペストも流行るよね・・と思うわけです。そんな訳でフランス旅行はトイレ・ポイントを考えながらプランを作る事をお勧めします。因みに、団体旅行でトイレ付きのバスと言うのがありますが、これもあてにできません。運転手がトイレ掃除が嫌でトイレを使用させない事が多々あるそうです。王の前庭からの王宮この地下に2018年頃、大きなトイレができたらしい。入城者は無料。下の写真のみウィキメディアから借りてきました。ベルサイユ宮殿のトイレ事情「ベルサイユ宮殿にはトイレが無かったので臭くて汚かった。」と言うのは、大方の所では当っていると思います。王や妃の場合は自室の領域に便座トイレの個室があるのを私も見た記憶があります。だから全くなかったと言うわけではないのですが、汚水を処理する下水の観点から見ると、やはり無かったと言えると思います。そもそも近年でも来客用のトイレが宮殿内に設置できなかったのは、そう言う場所が無かったと言う事を意味しているのでは無いでしょうか?ルイ14世時代には、ルイ13世の小城館とル・ボーの新城館の中庭に面した場所に「キャビネ・ドゥ・シェーズ」(椅子の間?)と呼ばれる小さな小部屋があり、シューズ・ペルセ(便座椅子)が置かれていて、ルイ14世の専用トイレだったと言われています。ルイ15世の時は寝室の隣に上げ蓋式の便器を備えた部屋があったそうです。これは城見学に行くとよくあるパターンで、私も見た記憶があります。(捜したが写真が無い)ルイ16世の時は? 「水洗式のトイレを使用していた。」などと言う説もありますが、文献がないのでわかりません。本当に水洗であるなら、下水道が無ければならない。そのような施設がどこにあったのか? どこに汚物を流したのか? と考えると不自然な気がします。ベルサイユは庭の噴水の為に遠く川から水を引き上げていました。水道の方は説明できなくは無いですが・・。ローマ水道の時に紹介したように、水洗トイレは上下水道が完備された時に初めて機能するものだから。プチトリアノン(le Petit Trianon)にある王妃の部屋の中にマリーアントワネットも使用した木製便座のトイレがあります。ガラス張りで中までのぞけませんが、水洗には見えません。横の小さな穴の方が気になります。そこから水でもそそいだのでしょうか?トイレは王妃の部屋に付随している。ベッド類も再現物のようです。また。テキスタイルもちょっと現代風でいただけない貼り方です。ついでにプチトリアノン(le Petit Trianon)のロビー吹き抜けです。ルイ15世がポンバドゥール夫人の為に建設したものの、間に合わなかった建物です。でもロココでなく、新古典様式の建物です。最初に使用したのは次の公妾(こうしょう)デュ・バリー夫人(Madame du Barry)。ルイ15世が病気で倒れるとデュ・バリー夫人は宮廷から追い出された。その後、1774年から1789年までマリー・アントワネットが使用。シオン城のトイレさて、一般のトイレですが、何百人も集まるパーティーなどにおいて、客人が使用するトイレは下水の観点からも無かったと言えます。ただ、使用人達が使用していたであろうトイレはあったはずです。写真を捜しましたが、無くてしかた無く中世のスイスの城から持ってきました。木製になっているだけで古代の石のトイレと似てますね。ただ、あちらは水洗でしたが・・。スイスのモントルー(Montreux) のレマン湖畔にあるシヨン城(Château de Chillon)の兵隊達が使用したトイレです。トイレと言った個室ではなく、煖炉もある広い部屋の一画にあり穴の下は下界です。シオン城の写真はウィキメディアから借りてきました。自分の写真は全景が入っていなかったので・・。前の湖はレマン湖です。客人は持参のオマル?基本的にトイレは椅子型の場合も、オマル型、あるいはし尿ビン型にしても一時的に受けるもので、中身はどこかに棄てなければならないものでした。また、用を足す部屋があったか? 無かったか? と言うなら、客人用には無かったようです。「274の便座椅子がある」と書いてあった本がありましたが、全くもって確証がとれません。招待を受けた紳士淑女たちは、香をたいた携帯のMy便器を持参したと言われています。でも、その中身は従者が庭に捨てていたから、ある廊下のはずれは「汚物で沈んでいた。」とまで書かれていました。一晩のパーテイーに100人来たとして、その従者などいれたら400人以上。確かに一晩で汚物まみれになりそうです。故に、ベルサイユ宮殿が汚物にまみれて汚く悪臭を放っていたのは本当なのでしょう。だから宮殿南の翼にオレンジの果樹園を置いて空気を浄化しようとした。とも言われています。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)(1703年~1770年) 写真はウィキメディアから英語版で見つけました。1760年頃の作品。今はプライベート・コレクションとなっています。載せて良い画像か少し悩みましたが、これは当時の風俗が解る貴重な資料と思い掲載しました。何より驚くのは、これをブーシェが描いていたと言う事実。ヽ(・_・;)ノ ドッヒャー 衝撃でした。何でこんな絵を描いたのか? また描かせたのか? この女性の羞恥心は? (;^_^Aそれにしても女性の場合はこんな感じだったのですね。取ってが付いたスープ皿のような受け皿ですね。 ドレスが汚れそうです。これの中身を従者が庭に棄てに行っていたと言う事なのでしょう。住居している人の汚水処理のタンクはあったのかもしれませんが、ベルサイユにそれらを棄てる場所が公式にはなかった。また、汚水はおそらく畑にまかれるとか、遠くセーヌ川まで運ばれて棄てられていたのではないかと結論できそうです。下は、ベルサイユ宮殿内にあるゴブラン織りの衝立です。フランス王立織物工場で宮殿用に制作されたもので、とても精巧な素晴らしい物ですが・・。こうした衝立(ついたて)の物影でスカートの中にオマル入れたのですかね。それくらいの羞恥心は欲しいところです。フランドル産に比べたらたいした事ないと思ってしまう。ルイ14世は「最高の香気を匂わす国王と呼ばれていた。それは、糞便の悪臭をごまかす為に大量の香水をつけていたからだと言われています。その理由は、下絶えず下痢状態で1日14~18回もトイレに行っていたかららしい。また、間に合わないこともしばしばで、便座トイレに座ったままで会議をした事もあったとか。ルイ14世は主治医によって抜歯されていた為に歯が無かった。咀嚼(そしゃく)ができないから消化を助ける為に下剤を飲まされていたからだと伝えられている。香水が最も発達したのはこの頃なのだと言うのも納得ですね。フランス人は昔からトイレに対して、前向きな取り組みをした事がないように思えます。「取り立てて考える必要の無いどうでも良い事象 ? 」当時のエピソードを聞くと、もよおした所がどこかにかまわず、そこをトイレとしていたようです。羞恥心の生まれた18世紀からは「しないような努力と我慢の歴史」となったらしいが・・。最後にマリーアントワネットが使用していたであろう食器を紹介しておきます。今後で使用する事もなさそうなので・・。セーブル焼きの磁器?ティーカップでなくてエッグスタンドにも見えますが・・。まだ完成されていないと言うか手作り感が凄く見えますね。ドイツやイタリアに比べると磁器造りもおくれているようです。磁器の元となるカオリンはベルサイユの近郊であるセーヴルで見つかったそうです。でも当初は技術が追いつかなかったとか・・。トイレ、あるいはオマルの写真がまた見つかりましたら追加しますが、城など行っても、なかなかトイレまで修復していないので無いのが現状です。おわりマリーアントワネット関連back numberリンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃back numberリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 1

2009年06月19日

コメント(0)

-

オランダの旬の魚

ネーデルランド王国国土の20パーセントが干拓で造られ、国土の40パーセントが海面下の土地と言う、低い平坦な土地柄、こんな風に言われています。「神は地球を創ったが、オランダはオランダ人が造った。」オランダを象徴する風車も、もとは湧き出る水を揚水(水を高地に上げる)を目的に造られたそうで、この国の歴史は、水との戦いでもあったようです。アムステル川に築かれたダム(堤防)の名の街は165本の運河と1292の橋を持つ水の都です。運河がはりめぐらされた街は、ベネチアとは別物ですが、街の中を船が走り回る不思議な街です。オランダの旬の魚 鰊(にしん)スタンドオランダ、スヘベニンゲン(Scheveningen) 鰊(にしん)スタンドのおじさん。鰊(にしん)の時期には生で提供されるので手早く新鮮な内にさばいて売るのです。※ それ以外の時は酢漬けになっていたりする。※ 写真スヘベニンゲン(Scheveningen)はハーグの近郊こちらはハーグの鰊(にしん)スタンドでを立ち食いするおじさん。おじさんがスタンドでたべているのがこれ。でも、おじさんはカットなしでした。あれが本場の流儀?今の時期に食べられる生食の鰊(にしん)にニンニクとオニオン等好みでトッピングしたもの。アムステルダムの街は、アムステルダム中央駅を中心に下に扇状に広がっています。運河が幾十かに囲い、その間も小運河でつながり、海まで出られます。街にはトラムやバスも走るので、運河には橋も無数にかかり、船がこぐれないものはゴッホの跳ね橋のように開閉するものがあります。上のバトームッシュは観光用です。夜はワインとチーズをつまみながら夜のアムステルダムの観光に行くのがお奨めですし、昼の観光もまた別の楽しさがあります。思った以上に特色のあるカワイイ街です。アムステルダム中央駅はアムステルダムハーバーの裏手にあり、運河に囲まれています。1889年に竣工したこの駅は、東京駅のモデルになったとされています。今回はオランダの紹介はここまでにします。次の機会に街の紹介でもします。今さっき、ヤフーで検索したサイト(ブログ?)をクリックした瞬間パソコンの警報音が鳴りました。「ビー!」結構大きな音です。「ウイルスが見つかりました。」と画面に出てサイトがブロックされたので、ドキドキしてしまいました。こんな事Windowdsでは初めてです。私は本来Mac派(Appleコンビューター)です。株式のオンライントレードをする為に仕方なくWindowdsを使っていますが・・。Macには基本ウイルスの心配がなかったので、Windowdsのウイルスの多さには驚きますね。(警報まで鳴ったのは初)Macは本当にカワイイヤツです。昔のMacは最初に名前をつけてあげるようになっていたので尚更です。(私の初号期はトロンちゃん。2号機がサリーちゃん。)色々な所に遊び心が隠されていて(そもそもMacは最初からWindowdsタイプです。)フロッピー時代に企画の違う物を入れただけで「ペッ」とはき出すれたり、フリーズすると爆弾マークが出てきたりしました。(入力ミスの警報音を私は「クゥエ!」に設定してます。)そもそもゴミ箱もMacから出たアイデアで、ゴミが溜まるとゴミ箱が膨れたりと楽しませてくれるパソコンです。今でもMacにしかないコアなカスタムソフトがダウンロードできます。あの頃の初期型のMacのウイルスに「カスケード」と言うのがあり、(私はなりませんでしたが・・。)画面の文字が崩れ落ちて行くものです。キアヌリーブス主演の映画「マトリックス」で出てたのがまさにMacのカスケードだったのでは? (ウイルスさえも楽しませてくれるものでした。)今は旧 i-Mac(ドーム型)がクラッシック音楽専用機で、新型Mac(モニター型)がポップス系音楽とDVD等の専用機になっています。Macはコアなファンは多いけど一般的なソフトが足りないからWindowdsもないと困るのです。でも、絶対Macは辞めません・・。

2009年06月18日

コメント(0)

-

死海と死海文書

Break Time (一休み)死海(The Dead Sea)以前から、添乗員の仕事をしていた友達と「死海に行こう。」と言う約束がありました。死海の周りはエステや療養施設などあり、皮膚病になりやすい彼女には「とても環境が良いい所だった。」からなのだそうで、何日間か滞在して療養する予定で考えていました。それなのに、そんな矢先に、死海あたりは再び危険地帯になり、私達の旅行は延期状態になっています。(イスラエルと言うより、行きたい所はヨルダン側にある?)現在死海を訪れるイスラエルのツアーはあります。死海には是非一度行ってみたいですが、何事にも「縁」と言うものがあり、「どうしても行けない場所。」という所が私には他にもあります。きっと縁がない場所なのか? あるいは行ってはいけないと言う信号なのか? 実は、「香港に行っていない。」のです。計画は今までたくさんありましたが、出発1週間前にツアーを決めて、2日前にキャンセルになった事も・・。まあ、そんなに行きたいと言う場所でもないので、縁がやって来るのを待っている所ですが・・。下は死海の写真です。 The Dead Seaは、アラビア半島北西部にあり、西側にイスラエル、東側をヨルダンに接する塩分濃度の非常に高い塩湖です。湖面の海抜は -418mと、最も低い土地の湖で、北から南まで全長78km。年々干上がって、小さくなっているようです。東アフリカを分断する大地溝帯の北端にあるそうで、死海を含むヨルダン渓谷は、白亜紀以前にはまだ海の中だったと言う土地です。一般の海水の塩分濃度が約3.5%程度であるのに対し、死海は30%を超えているそうで、その為に浮力が大きく、人も軽く浮くのだそうです。(一度体験してみたいです。)当然生物の住めるような環境ではないので、死の海なのです。皆楽しそうに浮いていますが、一度に20分程度が限度のようです。死海の周囲の砂浜から採れる死海の塩分と他ミネラルを多量に含んだ泥は、お肌に良いらしく、エステに使われ、私も件の彼女から袋詰めされた死海の泥をお土産にもらった事があります。加工されているせいか、とてもなめらかで、海藻パックのような錯覚をおこす泥パックでした。(重いのにありがとうございます。)道路標識です。右がエルサレムです。死海文書死海のイスラエル側の北にクムランがあります。取りたてて、普通の観光客には何の関係も興味も無い所でしょうが、知っている人には非常に興味のある土地です。1947年2月に発見された、「クムラン文書」、俗に「死海文書」と呼ばれる文書は世界に? いえ、キリスト教徒には非常にセンセーショナルな問題を投げかけました。見つかったのは聖書に関連する巻物でした。特に、福音書の中の「イザヤ書」の写本は今まで現存するものより1000年も古いものだったからです。旧約聖書に関するものは現在伝承されているものと、さしたる相違はなかったようです。問題があったのは、聖書の諸書ではない内容の部分です。クムラン文書が書かれたのは、BC140年~AD40年の間で、キリスト教の発生はその中にすっぽり収まっています。そこに書かれているクムラン宗団は非常にイエス・キリストの初期信奉者に似ている。ほぼ同時期に同じ場所に住み、同じような習慣を有する・・。クムラン宗団のメンバーはエッセネ派であったようです。(エッセネ派はユダヤ人の3つの偉大な分派の一つ。そして、成功したキリスト教徒=エッセネ派と後世言われています。)果たして、イエス・キリストはクムラン宗団のメンバーであったか?クムラン宗団とは全く別の宗団であったか? もし、イエス・キリストがクムランの宗団にいて、そこに書かれている事がイエス・キリストを指す真実であるならば、カトリックの根幹を揺るがすかもしれない問題となるかもしれない?ダン・ブラウンの書いた小説「ダ・ヴインチ・コード」でイエス・キリストの妻の事が書かれていますが、死海文書の研究者によれば、彼の母や、父のほか弟の事も分析されています。因みに、それによけば、イエス・キリストはベッレヘムでなく、クムランの南1kmのあたりの建物の中で生まれた。と判明?いずれにせよ「死海分書」の解明に、バチカンは複雑な思いで見守っている事でしょう。死海文書については、新に解った事実を加えて、2019年10月「クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)」で詳しく書いています。リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

2009年06月16日

コメント(0)

-

セイラ・ネルソン夫人のジンジャーブレッド

Break Time (一休み)イギリスの代表的なロマン派詩人であるウィリアム・ワーズワース(1770年~1850年)がこよなく愛した湖水地方からの紹介です。北西イングランドの湖水地方と呼ばれるウインダミア(Windermere)湖の北に位置するグラスミア(Grasmere)という小さな街は、詩人ワーズワースのダヴ・コテージがある為に毎年何十万もの旅人が訪れる街です。(ワーズワースの聖地)グラスミア・ジンジャーブレッド(Grasmere Ginger Bread)グラスミアの街には、セイラ・ネルソン夫人(1815年~1904年)が1854年に立ち上げたグラスミア・ジンジャーブレッドのお店があります。創業当時よりそのレシピを150年以上守り続けたジンジャーブレッドの味は、湖水地帯では知らない人がいない程の人気で今も存在しています。(もちろん美味しいからです。)下はグラスミア・ジンジャーブレッドのお店の看板です。お店はここに1件しかありません。今はインターネットで注文を受け付けていると言う事で、世界中から注文が来ていると言っていました。上は、ジンジャープレッドの包装で、下がジンジャーブレッドです。1枚のサイズが8cm×5cm位? 写真上は1つ6枚包みでの上2枚が見えています。味と食感はパンと言うよりもグラノーラ(Granola)に近いかもしれません。少し柔らかいクッキー? でしょうか? 「甘くスパイスが効いている。」との事ですが、「甘すぎる」と言うわけでもなかったです。味はまずまずOK ? ガイドさんの話では、「登山などの時に携帯して食べる。」と言っていましたから、結構カロリーが高いのかもしれませんね。下はショップの中です。6枚で2ポンド20となっているので、日本円で350円くらい? 1枚60円くらいでしようか。セイラ・ネルソン夫人が12才の時から奉公に行っていたマリー・ファークワ公爵令嬢のグラスミアの館でケーキやペストリーを焼いている時に考案したそうです。それは、マリーや他のお客様にもとても喜ばれ、近隣の館に売り分ける為にたくさん焼いたのが店の起源のようです。下は、聖オズワルド教会の横に建つお店です。ここは店であると同時に、セイラ・ネルソン夫人のコテージの場所でした。そして、彼女が購入する前、ここはワーズワース自身がこの街に住み着いていた時に教鞭をとっていた学校の跡地でもあります。隣にある聖オズワルド教会には、ウィリアム・ワーズワースと彼の家族のお墓がある為に、ワーズワース信奉者達の聖地巡礼の一つとして、この街、この場所を多くの訪問者が立ち寄るわけです。セイラ・ネルソン夫人がこの店を立ち上げた1854年には、ワーズワースはすでに亡くなっていますが、セイラ夫人が売り歩いたジンジャーブレッドをきっと彼は食べているに違いありません。そして、もしかしたら「彼と親交のあった詩人のシェリーやキーツも食べているのかもしれない。」と思うと、やはり来訪記念にジンジャーブレッドを食べて行かなければならないのでしょうね。変わらないレシピは秘伝中の秘伝として彼女は金庫にしまい決して人には見せなかったと言います。その彼女のレシピを唯一継いだのが夫人の兄弟(ジャーマン家)の孫娘だったそうです。その当時店の使い走りをしていたウィリアム・ウィルソン少年が後にこの店の権利を買い、現在(3代目)にいたっているそうです。

2009年06月15日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました摂政フィリップ2世の所追記しました。写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。大陽王ルイ14世は1715年9月1日77才の誕生日まで後4日を残して亡くなった。壊疽(えそ)だったと伝えられているのでおそらく持病であった糖尿病によるものと思われる。※ルイ14世(Louis XIV)(1638年~1715年) (在位:1643年5月~1715年9月)ルイ14世の長い治世は(人口5/6が農民)度重なる重税と不況、凶作や疫病が絶えず民衆の生活を圧迫。「偉大なる世紀」は農民側から見れば危機と悲惨な時代でしかなかった。それ故、王が亡くなった時、民衆は神に感謝して歌い、踊り、過ぎる葬列をののしったとも伝えられる。ヴォルテールは評価したらしいが、後の歴史家達の評価は低い。戦争を好んだ事もあるが、当然ベルサイユ宮殿の莫大な建築費による浪費が大きい・・。また、ルイ14世は宮廷儀礼をたくさん造り複雑化させた。宮殿での礼拝のみならず起床着替え、飲食までことごとく儀式化。それら儀礼を回りの者に課す事により彼らの立ち居振る舞いをがんじがらめに縛ったのである。儀式ずくめの国王の宮廷生活をルイ14世自身が造りあげ、俳優のようにそれらを死の直前まで演じたらしい。 今回「メルキュールの間」を改め、「王のアパルトマン」としてそれら儀礼の部屋を一括紹介してしまいます。かつては写真4枚程度までしか載せられませんでしたが今回はその5倍以上のせました。 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)寝御の間閣議の間摂政フィリップ2世アポローンの間メルクリウスの間フルーリー枢機卿マルスの間ディアーナの間ヴィーナスの間少年王、ルイ15世の肖像 ウイキメディアから借りてきました。1723年、アレクシス・シモンベル作。ルイ15世13歳ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)1722年10月、ルイ15世はランス大聖堂で成聖式を終えた。これにより形式的には摂政政治が終わった。それにしても美少年です。彼は先王、ルイ14世のひ孫。父が天然痘で急死し、わずか5歳で即位している。ところで、亡くなる直前ルイ14世はひ孫を呼び出しこう諭したと言う。「私は戦争を大変好んだが、あなたは隣国と平和を保つ事を心がけなさい。人民の苦しみをできるだけ軽減するように。もはや私がしたような浪費はできないのだ。」火の車状態にしたのは誰のせいだ? 何をか言わんや・・である。また位置の確認で宮殿の写真です。ピンクの囲ったところが王の寝台がある所です。寝御の間 (No18)全体写真の撮影が難しいので。上はウィキメディアから借りた写真です。王の正式な盛儀寝台現在の寝所は鏡のギャラリーが造られてからなので1701年からここに存在する。上部の金箔の飾り物はクストゥの作品で、「王の眠りを見守るフランス」とタイトルされている。王は、医師と外科医により、朝の健康チェックを終えるまでこのカーテンは開かなかった。次に理髪師とかつら師が、髪を整え終えた時、初めてベッドから降りたと言う。それは王が小柄な事。また晩年の1648年には病気により毛髪の大部分を失っていたのでカツラをかぶっていたからだ。加えて言うと、小柄な王はハイヒールを好んだと言う。カツラ同様にかさ上げして身長を高く見せたかったらしい。また王に着替えのシャツを渡せる人は、入室順位一位の王族系の一番偉い人(皇太子)であり、皇太子がその場にいなければ、次の位の王族、というように、宮廷儀礼が、権力分布の象徴的な意味を持っていたと言う。先にふれた宮廷儀礼では、王の起床、就床に諸侯は参列せねばならず、最盛期で100人以上が並んだ。これはルイ14世が創始したが、ルイ15世もルイ16世もこの儀式を遵守したと言う。寝御の間の装飾の修復は1980年完成。夏の内装となっている。絢爛たる錦織が再現され、壁、扉、寝台のカーテンなどに使用されている。金糸が強くて撮影がちょっとぼやけ感があるのが難ですが・・。リュエル(ruelle)世話係やごく親しい者だけが入る事が許されたベッド脇のスペース閣議の間 (No19)寝御の間に隣接して閣議の間がある。ルイ14世はこの部屋を絵画と珍品の蒐集に使用していたそうだ。ルイ15世は居室用に改造。金箔青銅の振り子時計はルイ15世の為に1754年に造られた。シンメトリーに置かれたトミール青銅像をのせた2点のセーブル焼き。摂政フィリップ2世1715年、ルイ15世がブルボン朝第4代の王となったのは僅か5才の時。※ ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)当然摂政がついた。それがルイ14世の甥オルレアン公フィリップ2世である。※ オルレアン公フィリップ2世(Philippe II)(1674年~1723年)摂政による政治(摂政時代)は9年。(1715年~1723年)その摂政の間、王の居城はベルサイユを離れ、パリのパレ・ロワイヤルに移っている。ルイ14世が亡くなり、自分の時代を感じたオルレアン公フィリップ2世は徴税を減らしたり貴族による集団政治を企画したり、25000人もの兵士を解雇。また高リスクの政策を認めて失敗。政治にも経済にも疎い人物であった。傍目(はため)には自由で、世俗的、享楽的、遊技的な、摂政時代が展開。141カラットのダイヤモンドをフランスの王冠につけるために購入したりしているが、ルイ14世の言葉通り、もはやフランス王家は公事にも私事にも破産状態の危機を加速させていた。ソルボンヌ大学の聴講を無料とし、王立図書館を公に開放。教育を奨励するなど評価点もある。自身はパレ・ロワイヤルでサロンを開き、絵画の膨大なコレクション(オルレアン・コレクション)有し且つ芸術を奨励していたようだが、それらコレクションはフランス革命後に多くがロンドンで競売にかけられたようだ。追記彼の政治評価は分かれるが、結果的に彼はフランス革命の大きな要因を造る大失態をした。1720年財務総監にスコットランドの経済学者で銀行家のジョン・ローを呼んだ。ジョン・ローの革新的経済政策は大失敗し、パリの株価が暴落する一大事件をおこしたのだ。リーマン・ショックならぬミシシッピー・ショックである。ジョン・ローはすぐに退任どころか暮れには国外逃亡している。アポローンの間戦争の間の隣である。こちら正殿は1673年~1682年.の間ルイ14世の住居であった。1682年、王は現在の寝所に移るので、以降諸室は宮廷レセプションに使用される。これから紹介する正殿の名前は全て天井に描かれた絵のモチーフに由来している。当然、この「アポローンの間」の名前も天空翔るアポローン(Apollōn)に由来する。アポローンは朝、東の宮殿で目覚め、黄金に輝く馬の引く大陽の戦車を御して天空を駆け西の地平に没するのが日課。大陽王であるルイ14世は、当然アポローンのイメージに重ねられる。この部屋は大陽神に捧げられた部屋であると同時に、大陽王ルイ14世はこの部屋で使節団と謁見。そこに意味があった。それ故、当時はここに銀の玉座が置かれていたと言う。天井画はル・ブランの門下シャルル・ドゥ・ラフォスの作品。四季を従えた早駆け馬車の上のアポローン。その下にいる婦人は「フランス」と、「王の偉大」を象徴した擬人である。タペストリーの前にはルイ15世様式の椅子。閣議の間の椅子のようです。ベルサイユ宮殿に納めている家具屋さんを知っているが、座椅子のクッションにはワラの他に馬の毛が使われている。ルイ16世、マリーアントワネットと子供達の肖像画が飾られている。もっとも、部屋の家具調度、絵画も度々変えられているようだ。メルクリウスの間1678年に開始された鏡の間の造営にあたり、王のと王妃のアパルトマンからそれぞれ二つの広間と新城館の角部屋が削られた。それによりアポローンの間にあった寝所(国王の盛儀寝台)は、今度はメルクリウスの間に移動。天井は全てジャン・パティスト・ドゥ・シャンバーニュの作品。中央の主題は「明の明星(みょうじょう)に先導され芸術と、学術に伴われ、二羽の雄鶏(おんどり)の引く戦車の上にいるメルクリウス」メルクリウスの間で、ルイ14世が崩御した時に遺体が安置されていた寝台らしい。もとは銀の境柵の奥にあったらしい。調度品も銀製であったが、1689年に熔解された。確か、王妃の間の銀の調度品も熔解されたと聞いた。財政難の為だったと思われる。この寝台についての説明が無いが、ゴブラン織りのカバーだと思う。しかし、意外にチープで驚いた。ゴブラン織りはもともとベルギーからぶんどった技術である。技術的には当時のベルギーの足下にも及んでいない気がする。土産物にしか見え無い。以前ベルギーのタペストリーを紹介した時にフランスのゴブラン政策にもふれた。ルイ14世の財務総監のジャン・バティスト・コルベール(Jean-Baptiste Colbert)(1619年~1683年)によってゴブラン織りは国策となり、ベルギーの市場を奪ったのに・・だ。リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)1730年、イアサント・リゴー作 ルイ15世の肖像 ルイ15世20歳。より美青年になっています。フルーリー枢機卿1723年、フィリップ2世は12月にヴェルサイユ宮殿で突然逝去。14歳のルイ15世の親政が始まる。落ちたフランスであったが、優れた政治家であるフルーリー枢機卿の登場(執政)によりフランスは持ち直しを計る。元々フルーリー(Fleury)枢機卿 (1653年~1743年)は当初イエズス会系の聖職者としてルイ14世の妃に仕えていた。ルイ14世は幼いルイ15世の教育者に彼を任命し、フルーリーはルイ15世から全幅の信頼を受けていた彼は1726年から死去する1743年まで若いルイ15世の宰相を務め結果的に政治家になるが、アカデミー・フランセーズの一員でもあった。枢機卿任命 1726年9月11日彼の宰相時代(実際は宰相にはなっていない)、ルイ15世の治世下で最も平和で安定? ルイ14世期の戦争による人的物質的損失からの「回復」の時代(gouvernement "réparateur")となる。彼は宮廷で常に控え目であったと言う。その人柄は肖像画からもうかがえるが、何より彼を紹介するのは、逼迫した財政からフランスを救ったのが彼の経済政策なのである。フルーリー枢機卿は大蔵郷と連携して1726年に貨幣を安定化させ、1736年には収支の均衡に成功。国立土木学校が創立され、土木事業が進められて、フランス各地に近代的な道路が舗装。また1738年にはサン・カンタン運河を開通させてオワーズ川とソンム川をつなぎ、後にスヘルデ川とネーデルラントにまで拡張。海上交通も急成長して、フランスの貿易額は1716年から1748年までの間に8000万リーブルから3億800万リーブルに増加したと言う。マルスの間最初は衛士の間として造られたので天井には戦いの題材が使用されている。マルスは軍神である。続いて舞踏会や賭博場として利用されていた。ルイ15世と妃マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska)(1703年~1768年)の肖像画ディアーナの間ガブリエル・ブランシャール作の天井画はアポローンと双子のディアーナを現している。ジャン・ロレンツォ・ベル二ーニ(Gian Lorenzo Bernini)(1598年~1680年) ルイ14世の胸像 イタリアの彫刻家であり、建築家。画家でもあるバロック芸術の巨匠。ルーヴル宮殿の改築計画では設計案を出している。ローマでは、サン・ピエトロ広場の設計にたずさわり、完成後1668年、ルイ14世に招かれパリに来た時、大理石の彫刻は彫られた。1685年、この部屋に彫像を置かせたのは王自身らしい。シャルル・ド・ラフォス作「イーピゲネイアの犠牲」まさに犠牲に捧げられようとするイーピゲネイアをデイアーナが連れ去ろうとする図。※ シャルル・ド・ラ・フォッス(Charles de La Fosse)(1636年~~1716年)シャルル・ルブランの弟子。ヴィーナスの間ルネ・アントワンヌ・ウアス作 戦車に乗ったヴィーナスが三美神から花冠を授けられている図。ヴィーナスの間と名がついていますが、天井画の全てはルイ14世治政下の出来事をオリンポスの神々に例えた寓意画となっている。ジャン・ヴァラン作ローマの皇帝に扮した青年王ルイ14世の彫像左手に持っているのはメドゥーサの付いたアテナイ女神の楯。正殿の夜会の時には軽食が用意される部屋であったらしい。ルイ14世の時代にあった大階段がルイ15世の時代にとり壊されたが、この部屋は大階段に隣接する部屋であった。大階段は内外からの使者らに王宮の素晴らしさを見せる為の素晴らしい物であったらしい。なぜ取り壊されたのか? つづく ベルサイユ宮殿 9 の前にベルサイユ宮殿番外、リアルタイムで載せています。こちら先にお願いします。リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とロココの意匠Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン) 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月14日

コメント(0)

-

3美人の山 (カッパドキア)

昨晩、深夜2時頃、疲れが溜まっているようで・・写真のセレクト中に意識がなくなりかけました。「少し仮眠してから・・」と2時間で目覚まし時計をかけたのに、起きたらお昼になっていました。「ひぇー!!」10時間近く熟睡、いや爆睡でした。実は「ベルサイユ宮殿の写真の選択」のストレスがあります。もともと予定して撮影したものではないので、写真枚数はたくさんあるのに、以外と使える写真がありません。天井ばっかりで部屋の全体がないとか・・。建物の全景がなくて、部屋も一部だけとか・・。さらにどこの宮殿の部屋か? わからない・・。足りない分を雑誌から持ってくるか? それなりに企画を変えるか? と、頭を使いすぎて疲れすぎてしまったようです。普通に希望の写真が全てそろっていたらこんな苦はなかったのでしょうが・・。嫌、まいりました・・。何とかある写真で形を整える予定ですが、自分が当初意図していた形にはなりそうもないので残念です。そこで、今回は、私の為のBreak Time企画です。唐突ですが、トルコの奇岩を紹介です。トルコ共和国、アナトリア高原、カッパドキア、ギョレメスリー・シスター(3美人の山)シメジに見えるこれは、りっぱな岩山です。トルコのカッパドキア地方のギョレメ国立公園にある奇岩の一つで、スリー・シスター(3美人の山)と呼ばれています。アンカラ(トルコの首都)の南東にあるアナトリア高原は、2000万年前に起きたカッパドキアの3つの山、(エルジイェス、ハサン、ギュルル)火山の噴火によって火山灰(凝灰岩)が降り積もり形成された大地です。特に水に溶解しやすい岩石で構成された大地の上に、さらに比重の大きい溶岩(玄武岩)が降り注ぎ、固まり、さらに長い年月に石灰岩などの水に溶解しやすい岩石のみ雨水などによって溶食され、岩が少しずつ水に溶けて特異な地形を形成したカルスト地形です。古来より小アジア(現代のトルコ)の内陸地域にあたるギョレメ地方は、通称Cappadocia(美しい馬の地)と呼び、ヘロドトス (BC485年頃~BC420年頃)の時代には、「カッパドキア人」がこの地域を支配していたようです。カッパドキアはいくつかの地下都市を有し、住居としての使用だけでなく、キリスト教徒の隠れ場所としても使用されています。BC!7年にカッパドキアがローマの属州に組み込まれてから後、この地には熱心なキリスト教徒が数多く住み着いたそうです。それは7~9世紀にイスラム教徒の攻撃を受けても変わらず、奇岩の岩盤に穴を掘り、内部に教会や礼拝堂を造り暮らしたと言われています。特に14世紀の迫害は厳しく、廃墟となった所もあるそうです。1923年のローザンヌ講和条約により、ギリシャとトルコの住民の相互交換が行われ、ギリシャ系キリスト教徒はギリシャへ強制送還させられ、その後にトルコ人が入り、未だに一部居住者がいるようです。全て同じ岩です。(季節の違いがありますが・・。)このような奇岩は色々なタイプがあり、カッパドキア地方の観光スポットです。

2009年06月14日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました。さて、旧「マリー・アントワネットの寝室」を改め「王妃のアパルトマン」として他の部屋もまとめて紹介します。ちょうど鏡のギャラリーの左右に左右対象に棟があり、北側(右)が王の為のアパルトマン(居室部)。南側(左)が王妃の為のアパルトマン(居室部)になっている。南側(左)の最初の部屋が「平和の間」。次の部屋はいきなり歴代王妃、ルイ14世妃、ルイ15世妃、ルイ16世妃と王妃の為の寝室である。それ故、「平和の間」が王妃の間の一部として娯楽室に使われていたらしい。最も現在の部屋は復元されたもの。革命後には何一つ残っていなかったからだ。新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)王妃の寝室貴人の間控えの間(大会食の間)衛士の間(スイスガード)右のピンクの矢印が王妃のアパルトマンの位置年代の参考にのせました。ルイ14世(Louis XIV)(1638年~1715年) (在位:1643年5月~1715年9月)ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)ルイ16世(Louis XVI)(1754年~1793年) (在位:1774年5月~1792年8月)王妃の寝室王妃の寝室は1671年~1680年に完成した時はルイ14世の妃、マリー・テレーズ・ドートリッシュ(Marie Thérèse d'Autriche)(1638年~1683年)の為に作られた部屋です。(調度品は全て銀製で揃えられていた)最も宮殿は建築が続いていたので騒音がひどく王妃はすぐに他の部屋に引越したらしい。1729年~1735年、15世の妃マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska)(1703年~1768年)の時に内装は一新される。天井はフランソワ・ブーシェ(François Boucher)(1703年~1770年)による「愛徳」、「豊穣」、「貞節」、「賢明」を円縁画が4作描かれ高貴な美徳が表現。1734年に描かれた扉上部の絵は、ナトワールの「青春の女神と美徳の女神」とジャン・フランソワ・ド・トロワの「栄光の女神」も見所だそうです。(写真はありません。)つまり内装はこの時、当時流行のロココ様式でまとめられた。現在の部屋はルイ16世の時代に造られているらしい。人が多いので全景の写真は撮れません。1770年にルイ16世の妃として、いよいよマリー・アントワネットが使用するようになると、部屋は彼女好みに改装される。天井の四隅にあるフランスとナバールの紋章に、オーストリア王家の双頭の鷲を加えるように、彫刻家アントワーヌ・ルソーに命じたと伝えられている。さらに、王立絨緞工場で夫ルイ16世とオーストリアの母(女帝マリア・テレジア)と兄ヨーゼフ2世(在位1780年~1790年)の肖像入りのゴブラン製のタペストリーを織らせて壁にかけたと言う。※ 部屋にあった物は全て革命中に紛失。現在の復元でも双頭の鷲(そうとうのわし)はいない。ベッドの天蓋です。ルイ16世の時代、最初の10年はロココ様式であるが、マリーアントワネットがトリアノンに行く頃には新古典様式のブームが来ていた。現在のこの寝室の装飾は、マリー・アントワネットが最後に使用していた「夏の内装」の再現だそうです。1787年にリヨンのデファルジュが納品した当時の寝台カヴァーが発見され、リヨンの絹織物製造組合が壁布を再現し、寄贈してくれる事になり、革命後何一つ残っていなかったこの部屋の復刻再生ができたそうです。※ リヨンの組合が寄贈したのは「孔雀の尾を絡み合わせた花束模様錦織の入った白地のトゥール絹布」で飾られた部屋とベットと天蓋とカーテンです。本当にゴージャス極まりない感じですね。ベットのサイドには同じ布が貼られた肘掛け椅子と折りたたみ椅子が置かれています。さらにシュベルト・フェッガー制作のセーブル焼きの磁器とミニアチュールで飾られた装身具用のタンスが戻されています。暖炉は1782年に金箔青銅の飾り付きのグリオット大理石に替えられています。彼女は1770年から1789年の10月5~6日の夜中に革命の暴徒から逃げ出すまでこの部屋の主でした。貴人の間この部屋は王妃の接見の間で、新たに宮殿に来た貴婦人らのお目通りの場所だそうです王妃マリー・テレーズ・ドートリッシュ(Marie Thérèse d'Autriche)の為に1671年ミッシェル・コルネイユが描いた天井だけが今も残っている。1785年まで壁は大理石と化粧漆喰(しっくい)で被われていた。高価な大理石を建築に利用したのはベルサイユが早かったが、部屋の主が変わった時、剥がして持って行く者もいたらしい。1785年、模様細工の腰板、鏡、及び金糸縁飾り付きの萌黄(もえぎ)色の絹織壁布に替えられた。グーチェール作の青大理石に青銅細工の暖炉もその時置据えられた。現在はマリー・アントワネットの時代に復元したらしい。天井は別であるが、内装は新古典様式(neoclassicism)ですね。ルイ15世の肖像画はゴブラン織りらしい。下は同じモチーフの絵画のようですが・・。ウィキメディアから借りてきました。紅いカーテンは色あせたのでしょうか?控えの間(大会食の間)天井は戦いを主題とするテーマ。しかも四隅には武器飾り。もとは衛士の間であったかららしい。衛士の間(スイスガード)天井八角形の絵は、神々の長が鷲のひく銀の車で形象化させた正義を従えて空を渡る所が描かれている。絵はノエル。クラベル。彫刻はル・グロとマウスの作品。最初、この場所は礼拝堂であったらしい。1676年に取り壊され壁は大理石で被われた。衛士の間になると、ここでは日夜衛兵が警護の為に詰めていたと言う。1789年10月、宮殿になだれ込んできた暴徒からマリーアントワネットは逃げる事ができた。最後まで忠義を尽くしてくれた衛兵はスイス人の傭兵(ようへい)である。以前スイス人の傭兵について書いているが、バチカンのスイスガード(Pontifical Swiss Guard)が今に残る昔からの衛兵です。最後までフランス王家に尽くして亡くなった兵士等の墓碑がスイスのルツェルンの街にあります。バチカンが今もスイス人の傭兵を雇っているのは、かつてバチカンが襲われた時に、最後まで守ってくれたのがスイス人だけ。イタリア人は真っ先に逃げたそうで、以降バチカンではスイス人のカトリックの信者のみしか雇わない事になった。その信頼があって、あちこちの王室で雇われていたらしい。時に同国人で戦う事も・・。リンク ルツェルンのライオン慰霊碑とスイス人の国防絵は「ユピテルへの生け贄」「コリュバス達の踊り」ルイ14世(1638年~1715年)がこの宮殿の大改造をした時、建築はバロックが流行。ベルサイユ宮殿は古典主義的なフランス・バロックで他とは少し違った?絢爛なハロック建築は公式の場では威厳があるのでふさわしいが、生活の場では落ち着かない。バロックは教会などの内装にも使用されたが、主に建築で用いられたと言って良い。また、建築は一度造ったら長らく使用するので内装との一致はなかなか無いのかも。住居部の様式には落ち着きと安らぎが必要。1700年代に入ると趣が変化し、「軽快で繊細で華やか」「流麗にしてカワイイ」様式美が現れる。それはまだ前章で、それが後にロココ(ロカイユ)様式として確立するのです。パリ国立図書館では、このロココ(Rococo)様式は装飾様式として分類している。また、一般には18世紀にフランスで始まった様式とされるが、フランス・アカデミーは「ロココ(Rococo)」と言うジャンルはルイ15世の公妾(こうしょう)であったポンパドゥール夫人(Madame de Pompadour) (1721年~1764年)を中心とした前後の60年間の期間に限られていると明確に示しているそうだ。ロココ(Rococo)様式とポンパドゥール夫人(Madame de Pompadour) は別の回で改めてやります。今回は前に紹介していなかった部屋も一気に入れました。リンク ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー) 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月13日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました王は祝典など度々大宴会を催している。王の主催する宴会は食事だけでなく、スペクタクルな音楽劇(宮廷パレ)やコメディ・パレが催される。庭園にはそれらに合う彫像が並べられテーマにあった世界感が造られた。さらに仕掛け噴水や洞窟などアトラクションも庭に敷設され毎回非常に凝った物だったらしい。その華やかさは、すぐさま欧州中に伝えられ、フランス王の偉大さが伝えられたと言うが、実際どれだけ素晴らしいものであったとしても、それらは一瞬の風説である。その点、建築物は常にそこにあって消える物ではないので後世に形として残る。そしていつ見てもその偉大さを再認識できるだろう。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)は元の城館を撤去しない形で新宮殿を増築。それを見事にやってのけたが建築的にはかなりの制約が伴ったと言う。ベルサイユの窓は最初のルイ13世の小城館のサイズ(3.33m)に合わせられている。本来この大宮殿のサイズならもう少し大きく無ければならない。だからバランスと言う観点から宮殿を見ると少し微妙らしい。内部はまた別の問題がある。王宮であるので王宮としての部屋割があるが、元の城館のサイズは決まっているので決められたスペースの中で王の希望と実際に必要な部屋を組み込む作業はかなり苦労した部分だったらしい。王族のアパルトマンには「衛兵の間、控えの間、寝室」はセットで必要。部屋が3つあれば良いだけではない。衛兵の間には70人ほどの衛兵が詰めるのだ。また、フランス宮廷は儀礼ずくめ。王は目覚めから着替えまで臣下らに見守られる。最盛期には100人以上の臣下が列を作って見守ったと言う。王の寝室のところでまた紹介するが、ベッド前に敷かれた不思議な柵。臣下(見学者)らはその柵の向こうから王を見守ったと言う事なのだろう。かくして1670年、新城館の建物が完成する。が、それで終わったわけではない。(内装はまだこれから。)さらにプラン変更で改築も続いた。当初ルイ14世が欲しがったイタリア式のテラスは8年程で取り壊しが決まった。1678年大ギャラリーの建設が決まる。設計はジュール・アルドゥアン・マンサール(Jules Hardouin-Mansart)(1646年~1708年)に託された。1679年草案は国王付き首席画家になっていたシャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)に送られ以降画家と建築家の間でプランが詰められて行く。新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)Galerie des Glaces (鏡のギャラリー、鏡の廻廊、鏡の間)天井絵図国産の鏡戦争の間から先に触れたが、鏡の回廊は最初からあったわけではない。下は当初の図面。改築理由の一つは当初テララスに設置していたファウンテン(fountain)の水漏れが酷かった事らしい。※ 人口の泉? 噴水だったかはわからない。1678年から建設が始まり1684年完成。設計主任はジュール・アルドゥアン・マンサール(Jules Hardouin-Mansart)(1646年~1708年)テラスのファサードだった部分の残骸が屋根裏部屋に残っている。全長73m、幅10.50 m。ギャラリーは357枚のミラーが使用されている。全長73mの鏡の間には17のアーチ持つを窓が作られ明かりを取り込んでいる。もう一方の壁側には窓のアーチと対になるように鏡をはめ込んだアーチ型の装飾がされている。その鏡、故にこのギャラリーはGalerie des Glaces(鏡のギャラリー)と呼ばれる。最も日本では「鏡の間」と訳されて紹介されていたが、最近は「鏡の広廊(こうろう)」とするのもある。英語では鏡のホールになる。天井絵図テーマは「ルイ14世の治世の歴史」で、1661年に親政を開始してから1678年にニメーグで和平が結ばれるまでの歴史。ルイ14世の偉大さを示したエピソードなのである。中央には自ら統治する姿が描かれ、現実の王と古代の神々とが混在し「王権は神から委ねられた。」と、する王権神授説を視覚化した寓意画なのだそうです。1 1772年オランダと同盟を結ぶドイツ&スペイン2 敵中、ライン川の渡り3 王、13日でマースリヒト陥落4 1672年、王、オランダの堅固な要塞4カ所一斉攻撃命令5 1672年、王、陸海両軍の戦闘準備6 1661年、王、自ら統治7 フランス隣接列強の豪奢8 フランシュ・コンテ2度目の征服9 1671年、対オランダ会戦の決断10 1678年、6日でゲントの街と要塞を陥落11 ゲントの攻略にうろたえるスペイン人12 1678年、オランダは和平を受諾。ドイツ及びスペインから離反。残念ながら天井画の撮影をしていないので載せられませんが、来賓が来るたびに天井画の説明をしていた? 王の功績を知らしめるべく描かれているからね。もっとも最初の案は太陽神アポロンを中心とした内容であったらしい。本来はそれが一番自然。何しろ太陽王であるのだから・・。しかしこの案は中止された。原因はルイ14世の弟、オルレアン公フィリップⅠ世 (PhilippeⅠ)(1640年~1701年)が自身の城サン・クルー城(Château de Saint-Cloud)でアポロンに捧げた広間を造って公開していた事が原因らしい。王は弟をライバル視していたから同じ物を造くりたくなかったのだろう。次にヘラクレスの神話を王の偉業に重ねると言う案が出た。欧州では伝統的に君主はヘラクレスに例えられるからからしい。※ ヘラクレス(Hercules)フランスではエルキュール(Hercule)しかし神話も、取りやめ、実際の王の功績が描かれるにいたった。それは王自身が主役である宮殿とはっきり主張しているわけで、ある意味「神話の神にも並ぶオレ様」? 主張なのかも。上の絵図にはヘルメスがいるけどね。直接天井に描かれた絵もあれば、画布に描かれた後に天井に貼られた絵もあるようです。国産の鏡下の写真はウィキメディアから借りてきた写真です。実際に人も多くこのような撮影は不可能です。当時、ガラスはベネチアの専売特許でしたが、ベルサイユの鏡は全て国産です。鏡が非常に高価だった時代である。フランスはなんとか自国生産にこぎつける。しかも並み外れたサイズで、しかも品質が良い。それは技術的にもベネチアのガラス産業の根幹を揺るがすレベルとなったらしい。1672年、ルイ14世の財務総監であったジャン・バティスト・コルベール(Jean-Baptiste Colbert,)(1619年~1683年)はベネチア製品のフランスへの輸入を禁止したという。因みにベルサイユの大理石は南仏に王家専用の採掘場があったらしいが、大きな良質の大理石はベルギーから輸入していた。しかも戦争中でも、特別許可のパスポートを取り付けた荷には戦闘地域の移動が可能であったらしい。敵対国であってもお金次第で融通がきいたのね。シャンデリアの数は41個。大燭台(写真左右の金の燭建て)を含む見事な銀の調度品が置かれていたと言う。エンジェルと女神の2種のタイプがあるようです。下は同じ燭台です。ディアーナ(Diāna)狩猟の女神現在の復元は、1770年に執り行われた16世とマリー・アントワネットの婚礼祭典の飾りだそうです。もっとも最近はパーティーに貸し出したりするし、美術展もよく開催されているので仕様は時々変わるのかも。上の写真、左の鏡の壁が開いて人が出入りしています。最近は分からないが、めったに開かない王の住居部への入り口です。壁側の鏡にはところでころ蝶つがいがついていて、開閉ができる部分がある。下は平和の部屋側から戦争の部屋方面を撮影つまり南から北方面を撮影。窓は西に位置するのでどちらから撮影するかで色が異なります。また時間次第で光量が違う。何よりも今は人が多すぎて・・。下はデジカメになる前のアナログ写真の時代のギャラリーです。フィルムにスライド用を使用しているので割りと綺麗かも。時間にもよるが昔は人が少なかった。平和の間の入り口ランス大理石の柱が並び、その中にルイ14世のお気に入りのコレクションの古代彫刻が置かれています。(現在は数体のみ。)美しくなったこの廻廊からは、地平線まで見渡せるベルサイユの広大な庭を眺められる上に、窓から差し込む光と反射する鏡により光があふれるような輝きをみせる。鏡の間は、王室礼拝堂に行くための通路としても利用されていた他、王族の婚礼祝いの宴や、特派全権使節の為の歓迎レセプションも行われた。要するにパーティー会場にもなる「廊下」兼「イベントホール」である。王族の婚礼に際しては、伝統的に仮面舞踏会が開かれたらしい。ところで、フランス革命後の1871年プロイセン王がここで戴冠。そして、1919年6月26日は第一次世界大戦の講和条約として、ヴェルサイユ条約の調印がここでされた。戦勝国側が、敗戦国(ドイツ帝国)への報復措置である戦争の賠償責任に関する条件を盛り込んだこのベルサイユ条約はドイツとその同盟国の戦争責任を問い、莫大な賠償金を課したものだった。(当時のドイツGNP20年分)さらに、ここでの調印は、プロイセン王の戴冠に対する1871年の意趣返しも込められていたようです。つづくリンク ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間) 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー) リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月13日

コメント(0)

-

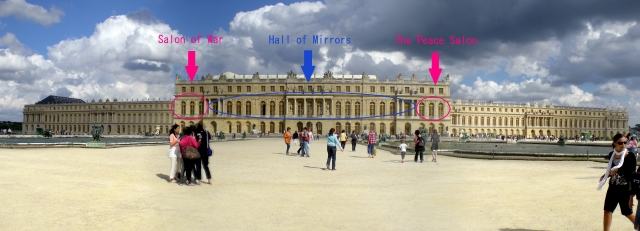

新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れましたベルサイユ宮殿は改築につぐ改築が行われているので、建物以外、内装などは全くの別物になっている。実際、近年の観光でも行くたびにあちこち変化が見られる。例えば王の内庭にできた金の柵も2005年にはまだできていない。中にあったルイ14世の騎馬像も移動されている。全くもってそれは近年の観光用にしつられえられたものなのである。実際、フランスの場合1789年、フランス革命が起きた為に当然王宮や王侯貴族の家屋敷までが破壊され略奪うけている。ハプスブルグ家が歴代のコレクションを残しているのと違い、フランスの場合はほとんど何も残されてはいないのだ。フォンテーヌブローの所でも触れたが、ナポレオンが皇帝になった時に宮殿は修復されそれなりに直されたが、歴史的な復元がされた訳ではない。最近になってルイ14世時代の王宮がもっと壮大なものであった事が解ってきたが、そう考えると、今のベルサイユはいったいどの時代に合わされているのか? と、疑問に思う。日本人の人気スポットはマリー・アントワネットの寝室であるが、それも「王妃の寝室」とタイトルされている。歴代の王妃が使用する部屋の場所は確かにそこだが、内装はそれぞれであったはず。妃の部屋のテキスタイルは一応ルイ16世時代に寄せているのだろうが、写真なんかあるわけではないからベルサイユの場合、完全に当時を想像した復元と言う事になるのだろう。つまりベルサイユ宮殿の場合、実物でなくセット物感は否めない。さて、そんな前振りしましたが、今回は「鏡の回廊」の前後に位置する二つの角(かど)部屋の紹介です。新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)戦争の間(The Salon of War)画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)平和の間(The Peace Salon)ルイ15世のメダリオン(medallion)下は位置確認です。ウィキメディアのパノラマ写真を借りてきました。中に書き込みしています。庭からの宮殿。右側ピンク 平和の間(The Peace Salon)中のブルー 鏡の回廊(Hall of Mirrors)左側ピンク 戦争の間(The Salon of War)地図も位置を確認して下さい。下の図は宮殿正面側からです。鏡の間の向かって右端が戦争の間で、左の端が平和の間と呼ばれています。戦争の間の側(右翼)が王様の寝所などの領域で、左の平和の間の側(左翼)が王妃の寝所などの領域に分けられています。鏡の間の向こう側が、広大なベルサイユの庭園がある側です。※ 団体の観光ルートでは正面右のガブリエル棟から入り、王の間の領域を抜けて、鏡の間に入り、王妃の間の領域を見学するコースになっていますが、個人の入口は反対の旧棟かららしいです。因みに2018年頃に王の内庭の地下に大きなトイレが設置され混雑緩和になったようです。戦争の間(The Salon of War)1678年マンサールがこの部屋の建設に着手し、装飾は画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)1679年2月頃から造営。天井はクーポラ仕立て壁には大理石が貼られ、その上に金箔青銅の武具装飾と、武器類が流れるようなデザイン飾りとしてとり付けられ、天井にはル・ブランにより、勝利の女神に取り巻かれる戦勝国フランスの姿が描かれている。主題は、「ニメーグ和平における軍隊の勝利」そもそも「鏡の間」自体がルイ14世の戦争の勝利など功績が描かれ、栄誉をたたえる構成図案になっている。人が多いので全体の写真を撮影するのは個人では不可能です。下の写真のみ画像は悪いですが、参考に本からです。ベルサイユで発行している公式の写真集からであるが、この写真ではレリーフ下のブロンズはそのまま。近年、金箔を貼ったようです。敵を踏みつけにしているルイ14世。上に金箔の貼られた二人の噂の女神ペーメ。楕円形の化粧漆喰朝浮き彫りで表現されています。コワズヴォクスの傑作です。花鎖につながれた捕らわれの人とその下に歴史書を書いたいるクリオー天井四隅にはフランスの紋章がレリーフされている。画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)シャルル・ル・ブランはイタリアのバロック絵画をフランスに伝えた当時のバロック第一人者シモン・ヴーエ(Simon Vouet)(1590年~1649年)の工房で学び、1642~1646年までイタリアに留学。ニコラ・プッサンにも師事もしているらしい。帰国後、絵画アカデミーの設立に参加し、ルイ14世の首席宮廷画家として、ベルサイユ宮殿の装飾事業の指揮をとる事になる。つまりルイ14世のバロックはほぼシャルル・ル・ブランの作品と言う事になる。傍ら王立ゴブラン織りの製作所の長として宮殿に飾るタペストリーを制作したり、家具、銀器などの工芸品制作の監督にもあたっている。フランス美術界に君臨した画家なのである。※ フランスのゴブラン織りについては、サンカントネール美術館2の中「フランドルのタペストリーとフランスのゴブラン織り」で触れています。リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)平和の間(The Peace Salon)戦争の間と対になっているこの部屋は、装飾も大理石と鏡と金箔青銅と言う所では一致しています。テーマは平和。欧州に平和をもたらすルイ15世のメダリオン(medallion)がメインになった部屋です。鏡の間を出て、王妃の宮殿側に入る最初のこの部屋は、1680年に完成したものですが、1710年から王妃の宮殿の一部として、娯楽室として使われた。何しろ隣は王妃のベッドルームなので・・。後世の妃によってこの部屋の為の装飾が足されたりしているそうです。下の写真のみ本からの出典です。画像は悪いですが、参考に・・。大理石の暖炉の上には楕円のルモワンヌの絵(1729年制作)が飾られている。建物の構成だけでなく、内装までシンメトリー(左右対称主義)に作られている。ルイ15世のメダリオン(medallion)欧州に平和をもたらすルイ15世の図は、19才の王がヨーロッパにオリーブを差し出し、その王の上には慈愛の女神と多産の女神が舞う。また生まれたばかりの王の双子の王女も描かれ、王家の繁栄もほのめかしている。天井画も、シャルル・ル・ブラン。平和の女神が先導し、四羽のキジバトに引かせた馬車に乗って空中を渡るフランス。そのフランスに不滅の輪を冠せているのが栄光の女神。また、フランスには婚姻の神が添っている。平和条約を締結した事を王家同士の結婚に例えて表現しているらしい。ベルサイユの写真だけで数千枚。それを部屋毎に分類せざるおえなくなりました。写真は一度の撮影ではないからです。前の時も大変でしたが、あれからさらに写真が増えています。途中、カーテンの色が変わっている事にも気づきました。内装の壁のテキスタイルも微妙に変わっていそうですし、調度品や絵画は大きく入れ替わりしています。何しろ昔はナポレオンの部屋など無かったような・・。最もベルサイユで飾られている額絵に関しては、ほぼレプリカです。本物はルーブル美術館のみならず、ウイーン美術史美術館所蔵の物もありました。つづくリンク ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂) 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月12日

コメント(0)

-

ポール(Paul)のデニッシュ

Break Time (一休み) 改訂めずらしく都会に行ってきました。ポール (PAUL)1889年フランス北部のリールの街にできたパン作りの名人シャルマニヨ・メイヨのお店です。現在も創業当時のレシピと製法を厳格に守り、また独自に契約栽培された小麦を使う等素材にも気を使っているパン屋さんだそうです。パリの街にもたくさんチェーン展開されていて、日本にも18店舗(東京9件)出店されています。今日は六本木1丁目の南北線の改札口前にあるお店で、(たまたま友人と待ち合わせをした時に)買ってきたクロワッサンとデニッシュを少し紹介します。お店は、待ち合わせに適したガラス張りで、とってもカジュアルで、店内で購入したペストリーやサンドイッチを食べる事もできます。場所柄でしょうか? 外国人の方が多かったです。入り口のショーケースにはブーランジェ、ヴィエノワズリー、ガトーとサンドイッチが並んでいます。今日はこの3種です。やはり、本場のクロワッサンは外せません。一つ189円。元々はフランス語で三日月の意味でバタータップリ使って、サクサクの食感と甘みがあります。ヴィエノワズリーデニッシュペストリーはすべてフランス直輸入の生地を使用。現地そのままの味わいをお楽しみ下さい。〔クロワッサン、パン・ショコラ、エスカルゴ・レザン、ブリオッシュ・カフェなど〕(お店の宣伝文句より)良い感じにパンが裂けてくれます。うーん! パリのクロワッサンです。(でも少しシットリかな? )小麦粉は輸入なので、パリで食べたパンと同じはずですが、水がフランスとは異なるので゜味や食感に違いがでるようです。(深いですね。)とかも日本のクロワッサンはバターが少ないのか? 練りがたらないのか? クロワッサンになっていないものが多いと思います。フランス系のパン屋さんの時はクロワッサンでお試ししています。そう言えば、パリのホテルなどではクロワッサンが多いです。イメージはバケットなんですけどね。日本において「デニッシュ・ペストリー」、「デンマークのパン」と呼ばれています。フランスでは「ガトー・ダノワ」(デンマーク風菓子)と呼ぶのだそうです。バナーヌ・ショコラは一つ357円。ケーキの値段ですね。中身はギッシリです。本当にデラックスな贅沢なペストリーです。高級ホテルの朝食で出だされても納得の味です。カヌレです。かなり前に一度流行しましたね。食感が好きです。一つ231円。池袋西武のル・ノートルの物よりしっとり柔らかで美味しかったです。(ル・ノートルのは食感がゴムみたい。)フランスのボルドー女子修道院で古くから作られていた菓子で、蜜蝋(みつろう)を入れることと、カヌレ型と呼ばれる小さな型で焼くことが特徴なのだそうです。カヌレはお菓子だけどガトーに分類されるのかな?ガトー本場フランスのレシピそのままに、菓子職人が丹誠を込めて作りました。フランス直輸入の現地で人気のお菓子をお楽しみいただけます。お土産に最適です。〔フレジェ、タルトレット・フレーズ、シュー・ア・ラ・クレーム、ミルフィーユなど〕(お店の宣伝文句より)ブーランジェ独自に契約栽培したフランス産小麦を使用した、かめばかむほど味わいの深いPAULのパン。フランスパンやカンパーニュ、セイグルなど。〔フルート・アンシェンヌ、カンパーニュ・オ・フィグ・ノアなど〕(お店の宣伝文句より)サンドイッチPAUL自慢のパンに生ハムやカマンベールチーズなど厳選された素材を使用し、パン本来の味わいを生かしたサンドイッチをご提供いたします。〔アンシェン・ジャンボンクリュ、ブリオッシュ・ミックス、アンシェン・セザム・サーモンなど〕(お店の宣伝文句より)クロワッサン8個とバナーヌ・ショコラ2個とカヌレ2個で会計が2688円 え? と一瞬思いました。バナーヌ・ショコラのせいですが、粉を輸入しているからでしょうか? 最近都会のスイーツやパンは高すぎです。たかがパン。されどパン。でも、ここのはスペシャルなパン?でも、デニッシュはやはり本家デンマークが一番のようです。

2009年06月12日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れましたルイ14世の死後、王宮はベルサイユからパリに移動した件。その理由の可能性を追記しました。財務総監フーケの屋敷、ヴォー・ル・ヴィコント城(Château de Vaux-le-Vicomte)の事は前回触れましたが、フーケが王を怒らせた原因が王の宮殿を「犬小屋」呼ばわりした事から・・との話しもあります。17世紀フランスの劇作家で、古典主義の三大作家の一人とされるモリエール、(1622年~1673年)がフーケの屋敷(ヴォー・ル・ヴィコント城)の素晴らしさに対してベルサイユが小さく見えると言った事かららしい。いずれも世間では王が負けん気で宮殿建設をしたと考えられているようです。が、本当の所は? はっきりとはされていない。ただ、ルイ14世がベルサイユに固執し続けて当時ルイ14世の財務総監であったジャン・バティスト・コルベール(Jean-Baptiste Colbert,)(1619年~1683年)を非常に困らせていた事は解っている。新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)ルイ14世とベルサイユ宮殿改築大陽王の名前の由来宮殿建設と祝宴王室レ礼拝堂ヘラクレスの間ルイ14世とベルサイユ宮殿改築コルベールはパリの王宮であるルーブルの改築を勧めていた。当時のベルサイユは手狭なルイ13世の城館が残っていて、外国からの来賓を迎える迎賓館として利用されているにすぎなかった所。フランス王宮では、宮殿内に臣下のアバルトマンも用意しなければらない。宮廷儀礼を行う為の部屋など広いスペースも必要であった。コルベールのルーブル案ではそのへんはぬかりなく設計も進んでいたが、王はさらに娯楽の施設が欲しいと望んだ。もはやルーブルでは王が望む物を詰め込むには広さが足り無かったのだ。現実主義のコルベールは頑張ったが、理想ばかり追う王に負けた。フランス王は絶対的権力者である。ヴィーナスの間の若きルイ14世像 ジャン・ヴァラン作かくしてベルサイユの大がかりな改築が始まった。ルイ13世の城館を中央に残し、それに新たに北棟と南棟の館を繋げ、臣下のアパルトマンを造る。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)は13世時代の窓枠などスタイルを踏襲して新旧がわからなくなるようデザインを統一してみせたのである。当初、庭園に面したファサードはテラスがもうけられ、イタリア風であったそうだ。※ 後にファサードのテラスは取り壊しされ、そこにかの有名な鏡の広廊(鏡の間)が1684年、増築誕生する。ところで、コルベールは相変わらずパリのルーブル宮の改築を勧めていた。何しろ政務はパリでとっていたのだから・・。しかし、結局はルーブルの方が縮小され1682年5月、王宮はベルサイユに引越ししたのである。※ ルイ14世の治世だけで4000人が住居していたらしい。しかし、引越を終えてもベルサイユはルイ14世の治世中ずっと建築中であったそうだ。ベルサイユに引越したものの騒音が酷くて王妃も居室を変えている。ルイ14世自身が寝室を13回も移転している。また、王の愛人が変われば宮殿内は権力の移動による大移動が行われたそうだ。部屋割は基本王の許可であるが、実質の部屋割は王の侍従長が行った。それこそ駆け引きの政治ゲーム的様相で、皆が良い場所をとりあったようだ。そんな事情で、ベルサイユは改築につぐ改築が絶えず行われ、当初と変わらないのは宮廷礼拝堂と王の寝室くらいらしい。1675年当時のベルサイユ宮殿庭園側のファサードと噴水当初の王が希望したイタリア風テラスが描かれている。鏡のギャラリーが造られる前。今、ベルサイユの学芸員たちは過去の図面をデジタルで整理して過去の部屋のデジタル復元などもしているそうだ。今のベルサイユはルイ14世時代はもとより、ルイ15世時代も、ルイ16世時代も、また革命で貴族らの部屋も調度もなくなり全く変わり果ててしまった。特にルイ14世時代の度肝を抜く贅沢さは失われてしまったそうです。そもそもルイ14世のお金の使い方は非常識。国庫も苦しくなったルイ15世以下、身の丈にあった宮廷生活となり、かつての贅沢は失われているらしい。それでもルイ14世の造った他に類の無い巨大な城館は今多くの観光客を誘致している。大陽王の名前の由来1653年、14歳の少年王であるルイ14世が始めて夜のパレで自身が「登る大陽」の役を演じ踊った。この時一編の詩が曙(あけぼの)の女神の言葉として王に捧げられた。星々は姿を消しましょう。この偉大な国王が進み出ずれば、夜の高貴なる光は、彼の不在のうちに勝利しましたが、もはやその存在の前にあえて輝こうとはいたしません。これらの移り気な光は消えてしまうことでしょう。私の後に続くのは太陽神。すなわち若きルイの事です。下は王の内庭の前に敷かれた金の柵の一部こうした大陽とルイ14世をモチーフにしたデザインはあちこちにある。宮殿建設と祝宴 1661年、首相マザラン枢機卿の死があり、ルイ14世の治世が始まる。先にのフーケがヴォー・ル・ヴィコント城で失脚しコルベールが後任の財務総監に就任。ヴェルサイユ宮殿の壮大な宮殿建設のプロジェクトは先に紹介したように財務総監コルベールの反対があり、すんなり始まったものではない。最初はオレンジ園や、動物園などの改築。あるいは新しい催し物の会に合わせて庭園内に彫像や噴水、洞窟などを造ったりして遊んでいたようだ。壮大な宮殿の建設が実際どこから本気になったのかは改築の履歴を見ても良く解らない。最後のルイ14世の建築物は王室の礼拝堂で、完成は1710年2月。しかし1715年9月ルイ14世は崩御。そして次代ルイ15世はなぜかルイ14世の死後ベルサイユを離れている。※ 再びベルサイユに戻るのは1722年6月の事。※ ルイ15世の摂政となったオルレアン公フィリップ2世(Philippe II)(1674年~1723年)がパレ・ロワイヤルでサロンを開きたかった? 田舎のベルサイユから友人を集めやすいパリに王宮を移動した可能性がかなりり高い。前回ふれたが、ベルサイユ建設のプロジェクトは彼らが主導する。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)画家兼装飾シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)造園家アンドレ・ル・ノートル(André Le Nôtre)(1613年~1700年)「ベルサイユ宮殿は、太陽王にふさわしい壮麗なものでなければならない。」さらに、ルイ14世は、目に訴えるだけではこの敷地を飾るのは不十分であると10年間に3度の大祝宴を催して「音楽と芸術の素晴らしさ」を訴えている。王の元に宮廷音楽に相応しい優雅さを獲得したバレ・ド・クールが盛んに上演。フランス独特のバレ・ド・クール(宮廷バレ)は、一つの詩による物語的な総合スペクタクル舞踏で、詩と音楽に舞踏とパントマイムの合わさった舞台劇らしい。出演は宮廷人である王自らや、その周りの貴族らが時には本人自身の役で出演。ベルサイユ1で一度紹介。この絵はルーブル宮殿所蔵です。上の太陽王ルイ14世の肖像画は、もともとスペインに贈る為に描かせたものらしいが、出来の良さに別のレプリカをスペインに贈ったと言われているルイ14世お気に入り肖像画らしい。この時、王は63歳の晩年期。画家はイアサント・リゴー(ル・ブランの弟子)。王の前庭の向かって右、ガブルエル棟、隣が王室礼拝堂王室礼拝堂入口はガブリエル棟から礼拝堂の立ち入りはできず、上階から眺めるだけ。そもそもここが、王の礼拝席である。2階柱はコリント式で、前に見えるのは祭壇上にしつらえられたクリコ作のパイプオルガン王室礼拝堂内部の祭壇写真が無いので下の写真はベルサイユの冊子からです。1699年に着工され、完成は1710年で二人の建築家が携わっています。2階建ての伝統的な宮殿付き礼拝堂ながら、古典主義的な解釈が取り入れられているそうです。聖王ルイ9世に献堂されたこの礼拝堂は精霊騎士団の儀式の場として用いられた。また、王家の子供の誕生や王子達の結婚式もここで行われ1770年マリー・アントワネットもここでルイ16世と挙式しています。1683年7月30日にルイ14世の王妃マリー・テレーズ・ドートリッシュが急逝すると1685年から1686年、私的な挙式において王は再婚する。相手はフランソワーズ・ドービニェ(マントノン侯爵夫人)である。元々身分が不釣り合いな出身ゆえにほぽ秘密の結婚であったから、愛人と思われていた。マントノン侯爵夫人は敬虔なるクリスチャンで、王に良い影響を与えたらしい。晩年の王の信心深さや礼拝堂の建設はそれをしめしている。ヘラクレスの間ヘラクレスの天井に神格化を描いたこの部屋はルイ14世の治世の長く宮殿の礼拝堂として使用されてきた部屋だそうだ。天井画フランソワ・ルモアンヌ(François Lemoyne)(1688年~1737年)ヘラクレス他、アポロンやジュピターなど142人の登場人物が描かれたスペクタクルな寓話作品。この絵に一目惚れしたルイ15世は彼を宮廷画家に任命。しかし、当の本人はこの大仕事で疲弊し、任命が負担となり自殺してしまうのである。パリサイ人シモンの家におけるキリストの食事パオロ・ヴェロネーゼ( Paolo Veronese)(1528年 ~1588年)作つづくリンク ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?) 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月11日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました今回はバロックを追求しなおしました。そして、これがバロック(baroque)であると言う写真をたくさん入れました。新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)バロックの語源バロック(baroque)とは?バロックの教会(ウイーンのカールス教会)フランス・バロック様式の誕生ヴォー・ル・ヴィコント城の因縁バロックの語源バロック(baroque)という語はポルトガル語の「いびつな真珠(barocco)」が由来とされ18世紀に登場したワードらしい。一般に17世紀から18世紀に流行った様式についてのワードであり、建築、美術、音楽など芸術全般で使用される。が、当初のポルトガル語の「barocco」はまさしく「いびつな真珠」その物をさした言葉だったはずだ。16世紀の大航海時代に、ポルトガルはオリエントから真珠を欧州に持ち込んだ。真円のパールだけでなく、変形した真珠が多かったのかもしれない。その後スペインが新大陸で真珠貝の産地を見つけ運ぶと欧州に真珠の一大ブームが至来したと言われている。バロック(baroque)とは?さて、バロック(baroque)の意味はわかったが、バロック(baroque)を言葉でうまく形容するのはかなり難しい。音楽に関してはなおさらである。かなり理論に無理があり、無理くりジャンルが造られた感があるからだ。一言で例えるなら「ゴージャスで派手な成金趣味」。それは王侯貴族のステータスであったからだ。上下共にベルサイユ宮殿鏡の間建築建築においては彫刻をふんだん使った華美が目立つ。(そうでない物もある。)※ 今回のベルサイユ宮殿は最高にしてそれを越える物が無いバロックの極みだろう。教会建築におけるバロックの意義は皆が度肝を抜く荘厳なる天国世界としてある。バロック式の教会のキンキラの美しさはまさに天国世界を表現したものなのである。教会建築のバロックが一番見て解り易いかもしれない。絵画絵画においては? 当然であるが、そのゴージャスの中にあってもひけをとらない華美がある事だ。バロック絵画の巨匠として名高いのはルーベンスである。※ ピーテル・パウル・ルーベンス (Peter Paul Rubens)(1577年~1640年)ルーベンスの作品は神話や寓意の壮大なスペクタクル絵画なのである。しかも大きいのが多い。まさに華美な室内に劣るよりも勝る美しさと色彩を持つのである。ヨーロッパ中の貴族階級を顧客に持ち外交官としても活躍。当然、ルーベンス作品を所有する事自体がステータスであった。ベルサイユの王の間のあるファサード上の写真一枚に関しては、デジカメになる前のアナログ写真をスキャナーで読み込んで起こした写真です。当時はまだ金の柵が無くて、みなさん正面から撮影ができたのです。正面中央の2階は王の寝室。外壁までここまで立派な宮殿は他には無い。テラスの向こうが王の寝室。下は戦争の間見て解るゴージャスさ下はヘラクレスの間ここでは当然家具や調度品も部屋に合わせて豪華。下はマリーアントワネットのベッドの天蓋。当然、額縁も豪奢(ごうしゃ)になる。教会のバロック見本はウイーンのカールス教会(Karlskirche)からしかし外装はそうでもない。だから外観だけでこれがバロックか? と言う矛盾がある。バロックの教会(ウイーンのカールス教会)1713年、マリア・テレジアの父、神聖ローマ皇帝カール6世 (Karl VI)(1685年~1740年)が、ペスト撲滅を祈願して建立を指示。建築はフィシャー・フォン・エルラッハ親子。「ペスト退散の守護聖人」、カール・ポロメーウス(カルロ・ボロメオ)に献堂されている。※ ミラノ大聖堂に聖カルロの霊廟がある。リンク ミラノ(Milano) 7 (ミラノ大聖堂 5 聖カルロ)下は天井クーポラ(cupola) 天国世界の絵図中身がバロックでも外装は必ずしもそうではない。内装だけ変えている場合もあるあるし、増築して様式が多伎にわたる建物もあるからだ。ルーブルもその一つだ。モダンなゲートまで造られて、元は王宮の一つだったとは思えないが・・。フランス・バロック様式の誕生1650年代、欧州では建築、絵画、彫刻、演劇、音楽と、文化の潮流がいわゆるバロックへと移行?※ もともとバロック(baroque)は後世付けられたネーミング。要するに変革の過渡期(かとき)。一般には、まだ石造りの恒久建築の世界では、まだルネッサンス様式が主流。バロック様式発祥? イタリアでは(1590年頃)導入していた? すでにローマ・バロック建築を代表する二人の芸術家(ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ、フランチェスコ・ボッロミーニ)がいた。フランスでもイタリア出身の宰相マザランにより、1640年代からイタリア・バロックの導入が計られたと言うが当時の建築家フランソワ・マンサールは、古典的なバロック建築を好んだ為にパロックと言うよりはルネッサンス的だったようです。17世紀から18世紀に流行った様式、バロック様式は、ルネサンス様式からマニエリスムを経て発展した様式とされているが・・。フランスではフランソワ1世(François I)(1494年~1547年)が16世紀にはルネサンス様式からマニエリスム取り入れフォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)の改築をしていた。フランソワ1世の回廊(Galerie de François)はまさにバロックの前章と言える作品である。フフォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)フランソワ1世の回廊フレスコ(fresco)画とスタッコ(stucco)による壁絵と天井画下は回廊の天井ではありません。イタリアより招いたマニエリスムの芸術家や職人により完成されたフォンテーヌブローの宮殿装飾(フランス・ルネッサンス?)が第一期フォンテーヌブロー派と呼ばれているが、これはルネッサンスよりもバロックに近い。イタリアよりも早いのではないか?1664年ルーブル宮殿の改築工事の為に、最も偉大な芸術家としてベルニーニをイタリアから呼び、ルーヴル宮殿の東ファサードの設計を依頼しますが、ルイ14世がベルサイユ宮殿に関心を向けたため、ルーヴル宮殿の計画は縮小され最終的にフランス人建築家のルイ・ル・ヴォー、クロード・ペローらによって代案が考えられ、ベルニーニ案からのモティーフを借りつつ彼のデザインとは全く印象が異なる東面ファサードが建設。(1667年~74年)それは、フランス古典主義建築の最も完成された姿とされ、ルイ14世様式と評されたようです。下は、現在美術館となっているルーブル宮殿シュリー翼外観は増改築やデザイン変更があるのでわかりにくい。新古典様式とも言えるが、下はバロックのファサード ルネッサンスの意匠が感じられるデザインです。ルーブルはかなりチャンポンなのである。だからガラスのピラミッドも造れたのかも。中の廊下にはバロックの豪奢な天井画や装飾もある。元は宮殿であったのだからルイ14世が1681年に王宮をヴェルサイユに遷すまではルーブルが王宮であった。ローマ・バロック建築の影響をもっとも受けたのが建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)で、ニコラ・フーケの居城ヴォー・ル・ヴィコント城は限りなくローマ・バロックの様式を盛り込まれてているそうだ。庭園を中央に置き、入り口は楕円の吹き抜けの広間を持ち、入り口は三角破風(ペディメント)を戴いた4本のドリス式円柱で飾るなど、ローマのベルベリーニ宮に着想を得たローマ・バロック特有の意匠を好んで取り入れたようです。下は参考の為にウィキメディアより借りてきました。ヴォー・ル・ヴィコント城(Château de Vaux-le-Vicomte)の北のファサード建物自体にそんなにバロック感はないが、三角破風がローマなのだろう。庭園は完全にバロック。庭は造園家アンドレ・ル・ノートル(André Le Nôtre)の作品ヴォー・ル・ヴィコント城の因縁ルイ14世の宰相マザランの側近で法律家にして財務官でもあり大蔵卿にまで登りつめたニコラ・フーケ(Nicolas Fouquet)(1615年~1680年)。彼が若き芸術家を結集させてヴォー・ル・ヴィコント城(Château de Vaux-le-Vicomte)を建設。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)造園家アンドレ・ル・ノートル(André Le Nôtre)(1613年~1700年)買い占めた土地に自分の身分にあった広大なバロックの城館であった。そこまでは良かったが王を招いて自慢。王(ルイ14世)さえ持っていない城館のあまりの豪華さに王は嫉妬と怒りでニコラ・フーケを失脚させ(国費の私的流用の罪)財産没収と投獄監禁の刑にしたと言う。この3人の芸術家が後のベルサイユ建設のプロジェクト・チームのメイン・メンバーになるのです。ローマに留学していた画家ルイ・ル・ブランは内装を担当。彼もまたローマ・バロック様式を取り入れ、天井装飾は、スタッコ装飾またはトロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法による額縁に縁取られた天井画が描いているそうだ。トロンプ・ルイユを駆使した立体彫刻に見えるだまし絵、時には空が描かれ天を舞うミューズや天使がいたり、神話の世界観が展開されていたりと官能的な美しい空間を演出。実際に見ていないが、ルイ・ル・ブランの仕事はフォンテーヌブロー宮殿のスタッコ(stucco)とフレスコを使用したフォンテーヌブロー派に似ている気がする。しかし第1期フォンテーヌブロー派は100年も早くバロックに近づいている。建物には技術的な事が関係してくるが、内装などデザインは、そこそこ流行に左右されたのではないかと思う。建物と内装の様式は必ずしも一致していない事は解った。また派手になるバロックも、経済事情や好みで相当に違いがあったと思う。ベルサイユに見るバロックは、まさにフランスの国力と王の力を対外に示すゴージャスさが必要であったの確か。外装にまで金をふんだんに使用したベルサイユは最初に言った通り本当にバロック様式は「ゴージャスで派手な成金趣味」そのものでしたね。今回は全面改装になってしまいました。「ベルサイユ宮殿 4」につづくリンク ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城) ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月10日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました。ベルサイユ宮殿 2 (入城)建築家ではないので建物の説明はあまりできません。とりあえず、写真で紹介して行きます。下は、最初にベルサイユをくぐる門です。中側(閣僚の前庭)からの撮影ですが・・。正面がパリ通り。門に向かって3本の道がのびている。上はウィキメディアから借りて来た空撮です。下はベルサイユ内の看板です。宮殿入口からの絵図です。昔は王の前庭の所に鉄柵はありませんでした。近年取り付けられてルイ14世の騎馬像も移動されています。また、2018年始頃には問題の多かったトイレが無くなり、新たに設置されたそうです。今は入場料を腹って宮殿内に入った人のトイレは無料の大きいのが庭園地下に造られ、ガブリエル棟からも旧翼からも入れるようになったそうです。以前は使えるトイレが限りなくすくなくいつも渋滞。しかも入場料取られておばさんのチップ代まで請求されていたのです。下は最初のゲートの金門閣僚の前庭から右手側左から 2つめの金の門、ガブリエル棟、宮廷礼拝堂、閣僚の翼棟現在このルイ14世の騎馬像(1837年据え付け)はとりはずされており、この少し奥にに2番目の金箔鉄柵がもうけられています。栄誉鉄柵門後ろが王の内庭で奥の赤い建物から、さらに奥が王の宮殿です。栄誉鉄柵門の飾りの部分です。金張りのようです。ブルボン王家のユリの紋章がデコルテされています。ベースは太陽王ルイ14世を表しているのでしようか?フランス革命の時に破壊され、最近再現された金柵の門です。王に許された、ほんの僅かな貴族だけがこの門をくぐれた事から栄誉鉄柵門と呼ばれるようです。柵が出来てからは私達庶民はやはり王の宮殿前まで入れなくなりました。(柵の出来る前は行けた。)この柵はフランス革命の時に破壊されたのだそうです。観光の人は、その左の建物(ガブリエル棟)から入城し、礼拝堂を見物するのがだいたいのルートですが、入り口はよく変更されるようです。(メンテナンスのせいかもしれません。)右の建物が1710年に増築完成された王家の礼拝堂です。下は。王の宮殿に戻って大理石の前庭でそれを取り巻く建物は、ルイ13世の小城館のようです。ルイ14世がここを宮殿にするべく大改造したおりに、建築のコンペが開かれ、ルイ13世の居城を取り除くか否かで議論もあったようですが、結局それを取り囲む形でうまくデザインされて(包囲建築)残ったようです。当時流行し始めていたバロックの様式が取り入れられ、新しく増設した建物とうまく調和されるよう建築家ル・ボーにより計算されています。屋根のファサード(正面飾り)は、バロック芸術の先駆けであるイタリアから持ち込まれたローマ・バロックではなく、新たなフランスのバロックが見えています。下は、1701年の゜城の見取り図です。形の参考にして下さい。鏡の間は、この正面の建物の2階の奥、紫の部分にあります。(城が広いので、改めて地図でも見ないと、自分がどこにいるか判らないです。)次回バロックについて書きました。旧内容とは全面改装です。リンク ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月10日

コメント(0)

-

新 ベルサイユ宮殿 1

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました。ベルサイユ宮殿1~2はイントロです。新 ベルサイユ宮殿 1思い出造営の簡略史ルイ14世の狩猟館から宮殿に造営工事パリの南西22キロに位置するヴェルサイユには、かつてフランスに存在したブルボン王家の200年の歴史を刻んだ壮大な宮殿と庭園が今も壮大なスケールで残っています。「ベルサイユのバラ」を知っている方からすると、ルイ16世の王妃マリー・アントワネットのいた宮殿と言うイメージがあるかもしれませんが、ベルサイユ宮殿はやはり、太陽王ルイ14世の宮殿と呼ぶ方がふさわしいでしょう。下にベルサイユの地図をのせました。その規模に驚きます。左下のブルーの部分が宮殿になります。大抵の場合、観光客はその宮殿とその近くの庭を少し散策するくらいです。庭園が見られない日もあるようですし、ゆくゆくは、宮殿と庭園は別料金になるようです。宮殿観光は1時間くらいで、人が多すぎて押し出されるようです。宮殿の庭をまっすく登ると十字架の形をした池(グランド・キャナル)があり、キャナルの右手のあたりに展開する部分がトリアノンになります。トリアノン宮殿には大トリアノン(ルイ14世の愛妾モンテスパン侯爵夫人の為の宮殿)と小トリアノン宮殿(ルイ15世の愛妾ポンパドール侯爵夫人の為の宮殿)と、ル・アモー(マリーアントワネットが作らせた農家)があります。※ 時間があるツアーのみ。一般観光ではほとんど行かない所です。広大なこの庭園には、部分的に車が乗り入れでき(正面宮殿からは入れない。)、ピクニック気分でお弁当を持って休日を過ごす事もできます。十字の池に沿って走る道があり、かなり昔ですが、友人の車でキャナルを一周走った時、時速30キロくらいで30分以上かかったような気がします。ベルサイユの思出・・芸術家のおにぎりは、真っ黒の球体型グランド・キャナルの淵でランチした思出があります。友人の彼女(パリ在住の日本人の画家)が作ってくれたお弁当のおにぎりが今も忘れられません。まん丸で(直径10cm以上) なぜ丸? なぜこんなに大きいの? しかも(回りは海苔で一部の隙間もなくしっかりコーティング。完璧な黒い球体をしていた。めちゃくちゃ食べにくくて、印象に残りすぎ。これはおにぎりではない。と突っ込みたかったが、できなかった。彼女が始めて造ったおにぎりだったらしい。ご飯2合炊いておにぎり2玉。一個1合の球体でした。「ベルサイユ」と聞くと、あの「衝撃のおにぎり」が蘇ってきます。完全に脳裏に焼き付いています。1668年頃の城館革命後に破壊されている建物もあるようで、現在は全てが残っているわけではないようです。造営の簡略史ルイ14世の狩猟館から宮殿にここはもともと、1624年にルイ13世(1601年~1643年、在位1610年~1643年)が狩猟用の休憩用に建てさせた質素な城(別荘)だったそうです。(1631年~1634年少し豪華に改装)1634年にルイ13世が亡くなると、僅か4歳の長男がルイ14世(1638年~1715年、在位1643年~1715年)として即位。彼の少年時代は内乱が多く、パリを脱出し、地方を転々と回らなければならないような治世で、それ故に、彼は揺るぎない王権の確立をめざしたものと思われます。ルイ14世(Louis XIV)(1638年~1715年)(在位1643年~1715年)ルイ14世が22歳の年、宰相であったマザランが死去。忌まわしい思い出のパリを捨て、父王の小さな別荘であったベルサイユの地に遷り住み、新しい王宮を建てる決心をしたようです。※ その当たりは「ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)」で書いています。リンク ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)以降、ブルボン王家のベルサイユの時代が始るのです。造営工事ところで、王宮が建てられる以前のベルサイユは、「やせて貧弱な土地であり、水もなく土もない砂地か沼」だったようです。ベルサイユ宮殿の建設工事が始まったのは1662年。当代随一のメンバーによるプロジェクト・チームができた。宮殿は建築家 ル・ボー(Louis Le Vau)(1612年~1670)装飾は画家 ル・ブラン(Charles le Brun)(1619年~1690年)庭園は造園家 ル・ノートル(André Le Nostre)(1613年~1700年)とりわけ、水のない庭園に水を引くための造園工事は難工事だったようです。(庭園の時に紹介します。)1682年公式にパリのルーブル宮からベルサイユに移りすんでも尚、工事は進められていた。1685年時点で、36000人の職人と馬6000頭が従事。ルイ14世の治世が最大規模。お金を使いすぎて財政難に。ルイ15世の時はかなり縮小されますが、ルイ16世の治世まで改築、増設がされている。最盛期に宮殿には大貴族1000人とその従者4000人が住み、さらにベルサイユの街には数千人の貴族が移り住んだと言われている。メイン宮殿は建築は壮大なバロック建築で建立。ルイ15世の時代になると様式は女性的なロココ様式が誕生。さらにルイ16世の時代になると遺跡発掘のブームから古典様式が再考され、新古典様式が流行。ちょっと近代的なモダンなものに・・。マリーアントワネットが住んでいたプチトリアノンは新古典様式の建物です。彼女は暇つぶしの趣味で田舎生活を思いつく。宮殿敷地内に彼女の村を建設。それがマリーアントワネットの村里です。それは当時流行のイギリス式の景観が絵になる庭園であった。もっぱら近しい友人を招いては、遊ぶサロンとして利用していたと思われる。リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里しかし、時の事情はだんだん悪くなり革命の足音が・・。つづく リンク ベルサイユ宮殿 2 (入城)以下、ほぼ全面書き直しです。書き直しに関しては頭に「新」をつけておきます。革命にいたる理由は以下のあたりで書いています。リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月09日