2009年11月の記事

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

カッパドキア 4 (鳩の谷とワイン)

実はカッパドキアは非常に難しいのです案外広く、大きなスポットは点在しているけれども似て非なる岩山や谷や奇妙に削れてオブジェとなった奇岩が連なっており、写真を撮影している時でも、その写真の位置が特定できないのです。つまり、全部カッパドキアですが、・・・住所はわかりかねます・・・と言う事・・。問題の一つは、観光用の地図が無い事です。普通なら観光の岩山やビューポイントなどを示した絵地図などありそうなものなのですが、シンプルな道路地図しか無いので苦悩しています。(ギョレメだけでもあれば・・・。)キリスト教の信者が大量に住み着いていても見つからなかった訳ですから、所謂かくれ谷もあちこちと・・・どこの谷なのか説明できるわけないのです。まして、そこから撮影した景色はなおさらどこかわからないです。難しくて分類放棄していたカッパドキア・・・・まとまるかな・・・・トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ国立公園(Goreme National Park and Rock Site of Cappadocia)ウチヒサールの村と鳩の谷とギョレメとワインと・・・ウチヒサールの界隈から広げて行く事にしました。今回はウチヒサールの村とハト谷のあたりを望遠で撮影した写真から紹介。鳩の谷からウチヒサールの村と岩の要塞を望む写真の右側の白とピンクの岩層は、鳩の家と呼ばれ、ウチヒサールの東部から続いている。露出した凝灰岩の岩肌には、無数の穴が空いており、鳩が住み着いている事からピジョンバレー (鳩の谷)or鳩の家と呼ばれています。人工的に掘り出された神殿のような彫り込みは、この岩山に何ヶ所もあるようです。かつては教会か? 修道士達が住んでいた? のかも・・・。(この谷の裏の方に広がる、ある谷間は、ギョレメ野外博物館地区となっており、隠れ教会がたくさん存在しています。)ウチヒサール村をズーム岩の要塞を頂きにウチヒサールの村が山裾? ギョレメ谷に続く。分割パノラマです。村の下方ギョレメ谷の一部・・・。(写真下の右)ここも、今は鳩の家かな・・・。鳩の糞は定期的に集められるようです。前にも紹介しましたが、これらはブドウ畑の肥料にされています。現在トルコのブドウ栽培面積は世界屈指だそうですが、イスラムのコーランでは推奨されないので、主に生食ブドウ用、干しブドウ用として栽培され、ワインにされるブドウは栽培面積の3%程度だそうですが、ギョレメのワインは有名なのだそうです。Turasanと言う1943年創業のメーカーのお土産用ボトルの赤ワイン。キノコ岩の形でカワイイです。ブドウ酒は聖体拝領の儀式には欠かせないものなので修道士によって栽培されていたと思われますが、ここアナトリアでは、BC4000年頃にはすでにワインが造られていたそうです。聖体拝領イエス・キリストの最後の晩餐キリストがに由来するキリスト教の儀式です。最後の晩餐の時に、「これがわたしのからだである」とパンを取り、「これが私の血である」と杯をとって弟子たちに与えたとされる事で、パンとブドウ酒は生体とされています。それを両方食す行為を儀式においては聖体拝領と呼ばれるようです。因みに最後の晩餐の、その杯が聖杯と呼ばれる杯です。下は、鳩の谷の撮影場所にあったアートなオプジェです。こちらの人は壺を木にかけるのが好きなのか・・。

2009年11月30日

コメント(0)

-

カッパドキア 3 (ウチヒサール 2 )

ヤフーは繋がるのにやはり楽天は繋がらない・・・。自分のブログがなかなか開けなくて・・・くじけてしまいました。夕方だけではなく、真夜中も調子悪いのです・・・。原因は何? トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ国立公園(Goreme National Park and Rock Site of Cappadocia)ウチヒサール(Uchisar)カッパドキアはいくつかの地下都市を有しており、主として初期キリスト教徒によって、隠れ場所として使用されていた・・と言われています。ローマ帝国の第2代皇帝のティベリウス帝(在位 BC14年~37年)の時代、カッパドキアはローマの属州となります。この地域への初期の移住は キリスト教が伝播した頃の古代ローマ後期にさかのぼると言われ、キリストの終末思想を信じる者達が、その厳しい風土を求めて修行に入ったのが最初のようです。ローマのキリスト教徒迫害を逃れ、さらには7~9世紀のイスラム教徒の攻撃を受けても信仰を曲げずに奇岩や岩盤をくりぬき内部に教会や礼拝堂を造って住み着く熱心なキリスト教徒が多くこの地に集まり密かに進行活動をつづけていたようです。10世紀からはイスラムの領地になります。14世紀になるとイスラム教徒からの迫害はまた厳しくなりその1部は廃墟となったそうです。14世紀頃の当時の勢力図をついでに・・・。当時アナトリアを拠点としたルーム・セルジューク朝(1077年~1308年)「ルーム」とは「ローマ」を意味し、イスラム圏から見た東ローマ帝国領であったため当時はアナトリアとは呼ばれていなかったようです。ベイリク(Beylik)同時にこの頃ベイリク(ベグ=君侯)と呼ばれる諸々の君侯国がアナトリア半島に割拠。これらの部族は軍事的・経済的援助を受ける代わりにセルジューク朝側について戦うが、完全な主権を持って活動していたと言われる諸侯国と思われます。要塞の岩、ウチヒサール(Uchisar)は、キリスト教徒ではなく、どこかのベイリク(君侯国)の要塞(城塞)だったのだと思います。カッバドキアのギョレメが一望に見渡せる展望となっているのですから・・・。道路のある入り口側とはほぼ反対の方面の高台から撮影。ズーム巨岩に空いた穴は人工でくり抜いたものです。昔は立てこもるべくくり抜いた穴は、今や観光資源となっています。ウチヒサールの観光は、国立公園ですがタダです。但し、ギョレメとカイマクリなどは観光料(入場料金)をしっかり取られます。通常我々は写真だけでスルーして登る時間はありませんが、登った人の中には料金を払ったらハシゴを持ってきてくれた。と言う話もあります。(ここも大岩の奇岩に入場する時は料金をとられるのかもしれません。)今手前に写っている三角岩の中にも人が入れるようです。ちょっとしたアパートメントの玄関ホールのようですね。こちらから遠くをズーム。最初の撮影場所の道路側とギョレメ谷がここからでも望めます。この三角アパートの裏側です。道路側の方から撮影したものです。右の三角錐がそうです。こちらには無数に穴(窓)が開いており、窓ガラスがはまっている所もあります。これらは比較的近年に改装されて住居とされていた名残です。現在はトルコ政府により全員退去させられて、住むことは禁止されています。1部岩窟ホテルは、どのように許可がでているのかわかりませんが、特別許可でもあるのかもしれません。ウチヒサールおわり

2009年11月29日

コメント(0)

-

カッパドキア 2 (ウチヒサール)

トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ国立公園(Goreme National Park and Rock Site of Cappadocia)ウチヒサール(Uchisar)ウチヒサールはギョレメとネアヴシュヒルの中間でバスで10分くらいの所にある黄色やピンク、灰色をした岩山の連なるギョレメ谷の谷間(中腹)にある村です。「尖った砦」or「尖った要塞」と訳されるこの村の名は、このあたりで一番高台にある一枚岩でできた岩窟の要塞から由来しています。無数に穴の空いた巨大な岩山(尖った城塞)その外斜面に村は張り付いています。城塞からの眺めは360度パノラマでの展望が可能で、ギョレメ谷が一望出来ます。特にこの村の東部から下方に続いている露出した凝灰岩の岩肌には、無数の穴が空いており、鳩が住み着いている事からピジョンバレー (鳩の谷)、鳩の家と呼ばれています。火山性の土地で痩せているカッパドキアでは、昔から鳩の糞を集めて良質な堆肥として、ブドウ畑の肥料としているそうです。(鳩のショー,意味がわからないけど・・・「鳩のバク転」を見せる店もあるそうです)尖った要塞に登る人のアタック場所。左のバスが駐車している所から道が続く。左手の山の上から要塞の裏側の方面に村はあります。写真には写っていませんがバスの左奥の方の岩山をくり抜いて整備された、「岩窟ホテル」も営業しています。(ちょっと泊まってみたいホテルです・・・。)他にもペンションが結構あるようです。道沿いはお土産屋さんの屋台。要塞はいろいろな角度から撮影する為にあちこちフォト・ポジションがあります。あれこれ移動していると方角がわからなくなりますが、下の写真は上の写真から右に回り込んだ場所から撮影(但し、季節が異なってしまいました。大失敗ですが、容量がないのでこのまま行きます。)左側が道路。なだらかに谷になっています。要塞にズーム。穴には人がかつて人が住んでいた後があります。岩窟の家と、レンガ立ての家が相まって建っている村ですが、遠目に見てうまく混ざり合って見えます。わざと景観配慮したわけでは無いと思います・・・。この岩山の穴も良く見れば穴をレンガでふさで壁にしている所もあります。要塞の頂上をズーム。確かに住んでいた跡があります。登っていないので中の写真はありません・・・残念。今はくずれやすくなっているので人は住まないようになっていますが、頂上まで上れます。つづく

2009年11月29日

コメント(0)

-

カッパドキア 1 (ギョレメ国立公園)

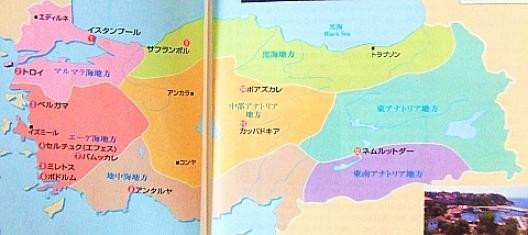

楽天が接続悪いです。保存しようとすると接続が切れて今まで入力したのがすっ飛ぶのです七面鳥を意味する単語と全く同じ綴りで同じ発音の国、トルコ(Turkey)。七面鳥がなぜターキーなのかは、 「ターキーとサンクスギビング」で説明したばかりですね。まあ、それで思い出したと言ったら何ですが、6月に「3美人の山(カッパドキア)」を少しだけ紹介して終わっていました・・。続きしとて、カッパドキアの奇岩群がまだあるので紹介です。最近動物ばかりだったし・・・トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ国立公園(Goreme National Park and Rock Site of Cappadocia)カッパドキア(Cappadocia)カッパドキア(Cappadocia)は「美しい馬の地」を意味するペルシア語から来ているそうで、古来の地理で、内陸の広大な地を意味したそうです。BC6世紀にはこの呼称が使われ、この内陸地域には通称、「カッパドキア人」がこの地域を支配していたと言われています。トルコ共和国の地図、地方色分け図。真ん中のオレンジ色が中部アナトリア地方で、その中心アナトリア高原のさらに中心にカッパドキア(Cappadoci)があります。以前にも紹介していますが、アナトリア高原は、もともと、2000万年前に起きたカッパドキアの3つの山、(エルジイェス、ハサン、ギュルル)火山の噴火によって火山灰(凝灰岩)が降り積もり形成された土地です。それが、長い年月かけて石灰岩などの水に溶解しやすい岩石のみ溶食されて、「奇岩」と呼ばれる特異な地形を形成したカルスト地形なのです。カッバドキアの観光は、こうした奇妙な形状に浸食されて形成された、大地と岩山にあります。ただ、この奇岩達はまとまってあるわけではなく、広大なアナトリア高原に点在しているのです。ギョレメ(Goreme)国立公園1985年にユネスコの世界遺産に「ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩石遺跡群」として登録。この中には、奇岩群と古代ローマ時代にギリシア人のキリスト教徒によって建設された地下都市があります。ウチヒサール(Uchisar)への途上。ウチヒサール(Uchisar)・・写真中央の岩山あたりウチヒサール(Uchisar)を目前に周りに開ける奇岩と街。ここから先は奇岩となったカルスト台地が広がります。ギョレメ・パノラマいづれとんがり三角の岩山群になるであろう今も浸食されていく岩山。先程とは角度の違う方向から見たウチヒサール(Uchisar)の大奇岩。写真左が駐車場で前をお土産屋の屋台が並んでいます。次回ウチヒサール(Uchisar)です。

2009年11月28日

コメント(0)

-

デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)

前回に引き続きハプスブルク家の紋章(双頭の鷲)がブランドマークのデーメル。今回はデーメルのザッハトルテの紹介です。ウイーンの名物菓子、ザッハトルテには商標権が存在します。その商標権を持って製造しているのは2社のみ。今回はその事情も・・。デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)デーメル・ザッハトルテ(Demel's Sacher-Torte)オリジナル・ザッハトルテ(Original Sacher-Torte)オリジナル・ザッハトルテとデーメルのザッハトルテの戦い実は、「ザッハトルテ」はウィーンのホテル・ザッハーの名物菓子なのです。1832年、ホテル・ザッハーの菓子職人フランツ・ザッハー(en:Franz Sacher)が、時のウイーンの宰相クレメンス・メッテルニヒ(1773年~1859年)の為に創作したチョコレートを使ったケーキだったと言われています。1814年、開催されたウィーン会議の時に、そこに集まる王侯貴族たちの為に、ウィーンの菓子職人が競いあった時に作られたのでは? との諸説もあるようですが、本家のホームページには1832年となっていました。ホテル・ザッハーの名物菓子として、スペシャルなケーキ(保存のきくケーキなのです。)として販売されていたので、そのレシピは長らく門外不出だったそうです。現在それをデーメルが持っているのは、ホテル・ザッハーの経営危機の時に、(おそらく政略結婚)嫁いだデーメルの娘からレシピが流出したと言われていますが真相は?デーメルもザッハトルテを売り出し、7年に及ぶ、商標等をめぐる裁判になったそうです。判決は、デメルのものもデーメルのザッハトルテ(Demel's Sachertorte)として売ることが認められたと言う事で、本家のオリジナル・ザッハトルテに対して、デーメル・ザッハトルテが存在するのです。そういう事ですから、ウイーンの名物菓子ではあるけれど、ザッハトルテの商標を持って販売しているのはこの2社のみなのです。デーメル・ザッハトルテ(Demel's Sacher-Torte)のテイクアウト用店内のカフェではお一人様用に作られています。周りのチョコレート・コーティングは非常に硬く、ちょっとやそっとでは崩れない頑丈さです。中のチョコケーキも硬めで水分は少ないのです。そのかわりかなりの日持ちのするケーキです。因みに、ホテル・ザッハーのオリジナルザッハトルテ(Original Sacher-Torte)は2層に分かれ、間にアンズのジャムが薄くのばされています。当時としては、かなりの画期的なケーキであった事は間違いないですね。177年も変わらず売られ続けているのですから・・・。以前はオーストリア航空のマイレージをためて「ザッハトルテ」(オリジナルの方)がもらえました。(今は無い。)注文申し込みすると、オーストリアから空輸されて「ザッハトルテ」が届いたものです・・・。それをお歳暮にしてました下は、デーメルの他のチョコレート・ケーキです。私的には、こちらのシットリタイプのモダンなチョコレート・ケーキのが好きですが、たまにザッハトルテも食べたいけど・・・。下はモンブラン、ここではMaroni Frou Frouとか・・・。デーメルの今が旬のお土産。クリスマスツリー・オーナメント・クッキー。組み立てるとロウソクも飾れる優れもの。発想が素敵。クリスマスが終わったら食べてしまうのね・・ウイーン王宮御用達菓子店のデーメルでした。尚、本家オリジナルのザッハトルテについては2015年05月07日「カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)」で紹介しています。back numberリンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)リンク カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)リンク 元祖ザッハ・トルテのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)

2009年11月28日

コメント(0)

-

デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)

ウイーンと言えば可愛らしい洋菓子で知られています。今回は200年以上の歴史を持つウィーンの王宮御用達の老舗デーメル(DEMEL) を紹介します。とはいえオーストリアは共和制となり、現在王室はありません。最後のオーストリア=ハンガリー帝国の皇帝は、ハプスブルグ・ロートリンゲン家のカール1世(Karl I)(1887年~1922年)の代で終わっています。デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)デーメル(DEMEL) ウイーン王宮御用達菓子店ハプスブルク家の紋章(双頭の鷲)がブランドマークのデーメルはウィーンの歴史、ハプスブルク家の歴史と共に歩んだ歴史を持つ洋菓子店です1786年「デーメル」の歴史は、スタートします。当時、貴重だった砂糖を使ったお菓子を皇帝やその家族、王侯貴族らのために作る「ツッカーベッカー」と呼ばれる菓子職人がいたのだそうです。ハプスブルク家の女帝(マリア・テレジア)の長子ヨーゼフ2世の統治時代に、ツッカーベッカーの一人、ルートヴィッヒ・デーネが、王宮劇場の舞台側入り口の前に、ロココ様式の店を開いたのが、現在の「デーメル」の原型となったそうです。そして初代ルードヴィッヒが亡くなった1799年、店はウィーン王宮御用達菓子司と看板を得て、その後、王宮劇場に寄り添うように200年以上の歴史ある老舗です。王宮劇場と店とは地下道でつながれ、劇場での催し物があるたびに地下道を使ってお菓子を運んでいたと言われています。1888年、店舗も王宮劇場の移転に伴い、現在の場所である王宮そばのコールマルクト14番地にデーメルの本店はあります。今回は最近ザルツブルク旧市街のモーツアルト広場近くに新装開店したお店から紹介。店内の写真です。表はありません。店内はモダンなつくり。1階がケーキ売り場と喫煙可能な喫茶店2階が禁煙喫茶店とトイレ。ショーケースの中のケーキ 一部デイー・ルームでケーキや凝ったドリンクもいただけます。カフェラテホットなのにガラスの容器なのですね。持ち手は後ろ側に。枝付きのグラスの濃いコーヒーに多量の生クリームでフタをしたもの。。ウインナ・コーヒーは本場ウイーンでは、アインシュペナー(一人乗りの馬車?)とか言うそうです。馬車に乗った御者が揺れにこぼさずにコーヒーを飲むために考えられたとか・・。ガイドさんが言ってました。海外店舗1号店が原宿店だそうで、本家に支店がほとんどないのに日本に15店舗もあるのに驚きです。日本のオンラインではザッハトルテを通販しているようです。ザッハトルテは次回につづく。リンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)関連先リンク カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)リンク 元祖ザッハ・トルテのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)

2009年11月27日

コメント(0)

-

ハワイ特派員便り ハワイ・ウエディング 2 (予算は?)

少し改変前回にひきつづき、ハワイ・ウエディングの後編と、気になる料金などを聞いてみました。ハワイで式はあげたいけれど、予算がどれだけあればいい? 気になるところです実際OP(オプション)をどこまで付け足すか・・・。ハワイ特派員便り ハワイ・ウエディング゙ 2 (予算は?)ハワイ・ウエディング(Hawaii Wedding) Part 2ところで、今回の新婚さんは「ルックJTBの選んでつくる海外ウエディング」のウエディング組立型のパックを利用されたそうです。式の作り方は以下のように選択して進むようです。一番のポイントがここの挙式OP選択だと思います。1. エリアを選ぶ2. 挙式を選ぶ 教会、チャペル、ホテル、古城、テーマパーク、クルーズ 注・・基本、教会は信者の方用でチャペルは、プライベートの礼拝堂です。 挙式のタイプを選ぶ 挙式料金を選ぶ 基本挙式、パッケージ挙式、パーティーが含まれる挙式、ハッピー・プライス・パッケージ3. ツアーを選ぶ ・・・自由行動日を使って挙式をするので、何泊、どこのホテルに泊まる・・など。4. OP(オプション)を選ぶ 貸衣装、ヘア&メイク、ブーケ、アルバム&写真、フォトツアー、エステ 参列者送迎、パーティー完成今回お二人のツアーは、シェラトンホテルのオーシャンビユー指定6泊8日で1人が20万の旅行ツアーを選択。式は、基本挙式にOPを加えたようです。基本挙式には、チャペル使用料、ブーケ、ブートニア、ホテルからチャペルまでのリムジン送迎、挙式証明書、音楽演奏と歌手、牧師、牧師と音楽演奏者への謝礼、コーディネーターの代金が含まれているようです。OPは、貸衣装、ヘア&メイク、ブーケ、アルバム&写真ドレスを20万位で選択、ヘアー&メーク、アルバム&写真(写真が80ショットとアルバム)、等をOP追加して、含めて式は100万円くらいしたそうです。(旅費は別)ただし、ビデオは別料金で発注し、レイの花も持ち込み、送迎バスも別に発注し、パーティーも別会計で追加されています。もし二人だけのツアーなら、基本にアルバム&写真を追加するだけでも良いかもしれませんが、いずれにせよ旅費込みで100万円はしそうですね。(式とセットで頼むので本人達は格安ツアーにはのれないだろうし・・。)チャペル控え室チャペルの横には綺麗な控え室がついていたようです。教会によっては、控え室が無く、参列者は教会の椅子か庭で待つ事になります。(ここではサービスでウエルカムドリンクのジュースが1人に1杯付いていたようです。)今、カメラマンとビデオなどの撮影も行われています。参加者も多くなれば、それだけ撮影の素材も増えるのです。式が終わって出てくる2人。外から撮影したのを拡大しました。(式は20分くらい。)式の写真たいていの所は式の最中の写真は禁止ですし、教会内部の撮影は禁じられている事が多いようです。ここもそうだっようで、姉の式の写真はありません。でも、もしかするとアルバム&写真のOP申し込みの場合は式の業者の撮影が許可されているかもしれません。(申し込み時に確認です。)式場スタッフから皆さんお花を受け取りフラワー・シャワーのようです。コーディネーターがしきっています。参加者の方の参列ハワイでの結婚式はラフな服装で参加して大丈夫です。男性はローカルではアロハが正装です。日本人も現地で購入したアロハでもOK。カメラマンとビデオマンが正面から撮影。常に彼らはベストな所で撮影してくれます。やはり参列者がいれば写真にもボリュームが出ます。スタッフにハクレイ(新婦のヘッド・ドレス)を付けてもらっています。新郎の首に掛かるのは、もちろん例のマイレ・レイです。今回このレイは姉の持ち込みですが、OPでもあったそうです。因みに、日本で追加注文すると、花婿のマイレレイは8000円、ハクレイは8900~14200円のようです。ハクレイを付けるなら、髪飾りはもともといらないですね。簡単なお色直しをした後、二人は教会の庭のあちこちでカメラ撮影とビデオ撮りです。こうした素材によりアルバムは出来ますから、いろいろなシチュエーションがあった方が良いのです。式場選びのポイントは、海の見えるorシーサイドのチャペルがお奨めです。それは写真撮影の為にすてきな場所が必要だからです。(但し、あまり遠いチヤペルにすると交通にお金がかかります。今回は人数がいたのでバスのチャーターしましたが、OPでバスを頼むと7万円です。)ご両親と一緒の写真もアルバムに加わりましたね。美しい庭での写真海を背景にした写真はとてもハワイ的で、美しいです。美しい庭や美しい花も入り込めばより美しい写真が撮れます。この写真は素人の姉がカメラマンより悪いポジショニングで撮影したものですが、緑の芝生と、ハワイの青い空と青い海は永遠に忘れられない思いの写真を残してくれるでしょう。因みに、ビデオの冒頭にはハワイの観光見所や、式をあげたチャペルの写真も加えられています。新郎新婦様、ご協力ありがとうございました。お二人の結婚式は大成功です。回りの方々にもめぐまれて良かったですね。いつまでもお幸せに

2009年11月26日

コメント(0)

-

ハワイ特派員便り ハワイ・ウエディング 1

前回のハワイ・ウエディングのレイの話に引き続き・・・・。姉からネットで送られたホカホカの写真で紹介します。ハワイ特派員便り ハワイ・ウエディング゙ 1ハワイ・ウエディング(Hawaii Wedding) Part 1今、ハワイで式をあげたい人達の為のホーム・ページがあるのに驚きました。昔から多少はあったのですが、今は凄い各旅行者のウエディング・パンフも凄いし・・・。教会も多数から選択。レセプション・パーティーやドレス、ヘアメイク、ビデオ、ケーキ、ブーケ等まで、あらゆるもが細かく選択。完全な結婚式請負型のシステム 「in Hawaii」になっていました。(これを欲張って組み立てたらハワイ・ウエディングの値段もかなりお高くなるのでは? )昔のハワイ・ウエディングは、ハワイ旅行のついでにオプショナル・ツアーで貸衣装も現地で選択して、2人だけで教会で牧師さんの前で誓う・・と言うシンプルかつ安い物でした。(ついでにできた・・。)が、昨今結婚式は日本の結婚式のシステムをハワイで成立させると言う、凝った作りで、巨大ビジネスに発展しているのだな・・・とつくづく感じます・・・。それでも一生に一度だから(どうだろ?)・・・と思う女性の気持ちは応援したいですし、ハワイに何のつても無い人達のハワイ挙式には大きな役割を担ってくれると言うのは間違いありません。異国、常夏の島、ハワイでの夢の結婚式を考えている方を応援して、今回顔出し許可をもらったので、流れなどを少し紹介させてもらいますそういえば、昨日は女優の伊藤美咲さんも、やはりハワイのキャルバリー(Calvary)教会で式をあげていたようです。キャルバリーもセットの挙式パックが出ているようですよ。ホノルル、ロイヤル・ハワイアン・ホテル前リムジンを待つ2人ドレスを身に付けた時から、女性はお姫様になりますたぶん今は雲の上の絨毯を歩いている気分かな?ホテル前でリムジン・カーに乗り込むお付きの方が車に乗り込むエスコートをしてくれているようです。白いリムジンに乗るのは2人だけ・・。カボチャの馬車のような気分かな?一度は乗りたいリムジンですね。(中はとても広いのです。)今回は新郎新婦の家族友人も参加したのでバスをチャーターシェラトン・ホテル前集合です。新婦側が16人で新郎側が8人プラス3人の11人に現地で姉夫婦も加わり、ちょっとにぎやかに式が出来そうです。因みに家族達はそれぞれ別のツアーで参加して来ているそうですよ。今ハワイ旅行も安くなっていますから、ついでに皆でハワイに行こう!! ですね・・・2000年に建設されたセント・カタリナ・シーサイド・チャペルです。実はここは正式な教会ではなく日本の結婚式場に近いものだそうです。もちろん牧師様は本物の方が来てくれますが・・。バスで40分の東海岸にあるセント・カタリナ・シーサイド・チャペルはマカプウ岬(Makapuu PT)、シーライフ・パーク近くの絶景の望める素敵な場所にあります。金額などについても多少、教えてもらったので、次回Part 2で紹介します。是非参考にしてもらいたいです。つづく

2009年11月25日

コメント(0)

-

ハワイ特派員便り ハワイ・ウエディングのレイ

Break Time (一休み)現在進行形で、姉の知り合いの方がハワイで挙式(ウエディング)をするとの事で姉がフル活動しているようです。今朝、姉はオーダーしていた新郎新婦とその家族が身に付けるレイの花を取りに行ってきたようで、さっそく、その美しいレイの写真を送ってくれました。ハワイとレイは切り離せない関係です。昔は空港に降り立つとレイなどをかけてもらえましたが、レイは買うと結構お高いのです。出迎える親戚や友達が用意してくれる以外は、空港ではほとんど見かけなくなっています。それでも、地元ローカルの人達は、誕生日、記念日、結婚式、卒業式、退職の時、等にギフトと一緒にレイを贈る習慣が良くあるそうです。ハワイ特派員便り ハワイ・ウエディング゙のレイ結婚式のローカルの定番ピカケのレイとマイレの葉のレイは結婚式とは切り離せない特別なレイです。マイレ・レイ(新郎用)ハワイでは誕生日、結婚式、卒業等のお祝いの機会にも使われる、主に男性に贈られる葉っぱのレイです。マイレというハワイの神聖な植物の葉が使われ、形状はこのマイレ・レイだけ環状でなく、一本造りとなっている、肩から首にさげるオープン・レイです。今回、新郎用に用意されたマイレ・レイ・・・・・・・35.50$マイレ・レイでもこれは、ボリュームがあります。古代ギリシャ人が月桂樹の葉で作ったリースを珍重したように、ポリネシア人はマイレの葉を珍重したようです。マイレはつる性の低木で、キョウチクトウ科の植物? とか・・。「バニラ系」の香りがすると言われています。このレイは、フラダンスでも欠かせないレイのひとつで、同じマイレの葉で頭・腕・足などの飾りに使われているそうです。マイレは、フラの神様「ラカ」に捧げられた葉で、神が宿るとされている事から、神を讃える歌にマイレ・レイをつけて踊るようです。ピカケ・レイマイレが主に男性の定番的に使われるのに対して、ピカケ・レイは主に女性用に使われます。ピカケとはハワイ語で「孔雀」の意だそうです。白ジャスミンの花の蕾を繋げてできたレイは、早朝花が咲き開く前に摘み取って作られる貴重で高価なレイです。香りが非常に良く、幸せな気分にさせてくれる、まさしく幸せのレイです。ローカルの花嫁さんが必ず身に付ける結婚式の欠かせないレイですし、女性へのプレゼントにも良く使われるそうです。1本では細いので、何連かに束ねられた造りになっています。今回は、花嫁さんの母親用に用意されたレイにピカケが一連入っているので、そちらで紹介します。ピカケとイリマレイ(母親用)・・・・・25$ピカケは白い花の方です。ジャスミンですから一輪の蕾は女性の親指の爪あるかないかの大きさです。本当に香りが良いです。イリマレイは沢山の花びらを重ねあわせてモールのように作り込まれているのが特徴のレイです。ハクレイ(新婦のヘッド・ドレス)・・・・・・・25.50$ハワイアンスタイルの髪に飾る花冠のハワイアン・レイです。オープン・レイのようになっていて、頭の後ろで結んで使用します。ハクレイは髪飾りの事を指し、花は何でも好みで使われるようです。今回父親用にはホワイトジンジャーを用意したそうですが、写真の容量が無く、今日は入れられませんでした。(またチャンスがあればどこかで・・。)ジンジャーはハワイ語ではアワプヒと言うそうです。信頼・慕われる愛、豊かな心、等意味を持つジンジャーは香りが高く格調あるレイです。レイの編み方が特徴的で美しいのです。花屋の冷蔵庫写真の左下に入っているのが、マイレ・レイの入ったパックです。マイレは需要があるのでいつでも買えるようですが、少し素敵なレイは注文しておかないと手に入りません。手作りですからレイは案外高いのです。昔はハワイに行くと姉が必ず掛けてくれましたが、値段を聞いてから断りました。写真はイリマとピカケ・レイの入ったパックですが、このようにレイは、パックに入れられて冷蔵庫で保管されています。ランの花は2~3日は常温でも持ちますが、イリマやピカケはデリケートなので持ちが悪いです。こうして直前まで冷蔵庫保存です。今頃このレイを身に付けて結婚式が進行している頃です。特別な日の特別なレイ達でした。

2009年11月24日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 13 (最終章 フォト・ギャラリー)

今日も朝からお出かけで睡眠不足です・・・とりあえず、今回でチョベ国立公園は終わりになります。まだ鳥類などが若干いるのですが、どこか他の国とかぶった時に使います。で、景色として良い写真をピック・アップして最後にします。写真中心です。(実は眠くて思考が・・・。)ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)チョベ川、夕暮れの動物昼間は大胆に、警戒心ゼロで昼寝していたナイル・ワニ(Nile crocodile)。動きは案外かわいい。擬音にすると、「スタコラ、スタコラ・・・」かな?水の中にはカバも・・突然浮上したら驚きますよ。擬音にすると、「ヌボッ」と出る感じ・・。アフリカン・バッファローと鳥鳥はバッファローに寄ってくる虫類を狙っています。ゾウの泥だまりの糞のまわりにも鳥は多いです。夕暮れ間近なので写真をかなり明るく調整しています。インパラの群軽快でスタイルが良いですね。今日はここで夜を過ごすのでしょうね。アフリカヘビウ(African Darter)結構あちこちに居て、撮影しています。首が長くスタイルが美しいので、どこに居ても絵になるのです。ほとんど真っ暗の中をクルーズしている船。明かりがないので夜は怖いですね。これで今回のボツワナ共和国、チョベ国立公園・・おわり。

2009年11月23日

コメント(0)

-

アフリカ大陸最南端・・・喜望峰とケープ・ポイント

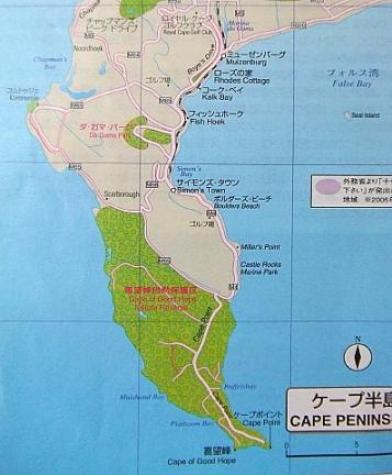

喜望峰とケープ・ポイントについては、2022年04月18日「アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人」にて詳しく載せています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人アフリカ大陸最南端・・・喜望峰とケープ・ポイント南アフリカ共和国(イギリス連邦加盟国)ケープタウン(Cape Town)ケープ半島(Cape Peninsura)「アフリカ大陸の最南端、喜望峰」と、一度は習った記憶があるのではないでしょうか?喜望峰(Cape of Good Hope)は本質的には最南端ではありませんが最南西端として今も一番の観光名所となっているようです。ケープタウン(Cape Town)西ケープ州の州都ケープタウンからは、大西洋に突出するケープ半島は、1652年オランダ東インド会社のヤン・ファン・リーベックが東インドへの寄港地として初めて入植した場所です。南緯約34度に位置しているため気候は地中海性気候で、夏は乾燥し冬は温和で暖かく、年平均気温は16.4℃。ケープ半島(Cape Peninsura)ケープ半島鳥瞰図 写真左が北で、写真右が南。A写真の下の飛び出しているのがケープ半島。全長約75kmのケープ半島の南端には喜望峰とケープポイントがあります。B半島の先端は2つに分かれており、東(右)にケープ・ポイント、西(左)に喜望峰があり、この半島でも最南端はケープ・ポイントでした・・・。本当の最南端は、ケープ半島から東に100km程離れたアガラス岬(Cape Agulhas)がインド洋と大西洋を分ける本当の地点です。知名度で負けているが・・・。C左の文字がケープ半島で、右がアガラス岬。喜望峰自然保護区(Cape of Good Hope Nature Reserve)喜望峰とケープ・ポイントは喜望峰自然保護区の南端にあります。(Bの地図の緑の部分。)保護区内の道路の終点から徒歩orケーブルカーがあり、「Look Out Point」と呼ばれる灯台のある展望台まで登ると、眼下がケープ・ポイント(Cape Point)で、右に喜望峰(Cape of Good Hope)が望めます。Dの写真下Look Out Point」と呼ばれる灯台。ケープポイントの海抜87mに1919年に建設。アフリカ海岸で最も明るい灯台と言われたそうです。Dケーブルカーを降りて、これから徒歩で灯台に上るとビュー・ポイント(絶景)です。展望台から喜望峰(Cape of Good Hope)を撮影。E先端の岬に行くにはさらに先へ遊歩道が続く。喜望峰とディアス・ビーチ(Dias Beach)Fディアス・ビーチに1488年、ポルトガル人バルトロメウ・ディアスが到達。この付近は強風が吹き船が難破することが多かったことから「Cabo Tormentoso 」 (Cape of Storms) 嵐の岬 と名付けたそうです。その後、エンリケ航海王子のアフリカ西海岸開拓事業を継承したポルトガル王ジョアン2世(1455年~1495年)が1488年に喜望峰に到達した時に、インドへの航路発見を願懸けして「希望の岬」「Cabo da Boa Esperança」と(Cape of Good Hope) 喜望峰 と改称したようです。本来希望岬となるのを喜望峰としたのは、どうも誤植だったようですまあ、薄々皆気づいてたでしょうが・・・。下の写真は喜望峰の裏側・・大西洋側です。Gバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1469年頃~1524年12月24日)インド航路開拓の命を受けた、バスコ・ダ・ガマ率いる4隻の船団は1497年7月8日にリスボンを出航し、1497年11月22日、この喜望峰を通過。アフリカ南岸を経てインドへ航海した記録に残る最初の人物です。喜望峰(Cape of Good Hope)の看板。H「アフリカ大陸、最南西端。」となっています。デイアスの言うように、「荒れた海」は大西洋とインド洋の狭間で、寒流、暖流などの海流の影響かな?I喜望峰(Cape of Good Hope)は保護区だから動物ものんびり・・。ボンテボックのようです。Jついでだから・・・。ボンテボック(Bontebok)目 ウシ目 Artiodactyla亜目 ウシ(反芻)亜目 Ruminantia科 ウシ科 Bovidae亜科 レイヨウorアンテロープ(Antelope)亜科属 ボック属種 ボンテボック(Bontebok)種 30属・90種の中の種ボンテボックは、南アフリカの開けた草地に生息。長い頭部が特徴で、角は小型で単純。草食性。1900年代前半にウォーターバック Kobus ellipsiprymnus と Kobus unctuosus、セロースアンテロープ Limnotragus gratus と Limnotragus seloussi を含むいくつかのレイヨウ種を交配したようで、ボンテボック(Bontebok)は、その混血個体。

2009年11月22日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 12 (グレーター・クーズー)

今日は久しぶりに銀座に行って来ました。偶然ですが、銀座の大通りのホコテン(歩行者天国)で巨人の優勝パレードをしていたようで、ゴタゴタでした。(通過は一瞬)久しぶりの銀座ですが、あまりに店が入れ替わっているのに時世ながら本当に驚きでした。特に、あの、銀座の一等地と言われた鳩居堂、その横のワシントン靴店が地下に潜り、ほぼ丸ごとビルがユニクロになっていました。しかも、その隣の確か不二家だったか? が消えてそこのビルもユニクロに・・・。ユニクロの真向かいにはアディダスもあった・・・。驚いた銀座の客層が大きく変わってきているのでしょうね。あれでは銀座のデパートも売れないのわかります。老舗がどんどん消えていっている気がします。銀座ブランドて・・何? て気がしました。ところで、ハンターが仕留めるのに困難な五大獣のビッグ・ファイブ(Big 5)ですが、ライオン、アフリカゾウ、シロサイ、アフリカスイギュウ、ヒョウの5種シロサイだけ出会っていません。つまり写真が無いので、不本意ながらBig 5はBig 4で終わりですそれでも他の動物を少し紹介してアフリカもそろそろ終えようか・・・と思っています。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物チョベにはやけに角のある動物の種が多いです。その中で今回「何だかこんな動物もののけ姫にいなかったっけ?」 と思ってしまった動物を紹介しておきます。グレーター・クーズー(Greater Kudu)ブッシュバック属はサハラ以南のアフリカ東部の森林や藪に主に生息し、白い縦縞の文様とくねった角が特徴のシカよりは、ヤギに近いウシ科の系統のネジズル・レイヨウ族。角は確かに素晴らしいですが、案外目立つのですが・・・。シュート型に数回捩れて螺旋になった特徴的な角はオスのみで、角の前面にはねじれに沿って稜があり、節はほとんど見られないそうです。雌雄で体色も異なるそうですが、下の写真の色の方がリアルかもしれませんが、個体差はあります。眼の間には三日月型の白斑点があるのも特徴ですが、部分、部分を見ると何の種の動物なのか迷うくらい種々の特徴がある気がします。目 クジラ偶蹄目 Artiodactyla ・・・・ウシ亜目、ラクダ亜目、イノシシ亜目等に分岐亜目 ウシ(反芻)亜目 Ruminantia ・・・・・ウシ科、イノシシカ科、キリン科等に分岐科 ウシ科 Bovidae ・・ウシ亜科、ヤギ亜科、ダイカー亜科、オリックス亜科等に分岐亜科 ウシ亜科 Bovinae(ウシ族とネジズルレイヨウ族、ニルガイ族) ・・ブッシュバック属 、ウシ属、バイソン属、スイギュウ属等に分岐属 ブッシュバック属 Tragelaphus ・・・28亜種種 クーズー T. strepsiceros レッサー・クーズー Lesser Kudu グレーター・クーズー Greater Kudu進化の系統の種々の動物の特徴が混じり合っているような・・・気もする不思議君です。家族連れのクーズー通常はオスだけの群れで行動し、交尾期だけにメスと出会うようです。角の無いのはメス(右2匹目)。クーズーの成長は早く6ヵ月位でに親から独立するそうです。アフリカゾウの授乳期間だけで2~3年かかるのを考えるとえらく早いですが、これも弱い立場の動物(捕食される側)だから早く種を残すようなDNAがあるのでしょうかね・・。ラブラブなのかと思ったら・・・オス同士でした。もしかしたらホーンを突き合わせての威嚇対決かも知れませんが、緊迫感はない気がします。右のクーズーはアルピノ系でしょうか? 他のより白いです。グレート・クーズーは、本当に伝説に出てきそうな動物です。あまりポピュラーじゃないからかもしれないけど・・・。チョベ国立公園の夕暮れつづく

2009年11月22日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 11 (ゾウの帰宅)

いよいよ今回でゾウも最終章です。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 7川渡りしなかった別のグループ・・・・川遊びを終えて岸に上がるゾウ。やはり、ほぼ同じ所から上がるようです。そして、どこかで泥をまとうのでしょう。これもまた別のグループ・・川遊びを終えて奥地に帰るようです。見ればリバーサイドから他のゾウも戻って来ているようです。なんだか疲れてトボトボと帰る様は哀愁を感じますね。脚ゾウの脚は円柱状で前脚の方が太く、足裏は丸いそうです。踵(かかと)の骨の下は厚い皮下組織となっていて、足の皮の中でハイヒールをはいているような構造のようです。最近はやりのペタンコ・ブーツの中に「かかと上げ底の中敷き」を入れているのと似たような感じですかね・・。真後ろからジープで撮影。併走する車をしっかり目が捕らえて、ずーっとこちらを見ています・・・。向こうも注意してるけど、こちらも注意しながらです。しかし、せっかく水浴びしても、どろで汚れたら水浴び前と変わらない気がします。幾つかの集団が合流した所ですかね。写真に入り切っていませんが・・・壮観です。アフリカゾウ・・おわり

2009年11月21日

コメント(0)

-

エジプトのパン・エイシ

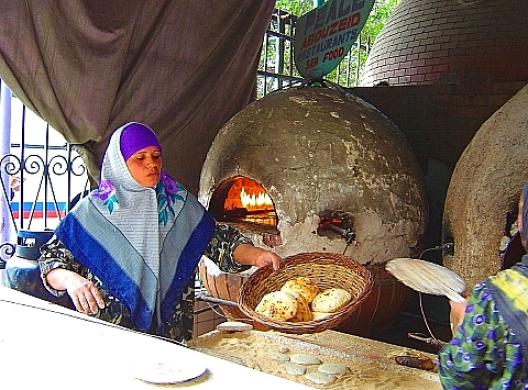

Break Time (一休み)エイシorアイシ(Ish)と呼ばれるエジプトのパンパンを最初に食べた人々は、エジプト人だったと言われています。BC2000年頃の古代エジプトでは、すでに現在につながる発酵パンがつくられていたと考えられ、その製法はBC6世紀にはギリシヤにも伝わっていた事がわかっているようです。エジプト等の中東のレストランでは、たいてい入り口でエイシを焼いている。土を固めて作られた素朴な窯は、昔ながらの「 ベル型焼き窯」です。パンの歴史(古代)ナイルの肥沃な大地では、小麦を栽培するのに、適していたようで、当初はオオムギや小麦をつぶして混ぜ、平らにのばして焼いた平らな無発酵パンから始まったようです。インドやパキスタンなどで食べられているチャパティや、トルコのユフカなどはそのような無発酵パンの仲間だそうです。(エイシとは別物)その後、小麦はグルテンが多く含まれて膨らむ事。その方が美味しい事。などから大麦よりも小麦の方へとシフトしていったようです。また、発酵を促す為に、酵母を加える事も考えついたようです。そして考えられたのが発酵パンのエイシです。エイシは中東から古代ギリシャ、古代ローマへと伝えられ、後に欧州で改良されて行くパンの祖のような物です。エイシ(Ish)エジプトでは、薄いもちっとした平焼きパン(エイシ)を主食にしているそうです。エジプトのレストランでは、どこも店頭でエイシを焼いています。エイシは、それまでに作られていた無発酵のパンと比べると、冷めても固くならずにおいしく食べることができます。(焼きたてならともかく、ぶっちゃけ、そんなに美味しくないけど・・。)写真下がエイシの生地、中が焼き上がりのエイシ。エイシの材料は、小麦粉、塩、水、砂糖、イースト、オリーブオイルが原料になっています。ボールに小麦粉とコーンミール、砂糖、ドライイースト入れ、さっくりと混ぜ合わせ、さらにとオリーブオイル、塩を入れてこねてボールにぬれ布巾をかけて寝かして発酵を待つ。生地が膨らんできたら、ガス抜きをして手ごろな大きさ(1個60g程度)に小分けし、めん棒でそれぞれを丸く平らに伸ばして形を整える。打ち粉をした天板に並べ、200度以上の高温で両面3~4分焼いて膨らんだらできあがりです。釜の中では膨らんでいますが、出せばじきにベタンコになります。ちぎって料理のソースをからめたり、具(ケバブ)などを挟んで食したりもしますが・・・・。中が空洞なので、半分に切るとポケットのようになっています。そこにお好みの具を詰めたのが、ポケットブレッドやポケットパンと呼ばれるピタパです。

2009年11月21日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 10 (ゾウ の泥浴びと象牙)

ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 6泥浴びをしていたゾウはいきなり溝の中でゴロゴロ。鼻でかけてもきりがないから寝転んだのか・・・寝転ぶのが好きなのか・・・。たまに(10頭に1頭くらい?)こんなダイナミックなのがいるそうです。穴から這い上がるゾウ。まるでゾウが二本足で立ち上がるみたいですね。仲間がみんな先に行ってしまってあわてているようです。これは別の泥浴びの現場。このゾウは泥だまりをあちこち物色。泥穴に鼻を突っ込んで泥を掴んでるようです。鼻で握った泥を体にぶつけたりするのですが、そんな程度ではまんべんなく体にはつかないので、下手ならやはり転がらないとダメですね。ゾウの頭蓋骨ジンバブエのビクトリア・フォールズ国立公園事務所の入り口で撮影。象牙(Ivori)哺乳類の牙のたいていのものは長く尖った犬歯が発達したものだと言う事です。でも、ゾウの牙は門歯(上顎切歯)が発達したものなのだそうです。オスでは最大350cmに達することもあり、かつては片側30kg以上が普通で、100kgの記録もあったそうです。ゾウの生活において象牙は鼻とともに採餌活動(塩や木の根を食べるため土を掘る際)や、争い時などに重要な役割を果たしているのだそうですが、質が美しく西洋では象牙は古来から重要な工芸材料として珍重され、象牙目的の乱獲などにより生息数は激減したそうです。1989年、ワシントン条約(CITES)により象牙の輸入禁止措置が採られ、事実上世界の象牙貿易は終了。密猟こそあれど、ゾウの生息数はその後増加。ゾウ害による間引き輸出が止まり、象牙が持ち出せない為に乱獲は止まり、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエでは逆にゾウの生息数が増えて間引きが必要な規模に拡大。ゾウの急増が農業被害や人的被害が起きて社会問題に・・。現在、ワシントン条約の常設委員会は監視体制が適切に機能しているとした南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエの4カ国に対しては、常設委員会の許可の元、競売や輸出を認める事もまれにあるようです。モワナ・サファリ・ロッジのレストラン入り口の象牙飾り。レストラン内部にも沢山あります。本物か不明です・・・(大きいので・・・)。次回でゾウも終わりの予定です。

2009年11月20日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 9 (ゾウの寿命と泥化粧)

ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 5川を渡りきって湿原の中洲に到着したボス一行。ここでボス達からまたレクチャーがあるようです。「しばらく自由時間ですが、あまり遠くには行かないように・・・。」とでも言っているのかな?ここではゾウ達もそれぞれいろんな行動をしてのんびりしているようです。あるものは、湿原の草を食べ、あるものはフラフラと草の優しい感触を歩き回り、ある物は、泥浴びをしています。やはりゾウの鼻は長い・・・。ゾウの頭蓋骨ゾウは頭の大きい割には脳は小さいのだそうです。頭蓋骨は厚く出来ているようですが、骨はハニカム構造(蜂の巣のような構造)になっていて、骨内部は薄い骨で細かく分かれた空間で成り立っていると言う事です。簡単に言えば周りはしっかりしているが、骨内部はスカスカで意外に軽量。ゾウの歯と寿命食べ物が食べられなくなると言う事は、動物では死を意味します。ゾウも食物が食べられなくなった時が終わりの時です。ゾウの歯は門歯がキバとなっている他は、生涯を通じて上下各6対の臼歯だけだそうです。他の動物の歯が、垂直に成長するのに対して、ゾウの歯は奥から前方に向かって、水平に移動して(押し出されるように)生えてくるのだそうです。そして、左右奥歯から前歯へと移動してきた歯は、前方でぶつかり合い、双方こすられてどんどん摩滅していくのだそうです。つまり、摩滅しながら歯は一本一本失われていくシステムです。先に言ったように生涯の歯は上下各6本で、新歯は生えないので、最後の歯が摩耗した時(食べ物が食べられなくなった時)が寿命の終わりなのだそうです。寿命は60~80年と言われているので、そこまで歯は持つのでしょうが・・・。人間も人によっては入れ歯の時期ですけどね・・・。水に入った後は泥浴び・・が習慣化しているゾウなのか、あるいは、単に泥浴びが好きなゾウなのか・・・。泥だまりを見つけて遊び出したゾウもいました。中洲で泥浴びしても、再び泳いで岸に帰れば泥は落ちてしまうのですが・・・・。実際にこの群れがいつ帰ったか見届けていないので、滞在時間も解りませんが、時には、この中州(湿地帯)にしばらく滞在して、夜を過ごす場合もあると言う事です。その場合は、体が乾く前に泥化粧しないといけません。ゾウの泥化粧は皮膚の乾燥や避暑、あるいは、虫等をよけたりする皮膚保護の意味が強いようです。泥を振りかけてワイワイやっています。楽しそう・・・ゾウの泥浴び、面白ポーズは次回に。

2009年11月20日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 8 (チョベ川クルーズ )

今回はクルーズ船の方向から紹介します。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)チョベ川クルーズチョベ国立公園では、川辺の木の上にも鳥たちがたくさん生息しています。何しろ動物が多く集まるので、鳥にとってもエサは豊富です。動物と鳥は共生関係にあるだけでなく、たくさんフンを落としてくれるので、おのずと、虫も多いからです。チョベは生物の種の宝庫ですね。パッと見、コウノトリ系みたいですね。船もいろいろありますが・・・。高速船どうしで撮影しているので少しボケてます。クルーズ船は、ロッジを出発してから国立公園の圏内に入るわけですが、その前に国立公園入園の入場料金を払わねばなりません。下の船寄せのデッキのせこいのが、チョベ川の国立公園入園の事務所なのです。全ての国立公園には、一応必ずゲートがあります。国立公園のゲートは時間で閉められますが、ここは無理ですね。ちょっと素敵な写真も撮れたりします。川鵜(カワウ)に似ているなと思ったら、アフリカヘビウ(African Darter)のようです。雪のように白いのは・・・・まさか・・・フン? 白い砂かも・・・。カモメに似てる気がするけど・・・。親戚のチドリ系かな?ゾウのビューポイントへ大型船は少し遠くで見学です。小さい船は小回り効くし浅瀬まで入れてうらやましい。チャーターかな、やっぱり・・。ここにはこんな方もいます。名前はわかりませんが、体長1.5mくらいのオオトカゲです。ミズオオトカゲ(Water monitor)に似てるけど???何しろ尻尾が縦ビレに進化してるから水性トカゲは間違いない。湿っている方がカワイイ顔です。次回、ゾウにつづくゾウ

2009年11月19日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 7 (ゾウの群・・川渡りパレード)

いよいよボスが決断今日は天気も良く、ゾウの川渡りが始まります。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 4チョベ川の川渡りです。一列に川を渡って行きました。川を渡るにも決まった場所があり、さらに ボスの通った安全なコースを忠実に守るようです。もしかしたら順番もあるのかもしれません。岸では順番待ちをしています。不思議・・・と言うか、面白い・・・実に興味深い光景ですカメラPanasonic Lumix DMC-FZ 18で撮影。今回のゾウは、500mm望遠レンズで撮影していますが、アフリカ旅行の動物撮影には、最低でも300mmは必要です。危険な動物は近くで撮影できないので・・・・。普通のコンパクトでは近くにいるのしか綺麗に撮れないです。後で後悔しないように・・。一期一会ですから・・・。(もっとも、ブログに載せる為に解像度をかなり落としているので、本当はもっと綺麗なはずなのですが・・。)サイズが大きいし、迫力ありますね。川の中にゾウの障壁が出来たようです。先頭のボスが渡りきったようです。あんなに近づいているミニ・ボートもありますが・・・。決して安全ではありません。おそらくゾウも横目でチラ見しながら通っていると思います。サファリーは、国立公園外のロッジからサービスで出しているツアーで見学出来ます。ジープで陸路を回るコースとボートでのクルーズ・サファリー・コース。船のサイズは参加人数でも異なるようですが、上の白人の船はチャーターかも・・。だいたい時間は、6:00 10:00 15:30 (19:00)どこも同じ時間帯で所要時間は2時間程度。 (19:00)のナイト・サファリーは夏場の明るい時だけだそうです。ただし船の場合はトイレが全くありません。車の場合は何ヶ所かあるようですが、汚すぎて入れないので・・・野原のがまだましのようです。(女性には辛いですね。)後続部隊が後にまだ続いています。中にはまだ小振りなゾウもいます。案外沈みながら泳いでいるようですよ。前のゾウの背中に鼻を乗せていたり、少し団子になって渡っている後続隊もいたので、泳ぎの下手な仲間をカバーしていたのかも・・・。しっかりしたボスの元、統制のとれた団体で、仲間意識が非常にあり、かつ、思いやりのある動物と感じました。素晴らしい・・・・ゾウの後ろ姿ゾウのシッポは案外長い・・・。ゾウの水浴びとセットになるのが泥遊び? 泥化粧です。また゛続くゾウ・・。

2009年11月19日

コメント(0)

-

ハワイ特派員便り 超人気のスコーン

ゾウ・ネタもまだしばらく続きますが、そろそろ飽きた人もいるかと・・・。先程、ハワイの姉から人気スイーツのメールが届いたので今回はスイーツの紹介です。姉のウォーキング・コース圏内にあるようで、デジカメにて撮影してメールで送ってくれた写真です。(映像的には24時間内のホカホカです。)これからハワイに行く人には良い情報かも・・・。ハワイ特派員便り 超人気のスコーンDaiamond Head Market & GrillBlueberry Cream Cheese Scones (ブルーベリー・クリーム・チーズ・スコーン)場所は、ワイキキ動物園から歩いて10分くらいのMonsarrat アベニューというダイアモンドヘッドのすそ野にあるそうです。写真の左の陰がダイアモンドヘッドかも・・。ダイアモンドヘッド登山行きのオリオリトロリーが必ず止まる有名店だそうです。(店の前に、オリオリ・トロリーのバス・ストップ)写真の右がお店のようですね。地元の人(ローカル)たちで駐車場にはいつも車がいっぱいだそうです。店の名はDaiamond Head Market & Grill2009年度唯一の「オアフ島、優秀中小企業のアワード」を受賞したお店だそうです。(支店は無いそうです。)昔からある店でベーカリー部門と右横にオーガニックのプレートランチを売る売店が併設。ベーカリーには、いろいろなケーキの他に、スパムのお結びや巻き寿司、サラダなども並べて売られているそうです。店に入って左端にショーケースがあり自分で備え付けのトングを使って、白い紙袋に一つづつ入れて、レジで会計。たくさん買う人は、ショーケースの上の折りたたみの箱に自分で詰めて会計です。大きさは女性の片手より一回り小さいくらいで一個で十分なくらいの分量。1個2ドル75セント。スコーンを半分に切ったところは、クリームチーズとブルーベリーが見えます。 「クリームチーズとブルーベリーが入っていて、表面に砂糖をかけて焼いている割には、甘すぎず、とても美味しいので、大きいですが、一個全部食べちゃいます。」・・・と姉は言っております。でも、姉によれば「味はマフィン」らしいです。ローカル人は職場や、ドクターオフィスなどの差し入れの為に朝早く購入。最近は日本の観光雑誌に掲載された為に、日本人観光客も多く、人気のスコーンは午前中で売り切れてしまうそうです。今回紹介するブルーベリー・クリーム・チーズ・スコーンの他に、時々バナナ・スコーンやマンゴ・スコーンも焼いているようですが、バナナ・スコーンはときどき見かけるようですが、マンゴスコーンは幻なのだそうです。(姉も見た事ないそうです。)1個2ドル75セント。少し高い気もしましたが、最近は、ハワイの物価がとても上がっているので、スターバックスのスコーンも同じくらいらしいです。住所 3150 MONSARRAT AVE電話番号 732-0077以上特派員情報でした

2009年11月18日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 6 (ゾウの水遊び)

今朝方作成して昼に掲載しようと思っていたら・・・先ほどまで寝てしまった・・・ちょっと疲れ気味? 写真のupも間違えて同じのを2度も入れたりと、失敗失敗ただでざえ容量が限られているのに・・・計算が狂ってしまった・・・。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 3川に到着してもすぐに水に飛び込む事は無いようで、まずは、岸から水を飲んでいるようです。「おいしい一口・・・生き返る・・・。」水大量の水を飲む上に水浴びも好むので、食べ物のみならず、水を求めて広範囲に移動するのが常のようです。川に水が無くても、水を得る為に、干上がった河原でも、穴を堀り水を得るのだそうです。だからチョベは最高の場所のようです。食主に朝夕菜食し、日盛りには木陰で休むのが普通のようですが、こんなに天気が良くても川を前にしては違うようです。1000種以上の植物の葉、枝、樹皮、果実、球根を食し、常に鼻で口へ運びます。樹皮を剥がすのはキバの役割みたいです。ボスらしきゾウが最初に水に入ると、後に続くようです。やはり水を飲んでいます。たくさん飲んだら・・・。若者かな? 戯れています。楽しそうな感じです。考えてみれば命の水がたくさん有り、ここは楽園ですものね・・・。ゾウたちは一度水から上がり、岸で待機。どうも長老らしき(写真下右の)ゾウ? と3者会談をしているように見受けられます。確かに前後の写真からもそう推察出来るのです・・・。この後写真下右のゾウが水に入り、川渡りを決断、決行しているようにみうけられました。鼻食に使われるのですから、単なる感覚器官ではありません。水飲みにはポンプやタンクの役割もするわけですし、手のように物を掴みちぎり、折りと、果物などを先で掴んで口に入れる事もできます。他に、子供の世話、いたわりにも使われるようです。ゾウにとっては手のようなものなのですねもちろん嗅覚優れていますし、鼻を高く上げる事でより効果的に匂いを広くとらえる事もしているようです。鼻の特殊な進化、体の巨大化、牙の発達など独自の進化はなぜ起きたのでしょうね・・。つづく

2009年11月18日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 5 (子連れのゾウの群)

今日は友人の母のお見舞いに病院に行ったら、指輪を頂いてしまいました。「亡くなってから形見で渡すのは嫌だから・・・。」と言われてちょっと返す言葉に困りました。とにかく良い方向で手術ができれば・・と願っています。今日は、子連れの群れを紹介。ゾウの川渡りは次回あたり? (写真の枚数でタイミングを見ています。)ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 2綱 哺乳綱 Mammalia亜綱 獣亜綱 Theria目 ゾウ目(長鼻目)Proboscidea 上科 ゾウ上科 Elephantoidea科 ゾウ科 Elephantidae属 アフリカゾウ属 Loxodonta種 アフリカゾウL. africana マルミミゾウL. cyclotisアフリカゾウ属には、種は3つ(現在は2つ)アフリカゾウとマルミミゾウがいるそうです。マルミミゾウは、外見はアフリカゾウと酷似していると言う事です。(体格や外耳が小型)写真は混じっているかも知れません。メスとその幼獣からなる3~10頭の群れを形成。群れは、年配のメスに率いられる群れと、オスの群れに分かれたり、合流したりして、大規模な群れに発展することもあるようです。(時季によっても群れが集まり大群になる事も・・・。)川辺で、長老らしきゾウの諸注意を聞いているようにも見える光景ですが・・・。本当に長老の指示を聞いていると思われます川での水浴びも、Goサインがあるようですし、川渡りも上の指示があるように見受けられます。この群れは極めてベビーがいる為に、他の群れと違ってかなり慎重に行動しているようです。ゾウは、群れの仲間の死に対しては、死骸に鼻を摺り寄せたりする等の行為も見せ、死を悼む行動を取るそうです。ゾウは意外に人情のある動物なのですね。相互のコミニュニケーションには人の感じない低周波の音波も使うと考えられてもいるようですよ。子連れのゾウは大人のゾウがサイドをガードしながら移動。群れ、拡大。子供ゾウの中心にさらにベビー・ゾウが隠れています。サバンナや森林に生息するアフリカゾウは一産一子。メスは生後10年で性成熟し、生後15~18年で初産をむかえるそうです。寿命が60~80年と言うので、ほぼ人間に近いのかもしれません。妊娠期間は22か月。誕生時のベビー・ゾウの体重は100kg。授乳期間は2~3年と長いようですが、人間も2歳くらいまではミルクを飲みますね生まれたてに近い? ミニ・ゾウは本当にベビーですね。信じられないほどカワイイサイズですが、これで100kg・・・・・踏まれたら・・・大変ですね。誕生後8~10年は母親のそばで生活。オスは生後12~16年で群れを離れて、単独生活や若いオスのみの群れを形成するそうです。

2009年11月17日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 4 (チョベ川のゾウの群れ 穴場)

チョベ国立公園のサァファリーは、国立公園の近くにあるホテルのロッジから船を出してくれます。船の形や大きさもまちまちですが、皆の船が集まる瞬間があります。それは壮大なスケールでパレードのようです。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカゾウ(African Elephant) Part 1現生では地上最大の動物だそうです。かつてはアフリカ大陸のほぼ全土に生息していたそうですが、今は中央アフリカの国立公園などの保護区と原野が大半で、西アフリカ、南アフリカではさらに限られた保護区に限られてしまったようです。このチョベ国立公園は約7万頭の象が生息すると言われ、ゾウの生息密度では世界一を誇るそうです。ゾウの大群に合いたいと思ったらここが一番らしいです。チョベ川ボツワナ最北部の村カサネ(Kasane)に沿って流れるチョベ川はその下流カズングラでザンベジ川と交わるそうでで、そこは川をはさんで4つの国(ボツワナ、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア)に隣接している場所だそうです。ザンベジ(Zambezi)川は75km下流で、ヴィクトリア滝に到達し、最終的にはインド洋に注ぐ河川なのだそうです。つまりこの川はヴィクトリア滝の上流に位置していると言うことらしい・・。チョベ川のこのあたりは湿原になっています。だからこのあたりは動物ウオッチングの穴場となっているようです。ゾウの群れは写真右の丘の向こうからやってきて、川で水浴びして、もとの岸に戻る群れと川を泳いで渡り、撮影しているこのあたりまで来て遊んで帰る群れもあります。たいていの動物は決まった場所を生活圏としているようで、水浴びや水飲みに出没する場所はほぼ決まっているようです。ただし、その日の環境的条件(温度とか・・)によって、朝とか昼とか夕刻とか、見られる時間は必ずしも同じではないそうです。来るのはゾウだけではありません。多種多様な動物や鳥が生息していて、このあたりもワニやオオトカゲも潜んでいます。油断は禁物・・・。ぞくぞくと船が集まって来ています。ゾウの群れは、それぞれどんな集団かで、行動の仕方も異なるようです。水辺にゾウたちが集まってきています。若者たちはズイズイと・・・。ところで、インドゾウとの違いは、耳が大きい事、メスもキバが発達している事、背が凸型でなく、凹型である事、額から頭頂の境が角張っている事だそうです。子連れの親子がいれば全然違います。(子連れは別に紹介)まずは水浴びのようです。アフリカゾウの生態は次回にボチボチと・・・。

2009年11月16日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 3 ( ケープハゲワシ)

ある意味Break Timeです。ゾウの写真をPIC UPしていたら、あまりに紹介したい写真の量が多すぎて絞れません。ゾウは生態も紹介したいので、何部作かになると思います。で、編集中の為、今回は哺乳類ではなく鳥で行きたいと思います。ジャングルに欠かせない鳥と言えば・・・ハゲタカですハゲタカは、サバンナの掃除屋とも呼ばれている嫌われ者?・・・・な鳥です。でも、考えようによっては環境にやさしい鳥なのかも・・。所謂「エコ・鳥」か?ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物ケープ・ハゲワシ(Cape griffon)シブリー・アールキスト鳥類分類鳥綱 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ亜目 Ciconii ハヤブサ下目 Falconides タカ小目 Accipitrida タカ科 Accipitridae タカ亜科 Accipitrinae シロエリハゲワシ属 Cape Griffon Vulture Gyps ケープハゲワシ種 Cape Griffon G. coprotheres分布 ジンバブエ南部、スワジランド、ナミビアの一部、ボツワナ南東部、南アフリカ共和国、モザンビーク南西部のサバンナやステップなどに生息。ケープハゲワシは、他のハゲワシより、案外カワイイ顔です。全長100~120cm。翼開張260cm。体重7~11kg。食性食性が腐肉食と言う事で、大型動物の死骸を食します。彼らはは生態的上位の者が摂食中の死体を狙い、隙を見て横取りしたり、残り物を得たりする習性があります。スカベンジャー・腐肉食動物(scavenger)動物の死体(動物遺体)を主に食する性質を持つ動物を腐肉食動物or屍肉食動物と言うそうです。環境中にある死体を探し当てて食物とする彼らは、ある意味生態系の食物連鎖に重要な役割をしているとてらえる事も出来ます。屍肉食いの代表のように考えられ代名詞化までしているハイエナは、実は自分で狩りをする事も多く、むしろ獲物を奪われる側なのだそうです。その獲物を横取りしたりするのがジャッカルやハゲワシのようです。肉は確かに腐りかけが(熟成した方が)美味しいのは確かです。案外グルメなのかな?高い木の上から360°獲物を探しているようです。不思議と枯れ木に止まっているような・・・よく見えるからか?倒れたら、死んだかと思われて、食われそうで怖い気がしますが・・・・。1回に1個の卵を産み、雌雄交代で抱卵。営巣場所が限られるため同じ営巣場所が数世代に渡って用いられることもあり、数百ペアからなる大規模な集団繁殖地(コロニー)を形成する事もあるのだそうです。 肉食動物の減少や家畜の死骸処分(焼却や埋葬)により獲物が減少。また、、薬用の捕獲、交通事故、送電線による感電死、人間の侵入による繁殖地の減少で生息数は減少しているようです。

2009年11月16日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 2 (アフリカン・バッファロー)

以前「ハンサムな動物とブサイクな動物」ですでにバッファローは紹介済みですが、ビッグ・ファイブ(Big 5)なのでまたまたきちんと紹介。今回は群れの写真もあります。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカン・バッファロー(African Water Buffalo)チョベ川の湿地で草を食べているアフリカン・バッファローの群。アフリカスカン・バッファロー(African Water Buffalo)綱 哺乳綱 Mammalia目 ウシ目(偶蹄目)Artiodactyla亜目 ウシ亜目 Ruminantia科 ウシ科 Bovidae亜科 ウシ亜科 Bovinae属 アフリカスイギュウ属 Syncerus種 アフリカスイギュウ Syncerus caffer本種のみでアフリカスイギュウ属を形成。アジアスイギュウ、インドスイギュウは属からスイギュウ属として分かれる。チョベ川で草を食べている。食性は植物食で、草、木の葉など。生態水場から数10km以内に限って生息。昼間は水場で水を飲んだり泥浴びを行う。泥浴びは熱さや乾燥や寄生虫、吸血性の昆虫類等から体を保護する為と考えられているそうです。彼らの体の上には鳥がたいてい乗っている? くっついている。鳥と仲良しに見える行為は、それも寄生虫を食べてもらうという相利共生(互いに利益を得ることができる共生)関係のようです。体長240~340cm。肩高140~180cm。体重オス425~870kg。メス400~600kg。全身は黒や褐色の粗い毛に覆われ、群れでも異なるようですが、未成獣は褐色が強いそうです。壮年期になると鼻筋とその両側に白髪が生えてくると言う事で、上のバッファローは年寄りなのかも・・。寿命は25年程らしいです。目が・・・怖いヤクザの人みたいににらんでいます。親分ぽい顔してますね。性格は気が強く、やられたら、執拗にやり返す性格らしく、ハンターの死傷率が一番高いのが、バッファローなのだそうです。角オス、メス共に頭頂部を覆う湾曲した角を有しているがそれ以外はやはり、牛である。角は、オスが長さ、厚み、幅ともにメスをはるかに上回って大きいとされる。幼獣の角は左右に離れて生え、成長と共に根元は中央に寄ってくるので、年を取ると根元が密着。めずらしく、優しそうな顔のバッファローです。鳥と戯れていました。100頭以上の群れを形成して生活。多いときには1000~2000頭にもなる大規模な群れを形成すると言います。下の写真には写りきらないグループが幾つか密集。100は越える。茶褐色の群れは、若いバッファローの群れのようですね。本当に怖い顔してますが、牛と思えば動作は牛です。天敵はほぼライオンだそうです。牛肉だから美味しいのかも・・・。サァファリー・カーとガイドさん。

2009年11月15日

コメント(0)

-

ボツワナの動物 1 (ライオンとヒョウ)

迷走 していたらまたメンテナンスに・・・。先週もでしたよね・・・で、迷ったあげくに、困った時の動物ネタで・・・サファリに行こうかと思いますボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物ライオン(Lion)&パンサー・豹 (Panthera)ボツワナの位置は南アフリカ共和国の上、西と北に少しナミビア共和国かせあり、東にジンバブエと囲まれた内陸の国です。北には沼地地帯が広がり、中央部はサバンナ気候のためサバンナ地帯。南部は砂漠が広がり、リンポポ川とモロベ川が南アフリカとの国境に。国土の約17%が政府により指定保護区とされているそうです。チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)ボツワナ北東部、ナミビアと国境沿いを流れるチョベ川に隣接し、約11,000 km² の広大な敷地面積を持ち、平均標高1500m。気候・風土など変化に富んでいる上、チョベ川とその回りの湿地により多くの動物が生息する国立公園です。特にアフリカゾウは非常に多いと言われています。チョベ国立公園は、宿泊したロッジから車や船によるサファリーのツアーに参加出来るようです。特に、ここの水上から見るリバークルーズ・サファリーは動物や鳥類などが間近で見えて人気が高いようです。動物の見られるのは主に乾期です。(8月~10月下旬がベスト)ビッグ・ファイブ(Big 5)ライオン、アフリカゾウ、シロサイ、アフリカスイギュウ、ヒョウの5種ハンターが仕留めるのに困難な五大獣だそうです。今回はライオンとパンサーからです。ライオン(Lion)メスと子供達のようです。車から撮影しているので、至近距離2mです。車から降りなければ襲われないそうですが、ジープなのでドアはあるけど屋根はないので飛びかかられたらoutです。ライオン(Lion)綱 哺乳綱 Mammalia上目 ローラシア獣上目 Laurasiatheria目 ネコ目(食肉目) Carnivora亜目 ネコ亜目 Feliformia科 ネコ科 Felidae 亜科 ヒョウ亜科 Pantherinae 属 ヒョウ属 Panthera種 ライオン P.leoオスの平均的体長(頭胴長)が約170~330cm、メスは約140~270cm。平均的体重、オスが約150~260kg、メスは約120~182kg。オスは頭部から頸部にかけて鬣(たてがみ)が発達。食性は動物食。主に50~200kgの中型から大型の哺乳類を食し、小型哺乳類・鳥類・爬虫類なども食すようです。ネコ目(食肉目)ネコ科だけあってジャレジャレしていてカワイイです。暑いので、木陰でお昼寝しています。縄張り内では小規模な群れ(サブプライド)で分散し生活。パンサー・豹 (Panthera)オスは体長140~180cm、メスは小さく120cm程。尾が長く体長の半分以上もある。体重50~100kg。超遠くて望遠でないと撮影難しいです。(レンズ500mm以上)サバンナや森林、岩場等に生息し、群れでは無く、単独で生活。夜行性で木登りが得意で、食餌、休息、子育て等を樹上で行うそうで、写真も夕闇が近づく頃撮影。パンサー・豹 (Panthera)綱 哺乳綱 Mammalia上目 ローラシア獣上目 Laurasiatheria目 ネコ目(食肉目) Carnivora亜目 ネコ亜目 Feliformia科 ネコ科 Felidae 亜科 ヒョウ亜科 Pantherinae 属 ヒョウ属 Panthera種 ヒョウ P.pardus比べると、ライオンとヒョウは、種が異なるだけなのですね。やっぱりネコ見たい・・・。毛色は淡黄色から黄褐色。腹や尾の下面の部分が白いく全身に黒斑。幼獣は成獣ほど斑点が鮮明ではないそうです。全身が黒色の個体はクロヒョウ(black panther)と呼ばれ、同種なのだそうです。クロヒョウはインド南部やマレー半島に生息。食性は動物食で、哺乳類では小型から大型の偶蹄類、サル等、他に鳥類、爬虫類等を食す。茂み等に隠れて忍び寄り捕食して、樹上へ運び食すそうです。特定の獲物を好む習性があり、インパラのみ、ヒツジのみ襲うなど偏食する個体も見られるそうです。確かにこの木下あたりはインパラがたくさんいました。ボツワナ観光は、隣のジンバブエのヴィクトリア滝の観光とともにセットになっている事が多いです。ボツワナの動物つづく。

2009年11月14日

コメント(0)

-

南極大陸 2

新しいスキャナーで読み込みしたもう少し高解像度の南極写真を最近公開しています。リンク ペンギン・コロニー(Boulders Beach&Antarctica)南極大陸、南極半島10月に紹介した「????大陸」、南極大陸の南極半島の写真をまた少し紹介です。なんとなく癒されるのどかな写真です。前にもお断りしましたが、これは15年ほど前にスライドに保存していたものをスキャナーで読み込んだ写真です。南極大陸に観光したい場合は、やはり日本からツアーに乗った方が簡単のようです。(個人で乗船する船を探すのは難しいです。)南極観光船自体の出港はアルゼンチン共和国の南端、フエゴ島に位置する都市ウシュアイア(南緯54度48分西経68度18分)から南極観光船に乗船する事になります。ウシュアイアは、世界最南端の都市です。下はアルゼンチン共和国の位置。因みに昔はこのフエゴ島という孤島は流刑地だったそうです。下は、南極大陸で左上の飛び出した所が南極半島です。ウシュアイアから南極半島をちょこっと観光して帰ってくるだけで1週間です。南極のまわりを1周のツアーだと1ヶ月程かかるそうです。もちろん観光は南極の夏の間に限られます。南極大陸周辺に生息するペンギンは、7種いるそうですが、南極大陸に生息するペンギンは、2種コウテイペンギンとアデレーペンギンだそうです。写真のペンギンは全てアデレーペンギンです。アデレーペンギン(Aderiae)体長60-70cm、体重5kgほど。中型のペンギン。羽毛は腹側が白く、頭部と背中側が黒いが、目の周りには白いアイリングがある。足はピンク色。他のペンギンに比べて尾羽が長い。シブリー・アールキスト鳥類分類鳥類 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ亜目 Ciconii コウノトリ下目 Ciconiides コウノトリ小目 Ciconiida ミズナギドリ上科 Procellarioidea ペンギン科 Spheniscidae属 アデリーペンギン属 Pygoscelis種 アデリーペンギン P. adeliae非繁殖期は南極大陸の周辺海域で群れを作り、甲殻類(オキアミ)や魚類を捕食。海での天敵はシャチやヒョウアザラシ。おそらくルメール海峡を航行。船は、南極観光船マルコポーロ号。南極半島上陸の為のゾデアックを下ろす所。マルコポーロ号からゾデアックで交替で大陸に渡る所。次回はいつか・・・・。

2009年11月14日

コメント(0)

-

イル・サルマイヨ(Il Salumaio)

今回も食品の話です。前回チーズで紹介したイタリア、ミラノの高級食材店を紹介。以前新宿伊勢丹デパートのB1に入っていた事もある(2002年9月に撤退)お店です。とても人気があったのに日本に無くなったのはとても残念です。本当に美味しい店なのですイル・サルマイヨ(Il Salumaio)イタリア、ミラノ、地下鉄M3 モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone) 駅、M1サン・バビラ(San Babila) 駅から徒歩各5分。ミラノの高級品店街のモンテ・ナポレオーネ通りを1本入ったビルの奥の中庭にイル・サルマイヨのお店があります。お値段もイタリア一般よりもかなり高く(品は最高)。現地セレブ御用達の食材のブランドです。(彼らはデリバリーしてもらっているようですが・・。)この中庭の奥にお店が有り、中庭左がレストラン。昼間のみ営業のレストランも隣に併設し、室内、テラス席でのランチも楽しめるようです。今回紹介するのはミラノの本店です。(ミラノ以外に出店もなさそうです。探しているけど・・・。)王冠をいただいたライオンの頭がこのお店のロゴです。やけにハンサムな店員さんですね。ここの生ハムは絶品です。しっとり柔らかで、日本の生ハムとは別物です。私は、スペインの硬いのよりもイタリア産の方が大好きです。以前も紹介しましたが、ニースの朝市でもイタリア産が高級品として扱われていました。生ハムの下はチーズ・コーナーです。チーズも最高なのです。特にモッツァツェーラ・チーズは水牛のみ。直径10cmくらいで、1個2000円くらいです。(ミラノで・・。)店には今回見あたりませんが、カラスミも置いているはずです。イタリアのカラスミのが日本のより淡泊で好きな人も多いです。カラスミもパスタと絡めて食すのがこちら流です。パスタはもちろん奥の棚はイル・サルマイヨ・ブランドのオリーブオイルです。5月に「マルテッリのパスタ」でパスタを紹介していますが、マルテッリがイル・サルマイヨの為に作っている? コラボした? イル・サルマイヨ版があります。このパスタも他のパスタと別格。下の写真の中央上に乾燥ポルチーニがあります。いわゆるイタリアの松茸で「フンギ」は特に美味しいです。キノコ嫌いの私でも、また食べたいと思うのがフンギのパスタです。上の棚がピクルス。下のショーケースはお総菜です。 ああ・・・食べたいです・・オリーブが、これまた最高の粒のオリーブです。左はピメント入りで、右がタネ入りの大粒物です。他にオリーブの回りを一粒づつアンチョビで巻いた物があり、ニース風サラダの時はそれのみでオリーブとアンチョビがまにあいます。こんな素晴らしい店なのに日本に無いのが惜しいです。(近くに住みたい・・・。)ミラノに行ったら是非立ち寄ってください。ところで家ではこの店の事を「謎の地下組織集団の店」と呼んでいます。昔、見たテレビで、荒野の変わった建物の地下に潜って食品を作っている白装束の一団がいました。そのマークがここのライオンの頭だったと記憶しています。(正しいかどうかは不明)「あの店のだ。」と、言う分けで、家ではそのように呼んでいるのですが、オーガニックの走りのような食材を作っていたと記憶しています。調べているのですが、イル・サルマイヨの事を書いている資料がないので確証は無いと言っておきます・・・。イル・サルマイヨ(Il Salumaio)にいては、2014年08月「モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)のレストラン」で更新しています。レストランの場所は移転して惣菜部門は縮小されていましたが、レストランの部分は大きく拡張されていました。リンク モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)のレストラン

2009年11月13日

コメント(0)

-

イル・サルマイヨのチーズ

イル・サルマイヨ(Il Salumaio)のチーズイタリア、ミラノの高級品店街のモンテ・ナポレオーネ通りを1本入ったビルの奥の中庭にイル・サルマイヨのお店があります。(お店の写真は次回)今回は、とても珍しいチーズを紹介します。Scamorza affumicata latte di muccaスカモルツァ・アッフミカータ ・ラッテ ・ディ ・ムッカ非常に長い名前で覚えきれませんが、簡単に言うと、モッツァツェーラ・チーズを燻製(アッフミカータ)した物なのだそうです。中・南部イタリアの代表的なチーズなのだそうです。水分を少なくしたモッツァレッラを紐でつるして熟成。さけるような独特の食感が特徴で、おつまみにはもう最適です。「スカモルツァ」の語源は先端をひねって切ると言う意味の「スカモルツァーレ」から派生していると言う事で、「アッフミカータ」は燻製。「ラッテ」はミルク。「ムッカ」が解らないです作り方はモッツァレッラまでは同じで、その後に水を抜き、熟成をかけて日保ちするよう燻製させて完成。むちむち? もちもち? ソフトな弾力ある食感。フライパンやトースターで火を通すと、むちむち? もちもち? 感はさらにUPして、キュ、キュっと言う歯応えもあります。好みもあるでしょうが、そのままよりも、もっとこってりしたミルクのコクと燻製香が出て美味しいです美味しい物をまた発見以前紹介したモッツァレッラ・チーズの写真も入れておきます。(5月に紹介)イタリア南西部のカンパニア州(ナポリ、ソレント、カプリのある州)が原産の水牛で作られたチーズです。(牛のもありますが、本来は水牛で、こちらのが高級です。)中の断面を見て解るように、この巻きが弾力の秘密でもあります。このチーズをつるして燻製にしたものがScamorza affumicata latte di muccaスカモルツァ・アッフミカータ ・ラッテ ・ディ ・ムッカです。なんて贅沢なチーズでしょう。

2009年11月13日

コメント(0)

-

キンバリーダイヤモンド鉱山のビッグ・ホール

写真入れ替えましたキンバリーダイヤモンド鉱山のビッグ・ホール植民都市ケープ州キンバリーのビッグ・ホール(The Big Hole Kimberley)露天掘りグローリーホール式キンバリー鉱山の採掘キンバーライト(kimberlite)ほぼ南アフリカ共和国の真ん中に位置しているキンバリーは北ケープ州の州都です。ブルートレインの発着駅でもあるキンバリーは、むしろダイヤモンド鉱山で有名な所です。キンバリー(Kimberley)駅、右に停車しているのがブルー・トレイン植民都市ケープ州1652年にオランダ東インド会社が本国と東インド諸島間のオランダ艦船の為の供給所or寄港地として、ケープタウウンに街を建設。それがアフリカへの入植の始まりらしい。ケープタウンの街はケープ植民地と呼ばれ発展。1795年、事件は欧州で起こった。フランス革命軍が、オランダ東インド会社の母国ネーデルラント共和国を占領した事態に乗じてケープ植民地はイギリスに奪取されてしまう。その影響でオランダ東インド会社も1799年には消滅。最終的には、1814年、ロンドン条約によりイギリスが東インド諸島をオランダに返還。喜望峰、セイロン島などをイギリスが領有する事でオランダとイギリスの奪い合いは決着した。そんな歴史経緯もあって、アフリカーナの祖先は、当初入植のオランダ系が多いのだそうです。遠くに見えるキンバリーの街1866年、キンバリーでダイヤモンドが発見。イギリスは、1871年にこの地(オレンジ自由国)をケープ植民地に編入した。だから内陸なのに北ケープ州なのですね。キンバリーのビッグ・ホール(The Big Hole Kimberley)1866年ケープタウンに近いオレンジ川の川岸。15歳の子供が拾ったのが、22.17カラットの後に「ユーレイカ」と呼ばれるダイヤの原石。ダイヤモンドの存在が解るの最初の発見だったそうです。このダイヤはデ・ビアス社が設立したキンバリーにある鉱山博物館に現在展示。子供は何も知らずにその石を譲ってしまうが、石をもらったニーカークは、今度は自分で探し回り、1869年84カラットの「アフリカの星」を採掘した。この原石で、彼が手にしたのは、500頭の羊、10頭の牛、と馬だったと言われる。二つの原石が発見されたことにより、各地から一攫千金を狙うトレジャー・ハンターがキンバリーに集結して発掘ラッシュとなった。Kimberley diamond鉱山のBig HoleBig Holeの直径500m。周囲1.6km。深さ1097m。今は水の貯まった(水深150m)かつてのダイヤモンドの鉱床後。露天掘りグローリーホール式露天堀りは、ダイヤモンドやエメラルドなど宝石類の単純な採掘法。ビッグ・ホールでは、露天掘りは深さ360mからはグローリーホール式で行われた。山腹に横坑を掘り、鉱床の真下から縦坑を貫通せる鉱床を採掘する工法。採掘された鉱石は、縦坑から横坑にある集積施設に落下させ、トロッコやトラックで横坑から積み出すらしい。キンバリー鉱山の採掘キンバリー鉱山の採掘1871年~1914年当時採掘は9m² 1区画で権利を買う方式。1年後の1872年にデ・ビアスの創設者セシル・ローズが来た時には、3600区画に3万人の採掘者がいた。ビッグ・ホール(Big Hole)は、権利のある採掘者が掘った後をさらにアフリカ人労働者が掘って広がりをみせる。1914年、廃鉱になるまで採取されたダイヤは1450万カラット(2.9トン)に及んだらしい。ビッグ・ホール(Big Hole)近くにある鉱山博物館は、デ・ビアス社が設立している。ビッグ・ホール(Big Hole)の事、ダイヤの歴史やダイヤそのものが展示されています。デ・ビアス(De Beers)は資源メジャー南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグに本社を置く世界最大のダイヤモンドの採鉱、流通、加工、卸売り会社です。キンバーライト(kimberlite)カンラン石と雲母を主要構成鉱物とする超塩基性の火成岩で、この一部からダイヤモンド原石がとれるそうです。ウィキメディアからかりた写真です。岩石の材料はマントル起源で、短時間のうちに地表付近まで噴出(大量の火山ガスを含み,高速で上昇)生成したものだそうです。南アフリカのキンバーライトの大部分は,1億年前に集中して地下から噴き上げた物らしい。南アフリカのダイヤモンドの生成年代は、ダイヤモンド結晶中の硫化鉱物の微細包有物を,レニウム・オスミウム法で精密測定により、29億年前と出たらしいです。(日本地質学会)キンバリーは今回のみで終わりですが、何だか昔読んだシドニイ・シェルダン(Sidney Sheldon)の小説「ゲームの達人」を思い出してしまいました。確か、南アフカのダイヤ? で成功を納めて大富豪となった女性の3代に渡る話です。成功の陰に起きている複雑な家族問題、長編ですが、とても面白い本でした。誰の事をモデルにしているのかな? などと思う本でしたね・・・。

2009年11月12日

コメント(0)

-

ブルー・トレイン(南アフリカ) 8 (車内ブティック)

いっきにブルートレインを紹介してしまいましたが、今回でブルトレも最後です。今回は車内販売の紹介ですが、皆さんの思う売店とは別物です。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 8The Blue Train Boutique(ブルートレイン・ブティック)とBreakfast(朝食)パンフレットにはこう記されています。「Treasure Trove on The Move(進行中の埋蔵物)」決して売店とは呼ばせないブルートレイン車内のお店は、車内のラウンジ・カー(Lounge Car)のすぐ後ろに接続されているラグジュアリ・スイート(Luxury Suite Coach)の一角にもうけられています。スイート・ルームを特別に店舗用にしつらえた売店は、もちろん狭く、2から3人くらいまでしか店内にはいる事が出来ません。その為にブティックでの買い物希望者は、あらかじめブティク訪問のアポイントメント(予約)をしなければなりません。廊下側のショーケース(写真はパンフより)列車内と言うより、どこかのホテルのブティクです。ブティックには、ブルートレインのロゴ入りのグッズも多少ありますが、それについては、オリエント急行のような商魂は無く、帽子も1個、ポロシャツも10枚程度と非常に在庫が少ないのです。たぶん、そうしたグッズは、あまり売れないのでしょう。(使えない記念品はいらない?)トレイン・マネージャーがしていたネクタイ。私たちなら何となくお土産はこれだ・・・と、思いがちですし、逆に他が高価すぎて、これしか買えないかも・・・。売られている商品の値段は2万円程度から60万円程度? もっと高価な品もあるかも・・・。ここは、ダイヤモンドや金の採掘で有名な南アフリカです。ブティックのメインは、そうした宝石にあります。金のアクセサリーに、宝石はもちろん、イエロー・ダイヤモンドやブラック・ダイヤモンド、そしてタンザニアのタンザナイト(Tanzanite) なども置かれています。ブティックの売り子さんもしかしたら業務提携での宝石屋さんが乗り込んでの販売なのかも知れません。だから、ブルトレ・グッズは気持ち置いてくれているのかも・・・。これだと買わない客は入りにくい・・・。それに、列車内で宝石を買おうとは思わないけどね・・・。Breakfast(朝食)翌朝になると6:00~7:00に希望者のみですが、バトラーがコーヒーor紅茶を運び入れてくれます。朝食は7:30~10:00までに各自Dining Car(食堂車)でいただきます。主に使われれているスパークリングワイン昔走っていたジンバブエの路線ヴィクトリア滝の近くを通っていた空撮をパンフより撮影。゛車両のロゴを撮影。南アフリカのブルートレインおわり。

2009年11月12日

コメント(0)

-

ブルー・トレイン(南アフリカ) 7 (会議用車両と車窓)

ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 7Conference Car(会議室用車両)と車窓ケープタウン近郊にはワイン用のブドウ畑が広がっています。南アフリカのワインは有名ですね。Conference Car(会議室用車両)ところでブルー・トレインの最後尾にはたいていConference Car(会議室用車両)が連結されています。Conference Carと名が付くよくに会議室として使えるように、テーブルをセッティングしてくれたりもするようですが、一般のツアーの時は、見晴らしの良い展望デッキとして使われているようです。広々とした空間で、窓も広く景色は良く見えます。しかし、正直路線全般、あまり景色はたいした事はありません。夜は、お酒を持ってきてここで飲むのも素敵です。(ラウンジ・カーまで遠いけどね・・。)なかなか人のいない時に撮影するのは大変です。以前のブルートレインはケープタウンからジンバブエのビクトリア滝(Victoria Falls)まで49時間かけて走っていたようですが、今はプレトリア(Pretoria)が終点です。(プレトリアから先が国境越えになる。)おそらく、ジンバブエが政情不安で危険だからの措置かも知れません。ジンバブエとザンビア国境にあるビクトリア滝(Victoria Falls)のみ観光はできるようになっていますが、危険なので日本のツアーは基本ジンバブエには入らない事になっているようです。最後部の窓から撮影。以前何かで、この鉄道を引くために随分工夫がライオン等の犠牲になったと読んだ気がします。(出典がわからない・・・。)時間がかかる理由ところで初回にケープタウンとプレトリア間(1600km)を片道26~27時間(1泊2日)で結んでいると紹介しましたが、実は時間にはばらつきがあり、2時間以上遅れる場合もあります。(遅くなっても早くなる事はない。)理由は、鉄道の線路工事をあちこちでしているようで、ある時はストップ、ある時は徐行したりして、スケジュール通りに走行出来ないからです。そもそも距離の割りに時間がかかるのは、途中の観光停車がある事も要因です。ケープタウン発の時→マジェスフォンテーンにて歴史博物館を見学。プレトリア発の時は→キンバリーの元ダイヤモンド鉱山の博物館と採掘穴の見学。おそらく、観光到着時間の関係もあって、往路と復路のコースが違うのかも・・・。(その観光、列車が遅れて閉館後に到着した場合でも特別に観覧させてくれるようです。)どこの湖か解りませんが、フラミンゴがいるので停車だけした時の景色。でも、500m以上先ですよ・・・。右のチョコがお休み用チョコレート。左の時計が乗車お土産(せこい日本製でした。以前は銀製のプチ写真立て)ペンもロゴ入り、下はブルートレインの案内パンフレット(英語)基本英語のみです。最近食事のメニューのみガイドに頼んで、その場で翻訳してもらう事もあるようですが、日本人ツアーが以前から結構多い割には日本語案内も未だ何も無いようです。つづく

2009年11月11日

コメント(0)

-

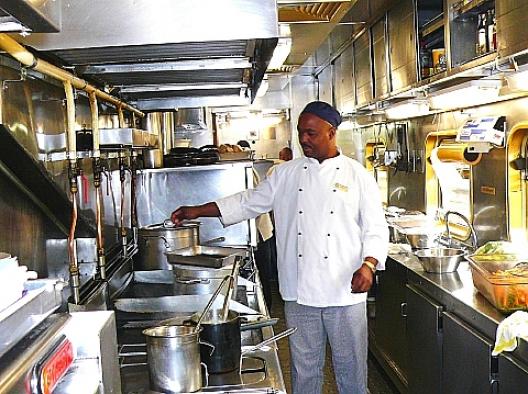

ブルー・トレイン(南アフリカ) 6 ( 厨房車とディナー)

Part 4にて 乗車に関して多少訂正を入れました。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 6Kitchen Car(厨房車)とDinner Menu(夕食)厨房車両は1車両Dining Car(食堂車)の前に接続されています。なかなか街のレストランの厨房さえ見られないものです。列車の厨房とは思えない設備ですね。1車両分が厨房なのでなかなか広いです。料理の写真を見ながら、昔の料理の方が良く見えました。やはり、全体にサービスが落ちているのかな? シェフが変われば料理ももちろん違いますが、品数や料理の内容がやはり落ちている? 今はドル安の為に乗車料金もかなり割安になっています。正確な値段は解りませんが、2年前は1泊25万円から。現在は1泊20万円からと、日本人から見たら今が乗車するにはお得な時期となっています。車両は通常74~84ゲストですが、最近は50そこそこで、食事も食堂車1サイクルで終わるようです。白人(イギリス人?)がおおいようで、次いで日本人も結構多いようです。最近はここも不況なのかな?Dinner Menu(ディナー・メニュー)・・・昔のメニューから昔のメニュー表はないので細かいレシピは解りません。ヤギチーズのサラダ or スプリングボックのサラダ写真はありません。野菜のスープ伊勢エビのラビオリサーモン・オーストリッチorチキンの胸肉グラン・マニエールのチョコレートorパンナコッタコーヒーor紅茶食後しばらくすればアフタヌーン・ティーの時間が来ます。(前に紹介した写真もう一度のせます)ケープタウン発の時は、16:00頃マジェスフォンテーンの見学停車が付いているので、アフタヌーン・ティーもゆっくりはしていられません。本当は、遅い夕食(21時以降の時)の前の軽食なのですが・・・。慣習的に無理にアフタヌーン・ティー・タイムが入っているようです。(プレトリア発の時は途中キンバリーの元ダイヤモンド鉱山の見学停車がありますが、時間はわかりません。)まるで、船が寄港するようですね。マジェスフォンテーンの見学停車の間に、客車の給水などするのかもしれません。乗客は16:10~17:30頃までロンドンバス(ルートマスター)で博物館見学に向かいます。17:30発でマジェスフォンテーンを出発すると18:30~19:45から前出のディナー・タイムになるのです。ただし、時間はその時で大分異なるようです。その説明は後に・・・。食べてばっかり・・・・つづく。

2009年11月11日

コメント(0)

-

ブルー・トレイン(南アフリカ) 5 (食堂車とランチ)

さすがブルートレイン、料理も撮影に向く美しさなのでブランチ、ディナー、ブレックファーストと紹介していきます。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 5Dining Car(食堂車)とBrunch MenuDining Car(食堂車)はだいたい8両目に1車両。Kitchen Car(厨房車)の後部に連結されています。客車はその前後に連結されています。座席の数から数えて2交替ですね。毎回メニュー表も付いています。食器類は普通のようです。オリエント急行では全てマーク入りの特注食器で、販売もされていたと思います。椅子はロゴ入りですけどね・・。乗車してから、昼食になります。スモークした鱒のサラダラムチョップと温野菜or白身魚3色シャーベットor洋梨と胡桃(くるみ)のケーキ食後のコーヒーや紅茶はDining Car(食堂車)の後ろに連結されているLounge Carでゆっくり飲むことが出来ます。次回はKitchen Car(厨房車)とディナーです。

2009年11月10日

コメント(0)

-

ブルー・トレイン(南アフリカ) 4 ( サービス)

ニュースを見ていて、昨日がベルリンの壁が崩壊して(1989年11月9日)、20年目だったのか・・・と、しみじみ・・・。テレビで見ていて、こちらにも緊迫感と熱気の伝わる歴史的な凄い事件でしたね。そう言えば引っ越し以来、しまい込んでいたベルリンの壁の破片はどこだっけ? と、夜中にゴソゴソ探してしまった・・・。(ベルリンの壁はそのうちに・・。)乗車に関して多少訂正を入れました。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 4今回は車内のサービスを紹介。列車内のサービスの総括責任者のトレイン・マネージャーのおじさん。訂正ブルートレインに乗り込む前に、最初にLounge でレクチャー(車内の説明)があり(英語で)、それから各コンパートメントの客車にある程度まとまって案内されます。(乗車は出発の30分前、10:30頃。)客車に乗り込んでから、それぞれ部屋の使い方のレクチャーが(英語で)バトラーからされます。客車のバトラー(執事)前回紹介した通り、何か要望があれば、彼が受けてくれます。客室に電話が有り、彼の携帯につながる仕組みです。オリエント急行は、未だ部屋の呼び出しベルでしたから、はるかに先端ですね。コンパートメントでのウェルカム・フルーツ・サービスラウンジでさんざん食べているし、昼食がすぐなので後で食べる事に?だいたい発車時刻は11:00(ケープタウン発の時)で、昼食が11:30~12:40分に始まります。キッチン・カーとダイニング・カーは1車両づつなので、食事は2交替になると思います。スーツケースなどの大きな荷物は、チェック・インの時に頼んでBaggage Van(荷物車)に運んでもらい、部屋には小さな荷物で入ります。オリエント急行もそうでしたね。ここのが部屋も広いようですが・・・。洗面所のアメニティーどうも2年前より落ちているような・・・。実は、すべて微妙にサービスが落ちているような・・・。コンパートメント内のレター・セット。(足りなければ、バトラーにもらえます。)オリエント急行と同じで、手紙はタダで日本にも送ってもらえます。(常識の範疇の数なら・・・。)左がレター用のポスト右はGratuity Box(心づけボックス)Gratuity Box(心づけボックス)は、チップを入れるポストです。チップ部屋でのサービスなどいちいちチップを渡すのは大変ですし、バトラー1人しかチップをもらえないので、このようなGratuity Box(心づけボックス)があれば、車内の皆でわけられるので、厨房の人達にまで行き渡ると言うシステムです。だから、食事の時にテーブルに置かなくても良いようです。(個人で受け取ったものは皆に出さないですからね。)だいたい1泊1人10ドル目安でよいとされていますが、個人的に無理をたくさん頼む人はそれになりにどうぞ・・・。日本にはチップの習慣がないので、チップを出すのがもったいないと考える人が多いかも・・。チップを出す事の意味と意義ですが、チップを出さなければならない(チップ必要)国の習慣では、給料が少なく、チップの額も給料にカウントされて考えられています。つまり、サービスは別料金で、自分の努力次第と言う事になります。日本のようにサービスも全て含まれて給料が出ている事は少ないのです。だから最初にチップを渡してお願いすれば、かなり良く、円滑に事を勧められるのです。向こうも、こちらも、良い気持ちになるように上手に使いこなす事が必要のようです。お酒なども頼めば、バーから持ってきてもらえます。フランス製のシャパン、キャビア、外線電話は有料です。つづく

2009年11月10日

コメント(0)

-

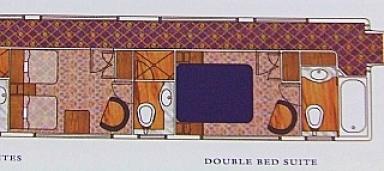

ブルー・トレイン(南アフリカ) 3 (客室)

ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 3ブルー・トレインの客室はオリエント急行より設備がよいので快適だそうです。客室アパルトヘイト廃止後、4~5つあったブルートレインの等級数が減らされ、現在はラグジュアリ・スイート(Luxury Suite)とデラックス・スイート(De Luxe Suite)の2等級編成となっているようです。今回はデラックス・スイート(De Luxe Suite)のツインとダブルの部屋の写真があるので紹介します。De Luxe suite の車両図の一部左がツイン(Twin Suites) シャワー室のみ右がダブル(Double Bed Suites) 浴槽付きDe Luxe suite のツイン(Twin Suites)左が窓右の壁の向こうが廊下。椅子の位置がベットの位置になります。壁の中の収納型のベットです。デラックス・スイートのツインには浴槽が無くてシャワー室になります。それでもオリエント急行よりましですね。シャワー室はトイレの向かい側です。De Luxe suite のダブル(Double Bed Suites)椅子がシングル2脚からダブルの椅子に変わっただけです。椅子の位置がスライドして収納型ベットが出てきます。上に付いているのが空調です。電話も付いています。浴槽は、ラグジュアリ・スイート(Luxury Suite)は、ダブルとツインに、デラックス・スイート(De Luxe Suite)は、ダブルにのみ付くようです。浴槽の水の量と給湯を考えると、車両毎に大量の水を運んでいる事になりますね。凄い贅沢です。ラグジュアリ・スイート(Luxury Suite)の列車には客室は3部屋(浴槽3つ)とバトラーのキャビンが付いていて、デラックス・スイート(De Luxe Suite)の列車には客室は4部屋(浴槽1つとシャワー室3つ)とバトラーのキャビンが付いています。よくよく贅沢に車両を使っているのが解ります。しかも。各車両にはバトラー(執事)がついていて、何かと用を頼めるようなサービスになっています。名誉白人or名誉人種アパルトヘイト(人種隔離政策)の廃止される1991年までは、白人以外はブルートレインに乗車することができなかったとウキペディアに書いてありました。しかし、日本人は「名誉白人」とされて、特別に乗車が可能だったとされています。「名誉白人」て何?私も聞いた事がありませんでしたが、南アフリカのように人種差別政策を行っていた政権や制度下で、本来差別されるはずの人種を、差別されない側の人種として扱うと言う制度が存在していたそうです。(南アでは白人以外は全て差別対象とされていた。)日本の場合は、「外交関係や経済関係など実益的な理由によって特定の国籍を名誉人種とする。」に該当したようです。簡単に言うと、黄色系でも日本は先進大国だから・・の措置でしょうね。今はアパルトヘイトそのものが無いので問題ありませんが、人種差別政策のせいで、大口のお客を逃したくなかったから、曲がりくねった法案が出来たのかも・・。ブルートレインまだつづく

2009年11月09日

コメント(0)

-

ブルー・トレイン(南アフリカ) 2 (編成とサロン・カー)

結構写真もあるし、なかなか行けない所なので細かく情報提供していこうかと思います。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国 Part 2第二次世界大戦の勃発で、この列車の運行は一時中断。1946年頃再開。路線図 大陸の先端左がケープ・タウン(Cape Town)プレトリア(Pretoria)は赤のラインから点線に変わる所。狭軌(Narrow gauge)南アフリカの鉄道は日本と同じ1067mmの狭軌(Narrow gauge)を採用。日本などイギリスから鉄道技術を導入した国では1067mmが主に用いられ手いる要です。(当時、南アはイギリス領)フランスなどヨーロッパ諸国の影響下の国(もと植民地)では1000mm。アメリカの影響下の国では914mmが用いられる傾向にあるそうです。(ウキペディアより)編成機関車を含めて16~18両程度。客車を何両連結するかで異なります。1車両に3~4部屋しかなく、通常、18両編成で74~82ゲスト乗車。下は、連結見本。1933年には振動をより少なくした食堂車が、1939年には空調装置を備えた寝台車の連結が開始されたそうです。現在のブルートレインにおいては、テレビ、内線電話、金庫、ドライヤーなどが個室内に常備され、シャワーやバスタブも付いています。(詳しくは客室で)冷房の付いていないオリエント急行と比べたら調度品は落ちますが、ずっと快適ですね。Lounge Car とClub Car併せてサロン・カー(Salon Car)と言った所です。列車の造りは真ん中にバーが付いている所は同じで、椅子や調度が多少異なります。大きな違いは、Lounge Carが禁煙で、Club Carが喫煙okと言う事でしょう。Lounge Car スタッフ基本飲み物は全て飲み放題。高価なワイン等を注文した時は別。Lounge Carここでは、午後のティー・タイムのケーキなども出されます。Lounge CarLounge CarClub Carテレビや書籍も多少あり。つづく

2009年11月08日

コメント(0)

-

ブルー・トレイン(南アフリカ) 1 (ラウンジ)

またまたメンテナンスで途中Stopでした・・・。新しい所に移る時は準備が大変で・・・。今回は列車です。それも贅沢な・・でも、内装中心で外側の列車の写真があまりありませんが・・・。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・元祖元祖ブルートレインは、北フランスのカレーあるいはパリと南フランスのコート・ダジュール(リヴィエラ)を結んだ夜行列車だったそうで、運営は、国際寝台車会社(ワゴン・リ社)。1922年の新型車両S型導入時の車両の色からル・トラン・ブルー(青列車)と呼ばれるようになった経緯があり、当時ヨーロッパを代表する豪華寝台列車の一つだったそうです。1971年、ワゴン・リ社が寝台車の営業を終了し、同社の寝台車はフランス国鉄に引き継がれ、青列車はフランス国鉄の通常の急行列車となり、現在、豪華客車はなくなりました。ワゴン・リ社の事は「オリエント急行 1 (廃止に???)」でも、8月に書いてますから見てね。今回のブルー・トレインはそれに匹敵する、現在ギネスブック認定の「世界一の豪華列車」です。因みに日本のブルートレインの名は、この「ル・トラン・ブルー(青列車)」にあやかって付いたと言われています。ブルー・トレイン(The Blue Train)・・南アフリカ共和国南アフリカ共和国を走るブルー・トレインは行政首都プレトリア~ケープタウン(1600km)片道の所要時間26~27時間(1泊2日)で結んだ観光用の豪華寝台列車です。距離の割りに所要時間がかかるのは、見学停車時間が間に挟まっているからです。プレトリア発の時は途中キンバリーの元ダイヤモンド鉱山の見学停車があり、ケープタウン発の時はマジェスフォンテーンの見学停車が付いています。列車のチェックイン・ラウンジ運営は、南アフリカの旅客鉄道公社(トランスネット旅客輸送)のラックスレール(Lux Rail)。ラウンジはプレトリアとケープタウンの双方にあります。これはケープタウンだったか・・・。ほぼ同じ。おつまみやドリンクサービスが付いています。列車に荷物を運んでくれるポーター達。豪華列車の誕生ミシュランの五つ星ホテルに相当する格調があると言われるこの豪華列車の誕生は、もともと南アフリカの金やダイヤモンド鉱山の採掘ラッシュに端を発して、海外の富豪が多くのこの地を訪れるようになった事が始まりです。イギリスと、オランダ系ボーア人(アフリカーナー)が南アフリカの植民地化を争ったボーア戦争に勝ったイギリスが1910年に「南アフリカ連邦」を樹立。イギリス系の貴族や欧州の富豪の為に1923年に「ブルー・トレイン」の原型となる「ユニオン・リミテッド」という豪華列車が運行を開始。すでに設備も先端を行き、乗務員のサービスもオリエント急行など欧州の豪華列車の水準に匹敵するものであったそうです。機関車はちょっとショボイのですよ・・・汚れているし・・・古いし・・・。客車は南アフリカ共和国のユニオン・キャリッジ製装置・部品は世界各国の粋を集め、日本からも住友金属工業製の空気ばねが採用されているとか・・。現在の編成客車は3代目で、今日の鉄道技術の最高水準としての機能を誇る世界の代表的ブルートレイン? とうたわれてますが・・・。車内につづく

2009年11月07日

コメント(0)

-

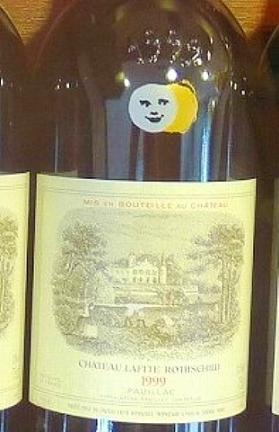

シャトー・ラフィット・ロートシルトのボトル

Break Time (一休み)ちょっと珍しいボトルを発見。ワインの味に関しては語れないので、ボトルだけ紹介。シャトー・ラフィット・ロートシルトのボトルラフィットの歴史1999年シャトー・ラフィット・ロートシルト2005年シャトー・ラフィット・ロートシルトシャトー・ラフィット・ロートシルト(Chateau Lafite Rothschild)ボルドー地方(Bordeaux)村名AOC、シャトー1級 メドック(Medoc)5大シャトーの1つ1855年のパリ万国博覧会でのメドック(Medoc)公式格付け、シャトー第1級格付けの筆頭として最高評価のワイン。すべて樫の新樽を使って醸造。ポーイヤック村の北端に位置する。シャトーの敷地面積は123ヘクタール。石灰質を基盤とする砂利質のテロワール(土壌)はメドックでも最上とされるそうです。ラフィットの歴史当初は「ボルドーのワインの王」と言われたセギュール侯爵の所有だったそうで、当時はボルドー・ワインの需要の中心地は、歴史的経緯(12世紀~15世紀はイングランドの支配)もあってイングランドが主だったそうです。が・・・。ロマネ・コンティの畑の争奪戦でルイ14世の宰相コンティに負けた事で、ポンパドール夫人(1721~1764)が、ブルゴーニュ・ワインの代わりにひいきにしたのがラフィットだそうです。夫人はヴェルサイユ宮殿の晩餐会で必ず使った事からボルドー・ワインが宮廷で脚光を浴び、フランス革命前にはラフィットの名声は既に揺るぎのないものに確立。当時アメリカ合衆国大使として赴任していたトーマス・ジェファーソン(1743~1826)も生涯の愛好者となり、アメリカ大陸でのワイン造りを思い立ったとされています。18世紀半ば、セギュール侯爵には男子がいなかったためブドウ園は分割されラフィットとラトゥールは再度分離。数人の所有者を経て1868年、ロスチャイルド財閥創始者マイヤー・アムシェルの5男が買収し、ロスチャイルド家に引き継がれます。第二次世界大戦でフランスがドイツ軍によって占領され、ラフィットはロスチャイルド財閥の財産であるこを理由に解散され、セラーも略奪をうけますが、戦後所有権を取り戻し、シャトーは再生。1999年シャトー・ラフィット・ロートシルト(赤フルボディ)1999年、ヴィンテージは、20世紀最後の皆既日食を記念して「ECLIPSE(エクリプス)太陽・月の食」のデザインがボトルに描かれ、85年の彗星以来の記念ボトルだそうです。(1985年は、ボトルの上にハレー彗星が浮き彫りに)グラン・ヴァンになったのは収穫のわずか3分の1だった希少な年。飲み頃予想:2007年~2030年 最終試飲月:2002年9月 ポイント952005年シャトー・ラフィット・ロートシルト(赤フルボディ)2005年は日照量や降雨量など奇跡的な調和を生んだ年だったとのことで、調和の象徴、太陽と雨雲の天秤がボトルに記されたそうです。飲み頃:2015-2050+年 こうした特殊なボトルは滅多に造らないようで、見つけたのは3本のみ。ラフィットのこだわりボトルですかね。ボルドーのワイン・スクールの看板本場ボルドーで勉強できたら凄いですね。でも、・・その前にフランス語ができないと駄目か・・・。関連リンク シャトー・ラトゥール(Château Latour)リンク エチケット(シャトー・ムートン・ロートシルト)リンク ボルドー 1 (シャトー・マルゴー)リンク ボルドー 2 (メドックのブドウ畑)リンク ボルドー 3 (サンテミリオン)他

2009年11月07日

コメント(0)

-

ボルドーの街 3 (ボルドー市役所他)

ボルドー(Bordeaux) Part 3ボルドーはワイン輸出だけで栄えていた分けではなく、中継ぎ貿易港として、カリブ海小アンティル諸島や現在のハイチなどから砂糖やコーヒー、奴隷等も輸入してはドイツやオランダに売っていたそうです。一時は植民地貿易額が、ナントやマルセイユの2倍以上の収益をあげていたようです。資金があったからなのでしょう。大司教や地方長官、執政官は街を美しく飾る為に干拓し、古代の城壁を整備し、旧市街の城塞化された門を凱旋門に作り変え・・。ルイ15世おかかえの建築士により河岸にヴエルサイユ型の建造物を造りあげています。月の港 Bordeaux, Port de la Lune (Port of the Moon)「月の港」は、湾曲したガロンヌ川にそって三日月形に市街地が形成されたボルドーの街の通称ボルドーの紋章ガロンヌ川と三日月の街市役所の門の上の紋章ボルドー市役所18世紀のボルドーはその近郊の出身者シャルル・ド・モンテスキューを先駆とする啓蒙時代の中心都市。フランス革命期にはジロンド県出身者の上流ブルジョワ階級が多数を占めた政治クラブの一つジロンド派(Girondins)の地盤となった都市だそうです。カンコンス広場 (Place des Quinconces)のモニュメントトロンペット城の跡地12万6000m² は、ヨーロッパの都市広場としては最大だそうです。モニュメントはフランス革命後の恐怖政治時代に処刑されたジロンド党員の記念塔。二つの池の中央に高さ43mの円柱が建つ。建築家ヴィクトル・リシュ (Victor Rich)、彫刻家アシル・デュミラトル (Achille Dumilâtre)、フェリックス・シャルパンチエ (Félix Charpentier)、ギュスターヴ・ドブリ (Gustave Debrie) モニュメントの上には青銅製の女神トラムが違和感なくバリアフリーに、自然に街を走行しています。こういうスタイル良いですね・・・ただ日本のような交通量の多い都市には向かないかも。シャルル・ド・モンテスキューも通った? 裁判所裁判所の左上の石像はモンテスキュー?シャルル・ド・モンテスキュー(Charles-Louis de Montesquieu)(1689年~1755年) フランスの啓蒙思想家、哲学者。「法の精神」の著者。イギリスの政治に影響を受け、フランス絶対王政を批判し政治権力を分割し、均衡と抑制による権力分立制の基礎を築く。「法の精神」では、立憲主義、権力分立、奴隷制廃止、市民的自由の保持、法の規範などを主張。その論点は政治学、法学、社会学、人類学など多岐に渡るようですが、簡略して権力を立法・行政・司法に分割する三権分立論を唱えた人と言う事です。男爵(baron)の称号を持つ貴族出身者。ボルドーの輝けるスターですね。ボルドー・・・・終わり。

2009年11月06日

コメント(0)

-

ボルドーの街 2 (巡礼路・サンタンドレ大聖堂)

前回最後にサンティアゴ・デ・コンポステーラに触れましたが・・・。サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路サンティアゴ・デ・コンポステーラはスペイン北西部ガリシア自治州にあるエルサレム、バチカンと並ぶキリスト三大巡礼地の一つと数えられている聖ヤコブの遺骸が奉られている教会です。ボルドーは立地も近いために欧州の巡礼者が通過する土地となっています。特にフランス各地方面からピレネー山脈を経由しスペイン北部を通る道の事をサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路と呼んでいます。四国のお遍路さんと似ていますが、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの途上に、要所要所に立ち寄る教会があります。ボルドーでは3カ所がサンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路のモニュメントとして1998年に世界遺産に登録されています。サン・タンドレ大聖堂 サン・スラン大寺院サン・ミッシェル大寺院(サンティアゴ・デ・コンポステーラはいつか取り上げる予定です。)ボルドー(Bordeaux)サンタンドレ大聖堂(Cathedrale St.-Andre)上記サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路の一つの教会に指定されています。聖ヤコブの象徴であるホタテ貝をモチーフにした認定マークが教会にあります。大聖堂は長さ124mの身廊を持つラテン十字型ゴシック建築で増設されている内部のステンドグラスがすばらしいです。絵画的に素晴らしいので少し紹介。写真下の左は聖母マリアと母アンナ?ひょっとしたらヘンリー2世とアキテーヌ公女アリエノール・ダキテーヌかもしれません。ヘンリー2世の方が11歳年下だったと言います。神の宇宙を感じるステンドですね。祝福される聖母子に見立てているようですが、ひょっとしたらこれもアキテーヌ公女アリエノール・ダキテーヌと皇子かも・・・バラとユリの絵が差し込まれているので・・。聖堂入り口のバラ窓の格子バラ窓のステンドグラスパリのノートルダム寺院とはまた違ったパーツの柄の取り方です。バラ窓としては地味ですが、カラーの入れ方も案外計算されているのが見てとれ、ステンドグラスとしてはなかなか興味があります。写真正面上がパイプオルガン(バロック・オルガン? のようです)つづく

2009年11月06日

コメント(0)

-

ボルドーの街 1 (エリアノールと百年戦争)

昨日のパラペーニョは最悪でした。朝になっても指がヒリヒリして眠れません30秒おきに水に浸すか、氷をにぎるか・・・結局保冷剤を握りしめていましたが、ちっとも冷たく感じないのが怖かったです。パラペーニョ漬けのオイル・・・私はとんでもない物を作ってしまたのでしょうか?さて、サンテミリオンは一応終わって、やはり、さらっとボルドーの街も紹介。ボルドーの街には最新鋭のトラムが走っています。ボルドー(Bordeaux)フランス南西部アキテーヌ地方最大の都市で、ガロンヌ川河口に位置する港町は、南はスペイン、西は大西洋に隣接。ガロンヌ(Garonne)川とピエール橋(Pont de Pierre)ピエール橋1810年~1822年ナポレオン・ボナパルトの命で建築。橋のアーチは17個あり、ナポレオンの名(Napoleon Bonaparte)の文字数になっているそうです。側面の橋脚のレンガにはそれぞれ、皇帝を記念するメダイヨンが付いているそうです。街の歴史BC300年ケルト系ガリア人により作られ、BC1世紀にローマに占領されてから、ワインの生産が始まり、3世紀にはその生産と貿易ですでに広く知れ渡っています。元は、ローマ軍の兵士に供給するワインを調達する為に農民にワイン作りを奨励した事にがきっかけだったそうです。5~10世紀にかけて、街そのものは、ローマ帝国が崩壊した後にゲルマン民族の一派のゴート人に支配されたりと様々な支配を受けます。アキテーヌ公女アリエノール・ダキテーヌと百年戦争(仏語:エリアノール・ダキテーヌ)1154年、フランス全土の3分の1近くを支配する大領主アキテーヌ公女アリエノール・ダキテーヌ(1124年~1204年)が再婚してアンジュー伯・ノルマンディー公アンリと結婚。後に夫アンリはイングランド王を継承してヘンリー2世となり、結果的にフランス国土の大半がイングランド領となり、12世紀~15世紀はイングランドの支配に置かれる事になったわけです。公女アリエノールは最初の結婚でフランス王妃となり、次いでイングランド王妃となり、リチャード獅子心王(リチャード1世)の母となった女傑です。彼女がフランス王とイングランド王の両方と婚姻関係を結んだことが、広大なアキテーヌ公領の領有問題を引き起こし、百年戦争の遠因となったと言われているそうです。確かに、百年戦争は現在のフランスとイギリスの国境線を決定した戦争となったと言われています。ボルドー・ワインはイグランド領の時代にイギリスに大量に輸出されワイン=ボルドーと言われるくらい有名になったようです。(百年戦争末期1453年にイングランドは撤退してフランスに奪回。)ガロンヌ(Garonne)川源流はスペインのカタルーニャ州のピレネー山中アラン谷に発する長さ647kmの川です。が、ボルドーに入ってからドルドーニュ川と合流し、ジロンド川と名を変えてから96km流れて河口に・・。ガロンヌ川とサント・クロワ河岸通りを走るトラムサント・クロワ河岸通りを走るトラム街の移動はトラムか市バスゴシック建築の中を走るトラム・・・面白いかも・・。サンタンドレ大聖堂(Cathedrale St.-Andre)大聖堂自体は1096年にウルバヌス2世によって献堂イングランドの統治時代に増築。1440年に造られた鐘楼、ペイ・ベルラン塔は高さ50m。公女アリエノール・ダキテーヌの最初の結婚(1137年)で、ルイ7世と結婚式をした教会としても有名なのだそうです。大聖堂は「スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」の一部として、1998年に世界遺産に登録教会内部からつづく

2009年11月05日

コメント(0)

-

シャトー・ラトゥール(Château Latour)

Break Time (一休み)シャトー・ラトゥール(Château Latour)ボルドー地方(Bordeaux)メドック(Medoc)1級格付けワインフィネス(Finesse)メドック(Medoc)のワインは第1~5級までに分類されています。AOCが土地そのものを図るのに対して、格付けは作り手を図るものだそうです。メドック(Medoc)1級格付けワインシャトー・ラフィット・ロートシルトシャトー・マルゴーシャトー・ラトゥールシャトー・オー・ブリオンシャトー・ムートン・ロートシルト第1級に格付けされているワインは、5銘柄あり、今回紹介するのはシャトー・ラトゥール&ラフィット・ロートシルトです。シャトー・ラトゥール(Château Latour)村名AOC、シャトー1級(1855年のボルドーワインの格付けでは、第1級を獲得)オーメドック地区ポーイヤック村、ラトゥールぶどう園は、ジロンド川に程近い小高い砂利質の丘にある畑「ランクロ」が拠点です。農園の赤ワインは3種畑にはカベルネ・ソーヴィニヨン種が80%、メルロー種18%、カベルネ・フラン種とプチ・ヴェルド種が植ええられているそうです。1.グラン・クリュ(Grand Curs) カベルネ・ソーヴィニヨン75%、メルロー20%、残りがプチ・ヴェルドとカベルネ・フラン2.レ・フォール・ド・ラトゥール (Les Forts de Latour) カベルネ・ソーヴィニヨン70%、メルロー30%というブレンド3.ポーイヤック( Pauillac )すべて樫の新樽で醸造。フィネス(Finesse)ラトゥールのような30~60年をかけて瓶熟する長期熟成タイプのワインにのみ使われる言葉で、傑出した優雅さを備えた年のワインを「フィネスがある。」と言うそうです。超熟なラトゥールのワインは、完璧なフイネスを追求して造られたワインなのだそうです。だからフィネスと言う言葉はラトゥールのワインを形容する為にあるみたいですね。ワインのエチケトの絵は、農園のシンボル、サン・ランベールの塔元は、14世紀後半に建てられた要塞だったそうです。現在の1620年代に再建された丸い塔(サン・ランベールの塔)は要塞ではなく、鳩小屋? らしいです。1714年、ラトゥール1樽の値段は通常のボルドーワインの4~5倍だったそうですが、1729年には13倍、1767年には20倍となり、それに伴いシャトー・ラトゥールの敷地は、1759年には38ヘクタール、1794年には47ヘクタールと広がっていったそうです。1842年、法人組織となり、現在は、1993年6月よりプランタン・グループのピノー家の所有。関連リンクですが、 2009,10.28 ボルドー(Bordeaux) 3 (サンテミリオン)のみ写真入れ替えをしました。他に関して正月以降をめどに写真の入れ替えと編集しなおし予定です。一応リンク先のせましたが・・。リンク エチケット(シャトー・ムートン・ロートシルト) リンク シャトー・ラフィット・ロートシルトのボトルリンク ボルドー 1 (シャトー・マルゴー)リンク ボルドー 2 (メドックのブドウ畑)リンク ボルドー 3 (サンテミリオン)他

2009年11月04日

コメント(0)

-

ボルドー 6 (サンテミリオンの街とワインショップ)

ボルドー地方(Bordeaux) Part 6サンテミリオン(Saint-Emillion)の街とワインショップサンテミリオンの街の中にも小さな畑がありました。日照は最高、水はけも最高の立地ですね。個人の畑でしょうかね?メルローかな?サンテミリオンの街の中にはワインショップがたくさんあるようです。店の構えはそれぞれ・・。店内のディスプレイもそれぞれ・・。でも、売っているのはボルドー・ワイン。しかも、たいてい有名シャトーのヴィンテージが年代別に並んでいるみたいです。世界文化遺産の認定看板です。「サンテミリオン地域」の名でサン=テミリオンのコミューン共同体になっている8つの市町村とブドウ畑も登録の対象とされ、1999年に世界文化遺産に登録されています。サンテミリオンおわりback numberリンク ボルドー 1 (シャトー・マルゴー)リンク ボルドー 2 (メドックのブドウ畑)リンク ボルドー 3 (サンテミリオン)リンク ボルドー 4 ( サンテミリオン、モノリス教会)リンク ボルドー 5 (サンテミリオン の街)リンク ボルドー 6 (サンテミリオンの街とワインショップ)昔のなので不完全ですが、一応載せて起きます。リンク シャトー・ラトゥール(Château Latour )リンク シャトー・ラフィット・ロートシルトのボトルリンク エチケット(シャトー・ムートン・ロートシルト)

2009年11月04日

コメント(0)

-

ボルドー 5 (サンテミリオン の街)

ボルドー 5 (サンテミリオン の街)ボルドー地方(Bordeaux) Part 5サンテミリオン(Saint-Emillion)前回紹介したモノリス(一枚岩)の教会(Eglise Monolithe)の聖エミリオン礼拝堂と(写真左の地下入り口)聖エミリオンがこもっていたと言われるエルミタージュ洞窟の入り口です。モノリス教会の拝観は、もちろん有料ですが、他の観光所と違って通常は開いていません。現地観光局に行って鍵を借りてきて、かってに見学させてもらうと言う方式だそうです。ツアーの時はガイドさんが借りてきて、説明もしてもらえますが、個人で行く場合は説明も解説書もいっさい無い事になります。モノリス教会の上の鐘楼をモノリス教会広場から撮影。上の写真モノリス教会のテラスから真下のモノリス広場を撮影。欧州では、こうした広場にカフェのテントが張られるのは夏の常識のようですね。街の向こうに見えているのがサンテミリンのブドウ畑街に直接乗り入れる列車は無く(最寄り駅Libourneまで車で10分)、たいていの観光客はツアー・バスで乗り入れているようです。見た通り、街は細い坂道が多く交通の利便も悪いのに、ほとんど車も見かけない。趣のある石壁と石畳にもワインの香りがしそうです。写真下の右はマカロンのお店。以前紹介しましたが、サンテミリオンの特産品の一つが、マカロンとカヌレ。「サンテミリオンの特産品 (マカロンとカヌレ)」は10月に紹介。古い街だけど、たまに入る発色が綺麗。中世の頃のままの石壁と木の壁、そしてアーチはタイムスリップしたみたいです。街はまだ少し紹介します・・が、今回はこんなもので・・・。 またつづくリンク ボルドー 6 (サンテミリオンの街とワインショップ)

2009年11月03日

コメント(0)

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-

-

-

- 楽天トラベル

- 【冬の贅沢決定版】2025年シーズン到…

- (2025-11-16 15:00:05)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 金沢旅行 4日目

- (2025-11-12 17:42:15)

-